Художник Александр Грашин

ДЕТСТВО СВОЕ ПОМНЯ…

Двенадцать лет назад в Москве в издательстве «Детская литература» вышла первая книжка туркменского писателя Анна́ Пайты́ка «Мальчишки военных лет». Книга эта привлекла внимание юных читателей, покорила их своей искренностью, доверительностью, с которой рассказывал писатель о своем детстве. В предисловии к повести Анна Пайтык писал: «Эта книга обо мне и моих сверстниках. Далеко, в Караку́мах, там, где теряется в песках река Мурга́б, находится мой родной аул. Он очень похож на тот, в котором живут герои моей повести… Рос я в большой, дружной семье, но жилось нам нелегко…» Когда будущему писателю было четыре года, умер его отец. Многодетная семья осталась без кормильца. Но главные трудности и невзгоды, оказывается, были впереди — грянула война. Ушел на фронт старший брат Джума́, вышли замуж и покинули отчий дом сестры. И так же, как Коссе́к, герой повести «Мальчишки военных лет», Анна Пайтык остался в старой кибитке вдвоем с матерью. Мальчишки военных лет… Они любили игры и шалости, как все мальчишки во все времена, но при всем этом они делили со взрослыми все тяготы военного лихолетья. Анна Пайтык с одиннадцати лет стал работать в колхозе. Уже после войны он закончил Мары́йское педагогическое училище, преподавал в школе, затем продолжил образование в Ашхабаде в Туркменском государственном университете им. М. Горького. Потом не один год писатель посвятил журналистике: работал на радио и телевидении, в республиканской газете «Эдебият ва сунгат» («Литература и искусство»). Он буквально вдоль и поперек изъездил всю Туркмению. Поездки эти помогли писателю лучше, ближе познакомиться с людьми и природой родного края. Он увидел, как преображается и цветет Туркменистан, как трудятся на его бескрайних просторах геологи и рыбаки, хлопкоробы и железнодорожники, гидростроители и энергетики. Свой творческий путь в литературе Анна Пайтык начал как переводчик. Он познакомил юных читателей с «Приключениями Незнайки» Н. Носова, со стихами Б. Заходера, сказками Г.-Х. Андерсена, рассказами Б. Житкова и др. Первая прозаическая книга Анна Пайтыка «Мальчишки военных лет» на туркменском языке получила широкую популярность и была удостоена премии на республиканском конкурсе. Впоследствии эта повесть была переведена на русский, украинский и молдавский языки. Судьбы маленьких героев А. Пайтыка волнуют как читателя-подростка, так и взрослого. Писатель умеет в сложной динамике взаимоотношений своих героев раскрыть красоту их душевного мира, доброту сердец и их способность творить добро. Герои Анна Пайтыка — добрые, душевные люди, с твердыми убеждениями. Никакие жизненные невзгоды не способны заставить их отступить от намеченных целей, изменить своим идеалам. Не случайно поэтому еще три повести А. Пайтыка — «Красный учитель», «Наследник» и «Матери не спят» — в разные годы были удостоены республиканских премий. В последние годы Анна Пайтык параллельно с прозой занимается и кинодраматургией. Окончив в Москве Высшие двухгодичные сценарные курсы, А. Пайтык написал сценарии для полнометражных художественных фильмов «Мой друг Мелекуш», «Наследник», которые были сняты на киностудии «Туркменфильм». А «Пост № 1» — короткометражная новелла — была снята на киностудии детских и юношеских фильмов имени А. М. Горького. Писатель Анна Пайтык популярен, любим юными читателями Советского Туркменистана, и я убежден, мой дорогой друг, что предлагаемая книжка понравится тебе, ты полюбишь и запомнишь ее героев, край, в котором они живут.Каюм Тангрыкулиев

МАЛЬЧИШКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Это настоящие «аджит-маджиты»

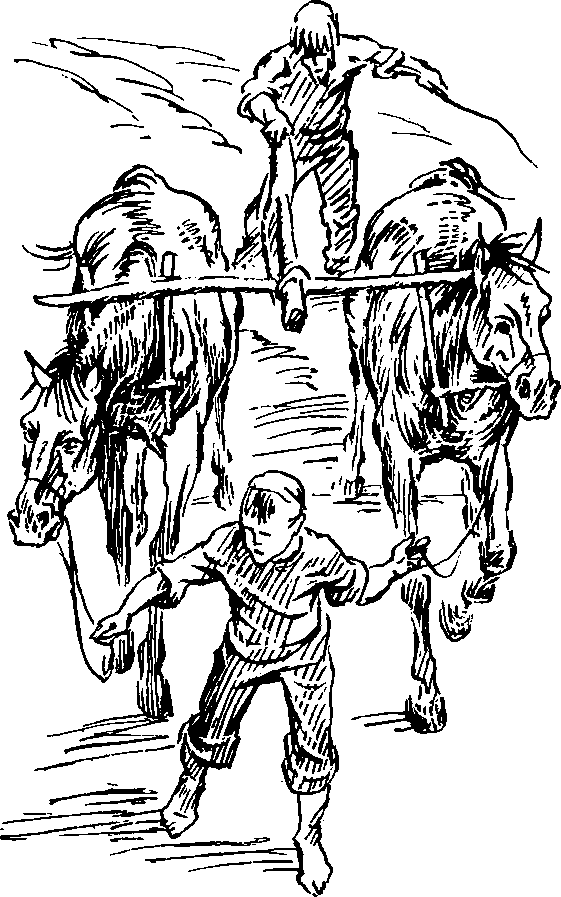

Говорят, если вечером долго не можешь заснуть, нужно досчитать до ста. Чепуха! Наверно, я уже сто раз до ста досчитал, а сон не идет. Пронал, и все. Я кряхчу, ворочаюсь с боку на бок, будто старик, у которого полно забот. А какие у меня заботы? Сыт. После заката полную миску затирухи съел. Ели мы ее, правда, вдвое́м с бабушкой. Но бабушка ест медленно, а я — быстро. Поев, бабушка откладывает ложку, а я вылизываю миску. До чего ж это вкусно — вылизывать миску! Несколько раз я даже хотел уступить бабушке, говорил: «Ну, теперь твоя очередь», но она только вздохнет и покачает головой. Сегодня я тоже быстро расправился с затирухой, вылизал миску так, что и мыть не надо. Теперь сыт. А сытому, известно, любая беда нипочем. Почему же я не могу уснуть? Только стоит закрыть глаза — все вспоминается с самого начала. Я не виноват. Ну ни капельки не виноват! Вы сейчас сами убедитесь в этом. Перед последним уроком мы с одним мальчишкой гоняли во дворе мяч. Мяч был старый-престарый. Стукнешь по нему разок-другой, он сразу обмякнет, и нужно снова надувать. А что толку? Вот мы и гоняли полунадутый мяч, чтобы зря время не терять. Перемена и так короткая. А играть все равно интересно. Иной раз уже звонок звонит, а мы все носимся за мячом — хоть минуту еще бы погонять. Но сегодня мы и поиграть не успели. И не потому, что прозвенел звонок. Только я хотел дать ногой по мячу, как слышу — кто-то кричит над самым ухом. — Ой, Коссе́к, Дангы́ бьют! На помощь, Коссек! Я сразу позабыл про мяч. Оглянулся — в углу двора столпились ребята. Кричат что-то — не разберешь, подпрыгивают, свистят. Я бегом туда, растолкал всех, смотрю — на земле барахтается Дангы, а на нем — Чары́-кель. Совсем подмял под себя Дангы. Я кинулся, ухватил Чары за шею, попытался его стянуть с Дангы. Куда там! Он будто прилип к своему противнику. Чары хоть маленький, но ловкий и цепкий, как обезьяна. И как ему удалось свалить широкоплечего Дангы? Сидит Чары-кель на Дангы, а сам плачет. Я удивился: плакать нужно тому, кто внизу лежит. Ну никак не удавалось мне стянуть Чары-ке́ля. Схватил его за шею — он вывернулся, будто змея. За ногу потянул — брыкается, как ишак. И ни с места. Я разозлился и начал колошматить Чары-келя кулаками куда понало — по спине, по голове, покрытой старой меховой шапкой. Один из мальчишек крикнул: — Сбрось с него шапку! Шапку сбрось! Шелудивый без шапки сразу силу потеряет! Чары в самом деле шелудивый. Поэтому его и прозвали «кель». Вы, может, сначала не поняли, отчего я его имя по-разному называю. Вообще он Чары, а «кель» — значит «шелудивый». У Чары на голове болячки. Кожа покрыта струпьями, и волосы вылезли. Из-за этого он и ходит постоянно в старой шапке, надвинув ее на самые уши. Ни на улице ее не снимает, ни в школе, ни дома. Даже купается летом и то в шапке. Сбросив штаны и рубаху, залезет в арык, а над водой меховая шапка торчит. Когда мне крикнули «сбрось шапку», я сразу про это вспомнил. Но едва схватил шапку Чары-келя, как сам отлетел в сторону. Смотрю, незнакомый мужчина держит одной рукой за шиворот Дангы, а другой — Чары. Тут и наша учительница Шеке́р прибежала. Кричит, классным журналом размахивает. Мальчишки вокруг нее тоже кричат, каждый свое. Одни Дангы защищают, другие — Чары. Меня, конечно, не спрашивают, а спросили бы — я и сам не знаю, кто из них прав, кто виноват. Просто я бросился на помощь Дангы, потому что он мой лучший друг.

Вдруг я заметил, что у Чары-келя все ухо в крови. Он и сам перемазался, и рубашку Дангы испачкал, а кровь все течет. Кто-то из ребят набрал в горсть земли, сыплет ее на ухо Чары, чтобы унять кровь. Учительница это увидела — еще сильнее стала кричать, ругать всех нас. Тут и другие учительницы выбежали во двор. Чары-келя куда-то увели — наверно, к доктору. А нас с Дангы учительница потащила к директору школы, приговаривая: — Это не дети, это настоящие аджи́т-маджи́ты! Не уследи за ними, так они поубивают друг друга. — Скорее бы их прежние учителя с фронта возвращались, — вторил ей еще кто-то из учительниц. — Они тут таких бед понаделают! — Нужно сообщить в милицию! — продолжала кричать Шекер. — Только милиция может с ними справиться. — Вот сейчас директор пошлет за милиционером, тогда они будут знать… Илли́-ага́ — так звали нашего директора — был единственным мужчиной в школе. Остальные учителя ушли в армию. Учили нас теперь только женщины да еще несколько молодых девушек, которые даже и учительницами-то не были и сами недавно окончили нашу школу, как, например, Шекер. А что было делать? Откуда взять настоящих учителей? Война! Шекер втолкнула нас с Дангы в кабинет директора и снова стала кричать, что мы настоящие аджиты-маджиты и место нам в тюрьме. Илли-ага сидел за своим столом. Он только поднял голову от бумаг и молча посмотрел на нас. — Ну что же вы молчите, Илли-ага? — закричала Шекер и вдруг громко расплакалась. Потом она бросила классный журнал на стол, а сама села на диван и закрыла лицо руками, продолжая всхлипывать, будто это не Чары-келя, а ее укусил за ухо Дангы. Уже и звонок давно прозвенел, а Шекер точно не слышала. Сидит и плачет. Это было хуже всего. Дангы разревелся и уткнулся носом в стенку. Я тоже не выдержал, заревел. Тогда Илли-ага поднялся со своего стула, взял висевший на краешке стола классный журнал, брошенный Шекер, взглянул на учительницу поверх очков и сказал: — Ну разве можно так расстраиваться, Шекер? Ну, виноваты ребята, подрались. Но разве… — Подрались? — перебила Шекер, и глаза у нее сразу стали сухими. — Да разве это обычная драка? Вон тот, — она кивнула на Дангы, — укусил Чары за ухо. У бедняжки кровь так и льется, так и льется! А этот, — указала она на меня, — колотил Чары по голове. Представляете? Прямо по голове. Спасибо, какой-то прохожий увидел, разнял их. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы он не подбежал. Ведь так человека убить можно! — Конечно, ребята очень виноваты! — строго сказал Илли-ага. — Мы во всем разберемся. Но ведь ты, Шекер, теперь не ученица, а учительница. Тебя класс ждет, звонок давно прозвенел. Так не годится, голубушка. Кто же их учить будет, если не мы? Шекер поднялась, взяла из рук директора классный журнал и, сердито поджав губы, вышла из кабинета. Мы с Дангы переглянулись и остались — понимали, что с нами разговор будет особый. — Ну, Дангы, рассказывай. Дангы, притихший было, снова заревел. — Чары первый полез, свалил Дангы и сел ему на живот, — сказал я, пытаясь защитить друга. — Я тебя не спрашиваю, Коссек, — сказал Илли-ага. Он долго смотрел на плачущего Дангы, потом повторил свой вопрос, по мой друг все еще ревел, уткнувшись носом в стенку. — Ну ладно, если не хочешь, не рассказывай, — проговорил Илли-ага и прошелся по своему кабинету. Я подумал, что он рассердился на Дангы, но лицо у него было не сердитое, а расстроенное. — Я не дрался, — вдруг пробормотал Дангы. — Так что же случилось? Что вы не поделили с Чары? — Илли-ага наклонился к Дангы. — Я не дрался, — повторил тот. — Я никогда не дерусь. И верно, никто в школе не видел, чтобы Дангы дрался, хотя был он широкоплечий и сильный. А ведь в классе чего только не бывает. Я сразу вспомнил, как однажды кто-то облил рубашку Дангы чернилами. Другой бы на его месте так отлупил за это, а Дангы не полез в драку, хоть и знал, что дома ему понадет за рубашку. Не подрался он и тогда, когда ребята дали ему понюхать цветы, обсыпанные табаком. Я ни за что бы не вытерпел — проучил бы как следует. По правде говоря, я часто лезу в драку. Сам не знаю, как это у меня получается. Вот недавно по пути из школы я подрался с внуком Джана́ра-сони́ Акго'й, хоть с ним и подраться-то трудно. Он толстый, неуклюжий, медлительный — ни дать ни взять его тетушка Джама́л. Его даже прозвали «Лелли́м» — «растяпа». А подрались мы из-за чепухи. Шли и говорили про войну. Я сказал: «Наши победят!» Акга ответил лениво так: «Поглядим…» Я сразу остановился: «Как это — поглядим? Тебе что, значит, все равно, кто победит?» Акга заговорил уже другим тоном, быстро и сердито: «Ты думаешь, я за фашистов, да? Просто мой дед так говорит: «Еще поглядим, кто победит…» «Твой дед врун». «Ты моего деда не трогай! Даже имени его не называй!» «Буду называть! Твой дед про всех только плохое говорит, всем зла желает. И все он врет!» «Не тронь моего деда!» — во все горло закричал Акга. «А если трону, так что?» «Попробуй!» «Вот и попробую!» Вначале мы просто толкали друг друга. Потом пустили в ход кулаки. Акга намного выше меня, по вялый, беспомощный. Никто не видел, чтобы он победил хоть раз в драке или свалил на землю своего противника, как сегодня Чары-кель Дангы. Конечно, я повалил Акгу. И сидел на нем, пока он не запросил: «Отпусти, Коссек! Ну, отпусти!» Я очень боялся, что директор знает про этот случай, но, видно, он не знал, только сказал укоризненно: — Какой же ты друг, Коссек? Вместо того чтобы разнять их, сам полез в драку, а? Потом Илли-ага опять обратился к Дангы: — Так что же у вас произошло? Кто кого обидел? Но Дангы по-прежнему молчал. Я едва удерживался, чтобы не толкнуть его локтем: «Ну говори же, говори…» Но Илли-ага мог снова одернуть меня: «Не вмешивайся, Коссек». Директор и в самом деле рассердился. — Ну ладно, — сказал он. — Не хочешь говорить — не надо. Ступайте домой. Мне больше с вами разговаривать не о чем. Мы вышли. Всю дорогу шли молча. «Почему Дангы ничего не захотел сказать директору? — думал я. — Ведь Илли-ага разобрался бы, кто прав, кто виноват. Нет видно, Дангы сам первый полез к Чары-келю…» Мне очень хотелось спросить у Дангы, что же все-таки у них произошло. Уж мне-то, другу, мог бы сказать. Но я глянул, как он шел, опустив голову, с заплаканным лицом, и ни о чем не спросил. Так мог ли я в этот вечер заснуть, хоть и считал сто раз до ста?

Сирота

Сам не помню, когда я заснул. Утром я проснулся с тяжелой головой. Поднялся, стал собираться в школу. Бабушка уже успела развести огонь. Что-то варилось, булькало в котле, висевшем над очагом. Хоть я и наелся вчера вечером досыта затирухи, с утра почему-то опять очень захотелось есть. Я собирал свои учебники, а сам все думал: интересно, что там варится, в котле? Потом уселся за стол и стал дожидаться завтрака, с нетерпением поглядывая на бабушку. И вдруг я вспомнил слова учительницы Шекер: «Это не дети, а настоящие аджит-маджиты!» — Что такое аджит-маджиты? — спросил я у бабушки. — О-о, лучше не спрашивай, дорогой. Это очень страшно. Если придут аджит-маджиты, настанет конец света, — испуганным шепотом ответила бабушка. — А что такое конец света? — спросил я. Бабушка еще сильней испугалась, и я больше ни о чем не спрашивал. Но сам продолжал думать про аджит-маджитов и про конец света. До этого так нетерпеливо ждал завтрака, а тут даже не заметил, что ел. Забрал свою сумку и вышел из дома. Аул наш невелик. Дома вытянулись вдоль глубокого арыка, но берегам которого высятся тенистые островерхие тополя. Получается, что в ауле всего одна улица. Из соседних аулов многие уже переселились в поселки. В поселке все, конечно, по-другому. Веселее. Много народу. Дома новые, улицы широкие, ровные. Одни, вроде нашей, тянутся вдоль арыков, другие их пересекают. Там и магазины и читальня. Между прочим, наш аул тоже собирались переселять. Ну и споров было! Старики — те, конечно, против. Не хотелось им с обжитых мест уезжать. «Хоть старый дом, да свой, — говорили они. — В нем вся жизнь прошла, не только наша, но и наших родителей». «Жизнь и дальше будет идти, даже еще лучше, — доказывал председатель колхоза Агаджа́п-ага. — Поглядите, какой поселок соседи отстроили, а у нас — кто в новом доме с верандой живет, кто в старой мазанке, а кто и вовсе в кибитке, в духоте да в холоде…» Наверно, все же уговорил бы он наших стариков перебраться в поселок, но началась война. До переезда ли тут! Каждое утро по дороге в школу я захожу за Дангы. Он живет совсем близко от меня, через четыре дома. Один из этих домов принадлежит колхозному кузнецу Белли'-уста́. «Уста» означает «мастер». Не всякого человека назовут мастером, а вот Белли назвали. Надо ли заточить серп, сделать лонату, кетмень для обработки хлопчатника, таган, под которым разжигают огонь, кочергу, нож — словом, любую вещь, какая требуется в хозяйстве, зовут мастера Белли. А для нас он делает железные обручи, которые с шумом и звоном можно гнать по дороге через бугры и камни. И жена у Белли-уста добрая. Раньше, бывало, идешь мимо их дома, поздороваешься, а тетя Солта́н улыбнется в ответ, подзовет. Забежит на минутку в дом и насыплет тебе полную тюбетейку жареной кукурузы, урюковых косточек, а то и леденцов. Но теперь Белли-уста, как и мой отец, на фронте. Солтан работает в колхозе. Уходит она в поле ранешенько, и когда я иду в школу, у Белли-уста уже никого нет. Пустой дом выглядит сиротливо. Двор порос травой. Зато в соседнем дворе еще издали бросается в глаза кибитка, недавно покрытая новой белой кошмой. Рядом с ней стоит добротный крепкий дом. Сразу чувствуется, что хозяин тут заботливый. В саду широко раскинули ветви плодовые деревья, вьется виноградная лоза. На огороде за этим домом раньше, чем у всех, зеленеет лук, редиска, огурцы. «Джапа́р-сопи́ — человек ученый, читает Коран, и аллах помогает ему», — говорит моя бабушка. Но я не люблю Джапара-сопи. Когда проходишь мимо его дома, во дворе раздаются лай и свирепое рычание. Две огромные лохматые собаки — одна рыжая, другая серая — мечутся яростно вдоль ограды и в бессильной злобе скалят зубы. У многих мальчишек остались на память следы от их укусов. Даже самые смелые ребята не решаются забраться в сад Джапара-сопи — такие злобные у него собаки. Но на улице, за каменной оградой, собаки не страшны. «Рычите, рычите сколько влезет», — думаю я и, сняв с головы тюбетейку, нарочно помахиваю ею во все стороны. Или сниму с плеча холщовую сумку, в которой лежат мои книги и тетради, и поверчу перед черными собачьими носами. Что? Небось с радостью изорвали бы мои учебники? Как бы не так! Лайте, хоть захлебнитесь! У вас и хозяин такой же злобный, как и вы. Услышит лай, выйдет на крыльцо посмотреть, отчего беснуются собаки, и, если завидит мальчишек, начинает проклинать на все лады. Ох и здорово это у него получается! Заслушаться можно. Только вот бабушка говорит, что это грешно — вводить в гнев старого человека. Потому и стараешься пробежать быстрее мимо ограды, если на крыльце стоит Джапар-сопи. И все-таки прямо подмывает каждый раз устроить вредному Джапару-сопи какую-нибудь каверзу. Сегодня я только было собрался швырнуть незаметно камень и сбить в саду несколько спелых яблок, как увидел, что на крыльцо вышел не Джапар-сопи, а его дочка, толстая, неповоротливая Джама́л. — Елба́рс! Гулаклы́! — стала звать она собак, а сама сквозь ветви урюковых деревьев пыталась разглядеть, кто стоит за оградой. Может, пришли к отцу просить, чтобы прочитал молитву, а может, кто из соседок хочет купить талисман от головной боли, против дурного глаза и иных напастей? Таких талисманов у Джапара-сопи хоть отбавляй, на любой вкус, на любую беду. Вдруг Джамал увидела меня и так же, как отец, заверещала противным визгливым голосом: — Чтоб тебя на части разорвало! Чтоб тебе сквозь землю провалиться, проклятый! Чтоб… Я же, помахивая тюбетейкой, кричу в ответ: — Эй, а где твои женихи? Почему разбежались? Может, ты их своими криками распугала? Она проклинает меня все громче и громче. Собаки заливаются вовсю, совсем, бедные, охрипли. Наверняка сейчас выйдет сам Джапар-сопи. Пора удирать. Я вихрем проношусь мимо ограды, за которой мечутся свирепые собаки, мимо дворика иранца Мурти́. Сам Мурти давно уже в поле. Слышен только голос его жены, которая нянчится с внучонком. А вот и мазанка Дангы. — Дангы! Эй, Дангы! — кричу я. — Собирайся. В школу пора! Дангы, приоткрыв дверь, выглядывает во двор: — Я сейчас. Подожди меня, Коссек. Мне всякий раз приходится ждать Дангы. Не потому, что он лентяй и долго спит по утрам. Наоборот, с той поры, как заболела его мать, Дангы встает очень рано. Приходится и по хозяйству кое-что сделать, и о маме позаботиться. Вот он пробежал в сарай, потом обратно с какой-то миской в руках… Что-то уж очень долго возится в доме. — Эй, Дангы, ты скоро? Вместо Дангы отозвалась его мать, тетя Говхе́р. — Это ты, Коссек? Ну-ка зайди сюда, — позвала она слабым голосом. Я вошел. Тетя Говхер давно уже была больна. Но только теперь я заметил, как она исхудала. Сидит, закутавшись в одеяло, лицо бледное, и руки как палки. — С кем Дангы вчера подрался в школе? — спросила она, подняв на меня темные, глубоко запавшие глаза. Я пожал плечами и посмотрел на Дангы. Он, нахохлившись, сидел в глубине комнаты. Наверно, ему здорово досталось от матери. Конечно, она все сразу заметила: вернулся-то он зареванный, а рубаха — в крови. — Я… не знаю… По-моему, он ни с кем не дрался. — Ах так? Сговорились? Я же сразу поняла, что Дангы дрался, как только он вернулся из школы. Почему у него вся рубашка в крови? Я пожал плечами. И пожалел, что вошел в дом. Надо было тихонько ждать Дангы возле ворот. Ну что я могу ответить, если тетя Говхер станет расспрашивать дальше? Но она посмотрела на Дангы и сказала: — Вот что я тебе скажу, сынок: ступай помирись с этим мальчиком! Ты думаешь, если нет отца… Она не договорила: слезы сдавили ей горло. Но через минуту Говхер уже овладела собой, сказала твердо: — Ступай помирись с тем, с кем дрался. И больше чтобы я не слышала ни о каких драках. Понял? Она устало опустилась на подушку, а Дангы, еще больше нахохлившись, забрал свои книги и быстро вышел. Но едва мы отошли от дома, я вдруг заметил на глазах у него слезы. Я стал успокаивать его: — Да перестань ты плакать. Ну, поругала немножко, подумаешь, не побила же, правда? Дангы молчал. Мы как раз проходили мимо дома Чары-келя. Я глянул через забор. И тут во дворе пусто. А какой это был шумный двор! Там даже два дома стоят: один маленький, старый, другой побольше, с верандой. И еще есть такая же, как у нас, черная кибитка. Большая семья была у Чары-келя. До войны в маленьком домике жил Чары с отцом и матерью. В большом — его старшие братья со своими женами. А в кибитке хозяйничал по старинке дедушка Чары-келя. Летом Чары-кель обычно тоже перебирался к дедушке — в кибитке было прохладнее спать. Потом дедушка умер. Отец и старшие братья ушли на фронт. Жены их почему-то не поладили с матерью Чары-келя и уехали к своим родителям. Они ведь были из соседних аулов, и я думаю, что просто соскучились по своим близким. И вот теперь в двух домах и кибитке живет только Чары-кель с матерью. — Знаешь что, давай попросим прощения у Чары. Вместе попросим. Я ведь ему тоже надавал, — сказал я. — Ни за что! — крикнул Дангы. — Почему? И мать велела… Рассердится — побьет… — Ну и пусть, пусть бьет! — перебил Дангы. — Умру, а прощения просить не буду. И мириться не буду! Я не знал, что ему ответить. Мы пошли быстрее — надо было поторапливаться, чтобы не опоздать в школу. Если явимся посреди урока, не миновать разговора с директором, а он, чего доброго, про вчерашнее вспомнит. Он был очень сердитый, когда мы уходили. И опять я подумал о Чары. Вон сколько крови вытекло у него вчера. Кто знает, может, его в больницу положили? А что, если и в самом деле так случилась? Тогда директор обязательно вызовет милицию. — Дангы, — сказал я, останавливаясь, — может, нам не ходить в школу? Дангы схватил меня за руку: — Ой, Коссек, я хотел сказать то же самое, только боялся, ты не согласишься. Давай не пойдем сегодня! — Ладно. Поглядим, что дальше будет. Если Шекер уговорит директора отправить нас в милицию, мы успеем убежать куда-нибудь. Ну хоть в соседний аул, к твоему дяде. Как будто в гости, а? Так мы и решили. Сразу же за углом свернули и вместо школы отправились совсем в другую сторону. Спустились к арыку и уходили всё дальше и дальше от аула, чтобы никто не увидел нас и не спросил, почему мы не на уроке. Вдоль арыка, до самого водораздела, тянулся длинный ряд тополей. Густо разросся кустарник. А дальше, по обе стороны арыка, простирались хлопковые поля. Последние дни все колхозники работали на хлопке, и мы боялись, что здесь нас тоже кто-нибудь может заметить. Кусты хлопчатника были еще маленькие, не то что осенью, когда они стоят стеной. Пригнись только — и никто тебя не увидит. А сейчас весна. Всходы хлопчатника лишь поднимаются над землей. Даже видны окарыки — узкие канавы, разбегающиеся от арыка по всему полю. Вода по ним бежит чуть ли не к каждому кусту. По́том, когда хлопок поднимается выше, их уже не видно — кажется, что они совсем заросли. Мы с Дангы осторожно выглядывали из-за кустарника и деревьев. В поле оказалось пусто. Должно быть, вчера закончили прополку хлопчатника, пустили воду. Окарыки были полны воды. Мы вылезли из-за кустарника и пошли прямо через поле, перепрыгивая через окарыки. — Знаешь что, — сказал Дангы, — давай рыбу ловить. — Верно! — обрадовался я. В арыке сейчас, наверно, была рыба. Когда поднимают плотину и пускают воду из канала, она с силой устремляется по арыкам. Но после окончания полива плотину снова опускают. В стоячей воде часто бывает рыба. Мы с Дангы снова вернулись к арыку. Бросили в кусты книги, закатали штаны до колеи и спустились в воду. Сразу же заломило ноги — вода была холодная, хотя день выдался жаркий. Рыбу мы ловили консервной банкой, подобранной на берегу. Дангы с банкой шел мне навстречу, а я руками гнал рыбу. Вообще-то я ничего не видел в мутной воде, но все-таки в банку понала одна, потом другая мелкая рыбешка. — Эй, много наловили? — послышался знакомый голос. Я оглянулся: к нам, продираясь через кусты, бежал Чары-кель с палкой в руках. «Ну, быть снова драке, — подумал я. — Если они схватятся, надо оберегать ухо Чары-келя. Весь шум вчера был из-за его уха…» Чары подбежал, остановился над арыком. Стоит помахивает прутиком. Только теперь я разобрал, что в руках у него не палка, а тонкий прут. «Интересно, а он почему не в школе? — удивился я. — Может, в самом деле вызвали милицию, а его послали нас искать?» Струхнул я здорово, но старался не подавать виду. Спросил как ни в чем не бывало: — Ты что, с уроков сбежал? — Почему сбежал? Уроки давно уже. кончились. Сейчас три часа. Я глянул на солнце. И вправду уже поздно. А мы и не заметили, как время прошло. — Я корову пасу, — сказал Чары. Тут я заметил серую корову, которая щипала траву неподалеку. Недаром говорят, что у страха глаза велики! — Ты почему сегодня не был в школе? — спросил Чары. — И Дангы не был. Он миролюбиво посмотрел на Дангы, и я понял, что драки не будет. — Ты-то ведь ходишь, и ладно, — пробормотал Дангы, но Чары не обиделся. — Учительница Шекер про вас спрашивала, — продолжал он. — И Илли-ага тоже. Он даже хотел домой к вам пойти, по я сказал, что Дангы заболел, а Коссека бабушка куда-то послала. Правильно? — А ты не врешь? — спросил я. — Чтоб мне просолиться насквозь, если вру! — закричал Чары. — Илли-ага правда хотел к вам идти, но после моих слов не пошел. Я поверил Чары. Человек не станет зря клясться солью. Дангы, по-моему, тоже поверил. Мы вылезли на берег — сперва я, а за мной Дангы. — Чары, друг, скажи честно: милиция за нами не приходила? — спросил я. — Какая милиция? — Ну, не притворяйся, будто не знаешь. Шекер кричала вчера, что из-за нас нужно милицию вызвать. — Да ну, она просто вас попугать хотела, — махнул рукой Чары. — Все равно в школе ты нас больше не увидишь. — Почему это? — изумился Чары. — А зачем туда ходить? Какие у нас учителя? Они сами вчера говорили, что ждут не дождутся, когда вернутся настоящие наши учителя. Шекер только-только школу окончила. — Ну не все такие, — возразил Чары. — Ну так что? Все равно лучше рыбу ловить или корни ишки́н выкапывать. Из корня ишкин знаешь какой чай получается! Я видел, Мурти целый хурджу́н наконал. — Вообще-то, конечно, это интереснее. Но как же… Школу-то надо окончить. — Это твое дело. А мы для себя уже решили. Мы настоящим делом займемся. Только ты никому не говори про нас, ладно? Чары огорченно покачал головой. Видно, ему все же стало жалко, что нас больше не будет в школе. Он вздохнул и сказал: — Ладно, не проговорюсь. А если спросят, буду отвечать, что Дангы к дяде уехал, а ты, Коссек, тоже куда-нибудь… к дяде. Мы оба, не сговариваясь, стали разглядывать Чары-келя. Ухо ему намазали йодом, и оно стало желтое-прежелтое. Кровь больше не текла. И ранки мы уже не заметили. Кажется, он догадался, что мы смотрим на его ухо, и беспечно махнул рукой: — Не беда, заживет. В прошлом году меня собака укусила за ногу, у Джапара-сопи в саду. Тогда похуже было и то прошло. — Он еще ниже надвинул на лоб свою облезлую шапку. Все-таки он хороший парень — Чары. Мне очень хотелось, чтобы они с Дангы помирились по-настоящему. И чего они, в самом деле, не поделили? Я стал потихоньку подталкивать Дангы к Чары-келю. Ну что ему стоит протянуть руку? Я был уверен, что Чары не откажется мириться, хотя Дангы и укусил его за ухо. Конечно, я понимаю, трудно первому протянуть руку и сказать: «Прости меня». Да ведь сказать-то можно что-нибудь совсем другое. Или даже вовсе ничего не говорить. «Ну, ну, давай, — шептал я Дангы. — Мирись». Но Дангы молчал. Чары-кель постоял возле нас еще немного, а потом со всех ног бросился за своей серой коровой, которая давно уже скрылась за кустами. Нам расхотелось ловить рыбу. Мы сложили наш улов в консервную банку. Рыбешек поналось немало, но самая крупная была не больше пальца, поэтому консервная банка наполнилась только до половины. Мы подняли с земли свои сумки, прихватили банку с рыбой и отправились к Дангы. Мы решили у них сварить рыбу и угостить его маму. Говорят, уха полезнее всяких лекарств. Я онасался, что, едва мы придем, тетя Говхер первым делом спросит: «Пу как, помирился со своим противником?» Но тете Говхер было не до нас. Она лежала пластом, отвернувшись к стене, и даже головы не подняла, когда мы вошли. Может быть, задремала. Мы почистили рыбу, бросили в воду соли и стали варить уху. Вода на дне большого котла над очагом кипела, кипела, пока до половины не выкипела. — Наверно, сварилась, — сказал я Дангы. Мы по очереди попробовали уху. Она оказалась солоноватой, но вкусной. Только очень уж ее было мало. Даже одной пиалы не набралось, только половина. Мы поставили пиалу с ухой у изголовья тети Говхер. Проснется — попьет. Может, и поправляться начнет. Я все думал про Чары-келя. Вспоминал, как он отговорил директора идти к нам. Жаль, Дангы не помирился с ним как следует. В общем-то, конечно, можно считать, что мир между ними заключен и драться они больше не станут, но все же… — Зря ты подрался с Чары-келем, — сказал я Дангы. Он даже бросил хребет рыбешки, который обсасывал, и сердито посмотрел на меня. Потом оглянулся на спящую мать и спросил, понизив голос: — Кто это тебе сказал, что зря? — Я и сам знаю. Чары-кель неплохой парень. — Неплохой? — Дангы с ненавистью сжал кулаки, будто сам Чары-кель стоял перед ним. — Если б он был плохой, то не заступился бы за нас сегодня в школе. И помириться с тобой он хотел. Что, не так? Ну скажи, почему ты не хочешь с ним мириться? Значит, ты сам, первый… Ведь не говоришь, из-за чего вы подрались? Если не виноват, скажи! — Не скажу! И больше никогда у меня про это не спрашивай. Ты сам видел: я даже директору школы не сказал. — Ну и что? Директору не сказал, а мне можешь сказать. Друг — это важнее, чем директор. Или, может, я тебе уже не друг? — Коссек-джан, ну конечно, мы друзья. Правда, вот все, что ты захочешь, я сделаю. Только об этом не спрашивай… Теперь мне еще больше хотелось узнать правду. Что же все-таки произошло у них с Чары-келем? Я обнял Дангы за плечи и шепнул: — Так вот, если я тебе друг, мне от тебя только одно сейчас нужно: скажи. Дангы проглотил комок, подступивший к горлу. — Он… Чары… он назвал меня сиротой. Я молчал. Дангы быстро утер набежавшие слезы и посмотрел на мать. — Знаешь, если мама узнает, она с ума сойдет… Она говорит: «Пока мои глаза смотрят на белый свет, я никому не позволю называть тебя сиротой. Никому!»Как у Дангы убежал отец

Настоящим сиротой был я. У других если не было отца, так была мать. Моя мама умерла рано. Я даже лица ее не помню. Отец после маминой смерти долго не женился. Бабушка чуть ли не каждый день надоедала ему: «Скоро ли ты женишься, сынок? Мне одной трудно смотреть за домом». Но отец стоял на своем: «Пока мой Коссек не вырастет, я не приведу в дом чужую женщину», — отвечал он. А сам старался всячески помочь бабушке. Даже обед готовил. Наконец, видно, он устал от такой жизни. Однажды подозвал меня и говорит: «Знаешь, Коссек, я тебе нашел маму. Скоро познакомлю ее с тобой. Вот увидишь, какая она хорошая и добрая». Но обрадовалась только бабушка, а я думал: «Пока неизвестно, хорошая она или нет. И вовсе она не мама, а мачеха». Но мне не пришлось познакомиться с этой женщиной. Началась война. Одним из первых в армию ушел мой отец. Так мы и остались вдвоем — я и бабушка. Правда, колхоз помогает нам: то денег дадут, то муки или крупы. Но все же бабушке приходится подрабатывать. Она ходит к соседям, когда кому-нибудь нужна помощь. Бабушка многое умеет: и готовить, и масло сбивать, и тяжелые кошмы чистить. А за это она всегда приносит домой немного еды. «Ешь, Коссек-джан», — говорит она ласково, вздыхает и гладит меня по голове. И я знаю: она меня жалеет, потому что я — сирота. А Дангы — какой же он сирота? У него есть и мать и отец. Отец его, Келевха́н, работал в нашем колхозе бригадиром. Такой высокий, крепкий. Дангы очень похож на него. Келевхан был другом моего отца. Каждую зиму по первому снегу они вместе уходили на охоту. Приносили зайцев, диких кур. Нам с Дангы тоже очень хотелось пойти на охоту, но они так ни разу нас и не взяли. Когда отец мой уходил в армию, Келевхан сказал ему: «За своих будь спокоен». И верно, он потом чуть ли не каждый день заглядывал к нам, спрашивал у бабушки: «Маму́р-эдже́, в чем нуждаетесь?» — «Живем, как и все», — отвечала бабушка. Она никогда ни о чем не просила, но ей нравилось, что Келевхан держит слово и заходит к нам. Вообще-то, хоть бабушка и не просила, но он всякий раз находил какое-нибудь дело по дому: чистил очаг, поправлял цепи, на которых висит над очагом тяжелый котел, старался подбросить пам хворосту для топки. Топлива требовалось немало, чтобы было тепло в нашей старенькой кибитке. Правда, стены ее, сложенные из бревен и отделанные снаружи камышовыми щитами, были еще крепки и, как говорит бабушка, продержатся, пока я не вырасту большой. Но вот крыша… Крыши совсем нет никакой, а плотная шерстяная кошма, покрывающая кибитку, почернела от дыма и дождя. Поэтому и называют такие кибитки черными. Сколько раз бабушка просила отца покрыть кибитку новой кошмой, но он отвечал: «К чему? Ведь скоро переедем в поселок. Заживем по-настоящему, в новом большом доме». Говорить-то говорил, а сам с первых дней войны ушел на фронт. Заходя к нам, чтобы помочь по хозяйству, Келевхан не забывал рассказать про новости с фронта, хотя вообще-то он был не очень разговорчивый. Я тоже часто ходил к Дангы. Там меня всегда хорошо встречали. Как ни приду, тетя Говхер приветливо скажет: «Заходи, заходи, Коссек-джан, сейчас обедать будем». И непременно усадит меня вместе с Дангы за стол, хоть я и догадываюсь, что сами они уже пообедали. Я даже не помню, с чего началась беда в доме Дангы. Однажды я, как обычно, вернулся из школы, поел похлебки и хотел сразу же опять уйти. — Куда ты, Коссек? — спросила бабушка. — К Дангы. — Знаешь что, дорогой, сегодня ты лучше к ним не ходи, — сказала вдруг бабушка. — Почему? — удивился я. Никогда еще бабушка не отговаривала меня пойти к Дангы. Наоборот, всегда радовалась, что мы дружим. Бабушка очень любила и Келевхана и Говхер. Совсем недавно Говхер сшила мне рубашку из старой отцовской. И бабушка очень хвалила и рубашку, и добрую мать Дангы. Сама она шить уже не могла — плохо видела, а так по хозяйству управлялась. И вот теперь бабушка вдруг просит, чтобы я не ходил к лучшему своему другу — Дангы! — Почему? — повторил я. — Бабушка, скажи! Она погладила меня по голове, поправила воротник моей новой рубашки и ничего не ответила, будто не знала, что сказать. Я старался заглянуть ей в глаза́, но бабушка отвернулась — казалось, не выдержала моего взгляда. — У Дангы отец убежал, — наконец с трудом выговорила она. Я ничего не понял. Разве отец может, как мальчишка, убежать из дома? Я себе такого просто даже представить не мог. Как он побежал? Куда? В какую сторону? И вообще Келевхан такой степенный, спокойный, а тут на́ тебе — убежал! Все эти вопросы так и вертелись у меня на языке, но я не решился расспрашивать бабушку. Уж очень она выглядела огорченной. — Нехорошо поступил Келевхан, — говорила она, вздыхая. — Кто бы мог подумать! Люди расстаются с семьей, потому что на войну уходят, а он… Ой, нехорошо, нехорошо!.. Я молча вышел за дверь. Бабушка крикнула вдогонку: — Смотри, голубчик, не ходи к Дангы! Пойди к Чары или еще куда… Хоть я и ответил бабушке «ладно», но не мог не повидать Дангы. Подошел к их дому и долго стоял во дворе, не решаясь приоткрыть дверь мазанки. Потом все же не выдержал, подошел и заглянул в дверь. Смотрю, тетя Говхер сидит в уголке и плачет. Даже на работу не пошла. А в другом углу — Дангы. Он-то крепится, но, я вижу, украдкой слезы вытирает, чтобы мать не заметила. Когда я дверь приоткрыл, у него лицо сразу просветлело. Он поднялся, поглядел на мать, постоял посреди комнаты в нерешительности, а потом вышел вместе со мной. Мы спустились к арыку и медленно пошли вдоль него. Так и шагали, не проронив ни словечка, пока не дошли до распределителя воды. Это было наше любимое место с Дангы. В этом месте от канала рукавами расходятся несколько арыков. А под тенистыми деревьями прохладно даже в самую жаркую пору. Через канал перекинут мост. Под мостом — плотина. Она то опускается до самого дна капала и преграждает путь воде, то поднимается, и вода с шумом устремляется по арыкам. У распределителя всегда много ребят из нашего и соседних аулов и поселков. Играют, купаются в канале — это ведь тебе не узкий и мутный арык. В канале можно плавать. Самые смелые ребята прыгают с моста. Но в тот раз мы с Дангы пришли и молча уселись на берегу. Дангы опустил босые ноги в воду и тихо сказал: — Коссек, теперь и у меня отца нету. — А куда он девался? — Умер… — Ты что? Вчера был жив, а сегодня умер? Когда же его хоронили? А ну поклянись, что не врешь! — Нет, Коссек, это мне мама велела всем так говорить, кто спросит, — тихо продолжал Дангы. — А на самом деле он ушел. Бросил нас и ушел из дому… Я вдруг припомнил, как иногда к бабушке заходили женщины-соседки и начинали шептать: «Келевхан… Якшигозе́ль… Он давно ищет себе новую жену… Джапар-сопи говорил…» Но бабушка не любила сплетен. Она качала головой и всякий раз обрывала не в меру болтливую женщину. Дангы мне рассказал, что с такими же разговорами соседки приходили и к его матери. Вначале она не слушала, отшучивалась. Потом они начали ссориться с отцом. Мать плакала, упрекала Келевхана: «Стыдно людям на глаза показаться. Все смеются. И Джапар-сопи не станет зря говорить, он ученый человек и старый…» Отец тогда начинал кричать: «Никакой он не ученый, мошенник он! И кто это сказал, что старые люди не лгут? Если смолоду был мошенником и лгуном, то к старости только ловчее стал!» Так они ссорились изо дня в день. Иногда и мать называла имя Якшигозель, и тогда отец вовсе выходил из себя: «Не порочьте честную женщину! Она и не собирается выходить за чужого мужа. Это все старый мошенник Джапар выдумал!» Но вчера отец, едва мать начала упрекать его и рассказывать, о чем ей только что говорили соседки, схватился за шапку и молча направился к двери. «Уходишь? — крикнула мать. — Я этого и ждала. Ты все время выбирал момент, чтобы уйти». — «Да, ухожу, — сказал отец. — Если ты дурным людям веришь больше, чем мне, я найду, куда уйти». — «Да, да, уходи. Ты нам не нужен такой. Уходи!» — крикнула мать. И Келевхан ушел. Дангы жалел мать и сердился на отца. Он не хотел разбирать, кто из них прав. Просто он твердо знал, что отец не может, не должен уходить из дому. И он поверил матери, что отец для них умер. А сейчас сидел возле меня и плакал по нему, как по мертвому. Так вот из-за чего он подрался с Чары-келем! Тот слу-чайно, вовсе не из желания подразнить, сказал, что Дангы тоже, мол, сирота… В тот вечер, у арыка, я не знал, как утешить друга. Только сказал ему: — Ничего с тобой не случится и без отца. Проживешь как-нибудь. Живем же мы с бабушкой. Ты, главное, постарайся забыть про него. И не плачь. — Нет, плакать я не буду, он ведь не по-настоящему умер. О таких не плачут, — сердито сказал Дангы и снова заплакал.«Молодец, Говхер, ты сумела заменить мужчину!»

Слух о том, что «женщин посадят на тракторы», прополз по нашему аулу еще до войны. Он был похож на страшную и не совсем понятную угрозу. Вроде бы — посади женщину на трактор, и сразу она перестанет заботиться о своих детях, перестанет готовить обед, и вообще всем вокруг станет очень плохо — и большим и маленьким. Особенно старался пугать этим людей Джапар-сопи. Он любил пугать, такой уж у него была характер. Что бы ни произошло в ауле, какое бы ни случилось событие — кинопередвижка приехала или новые товары привезли в магазин, — Джапар-сопи умел буркнуть, проходя мимо собравшихся женщин: «Не к добру это. Ох, не к добру…» И сразу бежало по аулу: «Джапар-сопи говорит… Сам Джапар-сопи… Ученый человек и к тому же старый…» Вот так и о тракторах. Но всё это были разговоры. А вот когда началась война, и вправду женщины стали учиться водить трактор. И опять Джапар-сопи бормотал: «Все равно ничего не получится. Разве женщина может управлять машиной? Поломает, испортит. И, уж конечно, на этом поле ничего не вырастет». И вдруг Дангы однажды важно сообщил мне, что мать его будет трактористкой. Честное слово, сперва я ему не поверил. Не верил, что женщина может водить трактор, и все. Во-первых, никогда в жизни я не видел женщину-трактористку. Да и тетю Говхер не мог представить сидящей на тракторе с развевающимся на ветру платком… Но после я услышал про это от самой Говхер, от бабушки. Теперьмне уже казалось, что это очень красиво, когда пестрый платок развевается, как флажок, над гудящим трактором. И еще мне представлялся Дангы: стоит, задрав нос, и держится за плечи матери, которая ведет трактор. Он уже хвастался: «Я вам буду сверху рукой махать». «Эх, была бы у меня мама, — думал я. — Она тоже выучилась бы водить трактор. И тогда я махал бы Дангы рукой, держась за ее плечи». Наконец наступил день, о котором так много говорил Дангы. Утром он ворвался ко мне как ураган: — Коссек, пошли скорее, сегодня моя мама трактор поведет! — Вот это да! Неужели она уже научилась? — Научилась! — сказал Дангы. — Вместе с ней и другие женщины занимались. Их тракторист учил. Но моя мама быстрей всех научилась, — гордо добавил он. — Она первая и поведет трактор. Сегодня! Побежим смотреть. Хочешь? Конечно, я хотел. По дороге Дангы рассказывал: — Мама сама будет за ним ухаживать. Это будет ее трактор, понимаешь? Не мы одни хотели видеть, как мать Дангы поведет трактор. Народу собралось очень много. Ведь не только я, но даже старики нашего аула никогда не видели, чтобы женщина управляла трактором. Людей приходило все больше и больше. Скоро весь аул собрался на площадке перед маленькой механической мастерской колхоза. Председатель колхоза Агаджан-ага подошел к стоявшему перед дверьми мастерской трактору, умолкшему с той поры, как ушли на фронт наши трактористы, и позвал: — Говхер, иди, дочка, садись… Мать Дангы заколебалась, смутилась. Да и как было не смутиться: глаза всех собравшихся были устремлены только на нее. «Не смущайся, садись, ты же умеешь», — начали ее подбадривать со всех сторон. Тетя Говхер поднялась на трактор. Поправила концы платка, уселась поудобнее. Трактор, едва слышно урчавший, вдруг задымил и двинулся с места.

Старики стояли, остолбенев. Женщины вскрикивали в изумлении. А мы, ребята, толкая друг друга, побежали вслед за трактором. — Молодец, молодец, дочка! — кричал Агаджан-ага. Запыхавшись, он бежал впереди трактора, и полы его серого халата развевались по ветру. — Веди через весь аул, пусть люди видят!.. Так вот на тракторе мать Дангы торжественно проехала по аулу и снова вернулась к механической мастерской. Агаджан-ага, с трудом переводя дыхание, сказал: — Молодец, Говхер, ты сумела заменить мужчину на такой трудной работе! С такими женщинами, как ты, мы не будем мучиться из-за того, что нет пока что наших парней. Ну, сегодня отдыхай. Завтра выедем на сев. Агаджана-агу в нашем ауле уважали. Он был председателем со дня основания колхоза. Был он уже совсем пожилой, потому и остался дома, но стариком его никто не считал. Говорят, Агаджан-ага первый у нас в ауле сказал, что женщины должны учиться водить трактор. Ходил из дома в дом и все уговаривал, уговаривал… Первой решилась тетя Говхер. Наверно, потому он и бежал впереди трактора, потому и просил ее проехать через весь аул, что очень гордился первой нашей трактористкой. А еще Агаджан-ага лучше многих других знал, сколько у него противников. Кроме Джапара-сопи, был еще в соседнем ауле мулла Абду́л-ходжа́. Наверно, это от них поползли злые слова: «Не справится Агаджан-ага с колхозом. Уж лучше распустил бы его до конца войны…» Джапар-сопи и Абдул-ходжа отворачивались и плевались при виде женщины, управлявшей фургоном или арбой. А про трактор мулла так и сказал: «Женщина села на трактор, значит, скоро будет конец света. Кайтесь, люди, пока не поздно!» Думаю, люди постарше меня тоже не всегда хорошо понимали, что такое конец света и какое отношение он имеет к трактору, но многие пугались и даже уговаривали мать Дангы оставить это дело. В назидание таким людям Агаджан-ага и провел Говхер по всему аулу, как бы желая сказать: «Посмотрите, какие смелые и замечательные у нас женщины! Смотрите и не верьте пустым словам…» Первое время тетя Говхер управляла трактором под наблюдением старого тракториста, который приехал из соседнего поселка. Но уже через неделю она смогла работать самостоятельно. Она была одна, и потому ей крепко доставалось: приходилось работать и днем и ночью. Люди и раньше знали, как хорошо работала мать Дангы в колхозе. Высокая, сильная, крепко перетянувшись широким кушаком, она выходила на жатву. Носила тяжелые снопы. А сейчас, после ухода Келевхана, она будто хотела всем доказать, что ей любая работа по плечу. Только вдруг случилась беда… Бабушка моя говорила: «Ее сглазили». Не знаю, как это можно «сглазить» человека. Но мать Дангы неожиданно заболела неизлечимой болезнью. По ночам она работала на тракторе в отдалении от аула, возле развалин древней крепости, где, как некоторые говорили, водятся джи́нны и разные злые духи. Находились даже выдумщики, которые рассказывали, как «один человек сам видел», «за одним человеком они гонялись»… но вот никто из нас не встречал этого «одного человека». Может быть, мать Дангы и вспоминала иногда эти слухи, проезжая в одиночестве мимо развалин крепости. она как-то сказала Дангы, что порой видит мелькающие вдали огоньки, сказала шутливо, но Дангы немножко перетрусил. И когда он рассказывал про это мне, глаза у него были испуганные. После этого не прошло и двух-трех дней, как тетю Говхер нашли едва живую, в беспамятстве, возле умолкнувшего трактора. Люди принесли ее домой, позвали муллу Абдула-ходжу. Он посмотрел и заявил: «Аллах покарал эту женщину. Нельзя делать дел, не угодных аллаху». Сказал так и собрался уходить обратно к себе домой. — Ходжа, дай какой-нибудь талисман, — взмолилась моя бабушка. Но он огрызнулся, уходя: — Ей теперь не помогут талисманы. Аллах не велит помогать тому, кто преступает его законы. Когда мать Дангы пришла в себя, она слабым голосом рассказала, что разворачивала трактор у края поля и вдруг увидела, как на прицепленный к трактору плуг карабкается кто-то длинный, в белой одежде, с белым, как у мертвеца, лицом. Она сама не знает, кричала или нет. Повалилась навзничь. Хороню еще, не под самый плуг угодила. А трактор продолжал идти некоторое время вперед, съехал в арык, остановился и заглох. — Эх, не видела она. бедняжка, ни привидений, ни джиннов. Просто ее нарочно напугал какой-то подлец, — с горечью сказал Агаджан-ага. — Не могли простить ей, что научилась так искусно управлять трактором. Агаджан-ага привез в наш аул доктора из военного госпиталя. Доктор прописал разные лекарства, наведывался еще. Но все было бесполезно. Говхер худела и слабела с каждым днем. Чем хуже ей становилось, тем больше она тревожилась о Дангы: — Сынок мой единственный, что с тобой будет? Неужто ты и в самом деле останешься сиротой? Нет, нет, не допущу я этого, я поправлюсь. И когда мы варили для нее уху из крохотных рыбешек, нам тоже казалось, что теперь мать Дангы непременно начнет поправляться.

Человек с деревянной ногой

Мать Дангы не выздоровела. Её оплакивал весь аул. Многие теперь верили председателю, что ее напугал какой-то негодяй и она сильно расшиблась. В самом деле, до этого Дангы не был сиротой. Пока у человека есть мама, он не сирота. А сейчас он остался совсем один. Бабушка взяла его жить к нам. Так нас стало трое в старой кибитке. Однажды утром нас разбудила бабушка словами: — Вставайте, сынки. Ночью Белли-уста вернулся с фронта. Впервые за последние недели бабушкино лицо просветлело, даже морщинки будто разгладились. Мы с Дангы тотчас вскочили на ноги. Мы так обрадовались, будто о родном человеке услышали. Я уже говорил: у нас в ауле все любили Белли-уста. Он такой веселый. Даже когда работает, все время улыбается, шутит. Может, оттого и любая работа его слушается. Бывало, подойдешь к нему в кузнице, он никогда не прогонит. Наоборот, все покажет, объяснит. Ну, словом, замечательный человек. А главное, он первый из нашего аула вернулся домой после начала войны. Он воевал, сам бил фашистов. Может, скоро войне совсем конец? Интересно, что он расскажет? Мы с Дангы даже завтракать не стали. Выскочили за дверь. Бабушка крикнула нам вдогонку: — Не забудьте поздороваться! Скажите: «Поздравляем с благополучным возвращением!» Я думал, мы первыми прибежим к Белли-уста, но в его доме было уже полно народу. Поздравляют Белли и его жену, радуются. Каждому хочется поговорить с вернувшимся домой фронтовиком, послушать его рассказ. Но народу много, а дом Белли-уста не так уж велик. Поэтому одни гости, побыв немного, уходят, а на смену им уже торопятся другие. — Сала́м але́йкум! — раздается со всех сторон. Мы с Дангы вошли и тоже сказали, как велела бабушка: — Салам алейкум, Белли-ага, поздравляем вас с благополучным возвращением! Мы выпалили это одновременно, будто сговорились. — Здравствуй, Дангы-хан, здравствуй, Коссек-джан, — ответил нам Белли-уста. — Молодцы. Настоящими джигитами стали. Он поднялся с места, опираясь на палку. И только тут мы заметили, что одна нога у него деревянная. Мы не отрываясь смотрели на его ногу. Белли-уста перехватил наш взгляд и улыбнулся: — Что, первый раз видите человека с деревянной ногой? Не бойтесь, идите-ка сюда… Из груды рассыпанных на белом платке кусочков сахара Белли-уста взял несколько и протянул нам. — Угощайтесь, угощайтесь, чего застеснялись? Да, ребятки, отняли у меня фашисты ногу… Мы все смотрели на деревянную ногу Белли-уста. Как же ее прикрепили? Можно на ней ходить? Бегать? Вопросы вертелись у меня на языке, но я понимал, что спрашивать об этом нельзя. — Получили свое и ступайте, — важно произнес Джапар-сопи. Мы сперва его даже не заметили, хотя он восседал на почетном месте. — Ничего, пусть остаются, — вступился Белли-уста, нахмурившись. Но нам уже не хотелось оставаться, раз тут был Джапар-сопи. Мы с Дангы переглянулись и вышли за дверь. Лучше зайдем в другой раз, когда не будет этого противного «ученого человека». Во дворе царила суета. Там родственники Белли-уста готовили той — праздничное угощение — по случаю воз вращения хозяина. Давно уж в нашем ауле не бывало праздников. До них ли, когда вокруг беда и горе! Сегодня, кажется, впервые в аул пришла радость. Такое событие нельзя было не отметить. — О-о, хорошо, что вы пришли, — сказал седобородый Муха́т-ага, тот самый, что работал на распределителе воды. Он и теперь первым делом беспокоился о воде: связал четыре глиняных кувшина, укрепил их на синие осла и велел нам с Дангы отправляться к арыку. — Будете возить, пока я не скажу «хватит»! — крикнул он нам вслед. — Да поторапливайтесь! Восемь больших котлов надо налить, чтобы всем хватило угощения. — Ничего, Мухат-ага, они справятся, — послышался знакомый голос. Только теперь мы заметили во дворе директора школы Илли-агу. Между прочим, наше намерение бросить школу и заняться настоящим делом не удалось. Два дня мы не ходили на уроки и очень даже весело проводили время, а на третий, рано утром, за нами явилась Шекер. Я еще и встать не успел, но едва заслышал во дворе ее голос, сон с меня сразу слетел. Я собрался в одну минуту и выскочил ей навстречу, чтобы она не успела ничего рассказать бабушке. Вместе с Шекер мы зашли за Дангы. Он уже поднялся и возился во дворе. Увидев нас, он сразу сообразил, в чем дело, забежал в дом за книгами и мгновенно выскочил навстречу. Но ни Шекер, ни Илли-ага нас не ругали. Даже не напомнили ни единым словом про ту злополучную Драку. Однако мы долго боялись понадаться директору на глаза, старались от него прятаться. Вернее, даже не боялись, а просто совестно было. И сейчас, заслышав его одобрение, мы так обрадовались, что готовы были возить воду хоть до самого вечера. Нам пришлось съездить к арыку всего раза четыре. Большие котлы уже были наполнены мясом. — Молодцы, ребята! — похвалила нас жена Белли-уста. Она была веселая, какой мы давно ее не видели. — Молодцы, не забудьте, что вы сегодня тоже почетные гости. Илли-ага, — закричала она директору школы, который вместе с Мухат-агой резал мясо, — ничего не оставляйте, все кладите в котлы! Пусть хлеба маловато, так мяса будет вдоволь. Целого быка зарезали. Да, давно уже в нашем ауле печи стояли холодными. Я хорошо помнил, как до войны бабушка чуть ли не каждый день замешивала тесто, потом разжигала печь — танды́р, стоявшую во дворе. Веселый дым плыл над головами. Потом, когда тандыр раскалялся, бабушка, отрывая куски теста, быстро делала лепешки и прилепляла к раскаленной стенке. И так у нее это ловко получалось! Главное, чтобы лепешка сразу прилепилась, не упала в огонь, а то сразу сгорит. Даже соседки, особенно молодые, приходили к бабушке поучиться печь лепешки. У самой бабушки ни одна лепешка не сваливалась в огонь. Пышной румяной горой поднимались они на блюде. Я прямо дождаться не мог, когда они остынут. Да и отец тоже. Мы с ним хватали по лепешке и начинали перебрасывать с руки на руку, чтобы скорее остыли. Правда, наверно, во всем нашем ауле никто не умел печь таких лепешек, как бабушка! Но теперь никто уже не приходил к ней поучиться этому искусству. Ни у кого не было муки. Зерна, которое выдавали в колхозе, едва хватало на кашу или затируху. Вот почему во всех дворах тандыры стояли холодными. Даже для праздничного тоя по случаю возвращения Белли-уста не из чего было напечь лепешек. На всякий случай послали человека в соседний поселок, побогаче: может, удастся купить или занять у кого-нибудь зерна. Но посланец вернулся ни с чем. Вдруг наш сосед Мурти, рубивший во дворе сучья саксаула, бросил топор и ушел. Прошло не очень много времени, и он вернулся с мешком, до половины наполненным пшеницей. Опустив мешок на землю, он сказал жене Белли-уста: — Раздай, Солтан, пшеницу женщинам. Пусть смелют и сделают муку. Мурти принес пшеницу! Да еще не килограмм либо два, а целых полмешка! Эта весть мгновенно разнеслась по аулу. Все, кто работал во дворе Белли-уста, помогая его близким приготовиться к тою, поочередно подходили к мешку и смотрели на пшеницу, будто на какое-то чудо. Пшеница и в самом деле была отборная, золотистая, как урюк. Кто-то нагнулся, взял горсть, помял в пальцах и снова высыпал в мешок. А седобородый Мухат-ага даже понюхал золотистые зернышки. — Эй, где ты взял ее? — крикнул он Мурти, который как ни в чем не бывало снова принялся рубить неподатливый саксаул. — Не все ли равно, где взял? — отмахнулся Мурти, продолжая работать. — Даю — значит, берите. Главное, скорее смолоть надо, а то к тою хлеб не поспеет. Все молчали. Каждый знал, что Мурти человек очень честный. Он был иранцем, но давным-давно жил в нашем ауле, его любили и уважали. Никогда никто не слышал, чтобы Мурти совершил недостойный поступок, и все же никто не решался взять пшеницу, пока Мурти не рассказал, где он достал ее. — Да вы не подумайте дурного, — сказал он улыбаясь. — Это я у суслика одолжил. Люди всё еще не понимали. Тогда Мурти стал рассказывать по порядку: — Пошел я вчера в степь за хворостом. Рублю саксаул, потом присел отдохнуть. Вдруг вижу — муравьи зерно тащат. Один, другой, третий… Откуда, думаю, у них тут пшеница? Пригляделся — неподалеку пора суслика. А у входа в нору муравьев кишит видимо-невидимо. И все тащат пшеничные зерна. Тут я все понял. Стал разрывать нору, а она все дальше идет, все глубже. И вот наконец доконался. В глубине норы большая яма полна пшеницы. Ну, выгреб я зерно, ссыпал в старый мешок, который ослу под седло подстилал. Вот откуда у меня пшеница. — Молодец, Мурти! — И как ты догадался? — А главное — вовремя, — раздавались вокруг радостные голоса. Лишь Джапар-сопи пробормотал негромко и высокомерно: — Хитер, хитер, Мурти-гул… Я удивленно посмотрел на него. Еще считается ученым, зовется «сопи», а говорит такие слова. Я вспомнил, как однажды отец Дангы — Келевхан велел нам позвать Мурти, нужно было в чем-то помочь по хозяйству, а у нас не принято, чтобы сосед отказал соседу. Мы с Дангы мигом сбегали и вернулись. «Ну что? — спросил Келевхан. — Придет он?» «Да, — ответил Дангы. — Он усмехнулся и головой кивнул». «И ничего не сказал? — встревожился Келевхан. — А как вы его позвали?» «Так и позвали, — сказал Дангы, — «Мурти-гул, отец велел вам прийти помочь ему». «Ка-ак? — переспросил Келевхан, выпрямляясь. Он в ярости шагнул к сыну: — Повтори, повтори, как ты сказал!» И Келевхан с размаху ударил Дангы по щеке. Такого при мне еще не случалось. Я на всякий случай отскочил подальше — боялся, чтоб и мне не понало. А Келевхан уже и сам устыдился своей вспышки, но все еще сердито выговаривал нам, что нельзя ни одному человеку говорить таких обидных слов. «Гул» — это такая обида… Он не успел договорить, потому что во двор уже входил Мурти, как всегда благожелательный и спокойный. Так я тогда и не понял, отчего рассердился Келевхан. Вечером я спросил у бабушки, что́ обидного в слове «гул» и отчего так называют Мурти. «О-о, — сказала бабушка, — да кто же это смеет его так называть? Только очень гадкий или глупый человек. А Мурти… он же наш». И опять мне было непонятно, о чем говорит бабушка. Лишь отец после рассказал мне, что до революции и даже в самые первые годы после нее в степях встречались банды, которые налетали на аулы, — и туркменские и иранские. Налетят, разграбят, увезут, что поценнее, дорогие ковры, а иногда еще прихватят с собой девушек и детей, чтобы продать в рабство. Вот таких людей, проданных в рабство на чужбину, и называли «гул» — «раб». Так был когда-то похищен из дому и продан в рабство Мурти. Тяжелое детство выпало маленькому иранцу. Да разве ему одному? Не лучше жилось и туркменским беднякам, батрачившим на своих богачей. Когда же в Туркмении твердо установилась Советская власть, все бедняки получили землю. Получил ее и Мурти. Вступил в колхоз, женился да так и живет в нашем ауле, который полюбил всей душой. И люди полюбили Мурти. Мурти был хороший работник, добрый сосед. Никогда не отказывался от самой трудной работы, всегда готов был прийти на помощь. Так рассказывал мне отец. Последнее-то я и сам хорошо знал. «Ты посмотри когда-нибудь, как Мурти штукатурит дома, — говорил отец. — Лучшего штукатура во всей округе не найдешь. Ведь за ним и из соседних поселков иногда приезжают, правда, у него не всегда свободное время выдается». С тех пор я уже никогда не произносил слова «гул», а здоровался с Мурти очень вежливо: «Здравствуйте, Мурти-ага». И он отвечал с улыбкой: «Алейкум салам, джан Коссек». Нет, только злобный Джапар-сопи мог произнести эти слова — «Мурти-гул», да еще с намеком, что вроде бы Мурти всех обманывает. Хорошо, что слов этих никто, кроме меня, не слышал, потому что все громко хвалили улыбавшегося Мурти и благодарили его за щедрый подарок к тою. Даже строгий Мухат-ага больше не сомневался насчет пшеницы. — Спасибо тебе, брат!.. — сказал он и позвал: — Ну-ка, женщины, несите ручные мельницы, поторапливайтесь. Ну, сегодня у нас будет настоящий той, какого еще не было с начала войны. — Зачем ты столько принес, Мурти? — колебалась Солтан, жена Белли-уста. — Хватило бы и половины. Всем понемногу достанется, а остальное неси своим внучатам. — Нет, нет, — наотрез отказался Мурти. — Откуда вы знаете, может, суслик специально приберег ее для нашего тоя? — пошутил он. Женщины и девушки принесли ручные мельницы и стали молоть зерно. Приготовили тесто. Вот тут моей бабушке пришлось снова показывать свое искусство. Прошло немного времени, и на расстеленных во дворе праздничных скатертях — дастарха́нах, которые принесли соседи, выросли горки румяных лепешек. Сварилось и мясо в котлах. Его отделили от костей, разрезали на ровные куски, перемешали с кусочками хлеба. Потом Мухат-ага высоко поднял над головой большую миску, полную душистых костей с обрезками мяса, и позвал: — Эй, мальчишки, сюда! Но разве нас нужно было звать? Все ребята — и маленькие, и постарше нас с Дангы — давно вертелись у двора Белли-уста, дожидаясь, когда станут раздавать кости. Так бывало даже до войны, когда всем хватало и хлеба и мяса. Просто это очень интересно — дележка костей, кому какая достанется. Все толкаются, кричат: «Мне! Мне!», тянут руки. А кости еще горячие, схватишь и начинаешь дуть, чтобы поскорее остыла. Мухат-ага через головы других мальчишек протянул нам с Дангы большие, полные мозга кости. Конечно, мы это заслужили. Кто возил воду? Мы с Дангы. Потом Мухат-ага стал раздавать кости остальным мальчишкам. Что тут началось! Все так толкались, что Мухат-ага с трудом удерживал большую, размером с добрый таз, миску. Мы с Дангы стояли в сторонке и смотрели. Одни ребята, получив гостинец, тотчас отходили. Другие продолжали кричать и толкаться. Чары-кель ухитрился спрятать большую кость за спиной и выпросить вторую. Так он и грыз их поочередно, то одну, то другую. Ну и хитрец этот Чары-кель! Не работал, а получил больше всех. Мы с Дангы тоже принялись грызть кости. Но не успели их распробовать как следует, когда нас позвал Мухат-ага: — Как поедите, отправляйтесь по всем домам собирать миски и пиалы. Посуды нужно много. Запомнили? Только потом не притворяйтесь, будто плохо меня поняли… И как это он догадался, что мы с удовольствием удрали бы куда-нибудь, вместо того чтобы ходить по домам и собирать посуду для гостей. Но после такого предостережения не удерешь. — Эй, ребята, и я с вами! — закричал Чары-кель, слышавший слова Мухата-аги. — Ладно, — согласился я. — Втроем быстрее соберем. Мы с Дангы уселись на ишака, который возил воду, а Чары-кель бежал рядом, продолжая грызть кость. С первой он уже расправился и теперь заканчивал вторую. Мы быстро собрали все миски и пиалы, какие только были в домах, и, погрузив в мешки, повезли на ишаке к дому Белли-уста. — Эй, ребята! — окликнул нас какой-то человек, шагавший по дороге. Мы пригляделись и узнали районного почтальона. — Вы Мухата-агу знаете? — спросил он. — Конечно, знаем. А что такое? — спросили мы. Почтальон постоял, о чем-то раздумывая, потом быстро сказал: — Вот что, ребята, возьмите-ка вы это письмо и передайте Мухату-аге. Видите, я уже старик, не под силу мне такие дела… — Да он тут, совсем рядом, — удивились мы и заговорили, перебивая друг друга: — Сегодня у нас той… Приходите! Почтальон только рукой махнул, хотел что-то сказать, но, похоже, не сумел выговорить, будто горло ему сдавило. Повернулся, пошел прочь, к другому аулу или поселку, с черной своей сумкой. Мешки с посудой придерживали на спине ишака мы с Дангы. Чары-кель зажал в руке конверт и побежал во весь дух к дому Белли-уста, поднимая пыль босыми ногами. Весело бежал по дороге наш ишачок, весело подгоняли его мы с Дангы. Пусть видит Мухат-ага, как хорошо и быстро справились мы с порученным делом. Но еще издали мы услышали громкие крики, совсем не напоминавшие о веселье. Скорее это было похоже на плач, стоны… Доносились они со двора Мухата-аги. Что это такое? Мы еще быстрей погнали ишака. Едва въехали в аул, увидели: от дома Белли-уста бегут люди ко двору Мухата-аги. Мы тоже погнали ишака туда. Ох, что тут делалось, во дворе у Мухата-аги! Опустившись на землю, громко плакала его невестка. Волосы у нее растрепались, упали на лицо. Ее обнимала наша учительница Шекер, а сама тоже плакала. То и дело кто-нибудь вбегал во двор с криком: «Ой горе!.. Ой беда какая!..» Мы с Дангы стояли, ничего не понимая. Что тут произошло, пока мы собирали посуду? Так было весело, так хорошо, когда мы уезжали. Вдруг мы увидели Чары-келя. Он стоял, прислонясь к забору, и тер глаза кулаками. — Чары, что случилось? — бросились мы к нему. — Байрам… — пробормотал Чары сквозь слезы. — Байрам погиб! В том письме, что я принес… Теперь мы всё поняли. Почтальон отдал нам извещение о смерти Байрама, младшего сына Мухата-аги. Чары-кель отдал его прямо в руки жене Байрама. Та как развернула, так и повалилась… — Лучше б я порвал эту бумажку, — сказал Чары. — Знал бы, изорвал на мелкие кусочки и выбросил. Противный этот почтальон! Противный. Зачем принес такую бумагу? Вон сколько горя от нее. Все плачут. Не той, а похороны. — Посмотри, что сделалось с Мухатом-агой, — тихо сказал мне Дангы. Я посмотрел в ту сторону, куда глазами указал мой друг. Мухат-ага и правда стал совсем другой. Только недавно он всем распоряжался, командовал, чтобы получился хороший той, быстро ходил по двору Белли-уста, все успевал заметить, смеялся, когда мальчишки расхватывали кости. А теперь согнулся, будто его палкой по спине ударили. Постарел за несколько минут. Стоит на коленях на разостланной посреди двора кошме. Люди, входя в его двор, тоже опускаются на колени, будто в доме и в самом деле покойник. Мы не знали, что нам делать с посудой. Может, везти обратно по домам? Будет теперь той по случаю возвращения Белли-уста или нет? Спросить не у кого. К Мухату-аге не подойдешь. Не до тоя ему сейчас. Мы с Дангы погнали ишака к дому Белли-уста — может, там сумеем узнать, будет той или нет. Но ни самого Белли-уста, ни его жены Солтан дома не оказалось. Ну конечно, они сейчас, как и все, в доме Мухата-аги. Во дворе у Белли-уста, где совсем недавно толпился народ и кипели большие котлы, было пусто. На расстеленных дастарханах грудами лежали свежеиспеченные лепешки, стыло нетронутое мясо. Бабушка Дурли́-эдже́, соседка Белли-уста, палкой отгоняет собак и кошек, которые, почуяв запах мяса, так и вертятся вокруг. Тяжело опираясь на палку, пришел Дурдыклы́ч-ага. Он совсем старенький. С тех пор как сыновья его ушли на фронт, он так и живет один. Ни присмотреть за ним, ни сготовить некому. Разве только кто из соседей вспомнит о нем, занесет что-нибудь поесть.

Но сегодня и Дурдыклыч выбрался из дому. Пришел, сел на землю у разостланного дастархана и, не дожидаясь начала праздника, принялся есть. Все же остальные, кто с улыбкой шел к дому Белли-уста, узнав о горестной вести, со слезами сворачивали к дому Мухата-аги. Мы все-таки сгрузили посуду. Надо же и ишаку дать немного отдохнуть. Он сегодня целый день работал. С самого утра возил то воду, то хворост, то вот теперь посуду. — Дурдыклыч, не ешь много, а то заболеешь, — сказала бабушка Дурли-эдже. — Ты, наверно, совсем изголодался… Но дедушка Дурдыклыч и внимания не обратил на ее слова. Только ел он как-то странно, будто сам не замечал, что делает. На еду даже не глянет — протянет руку, будто слепой, нащупает кусок лепешки или мяса и жует долгодолго… Мы с Дангы пустили ишака немного понастись, потом привязали его во дворе и побежали обратно к дому Мухата-аги. Там по-прежнему все стояли на коленях, будто на похоронах. Но вот поднялся Мухат-ага, подошел к жене Байрама, обнял ее за плечи: — Перестань, дочка, плакать, перестань. Может, это еще и неправда. Ведь бывают ошибки. Человека считают погибшим, а он, оказывается, жив. Потом он поднял с земли траурную кошму, свернул ее и швырнул за черную кибитку. — Друзья мои, вернемся на той к Белли-уста, — сказал он собравшимся во дворе людям. Сначала никто ничего не понял. Некоторые, наверно, даже подумали, что старик потерял разум от горя. Переглядывались, пожимали плечами. Но когда он снова твердо повторил слова, люди поняли, что он не хочет, чтобы горе его семьи помешало отметить возвращение Белли-уста. Один за другим люди поднимались и шли к воротам. Белли-уста и Солтан взяли под руки Мухата-агу и жену Байрама и повели к себе, как самых дорогих и почетных гостей. Опять во дворе Белли-уста разожгли огонь под котлами. Мухат-ага, засучив рукава, принялся готовить дограму́. Приготовить дограму — не простое дело, так же как и испечь лепешки в тандыре. Только лепешки пекут женщины, а сделать дограму — мужская работа. Надо сварить крепкий бульон. Мухат-ага попробовал бульон — готов. Взяв половник с длинной ручкой, он разлил бульон в миски и пиалы, покрошил мелкими кусочками остывшее мясо, лук, лепешки. Вот и готова дограма. По всему аулу плывет вкусный запах. Женщины разносили угощение и ставили перед гостями. Всем хватило вдоволь — и взрослым и детям. И все же грустно было на этом тое. Люди уже не могли радоваться, как утром. Музыканты — бахши́, которые пришли из соседнего поселка, прослышав о празднике, теперь спрятали свои дута́ры, прикрыли полами халатов. Мухат-ага крепился изо всех сил, но не мог досидеть до конца тоя. Попросил прощения у хозяина и вместе с заплаканной невесткой ушел к себе домой, едва передвигая ноги. И сразу люди заговорили громче, свободнее, хотя все равно все оставались печальны. А до этого каждому казалось, что улыбнись он — и обидит Мухата-агу, заговори о чем-нибудь — это покажется оскорблением тяжкого горя отца. Да и сейчас, едва на минутку прерывалась беседа, как доносились громкие причитания матери Байрама, плач его жены…

Всякое случается на войне

С той поры как вернулся в аул Белли-уста, люди стали чаще говорить о войне. Каждый день можно было услышать новое. И всякий раз — страшное. Говорили про войну и раньше, но тогда не было таких, кто видел бы ее своими глазами. Люди говорили понаслышке, а газеты доходили до нашего аула не каждый день. Старик почтальон приносил их только в те дни, когда бывали письма. Не часто, ох не часто они приходили! Теперь же в аул вернулся один из первых участников боев. У Белли-уста собеседников с каждым днем все прибавлялось. Каждый хотел услышать от него что-нибудь новое. А тот, кто слышал, хотел узнать еще больше. Мы с Дангы крутились во дворе Белли-уста каждый день, старались ни одного словечка не пропустить. Иногда кто-нибудь из гостей вспоминал довоенное время; начинались разговоры про плов с курятиной или кишмиш без косточек, будто они вдруг могли появиться в доме. Слушать эти разговоры нам было неинтересно. Но когда нам перепадала пиала зеленого чая, которым угощала почетных гостей Солтан, мы с Дангы бывали очень рады. Как-то вечером у Белли-уста собрались несколько человек. Пришел Мурти, Абдул-ходжа… Даже Джапар-сопи явился со своей неразлучной палкой, похожей на дубинку. — Да-а, все же ты, сынок, оказался счастливым, — сказал Абдул-ходжа, наливая из чайника себе в пиалу зеленого, с каким-то солнечным отблеском чая. И тон, и слова Абдула-ходжи означали просьбу рассказать о войне. — Да, сынок, если ты вышел живым из этого огня, не жалей о потерянной ноге… Белли-уста передернул плечами, как будто и в самом деле пламя дохнуло ему в лицо. Хоть и тяжело ему было рассказывать, но, чувствовалось, воспоминания последних месяцев и ему самому не дают спать спокойно, не позволяют молчать. Рассказывал он отрывочно, всякий раз начиная будто откуда-то с середины. Вот и сейчас заговорил неожиданно: — Целую неделю в открытом поле… Представляете? В субботу вроде бы все ничего, вернулись в казармы. Стали сапоги чистить, пуговицы пришивать. Письма домой начали писать. Да только мало кто успел дописать их… В полночь вдруг послышался грохот. Стекла в казарме разлетелись вдребезги. «Землетрясение!» — крикнул кто-то. Потом грохнуло еще и еще. «Нет, братцы, это не землетрясение, — ответил наш старшина. — Это и называется войной…» Оказывается, снаряды упали прямо поблизости от нашей казармы… Белли-уста дрожащей рукой взял пиалу с зеленым чаем, жадно припал к ней. Нам казалось, что пьет он ужасно долго. Потом он заговорил, и трудно было понять, продолжение ли это его рассказа, или он перескочил совсем на другое. — Дома горят… Пламя до самого неба. Крики, плач… Я стою, даже не знаю, куда бежать. Смотрю, наш командир. Кричу ему: «Товарищ лейтенант!» Он мне знак подал: за мной, мол. И бросился к дому, у которого стена обрушилась. А там его жена… и сын… Это его дом был, мы даже не знали. Прямо на них стена рухнула. У нашего лейтенанта были темные кудри. На моих глазах они поседели… Белли-уста тяжко вздохнул и огляделся по сторонам. Увидел нас, нахмурился, сказал устало: — Идите спать, дети. Пора. Мы стояли опустив головы. Не хотелось нам уходить. — Ничего, пусть послушают, — возразил Мурти. — Они ведь уже всё понимают. После того как он вступился за нас, Белли-уста тоже не стал настаивать. А злому Джапару-сопи было не до нас. Он дрожал от страха, будто сам понал под обрушившуюся стену. — Потом наш лейтенант повел нас против вражеских автоматчиков, — рассказывал Белли-уста. — Сняли мы их, но и наших не много уцелело. Что стало с лейтенантом, не знаю. Ранило меня тогда сильно. Очнулся уже в госпитале. Белли-уста умолк. Все сидели задумавшись. — Подумать, вся семья погибла у человека, а он воюет, — сказал Абдул-ходжа. — Кажется, с ума должен сойти от такого горя. — Потому он и командир, — ответил Белли-уста. — Если он растеряется, что же тогда другим делать? Если духом падет, остальные тоже силы потеряют. — Верно, — согласился Мурти. — Такой человек в своем горе все равно и о чужих бедах помнит. Настоящий мужчина. — Говорят, и среди наших джигитов есть такие, что выросли до больших командиров. Правда это, Белли? — И Абдул-ходжа придвинулся поближе, приложил руку к уху, готовясь внимательно слушать. — Конечно, — ответил Белли-уста. — Ты знаешь Кери́ма, сына счетовода Халлы́ из райцентра? Он полковником стал. — Да, выше болкойника уже никого нет, — важно вставил Джапар-сопи, ученый человек. — Это командир командиров. Значит, наш туркмен теперь там самый главный. — Эх, — махнул рукой Белли-уста, — на фронте не разбирают, кто ты — туркмен ли, русский или грузин. Там ценится храбрость, решительность, мужество. Из всех народов есть там командиры, настоящие джигиты. И снова умолк Белли-уста. Первым нарушил молчание Джапар-сопи, сказал, покачивая головой: — Ай, ай, видишь, Абдул-ходжа, что творится на свете! — Неужели, сынок, вы там стреляли, прямо целясь в человека? — спросил Абдул-ходжа. — Да, очень это нелегко — целиться в человека, — сказал Белли-уста. — Никогда бы я не решился поднять ружье, чтобы причинить кому-то бессмысленное горе. Но ведь там все было иначе. Поднимаю я ружье, а думаю в эту минуту о нашем лейтенанте, как стоял он с мертвым сыном на руках… Вот какие гости пожаловали на нашу землю. И чувствуешь уже, что лишь трус или безумец будет в такую минуту раздумывать или сомневаться. Не смерть мы несли, а жизнь защищали, так-то вот. — Ай, ай, — покачиваясь, произнес Джапар-сопи. — Не хотел бы я побывать в таком пекле, жаль мне тебя, Белли… И тут мы впервые увидели, как сердится наш Белли-уста. — Нечего меня жалеть, сопи, — сказал он резко. — Плохо бы нам всем пришлось, если бы остальные так же, как ты, рассуждали. А я вот жалею, что мало успел повоевать.«Дедушка Дурдыклыч, я тебе лепешку принес!»