Дэвид Хейфец На коне: Как всадники изменили мировую историю

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

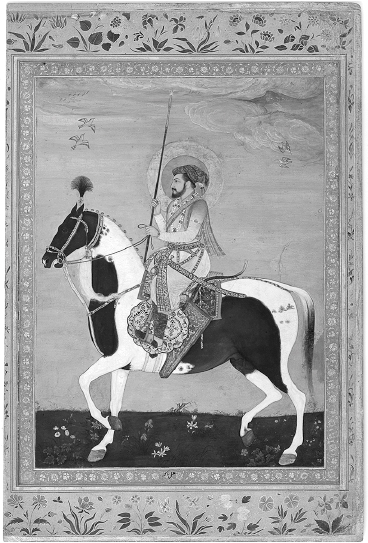

Переводчик: Галина Бородина Научный редактор: Станислав Мереминский, канд. ист. наук Редактор: Наталья Нарциссова Издатель: Павел Подкосов Руководитель проекта: Александра Казакова Арт-директор: Юрий Буга Дизайн обложки: Алина Лоскутова Корректоры: Елена Воеводина, Ирина Панкова Верстка: Андрей Ларионов Иллюстрация на обложке: A Hindu raja on a black horse. Painting by an Indian artist, 1800s. Wellcome Collection. Source: Wellcome Collection

© David Chaffetz, 2024 © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2026

* * *

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Маргарите Тэйбор Йетс Мы готовим сабли и копья; смерть нас сражает без боя. Мы седлаем коней быстроногих; мерной поступью ночь настигает. Не воротишь былого; дороги нет влюбленным к воссоединенью. Что осталось мне от любимой? Только сон, что призраку снится.АЛЬ-МУТАНАББИ (915–965)

Пролог

Дорога до нашего первого монгольского стойбища оказалась неблизкой: неделя в тесном купе транссибирского экспресса Москва – Улан-Батор, а потом еще несколько часов пути по бездорожью в старом «лэнд-крузере», сменившем на своем веку немало хозяев. Теперь же проводники подобрали каждому из нас по коренастому и гривастому монгольскому коньку. После дорожной тряски я так устал, что с трудом держался в седле. Проводники поторапливали, а я вдруг понял, что могу зарыться в гриву своего коня и с комфортом вздремнуть – так размеренно он шагал, нагруженный моими 68 кг веса. Но увы, проводники просили нас ускориться, потому что до вечернего привала было еще далеко. Они гнали своих лошадок вперед, подстегивая их легкими щелчками кожаных плеток, но мой конек, чувствуя, что я еле упираюсь ему в бока, продолжал переставлять ноги прогулочным шагом, вынуждая наших нетерпеливых, но и незлобивых проводников регулярно останавливаться, поджидая, пока я их нагоню. Я был самый медленный в группе. Тени уже удлинились, когда мы добрались до стойбища – этакого Airbnb посреди степи. Состояло оно из нескольких юрт – круглых белых войлочных шатров. Подъехав к ним, я самым постыдным образом буквально вывалился из седла: один из проводников тут же припомнил, как я заверял его, что раньше уже ездил верхом. «Раньше да, – оправдывался я, – но не каждый же день, как вы». Мышцы нещадно болели. Я много лет не сидел в седле. Чтобы отпраздновать наше прибытие, хозяева встретили нас – или, скорее, подвергли испытанию – многочисленными здравицами, сопровождавшимися айраком – перебродившим кобыльим молоком. Россиянам и тюркским народам Центральной Азии этот традиционный степной напиток известен под названием «кумыс». С этим питьем знакомятся неискушенные юные герои повестей Толстого, пускаясь в свои степные приключения. Он ударяет в нос свежим травянистым ароматом, но оставляет сомнительное послевкусие кобыльего пота. Алкоголя в нем не больше, чем в слабом пиве, и, чтобы разделить веселье наших монгольских хозяев, выпить нам пришлось бы немало – и, пока на степь опускались сумерки, мы, вспоминая о легендарных пирушках монгольских ханов прошлого, так и сделали. Хозяева неустанно подливали нам айрак из бутылки из-под кока-колы, а мы с преувеличенной любезностью подставляли свои чашки. Но выпить весь предложенный нам молочный напиток было бы так же невозможно, как охватить взглядом Млечный Путь, висевший над нашими головами. Юрта, похожая на одинокую звезду в ночном небе, крохотной песчинкой белела в огромном и однообразном пространстве степи. Этот лишенный ориентиров и почти не населенный ландшафт мало походил на место, где могла бы вершиться история. Но именно здесь, в степи, судьбоносным образом пересеклись пути людей и лошадей. Ни одно животное не оказало такого влияния на историю человечества, как лошадь. Все началось в доисторические времена, когда люди охотились на лошадей – тогда некрупных и пугливых животных – ради пропитания. Затем охотники приручили лошадь, чтобы обеспечить себя мясом, а позже и кобыльим молоком, которое, кстати, гораздо питательнее коровьего. Для обоих видов одомашнивание стало переломным событием: из животного, которое, едва учуяв человека, пускалось в галоп, лошадь превратилась в самый ценный вид домашнего скота. Потребность лошади перемещаться на большие расстояния в поисках новых пастбищ заставила коневодов расселиться по евразийским степям, а чтобы не отставать от кочующих на дальние расстояния табунов, пастухи научились ездить верхом – и это изменило ход истории. Верховая езда сделала лошадь стратегическим ресурсом, в свое время не менее важным, чем нефть в ХХ в. А племенное разведение превратило лошадь в то быстрое и мощное животное, каким мы знаем его сегодня. Лошади и всадники заполонили степь и основали первые степные империи – хунну, кушанов и небесных тюрков, и это только первое, что приходит на ум. Сегодня мало кто о них помнит, но когда-то это были великие империи, занимавшие огромные пространства. И хотя по численности населения степные государства заметно уступали земледельческим цивилизациям, к которым принадлежали в том числе Китай, Индия и Иран, они владели половиной мирового поголовья лошадей, что позволило коневодческим народам сыграть огромную роль в истории. Это они обеспечили первые контакты между старыми земледельческими обществами. Искусство, религиозные верования, спортивные игры и мода добирались из одного конца Старого Света в другой в седельных сумках степных всадников. Лошадь была и средством передвижения, и символом: через нее проявляли себя боги, вместе с нею хоронили королей, на ней скакали принцессы, играя в поло, ее воспевали поэты в стихах, которые до сих пор учат наизусть местные школьники. Лошадь – это ключ к пониманию истории обширной территории, раскинувшейся от Дуная до Желтой реки. Огромные табуны лошадей прекрасно себя чувствовали в нежарких, сухих и травянистых степях современных Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и Венгрии. Сами названия этих стран напоминают о государствах, рожденных силой степных лошадей[1]. Угроза, которую представляли налеты степняков, заставила оседлые земледельческие цивилизации разводить собственных лошадей, торговать ими, сражаться за них и выработать свою разновидность конной культуры. Лошади стали играть почти такую же важную роль в их экономике, дипломатии и военной стратегии, как и у степных народов. Степь, с ее обширными пастбищами, всегда лучше подходила для разведения лошадей. Оседлые народы, не располагавшие такими пастбищными землями и не столь искусные в разведении, вынуждены были тратить огромные усилия на содержание своих табунов. Они привлекали степняков в качестве конюхов и наемников, притягивая порой к своим границам целые степные государства. По мере того как степные народы все больше сближались с оседлыми, складывались предпосылки для того, чтобы какая-нибудь степная империя однажды захватила мир. Это удалось монголам под предводительством Чингисхана. Сумев объединить жителей степей, Чингисхан использовал силу лошади так, как не удавалось никому до него. Монгольская империя, процветавшая с 1206 по 1368 г., ознаменовала высшую точку развития кочевых коневодческих цивилизаций, восторжествовавших над оседлыми народами. Традиционная историческая наука считает, что по окончании эпохи монголов, когда на поле боя все шире стал применяться порох, лошадь утратила статус стратегического ресурса. И все же именно на лошадях держалось могущество трех последних великих сухопутных империй Евразии. В XVI в. династия монголов, которых мы называем Великими Моголами, собрала самую большую конную армию, какую только видала Индия, и впервые за тысячу лет объединила этот Азиатский субконтинент. В конце XVIII в. маньчжурский Китай – при поддержке все еще мощной конной силы монголов – отодвинул степную границу страны дальше, чем это сделали все предыдущие династии, и тем самым определил очертания современной Китайской Народной Республики. А в конце XIX в. Россия, некогда вассальное государство монголов, опираясь на конную силу украинских казаков, завоевала значительную часть Евразии. И несмотря на то что в этот период Россия и Китай лишили степных коневодов главенствующей роли, даже на заре ХХ в. лошади по-прежнему оставались важнейшим средством получения политической власти.Большая часть событий, описанных на страницах этой книги, разворачивается в Евразийской степи, на западе которой поросшие травой равнины сменяются густыми лесами и крутыми склонами Карпатских, Богемских и Альпийских гор. Западная Европа имела совершенно иной опыт взаимодействия с лошадьми. Конные народы степей хотя пытались несколько раз, но так и не смогли завоевать ту часть света, что расположена к западу от «железного занавеса», отделявшего некогда страны советского блока от НАТО. Аттила и гунны, аварский хан Баян, хан булгар Аспарух, венгерский дьюла Арпад – все они использовали богатое травяными угодьями среднее Подунавье в качестве плацдарма для своих завоеваний, но ни одна из попыток продвинуться дальше на запад успехом не увенчалась. И все-таки степняки оставили свой след в Европе. Булгары, сербы, хорваты и мадьяры (венгры) увековечили себя во всей ее восточной части[2]. Польская знать ведет свою родословную от древних степных завоевателей, чьи гробницы, набитые сокровищами и принесенными в жертву лошадьми, обнаруживаются по всей стране. Западная Европа просто не могла прокормить лошадей в том же количестве, что и степь. В степи верхом ездили все и все мужчины воевали. Бывало, что и женщины участвовали в конных сражениях. Степные армии численностью в 50 000, а то и 100 000 человек были не таким уж редким явлением: под их знаменами собирался весь народ. В средневековой Западной Европе все было иначе: там армия из десяти тысяч всадников представляла собой редкое и внушительное зрелище. Быть всадником в Западной Европе означало быть рыцарем, шевалье, риттером, носящим золотые шпоры, – к этому классу принадлежало в лучшем случае 1–2% населения. Многие славные битвы в Западной Европе велись и выигрывались пешими воинами, а решающие кавалерийские сражения можно было по пальцам пересчитать. Как сказал один французский генерал по поводу атаки легкой кавалерии в 1854 г., в ходе Крымской войны, «с'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre» («это прекрасно, но это не война»). В Западной Европе лошадь в первую очередь служила средством передвижения для дворянства, а с изобретением хомута стала помощницей пахаря. Часто пахотные лошади были одновременно и боевыми, о чем с юмором напоминает нам Сервантес в истории о Дон Кихоте и его тщедушном Росинанте. Парадоксально, но промышленная революция способствовала огромному и очень позднему росту поголовья лошадей в Западной Европе, поскольку в лошадях в то время появилась большая нужда: они волокли баржи по каналам, перевозили бочонки с пивом, их впрягали в экипажи. В одном только Лондоне в 1870-х гг. насчитывалось не менее 280 000 рабочих лошадок[3]. В целом за XIX в. поголовье лошадей в Англии и Уэльсе увеличилось втрое и достигло трех миллионов. Однако на протяжении большей части истории Западной Европы лошади была отведена сравнительно скромная роль. Торговлю, а также перевозку людей и грузов обеспечивали судоходные реки и моря. Великие европейские империи возникали как морские торговые государства: Афины, Рим, Венеция, Испания, Португалия, Нидерланды, Франция и Британия. В истории Нового Света лошади тоже сыграли небольшую, но примечательную роль. Первые народы пришли туда из Азии и привели с собой единственное одомашненное животное – собаку. Когда в XVI в. на североамериканском континенте появились испанцы, они быстро заселили местные степи – прерии Мексики и юго-западной части США – лошадьми и другим домашним скотом, которому пришлись по вкусу бескрайние просторы ранчо и эстансий. Коренные жители юго-запада быстро оценили преимущества верховой езды и буквально за несколько поколений стали лихими наездниками[4]. Однако, в отличие от конных народов Старого Света, племена апачей, индейцев лакота и команчей не стали заниматься разведением скота. Единственным их занятием стала охота на бизонов и набеги на земледельческие общины (как переселенческие, так и местные). Такому образу жизни пришел конец, когда усилиями переселенцев стада бизонов резко сократились. Ковбои и вакерос продолжали вести жизнь ранчеро. Лошади благоденствовали на американских Великих равнинах – экологическом близнеце Евразийской степи, но такого значительного вклада в историю, как в Старом Свете, не внесли. В Новом Свете лошадь вышла на сцену слишком поздно и важную роль играла лишь несколько столетий, в то время как в Евразии она и человек были тесно связаны друг с другом целых четыре тысячелетия. Из сегодняшнего дня это может показаться странным, но все эти тысячелетия люди прекрасно отдавали себе отчет в ценности лошади. Китайский полководец династии Хань Ма Юань в I в. н. э. писал, что «лошади – основа военной мощи, важнейший ресурс государства». Он предупреждал императора: «Если позволить силе лошадей ослабнуть, государство начнет клониться к упадку»[5]. «Главное, в чем нуждаются правители, герои, великие воины и именитые люди, – писал могольский военачальник XVII в. Фируз Джанг, – и от чего зависит слава и величие империи, завоевание царств и областей, – это конь. Без него невозможно создать государство, покорять страны и невозможно царствовать»[6]. Но лошади были не только орудием строителей империй. Лошадь изменила самые простые, повседневные аспекты человеческого бытия. Жизнь верхом привела к появлению массовых охот, марафонских скачек и конных видов спорта, привлекавших восторженных зрителей. То, что мы сейчас называем Шелковым путем, правильнее было бы называть путем конным, ведь именно конь, а вовсе не шелк, связал продавцов и покупателей Европы и Азии и протоптал первые протяженные международные торговые пути. Красоту лошади воспевали поэты и художники. Особый образ жизни, сложившийся вокруг разведения лошадей, оказался на удивление однородным и устойчивым на всей территории Евразии. Культура коневодства была предметом восхищения и подражания для всех оседлых цивилизаций степей, о чем свидетельствуют терракотовые китайские лошади империи Тан, великолепная конская упряжь червленого серебра из сокровищницы Московского Кремля и восхитительные конные портреты, выполненные индийскими художниками эпохи Великих Моголов. Лошадь лишилась статуса стратегического ресурса не раньше, чем ее вытеснили автомобили и самолеты. Только тогда пришел конец культуре коневодства, сохранявшейся на протяжении четырех тысячелетий. Но это произошло столь внезапно и бесповоротно, что роль лошади как опоры человеческой цивилизации оказалась в значительной степени забыта. Книга «На коне» рассказывает об удивительной истории лошади и одновременно предлагает новый взгляд на возникновение современного мира. Учитывая, как важна была лошадь на протяжении многих веков, просто удивительно, что вне специальной литературы в наших учебниках истории почти ничего не говорится о том, откуда лошади взялись, как они были одомашнены, как появилась верховая езда и, самое главное, почему все это имеет такое большое значение. Между тем лошадь должна бы занимать центральное место при изучении истории древних государств, отношений между оседлыми и степными народами, а также политического развития коневодческих народов. Помимо антропологии, археологии, генетики и сравнительной лингвистики, эта книга опирается на исследования, мощным потоком хлынувшие после распада Советского Союза. Россияне, украинцы, казахи, монголы и даже китайцы внезапно освободились от идеологических ограничений и воспользовались возможностью заново открыть для себя историю степей. Примерно в то же время резко шагнули вперед технологии, в том числе радиоуглеродное датирование. Палеогеномный анализ – извлечение ДНК из костей – показывает, как еще в бронзовом веке, примерно от трех до пяти тысячелетий назад, одомашнивание и селекционное разведение лошадей в Казахстане и Сибири сказалось на генетическом многообразии вида. Сражаться верхом люди научились около 1000 г. до н. э. – нам это известно из свежих, проведенных в Казахстане исследований конских и человеческих скелетов: характерные травмы костей и связок обнаруживаются и у седлающего, и у оседланного. Раскопки в Сибири и Китае показывают, насколько широко расселилась по свету та же самая группа всадников и как они соединили Восток и Запад. И если уподобиться лошади, которая настойчиво выкапывает траву из-под снега, мы можем обнаружить под слоем неизвестного ее историческую роль – стоит лишь поскрести. Трудно поверить, что в этой однообразной и пустынной местности произошло великое множество исторических событий, и все же это так. Должно быть, те же мысли приходили в голову каждому путешественнику, разбивавшему здесь лагерь. Капитан Буйан де Лакост, инженер Транссибирской железнодорожной магистрали, в своей книге «В священных землях древних тюрков и монголов», которая увидела свет в 1911 г., писал: «Я устроился на ночь в нашей продуваемой всеми ветрами юрте, тщетно пытаясь согреться при температуре, близкой к нулю. Я лежал без сна, а мои мысли, казалось, блуждали по степи ушедших веков, когда лошадей в ней было столько, что люди уподобляли их звездам на небе»[7]. За несколько столетий до путешествия Лакоста в Центральную Азию Чингисхан собрал больше миллиона лошадей для своих воинов, чтобы передвигаться по бескрайним просторам завоеванных им земель. Это число вовсе не поэтическое преувеличение, вышедшее из-под пера летописца, – оно подтверждено историческими данными. И сейчас, когда я выглянул из юрты, такой же ветхой, как и та, в которой ночевал французский инженер-железнодорожник, звездная ночь и в самом деле показалась мне единственным средством представить себе, как могла бы выглядеть такая конница. К тому времени, как мы проснулись, солнце уже вовсю заглядывало в отдушины юрты, а наши хозяева готовили завтрак, который не обошелся без неизменного айрака. Легкое опьянение – нормальное состояние монгольского скотовода. Интересно, что история отношений человека и лошади тоже началась с кобыльего молока. Без него не было бы коневодства – верховой езды, скачек, охоты; не было бы ни престижных пород, ни конного спорта, ни конных портретов. Не было бы конных армий и завоеваний, не было бы Чингисхана, империй Моголов и Тан. Одомашнив лошадь, человечество отправилось в долгое путешествие в компании животного, совершенно не похожего на всех прочих, что мы приручили. Однако этого могло и не произойти. Прежде чем люди пристрастились к кобыльему молоку, прежде чем мы одомашнили лошадей, мы почти полностью их истребили.

1 Одомашнивание ради молока

Первые связи, 40 000–2000 до н.э

Прежде чем триумфально войти в историю, род Equus едва в нее не канул – еще в доисторический период. Первоначально это животное обитало на территории Северной Америки: в 1928 г. на ранчо в Айдахо были обнаружены ископаемые останки возрастом в три с половиной миллиона лет – это самое раннее из известных нам свидетельств существования лошади. Однако к тому времени, как в 1519 г. конница Эрнана Кортеса сошла на мексиканский берег в районе современного города Веракрус, обитатели Северной Америки уже 12 000 лет в глаза не видали лошадей. Палеонтологи предполагают, что люди, перебравшиеся в Новый Свет по перешейку между Азией и Аляской, истребили лошадей, которые до их появления миллионы лет кочевали по Северной Америке. Возможно также, что климатические изменения превратили травянистые просторы Северной Америки в менее подходящие для лошадей леса. Это могло бы стать для лошади концом истории, и тогда мы знали бы о ней не больше, чем о шерстистом мамонте или саблезубом тигре, только по ископаемым останкам и наскальной живописи. Но примерно в то же самое время, когда жила ископаемая лошадь из Айдахо, Equus начал перемещаться по азиатско-аляскинскому сухопутному мосту в обратном направлении. Распространившись по пастбищам Старого Света, род Equus разделился на три вида, которые существуют и поныне: лошадь, зебра и осел. Современная лошадь осталась в более холодных зонах Евразии, а зебра и осел обосновались южнее, в жарком сухом климате Северной Африки и Аравийского полуострова[8]. Первые люди Евразии, как и их американские сородичи, охотились на лошадей ради мяса, точно так же как они охотились на другую проворную четвероногую добычу вроде оленей и антилоп. Свидетельства охоты на лошадей в изобилии встречаются в наскальных рисунках и петроглифах, самые известные из которых были найдены в знаменитой пещере Ласко во Франции. Их возраст – 17 000 лет. Между прочим, лошадей пещерные художники изображали чаще всего: видимо, древних людей восхищала красота и скорость животного[9]. Согласно древнему поверью, чтобы обрести некое качество, нужно съесть растение или животное, этим качеством обладающее. Так, в некоторых культурах рог носорога пользовался большим спросом у людей, желавших обрести приписываемую этому зверю потенцию. Возможно, древние люди ценили мясо лошади потому, что лошадь бегала очень быстро – и охотники мечтали не отставать от нее. Пристрастие доисторических охотников к конине было вполне объяснимо и с точки зрения питательности[10]. В холодных, суровых условиях последнего ледникового периода конина была ценным источником белка и незаменимых жирных кислот, крайне важных для здоровья и роста. В ней меньше насыщенных жиров, чем в других видах мяса, и люди легче ее переваривают. Отчасти по этой причине современные монголы, отлучая младенцев от материнского молока, первым делом переводят их на конское мясо. В европейской и американской кухне конина встречается редко – все дело в том, что в VIII в., во времена, когда только что обращенные в христианство германцы поедали конину, отправляя свои старые языческие ритуалы, католическая церковь наложила запрет на ее употребление[11]. Как еще объяснить исчезновение этого вкусного и питательного продукта из западного рациона?

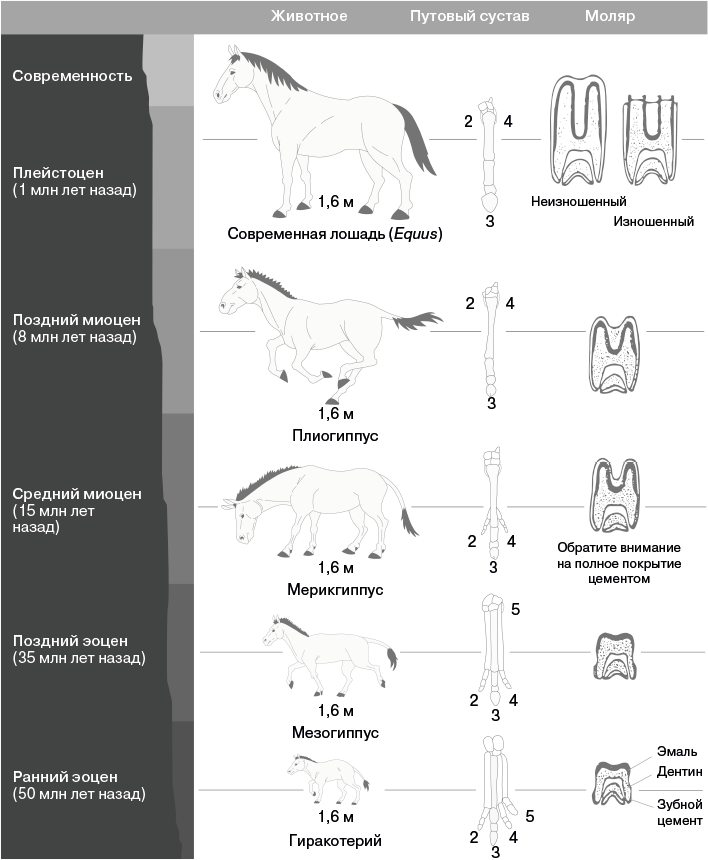

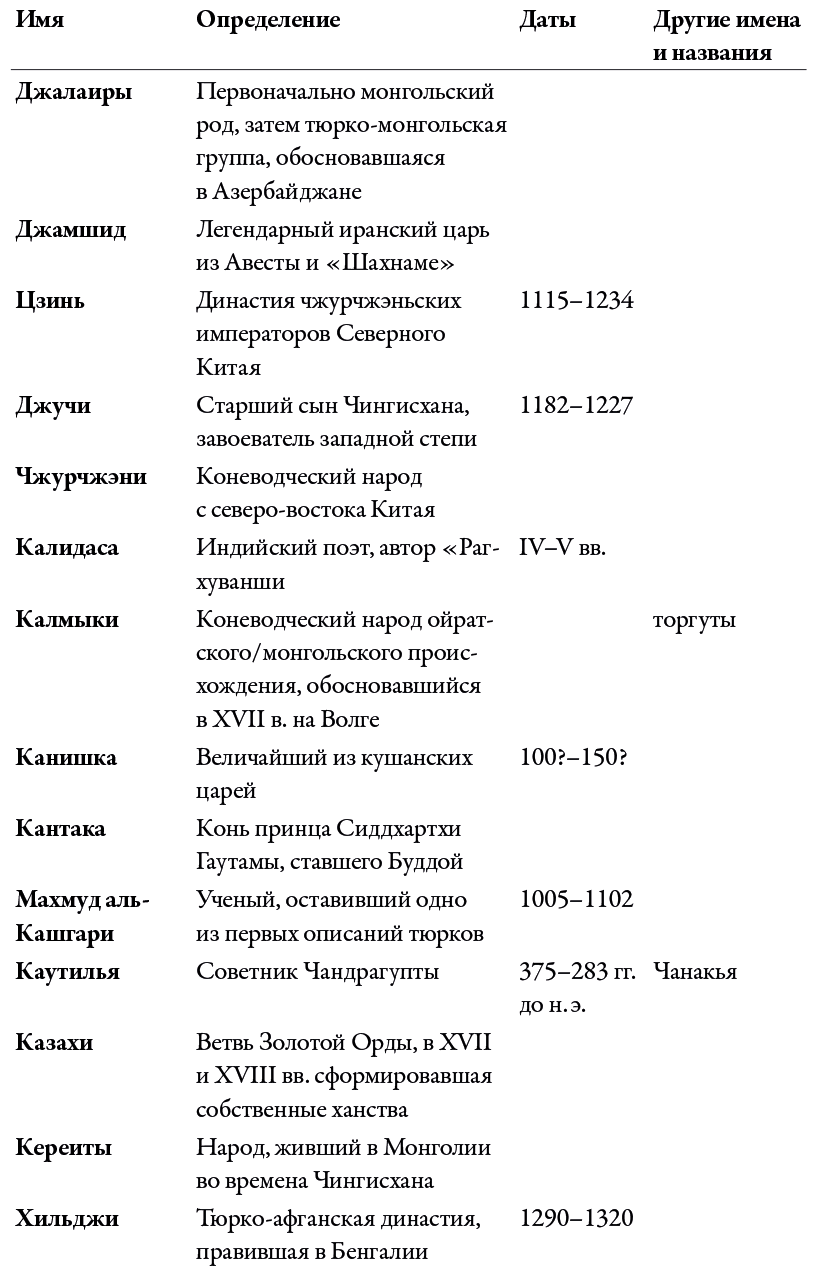

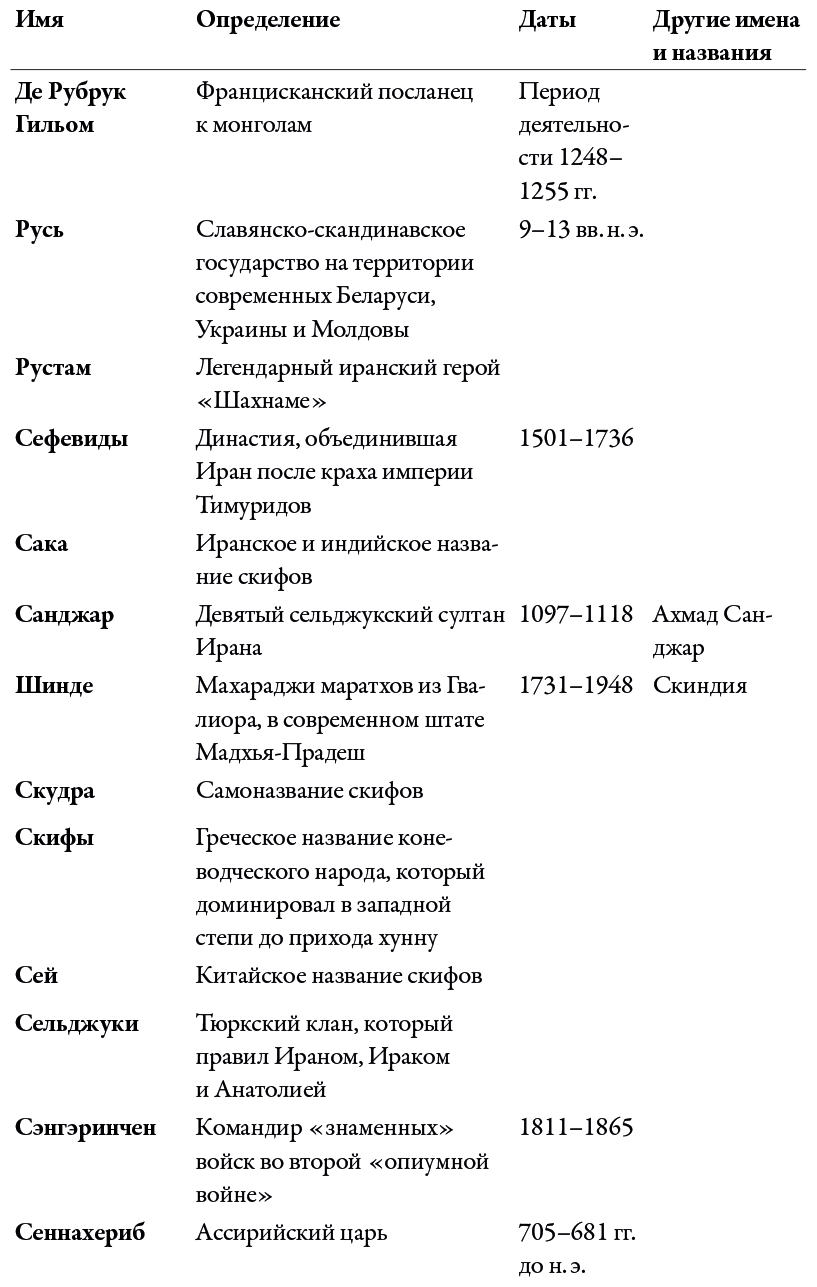

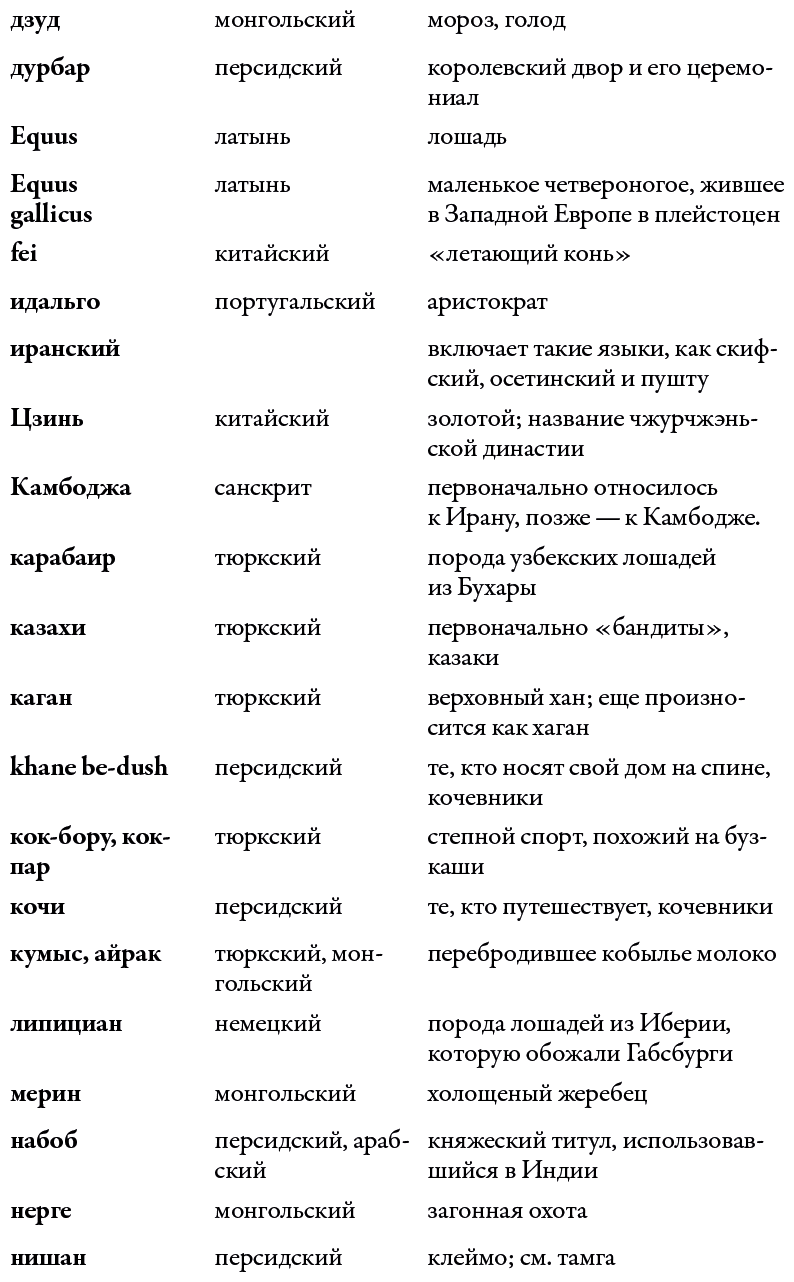

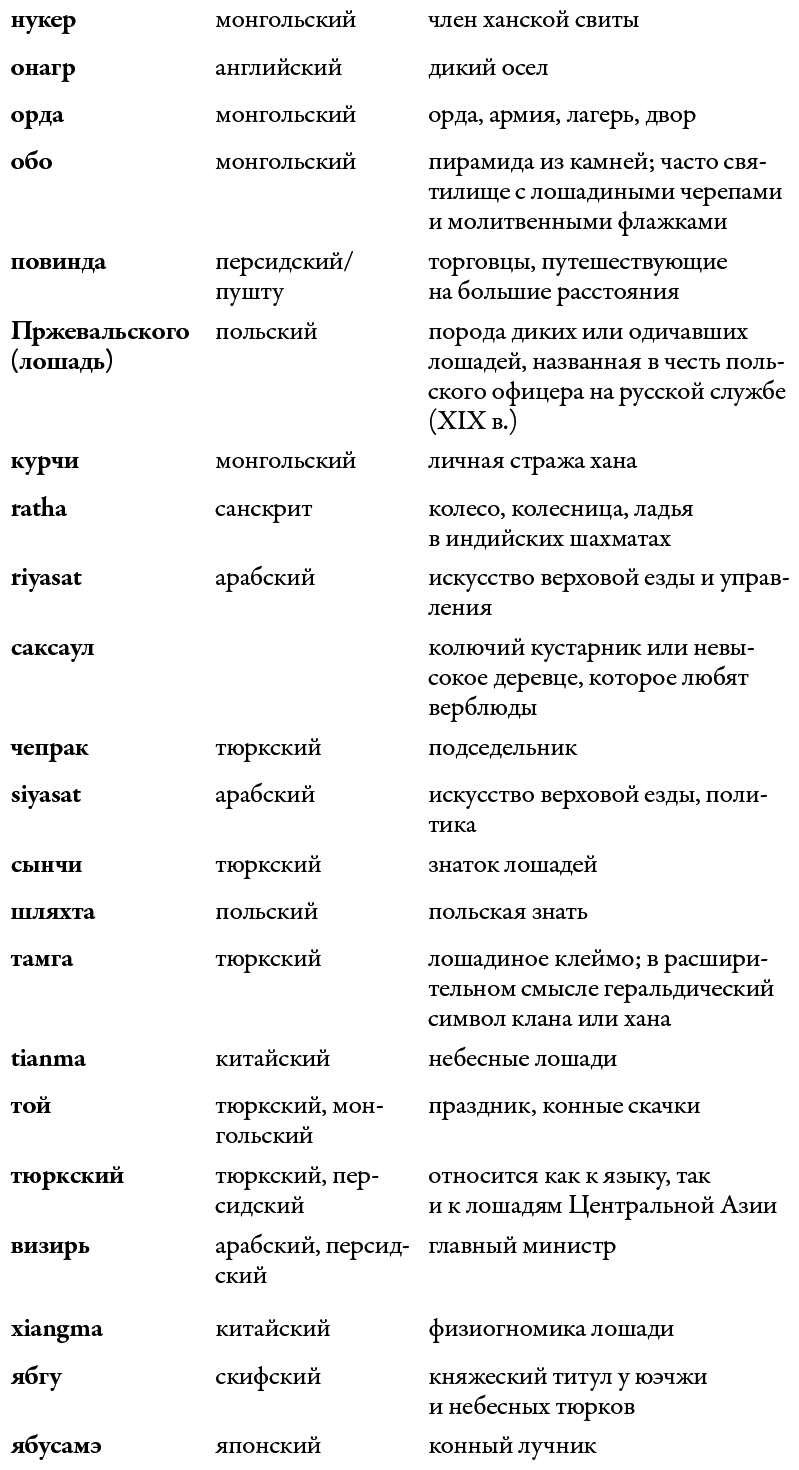

Эволюция лошади

Эволюция лошади

То ли из-за магических свойств конины, то ли из-за ее питательности древние европейцы ели ее в большом количестве. В 1866 г. в местечке Солютре, что недалеко от Ласко, ученые обнаружили скелеты 10 000 убитых лошадей[12]. Они принадлежали к подвиду Equus caballus gallicus – это существо было меньше и шустрее своих современных родичей[13]. По всей видимости, Южная Франция изобиловала лошадками вида gallicus. Во время ледникового периода климат в Солютре был схож с климатом современной Монголии с его холодными и сухими зимами. Но, как и в Новом Свете, климатические изменения и охота привели к тому, что 12 000 лет назад, в конце ледникового периода, вид Equus caballus gallicus вымер. Западная Европа больше не подходила диким лошадям в качестве среды обитания. Сокращающаяся популяция Equus нашла приют в Южной Иберии и, возможно, в Анатолии, но палеонтологи сомневаются, что современная лошадь появилась в каком-то из этих мест[14]. Вероятно, когда линия вечной мерзлоты сдвинулась к северу, предки современных лошадей отступили в сухую и прохладную Евразийскую степь[15]. Эта обширная, поросшая травой территория обеспечила лошади более безопасную среду обитания. Людей там поначалу было очень мало, и в новом естественном заповеднике табуны лошадей только разрастались[16]. Люди пришли в степь по долинам рек, протекавших у ее внешних границ, таких как украинский Днепр или река Окс, которую в современном Узбекистане называют Амударьей. Когда табуны диких лошадей спускались к реке утолить жажду, люди, поджидавшие в засаде, нападали на них. Как предполагают ученые, одомашнивание лошади началось с того, что люди начали ловить жеребят, чтобы использовать их в качестве приманки при охоте на кобылиц. Позже они придумали держать пойманных диких лошадей в загонах, чтобы обеспечить себе запас мяса и избежать трудностей и неожиданностей охоты. Начиная с 1980-х гг. археологи, ведущие раскопки в степях Казахстана, обнаруживают останки животных, которые датируются примерно 3700 г. до н. э. и свидетельствуют о наличии загонов и о систематическом убое скота, который можно отличить от охоты. Эти находки оставляют достаточно пространства для интерпретаций, и специалисты ведут горячие споры о том, какие стоянки указывают на охоту, а какие – на отлов и содержание в загонах[17]. Как бы то ни было, одно известно точно: начиная примерно с 3000 г. до н. э. люди и лошади учились жить вместе: лошади – преодолевая природный инстинкт в испуге бросаться в бегство, а люди – развивая новую технологию табунного коневодства. Для лошадей переход от дикой жизни к одомашниванию был поначалу поверхностным и легко обратимым[18][19]. В загонах, которые в те давние времена были не более чем скотобойнями, держать животных долго было нельзя. Их нужно было отпускать попастись на волю, в степь, где они могли смешаться с дикими табунами и, вероятно, снова следовать своей естественной склонности убегать при приближении человека. Но люди научились привязывать жеребят возле своих жилищ, чтобы кобылы исправно возвращались их покормить. Тем временем потомство кобыл, выросших среди людей, склонно было считать пастухов частью своей группы, особенно в отсутствие диких взрослых животных[20]. Страху перед хищниками жеребята учатся у матерей; дикие кобылицы учили своих детенышей убегать от людей, но кобылы, которые среди людей выросли, учили жеребят доверять им. Так кобылы и жеребята стали обычной приметой человеческих поселений, пусть даже скрывающиеся в степи жеребцы оставались дикими. Бывало, что дикий жеребец сманивал выращенную в неволе кобылу и, влившись в его табун, она без труда возвращалась в дикую природу. Со временем в принадлежавших людям табунах собралось столько зрелых, фертильных кобыл, что жеребцы, преодолев инстинктивный страх перед человеком, стали присоединяться к живущим в неволе. Но диких лошадей все равно было много, и приходящие из степи жеребцы иногда покрывали одомашненных кобыл и таким образом обогащали генетический фонд. Степные легенды о диких лошадях – отголоски той ранней фазы одомашнивания, когда жеребцы еще не смирились с обществом человека. В одних историях полуконь-полудракон появляется из воды[21] – возможно, это воспоминание о реках, у которых древние охотники поджидали добычу в засаде. В других сказочные кони спускаются с небес – здесь, видимо, нашла свое отражение уверенность древних людей в том, что по скорости лошади не уступают птицам[22]. Все эти легенды лишь подчеркивают, сколь мало прирученными казались людям лошади, и особенно жеребцы. Вплоть до Нового времени, когда истребили последних диких лошадей, взаимопроникновение одомашненной и дикой популяции не прекращалось. У современных лошадей, которые все без исключения являются потомками диких степных животных, насчитывается более семидесяти семи материнских линий ДНК, и это говорит о том, что процесс привлечения диких кобыл в одомашненные табуны был длительным и нестабильным[23]. В 2008 г. в попытке обратить вспять процесс, начавшийся пять тысячелетий тому назад, специалисты по охране природы вернули 325 лошадей Пржевальского в их исконную среду обитания в Монголии[24]. Лошадь Пржевальского, дикий (или одичавший) родич современной лошади[25], к началу ХХ в. сохранилась только в зоопарках. Выросших в неволе и выпущенных в дикую природу жеребят жизни в степи обучали кобылы, которых вернули в степь еще раньше. Когда одичавшее стадо увеличилось до двух тысяч особей, жеребята быстро утратили желание общаться с людьми[26]. Эта природоохранная кампания демонстрирует исключительно поверхностный характер приручения рода Equus. По сравнению с другими прирученными человеком животными, лошадь одомашнена им очень неглубоко. К тому же произошло это довольно поздно: овца, например, была одомашнена на 7000 лет раньше лошади, собака – на 20 000 лет. На следующем этапе одомашнивания, в конце III тыс. до н. э., помимо забоя лошадей на мясо, люди начали получать от кобыл молоко[27]. После этого человек стал еще сильнее зависеть от лошади – и связь между ними укрепилась. Благодаря тысячелетнему опыту разведения коров, овец и коз люди научились доить прирученных четвероногих. Они просто оттаскивали сосунка от матери, удерживали ее на месте с помощью продетой в ноздри веревки и сцеживали вытекающее молоко в кожаный бурдюк, подставленный под сосцы. Кобыла позволяет доить себя только в присутствии жеребенка. Сегодня в Монголии можно наблюдать, как жеребята широко распахнутыми глазами с завистью смотрят, как доят их матерей. Даже после отлучения трех-четырехмесячных жеребят кобылы доятся еще год, прежде чем снова ожеребиться. Кобылье молоко стало неотъемлемой частью рациона пастухов, а для монголов, казахов и киргизов оно остается им и поныне. Современные коневодческие народы употребляют в пищу как перебродившее, так и свежее кобылье молоко – на вкус оно сладкое и пахнет кокосом. Эти молочные продукты не просто дополняют рацион скотоводов – это их основной продукт питания, как хлеб или рис для земледельцев, но только коневоды утоляют кобыльим молоком и голод, и жажду. Молоком одной кобылы можно прокормить трех человек, в нем больше белка и витаминов, чем в коровьем, и, если уж на то пошло, в женском материнском молоке[28]. Оно обладает теми же полезными свойствами, что и конина. При этом оно не очень жирное, и сохранять его в виде сыра затруднительно. Поэтому, чтобы в отсутствие холодильника молоко не испортилось, степные коневоды делают из него айрак или кумыс, которым они так щедро делятся с иностранными гостями. Еще одно преимущество сбраживания в том, что оно расщепляет лактозу, а значит, обработанное таким образом молоко могут усваивать люди с лактазной недостаточностью – а это 95% современных монголов. Пристрастие к кобыльему молоку еще сильнее укрепило зависимость человека от лошади, а ведь с этого связь двух наших видов только началась. Коневодство в те давние времена мало отличалось от нынешнего животноводства: жизнь пастуха определялась временами года и жизненным циклом лошади. Кобылы жеребились весной, после чего пастухи отлучали жеребят от матери, чтобы маток можно было доить. С приближением зимы двух-трехлетних жеребчиков забивали на мясо, как это делается сегодня при производстве телятины или баранины. Бесплодные кобылы или такие, что давали мало молока, тоже шли на убой. Нескольких жеребчиков выращивали для разведения в том же соотношении полов, что и в дикой природе: одна особь мужского пола на шесть – десять женских особей[29]. Древние скотоводы не пытались улучшать поголовье – за исключением выбраковки кобыл, дающих мало молока, что повышало удойность табуна. По странному совпадению оказалось, что удойные кобылы вырабатывают и больше окситоцина[30]. Окситоцин, «гормон любви», помогал лошадям формировать эмоциональные связи с людьми, что дало начало гораздо более глубокой привязанности, существующей между нашими видами сегодня и не похожей на отношения человека и других одомашненных животных. (Одни только собаки, которых мы приручили первыми, могут сравниться с лошадьми в этом отношении. Взаимной привязанностью с собаками мы, скорее всего, обязаны совместной с ними охоте.)[31] Отношения между людьми и лошадьми вещь непростая, потому что каждая лошадь, как и каждый человек, обладает индивидуальностью. Лошади испытывают сильные симпатии и антипатии – к другим лошадям и к некоторым людям, о чем знают любые наездники, пытавшиеся ездить на лошадях, затаивших друг на друга злобу. По уровню социальности с лошадью не сравнится ни одно стадное животное. Лошади сотрудничают, соперничают и играют друг с другом – в точности, как и мы. Живут они сравнительно долго, 20 или даже 30 лет, и фазы их жизни в какой-то степени соответствуют нашим. Они формируют прочные связи с другими лошадьми и так же привязываются к людям[32]. Эту социальную сторону характера лошади сегодня внимательно изучают, потому что многие горожане, владельцы лошадей, оставляют их одних в конюшнях, редко выезжают, а потом обнаруживают, что лошадь страдает в изоляции от владельца и сородичей. Лошади теряют социальные навыки, и ездить на них становится довольно трудно или даже небезопасно. Заметьте, что подобные опасения редко высказываются в отношении социальных навыков овец или коз. Другими словами, по мере того, как в доисторические времена развивались отношения между лошадьми и людьми, прочная связь между ними стала залогом благополучия обоих[33]. И пусть долгое время главной задачей лошади было обеспечивать людей пищей, у нее оказалось множество других удивительных свойств, которые позволили этому животному взять на себя дополнительные функции и в итоге превратили его в стратегический ресурс, не имеющий аналогов в истории развития человеческой цивилизации. Начать с того, что лошадь заняла особое место в иерархии стадных животных. Конечно, у каждого из них есть особенности, которыми сумел воспользоваться человек. Овцы выносливы, могут кормиться на скудных пастбищах и не требуют особого ухода. Мяса на их костях пропорционально больше, чем у лошади, что делает их щедрым источником белка. Вдобавок в овечьи шкуры люди могут одеваться, а из овечьей шерсти валять войлок для юрт и головных уборов. Козы требуют еще меньше ухода, к тому же они наделены отличным чувством направления: нередко можно увидеть, как козы выступают во главе стада овец, которые следуют за ними, доверяя своим дальним родственникам указывать путь к пастбищу. Коровы дают молоко, телята – мясо, а волы тянут тяжелые повозки. В древние времена коровы не были такими эффективными машинами по производству молока, какими стали сейчас. Этот выносливый, пасущийся в степи рогатый скот давал тогда едва ли больше молока, чем кобылы, – раз в десять меньше, чем современные дойные коровы. А вот волы (кастрированные быки) в качестве тягловой силы всегда были предпочтительнее. Древние лошади имели не такие размеры, чтобы от них был толк в перевозке грузов. Поэтому роли лошади и коровы были перевернуты относительно современных: лошадь служила источником молочных продуктов, крупный рогатый скот – средством передвижения. При этом пастухи именно лошадей считали естественными вожаками стада. Отчасти это было обусловлено особенностями пищеварительной системы лошади[34]. Это не жвачные животные; они не пережевывают жвачку и не могут выблевать пищу, которая им не подходит. Поэтому в еде они разборчивее жвачных, и логично, что первыми щипать траву на каком-либо участке степи, выбирая лучшую, пускали сначала лошадей, а потом уже овец и коз. Лошади быстро передвигаются в поисках хорошей травы, ведя за собой мелких жвачных животных. Если сравнить стадо с армией, движущейся по степи, то лошади будут ее авангардом. К тому же лошадь – настоящий боец, что выгодно отличает ее от многих других стадных животных, а также от оленей и антилоп, ее дальних родственников. Эти животные для защиты полагаются на свою численность, а лошадь может в одиночку энергично обороняться при нападении хищников: волков, ягуаров и даже гепардов. В первую очередь это касается жеребцов или кобыл с жеребятами. Лошадь сильно лягается и больно кусается. Еще одна особенность лошади – она может пастись далеко от лагеря и не заблудиться, в отличие от хуже ориентирующейся в пространстве овцы. Поскольку лошади выше овец, они могут видеть поверх высокой степной травы, что позволяет использовать их не только для охраны стада, но и в качестве помощников на охоте. Лошади способны пастись на пастбищах, покрытых снегом глубиной до 30 см: твердыми копытами они проламывают снежную корку и добираются до травы под ней[35]. Монгольские пастухи и сегодня зимой выпасают лошадей и овец вместе, пользуясь уникальным умением лошади добывать из-под снега траву для себя и других животных, которые иначе голодали бы. Снег лошадям нипочем, и это открывает пастухам путь в земли, которые ранее нельзя было использовать для разведения скота. Лошадь буквально создана для того, чтобы вести за собой стадо[36]. В пользу этой идеи говорит и тот факт, что сухой конский навоз, который сам по себе при горении выделяет слишком много дыма, – лучшее средство разжечь костер из долго горящего и не такого дымного навоза жвачных животных. В сумме эти уникальные характеристики делают лошадь желанным дополнением к любому стаду. Неспроста еще в древности зародился сохранившийся до наших дней обычай[37] выпасать «четыре поголовья» сразу – лошадей, овец, коров и коз. Другие одомашненные животные, например яки в горах Цинхая и Тибета и верблюды в пустыне Гоби, пасутся отдельно от «четырех поголовий», поскольку предпочитают совсем другую среду обитания. Традиция совместного выпаса «четырех поголовий» доказала свою эффективность, а вот современные эксперименты с однородными стадами потерпели неудачу. Когда Казахстан еще входил в состав Советского Союза, коммунистическое правительство выступило с инициативой полного отказа от лошадей, посчитав, что от овец толку больше и управляться с ними проще. Множество овец тогда пало жертвой хищников, потому что не осталось лошадей, которые могли бы их защитить. С другой стороны, в 1990-х гг., когда в Монголию вернулся капитализм, замена коневодства интенсивным разведением коз – они ценились за пух, из которого делают кашемир, – привела к опустыниванию большой части пастбищ[38]. А вот компания из лошади и трех ее жвачных спутников прекрасно приспособлена к жизни в степи.

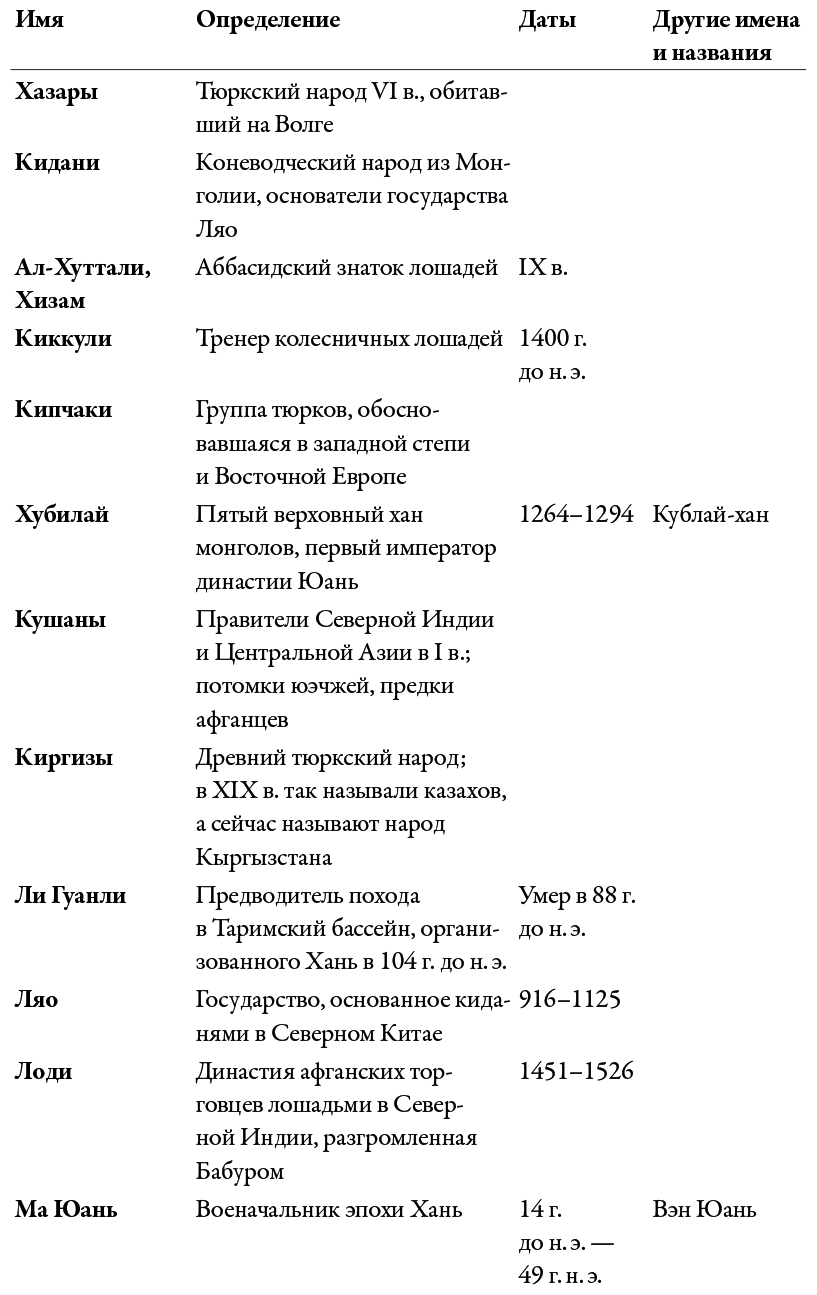

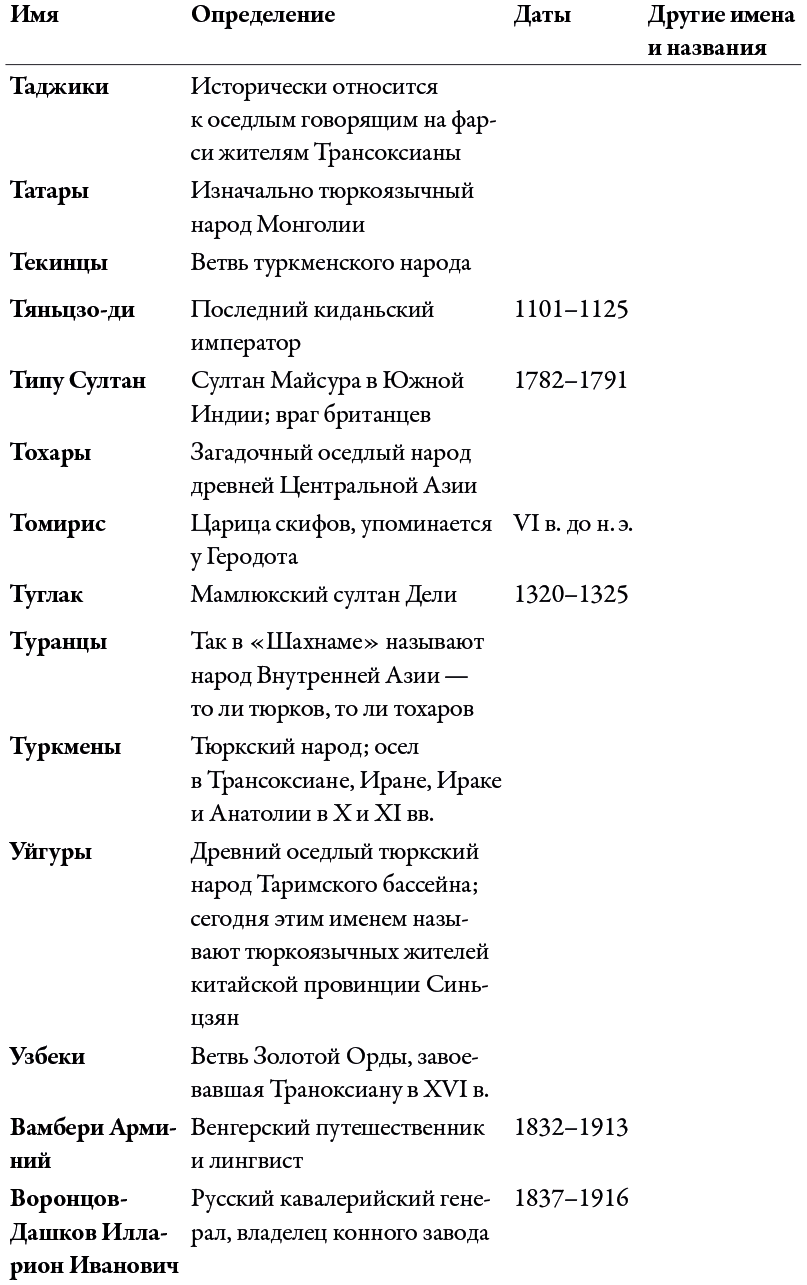

Лошадь, пасущаяся в снегу в Кыргызстане

Лошадь, пасущаяся в снегу в Кыргызстане

Лошадь не только вела стада вперед, но и принуждала табунщиков к своеобразному, ни на что не похожему образу жизни. Из-за своих однопалых ног и хватких передних зубов лошади наносят больший ущерб пахотным землям, чем другие животные в стаде. Первые пастухи выпасали своих животных рядом с полями, засеянными сельскохозяйственными культурами. Археологические находки говорят о том, что пастухи в те времена либо сами возделывали землю, либо жили по соседству с земледельческими общинами[39]. Из библейских историй нам известно, как земледельцы, договорившись со скотоводами, пускали на свои поля овец и коз: те очищали землю от стерни и жнивья и удобряли пометом почву, подготавливая ее к посевам следующего года. Но когда табуны одомашненных лошадей увеличились в размерах, началась конкуренция за землю для выпаса и для выращивания сельскохозяйственных культур. Чтобы отыскать траву для лошадей и избежать конфликтов с соседями-земледельцами, пастухи стали уводить своих животных глубже в степь, на земли, малопригодные для возделывания[40]. Этот процесс усилил зависимость скотоводов от кочевого образа жизни и отделил их от земледельцев. Монголы гордятся тем, что не едят овощи («Это наши животные едят овощи, а мы едим их»), хотя неясно, насколько полезна или даже возможна для человека диета, состоящая исключительно из молока и мяса[41]. На протяжении большей части истории, не исключая и того времени, когда скотоводство окончательно отделилось от земледелия, растительные продукты неизменно составляли часть рациона пастухов, пусть и ограниченную. Но выделение собственно скотоводства и ширящийся разрыв между скотоводческими и земледельческими общинами заронил семена будущих разногласий и конфликтов. А между тем резвые четвероногие уводили пастухов все дальше от земледельческих поселений, навязывая двуногим свой ритм передвижения. Эта их тяга к перемене мест протянула еще одну связь между нашими видами, гораздо более значимую, чем отлов или доение: речь о верховой езде.

На спине у лошади

Мы не знаем, когда пастухи начали ездить верхом, зато знаем наверняка, что пасти лошадей и при этом не ездить на них невероятно трудно[42]. Лошади, даже не переходя на галоп, легко обгоняют человека. Привязанный сосунок может удержать поблизости только кобылу. Молодняк и взрослые жеребцы разбредаются в разные стороны. Когда приходит время сворачивать лагерь и уходить, уводя за собой овец, коз и коров, нужно как-то согнать в стадои лошадей. Всадники потребовались для того, чтобы собирать разбредшийся табун. Первыми, скорее всего, были дети[43]. Монгольские малыши, не боясь неизбежных кувырков и падений, и в наши дни карабкаются на спину всем четвероногим животным без разбору и катаются на овцах, козах, телятах и жеребятах. Дети в возрасте всего семи лет помогают пасти семейное стадо. Сидя на лошади, они способны управиться с двумя сотнями голов мелкого скота, в то время как взрослый человек на своих двоих с трудом может уследить за пятьюдесятью. Выпасая стадо в степи, где высота травы достигает полутора метров, ребенок, сидящий верхом на лошади, может видеть до самого горизонта. И хотя первые верховые лошади были гораздо ниже современных – не более двенадцати ладоней, или 1,2 м в холке, они все равно обеспечивали самую лучшую точку обзора в степи. У древних лошадей ни конечности, ни спина еще не были достаточно крепкими, чтобы целый день выдерживать вес взрослого человека; даже юные седоки часто меняли лошадей, чтобы меньше травмировать им позвоночник, – монголы делают так и сегодня. Верховая езда наверняка значительно облегчила труд пастуха и повысила мобильность стада – теперь в поисках травы и воды скотоводы могли уводить своих животных все дальше в степь. Нельзя сказать, чтобы лошади охотно подставляли людям свои спины. Это посягательство со стороны человека всегда воспринималось ими как еще большая агрессия, чем доение кобылы. В конце концов, кобылам нужно избавляться от молока, и, как мы уже знаем, сам акт доения эмоционально связывает кобылу и человека. Жеребенок, который свободно пасся в высокой траве и лишь изредка встречался с людьми, при попытке оседлать его впадал в панику, как если бы какой-нибудь древний хищник, лев или леопард, прыгнул ему на спину, чтобы сожрать. Ту же реакцию мы видим, когда ковбой объезжает строптивого жеребца: лошадь брыкается, встает на дыбы и делает все возможное, чтобы сбросить седока. В конце концов, если животное выбивается из сил прежде, чем избавится от человека, оно неохотно переходит в пассивное состояние и перестает бороться. Устанавливается напряженное перемирие: животное смиряется с неизбежностью веса всадника на своей спине. Если такие сражения ведутся в загонах и на пастбищах даже сегодня, то можно представить, как ожесточенно сопротивлялись еле-еле одомашненные лошади в III–II тыс. до н. э.[44] Может быть, примириться с седоком на спине лошадям помог гормон любви. Появление верховой езды совпало с интенсивным доением кобыл в период с 3000 до 2500 г. до н. э.[45] Поскольку люди все больше зависели от кобыльего молока как основной составляющей своего рациона, они разводили все больше лошадей, а чтобы управляться с возросшим поголовьем, им требовались наездники, которые следовали бы за стадами к свежей траве и воде. Происходили эти изменения, по всей видимости, в местности к северу от Черного и Каспийского морей. Появление верховой езды, какими бы значительными ни оказались его последствия, в письменной истории осталось незамеченным. Общества, овладевшие к тому времени письменностью и жившие к югу от степи, – шумеры и аккадцы – не обратили особого внимания на это явление[46]. В конце концов, народы, жившие в III тыс. до н. э. на Ближнем Востоке, были знакомы с ездой на ослах – родичах лошади, обитавших в Африке, и не видели ничего удивительного в том, что люди ездят верхом на других лошадиных. На самых старых ближневосточных изображениях всадников – маленьких статуэтках и наскальных рисунках – так сразу и не поймешь, кто изображен: лошадь или осел. В письменных языках того времени не существовало отдельного слова для обозначения именно лошади, в отличие от других лошадиных[47]. Да это и не имело значения: лошадь тогда еще не была тем рослым, мощным, устрашающим боевым конем, каким она стала в поздние века, да и пастухи не превратились пока в грозных воинов. Для жителей городов на окраинах степи верховая езда не имела ни социального, ни политического значения. Отсутствие исторических свидетельств заставляет современных ученых спорить о точной датировке появления верховой езды[48]. Честно говоря, едва ли не каждый этап развития верховой езды является предметом споров. Мы не уверены, что ископаемые остатки зубов лошадей III тыс. до н. э. бесспорно демонстрируют следы ношения удил. В более ранние периоды следов удил и уздечек вообще не обнаруживается, но это еще ни о чем не говорит. Верхом можно ездить и на неоседланной лошади: работать коленями, направляя животное, а руками держаться за гриву. Возможно, первые всадники продевали в нос лошади веревку, которую затем закрепляли вокруг морды животного и за ушами. Конечно, такая упряжь до наших дней сохраниться не могла, но этот способ верховой езды – такой же, каким пользовались индейцы американских прерий, – мог быть довольно удобным. Самое достоверное свидетельство существования верховой езды – ортопедическое: сохранившиеся скелетные останки с течением времени все чаще несут на себе следы травм, типичных для верховых животных и всадников[49]. Верховые лошади страдают от артрита и срастания спинных позвонков. Эти патологии мы начинаем наблюдать примерно с 2000 г. до н. э. Наездникам же приходится вовсю работать бедрами и коленями, что может почувствовать на себе каждый, кто хоть немного посидит в седле. Для всадников, живших в тот период, характерны удлиненные в силу постоянного напряжения поддерживающих мышц бедренные кости. Такие особенности свидетельствуют о том, что мы имеем дело с останками людей, которые уже овладели искусством верховой езды. Косвенные свидетельства существования верховой езды в этот период (2000 г. до н. э.) встречаются на все большей территории: это связано с широким распространением конного скотоводства по степи, началом тысячелетнего процесса, который приведет скотоводов на Ближний Восток, в Европу, Индию и Китай. Жажда странствий, свойственная лошадям – не людям, гнала оба вида вперед. Верховая езда просто позволяла человеку не отставать. Лошадь как никакое другое одомашненное животное нуждается в свежих пастбищах. В отличие от овец, большинству лошадей нужно пить каждый день, а соленую воду они переносят не лучше людей. Лошади готовы преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до воды, поскольку, что редко встречается среди животных, но характерно для человека, они обильно потеют, чтобы охладиться. Питательная ценность травы, в отличие от других растений, невысока, и лошадям приходится тратить на еду весь день. Они пасутся даже по ночам и спят не больше пары часов за раз. Если питательная ценность травы окажется ниже нормы, то животным просто не хватит часов в сутках, чтобы прокормиться. Они будут голодать. Поэтому поиск подходящих пастбищ – жизненно важное занятие для скотовода. Современные агрономы и гидрологи поражаются подробному знанию местных трав и водных условий, которым владеют пастухи, занятые традиционным коневодством, но для них отыскать хорошее пастбище – это вопрос жизни и смерти[50]. Кроме того, лошадь – это, как говорят скотоводы, «чистое животное»: лошади не станут щипать траву рядом с навозом, а это значит, что после выпаса табуна на каком-нибудь пастбище запах собственного помета гонит лошадей прочь, даже если позади еще осталась трава, которую можно съесть, и вода, которую можно пить[51]. Иными словами, разведение лошадей невозможно без обширных свободных пространств, и чем больше этих животных в собственности у какой-нибудь группы скотоводов, тем шире и дальше им приходится разбредаться. В зависимости от местных условий семье из пяти-шести человек для того, чтобы прокормиться, требуется от десяти до двадцати лошадей, несколько голов крупного рогатого скота и пара сотен овец и коз. Соответственно, группа из пяти-шести таких семей должна выпасать стадо в тысячу с лишним голов, для чего им потребуется около 60 кв. км травяной степи или от 180 до 360 кв. км пустыни вроде Гоби или Такла-Макана. По площади это равно городу размером с Филадельфию или Глазго, только с населением всего в несколько десятков человек. По оценкам историков, во времена Чингисхана в Монголии на площади около 1 555 000 кв. км, что в два раза превышает по размерам Техас и в шесть раз – Великобританию, проживало всего около миллиона человек. При этом численность скота в Монголии Чингисхана могла составлять от пятнадцати до двадцати миллионов голов, включая миллион лошадей. Но какими бы бескрайними ни были степные просторы, к концу влажного весеннего сезона стада истощали пастбища, и на лето пастухам приходилось перегонять их в горы либо на север. Эта ежегодная миграция определяла традиционный образ жизни степных народов. В некоторых районах Монголии, где пастухи регулярно перемещаются между летними и зимними стойбищами, он сохраняется и сегодня. Расстояние, которое они преодолевали, определялось условиями среды. В поросшей травой Внутренней Монголии типичный переход составлял 145 км, а в засушливом Южном Казахстане в середине XIX в. скотоводы могли проходить и по 1500 км. Отправляясь в путь, древним скотоводам приходилось тащить с собой весь свой скарб, а также детей, которые были слишком малы, и родителей, которые были слишком стары, чтобы идти пешком. Эту проблему степняки решили, переняв новую технологию, изобретенную в IV тыс. до н. э. где-то в районе Плодородного полумесяца, – четырехколесную повозку, запряженную волами. Повозки позволяли степным скотоводам перемещаться на большие расстояния и перегонять к подходящим пастбищам все более крупные стада животных, однако для лошадей телеги на массивных колесах из цельного куска дерева были слишком тяжелы, и их тянули волы. Позже на смену телегам, запряженным волами, пришли верблюды. Но даже сезонные миграции в поисках свежей травы не могли удовлетворить потребности растущих стад. Когда животных становилось так много, что с ними было уже трудно управляться, стадо делили между братьями и сестрами или между родителями и детьми, и новая группа кочевников отправлялась на поиски новых пастбищ. Таким путем скотоводство распространялось все дальше и дальше от своей изначальной родины к северу от Черного и Каспийского морей[52]. Условия в Центральной Азии суровее, чем в степях, расположенных западнее. Двигаясь на восток, коневоды пересекли пустыню Кызылкум, или «красные пески», Тянь-Шань, или «небесные горы», и Алтай – «золотые горы». Монгольская степь, простирающаяся к востоку от этих гор, богата хорошими пастбищами, но зимы там холодные, а снег покрывает землю долгие месяцы. До одомашнивания лошади люди не могли поселиться в восточной степи в сколько-нибудь значительном количестве. Но лошадей не пугает ни пустыня, ни снег и лед в горах Алтая и Монголии[53]. Приспособленность лошадей к суровому климату и мобильность, которую они обеспечивали своим хозяевам, сделали возможной эту великую географическую экспансию. Отголоски того великого переселения в поисках пастбищ слышны в самых ранних памятниках устной литературы коневодческих народов. Авеста, священное писание древних иранцев и современных зороастрийцев, датируемое приблизительно I тыс. до н. э., рассказывает об экспансии в степь, которая произошла еще за 1000 лет до того. В Авесте есть миф о Джамшиде, одном из первых царей мира, который после трехсотлетнего успешного правления увидел, что на земле больше нет места для его людей и их стад. Поэтому Джамшид приказал земле расшириться, и она сделалась на треть больше, после чего Джамшид правил своим разросшимся племенем еще 300 лет. Когда стада опять приумножились, Джамшид снова раздвинул землю на треть – и люди обрели необходимое им жизненное пространство. Через 900 лет с начала своего царствования Джамшид совершил акт теллурического расширения в последний раз. Древнее сказание Авесты отражает историческую реальность: коневодство распространилось по просторам Евразии. За период, ненамного превышающий легендарную эру Джамшида, коневоды заселили всю степь, включая земли, примыкающие к основным евразийским степным зонам и похожие на них климатически, такие как равнины Венгрии и Иранское нагорье. Интересно, что холодная и негостеприимная монгольская степь, которую мы привыкли считать родиной степных кочевников, была заселена последней, около 1300 г. до н. э. Этой богатой и уникальной экосистеме суждено было на следующие четыре тысячелетия стать землей коневодов[54].Море травы

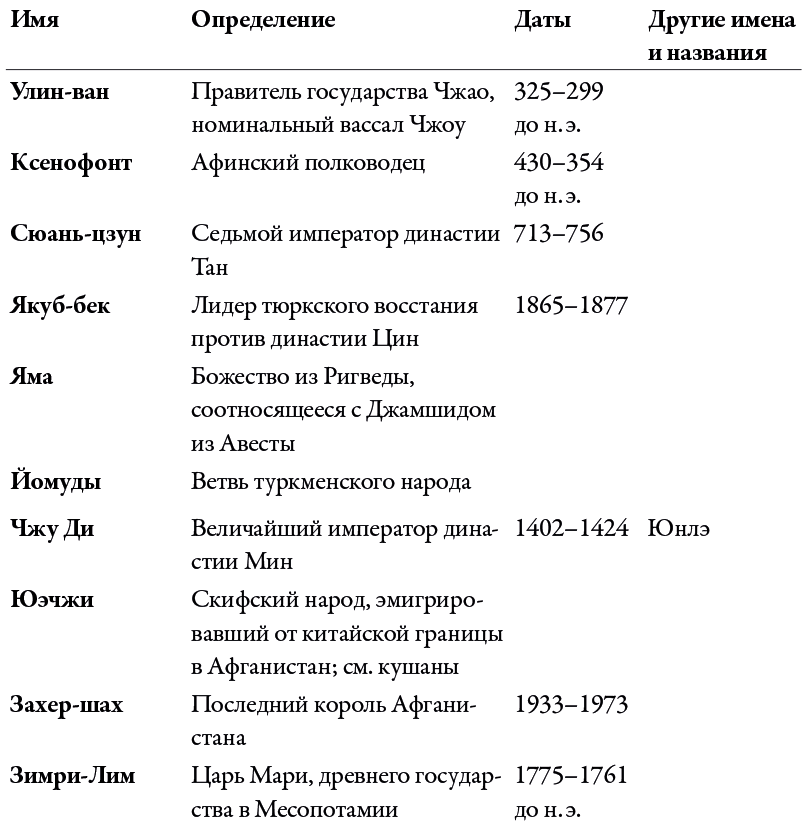

Степь простирается на много миллионов квадратных километров, занимая одну седьмую часть суши. Подобно океану, определяющему судьбу своих побережий, она оказывает огромное влияние на прилегающие к ней земли. Это континентальная, а не морская Евразия. Это страна внутренних морей: Каспийского, Аральского и Лобнора; огромных пресноводных озер: Балхаша и Иссык-Куля – и бессточных рек, которые не впадают в океан. В основных степных широтах климат умеренный, а весна щедра на полевые цветы. Бóльшую часть лета в степи умеренного пояса обильно растут травы – такие высокие, что человек без лошади не может увидеть, куда идет. В травянистой степи распространен перистый ковыль, овсяница, горькая полынь и другие смешанные травы, состав которых меняется в зависимости от сезона[55]. Эти выносливые растения – отличный корм для лошади. Коневоды уверены, что разнотравье обеспечивает лошадям более здоровое питание, чем та еда, которой их кормят в конюшнях[56]. Лучшая степная почва – плодородный чернозем – богата селеном, кальцием и железом: эти минералы укрепляют кости лошади и помогают насыщать ее кровь кислородом при движении[57]. В травянистой степи выпадает слишком мало осадков, чтобы там могли расти леса, но не настолько мало, чтобы она превратилась в пустыню. Те дожди, которые там все же бывают, идут в основном летом. Зима холодная и сухая, настолько холодная, что именно в степи зарегистрированы одни из самых низких температур на планете. Средняя температура января в Улан-Баторе составляет –26,5 °C, а нередко столбик термометра опускается и до –40 °C. Ясное лазурное небо и отсутствие дождей – следствие высокого атмосферного давления. К травянистой степи прилегают зоны опустынивания, где выпадает менее 50 мм осадков в год. Здесь расположены самые большие и мрачные пустыни нашей планеты: Гоби в Монголии, Такла-Макан на западе Китая, Каракумы и Кызылкум в Центральной Азии, Регистан и Дашти-Марго в Афганистане, иранские Деште-Кевир и Деште-Лут. Но несмотря на малое количество осадков и чрезвычайно холодные зимы, в зоне полупустынь произрастают тамариск, полынь, вездесущий саксаул, ковыль и плотнокустовая трава высотой до 1,8 м. Эта растительность служит пищей для многих четвероногих: куланов, газелей и сайгаков. Весной, благодаря таянию снега, во многих пустынных районах, в том числе в провинции Систан в Иране и провинции Гильменд в Афганистане, разливаются сезонные озера. Здесь нет таких пустынь, где вообще не росла бы трава или совсем не было бы животноводства. Трава пусть и появляется на короткое время, позволяет выпасать скот, а горы, где стада могут спастись от палящего летнего зноя, всегда где-то недалеко. Иностранные путешественники из века в век удивлялись, как скотоводы выживают в таких условиях, но на самом деле наше представление о бескрайней, непригодной для жилья пустоши обманчиво. Евразийская степь представляет собой мозаику отдельных экосистем, которые дают приют множеству человеческих поселений, а также одной из самых богатых флор и фаун в Азии[58]. Степь похожа на море травы посреди Азии и подобна Средиземному морю, водному бассейну между Европой и Африкой. Как Средиземное море соединяется с Адриатическим, Черным и Красным морями, так и море травы в центре Азии перетекает в другие, меньшие моря. Не все эти прилегающие земли сохранились до наших дней в первозданном виде: ирригация и интенсивное сельское хозяйство преображали степь ради того, чтобы накормить жителей городов. Деятельность человека изменила некогда обильные травяные угодья Пенджаба, Джазиры (так на арабском называются верховья рек Тигр и Евфрат), западных склонов Таврских гор в Анатолии, где теперь выращивают хлопок, и Пусты в Венгрии, хотя коневодство распространено там и сегодня. Но значительная часть степей – в том числе засушливые степи Иранского нагорья и Аравийского полуострова – осталась такой же, какой была в древности, что помогает объяснить очень разную историю Ближнего Востока и Ирана по сравнению с историей Индии и Китая.Евразийская степь

Если степь – это огромное внутреннее море, то оазисы – Самарканд, Турфан, Герат и Мерв – это острова. Оазисы играли важную роль в развитии скотоводческой культуры, поскольку служили рынками, где люди могли обменивать мясо и молоко на хлеб. Некоторые из этих оазисов – просто крошечные сады у подножия гор, возвышающихся над ними на 2000 м; талый снег с этих гор обеспечивает оазисы водой. Другие распространяют свой «зеленый след» на многие километры во всех направлениях с помощью сети оросительных каналов[59]. Продвижение скотоводов в бескрайнее море травы подчинялось четкой географической логике. Лошади паслись в основном на землях, на которых не выпадало достаточного количества дождей и которые не подвергались ирригации с целью приспособить их для выращивания сельскохозяйственных культур. Пастухи избегали активно возделываемых земель – отчасти потому, что их настойчиво защищали местные крестьяне, а отчасти потому, что земля там все равно была слишком влажной для их животных. Греческий географ Страбон в I в. н. э. писал, что в Крыму крестьянин с каждого посаженного им зерна получал урожай в 30 зерен, а в Вавилоне урожай с каждого посаженного зерна достигал 300 зерен[60]. Так что, пусть в крымской степи и можно было выращивать зерновые культуры, вероятность засухи или недорода отваживала земледельцев от такой малоплодородной земли, а вот скотоводство она, напротив, поощряла. Степь, а значит, и земля всадников простирается вглубь Европы. Она расчерчена реками: Волгой, впадающей в Каспий, Доном, Днепром и Дунаем, которые несут свои воды в Черное море[61]. Имена всем этим рекам дали, скорее всего, древние коневоды. Днепр, на берегах которого стоит современный Киев, тянется по степи далеко на север, до самой границы лесной полосы. Дунай течет через Румынию по широким равнинам, прорезает узкую долину между двумя большими горными цепями, Карпатами и Балканами, и пересекает самую западную степь в Европе – Венгерские равнины[62]. В Венгрии, Румынии, Украине и России, благодаря их географическому положению, всегда обитали коневодческие народы. Они сыграли огромную роль в истории этих стран, а также соседних с ними Польши и Литвы. В степи, как и в других крупных природных зонах планеты, влажный климат периодически сменяется более сухим, и наоборот. Палеоклиматологи полагают, что такие изменения сильно влияли на лошадей, а это, в свою очередь, могло не раз приводить к массовой миграции из степи или вторжению степняков в земли оседлых народов. Несомненно одно: переменчивая степная погода, с ее внезапными засухами и заморозками, пагубно влияла на поголовье лошадей[63]. Степь бывает сурова и требует от скотоводов умения приспосабливаться: чтобы выжить, им часто приходилось мигрировать. Оседлым народам, привязанным к полям зерновых, садам и виноградникам, бескрайняя степь казалась пустой и пугающей. Для коневодов же их родная земля была полна знакомых ориентиров[64]. В казахском эпосе «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» герой, вынужденный покинуть родовые пастбища, с поклоном прощается с родными озерами, реками и холмами. Куда бы ни бросали взгляд коневоды, они везде видели знаки, и нередко ими оказывались кости их лошадей.

Посмертие

По всей территории Монголии разбросаны каменные пирамидки: камни размером с кирпич сложены в кучи и образуют ориентиры высотой до колена. Во время моего путешествия по степи я слышал, как монголы уважительно называли эти пирамидки «обо»[65]. На вершину «обо» пастухи помещали выбеленные временем черепа лошадей: сверкающие в лучах солнца, они видны издалека. Наши гиды объяснили, что каждый череп водружен в память о верном четвероногом спутнике: с вершины пирамиды пустые глазницы и ноздри черепа, словно живая лошадь, все еще могут наслаждаться бескрайним простором неба, ароматом душистых трав и дуновением ветра. Обычай этот очень древний[66]. Степь на тысячи километров во всех направлениях усеяна захоронениями людей и лошадей. Большинство из них – простые ямы в земле. Как и в современных «обо», от лошади там один только череп. Возможно, лошадей приносили в жертву для погребального пира усопшего, подобно тому как Ахилл приносил в жертву лошадей (и людей) на похоронах своего друга Патрокла. Действительно, греческий историк V в. до н. э. Геродот сообщает, что жертвоприношения лошадей занимали важное место в ритуалах греков и персов. Даже Аид, подземный мир, греки представляли себе в виде пастбища, κλυτοπολος, «славного жеребятами»[67]. В Древней Индии принесение лошади в жертву считалось самой престижной из всех церемоний, предписанных Ригведой, сборником религиозных гимнов, по времени создания примерно соответствующим иранской Авесте. Скорбящие по своим покойникам древние коневоды поедали плоть принесенных в жертву лошадей, так что для захоронения оставались одни только черепа. Это говорит и о том, как древние люди любили конину, и о том, как они почитали лошадь[68]. Как объясняет Филипп Свеннен, специалист по индоиранским народам, в этих древних гимнах лошадь рассматривается как животное поистине лиминальное, как средство сообщения двух миров: «Не только потому, что она используется для перевозки, но и потому, что благодаря своему бурному темпераменту она способна рывком преодолевать барьеры между днем и ночью, между укрощенным и диким»[69]. Для захоронений более позднего времени характерны высокие своды и многочисленные погребальные камеры. Внутри находили целых мумифицированных лошадей, которые, казалось, готовы были сопровождать умерших в их загробном путешествии. В холодных северных степях погребенные лошади прекрасно сохранились благодаря вечной мерзлоте. Так или иначе, лошадь всегда является вторым самым важным объектом в могиле после тела или тел людей. Кости других животных там тоже встречаются, но их помещали туда для того, чтобы продемонстрировать богатство умершего или обеспечить ему запас пищи в загробной жизни. Кости овец, коз и крупного рогатого скота не занимают в могиле символически значимых мест – зато кости лошадей находят рядом с человеческими останками или в отдельной камере поверх человеческого захоронения[70]. «Наши кости будут лежать вместе», – обещает герой одного монгольского эпоса своему коню[71]. Древние скотоводы старались хоронить своих умерших – и лошадей, и людей – в отдаленных местах, где их никто не потревожит. Геродот писал, что степные пастухи его времени устраивали родовые захоронения вдали от привычных маршрутов и держали эти места в большом секрете. Лошади утаптывали вырытую землю, а люди укладывали поверх могил дерн, и все выглядело так, будто усопших поглотила степь[72]. Именно таким образом тысячи лет спустя в Монголии похоронили Чингисхана: в тайном месте и в компании его любимого буланого коня. Говорят, что всех присутствовавших на похоронах убили, чтобы они не раскрыли тайну могилы великого хана. Многие из путешественников искали это место, но никто так и не нашел. Тайные могилы были, по-видимому, привилегией великих степных вождей. Обычные могилы, без ценных погребальных принадлежностей, отмечались грудой камней или «обо». Каменные пирамидки, укрывающие останки людей и лошадей, давали скотоводам ощущение дома в просторах степи. Самой своей удаленностью эти места напоминали им, что без лошади степь навсегда осталась бы безлюдной. И хотя жителей степей больше не хоронят вместе с лошадьми – обычай этот просуществовал до XIX в., «обо» сохранились до сих пор и напоминают о связи между людьми и лошадьми и между духом лошади и этими бескрайними просторами[73]. Захоронения, которые были спрятаны надежнее всего и не попались на глаза грабителям могил, могут немало рассказать нам об эволюции одомашненной лошади, ее ДНК, размерах и мастях. Благодаря им мы узнали, кем были древние коневоды, откуда они пришли, чем питались и как освоили верховую езду. Археологические исследования, во множестве проводившиеся после распада Советского Союза в 1991 г., подтверждают тесную связь лошади с древними народами степи. Образ жизни коневодов начал складываться, когда охотники ледникового периода оценили красоту и скорость животного, укрепился, когда они стали полагаться на кобылье молоко как на основной источник питания, и окончательно оформился, когда лошадь увела их далеко в степь, к исключительно кочевому существованию. Она играла огромную социальную, экологическую и эмоциональную роль в жизни первых скотоводов, и все же письменная история долгое время упускала из виду этот факт. Но все изменилось, когда великие цивилизации древности открыли для себя колесницу.2 Лошади для героев

Коневоды проникают в оседлый мир, 2000–500 гг. до н.э

«Мой господин не должен ездить на лошади – такой совет давал около 1760 г. до н. э. Зимри-Лиму, правителю государства Мари, что в Северо-Восточной Сирии, его визирь. – Пусть мой господин едет в повозке или на муле и пусть он чтит свой царский статус»[74]. В то время цари на лошадях не ездили. Каким бы странным ни казался нам совет ездить на муле, этот бесплодный гибрид лошади и осла по крайней мере позволял надежно усесться и принять величавый вид[75]. Древние жители Ближнего Востока, давным-давно одомашнившие ослов, даже не подозревали, что езду верхом на лошади ждет большое будущее. Вероятно, они смотрели на нее так же, как позже люди будут смотреть на езду на оленях или яках, – как на экзотический, избранный лишь отдельными народами способ перемещения. Люди II тыс. до н. э., обитатели Мари или Ура, стоявшего на берегах реки Евфрат на территории современного Ирака, или Бактрии, располагавшейся у реки Окс на территории современного Афганистана, время от времени видели всадников верхом на лошадях. Коневоды, выпасавшие свои стада в степи по соседству с этими двумя великими реками, приезжали на городские рынки, чтобы обменять животноводческую продукцию – сыр, шкуры животных, рог, конский волос и овечью шерсть – на местные продукты вроде хлеба или растительного масла. Но визиты коневодов не удостоились особых комментариев со стороны жрецов-летописцев, которым было поручено записывать необычные события. Езда на лошадях не считалась чем-то особенно примечательным, однако и благородным занятием, по мнению визиря, ее нельзя было назвать. Запряженная ослом повозка, в которой визирь рекомендовал передвигаться Зимри-Лиму, в ту эпоху нередко появляется на изображениях пышных процессий. Известный пример – царский штандарт из Ура, датируемый 2500 г. до н. э.[76] На этом памятнике материальной культуры, выполненном из дерева, лазурита и перламутра, изображены пять запряженных ослами четырехколесных повозок, ощетинившихся вооруженными воинами. Воины на штандарте убивают своих врагов. Но в реальном бою эти тихоходные повозки не представляли такой грозной силы, как появившиеся позже боевые колесницы, запряженные лошадьми. Ослы, выносливые уроженцы пустыни, не бывают очень крупными или очень резвыми. Им не свойственна реакция «бей или беги», которая делает лошадь столь подходящей для сражений. Мулы наследуют бóльшую часть недостатков осла. Других лошадиных Африки и Аравийского полуострова – зебру, кулана и их гибриды – люди тоже пытались использовать в качестве тягловой силы, но без особого успеха[77]. Будущее военного дела принадлежало лошадям и колесницам, ими запряженным.

Колесница

Мы почитаем Митру, он правит колесницей с высокими колесами… вывозит мощный Митра… свою легковезомую, златую колесницу, красивую, прекрасную. И колесницу эту везут четыре белых, взращенных духом, вечных и быстрых скакуна, и спереди копыта их золотом одеты, а сзади – серебром. И впряжены все четверо в одно ярмо с завязками при палочках, а дышло прикреплено крюком[78].Этот гимн из Авесты воспевает Митру, бога стад и пастбищ. Как и в мифе о Джамшиде, в этих строках запечатлен важный исторический момент: в данном случае речь идет о появлении колесницы. Точность, с которой описывается транспортное средство бога, подчеркивает, с какой силой новая технология – колесница – подействовала на человеческое воображение. Люди сочли новое средство передвижения самым подходящим для богов. Колесница и в самом деле была гораздо быстрее своей предшественницы – воловьей упряжки, распространенной на Ближнем Востоке, в Трансоксиане и западных степях. Одна такая тяжелая повозка с четырьмя цельными колесами была найдена у реки Окс, на границе со степью, и датируется 2200 г. до н. э.[79] Вероятно, она служила скотоводам для перевозки шатров, ковров, горшков для приготовления пищи, кислого молока и питьевой воды. Учитывая, что с телегой они были уже знакомы, степным народам не пришлось изобретать колесо. Зато во II тыс. до н. э. они начали его переделывать. Отказавшись от массивных колес, вырезанных из цельного куска дерева (поначалу это вообще были стволы, попиленные поперек), они изобрели полое колесо со спицами. К нему добавили бронзовый обод и бронзовый же крепеж на концах спиц, которых было по восемь или по десять на колесо[80]. Шины делались из кожи. Уменьшение числа колес с четырех до двух позволило сильно выиграть в скорости, однако сделало колесницу гораздо менее устойчивой по сравнению с повозкой: управлять ею было сложнее. Но когда мастера научились распределять вес пассажиров и лошадей вдоль центральной оси, маневренность колесниц возросла[81]. Колесом их усовершенствования не ограничились. Саму колесницу сделали легче и усилили ее бронзовыми деталями, поскольку металл обеспечивал лучшее соотношение веса и прочности по сравнению с деревом. Бронзовые блоки позволяли оси свободно вращаться. Чтобы дополнительно снизить вес, корпус плели из ивовой лозы. Однажды археологи нашли чрезвычайно легкую колесницу, сделанную в основном из березы. Мы не знаем, что побудило степные народы усовершенствовать традиционную телегу и превратить ее в быстроходную колесницу, которая весила раз в двадцать меньше своей предшественницы[82]. Возможно, поначалу они делали это ради забавы – гонок на повозках, которые до сих пор проводятся кое-где в сельской местности. А может, ремесленники создавали облегченные транспортные средства, потому что в степи не хватало твердой древесины. Самое большое преимущество легкой повозки заключается в том, что в нее можно запрягать лошадей, обеспечивая скорость, немыслимую для волов. Лошади никогда не смогли бы возить тяжелые повозки, поэтому с упряжью они познакомились только с изобретением повозки легкой. Как и верховая езда, попытка запрячь лошадь – это тоже акт насилия. Непривычный вес, нечто сдавливающее шею, громыхание колес позади – все это могло повергнуть животное в панику. Но люди сообразили: если запрягать лошадей вместе – по две или больше – близость товарища успокаивает лошадь, снижает травматизм и позволяет возничему управляться со всей упряжкой. Степные народы быстро приспособили этот транспорт к охоте; лучник на колеснице мог стоять прямо и пускать стрелы в добычу, пока возничий выравнивал траекторию движения[83]. Поскольку в ту эпоху степь изобиловала дичью, колесница, должно быть, оказалась весьма желанным пополнением арсенала кочевников. Вскоре, отточив свои навыки управления и стрельбы из лука на охоте, степные народы начали использовать колесницы в бою, для начала – в междоусобных войнах в степи, в первую очередь в районе Уральских и Алтайских гор, где была хорошо развита бронзовая металлургия. Можно было бы ожидать, что практика, для которой требуется больше всяческих приспособлений, будет следовать за той, для которой их требуется меньше, и что степные народы должны были бы начать воевать верхом на лошадях еще до изобретения колесницы. Однако вплоть до I тыс. до н. э. люди верхом не воевали[84]. Кажется, будто настаивать, что бои на колесницах на тысячу лет опередили конные сражения, – это все равно что ставить телегу впереди лошади. Чтобы примириться с этой контринтуитивной последовательностью событий, мы должны помнить о двух вещах: на самом деле, для того чтобы сражаться верхом на лошади, требуется больше приспособлений, чем для того, чтобы просто пасти скот, сидя на ней; кроме того, первые лошади были еще слишком мелкими, чтобы везти всадника в бой. Колесницы устранили обе эти проблемы. Во-первых, амуниция: появление колесниц привело к усовершенствованию не только повозок и колес, но и конской упряжи. Начиная с 1800 г. до н. э. мы находим в археологических раскопках все более сложную конскую амуницию: удила, нащечные ремни и пряжки, которые когда-то удерживали кожаные уздечки и поводья. Похоже, все это было изобретено специально для того, чтобы управлять лошадьми. И если раньше наездники использовали продетую в нос веревку или другие простые приспособления из органических материалов, которые не оставляют археологических следов, колесничим, чтобы направлять или замедлять лошадей, требовались более чувствительные средства[85]. Возможно, по мере того, как упряжь, придуманная для колесниц, распространялась все шире, коневоды постепенно приспосабливали ее к верховой езде. Теперь они могли освоить тот тип езды, который нужен для конного боя[86]. В истории встречаются примеры свирепых воинов, которые скакали верхом без всякой упряжи, – на ум приходят команчи и апачи. Но эти наездники практиковали совершенно иную форму ведения войны, не похожую на конные сражения древнего и Нового времени, невозможные без сложной упряжи, которая позволяла как ввязаться в ближний бой, так и выйти из него целым и невредимым. К тому же таких лошадей, на которых ездили американские индейцы, у древних степных народов еще не было. Отсюда вытекает во-вторых: лошадь II тыс. до н. э. была недостаточно крупной, чтобы нести на спине тяжеловооруженного всадника, но упряжка таких лошадей без труда тянула колесницу. Отрывок из Геродота, написанный пятнадцатью столетиями позже, иллюстрирует этот момент. Греческий историк удивляется, что сигинны – народ, занимавшийся коневодством на территории современной Болгарии, разводят крошечных, покрытых косматой шерстью лошадок: они «слишком слабосильные, чтобы возить на себе человека. Запряженные же в повозку, они бегут очень резво». Измерение колес древних колесниц и реконструкция конской упряжи убедили ученых в том, что рост колесничных лошадей не превышал 11–12 ладоней (1,1–1,2 м)[87]. Гораздо позже, в век, когда большинство их современников уже давно отказались от этого вида транспорта и перешли к конному бою, сигинны все еще ездили на колесницах и разводили маленьких лошадок. Они по какой-то причине не сумели вывести боевых коней с крепкими спинами, которые переняли эстафету у легких лошадей эпохи колесниц. Геродоту эта особенность сигиннов показалась достаточно архаичной, чтобы он обратил на нее внимание. Именно отсутствие навыков верховой езды и лошадей, для нее подходящих, стало причиной того, что впервые степные народы отметились в письменной истории как возничие колесниц, а не как конные воины.

Колесничие