Прими путника, дорога!

Глава I

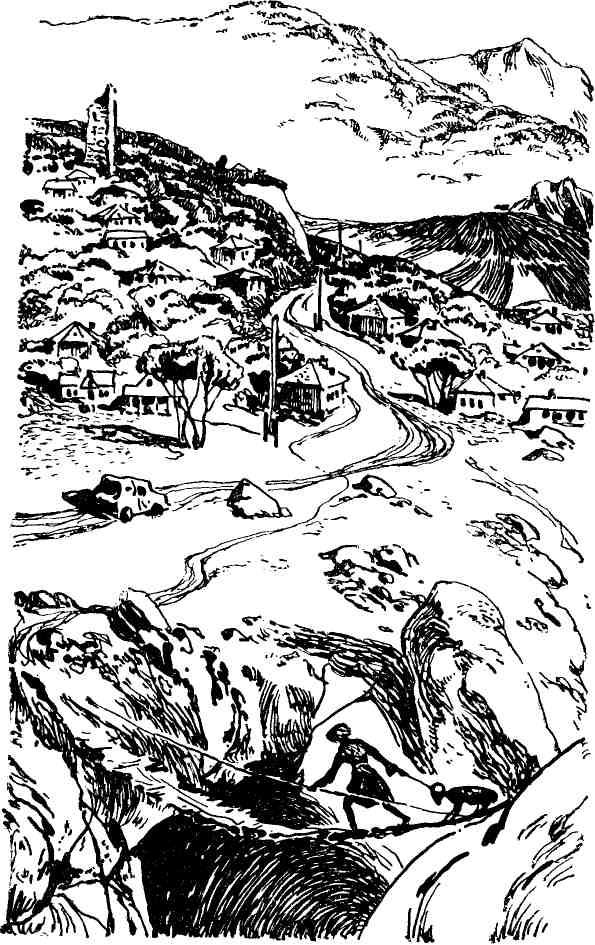

Невыразимое горе стояло над миром… Впрочем, имеется в виду не вся Вселенная, а только чеченский аул Ца-Бато́й, раскинувшийся на берегу горной речки Гурс. И даже не весь аул, а его центральный каменистый пятачок, к которому сбегались горбатые улочки. Но этот-то пятачок и был всей Вселенной для человека, охваченного вышеупомянутым горем. Следовало ожидать, что сейчас из уст страдающего человека исторгнутся скорбные и гневные слова о людской несправедливости, о жестокости судьбы. И полетят эти печальные слова над каменистым пятачком и горбатыми улочками, заглушат ворчанье реки Гурс, достигнут лесистых гор, отзовутся многократным эхом: «Ва, нах![1] Уо, голубое небо! Уо, бездушно сияющее солнце! Услышьте крик моего сердца! Почему одни упиваются всеми радостями жизни, а мне даровано только горе?! Почему одним — все, а мне — ничего?!» Однако из уст страдальца не вылетали эти слова. Может быть, потому, что истинная скорбь не умеет говорить. А скорее всего потому, что страдалец еще не умел говорить. Ибо ему не было и трех лет. И он пока что был лишен даже такой обыкновенной мужской принадлежности, как штаны. Не умея говорить, он выражал горе наилучшим способом, который ему был доступен: ревел, размазывая слезы кулачком по толстым щекам. Этот горестный басовитый рев не адресовался ни к кому конкретно. Просто ко всему человечеству. Но ведь горе любому из нас приносит не человечество вообще, а конкретные личности. Вот они. Упивающиеся радостями жизни. И бесстыдно равнодушные к чужой печали. Целая стая эгоистов с зачерствевшими сердцами. Верховодила этими бессердечными девчонка лет девяти. Приметна она была лишь тем, что голова у нее острижена наголо. В горских аулах стригут девчонок для того, чтобы потом коса выросла густой, длинной — есть здесь такое поверье. У этой девчонки голова была острижена не машинкой, а ножницами. Может быть, даже теми самыми ножницами, которыми стригут овец. Поэтому голова была очень похожа на островерхую гору Ялат-Лом — Зерновая гора, — которая и по сей день опоясана древними земледельческими террасами — уступами с жесткими щеточками порыжевшего бурьяна. Ватага себялюбцев играла в «кул». Коротенькая палочка-кулик укладывается на землю. Тонкой битой надо попасть по заостренному концу кулика так, чтобы он взлетел в воздух. И сразу же ухитриться попасть в воздухе битой по кулику. Это не удавалось никому. Промахивалась и стриженая, но очереди старалась не уступить. Она выхватывала у мальчишек кулик, присаживалась на корточки так, что ее острые коленки торчали выше больших, прозрачных на солнце ушей и даже выше полосатой рыжеволосой макушки. И укладывала кулик так, чтобы он мог от удара битой взлететь как можно выше. В этот миг великой сосредоточенности никто не решался помешать девчонке, потому что она действовала с такой самоуверенностью, будто вокруг нет никого. В этот-то самый миг и подкрадывался бесштанный. Оказывается, он неустанно следил сквозь слезы за всем происходящим. Как только девчонка присаживалась на корточки, он тотчас прекращал рев. И, переваливаясь из стороны в сторону, ковылял босыми ногами по острым камешкам к играющим. Он брал биту двумя руками и просовывал ее между ногами мальчишек, чтобы ударить по кулику. Но раздавались гневные протестующие крики. Одна лишь стриженая давала отпор молча. Она оборачивалась к бесштанному, вырывала у него из рук биту, а потом зло пихала его в грудь. Упав голым задиком на щебень улицы, наглец захлебывался в реве, потом вставал и отходил в сторону. Продолжая вопить, он зорко следил за событиями и караулил свой миг. Может быть, за его упорством таилась проснувшаяся страсть к первой настоящей игре. А может быть, в этом неукротимом сердце шевелился пережиток проклятой старины, когда истинный горец не мог терпеть, чтобы женщина лезла в мужские дела: ведь «кул» — игра чисто мальчишеская! Мир был, как уже сказано, безразличен к горю страдальца. Да он и пустынен сегодня, этот мир. В такой погожий весенний день редко кто из цабатоевцев не в поле. А если и пройдет кто через центральный, пышущий жаром пятачок, то обращает внимание на ребятишек не больше, чем на копошащихся в тени плетня кур. Один спешащий прохожий поморщился и пробормотал, рассеянно глянув на орущего: — Осто́парлах[2], до чего же у этого рыжего громкая зурна!.. Старушка в длинном черном платье, быстрая, как мышь, на ходу крикнула кудахтающим голосом: — Ва, дети! Среди вас старших нету, что ли, чтобы этого горластого успокоить? Но она тут же забыла о маленьком крикуне, потому что заметила два ведра с водой и сиротливо валявшееся рядом с ними коромысло. Пошарив глазами по стайке ребятишек, старушка крикнула стриженой: — Эй, обкорнанная голова! Тебя же, наверное, к роднику посылали, а не за кипятком! Выставила воду на солнцепек! Стриженая зло боднула острой макушкой воздух и не оглянулась, потому что опять возилась с куликом. В это время из тесного переулка к самому центру аульного пятачка съехала машина — «газик», съехала с выключенным мотором, чуть шурша шинами по щебню, и остановилась, будто размышляя: а теперь куда? Это была машина председателя колхоза Артага́на Теми́рова. Он сидел ссутулясь рядом с шофером. Из-под его потертой папахи свисали концы запотевшего носового платка. Председатель склонился через борт машины и стал слушать, как ревет тот, у которого горе. Сидевший на заднем сиденье толстый мужчина тоже выглянул, поморщился от голосистого рева. Потом надул щеки, выпустил воздух так, что шевельнулась щеточка усов, и строго спросил у Артагана: — Ну, теперь куда? На ферму или сразу в третью бригаду? Это был человек из района, Строгий Хаки́м — Строгий Начальник. Он начал говорить председателю, что в третьей бригаде безобразие и придется правлению действовать построже, принять крутые меры против тех, кто не желает участвовать в посадке табака. Это же новая и очень выгодная в горах культура! Шофер при звуках его голоса свесил длинный нос к груди и задремал. Председатель же сказал, словно размышляя вслух: — Неужели среди них нет ни одного доброго человека? — Это ты уж чересчур строго… — ответил Строгий Хаким. — Вся отара не может быть плохой: и в третьей бригаде найдутся энтузиасты. — Да я вон о тех… — кивнул Артаган подбородком в сторону ребятишек. — Малыша обижают. Играть с ним не хотят. Страдалец сообразил, что его заметили, и заревел сильнее. Но вдруг замолчал, будто выключенный, потому что вспомнил со вздохом о чувстве собственного достоинства. Он презрительно отвернулся от играющих и поковылял к ведрам с водой. Косясь на машину, он занялся водой, будто только это его и интересовало. Он зачерпнул руками воду и начал поливать себе живот, свою цветную рубашонку, едва скрывавшую пупок. Ладони у него никак не складывались лодочкой, и поэтому вода почти вся сразу проливалась между ними. Но это был, как мы уже убедились, настойчивый и целеустремленный человек. Он старался намочить себе и коленки, снова и снова запуская руки в ведро. Пыльные коленки зарозовели на солнце. Стриженая быстро обернулась, только сейчас сообразив, что рев почему-то прекратился. В поле ее зрения прежде, чем оскверняемые ведра с водой, попала машина, и девчонка успела в полуповороте крикнуть председателю дерзко, но без всякой надежды: «Покатай[3], а?» — а потом кинулась коршуном на бесштанного осквернителя. Схватив его за руку, она начала беспощадно бить его по голому задику худой смуглой ладошкой. Била она молча, быстро, умело, потому что постигла эту науку на себе, через руку своей матери. Шофер вздрогнул от вопля мальчишки, вскинул длинный нос и почему-то схватился спросонок за рычаг тормоза. Артаган рывком открыл дверцу, легко выскочил из машины и побежал к детям. — Ай, ше́йта-ког![4] — крикнул он на ходу девчонке. — Оставь ты этого мальчишку в покое… Девчонка искоса оглянулась на бегущего к ней председателя, прикинула глазом, что расстояние между нею и им еще позволяет продолжить трепку. Она сделала еще одну серию быстрых шлепков и затем неторопливо потерла ладонь об ладонь, словно стряхивая пыль с рук, ловко подцепила ведра коромыслом, подставила под него острое плечо и пошла в переулок, в гору, вихляясь всем телом от тяжести ведер. Остановившись возле малыша, Артаган со вздохом посмотрел вслед девчонке. — Сама-то ростом с ведро… — пробормотал он. Дойдя до ровного местечка, девочка опустила на землю ведра, обернулась назад и вызывающе сообщила председателю, чтобы полностью утвердить свою правоту: — Это мой брат, а не твой. Артаган от этих слов закатился в тихом смехе, откинув голову назад. Малыш перестал плакать и поднял на него удивленные мокрые глаза. Артаган протянул к нему руку и стал перебирать растопыренными пальцами по его голове, словно подкатывая к себе тыкву. — Ну, не упирайся, иди ко мне… — проговорил он ласково. — Да́да[5] тебя покатает на машине. Ту-ту! — и поедем по горам. Он подхватил мальчишку на руки и пошел с ним к машине. Игравшие в «кул» смотрели им вслед, и на их лицах была зависть к счастливцу. Стриженая же склонила голову к плечу и презрительно сощурила один глаз, что могло означать: «Подумаешь, машина…» Председатель уселся в машине на свое место, устроил малыша поудобнее у себя на коленях. Распахнув полы старенького пиджака, он прикрыл ими мокрые ножки и животик ребенка и сказал шоферу: — Не покатаешь ли немножко этого хорошего человека, а? Шофер сплюнул за борт, снисходительно рассмеялся и дал газ. Строгий Хаким насупился, надул щеки и выпустил воздух так, что опять шевельнулась щеточка усов. Тряхнув кистью левой руки, чтобы обнажить под рукавом чесучового кителя часы, он долго и пристально смотрел на циферблат. И сказал голосом, каким говорят «жизнь кончилась»: — Уже двенадцать… — Чей же этот рыжий? — спросил Артаган у шофера, касаясь губами шелковистых волос малыша. — Это же Ризва́н! — ответил шофер так, будто удивлялся, что нашелся человек, не знающий такой знаменитой личности. — Сын Эми́. У кого же еще может быть такой рыжий? — А-а, сын Эми… — усмехнулся Артаган и добавил с непонятной для Строгого Хакима многозначительностью: — Такого надо беречь!.. Осторожнее с горы… Машина катилась по крутому спуску к реке Гурс, ослепительно сверкавшей внизу. Когда въехали в воду, взметнулись в воздух и сверкнули радугой брызги. Ризван рассмеялся. Он вытащил из-под полы пиджака руку и попытался растереть капли, попавшие на ветровое стекло машины. — А мы сейчас дворника позовем! — сказал Артаган мальчику и просительно покосился на шофера. Тот включил «дворник». Щетки нехотя, запинаясь, начали описывать полукружья. Ризван, раскрыв рот, осторожно старался тронуть пальцем сквозь стекло убегающую щетку. «Газик» старательно полз в гору, которая вздымалась по ту сторону речки. — Это же у Эми первенец! — крикнул шофер сквозь гул мотора. — Верно говорит, первенец… — обернулся председатель к Строгому Хакиму. — А то всё девчонки рождались. — Первенец? — рассеянно отозвался Строгий Хаким и поднял брови, что-то вспомнив. — Это какой же Эми? Тот, что у вас на собраниях все время критикует правление? Такой рыжий? — Рыжий, совсем рыжий… — рассмеялся председатель. — Эти рыжие всегда бывают нетерпеливыми. Он вспомнил, что в семье Эми рождались одни девочки. Четыре или пять девочек. Эми, тосковавший по наследнику, прямо-таки извелся от досады и стыда и все злее выступал на собраниях. Самое смешное для аула было в том, что первую же девочку в этой семье назвали Саци́та, что означает «останови». Такое имя-заклинание давали обычно третьей или четвертой девочке, чтобы наконец остановить это безобразие. Пусть хоть дальше пойдут мальчики! Но нетерпеливый Эми потребовал, чтобы первую же девочку назвали «Сацита». Видно, аллаху пришлась не по душе нетерпеливость рыжего Эми, и он стал посылать рыжему одних девочек — так посмеивались в ауле. И вот наконец мальчик — Ризван. А та, ле́рга-корт[6], наверное и есть Сацита. Вся в отца, дерзкая и нетерпеливая. Ай, шейта-ког, как она упрямо шлепала этого беднягу… Артаган закутал малыша, потому что машина уже одолела подъем и мчалась к горам по равнине и в машине кружился прохладный ветер. Впереди, на зеленом теле хребта, виднелась белая линеечка. Это новая ферма колхоза. — Связались с первенцем… — проворчал Строгий Хаким. — А то могли бы сейчас прямо на ферму. — Разворачивай назад, — сказал председатель шоферу. — Хоть одно доброе дело мы сегодня сделали: видишь, как доволен малыш. Строгий Хаким тряхнул кистью руки, посмотрел на часы и сказал голосом, каким говорят — «Нет, мы сумеем положить этому конец»: — Пятнадцать минут первого! В ауле подъехали к дому Эми, и Артаган бережно высадил мальчика из машины. Через плетень он увидел во дворе две рыжих головы и сноп рыжих искр между ними. Это Эми, в нижней рубашке, точил топор, а Сацита с трудом крутила ручку тяжелого наждачного колеса. Видно, оно еще не пропиталось водой в корытце, и поэтому из-под лезвия топора вырывались искры. Эми стоял спиной к улице, и председатель заметил, как уже успела загореть сильная шея Эми. Насчет работы он все-таки молодец, этот нетерпеливый Эми. Сегодня уже в шесть утра председатель видел его рыжую голову в поле, там Эми делает плетень, чтобы скот не забредал на колхозную плантацию. Сацита первая услышала сквозь жалобный скрип точила шум машины и перестала крутить ручку. — Ты что, умерла?! — рявкнул отец. — Машина… — прошептала девочка. Эми, застегивая ворот рубашки, неторопливо пошел к калитке. — Ты не кричал тут на весь Ца-Батой «орц дак»?[7] — спросил у него председатель со своей всегдашней легкой и чуть загадочной улыбкой. — Мы же у тебя сына украли… — И пропал бы — не такая беда, чтобы кричать орц дак, — с достоинством ответил Эми, а потом сразу начал ругаться: — Что из нашего колхоза никогда колхоз не получится, это всему миру известно. Неужели никто из этого вашего правления ни разу в своей жизни плетень не вязал? Хворосту мне понавезли столько, что можно весь Ца-Батой оплести три раза, а кольев — всего полвоза! Что, этот хворост в воздухе должен висеть? Или мне воткнуть себя и членов моей семьи в землю вместо кольев? Но нас не хватит! А вот если бы начальников колхозных добавить — столько их в Ца-Батое развелось! — хватило бы на самый длинный плетень. — Что, собрание откроем? — выглянул из машины Строгий Хаким. — А-а, гость? — спохватился Эми, смутившись, что забыл свой долг хозяина. — Пусть будет добрым ваш приход! Заходите, самыми почетными гостями вас сделаю. Ни минуты лишней не дам вам потратить, быстро угощу! Он обернулся к Саците, стоявшей с Ризваном на руках, и рявкнул: — Что же ты застыла? Лови самых жирных курочек! — Сацита! — поспешно сказал председатель, то ли зовя девочку по имени, то ли говоря хозяину «останови ее». — Спасибо, Эми, нам надо спешить в третью бригаду. Точи топор, чтобы он был острее… твоего языка, а колья сейчас в поле подвезут. У нас их полно. Сын у тебя хорош! А Сацита… У, шейта-ког! Машина отъехала. Три рыжих головы смотрели ей вслед. — Слышал разговорчики? «Из этого колхоза никогда колхоз не получится»… — осуждающе сказал Строгий Хаким, отдуваясь. Помолчав, председатель ответил: — «Тихому не верь, крикливого не бойся» — так говорили еще наши предки. Побольше бы нам в Ца-Батое таких, как этот Эми. — Без десяти час, — сказал Строгий Хаким. — В третьей бригаде надо отрезать пять — десять огородов! Ясно? — Ни одного. И не заговаривай об этом. И председатель вскинул глаза на Строгого Хакима. Такая у него манера: скажет свое, глядя куда-то вбок с этой загадочной улыбкой, а потом посмотрит в упор на собеседника, будто проверяет, так ли его поняли, как следовало бы. — Ну-ну… — прошептал Строгий Хаким. — Расскажи, как дальше будем заваливать табак. Председатель начал, загибая один палец за другим: — Дорог в ущелье нет, народ живет, как гурт в загоне, отрезанный от мира. Это раз. Водопровода нет, видел, как эта девчонка толщиной с прутик тащила ведра? Это два… А еще я тебе скажу… Строгий Хаким смотрел, как председатель загибает длинные костистые пальцы, и подумал: «Худощавый старик, а руки вон какие: ладонь — с лопату». Рукава пиджака у Артагана бахромились не вкруговую, а только с внутреннего краешка. От черенка лопаты, что ли? «А говорят, что был старик когда-то, в давние времена, учителем здешней школы, чуть ли не заведовал ею… — вспомнил Строгий Хаким. — Удивительно!» — Но при чем тут табак? — нетерпеливо прервал Артагана Строгий Хаким. — «Табак, табак»… Табаку тоже кое-чего у нас не хватает. Сушилок нет, люди сушат лист по домам, как попало. Получается второсортное сырье, которое не дает особого уж дохода ни колхозу, ни колхозникам… Мало пока еще для людей делаем, для того чтобы им лучше работалось. Это все равно, что мало сеем, а большого урожая ждем… Да что тебе рассказывать, ты сам родом из наших мест, и так все знаешь! Он вскинул глаза на Строгого Хакима, чтобы убедиться, правильно ли поняли все, что он высказал. — Критикуешь ты хорошо, — усмехнулся тот. — Критиковать у вас в Ца-Батое умеют. Но то, что ты говоришь, — это самокритика. Кто же вам не дает позаботиться и о дорогах и о воде? Не району же за вас все делать! — Э-э, подстегивать-то легко… Говорят, чужой конь хорошо берет подъем… Я — председатель, вся сила у меня в руках. Но у меня всего одна голова. — А сельсовет для чего? Пусть поднимает людей на благоустройство аулов. — Кого ему поднимать? Опять же меня: я ведь тоже депутат. «Постарел председатель, — подумал Строгий Хаким. — Ничего не скажешь, этот молодой колхоз поставил на ноги именно он. И табак в хозяйстве завести настоял перед сельчанами он. А теперь зубы сточились. Не решается быть строгим и требовательным с людьми, распустил таких, как этот крикун Эми. Посадка табака под угрозой срыва, а ему водопровод подай… Теряет перспективу. Но кем заменить старика?» Строгий Хаким искоса оглядел Артагана, словно желая убедиться, действительно ли тот постарел. Чего нет, того нет. Серебро, правда, в волосах у него поблескивает, но ничуть не ссутулился. И крепок, как буйволиный рог. Хотя лет ему, наверное, много. Старый кадр. Председатель велел остановиться возле хозяйственного двора правления и послал шофера сказать насчет кольев для Эми. Когда шофер ушел, Артаган вдруг произнес негромко, поглядывая через ветровое стекло машины на воду Гурса: — Уйду я с председательства. — Ты не с ума ли сошел на старости лет! Было бы кем заменить… И заместителя себе взял какого-то ни живого ни мертвого! — Усман — плохой заместитель, — согласился Артаган, — а председателем будет хорошим. Он из тех, кто только во главе стаи работает крылом в полный размах. Вот закончу нынешний сельскохозяйственный год и сдам должность Усману. Так и скажи начальству в районе.…Артаган не дождался на посту председателя ни зимы, ни даже осени. Он ушел со своего поста уже через месяц. И ни один человек в Ца-Батое не мог понять, что случилось. Ничего не мог понять и Строгий Хаким. Как это часто бывает в селах после ухода уважаемого председателя, вспоминать начинают о нем только хорошее даже те, кто раньше доброго слова не сказал. Например, крикун Эми заявил во всеуслышание: — Ва, цабатоевцы! Не видать вам больше такого председателя, как Артаган Темиров… Впрочем, это уже был не тот крикун Эми, каким его знали в Ца-Батое. Он притих, сник, люди заметили в его рыжих волосах неожиданно и не по возрасту блеснувшую седину. Горе поселилось под крышей Эми! И ни за что бы не подумать рыжему Эми, что это его горе и было причиной столь непонятного для всех скороспешного ухода Артагана на пенсию. Умер, стал жертвой жестокого Гурса, маленький Ризван — вот какое горе поселилось в доме Эми. Случилось это так. Мать повезла в город на продажу индюков. И взяла с собой Ризвана. Дело в том, что сам Эми в то время уехал далеко в горы ставить кошару на новом участке отгонного животноводства. Мать побоялась оставлять отцовского любимца с нетерпеливой Сацитой и взяла Ризвана в город. На обратном пути колхозный грузовик застрял в водах разлившегося Гурса. Заливаемая потоком, машина простояла с пассажирами три часа, пока ее не вытащил из реки подоспевший трактор. Вода раннего таяния ледников оказалась слишком холодной для малыша: он простудился. Три дня метался в жару. Узнав об этом, сам Артаган на своем «газике» отвез Ризвана в город к лучшим врачам. И сам же вскоре вез мертвого мальчика из города в аул… Мать Ризвана и двое братьев Эми сидели в «газике» сзади. А завернутое в бурку тельце Ризвана лежало на коленях у Артагана. Мчались из Грозного по равнине, а перед горами, где развилок в два ущелья, шофер спросил у председателя, как ехать: по краткому пути через ущелье Гурса, где нет дороги, или вкруговую по трассе, через райцентр. — Вдоль Гурса… — тихо сказал старик. — Там сегодня даже наш «газик» с двумя ведущими осями застрянет. Смотри, как хлещет дождь. Гурс, наверное, совсем от воды распух! — Вдоль Гурса… — повторил старик. На заднем сиденье шевельнулись, но промолчали. Свет фар пронзил частую сетку ливня, и лучи начали протыкать мрачную, густую тьму ущелья. Навстречу рычанию мотора донесся глухой, угрожающий голос Гурса. Машину начало кидать из стороны в сторону. Красный лучик света приборного щитка то и дело падал на голову Ризвана, видневшуюся из-под бурки, золотил волосы. — Дай ребенка, тебе тяжело… — глухо сказал сзади один из братьев Эми. Старик ничего не ответил ему. И только когда машина подъехала к броду, чуть помедлила перед решительным рывком через Гурс, тускло сверкавший в темноте, Артаган сказал, не оборачиваясь: — Ему нравилось сидеть здесь. Машина ринулась в поток, взметнула брызги. Они не засверкали радугой, как тогда, весной. Потому что сейчас не было солнца, и еще потому, что вода теперь была мутная, а не лазоревая: она вобрала в себя талые снега ледников. «Газик» задрал нос на подводных камнях Гурса, словно конь, старающийся скачком вырваться из объятий потока. Щетки «дворников» лихорадочно бегали по ветровому стеклу, пресекая струйки ливня и будто бы подбадривая мотор и колеса машины: «Ну, что же вы?! Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть! Видите, как мы сами стараемся?» Как ни кренило машину, Артаган не держался за скобу, торчащую перед ним. Хороший всадник, он и в машине всегда сидел, как на мчащемся коне. Потому что держал корпус свободно, не споря с наклонами машины, а покорно следуя им. Одной своей большой рукой Артаган придерживал бурку на золотистой голове ребенка, оберегая Ризвана от удара, а другой водил по ветровому стеклу вслед за бегом «дворника». И вспоминал удивление Ризвана, который никак не мог поймать щеточку через стекло.

Ногам стало холодно, и этот холод пополз по телу вверх. Странно, что кузов еще не полон воды: ведь фары уже нырнули в поток. Но «газик» вдруг рванул вперед, обозленный, что ему закрыли глаза. Лучи фар взметнулись из воды, хлестнули по мокрому берегу, который уже был близок, и по лесу, поднимающемуся стеной над берегом реки по крутому склону хребта.

Машина последний раз скрежетнула по подводным камням и выскочила на берег, качнулась там на выбоинах, как пес, отряхивающийся от воды. Мотор не заглох, машина ощупью въехала в лес, высвечивая фарами красные, поблескивающие, мокрые стволы деревьев.

За аулом Борзи предстояло еще трижды пересечь реку.

— Заночуем в Борзи? — осторожно спросил шофер. И тут же поспешил добавить: — За машину-то я ручаюсь, да как бы ноги всем нам не простудить…

— Поедем… — пробормотал Артаган, прижимая ребенка к себе. — Гурс свое уже сделал, что он еще может сделать?

Он был теперь слева, этот Гурс, за тонкой стенкой леса. Шум дождя и мотора не мог перекрыть рычания реки, погромыхивавшей перекатываемыми валунами.

— Проедем, Ризванчик… — шептал Артаган. — Не испугает нас с тобой Гурс. Ты был последней жертвой злого Гурса, знай это, кяньк![8] Не носить мне папахи, если я не обуздаю погубившую тебя реку, Ризван. Сацита, эта драчунья, не дала тебе поплескаться в ведрах с родниковой водой, а вода Гурса оказалась не для тебя, Ризван…

Артаган умолк, потому что услышал, как у матери Ризвана вырвалось долго сдерживаемое рыданье.

— Перестань… — раздался голос старшего брата Эми. — Разве только у тебя умирали люди?

Младший же деловито сказал:

— Кто же из нас двоих, брат, поедет завтра на пастбище к нашему Эми, чтобы повезти ему эту весть?

— Легче умереть, чем ехать с такой вестью… — ответил со вздохом старший брат. — Ах ты, проклятый Гурс, и до нашего те́йпа[9] добрался. Кто же до тебя наконец доберется? Что бы ты ни натворил, все тебе прощают в Ца-Батое, все списывают на «божье предначертание»: «дял кел, дял кел»…

— Что ты болтаешь? — боязливо прервала его мать Ризвана. — Разве можно так гневить аллаха…

Ногам стало холодно, и этот холод пополз по телу вверх. Странно, что кузов еще не полон воды: ведь фары уже нырнули в поток. Но «газик» вдруг рванул вперед, обозленный, что ему закрыли глаза. Лучи фар взметнулись из воды, хлестнули по мокрому берегу, который уже был близок, и по лесу, поднимающемуся стеной над берегом реки по крутому склону хребта.

Машина последний раз скрежетнула по подводным камням и выскочила на берег, качнулась там на выбоинах, как пес, отряхивающийся от воды. Мотор не заглох, машина ощупью въехала в лес, высвечивая фарами красные, поблескивающие, мокрые стволы деревьев.

За аулом Борзи предстояло еще трижды пересечь реку.

— Заночуем в Борзи? — осторожно спросил шофер. И тут же поспешил добавить: — За машину-то я ручаюсь, да как бы ноги всем нам не простудить…

— Поедем… — пробормотал Артаган, прижимая ребенка к себе. — Гурс свое уже сделал, что он еще может сделать?

Он был теперь слева, этот Гурс, за тонкой стенкой леса. Шум дождя и мотора не мог перекрыть рычания реки, погромыхивавшей перекатываемыми валунами.

— Проедем, Ризванчик… — шептал Артаган. — Не испугает нас с тобой Гурс. Ты был последней жертвой злого Гурса, знай это, кяньк![8] Не носить мне папахи, если я не обуздаю погубившую тебя реку, Ризван. Сацита, эта драчунья, не дала тебе поплескаться в ведрах с родниковой водой, а вода Гурса оказалась не для тебя, Ризван…

Артаган умолк, потому что услышал, как у матери Ризвана вырвалось долго сдерживаемое рыданье.

— Перестань… — раздался голос старшего брата Эми. — Разве только у тебя умирали люди?

Младший же деловито сказал:

— Кто же из нас двоих, брат, поедет завтра на пастбище к нашему Эми, чтобы повезти ему эту весть?

— Легче умереть, чем ехать с такой вестью… — ответил со вздохом старший брат. — Ах ты, проклятый Гурс, и до нашего те́йпа[9] добрался. Кто же до тебя наконец доберется? Что бы ты ни натворил, все тебе прощают в Ца-Батое, все списывают на «божье предначертание»: «дял кел, дял кел»…

— Что ты болтаешь? — боязливо прервала его мать Ризвана. — Разве можно так гневить аллаха…

Глава II

Вот после этого события — смерти Ризвана — и заявил Артаган о своем решении уйти на пенсию. Вряд ли в Ца-Батое и двух других аулах колхоза догадывались, что уход председателя связан с гибелью малыша. Мало ли кому приносил горе Гурс! Ну, умер мальчишка. Жалко. Воробья и того жалко, даже в нем душа есть, а тут все-таки человек, хоть и чуть больше воробья был. И этого рыжего Эми жалко. Смотрите, как переменился. Старается не показывать виду, потому что недостойно мужчины сгибаться перед лицом горя. Однако видно же, каково ему… А Гурс… Мальчишка мог, конечно, простудиться и без всякого Гурса. Но это же надо додуматься: тащить по такой дороге ребенка в город вместе с индюками. Тьфу! В правлении никто не захотел разговаривать с Артаганом о его уходе с должности. Парторг, тот прямо сказал председателю: — Партбюро даже не допустит, чтобы твое заявление зачитали колхозному собранию. Артаган очень рассчитывал на Строгого Хакима, даже собирался съездить к нему в райцентр, как приехал вдруг сам Строгий Хаким и сказал Артагану: — Не трать время на напрасные поездки. Районное начальство тебя и слушать не станет. Я там докладывал о нашем с тобой разговоре, на меня прикрикнули. Будто я виноват в этой твоей затее! Откинув голову, Строгий Хаким долго смотрел на задумавшегося Артагана, словно впервые увидел его, и произнес с некоторым удивлением: — Вот видишь, как ты еще всем нам нужен! Ну что ты собираешься делать на покое? Никак не пойму. Перебирать четки? Так ты вроде и не из мюри́дов[10]. Разводить пчел и возить мед на грозненский базар? Артаган легко, почти неслышно прошелся в своих кирзовых сапогах из конца в конец тесного, темного председательского кабинетика и ответил: — Разные у нас с тобой мысли, ва, человек… Потом, вскинув глаза на Строгого Хакима, попросил: — Разреши мне съездить на денек в город, если ты тут обойдешься без меня. Тот безразлично пожал плечами, что можно было понять как согласие.… Когда «газик» выехал за околицу аула, Артаган кивнул головой влево. — Что, опять через ущелье поедем? — удивился шофер. — После дождей там все в лесу развезло. И что тебе так понравилась эта дорога… — Мне опять поговорить с Гурсом надо… — усмехнулся Артаган, упрямо кивнув еще раз головой влево. — Вот уж с кем бы моя машина никогда не захотела разговаривать!.. Рессору опять пришлось менять. Посчитал бы какой-нибудь бухгалтер, сколько ущерба аулу этот Гурс принес. А все из-за нашего цабатоевского упрямства; каждый раз норовим напрямую проехать! Шофер не знал, что самый строгий бухгалтер, счетовод всех проделок Гурса сидит рядом с ним. Артаган помнил все, что случалось на этой реке, помнил и то, чего не мог помнить по возрасту шофер. Был, например, год страшного наводнения и ливней, когда Гурс надолго рассек надвое аул Ца-Батой, а два других аула, лежащих в низине, чуть не слизнул. Но это редкий случай. Чаще всего Гурс довольствовался тем, что наглухо запирал ущелье. Не пройти по берегам реки и через нее, не проехать. Там, где ущелье раздвинуто, еще ничего, но есть места — Артаган знает их наперечет, — где река течет среди скал. Размыть их ей трудно. Поэтому река мечется от одного берега к другому, в таких теснинах она особенно полноводна и опасна. Три года назад в одном из таких мест Гурс перевернул бричку с чабанским скарбом. Возница-чабан мог бы спастись, но он пожалел лошадь, захотел обрезать ей постромки. Не успел. Погибла лошадь, разбило о валуны чабана, бричку превратило в щепы. Случалось на Гурсе и такое, что приносило ущелью смеха больше, чем горя. Хотя Кривой Хасан, кузнец из аула Борзи, до сих пор не может вспоминать об этом без злости. Он пожелал, чтобы ему засватали невесту не в ущелье, а из-под Грозного. Где-то там в долине он высмотрел себе подходящую. Как ему ни толковали, что лучше бы брать местную девушку, привычную к горам, Кривой Хасан твердил свое: «У нее, во́ллахи-би́ллахи[11], каждый глаз величиной с чайное блюдце!» — «Ну что ж, — нехотя согласились родичи Хасана. — У тебя всего один глаз, зато у нее каждый с блюдце. Сватаем!» Гурс опустошил грузовик, в котором везли невесту и весь по́ртал[12]. Когда всплыл из кузова полированный шифоньер и закачался на бурных волнах перед дальней дорогой, невеста перенесла это стойко. Набухла и перевалилась через борт машины перина — к этому тоже девушка отнеслась терпеливо. Но когда оказался под угрозой чемодан с отрезами, невеста вцепилась в него мертвой хваткой, как ни кричали ей дружки жениха: «Отпусти, ради аллаха! Это же Гурс! Это тебе не твой долинный ручеек! Унесет тебя вместе с чемоданом!.. И тогда Хасан нам из-за тебя кровную месть объявит!» Невеста поплыла вместе с чемоданом. Ее удалось выловить, но уже без чемодана и полуголую, потому что волны сорвали с невесты все ее легкие шифонные наряды. Артаган невольно усмехнулся, вспомнив, как бесновался Кривой Хасан, как клял своих родичей-стариков, потрясая перед ними кувалдой: «Ваши паршивые старинные обычаи виноваты, фанатики вы проклятые! Почему жениху запрещено самому и за невестой своей поехать, и на свадьбе собственной присутствовать? В каком загсе это записано? Ведь если бы я поехал за невестой сам, я бы и чемодан спас с отрезами, и эту дуру удержал в кузове. Все ущелье потешается, что мне голую невесту привезли!» Как преступник-рецидивист, Гурс не раз имел дело и с прокурорами. Об этом Артаган подумал, когда проезжал мимо Голубой скалы. Так называли мрачный утес, потому что к осени на его каменистой крутизне, на которой и земля-то не держится, каким-то чудом расцветают небесно-голубым ковром удивительно цепкие и живучие цветы. Председателю было неприятно вспоминать историю, случившуюся здесь год назад, но заставил вспомнить шофер. Он сказал, когда проезжали под Голубой скалой: — Знаешь, что плел, говорят, вчера в чайной Хурьск? Что тебя прогоняют с председателей! За недостачу зерна… Никак не может он простить тебе ту историю с углем, помнишь? Лицо Артагана было по случаю поездки в город гладко выбрито, кроме губы, на которой темнели редкие волосики усов. Председатель заметил в зеркальце над головой, как потемнело после слов шофера у него лицо, и провел по щеке рукой. Показалось, что щека горит. Артаган улыбнулся своей неясной улыбкой и ответил шоферу: — А ты знаешь поговорку? «Кто придет рассказывать о клевете — дважды враг»… — Да я же только тебе… — растерялся шофер. — Другим можешь, если хочешь, а мне зря рассказываешь. И не Хурьск он, а Харо́н. Человек ведь! Не свинья. — Ну, пусть будет Харон, — согласился шофер. — Сумасшедший Харон! У Харона было в ауле две клички. Те, кто его побаивался, называли его в душе «Сумасшедший Харон», но чаще говорили про Харона за глаза «Хурьск»: свинья, свинюшка, дикий кабан, который готов все подрыть своим пятачком. Он водил раньше колхозный грузовик. Однажды, когда в школу провели паровое отопление, Артаган по просьбе школьного директора послал Харона в город за углем. Харон вернулся с пустой машиной и доложил председателю, что возле Голубой скалы застрял в реке, а Гурс слизнул из кузова весь уголь до пылинки. Нашлись у него и свидетели. Пришлось составить акт, а школе купить уголь уже за счет правления колхоза. Так бы эта история и кончилась, хотя Артаган усомнился в честности Харона. Однако через несколько дней Артаган был в школе и увидел в учительской какие-то странные маски. Противогазы не противогазы… — Для подводного плавания, — объяснил завуч. — Отобрали у двух дружков, потому что они во время уроков ходили к Голубой скале. Ныряли там в поисках каких-то ракушек, чтобы доказать учителю, что в нашем ущелье когда-то было море. — И не разбились там о камни? — удивился Артаган. — Да, наверное, врут, что ныряли. У них фантазия знаешь какая… — Нет! — раздался в дверях тоненький голосок. — Казбе́к и Майрбе́к никогда не врут! Сказала это девчушка, выглянувшая из-за глобуса. Эта не рыжая, как Сацита, а темноволосая. Жесткие черные косички-кустики — вразлет. На круглом личике — коричневые конопушки. Как на грачином яйце. Или как на том месте географической карты, где отмечена точечками песчаная пустыня. Уши у девочки большие, прямо лопухи. Это была Ахчи́ из пятого класса «Б», прозванная в школе на русский лад Денежкой[13]. В школе знали, что Ахчи старается все время дружить с Майрбеком и Казбеком. Девчонок она не признавала, славилась тем, что непостижимым образом всегда первой узнавала новости и не особенно пыталась держать их при себе, добавляя обычно ради полнейшей объективности: «За что купила, за то и продаю» (наверное, поэтому и прозвали ее Денежкой). — Как ныряли, я сама видела, — обратилась она к Артагану, покраснев от волнения, что разговаривает с самим главой колхоза. — У Голубой скалы, только на другой стороне, гравий сполз с горы в речку после дождей, и там получилась такая заводь… Прямо тихое озерцо! Ненадолго, конечно. Но Майрбек и Казбек успели там понырять в масках. И мне дали разочек нырнуть, пока Хурьск нас не спугнул. Он отмывал там кузов. — Отмывал кузов… Нашли мальчики ракушки? — спросил Артаган, прикрывая большими тяжелыми веками свои узкие глаза. Ахчи молчала, кусая губы. — Значит, не было у нас моря? — сказал Артаган и взялся за папаху, собираясь уйти. — Не нашли мальчики никаких ракушек, — сказала Ахчи медленно. — И… и… никакого угля там на дне не видели, хотя нырнули еще разок сразу после того, как отъехал Хурьск. Все дно облазили. Позвали Майрбека и Казбека. — Не было там угля! — смело сказал Майрбек, сверкая быстрыми глазами. — Соврал вам Сумасшедший Харон. — Вода могла унести… — начал было завуч. — А пробки от пива? — горячо прервал его Казбек. — Вот они, две штуки. Как раз с тем числом, когда мы ныряли. — Железные, их могло и не унести. — А пуговица пластмассовая? Она же как уголь. Тоже лежала себе на донышке. У Харона как раз такой на комбинезоне и не хватает. Вот она, пуговица! — Что же вы молчали? — насупился завуч. — Ведь во время уроков мы ходили… — опустил голову Казбек. — Но мы бы все равно сказали. Даже если бы вы не отобрали маски… Ведь уголь наш, для школы. Какое право имеет Хурьск… Артаган передал дело прокурору. Однако Харон сумел отвертеться. Он сказал, что назвал Голубую скалу в акте по ошибке. Машина застряла гораздо ниже по течению, перед самой Трубой. Так называли чуть ли не самое узкое место ущелья, где поток мчался между двумя скалами. Там не только уголь — там валуны несет, как песчинки. Сослались на забывчивость и «свидетели». Прокурор развел руками и прекратил дело. «Не могу же я строить обвинение на показаниях детишек», — сказал он. Артаган все же позвал Харона и при всех сказал ему: — Сдай машину. — Я — вор?! Председатель поднял на него глаза и, глядя прямо в лицо, сказал с усмешкой: — Значит, понял, что я хотел сказать? Харон кинулся было на председателя, но тот даже не шевельнулся на стуле. Хурьска успели схватить. Потом он долго бродил без работы и вдруг исчез. Родители Казбека, Майрбека и Ахчи вздохнули спокойно: ведь Хурьск похвалялся в чайной, что все равно возьмет свое с тех, кто породил эти проклятых «маленьких доносчиков». И вот, как это ни удивительно, Харон появился в ущелье в качестве… счетовода лесоучастка, расположенного неподалеку от Ца-Батоя. А теперь распускает клевету об Артагане, врет о каком-то зерне… Артаган тогда же забыл об этом испорченном парне, да вот вспомнилась сейчас та история с углем, потому что машина переезжала место, где замерзал маленький Ризван. — Бери левее… Теперь, на самой середине, руль сильно вправо и веди машину против течения… — тихо подсказал Артаган. Как ни изменчиво русло Гурса, Артаган хорошо знал все броды, чем не раз удивлял шофера. — Да, я вижу, у тебя и вправду свои разговоры с Гурсом, — сказал шофер, когда машина вырвалась на равнину и помчалась к Грозному по асфальту автострады. В городе они подъехали к громадному белому зданию с большими каменными буквами через весь фронтон: «Совет Министров». Артаган вылез из машины, зашел в скверик, где журчал фонтан. Он снял свою старенькую папаху, побил по ней ладонью, чтобы избавить ее от пыли и взбодрить изредчавший от времени, слежавшийся курпе́й[14]. Потом зачерпнул ладонью, как большим ковшом, воды, освежил лицо, вытер его платком. В подъезд Дома правительства он вошел неторопливо, чуть покачиваясь из стороны в сторону, словно разминая ноги, как всадник, только что слезший с коня. Поднялся на лифте на третий этаж, с улыбкой кивнул привставшему милиционеру и прошел мимо него в прохладный коридор с таким неторопливым достоинством, что милиционер только поглядел ему вслед и ничего не спросил. В приемной председателя Артаган сказал девушке: — Доложи ему, сделай добро: Артаган Темиров. — А кто вы? У него люди сейчас. — Кто? Учитель я. Учитель. Он знает. — Он вас вызывал на сегодня? Когда вы с ним договаривались? — Договаривались мы… сейчас вспомню… лет десять назад. И Артаган рассмеялся своим тихим смехом, прикрыв веками глаза и отклонившись назад стройным, сухощавым телом. Девушка тоже рассмеялась, но сразу сделала строгое лицо и пошла докладывать. Они были когда-то, еще до войны, коллеги по народному просвещению — председатель Совета Министров и Артаган. Тот был тогда наркомом просвещения, а Артаган заведовал школой в Ца-Батое. Последняя встреча у них была действительно лет десять назад, если не считать того, что они видели друг друга издали на разных совещаниях. И бывший нарком, ставший к моменту той встречи председателем Совета Министров, сказал Артагану: «Ко мне в любой момент. Не пустят — скажи: учитель Артаган. Мы с тобой на всю жизнь учителя, кем бы ни стали».

…Через два дня после этого визита Артагана в Ца-Батое состоялось общее собрание колхозников. Оно постановило удовлетворить просьбу Артагана Темирова об освобождении его от должности председателя колхоза. За это решение долго никто не хотел поднимать руку, как ни взывал председательствующий. Кто-то спросил из задних рядов: — Да пусть же Артаган встанет, скажет, кто его чем в колхозе обидел. Один старик прошамкал: — Долго тебе жить, Артаган, что ты собираешься делать на пенсии? Ты же в сравнении со мной юноша, ты полон сил… Дородный, осанистый Сяльмирза́, пришедший на собрание в папахе стоимостью в двести рублей, тут же добавил с ухмылкой: — Ну, а раз он такой юноша, — наверное, хочет взять вторую жену, чтобы не скучать… Сяльмирза — сам старик, ему еще простительна такая развязная шутка со своим одногодком Артаганом, ну, а вот тот молокосос, что себе позволяет, — тот, который, давясь смехом и пряча лицо, острит: — Люди, зачем ему вторая жена, если он со своей Зале́йхой три слова в год говорит? — Ва, нах! — крикнул громко председательствующий. — Оставим шутки, не для этого собрались. О том, что будет делать Артаган, у нас речь пойдет по второму пункту повестки дня! — Давай второй пункт! — закричало собрание, хотя никто не мог взять в толк, при чем тут этот второй пункт, скучный и «дежурный»: «Об улучшении дорожной сети в колхозе». Встал председатель сельсовета Абдурахма́н и зычно объявил: — Намечается пробить дорогу через ущелье реки Гурс, Артаган возглавит это дело, а поэтому… Не успел он договорить, как собрание взорвалось таким дружным криком «Вурро́!»[15], что с деревьев рощицы, где собрались колхозники, взметнулись птицы. Расталкивая всех, к столу президиума кинулся Кривой Хасан из аула Борзи́ с высоко поднятыми вверх руками: — Голосую за то, чтобы отпустить Артагана! Мало вамодной моей руки? Поднимаю две! Если и есть на свете человек, который сумеет покорить Гурс, так это наш Артаган! Какой-то шутник, пользуясь шумом и суматохой, не удержался сострить по адресу Хасана: — Будет дорога — Хасан сможет сам съездить в долину еще за одной невестой! Хасан ринулся в толпу, но не смог отыскать обидчика. Когда смех утих, проголосовали за освобождение Артагана от должности. Однако расходились многие с собрания разочарованные. — Строить на общественных началах? Знаем мы эти начала… — говорили одни. — Кто выйдет с лопатой, а кто скажет: у меня своих дел в хозяйстве полно! — Да когда это порядочный горец стоял в стороне от общей заботы? — возражали им. — А наши старинные белхи́[16] — это разве не те же общественные начала? Сосед всегда шел на помощь соседу в постройке дома или корчевке кустарника под поле… — Сравнил! Слепить тысячу сама́нных кирпичей[17] или пробить дорогу в двадцать километров! Слышал ты в нашем ущелье когда-нибудь о таких белхи? Председатель сельсовета Абдурахман обернулся на ходу и кинул раздраженно: — Что вы за люди! Объяснил же я вам на собрании, что сам председатель Совета Министров обещал Артагану поддержку! — «Поддержка»! Что он, сам к нам с лопатой приедет? Восьмидесятилетний Зяудди́н, опустив голову и постукивая кизиловой клюкой о землю, раздумчиво говорил: — Не оплошность ли мы сегодня на собрании сделали, отпустив Артагана?.. Хотя теперь что уж рассуждать… Говорят, дурень только на мельнице вспомнил, что мешок у него был с дыркой! «Дорога, дорога»… Дело это туманное, далекое, а нам дальняя зурна всегда приятной кажется. Я вот над чем думаю, люди: не получится ли, что и дороги не будет и председателя дельного потеряли?.. Харон с лесоучастка, неизвестно зачем забредший на собрание, стоял в кругу дружков и цедил сквозь зубы: — Смотрите-ка, этого Артагана из председательского седла вышибли, так он норовит хоть на хвосте лошади удержаться! Я когда шофером был, сколько раз с этим Гурсом мучился. Только сумасшедший захочет вдоль такой реки дорогу строить! Там бы и государственные дорожники отступились… И Артаган ведь знает Гурс лучше всех нас. А затеял все для чего? Опять командовать ущельем хочет, верховодить людьми! Этих слов Артаган не слышал. Но, проходя мимо осанистого старика Сяльмирзы, он услышал его слова, сказанные вполголоса: — Еще и эта дорога на нашу шею… Совсем мы людей согнули, воллахи! А все из-за того, что кто-то славы жаждет… Артаган остановился и медленно повернулся. Сяльмирза осекся, четки замерли в его холеной, белой от постоянных молитвенных омовений руке, он пробормотал: — Не проглотить ли меня хочешь, Артаган? Хе-хе… Иди, иди. Это я не тебе говорил… Это я просто так… Но Артаган подошел к нему. Склонив голову, он словно бы разглядывал новенькие ичи́ги[18] Сяльмирзы и сравнивал их со своими потрескавшимися, побелевшими от времени кирзовыми сапогами. На ичигах сверкают галоши с кожаными ремешками. — Ты-то от каких трудов согнулся, Сяльмирза? — спросил медленно Артаган. — Сколько помню, не видел я тебя с лопатой. Сколько помню, не жил ты заботами Ца-Батоя. — Помолчав, он добавил негромко: — И я знаю, почему ты такой… — Артаган поднял голову и в упор посмотрел в выпуклые, с красными прожилками глаза Сяльмирзы. — Ты что… Ты что… — пошевелил плечами Сяльмирза, обеспокоенно оглядываясь по сторонам и стараясь не повышать голоса. — Этак ты меня и врагом назовешь? Я просто хочу сказать, что сама наша власть сумела бы сделать все гораздо лучше, так, как никакой общественности и сниться бы не могло… Понимаешь? Вот как я сказал! Вот как! Ты брось переворачивать, Артаган! Это тебе не шутки… А насчет того, чтобы нам самим строить дорогу, — я первый голосовал, люди видели. И доля моя в этой стройке будет… Оба старика — Артаган и Сяльмирза — вели свой острый разговор вполголоса, потому что неподалеку стояла молодежь, а при ней старикам не годится затевать ссоры, иначе с кого молодым и пример брать?

Все же Харон догадался, что тут что-то неладно. С деланно-добродушным смехом выкрикнул:

— Ва, Сяльмирза, ты не очень-то перечь нашему Артагану, а то он, создатель будущей дороги, вызовет тебя в свой холодный «кабинет» где-нибудь в лесу у Голубой скалы и поставит по стойке «смирно»!

Не успел Артаган подумать, что надо бы осадить этого паршивца Харона, как со стороны донесся юношеский голос:

— Харон, а почему ты сказал «холодный кабинет»? Если верно говорят, что у Голубой скалы ты утопил целый кузов угля, то Артаган сможет хорошо натопить печку!

Артаган оглянулся. Дерзкие слова крикнул Харону русоголовый парнишка в спортивном костюме. Он, кажется, не здешний. Артаган видел его мельком на школьном стадионе и однажды — в лесу, где тот бегал с классом. Наверное, физрук школы.

Харон кинулся с угрозами к парнишке. Артаган не стал смотреть, чем там у них кончится, и ушел: найдутся люди и помоложе, чтобы разнять.

Все же Харон догадался, что тут что-то неладно. С деланно-добродушным смехом выкрикнул:

— Ва, Сяльмирза, ты не очень-то перечь нашему Артагану, а то он, создатель будущей дороги, вызовет тебя в свой холодный «кабинет» где-нибудь в лесу у Голубой скалы и поставит по стойке «смирно»!

Не успел Артаган подумать, что надо бы осадить этого паршивца Харона, как со стороны донесся юношеский голос:

— Харон, а почему ты сказал «холодный кабинет»? Если верно говорят, что у Голубой скалы ты утопил целый кузов угля, то Артаган сможет хорошо натопить печку!

Артаган оглянулся. Дерзкие слова крикнул Харону русоголовый парнишка в спортивном костюме. Он, кажется, не здешний. Артаган видел его мельком на школьном стадионе и однажды — в лесу, где тот бегал с классом. Наверное, физрук школы.

Харон кинулся с угрозами к парнишке. Артаган не стал смотреть, чем там у них кончится, и ушел: найдутся люди и помоложе, чтобы разнять.

Харон кинулся к физруку, сжав кулаки и наклонив голову, будто собираясь протаранить ею противника. Ну прямо дикий кабан, только пятачка не хватает и двух клыков. Настоящий хурьск! Он исподлобья зорко глядел вперед, и ему бросились в глаза кеды физрука, их белые разводы. И спортивный костюм. Это остудило пыл Харона. Кто их знает, этих спортсменов! На вид они бывают неказистые, а тронь такого — он возьмет тебя или на прием самбо, или поднесет боксерский удар, от которого глаза на лоб полезут. Бывалый парень, Харон легко дал удержать себя окружающим, делая вид, что неистово хочет вырваться для драки, и ограничился угрозой: — Слушай, парень, хоть ты здесь у нас и заезжий человек, вроде гостя, — не попадайся на моей дорожке, не то я тебя ополовиню! — Ты не мужчина, если не сделаешь этого сейчас же! — засмеялся физрук. Видно, этот паренек не из уступчивых. Окружающим пришлось осадить и его: — Знай и ты свое место, Руслан. Харон все же немного старше тебя. Руслан внимательно посмотрел на Харона. Не такой уж он и сумасшедший, как его прозвали в ауле. Прикидывается, чтобы страху на других нагнать. Вот уж чего Руслан не мог терпеть, так это того, чтобы кто-то норовил подавить, принизить других. Особенно силой. А Хурьском прозвали этого Харона в Ца-Батое, пожалуй, не очень метко. По крайней мере, если судить по внешности. Руслан впервые видел Харона так близко. Стройный, плечистый парень с мускулистыми шоферскими руками. Лицо чуть скуластое и смуглое, но совсем не отталкивающее. Вот только глаза… Не поймешь, какого они цвета. Не голубые, не зеленые, а как те болотца, куда изредка доплеснется волна Гурса и застоится там, затянется ряской жабьего цвета. Про такие глаза в народе говорят: нечистые. Руслан отвернулся от Харона и пошел, сбивая ивовым прутиком мохнатые верхушки лопухов. Харон посмотрел ему вслед. Такого в драке, пожалуй, не так-то уж легко одолеть. Ростом он поменьше Харона, но тоже плечист, походка легкая, упругая. Ишь как резко и сильно хлещет своим прутиком по лопухам! И ни разу не промахнулся. Харон небрежно сказал приятелям: — Идемте, по кружочке пива пропустим. «Откуда он здесь появился, этот парень? — думал Харон, шагая к чайной. — Говорят, городской. Теперь в Ца-Батое не каждого нового и приметишь. Аул разросся — почти пятьсот дворов, — растянулся по горкам и взгорьям по обе стороны Гурса. А этот физрук редко и в клубе показывается. Живет будто бы при школе, за рекой. Нет, простить ему сегодняшнее нельзя, — со злостью решил Харон. — Одно дело, когда меня за этот уголь осрамил Артаган — старика за горло не возьмешь. А этот молокосос при всех опозорил… Скрестятся еще наши дорожки, Руслан!» Харон не мог и подумать, так же как и Руслан, что их дорожки уже скрестились. И не сегодня, а раньше: им обоим нравилась одна и та же девушка За́ра, кончающая десятый класс в интернате горянок.

Глава III

Руслан шел к себе в школу и думал совсем не о Хароне, а об Артагане. Новичок в ауле, Руслан был удивлен тем, как взбудоражили людей первые же слухи о том, что Артаган уходит с поста председателя. Руслан вырос в городе. Его родная деревня далеко от Ца-Батоя; жить в ней ему довелось мало. Только здесь, в Ца-Батое, он оценил, что такое председатель колхоза. Целых три аула под началом у главы хозяйства! Говоря по-городскому, немалый начальник. Это в представлении Руслана так не вязалось с обликом Артагана… Точно вот такие часто приезжали, бывало, в город из родной деревни Руслана — родственники. Никакие не начальники, а простые колхозники со своими простыми разговорами и незатейливыми заботами. Кто приезжал на базар или потолкаться в больших магазинах, кто хлопотал по поводу какой-нибудь справки. Посидят, потолкуют о том о сем с родителями Руслана, пожурят младших за то, что те редко наведываются в деревню, и отправляются восвояси со своими мешками и узлами. На них похож обликом и Артаган. Коричневое, с загадочной улыбкой лицо, старенькая папаха, обвисший на костистых плечах пиджачок с завернувшимися лацканами. И руки — тяжелые, большие, черные, с крепкими крупными ногтями. Все это Руслан заметил еще в тот раз, когда впервые увидел председателя в школе. Постарался Руслан получше разглядеть тогда председателя лишь потому, что физик Исха́к Исхакович со снисходительной улыбкой шепнул кому-то про Артагана: «И вот такой человек был когда-то учителем в Ца-Батое, даже, говорят, директорствовал. С семью классами образования, представляете? Ну и времена были!» Руслан посмотрел тогда на Исхака Исхаковича: белое лицо, молодая, но такая солидная лысина; черный, хорошо пригнанный костюм и ослепительная сорочка; на лацкане — университетский ромб. Да, вот это учитель. Себя Руслан никак еще не мог причислить к этому званию. Он отслужил в армии и в школу попал случайно — в институт не прошел по конкурсу. В Комитете физкультуры и спорта предложили: «Поезжай в аул физруком, у тебя же высокий спортивный разряд». Ох, уж этот разряд, слышать о нем противно — по спортивной ходьбе! Ею Руслан случайно увлекся в армии. Сам он до этого не мог без смеха смотреть на эти соревнования. Идут, вихляя задами и ворочая плечами… Передразнивают кого-то, что ли? Нет, лица серьезные, азартные. На стадионе снисходительно называли приверженцев этого вида спорта «ходями». Руслан попал в число «ходей» после того, как однажды пришлось пройти на соревнованиях дистанцию, просто чтобы спасти команду, в которой заболел «ходя», иначе было бы штрафное очко, значит, кому-то надо пройти дистанцию, пусть даже замыкающим. Он пошел, давясь от смеха и стараясь как можно более похоже копировать других. Пусть повеселятся свои ребята, глядя на него. Тут главное не сбиться с шага на рысь, а ходить-то — кто же не умеет? Ко всеобщему удивлению, Руслан достиг финишной черты третьим. Он даже подумал, что мог бы прийти и первым, но побоялся обойти лидеров, потому что некого было бы копировать на дистанции. Тренер объяснил этот успех природным талантом. Скорее же всего, дело было в том, что Руслан — потомок горцев. Горы приучили их ходить, приучили еще в те времена, когда не было дорог, а конь не везде мог в горах пройти. Старики, родственники Руслана, даже вспоминали: «Один из наших с тобой предков хаживал на спор по сто километров без передышки! Умели ходить в старину». Приехав в Ца-Батой, Руслан не без гордости обмолвился в школе о своих спортивных успехах. «Ходьба? — удивился Исхак Исхакович. — Ходить и я умею! А спортом-то ты каким занимался?» Руслан тоже удивился тому, что этот учитель умудрился закончить университет, не переступив порога стадиона. Но о своем виде спорта он решил в ауле больше не распространяться. «Бегаю на длинные, — объяснил он ученикам. — Пять и десять тысяч метров». Это был и вправду любимый вид спорта Руслана, хотя стайер он был неважный, едва вытянул на разряд. Ничего, в Ца-Батое есть где тренироваться. Он стал бегать вдоль Гурса, но не по берегу. Там хоть и редко, а встречались люди, и каждый встречный обязательно останавливался и в тревоге допытывался: — Ва, кант![19] Раз ты так спешишь, значит, что-то случилось? Может, пожар, или обвал, или умер кто? Не нужна ли тебе моя услуга? Не стесняйся, скажи! Поэтому Руслан взбирался по отщелку на «второй этаж» гор и бегал там по облюбованной дистанции. С каждым разом он удлинял путь и уже стал добегать до самой Голубой скалы, которая уходила от его ног в пропасть, к ревевшему внизу Гурсу. Сверху редко где можно было увидеть реку, ее скрывали скалы. Но Руслан все время чувствовал, что она бежит где-то рядом, на своем «этаже». Это здорово помогало бегуну: он шел как бы наперегонки с нею, с валунами, которые она стремительно катила с гор к равнине. Все же удивительно, что Артаган ушел с поста председателя, думал Руслан. Будет строить дорогу… А так ли уж нужна цабатоевцам дорога через ущелье, если есть круговой путь к Грозному?.. Пусть он, этот круговой путь, и подлиннее, но куда спешить жителям этого сонного ущелья? Не так уж и нужен им Грозный. Базар в Ца-Батое свой; правда, собирается он только раз в неделю. Товаров сельпо завозит в магазин достаточно. К чему-то стремятся эти мало знакомые Руслану горцы. К чему-то стремится Артаган, вдруг так решительно повернувший свою жизнь и покинувший высокое седло. К чему? Чтобы узнать это, и пошел сегодня Руслан на собрание колхоза. И ничего там толком не уловил. О смысле жизни он однажды заговорил с Зарой. Она много читает и умеет поразмышлять о прочитанном. Руслану нестерпимо захотелось поговорить с нею сейчас. Он нерешительно остановился на середине мостика через Гурс. Вернуться на ту сторону Ца-Батоя, к интернату? Неудобно там бывать без дела… Мостик качался под ногами. Похоже было, что его шевелит дыхание мчащегося внизу Гурса. Это был подвесной мостик шириной в одну доску: два металлических троса под настилом и еще один трос — наверху, вместо перил. Единственная нить жизни, связывающая главную часть аула с другой частью, со «спутником», где расположена школа. Если не считать, конечно, автомобильного моста на краю аула. Цабатоевцы его и не считают. Они им пользуются лишь тогда, когда находятся на колесах. Чтобы нормальный цабатоевец пошел с берега на берег вкруговую, через Большой мост? Только те, кто живет возле моста, и ходят так. Обычно же пользуются вот этим подвесным мостиком, где двоим и разминуться невозможно. По этим зыбким дощечкам-качелям идет и старец, с трудом ковыляющий даже по ровной, твердой земле, и первоклассник, едва дотягивающийся рукой до спасительного троса, заменяющего перила. Руслан стоял, опершись на этот трос, и смотрел в воды Гурса. Вчера, после дождя, они были совсем мутные, глинистые. А сегодня волна посветлее, иногда кажется, что мелькнула под лучами солнца голубизна. Таковы эти горные речки: они удивительно быстро умеют охорашиваться после дождей, которые стаскивают в речной поток глину и песок со всех окрестных склонов. Казалось, что мостик плывет на спине Гурса, покачиваясь, как лодка. Солнце палило, а снизу, от реки, шла прохлада. Хорошо стоять здесь вот так и думать о Заре. Он увидел ее в первый раз, когда его послали в интернат заменить тамошнего физрука, уехавшего на соревнования в город. Сейчас, слушая ровный гул реки, он старался припомнить, что его тогда привлекло в Заре. Конечно, и красота ее фигуры, необыкновенная, неосознанно-горделивая осанка, выделявшая Зару даже среди самых стройных соклассниц… И голос, чистый, как пение птицы в утреннем лесу Ца-Батоя. И ее тугая шелковистая коса, перекинутая на грудь через нежное плечо. Но больше всего — глаза. Вода Гурса была весной поразительной по переменчивости цвета, по своей таинственности: ясно-лазоревая, а сличишь с ясным небом, и кажется, что поток — чисто голубого цвета; струя такая плотная, а кажется, что сквозь нее виден каждый белоснежный камешек-плитка на дне, каждая золотистая песчинка; холодна эта вода весной так, что опущенная туда рука тотчас сладко немеет, а смотришь — и кажется, что волна Гурса будет обволакивать тебя нежным теплом. Таким показались Руслану и глаза Зары, а сверх того, в этих глазах постоянно лучился, даже когда Зара была чем-то озабочена, смех, та неудержимая добрая улыбка, что идет от кипящей жизнерадостности и дружелюбия ко всем. Услышав этот постоянно искрящийся смех, Руслан сразу подумал, что Зара — из тех девушек, что порывисты в движениях и поступках, всегда озорнее и веселее всех, всегда готовы к добродушно-острой шутке. Руслан знавал в городе таких своих соплеменниц, и ему не нравились эти разбитные хохотушки. К удивлению, Зара оказалась не такой. Директор интерната поручил ей представить Руслана шумной и бестолковой ораве младших учениц. Она без единого окрика, почти молча рассадила суетившихся девочек в крошечном зальчике для спорта. Одной вытерла нос, другой пригладила мимоходом голову, третьей незаметно пригрозила пальцем, и дети как-то враз утихли, уставились на Руслана. Такая спокойная деловитость, молчаливое достоинство, изящная плавность движений девушки не вязались с брызжущей жизнерадостностью ее глаз, но в этом, наверное, и было обаяние. «Стол!» — вспомнил Руслан и оттолкнул трос так, что мостик заколыхался. Физрук интерната сейчас болел, и Руслан снова заменял его. Свои уроки он уже провел в интернате вчера, но повод побывать там сейчас имелся: теннисный стол. Школа подарила его интернату, девочки не сумели сами установить и просили помочь. Не держась за трос, Руслан помчался по мостику, балансируя, чтобы не свалиться в бушующий поток. Одноэтажное строение интерната зеленело в лощине в верхней части аула. Над ним громоздился неподалеку ближний хребет, но интернат имел и свою гору: рядом со зданием одиноко высился Юрт-Корт — Голова Аула, самая высокая вершина Ца-Батоя. Если смотреть с горных гряд, окружающих Ца-Батой, то Юрт-Корт казался едва приметной шишечкой. Над домиками же Ца-Батоя он возвышался горделиво и с достоинством нес звание «Голова Аула». С бьющимся сердцем, но степенно, как и положено учителю, вошел Руслан в темный и очень прохладный после уличного солнцепека коридор интерната. В открытых настежь классах было пусто. Уроки кончились; наверное, девчонки на прогулке. Неужели ушла и Зара? Из кабинета директора доносился неторопливый, торжественный голос. Руслан прислушался. Директор Ширва́ни читал стихи. Самому себе он их читает, что ли? Учительским слухом Руслан почувствовал, что там есть и слушатели. Руслан нерешительно приоткрыл дверь. Кабинет директора был битком набит ученицами. Две первоклассницы сидели у Ширвани на коленях, а еще две — на коленях у Зары, обхватив руками ее шею. Ширвани читал детям какую-то стихотворную сказку, кивая в такт строкам головой. Увидев Руслана, он кивнул головой чуть сильнее, что могло означать «садись и ты». Слегка потеснив малышку, которая широко открытыми глазами смотрела в окно и слушала завороженно, Руслан присел на краешек стула. Когда сказка закончилась, Ширвани выслушал, зачем пришел Руслан, и сказал торжественно, будто произносил слово из своего стихотворения: — Зара. Она молча взяла связку ключей, которые Ширвани доверял во всем интернате лишь ей. Ширвани привык, что девушка понимает его без слов, достаточно сказать «Зара». — Зара, — остановил ее Ширвани, вставая. — Мы с Русланом справимся вдвоем! — запротестовала было Зара. Но Ширвани захотел помогать сам, потому что девушке незачем таскать тяжести. Этот пожилой человек в длинном парусиновом кителе славился в Ца-Батое неторопливостью и на редкость ровным нравом. Он незлобиво принимал любую шутку, а ведь острые на язык цабатоевцы не прочь были прокатиться насчет его должности. Ну дело ли для мужчины заведовать женским учреждением? «Сидит там, как курица на яйцах…» — «Нет, он не яйца высиживает, а уже выращивает будущих курочек», — поправляли другие. Были и такие, что допытывались у Ширвани, сам ли он меняет штанишки детишкам или есть в штате специальный человек. В ответ Ширвани удрученно вздыхал и вопрошал: «Почему бог дал маленькому Ца-Батою такое большое количество неразумных людей?» Ширвани встал из-за стола, держа в руках за кожаные ремешки свои галоши, дошел с ними до кладовой. Вместе с Русланом он донес до порога школы тяжелую, большую крышку стола. Прежде чем нести крышку дальше, директор надел на свои мягкие ичиги галоши, аккуратно застегнул ремешки. Зара бросила на Руслана смеющийся взгляд, улыбнулся и он, потому что знал историю этих галош. Раньше Ширвани ходил в тяжелых альпинистских ботинках. Весной, в грязь, его остановила у входа Зара, велела разуться и вымыла ему ботинки, а стоявшим рядом малышам строго наказала: «Вот вам корытце. И чтоб ни одна из вас больше не входила в интернат, не вымыв обуви. А то тяжело уборщице держать коридор и классы в чистоте…» — «Это называется: «Отругай свою дочь, но так, чтобы и сноха слышала», — с грустью принял реплику Зары в свой адрес Ширвани. С тех пор он завел себе ичиги с галошами. Цабатоевцы обрадовались новому поводу пошутить и сказали директору: «Ну, ты теперь у нас второй Сяльмирза! Разбогатеем — купим тебе папаху за двести рублей. Будешь нашим девочкам читать нараспев Коран вместо своих стихов! Первое женское медресе́[20] в истории, медресе-интернат!» Назло острякам Ширвани стал ходить в ичигах с галошами и летом. …Он помог Руслану вынести стол под навес, потом снял у входа в школу галоши и пошел в кабинет читать детям свою новую сказку — «Когда Гурс бывает злым, когда Гурс бывает добрым». Помогая Руслану установить стол, Зара рассказывала об интернатских новостях. Первая и самая радостная для Зары, для всего интерната: покупают телевизор! Деньги дал колхоз, это еще в бытность Артагана председателем. — Сначала Артаган отказал нашему директору, — вспоминала сейчас Зара. — Тогда пошла к председателю я. Ведь Ширвани не умеет ничего требовать. Он добрый и всем верит. Артаган и мне сказал, что нет денег, а потом спросил, кто я. Ответила: комсорг интерната. Спрашивает, какие передачи хотелось бы девочкам видеть. Говорю: «Про Москву». Он молчит, улыбается себе таинственно. Тогда я решилась и сказала: «Верно, что ты сам, дада, учителем был когда-то?» Он поинтересовался, чья же я такая. «А-а, бывал я в вашем ущелье, в вашем ауле. И родителей твоих знаю. Чистые люди. Но они старики, а мы, старики, привыкли по старым тропкам шагать. Не бойся новых тропок, девочка. Чьи-то ноги должны их первыми прокладывать». — Наверное, легко тебе было с ним разговаривать? — Доброе у него лицо… Скажет — и глянет тебе в глаза, в самую душу. И у него в глазах все сразу видно, понимаешь? Ты прав: удивительно легко с ним… — Ой, Зара, как я люблю вот таких стариков! Недаром про них у нас в народе говорят: «Со старым — стар, с малым — мал!» Ну, и что, Артаган сразу дал деньги? — Даже не пообещал. Я так расстроилась… А деньги, оказывается, нам колхоз перечислил в тот же день! Ширвани в секрете держал, чтобы мы не приставали, пока он в городе облюбует телевизор… Вторая новость была такой, что ввергла Руслана в уныние. Зара в этом году не поедет в институт, а останется после десятилетки воспитательницей в интернате. Ширвани уговорил уже и родителей Зары. После этих слов Руслан выпустил вдруг крышку стола и придавил ею свой палец. Он застыл с опечаленным лицом, машинально покусывая палец. — А тебе скоро ехать на экзамены? — вскинула голову Зара. — Я буду очень жалеть, если ты снова не попадешь в институт… В ее глазах Руслан увидел не только обычную лучистую улыбку, не только участие. Ему почудилась во взгляде девушки грусть предстоящей разлуки. Зара, не шевелясь, полуприкрыла свои большие глаза ресницами, и Руслану почему-то вспомнились длинные ветви ив, свисающие над лазоревым потоком весеннего Гурса. — Нет, Зара, — ответил Руслан, — я… я не смогу уехать в город в этом году, если ты… если ты останешься здесь. Я лучше поступлю пока на заочный… Как-то весной, рано утром, когда Гурс был мелок и чист, а его белоснежное каменное ложе свободно от воды, Руслан любовался подобранной здесь плиткой. Она была вымыта вчерашним дождем и сияла нежно-матовой белизной. Первый луч солнца, выглянувшего из-за хребта, скользнул по ней, и Руслану показалось на миг, что на нежно-матовой белизне вспыхнул легкий румянец зари. Так же вот и теперь такой же румянец, такой же мимолетный луч какой-то внутренней зари скользнул по лицу девушки после взволнованных слов Руслана. — Тебе хорошо, Зара?

— Иногда я думаю, что мне всегда хорошо. И если солнышко. И если гроза. Только надо быть смелой!

Их разделял стол, но и ему и ей показалось, что стоят они рядышком. Зара смутилась, Руслан поспешил заговорить о чем-нибудь другом; оживленно подхватила разговор и она:

— Да, да, у нас уже знают, что собираются строить дорогу через ущелье! В Ца-Батое быстро слух бежит: внизу собрание, а у нас здесь уже все обсуждают… Как хорошо, что будет дорога! А то люди в соседних ущельях уже поговаривают, что напрасно наш интернат открыли в Ца-Батое: сюда ни проехать, ни пройти… Знаешь, для меня всегда что-то такое в самом слове «дорога».

Помолчав, Зара вдруг спросила, смущаясь наивности своего вопроса:

— Скажи, а такой старый и совсем уж… обыкновенный человек этот Артаган, он может оказаться… как бы тебе сказать… романтиком? А?

Такое слияние радостного смеха и удивления было в глазах Зары, что Руслан не выдержал и рассмеялся. Зара тоже рассмеялась звонко и весело.

Увы, нет волшебной сказки, которая длилась бы без конца. Кончилась сказка и о том, когда Гурс бывает злым, когда Гурс бывает добрым: из дома вырвался детский гомон, у порога запищал чей-то голос:

— Ширвани-Ширвани-Ширвани, дай я тебе сама застегну ремешки галош, а то тебе животик мешает. Я сумею! Я сама! Я уже большая! А ты нам еще сказку напиши, хорошо?

— Тебе хорошо, Зара?

— Иногда я думаю, что мне всегда хорошо. И если солнышко. И если гроза. Только надо быть смелой!

Их разделял стол, но и ему и ей показалось, что стоят они рядышком. Зара смутилась, Руслан поспешил заговорить о чем-нибудь другом; оживленно подхватила разговор и она:

— Да, да, у нас уже знают, что собираются строить дорогу через ущелье! В Ца-Батое быстро слух бежит: внизу собрание, а у нас здесь уже все обсуждают… Как хорошо, что будет дорога! А то люди в соседних ущельях уже поговаривают, что напрасно наш интернат открыли в Ца-Батое: сюда ни проехать, ни пройти… Знаешь, для меня всегда что-то такое в самом слове «дорога».

Помолчав, Зара вдруг спросила, смущаясь наивности своего вопроса:

— Скажи, а такой старый и совсем уж… обыкновенный человек этот Артаган, он может оказаться… как бы тебе сказать… романтиком? А?

Такое слияние радостного смеха и удивления было в глазах Зары, что Руслан не выдержал и рассмеялся. Зара тоже рассмеялась звонко и весело.

Увы, нет волшебной сказки, которая длилась бы без конца. Кончилась сказка и о том, когда Гурс бывает злым, когда Гурс бывает добрым: из дома вырвался детский гомон, у порога запищал чей-то голос:

— Ширвани-Ширвани-Ширвани, дай я тебе сама застегну ремешки галош, а то тебе животик мешает. Я сумею! Я сама! Я уже большая! А ты нам еще сказку напиши, хорошо?

Вечером в учительской, где собрались поиграть в шахматы и полистать журналы, Руслан вдруг узнал еще одну новость, которая ошеломила его. — Слышали? — сказал кто-то, зевая. — Этот Сумасшедший Харон, говорят, нацелился сватать Зару из интерната. — Мой ход? — спросил партнер. — А что, родители могут и отдать ее за Хурьска, согласиться на калы́м[21]. И когда это у нас кончится! Угу, мой ход?.. Тогда я забираю у тебя королеву!

Глава IV

— Вот сюда садись, на этот стул, — сказал Артаган своему заместителю, поднимаясь с председательского места. — Теперь это твой стул. Усма́н топтался с мрачным лицом у входа в кабинет. — Садись, — негромко повторил Артаган. — Возле коня не топчутся, а сразу вскакивают в седло. Усман сел на председательское место. Артаган начал раскладывать бумаги, которые надо смотреть им обоим. — Отец не отговаривал тебя от председательской должности? — рассеянно полюбопытствовал Артаган, листая бумаги. — Что, уж и ногой ступить нельзя без отцовского совета? — Усман выпятил упрямую нижнюю губу, по-хозяйски выравнивая стопку книг на столе. — Не знаю, как со своим отцом, но со мной ты всю жизнь упрямо себя ведешь, все время перечишь… — проворчал Артаган. — Еще с тех пор, как на школьной скамье у меня в классе сидел. Своенравный ты человек… — Я был твоим учеником и в школе, и здесь, в правлении, — с нарочитой смиренностью ответил Усман, ухмыляясь. Но старик и бровью не повел при этих едко-двусмысленных словах. — Своенравный, упрямый… — говорил, как бы сам с собой, Артаган. — Сел на председательский стул и, конечно, убежден, что шутя сделаешь колхоз лучшим в стране… С такими честолюбивыми людьми горе одно… Такие, как ты, хорошо умеют делать только одно: давить на других, подстегивать: «Давай, давай, давай!» Лишь бы потом козырнуть перед всем миром: вот чего я добился! — Слушай, во́к-саг[22], — вскочил Усман. — Что ты вчера говорил на собрании, как меня расписывал перед колхозниками — и что говоришь сейчас! — А хуже всего, что ты вспыльчивый… — Я вспыхиваю лишь тогда, когда несправедливость слышу! — А что же ты вчера на собрании не вспыхнул? Разве справедливостью было, что я колхозникам говорил о тебе только хорошее? Да, сладкого мало будет Ца-Батою с таким председателем. Боюсь, что ты завалишь даже то, что я с таким трудом слепил… Садись, садись на свое место. Оно же пока не обжигает? «Воллахи, обжигает… — подумал уныло Усман. — Но как было отказаться? И почему я всю жизнь должен слушаться этого Артагана?» Сколько обидного Артаган наговорил Усману несколько дней назад, когда уговаривал не отказываться от председательства! И трусом назвал, и лентяем, мечтающим в свои тридцать пять лет отсиживаться в заместителях у кого-нибудь за спиной. …Зазвонил телефон. Усман взял трубку. Он выслушал, потом помолчал, выпятил свою неукротимую нижнюю губу и рявкнул в трубку: — У телефона председатель! Теперь не Артаган Темиров председатель, а я. Да, я, я!.. Хорошо, хорошо. Подумаю и, если найду возможность, вышлю вам в район все, что надо… — «Не Темиров председатель, а я, я»! — передразнил Артаган. — Вот это уже разговор. Перестал топтаться возле коня? На, разберись с этими бумагами в первую очередь, и повнимательнее. Усман рассмеялся и сказал со вздохом: — Погубил ты колхоз, взгромоздив меня в это седло! Мне и отец то же самое сказал. — Значит, с отцом ты все же советовался? Чтобы непременно поступить наоборот, по-своему. Так ты будешь советоваться и с членами правления? — Ты же с ними советовался? И я смогу. Интересно, избавлюсь ли я когда-нибудь от твоих поучений? — Интересно не это, а другое: почему я всегда терплю твою дерзость? Никогда у тебя не было почтения ко мне, Усман… «Вот и неправда», — подумал Усман. Он с глубоким почтением относился к Артагану, но ни за что не стал бы показывать этого. Артаган же любил Усмана по-отцовски, но бывал с ним беспощаден. Такие отношения зародились между ними еще в школьные времена, а потом на колхозных курсах, которыми стал заведовать Артаган после того, как в школу пришли дипломированные учителя. Усман сызмала дерзил своему учителю Артагану. Особенно не мог простить он учителю, что тот в сердцах крутанул ему однажды ухо за какую-то выходку. Тогда такие патриархальные приемы применялись в аулах наравне с прочими педагогическими методами. На курсах Усман вытворял что хотел, ничуть не боясь строгого заведующего. Став шофером колхозного грузовика, он однажды раскипятился из-за того, что нет запчастей, и председатель колхоза Артаган ссадил его с машины. Да и как было стерпеть председателю, если молокосос заорал при всех: «Начиная со школы, куда ни кинусь — везде ты передо мной! Да и какой из тебя председатель, если ты не можешь шоферов запчастями снабдить?!» Через неделю, когда Усман остыл, Артаган приказным порядком заставил его принять весь гараж и всю технику, жестко сказав: «Вот теперь я посмотрю, как у нас будет с запчастями при таком горластом начальнике!» — «И будет!» — выпятил губу Усман. В самом деле, он развернул такую колхозную мастерскую, что в Ца-Батой стали приезжать на поклон механизаторы-ремонтники из соседних хозяйств района. «Ну, больше-то ты мне ничего не сможешь сказать?» — спесиво осведомился тогда Усман у Артагана. Тот загадочно ответил: «Вот теперь-то есть смысл взяться за тебя». И заставил Усмана окончить вечернюю школу, хотя тот клялся, что скорее умрет, чем сядет за парту в таком возрасте, будучи отцом двух детей. Едва опамятовался Усман от школьных тетрадок, Артаган вынес решение правления: отстранить Усмана от должности, если он не поступит заочником в институт. А вскоре после того, как разъяренный Усман вдребезги и очень толково раскритиковал правление и лично председателя за упущения в работе, Артаган выдвинул его в свои заместители. Тут Усман развернулся было вовсю, но Артаган натянул вожжи, потому что его ученик был скоропалителен в решениях. Он лез делать многое и за председателя, да не всегда впопад и обижался, если осаживали. «Э-э, мальчик, — говаривал ему с усмешкой Артаган, — слишком быстро бежавшая вода до моря так и не добежала. Приглядывайся к делу, прислушивайся к людям. Народ никогда не даст ошибиться…» В какой-то момент в Усмане произошла неожиданная, но долго назревавшая перемена. Усман стал более степенным в суждениях, осмотрительным в делах, не спешил со своим словом, пока не выслушает чужое. «Созрел парень!» — решили одни. «Сник, опустил крылья, — заключил кое-кто. — Этот ведь не из таких, которые могут быть пристяжной лошадкой». «Тут и то, и другое, — подумал Артаган про себя. — С одной стороны, чувство ответственности появилось, а с другой — парень и в самом деле закиснет, если не дать ему смелого полета. Хорошо он махнет крылом, если бы ему простор сейчас открыть!» И вот пришло время выпустить в полный полет. Удержится ли орленок в воздухе? Не расшибется ли о камни? Не ринется ли назад трусливо к гнезду? Нет, не похоже, что струсит. Ишь как уверенно разложил локти на столе, будто бы вырос на этом месте. В трубку: «Я председатель». Артаган усмехнулся в душе: «Это он думает, что хорошо сдерзил мне. По-прежнему, по-мальчишески. На людях стал со мной почтительнее, а когда наедине, втягивает голову в плечи, сутулится и становится похожим на бычка, разгоняющегося для драки. Что-то рано он стал сутулиться, и седой волосок на виске сверкает. Нелегкую ношу я на тебя взвалил, мальчик, трудные мы люди и своенравные — цабатоевцы. Но я же верю в тебя, в твою честность, в твое хорошее упрямство…» — Помнишь, как ты кричал: «Куда ни кинусь — везде ты передо мной»? — усмехнулся Артаган. — Больше уже не придется тебе такое говорить. Усман сдвинул к переносице брови, давая понять, что и не подумает расчувствоваться, но вдруг спросил: — Ты будешь мне первое время помогать? Ты должен, хотя я, конечно, могу и сам справиться… — Усман втянул голову в плечи и набычился. — Я помогу тебе в одном, товарищ председатель, — сказал после раздумья Артаган. — Я построю дорогу. — Эх! — яростно почесал в затылке Усман. — Чует мое сердце, что и тут я не избавлюсь от тебя… Ведь эта дорога — опять же и она на плечи колхоза ляжет. Разве не так? Пользы от нее хозяйству еще неизвестно, сколько будет, а людей-то она от производства отвлечет! Легко ли колхознику: на плантации или на ферме работать надо, у себя в огороде покопаться надо, а теперь еще и в гости к этому проклятому Гурсу с лопатой иди! Артаган прикрыл веками глаза, вздохнул так, что вздрогнули крылья его тонкого, точеного, с крутой красивой горбинкой носа. «Кажется, рассердился», — пожалел о своих словах новый председатель. — Стройка окрылит людей, — сказал Артаган, открыв глаза, — они почувствуют новые силы… Разве это не обернется выгодой для твоего производства? А за этой стройкой потянется и многое другое. По этой дороге к нам придет и кое-что хорошее, чего мы даже не ждем… Усман хотел ответить своим привычным упрямством, но вдруг вспомнил, что он, Усман, теперь председатель. Для всех, в том числе и для Артагана. И не годится ему теперь даже перед ним, своим учителем, упрямо стоять на своем и только на своем. — Хорошо, — сказал он сдержанно. — Постараюсь тебя поддержать. Тем более, что и собрание так решило. Я же знаю, одного бензина мы сколько сэкономим на сокращении пути… — Твоя работа теперь не по спидометру должна мериться! — прервал его Артаган, что он делал редко. «Взбеленился старик», — подумал Усман и тут же взбеленился сам: — Я теперь не шофер, чтобы только по спидометру жить! Но цену машинам я знаю получше, чем другие. Сказал же я тебе — помогу. Но гробить технику на этой твоей стройке, отрывать транспорт от производства не дам. На моей совести — поля, фермы! «Взмахнул орленок крылом, — подумал Артаган, — а отлететь от гнезда еще боится, дальше своего желтенького клюва пока не видит… Ничего! Почувствует упругий воздух под крыльями — далеко полетит…» — Посмотрим, как у нас пойдет дело, — сухо сказал он. — Зови приемо-сдаточную комиссию, принимай колхоз, а то мне жаль времени: меня Гурс ждет…Глава V