В. Э. Молодяков Россия и Япония. Золотой век, 1905–1916

ebooks@prospekt.org

Изображения на обложке: Николай Японский, Япония, ок. 1900 г. (garystockbridge617.getarchive.net), Гото Симпэй, 1920-е гг. (wikimedia.org), а также с ресурса Shutterstock.com В оформлении макета использованы иллюстрации из собрания автора и с ресурса wikipedia.org

Автор: Молодяков В. Э., кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио), автор более 40 книг.

© Молодяков В. Э., 2025 © ООО «Проспект», 2025

* * *

Пролог

Что мы знаем о русско-японских отношениях в минувшем XX веке? Что мы помним из их истории? Вероломное нападение японцев на русскую эскадру и геройскую гибель крейсера «Варяг» в 1904 году, о которой сложены песни. Трагедию русской армии в осажденном Порт-Артуре и разгром русского флота в Цусимском проливе, что описали в своих знаменитых романах Александр Степанов и Алексей Новиков-Прибой. Интервенцию на Дальнем Востоке против советской власти в 1918–1922 годах и революционера Сергея Лазо, сожженного японцами в паровозной топке. Бесконечные провокации на далекой границе с Маньчжурией, которую зловещие «самураи» так и норовили перейти под покровом ночи. Союз Страны восходящего солнца с гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Наконец, претензии на четыре южных острова Курильской гряды, которые в Японии демонстративно называют Северными территориями. Сплошной кошмар, да и только… Беспримерный бой «Варяга» и «Корейца» под Чемульпо. Плакат времен русско-японской войны

Беспримерный бой «Варяга» и «Корейца» под Чемульпо. Плакат времен русско-японской войны

Все это было, хотя и популярные романы, и учебники истории многое преувеличивали. Но было не только это. Не умаляя заслуг предков, павших в боях, — в том числе против Японии, — необходимо вспомнить и о том, что в XX веке наша страна не только воевала.

Игра в шашки. Плакат времен русско-японской войны

Игра в шашки. Плакат времен русско-японской войны

И царская, и советская, и постсоветская Россия умела и умеет дружить, выстраивать партнерские и союзнические отношения с ближними и дальними соседями — но не любой ценой, а отстаивая независимость и суверенитет. Как показывает исторический опыт, такие отношения идут на пользу не только нам, но и нашим партнерам — дружить и сотрудничать выгоднее, чем враждовать и тем более воевать. А когда Россия оказывалась вовлеченной в конфликт с кем-то из соседей, это шло на пользу лишь «третьему смеющемуся», не желавшему нашего усиления и процветания. «Тень Цусимы» до сих пор падает на русско-японские отношения. К сожалению, и в России, и в Японии остается немало людей, заинтересованных в ее сохранении. Больше всего они боятся правды о мирных, партнерских, дружеских отношениях между нашими странами, опыт которых доказывает, что Россия и Япония — не враги. «Российско-японские отношения плохие, и это нормально», — много десятилетий повторял известный в Японии кремлинолог Кимура Хироси[1], старый солдат холодной войны. «Российско-японские отношения плохие, и не это ненормально», — повторяет уже не одно десятилетие автор этой книги. Без четкого осознания этого мы не поймем событий прошлого века и не сделаем правильных выводов в веке нынешнем. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает только об одном десятилетии отношений между нашими странами: от окончания русско-японской войны летом 1905 года до русской революции 1917 года. Его по справедливости называют золотым веком дружбы и сотрудничества, уровня которого наши страны не достигали ни до, ни после. Разумеется, сказанное не означает, что между Петербургом и Токио не существовало никаких проблем. Проблемы были, порой очень серьезные, но было и стремление к их полюбовному решению, была политическая воля, было понимание общности интересов по важнейшим международным вопросам. Был искренний интерес к истории и культуре друг друга, стремление понять соседа и попытаться заговорить с ним на его языке. Поэтому на страницах книги вы встретите не только дипломатов и генералов, но писателей и ученых, священников и поэтов. У них есть чему поучиться.

Глава первая. НИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НИ ПОБЕЖДЕННЫХ

Николай II

Николай II

Русско-японскую войну 1904–1905 годов называли «последней рыцарской войной» — последней войной, которая велась по правилам и не привела к массовому озверению людей, как Первая мировая, не говоря уже о Второй. Воевали не народы — воевали армии. После одного из сражений японский военачальник через нейтральные страны послал русскому императору Николаю II телеграмму с просьбой… наградить противостоявшую ему воинскую часть Георгиевским оружием — настоящий самурай ценит и чтит достойного врага. Отношение к пленным в обеих странах было гуманным и даже уважительным, поскольку взаимная враждебность ограничивалась полем боя да газетными страницами. Умные люди и в Петербурге, и в Токио понимали, что война рано или поздно закончится, а жить по соседству все равно придется. Исход конфликта решили многие факторы. Разгром русского флота в Цусимском проливе 27–28 мая 1905 года[2] был полным и безусловным. На суше положение русской армии, несмотря на ряд тяжелых поражений и неумелое командование, было не столь безнадежным, но по стране уже заполыхал «красный петух» революционных пожаров, в том числе не без помощи японских денег (вспомним рассказ Александра Куприна «Штабс-капитан Рыбников» и развивающий его сюжет роман Бориса Акунина «Алмазная колесница»). Николай II и его окружение пришли к выводу, что надо спасать монархию даже ценой признания своего поражения. Они не знали, что силы Японии истощены до предела, а ее финансы на грани банкротства.

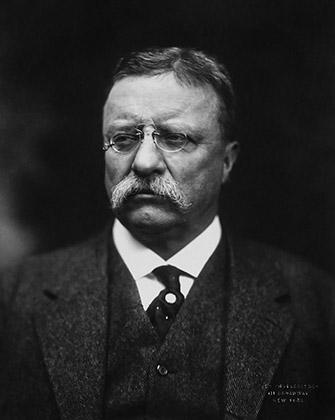

Теодор Рузвельт

Теодор Рузвельт

Президент США Теодор Рузвельт с самого начала войны был на стороне японцев, хотя формально придерживался нейтралитета. Несмотря на репутацию воинственного и агрессивного политика, он решил выступить в роли миротворца и предложил русскому и японскому императорам свои услуги «честного посредника». Но прежде чем выступить официально, президент начал зондировать почву — готовы ли воюющие стороны сесть за стол переговоров, могут ли они договориться и не сорвут ли его честолюбивый замысел.

Комура Дзютаро

Комура Дзютаро

Чтобы уговорить упрямых русских, которые никак не хотели признавать себя побежденными, он убеждал российского посла в Вашингтоне Романа Розена, что японцы скоро захватят всю Сибирь. Пять лет спустя Розен писал: «По впечатлению, вынесенному мною из весьма частых сношений с ним, господин Рузвельт, несмотря на все его старания высказываться всегда в самом дружественном нам смысле, несомненно, не питал к России и русскому народу искренней симпатии». С японцами, не уступавшими русским в несговорчивости, поступили проще: американские банкиры дали понять, что больше не будут давать им займы на ведение войны и потребуют возвращения долгов. Аргумент подействовал безотказно. Тридцать первого мая 1905 года японский министр иностранных дел Комура Дзютаро, выполняя принятое накануне решение своего правительства, обратился к Рузвельту с просьбой о посредничестве в примирении воюющих сторон и о приглашении их на мирные переговоры. После Цусимы японцы имели все основания рассчитывать на мир в свою пользу. Дал свое согласие и русский царь, напуганный перспективой дальнейших военных поражений, которые могли только усугубить революционную смуту. Восьмого июня Рузвельт послал в Петербург и Токио официальные приглашения начать переговоры на американской территории, которые были сразу же приняты.

Император Мэйдзи. Официальный портрет

Император Мэйдзи. Официальный портрет

Император Мэйдзи[3] (Муцухито) делегировал на переговоры Комура — искушенного и умного дипломата, успешно представлявшего свою страну во многих столицах, в том числе в Петербурге. С назначением главы русской делегации возникла заминка, поскольку труд ему предстоял тяжелый и неблагодарный. Николай II в детали особо не вникал, но четко сформулировал главное условие: «Ни пяди земли, ни рубля уплаты военных издержек. На этом я буду стоять до конца», — хотя японцы рассчитывали и на территориальные приобретения, и на денежную контрибуцию. Министр иностранных дел граф Владимир Ламздорф, занимавший этот пост с 1900 года[4], ехать за океан не собирался: на протяжении долгой дипломатической службы он умудрился ни разу не выезжать за границу с официальными миссиями, предпочитая как можно реже покидать здание министерства у Певческого моста в Петербурге. Он предложил царю кандидатуру посла в Париже Александра Нелидова, но пожилой и мудрый вельможа немедленно отказался, сославшись на «расстроенное здоровье». Точно так же поступил посол в Риме Николай Муравьев: нежелание рисковать оказалось сильнее честолюбия, которым он славился. Вместо себя Нелидов назвал кандидатуру председателя Комитета министров, бывшего министра финансов Сергея Юльевича Витте. «Только не Витте», — написал император на записке Нелидова. Это был не просто каприз самодержца. Витте служил еще его отцу Александру III и на протяжении почти десяти лет, с 1894 по 1903 год, был одним из ближайших помощников и советников Николая II, которого не стеснялся ненавязчиво поучать и направлять. Этого царь не любил. За Витте числились несомненные успехи вроде введения золотого рубля и сооружения Транссибирской и Китайско-Восточной железных дорог (КВЖД), однако именно его авантюристическая политика в Маньчжурии стала одной из главных причин войны с Японией. Властный и амбициозный министр нажил себе много врагов, поэтому в марте 1903 года царь отправил его в почетную отставку, назначив председателем Комитета министров. Должность не имела ничего общего с нашим представлением о главе правительства — это был почетный пост для пожилых сановников, отрешенных от реальной власти, но не лишившихся монаршего расположения. Для 54-летнего Витте это была именно опала — он был полон сил и тяжело переживал удаление от реальной работы.

Сергей Витте

Сергей Витте

Вот каким он запомнился в те годы современникам: «Отличительной чертой его внешности были высокий рост и широкие плечи. Он был на голову выше человека обыкновенного роста даже в России, где часто встречаются люди высокого роста. Все телосложение его вызывало представление о работе, сделанной грубыми ударами топора. Его манеры были резки, по-видимому, намеренно: может быть, он практиковал это, чтобы защитить себя от смущения, которое испытывал при дворе и в высшем обществе столицы, с обстановкой которого он никогда не мог освоиться. Что всегда производило неприятное впечатление, так это его голос, который звучал очень резко, и в особенности произношение, усвоенное им в юности, когда он жил в Одессе». Витте еще с начала 1905 года выступал за мир с Японией, в необходимости которого его укрепила предательская сдача крепости Порт-Артур 2 января 1905 года начальником Квантунского укрепленного района генералом Анатолием Стесселем. Владимир Ульянов-Ленин — в то время не слишком известный лидер одной из групп социал-демократов — писал: «Самодержавие ослаблено. В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». Витте понимал это, а потому забил тревогу. Первого февраля 1905 года он писал военному министру генералу Алексею Куропаткину: «Не будет ли наше положение через несколько месяцев еще безвыходнее, не придется ли принять мир еще худший?» Вопрос остался без ответа. А возможно, и не предполагал его — и так все было ясно. Тринадцатого марта полуопальный председатель Комитета министров обратился лично к царю, нарисовав ему удручающую картину, к которой приведет продолжение войны: финансовый крах, лишение заграничных кредитов (те же проблемы, что и у японцев!), увеличение бедности, озлобление и «помрачение духа» народа. Зная, что Николай не любил депрессивных докладов, Витте постарался найти положительную сторону: «Россия покуда еще имеет такой престиж, что можно надеяться, что мирные условия не будут ужасающими», а прекращение войны позволит использовать армию в самой России для наведения порядка. Император никак не отреагировал на послание, но вынужден был считаться с докладом о том, что французские банкиры — вернейшие союзники и кредиторы — отказались дать России новый заем. Посол в Париже Нелидов был в курсе дел, поэтому не захотел ехать на мирные переговоры, не будучи уверен в успехе. Кандидатуру Витте лоббировал его приятель Ламздорф. Искушенный «техник» дипломатической игры, не отличавшийся ни самостоятельностью мышления, ни силой характера, министр иностранных дел давно стал послушным орудием проведения политики своего амбициозного друга. Сергей Юльевич не испугался трудной задачи, поскольку считался крупным специалистом по экономическим вопросам и хорошо знал железнодорожное дело, а этот пункт должен был стать одним из важнейших на переговорах. Но главное заключалось в том, что не министерство иностранных дел, а именно он на протяжении десяти предвоенных лет руководил политикой России на Дальнем Востоке. Столкнувшись с отказом Нелидова и Муравьева и отсутствием других претендентов, Николай II уступил и 12 июля 1905 года назначил Витте первым уполномоченным на переговорах. Вторым уполномоченным стал посол в США барон Розен. Главной задачей было добиться от японцев «благопристойного мира». Витте знали как сторонника жесткого курса в отношении Японии, но его связи с банковскими кругами Европы и Америки заставляли многих подозревать, что ради интересов «финансового интернационала» и для удовлетворения собственного честолюбия он может пойти на неоправданные уступки. Споры об этом продолжаются и сегодня. Одни утверждают, что Витте сознательно «продал Россию» и пошел на излишний компромисс, хотя русская армия еще не была разгромлена. Другие резонно напоминают о стремительно разраставшемся революционном пожаре и полагают, что русские делегаты сделали все возможное в данной ситуации, отстояв как можно больше выгодных для нашей страны позиций. Обратимся к фактам — так надежнее. В начале июля русский и японский императоры утвердили инструкции своим полномочным представителям. В портфеле Комура лежали три группы требований: обязательные, важные и желательные. По первой Россия должна была признать право Японии на свободу действий в Корее, вывести войска из Маньчжурии, использовать КВЖД исключительно для торгово-промышленных, т. е. не военных, целей и передать Японии свои права на южную ветку КВЖД от Харбина до Порт-Артура и на аренду у Китая Ляодунского полуострова. Вторая группа предполагала компенсацию Россией военных расходов Страны восходящего солнца, уступку ей острова Сахалин, предоставление прав на рыболовство в водах Приморья и передачу Японии русских военных кораблей, интернированных в нейтральных портах. Третья шла еще дальше, замахнувшись на ограничение морских сил России на Дальнем Востоке и полное разоружение Владивостока. Наиболее воинственные круги требовали наложить на Россию контрибуцию в 3 млрд долларов (фантастическая сумма по тем временам!) и присоединить к Японии Приморье, но правительство во главе с генералом Кацура Таро не подписалось под этой авантюрной программой. Инструкции, полученные Витте, категорически отвергали требования об уступке русской территории, контрибуции, отказе от прав на КВЖД, разоружении Владивостока или запрещении иметь военный флот на Тихом океане. Взамен Японии предлагались самые широкие экономические льготы, в том числе на Сахалине. Южную ветку КВЖД и Ляодунский полуостров предполагалось передать Китаю, у которого они были взяты в аренду в 1897–1898 годах, чтобы пекинское правительство само разбиралось с токийским. Россия соглашалась признать преимущественные права Японии в Корее в обмен на формальное гарантирование независимости этой полуколониальной страны. Позицию Токио укрепляли союз с Англией и поддержка США. Нашей стране оставалось надеяться на французские займы — под мир деньги давали, под войну нет — и попытаться склонить на свою сторону американское общественное мнение. Витте тщательно подобрал себе помощников из числа знающих Дальний Восток дипломатов и финансистов. Перед отъездом он обстоятельно побеседовал с важнейшими министрами, договорившись поддерживать с ними постоянную связь по телеграфу. «Внутри у нас полное разложение. Можно сказать, что мы находимся в первом фазисе революции», — признавал Сергей Юльевич, но перед иностранцами не подавал виду, что озабочен внутренним положением России. Точно так же вел себя и Комура, знавший о плачевном состоянии финансов своей страны. А ведь в XX веке войны выигрывались не только силой оружия, но и силой денег. Местом проведения переговоров был назначен небольшой старинный город Портсмут в штате Нью-Гемпшир, в 60 милях к северу от Бостона. Витте поехал в Америку через Европу — потянул время, а заодно посетил Францию и Германию в надежде укрепить союз с первой и партнерские отношения со второй, которые, впрочем, сам же подпортил в бытность министром финансов. Двадцать седьмого июля он отплыл в Америку из французского порта Шербур. Свою тактику Сергей Юльевич определил подробно, четко и даже цинично. Послушаем его — это неплохой совет дипломатам и государственным деятелям: «1) ничем не показывать, что мы желаем мира; вести себя так, чтобы внести впечатление, что если государь согласился на переговоры, то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена; 2) держать себя так, как подобает представителю России, то есть представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность; 3) имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо предупредительно и доступно ко всем ее представителям; 4) чтобы привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично; 5) ввиду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке, и американской прессы вообще не относиться к ним враждебно».

Российская и японская делегации за столом переговоров. Портсмут, 1905

Российская и японская делегации за столом переговоров. Портсмут, 1905

Эту программу Витте выполнил. В первый же день он назвал президента Рузвельта «гениальным вождем», американскую прессу — «великой», затем побеседовал с финансовыми воротилами Уолл-стрит, посетил нью-йоркскую биржу и бедный эмигрантский квартал, демонстративно пообщавшись с его обитателями. Император Николай, как известно, подозревал, что Сергей Юльевич мечтает стать «президентом Российской республики». Рузвельт, однако, остался недоволен беседой с русским уполномоченным, который мягко, но решительно отказался следовать его «дружеским советам». В первый день переговоров президент и уполномоченные позировали фотографам. Громадная фигура «русского медведя» возвышалась не только над щуплым Комура, но даже над крепким и плечистым Рузвельтом.

Перед началом переговоров в Портсмуте (слева направо): Сергей Витте, Роман Розен, Теодор Рузвельт, Комура Дзютаро и Такахира Когоро. Фото из журнала «Current Literature». Сентябрь 1905. Собрание В. Э. Молодякова

Перед началом переговоров в Портсмуте (слева направо): Сергей Витте, Роман Розен, Теодор Рузвельт, Комура Дзютаро и Такахира Когоро. Фото из журнала «Current Literature». Сентябрь 1905. Собрание В. Э. Молодякова

Стороны держались холодно, но с безукоризненной корректностью. Начальный этап переговоров был посвящен обсуждению японских условий, которые оказались тяжелее, чем предполагали в Петербурге. Японцы не скрывали, что чувствуют себя победителями и намерены диктовать свою волю побежденным. Отклонив восемь из двенадцати представленных требований, но только одно — безоговорочно (выдача русских кораблей, задержанных в нейтральных портах), Витте произнес знаменитую фразу: «Здесь нет победителей, а потому нет и побежденных». Демонстрировавший полную уверенность в своих силах, Комура не думал соглашаться, но именно этим словам суждено было определить общий настрой переговоров. Что имел в виду Сергей Юльевич? Здесь мы подходим к самому важному для нас моменту переговоров. Как пишет биограф Витте А. В. Игнатьев, глава русской делегации «предложил противопоставить японскому методу достижения мира путем максимального ослабления России иной подход — союзное сближение двух держав (Японии и России) с целью совместной защиты нового положения на Дальнем Востоке (выделено мной. — В. М.). Его идея оказалась для коллег по меньшей мере неожиданной… Витте упорно отстаивал свой замысел союза или иного соглашения общего характера, ссылаясь на некоторое совпадение будущих интересов двух держав на Дальнем Востоке. „Если мы скажем японцам, что обязуемся защищать права, которые за ними признаем, — говорил он, — то этим можем облегчить принятие наших условий“». Мир еще не был заключен, а Витте уже думал о том, как выстраивать отношения с Японией в новых условиях, изменившихся не в пользу нашей страны. Даже умный Комура продолжал мыслить категориями военного времени, хотя не испытывал к России какой-то особой враждебности. Но в Стране восходящего солнца уже раздавались голоса более дальновидных людей, одним из которых был Гото Симпэй, в недалеком будущем — ключевая фигура русско-японских отношений и один из главных героев этой книги. Когда газеты соревновались друг с другом в требованиях к «поверженной» России, он заявил: «Мы должны настаивать на максимальных размерах контрибуции и территориальных уступок, но мы не должны поддаваться вульгарному мнению толпы: успех или поражение этих требований не должны тревожить нас. Если они будут удовлетворены и мы получим просимое, очень хорошо. Не получим — тоже хорошо. Нам следует пропустить это без особого внимания, если нам удастся разрешить более широкие проблемы, ценность которых в десятки и сотни раз более велика». Передав Комура официальный русский ответ на японские условия мира, Витте занервничал и велел узнать расписание пассажирских судов, отплывающих из Америки в Европу. Он опасался, что японцы отвергнут его ответ и переговоры придется прервать. Но перед ним был достойный противник. Японский министр иностранных дел объявил, что его делегация внимательно изучила русские контрпредложения и готова перейти к их детальному, постатейному обсуждению. Значит, компромисс возможен! В будущем отношения между нашими странами много раз будут заходить в тупик — из-за важных вопросов или из-за мелочей. Когда за них брались такие люди, как Витте и Комура, компромисс находился, хотя той или иной стороне приходилось уступать. Когда никто не уступал, наступала, как говорят шахматисты, патовая ситуация, не приносящая победы ни одной из сторон. Дипломатия есть искусство возможного, искусство компромисса. Главное — не путать твердость, необходимую при отстаивании государственных интересов, с упрямством, способным погубить любой диалог.

Иван Коростовец

Иван Коростовец

Не вдаваясь в технические подробности, отмечу главное: диалог удался, хотя оказался очень трудным. Как вспоминал секретарь русской делегации Иван Коростовец, «японцы упорно твердили одно и то же. Был момент, когда спор принял довольно резкий характер и стало казаться, что японцы хотят сорвать переговоры… Барон Комура сухо заявил, что Япония не нуждается в поддержке России и что для него достаточно, если господин Витте поддержит его здесь, на конференции». Забегая вперед, скажу, что переговоры в Портсмуте стали хорошим уроком и для японского министра. Именно Комура, через несколько лет снова занявший пост главы внешнеполитического ведомства, станет одним из главных сторонников партнерских отношений с Россией. Уверенный тон и барские, но неизменно корректные манеры Витте произвели впечатление и на японцев, и на сочувствовавших им американцев. Однако за этим фасадом скрывалась неуверенность в успехе переговоров, которые он не мог вести на свой страх и риск, а указания царя порой не отличались реалистичностью и конкретностью. Возможно, Сергей Юльевич осознал, что поражение России в войне в значительной степени является расплатой за его прежние авантюры в Маньчжурии. Во всяком случае, 14 августа он телеграфировал в Петербург министру финансов Владимиру Коковцову — еще одному из героев нашего повествования — о необходимости готовиться к тяжелой длительной войне и искать деньги за границей для ее продолжения, если японцы не примут предлагаемый максимум уступок. Эти уступки по соображениям великодержавного престижа исключали любое прямое возмещение военных убытков Японии, хотя сделать это косвенным путем Витте считал возможным. Он предлагал Комура такие варианты, как выплаты на содержание военнопленных, но успеха не имел. Япония очень нуждалась в деньгах, поэтому ее делегация проявляла чудеса упрямства. Главным рабочим языком переговоров был французский — в ту пору основной язык дипломатии. В качестве второго языка использовался английский, как знак внимания в адрес хозяев. Американские дипломаты и тем более политики не блистали знанием иностранных языков, а в глубине души недоумевали, почему «остальной мир» не говорит по-английски. Витте и Комура соревновались в красноречии, но нередко срывались на колкости. Например, при обсуждении болезненного вопроса об интернированных русских кораблях Витте заявил, что ожидал от японской стороны большего миролюбия и искренности, а Комура порекомендовал ему руководствоваться не только чувством национального достоинства. Японский министр вел переговоры дипломатично, но настойчиво. Пока были свежи воспоминания о победах Страны восходящего солнца, он стремился получить от России максимум уступок, которых требовало разгоряченное войной и националистической пропагандой общественное мнение, но в то же время не затягивать заключение мира. Наиболее острыми из спорных вопросов оказались железнодорожный и территориальный. Витте был особенно чувствителен к первому, поскольку его карьера до назначения министром финансов Российской империи в августе 1892 года была связана именно со стальными магистралями, а в качестве министра финансов он подчинил себе все железнодорожное строительство, и как выгодное предприятие, и как средство проведения внешней экспансии. Его любимым детищем стала не только Транссибирская магистраль, доведенная в ту пору до Читы, но и Китайско-Восточная железная дорога — кратчайший путь от Читы до Владивостока, проложенный по безлюдным маньчжурским землям, которые формально принадлежали Китаю. Умные люди — и русские, и китайцы — советовали ограничиться этим, но неугомонный Сергей Юльевич, возжелавший стать хозяином всего Дальнего Востока, не послушался даже советов Ли Хунчжана, прозванного китайским Бисмарком. Захват Россией китайских портов Даляньвань и Порт-Артур в конце 1897 года был инициативой тогдашнего министра иностранных дел графа Михаила Муравьева, но Витте постарался извлечь из этого максимум выгод для своего министерства, потихоньку создававшего в Маньчжурии собственное «государство в государстве». Именно Витте добился того, что порту Даляньвань, получившему русское название Дальний, был предоставлен максимум торговых привилегий за счет Владивостока. Именно Витте добился огромных казенных ассигнований на строительство Южной железнодорожной ветки от Харбина — главного города КВЖД — до Дальнего и Порт-Артура, которая теперь почти целиком оказалась в руках у японцев. «Маньчжурское предприятие графа Витте, — писал в своих мемуарах министр иностранных дел Российской империи в 1906–1910 годах Александр Извольский, — бесполезное и даже опасное само по себе, являлось особенно роковым для внешних русских дел и может быть рассматриваемо как первопричина русско-японской войны». Император Николай I гордо говорил: «Где русский флаг раз был поднят, он более спускаться не может». Это стало общеимпериалистической аксиомой. До Харбина японцы не дошли, но были не так уж далеко. Точно так же под их контролем оказалась половина острова Сахалин. Отобрать занятое у Японии можно было только военной силой, но именно этого России в тот момент не хватало. Отдавать железную дорогу Витте не хотел — получалось, что его детище оказалось «подарком» японцам. Но, считаясь с реальностью, вынужден был согласиться на передачу той части дороги, которая уже была занята японскими войсками, то есть до станции Куаньченцзы (Чаньчунь). Еще 6 июня 1905 года на совещании у Николая II в Царском Селе военный министр генерал Владимир Сахаров философски заметил: «Решение этого вопроса будет зависеть, главным образом, от того, какая часть линии окажется во власти маршала Ояма», главнокомандующего японскими войсками. Через несколько дней министр финансов Коковцов, не склонный к авантюрам, но умевший мыслить стратегически, писал министру иностранных дел Ламздорфу: «К жизненным интересам России на Дальнем Востоке необходимо в настоящее время причислить сохранение в нашем полном распоряжении или в крайнем случае под нашим исключительным влиянием рельсовой линии, соединяющей Владивосток с Сибирской железною дорогою. Если бы по условиям мирного соглашения эти сообщения, и в особенности указанный рельсовый путь, были изъяты из нашего распоряжения, то, на мой взгляд, такое соглашение не могло бы служить залогом прочного мира, а, напротив, заставило бы каждую из сторон по-прежнему относиться к намерениям другой с недоверием и опасением и истощать свои экономические силы на приготовления к новому вооруженному столкновению. То же самое имело бы место и в том случае, если бы мирный договор предоставил японскому правительству право держать в течение продолжительного времени свои военные силы после заключения мира в районе Китайско-Восточной железной дороги, ибо присутствие здесь японских войск не могло бы не служить постоянным поводом к возникновению между нами и Японией нежелательных недоразумений». Осторожные, обтекаемые, многословные формулировки бюрократов легко переводятся на язык практической политики: дорога от Читы до Владивостока должна остаться нашей, поскольку она является не только кратчайшим, но и единственным путем между двумя стратегически важными городами Российской империи. А на то, что мы уже потеряли, можно закрыть глаза. Витте пришлось это сделать, но лично он пожертвовал только своим самолюбием. Миллионы государственных денег пришлось списать в безвозвратные потери. Успехом можно было считать лишь взаимное обязательство сторон «эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих и промышленных, но никак не в целях стратегических». Южная ветка КВЖД перешла к японцам и стала основой полугосударственной акционерной компании Южно-Маньчжурской железной дороги. История с Сахалином не менее интересна и драматична. До русско-японской войны он был не только самой далекой, но, если так можно выразиться, самой гнилой окраиной Российской империи. Его знали прежде всего как каторгу для наиболее опасных преступников. Да и то знали немногие, пока побывавший там Антон Павлович Чехов не выпустил в 1893 году нашумевшую книгу «Остров Сахалин». Ни стратегического, ни экономического значения острова никто толком не понимал. Зачем же он понадобился японцам? Для ответа на этот вопрос отступим на 10 с небольшим лет назад.

Альфред Тайер Мэхэн

Альфред Тайер Мэхэн

В конце 1880-х и начале 1890-х годов в Японии получили большое распространение теории американского адмирала Альфреда Мэхэна о «влиянии морской силы на историю». Опираясь на опыт мировых колониальных империй — Испании, Португалии, Нидерландов, затем Франции и Британии, — Мэхэн сделал вывод, что путь к мировому господству лежит через контроль над важнейшими морскими путями, а его проще всего добиться, разбросав по всем океанам свои колониальные владения, пусть даже небольшие по площади. Удобные гавани, неприступные крепости с запасами угля, продовольствия и пресной воды для проходящих военных кораблей — вот залог успешной войны на море, которую флот Его или Ее Величества мог вести за многие тысячи миль от метрополии. Японцы, жадно учившиеся у европейцев и американцев всему новому, с готовностью восприняли идеи Мэхэна. Разгромив в 1895 году Китай, они именно по этой причине отобрали у него остров Тайвань, который был знаменит в основном тропическими лихорадками. Местное, некитайское, население не хотело менять одних пришлых хозяев на других и попыталось организовать сопротивление. Японские войска подавили его, потеряв убитыми, по официальным данным, 164 человека. Еще 4642 человека — то есть почти в 30 раз больше! — умерли от болезней, а более пяти тысяч встретили окончание кампании на госпитальной койке. Среди безвозвратных потерь был даже член императорской фамилии — генерал-лейтенант принц Китасиракава Есихиса, умерший от малярии. Поэтому вслед за военными первыми на остров поехали врачи. Сахалин был нужен японцам по соображениям престижа — они победили Россию, а значит, должны увеличить территорию своей империи — а также для упрочения господства на море. Правящим кругам Российской империи далекий остров показался ненужным. В начале апреля 1905 года группа американских предпринимателей предложила купить Сахалин за 85–90 млн руб., поскольку его захват японцами считался делом близкого будущего. Однако царский наместник Дальнего Востока генерал-адъютант Евгений Алексеев категорически выступил против. Его аргументы весьма любопытны и заслуживают подробного цитирования. Документы эпохи настолько красноречивы, что много теряют в пересказе.

Адмирал Евгений Алексеев. Портрет работы А. Ф. Першакова

Адмирал Евгений Алексеев. Портрет работы А. Ф. Першакова

Итак, вот что писал о Сахалине министру иностранных дел Ламздорфу императорский «вице-король», как его не без иронии называли в Петербурге: «С точки зрения экономической в случае перехода острова в американские руки не подлежит сомнению, что колоссальные естественные богатства его получат сильный толчок к развитию и что доходы с них, будучи капитализированы, значительно превысят вышеупомянутую сумму в 85–90 млн руб. Так что, независимо от других соображений, самая цена, предлагаемая американцами, представляется ничтожной. Сверх того, Сахалин в руках американцев обратится в могучую факторию (здесь: экономическая и торговая зона. — В. М.), через посредство которой они не преминут поработить в экономическом отношении весь северо-восточный край, и никакими таможенными мерами мы не в силах будем остановить такого порабощения. С точки зрения политической мы до сих пор имели на Дальнем Востоке в качестве ближайших соседей государства азиатские. В случае же перехода Сахалина в собственность американцев мы сразу приобретаем в лице правительства Соединенных Штатов, которое не преминет взять под свое покровительство упомянутых капиталистов, могучего соседа и возможного врага, который будет иметь законное право вмешательства и политического воздействия на все дела Дальнего Востока. Наконец, в отношении стратегическом едва ли удобно предоставлять сильной военно-морской державе базу, которая даст ей господство на восточных берегах Азии, окончательно закрыв для всей Сибири и Приамурского края выход в океан. В этом отношении нам легче, по ходу событий настоящей войны, примириться с тяжелою необходимостью перехода острова в руки Японии, от которой мы в будущем могли бы надеяться отвоевать его, чем соглашаться на уступку острова третьей державе, с которой нам воевать невозможно. По всем этим соображениям я вынужден признать продажу острова американским капиталистам совершенно невыгодною и нежелательною и полагал бы предпочтительным, ввиду неизбежности, переход его во владение Японии, в особенности если бы нам удалось при переговорах с нею придать такому владению временный характер и обставить его известными условиями». Возможно, именно это письмо начало готовить Николая к мысли об утрате острова или его части. В том же духе, уже во время переговоров в Портсмуте, высказался военный министр Российской империи генерал Александр Редигер, не только умный человек, но и безупречный патриот, несмотря на нерусскую фамилию. «От меня спешно требовалось заключение о военном значении Сахалина, — вспоминал он. — Мы обсудили этот вопрос и составили ответ в том смысле, что, при слабости нашего флота, собственное военное значение Сахалина ничтожно».

Генерал Александр Редигер

Генерал Александр Редигер

Поначалу император Николай категорически отвергал мысль о передаче японцам хотя бы пяди русской земли. Витте во всеуслышание заявил: «Народное чувство в России не может допустить утраты территории, которая долго находилась в ее законном и мирном владении (т. е. не была завоевана. — В. М.). Подобное событие создало бы в стране всеобщее негодование, мало способствующее делу умиротворения на Дальнем Востоке, к которому мы стремимся». Тогда Комура предложил разделить Сахалин, с тем чтобы Россия выплатила Японии компенсацию за остающуюся у нее северную часть, согласившись не требовать выдачи интернированных русских кораблей и запрещения иметь на Тихом океане военный флот. Иными словами, японцы хотели получить и территорию, и деньги. Опытный финансист и политик, Витте увидел в этом завуалированный вариант контрибуции и поспешил «слить» газетчикам информацию о жадности противной стороны: «В случае разрыва все увидят, что Япония продолжает войну только ради денег, а совсем не из-за возвышенных мотивов, которые она выставляла сначала». По его мнению, для России лучше было бы отдать весь Сахалин, но ничего не платить. Президент Рузвельт через своего посла в Петербурге Мейера уговаривал Николая II примириться с потерей всего Сахалина, а в Портсмуте убеждал в этом Розена. Ради успеха переговоров Витте был готов пойти на удовлетворение японских требований, но советовал не оговаривать сумму возможной компенсации. Однако Россия оставалась самодержавной монархией, и последнее слово в любом вопросе было за царем. В итоге он решил отдать японцам южную часть острова, уже оккупированную ими, а северную, до пятидесятой параллели, оставить за собой и ничего не платить. Из Царского Села в Портсмут полетела личная телеграмма государя первому уполномоченному: «Ее Величество и я искренне благодарим вас. Стойте крепко за землю русскую». Отступать было некуда. И тут у Витте как будто сдали нервы. Сообщив Комура монаршую волю, он распорядился заготовить телеграмму в Петербург о неудаче переговоров, приступить к составлению меморандума об их ходе для передачи в прессу, расплатиться за гостиницу, сложить вещи и приготовиться к отъезду. Впрочем, все это было сделано с таким расчетом, чтобы японцы узнали о «чемоданных настроениях» русской делегации. Комура попросил подождать два дня до получения им ответа из Токио, а затем попытался выпросить еще один день. Но царь с несвойственной ему твердостью настоял на скорейшем завершении переговоров. Твердость вкупе с готовностью к компромиссу сделала свое дело. Позже Витте вспоминал, что ночь перед решающим заседанием 29 августа он провел «в какой-то усталости, в кошмаре, в рыдании и молитве». В половине десятого утра началась конфиденциальная беседа глав делегаций, с глазу на глаз. «Часов в одиннадцать, — записывал Коростовец, — Витте вышел из зала совещания; он был красен и улыбался. Остановившись среди комнаты, он взволнованным голосом сказал: „Ну, господа, мир, поздравляю, японцы уступили во всем“. Слова эти прорвали плотину светских условностей. Все заговорили вместе, перебивая друг друга, пожимали руки, обнимались. Витте поцеловал меня и некоторых моих товарищей. Довольны были все. Даже барон Розен, не сочувствовавший последнему компромиссу, утратил свойственное ему беспристрастие и улыбался, говоря: „Молодец, Сергей Юльевич!“». Только таким образом русская делегация узнала, что 28 августа совещание императора Мэйдзи, членов правительства, государственных старейшин гэнро[5] и высшего командования постановило заключить мир без контрибуции. Секретом осталось то, что тремя днями раньше американский банкир Якоб Шифф, один из главных кредиторов Токио, объявил японским уполномоченным: «К моему величайшему прискорбию, финансовые рынки США, Англии и Германии, по всей вероятности, не смогут больше соответствовать требованиям Японии и ее стремлениям бесконечно продолжать войну». Комментарии, как говорится, излишни.

Торжественное свидание членов мирной конференции статс-секретаря С. Ю. Витте и барона Комура

Торжественное свидание членов мирной конференции статс-секретаря С. Ю. Витте и барона Комура

Общее заседание делегаций закрепило достигнутую договоренность, и эксперты приступили к выработке текста договора. Он был подписан 5 сентября в 15 часов 45 минут. Витте и Комура пожали друг другу руки и обменялись речами. О символическом рукопожатии, положившем конец войне, узнал весь мир. Еще одно не менее символическое рукопожатие русского и японца, которое живо обсуждалось в газетах всего мира, произошло годом раньше, в августе 1904 года. На первом же заседании Амстердамского конгресса Второго интернационала лидеры русской и японской социал-демократии Георгий Плеханов и Катаяма Сэн демонстративно пожали друг другу руки, показав, что воюют меж собой только их императоры, но никак не народы. «Заключение Портсмутского договора, — пишет А. В. Игнатьев, — может по справедливости считаться вершиной дипломатического искусства Витте. В очень неблагоприятной обстановке он сумел добиться столь необходимого и в то же время единственно приемлемого для царизма „почти благопристойного“ мира. Думается, что секрет успеха Витте, помимо выдающихся личных качеств, заключался в ясном и широком понимании задач, позволявшем через все перипетии дипломатической борьбы вести целеустремленную линию на примирение. Гибкость сочеталась у него сумением в нужный момент проявить решимость и заставить противника поверить в нее». Многие обвиняли и до сих пор обвиняют Витте в «капитулянстве» перед японцами, хотя он отстоял почти все принципиально важные позиции, в том числе о неуплате контрибуции. Стоит прислушаться к авторитетному мнению Александра Извольского, которому вскоре предстояло возглавить внешнюю политику России: «Во время переговоров в Портсмуте Витте обнаружил не только исключительный талант как руководитель переговоров, но также твердость характера и самозабвение, которые не отличали его в другие периоды деятельности. Он принял на себя все последствия договора, последовавшего в результате несчастной войны. Он обнаружил также моральную стойкость игнорировать указания из Петербурга, которые были часто противоречивыми и иногда носили печать неискренности. Он принял на себя всю ответственность за компромисс, более благоприятный, чем Россия могла бы ожидать, но который по самой природе своей мог вызвать по его адресу упреки». Справедливость требует воздать должное и барону Комура, который честно и решительно отстаивал интересы своей страны. Он добился несомненных успехов, постаравшись получить побольше и при этом не злить «русского медведя», но соотечественники решили, что он привез слишком мало трофеев. Находившийся в то время в японской столице французский журналист Лодовик Нодо писал: «Ни одного флага. Ни одного „ура“. Молчание и смятение. Токио как будто в трауре. Столица узнавала постепенно одно за другим условия мира. Когда она узнала все, она погрузилась в мрачное оцепенение. Она не может примириться с тем, что здесь называют плачевной реальностью». Ведущие газеты назвали договор «постыдным и унизительным». Вернувшийся домой Комура был встречен оскорбительными заявлениями и демонстрациями, которые в Токио и Иокогама переросли в настоящий бунт: несколько человек было убито, больше тысячи ранено. Выступления были жестко и оперативно подавлены властями, объявившими в столице чрезвычайное положение. Когда страсти улеглись, Комура получил титул маркиза. В Петербурге волнений по поводу договора не было, но не было и особой радости, хотя на бирже начался рост русских ценных бумаг. Николай II пожаловал Витте графский титул, однако острословы окрестили его графом Полусахалинским. Четырнадцатого октября договор был одновременно ратифицирован обоими императорами. Семнадцатого октября император Мэйдзи обратился к армии и флоту со словами благодарности, а 23 октября принимал военно-морской парад в Иокогаме. Россия переживала разгар революции. Витте ждало назначение на должность председателя Совета министров — на сей раз настоящего премьера. Но японскими делами он больше не занимался.

Глава вторая. «ВСТУПЛЕНИЕ С ЯПОНИЕЙ В ТЕСНЕЙШЕЕ СОГЛАСИЕ»

Портсмутский мир выгодно отличался от большинства «мирных» договоров XX века тем, что не содержал в себе неизбежных предпосылок новой войны. Напротив, как писал министр иностранных дел Александр Извольский, «он открывал путь к установлению нормальных отношений с Японией и, больше того, к действительному сближению и даже к союзу между обеими странами». Договор закрепил те уступки, на которые сознательно пошел российский император, а не условия, навязанные японцами в одностороннем порядке. Как непохоже на Версальский договор 1919 года победителей-союзников с поверженной Германией, представителям которой осталось только подписать унизительный документ, выработанный без их участия. И стоит ли удивляться тому, что в тексте Версальского «мира» можно найти весь сценарий будущей политики Гитлера. Портсмутский договор готовился в спешке, с целью скорейшего урегулирования отношений между державами, а потому не решил всех проблем, связанных с войной и ее последствиями. Дипломатам и экспертам осталось много рутинной работы, не слишком увлекательной, но жизненно необходимой. Например, 30 октября 1905 года был подписан протокол об эвакуации русских и японских войск из Маньчжурии — за исключением «охранной стражи» железных дорог и арендованной территории Квантун, права на которую перешли к Японии. Вопрос об арендных правах причинил официальным лицам немало головной боли. Часть Ляодунского полуострова с гаванями Дальний и Порт-Артур, а также участок земли, по которому была проложена Китайско-Восточная железная дорога (так называемая полоса отчуждения), формально оставались территорией Китая, у которого Россия по соглашениям 1897–1898 годов взяла эти земли в аренду на 99 лет. Фактически же Министерство финансов Российской империи и подчинявшееся ей акционерное общество КВЖД распоряжались там как у себя дома. Дорогу и собственность надо было охранять, но держать там регулярную армию Россия не имела права, за исключением военно-морской базы в Дальнем. Поэтому Витте придумал «охранную стражу» — охранное предприятие, за службу в котором платили больше, чем в обычных войсках, и к тому же из государственного бюджета. Но ни регулярная армия, ни «охранная стража» не смогли противостоять японцам. Предвидя неизбежное поражение, правящие круги России попытались еще до окончания войны «вернуть» арендные права на Ляодунский полуостров и Южную ветку КВЖД китайскому правительству — дескать, пусть Пекин сам выкручивается. Но такой вариант никого не устраивал, в том числе китайцев, понимавших, что сила японской армии может обрушиться на них. Поэтому Портсмутский договор закрепил передачу Россией Японии указанных арендных прав и арендованных владений — с согласия Китая, которому в его тогдашнем положении оставалось только соглашаться. Двадцать второго декабря 1905 года в Пекине Комура заключил с китайским правительством договор, который определил режим перехода к Японии российских прав в Маньчжурии. Равноправным назвать это соглашение трудно: Китай не только уступил все права, но и обязался не строить железнодорожных линий, могущих составить конкуренцию Южной ветке КВЖД. Эту магистраль японцы решили превратить в главное средство своего проникновения в Маньчжурию. Неизбежным, но неприятным делом стало проведение новой границы на Сахалине по пятидесятому градусу северной широты. Русские отдавали принадлежавшую им территорию, японцы ее забирали, но постарались сделать это в максимально корректной форме. Об этом рассказал в своих воспоминаниях дипломат Павел Юрьевич Васкевич. Представлю читателю этого интересного и несправедливо забытого человека, записки которого помогут нам ощутить аромат безвозвратно ушедшего времени. Павел Васкевич

Павел Васкевич

Почему забытого? И почему несправедливо? Царский дипломат Васкевич остался верен той России, которой служил всю жизнь, и закономерно оказался в эмиграции, а потому в советское время попал в число «запрещенных» людей. Для эпохи возвращения забытых имен он, видимо, оказался слишком незнаменитой фигурой — всего-то генеральный консул. Первым о нем написал историк П. Э. Подалко, за рассказом которого мы и последуем. Павел Васкевич, родившийся в конце 1876 года на Волыни в семье сельского священника, готовился продолжать образование в родных краях. Однако, узнав о создании в 1899 году во Владивостоке Восточного института[6] для изучения Японии, Китая и Кореи, круто поменял свою жизнь. Предприимчивый юноша отправился за тридевять земель, сумев найти спонсоров на непростое путешествие. Подробно рассказывать об институтских годах Васкевича я не буду, хотя его легко ставить в пример — студентом он был исправным. Уже тогда его отличали умение ладить с людьми, находить неожиданные выходы из неблагоприятно складывающихся обстоятельств, практичность, терпение и упорство в достижении цели. Летом 1900 года, по окончании первого курса, Васкевича послали на стажировку в Китай, но разгоревшееся там восстание ихэтуаней[7] против «белых варваров» помешало выполнить задуманное. На следующее лето студентов-японистов отправили в Токио, где к ним с вниманием и заботой отнеслись посланник Александр Извольский (будущий министр иностранных дел) и глава православной церкви в Японии епископ Николай, жизни и трудам которого посвящена следующая глава этой книги. «Поселились мы поблизости Токийского университета, — не без удовольствия вспоминал Васкевич на склоне лет, — в одной из гостиниц, до отказа переполненной студентами. Оделись в кимоно, очень удобное и подходящее для летней жары Токио, питались исключительно японской пищей. Посещали по вечерам театры, которые являлись одним из лучших средств для ознакомления с прошлым Японии, которое так тесно у них связано с настоящим, несмотря на некоторое увлечение Европой и ее достижениями. Встретили нас японские студенты очень приветливо, и никто из них не отказывался помочь нам в наших затруднениях. Они явились прекрасным дополнением к урокам, которые давал нам опытный преподаватель одной из гимназий». Будучи студентом, я стажировался в Японии через 90 лет после Васкевича и должен сказать, что токийская жара по-прежнему невыносима, кухня — великолепна, театры — интересны, а японцы готовы помочь иностранцу, взявшему на себя труд овладеть их языком. Только вот кимоно они уже почти не носят, а зря… С мая по август 1902 года Васкевич путешествовал по северо-западу Японии, получив от Восточного института задание изучить тамошнюю промышленность и торговлю. Японские чиновники, известные своей въедливостью и подозрительностью, оказались на удивление внимательными к гостю, не только исполняя все его пожелания, но и предлагая дополнительную программу. «В городе Канадзава, — рассказывал Павел Юрьевич, — при посещении мной губернского управления, после получения всех нужных мне статистических данных, мне было предложено осмотреть отдел Красного Креста. Мне были показаны его склады, переполненные походными кроватями для подноски раненых, и полное оборудование полевых госпиталей, включая обмундирование его служащих и сестер милосердия. Показывавший мне это все счел нужным заметить, что „мы готовы к войне“. С кем — не требовалось пояснений, так как к этому времени выявлялась явная агрессия России в отношении Маньчжурии и Кореи. Я могу смело и открыто сказать, что самурай шел с открытым забралом против России, не нося кинжала за пазухой». Васкевич понял, что японцы приняли его за шпиона, маскирующегося под студента, и решили произвести максимально сильное впечатление на русское командование. Он подробно описал увиденное в отчете, который был удостоен золотой медали и опубликован, но внимания начальства так и не привлек. Вскоре по окончании Восточного института наш герой оказался в роли военного переводчика — началась русско-японская война. Квалифицированных толмачей было мало и с той, и с другой стороны, поэтому судьба свела молодого человека с главнокомандующим на Дальнем Востоке генералом Алексеем Куропаткиным, а затем с его преемником генералом Николаем Линевичем. При непосредственном участии Васкевича генералы Владимир Орановский и Фукусима Ясумаса заключили перемирие на Сыпингайских высотах, к северу от Мукдена. Переговоры проходили быстро и по-деловому: обе стороны понимали, что уже не могут продолжать войну.

Генерал Николай Линевич. Портрет работы М. Фейхтера

Генерал Николай Линевич. Портрет работы М. Фейхтера

Этот рассказ — не просто лирическое отступление. История лучше всего познается через живых людей — через тех, кто ее творит, причем необязательно в больших чинах. После заключения мира Васкевич получил назначение в Сеул, откуда его направили на Сахалин участвовать в проведении новой границы. «Работы по разграничению прошли гладко, — вспоминал он, — при самых дружественных отношениях между членами разграничительной комиссии. Стоявший во главе комиссии с японской стороны полковник Осима Кэнъити, впоследствии занимавший пост военного министра, всячески старался подчеркнуть, что все прошлое должно быть забыто, что в будущем отношения между японцами и русскими должны зиждиться на тесной дружбе». Документы сохранили для нас примечательную подробность: в начале работы Осима деликатно попросил у русского военного агента (в нынешней терминологии — военный атташе) полковника Владимира Самойлова, своего давнего знакомого, помочь в работе комиссии, потому что у японцев не было надежных и точных карт острова. Самойлов охотно помог, ибо старался поддерживать дружбу с японскими офицерами, от которых узнавал много ценной информации. Это были не шпионаж или предательство, а нормальные отношения мирного времени между странами, которые перестали считать друг друга врагами. «По окончании работ по разграничению острова Сахалин, — продолжает Васкевич свой рассказ, — председатель комиссии и я были приглашены полковником Осима в Токио в качестве гостей. Нам был устроен исключительно радушный прием. Нас знакомили с высшими государственными деятелями Японии, и от них мы только и слышали, что прошлое во взаимоотношениях России и Японии должно быть забыто и что между ними должны царить единение и дружба».

Российский пограничный столб на новой границе на Сахалине. 1907

Российский пограничный столб на новой границе на Сахалине. 1907

Можно считать эти речи дипломатической любезностью, но снова воевать с нашей страной дальневосточная соседка действительно не собиралась. Еще в декабре 1904 года бельгийский посланник в Токио Альбер д’Анетан, умудренный многолетним опытом работы в Стране восходящего солнца, писал: «После войны Япония сосредоточит все усилия на восстановлении подорванных сил, оживлении промышленности, обустройстве Кореи и эксплуатации ее ресурсов. Ни одна держава не будет более заинтересована в мире. И я знаю, что император, правительство и все японские государственные деятели прекрасно понимают, что для длительного сохранения мира нельзя ни угрожать имеющимся владениям и существующим интересам других держав, ни покушаться на них».

Генерал-лейтенант Павел Унтербергер. Портрет работы А. О. Карелина

Генерал-лейтенант Павел Унтербергер. Портрет работы А. О. Карелина

Наблюдательный и здравомыслящий посланник оказался прав. Разговоры о войне велись лишь в корыстных интересах отдельных групп. Японское военное министерство мотивировало «русской угрозой» необходимость увеличения своего бюджета. Приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер пугал Николая II, правительство и общественность записками о «японской угрозе» — отчасти для лучшего финансирования своей вотчины, отчасти для придания себе большего политического веса — пока его в решительных выражениях не отчитали премьер Петр Столыпин и министр иностранных дел Извольский. Увы, человеческая психология устроена так, что легче завоевать популярность криками об опасности и призывами к бдительности, нежели кропотливой работой по созданию и укреплению добрососедских и союзнических отношений. Демаркация новой границы на Сахалине была важным, но все же частным моментом послевоенного урегулирования. Тем не менее император Мэйдзи счел необходимым лично принять русских гостей и заговорил с ними напрямую, без обращения к своему переводчику, что было знаком особого уважения. «Конечно, такое внимание, — пояснял Павел Юрьевич, — не могло быть принято нами на наш личный счет, а как внимание особое в отношении русских, с которыми должны царить мир и единение, что было отмечено также императором». В ту пору монархи редко принимали иностранных подданных, если это не были члены других царствующих домов или министры, прибывшие с официальными визитами. Даже с иностранными послами они общались редко — при вручении верительных грамот, на многолюдных торжественных приемах или при исключительной необходимости. Здесь особой необходимости не было, но император, возможно, хотел загладить чувство горечи, которое не могло не возникнуть у русских из-за потери своей территории. Знаменательная деталь: подводя итоги 45-летнего царствования императора Мэйдзи (1867–1912), японцы отнесли демаркацию новой границы на Сахалине к числу его важнейших событий. Она изображена на одной из 80 картин в Мемориальной галерее Мэйдзи в Токио, запечатлевших основные моменты жизни и правления императора — от его рождения до смерти. А в парке рядом с галереей стоит один из подлинных пограничных столбов. Вернемся к исполнению условий Портсмутского договора. Двадцать пятого ноября 1905 года в Вашингтоне состоялся обмен ратификационными грамотами, поскольку дипломатические миссии в Петербурге и Токио еще не были восстановлены. В начале 1906 года посланником в Россию был назначен талантливый дипломат Мотоно Итиро, успешно представлявший Японию в Париже и усвоивший все тонкости рафинированной европейской культуры. В пышной атмосфере Северной Пальмиры аристократ Мотоно чувствовал себя как рыба в воде и быстро стал популярной фигурой в высшем свете. В Петербурге Мотоно не был новичком, потому что еще в 1897 году служил здесь поверенным в делах. Однажды он навестил Романа Розена, будущего посланника в Токио, чтобы неформально поговорить с ним о необходимости по-хорошему решить накопившиеся в двусторонних отношениях проблемы. Собеседники пришли к полному согласию, но, увы, не они делали политику своих стран. Девятнадцать лет спустя, на третьем году мировой войны и незадолго до революции, Розен напомнил Мотоно давнюю беседу. «Да, — ответил тот, — если бы тогда наши усилия увенчались успехом, мы вполне могли бы предотвратить войну между нашими странами. Хотя в конце концов, может быть, и лучше, что мы воевали. Мы как следует узнали друг друга!» Сказано это было без малейшей враждебности или, упаси господи, легкомыслия.

Мотоно Итиро

Мотоно Итиро

Еще один примечательный случай из жизни японского посла. В августе или сентябре 1909 года Мотоно — впервые за три года пребывания в должности — испросил персональной аудиенции у Николая II для откровенного разговора. Император редко записывал свои беседы на политические темы, но в данном случае сделал исключение. Почему? Изложенная им речь японского посла говорит сама за себя. «Если бы они (японцы. — В. М.) думали напасть на Россию, то почему не сделали этого до сих пор, когда вся морская граница, включая и крепость Владивосток, совершенно беззащитна. Они прекрасно осведомлены, что мы (русские. — В. М.) не начали еще самых основных работ. Его Величество государь имеет полную возможность вовсе не строить укреплений, поскольку Япония и не помышляет о каких-либо агрессивных действиях. Вся цель его (посла. — В. М.) аудиенции заключается в том, чтобы сказать, что они осведомлены о тех тревожных донесениях, которые мы получаем с места, но эти сведения решительно ни на чем не основаны, только напрасно беспокоят нас и вселяют недоверие к ним, тогда как они желают лишь одного — закрепить наши взаимные отношения самым тесным и искренним сближением». Прочитав эту личную запись министру финансов Коковцову — тоже редчайший случай — Николай не скрыл изумления относительно того, насколько в Токио хорошо осведомлены о состоянии обороны России на Дальнем Востоке. «Очевидно, Мотоно говорил с полной искренностью», — задумчиво заметил царь. Первым после войны посланником в японскую столицу поехал Юрий Петрович Бахметев, сведущий и опытный дипломат, но явно не того калибра, что Мотоно. Подобно своим предшественникам Михаилу Хитрово и Александру Извольскому, он раньше служил на Балканах, бывших сферой повышенной политической активности России. В глазах иностранных дипломатов это было не лучшей рекомендацией, поскольку предполагало склонность к интригам и привычку вести себя в стране пребывания как дома. В Японии так поступать не рекомендовалось.

Георгий Бахметев садится в коляску

Георгий Бахметев садится в коляску

Напутствуя Бахметева, только что назначенный министром иностранных дел Извольский поручил ему приложить все старания к поддержанию с Японией дружественных и добрососедских отношений. Смысл общих фраз раскрывался в конкретных инструкциях. Во-первых, территориальные потери и вынужденное отступление из Маньчжурии напомнили правящим кругам России о необходимости скорейшего освоения пустынных земель Приамурья и Приморья, что требовало много времени, сил и средств. «Нельзя работать плодотворно над развитием края, коему ежеминутно угрожает опасность войны», — пояснил министр. Во-вторых, учитывая общий характер Портсмутского договора, в котором не были отражены многие важные проблемы, и неизбежность уступок японцам, посланнику ставилась задача добиваться решения оставшихся вопросов в пользу России и смягчения отдельных невыгодных для нее положений мирного договора. Граф Витте, хоть и был отставлен от внешней политики, принимал отношения с Японией близко к сердцу. По возвращении из Портсмута он говорил министру иностранных дел Ламздорфу, предшественнику Извольского: «Необходимо в Японию послать не посланника, а посла, показав тем, что Россия придает особую важность сношениям с Японией и трактует ее как великую державу[8], что, несомненно, подействует успокоительно и благоприятно на самолюбие японцев». Выбор Бахметева в качестве посланника Витте не одобрил, но Ламздорф сказал, что государь принял решение по каким-то ему одному известным мотивам и не собирается его менять. От себя министр добавил: «Вероятно, я сделаю так, что Бахметев будет назначен посланником, а когда решится вопрос о назначении посла, то тогда я выставлю кандидата более соответствующего». Глобальные проблемы решались в Петербурге Извольским и Мотоно, поэтому на долю Бахметева остались технические вопросы. Одним из них стала компенсация за содержание военнопленных. Не получив в Портсмуте никаких репараций, Япония надеялась хоть как-то поправить свое финансовое положение. После долгих переговоров 10 ноября 1907 года Россия выплатила ей около 46 млн руб. (49 млн иен) в качестве разницы в расходах по содержанию пленных. Русских в Японии оказалось значительно больше, чем японцев в России (70 400 солдат и 1430 офицеров против 1700 солдат и офицеров), но министр финансов Коковцов считал, что токийское правительство завысило свои реальные расходы примерно в два раза. Двадцать восьмого июля 1907 года между нашими странами были заключены торговый договор и рыболовная конвенция. Переговоры о них тоже оказались нелегкими, но когда торговые договоры заключались легко и просто?! Что касается рыболовного вопроса, то он был и остается отличным «барометром» состояния двусторонних отношений: как только они портятся, в территориальных водах обеих стран начинается усиленный отлов браконьеров, за которым следует обмен нотами протеста. Договоры содержали некоторые частные уступки в пользу Японии, особенно в отношении рыболовства, но талант дипломата должен выходить за пределы двух арифметических действий: отнимать и делить. Важнейшим событием того времени стал общеполитический договор между Россией и Японией, заключенный Извольским и Мотоно 26 июля 1907 года, за два дня до торгового. Уже в 1905 году Витте настаивал: «Для того чтобы установить более или менее прочные отношения с Японией, нельзя ограничиваться Портсмутским договором, нужно пойти далее и установить entente cordiale (сердечное согласие, франц.) с этой державой, род союзного, но, конечно, ограниченного договора». Двадцать восьмого января 1907 года Извольский представил Николаю II записку о беседах с Мотоно и высказал мысль о желательности двустороннего соглашения общего характера, которое могло бы надежно обеспечить мирное развитие отношений между странами. Мотоно выразил готовность обсудить любое конкретное предложение российского правительства. Царь коротко написал на полях документа: «Очень рад». Опубликованный текст договора провозглашал взаимное уважение Россией и Японией территориальной целостности друг друга и всех прав, вытекающих из существующих между ними соглашений, а также признание независимости и территориальной целостности Китая и принцип общего равноправия (равных возможностей) по отношению к нему. Это был существенный шаг вперед по сравнению с Портсмутским миром — стороны показали, что имеют общие интересы в Азии и готовы защищать их совместными усилиями. Вместе с заключенными в том же году франко-японским (10 июня) и англо-русским (31 августа) соглашениями и уже существовавшими англо-японским, англо-французским и франко-русским союзами новый договор завершил оформление блока Англии, Франции, России и Японии. По-французски — главный язык тогдашней дипломатии! — его стали называть entente cordiale, т. е. «сердечное согласие»; отсюда в русском политическом лексиконе появилось слово «Антанта». Неслучайно, выступая в Государственной думе, Извольский подчеркнул, что «сила и значение» нового договора с Японией «усугубляются тем обстоятельством, что он является как бы звеном целой цепи других международных соглашений, преследующих те же мирные цели, и что он вполне гармонирует с общей системой наших международных договоров».

Александр Извольский

Александр Извольский

Разумеется, ни в одном из соглашений прямо не говорилось, против кого оно направлено. Но не надо было обладать слишком острым умом, чтобы понять — искусно сплетенная и охватившая полмира сеть союзов была направлена против европейских Центральных держав, т. е. коалиции Германии, Австро-Венгрии и Италии. Это полностью соответствовало курсу Извольского на союз с Парижем и Лондоном против Берлина и Вены. Политика Российской империи, доселе не считавшая Германию главным противником, делала существенный поворот. Япония в расчетах русского министра иностранных дел играла сравнительно небольшую роль, но Извольский понимал, что с ней нельзя не считаться. К скорейшему согласию с Японией его подталкивали правящие круги Лондона, стоявшие за созданием глобальной антигерманской коалиции. Британский министр иностранных дел Эдуард Грей хотел, чтобы англо-японские и русско-японские переговоры происходили параллельно и закончились бы примерно в одно время. Дело должна была ускорить финансовая подпитка России французскими и английскими займами, поскольку после разрушительной войны и революции царский режим особенно нуждался в деньгах. Германский император Вильгельм II чувствовал, что его державу постепенно окружают со всех сторон, и попытался склонить к заключению союза американского президента Теодора Рузвельта, но потерпел неудачу. Отверг Рузвельт и предложения Токио о бóльшем сближении двух стран, видя в Японии все более опасного соперника в борьбе за Тихий океан. К договору от 26 июля 1907 года прилагалось секретное соглашение, которое стало достоянием гласности только после большевистской революции. Оно фиксировало раздел сфер влияния двух держав в Маньчжурии по реке Сунгари, японский контроль над Кореей (т. е. признание Россией ноябрьского японско-корейского соглашения 1905 года о протекторате) и «специальные интересы» России во Внешней Монголии (территория нынешней Монгольской Народной Республики). Практика раздела сфер влияния между крупными империалистическими державами была в то время общепринятой, но говорить об этом вслух считалось недопустимым. Поэтому договоры такого рода оставались в тайне между теми, кто их заключал. Иногда их содержание — тоже в глубокой тайне — сообщалось ближайшим союзникам. Рассмотрим подробнее раздел Маньчжурии, которая формально продолжала оставаться китайской территорией. Как мы уже знаем, стратегические интересы России были сосредоточены вдоль Китайско-Восточной железной дороги, которая оставалась кратчайшим путем от Читы до Владивостока, но проходила по чужой территории. Россия имела арендные права на саму дорогу и прилегавшую к ней «полосу отчуждения» сроком на 99 лет. Фактически русской территорией был и город Харбин, столица «империи КВЖД». На эти владения и зону влияния японцы не покушались, поскольку их интересы лежали к югу. Японские государственные и особенно военные деятели считали Порт-Артур и Дальний «кинжалом, нацеленным в сердце Японии», а потому во время войны захватили их в первую очередь. Затем, продвигаясь на север, они заняли большую часть Южной ветки КВЖД, от Порт-Артура до станции Куаньченцзы (Чаньчунь).

Генерал Федор Палицын

Генерал Федор Палицын

Первым этапом раздела сфер влияния стало решение сугубо частного вопроса — какая станция будет конечной на той линии, что останется у России. В Портсмуте Витте настоял на том, что Япония получила «железную дорогу между Куаньченцзы и Порт-Артуром» длиной 941 км, хотя амбиции японцев простирались до Харбина или пересечения линии с рекой Сунгари, на которой стоял город. Главнокомандующий Линевич потребовал оставления за Россией станции и города Куаньченцзы ввиду их стратегического и экономического значения. Окончательное решение было принято на Особом совещании[9] 4 октября 1905 года на квартире Витте. Кроме хозяина, на нем присутствовали председатель Комитета государственной обороны великий князь Николай Николаевич (дядя императора), министр финансов Коковцов, военный министр генерал-лейтенант Редигер, морской министр вице-адмирал Алексей Бирилев, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Федор Палицын и товарищ (заместитель) министра иностранных дел князь Валериан Оболенский. Витте поддержал предложение Линевича и настоял на его принятии. Тринадцатого июня 1907 года были подписаны временная конвенция о соединении русских и японских железных дорог в Маньчжурии и протокол, по которому станция Куаньченцзы (по ней прошло разделение линий) осталась за нами. России не надо было сооружать новый железнодорожный узел, но пришлось уплатить японцам 560 тыс. руб. компенсации, поскольку права сторон в отношении этой станции были признаны равными. В ходе переговоров с Извольским Мотоно предложил разграничить сферы влияния по реке Сунгари, утверждая, что это удобная естественная граница. В 1905 году в Портсмуте Витте отверг аналогичное предложение, поскольку в японской зоне оказывалось 130 верст русской железной дороги от Харбина до Куаньченцзы. Четырнадцатого июня 1907 года Особое совещание обсуждало окончательный вариант соглашения с Японией. Ратуя за его одобрение, Извольский указывал, что «договор укрепит положение России, тем более что он является лишь звеном в сети соглашений (с Англией и Францией. — В. М.), которое не может не служить серьезным сдерживающим элементом для возможной экспансионистской политики Японии». Министр финансов Коковцов и военный министр Редигер признали линию по Сунгари невыгодной, но поддержали проект соглашения. «За отсутствием такового, — сказал осмотрительный Редигер, — Япония, пользуясь свободой действий, может предпринять, например, в области железнодорожного строительства ряд мер, направленных прямо против безопасности и прочности нашего положения на Дальнем Востоке. Если путем отказа от некоторых своих прав на протяжении 130 верст[10] пути мы застрахуем себя от подобной опасности, то жертву эту следует признать совсем небольшой». Через 12 лет он вспоминал: «Наши отношения с Японией уже не внушали опасений за ближайшее будущее. Я считал, что мы должны добросовестно примириться с создавшимся на Востоке положением и жить в мире с Японией, по крайней мере лет пятьдесят. Надо ли будет со временем бороться с Японией — об этом пусть судят потомки». Советские историки дружно ставили сделанные уступки в вину Извольскому и царской дипломатии в целом, повторяя утверждения самых «упертых» черносотенных публицистов старого времени о «продаже России». Однако уступки не всегда означают поражение, а эффектные победы могут оказаться пирровыми. Положение, сложившееся на Дальнем Востоке по итогам русско-японского договора 1907 года, вполне укладывалось в сценарий, который еще во время японско-китайской войны 1894–1895 годов предлагал начальник Главного (позднее — Генерального) штаба генерал Николай Обручев. Современники прозвали его русским Мольтке — в честь начальника прусского, а затем германского Большого генерального штаба, сравнение с которым делало огромную честь любому генштабисту.

Генерал Николай Обручев

Генерал Николай Обручев

Признавая не только военную мощь Японии, но и ее потенциальную опасность для нашей страны, генерал Обручев считал необходимым мирно договориться с ней о разделе сфер влияния в Маньчжурии и Корее (где Россия тоже пыталась закрепиться и политически, и экономически) и категорически выступал против союза со слабым и внутренне неустойчивым Китаем. Ценой уступки южной Маньчжурии и портов Ляодунского полуострова Россия могла и должна была приобрести бассейн реки Сунгари. Далее Обручев предлагал «по-тихому» аннексировать северную Маньчжурию, сократить протяженность границы с Китаем почти на 2000 верст и создать в бассейне Сунгари сильную русскую провинцию — экономическую и стратегическую основу нашего могущества на Дальнем Востоке. По мнению генерала, России следовало не пытаться силовым давлением лишить японцев плодов их победы над Китаем, а вступить в соглашение с Токио и добиться территориальных компенсаций, которые существенно укрепили бы ее собственное стратегическое положение. Предложенная им новая граница проходила примерно по линии будущей КВЖД, но министр финансов Витте, занимавший в ту пору антияпонскую и прокитайскую позицию, «утопил» проект Обручева, который на 100 с лишним лет оказался погребенным в архиве. В 1895 году китайцы, только что потерпевшие сильнейшее поражение от японцев, были готовы отказаться от северной Маньчжурии — в обмен на русские займы и дипломатическую поддержку — но не от южной, куда направил свою экспансию неугомонный Сергей Юльевич. За успешное завершение переговоров с Россией в 1907 году Мотоно получил баронский титул. Япония добилась многого, но сумела сделать это, не вызвав антагонизма ни у русского правительства, ни у общественности. Договор положил конец послевоенному состоянию отношений. Теперь можно было дружить, как подобает добрым соседям. Одним из первых за дело взялся Гото Симпэй, первый президент компании Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), созданной по императорскому указу 7 июня 1906 года. Этот патриот Японии и друг России заслуживает подробного рассказа. Люди приходят в Большую Политику разными путями, порой совершенно неожиданными. Шестого апреля 1882 года один из виднейших политических деятелей Японии Итагаки Тайсукэ, бывший министр, а ныне идеолог и трибун оппозиции, был ранен политическим противником после митинга в городе Гифу. Его слова «Итагаки может умереть, но свобода — никогда!» вошли в историю, хотя есть основания сомневаться, что они были произнесены на самом деле. Городские доктора, зная, что местный губернатор принадлежит к противникам Итагаки, забыли про клятву Гиппократа и отказались лечить раненого. На помощь пришел 24-летний Гото, практикующий врач и директор медицинской школы в соседней префектуре. Итагаки выздоровел и вернулся к политической деятельности, а Гото предстояла бурная карьера, включавшая стажировку в Германии и тюремное заключение, дезинсекцию завшивевшей в Китае японской армии и службу на Тайване (первая японская колония) в качестве гражданского губернатора. Решающую роль в его жизни сыграло знакомство с влиятельным генералом Кодама Гэнтаро, прославившимся не только на поле брани, но и на административном поприще. Именно его армию Гото в 1895 году, после войны с Китаем, в кратчайший срок избавил от паразитов. Став три года спустя военным губернатором Тайваня, известного своими тропическими лихорадками, Кодама вспомнил о толковом враче и сделал его своим заместителем. Он не ошибся в выборе: Гото профессионально покончил с эпидемиями, а затем руководил строительством железных дорог и ирригационных систем, развил сахарную и чайную промышленность, открывал школы и больницы. На Тайване его память чтут до сих пор. Восемь лет успешной работы в качестве колониального администратора (1898–1906) сделали имя Гото известным в правящих кругах Токио. Разработка планов освоения южной Маньчжурии, доставшейся Японии от России, была поручена опытному Кодама. Он пригласил в столицу своего заместителя и предложил ему возглавить компанию ЮМЖД, которая, формально будучи акционерной, находилась под полным контролем государства. Как предписывает японский этикет, Гото отказался от назначения, заявив, что недостоин его. Кодама и члены правительства настаивали. Наш герой колебался и принял назначение только после внезапной смерти своего старшего друга и благодетеля 22 июля 1906 года. Но вытребовал себе широкие полномочия, понимая, что на его плечи ложится руководство не только железной дорогой, но и всей колонизацией Маньчжурии, относительно которой у Японии имелись далеко идущие планы.

Гото Симпэй

Гото Симпэй