Сергей Маркосьянц ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ Повесть

1

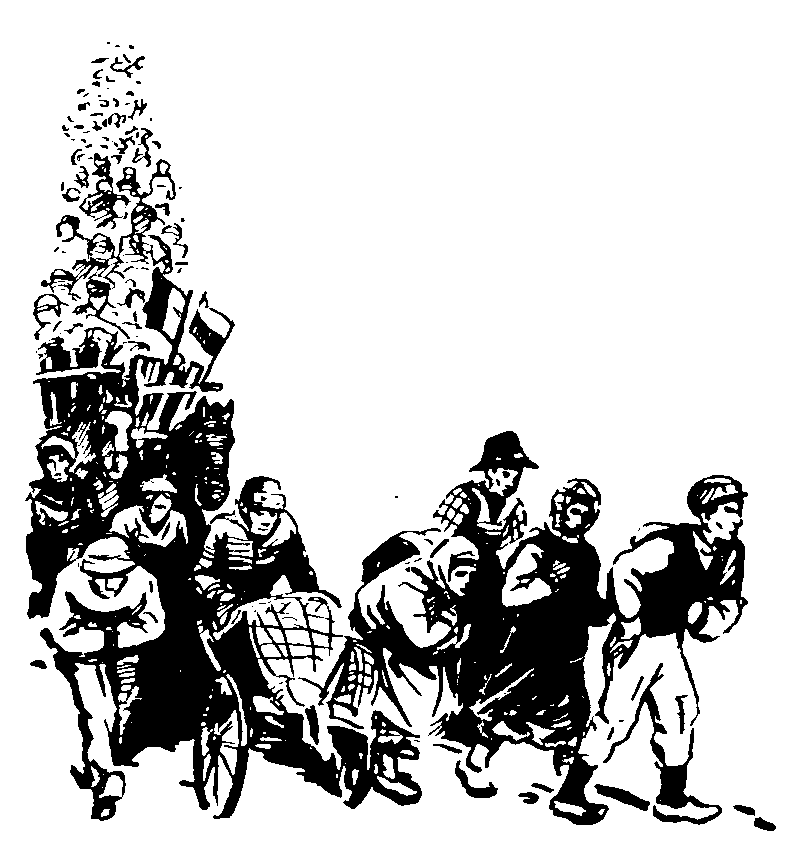

Когда старший сержант Груздев вышел из землянки, его со всех сторон обступил белесый утренний туман. В густой морозной мгле растворилась, начисто исчезла деревня — со своими низенькими домами, не по-русски большими ригами и островерхим, мрачным костелом. Сквозь туман смутно проступали только сосны. Они тихо дремали, укутавшись в мягкие шубы. Дремали стоя, не покидая строй, как солдаты на ночном марше, в колонне, которую остановили на дороге, но почему-то не подали команды: «Привал направо!» Что-то близкое, родное было в этой вековой рати, в ее плотных, недвижных рядах. И Груздев негромко сказал: — Здравствуй, лес! С Новым годом! Лес молчал. Не откликнулся даже эхом. У него была своя жизнь. Спал в своих широких шубах. Широких и коротковатых — ноги сосен оголены, а ступни засыпаны снегом. Да, у него все свое. А у человека? В груди шевельнулась боль. Старая, привычная. Она уводила в прошлое. Беспокойно ворочалась, ширилась, просилась на волю. Но ей нельзя давать свободу. Нельзя! У него уже был опыт. Груздев снова посмотрел на сосны: — Что ж ты молчишь, лес? Сзади скрипнул снег. — Ты с кем тут, старшой? Груздев, не оглядываясь, ответил: — А вот с ним, Алябьев... И резко повел рукой справа налево, слева направо, словно хотел прогнать туман и вместе с ним свою боль. — Здравствуй, лес! — сказал сержант Алябьев таким же тоном, каким говорил Груздев. — С Новым годом, лес! И прибавил от себя, и весело: — С сорок пятым! Заглянул Груздеву в лицо: — Здорово это у тебя! Как стихи. Ты, часом, не поэт? — Все мы — поэты. Алябьев колесом выгнул грудь: — И... братья-разведчики. Груздев повернулся к Алябьеву, словно хотел убедиться в том, что они действительно братья. Рост у них одинаков, оба в зимних маскхалатах. Посмотреть со стороны — близнецы. Из-под сборчатых белых капюшонов видны лица. Но они-то и разные. У Груздева узкое, с насупленными бровями. У Алябьева — круглое, смешливое. Вот и сейчас оно засветилось лукавством. — Я, грешным делом, подумал, что ты тут с паненкой перекликаешься. Пришла и... Он осекся, потому что Груздев из-под густых изломанных бровей сверкнул, ожег его черными глазами. Не любил, не терпел он таких разговоров. Алябьев однажды заметил: «Тут, братцы, скорей всего тайна...» Ничего не сказал Груздев. Ни тогда, ни сейчас. Есть вещи, о которых говорить не следует. Есть вещи очень личные... Шагнул к землянке, одернул полог. — В ружье! Выходи строиться! Возле Груздева остановился ефрейтор Булавин. Длиннорукий, ростом выше всех во взводе. Поежился, сгорбился: — Вот и разменяли январь. Между собой разведчики называют его Бухгалтером. И тотчас появился ефрейтор Марьин. Выкатился из землянки — низенький и широкий — и сразу к Булавину. Они всегда вместе: — Чаво там такое в лесу? Булавин во всем был точен и поэтому, прежде чем ответить, сам внимательно посмотрел на сосны. А к Марьину уже придвинулся Алябьев, словно ждал вопроса. Когда они рядом, ефрейтор кажется совсем мешковатым. Алябьев всегда туго затянут, легок в движениях и отмечен той приятной щеголеватостью, которая дается от природы. А Марьин... Он и в самом деле неуклюж, этот ефрейтор Марьин. И немножко тугодум. Для разведчика это плохо. Но он чертовски вынослив и стоек. На маршах, когда взвод ведет разведку впереди полка, Марьин назначается в боковой дозор. Ядро движется по дороге, боковые дозоры — по бурьянам и кустам, а то и по вспаханному полю. Никогда не жалуется Марьин. Катится себе, как шарик, и катится. В поиске его оставляют в группе прикрытия. — Чаво там, сказывай? Алябьев подмигнул Груздеву: — Коза. Понимаешь, коза? — Ну?! Марьин от удивления широко открыл рот. Алябьев наклонился к ефрейтору. — К самой землянке подошла... — Ну?! — Марьин передвинул автомат из-за спины на грудь. — Где она? Алябьев положил руку на кожух автомата: — Да ты подожди. Она с добром, а ты с автоматом. Понимаешь, подходит ко мне и к помкомвзвода... вот так, на три шага, и спрашивает: «Где тут у вас ефрейтор Марьин? Я ему молочка принесла». Смеялись все, кроме Алябьева, даже Марьин. Тут же ефрейтор обиделся. — И чаво рыготать? Захохотали еще громче. Груздев вышел на линейку — неширокую дорожку, проложенную вдоль землянок: — Взвод, слушай мою команду! Стал к разведчикам спиной: — Становись! Это был привычный походный строй взвода — в колонне по три. Не боевой, а походный. И они, на полуслове оборвав разговоры, встали в строй и тут же подровнялись, готовые застыть по стойке смирно. Это тоже было привычным, таким же, как короткие, точно выстрел, команды. Из тумана вынырнул младший лейтенант Семиренко. Серьезный, озабоченный. — Веди к штабу полка. Машины там. Я сейчас... И они пошли, окутанные морозным туманом — холодным, чужим туманом бескрайних лесов и болот. Груздев шел слева от колонны. Высматривая дорогу, он уже не замечал леса. Возле землянок стрелковых рот в туманном месиве стыли одинокие часовые. Но дальше, там, где расположились минометчики и артиллеристы, строились не то отделения, не то взводы — во мгле не разобрать. В полку происходило что-то необычное. Оно наметилось еще вчера, когда младший лейтенант Семиренко, придя из штаба полка, сказал: «Получить продукты на десять дней. Иметь на каждого по два бэ-ка[1]. Уходим отсюда в шесть ноль-ноль». Куда уходил взвод — Груздев об этом не спросил. Он уже давно привык к неписаному правилу: надо — скажут. Впрочем, командир взвода мог и не знать. Теперь, когда Груздев увидел, что вместе с ними собираются в путь минометчики и артиллеристы, он еще больше утвердился в этой мысли: происходит что-то необычное. Непонятное, оно настораживало, связывало воедино внутренние силы, как бы ослабевшие и обмякшие за долгие месяцы тихой лесной жизни. Они прибыли в эту полесскую глухомань еще в сентябре. Переехали с третьего Украинского фронта, который к тому времени был уже в Румынии. Выгрузились из эшелона в Ковеле и, совершив небольшой марш, остановились в густом сосновом бору. Через две недели передвинулись еще дальше. Шли по ночам, стороной обходя польские деревеньки, — они здесь редки и маленькие и называются местечками. Передислоцировался не только полк — целая ударная армия — армия прорыва. Тут, в лесах, она получала пополнение и готовилась к новому наступлению. Фронт стоял в двухстах километрах, у самой Варшавы, а кое-где и за Вислой. Судя по газетам, на переднем крае царило затишье. Совинформбюро сообщало о поисках разведчиков да об артиллерийских дуэлях. Теперь, как видно, тихой жизни пришел конец. Но почему не поднимают стрелков? И почему на машинах? Полк всегда передвигался одной походной колонной в своем полном составе. Все, что происходило сейчас в полку, прямо касалось Груздева, и он не мог не думать об этом. В то же время оно было как бы не главным — придет время и все станет ясным. Мысль привычно отбирала самое нужное — нужное вот теперь, вот сейчас. Груздев оглядел взвод, еще раз прикинул в уме — ничего ли не забыто? — и пошел быстрее: — Направляющие, шире шаг! У околицы деревни их догнал младший лейтенант Семиренко. Он, наверное, все-таки что-то знал. Но Груздев снова не спросил. Молча передвинулся в хвост колонны: на марше помкомвзвода замыкает строй.

2

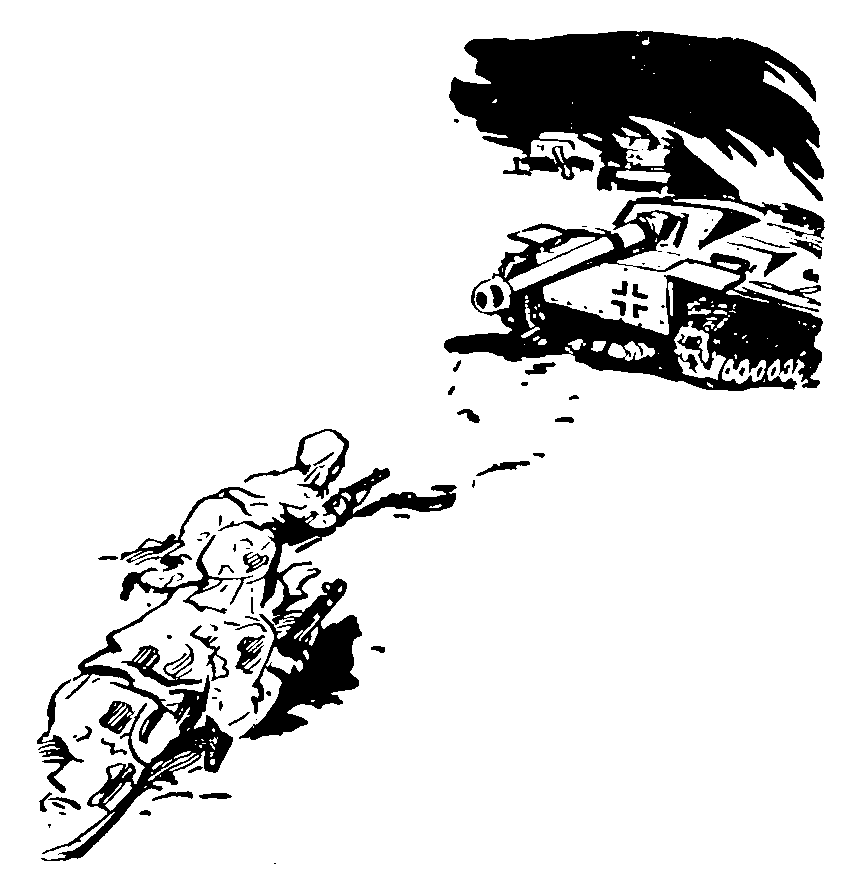

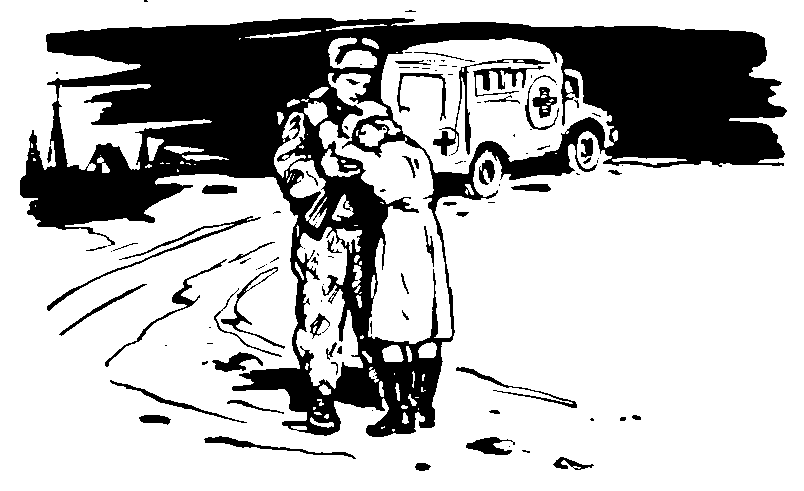

Мощные моторы «студебеккеров» гудели уже много часов подряд. Колонна выбралась на автостраду и мчалась в тумане, не сделав с утра ни одной остановки. Марьин, отдернув брезентовый полог, глянул по сторонам. Алябьев, сидевший напротив, спросил: — Что там? Ефрейтор ответил коротко: — Мзгла. Алябьев поправил: — Мгла. Марьин не поверил, повернулся к Булавину. Бухгалтер подтвердил: — Мгла. И снова ехали молча. На каком-то повороте, когда рев мотора чуть стих, все явственно услышали отдаленный гул артиллерийского выстрела. Заулыбались, заговорили, точно ждали этого выстрела: — Гаубица. — Корпусная пушка. Заспорили, потом так же неожиданно умолкли. Каждый ушел в себя. Груздеву было знакомо и понятно это состояние. Через него проходят все, когда после долгого перерыва возвращаются на передний край. А в том, что они ехали к фронту, теперь уже ни у кого не было сомнений. И в каждом из них происходила сейчас та сложная внутренняя работа, которая выводит человека на некую прямую линию, с которой уже нельзя никуда свернуть. Многое из того, что он мог делать еще вчера, становится сегодня запретным. В каждого как бы входят ожесточение и напряженность. Входят и становятся той силой, которая ведет человека по жизни, определяет его действия и даже простые движения, жесты. Да, через это надо пройти. Нужно перешагнуть какой-то рубеж. А там снова начинается жизнь. Полная чуткой и суровой сосредоточенности, она оставляет место и для самых разобыкновенных разговоров, и для смеха, и для воспоминаний, и для неясной, хрупкой мечты. Но напряжение и ожесточение уже не покидают человека ни на одну минуту. Гудели, ревели моторы. А они все молчали. Так прошел еще час. Сержант Алябьев хлопнул себя по карману шинели: — Как же это я забыл про газету? Возле штаба свежую у почтальона добыл. Он вытащил дивизионку и стал читать вслух. Гул заглушал отдельные слова: «...тяжелые бои в Арденнах... Танковые удары... Англо-американские войска отражают атаки...» В предыдущих сообщениях говорилось, что союзники отошли к реке Маасу. Значит, фронт прорван... Значит... И вдруг Груздев уловил какую-то связь между наступлением немцев в Арденнах и тем, что происходит в полку и, может быть, во всей армии. Но почему тогда стрелки остались на месте? Минометчики и артиллеристы тоже почти все там — из каждой роты и батареи выехало только по одному расчету. Неожиданно машина остановилась. Стрельба стала более явственной. Младший лейтенант Семиренко — он ехал в кабине — подошел к заднему борту, заглянул в кузов: — Ну, как вы тут? Остановка на пять минут. Если кому что нужно, выходи. Но никто не вышел. Алябьев сказал: — Потерпим, скоро дома будем. — Дома? Семиренко улыбнулся. В первый раз за сегодняшний день. Лицо у него совсем юное — кожа на щеках гладкая, розовая, а серые глаза строгие. Улыбка не трогает их. Они все время видят что-то свое, требующее большой серьезности. Слева по обочине колонну обходил санитарный автобус. Под его колесами вихрилась снежная пыль, и Семиренко отступил вправо. Из глубины брезентовой будки Груздев скользнул взглядом по капоту, посмотрел еще чуть выше и... Его обдало жаром. Еще не веря себе, он крикнул: — Оля! Перешагивал через ноги Булавина и Марьина, он, почти упав, схватился за задний борт машины: — Оля! Автобус уже проходил мимо. Сквозь боковое стекло кабины на него смотрели знакомые, до боли знакомые глаза. Смотрели совсем равнодушно. Они или не видели его, или не узнавали. Скорей всего, не видели. Когда Груздев спрыгнул на дорогу, «санитарка» уже обходила головную машину колонны. Он побежал, но тут же остановился, потому что автобус выехал на бетонное поле автострады и почти сразу растаял в тумане. — Кто? — спросил Семиренко. — Моя... Он не знал, как ответить, и младший лейтенант не торопил его. — Соседка моя, — сказал Груздев. — Надо же так, а? Почти три года искал. А она вот, рядом была. Где теперь?.. — Вот именно, где? А ну-ка догадайся. Груздев пожал плечами. И еще раз улыбнулся Семиренко, одними губами: — Ладно уж, скажу. Ищи в нашей дивизии. И прибавил: — Знаки на машинах надо замечать. Но почему три года? — глянул на часы: — Садись, сейчас двинем дальше. И снова взревели моторы. — Значит, соседка? — спросил Алябьев и хитро усмехнулся. — То-то наш помкомвзвода... Груздев отвернулся, и сержант набросился на Марьина: — А все через тебя, хлопец. Расселся, как на ярмарке, и человеку помешал. Как сидят на ярмарке, Марьин, а впрочем, и Алябьев, не представляли. Но ефрейтор насторожился, глянул на Булавина. Бухгалтер молчал, и Марьин решил, что надо обидеться. — По ярманкам не ходим. Булавин поправил: — По ярмаркам. Алябьев сказал еще что-то, но Груздев уже не расслышал. Он был там, далеко-далеко, на широкой степной дороге, под иссиня-светлым кубанским небом... Вначале пришло это: дорога и небо. Потом вся степь, залитая ярким июньским солнцем. Груздев даже почувствовал ее запахи — по-утреннему чистые, напоенные свежестью. И снова в сердце шевельнулась боль, словно хотела напомнить, что она никуда не ушла и уходить не собирается. Но он уже не мог остановиться. Не хотел! Через это все равно надо пройти. Шаг за шагом. Его не вычеркнешь, не забудешь. Надо все понять и найти ему место. С прошлым всегда так... И странно, боль отступила. Это было подобно пробуждению после тяжелого сна. Открыл человек глаза, и на него хлынул свет. И нет больше скованности, и нет чугунных рук, которые только что давили в темноте. Но сон все-таки был, и от него сразу не избавишься. Незримый, он еще живет в человеке, как смутное, необъяснимое беспокойство. Ну, а если это не сон? Если так всегда? Свет все равно сильнее. Только не надо закрывать глаза. И не следует останавливаться.

3

Дорога и небо. И степь. Все, как в то утро... Почему-то вспомнился именно тот июньский день. Может быть, потому, что он был первым. Дорога и небо... Слева и справа к самым обочинам подступали плотные строи колосьев — золотистых, трогательно дружных в своем союзе и неуловимом порыве. Казалось они остановились только на миг. Чуть склонились и зашептались. Шепчутся, точно сговариваются шагнуть еще дальше, и не решаются, и не решаются... А дорога — ровная, молчаливо-спокойная — простерлась через всю степь, чтобы там, у самого горизонта, также величественно пройти сквозь голубые волны марева. В тот утренний час их было на этой дороге двое. На всю степь только двое. Шли легко и совсем забыли про велосипеды — катили их рядом, будто не знали, для чего они существуют. Говорили сразу и он и она. И это не мешало им понимать друг друга. — Ах, Толя, десятый класс — это не девятый. — Нет, не девятый. — И нам придется... — Конечно, придется... И смеялись. И тут же про небо. Почему оно сегодня такое синее-синее? А жаворонки — как колокольчики... И почему облака именно сегодня такие кипенно-белые? И почему... И замолчали. И посмотрели друг на друга. И потупили глаза... Шли, точно вслушивались во что-то. За стеною колосьев, совсем близко, озабоченно вскрикнула перепелка. Вскрикнула и весело завела: «Пить-пойдем, пить-пойдем, пить-пойдем»... Ей с готовностью ответили: «Пить-пить-пить»... Он сказал: — Я бы вот так шел и шел... И не договорил. Но она, наверное, поняла его. Остановилась, отбросила со лба светлую прядку волос. Снизу вверх посмотрела на него. Взгляд у нее особенный. Глаза говорили: «Я знаю что-то такое, чего никто не знает. Но я расскажу это не каждому, ах, нет, не каждому. Я расскажу только одному». Глаза мягко улыбались своей тайне. Тихо искрились в тени пушистых — недлинных, но очень пушистых — ресниц. Сейчас они казались синими — наверное, в них отражается небо. На самом деле глаза зеленые, как речная вода. Ему хотелось спросить: «Ну что ты знаешь? И кто он? Может быть, я? Наверное, не я? Совсем не я»... Глаза говорили: «Ах, не скажу». Но это глаза. А губы... Он вначале даже не поверил. Губы тихо шепнули: — Я тебе, Толя, все скажу... Солнечный зайчик — наверное, от руля — упал ей на щеку. — Все-все... Когда-нибудь, не сейчас. И вдруг вспомнила про велосипед, рассыпала по степи трель звонка. — Оля... Но она уже не слышала его. Издали до него донесся переливистый смех. А может быть, это еще висели в воздухе отголоски трели. — Оля! Ветер надул ее кофточку и, может быть, даже приподнял над землею. Оля как бы плыла по воздуху — легко и стремительно. Это было обманчивое впечатление: впереди ложбина, и Анатолию не виден велосипед. Он мог бы догнать ее в два счета. Но что-то удерживало его на месте. Слова, сказанные Олей, были здесь, возле него, и он спешил их понять, как если бы они могли раствориться в воздухе. А она ускользала все дальше и дальше и ни разу не оглянулась. Анатолий резко перекинул ногу через седло. Когда он спустился в ложбину, Оля была уже на гребне степного переката. Теперь он видел всю ее маленькую, крепкую фигурку — она четко вырисовывалась на фоне лазурного неба. Отсюда, снизу, казалось, что там, наверху, дорога делает немыслимый скачок, устремляясь прямо в синюю бездну. Это впечатление было совсем уж обманчивым: за перекатом пологий спуск. Поднимешься на гребень, и вот она перед тобой станица. Лежит в огромной зеленой котловине — сразу не окинешь взглядом, не поймешь, что к чему. Сады и кущи, сады и кущи... Из-за пышных крон проглядывают то белая стена, то сверкающая в лучах солнца оцинкованная крыша, то нарядно подстриженная камышовая стреха... И все словно плывет по голубому океану. Не станица, что-то сказочное. В первый раз они обнаружили это вчера. Поднялись на бугор и долго смотрели вниз. То, что открылось перед ними, волновало, и слова не находились, а может быть, были лишними. Конечно, лишними. И без слов их что-то связывало. Оно жило в самом молчании — теплое, лучистое, понятное и непонятное. Оля уже спрыгнула с велосипеда и махала ему рукой. Когда он подошел к ней, она смотрела вниз — на станицу. — Оля! Она дунула на прядку волос, упавшую ей на лоб, и вскинула на него глаза. Он сжал ладонями руль так, что скрипнули резиновые накладки. — Оля, ты должна сказать мне все! Она отодвинулась от него, словно не понимала, что ему нужно, и удивлялась. Но это удалось ей только на мгновение. Глаза тут же сказали: «Сейчас... Сейчас...» И дрогнули, заискрились — по речной глади прокатилась веселая рябь: «Ах, нет, не скажу...» У нее всегда так, без перехода. Он решительно подвинулся к ней: — Ты должна сказать. Потому, что... потому... На речной ряби ярче заиграло солнце. — А ты догонишь меня? И скользнула вниз, и как там, в ложбине, рассыпала на всю степь трель звонка. Он крикнул ей вслед: — Я люблю тебя! Люблю! Оля не отозвалась, будто не слышала.

* * *

Машину резко встряхнуло. Сквозь раздвинутый полог Груздев увидел, что дорога уже не бетонная, а выложенная брусчаткой. Значит, свернули в сторону. Туман по-прежнему был густым. Редкие артиллерийские разрывы — теперь уже не выстрелы, а разрывы — слышались справа. Но они тоже были отдаленными. Как видно, колонна двигалась по рокаде, вдоль фронта. Но что было дальше? Там, на степной дороге...

— А ты догонишь меня? Он выждал, чтобы Оля отъехала подальше, и ринулся вниз так стремительно, что в ушах засвистел ветер. Поравнялись на мосту. Она заговорила первой: — Толя, а знаешь... И совсем неожиданно: — Сколько сейчас времени? Он глянул на часы: — Без двадцати одиннадцать. — Поехали. — Но мы и так едем. — Надо скорее. И снова глаза заискрились в улыбке: «Я знаю что-то такое, чего никто не знает...» Ну и знай! Знай! Спрашивать не стану. Нет, Анатолий этого не сказал. Отвернулся и с подчеркнутым вниманием стал разглядывать свои часы. Они у него большие, во всю ширину руки, как компас. Новенькие, совсем новенькие. Кировские. Их купили старшие братья — Федор и Михаил. В складчину, еще зимой. А подарили недавно. Преподносили Михаил и жена Федора — Серафима. Сам Федор еще в апреле ушел на летние военные сборы. Дарили по случаю — Анатолию исполнилось семнадцать. Это была традиция. Ее завел еще отец, матери тогда уже не было. Старшему сыну подарил свою именную шашку, принесенную с гражданской войны. Сам и повесил над Федоровой кроватью. Михаилу отвез в город готовальню — он учился тогда в техникуме. А вот Анатолия не дождался. Умер в тридцать девятом... Отец часто говорил: «Человек силен правдой. Никогда не криви душой, Анатолий». Но он и не кривит. Сказал Оле напрямик. А если она молчит... Это ее дело. И не надо спрашивать. Но может быть, она не услышала? Тогда он должен сказать... Он поднял голову и перестал вертеть педали. Навстречу им двигалась широченная пятиугольная арба — на таких возят сено и солому. Быки на ходу жевали, сонно переставляли ноги. На арбе сидели колхозницы с оклунками и кошелками, оживленно переговаривались, смеялись: — Рано, кума, отбазарювалысь. — Зранку... Им пришлось посторониться, и они ехали теперь друг за другом. Слева, за огородами — их почему-то называют болгарскими, — был другой мост, и Анатолий видел, что по нему движется сразу два воза. Наверно, большой сегодня базар. Впрочем, чего же удивляться — воскресенье. А говорить все-таки не следует. Но она слышала. Она знала. И она сказала ему все в тот же день. Но это было потом. А еще прежде...

4

Под колесами «студебеккера» глухо застучало. — Мост, — сообщил Марьин, — и речка какая-то. Алябьев плечом отодвинул ефрейтора, высунулся из машины по пояс и уже оттуда заговорил: — Во-первых, не мост, а переправа. Запомни, Марьин, переправа. Во-вторых, не речка, а река. И называется она Вислой. Подвинулся в сторону, словно приглашал посмотреть на Вислу других. Повернулся и торжественно сказал: — С новосельем, братцы. Въезжаем на плацдарм. Только вот на какой, пока неизвестно. Марьин, не отходивший от заднего борта машины, призывно махнул рукой: — Гляди, чаво написано на указателе: Маг‑ну... Магнушев. Слово какое чудное. — Значит на Магнушевский. Колонна сразу же втянулась в лес. Теперь ехали медленно, и моторы гудели глуше. Плацдарм встретил их тишиной — плотной, устоявшейся, и Кирсанов, самый молодой солдат взвода, молчавший всю дорогу, сказал: — А тут совсем не так, как было на Днестре. И тебе машины и всякое такое. — Чего такое? — спросил Алябьев. — Ну, всякое там спокойствие. — Тоже сравнил. На Днестре был пятачок, а тут плацдарм в глубину километров пятнадцать. — Когда же это ты успел подбить счет? — спросил Булавин. — Газеты надо читать. А в общем, поживем — увидим, как оно будет... «всякое такое». — Однако верно, — заметил сержант Рябых. — Курочка в гнезде, а яичко... еще дальше. Время покажет. Точно подтверждая его слова, время тут же и показало: где-то совсем близко гулко сыпанули автоматы. Но они тарахтели недолго. Рябых сказал: — Война, она везде одинаковая. Или ты его или тебя. Однако лучше мы его, конопатого... И загораясь веселой злостью, привстал и своей широченной ладонью хватил Алябьева по колену. — Трам-тара-рам и кишки набок! Алябьев вскинул руки, втянул голову в плечи и, ломая язык, забормотал: — Гитлер капут! Гитлер некарош. Меня убивайт тоже не есть карош. И зашумели, задвигались, и Груздеву показалось, что вовсе нет никакой машины, и они после успешного поиска сидят в тесном блиндаже взвода, там, на Днестровском плацдарме. Рубеж пройден. Тот внутренний рубеж, за которым человек, отбросив нечто личное, перестает принадлежать себе. Пройден. Ведь они были старыми окопными солдатами. И на сердце у Груздева стало легко и покойно. Нет, это был совсем не тот покой, в котором человек отдыхает душою. Тут, на плацдарме, открытом всем огням, такой отдых уже невозможен. Просто это была уверенность в том, что все идет так, как надо. А рядом с этим чувством жило тепло. Совсем особенное тепло. Из полумрака, из ничего ему улыбались родные, до боли родные глаза. Милые, зеленые, как речная вода... Но почему же они не увидели его там, на дороге? Колонна свернула на просеку и остановилась. Младшего лейтенанта Семиренко позвали к головной машине, в которой ехал командир полка майор Барабаш. Вернулся он быстро. — Выгружайся! Отвел взвод в глубину леса: — Надо найти подходящую землянку. Есть тут старые, заброшенные. И, повернувшись к Груздеву, закончил: — Действуй. Я ухожу на рекогносцировку местности. Офицеры — командиры минометных рот и артиллерийских батарей во главе с командиром полка майором Барабашем — уже шли по дороге, направляясь к переднему краю. Туман, заметно поредевший, быстро смешивался с вечерними сумерками. Груздев огляделся. Лес был густым, старым. Рядом с вековыми соснами стояли размашистые ели. Кое-где виднелся орешник. Землянку нашли поблизости. И пока приводили ее в порядок, совсем стемнело. На западе, за лесом, изредка взлетали ракеты. Нечасто стучали пулеметы. Фронт жил своей размеренной жизнью. Груздева все плотнее обступали заботы. Надо было найти воду. Следовало накормить людей. Алябьев спросил: — Сварим кашу? Уезжая, они взяли с собою два ведра. — Обойдемся консервами. Нужно узнать, где передний край, тогда и будем жечь костры. Но за заботами он все не забывал о том, что где-то рядом, может быть, совсем близко, в этом же лесу, находится она — Оля. Да, да. На автобусе был знак их дивизии: квадрат и в нем цифра шесть. Теперь ему казалось, что он сам видел этот знак. Груздев вглядывался в черноту ночи, в широкие лесные тени, словно мог рассмотреть за соснами «санитарку» — один из сотен других санитарных автобусов.

* * *

Младший лейтенант Семиренко вернулся часа через три. Попросил воды, напился и, не став есть, собрал разведчиков в землянке. — Передний край противника отсюда примерно в трех километрах. Немцы занимают позиционную оборону. Известно, что у них три позиции. В каждой по две траншеи. Есть доты и дзоты. Нашему полку выделен участок шириной около километра. Обвел своим строгим взглядом лица, будто хотел убедиться в том, что разведчики уяснили эти слова: «шириной около километра». На них мог не обратить внимание разве что только Кирсанов. Но все другие поняли Семиренко очень хорошо. Они увидели за этими словами то, о чем командир взвода говорить пока не может, поскольку не имеет основания — приказа. Но им и не надо объяснять, что такой узкий участок дается хорошо укомплектованному полку только для наступления. — Слева от нас полк 1368‑й, справа — 1375‑й. Наша задача: разведка наблюдением, подготовка к поиску. За последние полмесяца на этом участке не взяли ни одного «языка» Мы должны взять. И еще раз оглядел разведчиков, словно уже выбирал среди них тех, кто сделает это. Остановил взгляд на Груздеве, потом перевел его на Алябьева, Булавина. Они всегда назначались в группу захвата. — Задача минометных и артиллерийских расчетов, прибывших с нами: подготовить огневые позиции для своих рот и батарей. Полк прибудет через десять дней. Помолчал и закончил: — Подходы к переднему краю скрытые. Можно ходить днем. Действовать начнем завтра утром. А теперь спать. Наряд назначен? Вопрос относился к Груздеву. — Назначен. Вот так и закончился для них этот первый день нового года. Груздев, однако, долго не спал. Лежал на мягкой, подмороженной и потому почти не пахнущей хвое и вспоминал, вспоминал и видел себя на залитой солнцем станичной улице... И слышал... Не клекот пулеметов, не треск автоматов. — Завтра поедем? Это говорит Оля. Остановились у калитки — их дома рядом. Говорит и улыбается ему из-под своих пушистых ресниц. А потом...

5

Все началось потом. Вот он идет к своей калитке. Перекатывает велосипед через порожек. Во дворе его встречает Серафима — в семье Груздевых все зовут ее Симочкой. Она тоненькая — девчонка девчонкой и только платок носит по-бабьи, завязывает узлом под самым подбородком. Впрочем, это с недавнего времени, с тех пор, как Федора призвали на сборы. До этого ходила в беретах. Их у нее добрый десяток. Все яркие-преяркие: оранжевые, красные, малиновые... Говорит, что именно такие ей и идут — под карие глаза и черные волосы. — С Лелей? — спрашивает Симочка. — Сколько? — До Александровки и назад. Двадцать пять километров. Если бы без Ольги, так до самой Ильинки доехал бы. — Ну иди, записывай. Все-таки двадцать пять. Она знает, о чем говорит. От Симочки у Анатолия секретов нет. Сейчас пойдет и запишет. Но прежде нужно вытереть велосипед. И пока он это делает, Симочка рассказывает: — Тут дружок твой приходил — Шурка. Говорит, в МТС вам пора. — Успеем. Пойдем дня через три. Летом они работали весовщиками. На токах. Симочка вздохнула: — Жарко... Потом он усаживается в передней за стол, кладет перед собой толстую тетрадь в картонном переплете. На обложке написано: «Программа-минимум». Отыскивает нужную страницу, берет ручку. Симочка от двери говорит: — И палит, и палит... Ставит на пол подойник, подходит к зеркалу, повязывает платок так, что видны одни глаза — собирается на выгон. — Глянь, Толик, на время. Чегой-то мне кажется, что рано. И он снова, в какой уж раз в этот день, смотрит на часы: — Без пяти двенадцать. Симочка совсем уже собралась, потом заглядывает в свою комнату. Из-за стола Анатолию видна никелированная спинка кровати и пирамида подушек. Настоящая пирамида! Внизу подушка большая, на ней поменьше, и еще поменьше и так до самой маленькой — величиной с конверт. Федор, посмеиваясь, говорил: «И зачем нам эта вавилонская башня?» Симочка отвечала, не вдаваясь в подробности: «Ничего ты не понимаешь». Совсем уж собралась и вдруг возле самой двери садится на стул, всхлипывает. Анатолий отодвигает тетрадь, насмешливо смотрит на Симочку: — Это чего же, от жары? Она склоняет голову, будто рассматривает кончики платка, и всхлипывает. Анатолий пускает в ход более сильное средство: — Вот сейчас возьму и напишу Федору. Симочка развязывает платок, вытирает слезы. Не слезы, а слезки — маленькие, кругленькие, светленькие. — Не надо, Толик. Это я так... Не надо. Берет подойник, подходит к столу, наклоняется, читает: — Вело... Велокросс... двадцать пять. А марш бросок что такое? Это когда пешком? Она задабривает его. Анатолий упирается: — А то еще бабушке расскажу. Но по голосу Симочка, наверное, чувствует, что он не расскажет. — Не надо, Толик. И снова повязывает платок. Анатолий встает: нужно разговор довести до конца. — Ты вот что, Сима, во-первых... — Что, Толик? — Во-первых, не называй меня так — не маленький. Она отступает к двери, делает ему поклон: — Звыняйте, Анатолий Игнатьевич, опаздую... Смеется и на пороге сталкивается с Михаилом. Он делает строгое лицо: — Вы что тут, артисты? — Звыняйте, — не переставая смеяться, говорит Симочка. Это уже относится к Михаилу. В коридоре снова вздыхает. — Жарко... Михаил спрашивает: — Опять плакала? Анатолий исподлобья смотрит на брата: — С чего ты взял? — Слышал. Ты вот что... Пощипывает усы. Они у него совсем коротенькие — только начал отпускать. Он хочет сказать еще что-то, но умолкает: за окном происходит странное и непонятное. Задребезжало, покатилось по земле ведро, послышался топот и сразу не то вскрик, не то плач. И тотчас в комнату вбегает Симочка. Без платка, с рассыпавшимися по плечам волосами. Она хватает воздух открытым ртом, приговаривает, пришептывает: — Ой, лышечко, ей, Федечка. Бросается через переднюю в свою комнату, дрожащей рукой тянется к черному кругу репродуктора. Они ничего не понимают, а Симочка все никак не может попасть вилкой штепселя в розетку, сваливает на пол подушки, кричит чужим голосом: — Война! Позже, значительно позже, вспоминая этот день, Анатолий всегда видел черный диск репродуктора, цветные подушки, разбросанные по полу, и Симочку с черными, растрепанными волосами и лицом белым, как стена. Но тогда... тогда он, как и многие люди — молодые и немолодые, — еще не видел, не мог понять всей страшной глубины развергшейся бездны. Шагая через подушки, они подошли к самому репродуктору. — Пришла беда, отворяй ворота. Первой сказала это бабушка. Она вошла в комнату незаметно и стояла рядом с ними — сгорбившаяся, держа в больших, почти мужских руках качан капусты. Он скосил глаза на бабушку — не понял ее. А она положила капусту на стул и стала подбирать подушки. Симочка сидела на кровати, опустив голову, уронив на колени руки. За ее спиной на стене висела изогнутая казачья шашка... Это тоже вспоминалось часто. И еще лицо Михаила — твердое, потемневшее. Оно будто окаменело и стало очень похожим на лицо отца. Прежде Анатолий этого сходства не замечал. — Война, — выдохнул Михаил и слепо посмотрел в окно. Анатолий проследил за его взглядом и выскочил во двор, словно война шла тут же, за окном, и он боялся что-то пропустить. По улице, прямо посередине, по пыльной дороге, бежал Давидка. Полгода назад он вместе со старшим братом — скрипачом Сигизмундом приехал из Польши. Они снимают квартиру через три дома от Груздевых. Рубашка на Давидке совсем мокрая. — Ты чего? — крикнул Анатолий. Давидка непонимающе посмотрел на него, взмахнул рукой, показывая не то назад, не то на небо, и, сокращая путь, свернул в бурьян. Побежал напрямик и еще быстрее, точно его кто-то настигал, может быть, сама война. Все это показалось Анатолию смешным, и он засмеялся и пошел во двор к Краевым — к Оле. Ему хотелось движений, действий и при этом немедленных и решительных. Еще издали он услышал, что кто-то в доме поет. Наверное, Анастасия Владимировна — Олина мать. Она часто поет. Все песни у нее получаются на мотив «Каховки». На этот раз она пела действительно «Каховку»:

Ты помнишь, товарищ,

Как вместе сражались,

Как нас обнимала гроза...

Каховка, Каховка,

Родная винтовка.

Горячею пулей лети...

6

А в доме все было прежним, словно Анатолий никуда не ходил и все они только что, вот сейчас, услышали весть о войне. Симочка так и сидит на кровати. Она смотрит на репродуктор, из которого льется бравурная мелодия марша. На лице ее сложное выражение. Главное в нем — ожидание. Она, наверное, не удивится, если по радио сейчас скажут о Федоре. Она так же не удивится, если скажут, что войны никакой нет и все, о чем сообщалось, неправда. Михаил возле окна. Но теперь он сидит. Смотрит во двор и молчит, как тогда. Бабушка тоже сидит. Качан капусты у нее на коленях. Она прикрыла его своими большими ладонями и тоже чего-то ждет. «Никто не знает, что делать, — подумал Анатолий. — И я не знаю. Ведь этому не учили. Рыть окопы — учили. Стрелять из винтовки — учили. Отличить иприт от люизита — учили. Пользоваться противогазами — учили. И в школе и в кружках. А этому не учили». Он остановился у двери и начал вспоминать. Ну что же? Что нужно делать в первый день войны? Нет, этому не учили. Но ведь это надо знать. Кто знает? Этого многие не знали. Просто не верили, что оно придет, свалится на голову средь бела дня. Готовились и все-таки не верили... А прежний опыт забылся. Он часто забывается. Поднялась бабушка. Она что-то знала. В ней заговорила мудрость лет. — А ну, Натолий, давай дрова. Я пиду тисто ставыть. Михаила будэмо снаряжать. И к Симочке: — А ты, дивчина, в череду сбигай. Жизнь свое диктуе.

* * *

Было уже темно, когда к Анатолию пришел одноклассник Александр Крутов, а попросту Шурка. — Папа уже уехал. Отец у него хирург. — И Ольгина мать тоже. Они вместе. И еще один врач с ними. Ничего не сказав, Анатолий рванулся к Краевым. Шурка остановил его: — Ольга сейчас сюда придет. Мы вместе с вокзала притопали. — Плакала? — спросил Анатолий. — Кто? — Оля. — А ихнее дело такое, — сказал Шурка и, увидев Олю, которая входила в калитку, тихо прибавил: — Все плакали. Потом они втроем сидели на скамейке. — Что ж теперь делать? — спрашивал Анатолий. Оля молчала. У Шурки уже был свой план. — Дело ясное. Надо проситься на фронт. Про добровольцев вон по радио полдня передают. Теперь программу-минимум побоку. Эта программа была у них общей. Они составляли ее вместе. Еще год назад решили, что станут летчиками. Знали: в авиацию попасть нелегко. Именно поэтому и была составлена программа. Минимум — это подготовка: учеба в школе и физическая закалка. Потом, когда их примут в училище, пускается в ход программа-максимум. Шурка смело развивал свой план: — Переходим сразу к максимуму. В авиацию мы, конечно, не попадем. Очень долго надо учиться. Это будет у нас потом. А сейчас... Главное, чтобы в бой. А насчет авиации, тут жалеть не приходится. Когда идет война — личное приносится в жертву. И еще раз повторил: — Главное, чтобы в бой! Из темноты выступил Михаил. Они не заметили, как он подошел. — Вот что, артисты, бои — это забота пока не ваша. Дел у вас тут будет много. Мы уходим, вас оставляем хозяевами. Но они не хотели быть хозяевами. Они хотели на фронт. На фронт и больше никуда! А Оля все молчала. Они заспорили с Михаилом, а она сидела и будто не слышала их разговора. Михаил сказал: — Ты, Анатолий, помнишь, что говорила сегодня бабушка? Жизнь диктует свое. Так я к этому прибавлю: теперь всему, абсолютно всему, диктует война. Поняли? Нет, они тогда еще многого не понимали. Война круто поворачивала судьбы людей. И не знали, не могли они знать, что раньше всех почувствует это на себе Оля. Да, она, Оля.

7

Когда Груздев проснулся, возле землянки уже горел костер. Ефрейтор Марьин оструганной палкой помешивал в ведре кашу. — Сам сообразил? — спросил Груздев. — Нет. Это меня они, младший лейтенант, разбудили и сказали варить. В стороне, на плащ-палатке, разостланной возле сосны, сидели младший лейтенант Семиренко и начальник разведки полка капитан Шмелев. Они говорили о чем-то вполголоса и смотрели на карту. Шмелев то и дело снимал очки, протирал их перчаткой. Об этих очках не раз говорили разведчики. Алябьев однажды сказал: «Они с простыми стеклами. Это так, для маскировки». Но при чем тут маскировка? А очки действительно никак не гармонировали с сильной, атлетической фигурой Шмелева. Но откуда взялся капитан? С ними он не ехал. Утро было серым, но туман висел высоко. Лес уже не казался таким глухим, каким он представлялся вчера. Тут и там меж стволов сосен виднелись то кухня, то укрытая брезентом бричка, то чуть выступающая из капонира кабина автомашины. По дороге шли два солдата с термосами за спинами. На переднем крае редко и негромко постукивало, будто кто-то сонно переставлял в комнате стулья. Груздев глянул вокруг с тайной надеждой. Но откуда он возьмется здесь, санитарный автобус? Медсанбат, если он уже на плацдарме, остановился в тылу. Младший лейтенант окликнул Груздева: — Поднимай взвод! День обещал Груздеву многое, и он заторопился, быстро сбежал по ступенькам в землянку и громче чем делал это обычно, крикнул: — Подъем! Алябьев, который уже не спал, притворно обидчиво сказал: — И куда они торопятся? Не могли на два часа... раньше разбудить. Это была старая шутка, но она всегда вызывала смех и означала, что настроение у сержанта самое преотличное. Он тут же подхватил: — Подъем! После завтрака их собрал капитан Шмелев. Снова спустились в землянку, уселись тесно друг возле друга. — Я здесь уже три дня. Обстановка в общем ясна. Вы, наверное, уже заметили: участок тихий. Таким он и должен оставаться. От нас зависит многое. Нейтральная полоса широкая — до пятисот метров. Но вести наблюдение будем пока из траншеи. Что касается поиска, то его проведем в самые последние дни. Как и Семиренко, он не говорил о наступлении. Но эти «последние дни» снова сказали разведчикам о том, что наступление предполагается и, очевидно, начнется в самое ближайшее время. И еще раз предупредил капитан Шмелев: — Главное сейчас: скрытность. И прибавил: — Артиллеристы и минометчики готовят позиции только ночью.

Чуть позже небольшой группой они отправились на передний край. Шли гуськом, друг за другом, молча всматриваясь в лес, вслушиваясь в звуки и шорохи. Может быть, сейчас это было и не нужным. Но в них уже брала верх сила привычки. Они безотчетно отдавались ее власти.Скорей всего это был инстинкт — тот инстинкт, который со временем вырабатывается в каждом солдате и дополняет разум. Теперь им вот так шагать и шагать, всматриваясь и вслушиваясь, шагать до тех пор, пока вокруг них живет война. Ход сообщения начинался в глубине леса. Почва тут была суглинистая, и, наверное, стенки земляного коридора неудержимо оползали всю осень. Потому их и обложили плетнями, подперли распорками. — Однако поработали, — сказал сержант Рябых, пощупав рукой вязь плетня. — Надо же уметь. — Теперь все это ни к чему, — заметил Алябьев. — Чего? — Плетни, говорю, уже ни к чему. Мороз, видишь, что сделал? Он топнул ногой по земле. — Прямо как бетон! Рябых кивнул головой: — Да, ни к чему. Кивнул, явно сожалея о том, что красивые плетни оказались не нужными. И, наверное, отвечая своим мыслям, вздохнул: — Однако война. Да, война не считалась с человеческим трудом. И Груздев, слушавший этот разговор, подумал об артиллеристах и минометчиках. Вот уж кому сейчас круто! Попробуй вырубить огневые в такой земле. Вырубят, конечно. А начнется наступление — уйдут дальше, и новые заботы отодвинут, заставят забыть и этот, насквозь промерзший суглинок, и все, что было с ним связано. И это, наверное, хорошо, что человек умеет не помнить. Иначе было бы слишком трудно идти по этой жизни. Да, тяжелое надо хоронить в глубинах памяти. В тех глубинах, куда потом почти не заглядывает мысль. Ну, а если забывается не все? Ну, а если не все? Не все! Разве можно не помнить того, что произошло там, в станице? Оно приходит неожиданно, и ему не прикажешь. Прикажешь. Вот так: — Не надо! Не надо! — Ты что-то сказал? Это спросил Алябьев. — Нет, я молчу. — Мне показалось, что ты сказал: «Не надо». — Показалось. Ход сообщения вывел их из леса, и Груздев, не замедляя шаг, стал смотреть на открытое заснеженное поле. Впереди был небольшой подъем, и там виднелся бруствер траншеи. Он был очень высоким, и это показалось ему странным. Обычно землю, выброшенную из траншеи, стараются уложить в низенький, неприметный вал. А здесь... Ну конечно, здесь очень близко подпочвенная вода. Глубоко зарыться нельзя, и стрелки укрываются за высокими брустверами. Наверное, поэтому и нейтральное поле широкое. Передний край был в этих местах действительно совсем не таким, к каким они привыкни на юге, и кто-то шедший позади, кажется, ефрейтор Лукашов, сказал: — А тут ничего. Там, на юге, где окопаться можно в любом месте, до немецкой траншеи было рукой подать — гранатой достанешь. Рябых возразил. — Это еще как сказать — хорошо оно или плохо: по такой нейтралке пока до них доползешь, всю одежонку протрешь... По траншее они обошли весь участок, отведенный полку. Попутно выбрали два наблюдательных пункта. Впрочем, не выбирали. Их заранее облюбовал капитан Шмелев. Нейтральное поле было голым до самой немецкой траншеи. За нею простиралась такая же пустая степь, и лишь у горизонта бугрился лес. В полосе полка с немецкой стороны были выдвинуты вперед две небольшие траншейки боевого охранения. Они отчетливо выделялись на ровном, как стол, поле. Их и взяли под наблюдение. — Глаз с них не спускать, — сказал капитан Шмелев. — Ни днем, ни ночью. Там примерно по взводу. Выявить их распорядок, систему огня. Особо следить за ходами сообщения. Старшим на одном из наблюдательных пунктов был назначен Рябых, на другом — Груздев. Это означало, что теперь они надолго останутся в этой траншее. Груздев посмотрел назад, на лес, и тотчас отвернулся и вошел в ячейку. Он умел подавлять и мысли и чувства. Умел. Это делается так: надо стиснуть зубы и думать о немце. О том самом немце, который живет сейчас вот там, в пятистах метрах. И это все. Надо почувствовать себя один на один с врагом. И тогда остальное отступает. Остается только солдат и война.

8

До полудня они не слышали ни одного выстрела. Выставив над бруствером перископ, Груздев осмотрел метр за метром немецкую траншею, ход сообщения и несколько часов подряд наблюдал за вражеским боевым охранением. Ни малейшего движения. Только вдали, во второй траншее, вспух и пополз по земле дымок. Как видно, кто-то не выдержал холода и затопил в блиндаже печку. Дымок, конечно, заметили артиллеристы. Но они не стреляли. И, как видно, неспроста. Значит, и здешние артиллеристы о чем-то предупреждены. Конечно, артиллеристам лучше помолчать. Зато потом... А пока надо наблюдать и наблюдать. Не так уж прост он, этот передний край. За второй траншеей Груздев рассмотрел ломанную линию дотов — «панцерверке», расположенных в шахматном порядке. Перекрестным огнем они, наверное, простреливают все поле. Перед первой траншеей горбилась присыпанная снегом спираль Бруно. И, конечно, повсюду мины. О, немцы мастера начинять ими землю! Да, нелегко будет прорвать оборону. Но это придет потом... До него не менее десяти дней. Трудное и неизбежное, оно где-то там, далеко-далеко. А вот поиск... Груздев навалился грудью на берму и смотрел, смотрел, смотрел. — Ну как? — спросил ефрейтор Булавин. — Ничего особенного. Наблюдательным пунктом служила обычная стрелковая ячейка. Двоим в ней было тесно, и Булавин сидел в проходе, свесив ноги в траншею. Несколько раз в ячейку заглядывал сержант Алябьев. Вместе с Кирсановым он был во второй паре. Они уже подыскали место для отдыха — в блиндаже у стрелков. Потом сходили в лес, принесли хвои, выстелили ею дно ячейки. — Сменю? — спросил Алябьев. — Успеешь. Ну скажи ты, прямо вымерли фрицы! — А может быть, они на день уходят в глубину обороны? — Вряд ли. Скорее всего сидят в блиндажах. Мороз! — А что мороз? Климат-то тут уже, считай, ихний. Ты знаешь, старшой, сколько до Германии? — Сколько? — По прямой не больше пятисот километров. Это уже до коренной неметчины. Они же Познаньскую область считают своей. Поляков оттуда выселили. Так я ее не учитываю. Пятьсот до реки Одер. Тут разок нажать — и вот мы там: «а где ты, гитлерова мама?» Пятьсот! По сравнению с тем, что осталось позади, — это совсем мало. Но попробуй пройти их, эти пятьсот километров! И еще раньше вот эти пятьсот метров. Языка придется брать где-то здесь, скорей всего в первой траншее. — Не спрашивал у стрелков, не замечали они, когда к немцам кухня приезжает? — Не знают. Наше дело, говорят, стрелковое. То атаки отбивать, то в атаки ходить. А кормленный он, немец, или голодный — нам все равно. Веселые ребята! Одним словом, стрелки. Кстати, наши знакомые. Мы их на Днестре сменяли. Закуришь? — Вытащил пачку махорки — кисетов Алябьев не признавал: — Закуривай, курячи, кто не курит... И, уловив на себе насмешливый взгляд Груздева, сглотнул последние слова — они были похабными. Не любил помкомвзвода и таких разговоров. Не терпел. И по этому поводу Алябьев как-то высказывался: «Говорят, что только женщины облагораживают общество. Врут, есть еще и помкомвзводы». Однако — Груздев это знал — Алябьев в тайне души завидовал ему, и потихоньку брал с него пример. И если уж заговаривался, тут же старался замять ненароком вырвавшееся слово. Вот и сейчас... — Курить дело хорошее, но и поесть бы не мешало. И, потыкав кулаком себя в бок, прибавил: — Оно уже просит. Булавин заметил: — Отвыкать придется от мирных привычек. Теперь два раза в сутки, и полный тебе ажур.

Сменился Груздев, когда уже стемнело. В ведре, укутанном плащ-палаткой, Марьин принес кашу. Наскоро поев, Груздев вернулся в ячейку, вылез на бруствер и долго лежал, вслушиваясь в ночные звуки. Ветер принес издали хрипение заигранной пластинки. Это было не ново. Как видно, какой-то офицер, скорей всего командир роты, обер-лейтенант, выпил за ужином шнапса и теперь веселился. Вернувшись в траншею, Груздев закурил и, присветив цигаркой, посмотрел на часы. Восемь вечера, или двадцать ноль-ноль. Наверное, днем кухня не приезжает. Алябьеву он сказал: — Последи за огнем. Интересно, из боевого охранения они стреляют или нет? — Если стреляют, то дураки. Но пока молчат. Потом Кирсанов показал им блиндаж. В этот час он был пустым. По ночам почти все стрелки стояли в ячейках.

* * *

Блиндаж оказался низким — не разогнешься. Но в нем можно согреться. Только теперь Груздев почувствовал, сколько холода вобрал он в себя за этот день. Вытянулся во всю свою длину на сухой шуршащей хвое и снова закурил. Холод уходил из него, вытесняемый теплом тела, и вместе с ним Груздева покидало напряжение, уступавшее место некоей внутренней мягкости. Она, эта мягкость, давала волю чувствам. Теперь Груздев не сопротивлялся. Он мысленно ходил по привисленскому лесу, потом как-то незаметно ушел в прошлое — в первый день войны. И ему снова увиделась опаленная огненным зноем далекая станица. И сразу же вечер. — Оля, мы что-то должны делать. Завтра же... Почему ты молчишь? Они проводили Шурку и возвращались домой. Светила луна, и на земле лежали тени. Большие и черные. — Ну, почему ты молчишь? Она взяла его за руку. — Я думаю. — Давай вместе, вслух. — Вначале нужно про себя. — Но разве мы не одинаковы? — Завтра ты с Шуркой пойдешь в военкомат. Вас, конечно, никуда не возьмут. Это завтра. Но придет время... Вы и потом можете быть вместе. А я? И дело не только в расставании, просто у меня будет что-то свое. И об этом я должна подумать, чтобы не сделать ошибки. Ее допускать теперь нельзя. Ни мне, ни тебе, никому. Она остановилась: — Толя, поцелуй меня. Это было неожиданно, так неожиданно, что он отступил на шаг. — Толя, поцелуй меня. Она ждала. И он подошел к ней, ткнулся лицом в ее щеку. — Не так. В губы. Он не знал, как это делается. Много раз думал, как подойдет к Оле, положит руки ей на плечи... И никогда не пытался это сделать. А она все ждала. Он наклонился к ней и коснулся ее губ. Оля сказала: — Это мы попрощались с детством, навсегда. Теперь мы взрослые. Он не успел понять этого, а она попросила: — Поцелуй еще. И он снова наклонился к ней, и теперь все получилось легко и просто; губы у нее мягкие и теплые. — А это на верность. У нас будет мало времени, и мы должны сказать друг другу все. Она порывисто прижалась к нему, и он почувствовал на груди ее горячее дыхание: — Я люблю тебя, Толя, все время любила, всегда. Но мы скоро расстанемся. И это на верность. Он хотел сказать ей о себе, но не находил слов, даже самых простых, какими говорила Оля. — Но откуда тебе известно, что скоро? — Я знаю... Я старше тебя. — Но мы одногодки. — Когда одногодки, женщина всегда старше мужчины. Опустила руки, сошла с дороги, точно хотела посмотреть на него со стороны. — А теперь пойдем. Тебе надо поговорить с Михаилом. Она обо всем подумала. Она все предвидела. Но все ли?

* * *

На следующий день они провожали Михаила. Анатолий думал о брате, о том, что, может быть, уже никогда не увидит его. В то же время каждую минуту он чувствовал рядом с собой Олю, и она как бы разделяла с ним его мысли и переживания, и от этого ему было не так трудно. Вот именно разделяла, хотя ничего не говорила. Но он откуда-то это знал, будто Оля стала частью его самого. Еще через день, когда они с Шуркой собрались пойти в военкомат, их вызвали в школу. — Поедете в колхоз на уборку урожая. А утром, когда Анатолий зашел за Ольгой, она встретила его у порога — тихая, сникшая и в слезах. — Я не могу ехать, у папы сердечный приступ. Но ты поезжай. Я побуду тут немного. — Тебе помочь? — Не надо. — Может быть, я зайду к Юрию Петровичу? — Папа заснул. Ты поезжай. Я приеду дня через два. Вытерла слезы и улыбнулась. И проводила его до калитки. И пожала ему руку — в первый раз. Раньше они никогда так не прощались. И он пошел. На углу оглянулся. Она стояла у калитки и смотрела на него. Родные зеленые глаза, на лбу светлая прядь волос. Помахал ей рукой и снова пошел, и не знал, что не увидит Олю ни через два, ни через три дня...

* * *

— Старший сержант, ты не спишь? — Не сплю. — Как ты думаешь, скоро война кончится? — Наверное, скоро. — Да, по всему видно, дело идет к годовому отчету. — К чему? A‑а, ты же бухгалтер. — Это не мои слова. Так всегда говорил старик, с которым я работал. Даже когда его дочку отвезли в родильный дом. Он был настоящий бухгалтер. А я счетовод. — Но теперь ты станешь бухгалтером. — Я многое забыл. — Станешь. Главное, что ты любишь свое дело. То, что любишь, нельзя забыть. — И все-таки... Я в армии почти три года. А ты? — Немного больше. С ноября сорок первого. — Но ведь мы... — Да, ровесники. Я тоже с двадцать четвертого. Наш год тогда не призывали. — Ты сам? — Сам. После речи Сталина. Шестого ноября, помнишь? — В общем помню. Но... — Там говорилось, что у немцев танков больше, чем у нас. Нужны были отряды истребителей. Они создавались из добровольцев. Время шло тяжелое, и к возрасту уже не особенно придирались. Мне было тогда семнадцать с половиной. — И ты... — Не только я. Из станицы нас ушло трое. — Значит, ты был пэтеэровцем? — Нет. Имелись в виду гранаты и бутылки с горючей смесью. Но действовать нам довелось как стрелкам и при этом в разных местах. Я попал под Таганрог. — Тебе пришлось и отступать? — Пришлось. — А я только наступал. Печку разжечь? Здесь есть дрова. — Разжигай. Ночь длинная. Она была длинной, почти бесконечной, эта зимняя ночь. Она всегда такая, если человеку не спится, если мысли водят его по дорогам прошлого. Водят и воскрешают давно минувшее и чаше всего нелегкое...

9

Удивительно быстро обживается солдат на новом месте. Просто уму непостижимо, как это делается. Поутру, к концу недели, глянул Груздев на нейтральное поле и уловил себя на мысли, что оно стало для него таким же привычным, непременным, как воздух, небо, автомат на груди, извилистая траншея и вся его трехлетняя окопная жизнь. Удивительно быстро... И пойми, разберись, как это происходит у солдата! Вот лежит он под огнем на нейтральном поле. Где-то позади дорога — длинная, прямо-таки бесконечная, — по которой шел он в колонне. Где-то там, позади, полк разворачивался и принимал боевой порядок. Где-то там шел солдат в цепи и потом вместе с другими стрелками бросился в атаку. Без артиллерийской подготовки, без танков. Это называется атаковать с хода. И вот добежал он до этого места. Добежал и какой-то очень важной частью сознания понял: дальше шагу сделать нельзя, уж очень плотный огонь. И лег. Весь вжался в землю — только голова чуть приподнята. И, может быть, даже не голова, а одни глаза. Смотрит, ощупывает острым взглядом каждый изгиб желтого бруствера немецкой траншеи и упирает затыльник автомата в плечо. А вокруг — и слева, и справа, и над ним — высвистывают пули. Иная очередь врежется в землю под самым плечом — аж по щеке чем-то секанет: не то кусочками спекшейся земли, не то свинцовыми брызгами. Иная высвистит такую трель — ну прямо тебе соловей. Только так кажется потом, когда вспоминаешь. А тогда все они, свинцовые очереди, одинаковы. Посвист у них один — холодный. Других слов не найдешь — злой, холодный. А солдат лежит и смотрит — острым, ожесточенным взглядом ощупывает каждый изгиб вражеской траншеи. Лежит, смотрит и стреляет. Скупыми, короткими очередями. А правая нога уже сама собою подтягивается и ищет упор, носком выдавливает его в земле: сейчас снова будет атака и надо быстро встать. Упереться носком в лунку и вскочить. А пока солдат улучает минуту и вытаскивает из сумки гранату. Запал ввинчен заранее. Он всегда там, внутри гранаты. Не положено, но так удобней. Случается, что тут же звучит и команда: «Приготовиться к атаке! Встать... Вперед!» Бывает и по-иному. И тогда звучит другая команда: — Окопаться! Трудное это дело — окопаться под огнем. Лежит солдат перед ним — перед врагом, — как на ладони. Чуть приподнялся — и вот она, пуля. В человека попасть нелегко. Труднее, чем в мишень. Проверено. Много раз проверено. Однако же... Только кто же об этом думает? Солдат окапывается. Передвинет автомат справа налево — чтобы тут же был, прижмется к земле еще плотнее, нащупает на поясе малую саперную лопатку. И вот уже чехол расстегнут. Теперь лопатку вперед. Теперь почти вслепую нужно нагрести перед головой бугорок. Самый маленький — и тот хорош. И тот прикроет. Потом надо потихоньку отползать. Отползать и лопатой ложбинку прокладывать. А землю всю вперед. Потом опять подвигаться к бугорку и начинать все сначала. И на немца нужно поглядывать. Увидел — высунулся какой — за автомат и короткой очередью. Так, чтобы пыль на бруствере схватилась. Поглядывает солдат, а сам прижимается к земле и зарывается все глубже и глубже. И снова поглядывает — могут в контратаку двинуть. Но вот отрыл солдат окоп. Подровнял бруствер, подчистил в передней стенке нишу, разложил все свое немудреное хозяйство. И готов он, новый дом. И дух в нем появился жилой. Земля, она впитывает его сразу. Впитывает и, как живой человек, дышит и махоркой, и соленым потом, и ружейным маслом... Попробуй теперь выковырнуть отсюда солдата! А ночью поведут они от окопа к окопу траншею. Потом проложат в тыл ходы сообщения. Тут тебе и улицы, и переулки. Целый земляной город. Не город, а крепость. И пока окапывался солдат, породнился с местом. Запомнил, где какой поворот в траншее, где какой осколок валяется. А нейтральное поле в своем секторе высмотрел до последней кочки. У разведчиков получается еще быстрее. Обязанность такая: наблюдать, наблюдать, наблюдать. И все надо помнить и понимать. Младший лейтенант Семиренко не раз говорил: — Нейтральное поле каждый разведчик должен знать, как свой собственный вещевой мешок.

* * *

К концу недели Груздев знал о ничейном поле все. Он многое мог рассказать о противнике и прежде всего о его боевом охранении. — Значит, днем к ним никто не ходит? — спрашивал капитан Шмелев. — Не ходит. — Три пулемета? — Скорей всего три. По ночам в разное время стреляли из трех точек. Не думаю, чтобы переносили. — Не должны бы. — Скорей всего три. — Значит, там действительно взвод. Три пулемета — три отделения. Этот разговор происходил днем, в траншее. Вечером младший лейтенант Семиренко оставил на наблюдательном пункте Кирсанова и Марьина. — А вы со мной. Груздев, Алябьев и Булавин переглянулись. Что ж, так и должно быть. В лесу младший лейтенант сказал: — Отдыхать. Завтра на задание. Постояли перед землянкой, покурили. Тихо шумели сосны. Ветер тянул откуда-то из-за Вислы, с востока, был не здешним. Что он нес на своих крыльях? О чем шепчутся эти сосны? Груздев затоптал окурок. Сегодня нельзя думать. Ни вспоминать, ни думать. Спать. Спуститься в землянку, лечь, закрыть глаза и спать. Через пять минут Груздев уже спал.

* * *

В это утро их никто не будил. Завтракали, когда уже совсем рассвело. Ночью выпал снег. Он припорошил лапы елей. Лес стоял нарядный, праздничный. Деревья, как солдаты: зеленые мундиры, ослепительно белые подворотники. Сегодня они, как солдаты перед парадом. Груздев спросил Алябьева: — Побреемся? — Обязательно. Груздева охватило давно знакомое чувство приподнятости и той внутренней напряженности, которая собирает воедино все силы. Собирает постепенно, не торопясь, ничего не упуская и отрешая человека от всего, что не имеет отношения к предстоящему трудному делу. Брились, осматривали маскхалаты, чистили автоматы. Потом пришел капитан Шмелев. — Ну как, орлы? Ответил Алябьев: — Остается только крыльями взмахнуть. — Взмахнем. А теперь уточним задачу. Как и в первый день, они собрались в землянке. — Поиск проводим нынче ночью. Устраиваем засаду. Первой действует группа старшего сержанта Груздева.

10

— Попрыгали! Это сказал младший лейтенант Семиренко. Слово давно привычное и всегда значительное. Потом будет коротко сказано: «Пошли» или «Тронулись», или что-нибудь в этом роде. Но ни одно из них уже не произведет такого впечатления. Это последнее слово и есть тот штрих, который завершает внутреннее преображение. В одно мгновение оно переносит человека в жизнь новую, жизнь особенную, в жизнь, для которой нет никаких сравнений. Главное в ней обостренные слух и зрение, короткие и сильные движения и воля... Воля! Стальная, подобная пружине. — Попрыгали! И они подпрыгнули. И еще раз. И еще. Прыгали и вслушивались. Так проверяется подгонка снаряжения. Это по наставлению. Но именно так, по неосознанным законам сурового быта, каждый из них делает в новой жизни первый шаг. Пока они еще здесь, в траншее. Но они уже и там — за бруствером и еще дальше — за минным полем, за «колючкой», в двух шагах от врага. В группе захвата их — трое. Задача укладывается в одну фразу. «Выйти к ходу сообщения, ведущему из немецкого боевого охранения в траншею и, устроив засаду, взять «языка». Справа в полукилометре действует разведгруппа сержанта Рябых. Она выйдет на нейтральное поле позже. Примерно через час. Но это не точно. Все зависит от того, как получится у Груздева. Младший лейтенант Семиренко придвигается к Груздеву вплотную. Глаза смотрят не мигая. Даже в темноте видно, что они серьезные. — Трогай! Перебравшись через бруствер, они идут согнувшись, мягким, пружинящим шагом, готовые каждое мгновение прильнуть к земле. Над ними низкое туманное небо. Без единой звезды. Но оно светлое, будто отражение заснеженного поля. Не останавливаясь, Груздев бросает через плечо короткий взгляд. Вслед за ним идет Алябьев, потом Булавин, Марьин, Лукашов. Дальше белая пустота, хотя он знает, что там еще три разведчика из группы прикрытия. Их делают незаметными маскхалаты и ночь. Значит, видимость не более пяти — шести метров. Груздев вглядывается во мглу: где-то неподалеку свои проволочные заграждения. То и дело смотрит он под ноги. Саперы оставили на снегу неглубокие следы. Сейчас это единственный ориентир. Следы доведут до самой «колючки». До своей. У прохода через проволоку их встречают два сапера. Один из них поднимается и молча ведет дальше. Идут медленней. Впереди немецкое минное поле и за ним спираль Бруно. Еще час назад туда ушли саперы и первая группа прикрытия. В туманной мгле вспыхивает ракета. Свет неяркий, молочный. Но они сразу же ложатся. Потом снова скользят по степи, молчаливые, похожие друг на друга и как бы бестелесые. В свете следующей ракеты Груздев успевает рассмотреть кольца проволочного заграждения. Еще несколько шагов, и дальше по-пластунски. Прямо на проходе лежит Кирсанов. Он придвигает к лицу Груздева руку, показывает большой палец: все в порядке. Приникает к самому уху. Сквозь тонкую материю капюшона Груздев чувствует горячее дыхание Кирсанова: «3а «колючкой» чисто». Что ж, там мин и не должно быть. Обычно не бывает. Разве что только в бруствере. Теперь надо затаиться, передохнуть и осмотреться. Алябьев в таких случаях говорит: «Надо прижухнуть». В полосе поиска стрельбы почти никакой. Автоматы потрескивают то справа, то слева. Это может быть делом случая. А если немцы что-то заметили и приготовили ловушку? Груздев вспоминает ночи, проведенные на наблюдательном пункте. Да, тут всегда вели огонь редко: траншея прикрыта боевым охранением. Но надо еще немного выждать. Длинная трасса светящихся пуль проносится над головой раньше, чем он улавливает клекот пулемета. Стреляют из первой траншеи. Груздев выжидает еще. Следующая трасса должна пройти левее, потому что окоп боевого охранения от них справа. Груздеву кажется, что он даже различает бруствер. Вот он чуть горбится на фоне неба. Если ползти прямо, они упрутся в конец траншейки, в ее правый фланг. Но этот фланг им и нужно обойти. Пулемет молчит. Груздев выжидает. Поиск требует дерзости, вдохновения и еще... И еще выдержки. Выдержка — это венец точного расчета. Ну, так давай же, кто кого? Трассирующие пули летят на этот раз широкой полосой. Пулеметчик стреляет с рассеиванием влево. Тонко звенит колючая спираль. Наверное, пуля попала в проволоку. Но почему он стреляет так низко? Груздев следит глазами за желто-зеленой трассой. Она чуть приподнимается и уносится вдаль, к лесу. Просто в руках дрогнул пулемет. Груздев тихо толкает Алябьева. Сразу же за проволокой сворачивает влево и ползет почти вдоль заграждений. Надо отсчитать около двадцати метров. Их пятеро. Трое из группы прикрытия остались у прохода. На перчатки налипает снег. Они начинают скользить. Груздев подносит их ко рту, зубами сдирает заледеневшую корку. И снова ползет. Над головой с шумом проносится еще одна трасса. Но теперь так и должно быть. Кажется, двадцать метров позади. Он нащупывает руками рытвину, запорошенную снегом. Это то, что надо. Здесь останутся Марьин и Кирсанов. С пулеметом. Они будут держать под прицелом боевое охранение. А теперь под косым углом к ходу сообщения. Ползут почти рядом. Алябьев — справа, Булавин — слева. Груздев уходит чуть вперед. У него самые чувствительные руки. Когда до земляного вала остается не более пяти шагов, он снимает перчатки, засовывает их на спине за ремень. Пальцы ощупывают снег, добираются до мерзлого грунта. Чисто. Ногами поддает тело вперед. Чисто. Еще раз. Чисто. Еще... В бруствере тоже мин нет. Он отогревает за пазухой руки. Алябьев — справа, Булавин — слева. Локоть к локтю. Молчат. Все оговорено заранее. Нужно ждать. Должен же кто-то пройти по ходу сообщения. Ставка взята на двоих или троих и в крайнем случае на четверых. И самое главное: надо взять «языка» без шума. Иначе отсюда трудно, почти невозможно будет выбраться. Извилистая щель хода сообщения чернеет перед ними, молчаливая и чужая. Они лежат у самого вала. Груздев чувствует, как у него стынет тело. Мороз крепчает. Но никто не идет. Тишина, скованная морозом, плотная, почти твердая. И холодная, мертвая. Где-то в стороне стреляют и, наверное, ходят из ячейки в ячейку, а здесь тихо и пусто. Надо надеть перчатки. Сколько времени? Наверное, они лежат здесь уже целый час. Груздев подтягивает левую руку. Циферблат, как белое пятно, — ни цифр, ни стрелок. Надо еще ближе и на минуту закрыть глаза — снег ослепляет. В темноте он губами отворачивает края перчатки. Часы перед левым глазом. Теперь стрелки видны отчетливо. Прошло всего-навсего тридцать две минуты. Так всегда. Когда ты на нейтральной полосе, вдали от своих, время останавливается. Каждая минута растягивается в целую вечность. И ты сам как бы заторможен и затерян в зыбком враждебном воздухе. Но это до тех пор, пока не увидишь врага. Груздев смотрит по сторонам. Перед Алябьевым на снегу — черная ребристая лимонка. У Булавина под рукою нож. Все рассчитал бухгалтер: раз без шума, значит граната не нужна. Слева стучит пулемет. В первой траншее. Когда слышишь его издали, очередь сливается. Тут он близко и стучит. Это — скорострельный. А впереди, за ходом сообщения, там, где должна действовать группа сержанта Рябых, совсем тихо. Пистолет — он за пазухой — уже вобрал в себя студеность промерзшего снега и обжигает живот. Надо сдвинуть вальтер в сторону. Груздев приподнимается и... тут же приникает к земле. За ходом сообщения — вначале показалось, что очень близко, — трескуче разрывают тишину густые автоматные очереди. Яркий свет заливает все поле. Очереди частые, лихорадочные. Тело само собой вжимается в снег — оно как-то враз наливается гибкой и подвижной силой. А глаза... Они живут тоже как бы самостоятельно и все видят. Это дается через опыт. Глаза всегда должны быть открытыми. Огонь ведется на узкой полосе и как раз примерно в полукилометре. Но еще не увидев, Груздев по звукам стрельбы понял: стреляют немцы. А очереди чаще, гуще. Так ведут огонь, когда обнаруживают противника. Значит... Алябьев одними губами: — Влипли. Да, влипли. Там, у Рябых. А огонь уже охватил весь передний край. Пулемет слева стучит, не умолкая. В яростном припадке клокочут автоматы. В свете ракет — они вспыхивают по всей линии немецкой траншеи — снег горит, слепит глаза, и его отблески становятся такими же острыми, как прошивающие зыбкий воздух трассеры. Небо стремительно наполняется воем мин. Выстрелов Груздев не уловил. Свои или чужие? Мины обрушиваются на немецкую траншею — на участке Рябых. Это свои прикрывают отход. Булавин придвигается к самому плечу: — Все. Надо уходить. Груздев кладет руку ему на затылок, прижимает к земле. Бухгалтер покорно опускает голову лицом в снег. Он умеет подчиняться. Но, наверное, не понимает. У него во всем арифметический расчет. По логике вещей, надо действительно уходить. Если группу Рябых обнаружили, теперь по всему переднему краю немцы будут смотреть в оба. Но в том-то и дело, что уходить не следует. Нужно выждать, уцелеть и еще прежде остаться незамеченными в этой буре света и огня. Нужно вжаться в снег... Ракета взвивается у устья хода сообщения. Прочертив рыжую дугу, она загорается прямо над ними. Рассыпает искры, гаснет почти над землей. В ее последней яркой вспышке Груздев краем глаза видит Алябьева и черную гранату под самым бруствером. Сержант неподвижен, будто и нет клокочущего огня и дикой скачки ослепляющих ракет. Группа сержанта Рябых, наверное, уже отошла. У нее другого выхода нет. Конечно, отошла. Отчетливо слышна гулкая дробь максимов. А вот и вспышки выстрелов — частые, в каждой ячейке. Значит, Рябых уже в своей траншее. Очередная ракета полыхает пламенем. Искры перед самыми глазами. Опаляют лицо, трещат, будто на голове загорелись волосы. Груздев упирается подбородком в снег и от холода у него сразу немеют скулы.

* * *

Разведка наблюдением, разведка боем, разведка-поиск... Это и есть жизнь взвода. Он один на весь стрелковый полк. В наступлении всегда на виду. На марше, когда начинается преследование противника, батальоны идут в колоннах, ряд за рядом, а разведчики... у них свой строй. Они впереди полка: днем в двух-трех, ночью в одном-двух километрах. На дороге ядро, справа, слева и впереди — дозоры. Взвод первым сталкивается с врагом. Днем их видно всем. Ночью разведчиков слышат по звукам перестрелки. Но это в наступлении. А в обороне... Тут разведчиков видят немногие. В какой-то стрелковой роте знают: вот тут их наблюдательный пункт. Они всегда там. Иногда пройдет кто-то из них по траншее. Летом в пятнистом, зимой — в белом маскхалате. Пройдет и оставит за собой нездешнее дыхание. Стоит стрелок, смотрит в спину разведчику и думает: «Тот огонь, что общупал со всех сторон мою ячейку, это не самое страшное — я тут среди своих. А вот они...» Очень много раз стрелок видел, как пучилась во взрывах, рассекалась густыми огненными строчками нейтральная полоса и оттуда скатывались в траншею люди в потемневших от крови маскхалатах. И часто, очень часто они приносили с собою, бережно спускали с бруствера неподатливые тела убитых. Там, на нейтральной полосе и в расположении противника, разведчики ничего не оставляют, не имеют права оставлять. Из всех видов разведки самый трудный поиск. Нужно пройти через минные поля и проволочные заграждения, пройти незамеченными и, проникнув в боевые порядки противника, взять и принести в свою траншею живого врага — «языка». Поиск готовится всегда очень тщательно, учитывается все, вплоть до того, куда нужно положить перчатки, какой рукой ударить в голову и какой сдавить горло. И все-таки... Противник знает, что в его траншею могут прийти разведчики. И он не дремлет. И достаточно сделать одно неосторожное движение, как все расчеты, основанные на долгих наблюдениях и опыте, оказываются нарушенными, а планы, задуманные самым хитрейшим способом, тщетными. И тогда огонь гуляет по всему переднему краю и к противнику не подступишься. Но проходит время, и фронт опять затихает и стынет в настороженном молчании. И вот тут-то можно обхитрить врага.

* * *

Наверное, они лежат уже не менее двух часов. Груздев снова подносит к глазам левую руку и сразу видит стрелки. Прошло целых три часа. Огонь уже стих, постреливают совсем редко. Сколько осталось до рассвета? Время еще есть и нужно лежать. Теперь немцы их не ждут. Обычно разведка приходит один раз. Если не получилось, тогда придет через несколько дней, в крайнем случае в следующую ночь. Это по логике... Ну, а если без нее? На войне очень часто без нее. И что удивительно: об этом думают немногие. Почему-то не догадываются. Маскхалат примерзает к снегу. Груздев потихоньку шевелится и опять замирает. Должен же кто-то пройти по этому ходу сообщения? Небо темнеет. Нет, оно не темнеет — просто опустилось ниже. И кажется, с него срываются хлопья снега. Передний край скован морозом и тишиной. Ни одного выстрела. Тело налилось чугунным холодом, оно как чужое. Груздев сжимает в перчатках пальцы. Главное тут руки. Они нужнее всего. Под Булавиным по временам скрипит снег. А Алябьев... Этот неподвижен. Но по его позе видно: лежит, готовый к прыжку. Сколько теперь осталось до рассвета? Наверное, пора уходить. Груздев снова смотрит на часы. Рука как деревянная. Глаза слезятся. Стрелки широкие, расплывчатые: почти пять. В запасе еще полчаса. Совсем мало. Когда возвращаешься с пустыми руками, всегда плохо. Капитан Шмелев очень вежливый. В таких случаях он никогда не ругается. Мягко спрашивает: — Ну что, выспались? И смотрит через свои очки. И не прибавит больше ни слова. Они всегда могут сказать что-нибудь в свое оправдание. Но никогда не говорят. На душе тяжелое и тревожное чувство. Больше всего в нем сожаления, будто они и в самом деле могли взять «языка», но не сделали этого и там, на нейтральной полосе, спали. Да, сожаления. Завтра снова идти. Если сегодня не получилось, завтра снова... И так до тех пор, пока... Шаги зазвучали неожиданно. Тихие и осторожные. Бух‑бух, бух‑бух. Ближе, ближе. Тело обдает жаром, и оно снова наливается живой силой. Немцы идут со стороны траншеи. Но их не двое и не трое. Их и не четверо. Во мгле Груздев различает длинную вереницу людей. Наверное, разведчики. Но он тут же отбрасывает эту мысль: на немцах не белые маскхалаты, а обычные темные шинели. Груздев прижимает Алябьева и Булавина к земле. Сдерживая дыхание, они вслушиваются, ловя каждый звук и слухом, и всем своим телом, превратившимся в один напряженный до предела мускул. От немцев их отделяет только невысокий вал. Бух‑бух, бух‑бух... Груздев считает. А они все идут и идут. Каждый шаг отдается ударом в его теле. Бух‑бух, бух‑бух... Их около тридцати. Кто-то зацепился автоматом за стенку, тихо выругался. Шаги отдаляются, замирают. Но еще чуть раньше Груздев приподнимается, смотрит немцам вслед. Сомнений быть не может: это не разведчики, обычные егеря. Но зачем они пришли в боевое охранение? И вдруг снова шаги. Частые, громкие. Немцы возвращаются. На этот раз они разговаривают, кто-то даже смеется. Сдержанно, но все-таки смеется. Идут не таясь и явно торопятся. И вот они уже совсем рядом. Бух-бух-бух... И снова Груздев считает. И на этот раз немцев тоже около тридцати. Но их все-таки меньше. Почему? Как же он не догадался сразу! Все очень просто. И потому, что их меньше, и потому, что они ведут себя по-иному. Это другие немцы. Произошла смена взводов. Те, что уходят в тыл, всегда ведут себя по-иному. Нужно ждать. Ждать! Кто-то обязательно задержится там, в траншейке боевого охранения. И скорей всего это будет офицер. Кто-то обязательно... И он должен идти тут, мимо них. Обязательно!.. Вот сейчас. Сейчас... Он снимает перчатки и опять засовывает их за ремень на спине. Теперь в запасе несколько минут... Их было двое. И по тому, что они шли не спеша, Груздев понял: один из них офицер. Он не смотрел — могут заметить. Слушал. Но кто из них офицер: первый или второй? Конечно же первый. В этом случае солдат прикрывает. Груздев дважды толкает Алябьева локтем. Это означает: «второй твой, бьешь насмерть». Вытаскивает нож и поворачивает его рукояткой книзу. Подтягивает ноги. Бух‑бух... Еще два шага. Еще шаг. Они стремительно сваливаются на немцев, и Груздев тяжелой рукояткой ножа бьет переднего в голову. Вместе они падают на дно узкого земляного коридора. Заученным движением правой руки он нащупывает лицо врага, а левой выдергивает из-за ремня перчатку. И вот уже кляп во рту.

Тут же Груздев подхватывает немца под руки, подает его Булавину. Алябьев уже выбрался наверх. Вдвоем они уносят «языка» во мглу ночи, а Груздев наклоняется ко второму немцу, поднимает его и перебрасывает через земляной вал: чем позже его обнаружат, тем лучше. Выбирается наверх, выравнивает руками снег на бруствере. Алябьева и Булавина он настигает шагах в десяти от хода сообщения. Они связали немцу руки, пропустили веревку под мышками и волокут его по снегу, подвигаясь вперед на четвереньках. Из боевого охранения одна за другой взлетают две ракеты, и им приходится лежать. Шинель немца темнеет на белом поле. Еще одна ракета. Наверное, заметили... Не видят! Шинель не очень черная, метель сделала ее серой. На ходу Груздев посыпает немца снегом. Ноги скользят и плохо сгибаются. Кажется, что снежная наледь сковала тонкую ткань маскхалата, ватные брюки и намерзла прямо на голых коленях. Надо сорвать корку. Но останавливаться нельзя. И нужно плотнее прижиматься к земле. Теперь они на одной линии с траншеей боевого охранения. Бруствер четко вырисовывается на фоне серого неба. Ладонями Груздев толкает немца в каблуки сапог. Голенища уже совсем белые. Метель набирает силу, сечет по лицу. Груздев поднимает голову: где-то тут Марьин и Кирсанов. Они должны увидеть. Иначе будут ждать и не уйдут отсюда. Алябьев и Булавин забирают круто влево. Значит, добрались до «колючки». Еще два рывка, и Груздев различает мохнатые кружала проволоки. Но где же Марьин и Кирсанов? Он снова приподнимается, поворачивается вправо и тотчас слышит: — Мы вот они! Громко, слишком громко, Марьин. Алябьев цедит сквозь зубы: — Заткнись! С треском вспарывает воздух ракета. Свет ослепительный. Необыкновенно яркий. Но это тоже только кажется. Ракета как ракета... И тут же пулеметная очередь. Но уже в темноте — не прицельная, сразу оборвалась. Следующая уходит в сторону. «Колючка» теперь справа. Ей нет конца. Тянется и тянется. Где же проход? «Колючки» нет... Все на своем месте. Алябьев и Марьин отползают в сторону. Вначале нужно убрать за проволоку «языка». Груздев с силой толкает немца в каблуки сапог, и он въезжает в проход, как на салазках. Теперь почти все, теперь он никуда не денется. Снова на четвереньках. Надо проползти еще немного. Совсем немного! Теперь можно встать. Груздев вскидывает немца на плечо и бежит. Алябьев справа, Булавин слева. Неожиданно немец бьет Груздева коленом в живот. Он падает и прямо под собой видит чужие глаза. Корчась от боли, инстинктивно поднимает руку и... Алябьев тут же: — Оглушить? — Не надо. — Может, все-таки оглушить? — Не надо. И сквозь боль в животе: — Рука... у тебя... тяжелая. Алябьев стягивает ноги немца ремнем, подносит к его лицу нож. Видал? Это понятно и без переводчика. Груздев поднимается, высматривает проход в своем минном поле. Теперь немца несет Алябьев. Булавин прикрывает. В ночной мгле у самой земли вспыхивает синий огонек. Вспыхивает и гаснет. Это сигналит сапер. Там проход.

* * *

Немного позже они сидели в блиндаже и при свете коптилки-гильзы рассматривали немца. «Язык» — что надо! Обер-лейтенант. Это — по погонам. Но что он скажет? Лицо у него бледное и худое, какое-то высохшее. Глаза желтые. Груздев никогда таких не видел. Веки красные, а глаза желтые. И погасшие. Совершенно без блеска. Немец дышал, широко раздвинув губы. Нижняя челюсть опущена, будто кляп все еще у него во рту. В теплом воздухе блиндажа поплыл запах спирта. Груздев вспомнил первый вечер на наблюдательном пункте, хриплое бульканье патефонной пластинки. Уж не этот ли обер-лейтенант развлекался в ту ночь? Капитан Шмелев сказал: — Судя по глазам — алкоголик. Наверное, слово алкоголик что-то напомнило немцу. — Шнапс... Он пожевал губами и произнес длинную фразу. Капитан Шмелев переспросил — он свободно владел немецким языком. Обер-лейтенант снова пожевал губами, облизал их языком. — Вотка. И повторил по слогам: — Вот-ка. Капитан Шмелев подмигнул Груздеву. — Найдите спирту. Этот подонок живет только на жидком топливе. Вы выбили из него хмель, и он ничего не соображает. Фляга со спиртом нашлась тут же. Немец никак не мог сделать первый глоток. Когда он взял кружку, рука у него затряслась, а губы задрожали. Несколько раз он пытался донести кружку до рта, но это у него не получалось. Рука не могла преодолеть каких-то два сантиметра, самых последних. И тогда обер-лейтенант поставил кружку на земляной стол, наклонился и стал пить по-собачьи, почти одним языком. Разведчики, пораженные этим зрелищем, смотрели на немца молча. А он все лакал и лакал, не обращая на них внимания и видя, наверное, только кружку. Потом откинулся на стенку блиндажа и несколько минут сидел, закрыв глаза. А когда открыл их, они у него горели живым, лихорадочным блеском. Точно совершая чудо, он напыжился, победоносно глянул на разведчиков, без труда поднял кружку и, твердо поднеся ее ко рту, выпил оставшийся спирт залпом. И сразу же заговорил — легко и свободно. Капитан Шмелев кивал головой и делал пометки в записной книжке. Мельком посмотрел на Груздева: — Группы прикрытия не вернулись? Груздев вышел в траншею и столкнулся с Кирсановым. — Пришли? Будто находясь все еще там, в проходе через вражеское проволочное заграждение, где разговаривать нельзя, Кирсанов поднял руку, показывая большой палец: все в порядке! Подошел младший лейтенант Семиренко и, как всегда, немногословно сказал: — Чисто сработали. Груздев спросил: — Как у Рябых? — Обнаружили возле «колючки». — Никого не... — Ранило одного сапера. Хотели пойти еще раз, но Шмелев запретил. Сидят сейчас на НП. Еще надеются. Я послал за ними связного. Теперь все!

11