Михаил Парфенов Зона ужаса (сборник)

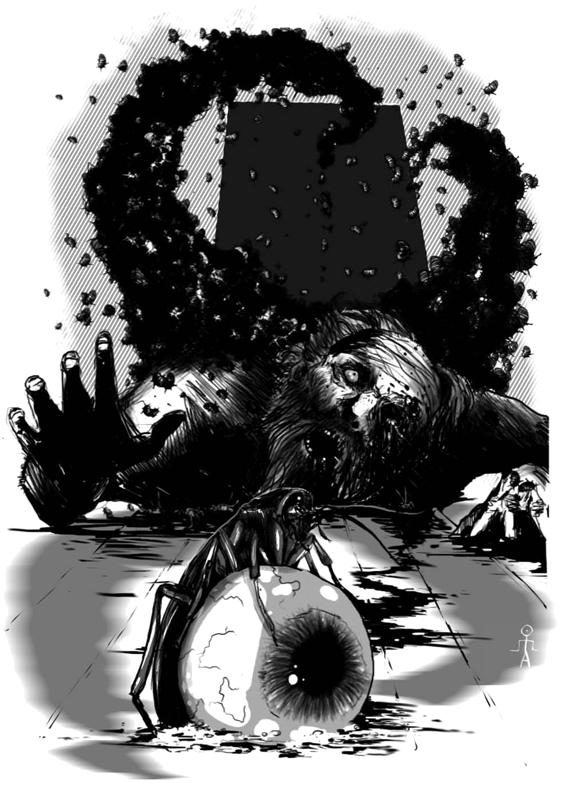

В оформлении книги использованы иллюстрации Александра Соломина Иллюстрация на обложке: Ависс Вейльски © М. С. Парфенов, текст, 2017 © Ависс Вейльски, обложка, 2017 © ООО «Издательство АСТ», 2017Страна тараканов

1

Пешая прогулка от метро к дому, как правило, занимала у Кости Пургина минут двадцать, плюс-минус. Иногда чуть больше, если надо было заскочить в «Биллу», – он испытывал слабость к тамошним мороженым чизбургерам. Дважды в месяц, после получки и аванса, по пятницам мог заглянуть в местный паб, носивший оригинальное название «Паб», благо тот располагался буквально через дорогу от высотки, в которой Костя снимал квартиру. Так или иначе, но, даже если мутноватый, с привкусом кориандра «Хугарден» удерживал его в пивной дольше положенного, Костя все равно возвращался домой еще засветло. Самое позднее – на закате. В этот раз дорогу ему уже освещали уличные фонари, а небо покрыла беззвездная ночная тьма. Трудовая неделя в маленькой фирме, где Костя работал, только началась, в «Биллу» заходить надобности не было, но он все равно задержался. И на то у него имелась очень даже веская причина. Костя переехал в столицу несколько лет назад, мечтая, конечно же, устроиться поближе к центру. Собственная, обязательно двухъярусная, квартира (квартирище!) в Москва-Сити или окрестностях – вот о чем он лелеял мечты, но пока приходилось ютиться в Митино. Не худший вариант, на самом деле, и – лучшее из того, что он мог себе позволить. Всякий, кто хоть раз бывал в Митино, не считая местных жителей – тех, кто тут родился или жил уже долгое время, – подтвердит, что это еще не совсем настоящая Москва, но уже и не трущобы замкадья. В этот вечер у Кости состоялось романтическое свидание с девушкой из здешних, из тех, кто как раз считает себя полноценными москвичами. Уже третье по счету, но первое, когда Вика пригласила его к себе.

Они неплохо провели время: перекусили чуть теплой пиццей за просмотром какого-то глупого фантастического фильма на ТВ-3, запивая красным домашним вином. Бутылку, подарок кубанских однокашников, принес с собой он, пиццу заказала она. Режиссером фильма был Джим Уайнорски, и ближе к финалу Костя, смеясь, сказал Вике, что в жизни не видел такого дешевого дерьма. А та вместо ответа мягким движением скользнула к нему на руки, подставляя полуоткрытые губы для поцелуя. Потом, после первого, немного сумбурного акта, они вышли покурить, и Костя, смущаясь, показал на свой дом – с ее балкона на двадцатом этаже весь район был как на ладони, виднелась крыша и его высотки на другом конце Митино. «Хорошо, – кивнула Вика. – В следующий раз у тебя заночуем». Из-за уха у нее выпал непослушный вьющийся локон, и сердце Кости затрепетало, как у подростка в пубертатный период. Она добавила, окинув взглядом открывавшийся с верхотуры пейзаж: «Как же все-таки здесь чертовски замечательно!» В тот момент Костя готов был с ней согласиться, несмотря на свои мечты о Москва-Сити. Вид впечатлял. Башни панельных домов сторожили покой зеленых газонов, где, как блестящие камушки на дне фонтана, были разбросаны цветастые кругляши игровых площадок. Замечательно или нет, подумал он тогда, но жить здесь и правда не так уж плохо. Далековато, конечно, от настоящей Москвы, достаточно далеко, чтобы Костя пять дней в неделю жалел об украденных подземкой часах сна и отдыха. Но зато рядом с Викой, о чем жалеть точно не приходилось. А может, ну его к черту, этот Сити?.. Он продолжал думать об этом, возвращаясь к себе, пока лениво плыл по узкому руслу Третьего переулка, то и дело черпая подошвами асфальтовый ил. Мышцы все еще сладко ныли после второго, куда более продолжительного, нежного и выматывающего приступа страсти. На губах и языке осталась тень ее поцелуев. Костю клонило в сон, отчего все вокруг выглядело чуть иначе, фантастичнее, не так, как обычно. Мысли кружили в голове, как мотыльки в сказочном мареве фонарного света. Колонны многоэтажек подпирали темный небосвод, и он сам себе казался маленьким, но весьма довольным насекомым, бессмысленно копошащимся под ногами у мрачных великанов. Этот образ, можно сказать, материализовался, когда из зарослей овсяницы на тротуар перед ним выполз таракан.

2

Ползучие твари вызывали у него отвращение с детства, так что при виде этого уродца он внутренне содрогнулся и на время забыл про Вику. Фантазия о медовой реке Третьего переулка, которую Костя успел себе насочинять, треснула и разбилась на мелкие кусочки. Их с тараканом разделяло несколько метров, но Костя при свете стоящего впереди фонаря достаточно четко видел овальное, цвета спелой маслины, тело. Приближаясь, смог разглядеть шесть изогнутых ножек и пару тонких усиков. Насекомое шевелило ими, напоминая слепца, орудующего не одной, а сразу двумя тросточками. Когда Костя в очередной раз с громким шорохом загреб подошвой асфальт, таракан не бежал обратно в траву, но даже наоборот – развернулся навстречу. Чуть задрав маленькую черную голову, зашевелил усиками, словно собираясь что-то сказать. Эй, старичок, не подскажешь, как доползти до ближайшей свалки гниющих отходов? Должно быть, это проснулись его собственные внутренние «тараканы». До знакомства с Викой у Кости с момента приезда было всего несколько свиданий тут, в столице, и все неудачные, так что он привык проводить вечера и ночи в одиночестве, разговаривая с самим собой. Со своими внутренними тараканами, у которых был вот этот язвительный, злобный голосок. Слышь, дылда деревенская? Я что, за тобой гоняться должен? Ребристый протектор китайской кроссовки припечатал нахальное насекомое к асфальту. Костя как будто наступил на перезрелую вишню – под пяткой раздался еле слышный хруст ее невидимой косточки. Он хотел вытереть подошву о траву, но тут в кармане джинсов ожил смартфон. Вика?.. О нет. Хриплым голосом Елена Ваенга весело сообщила ему о том, что даже Ван Гог пил абсент, а потому она не променяет зеленый цвет ни на что другое. Костя поморщился, пока остатки его сонных мечтаний разлетались прочь, будто стайка птиц, потревоженных на стоянке. В его жизни хватало неприятных, но обязательных ритуалов: оплатить счета, вынести мусор… поболтать со своим персональным дьяволом. Следовало позвонить ей после работы, как он делал всегда, каждый вечер. Ему следовало сделать это, чтобы не нарушать заведенный обычай, но сегодня Костя отвлекся, у него в кои-то веки был повод отвлечься, и – забыл. – И что же вы себе возомнили, молодой человек?! Она выплевывала слова визгливой квакающей скороговоркой, и шо жа вы са-бэ ва-за-мни-ли, ма-ла-дой ча-ла-вех. Будто имперский штурмовик, стреляющий из бластера короткими пульсирующими очередями. Ему не нравилось часами кататься в московском метро, он терпеть не мог тараканов, но больше всего Костя ненавидел этот мерзкий говор. На избавление от кубанского акцента у него ушло полгода. Но всякий раз, когда он слышал ее голос в трубке, в нем просыпались те самые внутренние тараканы и начинали нашептывать о том, что ему, сраному провинциальному ничтожеству, никогда не стать настоящим москвичом. По крайней мере до тех пор, пока жива эта старая пьяница. – Прости, мам, совсем замотался. Как белка в колесе… – Нет, посмотрите-ка на него! – Это звучало как са-три-ти-ка-на-ни-хо. – Мама места себе не найдет, ждет звоночка (зва-но-щи-ха) от сыночка (сы-но-щи-ха). А он… Костя ясно представил, как та сидит на старой кухне, с дешевым мобильником в одной руке, банкой джин-тоника в другой и – квакает, квакает, квакает. Изрыгает пульсирующие сгустки плазмы. По с трудом ворочающемуся языку среди подгнивших, коричневых от никотина зубов ползают блестящие, перемазанные ее же желчью твари наподобие той, с которой он только что покончил. И с каждым словом, с каждым чертовым иш-шо валятся из разверстой могилы рта в вырез потасканного домашнего халата на массивную желеподобную грудь, шлепками отмечают встречу с клеенкой на крышке стола, с влажным чмоканьем падают в ее пойло. Вытравить Елену Николаевну Пургину из своей жизни, как крикливый малоросский акцент, оставить прозябать в дурной компании двух старинных приятелей, джина и тоника. Забыть раз и навсегда. Не этого ли он хотел, не от назойливого ли ее внимания бежал в столицу?.. Напрасно! Мать была не из тех увядших пенсионерок, что в будни смотрят вечерние ток-шоу на Первом, а по выходным встают спозаранку, дабы позачеркивать цифры в билетах «Русского лото» и «Золотого ключа». В любой день недели, в любое время суток, трезвая или пьяная – в последние годы чаще пьяная – мать командовала. Привыкла держать на поводке кого-нибудь, на кого можно вдоволь поквакать. Прошлой осенью отчима сразил инсульт, и невидимая петля удушливой материнской «заботы» туже прежнего затянулась на шее у Кости. – Мам, ну правда, прости, – безуспешно пытался он оправдаться. – Завал на работе, устал… – Уста-ал!.. О семье уже (ужо) и подумать некогда!.. Бессовестный… бесстыжий… весь в отца!.. Если (ес-си) вы, молодой человек, думаете там (тама) себе, что (шо) можете вот так запросто… «Вели ей закрыть пасть и за-пра-ста ат-ва-лить от тебя, – шепнул внутренний голос. – Раздави погань. Слабо?! Сраная провинция! Потому и не живешь в настоящей Москве, а годами копошишься в дерьме у порога. Как таракан, как жалкий гребаный таракан. Ну хотя бы просто сказать «спокойной ночи» и выключить телефон ты способен, ничтожество? Это ведь…» –…не так трудна-а?! Костя, ты вообще слышишь, шо мама тебе говорит? – Да, – он замер перед пешеходной дорожкой, на перекрестке. Одинокий светофор механически мигал оранжевым глазом, как цветомузыка на самой бессмысленной в мире дискотеке. – Мам, прости, бога ради. Честное слово, нет сил… Спать хочу – умираю. – Господи! (хос-спа-ади-и) – прошипел динамик телефона. – Время-то, время-то сколько (ско-ха)!.. А ты еще (иш-шо, о боже, опять это «иш-шо»!) даже не дома?!.. Да какая ж это работа, когда ночь на дворе?! – Я уже почти дошел, мам, – вздохнул Костя (раздави ее), стараясь не прислушиваться к тому (размажь чертову пьянь по асфальту), что нашептывал мерзкий голосок. – Просто в офисе задержался на несколько часов. Пару багов нашли в новой версии софта, а на неделе уже сдавать в релиз, ну и… – В голове твоей баги! – «Вот тут я с тобой согласен, ма, только ты сама и есть один из моих ба-хов». – Ни матери позвонить, ни жену завести, ни детей… – Я работаю над этим, – прошептал он, ощущая, как покидают его последние силы: мать вытягивала из него энергию, словно пылесосом. Вы-са-сы-ва-ла-се-со-ки, образно ха-ва-ря. – Тут немного осталось, пара шагов буквально. Доброй ночи, мам. Я пойду… Завтра созвонимся, ладно? – Да уж только попробуй не позвонить (па-за-нить)!.. Давай топай до хаты. Понятно? – Да, мам. Хорошо, мам. – Ну тогда… – Она замолчала, и Костя прямо-таки увидел, как, переводя дух, мамаша прикладывается к банке с джин-тоником. Когда Елена Николаевна продолжила, голос у нее дрогнул и приобрел плаксивые интонации: – Спокойной ночи тебе, сыночек. Утречком брякну тебе. Ты там, это… Не обижайся на старуху-то, ладно?.. Мамка дура, но любит тебя. – Я тоже тебя люблю, – соврал Пургин и поспешно убрал телефон. Ему хотелось прикрыть глаза и отключиться на минутку-другую самому. Перезагрузить голову. Ночная мгла поможет остыть его бедным кипящим мозгам. Может, даже удастся вновь настроиться, поймать ту романтическую волну, которая несла его раньше, до встречи с одной тварью и разговора с другой. Он глубоко вздохнул. Смутное, горьковатое воспоминание: воздух его детства; он был свежее и с поздней весны до первых осенних ливней наполнял дом. Мать еще не похоронила отца, еще не стала жить с чужим пришлым дядькой, чтобы затем похоронить и его. Не спивалась за закрытыми ставнями, потому что вообще не пила. А он, маленький Костик, ночи напролет, бывало, воевал в своей спаленке с жадными до крови комарами… С визгливым ревом мимо промчалась компания байкеров, расстреляв из пробитых выхлопных труб Костины сонные видения. В свете фонарей мотоциклетные шлемы матово блестели, как хитиновый панцирь, а рулевые рукоятки напоминали тараканьи усы. «В этом городе полно насекомых, – подумал Пургин, провожая взглядом мотоциклистов. – В этом мире, в этой стране…» И у каж-на-хо сва-и ба-хи в ха-ла-ве. Краем глаза заметил какое-то движение на тротуаре. Оглянулся – и обомлел. С десяток черных тараканов окружили влажное, подсыхающее пятно посреди асфальта. Тонкие ножки и усики беспрестанно шевелились. Как, наверное, двигались и челюсти, слишком мелкие, чтобы их можно было увидеть на таком расстоянии. Тараканы жрали то, что осталось от их соплеменника. Еще парочка каннибалов выглянула из овсяницы и метнулись к месту пирушки. А от основной массы вдруг отлип один («Новый вожак?.. – пронеслось в голове у Кости. – У тараканов вообще есть свои вожаки?..») и, проворно перебирая всеми шестью ножками, устремился в его сторону. За смельчаком побежали второй, третий… Он не стал смотреть, насколько длинную цепочку образуют насекомые, прежде чем достигнут конца тротуара. Прежде чем доберутся до него. Не думая о том, как вообще могло его, взрослого мужчину, напугать странное поведение сраных тараканов, Костя развернулся и быстрым шагом, почти бегом, пересек «зебру», чтобы исчезнуть на другой стороне дороги в тени своего подъезда.3

За дверью его накрыло запахом вареной гречки и отдающей чем-то кислым, перебродившим, сыростью. Лампочка на потолке проигрывала неравный бой тьме по углам маленького холла. В каморке у консьержки было совсем уж черно, лишь слабо мерцал выпуклый кинескоп старенького «Рубина», бросая отсветы на такое же древнее и такое же квадратное лицо дежурной. Старуха жевала кашу и смотрела выступление мэра перед камерами. Звука у телевизора не было, поэтому казалось, что мэр тоже что-то молча жует. Заметив Костю, консьержка выудила пальцы из тарелки и поднялась со своего дивана: – Здра-авствуйте! – Добрый вечер, Азатгуль, – ответил он, отдышавшись. Перед глазами все еще стояла пугающая своей нелепостью картинка: темный ручеек хитиновых панцирей, целенаправленно, осознанно текущий в его направлении. Щеки вспыхнули то ли от того, что к лицу прилила отхлынувшая во время пробежки кровь, то ли от запоздалого стыда. Боже! Если бы Вика видела его позорное бегство, то, вероятно, следующее свидание у них бы уже не состоялось. – Припозднились сегодня, – губы старой казашки растянулись в фальшивой подобострастной улыбке, такой же кривой, как и ее раскосые глаза. Над верхней губой торчало несколько волосков, а по нижней стекала, набухая на подбородке мутной каплей, пережеванная гречка. – На двенадцатом у Петровых сегодня праздник. Вроде как день рождения у девочки ихней. Я вот думаю, что это уже слишком. В такое время деткам спать давно полагается, а они все шумят-гуляют, в трубу для мусора пустые бутылки бросают… Костя понятия не имел, кто такие Петровы. Некоторых соседей, с кем пересекался в лифте, возвращаясь с работы, он мог бы узнать в лицо, но по фамилиям и кто где живет – не разбирал. Кроме Азатгуль и еще одного пенсионера, дяди Вити, который жил этажом выше. Знакомству с последним, впрочем, Костя не особо был рад: старик был вредным и грубым. Семей же с детьми в доме хватало: на выходных площадка с качелями и песочницей, насколько он мог оценить, глядя из окна своей кухни, была заполнена. Скакала ли там среди прочей ребятни девочка Петровых, его совершенно не волновало. – Вот они там пьют, едят, мусорят, а потом у нас в доме вредители заводятся, тараканы. – Тараканы?.. – Костя невольно вздрогнул и не без труда удержал себя от того, чтобы оглянуться и посмотреть назад, на вход в подъезд, не лезут ли ОНИ через щель под дверью. – Да, да! Тараканы!.. Нашар таракандар! – Старуха воодушевленно затрясла головой, с подбородка капнуло. – Гадкие тараканы. Вредные, опасные. Еду портят. Она вытерла рот запачканной в каше ладонью, заставив его поморщиться: Бывают люди не менее гадкие, чем «таракандары». – И воду еще. Таракан любит воду, особенно такой, как эти. – Крупные такие, черные? – Костя вспомнил раздавленную тварь: та больше смахивала на жука неизвестного вида, чем на типичного прусака. – Да, да, точно! – Консьержка закивала еще радостнее, и вареные зерна гречихи полетели в его сторону. – Лесные таракандар, дикие. Мусорщик жаловался, когда днем заезжал. Много, много таракандар. – Так вы сами-то их не видели? – Видала, видала, а как же! Большой таракан, зулмат какой черный!.. Еду портить будет, по дому бегать будет, нашар таракандар! – А что, Азатгуль… – осторожно поинтересовался Костя. – Эти таракандары… они вели себя как, нормально? – Вели как?.. – Она посмотрела на него с удивлением. – Как тараканы… – Может, мусорщики обратили внимание? Ничего такого, странноватого, про этих таракандар не рассказывали? – Ничего такого… странно-ватного… А! Вспомнила! – Глаза старухи широко распахнулись. – Голодные таракандар, шибко голодные!.. Такие голодные, аж пауков едят! Мусорщик шибко удивлялся. Говорит, первый раз такое видал. Говорит – так-то наоборот, пауки тараканов жрут, а тут задом наперед вышло. Голодные таракандар, шибко голодные! Всю еду портить будут. Воду портить будут. Сами не уйдут. Но я уже СЭС звонила. Правда, они если только завтра приедут, а то и в четверг. Лето, говорят, жара. Много сигналов, говорят, времени нету. Последние слова консьержки привели его в чувство. Вре-мя-та, вре-мя-та ско-ха! Завтра снова метро с утра пораньше, работа. А он, вместо того чтобы распластаться по кровати, на полном серьезе слушает старческие бредни о страшно голодных тарасиках. Трясется от одной мысли про таракашек, что ползают ночами по улочкам Митино. – Пойду я, пожалуй, Азатгуль. До свиданья, – спохватившись, он поспешил на площадку у лифтов. – Это Петровы все! И Виктор Палыч!.. Мусорят! Из-за них вредитель завелся!.. – доносилось ему вслед. – Да-да, я понял, Азатгуль! – отмахнулся Костя. – Таракандары атакуют!4

В квартире было темно и душно. Хозяева денег на кондиционер пожалели, а окна Костя не открывал. Еще подростком привык держать ставни закрытыми, чтобы не получить от матери на-ха-няй. В детстве, впрочем, комарам окна не были помехой, а однажды он у себя в спаленке обнаружил огромного сверчка. Здесь, в Москве, в Митино, подобных проблем он не испытывал – как-никак седьмой этаж. Но привычка осталась. Костя вывалил ключи и телефон на тумбочку в прихожей, скинул обувь и одежду. Прошел в одних трусах в уборную, помочился. Душ успел принять у Вики (и даже пожалел тогда, что та не пожелала составить ему компанию), так что просто сполоснул руки над раковиной и смысл пот с лица. На кухне перелил остатки воды из фильтра в кружку, одним махом осушил ее и заново наполнил приемник. Соорудив тощий сэндвич из белого хлеба и ломтика ветчины, отправился в спальню, где и поужинал в темноте, сидя на краю кровати. Хос-спа-ди, весь-ва-ца! – квакнула где-то в подворотне сознания мать. Мусора, мусора много будет, плохие таракандар! – вторила ей Азатгуль. – Идите в жопу, – сказал Костя им обеим, а заодно и собственным внутренним таракандарам, быстро дожевал бутерброд и улегся. Наверху глухо громыхнуло. Надеюсь, это табурет свалился набок, когда Виктор Палыч повис в петле. Для бывшего слесаря дядя Витя пил не очень много, но имел дурную привычку, чуть выпив, засыпать в ванне, оставляя при этом открытым кран. И даже не думал оплачивать ремонт. Вот уж кто настоящий вредитель, не зря от него и консьержка воет. Впрочем, эта от всех воет… Костя был уверен, что и ему от нее тоже достается. «Тридцать два уже, а ни жены, ни детей, а си-ме и па-ду-мать не-ха-да…». Почему старики всегда мешают жить молодым? Новое поколение должно мягко сменять старое, как после выхода новой операционной системы уходят в прошлое предыдущие. Жаль, что их – Азатгуль, дядю Витю, мать и им подобных – нельзя стереть с винчестера планеты Земля. Жаль, что их нельзя раздавить, как тараканов. Жара и влага пропитали комнату. Простыня липла к коже. Спасаясь от духоты, он повернулся на спину, спихнув ногой одеяло. Все равно было душно. Температура?.. Могло продуть, пока шел еще разгоряченный от Вики. Костя помнил, что градусник лежит на верхней полке в боковой секции шкафа, подле кровати. Рядом с баночкой шипучих «Упса» и другими таблетками, за коробкой из-под обуви, в которой он устроил склад старых носков. Отыскать среди всего этого барахла термометр казалось так же просто, как Рокки Бальбоа нокаутировать Ивана Драго в первом же раунде. Но, может, дело не в температуре? Может, он просто переутомился, не выспался, да и нервы ведь не железные. Костя попробовал отвлечься, вспомнить сегодняшнее свидание, Вику. Ее ласки… У него с первого раза толком ничего не вышло – слишком долго вся его половая жизнь сводилась к мимолетным передергиваниям шкурки под одеялом. Так что девушке пришлось помогать. Сейчас ее помощь ему тоже не помешала бы, но перед глазами вместо блондинки с маленьким, упруго выпирающим под юбкой задом внезапно нарисовалась мать, непотребно пьяная и голая. Свесив меж целлюлитных бедер многочисленные жировые складки, Елена Николаевна по-жабьи растеклась на столике перед кроватью, где стояли ноутбук и совмещенный с ксероксом принтер. Открывала и захлопывала гигантскую пасть, словно порываясь издать любимый всеми жабами звук, но изо рта с протяжным шелестом – ссскырсссссск – выскакивала бумага. Потом мать сыто рыгнула и превратилась в Азатгуль, лицо которой снежило помехами, как кинескоп старого «Рубина». Пару секунд спустя помехи исчезли, на экране, то есть прямо на лице казашки, возник Виктор Палыч, в классических трениках и майке дающий интервью для ТВ-3. Дядя Витя с умным видом жевал гречку и рассказывал что-то про санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Митино. И мял в мозолистой ладони бумагу для ксерокса – ту самую, которой блевала мать. Косте было что сказать дяде Вите о соблюдении чистоты и порядка в их доме. Он хотел попросить – нет, потребовать! – чтобы тот больше не оставлял открытым кран, потому что в прошлый раз на обоях проступили темные сырые пятна, которые затем, засохнув, вздулись уродливыми пузырями. От этой сырости, а еще от жары, хотел сказать Костя, в доме могут завестись большие черные таракандары. Зулмат какие голодные. Еще он был готов умолять, пасть перед столиком на колени и молить, молить со слезами на глазах, только бы дядя Витя прекратил мять и царапать бумагу, потому что тихое, шелестящее скырск-скырск сводило с ума. Или нет, ничего в руках у соседа не было. На самом деле бывший слесарь выполз из телевизора и, проникнув в спальню к Косте, вскарабкался на шкаф. С трудом пропихнул свое грузное тело в узкую нишу под потолком и сосредоточенно скреб отставшие от стены обои. Скырск, скырск. Скырск, скырск, скырск. Пауза… Скырск-скырск, дядя Витя, смешно дрыгая пятками, заполз в угол и, скырск-скырск-скрылся из вида. Надо его найти, скрыск-скырск. Хотя он, скырск, может, скырск, и подождать, скырск-скырск-скырск. Костя не хотел слушать эти мерзкие звуки и видеть мерзкого дядю Витю тоже не хотел. Это, в конце концов, его сон, а не чей-то еще. Стоило подумать об этом, как назойливый сосед исчез. Последний, кого Костя увидел во сне, был его отец. Не отчим – родной. Верный напарник по играм и рыбалке, старший товарищ во всем, что касалось компьютерных прибамбасов. Именно отец подарил Костику его первую игровую приставку, «Денди», а до нее древний БК, понимающий компьютерный язык «бейсик». Теперь отец лежал в сосновом гробу, покрытый саваном, как будто запорошенный снегом по плечи, и держал в сложенных на груди руках простое деревянное распятие. За изголовьем гроба стояла крышка – словно долговязый солдат в коричневой шинели, лениво прислонясь к стене, ждал приказа вступить в бой. Комната, в которой маленький Костик угадал сени родной хаты, источала холод и мрак. Сладко пахло подгнившим сеном и плесенью. Но это же сон. Разве сны пахнут?.. Отец медленно повернул голову и посмотрел ему прямо в глаза. «Поди-ка сюда, сынка», – сказал отец, и его густые черные усы зашевелились как тараканы. …Маленький Костик робко шагнул вперед. В нем боролись два чувства: желание обнять папу и страх, что тот схватит его за плечи своими большими руками и затащит в гроб. «Поцелуй батю в щечку», – тень пала на бледное худое лицо, глаза папы стали черными как тараканы. …Костик приподнялся на цыпочках, чтобы прижать губы к сухой и прохладной папиной щеке. Усы неприятно кольнули кожу. «Сынка, скырск-скырск», – глухо сказал отец. Тут Костя вспомнил, что отец уже давно мертв, и что сам он сейчас находится за многие километры от дома, в съемной квартире в Митино. Он сейчас спит… И У НЕГО ПО ЛИЦУ ПОЛЗЕТ ТАРАКАН.5

Вскрикнув, Костя вскочил с кровати и метнулся к стене. Хлопнул ладонью по выключателю. Электрический скальпель полоснул зрачки, перед глазами замельтешили черные точки. Косте на миг почудилось, будто это десятки, сотни тараканов разбегаются по углам комнаты. Он ощущал прикосновения мерзких щетинистых лапок повсюду: на животе, груди, шее, щеках. И ему все еще было щекотно. Некоторое время он тер и отряхивал свое голое тело, пока не почувствовал шевеление (скырск) в волосах на черепе. А когда запустил туда пятерню, что-то, что копошилось (скырск-скырск) там, больно ужалило, впилось в натянутую тонкую кожу между указательным и большим пальцами. Заорав, Костя отшвырнул насекомое в сторону шкафа. Издав щелчок, с каким трескается сухая ветка, оно ударило по гладкой зеркальной поверхности и свалилось на пол. Эта тварь хотела залезть тебе в рот. Костя посмотрел на свое отражение в стенке. Белки глаз покраснели. Она могла попасть тебе НА ЯЗЫК. Открыл рот. Ты мог ее ПРОГЛОТИТЬ. Во рту было пусто. ОНА УКУСИЛА ТЕБЯ! Взглянул на руку и увидел на тыльной стороне ладони алую каплю. Невероятно! Его ни разу в жизни не кусали тараканы, и он никогда даже не слышал о таком, чтобы тараканы вообще кого-либо кусали до крови. Но жгучая боль, распространяющаяся по кисти вокруг укуса, прямо сейчас, в этот самый момент, опровергала весь его предыдущий жизненный опыт, связанный с мерзопакостными насекомыми. «Рану стоит обработать», – подумал он. Черт с ней! Дело ведь совсем в другом, не так ли? Внутренний голос не унимался. Если ты не найдешь таракана, то уже не сможешь сегодня уснуть. Возможно, никогда уже больше не сможешь нормально спать, зная, что стоит прикрыть веки, как мерзкая гадина вылезет из своего укрытия и заберется – теперь уж ТОЧНО заберется! – тебе в рот, ноздрю или ушную раковину. И будет ползать там, скребя твои внутренности щетинистыми лапками, трясь лоснящимися бочками, щекоча отвратительными усиками… Его начало колотить от отвращения, по спине побежали мурашки. Костя осмотрелся. Насекомое куда-то уползло, скрылось, а ему, он знал, было жизненно важно, просто необходимо отыскать и уничтожить эту тварь. Тем более, в комнате могли найтись и другие, ведь тараканы редко ползают по одиночке. Сваленное на пол одеяло цеплялось за кровать, как утопающий за борт спасательной шлюпки. Так же остатки здравого смысла Кости цеплялись сейчас за детали обстановки, чтобы окончательно не потерять связь с реальностью. Шкаф, столик, компьютер, занавеска, кровать… Одеяло упало, издав тихий шорох: ссскырссск… Костя побросал сверху подушки. Сорвал простыню, почти с благоговейным трепетом ожидая обнаружить под ней ощетинившуюся усиками и ножками мразь. Или с десяток-другой ей подобных. На голом матраце желтели пятна – засохшие следы долгих холостяцких ночей, чуть более заметные, чем стертые мозоли на внутренней стороне его правой ладони. Свалявшиеся шерстяные катышки неизвестного происхождения. Несколько хлебных крошек, мумифицированный мушиный трупик… Никаких таракандаров. Вообще никакой поганой живности. Костя приподнял матрац, но и под ним не нашел ничего, что могло бы перебирать лапками и скрестись о ткань, издавая мерзкие звуки. Сынка, скырск-скырск. Он застыл, недоуменно озираясь. Что это? Показалось?.. У него начались эти, как их, слуховые галлюцинации? Может, он уж вконец рехнулся? Вот Вика-то обрадуется!.. Способен ли тараканий укус повредить мозги?.. Скырск? – в этом было что-то издевательско-вопросительное. Словно то, что издавало эти шорохи, вежливо пыталось уточнить, все ли верно Костя расслышал с первого раза. «Откуда? Шкаф?..» Скырск-скрыск-скырск! – из сваленного на пол белья. В складках под белой тканью копошилось что-то темное. Он босой ступней отбросил угол простыни в сторону и увидел то, от чего полупереваренный сэндвич моментально взлетел по пищеводу к самому горлу и Костю едва не вырвало прямо на пол. Их было двое. Один, огромный, настоящий гигант, раз в пять крупнее обычного рыжего таракашки, оседлал другого, меньших размеров – видимо, самку. В желтом свете комнатной лампы тельца тварей матово лоснились. Щетина на лапках большого таракана напоминала зазубрины на лезвии армейского ножа. Передними конечностями самец обхватил и удерживал свою подругу, а задними упирался, скользил, скырск-скырск, по ткани, приподнимаясь над партнершей. Усики у обоих активно шевелились, а сами тараканы замерли в нечестивой пародии на двух слившихся в любовном экстазе людей. Голос в голове у Кости зашелся истерикой: Это ты, ТЫ, говённая деревня, их сюда притащил! Э-та та-ра-ка-шхи из ба-шхи тва-ей ма-ма-шхи, кубаноид! Ну нет! Костя подавил подкравшийся к горлу смешок. Какой бы сволочью ни была его ма, в ее маленькой глупой голове не водилось гигантских, способных укусить человека до крови насекомых. Скорее уж эта парочка выглядела как монстры из давешнего фильма с ТВ-3. Как плоды больной фантазии какого-нибудь Джима Гавнорски. ТЫ МОГ ЭТО СЪЕСТЬ! – завопил озлобленный маленький Костик у него внутри. И он стал топтать простыню.6

Под пяткой влажно хрустело, скыр-рск, и жидкость, похожая на гной, заляпала светлое белье. Костю едва не вырвало от нового приступа тошноты. Зарычав от нахлынувших ярости и отвращения, он поднял ногу и снова ударил, и так повторял раз за разом, буквально вбивая белье в ламинат. Эта! Погань! Ползла! У тебя! По лицу! «И лучше не думать о том, что так могло продолжаться дни, скыр-рск, недели, скыр-рск, и даже месяцы, скыр-рск, скыр-рск, скыр-рск, ночь за ночью, правда?..» ТЫ! МОГ! ЭТО!! СЪЕСТЬ!!! В какой-то момент Костя запыхался, обессилел и остановился. Внизу на простыне расплылось пятно желтовато-коричневой слизи, похожее на лопнувший перезрелый прыщ. Мелкие частички хитина и раздробленных конечностей плавали в гадкой лужице. Стопа болела, руку в месте укуса жгло, а по телу разливалась холодная равнодушная пустота. Казалось, если прислушаться, то можно уловить, как слабый ветер гуляет в тоннелях кишок. Молодцом, сынка! Одолел супостата! А-та-мстил за па-па-чху! Костя то ли мысленно, то ли вслух, он сам не понял, велел замолкнуть обоим родителям: и мертвому, и живой. Потому что единственный уцелевший тараканий усик вздрогнул. Из-под кашицы, в которую превратилось туловище крупного насекомого, высунула головку чудом уцелевшая самка. Зазубренный кончик ножки нащупал опору, лапка переломилась в сочленении, напоминая хищно загнутый коготь. И тараканиха медленно поволокла вперед лопнувшее брюхо, оставляя гнойный след из перемешанных между собой внутренностей, своих и своего любовника. э-та та-ра-ка-шхи из-ба-шхи тва-ей ма-ма-шхи «Живучая, сука». Он кинулся на кухню. Дрожащими пальцами нащупал выключатель, щелкнул тумблером – и чуть не заорал, увидев, как по керамограниту разбегаются несколько тараканов помельче. Одного Костя успел припечатать ножкой попавшегося под руку стула. «ДА КОГДА ВЫ ТОЛЬКО УСПЕЛИ НАБИТЬСЯ КО МНЕ В КВАРТИРУ?!» Спокойно, селянин. У тебя ведь есть план? Вот и следуй ему. И не паникуй, деревенская блевотина! Попытайся хоть раз что-нибудь сделать правильно в своей никчемной жизни. И лучше с первой попытки, а не как с Викой. Давай, сынка! У тебя все получится! Ма-ма-чха лю-би-т ти-бя… – Заткнитесь все на хер! – рявкнул Костя. Метнулся к ящику кухонного стола. Взгляд почти сразу напоролся на то, что ему сейчас было нужнее всего на свете. Старый тяжелый молоток, доставшийся от хозяев. С деревянной, темной от времени рукояткой и мощной ударной головкой из закаленной углеродистой стали. С таким на медведя ходить, не то что на тараканов. Костя схватил инструмент и тут же с криком выронил его обратно в ящик, почувствовав резкую боль в подушечке мизинца, точно под ноготь вонзилась раскаленная игла. Когда он затряс рукой в воздухе, то увидел, что в кожу вцепился еще один таракан. – Хос-спа-ади-и! – выдохнул Костя, не заметив, как вернулся к нему ненавистный кубанский акцент. Отодрал от себя насекомое. Тварь изворачивалась у него в пальцах – он готов был поклясться, что слышит, как злобно щелкают микроскопические челюсти. Торчащие из брюшка конечности отчаянно елозили по воздуху. Живот таракана имел удивительный розоватый оттенок, и Костя с отвращением подумал, что это, должно быть, виднеется его кровь. Борясь с тошнотой, он положил ублюдка на стол, лапками кверху, и, прежде чем тот сумел перевернуться, с размаху опустил на него молоток. От удара у старого стола чуть ножки не повылетали, а от таракана в буквальном смысле осталось лишь мокрое место. Костя потряс молотком в воздухе, торжествуя. Повоюем, сынка! – Так точно, бать! Босиком, в одних трусах, зато с молотком – этим молотом тараканьих ведьм – в кровоточащей руке, Костя прошел обратно в спальню, распахнул дверь и замер. Сначала он подумал, что, выходя, по привычке выключил свет. Потом поднял взгляд наверх, к лампе. Молоток глухо стукнул о ламинат, выпав из в миг потерявших чувствительность пальцев.7

Потолок шевелился. Он был черен от покрывавших его толстым слоем тараканов. Они наползали друг на друга, толкались и падали на пол, на сваленное возле кровати белье, на матрац. Как черный снег. Как ретроверсия картинки из «Матрицы», где вместо зеленых цифр кода вниз по экрану сыпались черные крошки. Словно огромный трехмерный «Тетрис» в черно-белом варианте. В этом было даже что-то величественное. Костя успел заметить, что начало бурлящему океану тьмы давал угол за шкафом. Кусок обоев отстал там от стены, обнажив глубокую кривую трещину, из которой расширяющейся кверху воронкой ползли все новые и новые насекомые. Их здесь теперь были, наверное, уже тысячи, десятки тысяч. Грозди и россыпи тараканов облепили стены. На черном от тараканов столике покачивалась распахнутая крышка ноутбука, тоже черная из-за ползающих по ней тварей. Белая занавеска на лоджии выглядела так, словно какой-то бродяга рисовал на ней граффити черной краской из аэрозольного баллончика – только этот рисунок был живой, дышал и копошился. Скырскскырскскрыскскырскскырск – услышал Костя. А потом с потолка на лицо ему скакнул таракан. – А! – вскрикнул Костя, когда таракан укусил его в лоб. Другое насекомое спикировало на шею. Третье упало в волосы на макушке. Отмахиваясь от падающих, словно капли быстро набирающего силу дождя, гадов, он попятился в прихожую. Ушибленной пяткой задел валявшийся на полу молоток, потерял равновесие и с новым криком опрокинулся на спину. Затылком больно стукнулся об пол, от удара голова подскочила на долю секунды, а потом по инерции ударилась снова. Повторный удар был слабее, но отозвался в голове Кости многократным раскатистым эхом – смутно знакомым, как в детстве, на Кубани, когда отец водил его в пещеру на горе со смешным названием Индюк. Воспоминание всплыло из тьмы на секунду, когда Костя потерял сознание. Затем он приподнял гудящую голову и увидел, что лежит у входа в такую же пещеру. С высокого свода лились черные струи. скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырск Жалящая боль пронзила ноги сразу в нескольких местах, на ступнях и щиколотках: первые тараканы уже успели облепить их, а некоторые забрались даже дальше, приближаясь по голым худым бедрам к области паха. Костя почувствовал, как сжимаются в комок его яички. Он шарахнулся спиною назад, усиленно работая ногами и руками, чтобы сбросить с себя насекомых. Черная шуршащая волна неторопливо накатывала из спальни, готовая накрыть его с головой. Он заставил себя подняться, не обращая внимания на боль в голове и ногах. Захлопнул дверь. Несколько тараканов зажало в щели внизу, гнойные брызги запачкали выкрашенный белой краской косяк. «Хозяева будут ругаться», – подумал Костя. Потом он подумал, что ему совершенно насрать, что скажут квартиросдатчики, – он здесь все равно больше жить не станет. Ни за что. Никогда. Скырскскырскскрыск, тараканы протискивались в щель под дверью. Скырскскырскскрыскскырскскырск – раздалось у него за спиной. Кухня! Он обернулся. Их там было пока не так много, как в комнате, но орда прибывала на глазах. Они ползали по ножкам и крышке стола, по стульям, карабкались по отвесной стене холодильника, десятками выбегали из приоткрытой уборной. Костя увидел, как накренилась и рухнула вниз фильтрационная установка, услышал треск раскалывающейся пластмассы. Вода разлилась по полу, и это отвлекло тараканов, дав ему время прийти в себя. «Влага. Им нужна влага». Твари сгрудились над лужей неким подобием конуса или пирамиды. Шуршащая гора дрожала, как проснувшийся, готовый вот-вот извергнуться вулкан, и быстро прибавляла в высоте. Очень скоро от воды не останется ничего, понял Костя. И тогда они обратят внимание на другой источник жидкости. На него. «Плохие таракандары. Злые, голодные, жаждущие человеческой крови таракандары». Беги, твою мать, деревня, беги! Костя почувствовал острое желание опорожнить мочевой пузырь и стиснул зубы, а потом, в кулаке, и мошонку. Обмочиться, сейчас? С тем же успехом можно сунуть в рот сдвоенный ствол «Ижа» и спустить курки. Черт, возможно, он бы так и поступил, но ружья под рукой не было – отцовская берданка осталась дома, на Кубани. По ногам у него текла кровь, и обе руки тоже были в бурых пятнах. Он поднял молоток с пола, попутно размазав по рукояти небольшого таракана. На глаза попалась дверь в комнату и щель, в которую продолжали лезть новые твари. Пол рядом был покрыт мелкими крупицами белой краски и древесной щепой. Отверстие становилось шире, потому что – приходилось верить собственным глазам, хотя разум отчаянно протестовал, – тараканы прогрызали дерево. Еще минута, и он окажется зажат в тисках, окруженный со всех сторон. Тараканы не пожирают людей. Не могут вести себя настолько разумно и вместе с тем дико. Удел тараканов – подъедать крохи со стола и лакомиться падалью из мусорного бачка. Разве не так? С другой стороны, разве не думал он прежде о самом себе, своих соседях и даже об их детях как о падали? Так ли уж странно, что жизнь, по обыкновению, воплотила в реальность худшие из его представлений?.. Та трещина за обоями выглядела глубокой и длинной, словно начало брала в самом сердце Ада. А сколько таких разломов могло быть во всем доме? Большое, высоченное жилое здание, целых двадцать два этажа отборной столичной падали. Настоящий пир для изголодавшейся орды. Что ж, ничтожество, хотя бы сейчас ты начал ощущать себя москвичом… СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК …а теперь беги. Беги, пока не поздно, сука! Костя потянулся к тумбочке за ключами и схватил их, не глядя, вместе с телефоном. Застрявший в волосах таракан укусил его за мочку уха. Костя воткнул в него ключ. Еще один укус обжег большой палец ноги. Шорох тысяч насекомых стал громче и возвысился до подобного водопаду рокота, когда дверь спальни треснула и разошлась посередине под напором тараканьего цунами. В прихожую хлынула черная шуршащая хитином масса. Костя отбежал к входной двери и обрушил позади себя тумбочку, чтобы выиграть еще несколько секунд драгоценного времени. Тебе всегда не хватало времени, деревенщина. Ни на сон, ни на отдых… Ни на жизнь. Трясущимися, скользкими от крови пальцами он повернул круглую фалевую ручку, как никогда радуясь тому, что, будучи дома, замыкал дверь лишь на один поворот, а не полностью, на два с половиной. Лишние мгновения, дарующие надежду. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Не оглядываясь, – он знал, что черная волна уже накрыла тумбочку и перехлестывала через нее, – Костя дернул дверь, поспешно скользнул в узкий проем, ободрав бок о металлическую лутку, и, перехватив ручку замка уже с внешней стороны, всем весом потянул на себя. Сталь лязгнула о сталь, а спустя секунду до его слуха донесся множественный дробный стук – будто сотня озорников устроила соревнование по стрельбе горохом из трубок, используя в качестве мишени дверь его квартиры. Пусть ломятся сколько угодно, сталь им не по зубам. По крайней мере ему хотелось на это надеяться. Костя запер замок и оставил ключ в скважине, закупоривая металлом последнее отверстие. Теперь оставалось самое простое: понять, что делать дальше.8

Стучать в квартиры соседей, звать на помощь? Ну да, гений, ты хоть представляешь, какой у тебя сейчас видок? Из одежды на Косте остались только трусы, в которых он ложился спать. Руки и ноги продолжали кровоточить, раны жгло, как будто по коже ласково провели паяльной лампой. Мелкая деталь, дополняющая портрет обезумевшего провинциала, – молоток, испачканный какой-то пакостью. И телефон. Он мог позвонить. В «Скорую помощь», пожарным, копам – кому угодно, кто приедет и разберется со всем этим безумием. «Ага. Давай звякни и расскажи им, что отборные тараканьи войска только что совершили вторжение на суверенную территорию твоей съемной квартиры. Посмотрим,как скоро после этого ты попадешь в желтый дом на Волоколамке». СЭС. Надо звонить в СЭС, тараканы – это по их части. Азатгуль звонила – вспомнил Костя. Она знает номер. А он знает ее, еще несколько часов назад они разговаривали о вредителях-таракандарах. Правда, старуха вряд ли сильно обрадуется, увидев соседа в одних трусах. «А с чего ты взял, умник, что лишь С ТОБОЙ этой ночью что-то случилось?» Только тут Костя сообразил, что, помимо непрекращающегося дробного стука с той стороны двери, слышит и другие звуки. Много звуков. Они наполняли дом, сливаясь в единую приглушенную какофонию, будто музыканты огромного оркестра, готовясь у себя в яме к концерту, настраивали инструменты. Он различил некоторые из них: партия плачущего ребенка, литавры бьющегося стекла, разноголосые духовые женских и мужских криков. На негнущихся ногах Костя вышел из коридора на площадку к лифтам. Из-за закрытых створок в шахте доносились могучие удары. Бух. Бух. Словно какой-то шутник с чувством юмора, как у идиота с Волоколамки, запер в лифте разъяренного носорога. Он вспомнил про лестницу. Дверь к ступенькам – обычная деревяшка с мутным куском стекла – располагалась напротив мусоропровода, сразу за лифтовой площадкой. Костя прошел туда, оставляя на грязной плитке алые отпечатки. В шахте бухнуло особенно сильно, и что-то заскрежетало. Свет на площадке моргнул. Костя поднял голову – по плафону светильника с внутренней стороны сновали многоногие тени. Когда он приблизился к выходу, ржавый короб мусоропровода с отчетливым лязгом распахнулся, как пасть неведомого зверя, и из него хлынули тараканы. Труба выблевывала их толчками, потому что желающих выбраться наружу было слишком много. Костя успел выскочить на лестничную клетку и захлопнул за собой дверь прежде, чем первая волна врезалась в нее с другой стороны. Он зафиксировал дверную ручку в поднятом положении и уставился в ужасе на стекло, через которое, впрочем, все равно ничего нельзя было разглядеть. – Думаешь, это их надолго удержит? От неожиданности и испуга Костя подпрыгнул на месте, и его мочевой пузырь непроизвольно расслабился. Он слишком долго терпел и теперь с отстраненным удивлением осознал, что испытывает жгучий стыд от того, что обмочился, хотя в сложившейся ситуации расстраиваться из-за таких мелочей было, пожалуй, довольно глупо. – Смотрю, кто-то вполне способен залить свою халупу и без моей помощи, – хмыкнул дядя Витя. Он стоял на площадке выше, на полпути с восьмого на седьмой этаж. Шлепанцы на босу ногу, тренировочные штаны с полоской, от века не водившая знакомства со стиральной машинкой майка, – все как всегда. Когда Виктор Палыч сошел по ступенькам, Костя разглядел, что руки у него испачканы красным, а небритая физиономия как будто напудрена. – Хреновый из вас клоун, Виктор Палыч, – выдавил Костя. Он стоял перед соседом в одних трусах, по ногам у него текло, но ему хотелось хихикнуть. – Ян Арлазоров мой ученик, – сказал дядя Витя без улыбки. – Скушай Машеньку. – Чего? – Мел жри, говорю, зассанец, – дядя Витя протянул пакет, в котором и правда лежало несколько кусочков белого мела. На пакете была наклеена этикетка с надписью «Машенька» и рисунком, изображающим дрыгающихся, как в танце, рыжих тараканов. – Я тридцать лет слесарил, всякой живности повидал по подвалам. А до того на кораблях плавал, там у нас и похуже твари водились. Борной кислоты в нужных для зачистки объемах у нас нет, «Раптор» у меня кончился, а ты, ссыкло, как видно, решил прогуляться налегке. Остается «Машенька», без вариантов. Отрава не моментального действия, но хоть какая-то, да защита. Костя безропотно сунул руку, запачкав край пакета кровью, и вытащил кусок мела. – Жри. – Есть-то зачем? – А чтоб я знал, что к тебе в башку прусак не заселился, – сказал дядя Витя так, словно это все объясняло. – Но ведь это же яд. Мне плохо не станет? – Куда уж хуже-то? – Глаза старика серебрились безумием, но в его словах была доля правды. Костя провел мелком себе по лбу и щекам, начертил белый смазанный крест на груди и положил оставшийся шарик на язык, под нёбо. На вкус «Машенька» оказалась горькой – каким, наверное, и должен быть мел. – Вот и правильно, без вариантов, – удовлетворенно кивнул дядя Витя. Сделал шаг в сторону, чтобы не наступить в желтую лужицу, растекающуюся под ногами у Кости, заодно придавил шлепанцем пробравшегося в щель под дверью таракана. – А теперь валим отсюда, если ты, конечно, уже закончил орошать поляну. Как по мне, здесь сколько ни удобряй – один хрен ничего не вырастет. Они стали спускаться. Первым шел дядя Витя – не торопясь, осторожно, осматриваясь по сторонам и внимательно слушая малейший шорох. Прежде чем перейти на следующий лестничный пролет, он высовывал голову сверху за перила и просматривал предстоящий отрезок пути. Воняло кошачьей мочой, но Костя и сам пах изрядно. На пятом этаже им встретилась кучка засохшего собачьего дерьма, а на стене в переходе чьей-то, судя по высоте надписи, детской рукой было выведено: «КТО МЫ – МЯСО!» и буква «С» в криво намалеванном ромбике. Костя мрачно подумал о неожиданно пророческом смысле этого послания. – Блаттоптероз, – изрек дядя Витя во время очередной краткосрочной остановки. – Так это врачи называют. Вред, который могут причинить людям тараканы. В основном дерматиты всякие, ну и прочие гадости. Возможно, он просто заскучал, а может, считал, что делится крайне важной информацией. Косте было все равно. Его раны горели адским пламенем и сочились кровью, голова раскалывалась. К тому же он начал мерзнуть. Но рядом с дядей Витей чувствовал себя определенно лучше, чем прежде. Спокойный, деловитый голос бывшего слесаря согревал получше любого калорифера. И Костя радовался звукам этого голоса, заставившим умолкнуть его проклятых внутренних тараканов. – Вообще, лучшую в мире защиту от тараканов дала нам сама природа. И дело тут не в нас, не в наших размерах, – продолжал дядя Витя. – Размеры тут больше в минус. На флоте – а я по Тихому три года бороздил, чтоб ты знал, – был у нас случай. Одному матросику мелюзга такая прям в ухо заползла, пока тот спал. Залезть-то гнида залезла, а развернуться и обратно выползти – не может. И задницей наперед ползать – не умеет, без вариантов. Копошилась так, что аж кровь у бедолаги из уха течь начала. Ох и намучился парнишка! Хорошо, что медик толковый оказался. Ну тогда других на флоте и не держали, без вариантов. Это тебе не по подъездам ссать, хех. – Вытащил? – Вытащил, само собой. Матросика, правда, все равно на сушу списали. Отказало то ухо у него. Перепонку, что ль, таракашка повредил. Хрен знает… –…без вариантов, – закончил Костя. Ему хотелось быть полезным: – У меня телефон есть, мобильник. Может, копам… в милицию позвонить? – В полицию, – поправил дядя Витя. – Это можно. Только выйдем вот – и звони. А лучше военным. Но это когда выберемся отсюда. В данный момент нам от них пользы мало. – Тогда… тогда я девушке своей позвоню. – Костя дрожащими пальцами набрал номер Вики, но мерцающий экран сообщил, что абонент недоступен. Оставалось надеяться, что она просто легла спать, выключив мобилу. Что бедствие коснулось только их дома, а не охватило весь район… или того хуже – весь город. – Давайте хоть посвечу, – Костя включил фонарик в настройках смартфона и направил его на ступеньки. – Другое дело, – ухмыльнулся дядя Витя и выхватил у Кости мобильник. – А я-то думал, ты только ссаться умеешь, салага. Они продолжили спуск, но теперь пошли быстрее. Дядя Витя светил телефоном перед собой, а Костя ковылял следом. Происходящее отдавало бредом: десять минут назад он спасался бегством от полчищ плотоядных насекомых, полчаса назад спокойно дремал в кровати и видел сны. Не очень хорошие (сынка, скырск-скырск), но сны. И вот опять будто погрузился в кошмар. В этом видении вредный, пьющий сосед все больше напоминал ему отца – человека, на которого всегда и во всем можно было положиться… пока тот не умер. И даже привычное хамство бывшего слесаря Костю уже не раздражало, а казалось чем-то совершенно нормальным. Так, должно быть, в армии старшина по-отечески, не со зла, матюгает новобранцев, чтоб знали свое место. Место Кости было позади командира, а командовал сейчас Виктор Палыч. Они выбрались в холл первого этажа. Здесь царила ночь. Во тьме слабо мерцала зеленым лишь кнопка вызова у одного из лифтов. Грохот в шахте прекратился, в тишине («мертвой тишине», – пришло на ум Косте, и он вздрогнул) чудилось гудение натянутых в стылом воздухе стальных тросов. Он не хотел думать, что могло по ним карабкаться, вызывая вибрацию. Дядя Витя поднял руку с телефоном. Подсветки хватало, чтобы развеять мрак метра на три, не больше. – Не нравится мне это, – сказал дядя Витя. – Как затишье перед бурей. Двигаем помаленьку… Не торопиться. Не шуметь. Аккуратненько. От выхода на улицу их отделяло, по прикидкам Кости, шагов тридцать. Несколько ступеней, широкий коридор, комнатка дежурного по подъезду. – Азатгуль, – вспомнил он. – Черт! И правда. Спит, наверное, чурка нерусская… – Дядя Витя опустил телефон, раздумывая. Потом посветил Косте в лицо: – Значит, так. Стоишь тут. Ждешь меня. Я зайду к старухе, проверю. Очень, очень надеюсь, что она не заорет с перепугу, когда я ее будить начну. Но вот тебе… для твоего собственного здоровья, ссыкун, будет лучше оповестить меня, если заметишь, что эти гады сюда лезут. Без вариантов. Понятно выражаюсь? Костя кивнул, дрожа всем телом и уже не только от холода. Дядя Витя окинул его взглядом серебристых старческих глаз и усмехнулся: – Не ссы, ссыкун. Не из такого дерьма выплывали… Костя очень хотел ему верить. Однако вера его пошатнулась, когда дядя Витя отобрал у него молоток и сунул за пояс своих великолепных тренировочных штанов. – На всякий случай. А случаи бывают разные… И он остался во тьме один, голый и безоружный, пока бывший слесарь осторожно шел вперед. Дядя Витя двигался медленно, производя минимум шума. Фигуру его окружало смутное марево, исходящее от телефона, и со стороны выглядело, как будто он плыл в световом шаре по океану темноты. Когда он спустился по ступенькам к каморке консьержа, света стало совсем мало, и Костя, не выдержав, сделал несколько робких шагов вслед за соседом. Подоспел как раз, чтобы увидеть, как дядя Витя нащупывает во мгле ручку двери от комнаты дежурного, поворачивает и открывает. – Эй, курва старая. Конец света проспала, – хриплым шепотом позвал дядя Витя и снова поднял телефон. Свет упал на диван и фигуру, укрытую с головой черным шерстяным одеялом. Вернее, Косте показалось, что это было одеяло. Скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырск – зашипела Азатгуль, поднимаясь. Покрывало схлынуло к ее ногам, оказавшись сотканным не из шерсти, а из тысяч тараканов. Словно сама тьма ожила и обрушилась лавиной на пол каморки, а оттуда – прямо к дяде Вите. Слесарь, шатаясь, попятился, не отрывая глаз от внезапно вознесшейся перед ним в полный рост старухи. Азатгуль стояла на диване, а у дяди Вити ноги подогнулись в коленях, сам он начал невольно опрокидываться назад, от чего рука с телефоном задралась еще выше. В призрачном, отдающем синевой свете Костя, как и сосед, увидел лицо старой казашки, на котором не осталось живого места, где совсем не было кожи и которое при этом жило, потому что в мясе щек и в пустых глазницах копошились тараканьи личинки. – Царица Мать Небесная… – отвисла челюсть у дяди Вити. В кровавом месиве, когда-то бывшем толстыми губами, тоже раскрылась дыра. Азатгуль тяжело подняла руку, сплошь покрытую насекомыми, и, указав на бывшего слесаря, произнесла (никогда еще ее русский не звучал так странно): – ЖРИТЕ. Дядя Витя заорал, поскользнулся в своих шлепанцах, упал, но тут же вскочил снова, швырнул в Азатгуль пакет с мелками и, продолжая вопить, побежал назад, к Косте. – Не туда… – пискнул Костя, но было уже поздно. Скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырск – за спиной дяди Вити черная река выплеснулась в подъезд и в один момент достигла противоположной стены, отделив Костю и его напарника от двери на улицу. – Назад!!! – Дядя Витя споткнулся и едва снова не рухнул, но устоял на ногах, хоть и потерял на ступеньках второй шлепанец. Отбросил остолбеневшего от ужаса Костю с дороги и пинком распахнул дверь на лестницу. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Проход был забит тараканами. Они сбегали по стенам, текли ручьями по ступеням, покрывали перила – и вся эта масса двигалась вниз и вперед. Самые быстрые уже достигли лестничной площадки и перебегали через порог, минуя сослепу ноги дяди Вити либо с ходу впиваясь в босые ступни. Костя, медленно сползая по стене, видел всю картину. Он услышал глухие детские рыдания и подумал: «Это я. Это мой собственный плач». Мысль нисколько его не испугала. Он уже не испытывал страха, не чувствовал боли и отчаяния. В нарастающем, сливающемся в монотонный гул звуке сотен тысяч тараканьих ножек ему слышался знакомый мотив. Костя никак не мог вспомнить, где слышал эту песню без слов, но, превращаясь в нее, безостановочное скрыскскырскскырскскырск уже не было так страшно, даже напротив: обещало ласку, тепло и покой. Возможно, дядя Витя тоже уловил нечто подобное, потому что замер на месте и опустил руки. Створки лифта в полутора метрах от Кости разъехались в стороны. За ними в водопаде мутно-желтого света стоял кукольный светловолосый ангел в белом платьице и ревел навзрыд. – Лифт! – закричал Костя еще до того, как успел понять, что это плач девочки слышал минуту назад, а не собственные рыдания. Тараканы уже добрались до его многострадальных пяток, но он не обратил на укусы внимания и даже не заметил, как, снова вставая на ноги, расплющил несколько тварей. Дядя Витя также пришел в себя. Одновременно они ломанулись в кабину, едва не расшибив друг другу лбы в проеме. Более массивный, тяжелый слесарь выиграл короткую схватку и проскочил внутрь первым. Бесцеремонно отпихнув девочку-ангела к дальней стенке, сам прижался к боковой, изо всех сил колошматя смартфоном по кнопкам этажей. Костя едва успел нырнуть следом, как двери закрылись и лифт начал подниматься.9

Несколько секунд все трое молча вжимались в стенки кабины, каждый в свою. Дядя Витя тяжело и часто дышал, просунув ладонь под майку с левой стороны, где у него обнаружилась расплывшаяся по дряблой бледной коже синяя татуировка в виде большого, обвитого цепью якоря. Костя изучал эту находку, пытаясь вспомнить, были ли какие-нибудь тату на груди у его покойного отца. У Вики была – маленький паучок в области поясницы. Эх, он бы все отдал за то, чтобы остаться вчера у нее на ночь… Сейчас Косте казалось, что он парит в невесомости. Даже девчонка прекратила плакать и, широко распахнув огромные голубые глазищи, поочередно смотрела то на одного взрослого, то на другого. Потом дядя Витя отлип от стены и надавил большим пальцем кнопку в нижней части лифтовой панели. Ощущение невесомости исчезло – кабина прекратила движение. – Черта с два я отсюда куда выйду. – Виктор Палыч, телефон проверьте, – сказал Костя. – Может, теперь все-таки есть смысл позвонить в полицию? – Умный больно, да? – сказал дядя Витя. – Не фурычит. Связи нет, видишь? Костя кивнул, забирая бесполезный теперь мобильник. В этом здании столько бетона, а его сотовый оператор никогда не отличался надежностью. К тому же смартфон пострадал: пластмассовый корпус в нескольких местах треснул, спасибо дяде Вите. Впрочем, с его-то везением разве могло быть иначе? Не гневи Бога, сынка, девку тебе сам Господь послал. «И то правда, бать. Но что дальше?» Покойник замолчал, но, в общем, мертвым и не свойственна особая разговорчивость. – Что это было там, внизу? Ты видел? – Дядя Витя продолжал растирать себе грудь, лицо у него стало еще белее и уже не только из-за мелового грима. – Эта сука, Азатгуль, она показала на меня! А ты, – дядя Витя наконец обратил внимание на спасшего их ребенка, – чьих будешь? Как звать? – Я девочка Маша Петрова, у меня болит вот здесь, – она потрогала пальчиком висок, задев при этом завитой нежно-золотистый локон. Костя только сейчас заметил на голове у девчонки ободок с пушистыми розовыми заячьими ушками. Наверное, родители любили называть ее «зайчиком». Ушко осталось одно, второе куда-то исчезло. Большое горе для малышки ее лет – может, потому и плакала?.. Как бы там ни было, Костя сейчас даже собственные грязные трусы не рискнул бы поставить на то, что девочка Маша когда-нибудь вырастет в длинноногую грудастую «зайку Плейбоя». – Мама, папа твои где? – продолжал допрос дядя Витя. – Не знаю, – пожала плечами Маша. – Где-то… там. Потом заплаканное личико вдруг просияло неподдельной радостью, и она, вытянув перед собой обе руки, сообщила: – Мне шесть лет. Нет, уже семь! – оттопырила еще один пальчик. – У меня день рождения! – Господи. Что бы ты ни заказывала на днюху, надеюсь, папаша подарил тебе не тараканью ферму. – Виктор Палыч, – отвлек его Костя, – инструмент верните. – Что? А, черт, забирай, – дядя Витя выудил молоток и невесело улыбнулся: – Веришь, нет… забыл внизу про него совсем, когда началось. С другой стороны, ты вспомни ту тварюгу! Какой от него прок против всей этой хрени, а? – Без вариантов, – согласился Костя, сжимая деревянную рукоятку. Сунуть молоток было некуда – не в трусы же пихать. Слесарь говорил верно, против таких тараканов бесполезно любое оружие, кроме, разве что, огнеметов. Но, по странному стечению обстоятельств, никто из присутствующих пиротехники на это маленькое собрание жильцов не захватил. – Там игрушки есть? – Маша смотрела на его телефон. – Посмотри сама, я не знаю, – Костя протянул ей мобильник. – Считай это, ну, типа подарком на день рождения. – Спасибо. – Виктор Палыч… Надо выбираться отсюда, Виктор Палыч. – Ты глухой?.. Или тупой? Черта с два я отсюда выйду! – Кабина не герметична. Шахта лифта тоже. Рано или поздно они до нас доберутся. – Кто-то придет на помощь. – Кто? Мы никого не встретили, кроме девчонки. Тараканы сожрали ее родителей, сожрали Азатгуль… Во всем здании в живых остались только мы трое. И у нас нет связи с внешним миром. Делайте что угодно, выстукивайте SOS азбукой Морзе по стенкам – никто нас не спасет! – Костя прервался и услышал в паузе шорох. В углу кабины в семечковой кожуре копошился таракан. – Смотрите! Они уже здесь. – Ну и что? Их здесь мало. А по одному, – слесарь сделал шаг и превратил семечки в труху вместе с тараканом, – по одному мы как-нибудь с ними справимся. – Это пока они не проели дыру побольше, – сказал Костя. – Или несколько дыр. Они это могут. Я видел, как они проедают дерево. И потом, Виктор Палыч, сколько мы здесь высидеть сможем – день, два?.. Что будем пить? Есть что будем? Тараканов? Мы же сами тут, как жуки в коробке… – Ничего, продержимся! – Сколько ты продержишься без лекарств, дядя Витя? У тебя ж с сердцем плохо, да? – Это моя забота, сучонок. Сперва ссать в унитаз научись, прежде чем диагнозы ставить. – Ой, тут птички есть! – воскликнула Маша: девочка нашла в телефоне Angry Birds. Костя снова взглянул на дядю Витю: – Виктор Палыч, вы же говорили что-то про лучшую защиту от тараканов… – Намастрячился сикать H3BO3, гений? – Нет, – терпеливо сказал Костя. – Я про другую защиту. Про ту, которую нам дала природа. Вы же говорили о птицах, верно? Птицы клюют тараканов. – Какая разница, о чем я говорил? Если ты гадишь, как голубь, это не значит… – Да ЗАТКНИСЬ ты хоть на минуту! Просто послушай, – на плечо упал таракан, и Костя, не отвлекаясь, раздавил его в ладони. – Мы могли бы подняться в лифте на верхний этаж. А оттуда выйти на крышу. Крыша – это не дерево и пластмасса, дядя Витя. Это бетон. Туда им пробраться будет сложнее. Там мы сможем звонить куда угодно, кричать сверху, звать на помощь. И главное. Там будут птицы. Много птиц. – Птички нам помогут! – Девочка все это время слушала Костю с открытым ртом. – Природа нам поможет, Виктор Палыч! Старик задумался. Сейчас он выглядел действительно как глубокий старик, а не молодящийся, прежде служивший на флоте слесарь, недавно вышедший на пенсию. На глубоких залысинах проступили бисеринки пота, щеки посерели и будто втянулись в череп. Костя вдруг понял, что щетина на подбородке дяди Вити не окрашена мелом – она была белая, потому что была седая. И серые зрачки его не серебрились, как казалось прежде, а помутнели от возрастной катаракты. – Все это имеет смысл, только если ход на крышу открыт, – наконец выдавил он из себя. – Даже если там заперто, – Костя поднял молоток, – у нас есть чем сбить запоры. Вместо ответа дядя Витя молча повернулся к панели и до упора утопил внутрь кнопку с числом «22». Кабина едва ощутимо вздрогнула и снова начала подниматься. Сквозь стены был слышен шорох тросов… и, возможно, чего-то еще. – Как будем действовать, дядя Витя? – спросил Костя, когда на панели мигнула кнопка «12». По телу пробегала дрожь, но рукоятка молотка горячила ладонь. Адреналин наполнял жилы расплавленным свинцом. – Быстро, четко, слаженно, – старый моряк воспрял духом, словно приняв колыхание спертого воздуха в кабине за бриз. На панели зажглось и потухло число «14». – Выходим и сразу к люку на крышу, он должен быть рядом. Первый идешь ты, как молодой и здоровый. Плюс у тебя молоток, а он может понадобиться, когда дело дойдет до замков. – А я иду?.. – Ты, девочка Маша, идешь сразу за Константином. Не идешь, а бежишь со всех ног, чтоб только пятки сверкали, без вариантов. Я – прикрою вас сзади. «16». – Годный план, Виктор Палыч. «17». – Будешь драпать на крышу – не обоссысь ненароком, скалолаз. Не горю желанием принимать душ из твоей мочи. «19». На числе «20» лифт вновь тряхнуло, уже серьезней. Подъем прекратился. Костя и дядя Витя уставились один на другого. – Какого черта? – спросил Костя. – Откуда мне знать? Я не лифтер, я слесарь! – крикнул Виктор Палыч, давя на все кнопки подряд. – Не ругайтесь, – сказала Маша. – Ругаться плохо. – Скырскскырскскрыскскырск, – сказал потолок.10

Свет в кабине моргнул. Все трое задрали головы и увидели тени под колпаком светильника. Много теней, и у каждой – по шесть маленьких ножек. Косте вдруг стало трудно дышать, словно в горле застрял замороженный чизбургер из гипермаркета. Целиком застрял, здоровый такой чизбургер, размером с кулак Николая Валуева. «Господи, да мы сами тут как бургер для тараканов», – подумал он, ощущая панику, растущую по мере того, как света в кабине становилось все меньше, а теней под полупрозрачным пластиком лампы (скырск-скырск-скырск) все больше. Ожили голоса в его голове: Ну вот, лимита, аккурат перед смертью ты узнал, что страдаешь клаустрофобией. Она, знаешь ли, быстро развивается у всякого провинциального говна вроде тебя, особенно если застрять в окружении тараканов-людоедов. – Они лезут сюда, – сказал дядя Витя. И теперь весь ваш блистательный план спасения будет сожран вместе с вами. – Что делать будем? – Можно вызвать лифтера, – криво усмехнулся дядя Витя. – Но что-то мне подсказывает, что толку от это будет ноль целых, хрен десятых. – Дай-ка сюда, – Костя забрал у Маши телефон, потряс им в воздухе, проверил число делений. Потом попробовал набрать номер службы спасения, но, услышав начало фразы «абонент временно недоступен», вернул мобильник девочке. – Связи все еще нет. Под ногами раздался тихий шлепок. На потолке в углу появилось небольшое отверстие, куда один за другим начали проползать тараканы. Дыра расширялась прямо на глазах, и через секунду в нее пролезало уже по два, по три насекомых одновременно. – Надо валить, – губы у дяди Вити стали того же серого цвета, что и грязная майка. – Слышь, Костя, надо сваливать отсюда. – Мы не доехали до конца. – Мы на двадцатом! Два гребаных перехода на два гребаных этажа – и будем на месте! – Если там, – кивнул Костя на двери, – нас не ждет толпа гребаных тараканов. – Там неизвестно, а здесь их скоро будет полная коробочка! Что-то царапнуло по бедру с левой стороны, и Костя едва не ударил молотком, не глядя, но в последний момент понял, что это Маша коснулась его рукой. – Дядечки, не ругайтесь, – в глазах у Маши стояли слезы. – Давайте лучше уйдем отсюда, давайте убежим от таракашек. По нижнему краю белого платьица карабкалось насекомое. Дядя Витя нагнулся, раздавил таракана меж пальцев, сунул обе руки под мышки девочке и, крякнув от натуги, поднял ее. – Давай, Константин, – сказал он хрипло. – Открой нам. Мы, пожалуй, тут выйдем. – Ладно. – Костя повернулся к дверям и, уцепившись ногтями за край, попробовал отодвинуть створку. Та отъехала на пару миллиметров, затем пальцы соскользнули, Костя чуть не упал, а двери вновь сомкнулись. – Твою мать! – взвизгнул он. – Не получается! – Молоток, – подсказал дядя Витя. Свет погас. В кабине стало совсем темно. Костя слышал беспрестанное скырск-скырск-скырск и шлепки – звук, с которым насекомые падали, одно за другим, на пол. Кожу на левой щиколотке обожгло укусом. Костя лег спиной на одну стену лифта, уперся ногой в противоположную и, как можно дальше просунув узкий конец молотка в разъем между створок, изо всех сил потянул на себя. Он весь взмок от усилий, но сумел проделать щель шириной с ладонь, куда попало немного света снаружи, а дядя Витя тут же сунул в отверстие ногу. – Давай, Костя, тяни! Молодой еще, спра вишься! Костя сменил позицию, пропихнул в зазор плечо и начал давить, раздвигая створки еще сильнее. Тараканы уже ползали у него в волосах, кусали шею. скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырск – Давай, Костя! – плакал белокурый ангел, прячась на руках у дяди Вити. – Давай, ты сможешь, – подбадривал бывший слесарь. – Я тебя в ученики возьму, если сможешь. Бросишь свои интернеты, станешь мастер – золотые руки! Что-то в дверях громко лязгнуло, и они вдруг открылись полностью. Костя ударился поясницей о створку и чуть не свалился на пол. Путь был свободен. – Понятия не имел, что вы знаете, где я работаю, – слабо улыбнулся Костя, потирая спину. – Да я и не знал, – пожал плечами дядя Витя. – Так, ляпнул, что в голову первое пришло. Вперед! На площадке двадцатого этажа – лифт застрял почти вровень с полом – моргала лампа, но света было достаточно, чтобы увидеть облепивших пол, стены и потолок насекомых: они чернели, будто следы от пуль, и выглядело это как в каком-нибудь дурацком кино про гангстеров, точно все вокруг изрешетили автоматным огнем. Отчетливо воняло помойкой. Когда люди выбрались из кабины, «пулевые отверстия» ожили и начали перемещаться по стенам вокруг них, издавая все тот же омерзительный скребущийся звук. Осторожничать, как на первом этаже, некогда, сообразил Костя. И побежал, отмахиваясь молотком от падающих сверху тараканов, прямиком к двери на лестницу. – С ноги ее! – крикнул, с трудом поспевая за ним, дядя Витя. Костя пнул дверь, та с грохотом ударилась о стену. Но даже звон бьющегося стекла не смог заглушить многоголосый шорох преследующих их тварей. Костя побежал прямо по хитиновым тельцам, усеивающим лестницу, перескакивая через две-три ступени за раз, слыша хруст лопающихся под ногами панцирей и чувствуя укусы, десятки укусов – тараканы атаковали со всех сторон. Позади шумно дышал дядя Витя и что-то пищала Маша, он слышал их у себя за спиной, но не мог оглянуться, чтобы проверить, боясь, что впопыхах цепанет ногой очередную ступеньку или поскользнется в жиже из раздавленных насекомых. Встать снова он бы уже не успел. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК На двадцать первом этаже Костя, поворачивая на следующий, последний лестничный пролет, не прерывая движения, бросил беглый взгляд в узкий проем между стоек перил. С нижних этажей поднималась, стремительно нагоняя беглецов, сама тьма. Черный поток рвался наверх с мощью и скоростью нефтяного фонтана, бьющего из свежей скважины. – Поспешай, сынка, поспешай, – прохрипел Виктор Палыч голосом его мертвого отца. Костик обернулся и увидел, что дядя Витя и сам уже почти мертв – лицо старика стало синего цвета, жилы на висках и шее вздулись, потемнели. Но он все еще шел, из последних сил передвигая ноги и удерживая на руках ребенка. – Дай ее мне, – Костя перехватил у него Машу свободной рукой и побежал дальше. До последней лестничной площадки оставалось шагов двадцать, когда позади раздался, перекрывая оглушительное шебуршание, тяжелый глухой стон. – Дядя! – закричала Маша, до боли вжав пальчики ему в плечи. Костя повернул корпус, стараясь продолжать движение по лестнице и одновременно сделать так, чтобы девочка не видела происходящее у него за спиной. И увидел сам. Дядя Витя упал на колени, широко раскрыв рот в немом, полном муки и отчаяния крике. В серебристо-серых глазах старика плескались океаны боли. Скрюченными пальцами он разорвал у себя на груди майку. Татуировок на теле дяди Вити стало больше, гораздо больше, чем прежде. Только они были не синие, они были черные и шевелились. Из-под них ручьями бежала кровь. Волна – высотой по меньшей мере в метр – тараканов нахлынула сзади, на мгновение приподняв бывшего слесаря на самый гребень, а через миг поднялась сама и рухнула на него сверху, накрыв немного удивленное, как показалось Косте, в этот последний момент лицо дяди Вити дрожащей от голода массой. Это задержит их, сообразил Костя. Спасайся, зассанец! – прокричал у него в голове то ли отец, то ли дядя Витя, он уже не мог разобрать. Но двигаться Костя все еще был способен. Хотя по ляжкам ползли, вгрызаясь под кожу, пытаясь задержать, остановить, десятки насекомых, и мышцы ныли сильнее, чем обжигали укусы чертовых тварей, он пробежал несколько оставшихся метров подъема с Машей на руках – и очутился на площадке перед простой вертикальной лестницей из двух плоских металлических стоек с перекладинами из арматуры. Меж перекладин болтались нитки паутины – на крышу через этот ход никто не проникал годами. Верхний конец лесенки упирался в квадратный люк. Тот был небрежно покрашен дешевой зеленой краской и смотрелся на фоне выцветшей штукатурки довольно нелепо. С дальнего края свисала плоская, слегка погнутая скоба, через которую, соединяя ее с такой же скобой, торчащей из потолка, была продета дужка навесного замка. Замок, как и сам люк, выглядел солидным и старым. – Слезай, – Костя не без труда оторвал от себя руки девочки и спихнул ее на пол. Маша ревела навзрыд, но ее плач практически заглушал шелестящий рокот приближающейся снизу волны насекомых. Дядя Витя своей смертью задержал орду на некоторое время, но не надолго – их, прожорливых тварей, было слишком много, чтобы одного трупа хватило на всех. Он поднял молоток. Теперь старый добрый молот тараканьих ведьм уже не казался таким уж надежным орудием. Деревянная рукоятка треснула поверху – видимо, когда он давил, пытаясь открыть двери лифта. Тяжелая ударная головка сидела неплотно. Кто из ветеранов выйдет победителем в финальной битве – старый молоток или не менее старый замок? И хватит ли у меня времени, чтобы узнать?.. Костя посмотрел через перила на лестницу – поток тараканов уже захлестнул предпоследний пролет, пока еще жиденькими ручейками, но вслед угрожающе поднималось то самое цунами, что полминуты назад погребло под собой дядю Витю. – Дядечка, Костик, ну! Костя поправил боек, покрепче насаживая головку молотка на рукоять. Бросил взгляд на висячий замок, прикидывая, насколько сильно могло подгнить гнутое колечко металлического крепления. Затем коротко размахнулся и ударил молотком Машу в висок. Скушай Машеньку, – голос дяди Вити у него в голове. Внутренние тараканы вернулись. – Скушай Машеньку, ха-ха-ха. Отчетливо хрустнуло. Голова девчонки от удара мотнулась вбок, и дужка с розовым заячьим ушком отлетела в сторону. Длинные светлые ресницы пару раз изумленно хлопнули, голубые глаза закатились, выставив напоказ блестящие белки. «Все равно ей не светило стать звездой „Плейбоя“», – подумал Костя. И, подхватив обмякшее тело на руки, скинул его на ступени внизу. В ладони Маша все еще сжимала телефон, его подарок. Это их задержит. По щекам обильно лилась соленая вода, но он уже ни о чем, кроме люка на крышу, не думал. Взобрался по короткой лесенке к замку, повис там, уцепившись согнутой в локте левой рукой за верхнюю перекладину, и ударил. С первого раза промахнулся мимо скобы, скользкая от крови головка молотка лишь зацепила замок. Дужка была слишком толстая, чтобы сломать ее с одного удара. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Они наступали. Костя не мог смотреть вниз, себе под ноги. Он сосредоточился на замке и удерживающей его скобе. Прицелился. Ударил. Слишком слабо – скоба только еще больше погнулась, но – он увидел, что с одного края она словно надорвалась, самую малость, на миллиметр отстав от крышки люка. Первые тараканы уже бежали по металлическим полозьям лесенки. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Они поднимались по стенам и лезли на потолок, Костя видел их краем глаза, когда размахивался, чтобы нанести еще один удар. Он спешил и на этот раз вообще махнул мимо, едва не выронив молоток из мокрой от крови и пота руки. Укусы тварей отвлекали, заставляли думать о боли в ногах, в паху, на животе. Пот и слезы застилали глаза. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Он заставил себя успокоится, отрешился от боли и всех иных чувств. Чуть подпрыгнул, увереннее опираясь на арматуру и крепче цепляя свободной рукой перекладину. Провел по лицу рукой с молотком, вытирая влагу. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Примерился как следует, зная, что это последний шанс, и ударил – сильно и точно. Головка молотка от удара соскочила с рукоятки. Замок не слетел, но повис на почти целиком оторвавшейся от люка скобе. Костя толкнул молотком сам люк – и скоба вместе с навесным замком, звякнув напоследок, упала вниз, в ковер из насекомых, заполонивших площадку. Костя нащупал ногой следующую перекладину и поднялся выше, изо всех сил надавив головой и плечом на крышку люка. Та поддавалась с трудом, нехотя, шелуха старой зеленой краски, осыпаясь, попадала в глаза, липла к коже. Костя взвыл, напрягая мышцы. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Крышка поднялась, вытолкнутая его усилиями наверх. Костя, бросив бесполезную деревяшку, подпрыгнул и, зацепившись локтями за край проема, обдирая кожу до кровавых ссадин, продрался через приоткрывшуюся щель в запыленное помещение с низким потолком. Крышка люка под ним грохнула, вставая на прежнее место. Снизу все еще доносился шорох.11

Через узкий пыльный проход он выполз на холодный, остывший за ночь гудрон, покрывавший крышу. С трудом поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов мимо скелетов старых, забытых телевизионных антенн. Костя ступал босыми ногами прямо по засохшим кляксам птичьего помета, но ни одного голубя вокруг не видел. Где же они? Где эти чертовы птахи, где, мать ее, Природа?! Когда он подошел к краю крыши и взглянул оттуда на город, ему все стало понятно. Соседняя многоэтажка дымилась. Клубы черного дыма валили с верхних этажей, в дырах на месте разбитых окон метались языки огня. Были слышны отдаленные крики и звуки сирен. Следующее по улице здание тоже окутывал дым, столбы его поднимались вверх, языческими кострищами наполняя светлеющее перед рассветом в Митино июньское небо. Тараканы ползли по стенам спального района, и все птицы летали там, ниже крыш, либо высоко-высоко, напуганные пожарами. Костя скорее почувствовал, чем услышал лязг люка позади себя. Твари рвались наружу. Возможно, там, под землей, откуда они явились, эти странные тараканы тысячелетиями мечтали выбраться на поверхность. Как, быть может, уже однажды выбирались, когда исчезли динозавры. А после, с наступлением холодов, надолго ушли обратно, чтобы вернуться сегодня, сейчас, в эту ночь, и окончательно утвердить свое законное владычество. Построить на планете новую мировую империю, шелестящее государство скырск-скырск. Страну Тараканов. Утренний воздух пах дымом, но оставался свеж, как в его далеком забытом детстве. Где-то за огненным заревом и чадом в своей высотке прямо сейчас погибала Вика, как погибали миллионы по всей столице. Старое поколение москвичей и приезжих пожирали новые жители, старый мир со всеми его мелкими недостатками и мелочными проблемами уступал новому, совершенному и по-своему прекрасному порядку. Чертовски замечательному порядку. – Что ж ты молчишь? – спросил Костя внутренний голос. – Почему не смеешься над глупой провинцией? Давай расскажи мне про деревенское дерьмо, бултыхающееся по московским сортирам. Но голос молчал. Все его голоса молчали – и мамин, и папин, и дяди Вити, и девочки Маши, и казашки Азатгуль, и отчима, которого он почти не знал, и всех остальных, с кем Костя когда-либо был знаком по работе, с кем водил дружбу, кого любил. Теперь он слышал только их. И потому, как шорох медленно заполнял все вокруг, он догадывался, что тараканы уже здесь, на крыше. Костя мог позволить себе сейчас лишь одну роскошь: не оглядываться. Взобрался на бетонный бордюр, встал на край и посмотрел вниз. Детская площадка перед домом пустовала, качели и песочница казались крохотными, будто собранными из деталек конструктора. скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырск Все еще не оглядываясь назад, он прыгнул.12

Падение было непродолжительным, предшествовавший ему подъем с первого этажа наверх занял гораздо больше времени. Но в конце Пургину немного не повезло: внизу росли березы, и он задел одну из них, сломав дереву ветку и себе руку. Это его немного притормозило, и, хотя от удара о землю остальные кости его тела превратились в желе, позвоночник раскрошился, ребра проткнули в нескольких местах легкие, пузырь желудка лопнул, а череп треснул у основания, Костя, уже приземлившись, еще несколько мучительных минут оставался в живых. Этого времени ему хватило, чтобы увидеть, как медленной, неровной походкой приближаются со стороны подъезда они: дядя Витя, Азатгуль и другие. С объеденными лицами, с тараканами, снующими в дырах глазниц. Глаза Кости заливала кровь и еще что-то серое, возможно его собственные мозги, но он смог различить, как шевелится, словно живая, кожа на руках и ногах его бывших соседей. Таракандары любят влагу и боятся света, вспомнил он. Что ж, значит, теперь тысячи их обрели новые, уютные, полные вкусной влаги, защищенные от солнца оболочки. И вышли встретить рассвет. Среди бывших жильцов к нему брела Маша. Из проломленного виска выползали и тут же заползали обратно тараканы. В руке она сжимала телефон. И телефон звонил. Может быть, Вика? Может, она каким-то чудом все же спаслась?.. никогда не поменяю зеленый цвет… – Мамачха, мама, как же я тбя любю, – выкашлял Костя с кровью. Внутри мертвой Маши скреблись тараканы. В каждом из них шебуршали, заставляя двигаться. Теперь Костя узнал этот звук – ровный, монотонный, дарующий покой. Песня без слов, знакомая с детства песня… колыбельная. Прежние соседи окружили переломанное тело Кости Пургина. Вперед выступила Маша. Подняла руку и указала на труп: – ЖРИТЕ. Из ее рта хлынули насекомые.Мост