Василий Павлович Козаченко «Молния» (сборник)

Василий Павлович Козаченко Биография

Василий Павлович Козаченко родился в 1913 году в селе Новоархангельское нынешней Кировоградской области в крестьянской семье. После школы учился в Уманском институте социального воспитания, учительствовал, был на комсомольской работе. В 1938 году он закончил филологический факультет Киевского университета и до начала Великой Отечественной войны работал в редакции журнала «Радянська литература».

Для творчества В. Козаченко характерен глубокий психологизм, стремление раскрыть духовный мир советского человека в наиболее драматических поворотах его судьбы. Уже в первой повести — «Пегас» (1938 г.) автора привлекают напряженные конфликтные ситуации, борьба с пережитками старой психологии, становление нового отношения к труду, к культурным ценностям, к личности и коллективу.

Творчеству В. Козаченко всегда было присуще пристальное внимание к актуальным проблемам современности. В 1940 году он закончил повесть об освободительном походе Красной Армии в западные области Украины и Белоруссии — «Первый взвод». Книга эта проникнута ощущением грозы, кануна исторических битв.

Писательская судьба Василия Козаченко знаменательна для его поколения. Участник обороны Киева, а с 1942 года участник подпольной борьбы и партизанского освободительного движения на Кировоградщине, он снова увидел человеческие отношения в самой напряженной ситуации, когда обнажаются сокровенные стороны человеческих характеров. И хотя в предвоенное время в 1939 году вышел первый сборник его рассказов «Золотая грамота» и повести «Данило Скоробогатько» и «Первый взвод», сам Козаченко считает, что как писатель он родился в тяжелом ноябре 1941 года. Жизненные впечатления, опыт партизанской борьбы определили пафос партизанских повестей и рассказов. Начав работать над ними еще в годы войны, в 1945–1947 годах Козаченко опубликовал повести: «Цена жизни» (позже переработана), «Три лета», «Аттестат зрелости», «Сердце матери». Его герои — мирные советские люди, часто не подготовленные к вооруженной борьбе. Но характеры их закаляются в условиях военного времени. Для этих произведений, написанных по горячим следам, в значительной мере характерно романтическое восприятие событий — личная самоотверженность, смелость, находчивость являются главным обстоятельством, решающим успех борьбы. Фашистской военной машине противостоит моральная сила советских людей.

В 1948–1956 годах, издав ряд повестей о послевоенном восстановлении народного хозяйства («Новые Потоки» — 1948 г., «Заре навстречу» — 1951 г.), о моральных проблемах советской интеллигенции («Сальвия» — 1956 г.), писатель в 60-е годы вновь обращается к теме партизанской войны, рассматривая события уже с исторической точки зрения.

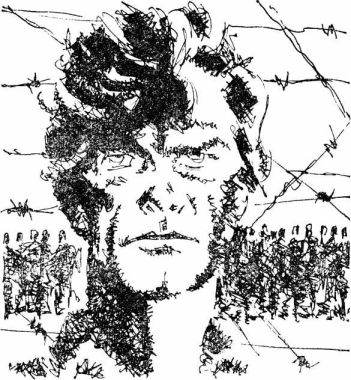

«Горячие руки» — 1960 г., «Молния» — 1962 г., «Письма из патрона» — 1967 г., «Яринка Калиновская» — 1969 г., «Белое пятно» — 1970 г. — цикл повестей, посвященный героическому подвигу народа на фронтах, в подполье, в фашистских концлагерях. Три партизанские «Молнии» передают друг другу эстафету борьбы. Погибают комсомольцы — организаторы первой «Молнии», но в районе начинает действовать другая организация под этим названием («Яринка Калиновская», «Горячие руки»), а советский парашютный десант устанавливает связь уже с третьим составом «Молнии» — хорошо организованной и руководимой из центра («Белое пятно»). Новая мораль человека, воспитанного социалистическим строем, советский патриотизм, ставший привычной нормой жизни, — в этом видит писатель духовные истоки мужества его героев.

Большое внимание В. Козаченко уделял и уделяет переводам произведений братских народов на родной язык, был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР за переводы белорусских авторов.

Заслуги писателя высоко оценены народом. В. Козаченко награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и другими. За повести о «Молнии» удостоен Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко и республиканской комсомольской премии имени Н. Островского.

Василий Павлович Козаченко родился в 1913 году в селе Новоархангельское нынешней Кировоградской области в крестьянской семье. После школы учился в Уманском институте социального воспитания, учительствовал, был на комсомольской работе. В 1938 году он закончил филологический факультет Киевского университета и до начала Великой Отечественной войны работал в редакции журнала «Радянська литература».

Для творчества В. Козаченко характерен глубокий психологизм, стремление раскрыть духовный мир советского человека в наиболее драматических поворотах его судьбы. Уже в первой повести — «Пегас» (1938 г.) автора привлекают напряженные конфликтные ситуации, борьба с пережитками старой психологии, становление нового отношения к труду, к культурным ценностям, к личности и коллективу.

Творчеству В. Козаченко всегда было присуще пристальное внимание к актуальным проблемам современности. В 1940 году он закончил повесть об освободительном походе Красной Армии в западные области Украины и Белоруссии — «Первый взвод». Книга эта проникнута ощущением грозы, кануна исторических битв.

Писательская судьба Василия Козаченко знаменательна для его поколения. Участник обороны Киева, а с 1942 года участник подпольной борьбы и партизанского освободительного движения на Кировоградщине, он снова увидел человеческие отношения в самой напряженной ситуации, когда обнажаются сокровенные стороны человеческих характеров. И хотя в предвоенное время в 1939 году вышел первый сборник его рассказов «Золотая грамота» и повести «Данило Скоробогатько» и «Первый взвод», сам Козаченко считает, что как писатель он родился в тяжелом ноябре 1941 года. Жизненные впечатления, опыт партизанской борьбы определили пафос партизанских повестей и рассказов. Начав работать над ними еще в годы войны, в 1945–1947 годах Козаченко опубликовал повести: «Цена жизни» (позже переработана), «Три лета», «Аттестат зрелости», «Сердце матери». Его герои — мирные советские люди, часто не подготовленные к вооруженной борьбе. Но характеры их закаляются в условиях военного времени. Для этих произведений, написанных по горячим следам, в значительной мере характерно романтическое восприятие событий — личная самоотверженность, смелость, находчивость являются главным обстоятельством, решающим успех борьбы. Фашистской военной машине противостоит моральная сила советских людей.

В 1948–1956 годах, издав ряд повестей о послевоенном восстановлении народного хозяйства («Новые Потоки» — 1948 г., «Заре навстречу» — 1951 г.), о моральных проблемах советской интеллигенции («Сальвия» — 1956 г.), писатель в 60-е годы вновь обращается к теме партизанской войны, рассматривая события уже с исторической точки зрения.

«Горячие руки» — 1960 г., «Молния» — 1962 г., «Письма из патрона» — 1967 г., «Яринка Калиновская» — 1969 г., «Белое пятно» — 1970 г. — цикл повестей, посвященный героическому подвигу народа на фронтах, в подполье, в фашистских концлагерях. Три партизанские «Молнии» передают друг другу эстафету борьбы. Погибают комсомольцы — организаторы первой «Молнии», но в районе начинает действовать другая организация под этим названием («Яринка Калиновская», «Горячие руки»), а советский парашютный десант устанавливает связь уже с третьим составом «Молнии» — хорошо организованной и руководимой из центра («Белое пятно»). Новая мораль человека, воспитанного социалистическим строем, советский патриотизм, ставший привычной нормой жизни, — в этом видит писатель духовные истоки мужества его героев.

Большое внимание В. Козаченко уделял и уделяет переводам произведений братских народов на родной язык, был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР за переводы белорусских авторов.

Заслуги писателя высоко оценены народом. В. Козаченко награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и другими. За повести о «Молнии» удостоен Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко и республиканской комсомольской премии имени Н. Островского.

«Молния» Перевод Э. Хайтиной

Ой ви, слова, страшна, двусічна зброє…Леся Українка

1

Едва Савка из-за разбомбленной, покосившейся набок водокачки выбрался в степь, сразу стемнело. Будто провалились, исчезли позади серые хаты местечка, станция, высокая, расколотая пополам стена элеватора и даже острие трубы сахарного завода. Черная земля слилась с затянутым тучами небом. Ни одна звезда не пробивалась сквозь непроглядный мрак. Но на груди у Савки, укрытый ватником, пиджаком и двумя сорочками, никому постороннему не видимый, горел, освещая путь, теплый неугасимый огонек. Конечно, можно было не возвращаться такой глубокой ночью в Петриковку. Можно было переночевать на заводе или у Насти-самогонщицы, у которой Савка выпил натощак два граненых стакана рыжей, как ржавчина, самогонки, закусив недопеченным ржаным коржом да синей головкой, такой злой, что даже слезы выступили на глазах, цибули. Но с того мгновения, как Савка нащупал в кармане своего ватника и потом перепрятал за пазуху то, что сейчас горело у него на груди, он уже ни минуты не мог усидеть на месте. Ему распирало грудь, жгло, перехватывало дыхание, тянуло куда-то вперед, что-то властно приказывало: «Иди, беги, неси, похвались, расскажи!» Рассказать об этом ни одному человеку в райцентре Савка не смог. Был еще трезвый и… остерегался все-таки, побаивался. Несло его без дороги, полем, напрямик — подмерзлым, ломким и звонким, как тонкое стекло, жнивьем. Он угадывал направление чутьем, выработанным с детства. А ноги сами знали, где ступали и куда шли. Тут жнивье, твердые, как железо, кукурузные листья, закоченевшая на морозе ботва, пеньки одеревеневших бураков, там клочок взошедшей озими и, наконец, дорога, вся перепаханная колеями, в глубоких замерзших лужах. Спотыкаясь о затвердевшие комья земли, Савка перебрался через дорогу и остановился на ровном месте. Он ничего не видел, не различал впереди, но знал, что стоит на выгоне, возле новых, с ободранными крышами колхозных коровников. Над притихшим в темноте, будто вымершим, селом стыла непривычная, небывалая тишина. И если бы он не знал наверняка, то ни за что бы не поверил, что стоит на краю села, в каких-нибудь двадцати шагах от крайней хаты. От этой глухой, даже без собачьего лая, тишины пьяному Савке на миг стало как-то не по себе. За все свои сорок три года он не помнил таким родное село. Ни одной живой весточки не долетало сюда из окружающего мира — ни письма, ни газеты, ни слова по радио. Будто находилось это село на необитаемом острове посреди океана, да еще огородили его кругом глухой стеной. И ни одного слова правды о том, что происходит во всем перекореженном свете! Только свист ветра в оборванных проводах, свисающих с покосившихся, вывороченных из земли телеграфных столбов. Конец ноября сорок первого года. Очень короткий день, очень долгая и глухая ночь. И время самое глухое, самая глухая ночь гитлеровской оккупации на Правобережье. Ночь, в которую не по себе бывало и не таким людям, как Савка Горобец. Ни десять километров, которые одолел он часа за два нетвердыми своими ногами, ни крепчавший с каждой минутой мороз так и не протрезвили Савку. Хмель накатывал на него волнами. В голове то совсем затуманивалось, то вдруг прояснялось. Каждая новая волна смывала, уносила куда-то отрывочные, не связанные друг с другом клочки мыслей и приносила вместо них другие, такие же беспорядочные и быстротечные. И только одна мысль твердо держалась в голове, всякий раз упрямо выныривая из мутных волн. То, что лежало на сердце, не давало ее смыть, грело грудь, будоражило все его существо. Утирая рукавом взмокший лоб, размазывая соленый пот по всему лицу, Савка стоял, глубоко вдыхая холодный воздух, впиваясь глазами в темноту и на все лады поворачивая в голове одну неотвязную и окрыляющую мысль: «Они там все… не знают ничего… ничего… А я знаю…» Кто это «все» — Савка представлял себе довольно-таки туманно. Еще, наверно, не было и семи часов вечера, но во всем большом селе тускло просвечивал, — должно быть, из неплотно занавешенного окна — один-единственный огонек. Да и тот был чуть виден. И все же цепкий Савкин взгляд нащупал, вырвал его из темноты и уже не отрывался от него. Глубоко надвинув на лоб солдатскую, с переломанным лаковым козырьком фуражку, Савка набрал полную грудь морозного воздуха и, не задумываясь над тем, что это за окно и чья это хата (ему сейчас море было по колено!), качнулся на шатких ногах, зачем-то широко распластал руки и кинулся вниз, к плотине, прямо на тот далекий, подслеповатый и неверный огонек.2

Внизу, на плотине, огонек исчез. Савка перепрыгнул через канаву, выбрался картофельным полем на улицу, постоял у чьего-то плетня, подождал и снова пошел наугад, в ту сторону, где, как ему казалось, должен быть свет. Пьяное чутье не подвело и на этот раз. Длинная извилистая улочка вывела его на небольшую площадь. Посреди этой площади Савка мысленно видел колодец с потемневшим срубом и высоким журавлем. Слева должно быть приземистое зданьице бакалейки, а справа — сельсовет, по-теперешнему сельская управа, а прямо, подмигивая Савке пробивающимся сквозь реденькую занавеску желтым светом, висело в темноте окно. Когда Савка, по деревенскому обычаю не стуча, подергал и отворил незапертые двери сначала в сенцы, а потом и в хату, свет ему после темной ночи показался таким ярким, что его даже ослепило, хотя горели там две обычные керосиновые лампы. Время от времени они потрескивали, потому что за неимением керосина заправлены были присыпанным солью немецким бензином. Подвешенные к черным, вбитым в потолок крючьям, обе лампы, как в мутной воде, плавали в синеватых клубах табачного дыма. Било в нос крепким самосадом, тошнотным, как от плохого мыла, запахом немецких сигарет, самогонным перегаром, солеными огурцами и квашеной капустой. В просторной хате было полно людей. Все сидели на длинных дубовых лавках за двумя сдвинутыми вместе столами. По беспорядку на столе, по пустым на две трети большим бутылям с синевато-лиловым, как марганец, либо желтым, как разведенная глина, самогоном, по густому приглушенному гомону видно было, что сидят здесь уже давно и выпили не по первой и не по второй. В красном углу, опустив кудлатую голову на плечо грудастой простоволосой молодки в зеленом платье, с оголенными полными руками, сидел петриковский полицай Дементий Кваша. Рот у Кваши был перекошен. Осоловелыми, бессмысленными глазами он уставился куда-то перед собой и время от времени цедил сквозь мокрые губы: — Уб-бью… Варька, ты тут? Уб-бью! Краснощекая, с темными и блестящими узенькими глазками Варька, пьяненькая, размякшая от самогона, пухлым плечом подпирала Дементьеву голову, а сама разомлело шептала что-то прямо в ухо статному, с черными тонкими усами старосте сельской управы Ничипору Полтораку. Почти трезвый, только слегка побледневший, Полторак не слушал горячего Варькиного шепота и хихиканья. Встряхивая то и дело головой, будто отгоняя надоедливую муху, он тянулся мутным граненым стаканом к соседу по лавке и как заведенный повторял: — …Шнапс… Чуете, пане Шнапс?.. Да здравствует немецкая красная армия! Но пан Шнапс, он же солдат немецкой дорожной службы «Тодт», шофер Вилли Шульц, в свою очередь не слушал и как будто совсем не замечал Полторака. — Варрька! Уб-бью! — нудно тянул, причмокивая мокрыми губами, на Варькином плече Дементий. — Хи-хи-хи! — пьяненько бормотала Ничипору в ухо молодка. — Хай живе немецкая красная армия! — расплескивая самогон на колени Шульцу, повторял Полторак, считая, по-видимому, что все армии на свете, в том числе и гитлеровская, непременно должны называться «красными» и что тем самым он выказывает свое глубочайшее уважение к солдату этой армии Шульцу. Но Вилли то ли игнорировал его, а может, вправду не слушал. Расстегнув потертый, засаленный мышасто-серый мундирчик, так что выглянула на свет грязная нижняя сорочка, надув впалые, землистые щеки, он самозабвенно выдувал из губной гармоники нескладный мотивчик солдатской песенки. Большие бесцветные глаза Вилли неподвижно смотрели куда-то в стену. А лихой, чуть не в пляс, мотивчик «Лили Марлен» звучал у него совсем не весело, слышались в нем печаль и горький надрыв. В углу, опрокинувшись навзничь на низенькие нары, в кителе, в сапогах, с пистолетом на боку, храпел, разинув рот, один из двух жандармов районного жандармского поста — Гуго Хампель, или просто Веселый Гуго. Было тут еще трое полицаев из районной вспомогательной полиции, несколько соседок, уже в летах, а то и совсем старых, с испуганными лицами и тревожными глазами. Четверо стариков сидели в конце стола, ближе к дверям. И между ними, под самым поставцом, седой дед с розовой лысинкой на темени и большим, в синих прожилках носом — Варькин отец Онисим Калита. Все были либо совсем пьяны, либо сильно навеселе. Разговаривали, не слушая друг друга, зычно, но вместе с тем вяло, будто опасались чего-то. Не было в этих разговорах той живости, задора, той буйной веселости, какая положена за праздничным столом. Среди общего гама выделялся лишь по-мальчишески ломкий, резкий голос молоденького полицая с белым, точно выгоревшим на солнце, чубом и белесыми, холодными и злыми глазами. Белобрысый что-то горячо доказывал коренастому, в рыжем свитере, с белой повязкой на рукаве. Коренастый не соглашался, а белобрысый распалялся все больше, тыкал рукой на печь и то и дело грохал кулаком об стол так, что дребезжала посуда. И каждый раз, как он грохал, старухи пугливо втягивали головы в плечи, а глаза их тревожно метались между порогом и печкой: там в углу, вместе с кочергами и ухватами, небрежно были свалены винтовки, немецкий автомат без магазина и три немецкие гранаты с длинными ручками. Неожиданное Савкино появление никого не удивило. Один только старый Онисим Калита как будто обрадовался, увидев Горобца. Живенько подался ему навстречу и залопотал скороговоркой: — А, Савка! Заходи, заходи, голубчик! Гостем будешь. Вот сюда, сюда прошу, к столу! Грех, говорю, не выпить ради такого дела, грех! Ведь дочку, Варьку ведь замуж выдаю. Совсем уж сиротою, да, сиротою останусь… В другой раз довелось выдавать… по немецкому закону! Можно сказать, от живого мужа, от живого… Лицо старика искривилось, и он, все еще как будто усмехаясь, вдруг заплакал, не вытирая частых пьяных слез. — Заплачь, Матвейко, дам копейку! — сердито вытаращился на него молоденький белобрысый полицай и грязно выругался. — Да где он там… Христа-господа и святой пятницы… живой! Ежели на фронте еще не кокнули, так за фронтом, в плену, кончится… И передразнил старого: — «От жи-во-о-го-о»… Нежданно-негаданно с пьяных глаз Савка попал на свадьбу. И не на простую свадьбу, а на полицейскую. Полицай Дементий Кваша брал за себя сельскую шлюху, теперешнюю кухарку кустового петриковского крайсландвирта Мутца Варьку Калиту. Невеселая, словно вымученная была эта свадьба. Все гости пьяны, кто поменьше, а кто и до беспамятства. Все что-то говорили, перебивая друг друга, даже кричали, но веселым не был никто, ни один человек. Будто справляли эту свадьбу по принуждению где-нибудь в вымершем селе или на кладбище.3

Остановившись на пороге, Савка от неожиданности на миг даже протрезвел. И не понять ему никак, куда его принесло. Не думал и не гадал, что застанет в хате полным-полно немцев и полицаев. Стоял, морщил свой и без того сморщенный узкий лобик с рыжими остриями бровей, шарил по хате остекленевшими от водки глазами, которые казались чересчур большими на его маленьком личике. Впалые Савкины щеки обросли короткой седовато-рыжей щетиной, а жиденькие желтые усы на морозе превратились в ледяные сосульки и совсем прикрыли синие, шершавые от ветра губы. «Ну что ж, раз уж попал, теперь никуда не денешься, говорила-балакала», — думал Савка, с натугой пересиливая хмельное помрачение и остро ощущая, как нестерпимо выворачивает все его голодные внутренности от запаха квашеной капусты, житного хлеба и свежего подсолнечного масла. Он понимал, что из этого положения ему надо как-то выкручиваться, найти слово-другое, чтобы оправдать свое появление и («чтоб тебя паралик, говорила-балакала…») снова нырнуть в спасительную темноту. Савка знал хорошо — не из больших он храбрецов. А тут еще… Надо же было так влипнуть! Нет, тут уж давай бог ноги… Но как? Хотя, в конце концов, никто тут на него и внимания не обращает. Ведь ни один немец или полицай ни о чем даже и не догадывается. На дворе холодина, в своей пустой хате не топлено, да еще, кажись, стекло вышиблено… А масло это проклятущее так пахнет, так пахнет, что даже в кишках царапает… Так ведь он, правду говоря, и не ел еще ничего сегодня, кроме цибули да куска черного, как макуха, коржа… Да еще эта Настя чертова подсыпала, должно быть, чего-то в самогонку. Мутит, разваливает всего. Так и ходит все перед глазами, как в тумане… А в хате тепло. Да и не укусят же эти немцы. Сами вон как храпят — даже стекла дребезжат! А тут еще этот Калита неотвязный. Как дитя плачет. Просто жалость берет. К столу просит. Зеленый стакан по самый венчик наполняет дрожащими руками. И как это так — возьмешь да и обидишь старого ни за что ни про что… И снова наплывает, бросается в голову и заливает, смывает все думки угарная, мутная волна. И… «А, чего там, говорила-балакала!.. До чего ж масло это треклятое пахнет! Да и потом — должен же человек поесть хоть когда-нибудь!..» Однако когда еще там закуска будет, а закоченевшая от холода Савкина рука уже стиснула зеленый стакан. — Ну, как говорят, говорила-балакала… За твое, Варька, за твое, Дементий! — Варрька! — настораживается осоловевший Дементий. — Уб-бью! Варька хихикает и стреляет глазами в Ничипора. — Будем! Да здравствует немецкая красная армия! — кричит Полторак. С бульканьем, с присвистом храпит, захлебывается Гуго Хампель. Раздув щеки, с пьяным старанием, никого и ничего не замечая вокруг себя, выдувает Вилли Шнапс тоскливую песенку «Лили Марлен». Вонючая «марганцовка» обжигает огнем даже закаленные Савкины внутренности, свисает капельками с мокрых усов, стекает по бороде на грудь. Страх куда-то пропадает, смывается новой мутной волной, и опять Савке море по колено. Опять его куда-то тянет, подмывает на что-то, распирает грудь. И несет, мчит, как в паводок на быстрине. Не остановишься, хоть бы и хотел. Накатит — и отхлынет, и на какое-то время Савка забывает, где он и что с ним. Однако то, главное, стоит нерушимо, не исчезает и не забывается. Наконец Полтораку надоело изливать свое восхищение гитлеровцами одному только Вилли. Он жаждает более широкой аудитории. Небрежно, как от надоедливой мухи, отмахивается он от Варьки и рывком становится на ноги. — Тихо! Эй, вы, все там! Заткнуть глотки! — легко, не напрягаясь, перекрывает он общий гам густым и почти трезвым баском. — Дементий, Оверко и ты, Дуська, — кивает он белобрысому молоденькому полицаю, — приказываю сейчас же налить всем, всем поголовно, по полной… Слышь ты, Дуська! Эй, Савка, оглох! Всем по полной, и выпить до дна за нашего освободителя, за Гитлера! Правильно я говорю, пане Шнапс? Да здравствует немецкая… Но закончить ему так и не удалось. Поднятый какой-то горячей волной, высокой, такой высокой, что с ее высоты Полторак виделся ему где-то внизу и совсем-совсем маленьким, Савка вскочил и отчаянно, напропалую, грохнул кулаком об стол: — Стой, говорила-балакала! Теперь я скажу… И сразу все стихло. Только храп жандарма и жалобные всхлипы равнодушной ко всему гармошки нарушали настороженную тишину. Савку совсем понесло. Сразу почувствовав себя смелым, здоровым, молодым и всесильным, — да-да, всесильным, неуязвимым, непобедимым! — еще раз грохает он кулаком об стол и высоко поднимает стакан, до краев наполненный искрящейся фиолетовой влагой. — Всем налить по полной! — властно командует он. — Предлагаю выпить до дна за здоровье… товарища Сталина! А ну! Пусть только кто попробует не выпить! Теперь уже и жандармского храпа не слышно (повернулся на бок, устроился поудобнее, а может, проснулся?). Но все, кто есть в хате, будто и вправду подчиняясь Савкиному приказу, молча подымаются со своих мест. Старики, кто с чаркой, а кто руки по швам, опускают глаза к полу, пряча блеснувшие страхом и любопытством взгляды. Опасливо перебегают от человека к человеку глаза женщин. Варька глуповато озирается вокруг и никак не может понять, что это вдруг случилось в хате. Даже Дементий вроде протрезвел маленько и, словно проснувшись, вытаращил недоумевающие глаза. Полторак, захлебываясь, втягивает в себя воздух, а его правая рука медленно, непослушно, словно парализованная, жмет, комкает краешек жесткой домотканой скатерти. И одна только «Лили Марлен» так ничего и не замечает (Вилли не понимает украинской речи) и все всхлипывает да всхлипывает меланхолично и сосредоточенно. По тому, как задыхался и судорожно терзал скатерть Полторак, как вытягивались и каменели лица полицаев, как вдруг хищно сузились и заблестели холодные глаза молоденького Дуськи, видно было — сейчас, в одно какое-то мгновение, эта гнетущая тишина лопнет, взорвется. Но она не взорвалась. Белобрысый Дуська взглянул прищуренным глазом на коренастого, в свитере, с белой повязкой на рукаве полицая и многозначительно повел бровью. Коренастый понял его. Не поворачиваясь, положил свою квадратную, с толстыми пальцами ладонь на руку Полторака. И эта рука перестала мять скатерть, успокоилась. Полторак наконец перевел дух и сразу как-то осунулся, завял. Держа в руке стакан с желтой самогонкой, Дуська перешагнул через лавку, за спинами людей подобрался к Савке. Протягивая правой рукой свой желтым стакан к синему Савкиному, левую руку положил ему на плечо и, всверливаясь суженными зрачками прямо в Савкины остекленевшие, навыкате глаза, спросил: — Что, думаешь, испугаюсь? Всем пить! — приказал он, оглянувшись. И снова повернулся к Савке: — Только до дна! До последней капельки, слышишь, Савка? А на Савку снова накатило. Он едва уже понимал, что говорит ему Дуська. Но чувство приподнятости, отчаянной смелости не покидало его, и он решил, что и вправду надо показать им, этим… Надо пить! Задрав острый подбородок, Савка пил — очень медленно, короткими глотками, порою останавливаясь, чтоб передохнуть, но не отрывая стакана от губ. В горле у Савки размеренно и методично булькало. Так же размеренно, словно в такт этому бульканью, всхлипывала «Лили Марлен». А все, кто был в хате, молча стояли у стола и испуганно, не моргая, глядели, как быстро, вверх и вниз, точно шатун в машине, бегал вдоль тощей, жилистой Савкиной шеи большой, острый кадык… Когда Савка наконец допил и непонятно зачем, будто соображая, что с ним дальше делать, поднес стакан к глазам, все почему-то подумали, что самый острый, самый страшный момент уже миновал, и, переступив с ноги на ногу, разом, как по команде, тяжело перевели дух и молча, но дружно выпили. — Ну вот, — криво усмехнулся Дуська, стискивая костлявое Савкино плечо, — я так и знал, что ты, Савка, из этих самых… Молодец, одно слово — герой! Я ведь давно хотел просить, чтобы ты меня свел с вашими хлопцами с железной дороги или с сахарного завода. Какое-то мгновение затуманенными глазами, словно узнавая, вглядывался Савка в Дуську. Не узнал, тряхнул головой: — С сса-ххарного заводу! Вот, говорила-балакала! И вдруг энергично, рывком стряхнул с плеча Дуськину руку. Слегка оттолкнув Дуську ладонью, скользнул рукой за пазуху и сразу же взвил ее над головой со сжатым в пальцах белым бумажным лоскутом. — Вот! Глядите! Капут!.. Чтоб все знали!.. — Савка негромко и хрипло победно рассмеялся. От молниеносного Савкиного жеста да еще после отчаянно смелого тоста полицаи испуганно шарахнулись в сторону и на какую-то секунду оторопели. Кто знает, что у него там могло быть, за пазухой! Да и глубокая ночь на дворе. А он у самых дверей и, может, только прикидывается пьяным. А они все и на самом деле пьяные, безоружные… Все оружие там, среди ухватов, брошено. Качнувшись от толчка, Дуська сразу выпрямился и, не подавая виду, что испугался, ловко перехватил Савкину руку, крепко стиснул запястье. Все еще смеясь, Савка выпустил из руки бумажку и медленно, будто утомленный тяжкой работой, опустился на лавку. Дуська подобрал вчетверо сложенный листок, поднес его к лампе и осторожно развернул. А Варька, решив, наверно, спьяна, что Савка с Дуськой борются в шутку, подтолкнула Дементия плечом, игриво ткнула кулаком Полторака под бок и визгливо расхохоталась. — Ого! — впившись прищуренными глазами в листок, выдохнул Дуська. И если бы не глубокое, граничащее с растерянностью и даже страхом удивление, можно было бы подумать, что это «ого» относится к Варькиному хохоту. Но, видно Дуське сейчас было не до смеха и не до Варьки. Он скользнул откровенно испуганным взглядом по окнам и даже заметно побледнел. — Ого! — повторил он тише. — А что там? Покажи! — только теперь встревожился Полторак. Но Дуська, сдерживая волнение, снова сложил бумажку вчетверо и спрятал в нагрудный карман. — Ничего… Тебе нельзя! — ответил он Полтораку с напускным равнодушием. Потом приказал коренастому, с белой повязкой: — Слышь, Оверко, ты бы сел там, поближе к оружию, а то разгулялись все, как на свадьбе. Точно вам и войны нет… А вы, — попробовал он успокоить совсем уже перепуганных баб, — вы себе не обращайте внимания. Гуляйте. Тут, видите, дело служебное… Эти слова никого не успокоили, только еще больше напугали женщин. Один только Савка снова нырнул в мутные волны. Уже совсем забыв, что натворил, он с блаженным видом набивал себе рот, прямо пятерней хватая из миски щедро политую подсолнечным маслом капусту. Дуська подошел к нарам и что есть силы затормошил спящего жандарма. Толкал его под бока, тряс за плечи и за грудки. — Слышь, Гуго, вставай! Слышь… Ну, шнеллер, доннерветтер, вставай, говорю! Но Гуго даже ухом не повел. Лишь минут через пять, когда в его затуманенное самогонным угаром сознание пробилось-таки, что ему мешают спать, жандарм перестал храпеть и, буркнув что-то, повернулся на бок, лицом к стенке. — Гуго, доннерветтер, проснись, слышишь! — еще сильней затормошил его Дуська. — М-м-м! — замычал Гуго и, подогнув левую ногу, так энергично двинул кованым сапогом назад, что если бы попал Дуське в живот, кататься бы тому по полу и визжать недорезанным поросенком. Но Дуська вовремя и ловко увернулся. — Сволота, ферфлюхте швайн! Плюнув с досады, он злобно выругался и подошел к Оверку, который с автоматом в руках примостился на стуле у самого порога, подальше от людей. — Слышь, Оверко, — прошептал ему Дуська на ухо, — давай советоваться… На, прочитай. Только про себя. — И он достал из кармана Савкину листовку. Оверку достаточно было только взглянуть на эту бумагу, как глаза у него полезли на лоб, а толстые коротенькие пальцы задрожали. Это была типографским способом отпечатанная советская листовка, и начиналась она хорошо известными словами: «Смерть немецким оккупантам!» Первая для полицая Оверка за четыре месяца оккупации советская листовка. И не просто заброшенная или занесенная откуда-то из-за фронта, нет! Листовка была здешняя. Может, даже где-то в районе напечатали. Говорилось в ней про дела и про жизнь Скальновского района.«Товарищи! Не верьте лживой немецкой пропаганде. Все, что говорят вам гитлеровские холуи, — будто Красная Армия разбита и уже не существует, будто гитлеровцы взяли Москву, — все это наглая и бесстыдная ложь! А ложью, как известно, занимаются не от хорошей жизни!»Дальше в листовке коротко сообщалось о ходе боев на фронтах за последний месяц, об Октябрьском параде на Красной площади, о том, что немцы под Москвой остановлены, а наши перешли в наступление, а под конец листовка обращалась непосредственно к населению района и призывала саботировать все приказы и распоряжения немецких властей:

«Не давайте гитлеровцам хлеба, скота, фуража. Уничтожайте склады, немецкие средства связи. Не давайте восстанавливать взорванный сахарный завод в райцентре. Уничтожайте оккупантов и продажных полицаев! Вместо хлеба, скота, сахара — пулю фашистским головорезам!»Подпись под листовкой была короткая, загадочная: «Молния». Холодно, неприветно стало у полицая на сердце. И страшно… Словно протянулась из ночного мрака чья-то невидимая железная рука и, медленно, но неудержимо сжимаясь, сомкнулась ледяными клещами на Оверковом горле. — Где он, гад, ее взял?! — прохрипел Оверко, осторожно, с опаской, будто взрывчатку, возвращая Дуське листовку. — Ш-ш-ша… выпытать надо, пока пьяный. Напоить до́ смерти… Давай сядем к столу… Но добиться от Савки ничего больше не удалось, как ни старался, как ни улещивал его Дуська. Все, что только мог, Савка уже «выдал». А теперь сидел вялый, размякший, разморенный домашним теплом, осоловевший от еды и самогона. Казалось, ничего не понимал и не слышал. — Что уж там ему подливать! — осмелев, вздохнула беззубая бабка, покачав головой на полицаеву настойчивость. — Душа меру знает… Взяла свое, а больше и не примет, хоть ты ей что… — Эге! — подхватил Онисим Калита, совсем уже пьяный. — Черево не дерево, а рубаха меру знает… Хихикнула Варька. Савка, как себя ни пересиливал, уже в самом деле ничего не мог. На какую-то секунду в нем еще раз что-то вспыхнуло, он даже вскочил на одеревеневшие свои ноги, шагнул к дверям, чтобы идти куда-то. Но Дуська толкнул его, не рассчитав силы; Савка пошатнулся и уже не попал на лавку, а свалился, как подкошенный, под припечек, на солому. Еще раз дернулся, почмокал губами и, свернувшись клубочком, сразу же тихонько засвистел носом. В угарной от дыма и самогонного смрада хате залегла гнетущая, настороженная тишина. Не слышно было громового храпа Гуго Хампеля. Перестала хихикать Варька, почуяв что-то неладное, замолк и Ничипор Полторак. Только Вилли Шнапс тянул да тянул из гармоники нескладный, тонюсенький, как ниточка, мотивчик навязчивой солдатской песенки…

4

Что случилось, никто в хате, кроме Дуськи да Оверка, толком так и не разобрал. Листовку Дуська никому больше не показал, и присутствующие могли лишь догадываться, что стряслось что-то гораздо более важное и страшное, чем Савкин тост. Но что? Пришибленные решительным и властным Дуськиным «нельзя», Дементьевы гости расспрашивать про это не решились. Однако те, кто еще способен был хоть что-нибудь соображать, понимали: добром для Савки все это не кончится. И как бы там Дуська к нему ни поддабривался да ни подмазывался, можно было сказать про Савку «пиши — капут». Поняв, что из Савки ничего не вытянешь, Дуська отпустил наконец очень довольных этим соседей и приказал полицаям стеречь Савку по очереди, предупредив, что отвечать будут за него головой. «Молодой» Дементий Кваша где сидел, там и заснул, уронив голову в миску с недоеденной капустой. Онисим Калита, споткнувшись о Савку, упал на солому и тоже сразу захрапел. Нацедив из кувшина кружку рассолу, Дуська выпил его единым духом, достал из кармана колоду засаленных карт и уселся с Оверком играть в «двадцать одно». «В банк» он выложил «реквизированные» где-то часы с разбитым стеклом. Когда полицаи втянулись в игру и умолк, задремав, даже Вилли Шнапс, Варька сняла с колена Дементьеву руку, перескочила через лавку и шмыгнула за печь, в темную кухоньку с узеньким, завешенным пологом входом. А через несколько минут, покосившись на Дементия и потянувшись до хруста в плечах, не спеша прошел следом за Варькой и Ничипор Полторак. На рассвете, когда от мощного храпа в окнах дребезжали стекла, всех поднял пронзительный, истошный визг. Всех, кроме Савки, который спал так крепко и сладко, что его не разбудил бы, кажется, и пушечный выстрел. Высунув из-за печки взлохмаченную голову, вопила Варька. А посреди хаты, сорвав с прохода занавеску, перевернув столик с немытой посудой и топчась на битых черепках, молча боролись Дементий с Полтораком. Полторак обхватил одной рукой Дементия за поясницу, а другой старался перехватить его руку со сжатым в ней кривым, сделанным из старой косы, кухонным ножом. Дементий вывертывался, левой рукой упираясь Полтораку в лицо, пытаясь освободить для удара правую — с ножом. У Полторака из носу стекала на подбородок красная змейка. Оба топтались молча, не проронив ни слова. Только сопели — тяжело, с присвистом, как кузнечные мехи. Спокойно, с брезгливой невозмутимостью наблюдал эту сцену Вилли Шульц. Наблюдал, по-видимому, уже давно, потому что глаза у него были не заспанные, а китель застегнут на все пуговицы. Истошный Варькин визг вывел наконец Шульца из равновесия. Он вскочил на ноги и, криво усмехаясь, кинул: «Поединок рыцарей на шпагах! Цвет петриковского рыцарства развлекается!» — и с омерзением плюнул. Зато Гуго Хампель был от этой сцены в полном восторге. Насладившись поединком и вдоволь нагоготавшись, он приказал полицаям разнять драчливых соперников. Наскоро опохмелившись, полицаи вынесли из хаты обмякшего Савку и, так и не разбудив, кинули на дно разбитого кузова старенькой эмтээсовской полуторки. Дементий выходил из хаты последним и уже на ходу «попрощался» с молодой женой. Проходя мимо стоявшей у печи Варьки, он неожиданно что было силы ткнул ее кулаком в переносье и, когда она откинулась назад, ударил раз-другой сапогом в живот. Заслонив лицо руками, Варька присела от нестерпимой боли и какую-то минуту так и сидела, не в состоянии перевести дух, хватая воздух как рыба на суше. Наконец отошла, поднялась на ноги и, не затворив за собой дверь, как была, босая, в юбке и разодранной на груди сорочке, выбежала за порог. Сухие глаза ее горели черным, диким огнем, голова была растрепана, на лице кровь. Подняв над головой стиснутые кулаки, она яростно погрозила вслед Дементию, который уже стоял в машине: — Ну, запомнишь ты меня, вшивая собака! Ты у меня еще поплачешь, кровавыми слезами умоешься. Но в эту минуту зафыркал мотор, и никто, наверное, ее слов не услышал. Машина выкатилась на площадь и помчалась через плотину вверх по дороге, к райцентру. Через полчаса она пересекла на переезде железнодорожную колею и, сделав крутой поворот, покатила вниз, к видневшейся в лощине неширокой речке. Там, внизу, по спаленному не так давно и снова наспех настеленному деревянному мостику, дорога перебиралась через реку и по крутому склону карабкалась в гору между белыми, крытыми жестью и гонтом хатами. Вел машину Вилли Шульц. Вид у него был какой-то опечаленный: глаза грустные, лицо посерело, щеки впали. Из нагрудного кармана кителя поблескивал краешек губной гармоники. А внизу, под гармоникой, сложенная ввосьмеро, притаилась точно такая же, как та, что вчера отобрали у Савки, с подписью «Молния», листовка. Даже и не догадываясь об этой листовке, рядом с Вилли в кабине сидел, сжимая между коленями автомат, Гуго Хампель, Веселый Гуго, — невысокий, широкоплечий детина с кривыми, «кавалерийскими» ногами и неестественно длинными, сильными руками, с тяжелым, выпяченным вперед подбородком и темными, пронзительно острыми глазами. От левого угла губ чуть не через всю щеку Хампеля тянулся вверх, к уху, глубокий синий шрам, он словно продолжал линию рта, и казалось — с лица Гуго никогда не сходит кривая, жутковатая усмешка. Выспавшийся, как всегда выбритый, подтянутый, Гуго выглядел так браво, что никто, глядя со стороны, и не поверил бы, что он перед тем сутки напролет глушил стаканами спирт вперемежку с самогоном. В кузове машины, держась руками за расшатанные борта, стояли вооруженные полицаи. Впереди упирался ладонями в верх кабины стройный, по-мальчишески тонкий Дуська Фойгель. Болезненный, желтоватый оттенок лежал на его сухом, будто окаменевшем, лице. Белесые холодные глаза презрительно щурились. Тонкие, красиво очерченные, бледные губы плотно сжаты. Большое районное местечко Скальное, или, скорее, небольшой городок — с железнодорожной станцией, сахарным заводом, несколькими мельницами и элеватором, — медленно пробуждалось после долгой осенней ночи. По улицам навстречу жандармской машине изредка попадались люди. Они неторопливо брели по обеим сторонам мостовой — кто за водой к речке, кто на станцию, а кто и на мост, к центру местечка. И никто из этих людей, уступающих машине дорогу, наверно, и подумать не мог, что на дне кузова, на охапке перетертой соломы, трясется, в пьяном сне стукаясь на ухабах головой о доски, петриковский бобыль Савка Горобец.5

Проснулся Савка от холода. Еще не продрав глаз, потянулся и почувствовал во всем теле тупую, ноющую боль. Лежал он на чем-то нестерпимо холодном и твердом. Казалось, что левый бок и плечо примерзли к льдине. «Где ж это я?» — подумал он почти бессознательно и открыл глаза. Открыл и ничего не увидел, потому что кругом было темно. Только сверху откуда-то пробивался бледный тусклый свет. Во рту у Савки совсем пересохло, в груди жгло, голова кружилась. «Где ж это я?» — еще раз подумал он и попробовал сесть. Но сразу, чуть только шевельнулся, такой острой болью ударило в голову, словно она раскололась пополам. Какую-то минуту надо было полежать, чтобы немного стерпеться с болью. Боль не удивила и не встревожила Савку. Такое случалось с ним не раз, было знакомым и привычным. «Перепил», — мелькнула в голове бледная тень мысли и сразу провалилась куда-то. На ее место явилась другая, отчетливая, ясная: «Пить!» Эта мысль уже возникла в конкретно-осязаемом образе — большая, позеленевшая, сделанная из снарядной гильзы медная кружка, доверху наполненная холодным рассолом. Он тяжело поднялся на ноги. Выставив впереди себя руки, двинулся в ту сторону, откуда пробивался неясный свет. Ступил несколько шагов и уперся в голую, холодную стену. Не задумываясь, еще полусонный, пошел вдоль стены, постепенно приходя в себя и все яснее убеждаясь, что попал в незнакомое место, в какую-то совсем пустую, промозглую комнату с цементным полом. Вот под рукой оказалось что-то холодное, гладкое — вроде обитая железом дверь. «Где это я? Когда и как сюда попал?» — подумал Савка и задрал голову кверху. Вверху, так высоко, что и рукой не дотянуться, серело неясным, уже, наверно, дневным светом маленькое, переплетенное решеткой продолговатое окошко. «Скажи ты, говорила-балакала… Тюрьма! Да неужто вправду? Когда? Где? За что? А может, мне все это только снится? Проклятая голова! Гудит, как порожняя бочка. Вот-вот расколется!..» Все ускоряя и ускоряя шаг, Савка забегал вокруг, старательно и нетерпеливо ощупывая холодные, гладкие стены. И с каждым шагом все глубже и глубже проникал в него панический страх. Где он? Как сюда попал? Где был, с кем и что до этого делал? Как ни напрягался Савка, вспомнить ничего, ну решительно ничего не мог. Словно не было позади никакой жизни, ничего… кроме этих холодных стен. А недоброе, страшное предчувствие все росло и росло, наполняя Савкино существо чем-то загадочно жутким. И самочувствие у него было как раз по настроению — паскудное, гадкое, как, впрочем, и всегда с похмелья, после большой пьянки. Точно вываляли его в вонючей грязи. И слабость, и тело все какое-то липкое, противное, и руки дрожат, и голова так трещит и гудит, что прямо жить неохота. И страх. Отвратительный и безудержный… И это бессилие — во всем теле, в голове, бессилие собственной памяти, которая не в состоянии вырвать из темноты забвения хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь мелочь… Долго, сам не зная, как долго, кружился Савка во мраке, тычась слепым котенком в темные стены, боясь остановиться и передохнуть. И только вконец измучившись, разогревшись так, что даже лоб стал влажным, Савка, совсем уже не держась на ногах, опустился на пол. В распаленном мозгу что-то кружилось, мерцало, гудело и ныло. Когда холод стал донимать сильнее, Савка опять затоптался и забегал вдоль стен. Потом снова лихорадочный полусон-полузабытье… И так много раз. Ему казалось, что это тянется уже давно, что прошли дни, недели… Наконец где-то близко по-настоящему загудело, оглушительно загрохотало, широко открылся прямоугольник двери. Открылся в бесконечную темную пустоту, в глубине которой далеко-далеко мигал слабый желтоватый огонек. Кто-то, кажется, даже не одни, зашел, бухая сапогами по цементному полу. Чья-то железная рука нашарила Савкину грудь, скрутила ватник, раз-другой ударила Савку об стену. Потом рука скользнула по груди вниз, и ослепительная, как огненная вспышка, нестерпимо острая боль вдруг пронзила все тело, на какой-то миг совсем погасив сознание. Держа за грудки, его снова несколько раз больно ударили по лицу и, отпустив наконец, швырнули к стене. Савка упал навзничь. Прямо в глаза ударил резкий, яркий свет, — верно, от электрического фонарика. Потом погас… Пинок сапогом в бок, стук кованых каблуков по цементу. Грохнула дверь, и Савка опять остался один. Все это произошло в какой-то страшной тишине. За все время те, что приходили, ни словом не обмолвились и ни одного звука не проронили. Он лежал, растянувшись на полу, прислушиваясь, как постепенно стихает острая боль в теле, и… отчетливо вспомнил листовку, найденную в кармане, выщербленный граненый стакан, из которого пил самогон у Насти, скованное морозом ночное поле, лампу с треснувшим, заклеенным бумажкой стеклом, сухое, настороженное, злое лицо Дуськи, его колючие, суженные — совсем близко от Савкиных глаз — зрачки… Больше Савка уже ничего, совсем ничего не мог припомнить. Но довольно было и этого. Холодный, тяжелый страх камнем навалился на Савку, придавил его, слабого, беззащитного, к земле. И Савка заплакал. Заплакал по-детски горько, беззвучно, всем существом, каждой клеточкой своего жалкого, хилого тела.6

Ганс Шропп попал вдействующую армию не совсем по своей воле и не совсем по мобилизации. Шроппу было сорок пять лет. Высокого роста, уже располневший, с гладким, холеным лицом и темно-рыжими «фюрерскими» усиками под мясистым носом, он выглядел значительно старше своих лет. Отец большой, но не совсем удачной — четыре дочери! — семьи, Шропп уже лет десять служил комендантом маленькой тюрьмы в небольшом городе на западе Германии. Служил бы, наверное, и до сего времени, принимая во внимание возраст и то обстоятельство, что с началом мировой войны тюрьма в родном городе начала расширяться и вообще становилась довольно-таки перспективным учреждением. К несчастью, несколько лет назад Шропп имел неосторожность продать за очень большую сумму одному богатому человеку еврейского происхождения документы другого человека, арийского происхождения. Еврей успел удрать в Швейцарию, но все это каким-то образом открылось. Шроппа отдали под суд, обвинили в измене нации и ограблении рейха. Решили было закатать в концлагерь, но потом смилостивились (как раз началась война с Советским Союзом) и отправили в действующую армию. В армии Шропп попал в корпус полевой жандармерии. А уже оттуда, когда служба в «победоносных войсках рейха» принесла полную реабилитацию, Шроппа откомандировали начальником жандармского поста оккупированного Скальновского района. Штат его состоял из двух жандармов — рядового Фрица Бобермана и унтера Гуго Хампеля — и отряда вспомогательной полиции во главе со старым, еще царских времен, стражником Софроном Тузом. Кроме того, Шропп имел право в определенных случаях призвать под свое командование охрану концлагеря для советских военнопленных, расположенного в местечке, и солдат дорожно-строительного подразделения службы «Тодт», которые занимались восстановлением разрушенной узкоколейки. Мог Шропп мобилизовать и обслуживающий персонал железнодорожной станции, да и вообще каждого военного или штатского немца, если того потребуют фюрер и интересы оккупационного режима. Жизнь Шроппа вошла в желанную и привычную колею. Беспокоило и внушало некоторые опасения (как свидетельство неполного доверия) лишь то обстоятельство, что он до сих пор не был представлен к очередному званию обер-фельдфебеля, а так и остался в довоенном — фельдфебелем. Кроме того, самолюбивому Шроппу было досадно, что его подчиненный Гуго Хампель имеет хотя и незначительное, а все же эсэсовское звание — унтершарфюрера. Теперь, после неприятной истории с документами, да еще на пятом десятке, да еще с четырьмя дочками, две из которых уже невесты, Шропп особенно радел о своей службе и о своей карьере. А тут — на тебе! Во вверенном ему районе, за который он головой отвечает, — большевистская листовка! И не сброшенная с самолета, не откуда-нибудь принесенная, а, как не без основания твердят его подчиненные, отпечатанная здесь, может быть, даже где-то рядом с помещением жандармского поста. «Этого мне только недоставало! „Смерть немецким оккупантам!..“ В моем районе… „Разрушайте… не давайте! Препятствуйте восстановлению сахарного завода, моста и железной дороги!..“» Шропп испугался и… растерялся. Растерялся потому, что в своей достаточно долгой тюремно-полицейской практике никогда еще не сталкивался близко с таким оружием, как вражеская листовка, хотя, разумеется, Шропп знал про существование такого оружия, слышал про него и даже мысленно представлял его себе как что-то крайне неприятное и особенно грозное. Гораздо более грозное, чем огнестрельное оружие. Пока что появилась одна-единственная листовка, но Шропп почувствовал себя в положении человека, попавшего на минное поле: он знает, что вокруг все заминировано, но не видит ни одной мины и потому боится сделать шаг, боится шевельнуться. Шропп вообще не слишком часто сталкивался с печатным словом, и задумываться над тем, кто именно в таком вот Скальном, может печатать листовки и вообще как эти листовки печатаются, ему никогда не приходилось. Он совсем упустил из виду, что тут, в Скальном, существует случайно уцелевшая маленькая типография, за которую он, Шропп, отвечает и куда ни разу собственной персоной не заглянул, поручив это крайсландвирту Шолтену и Фрицу Боберману. Они поместили эту типографию в надежном месте, в помещении комендатуры и районной управы, в комнате, расположенной между кабинетом начальника района и кабинетом заместителя крайсландвирта. Окна этой комнаты смотрели прямо на полицейский участок. Печатали в типографии какие-то финансовые, бухгалтерские бланки, которые совсем его не интересовали. Но чтобы листовки?! Шропп потерял голову. Он просто не представлял, что нужно сейчас делать, с чего начинать. В общих чертах оно, конечно, понятно: поймать, раскрыть, уничтожить. Но… где? Кого? Как? Допросить задержанного? А что, если это только навредит? Тут, можно сказать, его карьера и все будущее Гретхен, Лорхен, Лизхен, Берти на волоске висит. Нет! Тут осторожность требуется, сугубая осторожность… А все-таки, пока там дойдет до высокого начальства, с чего-то надо самому начинать, доннерветтер! Но как? С чего? Ведь если не все, так очень многое зависит от первого шага… Может, сначала посоветоваться с крайсландвиртом Шолтеном? Но… слишком он еще молод, много чести! И вообще отношения у них прохладные… С Гуго? Но кто же и когда обнаруживает свою растерянность перед подчиненными? Нет, побольше таинственности и побольше туману! Надо дать им понять, что он просто не считает нужным заблаговременно разглашать свои намерения. Не следует суетиться. Лучше всего ничего не предпринимать, а первым делом позвонить в гебитскомиссариат. Всего только доложить, констатировать факт, довести до сведения. А уж потом из разговора, замечаний, даже прямого приказания сделать выводы и действовать уже наверняка в желательном для начальства направлении, темпе и с соответствующим размахом. А тем временем, чтобы поскорее спровадить подчиненных, особенно этого пройдоху Гуго Хампеля, и в уединении связаться с гебитом, Шропп для отвода глаз и во избежание возможных упреков в бездействии решил все-таки отдать кое-какие приказы и распоряжения. Приказы эти гласили: гарнизону усилить бдительность, выявлять, конфисковать и немедля доставлять в жандармерию каждую листовку, а также людей, если такая листовка будет обнаружена у кого-нибудь еще, объявить комендантский час и запретить кому бы то ни было появляться на улицах городка с шести часов вечера до семи утра, а кроме того, проверить все, какие есть в райцентре, пишущие машинки и представить ему, Шроппу, образцы печатной продукции этих машинок. Последнее, правда, свидетельствовало о полной неосведомленности шефа жандармов в типографской технике, но, к счастью, и подчиненные не слишком глубоко разбирались в таких тонкостях. На звонок Шроппа в гебите отозвался знакомый оберштурмфюрер службы СД Пауль Йозеф Форст. Голос у Форста был вкрадчивый, бархатистого тембра. Разговаривал обер-лейтенант, как всегда, приветливо, как будто не было для него большего удовольствия, чем поболтать со Шроппом. Впрочем, сколько помнит Шропп, Форст всегда был в хорошем настроении и веселом расположении духа. И на этот раз тоже (если так можно сказать о телефонном разговоре) Форст встретил Шроппа с распростертыми объятиями. Но вместе с тем от старого волка не укрылось, что история с листовкой не на шутку заинтересовала и, больше того, встревожила оберштурмфюрера. Шропп мысленно похвалил себя: «Правильно я понял, что это дело не шуточное! Да еще когда под Москвой такое завязывается… Теперь держи нос по ветру…» А Форст внимательно, со всеми подробностями, расспросил фельдфебеля обо всем, что относилось к листовке и человеку, у которого ее отобрали, искусно маскируя все это потоком ласковых и учтивых слов, сказал наконец: — Слушайте, дорогой мой, что я вам посоветую. Нет, собственно, не посоветую, попрошу, Христом-богом молить буду: что хотите, только без истерики, без шума… Не вспугните мне пташек. Никто до времени, решительно никто, кого это не касается, понимаете, герр Шропп, не должен знать, что эта листовка уже у нас. Никто не должен знать, что вы арестовали этого… как его… Кулика. Ну-ну, Горобца… Никто не должен знать, что вы его арестовали в связи с какой-то листовкой. До нашего распоряжения по своей инициативе ничего не предпринимайте. Полицию к следствию и близко не подпускать! Ну, и того… Так, слегка, профилактически, чтоб этот человек понял, в чьи руки он попал, и готовился к худшему. Но только для страха, потому что эта… ну, как его там… эта птица сейчас на вес золота. Ниточка! Ну что ж, следите за всем и ждите нас в гости, батенька Шропп!7

На следующее утро оберштурмфюрер Пауль Йозеф Форст собственной персоной прибыл в Скальное на немецкой фронтовой машине, на которой обычно перевозят мотопехоту. Брезент, натянутый на железные дуги, напоминал цыганский шатер. В кузове на деревянных лавках разместился целый взвод солдат. В местечко машина въехала очень рано, когда еще не закончился введенный Шроппом комендантский час. Машина остановилась во дворе райпотребсоюза, где теперь находилась дорожная войсковая часть «Тодт». Солдат разместили в казарме охраны концлагеря — переоборудованном помещении районной библиотеки. Они сразу разбрелись по местечку. Одни толкались на железной дороге среди пленных и людей, выгнанных на строительство колеи, другие шатались по базарной площади, скупая за бесценок, а то и просто отбирая все, что попадалось на глаза из съестного. Все они были в обычной солдатской форме. Да и вообще — кто там разберется, где солдаты, а где СД. К тому же никто про это СД еще и не слыхивал. Пауль Йозеф Форст также приехал в обычной, без знаков различия, солдатской форме. Хотя каждому, кто захотел бы приглядеться к нему повнимательнее, не могло не броситься в глаза, что вид у этого «рядового» слишком уж выхоленный. Форсту было около тридцати лет. Довольно полное, в меру румяное, с правильными чертами лицо, большие серые глаза. Белокурые, чуть рыжеватые волосы коротко острижены и старательно приглажены. На темени виднелась небольшая продолговатая лысинка. И хотя толстяком его не назовешь, но весь он какой-то сдобный. Всегда веселый, говорливый, приветливый. На пальцах выхоленных рук несколько перстней. Сразу же по приезде Форст зашел к фельдфебелю Шроппу. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой! — еще с порога, весь сияя, проговорил он. — Очень, очень рад вас видеть! Прошу извинить за беспокойство. Я ненадолго. Всего на несколько минут. Прежде всего, если не трудно, покажите мне эту самую… ну… листовку, или, выражаясь по-здешнему, поэтичнее, мотылька. «Мотылек», который, как драгоценное сокровище, хранился в сейфе за семью замками, он осмотрел внимательно, со всех сторон. Потом спросил: — Больше вам таких не попадалось? — Ни одной, никому и нигде! — ответил Шропп. — Еще появятся. Наверное, в такие руки попали, которые кому не надо не показывают, прячут. Вот увидите, что я прав. — Он повертел в руках листовку, посмотрел на свет. — Кустарщина, конечно, но… сделано не так уж плохо. Рука опытная. Вы мне, дорогой мой, если, конечно, вам это будет не трудно, добудьте-ка продукцию вашей типографии — какие-нибудь там бланки или еще что… А всего лучше, если это возможно, найти бы их районную газету. Выходила тут такая, называлась «Колхозная правда». Ну вот, пока что все. Арестованного я сейчас смотреть не буду. И вам не советую утруждаться. Разве только… ну да, на ночь один-единственный разок проверить. С профилактической, конечно, целью. Знаете, когда человек крепенько уже заснет, приподнять и так слегка всыпать… Но чтоб свеженький мне был, как молодой огурчик. Да-да, здоровый и со здоровой памятью. Думаю, что лучше бы покуда ни Гуго, ни этого вашего Дуську к нему не подпускать. Пусть кто-нибудь другой, кто на руку полегче. Вы, конечно, его не допрашивали, как мы условились?.. Нет?.. Вот и спасибо, и чудесно. Ну, не буду вас больше задерживать. Спасибо. Адью, дорогой! Не волнуйтесь и принимайтесь за свои повседневные дела. На меня не обращайте внимания. Я тут у вас хочу немного отдохнуть, погулять, знаете, на свежем воздухе денек-другой. Так обер-лейтенант СД Форст представился в Скальном рядовым писарем какой-то тыловой части. Он довольно-таки неплохо говорил по-русски и по-украински, потому что среди его предков была, видите ли, какая-то не то русская, не то польская бабка. Потому-то он вступал в разговоры с каждым встречным и любил, даже настаивал, чтобы к нему в беседе обращались по-нашему — Павел Иванович (он выговаривал: «Павиль Ивановитш»), ему это очень нравилось. В Скальном его сразу заприметили и даже передавали от соседа к соседу: — Какой-то такой немчик тут приблудился, как оса настырный… А так ничего себе, приветливый, вежливый. Да такой говорливый, как тетка Химка! Вот уж, где ни посей, там уродится! И все ему интересно, и про все расспрашивает. Бывает, и купит что, коли выгодно, а так, чтобы самому взять, как другие, — не возьмет. Видно, и среди них иной раз попадаются с совестью…

День, когда приехал Форст, был как раз базарный. Не обнаруживая своих познаний в украинском языке, он часа два шатался среди людей, ко всему приценяясь, прислушиваясь к разговорам теток и дядек, которые, конечно, не боялись, что «немчура» может их понять. Много чего услышал Форст, но вот про листовки — ни слова… Позднее его видели на заводе. Он бродил между искалеченных взрывом машин, познакомился с вновь назначенным директором, который вернулся в родные края из самой Саксонии и хорошо знал немецкий язык. «Павиль Ивановитш» заинтересовался заводом. Не доводилось еще как-то, говорил, на таких заводах бывать. Расспрашивал, сколько могло тут вырабатываться сахару, когда немецкие власти надеются закончить восстановление и выгодно ли ввозить сюда машины из Германии. Мимоходом заговаривал с людьми, которые лениво, не спеша ходили взад-вперед вдоль стен с выбитыми стеклами, разбирая завалы. И особенно дотошно выспрашивал, кто работает на заводе и есть ли тут люди с образованием, разбирающиеся в технике, — инженеры, мастера. И все ли местные, а может быть, есть и такие, которых пригнало сюда войной из других городов или еще откуда-нибудь… Побродил «Павиль Ивановитш» и по железнодорожной ветке, ведущей от завода к станции, где немцы также пытались расчистить завалы, чтоб восстановить мост. Потолкался, поговорил с людьми и даже угостил кое-кого сигаретами. Военнопленные, которых пригнали сюда выравнивать разбитую насыпь (они работали неподалеку от моста), дотошного «писаря» не заинтересовали. Потом он пообедал в специальной столовой и довольно долго бродил в центре местечка. Зашел в аптеку, в которой не было никаких лекарств, заглянул в пустую школу. В небольшой мастерской, которую хромой Максим Зализный оборудовал себе в одной из уцелевших комнат сожженного банка, «писарь» постоял несколько минут, поговорил с хозяином. Невысокий, широкоплечий Максим сидел на низеньком стульчике, вытянув искалеченную, не сгибающуюся в колене ногу, и копался в каком-то старинном, большом и круглом, как арбуз, будильнике. «Писаря» он встретил молча, даже головы в его сторону не повернул. Дескать, если надо что, так и сам скажет, а мне баклуши бить некогда. Да и ходит тут этих разных — и рядовых и офицеров — ой-ой сколько! Форст на такую встречу не обиделся. Постоял, закурил и предложил сигарету хозяину. Тот поднял от работы лохматую голову в черных до синевы кудрях, внимательно, будто стараясь не пропустить ни одной мелочи, оглядел гостя и небрежно мотнул головой: не курю, а может, и не хочу — думай, мол, как хочешь. «Писарь» спросил, нельзя ли достать здесь хорошие дамские часы. Максим снова мотнул головой — не знаю. Тогда «писарь» осторожно оглянувшись на дверь, сообщил, что сам мог бы кое-что продать герру мастеру. Ну вот, например, он, как писарь, имеет дело с бумагой. Мог бы также достать сапоги, белье и, если потребуется, бельгийский, трофейный, ну совсем игрушечный, «как куколка», пистолет. Уж очень ему хочется приобрести золотые часики для невесты. А деньги солдатские известно какие. Максим еще раз исподлобья взглянул на немца и чуть-чуть усмехнулся уголками четко очерченных губ. — Нет, нет, это все мне ни к чему. А вот сигарет я бы купил. Но сигарет у пана «писаря» не было. На следующий день, слоняясь по коридорам районной управы, любопытный ко всему «писарь» открыл дверь в комнату, где разместилась типография с ручной печатной машиной и несколькими кассами со шрифтом. Высокая, стройная девушка удивленно обернулась на скрип. А низенький толстяк в парусиновом фартуке поверх плисовых штанов поклонился и приветливо спросил, чем господин военный интересуется. — О, прошу прощения! — извинился «писарь». — Мне нужно разменять деньги, и я решил, что здесь расчетная касса. Ошибся, выходит, дверью… Но двери не закрыл, а зашел в комнату, вежливо расспрашивая, чем это они тут занимаются, и с неподдельным любопытством всем интересующегося человека заглядывая во все углы. Забрел Форст и в комнату, в которой помещалась «биржа труда». Встретили его там очень учтиво и, удовлетворяя «писарскую» любознательность, показали даже списки населения района, которые он разглядывал, скорее изучал, довольно долго. Шатаясь по местечку, он порой изъявлял желание купить у кого-нибудь из крестьян то курицу, то десяток яиц. Почему-то часто ошибался и вместо крестьянского двора заходил то к учительнице, то к старенькому агроному. А может, его, «писаря», человека как-никак интеллигентного, тянуло к людям образованным и интеллигентным? Да и одного Скального, как видно, ему было недостаточно. Потому что «писаря» вдруг понесло в Петриковку. Поехал он туда на машине, побыл часа два, зашел в несколько хат, навестил кустового крайсландвирта Мутца и, говорят, в сельской управе довольно долго беседовал со старостой Ничипором Полтораком. На третий день, когда оберштурмфюрер Пауль Йозеф Форст снова явился в кабинет Шроппа (перед этим у него был еще разговор со своей командой и некоторыми полицаями), он имел уже достаточно сведений о Скальном, его жителях, постоянных и пришлых, молодых и старых, почти обо всех, кого можно было считать интеллигенцией и заподозрить в способности заниматься такими делами, как антифашистские листовки. И конечно, многое знал и про Савку Горобца. — Ну, герр Шропп, как вы себя чувствуете? А я, знаете ли, чудесно у вас тут погулял, отдохнул и узнал много интересного и поучительного, — весело сияя золотозубой улыбкой, приветствовал Форст фельдфебеля. — Так что, с вашего разрешения, я не прочь сегодня же вечером начать беседу с этим вашим Савкой Горобцом… Хотя, правду говоря, ничего особенного я от него не жду. Не та птица… Разве только какая-нибудь случайность… совпадение.

8

Никто в районе, за исключением нескольких полицаев, так и не заметил, что Савка Горобец куда-то пропал, а он сидел, никому на свете не нужный, до смерти перепуганный, в строго изолированной камере жандармского поста. Больше всего Савку мучила, разъедала, как ржа, неизвестность. Никто с ним не говорил, никто ни о чем не допытывался, никто не отвечал ни слова на вопросы, где он и что сейчас на улице — ночь или день. За время, что он тут сидел, ему только дважды дали какой-то баланды, потом поставили ковшик с водой, затянутой ледяной корочкой, и трижды больно и так же молча избили. Бить приходили всегда в то время, когда, обессиленный страхом, он наконец забывался в кошмарном сне. Они появлялись из темноты, подымали сонного и, ослепляя электрическими фонариками, били ладонями по лицу и короткими резиновыми дубинками куда попало. Уже со второго раза Савка почувствовал в этих появлениях какую-то систему. И в мучительном страхе, сходя с ума от предчувствия того, что снова свалится ему на голову это «нечто» неожиданное и зловещее, он стал дожидаться их почти с нетерпением, стараясь не заснуть, чтоб его не застали врасплох. Но сколько он ни ждал, они не приходили. Когда же Савка, не выдержав, все-таки засыпал, вваливались, ослепляли, молча били и исчезали. Иногда Савке казалось, что он сошел с ума и все это только чудится ему и будет чудиться до самой смерти. Где он? Зачем? Для чего? И докуда все это будет тянуться? Почему ему ничего не говорят? А он, хоть убей, так и не помнит, что с ним случилось, как и когда он сюда попал. Выщербленный стакан, листовка, остренькое Дуськино лицо… Нет, ничего больше он не сумел припомнить… А может, вообще ничего не было? Может, этот бандит Дуська и эта листовка ему только приснились?! Вот уже снова скрипнула дверь, грохают сапоги и мигают фонарики. На этот раз они не дожидались, пока Савка уснет… Савка, Савка, разнесчастная, пропащая твоя головушка! Неужели же это конец, неужели тут тебе и капут? А ты ведь еще как будто и не жил и ничего хорошего в жизни не испытал. Все только собирался жить по-настоящему. Родился ты Савкою, и парнем был — Савкою звали, а теперь вот до сорока трех лет дожил, а так Савкой и остался. Такое уж у Савки несчастье — все у него из рук валилось. Всегда ему было море по колено, и что бы с ним в жизни ни случилось, на все он, махнув рукою, отвечал: «А, говорила-балакала, как-нибудь да будет!» Слишком уж весело да легковесно смотрел он на жизнь. Так весело, что ни одна девка так и не захотела связать с ним свою долю. Смолоду Савка больше толкался подле комитета бедноты. Позднее крутился возле колхоза, высиживал на всех собраниях и даже на правлении, а вот за какой-нибудь колхозной работой никто Савку не видел. Чего-чего, а этого с ним не случалось. Не любил гнуть спину, и не только в колхозе. Уже давненько, когда Савке было лет двадцать или около того, выучился он неожиданно для всех (да, наверно, и для себя самого) на хорошего сапожника. Было даже такое время, когда первые на селе франты домогались, чтобы только он, Савка, сшил им сапоги на ранту и со скрипом. Но эта слава держалась за ним недолго. Как только начал Савка самостоятельное житье, так сразу потянуло его к водке. Сначала пил в меру, только по случаю магарыча. Потом втянулся, и скоро на глазах у всего села стал Савка самым обыкновенным пьяницей. Всегда навеселе, с красными, как у кролика, глазами, всегда в грязи, а то и просто валялся где-нибудь под забором или в канаве. Любил Савка повсюду вылезать вперед, всюду совать нос, всем интересоваться и по любому случаю давать советы. Особенно любил он пофорсить на разных собраниях. Собраний не пропускал. Сразу — еще никто и слова сказать не успел — кричал: — Гальченко просим! Товарища Гальченко! В президиум он всегда выдвигал самое высокое из всех присутствующих начальство, старался выкрикнуть кандидатуру первым. А потом сидел, сияя довольной улыбкой, вертя во все стороны головой и победно поглядывая на соседей, словно это он, Савка, товарища Гальченко и председателем райисполкома назначил и усадил в президиум. У Савки была такая беспокойная натура, что спокойно и молча высидеть на собраниях он не мог ни минуты. Вертелся, громко хохотал, если кто из начальства выказывал хоть малейшую потугу на остроумие, а когда говорил свой брат сосед, презрительно посмеивался. Любил бросать реплики, и не как-нибудь, а к делу. — Верно, правильно говорит товарищ Гальченко! Темный мы народ, факт! И пренебрежительно, даже с жалостью обрывал какого-нибудь деревенского оратора: — Эх ты, говорила-балакала! Что же ты мелешь, темный ты человек, если уж сам товарищ Гальченко… Совсем недавно, уже при немцах, когда полицаи согнали к управе все село, чтобы напустить на людей страху за оставленные на поле бураки и растащенный по дворам колхозный подсолнух, Савка по старой привычке попытался было крикнуть: — Просим товарища Полторака, прос… — но поперхнулся и смолк, испуганно втянув голову в плечи. — Ищи себе товарищей на свиноферме! — прогудел бас Полторака. Этот бас так перепугал Савку, что он долго еще не мог опомниться. Ведь, кроме всего прочего, был Савка, как и полагается всякому «порядочному» пьянчужке, просто жалким трусом и тряпкою. С месяц назад, когда немцы взялись восстанавливать дорогу к сахарному заводу, Савку вместе с другими пригнали в Скальное на работу. Здесь ему большей частью приходилось таскать шпалы и разбирать на станции железный лом. Иногда его посылали на завод или в местечко. А ночевал он то у знакомого деда-сапожника, то у самогонщицы Насти. В тот день, когда он обнаружил в своем кармане листовку и его неудержимо потянуло домой, в Петриковку, чтобы похвастаться перед знакомыми и первым оповестить о такой необычайной новости, Савка работал на путях возле станции. Вот таким был Савка Горобец. И все это про него уже знал приезжий «писарь» Форст. Когда Гуго и Дуська привели Савку к Форсту, в кабинете Шроппа было почти темно. На чистом столе тускло светила большая керосиновая лампа с привернутым фитилем и широким, сделанным из какой-то темной, жесткой бумаги абажуром. Первое, что увидел Савка, был светлый, сияющий круг на черной поверхности стола и в нем мраморный пресс, пистолет и пара положенных одна на другую белых, холеных рук с кольцами на пальцах. Лицо Форста было над абажуром, и Савка сначала его даже не заметил. Только блеснули неожиданно и хищно оттуда, из темноты, золотые зубы. Савка похолодел. Форст, усмехаясь, молча кивнул головой. Жандарм взял совсем ослабевшего, безвольного Савку за плечи и втиснул в кресло перед столом. Только тогда Форст отставил в сторону лампу и долгую минуту внимательно вглядывался в Савкино лицо, словно изучая и запоминая каждую черточку. Он сразу, с первого взгляда, понял, что перед ним малодушный трусишка, которого темная камера и ночные истязания почти доконали. Долго с ним возиться не придется, вот только если б он хоть что-нибудь знал… Все еще усмехаясь, Форст не спеша закурил сигарету. — A-а, Савка, тот самый… Ты, я вижу, стреляный воробушек. Активист. Можно сказать, герой… Ну, вот ты нам сейчас все и расскажешь… Савке подкатило под сердце что-то гадкое, скользкое, холодное, а язык точно одеревенел. — С-с-с-с… — неожиданно засипел он, шевеля побелевшими губами, — с-с-святым богом… божусь, ни в чем не виноват. — Подожди, Савка, подожди. Послушай, а тогда уже подумаешь. Каждое слово падало на Савку словно удар обуха по темени. — Вот ты только представь себя на моем месте. Приводят к тебе вот такого типа — большевистского агитатора, может быть, умышленно оставленного подпольщика. Ну-ну, допустим, что об этом ты только догадываешься. Однако сам подумай: даже случайно найденная, но не сданная властям подстрекательская листовка — уже расстрел… Только теперь, словно от вспышки молнии, Савка вдруг припомнил ту ночь в хате Калиты, свадьбу Кваши и даже заелозил от счастливой мысли. — Вот, говорила-балакала! Как это не сдал? Сдал! Да я ее специально и занес к Кваше — знал ведь, что там вся полиция! Форст с минуту помолчал, уже с настоящим интересом вглядываясь в Савкино лицо. — Гм… А ты, Савка, не так прост, как я думал. Как это у вас говорят, в тихом болоте чертики водятся? Ты, Савка, оказывается, фрукт. Так вот, не сданная вовремя листовка это расстрел, а публичная агитация за Сталина, против фюрера и великой Германии — это уже не расстрел… нет… это уже, Савка, петля, виселица! Так что ты не спеши, лучше подумай, пока есть чем думать! Потому что, если ты не поможешь нам покончить с этой неприятной историей с листовками, то… А поможешь мы сможем посмотреть на все твои грехи знаешь как? Вот так! — Форст поднес к глазам ладонь. — Сквозь пальцы… Вот, иди да подумай. И учти, что я человек покладистый, интеллигентный и даже одного вида крови не терплю. Мне лучше, чтобы все уладилось мирно, тихо, без шума… И нам хорошо, и тебе лучше. Иди, Савка, думай, что и как, а часа через два я тебя позову.9

Одна-единственная листовка, выплывшая на поверхность мутного водоворота оккупационной жизни, сложной, полной опасности, явных и тайных ловушек, всколыхнула немецкую оккупационную администрацию целого уезда. Сразу заработала, закрутилась военно-административно-полицейская машина. За розыском неизвестной типографии следил сам начальник жандармерии гебитскомиссариата. Подняли на ноги полицию и жандармерию во всех районах. Тайные и явные гестаповские агенты, выслеживая, вынюхивая, выпытывая, шныряли по городам и селам. Листовок гитлеровская администрация боялась как огня и считала опаснее динамита или аммонала. Страшная сила таилась в этих невинных по виду беленьких, серых или синеньких «мотыльках», которые начинались и кончались словом «смерть». Держать такую взрывчатку в тылу гитлеровской армии было крайне опасно. Советская листовка была сама по себе страшной, а эта была еще и местной. В ту глухую и страшную для оккупированной Украины пору она была первой в тех краях листовкой. Уже потом, много позднее, к весне сорок второго года, трудно было найти район или город, где не появлялись бы советские листовки. А сейчас она была страшна еще и тем, что стала опасным, тревожным буревестником грядущих партизанских бурь, первой молнией на далеком небосклоне. А тут еще со всей ясностью и очевидностью рушится гитлеровский блицкриг, фронт стабилизировался, и триста тридцать три раза уничтоженная в сводках немецкого верховного командования Красная Армия остановила-таки фашистское нашествие. И не только остановила. Развернувшиеся на подступах к Москве события сеяли среди гитлеровцев тревогу, будоражили и остужали опьяневшие от крови головы. В таких условиях армейский тыл мог сыграть особенно важную, решающую роль. Для обеспечения надежности фронта в тылу должно было быть спокойно и тихо, как на кладбище. Появление же такого «мотылька» означало реальную угрозу и могло обернуться серьезной опасностью. Вот почему сразу же развернулась такая широкая охота на «Молнию». Ее нужно было уничтожить еще в зародыше, любой ценой. Головой отвечал за ликвидацию никому не ведомой таинственной «Молнии» «Павиль Ивановитш», он же Пауль Йозеф Форст. Пока что оберштурмфюрер даже приблизительно не представлял себе, что кроется за этим романтическим названием «Молния». Но, кто бы это ни был и сколько бы их ни было, всех нужно было накрыть внезапно, захватить и ликвидировать сразу, с одного захода. Форст основательно познакомился с обстановкой и многими людьми района, которые могли его интересовать и которые, к слову сказать, про это «знакомство» ни сном ни духом не ведали. Обстановка была сложная, достаточно запутанная, а людей, которые могли бы быть причастны к этому делу, не так уж и мало, чтоб можно было всех их разом «накрыть» и ликвидировать. Только в одном Форст был совершенно уверен: «они» — «Молния» — должны быть где-то здесь, недалеко, может быть, совсем рядом. И у «них» должна быть пусть совсем небольшая, какая-нибудь там портативная, но настоящая и довольно-таки совершенная типография. Потому что такой листовки, набранной типографским способом на сравнительно большом листке, кое-как и кое-чем не сделаешь. Бесспорно, эти листовки ни при каких обстоятельствах нельзя было отпечатать и в местной типографии, хотя шрифт очень похож. Правда, такие шрифты можно было обнаружить в каждом районе и в каждой районной типографии. Разумеется, только время покажет, что Форст предвидел и угадывал правильно, а в чем ошибался. А возможно, он так никогда и не увидит той сейчас только приблизительно представляемой типографии. Да нет, не может этого быть! Он должен их обнаружить! Как напавшая на след охотничья собака, Форст уже чует запах жертвы, и ему не терпится поскорее вцепиться зубами ей в горло. Но в таком деле прежде всего нужны большая выдержка и расчет. Потому что перед опытным оберштурмфюрером из СД пока что, кроме «запаха» жертвы, была все-таки только задача со многими и многими неизвестными. И в сущности, «известным» был в этой задаче один лишь Савка Горобец. Чтобы обнаружить «Молнию» и ликвидировать ее одним ударом, Форст, опираясь на большой разведывательный аппарат полиции и возлагая определенные надежды на Савку, плел невидимые сети. Он изучал людей, создавал план внезапного нападения с таким расчетом, чтобы из этой его сети не могла выскочить ни одна рыбка.10