Редьярд Киплинг ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ

.

.

Джозеф Редьярд Киплинг ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ Харьков/Белгород, «Клуб Семейного Досуга», 2016 г. Серия: «Морские приключения» Составитель серии: Антон Санченко Переводчики: Клавдия Августовна Гумберт Татьяна Валерьевна Иванова Анатолий Александрович Михайлов Художник: Андрей Печенежский Обложка: твердая Формат: 84х108/32 (130х200мм) Тираж: 19 000 экз. Страниц: 416

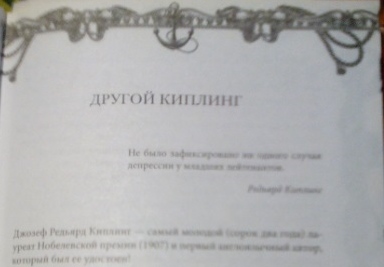

ДРУГОЙ КИПЛИНГ

Не было зафиксировано ни одного случая депрессии у младших лейтенантов.Редьярд Киплинг

Джозеф Редьярд Киплинг — самый молодой (сорок два года) лауреат Нобелевской премии (1907) и первый англоязычный автор, который был ее удостоен! Читатели традиционно знакомятся с Киплингом в раннем детстве, начиная с непревзойденного «Маугли» и других рассказов «Книги джунглей», «Второй книги джунглей» и «Сказок просто так». Многие этим и ограничиваются — ограничиваются начальным образованием по Киплингу, а когда приходит черед открыть для себя приключенческий роман воспитания, то берут с полки Стивенсона[1], Твена[2], Каверина[3]. Истинным ценителям маринистики в литературе остается только цитировать «Купцов»[4]:

Антон Санченко, писатель-маринист

ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ

Глава 1

Туман клубился над Атлантическим океаном. Большой пароход быстро шел вперед, резким свистом разгоняя на пути рыбачьи лодки. Дверь в курительную комнату была настежь раскрыта. — Этот мальчишка Харви совершенно несносен, — произнес человек в сером пальто, порывисто захлопнув дверь. — Вовсе нам не нужен здесь этот выскочка! — Знаю я это воспитание. В Америке много таких господ! — проворчал сквозь зубы седоволосый немец, прожевывая сандвич. — Они плохо кончают! — Ну… особенно тревожиться тут нечего, скорее надо пожалеть его! — возразил обитатель Нью-Йорка, растянувшись во весь рост на подушках дивана. — Его таскали из отеля в отель, когда он был еще совсем ребенком. Сегодня утром я говорил с его матерью. Она очень милая леди, но совсем не умеет руководить сыном. Он отправляется в Европу, чтобы закончить свое образование. — Это образование еще не начиналось! — раздалось из угла, где сидел, скорчившись, филадельфиец. — Мальчик говорил мне, что получает двести долларов в месяц карманных денег. Ему еще нет и шестнадцати лет. — Его отец — железнодорожный туз? Не правда ли? — спросил немец. — Да, и это, и рудники, и акции, и суда. Он заведовал постройкой в Сан-Диего и в Лос-Анджелесе, владеет полдюжиной железных дорог и позволяет жене проматывать свои деньги, — усталым голосом продолжал филадельфиец. — Запад не удовлетворяет богатую леди. И вот она кружит по свету со своим мальчиком и своими расстроенными нервами. Побывали они и во Флориде, и в Адирондаке, и в Нью-Йорке и т. д. Мамаша желает позабавить своего мальчика. Когда он вернется из Европы домой, это будет сплошной ужас! — Что хочет сделать из него отец? — Старик мечтал о многом и несколько лет тому назад осознал свою ошибку. Жаль, потому что в мальчике много хороших черт. Дверь снова растворилась, и в комнату вошел стройный, высокий мальчик лет пятнадцати, держа сигарету в углу рта. Желтоватый цвет лица мало подходил его возрасту, а в его взгляде читалась нерешительность, вызов и какая-то болезненность. Юноша был одет в цветную куртку, гамаши, красные чулки и велосипедные башмаки. Красная фланелевая шапочка была сдвинута на затылок. Свистнув сквозь зубы, он оглядел все общество и громко произнес: — Туман порядочный… Около нас столпилось много рыбачьих лодок… Не наехать ли нам на одну из них?.. — Закройте дверь, Харви, — сказал житель Нью-Йорка, — закройте ее и уйдите. Вы нам не нужны! — Кто запретит мне стоять здесь? — возразил юноша развязно. — Разве вы платили за мой проезд, мистер Мартин? Я имею такое же право быть здесь, как все другие пассажиры! Он схватил фигуры с шахматной доски и начал перебрасывать их с руки на руку. — Скучно, джентльмены! Не сыграть ли нам в покер? Ответа не последовало. Харви пыхнул сигаретой, покачал ногой и забарабанил пальцами по столу. — Как чувствует себя сегодня ваша мама? — спросил один из присутствовавших. — Я не видел ее сегодня за завтраком. — Она у себя, я полагаю, мама почти всегда бывает больна на море. Я готов дать пятнадцать долларов служанке, чтобы она получше ухаживала за ней. Сам я редко спускаюсь вниз, потому что не люблю проходить мимо этих лакейских чуланов. Вот я в первый раз переезжаю океан, джентльмены, и, кроме первого дня, я не был нисколько болен! Юноша торжествующе махнул кулаком и собрался уходить. — О, да, вы, должно быть, высококлассная машина, — произнес, зевая, филадельфиец, — и будете пользоваться кредитом у себя дома! — Я знаю это. Я прежде всего американец до мозга костей и буду им всегда. Проеду по Европе и покажу им себя. Ну!.. Сигаретка докурилась… Нет ли у кого из джентльменов настоящей сигары? В эту минуту вошел главный механик, красный, улыбающийся, мокрый. — Скажите, Макс, — закричал Харви весело, — как дела? — Все идет обычным путем, — был серьезный ответ, — младшие почитают старших, а старшие стараются оценить младших! Легкий стук послышался в углу. Немец открыл свой сигарный ящик и подал Харви прекрасную сигару. — Вот, покурите, молодой друг! — произнес он. — Я могу доставить вам это удовольствие. Харви зажег сигару, хотя чувствовал себя неловко в этом обществе взрослых. — Однако, начинает сильно качать! — проговорил он. — Мы сейчас узнаем это, — возразил немец. — Где мы теперь, мистер Макдональд? — Бродим вокруг и около, мистер Шеффер, — ответил инженер. — Сегодня ночью мы будем на Большой Отмели. Мы находимся среди рыбачьих лодок. — Нравится вам моя сигара? — спросил немец Харви, глаза которого были полны слез. — Прекрасная, ароматная сигара! — ответил он сквозь зубы. — Мы, кажется, замедлили ход, не правда ли? Я пойду посмотрю, что показывает лот. Харви зашагал по мокрой палубе к ближайшим перилам. Ему было скверно, но, заметив лакея, занимавшегося уборкой палубы, он поспешил дальше. Похваставшись, что никогда не страдал морской болезнью, Харви, из гордости, не желая никому показать своей слабости, шатаясь, добрался до кормы. На деке[6] никого не было, и Харви едва добрался до фок-мачты. Здесь он замер от боли. Ему казалось, что голова его распухла, огненные пятна мелькали перед глазами, тело потеряло свой вес, а ноги выплясывали дикий танец. Юноша совершенно ослаб от морской болезни. Вдруг сильный толчок перебросил его через перила. Огромная серая волна, вынырнувшая из тумана, приняла его в свои материнские объятия… Зеленоватая глубина сомкнулась над ним. Харви потерял сознание… Он очнулся при звуке обеденного сигнала, подобного тому, который он слышал в летней школе в Адирондаке. Медленно припомнилось ему, что он — Харви Чейн, что он утонул в океане; но слабость мешала ему сосредоточиться. Холодная дрожь пробегала по спине; он вдохнул странный запах; его рот был полон соленой воды. Открыв глаза, он заметил, что море серебристым пространством расстилается вокруг него, что он лежит на куче рыбы, около человеческой фигуры, одетой в голубую вязаную куртку. «Скверно! — подумал юноша. — Я умер, конечно, и все это мне просто мерещится». Харви громко застонал. Человек повернул к нему голову, сверкнув парой золотых серег, едва видневшихся из-под нависших курчавых черных волос. — Ага! Чувствуешь себя получше? — произнес он. — Лежи себе спокойно, лучше будет! Легким толчком он столкнул лодку в море, не прерывая своего разговора и не обращая внимания на огромную волну, грозившую лодке. — Ловко я поймал тебя! — продолжал он. — Ловко!.. Как это ты упал? — Я был болен, — отвечал Харви, — и ничего не помню. — Я трубил в рог, чтобы ваш пароход не наскочил на мою шлюпку. Вижу, ты свалился. Я поймал тебя, как хорошую рыбу, и вот ты жив! — Где я теперь? — спросил Харви. — У меня. Зовут меня — Мануэль, я со шхуны «Мы здесь» из Глостера. Скоро будем ужинать! Казалось, у этого человека было две пары рук и железная голова. Он не удовлетворился тем, что трубил в свой рог, но испускал еще резкий, пронзительный крик, терявшийся в тумане. Харви не мог сообразить, сколько времени продолжалась эта забава, потому что в ужасе откинулся назад. Ему чудилось, что он слышит выстрел, звук рога и крики. Несколько голосов заговорили сразу. Харви положили в какую-то мрачную нору, дали выпить чего-то горячего и сняли с него платье. Он крепко уснул. Когда мальчик проснулся, то ждал звонка к первому завтраку на пароходе, удивляясь, что его каюта вдруг уменьшилась в размерах. Повернувшись, он увидал, что находится в узком треугольном углублении, освещенном висячей лампой. За треугольным столом, около печки, сидел юноша его лет, с полным, красным лицом и серыми искристыми глазами, одетый в синюю куртку и высокие сапоги. Несколько пар такой же обуви, старая шапка и носки лежали тут же, на полу, вместе с черными и желтыми вощанками. Всевозможные запахи смешивались тут: особенный и присущий вощанкам запах, вместе с запахом свежей и жареной рыбы, краски, перца и табака. Надо всем этим царил запах судна и соленой воды. Харви с отвращением заметил, что спал без простынь и лежал на грязном мешке. Движение шхуны не походило на движение парохода. Она скользила и вертелась, шум воды долетал до его ушей, и волны тихо рокотали около киля. Все это привело юношу в отчаяние и заставило его вспомнить о матери. — Лучше себя чувствуешь? — спросил его мальчик, усмехаясь. — Хочешь кофе? Он принес полную чашку черного кофе. — Разве у вас нет молока? — произнес Харви, оглядывая ряд скамеек, словно ожидая найти там корову. — У нас не бывает ничего подобного до половины сентября, — возразил мальчик. — Кофе хороший, я сам заваривал! Харви молча выпил чашку, затем мальчик принес ему блюдо с ломтями свинины, которую он с удовольствием съел. — Я высушил твое платье, — сказал мальчик, — оно все сморщилось. Повернись-ка, я взгляну, не ушибся ли ты? Харви вертелся в разные стороны, не помня себя от обиды. — Ничего! — весело произнес мальчик. — Теперь иди на дек. Отец хочет взглянуть на тебя. Я его сын — Дэн, я помогаю повару и исполняю всю черную работу. С тех пор как уехал Отто — он был немец, ему было двадцать лет, — здесь не осталось мальчиков, кроме меня. Как это тебя угораздило свалиться в море в такую тихую погоду? — Вовсе не тихую, — сердито возразил Харви, — было ветрено; я страдал морской болезнью, меня перебросило через перила! — Море было тихо в эту ночь, — сказал мальчик. — Если ты это называешь ветром, — он свистнул, — тогда ты мало смыслишь! Ну, живо иди! Отец ждет тебя! Подобно многим плохо воспитанным юношам, Харви никогда в жизни не слышал приказаний, за исключением долгих рассуждений о добродетели послушания. Миссис Чейн жила в вечном страхе за свое здоровье, так как у нее бывали сильнейшие нервные припадки. Харви возмутило это приказание. — Твой отец может сам прийти сюда, если хочет говорить со мной. Я попрошу отвезти меня в Нью-Йорк и заплачу ему за это! Ден широко раскрыл глаза. — Слышишь, отец, — вскричал он, — он говорит, что ты можешь сам прийти, если желаешь говорить с ним! Слышишь?.. — Не дурачься, Дэн, и пошли его ко мне! Эти слова были произнесены таким низким голосом, какого Харви никогда и не слыхивал. Дэн усмехнулся и бросил Харви его башмаки. В интонации этого странного голоса было что-то, заставившее юношу сдержать свой гнев и утешиться мыслью, что он расскажет этим людям о богатстве своего отца. Когда он освободится от них и вернется домой, друзья будут считать его настоящим героем. Он поднялся по лестнице на дек, споткнулся и подошел к сидевшему на ступеньках маленькому, плотному человеку с чисто выбритым лицом и серыми глазами, которые сверкали под густыми, хмурыми бровями. За ночь волнение утихло. Море слабо плескалось. На горизонте белели паруса рыбачьих лодок. Шхуна тихо качалась на якоре; за исключением шкипера, на ней никого не было. — Доброго утра! Добрый полдень, вернее сказать! Ты проспал круглые сутки, приятель! — таким приветствием встретили Харви. — Доброго утра! — ответил он. Ему вовсе не понравилось название «приятель», так как, в качестве тонувшего, он рассчитывал на лучший прием. Его мать сходила с ума, если ему приходилось промочить ноги, а этот моряк даже не побеспокоился спросить его о здоровье. — Ну-с, теперь послушаем, что ты скажешь! Кто ты и откуда? Харви сказал свое имя, название парохода, на котором ехал, рассказал о своем приключении и просил немедленно свезти его в Нью-Йорк, где отец заплатит за все. — Гм, — произнес моряк, слушавший неподвижно рассказ Харви. — Я не могу точно сказать, что мы могли подумать о человеке, или, вернее, о мальчике, который падает с парохода, как сверток, при тихой погоде. Конечно, его извиняет, что он страдал морской болезнью… — Извинение! — вскричал Харви. — Неужели я упал в воду нарочно, чтобы попасть на вашу грязную лодку? — Не знаю, нарочно ли ты упал, друг мой, или нет, но знаю, что если бы я был на твоем месте, то не бранил бы лодку, которая волей Провидения спасла тебя от смерти! Во-первых, это не благочестиво, а, во-вторых, мне это неприятно. Я — Диско Троп, владелец шхуны «Мы здесь» из Глостера! — Я этого не знаю и знать не желаю, — отвечал Харви. — Я очень благодарен за спасение и за все, и чем скорее меня доставят в Нью-Йорк, тем лучше — я заплачу! — Сколько же? Троп приподнял свои густые брови, под которыми светились кроткие голубые глаза. — О, доллары, сотню долларов, — ответил Харви, восхищенный тем, что его слова произвели впечатление, — много долларов! Он засунул руку в карман и похлопал себя по животу, чтобы придать себе величия. — Вы никогда еще не заработали в своей жизни столько, сколько получите, доставив меня в Нью-Йорк. Я — Харви Чейн! — Сын богача? — О, если вы не знаете, кто такой Чейн, то мало знаете. Ну, поворачивайте шхуну и спешите! Харви был убежден, что в Америке множество людей, мечтающих и завидующих долларам его отца. — Может быть, я исполню твое желание, может быть, и нет. Это зависит от меня. Я не собираюсь ни в Нью-Йорк, ни в Бостон. Только в сентябре мы увидим восточный берег, и твой отец — жалко, что не слышал о нем ничего, — может дать мне тогда десять долларов, если у него есть! — Десять долларов! Вот… Харви вытащил из кармана пачку с сигаретами. — Меня обокрали! — закричал он. — Обокрали! Денег нет! — Значит, мне придется ждать, когда твой отец наградит меня! — Сто тридцать четыре доллара — все украдено! — кричал Харви, в отчаянии роясь в карманах. — Отдайте их назад! Курьезная перемена произошла в суровом лице Тропа. — Что ты мог делать со ста тридцатью четырьмя долларами в кармане, друг мой? Откуда они у тебя? — Это часть моих карманных денег, выдаваемых мне каждый месяц! — Ого! Только часть денег! Не много ли это, товарищ? Старик Хаскен со шхуны «Восточный ветер», — продолжал он как бы про себя, — работал всю жизнь и боролся с врагами… теперь он дома в Эссексе с маленькой суммой долларов!.. Харви изнывал от злости, но Троп продолжал: — Очень жаль, очень жаль, ты еще так молод! Надеюсь, больше не будем говорить о деньгах? — Конечно, вы украли их! — Погоди! Если мы украли их, то для твоего же комфорта, для тебя же! Ты не можешь теперь попасть домой, потому что мы попали сюда ради куска хлеба. У нас нет карманных денег, сотен долларов в кармане. При удаче мы пристанем к берегу через пять недель, но только в случае удачи, а то не раньше сентября! — Но теперь только май. Я не могу оставаться здесь, ничего не делая, пока вы будете ловить рыбу. Не могу я, поймите! — Правильно, товарищ! Никто не просит тебя ничего не делать. Отто уехал от нас, а ты будешь работать, если можешь! Не правда ли? — Я могу многое сделать для всего экипажа, когда мы высадимся на берег! — сказал Харви, кивнув головой и бормоча про себя что-то о «пиратах», на что Троп только улыбнулся. — Ну, что попусту разговаривать! Ты можешь и умеешь говорить больше, чем весь экипаж шхуны. А теперь вот что, друг мой, смотри в оба, где что надо сделать, помогай Дэну убирать и стряпать, и я положу тебе десять с половиной долларов в месяц — тридцать пять в конце нашей работы. Работа принесет тебе пользу; а рассказывать нам про своих папу и маму и свои деньги ты можешь после! — Мама на пароходе! — сказал Харви со слезами на глазах. — Отвезите же меня в Нью-Йорк! Бедная женщина! Когда меня возвратят ей, она все простит! — Но нас восемь человек; если мы не вернемся назад больше чем за тысячу миль — мы потеряем время и заработок! — Отец заплатит за все! — Не сомневаюсь в этом, — возразил Троп, — но уплатить восьми рыбакам заработок всего сезона! Приятно ли тебе будет видеть его разорение? Иди наверх и помогай Дэну! Десять с половиной в месяц, говорю тебе, остальное зависит от тебя самого! — Что? Я буду мыть кастрюли и горшки? — спросил Харви. — Не хочу! Мой отец даст столько денег, что можно будет купить десять таких грязных шхун, — Харви топнул ногой, — если меня доставят домой, в Нью-Йорк! У меня уже взяли сто тридцать четыре доллара! — Как это? — лицо Тропа омрачилось. — Как? Вам лучше знать как. Потом еще хотят заставить меня работать. Я не хочу! Троп внимательно разглядывал мачту, пока Харви изощрялся в красноречии. Дэн схватил Харви за локоть. — Перестань спорить с отцом! — сказал он. — Ты назвал его вором два или три раза, знаешь ли ты, что никто не смел сказать ему это! — Мне все равно! — кричал Харви.

— Это не по-товарищески, — произнес наконец Троп, взглянув на юношу, — я не осуждаю тебя, и ты не вправе судить меня. Ты не знаешь, что говоришь! Итак, десять с половиной долларов… второму мальчику на шхуне, чтобы научить работать и поправить его здоровье. Так или нет? — Нет! — возразил Харви. — Я хочу домой, в Нью-Йорк! Он плохо помнил, что было с ним дальше. Юноша упал на пол, держась за нос, из которого ручьем лилась кровь. Троп спокойно смотрел на него. — Дэн, — сказал он сыну, — я составил слишком поспешное мнение об этом юноше. Никогда не прибегай к поспешным заключениям, Дэн. Теперь мне жаль его, потому что он просто сумасшедший и невменяем. Он не сознает, вероятно, что оскорбил меня, не помнит, что прыгнул с корабля в воду, в чем я почти убежден. Обращайся с ним ласково, Дэн, и ты не пожалеешь об этом. Пусть он говорит, что хочет! Троп ушел в каюту, предоставив Дэну позаботиться о несчастном наследнике тридцати миллионов.

Глава 2

— Я предостерегал тебя, — сказал Дэн, — отец не любит этого… Ну!.. Чего тут горевать! Плечи Харви вздрагивали от судорожных рыданий. — Я понимаю твое чувство! Не будь же таким плаксой! — Этот человек помешанный или пьяный… Я не умею ничего делать! — жалобно простонал Харви. — Не вздумай сказать это отцу! — прошептал Дэн. — Он теперь выпивши и сказал мне, что ты безумный! Ну, зачем ты назвал его вором? Ведь он мой отец! Харви сел, вытер глаза и рассказал Дэну всю историю пропавших денег. — Я вовсе не безумный, — продолжал он, — но твой отец никогда не видел у себя в руках более пяти долларов, а мой отец может купить вашу шхуну и нисколько не обеднеет! — Ты не имеешь понятия о ценности шхуны «Мы здесь». Твой отец должен иметь для этого кучу денег. Как он достал бы столько? — У отца деньги в золотых рудниках и других предприятиях. — Да, я читал об этом. На западе, да? Отец твой ездит с пистолетом на быстром пони? Я слышал, что шпоры и узда у них из чистого серебра! — Какие глупости! — возразил Харви, невольно улыбаясь. — Отцу вовсе не нужны пони. Когда ему нужно выехать, он велит подать экипаж! — Как? Какой экипаж? — Свой собственный, конечно. Разве ты никогда в жизни не видел собственных экипажей? — У Бимана есть такой, — ответил Дэн осторожно, — я видел в Бостоне этот экипаж, управляемый тремя неграми. Но Биман владеет всеми железными дорогами на острове. Он — миллионер! — Ну, а мой отец — дважды миллионер, у него два собственных автомобиля: один называется «Харви», как я, другой носит имя моей матери — «Констанция»! — Отец не позволяет мне клясться, но мне хочется, чтобы ты поклялся, что говоришь правду. Скажи: «Пусть я умру, если солгу!» — Пусть я умру, если каждое мое слово — не чистая правда! — Сто тридцать четыре доллара! Я слышал, как ты говорил отцу! Дэн был хитрый юноша и скоро убедился, что Харви не лжет. — Я верю тебе, Харви, — произнес он с улыбкой восхищения на своем широком лице, — отец ошибся в тебе. Только он не любит ошибаться! Дэн лег и начал похлопывать себя по бедрам. — Я не желаю, чтобы меня еще раз поколотили! Я все-таки взял верх над ним! — Сроду не слышал, чтобы кто-нибудь взял верх над моим отцом. Он все же поколотил тебя!.. Золотые рудники, два своих экипажа, двести долларов карманных денег в месяц! Очень нужно работать за десять с половиной долларов в месяц! Дэн разразился тихим смехом. — Значит, я был прав? — спросил Харви. — Совсем нет! Отец — справедливый и честный человек. Это знают все рыбаки! — А это тоже справедливо? — Харви указал на свой разбитый нос. — Это пустяки и полезно для твоего здоровья. Я не хочу иметь дела с человеком, который считает меня или отца вором. Мы — рыбаки, работаем вместе уже шесть лет. Когда я сушил твое платье, я не знал, что там в карманах. И я и отец — мы ровно ничего не знаем о твоих деньгах. Слышишь?! Кровотечение из носу освежило голову Харви. — Это правда, — сказал он со смущенным видом, — мне кажется, что, как спасенный от смерти, я оказался не очень благодарным, Дэн! — Да, ты глупо вел себя и обидел нас! — А где твой отец теперь? — В каюте. Что тебе надо от него? — Увидишь! — произнес Харви и пошел, шатаясь, по лестнице в каюту. В выкрашенной желтой краской каюте Троп сидел с записной книжкой, держа в руке огромный черный карандаш. — Я был несправедлив, — сказал Харви. — Что такое случилось? — спросил моряк. — Вы поссорились с Дэном? — Нет, я говорю… — Я слушаю! — Я беру свои слова назад. Если человека спасли от смерти… Харви запнулся. — Ну! — Он не должен быть неблагодарным и оскорблять людей! — Что верно, то верно! — согласился Троп с сухой усмешкой. — Я пришел сказать, что очень сожалею!.. Снова пауза. Троп поднялся с места, и его огромная рука легла на плечо Харви. — Я не доверял тебе, а теперь вижу, что ошибся в своем мнении! — произнес он. Заслышав легкий смех на деке, он добавил: — Я редко ошибаюсь в своих суждениях. Мы немножко не поладили с тобою, мой юный друг, но я не думал о тебе ничего худого. Иди займись теперь делом! — Ты хорошо поступил, — сказал Дэн, когда Харви вернулся на дек… — Я не чувствую этого! — ответил тот, покраснев до корней волос. — Но я рад, что все кончилось хорошо. Раз отец принял решение, он никогда не изменит его. Он прав, что не хотел везти тебя домой. Мы должны ловить рыбу и зарабатывать деньги. Люди наши скоро вернутся, поймав кита! — Зачем вернутся? — спросил Харви. — Ужинать, конечно. Разве твой желудок молчит? Тебе надо многому научиться здесь! — Да! — ответил Харви, окинув взором блоки и снасти наверху. — Подожди, — произнес Дэн, — когда мы кончим ловлю, а пока у нас много работы! Он указал на люк между двумя мачтами. — Что там такое? — спросил Харви. — Там пусто. — Да, и мы должны наполнить эту пустоту рыбой. — Живой? — спросил Харви. — Нет. Сначала рыба уснет, потом ее посолят. — Где же рыба? — В море, в лодках у рыбаков, — ответил Дэн. — Мы с тобой, — продолжал он, указывая на нечто вроде деревянного загона, — должны грузить рыбу сюда. Все будет полно сегодня ночью. Теперь они скоро вернутся! Дэн взглянул через низкие перила на море, где виднелось до полдюжины лодок. — Я никогда не видел море так близко! — сказал Харви. — Прекрасный вид! Склонявшееся к закату солнце окрашивало воду пурпуром, золотя набегавшие валы и оттеняя быстрину. На каждой лодке виднелись черные фигуры, маленькие издали, как куколки. — Они хорошо работали, — сказал Дэн, прищурившись, — Мануэлю не хватит места для рыбы! — Который из них Мануэль? — Последняя лодка слева! Это он вытащил тебя из воды вчера ночью. Мануэль — португалец, это нетрудно угадать по его манере грести. Вот эти широкие плечи — это Долговязый Джэк, родом из южного Бостона. Все они молодцы. Вот этот — Том Плэт… Он мало говорит, но зато умеет петь и удачлив в рыбной ловле! Звучное пение донеслось до их ушей из одной лодки. — Да, это Том, — произнес Дэн, — он расскажет тебе завтра об «Орио». Смотри, вон голубая лодка позади него. Это мой дядя — брат отца! Как плохо он гребет! Я готов биться об заклад, что он опять сегодня обжегся «клубникой»; ему ужасно не везет! — Чем обжегся? — переспросил Харви. — «Клубникой». Мы так называем особый вид водорослей. Теперь попробуем поработать. Правда ли, что ты говорил мне, что никогда ничего не делал? Тебе страшно начать? — Я попытаюсь! — спокойно отвечал Харви и схватил веревку и железный длинный крюк, пока Дэн притащил устройство, которое он называл «верхний лифт». В это время к ним подплыл Мануэль в своей лодке. Португалец улыбнулся Харви и начал бросать рыбу на дек. — Двести тридцать одна штука! — воскликнул он. — Дай ему багор! — сказал Дэн. Мануэль схватил багор, зацепил им за корму и прыгнул на шхуну. — Тащи! — скомандовал Дэн, и Харви тащил, удивляясь, что лодка так легка. — Держи! — и Харви держал, потому что лодка находилась на весу, над его головой. — Спускай! — кричал Дэн, и, когда Харви спустил, Дэн поднял легкую лодку одной рукой и поставил ее позади грот-мачты. — Легко! Эта лодка очень удобна для пассажиров! — Ага! — подтвердил Мануэль. — Ну, как ты себя чувствуешь, милый? Вчера ночью мы поймали тебя вместо рыбы. Теперь ты сам ловишь рыбу. Каково! — Я очень благодарен вам! — сказал Харви, снова роясь в своих карманах и вспомнив, что у него нет денег. — Меня нечего благодарить! — возразил Мануэль. — Разве я мог допустить, чтобы ты утонул? Теперь ты — рыбак. Я сегодня не успел вычистить лодку. Слишком много дела. Дэн, дитя мое, вычисти за меня! Харви двинулся вперед. Он мог и хотел помочь человеку, который спас ему жизнь. Дэн бросил ему швабру, и юноша принялся чистить лодку, счищать ил, тину; делал он это, правда, неловко, неумело, но с полным усердием. Целый ливень блестящей рыбы полетел в загородку. — Мануэль, держи лодку! Харви, почисть ее! — Эта лодка — словно утка на воде! — сказал Долговязый Джэк, высокий человек с седым щетинистым подбородком и длинными губами. Троп в своей каюте что-то ворчал и громко сосал карандаш. — Двести три штуки! Дай-ка взглянуть! — попросил человек, который был ростом еще выше Долговязого Джэка. Лицо его было безобразно из-за огромного рубца, тянувшегося от левого глаза до правого угла рта. Не зная, что делать дальше, Харви вымыл дно лодки, снял поперечины и положил их на дно. — Он — молодец! — произнес человек с рубцом, имя которого было Том Плэт, критически оглядывая Харви. — Есть два способа работать: один — это ловить рыбу, другой… — То, что мы делали на старом «Орио»! — прервал его Дэн. — Не мешай мне, Том Плэт, дай мне накрыть на стол! Он прислонил конец стола к перилам и ткнул его ногой. — Дэн, ты ленив и способен спать целый день, — сказал Долговязый Джэк, — ты также достаточно дерзок; но я уверен, что ты исправишь в неделю этого молодца, если захочешь! — Его имя — Харви! — сказал Дэн, размахивая двумя ножами очень странной формы. — Он стоит пятерых из южного Бостона! Юноша положил ножи на стол, покачал головой и полюбовался на производимый ими эффект. — Я думаю, тут сорок два! — произнес где-то снаружи тонкий голос. — Счастье изменило мне, — ответил другой голос, — у меня сорок пять штук! Раздался смех. — Сорок два или сорок пять! Я сбился со счета! — Это Пенн и дядя Сальтерс считают улов! — сказал Дэн. — Это вся их дневная добыча? Надо взглянуть! — Назад, назад! — прогудел Долговязый Джэк. — Сыро там сегодня, детки! — Сорок два, ты сказал? — спросил дядя Сальтерс. — Я пересчитаю! — ответил ему чей-то голос. Обе лодки причалили к шхуне. — Постой! — вскричал дядя Сальтерс, расплескивая воду веслом. — Терпеть не могу таких людей, как ты! Ты только сбил меня со счету! — Мне очень жаль, мистер Сальтерс. Я пошел в море, рассчитывая вылечить нервную диспепсию! — Убирайся ты со своей нервной диспепсией! Провались ты совсем! — проворчал дядя Сальтерс, жирный, плотный маленький человек. — Сколько ты сказал, сорок два или сорок пять? — Я забыл, мистер Сальтерс! Надо пересчитать! — Конечно, сорок пять штук, — ворчал Сальтерс, — ты плохо считаешь, Пенн! Диско Троп вышел из каюты. — Сальтерс, — сказал он, — убери рыбу как следует! — Голос его звучал повелительно. Пенн, стоя в лодке, продолжал считать улов. — Это улов всей недели! — сказал он, жалобно посматривая кругом. — Одна, две, четыре, девять! — считал Том Плэт. — Сорок семь всего! — Подержи! — ворчал дядя Сальтерс. — Держи, я опять сбился со счета! — Кто-нибудь из наших будет собирать «клубнику», — сказал Дэн, обращаясь к восходящему месяцу, — и наверное, найдет много! — А другие, — возразил дядя Сальтерс, — будут есть и лентяйничать. — За стол! За стол! — кричал чей-то голос, которого Харви еще не слышал. Троп, Том Плэт, Джэк и Сальтерс пошли к столу. Маленький Пенн наклонился над рулем. Мануэль лежал, вытянувшись, на деке, а Дэн вколачивал молотком гвозди в бочку. — Скоро будем ужинать и мы, — сказал он, — Том Плэт и отец ужинают вместе с другими, это — первая смена! Ты, я, Мануэль и Пенн — юность и красота нашего общества. Это — вторая смена! — Ну что же, — сказал Харви, — я очень голоден! — Они скоро кончат. Хорошо пахнет? Отец держит хорошего повара. Сегодня славный улов! Какова была вода, Мануэль? — Двадцать пять локтей! — ответил португалец. Луна уже высоко поднялась на небе и отражалась в спокойных водах моря, когда старшие кончили ужин. Повару не пришлось звать «вторую смену». Дэн и Мануэль уселись за стол в то время, когда Том Плэт, самый рассудительный из старших, усердно вытирал рот рукой. Харви последовал за Пенном и сел за стол перед кастрюлей с вареной треской, за которой следовали свинина со свежими овощами и горячим хлебом и крепкий черный кофе. Как они ни были голодны, но ждали, пока прочтут молитву. Затем они принялись за еду. Наконец Дэн тяжело вздохнул и спросил Харви, как он себя чувствует. — Хорошо, но место в желудке еще есть! — отвечал Харви. Кок — огромный черный негр — почти не говорил, ограничиваясь улыбками и знаками. — Смотри, Харви, — сказал Дэн, — молодые и красивые люди, ты, я и Мануэль, — мы — вторая смена и едим после первой. Они — старые рыбаки. Их желудки не любят ждать. Они едят первые. Не правда ли? Кок кивнул головой. — Разве он не говорит? — спросил Харви шепотом. — Немного. Его язык очень смешон. Он явился с Бретенского мыса, где говорят на каком-то наречии шотландского языка. — Это не шотландский язык, а гэльский, — сказал Пенн. — Я читал в одной книге! — Пенн много читает! — Твой отец, Дэн, уже спросил, сколько они наловили рыбы? Они его не обманут? — Нет. Какой смысл им лгать из-за какой-то трески? Вторая смена кончила ужин. Тень от мачт и оснастки черным пятном ложилась на палубу. Целая груда рыбы на корме светилась, словно серебро. Диско Троп и Том Плэт ходили взад и вперед. Дэн передал Харви вилы и повел его к грубому столу, по которому дядя Сальтерс нетерпеливо барабанил рукояткой ножа. У его ноги стоял ушат с соленой водой. — Помоги дяде Сальтерсу солить рыбу, да береги глаза, когда Сальтерс начнет размахивать ножом, — сказал Дэн, качаясь на подпорке. — А я буду передавать соль вниз. Пенн и Мануэль стояли на коленях, размахивая ножами. Долговязый Джэк, в рукавицах, разместился против дяди Сальтерса. — Га! — вскричал Мануэль, взяв одну рыбу под жабры, и бросил ее в загородку. Сверкнуло острие ножа, и рыба с распоротым брюхом упала к ногам Джэка. Долговязый Джэк держал в руке черпак. Вот печень упала в корзину. Еще удар, и треска, обезглавленная, выпотрошенная, шлепнулась в ушат, разбрызгивая соленую воду в лицо удивленному Харви. Все работали молча. Скоро ушат был полон рыбы. — Натирай солью! — крикнул дядя Сальтерс, не поворачивая головы, и Харви начал натирать рыбу солью. Мануэль ревностно работал, стоя неподвижно, как статуя, но его длинные руки непрестанно загребали рыбу. Маленький Пенн также работал добросовестно, но видно было, что он неловок. Иногда Мануэль находил возможность помочь Пенну, не пропуская в то же время и своей очереди. Раз Мануэль уколол палец о французский крючок и закричал от боли. Крючки эти делаются из мягкого металла, чтобы можно было вторично загнуть их после употребления, но треска часто срывается с этих крючков и уносит их с собою, пока не падет вновь. Вот почему глостерские рыбаки не жалуют французов и их изобретений. Звук втирания крупной соли напоминал шум точильного колеса; вместе с ним смешивался шорох режущих ножей, отделявших голову от туловища, шлепанье падающих внутренностей и распластанной рыбы. Поработав с час, Харви очень не прочь был отдохнуть. Свежая сырая рыба вовсе не так легка, как вы думаете. От постоянного сгибанья у Харви заныла поясница. Зато в первый раз в жизни у него было сознание, что он — полезный член трудящегося человечества. Эта мысль заставляла его гордиться, и он молча продолжал работать. — Стой! — крикнул наконец дядя Сальтерс. Пенн выпрямился и взглянул из-за груды распластанной рыбы. Мануэль начал раскачиваться, чтобы размять уставшее тело. Долговязый Джэк облокотился. Как молчаливая черная тень, пришел негр-кок, подобрал несколько рыбьих голов и хребтов и ушел. — Славное у нас будет блюдо на завтрак! — чмокнул губами Долговязый Джэк. — Отварная рыба с сухарями! — Воды! — попросил Диско Троп. — Вот там кадка стоит, а рядом ковш, Харви! — скомандовал Дэн. Харви живо сбегал и вернулся с огромным ковшом мутной, застоявшейся воды, которая, однако, показалась слаще нектара и развязала язык Диско и Тому Плэту: они перекинулись замечаниями насчет количества пойманной трески. Но вот Мануэль снова подал сигнал приниматься за дело. На этот раз работали, пока не выпотрошили и не посолили всей остальной рыбы. Покончив с работой, Диско Троп и его брат отправились в каюту, ушли также и Мануэль с Долговязым Джэком, скоро исчез и Том Плэт. Несколько минут спустя Харви уже слышал громкий храп, доносившийся из каюты, и вопросительно поглядел на Дэна и Пенна. — Кажется, Дэнни, я сегодня работал чуточку получше, — сказал Пенн, едва поднимая отяжелевшие веки. — Однако надо помочь тебе убрать все это! — Уходи восвояси, Пенн, — отвечал Дэн. — Это вовсе не твое дело. Тащи-ка сюда ведро, Харви. А ты, Пенн, помоги мне стащить вот это в кладовую, а потом и ступай себе спать! Пенн поднял тяжелую корзину с рыбьей печенью и переложил ее содержимое в огромную бочку, после чего исчез и он. — Мыть палубу — обязанность юнг; они же должны стоять на вахте в тихую погоду. Таковы правила на шхуне «Мы здесь»! — Дэн энергично принялся мыть пол, вычистил ножи и стал точить их, в то время как Харви, по его указанию, выбрасывал за борт оставшиеся рыбьи кости и отбросы. При первом всплеске из спокойной, словно застывшей воды поднялось что-то серебристо-белое и послышался какой-то странный вздох. Харви отскочил и вскрикнул от испуга. Дэн засмеялся. — Это касатка! — сказал он. — Бросай-ка теперь рыбьи головы. Они всегда так вздыхают, когда голодны. Разве ты никогда не видел раньше касаток? Ты увидишь их здесь сотнями. Я ужасно рад, что у нас на шхуне опять есть юнга. Отто — стар, да к тому же немец. Мы с ним постоянно ссорились. Да ты спишь? — Едва на ногах стою! — кивнул Харви. — На вахте спать нельзя.Пойди-ка посмотри, горит ли наш сигнальный огонь. Ты сегодня дежурный, Харви! — Ну, зачем же? Никто не натолкнется на нас. Светло как днем! — Всякое случается. Бывает, что заснешь вот так, в хорошую, ясную погоду, а какой-нибудь пароход наскочит и раскроит судно надвое. А потом будут уверять, что на шхуне огни не были зажжены и был непроглядный туман. Харви, я тебя полюбил, но, если ты будешь клевать носом, я тебя разбужу вот этим концом каната! Сиявший в эту ночь на небе месяц был свидетелем странной картины: худенький, стройный юноша в красной куртке, спотыкаясь, ходил взад и вперед по палубе семидесятитонной шхуны, а за ним, зевая и тоже спотыкаясь, следовал другой и размахивал в воздухе концом морского каната. Руль тихо поскрипывал, паруса слегка трепались под дыханием слабого ветерка, брашпиль покрякивал, а странная процессия все двигалась. Харви жаловался, грозил, кричал, наконец, даже расплакался, а Дэн заплетающимся языком рассказывал ему о красотах ночи, продолжая стегать концом. Наконец пробило десять часов, и Пенн выполз на палубу. Он нашел обоих мальчиков спящими рядом. Они спали так крепко, что ему пришлось тащить их до коек.Глава 3

Благодатный сон освежил их душу и тело, и к завтраку они явились с завидным аппетитом. Опорожнив большую оловянную чашку сочной рыбы, они принялись за работу: вымыли тарелки и сковороды, оставшиеся от обеда старших, которые уже отправились на рыбную ловлю, нарезали ломтями свинину к обеду, заправили лампы, натаскали в кухню угля и воды. День был ясный, теплый. Харви вдыхал свежий, чистый воздух полной грудью. За ночь подошло немало других шхун, и море пестрело парусами. Вдали дымили невидимые пароходы да виднелись паруса большого корабля. Диско Троп сидел на крыше каюты и курил. Он смотрел на море, кишевшее мелкими судами. — Когда отец вот эдак задумается, — сказал Дэн, — это неспроста. Отец хорошо знает нравы трески. А весь рыбачий флот знает отца. Вот они все и собрались сюда, будто невзначай, на самом же деле зорко следят за нашей шхуной. Вон «Принц Лебо», он подобрался к нам ночью. А вот та большая шхуна, с заплатой на парусе, это «Кэри Питмэн» из Чэтгэма. Когда отец пускает дым кольцами, вот как сейчас, это значит, что он изучает все рыбьи хитрости и планы. Если теперь заговорить с ним, он страсть как рассердится. Недавно я подвернулся ему в такую минуту, так он в меня сапогом швырнул! Диско Троп сосал свою трубку и смотрел вдаль. Действительно, он старался угадать, куда направится треска. Он знал, что все эти появившиеся на горизонте шхуны пришли, чтобы воспользоваться его опытом и знаниями; но это только льстило его самолюбию. Однако на добычу он все-таки пойдет один. По окончании сезона он отправится в Виргинию. Так раздумывал Диско Троп. Он ничего не забыл, принял в расчет и погоду, и ветер, и течение, и количество имеющихся съестных припасов. Поглощенный мыслями о треске, сам он походил на большую треску. Наконец, он вынул изо рта трубку. — Отец, — сказал Дэн, — мы сделали свое дело. Позволь нам спуститься на шлюпке. На море тихо! — Только не в этом красном шутовском наряде и желтых башмаках. Дай ты ему, Дэн, что-нибудь поприличнее! — Отец сегодня в хорошем расположении духа, — заметил весело Дэн, увлекая за собою в каюту Харви. Им вдогонку Троп бросил ключ. — Моя запасная куртка хранится у отца, потому что мать говорит, что я неряха! Дэн порылся в сундуке, и несколько минут спустя Харви преобразился: на нем была грубая темно-синяя матросская куртка с заплатами на локтях, а на ногах красовались огромные резиновые сапоги, какие носят рыбаки. — Ну вот, теперь ты на человека похож! — сказал Дэн. — Да ну же, поворачивайся скорее! — Далеко не забирайтесь, — напутствовал Троп, — да к чужим шхунам не подходите близко. Если вас кто спросит, что я намерен делать, отвечайте правду — то есть, что вы ничего не знаете! Маленькая, окрашенная в красный цвет шлюпка была привязана к корме. Дэн притянул ее и легко спрыгнул на дно шлюпки. За ним тяжело свалился в лодку Харви. — Ну, этак в лодку прыгать не годится, — укорил его Дэн. — Хорошо, что сегодня тихо; будь волны, ты бы опрокинулся вместе со шлюпкой и пошел бы ко дну. Учись быть ловким! Дэн вложил уключины и сел на переднюю скамейку, наблюдая за Харви. Мальчику случалось раньше грести, только катаясь на каком-нибудь пруду, и греб он, как барышня. Но между легкими веслами, какими он взмахивал тогда, и тяжелыми длинными веслами, которыми приходилось работать теперь, была большая разница: он не мог вытащить их из воды, и у него вырвался вздох досады. — Чаще! Греби чаще! — кричал Дэн. — Надо поворачивать весла в воде! Шлюпка была чистенькая. На дне ее лежали маленький якорь, два ковша, гарпун, пара лесок с двойными крючками и тяжелыми грузилами. — А где же мачта и паруса? — спросил Харви, успевший уже натереть себе мозоли на руках. — Плохая ловля на парусах! — захохотал Дэн. — Да ты не очень налегай! Скажи, хотел бы ты иметь такую лодочку? — Отец мог бы подарить мне не одну такую! — отвечал Харви. — Правда. Я забыл, что твой отец миллионер. Ну а ты пока не разыгрывай из себя миллионера. Так ты думаешь, он тебе подарил бы шлюпку со всеми снастями? Ведь это стоит кучу денег! — В этом не было бы ничего удивительного. Мне только не приходило в голову просить об этом отца. — Должно быть, твой отец очень добрый и расточительный человек. Тише, Харви! Весло выскочило из уключины и ударило Харви в подбородок, отбросив его назад. — Вот видишь! Да мне и самому попадало, когда я учился грести. Только мне тогда было всего восемь лет! Харви сел на прежнее место. Челюсть ныла. Он сидел, нахмурившись. — Нечего дуться. Отец говорит, что мы сами виноваты, если не умеем обращаться с вещами. Ну-ка, попытаем счастья здесь. Вот и Мануэль! Португалец был на расстоянии мили от них, однако, когда Дэн подал ему знак веслом, он замахал в ответ левой рукою. — Тридцать сажен, — сказал Дэн, насаживая на крючок приманку. — Ну, нечего нежничать. Смотри на меня и делай так же! Дэн давно уже закинул удочку, а Харви все еще не мог умудриться насадить на крючок приманку. Лодка легко скользила по течению. Они еще не бросили якоря. — Попалась! — закричал Дэн. Крупная треска, всплеснув хвостом по воде, обрызгала Харви и тяжело шлепнулась в лодку. Дэн ловко оглушил рыбу молотком и выдернул из ее рта крючок. В это время и Харви почувствовал, что на его удочку клюнуло. — Посмотри, Дэн, ведь это «клубника»! — закричал он. Крючок запутался в кусте «клубники», очень похожей на настоящую лесную, с такими же белыми с розовыми бочками ягодами, только листьев не было, а стебли были липкие. — Брось! Не трогай! Но было уже поздно. Харви снял пучок клубники с крючка и любовался им. — Ой! Ой! — закричал он вдруг. Он обжег пальцы, точно схватил крапиву. — Ну, теперь ты знаешь, что такое морская клубника. Отец говорит, что ничего, кроме рыбы, нельзя трогать голыми руками. Швырни эту дрянь в море, да насаживай поскорее приманку. Нечего зря глазеть! Харви улыбнулся, вспомнив, что ему положили десять с половиною долларов жалованья в месяц, и подумал о том, что сказала бы его мать, увидев его на рыбачьей лодке, посреди океана. Она не находила себе места от волнения, когда он отправлялся кататься на лодке по Серенакскому озеру. Вспомнил он также, что смеялся над ее страхом. Вдруг удочку сильно потянуло у него из рук. — Отпусти немного! — закричал Дэн. — Сейчас я тебе помогу! — Не смей! Это моя первая рыба, я сам хочу… Да уж не кита ли я поймал? — Пожалуй, палтуса! — Дэн наклонился, стараясь разглядеть, что там, в воде, и держа наготове на всякий случай гарпун. Что-то овальное и белое блестело в воде… — Эге! Да эта рыбка не меньше пятнадцати фунтов весом! Ты что же, непременно хочешь справиться с нею один? Лицо Харви было красным от напряжения и волнения. Пот катился с него градом. Солнце отражалось в воде и слепило глаза. Мальчики устали возиться с палтусом, который двадцать минут бился, увлекая за собою лодку. Наконец, они справились с крупной рыбой и втащили ее в лодку. — Недурно для начала! — сказал Дэн, вытирая лоб. Харви с гордостью смотрел на свою добычу. Он часто видел пойманных палтусов на мраморных столах магазинов, но никогда не интересовался тем, как их ловят. Теперь он это знал по опыту. Усталость давала себя знать во всем теле. — Если бы отец был здесь, — заметил Дэн, — он сказал бы, что это значит. Теперь рыба попадается все больше мелкая, а ты поймал самого крупного палтуса, какие ловились нами в это плаванье. Вчера поймали много крупной рыбы, но ни одного палтуса. Это что-нибудь да значит. Отец знает все приметы рыбной ловли в этом месте! В это время на шхуне «Мы здесь» раздался выстрел из пистолета и на мачте показалась корзина. — Что бы это значило? Это сигнал, чтобы вся команда возвращалась на шхуну. Отец никогда не прерывал рыбной ловли в это время. Поворачивай, Харви! Он шли против ветра и приближались уже к шхуне, как вдруг до них донеслись жалобные крики Пенна, находившегося в полумиле от них. Он кружился со своей лодкой на одном месте, как огромный водяной паук. Пенн пробовал сдвинуться с места, но лодка тотчас поворачивала назад, точно притянутая веревкой. — Надо помочь ему, — сказал Дэн, — а то он останется здесь до второго пришествия! — Что с ним случилось? — спросил Харви. Теперь он жил в особом мирке, в котором многое было ему ново, и он не только не чувствовал себя вправе предписывать законы старшим, как это делал раньше, но постоянно должен был обращаться к ним за разъяснениями. Море было по-прежнему спокойно. — Опять запутал якорь. Уж этот Пенн, вечно потеряет якорь. Вот за это плавание он уже посеял два якоря в песчаном дне. Отец говорит, что, если он потеряет еще один, он даст ему «келег». Вот почему Пенн в таком отчаянии! — А что такое «келег»? — спросил Харви, смутно представляя себе какую-нибудь ужасную пытку, практикуемую моряками. — Большой камень вместо якоря. Если на чьей-нибудь лодке увидят камень, все знают, что это значит, и поднимают матроса на смех. Пенн страшно боится этого. Он такой чувствительный! Ну что, Пенн, опять запутался? Брось, милый, свое искусство! — Не могу сдвинуться с места, — пожаловался Пенн. — Уж я пробовал и так и сяк — ничего не помогает! — А это что за гнездо? — спросил Дэн, указывая на связку запасных весел и веревок. — Это испанский кабестан, — с гордостью отвечал Пенн. — Сальтерс научил меня делать его, но и он не может сдвинуть лодку с места! Дэн закусил губу, чтобы скрыть улыбку, дернул раз, другой за веревку и вытащил якорь. — Принимай, Пенн! — засмеялся он. — Не то опять зацепится! Пенн широко раскрыл свои голубые глазки, удивленно смотрел на якорь и горячо благодарил Дэна. Когда они отъехали от лодки Пенна так, чтобы их не было слышно, Дэн сказал Харви: — У Пенна шариков не хватает. У него разум помутился. Ты заметил? — В самом деле или это предположение твоего отца? — спросил Харви, налегая на весла. Работа веслами шла у него заметно лучше. — Отец в этом случае не ошибся. Пенн действительно странный. Я расскажу тебе, как это с ним случилось… Так, так, Харви, ты теперь гребешь отлично… — Он был когда-то моравским пастором. Его звали Джэкоб Боллер — это отец мне говорил, — у него была жена и четверо детей, и жили они где-то в Пенсильвании. Раз Пенн забрал их всех и отправился на моравский митинг; на ночь они остановились в Джонстауне. Ты слышал когда-нибудь, что есть такой город? Харви подумал. — Слышал, — вспомнил он, — только не помню, по какому поводу. Вот и другое такое имя — Аштабула — почему-то припоминается мне! — Потому что с обоими связаны воспоминания о страшных событиях. В ночь, когда Пенн и его семья были в гостинице, Джонстаун исчез с лица земли. Плотины прорвало, и город погиб от наводнения. Дома смыло и унесло водою. Я видел картины, на которых было изображено это бедствие — оно было ужасно. Жена и дети утонули на глазах у Пенна прежде, чем он успел опомниться. Вот с этого времени ум его и помутился. Он смутно помнит, что что-то случилось в Джонстауне, но что — не помнит. Забыл он даже, кто он, чем был раньше. Дядя Сальтерс встретил его в Алетани-Сити. Сальтерс — добрый человек, он взял Пенна к себе и дал ему работу. — Разве твой дядя Сальтерс фермер? — Всегда был земледельцем. Ферму свою он продал недавно одному бостонцу, который выстроил на ее месте дачу. Он заплатил дяде кучу денег. Ну, вот на эту ферму, которая еще тогда не была продана, Сальтерс и привел Пенна. Оба бобыля жили себе, скребли землю; только раз моравские братья[7], к секте которых принадлежал Пенн, проведали, где он находится, и написали Сальтерсу. Не знаю, чего они хотели от него, только Сальтерс страшно рассердился. Сам он принадлежал к епископальной церкви и ответил, что ни за что не выдаст Пенна какой-то моравской секте и не отпустит его в Пенсильванию. Потом он, вместе с Пенном, пришел к отцу — это было два года тому назад — и попросил, чтобы отец взял их с собою на рыбную ловлю. Он не ошибся, предположив, что моравцы не пустятся в погоню за Джэкобом Боллером в море. Отец охотно взял Сальтерса на шхуну — я это прекрасно помню, — и он рыбачил. Морской воздух хорошо подействовал на Пенна. Отец говорит, что когда он придет в себя, вспомнит про жену и детей, то и умрет. Никогда не говори Пенну о Джонстауне, не то дядя Сальтерс выбросит тебя за борт! — Бедняга Пенн! — прошептал Харви. — А между тем кто бы мог подумать, что Сальтерс так заботится о нем! — Я тоже люблю Пенна, мы все жалеем его, — сказал Дэн. — Мы бы могли взять его лодку на буксир, да я хотел тебе рассказать все это про него, чтобы ты знал! Они подошли близко к шхуне. Подходили за ними и остальные лодки. — Будет вам сегодня ловить рыбу! — закричал Дэн. — Посмотри, Харви, сколько судов прибыло еще с утра. Все они выжидают, куда пойдет отец. Взгляни, Харви! — Мне они все кажутся похожими друг на друга! Действительно, для непривычного глаза все эти покачивающиеся в море шхуны казались одинаковыми. Но Дэн хорошо знал их все и начал называть их Харви по именам, рассказывать, кому они принадлежат и откуда пришли. — Что это не видно «Эбби Диринг», отец? Верно, и она подойдет завтра! — Завтра вы не увидите других шхун, Дэнни, — отвечал Троп. Старик всегда называл сына Дэнни, когда был в духе. — Тесно здесь, молодцы, уж очень мы окружены! — продолжал он, обращаясь к рыбакам, высаживавшимся на шхуну. — Пусть себе ловят и крупную и мелкую рыбу другие, а мы уйдем на другое место! — Троп взглянул на привезенную рыбаками добычу: за исключением пойманного Харви палтуса, рыба была вся мелкая. — Я жду перемены погоды, — прибавил Троп. — Что-то не предвидится перемены, — сказал Долговязый Джэк, окинув взглядом безоблачное небо. Однако через каких-нибудь полчаса над морем спустился туман. Он клубился и ложился, как дым, над бесцветной водой. Рыбаки молча принялись за дело. Сальтерс и Джэк стали поднимать якорь. Брашпиль заскрипел, когда стали наматывать мокрый канат. Наконец, с шумом, похожим на рыданье, якорь был вытащен. — Поднимай кливер и фок-вейль! — отдал приказание Троп. Скоро шхуна «Мы здесь» стояла под парусами, которые наполнялись ветром. — Туман принес с собой ветер! — сказал Троп. Харви с удивлением смотрел на все, что происходило вокруг. Больше всего его удивляло, что он почти не слышит команды. Только изредка старый Троп не то скажет, не то проворчит что-то или в виде одобрения скажет: «Вот так, сынок». — Ты никогда еще не видел, как снимаются с якоря? — спросил Том Плэт. — Никогда. Куда мы пойдем? — На рыбную ловлю, как ты мог догадаться, прожив неделю на шхуне. Тебе все в диковину. А мы привыкли к неожиданностям. Думал ли я когда-нибудь, что попаду… — Все лучше, чем получить четырнадцать долларов в месяц и пулю в живот! — откликнулся Троп, стоя у руля. — Доллары и центы хороши, — возразил отставной служивый, прилаживая что-то у кливера. — Да мы об этом не думали, когда работали у брашпиля на «Мисс Джим Бок», выйдя с рейда Бофор в то время, как нам вслед открыли огонь с крепости, а море так и кидало нас. Где ты был в то время, Диско? — В этих же местах, где мы находимся сейчас, зарабатывал себе хлеб рыбной ловлей да старался не попасться в лапы пиратам. Жаль, что не могу услужить тебе, Том Плэт, горячим боем. Однако, кажется, мы выйдем в море, как следует, с попутным ветром! Волны всплескивали у киля и рассыпались брызгами у носа шхуны. Тяжелые капли падали со снастей. Все рыбаки ушли на подветренный борт шхуны, только дядя Сальтерс упрямо оставался у люка. Вот волна со свистом и шумом хлестнула через борт, ударила Сальтерса прямо в спину и окатила его с ног до головы. Он встал, сердито сплюнул и пошел было на другое место, но его опять окатило. Сальтерс попробовал встать у фок-мачты, но и тут воды было ему по колено. — Пенн, ты бы шел в каюту и напился кофе, — сказал Сальтерс, — нечего тебе слоняться по палубе в такую погоду. — Ну, теперь они будут распивать кофе и играть в шашки, пока коровы с поля не придут! — сказал Дэн, когда дядя Сальтерс вслед за Пенном отправился в каюту. — Да, пожалуй, скоро последуем их примеру и мы все. Нет на свете людей ленивее наших земляков, когда они не на рыбной ловле! — А я и забыл, что у нас на шхуне есть пассажир! — закричал Долговязый Джэк. — Только и вспомнил, когда ты заговорил с ним, Дэнни. Тому, кто не знает названия снастей, некогда лениться. Передай-ка нам новичка, Том Плэт, мы его поучим! — Ну, теперь очередь не за мною! — засмеялся Дэн. — Иди один. Меня учил концом морского каната отец! Целый час мучил Долговязый Джэк свою жертву, показывая, как он говорил, вещи, которые каждый должен знать на море, будь он слеп, пьян или спросонья. На шхуне вместимостью в семьдесят тонн не Бог весть сколько снастей, но Долговязый Джэк любил красноречие и выразительные жесты. Желая обратить внимание Харви на гардель, он упирался пальцами в затылок мальчика и заставлял его долго смотреть вверх; чтобы научить его отличать корму от носа, у него тоже была особая система: не доходя несколько футов до гафеля, он слегка потягивал его за нос; название каждого каната укреплялось в памяти Харви легким ударом конца веревки. Урок был бы легче, если бы палуба не была так завалена. Но по ней трудно было двигаться. Приходилось шагать через цепи и канаты брашпиля, пробираться мимо насоса, между кадок для рыбьей печени. Том Плэт не забыл также описать Харви, какие паруса и снасти были на «Орио», пароходе, на котором он когда-то служил. — Не слушай его, малый! — вмешался Джэк. — Том Плэт, ты только сбиваешь с толку мальчика со своим «Орио»! — Должен же я ознакомить его с основными правилами мореходства! — возразил Том. — Управлять парусным кораблем — целое искусство, Харви. Я бы показал тебе, если бы… — Знаю, ты бы его до смерти заговорил. Молчи, Том. Ну-ка, Харви, скажи, как ты возьмешь рифы у фок-вейля? Подумай хорошенько! — Натяну вот эти… — ответил Харви, указывая на подветренную сторону. — Что? — Рейки. Потом притяну вот эту веревку, которую вы мне показали сзади… — Это непорядок! — вмешался Том Плэт. — Оставь! Он еще учится и не помнит всех названий. Не робей, Харви! — Вспомнил: тали, зацеплю канат за фиш-тали и спущу… А нет, надо сказать: закреплю паруса у гардели, — продолжал Харви, вдруг вспоминая затверженные названия. — Покажи! — сказал Джэк. Харви начал показывать и называть снасти. — Кое-что ты позабыл, но мало-помалу всему научишься. На шхуне нет ни одной лишней снасти, потому что, если бы нашлось что лишнее, выбросили бы за борт. Вот послушай меня. Я тебя не худому научу: научу, как зарабатывать доллары и центы. А с деньгами в кармане ты можешь добраться из Бостона до Кубы и рассказать там, чему тебя научил Джэк. Ну а теперь обойдем шхуну вместе, я тебе буду называть все снасти, а ты повторяй за мною! Он начал, а Харви, уже порядком уставший, нехотя поплелся за ним. Вдруг конец морского каната обвился вокруг его ребер. Дух замер у Харви от боли. — Когда у тебя будет своя шхуна, — сказал Том Плэт, сурово взглянув на него, — ты можешь разгуливать такой походкой. А до тех пор бегай, когда исполняешь приказания. А для верности вот тебе еще! Харви и без того было жарко от постоянного движения. Теперь от удара его бросило в жар. Харви был мальчик впечатлительный, достойный сын умного человеке и чувствительной женщины. От природы он был решительного характера, но систематическое баловство сделало его страшно упрямым. Он взглянул на окружающих и заметил, что даже Дэн не улыбается. Очевидно, им это казалось в порядке вещей и ничуть не оскорбляло их нравственного чувства. Пришлось проглотить обиду и постараться запомнить урок. Долговязый Джэк назвал еще несколько снастей, а Харви извивался по деку, как угорь во время отлива, не спуская глаз с Тома Плэта. — Отлично! — похвалил Мануэль. — Ужо вечерком я тоже покажу тебе все снасти. Ну, помаленьку и научишься! — Недурно для пассажира, — подтвердил и Дэн. — А я тебя поучу на следующем дежурстве! Диско озабоченно всматривался в туман, который становился все гуще и гуще перед носом корабля. Уже в десяти футах расстояния от утлегаря[8] не было видно не зги. А мутные волны, шепча и словно лаская друг друга, катились вдаль торжественной, бесконечной чередой. — Ну, теперь я тебя поучу тому, чему Долговязый Джэк не сумел научить! — воскликнул Том Плэт… И он схватил из отделения под палубой, у кормы, дип-лот и обмакнул его в баранье сало. — Я тебе покажу, как летают голуби. Шш! Диско повернул колесо, и шхуна пошла в другом направлении, Мануэль и Харви бросились ему помогать. Харви опустил кливер. Лот загудел, когда Том Плэт быстро начал им вертеть. — Вперед! — нетерпеливо закричал Долговязый Джэк. — Мы всего в двадцати пяти футах от Огненного острова, а кругом туман. Не до фокусов теперь! — Измерение глубины моря лотом своего рода фокус! — сказал Дэн. — Зачем ты это сделал, отец? Диско переменился в лице. Его честь была затронута. Он пользовался среди остальных рыбаков репутацией искусного моряка и кичился тем, что знает отмели, как свои пять пальцев. За ним следовали и другие рыбачьи суда. — Шестьдесят! — сказал он, взглянув на компас. — Шестьдесят! — воскликнул Плэт, натягивая длинную мокрую веревку. Шхуна еще раз повернула в другом направлении. — Бросай! — приказал Диско четверть часа спустя. — Как ты это узнал, отец? — прошептал Дэн, с гордостью глядя на Харви. Но Харви был слишком преисполнен сознанием своей ловкости, чтобы обращать внимание на него. — Пятьдесят! — сказал отец. — Я думаю, мы теперь как раз находимся у Зеленой отмели! — Пятьдесят! — кричал Том Плэт, которого почти нельзя было разглядеть в тумане. — Насаживай приманку, Харви! — сказал Дэн, отыскивая лесу. Шхуна, казалось, блуждала в густом тумане; передний парус обвис. Рыбаки смотрели на мальчиков, которые принялись за рыбную ловлю, и выжидали. — Эй! — Леса Дэна вздрогнула. — Как это отец угадал? Помоги, Харви! Должно быть, крупная попалась! — Они потянули и вытащили большую пучеглазую треску в полпуда весом. Она глубоко проглотила крючок с приманкой. — Да она вся покрыта маленькими крабами! — удивился Харви, повертывая ее брюхом вверх. — Положительно, ты видишь под водою, Диско! — заметил Джек. Якорь с плеском погрузился в воду, и рыбаки все забросили лесу. — Можно их есть? — спросил Харви, вытаскивая с бьющимся от волнения сердцем вторую покрытую крабами треску. — Конечно. Когда попадается вот такая вшивая треска, это значит, что она ходила стадом тысячами, а это верный признак, что она голодна и будет глотать не то что приманку, а голый крючок! — Посмотри-ка, какая огромная! — кричал Харви, вытаскивая бьющуюся и тяжело дышащую рыбу. — Отчего бы нам не ловить треску всегда так, со шхуны, вместо того, чтобы выезжать на лодках? — Надо спешить, пока головы и отбросы со шхуны не испугали рыбу. Ловля с лодки не может быть так удачна. Отец уж знает, что лучше. Пожалуй, сегодня ночью попробуем ловить рыбу неводом. Только спину-то побольше ломит, когда тащишь треску вот как теперь, со шхуны, чем когда сидишь в лодке! Труд в самом деле был тяжелый. В лодке рыбу почти не надо поднимать и держать на весу; она поддерживается водою. Тащить рыбу до борта шхуны труднее; приходится все время лежать, перевесившись через борт. Но рыбаки работали горячо, с увлечением, и на палубе лежала уже большая груда рыбы, когда наконец треска перестала ловиться. — Где же Пенн и дядя Сальтерс? — спросил Харви, убирая лесу. — Пойди-ка принеси нам кофе, заодно увидишь и дядю Сальтерса с «Пенсильванией»! В каюте за столом, при желтом свете лампы, сидели два человека и играли в шашки. Сальтерс все время брюзжал, что Пенн плохо играет. Они были далеки от мысли о происходившей наверху ловле трески. — Ну, что там? — спросил Сальтерс, когда Харви, держась за кожаные перила трапа, позвал кока. — Целые груды крупной рыбы! — отвечал Харви. — Ну, есть игра? У Пенна задрожали губы. — Пенн не виноват! — сердито забрюзжал Сальтерс. — Ну что, в шашки играют? — спросил Дэн, когда Харви вернулся с дымящимся кофе. — Ну, сегодня, значит, не нам придется мыть палубу. Отец человек справедливый. Они отдыхали, пока мы все работали, они и будут чистить шхуну! — А тем временем два других знакомых мне молодчика будут закидывать невод! — сказал Диско, готовя колесо. — Гм! Уж лучше я буду мыть и чистить, отец! — Знаю, что тебе было бы лучше, да мало ли что! Ладно, почистит и Пенн, а вы половите рыбку! — Черт возьми! Отчего же эти глупые мальчишки не сказали нам, что ловят рыбу? — ворчал дядя Сальтерс. — Этот тупица Дэн! — Ну, если вы от шума бакштова не проснулись, наймите себе мальчика, чтобы будил вас, — огрызнулся Дэн, споткнувшись впотьмах о бак, в котором сложены были лесы. — Как ты думаешь, Харви, не спуститься ли нам вниз за приманкой? Решено было, что мальчики возьмут в качестве приманки оставшиеся от чистки рыбы отбросы, сложенные в кадках, в трюме. Тут же лежали свернутые в кольца лесы с большими крючками. Насаживать на эти крючки приманку — целое искусство. Дэн хорошо справлялся с этой задачей на ощупь. Харви постоянно колол себе пальцы о бородку крючка. Пальцы Дэна проворно работали. — Я закидывал невод еще в то время, когда не умел хорошо ходить, но все же нахожу, что это дело нелегкое. Ах, отец, отец! — вздохнул он. Диско и Том Плэт в это время занимались засолом рыбы. — Сколько скатов должны мы наловить? — Штуки три. Ну, поворачивайся живее! О! — вскрикнул он вдруг и сунул палец в рот. — Вот и я уколол себе руку. Веришь ли, Харви, если бы мне собрали и предложили деньги всего Глостера, я и тогда не согласился бы поступить на корабль, на котором рыбу ловят только неводом. Пусть это самый усовершенствованный способ ловли, по-моему, это самый каторжный, самый тяжелый труд на свете! — Я не знаю, что это такое, — сказал Харви угрюмо. — Знаю только, что у меня все пальцы изрезаны в кровь! — Это одно из самых тяжелых испытаний, какому подвергает отец. Но у него всегда есть серьезные причины поступать так. Отец всегда знает, что делает, поэтому и ловля у него всегда удачная! — Пенн и дядя Сальтерс, по приказанию Диско, вымыли палубу, но от этого мальчикам не стало легче. Том Плэт и Долговязый Джэк осмотрели с фонарем шлюпку, поставили в нее баки и маленькие баканы и спустили в море, которое, как показалось Харви, было очень бурное. — Они непременно пойдут ко дну, потому что так нагрузили лодку! — сказал он. — Целы будем и вернемся! — успокоил его Джэк. Лодку подняло гребнем волны. Казалось, она вот-вот разобьется вдребезги о корпус шхуны, но она как-то скользнула и исчезла в тумане. Дэн дал Харви в руки веревку от висевшего за брашпилем колокола и велел ему все время звонить. Харви звонил усердно. Он знал, что в его руках жизнь двух людей. Однако Диско, пославший этих людей на опасную ловлю и записывавший что-то в вахтенный журнал у себя в каюте, вовсе не походил на убийцу. Проходя мимо Харви ужинать, он даже улыбнулся при виде его озабоченного лица. — Что это за буря! — сказал Дэн. — Это и мы с тобой могли бы отправиться в такую погоду. Они недалеко отошли от шхуны. Право, не стоит так трезвонить! Но Харви продолжал звонить еще с полчаса. Вдруг послышался крик и стук. Мануэль и Дэн бросились к борту. Это вернулись Долговязый Джэк и Том Плэт. Они выловили, казалось, половину рыбьего населения Северного Атлантического океана и тащили его на себе. Том Плэт сбросил с себя мокрую ношу. Джэк снял сапоги и вылил из них воду, потом, неуклюже прыгнув, как вздумавший дурачиться слон, смазал Харви по лицу жесткой, пропитанной рыбьим жиром рукой, — Будем иметь удовольствие вместе откушать! Сегодня мы почтим ужин второй смены нашим присутствием! Действительно, все четверо пошли ужинать. Харви наелся до отвала отварной рыбы с сухарями и пирога и заснул как раз в то время, когда Мануэль вытащил из ящика двухфутовую модель «Люси Хольмс», корабля, на котором он совершил свое плавание, и собирался показать на ней все снасти. Харви даже пальцем не шевельнул, когда Пенн уложил его на скамейку. — Как тяжело, должно быть, его отцу и матери, которые думают, что он утонул. Трудно, ох трудно потерять ребенка! — вздохнул Пенн, вглядываясь в лицо Харви. — Не думай об этом, Пенн, — сказал Дэн, — пойди лучше закончи свою партию в шашки с дядей Сальтерсом. Отец, я постою сегодня на вахте за Харви. Он совсем умаялся! — А малый, право, славный! — сказал Мануэль, стаскивая с себя сапоги и тоже укладываясь на скамье. — Из него, пожалуй, выйдет человек. А что, Дэнни, ведь он вовсе не такой бестолковый, как показалось твоему отцу? Дэн хотел выразить согласие, но тоже захрапел. Море бурлило. Поднялся ветер, и стоять на вахте пришлось старшим. Часы мирно отбивали такт. Море ревело, а в каюте раздавался свист и храп спящих. Печка шипела, когда брызги попадали в трубу. Мальчики спали, а Диско, Джэк, Том Плэт и дядя Сальтерс по очереди ходили смотреть штурвал, якорь или поворачивали на фордевинд.Глава 4