Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВ

I

ТОМ

*

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Илья Ильф и Евгений Петров Том 1

Серия основана в 2000 году

С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

*

Редколлегия: Аркадий Арканов, [Никита Богословский], Владимир Войнович, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков, Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Дизайн перепле а Ахмед Мусин

В оформлении переплета использована карикатура художников Кукрыниксы

При подготовке издания использовались фотографии и материалы из личного архива А. И. Ильф

Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы: Российский государственный архив литературы и искусства. Одесский литературный музей, компанию Art Collegia и лично Анатолия Злобовского

© А. И. Ильф, составление, комментарии, 2007 © Ю. Н. Кушак, составление, 2007 © ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2008

Живые классики

Недавно я где-то (уже успел забыть, где) прочел про такой забавный казус. Один наш современник, прочитав комедию Грибоедова «Горе от ума», высказал недовольство тем обстоятельством, что речь всех ее персонажей почти сплошь состоит из пословиц и поговорок: неужели, мол, автор не мог сочинить для каждого из них свои реплики. не вкладывая в их уста уже готовые, кем-то другим придуманные фразы.

Наивный читатель этот не знал, что все эти реплики персонажей «Горя от ума» сочинил именно Грибоедов, а пословицами и поговорками они стали потом.

Нечто подобное могло бы случиться и с Ильфом и Петровым.

Впервые прочитав грибоедовскую комедию и высказав о ней множество довольно резких критических соображений — в чем-то справедливых, а во многом совсем несправедливых, — А. С. Пушкин (в письме Бестужеву в январе 1825 года), заключая этот свой импровизированный разбор, обронил фразу, ставшую впоследствии знаменитой: «О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу».

Предсказание это, как мы теперь знаем, сбылось полностью.

То же произошло и со знаменитыми романами Ильфа и Петрова. По степени воздействия на живую речь современников — да и потомков — эти их книги не имеют себе рапных в русской литературе XX века.

Отдельные речения, фразы, выражения, вырванные мл авторского текста, а также наиболее выразительные реплики персонажей обоих романов были подхвачены многочисленными читателями и с тех пор прочно вошли в наш речевой обиход:

«Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» «Конгениально!», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!», «Тщательно пережевывая пишу, ты помогаешь обществу», «Жертва аборта», «Ближе к телу…», «Знойная женщина — мечта поэта», «Почем опиум для народа?», «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих», «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», «Утром — деньги, вечером — стулья», «Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!», «На блюдечке с голубой каемочкой», «Бензин ваш — идеи наши», «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», «Не делайте из еды культа». «Вы жалкая, ничтожная личность», «Мы в гимназиях не обучались», «Может быть, именно в этом великая сермяжная правда», «Вы не в церкви, вас не обманут», «Бриан — это голова», «Полное спокойствие дает только страховой полис», «Сбылись мечты идиота», «Не будите во мне зверя».

Наверняка я вспомнил далеко не всё. Перечень таких оборотов, прочно вошедших в нашу живую речь, можно длить до бесконечности. Я уж не говорю о многих словесных формулах, впрямую относящихся к конкретным персонажам романов, но давно уже ставших нарицательными: «Зицпредседатель Фунт», «Сыновья лейтенанта Шмидта», «Контора «Рога и копыта», «Великий комбинатор», «Пикейные жилеты».

Причиной этой заразительности языковой стихии романов Ильфа и Петрова была, конечно, и необычайная словесная одаренность обоих авторов. Но — не только. Не меньшую, а может быть, даже и большую роль сыграла тут направленность этой их одаренности. Самая природа их художественного дара.

* * *

Давно было замечено, что в романах Ильфа и Петрова царит атмосфера пародии. С веселым озорством авторы пародировали все, что попадало в их поле зрения. Казавшиеся им комичными расхожие формулы современного политического или военного жаргона («Навалился класс-гегемон», «Пиво отпускается только членам профсоюза», «Командовать парадом буду я!»). Но этим дело не ограничивалось. Вот, например, текст телеграммы Остапа Бендера подпольному миллионеру Копейке — «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» — взят из телеграфного сообщения корреспондента газеты «Речь» о некоторых обстоятельствах, сопутствовавших уходу Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Не дочитав оставленного мужем письма, Софья Андреевна побежала к пруду, в котором накануне утонули две девушки, и кинулась с мостков в воду, чтобы утопиться. Ее с трудом вытащили дочь Александра, студент Булгаков, лакей Ваня и повар. Вот об этом поваре и говорилось в телеграмме:УВИДАВШИЙ ПОВАР ПОБЕЖАЛ ДОМ СКАЗАТЬ: ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ БЕЖИТ ПРУДУ. (Смерть Толстого: по новым материалам. М., 1929)

Заметьте: книга, из которой авторы взяли текст этой телеграммы, вышла в свет незадолго до того, как они начали работу над «Золотым теленком». У них все шло в ход. Работая над дилогией, они щедро черпали чуть ли не из любой тогдашней книжной новинки. В то самое время, когда Ильф и Петров работали над Двенадцатью стульями», на книжных прилавках появились книга: «Письма Ф. М. Достоевского к жене» (Центрархив: Гос. изд-во, 1926). Читая ее (именно это издание), я обратил внимание на то, что одно из писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне подписано — «Твой вечный муж Достоевский». Естественно, я сразу вспомнил комическую подпись под письмом отца Федора к жене: «Твой вечно муж Федя». Совпадение не могло быть случайным. Перечитывая письма Достоевского под таким — не скрою, совершенно новым для меня — углом зрения, я без труда установил, что сходство на этом отнюдь не кончается. Постоянный лейтмотив писем отца Федора («Вышли денег…», «Продай пальто брата твоего булочника и срочно вышли…», «Продай всё. что можешь, и немедленно вышли!..») почти дословно совпадает с постоянными просьбами Достоевского к жене. Совсем как Достоевский, отец Федор в своих письмах то и дело жалуется на дороговизну, сообщает, сколько приходится платить за номер в гостинице, как удается ему экономить буквально на каждой мелочи. (Достоевский пишет, что перестал ходить обедать в трактиры, а готовит дома — так выходит дешевле, да и вкуснее. Отец Федор сообщает жене, что сам стирает себе белье, а утром надевает его на себя еще влажным, непросохшим. «Но в такую жару, — оптимистически замечает он, — это даже приятно».) Есть и более прямые совпадения. Вот, например, в одном из писем Достоевского читаем: Приключений со мною здесь никаких, кроме разве пустяков. Так, например, потерял дневную рубашку (кажется, не из лучших), хватился только вчера. Между тем ее украли наверно еще в Hotel de France… Второе приключение в том, что я купил зонтик. Стал третьего дня, в субботу пополудни, гаргаризировать горло. Это комната, в которой устроено 50 мест для гаргаризирующих, поставил в уголок зонтик и вышел, забыв его. Через полчаса спохватился, иду и не нахожу: унесли. В этот день шел дождь ночью и все утро, завтра, думаю. Воскресение, завтра закрыты лавки, если и завтра дождь, то что со мной будет. Пошел и купил. и кажется подлейший, конечно шелковый, за 14 марок (по нашему до 6 руб.)… Решительно несчастье, только деньги выходят.

Из письма отца Федора:

Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить — того и гляди украдут. Народ здесь бедовый… Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про странный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купил английский кепи за 2 р. 50 к.

Но главное сходство заключается в том, что мольбы о деньгах и в тех и в других письмах постоянно предваряются объяснениями в любви.

Из письма Достоевского: Выручи, ангел-хранитель мой. Ах, ангел мой, я тебя бесконечно люблю… пришли мне как можно больше денег.

Из письма отца Федора: Пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю… Денег у меня на дорогу в обрез… Зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей и вышли в Ростов…

То обстоятельство, что стремление пародировать частную переписку великого писателя отдает, мягко говоря, непочтительностью к памяти гения, не должно нас смущать. Для юмориста, для сатирика, как давно известно, нет ничего «святого». И отец Федор далеко не единственный персонаж их романов, представляющий пародию на весьма высокий объект. Васисуалий Лоханкин, выпоротый соседями за то, что регулярно забывал гасить свет в уборной, реагировал на эту болезненную и унизительную процедуру, как мы помним, весьма своеобразно:

«А может, так надо, — думал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва». И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького!» — Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.

Сцена эта — пародийное отражение знаменитой фразы Н. К. Михайловского, который, как известно, заявил однажды, что не стал бы особенно негодовать, ежели бы его высекли. «Мужиков же секут…» — сказал он. Это стремление Ильфа и Петрова пародировать ВСЁ И ВСЯ, хотя оно и отдает подчас, мягко говоря, некоторой непочтительностью к «святыням», как я уже говорил, не должно нас коробить. Оно не должно нас коробить по той простой причине, что вызвано это стремление было не какими-то злонамеренными (скажем, продиктованными «социальным заказом», как полагают нынешние критики их романов) целями, а самой природой их художнического дара.

* * *

Художник сатирического дарования, сатирического склада инстинктивно исходит из того, что «смеяться, право, не грешно НАД ВСЕМ, что кажется смешно». Ильф и Петров были сатириками, что называется, от Бога. Едва ли не в каждом предмете или явлении, попадавшем в поле их зрения, они видели смешные, комические черты. Мало того: черты, заслуживающие осмеяния. Взять хотя бы знаменитую реплику Остапа Бендера — «Командовать парадом буду я!». Это была самая обычная казенная фраза, традиционно заключающая приказ о военном параде на Красной площади. Но соавторам по мерещилось в ней нечто комическое, и они превратили ее в анекдотическую, настолько одиозную, что власти вынуждены были от нее отказаться, заменить другой, более нейтральной: «Командовать парадом приказано мне». О многих крылатых выражениях, хлынувших из романов Ильфа и Петрова в лексикон нашей повседневной речи («Пиво отпускается только членам профсоюза», «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»), сегодня даже уже и не скажешь, были они придуманы соавторами или выхвачены ими прямо из жизни. Это же можно сказать и о блистательных — теперь да-к-ко не столь известных — их сатирических рассказах и фельетонах. В них тоже полно таких языковых жемчужин: «Фруктовые воды сулят нам углеводы», «Больше внимания общественному питанию», «Оставляй излишки не в пивной, а на сберкнижке», «Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи». Из этих юмористических рекламных лозунгов разве только один последний скорее всего выдуман соавторами. Хотя — кто знает? Уникальная наша советская действительность подбрасывала сатирикам еще и не такие перлы.* * *

Давным-давно, лет, наверно, сорок тому назад в раз говоре с одним ученым-экономистом я высказал весьма крамольную по тем временам й, как мне тогда казалось, весьма парадоксальную мысль, что проклятый мир капитала в самой основе своей гораздо демократичнее нашего, социалистического мироустройства. Булочник Филиппов был поставщиком двора его императорского величества. Это значит, что булки и калачи, которые он продавал в своей булочной, ел сам царь и вся царская семья. Но любой гражданин Российской империи мог купить и съесть точно такую же булочку и точно такой филипповский калач. Не то что у нас, где в семы: ответственного работника, когда у дочери случилось расстройство желудка, мать с ужасом воскликнула: — Признайся! Ты съела что-то городское! «Городское» — это то, что ели мы все. А для них были специальные огороды, где выращивались овощи без нитратов. И специальные хлебозаводы, где хлеб пекли из особой муки, не такой, как та, из которой пекли хлеб, продававшийся в обыкновенных, «городских» булочных. Я говорил долго, приводя все новые и новые примеры. А когда выдохся, мой собеседник сказал: — Ну конечно, вы совершенно правы. Безусловно, общество, где все можно купить за деньги, гораздо демократичнее нашего общества закрытых столовых, спецбуфетов и спецраспределителей. Но вы-то, не экономист, как до этого додумались? Вот что меня удивляет! — А тут нет ничего удивительного, — объяснил я. — Я понял это, читая романы Ильфа и Петрова. И напомнил ему, как мыкался Остап Бендер со своим миллионом. Чтобы получить номер в гостинице, должен был выдавать себя то за знаменитого дирижера, то еще за кого-нибудь, кому такая «привилегия» полагается по его социальному статусу. Остап Бендер стал главным художественным открытием и главным художественным достижением Ильфа и Петрова. Фигура Остапа — это гимн (независимо от желаний и намерений создавших его соавторов) духу свободного предпринимательства. Создав своего Остапа, Ильф и Петров отчасти искупили давний грех старой русской литературы, где фигура предпринимателя являлась перед нами либо в образе жулика Чичикова, либо в худосочном, художественно убогом облике гончаровского Штольца. В отличие от Штольца Остап — художественно полнокровен. А в отличие от Чичикова он — жулик не по призванию, а по несчастью. Жуликом его сделали обстоятельства, имя которым — социализм. Николай Заболоцкий сказал однажды: «Я только поэт и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть».Романы Ильфа и Петрова (опять-таки независимо от того, хотели этого их авторы или нет, и даже независимо от того, сознавали или не сознавали это они сами) наглядно и неопровержимо показали, что социализм несет смерть не только искусству, но всем видам и формам творчества. Эту формулу можно было бы даже и расширить, сказав, что социализм несет смерть всем проявлениям живой жизни. Но это было бы, в сущности, тавтологией, ибо жизнь, лишенная духа творчества, — это уже не жизнь. Шутливая эпитафия, которую сочиняет себе Остап («Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка…»), на самом деле неверна. Остап — не стяжатель. Он — художник. Главное для него — не деньги, не результат этой бешеной погони, а — сам ее процесс. Не сам клад нужен ему, а именно этот бешеный азарт добывания клада, вся эта увлекательная, хитроумная игра, с ее на ходу импровизируемыми поворотами, вдохновенными озарениями и экспромтами. Стяжатель — не Остап, а Корейко. Он, быть может, для того и выведен в романе, чтобы читатель резче ощутил, как разительно непохожи они — серый, тусклый стяжатель и ослепительный, фонтанирующий искрометными идеями великий комбинатор. Конечно, Остап, ставший обладателем миллиона, впадает в уныние и потому, что начинает уже торжествовать общество распределения, где деньги постепенно утрачивают свою волшебную роль всеобщего эквивалента. В этом новом мире «пиво отпускается только членам профсоюза». Не будучи хоть каким-нибудь членом (если не Политбюро или ЦК, так хоть Союза писателей или Литфонда), вы ни за какие деньги не получите ни кружки ледяного пива в жаркий летний день, ни номера в гостинице, ни автомашины той марки, какую вы хотели бы иметь. Но все это — только одна сторона Остаповой драмы. Другая же состоит в том (и это и отличает его от Корей-ко), что сам факт обладания миллионом не насыщает его душу. Не зря он даже в какой-то момент порывается отослать этот свой миллион председателю государственного банка. Он, конечно, быстро устыдился этого своего мимолетного порыва. Но в тусклой душе Александра Ивановича Корейко такой порыв не мог бы даже и возникнуть! Может быть, кому-нибудь такое сравнение покажется слишком смелым и даже кощунственным, но я бы не побоялся уподобить Остапа художнику или поэту, которому (как некогда Тарасу Шевченко) запрещено рисовать и сочинять стихи. Разница лишь в том, что Шевченко было запрещено прикасаться к холсту и бумаге высочайшим повелением, относящимся к нему персонально, а Остапу (и таким, как он) не позволяло заниматься любимым делом само устройство того общества, в котором ему выпало жить. Для сегодняшнего читателя Остап совсем не таков, каким он виделся современникам Ильфа и Петрова, еще верившим в социализм. Об этом красноречиво говорят все известные нам экранизации их знаменитых романов. Но еще красноречивее говорит об этом такой анекдот. Учитель в школе спрашивает ученика: — Кто написал «Повесть о настоящем человеке»? Ученик отвечает, не задумываясь: — Ильф и Петров.

* * *

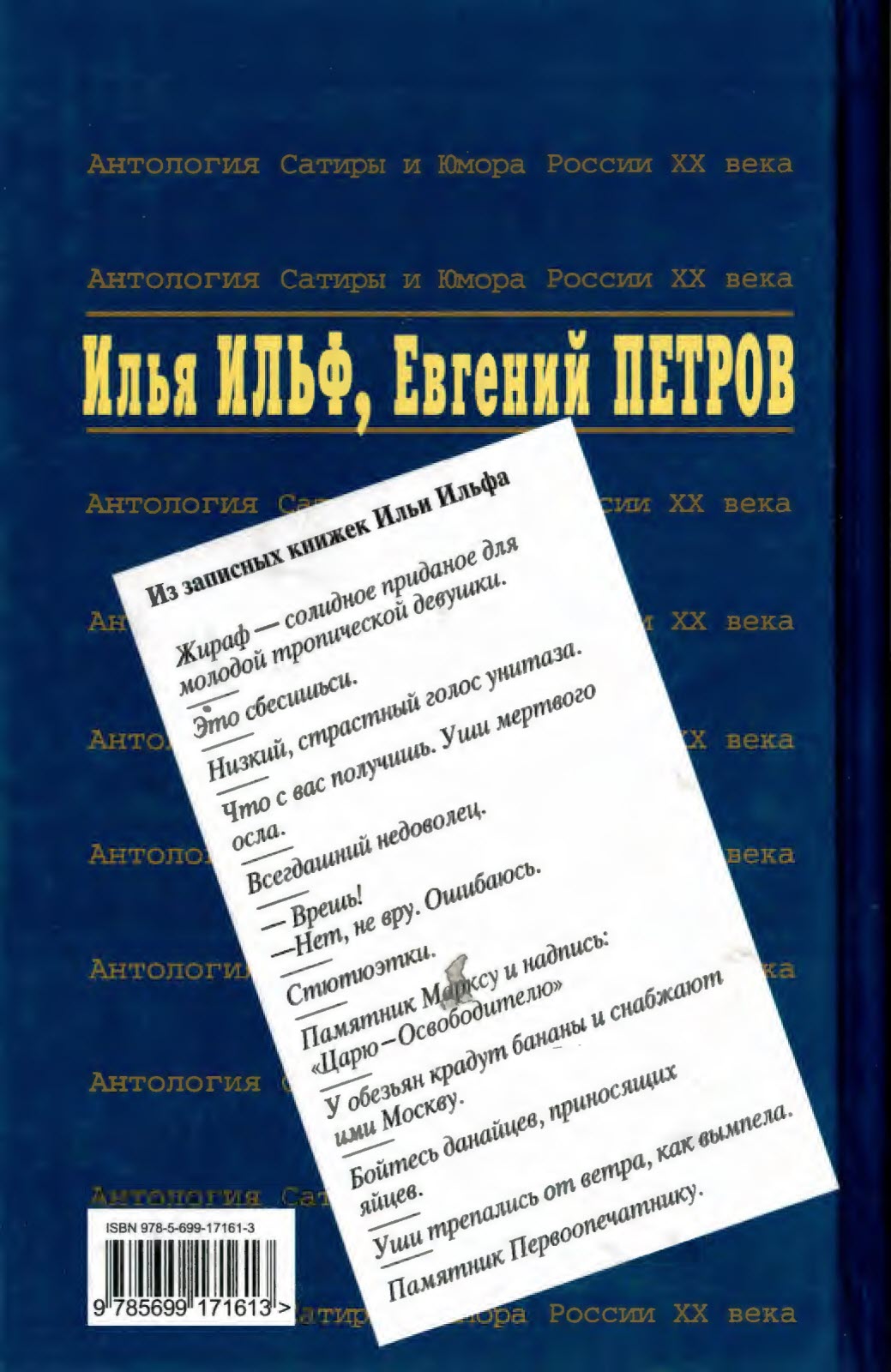

Ильф и Петров счастливо нашли друг друга. Врожденный сатирический дар проявился у обоих еще до того, как они стали писать вместе: в этом вы убедитесь, читая в этих двух томах разделы «Ильф без Петрова» (в первом томе) и «Петров без Ильфа» (во втором). Помимо их первых, ранних опытов, в этих разделах вы найдете и зрелые, поздние произведения, писавшиеся уже после того, как они стали соавторами. У Ильфа — хорошо известные читателям его «Записные книжки», а у Петрова — произведения, созданные Евгением Петровичем после безвременной кончины Ильи Арнольдовича. Определившая состав этих двух томов Александра Ильинична Ильф — «дочь Ильфа и Петрова», как с юмором, унаследованным от отца, она себя называет, — очень правильно поступила, включив в них, помимо произведений давно и хорошо известных, не столь известные, а иногда и совсем неизвестные, которые сегодняшний читатель прочтет впервые. Это, в частности, относится к сценарию фильма «Музыкальная история». Фильм этот вышел на экран перед самой войной, в 1940 году, и имел оглушительный успех. Многие тогда (Дм и потом) приписывали этот успех участию в фильме таких тогдашних «звезд», как Сергей Яковлевич Лемешев, Зоя Федорова, Эраст Гарин, игравших главные роли. Заслуга их в этом — что говорить! — была велика. Но сейчас, прочитав сценарий этого фильма, написанный Евгением Петровым (в соавторстве с Георгием Мунблитом), вы увидите, что это не «полуфабрикат» для кинематографического воплощения, а — литература. И литература хорошая. Недаром и годы спустя, когда фильм давно уже сошел экрана, повзрослевшие, а то и постаревшие его зрители с наслаждением повторяли полюбившиеся им реплики его персонажей: «Одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни»; «Какие интересные шляпки носила буржуазия»; «Занимайте места согласно купленным билетам»; «Ноль внимания, фунт презрения». Они стали если не пословицами, то идиомами — слитными словосочетаниями, живущими самостоятельной жизнью и повторяющимися в устной и письменной речи без ссылок на имена авторов, вроде знаменитых зощенковских: «Вы, как кавалер и у власти», «Я беспорядков не нарушаю», «Теноров нынче нету», «Старушка — божий одуванчик» и других перлов неумирающего интеллигентского фольклора.* * *

Теперь Ильф и Петров уже классики. Роль, по правде сказать, не такая уж завидная:Есть такие писатели —

Пишут старательно.

Лаврами их украсили.

Произвели в классики.

Их не ругают, их не читают.

Их почитают.

Бенедикт САРНОВ

От составителя

Одесса. 1997 год. Дочь Ильи Ильфа Александра Ильинична и внук Илья у мемориальной доски на доме по улице Старопортофранковской. 137, где родился Ильф.

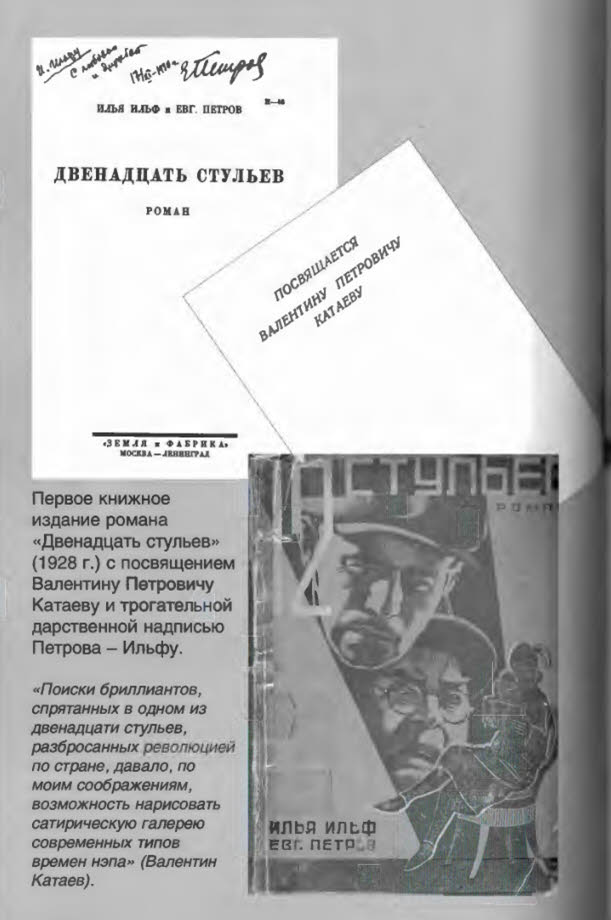

Как составить два тома «Антологии сатиры и юмора России XX века», посвященные Илье Ильфу и Евгению Петрову? Отдать один том Ильфу, а другой — Петрову? Или поместить в одном томе их общие произведения, а другой поделить между двумя «разрозненными частями» (как называли себя авторы)? Нужно ли печатать романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые есть если не в каждом доме, то в каждом книжном магазине? Поразмышляв, мы решили не только включить в каждый том по роману, но отдать им первое, главное место. Ведь Ильф и Петров прославились именно романами — классическими образцами сатиры и юмора конца 1920-х годов и середины 1930-х, которые как нельзя более соответствуют духу «Антологии». Тем более что за создание «Антологии» издательство «Эксмо» награждено премией международного фестиваля «Золотой Остап», а стало быть, герой поименованных романов связан с нашим изданием особыми узами. Мы решили, что самое правильное — открыть каждый том романом, предварив его одной из юмористических автобиографий Ильфа и Петрова. Канонический текст «Двенадцати стульев» сложился не сразу. В первой журнальной версии (январь — июль 1928 г.) насчитывалось 37 глав (сокращения и поправки вызваны ограниченным листажом). Готовя роман к первому книжному изданию, авторы восстановили многие купюры. Для второго издания они почистили текст, сняв длинноты, повторы и непритязательные шутки. В первом, «дополненном», издании (1928) — 41 глава; во втором, «исправленном» (1929), — 40. Следующие прижизненные издания повторяли (и по сей день повторяют) второе издание, считающееся каноническим. Мы предлагаем читателям вариант, куда перенесены тексты наиболее значительных «изъятий», существовавшие в романе на всех стадиях его развития. Однако, если по той или иной причине те или иные образы, сцены и эпизоды были отброшены авторами, правомерно ли восстанавливать купюры и отменять «усекновение глав»? Назовем ряд авторских «изъятий». Эпизод с редакционным фотографом, которого отправляют фотографировать Ньютона в кругу семьи. Новелла о голубоглазой Клотильде и скульпторе-халтурщике. Пародия на известных литераторов, навеянная сюжетом повести Валентина Катаева «Растратчики». Остросатирическая глава «Могучая кучка, или Золотоискатели». Неизданная глава с описанием детства, отрочества и зрелости бывшего предводителя дворянства. Меркантильные неудачи отца Федора. Эти и другие «изъятия» возвращены на присущие им места. Но имеем ли мы на это право? Не наносим ли моральный ущерб давно почившим авторам? Не оскорбим ли своим демаршем литературоведов и архивистов? Не ущемим ли интересы читателей? Вспомним, применительно к случаю, об эпигонских сочинениях с беззастенчивым использованием персонажей и сюжетных линий обоих романов. Сочинения получаются настолько беспомощные и убогие (а одно — даже порнографическое!), что действительно хочется говорить о моральном ущербе. В нашем случае дело обстоит иначе. Вопрос о правомерности или ущемлении не возникает. Все, что мы предлагаем читателям, написано Ильфом и Петровым — лично! Их собственной рукой! Бывшие купюры вливаются в канонический текст романа, ничуть не нарушая увлекательного процесса чтения. За романом следуют произведения, написанные Ильфом и Петровым «в четыре руки». Эти фельетоны и расказы очень давно не печатались, и тут опять возникло много вопросов. Какие именно взять? Как расположить? Хронологически? Тематически? В результате мы разделили «обобществленное литературное хозяйство» Ильфа и Петрова на две части. Первый том отдан фельетонистике 1929–1932 годов, второй — 1932–1937. 1932 год фигурирует дважды, потому что в гом самом году, 23 апреля, было опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее РАПП (РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей, которая вела непримиримую борьбу против всех других литературных объединений). Как писал поэт-сатирик, «по манию восточного сатрапа не стало РАППа». Освежающим апрельским дождем это постановление не назовешь, но работать стало чуть легче. С 23 апреля 1932 года и начнется аналогичный раздел второго тома. Остается лишь сожалеть о том, что без комментариев читателям трудно будет представить советскую действительность эпохи «Великого перелома». Обострение классовой борьбы, индустриализация, периодические массовые чистки, процессы «вредителей». Годы всеобщего покаяния и отмежевания. Деление писателей и деятелей искусства на «пролетарских», «стоящих на советской платформе», «попутчиков», «колеблющихся» и др. Проблема творческой интеллигенции. Травля «непролетарских элементов», цензурные репрессии. Гонение на сатиру. По словам Мих. Кольцова, «не раз и не два в наших дискуссиях и на страницах печати проскакивал тезис о ненужности, о ложной роли, даже о бессмысленности существования сатиры в нашей обстановке». «Приучили человека к тому, что юмор — жанр низкий, недостойный великой русской литературы», — вторят ему Ильф и Петров. Положительный ответ на вопрос: «А нужна ли нам сатира?» — дают фельетоны и рассказы Ильфа и Петрова, написанные вместе — главным образом в период их активного сотрудничества в сатирическом журнале «Чудак» (1929–1930). Состав этого раздела ориентирован на сборники «Как создавался Робинзон» (1933 и 1935 гг.), поскольку в них выбор принадлежал самим авторам. Но мы не стали воспроизводить структуру «Робинзона», разбив рассказы и фельетоны на две группы по тематическому признаку: в одну группу вошли произведения, где рассматриваются сложные житейские проблемы того времени, в другой демонстрируется авторское отношение к различным явлениям искусства. В пределах каждой мы придерживаемся хронологического порядка. Рассказы «Синий дьявол» (из цикла гротескных новелл «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска»), а также «Гелиотроп» и «Процедуры Трикартова» (из сатирического цикла «1001 день, или Новая Шахерезада») тоже входят в этот раздел, потому что Ильф и Петров неизменно включали их в свои юмористические сборники. Впервые в собрании фельетонов и рассказов Ильфа и Петрова публикуется литературный фельетон «К барьеру!». Он был напечатан без подписи в журнале «Чудак». Но принадлежит ли он нашим соавторам? Перебирая авторов-чудаковцев (Е. Зозуля, В. Катаев, А. Зорич. Б. Левин, В. Ардов, братья Тур, Г. Рыклин), я пришла к убеждению, что такой поворот темы был «по плечу» только Ильфу и Петрову. Об этом говорят и стилистика, и характерный язык (например: «От неожиданности лысина Шкловского на минуту потухла, но потом заблистала с еще большей силой» или «Все повернулись в сторону Лидина и долго на него смотрели»). Представляется, что гротеск Фельетонов «Литературный трамвай» и «На зеленой садовой скамейке» восходит к этой зарисовке, сделанной 'Почти с натуры». Сатирическая гипербола осталась забытой на журнальной полосе скорее всего потому, что упоминавшийся в ней Борис Пильняк постоянно подвергался ожесточенной травле государственных органов, вплоть до расстрела в 1938 году. «Чудаковский» фельетон Ильфа и Петрова «Три с минусом», якобы посвященный «борьбе» с Пильняком, был напечатан в их собрании сочинений лишь в 1996 году. Что касается произведений, написанных порознь мы включаем в первый том ильфовские рассказы и фельетоны (1923–1930), а также «Записные книжки», которые оп вел с 1925 года до самой смерти (1937). Этот раздел называется «Ильф без Петрова». Тематика раннего Ильфа: одесские реминисценции бабелевского толка, беглые московские зарисовки времен нэпа, кинематография конца 1920-х. Разностильные < очинения не столько сатирические, сколько юмористические. Постепенно Ильф совершенствуется, с каждым годом пишет все умнее, все ироничнее и к осени 1927 гона просто предназначен судьбой стать одним из создателей романа «Двенадцать стульев». В этом разделе публикуются вещи известные, малоизвестные и неизвестные. Я не устояла перед соблазном включить сюда анонимный фельетон «Обновленные валеты» из сатирического журнала «Чудак»: авторство Ильфа устанавливается безо всякого труда. Перед вами — самые смешные, самые парадоксальные, самые важные записи из ильфовских «Записных книжек». Они позволяют оценить вкусы писателя и его взгляд на окружающий мир. «Бал эпохи благоденствия». «В краю непуганых идиотов». «Искусство на грани преступления». «Это неприятно, но это так. Великая страна не имеет великой литературы». Читатели знакомы с Ильфом-писателем. Теперь они могут узнать его как человека. Полностью публикуются воспоминания Петрова об Ильфе, ставшие предисловием к первому изданию ильфовских «Записных книжек» (1939). В мемуарах современников Ильф предстает и безжалостным сатириком, «родившимся с мечом в руке», и человеком, который, по словам его друга и соавтора, «был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ». Последний раздел этого тома отдан, во-первых, ответам Ильфа и Петрова на вопрос: «Как вы пишете вдвоем?», а во-вторых, рецензиям, статьям и другим документам, связанным с творчеством писателей и, в частности, с романом «Двенадцать стульев». Роман был первым общим сочинением молодых авторов. Написанный в конце 1927 года и вышедший в свет в середине 1928-го, «многостраничный фельетон» имел большой успех у публики и почти не был замечен критикой. После пары пренебрежительных рецензий («это не более как беззаботная улыбка фланера, весело прогуливающегося по современному паноптикуму», «роман не восходит на высоты сатиры…» и т. д.) критика умолкла. О. Мандельштам предвещал, что до «брызжущего весельем и молодостью памфлета» еще «доберутся» и «отбреют как следует». Пока что до этого не дошло. Критика еще не раскусила Бендера, не поняла еще, что роман — бомба замедленного действия. «Варфоломеевская ночь с оргвыводами» и «ударами палашом по вые» настала позже, после появления журнальной версии «Золотого теленка». Напрасно надеялся Владимир Набоков, что авторам «удалось проскочить в политическом отношении». Не удалось. Но об этом во втором томе.

Александра ИЛЬФ

Двойная автобиография

Составить автобиографию автора «Двенадцати стульев» довольно затруднительно. Дело в том, что автор родился дважды: в 1897 году и в 1903 году. В первый раз автор родился под именем Ильи Ильфа, а во второй раз — Евгения Петрова.

Оба эти события произошли в городе Одессе.

Таким образом, уже с младенческого возраста автор начал вести двойную жизнь. В то время, когда одна половина автора барахталась в пеленках, другой уже было шесть лет, и она лазила через забор на кладбище, чтобы рвать сирень. Такое двойное существование продолжалось до 1925 года, когда обе половины впервые встретились в Москве.

Илья Ильф родился в семье банковского служащего и и 1913 году окончил техническую школу. С тех пор он последовательно работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. После этого был статистиком, редактором юмористического журнала «Синдетикон», в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов. После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И. Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию — стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах.

Евгений Петров родился в семье преподавателя и в 1920 году окончил классическую гимназию. В том же году сделался корреспондентом Украинского телеграфного агентства. После этого в течение трех лет служил инспектором уголовного розыска. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. В 1923 году Евг. Петров переехал в Москву, где продолжал образование и занялся журналистикой. Работал в газетах и юмористических журналах. Выпустил несколько книжечек юмористических рассказов.

После стольких приключений разрозненным частям удалось наконец встретиться. Прямым следствием этого и явился роман <Двенадцать стульев», написанный в 1927 году в Москве.

В таких случаях авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично.

После «Двенадцати стульев» нами выпущены в свет — сатирическая повесть «Светлая личность» и две серии гротескных новелл: «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада».

Сейчас мы пишем роман под названием «Великий комбинатор» и работаем над повестью «Летучий голландец». Мы входим в недавно образовавшуюся литературную группу «Клуб чудаков».

Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924-м, а Евгений Петров в 1929 году.

Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВСочинено 25 июня 1929 г.Москва

12 СТУЛЬЕВ

Посвящается Валентину Петровичу Катаеву

Часть первая

СТАРГОРОДСКИЙ ЛЕВ

Глава I

БЕЗЕНЧУК И «НИМФЫ»

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана спою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с об валившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА «МИЛОСТИ ПРОСИМ»

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве. В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он — вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием. — Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении, сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года — не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне. — Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон. Слово «сон» было произнесено с французским прононсом. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала: — Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками. — Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего. Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось и разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал: — Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили? Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того — что было самым ужасным, — Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. — Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича — С добрым утром! Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. — Как здоровье тещеньки, разрешите узнать? — Мр-мр-мр, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. — Ну, дай бог здоровьечка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туда его в качель! И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. — Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвее…… - что ейделается! Сегодня золотую девушку видела, pm пущенную. Такое ей было видение во сне. Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали пять минут десятого. Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам Правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего заносчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. — Товарищ, — сказала она, — где тут… Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул: — Сочетаться! Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета. — Рождение? Смерть? — Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», — и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Виду него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки. — Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выспренно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно! Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2. За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы. Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкоминского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Насупил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнозвучное чавканье. Старушку, пришедшую регистрировать внучонка, отогнали на середину площади. Переписчик Сапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от переписчика нельзя было добиться. — Ну, вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки… Ну, а дальше что? — Дальше? А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью… Ну, вот. Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку… Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело. Ипполит Матвеевич раздраженно хмыкнул: — Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью? — Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый «гусь» запрятан, четвертуха вина… Сапежников захохотал, обнажив светлые десны. — Вчетвером целого «гуся» одолели и легли спать, тем более — на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное… Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем — не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая — вином торгует… — Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать? — А тогда ж и охотились… Что с Григорий Васильевичем делалось! Я, вы знаете, никогда не блюю… И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, — говорит, — ребята, я сейчас еще кой-чего довезу». Ну, и довез, конечно. И все сороковками — других в «Молоте» не было. Даже собак напоили… — А охота?! Охота! — закричали все. — С пьяными собаками какая же охота? — обижаясь, сказал Сапежников. — М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу. Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в коло кола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо, леденело над опустевшей площадью. В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке и в тулупе с косматым воротником Под мышкой он осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном холщовом переплете. Застенчиво стуча своими слоновыми сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца. — Здорово, товарищ, — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ, — товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать. Бумага была такого содержания: «Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока. Замначальника умилиции Перервин». Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более что ее никогда и не пивало) зарегистрировал дитя умилиции. От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел. Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, и явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь? Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. — Ну? — спросил Ипполит Матвеевич более строго. — «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует… — Чего? — спросил Ипполит Матвеевич. — Да вот «Нимфа»… Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка поуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб — огурчик, отборный, любительский… — Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди гробов. Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. — Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже. Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову: — Уступлю за тридцать два рублика. Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. — Можно в кредит, — добавил Безенчук. Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками: — Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами. — Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты: — Сильнейший сердечный припадок. И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила: — Не исключена возможность смертельного исхода. И сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой компа ее тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее… Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку. про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II КОНЧИНА МАДАМ ПЕТУХОВОЙ

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец «танго». Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. — Клавдия Ивановна! — позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу. — Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами? Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. — Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что — сходите в аптеку. Нате квитанции, узнайте, почем пузыри для льда. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал: — Путаются, туды их в качель, под ногами.Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял». Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек». Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, — не знаю, правда это или неправда, — на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. Граждане протяжно вздохнули. — Это ты, Андрей, малость перехватил… — Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же! Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался: — Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально. Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич. — Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит. — Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает. — А доктор что говорит? — Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат! «Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись: — Теперь вся сила в гемоглобине. Сказав это, «Пьер и Константин» умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день. В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зёленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. — Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз. — Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. — А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! — заволновался Безенчук. — Да пошел ты к черту! Надоел! — Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как? — Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял? Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно». Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, так же строго. — Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам… Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье. — Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитур? — Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. — Тот… Обитый английским ситцем… — Ах, это в моем доме? — Да, в Старгороде… — Помню, отлично помню… Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская… А почему вы вспомнили? Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала: — В сиденье стула я зашила свои брильянты. Ипполит Матвеевич покосился на старуху. — Какие брильянты? — спросил он машинально, но тут же спохватился: — Разве их не отобрали тогда, во время обыска? — Я спрятала брильянты в стул, — упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. — Ваши брильянты! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне? — Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть. — Но вы их вынули оттуда? Они здесь? Старуха отрицательно покачала головой. — Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином. — Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. И, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. — Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии? Старуха ничего не ответила. У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и. мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол. — Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!.. Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке. — Умирает, кажется! Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала к комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. — Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. — Гроб — он работу любит. — Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик. — Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, и, значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает… — То есть как это считается? У кого это считается? — У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «наш-то, слышали, дуба дал». Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил: — Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? — Я — человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут, — и строго добавил: — Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая… А с гробом как. господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете? Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча. Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава, Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстерова сына, гулями. — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто без глазету и без всего делать? Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку: — Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!

Глава III «ЗЕРЦАЛО ГРЕШНОГО»

Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине. рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала: — Новое дело затеял! Опять как с Неркой кончится. Неркой звали суку, французского бульдога, которую «нгц Федор купил за двадцать рублей на Миусском рынке в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобелем секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом — манная кашица, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства. Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястья египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собой три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху. Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем. Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженях в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принюхиваясь к основанию ближайшей тумбочки. Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с нечистыми намерениями. Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» — и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Отец Федор бросился шагать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах. Дома произошла большая тяжелая сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии. Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна лишь маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой, черный, пушистый. лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразным хвостом рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергай строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также по утрам, дням и вечерам под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окно и жалобно подвывая. Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее щенки из третьей серии (их было двенадцать) оказались вылитыми Марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовали только кривые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном постоянном доходе. Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не шала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявлении на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины — Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод. Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. — Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор. — А ужин как же? — Ладно. Потом. Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет. Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал: — Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться. Матушка от удивления даже руки назад отвела. — Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец. — Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось. — Господи, — сказала матушка, посягая на локоны ища Федора, — неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался? Такому направлению разговора отец Федор обрадовался. — А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что — не люди? — Люди, конечно, люди, — согласилась матушка ядовито, — как же: по иллюзионам ходят, алименты платят… — Ну, и я по иллюзионам буду бегать. — Бегай, пожалуйста. — И буду бегать. — Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри. И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. — Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала. Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает. — Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может? — Не может, — говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело», — и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и мало ли что еще там было. Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток — все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке осталось еще двадцать рублей. — На хозяйство хватит, — решил он.Глава IV МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ