Еремей Иудович Парнов

Боги лотоса

Критические заметки о мифах, верованиях и мистике Востока

Москва

Издательство политической литературы

1980

БОГИ И МАГИ ЗОВ ИЗДАЛЕКА СВЕТ ВЕРШИН ПУТЕМ ТРЕЗУБЦА ПУТЯМИ ДРЕВНИХ КОЧЕВИЙ СОКРОВИЩЕ НА ЛОТОСЕ КОЛЕСО МИРА ДОЛИНА «БЕЛОГО КОНУСА» ПОЛЕТ СТРЕЛЫ ЖЕСТОКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КОЛЕСО «ЗОЛОТОЙ СРЕДИННОЙ ДОРОГИ» ПУТЕМ «ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦЫ» СВЕТ КАМНЕЙ СПЯЩЕЕ БОЖЕСТВО ОЧИ ЛОТОСА ТРАВА ЛУНЫ ПОД ЗНАКОМ ЛУННЫХ РОГОВ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ ПУТЕМ «ТРЕХ ПАГОД»

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О МИФАХ, ВЕРОВАНИЯХ И МИСТИКЕ ВОСТОКА

86.39 П18

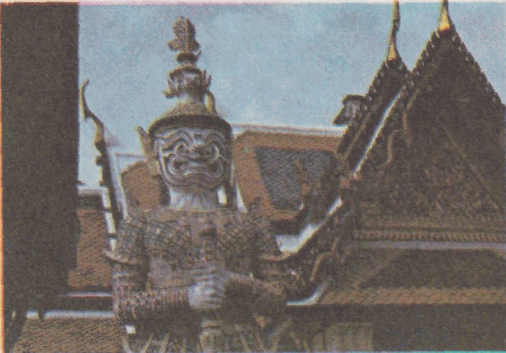

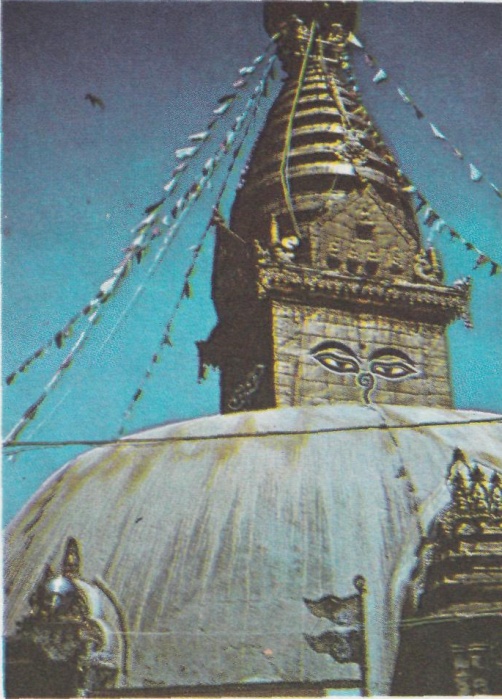

Оформление художника В. ТОГОБИЦКОГО В книге использованы фотографии автора, а также материалы музеев и храмов стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Парнов Е. И. П18 Боги лотоса: Критич. заметки о мифах, верованиях и мистике Востока. - Политиздат, 1980. - 239 с, ил. Читателям хорошо известны книги Еремея Парнова об истории и культуре стран Востока. В своей новой работе писатель обращается к восточным верованиям, мифологии и мистике, вокруг которых сложилось немало различных домыслов. Большой знаток Востока, он увлекательно, в форме путевых заметок, повествует о вековых обычаях, древнейших культах загадочного для многих мира, срывает окутывавший его мистический покров, показывает земные истоки мистических представлений. Написанная ярко, публицистически остро, основанная на личных впечатлениях и наблюдениях, книга, несомненно, вызовет интерес у самых широких читательских кругов.

10509 - 087 П ____________________282 - 80 0400000000 079(02) - 80

86.39 29

ПОЛИТИЗДАТ, 1980 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Эта книга написана в своеобразной форме путевых заметок, хотя ее замысел состоит отнюдь не в том, чтобы просто познакомить читателей с жизнью тех стран, в которых довелось побывать автору. Личные впечатления, наблюдения, встречи дают писателю Еремею Парнову возможность раскрыть для читателя окутанный таинственностью мир восточных культов, мифологии и мистики, прояснить их земное содержание, ответить на вопросы, издавна будоражившие сознание людей. Ведь не секрет, что проповедники мистицизма и в прошлом и в настоящем всегда обращали взоры к Востоку, к отмеченным неповторимой спецификой религиозным культам, служившим основой для самых невероятных домыслов и фантазий. В значительной степени этому способствовало то, что еще сравнительно недавно лишь немногие исследователи непосредственно соприкасались с верованиями, обрядами, ритуалами тех народов Востока, которые обитают в труднодоступных, а следовательно, малоизученных районах Азии. А неведомое всегда представляется таинственным и загадочным. Только в последнее время целый ряд «загадок Востока» стал доступным для исследователей. Но одно дело исследование религиозных учений по дошедшим до нас памятникам письменности и культуры народов, а другое - по личным наблюдениям и впечатлениям. Еремею Парнову довелось лично побывать в тех местах, о которых сложено множество вымыслов и легенд. И потому его книга дает возможность читателям воочию увидеть и ощутить обстановку, в которой они рождались, познакомиться с особенностями восточных культов, с обычаями и обрядами буддизма, индуизма, многочисленных их разновидностей, с мистическими воззрениями их последователей. Это отнюдь не означает, что автор акцентирует внимание лишь на внешнем их проявлении, выступает в роли беспристрастного описателя. Напротив, он пытается подвергнуть анализу религиозно-мистические верования Востока, понять их истоки, постичь психологию людей, находящихся в их власти. И делает это интересно и увлекательно, избирая для повествования жанр научно-художественной публицистики. Академик М. Коростовцев, первым познакомившийся с рукописью книги «Боги лотоса», отмечал: «Зоркий писательский взгляд, знание обычаев, мифологии и прежде всего истории азиатских народов позволили автору преодолеть многие трудности, связанные с проникновением в причудливую атмосферу легенд, верований, которые по сей день накладывают отпечаток на все стороны жизни современного Востока». В книге убедительно разоблачаются всякого рода шарлатаны и провозвестники мнимых чудес, спекулирующие на интересе легковерных людей к загадкам «затерянного мира». Вместе с тем автор с глубокой симпатией повествует о простых людях далеких стран Востока, об их здравом смысле, который проявляется даже в условиях, когда вся их жизнь опутана мистическими верованиями, религиозными традициями. Он с оптимизмом смотрит в будущее, отмечая размывание этих верований и традиций, внутреннее стремление людей освободиться от сковывающих их религиозных пут, обрести духовную свободу. Увлекательное повествование Еремея Парнова поможет многим читателям иначе взглянуть На то, что еще недавно именовалось «извечными тайнами Востока».

БОГИ И МАГИ

(Интродукция на тему Восток - Запад)

Заросший, словно черный як, В звериную закутан шкуру, Идет брахман. Но он - дурак, А не святой и мудрый гуру. В его глаза ты посмотри - Там джунгли спрятаны внутри. Дхаммапада [1] [1 Здесь и далее текст Дхаммапады дается в стихотворном переложении автора.]

Автомобили шли сплошным потоком, и широкая, затененная небоскребами авеню туманилась в сизом мареве отработанного бензина. На разделительной полосе отцветали опаленные зноем розы. Низкорослые пальмы с коренастыми, словно обернутыми войлоком стволами, казались тусклыми от копоти и пыли. Нью-йоркские билдинги ультрасовременных моделей, где даже лифтом управляет ЭВМ третьего поколения, слепили зеркальной чернотой. Словно отлитые из вулканического стекла или изваянные из полированного базальта, они сужались к зениту. От этого геометрически безупречные конструкции казались незыблемыми памятниками. От непроницаемой глади, разделенной невесомыми прямоугольниками металлических ячеек, веяло космической отрешенностью. По-своему они были прекрасны, эти рукотворные скалы, воспевающие могущество и лаконизм «технотронной» эры. Но как бы там ни было, автострада, грохочущая и прямая, как стрела, чем-то напомнила мне затерянный в глубоком ущелье поток. И я не очень удивился, хоть меньше всего и ожидал увидеть в самом сердце Манхеттена буддийскую пагоду, когда услышал зов Гималаев: звенящую музыку, рев труб и раковин, ритмичное уханье «турецкого» барабана. Это было так непривычно для делового, сугубо прагматичного центра, что я решился пожертвовать экскурсией и попросил остановить машину у ближайшего перекрестка. В сумеречной теснине улицы предо мной предстала хорошо знакомая по многим азиатским поездкам картина. Вокруг храма, прилепившегося у подножия очередной многоэтажной призмы, вершился торжественный обход. В облаках душистого жертвенного дыма мелькали шафранные тоги бритоголовых монахов. Воздев руки - правое плечо согласно канону оставалось обнаженным, - они распевали священные мантры, призывая охранительное божество снизойти с горных высей и вселиться в уготованный ему храм. Девушки в цветастых сари, пританцовывая на ходу, размахивали молитвенными флагами, поднимали свитки с изображениями небесных божеств и жуликоватых земных гуру. Собственно, почему бы и нет, подумал я, любуясь красочным хороводом. Нью-Йорк - город многонациональный, и в принципе ничто не мешает распространить на его деловую часть мистерии, характерные для китайского или индийского квартала. Но, видимо, дело обстояло не так просто. Упитанные, с хорошо развитой мускулатурой, бритоголовые парни выглядели в подавляющем большинстве типичными англосаксами, да и девицы, невзирая на красную точку над бровями, меньше всего напоминали переселенок из Индостана. Я решительно окунулся в сандаловый дым и примкнул к процессии, где разговорившись с одним весьма словоохотливым монахом, узнал, что собравшаяся на освящение храма толпа почти целиком состоит из студентов. - Это у вас серьезно? - спросил я собеседника, старательно выкрикивавшего слоги очистительной мантры. - Естественно, сэр, - скороговоркой бросил он в кратком перерыве. - У новой американской религии миллионы последователей. Он так и сказал: «новая американская религия». Не больше и не меньше… «Новым» была в ней чудовищная эклектика, объединившая махаяну тибетского толка с вишнуизмом; «американским» - урбанистический антураж и сладкий запашок бензинной гари, явственно вплетавшийся в мистический аромат сандаловых курений. Потом, уже по собственной инициативе, я посетил храм в честь ласкового индуистского бога Кришны и разговаривал с его адептами. Тоже бритоголовые, но с косичкой на темени на манер индокитайской секты хоа-хао, они носили белоснежные одежды, символизирующие чистоту и святость гималайских вершин, или желтые, как у буддистов, тоги. Лиц с «ярко выраженным азиатским генотипом» (цитирую статью в «Нью-Йорк тайме», посвященную бунту молодежи и «контркультуре») в «Миссии Кришны» я тоже обнаружил очень немного. Разве что седобородый гуру с волосами до плеч, похожий на старого капитана Немо из фильма «Таинственный остров», был несомненным индийцем. Кастовый шнур подчеркивал его высокое брахманское происхождение, а в горящих глазах пряталась далекая от фанатизма снисходительная усмешка. Он охотно прощал окружавшим его ученикам - брахмачаринам - невольные отступления от вед, одинаково священных для любой индуистской секты. - В чем существо вашего учения? - спросил я. - Чем отличается оно от традиционного вишнуизма? - «Те, которые, устремив свой ум на меня, всегда благозвучные, исполненные высшей веры, поклоняются мне, эти - по мысли моей - наиболее совершенны в единении», - многозначительно ответствовал он словами Кришны из «Бхагават Гиты». Тибетский буддизм тоже обрел в Америке второе существование. Ныне в Скалистых горах строится монастырь по образцу знаменитых амдосских обителей, разоренных в ходе пресловутой «культурной революции» и прочих маоистских акций, направленных на искоренение уникальной культуры Тибета. Едва ли эту разрушенную на наших глазах цивилизацию удастся возродить на почве чужой далекой страны, хоть ее горы, как и все горы на свете, чем-то напоминают легендарный Тибет. Но тибетский религиозный опыт, который, если верить авторам журнала «Америка», «хорошо соответствует складу мышления американских интеллектуалов», привлек к себе многих видных представителей творческой интеллигенции из поколения «битников», баловавшихся в молодые годы дзэн-буддизмом. Таких, например, как прославивший наркотики своеобразный поэт Аллен Гинзберг, певец Боб Дилан или недавние кумиры молодежи - битлы. Более строгий в своих философских канонах, чем завоевавшие такую популярность эклектичные индуистские культы, тибетский ламаизм завоевал пальму первенства и среди все возрастающей армии любителей созерцания. Технике ламаистской медитации охотно обучают и в Колорадо, где находится основанный ламой Чогьямом Трунгпа институт Наропа, и в Беркли (Калифорния), в институте Найингма. Как писал Толстой, «все смешалось в доме Облонских». В эпоху «креста и меча» жители покоренных земель насильно обращались колонизаторами в христианство. Европейские и американские миссии буквально наводнили Восток. Миссионеры с ухватками матерых разведчиков проникли в Японию, Бирму, Китай, в недоступные ранее долины Гималаев и тот же свято оберегаемый от иноземцев Тибет. После захвата португальцами Гоа католицизм начал бурно распространяться по заповедным дебрям Индостана, пока не встретился с протестантской волной, идущей из Бомбея и Калькутты - главных форпостов британской короны. Казалось, зародившееся в Западной Азии христианство овладеет всем миром, который кроили и перекраивали колониальные державы. Но древние боги Индостана, успевшие за сотни лет проникнуть далеко в Центральную и Восточную Азию, выжили. Ныне, кажется, наступил черед своего рода «реконкисты». При отсутствии какого бы то ни было противодействия основные религии Востока - индуизм и буддизм - начинают распространяться на Запад. Корни наблюдаемого ныне феномена много глубже и разветвленнее, чем может показаться при поверхностном взгляде. Этот феномен едва ли удастся понять без всестороннего исследования современного общественного сознания, без глубокого осмысления сокровенной сущности самих восточных вероучений. Иначе не избежать примитивных, а потому и неверных выводов. Ни тяготение к экзотике,, ни извращения и капризы моды, ни даже целенаправленная деятельность пропагандистских служб были бы не в состоянии совершить столь внезапный и резкий поворот в духовной жизни некоторых слоев населения промышленно развитых стран. Понадобилось совпадение самых разнородных пиков сейсмических волн современности: экономический спад, позорная война во Вьетнаме, постоянно растущие в обществе отчужденность и стресс, чтобы случайно или осознанно зароненные семена дали такие всходы. Разумеется, далеко не последнюю роль сыграла тут и гуманистическая начинка древнебуддийских и индуистских легенд, которой заполняют духовный вакуум в раздираемом противоречиями капиталистическом мире, где многие моральные ценности претерпели чудовищную девальвацию, куда большую, чем даже фунт или доллар, считавшиеся когда-то эталоном незыблемости. Разумеется, нельзя недооценивать и личный «магнетизм» некоторых проповедников. В толпе наводнивших Америку шарлатанов попадаются и незаурядные личности, прошедшие высокую школу гипноза. Кроме кришнаистов, буддистов-тантриков и последователей буддийской секты дзэн в стране действуют секты «черных мусульман», почитающих персидского «пророка» Бахуллу, и буддистов японского толка школы ничирен шошу, известной на дальневосточной родине как сока гаккай. Десятки тысяч последователей снискал себе культ иранской разновидности йоги Мехер-баба, не меньшее число молодых американцев ищут ответа на все жизненные вопросы в древнекитайской гадательной «Книге перемен» (И-цзин) или исповедуют «сайентологию» - эклектичное «религиозное постижение», ничего общего со словом «сайенс», то есть «наука», не имеющее, разработанное неким Роном Хаббардом, бывшим капитаном дальнего плавания и автором второразрядной фантастики. В известной клинике Менинджера, специализирующейся на «биологическом возврате вспять», регулярно проводятся опыты по парапсихологии и психоделии. В работе «Стремление к самопознанию» американский социолог Сэм Кин пытается дать анализ столь неожиданного пробуждения интереса к восточному мистицизму. «Минувшее десятилетие шестидесятых годов ознаменовалось в Америке зарождением нового духа, новых форм бытия, нового взгляда на мир, нового понимания природы и глубин человеческого сознания. Мы до сих пор стараемся распознать и понять это явление. Современные социологи резко расходятся друг с другом в интерпретации его значения. Для тех, кто к этому феномену относится с симпатией, это революция сознания, новое раскрытие целостного «Я», заря века Водолея, рождение контркультуры, новое пробуждение и проявление духовного потенциала человека. Критики же называют его психозом самолюбования, «созерцанием собственного пупа», безрассудным бегством в эмоции, рождением поколения эгоцентриков, мистическим уходом в скорлупу личной жизни, романтическим отказом признавать жесткую логику реальной жизни, труда и политики. Будущие историки, несомненно, будут более объективными в своих ретроспективных оценках этого явления. Пока же, перед лицом непроверенных фактов, каждому из нас приходится самому и по-своему пытаться понять природу, истолковывать историю и разгадывать тайну человеческого сознания. Какова же эта тайна? Что предопределяет непредсказуемый ход истории? Как расшифровать и осмыслить значение событий? В попытке найти ключи к разгадке этих вопросов обратимся к нижеследующим фактам, явлениям и надеждам, возлагаемым на будущее». Среди «фактов», которыми оперирует Кин, нахватанные отрывки знаний о природе левого и правого полушарий человеческого мозга, и телепатия, и левитация, и «неопознанные летающие объекты», и разум дельфинов, и, разумеется, чудеса йоги. «Разве не парадоксален тот факт, что жившие в пещерах 4000 лет тому назад люди, владевшие техникой йоги, сумели создать далеко еще нам не доступные (несмотря на имеющуюся в нашем распоряжении технику) методы контроля над физиологическими процессами человеческого организма? Йоги могли замедлять деятельность сердца, по собственной воле ее останавливать и возобновлять; путем созерцательного самоуглубления и контроля над дыханием они умели замедлять процесс обмена веществ до такой степени, что длительное пребывание в заколоченном ящике под землей не причиняло им вреда. Древний мистицизм и современная наука стали, наконец, партнерами в области исследования сознания». Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Обвенчав по старому рецепту теософов религию и науку, Кин переходит к изложению своего кредо. Эта часть статьи содержит любопытные статистические выкладки, показывающие действительные масштабы охватившего Америку поветрия. Миллионы американцев, пользуясь тем или иным методом, занимаются теперь самосозерцанием. Программа «трансцендентального созерцания» (ТС), например, уже насчитывает около одного миллиона последователей, которые дважды в день на 20 минут отключаются от окружающего и, сосредоточивая внимание на специально выбранном слове (или сочетании звуков), называемом «мантра», погружаются в состояние расслабленности, более глубокой и более обновляющей, чем сон. Проведенное Институтом Гэллапа обследование показывает, что «удивительно высокий процент американцев проявляет интерес к внутренней и духовной жизни, очевидно ища в ней убежища от проблем и напряжений повседневного быта». Данные Института Гэллапа, основывающиеся на выборочных опросах, свидетельствуют о том, что миллионы американцев - около 12 процентов опрошенных - занимаются расширяющей сознание тренировкой, используя различные методы, о существовании которых мало кто имел понятие еще несколько лет тому назад. Наблюдения специалистов, по словам Кина, подтверждают предположения, что программа ТС способствует снижению нервных стрессов и увеличению энергии; потому в некоторых промышленных и профессиональных организациях вместо перерывов на кофе проводятся «медитационные сеансы». Другие, численно меньшие группы, следуя учению дзэн-буддизма, практикуют уже не просто «духовную» зарядку, а занимаются психосинтезом и другими формами созерцания. Созерцательный процесс, считает Кин, в любом из своих вариантов, развивает способность к концентрации внимания, углублению воображения, умственному и физическому умиротворению. Созерцатели - это своего рода «психонавты», в атмосфере тишины и самоуглубления уносящиеся «на край сознания». Далее, когда речь пойдет об основах главных религиозных течений Востока, я покажу, что выражение «созерцание собственного пупа» характеризует вполне конкретное действие, а «край сознания», о котором пишет Кин, на деле является границей добровольного безумия, носящего на санскрите наименование «самадхи». Пока же коротко познакомимся с основными институтами, где психически здоровых, надо думать, людей учат погружению в себя или, как еще говорят, «психонавтике», приближающейся к опасной границе утраты собственного «Я». Не касаясь учений вроде «Трансакционального анализа», разработанного калифорнийским врачом Эриком Берни, или «Групповых встреч», что практикует психолог Карл Роджерс, являющихся лишь дальнейшей модернизацией психоаналитических установок Фрейда, коснемся религиозных течений с ярко выраженной ориенталистской основой. Псевдонаучная начинка и ученые степени новоявленных «пророков» едва ли могут ввести в заблуждение критически мыслящего человека. Они призваны модернизировать обветшалые истины, которые жрецы всех мировых религий вот уже третье тысячелетие не устают провозглашать с амвонов, придать им известную достоверность в глазах образованной паствы. Очевидно, «новая американская религия» просто не может обойтись без авансов в сторону современной науки, чьи подлинно революционные свершения тут же перетолковываются как новое подтверждение старых чудес. В статье «Образцы методов самопознания», опубликованной в октябрьском номере (за 1977 г.) журнала «Америка», Нед Райли не без иронии отзывается о нашумевшей «Ари-ке», чья назойливая реклама не сходит со страниц печати. «Арика-институт, - пишет Райли, - можно сравнить со столом, уставленным различными яствами. Яства эти - самые различные методы расширения самосознания (от древнейших эзотерических учений Востока до современнейших методов психотерапии). И сервирует их боливийский мистик Оскар Ичасо, который считает подобную «трапезу» действительно новым подходом к самопознанию». Основанный в 1971 году, «Арика»-институт успел за короткий срок подготовить более двух тысяч инструкторов, точнее, коммивояжеров, которые разнесли его сомнительную стряпню во все концы света. На сегодняшний день курс «Арики» (главная квартира находится в том же Нью-Йорке) прошли почти 30 тысяч человек. Ныне филиалы института открыты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Бостоне, Сан-Диего и Гонолулу на Гавайских островах. Как утверждают рекламные проспекты, «учебная» программа включает в себя методы созерцания, физические и дыхательные упражнения, питательный режим и развитие концентрации духа с помощью мистических диаграмм - янтр и заклинаний, то есть, короче говоря, все то, что входит в обязательный курс любого буддийского монаха или индуистского бхикшу. Не надо быть специалистом в области религиозных течений Востока, чтобы понять простой факт: в мистической кухне «Арики» нет никаких новых блюд. Ее «меню» рассчитано на профанов, знающих обо всем лишь понаслышке. «Каждый человек, - считает Ичасо, - по существу своему совершенен, бесстрашен и находится в любовном (курсив мой. - Е. П.) единении с космосом». Как мы увидим далее, даже здесь «боливийский мистик» далек от оригинальности, беззастенчиво заимствуя «сексокосмические идеи» из трактатов шактистов и Каббалы. Туманно намекая, что учение «Арики» уходит корнями в суфизм, буддизм и даосизм, он самонадеянно обещает своим последователям гармонию с миром и полное освобождение от притворств и иллюзий. На самом же деле имеет место полная подмена понятий. Завороженные экзотикой, люди не замечают, что бегут от подлинных страхов и тревог окружающего их мира в самую откровенную иллюзию. Вот взятые наугад объявления, которые регулярно публикуются на рекламных страницах нью-йоркской прессы: «Школа мистических наук: Каббала и астрология»; «Центр Гурджиев: открытие жизненной игры. 50 долларов в день. Кредитные карточки принимаются»; «Духовное паломничество в горы Джетскилл и отдых в монастыре дзэн Дай Босатзу»; «Встречи с чувственным йогом»; «Позвольте открыть ваше сердце и освободить любовь, которая там спрятана»… Характерны и заголовки рекламируемых книг: «Секс и йога», «Гороскопные позы для сексуальной любви», «По пути к перевоплощению», «Трансцендентное размышление для деловых людей», «Духовно развиться с помощью своего духовного мотора», «75 трансцендентальных рецептов, чтобы хорошо жить и питаться», «Тантра и ваш сексуальный опыт», «Нирвана доступна для всех» и т. д. «Тантра», «нирвана», «лотос»… Сокровенные понятия индо-буддийской метафизики были низведены для пропаганды откровенной порнографии. Для одних восточная мистика - щекочущая нервы игра, для других - смертельный прыжок в омут, откуда не бывает возврата. Практику индийских ашрамов, где к трансцендентальному знанию добираются, так сказать, усилиями коллектива, успешно заимствует основатель «Тренировочных семинаров Эрхарда». В недалеком прошлом торговец подержанными автомобилями Вернер Эрхард с присущей преуспевающему бизнесмену энергией и сноровкой распродает ныне плоды «духовного просветления», которое пережил, по собственному признанию, в пиковой ситуации на скоростной автостраде. За первые пять лет через его семинары прошло свыше 100 тысяч человек, а доход за один только 1975 год достиг почти десяти миллионов долларов. Просветление, которое пережил «гуру» за баранкой на Калифорнийском шоссе, воистину принесло золотые плоды. Подобные дивиденды и не снились Гарви Дженкинсу - профсоюзному боссу и математику по образованию, который разработал доктрину, известную как «Переоценка негативного опыта». Не случайно марионетки массовой культуры уже не довольствуются вавилонским зодиаком, а перепевают на все лады древнекитайскую систему с ее анималистским набором, цветами стихий и знаками пола. «Год Синего Зайца, год Красного Тигра, год Черной Лошади… - передается ныне из уст в уста символ очередного года. - Красное платье, зеленое платье, синее…» И очень мало кто знает, что китайский лунный цикл не совпадает с нашим календарем и выбранная для новогоднего застолья расцветка платья оказывается явно преждевременной. Но это лишь пустячки, далекие отголоски подлинного бума, где не знаешь, чему более изумляться - чудовищному апломбу новоявленных пророков или их совершенно дремучему невежеству. Коктейль из плохо усвоенной научной терминологии и случайных отрывков древнего мистицизма порой просто ошарашивает. Не верится, что люди могут клевать на столь жалкую приманку. Но, однако, они клюют. Особенно, если непонятный древний символ сочетается со столь же непонятным современным прибором. Не мудрено поэтому, что в поисках новых путей самоуглубления все чаще начинают использоваться тончайшие электронные аппараты, способные регистрировать и усиливать едва уловимые электрические импульсы, сопутствующие нервным процессам и мышечным сокращениям. Познавая сокровенную электрическую деятельность собственного организма, человек учится управлять протекающими в нем процессами. Это, безусловно, имеет не только большое познавательное, но и чисто практическое значение. С помощью усилия воли можно сознательно контролировать давление крови, сердечный ритм, мышечное напряжение и даже характер мозговых биотоков. Такие опыты были поставлены и дали весьма обнадеживающие результаты. Подобный метод «обратной связи» ныне широко применяется в некоторых клиниках для лечения головных болей, сердечной аритмии, лицевого нерва и всевозможных фобий. Казалось бы, какое отношение может иметь чуткая, собранная на печатных схемах электроаппаратура к эзотерическим культам Востока? Однако канзасские врачи Элмер и Грин, исследуя проблему взаимосвязи между мозговыми биотоками и творческими способностями человека, почему-то начали с изучения мозговой активности йога Свами Рамы, который последовательно переходил из одной стадии самопогружения в другую. Изучать, конечно, можно и должно самые различные явления. Настораживает лишь широковещательная шумиха, сопутствовавшая начинанию американских врачей. Совершенно очевидно, что сделано это было в целях откровенной рекламы, йога, точнее, ее некогда тайные мистические отделы, медитация по системе дзэн и глубокое погружение в самадхи, перестав быть занятием узкого круга посвященных, сделались ныне непреложными элементами пресловутого «маскульта», и заинтересованные в коммерческом успехе люди, в том числе и серьезные ученые, уже не решаются сбрасывать их со счетов. Спрос, как известно, определяет предложение. Таковы, по крайней мере, законы рынка. Действуют они и в том случае, когда товаром, и, надо сказать, ходким, становятся идеи. Созерцание и самогипноз, который отшельники и монахи веками практиковали в темных пещерах и уединенных кельях, требовали долгой подготовки. Расплатой за этот сомнительный дар служила, по сути, вся жизнь. Видения, которые извлекал из собственного мозга голый, обмазанный кизячным пеплом садху, были оплачены ценой многолетнего подвижничества. Грезящий учился дыханию и сложной науке асан, где в зависимости от принятой, часто невероятной для европейца позы менялась функция органов и отправлений тела. Он прибегал к аскетической диете и всевозможным очищениям организма, многие из которых способны вызвать, опять же у постороннего, лишь дрожь отвращения и страха. Оборвав все человеческие связи, как семейные, так и чисто дружественные, он покидал «мир», чтобы в строгом уединении научиться страну ному искусству грезить наяву, когда жизнь становится как сон, а сон неотличим от жизни. Конечная цель созерцания: постижение божества, полное мистическое слияние с ним. Разумеется, в наш трезвый атомный век никакой здравомыслящий человек не может позволить себе подобной роскоши не только на индустриальном Западе, но и на давным-давно пробудившемся к новой жизни Востоке, где неуклонно уменьшается число истинных подвижников веры. Но в соответствии со спросом жадных до экзотики туристов растут ряды шарлатанов. Да, истинные подвижники встречаются не часто. Тем не менее миф о том, что гималайские пещеры сплошь набиты отшельниками, продолжает существовать, равно как и вера в творимые ими чудеса. Дабы лишний раз подчеркнуть коренные отличия европейского образа мысли от грез «дремотной Азии», часто цитируют Киплинга: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут…» При этом не только игнорируется непреложная реальность, поскольку под влиянием бурных социальных изменений нашего века все страны света давно сошли с незыблемых для викторианской эпохи мест, но и слова того же Киплинга. Ведь несколькими строками ниже прославленный поэт и ориенталист утверждает совершенно противоположное: «Но нет Востока, и Запада нет, что - племя, родина, род…» Это, конечно, парадокс. Но то, что «медлительный» Восток устремился навстречу ожиданиям жаждущего поиграть в мистическую жуть Запада, не составляет секрета. Когда-то поездка за океан была для истинного брахмана равносильна потере касты. Пусть временной, на период командировки, но от этого не менее реальной и грозной, потому что потеря касты была много страшнее смерти. Ведь смерть считалась лишь переходом в иное существование и подводила итог всего одному из множества проблесков - в теле человека ли, животного или мерзкого гада. Коварство смерти крылось не в бесконечных метаморфозах духа, а лишь во внезапности, ибо кончина могла подстеречь человека в тот самый опасный момент, когда он оставил свою касту. Последствия этого ужасного акта сказывались на всех последующих перевоплощениях. Вот почему просто умереть зачастую казалось легче, чем утратить некое качество, которое представлялось божественным и предвечным. Ныне дух просвещения, скорость межконтинентальных перелетов и успехи медицины подточили и эту, далеко не последнюю, догму. Среди гуру, наивысшей касты и высокого посвящения, пожелавших протянуть руку помощи страждущим заокеанским братьям, пребывающим в темноте невежества, оказался и «великий святой» - махариши Махеш Йога, шестидесятилетний монах из Уттар-Каши. Монашеский сан не помешал ему отнестись к делу сугубо практично. Понимая, очевидно, что притягательность восточной экзотики, как всякая, хоть и затянувшаяся изрядно мода, преходяща, он взял курс на «среднестатистического» делового европейца. Система Махеша Йоги не только не требует перестройки сложившегося образа жизни, но и не несет никакой религиозной окраски. По сути, это один из многих вариантов аутотренинга, который так увлекательно и аргументированно пропагандирует писатель и врач Владимир Леви, автор книги «Искусство быть собой». Махеш отнюдь не новатор. Система самоуспокоения и снятия стресса с помощью аутогенной тренировки, начало которой положил немецкий психиатр Иоганн Шульц, критически изучивший практику йоги, находит ныне все более широкое применение. Преспокойно отделив медитацию от ее откровенно мистических целей, Махеш разработал и программу тренировки, доступную для любого человека, испытывающего весь комплекс стрессовых нагрузок, который несет современная цивилизация. Возвышенное созерцание сводится, таким образом, к психологической самонастройке и снятию нагрузки. Ныне в США действуют около четырехсот учебных центров, где по меньшей мере миллион американцев прошли четырехдневный курс «Трансцендентального созерцания» и теперь ежедневно 20 минут перед завтраком и столько же перед ужином - принимают уставную позу. Судя по отзывам, подобное времяпровождение приносит не столько духовную, сколько чисто житейскую пользу: повышает оптимизм, снижает кровяное давление, улучшает сон. Короче говоря, наблюдается тот же эффект, что и в любой другой системе аутотренинга. Во всяком случае, снятие хотя бы части того постоянного напряжения, в котором пребывает житель большого индустриального города, вполне оправдывает вступительный взнос в 125 долларов. Почему же программа махариши все же носит завлекательное название «трансцендентальный»? Сообщая перед окончанием курса очередному неофиту «тайную», «индивидуальную», лично для него предназначенную мантру, наставник как бы приобщает его к секте посвященных. На самом же деле не имеющие для американских ушей никакого смысла сочетания звуков - все эти «ом», «хум» и тому подобное - играют ту же роль, что и пароли, которые предлагает книга «Искусство быть собой», - «Это проходит» или «Я радуюсь». Формулы для индивидуальной настройки могут быть самыми разными, но механизм их воздействия един и ничего общего не имеет с приобщением к брахману, абсолюту и т. д. «Самовнушение не что-то сверхобычное, - говорит В. Леви, - но постоянно действующий и потому почти незаметный механизм нашей психики. Самовнушениями становятся все воспроизводимые нами внушения извне, но сверх того у нас еще много собственных. Самовнушения могут и вредить, и исцелять. Скрытые резервы психической саморегуляции выявляются экспериментально». Такова истинная подоплека успеха предприимчивого махариши. Ни секретная мантра, ни туманные рассуждения о «четвертом состоянии сознания» не имеют абсолютно никакого отношения к нехитрым упражнениям, позволяющим избавиться от нервной перегрузки. Механизм снятия напряжения настолько очевиден, а техника настолько проста и совместима с любыми убеждениями, что ими может без всякой опаски воспользоваться каждый. В равной мере это относится к упражнениям йоги. Взятые сами по себе, вне связи с их изначальным предназначением, они представляют великолепный физкультурный и даже лечебный комплекс, который скрывает великое множество еще неизвестных для нас резервов. Но оказывается, достаточно даже нескольких магически звучащих слов, вроде «йога», «асана», «мудра» и «мантра», чтобы самое элементарное действо обрело облик таинства, а люди уверовали в чудо, хоть и было оно достигнуто их же собственными усилиями. Вольно или невольно, но успехи модернизированной йоги тоже сработали для вящей славы «дремотных идолов» Индостана. Анализ явно беспрецедентного реванша, который взяли гонимые еще недавно вероучения Востока, неизбежно приводит к выводу, что дело здесь не только в сознательном отвлечении молодежи капиталистических стран от коренных социальных проблем, но и в кризисе устоявшихся представлений, в утрате привычных духовных ценностей. Традиционные церкви едва ли бы столь безропотно уступили место загадочным индуистским и буддийским богам, если бы по-прежнему ощущали былую силу и власть. Еще недавно и в страшном сне не могло присниться, чтобы с христианских амвонов проповедовали свою истину бритоголовые ламы или заросшие до предела садху. Причем не какие-нибудь случайные гастролеры, а приехавшие по специальному приглашению руководителей местных религиозных общин. И это не только специфически американское явление. В Старом свете, особенно в Англии, наблюдается точно такая же картина. Та же нью-йоркская «Миссия Кришны», основанная в 1965 году бенгальским гуру Прабхупада, имеет свои представительства в городах США, Канады и Англии, крупные центры индуизма существуют ныне в Японии, ФРГ и Скандинавии. Грандиозная процессия кришнаистов, которым, согласно уставу, надлежит быть «прямодушными, скромными, милосердными и не стремиться к обогащению», недавно несколько часов блокировала движение по Оксфорд-стрит, в самом центре Лондона. Число английских последователей Кришны, а также махариши Махеша неуклонно возрастает. Ныне в кришнаистскую веру обратился и один из битлов Джордж Гаррисон, закативша.яся звезда, чье имя вновь замелькало на страницах английских газет именно в связи с «обращением». «Эгокультурная революция, - отмечал в 1976 году парижский журнал «Экспресс», - взорвалась в начале этого десятилетия. Со своим кортежем гуру, психотерапевтов, лам, дервишей, биосоветников, экологов души, торговцев богом, опасных сумасшедших и рядовых шарлатанов она опустошает сегодня добропорядочную Америку. Говорят, существует уже более 8000 рецептов того, как достичь мистического опьянения, открытия истины, полного самосознания…» «Эгокультурный» ареал, конечно, не ограничивается Америкой. Еще в 1967 году французские исследователи установили, что половина взрослых мужчин и две трети женщин интересуются предсказаниями астрологов. Недаром с 1970 года крупнейшая радиостанция «Эроп-1» отвела постоянное время для программы мадам Солей - известной гадалки и составительницы гороскопов. И не мудрено, потому что за «прогноз» грядущего французы ежегодно платят свыше миллиарда франков. В 1973 году в стране насчитывалось около четырех тысяч ясновидящих, в том числе и тибетского толка.

Возвращение Кришны. Джайпурская миниатюра

Кстати, гадание по «Книге перемен» особой популярностью пользуется на Уолл-стрите. Мелкие биржевые маклеры и крупные финансисты, служащие солидных банков и всяческого рода посредники посвящают свои вечера знакомству с «образом жизни» современных даосов и толкованию мистических знаков - триграмм. Не знаю, какую связь можно уловить между мистическими фигурами «И-цзин» и цифрами и биржевыми индексами Доу-Джонса, но любителям спекуляций не мешало бы знать, что символы, которым они доверяют судьбу своего состояния, навеяны черточками на стебле тысячелистника и панцире черепахи. Именно по ним гадали предсказатели в Китае времен Инь и Чжоу, когда хотели получить ответ на вопросы жизненной важности. Едва ли миллионы американцев, пожелавших приобрести «И-цзин», снабженную обширным предисловием известного фрейдиста К. Юнга, смогут докопаться до изначального происхождения таинственных триграмм и- прочих загадочных фигур. Да это, видимо, и не очень нужно. Вера не обращается к логике, и успех того или иного религиозного воздействия вовсе не связан с его доходчивостью. Скорее напротив. Несмотря на то что многие гуру вещают на своем языке, не пользуясь услугами переводчиков, религиозный экстаз ничуть не ослабевает. В секте ничирен шошу богослужение вообще ведется исключительно на японском языке, которым едва ли владеют новоявленные прихожане из числа белых англосаксов баптистского в недалеком прошлом вероисповедания. Красочные шоу, даваемые сектой по праздникам, с парадом и голоногими барабанщицами отличаются куда большим универсализмом, хоть и не в них кроется причина столь бурного просперити… Вообще, пышные карнавалы и праздники в традиции американцев, которые охотно выходят на улицы полюбоваться красочным зрелищем и принять участие в общем веселье. Восточный колорит лишь сообщает мероприятию большую притягательную силу, что немало способствует увеличению рядов сектантов. Это хорошо понимают знакомые с американской спецификой жрецы «потусторонних» наук. Вокруг Колумбийского университета, в квартале Литл Итали, где сосредоточена студенческая молодежь и богема, чуть ли не каждый месяц устраиваются «психологические» (?) ярмарки, где всевозможные йоги, гадатели, ясновидящие и пророки загодя устанавливают рекламные стенды и столики, заваленные таинственным барахлом. Самое темное суеверие уютно уживается под сенью университетского свободомыслия и просвещения. Наконец, еще один факт, о котором почему-то редко вспоминают исследователи «эгокуль-турного феномена». Помимо постепенной дискредитации официальных доктрин дорогу восточным культам, несомненно, умостили и поколения оккультистов, теософов и прочих пловцов в «море непознаваемого», которых щедро плодила предшествовавшая историческая эпоха. Та самая, которую устами своего Заратустры, ничего общего с древнеиранским пророком не имеющего, возвестил Фридрих Ницше: «Бог умер». Именно тогда теософы всех мастей помогли всевышнему воскреснуть в иной, многоглавой и многорукой, ипостаси индуистских кумиров. Вначале, как и положено, был разработан соответствующий миф, якобы уходящий корнями в непостижимую древность. «Традиция или предание оккультизма восходит к самой далекой древности, - писал в 20-х годах мистик С. Тохолка в книге «Оккультизм и магия». - Она представляет тайны, которые раньше хранились египетскими жрецами и индийскими браминами… Предания оккультизма разделяются на две ветви: западную (египетского происхождения) и восточную, индийскую, доныне культивируемую в Индии». Варево, приготовленное оккультистами, являло собой чудовищную мешанину из восточной мифологии и самых темных суеверий европейского средневековья. Но именно на нем, как на питательном бульоне, взросло теософское древо. «В чем же заключается тот великий и жизненный принцип, на который опираются все верования Востока? Что это за истина, так разнообразно выражающаяся, но все же единая и в индуизме, и шинтоизме [1], и буддизме, и во многих других религиозных верованиях, и в философии Лаотзе и Конфуция? [1 В цитируемых отрывках сохранена транскрипция подлинника.]

В чем состоит это понимание мира, одинаково приемлемое и принцем, и земледельцем, и философом, и рабочим, и солдатом, и заключенным в темнице; в чем заключается основное положение этой истины? Запад в своих исканиях ее пришел к заключению, что с «Востока идет свет», - возвестил в начале века теософ X. Фильдинг Холл. «Посвящайте себя Учителю», - говорит нам религиозное чувство, - вторил ему индийский партнер брамин Чаттерджи. - И если мы знаем истинную суть нашего Учителя, будет ли его имя Будда, Кришна или Иисус, мы знаем, куда он нас ведет, ибо, тождественный сбогом под всеми своими видами, он может привести нас только к единому». Не надо быть провидцем, чтобы различить на религиозной ниве Запада первоначально зароненные зерна. Скрытую в них генетическую информацию, обернувшуюся неожиданным для столь многих взрывом. Выдумки, которые распространяются ныне о «тайнах» Востока, ничем почти не отличаются от тех бредней, что изобильно распространялись в Европе перед первой мировой войной. Некто Г. Арнольд в своей книжке «Тайны индийских факиров, полное практическое руководство для развития в себе сверхъестественных магических сил, при помощи которых можно производить поразительные явления» невольно приоткрыл социальную подоплеку явления: «Более всего поразило Макса Сальса приветствие индуса, где в 20 словах три раза упоминалось имя бога и в такой форме, которая сейчас же обнаруживала глубокую веру и благочестие, так что Макс Сальс в своем безбожии почувствовал себя неловко…» Далее дается история «просветления» самого индуса, которое снизошло на него, конечно же, после поездки в Гималаи: «Он… принялся за изучение чужих стран и примкнул наконец к экспедиции, целью которой было исследование Гималаев. Во время путешествия он познакомился с брамином, которому удалось благодаря мудрости и с помощью поражающих фактов (из реквизита Блаватской. - Е. П.) поколебать и совершенно уничтожить его атеистические взгляды». Яснее не скажешь. Уже тогда повсеместное распространение атеизма и материалистической философии волновало и церковь, и власть предержащую. Отсюда и наивная попытка противопоставить им еще только входивший в моду «гималайский вариант». Примерно в том же духе характеризовались и сами «чудеса». П. Седир, автор книги «Индийский факиризм», устами некоего д-ра Поля сообщает: «Из числа трех встреченных мною в течение 25-летней моей карьеры в Индии раджа-йогов ни один не решился открыть мне малейшей из приписываемых им великих тайн природы, невзирая на их ко мне расположение. Один напрямик отказался от приписываемого ему могущества; другой откровенно сознался, что обладает таким могуществом, и даже не раз доказывал мне оное на деле, но отказался ото всякого по этому поводу объяснения. Наконец, третий согласился кое-что объяснить мне, если я ему поклянусь никогда и никому не объявлять того, что от него узнаю, даже на смертном одре. Так как в этом случае моею единственною целью было желание просветить погрязший в невежестве и атеизме мир, то, признаюсь, я отказался. А дар раджа-йогов несравненно интереснее и в тысячу раз важнее для мира, нежели феномены хатти-йогов. Этот дар чисто психический: раджа-йоги к знанию хатти-йогов присоединяют всю скалу умственных феноменов. Приписываемые им дары, по крайней мере в священных книгах, следующие: 1) дар пророчества и предвидения грядущих событий; 2) понимание всех незнакомых им языков; 3) исцеление недугов; 4) искусство читать чужие мысли; 5) способность слышать разговоры и все происходящее за несколько тысяч верст; 6) понимание языка зверей и птиц; 7) прокамия - искусство останавливать реку времени, сохраняя юношескую наружность в продолжение долгого, почти невероятного периода; 8) способность оставлять собственное тело и переходить в другое; 9) вазитва - дар укрощать и даже убивать самых диких зверей одним взглядом и, наконец, самое ужасное - месмерическая сила, вполне подчиняющая себе людей и одним действием воли заставляющая их бессознательно повиноваться невыраженным предсказаниям йогов». Подумать только, какого могущества лишился западный мир из-за нежелания щепетильного мосье Поля чуточку покривить душой и дать факиру просимое слово. Даже пожалеть можно, если, конечно, не знать о том, что откровения д-ра Поля - чистейший вымысел, почти целиком переписанный из книги «Из пещер и дебрей Индостана». Автор ее, пресловутая Радда-Бай, она же Елена Петровна Блаватская, основала вместе с полковником Олькоттом, принявшим буддизм, теософское общество, которое и поныне существует в Индии, несмотря на многочисленные разоблачения фантастических измышлений, которыми переполнены писания теософов. Некогда нашумевшая афера Блаватской списана, как говорится, в архив. Основательно забыты не только ее трюки и фальшивые письма, но и она сама. Продолжает жить лишь теософский миф о Махатмах - бессмертных учителях раздираемого враждой человечества. Речения и деяния их, кстати, поразительно напоминают досужие вымыслы о пришельцах, следящих с летающих тарелок за ростом ядерного потенциала Земли. Но такова природа мифа, его суть и гносеология, что он переживает любые, даже самые беспощадные разоблачения. Вымысел и знание сосуществуют долгое время как бы на параллельных уровнях. «Г-жа Блаватская, - говорилось еще в давнем отчете Ходжсона, которого Лондонское общество психических исследований специально направило в Индию проверить теософские чудеса, - самая образованная, остроумная и интересная обманщица, какую только знает история». Поистине в британской манере формулировать мысль есть непреходящая прелесть. В своем капитальном труде «Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней» (Москва, 1900 г.) А. Леман с холодной иронией пересказывает официальную биографию основательницы теософского учения Блаватской, урожденной фон Ган-Роттенштерн: «По ее собственным словам, она провела это время у махатм в Гималае. Эти махатмы, честь отыскания которых принадлежит г-же Блаватской, представляют, как оказывается, общество мудрых мужей, которые живут в самых недоступных местностях Тибета и своей святой жизнью и прилежным исследованием тайн природы достигли почти божественной прозорливости и мощи. Махатма, или адепт, обладает способностью читать мысли людей и оказывать внушение на каком угодно отдаленном расстоянии Он может разнимать или разлагать материальные предметы на их составные части, с помощью тайных сил он в состоянии «устремлять» эти части в любое место, где он снова собирает их в первоначальную форму: таким путем какой-нибудь предмет может внезапно появиться в замкнутом пространстве. Далее адепт может вызывать звуки, приводить тела в движение, не касаясь их, и с помощью невидимой силы препятствовать перемещению предметов. Он может на всяком расстоянии без материального посредства делать сообщения другим адептам и, наконец, на некоторое время отделять душу от тела, так как она получает возможность по собственной инициативе предпринимать экскурсии независимо от времени и пространства. При этом вымышленном братстве мудрых мужей, которое по ее словам существует тысячелетия, г-жа Блаватская будто бы провела семь лет, была посвящена в его тайны и сама сделалась адепткою». Современные писания провозвестников идущего с Востока мистического озарения как две капли воды похожи на сказки Блаватской, Ани Безант и прочих ее последователей. С одной лишь разницей. Адрес пресловутых махатм указывается несколько более точно. Не Индия вообще, страна атомной энергии и металлургических гигантов, построенных с помощью Советского Союза, открытая страна массового туризма, а «отдаленные районы Индостана», «недоступные долины Гималаев», «сокровенные уголки Непала, Бутана и прочих загадочных королевств». Именно туда на поиски последних святынь отправляются толпы паломников: любителей сильных ощущений, очарованных простаков, наркоманов и одураченных хиппи. О «таинственном Тибете», разоренном великодержавным своеволием китайцев, новоиспеченные буддисты, как правило, уже не вспоминают. Более того, писания некоторых левацки настроенных мистиков отчетливо попахивают маоистским душком. Особенно в той их части, где идут дебаты касательно «Света с Востока». Так и мерещится набивший оскомину рефрен: «Ветер с Востока одолеет ветер с Запада…» Трудно отделаться от впечатления, что такое уже было, и не раз, на протяжении человеческой истории. Аналогии, конечно, не могут служить доказательством, но вспоминать время от времени прошлое, даже отдаленное, никогда не вредно. В западной прессе все чаще проскальзывают многозначительные сопоставления современной действительности с агонией, парализовавшей Рим периода упадка. Тогда тоже не было недостатка в проповедниках, пришедших с восточных приделов. Отшатнувшись от олимпийцев, римское общество спешно принялось воздвигать алтари в честь иноземных богов. В тайных капищах приносились обильные жертвы на алтари Митры и Великой Матери, Осириса-Сераписа и сирийской богини, египетской Исиды, ведического Варуны, иранского Ахурамазды. Все уже было во времена оны, как горько заметил Экклезиаст: восторг перед экзотическими кумирами, проповедь аскетизма и презрения к миру. Жан Ревиль в своем скрупулезном обзоре «Религия в Риме при Северах» (Москва, 1898 г.) писал по этому поводу: «Для удовлетворения многосложных религиозных потребностей, волновавших римское общество III в., недостаточно было богов Греции и Рима, культа божественных Августов, толпы гениев, демонов и обоготворенных абстракций. Исчерпав весь жизненный сок своих собственных религиозных и философских принципов, развив во всех возможных направлениях свою собственную религиозную традицию, это общество, жаждавшее душевных волнений и верований, страстно предалось многочисленным восточным культам, последовательно укоренявшимся в столице». Как поразительно похоже! Словно клинический диагноз одной и той же болезни. Недаром в «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббон с присущим ему бесстрастием замечает: «Различные культы… верующими рассматривались как равно истинные, философами - как равно ложные, а властями - как равно полезные». Мне посчастливилось за несколько сравнительно длительных поездок по Индии и Гималаям побывать в ряде отдаленных и труднодоступных районов Центральной и Юго-Восточной Азии, где я так или иначе соприкасался с бытом лесных и горных племен, чья жизнь почти не изменилась за последние сто - двести лет. Религиозную жизнь Индии и сопредельных с ней стран едва ли можно понять в отрыве от величайшей горной системы нашей планеты, наложившей неизгладимый отпечаток на быт и сознание самых разных народов, живущих в благодатных долинах и непролазных джунглях, в пустынях и суровых плоскогорьях, на самой границе вечного снега. Вот почему, задумав книгу о богах, я написал ее прежде всего о людях, об их поразительной истории, обычаях, верованиях, об уникальной гималайской культуре, оказавшей определяющее влияние на всю Южную и Юго-Восточную Азию от Шри Ланки до Японии. Да и не только на Азию, но, как мы видели, на Европу, Америку. Бог создал человека по своему образу и подобию, говаривал Генрих Гейне, а человек отплатил ему тем же… Посещая индуистские и буддийские храмы самого разнообразного толка, я был свидетелем того, как удивительно уживаются под их сенью все элементы магии: врачевательной, промысловой, любовной. Я был удостоен аудиенции «живой богини» Кумари - восьмилетней девочки, живущей в неварвском храме, где также встречался с приставленными к ее особе астрологами, геомантами, заклинателями духов, которые, видимо, мало чем отличаются от своих собратьев в Древнем Вавилоне, Элладе и Риме, от чернокнижников средневековой Европы и шарлатанов современного Запада. Неизгладимую печать магии легко заметить в обрядности японского «синто» и тант-рийских культах Тибета, ясно различима она в ритуалах древнего зороастризма и сравнительно молодой религии индийских сикхов. Индия, как известно, дала приют всем, какие только существуют, верованиям мира. Известный востоковед И. Гольдциер писал: «Индия с пестрой смесью развертывающихся в ней религиозных феноменов представляется исследователю своеобразной школой сравнительного изучения религии». Другой «моделью» для исследования магических культов в недрах религий может служить Непал, который вплоть до 1951 года считался «закрытой» страной. Отрезанная от остального мира высочайшей цепью хребтов, она веками сохраняла древний феодальный уклад. Однако «непостижимых тайн», на которые привыкли ссылаться оккультисты всех мастей, нет ни в пещерах Индостана, ни в Непале, ни в прочих, ранее недоступных местах. Да и не осталось заповедных уголков на земном шаре. Даже в Тхимпху, столицу малоизвестного Бутана, или, как сами жители называют свою страну, «Друк-юл» («Королевство драконов грома»), о котором, к счастью, не подозревали европейские шарлатаны, можно добраться теперь из пограничного штата Ассам на автомобиле. Разумеется, если есть личное приглашение короля… Отсталая феодальная система, которая искусственно культивировалась колонизаторами, подорвана на корню повсюду. Пусть медленно и неохотно - особенно это заметно в отдаленных лесных или высокогорных уголках, - но она сдает позиции. По-прежнему бродят по древним караванным дорогам гадатели, продавцы приворотного зелья, специалисты по общению с потусторонним миром. Но все больше людей предпочитают лечиться в современных больницах и учить своих детей грамоте в современных, а не монастырских школах. Трудно не усмотреть горькой иронии в том, что магические культы, теряющие мало-помалу свое значение на исконной почве, обретают вторую, причудливую жизнь за океаном. Молодцов из «корпуса мира», одетых в желтые монашеские тоги, я встречал в Европе и Америке, Индии, Непале, Малайзии и Таиланде. Темные тантрийские культы, подобно медитации по системе дзэн, тоже завоевали себе последователей на Западе, где «календарь» гороскопных любовных поз стал не менее распространенным явлением, чем традиционные астрологические предсказания. В поисках решения столь парадоксальной загадки я посещал уединенные монастыри «закрытых» стран; беседовал с крестьянами, шерпами-проводниками, ламами, наркоманами-хиппи. И тем сильнее было впечатление, производимое приметами нового. На седых дорогах Азии я всюду встречал ростки той нови, которая властно соединила легендарные, некогда замкнутые и недоступные уголки с остальным человечеством. Современный уклад жизни проник даже в Мустанг, расположенный на северном склоне Аннапурны, тот самый Мустанг, который этнограф Мишель Пессель назвал «затерянным королевством». Слишком долгое время все, что касалось Тибета, Бутана, Сиккима, Ладакха, Мустанга, было тайной для внешнего мира: причудливый пантеон многоруких и многоголовых богов, удивительное смешение философских откровений с самым примитивным шаманством, сокровенные обряды магического тантризма, секреты индо-тибетской медицины, летописи, которые велись с древних времен, и чудесная власть, которую якобы обретали аскеты-отшельники над телом и духом. Этим, как мы видели, в свое время ловко пользовались теософские фантазеры, а ныне - их прямые духовные наследники. Я хочу провести читателя по таким некогда заповедным местам и познакомить его не только с религиозными традициями, но и с уникальными творениями скульптуры и зодчества, с замечательными памятниками искусства, которые до недавнего времени были почти неизвестны миру. Для нашего читателя это станет знакомством с беспримерной гималайской культурой. Он познакомится со строгими канонами индийской магической мудры, где малейший жест выражает определенную мысль, пантеоном индуистских и буддийских божеств, древнейшими астральными представлениями, которые стали впоследствии составными частями религиозных культов. В поисках разгадки мнимых чудес и действительных тайн прошлого я поведу своего читателя в увлекательное путешествие по горным долинам, нетронутым рощам, пещерам и сказочным высокогорным озерам. Его ждут восхождения к ледникам и переходы по шатким, сплетенным из лиан мостам через пропасти, на дне которых несутся бурные реки; заснеженные перевалы и жаркие джунгли, где, подобно дождю, падают с высоты пиявки. К сожалению, в последней трети XX века науке приходится бороться не только с исконными суевериями, но и развенчивать модернизированную псевдокосмическую мифологию, согласно которой всеми своими достижениями человечество обязано культуртрегерам с других звезд и даже галактик. В соответствии с той же шарлатанской традицией пропагандисты богов-космонавтов ищут подтверждения своим бредням в древних памятниках, сохранившихся в гималайских долинах, джунглях Юго-Восточной Азии или горах Центральной и Южной Америки. Если следовать пресловутому Деникену и его эпигонам, все складывается схематически и элементарно: прибыли сверхразвитые существа из других миров, ошеломили простодушных землян своими «чудесами» и улетели, оставив на память загадочные сооружения вроде Баальбекской постройки или колонны из нержавеющего железа в Дели. Налицо все та же социальная сверхзадача: верьте в богов всех религий, ибо они реально существующие, стоящие на исключительно высокой ступени развития внеземные пришельцы, в чьих руках судьба нашей планеты! Рассказывая о древних памятниках культуры, я намерен остановиться и на «квазикосмическом» истолковании их происхождения. Это тем более уместно, что рассказ о той же делийской колонне или о «мирах Вишну» и «мирах Будды», которыми грезят впавшие в добровольное помешательство созерцатели, разоблачает не только «технологию» магического чуда теософов и модернизированных гуру, но и завлекательные откровения новой космической религии.

ЗОВ ИЗДАЛЕКА

Сверкают льды под горным солнцем, Издалека зовет хребет. Так добрых дел извечный свет Во все концы Вселенной льется. Дхаммапада

«И в этом пространстве он встретил женщину великой красоты, Уму, дочь Химавата, и спросил ее: «Кто этот дух?» - говорит «Кена упанишада». Химават, или Хималая, - так зовется хозяин величайшей горной страны. Так же называют древние веды и упанишады Гималайские горы - прекраснейшую из корон, возложенных природой на чело Земли. Каждый день, проведенный в Дели, открывал мне что-нибудь новое, неизвестное, но я торопил время, одержимый мечтой о Гималаях. В Красном форте, в цитадели Великих Моголов, возрожденном для новой жизни бурными переменами нашего века, 15 августа 1947 года был спущен с флагштока британский «Юнион-Джек» и поднят государственный флаг независимой Индии, а 26 января 1950 года Индия стала республикой. Ее трехцветный оранжево-бело-зеленый флаг олицетворяет сложную символику. Оранжевый цвет - цвет монашеской тоги - означает отрешенность, покорность и бескорыстие; белый - свет, истину; зеленый - буйную силу плодотворящей природы. Синее колесо в центре - чакра в двадцать четыре спицы - объединило небо и море с древним солнечным знаком. Это колесо крестьянской прялки и магический атрибут брахманистского бога Вишну, преобразившийся потом в символ буддийского закона, в самого Будду. Флаг, предложенный Конституционной ассамблеей от имени индийских женщин, вобрал в себя основные принципы философской системы Махатмы Ганди. Знаменательно, что впервые поднял его над Красным фортом, над Дели, над Индией Джава-харлал Неру. На правом берегу Джамны стоят каменные прямоугольники, окруженные кольцами тихих аллей. Здесь, на зеленых холмах Раджгхата, были преданы огню тела Ганди и Неру. Пламя в индуистской космогонии олицетворяет творческое начало вселенной. В огне погребальных костров ушли в бессмертие два несгибаемых борца за независимость и счастье Индии. Раджгхат - одна из наиболее почитаемых в стране святынь. Бок о бок склоняются здесь в молитвенном молчании индуи-сты, мусульмане, парсы, джайны, буддисты, сикхи, христиане, анимисты, верящие в горных и лесных духов, и атеисты, не признающие богов. Бессмертие даруется не высшей силой, но вечной памятью благодарных людей. Перешагнув через барьеры каст и религий, сюда устремляются помыслы новой Индии, которая никогда не забудет своих основателей и учителей. День за днем она осыпает над ними лепестки своих лучших цветов. Мы, советские писатели, тоже пришли возложить венки к подножию поминальных камней. «ОМ РАМ». «О, РАМА!» - высечено на строгом черном монолите Ганди его последнее слово. Сраженный пулей религиозного фанатика, он унес с собой неистребимую веру в идею ненасилия. Жизнь и учение Ганди нельзя оторвать от духовных традиций Индии. Древние принципы сатья и ахинса - правда и ненасилие - стали основой учения Ганди. «Я никогда не делал различия между родными и чужими, между соотечественниками и чужестранцами, белыми и цветными, индусами и индийцами иного вероисповедания: мусульманами, парсами, христианами или иудеями», - говорил он о себе. Индийским пророкам свойственно было проповедовать свое учение на примере собственной жизни. В этом проявлялись их стремление к правде, самоотверженность. Ганди свято верил в то, что все человеческие существа неразрывно связаны друг с другом. Но, несмотря на эту непоколебимую веру, было бы ошибкой принимать его за некоего святого, наподобие тех, кого канонизирует официальная церковь. Каждодневно руководствуясь принципом ненасилия, даже распространив его на политическую жизнь, он отчетливо представлял себе реальное состояние вещей. Его учение вмещало в себя тысячелетний опыт Индии, потенциальную мощь правды и светлую мечту о прекрасном будущем человечества. Хотя он прекрасно понимал, что зло не победить одними словами, а правда сама по себе не может освободить человека от гнета внешних сил и от внутреннего страха перед этими силами. В Ведах и Упанишадах, Махабхарате и Рамаяне - во всех великих древнеиндийских книгах мы найдем среди всевозможных людских добродетелей бесстрашие (абхай). Это бесстрашие тела и духа. Бесстрашие перед физическими испытаниями и гонениями, бесстрашие перед бездной мироздания и глубинами собственной души. «Не бойтесь», - говорил Ганди. В книге «Открытие Индии» Джавахарлал Неру писал: «При владычестве англичан самым распространенным в Индии чувством был страх - всепроникающий, подавляющий, удушающий страх: страх перед армией, полицией, вездесущей секретной службой, страх перед чиновниками, перед законами, несущими угнетение, перед тюрьмой; страх перед приказчиком помещика, перед ростовщиком; страх перед безработицей и голодом, всегда стоявшими у порога. Против этого всеохватывающего страха поднялся спокойный и решительный голос Ганди. «Не бойтесь», - говорил он». Ганди понимал, что только бесстрашный человек может говорить о ненасилии так, чтобы его слова внушали уважение. Запуганный раб, поверженный наземь и содрогающийся под занесенной плетью, тоже может взывать к ненасилию. Но это будет уже мольба о пощаде. Спокойное мужество, сознание глубокой правоты и сила всепобеждающей человечности - вот что должно было стоять за словами о ненасилии. «Не понимая ясно, что представляет собой ненасилие, многие искренне думают, что добродетель требует бежать от опасности, а не сопротивляться ей, особенно если она угрожает жизни. Проповедуя ненасилие, я должен в полную меру своих возможностей предостеречь против такого его понимания, недостойного мужественного человека». И еще: «Моя идея ненасилия отнюдь не предполагает, что можно бежать от опасности и оставить своих близких без защиты. Если надо выбрать между насилием и трусливым бегством, я предпочту насилие трусости. Я не могу научить труса ненасилию, как не могу и соблазнить слепого прекрасным зрелищем. Ненасилие - это кульминация мужества». Здесь ключ к пониманию истинной сущности гандизма. И, как это мы вскоре увидим, водораздел, отделяющий его от религиозного всепрощения. Думается, что сам Ганди сознавал, как в действительности долог и труден его путь. Тысячелетние религиозные предрассудки, кастовое разделение, незажившие язвы колониального угнетения - все это и еще многое другое стояло на пути индийского народа в будущее. Согласно индуистской традиции, душа человека слагается из двух начал: истинно человеческого, великого, устремленного ввысь и животного, низменного, которое можно победить только силой Любви. Ганди целиком включил эти принципы в свое учение: «Ненасилие - это закон рода человеческого, подобно тому как насилие - закон зверей. Душа в звере спит, и он не знает иного закона кроме физической силы. Достоинство человека требует от него подчинения высшему закону - силе духа». Когда первая атомная бомба унесла сотни тысяч жизней, Ганди сказал, что, если человечество не примет теперь идею ненасилия, оно сгорит в термоядерном огне. Мы знаем, что не проповедь ненасилия, а мощь социалистического лагеря, возглавляемого Советским Союзом, позволила обуздать безудержную термоядерную гонку. Постоянные усилия Советского правительства, направленные на запрещение оружия массового истребления, на всеобщее и полное разоружение, являются надежной гарантией светлого будущего всех народов земли. Мы знаем также, что действительным двигателем истории является революционная борьба классов и многие противоречия современного мира прямо обусловлены конкретными социальными причинами. Но это не мешает нам отдать должное великому сыну Индии. «Путь мира - не путь слабости, - говорил Ганди. - Путь мира - это жертва собой». Советский народ постиг эти суровые истины в упорной борьбе. Мы свергли самодержавие, открыв всему человечеству путь к свободе и независимости. Мы грудью заслонили мир от фашистской чумы и спасли мировую цивилизацию от уничтожения. Наша победа в Великой Отечественной войне принесла освобождение многим народам, в том числе и народам колониальных и зависимых стран. Индия Ганди была в числе первых государств, получивших независимость в послевоенные годы. Люди не забывают своих учителей. Навсегда сохранят они и память- о доброй улыбке Ганди, его глазах, зорко всматривающихся в будущее сквозь стекла круглых простых очков. Он был нашим современником. Недавно Индия отмечала столетие со дня его рождения. Слова «столетие» и «современник» нелегко связать между собой. Так же трудно, наверное, видеть в крупном историческом деятеле просто мудрого и хорошего человека. Он очень любил людей и верил, что сможет освободить их от насилия и страха. Можно не признавать в Ганди пророка, но нельзя не восхищаться непоколебимой верой доброго человека, который жил среди нас, кого миллионы людей называли Гандиджи, кто всегда обращался к лучшему, что заложено в человеческом сердце. Шелест травы под стенами старого форта. Шепот ветра, смутный лепет далекого прошлого, отголосок недавнего. Неразрывная связь времен. Зазвенели гонги в скромном шиваистском храме, где над белеными воротами полощутся красные флажки. Разворачиваясь для посадки в международном аэропорту, над Красным фортом с громом пронесся «Боинг». Как разобраться в мешанине эпох, верований, укладов? Как разглядеть в невероятной головокружительной кутерьме истинное лицо Дели? Да и есть ли оно? Что, если город так же многолик, как и его боги? Что, если он, как Брахма, обратил свои очи ко всем временам: прошедшим и будущим? На все, даже взаимоисключающие, вопросы он дает утвердительный ответ.

Разрушенный храм

Храм Дурги