Вольфганг Штрик Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма Цикл лекций в рамках Франкфуртских чтений памяти Адорно

Проект серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам Руководитель проекта А лександр ПавловПеревод выполнен по изданию: Wolfgang Streeck. Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012

© Перевод на русский язык. Издательский дом Высшей школы экономики, 2019

* * *

Введение Теория кризиса тогда и сейчас

Эта книга – расширенная версия лекционного курса, прочитанного мной в июне 2012 г. на Франкфуртских чтениях памяти Теодора Адорно (Adorno-Vorlesungen), т. е. спустя почти 40 лет после окончания факультета социологии здесь же, во Франкфурте[1]. Нельзя сказать, что я был учеником Адорно. Я посещал некоторые его лекции и семинары, но не слишком многое понял тогда; так уж оно было принято в те времена, никто не спорил. И только позднее – в сущности, случайно – я вдруг осознал, как много я упустил. И моим главным воспоминанием об Адорно осталась глубочайшая серьезность, с которой он выполнял свою работу, – резко контрастирующая с равнодушием, столь часто сопровождающим нынешние социологические штудии после всех десятилетий их профессионализации. К счастью, моей задачей не является оценить значение работ Адорно. К тому же я намеренно воздерживался от попыток проследить взаимосвязи между своими умозаключениями и интеллектуальным наследием Адорно; с моей стороны это выглядело бы слишком нарочито и самонадеянно. В случае если все-таки сходства и обнаруживаются, то они имеют исключительно обобщенный характер. Среди них и мой интуитивный отказ верить в то, что любой кризис непременно закончится хорошо, – такой же интуитивной позиции, как мне кажется, придерживался и Адорно. Он не был склонен к «функционалистской» трактовке безопасности, приверженцем которой был, например, Талкотт Парсонс; Адорно не стал бы уверять, что рано или поздно все само собой уравновесится. Он никогда не согласился бы с пониманием базового доверия по версии Фридриха Гёльдерлина – «Но там, где угроза, растет и спаситель»[2]. В этом точка зрения Адорно близка и мне. Социальный порядок чаще всего хрупок и нестабилен, разного рода неприятные сюрпризы могут случиться в любой момент. Я не согласен с теми, кто требует при описании проблемы сразу же – наряду с анализом – предлагать и ее решение[3]; в данной работе я старательно уклонялся подобного предписания, хотя в конце книги мною и предложены некоторые действия (не вполне реалистичные) применительно к отдельным аспектам кризиса. Проблемы могут не иметь решения – по крайней мере, здесь и сейчас. И если кто-то осуждающе покачает головой и спросит, а где же тогда осталось все «позитивное», я обратился бы к Адорно – мастер меткого слова, он, без сомнения, ответил бы так: а что, если вообще нет ничего позитивного? В моей книге рассматривается финансовый и фискальный кризис демократического капитализма настоящего времени в свете кризисных теорий Франкфуртской школы конца 1960-х – начала 1970-х годов, т. е. периода, когда Адорно во Франкфурте преподавал, а я, соответственно, учился. Эти теории, в большей или меньшей степени использовавшие элементы марксистской традиции, представляли собой попытку осмыслить зарождающиеся радикальные изменения в политической экономии послевоенного времени как часть более общих процессов, затрагивающих общество в целом. Предлагаемые объяснения были далеки от единообразия, часто оставались лишь предварительными набросками, которые, как и следовало ожидать, по мере развития событий претерпевали изменения, иногда даже незаметно для авторов. Оборачиваясь к рассуждениям того времени, мы обнаруживаем бросающееся в глаза упорство, с каким авторы отстаивали незначительные различия внутри одной «теоретической семьи», которые сегодня кажутся совершенно незначительными или вообще непонятными. Поэтому в дальнейшем не будем останавливаться на том, кто в тот момент был прав в большей степени, а кто в меньшей. Кроме того, теоретические построения франкфуртских лет доказывают, насколько глубоко социальное знание переплетено со своей эпохой. Тем не менее (или как раз потому-то) при рассмотрении текущих событий имеет смысл обратиться к кризисным теориям «позднего капитализма» 1970-х годов. Мы десятилетиями забывали об этом или списывали как несущественное, а сегодня снова вспомнили и можем говорить об этом вслух: экономическое и общественное устройство богатых демократических стран по-прежнему остается капиталистическим, и понять его можно – если это вообще возможно – только с помощью теории капитализма. Оглядываясь назад, мы можем различить то, чего тогда увидеть не могли (поскольку оно было еще или стало уже само собой разумеющимся) либо не хотели (поскольку оно противоречило политическому курсу). Если, несмотря на все усилия, теоретический разум так и не сумел распознать важнейшие черты реального мира, не говоря уже о том, чтобы предсказать грядущее, это может служить нам напоминанием о том, что будущее общества открыто, а история непредсказуема, – и этот факт социальные науки еще не вполне осознали[4]. С другой стороны, многие великие изменения, происходившие в прошлом, нередко оказывались забыты, но угадываются в настоящее время. Хотя нам и не стоит полагаться на статическую трактовку мира, общественная формация может десятилетиями оставаться тождественной самой себе, если видеть в ней развивающийся процесс, заключающий постепенно эволюционирующие структуры; логику этого процесса можно если не предсказать, то, как минимум, объяснить ретроспективно. Я анализирую финансовый и фискальный кризис современного капитализма как часть непрерывного процесса развития общества в целом. Отправная точка – конец 1960-х годов, но я описываю процесс с сегодняшних позиций – как постепенный распад режима послевоенного демократического капитализма[5]. Как уже говорилось, мои рассуждения будут апеллировать к теоретической традиции того времени, я буду пытаться объяснить новые процессы в русле прежних, преимущественно марксистских теоретических традиций. Некоторые из них возникли в ходе исследований, проводившихся в Институте социальных исследований, хотя сам Адорно не принимал в них непосредственного участия. Отличительной чертой теории кризиса Франкфуртской школы было эвристическое допущение о потенциальном конфликте между социальной жизнью, с одной стороны, и экономикой, подчиненной императиву увеличения стоимости и приращения капитала, – с другой, о конфликте, который в послевоенный период формирования демократического капитализма смягчался различными исторически обусловленными инструментами государственной политики. Социальные институты, особенно в сфере политики и экономики, таким образом, постоянно оказывались поводом для разногласий, оставаясь внутренне противоречивыми и неустойчивыми, обеспечивая весьма условное равновесие и опираясь на временные компромиссы между фундаментально несопоставимыми социальными системами и деятельностными установками. Следуя политико-экономической традиции, «экономика общества» понималась как социальная система (а не только как система сугубо техническая или подчиненная законам природы), образованная интеракциями, подкрепленными властью и совершающимися между сторонами с различными интересами и ресурсами. Используя теории 1970-х годов и предпринимая попытку актуализировать их в свете последующих четырех десятилетий капитализма, я рассматриваю нынешний кризис демократического капитализма в динамической перспективе, свойственной последовательному развитию [Streeck, 2010]. В том, что это правильный способ заниматься макросоциологией или политической экономией, я имел возможность убедиться за годы изучения целого ряда социальных областей в качестве социолога и политолога[6]. Социальные науки более всего сильны в анализе процессов, а не фиксированных состояний, или, точнее, фиксированные состояния связаны между собой и с процессами. Теории, в которых структуры или события рассматриваются как уникальные явления, оторванные от предшествующих структур и событий, могут приводить к глубочайшим заблуждениям. Все социальное разворачивается во времени, выявляется со временем и обнаруживает свою схожесть с ним и в нем. То, что мы видим сегодня, мы можем понять только тогда, когда знаем, как это выглядело вчера и в каком направлении движется. Все наблюдаемое всегда следует некоему руслу развития. Именно поэтому в трех ключевых главах этой книги так много диаграмм и стилизованных нарративов, показывающих динамику исторических процессов. Важно не только то, что все требует времени, но и то, когда и где это происходит. Пространство – социальный контекст от расположенного по соседству – не менее важно для общества, чем время, и речь идет не только о хронологическом времени, но и об историческом[7]. Социальное знание становится подлинно научным только тогда, когда оно выстроено относительно временной и пространственной шкалы. Кризис, о котором пойдет здесь речь, – кризис капитализма богатых демократий западного мира, и этот контекст сформировался после того, как мир пережил Великую депрессию, восстановление капитализма и либеральных демократий после Второй мировой войны, крушение послевоенного уклада в 1970-е годах, резкие колебания цен на нефть («нефтяные кризисы»), инфляцию и т. д. Этот кризис имеет последствия и для других обществ – нынешних и будущих, однако, какими именно они окажутся, будет обусловлено конкретными действиями, характерными для соответствующего исторического периода, и объяснено с помощью эмпирических исследований. Конечно, наши обобщенные знания о политических и экономических кризисах будут полезны; но не менее важно выделить специфические особенности данного кризиса, неизвестные нам прежде, и предложить их объяснение, исходя из временного и пространственного контекста. Использование фактора времени в наших размышлениях о нынешнем финансовом и фискальном кризисе оказалось полезным во многих отношениях. Прежде всего, исторический контекст позволяет в перспективе оценить национальные различия между обществами демократического капитализма, зафиксированные в социальных исследованиях, и выделить основные модели, т. е. «разновидности капитализма» [Hall, Soskice, 2001][8]. Если рассматривать кризис как промежуточный этап в протяженной последовательности развития, то оказывается, что параллели и взаимодействия между капиталистическими странами существенно перевешивают институциональные и экономические различия. В основе этого, с поправкой на местные модификации, лежит общая динамика, даже для столь разных стран, как, например, Швеция и США. Рас смотрение во временной перспективе делает особенно очевидной ведущую роль крупнейшей и самой капиталистической из всех капиталистических стран – Соединенных Штатов Америки. Все решения, задававшие направление движения капиталистических демократий, исходили отсюда: отказ от Бреттон-Вудской системы и инфляции, возникновение бюджетного дефицита в результате налогового сопротивления и снижения налогов, увеличение долгового финансирования деятельности государственных органов, волна налоговой консолидации 1990-х годов, дерегулирование частных финансовых рынков в рамках политики приватизации государственных функций и, разумеется, финансовый и фискальный кризис 2008 г. Причинно-следственные связи и механизмы, интересующие социологов, также реализуются только во времени, причем если речь идет об адаптации и изменении институтов или общества в целом, то это могут быть только длительные периоды. Мы склонны недооценивать то, сколько времени требуется социальным факторам, чтобы произвести какой-то эффект. Если, поторопившись, начать допытываться, подтвердилась ли теория об изменении или завершении какой-либо общественной формации, велик риск, что она будет отвергнута еще до того, как ей представится шанс что-либо доказать. Хороший пример – работы по глобализации в русле сравнительной политологии 1980–1990-х годов: основываясь на тогдашних эмпирических наблюдениях, их авторы пришли к выводу, что открытие границ национальных экономик вряд ли негативно отразится на государстве всеобщего благосостояния. Сегодня мы знаем: это был всего лишь вопрос времени, и изначально было неверным предполагать, что такие прочные и неповоротливые институты, как европейские социальные государства, всего через несколько лет экономической интернационализации исчезнут вовсе или же примут фундаментально иной облик. Институциональные изменения часто – вероятно, в большинстве случаев – происходят очень постепенно [Streeck, Thelen, 2005], и мы можем еще долго отмахиваться от них как от маргинальных даже тогда, когда это маргинальное уже давно превратилось в самую суть, определяющую всю динамику развития[9]. Социальные и институциональные изменения происходят не только поэтапно и долго – к тому же что считать долгим? – но и постоянно наталкиваются на противодействующие факторы, которые могут замедлить их или изменить траекторию, преобразовать или вовсе остановить[10]. Общества наблюдают за своими тенденциями и реагируют на них. При этом они демонстрируют такую изобретательность, что фантазиям обществоведов – даже тех из них, кто сумел верно распознать фундаментальные (и социально спорные) тенденции, – за ними не угнаться. Кризис позднего капитализма 1970-х годов не могли не заметить даже те, кого не интересовало его крушение или саморазрушительные процессы. Они, безусловно, чувствовали напряжение, в целом верно диагностированное теорией кризиса, и пытались на него реагировать. Оглядываясь назад сегодня, мы понимаем, что подобные реакции по сути являются успешными попытками – растянувшимися на добрых четыре десятилетия – купить время за деньги. «Купить время» – дословный перевод английского выражения buying time, что означает выиграть время, оттянуть предстоящее событие, чтобы попытаться его предотвратить. Для этого необязательно требуются деньги в буквальном смысле. Правда, в нашем случае это были именно деньги – огромные. Деньги – самый загадочный институт капиталистической современности – были нужны для того, чтобы снять напряжение от потенциально дестабилизирующих социальных конфликтов: сначала с помощью инфляции, потом – растущих государственных долгов, далее – путем расширения рынков частного кредитования и, наконец, сегодня – через покупку центральным банком государственных долгов и банковских обязательств. Как я покажу, «покупка времени», отсрочившая и растянувшая кризис демократического капитализма в послевоенные годы, тесно связана с эпохальным процессом капиталистического развития, который мы называем «финансиализацией» [Krippner, 2011]. Если взять достаточно широкие временные рамки, то развитие нынешнего кризиса можно рассматривать как эволюционный и даже диалектический процесс[11]. Иными словами, то, что в краткосрочной перспективе несколько раз подряд воспринималось как окончание кризиса (и в этом смысле, по сути, опровергало актуальную теорию кризиса), при оценке более длительной траектории оказывается лишь изменением формы проявления фундаментальных конфликтов и недостаточной внутренней интегрированности системы. Поверхностным, «косметическим» решениям требуется не больше десятилетия, чтобы превратиться в проблему – точнее, в старую проблему в новом обличье. Каждая победа над кризисом рано или поздно оборачивается прелюдией к новому кризису; сложные и непредвиденные повороты ее пути всякий раз скрывают тот факт, что все стабилизационные механизмы неизбежно временны, покуда логика капиталистического развития – «захват территорий» рынком [Lutz, 1984; Luxemburg, 1913] – сталкивается с логикой социальной жизни. К числу моих не самых приятных воспоминаний о годах учебы во Франкфурте относится то, что на лекциях и семинарах, по крайней мере на мой взгляд, слишком много внимания уделялось «подходам» и слишком мало тому, что с их помощью можно исследовать. В бытность студентом мне слишком часто не хватало своего рода ощущения причастности к миру (Welthaltigkeit), которое, к примеру, можно найти в работе Райта Миллса «Властвующая элита» [Mills, 1956]. По сей день социология без историй, местного колорита, лишенная экзотики, а порой и абсурда политической жизни, очень быстро вызывает во мне скуку. Несмотря на то что я, таким образом, в теоретическом смысле путешествую налегке, очевидно, что моя тема – финансовый и фискальный кризис богатых капиталистических демократий – настоятельно требует обращения к традициям политической экономии. Потому что, если социологическая теория кризиса и политологическая теория демократии не научатся видеть в экономике арену социально-политических действий, они неизбежно попадут мимо цели – как и любая экономическая концепция в политике и обществе, упускающая из виду их актуальные капиталистические организационные формы. После событий 2008 г. никто не может понять политику и политические институты вне их привязки к рынкам и экономическим интересам, а также к классовой структуре и порождаемым ею конфликтам. Мне совершенно не важно, является ли такая постановка вопроса «марксистской» или «неомарксистской», – мы не будем это обсуждать. Однако результат исторического развития таков, что, пытаясь объяснить происходящее, мы больше не можем наверняка сказать, где заканчивается «не-марксизм» и начинается марксизм. Вообще, социальные науки – особенно направления, связанные с анализом обществ в целом и их развитием, – не могут обойтись без обращения к центральным элементам марксистских теорий, пусть даже и через оппозицию к ним[12]. Во всяком случае, я убежден, что актуальное развитие современных обществ даже приблизительно невозможно понять без использования ключевых терминов, восходящих к марксистской традиции, – и эта тенденция будет лишь усиливаться по мере того, как капиталистическая рыночная экономика становится движущей силой формирующегося глобального общества. В своих размышлениях о кризисе демократического капитализма я намеренно стремился к написанию полотна широкими мазками. В центре моего внимания – контекст и последовательность, сами же события отодвинуты на второй план; грубые обобщения здесь важнее тонких различий; рассматриваются не столько события, сколько взаимосвязи между ними; синтез предшествует анализу; дисциплинарные границы без особой нужды не очерчены. Аргументация захватывает широкие отрезки времени: от волны забастовок в конце 1960-х годов до введения евро; от прекращения инфляции в начале 1980-х годов до резкого роста неравенства по доходам в конце столетия; от политики сдерживания (containment policy) эпохи еврокоммунизма до нынешнего фискального кризиса средиземноморских стран и многое другое. Вероятно, что-то может быть опровергнуто при более глубоком специальном исследовании; это неизбежный риск обзорного анализа текущих событий, и я к нему готов. Но, конечно же, я очень надеюсь на то, что в конечном счете большая часть книги все же выдержит проверку. Книга поделена на три части, соответствующие прочитанным лекциям. Это привело к определенным перекосам и порой неожиданным повествовательным зигзагам, чего, конечно, не случилось бы в систематически выстроенном книжном тексте. Впрочем, не исключено, что такой текст стал бы менее читабельным. Цифры и факты, которые я привожу в качестве доказательств и иллюстраций, достаточно хорошо известны, по крайней мере в специализированной литературе; мой вклад, если таковой имеется, заключается в их упорядочении относительно широкого историко-теоретического контекста. Каждая из моих трех лекций длилась не более часа, поэтому при подготовке книги для большей ясности материал был дополнен и расширен. Пытаясь избежать слишком частого вмешательства в поток текста, я использовал сноски – нередко для того, чтобы процитировать замечательно прямолинейные сообщения из «The New York Times» или поделиться особенно гротескными случаями, узнавая которые не знаешь, смеяться или плакать над тем, что стало казаться нормальным. Иногда я использую сноски и для того, чтобы высказать какую-то наиболее рискованную (но оттого потенциально не менее продуктивную) гипотезу, не решаясь включить ее в основной текст как полноправного претендента на цитирование. Итак, «Купленное время» состоит из трех глав. Первая глава начинается с краткого обзора взаимосвязей (очевидных уже почти для всех) между финансовым кризисом, кризисом налоговой системы и кризисом роста – этому хитросплетению взаимосвязей тем не менее до сих пор удается успешно противостоять любому кризисному менеджменту и загадывать политикам нескончаемые загадки. Затем я перехожу к теориям 1970-х годов, заявлявших о надвигающемся «кризисе легитимации» «позднего капитализма», и пытаюсь понять, почему они оказались слабо подготовлены к тем социальным трендам, которые в последующие десятилетия опровергли все их догадки. Один из таких трендов – длительный разворот от социального капитализма послевоенного времени к неолиберализму начала XXI в. Далее я обрисовываю, как кризис, диагностированный в 1970-х годах, развивался на самом деле, принимая со временем все новые формы, пока не достиг в 2008 г. своего нынешнего вида. Вторая глава книги посвящена кризису государственных финансов – его причинам и последствиям. Она начинается с критики теорий в русле институциональной экономики, связывающих рост государственного долга с 1970-х годов с избыточной демократизацией и утверждающих, что на самом деле его следует считать одним из проявлений неолиберальной трансформации, или «инволюции» [Agnoli, 1967] демократического капитализма, возникшего после 1945 г. Именно эта тенденция актуализировала тот самый «кризис налогового государства» (Steuerstaat), о котором так много говорили во времена Первой мировой войны [Schumpeter, 1953 (1918)]. Далее я рассматриваю «государство долгов» (Schuldenstaat) как реальное институциональное образование, сменившее не позднее 1980-х годов классическое налоговое государство. При этом меня интересуют прежде всего отношения между государством долгов и классовой структурой, т. е. распределением жизненных шансов в обществе, а также конфликты и властные отношения между гражданами и «рынками» в социально-политическом контексте государства долгов. Вторая глава заканчивается обсуждением международных аспектов (роль их, как обычно, наиважнейшая) долгового государства, а также роли международной финансовой дипломатии в управлении им. Наконец, в третьей главе мы обратимся к политико-организационной форме, которая приходит на смену государству долгов, – я называю ее «государством консолидации» (Konsolidierungsstaat). В силу обстоятельств его появление в Европе неразрывно связано с процессами европейской интеграции, которая вот уже определенное время работает как механизм либерализации европейских экономик. В моем анализе государство консолидации описывается как европейский многоуровневый режим управления, а процесс фискальной консолидации в нем подразумевает фундаментальное переустройство европейской государственной системы. Глава завершается размышлениями о возможностях и ограничениях политической оппозиции против этой реструктуризации. В заключительной главе я кратко обобщаю сказанное и – опираясь отчасти на материалы публичных дискуссий лета и осени 2012 г. и имея в виду прежде всего Европейский валютный союз и будущее евро – предлагаю вариант ответа на кризис, который, не исключено, замедлит капиталистическую экспансию (или попросту «глобализацию») и тем самым сохранит возможность демократического контроля над «рынками».Глава 1 От кризиса легитимации к фискальному кризису

Многое свидетельствует о том, что заявления о несостоятельности франкфуртских неомарксистских теорий кризиса 1960–1970-х годов, прозвучавшие в последующие десятилетия, оказались поспешными. Вероятно, трансформация и смена такой крупной общественной формации, как капитализм, требует больше времени, чем хватает терпения у теоретиков кризиса, которые хотели бы еще при жизни узнать, верны ли оказались их теории. К тому же социальные изменения порой описывают такие причудливые обходные петли – которых теоретически вообще не должно быть, – что объяснить их возможно (если вообще возможно) только задним числом и ad hoc. Во всяком случае, я считаю, что кризис, в котором капитализм застрял сегодня, в начале XXI в., – кризис и экономический, и политический, – можно понять, только если рассматривать его как кульминацию развития, начавшегося в середине 1970-х годов, – а теории кризиса того времени и стали первыми попытками интерпретировать эту линию развития. Теперь уже неоспоримо, что 1970-е годы стали поворотным этапом[13]: в этот период завершились процессы восстановления после войны, наметился распад международной валютной системы (до того момента фактически выполнявшей функцию политического мирового порядка послевоенного времени [Ruggie, 1982]), возвратились кризисоподобные явления и пробуксовки хозяйственной деятельности в ходе капиталистического развития. Вдохновленная идеями марксизма, франкфуртская социология оказалась лучше прочих подготовлена к тому, чтобы на интуитивном уровне почувствовать политический и экономический драматизм того времени. И все же ее попытки вписать тогдашние отклонения – начиная от волны забастовок 1968 г. [Croch, Pizzorno, 1978] до первого так называемого «нефтяного кризиса» – в широкий исторический контекст развития современного капитализма вскоре были почти забыты, равно как и практические амбиции, в которых теория кризиса неизбежно увязывалась с критической теорией. Произошло слишком много всего неожиданного. Теория позднего капитализма [Habermas, 1973; 1975; Offe, 1972b; 1975] пыталась заново определить точки напряжения и разрывов в политической экономии современности. Однако направление, которое приняло это развитие, а также предполагаемые варианты решения незаметно выскользнули из выбранной теоретической системы координат. Думается, одной из проблем теории было то, что она трактовала «золотые годы» послевоенного капитализма как период совместного технократического управления, объединившего правительства и крупные корпорации, – их сеть опиралась на принципы стабильного роста и стремление к окончательному преодолению системных кризисных явлений в экономике капитализма. Во главу угла теория ставила не техническую управляемость современного капитализма, а его социальную и культурную легитимацию. В результате, недооценивая капитал как политического актора и стратегическую силу, но при этом переоценивая способность правительств к действиям и планированию, сторонники описанного подхода подменили экономическую теорию теориями государства и демократии и поплатились за это, лишившись в своем аналитическом арсенале ключевых постулатов марксистского наследия. Теория кризиса образца 1968 г. оказалась плохо или вообще никак не подготовленной к трем главным аспектам развития того времени. Во-первых, в ходе неолиберальных попыток оживить динамику капиталистического накопления посредством разнообразных механизмов дерегулирования, приватизации и расширения рынков капитализм начал стремительно и весьма успешно возвращаться к «саморегулируемым» рынкам. Все, кому довелось наблюдать это в 1980–1990-е годы в непосредственной близости, довольно скоро столкнулись с трудностями, которые таит понятие позднего капитализма[14]. Во-вторых, та же участь постигла ожидания кризиса легитимации и кризиса мотивации. Еще период 1970-х годов стал свидетелем массового и скорого культурного одобрения образа жизни, приспособленного к рынку и обусловленного им, – особенно выразительно оно проявилось, например, в энтузиазме женщин по поводу «отчужденного» наемного труда, а также в разросшемся сверх всяких ожиданий обществе потребления [Streeck, 2012a]. И наконец, в-третьих, экономические кризисы, сопровождавшие переход от послевоенного капитализма к неолиберальному капитализму (в частности, высокий уровень инфляции в 1970-х годах и государственный долг в 1980-х), для теории кризиса легитимации оставались, скорее, маргинальными[15] в отличие от объяснения инфляции в духе Дюркгейма (как проявления аномии вследствие конфликта распределения ресурсов) [Goldthorpe, 1978] или таких авторов, как Джеймс О’Коннор, который еще в 1960-х годах предсказал, хотя и в категориях ортодоксального марксизма, «фискальный кризис государства» и вытекающий из него революционно-социалистический союз объединившихся в профсоюзы служащих государственных учреждений и их клиентов из числа излишнего населения [O’Connor, 1972; 1973]. Ниже мне хотелось бы обрисовать историческую перспективу капиталистического развития начиная с 1970-х годов, в которой «восстание капитала» против послевоенной смешанной экономики будет увязано с широкой популярностью быстро растущих (после десятилетия 1970-х) рынков труда и рынков потребительских товаров, а также с чередой проявлений экономического кризиса, наблюдаемых с того момента и по сей день (и достигших своего пика в тройственном кризисе банковской системы, государственных финансов и экономического роста). В последней трети ХХ в., на мой взгляд, происходит «высвобождение» [Glyn, 2006] глобального капитализма: сопротивление владельцев (Besitzer) и распорядителей (Verfüger) капитала – класса «зависимого от прибыли» – закончилось их победой над разнообразными обязательствами, которые после 1945 г. вынужден был соблюдать капитализм, чтобы в условиях системной конкуренции вновь стать политически приемлемым. Этот успех и – вопреки всем ожиданиям – восстановление капиталистической системы в виде рыночной экономики я объясняю прежде всего государственной политикой, которая покупала время для поддержки сложившегося хозяйственного и общественного уклада. Последнее, в свою очередь, достигалось поощрением лояльности неолиберальному проекту общества, которое преподносилось как общество потребления (что просто немыслимо в теории позднего капитализма), – сначала с помощью роста денежной массы и инфляции, затем растущего государственного долга и, наконец, через свободное кредитование населения. Да, через какое-то время каждая из этих стратегий, исчерпавшись, выгорала – примерно так же, как и неомарксистская теория кризиса: подрывая принципы функционирования капиталистической экономики, требующей, чтобы ожидания «справедливого вознаграждения» оказывались важнее прочих. Все это неминуемо приводило к проблемам легитимации, возникающим то тут, то там, но не столько среди масс, сколько в среде капитала – в виде кризисов накопления, которые, в свою очередь, угрожали легитимации системы среди демократически настроенного населения. Преодолеть это, как я покажу в дальнейшем, было возможно только через дальнейшую либерализацию экономики и иммунизацию экономической политики против демократического давления снизу – чтобы вернуть в систему доверие «рынков». Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что история кризиса позднего капитализма начиная с 1970-х годов представляет собой разворачивающееся нарастание старых фундаментальных противоречий между капитализмом и демократией – своего рода постепенное расторжение вынужденного брака, заключенного между ними после Второй мировой войны. По мере того как проблемы легитимации демократического капитализма превращались в проблемы накопления, для их решения стало требоваться дальнейшее освобождение капиталистической экономики от демократического вмешательства. Таким образом, массовая опора современного капитализма переместилась из политического поля в рыночное, понимаемое как механизм выработки «страха и жадности»[16], и все это в условиях все большего отделения экономики от массовой демократии. Я опишу это развитие как трансформацию кейнсианской политико-экономической институциональной системы послевоенного капитализма в неохайекианский режим. Мой вывод будет таков: не исключено, что сегодня, в отличие от 1970-х годов, мы действительно переживаем конец политико-экономической формации послевоенного времени – тот самый конец, который предсказывали и даже лелеяли теории кризиса «позднего капитализма». Я уверен, дни привычной нам демократии сочтены – ее ждет стерилизация, на смену редистрибутивной массовой демократии придет урезанная комбинация правового государства и публичных развлечений. Этот процесс отделения демократии от капитализма путем отделения экономики от демократии – процесс «де-демократизации капитализма» путем «деэкономизации демократии» – после кризиса 2008 г. зашел уже довольно далеко как в Европе, так и повсюду в мире. Однако вопрос о том, сочтены ли заодно и дни капитализма, следует оставить открытым. Институциональные ожидания, присущие трансформированной неолиберальной демократии, о том, чтобы обойтись без справедливого вмешательства рынка, никак несовместимы с капитализмом. Тем не менее, несмотря на все усилия по перевоспитанию, сохраняющиеся среди некоторых слоев населения смутные ожидания социальной справедливости могут помешать дрейфу к рыночной демократии в духе laissez-faire и даже послужить толчком к зарождению анархических протестных движений. Безусловно, старые теории кризиса не раз подчеркивали такую возможность. Вопрос в том, могут ли протесты подобного рода представлять опасность стабильности для маячащего на горизонте капиталистического «общества двух третей» или для глобальной «плутономии»[17]: разнообразные инструменты управления заброшенным «андерклассом», разработанные и испробованные прежде всего в США, кажутся вполне пригодными для экспорта и в Европу тоже. Поэтому ключевым мог бы стать вопрос о том, появятся ли в будущем – если от денежного допинга с его потенциально опасными побочными эффектами в какой-то момент придется отказаться – другие наркотики роста, которые позволят сохранить привычный порядок накопления капитала в богатых странах. Мы можем лишь строить предположения на этот счет, что я и сделаю в заключении этой книги.КРИЗИС НОВОГО ТИПА

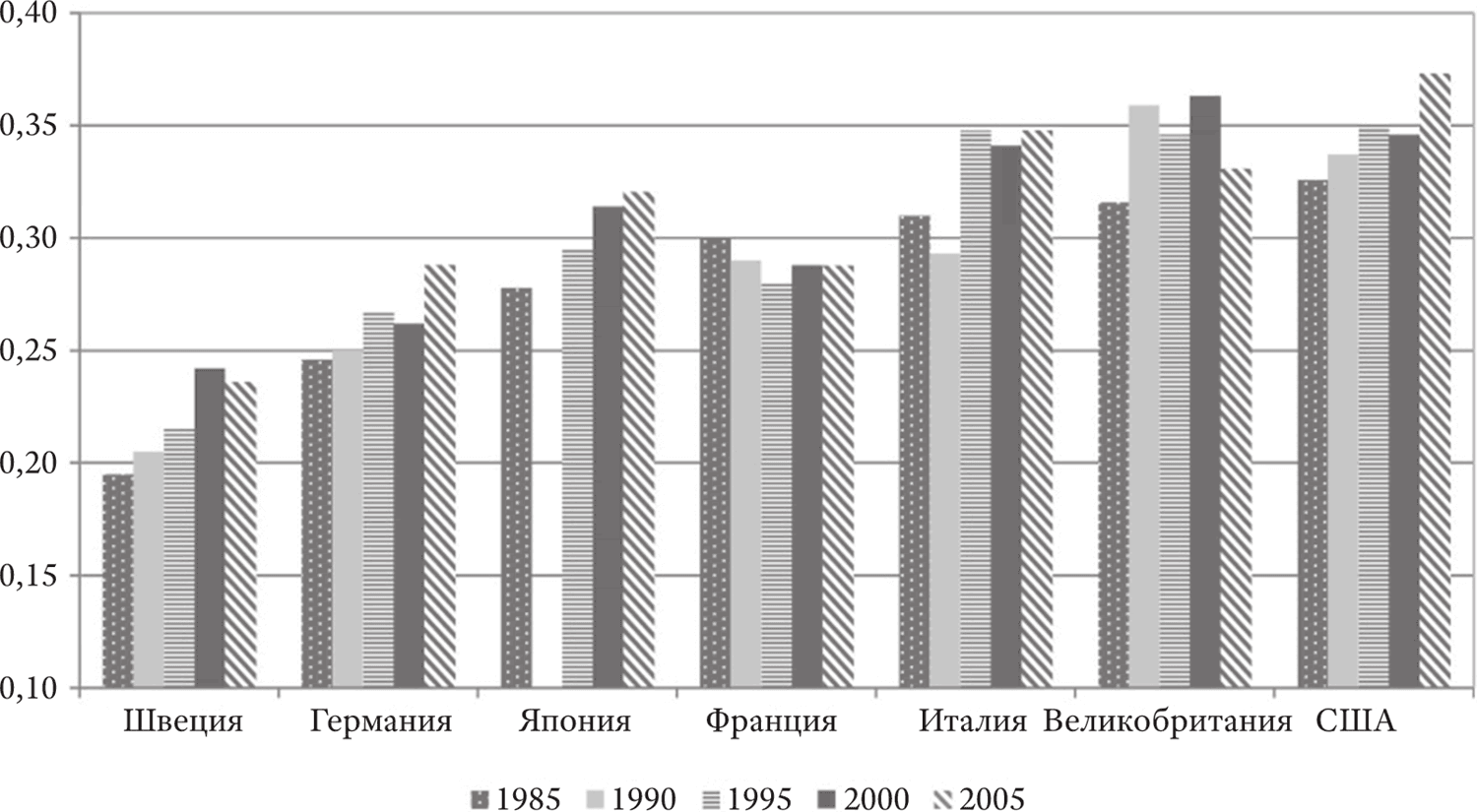

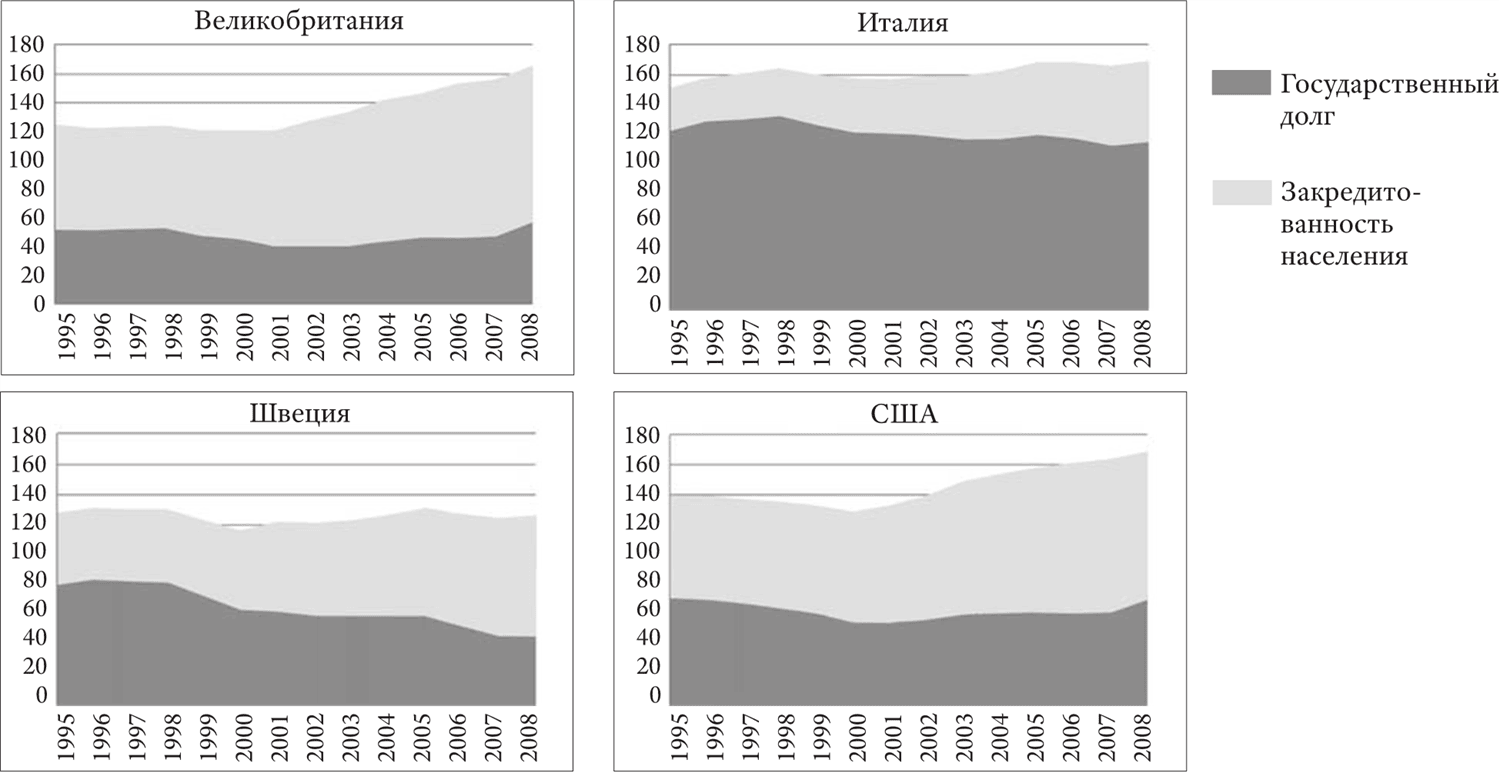

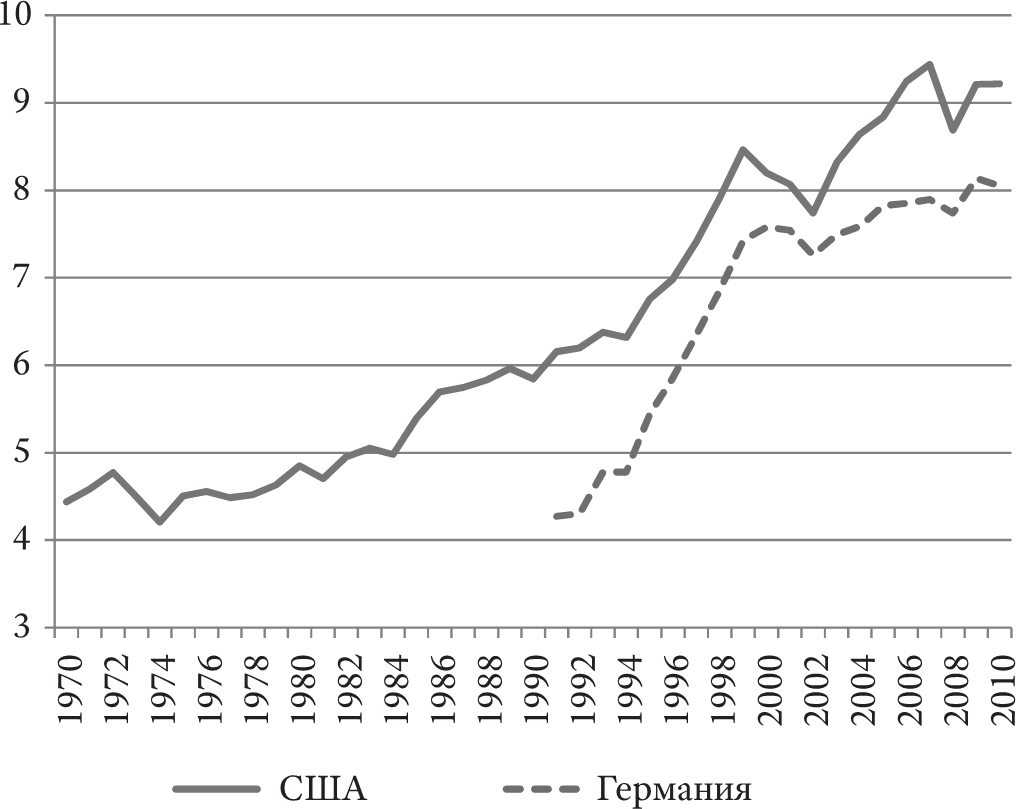

Вот уже несколько лет капитализм богатых демократических обществ переживает тройной кризис, и конца ему пока не видно: банковский кризис, кризис государственных финансов и кризис реальной экономики. Никто не ожидал – ни в 1970-х, ни в 1990-х годах, – что такое совпадение возможно. В Германии благодаря особым обстоятельствам[18], которые сложились более или менее случайно и казались, скорее, экзотическими, этот кризис долгие годы не замечали – лишь предостерегали от «кризисной истерики». В большинстве же других богатых демократий, включая Соединенные Штаты, кризис серьезно затронул жизнь нескольких поколений и к 2012 г. начал радикально трансформировать условия социального существования. 1. Банковский кризис проистекает оттого, что в «зафинансированном» («финансиализированном») капитализме западного мира слишком много банков выдали слишком много кредитов, государственных и частных, из которых неожиданно в какой-то момент большая часть оказалась просрочена. Поскольку ни один банк больше не может быть уверен, что банк, с которым он сегодня имеет дело, завтра не обанкротится, банки больше не хотят друг друга кредитовать[19]. К тому же их вкладчики в любой момент могут начать массовое изъятие депозитов в страхе лишиться своих накоплений. Кроме того, поскольку регулятор ожидает, что для сокращения рисков банки наращивают капитальный резерв пропорционально дебиторской задолженности, банки вынуждены сдерживать предоставление кредитов. Помочь в данной ситуации могло бы государство, взяв на себя просроченные кредиты, обеспечив неограниченное страхование вкладов и проведя рекапитализацию банков, и лучше, если бы оно сделало все это одновременно. Но для проведения такого «банковского спасения» необходимы астрономические суммы, а государства сегодня и без того перегружены долгами. И все же, если бы разорившиеся банки утянули за собой остальные, это могло бы оказаться не дешевле, а то и дороже. Но об этом можно только гадать – в этом суть проблемы. 2. Фискальный кризис (кризис государственных финансов) – результат бюджетного дефицита и растущего государственного долга, берущих начало в 1970-х годах (рис. 1.1)[20], а также привлечения заемных средств, которое потребовалось после 2008 г. для спасения как финансового сектора (путем рекапитализации финансовых институтов и приобретения обесценившихся долговых ценных бумаг), так и реального сектора экономики (посредством налогового стимулирования). Повышенный риск неплатежеспособности государства в некоторых странах привел к увеличению стоимости старого и нового заемного капитала. Чтобы вернуть доверие рынков, правительства принимают жесткие меры, предписывая себе и своим гражданам режим строжайшей экономии, в том числе, как в Европейском союзе, контролируя друг друга вплоть до запрета на новые займы. Разумеется, это не помогает справиться с банковским кризисом и тем более преодолеть рецессию в реальном секторе экономики. Спорным остается даже вопрос о том, помогает ли режим жесткой экономии уменьшить долговую нагрузку, ведь он не только не способствует экономическому росту, но и, возможно, препятствует ему. А для сокращения государственного долга рост важен ничуть не меньше, чем сбалансированный бюджет. Примечание. Приводится невзвешенная средняя по следующим странам: Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, США.

Рис. 1. 1,а. Государственный долг в % от ВВП, в среднем по странам ОЭСР, 1970–2010 гг.

Примечание. Приводится невзвешенная средняя по следующим странам: Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, США.

Рис. 1. 1,а. Государственный долг в % от ВВП, в среднем по странам ОЭСР, 1970–2010 гг.

Рис. 1. 1,б. Государственный долг в % от ВВП, по семи странам ОЭСР, 1970–2010 гг.

Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.

Рис. 1. 1,б. Государственный долг в % от ВВП, по семи странам ОЭСР, 1970–2010 гг.

Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.

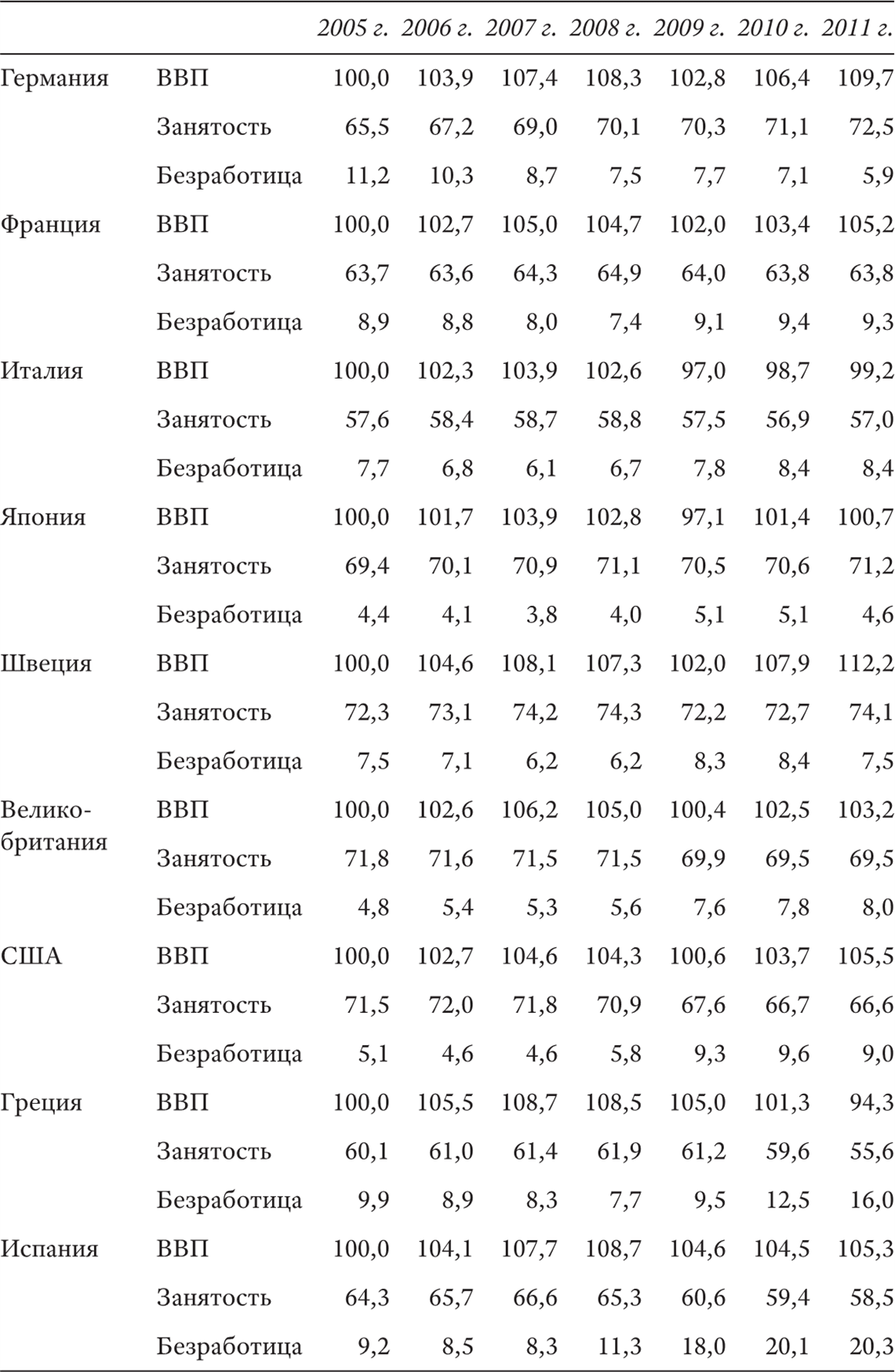

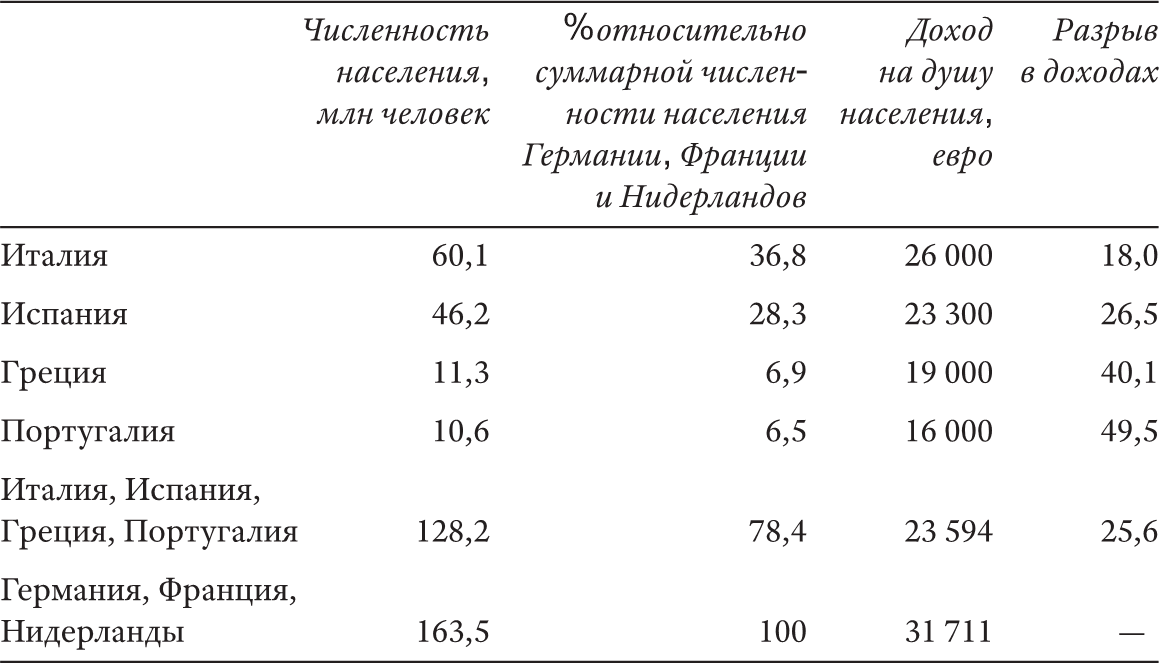

3. Наконец, кризис реальной экономики, проявляющийся в высоком уровне безработицы и в экономической стагнации (табл. 1.1)[21], отчасти объясняется тем, что компании и потребители испытывают трудности в получении банковских кредитов – поскольку многие из них уже и так погрязли в долгах, а банки не хотят рисковать и к тому же испытывают дефицит капитала, – правительства тем временем сокращают свои расходы, а если не помогает и это, то повышают налоги. Таким образом, экономическая стагнация усиливает фискальный кризис и – вследствие наступающего дефолта – приводит к кризису в банковском секторе. Очевидно, что эти три кризиса тесно связаны: банковский кризис связан с фискальным через деньги, банковский и кризис реального сектора экономики – через кредиты, а фискальный и кризис реального сектора экономики – через государственные расходы и доходы. Они постоянно усугубляют друг друга, несмотря на то что их масштаб, серьезность и степень взаимозависимости варьируются от страны к стране. Кроме того, между странами прослеживается разностороннее взаимодействие: обанкротившиеся банки в одной стране могут увлечь за собой зарубежные банки; рост процентных ставок по государственным облигациям, вызванный неплатежеспособностью какой-либо страны, может разрушить финансовую систему многих других стран; национальная экономическая активность или ее резкий спад имеют международные последствия и т. д. В Европе, как мы увидим, институциональная система валютного союза придает сотрудничеству и взаимодействию особую форму и динамику.

Таблица 1 Последствия кризиса 2008 г. для реального сектора экономики семи стран

Источник: [OECD, 2012].

Источник: [OECD, 2012].

Нынешнему кризису капиталистических демократий летом 2012 г. исполнилось уже четыре с лишним года. Он совершенно неожиданным образом постоянно меняет свой облик, при этом на первый план выдвигаются новые страны и новые комбинации проблем. Никто не знает, что будет дальше; темы меняются от месяца к месяцу, иногда даже от недели к неделе, но почти всегда в какой-то момент они возвращаются вспять и повторяются. Политические действия сопряжены с широчайшим спектром непредсказуемых побочных эффектов – комплексность как она есть. Решая одну проблему, правительство порождает новую; при выходе из одного кризиса усугубляются другие кризисы – на месте одной отрубленной головы у гидры вырастают две. Слишком многое необходимо охватить одновременно; поспешно лепятся временные заплатки, встающие на пути долгосрочных решений; к реализации долгосрочных решений даже не подступаются, поскольку текущие проблемы постоянно требуют скорейшего разрешения; повсюду рвется, и усилия по латанию одной дыры ведут к появлению новых дыр. Никогда со времени Второй мировой войны правительства западных капиталистических стран не выглядели столь беспомощными, никогда под маской хладнокровия и безупречной политической выучки не скрывалось так много обезображенных паникой лиц.

ДВЕ НЕОЖИДАННОСТИ ДЛЯ ТЕОРИИ КРИЗИСА

В неомарксистских франкфуртских теориях кризиса 1968 г.[22] не фигурируют банки и финансовые рынки. И в этом нет ничего удивительного, ибо тогда никто не мог предвидеть «финансиализацию» капитализма. Но в этих теориях также ничего не было сказано и об экономических циклах, кризисах роста и о границах роста, о недопотреблении или перепроизводстве. Возможно, это связано с желанием избежать экономического детерминизма, к которому склонны столь многие марксистские течения, особенно ортодоксальный советский марксизм. Как бы то ни было, более важным мне представляется своеобразный дух того времени, удивительно глубоко проникнутый левыми идеями, а именно: капиталистическую экономику превратили в машину по обеспечению экономического процветания, которая – с помощью набора кейнсианских инструментов – работает стабильно, не боясь кризисов и опираясьлишь на хорошо выстроенную систему сотрудничества между государством и крупными корпорациями. Таким образом, материальное воспроизводство капиталистического индустриального общества казалось гарантированным, экономические предпосылки кризиса – преодоленными, а перспектива пауперизации рабочего класса, которой так пугали ортодоксы, не маячит даже на самом отдаленном горизонте. Несомненно, все это являлось отражением последствий стремительного и непрерывного экономического роста на протяжении почти двух десятилетий; что же касается Германии, то для нее это был опыт запоздалого и почти необозначенного кризиса 1966 г. и его преодоления с помощью «современной» антициклической экономической политики правительства большой коалиции. По мнению многочисленных современников, это позволило федеративной республике преодолеть собственное ордолиберальное непонимание себя и слиться с другими странами капиталистического Запада, чьи смешанные экономики насыщены государственными предприятиями, органами планирования, отраслевыми советами, региональными комиссиями по развитию, политикой соглашений в области доходов и т. д. – всем тем, что так детально описал Эндрю Шонфилд в своей книге «Современный капитализм» (1965), которая стала известна в Германии благодаря Карлу Шиллеру, эксперту-экономисту Социал-демократической партии Германии. Тот же «управленческий оптимизм» (Steuerungsoptimismus) – слово, вошедшее в оборот тогда, когда обозначаемое им уже исчезло, – господствовал в Соединенных Штатах во времена правления президентов Кеннеди и Джонсона с их штабами советников кейнсианской выучки, ратовавших за вмешательство в экономику. Планирование ни в коем случае не было предано анафеме, даже возможная конвергенция капитализма и коммунизма была вполне легитимной темой политико-экономических дебатов: капиталистический рынок испытывал необходимость в большем планировании, а коммунистическое планирование – в более развитых рыночных механизмах, так что капитализм и коммунизм могли бы встретиться где-то на середине пути в общей точке взаимных интересов [Kerr et al., 1960]. В теориях того времени экономика, понимаемая как механизм, заняла место капиталистов как класса; «технология и наука как идеология» [Habermas, 1969] заняли место, которое раньше отводилось власти и интересам. Убеждение в том, что экономика, по сути, превратилась в вопрос технический, было распространено среди социологов не меньше, чем среди экономистов. В качестве одного из многочисленных примеров можно привести работу Амитаи Этциони 1968 г. «Активное общество». Наверное, это самая амбициозная попытка определить условия, при которых современные демократические общества смогут свободно выбирать направление своего развития и воплощать свой выбор на практике. Слово «экономика» в его 666-страничной книге упоминается всего лишь один раз, и то только для того, чтобы показать, что сегодня «западные страны» могут положиться на собственные силы, «регулируя социетальные процессы при помощи широкого применения кейнсианских и иных методов, направленных на предотвращение неконтролируемой инфляции и депрессии, а также на стимулирование экономического роста» [Etzioni, 1968, р. 10][23]. Что же касается Франкфуртской школы, то здесь основой для реинтерпретации современного капитализма как системы технократического управления экономикой – как нового воплощения государственного капитализма – стали работы Фридриха Поллока, эксперта-экономиста, работавшего в Институте социальных исследований до и после своей эмиграции. По мнению Поллока, капитализм в процессе своего развития стал настолько подчинен государственному планированию, что «законам рынков и прочим экономическим законам не осталось никакого существенного поля деятельности» [Pollock, 1981 (1941), S. 87]. Поллок, скончавшийся в 1970 г., не нашел оснований для пересмотра своей оценки и после войны, разгрома фашизма и окончания военной экономики. Появление крупных корпораций и все более изощренное применение механизмов государственного планирования означало для него наступление новой эпохи, где уже никогда не найдется места принципу laissez-faire: по его мнению, развитый капитализм превратился в политически регулируемую и избавленную от кризисов экономическую систему. Три посткапиталистические экономические системы – фашизм, государственный социализм, а также «Новый курс» – поставили политику впереди экономики и тем самым сумели преодолеть естественное состояние кризиса, присущее дезорганизованному и хаотичному капитализму свободной конкуренции. С точки зрения Адорно и Хоркхаймера, как замечает Хельмут Дубиль в предисловии к изданию статей Поллока, «теория Поллока о государственном капитализме представляет собой ‹…› подробное описание общественного устройства, в котором государственная бюрократия настолько крепко взяла в свои руки экономические процессы, что можно говорить о примате политики над экономикой и вне социализма». И далее: «Утверждение Поллока о новом типе господства – снова ставшем сугубо политическим, не опосредованном, как прежде, экономическими процессами – дало Адорно и Хоркхаймеру политико-экономические аргументы более не возводить политическую экономию на первое место» [Pollock, 1975, S. 18][24]. Несмотря на то что франкфуртские авторы кризисных теорий 1970-х годов ожидали экономического краха капитализма не больше кейнсианских экономистов в США, эти теории не перестают оставаться теориями кризиса, к тому же с ярко выраженной критикой капитализма. Правда, теперь взрывоопасные места в капитализме для них таились не в экономике, а в политике и обществе: они связаны не с экономикой, а с демократией, не с капиталом, а с трудом, не с системной, а с социальной интеграцией [Loockwood, 1964]. Проблема заключалась не в производстве прибавочной стоимости – ее «противоречиями», как тогда казалось, научились управлять, – а в легитимации капитализма как социальной системы; вопрос заключался не в том, сможет ли капитал, преобразованный в экономику общества, обеспечивать общество, а в том, хватит ли его ресурсов для того, чтобы его получатели смогли и далее продолжать ту же игру. Поэтому с точки зрения кризисных теорий 1960–1970-х годов надвигавшийся кризис капитализма был связан не с кризисом производства (будь то «недо-» или «перепроизводство»), а с кризисом легитимации. Сегодня предчувствия того времени чем-то напоминают иерархию потребностей Маслоу [Maslow 1943]: когда обеспечено физиологическое существование, требуют удовлетворения нематериальные потребности – в самореализации, уважении, признании, принадлежности к сообществу[25]. Предполагалось, что в новых исторических условиях гарантированного благополучия было бы невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе ни репрессивную дисциплину, которую капитализм как форма социальной организации требовал от людей, ни принудительный характер отчужденного наемного труда. Окончание дефицита, ставшее возможным благодаря развитию производительных сил, означает, что капиталистическое господство – институционализированное, например, в избыточных иерархиях на рабочем месте и дифференцированной оплате труда, подчиненной экономически устаревшему принципу производительности труда, – будет все труднее воспроизводить[26]. Участие рабочих в управлении предприятием и демократия, эмансипация на работе или даже освобождение от нее – все эти возможности дожидались своего часа, пока их наконец не обнаружили и не взялись воплощать [Gorz, 1967; 1974]. Коммодификация человека, конкуренция вместо солидарности были объявлены устаревшими жизненными установками, и эта точка зрения будет получать все большее распространение. Требования демократизации всех сфер жизни и политического участия в объеме большем, нежели предусмотрено существующими институтами, перерастут в отрицание капитализма как формы общественного устройства и разорвут изнутри устаревшую организацию труда и жизни, основанную на частной собственности. Именно поэтому эмпирические исследования Франкфуртской школы тех лет были сфокусированы в основном на политическом сознании студентов и рабочих, а также на потенциальной возможности профсоюзов вырасти в нечто большее, чем просто машина по обеспечению заработной платы. Напротив, рынки, капитал и капиталисты едва ли попадали в фокус внимания, а место политической экономии заняли теория демократии и теория коммуникации. Конечно, на самом деле все было наоборот: не массы отвернулись от капитализма послевоенного времени и таким образом покончили с ним, а капитал в лице своих организаций, их управленцев и собственников. Что же касается проблемы легитимности капиталистического общества, опирающегося на наемный труд и потребление, в глазах широких слоев населения – «обывателей из глубинки», если использовать выражение Гельмута Коля, – то после долгих 1960-х годов она расцвела так пышно, что стала полной неожиданностью для теоретиков «позднего капитализма». Даже если борьба с «потребительским террором» 1968 г. и нашла определенный отклик среди студенчества, подавляющее большинство тех, кто прежде отчаянно сражался против «маркетизации» капиталистической жизни, с головой нырнули в пучину беспрецедентного консюмеризма и начавшейся вскоре коммерциализации [Streeck, 2012a]. Рынки потребительских товаров (автомобили, одежда, косметика, продукты питания, бытовая электроника), а также рынки услуг (услуги по уходу за телом, туризм, развлечения) росли неслыханными темпами и стали главной движущей силой капиталистического роста. Ускорение инноваций в сфере процессов и продуктов способствовало стремительному развитию микроэлектроники, сократило жизненный цикл очень многих потребительских товаров и позволило еще более дробно сегментировать продукты по потребительским группам[27]. Одновременно с этим денежная экономика без устали завоевывала все новые области социальной жизни, до того момента остававшиеся анклавами неоплачиваемых увлечений, превращая их в производство с высокой прибавочной стоимостью. Один из множества примеров – спорт, который в 1980-х годах превратился в глобальный многомиллиардный бизнес. Но и наемный труд – или, как говорилось в 1968 г., зарплатная зависимость – подвергся реабилитации, не предусмотренной теориями кризиса легитимации. Начиная с 1970-х годов женщины западного мира хлынули на рынок труда – и ситуация, которую еще вчера клеймили как отсталое зарплатное рабство, теперь преподносилась как освобождение от неоплачиваемого домашнего рабства[28]. Несмотря на, как правило, невысокую оплату, популярность трудовой деятельности среди женщин в последующие годы продолжала расти. Более того, работающие женщины нередко становились союзниками работодателей в их стремлении дерегулировать рынок труда, чтобы позволить аутсайдерам сбить расценки мужчин-инсайдеров. Рост занятости среди женщин был тесно связан со структурными изменениями внутри семьи: увеличилось число разводов, сократилось количество заключенных браков, а вместе с этим – и количество рожденных в них детей, в то же время выросла численность детей, оказавшихся в проблемных семьях, что, в свою очередь, привело к росту предложения женского труда [Streeck, 2009a]. В дальнейшем и для женщин трудовая деятельность стала важнейшим механизмом социальной интеграции и признания. Быть сегодня просто домохозяйкой – определенная стигма; в разговорной речи слово «работа» стало синонимом полной занятости, оплачиваемой по рыночным расценкам. Женщина особенно повышает свой социальный престиж, если ей удается совмещать Kinder und Karriere (детей и карьеру), пусть даже «карьерой» оказывается место кассира в супермаркете. Адорно, настроенный гораздо пессимистичнее, чем теоретики кризиса легитимации, распознал бы здесь, равно как и в потребительской лихорадке последних трех-четырех десятилетий, то самое «удовольствие в отчуждении», которого он сразу ожидал от индустрии культурного потребления. Неопротестантизм, сторонники которого гордятся своей жизнью на износ, поминутно расписанной так, дабы совместить «семью и работу» [Schorr, 1992], а также добровольная «коммодификация» человеческого капитала на современных капиталистических рынках труда – с присущими ей неустанными расчетами ожидаемой величины отдачи от образования, подчиняющими себе жизненные планы целых поколений, – судя по всему, положили конец кризису «наемного труда» и принципу опоры на достижения; свою роль в этом сыграл и «новый дух капитализма» [Boltanski, Chiapello, 2005], витающий на новых рабочих местах – креативных и автономных – и углубляющий интеграцию в компанию, а также выступающий как средство самоидентификации с попутным извлечением прибыли[29]. Если массовая лояльность рабочих и потребителей послевоенному капитализму оказалась весьма стабильной, то это никак нельзя сказать о капитале. Проблема франкфуртских кризисных теорий 1970-х годов в том, что они никак не предполагали в капитале способность к стратегическому целеполаганию – они рассматривали капитал как аппарат, а не как ведомство, как средство производства, а не как класс[30]. Получается, свои построения они выводили без капитала. Еще для Шумпетера, не говоря уже о Марксе, капитал был постоянным очагом беспокойства на теле современной экономики – причиной непрерывного «созидательного разрушения» [Schumpeter, 2006 (1912)] вплоть до момента, пока социалистический дух бюрократии его не остановит наконец. Это было очевидно и для Вебера, более того, он это предвидел, и вполне возможно, что присущая капиталу безжизненность, характерная для теории кризиса легитимации, отчасти восходит как раз к нему. Так что мир просто оказался не готов к тому, что в конце концов произошло спустя несколько десятилетий после долгих шестидесятых: капитал оказался игроком, а не игрушкой, хищником, а не рабочей лошадкой – одолеваемым страстным стремлением вырваться из тесных институциональных рамок «социального рыночного хозяйства» послевоенного образца. Неомарксистские теории кризиса, предложенные во Франкфурте четыре десятилетия назад, сильнее большинства прочих теорий того времени, ибо первыми распознали хрупкость социального капитализма. Но ее причины, а значит, и направление, а также динамику предстоящих исторических перемен они оценили неверно. Их подход исключал вероятность того, что не труд, а капитал может положить конец легитимности демократического капитализма, сформировавшегося в период trente glorieuses[31]. Действительно, история капитализма после семидесятых годов ХХ в., включая следующие друг за другом экономические кризисы, является историей высвобождения капитализма от системы социального регулирования, которое было навязано ему после 1945 г. Начало этому процессу положили протесты рабочих 1968 г.: новое поколение рабочих, воспринимавших как само собой разумеющееся темпы роста, социальные гарантии времен послевоенного восстановления, а также политические обещания зарождавшегося демократического капитализма, выступило против работодателей зрелого индустриального общества. Эти обещания капитализм не мог и не хотел сохранить навсегда. В последующие годы капиталистические элиты и их политические союзники искали способы освободиться от обязательств, на которые они пошли ради сохранения социального спокойствия и которые в целом им удавалось выполнять в период реконструкции. Новые продуктовые стратегии против перенасыщения рынка, рост предложения рабочей силы в результате изменений социальной структуры и не в последнюю очередь интернационализация рынков и производственных систем постепенно открыли фирмам возможности стряхнуть груз социальной политики и коллективных трудовых договоров, которые после 1968 г. угрожали им долгосрочным снижением прибыли[32]. Со временем это привело к стойкому процессу либерализации, принесшему мощный, масштабный разворот к саморегулируемым рынкам, – разворот, беспрецедентный в политической экономии современного капитализма и не предсказанный ни одной теорией. Франкфуртская теория кризиса не была готова к тому, что государство, дабы сбросить ярмо ставших непосильными социальных обязательств, откажется от регулирования капитализма – который оно должно было бы поставить на службу обществу – и отпустит его на свободу, а также к тому, что капитализм сочтет слишком тесными рамки политически организованной свободы от кризисов[33]. Процесс либерализации, будучи одновременно технологией контроля, инструментом смягчения социальной нагрузки на государство и освобождения капитала, на самом деле шел не быстро, особенно пока память о событиях 1968 г. была еще свежа, и сопровождался множеством политических и экономических функциональных нарушений, пока не достиг пика в нынешнем кризисе мировой финансовой системы и государственных финансов.ДРУГОЙ КРИЗИС ЛЕГИТИМАЦИИ И КОНЕЦ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРА

В свете событий четырех десятилетий, которые прошли со времени расцвета теории кризиса, я хотел бы расширить понятие кризиса легитимации, включив в него не двух акторов – государство и его граждан, а трех – государство, капитал и наемных работников[34]. Ожидания того, что политико-экономическая система должна себя легитимировать, наблюдаются не только со стороны населения, но и со стороны капитала, ставшего актором (а уже не просто оборудованием), а точнее, со стороны его зависимых от прибыли собственников и управленцев. В сущности, раз система – капиталистическая, то ожидания последних должны быть важнее для ее стабильности, чем ожидания зависимого от капитала населения: удовлетворить население возможно, только если собственники удовлетворены, обратная же зависимость работает не всегда. Поэтому, в отличие от версии неомарксистских кризисных теорий, кризис легитимации может возникать также из ощущения неприятия капиталом демократии и накладываемых ею обязательств, т. е. без нарастающей, «выходящей за пределы системы» эволюции требований общества по отношению к социальной и экономической жизни (эволюции, к которой в 1970-х годах многие готовились). Теория кризиса легитимации, во главе которой капитал, рассматривает фирмы, их собственников и управляющих как активных максимизаторов прибыли, а не как машины по обеспечению экономического процветания или покладистых функционеров, послушно реализующих экономическую политику государства. Капитал предстает в ней упрямым, эгоистичным коллективным актором, который способен к стратегическим и коммуникативным действиям (лишь ограниченно предсказуемым), который может быть недоволен и в состоянии выразить свое недовольство. В классовой теории в рамках классической политической экономии определить, кто или что принадлежит капиталу, можно по его основной форме доходов. Интересы капитала определяются зависимостью доходов от прибыльности инвестированного капитала; доходы капитала являются остаточной прибылью, которую получают собственники и управленцы капитала, стремясь обеспечить максимальную отдачу от инвестированного капитала. В этом смысле интересы «зависимых от прибыли» противопоставлены интересам «зависимых от заработной платы»: последние, имея в своем распоряжении не капитал, а рабочую силу, передают ее собственникам капитала по оговоренной в контракте цене. Эта цена на товар «рабочая сила» не зависит от возможной прибыли от его использования. В психологической интерпретации экономики труда различие между остаточной прибылью капитала и установленным в трудовом договоре доходом – т. е. различие между прибылью и заработной платой – связано с различным уровнем склонности к риску: личности, избегающие риска, предпочитают быть наемными работниками с невысоким, но гарантированным трудовым доходом, в то время как более склонные к риску становятся предпринимателями с негарантированным, но зато потенциально высоким доходом от капитала. Если получатели остаточной прибыли стараются всевозможными способами увеличить доход от использования капитала, то получатели фиксированных доходов стремятся минимизировать ожидаемый от них вклад[35]. Конфликтные ситуации, связанные с распределением, возникают в том числе из-за того, что при прочих равных условиях высокая остаточная прибыль для зависимых от прибыли означает более низкий уровень оплаты для зависимых от заработной платы, и наоборот[36]. Для политической экономии, рассматривающей капитал как актора, а не только как парк машин, «функционирование» экономики (особенно в части обеспечения роста и полной занятости), которое поначалу кажется процессом техническим, на самом деле оказывается процессом политическим. В этом ее отличие от технократического понимания кризиса, характерного для периода после Второй мировой войны, работ Поллока и франкфуртской социальной теории. И темпы роста, и полная занятость зависят от готовности собственников капитала к инвестициям, которая, в свою очередь, зависит от их ожиданий и представлений об «адекватном» уровне дивидендов, а также от общей оценки степени безопасности и стабильности капиталистической экономики. Отсутствие экономических кризисов означает благосклонность капитала, а их наличие указывает на его недовольство. Нет какого-то раз и навсегда установленного уровня окупаемости инвестиций, которого ожидают собственники и менеджеры капитала, – он варьируется в зависимости от времени и места. Инвесторы могут умерить притязания, если у них нет альтернативы, или же, напротив, стать более требовательными, если им кажется, что где-то в другом месте их прибыль окажется выше. В целом, если они посчитают, что их социальное окружение настроено враждебно, а исходящие от него требования явно завышены, «капиталисты» могут утратить к нему «доверие» и изъять свой капитал – например, переключившись на денежные средства («предпочтение ликвидности»), пока условия не улучшатся. Экономические кризисы капитализма являются результатом кризиса доверия со стороны капитала; это не технические сбои, а кризисы легитимации особого рода. Низкие темпы роста и безработица – следствие «инвестиционной забастовки»[37] собственников капитала: последние могли бы инвестировать его, но не будут этого делать, пока не восстановят свое доверие к ситуации. При капитализме общественным капиталом выступает частная собственность, и собственники могут ее использовать, а могут и не использовать – это решать им. В любом случае их нельзя обязать инвестировать[38], а попытки нащупать ответ и предсказать, когда зависимый от прибыли класс пожелает заставить свой капитал работать, настолько сложны, что в последнее время экономисты бросают свою математику и переходят в область психологии. Таким образом, стимулирование экономического роста подразумевает достижение определенного равновесия между ожиданиями собственников капитала (относительно уровня прибыли и притязаний общества), с одной стороны, и ожиданиями наемных работников (относительно заработной платы и занятости) – с другой; достигнутый компромисс должен представляться капиталу достаточно разумным, чтобы он согласился и далее участвовать в генерировании благосостояния. Если же такого компромисса достичь не удается, неуверенность и неудовлетворенные ожидания капитала начинают ощущаться как сбои экономики, которые могут породить следующий кризис легитимации – на этот раз среди наемных работников (зависимых от заработной платы), для которых техническое функционирование системы, особенно в части обеспечения темпов роста и полной занятости, является условием принятия системы. Чтобы сложилась подобная ситуация, нет нужды в новых требованиях, достаточно невыполнения старых. Иными словами, капитализм предлагает общественный договор, в котором определены легитимные обоюдные ожидания между капиталом и трудом, между зависимыми от прибыли и зависимыми от заработной платы, – эти ожидания более или менее четко выражены в виде формальной или неформальной экономической конституции. Капитализм не является естественным состоянием, как хотелось бы постулировать в экономической теории и идеологии. Он представляет собой обусловленный временем, нуждающийся в институционализации и легитимации общественный строй: его конкретные формы меняются в зависимости от времени и места и, в принципе, в любой момент могут стать предметом новых переговоров и подвергнуться риску разрушения. В 1970-х годах начало рассыпаться то, что в англоязычной литературе известно как политико-экономическое послевоенное урегулирование демократического капитализма (postwar settlement): социальный договор относительно оснований капитализма в обновленной форме. После 1945 г. капитализм очутился в оборонительно настроенном мире; во всех странах формирующегося западного блока ему пришлось заново определить свою «социальную франшизу», дополнив и расширив ее в связи с усилением рабочего класса вследствие войны и соперничества между двумя системами[39]. Этого можно было достичь только с помощью значительных уступок, уже предусмотренных и подготовленных кейнсианской теорией: в среднесрочной перспективе – в форме интервенции государства в деловой цикл и государственного планирования в целях обеспечения темпов роста, полной занятости, социального перераспределения и совершенствования защиты от рыночных колебаний; в долгосрочной перспективе – в форме постепенного ухода от капитализма и дрейфа к миру неизменно низких процентных ставок и нормы прибыли. Только при соблюдении этих условий, т. е. при подчинении социальных целей политическому диктату, можно было теперь, после окончания военной экономики, реанимировать ориентированный на прибыль экономический режим – уже на поле стабильной либеральной демократии, устойчивой к отголоскам фашизма и соблазнам сталинизма; только в этом случае возникла бы политическая возможность полностью восстановить институт прав собственности и власти менеджеров. Соблюдение такой «формулы мира», как ее назвали во франкфуртской теоретической дискуссии, согласовывалось и контролировалось вмешательством государства, что дисциплинировало рынок в вопросах планирования и перераспределения, при этом государство, рискуя лишиться своей легитимности, вынуждено было обеспечивать выполнение общественного договора, являвшегося основой нового капитализма. Этот политико-экономический послевоенный мир начал рушиться в 1970-х годах. Комплексное объяснение подобных тенденций следует начать с падения темпов роста во второй половине 1960-х годов – оно подводило к мысли, что капиталистическая экономика не всегда может желать или быть в состоянии обеспечивать общество товарами в том объеме и на тех условиях, которые сложились в послевоенное десятилетие. Правительства западных стран в борьбе за сохранение социального мира и политической стабильности, насколько это возможно, экспериментировали с новыми методами государственного экономического планирования и управления. Одновременно рабочие как никогда решительно настаивали на своей интерпретации договоренностей, достигнутых в начальные годы становления системы: с какой стати они должны подыгрывать, подчиняясь правилам капитализма и разрешая капиталу наращивать прибыль, если им самим от этого не становится лучше? Капиталу, в свою очередь, приходилось опасаться «революции растущих ожиданий» (revolution ofrising expectations), которые он не сможет удовлетворить – разве что ценой постоянного сокращения прибыли и превращения (под политическим давлением избирателей) частного сектора экономики в квазигосударственную инфраструктуру, подчиненную жесткому регулированию и планированию. В целом к концу 1960-х годов положение стало напоминать то, что Михал Калецкий описывал в своей статье 1943 г.: сопротивление капитала может потопить кейнсианскую модель [Kalecki, 1943]. Собственно, Калецкий начинал с вопроса: что его современники-работодатели имеют против кейнсианской экономической политики, которая обещает им устойчивый рост, не подверженный циклическим колебаниям? И отвечал на него так: постоянная полная занятость представляет угрозу для капитала, ибо делает рабочих – стоит им забыть о незащищенности и лишениях, характерных для состояния безработицы, – чересчур требовательными. В этот момент может упасть дисциплина и на рабочем месте, и на политической арене. Поэтому, полагает Калецкий, в интересах капитала поддерживать структурную безработицу, которая напоминала бы рабочим, что с ними может произойти, если они будут выступать с завышенными требованиями. При этом подразумевается, что капиталу удастся убедить государство отказаться от кейнсианских инструментов, гарантирующих полную занятость. Прокатившаяся по миру волна стихийных забастовок 1968 и 1969 гг. показалась работодателям и правительствам стран демократического капитализма следствием затянувшейся фазы бескризисного роста и гарантированной полной занятости, которые породили завышенные ожидания со стороны рабочей силы, избалованной достатком и системой социальной поддержки[40]. Рабочие же, в свою очередь, полагали, что просто отстаивают свое демократическое право на постоянное повышение уровня жизни и экономической защищенности. С этого момента ожидания рабочей силы и капитала разошлись настолько далеко, что послевоенный режим демократического капитализма не мог не оказаться в кризисе. В первой половине 1970-х годов поднялась новая волна забастовок: рабочие и их профсоюзы не отступали от своих требований, а капитал исчерпал свои возможности для маневра. В ответ капитал начал подготовку к выходу из послевоенного общественного договора, преодолел собственную пассивность, заново обрел способность к действию и самоорганизации и в результате сумел противостоять попыткам демократической политики планировать его действия и использовать для достижения целей, не совпадающих с целями его, капитала. Помогло ему то, что – в отличие от рабочих и профсоюзов – у него была альтернативная стратегия выживания в условиях демократического капитализма: постепенно отказать последнему в «доверии» и, как следствие, лишить его необходимых инвестиционных средств для функционирования.ДОЛГИЙ РАЗВОРОТ: ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО КАПИТАЛИЗМА К НЕОЛИБЕРАЛИЗМУ

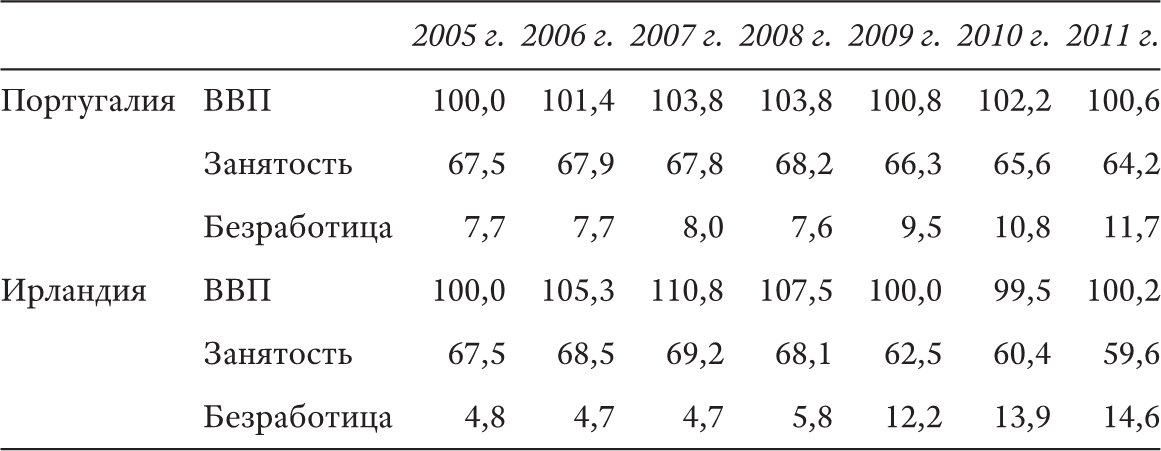

Где-то в середине «ревущих семидесятых» (как позднее назвали эти годы по причине завышенных ожиданий благосостояния и свободы, определявших тогда политику и общественные настроения) владельцы и менеджеры капитала – а не широкие массы наемных рабочих, как это предполагала теория кризиса легитимации, – приступили к длительной борьбе за фундаментальную реструктуризацию политической экономии послевоенного капитализма. Еще не забывшие событий 1968 г. капиталисты и их управленцы были обеспокоены политическими заявлениями, в которых предлагалось испытать «пределы допустимой нагрузки»[41] на экономику, что позднее нашло свое отражение в целом ряде публикаций (см., например: [Korpi, 1983; Esping-Andersen, 1985]). В ответ собственники и топ-менеджеры приступили к выходу из системы, которая после 1945 г. (и несмотря на опыт между двумя мировыми войнами) помогала им вернуться на командные высоты индустриального общества. В результате большинство компаний, отраслей и бизнес-ассоциаций объединились вокруг новой общей цели: либерализации капитализма и расширения внутренних и внешних рынков. События конца 1960-х годов и энергетический кризис 1972 г. практически свели к нулю вероятность того, что экономика сможет в долгосрочной перспективе на приемлемых для себя условиях выполнить обязательства, которые под политическим давлением взяла в послевоенное время. Доверие к высоким темпам роста в рамках демократическо-капиталистической формулы мира было исчерпано. Отказаться от прибыли ради сохранения полной занятости, организовать заведомо затратное производство ради обеспечения гарантированной занятости с высокой оплатой труда и низкой дифференциацией заработной платы – подобные установки казались бизнесу и всем, кто зависел от его прибыльности, все более неприемлемой жертвой. Поскольку на государства, почти повсеместно в той или иной степени оказавшиеся во власти социал-демократов, уже нельзя было полагаться[42], единственным выходом оставалось бегство к рынку: высвобождение капиталистической экономики из-под бюрократическо-политического и корпоративного контроля периода послевоенного восстановления и возвращение уровня прибыльности благодаря свободным рынкам и дерегулированию[43] взамен государственной политики, связанной с рисками социальных обязательств. С позиций сегодняшнего дня стратегия либерализации, ограничивавшая вмешательство государства и провозглашавшая возвращение к рынку как к основному экономическому механизму распределения, оказалась удивительно успешной и поразила не только представителей критической теории[44]. В 1980-х годах в западных обществах начали терять свою силу либо вызывать сомнения ключевые элементы послевоенного общественного договора: политически гарантированная полная занятость; коллективное – в масштабе всей страны – формирование заработной платы в ходе переговоров со свободными профсоюзами; участие рабочих в управлении предприятием; государственный контроль над основными отраслями; широкий общественный сектор с гарантированным трудоустройством как пример для частного сектора; всеобщие социальные гарантии, лишенные конкурентной основы; весьма ограниченное социальное неравенство благодаря соответствующей политике в области доходов и налогов, а также государственная конъюнктурная и промышленная политика, направленная на поддержание стабильного роста. Во всех западных демократиях с 1979 г. – года «второго нефтяного кризиса» – с большей или меньшей степенью агрессивности началось ограничение деятельности профсоюзов. Одновременно мир приступил к постепенному, но радикальному реформированию рынков труда и системы социальной защиты, проходившему под девизом о якобы давно назревшем повышении «гибкости» институтов и «активизации» потенциала трудовых ресурсов; эти усилия привели к фундаментальной ревизии послевоенного государства благосостояния, защита которого все усиливалась по мере того, как рынки выходили за национальные границы (явление, известное как глобализация). Сюда же относятся размывание прав на защиту от увольнения, разделение рынков труда на основной и периферийный секторы с различными правовыми нормами защиты, одобрение и стимулирование низкооплачиваемой работы, принятие высокого уровня структурной безработицы, приватизация государственной сферы услуг и сокращение занятости в бюджетном секторе, а также, где возможно, отстранение профсоюзов от участия в процессе формирования заработной платы[45]. Финальным аккордом этой тенденции независимо от национальных различий и особенностей стало возникновение «бережливого» и «модернизированного» государства всеобщего благосостояния, ориентированного на всю большую «рекоммодификацию»; его «доброжелательность» в сфере занятости и низкие расходы были куплены ценой понижения гарантированного минимального уровня жизни, которое обеспечивалось социальными гражданскими правами[46]. В конце 1970-х годов началось дерегулирование не только рынков труда – те же тенденции все более выраженно наблюдались на рынках товаров, услуг и капитала. Правительства надеялись, что это ускорит экономический рост и освободит их от политических обязательств, тогда как работодатели уповали на расширение рынков и усиление конкуренции, чтобы оправдать ухудшение условий труда, снижение оплаты или, по крайней мере, растущую дифференциацию заработной платы[47]. Тогда же рынки капитала превратились в рынки корпоративного контроля, для которых «акционерная стоимость» стала главным индикатором хорошего управления [Höpner, 2003]. Во многих странах, даже в Скандинавии, внимание граждан обращали на частные образовательные услуги и услуги страхования, предлагая их как дополнение или даже альтернативу государственным услугам и подчеркивая возможность воспользоваться кредитом для их оплаты. Повсюду скачкообразно росло экономическое неравенство (рис. 1.2)[48]. Примерно так, более или менее похожим образом реагируя на давление со стороны собственников и менеджеров своей «экономики», развитые капиталистические страны сбросили с себя груз обязательств, взятых в середине столетия, – обязательств обеспечивать экономический рост, полную занятость, социальную защищенность и социальную сплоченность – и передали вопросы благосостояния своих граждан рынкам. Рис. 1.2. Динамика неравенства по доходам: коэффициент Джини для семи стран, 1985–2005 гг.

Источники: OECD Database on Household Income Distribution and Poverty; OECD Factbook, 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, 2008; OECD Factbook, 2010: Country Indicators, OECD Factbook Statistics.

Рис. 1.2. Динамика неравенства по доходам: коэффициент Джини для семи стран, 1985–2005 гг.

Источники: OECD Database on Household Income Distribution and Poverty; OECD Factbook, 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, 2008; OECD Factbook, 2010: Country Indicators, OECD Factbook Statistics.

Примечательно, что длительный разворот к неолиберализму не встретил в богатых западных обществах особого сопротивления. Высокий уровень структурной безработицы, уже ставший нормой, был лишь одной из причин. Преобразование рынков продавцов в рынки покупателей вкупе с расцветшим искусством маркетинга обеспечило лояльность коммерциализации социальной жизни среди большей части населения и стабилизировало его трудовую мотивацию [Streeck, 2011a]. К тому же новые формы занятости и организации труда в формирующейся «экономике знаний» вобрали элементы «проекта самореализации», возникшего в 1968 г. [Boltanski, Chiapello, 2005]. Кроме того, у новых рынков труда нашлись сторонники, особенно среди женщин, для которых трудовая деятельность стала синонимом личной свободы, а также среди представителей молодого поколения, которые обнаружили, что гибкость их индивидуальных, не ограниченных традициями стилей жизни находит отражение в гибкости новых условий занятости. Уж точно их не мучает кошмар получить золотые часы в награду за то, что они полвека проработают в одной и той же компании. Разнообразные риторические усилия работодателей и политиков, направленные на то, чтобы сгладить видимые различия между добровольной и вынужденной мобильностью, между самозанятостью и ненадежной занятостью, между сокращением и увольнением, нашли весьма благодарного слушателя в поколении, с младых ногтей впитавшем понимание мира как меритократию, где рынок труда – спортивное соревнование, что-то вроде марафона или езды на горном велосипеде. По сравнению с 1940-ми годами, когда человеческая потребность в стабильных социальных отношениях представлялась Поланьи противовесом в борьбе против либерального проекта [Polanyi, 1957 (1944)], культурная толерантность в отношении неопределенности рынка в последние два десятилетия ХХ в. выросла вопреки всем ожиданиям.

КУПЛЕННОЕ ВРЕМЯ