Дочинец Мирослав Светован Штудии под шатром небес Роман-ожерелье

Моим самым дорогим женщинам — Эмилии, Марии, Наталии, Иванне, Патриции, Дарине.Автор

Если спишь под открытым небом, ночь не кажется столь темной…Прочитанное в древней книге

Кто мы? Спроси у зари, спроси у волны, у бури, спроси у ветра, спроси у неба, спроси у земли — у земли страданий и у земли любви — кто мы? Мы — Земля.Надпись, высеченная в древнем храме народа майя.

Бабочка, которая не хотела улетать

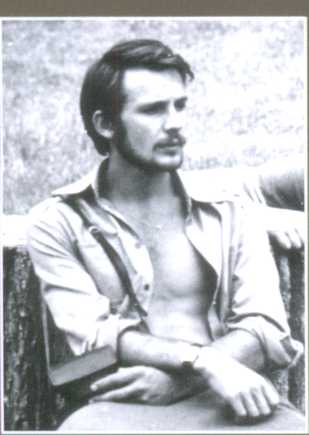

Голос в трубке был старческий и дребезжащий. Совсем выцветший, выветренный временем голос: — Господин… Не знаю, как вас называть… — Можете и не называть. Говорите, — приохочивал я. — Вы пишете, правда? — Пишу немного. — А я рисую. Всю жизнь рисую. Что-то получается, что-то не очень. Не буду хвастать, пусть люди скажут. Для этого у них есть глаза. Мы, художники, разговариваем красками… — его слова, как и голос, тоже были бесцветными. Слова художника. — Я вас узнал по фотографии в книжке… Вы там совсем другой на вид, но главное в чертах осталось. То, что художники сразу выхватывают в лицах, за что цепляются глазом. Понимаете? — Понимаю, — согласился я, хотя на самом деле не понимал, о чем речь. — Нет, вас я не рисовал… Но я рисовал старика. Того деда, что был тогда с вами. Там, на горе, под развесистым ореховым деревом. Вы варили из яблок сироп. — Мед. Яблочный мед. — Возможно. Не знаю. Да я не о том. Про этого старика… Кто он был? — Кто? Я до сих пор этого не знаю. — Как?! Вы же пишете о нем. — Пишу, чтобы понять. Но так окончательно и не постиг, кем он был. — Хм… Понимаю. Я тоже, чем больше живу, тем все меньше понимаю кое-какие вещи. И вообще, некоторые свои картины, которые все считают самыми лучшими, мне хочется завесить простыней, а простенькие этюдики в несколько мазков готов рассматривать часами. Пока глаза не начинают слезиться от напряжения… Знаете, тот портрет фактически был первым. До этого я занимался росписью, декором. А когда увидел этого человека, руки сами зачесались к работе. Настоящей работе… Я сидел и наблюдал. Видел, как он легко касался всего, как пером, как кистью. И проницательным взглядом, казалось, мог смягчить железо. Хотя внутри чувствовалась твердость. Перебывал как-то и в себе, и в пространстве одновременно. Это тяжело объяснить. Есть люди, которые что-то знают, а есть люди, которые знают что-то. Это что-то и ощущалось в нем. Оно и притягивало. Когда я настроил этюдник, на его руку опустилась бабочка. Красивая такая, яркая. Старик внимательно ее рассматривал. Бородой почти касался бабочки, но та не улетала. Долго не улетала. Пока дед слегка не подул на нее. Я успел набросать этюд, успел поймать этот дивный момент единения человека и божьей твари… Сейчас я готовлю выставку за границей. И там будет эта работа. Интересно, как бы вы ее назвали? — Разве обязательно надо все как-то называть? — Таков порядок. Так требуют учредители выставки, чтобы каждую работу можно было паспортизировать. — Тогда, — сказал я, — так и назовите: "Бабочка, которая не хотела улетать". — А и в самом деле, чего тут мудрствовать? Словами не объяснишь всего в зримом мире. — Не только в мире, но и в книгах. "Чем меньше слов, тем лучше книга", — говорил он. — Кто? — спросил художник. — Тот старик с бабочкой. — Интересно. Очень интересно… о книге. А про живопись… про живопись ничего не говорил? Не припоминаете? — Что-то припоминаю. Как-то мы спускались с Обавского Камня и, когда вышли из ельника на простор, перед нами открылась чудная панорама. Склон горы кипел ярко-желтым дроком, между трав, как золотые змейки, извивались тропинки, громадились целые стада серых валунов. Камни были, как живые: казалось — поднимутся и пойдут. А далеко, совсем внизу, ярко блестело зеркало озера. Мой спутник, тот старик, вытер мокрый лоб и сказал: "Ну вот, братец, еще одну прилюбную картину нарисовал нам, Верховный Маляр". Так он тогда и сказал. А еще говорил, что бабочек разрисовывает Бог. — Хорошо сказал. Я всем своим сердцем согласен с этим… Не раз, бывает, среди бессонной ночи думаешь: зачем ты это все рисовал? Для чего дурачил кого-то крикливой мазней? А в первую очередь — самого себя… Что принесешь на плечах, как крест, и положишь перед Ним на порог? — Перед кем? — Перед тем Верховным Маляром. Перед кем же еще? — голос его надломился. — Где будет выставка? — спросил я, чтобы перебить печальный мотив. — Сначала в Братиславе. Потом, говорят, еще куда-то повезут по Европах… Для вас я сделал фотокопию. Сейчас такая техника, что даже ворсинки от кисточки видно, как настоящие. С радостью перешлю вам, куда скажете. Я поблагодарил и назвал адрес, хотя копий и не люблю. Никаких. На том конце провода долго и тяжело молчали. Наконец решились: — Тогда, когда я рисовал, бабочка неподвижно сидела на его руке. Пока я не закончил, пока не передал на бумаге роспись ее крыльев. А потом она вспорхнула. Мне показалось, что старик ей что-то шепнул. Губы под густыми усами шевельнулись — и бабочка грациозно вспорхнула с его руки. Как вы думаете, может такое быть? — Может, — ответил я, и в тот же момент голос в трубке оборвался. Возможно, это и к лучшему, ибо в таких случаях не знаешь, как прощаться. Через неделю я действительно получил бандероль. И хотя картина была на пластике, я прочувствовал ее сразу — знакомую до боли сильветку. Это был он. Его свежее, как вымытые дойки, лицо, его возвышенный лоб, проницательные, мудрые глаза… Они всегда неспешно и цепко задерживались на том, что рассматривали. Чтобы вобрать в себя, обернуть приветливым вниманием, проникнуть внутренним взором в глубины. Теперь он смотрел так на бабочку, присевшую отдохнуть на его рукав и долго не покидавшую облюбованное место… Стоял вечер, садилось солнце. Я прислонил портрет к стене. Взошедшая над Ловачкой луна косым лучом посеребрила рисунок. И в этом прохладном живом сиянии он ожил. Сначала седые космы шевелюры и бороды, затем глаза и, наконец, уста, что, казалось, шевельнулись: "В добрый вам час!" Так он обычно здоровался с людьми… И то благословенное лето как будто снова отозвалось теплой росой на скользких цветках портулака, повеяло сладковатым ароматом лозы, в которой мы с ним пекли картошку. С высоты (или низины) своих лет я возвращаюсь в те дни светящие, ставшие для меня живыми жемчужинами познания. Память удивительным образом сохранила их свежесть, пересеяв мякину пережитого. Эти крупицы воспоминаний — о нем. Они о том, кто ваял тогда мою душу.

Злоба дня

О, моя неуемная, моя распахнутая неудержимая юность! Мое бурлящее ювенальное море, которое все время искало новые живительные ручьи! Все самое лучшее приходит неожиданно. Впрочем, как и все самое худшее. Если б могли мы разделить наперед равными мерками свои счастья и несчастья! Наш Учитель, дабы смягчить чувствительность нашей неразумной жизни, завещал: каждому дню — своя злоба. То есть, он предупреждал, что не стоит переживать беду, которая еще не пришла. Или уже миновала. На один день хватает и одной злобы-печали. И переживания, гнев должны выветриться из твоего сердца до заката солнца. Но как мог тогда понять это я, стремительный, амбициозный молодой человек-романтик, который выбрал иную "злобу дня" для своего служения. Так тогда модно звалась писанина в газетах, в которых, щедро нахватавшись поговорок из Библии, рьяно боролись за умы и сердца, опровергая по ходу законы той же Библии. Среди той армии борзописцев был и я скороспелым штыком-пером, которое становилось все более разгонистым и плодовитым. Приохоченный вниманием читателей, я извергал на газетные страницы бурлящие словесные реки, поучал, наставлял, критиковал, высмеивал, ставил на место, угрожал, предупреждал, предоставлял последний шанс исправиться. Высшему комсомольскому начальству это импонировало — очень удобно загребать жар чужими руками. Обо мне пошла слава как о безбашенном фейлетонисте молодежной областной газеты, умеющем из камня выжать иронию и сарказм. Начальники из партийных кабинетов снисходительно ухмылялись на все это, мол, пускай себе щенок потявкивает на коротком поводке. До тех пор, пока забавный щенок не цапнул за ногу. Бедолага редактор, бледный, как поздний гриб, хрипло кричал: "Ты, пацан, посягнул на святое! Думаешь, ты их прописал?! Нет, это ты себе подписал приговор. И мне…" Это был очерк о комсорге одного горного селения, инвалиде афганской войны. Смекалистый, инициативный парень, но "со своими мухами в голове", как говорили о нем в райкоме. Несколько этих мух я и запустил в свой очерк, и их, как на зло, не поймало редакционное сито. Среди его смелых и жестких фраз была и такая: "Когда партия говорит "надо", я спрашиваю — кому?" Собственно, эта фраза и произвела взрыв. Моего героя в один миг выгнали из комсомола и понизили с механика до слесаря. Редактор должен был защищаться на бюро. Единственным его оправданием мог быть только больничный, на котором он как раз находился в день выхода газеты. Надо мной сгущались грозовые тучи, момент истины неумолимо приближался. "Тебе лучше на время исчезнуть, — почему-то шепотом советовал редактор. — Езжай на БАМ, сдайся в армию, устрой мелкий дебош в ресторане и отсидишь полгода "на химии"… О газете можешь забыть надолго. Уже не ты, а о тебе будут писать. В прошнурованной папке…" И я, вчерашний студент, не успевший еще насладиться первыми зарплатами и гонорарами, написал заявление об увольнении. Забрал папку с газетными вырезками своих статей (мои статьи — моя "статья") и побрел к общежитию. Я даже не догадывался, что злоба дня успела выпустить только один из своих когтей. Переходя через мост, я на набережной увидел ее. Ту, которая последние пять лет полновластно жила в моем сердце, деля его разве что с газетой. Даже больше — тогда я ошибочно считал, что когда пишешь, должен представлять себе своего читателя. Я при этом представлял ее — смешливую смуглянку с ясно-серыми глазами и капризными, как шейка фарфорового кувшина, губами. Я писал для нее, бросал к ее загорелым стройным ногам слова и предложения — свои самые дорогие в те времена сокровища. Она уже считалась моей невестой, оформление союза казалось только делом времени. Ее двоюродная сестра недавно намекнула, что от меня ждут предложения. Сердцем я давно рвался к этому, но обстоятельства были еще сырыми, никакой устроенности. Завоевав сердце девушки, я рьяно завоевывал газету. Теперь, когда наконец что-то сложилось, я был готов к женитьбе. Но, как оказалось, не была готова она. Там, на набережной, ее поддерживал за талию молодой человек, к которому она доверчиво прильнула. С неожиданным сожалением я подумал, что почему-то никогда не позволял себе с ней на улице такой фривольности. Они улыбались друг другу. Мы с ней тоже все время смеялись. Я знал: чтобы привязать к себе женщину, надо ее смешить… Но сейчас ее смех был совсем другой — смех не от шутки, а от наслаждения близостью. Может быть, это какой-то неизвестный мне родственник, — хватался я за спасательную соломину. Но словно за чьим-то злым сценарием они в тот же миг остановились и поцеловались. Как голуби — мимоходом, привычно, между прочим. И пошли дальше. А я застыл. И если бы мост подо мной вдруг треснул и провалился — меня бы это удивило меньше, чем только что увиденное. Сбитый с толку, я, словно обокраденный, оглянулся вокруг. Казалось, кто-то должен мне что-то объяснить. Но чужие люди несли в глазах свои проблемы. Полуденное солнце заливало теплом уличную суматоху. Все куда-то спешили. Я тоже пошел. От чего я шел и к чему, за чем и куда? Ноги сами повели меня в общежитие — единственное теперь мое пристанище в этом городе. Наверно взгляд у меня был отрешенным, потому что кто-то хлопнул меня по плечу и сказал: "Иди-иди, там тебя уже ждут". Это меня никак не задело, потому что сам я уже никого не ждал. Над вахтерской вертушкой неуклюже возвышался Скурпулен. Так мы за глаза называли отставника-коменданта. После того, как он возле комнаты аспирантов-биологов нашел какого-то чудного жука, наколол его на спичку и бегал по коридорам: "Скурпулен! Скурпулен! Обнаглели до ручки умники. Уже скурпуленов разводят в общежитии!" Это был тот еще "боец". Как-то я стоял в очереди за пивом, а Скурпулен рядом на ящике допивал который уже бокал. Разомлев, моргал такими же желтыми, как пиво, глазками и рассказывал рядом стоявшему трубочисту: "Я брал Рейхстаг!" — "Зачем?" — лениво поинтересовался тот. "Как зачем? Это ж логово фашизма! О, сколько раскрошил я саперной лопаткой голов сосункам из гитлер-югенда! Им дали ржавые австрийские карабины без патронов, и эта сопливая пацанва двинула на нас со штыками. Представляешь? Нам тоже было жалко на них патронов. Мы раскатали по улице бочки с солярой и подожгли. Гитлеренки испеклись заживо. Мы добивали их лопатками… А потом я взял Рейхстаг. Но тебе, чадная голова, этого не понять". — "Почему же? — вяло отозвался трубочист. — Я слышал, что в Германии все что-то брали. Не возвращаться же с такого далека с пустыми руками…" Теперь Скурпулен злорадно рявкнул на меня: "Явился — не запылился! Вот коробка с вашими вещами, комиссионно переписанными. Можете сверить со списком. И чтобы через десять минут духу вашего здесь не было!" У меня не было ни сил, ни желания что-то говорить. Спрашивали только глаза. "Что-то не понятно? — брызгал слюной Скурпулен. — Извольте — объясню". — Достал листок, почему-то подул на него. — "В ночь с 28 на 29 ноль пятого на фасадной стене вверенного мне общежития был сожжен государственный флаг СРСР. Якобы по неосторожности при массовом бросании с окон зажженных газет в связи с победой киевского "Динамо" в футбольном чемпионате. Даже если это и плод разгильдяйства, оно преступно по сути и кроет в себе политический подтекст. Исходя из этого, совет общежития постановил лишить всех подозреваемых в содеянном права проживания. Список прилагается. Деньги, уплоченные вперед, не возвращаются". Я был в этом списке тринадцатым. Ну конечно, какое еще мне могло выпасть число?! "Давай-давай! — Скурпулен перешел на ты. Как же еще обращаться к бездомному? Наверное, уже знал, что я к тому же и безработный. — И скажи спасибо, что на улице сейчас другое время, а то загремел бы ты годков этак на пятнадцать, а может, и вовсе стал бы под стенкой, на которой флаг висел…" Спасибо я не сказал, потому что меня не переполняла благодарность к этому другому времени. Зато на улице было больше воздуха, которого мне остро стало не хватать. И я неуверенной тенью протиснулся через железную вертушку двери. На улице почему-то оглянулся и посмотрел на стену. Там из куска закопченной трубы свисало новое шелковое знамя. Скурпулен ревностно следил затем, чтобы по обеим сторонам центрального входа флаги висели всегда — и в праздник, и в будний день. Один из них сгорел и тут же был заменен новым. Но вот во мне что-то продолжало гореть. Донимала и жажда. Я пошел к киоску. Тут меня догнала вахтерша и молча протянула бумажку. Телеграмма. Я пробежал глазами бледные пляшущие строки: "Военных маневрах Двина погиб…" Я не хотел читать дальше, скомкал бумагу в кулаке, как будто бы ее и не было. Будто бы адресована она не мне — я ведь уже не живу в этом общежитии. Я знал, кто мог погибнуть на Двине. Недавно он написал мне оттуда. Мой лучший друг, еще со школы. И в университет мы поступили вместе. Вернее, он примкнул к моему выбору. Чтобы не разлучаться. Хотя это было не совсем его. То есть, вообще не его. Поэтому после университета и завербовался в армию офицером политотдела — отвоевывать свою судьбу. Не хотел больше себя обманывать, "дотягиваться" до меня… А мое сердце, наверное, принадлежало все-таки троим: слову, ей и ему, моему сердечному другу. Тогда я еще не знач простой истины, что личное счастье — это общение с близкими тебе по духу. И древнее слово "совесть” — это "весть" о том, что существует где-то сродная душа, с которой связаны вы невидимыми нитями. И что самая правдивая радость — это радость в бытии другого. Со-весть: со-братняя, со-радостная весть, идущая от души к душе… Мне открыл это потом человек, который называл себя Светованом. И эта повесть, собственно, о нем. Нас ранит то, что для нас самое дорогое. Слова с серой почтовой бумаги добили меня окончательно. Когда к нам внезапно приходит беда, мы направляем на это всю свою душевную защиту. Когда наваливаются сразу две беды — душа разрывается между ними. А когда одновременно три-четыре — душа замирает в растерянности. Она не готова к такому напору. Не зря Учитель завещал нам: каждому дню — своя злоба. Принимай не больше одной проблемы. Если бы мы были хорошими учениками!.. Я шел по набережной. Река текла в одну сторону, поток людей — в другую. Липы тихонько шумели о чем-то своем. Река напомнила мне, что я хочу пить. И я спустился через бурьяны к воде и напился с колен, как зверь. Вода принесла на миг какую-то ясность. Я понял, что мне некуда идти. Да и не хочу. Я лег в траву и закрыл глаза, потому что векам тяжело было даже моргать. Ничего не хотелось думать, вспыхивали и мелькали какие-то обрывки картин, теснились, сплетались, обжигая разум. Потом я спал. Долго спал — остаток дня, вечер и целую ночь. Но сон этот не был сном — все вокруг я слышал, как наяву. Временами я открывал глаза. Трава холодила тело, одежда стала мокрой от росы, и разгоряченное лицо было мокрым. Я облизал губы — соленые. Значит, это была не роса, а слезы. Я плакал, хотя раньше считал, что уже давно разучился это делать. Я лежал в шаге от реки, из моих глаз текла другая река, начинавшаяся где-то в заледенелой груди, в закаменелой душе. Река горечи. Потом пришло что-то живое, осторожно подышало мне в лицо, облизало. Резиновые губы, шероховатый ласковый язык. Пес, а скорее конь или баран, — эти животные любят соль. Горькой соли на моих щеках хватало. Я не шевелился, притворяясь мертвым. Да особенно притворяться и не было нужды. Животное ушло, а я остался, чтобы пережить эту ночь. Ночь, которая жила во мне и не предвещала никакого просвета дня. Но день пришел. Первый луч скользнул по росистым стеблям, коснулся моего выстывшего лба, залил розовым цветом пергамент век. Зацокали по брусчатке каблуки первых прохожих. Я собрался с силами и поднял свое тело, ставшее таким чужим. Надо было куда-то идти. Наверное, на вокзал. Человек, который не знает, куда ему идти, идет на вокзал. Первым, кого я встретил неподалеку от общежития, был Толя. Мы с ним жили в одном блоке. Он возвращался с ночной смены. Небритый и не выспавшийся, но, как всегда, — глаза горят. Толя работал инженером и был, вместе с тем, комсоргом, таким же строптивым правдоискателем, как и мой герой-афганец, через которого и поднялся весь этот сыр-бор. — Старик, я в курсе, — крикнул Толя издали. — Что тут скажешь? Я не люблю лирику, мне легче объяснить все физикой, через закон сопротивления материалов. Ты превысил температурную границу и перегрел систему. Вот она и выдавливает тебя… — Ну, и что советуют в таком случае твои Менделеевы-Клапейроны? — спросил я без энтузиазма. — Что? Надо временно выпасть в осадок, дабы приобрести новую концентрацию. Залечь на дно, так сказать. — Можешь считать, что я уже на дне, — вздохнул я. — На очень глубоком дне. — К чему такой мрачный тон? Иногда надо упасть на дно для того, чтобы было от чего оттолкнуться. — Это философия тех, кто все время держится на плаву. — Это философия моего деда. Послушай… — пресное после ночи Толино лицо озарилось внезапной радостью. — Дед! Вот где ты можешь перекантоваться. Вы оба молчуны, лишним словом друг друга не потесните. Да и дед больше в лесах пропадает, нежели дома. У него спокойно, никто туда не сунется. Читай себе, пиши, воробьям кукиш показывай. — Что за дед? — поинтересовался я для приличия. — Дед Андрей. Правда. он мне не совсем дед — бабушкин брат. Да ты его знаешь. Мы с ним фруктовые деревья прививали на даче твоего редактора. Ты еще тогда говорил: "Дед-Всевед, как будто из сказки вышел. Жаль, что про таких сейчас не напишешь — патриархальщина…" Я вспомнил этого деда — молчаливого, с мудрым внимательным взглядом и кудлатой бородой, в грубом вязанном свитере. Чем-то он был похож не Хемингуэя, только не на книжного. С какой-то учтиво сдержанной, недоговоренной сущностью. — Ну ладно, — ответил я, — приду я к твоему деду, скажу: "Вам привет от Толи!" А дальше что? — А ничего. Пес пса чует. Это, кстати, его поговорка. Он из тех, кому ничего объяснять не надо. Потому что и сам гонимый-перегонимый. — За что? — А ни за что. Разве тебя в один день выбросили с редакции и общежития за что-то? И разве не ты читал мне когда-то из перепечатанного листка: "Если нога шагает не в ногу с большинством, то эту ногу надо сломать. Если рука не поднимается с большинством рук, эту руку надо отрубить. Если гвоздь вылезает шапочкой из доски, его надо забить". Я тогда еще подумал, что это из Библии. А оказалось — Дзержинский… Не тели ежа, старик. Я дело говорю. Я удерживал сомнения скорее по причине страшной душевной усталости. — Все, постановили единогласно! — Толя стукнул меня по плечу. — Подожди меня здесь, я брошу через окно для деда пакет — батарейки, лезвия, карандаши, спички… — Смотри, чтобы спички не зацепились за флаг, — юморил я из последних сил. — Тогда оба пойдем к деду. Толя весело заржал и забежал в общежитие.Попова гора

Вообще-то в тот день мир смеялся солнцем, красками, звуками. Только не для меня. И я, наверное, выглядел странно, когда подошел к живой изгороди вокруг не особо видного подворья на горе, которую здесь называли Поповой, — прибитый, помятый, нечесаный. С нелепой картонной коробкой под мышкой. — Я Толин приятель. Мне бы несколько дней перекантоваться. Если можно… Я заплачу. — Ты уже сегодня плакал. Может, достаточно? Это было сказано мирным голосом, без эмоций. Тоном перевозчика, который привычно отзывается на просьбу перевезти на другую сторону. Старик прошел в дом, а я, как приблудившийся теленок, последовал за ним. — Дизель за Чопом перегрелся, — бормотал я за его спиной. — Пришлось остановить попутку. А за Мукачевом уперся в канал и долго искал мостик… А здесь дачи… блуждал по ним, пока вышел на проселочную дорогу… — Главное, что пришел, — сказал старик и протянул мне кружку воды. — Ты дома. Эти слова оглушили меня спокойствием. Густым удивительным спокойствием. Похожим чем-то на вечерние лягушачьи перепевы, памятные с детства, на стрекотанье сверчка за бабушкиной печкой. Я пил из глиняной посуды не столько, казалось, воду, сколько этот покой. Уже забытый покой, расплесканный где-то, отправленный за решетку муштрованных нервов. Теперь я его жадно заглатывал. Ослабевшие пальцы не удержали недопитую кружку, и она выскользнула. Но не упала — дедова рука подхватила ее. Старик как будто смутился от своей неожиданной ловкости. Прикрыл веки и пошевелил устами. Я скорее прочитал по ним, нежели услышал: — Опочивай с дороги. И я опочивал. Это был не сон, не забытье, не отдых, а именно опочивание. Тогда я еще не знал закона слов и букв: что малая буквица, ее присутствие или отсутствие насквозь глубинно меняет удельную сущность слова. Отдыхают от чего-то. отходя от него, отпуская его. Я же опочивал в душевном забытьи, как младенец, в гнездышке покоя. Он сочился здесь отовсюду: с дощатого свода, затемненного временем, из глинобитного пола, присыпанного "лугом", из плодов айвы на сундуке, испещренном шашелем, и из самого потустороннего скрипа шашеля, еще и с тугого домотканого покрывала, несущего запах ветра. Я хотел насытиться этим покоем и за вчерашние дни, и на грядущие. Совсем как ребенок. Но вставать все-таки надо. Когда я поднялся и вышел во двор, ноги запутались. Еще больше путались мысли. Но хуже всего было с сердцем — словно его придавило жерновами, что трутся без мелива, и перегрелись. И тянут книзу. Я и упал бы, кабы не его руки. Старик словно вырос из ниоткуда в нужный момент. Уложил меня на лавку, обнажил грудину и приложился ухом. Слушал, переворачивал меня, простукивал пальцем спину, царапал ногтем кожу, заставлял кашлять. Тогда накинул на меня шерстяную джергу, а сам юркнул в сени. Вернулся со ступкой, начал постукивать пестиком. Разошелся тминный запах. Потом растирал мне грудь чем-то шероховатым и маслянистым. Внимательные его пальцы мягко проникали до самих костей. — Проблемы с легкими? — вяло поинтересовался я. — Почему спрашиваешь? — Знаю немного анатомию. Там находятся легкие. — А я знаю, что душа, — тихо сказал он. — Вы лечите души? — Я ничего не лечу. Лечит Господь. — Тогда зачем эта мазь? Бог дает нашим рукам помощь. Это тминное масло. Оно размягчит отек и притушит жар в грудине, — старик отошел, но через три шага обернулся. — Сердце слышишь?

— Да. Его что-то зажало.

— Умники, — буркнул он. — Все беды переводите на что-то и кого-то. И этим рвете свое сердце… Слышишь, парень, отпусти-ка сердце на волю. Куда лежит — пусть туда и бежит…

— Некуда ему возвращаться.

— Я и не говорю, чтоб возвращалось. На обратной дороге ломают ноги, а на мысленной — головы. Говорю: дай ему волю самому выбирать простор и путь. А ты его не путай напрасным думаньем. Оно само выберется и тебя выведет…

— Куда? — равнодушно спросил я.

— Не твоя дума. Твое дело теперь — сторона. Спать будешь трое суток. Здесь, под целительным старым орехом. Листья дадут твоим губам росы ровно столько, сколько надо.

А едой тебе будут две кружки молока с пареным горным мхом. Ложка меда перебьет горечь. Все остальное с воздуха себе тяни. Дыши, как цыганский кузнечный горн, радостно, глубоко и сытно. И выветрится копоть, забившая… как говоришь… легкие… Тогда и в душе настане і рассвет. Будешь сам за собой глядеть, потому что я кажедень в работе. У меня таких, как ты, — целый воз и маленькая тележка. Спи давай!

И я заснул. Проваливаясь в мерцающую бездну, прислушивался к обрывкам его бормотания: "Мудрецы… Анатомия, легкие… Выеденные души, прости Господи".

Так и произошло, как сказал старик. Я лежа пребывал в дреме три дня. Поднимался лишь затем, чтобы выпить зеленоватого молока. Осы будили меня, слетаясь на мед. Просеянные сквозь крону лучи теплой кисточкой рисовали на моих веках золотые линии, щекотали губы, как задиристая Помона, богиня садов. Дышать становилось все легче. В душе произрастала тонкая травинка надежды.

Деда я увидел на четвертый день. Вернее, услышал со своего ложа. Он с кем-то разговаривал: "Девонька, ты сегодня очень нарядная. Что за праздник у тебя? Ну-ка покажи свой "лайбик" (так на Закарпатье называют жилетку). Черная белка прыгнула на стол, за которым старик ужинал, и забавно подняла лапки. Открыла белое жабо на грудке. "Пара-а-а-ада! — похвалил он ее. — Но где праздник, там и танцы. Давай-ка, спляши, чернявая! Потому что у меня гостинец", — достал двумя пальцами сушеную сливу и показал белке. И случилось диво: зверушка засеменила на задних лапках, завертелась, подмахивая хвостиком. От неожиданности я уронил ложку, она стукнула по доске. Белка, словно пораженная током, вздрогнула, замерла и, схватив заслуженную сушеницу, метнулась на дерево. Старик смущенно вернулся к своему ужину.

— Как тебе дышится? — спросил меня погодя.

— Хорошо. Насос лучше работает, — глуповато ответил я словами нашего редакционного водителя.

— Если ты о сердце, то это не насос. Это великое Божье творение. По своей мудрой службе ни один орган ему не ровня — ни голова, ни желудок, ни почки, ни живот, ни легкие. Все органы непрестанно, и днем и ночью, в работе. А сердце размеривает силы поровну: сколько в натуге столько и без. Если бы и мы по нему жили — с мерой и миром!.. Сердце изначала задумано так, чтобы не знало износа, а значит — и все наше тело, ведь именно сердце его и наполняет силой. Так бы оно и было, если б мы сами не вели его к разрушению.

— Как это?

— Сердце изнашивается от злобы. Сиречь — от гнева, гордыни, зависти, неверия, непрощения. Это забивает сердце илом, а тот уже разносится по всему телу. И человек, как заиленный колодец, чахнет. Отсюда и все хвори.

— Я не больной. Но откуда эта усталость?.. Хотя последнее время я почти ничего не делал…

— Усталость наступает не от переутомления, а от пресыщения либо недосыщения, от преступления Закона. Если он живет в нашем сердце, то оберегает нас и ведет, а ежели нет — то мускулы без него быстро устают. А особенно устает беззащитная душа.

Мне хотелось еще спросить кое-что, но я не осмеливался. Сидел напротив старика, а над нами цвел душистый шатер бузины. Кузнечик запрыгнул мне на плечо и замер от испуга. В саду разливался вечер. Возле ног опустили головки покинутые солнцем цветки куриной слепоты. Зато ромашки блестели желтыми зеницами. Мне хотелось сбить щелчком кузнечика, сорвать ромашку и воткнуть между зубов. Но удивительно: возле этого человека я не мог ничего такого сделать, это выглядело бы нарушением тайного закона. Появилась какая-то воздержанность.

Сад казался полудиким, что только там не росло! Но я успел приметить, как ходит по саду хозяин — ставит ногу осторожно, словно кот, не вытаптывает тропинки (вокруг одинаково буйствуют травы), обходит стайки слабеньких цветков-самосеек. Местами в траве притаились валуны. Их спины серели, как у заснувших черепах. Это ж, наверное, мешает косить?! А старик их не вывернет, и мох с них не сдирает. Как я мог знать тогда, что в засуху он даже поливает этот мох. ("Какая ни какая, а тоже ведь трава Господня").

Но тогда меня жгло мое, и наконец-то я решился на вопрос:

— Вы говорили о непрощении. Это тоже нам вредит?

— Пожалуй, больше всего. Если зависть разъедает сердце, то нежелание прощать огорчает его и сушит.

— Значит, я должен прощать тех, кто в один день меня уничтожил? Вероломно отобрал работу, жилье и двух самых дорогих для меня людей. Без особых на то причин. Прощать?!

— Прощать! И не потом, а сейчас же. Но, будь добр, подвинься немного — ты топчешь румянок.

Я подвинулся на лавке, удивляясь вслух:

— Как это вы увидели через столешницу?

— Почуял запах мятых цветков. И ты учись у травы.

— Чему учиться-то? — удивился я.

— А хоть бы и прощению. Когда мы топчем цветок, он отдает нам свой аромат. Вот он — смысл прощения. Трава к этому пришла, а мы ж ведь люди! Однако прощать — этого мало, надо еще и благодарить обидчиков. Ибо если в нашей жизни нету испытаний — это проклятье.

— И вы прощали своих обидчиков? Прощали им все?

— Прощал, и поэтому я тут. А они… они давно уже не приносят никому зла.

Его слова меня оглушили. Смотрел я на этого странного деда, как дитя на конфету. И не было у меня, чего ему ответить. А он обнял меня зорким взглядом и продолжал:

— Я не знаю твоих обидчиков, не знаю, чем доняли они тебя, но знаю одно: не было, нет и не будет никогда человека, которого можно было бы только осуждать либо оправдывать. Бывает, и святой на святого обидится… Поэтому надо прощать. Ибо это твое освобождение, твоя самая большая победа. Если даже весь мир против тебя, тебя оберегает сила прощения.

Бог дает нашим рукам помощь. Это тминное масло. Оно размягчит отек и притушит жар в грудине, — старик отошел, но через три шага обернулся. — Сердце слышишь?

— Да. Его что-то зажало.

— Умники, — буркнул он. — Все беды переводите на что-то и кого-то. И этим рвете свое сердце… Слышишь, парень, отпусти-ка сердце на волю. Куда лежит — пусть туда и бежит…

— Некуда ему возвращаться.

— Я и не говорю, чтоб возвращалось. На обратной дороге ломают ноги, а на мысленной — головы. Говорю: дай ему волю самому выбирать простор и путь. А ты его не путай напрасным думаньем. Оно само выберется и тебя выведет…

— Куда? — равнодушно спросил я.

— Не твоя дума. Твое дело теперь — сторона. Спать будешь трое суток. Здесь, под целительным старым орехом. Листья дадут твоим губам росы ровно столько, сколько надо.

А едой тебе будут две кружки молока с пареным горным мхом. Ложка меда перебьет горечь. Все остальное с воздуха себе тяни. Дыши, как цыганский кузнечный горн, радостно, глубоко и сытно. И выветрится копоть, забившая… как говоришь… легкие… Тогда и в душе настане і рассвет. Будешь сам за собой глядеть, потому что я кажедень в работе. У меня таких, как ты, — целый воз и маленькая тележка. Спи давай!

И я заснул. Проваливаясь в мерцающую бездну, прислушивался к обрывкам его бормотания: "Мудрецы… Анатомия, легкие… Выеденные души, прости Господи".

Так и произошло, как сказал старик. Я лежа пребывал в дреме три дня. Поднимался лишь затем, чтобы выпить зеленоватого молока. Осы будили меня, слетаясь на мед. Просеянные сквозь крону лучи теплой кисточкой рисовали на моих веках золотые линии, щекотали губы, как задиристая Помона, богиня садов. Дышать становилось все легче. В душе произрастала тонкая травинка надежды.

Деда я увидел на четвертый день. Вернее, услышал со своего ложа. Он с кем-то разговаривал: "Девонька, ты сегодня очень нарядная. Что за праздник у тебя? Ну-ка покажи свой "лайбик" (так на Закарпатье называют жилетку). Черная белка прыгнула на стол, за которым старик ужинал, и забавно подняла лапки. Открыла белое жабо на грудке. "Пара-а-а-ада! — похвалил он ее. — Но где праздник, там и танцы. Давай-ка, спляши, чернявая! Потому что у меня гостинец", — достал двумя пальцами сушеную сливу и показал белке. И случилось диво: зверушка засеменила на задних лапках, завертелась, подмахивая хвостиком. От неожиданности я уронил ложку, она стукнула по доске. Белка, словно пораженная током, вздрогнула, замерла и, схватив заслуженную сушеницу, метнулась на дерево. Старик смущенно вернулся к своему ужину.

— Как тебе дышится? — спросил меня погодя.

— Хорошо. Насос лучше работает, — глуповато ответил я словами нашего редакционного водителя.

— Если ты о сердце, то это не насос. Это великое Божье творение. По своей мудрой службе ни один орган ему не ровня — ни голова, ни желудок, ни почки, ни живот, ни легкие. Все органы непрестанно, и днем и ночью, в работе. А сердце размеривает силы поровну: сколько в натуге столько и без. Если бы и мы по нему жили — с мерой и миром!.. Сердце изначала задумано так, чтобы не знало износа, а значит — и все наше тело, ведь именно сердце его и наполняет силой. Так бы оно и было, если б мы сами не вели его к разрушению.

— Как это?

— Сердце изнашивается от злобы. Сиречь — от гнева, гордыни, зависти, неверия, непрощения. Это забивает сердце илом, а тот уже разносится по всему телу. И человек, как заиленный колодец, чахнет. Отсюда и все хвори.

— Я не больной. Но откуда эта усталость?.. Хотя последнее время я почти ничего не делал…

— Усталость наступает не от переутомления, а от пресыщения либо недосыщения, от преступления Закона. Если он живет в нашем сердце, то оберегает нас и ведет, а ежели нет — то мускулы без него быстро устают. А особенно устает беззащитная душа.

Мне хотелось еще спросить кое-что, но я не осмеливался. Сидел напротив старика, а над нами цвел душистый шатер бузины. Кузнечик запрыгнул мне на плечо и замер от испуга. В саду разливался вечер. Возле ног опустили головки покинутые солнцем цветки куриной слепоты. Зато ромашки блестели желтыми зеницами. Мне хотелось сбить щелчком кузнечика, сорвать ромашку и воткнуть между зубов. Но удивительно: возле этого человека я не мог ничего такого сделать, это выглядело бы нарушением тайного закона. Появилась какая-то воздержанность.

Сад казался полудиким, что только там не росло! Но я успел приметить, как ходит по саду хозяин — ставит ногу осторожно, словно кот, не вытаптывает тропинки (вокруг одинаково буйствуют травы), обходит стайки слабеньких цветков-самосеек. Местами в траве притаились валуны. Их спины серели, как у заснувших черепах. Это ж, наверное, мешает косить?! А старик их не вывернет, и мох с них не сдирает. Как я мог знать тогда, что в засуху он даже поливает этот мох. ("Какая ни какая, а тоже ведь трава Господня").

Но тогда меня жгло мое, и наконец-то я решился на вопрос:

— Вы говорили о непрощении. Это тоже нам вредит?

— Пожалуй, больше всего. Если зависть разъедает сердце, то нежелание прощать огорчает его и сушит.

— Значит, я должен прощать тех, кто в один день меня уничтожил? Вероломно отобрал работу, жилье и двух самых дорогих для меня людей. Без особых на то причин. Прощать?!

— Прощать! И не потом, а сейчас же. Но, будь добр, подвинься немного — ты топчешь румянок.

Я подвинулся на лавке, удивляясь вслух:

— Как это вы увидели через столешницу?

— Почуял запах мятых цветков. И ты учись у травы.

— Чему учиться-то? — удивился я.

— А хоть бы и прощению. Когда мы топчем цветок, он отдает нам свой аромат. Вот он — смысл прощения. Трава к этому пришла, а мы ж ведь люди! Однако прощать — этого мало, надо еще и благодарить обидчиков. Ибо если в нашей жизни нету испытаний — это проклятье.

— И вы прощали своих обидчиков? Прощали им все?

— Прощал, и поэтому я тут. А они… они давно уже не приносят никому зла.

Его слова меня оглушили. Смотрел я на этого странного деда, как дитя на конфету. И не было у меня, чего ему ответить. А он обнял меня зорким взглядом и продолжал:

— Я не знаю твоих обидчиков, не знаю, чем доняли они тебя, но знаю одно: не было, нет и не будет никогда человека, которого можно было бы только осуждать либо оправдывать. Бывает, и святой на святого обидится… Поэтому надо прощать. Ибо это твое освобождение, твоя самая большая победа. Если даже весь мир против тебя, тебя оберегает сила прощения.

Единица в большом небесном реестре

Мне не оставалось иного, как только слушать и верить. Тогда я еще не знал, что человек этот, преклонных лет, но безо всяких следов времени на лице, говорит не просто так; что мир не раз и не дважды сжимал его железными тисками. И не один мир. Те миры рухнули один за другим, а он сидел здесь, на заветной лавочке, с облатками цвета на раменах, и пчела умиротворенно жужжала в его белой бороде. Ей там было приютно. …Я не спал почти до утра. Ночь ползла улиткой. Трава в лунном свете застыла, словно отлитая в металле. Моя голова, переполненная думами, отяжелело упала на грудь, но душа рвалась ввысь. Хотелось окунуться в хорошие воспоминания и не упасть при том в бомбовые воронки. И всплыла почему-то строчка моего последнего очерка про опального афганца: "Я — единица в большом небесном реестре". Сказать по правде, разве может так говорить комсомольский вожак, да еще и атеист в придачу?! И как я хочу, чтобы после этого относились ко мне?! Глупость — дар Божий, но не стоит им злоупотреблять. Бисмарк, кажется, сказал. "Ну что же, простите меня, уважаемые-неуважаемые товарищи! То есть… я прощаю вас!" Слово "прощаю" для меня тогда еще не было естественным. Потом я лежал без мыслей, укрытый небом, и звезды, казалось, путались в моих волосах. Заснула вся живая мелкота вокруг. Тишина замохнатилась, сгустилась, и я тоже заснул. Утром я проснулся от какого-то звука — послышался скрип калитки. Старик шел по двору, неся глиняный кувшин. Увидал меня и поклонился: — Они не спрятаны. Они на поверхности и в глубине — во мне и в тебе. Равняй себя за природой. Тогда не нарушать ее мудрое равновесие. И будешь стоять под этим невидимым коромыслом твердо и ровно. И душа будет ходить ровно. По вечному своему пути. — Но ведь все равно надо будет когда-то придти, как та птица, к последней кринице. — Мы не птицы. Мы люди. Рождаемся с криком. Умираем со стоном. Поэтому жить нам надобно со смехом и в радости, — промолвил и сам улыбнулся. — Да, если эта жизнь счастливая, — вставил я. — Улыбка — это не обязательно счастье, — внимательно заглянул мне в глаза. — Иногда это сила. — То есть, надо принуждать себя быть радостным и счастливым? — Хитро спрашиваешь, умно. Но для ума лучшим ответчиком будет мудрость сердца. Яне знаю, что такое счастье. Нам оно не завещано. Зато я точно знаю, что жизнь очень добрая. Но эту ее доброту надо распознать и принять как самый большой дар. Чтоб никогда его не потерять. Это добро, которое можно назвать радостью жизни. Дается оно не от рождения. Его создают сознательный выбор и моральная воля. И трудолюбивая душа. Которая повсечасно в работе, в подъеме… Тогда твое бытие наполняется смыслом и целостностью. Тогда каждый твой час — как святое причастие. Старик говорил кратко и густо, словно бросал отдельные жирные мазки на холст. Странно, в моем эмоциональном воображении они оживали, сливались в чудесную, но неоконченную картину. — А с чего начинается этот?.. — Я не находил нужное слово. — Этот труд, — помог старик. Все начинается с внемления. — С внимания? — Это не одно и то же. Как не одно любование и любовь, зазноба и суженая… Я говорю о внемлении, которое начинает и венчает всякое дело. Но о внемлении цельном, полноценном. Ко всему, ко всем и к самому себе. О внемлении. которое объединяет внимание и уважение, предупредительность и служение. Внемли всему — и все узришь сам. Все откроется. Извне и изнутри… А если не будешь судить, тогда откроется тебе потаенная красота. Жди, покуда глаза пообвыкнут. Тогда и просветлится голова. А за ней — и зрячее сердце. А оно многого стоит! Больше, чем глаза, и уши, и рассудок. Спросишь сердце — и наустит тебя. — Когда? — спросил я уныло. — Когда должно. Жди. Благо приходит за ожиданием. Старик поднялся, заслонив собой утомленное солнце, садившееся за пруг горы. От зарева его волосы и борода светились, как червленая медь. Тень его легла на мураву, и мне показалось, что и тень эта какая-то светлая. Я не видел его спящим. Утром его уже не было во дворе. А вечером, когда я возвращался в свою каморку, видел через приоткрытую дверь, как он молится либо читает. А я не читал. Душа не принимала ничего книжного. О газете без отвращения и подумать не мог. Но мне было интересно, что же читает он. И как-то днем я втихаря проник в его горницу. Здесь все было предельно простым: дубовая кровать, заправленная синим солдатским покрывалом; вместо подушки полено, обтянутое рядниной; под кроватью в деревянном корыте насыпью серела соль; две иконы на стене; массивный стул с длинной домотканой рубахой на спинке; в углу, за дощатыми перегородками, яблоки и орехи; пол, как и всюду, глиняный, чисто подметенный; стены оштукатуренные, но в этой смеси было много соломы, которая играла на солнце теплыми золотистыми блестками. Из мебели — один-единственный самодельный ясеневый шкаф, в котором стояли кипы прошитых бумаг. Я не сразу понял, что это книги. Странные это были книги. Все, до одной, без переплетов, без титульных страниц. Одни только сшитые блоки, пожелтевшие и засаленные, кое-где зачитанные до дыр. Я пролистал несколько. Издания были старые, в основном досоветские — научные пособия, исторические описания, географические карты и записки, философские и теологические трактаты. Была какая-то и беллетристика, но я не узнал авторов. За исключением разве что Сервантеса с его Дон Кихотом. Эта книга лежала отдельно, самая потрепанная и оправленная в тонкую фанеру А все остальное было мне неизвестно. И ничто не подсказывало источник. В каждой книге не доставало семнадцатой страницы. Такую "обезглавленную" библиотеку мне еще не приходилось видеть. И я в замешательстве закрыл дверцу шкафа. Дабы зазря не тревожить это сонное царство. В светлице (он так называл комнаты — светлицами либо покоями) хозяина пахло яблоками и старыми книгами. Даже ворохи горной соли не могли перебить эти крепкие ароматы, что удивительным образом уживались между собой. Тем временем моя жизнь на Поповой горе входила в спокойную гавань. В садовых трудах и прогулках по одичалым совхозным виноградникам я забывал, почему я здесь и что оставил там — в городской суете и безумии новопровозглашенного "ускорения". Здесь никто никуда не "ускорялся", не спешил. Я присматривался к жизненному укладу моего благодетеля. Он не тратил попусту время и энергию на лишние движения, хотя, казалось, все время пребывал в движении. Но не делал ненужных усилий, не ограничивал свободу тела, будто бы с дружелюбным интересом следил за собой со стороны — достаточно ли ловки и мудры его движения. Он не казался крупным и сильным, но чувствовалась порода, мощь внутреннего стержня. И каждое его движение было выверенным, точным, бережливым, красивым. Я поймал себя на том, что люблю наблюдать, как он работает. Словно просматриваю фрагменты немых фильмов Довженко или Бергмана. Простое очарование красивыми движениями. Так мы любим неотрывно смотреть на движущуюся воду, на пламя огня. Пожалуй, даже больше — я начал записывать кое-что в синюю тетрадь, которую нашел в своей коморке. Вот моя первая запись с его слов: "Каждый день — движение до приятной усталости. Это пружина жизни. Сладкая усталость тела — свежие мысли. Живот наш кормят руки. А голову живят хождением ноги. Самые лучшие мысли рождает дорога”. Так спасительно прошла для меня целая неделя. Но странствования, полные новых мыслей и впечатлений, меня еще только ждали. Как-то вечером он пришел поздно. Ужин мы окончили уже в потемках. Сидели молча. Сквозь ореховую крону сочилось, словно дым, фиолетовое сияние. Старик посмотрел вверх и сказал: Луна вышла с ущерба. Это к новости. Такой же щербатой… Но пойдем, может, получится ее приспать… Я не придал значения этой фразе. Только утром начал ее уразумевать. Поднялся чуть свет и принялся за живую изгородь. Почти сразу же послышались с улицы приглушенные голоса. Я раздвинул ветки и увидел худощавого мужчину в белом халате и белой шапочке, идущего навстречу старику от машины "скорой помощи". Он бодро пожал деду руку своими сухонькими ладошками. И голос его был сухой, даже скрипучий, как накрахмаленный халат. — Я вырвался из операционной. Прибежал, чтоб оповестить вас, то есть, предостеречь. В органы поступил на вас сигнал. Какой-то подонок пишет, что вы принимаете больных, устроили целую подпольную клинику. — Отнюдь, я не принял здесь ни одного больного. С какого б это чуда? Вы же знаете, что я не доктор. — Знаю. Вы больше, чем доктор. Потому что мы в здоровом человеке ищем болезни, а вы в болезни видите другую сторону здоровья и усиливаете ее. Мы доктора болезней, вы — доктор здоровья. Я вам это уже говорил. — А я, дорогой профессор, сказал вам, что не лечу. Я мастер, садовник, только не врач. Но если кто-то очень уж просит починить его подупавшее естество — как же здесь откажешь? Что сам получил, тем и помогаю нуждающимся. Разве это криминал? А дома больных я не лечу. Чужими постолами ноги не согреешь. У вас больницы — вам и лечить. — Не об этом сейчас речь, уважаемый Андрей. Писанина эта дошла до высоких кабинетов. Ну, люди там сидят не глупые. Они тоже под Богом ходят. И соображают, что может случиться и к вам на поклон придти. Не всегда ножом и уколами поможешь. Я сам, чего таить, тоже собираюсь посоветоваться с вами насчет своего слабого естества, как вы говорите… Так вот, переслали нам распоряжение — рассмотреть дело, пока что без привлечения органов. Комиссию уже образовали. Ну, вы знаете, как это у нас делается: если хотят достать, то достанут любым концом. — Знаю. Если не по коню, то хотя бы по оглобле, — вздохнул с печальной иронией старик. — Поэтому я и решил их опередить. И привязать вас, извините за слово, хотя бы к какой-то медицине… Здесь документы, оформленные задним числом, вам осталось только поставить подпись. Это значит, что вы работаете при нашем аптекоуправлении как заготовитель лекарственных растений. И дома вы почти не бываете — собираете в горах сырье… Но работа есть работа. Здесь перечень, сколько чего надо сдать к концу лета. Все другое — моя забота. На этом прощайте, брат, до осени! Прошу вас, не долго собирайтесь. — Но не спешить же так, как мертвецу рубаху шьют? — Вот именно, спешить. Самое позднее — до утра. Да, еще о вашей зарплате… Деньги будут только к осени. Как-то выкручивайтесь. — Пустое. Свадьба рубаху найдет. Мужчина в белом халате пожал дедову руку. Мне даже показалось, что он хотел его обнять, но тут с машины крикнул шофер: "Профессор, вас вызывают по рации!" Старик повернул во двор. Молча стоял и смотрел, как я работаю. Я почти физически чувствовал его внимательный, дружеский взгляд. — Были гости? — спросил я, словно ничего не слышал. — Были, — тихо ответил он. — Иногда мне кажется, что время обо мне забыло. Но не люди… Оставь зелень в покое. Пусть растет себе, как знает. Она зеленеет и цветет не для кого-то, не ждет на чужую похвалу и любование. И в этом ее молчаливая мудрость. А мы все делаем для чего-то и длякого-то. И нам за это платят. Кто чем… Он говорил это, как всегда, словно сам себе. Так шепчут листья на дереве, так журчит ручеек, гудет шмель. Правда, выглядел он сейчас более задумчивым, чем обычно. Поднял с дорожки сундучок с инструментами и зашел в мастерскую. Впервые за все это время он не пошел "в работу", а остался дома. Приводил в порядок двор. Я тоже для отвода глаз искал себе занятие. Был готов к тому, что придется прощаться. Ждал, когда он поведет об этом речь. Вечером дед и вправду обратился ко мне: — Ты ждешь от меня ответов. Все ждут ответов от того, кто готов отвечать. И не догадываются, наивные, что тот прочитывает ответы в их голосе, в их глазах, в душевном строе. Ибо в большинстве вопросов уже есть то, что хотят слышать. А в остальных вопросах нету для человека утешения… И я был таким, как ты, и не было вокруг того, кто бы посоветовал. Я должен был учиться слушать мир. Если мысль не приходила, я шел за ней в горы. Поднимался на гору каждое Божье утро вместе с солнцем. А затем спускался. И ответы прикатывались мне под ноги… Понимаю, сколь чудно это слышать. Но ты можешь и сам в этом убедиться. — Каким образом? — Завтра выходим в горы. Пойдем с первыми росами. Готовься. Я не ждал такого поворота. И не ждал этого тона, не допускающего каких-либо возражений. Поэтому согласно пробормотал: — Хорошо, но я не знаю, что брать с собой. Никогда не забуду выражение его глаз. Его взгляд скользнул по мне, и в нем смешались и удивление, и сочувствие, и поощрение. — Когда не знаешь, что брать с собой в путь, возьми одно — молитву… — промолвил тихо. И я взял с собой только смену белья, несколько книг и ту синюю тетрадь. В тот вечер я записал туда еще одну фразу, сказанную стариком профессору: "С людьми теми хлопоты со всех сторон. Если будешь жить близко возле них — будешь для них потерян. Если далеко — утратишь их сам ”.Богоспасаемый мир

Вышли мы ранним утром, и когда забрели в молодую кольчинскую рожь, солнце уже пробежалось по колосьям. Парной туман разошелся по полю, и из-под него, как из-под теплого руна, слышались голоса перепелок. Мы словно плыли в этих сизых свитках, освежающих наши лица. Шли налегке: старик с полупустым выцветшим заплечником, у меня вещи за пазухой. Вся одежда была на нас. Мне еще досталась мятая фетровая шляпа — так званая крысаня. В ней, да еще хорошенько заросший, я тоже был похож на моложавого деда. — Рассветная мгла — предвестник погожего дня, — отозвался старик. — На Талагия большая надежда. Сегодня его день. Правда, будет жарынь. Видишь, какие росы сбиваем? Я не только видел, но и чувствовал — мокрый был уже по пояс. Из Латорицы тянуло сырым лепехом и рыбным духом. Ветерок со стороны реки развеял туман и словно разнес по полю огоньки маков. Я сорвал несколько цветков, которые тут же в руке сложили свои нежные, как девичьи ланиты, лепестки. — Горят, как жар, — сказал дед. — Будто бы червленые червецом. — Чем? — переспросил я. — Червецом. Букашка такая. Ею красили нитки, которыми вышивали потом цветы. Такое шитье не выгорает. Бывает, потускнеет с годами узорчатый рукав, выветрятся цвета, а червецовый узор горит, словно мак… Собирали червец только в июне, тогда созревали его соки. Вот тебе и июнь! Может, поэтому и называют этот месяц у нас так — "червень". А может, потому что черешни поспевают в эту пору. И гусень сейчас живо плодится в садах. И пчелиные матки сеют червей-личинок… Здесь долго можно гадать. Намного легче с названиями июля и августа — "липень" и "серпень". — Червец, — и я попробовал это слово на вкус. — Может, от него и червленые знамена? — Да, и шелковые багряницы — одеяния нашего панства. Даже сакос, царское убранство. И все это благодаря красителю из маленькой букашки. Сильнее всего процветал этот промысел за нашими горами, в галицкой земле. Поэтому купцы, которые со всего мира приезжали сюда за товаром, называли ее Червоной Русью. То есть Красной. Вот тебе и букашка! Мал золотник, да дорог. Красным колесом катилось по горе и солнце, подгоняло нас к редкому шатру перелесья. Обок трещала узкая речушка, здесь уже другая — подвижная, острая, горная. Перебрасывала через зубья камней жемчужную пену Старик часто останавливался, подбирал невидимый в папоротнике гриб и бросал в рюкзак. Будто невзначай, наклонялся изредка и за травами, срывал их. Получалось это у него легко, прихватом, привычно. Его глаза действительно видели "что-то", вмиг находили нужное, а руки ловко это выхватывали. В этом улавливалось какое-то сходство с птицей, добывающей из коры личинок. Скупой в движениях на своем подворье на Поповой горе, здесь он был в своей стихии, на приволье. — Ужин уже в торбе, — ободряюще бросил мне. Но я все еще не понимал, куда мы идем, с чем и за чем. Тем временем солнце выплеснулось в чистую синеву и побелело. И забелило полуденный простор. Даже землю под ногами. — Ты ходил когда-нибудь по белой дороге? — неожиданно спросил меня старик. Я отрицательно покачал головой. Потому что и вправду по таким дорогам еще не хаживал. И вообще, что я знал тогда о дорогах?! А тем белее про Путь. — Супесь, — добавил мой попутчик как нечто само собой понятное. Мы шли все вверх да вверх, опираясь местами на отполированные дождями жерди ограждений. Иногда на забор вылетал петух и провожал нас острым и независимым взглядом. Я с опаской обходил его. Здесь, у подножья горы, деревянные избы стояли так близко одна возле другой, что соседи могли бы дотянуться друг к другу из окон чарками. Как в полусне, звенели где-то косами невидимые косари. А над церковью, что осталась позади, завис белый дым голубей. Село резко обрывалось и начинались заросли ежевики. Возле крайней избы мы сели на скрипучую лавку. Я достал солдатскую флягу, но воды в ней уже не было. Видимо, из окна за нами подглядывали живые глазенки, потому что в тот же миг, когда я задумчиво капал остатки воды в яичную скорлупу, на улицу выпрыгнул парнишка с кувшином, едва не больше чем он сам. Щербатая глина креши остро пахла малиной. А вода… бывает так, что вода, словно редкостные запахи, неожиданно оживляет в памяти давно позабытую картину. Пока я пил, прикрыв глаза, вспомнилось мне, как мы в интернате кормили медведицу Машу. Ее еще медвежонком подарили школе лесники, и она взрослела вместе с нами, обгоняя в росте парней и девчонок. Больше всего нас развлекало, как Маша разворачивала конфеты — в ход шли и когти, и зубы, и черная пуговичка носа. Но конфеты мы тоже любили, и их немилосердно не хватало. Поэтому в клетку чаще всего летели подделки — обернутые камешки. Маша долго сопела над каждым "гостинцем" и когда наконец обнаруживала обман, печально чесала за ухом. А мы дружно смеялись… — Такой водой достаточно смочить губы — и можно идти дальше, зная, что уже не умрешь, — сказал старик, прижимая к груди кувшин, как мать ребенка. — Да что там? — совсем по-взрослому обозвался мальчик. — У нас целый колодец этой воды. Некому и пить. Федя в армии, мама в своем клубе с утра до вечера, а отец где-то в Казахстане. Нашел себе там одну. Рубашку мальца тянула книзу пестрая шеренга значков — наверное, туристы благодарили его так за вкусную воду. У меня не было чем пополнить его коллекцию. Достал из кармана баночку сгущенки, завалявшуюся среди моих пожитков, и протянул мальчику. — Не надо, — махнул тот рукой, рассматривая свои босые ноги. — У нас корова. — Это к чаю, — сказал я. — Мы чаи не пьем, — убил овода на коленке. — Тогда с водой. — Скажете тоже — с водой, — удивленно посмотрел сначала на меня, потом на деда. На заборе запел, как пионерский горн, рябой петух. Малец пригрозил ему кулаком: — Ну-ка замолкни — ребятенка разбудишь! Но петух непокорно потряс лоскутками бороды и разинул клюв для нового крика. В то же мгновение старик проворно подбежал к нему с поднятой ладонью. Петух замер, как заколдованный. Пальцы деда приблизились к клюву и сжали его. Второй рукой он ухватил крыло и перевернул птицу навзничь в траву. Минуту дед подержал возле петушиных глаз два пальца, пока тот вяло не сомкнул веки. Тогда старик спокойно отошел. Мальчуган даже зашелся от удивления: — Дедушка, как вы это сделали? Научите и меня. Может, и малого так можно успокоить, когда ревет не переставая? — Нет, парень, на душу людскую шикать не годится. Пусть плачет, коли ей хочется… И мы пошли дальше по белой дороге, мимо заброшенной лесопилки. Я оглянулся через минуту. Мальца уже не было. Жестянки со сгущенкой, которую я положил на лавке, тоже. Мне еще никогда не приходилось идти по такой белой дороге. Колея закаменевшей белоснежной глины, будто рассыпанная чумаками когда-то соль, волнами плыла в сторону соснового бора. — Это грех — топтаться по такому диву в ботинках, — сказал старик и вправду сел расшнуровывать обувь. — Такие дороги, видимо, и к раю ведут… Мы перебросили связанные ботинки через плечо и пошли дальше, обходя босыми ступнями рыжие ежики шишек. Лес дышал нам в лицо могучей зеленой грудью. Деревья расступались неохотно. Под их густыми тенями, что ощущались почти физически, накатывало такое же густое, какое-то первобытное спокойствие и уверенность, что ты вечен в этом мире. Незадолго нам встретились по пути два болотных блюдечка с дождевой водой. Одно из них высохло до кофейной гущи, в которой доживали последние часы полусонные головастики. Второе, гораздо полноводнее, не было заселено этими существами. Старик опустился на колени и с улыбкой промолвил: — О небо, подай дождя этим бедным лягушачьим детям! Достал острый камень и обеими руками принялся долбить в затвердевшей земле канал с одной лужицы к другой. Когда мутная жижа до краев заполнила пристанище головастиков, он заградил его глиной, перемешанной с хвоей, словно маленькой дамбой. И вытер руки листом папоротника, не срывая его. А потом мы лежали на лиловом одеяле чабреца под руинами старой-престарой каплицы. Сквозь прикрытые веки просвечивало солнце, и ветка шиповника, свисавшая над головами, казалась телесно-розовой, словно морские кораллы. Мир застыл в полуденной дреме, даже тишина заснула, только изредка тревожил ее самолетным гуденьем одинокий шмель.

— Хорошо тут, — выдохнул я, растроганный. — Здесь заканчивается суета, здесь дышат земля и судьба. Богоспасаемый мир. Около ручья я сорвал пучок цветов. Они виднелись издали — эти живые искорки в зеленой пелене разомлевшего луга. Ярко-фиолетовые цветы росли то тут, то там в гордом царственном одиночестве. — Центории… — прошептал дед, словно голосом можно было их испугать. — Сейчас это редкостные цветы. Во времена моего детства они обильно росли вокруг, и мы целыми охапками носили центории в еврейскую корчму. Там за них насыпали нам в ладошки немного сахара. И мы слизывали желтые крупицы долго-долго, и вечером не мыли руки, чтобы ладошки и завтра казались еще сладкими. Мне до сих пор цветок этот пахнет тем сахаром. — Интересно, а почему ее так назвали — центория? — спросил я. — Возможно, от слова "цент", сантиметр. Лепестки как раз в один сантиметр, — размышлял он. — А, может, потому, что цветок этот гордый и неприступный, как римский центурион… На солнцепеке сорванные цветки, словно утомленные бабочки, сложили крылышки-лепестки. И мы тронулись, чтоб поскорее укрыть их под влажной свежестью леса. На ароматной траве после нас остались горячие отпечатки тел. "Чабрецовые саркофаги", — отметил я про себя. Во мне снова просыпалась потребность играть со словами. .. Больше никогда в жизни я не встречал белые дороги. Как знать, вспомнил бы я эти наши дороги, не найди сейчас в синей тетради между страниц засохшую бледную центорию. А рядом — записанные слова радости, услышанные от своего спутника: ".Жизнь преходяща и тленная, все придется когда-то покинуть. Останутся только пойманные мгновения счастья. Такие, как сейчас…"

Горовое гнездо

Мы прибыли к месту еще до темноты — "разменяли день". На самой горе, в просветах густого сада, серела халупа. Хворостянка, как объяснил старик, мазаная глиной и отороченная для тепла кукурузными стеблями. Дабы не упасть на ветру, она прислонилась к щербатой скале. Издали это жилище скидывалось на заброшенное гнездо огромной птицы. Дверь, подпертая хворостиной, встретила нас старозаветным скрипом. Здесь давно не обитали, но что удивительно — совершенно не чувствовался затхлый дух. Наоборот, я, смакуя, втянул ноздрями острую, почти озонную свежесть. — Горная соль, — кратко объяснил старик. Суть этого я понял позже. Скала, которая служила здесь задней стенкой жилища, замерцала при свете свечи. Это были кристаллы соли. Грубой горной соли. Первое, что старик сделал, — отколол пластинку и бросил в котелок. Я не успел оглянуться вокруг, как он уже накрошил грибов, порубил собранное зелье и развел огонь в печи. Пока готовилось варево, нарезал кружечками картошку и положил на горячую плиту. Картошку он достал из своего заплечника, а еще — бутылку масла, упаковку свечей, спички, инструмент, несколько книг. Вот и вся его ноша. От печи и каганца потянуло обжитым духом. Мы поужинали в сенях. Старик тут же и постелил себе. А я лег в боковой комнатушке на лавке. После дневного перехода спал, словно камень. Хотя утром и чувствовал каждое ребро. Позавтракали тем, что осталось со вчера. Старик посолил и сдобрил маслом зелень. Пучки солнечного света играли на стене, и она переливалась, словно огромный бриллиант. Такую же соль я видел у него дома под кроватью. В моем взгляде, наверное, читался вопрос. Позже я привыкну к тому, что он будет их считывать глазами. — Очень полезно дышать солью, — объяснил он. — И легкие очищаются, и для кожи защита, и рассудок светлеет. Соль дает прыть всему естеству (взбадривает все естество), укрепляет каждый орган. Почему говорят: носится как присоленный? Говорят, а почему — и невдомек. Соль не только замедляет старение, так она еще и взбадривает человеческую натуру, помогает выбрать правильное решение… Умник Илько знал об этом. Поэтому и прислонил свою хижину к соляной скале. Но постарел человек, вошел в годы. Тяжело стало одному здесь куковать. Спустился в дол доживать век, к дочери. Подворье опустело, но для меня стало хорошим приютом в моих летних "бродах" (путях, странствованиях), когда захочется подышать небом. Я вышел во двор, окунулся в роскошь простора. Ничего здесь, на самой вершине горы, не мешало взору. А небо лежало прямо во дворе. Мне тоже захотелось "подышать небом". После соляной коморки здесь пахло кислым ветром. На все стороны сбегали вниз пестрые луга, не тронутые еще косами. И лишь далеко внизу жалось к самой кромке сосняка селение из десятка-второго подворий. Кое-где шевелились, словно кузьки, фигурки людей и скота. Мы были на самой верхушке, над всем миром. Среди такой красоты, что оставалось только дышать и молчать. — Сколько мы будем здесь? — спросил я. — Сколько эти птицы, — старик кивнул на стайку мелких птиц, которые кружились, словно мошка, в синеве неба. — Когда они улетят за теплом, тогда и мы… Чикотнями зовутся. Тоже любят высь. Единственные птицы, которые не боятся ястреба. Уничтожают его. — Как? — воскликнул я удивленно. — А так. Слетаются стайкой вверх и испражняются на ястреба. Крылья у того так и слипаются. Их разъедает кислота… Такое птичье коварство. Совсем как среди человеческого племени. Сколько между нами такого отребья, что одним только дерьмом и может победить того, кто сильнее… Он неотрывно наблюдал за птицами. И взгляд его становился острым, как кончик спицы. Словно они что-то ему писали на небе. Тогда обернулся и указал пальцем вдаль: — Видишь иглу мачты над сизой горой? Мы пришли оттуда. Глаз видит расстояние одного дня пешего перехода. Я до слез всматривался, но ничего не видел. Да что там даль? Этот дед не единожды выхватывал гриб прямо из-под моей ноги или предостерегал, когда я чуть было не поскользнулся на мокрой тропинке. Еще к полудню он вышел "в броды". Так называл прогулки за зельем. Возвращался с плахтой за спиной и говорил: "Кого кормит луг, у того твердый дух”. И приносил целыми охапками этот "луг" — зелье, коренья, цветы, ягоды, грибы. Мои опасения, что же мы здесь будем кушать, понемногу отступали. На следующий день пришел к нам первый гость. На коне. Кляча была худая, а мужик в теле. Между собой они были похожи вытянутыми зубатыми ртами. Коню мешала узда, а человек не закрывал свой рот ни на секунду. Тарахтел без устали, заискивающе бегая татарскими глазками. — С Илькового горба потянуло дымом. Я унюхал и понял: дед Андрей печет свой ореховый хлеб. И давай сюда, чтобы поклониться. — Твой нос водит тебя за нос, — улыбнулся дед. — Хлеб я еще не пек. Жду, покудова принесешь от Бецы муку. Ржаную, молотую жерновами. — Знаю, знаю ваши вкусы. А мы уже к покупному хлебу приучились. — Оно и видно. Носишь на себе мешок сала. Пузо растет от недоброго хлеба, не от мяса. Ну, носи себе на здоровье. — Да где на здоровье, уважаемый Андрей! В животе у меня к ночи печет, режет. — Кушать меньше надобно. — Насколько меньше? — Дели хотя бы пополам. — Ой-ой! Так я совсем похудею. — И худей. Земле станет легче тебя носить. А вторую порцию отдавай кобыле. Имей Бога в сердце — так замордовать животное… — Лошадка в работе, Андрей. То лес, то пахота, то одно, то другое. Сейчас уже полегче. Теперь, когда вы здесь, хотел бы я и за своим здоровьем присмотреть. — Придешь завтра — приготовлю тебе траву. За живот свой не страшись — дыханье чистое, глаза не сухие. Но порцию урежь… Будешь идти, не забудь прикупить мне муки. Мерку-вторую пусть смелет Беца. Вот деньги. — Какие деньги?! Не позорьте меня, вечного своего должника. Да и Беца с вас не возьмет ни копейки. Надолго ли в наши дебри? — Лето пробудем с Божьей помощью. — Это хорошо. С вами здесь и мы люди. Гость неохотно распрощался, оставив на колоде банку молока и жирный сверток. Уже на втором выверте тропинки догнал его дедов окрик: — Передай людям, Штефан, что я здесь при работе. Времени на сказки у меня нет. Пусть себе не выдумывают пустые хвори. Я им не фельдшер… А об ужине своем забудь. Кружка кислого молока — и будет с тебя! Мужик радостно замотал головой. И конь тоже, словно обезьянничал. — Э-эх, скорее собака станет щипать траву, чем этот голодать, — тихо произнес старик. И склонился к беленьким цветочкам, рассыпавшимися по траве яркими бусинками. И погладил их нежно, как ребенка по головке: — Маленькие мои, дождались… Мне показалось, что цветки ему улыбнулись и своими ротиками, и глазками. На следующий день я подхватился с раннего утра. Потопал к кринице, что журчала из-под дуплистого явора. Совсем близко звенела коса. Срезали траву в лад, с присвистом. Сквозь заросли ежевики белела рубаха. Я пошел туда. Мой дед поднимался по плаю с первым укосом "луга”. — В добрый час твоей работе, Иван! — поздоровался с косарем. — И вам доброго здоровья, дедушка. — Здоров косишь? Как сено? — Сено такое, что даже попадья, присолив, съела бы в пятницу. Спешу, пока роса. — Оно так, с косарей пот — корове полон рот. — Точно. Поэтому и хватаемся. Потому что лето мигнет, как один день. А чего, скажите, провещает нам нынешняя Олена? Старик сорвал какую-то травинку. Посмотрел на нее против солнца, прищурился. — Олена зелена. И сухотела. Такая и осень будет — сухая. Как теперь — с ложкой болота. А средилетье покропит нас. Покропит и погремит. Правде быть, без молний. Что тебе сказать, Иван? Трава и мед в этом году будут хорошие, а вот хлеба не очень. — Эка беда! Хлеб сегодня дешевый, а мед купим. Мой отец пасеку держит в Заломе. — Знаю. Я его мед в опару кладу. А как Митро? — Благодарить Бога, не хуже, чем в том году. Зато младший брат очень подупал. печень его мучает. И аптека не помогает. — А что кушает? — спросил старик. — Как и все. Что на столе. — Пьет? — Хм, ну выпьет, когда есть что. Не буду обманывать. — А при какой работе состоит? — В пекарне. Сторожем. — С этого следовало и начинать. Передай своему брату, что я велел сразу же бросать свою пекарню. Пусть выбирает: или работа, или здоровье. Это будет первое лекарство. — А почему? Работа у него хорошая, каждое утро несет домой авоську хлеба. Да и на работе не голодает… — Это его и губит. Глаза всегда жаднее живота. Запихивает в нутро горячий хлеб, да еще и макает в пережаренное масло, которым смазывают формы. А это страшный яд. Не выстоявшееся тесто продолжает бродить в его потрохах, разрывает печень. А братец, дабы заглушить боль, заливает ее водкой. Да, на полдня печень утихнет, а потом… Хорошо, что еще болит, не убита совсем… В аптеки они бегут за здоровьем… — Я его завтра причащу, отец, — блеснули острые, как лезвие, глаза косаря. — Увидит он у меня Христа живого! — Расскажи ему, какой еды должен придерживаться: каши, творог из собранного молока, блюда из овощей, сушеные абрикосы, тыквенные семечки, вареные в крахмале ягоды, изредка рыбу и курицу. Хлеб только подсушенный, а пить — чаи с ромашки и шиповника. Такая еда для печени — самая лучшая аптека… А пекарню пускай бросает с легкой душой. Там, в этом перегреве, еще и дышат дрожжами, которые затем грибом оседают в легких. Знали бы вы, что это за дрожжи в вашем дешевом хлебе!.. — Большое спасибо вам за совет. Если б еще сказали вы, какую погоду ожидать на субботу Овец собираемся гнать. — Я б на твоем месте, Иван, на полонину пока не собирался. Чувствуешь, как пахнет мята? И вода в потоке потемнела, и клен "плачет"… Ты еще дома присмотрись, веселы ли овцы. — Очень! Бараны даже бьются. — Это знак предгрозья. Как раз на двое суток затянется. — Чудеса! — не удержался от восхищения косарь. — И откуда вы это все знаете? — Ежели бараны знают, то как не знать человеку? — тихо промолвил старик. Смешные вещи он всегда говорил с серьезным видом. А серьезные — с улыбкой. Словно смягчал приветливостью, сердечной теплотой суровое содержание истины. Потом его остановил другой косарь, старший, с угрюмым, нелюдимым взглядом. И они отошли в сторонку. Тот, уткнув косовище в землю, что-то заискивающе объяснял, помогая себе при этом руками. Ветер теплыми волнами прочесывал взгорье, рвал голоса, и до меня долетало не все сказанное. -.. И тогда я, отец родимый, чуть души не лишился..-. Виноват, вокруг виноват… — Ну. не один шел за шерстью, а вернулся стриженным, — нехотя отвечал старик. — Э-э-э, здесь не найдешь таких слов, чтобы объяснить, что я тогда пережил… В сравнении с этим смерть благом покажется… — В этом я вам не помощник. — А кто же, как не вы, милостивец вы наш? — Сами знаете Кто. Кого молитвами надо просить… Вы хотя бы верите? — Все мы во что-то верим… — Я не спрашиваю обо всех. Вас спрашиваю. — Да верю… — Просите покаяния, молите для себя прощение? — Куда я денусь?.. Успею еще по церквям набегаться. — Ждете, когда вас другие в церковь понесут? — голос старика каменел. — Ступайте к Богу сами, пока есть чем. — Да-да, конечно… Я думал, вы мне пособите чем-то… — Послушайте, вы пришли за духовной помощью к тому, кто сам каждое утро просит себе крепости на день, а вечером благодарит за это. Просит — и получает. Почему б и вам не попросить? — Не знаю… О вас идет такая молва… Что сочувствуете всем, справедливый… — в голосе косаря прорывалось раздражение, а может, и нотки насмешки. Во взгляде появилось что-то недоброе. Глазами он ломал встречный взгляд. — Справедливый, говорите? Вы справедливости желаете? Тогда пойдите и заявите о себе на суд людской — и подучите свое. Не знаю, снесете ли столько?! — Да я вам как отцу родимому рассказал, а вы… — А я вам как сыну говорю: просите для себя не справедливости, а милосердия. И отступитесь от греха. В сию же минуту отступитесь. И мыслью, и сердцем. И несите то послушание до конца. Хотя это и нелегко… — Забросил корзину на спину и пошел. А косарь остался стоять, словно прибитый громом. Я ловил каждое слово, принесенное ветром. И они имели запах, эти слова. В них было какое-то потаенное содержание. Какая-то тревога, оплодотворенная надеждой. Здесь не так разговаривали, как в городе, где словеса текли заунывно, словно вода из незакрытого крана. А общение зачастую было просто данью этикету либо чтобы заполнить затянувшиеся паузы. Здесь же слова имели вес и ложились густо. И хотя подбирали их, казалось, легко, но тщательно. Так и плелось соцветие разговора. Чин беседы. Я видел, что старик возвратился совсем без души. Перегодя я спросил его, что это был за человек. — A-а, выветренный камень… — Лицо у него злое, — сказал я. — Не знаю… Люди, может, и не злые, но очень запуганы… И грешат. И набираются еще большего страха… У него не было желания дальше разговаривать. Но я потом видел, как он, прислонившись к дереву, не мигая, наблюдает за этим пожилым косарем, который, волоча за собой сложенную косу, уныло плелся вниз. Шел так, словно тянул на себе незримую копну. Дед, тяжело дыша, съедал глазами крохотную сутулую фигурку. Казалось, уста его что-то шепчут. Только под вечер проронил он несколько фраз, словно бы самому себе. Я записал их в синей тетради: "Не равными мы приходим на свет — равными уходим… А бывает — и наоборот… Ох, не просто выровнять кривое дерево. Очень не просто… Господь нынче обеими руками оберегает мир, не то что в былые времена — одной хватало…" С тех пор начал я присматриваться к каждому его движению, ловить каждое слово. И спрашивал себя: кто же он, этот человек, который привел меня, как слепого теленка, на эту гору?..Держава трав