Розовский Марк Григорьевич Папа, мама, я и Сталин Документальное повествование

Моему сыну Семену, дочерям Марии и Александре

«Известное известно немногим»Хочу написать пьесу. Для этого надо все бросить, сесть и написать… Бунин Чехову удивлялся: как ты можешь иметь дело с театром?.. Театр, мол, такое суетное место… не для писателя. Да, суетное. Но что бы с нами со всеми было, если бы Чехов послушался Ивана Алексеевича и не написал своих пьес. Не представляю мир без «Чайки» и «Дяди Вани». Не знаю, что это за Россия такая без «Вишневого сада»!.. Конечно, я не Чехов. Но вдруг и у меня получится?.. Хорошая пьеса (не халтура, не макулатура) требует ремесла в построении сюжета — надо суметь внятно и просто рассказать человеческую историю, в которой как живые возникнут образы и характеры, и отраженно, словно в чистой зеркальной воде, высветится само время с его чернотами и канувшими в бездну деталями и подробностями ушедшей жизни. Наверное, это и есть мастерство, которого мне недостает, — взять документ и осмыслить его, уверовав в мощь его подлинности, а «подлинность», заметьте, подразумевает и включает «длинность», то есть трещит и слезится от сокращений, ибо любое сокращение ведет к искажению, пусть и невольному. Это я к тому, что необходимо сначала собрать МАТЕРИАЛЫ к пьесе, если хочешь, чтоб она вспыхнула фантазией и притом была правдивой и честной. По-булгаковски, не «соврамши». И не потому, что автор весь из себя такой правдолюбец и мыслитель-осмыслитель, а, скорее, потому, что он, уподобясь самому Творцу, желает создать (или воссоздать) собственный мир, где в пространстве пустой сцены обретут новую жизнь сгинувшие в прорве времени персонажи. Сразу вопрос: какие? У моей ненаписанной пьесы есть пока одно название: «Папа, мама, я и Сталин». Оно мне нравится и не нравится одновременно. Нравится потому, что ясно показывает, ПРО КОГО будет рассказана эта история. Не нравится потому, что другого названия у меня нет. Свою пьесу я хочу посвятить детям — взрослым дочерям и маленькому сыну Семену. Впрочем, ему сейчас 13 лет, и он мужает на глазах. Но он не всё понимает, потому что многого не знает. А я хочу, чтобы он узнал… Я хочу, чтобы он узнал, что случилось с моим отцом, именем которого я его назвал. Мой Семен никогда не видел дедушку живым, только на фотографиях… Он не видел вживую и свою бабушку, мою маму. Но он часто спрашивает меня о них, задает вопросы, на которые кратко я не могу ответить, только подробно. А подробно не выходит, потому что после одних вопросов следуют другие, за ними третьи… Вот будущая пьеса (если будет написана) кое-что прояснит в нашей общей истории. Эта история, несомненно, носит трагический характер. И ее будет трудно по этой причине читать, не то что изложить. Семен уже спросил: — А при чем тут Сталин? — А при всем при том, — ответил я и, думаю, ответил хорошо. И спросил сына в свою очередь: — А что ты знаешь о Сталине? Он замялся и сказал: мол, «эффективный менеджер». То есть то, что какая-то сволочь написала в школьном учебнике. И тогда я вызвал своего сына на «полразговорца».Аристотель

Полразговорца

Люди в Советском Союзе делились на «правильных» и «неправильных». Хотелось написать на «праведных» и «неправедных», да не вышло. Как-то само написалось в первом варианте. Ну и пусть. Так даже лучше. Ведь что «праведно», что «неправедно» — это у нас всегда спорно, и тут ни к какому консенсусу мы не придем, а вот «правильность — неправильность» в нашей жизни давно установлена и сомнению не подлежит. Мой отец был «правильный». То есть такой, как все. Его арестовали 3 декабря 1937 года, и он провел в сталинских лагерях 18 лет (подробности ниже). Он верил в социализм и его светлое будущее. Он работал и жил во имя этого светлого будущего, живым олицетворением которого с 3 апреля 37-го года был я, пока лежащий в пеленках, но со временем, надо думать, поднявшийся в рост — разумеется, со страной. Лично товарищ Сталин, конечно, ничего не знал о моем рождении. И наверняка не был против. Но тут вопрос: он не был против, потому что не знал?.. Или — если бы знал, то был бы против?.. Ответа не дождемся. Сталин по этому вопросу не высказался, отмолчался, великий наш вождь. Но мы можем на сей счет предположить следующее: он вообще обо мне в тот момент не думал. У него другие дела в тот момент были в голове. Поважнее. Собственно, идея Большого террора не нова. Она восходит к древним установлениям фигуры вождя — сначала племени (при родовом строе), потом царя-короля, властвующего над своим народом (при светском характере классового общества). Этой пропозиции предшествует «борьба за престол», которая иногда затягивается на весь период личного правления. Так тема сохранения себя у власти заложена в психику абсолютного монарха изначально, то есть с момента его появления на общественной арене, — отсюда необходимость достижения той мифической сакральности, позволяющей народу поверить в своего вождя как в главного носителя и хранителя его счастья и благополучия. Опыт истории показал, что эта сакральность достигается прямым и самым легким способом — через кровь. При этом, если хочется больше власти, то в этом случае нужна большая кровь Жертвоприношение, сделанное публично, у костра, рождает страх — самое множимое чувство в коллективном стаде, лучше всего реагирующем на свист бича или обыкновенного кнута. Империя излучает магический свет тогда, когда император САМ участвует в злодеянии или злодеяние выполняют послушные палачи по мановению его руки. Однако опасность биологического одряхления вождя остается, и тогда откуда-то со стороны предательски подступает идея замены старого царя новым (молодым или другим), что приводит к треволнениям и самого держателя короны, и общества, им управляемого. Здесь спасает рабское поклонение царю, который превращает себя в царя-жреца, царя-бога: испуганная масса снова и снова должна проливать свою кровь, дабы поддерживать магию и торжество идола, — вождь приобретает новое величие благодаря новым жертвам и новой крови, нескончаемый поток которой прогоняет (хотя бы временно) идею замены. И все остается по-старому. Сталин — классический пример этого первобытного представления о способах сохранения себя на вершине. «Царь горы» — эта детская дворовая игра сигналит нам, что потеха отражает в веселой карнавальной форме жуть предстоящей трагедии. Шуточная борьба и шуточное убиение — пародийный обряд производства насилия в реальной жизни. Сталин обеспечил Большой террор несколькими идеологемами, главная из которых содержала мудрую мысль о том, что классовая борьба по мере строительства социализма возрастает. Следовательно, революция продолжается, насилие правомерно. Кстати, вопрос о правомерности — неправомерности насилия для настоящего революционера не стоит. Что для Стеньки, что для Пугачева, что для более благовоспитанных декабристов, разбудивших Герцена… Товарищ Нечаев (имеется в виду товарищ Бакунина, Кропоткина, Желябова, Перовской, Халтурина, Каляева, Савинкова, Каплан и иже с ними) в своем знаменитом катехизисе все честно объявил. Морали нет и быть не должно. Убийство ради великой цели переустройства общества на революционный лад — святое дело. Поэтому и Ленин, и Троцкий, и Сталин, и Мао, и Пол Пот, и Кастро, и Че Гевара — все одной кровью мазаны — человеческой. Правда, Сталин в этом деле преуспел лучше всех. Он был верный ученик Ленина, который и сам взбесился, и Россию взбесил. Он умер от сифилиса мозга. Сталин был параноик. Ученик от учителя недалеко ушел. Но между ними, как на грех, затесался еще один безумец — Троцкий. Этот все хотел мировой пожар раздуть, да спичек не хватило, и коробок из его рук Сталин вышиб. Ледорубом. «Я сам, — говорит, — не лезь поперед батьки в пекло». И создал пекло свое. Сталинское. Фирменное. «Вредители»… Их ПРОИСХОЖДЕНИЕ в пропагандном навороте, придуманном Сталиным, имело фундамент на песке так называемого «Шахтинского дела», по которому проходили бывшие шахтовладельцы, — это понятно, классовые враги! — и — внимание! — инженеры, старые спецы. «Довольно адвокатов у власти, власть должна принадлежать нам, инженерам» — это у Горького, в пьесе «Сомов и другие». Заговор! Был май 1928 года. Пятеро в июле получили расстрел, другие — сорок с лишним — разные сроки. Это был первый пробный шар. Через два года набирающий вес вождь заставляет свое Политбюро (сам вроде — до поры, до времени — в сторонке) учинить Постановление, по которому начинается процесс некоей Промпартии — новой вредительской организации, якобы специализирующейся на экономических преступлениях. Опять на скамье подсудимых — инженеры-технари, чистосердечно признавшиеся в готовящейся вредительской интервенции, — Сталин лично в приказном письме Менжинскому — главе тогдашнего НКВД — прямым текстом подначивал любой ценой «провести сквозь строй» обвиняемых. И хотя дело Промпартии было целиком сфабриковано благодаря главарю «заговорщиков» Н. К. Рамзину (он еще до процесса сотрудничал с ОГПУ), Сталин получил второй грандиозный опыт сыска и уничтожения вредителей в стране. Никто тогда не понимал, что от первого этапа, от разоблачения чисто ЭКОНОМИЧЕСКИХ псевдопреступлений в 1930 году, Сталин, благодаря убийству Кирова в 1934-м, — повод нашелся! — развернет репрессивную машину в сторону ПОЛИТИКИ, прибавив ее к ЭКОНОМИКЕ. В тот же момент ВРЕДИТЕЛИ становятся еще и «врагами народа». И Большой террор (1935–1939) можно запускать. Тут и ГУЛАГ подоспел со своим Беломорканалом и опытом концлагерей на Соловецких островах. Рожденная в мудрой голове вождя схема РАСШИРЕНИЯ войны со своим народом работала на полную катушку и во время схватки с немцами, и после нее — вплоть до самой смерти усатого негодяя. Только теперь «вредителями» могли становиться не только технари-инженеры, но и все, кто угодно, — врачи-вредители, учителя-вредители, кибернетики-вредители, вейсманисты-морганисты, историки, поэты, прозаики, композиторы, да и сами энкавэдэшники, как выяснилось… дальше больше: вредители — народы. А троцкисты… Их, по их же бесовскому концепту, надо было уничтожить, чтобы не мешали строить социализм в одной, отдельно взятой, как говорили тогдашние остряки, за жопу стране. Прекрасно сказал о Троцком Корней Иванович Чуковский, склонный к ненависти к Тараканищу и любви к Мойдодыру и Айболиту — в 33-м году он записал в дневнике: «Троцкисты для меня всегда были ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и присяжного поверенного». Последние слова вполне можно было адресовать и Ильичу, в простонародье — «Кузьмичу», но это отчество стало прозвищем много позже. Так вот, демон Троцкий, почти добровольно уступивший власть Сталину после смерти Ленина, сидя за границей, куда Сталин его выслал (и тотчас пожалел, что оставил в живых), кусал локти. Еще в 26-м году Троцкий публично, на заседании Политбюро называет Сталина «могильщиком революции» — вождь побледнел, вскочил, хлопнул дверью… Обиделся, в общем. А через 10 лет, в 36-м году, Троцкий пишет статью с гем же смыслом «Преданная революция» — и этим дает повод Сталину разозлиться на врага окончательно и выстрелить из стартового пистолета: Большой террор начался. — Кем преданная?.. Мной преданная? — видимо, поморщился вождь, держа в руках эмигрантский текст. — Нет, Троцкий, предатель ты… и вся твоя банда, имеющая целью свержение советской власти, убийство руководителей партии и правительства, разрушение Красной армии и т. д., и т. п. Теперь за Троцкого ответят троцкисты. Они — враги № 1. Три самых известных суда над «врагами народа» — в августе 36-го, в январе 37-го и марте 38-го — совпадают с моим, Марка Розовского, почти тютелька в тютельку приходом на этот свет. Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, Радек, Крестинский и другие соратники Ленина признаются в Колонном зале на публичных процессах в своих антисталинских действиях и расстреляны (а я лежу в этот момент в люльке и пачкаю пеленки на Камчатке). Сразу вослед известным именам репрессиям подвергаются около 11 миллионов людей, из них 3 миллиона казнены (подсчет Роберта Конквеста). Мой отец — крупица в этой окровавленной массовке. Как ее вывести на сцену — всю, без единого пропущенного имени, как заглянуть каждому в лицо и спросить: что вы думаете о попытках нынешней реабилитации Сталина? А ведь сегодня и Ежова пытаются обелить, и Берию. Но как однажды (на вечере памяти Платонова в ЦДЛ) сказал Юрий Карякин: «Черного кобеля не отмоешь добела», — дьяволы останутся дьяволами. «Многочисленные акты нарушения социалистической законности» приоткрылись миру 25 февраля 1956 года, но те три года, когда я плавал в околоплодной жидкости во чреве матери моей, а потом мочил пеленки и питался манной кашкой, — были в параллель самыми жестокими, самыми вопиющими в мировой истории. И величие вождя по первобытному закону сразу подскочило к небесам. Масштаб репрессий словно подогревал культ личности. Впрочем, личность вождя в эту пору перестала нести остатки человеческого облика — вождь превращается в этакого тотема, который в глубокой древности являлся в мифологическом сознании образным ЗАМЕНИТЕЛЕМ настоящего царя. У славян, как известно из истории фольклора, это был медведь, вокруг которого племя начинало плясать и прыгать. Точно то же самое началось вокруг Сталина. Обрядовые игры в атмосфере, пронизанной запахом смерти, должны были идти с неистовым, поистине диким весельем. Улыбки 37-го года — ослепительные, жизнерадостные и, главное, жизнеутверждающие, — есть копии тотемистического обряда, когда первобытный коллектив проявлял несусветную рьяность в танцах и пении дифирамбов и од сакральному избраннику. Расстрелы и суды шли под аккомпанемент бодрящей музыки в праздничных оркестровках. Вся эта театральщина — ритмичная шагистика под развевающимися флагами на парадах физкультурников, осыпание листовками героев-полярников, лошадиные ржания на кинокомедиях, всеобщая подтянутость и абсолютное доверие идиотским лозунгам — не что иное, как знаковая дребедень всепобеждающего социализма, — имеет истоком логику первобытного сознания, чувствующего наступление апокалипсиса и пытающегося в порядке самозащиты любой иеной профанировать реальность с ее пытками и трупами. Убиение себе подобных возникает из патологии неслыханной веры в вождя племени, — теперь у нас начнется благоденствие и настоящее счастье! Вождь — само существование вождя В ОДНО ВРЕМЯ с нами — гарантия получения нами регулярной пищи и места для житухи в пещере. Убийца получает ранг божества, и темная масса успокаивается после кровавого шока, — его застит вера в «теперь-то уж заживем по-хорошему». Карнавал продолжается. Однако историческая сцена, знавшая множество трагедий и драм, намекает нам, что фольклорный мотив «увенчания» вождя, чьи руки по локоть в крови, имеет в любой обрядовой игре и вторую обязательную часть, называемую «развенчанием». Сталин очень хорошо это понимал. Он делал всё, чтобы не оставлять следов. Все его преступления он замазывал «необходимостью», «целесообразностью» и даже «вынужденной жестокостью». Вождю хотелось остаться в истории чистеньким и с ангельскими крылышками. Его рябое лицо на всех фото старательно загримировано. Он одевался в простые одежды и улыбался всегда доброжелательно. Нет ни одного взгляда, которым бы этот актер выдал, что играет самого страшного злодея в мировой истории. Медведь в виде симпатичного зайчика. Эта саморежиссура сталинщины удивляет и восторгает. По этой части наш артист превзошел даже Гитлера с его «триумфом воли» и факельными шествиями немецких роботов. Постановки Сталина были куда изощреннее — в них, как в чеховских пьесах, говорилось одно, а действия и поступки имели совсем другой смысл. Вранье усилиями сторонников вождя превращалось в акт художественного изъявления, и здесь особую роль играл пафос, возвышенная риторика срасталась с бытом, и тот, кто не участвовал в «венчании», крича с патетическими интонациями, объявлялся английским или японским, неважно, шпионом или вредителем. Народ имел дело не лично с диктатором («кремлевским затворником»), а с образом диктатора, имевшим всепроникающее качество. Поэтому так трогательны всякие обращения к вождю как к «отцу народов» — метафора тут ощутима, но в психологии масс это представление совершенно стиралось и метафорическое значение куда-то исчезало. Вылизывание сапога вождя принимало весьма реальную форму — именно так в кураже любви первобытные люди целовали следы своего начальника. Пародийного характера «венчания» никто не замечал. Ну разве что Булгаков видел всё, да и Платонов чувствовал реальность… Но их переплюнул Мандельштам великим, равным самоубийству стишком («Послушай стишок, — говорил сам автор Эренбургу, — как он? Ничего?»), написанным еще в 34-м году про «тараканьи усища» и «тонкошеих вождей». «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь…» — эти предупреждающие слова Маркиша в адрес Осипа Эмильевича вспоминала потом Надежда Яковлевна. Да ведь эти слова можно было послать, по крайней мере, уже одиннадцати миллионам. Что делал Мандельштам?.. Он скоморошествовал перед вождем. Он юродствовал — в полном соответствии с обрядовой игрой, где волхвы, зная, предчувствуя, что им «на вешалке висеть», подвергали вождя племени традиционному для этого жанра осмеянию. «Что ни казнь у него, то малина!» — а теперь повы-ясняйте, дорогой Иосиф Виссарионович, у самого Бориса Леонидовича — «мастер» этот автор или «не мастер»?.. Вдумаемся, Сталин пообещал Пастернаку, что с Мандельштамом «будет все в порядке». Это значило, что после показательной ссылки в Воронеж поэту будет предоставлена возможность поучаствовать в «венчании», посчитав выходку 34-го года преждевременной, ибо она наступила в обгон истории и символизировала еще не объявленное официозом «развенчание». Гениальному поэту в 37-м пришлось исправляться, и он черным по белому написал:Слава моя чернобровая,

Бровью вяжи меня вязкою,

К жизни и смерти готовая,

Сталина имя громовое

С клятвенной нежностью, с ласкою.

Необходимо сердцу биться:

Входить в поля, врастать в леса.

Вот «Правды» первая страница,

Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину — не сказка…

…и ты прорвешься, может статься,

Сквозь чащу прозвищ и имен

И будешь Сталинкою зваться

У самых будущих времен…

Но это ощущенье сдвига,

Происходящего в веках,

И эта сталинская книга

В горячих солнечных руках…

…чтоб ладилась моя работа

И крепла — на борьбу с врагом.

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами «черных марусь».

А.А. Ахматова. Реквием.

Хлеб — вот это земная ось!

На ней вертеться и нам, и свободе! —

Я день и ночь Поволжье вижу,

солому жующее, лежа в соломе!

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,

кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина

И широкая грудь осетина.

Глазами Сталина раздвинута гора

И вдаль прищурилась равнина.

Как море без морщин, как завтра из вчера —

До солнца борозды от плуга-исполина.

Он улыбается улыбкою жнеца

Рукопожатий в разговоре,

Который начали и длится без конца

На шестиклятвенном просторе.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца.

Для чести и любви, для воздуха и стали

Есть имя славное для сильных губ чтеца.

Его мы слышали, и мы его застали.

«О ЛЖИВОМ СООБЩЕНИИ АГЕНТСТВА ГАВАС. Редактор «Правды» обратился к тов. Сталину с вопросом: Как относится тов Сталин к сообщению агентства Гавас о «речи Сталина», якобы произнесенной им в «Политбюро» 19 августа, где проводилась якобы мысль о том, что «война должна продолжаться как можно дольше, чтобы истощить воюющие стороны». Тов. Сталин прислал следующий ответ: «Это сообщение агентства Гавас, как и многие другие его сообщения, представляет вранье, я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе шантане сфабриковано это вранье. Но, как бы ни врали господа из агентства Гавас, они не могут отрицать того, что: а) не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну; б) после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии, ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов; в) правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны. Таковы факты. Что могут противопоставить этим фактам кафешантанные политики из агентства Гавас. И. Сталин».Замечательный документ!.. После таких заявлений на нюрнбергской скамье подсудимых вполне можно представить и Иосифа Виссарионовича. Большое спасибо товарищу Сталину от товарища Геббельса. Фашизм получил от коммунизма все права на вседозволенность. И с этой мерзостью Сталин играл в поддавки даже во время им самим провозглашенной Великой Отечественной. Сталин — изменник Родины? 15 апреля 2005 года я был приглашен к участию в программе «Времена» с ведущим Владимиром Владимировичем Познером. Речь шла о проблемах, связанных с пересмотром итогов Второй мировой войны, и, естественно, возник разговор о ранее скрываемых секретных документах, без которых правда выглядит неполной и, что еще печальней, искаженной. Напротив меня за круглым столом сидел А. Проханов, известный своими националистическими, а значит, псев-допатриотическими взглядами. В точном соответствии с ними он говорил о «русской победе», забывая, что в Великой Отечественной войне вместе с героическими русскими людьми, которых, конечно же, было большинство, плечом к плечу сражались и гибли за Родину не менее героические украинцы, белорусы, татары, грузины, евреи, чуваши и все другие народы Советского Союза. Проханова, к сожалению, никто из нас не поправил, точнее, не успел поправить. Ибо главная схватка с его воззрениями произошла лично у меня по поводу оценки документов, опубликованных в книге Владимира Карпова «Генералиссимус» (М., 2005, том 2). В условиях телепередачи невозможно было привести их полностью. Поэтому я счел нужным в качестве послесловия к «Временам» и в доказательство своей позиции предъявить потрясшие меня свидетельства, вынутые из секретных архивов. Мне кажется это чрезвычайно важным, ибо еще раз демонстрирует преступную деятельность Сталина против своего народа. Начнем с 1 января 1942 года — в этот день в Вашингтоне 26 стран создали антигитлеровскую коалицию, в которую вошла истекающая кровью Страна Советов. Мне тогда и пяти лет не было, но я помню сводки с фронтов и голос Левитана, рассказывающего о виселицах в Смоленске. И вот сегодня, по прошествии многих лет, читаю:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ 1) С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов, по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов. 2) Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме номер 1. Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме номер 1. 3) После передислокации армий вооруженные силы СССР к концу 1943 г. готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США. 4) СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение последующих 1943–1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства (схема номер 2). Примечание: В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в п.п. 1 и 2, германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности. Верховный Главнокомандующий Союза ССР И. Сталин…»С этим обращением Сталина к Гитлеру, датированным 19 февраля, замнаркома НКВД Меркулов (впоследствии расстрелянный) тайно приехал в г. Мценск, что рядом с городом Орлом, на переговоры с генералом вермахта Карлом Вольфом. Переговоры шли целую неделю (!) — с 20-го по 27 февраля. Окончились ничем. Шакал с волком не договорились. Об этом свидетельствует рапорт Меркулова Сталину сразу по возвращении в Москву.

Первый заместитель Народного комиссара внутренних дел Номер ½428 27 февраля 1942 г. Товарищу Сталину РАПОРТ В ходе переговоров в Мценске 20–27 февраля 1942 года с представителями германского командования и начальником персонального штаба рейхсфюрера СС группенфюрером СС Вольфом германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования. Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть, прекратив боевые действия Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район Дальнего Севера, изолировать, а затем полностью уничтожить. Притом власти будут осуществлять охрану внешнего периметра и жесткий комендантский режим на территории группы лагерей. Вопросами уничтожения (умерщвления) и утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи. Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США. После консультаций с Берлином Вольф заявил, что при переустройстве мира, если руководство СССР примет требование германской стороны, возможно, Германия потеснит свои границы на востоке в пользу СССР. Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный. При обсуждении позиций по схеме номер 2 возникли следующие расхождения: 1) Латинская Америка. Должна принадлежать Германии. 2) Сложное отношение к пониманию «китайской цивилизации». По мнению германского командования, Китаи должен стать оккупированной территорией и протекторатом Японской империи. 3) Арабский мир должен быть германским протекторатом на севере Африки. — Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций. Представитель германского командования Вольф категорически отрицает возможность разгрома германских вооруженных сил и поражения в воине. По его мнению, война с Россией затянется еще на несколько лет и окончится полной победой Германии Основной расчет делается на то, что, по их мнению, Россия, утратив силы и ресурсы в войне, вынуждена будет вернуться к переговорам о перемирии, но на более жестких условиях спустя 2–3 года. Первый заместитель НКВД СССР Меркулов.

Вот, собственно, и вся история. Та, которую не хочется признавать. Та, о которой Проханов и слышать не хочет. В ответ ему нечего было сказать. Поэтому он и орал, не давая правде прорваться. И все-таки мне хочется кое-что досказать из невысказанного на телепередаче, где нашу перепалку прервал своим веселым свистом Владимир Познер (я думаю, этот свист войдет в историю телевидения на 1-м канале!). Проханов объяснил действия Сталина «тактикой». Хороша тактика! Из первого документа видно, что Сталин в 1942 году предложил Гитлеру отнюдь не перемирие, а капитуляцию, единственным заманчивым условием которой было — повернуть объединенные с фашистами войска против демократических стран. Подчеркиваю, к тому моменту уже стран-союзников. Это ли не предательство своего народа и народов тех 26 государств, которые только что, буквально полтора месяца назад, решили воевать с нацистами?! На юридическом языке это и называется изменой Родине. Может быть, Проханов согласится все же с тем, что капитуляция как-то плохо согласуется с победой и, я бы даже сказал, ей противоречит. С виду ультимативные словеса Сталина о том, что «германские войска должны отойти», и предупреждение Гитлера о грядущем разгроме и ответственности за этот разгром в 1942 году, до Сталинграда и Курска, не что иное как запугивание своего противника, на тот момент явно более сильного. Точно так один блатной машет кулаками и матерится перед лицом другого урки, у которого в руках нож. Страшно, аж жуть!.. Поэтому давай спасем друг друга, накинувшись на третьего! Логика абсолютно бандитская. Сталин был трус и подлец. И это теперь неоспоримо. По законам военного времени СМЕРШ расстреливал предателей, но Сталин для того и придумал СМЕРШ, чтобы угрожать всем — и честным, и нечестным, но при этом сохранить себя и свою систему. Плевать ему было на народ, бившийся с фашизмом из последних сил. Сговор с дьяволом этот усатый безбожник совершал идо войны с помощью позорного «пакта Молотова — Риббентропа» и поздравительных тостов и телеграмм в адрес германского вождя: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» (из телеграммы Сталина в ответ на поздравление, посланное ему Риббентропом по случаю 60-летия вождя). В своей книге Герой Советского Союза В. Карпов, в отличие от Проханова, видит в преступных сепаратных сговорах с гитлеровскими головорезами сталинское «стратегическое мышление», а не «тактику». В свою очередь Проханов на передаче с обескураживающей наглостью винил в послевоенном раскрытии архивов проклятых «либералов», относя к их числу, видимо, и разведчика-писателя Карпова. Разберитесь меж собой, господа-товарищи! Невозможно понять «правоту» Сталина, обезглавившего Красную армию в канун войны арестами и расстрелами высшего командного состава — генералов, маршалов, составлявших профессиональную военную элиту страны. Этот разбой стоил нашему народу миллионов лишних жертв. Так что подлая измена Сталина, открывшаяся нам, имеет длинную историю падения этого абсолютно безнравственного коммуниста-ленинца, злодея из злодеев. «Скрепленная кровью» — во как! Несомненно, кровь имелась в виду еврейская. Тут бы антисемиту Гитлеру договориться с антисемитом Сталиным. Да вот только Гитлер в случае своей победы, слава богу, не состоявшейся благодаря подвигу антифашистов, должен был по плану уничтожить еще и 40 % славян, а остальных сделать рабами «арийцев». Об этом нелишне помнить псевдопатриоту Проханову — тем более что передача шла в День Холокоста. И Сталину, и Гитлеру нужны были не граждане, а верноподданные. Кроить по своему усмотрению карту мира, беря в заложники целые страны и даже континенты, являлось сверхзадачей коммунизма и фашизма. Сталин был до жути откровенен, когда сообщил в присутствии своей, тогда еще невзрослой, дочки: «…Какой дурак этот Гитлер! С его техникой и нашей армией мы с ним владели бы всем миром». Мы много говорили на передаче о необходимости покаяния. Однако забыли уточнить: для покаяния нужна высота духа, страшащегося высшего суда. От безбожников вроде А. Проханова покаяния, как серьезнейшего акта восстановления истины, мы никогда не дождемся. Бандиты не каются. А если каются, то в этот момент перестают быть бандитами. В природе сталинщины — всевечный бандитизм в теории и на практике. Проханов, столь востребованный в наши дни персонаж, потворствует неофашизму сегодняшнего дня — тем и опасен новой, свободной России, в которой, по его словам, он не хочет жить. Он хочет нас отташить назад, в «век-волкодав», оттого-то так рьяно защищает кровавую мерзость сталинской безнравственности. Некоторые историки считают карповскую публикацию «липой», провозглашая «фальсификацией» документы секретных переговоров Сталина с Гитлером. В стремлении любыми средствами обелить Сталина, вывести его из подозрения в измене Родине (вот скандал-то на весь мир!) сталинисты готовы сжечь архивы — раз; надумать бездоказательные аргументы по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда» — два; и свалить всё (так же бездоказательно) на немецкую разведку Третьего рейха — три. Мол, это она сварганила подделку. А почему тогда не открыто до сих пор дело Меркулова, расстрелянного Сталиным?.. Может быть, именно потому, что в нем содержатся ошеломительные подтверждения «мценских мерзостей»?.. Зачем знать?.. Незачем! Борьба с «фальсификаторами» ведется по-сталински — фальсификаторами. Сегодня нас искусственно отодвигают от собственной истории, — мол, это дело «специалистов». Но тогда что делать с писателем Н. М. Карамзиным, написавшим «Историю государства Российского»? Ведь не специалист же!.. Или с Пушкиным, который перед «Капитанской дочкой» поведал нам «Историю пугачевского бунта»?.. Тоже дилетант по этой логике!.. Да и чеховская поездка на Сахалин неправомочна — он же не профессионал в вопросах тюрьмы и каторги. Врач какой-то, писака… Не из органов! А вот наши историки — те, кто прикормлен государством за обеспечение его безопасности, — конечно же, с ученым видом знатока будут и впредь называть черное белым. Вероятно, эти «историки» в прошлой жизни были фальшивомонетчиками. Им — доверие официоза, ибо служат они не истине, а выполняют заказ по принципу «чего изволите». Концы в воду — основополагающий прием самозащиты сталинской системы действует и сегодня. Но, как писал А. И. Солженицын, «умножатся честные книги о той войне — и никто не назовет правительство Сталина иначе как правительством безумия и измены» («Архипелаг ГУЛАГ», т. 1. «Та весна», стр. 232). Безумия? А как тогда объяснить, скажем, поголовную гибель тысяч патриотов-ополченцев, которых на вооруженных до зубов немцев наш Отец «бросил с берданками 1866 года, и то одна на пятерых» (там же). СМЕРШа на него не было!.. «И все-таки почему-то не он изменник» (там же). Силясь доказать недоказуемое, сталинисты визжат о «сфабрикованности» документов, где якобы есть лексическая неряшливость и соединенность скорее с немецким языком, чем с русским. Но этим способом можно отрицать любой советский «канцелярит», бюрократическое убожество которого проявлялось множество раз и на самом высоком уровне. Языковые ошибки и несоответствия — неотъемлемая часть аппаратных игр полуграмотных чиновников, нуждавшихся в постоянном редактировании. А редактирование исключает абсолютную секретность. Суть же в том, что находящиеся и сегодня под сталинским гипнозом люди ПРОДОЛЖАЮТ сталинское безумие и сталинскую измену. По окончании войны, сперва казалось, Сталин-триумфатор чуток ослабляет террор, временная передышка — не от хорошей жизни: надо что-то сделать, чтобы живущий впроголодь, по-прежнему получающий по карточкам жратву народ не отдал концы, как отдавали концы доходяги в лагерях. И Сталин придумывает, как добить нищенствующих — каждый год он проводит государственные займы у населения, я помню, как мама отдавала свою зарплату, получая взамен широкие шелестящие бумажные фикции, называемые «облигациями». Но чтобы стать благодетелем, Сталин регулярно «снижает цены» — об этой псевдорадости оболваненная чернь любит вспоминать до сих пор. Одновременно за кражу колосков с и без того пустых колхозных полей в ноябре — декабре 46-го года в лагеря попадают 53 300 человек. За воровство трех огурцов с общественной грядки приговаривали к 8 годам в трудовой колонии строгого режима. Сталин не унимался. Вроде бы меньшевиков и троцкистов после убийства Троцкого в 40-м году поубавилось, а где новых взять?.. Да тут еще еле выжившие бедолаги, имевшие срок 10 лет, в 47-м году настроились на свободу выйти — правда, «без ста городов», — что с ними делать? Новые процессы учинять?.. С новыми «тройками»?.. Да на кой черт возиться?! Тех, кого не шлепнули, давайте по новой засадим. Чтоб уже никогда не вышли. Это и называется «сгноить в тюрьме». Ну хорошо — не в тюрьме, так в ссылке. И вот по концу лагерного срока в районы уже обжитой бараками Колымы и на курорты Красноярского края и Новосибирской области поступают многие сотни тысяч заключенных, ранее оттрубивших свой срок по статье 58.8, 58.9 и 58.10. (Мой отец в их числе.) Освенцим закрыт, Бабий Яр в прошлом, но сталинский ГУЛАГ победно празднует новую волну террора. Победителей не судят. Судят победители. В начале 1953 года (жизнь вождя близка к бессмертию в Мавзолее) в ГУЛАГе примерно два с половиной миллиона зэков. Плюс около трех миллионов ссыльных поселенцев (мой отец в их числе). В послевоенные годы жизнь «на воле» не менее опасна, нежели скотское существование в заключении. Сталин в 47-м году демонстративно отменяет смертную казнь, но уже в 50-м ее восстанавливает. Почему, зачем такая непоследовательность?.. Вождь как бы играл на публику: смотрите, я попробовал быть добрым имилосердным, а что получилось?.. Так называемое «Ленинградское дело»: честные партийцы Кузнецов, Попков, Родионов вкупе с председателем Госплана Вознесенским были спешно расстреляны через час после вынесения приговора. За что?.. А за то же самое — за протаскивание идей тех же самых Троцкого, Зиновьева и Каменева. Вот они, «новые» обвиняемые по старым проверенным рецептам. Да, именно… Сталин не унимался. Стареющий «царь зверей» в кителе Генералиссимуса рвал и метал. Получив в карман подукраденную у раззяв-американцев атомную бомбу (помогли леваки-коммунисты, умиравшие от сочувствия Советскому Союзу в его святой борьбе с гитлеризмом), Сталин вконец распоясался. Ему понравилась холодная война, открытая умницей Черчиллем в его речи в Фултоне — избавившись, наконец, от ненавистных союзников, стало можно… о-о-о, теперь многое снова стало можно! Прежде всего — вернуться к былому тайному почитанию Гитлера. Пусть сожжен ковер с завернутым в него телом, пусть тлен фашистского главаря развеян и выброшен на помойку истории, я, словно вампир, не напившийся крови в достаточной мере, испытывающий жажду — еще! еще! еще! — начинаю новый виток злодеяний — в память о поверженном собрате и коллеге по черным делам. Общее сатанинство снова дает о себе знать — Сталин демонстративно выходит на гитлеровскую стезю зоологического антисемитизма. 13 января 1948 года по его личному приказанию в Минске убивают Михоэлса — не только великого «Короля Лира» еврейской сцены, но и актера-мыслителя, общественного деятеля — председателя Еврейского антифашистского комитета. Вослед этому Сталин развязывает гнусную кампанию по борьбе с космополитизмом, профанируя и великий русский патриотизм, и присущее нормальному интеллигентному человеку неприятие любой ксенофобии. Это было торжество национал-социализма на советской почве. Ягода, Ежов, Берия, Круглов, Серов, Абакумов, Кобулов, Рюмин все эти молодцы, расстреливавшие людей, сами впоследствии были расстреляны. Но над всеми их делами и злодеяниями всегда нависал один человек по имени Иосиф Сталин, самый бесчеловечный самодержец в мировой истории. В 46-м году он, Сталин, спускает с цепи своего цепного пса Жданова (гой же породы, что Геббельс при Гитлере), который, опираясь на Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», травит Зощенко, Ахматову и Хазина. 12 августа 1952 года Сталин расстреливает весь, в полном составе, Еврейский антифашистский комитет (13 чистейших, невиннейших людей), затем по этому сфабрикованному делу выносятся новые приговоры — всего 125, из них 25 смертных, и далее… Далее открывается «сионистский заговор» против врачей, так называемых «убийц в белых халатах». Снова серия арестов, снова пытки, допросы, допросы и пытки… И вдруг, когда, говорят, на столе вождя уже лежал план депортации всех евреев из Москвы в Сибирь, — гром среди ясного неба. Год 1953-й. 5 марта, в день самого шутливого, самого веселого, самого театрального еврейского праздника Пурим, с древних времен, со времен Ветхого Завета посвященного победе над антисемитизмом, Сталин умирает на своей даче в Кунцеве. И сразу же, в следующий миг (!) началось «развенчание» — по уже известному закону первобытной жизни. 27 марта (в будущем этот день будет Днем театра, а в моей биографии случайно окажется и днем рождения театра «У Никитских ворот») 1953 года, то есть всего через пару недель после ухода вождя в ад, ГУЛАГ переходит из МВД (ранее — НКВД и МГБ) под контроль Министерства юстиции и объявляется амнистия. Правда, она касается только уголовников, а не «политических», поскольку тотчас перекрасившийся в реформатора в борьбе за высшую власть Берия накануне, 24 марта, пишет в Президиум ЦК письмо, в котором неожиданно заявляет, что из двух с половиной миллионов сидящих только 221 тысяча являются на самом деле опасными для государства преступниками. «Врачей-убийц» 3 апреля (мой день рождения) реабилитируют и освобождают, признавая (впервые за годы советской власти) нарушения законности органами госбезопасности. Сталинщина слегка затрещала, поскольку Лубянка стала в который раз пожирать сама себя. 10 июля арестовали Берию, а через три дня по лагерям ГУЛАГа покатилась волна восстаний — в Норильске, Воркуте, в Кенгире (возле Караганды) эти бунты были жестоко подавлены войсками особого назначения, включая танки. Зачинщиков расстреляли по сталинскому обыкновению, но «тройки», пресловутые «тройки», месившие без суда и следствия, были вскоре отменены. Правда, Берию прикончили тоже без суда, с приговоркой «собаке — собачья смерть!». «Наследники Ста. in на», по меткому определению Евгения Евтушенко, продолжали драку меж собой — антипартийные группы, в которые они почковались, тут же разоблачались, но их судьба решалась уже погуманнее, чем при усатом вожде, — их отправляли на пенсию, хотя и не лишали пайков. Племя продолжало «игру с медведем», но теперь уже с мертвым. Скоморох в медвежьей шкуре ИЗОБРАЖАЛ зверя, но не был им самим. Тотем из разряда живого царя-хозяина переходил в знак воспоминания о царе. Былое почитание сменялось осмеянием. Этот новый обряд был непривычен. И по-своему жесток. На святках, к примеру, вместе с медвежьими играми бытовала игра в мертвеца или «умруна», как его на Руси называли. Игра в «умруна» была «игрой в царя» — очень популярной в древнее время. Ритуальные проводы на тот свет — и есть та самая игра в «умруна», в которой царя сначала убивали, потом хоронили, а потом под общий визг и песнопение обязательно воскрешали — театрализованно, костюмированно, с использованием крашеных масок и декораций. Так и со Сталиным поиграли. Сначала поклали его нашпигованный спиртами и бальзамами труп полежать в Мавзолее, рядом с таким же пустотелым Лениным, потом, после речи Хрущева на XX съезде, его оттуда вынули и закопали в 10 метрах, у Кремлевской стены. Однако умер ли наш «умрун» или воскрес, до сих пор неясно. Игры первобытного племени продолжаются. Хотя 5 марта 1953 года смерть тирана медицински зафиксирована. Нои тут есть над чем задуматься. Вообще-то инсультный удар хватает его раньше, 3 марта, — вождь одинок, к нему поначалу никто из близких, никто из охраны не подходит… боятся подходить… А он… по имеющимся достоверным свидетельствам… …Он больше суток лежит под столом в гостиной, в луже собственной мочи.

* * *

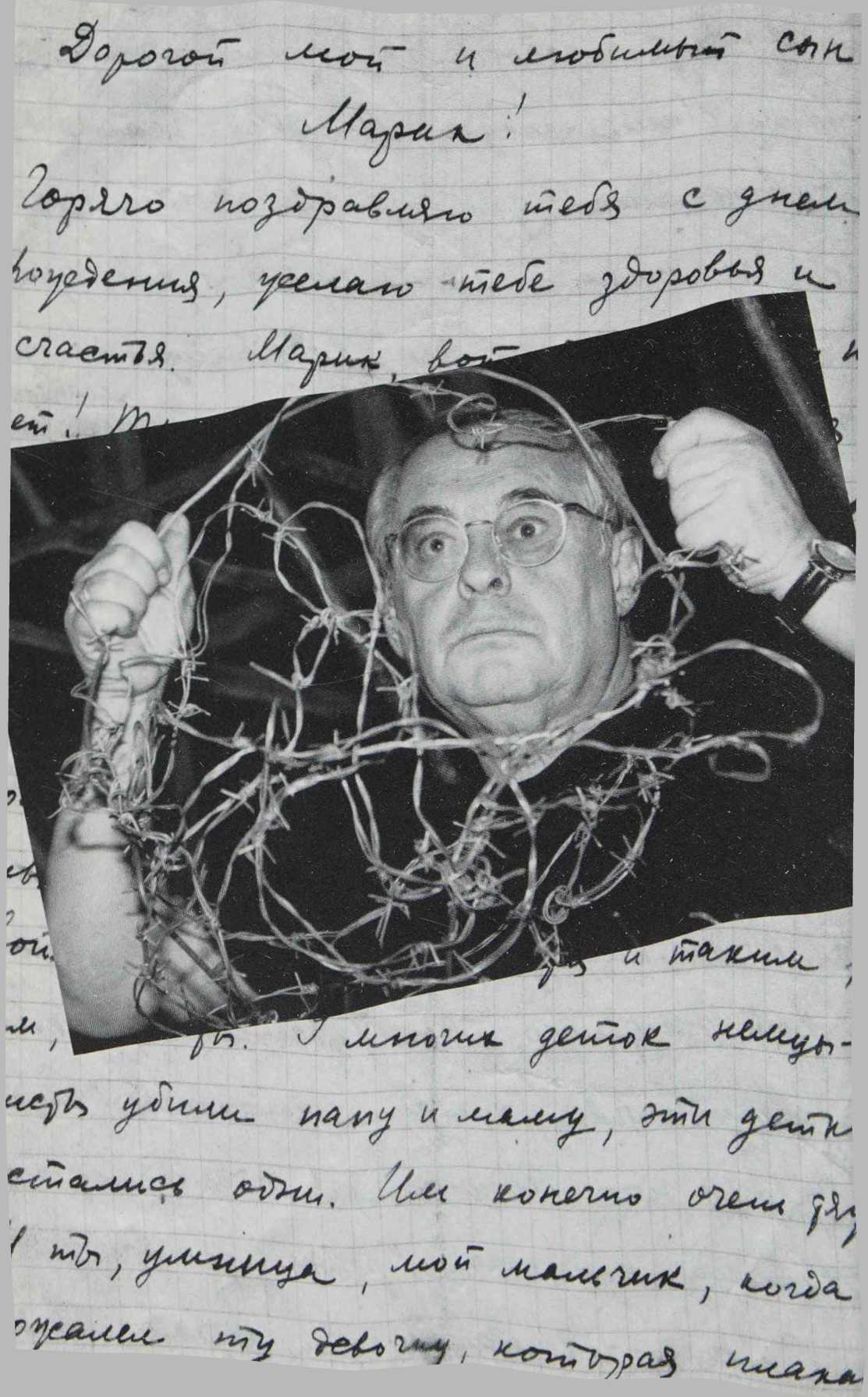

Итак, папа, мама, я и Сталин… Эти четверо — главные действующие лица пьесы, которую мне так хочется написать и поставить, да не получается. Что-то мешает. Во-первых, соавтор по имени История — она давит меня своей гениальностью и величием. Ей нет равных в умении строить ошеломительные сюжеты, проявлять характеры, сталкивать людей в неразрешимых конфликтах, громоздить события, путать карты, затем (в конечном счете) всё ставить на свои места и делать правильные выводы с гарантией новых ошибок и новых загадок бытия. История — дойная корова Литературы. Она — великий драматург, предлагающий пишущим бесконечное множество драм, комедий и трагедий, взятых из реальности, она — злой и добрый исследователь прошлой жизни в назидание будущим временам. Только и слышишь от нее: «Ничего не выдумывайте!.. Ничего не добавляйте!..» А в Театре так нельзя. Как Театру без добавлений?.. Театру нужна правда, да, но — театральная. То есть та, которая превращает жизнь в игру, подлинную, достоверную историю в факт искусства. Как это сделать? Как достичь?.. Ох, нелегкая это работа… Во-вторых, мне мешает то, что я сам вольно-невольно являюсь участником — соучастником рассказываемой истории. Тут и знаменитое театральное «отчуждение» не поможет: сделаться сценическим образом значит, пусть на время, перестать быть самим собой. Представление — оно и есть ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Какой актер сыграет моего отца?! Какая актриса — маму?! Да и я есть я, и никто на свете. Так же, как Сталин, хоть и были ранее всякие попытки его изображения, театрально явит себя на этих страницах-подмостках не столько лично, сколько в своем недосягаемом, внешне незримом виде — его присутствие пусть будет ощутимо, но не более, — пошел он к черту, короче!.. Не будет у этого персонажа никакого текста, никаких реплик, но роль его весьма значимая, поскольку зловещая. Впрочем, он сам ее, как известно, выбрал. И История ему за это воздала. Или воздаст. Начнем пьесу с пролога. Зритель войдет в полутемный зал, и что же он увидит, взглянув на сцену, пока действие еще не началось? Допустим, он увидит огромную белую стену, стоящую чуть косо от кулисы к кулисе. Почему косо? Потому что стена будет экраном, и на нем то и дело станут возникать старые фотографии из моего семейного архива и специально снятые страницы множества писем, без которых нашему документальному повествованию не обойтись. И вот, хочется, чтобы эти документы были заявлены «не в лоб», то есть иллюстративно, а чуть-чуть поэтично, будто из небытия, из чернот ушедшего времени, сегодня для нас во многом ирреального. Из стены, благодаря спецэффекту, появятся и два главных героя — папа и мама. Я как лицо реальное выйду на сцену из кулисы. А Сталин… Нет, Сталин вообще не появится в моей пьесе. Он в ней будет НЕЗРИМО присутствовать. Он будет нависать над каждым словом этой истории, над каждым движением на сцене, он будет разлит в самой атмосфере этого пространства — как злой дух, олицетворяющий божье отсутствие. Пора бы начать… А с чего?.. С тишины или с музыкального вступления?.. Лучше с тишины. Почему лучше — не знаю, не понимаю, но я так чувствую. Может быть, пьесе предпослать какой-нибудь эпиграф?.. Мама моя любила стихи и многое читала наизусть, особенно из Ахматовой…Мы ни единого удара

Не отклонили от себя…

Мне на плечи кидается век-волкодав…

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Известное известно немногим.

Часть первая Семен и Лидия

Пролог

Из полутьмы, из небытия, из далекого уже и отвратительно пыльного закулисья выплывает фигура Матери. Мама. Звал меня? (Пауза.) Что-то случилось? Я. Нет, мама. Просто хотел тебя увидеть. Я скучаю по тебе, мама.Простые слова — хорошие слова. Старайся говорить проще!

Мама. Врунишка!.. В папочку! Если бы ты действительно скучал, то… А ты не был на моей могиле… Я. Два года. Мама. Три. Я даже думаю, что ты не сразу найдешь меня на кладбище. Я. Прости. Мама. Никогда никого из вас не прощу. Кстати, а отца своего ты навещаешь? Когда с ним общался в последний раз? Я. Не ругай меня, мама. Вы по-прежнему оба со мной. Но по отдельности я не хочу к вам обращаться, а вместе… вместе как-то не происходит. Вот, может, сегодня… Мама. Что сегодня? Я. Произойдет. Мать заволновалась тенью своей, из закулисья дохнуло новым смрадом, стена зашевелилась, и на белом фоне ее отпечаталась, нет, проявилась первая фотография — они вдвоем, мать и отец, тридцать какой-то там год, она в тюбетейке, он с папиросой, молодые и счастливые молодожены всегда выглядят немножко как дураки… Я вынимаю из шкатулки (карельская береза, дорогостоящая во все времена мамина вещь) желтую бумажку, читаю официальным тоном:

«Народный комиссариат внутренних дел, СССР Отдел Актов гражданского состояния СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ № 1993 Гр. Шлиндман Семен Михайлович Гр-ка Котопулло Лидия Михайловна вступили в брак, о чем в Книге записей Актов гражданского состояния о браке 31-го мая 1931 года произведена соответствующая запись. Подписи: Он. Она. Зав. Бюро ЗАГС Делопроизводитель Печать».[1]

Мама. Я не могу… Не хочу… Я уйду. Я. (Властно.) Нет, мама! (Где-где, а в пустом пространстве я действительно имею какую-то власть.) Я хочу, чтобы сегодня вы встретились здесь. Мама. Это невозможно. Я. В театре нет ничего невозможного!

Я взмахнул рукой, и по этому мановению, может быть, из того же небытия, из той же темной бездны на свет, на всеобщее обозрение, выступает Отец мой — будто сошедший с фотографии, живой, всамделишный, ясный до умопомрачения…

Отец. Зачем тебе это?

Стена шарахнулась от него, уехала в сторону под звуки песни «Спой нам, ветер», шум и гомон физкультурного парада и чей-то жизнерадостный идиотский смех.

Я. У меня есть к вам вопросы. Отец. Сколько тебе лет, сыник? Я. За семьдесят уже. Отец. Наконец-то ты захотел что-то выяснить про себя. Я. И про вас тоже.

С этими словами я вываливаю на стол содержимое шкатулки — целую бумажную груду: десятки писем, документов, каких-то записок и записочек. Звук «падающей в колодец бадьи» (А. П. Чехов) сопроводил это действие, что-то громыхнуло там, в отдалении, в глубине шваркнуло, грюкнуло, стукнуло чем-то обо что-то, зачерпнуло со всасывающим чмоком — и бадья медленно, натужно и напряженно полезла наружу, со скрипом, с ленцой, но все-таки преодолевая собственную тяжесть, плеща излишки в разные стороны. В тот же миг все часы в мире перестали гикать, а стрелки тех, что на Спасской башне Кремля, сначала задергались, сумасшедшие, потом суетливо закрутились в обратную сторону. Я удовлетворенно крякнул и вытер пот со лба. Ведь это моим усилием время двинуло назад, и в пустом пространстве сделалось посветлей.

Отец. Что это? Мама. Мой архив. Я. Я нашел все это на другой день после маминых похорон, в августе 75-го. Я открыл эту шкатулку и ахнул: здесь лежала вся ваша переписка и — о Боже! — мои детские, 44-го — 45-го года письма отцу — якобы на фронт, но никогда никуда не отправленные! — с рисуночками пунктиром стреляющих «наших» ястребков-истребителей и объятых пламенем падающих «мессершмитов» с черной свастикой на хвостах. Надписи на рисунках прыгающими буковками призывали: «Папа, бей немца'», «Возвращайся с победой, папа!», и совсем уж по-пропагандистски — «Папочка, раздави фашистскую гадину!». Я писал, я рисовал, а мама… Мама, что ты делала, запечатав конверты?.. Отец. Мы с мамой договорились до поры до времени не говорить тебе, малолетке, что я сижу в лагере… Ты должен был верить, что твой отец — как все, воюет. Твой отец — герой. Он летчик. Он артиллерист. Он разведчик и зенитчик — всё вместе взятое. Мама. И я добросовестно складывала эти «письма на фронт», чтобы наш сыник не дай Бог подумал, не дай Бог узнал, что его папка — «враг народа». Никакой не герой. Я. Я плакал трое суток, перебирая эти и другие письма, лежавшие в открытой мною шкатулке. Я думал о родителях и о себе.

Массовый психоз имеет место там и тогда, где происходит сдвиг психологии, начиненной идеологией. Фанатики начинают произрастать как бы сами, на каждом миллиметре пространства, множась в геометрической прогрессии и в какой-то момент превращаясь в популяцию полуидиотов, стремящихся отбросить от себя приставку «полу». Общество составляют исключительно фантомные существа, забывшие, что у них природой даны мозги, чтобы мыслить, и немножко совести, чтобы отличаться от зверей. Это общество в 1937 году было приготовлено к самопожиранию. Экономика перешла в политику. Любое строительство, каждое производство стало местом БОРЬБЫ за социализм. Обработка сознания стала возможной благодаря опустошению души безбожием и имитацией культурных ценностей. Все, кто не соответствует этой имитации, из официальной культуры выбрасываются в мусоропровод истории. Теперь поиск врагов и их наказание объявляются патриотическим долгом каждого гражданина и каждой гражданки. Кремлевский хозяин начинает самую кровавую бойню в истории всех стран и народов. Это ж надо — мне выпадает такое счастье — родиться в 37-м году. Да, я родился в 37-м, том самом, 3 апреля, в городе Петропавловске-на-Камчатке, рядом с огнедышащей сопкой Ключевская. Как говорил один мой дружок: «Что можно ждать от человека, чья родина — страна вулканов и гейзеров!»

Мама. Марик родился преждевременно — 8-месячным слабым ребенком, восьмимесячные, как известно, реже выживают, чем даже семимесячные, — и это я была в том виновата: будучи в положении, я простудилась и заболела крупозным воспалением легких. Но мы с Семой были счастливы, как могут быть счастливы только молодожены, у которых всё впереди. Мальчик!.. Мальчик! 2 кило восемьсот!.. Отец — словно сам из кратера сейчас выпрыгнул — засиял, заблестел, заулыбался от собственного извержения. Отец. Вот она… Первая моя записка гебе в роддом… (Читает, продолжая сиять.) «Ликин, милая!» Я говорил с Сидорчуком насчет специальной няни. Он говорит, что это вовсе не нужно, и что это у них ни в коем случае не разрешается. Бояться малого веса не надо, так как он подгонит свой вес — так говорит Сидорчук. Нашего сына я видел, мне поднесли его к окну. Такая мурза, похож очень на меня, так, как ты хотела. Я хотел с ним поговорить, но он не слышал через закрытое окно. Лидуха, нужно дать имя нашему сыну. Я думаю назвать его Марком, Леонидом или Геннадием. Решение за тобой, нашей мамкой, которая его выносила и родила. Я жду твоего ответа. Хочу дать телеграммы нашим. Я сегодня буду здесь, еще несколько раз приду к тебе. Завтра уеду на стройку, буду 5-го утром обратно. Крепенько, крепенько целую тебя и сына. Сема — папа».

Мать слушала Семена благосклонно. На белой стене появилась ее фотография с младенцем на руках. Я. Странно, а ведь я мог быть не Марком, а Леонидом или Геннадием… Может, и жизнь у меня тогда бы вышла другая… Имя человека — что оно значит?.. Присвоенное по выбору родителей, оно становится неотделимым от тебя, с ним ты живешь не как с другом или соседом, а как с самим собой, то есть с тем сокровенным человеком, который скрыт в твоей плоти, прячется где-то внутри. И с этим, не другим по случайности приклеенным именем, — придет время — тебя положат в гроб, и сгинешь ты, и плоть твоя сгниет, а имя, может быть, имя только от тебя и останется. Мама. Сидорчук — это, догадайся, главврач роддома, что помещался в самом центре Петропавловска на улице Ленина. Когда город заваливало снегом, эта улица была единственная, по которой прорубали траншею. Вот по такой траншее я и шла тебя рожать, а уж когда домой тебя несли, было солнечно, уже гаять начало, полилось отовсюду. Я. Как вы оказались на Камчатке? — спрашиваю я, родившийся на улице Ленина. Бывает и не такое. Чехов, к примеру, родился на Полицейской улице. Мама. После окончания строительного института в Москве мы поехали туда по контракту. Надо было денег немного заработать. Отец. Да что деньги?.. Ерунда — деньги!.. Мы социализм поехали туда строить. Мама. Мы строили судоремонтный завод. Отец. Но нам казалось, что мы строим тем самым социализм. Что мы этой силы частица, от нас зависит всё — и гвоздь в сапоге, и мировая революция… Мы были на передовом фронте соцстроительства, на главном рубеже… Мы… Мама. А 3 декабря, когда нашему мальчику ровно 8 месяцев исполнилось — день в день, тютелька в тютельку, — в нашу дверь постучали… Я. Стоп! Здесь удар гонга. Здесь заканчивается Пролог. Пролог был коротким. Он и должен быть таким. Ничего лишнего. Станиславский учил определять главное событие любого отрезка драмы. Драма еще не началась, но «главное событие» в прологе уже есть — человек родился. И этот человек — я! Согласитесь, это важно. По крайней мере, для меня. Не меньше — для моих родителей. Они счастливы. Они в упоении. И это главное настроение пролога. Внешне оно совпадает с телячьим восторгом, в котором пребывала большая часть населения в 37-м году. Откуда-то издалека слышна песня Дунаевского из кинофильма «Цирк», и тотчас на белой стене маленький негритенок — символ интернационализма, — передаваемый по рядам из рук в руки. Вот его берет Михоэлс, впоследствии зверски убитый за свое еврейство. Тоже, согласитесь, символ. Мне почему-то кажется, что этот негритенок — я, а Михоэлс — символ моего папы. В подтверждение давайте используем в прологе парочку фотографий — им надлежит проявиться на белой стене. На первой из них — мой папа (слева во втором ряду) в групповом снимке среди таких же счастливых отцов, держащих на руках завернутыми в одеяльца своих деток. Все отцы — в кепи, типичном головном уборе тех лет, и рядом мамы — все трое в лихо закинутых по той же моде набекрень беретках. Моя мама у папиных ног слева, в первом ряду в светлом платьице, улыбается… Все сидят на траве, на камчатском пленэре, лето в разгаре, лето 37-го. А другая фотография — тех же дней, те же счастливые родители, но без меня. Сладкая парочка. Как на открыточке, глаза в глаза, пик любви, мама гладко причесана, с блестящей заколкой в волосах и уже в темном наряде с элегантным белым воротничком, и он, Семен, в гимнастерке, соответствующей суровому и скромному быту социалистической формации, и с пышной шевелюрой: прямо загляденье!.. Идиллия, можно восхититься и позавидовать крепости этой семьи. Но вот пролог завершен. Перемена света. Начинаем первое действие. С чего начинаем? Как и полагается, с завязки. Тотчас стена притворилась экраном, и на нем возник подлинник — несомненно от слова «подлость»… ДЕЛО № Р-3250 Я. (Читаю.)

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА 1937 декабря 3 дня Я, ОПЕР УП 3 отд. 4 ГБ КОН НКВД Дуболазов на основании ордера выданного Камчатским обл. упр. НКВД за № 17 произвел обыск у гр. Шлиндмана Семена Михайловича, проживающего пос. Судоремонтного завода АКО по улице — дом 5 кв 2. При производстве обыска присутствовали гр. гр. Белешов Дмитрий Севостьянович Ячко Константин Дмитриевич. Согласно полученным указаниям задержаны гр. гр. Шлиндман Семен Михайлович. Изъято для представление в Камчатское обл. упр. НКВД следующее: ОПИСЬ Вещей, ценностей и документов

Жалобы на неправильности, допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей ценностей и документов НЕ ЗАЯВЛЕНО В протокол все занесено правильно, таковой нам прочитан, в чем и расписываемся: Подпись. Представитель домоуправления: (в сельских местностях представ, сельского совета) Подпись. Производивший обыск Подпись. Дуболазов Копию протокола получил Подпись. С.Шлиндман Примечание: 1. Все претензии и заявления должны быть занесены в протокол до его подписания. После подписания никакие жалобы и заявления не принимаются 2 С запросами обращаться в Камчатское обл. упр. НКВД по адресу Красноармейская 9 Т. 1-96

Ну вот и кончилось так называемое счастье. 3 декабря 37-го. С этой отметки начинается летопись любви и разрыва, написанная в жанре этакого китча, ибо чем еще был этот социалистический реализм жизни под надзором и в страхе.

Мама. Когда Сему увели, я два часа смотрела на стену. И я сразу всё поняла. Я. Что «всё»? Мама. Что это конец. Что он оттуда не выйдет. Я. Ты с самого начала не имела надежды? Мама. Никакой. Я. Ты считала, что не удастся доказать его невиновность? Мама. Никогда. Я. Но почему?.. Ты так хорошо разбиралась в политике? Мама. Я не разбиралась. Я. Ты… Мама.

Я трамвайная вишенка страшной поры

И не знаю, зачем я живу.

Мама. Сам узнай. Сам вычитай. Ты уже большой. Я. Говорила она и никогда не произносила: «Это Мандельштам» или «Это Ахматова»… Она их будто присваивала, произносила будто от себя, от своего имени. Мама.

У меня сегодня много дела:

Надо память до конца убить.

Надо, чтоб душа окаменела,

Надо снова научиться жить.

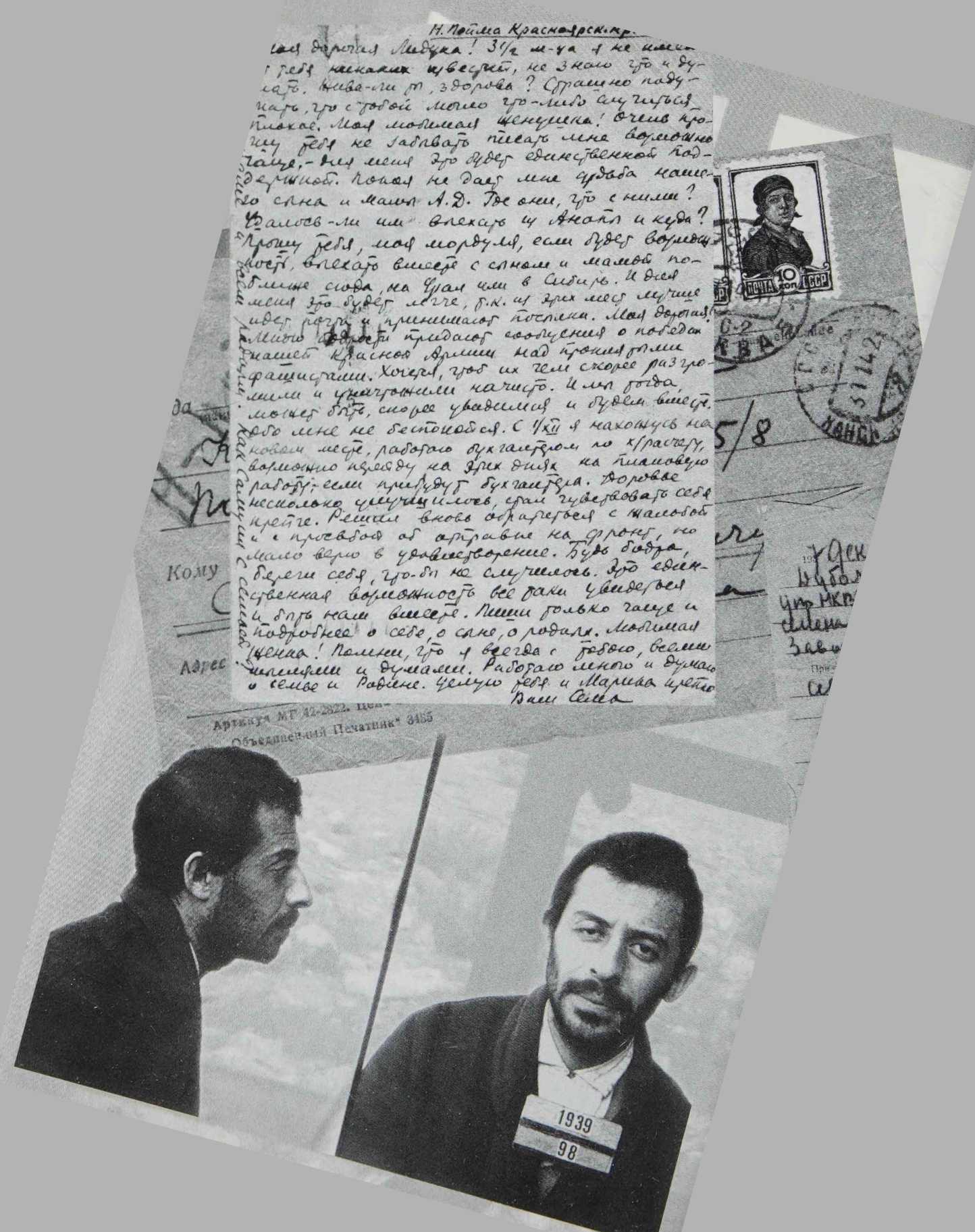

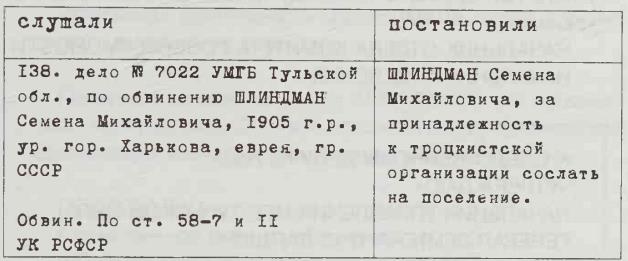

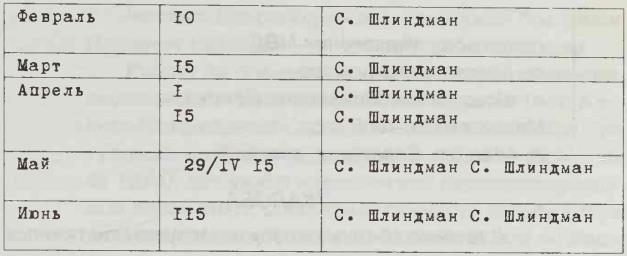

МВД РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОТДЕЛ СПЕЦФОНДОВ 660017, Красноярск, Ул. Дзержинского, 18 Т. 45-98-05 270606 № 1/3-2256 На № от АРХИВНАЯ СПРАВКА В материалах архивного личного дела ссыльного № Р-3250 имеются сведения о том, что ШЛИМАНД Семен Михайлович, 1905 года рождения, уроженец г. Харькова, был арестован 3.12.1937 г. в г. Петропавловске на Камчатке (так в документе) и осужден (дата не указана) по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР по ст. 58 — 1а, 58–11 УК РСФСР к 8-ми годам лишения свободы. Освобожден из Краслага МВД Красноярского края 12. 08. 1946 г. 16. 12. 1948 г. арестован органами УМГБ по Тульской области и 16. 02 1949 г. осужден по постановлению Особого Совещания при МГБ СССР по ст. 58 — 7, 58–11 УК РСФСР за принадлежность к троцкистской организации к ссылке на поселение. Этапирован в г. Красноярск в распоряжение УМГБ по Красноярскому краю и направлен в ссылку на поселение в с. Абан Абанского района Красноярского края. В январе 1954 года переведен на поселение в г. Канск Красноярского края. Из ссылки освобожден 30.06.1954 г. за недоказанностью обвинения на основании Определения Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26.05.1954 г. Основание: архивное личное дело № Р-3250 Заместитель начальника Т.Н. Килина Старший инспектор И.Е. ФилиппВот тут, собственно, весь сюжет. В паре абзацев. Правда, фамилия искажена, ну да кто ж на опечатки обижается… Тем более главный архивист так приветлив. — Значит, я мог не обращаться к своему другу-адвокату? — Конечно. Обратились бы напрямую к нам — результат был бы тот же. Вот оно как'.. Ты, значит, живешь, хлопаешь ушами, страдаешь, ничего не знаешь, но ищешь пути, а потом вдруг оказывается, все усилия — лишние, можно «напрямую», без всяких «ходов»… Мне даже стало жаль Бориса Кузнецова — он потратил столько времени на, выходит, бесполезную писанину, но ведь получается, что и он, такой дока в юридических вопросах, тоже не ведал о благородной яковлевской программе… Интересная все-таки у нас жизнь! Что запрещено — знаем, а что разрешено — не ведаем. Итак, личное дело № Р-3250. В первую секунду боюсь дотронуться до папок, хранящих горе и неимоверные страдания. Для начала решил просто полистать, чтобы уж потом углубиться во внимательное и, прямо скажем, ничего хорошего не сулящее чтение. Но что это?.. Многие страницы оказываются запечатанными. Помните, на почте, когда мы отправляли бандероли, их упаковывали такой плотной наждачной бумагой коричневого цвета, и еще в ней, будто в хлебной черняшке, оказывались какие-то зернышки и семечки?.. Тщательно завернутые в эту грубую плоть тайны следствия, для пущей важности пришлепленные сургучом, взывают к вопросу, и я в лоб спрашиваю главного архивиста: — Почему нельзя читать всё от корки до корки? Ответ был таков: — Это касается третьих лиц. И — точка. Ох, как интересно… Я понял сразу: там доносы. Ну, и, может быть, какие-то следы «физических воздействий» на отца. Даже сейчас, в XXI веке, нежелательно, чтобы «это» открылось. Сиди спокойно, мальчик. Смирись. Читай, что дают. И скажи спасибо, что дали. Могли б и вообще не дать. Если б не светлой памяти Александр Николаевич Яковлев.

ХАРАКТЕРИСТИКА Гр. Шлиндман Семен Михайлович в настоящее время работает в государственном строительномонтажном тресте «Камчатсгрой» в должности начальника группы планирования и организации труда. Социальное положение указывает служащий (по сообщению ею жены т. Котопулло сын торговца), образование незаконченное высшее беспартийный, в 192? г. состоял кандидатом ВКП(б), был исключен за склоку и как «переросток» из ВЛКСМ. На строительстве СРЗ имел выговор за непринятие мер по оплате премиально-прогрессивной зарплаты. В мае был отстранен от работы за развал работы, но по телеграмме Главстроя был восстановлен вновь. По личному листку Шлиндмана видно, что последний специального образования не имеет. С 1926 г по 1935 г. работал в 19 учреждениях. Анкетные данные со списком нач. состава РКАА имеют неточность, так, например: с 1924 г. по 1928 г. показано: находился во Владивостоке в Военно-технической школе, тогда как в листке указано, что работал с марта 1924 г. по февраль 1926 г. в НК РКП УССР. С 1925 г. — 1926 г. на ткацкой фабрике коммерческим агентом и только с ноября 1927 г. по октября 1928 г. был во Владивостоке в Военно-технической школе. К работе относится недобросовестно, формально, много болтает, ни одной работы в срок не выполнял, склонен к склоке, карьерист. Весьма активен в вопросах личных дел. Шлиндман требует тщательной проверки. 5/VI — 37 г. ВР.и.о. управляющего Трестом «Камчатстрой» (Кроткевич)Этот донос в виде «характеристики» был направлен главным инженером стройки Кроткевичем в органы НКВД. Облыжные слова: «склочник», «карьерист» и тот самый вывод, без которого донос не донос: «требует тщательной проверки». Надо реагировать. С 5 июня по 3 декабря уполномоченные Аглуздин и Дуболазов «тщательно проверяют» объект, затем арестовывают всех подряд — начиная с самого Крот-кевича и управляющего «Камчатстроем» Рябова, кончая прорабами и начальниками участков. Стройка обезглавлена. Стройка застопорена. «Дело» пошло. Но сначала, прежде чем дать старт марафону, необходимо было принять некое Постановление от лица НКВД, позволяющее перейти к допросам и пыткам. Уже в первой строчке этого Постановления — подлог: «рассмотрев следственное дело» — так написано черным по белому. Однако какое дело? 25 июля 1938 года, кроме ареста, протокола обыска и молниеносного приговора к «вышке» без суда и следствия (в архиве он отсутствует по уже названной причине), нет ничего. Сержант, ты там чего рассматривал?.. Папка пуста. И вот начинается ее наполнение. Пустота заполняется пустотой.

«УТВЕРЖДАЮ» вр. нач. коу нквд КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1938 года июля «25» дня гор. Петропавловска на Камчатке. Я, Опер. Уполномоченный 3 Отд. УГБ КОУ НКВД Сержант Гос. безопасности___________рассмотрев следственное дело по обвинению ШЛИНДМАНА Семена Михайловича, 1905 года рождения, уроженца гор. Харькова, еврея, служащего, образование незаконченное высшее, б. кандидат ВКП(б), до ареста работавшего нач. планового отдела треста «Камчатстрой» — в преступлении предусмотренном ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР НАШЕЛ Что ШЛИНДМАН Семен Михайлович материалами следствия достаточно изобличается как участник право троцкистского заговора существовавшего на Камчатке по заданиям которого проводил к-p подрывную работу, т. е. совершил преступление предусмотренное ст. ст. 58-1 п «А», 58-7-8-11 УК РСФСР, а поэтому: ПОСТАНОВИЛ К ранее предъявленному ШЛИНДМАНУ обвинению по ст 58-7-11 УК предъявить дополнительное обвинение по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8 УК РСФСР. Меру пресечения содержание под стражей при арестном помещении КОУ НКВД оставить в силе. Копии настоящего постановления направить Военному прокурору и 8 Отд. УГБ НКВД — для сведения. О/УПОЛ. 3 ОТД УГБ КОУ НКВД СЕРЖАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись. «СОГЛАСЕН» НАЧ. 3 ОТД угб коу НКВД СЕРЖАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись. Настоящее постановление мне объявлено ПодписьНу вот. Теперь приступаем. Начальник Планового отдела, инженер Шлиндман — отныне вы гражданин Шлиндман, — пожалуйте на допрос…

Управление Народного Комиссариата Внутренних дел по ДВК Управление Государственной Безопасности ПРОТОКОЛ ДОПРОСА К делу №____ 1938 г. июля мес. 27 дня Я, опер, уполн. 3 отд. КОУ НКВД ___________допросил в качестве обвиняемого 1. Фамилия Шлиндман 2. Имя и отчество Семен Михайлович 3. Дата рождения 1905 г. 4. Место рождения гор. Харьков 5. Местожительство поселок Судоремзавода 6. Нац. и гражд. (подданство) еврей гр-н СССР 7. Паспорт имеет 8. Род занятий начальник планового отдела треста «Камчатстрой» 9. Социальноепроисхождение из семьи торговца 10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение): а) до революции на иждивении родителей б) после революции служащий 11. Состав семьи жена Лидия Михайловна Котопулло 28 л. Живет поселок Судоремзавода, сын Марк Семенович 1 г. живет с матерью, отец Шлиндман Моисей Евсеевич на иждивении детей. 12. Образование (общее, специальное) не законченное высшее 13. Партийность (в прошлом и настоящем) в 1922 году был исключен из кандидатов КП(б)У 14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом и за что) а) до революции не подвергался б) после революции не подвергался 15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти не имеет 16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете А-3 17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан, отрядах), когда и в качестве кого с ноября 1927 года по ноябрь 1928 года в качестве красноармейца-одногодичника. 18. Служба в белых и др к.-р. армиях (когда, в качестве кого) не служил 19. Участие 8 бандах, к.-р. организациях и восстаниях не участвовал 20. Сведения об общественно-политической деятельности член ревизионной комиссии ОСО организацииИтак, борьба началась с первого допроса. Обычно старт знаменует как бы равенство сил. Еще есть порох в пороховницах, и допрашиваемый должен с самого начала продемонстрировать свою мощь и непобедимость. Он полон желания доказать свою очевидную невиновность и горячо верит, что справедливость будет восстановлена. Вот сейчас его выслушают и — порядок. Сейчас он прямо и честно ответит на все вопросы — и дело тотчас рассыплется, обвинения окажутся клеветой, тьма исчезнет, и солнышко снова засияет. На старте дистанция не видна. Верней, она представляется короткой, ибо жертва верит в свою непогрешимость и считает арест и обыск простым недоразумением. Марафон исключен. Беговая дорожка кажется стометровкой — и если вдруг на ней обнаружатся какие-то барьеры, преодолеем всё и придем к счастливому финишу. Конечно, голод первых дней напугал. Но ведь выдержал!.. Ничего страшного! Конечно, августовская баржа с расстрелянными инженерами-ленинградцами стояла перед глазами… Но ведь действительно в стране после убийства Кирова подняли голову вредители и троцкисты, мешающие нам жить. Классовая борьба обостряется, но, как сказал товарищ Сталин, нет таких крепостей, которые мы, большевики, не могли бы взять. Да и товарищ Горький правильно недавно сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Передо мной протоколы (не стенограммы!) допросов отца за три с половиной года следствия. Написанные от руки корявыми малоразборчивыми почерками, они выдают поразительную безграмотность сержантов и лейтенантов, ведших записи. С русским языком у всех энкавэдэшников было плоховато, что поделаешь! С другой стороны, всё вроде бы по-военному четко: всегда проставлено число, время не всегда, но довольно часто отмечено, около каждого зафиксированного ответа роспись допрашиваемого. В конце каждой записи обязательна фраза: «Протокол записан с моих слов верно, лично мною прочитан, никаких замечаний нет». И — заключительное факсимиле. «Документ должон быть оформлен» — незыблемое правило бюрократии, думающей о вечном. Ибо сказано: «Социализм — это учет». Я, правда, добавил бы: «Учет того, чего нет». Но не будем подправлять классику. Тексты протоколов — злопамятные свидетельства ужасного времени, которое так хотело бы выглядеть голубым и зеленым, да не удалось. «Всё по закону» — это мечта. Когда по закону не всё или, точнее, ничего, бюрократический молох должен с особой тщательностью регистрировать «как следует», «как надо» и, наконец, «как положено». Не придерись!.. Что бы там на этих допросах ни происходило, какие бы вопли и стоны ни раздавались, это всё, как говорят евреи, «халоймес», то есть ничего не значит, важно одно — что зафиксировано в протоколе. Устная речь веса не имеет. Только то, что на бумаге и подписано. Отец это прекрасно понимал. Поэтому, наверное, так скрупулезно и дотошливо формулировал свои ответы, обычно полные, по возможности развернутые, не оставляющие сомнения в продуманности и честности. Прямо перед ним стояло с разинутой пастью чудовище, и надо было что-то постоянно «класть в пасть», сохраняя выдержку и твердость в главном — непризнании вины. Обратим внимание на числа. Арест — 3 декабря, а первый допрос аж 27 июля следующего за тридцать седьмым года. Промежуток, прямо скажем, чувствительный. Следующий протокол датирован 28 января года 39-го. Этот допрос происходил глубокой ночью. «Начат в 23 часа 40 мин.». «Закончен в 3 часа 25 минут». Долгожданная ночка!.. С июля по январь (концы месяца) Семен, видно, готовился к бою. Далее в деле — протокол допроса от 11 августа 1939 года, — как видим, следствие идет бешеными темпами. Этот документ зато самый длинный, на 14 страницах, испещренных мелким бисером. И снова перерыв до глубокой осени. Ждите! Ждем. Терпите! Терпим. И вдруг темпоритм следствия меняется. 15 октября один допрос, 16 октября другой, 17 октября третий и четвертый. Сначала с 11 утра до полтретьего, затем в тот же день с полдесятого (вечером) до 11. А далее — 19 октября (в честь, видно, светлого лицейского пушкинского дня) новый допрос — «начат в 22.30», закончен около часа ночи — «00 ч. 50 мин 20/Х 39 г.». Но и этого мало. В тот же день 20-го снова началась трогательная дружеская беседа со следователем — в 19. 35 мин. — и продлилась меньше часа — до 20 ч. 35 мин. Какое замечательное ускорение!.. Пришла пора заканчивать состряпанное дело. А чего волынить?.. Всё давным-давно ясно. Крышка! Однако с упорством, доходящим до смешного (ведь повторы без границ смешны), он, мой отец, в сущности, молодой человек 32 лет, попавший в долговременную беду, ни на йогу не сходил со своей позиции. Его били в одну точку. Он в одну точку и отвечал.

Подпись.

Вопрос: Вы изобличаетесь, как участник контрреволюционной право-троцкистской организации. Признаете себя виновным? Ответ: Нет, не признаю. Я никакого отношения к этой организации не имел. Вопрос: Вы признаете, что были исключены в 1922 году из кандидатов КП(б)У за участие в антипартийной группировке «Рабочей оппозиции»? Ответ: Нет, не признаю. Никогда в антипартийной группировке я не состоял, а в 1922 году был исключен из кандидатов КП(б)У за невыход на работу на производстве и как несовершеннолетний. Вопрос: Вы отрицаете, что ваши троцкистские взгляды сложились в 1922 году в период «рабочей оппозиции»? Ответ: Отрицаю полностью. Я троцкистских взглядов не разделял ни в 1922 году, ни позже. Вопрос: Следствию известно, что Вы имели вплоть до вашего ареста тесную связь с троцкистом Ста-невским бывшим редактором газеты «Красное знамя» в гор. Владивостоке, который возглавлял рабочую оппозицию в Харьковской комсомольской организации в 1922 году? Ответ: Станевского я знаю с 1920 года по Харьковской Комсомольской организации, где он в 1921-22 годах возглавлял группировку «Рабочей оппозиции». Имел с ним встречу в 1936 году при проезде гор. Владивостока, но связи с ним никогда не имел и о его контрреволюционной деятельности мне ничего не известно. Вопрос: Рябова Вы знаете? Ответ: Знаю Рябова с конца ноября 1935 года, как начальника строительства Судоремзавода и позже, как управляющего трестом «Камчатстрой». Вопрос: В чем выражалась ваша связь с Рябовым? Ответ: Исключительно служебная. Вопрос: Ответ: Только ли в этом выражалась ваша связь? Исключительно и только в этом. Вопрос: Следствию известно, что вы были связаны с Рябовым, как участники контрреволюционной правотроцкистской организации? Ответ: Этого никогда не было. Вопрос: Ответ: Вы Кроткевича знаете? Кроткевича знаю, как главного инженера строительства Судоремзавода и позже, как главного инженера треста «Камчатстрой». Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания обвиняемого Кроткевича о вашем участии в контрреволюционной право-троцкистской организации: «…Для проведения подрывной деятельности в финансово-плановой работе в организацию Рябовым был завербован бывший начальник планово-финансового отдела строительства Судо-ремзавода АКО Шлидман Семен Михайлович…». Подтверждаете показания Кроткевича? Ответ: Нет не подтверждаю ни в коей мере. Вопрос: Вам зачитывается показание обвиняемого Певзнера «…самым активным участником контрреволюционной право-троцкистской, диверсионновредительской организации был Шлиндман Семен Михайлович — начальник Планово-финансового отдела строительства Судоремзавода»… Будете ли теперь отрицать свою виновность? Ответ: Категорически отрицаю. Вопрос: Следствием установлено, что Вы будучи начальником планового отдела треста «Камчатстрой», как участник контрреволюционной право-троцкистской организации активно проводили подрывную работу, направленную на срыв строительства Судоремзавода. Прекратите Ваше запирательство и давайте правдивые показания? Ответ: Ни какой подрывной деятельности направленной на срыв строительства Судоремзавода я не проводил. Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания обвиняемого Кроткевича, что ваша «…контрреволюционная деятельность в основном сводилась к дезорганизации производства путем задержки и вредительского составления производственных планов, вредительского нормирования труда…». Эту часть показания Вы подтверждаете? Ответ: Нет полностью отрицаю. Вопрос: Вам зачитывается еще одна выдержка из показания Кроткевича о том, что Вы «…с контрреволюционной целью срывали премиально-прогрессивную оплату труда, тем самым саботировали стахановское движение и искусственно создавали у рабочих недовольство Советской властью и партией…». Будете ли теперь отрицать свою подрывную деятельность на строительстве Судоремзавода? Ответ: Да, отрицаю. Ни какой подрывной деятельности я в строительстве Судоремзавода не проводил. Вопрос Ваше отрицание неоспоримых фактов проведенной Вами подрывной деятельности необоснованны. Следствие требует прекратить запирательство и давать правдивые показания? Ответ: Подтверждаю, что ни какой подрывной деятельности я не вел и в контрреволюционной организации не состоял и о существовании таковой мне не известно. Протокол записан с моих слов верно мной лично прочитан в чем и расписываюсь Допросил: Опер. уполномочен 3 отд. УГБ КОУ НКВД Сержант Госбезопасности Подпись.

На допросе от 28 января: Вопрос: Материалами следствия Вы изобличаетесь как активный участник антисоветской правотроцкистской организации. Расскажите когда и кем Вы были вовлечены в эту организацию? Ответ: Участником антисоветской право-троцкистской организации я никогда не был и никто меня в эту организацию не вербовал. На допросе 11 августа 39-го года: Вопрос: Материалами следствия вы изобличаетесь в проведении вредительской работы в тресте «Камчат-строй» в частности в плановом отделе. Признаете себя виновным? Ответ: Никогда вредительством я не занимался, ни в плановом отделе, ни на какой-нибудь другой работе. Вопрос: Дайте показания следствию по существу предъявленного Вам обвинения по ст. ст. 58-1 п «а», 58-7-8 и 11 УК РСФСР? Ответ: По существу предъявленного мне обвинения по ст. ст. 58-1 п «а», 58-7-8 и 11 УК РСФСР я следствию показать ничего не могу, так как нигде, никогда и никаких преступлений предусмотренных данными статьями и пунктами я не совершал. 0 существовании право-троцкистской группировки на Судо-ремзаводе мне известно не было и участником право-троцкистской организации я никогда не был, а так же не проводил никакой вредительской деятельности. 17 октября 1939 года: Вопрос: Материалами следствия Вы изобличаетесь в том, что будучи нач. планового отдела «Камчатстрой» проводили вредительскую деятельность, направленную на срыв выполнения годового плана работ «Камчатстроя», планирования всех видов хозяйственных работ треста и стройфинплана, а так же развития стахановского движения, что подтверждается актом экспертной комиссии от октября 1939 года. Вы и теперь станете отрицать свою преступную деятельность перед следствием? Ответ: Вновь категорически повторю, что никогда никакой вредительской или иной преступной деятельностью я не занимался. Работал честно и добросовестно, в интересах стройки, для того, чтобы сделать ее рентабельной. Утверждаю, что никакая экспертиза, если она проходила компетентно и объективно правильно, по-советски, не могла установить с моей стороны какой либо вредительской или преступной деятельности, так как я таковую не проводил.Эта песенка про белого бычка продолжалась 19 октября в полуночное время с той же туповатой лексикой вопроса:

— Материалами экспертной комиссии Вы изобличаетесь в том, что будучи начальником планового отдела «Камчатстроя» умышленно проводили вредительскую работу в области нормирования, организации и оплаты рабочего труда. Вы себя в этом признаете виновным? Ответ: Нет, не признаю.И далее отец в который раз терпеливо разъясняет следователю облыжный характер обвинений на свой счет: