ЗИНОВИЙ ДАВЫДОВ Разоренный год историческая повесть

Страшен и тяжек был 1612 год, и народ нарек его разоренным годом. В ту пору пылали города и села, польские паны засели в Московском Кремле. И тогда поднялся русский народ. Его борьбу с интервентами возглавили князь Дмитрий Михайлович Пожарский и нижегородский староста Козьма Минин. Иноземные захватчики были изгнаны из пределов Московского государства. О том, как собирали ополчение на Руси князь Дмитрий Пожарский и его верный помощник Козьма Минин, об осаде Москвы белокаменной, приключениях двух друзей, Сеньки и Тимофея-Воробья, рассказывает эта книга.Степан Злобин

ДУДОЧКА

ДУДОЧКА

Солнце жарило вовсю, но до Сеньки ему было не добраться. Мальчик сидел на пеньке в густой тени орешника.

Плотной стеной поднялся здесь орешник, давая тень и прохладу. На лесной полянке ярко зеленела трава-мурава, а вверху голубело небо с одним-единственным облачком.

Облачко пробиралось над лесом к речке. Но, словно заметив белоголового мальчугана внизу, облачко остановилось и стало его разглядывать.

Сеньке на вид никак не дать больше десяти лет. На нем была холщовая домотканая рубашонка и домотканые портки. А голова была не покрыта и ноги не обуты.

В руке Сенька зажал отточенный ножик, которым орудовал очень ловко. Из ореховой тростинки Сенька мастерил дудочку. Время от времени он отрывался от своего дела и оглядывал полянку, всё ли на месте.

Но все было на месте, беспокоиться было не о чем.

Все пятеро овечек, которых привел на полянку Сенька, пощипывали траву.

У Сенькиных ног дремал Жук — песик неизвестно какой породы, черный, как сажа, с хвостом, туго закрученным в крендель. А сквозь просеку в орешнике Сеньке видна была речка и за речкой — родное село Мураши, с церковкой на пригорке и кузницей на въезде.

«Тинь-тинь, — доносятся к Сеньке из кузницы удары большого молота о наковальню: — тинь-тинь».

Это Сенькин тятя, кузнец Андреян, орудует у себя в кузнице, хватая то молот и щипцы, а то мех, чтобы раздуть в горнушке огонь. Сенька даже как будто слышит: дымком попахивает — сизым дымком, что чуть заметно стелется над кузницей, стелется и тает.

«Тинь-тинь», — выбивает молотком кузнец Андреян.

«Тук-тук», — выстукивает и Сенька, обколачивая свою тростинку черенком ножа.

И вот она уже готова — выдолбленная тростинка, ореховая дудочка с дырочками для переборов на разные лады, с косым срезом на одном конце, куда дуть и играть.

Сенька подул, пальцами перебрал…

«Тур-лир-ли», — заговорила дудочка.

— Работает! — обрадовался Сенька. — А ну как еще!

«Тур-лир-ли, тур-лир-ли», — повторила дудочка.

Сенька рассмеялся. Жук щелкнул зубами. Овечки перестали щипать траву. А облачко у Сеньки над головой словно ждало, что будет дальше.

Мальчик снова поднес дудочку к губам, разложил пальцы по просверленным вдоль ствола дырочкам и уже заиграл по-настоящему.

Турли, турли, ай, ду-ду,

Я играю во дуду

Во зеленом во саду, —

Зацветает яблонька.

Меня любит мамонька.

Турли, турли…

ВСАДНИКИ НА ДОРОГЕ

Еще Сенька не выбрался из орешника, когда услышал голоса на дороге, что вилась к броду. И Сенька разглядел сквозь листву всадников на рослых конях. Всадники были усаты и безбороды. Одеты они были в цветное платье. Кривые сабли были у них прицеплены к поясам, а длинные хохлы выбивались из-под заломленных шапок, сдвинутых набекрень. Перекликались всадники как-то странно. Ни людей таких Сенька никогда раньше не видывал, ни речи такой доселе не слыхал. «Поляки, — догадался Сенька. — Шляхтой называются. А то еще панами их кличут. Это вроде как у нас господа, помещики… Эвон какие!» И вспомнил Сенька отцовский приказ: «Как заметишь в лесу ли, на дороге, где ни придется, незнакомых людей, оружных, в цветном платье, — хоронись, Сенька, в кустах; а то и вовсе уходи прочь, загоняй овечек в овраг и жди, пока пронесет». Вспомнив это, Сенька тут же забежал вперед и сбил своих овечек в кучку. Жука он ухватил за холку и прижал к земле. А сам присел на корточки, чуть раздвинул кусты и уже не спускал глаз с панов, которые тем временем успели добраться до речки.

Оставаясь в седле, всадники один за другим въезжали в воду, которая была коням чуть повыше брюха. Кони фыркали и дергали головами, осторожно нащупывая копытами дно. Всадники задирали ноги, чтобы не дать воде просочиться к ним за голенища сапог. Выбравшись на берег, они зашумели, загуторили и толпой двинулись прямехонько к кузнице. Там, покинув свою работу, стоял в дверях, с засученными рукавами и в кожаном фартуке, кузнец Андреян. У кузницы всадники спешились. Голосов их Сенька, сидя в кустах, уже не слышал. Тятин голос тоже к Сеньке не доносился. Видно было только, как Андреян размахивал руками и как выхватил один хохлатый саблю из ножен и завертел ею у кузнеца над головой. У Сеньки захолонуло сердце. Он уже хотел бросить все и бежать домой, но тут услышал, как в кузнице снова заработал молот: заработал-заработал, яростно обрушился на наковальню — «тинь-тинь-тинь-тинь-тинь…» Ретивый хохлач упрятал свою саблю обратно в ножны. Всадники вились вокруг кузницы на своих горячих конях. Двое из них пустились вскачь по улице. За ними следом поскакали еще двое. По всему селу пошла суматоха. Тут уж до Сеньки стало доноситься все: лаяли собаки, мычали коровы, кудахтали куры, визжали поросята. Народ выбегал из дворов на улицу. Раздался выстрел. По улице промчался поляк. В руках у него еще дымился самопал. Сенька вскочил, ткнулся в одну сторону, в другую, не зная, за что приняться: гнать ли по тятиному наказу овец в овраг или бежать домой, на село, где, видимо, разразилась какая-то беда. А Жук метался и лаял — хорошо, что поляков не было близко! Думать долго Сеньке не пришлось. Удары молота о наковальню вдруг прекратились, и Андреян выскочил из кузницы. Он побежал вдоль плетня, потом перекинулся через плетень… А за Андреяном бросился поляк, и опять с обнаженной саблей. Из окраинной избы, где жила бобылка Настасея, повалил дым. Сенька, себя не помня, оставил овец в орешнике и помчался к речке. Жук понесся за ним стрелой.

РАССКАЗ РОДИОНА МОСЕЕВА

Все это случилось в ясный день конца лета, в 1610 году. За неделю до того проезжал через Мураши нижегородский служилый человек, вестник нижегородский Родион Мосеев. И пока Андреян перековывал ему коня, Родион рассказал кузнецу о великой беде, что навалилась в ту пору на Московское государство и терзала, терзала русский народ. — Уже тому много лет, — сказал Родион Мосеев, — как задумали польские короли и шляхта польская завоевать нашу землю и закабалить русских людей. Это, значит, так, чтобы польская шляхта пановала у нас в Москве и Нижнем Новгороде, на Волге, на Каме, по всему великому царству нашему. Панам, значит, власть и русская казна, им бы — угодья и поместья, им — покой и прохлада, а мы бы, русские люди, работали с зари и до зари, сеяли и жали и всё бы сносили пану в сусек. Панам — изобилие во всем, а нам — голод и во всем недостача. Панам и панеям — красные сапожки, а мы — босиком. Панам — хвала и честь, а русскому человеку на своей земле — стыд и поношение. Разлакомилась, размечталась польская шляхта, стали ей сниться долгими ночами сладкие сны о привольной жизни за русским горбом. Да вот сны-то долги, а руки коротки. Как такими руками захватить великое русское царство? Но отцаревал на Руси великий Иван Грозный, а за этим кончился век другого царя — Бориса Годунова. Настала неурядица в царстве нашем. Пришла смутная пора. А шляхте только того и надо! Стакнулся польский король с русскими изменниками и подсунул нам теперь в цари сынка своего, Владислава. Да не захотели русские люди, чтобы царем над ними был чужеземец и владела русской землей польская шляхта. Но гляди ты — не отступается польский король! «Подайте, — кричит, — мужики русские, сынку моему Владиславу шапку Мономахову, ту, которою в Московском Кремле венчаются на царство русские цари! А не дадите своею волею, так я вас, — кричит, — курицыны дети, приневолю!» И наслал на русскую землю поляков, и литовцев, и немцев… Разоряют они землю нашу, творят что хотят, и, видно, последние дни пришли, гибнет Русь.Андреян уже давно закрепил подкову на передней ноге у Родионова коня и теперь стоял потупив голову, с молотком в одной руке и клещами в другой. Когда Родион Мосеев умолк, Андреян встрепенулся, швырнул в темную пасть кузницы свой инструмент и сказал: — Да как же так, добрый человек! Шляхта нашу землю зори́т, а что же бояре наши и воеводы? — Измалодушествовались бояре, — ответил Родион. — Чем быть всем в такое смутное время в соединении, так каждый на свое тянет; а есть такие, что и вовсе на панскую сторону передались. Измалодушествовались бояре, и тоже сказать — воевод больших у нас не стало. Говорю тебе, кузнец: гибнет Русь… Медных денег тогда не чеканили: одно серебро. Андреян зажал в руке серебряную монету, которою расплатился с ним за работу Родион. И долго глядел кузнец Андреян вслед проезжему человеку, как пробирался он верхом между двумя рядами плетней. — Гибнет Русь, — вздохнул Андреян, и на глазах у него навернулась слеза.

ЛИХО ХОДИТ ТИХО

Польские отряды рассыпались по русской земле, но в Муратах они еще не бывали. О поляках, что они за люди и как они выглядят, в Мурашах знали только понаслышке: знали со слов Родиона Мосеева и других проезжих, которые останавливались у Андреяновой кузницы — кто перековать коня, кто склепать лопнувший на колесе обод, а кто и приделать новую рукоять к сабле или к старому дедовскому мечу. Работы с разным оружием у Андреяна в это лето что ни день становилось больше. Со всей округи стали теперь сносить к Андреяну в починку сабли в ножнах и без ножен; и длинные копья; и бердыши в виде топорков на долгих древках; и стальные кольчуги, которые надевались, как рубашки, и предохраняли грудь и живот от удара сабли или копья; даже пищали — тяжелые старинные ружья — и те проходили теперь через руки Андреяна, потому что к одной пищали надо было приделать курок, на другой — натянуть боевую пружину или привернуть винт. Пищалями, саблями, шлемами, кольчугами, всякими другими доспехами и разным прочим оружием у Андреяна уже завален был весь угол. А в кузнице и без того было тесно от молотков, щипцов, коловоротов, наковален, точил, горнушки с малым мехом и огромного горна, на котором Андреян раздувал огонь, когда требовалось раскалить добела многопудовый железный брус. Андреян понимал, почему так много принесено теперь оружия в починку. Ведь вот были у него прежде в работе почти одни бороны да сохи, косы и серпы. А гляди, чего только теперь не навалило — всякой снасти, чем от недруга обороняться! «Смутное время, — думал Андреян, рассекая воздух лезвием сабли. — Разве бывало такое на Руси? Кто скажет, что будет? Одно сказать можно: держи меч острым, беда ходит около». И по целым дням на въезде в село звенел в кузнице молот, пыхтел мех, шипела и вздымалась паром вода в долбленой колоде, когда Андреян швырял туда раскаленный кусок железа. «Тинь-тинь, — уходило из кузницы за речку, по проселочной дороге, — тинь-тинь, тинь-тинь…» Временами Андреян переставал стучать и выходил из темной кузницы разглядеть работу на свету. Сияло солнце, голубела речка, тишина стояла такая, что, казалось, можно было расслышать полет стрекозы над водой. И Андреяну чудилось, что он слышит шорох из-за леса, ржание коней на дороге, бряцание сабли о стремя, топот копыт — глухие удары по мягкой земле. С каждым днем все явственнее становились эти звуки, и все сильнее охватывала Андреяна тревога. Кто-то рыскал вокруг Мурашей, словно высматривая и принюхиваясь. «А Сенька и сегодня погнал овечек в лес, — вспомнил Андреян. — Лучше б не пускать было мальца нынче! Лихо ходит тихо; а грянет беда, что будет тогда?» И Андреян прислушался. Топот копыт был, как всегда, мягок, но слышен сегодня, как никогда. Он нарастал с каждой минутой… И вдруг из-за поворота появились первые всадники. У одного — переднего — был голубой флажок на длинной пике, у другого — рядом — с цветной перевязи свисал маленький барабан. Но барабан не бил, и голосов еще не было слышно. «Лихо ходит тихо», — подумалось опять Андреяну; он стоял у входа в кузницу и глядел на дорогу. А всадники тем временем, пара за парой, вытягивались из-за леса. Подъехав к речке, они пустили коней в воду и один за другим пошли бродом. Собравшись снова на берегу, они взяли направление на кузницу. Андреян решил, что осторожнее будет не торчать у себя в дверях. Он ступил назад и снова очутился в кузнице — в полумраке, среди разбросанного инструмента, подле кучи вещей, ожидавших починки.В КУЗНИЦЕ

— Эй, холоп! — крикнул сивоусый шляхтич, с пузом, как пивная бочка, и в собольей шапке, сбитой на затылок. Он остановил коня у раскрытой настежь кузницы, и вместе с ним остановился весь отряд. — Песья кровь! — снова крикнул пузатый. — Выходи на свет, покажись, каков ты. Андреян вышел из темного угла и стал в дверях. — Зачем, пан, лаешься? — спросил он нахмурившись. — Я тебе не холоп, а кровь моя не хуже твоей… — Молчи, собака! — И глаза у пана налились кровью. Он выдернул саблю из ножен и завертел ею у Андреяна над головой. С натуги у пана теперь все лицо побагровело, на лбу крупными каплями выступил пот. — Молчи! — прохрипел он. — Делай, что прикажу! Сабли наши уже притупились о ваши головы. Эвон у тебя точило. Наточи мне лезвие, а потом я на тебе его попробую — наточенной саблей голову тебе ссеку! — Я не оружейник, пан шляхта, — пробовал было Андреян уклониться от работы. — Я простой кузнец. На моем точиле впору мужицкие топоры точить. А сабля только зазубрится. Куда ее потом! — Топоры!.. — Тут пузатый пан заерзал в седле. — Мужицкие топоры!.. Зачем точить топоры? — Как — зачем? — молвил неопределенно Андреян, и в глазах у него блеснул недобрый огонек. А в кузнице у Андреяна уже хозяйничали поляки. — Врешь, бродяга! — услышал Андреян позади себя и почувствовал, как что-то тяжелое ударило его в спину. — Прямой ты оружейник. Гляди, вся кузница завалена. Тут оружия на целую роту хватит. Становись, работай, собака! Андреян понял, что обмануть врага ему не удастся. Он шагнул внутрь, к своей горнушке. — Чего работать? — спросил он угрюмо. — Панцирь! Ох, и хорош же! — сказал один из шляхтичей, копавшихся в углу. — В Индии делан. Только вмятин на нем — не счесть! Выровняй все, выгладь да пригони, чтобы пришелся мне впору. А потом, как сабли нам отточишь, с нами поедешь.

Андреян оторопел. — Ехать? — Кузнец переводил глаза с одного шляхтича на другого. — Как — ехать? Куда ехать? — А над этим ты головы не ломай. Куда мы — туда и ты. Нам оружейник надобен. Андреян молча взял из рук шляхтича панцирь, потрогал пальцами стальные пластинки, из которых он был составлен, рассмотрел замысловатые восточные письмена, что были выгравированы на большой, выпуклой пластинке на груди… и вспомнил, что только вчера дворовый человек князя Дмитрия Михайловича Пожарского привез этот панцирь из соседнего села Мугреева с наказом Андреяну от самого князя починить панцирь к субботе. «А сегодня четверг, — подумал Андреян. — Работы-то всякой сколько! И шляхта тут — прямо как снег на голову…» Мысли путались у Андреяна в голове. Он подкинул угля в горнушку и раздул мехом огонь. Андреян, чувствуя, что наливается жгучей яростью, замолотил молотком, высекая железом искры из стали: «Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь…» А паны топтались в кузнице: одни перебирали инструмент, другие всё еще рылись в углу, откладывая из оружия, что нравилось им. Все они то и дело покрикивали на Андреяна: — Живо, живо, лодырь! Поворачивайся, песья кровь! Русская речь их была необычна для Андреянова уха. Она была словно вся враскачку. Но Андреян понимал все. Обколачивая панцирь, он выравнивал на нем вмятины и вместе с тем за привычной работой мало-помалу собирался с мыслями и приходил в себя. Он стал исподлобья поглядывать по сторонам. Да, врагов тут наехало много, а он, Андреян, один. С полдесятка шляхтичей копается у него в кузнице. Другие — их целая толпа — спешившись, пустили стреноженных коней по луговине, сами толкутся за дверьми. И пузатый, в собольей шапке и с сивыми усами, — тоже там. Разостлал на земле конскую попону и разлегся на ней, выпятив живот. «Тинь-тинь, — выстукивает Андреян молотком, — тинь-тинь…» Выстукивает и соображает: «Сенька с овечками в лесу. Жена — за рекой, в поле. Уведут меня поляки — тогда не видать мне больше ни Сеньки, ни жены, ни родного угла». И чудится Андреяну, что железный молоток в руке у него не просто ударяет по стали, а словно вопросы задает настойчиво, неотступно, неуклонно: «Что делать? Что делать? Что делать?» А панцирная сталь словно в ответ: «Тинь-тинь, бе-жать. Тинь-тинь, бе-жать…» «Бежать? — раздумывает Андреян. — И верно: бежать. Через плетень — и в овраг. А дальше — как придется». На улице прогремел выстрел. Андреян перестал колотить молотком по панцирю и тут только услышал, как всполошилось все село. Он глянул в дверь и увидел какого-то щуплого шляхтича верхом, гнавшего к кузнице двух телков. Другой, тоже в седле, мчался по улице, размахивая саблей. Над околицей поднимались клубы дыма, сквозь который просвечивали языки огня. Поляки, сколько их было в кузнице, тоже заметили это и бросились все из кузницы на луговину ловить своих коней. Но пузатый, с животом, как бочка, впав в дремоту, оставался на своей попоне. Андреян в один миг швырнул молоток прочь и выскочил за дверь. Там он угодил ногами в живот пузатому так, что даже услышал, как что-то зашипело, как полная бочка, из которой выдернули затычку. Пузатый заревел и схватил Андреяна за ногу. Но Андреян дернул ногой и оглушил поляка ударом сапога по лицу. Пузатый сразу обмяк и так и остался на попоне, распластанный и уже совсем без памяти. Не раздумывая ни минуты, Андреян ринулся к плетню. Он бежал и слышал за собой конский топот. «Гонятся, — сверкнуло в голове у Андреяна. — Как поймают — конец». И, пробежав вдоль плетня шагов двадцать, он сделал прыжок и перекинулся через плетень как раз в том месте, где начинались заросли калины. Ее спелые кисти алели за плетнем по всему логу и пропадали в овраге. Обдирая себе до крови кожу на руках и лице, прорывался Андреян сквозь кусты, уже не слыша топота за собой. И вдруг сразу — обрыв и овраг! Не мешкая, Андреян нырнул в овраг, как в воду. И его сразу охватили сырость и прохлада. В овраге было сумрачно, укромно. Солнечный луч сюда едва проникал. И тихо было в овраге. Один только ручеек, торопливо пробиваясь к речке, еле слышно журчал на самом дне.

НАБАТ

Тем временем Сенька, выбравшись из орешника, скатился к речке и пробежал к лавам, по которым и перебрался на другой берег. А потом стремглав бросился к кузнице, которая чернела вдали близ брода. Жук все время бежал подле Сеньки, не отставая. Неподалеку от кузницы раскинула свои сучья ветла, старая, дуплистая. У ветлы этой Сенька остановился и снова ухватил Жука за холку. Отца не было видно. У раскрытых дверей фыркали кони, а поляки тащили из кузницы что пришлось и с грохотом швыряли в телегу, в которую впряжена была гнедая лошадь. Возле кузницы стояли еще телеги, и на них выше грядок были набросаны мешки — должно быть, с зерном, — куры с отрубленными головами, связанный баран и два, тоже связанных, телка. В одном из них — красном с белой звездочкой на лбу — Сенька узнал телка тетки Настасеи, той, чья изба у околицы была теперь вся охвачена огнем. И еще одна подвода стояла у кузницы. На ней не было ни мешков, ни телков, ни баранов. Но словно пивная бочка, покрытая конской попоной, была уставлена там поверх охапки сена. Из-под попоны торчала чья-то большая голова с сивым хохлом. Длинные усы, тоже сивые, свисали с лица, покрытого кровоподтеками. Сенька догадался, что не пивная это бочка упрятана под попоной, — нет, пан неимоверной толщины разлегся на подводе и выпятил живот, который ходил под попоной ходуном. Пан хрипел, глаза таращил и усами шевелил. «Ишь ты, — подумал Сенька, — тараканище! Таракан, таракан, — вспомнил Сенька поговорку. — Таракан, таракан, в лес ходил, дрова рубил, себе голову срубил… Но где ж это тятя?» Сколько ни высматривал Сенька, а тяти не было ни в кузнице, ни подле кузницы, ни возле речки у брода, ни на улице у плетней. Одна только шляхта хозяйничала здесь, а народ весь бежал к околице, где рядом с Настасеиной избой занялись овины с хлебом, ждавшим обмолота. Сенька припустил туда и, когда пробегал мимо церкви, видел, что церковный сторож Данилыч карабкается по приставной лестнице на колоколенку. Не добежал еще Сенька до околицы, как Данилыч ударил в набат. «Бам-бам-бам-бам…» — взывал большой колокол на колоколенке, оповещая всю округу о том, что в Мурашах стряслась беда. И народ сбегался в Мураши со всех сторон: с поля из-за речки, с выгона за околицей, из соседних деревень… Когда Сенька взбежал на пригорок, он обернулся. Подожженная панами, Андреянова кузница пылала, как костер. А сами паны, растянувшись по одному, снова шли бродом в ту сторону, откуда приехали. Здесь, на пригорке против церкви, Сенька наткнулся на мать. Она еще издали стала звать его: — Сенька-а! Сенюшка-а! Но гудел набат; народ кричал, метался подле горящих овинов; голоса матери Сенька не различал. Он обернулся на ее крики, только когда она уже была на пригорке. — Маманя! — бросился к ней Сенька. Мать запыхалась, она не могла сразу вымолвить слова. — Тятя… где тятя? — наконец выдавила она из себя, прижав к себе Сеньку. — Не было тяти в кузне, — сказал Сенька. — Я за ветлой спрятался, все глядел: нет и нет. Видал я там одного пана; пузо у него! Весь — как пивная бочка; и усами шевелит, прямо — таракан… Но мать не слушала. Она выпустила Сеньку и, взмахнув руками, схватилась за голову. — Горит! — вскрикнула она не своим голосом. — Кузня наша горит!.. Андреян! — стала выкликать она, бросаясь во все стороны. — Отец! Ой, лихо мое, кузня горит! И амбарушка… — Я и то гляжу: горит кузня, — заметил Сенька. — Глупый ты, несмышленый сыночек мой! — причитала мать. Она ухватила Сеньку за руку и потащила вниз. Они бежали к речке. Сенька едва поспевал, а мать, не выпуская его руки из своей, вопила: — Люди добрые, кузня горит! Запалили! Злодеи запалили! И амбарушка горит! Ой, лихо! Жук тоже мчался к кузнице. Он бежал и возвращался и снова летел вниз, как стрела, пущенная из лука. По дороге песик вдруг останавливался, приседал на минуту и, задрав голову, лаял, подвывая, на стлавшийся волнами по всему селу дым. «Бам-бам-бам…» — надрывался набат.КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ

Село Мураши, родное Сенькино село, было поместьем князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Оно было пожаловано князю еще царем Борисом Годуновым за военную, ратную, службу. Исстари повелось это. Князья, бояре, воеводы, дворяне, находясь на государевой службе, не получали за эту службу никакого денежного жалованья. Они жили доходами со своих родовых вотчин и пожалованных им на время службы поместий. По деревням и селам крестьяне жили на таких помещичьих землях и работали не только на себя, но и на своего помещика-владельца. В Мурашах князь Дмитрий Михайлович бывал редко, обычно проездом в Москву или в Зарайск. Но случалось осенью: Андреян вдруг услышит за работой отдаленный собачий лай, но какой! Будто на сто голосов заливались псы, быстро приближаясь к Мурашам. Через минуту-другую вся княжеская охота выкатывалась из лесу; и верно, что была тут у псарей на сворах добрая сотня гончих, легавых и борзых. Сам князь Дмитрий Михайлович ехал впереди, в зеленом кафтане, с серебряной пряжкой на шапке. Князь был русобород, молод и статен. Статен был под князем и его серый в яблоках конь. Громко трубил рог, сзывая охотников к броду. Собаки рвались со свор. А серый конь уже выносил князя Дмитрия Михайловича на крутой мурашовский берег, где у кузницы своей, сняв шапку, стоял кузнец Андреян. Андреян хорошо знает приветливый нрав князя Дмитрия Михайловича. Никогда не бывало, чтобы князь Пожарский прикрикнул на кузнеца или обидел гневным словом. Наоборот, остановится князь Дмитрий Михайлович у кузницы и, пока длится переправа, расспросит Андреяна, как, мол, живется-можется кузнецу и много ли у него работы. Даже про Сеньку спросит, не балуется ли мальчуган. А случится подле кузницы Сенька, князь и с Сенькой поговорит и, отъезжая, непременно что-нибудь подарит — серебряную денежку, или роговой свисток, или другое что случится. Все это вспомнилось Андреяну, когда он очутился в овраге, спасаясь от шляхты, которая нагрянула в Мураши. И подумал Андреян, что одна только у него теперь защита — князь Пожарский. До села Мугреева, где жил теперь князь Дмитрии Михайлович, было недалеко. За какой-нибудь час Андреян добежит до Мугреева, повидает князя и расскажет ему о беде, что стряслась в Мурашах. Может быть, у князя хватит силы выгнать шляхту из Мурашей и отобрать у них мужицкое добро… Решив так, Андреян бросился по тропинке вверх по течению ручья. Пробежав с версту, кузнец очутился в поле, на глухой проселочной дороге, которая змейкой вилась от Мурашей до Мугреева. Андреян остановился перевести дух и увидел в стороне Мурашей огромный столб черного дыма. И оттуда, из-за дымного столба, рвался набат: «Бам, бам, бам…» — Худо, ой, худо! — пробормотал Андреян и, задыхаясь, припустил дальше, по дороге в Мугреево. Уж так-то надо было Андреяну рассказать князю Дмитрию Михайловичу о мужицкой обиде и спросить, что же им, мужикам мурашовским, теперь делать… Что делать, за что ухватиться?СЕЛО МУГРЕЕВО

Усадьба Дмитрия Михайловича Пожарского раскинулась по отлогому холму, огороженная острым тыном. Вела к воротам усадьбы широкая улица. Она начиналась от березовой рощи на берегу мелководной речки Лух. По улице, по обеим ее сторонам, шли сначала пустыри, плетни, овины, огороды; а после каменной церковной ограды тянулись в два ряда забранные низенькими изгородями крестьянские дворы. Все это вместе и называлось селом Мугреевым, княжеской вотчиной. Андреян прибежал в Мугреево, весь мокрый от пота. Рубаха на Андреяне была разорвана, и колпак с головы он где-то потерял — должно быть, еще в овраге. Ворота княжеской усадьбы стояли теперь по целым дням раскрытыми настежь. Сноповоз был в разгаре, и множество телег теснилось подле амбаров, вытянутых в ряд по правой стороне обширного двора. На телегах высились горы ржаных снопов, свезенных сюда с окрестных полей. В высоком, худом, как кащей, старике Андреян узнал княжеского приказчика. Звали старика Федосом Ивановичем, а прозвище ему было Суета. Андреян бросился к нему. Федос Иванович не сразу узнал мурашовского кузнеца в растерзанном человеке, с лицом в копоти и саже. Но Андреян сам напомнил ему о себе. — Али не признал, Федос Иванович? — молвил Андреян, подбежав к старику вплотную. Волосы у Андреяна были всклокочены; разорванная рубаха взмокла от пота; дышал Андреян тяжело. — Андреян же я! — твердил он задыхаясь. — Ну, Андреян из Мурашей. Кузнецы мы… Князя Дмитрия Михайловича людишки. — Фу ты, эк тебя! — крякнул Федос Иванович. — Словно повесили тебя, мужик, на высокой осине на гнилой веревке, а ты будто с петли сорвался и сюда прибежал. Ну, вижу, что Андреян ты. Что я, кузницы твоей не знаю? — Беда, Федос Иванович, сотворилась! Веди, отец, меня к князю. — Экой ты, мужик! Ты думаешь, тебе князя видеть — все равно что в кулак чихнуть. Князь-воевода только-только из Зарайска приехал… на побывку. Еще как следует не отдохнул с дороги. А ты — «беда… веди меня к князю»! Ну, какая у тебя беда? Ястреб цыпленка уволок? — Шляхта в Мурашах наездом. Вот какая наша беда! Тащат из амбарушек все, что гораздо. С Настасеиного конца село подпалили. Меня с собой увезти хотели силком, чтобы, значит, работал я на них. Им, вишь, кузнец надобен, сабли им ковать на наши головы… Андреяна уже слушал не один Федос Иванович: чинов окружила их обоих плотной стеной. — Это как же так? — пронеслось в толпе. — Наедут, поганые, достаток пограбят… — Не только что пограбят — в полон уведут. Сгинешь безвестно. — Кузнец им надобен, так они — Андреяна. — Кузнец надобен? Погибель им надобна! — Отколь взялись? Жили мы — такого горя не знали… — Веди, Федос Иванович, кузнеца к князю. Дмитрий Михайлович рассудит. — Сегодня шляхта в Мурашах пирует, а завтра жди их сюда, в Мугреево… — Это уж как повелось. — Худо оно повелось, братцы, ой, худо! — К князю! Все идем в князю! Айда за кузнецом к Дмитрию Михайловичу, Федос Иванович! Федос Иванович слушал все это, понурив голову. Но, когда заметил, что возчики всерьез задумали всей гурьбой идти к князю, сразу засуетился. — Что вы, что вы! — замахал он руками. — Пускай кузнец один идет. А вы тут оставайтесь. Наследите вы там, мужики косолапые, на высоком крыльце… Но возчики все до одного двинулись вверх, к княжеским хоромам, увлекая с собой и Андреяна. Федосу Ивановичу ничего не оставалось, как присоединиться к толпе.ОЛОВЯННЫЙ ПЕТУШОК

Дом князя Дмитрия Михайловича Пожарского был выстроен из толстых дубовых брусьев и состоял из нескольких светлиц, соединенных крытыми переходами. Высокое крыльцо перед домом было огорожено перилами и пузатенькими колонками и увенчано остроконечной кровлей с оловянным петушком на макушке. Петушок, служивший в одно время и украшением и флюгером, вращался на шарнире в ту либо в другую сторону, в зависимости от направления ветра. На крыльце не было никого. Только петушок чуть поскрипывал на кровле, тускло серебрясь в солнечных лучах. Но, когда толпа вместе с Андреяном повалила к княжеским хоромам, петушок совсем замер; один гул толпы нарастал, усиливаясь с каждой минутой. На крыльцо из раскрытой в светлицу двери выскочила горничная девушка в сарафане и с алой лентой в пышной косе. Выскочила, закрылась ладонью от солнца, глянула и бросилась обратно в светлицу. И тотчас вместо девушки на крыльце появился сам князь Дмитрий Михайлович. Князь был в шитой золотом тюбетейке и в белой рубахе. Острые носки желтых сапог круто завернулись кверху. К каблукам были прикреплены медные зубчатые шпоры. Чуть побрякивая ими, Дмитрий Михайлович спустился с лестницы и остался на нижней ступеньке. Остановились и возчики на полдороге, не смея двинуться дальше. Но выручил Федос Иванович. Старик протолкался вперед, снял шапку, ткнул Андреяна в бок и повел его прямо к князю. Толпа, осмелев, двинулась за ними вслед. Федос Иванович и Андреян поклонились князю. То же сделали и возчики. И вдруг загалдели все вместе — и возчики, и Федос Иванович, и Андреян. Даже петушок на кровле завертелся от набежавшего ветра и так заскрипел, словно тоже стал плакаться князю на какую-то свою обиду. Но князь поднял руку, и все умолкло. Один оловянный петушок не сдавался и все всхлипывал на своем шарнире. — Да стойте ж вы! — сказал князь. — Экую ярмарку развели! Что у вас приключилось? Говори один кто-нибудь. Федос Суета, говори ты. Федос Иванович еще раз поклонился Дмитрию Михайловичу, пригладил скрюченной ладонью растрепавшиеся седые космочки и сказал: — Приключилось, батюшка князь, чего не чаяли. Шляхта наехала. Дмитрий Михайлович встрепенулся: — Шляхта? Быть того не может! Откуда? Где? — В Мурашах, батюшка, в Мурашах, в поместьице твоем. Кузнец мурашовский прибежал. Вот он сам, собственной головой, Андреян-кузнец. И Федос Иванович снова ткнул стоявшего рядом Андреяна в бок. Андреян дернулся, выступил на шаг вперед, и князя поразил вид этого человека, который, казалось, только что выскочил из горящей избы. — Беда, князь Дмитрий Михайлович! — не сказал, а прохрипел Андреян, потому что горло у него пересохло, как комок земли в засуху. — Беда! — хрипел он, задыхаясь. — Лихо, что и не сказать! Шляхта в Мурашах озорует. Меня полоном хотели взять, насилу вырвался. Прибежал известить тебя. Рассуди, господин, как знаешь. А мы — малые людишки, холопы твои. Ты один нам защита. Князь топнул ногой, и шпора у него звякнула. — Сколько их? — крикнул он. — Шляхты сколько, спрашиваю? — Человек с тридцать будет, батюшка князь, — ответил Андреян. — Все на конях, оружны, с самопалами, при саблях… На панцирь твой булатный, что прислал ты мне вычинить, позарились… — На панцирь? — Князь обвел толпу глазами и нахмурился. — Как так? От дедов он наш. От отца к сыну панцирь переходил. Зачем же? Гей! — крикнул он и тряхнул головой. — Не жирно ли будет? Гони панов, бей шляхту! На коней! Псари, мужики дворовые!.. Отпирай оружейню, Федос, раздавай кому что — сабли, бердыши… Псари, трубите, созывайте народ! И князь бросился в светлицу. Федос Иванович побежал отпирать оружейную клеть. Возчики выпрягали лошадей из телег. Псари трубили сбор. Андреян получил от Федоса Ивановича здоровенную саблю в заржавленных ножнах. Прицепить ее было не к чему: пояса на Андреяне не было. И, держа саблю в руках, Андреян взгромоздился на подвернувшуюся ему мужицкую конягу, некованную, низкорослую, со вздутым брюхом. Странно, что, почувствовав на себе всадника, она взяла с места, как заправский скакун. Серый в яблоках жеребец, княжеский любимец, уже вился у крыльца, и конюх едва удерживал его на месте. А сам князь, в кольчуге, в шлеме, перепоясанный саблей и с большим пистолетом за поясом, сбежав с крыльца, вскочил в седло. — Трубачи! — крикнул он. — Трубите поход! Малый, бей в бубей! Безусый детина верхом на пегой лошади, случившийся рядом с Андреяном, выхватил из-за пазухи большой бубен и замолотил по нему кулаком.

— Трубачи! Трубите поход!

Княжеский жеребец вынесся вперед. За ним на разномастных конях повалили возчики, псари, дворовые слуги, вооруженные чем кому пришлось. Андреян скакал рядом с детиной, не перестававшим бить в свой бубен. Позади всех, изрядно отстав, трясся на старой-престарой, но зато вполне смирной кобыле княжеский приказчик Федос Суета. На дворе никого не осталось. Только княгиня Прасковья Варфоломеевна, жена князя Дмитрия Михайловича, бледная, в слезах, заламывала руки, и в подол ей вцепился светлоглазый малыш лет четырех, в красной шелковой рубашке, черной бархатной шапочке — павлинье перо. Топот копыт, гул голосов — все это замолкало, удаляясь, и наконец примолкло совсем. Но оловянный петушок на островерхой кровле по-прежнему не унимался. Вращаясь на шарнире, тянул и тянул он свою жалобную песенку, разрывая княгине сердце, и без того полное тоски я тревоги.

ПОГОРЕЛЬЦЫ

По всему Мугрееву вмиг разнеслась весть о беде, которая стряслась в Мурашах, и о приказе князя немедля собираться в поход. Заливчатые призывы рогов из княжеской усадьбы подняли на ноги все село; к ним сразу присоединились гулкие удары в бубен. Потом из ворот усадьбы ринулась вниз толпа верховых с князем Дмитрием Михайловичем впереди. По дороге к ним присоединялись другие всадники, выезжавшие из дворов верхом на рабочих мужицких лошадях, одетые в сермяжные зипуны, обутые в лыковые лапти. Пыль поднялась в Мугрееве густым облаком, а когда осела, отряда уже не было видно за березовой рощей. Солнце еще не садилось, но уже стояло низко. Чем ближе к Мурашам, тем сильнее пахло гарью пожарища. Когда отряд вынесся из-за леса и пошел на рысях к речке, Андреяна поразила какая-то сквозная пустота на противоположном берегу. Вглядевшись, он увидел, что кузницы его и амбара при кузнице как не бывало. Над грудкой черных головешек низко стлался сизый дым. Андреян заскрежетал зубами. Он хватил что было силы коня своего кулаком промеж ушей, и тот взвился и так рванул, что опередил серого жеребца князя Дмитрия Михайловича. На всем скаку Андреянов конь ринулся с берега в воду и в одну минуту вынес своего всадника на мурашовский берег. Не останавливаясь у сгоревшей кузницы, Андреян погнал дальше, на Настасеин конец. Андреян не разбирал, есть ли поляки или их уже нет в Мурашах. Он видел только дым за церковью и копоть, которая носилась в воздухе. А ведь сразу за церковью, второй двор от угла, — это и есть Андреянов двор. Но за церковью уже теперь не было ни плетня, ни двора — один пустырь с тлеющими головнями, погорелое место, повитое едким дымом… Народ метался подле церкви. Люди куда-то перетаскивали сундуки, узлы, корзины. На Андреяна никто не обратил внимания. Он сам, не слезая с лошади, стал хватать каждого встречного за рукав, но все словно обезумели в этот день, и сосед не понимал соседа. Даже не выслушав Андреяна, люди сразу отмахивались от него и пропадали где-то за дымной пеленой, которая поднималась над пожарищем. И вдруг, повернув коня вправо, Андреян увидел Сеньку. Мальчик сидел на большомузле, вокруг которого вился Жук. — Сенька-а! — крикнул Андреян. Жук взвизгнул и с громким лаем бросился к Андреяну. Но Андреян уже гнал коня к Сеньке и, подъехав, соскочил на землю. — Сенька! — стал он тормошить мальчишку. — Сенька… Что тут?.. Где мать?.. — Погорели мы, тятя, — молвил Сенька уныло. — Чисто все сгорело. Паны запалили у тетки Настасеи. От нее и пошло. Пять изб сгорело. И у нас погорело. Кузня твоя сгорела… И амбар… — Где мать? — снова спросил Андреян. — А мать все металась… Изба горит, а она мечется, тащит оттуда что придется, да только всего и натаскала вот этот узел. По селу все бегала, тебя искала. И теперь, верно, все бегает, ищет тебя. Люди говорили, что тебя паны с собой увезли. А мать не верит, бегает от околицы к околице, тебя все кричит… Да вон же она, мать! Вишь, сердешная, забегалась совсем… Маманя-а! По улице бежала женщина, простоволосая, в разорванном сарафане. Она останавливалась на минуту — должно быть, для того, чтобы дух перевести, — потом, всплеснув руками, бежала дальше. Услышав Сенькин голос, она снова остановилась. — Арина! — крикнул ей Андреян. — Мать! Чего ты? И они оба кинулись друг другу навстречу. Арина упала мужу на грудь и протяжно завыла. В это время к ним подъехал на своем сером жеребце князь Дмитрий Михайлович. Завидя его, Арина оторвалась от мужа и бросилась под ноги княжескому коню. Андреян схватился ее поднимать. — Что это она? — спросил Дмитрий Михайлович. — Убивается как! — Жена моя, — сказал Андреян. — Вон и Сенька, на узле сидит. Все наше сгорело. И двор и кузня с амбаром. Что нажито рухлядишко, все в дым ушло. И за что нам такое? Всё в дым… — Да… — молвил задумчиво князь. — А шляхты и след простыл. Из-под Шуи они, что ли, наехали? Ну да ладно! Отольются им и твои слезы. Вот что, кузнец: делать тебе теперь тут нечего. Ни кола, ни двора, ни кузни… Так вот: Сеньку с узлом на коня посади, бери жену — и айда в Мугреево ко мне. Как только в Мугрееве хлеб обмолотим, в Зарайск пойдем, а то прямо в Москву. И ты с нами туда. Вишь, как обернулось: чем панам сабли ковать на русские головы, ты мне в Москве такую саблю выкуешь, чтоб я той саблей всей шляхте голову ссек! Ох, пора, пора нам снова браться за сабли!.. Между тем весь мугреевский отряд подтянулся к князю. Опять рога трубили сбор. Но, прежде чем повернуть коня обратно в Мугреево, князь крикнул сгрудившейся подле него толпе мурашовских мужиков: — Эй вы, погорелые! Завтра лес валить, новые избы ставить. Да не какие-нибудь, а чтобы на сто лет! А как обмолочусь, приходите с мешками ко мне на двор. Сыты будете, живы будете, еще рано нам в гроб ложиться!.. Малый, бей поход! Восседавший на своей пегой лошади безусый детина снова выхватил из-за пазухи бубен… «Бум-бум-бум! Бум-чи-чи-чи, бум-чи-чи-чи…» — загремело, загудело, зазвякало, и мугреевцы вместе с князем Дмитрием Михайловичем повернули к броду. Опять позади всех раскачивался на старой кобыле княжеский приказчик Федос Иванович Суета. Но на этот раз рядом с ним шел кузнец Андреян с женой Ариной. Андреян вел под уздцы свою толстобрюхую конягу, верхом на которой сидел Сенька, придерживая руками узел. Полученную от Федоса Ивановича саблю Андреян по-прежнему нес в руках. Солнце садилось. Жук носился полем вдоль проселка взад и вперед и лаял на солнце, на худого, как жердь, Федоса Ивановича, на безусого малого, не перестававшего колотить: «Бум-чи-чи-чи, бум-чи-чи-чи, бум-бум-бум!»ПОЧЕМУ ДА ПОЧЕМУ

Об овечках, покинутых Сенькой в орешнике, вспомнили только на другой день. Андреян и Арина исходили в поисках всю округу, но даже на след не набрели. Если бы овечек зарезали волки, хоть что-нибудь бы осталось: копыта, клочья шерсти или запекшаяся на траве кровь. А тут — ничего! Должно быть, и овечек прихватили с собой поляки на обратном пути из Мурашей. Андреян с Ариной и Сенькой поселились в отдельной избенке на огромном дворе князя Дмитрия Михайловича. Вместе с другими крестьянами из Мугреева они стали возить с поля снопы и сбрасывать их на княжеские гумна. Даже Сенька оказался здесь при деле. Наложат Андреян с Ариной в поле полный воз ржаных снопов, подбросит Андреян Сеньку на снопы, даст ему в руки вожжи — и Сенька катит важно по широкой мугреевской улице. Кнутишком Сенька помахивает, вожжами подергивает, губами причмокивает… — Но-но-о, сивка-бурка! — покрикивает Сенька на запряженную в воз лошадку неопределенной масти. — Пошла-поехала, чего задумалась? У Сеньки в Мугрееве уже и товарищи нашлись. Вместе дергали волос из конских хвостов на лески; вместе стали купаться в речке и удить уклейку под старыми ивами. Тем временем сноповоз кончился, началась молотьба. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук», — стучали цепы по токам, подле гумен. Целыми днями, от утренней зари до вечерней, тукало по всему Мугрееву. Пока стояло вёдро, все торопились с обмолотом. Но больше всех торопился и других торопил князь Дмитрий Михайлович. Ему пора было в Зарайск, где он был воеводой; а там и в Москву, где решались судьбы русского царства. Пока шел обмолот, Сенька с другими ребятами бегал в Мугрееве от гумна к гумну. Там все они кувыркались на обмолоченной соломе и кричали в лад ударам цепов: — Сно-пы, сно-пы, по снопам це-пы — то-пы, то-пы, топытушечки! Мужики гнали ребят прочь; те разбегались и уже издали снова принимались за свое: — Сно-пы, сно-пы, по снопам це-пы… Но не кончился еще обмолот, как Андреян стал на другую работу: ковать лошадей, чинить князю всякую дорожную снасть, на колеса натягивать новые шины либо перетягивать старые. Так, за работой, и лето кончилось. Березовая роща, подходившая к речке, стояла словно одетая в золото. Листик за листиком бесшумно роняли на землю деревья; и казалось, что в золотую парчу была убрана и земля. Раным-рано забирались ребята в лес. У каждого лукошко либо сумка. Сенька тоже бродил по лесу и к обеду приносил матери полное лукошко отборных грибов. Тут были и белые грибы, и подберезовики, и подосиновики, и лисички, и белянки… После обеда Сенька отправлялся к сараям и амбарам глядеть, как грузят на телеги всякое добро. Оно было уложено в сундуках, насыпано в мешки, заколочено в ящики. Сенька знал, что в сундуки положено платье — шубы, кафтаны, зипуны, рубахи, шапки, пояса, рукавицы… В мешках была ржаная мука. В ящиках что-то побрякивало: там было оружие и снаряжение — сабли, копья, рогатины, топоры, пищали и пистоли, луки и самопалы, шлемы, кольчуги и панцири. Никогда столько клади не приходилось видывать Сеньке. Она была наложена на возы, укрыта рогожами и перевязана веревками. Под навесами, опоясывавшими конюшенный двор, она ждала отправления — какая в Зарайск, какая прямо в Москву. Всей укладкой распоряжался Федос Иванович. Он почему-то никогда не говорил «Москва», а всегда — «белокаменная». — Отсчитай, ребята, сто кулей в белокаменную, — говорил он грузчикам. — Остатнее ссыпай в сусеки. Однажды он осматривал починенную Андреяном колымагу на огромных колесах. Похвалив работу мурашовского кузнеца, он молвил при этом: — Выдержит колымага хоть какую дорогу: хоть путь, хоть распутицу… Докатит до белокаменной Москвы. — Дяденька Федос Иванович… — обратился Сенька к старику, обстукивавшему своим костыльком кузов колымаги и спицы на колесах. — А почему, дяденька, Москва — белокаменная? Но Федос Иванович был занят своим. Он только цыкнул на Сеньку и на вопрос его не ответил. Тогда неугомонный Сенька пристал к отцу. Андреян в это время, покончив с колымагой, собирал в ящик разбросанный на земле инструмент. — Тятя, — сказал Сенька, — почему дяденька говорит «Москва белокаменная»? — Экий ты, Сенька! — отмахнулся и Андреян, который тоже занят был по горло. — Почему да почему… Ступай, вон мать тебя кричит. — Нет, ты скажи! — А вот скоро поедем в Москву белокаменную, там своим умом дойдешь, почему. Москва, говорят, дураков не любит и слезам не верит. Там держи ухо востро! А то, брат, знаешь, Москва бьет с носка. У Сеньки от всего этого совсем в ушах заломило. Москва — она и белокаменная, и слезам почему-то не верит, и бьет с носка… Сенька решил, что и верно лучше всего увидеть все это собственными глазами. И он стал с нетерпением дожидаться отъезда в белокаменную Москву.ВОТ ОНА, БЕЛОКАМЕННАЯ!

С большим обозом и множеством слуг тронулся князь Дмитрий Михайлович в путь. Стоял октябрь. Ненастье кончилось, и на дорогах ночами уже подмораживало. Проехали Мураши с погорелыми избами на Настасеином конце: оставили далеко вправо от себя разоренную дотла Шую. Но ехали только днем. Ночевали в монастырях либо в больших селах, предварительно удостоверившись, что там нет поляков. Сражаться с ними по монастырям и селам не было толку. Князь Дмитрий Михайлович сберегал силы для более решительных боев, которые предстояли, конечно, не в этих глухих местах. По той же причине Пожарский со своим обозом объезжал и попутные города — Суздаль и Юрьев-Польской. От встретившегося на дороге нижегородского вестника Родиона Мосеева Дмитрий Михайлович узнал, что и в Суздале и в Юрьеве-Польском стоят постоем поляки. Несколько молодых псарей из княжеской охоты верхом на низкорослых, но резвых конях служили в пути разведчиками и связными. Они то и дело выезжали вперед, а потом скакали обратно к князю — уведомить его, что путь свободен и нечего опасаться засады либо открытого нападения. После чего княжеская колымага уносилась на рысях к горизонту, над которым висели иссиня-черные осенние тучи. А связные скакали к обозу с княжескими распоряжениями Федосу Ивановичу. Федос Суета ехал в обозе в особой кибитке. Князь Дмитрий Михайлович и его прихватил с собой. В такое время распорядительный старик мог оказаться и в дороге не лишним. И верно: за Юрьевом-Польским Федос Иванович остался единственным распорядчиком обоза. Княжеская колымага, сопровождаемая небольшой охраной, совсем отделилась от обоза и повернула к югу — на Покров, Егорьевск и Зарайск. Стромынская дорога, по которой подвигался теперь обоз, была широка, и народу всякого на ней попадалось немало. В кибитках либо в таратайках катили на бойких тройках купцы. Крестьяне шагали рядом со своими возами, нагруженными капустой и живностью. Закраины дороги утаптывали монахи, пробиравшиеся пешком из монастыря в монастырь. Большими ватагами брели нищие — слепые, хромые, калечные — и громко распевали песни о своем убожестве и злосчастье.

Несколько раз навстречу обозу попадались мелкие шляхетские шайки. Паны поглядывали на Федоса Ивановича, который высовывался из кибитки и охватывал взором весь обоз. Силы были слишком неравны, и поляки, щелкая зубами, проезжали мимо. А Федос Иванович только руки потирал. — Что — взяли? — кричал он в окошко кибитки. — То ли еще будет! И Сенька, который ехал невдалеке в крытой рогожей телеге, тоже был рад, что паны остались с носом, проехали несолоно хлебавши. Сеньку все в дороге занимало, ни к чему он не оставался равнодушен. Вон, под низкими облаками, потянулись на юг дикие утки. «Озера-то замерзают к зиме, — соображает Сенька. — Где утяти рыбки взяти? Эвон как шибко плывут в поднебесье… и утки с селезнями, и гуси-лебеди, и журавлики! Зяблики — ррр! — прошмыгнули целой стаей. Тоже, верно, в теплые края, где речки никогда не замерзают. Там уткам и зимой раздолье, и для зяблика есть семечко поклевать, и мушка есть — зяблику схватить на лету. Есть на свете такие края, тятя сказывал». А уж чего не нагляделся Сенька по монастырям и селам, где останавливались для полдника или на ночлег! Один раз попали в большое село на ярмарку. У Сеньки голова закружилась от всего, что довелось ему там увидеть: несчетно палаток и лотков — с пряниками, лентами, шапками, сапогами; горы расписных дуг и колес; мед в сотах, мед в бочках, и дегтя тоже целые бочки — подходи покупай: кто с ушатом, кто с дегтяркой, кому на грош, кому на полный алтын. А тут еще собаки лают, быки ревут, коровы мычат, куры кудахчут. Прасолы, торгующие рогатым скотом, и барышники, перекупающие лошадей, божатся и ударяют по рукам. Хором поют слепцы, а подвыпивший мужик пляшет под пронзительное жужжание волынки.

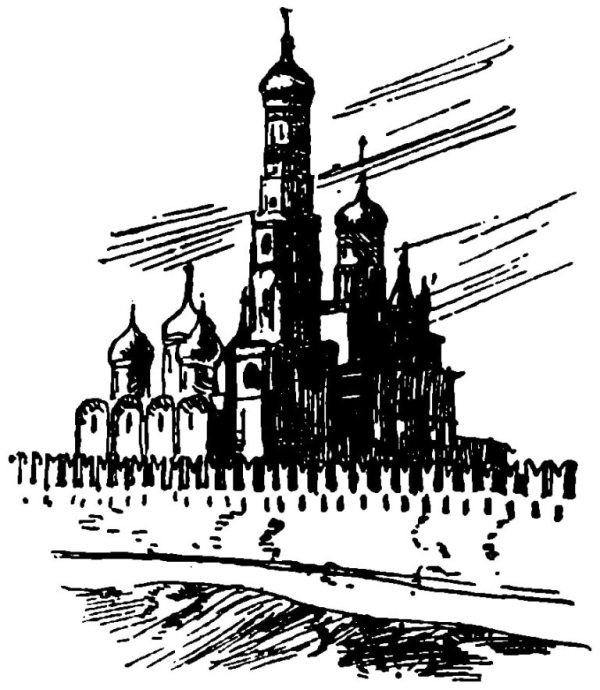

Хорошо, что Сенька вцепился тяте в полу зипуна, не то и потеряться недолго в такой толпе. На восьмой день пути, с самого утра, дорога втянулась в сосновый бор, которому, казалось, не будет предела. Андреян, со слов Федоса Ивановича, объяснил Сеньке, что это царский заповедный бор, где водятся лоси и олени. А подальше будет роща, где еще совсем недавно жили царские сокольники. Да в такую разруху сокольники разбежались, а соколы, верно, достались шляхте. Пожалел Сенька ясных соколов царских и еще больше озлился на шляхту Мало им Сенькиных овечек и всего, что они награбили в Мурашах, так они еще и до соколов добрались! — У-у! — погрозился Сенька. — Погоди! И вдруг кибитка Федоса Ивановича остановилась. Старик вышел из кибитки и снял шапку. Лицо его сморщилось и стало совсем жалким, точно он собирался заплакать. Вслед за кибиткой Федоса Ивановича стали останавливаться и следовавшие за ней возы. Андреян откинул рогожу и, схватив Сеньку, вытащил его из телеги и понес туда, где, тоже сняв шапки, толпились подле Федоса Ивановича подводчики. Там Андреян спустил Сеньку с рук и, в свой черед, снял шапку. Ничего не понимая, Сенька потоптался на месте, потом повернулся в ту сторону, с которой не сводили глаз подводчики, и обомлел. Перед Сенькой расстилалась широкая просека, а за просекой открылось Сеньке дивное диво. Множество кровель разнообразной формы, нарастая одна на другую, высилось в садах, уже потерявших листву. Кровли были двускатные и четырехскатные; были кровли круглые, в виде бочки; были кровли с перилами; были увенчанные золотыми яблоками либо раскрашенными теремками. Из-за кровель выглядывали белые колокольни и жестяные купола. В это время ветер разогнал облака в небе, и солнце брызнуло на открывшийся Сенькиным глазам город. У Сеньки дух перехватило. Над всем городом, выше всех куполов и кровель, взлетел ввысь белокаменный столб в золотой шапке с крестом на макушке. Сеньке показалось, что крестом своим столб уперся в самое небо. А вокруг белого столба толпилось множество белокаменных церквей — не с жестяными, а прямо-таки с золотыми куполами, с узорчатыми крестами… И все это было охвачено выбеленной кирпичной стеной, из которой вырастали и тянулись вверх белые башни. — Кремль-батюшка, — сказал Федос Иванович и снял шапку. — Гляди, и Белый город виден! Вот она, Москва белокаменная! Сенька встрепенулся. Помимо белой кремлевской стены, он тоже разглядел еще и другие стены, выкрашенные в белый цвет. Это были стены Белого города, которые огромной дугой окаймляли Кремль. Белые каменные церкви в Кремле и по всей Москве… Белые кремлевские стены… И стены. Белого города… Так вот почему Москва зовется белокаменной! Теперь Сеньке и самому ясно. Ах, до чего же хороша она, белокаменная Москва!

МОСКВА БЬЕТ С НОСКА

Двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Москве, на Сретенке, был не меньше его мугреевского двора. И вокруг него тоже шел высокий тын. Княжеские хоромы в два яруса были, как и другие дома в старой Москве, построены из одного дерева. Подобно другим домам, стояли княжеские хоромы не к улице, а посредине двора. За домом был сад, где росли яблони и вишни. И кустов малины, смородины и крыжовника было полно в саду. Но кусты и деревья стояли без листьев, и осенний ветер шевелил голые прутья. Княжеские плотники живо сколотили Андреяну новую кузницу в углу двора, и кузнецу оставалось только прикупить кое-что из недостававшего инструмента. В Москве, как и в Мурашах и Мугрееве, кузнецу нужны были щипцы, и большие клещи, и тяжелый молот — кувалда… Попарившись в бане, Андреян отдохнул с дороги, осмотрел новую кузницу и сказал: — Ну, Сенька, не было бы счастья, так несчастье помогло. Кабы не спалила нас шляхта, не видать бы нам Москвы белокаменной. Пойдем, Сенька, на торг снасть присматривать и на Москву поглядим. Андреян в Москву попал тоже впервые. Плотники, строившие кузницу, сказали ему, что главный торг находится на площади у кремлевской стены. — Ты выйди за ворота и сразу возьми направо, — сказал Андреяну чернобородый плотник, от которого пахло сосновой стружкой. — Возьмешь направо и дойдешь до колодца. От колодца возьмешь чуть налево и дойдешь до церкви. А там, кузнец, спрашивай добрых людей. Язык и до Киева доведет, а тебе — всего только на торг. Андреян с Сенькой пошли к воротам, и Жук увязался было за ними… но на торгу пес мог легко потеряться. Пришлось запереть Жука в клетушку, которую плотники пристроили к новой кузнице. Андреян с Сенькой вышли на широкую улицу и сразу взяли вправо. В Москве народу сновало на улицах не меньше, чем на ярмарке, на которой Сеньке довелось побывать недавно проездом в попутном селе. Андреян с Сенькой миновали колодец, миновали и церковь и уже дальше шли, останавливаясь на каждом повороте. Путь был хоть и не дальний, но путаный. В одном месте дорогу показал человек в красном стрелецком кафтане; в другом — женщина, закутанная в платок, торговавшая на перекрестке квашеной капустой. Улица, потом переулок, затем заулок, после чего церковный проходной двор… Если бы не спрос да расспрос, Андреяну с Сенькой на площадь не попасть. Кроме того, тут помог еще какой-то детина в красном кушаке и в шапке, заломленной на левое ухо. Детина назвался Кузькой Кокорем, и пристал он к Андреяну с Сенькой с полдороги. — Я тебя, милый человек, — твердил Кузька Андреяну, — не то что на торг выведу — я тебя хоть куда могу привести! Мы-то здесь тутошние, от отцов и дедов мы московские, исходили Москву вдоль, поперек и наискось. Я тебя и по кузнечному ряду проведу. — Спасибо, Кузя, — поблагодарил Андреян. — Чать, некогда тебе, так мы по ряду и сами пройдем. — Некогда… — замялся было Кузька. — Некогда, оно так. Что верно, то верно. Да вишь ты, милый человек, дело какое… Тебя как звать-то? — Зовут Андреяном. — А мальца как кличут? — А мальчишку Семеном кличут. Сенька, значит. — Ну, и выходит по всем делам, что и мне, Андреян, надобно в кузнечный ряд. Железа понадобилось прикупить. Почем нынче железа прут? — Это, Кузя, смотря по пруту. Да и по месту цена разная. В Суздале — одна цена, в Муроме — другая, в Москве, верно, — опять же, цена своя. Вот придем на торг, там цена и объявится. Чем ближе к площади, тем чаще стали попадаться вооруженные группы поляков и немцев. Возы, которые тянулись на торг, поляки, да и немцы, иногда останавливали — тот либо другой воз, казавшийся им почему-либо подозрительным. Они ощупывали на возах мешки с зерном, тыкали копьями в сено, а если на возу были дрова, заставляли возчика сбрасывать тяжелые березовые плахи прямо на дорогу. — Ищут, — кивнул Кузька в сторону двух немчинов. Они копались в груде вяленой воблы на возу, который остановился посреди улицы. — Ищут, — повторил Кузька, подмигнув Андреяну. — А чего ищут, Кузя? — спросил Сенька. — Оружия ищут. Ножей долгих. Вот чего! — Шляхта это, Кузя, — заметил Сенька. — Не, — возразил новый Сенькин знакомец, — шляхта — она хохлатая, с хохлами на темени, а голова обрита. А эти — немцы. Да все одно: что пан, что немчин. Друг с дружкой они заодно. Наш брат лучше обходи и немчина и пана. Не ввязывайся! Наше дело — сторона. Тут из-за поворота словно из-под земли выскочил тот же белый каменный столб в золотом шлеме с крестом, подпиравшим самое небо. Но несколько дней назад, когда Сенька глядел на него с просеки в Сокольничьей роще, столб реял далеко-далеко, а теперь до него, казалось, рукой подать, и он словно валился на Сеньку. Сенька крепче вцепился в полу отцовского зипуна, он всю дорогу не выпускал его из рук. Вместе с тем Сенька успел разглядеть в каменном столбе проемы, а в проемах — здоровенные колокола. — Вовсе это колокольня! — крикнул Сенька и засмеялся. — А колокола… верно, здоровы звонить? — Здоровы, — заметил Кузька. — Как ударят в большой — земля колышется. Иван Великий называется колокольня, Иван Золотая Голова. Только теперь не звонят. Опасается шляхта, как бы в набат коли чего не ударили. Загудит на всю округу — народу набежит, будет потеха, тогда их за хохлы — да в реку. Ну, тут уж гляди в оба! А то и тебе голову с шеи свернут, да в болото голову ту и забросят. Ищи ее потом! А ты так: цапнул, что надо, и беги без оглядки. «Чего это он?» — удивился Андреян. — Постой, молодец, — сказал он. — Это как же? «Цапнул»… «беги»… Чего цапнул? — Ужели я молвил «цапнул»? — вроде смутился Кузька. — Цапнул… гм… Не цапнул, а… а… а бацнул — я сказал. Вот как я сказал! Ну, бацнул хохлатого по макушке — и всё. — Разве что, — заметил Андреян, пожав плечами. Между тем путники наши пришли на площадь и сразу попали в невообразимую давку. Из кремлевских ворот как раз вынесся польский конный патруль и врезался в толпу. Андреяна с Сенькой стало швырять из стороны в сторону. Андреян схватил Сеньку за руку. В это время ему показалось, что кто-то к нему за пазуху лезет. Андреян свободной рукой схватился за грудь и прижал к ней кошель с деньгами. Человеческий водоворот закрутил, завертел Андреяна с Сенькой и наконец выбросил обоих на лужайку за церковью красоты несказанной. И Андреян и Сенька дух еще не перевели после давки на площади, а загляделись на купола, на девять куполов, которые все были разной формы и разной расцветки и походили на огромные чалмы. А вся церковь напоминала пышную связку каменных цветов. «Ни в сказке сказать, ни пером описать», — подумал Сенька словами тетки Настасеи, которая горазда была ребятам сказки сказывать. Бывало, как начнет, так у Сеньки от разных чудес прямо дух захватывало. А площадь перед Кремлем гудом гудела, и торговцы драли здесь глотки на разные голоса. Кричали пирожники: — Пироги горячие с потрохами, с перцем, с рубленым сердцем! Им вторили сбитенщики: — Сбитень-кипяток, в нем инбирь и медок! Больно хорош! За кружку — грош. Кружка в ведро. Грей нутро! У каждого торговца был свой стишок, один другого замысловатей. Но тут из толпы выбился Кузька. — Кузя! — крикнул ему Сенька. — Мы тут с тятей! Гляди, Кузя… Кузька, словно чем-то смущенный, подошел. — Видали? — сказал он, почесывая правый бок. — Как бьет! — Кто бьет? — спросил Сенька. — «Кто бьет»… Москва бьет! Только держись! Как кинуло меня, как швырнуло!.. Москва бьет с носка. — Москва бьет с носка, — повторил Сенька. — Москва белокаменная. Теперь Сенька понял и это. Бока у него ныли, да и Андреян руки разминал и кошель свой за пазухой ощупывал. — Верно, что с носка, — подтвердил он. — А это, молодец, что же за храм будет? — Храм это Спаса-на-Рву, Василий Блаженный прозванием, — объяснил Кузька, которому, видимо, на самом деле все в Москве было знакомо. — Царь Иван Грозный построил, эвон кто! Вот каков это есть храм! — Да уж… что уж… — только и развел руками Андреян. — Чудеса! Чу-де-са… Так как же нам, добрый человек, добиться в кузнечный ряд? — Пойдем! — сказал Кузька. И он повел Андреяна с Сенькой по торговым рядам, где люди тоже продавали и покупали, но не было ни такой давки, ни такого крика.ПОЛТИНА БЕЗ АЛТЫНА

Рядов этих в Москве на торгу было множество. Для каждого товара был свой ряд лавок, где сидели купцы и толкались покупатели. В одном ряду торговали мужскими шапками, и ряд этот так и назывался: шапочный мужской ряд. В другом ряду продавались лапти, и он назывался лапотным. В охотном ряду можно было купить живую и битую птицу; в домерном продавались домры и бубны; в суровском — шелковые материи. Андреян и Сенька только дивились всему этому изобилию разнообразных товаров, когда проходили вместе с Кузькой по пушному ряду, по коробейному, москательному, скорняжному, подошвенному, свечному, ветчинному, медовому, калашному… Казалось, все богатства русской земли были свезены сюда, в белокаменную Москву, — покупай, что хочешь, только денежки выкладывай! А Кузька все таскал и таскал Андреяна с Сенькой по рядам, переходя из одного торгового ряда в другой. Попутно он словно высматривал кого-то в толпе, но ни Андреян, ни Сенька не замечали этого, потому что в каждом ряду открывались новые чудеса. Вот целая гора Козьмодемьянских сундуков, обитых белой жестью либо желтой латунью. Вот бухарский ковер величиной с целый огород. Вот индийская парча — такой не увидишь ни у попа на ризе, ни на шубе у боярыни. Ни Андреян, ни Сенька не обратили внимания, что было их с Кузькой трое, а каким-то путем стало четверо: рядом с Кузькой шагал теперь какой-то хват с серебряной серьгой в ухе, вышагивал как ни в чем не бывало, перекидываясь с Кузькой отрывистыми словами. В сапожном ряду над дверьми лавок развешаны были сапоги разных цветов и размеров. У Андреяна сапоги совсем прохудились — дырки от пропалин и заплата на заплате, — и он решил заодно, на всякий случай, прицениться и к сапогам. Приглянулись Андреяну добротные юфтевые сапоги на толстой подошве и железных гвоздях. «Таких сапог, — подумал Андреян, — вовек не сносить, если не работать в них у горнушки. В кузне-то ведь искры летят во все стороны — и от горнушки и от раскаленного железа, когда обковываешь его на наковальне. Ну да ладно! — решил Андреян. — В кузне и в старых сапогах еще потопчусь. А новые пока что пускай в сундуке полежат». У Сеньки сапожонки тоже были не больно казисты. У Арины же и вовсе нет сапог: в лаптях ходит. Нет, не укупить Андреяну столько. Придется с этим подождать: может быть, как-нибудь прикопятся денежки. А пока что только прицениться. — Уважь — скажи, — обратился Андреян к владельцу сапожной лавки: — во сколько эта пара станет? Но торговец словно не расслышал слов Андреяна. Насупившись, он глядел куда-то мимо. Андреян обернулся. Кузька со своим вдруг объявившимся приятелем стоял в стороне, а позади Андреяна остановились с полдесятка хохлатых панов в богатом платье и с саблями на боку. Андреян поглядел на шляхту, вспомнил о Мурашах, о сгоревшей кузнице и об избенке своей, от которой тоже остались одни головешки… вспомнил… и ничего не сказал. Он только рукой провел внизу, по сборам зипуна, чтобы убедиться, здесь ли Сенька. Но Сенька был на месте; он тоже разглядывал товар, висевший на жерди над входом в лавку; и поглядеть Сеньке тут было на что. Сапоги с высокими голенищами и сапоги вовсе без голенищ… Сапожищи такие, что Илье Муромцу были бы впору, и крохотные сапожонки на годовалого младенца… Сапоги черные, сапоги красные, желтые, голубые, зеленые… Андреян снова повернулся к торговцу и повторил вопрос: — Так как же? Цена, спрашиваю, вот этим какая будет? Торговец словно очнулся от сна. — Цена? Вот этим? — затараторил он, ухватив Андреяна за рукав. — Бери-выбирай любые, мил человек. Юфть казанская, работа рязанская. Сто лет носить будешь — не износишь. Какие тебе?.. Вот эти? Цена этим полтина с алтыном, а с тебя для круглого счета ровно полтину возьму. Ты, мил человек, сам-то откуда? — Из-под Шуи мы, — сказал задумчиво Андреян, окончательно решив, что к таким сапогам ему не подступиться. — О! — всполошился торговец. — Выходит, земляки мы с тобой! И я-то ведь шуйский! — Какой деревни? — заинтересовался Андреян. — Деревни?.. — замялся торговец. — Так как же? Фу ты, запамятовал! Ну как же? Вспомнил, вспомнил, мил человек! — И он просиял весь. — Деревня Трубачеевка, под самой под Шуей. Ты-то сам не из Трубачеевки ли? — Нет, — ответил Андреян, — мы из Мурашей; мурашовские мы, князя Дмитрия Михайловича Пожарского крестьяне. А Трубачеевка… не слыхал я на нашей стороне такой деревни. Это какая же Трубачеевка? — Не все равно какая? Говорю тебе — земляки. Для такого случая я тебе, шуйскому, еще алтын скину. Провались я на этом месте, себе в убыток! Полтина без алтына. Всё. Только сказал это торговец, как поляки сдвинули Андреяна с места, так что он с Сенькой едва устоял на ногах. — Полтина без алтына, — сказал длинноусый шляхтич, сорвав с жерди приглянувшиеся Андреяну сапоги. — Выноси еще такие. Берем пять пар. Полтина без алтына. — Ты, пан, — молвил торговец, ухмыляясь, — либо на ухо туг, либо в русской речи не доспел. Какая полтина без алтына? Я сказал: полтина и полтина. Выходит, цена таким сапогам две полтины. Ну, пять пар — десять полтин. — Врешь, собачье мясо! — крикнул шляхтич. — Я не оглох еще! Ты с мужика этого спросил полтину без алтына, а с меня содрать хочешь? — Я, может, этому мужику, — сказал торговец, — и даром отдам. Потому это, что с этим мужиком мы земляки, а с тобой, пан-шляхта, мы чужаки. Так я тебе и совсем продавать не хочу. Давай сюда товар! Но тут паны загалдели, замахали кулаками, один даже выхватил из ножен саблю… — Ты и нам даром отдашь, собачья падаль! — гаркнул этот, с обнаженной саблей. — Держи карман шире, ищи дураков глупее! — процедил торговец, стиснув зубы. — Мой товар — моя воля. Ни продавать, ни отдавать не хочу ни тебе, ни твоему королю. Около лавки уже собралась толпа. — Поезжайте, паны, в свое место, — сказал какой-то старичок с чинеными валенками под мышкой. — Там себе сапоги и добывайте. — Там, где я стою, — там мое место! — крикнул низенький шляхтич с рыжим хохлом, свесившимся из-под шапки. Рыжий тоже выхватил саблю из ножен и ударил ею старичка с валенками плашмя по голове. Старичок покачнулся и выронил валенки. А поляки стали срывать с жерди сапоги. — Не хотел, падаль, ценой продать? Га-а! — кричали они, громя лавчонку. — Научим тебя торговать! Будешь знать, как с королевскими людьми разговаривать! — Ой, лихо наше! — завопил торговец, видя свое разорение. — Люди, не попустите, русские люди! — Бей шляхту! — крикнул кто-то в толпе. — Не давай панам воли! — отозвался другой. — Саблюками шляхта машет! — Наших режут! — раздался пронзительный женский вопль. Андреян ринулся было опять к лавчонке, где толпа теснила поляков, отбивавшихся саблями, но вспомнил о Сеньке. Мальчишка ухватил отца за ногу и потащил прочь. А конные поляки уже вломились в сапожный ряд на помощь своим. Они давили народ копытами коней, и снова женский вопль покрыл все крики, топот копыт, лязг обнаженных сабель. — Ой, младенчика, младенчика моего злодеи… Люди-и!.. Младенчика-а!.. Что учинилось с младенчиком, о котором вопила женщина, не разобрал Андреян. Он тут же схватил Сеньку, посадил его к себе на плечи и стал протискиваться к переходу. За переходом был еще ряд. Тут словно гром погромыхивал: что-то обо что-то ударялось, колотило, стучало, брякало. По всему ряду навалено было железо в прутьях, в полосах, в листах. Почти у каждой лавки лежали кучи железного лома. В самих лавках Андреян разглядел с улицы и молотки, и щипцы, и клещи, и наковальни — всякий потребный в кузнечном деле инструмент. Наконец-то Андреян очутился в кузнечном ряду! — За тем и пришли, — сказал Андреян. — Слезай, Сенька! Он тут же спустил Сеньку с плеч, и тот сразу снова вцепился ему в полу зипуна. Обернувшись, Андреян увидел Кузьку и хвата с серьгой в ухе. Обходя кучи железного лома и полосовое железо в штабелях, Кузька и хват направлялись прямо к Андреяну.ДЕРЖИ ВОРА!

В кузнечном ряду, кроме торговцев, было много и покупателей: все большей частью такие же кузнецы, как и Андреян, и даже чем-то смахивавшие на Андреяна. Это были рослые богатыри, чернявые, будто подкопченные на кузнечных горнушках. Бороды словно подгорели на огне; зипуны от прожогов дырявые; сапоги — с рыжими пропалинами. Андреян сразу узнавал своего брата-кузнеца или безусого детину-молотобойца, каким в молодости был он сам, когда учился своему ремеслу. С одним таким кузнецом Андреян разговорился у груды продольной проволоки для вязки печей. Кузнец этот охотно объяснил Андреяну, что всякий кузнечный инструмент лучше всего покупать у Петра Митриева, пятая лавка по левому ряду. Мол, Петр Митриев ни железом, ни проволокой теперь не торгует, у него этим товаром не раздобыться. Зато всякая потребная в кузнечном деле снасть у Петра Митриева — лучше не надо. И Андреян, ведя Сеньку за руку, пошел по левому ряду, отсчитал пятую лавку и вошел внутрь. В лавке было множество всякого инструмента на продажу, но покупателей не было никого. Кузька Кокорь и его приятель с серьгой в ухе заглянули на минуту в лавку, но тотчас же вышли и стали у входа. Хоть и темновато было в лавке, но Андреян и Сенька разглядели старичка с седой бородкой клинышком и большими железными очками на носу. Старичок сидел на высоком табурете в глубине лавки, за стойкой, на которой горела восковая свечечка и лежала большая раскрытая книга. — Не ты ли, отец, будешь Петр Митриев? — спросил Андреян, подойдя к старичку. — Ась? — откликнулся старичок и сполз с табурета. Сенька заметил, как при каждом движении трясется у старичка кончик бородки. — Не слышу, родимец: глуховат я. Чего тебе требуется? Старичок приложил ладонь к уху. Сенька увидел, что уши у старичка заткнуты комочками пакли. — Здравствуй, Петр Митриев! — крикнул Андреян, наклонившись к старичку. Старичок снял очки и заулыбался. Мутноватые глаза его осветились, и от них побежали во все стороны лучистые морщинки. — Да, да, — закивал он головой. — Выбирай, что требуется, что по душе тебе… Совсем оглох, — вздохнул он и вышел из-за стойки. — Пятьдесят лет в рядах торгую. Раньше и железом торговал Петр Митриев. Тут у меня в лавке что стуку день-деньской бывало от железа! Мне лекарь-немчин сказывал, что от стука этого я и оглох. Достукался, значит, Петр Митриев. — И старичок снова улыбнулся. Бывало, Андреян, если что нужно было по ремеслу, искал это в ближних селах на ярмарках и торжках. Вещи попадались не всегда добротные и соразмерные. А здесь, у Петра Митриева, были, можно сказать, наборы инструментов для целых кузниц. На прилавках, на полу, по стенам — повсюду были разложены и развешаны щипцы для хватания раскаленного железа; молотки всевозможных размеров; железные сопла для кузнечных мехов; наковальни, маленькие, пудовые, и другие, пудов на двадцать, каких Андреян никогда не видывал… А уж напильников было на прилавке! И таких, и сяких, и этаких. Сенька даже на скамью взобрался, чтобы получше разглядеть горку сличных напильников — самых мелких. Но рядом со сличными лежали напильники-брусовки — самые большие. И были у Петра Митриева в продаже напильники плоские, напильники круглые и полукруглые, напильники треугольные; были напильники тульской работы и напильники немецкого дела. — Хороша снасть, так и работа всласть, — сказал Андреян, беря с прилавка большой напильник с крупными насечками и тупым краем. — А без снасти — ну просто пропа́сти!

— Ась? Чего это? — тотчас откликнулся Петр Митриев. — Бери, бери, родимец; бери, пока есть. Не будет больше таких напилков. Ничего не будет. Откуда ему взяться? Паны польские стали на дорогах заставами. Ни тульскому мастеру, ни архангельскому купчине с товаром в Москву не проехать. Все шляхта отнимает силою. Одно слово — разорённый год на Руси, лихая година, конец пришел. — Верно, что разорение русской земле, — согласился Андреян. — Чистое разорение! — Я, родимец, — продолжал Петр Митриев, — сидельцев-приказчиков распустил, потому что не торгую я теперь, а распродаюсь. А как распродамся, так замок на лавку повешу, а то и так брошу — пускай гуляет ветер. — Ну, а сам-то, отец, куда подашься? — спросил Андреян. — Сам-то? А залезу, родимец, в доме у себя, у Спаса-на-Песках, на печь. Еще стоит домок мой! — И старик вздохнул: — Стоит еще. В лавку стал набиваться народ. Кузька Кокорь и хват с серьгой в ухе снова очутились в лавке. Даже двое шляхтичей стали проталкиваться к прилавку, на котором у Петра Митриева разложены были напильники. Сенька увидел шляхтичей и сполз от страха со скамейки. Петр Митриев переходил от покупателя к покупателю. — Ась? Чего? — тряс он бородкой и подносил ладонь к уху. — Бери… бери, народ русский, чего требуется тебе. Покупатели кричали глухому Петру Митриеву каждый свое, и галдеж поднялся в лавке — хоть прочь беги! А Петр Митриев все повторял: — Не будет, ничего не будет. Конец пришел; совсем пришла русскому царству погибель; одолела нас поганая шляхта… — Чего-о? — заревел вдруг шляхтич, стоявший рядом с Андреяном у прилавка с напильниками. — Поганая? Ах ты, пес! При этом шляхтич резко взмахнул рукой и с силой угодил локтем Андреяну в грудь. — Ну ты, шляхта! — крикнул Андреян. — Не больно размахивайся! А то сдачи получишь! — Я, холоп, так размахнусь, что голова у тебя с плеч шаром покатится! И шляхтич повернулся к Андреяну. Началась суматоха. Кричал Петр Митриев, кричал народ, кричали паны, но громче всех кричали Кузька Кокорь и хват с серьгой в ухе. Сенька, топчась в ногах у Андреяна, все же заметил, как протиснулись Кузька и хват к Андреяну и стали тут вертеться, толкаться, кулаками размахивать… И вдруг Сенька видит, как протягивается у него над головой рука Кузьки Кокоря и лезет к Андреяну за пазуху. Очень удивился этому Сенька, но понял, в чем дело, только тогда, когда увидел у себя над головой тятин кошель, который мелькнул и исчез. Сенька вскрикнул и стал дергать Андреяна за полу зипуна. А Кузька и хват уже пробирались к дверям. — Тять! — выбивался Сенька из последних сил в давке и реве, который стоял вокруг. — Тять! Украли! Кошель украли! Кузька украл! Вон он — Кузька. Тять, кошель! Андреян наконец вспомнил о Сеньке, барахтавшемся у его ног. — Сенька! — крикнул Андреян. — Где ты? — Здесь я, тятя, — донеслось к Андреяну словно из-под полы зипуна. — Кошель твой… Кузька украл… Андреян схватился за пазуху. Зипун был на груди расстегнут, и кошеля за пазухой как не бывало. Андреян обомлел. — Кошель украли! — завопил он вдруг. — Держи вора! Он шибанул кулаком в грудь хорохорившегося перед ним шляхтича. Не только шляхтич, но и вся толпа позади него подалась, и Андреян вырвался к двери. А Кузька с хватом были уже на улице. — Держи вора! — крикнул Андреян, выскочив за дверь. Бежал Андреян; обгоняя один другого, бежали продавцы, выскакивавшие из лавок; бежал народ, сколько его случилось на ту пору в кузнечном ряду. И все кричали: «Держи вора!» Но резвее всех бежали впереди всех Кузька Кокорь и хват с серебряной серьгой в ухе. Они тоже вопили «Держи вора!» и даже тыкали пальцами куда-то в пространство. Юркнув в переход между кузнечным рядом и соляным, Кузька и хват притаились там за большой бочкой и пропустили мимо себя всю погоню. Когда вопли «Держи вора!» заглохли где-то в дальнем переходе, Кузька и его приятель вышли из-за бочки и стали, оглядываясь и таясь, выбираться из торговых рядов. Узенькими проулками, а потом задворками, заваленными мусором, оба вора обошли торг на площади и вышли к Неглинной речке, протекавшей вдоль северной стены Кремля. Там, под кремлевской стеной, у самых Троицких ворот, стоял на берегу речки кабак — невзрачное строение, грубо срубленное из кое-как ошкуренных бревен. Кабак этот служил сборным местом для всех московских мошенников. Войдя в кабак, Кузька и хват забрались в самый дальний угол и спросили вина. На столе появились оловянные кружки с мутноватым зельем. — Пей, Кузька! — сказал хват, подняв свою кружку. — И ты, Ероха, пей! — молвил Кузька. — Выпьем господу во славу, нам с тобой во здравие, за кузнеца-дурака — чтоб не зевал, по торгам шатаючись. Отпив из кружек, оба мошенника принялись считать деньги в Андреяновом кошеле и делить добычу.

ОПЯТЬ — ПУЗАТЫЙ ПАН!

Толпа, бежавшая по торговым рядам с криком «Держи вора!», вскоре стала редеть. Люди убеждались, что вора, которого никто из них в лицо не видел, все равно не поймать. И они, по нескольку человек сразу, отставали от погони и возвращались каждый к своему месту. Вскоре Андреян заметил, что из всей погони он остался один. Но он продолжал, задыхаясь, весь мокрый от пота, обегать ряды. На поворотах Андреян налетал на людей, чуть не сшибая их с ног. Он проталкивался сквозь толпу; народу было особенно много там, где начиналась какая-нибудь заварушка с поляками. И снова бежал Андреян, высматривая, не мелькнет ли где Кузька в латаном кафтане и красном кушаке или хват с серьгой в ухе. Но шушеры и в латаных и просто в дырявых кафтанах околачивалось в рядах гибель, и никто из них не был Кузькой. И молодчиков с серьгами в ушах было тоже немало — и с серебряными серьгами, и с золотыми, и с алмазными… Однако Кузькин хват, как и сам Кузька, словно дымом развеялся. Прощай, Кузька с хватом, прощай, значит, и Андреянов кошель!

Андреян уже почти пришел к такому заключению. Он остановился и, стиснув кулак, погрозил им в пространство. — Ну попадись ты мне только! — прошептал Андреян. — Попадись ты мне, злодей!.. — Песья кровь! — услышал он чей-то окрик. — Это мне ты, собака, кулаком грозишь? Я — шляхтич польский! Голос шляхтича показался Андреяну знакомым. Андреян взглянул и в первую минуту собственным глазам своим не поверил. Серединою ряда Андреяну навстречу шел пузатый пан в сбитой на затылок собольей шапке. Словно не человек шел, а пивная бочка перекатывалась; и были у этой бочки сивые усы и сивый хохол… Батюшки! Да ведь это тот самый пан, который еще в Мурашах похвалялся ссечь своей острой саблей голову Андреяну! Положим, голова осталась у Андреяна на плечах. Но ведь это, кажется, он своим сапогом в один миг превратил тогда лицо пузатого пана в огромный кровоподтек? Вон, гляди! Нос у пана как будто своротило на одну сторону, а рот — на другую. И глаза у пузатого тоже стали совсем раскосыми: как говорится, один глаз смотрит на вас, а другой в Арзамас. Сомнений быть не могло. Все эти перемены в панской наружности произвел, конечно, не кто иной, как кузнец Андреян, когда оглушил пузатого ударом сапога в лицо. И перемены эти были велики. Тем не менее Андреян сразу узнал пана и вспомнил родные Мураши и злосчастный день, когда пан этот нагрянул к ним в село. Неизвестно, узнал ли пузатый пан Андреяна. Вряд ли узнал. Иначе он сразу ринулся бы на мурашовского кузнеца, каквзбесившийся бык. Но пан выступал неторопливо, вперевалку… Четверо поляков несли за ним очень, по-видимому, тяжелый ящик. В ящике временами что-то глухо стучало или со звоном брякало. И пока пан медленно, точно черепаха, надвигался на Андреяна, у того хватило времени и на то, чтобы вспомнить свою сгоревшую кузницу в Мурашах, и на то, чтобы молвить чуть слышно: — Погоди, шляхта, и ты у меня! Будет у нас с тобой еще встреча! Сказав это, Андреян забрался в толпу, в самую гущу. Тут только он спохватился, что нет с ним Сеньки. — Сенька! — позвал негромко Андреян. — Сенька! — молвил он еще раз, но погромче. — Ан вот я, Сенька, — услышал Андреян позади себя чей-то сиплый голос. — Ты, что ли, дядя, меня кликал? И кто-то потянул Андреяна за рукав. Андреян обернулся. Перед ним стоял, осклабясь, приземистый мужичонка, с распухшей щекой, обвязанный красным платком. — И что же ты, дядя, к примеру, теперь мне скажешь? — спросил мужичонка и так заулыбался, что платок сполз у него со вспухшей щеки. — Ничего я тебе не скажу, — процедил сквозь зубы Андреян, у которого объявилась теперь новая забота: Сенька пропал. — Ступай, мужик, ненадобен ты мне! — попробовал Андреян отмахнуться от мужичонки. — А коли не надобен, так зачем кликал? — Не кликал я тебя. — Нет, кликал, — не сдавался мужичонка. — Ты кликал: Сенька! «Вот еще напасть!» — подумал Андреян. — Не один ты тут Сенька, — молвил Андреян, следя глазами за пузатым паном. Пузатый в эту минуту как раз поравнялся с толпой, в которую втерся Андреян. — Не один ты тут Сенька, — повторил Андреян. — Тут в ряду, кроме тебя, еще семь Симеонов, и все на тебя не похожи, а всяк молодец на свой образец. — Разве что так, — готов был согласиться мужичонка и стал тут как-то жаться к Андреяну, забираясь то с правой стороны, то с левой. — А ежели ты, мужик, кошель у меня хочешь скрасть, — продолжал Андреян, — так не хлопочи понапрасну: кошель у меня уже украли. — Когда же это? — заинтересовался мужичонка. — А это не твоя печаль. Убедившись, что пузатый, пройдя по ряду, пропал за поворотом, Андреян стал выбираться из толпы. — Вот народ! — снова услышал он позади себя сиплый голос все того же мужичонки. — Уже украли… Это что же такое получается? — Опоздал, брат, — вот что получается! — бросил ему напоследок Андреян. И, не медля ни минуты, Андреян бросился обратно к Петру Митриеву в кузнечный ряд.

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ…