ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ: Досуги математические и не только

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДОМАШНИХ РУКОПИСНЫХ ЖУРНАЛОВ

Из журнала «ПОЛЕЗНАЯ И НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ» (1845) [1]

МОЙ ЛИЧНЫЙ ЭЛЬФ

Какой-то эльф за мной следит,

Зануда из зануд.

«Не спи! — всё время мне твердит. —

Дела, приятель, ждут».

Когда случайно запою,

«Нельзя, — он скажет, — петь!»

Себе я джину не налью:

Услышу — «Пить не сметь!»

Я грушу взял себе одну,

Сказал он: «Не кусаться!»

Хотел сбежать я на войну,

А он: «Изволь не драться!»

«Так что же можно?» — я вскричал:

Взяла меня досада.

А он спокойно отвечал:

«И приставать не надо!»

СВОЕВОЛЬНЫЙ УПРЯМЕЦ

Стоял он твёрдо на своём;

Не гнулись и коленки.

«Он рухнет, — молвили о нём, —

Сойди с высокой стенки!»

Но, точно вставленный в тиски,

Как гвоздь, торчащий прямо,

Стоял он, крикам вопреки,

На той стене упрямо.

Произошло чего не ждал

(Примеров много схожих):

Упрямца сбил внезапный шквал

На головы прохожих.

Конечностей раздался хруст,

Голов, побитых больно;

Был поносим из многих уст

Стоявший своевольно.

Ему же горестный урок

Едва ли был полезен:

Назавтра он не занемог —

На дерево полез он.

Иссохло дерево совсем,

Подпоркою держалось;

Ему кричали между тем:

«Слезай, чтоб не сломалось!»

Но, будто вставленный в тиски,

Как гвоздь, торчащий прямо,

Он там, советам вопреки,

На ветке стал упрямо.

Стоял, стоял он, а потом

Та ветка подломилась.

Он рухнул, а под ним с песком

Телега очутилась.

В песке он полностью погряз,

Упрямец своевольный.

Его искал там битый час

Песочник недовольный.

На свет он вылез — нос и рот

Забиты мелкой крупкой.

И смех песочника берёт

При виде ветки хрупкой.

«Ну как на этаком суку

Стоять ума хватило!» —

И, взяв с телеги горсть песку,

В лицо тому пустил он.

Песком обсыпан с головой

(Сквозь крупку блещут очи)

Упрямец пыльною рукой

В ответ лишь бьёт что мочи.

Но и песочник-молодец

Пускает в ход кулак.

На землю сбитый, наконец

Упрямец молвит так.

Мораль:

«Не стой упрямо на своём;

Прислушайся к советам.

Не то швырнут в глаза песком,

И все дела на этом».

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Нам сразу дело сделать лень,

Мы любим временить,

Откладывать со дня на день,

Опаздывать, спешить.

Установить бы час делам

И строго соблюдать;

Тогда подарком можно нам

Свободный час считать.

Прибудь на место в должный срок,

Где «место» ни случись,

И чтоб никто пенять не мог,

Что ты небрит, нечист.

Коль «в половину» ждёт обед,

Спеши к другим сойти,

Пожалуй, «в четверть», а одет

Уж будь и «к десяти».

Прийти пораньше — лучше, верь,

Чем припоздавшим быть;

Открыть под бой курантов дверь —

Свой точный ум явить.

Мораль:

Всё сделай тщательно и в срок,

Ведь час летуч как миг; —

Добудешь свежий лепесток

С цветка, что весь поник.

МИЛОСЕРДИЕ

Спеша дорогой городской,

Боясь ступить, где топко,

Гляжу я — в лужице ногой

Стоит девчушка робко.

И вот — дрожащий голосок;

С ресниц слезинка пала.

«Подайте хлебушка кусок;

Давно я не едала...»

«Бедняжка! Вот что: здесь пока

Постой-ка не горюя,

В лавчонке хлеба и пивка

Сейчас тебе куплю я».

И булочная тут; вбежал

Я прямо в дверь без стуку.

Тревожась — поздно, опоздал! —

В карман я сунул руку.

Который, в самом деле, час,

Неужто всё пропало?

Но плачу я на этот раз:

Часов как не бывало!

ТЕМЫ [3]

1.

Жил да был старый фермер под Ниццей,

Он истыкал лицо себе спицей;

Он и кожу проткнул,

Он и дальше шагнул:

Смог посыльным в суде очутиться!

2.

Жил-был старый обойщик с приветом,

Всё носился с газетным беретом;

Ловко шапка сидела,

Да макушка потела;

Он винил «испарения» в этом.

3.

Жил да был человечек в Париже;

Что ни день, становился он ниже.

Он бы, впрочем, подрос,

Если б голову нёс

С известковым раствором пожиже.

А сестра его Люси О'Лири

Становилась всё тоньше, не шире.

Причина же в том,

Что спала под дождём,

И бедняжку обедов лишили.

ИСТОРИЯ ПРО ХВОСТ [4]

Старик-садовник рвал с куста

В саду своём крыжовник.

Шипы кололи, но уста

Сжимал сильней садовник.

За ним сидел хвостатый пёс.

Да, то был хвост! Едва ли

Другой такой, скажу всерьёз,

Вы где-либо видали.

Длины неимоверной он,

Окраски несусветной;

Могуч и толст — а прикреплён

К дворняге неприметной.

Но пёс лишь высунет язык

Да гавкнет с ликованьем.

Как испугается старик

Чего-то! Но всего на миг, —

И трудится со тщаньем.

Но неожиданно вильнул

Хвостяра всей длиною

Да две лодыжки затянул

Садовнику петлёю.

Едва ли понял садовод,

В какое положенье

Попал негаданно — но вот

Закончилось терпенье.

«Неужто я настолько пьян?

Держаться трудно прямо!

Лишь бренди выпил я стакан

И более — ни грамма!

Две кварты эля да глоток

Портвейну — вот забота!

Так отчего валюсь я с ног?

Нет, странное тут что-то!»

Старик работу прекратил,

Поразмышлял в молчанье

И, взяв топорик, отхватил

Он хвост при основанье.

Затем на скрипице смычком

Пилил себе в усладу.

А пёсик гавкал да волчком

Вертелся до упаду.

БРАТ И СЕСТРА

«Спать, сестрица, час пробил;

Отдохни же, ты без сил!» —

Брат разумный говорил.

«Хочешь, братец, синяков?

И следов от ноготков?» —

Был ответ сестры таков.

«Не гневи меня, сестра.

Мне прибить тебя — игра;

Как прихлопнуть комара».

Но сверкает сестрин взгляд:

«Будешь, братец, сам не рад!

Осади-ка ты назад!»

Брат сбежал, не слыша ног,

Вниз на кухню: «Мне горшок

Одолжите на часок.

Раз баранина жестка,

Допеку её слегка.

Нету сладу без горшка!»

«Где же мясо, не секрет?» —

«На сестре!» — «Ведь ей во вред!» —

«Так дадите ли?» — «Ну, нет!»

РАЗБОЙНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Немного к северу («на Норд»)

Жил, ох, экспонат музея:

С подбородком, широким, как Ферт-оф-Форт,

И глубже, чем Зёйдерзее.

До колен подбородок не доставал,

Не спускался до чресел тоже;

Но о пуде гороха он мысль навевал,

Человечьей обтянутом кожей.

Носил он ту у челюсть у всех на виду;

Соседи друг дружку локтями

Пихали: «Воистину, скоро к суду

Голубчика мы притянем.

Кто знает, что там взаправду скрыто —

Кинжал, копьё, винтовка?

Так всё начальство, — брюзжали сердито, —

Он перебьёт преловко!»

Разослан циркуляр окрест:

Среди иных заданий —

«Его схватить — и под арест

До новых указаний».

И два констебля сгоряча

За волосы жертву схватили

И так, вдвоём его влача,

В тюрьму препроводили.

Всю ночь лежал он на камнях,

Дерюгой укрываясь,

Испытывая боль и страх,

Горюя и терзаясь.

Являлся в ранние часы

Судейский в тюрьму для допроса.

Торчали, как травка газона, власы, —

Не космы висели, как просо.

Воздел судейский строго длань,

А тот поднялся несмело…

«Ты, деточка, особо стань,

Зане рассмотрим дело

По прав-де! Не обычай мой

Труждаться тут впустую». —

И, сев, пригладил он рукой

Бородку завитую.

О положении в краю

Прослушав сообщенье,

Жюри покинуло скамью,

Чтоб вынести решенье.

«Безвинен», — невдолге решили они.

Судейский схватился за грифель:

«А вот, подсудимый ты наш без вины,

Тебе и расходная цифирь!»

МАЛЕНЬКИЙ ДЖЕНКИНС

Маленький Дженкинс весело прыгал,

Рылся в песке с увлеченьем;

Пухленькой ручкой игрушки он двигал,

Рот набивал печеньем.

Но слышит он голос, и тотчас же сами

Все затряслись поджилки.

«В дом возвратись, да не топай ногами;

Кто тебе шлёт посылки?»

Маленький Дженкинс видит: на столик

Ставят пакет бумажный.

Ножки он вытер у двери о коврик;

Мать рассуждает важно:

«Что-то там будет? Носок? Рукавица?

Шапочка, шарфик, кофта?..»

Мальчик же только на надпись дивится:

«Дженкинсу-младшему».

ТАКОВЫ ФАКТЫ

Когда бы в солнце из ружья

Прицелясь, выстрел сделал я,

Попал бы, верно, в цель шутя —

Не очень много лет спустя.

Но если б пуля, отклонясь,

К другим светилам понеслась,

Летела б долгие века —

До них дорога далека.

ПРОИСШЕСТВИЕ С РЫБОЛОВОМ

Я задремал на берегу ручья,

Где стайка рыб мерцающей струёю

Вилась вкруг поплавка; пригрезил я:

То, что поймал, — на блюде предо мною.

Оно не зверь, ведь не было хвоста.

Оно не птица — крыльев не хватало.

На зуб — вкуснятина, отнюдь не для поста,

Названье лишь из мысли ускользало.

Должно, заморское, — не вовсе без затей:

Всё в крапинку пленительного цвета.

Да только кто? Ну, был бы иудей,

Когда б, взаправду, бородёнка эта...

Но тут — рывок. Чуть удочка из рук

Не выскочила. Прочь блаженный отдых.

Я на ноги вскочил, тру очи. Вдруг —

Что вижу наяву в чудесных водах!

То существо! И водит поплавком —

На удочку попалось, без сомненья!

Я выхватил из вод его рывком,

Осмотру не потратив и мгновенья.

И верно, в каждой чёрточке его

С тем существом из грёзы было сходство,

Но даже лучше: более всего

Осанки привлекало благородство.

Видал немало морд, голов да лиц —

Не созерцал прекраснее созданья.

Я перебрал всех рыб, зверей и птиц,

Пока не отгадал его названья.

Читал я Бьюика о птицах том,

Был просвещён «Историей» Бюффона,

Но больше — Айзека Уолтона трудом

Про рыб сегодняшних и тех, чьё время оно.

Из этих указаний превосходных

От рыбарей, до нас венчанных лавром,

Алгебраически, с учётом производных,

Я вывел: быть ему Плезиозавром.

«Каков!» — служанке хвастаюсь в покоях.

Но та лишь отмахнулась, охнув слабо.

«Ох, уберите! И к чему такое!

Ведь это ж... это ж... это ж... это жаба!»

БАСНЯ

Халиф Эмир восседал на троне.

Страна была у него в загоне.

Брамин Мурза предстал перед троном,

Поведал нечто учёным тоном.

«Престарый филин сидел на древе.

А младший, посватавшись к совьей деве,

Просил у старшего доброй доли —

Всему ведь наследник он поневоле.

Старик сказал: „А за мной не станет.

Но пусть наш халиф только год протянет,

Получишь, парень, своё именье:

Дворов хоть за сотню, да в запустенье!“»

Закончил речь, — на щеках владыки

Пролившихся слёз замерцали блики.

Он долго думал об этом деле,

И сделал невиданное доселе —

Улучшил вскорости поведенье

(Добра понаделал уйму);

В пучину довольства вверг населенье

(На все восемнадцать дюймов).

ПРАВИЛА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ [7]

Путь избавления

От отупения —

Он в повышении

Всем настроения,

Он в удалении

От огорчений

И в изучении

Новых учений.

Он в сочетании

Дел и заданий,

Он в замечании

Красочных зданий,

Он в рассмотрении

Видов лечения

И в приглашении

На угощение.

В коловращении

И в размышлении

Путь избавления

От отупения.

Кушай прилично,

Пой мелодично,

Рисуй опрятно,

Пиши понятно.

Правила учи —

Громко не кричи,

Рано вставай —

По шесть миль гуляй.

Людей не стесняйся —

Всем улыбайся.

Пей не кофе, а чай

И других угощай.

Окружающим не ври.

Всё с начала повтори.

Имей салфетку,

Не трать монетку,

Руки мой,

Не топай ногой.

Пей пиво, не виски,

Строчи записки,

В эльфов верь,

Не прячься за дверь.

Корми канарейку,

Черти под линейку,

Плечом не ломись —

За ручку берись.

Не падай в воду

В дурную погоду,

Свечей не жги,

Запас береги.

Рот, зевая, прикрывай,

В разговоры не встревай.

КЛАРА

Тоскливо вздыхая,

Как полуживая

Графиня Клара на ложе бессонном;

По белой подушке

Волос завитушки —

Златые кудри смешались на диво.

«Ни скрипа, ни стука, —

Молвит со стоном; —

Наказана я была справедливо,

Но всё мне тоска, всё мука.

Зачем одна я столько тут?

Зачем нейдёт ко мне, несчастной?

Ни звука! Лишь заунывный гуд, —

Жужжит мне жучишка праздный.

Живу в любви; любовь — мой плен;

Любуюсь в окошко луной из-за стен.

Ах, бледный месяц! Всё б ему

Лучиться с высоты

И проницать ночную тьму —

Нашёптывать мечты.

В лучах луны не столь темны

Ночного мрака клочья;

Взлететь бы криком за лунным ликом

Такою светлой ночью!

Из далей грёз я наяву

Попала в край скорбей

И только волосы я рву

На голове своей.

Ведь так! Его не раздаётся глас.

Душа, воспрянь сей час!

Да что там, — бред!

В огне мой разум, вся душа в тоске;

Дымки из труб, вон, вьются вдалеке!» —

Отрады нет!

Внезапно Клара слышит топ копыт,

И оземь верховой гремит,

И голос — без забот

Приехавший орёт:

«Ха-ха! Э-гей!

Мне пива, эй!

Кто б ни был тут — подать!

Я вновь средь этих стен!

Итак, сочту до трёх.

А ты там, что, оглох?

А тоже — элдормен!

Встать!

Коль есть бутыль тут, что ещё полна —

То… вот-те на!

Задел — и будь здоров…

Не сделал даже двух шагов!

Вон там что, на крюку?

Тяни-ка рыбу ту без плавников.

Добудь мне шляпу да клюку, —

Э, кем-то весь искомкан воротник…

Плачу — рядиться не привык.

Лей в чашу, лей!

Ну, станет веселей!

Всю ночь в седле, устал, продрог;

Ох, стул! А то валюсь я с ног».

И речь такая, и этот тон!

У леди Клары снова стон:

«Какой-то гам!

Да что же там?

Что молвит он, я не пойму ни слова.

Печаль, весёлость — из нутра земного

Сквозь глину вязкую дают росток —

И ал на нём цветок!

Очаг разломан, искры ввысь!

От страха звёзды потряслись!

Беда мне! Подавляю стон —

А там вовсю бушует он;

В ударе, лют,

А я, я тут, —

И в горле крик, и эта тьма!

Как трудно сердцу биться!

Давно бы мне сойти с ума,

В безумии забыться!»

Но сквозь глухую ночи мглу

Ей нечто видится в углу:

Стоит монах седой

И в тишине ночной

Качает головой.

Простёр к ней длань из рукава,

И ночи тишь бежит, едва

Лишь раздались его слова:

«Не усматривай измену

И не рви власы; о стену

Ты не бейся головой,

Не реви, не плач, не вой!

Он просто перепил пивка —

Оно вреда не принесёт;

Вернулся он издалека —

Ну, тем и вовсе нет забот.

Спустись, да сделай ласковую мину, —

Внушал отечески монах, —

Всего-то перепил он джину,

Стоять не может на ногах!»

НЕКТО

Коль правду желаете знать — читал я спокойно брошюру,

Но стук долетел от дверей — слабей дуновенья зефира.

Я вслушался — снова стучат, да громко — себя не услышал,

Когда возопил я: «Эй, там! Войдите, не стойте снаружи!»

В комнату некто взошёл, снял и цилиндр, и перчатки,

Сделал изящный поклон, я же лишился терпенья:

«Да кто вы?» А этот пришлец, положа себе на сердце руку,

Тоном изысканным рек: «Слуга ваш, сэр Покурраншуввль».

Не просто я дёрнул за шнур — «Том, Дик, Джордж и Эндрю!» — я гаркнул:

«Сюда все! На дверь указать!» Те сразу на зов мой явились;

К двери его подвели; там он склонился в поклоне,

Руку на грудь положа, и с полной покорностью вышел.

Из «РЕКТОРСКОГО ЖУРНАЛА» (ок. 1848)

СТРАШНО!

Я брёл в неведомой стране,

Что ужасов полна;

Кругом глаза мигали мне,

Земля была черна.

Я зверя вскоре увидал

И понял в тот же миг —

Он человечины искал,

Людей он есть привык.

Я вскрикнул, я к земле прирос,

Я медленно осел,

Я злобный взгляд его не снёс

И весь похолодел.

Но некто в это время мне

Издалека кричит:

«Эй, эй! Вы стонете во сне!

Проснитесь, мистер Смит!»

ГОРЕ МОЁ

Седьмой десяток лет!

Я еле-еле

«Тяну», не взвидя свет.

Ну, в самом деле!

И я бы сладко пел

В подлунном мире,

От всей души звенел

Струной на лире.

Но в треснутый свисток

Я дул всечасно

И нервности исток

Питал несчастно.

НЕЧТО ЖУТКОЕ

Это что — планет восход?

Как сердит у каждой взгляд!

С тех лишённых звёзд высот

Словно крикнуть нам хотят:

«Дурачьё! Закройте рты!

Нас не смейте понукать!

Очень нужно с высоты

Вас, младенцев, развлекать!»

Встав, гора затмила вид;

Встав, деревья подошли.

Боже, колокол звенит!

Боже, стрелку навели!

Разве то не гневный змей

Блещет жёлтой чешуёй?

С шумом, грозным для ушей,

Пар он выпустил струёй.

Всё сильнее дальний гул;

Гром бушующий растёт.

Втуне крикнешь «караул!» —

Нечто страшное грядёт.

Здесь уж! Правда, жуть! Не зря

Дым от маковки валит!

И при свете фонаря

Чудо-юдо говорит:

«Стоп машина! Я сказал —

Прочь с путей! Не прекословить!

Лондон, Юстонский вокзал!

Всем билеты приготовить!»

Ах, билеты! то есть — мой?

Я веленью подчинился

И в смятении домой

Приходить в себя пустился.

НЕСЧАСТЬЕ

Рывок — и в путь!

Лишь вверх чуть-чуть,

Чтоб дольше не свалиться;

Сперва толчком,

Затем скачком

Ядро из пушки мчится.

То холм, то гладь,

Долина — падь;

Меж хижин, стен и башен

Оно — в поля,

Где вся земля

В колосьях, дани пашен.

Всё прыг да скок:

Бревно, пенёк

Обдаст в порыве прахом.

То там, то тут;

Ручей да пруд

Перелетает махом.

Всё тресь да лом!

Каким крылом

Чугунный шар несомый?

То здесь, то там, —

То к облакам

Взлетит, как невесомый!

Всё скок да прыг!

Лишь веткой дрыг

Еловые макушки.

Сквозь сад и бор

Во весь опор

Несётся как из пушки.

С холма да в дол

На гладь как стол

Спустился безмятежно.

Но кто там? — Лев

Среди дерев

Зевает так небрежно!

Гора костей,

Следы когтей, —

В тени разлёгся гордо

Зловещий лев:

Широкий зев,

В крови по гриву морда.

Опять отскок —

Ещё рывок,

И всей своей махиной

Намчавшись всласть,

Влетает в пасть,

В ущелье глотки львиной.

Оторопев,

Заперхал лев

И умер без боренья.

Последний звук

Предсмертных мук —

Недолгое сипенье.

ЯН-КИ-ЛИН

Великий Ян-ки-лин

Сидел всего один

В китайском тронном зале:

Придворные ничком

(Спина у всех крючком),

Как водится, лежали.

«Придвинься, Фи-фо-фан!

Ты видел много стран,

Набрался знаний всюду!

Так обучить готов

Ты наших поваров

Невиданному блюду?

От птичьих гнёзд в супах

Воротит, просто страх!

(Хоть это — объеденье!)

Уж пьяный краб — и тот

Как старый анекдот:

Ужасно повторенье!»

«Великий! — Фан в ответ. —

Я повидал весь свет...

(Ах, сердце не на месте...)

И я назвать берусь

Английское: на вкус

Нет лучше яблок в тесте!»

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Сиди та мысль в мозгу моём,

Давно бы сам сказал тебе я;

А раз молчу — и ты о том

Оставь расспросы, разумея,

Что тех учить, кто сам с усом —

Неблагодарная затея.

Тут спору нет. Но аргумент

(Всего один!) уместен всё же;

Поверь мне, он в любой момент

Придёт на выручку вельможе,

И как рабочим — инструмент,

Он многих мудростей дороже.

Он прост. Ему бежать из плена

Высоких доводов не внове;

Так море гладко и степенно,

Но ждут барашки наготове,

А в жаркий полдень непременно

Придёт на ум мечта о крове:

Когда невежество — измена,

Тогда пусть Мудрость хмурит брови.

ВОПЛИ

Сжал он мне локоть, велел идти

Да потянул силком.

Сдерживал шаг лишь затем по пути,

Чтобы огреть кулаком.

Усмешка на злобных его устах,

Во взгляде — пугающий блик.

Сердце мне стискивал бешеный страх,

И пересох язык.

Он сбил меня дубинкой с ног

Да тотчас пнул ногою.

«Поднялся, быстро! Чего ты лёг!

Весь день мне стоять над тобою?»

Один негодник проговорил,

Когда я свалился на пол:

«Чего ж это, бедный, он натворил,

Что полисмен зацапал?»

Приятель в сторонку его увлёк:

«Набедокурил спьяна:

Слямзил часы да тугой кошелёк

Он из чужого кармана!»

УЖАС КАКОЙ!

Был шаток человека шаг,

Подрагивало веко.

Дивясь, не мог понять никак

Того я человека.

Бежал румянец с этих щёк,

Запали очи свыше...

Взаправду ль нечто он изрёк?

Взаправду ль я нечто слышал,

Пока через комнату он шагал,

Сжимая кулак в кармане,

Пока его взгляд кровавый мелькал

В сгущавшемся там тумане?

Другой рукой протёр он глаз,

Да топнул он ногою.

И донеслось на этот раз

Из уст его такое:

«Дал ручку ему, а этот чурбан,

Не разобравшись, сразу

Чернил немыслимый фонтан

Послал мне в оба глаза!»

Из журнала «РЕКТОРСКИЙ ЗОНТИК» (1850—1853)

ГУБИТЕЛЬНАЯ ПОГОНЯ

Укрыт в лощине утлый лаз

Под монами вьюнов

Глухая пазуха под час

Зверью давала кров.

Ни солнца луч ни взгляд а чей

Проникнуть глубь не мог

Зато из пазухи ручей

Просачивался в лог.

Скакал монарх на дело спор

Ловитвой распалён

За ним спешил весёлый двор

Науськивая гон.

Под крик и вой они гурьбой

С утёсов’низ неслись

А впереди дразня трубой

Сноровкий прядал лис.

Вперёд вперёд к чему расчёт

Спасительна нора

О лю!—ди слазать в свой черёд

Кому придёт пора.

Догнать догнать праще под стать

Брехнёй взбивая жуть

Одна борзая первой в падь

К утлизне правит путь.

В норе исчезли нос и лоб

За ними пара лап

О ужас! чавканье взахлёб

Большой глоток и всхрап.

Король за бич рукою хвать

От рети сам не свой

«Кто смел собак моих зобать

Умрёт под сей рукой».

Главу он всунул выпер тыл

Раскрыли гриди рты

Там лязг да хлоп как будто крыл

Здесь зад из темноты.

Толкают-тянут ох грядёт

Кто прятался впотьмах.

Кусок рисую: страшный рот

С монархом на зубах.

В ШТОРМ

Старик сидел над бездной вод

Как некий бес замшелый —

Бе дик и чуден: вдруг начнёт

Плясать как оголтелый,

И только скачет взад-вперёд

Пред бельмами свет белый.

Покров сгустился грозовой,

От запада кочуя;

В гнездо гагарка с головой

Укрылась, бурю чуя,

Скрестил он руки пред собой:

«Ты, гром, греми; ты, ветер, вой!

Остаться здесь хочу я!»

У дуба старый ствол скрипел —

Листву отяжеляли

Потоки вод. Старик сидел

И вглядывался в дали,

Где облик моря посерел,

Где волны с пеною как мел

Толкли корабь невмале.

Гроза гналась за кораблём:

Под ним валы ревели,

Над ним неистовствовал гром;

Отчаянно скрипели

Все крепи, вверх да вниз кулём

Его кидало, но рулём

Был наклоняем к цели.

В браде косматой злой оскал

Как щель разъял личину.

«А я заклад сам-десять дал,

Что встретят все кончину.

Но что возьмёшь, — не угадал;

Закинет Боб за спину».

И вниз главой старик со скал

Низринулся в пучину [8].

СКОРБНЫЕ ЛЭ, №1

Давился ливнем водосток

Как банками варенья

Не гром гремел, но молоток:

Курятник — в поправленье.

В минуту — просто ударов до ста :

Прилаживая шесты,

Там двое юнцов, лихих молодцов,

Улучшили насесты.

Опять пустили куру в дом .

Она — к яичкам (про омлет,

Яичницу — и об ином —

Мы ей навряд ли намекнём ):

Осмотрев скорлупки —

Нету ли погубки;

Пронесясь в оглядке —

Всё ли тут в порядке:

Капли не висят ли,

Мыши не шуршат ли —

Села по привычке

Снова на яички,

Да так, что лапок будто нет.

Шло время, развивалась скорлупа;

«И стисканно, и красоте урон», —

Внушала мать, не будучи тупа ,

Чтоб содержанье выходило вон .

Но ах! «не те тут выраженья!» —

Сказал… какой-то там поэт.

Кто хочет имени — спросите у других.

Могу я сказать, коль не всё вам равно,

Что вряд ли слыхал он в Парламенте пренья;

Уверен: хоть раз побывай он на них,

Он тот час сменил бы, мне кажется, взгляды:

Там в таких выраженьях вас приветствовать рады…

А имечко… Впрочем, тут ясно одно:

У вас и у меня такого нет.

И вот — свалилось вдруг на нас!

(Что значит: не поднять уж боле.)

Пришли в курятник в ранний час —

Лежит цыплёнок. Вот-те раз!

Иль истощился сил запас,

А только жизнь оборвалась.

Кормилец , птенчика найдя,

Зашёлся рёвом не шутя.

И то — несчастней нету доли!

Вот так: обратный есть билет ,

И вы примчались на перрон,

Что так от света отдалён, —

Домой! где чайник уж согрет;

Вы мчались — шляпа сорвалась,

И тут увидели, бесясь:

Последний поезд скрылся в поле…

Не передать, как много было толка

По поводу безвременной кончины,

Догадок смутных — например: «Иголка!

Видать, на шип наткнулся без причины».

И длился гам, стенанья, вздохи, пени,

Но, наконец, решили непредвзято:

«Самоубийство! Ставим шиллинг к пенни —

Убился сам, а мать невиновата».

Но только в одночасье

Посрамлено согласье:

Вбегает вдруг ребёнок сам не свой —

В слезах и с диким взором,

Не с пустяком и вздором,

Несчастья вестника являет он собой:

«И стойких духом этот вид

Совсем лишит силёнок:

Сбежавшей курочкой убит

Ещё один цыплёнок!» [19]

СКОРБНЫЕ ЛЭ, №2

Семьи священника приют —

Старинный в Крофте дом;

Он солнышком обласкан,

Овеян ветерком.

Усадьбы домочадцы —

Ватага северян —

Пока дневной не грянул зной,

Спешат к дороге подъездной

Из комнат и с полян.

По двое и по трое

Гуляют у ворот;

Кто чинно замедляет шаг,

А кто — наоборот.

Что публику волнует?

Чего все страстно ждут?

Искусство верховой езды

Покажут нынче тут.

Вытаскивают двое,

Лихие молодцы,

Пред очи публики конька

Под самые уздцы.

Трудна у них задача:

Упитанный конёк

Стрижёт ушами и сопит,

Назад податься норовит

Со всех упрямых ног.

В седло садится рыцарь

Под радостный шумок,

Вдевает ноги в стремена,

Хватает поводок.

Постой, смельчак, не нужно

Смеяться над судьбой —

Ведь необъезженный конёк

Сегодня под тобой.

Твои веленья стали

Законом для цыплят ,

Склоняют кролики главу

И съёжившись сидят;

Снегирь и канарейка

Исполнят твой совет,

И черепаха никогда

Тебе не скажет «нет».

Но над собою власти

Конёк не признаёт.

Беда любому, кто пинать

И бить его начнёт.

Наездник понукает

И ёрзает в седле:

Попал негаданно впросак...

Да сделает хотя бы шаг

Коняга по земле?

Ура! Дорога в Дальтон

От топота дрожит:

Толпа несётся впереди,

Конёк за ней бежит.

Орут и веселятся:

«Скачи, конёк, не стой!»

Но стал задор его спадать,

И с ним не может совладать

Несчастный верховой.

Близка развилка. В Дальтон

Дорога напрямик.

В Нью-Крофт — направо. Выбирать

Вот-вот настанет миг.

«Ко мне! — кричит наездник. —

Коня не удержать!

Болит плечо и ноет бок,

И крепкий нужен нам пинок,

Чтоб в стойло не сбежать!»

Тут Ульфред Лонгбоу справа

К наезднику идёт.

«Пустить меня! Тащить коня

Я помогу вперёд!»

И подошла Флюриза ,

Прекрасная сестра:

«А слева — я, его маня

От нашего двора!»

Беснуется наездник

И возится с конём,

Но вынудить его скакать

Не может нипочём.

Сестра и братец Ульфред

Упёрлись, точно в пень;

Кричали прочие: «И так

Торчим мы тут весь день!»

Наездник встрепенулся,

Возиться прекратил,

Стряхнул с сапожек стремена,

Поводья отпустил,

Схватил коня за холку,

Победно наземь — прыг

Изящно на ноги присел

И выпрямился вмиг.

До той минуты Ульфред —

Надежда и краса —

Стоял пред недругом скалой,

Глядел ему в глаза.

Но слышит он: о землю

Подошвы братца хлоп! —

Ослабил хватку невзначай,

А конь и рад: в родной сарай

Ударился в галоп.

С корзиной бутербродов

Мы к Ульфреду пришли

(За сутки их три кролика

Умять бы не смогли).

Во славу этой схватки

С неистовым конём

Ему насыпали конфет,

А ближе к вечеру сонет

Придумали о нём.

И часто вечерами,

Когда трещат дрова,

О лампу бьются мотыльки

И ухает сова,

Когда в постелях дети

Ещё взбрыкнут не раз,

Заходит речь у нас о том,

Как Ульфред тем ужасным днём

Боролся с бешеным конём

И путь на Крофт своим плечом

От запустенья спас [28].

ПОЭТ ПРОЩАЕТСЯ

Как будто пень, сидел весь день

Комичный дед, с трудом

Храня власы от злой грозы

Под «Ректорским зонтом».

Но вдруг, на счастье, прошло ненастье, —

Вокруг тепло и ясно;

Вскочил старик и в тот же миг

Запел легко и страстно:

Вот и всё! Темны овраги,

Солнце низко, ждёт обед.

Днесь ты спас меня от влаги;

Мы простимся, многих лет!

Те журналы, что явились

К нам о собственной поре,

Пред тобой тот час затмились,

Словно звёзды на заре.

Призываю их фантомы —

Чу! слышны недалеко,

Как жужжанье насекомых,

Как бентамок ко-ко-ко.

Первый — правда, лишь по списку —

Это «Ректорский журнал»:

Твой трамплин, скажу без риску,

Хоть «Комета» прежде встрял [29].

Был отмечен новизною,

Слух ласкал и тешил взгляд;

Отзывались с похвалою

О «Журнале» все подряд.

Вслед за ним идёт «Комета» —

Смутный, судорожный сон;

Только жду иного света, —

Ты сияньем возвещён!

Как наладил я вначале

Делать «Ректорский журнал»,

Кто читал — в него писали,

Все читали, кто писал.

Как связался я с «Кометой»,

На устах моих укор:

Помогать в задаче этой

Порастратился задор.

Но в тебе… Признаю сразу,

И да помнит вечно свет:

От других ни малой фразы

На твоих страницах нет!

Вносят вина. Взрывы смеха.

Всё темнее горизонт.

На обед звонок. Успеха!

До свиданья, милый «Зонт»!

Из журнала «МЕШАНИНА» (1855—1862)

ДВА БРАТА

Из твайфордской школы два брата шли;

Один размышлял на ходу:

«Быть может, поучим сейчас латынь?

А не то — погоняем в лапту?

Или вот что: не хочешь ли, милый брат,

Карасей поудить на мосту?»

«Слишком туп я для этой латыни,

Неохота мне бегать в лапту.

Так что дела не выдумать лучше,

Чем удить карасей на мосту».

И тот час же удочку он собрал,

Лесу из портфеля вынул;

Раскрыв дневничок, извлёк он крючок

И вонзил его братику в спину.

Десяток ребят уж так загалдят,

Дозволь им ловить поросёнка;

Но сильней будет визг и сверкание брызг,

Если сверзится с моста мальчонка.

Рыбёшки несутся на крик и плеск —

Пожива для них лежит!

Упавший шалун так нежен и юн,

Что проснулся у них аппетит.

«Тебе покажу я, что значит „Т“! —

Изволит кидальщик смеяться. —

Одни только рыбы умерить могли бы

Весёлость несносную братца».

«Мой брат, прекрати эти бис и тер! —

Доносится крик возмущенья. —

Что я совершил? Зачем ты решил

Развлекаться игрой в утопленье?

Любоваться готов на порядочный клёв

И сам я весь день напролёт.

Меня там и тут уже рыбы клюют,

Только это иной оборот.

Успел карасей растолкать я взашей,

А окунь вопьётся вот-вот.

Я не чувствую жажду, от жары я не стражду,

Чтобы в воду кидаться в спасенье...»

А в ответ: «Ерунда! Ничего, что вода!

Ведь с тобой мы в одном положенье.

Посуди: разве лучше кому-то из нас

(Утопленье в расчёт не берём)?

Одного тут пока я поймал окунька,

Но и ты со своим окуньком.

Я пронзил своего, этот впился в тебя

И повис на крючке, трепеща.

Тут любой дуралей надаёт мне лещей,

Но и ты там подцепишь леща».

«Но прошу о таком: ты меня с окуньком

(Ведь теперь мы вдвоём на крючке)

Потяни из реки, хорошо подсеки

И доставь нас на сушу в сачке».

«Терпенье! Сейчас приплывёт форель,

Я сразу же пикой пронжу.

А ежели щука — тут иная наука:

Я с десяток минут погожу».

«Эти десять минут мою жизнь унесут —

Загрызёт ведь меня без помех!» —

«Чтобы выжить ты смог, подожду лишь пяток,

Но сомнительным станет успех». —

«Из чего твоё сердце — из редиски и перца?

Из железа оно, из гранита?» —

«Не знаю, родной, ведь за клеткой грудной

Моё сердце от химиков скрыто.

Карасей наловить да ухи наварить —

Давнишняя, братец, мечта!

И пока в самом деле не поймаю форели,

Я не сдвинусь, не сдвинусь с моста!» —

«В любимую школу назад хочу,

Под розгой учить латынь!» —

«Зачем же назад? — ответствует брат. —

И здесь хорошо, как ни кинь.

Такое везенье — позабыты склоненья,

То окунь тебе, то карась.

Не учишь словечки, а купаешься в речке,

Наживкой для рыб притворясь!

Не мотай головой — мол, висит над тобой

Эта удочка, свалится вдруг.

За неё тут держась, ощущаю я связь

И не выпущу, братик, из рук.

Ну так вот: верь не верь, подплывает форель,

Кверхуносая рыбка она.

Ты увидишь, братишка, что любовь наша слишком,

Что любовь наша слишком сильна.

Я намерен её пригласить на обед,

Лишь бы день только ей подошёл.

Я чиркну ей пять строк, и в условленный срок

Мы усядемся с нею за стол.

Она, правда, в свете ещё не была,

Манерами блещет навряд;

Так что мне надлежит обеспечить ей вид —

Подобрать, то бишь, нужный наряд».

А снизу упрёки: «Рассужденья жестоки,

Мысли гнусны, несносны страданья!»

Но на каждое слово братик сверху толково

Отвечать прилагает старанья:

«Что? Так ли уж лучше по речке плыть,

Чем ровно на дне лежать?

Однако ж заметь: на тарелочке сельдь

Восхитительна — не описать!

Что? Желаешь скорей ты сбежать, дуралей,

От рыбок весёлых и милых?

Загадочно мне! Почему б тебе не

Наловить их, когда в твоих силах?

Есть люди — часами готовы бубнить

Про небо и птичек полёт,

Про зайчишек в полях и рыбёшек в морях,

Коим в радость их жизнь без забот.

А что до стремленья из их окруженья,

Чем вместе пускать пузырьки,

Так это ты брось — ты не сом, не лосось,

Чтоб тебя я тащил из реки.

Пускай утверждают: рассудок велит

Всех тварей в природе любить —

Но разум советчик, кого мне из речки,

Из этого Тиза тащить.

Что одежда и дом? Можно жить босяком;

Всё бери — даже деньги со счёта!

Ничего мне не жалко, но лишуся рыбалки —

Это будет не жизнь, а нудота».

Искала братиков сестра;

Придя на этот мост,

Такое дело она узрела

И не сдержала слёз.

«А что там, братик, на крючке?

Наживка что, ответь». —

«Веерохвостый голубок,

Не захотел мне спеть». —

«Да пенья можно ли всерьёз

Желать у голубятни?

И вовсе он не станет петь

От этакой губятни!

Так что там, братик, на крючке?

Я, кажется, узнала!»

«Бентамка с чёрным колпачком,

Сплясать мне не желала». —

«А у тебя на поводу

Бентамка пляшет славно!

Но колпачок — не колпачок,

А лапки и подавно!

Так что там, братик, на крючке?

Скажи мне поскорей!» —

«Мой братец младший, — тот в ответ. —

Не хнычь и не жалей.

Я нынче зол, не знаю как!

И не на то решусь!

Прощай, любимая сестра, —

Я в странствие пущусь». —

«Когда же ты, любимый брат,

Вернёшься вновь сюда?» —

«Когда на горке свистнет рак,

А значит — никогда».

На это молвила сестра,

Качая головой:

«Один, полагаю, не явится к чаю,

И вымок до нитки другой!»

ПОЭЗИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ («ДОРОГАЯ ГАЗЕЛЬ»)

Девятнадцатое столетие произвело новую школу в музыке, имеющую примерно такое же отношение к своему подлиннику, какое невзгоды понедельника, дня тяжёлого, имеют к почти что сочленённому с ним предшествующему воскресенью. Мы разумеем, конечно же, распространённую практику разбавления работ прежних композиторов вялыми современными вариациями, словно бы с намерением угодить ослабленному и искажённому вкусу нынешнего поколения; само новшество обозначается как «художественное оформление» теми, кто, словно в издёвку над благородным предложением Александра Смита «положить нашу эпоху на музыку», решили просто бросить музыку под ноги нашей эпохе. С прискорбием признаём мы существование суровой необходимости таких перемен: строгим пророческим взором усматриваем вырисовывающееся в туманном Будущем падение сестриц, Изящных Искусств. Отечественная Галерея уже предоставила иные из своих прекраснейших картин этой болезненной операции; Поэзия будет следующей. Чтобы не отстать от прочих в деле продвижения Цивилизации вперёд, мы смело отбрасываем все личные, все тайные пристрастия и дрожащим пером, с глазами, полными слёз, решаемся следовать литературным произведениям, создаваемым в Духе Времени, и тому славному отряду доблестных искателей приключений, которые, ведя свой Фургон, не уклоняются от великого Пути Реформ.

Д о р о г а я г а з е л ь

«Я дорогой не звал газели»

И прочий дорогой товар.

Торговцы, право, оборзели:

От этих цен бросает в жар.

«Меня утешить томных оком»

Из школы в Тутинге сынок

Примчал, прибитый — ненароком

Иль дурню задали урок!

«Когда же сблизиться мы смели»,

На шею сел мне сорванец.

Да что со мною, в самом деле?

Пора собраться, наконец,

И «тёмный рок» томатным соком

Запить для верности слега,

И закусить бараньим боком,

И ждать взросления сынка.

ЛЕДИ ПОВАРЁШКА

В Сочельник юноша один

Пил утром близ Таможни джин,

Потом пошёл гулять на рейд —

Зовётся он «Марин Перейд»

(Где, то есть, место морякам,

Что «ходят маршем по волнам»,

Там окунётся даже тот,

Кто сухопутно жизнь ведёт);

Потом он повернул назад,

Прошёл бульвары все подряд,

Прошёл по улиц тесноте,

Где, кажется, дома — и те,

Несильный сделают рывок,

И сдвинутся порог в порог;

Взобрался лестницей крутой,

Что воспарила над землёй —

На ней упарился бы всяк,

Богатый будь или бедняк.

Жильцы дивились: граф не граф —

Холодный вид, спесивый нрав

И, обстановке вопреки,

Глядится очень щегольски.

Имел он тросточку, букет,

Был напомажен, разодет —

Трудился не из пустяка:

Любил!.. Кухарку с чердака.

На пляж он забредал, забыв,

Что ноги вымочит прилив;

Там пел он, стоя на песке —

Он выход тем давал тоске:

ПОМИНАЛЬНЫЙ ПЛАЧ

«Унесла её „Хильда“

Из Уитби куда-то;

Её звали Матильда,

Я любил её свято.

Я спросил билетёра

(Ох, казнюсь я за это):

„Отправляется скоро?“ —

„Не уйдёт до рассвета“.

Ей сказал „этот Недди“

(Так звала меня в шутку):

„Скоро, милая, едем,

Подожди лишь минутку“.

Я совсем был готовый,

Забежал только в лавку,

Чтоб на галстук свой новый

Подобрать и булавку.

Героиня кастрюли!

Украшенье салату!

И тебя умыкнули,

И багажную плату.

Ей какие заботы?

Уносимые „Хильдой“

Кошелёк и банкноты

Я утратил с Матильдой!»

Булавку парень отстегнул,

Протёр её, потом продул

И опустился на песок,

Чтоб от забот вздремнуть часок [32].

ЛЭ О ТАИНСТВЕННОМ, ФАНТАСТИЧЕСКОМ И СМЕШНОМ

№ 1. ЧЕРТОГ ЛЖИ И ЧУШИ

Приснился мне чудной чертог,

Для мошек мраморный мирок —

Не трогал тверди топот ног.

Промозглый, резкий бриз вдувал

Чуть слышный запах сыра в зал

И рвущий кашель вызывал.

Отвратен каждый гобелен:

Сюжеты — горе, зло и тлен,

И чушь общественных проблем:

Педант, тщеславием объят,

Льёт легковесных слов каскад —

Кивает слушателей ряд;

Затем безмозглый старичок —

Он в детстве бы резвиться мог,

Но, видно, детством пренебрёг.

Его душа — пустыня льда;

Для жертв-малюток он беда,

Они лишь всхлипнут иногда.

Вот пруд — густой тимьян кругом;

Знать, ядом полон водоём —

Сорняк возрос обильно в нём.

Вот птицы, все клеймёны злом,

Кликуши в воздухе гнилом;

Закончат, верно, жизнь силком;

Зазря их гибельный призыв

Пропал, других не совратив,

Хотя был выверен мотив.

Пронёсся молнией фантом,

Он озарил мой мозг огнём,

И ложе вдруг восстало в нём.

Два старца дряхлые на ложе, —

Юристов выдумки; ну что же,

Помрут две фикции, похоже.

За Дика Роу среди зала

Ответчик плакал; та рыдала,

Что Джона Доу представляла.

«Прошу растолковать (я — к ней)

Процесс, про иск бы мне ясней,

Отвод, всё дело тех теней».

Она мне: «Дело не от вод;

Про иск я знаю всё, но вот

Про „цесс“ ничто на ум нейдёт».

И вновь над стариком со стоном,

Она нависла как поклоном

Промолвив (кстати ж!): «Мы за коном!»

«Суда…» — его уста рекут

Как в продолженье ей. Про суд?

«...рыня!» — он добавляет тут.

Рассвет, ночную тьму сменив,

Мне ветра влажного порыв

Плеснул в глаза, виденье смыв.

И улетучились из сна

Кровать и красная тесьма;

Лежащих — смерть взяла сама.

ТОММИ СДОХ

Написано 31 декабря 1857 года. У Сидни Добелла имеется стихотворение с таким же названием и вообще похожее, хотя и не совсем.

Ночь — последняя в году, дети.

Ну, за пивко да за еду, дети!

Не спешим ведь никуда, дети.

Жаль, корочка так тверда, дети.

Доволен ли ослик наш в стойле, дети?

К столу подвигайтесь вы, что ли, дети…

Разойдёмся же скоро; так нужно поесть вам, дети.

Что очаг? Ещё уголь-то есть там, дети?

Ведь ночь холодна,

Да старость трудна,

Да и Томми сдох.

Пусть бы кто-нибудь кликнул жену, дети,

Да буханку ещё нам одну, дети,

Чтобы подал и ножик другой, дети;

А что — этот сыр неплохой, дети?

Спросил я ножа, да буханку сперва, дети,

Сказал… Вы слыхали мои слова, дети?

Нет крошкам конца; подметите, дети,

Да дверь хорошенько заприте, дети,

Ведь ночь холодна, дети,

Да старость трудна, дети,

Да и Томми сдох.

Будьте людьми, распотешьте вы старца седого, дети!

А ведь близко к тому, что уже пол-одиннадцатого, дети!

Хлеба мало, зато у нас есть требуха, дети.

Да и выкурить трубочку — мысль не плоха, дети?

Было вдоволь пивка, так пролили беспутно, дети,

Мне бы килт мой шотландский, вот стало б уютно, дети!

Я люблю вечерами гуторить; что лежать на боку, дети!

Вы — мальцы, ну а я повидал на веку, дети!

Поживите с моё, так узнаете, что да почём, дети,

Верно, думаете: всё нахрапом возьмём, дети.

Впрочем, поздно; несите наверх старика, дети;

Не тяжек, лишь много во мне пивка, дети.

Разыгралась подагра; чур, меня не трясти, дети.

Коли будете так же себя вести, дети,

Замучит и вас… Не споткнись: половик, дети!

Ах, дурни! Назло мне! Аж скусил свой язык, дети!

Ну вот и добро. Да погрейте мне руки, дети;

Что мне вам объяснять, — всё пустяшные звуки, дети,

Просто ночь холодна,

Просто старость трудна,

Да и Томми сдох.

ОДА ДАМОНУ

(От Хлои, которая всегда его понимает)

«Вспомни вечер один, вспомни тот магазин,

Где впервые увидел ты Хлою;

Ты сказал, я проста и чертовски пуста, —

Поняла я: любуешься мною.

Покупала муку я тогда к пирогу

(Я затеяла ужин обильный);

Попросила чуток подержать мой кулёк

(Чтоб увидеть, насколько ты сильный).

Ты рванулся бегом вместе с этим кульком

Прямо в омнибус — помнишь, повеса? —

Про меня, мол, забыл, — но зато сохранил

Ты ни много ни мало три пенса.

Ну а помнишь, дружок, как ты кушал пирог,

Хоть сказал, он безвкусен и пресен;

Но мигнул ты — и мне стало ясно вполне,

Что тебе не пирог интересен.

Помню я хорошо, как услужливый Джо

Нам на Выставку взял приглашенья;

Ты повёл нас тогда „срезав угол“ туда,

И в неё не попала в тот день я.

Джо озлился, смешной, — вышел путь, мол, кружной;

Но пришла я тебе на подмогу.

Говорю: таковы все мужчины, увы! —

Вечно смыслу в делах не помногу!

Ты спросил: „Что теперь?“ (Заперта была дверь —

Мы, смеясь, постояли перед нею.)

Я вскричала: „Назад!“ И извозчик был рад:

На тебе заработал гинею.

Сам-то ты повернуть и не думал ничуть,

А придумал ты (верно, в ударе):

Раз откроется вновь завтра в десять часов, —

Подождать. И мудрец же ты, парень!

Джо спросил наповал: „Если б кто помирал,

Тут и ты бы проткнул его пикой —

Сам-то будешь казнён?“ Ты сказал: „А резон?“ —

И ко мне с той загадкой великой.

Я решила её, — вспоминай же своё

Удивленье: „Во имя закона“.

Ты подумал чуть-чуть, ты поскрёб себе грудь

И сказал с уважением: „Вона!“

Этот случай открыл, как умишком ты хил

(Хоть на вид и годишься в герои);

Позабавится свет, больше пользы и нет

От тебя — так не бегай от Хлои!

Впрочем, плох ли, хорош, а другой не найдёшь,

Кто тебя выгораживать рада.

Ох, боюсь, без меня не протянешь и дня;

Так чего же ещё тебе надо?» [35]

СТИХОТВОРЕНИЯ

УЕДИНЕНИЕ

Люблю я тишь густых лесов,

Люблю я музыку ручья,

В раздумье средь немых холмов

Люблю скрываться я.

Зелёный полог, а под ним

Лучей серебряных струи;

Травой лепечет ветер-мим

Истории свои.

Далёк отсюда грубый мир;

Ни тяжкий вздох, ни громкий шаг

Моей души священный мир

Уже не оглушат.

Я лью здесь слёзы без стыда,

Чтоб душу умягчить верней —

Так дети хнычут иногда

На лоне матерей.

Когда же в сердце мир и лад,

Ещё чудесней — снова там

Бродить в истоме наугад

По дремлющим холмам.

Тогда переживаю вновь

Минуты радостей былых;

Скрывает радужный покров

Круженье лет пустых.

О дар дыханья — чем ты мил,

Когда печаль — удел людей?

Закончить нам во тьме могил

Чреду ненастных дней.

А час надежд — неужто он

Нам годы скорби возместит?

И расцветающий бутон

Пустынный скрасит вид?

О годы жизненной весны,

Любви, невинности, добра!

Сияй сквозь дней нелепых сны,

Прекрасная пора!

Я зрелость лет готов отдать —

Шеренгу блекнущих картин —

Чтоб вновь ребёнком малым стать

На летний день один.

16 марта 1853 г.[36]

ПАРКЕТНЫЙ РЫЦАРЬ

Кобылка — блеск! Ни ест, ни пьёт:

Ведь не охотник я,

Скакать верхом, чтоб гадкий пот

Струился в три ручья —

Она мне служит круглый год

Сушилкой для белья.

А вот седло. — «Но где тогда

И стремя, ногу класть?» —

Да нет; похоже, сэр Балда

Мою не понял страсть.

— Седло барашка, господа;

Такой скотинки часть.

И напоследок удила. —

«Но что вам проку в них?» —

О нет, их роль не так мала,

Ведь я, признаться, лих:

Куда бы мысль ни завела,

А рифма сдержит стих.

ТРИ ГОЛОСА

Первый голос [37]

Он песню радостную пел,

Был весел смех его и смел,

А с моря ветер прилетел;

Лихим наскоком молодца,

Коснувшись дерзко и лица,

Он шляпу с головы певца

Смахнул, — и вот она у стоп

Какой-то девы, что как столп

Сперва стояла, хмуря лоб,

А после длинный зонт рывком

Воздела и вперёд штырьком

Вонзила в тулью прямиком.

Поддев, в его направив бок,

Полей порвала ободок,

А взгляд был холоден и строг.

Он как в угаре подбежал,

Но грубых слов поток сдержал,

Промолвил только, дескать, жаль

Хорошей шляпы — не секрет,

Как дорог нынче сей предмет;

А он на званый шёл обед.

«Обед! — (Был кислым девы тон.) —

Не просто ль к праху на поклон,

Что на тарелках разложён?»

Со смыслом, как ни посмотри,

Словцо, хоть заключай пари;

И обожгло его внутри.

Сказал: «Иду же не в сарай!

Иду... питаться, так и знай.

Обед обедом, чаем чай».

«Ах так? Чего же ты умолк?

Иль не возьмёшь ты, видно, в толк:

Баран бараном, волком волк!»

Его ответ — лишь стон немой,

И мысль: «Ступай и дальше пой!»

А следом мысль: «На месте стой!»

«Обед! — (Был гневен девы глас.) —

Вино глотать, — шипящий газ, —

Себя являя без прикрас!

Твой чистый дух с которых пор

Снисходит к скопищу обжор,

Жующих сор, несущих вздор?

Ты любишь слойку и пирог?

Но и без них (пойми намёк)

Воспитанным ты быть бы мог».

Но возразил он слабо здесь:

«И кто воспитан, хочет есть;

Питание на то и есть!»

И вновь она словами бьёт:

«Увы, встречается народ,

Не чувствующий фальшь острот!

И каждый этот негодяй

От общих благ имеет пай —

Ему и хлеб, и воздух дай!

И человечий облик им

Мы нашим разумом дарим,

Как шимпанзе или иным...»

«Ну, это к вам не пойдёт:

Ведь всем известно, — молвил тот: —

Присутствующие — не в счёт».

Она издала волчий рык;

С опаской он на грозный лик

Взглянул — там знак мелькнул на миг,

Что видит дева свой разгром,

Хотя не признаётся в том,

Лишь мечет молнии и гром.

Не речь его, но говор вод

Она, казалось, признаёт.

«Кто дал — не одному даёт».

В ответ — ни за, ни впоперёк —

Промямлил: «Дар развить бы в срок», —

Но сам тех слов понять не смог.

Она же снова: «Если б так!

Сердца бы все стучали в такт,

Но мир широк — прискорбный факт!»

Сказал он: «С Мыслью мир един.

Так Море — шири и глубин

Лишь Образ видимый один».

Она: «Тут в логике изъяны.

Мир — вовсе и не Мысль, но Страны!

Моря — простые океаны.

Вот и закончил на смех курам

Свои сужденья ты сумбуром,

Поскольку начал каламбуром.

Кто любит „Таймс“ и кем любимы

Рождественские пантомимы —

Дела того непоправимы!»

Ему б ответить в тот же миг,

А он пристыженно поник:

«Почище, чем играть в безик!»

Прочёл в её глазах вопрос,

Хотел ответить её всерьёз,

Но ничего не произнёс.

Сестрой витражного окна

Его щека, что её видна:

Зальёт румянцем — вновь бледна…

Смягчила жёсткости налёт,

Когда сказала в свой черёд:

«Меньшого больший превзойдёт».

«Настолько этот факт весом, —

Промолвил он, — и нов притом,

Что даже нужды нету в нём».

И поднялась в ней страсть волной.

Встряхнула злобно головой:

«Нет, есть — для случая с тобой».

Но, видя, как дрожит бедняк

И к жалости взывает как,

Смягчила вновь и тон, и зрак.

«За Мыслью обратись к мозгам:

Её доставит Разум нам,

Идеи укрывая там.

Кто ищет истины исток,

Зрит вглубь, поймёт: Идей поток

Из Образов и проистёк.

Предмет учёнейших забот

Та цепь и круг чудесный тот:

Ведь Мысль нам Образы даёт».

Второй голос

Брели у волн, влажнивших пляж.

Она в учительственный раж

Вошла, а в нём пропал кураж.

Был жгучим слов её накал,

Ей разговор принадлежал,

А он был словно трутень вял.

«Не устаю тебя учить:

Из мела сыр не получить!» —

Плелась таких речений нить.

Был голос звучен и глубок.

Когда же: «Как?» — спросила вбок,

То стал предельно тон высок.

Ответ, что, сбитый с толку, дал,

Попал под волн роптавших вал

И был потерян в эхе скал.

И сам он знал, что невпопад

Ответ, как будто наугад

Попасть из лука захотят.

Она — в мирке своих реприз;

Тяжёлый взгляд направлен вниз,

Как будто не шагал он близ):

Как только некий довод здрав —

За ним вопрос чудной стремглав

Находит, ясное смешав.

Когда ж с гудящей головой

Воззвал он к смыслу речи той,

Ответом был повтор простой.

И он, страданьем возбудясь,

Решил ответить не таясь,

Презрев значенье слов и связь:

«Наш Мозг... ну, в общем... Существо...

Абстракция... нет... Естество...

Мы видим... так сказать... родство...»

Пыхтит, румянцы щёк горят, —

Умолк он, словно сам не рад;

Она взглянула — он и смят.

Был лишним тихий приговор:

Его пришиб холодный взор,

Не мог он больше дать отпор.

Но слов не пропустив и двух,

Она тот спич, почти не вслух,

Как птичку кот, трепала в пух.

А после, отметя долой

Что сделал с ним её раскрой,

Вновь развернула вывод свой.

«Мужчины! люди! На лету,

В заботах, вспомните ли ту —

Лишь воздержанья красоту?

Кто подтолкнёт? Узрит ли глаз

Ночных чудовищ без прикрас,

Снующих дерзко среди нас?

Ведь полнит воздух крик немой,

Зияют рты, и краснотой

Блестят глаза, а взгляд их — злой.

Гнилушка жёлтый свет несёт,

А темень падает с высот,

Чтоб скрыть гранитной Ночи свод.

И, до седых дожив волос,

Никто сквозь занавес из слёз

Не бросит взгляда — как он рос.

Не вспомнит звука прежних слов,

И стука в двери, и шагов,

Когда затем гремит засов.

Готов он ринуться вперёд, —

Белёсый призрак вдруг встаёт,

И стекленеет взор, и вот

Виденье тех пропавших благ

Сквозь леса спутанного мрак

Морозит кровь, печально так».

И всё из случаев-преград

Восторженно, полувпопад,

Рвала, как зубы, крохи правд,

Пока, как молот водяной

У речки, обмелевшей в зной,

Не завершила тишиной.

За возбуждением — тишь, и пусть:

На станции конечной пуст

В пути набитый омнибус,

И все расселись, млад и стар,

В своих купе; там тишь — как дар;

И лишь машина пустит пар.

Не поднимала глаз с земли,

Губами двигала — не шли

Слова, и складки вкруг легли.

Он, наблюдавший моря сон,

Был зачарован и прельщён

Покоем вод, безмолвьем волн;

Она ж в раздумии своём,

Как эхо грёз вдогон за сном,

Забормотала всё о том.

Склонил он ухо в тот же миг,

Но в смысл речей отнюдь не вник —

Невнятен был её язык.

Отметил лишь: песок волнист,

Рукой она всё вверх да вниз —

И мысли тут же разбрелись.

Пригрезил зала полумрак,

Где ждут тринадцать бедолаг —

Он даже знал, кого, — и так,

Он видел, здесь и там на стул

Понуро каждый прикорнул,

Что вид их совершенно снул.

Любой немее, чем лангуст:

Их мозг иссушен, разум пуст,

Нет мыслей, слов запас не густ.

От одного протяжный стон.

«Вели накрыть уж, — мямлит он, —

Мы три часа сидели, Джон!»

Но всё исчезло в свой черёд,

И та же дама предстаёт,

Чья речь продолжится вот-вот.

Её покинул; отступив,

Он сел и стал смотреть прилив,

Прибрежный полнивший обрыв.

Тут тишь да гладь — простор широк,

Лишь пена белая у ног,

Да в ухо шепчет ветерок.

«А я терпел так долго суд,

И ей внимать предпринял труд!

По правде, это всё абсурд».

Третий голос

Ждала недолго транспорт кладь.

Прошла всего минута, глядь —

И слёзы ливнем, не унять,

Да трепет. И какой-то зов —

Лишь глас, в котором нету слов —

То далее, то ближе вновь:

«Не распалить огня слезам». —

«Откуда, что? Вдобавок, нам

Внимать подземным голосам?

Её слова — душе урон.

Да я бы лучше, — плакал он, —

Тех волн переводил жаргон

Иль возле речки развалюсь

И книжки тёмной наизусть

Зубрить параграфы возьмусь».

Но голос рядом — только глух,

Пригрежен или молвлен вслух —

Беззвучен, как летящий дух:

«Скучней ты нынче во сто крат;

Речам учёности не рад?

Потерпишь — будет результат».

Он стонет: «Ох, чем то терпеть —

Я б корчился в пещере средь

Вампиров, их желудкам снедь».

А голос: «Но предмет велик,

И чтобы он в твой мозг проник,

Тараном бил её язык».

«Да нет, — протест его сильней. —

Ведь нечто в голосе у ней

Меня морозит до костей.

Стиль поучений бестолков,

Невежлив, резок и суров,

И очень странен выбор слов.

Они разили наповал.

Что делать было? Я признал

Что ум у ней, э-гм, не мал;

Я был при ней до этих пор,

Но стал запутан разговор

И разум мой лишил опор».

Пронёсся шёпот-ветерок:

«Что сделал — знаешь: впрок, не впрок».

И веко дёрнулось разок.

Он растерял последний пыл,

Уткнулся носом в пыль без сил

И летаргически застыл.

А шёпот прочь из головы —

Заглох, как ветер средь листвы;

Но облегченья нет, увы!

Он руки жалобно вознёс;

Коснувшись спутанных волос

Рванул их яростно, до слёз.

Позолотил Рассвет холмы,

А то всё хмурились из тьмы…

«Так отчего ругались мы?»

Уж Полдень; жгучий небосвод

Ему глаза и мозг печёт.

В сознаньи — крик, но замкнут рот.

А вот вперил в страдальца взгляд

С усмешкой мрачною Закат;

Вздохнул он: «В чём я виноват?»

А тут и Ночь своей рукой,

Рукой свинцовой, ледяной,

К подушке гнёт его земной.

А он запуган, истощён...

То гром или страдальца стон?

Волынки или жалоб тон?

«Гнетуща тьма кругом и так,

Но Боль и Тайна тут же, как

Толпа прилипчивых собак,

И полнит уши лая звон —

За что терпеть я обречён?

Какой нарушил я закон?»

Но шёпот в ухе шелестит —

Поток ли то вдали бежит

Иль отзвук сна, что был забыт, —

Трепещет шёпот сам собой:

«Её судьба с твоей судьбой

Переплелась — узри, усвой.

Да, взор людской — змеиный яд,

Чинит помехи брату брат,

Где вместе двое — там разлад.

О да, один другому враг —

И ты, напуганный простак,

И та, лавина передряг!»

ПУТЬ ИЗ РОЗ

Флоренс Найтингейл находилась в зените славы в пору написания этих строк, после Крымской войны.

Под тёмным сводом в горнице немой

С окном на запад, узким как стрела,

Где в кружевах висящих лоз играл

Закатный свет, тускнеющий в ночи,

Сидела дева, руки положа

На фолиант застёгнутый, лицо —

На руки сверху; не в мечтах склонясь:

Блестели слёзы на её щеках,

И эхо сонное ночной поры

Внезапно звук рыданий нарушал.

Но вот она, застёжку отстегнув,

Слова читает голосом тоски,

Себя терзая, плача над строкой:

«Его увенчан славный путь —

В свой час подставил битве грудь,

Чтоб вновь в глаза врагу взглянуть

И пасть средь воплей и угроз,

Чтоб Право с Правдой шло не врозь,

В тот миг, как руку вновь занёс.

Где взгляд свиреп, удар тяжёл,

Палят огнём раскаты жёрл,

Где мор рассудок превзошёл —

Остекленевший, тусклый зрак

Уж не следил успех атак

И толчею случайных драк.

В могилу с честью положён;

Близ ярких храмовых окон

Почиет с храбрецами он,

Чтоб ныне певчие могли

Взнести в простор вечерней мглы

Слова молитвы, песнь хвалы.

И праздный мрамор иль гранит

Насмешкой здесь не оскорбит

Покой простых солдатских плит;

А дети изредка придут

И с милым шёпотом прочтут,

Кого земля укрыла тут».

На сим умолкла. Позже, как во сне,

«Увы! — вздохнула. — Женщин путь убог:

Бесцельна жизнь их и бесславна смерть;

Тисками их сжимают быт и свет,

Одним мужчинам предназначен труд».

И вот ответом разразился мрак,

Вечерний мрак, крадущаяся ночь:

«Да будет мир с тобой! Мужчины путь —

То путь из тёрна, тёрн топтать ему

И встретить смерть, в отчаянье борясь.

Твой путь из роз — беречь и украшать

Мужчины жизнь, сокрыв цветами тёрн».

Но горше ей, и молвит вновь она:

«Игрушкой разве, куклою на час,

Иль яркой розой, свежей поутру,

Пожухлой к ночи, брошенной в пыли».

И вновь ответом разразился мрак,

Вечерний мрак, крадущаяся ночь:

«Ты путь его как светоч озаришь

В тот час, как тень тоски падёт вокруг».

И вот — неужто въявь? — чудесный свет

Сквозь толщу стен пробился, заблистал,

И всё исчезло — и высокий свод,

И солнца отблеск в кружевах лозы,

И щель окна — и вот она стоит

Среди страны широкой на холме.

Внизу, вдали, насколько видит глаз,

Стоят ряды враждующих сторон —

Готовы к битве, замерли пока.

Но вот потряс равнину громкопыт,

И сотен быстрых всадников валун

Низринулся на океан живых;

Он расплескал их брызгами окрест,

Их разметал как пригоршни земли;

Покинув строй, бегут, за жизнь борясь...

Но зрит она — их облик истончал,

Поблёк и сгинул с первым светом дня,

И в отдаленье резкий рык трубы

В безмолвье стих — видение прошло,

И вот другое: ряд больничных лож,

Где умирают в боли и тоске

Под сенью Азраилова крыла.

Но здесь одна, что ходит взад-вперёд —

Легки шаги, спокойствие в лице

И твёрдый взгляд не сторонится тьмы.

Она любого ободрить спешит,

Касаньем нежным охладить чело

И тихо молвить ждущим их ушам

Страдальцев бледных нужные слова.

И каждый воин, глядя ей вослед,

Благословляет вслух. Благослови

И Ты, даривший древле благодать!

Так дева вдруг взмолилась всей душой,

Следя за ней, но тут портьерой ночь

Сокрыла всё — видение прошло.

А шёпот — здесь: «В нечистый зев борьбы,

Что превзошла отчаянье мужчин,

Когда Война и Ужас правят бал,

Дорогой скорбной женщине идти,

От жутких сцен не отвернув чела.

Когда мужчины стонут — каждый свят

Её поступок, благо — в ней самой.

Мало деянье — польза есть и в нём,

В великом — будет часть её труда.

Пусть каждый на своей стоит стезе;

Иди — и Богу вверься в остальном».

Затем — молчанье. Девы же ответ —

Глубокий вздох; в нём слышалось «Аминь».

И поднялась она, и в темноте

Одна стояла, словно дух ночной,

Тиха, бесстрашна перед ликом тьмы —

С очами к небу. По её лицу

Слеза стекала, в сердце ж был покой,

Покой и мир, которых не отнять.

ФОТОСЪЁМКА ГАЙАВАТЫ

В нашу пору подражанья нам претендовать негоже на особые заслуги, совершив простое дело. Ведь любой же стихотворец, мало-мальски с ритмом сладя, сочинит за час, за пару, вещь в простом и лёгком стиле, вещь в размере «Гайаваты». Я совсем не притязаю на особое внимание к нижеследующим строкам ради звучности и ритма; но читателя прошу я: пусть оценит беспристрастно в этом малом сочиненье разработку новой темы.

Скинул сумку Гайавата,

Вынул камеру складную:

Палисандровые части,

Всюду лак и полировка.

У себя в чехле детали

Были сложены компактно,

Но вошли шарниры в гнёзда,

Сочленения замкнулись;

Вышла сложная фигура —

Куб да параллелепипед

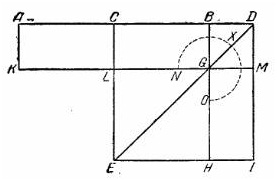

(См. Евклид, Вторая книга).

Всё воздвиг он на треногу,

Сам подлез под тёмный полог;

Поднял руку и промолвил:

«Стойте смирно, не топчитесь!»

Колдовством процесс казался.

Всё семейство по порядку

Перед камерой садилось,

Каждый с должным поворотом

И с любимым антуражем —

С остроумным антуражем.

Первым был глава, папаша;

Для него тяжёлой шторой

Обернули полколонны,

Уголком и стол в картинку

Пододвинули поспешно.

Он рукой придумал левой

Ухватить какой-то свиток

И в жилет другую сунуть

На манер Наполеона;

Созерцать решил пространство

С изумлением во взоре —

Как у курицы промокшей.

Вид, конечно, был геройский,

Но совсем не вышел снимок,

Ибо сдвинулся папаша,

Ибо выстоять не мог он.

Следом вышла и супруга,

Тоже сняться пожелала;

Разоделась свыше меры —

Вся в брильянтах и в сатине,

Что твоя императрица.

Села боком, изогнулась,

Как не каждый и сумеет;

А в руке букетик — впрочем,

На кочан похож капустный.

И пока она сидела,

Всё трещала и трещала,

Как лесная обезьянка.

«Как сижу я? — вопрошала. —

Я достаточно ли в профиль?

Мне букет поднять повыше?

Попадает он в картинку?»

Словом, снимок был испорчен.

Дальше — отпрыск, студиозус;

Он любил красоты складок:

Складки, мятости, изгибы

Взгляд захватывали сразу

И вели его к булавке,

К золотой булавке в центре.

(Парня Рёскин надоумил,

Наш эстет, учёный автор

«Современных живописцев»

И «Столпов архитектуры»).

Но студент, как видно, слабо

Взгляды автора усвоил;

Та причина, иль другая,

Толку мало вышло — снимок

Был в конце концов загублен.

Следом — старшая дочурка;

Много требовать не стала,

Заявила лишь, что примет

Вид «невинности покорной».

В образ так она входила:

Левый глаз скосила книзу,

Правый — кверху, чуть прищуря;

Рот улыбкой растянула,

До ушей, и ноздри тоже.

«Хорошо ль?» — она спросила.

Не ответил Гайавата,

Словно вовсе не расслышал;

Только спрошенный вдругорядь

Как-то странно улыбнулся,

«Всё одно», — сказал с натугой

И сменил предмет беседы.

Но и тут он не ошибся —

Был испорчен этот снимок.

То же — с сёстрами другими.

Напоследок — младший отпрыск:

С непослушной шевелюрой,

С круглой рожицей в веснушках,

В перепачканной тужурке,

Сорванец и непоседа.

Малыша его сестрицы

Всё одёргивать пытались,

Звали «папенькин сыночек»,

Звали «Джеки», «мерзкий школьник»;

Столь ужасным вышел снимок,

Что в сравненье с ним другие

Показались бы кому-то

Относительной удачей.

В заключенье Гайавата

Сбить их гуртом ухитрился

(«Группировкой» и не пахло);

Улучив момент счастливый,

Скопом снять сумел всё стадо —

Очень чётко вышли лица,

На себя похож был каждый.

Но когда они взглянули,

Мигом гневом воспылали,

Ведь такой отвратный снимок

И в кошмаре не присниться.

«Это что ещё за рожи?

Грубые, тупые рожи!

Да любой теперь нас примет

(Тот, кто близко нас не знает)

За людей пренеприятных!»

(И подумал Гайавата,

Он подумал: «Это точно!»)

Дружно с уст слетели крики,

Вопли ярости и крики,

Как собачье завыванье,

Как кошачий хор полночный.

Гайаватино терпенье,

Такт, учтивость и терпенье

Улетучились внезапно,

И счастливое семейство

Он безжалостно покинул.

Но не медленно он вышел

В молчаливом размышленье,

В напряжённом размышленье,

Как художник, как фотограф —

Он людей покинул в спешке,

Убежал он в дикой спешке,

Заявив, что снесть не в силах,

Заявив про сложный случай

В самых крепких выраженьях.

Спешно он сложил манатки,

Спешно их катил носильщик

На тележке до вокзала;

Спешно взял билет он в кассе,

Спешно он запрыгнул в поезд;

Так уехал Гайавата [40].

ЖЕНА МОРЯКА

Слеза застыла. Скорбный звук

Нейдёт из уст на помощь ей;

Лишь обруч судорожных рук

Стремится сжать дитя сильней.

Лицо дитяти! Вид иной:

Приотворён улыбкой рот —

Взгляни! заоблачный покой

В душе, столь юной для забот.

Покоя нет в её чертах,

Но бледность, знак тяжёлых чувств;

Знакомых грёз знакомый страх

В морщинах лба, в дрожанье уст.

Свистящий вой издалека

Грозы, застлавшей небосвод,

Подобен крику моряка,

Что бьётся со стихией вод.

Пугают бури голоса

Сомненьем слух. И в этот час

Ниспосылает ей гроза

О мгле и гибели рассказ.

«Близок призрачный корабль,

Дерзок в рвении своём;

Непроглядна сзади даль,

Сверху буря, снизу шторм;

Такелаж на нём скрипуч,

Мачты стон ему в ответ —

Чуть видна на фоне туч,

Клонит тощий силуэт.

Но гляди! Сдаётся он,

Искалеченный борьбой;

Светом молний озарён,

Близок берег роковой.

Чу! Трещит разбитый бок —

Это ветра злой порыв

Или пенистый поток

Ободрал корабль о риф.

Вниз нырок и в небо взмах —

Словно дух, летуч и бел

Он с отчаяньем в глазах

В ночь густую посмотрел.

Может, ищет он во мгле,

Где дразнящая рука

Слабой искоркой к земле

Призывает моряка?

Не жену ль увидеть ждёт

И детей в последний час,

Кто встречал его приход

Вместе плача и смеясь?

Закрутил водоворот —

Смертным ложем станет дно;

Если помощь не придёт,

Значит сгинуть суждено.

В толкотне за духом дух,

Эти зрелища любя,

Лезут сверху!» — молвя вслух,

Будит женщина себя.

Уходит шторм, стихают вдруг

И крик борьбы, и треск досок,

Единый ухо слышит звук —

Как волны бьются о песок.

Хоть нелегка случилась ночь

С души с рассветом отлегло.

Всё тело вздрогнуло — точь-в-точь

Попала с холода в тепло.

Она глядит: светлеет мрак;

Слабей ночных видений след.

И лай сторожевых собак —

Кому-то радостный привет!

23 февраля 1857 г.

ПОД ПРИДОРОЖНОЙ ИВОЙ

С округи всей везли гостей,

Звенели короба;

Стояла Эллен меж ветвей,

А рядом шла гульба.

Следила горестно она

За свадьбою крикливой;

Девичья жалоба слышна

Под придорожной ивой:

«Ах, Робин! Думала досель:

Напрасно в чёрный час

Явилась леди Изабель —

Не разлучить ей нас.

Надежды — прах. Я вновь в мечтах,

Как той порой счастливой —

Сто лет назад — твой милый взгляд

Встречала я под ивой.

О, Ива, скрой меня листвой —

Мне слёз не превозмочь.

Поверь, с подружкою-тоской

Пойду я скоро прочь.

Не ждёт помех он в день утех —

И, значит, мне, слезливой,

Пока он тут, забыть приют

Под этой милой ивой.

А смертный срок приблизит рок —

Лежать бы здесь одной,

Чтоб он гулять беспечно мог,

Где я нашла покой.

Ему лишь мрамор сообщит,

Коль бросит взор ленивый:

„Тебя любившая лежит

Под придорожной ивой“».

1859 г. [41]

ЛИЦА В ПЛАМЕНИ КАМИНА

Подкралась ночь — печаль и мгла;

Тускнея, красная зола

Дарит виденья без числа.

Усадьба-остров, а кругом

Волнует гладь пшеницы шторм —

Здесь мой родной счастливый дом.

Лишь миг — и этот вид пропал,

А в красноте золы предстал

Лица трепещущий овал.

Ребёнок — эльф, ни дать, ни взять;

Мне губки б эти целовать!

А ветер развевает прядь.

Нет, — это девушка; она

Своей красою смущена;

Но, как и те, пропасть должна.

Ах, был я молод, но не мал,

Когда впервые увидал,

Как шторм ей волосы трепал.

Я помню: бился пульс сильней,

В часы, когда, бывало, с ней

Сходились мы среди полей.

Седеет локонов гагат,

Всё отчуждённей вид и взгляд —

Когда б вернуться нам назад!

Когда б, любима и мила,

Со мной ты годы провела;

Когда б сейчас ты здесь была!

И всё звучит сквозь смену сцен

В моей душе без перемен

«Когда б» — тот горестный рефрен.

Мне в скачке нужен был рывок,

Но не дождался и поблёк

Мой верный призовой венок.

И вот мелькают всё быстрей

Видения прошедших дней;

Не различает взгляд частей.

Подсветку, что была красна,

Сменяет пепла белизна;

И снова ночь вокруг одна.

Январь 1860 г. [42]

ВАЛЕНТИНКА

Послана другу, который пожаловался, будто я был в должной мере рад видеть его, когда он приходил, но не обнаруживал тоски по нему, когда он отсутствовал.

Не может разве радость встреч

По-настоящему развлечь,

Коль не идёт о муках речь

При расставанье?

И дружества нельзя беречь

На расстоянье?

И я, заслыша дружбы зов,

Всю радость должен быть готов

(Хотя б она из пустяков)

Отбросить ныне,

Предавшись, по примеру вдов,

Тоске-кручине?

Велишь ли, чтоб, и хмур, и зол,

Я скорбь вселенскую развёл,

Коль мой обед ты не пришёл

Делить со мною,

Худел бы, не садясь за стол,

Не знал покою?

Но кто изведал дружбу, тот

Одни ли слёзы предпочтёт?

Бродить как призрак станет днём,

А ночью тёмной

Не сможет он забыться сном

В печали томной?

Влюблённый, если пару дней

Любимой не узрит своей,

В пучину не спешит скорбей;

Он мудр, уж точно:

Он пишет мадригалы ей,

Сносяся почтой.

Когда ж иссякнут и стихи

Иль, может, за его грехи

В них станет больше чепухи,

Глядишь — приспело

Слать валентинку! Уж-таки

Он знает дело.

На сим — до встречи, милый мой.

Когда ж увидимся с тобой

(Не важно — через день-другой,

Не так ли скоро) —

Пусть взор исполнен будет твой

Печали вздора.

POETA FIT, NON NASCITUR

«Ну как мне стать поэтом?

Не зря ль я в рифмы влез?

Всё ты: „Настройся, мол, на лад

Гармонии небес!“

Ну, вот что, дядюшка: совет

Мне нужен позарез!»

Старик в ответ смеётся:

Племянник — славный малый:

Он распалился не шутя,

И хоть немного шалый,

Но поработать с ним чуть-чуть,

Так будет толк, пожалуй.

«Сперва ведь надо школу…

Но ты-то — не простак;

Берись за дело! Сладим мы

С поэзией и так:

Душевным спазмам научись —

Простой, но верный шаг.

Кромсай любую фразу,

Что сразу в стих нейдёт;

Расставь, как просятся, куски —

В порядке иль вразброд,

А их логическую связь

Не принимай в расчёт.

Да литер ставь, племянник,

Побольше прописных.

Абстрактные понятия

Пиши, конечно, с них:

Ведь Красота, Природа, Бог

Любой украсят стих.

Коль описать желаешь

Ты контур, звук иль цвет —

Не прямо, но намёками

Преподноси предмет,

Как бы сквозь мысленный прищур

На белый глядя свет».

«Пирог опишем, дядя,

И в нём бараньи почки:

„О, как влечёт курчавый скот

В пшеничной оболочке“». —

Старик воскликнул: «Молодец!

И это лишь цветочки!

Годится соус „Харвиз“

Для птицы, рыбы, мяса.

Вот так же есть эпитеты —

В любом стихе сгодятся.

„Пустых“, „отцветших“, „диких“ слов

Не стоит опасаться».

«Готов примкнуть я, дядя,

К такому уговору.

„Пустой и дикий путь ведёт

К отцветшему забору“... » —

«Постой, племянник, не гони,

Хотя я рад задору.

Словечки те — что перец

К читательскому блюду.

Их понемногу рассыпай

И равномерно всюду,

Когда ж насыпаны горой,

То быть, конечно, худу!

Затронем напоследок

И разработку темы.

Пускай читатель в ней берёт,

Что сам найдёт, ведь немы-

Слимо разжёвывать ему,

В чём суть твоей поэмы.

Читателя терпенье

Проверить можешь сам.

Являй ты небрежение

И к датам и к местам.

И вообще, любой туман

Полезен будет нам.

Но положи пределы,

Для мысли заводной,

И разбавляя там и сям

Творение водой,

Сенсационной заверши —

Ударною — строфой».

«Сенсационной? Боги!

Не понимаю, сэр!

О чём я должен в ней писать

И на какой манер?

Уж будь любезен, приведи

Хотя б один пример».

Лукаво подмигнула

Рассветная роса.

Старик, застигнутый врасплох,

Отвёл свои глаза.

«Театр Адельфи посети —

Увидишь чудеса

В спектакле „Коллин Боум“;

Сенсаций место — там.

Как раз по слову Бусико —

Не зря твердит он нам:

История да будет Свист,

А жизнь да будет Гам.

Ну что ж, опробуй руку,

Пока фантазий дым…

Но внук докончил: «И затем

Печатать поспешим:

В двенадцатую часть листа

С тисненьем золотым!»

Смотрел с улыбкой дядя:

Племянник сам не свой