Тот, кто знает, «зачем» жить,

Преодолеет почти любое «как».

Фридрих Ницше

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «КАК»

НАРЕВЕЛА

Те семьи, где были мужчины, как-то сразу приспособились: главы семейств нашли работу, стали приносить домой пайки. В семье Дикбер взрослых мужчин не было. Кели и Бату сильно заболели, и девчонке самой пришлось идти на поиски работы. В колхозе был большой зерносклад, и каждое утро к нему вереницей шли люди, надеясь получить хоть какую-то работу. Направилась туда и она. Огромные помещения, горы зерна, транспортеры, люди копошатся, что-то делают. А что там делают женщины – их на складе работало большинство, и чем она может быть там полезна, Дикбер еще не знала. Она лишь знала, что горсточка зерна, брошенная на раскаленную сковороду, могла стать и завтраком, и обедом, и ужином любому из изголодавшихся членов ее семьи. Особенно младшим братишкам Ахмеду, Шахиду, Лече и сестренке Зулпе. Как же ей было жалко их! Именно эта жалость к родным заставляла ее держаться из последних сил у входа в огромный склад. Стоять на чужом ветру, пронизывающем все ее тело, и терпеть. Терпеть и ждать! Горсточка зерна, всего лишь пол-ладошки худенькой девичьей руки! Разве могла их жизнь стоить так дешево? За какие прегрешения так наказывает Аллах этих людей, лишь недавно уверенно и спокойно живших у себя, за тысячи километров от этой степи, от этого склада, где за несколько украденных зерен без лишних разговоров могли осудить и расстрелять по суровым законам военного времени? Именно поэтому, в зимнее время, целыми днями над ним, этим зерном, безмолвно, покорно, сгорбившись, трудились бесправные женщины из сосланных народов. Женщины разных национальностей – русские, татарки, казашки, белоруски, чеченки… Дикбер несколько дней приходила к зерноскладу и подолгу стояла у ворот. Мимо проходили люди, но никому не было до нее дела. А она робела, потому как не знала по-русски ни единого слова. По вечерам она ни с чем возвращалась домой. Слезы лились от обиды и бессилия. Но жажда жизни, лица голодных братьев и сестер быстро возвращали ее к реальности и отрезвляли. «Я должна собраться и быть сильной, сильнее всех!» – пыталась настроить себя девушка.

Дикбер заметила, что у склада каждый день стоял один и тот же мужчина, и поняла, что от него тут многое зависит. Попеременно к нему подбегали разные люди – женщины, мужчины. Он постоянно что-то им объяснял, советовал, показывал. Они словно специально приходили к нему за советом. Это было видно по их лицам, по готовности угодить. И это не было заискиванием, чувствовалось их беспрекословное подчинение и глубочайшее уважение к нему. По всему было видно, что именно он тут ХОЗЯИН. Дикбер стала внимательнее его разглядывать.

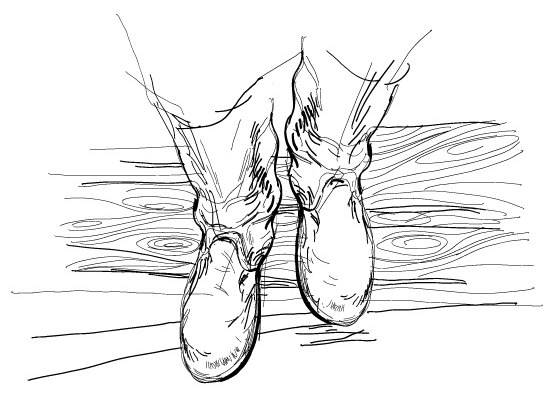

Сразу бросалось в глаза то, что рукав с левой стороны пустой, лишь его нижняя часть была заткнута за пояс. Это почему-то совсем не вязалось с ее первым впечатлением от настоящего хозяина склада. Коренастый, среднего роста. Ничто в его поведении, походке или в фигуре не выдавало человека нерешительного. При этом в нем не было той резкости, которая свойственна чересчур рьяным исполнителям воли вышестоящего начальства или наглым и туповатым конвоирам с оружием в руках. Дикбер еще раз внимательнее пригляделась к его поясу. Нет, кобуры видно не было. Значит, он не из тех кричащих псов на станции, которые грубо выталкивали их из вагонов. Мужчина-казах, одетый в потертый военный китель и галифе, на ногах – кирзовые сапоги. От него веяло мудростью, спокойствием и полной уверенностью в своих действиях и словах. И вдруг – этот пустой рукав. Словно художник не дорисовал в нем что-то, а мозг упрямо дорисовывал в голове эту руку, но реальность выдавала только пустоту. Левый рукав бессильно болтался прямо у плеча, и это было странное зрелище.

На третий день Дикбер удалось поймать его взгляд. Случилось это так. Стоять на холоде было тяжело, и Дикбер подумала: если попрыгать, можно будет хоть немного согреться. Правда, со стороны могло показаться, что она это делает нарочно, чтобы привлечь внимание хозяина склада. Но если прыгать от холода, тогда можно. Тогда это выглядит естественно и даже необходимо, учитывая мороз на улице. И она начала тихонько подпрыгивать. И вдруг.… О, чудо! Он обратил на нее внимание. Хозяин склада отдал распоряжение кому-то из подчиненных и вдруг направился в сторону Дикбер, которая впилась глазами в его фигуру. Наверное, выглядело это нелепо, но девушка, забывшись, продолжала подпрыгивать. Опомнившись, она застыла и уже не могла отвести взгляд от его левой руки, вернее, от того места, где под рукавом должна была быть рука. И, по мере его приближения, девушка невольно вытягивалась в струнку. То ли от холода, то ли от напряжения она дрожала и таращилась на его китель, не зная, что же делать дальше. – Қызым (дочка), тебе что-то нужно, или ты кого-то потеряла? – спросил он по-русски.

Дикбер не поняла ни единого слова и вдруг ощутила, что ее мозг сейчас взорвется от напряжения и миллиарда мыслей, которые в диком хаосе проносились в ее умной голове, сталкиваясь друг с другом и бессильно падая куда-то вниз. Казалось, ничто не в силах было упорядочить эту мешанину. Она осознала, что это именно тот самый единственный момент, ради которого стоило и мерзнуть, и плакать, и страдать на холоде. Сколько он продлится, и сможет ли она донести до хозяина свою просьбу? Даже если бы в этот момент она знала все языки мира, то все равно не смогла бы и слова произнести, так распереживалась. Говорят, Бог посылает трудности лишь для того, чтобы испытать нас на прочность. Некоторые при этом добавляют, что чем больше в твоей судьбе испытаний, тем сильнее ты приглянулся Всевышнему. Но этих трудностей ровно столько, сколько способен выдержать тот или иной человек. Странное рассуждение. Ведь даже Он не может вмиг вложить в уста Дикбер слова, понятные хозяину склада! Но, оказывается, для этого есть другие люди (которых, видимо, направляет Аллах…) Внезапно из-за спины Дикбер выступил Шепа – чеченский учитель, который знает русский язык и работает в ремонтной мастерской в совхозе. Похоже, он наблюдал за ситуацией поодаль и ждал удобного момента, чтобы подойти.

– Ху г1о де хьуна (Чем тебе помочь?) – спросил он Дикбер по-чеченски.

– Суна г1о дехьа, са дехар цуьнга д1а ала, хьуна оьрси мотт ма хаа! (Помоги мне пересказать ему мою просьбу. Ты ведь знаешь русский язык!) – с мольбой в голосе сказала она.

– Схьа дийца аса д1а эра ду хьуна (Говори, я все переведу), – с готовностью ответил Шепа. Дикбер повернулась к хозяину склада и, не смея поднять глаза, выпалила срывающимся голосом:

– Тхо леш ду мацалла, дела дехьа цхьа болх лохьа суна! (Мы умираем с голоду. Ради бога, дайте мне какую-нибудь работу!).

Шепа перевел.

Хозяин склада неспешно оглядел Дикбер с ног до головы. Ей показалось по его взгляду, что он был несколько разочарован увиденным. Он покачал головой и что-то ответил. Шепа замялся, виновато поводил глазами по сторонам и произнес: – Оцо боху, кхузахь болх ч1ог1а хала бу стагаршна а,хьо жима а г1ила а ю. (Он говорит, тут очень тяжелая работа даже для мужчин. А ты такая маленькая и совсем худая…)

Это было еще одним страшным ударом после всего пережитого. На девушку вдруг навалилась слабость, слезы сдавили горло, и Дикбер была уже не в силах сдерживаться… Рыдая, она закричала: – Тхо шадерш, са жима вежарий, йижарий тхо кестта мацалла лира ду. Тхуна г1о дайша къонахий, г1о дайша дела дехьа! (Мои родные, мои маленькие братья и сестренки, мы… мы умрем скоро. Помогите, мужчины, помогите нам, ради Аллаха!)

Ее ноги подкосились, и она привалилась к воротам, закрыв лицо руками.

– Ахьа ху дай, собар де, елха ма елха х1инца. (Ты знаешь, ты успокойся, не плачь сейчас), – виновато пробормотал Шепа, отводя взгляд, а у самого ком подступил к горлу и он начал кашлять, не желая показывать слабость перед другим мужчиной, хозяином склада.

После того как Шепа перевел слова Дикбер, повисла пауза. Хозяин склада задумался, глядя куда-то в сторону, и вдруг решительно махнул рукой, указывая следовать за ним на склад.

– Ладно, я возьму тебя на работу. Но имей в виду, что работа тяжелая. Сразу не кидайся на зерно, ты должна привыкнуть. Иначе через день упадешь, совсем не будет сил работать. Вот так надо брать лопатой зерно и переворачивать его, откидывая. Единственной своей рукой он взял широкую лопату из фанеры и, к удивлению учителя и самой Дикбер, сумел с ходу уверенно воткнуть ее в зерно, зачерпнуть и откинуть рядом почти полный ковш. Мужик он был крепкий. Шепа все сказанное дословно перевел на чеченский. – Баркалла шуна,аса ч1ог1а болх бира бу, аса ч1ог1а болх бира бу. (Спасибо вам, я буду хорошо работать, я буду хорошо работать!) – дважды произнесла Дикбер, все еще всхлипывая. В этот момент она почему-то совершенно не чувствовала счастья. Лишь пустота внутри, словно она сожгла последние свои силы и эмоции. Ей только хотелось прилечь и выспаться. Хозяин попрощался и велел прийти утром. Шепа улыбнулся и сказал:

– Х1о х1инца ц1а г1ой парг1ат са да1а, цо хьайга альчунах кхийтари хьо. Иза кху белха хьакам ву, цуьна ц1и А-ЯЗ-БАЙ ю (Иди домой и отдохни, как следует. Ты все запомнила, что он тебе сказал? И еще знай, что он заведующий всем зерноскладом. Его имя Аязбай. А-ЯЗ-БАЙ-ага).

Девушка шла домой и перед ее глазами маячила фигура Аязбая. Она хорошо запомнила, что он без руки и без кобуры, но вот его лицо почему-то никак не отпечаталось в ее памяти. Дикбер как в тумане добралась до места, где они жили, попросила воды, сообщила всем, что нашла работу на складе, и свалилась от смертельной усталости спать…

…И вдруг она идет с отцом, и еще кто-то из родных рядом. Вот они заходят на пшеничное поле и пытаются сорвать колосья, но они почему-то оказываются очень тугими, неподатливыми. Дикбер чувствует тревогу, на их пути возникает хлев, слышен голос отца: «Чехка чу д1алач1къа деза!» (Надо быстро спрятаться внутрь!) Она заходит в хлев и видит огромного быка, который подпирает одну из покосившихся стен хлева. Крыша вот-вот упадет. Бык стоит и смотрит на нее очень спокойно. Дикбер боится и хочет убежать, но не может найти выхода. В панике она потеряла дверной проем, он словно пропал куда-то. Девушка бегает и кричит: «Дада, Дада!» (Отец, Отец!) Он снаружи отвечает: «Ма кхера Корта, г1о де пенна сацо» (Не бойся, Корта, помоги удержать стену). Она кидается к стене и удивительно легко ставит ее на место. Бык освобождается, подходит к ней и тянется к ее лицу, чтобы лизнуть. Девушка боится отойти, ведь тогда стена и крыша обрушатся. Бык, тяжело дыша, тянется и касается влажным языком ее щеки, и она в этом момент просыпается от того, что соседская кошка лижет ей лицо. Непонятно, как пробралась в дом и устроилась рядом с Дикбер.

– Д1а яла беха хума! (Пошла вон, грязная!)

Корта встала, чтобы умыться. «Тамашина г1ан» (Какой странный сон), – подумала она. Светало…

ЧЕЧЕНЦЫ

Даже сейчас попади любой казах в чеченскую среду, он бы охарактеризовал их, как людей с другой планеты. Настолько непривычными показались бы сыну степей традиции и уклад горцев. Общим у них была только вера. Чечня. Какой чудесный край! Это маленькая горная республика с множеством мелких речек и журчащих арыков. Плодородной земли хоть и мало, но зато есть нефть – лакомый кусочек для многих держав во все времена. Климат мягкий, зимы теплые. Снег выпадает, в основном, только в горах. В конце зимы в горы поднимаются сборщики дикого лука (черемши). Из-под уже подтаявшего снега они собирают эту душистую траву, пахнущую чесноком. А весной и летом там такое изобилие фруктов в садах, что над селениями струится незабываемый сладкий аромат. В одном из таких сел – в Ачхой-Мартан и жила семья Такаевых, не очень богатая, но дружная. Они были из, так называемых, равнинных чеченцев, из тейпа (рода) Тумсо, и пользовались заслуженным уважением сельчан.Несмотря на то, что Махмуд Такаев был младшим из семи братьев, он был самым смелым и дерзким даже по меркам местных нохчей (так называет себя этот народ). Когда пришло время думать о создании семьи, он начал ухаживать за девушкой по имени Бату.

Женщины-чеченки в большинстве своем очень привлекательны, кожа у них молочно-белая, волосы густые, волнистые. Такой была и его избранница – миловидная, невысокого роста, скромная, из бедной семьи. Он бы на ней и женился, если бы все не испортил глупый спор в кругу ровесников.

– Махьмуд хьо г1уно дика к1ант ву, хьайга ца йог1а йо1е хьожа хьо! (Махмуд, ты такой бравый парень, а смотришь на ту, которая тебе не ровня!) – с издевкой говорили его друзья. А Махмуд и вправду был парень на загляденье: статный, широкоплечий, правильные черты лица, тонкий нос, серые пронзительные глаза.

– Амма Кели – сийлахь йо1 ю! (А вот Кели – славная девушка!) – продолжали они его дразнить. – Ч1ог1а хаза йо1 ю! Кели да вехаш ву, хьайна йало лаахь ядо езар ю, иза ша ч1ог1а кура ю (Вот уж кто писаная красавица. Хотя нет, Кели ведь дочь богача. Если хочешь жениться на ней, то придется ее украсть. Сама она уж слишком гордая), – не унимались парни, подкидывая в разгоревшийся костер самолюбия Махмуда дополнительные доводы, словно сухие поленья.

Мужчина на Кавказе – это тот, кто отвечает за свои слова, не прощает обид, на кого всегда можно положиться. Он отвечает за безопасность семьи и несет ответственность не только за родственников, какой бы проступок они ни совершили, но в первую очередь за свои действия. Ему бы в тот момент промолчать или отшутиться, но тут вмешались кавказская горячность и молодость.

– Сайна лаахь ядор ю! (Если захочу, то легко украду ее!) – все-таки не выдержал потенциальный жених.

В чеченском обществе данное мужчиной слово имеет очень большой вес. Раз пообещал – надо выполнять, и он со своими братьями дерзко крадет дочь богача Джамалдина. Потом, правда, это дело замяли с родственниками невесты.

Кели была действительно яркой, и они отлично смотрелись с Махмудом вместе. Красивые синие глаза, брови вразлет, горделивая осанка – все в ней выдавало девушку из очень приличной семьи. У ее отца, состоятельного чеченца, была своя мельница, пасека, сады, много скота. Кроме того, Джамалдин владел небольшой библиотекой со старинными книгами религиозного толка, историческими трудами, и все это он мог читать на арабском языке, часто делился прочитанным со своей женой Сайхат.

– Къонах ву Махьмуд, дика йо1 хаьржина! (Ай, молодец, Махмуд, достойный выбор), – говорили потом друзья, тем самым теша его самолюбие человека слова.

Первой Кели родила девочку Курбику, что в переводе означает «гордая». Надо заметить, чеченский мужчина в семье очень сдержан в чувствах не только к жене, но и к детям. Своих сыновей и дочерей они прилюдно не ласкают, могут только подтрунивать или подшучивать. Но помня о будущих наследниках, все же отдают предпочтение мальчикам. Так уж получилось, что в июне 1925 года в их семье снова родилась девочка. Ей дали имя Дикбер, по-русски – «хороший ребенок». Появление на свет второй дочери не слишком обрадовало Махмуда… Он, по всей видимости, забыл, что у Всевышнего есть свои планы на нас, простых смертных.

Чеченцы, на протяжении сотен лет боровшиеся за свою свободу, генетически воинственны и бесстрашны. Они очень религиозны, с малых лет читают намаз, держат пост. Народ крайне гордый. Чеченцы считают, что у них особая миссия на Земле по распространению и сохранению ислама. Быть убитым в бою за веру и свободу всегда считалось огромной доблестью. Таких людей чтили и называли шахидами. Непростая история этого народа, особенности национального характера, строгая религиозность и сформировали особый, подчеркнуто сдержанный и даже суровый стиль поведения чеченцев в быту. К примеру, в семейной жизни муж свою жену по имени не называет нигде и никогда, обращается только: «Хези хьуна?» (Ты слышишь?) Эти слова означают, что она принадлежит только ему. Лишь интонация – гневная или ровная – показывает истинное отношение мужа к жене.

Махмуд был мужчиной практичным. Портить отношения с родней Кели он не собирался, а поэтому просто привел в дом вторую жену, ту самую скромную Бату, за которой ухаживал когда-то. Кому-то это может показаться странным, однако такое решение было лучшим в той ситуации. Конечно же, гордая Кели была недовольна и даже в душе оскорблена поступком мужа. Но по законам вайнахов, мужчина очень легко мог расстаться с любой из своих избранниц, просто сказав: «Хьо йитана ю!» (Ты оставлена!). Этого достаточно, чтобы она покинула дом. Что-то просить и доказывать женщина не будет. При этом дети всегда остаются с отцом, так как сторона жены может их не принять. Мол, «уходила одна и приходи тоже одна». Поэтому жена будет очень стараться угодить мужу, а он, в свою очередь, подумает много раз, как ему быть одному с оставленными детьми.

По иронии судьбы, Бату первой также родила девочку. И уж потом сына. Рождение же у Кели, после девочек двух подряд сыновей Ахмеда и Шахида, успокоило требовательного мужа. А чтобы столь разные по происхождению и характеру жены не ссорились, Махмуд решил поселить их по отдельности.

К своему дому нохчи относятся с особым трепетом. Чеченцы, вообще – отличные строители. Если мужчина не смог построить хороший дом для семьи, он может считать себя несостоявшимся. Даже девушку из такого двора брать замуж считается зазорным. Они не будут есть, пить, одеваться, но построят очень крепкий и просторный дом. Чтобы не хуже, чем у других! Махмуд же подошел к вопросу нестандартно, но основательно. Он построил в одном дворе два дома. Дом Кели выходил на одну сторону улицы, дом Бату на другую. Так жены могли по несколько дней не попадаться друг другу на глаза. Чеченские невестки очень чистоплотны. Даже самый бедный саманный домик будет побелен, каждое утро женщины всегда начинают с подметания двора. Постиранное белоснежное белье должно быть развешано так красиво и непременно в определенном порядке, чтобы прохожие заглядывались и понимали, что здесь живет очень хорошая хозяйка. К удовольствию Махмуда, у него их было целых две. Жили достаточно просто, не покладая рук зарабатывали на пропитание. Выращивали кукурузу, потом мололи ее и делали лепешки. Пшеничного хлеба почти не видели. Мясо было крайне редко, в основном в рационе были брынза, сыворотка, овощи. Аскетичный образ жизни на Кавказе – в порядке вещей.

Из всех, уже подросших детей очень выделялась Дикбер.

– Массаза ала деза хьога, ма ида цига х1ора дийнахь, цулле хьай г1уллакх де! (Сколько раз тебе говорить, не бегай туда каждый день, займись лучше делом!)

Кели была суровой матерью и запрещала своим детям часто ходить в гости к Бату. Но в доме у второй жены отца всегда царили доброта и умиротворение. Она вкусно готовила, была мягкой женщиной, ласковой с детьми и степенной в своих речах и мыслях. Между домами жен было высажено небольшое кукурузное поле, и Дикбер часто убегала через него к Бату. Вроде как выйдет нарвать початков, а сама – нырк! Только ее и видели. Девочка прониклась к Бату уважением и в душе жалела ее, помогала по дому. То воду из реки принесет, то кукурузы нарвет. И все это, не обращая внимания на увещевания ее собственной матери Кели. Дикбер была толковой, хваткой и решительной. Несмотря на достаточно консервативные нравы, царившие в те времена, могла, не слушая никого, принять решение и действовать без оглядки. В этом она была вся в отца. Махмуд обращал на это внимание и часто ласково звал ее «Ко’рта», что в переводе означает «голова». Как ни странно, отец ценил в Дикбер, прежде всего проявление мужских качеств. Кто из них мог тогда подумать, что через некоторое время именно эти ее качества спасут от смерти их и многих других людей…

ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ…

Свободолюбивая натура горцев нехотя принимала порядки, насаждаемые советской властью. Вместо обещанной свободы, равенства, земли, независимости, уважения национальных традиций и религии чеченцы получили жесткий режим с чуждой их устоям социально-экономической системой. Вооруженные антисоветские выступления продолжались в Чечне вплоть до 1936 года, а в горных районах – и до самой войны. Как раз тогда Махмуд сумел устроиться простым охранником в районную милицию и неизвестно, как долго бы он носил форму, если бы не один случай.– Махмуд, мы против этого. Ты же мусульманин, тем более работаешь в милиции. Объясни ты этим неверным, что это харам!

Махмуд латал крышу сарая, когда к нему пришел его знакомый Суламбек из соседнего села и, едва поздоровавшись, начал взволнованную речь.

– Постой, о чем ты говоришь? Объясни спокойно, – Махмуд отложил дела и стал внимательно слушать.

– Мы с женой ездили к ее родственникам в дальнее село в горах. И ее отец рассказал, что власти решили разводить у них свиней. Ты можешь себе это представить? – горячо продолжал тот.

Махмуд удивился: – Как – свиней? А ты точно ничего не путаешь?

– Да я бы рад прямо сейчас сойти с ума, чтобы мои слова оказались болтовней ненормального. Но это правда!

Махмуд прикинул: то село находится далеко, следовательно, относится к другому району.

– Ты знаешь, как зовут начальника НКВД в том районе?

– Не знаю и знать не хочу. Зачем он мне сдался? Мы уже решили эту проблему по-своему. Я не об этом, Махмуд. Ты можешь поговорить с начальством, объяснить, что так нельзя делать? – искренне и наивно спросил Суламбек. – Почему они отнимают у людей овец, а разводить велят именно свиней? Оскорбить нас хотят? У Махмуда округлились глаза, и он шепотом процедил сквозь зубы:

– Что значит «решили по-своему»? Что вы там сделали?

Он взял соседа за руку и быстро втащил его в дом, закрыв дверь, чтобы никто случайно не мог подслушать их разговор.

– Спокойней, спокойней, брат! – возмутился в прихожей «борец за правду». – Мы с местными джигитами просто отравили всех свиней и сожгли хлев. Даже и одного дня там не простоял! – смеясь, гордо добавил он.

«Робин Гуд» был значительно моложе Махмуда, и ему явно нравился образ героя-заступника. Махмуд почесал затылок, засунул руки в карманы и начал энергично ходить взад-вперед, придумывая, как он теперь сможет помочь выкрутиться своему земляку.

– Сколько вас было? – наконец спросил он.

– Семь или восемь человек местных, не больше.

– А кто-нибудь это видел?

– Так там почти все село собралось посмотреть. Керосин приносили…

– А ты знаешь, что тебя ждет теперь после этого? – громко, глядя в глаза Суламбеку, спросил Махмуд. – Что будет с твоими детьми, женой, когда тебя арестуют и отправят в тюрьму или расстреляют из-за каких-то вонючих свиней? Ты слышал, что я сказал «когда», а не «если»?

Суламбек осекся, однако по его выражению лица было видно, что он не сильно переживает по этому поводу. – Ладно, – махнул рукой Махмуд. – Всем говори, что ты в эти дни ночевал у меня, помогал строить сарай. А я потолкую с другими сотрудниками милиции.

Он понимал, что это, скорее всего, не сработает, но другого выхода не видел. Через несколько дней Суламбека и других участников акта сожжения хлева все же нашли и арестовали, однако им удалось каким-то образом сбежать. С помощью Махмуда Такаева или нет – история умалчивает, но после недолгого разбирательства Махмуда обвинили в пособничестве и осудили на 10 лет лагерей, как врага народа.

Атеистическая идеология и топорная практика большевиков по разжиганию социального конфликта внутри чеченского общества, пренебрежительное отношение к обычаям и грабительская продразверстка вызвали множество вспышек недовольства новой властью. В результате властью была организована откровенно абсурдная кампания борьбы с «буржуазно-националистическими и религиозными предрассудками, пережитками прошлого», а по существу – с традиционным укладом жизни вайнахов, их культурой и традициями. Часто применялись очень жестокие методы. Чтобы население сдавало оружие, проводились казни старейшин, брались заложники, разрушались все дома в ауле. Репрессии проводились под знаком ликвидации так называемого «политического бандитизма» в Чечне.

Наказание Такаев отбывал в Коми АССР. Отправили его туда перед самой войной. Двум его семьям, хоть им и помогали родственники, но с маленькими детьми на руках присматривать за хозяйством было нелегко. А как началась война – стало еще труднее. От Махмуда письма приходили очень редко, в них он как мог, старался подбодрить своих жен. Ему тоже было тяжко, в особенности с рационом питания. Ведь еда в лагере – жиденькая баланда. А к ней для повышения калорийности полагался кусочек сала размером со спичечный коробок.

«Я – истинный мусульманин и ни в коем случае не стану есть свинину. Потому что это для нас страшный грех. А неудобства лагерные я как-нибудь переживу», – говорил Махмуд сам себе, настраиваясь терпеть долго.

– А ты кури больше. Так голод не чувствуется, – посоветовал ему как-то один из заключенных.

– Да я не курил никогда, – ответил ему Махмуд

– Тогда сдохнешь, и никто тебя не вспомнит, – заключил тот и, протянув руку, представился: – Виктор Савин, поэт.

– Махмуд Такаев, крестьянин, – в свою очередь ответил чеченец, не упоминая о работе в милиции.

Сдохнуть чеченец не боялся, а вот не увидеть более своих родных не входило в планы упрямого кавказца. Он решил обменивать это сало на махорку и научился много курить, чтобы заглушить чувство голода. Впоследствии, уже на свободе, он долго страдал болезнями легких, сгубив их в лагерях, выкашливал их кусками, от этого и умер.

– А еще попробуй сильно затягивать ремень на животе. Тоже помогает, – заговорщически шептал Савин.

Этот заключенный оказался поэтом и театральным драматургом. Горячий и активный, он постоянно писал что-то на клочках бумаги, манерно бубнил под нос стихи и говорил, что это помогает ему выживать и забываться на время. Творческий до мозга костей, Виктор Савин вечно искал в ком-нибудь поддержку своим поэтическим порывам. Суровый, сдержанный, а главное, молчаливый Махмуд как раз подходил на роль слушателя. Не все слова ему были понятны, но общий смысл вызывал в нем неподдельный интерес. Он пристально вглядывался в глаза этого энергичного парня, интересно описывающего свое прошлое. Ему было забавно наблюдать за непривычными для горца эмоциями и живой артикуляцией поэта.

Пусть чужбина и богата, Все же дома лучше. С каждым днем все неоглядней Мать – землею тянет. Пусть другая и нарядней, Но родной не станет. Вот я, наконец, и дома. Счастлив и свободен.

– Знаешь, Махмуд, ведь я не русский, а коми, – почему-то тихо, как-то раз доверился он своему постоянному слушателю. – Я организовал первый в Коми театр на родном языке, ставил пьесы, я прославлял Советскую власть, а меня назвали национал-шовинистом. Обидно… Я хотел, чтобы мой народ мог читать лучших авторов русской и европейской литературы на языке коми. Вот скажи, ты бы хотел приобщиться к лучшим достижениям мировой культуры на своем языке?

Чеченец кивнул.

– Что тут плохого, правда ведь? – произнес Виктор и отвернулся. – Да, я сорвался… начал пить… – с горечью сказал он. – Ведь я коммунист, и мне нельзя… Но я так боялся… – он тяжело вздохнул, низко опустив голову.

Махмуду было в диковинку видеть мужчину в таком унылом состоянии, и он лишь ободряюще похлопал того по плечу.

Рассказ Савина не был удивительным – атмосфера того времени была тревожной, если не гнетущей. Многие знакомые и коллеги Виктора уже находились в заключении, будучи ничуть не более виновными в каких-либо преступлениях, чем он. Савин напряженно ждал своей очереди, находясь в постоянном беспокойстве. «На всякую мелочь я стал реагировать болезненно, – признавался поэт, – а это приводит все к одному – выпивке».

И все равно в голове Махмуда не укладывалось: что же человек такой мирной профессии был способен натворить на воле, чтобы оказаться здесь? Он с удивлением отмечал, что среди отбывающих наказание почему-то очень много умных и грамотных людей, абсолютно ничем не похожих на настоящих воров, убийц и бандитов. А уж криминальный элемент ему был знаком хорошо.

Преобладание в составе контингента политзаключенных тысяч представителей инженерно-технической и гуманитарной интеллигенции оказывало сильное воздействие на людей по обе стороны колючей проволоки. Им непременно надо было чем-то заместить суровую реальность и куда-то направить весь свой созидательный потенциал. Руководство удивительно легко шло навстречу этим порывам, потому как тем самым тешило собственное самолюбие. Им казалось, что они талантливо и умело руководят творческим процессом, хотя на самом деле главной пользой от надсмотрщиков было просто не запрещать. Поэтому среди этих «потешных полков» появились ансамбли песни и танца, клубы художественной самодеятельности, театры и художественные мастерские, научно-исследовательские лаборатории и центры.

8 октября 1942 г. срок заключения Виктора Савина истек, но из Коми АССР пришло сообщение:

«В связи с проведением борьбы за создание в Коми буржуазной республики приезд В. Савина в Сыктывкар нежелателен».

И несостоявшегося участника «контрреволюционной буржуазно-националистической организации» отправили в Сибирь. По дороге он заболел и умер в августе 1943 года.

КЕЛИ

В то время, когда Махмуд Такаев, сидя в лагере, мысленно рассуждал о странностях советского бытия, его старшая жена Кели была по горло в каждодневных заботах о трех своих малолетних детях и еще семье второй жены – Бату с дочкой Зулпой и сыном Лечей. У Бату родственников не было, никто не помогал выживать, и вся ответственность за обе семьи легла на Кели. Тогда жили трудно все, но, если в доме не было мужчины, основного добытчика, то трудно было втройне.Когда в свое время Махмуд привел второй женой Бату, для Кели это, конечно, стало большим ударом по самолюбию. Маленький домик, где поселили Бату, был в другом конце большого огорода и выходил на соседнюю улицу. Они не виделись и не общались вовсе. И вот Махмуда арестовали, семьи остались без хозяина и кормильца. Тогда старший брат Махмуда – Халид собрал всех в своем доме и сказал:

– Случился большой удар по нашему роду, по вашей семье. Чтобы не позорить фамилию Такаевых перед людьми, чтобы никто не говорил, что семья рассыпалась от первого порыва ветра, чтобы соседи не злословили и не сплетничали, вы должны забыть все свои обиды, объединить все силы и вместе поднимать детей. Судьба брата неизвестна. Будем молиться, чтобы он вернулся, а когда это произойдет, здесь, в его доме, всё должно оставаться, как раньше. Ради него и Всевышнего! Ответственность за семью я возлагаю на тебя, Кели, и с тебя спрошу!

Общие трудности сблизили Кели и Бату. Их отношения никогда ровными не были, но тогда все думали только о том, как выжить. «Дикбер, полей тыкву, Бату, собери фрукты, а я пока займусь кукурузой, сделаю муку». Кели садилась и делала пресные лепешки. Лепешки макали в соленую сыворотку, прикусывали брынзой с луком – вот и вся каждодневная пища.

В таких условиях рабочие руки в доме были остро необходимы. Курбика была старшей дочерью Махмуда и Кели. Выросла очень красивой девушкой. Высокая, с длинными золотистыми волосами. Характером гордая, самолюбивая. Отца и мать она называла по имени, что разрешалось только старшим сыновьям. Курбика рано вышла замуж за парня из Гудермеса. Такое замужество считалось удачным и даже почетным. Гудермесцы твердо соблюдали все традиции нации и очень этим гордились. В общем, кроме Дикбер в доме помощников то и не было. Они с матерью вставали до рассвета и после утреннего намаза трудились дотемна.

– О Всевышний, помоги мне и моей семье выжить. Я хочу есть досыта и не стесняться своей бедной одежды, – так, на свой манер заканчивала каждую молитву Дикбер. Ей уже было почти 17 лет, с каждым годом она хорошела, и на нее стали обращать внимание. К Кели даже приходили люди из одного уважаемого рода. Хотели засватать Дикбер за парня из состоятельной семьи. Дав предварительное согласие на замужество своей дочери, Кели намекнула сватам, что разумнее отложить свадьбу до возвращения Махмуда. Да и не могла она дочь отпустить, попросту не справилась бы с домашними хлопотами одна…

Строги обычаи предков! Чеченские девушки по улицам бесцельно не ходят, вечерами не гуляют. Если девушку заметят на прогулке одну, кто-нибудь обязательно поинтересуется: из какой она семьи, есть ли у нее отец, старшие братья, и почему ей это разрешают? Не принято также ходить на свидания или встречаться наедине. Видеться молодые люди могли только в присутствии свидетелей. При этом парень должен был стоять на расстоянии не ближе вытянутой руки.

– Как тебя зовут? – однажды обратилась к Дикбер незнакомая женщина, когда та пришла к ручью за водой. – Дикбер, – ничего не подозревая, ответила девушка. – Меня зовут Яхита. Один молодой человек, мой двоюродный брат Али, хотел бы с тобой познакомиться. Ты придешь сюда завтра?

– Может, приду, – уклончиво и без особого энтузиазма ответила Дикбер, а про себя подумала: «Еще мне этих проблем не хватало». Она вспомнила строгое лицо матери и свое отложенное замужество.

На следующий день у ручья она встретила Яхиту и ее брата. Али стоял поодаль в тени дерева. Был виден лишь его силуэт.

– Здравствуй, Дикбер! Как твои дела? – начала незатейливый разговор Яхита. – Али, помоги мне поднять кувшин, – как бы, между прочим попросила она парня.

Он вышел на свет и шагнул к девушкам. Дикбер на миг встретилась с ним глазами, потом торопливо подхватила свой кувшин и направилась домой.

С этого дня Дикбер только и думала об этом парне. Впервые в жизни она влюбилась. Крепкий джигит среднего роста, выразительные черные глаза. Взгляд не суровый, с задоринкой, едва заметная улыбка выдавала человека легкого и ироничного по характеру. Али понравился ей до такой степени, что, услышав вскоре там же, у ручья, предложение о замужестве, она передала через Яхиту свое согласие. Может, она и впрямь сильно увлеклась им, а может, ей хотелось уйти, наконец, от безысходности? Скорее всего, и то и другое…

Дикбер места себе не находила тем вечером. После ужина, убирая посуду, она нечаянно уронила тарелку, минутой позже запнулась о стул и чуть не упала.

– Что-то ты сегодня неловкая какая-то. Все в порядке? – строго спросила мать.

– Да, все хорошо.

Оставшись в комнате одна, Дикбер набрала воды в тазик и собралась стирать свое единственное приличное платье, в котором, собственно, и ходила каждый день. Кели услышала плеск воды и крикнула из другой комнаты:

– С чего это ты затеяла стирку посреди недели?

– Я испачкала платье маслом. – Не возись долго, пора спать.

Когда все стихло, и члены семьи уснули, Дикбер неслышно поднялась, на цыпочках пробралась в прихожую, где на веревке сушилось платье. С него вода уже не капала, но ткань была еще влажной, а времени рассуждать не было. «Или сейчас, или никогда», – решившись, подумала она и стала натягивать на себя мокрое платье. В свете луны никто не увидел, как девушка скользнула за ограду и, стараясь не выходить на открытое пространство, растворилась в ночи.

Яхита стояла у ограды и всматривалась в темноту. Прошло немало времени, но вот из темноты вышла Дикбер. Увидев сестру Али, она остановилась, пристально всматриваясь в ее лицо. Яхита улыбнулась и кивком головы дала понять, что все в порядке. Дикбер, опустив голову, зашла в дом. В таких случаях у чеченцев не принято сразу идти в дом жениха. Кстати говоря, с какого-то момента жених и вовсе выпадает из поля зрения семьи – всем занимаются его родственники. Невеста находится в доме у родной сестры жениха, пока не завершатся необходимые дипломатические переговоры с ее семьей. Родственницы жениха встретили ее очень доброжелательно. Но родне Али еще предстоял непростой разговор с Кели. На следующий день послали людей к матери Дикбер с извинениями и вестью, что ее дочь у них, и они готовы строить родственные отношения.

– Мир вашему дому. Мы пришли с добрыми намерениями, с открытой душой к вашему порогу. Если позволите, мы его переступим.

Однако для Кели это был страшный удар, и она не пустила гонцов на порог своего дома. Женщина до такой степени была разгневана и расстроена поступком дочери, что слегла. Она сочла это предательством и считала, что Дикбер опозорила ее семью, нарушила данное слово – подвела тех уважаемых людей, которые однажды приходили ее сватать. Но самое ужасное – не дождалась отца и его благословения.

– «Дала кхелл йойла хьуна!» (Пусть покарает тебя Бог). Так ей и передайте! – говорила она всем, кто приходил к ней на переговоры.

Проклинала она свою дочь так, что даже близкие родственники не могли ее остановить. – Что же ты так ее бранишь? Что она такого страшного сделала? Просто ушла замуж. Побойся Бога, вдруг все исполнится!

– Ц1ела керча хьа корта! (Пусть голова твоя катается в крови!)– не унималась Кели. И свою дочь, и новую родню, разъяренная мать долго не хотела видеть.

А парень оказался хороший, добрый, семья большая и дружная. Дикбер одели, обули, и началась другая жизнь, счастье. В этой семье все было по-другому. Мама мужа была женщиной мягкой. Она с теплотой относилась к Дикбер. Отец был простым и добродушным человеком. Разница между ее прошлой жизнью и новой была разительной.

Она с упоением жила и наслаждалась каждой минутой с Али. Он обладал редкой для мужчины чуткостью. Дикбер удивляла его способность смотреть на нее не пристально-осуждающе, а внимательно, словно он пытался угадать ее желания. Он был любимым сыном своей матери, но мудрая женщина не позволяла ни себе, ни кому-то еще излишнего проявления эмоций в его адрес, которые бы испортили его. Если бы Дикбер знала слово «интеллигентность», она бы применила именно это определение к описанию нравов, царивших в этой семье. Дни проходили легко. Да, все в быту осталось по-прежнему. И вставать надо было рано, и ухаживать за скотом, и готовить еду, и стирать, и убирать. Но добрая атмосфера утроила силы Дикбер, и она, не замечая усилий, все делала с радостью, и все давалось ей удивительно просто! Вечером, довольная, ложилась спать, утром, счастливая, просыпалась. А как его мама готовила лепешки! Она была настоящей кудесницей в приготовлении чеченских лепешек с тыквой. Каждую неделю, чаще в субботу, по дому разносился бесподобный запах печеного теста и топленого масла. Это был рай во всех смыслах. К Дикбер относились доброжелательно, без упреков, без сдвинутых бровей на переносице. По ночам она обнимала своего мужа и вдыхала, вдыхала его запах. Гладила его волосы, когда он засыпал, и не могла нарадоваться своему счастью…

Они долго стояли друг против друга. Мысленно прощались, понимая, что им, возможно, больше не суждено встретиться.

– 1ела, хьоменаг аc хьу дир ду? (Али, любимый, а как же я?) – Дала мукълахь шадерг дика хир ду (Даст Бог, все будет хорошо). – Со хьожар ю хьога (Я буду тебя ждать). – Со юха вог1ар ву хьуна, хьо сох тешалахь хьоменаг (Я вернусь, я обязательно вернусь. Ты должна в это верить, любимая). – Со хьажа г1уртар ю, со ч1ог1а хьожар ю (Я стараюсь. Стараюсь изо всех сил).

Мать Али шептала молитвы и, смахивая слезинки, все гладила своего сына по спине, как будто хотела благословить его на всю оставшуюся жизнь. Наконец, он обнял мать, отца, потом поклонился остальным своим землякам, надвинул поглубже папаху, вскочил на коня и ускакал. А его молодая жена глядела ему вслед с тоской, так и не успев досыта познать всех радостей спокойной семейной жизни. Прошло так мало времени, всего какие-то три месяца, и Али призвали на фронт…

Некоторое время Дикбер жила в новой семье. Вестей от Али не было и, чтобы соблюсти строгие чеченские приличия, его отец сказал: – Мы от тебя не отказываемся, ты нам нравишься как невестка. Однако, пока Али на фронте, тебе лучше пожить у себя дома. Это временно, до возвращения мужа.

Вот и все…

Конечно, Кели приняла ее неласково, но дома нужны были руки, помощь по хозяйству. Потихоньку налаживались отношения, хотя Дикбер очень боялась своей матери, старалась не попадаться ей на глаза, чтобы не получить очередную порцию проклятий. Впоследствии она считала, что все эти проклятия исполнились и сопровождали ее всю жизнь. Дикбер обладала одной особенностью, о которой она никому не рассказывала. Девушка иногда видела странные тревожные сны, события в которых, так или иначе, повторялись в реальной жизни. А не рассказывала она о них, потому что такие сны обычно не предвещали ничего хорошего. Она сама их боялась. Один из таких снов девушка увидела в ночь на 1 февраля 1944 года.

…Она стоит в конце вагона в том месте, где они сцепляются друг с другом, и смотрит на соседний. А там открыта дверь, и стоят люди, смотрят на нее. Смотрят по-доброму, кто-то улыбается. Они счастливы. Вдруг люди по одному начинают махать ей рукой, словно прощаются. Она думает: «Как бы мне перебраться к ним?» Оглядывается – сзади никого. Она одна в пустом вагоне. Поворачивается, а соседний вагон с людьми сам собой отцепляется и начинает отставать. Она в ужасе протягивает людям руки, мол, помогите мне перебраться к вам! А они улыбаются и качают головами: «Нет, не надо!» И в какой-то момент вагон переходит на соседнюю ветку и уезжает в сторону, постепенно исчезая в тумане…

ХОЗЯИН СКЛАДА

Посевная в Карагандинской области из-за климата и так всегда начиналась в мае. А тут еще весна выдалась холодной. До этого времени всю зиму Аязбай следил за правильным содержанием пшеницы в зернохранилищах, починкой техники, организовывал людей, контролировал качественное перелопачивание зерна, чтобы оно не «горело». Дело в том, что зерно имеет свойство перегреваться. Это еще называют «дыханием зерна». Ведь оно – живое и само по себе является источником жизни. Из-за плохой вентиляции склада температура зерновой массы может дойти до 60 градусов и даже выше. И если нерадивый хозяин проворонит процесс, то зерно темнеет, теряет сыпучесть и превращается в монолит. Да такой, что его даже грызть не получится, потому, как зерно может стать ядовитым и его нельзя будет употреблять в пищу. Ни тебе посеять, ни хлеб испечь. Поэтому в то время за халатность в отношении зерна могли наказать весьма сурово.– Дядя Аязбай, вы где? – откуда-то донесся звонкий девичий голос. В этот момент Аязбай как раз заканчивал вечернюю молитву, запершись у себяв тесной каморке, там же, на территории склада. Он поднялся с колен, спешно сложил единственной рукой старенький, изумрудного цвета потертый коврик и сунул его под набитый сеном матрац в углу комнаты. Маленькая комнатка быстро нагревалась благодаря старой буржуйке, и Аязбай не торопился надевать верхнюю одежду. Он присел и стал ждать, закрыв глаза. Вдруг нахлынули воспоминания о детстве: как он учился в медресе, как строгий наставник, раз за разом читал суры из Корана, и мальчишки хором за ним повторяли.

С тех пор как он потерял руку на фронте, Аязбай не мог полноценно исполнять намаз пять раз в день. Ведь перед каждой молитвой надо было обязательно совершать тщательное омовение по строгому ритуалу.

«Надеюсь, Аллах не сердится за это на меня», – успокаивал он себя. Аязбай был лучшим выпускником медресе и до сих пор назубок знал весь Коран. Теперь он читал суры для всех, кто его просил, – на свадьбах, похоронах, при рождении детей. А для себя – лишь в те редкие минуты, когда оставался наедине со своими мыслями.

Что же там случилось? Кажется, это был голос Кати, молоденькой лаборантки, присланной в помощь из Караганды год назад. Аязбай встал, отпер дверь, и она почти сразу же распахнулась. Катя, видимо, так долго бежала, что не сразу смогла говорить. Немного отдышавшись, она, как обычно, начала тараторить, присев на деревянные ступени. – Аязбай-ага, я вас везде ищу, ищу. Думала, вы в мастерской, пришлось бежать с другого конца. Даже упала один раз!

Девушка начала было показывать царапину на руке и рассказывать, как именно она упала, но Аязбай мягко ее прервал:

– Что случилось?

– А, ну да! Я за этим-то и искала вас. Я сегодня была в пятом складе, брала пробы и заметила, что зерно какое-то влажное. И решила вам скорее рассказать!

Аязбай ловко накинул тулуп, подхватил Катю, одной рукой поставив ее на ноги.

– Пойдем, покажешь!

Лаборантка бежала, мелко семеня, и продолжала что-то щебетать про увиденное. А он в этот момент вспомнил, что несколько дней наблюдал за стаей ворон, которая настойчиво кружила и кучковалась на крыше одного из помещений, где хранится зерно. На складе уже суетились работники – несколько женщин и единственный мужчина, завхоз Иваныч, мастер на все руки, мобилизованный пару месяцев назад с фронта.

– Вон оттудова текет, начальник! –он указал на еле заметную щель в потолке помещения. Женщины уже сгребли подмоченное зерно отдельно от остальной пшеницы и подставили ведро, куда капал сквозь крышу подтаявший снег.

– Я утром залезу и заложу доской. Я тут сховал пару на всякий случай. Не переживай, начальник, – уверенно и без лишнего бахвальства заявил завхоз.

– Спасибо, Иваныч, – тепло поблагодарил Аязбай и похлопал его по плечу. – Хорошо, что вовремя заметили.

Он на секунду остановился, осмотрел всех присутствующих с еле заметной улыбкой в глазах. Молодые женщины смутились, потупив взгляд, никто не решался двинуться с места.

– В общем, завтра все будет в порядке, – прервал неловкое молчание Иваныч.

По дороге домой Аязбай думал о том, как ему везло с людьми на всем его жизненном пути. «Все-таки хороших в мире больше, чем плохих. Да и плохие – это просто неправильно воспитанные хорошие». Он еще раз прокрутил в голове этот случай с промокшим зерном и почувствовал, как холодок пробежал по спине. Ему вдруг стало жутко от мыслей, к чему это могло привести. Крохотная дырочка в потолке могла запросто угробить его жизнь…

«Я видел смерть, но почему же мне страшно сейчас?»

Он вспоминал лица своих работников, задавая себе вопрос: надежный – ненадежный? Аязбай постарался отогнать от себя мысль, что кто-то может подвести его под расстрельную статью здесь, в родном селе, далеко в тылу.

«Нельзя расслабляться», – дал он себе мысленный приказ и, чтобы отвлечься, стал вспоминать про войну, про своих однополчан, в каждом из которых он ни секунды не сомневался.

Дивизия, в составе которой Аязбай Кудабаев ушел на фронт, формировалась в Алма-Ате и позже стала известна во всем Союзе как 8-я стрелковая дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова. После того, как удалось в 1941-м году остановить наступление немецких войск на Москву, в ставке Сталина разработали план по окружению частей Вермахта. В начале 1942 года советские войска взяли в кольцо основные силы одного из корпусов 16-й немецкой армии. Это было в районе поселка Демянск, в Новгородской области России. Но окружение вскоре было прорвано, и фашисты удержались на своих позициях. Тогда советское руководство перебросило несколько ударных армий для повторного захвата немцев в кольцо. Но те вновь сумели отбиться. Всего советскими войсками было проведено 9 наступательных операций с целью окружить 100 тысяч немецких солдат. И, несмотря на провал этой главной цели, в целом операция принесла ощутимую пользу. Во-первых, советская армия смогла помешать противнику сосредоточить свои усилия на взятии Ленинграда, а во-вторых, сковала его, не дав фашистам перебросить силы на юг стратегического фронта, где решалась судьба войны.

Аязбая Кудабаева призвали в армию в ноябре 1942 года, а уже в феврале 1943-го его полк участвовал во 2-й Демянской наступательной операции. Войска Северо-Западного фронта под командованием главнокомандующего С.К. Тимошенко провели очередную попытку поймать демянскую группировку в еще один «котел». Однако она не удалась – немецкие войска успели отойти за реку Ловать. Немцы отчаянно огрызались, тогда они еще представляли собой мощную силу.

Это произошло 25 февраля около городка Холмы. В составе своего минометного расчета Аязбай был подносчиком снарядов. А наводчиком был умелый и опытный боец Усен, тоже парень из Казахстана. Важно было в течение 30 секунд быстро и метко открыть огонь и подавить цель. После 6-8 удачно выпущенных снарядов в сторону врага командир отделения заметил, как башня одного из немецких танков повернула свой ствол в сторону расчета.

– Мы на прицеле! Срочно в укрытие! – успел крикнуть он. Все бросились в разные стороны, а Аязбай укрылся за холмиком. Меткий выстрел разнес лоток с минами, которые сдетонировали, и сильный взрыв как ножом срезал холмик, за которым он лежал, и всех его товарищей искромсал на куски. А рядовому Кудабаеву осколком сильно раздробило левую руку в области плеча. Рука бессильно повисла на остатках мышц и кожи.

«Пока я в сознании, надо двигаться к своим», – подумал Аязбай и пополз, волоча руку и помогая себе здоровой правой.

Надолго его не хватило. Все сильнее кружилась голова, и от потери крови он вскоре потерял сознание. После боя его подобрали санитары, и он очнулся уже в госпитале. А поселок Демянск, за который так отчаянно и долго сражались обе стороны, был освобожден 1 марта 1943-го года. Чуть позже Аязбая представили к награждению медалью «За боевые заслуги», а в 1945 в наградном листе уже появилась запись «Достоин награждения Орденом Отечественной войны 1-й степени». Таким орденом награждались военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.

– А как становятся героями? Почему они такие бесстрашные, отважные и ведут за собой в атаку людей? – первым задал вопрос пионер Мишка Соколов на встрече героев войны со школьниками в сельском клубе. Аязбай сидел в окружении мальчишек и девчонок, жадно ловивших каждое его слово о войне, о боях, об оружии. Он давно демобилизовался, и лишь подобные обязательные встречи с молодежью заставляли его вспоминать подробности войны. Говорил он будто через силу, осторожно подбирая нужные слова, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, не вписывающегося в официальный образ Великой Отечественной и ее героев. Аязбай не любил приукрашивать. Бахвальство не было чертой, присущей его характеру. Поэтому он старался отвечать детям честно, от себя.

– Понимаете, ребята, когда враг яростно атакует твои позиции, это такая бесконечная стрельба, грохот и огонь, что ты не можешь даже голову поднять. Наоборот, хочется поглубже врыться в землю. А рядом один за другим разрываются тела твоих товарищей. Бывало, что человек входит в такое состояние, в такое отчаяние, что хочет это как-то остановить, изменить…

– Так вам было страшно? – изумленно спросила одна девочка.

– Ну как объяснить? К сожалению, в такие минуты никто не думает о героизме или подвиге. Даже о собственной гибели никто не думает. Желание человека все это прекратить не дает ясно мыслить, а лишь заставляет с криком подниматься из окопа в полный рост. И однополчане, только что рядом вжимавшиеся в землю, так же безумно крича, бегут вперед за тобой. Потому что сзади тоже поджидает смерть, но уже в форме особиста НКВД…

Последнюю фразу Аязбай, правда, сказал не вслух, а проговорил лишь мысленно. После демобилизации его направили домой, к семье. В селе кое-как перебивались женщины, старики, дети. В этот же период начали прибывать депортированные из разных уголков страны. Грамотных, хозяйственных мужчин не хватало катастрофически, и когда Аязбай вернулся, его сразу поставили работать заведующим овощебазой и зерноскладом в селе Хорошевское Ворошиловского района Карагандинской области. Со временем стали ценить за степенный и твердый характер.

Зерносклады, которыми заведовал Аязбай Кудабаев, это несколько очень высоких помещений с достаточно толстыми стенами из бетона. Зимой и летом в них держалась одна и та же температура, внутри было всегда прохладно. Маленькие окошки располагались высоко под потолком. Туда залетали птички и зимой там жили. Зерно лежало кучами в человеческий рост, и высоченные потолки обеспечивали необходимую циркуляцию воздуха. Вновь привезенное зерно сгружали на улице. Его сначала веяли, чтобы отделить от примесей, шелухи, мусора. Устройство подбрасывало зерно, при этом легкая часть улетала, а более тяжелая, ценная падала вниз и по транспортеру спускалась в склад. Обычно к лету все зерно расходилось по назначению: часть на посев, часть на муку, часть для скота. И пустые помещения подметались, стены выбеливались, ожидая до осени нового поступления пшеницы. Весь процесс приемки, выгрузки и сортировки зерна требовал от руководителя недюжинных организационных качеств и хозяйственного опыта.

– Я на тебя очень полагаюсь, Аязбай. Мы же тебя давно знаем. Мужик ты надежный, всякое повидал на фронте. Не подведи, очень прошу…

Председателю колхоза Хорошевское Федору Степановичу было из-за чего волноваться. Предыдущий заведующий складами загремел под статью, и его отправили отбывать наказание куда-то на север. По справедливости или нет, теперь уже не узнать. Однако слова «проворонил» и «проворовался» не зря так похожи между собой. В годы войны рассматривалось довольно много дел по хозяйственным преступлениям. Часто под эти статьи подводили обычную халатность, поскольку председателями колхозов, бригадирами, заведующими фермами становились простые полуграмотные колхозники, ведь практически всех специалистов призвали на войну. Хотя надо признать, что на почве голода встречалось и воровство, которое жестоко каралось по печально известному «закону о пяти колосках» от 7 августа 1932 г. Он предусматривал расстрел, а при смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на срок не менее 10 лет. В условиях голода ужесточение кары обернулась не против настоящих преступников – крупных грабителей государственной и личной собственности, а против всего обездоленного люда, причинив ему много страданий.

Безмолвные и бесправные переселенцы помимо всех этих перспектив дамоклова меча над своими головами имели еще и унизительную обязанность ежедневно являться и отмечаться в местной комендатуре. Самостоятельное передвижение в другие населенные пункты строго запрещалось. Они должны были оставаться на этой убогой, постылой земле, искренне не понимая, в чем их вина…

Аязбай постепенно так наладил работу, что к его документации, его устным доводам вышестоящему руководству нельзя было придраться. Всё всегда четко, понятно и весомо. Но он не только грамотно подходил к своей работе с формальной стороны. Он чисто по-человечески помогал решать людям любые, чаще житейские вопросы. Видимо, спасение после того рокового выстрела немецкого танка, когда он чудом выжил, не позволяло ему проявлять малодушие, особенно если речь шла о сохранении очередной человеческой жизни.

К концу лета, после сбора урожая, в колхозах на всех дорогах появляются длинные вереницы автомашин и повозок. Они везут зерно на заготовительные пункты и склады. Круглыми сутками, беспрерывно, ни на секунду не прерываясь. Аязбай, бывало, не появлялся дома по два месяца, ночевал прямо на рабочем месте, и туда же дети носили ему каждый день еду. В таких условиях прием и размещение огромных масс зерна требовали от него, как от руководителя заготовительного пункта, особо четкой расстановки людей и наиболее умелого использования всех средств механизации и оборудования, которые только были в наличии. А организатор он был, что надо!

ЧЕЧЕВИЦА

Шел 1944 год. Люди жили обычными ежедневными заботами о том, как бы протянуть до весны. Уже никто не удивлялся тому, что почти в каждый дом власти подселили по одному красноармейцу. Солдаты вроде и обходились своим пайком, но иногда жадно смотрели на домашнюю стряпню, пусть и небогатую, при этом, не стесняясь, просили постирать свое белье и гимнастерки. Они расспрашивали хозяев домов и составляли списки наиболее активных и уважаемых селян, а через старейшин убеждали людей, что фронт где-то близко и надо потерпеть, ведь военные защитят от немцев, если те придут на чеченскую землю. Одним из таких уважаемых аксакалов в селе был Хусейн. К нему за советом, за решением проблем приходили все чеченцы. В советских терминах он был и председателем, и судьей, и прокурором. Вместе с другими старейшинами они разводили по сторонам поссорившиеся тейпы, принимали участие в решении самых серьезных вопросов своих сообществ, обеспечивая нужный баланс интересов разных людей. Хусейн стал одним из первых, с кем была проведена разъяснительная беседа.Военный человек вальяжно уселся на самое почетное место за столом, не спеша развернул блокнот, послюнявил химический карандаш и властным голосом стал спрашивать. Нет, не спрашивать. Он начал въедливо допрашивать главу семьи:

– Как вас зовут? – Как зовут жену, детей? – А кого вы из ваших соседей больше всего уважаете? – С кем общаетесь? – Кто из старейшин к вам чаще всего приходит? – Почему?

Вся информация скурпулезно записывалась. Но с таким статусным человеком, как Хусейн, разговор этим, конечно, не ограничился. Откинувшись на спинку стула, офицер продолжил:

– Советская власть дала вам свободу, уважаемый Хусейн? – его интонация вдруг сменилась на подчеркнуто вежливую, от чего чеченцу стало не по себе, но он не подал вида.

– Дала, – ответил старейшина, понимая, что с подобными людьми надо быть очень осторожным.

– Она дала вам защиту?

«Хе, от кого, интересно?» – подумал старик, утвердительно кивая в ответ.

Офицер говорил неспешно, смакуя каждое слово: – Она очень гуманна, советская власть. Она как мать родная… Любит всех… Кормит всех…

И он, словно в подтверждение своих слов, взял со стола кусочек брынзы, откусил его и, довольный удачно складывающейся мизансценой, словно театральный актер, продолжил:

– Вот я – истинный сын своей матери.

Тут он выпучил глаза и пристально посмотрел прямо в лицо Хусейна, словно боялся, что до того не дойдет смысл сказанного. – …И не хотел бы, чтобы она, как и все матери, жертвовала собой, не ожидая благодарности от ее нерадивых сыновей! Понимаешь? – кусочки брынзы вылетели у него изо рта, рассыпавшись по столу. – Мы сами должны быть сознательными! Должны ведь? Должны! – ответил он сам себе. – А вы должны повзрослеть, наконец, и слушаться свою мать молча! И исполнять все, что она вам прикажет, – его интонация вдруг резко приобрела металлические нотки, а лицо побагровело. – Вот тебе список, старик. Собери всех из этого списка у большого амбара завтра вечером. Будет собрание.

С этими словами он поднялся, сделал несколько шагов в сторону двери. Но, почувствовав пронзительный взгляд в спину, повернулся и бросил: – Не надо, Хусейн. Ведь вас и так мало.

И вышел, хлопнув дверью. Утром 23 февраля 1944 года Кели проснулась рано от какого-то гула, доносящегося издалека. Она оделась и вышла во двор. Ей навстречу уже спешила заплаканная Бату. – Что случилось? – спросила Кели. – С детьми что-то? Бату отрицательно покачала головой и, тихо плача, ответила: – Нет, они спят. К нам постучалась Мадина, жена нашего старейшины Хусейна. Говорит, он где-то пропадал всю ночь и пришел лишь недавно, сильно расстроенный. Кели! Она сказала, что произошло нечто страшное…

Бату, обычно ровная и тихая, никогда не позволяла себе проявление подобных эмоций. Пожалуй, Кели увидела ее в таком состоянии впервые и, потрясенная, стояла, не в силах понять, что же такого могло произойти. Между тем, гул приближался, и его уже было слышно вот тут, прямо за воротами.

– Говорят, что немцы близко, и нас отвезут в безопасное место, – продолжала Бату. – Когда отвезут, куда отвезут? – нервно переспросила ее Кели. – Да говори ты яснее!

В этот момент в ворота кто-то настойчиво постучал с криком: «Хозяева, открывайте!»

Кели бросилась к воротам, распахнула калитку. Во двор вошли двое в военной форме: один явно старше по званию, второй – рядовой.

– Всем проживающим необходимо взять самое необходимое и собраться у кукурузных складов! Да поживее, даю вам 20 минут! Рядовой, осмотреть дом! – скомандовал начальник и зашагал к следующему дому.

Бату, рыдая, кинулась к себе домой. Кели взяла себя в руки и постаралась быстро сообразить, что же ей взять в первую очередь. Да что могут собрать с собой три женщины, включая Дикбер, с детьми, без мужчин, без подводы и за какие-то жалкие 20 минут?

Спешно вытирая слезы, собирали одежду. Сонные братья Ахмед и Шахид никак не могли понять, почему нужно собираться так рано и куда-то идти. Они начали было капризничать, но Кели строго прикрикнула на них, быстро одела потеплей. Ахмеду вручили мешочек с кукурузной мукой. Шахиду – узелок с лепешками и брынзой. Взрослые взяли одежду, тонкое одеяло, соль, воду, топленое масло, сушеное мясо, всего понемногу. На ногах – вязаные носки и калоши. Был февраль, снег подтаял, другой обуви, удобной и ноской, не было.

Когда они вышли за ворота в сопровождении солдата, за ними вдруг выскочил козленок. Белый такой. Он был совсем ручной, дети часто играли с ним и звали его «Бяц-бяц».

– Ков д1а къовла дезара, газан боьхьаг ара иккхана (Надо было ворота закрыть, козленок выскочил!) – сказала Бату.

– Вайца ца юга вай боьхьаг? (Мы не берем с собой козленка?) – захныкали мальчишки.

– Ца юга, вай юха дог1ар ма ду (Не берем, мы же вернемся).

Ребятишки оглядывались на козленка, тянули к нему руки и плакали, а он блеял и пытался их догнать… Вдруг прозвучал выстрел. Все вздрогнули… Это один из конвойных выстрелил в козленка. Тот неуклюже упал в грязь и затих. Вся семья на миг замерла от страха, и потом лишь тихий плач детей сопровождал их шествие в неизвестность…

Откуда простым людям было знать, что они стали главными действующими лицами давно запланированной операции властей по высылке чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Кто-то иронично назвал ее «Чечевица», сейчас уже никто не знает – почему. В селе появились военные, улицы заполонили огромные американские машины «Студебекер», и почти в каждом доме поселились солдаты. Они стали составлять списки семей, расспрашивали об особо авторитетных и активных селянах, следили за ними. Кто-то распространил слухи, что всех временно отвезут в безопасное место, так как приближается фронт и, возможно, придут немцы. В один из вечеров в клубе собрали старейшин села якобы на собрание и закрыли их там, чтобы не мешали. На таком «собрании» как раз и провел всю ночь старейшина Хусейн. А на рассвете следующего дня во все дома врывались солдаты, давали 20 минут на сборы и выводили жителей на улицу. Всех погнали за село, где в полутора километрах находились кукурузные склады. Эти полтора километра были усыпаны домашним скарбом: кто-то не донес подушку, кто-то швейную машинку. Солдаты никому не разрешали отставать, отходить в сторону. Кругом стоял страшный гул. Люди плакали, кричали дети, гудели эти студебекеры, мычал скот, чавкала весенняя грязь по колено.

Собрали всех на кукурузном поле, сообщили, что едут недалеко и скоро вернутся. Когда всю семью с детьми погрузили в грузовик, один из солдат взял Шахида и посадил к себе на колени. Машина тронулась, и мальчику что-то капнуло на руку. Он поднял голову и увидел, как солдат тихо плакал, а его слезы падали ребенку на волосы и соскальзывали прямо в ладошку.

– Нана, и стаг х1унда велхаш ву? (Мама, почему дядя плачет?)

Кели не знала, что ответить сыну. Она сначала смутилась, растерянно посмотрела по сторонам и вдруг застыла, глядя в одну точку. В этот момент женщина поняла, что везут их гораздо дальше, чем им говорили. Что, возможно, они больше никогда не увидят свое родное село. Тяжесть медленно сдавила ей грудь, Кели захотелось спрыгнуть с машины и бежать, бежать прочь.

Всех привезли на станцию Самашки. Там стоял товарный состав, деревянные вагоны. Ни полок, ни соломы, только в углу маленькая железная печь. При погрузке люди терялись – дети искали родителей, родители детей. – Нана, ваша шу мичхьа ду? (Мама, брат, где вы?) – Аллах1 дела дехьа хьаа дай г1о дайш! (Ради Аллаха, помогите нам кто-нибудь!) – Вай дела, са бераш мичхьа ду? (Боже, где мои дети?)

Стоял жуткий крик, плач, царили невыносимый ужас, отчаяние и безысходность…

Хусейн долго шел вдоль состава, всматривался в каждого военного, но все никак не мог найти того офицера, который его допрашивал несколькими днями ранее. Наконец, увидев его, быстро подошел.

– А-а-а, старейшина! Кого-то потерял? – нарочито дружелюбно протянул человек в погонах.

– Начальник, почему вы так много людей сажаете в один вагон? Там нет места, теснота.

– У меня не хватает подвижного состава, уважаемый Хусейн. Что прикажешь делать? План.

– Какой еще план? Это же не скот. В вагонах нет даже лавок присесть. Как долго люди будут ехать?

– Слушай, старик, – уже нервно ответил тот. – Вас много, вагонов мало…

– А недавно ты говорил, что нас не так уж и много, – съязвил Хусейн. Он понимал, что ничем не сможет помочь своим землякам, и еле сдерживал эмоции. Офицер психанул, выдернул из кобуры пистолет и, схватив старейшину за грудки, крикнул:

– Будешь мешать – станет одним меньше! – и, оттолкнув, добавил: – Иди, выбери себе самый удобный вагон, ты же тут уважаемый человек.

В телячьи вагоны, рассчитанные максимум на 30, забивалось по 50-60 и более человек. Во многих из них отсутствовали нары. Для их оборудования выдавались доски в количестве 14 штук на каждый вагон, но не выдавались инструменты, чтобы их сколотить вместе. Семье Дикбер повезло гораздо больше, чем многим другим. Две мамы – Кели и Бату, маленькие братья – Ахмед, Шахид, Леча и сестра Зулпа попали в один вагон. И началась дорога в никуда длиною в 28 дней под мерный стук колес.

Тук-тук… тук-тук…

На третий день из соседнего вагона послышался женский вопль. Кели находилась ближе всех к стене и крикнула громко: – Что у вас там? – она узнала по голосу Мадину, жену Хусейна. Та голосила: «Некоторые женщины стесняются справлять малую нужду в присутствии мужчин. Уже две умерли от этого. Кели, я с ума сойду!»

Тук-тук… тук-тук…

Чем дальше людей увозили от Кавказа, тем становилось холоднее. Маленькая железная печь не могла обогреть вагон. От голода спасла их та самая кукурузная мука, которую захватила с собой Кели. На дождевой воде замешивалось тесто, и на железной печке пропекались малюсенькие лепешки.

Тук-тук… тук-тук…

Дикбер очень боялась, что кто-нибудь из родных умрет во сне. Поэтому она старалась спать, когда все бодрствуют, а ночью, когда все спят – лишь дремала. И часто-часто прикладывала ухо то ко рту своей матери, то к брату, то к Бату. А иногда не было возможности тянуться, так она пристально смотрела на очертания тел и по движению от дыхания догадывалась, что тот или иной член ее семьи жив. Кроме того, Дикбер пугала мысль оказаться рядом с уже умершим чужим человеком, притулившимся к ней. Несколько ослабленных стариков так и умерли от голода и холода в разных частях вагона. В общем, все, кто находился в поле ее зрения, были под чутким контролем. Она придумала время от времени специально поворачиваться так, чтобы задеть рядом сидящего, заставив того поерзать.

«Что ты не сидишь на месте? Покоя от тебя нет. Дай людям подремать!» – сделала ей замечание одна незнакомая пожилая женщина.

Дикбер вспоминала Али, свое короткое, но счастливое замужество, и это немного отвлекало ее от ужасающей действительности.

Тук-тук… тук-тук…

В некоторых вагонах в такой тесноте быстро распространился тиф. Умерших выволакивали и бросали прямо вдоль железной дороги в степи. Те люди, что отходили подальше во время редких остановок, чтобы справить нужду, погибали: в них просто стреляли без предупреждения…

Тук-тук… тук-тук…

Для Дикбер все дни переезда слились в один кошмарный сон. Она не помнила подробностей каждого из них. Лишь одна и та же картина: люди, тесно прижавшиеся друг к другу, печальные глаза матери, свет, пробивающийся сквозь неплотно подогнанные доски вагона, плач детей и всеобщее уныние… И в минуты полудремы ей снится сон.

…Высота, открытое пространство, поле. Она видит внизу людей. Всех членов своей семьи. Народ прибывает. Не только чеченцы, но и русские и даже какие-то темноволосые, скуластые, в странных длинных халатах незнакомцы. Толпа все больше и больше, все грустные. Глаз не поднимают. Но собираются вокруг нее. Им словно неловко. Но почему у них такие грустные лица? Дикбер смотрит себе под ноги. Она стоит на камне, плоском камне, на высоте. Шаг влево, шаг вправо – и она упадет с высоты и разобьется. Люди все прибывают и прибывают. Тишина! Где звук? Ее охватывает паника. Они меня хотят расстрелять, но где же оружие?! Паника. Как спуститься? Она находит глазами Кели, Махмуда. Отец складывает руки и начинает молиться. Не только все чеченцы, но и другие люди начинают шептать молитвы. Русские крестятся, и их губы тоже что-то шепчут. «Сейчас я умру… Это мои похороны!» – вдруг осеняет Дикбер. Она плачет, тянет руки, хочет сказать, но губы не слушаются, словно онемели. «Я хочу к вам вниз, помогите мне. Я боюсь. Я не хочу умирать». А люди становятся на колени и кланяются. Все пространство вокруг заполнено людьми. И только сейчас она замечает, что все смотрят не на нее, а куда-то выше, и молятся, молятся… Она боится повернуться. Ужас, дикий ужас! Что же там? Просыпается в поту…

Тук-тук… тук-тук…

Никто не знал – куда они едут, когда приедут. На третьей неделе пути людям впервые дали житный хлеб и совсем жиденький, но горячий «суп». Куски теста в воде. На 28-й день поезд наконец остановился.

Тук-тук…

Знающим русский язык чеченцам объяснили, что приехали в Казахстан, в Карагандинскую область, на станцию Нура. Стоял страшный мороз. Всех выгрузили из вагонов и стали отправлять по селам. Семью Дикбер и еще несколько других привезли в совхоз имени Буденного, в помещение местной школы. Трудно поверить, что в таких условиях они выжили. Голодные, истощенные, плохо одетые, в резиновых калошах. Завшивевшие до такой степени, что волосы на голове шевелились от насекомых. Всех сразу отправили в общественную баню, но, так как сменной одежды не было, люди, стряхнув вшей над печкой, снова надевали свою грязную одежду. Местное население встретило переселенцев очень настороженно. Дети бежали вслед и дразнили:

– Чеченва, чеченва, человечины нэма! Кто-то пустил гадкий слух, что чеченцы едят людей.

Ни русского, ни казахского языка почти никто не знал. Только несколько человек, в том числе учитель Шепа. Через несколько дней людей стали расселять в дома местных жителей. В те времена все жили небогато, а тут война, у всех нужда. Но люди все же были добрее, чем сейчас. Освободили им одну из комнатушек. Топили соломой, другого топлива не было. Постоянно хотелось есть. У Кели были золотые серьги – подарок богатых родителей, она так берегла их, эти серьги. Она обменяла украшения на ведро пшеничных отрубей. Отруби варили в воде, и вкуснее этой похлебки, казалось, ничего не было. Потом еще какие-то украшения меняли на еду.

В Среднюю Азию, в основном, в Казахстан и меньше – в Киргизию, были сосланы народы разных национальностей: немцы, крымские татары, карачаевцы, черкесы, но особенно много чеченцев и ингушей. Политическая подоплека раскрыта и описана во многих источниках, но это все слова. Были перемолоты и исковерканы судьбы сотен тысяч людей. Голодные и униженные чеченцы, вывезенные в холодный край, умирали семьями. Операция «Чечевица» полностью оправдала свое название, разбросав мужчин, женщин, стариков и детей, как брошенную на ветер крупу.

КАЗАХИ

Когда Всевышний делил и раздавал земли разным народам, он, видимо, территорию Казахстана использовал как место хранения по принципу «пусть пока тут полежит». Оторвет сапожок итальянцам, полюбуется, ненужное отложит в сторону Казахстана. Аккуратно мазнет мизинцем Мальту, зато отсыплет им пляжей. Новую Зеландию вообще спрятал на краю мира, зато в награду дал мягкий климат. Или, как умелый плотник, любовно так выпиливает страну, а стружки падают куда-то вниз, под ноги. Смотри-ка, тоже немалая площадь получилась сама собой! Одной ногой он явно стоял в Казахстане, другой – в Монголии. В какой-то момент Творец отвлекся, отошел, забыв про подходящие условия проживания. А люди уже заселили освободившееся место. Ну ничего, подумал Всевышний, зато люди хорошие…Территория Казахстана огромна. Большая часть ее непригодна для жизни, поэтому люди селились в поймах рек, озер, там, где были пастбища. Кочевой образ жизни сформировал в жителях этого сурового края необычное восприятие природы, мира в целом. Так называемая степная философия – Тенгрианство, переплетенная с Исламом, есть только у казахов. Кочевники хорошо знали природу, поклонялись ей: небо – это Тенгри, земля – Умай.

Неприхотливые в быту, они могли обходиться малым, но редкие путники были большой радостью, принимались радушно, гостей хозяева потчевали лучшими угощениями. Гость всегда был носителем информации из других мест и cобеседником на какое-то время. Его пожелания (бата) считались пророческими, потому что казахи верили – гостя посылает Бог.

Примерно в таких вот местах, в Кувском районе Каркаралинска (ныне Егинди-Булак) в бедной семье в январе 1900 года родился Аязбай Кудабаев. Род – Аргын, Каракесек, Шаншар, Алсай, относящиеся к среднему жузу. Деление на три жуза – это, наверное, самое уникальное изобретение степняков. Оно помогало править разбросанными по всей территории Казахстана людьми. Во главе каждого жуза был свой правитель, который решал судьбу целой группы родов. Такая степная «демократия».

В семье их было шестеро, одна сестра и пятеро братьев. У местного муллы Аязбай рано научился арабскому алфавиту, стал его лучшим послушником. Мальчик от природы обладал хорошей памятью и позднее читал суры из Корана на разных мероприятиях, этим зарабатывал на еду. Казахи в Бога верят, с его именем живут, но молится не самая большая часть людей. Отец Азябая умел хорошо шить обувь. В то время особенно ценились мужские сапоги на очень высоких каблуках с голенищем выше колен (шонкайма етик). Он научил сына шить мягкие сапоги с загнутым кверху носком, легкие, удобные для верховой езды – бир така, а также (ичиги (маси) из козлиной юфти и калоши – кебис из более плотной кожи. Будучи еще подростком, Аязбай нанялся в семью к русским купцам. Он им шил обувь, а они вместо платы обучали его русской грамоте в той мере, какой владели сами. Но и этого было более чем достаточно для любознательного и хваткого на знания мальчика.

Для Казахстана того времени прогресс мог быть связан только с Россией. В люди выйдешь, лишь зная язык. Не владеешь русским – считай, нет у тебя будущего, карьеры не сделаешь. Юноша хорошо говорил, читал и писал на нескольких языках: арабском, благодаря учебе в медресе, казахском (с арабской графикой). В русском же, учитывая домашнее обучение, немного хромало лишь правописание. Впоследствии, когда приходилось использовать в работе кириллицу, он некоторые русские слова писал не до конца, вместо правильных окончаний ставил непонятные закорючки.

Русский язык помог ему выжить в годы «хлебной монополии» сначала Временного правительства в 1916 году, когда крестьяне облагались налогом на зерно, а потом и Советского правительства в 1918 году, когда насильно изымались так называемые «излишки» не только хлеба, но и других продуктов. И в последующие годы, включая неурожай и грянувший за ним голод 1919-1922 гг. Все это время Аязбай работал то в одной, то в другой русской семье. – Ладно ты шьешь, Аяз, – говорили хозяева. – Присмотри-ка и за скотиной. Так, освоив ремесло искусного сапожника он еще научился пасти овец и коров. – Из тебя будет хороший хозяин, – хвалили его за умелое обращение с животными. Подсоби-ка поставить избу. «Тоже полезно», – думал про себя вчерашний пастух и через короткое время становился сноровистым плотником.

Он брался за любую, самую грязную или трудную работу, от природы был физически крепким, а его спокойный темперамент позволял легко выучиться любому ремеслу, выдерживая монотонный темп. Так Аязбай повзрослел, возмужал, превратился в степенного вдумчивого джигита, на все руки мастера и одного из самых завидных женихов в своем ауле. Однако с женитьбой парень не торопился, пока не встали на ноги четыре брата и младшая сестренка. Он вдоволь насмотрелся на ужасы голода в заготовительную кампанию 1919-20 годов, когда продразверстка сначала распространилась на картофель, мясо, а к концу 1920-го вообще на все сельхозпродукты. И он понимал, что обременять себя семьей и детьми в такую пору нельзя. В его памяти надолго отпечатался образ одинокой русской старухи, приковылявшей невесть откуда в село, где жил Аязбай. Исхудавшая до костей, в ветхой одежде, сквозь которую проглядывала старая, морщинистая, похожая на пергамент кожа. Ее глаза все время искали что-то, но смотрели в никуда и сквозь людей. Когда кто-то из местных жителей вынес ей немного еды, она жадно все проглотила, потом подняла осоловелые глаза и произнесла: – Знаешь, чё ели? Лошадь красноармейская оправится, а там у ней кукуруза… целое зерно, так с гамна выбирали и ели…выбирали и ели… После этих слов женщина обняла свой живот, вернее, место, где он должен был быть, завалилась набок и тихо умерла.

Лишь в конце 20-х годов после специальных курсов Аязбай наконец обрел постоянную работу зоотехника и женился. В жены он взял Бану, спокойную, немногословную девушку, которая родила ему двоих детей – мальчика Сайдуллу и девочку Майдаш. И так бы он жил с ней, если бы не один случай.

Зоотехник часто ездит по работе на отгонные фермы и хозяйства. В обязанности Аязбая входило следить за правильным разведением, кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных. Но разве можно назвать нормальной такую работу, когда из-за спущенного сверху плана заготовок продовольствия у крестьян отбирают скот?

– Мы должны бежать, надо постараться перегнать скот и бежать в Китай, – убеждал свою жену Меиз пастух Толыбай.

– Как мы справимся с двумя-то маленькими девочками на руках? – резонно спрашивала Меиз.

Толыбай не знал, что ответить, но слухи из дальних концов степи лишь добавляли тревоги. – Власти отбирают скот. Мы можем умереть в степи без него…

Действительно, положение с голодом усугублялось еще и жестким подавлением частями Красной армии любой попытки избежать грабительской конфискации всего скота, который был единственным источником пропитания и выживания для кочевых казахов. Когда некоторые аулы начали откочевывать, пытаясь спасти свой скот, то на их перехват посылались отряды солдат для ареста и уничтожения якобы «басмаческой банды». На самом деле это были обычные мирные люди, которые пытались спастись от голода на территориях Китая, населенных казахами, или хотели мигрировать в те регионы РСФСР, где голода не было.

Аязбай осмотрел нескольких заболевших овец, дал рекомендации по лечению. Он почувствовал некоторую нервозность и отстраненность Толыбая и спросил: – Куда дальше погонишь скот?

Толыбай вздохнул и уклончиво ответил: – Да куда обычно!

– Смотри, с такой обузой тебя быстро догонят, – зоотехник догадался о намерениях пастуха.

– А что мне еще делать? – ответил тот. – Там целый аул откочевывать собрался. И мы с ними… Аязбай осмотрел бедную юрту пастуха, и его взгляд наткнулся на супругу, которая качала на руках девочку, пытаясь ее усыпить. – Останетесь – погибнете, уйдете, может, и выживете, – сказал напоследок Аязбай и уехал. Меиз всю неделю продолжала уговаривать мужа не бежать в Китай, но тот был непреклонен.

В один из дней Аязбай сидел дома, когда кто-то его вызвал на улицу. Он вышел и увидел Меиз, жену пастуха. – Что случилось? – встревожился Аязбай. Женщина была бледной, истощенной, лишь молча смотрела в сторону. – Где Толыбай, дети? Отвечай же, – прикрикнул на нее Аязбай.

– Я пешком пришла к тебе, Аязбай. С того момента, как тебя увидела, места себе не нахожу. Пускай Аллах меня покарает, ведь я оставила их и ушла. Но я ушла за тобой… Назад мне дороги теперь нет…