Комиссаржевская

ОТ АВТОРА

И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.М. Лермонтов

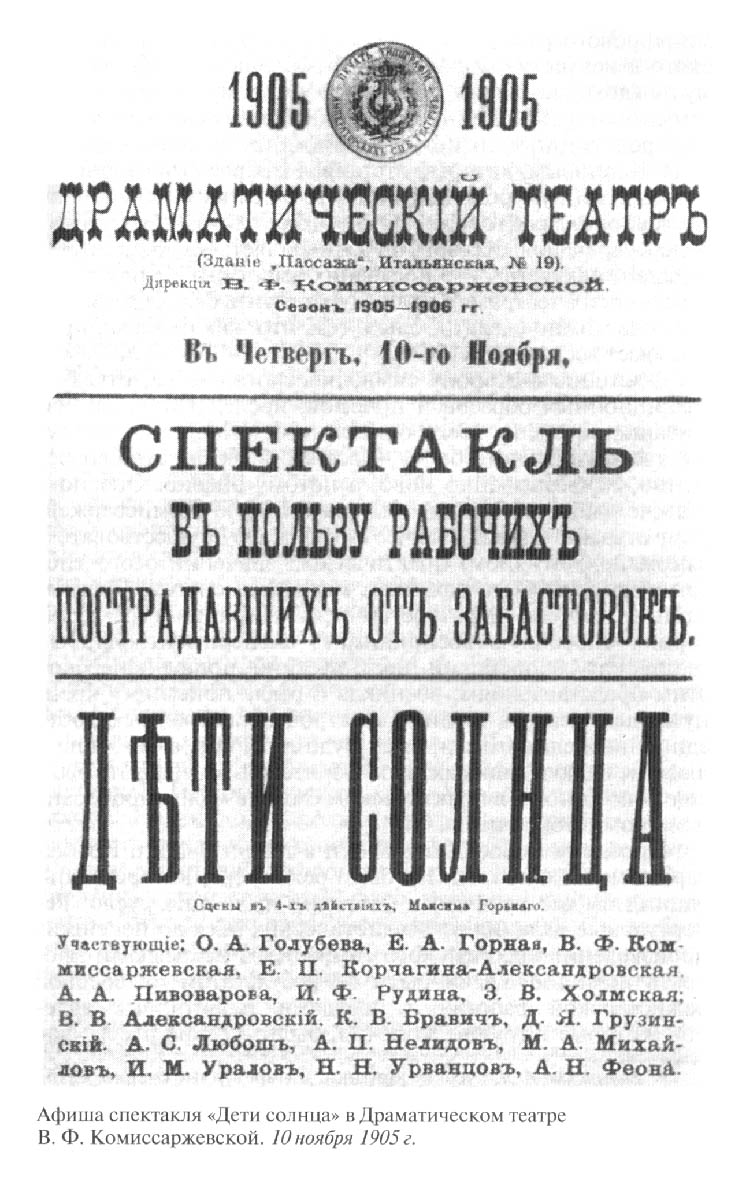

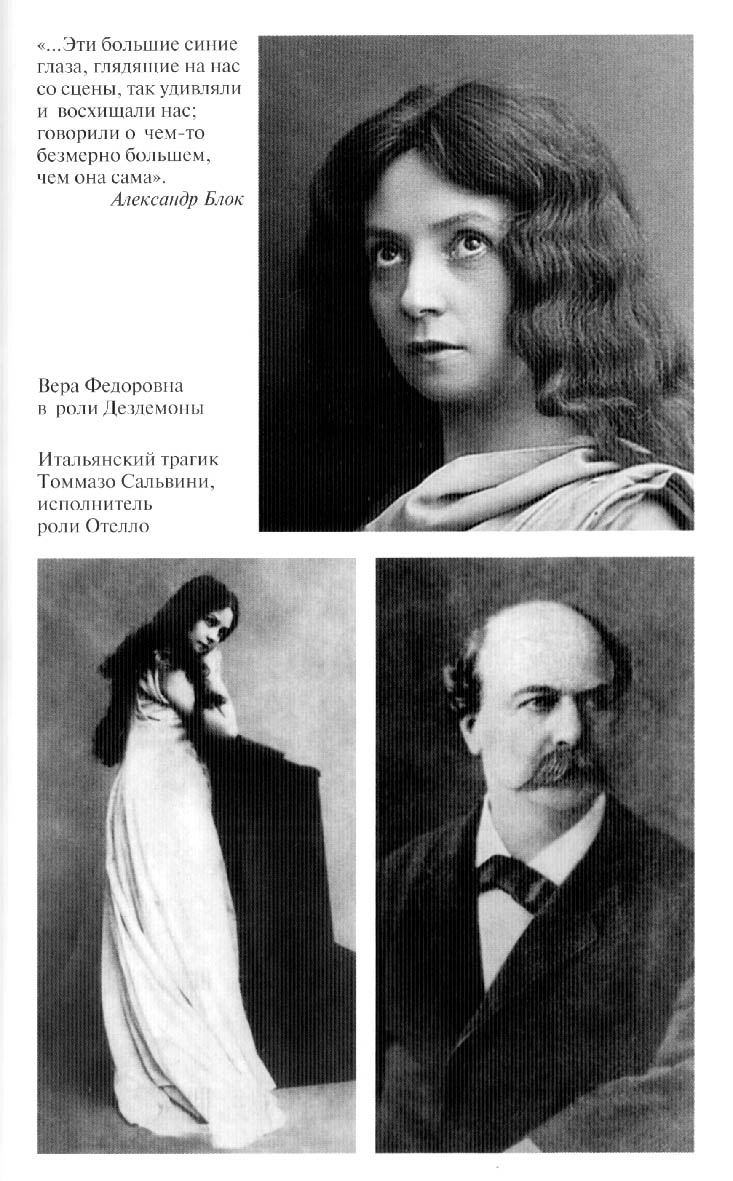

Для наших современников имя великой русской актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской (1864—1910) говорит, увы, не слишком много. Вероятнее всего, это связано с самой эфемерной фактурой сценического действа, которая подвержена неминуемому быстрому забвению. Невозможно удержать, сохранить в памяти — тем более в памяти потомков — интонации актёрского голоса, особенности мимики, специфику движений. Театральная реальность уходит бесследно и восстановлению не поддаётся. У историков театра существует такое понятие, как «реконструкция», но и она не воссоздаёт полного и достоверного впечатления от спектакля: неповторимая индивидуальная игра актёра через 100 лет после его смерти не может быть прочувствована, увидена, услышана, пережита. Так, ушли в небытие, оставив после себя только громкие имена, Екатерина Семёнова и Василий Каратыгин, Павел Мочалов и Михаил Щепкин, Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини, Элиза Рашель и Анджолина Бозио, Элеонора Дузе и Вера Комиссаржевская... Между тем современники награждали Комиссаржевскую самыми громкими эпитетами, один из которых почти пушкинского масштаба — «Солнце России». Александр Блок писал о ней: «Все мы были влюблены в Веру Фёдоровну Комиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в неё, но в то, что светилось за её беспокойными плечами, в то, к чему звали её бессонные глаза и всегда волнующий голос»[1]. Комиссаржевская была символом своей эпохи, ярким, осознанно воспринятым, объединяющим. Несколько поколений людей, видевших её на сцене, были заражены общим вирусом любви и преклонения. Эта книга о В. Ф. Комиссаржевской, безусловно, не первая её биография и не первая попытка понять, кем же была эта «чайка русской сцены» для своих современников, какое послание оставила она потомкам. Действительно ли можно говорить о ней только как о крупном явлении в театре эпохе модерна или в неправильных чертах её одухотворённого лица запечатлелось нечто большее? И, может быть, не случайно О. Э. Мандельштам начал свой очерк о Комиссаржевской общими размышлениями о веке: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени»?[2] На эти или подобные вопросы пытались ответить почти все историки театра, которые касались деятельности В. Ф. Комиссаржевской, и всякий раз возникал оттенок недоумения: актриса, которая оставляет главную сцену страны, где она уже добилась всенародного признания и настоящей славы, которая отказывается от самых выгодных и блестящих предложений ведущих режиссёров, которая в конце концов вообще бросает театр ради создания школы нового человека, — актриса ли это на самом деле? Ровно таким же вопросом задавался её современник, близко и хорошо знавший её человек, актёр А. А. Мгебров: «Строго говоря, Вера Фёдоровна была даже не актриса в узком смысле этого слова. Она не умела перевоплощаться в ролях, не умела создавать вполне законченного рисунка, как это делала, например, Савина; во всех ролях она казалась почти одинаковой: менялось платье, причёска, изменялись слова и ритм, но всегда оставались глаза, улыбка, глубоко страстный, трепетный, грудной, ей одной присущий, голос... И во всех ролях неизменно были места и мгновения, когда звучал, обнажённый до исступления, хотя и укрытый за сценической формой её протест. Это был глубокий, мучительный, страстный протест во имя любви до одержимости, по-видимому не покидавший её ни на мгновение...»[3] Эта странность, которая, казалось бы, должна насторожить зрителя, если не оттолкнуть его, была скорее тем исключительным качеством, которое невероятно привлекало к Комиссаржевской сердца современников. В ней чувствовали искренность, в её протесте было что-то родственное эпохе, её игру зачастую не воспринимали как сценически условную; казалось, во всех своих ролях она делилась с публикой самым сокровенным, говорила о себе самой. Известный театральный критик А. Р. Кугель, при жизни Комиссаржевской порой сурово отзывавшийся о её работах, после её смерти написал: «В поклонении Комиссаржевской, в “обожании” её было неизмеримо больше человеческой ласковости, любви и преданности, нежели собственно эстетической благодарности за дары искусства. Искусство Комиссаржевской не заключало в себе ничего ослепительного и исключительного. У неё не было стиля, строгой гармонии, она не обладала высоким мастерством. Нередко в её голосе, в драматическом её пафосе чувствовались болезненные нотки, какая-то правда почти физического страдания. С точки зрения искусства, которое страшится натурализма, это было порой просто дурно. Но именно тогда толпа особенно обожала Комиссаржевскую»[4]. Комиссаржевская была зрительским идолом, ей поклонялись, за ней следовали восторженные толпы, она была исключительно современна. Как писал тот же А. Кугель: «В ней не было ни капли классичности, и она терялась — буквально — когда надевала костюм Маргариты или Дездемоны»[5]. Но в чём состояла тайна этой популярности, если не в сценическом мастерстве? Чем так приковывала к себе эта не очень уверенная в себе, болезненная, маленькая женщина с вечным вопросом во взгляде, с «плоской спиной курсистки»? Попытка дать ответы на эти и другие загадки здесь будет предпринята.

Казалось бы, успех задуманного предопределён личной историей. Так случилось, что В. Ф. Комиссаржевская приходится автору этой книги двоюродной прапрабабушкой — родство далёкое, но ощущаемое через прошедшее столетие. Её фотографический портрет, помешавшийся на стене нашей советской квартиры в дни моего детства, долго воспринимался мной как портрет моей мамы — это сходство очевидно и по сей день. В Ленинграде и Москве жили немногочисленные родственники — все очень пожилые люди, — носившие эту прославленную фамилию. В их скудном, разворованном революцией и войной хозяйстве ещё хранились материальные свидетельства жизни той, кого все они безоговорочно считали яркой звездой мирового значения на скромном горизонте семейной истории, а между собой называли по-домашнему «Верочкой». Старушки Комиссаржевские (они приходились Вере Фёдоровне двоюродными племянницами) успели рассказать о ней много легендарных историй; я была одной из слушательниц, правда, увы, в таком возрасте, который не способен сберечь для будущего позитивистское зерно. После смерти этих последних природных Комиссаржевских хранившиеся у них вещественные крупицы были утрачены, рассказанные ими истории спутаны и частично забыты. Не стоит упускать из внимания ещё и особенности эпохи 1970-х, когда о многом безопаснее и привычнее было умалчивать, поэтому даже сохранённое в памяти поражает обилием лакун и нестыковок, которые, видимо, настало время залатать. Одним словом, семейная близость к В. Ф. Комиссаржевской, заботливо сопровождавшей меня с детства и теперь требующей моего отчёта, не облегчает стоящую передо мной задачу, а наоборот, во многом её осложняет. Эту сложность придётся преодолевать соединением и наложением добытых архивных материалов, эпистолярных и мемуарных свидетельств с теми сведениями, порой ничем и никак не подтверждаемыми, которые кажутся мне тем не менее заслуживающими внимания и которые исходят из глубин семейной памяти. И хотя облик моей героини неминуемо получится субъективным — не фотографией, а, скорее, портретным изображением, но остаётся надежда, что субъективность эта будет искуплена искренним стремлением автора к фактической правде и психологической достоверности. Ошибки на этом пути, конечно, возможны. Важно заметить, что в мои задачи не входит создание ещё одного мифа о Комиссаржевской. Сознательное же стремление к демифологизации никак не связано с намерением развенчать великую актрису или уличить в недобросовестности исследователей её жизни и творчества. Уважение, восхищение и любовь, которые я привыкла испытывать к ней с детства, возможно, позволят мне заглянуть за тот плотный занавес, которым скрыт её реальный образ от взгляда потомков, и понять, почему её имя и жизнь превратились в прекрасную и горькую легенду об идеальном существе, доставившем на землю огонь высокого дарования и не нашедшем себе места среди людей.

Сердечную благодарность выражаю всем, кто сопровождал меня на этом исследовательском пути. Прежде всего, Ольге Николаевне Купцовой, моему неизменному проводин ку в мир театра, подарившей этой книге часть своей жизни, и Юлии Петровне Рыбаковой, крупнейшему исследователю биографии и творчества В. Ф. Комиссаржевской, помогавшей мне ориентироваться в архивном пространстве, лично снабжавшей ценными документами и всегда благосклонно отвечавшей на мои бесчисленные вопросы. Горячо благодарю также за энергичную дружескую и профессиональную поддержку Светлану Борисовну Потёмкину и Донателлу Гаврилович, благодаря усилиям которой мне посчастливилось отправиться с Комиссаржевской в Италию для встречи с Элеонорой Дузе в 2015 году. Особая моя благодарность — моей маме Ирине Львовне Соловьёвой, живой хранительнице семейного предания, и всей моей семье, посильно помогавшей мне вспомнить то, что, казалось, забыто навсегда.

«Я ВСЕГДА БУДУ ЖИТЬ »

Он вспоминал то время, когда глотал биографии великих людей, стремясь поскорее добраться до описания их смерти. В ту пору ему страстно хотелось знать, что могут гений, величие, чувствительность противопоставить смерти.Альбер Камю

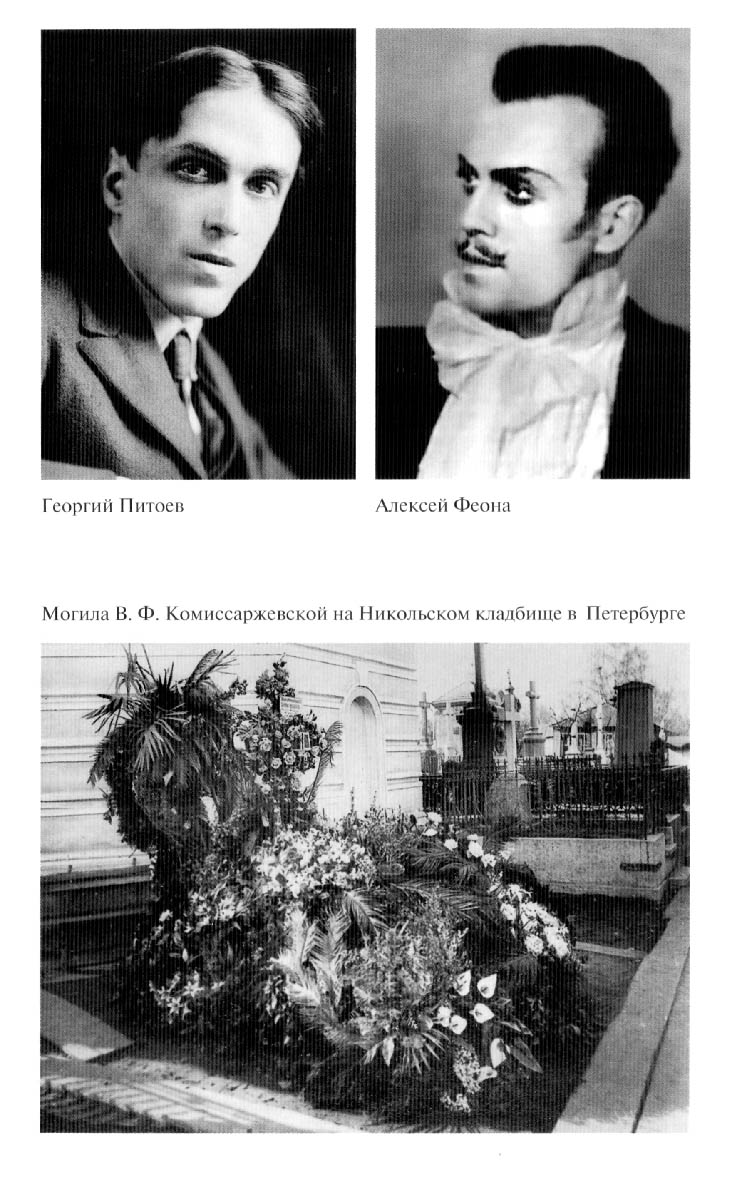

10 февраля 1910 года в Ташкенте, после двух недель мучительной болезни, перед самым концом внезапно отступившей, а потом столь же внезапно возвратившейся, скончалась Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Её смерть явилась неожиданным финалом, прервавшим, как казалось, активное развитие интриги. Незадолго до своего трагического появления в Ташкенте она приняла никому не понятное и в общем никем не одобренное решение — покинуть сцену. «Я ухожу потому, — объясняла она 15 ноября 1909 года в своём открытом письме труппе, — что театр в той форме, в какой он существует сейчас, — перестал мне казаться нужным, и путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным»[6]. Идея создания театральной школы захватила её и волновала тем сильнее, чем более отчётливо она чувствовала тупик своей сценической деятельности. Перед труппой она обязывалась довести до конца намеченные гастроли, которые географически охватывали огромные российские пространства. «Еду за счастьем!»[7] — декларировала она. Из Харькова, где режиссёр А. П. Зонов по поручению Веры Фёдоровны огласил её открытое письмо, труппа перебралась в Полтаву, затем — Екатеринослав, Ростов-на-Дону, Тифлис, после небольшого перерыва в середине декабря — Баку, Ашхабад, Самарканд, Ташкент... 19 января, вскоре после приезда в Ташкент, неизвестная болезнь свалила двух актрис из труппы, днём позже — двух актёров и парикмахера. Диагноз поставили только через неделю — 26 января доктору М. И. Слониму стало очевидно, что болезнь, настигшая труппу Комиссаржевской, — оспа. В тот же день вечером по программе гастролей шёл спектакль по пьесе Г. Зудермана «Бой бабочек», и с первыми признаками болезни Вера Фёдоровна всё-таки вышла на сцену и отыграла всю пьесу до конца в сложнейших условиях, когда почти половина исполнителей была экстренно заменена. Уехала из театра уже в сильном жару. Несмотря на неоднократное привитие оспы (а может быть, как раз вследствие этого), болезнь развивалась очень быстро, жар не спадал в течение недели. Однако 2 февраля наступило долгожданное облегчение. Несмотря на потерю сил, отсутствие аппетита — естественные результаты тяжёлого заболевания, у близких появилась и крепла надежда. Уже велись разговоры о возможном продолжении гастролей, о скором возвращении Комиссаржевской к делам. Но улучшение длилось только несколько дней. В ночь на 9 февраля наступила резкая перемена к худшему: вновь сильный жар, оспа приняла самую опасную — гнойную — форму, начался сепсис, отказали почки. Консилиум врачей признал, что положение безнадёжно. Очень страшно описывают свидетели её последние часы. С их слов А. А. Дьяконов запишет: «Вновь сильнейший жар... Назревшая оспенная сыпь обнаруживает под собою страшное количество гноя... Малейшее движение — нечеловеческая боль... Вера Фёдоровна теряет сознание... Гной, сходя с тела, срывает его покровы. <...> Ночью страшное разрушение тела продолжается... Омертвели ткани туловища, рук и ног... К утру деятельность пульса прекратилась. <...> Рассказывают, что Вера Фёдоровна ещё накануне вечером, когда пришли врачи — с неистовою силою, в исступлении воскликнула: — Довольно! Довольно! Довольно!»[8] А ведь совсем незадолго перед тем она говорила с уверенностью, которая поражала многих: «Я всегда буду жить». Она «думала в то время не о жизни в памяти людей, не о бессмертии своего искусства (об этом она никогда не думала), атакой каталось, что она живая — такая, какая она есть — не может перестать быть*[9]. На следующий день, 10 февраля 1910 года, Вера Фёдоровна скончалась. Случившееся было абсолютной неожиданностью даже для родственников, ободрённых недавними сообщениями об улучшении состояния больной. А для широкой общественности извещение о смерти Комиссаржевской было подобно грому: 45-летняя актриса, находившаяся в расцвете своего таланта, энергичная, полная планов, внезапно умерла от неведомой болезни на окраине империи. Как выразился А. Р. Кугель, «есть что-то беспощадно злое, как трагикомическая маска, в том, что Комиссаржевская скончалась в Ташкенте от оспы. Почему оспа? Именно оспа? Почему Ташкент? Именно Ташкент? Что за странные, что за обидные, глумливые сочетания! “Бальзак венчался в Бердичеве”, — повторяет беспрестанно один из чеховских героев. Бальзак венчался в Бердичеве; Комиссаржевская умерла в Ташкенте от оспы. В этих подробностях кончины словно нашла завершение вся иррегулярная, своеобразная мятущаяся жизнь Комиссаржевской»[10]. Её брат Ф. Ф. Комиссаржевский писал о том же: «Вера <...> умерла одиноко, во время своей последней гастрольной поездки, вдали от семьи и друзей, по ту сторону Каспийского моря, в азиатском городе Ташкенте, сломленная ужасной болезнью — чёрной оспой, которой она заразилась на Самаркандском базаре»[11]. Оспа была не только мучительна в самом примитивном, физическом смысле, она доставляла умирающей ещё и дополнительные психологические страдания, связанные с искажением её внешнего облика. Комиссаржевская очень трезво относилась к своей внешности и красавицей себя не считала, более того — говорила о себе с известной и иногда спасительной иронией. Тем не менее брат запомнил и впоследствии записал её фразу: «Ничто не заставит меня отчаяться и потерять мужество, кроме ужаса стать безобразной»[12]. Во время последней болезни она, конечно, поневоле думала об этом. Владимир Афанасьевич Подгорный, актёр труппы, раньше её заразившийся оспой, вспоминал: «7 февраля я вышел из больницы. Мне сказали, что в этот день Вере Фёдоровне стало значительно лучше. Беспокоились лишь за то, что болезнь может оставить следы на её лице. Опасность для жизни миновала. На другой день я купил цветов и отправился навестить её, хотя я знал, что не увижу. Она распорядилась, чтобы никто не видел её во время болезни: в тот день, когда она почувствовала, что оспа стала высыпать на лице, она позвала к себе Зонова и попросила его больше не входить в её комнату и никого не впускать к ней, кроме врача и сестёр, ласково простилась с ним и прибавила, что в случае плохого исхода она просит его сделать так, чтобы никто не увидел её мёртвой»[13]. Это распоряжение было выполнено в точности. По существовавшим тогда карантинным правилам тело Комиссаржевской нужно было захоронить на месте смерти, в Ташкенте. Однако официальные препятствия были преодолёны, и двойной плотно закрытый гроб всё же доставили в столицу — уж очень несправедливым казалось всё происшедшее, чтобы добровольно отказаться от доступной для поклонения могилы, осязаемого знака памяти. Ф. Ф. Комиссаржевский, много лет проживший в Лондоне, вспоминал впоследствии: «Когда гроб с телом Веры привезли из Ташкента в Петербург, встречавшая его толпа была так велика, что могла бы заполнить собой Трафальгарскую площадь, Стрэнд и Уайтхолл»[14]. Пресса с ужасом внезапной потери и болью скорби писала о происшедшем: «Дружный взрыв искренней печали, охвативший печать русскую, с давно неслыханною силою, — этот долгий по сроку, но короткий по выражению (я не читал ни одной “длинной” статьи о Комиссаржевской) надгробный вой, в котором то и дело различаешь голоса, давно отвыкшие от какой бы то ни было впечатлительности, — явление совершенно исключительное. Этого даже после смерти Чехова не было»[15].

Глава I РОДИТЕЛИ

Фёдор Петрович Комиссаржевский (1832—1905)

Род Комиссаржевских берёт своё начало на украинской земле, где близость западной, воспринятой через Польшу культуры чувствовалась исконно сильнее, чем в глубине России. Кажется, что эта близость отразилась в самой фамилии этой разветвлённой и чадолюбивой семьи, которая мелькает в архивных документах Волыни по крайней мере с рубежа XVIII—XIX веков. Среди потомственных дворян Волынской губернии фамилия Комиссаржевских не значится[16], о чём можно догадаться и из скупых фактов семейной истории. Сама фамилия представляет загадку: не только с точки зрения её происхождения, но даже и — написания. В XIX веке она зачастую писалась с удвоением двух согласных: «м» и «с». Вера Фёдоровна, как известно, любила именно эту, артистически усложнённую форму своего имени и хотела видеть его на афишах в таком написании: Коммиссаржевская. Очевидно, что в основании фамилии латинский корень: commissarius — означает «уполномоченный», выполняющий особые поручения. Как поясняет Этимологический словарь М. Фасмера, в Россию это слово попало в XVII веке через немецкий язык (Kommissar). Как видим, в латинском (и немецком) оригинале оно действительно снабжено удвоенным «м». В русском языке это слово, однако, писалось по-разному, и твёрдое правило установилось только в XX веке — после тех событий, которые вывели его в несомненный «топ»: революции и Гражданской войны. В Словаре В. И. Даля «комисар» написано вообще без удвоений, и значение его определяется как «смотритель, пристав, приказчик», «заведующий припасами». В этой книге фамилия её героини будет писаться по современным правилам русского языка — Комиссаржевская. О значении и происхождении фамилии нужно сказать ещё несколько слов. Наши скудные знания и догадки о далёком прошлом семьи уводят в самое начало XIX столетия. Жившая в Волынской губернии (вероятнее всего — в Почаеве) православная семья Комиссаржевских только-только вышла из мещанского сословия. Нам почти ничего не известно о старших членах этой семьи, история сохранила только имя Пётр, которое принадлежало отцу пятерых сыновей: Фёдора, Дмитрия, Модеста, Семёна и Владимира, — и его звание. Пётр Комиссаржевский имел чин коллежского регистратора и служил канцеляристом (секретарём) при Волынской духовной консистории. Духовная консистория была крайне маленьким учреждением, состояла из четырёх членов и секретаря[17]. Коллежский регистратор — самый низший (XIV) чин по Табели о рангах — присваивался людям, вступившим на путь государственной службы из «низов», зачастую имевшим лишь начальное образование. До 1845 года он давал право на личное дворянство, однако дворянские права регистраторов были ограничены. Если они происходили не из потомственных дворян, то не могли покупать деревни и владеть крепостными. Собственно, от дворянства оставался только почёт — коллежский регистратор титуловался «Ваше благородие». Отрывочные сведения говорят о том, что трое из пяти названных братьев Комиссаржевских учились в Волынской духовной семинарии, крупном (более шестисот учеников) образовательном учреждении Украины. Семинария была открыта 14 мая 1796 года в городе Остроге, где в Преображенском монастыре размещалась архиерейская кафедра. В 1831 году архиерейский дом и консистория были переведены в Почаевский монастырь. Существовал проект перевести туда же и семинарию, но вместо этого 6 апреля 1836 года она переместилась в город Кременец, в здания бывшего польского лицея графа Чацкого[18]. В списках выпускников находятся имена Семёна Петровича Комиссаржевского, закончившего семинарию в 1847 году по второму разряду, Владимира Петровича Комиссаржевского — в 1851 году по первому разряду и Фёдора Петровича Комиссаржевского, выпускника 1853 года по второму разряду. То, что такое количество молодых представителей семьи выбрало духовное поприще, говорит о многом. Прежде всего о том, что семья исторически связывала с ним своё существование. Такой массовый выбор семинарии как способа получения образования мог быть оправдан именно традицией рода. Вероятно, и тут мы можем только предполагать, кто-то из предков названных выше пяти братьев Комиссаржевских подвизался в священническом служении или, по крайней мере, тоже учился в семинарии. Сама фамилия, содержащая польскую огласовку (в польском языке перед некоторыми гласными звук «р» читается как «ж», а в написании остаются обе буквы: «rz»), как кажется, имеет искусственное — семинарское происхождение. «Заведующий припасами» — продовольственными или вещевыми, хранитель склада, по-военному «интендант» — должность почётная и необходимая при любом ведомстве, в семинарии столь же актуальная, как и в армии. Кроме того, профессиональная деятельность отца семейства была тесно связана с церковью. И хотя Пётр Комиссаржевский не имел никакого сана, он был плотно включён в дела епархиального управления и его повседневную жизнь, далёкую от светской. Оговоримся, что окончание духовной семинарии совсем не означало обязательного продолжения образования в том же направлении, хотя лучшие ученики направлялись после семинарии в Киевскую духовную академию. Но можно было выбрать и светскую карьеру, даже поступить в университет. Многие из выпускников так и делали. Хотя были и те, которые не отказывались от служения, принимали постриг или рукополагались в священство. В любом случае выпускники семинарии в середине XIX века — это тот, постепенно становящийся довольно многочисленным класс людей, которые скоро вольются в новое разночинское сословие, составившее впоследствии основу русской интеллигенции. Историк свидетельствует: «Выпускники семинарий, выходившие из духовного ведомства, шли на службу в различные светские учреждения, другие учительствовали в начальных духовных или светских учебных заведениях, третьи — продолжали учёбу в высших учебных заведениях, по окончании которых некоторые из них стали известными учёными, педагогами, писателями, государственными и общественными деятелями»[19]. Из трёх братьев, окончивших семинарию, ни один не пошёл по пути церковного служения. Владимир Петрович Комиссаржевский, выказавший особенную ревность к учёбе и заслуживший самый лестный отзыв при выпуске, впоследствии, словно реализуя метафору, скрытую в собственной фамилии, служил в интендантском ведомстве в Варшаве. Про Семёна Петровича, учившегося, наоборот, не слишком прилежно, достоверно ничего не известно, кроме того, что он жил и умер в Харькове скромным чиновником. С сыном Семёна Петровича, Семёном, дружила и всегда с удовольствием встречалась во время своих странствий по России его двоюродная сестра Вера Комиссаржевская. Обманул ли ожидания родителей третий сын, Фёдор Петрович Комиссаржевский, избравший после окончания семинарии не только путь светский, но и крайне ненадёжный, непредсказуемый, мы не знаем. Но именно его ожидали настолько блестящая карьера и настолько громкая слава, что фамилия скромной малороссийской мелкочиновной семьи Комиссаржевских стала всемирно известной. О юном Ф. П. Комиссаржевском осталось немного сведений. Вот характеристика выпускника, данная ему в 1853 году, в год окончания Волынской духовной семинарии: «Фёдор Петрович Комиссаржевский, 21 г., из Варшавского Духовного училища, поступил в 1847 году, сын Коллежского регистратора, служившего при Волынской духовной консистории, Петра Комиссаржевского. Способностей хороших, прилежания достаточного, успехов хороших, поведения хорошего»[20]. Из этой краткой записи можно сделать несколько выводов. Во-первых, Ф. П. Комиссаржевский учился в Варшавском духовном училище — учебном заведении первой ступени и окончил его пятнадцатилетним юношей. Это означает, что семья его, скорее всего, жила некоторое время в Варшаве. Поскольку в духовных училищах обучение занимало шесть лет, Фёдор Петрович начал его девятилетним мальчиком. Вряд ли его отослали учиться в другой город, тем более в другую страну, если семья жила на Украине, где и своих духовных училищ было множество. Вероятнее всего, с Варшавой была в то время связана служба его отца Петра Комиссаржевского. С 1834 года на территории Царства Польского существовало православное викариатство Волынской епархии. Местом пребывания первого архиерея епископа Антония Рафальского была назначена Варшава. В 1840 году его усилиями было открыто Варшавское духовное училище, в 1841-м учеником в нём стал Ф. П. Комиссаржевский. Надо полагать, что отец его, чиновник консистории Волынской епархии, был в то время прикомандирован к её Варшавскому отделу, и вся семья переехала в Царство Польское вместе с ним. К сожалению, пока не удалось установить точного места рождения Ф. П. Комиссаржевского. Сам он в краткой анкете на вопрос о дне, годе, месте рождения и звании родителей отвечает: «17 февраля 1832 года. Чиновники. Киевская губерния»[21]. Н. Ф. Скарская, его дочь, утверждает, что Ф. П. Комиссаржевский родился «в деревне близ города Почаева», что кажется более вероятным, поскольку по долгу службы отцу семейства нужно было находиться при Почаевском монастыре, где с 1831 года разместилась консистория. Во всей справочной биографической литературе о Ф. П. Комиссаржевском на русском языке год его рождения указан как 1838-й, с ошибкой на шесть лет[22]. Откуда взялась ошибочная дата, неизвестно. Десятилетие после окончания Фёдором Петровичем семинарии, вплоть до 1863 года, полно загадок и чудесных превращений, в результате которых никому не ведомый Волынский семинарист стал всемирно известным оперным исполнителем, имя которого красовалось на афишах крупнейших оперных домов России и Европы. Это десятилетие плохо задокументировано, поэтому будем говорить о нём гипотетически, опираясь в том числе на семейные предания. После окончания семинарии Ф. П. Комиссаржевский решил попытать счастья и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Решение, принятое им, было далеко не стандартным. Возможность продолжить обучение выпускники Волынской семинарии обычно реализовывали на более доступном уровне: всё-таки в относительной близости были крупные учебные заведения — Харьковский и Киевский университеты. Особенной популярностью у бывших семинаристов пользовался Варшавский университет. Как удалось Комиссаржевскому добраться до столицы, трудно судить — поездка туда сама по себе была дорогим удовольствием; кроме того, нужно было как-то и чем-то жить в Петербурге, невыгодно отличающемся по уровню цен от малороссийской провинции. Возможно, он был принят в университет, что называется, на казённый кошт[23]. Студентов, обучающихся за счёт государства и живущих на полном казённом обеспечении, было до пятидесяти на каждом факультете, на юридическом даже больше. Такая возможность давалась малоимущим абитуриентам, которые показывали хорошие способности и имели достойные характеристики с прежнего места учёбы. Однако сам факт переезда с окраины империи в её центр свидетельствует о предприимчивости, смелости, самостоятельности и, возможно, авантюрном складе небогатого, незнатного и никому не известного молодого человека, решившегося оторваться от родной почвы и пойти по совершенно отдельному, сложному и совсем не обязательно успешному пути. Юридический факультет был избран, скорее всего, потому, что он давал самые широкие возможности для будущего выбора профессии. Ф. П. Комиссаржевский окончил университет в 1857 году и вышел из него с чином титулярного советника, который знаменовал собой для разночинца известную границу в дальнейшем продвижении по Табели о рангах — следующий чин уже давал право на потомственное дворянство. Перешагнуть эту черту человеку низкого происхождения в то время было фактически невозможно. Чин титулярного советника автоматически присваивался лицам, получившим высшее образование, но не имеющим учёной степени. Иными словами, сдавать специальные экзамены для получения степени кандидата Ф. П. Комиссаржевский не стал. Вероятно, причиной было то, что к концу своего обучения в университете он уже отчётливо понимал: юриспруденция не может определять его будущего. Совсем иная деятельность мерещилась ему в самых смелых мечтах. Однако окончив курс, он всё же пошёл на службу в Департамент податей и сборов Министерства финансов (вероятно, отрабатывая казённое содержание в университете) и задержался там на три года. Вечность для человека, уже осознавшего своё настоящее призвание. Следующий неожиданный виток судьбы Ф. П. Комиссаржевского представляется совершенно фантастическим: в 1860 году он оказывается в Милане — учеником известного певца, композитора, автора нескольких опер и музыкального педагога Пьетро Репетто (1824—1870), мужа известной итальянской певицы-сопрано Эльвиры Репетто-Тризолини[24]. Как мог состояться переезд из Волыни в Санкт-Петербург, всё же более или менее объяснимо. Но поездка за границу и обучение у известного маэстро, несомненно, требовали непомерных материальных вложений, которые не могла обеспечить ни семья Комиссаржевских (отец семейства давно уже умер, и мать вышла замуж вторично за С. И. Калабановича, тоже человека из семинаристских кругов), ни скромное жалованье начинающего юриста. На этот счёт существует семейная легенда, что вокальные способности начинающего певца были отмечены одним из столичных меценатов. Имени этого мецената память не сохранила. Но он действительно мог слышать Фёдора Петровича, любительски певшего в университетском студенческом хоре, возможно, солировавшего в нём. Или — что тоже очень вероятно — в одном из петербургских храмов, куда бывший семинарист мог устроиться на клирос даже с сугубо корыстной целью — немного заработать. Так или иначе, но деньги на заграничную поездку и учёбу в Италии начинающий певец раздобыл. Два года обучения у Репетто — конечно, ничтожный срок для овладения вокальным искусством. Собственно, блестящие результаты, достигнутые Ф. П. Комиссаржевским после столь краткого курса у итальянского маэстро, говорят, с одной стороны, о его страстном стремлении освоить эту «науку», трудолюбии и недюжинных ученических способностях, что не такой уж редкий случай для разночинца, тем более провинциала, неожиданно вынесенного судьбой на новую дорогу; с другой — о природном таланте, что называется «голосе от Бога», которым, видимо, он был награждён. «Как великий дар он получил при своём рождении голос, удивительный по красоте тембра, да к тому же ещё и абсолютную музыкальность»[25], — свидетельствует Надежда Скарская, средняя дочь Ф. П. Комиссаржевского. Через два года Фёдор Комиссаржевский под итальянским сценическим именем «Teodoro di Pietro» (псевдоним вполне прозрачный, соединяющий имя его итальянского педагога и его собственные имя и отчество) начал своё триумфальное шествие по европейским оперным сценам. Он пел в Милане в театре Ла Скала, в Генуе, Флоренции, Риме, затем в Мадриде и Барселоне; судьба занесла его даже в Южную Америку — в оперу Рио-де-Жанейро. Видимо, тогда же, выступая в Афинах, Комиссаржевский получил экзотический титул «певца короля Эллинов», который потом неоднократно воспроизводился во всех его российских документах[26]. В 1863 году Фёдор Петрович впервые после своего отъезда в Италию оказался в Санкт-Петербурге. Он приехал на гастроли с итальянской труппой и вышел на сцену в роли Дженнаро в опере Г. Доницетти «Лукреция Борджиа». Его тенор, как сообщают современники, обладал особым «тёплым» тембром, что делало голос выразительным и проникновенным. Кроме того, Фёдор Петрович был необычайно одарён актёрским талантом, и трагическая роль несчастного сына знаменитой злодейки в его исполнении тронула петербургскую публику чрезвычайно. В газете «Голос» был помещён подробный отчёт о его дебюте: «О замечательном таланте этого артиста публика уже знала по слухам, а потому дебют г-на Комисаржевского возбудил живейший интерес. Все билеты разобраны были нарасхват; театр был совершенно полон; слушать артиста явилась самая избранная, в отношении музыкальности, публика. Наши известные меломаны и дилетанты, и знатоки музыки едва ли не в полном своём составе заседали в этот вечер в партере и в ложах Мариинского театра и ждали с любопытством появления на сцене русского певца, сформировавшего свой талант за границею и составившего себе там довольно заметную репутацию. <...> Перед нами был действительный талант, даровитый певец, замечательный мастер своего дела. <...> Мы смело скажем, что такого певца ещё не было на нашей русской оперной сцене. Были и есть на ней певцы, обладающие замечательным голосом, который, в отношении природных средств, несравненно богаче г. Комисаржевского; но зато такого разработанного голоса, такого правильно сформировавшегося артиста, который в подобной степени, как г. Комисаржевский, удовлетворял бы строгим требованиям современного искусства оперного пения, мы ещё не слыхали. <...> Голос у г. Комисаржевского, как мы уже заметили, не особенно богатый. Тембр его, правда, очень мягкий, приятный, преимущественно в средней части регистра; интонация совершенно верная; но диапазон невелик, и звук не отличается замечательной силой и полнотой, и, таким образом, главною долею успеха на сцене г. Комисаржевский обязан своему искусству пения. Поёт он, действительно, с замечательным умением. <...> Каждая фраза, сказанная певцом, проникнута смыслом, имеет характер, отделана с надлежащею художественностью. Это пение, полное внутренней жизни, пение настоящее драматическое. <...> Вокализация г. Комисаржевского весьма изящна, а вместе с тем и играет г. Комисаржевский очень хорошо. <...> Нужно ли прибавлять к сказанному, что публика приняла такого даровитого артиста самым радушным образом? Г. Комисаржевский имел самый блестящий успех»[27]. Рецензент отметил важную деталь: голос, который произвёл такое впечатление на петербургскую публику, не был особенно большим по диапазону, глубине и силе звука, но артист профессионально им управлял — что удивительно, учитывая краткость его профессиональной подготовки. Он сочетал камерную и оперную манеры исполнения, словно обращаясь к каждому отдельному зрителю, безукоризненно владел искусством фразировки и тончайшей нюансировки голоса. Кроме того, Комиссаржевский был чрезвычайно артистичен: не в том условно-отвлечённом смысле, который был принят на оперной сцене того времени, а как драматический актёр. Это достигалось глубоким погружением в суть образа, психологической проработкой роли. Исследователи говорят о «беспрецедентной для того времени интеллектуализации творческой работы»: «В углублённом, драматически неоднозначном раскрытии человеческой личности и психологии Комиссаржевский первым из певцов преодолел пропасть, лежавшую между оперной и драматической сценами...»[28] Примерно о том же писал и современник певца — А. В. Амфитеатров: «Коммиссаржевский действительно был русским Кальцоляри[29], т. е. при довольно посредственном голосе обладал несравненным совершенством пения: изящество кантилены, яркий темперамент, вдохновенная декламация, красота дикции — все! <...> Коммиссаржевский был действительно очень умён. <...> И, будучи человеком образованным, эстетически тонким, он действительно искал в опере новых идей, форм — музыкальной драмы. Боролся с ерундовою условностью того, что теперь называют “вампукой”, старался осмыслить бессмыслицу, вдохнуть подобие реальности в ирреально ходульные небылицы в лицах»[30]. Впоследствии Ф. П. Комиссаржевский, ставший уже опытным преподавателем, не уставал повторять, что «оперный артист, не умеющий сыграть свою роль, ограничивающийся на оперной сцене трафаретом и рутинными приёмами, много теряет даже при условии очень хорошего голоса и вокального исполнения»[31]. Конечно, это сознательное, интеллектуальное и в высшей степени профессиональное отношение к вокальному искусству в том смысле, в котором этим словом можно охарактеризовать работу лучших оперных певцов, виртуозно владеющих своим голосом, не могло не поразить слушателей. Была у Ф. П. Комиссаржевского ещё одна специфическая черта: тридцатилетний певец был замечательно хорош собой. Статный, черноволосый красавец, с артистической шевелюрой, чёрными горящими глазами — в его облике было что-то итальянское, романтическое и донжуанское. Словом, все те черты, которые так часто становятся дополнительным фактором для сценического успеха. В. П. Шкафер вспоминал о своей первой встрече с Комиссаржевским, которая произошла много позже: «...Мимо меня быстро и энергично шёл очень красивый, высокого роста, стройный, похожий на художника, пожилых лет человек, с седеющими длинными волосами и окладистой бородой»[32]. Как видим, даже пожилой Фёдор Петрович выглядел энергичным и одухотворённым красавцем. Что уж говорить о нём в молодости! Исследователи подтверждают ошеломительное впечатление, которое произвёл Комиссаржевский на публику: «Магическое обаяние, одухотворённый, утончённый артистизм наэлектризовывали зрителей не менее, чем мягкий, богатого бархатистого оттенка лирический тенор, меланхолически-томный и задушевный в грудных нотах баритонального тембра, обволакивающе-проникновенный в cantabile, mezzo voce и piano, полный драматического смысла и чувства в декламации и portamento. Глубинная страстность облекалась в мерцающе-нежные тона, а драматический накал оттенялся обдуманно отстранённым изяществом формы»[33]. Заслуженные Комиссаржевским в роли Дженнаро овации не прошли незамеченными не только для восторженно принимавшей артиста публики, но и для дирекции Императорских театров. Практически сразу он получил ангажемент от Мариинского театра — ему предложили контракт на должность ведущего тенора. Так состоялось возвращение на родину. Надо отметить, что Италия, в которую Фёдор Петрович попал почти чудесным, фантастическим образом и с которой у него, видимо, были связаны самые пьянящие воспоминания первых успехов, первой славы, не говоря уже о чисто жизненных впечатлениях от её природы, языка и разлитого повсюду искусства, — Италия навсегда осталась в его душе землёй обетованной. Туда, как и многие русские деятели искусства, он стремился «во дни сомнений и тягостных раздумий», туда бежал от семейных скандалов и бытовых неурядиц, туда уезжал черпать вдохновение. И в конце своей жизни он вернулся в эту дорогую его сердцу страну, чтобы остаться там навсегда и быть упокоенным на кладбище Тестаччо, в земле Вечного города.

Мария Николаевна Шульгина (1840—1911)

Под предлогом учения мы всецело предавались любви, и усердие в занятиях доставляло нам тайное уединение.П. Абеляр «История моих бедствий»

Николай Дмитриевич Шульгин (1805—1873) был полковником, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, элитарном воинском подразделении. Он принадлежал к известному дворянскому роду. Портрет его родственника А. С. Шульгина, участника Бородинского сражения и всей антинаполеоновской кампании, написанный кистью Дж. Доу, находится в знаменитой Галерее героев войны 1812 года в Зимнем дворце. Среди родственников, носивших эту прославленную фамилию, были и другие весьма известные и сослужившие славную службу отечеству люди. Семья полковника Н. Д. Шульгина состояла из жены и двоих сыновей, Дмитрия и Николая, когда родился третий ребёнок — дочь Мария. Рождение девочки было связано с печальным событием — в родах умерла её мать. Отец стал самостоятельно воспитывать детей, перенеся всю свою любовь на младшую дочь, баловал её и, по семейным свидетельствам, предоставлял ей большую свободу. Мария Николаевна, как пишет в своих воспоминаниях Н. Ф. Скарская, сопровождала отца наравне с братьями во время их лагерной жизни, умела ездить верхом и прекрасно держалась в седле, была увлечена театром, особенно музыкальным, страстно любила оперу (в Мариинском театре у семьи Шульгиных была постоянно абонированная ложа) и сама пробовала петь. В увлечениях Марии Николаевны охотно участвовал её брат Николай, который тоже был заядлым театралом. Н. Ф. Скарская вспоминает: «Мама отличалась природной музыкальностью: играла на фортепьянах не хуже заправского пианиста, знала толк в народных песнях, любила их слушать и пела сама; голос у неё был не велик, но красив и задушевен, так что никого не могло удивить, когда однажды девушка высказала настойчивое желание учиться пению у лучшего во всём Петербурге певца ипедагога Комиссаржевского»[34]. Комментируя этот мемуар, стоит заметить, что Ф. П. Комиссаржевский в 1863 году, о котором идёт речь в этом сюжете, не был ещё «лучшим во всём Петербурге педагогом», он совсем недавно впервые вышел на Петербургскую сцену и только-только стал солистом Мариинского театра. Но частные уроки он, видимо, уже давал, а возможно, и начинал набирать известность как педагог. Впоследствии этот нелёгкий хлеб станет одной из существенных статей заработка Ф. П. Комиссаржевского. Достоверно же то, что Мария Николаевна Шульгина очень хорошо играла на фортепьяно и неплохо пела, но никогда не выносила своего искусства за пределы семьи и дома. Относительно её знакомства с Ф. П. Комиссаржевским существует ещё одна легенда, вышедшая из недр семьи, которую рассказала ближайшая подруга Веры Фёдоровны Мария Ильинична Гучкова (Зилоти): «Отец В. Ф. передал ей свою богатую натуру. Он был очень умным, интересным, талантливым человеком и пользовался во всей Европе огромным успехом. Он очень оригинально познакомился с матерью В. Ф. Во время поездки в Швейцарию, находясь на вершине горы, восхищенный открывшимся ему видом, он запел арию из оперы, с другой горы раздался красивый женский голос, вторящий ему. Окончив арию неожиданным дуэтом, Комиссаржевский перешёл на другую гору и познакомился с молодой девушкой (М. Н. Шульгина)...»[35] В доказательство этой романтической версии можно привести только тот факт, что Женева входит в список гастрольных городов Фёдора Петровича, составленный им самим[36]. Иными словами, в Швейцарии он бывал, но никаких достоверных сведений о его пребывании там не сохранилось. В переговорах с артистом о частных уроках вокала принял участие брат Марии Николаевны, гвардейский офицер и любитель оперы Н. Н. Шульгин, человек, судя по семейным воспоминаниям, очень обаятельный, отличавшийся живым умом и демократическими взглядами. Скорее всего, его искренний интерес к личности Ф. П. Комиссаржевского и увлечённость сценой сыграли свою роль — и сделка была заключена. Её последствия, однако, оказались весьма неожиданными. Если молодой одарённый артист быстро и естественно принял на себя роль Абеляра, то в этом не было ничего удивительного. Е1о и Мария Николаевна Шульгина не осталась равнодушной и охотно сыграла Элоизу. О заключении официального брака между ними не могло идти никакой речи — Шульгин-старший был человеком вполне консервативных взглядов; происхождение и чин его были таковы, что абсолютно исключали возможность породниться с безродным артистом, прошлое которого терялось в легендах, а вопрос происхождения вызывал оправданные сомнения. Единственный шанс для влюблённых был романтический: побег и тайный брак. К этому крайнему средству они по обоюдному согласию и прибегли. Венчание состоялось в Царском Селе, с шаферами и певчими (одним из шаферов Фёдора Петровича был, к слову, его родной брат Семён — неизвестно, правда, присутствовал ли он лично на венчании или только дал своё заочное согласие), и, собственно, тайным оно было только для отца Марии Николаевны, которому в конце концов, во избежание скандала, пришлось этот брак признать, хотя родственное общение между ним и зятем-артистом так и не установилось. Н. Ф. Скарская писала в своих воспоминаниях, что за безрассудный поступок дочери отец поплатился карьерой: Н. Д. Шульгин был принуждён выйти в преждевременную отставку с повышением в чине до генерал-майора. Однако эти сведения не подтверждаются фактами. Свидетельство о заключении брака от 15 января 1864 года удостоверяет, что в Покровской церкви при женском духовном училище в Царском Селе были обвенчаны «артист Императорских С.Петербургских театров Фёдор Петров Коммисаржевский, Православного вероисповедания, первым браком, 31 год» и «Лейб-Гвардии Московского полка, отставного Генерал-Майора Николая Димитриева Шульгина дочь девица Мария Николаева, Православного вероисповедания, первым браком, 22 года»[37]. Обратим внимание на то, что в момент заключения брака отец невесты уже состоял в отставке. Вскоре и, разумеется, вне связи с обстоятельствами брака сестры вышли в отставку и двое его сыновей. Видимо, Н. Д. Шульгин был сильным и энергичным человеком, потому что все эти удары его не сломили, а дали другое направление его деятельности. Он организовал в Петербурге собственную транспортную компанию: на личные средства генерала были куплены одноконные каретки-фиакры для общего пользования горожан. Однако по каким-то причинам это транспортное средство популярностью не пользовалось, и вскоре дело пришлось продать со значительными убытками. Пожалуй, эта коммерческая неудача сломила Николая Дмитриевича больше, чем все семейные неурядицы. Он удалился в своё имение Буславля Вышневолоцкого уезда, где вёл чрезвычайно уединённый образ жизни, был нелюдим и слыл человеком крутого и жёсткого нрава. В северном имении, занимаясь хозяйством и домом, он прожил ещё несколько лет до своей смерти 11 февраля 1873 года и был похоронен в селе Федово Вышневолоцкого уезда[38]. Имение отошло по завещанию братьям Марии Николаевны. Потом в нём долгое время жил и хозяйствовал Николай Шульгин, навещать его приезжали в Буславлю и Мария Николаевна, и её дети. Вера Комиссаржевская с детства испытывала к дяде особенную привязанность. Перед смертью Н. Д. Шульгин успел примириться с дочерью. По прошествии нескольких лет после своего отъезда из Петербурга он, при содействии младшего сына Николая, поддерживающего отношения с сестрой и её семейством, предпринял усилия для сближения. Комиссаржевские получили приглашение провести лето в Буславле вместе с детьми. Фёдор Петрович этим приглашением не воспользовался — вероятнее всего, из соображений ущемлённой гордости, а Мария Николаевна с дочерьми отправилась в отцовское имение. О проведённом там времени, деде и самом имении будет впоследствии очень эмоционально вспоминать Н. Ф. Скарская. Этим воспоминаниям мы ещё посвятим соответствующие страницы.

Глава 2 РОЖДЕНИЕ ГЕРОИНИ

Пришла порою полуночной На крайний полюс, в мёртвый край.Александр Блок

Вера была старшей и любимой дочерью в семье. Так часто случается, когда родители, сами глубоко погруженные в служение искусству, с раннего детства замечают в своём отпрыске искры не меньшего дарования и связывают с ним надежды на будущее. Нередко это оборачивается домашней тиранией, препятствующей дальнейшему развитию таланта или коверкающей личность и ломающей судьбу. В случае с Комиссаржевскими всё было совершенно иначе. Прежде всего нужно отметить, что в доме царила любовь. Страсть, вспыхнувшая между родителями, казалось, не угасала. И сила её была такова, что включала в свою орбиту и новорождённую дочь, многозначительно названную Верой. М. Н. Шульгина вспоминала: «27-го октября 1864 г. родилась дочь моя, Вера. Она была так миниатюрна, что доктор Ипполит Михайлович Тарновский, который присутствовал при родах, говорил, что первый раз встречает в своей практике так хорошо сложенного ребёнка, при такой удивительной миниатюрности, и прозвал её “куклой”. Вера была подвижной, очень здоровой и выросла, не подвергаясь никаким болезням. Ей было три месяца, когда она отличала отца своего от других; стоило ему войти, как Вера вся встрепенётся и, громко смеясь, протягивает ему ручонки. Это обожание было взаимно, продолжаясь до самой смерти Фёдора Петровича»[39]. Многие мемуаристы отмечают безалаберность и бессистемность в воспитании детей и наполнявшую дом полубогемную, «артистическую» атмосферу. Семья быстро разрасталась — к 1869 году в ней было четверо детей: три дочери, Вера, Надежда и Ольга, и сын Гриша. Помимо детей Мария Николаевна занималась домом, который всегда был открыт для посетителей из мира большого искусства. Страстно преданная мужу, она жила его интересами гораздо больше, чем жизнью детей. Сам Фёдор Петрович, занятый преимущественно театром и вынужденный ради заработка давать частные уроки, которые он как истинный артист ненавидел всей душой[40], конечно, не мог взять на себя тяготы детского воспитания. Для этой цели в дом были приглашены гувернантки. Две из них, Евгения Адольфовна Леман и Анна Платоновна Репина, впоследствии сопровождали Веру Фёдоровну почти до самой её смерти. Е. А. Леман появилась в доме, когда Вере было шесть лет. М. Н. Комиссаржевская с благодарностью вспоминает о её благотворном влиянии на дочь: «...Играя в лото, Вера выучилась читать, и так скоро и хорошо, что через год, когда муж мой сломал себе ключицу, падая во время спектакля “Фра Дьяволо”, и должен был вылежать, не шевелясь, две недели, Вера читала ему вслух не хуже взрослого человека»[41]. А. П. Репина поступила в дом гувернанткой, когда Вере исполнилось десять лет, в трудный период — незадолго до этого от скарлатины скончался шестилетний брат Веры Гриша, второй ребёнок в семье, самый близкий к ней по возрасту и, видимо, очень ею любимый. Нервная и впечатлительная по природе девятилетняя девочка пережила его смерть чрезвычайно тяжело. Анна Платоновна вспоминала: «Худенькая, хрупкая девочка с тёмными глазами и светлыми кудрявыми волосами, с подвижным, вечно изменявшимся выражением лица, впечатлительная, откровенная, добрая, ласковая, вспыльчивая, но отходчивая, Верочка чутко относилась ко всему окружающему. Своим детским сердцем она многое понимала в отношениях старших и рано узнала горести жизни. Отца она обожала и ревновала его ко всем. Он имел на неё огромное влияние, в особенности в смысле развития художественной стороны её натуры»[42]. О ревности дочери к отцу писала М. Н. Комиссаржевская. Речь в её мемуарах идёт о 1877 годе, когда Е. А. Леман пришлось покинуть свою воспитанницу по своим семейным обстоятельствам: «...Мы пригласили одну барышню, которая была полной противоположностью Женичке; до нас она никогда не жила при детях. Очень добрая, хорошая девушка, желания угодить было много, но умения мало. Вера ей очень не симпатизировала, и мне часто приходилось удерживать её от резкого обращения с нею. При чём она говорила мне: “Терпеть не могу кривляк”. Должна прибавить, что она была хорошей пианисткой, так что мой муж часто пел под её аккомпанемент и просто заставлял её играть. Ясно было, что Вера ревновала отца»[43]. Вернёмся к пылкой, увлекающейся, экспансивной натуре Ф. П. Комиссаржевского. Как вспоминает Е. А. Леман, «свои порывы, увлечения, отсутствие систематичности и последовательности Фёдор Петрович вносил и в семью, в воспитание детей. Резкие переходы в настроении духа Фёдора Петровича, конечно, действовали на окружающих, и в особенности на чуткую Верочку. Безалаберность воспитания и образования Веры Фёдоровны видна уже из того, что она перебывала во многих учебных заведениях, оставаясь везде самое непродолжительное время. Она училась в Виленской гимназии, в Петербургской гимназии Ольги Оболенской, в Коломенской гимназии. Была даже пансионеркой в Ивановском училище, куда поместил её отец. Жила она там недели две. Фёдор Петрович не выдержал разлуки с дочерью и снова взял её домой. Наконец, была она в Рождественской гимназии, откуда вышла из второго класса. Ходила она зиму и в музыкальную школу. Только благодаря своим исключительным способностям, Вера Фёдоровна могла приобрести те знания, которыми обладала впоследствии. <...> Учитель-студент, занимавшийся с ней одно время, приходил в восторг от её способностей, отзывчивости, оригинальности и с юмором рассказывал об её ученических тетрадях, в которых трудно было найти начало и конец, так всё в них было перепутано, перечёркнуто, зачерчено и разрисовано. Молодому репетитору-студенту нравилась эта оригинальность, но строгий педагог пришёл бы, наверное, в отчаяние...»[44]. Это свидетельство, как кажется, многое объясняет в укладе дальнейшей жизни Веры Фёдоровны, в специфике её личности. О необычайной любви Веры к отцу, граничащей с обожанием и преклонением, мы уже упомянули. Это и понятно: вся его театральная, яркая, наполненная событиями и интересными встречами жизнь, кипение его таланта, игра его артистических сил проходили перед её глазами, жадно впитывались, требовали её участия. И она с самого детства, заворожённая этой волшебной, находящейся почти за гранью реальности жизнью, всячески стремилась подражать отцу, делать шаги по той же дороге, прежде всего, конечно, для того, чтобы быть ему нужной, чтобы говорить с ним на одном языке. Поприще актрисы, таким образом, было предопределено для Веры Фёдоровны с самого раннего детства, и произошедшее позже смещение от оперного в сторону драматического театра решающей роли не играло. Надо заметить, что Фёдор Петрович платил старшей дочери исключительной взаимностью. М. И. Гучкова вспоминала: «Отец Веры был умнейший, очаровательный человек. Больше всех любил Веру (если не сказать, просто её одну)»[45]. Отметим здесь, чтобы дальнейшее повествование не вызывало разночтений, что при таких болезненно заинтересованных отношениях, какие с младенчества сложились у Веры с отцом, особенного духовного родства между ней и матерью не установилось. Любимицей Марии Николаевны была средняя дочь, Надежда, что впоследствии тектоническим разломом пройдёт через всю семью, навсегда отколов Веру от её близких. В 1860—1870-е годы Фёдор Петрович был на вершине своей известности. В Мариинском театре он пел главные партии во всех самых знаменитых операх той поры. Если прочитать этот, далеко не полный перечень, становится очевидной степень его чрезвычайной востребованности на императорской сцене: Манрико в «Трубадуре» Дж. Верди (1864), Руджерио в «Фенеле» Д. Обера (1864), Лионель в «Марте» Ф. Флотова (1864), Эдгарв «ЛючиидиЛаммермур» Г. Доницетти (1866), Князь в «Русалке» А. С. Даргомыжского, Эльвино в «Сомнамбуле» Дж. Беллини (1866), Фауст в «Фаусте» Ш. Гуно (1870), Фра Дьяволо во «Фра Дьяволо» Д. Обера (1871), Октавио в «Дон Жуане» В. А. Моцарта (1876), Самозванец в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского (1876), Вакула в «Кузнеце Вакуле» П. И. Чайковского (1876), Герцог в «Риголетто» Дж. Верди (1878) и т. д. До 1880 года, когда он в последний раз вышел на императорскую сцену, репертуар его только увеличивался и пополнялся русскими операми, которых он не пел раньше, и новыми ролями, которым соответствовал его баритональный тенор. Одним словом, Вера выросла под непрерывные овации зала и восторженные крики публики, обращённые к её отцу. Собственно, окончание певческой карьеры Ф. П. Комиссаржевского фактически совпало с концом счастливой семейной жизни. Вернее, разрушение семьи во многом способствовало его решению покинуть сцену. Кроме того, Фёдор Петрович обладал такими качествами личности, которые могли покорить не только сердце любящей дочери. Он был ярким человеком, способным на безрассудный поступок, поражавшим своей смелостью и презрением к опасности. Согласимся, качества, безусловно привлекательные в любом мужчине. Другой стороной этой незаурядной личности был авантюризм, который не может принести достойных плодов без сочетания с безрассудством и смелостью, но эта черта была глубоко спрятана под внешностью героя-любовника и успешной карьерой большого артиста, а также — до поры до времени — под кровом благополучной семьи. Вера с детства знала, что отец её может быть героем не только на сцене. В частности, в 1866 году прессу обошёл следующий анекдот. Известный тенор Комиссаржевский с женой и ребёнком приехал летом отдыхать в Баварию — как раз в тот момент, когда разразилась так называемая «семинедельная война» между тремя державами: Пруссией, Италией и Австрией. Конфликт был коротким, но военные действия — напряжёнными. В курортном городе Бад-Киссинген, где Комиссаржевский находился с семьёй, 28 июня состоялась битва. Хозяин гостиницы Hotel Wittelsbach, пытаясь спасти своих постояльцев, спрятал их в подвале дома, где они были в безопасности от пуль и картечи. Но когда прусские войска овладели городом (Бавария сражалась на стороне Австрии), в запертые двери подвала стали стучать. Хозяин в испуге спрятался, и отворить решился только русский постоялец — Комиссаржевский. Дальше приведём текст одной из заметок: «Только что он это сделал, ворвались пруссаки и бросились с бранью на г. Комиссаржевского. Один из них ударил его прикладом по плечу. Г. Комиссаржевский объяснил, что он — иностранец, русский, и что хозяин неизвестно где. Пруссаки ему не поверили; он показал им свой паспорт, который они изорвали и бросили. Солдаты потащили с собою г. Комиссаржевского, окружённого направленными на него штыками, в квартиры дома. Наверху они приказали ему отпирать двери квартир. “У меня нет ключей, сказал им г. Комиссаржевский, — я уже объявил вам, что я не хозяин; ломайте двери”. И с этим словом он сам первый выбил ногою дверь. Пруссаки вошли и осмотрели все квартиры дома. Потом они поднялись по лестнице на чердак. У самой двери чердака они направили на г. Комиссаржевского ружья и сказали ему: “Если на чердаке мы найдём хоть одного баварца, то убьём и его, и тебя”. К счастию г. Комиссаржевского, на чердаке никого не было...»[46] В этой истории много поэтического вымысла. Комиссаржевский ведёт себя и выглядит примерно так, как один из сыгранных им персонажей — Фра Дьяволо из одноимённой оперы Обера. Он бесстрашен до дерзости, не дорожит собственной жизнью, с лёгкостью подвергается смертельной опасности и во всех ситуациях сохраняет недюжинное спокойствие и присутствие духа. Вряд ли Вера могла помнить подобный эпизод, если он действительно имел место, — ей тогда не исполнилось ещё двух лет[47]. Но слухи об этом, конечно, доходили до неё в виде легенд и впоследствии. В частности, в более поздней версии рассказывалось, что Комиссаржевский сумел усмирить суровых солдат пением и расположить их в свою сторону. Поистине Орфей, зачаровывающий скалы! Существует ещё одна почти фантастическая история, о которой вспоминают всегда, когда речь заходит о Ф. П. Комиссаржевском, и которая была особенно популярна по идеологическим причинам в советские времена. Якобы в период своего трёхлетнего пребывания в Италии молодой ученик Репетто успел принять участие в повстанческих действиях Гарибальди, в начале 1860-х разворачивающихся на новом этапе. Никаких документальных доказательств этому, конечно, найти невозможно, но мифология утвердилась. И, вероятно, для Веры была значимой и многое определила в её дальнейших поисках. Конечно, стиль жизни в доме Комиссаржевских целиком и полностью был подчинён театральным будням и праздникам. Случалось, что Фёдор Петрович репетировал дома вместе со своими партнёрами. Известно, что дети были свидетелями репетиций «Бориса Годунова» Мусоргского, «Каменного гостя» Даргомыжского. Актёры проходили выборочные сцены, решали профессиональные вопросы. Дети на репетиции, конечно, не приглашались, но умели устроиться так, что видели и слышали всё, им необходимое. Зарождение спектакля так или иначе происходило на их глазах. Известные актёры того времени Ф. И. Стравинский, Е. В. Клебек, О. О. Палечек, Е. А. Лавровская, Д. М. Леонова, главный режиссёр Мариинского театра Г. П. Кондратьев, первые композиторы эпохи были домашними людьми в этой артистической семье. Об атмосфере дома вспоминает Н. Ф. Скарская: «Комиссаржевский был тенором эпохи 60—70-х годов. Таким был и круг друзей нашей семьи, кровно связанных с музыкальной жизнью тех лет. <...> Среди этих деятелей искусства был Стравинский, отец будущего композитора, оперный бас, одарённый выдающимся талантом драматического актёра, с которым по искусству гримироваться мог соперничать один только Шаляпин. Эскизы своих гримов Стравинский с чудесным мастерством зарисовывал сам, а нередко и лепил их из глины. Здесь можно было встретить Палечека, который по справедливости считался непревзойдённым руководителем оперного хора. Знаменитая своим голосом дородная Леонова и замечательная певица Лавровская также любили бывать в нашей семье. Навещал наших родителей Цезарь Антонович Кюи, автор “Ратклифа”, которого никак не удавалось поставить на оперной сцене... Композитор бывал с женой и дочкой, нашей однолеткой. Среди друзей отца был Даргомыжский, и одним из достойнейших был Мусоргский»[48]. Естественно, что жизнь детей, нисколько не отделённых от этой взрослой артистической жизни, шла не совсем правильно с точки зрения классической педагогики. Ни строгий распорядок, ни соблюдение чётких бытовых правил, ни неукоснительное приготовление уроков, ни регулярность занятий не вменялись им в обязанности. С одной стороны, это давало определённую свободу, в том числе в выражении себя и развитии творческих способностей личности; с другой — способствовало формированию всевозможных психологических проблем, с которыми детям предстояло потом жить. Как деликатно подметил составитель биографического очерка, посвящённого В. Ф. Комиссаржевской, близко знавший её Е. П. Карпов, «на всём укладе семейной жизни Комиссаржевских лежал отпечаток артистичности, некоторого, если можно так выразиться, художественного беспорядка, отсутствия буржуазной прилизанности и чопорности»[49]. В середине 1870-х годов Ф. П. Комиссаржевский купил небольшое имение недалеко от Вильно, в местечке, которое носит литовское название Бездонис, и присвоил ему название Марьино (или Марусино), в честь жены. Туда Комиссаржевские теперь уезжали на летний сезон. Вероятнее всего, имение было куплено на деньги, которые Мария Николаевна получила по завещанию отца, умершего в 1873 году[50], хотя Фёдор Петрович как солист Мариинского театра зарабатывал очень хорошо и мог содержать семью без труда. В имении он, свободный от своих занятий, часто читал вслух; иногда — вся семья, в том числе и дети, участвовала в чтении по ролям. Интонации Веры Фёдоровны, которые впоследствии производили такое сильное впечатление на зрителей и слушателей, очень напоминали отцовские. Вольное или невольное подражание его чтецкому таланту поставило её неповторимый голос. Естественно предположить, что дети, как это было принято в то время вообще, а в театральных семьях особенно, ставили домашние спектакли. О пристрастии старшей дочери к сценической игре вспоминала впоследствии её мать. Вера разыгрывала для своих сестёр небольшие пьески собственного сочинения или показывала комические сценки. «...Сюжет состоял большей частью в том, что старая дева, воображая себя интересной, кокетничала с молодёжью, которая поднимала её на смех. Роли всех лиц исполняла Вера одна, очень талантливо и комично, так что в комнате всё время слышался смех и просьба детей о повторении. Десяти лет спектакли её были серьёзней, так как в них входила музыкальная часть: сцены из опер, где участвовал отец. Его роль она брала на себя, а сестре своей Наде предоставляла роль партнёра...»[51] Друг детства Комиссаржевской А. А. Фрей вспоминал, как по инициативе Марии Николаевны в качестве сюрприза для Фёдора Петровича решили ставить детский рождественский спектакль. Репетиции устраивались специально в те дни, когда он был занят в опере и возвращался поздно. Но произошла «утечка информации», и, узнав о готовящейся премьере, Фёдор Петрович сам взялся режиссировать. Для постановки была выбрана небольшая стихотворная комедия современного автора Н. И. Куликова «Которая из двух», две главные женские роли достались старшим сёстрам, а единственную мужскую исполнял Фрей. Роль горничной за малолетством других актёров была разделена надвое — вместо традиционной горничной Лизы на сцене появились горничная и лакей. К спектаклям готовились основательно: придумывали и делали декорации, шили костюмы. Играли в гостиной, рампу устроили из комнатных цветов и растений. Суфлёрской будкой стал кабинет Фёдора Петровича, откуда подавала спасительные реплики Мария Николаевна. Интересно, что после детского спектакля вечер продолжался выступлениями взрослых. На рояле играл М. П. Мусоргский, пел известный лирико-драматический тенор Н. Г. Дервиз. Естественно, что такие вечера оказывали на детей магическое действие. По воспоминаниям А. П. Репиной, впечатлительная Вера ещё долго бредила ими, повторяя реплики сыгранных ею ролей. Были и более серьёзные пробы. Фрей рассказывает о спектакле, поставленном детьми в квартире близкого друга семьи Комиссаржевских доктора А. К. Хрщоновича. На этот раз только декорации были собственного изготовления; костюмы достали в Мариинском театре, был приглашён профессиональный парикмахер. Всячески поощряя увлечение театром, Фёдор Петрович со свойственной ему непоследовательностью резко высказывался против актёрского будущего детей, не желал видеть дочерей на профессиональной сцене. (Впоследствии он легко изменит своё мнение и сам выведет их на «роковой дебют».) Собственно, воле отца никто сопротивляться и не собирался, тем более что вечного праздника театра с его неистребимой магией домочадцам Фёдора Петровича хватало с лихвой. Другое дело, что никакая иная деятельность не увлекала так Веру, как сценическая. У неё была, правда, поразительная память — она легко запоминала поэтические и прозаические тексты, что впоследствии очень пригодилось ей как актрисе. В её письмах нередко встречаются цитаты из прочитанных книг, часто философского содержания, которые она приводит для подтверждения своих мыслей. Цитаты эти не сверены, приведены по памяти. Однако проверка практически не показывает расхождений с первоисточником: Вера Фёдоровна почти не ошибалась — её цепкая память сохраняла те самые слова и обороты, которые использовал автор. Однако прилежанием и усидчивостью она не отличалась с детства, не признавала никакой дисциплины, была противницей любой систематичности, ненавидела грамматику всех языков. Чистописание было для неё невозможным занятием. Это, кстати, заметно по почерку уже взрослой Веры Фёдоровны, который зачастую невозможно разобрать не из-за сложности, а из-за неряшливости начертания. Естественно, что природная или воспитанная обстановкой в семье беспорядочность натуры будущей актрисы только подкреплялась постоянными сменами гимназий и пансионов. Смена правил, смена педагогов, смена учебных предметов, нигде ничего всерьёз, нигде никакой глубины, на усилия для постижения наук просто не хватало ни времени, ни желания, ни старания... В общем так и получилось, что школой для Комиссаржевской стал театр, а главной педагогической методикой, хорошо ею освоенной впоследствии, — самообразование. Удивительно, что во взрослом возрасте ей удавалось ограничить себя строжайшей самодисциплиной, которая позволяла глубоко и серьёзно подходить к тем постановкам, в которых она участвовала, и к тем ролям, которые ей доводилось играть. Восьми-девятилетней девочкой Вера побывала в имении своего деда Н. Д. Шульгина Буславле. Эта была та самая примирительная летняя поездка — вероятно, незадолго до смерти старика, — от которой отказался отец. О ней выразительно вспоминает в своих мемуарах Надежда Фёдоровна. Мы приведём несколько фрагментов из них, помня о том, что Надя была на четыре года моложе сестры, и свидетельства пяти- или даже четырёхлетней девочки с трудом могут быть восприняты как действительные воспоминания. Возможно, они составлены не столько из собственных впечатлений, сколько из рассказов старших. В любом случае в них проступает характер Веры, даже если события воссозданы не вполне точно.

Старая усадьба, с её размахом, традиционным укладом, множеством дворовых построек, разнообразием человеческих типов и занятий, близостью к природе, свободой, волей-неволей предоставленной девочкам, очень им понравилась. Иное дело — дед, хмурый, нелюдимый, вспыльчивый старик. Неизвестно, был ли действительно таким Н. Д. Шульгин в эти годы, но дети избегали деда, изредка даже посмеивались над его чопорностью и властностью, а в усадьбе находили себе всевозможные развлечения. Одно из них Н. Ф. Скарская описывает так: «Добрались и до кухни. Познакомились с поваром Никитичем. Тотчас заметив, как он по-особенному курит из трубочки, Вера поскорей сдружилась с ним, а заодно и с его диковинной трубочкой. С этого дня мы забегали к Никитичу ежедневно — поболтать, справиться, что будет к обеду. Мимоходом сестра выпрашивала заветную трубочку — на одну только минуту! — и тянула из неё удушливый дым до тех пор, пока её не начинало тошнить»[52]. Это странное увлечение Скарская объясняет прирождённым артистизмом сестры — Никитич как-то особенно курил, с «аппетитным присосом», так что Вере непременно хотелось повторить, сыграть, даже с ущербом для собственного здоровья.

Ещё один эпизод чрезвычайно характерен. В нём видно, какое влияние имела старшая сестра на младшую и как беззастенчиво им пользовалась. В усадьбе праздновали Покров, служили всенощную, был приглашён священник, сходилась дворня для участия в службе, после неё освящались все усадебные постройки, поля и угодья, а потом в дом допускались просители. «Эти праздничные посетители представляли для нас, двух дедушкиных внучек, особенный интерес. Ольгуша по малолетству держалась на отлёте.

— Смотри, Надя, — говорит мне сестра, поблескивая лукавыми глазами, — какой страшный человек сидит в том конце зала, возле окна! Похож на монаха. Верно, странник.

Ай-ай-ай, какой тощий... Стань на моё место, смотри в щёлочку, видишь? Он, наверно, носит железные вериги. Не скрипи дверью, нас заметят. Стой тихо, не шевелись. Монахи и странники надевают на себя тяжёлые вериги. Их только не видно, потому что под подрясником. Вот бы посмотреть!

Я, отрываясь от щёлочки, оборачиваюсь к сестре — её причуды всегда неожиданны, фантастичны и несбыточны, я к ним привыкла, но на этот раз меня берёт оторопь. Я опять смотрю в щёлочку и снова оборачиваюсь к сестре.

— Как это — посмотреть?

— Просто посмотреть. Подойти к нему и посмотреть. Да нет, ты бы никогда не могла на это решиться.

В Верином голосе звучат нотки разочарования. Это её военная хитрость. <...> Вера знала, если раздразнить моё самолюбие и усомниться в моей любви, я проделаю всё что угодно, чего бы мне это ни стоило. Так было и в тот раз. Снова оглядев в щёлочку поле действий и опять обернувшись к сестре, я прочла в её глазах столько лирической разочарованности, что во мне разом пробудилась вся моя храбрость. Я отворила дверь с такой смелостью, которой сама удивилась. Пересекла зал и вдруг, повернувшись в сторону окна, очутилась возле странника. Он поднялся навстречу, желая, должно быть, спросить о чём-либо касательно дедушки. Когда мы оказались близко один против другого, странник своим необыкновенным, аскетическим видом испугал моё воображение, и мне пришлось призвать на помощь всё своё мужество, для того чтобы решиться действовать. Неожиданно для себя самой я быстрым движением распахнула полы страннической рясы. Растерявшийся от неожиданности человек одно мгновенье стоял почти раздетым — волосатый, истощённый и грязный. Он глядел на озорницу пылающим взглядом, от которого у меня побежали мурашки по телу, и я вихрем унеслась обратно за дверь.

— Что же ты, Вера, выдумала? Никаких вериг на страннике нет...»[53]

Очевидно (если вообще верить этому рассказу), что Вера выдумала вериги по нескольким причинам: с одной стороны, из любви к игре в том значении этого слова, в котором игру воспринимают дети. В ней мало фальши и много искренней веры в чудесное. Вероятнее всего, она верила в то, что странник носит на себе тяжёлые цепи, и посмотреть на них очень хотелось. С другой стороны, это было испытание Надиной лояльности. Преданность малолетней сестры, её готовность пойти на подвиг ради своей любви к Вере подвергались проверке, и, скорее всего, не раз. Вера испытывала и себя саму, собственные актёрские способности, силу их воздействия на окружающих. Ну и, наконец, абсолютное неприличие сцены, явное пересечение границ дозволенного, на которое она толкала Надю, непредсказуемость финала, возможность наказания должны были щекотать её нервы. Этим эпизодом удивительно подсвечиваются непростые отношения между двумя сёстрами, которым нам ещё придётся посвятить не одну страницу этой книги. С уверенностью можно утверждать, что Вера была для младшей Нади недосягаемым образцом, кумиром, которым она восхищалась и на которого смотрела снизу вверх, а эти чувства редко когда обходятся без зависти, пусть даже самой безобидной. Стремление быть не хуже, чем сестра, преодолеть свою природную робость, вырваться за пределы собственной личности, фактически — стать ею, Надя пронесёт через всю свою человеческую и сценическую жизнь.

Приведём интересный мемуар М. И. Гучковой, хорошо подсвечивающий отношения в семье: «Я видела Надю в каком-то водевиле, это, верно, была первая её проба, но она так старалась копировать Веру, что мне было неприятно. И я вспоминала, как её “Мусенька” (мать. — А. С.-К.) всегда досадовала, что у Веры проявился талант, а у Нади — нет»[54].

В последний раз в Буславлю приехали уже после смерти деда. Имение перешло к новому владельцу — Николаю Николаевичу Шульгину, который не очень хорошо справлялся с управлением. Настроение у всех было подавленное, погода не позволяла проводить на улице много времени, в эти дни дети развлекались тем, что пели отрывки из отцовских опер и сами ставили сценки собственного сочинения, сооружая декорации и придумывая костюмы. Чаще всего автором этих сценок была Вера. Н. Ф. Скарская вспоминает:

«В одной из Вериных опер мне почему-то запомнились пять строк:

Старая усадьба, с её размахом, традиционным укладом, множеством дворовых построек, разнообразием человеческих типов и занятий, близостью к природе, свободой, волей-неволей предоставленной девочкам, очень им понравилась. Иное дело — дед, хмурый, нелюдимый, вспыльчивый старик. Неизвестно, был ли действительно таким Н. Д. Шульгин в эти годы, но дети избегали деда, изредка даже посмеивались над его чопорностью и властностью, а в усадьбе находили себе всевозможные развлечения. Одно из них Н. Ф. Скарская описывает так: «Добрались и до кухни. Познакомились с поваром Никитичем. Тотчас заметив, как он по-особенному курит из трубочки, Вера поскорей сдружилась с ним, а заодно и с его диковинной трубочкой. С этого дня мы забегали к Никитичу ежедневно — поболтать, справиться, что будет к обеду. Мимоходом сестра выпрашивала заветную трубочку — на одну только минуту! — и тянула из неё удушливый дым до тех пор, пока её не начинало тошнить»[52]. Это странное увлечение Скарская объясняет прирождённым артистизмом сестры — Никитич как-то особенно курил, с «аппетитным присосом», так что Вере непременно хотелось повторить, сыграть, даже с ущербом для собственного здоровья.

Ещё один эпизод чрезвычайно характерен. В нём видно, какое влияние имела старшая сестра на младшую и как беззастенчиво им пользовалась. В усадьбе праздновали Покров, служили всенощную, был приглашён священник, сходилась дворня для участия в службе, после неё освящались все усадебные постройки, поля и угодья, а потом в дом допускались просители. «Эти праздничные посетители представляли для нас, двух дедушкиных внучек, особенный интерес. Ольгуша по малолетству держалась на отлёте.

— Смотри, Надя, — говорит мне сестра, поблескивая лукавыми глазами, — какой страшный человек сидит в том конце зала, возле окна! Похож на монаха. Верно, странник.

Ай-ай-ай, какой тощий... Стань на моё место, смотри в щёлочку, видишь? Он, наверно, носит железные вериги. Не скрипи дверью, нас заметят. Стой тихо, не шевелись. Монахи и странники надевают на себя тяжёлые вериги. Их только не видно, потому что под подрясником. Вот бы посмотреть!

Я, отрываясь от щёлочки, оборачиваюсь к сестре — её причуды всегда неожиданны, фантастичны и несбыточны, я к ним привыкла, но на этот раз меня берёт оторопь. Я опять смотрю в щёлочку и снова оборачиваюсь к сестре.

— Как это — посмотреть?

— Просто посмотреть. Подойти к нему и посмотреть. Да нет, ты бы никогда не могла на это решиться.

В Верином голосе звучат нотки разочарования. Это её военная хитрость. <...> Вера знала, если раздразнить моё самолюбие и усомниться в моей любви, я проделаю всё что угодно, чего бы мне это ни стоило. Так было и в тот раз. Снова оглядев в щёлочку поле действий и опять обернувшись к сестре, я прочла в её глазах столько лирической разочарованности, что во мне разом пробудилась вся моя храбрость. Я отворила дверь с такой смелостью, которой сама удивилась. Пересекла зал и вдруг, повернувшись в сторону окна, очутилась возле странника. Он поднялся навстречу, желая, должно быть, спросить о чём-либо касательно дедушки. Когда мы оказались близко один против другого, странник своим необыкновенным, аскетическим видом испугал моё воображение, и мне пришлось призвать на помощь всё своё мужество, для того чтобы решиться действовать. Неожиданно для себя самой я быстрым движением распахнула полы страннической рясы. Растерявшийся от неожиданности человек одно мгновенье стоял почти раздетым — волосатый, истощённый и грязный. Он глядел на озорницу пылающим взглядом, от которого у меня побежали мурашки по телу, и я вихрем унеслась обратно за дверь.

— Что же ты, Вера, выдумала? Никаких вериг на страннике нет...»[53]

Очевидно (если вообще верить этому рассказу), что Вера выдумала вериги по нескольким причинам: с одной стороны, из любви к игре в том значении этого слова, в котором игру воспринимают дети. В ней мало фальши и много искренней веры в чудесное. Вероятнее всего, она верила в то, что странник носит на себе тяжёлые цепи, и посмотреть на них очень хотелось. С другой стороны, это было испытание Надиной лояльности. Преданность малолетней сестры, её готовность пойти на подвиг ради своей любви к Вере подвергались проверке, и, скорее всего, не раз. Вера испытывала и себя саму, собственные актёрские способности, силу их воздействия на окружающих. Ну и, наконец, абсолютное неприличие сцены, явное пересечение границ дозволенного, на которое она толкала Надю, непредсказуемость финала, возможность наказания должны были щекотать её нервы. Этим эпизодом удивительно подсвечиваются непростые отношения между двумя сёстрами, которым нам ещё придётся посвятить не одну страницу этой книги. С уверенностью можно утверждать, что Вера была для младшей Нади недосягаемым образцом, кумиром, которым она восхищалась и на которого смотрела снизу вверх, а эти чувства редко когда обходятся без зависти, пусть даже самой безобидной. Стремление быть не хуже, чем сестра, преодолеть свою природную робость, вырваться за пределы собственной личности, фактически — стать ею, Надя пронесёт через всю свою человеческую и сценическую жизнь.

Приведём интересный мемуар М. И. Гучковой, хорошо подсвечивающий отношения в семье: «Я видела Надю в каком-то водевиле, это, верно, была первая её проба, но она так старалась копировать Веру, что мне было неприятно. И я вспоминала, как её “Мусенька” (мать. — А. С.-К.) всегда досадовала, что у Веры проявился талант, а у Нади — нет»[54].

В последний раз в Буславлю приехали уже после смерти деда. Имение перешло к новому владельцу — Николаю Николаевичу Шульгину, который не очень хорошо справлялся с управлением. Настроение у всех было подавленное, погода не позволяла проводить на улице много времени, в эти дни дети развлекались тем, что пели отрывки из отцовских опер и сами ставили сценки собственного сочинения, сооружая декорации и придумывая костюмы. Чаще всего автором этих сценок была Вера. Н. Ф. Скарская вспоминает:

«В одной из Вериных опер мне почему-то запомнились пять строк:

...Мой друг прекрасный,

Тебя молю,

Надень фрак красный! —

Во фраке этом Тебя люблю.