Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья Средняя Азия в раннем средневековье

Предисловие (Г.А. Брыкина)

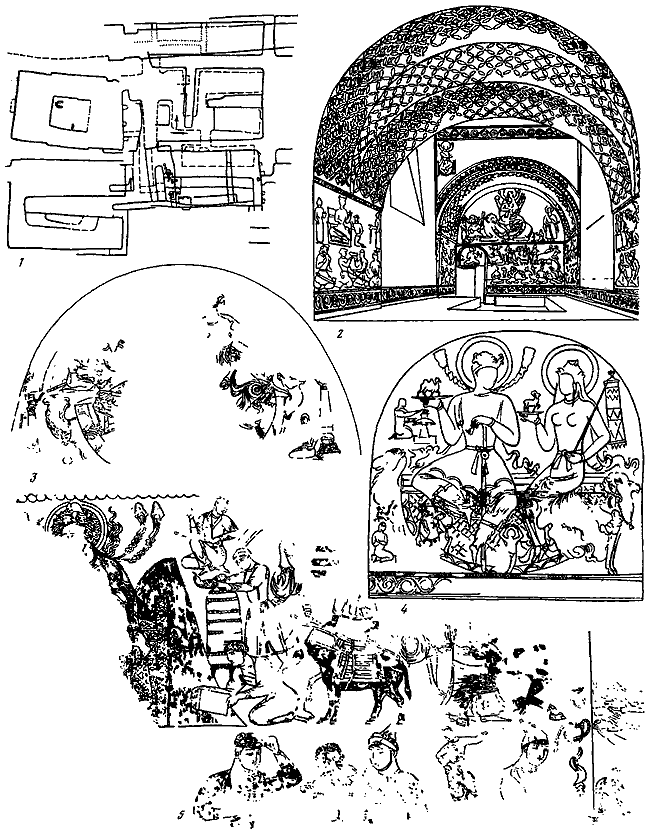

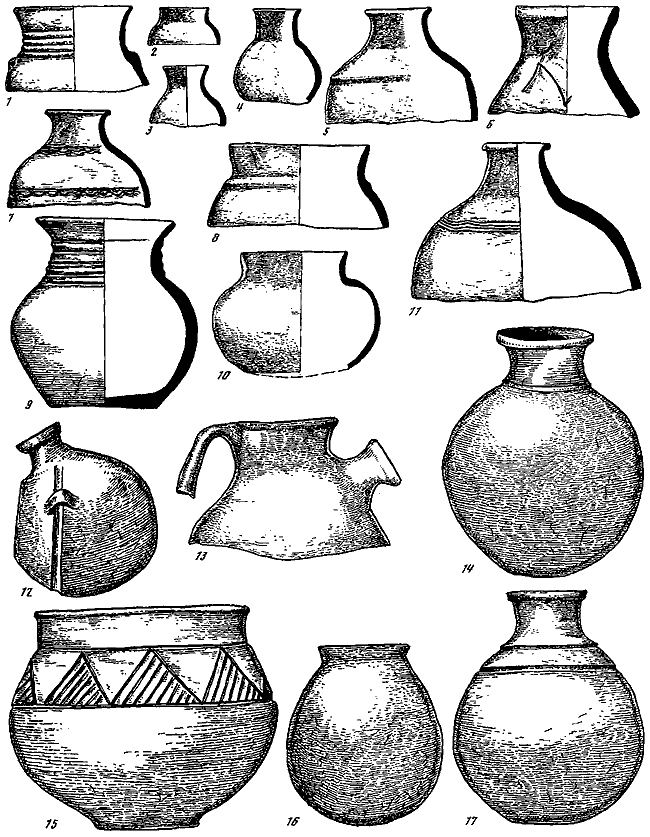

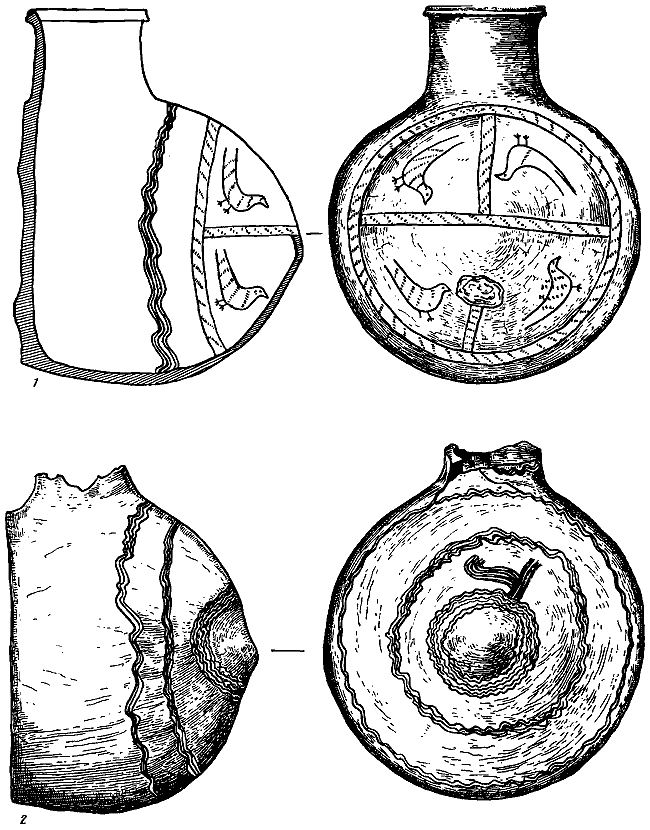

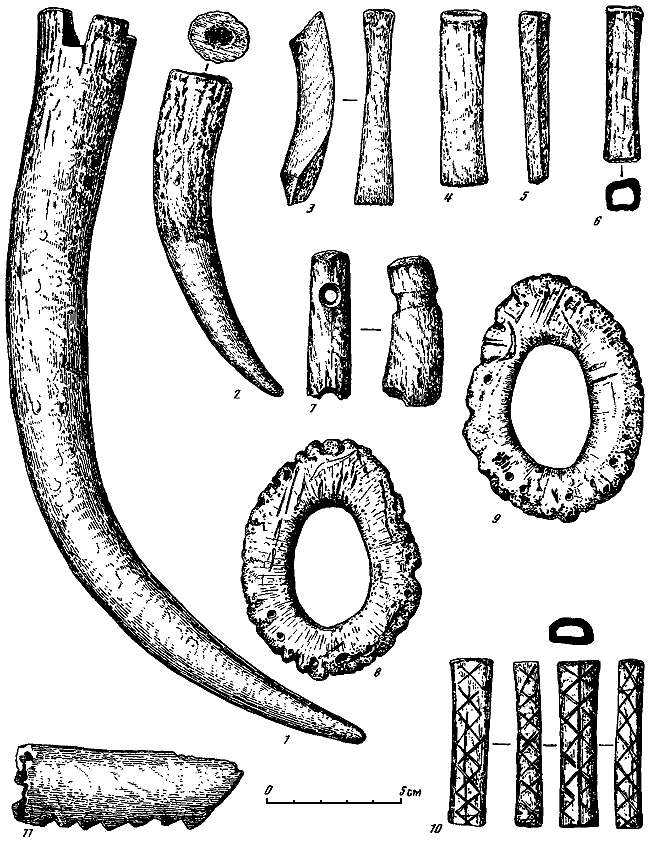

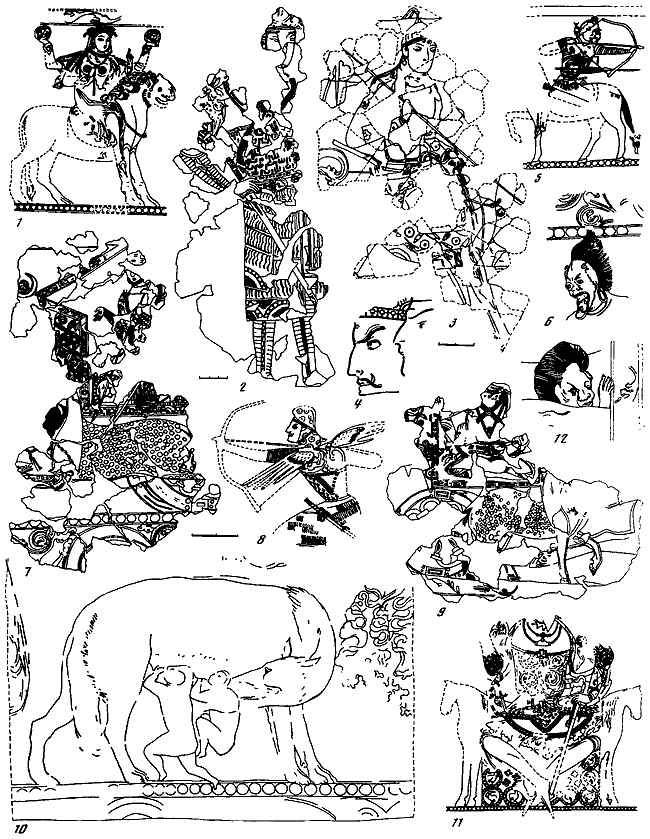

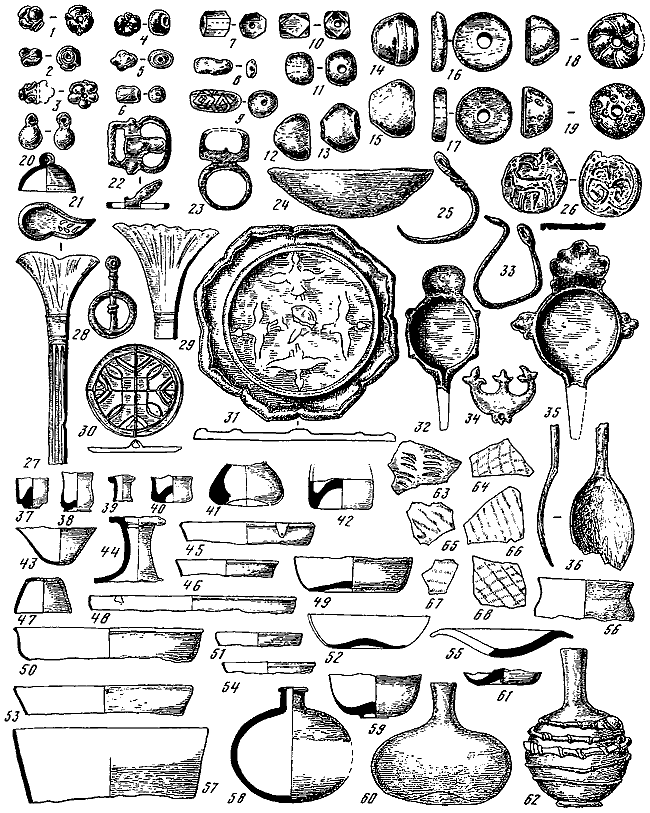

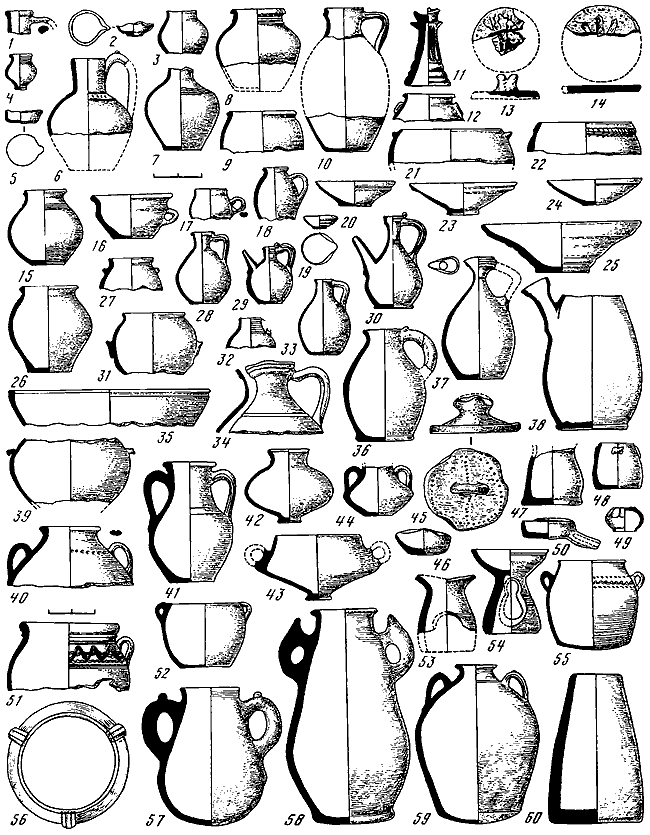

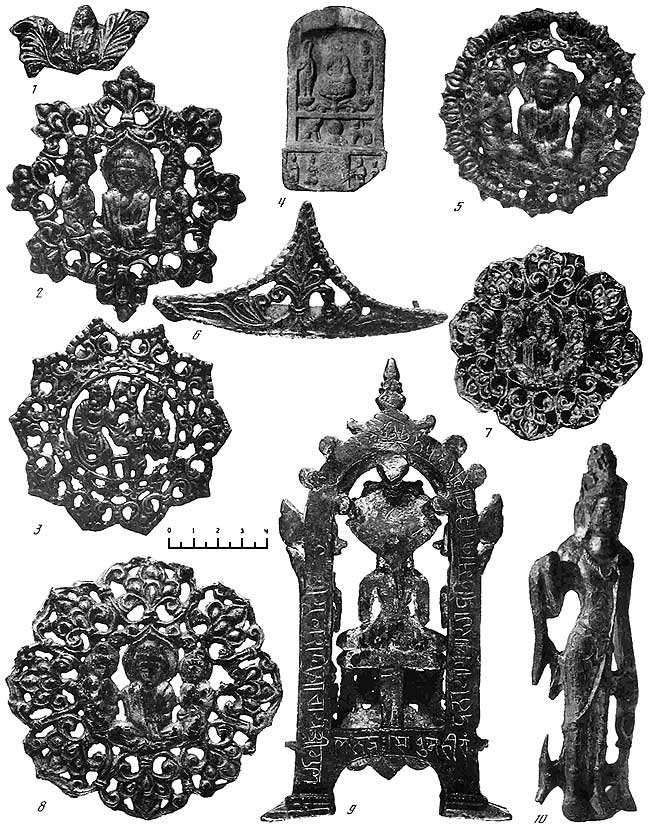

Средняя Азия расположена в центре Евразии и простирается от Каспийского моря на западе до Тянь-Шаня на востоке и от пустынных, полупустынных и степных районов Казахстана на севере до горных хребтов Копетдага и отрогов Гималаев на юге. Эта огромная территория включает ряд ландшафтных зон. Различие природных условий способствовало тому, что в разных ландшафтных зонах развивались разные типы хозяйства. Такое разнообразие в хозяйственной деятельности населения приводило к установлению прочных связей между отдельными районами, а ее специализация — к формированию экономических районов, центром которых становился город или селение, где находился базар. Одна из важнейших особенностей исторического развития Средней Азии — взаимодействие кочевых племен и оседлых земледельцев. Кочевники жили как на периферии, так и внутри земледельческих оазисов. Между земледельцами и скотоводами существовала органичная связь. Шел постоянный обмен опытом и хозяйственными навыками. Это привело в конечном счете к созданию комплексного хозяйства, что, в свою очередь, сыграло большую роль в сложении культуры области и оказало влияние на сложные этногенетические процессы, происходившие здесь. Том посвящен оседло-земледельческому населению Средней Азии в эпоху раннего средневековья — IV–VIII вв. Начало этого периода совпало с трагическими событиями в жизни народов Средней Азии. Распад Кушанского царства повлек за собой нарушение экономики и упадок хозяйственной и культурной жизни области. Это усугублялось еще и постоянными внешними вторжениями, разрушением городов и ирригации. Но этот период не был длительным. Уже в середине V в. начинают складываться феодальные отношения. Намечается подъем экономики. Развиваются ремесла. Именно к этому времени может быть отнесено формирование среднеазиатского феодального города. В этот период в Средней Азии были сложившиеся культурно-исторические области и государства, известные по письменным источникам. Но сведения древних авторов отрывочны и часто противоречивы. Поэтому для решения важных исторических проблем большое значение имеют археологические материалы. В настоящее время мы располагаем десятками полностью раскопанных памятников с прекрасной архитектурой. На некоторых памятниках ведутся многолетние раскопки, которые позволили выявить структуру городов, их стратиграфию. Анализ материалов из стратифицированных слоев с применением статистических методов позволит нарисовать объективную картину динамики развития культуры в области. Большое разнообразие погребальных памятников свидетельствует о принадлежности людей, оставивших некрополи, к разным религиозным конфессиям или же к разным этносам. Особое место среди открытых памятников принадлежит культовой архитектуре. Это буддийские храмы в Чуйской долине, в Фергане, на юге Таджикистана, храмы местных религий и культов в Согде, Фергане, Хорезме, Чаче (Ташкент). Первоклассные памятники искусства (живопись, глиняная скульптура, терракота) обнаружены не только в храмах, но и в жилых домах. Это свидетельствует о высокой культуре населения Средней Азии. Другой, не менее важный показатель культуры области — распространение письменности. Известна письменность Хорезма, Тохаристана. Наиболее многочисленны памятники письменности в Согде. Это прежде всего архив, обнаруженный в за́мке на горе Муг и содержащий многочисленные документы (хозяйственные, юридические) и частично переписку. Настенная живопись и надписи на ней расчищены во многих помещениях Пенджикента. Фергана также имела свою письменность, ведущую начало, как полагает В.А. Лившиц, от арамейского письма (Лившиц, 1968). Широко распространяется тюркская эпиграфика, сложившаяся на основе согдийского письма. Находки тюркской эпиграфики особенно многочисленны в восточных районах Средней Азии — в Фергане и Семиречье. Средняя Азия в силу своего географического положения являлась важным узлом исторических процессов. Через Среднюю Азию с древнейших времен пролегали караванные пути. Эта область была важнейшим транзитом в международной торговле между Востоком и Западом. Через Среднюю Азию неоднократно прокатывались волны иноземных завоевателей, часто центральноазиатского происхождения, и отдельные районы попадали под власть эфталитов, тюрок, арабов. Все это не могло не отразиться на сложности процессов, протекавших в области, на сложении культуры. Детальный анализ всех материалов из разных районов Средней Азии позволяет выявить локальные варианты культуры этих регионов, устойчивые признаки культуры, присущие определенным местностям, что проявилось прежде всего в бытовых предметах (керамика, орудия труда, украшения). В силу различных географических условий в регионах складываются разные способы ведения хозяйства, формируются специфические особенности топографии оазисов (типы городов и отдельных сооружений). Именно в этот период окончательно формируются историко-культурные области с определенными чертами духовной и материальной культуры (тип жилищ, хозяйство, язык, письменность, искусство). Эти признаки сохраняются на протяжении длительного времени. Отдельные элементы культуры средневекового населения Средней Азии прослеживаются и в культуре современных народов этой области. В это время начинают складываться элементы культуры, которые легли в основу цивилизации современных народов области. Поэтому изучение средневековой истории Средней Азии крайне важно для воссоздания истории современных народов этой области, для изучения этногенетических процессов. Авторский коллектив тома включает авторитетных специалистов в области истории и археологии Средней Азии из научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и государств Средней Азии. В написании разделов тома принимали участие Б.В. Андрианов, Е.Е. Неразик (Институт этнологии и антропологии РАН), Г.А. Брыкина, Г.А. Кошеленко, В.А. Гаибов (Институт археологии РАН), В.И. Распопова (Институт истории материальной культуры РАН), Е.В. Зеймаль, Т.И. Зеймаль, Н.Г. Горбунова, Б.И. Маршак (Государственный Эрмитаж), Г.В. Шишкина (Государственный музей Востока), А. Губаев (Институт истории Академии наук Туркменистана), К.М. Байпаков (Институт археологии Академии наук Казахстана), В.Д. Горячева (Институт истории Академии наук Киргизстана), М.А. Бубнова, Н.Н. Негматов (Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана), Э.В. Ртвеладзе (Институт искусствознания Академии наук Узбекистана), Ю.Ф. Буряков, М.И. Филанович (Институт археологии Академии наук Узбекистана). Редколлегия тома благодарит Б.Х. Матбабаева (Институт археологии Академии наук Узбекистана), предоставившего малоизученные и почти неопубликованные материалы для раздела «Фергана». Важным компонентом тома является иллюстративный материал. Таблицы выполнены художниками Института археологии С.А. Суджаевой, Е.Ф. Маракулиной, А.В. Голиковой, Н.С. Сафроновой, В. Ленивкиным. Карты регионов составлены картографом Н.Ф. Федоровой. Всем им авторский коллектив выражает глубокую благодарность. Авторский коллектив тома считает своим приятным долгом поблагодарить рецензентов академика Академии наук Таджикистана Б.А. Литвинского и доктора исторических наук Г.А. Кошеленко, взявших на себя труд ознакомиться с рукописью тома и сделавших ценные замечания при ее обсуждении. В процессе работы над томом большую помощь авторскому коллективу и редактору оказали сотрудники отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН, в рамках которого велась работа, и его заведующие М.Г. Мошкова и В.А. Башилов.Введение

Природные условия.

(Б.В. Андрианов)

Среднеазиатско-Казахстанский регион расположен в центре Евразии. С исторической точки зрения это единая культурная область. Живущие здесь теперь народы — туркмены, узбеки, таджики, киргизы, каракалпаки и казахи объединены общностью исторических судеб, близостью многих черт культуры и хозяйственных традиций оседлого земледелия на искусственно орошаемых землях и пастбищного скотоводства. Природа всей этой обширной области полна контрастов и разнообразия — от сияющих снегами высоких горных цепей на юге до бескрайних степей на севере. Главная черта природных условий — засушливость климата. Эта область удалена от океанов и крупных морей, лежит в самом центре обширного аридного пояса Евразии, южнее путей движения влажных атлантических циклонов. Среднеазиатско-Казахстанский регион отличается большой континентальностью климата, малым количеством осадков, резкими колебаниями температур, обилием солнечных безоблачных дней и высокой испаряемостью на поверхности земли. На равнинах количество осадков не превышает 200 мм в год, а в песчаных пустынях оно даже менее 100 мм. Там, где нет влаги, жаркое солнце выжигает растительность, поэтому земледелие здесь основано преимущественно на искусственном орошении. Вся жизнь земледельцев проходила в заботах о поддержании оросительных систем. Равнины Средней Азии — это царство пустынно-степных ландшафтов с преобладанием песчаных и глинистых пустынь. С востока и юга поднимаются горные хребты Тянь-Шаня с белоснежными шапками, скалистые ущелья и высокогорные равнины Памира, безлесные опустыненные горы Копетдага. Горы Средней Азии стоят на пути влажных западных ветров, что способствует увеличению в предгорьях и горных долинах годового количества осадков. Многие горные системы веерообразно расходятся на запад и юго-запад, что благоприятствует проникновению в горы насыщенных влагой воздушных масс. Поэтому на склонах гор развито неорошаемое богарное земледелие. В горных районах Средней Азии встречаются сухие степи, альпийские луга, хвойные леса, рощи грецкого ореха, а также горные степные и пустынные ландшафты. Высоко в горах находится область «вечных» снегов и ледников. Здесь берут свое начало такие крупные реки Средней Азии, как Амударья, Сырдарья, Зеравшан и многие другие. В рельефе четко выделяются три высотных комплекса: горы, предгорья и равнины. Последние лежат на разных уровнях, преимущественно от 200 до 400 м над уровнем моря (Мурзаев, 1957). По характеру поверхности одни участки представляют собой депрессии, заполненные песками, песчано-глинистыми отложениями; другие — возвышенные плато, края которых часто обрываются уступами (чинками). На равнинах различаются четыре типа пустынь: песчаные, глинистые, солончаковые и каменистые. Общая площадь песчаных пустынь в Средней Азии и Южном Казахстане составляет примерно 700 тыс. км2. Наибольшие площади песков расположены в Каракумах, центральном и юго-западном районах Кызылкумов, к северу от Аральского моря — в Больших и Малых Барсуках, к востоку от Аральского моря — в Муюнкумах, в южной части Прибалхашья. Менее крупные песчаные массивы встречаются в Ферганской долине и в Южном Таджикистане. Формы рельефа в песчаных пустынях разнообразны: грядовые, ячеисто-грядовые, барханные, котловины выдувания и др. Самый распространенный тип рельефа — грядовой. Песчаные гряды вытянуты вдоль направления господствующих ветров. Глинистые пустыни также широко распространены на территории Средней Азии. Большие площади их имеются в Кызылкумах (Голодная степь, Каршинская степь, низовье р. Зеравшан и др.). Площади солончаковых пустынь в Средней Азии довольно значительны и располагаются в бессточных впадинах, там, где грунтовые воды залегают в непосредственной близости от поверхности. Каменистые пустыни встречаются в горах, а также на равнинах в северной зоне. Среди горных районов наиболее крупную систему представляет собой Тянь-Шань. Это горная страна со сложным рельефом. Протяженность некоторых хребтов, главным образом широтного направления, достигает 600 км. Хребты разделены широкими понижениями, которые весьма удобны для занятия скотоводством и земледелием. Все окраинные и большинство внутренних хребтов поднимаются выше границы снеговой линии. Расположенная на самом юге Средней Азии территория Памира представляет собой высокое нагорье, поднимающееся с высоты 1600 м над уровнем моря на западе до 3800–4000 м на востоке. Восточный Памир — это высокогорная пустыня с плоскодонными, засыпанными щебнем, как правило, бессточными долинами. Повсюду наблюдаются следы оледенения. Земледелие здесь невозможно, а скотоводы разводят яков. Западный Памир характеризуется обилием многоводных рек, протекающих в узких и глубоких каньонах, где на крутых склонах местами развито орошаемое земледелие. Оценивая в общем рельеф и геоморфологические условия Средней Азии, необходимо отметить, что многообразие ландшафтов этой территории не препятствовало с давних времен развитию сельского хозяйства. Здесь есть и обширные низменности, и плодородные долины, и плато, где рельеф благоприятствует развитию орошаемого земледелия и животноводства. Особенности климата заключаются в том, что Средняя Азия — область самой большой интенсивности солнечной радиации на территории бывшего СССР. Радиационный баланс земной поверхности достигает 45–55 ккал/см2. Температурный режим и распределение осадков на равнинах, в предгорьях и в горных районах существенно различаются. Для равнин характерны жаркое лето и часто холодная зима, большие годовые и суточные амплитуды температур, незначительное количество атмосферных осадков, малая облачность и большая сухость воздуха. Климатические условия несколько меняются при движении с севера на юг, поэтому и пустыни делятся на северные и южные. Северные пустыни — Устюрт, Бетпак-Дала, Муюнкум, Прибалхашские пески, или Сары-Ишикотрау. Они характеризуются сравнительно низкими среднемесячными температурами и относительно равномерным распределением осадков в течение года. Общая сумма осадков невелика (в среднем до 200 мм, а в засушливые годы до 100 мм), что препятствует развитию земледелия без орошения. Летняя температура в северных пустынях обычно не превышает +27°, зимой -10° и ниже. К южным пустыням относятся Каракумы, Кызылкумы, Голодная степь, низменности Западного Тянь-Шаня и высокогорные равнины Памира. Осадки здесь выпадают в основном в зимне-весенний период, с максимумом в марте-апреле. С мая по октябрь осадков либо не бывает вообще, либо количество их ничтожно мало. В это время наблюдаются большая сухость и очень высокая температура воздуха. Зимой среднемесячные температуры обычно не опускаются ниже 0°. Абсолютный максимум температур достигает +47 °C, абсолютный минимум -23 °C. Среднемесячные температуры резко повышаются в апреле и понижаются в сентябре. В северных районах низовья Амударьи безморозный период продолжается от 190 дней, на юге (Сурхан-Шербадская долина) — до 200 дней. Обилие тепла и света, получаемых равнинными районами Средней Азии, — важный ресурс для развития сельского хозяйства. Как уже отмечалось, на равнинной территории Средней Азии выпадает очень мало осадков, в среднем 100–200 мм. Количество осадков в горах значительно возрастает, однако только до определенных высот. Так, в низкогорной и среднегорной областях оно увеличивается до 500–600 мм/год, на некоторых наветренных склонах достигает 1000–1500 мм/год. В высокогорной области количество осадков опять снижается до 200–350 мм/год, а на подветренных склонах еще меньше. Низкогорные и среднегорные районы обладают более благоприятными агроклиматическими условиями для земледелия. Своеобразный рельеф, климат и растительность Средней Азии обусловливают пестрый почвенный покров этой территории. Подсчитано, что в пределах Средней Азии почвы пустынных равнин занимают 57 % общей площади, почвы пустынно-степной предгорной полосы — 12 % общей площади, почвы годных районов — 25 % общей площади. Для пустынных почв характерны малое содержание гумуса, незначительная мощность почвенных горизонтов, большое скопление гипса в нижней части почвенного профиля, засоленность и солонцеватость почв (следствие сухости климата). Серо-бурые почвы преобладают на плато Устюрт, в Кызылкумах и Каракумах. В верхних горизонтах этих почв содержание гумуса лишь 0,3–0,7 %, в нижних горизонтах, на глубине 0,3–0,5 км, оно достигает 40–80 %. Такыровидные почвы и такыры занимают значительные площади в низовьях Амударьи, Сырдарьи, Мургаба и Теджена. Содержание гумуса в такыровидных почвах колеблется от 0,4 до 1 %, в такырных — от 0,3 до 0,8 %. Значительные площади этих почв засолены. Песчаные пустынные почвы распространены на древнедельтовых равнинах рек Амударьи, Кашкадарьи, Сурхандарьи и в некоторых районах Каракумов. По сути, это закрепленные пески со слаборазвитым профилем. Содержание гумуса колеблется от 0,3 до 0,6, иногда до 1 %. Лугово-такырные и такырно-луговые почвы развиты в умеренно влажных понижениях, в местах, где такыры граничат с лугами. В основном они встречаются в низовьях Амударьи в Каракалпакии, в долинах рек Кашкадарьи, Сурхандарьи и в некоторых районах Кызылкумов. Содержание гумуса колеблется от 0,7 до 1,5 и даже до 3 %. Грунтовые воды залегают здесь на глубине 3–5 м. Почвы этого типа местами засолены. Луговые и болотно-луговые пойменно-аллювиальные почвы распространены по долинам рек. Содержание гумуса в них изменяется от 0,6 до 2 %. На водораздельных участках оно падает до 0,7–0,9 %. Почвенный покров предгорных и горных районов Средней Азии характеризуется четко выраженной вертикальной зональностью: в районах низкогорий — в основном сероземы, в среднегорьях — коричневые и бурые почвы, в высокогорьях — лугово-степные светло-бурые и пустынные (на Памире). В целом почвы этих районов отличаются большим содержанием гумуса, хорошей структурой и плодородием. Сероземы в основном распространены на предгорных равнинах, сложенных суглинками. Они протягиваются причудливой полосой у подножия горных систем Средней Азии от Ашхабада до Алма-Аты, отделяя песчаные пустыни, серо-бурые и такырные почвы равнин от собственно горной территории, и образуют особый пояс в предгорной зоне. Содержание гумуса в них колеблется от 1 до 1,5 %. На речных террасах развиты гидроморфные лугово-сероземные почвы. Они характеризуются повышенным содержанием гумуса (2,5–3 иногда до 4–5 %). Коричневые горно-лесные и горно-степные почвы обычно располагаются в горах на высотах от 1200–1600 до 2500–3000 м. В среднегорной полосе Северного и Центрального Тянь-Шаня развиты плодородные каштановые и черноземные почвы. В целом почвенные условия Средней Азии благоприятны для развития орошаемого земледелия. Почвы предгорий и горных территорий более плодородны, чем почвы равнин. Водные ресурсы Средней Азии слагаются из поверхностных и подземных вод. Это крупные и мелкие реки, временные потоки (саи), ручьи. На равнинах речная сеть развита слабо; в горных районах с высотой она становится гуще. Здесь насчитывается 10–12 тыс. рек, которые, сливаясь, питают основные водные артерии. Горные реки отличаются большой скоростью течения, огромным количеством взвешенных и влекомых по дну продуктов эрозии и разрушения горных пород. Многие реки, начинаясь высоко в горах, не доходят до крупных водоемов, иссякая в песках на равнинах. Это реки Зеравшан, Теджен, Мургаб, Сарысу и др. Большинство рек относится к бассейну Аральского моря, часть — к озерам Иссык-Куль и Балхаш, некоторые реки принадлежат к бессточному бассейну р. Тарим. Основную массу стока дают талые воды снегов (сезонных и «вечных»), а также ледники, дожди, подземные воды. Суммарный сток рек Средней Азии, по некоторым оценкам, изменяется в пределах 136,06-140 км3/год. В том числе по Амударье и Сырдарье 100–110 км3/год. Но большая часть воды Аральского бассейна разбирается на орошение. Реки Средней Азии по источникам питания и режиму стока можно подразделить на ряд типов. Самая крупная по водоносности река Средней Азии — Амударья образуется слиянием рек Пянджа и Вахша. В горах Таджикистана эта река имеет притоки только на протяжении первых 176 км, а потом она течет 1270 км по равнине, теряя воду на испарение и фильтрацию. Общий сток с горной области составляет 2500 м3/с. Режим Амударьи исключительно благоприятен для поливного земледелия, так как период максимального подъема полностью совпадает с периодом вегетации культурной растительности. Начало вегетационного периода относится к марту, в 20-х числах которого начинается первый паводок, называемый в Хорезме «паводок зеленого камыша». Второй паводок («паводок белорыбицы») приходится на середину апреля. Третий проходит в середине мая. Самый продолжительный — четвертый паводок, связанный с таянием ледников в верховьях Вахша. Он начинается во второй половине июня и кончается в начале августа. Расход воды осенью достигает минимума. Вторая после Амударьи по объему стока, но первая по протяженности река — Сырдарья, впадающая также в Аральское море, образуется слиянием рек Нарына и Карадарьи. Ее длина свыше 2200 км. Почти 300 км река течет по Ферганской долине, принимая большое число притоков, стекающих с гор. После выхода из Ферганы Сырдарья принимает ряд рек (Архангаран, Чирчик, Келес, Арысь). Вместе с Нарыном длина реки до впадения в Арал достигает 2790 км. Весенний паводок на Сырдарье проходит в марте-апреле, формируясь от таяния снегов в предгорьях. Второй — самый значительный — достигает максимума в июле. В своем низовье Сырдарья течет по пологому возвышению из собственных наносов, из-за чего даже при небольшом поднятии уровня реки воды переливаются через береговые валы, затопляя обширные пространства. Стихийные разливы реки, особенно значительные в прошлом, происходят как в летнее половодье, так и зимой во время заторов льда. Наиболее многоводный приток Сырдарьи — р. Чирчик начинается в горах Западного Тянь-Шаня двумя реками — Чаткалом и Аскемом. Чирчик имеет длину 161 км, а средний многолетний расход по выходе из гор 224 м3/с. Он орошает Ташкентский оазис. В южных горах Тянь-Шаня в зоне ледников начинается р. Зеравшан. Ее длина 877 км. В верховьях река течет почти 300 км по узкому ущелью. Течение воды быстрое и бурное. Ниже Пенджикента река не принимает ни одного притока и заканчивается ниже г. Каракуля в соленом пересыхающем озере Денгизкуль. Когда-то воды реки достигали Амударьи. Ежегодно Зеравшан несет в среднем 4,5 млн т наносов в виде разнообразных мелких и средних твердых частиц. Мутность воды увеличивается в нижней части, где приходится очищать каналы дважды в год. По своему химическому составу зеравшанская вода лучше вод Амударьи и Сырдарьи. Земли в бассейне р. Зеравшан засоляются гораздо медленнее, чем на Амударье или Сырдарье. Река Или в бассейне оз. Балхаш имеет длину в пределах Казахстана 802 км. Она протекает по широкой долине и образует при впадении в озеро обширную дельту. Объем среднегодового стока у с. Илийского 464 м3/с. Имеет паводки в мае и июне. Из крупных рек следует отметить р. Чу. Ее протяженность свыше 1000 км. Еще недавно Чу была связана поверхностным стоком с Сырдарьей, теперь же, теряя свою воду на испарение, заканчивается в понижении оз. Ащиколь, куда доносит свои воды и пустынная река Сарысу, берущая начало в низкогорьях Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Сарысу — немноговодная река длиной около 800 км, имеет половодье весной. На западе равнинной части Средней Азии протекают только две значительные реки — Мургаб и Теджен. Мургаб имеет общую длину свыше 780 км, но в пределах республики его длина составляет около 350 км. Средний расход реки у Тахта-Базара 52 м3/с. Теджен, так же как и Мургаб, берет начало в Афганистане, но режим этих рек однороден: они получают максимум воды весной от таяния снегов в горах и обильных дождей, но летом в них воды очень мало. Подземные воды — важная составляющая приходной части водного баланса Средней Азии. Для сельского хозяйства их значение очень велико, так как здесь имеются обширные области, где подземные воды являются единственным источником водоснабжения. Суммарная величина естественных запасов пресных и слабоминерализованных подземных вод в горных районах, по оценкам, равна 39,4 км3/год. Общая величина динамических запасов подземных вод на равнинах составляет около 15 км3/год. Водные ресурсы трех главных природных зон Средней Азии — равнин, предгорий и гор во многом определяли характер и технологию использования воды: 1 — рек с постоянным стоком; 2 — озерных и речных разливов; 3 — поверхностного стока, формировавшегося на склонах гор и в низинах за счет осадков; 4 — подземных источников воды в пустынях и пустынных предгорьях. В целом же надо отметить, что имеющиеся водные ресурсы способствуют развитию орошаемого земледелия в данном регионе. Засушливые аридные условия климата установились на равнинах Средней Азии и Казахстана еще с конца третичного периода. В течение плейстоцена и в голоцене наблюдались неоднократные колебания степени увлажненности вследствие вековых перемещений центров атмосферы, климатических фронтов и путей циклонов, что отражалось как на сухих пустынных ландшафтах равнин, так и особенно на степно-луговой растительности предгорьев. Когда атлантические циклоны проходили севернее, захватывая лесную и лесостепную зоны, уровень воды в Каспийском море поднимался, а среднеазиатские равнины иссушались, уровни внутренних бассейнов (Арала и Балхаша) понижались. Напротив, со смещением циклонов к югу пустыни увлажненность равнин и особенно предгорья увеличивалась. Уровень воды в Каспийском море понижался, а в Арале и Балхаше нередко поднимался. Исследования почвоведов показали, что, по-видимому, в период 12-6 тыс. лет назад на равнинах Средней Азии средняя увлажненность была несколько выше, чем в настоящее время (среднегодовая сумма осадков 2250 мм, температура на 2–3° выше современной). Осадков в горах выпадало больше, чем теперь (800-1600 мм, тогда как сейчас 600–700 мм в год). Именно тогда сформировались на подгорных равнинах черноземовидные высокогумусные почвы. Позже, около 6–4 тыс. лет назад, начался процесс аридизации. Исследования Южных Кызылкумов выявили аналогичную картину: усиление аридизации климата и возникновение условий, близких к современным, относится, вероятно, к рубежу III–II тысячелетий и к первым векам II тысячелетия до н. э. В плювиальный период («лявляканский плювиал»), который предшествовал усилению аридности, в Южных Кызылкумах выпадало в среднем осадков от 250 до 400–500 мм (теперь 120–140 мм в год), а средняя температура июля составляла 21–23°. Эти более благоприятные условия для хозяйственной деятельности населения существовали в неолитическое время на значительной территории равнин. Определенная фаза увлажнения 3–4 тыс. лет назад, совпадающая с «лявляканским плювиалом», была зафиксирована и в Ферганской долине. Смена сухого климата влажным, а влажного — сухим на протяжении голоцена в центре Азиатского континента охватила широкую зону. Так, в Северо-Западной Индии смена сухого климата влажным произошла на рубеже плейстоцена и голоцена, время максимального увлажнения приходится на предхараппское и хараппское время (3000–1750 гг. до н. э.), а в первой половине II тысячелетия до н. э. началась аридизация. Возможно, что от этого процесса особенно пострадали относительно развитые раннеземледельческие очаги Южной Туркмении, где быстрому оскудению водных ресурсов (горных ручьев, рек, временных водотоков, саев) активно содействовала разрушительная деятельность населения по вырубке лесов, которые впоследствии так и не были восстановлены. Как бы ни было заметно влияние климатических изменений на судьбы древнего населения, эти изменения коренным образом не меняли характера главных ландшафтных зон — гор, предгорий и пустынных низменностей Средней Азии и Казахстана. Более важное значение, особенно на равнинах, имела историческая динамика гидрографической сети среднеазиатских рек. В древности и особенно в средние века вся Среднеазиатско-Казахстанская историко-культурная провинция являлась ареной взаимодействия и взаимного приспособления двух хозяйственных зон — кочевников-скотоводов и оседлых земледельцев, что определялось территориальным разделением труда, торговым обменом между земледельческими оазисами и обширными пастбищно-животноводческими территориями пустынь и степей. Эти своеобразные экономические формы взаимного приспособления зависели не только от естественно-географических факторов, но и от соотношения политических сил феодально-племенных группировок, враждующих между собой феодальных владетелей. В средние века достиг зенита своего развития хозяйственно-культурный тип кочевников-скотоводов, начало формирования которого восходит еще к эпохе бронзы. «Номадный» способ производства сыграл огромную роль в исторических миграционных процессах хозяйственного освоения широкой зоны евразийских степей и полупустынь. Большое развитие эти процессы получили в I тысячелетии н. э., когда, по мнению С.И. Вайнштейна, материальная культура кочевников достигла самого высокого прогресса, широкое распространение получили легкое разборное жилище с решетчатым остовом, жесткое седло со стременами, различные виды легкой и прочной утвари из кожи, дерева, металла и войлока (Вайнштейн, 1973, с. 9). На севере региона — в Казахстане, в зоне кипчаково-полынных степей ведущая роль принадлежала овцеводству и коневодству, с длительными меридиональными перекочевками и круглогодичным содержанием скота. Южнее, особенно в долинах рек, преобладало полукочевое и отгонное скотоводство (преимущественно овцеводство) в сочетании с поливным земледелием. В среднеазиатском междуречье, в низовьях Амударьи и Сырдарьи, в местах зимовок в средние века сохранялись архаические традиции комплексного полуоседлого хозяйства скотоводов, земледельцев, рыболовов (Итина, 1981, с. 9; Андрианов, 1985, с. 14). На юго-востоке (в Туркмении) в составе стада преобладали верблюды, овцы и козы. Характер сезонных миграций был обусловлен расположением не столько пастбищ, сколько колодцев. В зоне гор перекочевки со скотом носили вертикальный характер. В условиях большого разнообразия горных ландшафтов формировались различные виды выпасов скота: отгонно-пастбищные, стойлово-выгонно-яйлажные и др. (Кармышева, 1982; Андрианов, 1985, с. 234). В южной части Среднеазиатско-Казахстанского региона в долинах рек и в зоне предгорий с глубокой древности формировался хозяйственно-культурный тип пашенных земледельцев с ирригацией. Археологическое изучение древних и средневековых памятников и форм ирригации выявило большое разнообразие в соотношении скотоводства и земледелия в пределах трех основных природных зон — равнин, предгорий и гор (Андрианов, 1989). В зоне предгорий и на берегах небольших равнинных рек начало орошения связано с лиманами и подпрудным регулированием паводков рек и ручьев. Обитатели земледельческих оазисов накопили большой опыт в орошаемом земледелии. Навыки ирригации проделали большой путь — от болотного или лиманного земледелия через регулирование паводков с помощью обваловки и сооружений плотин и дамб к сложным оросительным системам, регулированию сезонных разливов рек в масштабе крупных речных бассейнов. Большого прогресса ирригационная техника достигла в средние века, когда были созданы эффективные водорегулирующие устройства, широкое распространение получили водоподъемные колеса-чигири, что сократило объем трудовых затрат по очистке каналов. Высокого развития достигла культура земледелия, возделывались пшеницы (мягкая, круглозерная, карликовая), ячмени, просо, джугара, косточковые (абрикосы, персики, яблоки, груши, гранаты и др.), виноград, овощи, различные технические культуры, в том числе хлопчатник (Вавилов, 1929, с. 1–91). В зоне предгорья был накоплен богатый опыт орошаемого земледелия на горных покатых террасированных склонах, конусах выноса горных рек. Там, где выпадало в горах достаточно зимне-весенних осадков, широкое развитие получило неполивное, богарное земледелие (Андрианов, 1989, с. 76). Еще Н.И. Вавилов отмечал, что «неполивное земледелие в горных районах Центральной Азии — Афганистане и сопредельных областях Таджикистана существовало в двух формах — озимые посевы (терамаи) и весенние (богаре)» (Вавилов, 1929, с. 219). В бассейне Вахша, Кафирнигана и Сурхандарьи культивировались как высокосортные сорта хлопчатника, так и субтропические культуры — сахарный тростник, гранат, хурма, а также сахаристые сорта винограда, самые разнообразные плодовые. В Дарвазе и на Ванче выращивали шелковицу и тут. Мука из ягод этих деревьев составляла в средние века повседневную пищу горных обитателей. В соседних районах важнейшую роль играл абрикос, а также яблоня, груша, грецкий орех (Саушкин, 1947, с. 395). На протяжении столетий в Среднеазиатско-Казахстанской историко-культурной провинции складывались взаимные отношения не только двух преобладающих хозяйственно-культурных типов — оседлых пашенных земледельцев с ирригацией и скотоводов-кочевников, но и целого ряда переходных форм. В древности и в средние века эта динамическая историко-географическая система меняла свои границы. В эпоху бронзы и раннего железа эти границы соединял сако-скифский мир от причерноморских степей до центральноазиатских нагорий. В античности границы продвигались далеко на юг (при Ахеменидах, Кушанах и позже, в период арабского завоевания), вплоть до Северной Индии и Афганистана. Культурные и торговые взаимоотношения то связывали в тесный узел евразийские торговые коммуникации Великого шелкового пути от Китая до Европы, Византии, то заходили далеко на север и северо-запад, объединяя в средние века Среднюю Азию и Казахстан с Поволжьем и Западной Сибирью (племенные союзы огузов, кимаков, кипчаков, хазар и др.). Установление в XIX в. государственной границы Российской империи на юге (от устья Атрека, верховьев Пянджа, Памира и Джунгарского Алатау) способствовало превращению этого государственно-политического рубежа в очень важный историко-культурный рубеж нового времени.Общие сведения о Средней Азии в эпоху раннего средневековья.

(Г.А. Брыкина, Г.В. Шишкина)

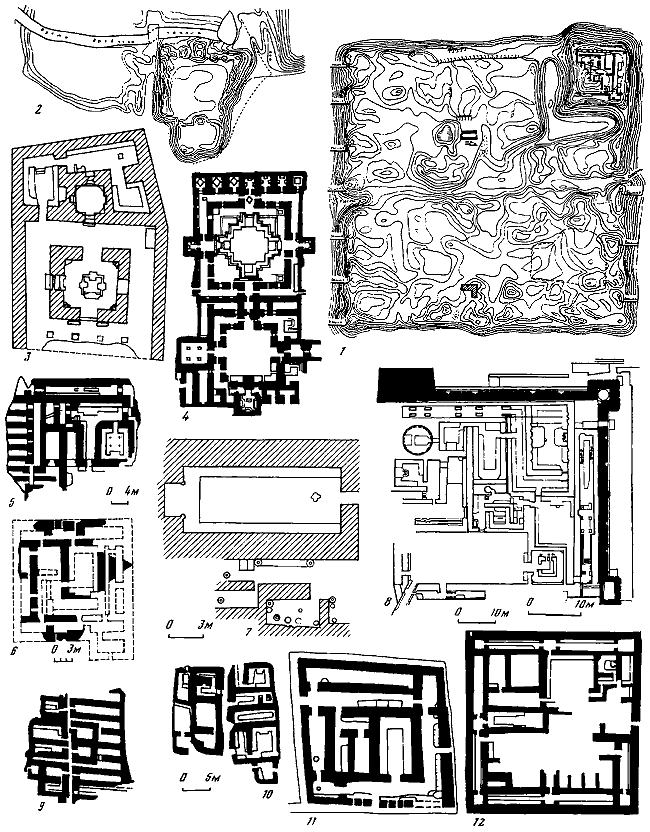

Начало эпохи раннего средневековья (IV–V вв.) — наиболее темный период в истории Средней Азии. Процессы, связанные с изменением социально-экономических отношений, привели к крушению крупных государств, нарушили сложившиеся связи. Это ослабило экономику и вызвало кризис во всех культурно-исторических областях региона. К началу IV в. прежде могущественное Кушанское царство сильно сократилось и в значительной степени утратило свое влияние, что было обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. Широкая экспансионистская политика Сасанидской династии во многом способствовала экономическому ослаблению этого государства, что в конечном счете привело к его распаду на множество больших и малых самостоятельных владений. Археологические исследования подтверждают почти полное прекращение жизни многих крупных городов Средней Азии, запустение целых оазисов, сокращение орошаемых земель (Толстов, 1962; Мандельштам, 1964, с. 53; Массон М., 1949, с. 52–53). Сокращение городской территории прослежено в Согде (Афрасиаб) (Шишкина, 1973, с. 99), Ташкентском оазисе. В Фергане затухает жизнь крупнейшего города — Мархаматского городища, которое А.Н. Бернштам отождествлял со столицей области г. Эрши (Бернштам, 1951, с. 10; 1952, с. 252). Период IV–V вв. во всей Средней Азии характеризуется изменением многих форм материальной культуры: типа расселения и жилищ, топографии городов и оазисов, технологии изготовления и отделки поверхности керамики. В свое время С.П. Толстов на основании материалов из Хорезма убедительно показал, что причину этих перемен нужно искать в коренных изменениях социально-экономического строя (Толстов, 1948). К этому же мнению пришли впоследствии и другие исследователи (Дьяконов М., 1953, с. 292; Давидович, Литвинский, 1955, с. 159; Мандельштам, 1964, с. 53; Массон В., 1968, с. 100). А.Н. Бернштам был склонен связывать это со сменой общественных отношений. Он писал, что после ликвидации усадеб кушанского времени на смену им в сельскохозяйственных районах предгорья приходят сильно укрепленные за́мки и крепости, которые играют двоякую роль: с одной стороны, они служат резиденцией феодального владыки, а с другой, — являясь крепостью, форпостом, защищают оазис от внешних вторжений (Бернштам, 1952, с. 248). Волна передвижения кочевых народов, охватившая Среднюю Азию, имела важное значение для судеб народов этой области. Кочевники (кидариты, хиониты, эфталиты), в IV–V вв. оказавшиеся на территории Средней Азии, были частью той волны кочевых племен, которая в истории Восточной Европы известна под названием Великого переселения народов. Кидариты — название союза племен, данное по имени их предводителя Кидары (в китайских источниках — Цидоло), провозглашавшего себя «царем Кушан», а по некоторым источникам — «царем Инда». Эти племена жили в Прикаспии. Сведения о них в письменных источниках достаточно скупы. Больше сведений в источниках о хионитах. С походами хионитов связан целый ряд эпизодов политической истории Средней Азии во второй половине IV — середине V в. Они вели войны с Сасанидами, а в V в. развернули наступление на восток и дошли до Бактрии. Известны монеты хионитов, подражавшие сасанидским дирхемам начала V в. О победах хионитов во время их похода в Восточный Прикаспий писал Аммиан Марцеллин: «Их новый царь Грумбат был уже прославлен „множеством побед“. Но, несмотря на победы, хиониты не смогли создать сколько-нибудь прочное государственное объединение» (Аммиан Марцеллин, с. 20). О «белых гуннах», или эфталитах, сообщают византийские, индийские, китайские, арабо-персидские, армянские и другие письменные источники. Несмотря на обилие сведений, ряд вопросов истории созданного эфталитами государства рассматриваются учеными с различных и нередко противоположных точек зрения. Хорошо осведомленные авторы китайских хроник называют родиной эфталитов районы Восточного Туркестана (Турфан). Согласно этим сведениям, эфталиты были вытеснены оттуда в результате столкновения с соседними племенами жуань-жуаней. Время создания государства эфталитов на территории Средней Азии определяется 50-ми годами V в. Эфталиты с большим успехом выдержали неоднократные нападения на их владения сасанидского царя Пероза (454–484 гг.), который сам пал во время последнего похода. Его преемники обязались выплачивать царю эфталитов дань. Приблизительно к середине VI в., при Хосрове I (530–579 гг.), Иран, восстановивший экономическую и военную мощь, вновь переходит к агрессии против эфталитов, власть которых к концу V в. распространилась на большинстве областей Восточного Туркестана. К началу VI в. они создали огромную империю, в которую, помимо Восточного Туркестана, вошли значительные территории Средней Азии (Тохаристан, Чаганиан, Самарканд, Бухара, Кеш, Фергана, Чач). Б.А. Литвинский полагает, что с Ферганой связана одна группа эфталитов — «красные хионы». Он считает, что хионы, видимо, могли жить в горных районах Средней Азии, именно в предгорьях Ферганы (Литвинский, 1976, с. 55). Наиболее интересную заметку об эфталитах оставил византийский историк Прокопий Кесарийский. Он писал: «Хотя эфталиты — народ уннского племени, но они не смешаны и не сносятся с известными нам уннами… они не кочевники, подобно другим уннским племенам, но издревле населяют плодоносную страну… Изо всех уннов они одни белы телом и не безобразны лицом» (Прокопий Кессарийский. 1880). По сведениям китайских источников, «владетельный дом Иеда» (китайская передача имени эфталитов) происходит от одного рода с большим Ю-эчжи, хотя в этой же заметке хроники говорится: «…другие сказывают, что Иеда есть отрасль гаогюйского племени» (Бичурин, 1950, т. II, с. 268). Несмотря на то что проблема происхождения эфталитов занимает исследователей не одно десятилетие, пока еще остается открытым вопрос о месте сложения этого народа. С.П. Толстов считал эфталитов выходцами из Приаралья. Он полагал, что дельты Сырдарьи и Амударьи были тем регионом, где «на древнем сако-массагетском субстрате „с сильной примесью восточных гунно-тюркских элементов“ сложилось государство хионитов-эфталитов» (Толстов, 1953, с. 159; 1962, с. 244). А.Н. Бернштам отмечал два центра, где, по его мнению, происходило формирование этногенеза эфталитов и складывалась их государственность, — средняя и нижняя Сырдарья и верховье Амударьи (Бадахшан). Он считал, что в этногенезе эфталитов ведущее место принадлежит центрально-азиатским элементам: «…скрещение центральноазиатских элементов с местными сакскими на почве Припамирья дало эфталитскую среду» (Бернштам, 1952, с. 192). Более поздние арабские авторы пишут о широком распространении эфталитов в Мавераннахре, называя этот народ хайталами, а область, где они жили, — хайтальской стороной. Якут дал более конкретные сведения: «Хайтал — это название области Мавераннахра, а это Бухара, Самарканд, Ходжент и (то), что между ними» (Мандельштам, 1964, с. 58). Из этого следует, что эфталиты широко распространились в земледельческих областях Средней Азии и занимали там прочные позиции. Известно, что правителем Чаганиана был эфталит. Видимо, эфталитская династия сменила местную при завоевании этой области. Значительное количество эфталитов жило в Бухаре и других районах Зеравшанской долины. Известно, что один из кварталов и за́мок в Самарканде имели название, сходное с именем последнего царя эфталитов, — Гатифар. Эфталиты делились на две группы — белые хионы и красные хионы. Последние обязаны своим названием красным головным уборам, красным доспехам и красному знамени. Пока еще неясно, были ли эти группы различными племенами, входившими в конфедерацию, или же это какие-то этнические разновидности, входившие в единый племенной союз. Эфталиты были ираноязычным народом. Их язык принадлежал к восточноиранской группе, но несколько отличался от языка других ираноязычных народов. В тохаристанских владениях официальным государственным языком эфталитов был бактрийский. В легендах эфталитских монет читаются бактрийские титулы. Эфталитская письменность развилась на основе кушанской. Сохранилось немного памятников письменности эфталитов. К их числуотносятся надпись на черепке из Зангтепе, граффити из Карадепе, надписи из Афрасиаба и Кафыркалы Колхозабадской. У нас нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о резких противоречиях между оседлым населением и эфталитами. Возможно, переход власти в руки вождей эфталитских племен произошел при поддержке, оказанной им аристократией земледельческих оазисов. Известно, что при эфталитах во многих владениях Ферганы и Бухары продолжали править местные династии. Эфталитское государство просуществовало немногим более пятидесяти лет. Но оно сыграло значительную роль в истории народов Средней Азии. Именно это государство обеспечило Средней Азии в I тысячелетии н. э. самостоятельный путь развития. Объединение разрозненных владений в рамках одного государства привело к восстановлению экономических и культурных связей, существовавших ранее. При эфталитах было положено начало экономическому и культурному подъему во всех историко-культурных областях Средней Азии. Этому способствовала политическая устойчивость относительно сильной власти. К середине VI в. на землях Северной Монголии образуется новое государство, созданное алтайскими тюрками, — Тюркский каганат (551–744 гг.). Это была вторая после гуннов степная империя, распространившая свою власть на огромную территорию от границ Китая до южнорусских степей. В результате совместных военных действий Хосрова и Хакана между 563 и 565 гг. эфталитское государство было уничтожено и его территория разделена между Ираном и каганатом. Граница проходила западнее Балха, восточнее Мургаба. В начале VII в. (в 600–603 гг.) в результате междоусобных войн каганат распался на две части — на Восточнотюркский и Западнотюркский. Земледельческие области Средней Азии попали под власть Западнотюркского каганата, сыгравшего огромную роль в судьбах среднеазиатских народов. Несмотря на то что они были вынуждены выплачивать тюркам дань, некоторые владения обрели политическую самостоятельность и свободу внешних сношений. Тюрки же после разгрома эфталитов ушли на северо-восток, в степные районы. Значительная часть тюрок поселилась в Северной и Восточной Фергане, в районах, тяготевших к Ташкентскому оазису, и в Семиречье. В южных и центральных районах — Согде и Тохаристане их влияние было незначительным. Переселение тюрок в земледельческий район повлекло за собой переход некоторой их части к оседлости. Изменив образ жизни и характер ведения хозяйства, они восприняли от оседлого населения некоторые формы материальной культуры, строительную технику, способ хранения продовольственных запасов в хумах, приемы гончарного производства. Проникновение тюрок в VII в. в земледельческие области, в первую очередь в Чач и Фергану, привело к постепенному отюречиванию местных племен, с которыми тюрки смешивались. В период господства Западнотюркского каганата тюрки установили союзные отношения с Византией, способствовавшие оживлению торговли между последней и Дальним Востоком. Основным предметом торговли являлся шелк. По данным Пэй Цзюя, крупного китайского чиновника, один из караванных путей пролегал через Кашгар-Памир-Фергану-Уструшану на Зеравшан и далее в Персию. В эти годы оживляется торговая деятельность согдийцев (начало ее исследователи относят к V в.), в результате которой они все более проникают в Семиречье. Вслед за торговцами в эту область направлялись свободные общинники. Они основывали поселения, которые становились центрами ремесла и торговли и постепенно превращались в города. Тюркский каганат распался в VIII в., но это не уменьшило влияния тюркских племен в Средней Азии. Сразу же после распада каганата возникли крупные политические объединения кочевых и полукочевых племен, подчинившие своей власти обширные территории. Семиречье, Тянь-Шань и дельта Сырдарьи были главными районами их расселения. С начала VIII в. долину р. Чу занимают тюргеши, населявшие до этого горные районы Тянь-Шаня. С этого времени устанавливаются еще более тесные контакты с земледельческими районами Средней Азии. К моменту прихода тюргешей в Семиречье на месте согдийских факторий уже возникли города, бывшие ремесленными и торговыми центрами. Согдийская колонизация, начавшаяся в V в. и особенно усилившаяся в VII–VIII вв., почти на полтысячелетия определила развитие Семиречья и сыграла большую роль в жизни тюркского населения восточных районов Средней Азии. Тюргеши были одним из наиболее культурных тюркских племен. Они в большей степени подверглись влиянию высокой согдийской культуры. Значительная часть тюргешей жила в городах и занималась ремеслами. Тюргешские правители чеканили свои монеты, прототипами которых послужили китайские и согдийские образцы. Монеты были круглые и имели квадратное отверстие в центре (Кызласов Л., Смирнова, Щербак, 1958). В 760 г. власть в Семиречье переходит к карлукам, пришедшим сюда с Алтая. Это было одно из многочисленных тюркских племен. Они, как и тюргеши, жили в городах и селениях, занимались ремеслами и земледелием, кочевым скотоводством и охотой. Значительная часть карлуков жила в Фергане и южных районах Согда. Восточными соседями карлуков были тюрки чигили и ягма. Первые жили южнее Иссык-Куля, в горах. Они владели городами и содержали огромные стада. Тюрки ягма тоже жили южнее Иссык-Куля. Это было воинственное племя, наименее культурное по сравнению с карлуками и тюргешами, что, однако, не помешало им впоследствии стать во главе Караханидского государства. Огузы и печенеги — самые западные тюркские племена. Они были северными и северо-восточными соседями Хорезма и находились под его постоянным культурным воздействием. Огузы с VII в. начинают фигурировать в исторической литературе. Этнический состав их был сложен. С.П. Толстов считал, что огузы сформировались в низовьях Сырдарьи. Этот народ сыграл большую роль в этногенезе туркмен, казахов, каракалпаков. Тюрки, пришедшие в Среднюю Азию как завоеватели и расселившиеся в ее земледельческих оазисах, способствовали ускорению темпов развития этой области. Значительная их часть перешла к оседлости и занялась ремеслами и сельским хозяйством. Тюрки принимали активное участие в международной торговле и как посредники и как купцы. Они известны как хорошие ремесленники, особенно искусные в изготовлении оружия и конской упряжи. Среди тюрок было, видимо, много грамотных людей, о чем свидетельствуют надписи на бытовых сосудах. Тюрки вступали в браки с местными жителями (известны браки тюрок с высокопоставленными особами) и занимали высокие должности. Так, например, тюрок по имени Тархун был правителем Согда. От его имени чеканились монеты. Одна такая монета, чеканенная в начале VIII в. (700–710 гг.), найдена в Фергане, на Актепе, в Баткенском районе (Баруздин, Брыкина, 1963, с. 96). История завоевания Средней Азии арабами, освещенная во многих источниках, достаточно хорошо исследована. Хронология событий этого периода известна с точностью, недоступной для более ранних эпох. В VII в. начинается наступление арабов на земли Средней Азии. В 651 г. был взят Мерв, где от руки местного мельника погиб последний сасанидский шах Ирана Иездигерд III. С начала VII в. народы Средней Азии ведут наиболее упорную борьбу с арабами, походы которых в эту область участились и стали крайне жестокими, особенно когда арабское войско возглавил хорасанский наместник Кутейба ибн Муслим. Встретив серьезное сопротивление, арабы только в первые десятилетия VIII в. овладели Хорезмом и центральными областями Согда. Против арабов объединились тюрки, ферганцы и чачцы, однако их соединенное войско было разбито, и в 712 г. Кутейба ибн Муслим занял Самарканд; после этого он организовал карательные походы против Чача и Ферганы, в одном из которых погиб, так и не подчинив эти области. Для прочного утверждения своей власти арабам пришлось почти целое столетие преодолевать упорное сопротивление и частые восстания в уже завоеванных землях. Усмирять ферганцев им приходилось еще в IX в. Арабское завоевание включило Среднюю Азию в обширный круг высокоразвитых государств от Средиземноморья до западных пределов Китая. Во многом сильно изменив уклад местной жизни, особенно в связи с принятием (поначалу вынужденным) новой религии — ислама, внедрение арабов в среднеазиатское общество тем не менее не стало ни рубежом, ни толчком к новому социально-экономическому строю, основы которого складывались на протяжении трех-четырех предшествующих столетий. В конце V–VI в. во всех областях Средней Азии намечается подъем экономической жизни. Этот процесс шел быстрее в экономически более развитых областях, к каковым относится долина Зеравшана. Характерная черта этого времени — изменение облика материальной культуры, которое можно объяснить только серьезными переменами в социально-экономическом строе общества. В VI–VII вв. начинают складываться феодальные отношения, о чем свидетельствуют распад больших государств и образование мелких владений, формируется дехканство, внутри которого существует социальная дифференциация, образуется класс зависимых от дехкан людей — слуг. Во время войны дехкане составляли отборную конницу. Изменяется характер расселения. Укрепленные селения сменяются за́мками и укрепленными усадьбами. Существовали также укрепленные селения с цитаделями. Крупный землевладелец обладал большим за́мком, находившимся у головного канала. Таким способом он контролировал распределение воды. Намечается подъем в сельском хозяйстве, восстанавливается ирригация. Процветает садоводство. Состав сельскохозяйственных культур очень близок к современному. Данные письменных источников свидетельствуют о том, что основная масса населения жила в деревнях. В записках Сюань Цзяна и в Таншу говорится о городах некоторых областей: в Бухаре было сорок больших и около тысячи малых городов, в Фергане насчитывалось шесть округов и около сотни малых городов. Город этого периода предполагает наличие крепостных стен. Начало формирования феодального города, видимо, относится к V–VI вв. Город являлся экономическим и политическим центром небольшой округи и объединял земледельческие поселения, располагавшиеся в непосредственной близости от него. Со времен В.А. Жуковского и В.В. Бартольда в науке установилось мнение, что для средневекового города характерно трехчастное деление (цитадель, шахристан, рабад). Эти ученые полагали, что цитадель и шахристан свойственны раннесредневековому, дофеодальному городу (Жуковский, 1894; Бартольд, 1963, с. 120; 1966, с. 173). Позже А.Ю. Якубовский писал, что основные черты застройки города отражали его социальную структуру. Рабад, по мнению этого автора, характерен для феодального города (Якубовский, 1951, с. 18). Эти положения высказаны А.Ю. Якубовским в 40-х годах. Они были основаны на сведениях письменных источников. Работы последующих десятилетий показали, что наиболее объективным источником для изучения структуры средневекового города является археологический материал, по мере накопления которого вносились коррективы в схему развития города, предложенную В.В. Бартольдом и А.Ю. Якубовским. Исследования подтвердили, что нет единой схемы. Трехчастное деление города, как полагает О.Г. Большаков, «не имело безусловной связи с социальной структурой общества. Появление рабада является результатом территориального роста города» (Большаков, 1970, с. 96–99). Конкретная историческая обстановка, в которой развивались города, отражалась на их топографии. По мнению С.П. Толстова, города, сложившиеся в эпоху феодализма, не имели цитадели. Они состояли из шахристана, вокруг которого складывался рабад. Для города были характерны стихийность застройки и нерегулярность плана (Толстов, 1948, с. 240). На топографию города большое влияние оказывала окружающая географическая среда. Особенно ярко зависимость топографии поселений от географических условий проявляется в горных районах: поселения и города здесь занимают наименее пригодные для возделывания земли, а их очертания подчинены рельефу местности. Большим своеобразием характеризуется топография городов Юго-Западного Семиречья. Оно заключается в наличии длинных стен, окружающих пространство вокруг центральных развалин. Структура центральных развалин четкая: здесь выделяются цитадель, укрепленный шахристан и часто неукрепленный рабад. Территорию, огражденную длинными стенами, занимала сельскохозяйственная округа города. Здесь же находились храмы, некрополи, отдельные за́мки (Кожемяко, 1959, с. 65 и сл.; Кызласов, 1959, с. 156 сл. 230, 233). Функциональное назначение длинных стен Семиречья отличается от такового стен в Согде и Фергане, ограждавших территорию рустаков-округов. Важнейший экономический фактор этого периода — расцвет мировой внешней торговли, к которой тюркские каганы неизменно проявляли живейший интерес. Наиболее заметный вклад в торговлю, проходившую по издавна проложенному Великому шелковому пути, внесли согдийцы. Купцы согдийских городов стали едва ли не главными посредниками в мировой торговле того времени. Именно согдийской торговле обязана своим появлением цепь городов-колоний, которая протянулась от северных границ Средней Азии через Семиречье, Восточный Туркестан и Монголию до Великой Китайской стены. Общекультурное значение этих городов для Восточного Туркестана трудно переоценить. Именно тогда недалеко от главной переправы через Амударью, на западной окраине Согда, вырос «город купцов» Пайкенд, экономический расцвет которого зависел от караванной торговли. В это время прославился согдийский купец самаркандец Маннах, получивший от тюркского кагана почетный титул тархана. Выполняя дипломатические поручения кагана, Маннах ратовал за интересы согдийской торговли в столицах Византии и Сасанидского Ирана. Помимо Согда, в международную торговлю были вовлечены и все другие области Средней Азии. Но одновременно с большим значением, которое приобретают международная торговля и ее проводники — купцы, владельцы караванов, в рассматриваемое время в социальной структуре общества возвышаются землевладельцы — дехкане, жившие преимущественно в за́мках. Они возглавляли свои дружины — военные формирования княжеств. Дехкане напоминают средневековых рыцарей Западной Европы, но в отличие от Европы в Средней Азии отношения между феодально-землевладельческой аристократией и купечеством были мирными, до столкновения дело не доходило. Главной особенностью идеологически-религиозной обстановки в стране является то, что в Средней Азии не было единой официальной, государственной религии. Этот факт необходимо особо отметить в связи с тем, что в соседнем Иране именно в это время зороастризм стал государственной религией, политика которой отличалась непримиримостью ко всякого рода отклонениям от канонов учения и одновременно враждебностью к другим религиям. То же самое происходило и в христианской Византии. В Средней Азии ситуация была иной. И хотя письменные источники свидетельствуют о том, что зороастризм (религия магов) был распространен здесь довольно широко, тем не менее в отдельных областях исповедовали буддизм, существовали и общины христиан. Кроме того, в Средней Азии находили приют сторонники таких еретических с точки зрения официального зороастризма сект, как манихейство, а затем и маздакитство (крайне дуалистические учения, привлекавшие, особенно последняя, на свою сторону широкие народные массы). Такая обстановка оказалась весьма благоприятной для появления различных синкретических культов, что и имело место в действительности. Таким образом, послекушанский период истории Средней Азии охватывает фактически около четырех столетий, с середины IV до середины VIII в. Хотя с начала археологического изучения древностей Средней Азии прошло уже столетие, к целенаправленным систематическим исследованиям археологи практически приступили лишь в начале 30-х годов текущего столетия. С этого времени исследования ведутся как по линии первичной фиксации памятников, так и их раскопок. Общее количество таких памятников весьма велико. Их насчитывают сейчас многие десятки. Речь идет в первую очередь об остатках оседлых поселений различного типа. Это в основном руины более или менее крупных поселений городского типа или же остатки построек, которые археологи именуют различно — «сельские поселения», «отдельные здания» и, чаще всего, «замки». Руины крупных городов (но не всех) отождествлены с их древними названиями. Что касается за́мков, то их наименования в подавляющем большинстве случаев — недавнего происхождения. Общие результаты археологических работ последних трех-четырех десятилетий подтверждают сведения письменных источников, содержащих впечатления очевидцев-современников, согласно которым Средняя Азия была страной с развитой городской культурой. Исследование городов — занятие весьма трудоемкое, требующее больших материальных затрат, физических усилий и опыта. В предвоенные годы и особенно после войны начали работать экспедиции археологического надзора на крупных стройках в Чуйской долине, в Фергане и в других регионах. Вот уже шестьдесят лет ведет работы Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, созданная С.П. Толстовым. Пятидесятилетие отметили исследователи Пенджикента. Хорезмская экспедиция первой начала комплексное изучение региона с привлечением ученых разных специальностей (биологов, географов, картографов). Были открыты и раскопаны полностью десятки памятников. Полученные результаты позволили по-новому осветить многие вопросы истории региона. Раскопки Пенджикента позволили составить реальные представления о структуре раннесредневекового города, о быте горожан, о разнообразных искусствах, процветающих в городах.Глава 1 Северный Хорасан (Г.А. Кошеленко, В.А. Гаибов, А. Губаев)

Раннее средневековье в истории Южного Туркменистана — это время, когда его территории входили в состав государства Сасанидов, которое включало в себя также Иран и Месопотамию. Только в самом конце эпохи территории Южного Туркменистана оказались под властью арабов. Арабское завоевание этих земель произошло в середине VII в., т. е. значительно раньше, чем остальной части Средней Азии. Именно этот район, в частности крупнейший город его — Мерв, стал базой для дальнейших завоеваний арабами Средней Азии.

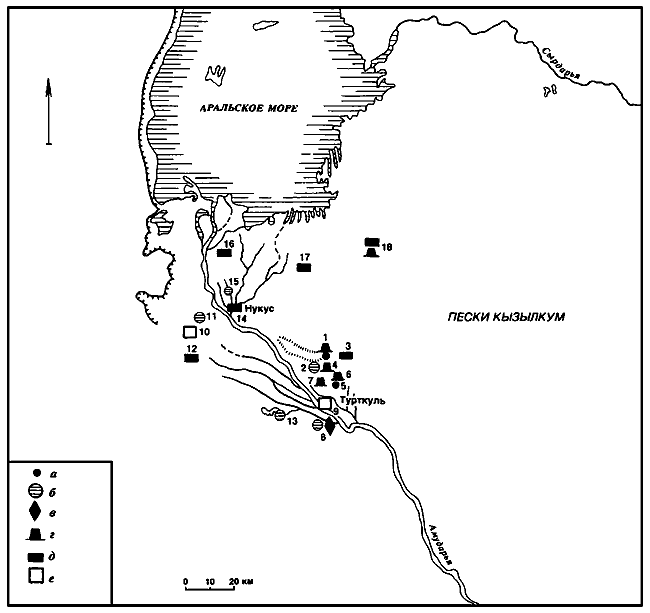

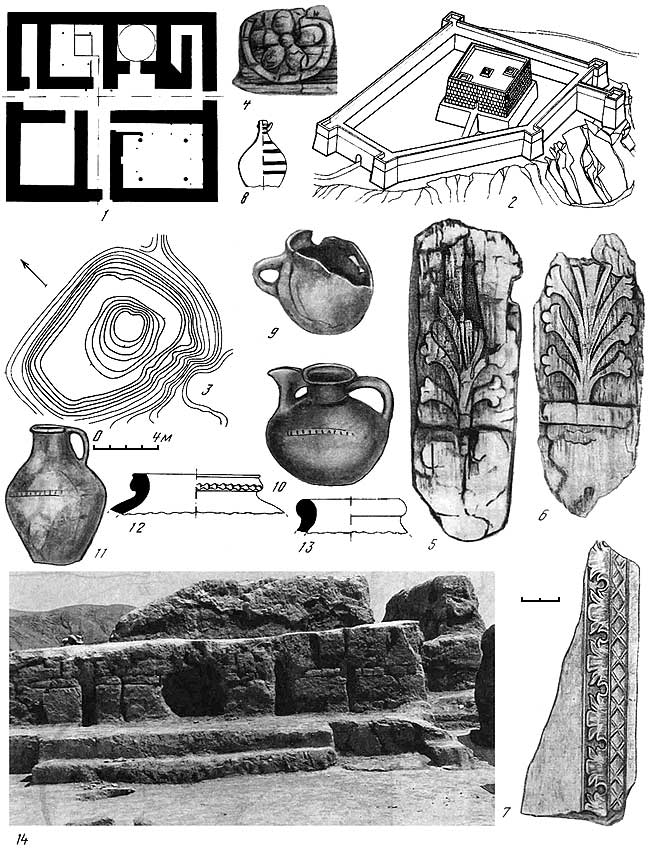

Карта 1. Северный Хорасан. а — крупный город; б — малый город; в — средний город; г — культовые места; д — депе; е — за́мки и крепости; ж — могильники; з — стена, окружающая оазис; и — древнее русло и протоки р. Мургаб. 1 — Гяуркала/Эрккала; 2 — Чильбурдж; 3 — Хароба-Кошук; 4 — Дуе-Чокен; 5 — Топдепе; 6 — Мунондепе; 7 — Атлыдепе; 8 — Гёбеклыдепе; 9 — Чанглыдепе; 10 — Дурнали; 11 — Койне Кишман; 12 — Улы Кишман; 13 — Куртлы; 14 — Гечигран; 15 — Абайджош; 16 — Одынчидепе; 17 — Акчадепе; 18 — Байрамалийский некрополь.

В эпоху Сасанидов вся территория государства делилась в военно-административном отношении на четыре больших региона. Один из них назывался Хорасаном. В состав его входили территории современного Северо-Восточного Ирана и Южного Туркменистана. При этом прохождение восточной границы Хорасана зависело от успехов сасанидских войск: в период наивысших успехов Сасанидов в состав этого региона включались Балх и Бухара (Колесников, 1970, с. 95). Из территорий Южного Туркменистана в состав наместничества Хорасан, управляющего спахбедом, как это явствует из географических сочинений, безусловно, входили следующие провинции: Мерв, Мерверуд, Бадгис, Серахс. Труднее определить, входили ли в состав Хорасана более западные части северных предгорий Копетдага. Несомненно, что самая западная часть (район Гургана) административно принадлежала к «северному наместничеству» и входила в провинцию Гурган (Gyselen, 1989, p. 84). Более восточные районы (начиная примерно с Ашхабада вплоть до современной Каахки включительно) входили в состав провинций Абавард и Шахр-Рам-Пероз (Gyselen, 1989, p. 84), которые были каким-то образом связаны с Абаршахром (район Нишапура) и тем самым могли считаться включенными в состав «восточного наместничества», т. е. Хорасана. Во всяком случае, в момент арабского завоевания Ниса (городище Новая Ниса у с. Багир) входила в состав Хорасана (Бартольд, 1965, с. 127). Абавард (Абиверд) являлся центром одноименной области, отвечавшей парфянской Апаварктикене. На территории Туркменистана эта область покрывала подгорную полосу от Баба-Дурмаза до Меана и Чача (Логинов, 1985). Мерв, как правило, являлся столицей всего Хорасана, хотя в исключительных случаях ставка правителя могла переноситься и в другие города. Соответственно в данной главе будут рассматриваться проблемы археологии раннесредневекового времени территорий, которые составляли северную часть исторической области Хорасан с III по VIII в., т. е. оазисы к северу от Копетдага вплоть до Серахса и расположенный в сердце Каракумов Мервский оазис.

История изучения.

Археологическое изучение как подгорной полосы Копетдага, так и Мерва началось только с 80-х годов XIX в., когда эти территории были присоединены к России, хотя некоторые сведения о них просачивались в Европу благодаря немногочисленным путешественникам (русским, англичанам, французам), побывавшим здесь (Массон М., 1949; 1980, с. 10 и сл.). После присоединения Мерва и особенно после завершения строительства железной дороги число таких путешественников увеличилось, и соответственно возросло число сообщений о здешних памятниках (Массон М., 1980, с. 19 и сл.). Первые научные исследования на территории Мерва провел востоковед В.А. Жуковский (Жуковский, 1894). Хотя ученый интересовался главным образом историей и памятниками Мерва поры послеарабского завоевания, он уделил некоторое внимание и памятникам раннесредневековой поры. Проводились небольшие раскопки на территории Эрккалы. Позднее в оазисе работала американская экспедиция под руководством Р. Пампелли. В ходе ее исследований было заложено несколько шурфов на Гяуркале и Эрккале, а в северной части оазиса было открыто несколько памятников, как позднее выяснилось, сасанидского времени (Exploration in Turkestan, 1905–1908). И методы, и результаты исследований этой экспедиции были резко критически оценены В.В. Бартольдом (Бартольд, 1966в, с. 141–153). Раскопки на городищах древнего Мерва (главным образом в Эрккале) были осуществлены только в 1937 г. (под руководством А.А. Марущенко, при участии Б.Б. Пиотровского). Однако масштабы их были невелики, а публикация материалов — очень краткой (Пиотровский, 1949). После окончания Великой Отечественной войны основные исследования в Мервском оазисе проводила ЮТАКЭ, в особенно больших масштабах начиная с середины 50-х годов. Слои раннесредневекового времени исследовались на Гяуркале (основные итоги см.: Филанович, 1974) и Эрккале (основные итоги см.: Усманова, 1963, 1969). Кроме того, в ходе разведочных поездок по территории оазиса были зафиксированы памятники, относящиеся к этой эпохе (Массон М., 1966). Важнейшие результаты первых лет работ ЮТАКЭ отражены в монографии Г.А. Пугаченковой (Пугаченкова, 1958). В эти же годы небольшие по своим масштабам исследования в оазисе проводили и археологи, работавшие в АН Туркмении (Ершов, 1959; Дурдыев, 1959). В 70-е годы активность ЮТАКЭ резко упала, но с 1980 г. начала свою деятельность объединенная экспедиция ИА АН СССР и Туркменского государственного университета, которая проводила раскопки ряда городищ и занялась составлением археологической карты оазиса. В конце 80-х годов в работу по созданию этой карты включились и итальянские археологи из ISMEO. Сейчас работа завершена, и публикация карты ожидается в ближайшее время. С 1993 г. на территории Гяуркалы в Эрккалы проводит свои исследования англо-туркменская экспедиция, предварительные отчеты о работах которой публикуются ежегодно в журнале «Iran». Исследования в предгорной полосе не имели столь интенсивного характера, как в Мервском оазисе. Крупнейшее городище этого района Новая Ниса, в сущности, не подвергалось серьезному археологическому изучению, а при небольших по масштабам раскопках слои раннесредневекового времени почти не вскрывались (Вязьмитина, 1949, 1953). Стратиграфический шурф показал, что в сасанидское время Ниса находилась в запустении, но не ясно, можно ли этот вывод перенести на все городище, или это черта, характеризующая только его часть. ЮТАКЭ в данном районе исследовала городище Старая Ниса и памятники гораздо более раннего времени (эпохи неолита и бронзы), не уделяя практически никакого внимания сасанидскому периоду. Совершались только разведочные поездки и предварительное обследование памятников (Массон М., 1953). Несколько более активны были сотрудники Института истории, археологии и этнографии АН ТССР, которые в 50-е годы проводили раскопки Хосровкалы (Марущенко, 1956) и Серахса (Марущенко, 1956а). Ими были вскрыты слои раннесредневекового времени. В очень небольших масштабах исследовалось городище Куня-Каахка (Дурдыев, 1959б). В дальнейшем было продолжено изучение Серахса (Оразов, 1973) и определенное внимание уделялось ирригационной системе оазиса (Оразов, 1972). Большое внимание было обращено на один из за́мков предгорной полосы — Акдепе (Губаев, 1967, 1968, 1971, 1977; Губаев, Кошеленко, 1968, 1972). Основные результаты еще не опубликованы. Значительные по масштабам разведочные работы были произведены в конце 70-х — первой половине 80-х годов по составлению археологической карты Каахкинского района, однако результаты опубликованы только частично (Пилипко, 1982; Логинов, 1991).Основные события политической истории.

В первые века н. э. Мервский оазис и подгорная полоса Копетдага входили в состав Парфянского царства, но пользовались широкой автономией. Мерв и восточная часть предгорий входили в состав вассального царства Мерва и управлялись собственной династией (видимо, одной из боковых ветвей Аршакидского дома) (Кошеленко, 1966, с. 67 и сл.; Пилипко, 1980). Западная часть предгорной полосы, видимо, входила в состав такого же автономного царства Гиркания. После падения власти Аршакидов и перехода власти к персидской династии Сасанидов Мерв и подгорная полоса оказываются под властью последних. Это происходит во время царствования Ардашира I, когда он совершил большой поход на восток (Frye, 1984). Иногда высказывается предположение, что в конце парфянской эпохи Мерв был захвачен кушанами, что и стало причиной похода Ардашира на восток (Бивар, 1991, с. 7–8). В списке приближенных этого царя, содержащемся в накши-рустемской наскальной надписи, упоминается Ардашир, царь Мерва (Frye, 1984, p. 372). Однако автономия Мерва уже в период царствования Шапура I была утрачена, и он вошел в обычную административную структуру государства Сасанидов. Правда, вполне вероятно, что какое-то время Мерв был частью кушанского наместничества. Во всяком случае, известно, что некоторые кушано-сасанидские монеты чеканились на мервском монетном дворе (Carter, 1990). О положении районов подгорной полосы в составе государства Сасанидов серьезной информации нет. Мерв стал одной из основных опорных баз сасанидского государства на востоке, и правитель его приобрел титул марзбана (Колесников, 1970, с. 95 и сл.). Однако при обострении конфликтов с восточными соседями Мерв иногда оказывался под ударами врагов. Такие периоды отмечаются отсутствием чекана на местном монетном дворе. Особую роль сыграл Мерв в судьбе последнего сасанидского шаха Иездигерда III. Когда началось завоевание государства Сасанидов арабами, именно Мервский оазис был последним убежищем этого шаха, и здесь он в 651 г. нашел свой конец (Колесников, 1982, с. 131–146). В истории его гибели много неясного, поскольку в событиях принимало участие много политических сил (сам шах со своим окружением, марзбан Мерва Махуйе, жители города, тюрки, призванные из-за Амударьи то ли Иездигердом, то ли Махуйе, арабы), а сообщения историков об их деталях очень различаются. Районы подгорной полосы практически одновременно с Мервом оказались под властью арабов. Переход власти к арабам в первые десятилетия мало сказался на характере общественных отношений и культуры населения региона. Только с IX в. можно заметить серьезные изменения. Первым существенным знаком перемен стало запустение старого города (городище Гяуркала) и обживание новой территории — к западу от прежней (современное городище Султанкала).Основания стратиграфии.

До недавнего времени считалось, что стратиграфия и периодизация памятников Мервского оазиса (а также и памятников подгорной полосы) сасанидского времени хорошо установлены. Основой стратиграфии служили материалы шурфов Эрккалы (их обобщение см.: Усманова, 1963, 1969) и Гяуркалы (их обобщение см.: Филанович, 1974). Однако сравнительно недавно выяснилось, что стратиграфические наблюдения для раннесасанидского времени основывались на неточных нумизматических данных, так как М.Е. Массон, определявший монеты, систематически ошибался, принимая монеты царя Шапура II за монеты Шапура I (Логинов, 1990; Loginov, Nikitin, 1993а, p. 226). Только в последнее время были предприняты усилия для установления надежной стратиграфии этого времени. Наиболее надежными в этом отношении стали материалы Гёбеклыдепе (северная часть оазиса), где четко различаются слои парфянского и раннесасанидского времени, а последние не выходят за пределы IV в. (Кошеленко, Никитин, 1991); правда материал из раскопок этого памятника опубликован только частично. Для подгорной полосы «стратиграфическая колонка» составлена на базе исследований за́мка Акдепе (периоды Акдепе I–V — от II по первую половину VII в.), но она, к сожалению, не опубликована.Система расселения.

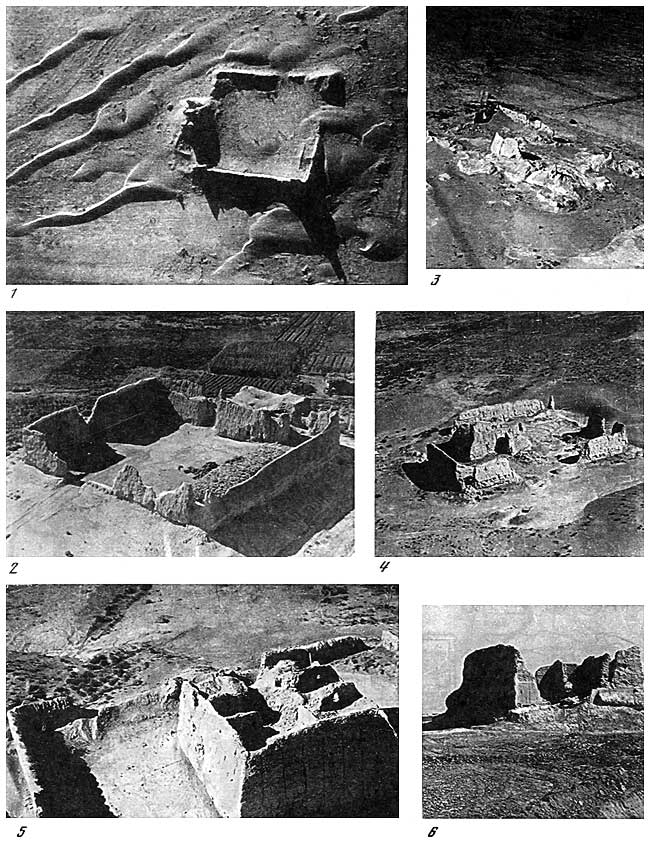

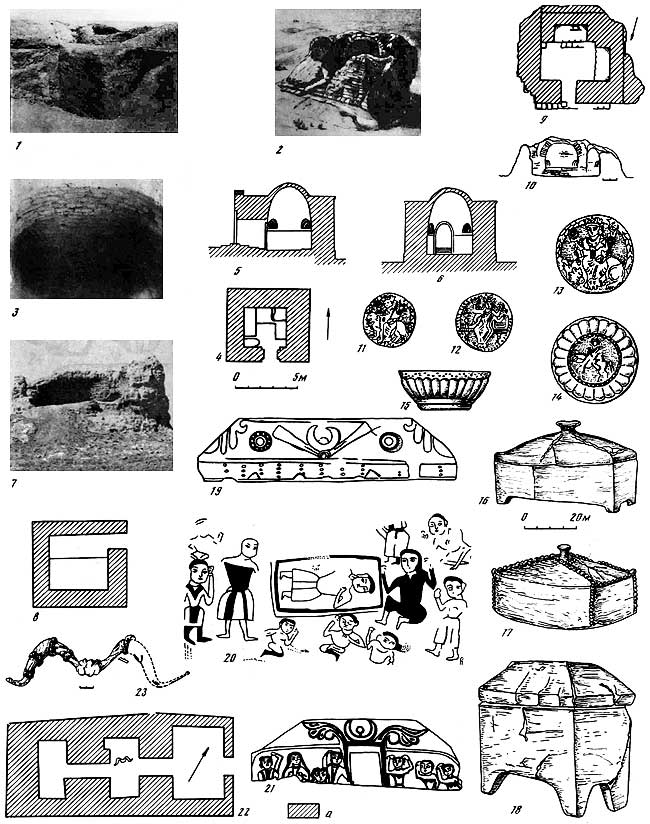

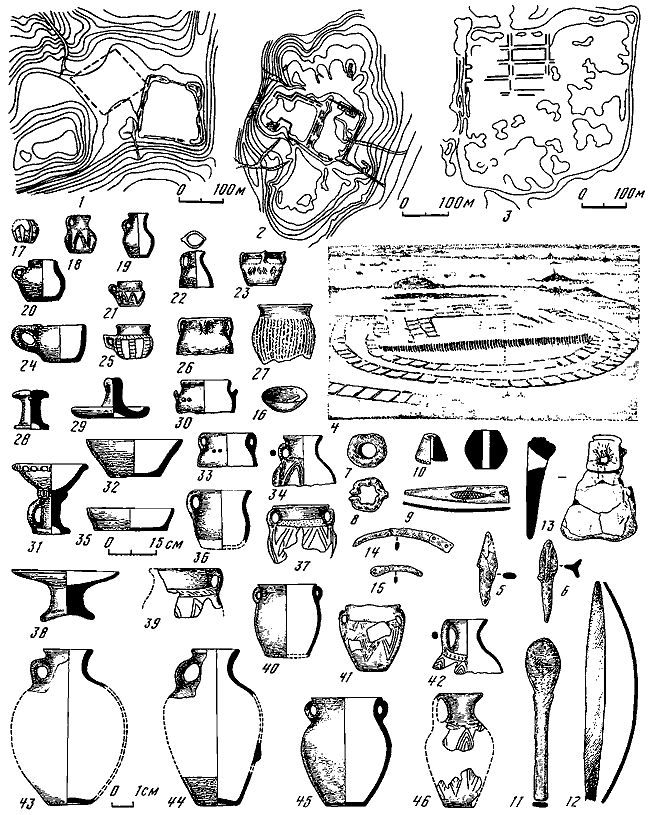

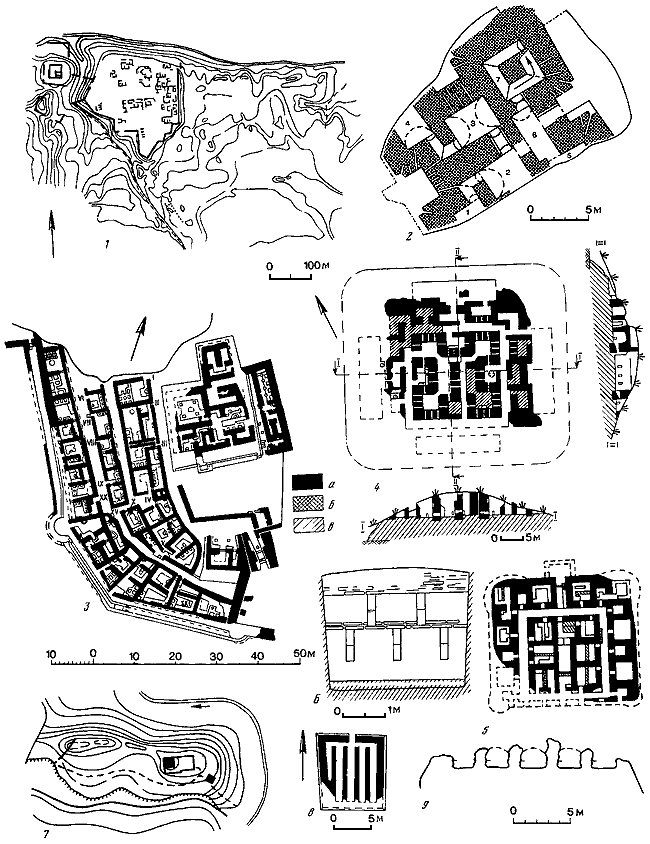

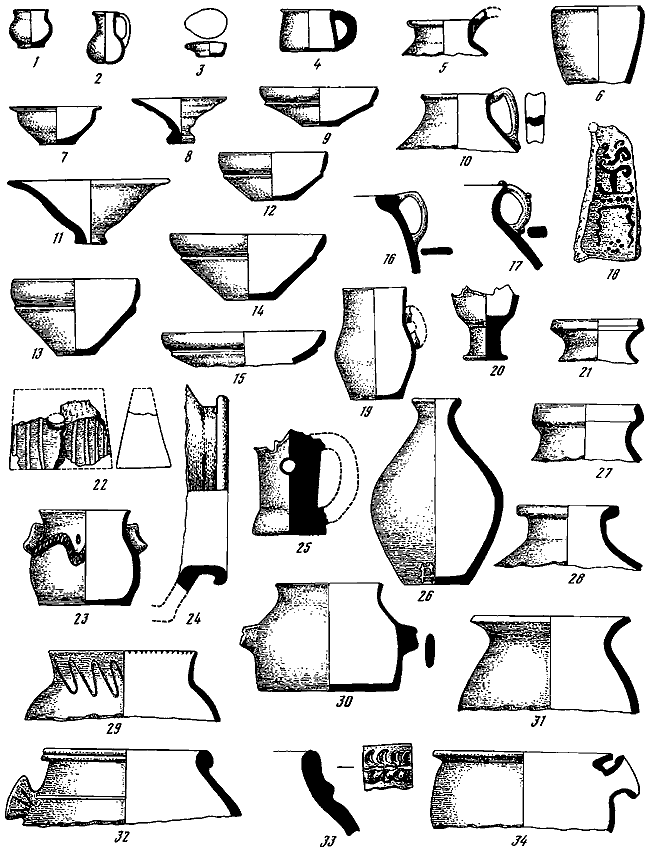

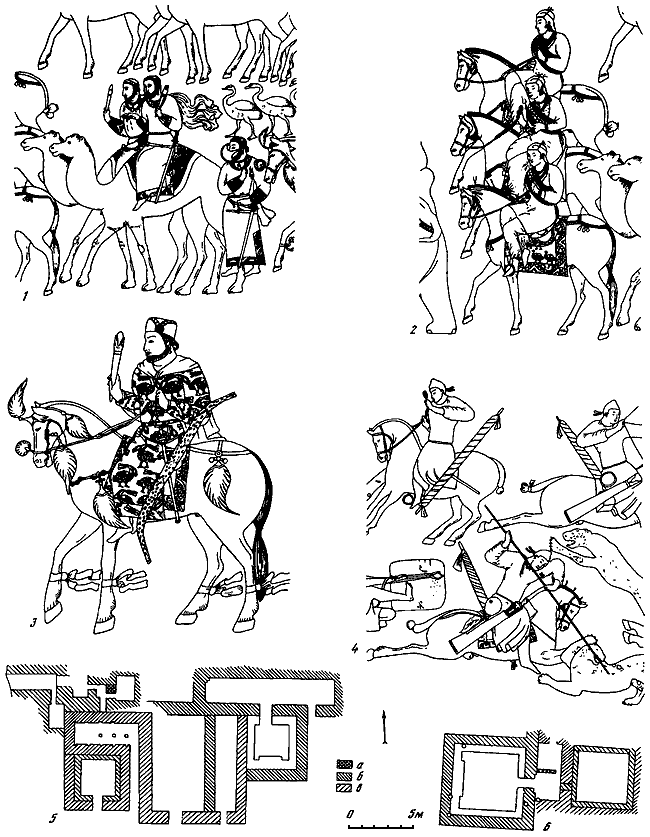

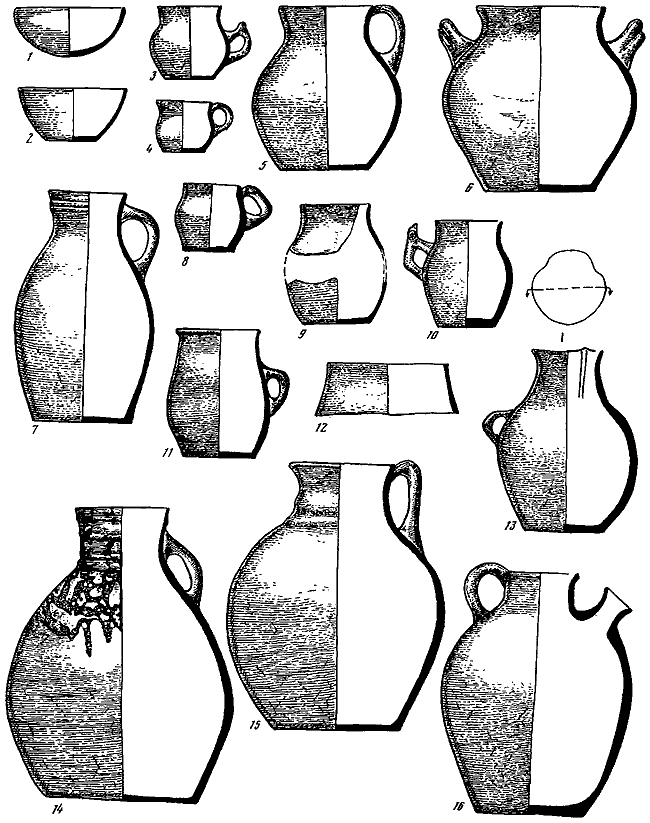

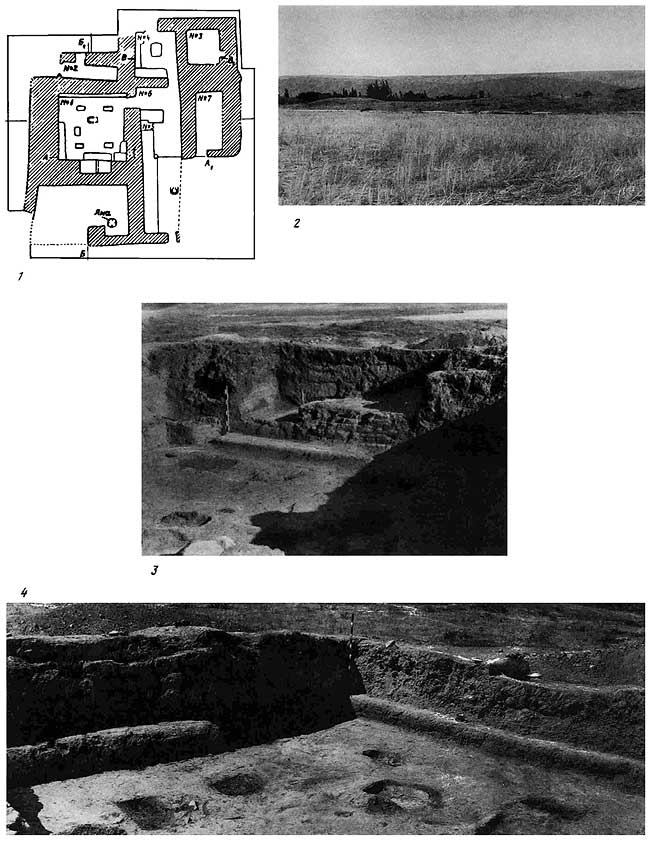

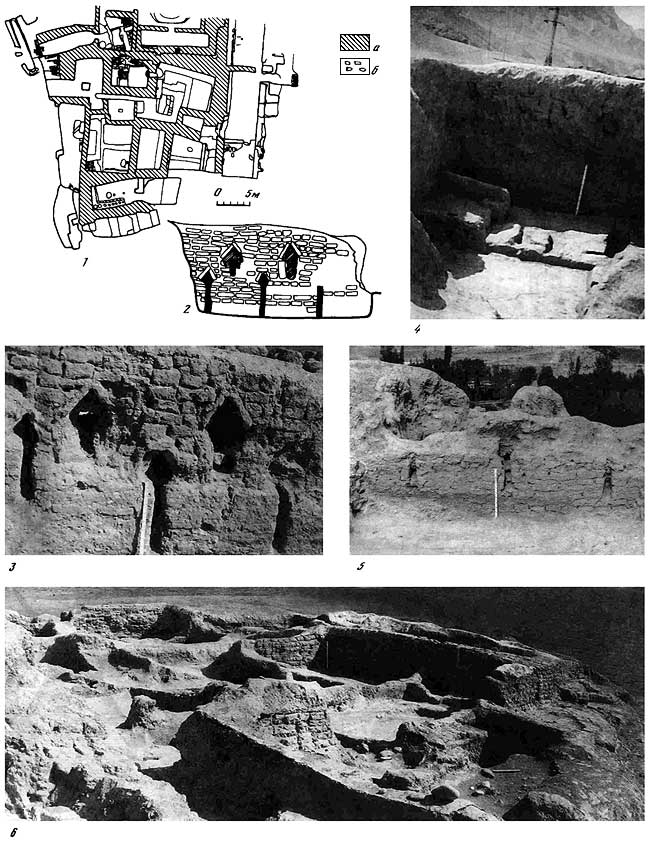

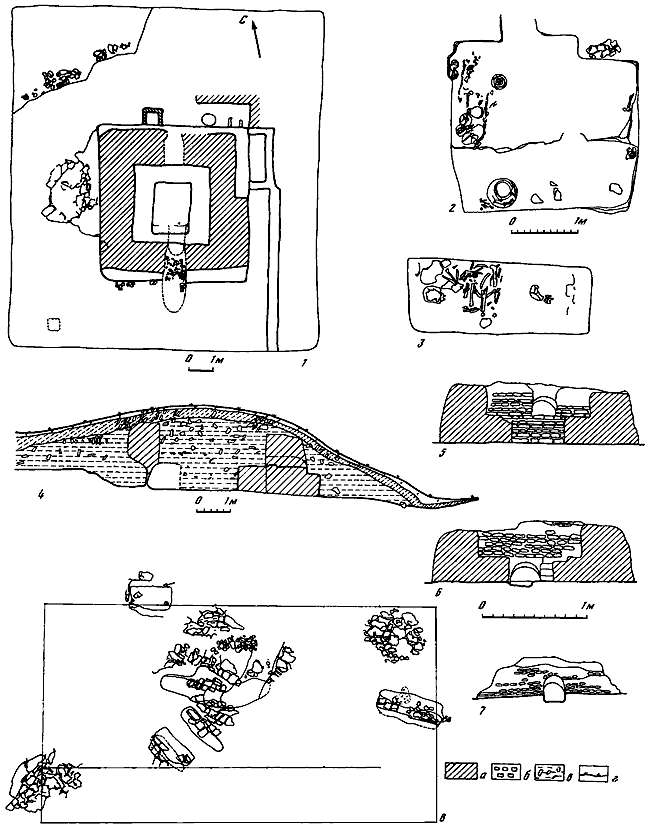

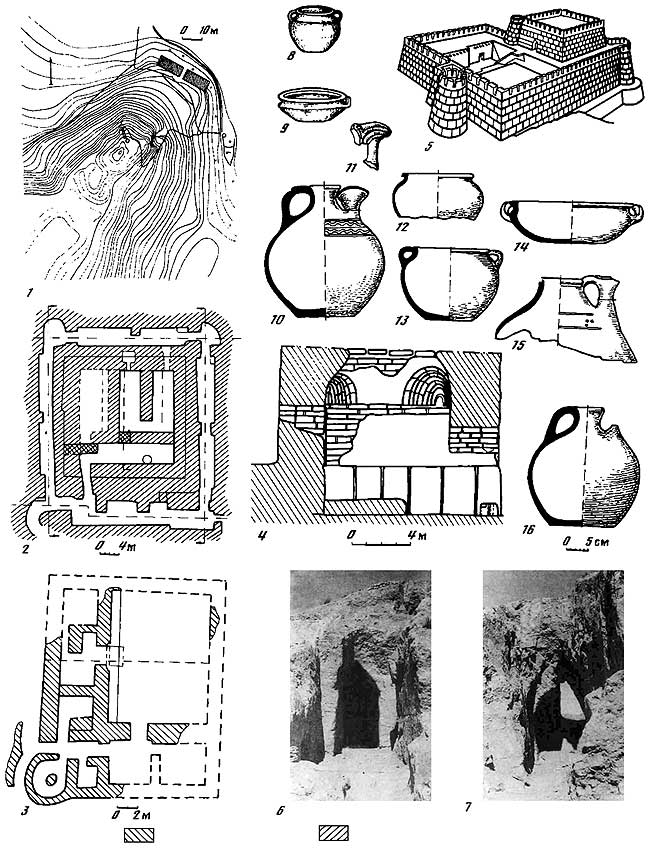

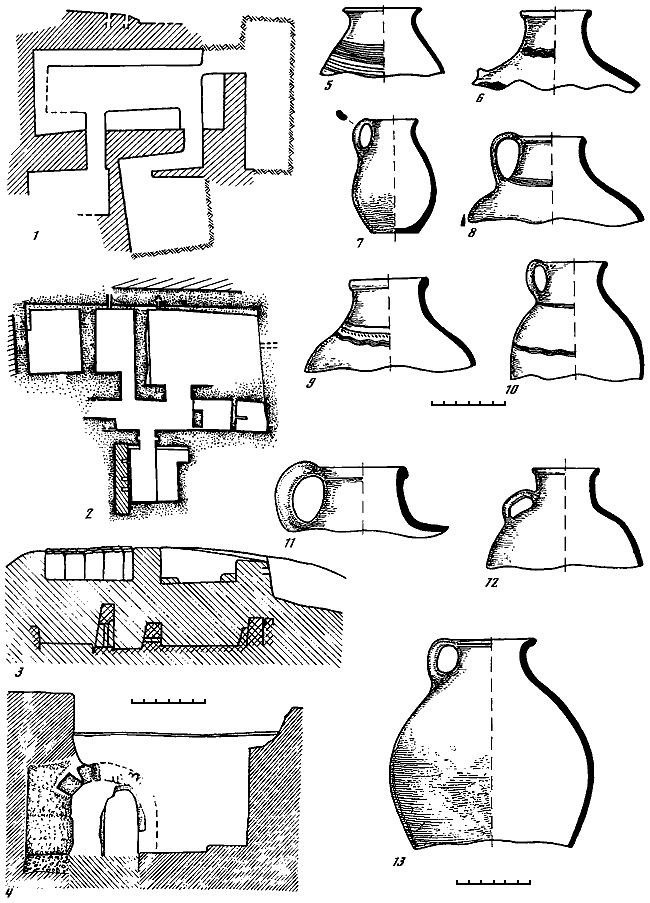

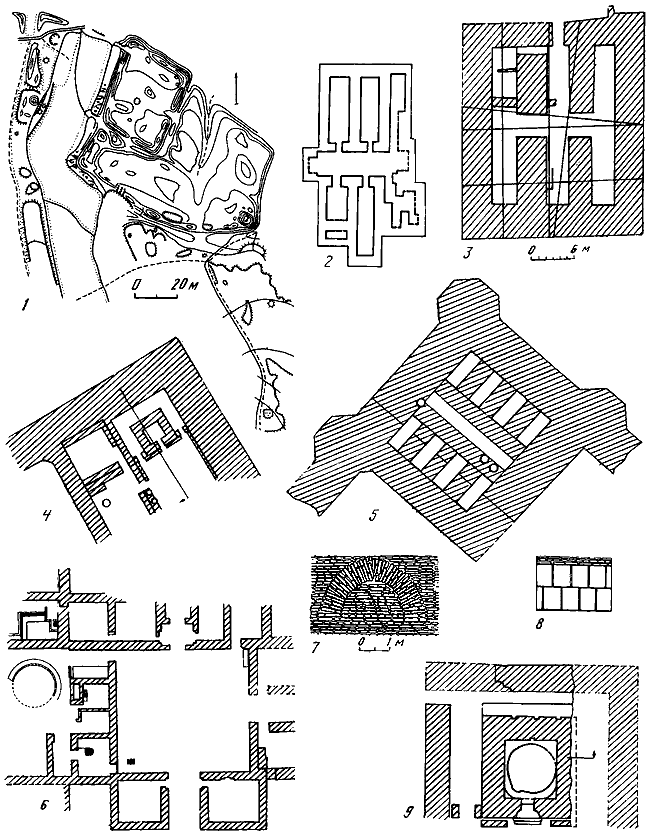

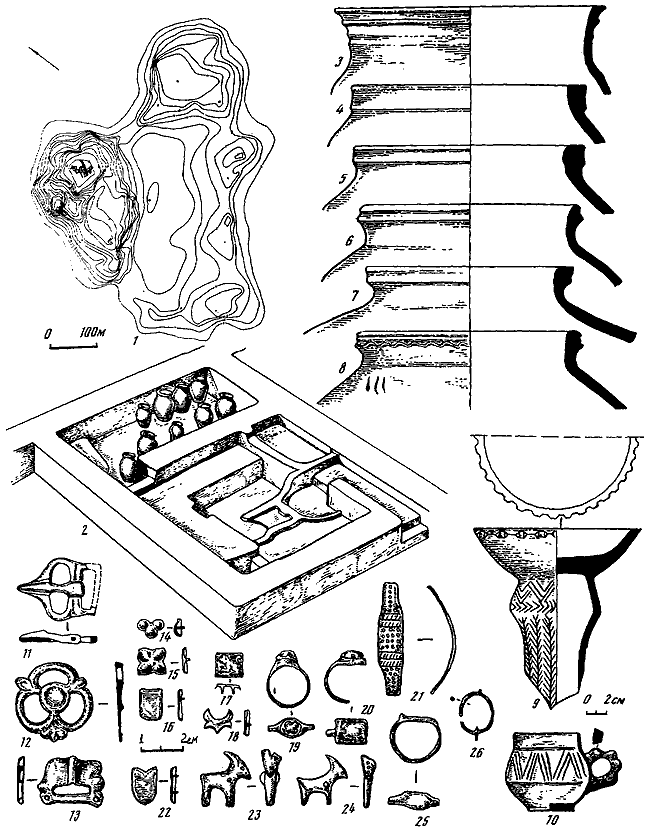

В сасанидскую эпоху происходили большие изменения в системе расселения в Мервском оазисе. В эллинистическое время заселены были только территория Гяуркалы (с Эрккалой) и непосредственные окрестности города. В парфянский период осваивались территории к северу от Гяуркалы. Был создан ряд небольших укрепленных населенных пунктов, имевших строго геометрическую планировку (Губаев, Кошеленко, Новиков, 1990; Gubaev, Koshelenko, Novikov, 1991; Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1993/4): Дурнали (Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1996), Чанглы (Koshelenko, Bader A., Gaibov, 1992), Койне-Кишман (Koshelenko, Bader A., Gaibov, 1993), Кыркдепе (Дурдыев, 1959a) и др. В сасанидское время освоенная территория не увеличивалась, но возросло число населенных пунктов. На территории Мервского оазиса в это время существовало несколько десятков населенных пунктов разного характера. Главным центром оазиса по-прежнему оставался Мерв, состоявший из городской цитадели (Эрккала) (Усманова, 1963) и собственно города (Гяуркала) (Филанович, 1974). Город и цитадель имели укрепления. За городскими стенами располагался пригород. Основная застройка занимала центральную часть Гяуркалы, в углах оставалось достаточно много незастроенного пространства. Город имел четверо городских ворот. Главные улицы шли от них и пересекались в центре (табл. 1, 1). Сохранялись некоторые следы регулярной планировки, восходящей к моменту основания города. Цитадель имела овальный план, в нее вел только один вход — со стороны города, где находился длинный пандус. В центре цитадели располагались здания административно-официального назначения, а на гребне ранних стен с южной стороны находился за́мок-форт, видимо резиденция мервского правителя. Изменения в системе расселения проявляются по-разному в разных частях оазиса. В районе Дурнали (Bader А., Gaibov, Koshelenko, 1996) созданный при парфянах небольшой городок сохранял свой характер до IV в. Позднее вокруг него вырос неукрепленный пригород площадью до 7 га. В начале арабского периода укрепленный город был полностью покинут, а неукрепленная часть его выросла и достигла площади 15 га. На его окраине в конце VII или начале VIII в. был построен укрепленный лагерь для арабов — рабат (табл. 1, 2). В районе Чанглы (Koshelenko, Bader A., Gaibov, 1992) эволюция имела несколько иной характер. В парфянское время здесь была создана круглая в плане крепость, которая просуществовала примерно до IV в. В это время она была покинута, и на ее руинах построен за́мок, вокруг которого выросло неукрепленное поселение площадью до 15 га. В начале арабского периода старый за́мок и поселение были оставлены, и рядом возникло новое поселение площадью до 60 га. Также был построен и рабат. Улы-Кишман (Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1993/4, p. 58–60) начинает свое существование в виде небольшой прямоугольной в плане крепости, построенной в позднепарфянское время. Ее характер не меняется и в раннесасанидский период. Однако в конце сасанидского периода крепость была оставлена и на ее руинах строится за́мок, к югу от него возникает небольшое поселение со скромными укреплениями. Рассмотрев этот материал, мы можем прийти к выводу, что в начале сасанидской эпохи в системе расселения в оазисе практически не произошло никаких серьезных изменений. Основным типом населенного пункта по-прежнему оставалось небольшое укрепленное поселение прямоугольной в плане формы. Только с V в. начинаются существенные перемены. Появляется новый тип сооружения, который обычно определяется как за́мок. Старые поселения пустеют, а вокруг за́мков вырастают новые, как правило неукрепленные (хотя иногда вокруг них строятся достаточно слабые укрепления). Арабское завоевание приносит новый тип сооружения — укрепленный лагерь (рабат), строящийся обычно на окраине поселения. Некоторая информация о системе расселения имеется и для оазиса Серахса. В сасанидское время здесь существовал только один город — сам Серахс (Оразов, 1973, с. 21 и сл.). Он занимал только ту территорию, которая позднее стала цитаделью города эпохи развитого средневековья и был окружен пахсовой стеной. Вокруг него уже сложился неукрепленный пригород. Цитадель в плане имела форму неправильного многоугольника (поперечник 280–300 м) (Марущенко, 1956а, с. 166). Основным типом населенного пункта в оазисе были поселения, имевшие в центре мощный бугор (обычно определяемый как за́мок) и неукрепленное поселение вокруг него (Яссыдепе I, Яглыдепе, Геокдепе и др.). За́мок и поселение часто разделялись рвом (Оразов, 1973, с. 22 и сл.). Самый крупный из за́мков имел площадь около 2 га. Имеется несколько типичных за́мков (Ходжамураддепе, Ганлыдепе и др.), вокруг которых нет следов поселений. Зафиксированы также и небольшие отдельно стоящие крестьянские усадьбы (например, Учдепе 2, северный холм). В собственно подгорной полосе бесспорно крупнейшим населенным пунктом было городище Куня-Каахка, которое практически не исследовано (Дурдыев, 1959б, с. 12). Сейчас общепринятым является мнение, что именно это городище представляло собой центр области Апаварктикены, который в раннесредневековое время стал называться Апаварт (название засвидетельствовано надписью на булле из раскопок Акдепе, см.: Губаев, 1971а, с. 47; Луконин, 1971, с. 50), а после арабского завоевания — Абиверд (Баверд) (Массон М., 1953, с. 27 и сл.; Логинов, 1985, с. 66). Город возник в парфянское (может быть, даже в эллинистическое) время, но наивысшего расцвета достиг в сасанидское. Он был обнесен стеной и представлял собой в плане прямоугольник, вытянутый с северо-востока на юго-запад (размеры стен: юго-восточная 737,5 м, северо-западная 675 м, северо-восточная 587,5 м, юго-западная 487,5 м). Город имел двое ворот. В центре городища находилась цитадель. Имелся также неукрепленный пригород, но время его существования не определено (Дурдыев, 1959б, с. 12). Еще один город на территории подгорной полосы — городище Хосровкала (Марущенко, 1956). Город возник очень рано, существовал и в парфянскую эпоху, но наивысшего расцвета достиг в сасанидское время. Отличительная особенность его устройства — двухчастное деление: собственно, город и цитадель представляют собой изолированные комплексы, разделенные рвом. Цитадель имеет форму неправильного шестиугольника (поперечник примерно 170 м), собственно город имеет форму прямоугольника (260×160 м). Город и цитадель разделены свободным пространством площадью около 20–30 м2. Имеется также и неукрепленный пригород, но время его существования не определено (табл. 1, 4). На территории предгорной полосы засвидетельствовано значительное количество за́мков (некоторые из них раскапывались). Как правило, вокруг за́мка или рядом с ним находилось поселение (иногда укрепленное). Так, рядом с за́мком Акдепе располагалось большое поселение, продолжавшее существовать и после гибели за́мка.Строительная техника.

Строительная техника сохраняла свой традиционный характер. В качестве основных строительных материалов использовались сырцовый кирпич и пахса (битая глина). Сырцовые кирпичи обычно были квадратными (около 40 см в стороне и толщиной примерно 10 см). С течением времени проявляется тенденция к постепенному уменьшению их размеров. Связующим материалом служила жидкая глина. Очень часто конструкции создавались из чередующихся слоев пахсы и сырцового кирпича. Жженый кирпич использовался редко, главным образом для всякого рода вымосток. Достаточно широко были распространены сводчатые перекрытия и даже купола простейшего типа, перекрывавшие небольшие квадратные помещения. В качестве покрытия стен использовалась глиняная штукатурка, иногда ганч. В некоторых случаях стены расписывались, но росписи сохранились только в виде мельчайших фрагментов, не позволяющих представить их характер.Фортификация.