Стюарт Исакофф Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками

Моему брату, доктору Марку Исакоффу, и памяти моего учителя, сэра Роланда Ханны

Обрывая одно и берясь за другое, он перескакивал с пятого на десятое, потому что память его хранила неисчислимое множество творений и одно тотчас же ассоциировалось с другим, но главным образом потому, что он был одержим страстью сравнивать, открывать соотношения, прослеживать влияния, обнажать путаные сцепления, образующие культуру.Томас Манн, «Доктор Фаустус»[1]

Глава 1. На пересечении традиций

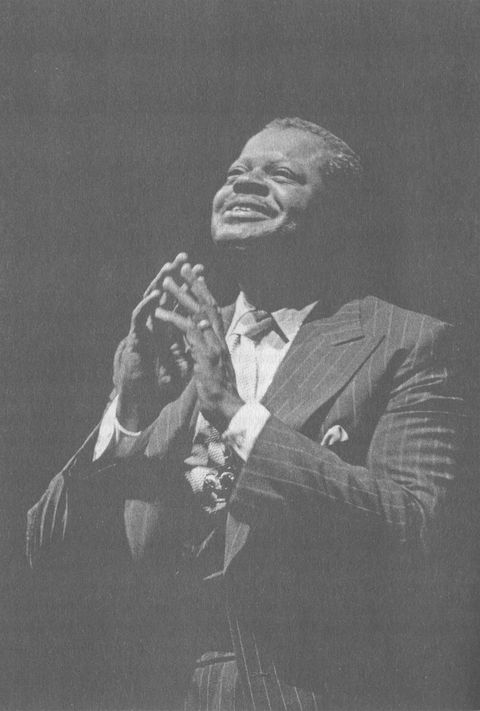

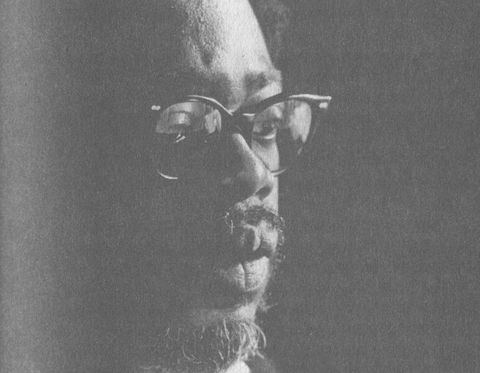

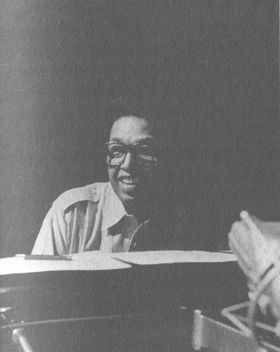

Даже когда его уже толком не слушалось собственное тело, Оскар Питерсон (1925—2007) все равно считал фортепиано чем-то вроде спасательного круга. Главный спутник жизни, инструмент будоражил его юношеские мечты, гарантировал ему место в учебниках музыкальной истории, помогал в борьбе за расовое равноправие. Теперь, в возрасте 81 года, он, конечно, уже выглядел измученным. На сцену нью-йоркского клуба Birdland Питерсон выкатился в инвалидном кресле, после чего с видимым трудом перенес свою массивную фигуру на фортепианный стульчик — инсульт почти парализовал его ноги и левую руку. Однако, как только клавиатура рояля оказалась в досягаемости — даже еще не усевшись удобно перед инструментом, — Питерсон взмахнул правой рукой и взял пригоршню нот; по этому сигналу басист, барабанщик и гитарист заиграли первую композицию. И зазвучал тот самый, сразу узнаваемый звук. Питерсон — этот всамделишный музыкальный колосс, опирающийся на великие традиции прошлого, но по-своему их преломляющий, по-прежнему знал, как его достичь. На протяжении многих десятилетий исполнительское мастерство и музыкальное чутье Питерсона вызывали у остальных такой же благоговейный трепет, какой сам музыкант испытывал по отношению к своему кумиру, покойному Арту Татуму. Однажды он сравнил Татума со львом: зверем, которого ты боишься до смерти и тем не менее не можешь избежать соблазна подойти поближе, чтобы услышать, как он рычит (сходные чувства Татум вызывал и у легенд академической музыки вроде Сергея Рахманинова и Владимира Горовица, однажды сходивших на его концерт). Из-за этого вернуться после болезни к полноценной концертной деятельности Питерсону было непросто. Оскар Питерсон

Оскар Питерсон

Стиль Питерсона всегда характеризовался скоростными, изящными, несколько «приблюзованными» мелодическими линиями, которые разбегались по клавиатуре длинными хитросплетенными фразами, образуя своего рода эпическое повествование. С другой стороны, не менее важен для него был и резкий, пылкий, отрывистый ритм. Качества, за которые его ценили, — непринужденная гибкость исполнения и четкость часового механизма — не были просто особенностями его манеры, они лежали в основе всей его творческой выразительности. Для их адекватного воплощения требовалась помимо прочего очень хорошая физическая форма. Тем вечером 2006 года на одном из концертов тура, который окажется для Питерсона последним, порой были заметны проблески величия, не сломленного возрастом и болезнью. Но было понятно, каких усилий ему все это стоит. Впрочем, это не так уж и важно: в конце концов, игра на фортепиано была для него занятием столь же естественным, как дыхание или еда. «Это мое лекарство», — сказал Питерсон после концерта, кивнув в сторону рояля, и легкая улыбка тронула его почти неподвижные губы. Но на самом деле в ярчайшие моменты его выступления гигантский блестящий черный «Безендорфер»[2], занимавший едва ли не всю сцену в Birdland, пожалуй, означал нечто еще большее — не только спасательный круг для одного пианиста, но центр вселенной для всех собравшихся. Подобную роль фортепиано играло последние 300 с лишним лет, заманивая меломанов то в парижские салоны послушать меланхоличные шопеновские импровизации, то в венские концертные залы оценить яростные, разрывающие струны экзерсисы Бетховена. Оно было в центре внимания на гарлемских концертах-квартирниках, где лабухи что есть силы колотили кулаками по клавишам из слоновой кости, стремясь перещеголять друг друга, и оно же дарило утешение одиноким старателям во время калифорнийской золотой лихорадки, когда блудный европейский виртуоз Анри Герц играл свои вариации на тему Oh Susannah. Фортепиано покорило даже сибирских крестьян, не слышавших ни единой классической ноты, пока русский маэстро Святослав Рихтер не приехал с гастролями в этот суровый край. И оно по-прежнему приводит в восторг толпы слушателей в концертных залах, клубах и на стадионах по всему миру. Но фортепиано не просто инструмент. Как говорил Оливер Уэнделл Холмс, это «чудесный ящик», внутри которого не только струны с молоточками, но и надежды, желания и разочарования. Его звук переменчив, как человеческое настроение: фортепиано в равной степени могло быть атрибутом рафинированного викторианского дома и грязного, убогого новоорлеанского борделя. Оцените разброс чувств — от эйфории до тревоги и даже ужаса, — которые пианист испытывает в процессе освоения инструмента. Вот как описывала это нобелевский лауреат Эльфрида Елинек в своем романе «Пианистка»: «Она собирается со всеми силами, напрягает крылья и бросается вперед, прямо на клавиши, которые стремительно несутся ей навстречу, как земля летит навстречу терпящему катастрофу самолету. Те ноты, которые она не в состоянии взять с первого захода, она просто пропускает. Эта утонченная месть ее ничего не смыслящим в музыке мучительницам вызывает в ней слегка щекочущее удовлетворение»[3].

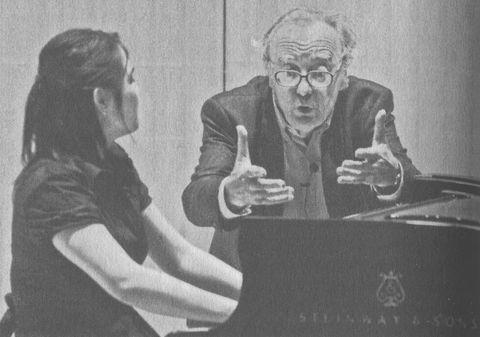

О жестокости фортепиано. Петр Андершевский Когда я играю с оркестром, я часто думаю, что никогда больше не буду участвовать в подобном концерте. Слишком много творческих компромиссов! Нет уж, отныне — только сольные выступления. Когда я сталкиваюсь с одиночеством сольных концертов, с героизмом, которого требует этот жанр, и с жестокостью, которую он подразумевает, я думаю, что никогда больше не буду участвовать в подобном. Нет уж, отныне — только записи. Когда я записываюсь, а потом переслушиваю собственные записи и чувствую, что мог сыграть лучше и что все здесь было против меня — фортепиано, микрофон, даже собственное ощущение свободы, — я думаю: никогда больше не буду записываться. Это самое жестокое. Честно говоря, величайший соблазн — бросить все, лечь навзничь и слушать биение собственного сердца, пока оно наконец не затихнет… И тем не менее иногда мне совсем не хочется играть, но, взяв последний аккорд, я осознаю: что-то только что родилось. Что-то, находящееся за пределами моего понимания. Как будто это зал вместе со мной что-то создал. Такова жизнь. Отдавая нечто, ты всегда получаешь что-то взамен. Из фильма Брюно Монсенжона «Петр Андершевский: беспокойный странник».

Как бы то ни было, фортепиано обладает почти мистической силой притяжения, вырабатывая у ценителей его звучания пожизненную зависимость. Это колдовство поистине необъяснимо. Даже технические работники, обслуживающие инструмент, порой кажутся приверженцами какого-то таинственного культа. «Из настройщиков получаются прекрасные мужья, — утверждает персонаж романа Дэниела Мейсона „Настройщик“. — Настройщик умеет слушать, и его прикосновения нежнее, чем у пианиста: только настройщик знает, что у пианино внутри»[4]. А внутри у пианино чудо инженерной мысли: конструкция из дерева и чугуна, молоточков и стержней общим весом почти в 1000 фунтов (каждая струна при этом может выдержать вес в 22 тонны — эквивалент пары десятков автомобилей среднего размера), и эта конструкция по велению музыканта шепчет и поет, кричит и бормочет. Звуки фортепиано покрывают весь оркестровый диапазон от самого нижнего до самого верхнего регистра. Оно удивительным образом подходит произведениям любого стиля и любой эпохи — барочным фугам, романтическим фантазиям, импрессионистским скетчам, церковным гимнам, латиноамериканским монтунос[5], джазовым ритмам и рок-н-ролльным риффам. Всю эту музыку фортепиано присваивает себе.

Чудо фортепиано. Менахем Пресслер Университет Индианы, в котором я преподаю, недавно попросил меня подобрать ему новое фортепиано, и я нашел экземпляр, показавшийся мне во всех отношениях прекрасным. Вообще я много раз занимался чем-то подобным, и всегда некоторые коллеги оставались недовольны: говорили, например, «звук недостаточно яркий», или «для камерной музыки это не подходит», или «не годится для сольного выступления». Это как когда ты находишь себе спутницу жизни, а кто-то говорит: «Ну нет, я бы ни за что на ней не женился». Но в этот раз мне, кажется, повезло найти настоящую Мэрилин Монро среди фортепиано — этот инструмент всем пришелся по душе. На следующий день я играл на нем шубертовскую сонату ре-бемоль, и фортепиано буквально пело, как будто у него была живая душа. Это было поздно вечером, я устал, но все равно не мог не испытывать невероятное счастье от того, что имею возможность играть на таком инструменте. Вот ведь как бывает — ты испытываешь воодушевление, вдохновение, даже ликование, и все благодаря предмету заводского производства! Жизнь — это не только то, что мы видим.

* * *

B Birdland Оскар Питерсон еще раз продемонстрировал, какой несокрушимой силой обладает этот инструмент. К концу выступления публика стоя хлопала и свистела. Аудитория сознавала, что это был совершенно особенный момент — высшая точка карьеры блестящего артиста и, возможно, вообще последняя возможность живьем оценить неповторимый питерсоновский стиль, в котором сошлись воедино самые разнообразные фортепианные традиции. В его творчестве хватило места для всего на свете. Свою ослепительную исполнительскую технику Питерсон почерпнул из европейской классической традиции, которую впитал в детстве, в родной Канаде, на занятиях сначала со своей сестрой Дейзи, затем с местным пианистом Луи Хупером и, наконец, с венгерским учителем Полом де Марки. К обучению Питерсон относился очень серьезно — он сам рассказывал, что занимался иногда по 18 часов, «пока мама силой не стаскивала меня со стула». Де Марки, который учился в Будапеште у Иштвана Томана, а тот в свою очередь был учеником великого Ференца Листа, фортепианного титана эпохи и одного из основателей всей современной техники игры, был для Питерсона правильным выбором. Феноменальная листовская легкость, беглость игры, патентованные скоростные пассажи, целые потоки двойных нот, а также быстрое чередование рук на клавиатуре (прием, по его собственным словам, позаимствованный у И. С. Баха), — все это производило такое впечатление, что Генрих Гейне в 1844-м назвал композитора «Аттилой, Божьим бичом». В самом деле, утверждал поэт, остается только пожалеть фортепиано, «которые трепетали при одной вести о его прибытии, а в настоящую минуту снова дрожат, истекают кровью и визжат под его пальцами, так что за них можно было бы вступиться Обществу покровительства животных»[6]. Исполнительские трюки Листа предвосхитили фортепианные подвиги Арта Татума, услышав которого впервые Питерсон был столь ошарашен, что в тот же миг едва не принял решение навсегда распрощаться с игрой на инструменте. «Я до сих пор, когда слышу его записи, думаю точно так же», — признался он тем вечером в Birdland. Берлинская карикатура, изображающая Листа в зените славы — женщины падают в обморок и швыряют на сцену драгоценности

Берлинская карикатура, изображающая Листа в зените славы — женщины падают в обморок и швыряют на сцену драгоценности

Де Марки воспитывал Питерсона именно в этой традиции — с подачи учителя пианист освоил многие композиции, которые впоследствии станут хитами его репертуара. Например, коварные, сложнейшие шопеновские этюды или «масштабные, богатые, мягкие аккорды» Дебюсси. «Оскар — наш Лист, а Билл Эванс — наш Шопен», — говорил композитор Лало Шифрин, ссылаясь на стереотипное представление о том, что Лист завоевал фортепиано, а Шопен соблазнил его. На самом деле это соответствовало действительности лишь отчасти. Мечтательную, импрессионистскую музыку Эванса можно сравнить с приглушенной звуковой поэзией Шопена, игра которого, по свидетельствам очевидцев, обычно была не громче человеческого шепота или в крайнем случае тихого бормотания. Однако затейливые мелодии Питерсона тоже во многом наследовали Шопену и его мелодическому гению. Как писал критик Джеймс Ханекер, шопеновские «асимметрично восходящие и нисходящие каскады нот неизменно приводят новичков в ужас». Пол де Марки заставлял пианиста сосредоточиться на самой важной особенности музыки Шопена. «Я не слышу, как поет мелодия, — говорил он своему ученику, — она слишком отрывистая. Сделай, чтобы она пела». Таким образом, произведения прославленных академических композиторов, каждый из которых, кстати, был и замечательным импровизатором, для Питерсона были своего рода тренировочной площадкой. Глубокая погруженность музыканта в классическую традицию сделала его объектом насмешек джазовой богемы. Критик Леонард Фезер под псевдонимом «профессор С. Розентвиг Макзигель» опубликовал сатирическую статью о технически блестящем пианисте Питере Оскарсоне, который озадачил других музыкантов тем, что сыграл на концерте «весьма запутанную интерлюдию, а потом набор кадрилей и франко-канадских народных песен». Однако занятия с де Марки, несомненно, подготовили почву для тех творческих успехов, которых Питерсону вскоре суждено было добиться. Впрочем, несмотря на академический бэкграунд, де Марки также приветствовал знакомство пианиста с джазовой традицией. «Мистер де Марки был замечательным пианистом и учителем, — вспоминал Питерсон. — Больше всего мне в нем нравилась незашоренность. Он прекрасно играл классику, но иногда я приходил к нему на урок — а он сидит и слушает джазовые пластинки» — например, Тедди Уилсона, Нэта Кинга Коула и Дюка Эллингтона. «Их игра стала фундаментом для моей собственной», — говорил он. Питерсон прославился в одночасье, когда продюсер Норман Гранц, оказавшийся в 1949 году в Канаде, услышал его по радио и вскоре выбил музыканту ангажемент на концерт «Джаз в филармонии» в «Карнеги-холле». Выступление было заявлено как сюрприз, и, как докладывал Майк Левин в журнале DownBeat, на сцену Питерсон вышел лишь после того, как все «замерли в ожидании». В итоге, согласно Левину, «он распугал многих местных любимцев, играя боповые темы левой рукой… Причем, если звездам бопа, даже когда они придумывают интересную идею, приходится попотеть, чтобы ее воплотить, Питерсон делает это мгновенно и с сокрушительной мощью». Вспоминая о том времени, пианист признавался, что заранее решил для себя: единственным способом привлечь внимание будет «своей игрой напугать всех до смерти». Так он и поступил, и это упрочило их связь с Гранцем. Вместе они поехали в турне по континенту, собирая по ходу все больше и больше публики, даже несмотря на вездесущие расовые предрассудки. Американский дебют подправил Питерсону репутацию. Раньше — с тех самых пор, как он в 14 лет выиграл любительский конкурс буги-вуги, — его считали не более чем мастером соответствующей ритмичной, «леворукой» техники и называли «смуглым буги-вуги-террористом», переиначивая похожее прозвище боксера Джо Луиса. «Это была идея фирмы RCA Victor, а вовсе не моя, — с раздражением рассказывал пианист. — Они настояли на том, что я должен играть буги-вуги. А что касается клички, которой они меня наградили, об этом я вообще предпочитаю не вспоминать!»

Джаз против классики Конечно, Оскар Питерсон был не единственным выдающимся джазменом с академическим бэкграундом. Даже Луи Армстронг, чей саунд, казалось, был выпестован улицами и игорными домами Нового Орлеана без единого намека на какое-либо европейское влияние, тем не менее рассказывал, что штудировал классиков в детском доме для цветных беспризорников. «В приюте я переиграл всю классику, — вспоминал он. — Это, знаете ли, очень душеполезно. Лист, Бах, Рахманинов, Густав Малер, Гайдн». Пианистка Лил Хардин, которая впоследствии вышла за Армстронга замуж, окончила Университет Фиска в Нэшвилле по специальности «классическая музыка», но затем вошла в состав Creole Jazz Band. Переход дался ей нелегко. «Когда я села за фортепиано, то попросила ноты, что стало для ребят полной неожиданностью, — рассказывала она. — Они вежливо объяснили, что никогда не используют нот. Тогда я спросила, в какой тональности будет первый номер. Но похоже было, что я говорю на другом языке, потому что лидер ансамбля сказал: „Просто, как только услышишь два удара, начинай играть“». Так она и сделала, и с этого началась ее карьера в джазе. Леонард Фезер, конечно, придумал своего Питера Оскарсона в качестве невинной шутки. Но по сей день то и дело встречаются «эксперты», падкие до глупых классификаций. По иронии судьбы, пока в классической музыке все постепенно осознавали, что погоня за абсолютной аутентичностью при исполнении старинных произведений обречена на неудачу, джазовый истеблишмент в нью-йоркском Линкольн-центре пытался очертить контуры «подлинного» джаза, как будто музыку вообще можно подвергнуть анализу на чистопородность. Однако критик Уитни Баллиетт был абсолютно прав, когда назвал джаз «звуками неожиданности». Джаз сам по себе основан на безграничных возможностях самовыражения, а вовсе не на узколобых стилистических ярлыках.

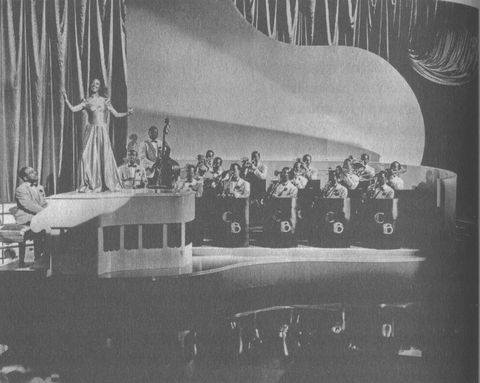

Hot Five Луи Армстронга с Лил Хардин в составе. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Hot Five Луи Армстронга с Лил Хардин в составе. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Буги-вуги, конечно, недоставало изысканности, которая впоследствии прославит пианиста на весь мир, но, с другой стороны, именно свойственный этой музыке бойкий, прыгучий пульс во многом придавал раннему джазу его специфическое обаяние. В конце XIX века джаз появился в бедных кварталах таких городов, как Новый Орлеан, Мемфис, Нью-Йорк и Сент-Луис, его адептами, как писал в своей «Автобиографии бывшего цветного» Джеймс Уэлдон Джонсон, были «негритянские пианисты, ориентировавшиеся в теории музыки не лучше, чем в устройстве вселенной». Зато они могли похвастаться тем, что тот же Джонсон называл «талантом и врожденным чутьем», а также богатым сводом собственных народных песен и танцев, таких как бамбула[7], про которую в статье 1886 года о черной культуре Нового Орлеана было сказано, что это «треск, грохот, прыжки и кувырки, и все на полном серьезе». Чешский композитор Антонин Дворжак, дирижировавший в Америке в 1893-м, провозгласил в New York Herald: «Теперь я абсолютно убежден, что будущее музыки в этой стране за теми песнями, которые называются негритянскими». Однако, несмотря на то что народные песни проникали и в творчество Гайдна и Бетховена, в мире «серьезной музыки» лишь немногие обратили внимание на это его умозаключение. Но джаз не вышел из одного-единственного источника, с самого начала это была помесь черного с белым, резкого с сентиментальным, буйных криков с изысканными европейскими формами.

Трио Оскара Питерсона в 1950-е: гитарист Херб Эллис, басист Рэй Браун и Питерсон. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Трио Оскара Питерсона в 1950-е: гитарист Херб Эллис, басист Рэй Браун и Питерсон. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Афроамериканские традиции соединились с теми, которые были завезены эмигрантами из Европы. Получилось гибридное искусство, состоящее из цепких, пульсирующих ритмов и берущих за душу мелодий, а также, разумеется, давно знакомых танцев и ностальгических напевов. Если говорить о фортепианной музыке, то сначала в салонах и кабаках зазвучал регтайм — те же старинные марши и сентиментальные вальсы, но с новыми, необычными ритмами, в которых привычное равновесие было нарушено, поскольку акценты порой падали на нечетные доли. Это были композиции, которые словно бежали вприпрыжку, то и дело весело спотыкаясь. Со временем народное искусство заимствовало элементы блюза, прибавило в энергетике и переродилось в буги-вуги и свинг. Новые звуки нравились всем. В Чикаго расово неоднородная публика собиралась послушать кларнетиста Уилбура Суитмена с его «жаркой» музыкой, в числе прочего в программе была обработка слащавого хита The Rosary, которую он играл на трех кларнетах одновременно. Причем Суитмен не был простым выскочкой — в его группе с удовольствием играл, например, молодой Дюк Эллингтон. Бен Харни, пианист неопределенной расы (но считавшийся белым), рассказывал, что свой джазовый почерк перенял у черного певца, которому аккомпанировал в Чикаго. Харни вскоре стал звездой в Нью-Йорке и с вызовом предлагал любому желающему найти регтайм, сочиненный раньше, чем его You've Been a Good Old Wagon, but You Done Broke Down 1895 года. В 1902 году в Новом Орлеане Джелли Ролл Мортон сделал свое знаменитое заявление о том, что он изобрел джаз. На самом деле уникальная разновидность музыки, возникшая в этом регионе, была в равной степени обязана его изобретениям и, например, танцам рабов на новоорлеанской Конго-сквер, а также, конечно, креольским, карибским и латиноамериканским диаспорам. Впрочем, не зря выдающийся пианист Вилли Лайон Смит отмечал, что «Джелли Ролл всегда очень много говорил». Кстати, помимо прочего Мортон испытал влияние и европейской классической музыки: в интервью Алану Ломаксу в 1938 году (запись интервью хранится в библиотеке Конгресса) он упоминал «Юмореску» Дворжака и несколько оперетт, а затем сыграл Miserere Верди в двух версиях — сначала в той, которую помнил с детства, а затем в джазовой обработке «а-ля Джелли Ролл». «В джаз перешли лучшие темы из величайших опер, симфоний и увертюр», — сказал он Ломаксу, да и вообще, джаз потому и является важнейшим из искусств, что взял «лучшее отовсюду». Кроме того, был еще и еврейский свинг, примером которого является музыка выходца из Румынии Эйба Шварца, высадившегося на американский берег в 1899 году. Как писал знаток джаза Нэт Хентофф, в его ансамбле звучали «стремительные тромбоны» и «отрывистые банджо», а на переднем плане — «мощнейший дуэт скрипача Шварца и волшебного кларнетиста Дэйва Тарраса… я сам мечтал играть как он». Разумеется, в этом зарождающемся новом музыкальном мире не обходилось без расового антагонизма, который проник во все сферы американского общества. И тем не менее, по-видимому, залогом популярности этой музыки стала именно удивительная смесь многочисленных традиций, а вовсе не только нахальный щегольский саунд, который был визитной карточкой раннего джаза. Прошло совсем немного времени, и эти звуки стали оказывать влияние на композиторов всех мастей. Семилетний Джордж Гершвин впитывал их, сидя под дверью ночного клуба Бэрона Уилкинса в Гарлеме и вслушиваясь в доносящиеся изнутри отрывки композиций Джеймса Риса Юропа и его ансамбля.

Джеймс Рис Юроп и его ансамбль. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Джеймс Рис Юроп и его ансамбль. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

С начала XX века и на протяжении всей его первой четверти композиторы из Старого Света, например Клод Дебюсси, Морис Равель, Дариус Мийо и Пауль Хиндемит, использовали эти звуки, чтобы придать своим произведениям новизну (симптоматично, что одну из своих ранних «приджазованных» работ Мийо озаглавил «Сотворение мира»). А в Америке жанр развивался благодаря целому поколению музыкантов-самоучек — исполнителям регтайма вроде «Одноногого» Вилли Джозефа или Юби Блэйка, мастерам буги-вуги, таким как Мид Люкс Льюис и Альберт Аммонс, адептам госпела и блюза, транслировавшим в звуке свой церковный или просто тяжелый жизненный опыт, наконец, джазовым музыкантам с именами типа Джелли Ролл, Фэтс, Каунт, Дюк[8] — они привнесли в музыку свинг, остроумие, техническое мастерство и добавили в европейскую палитру собственные краски.

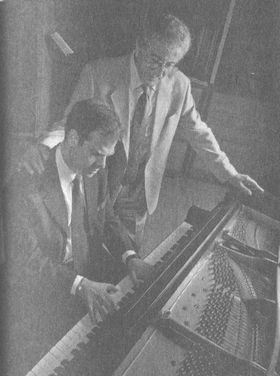

Мой учитель Оскар Питерсон. Майк Лонго В 1960-е мне выпала честь брать у Оскара Питерсона частные уроки. Вместе с коллегами он основал школу современной музыки, и, хотя в ней обучалось примерно 50 молодых музыкантов, недели через две-три под свое крыло он взял именно меня. С тех пор я видел его по три-четыре раза в неделю вместо одного. Он дал мне ключи от своего кабинета, чтобы я мог практиковаться на его фортепиано, а это было необходимо, поскольку он заставлял меня заниматься по 13 часов в день. Метод Питерсона вообще основывался на дисциплине. Его и контрабасиста Рэя Брауна нужно было называть «господами»; кроме того, все ученики были обязаны носить галстук. Питерсон полностью изменил мою манеру игры. К тому времени я уже закончил колледж по специальности «фортепиано», но никто никогда не обсуждал со мной чисто физические особенности исполнительского мастерства. Поэтому я играл с опущенными запястьями, а он заставил меня их поднять — таким образом вес всей руки не переносился на клавиатуру. Эта техника восходила к Листу, и она позволяла брать ноты, не давя на клавиши. Кроме того, он показал мне, что такое «фортепианный стиль», — заставил выработать собственное звучание. Подумай о джазовых органистах, говорил он, у которых в распоряжении есть великое множество приемов, не считая чисто механических возможностей инструмента, позволяющих варьировать звук, и тем не менее все они играют одинаково и звучат в точности как Джимми Смит, который когда-то популяризировал инструмент. Чтобы обрести настоящий «стиль», объяснял он, нужно найти звук, по которому тебя можно будет безошибочно узнать. Так что Оскар Питерсон не разрешал своим ученикам играть как он сам или как кто-либо еще. Как-то раз я использовал «аккордные огласовки» [специальные пространственные аранжировки тонов в созвучии] как у Билла Эванса, и он закричал: «Ты же отлично знаешь, что это чужое!» А еще он выработал формулу качественной игры на фортепиано, которая выражалась в пяти Т: туше, тон, техника, темп и такт. Ему самому были присущи все пять.

Восхождение Оскара Питерсона на вершину джазового пантеона было связано как раз с тем, что в его случае элементы вековой выдержки сошлись воедино, классическая европейская традиция окончательно породнилась с доморощенной американской. Для Питерсона же главным был тот общий знаменатель, который он находил у великих пианистов прошлого, — стремление использовать возможности инструмента во всей их полноте. «Я никогда не стремился играть на фортепиано как на кларнете или трубе, — говорил он, имея в виду популярный в джазе метод импровизации с помощью простых мелодических линий, сопровождаемых столь же простой аккордной дробью в левой руке. — Меня научили уважать и ценить фортепиано таким, какое оно есть. А у него ведь собственный голос. Вот его-то я и старался вывести на передний план». Он стремился брать от клавиатуры все, пользоваться всем, что та может предложить.

* * *

Эта цель стала движущей силой эволюции фортепиано. Похожими мотивами руководствовался Бах, достигая небывалых высот в искусстве контрапункта, или Моцарт, когда искал способ насытить мелодии без слов яркой образностью и драматизмом. Бетховена они заставляли сотрясать мироздание буйным вихрем своей фантазии, а виртуозов вроде Листа, Падеревского или Горовица — расширять границы физически возможного при игре на фортепиано (и попутно разбивать сердца поклонников). В стремлении использовать весь потенциал инструмента импрессионист Клод Дебюсси добился мерцающей, переливающейся звучности, которую сам окрестил «алхимией звука», а русский мистик Александр Скрябин грезил о магической музыке, знаменующей апокалипсис. Телониус Монк на том же основании создавал угловатые, нешаблонные композиции, в которых между нотами порой повисала призрачная тишина, будто портал в альтернативную вселенную. С этой же целью рок-н-ролльщик Джерри Ли Льюис выдавал стремительные глиссандо, а композитор Конлон Нанкарроу экспериментировал с механическими пианино, призванными воспроизводить в режиме реального времени музыку, которую физически не может сыграть живой человек. Французу Эрику Сати то же самое позволило заложить основы минимализма, а американскому вольнодумцу Джону Кейджу — создать «подготовленное фортепиано», в котором на струны кладется набор посторонних предметов, и звучание фортепиано начинает напоминать традиционный индонезийский гамелан[9]. В конце концов, стремление расширить границы музыкальной выразительности лежало в основе самого изобретения фортепиано более 300 лет назад, а также в основе бесконечных проб и ошибок, неудач и прорывов, которые превратили его в гигантское технологическое чудо наших дней. «Безендорфер» ручной сборки Оскара Питерсона мог делать все, что желал пианист, — производить на свет громоподобную лавину звука в одно мгновение и тихий нежный перезвон в следующее. Но на своего предка — маленький, скромный, разочаровывающе тихий инструмент, родившийся во Флоренции в 1700 году, — он был похож лишь отдаленно. Эта книга исследует историю фортепиано: историю композиторов, исполнителей, изобретателей, легенд и потенциальных легенд, учителей и учеников, покровителей, критиков и антрепренеров — всех, кто посвятил жизнь его звукам. Вместе эти люди написали увлекательную летопись самого важного инструмента, который когда-либо был изобретен человеком.Глава 2. Рождение фортепиано

Джордж Бернард Шоу, ворчливый певец викторианской Англии, был еще и одним из ее самых ярких музыкальных критиков. Публикуясь под псевдонимом Корно ди Бассетто (то есть бассетгорн), он регулярно обрушивал на величайших музыкантов своей эпохи те же едкие остроты, которыми были пронизаны его пьесы. Скажем, «Немецкий реквием» Брамса он назвал «работой первоклассного гробовщика». Но в 1894 году в эссе, посвященном фортепиано и тому религиозному экстазу, который вызывает этот инструмент, Шоу пылко рекламировал новинку. «Изобретение фортепиано, — провозглашал он, — стало для музыки тем же, чем для поэзии было изобретение печатного станка». В те годы, казалось, фортепиано сыпались дождем прямиком с небес. К концу XIX века они были повсюду: каждый год продавались сотни тысяч инструментов, и рынок продолжал расти. Причин того было множество. Амбициозные горожане считали, что фортепиано — символ «приличного» дома и ключ к продвижению вверх по социальной лестнице. С другой стороны, оно же являлось важным элементом в концепции семейного уюта, эмоциональным центром домашней жизни: Дэвид Герберт Лоуренс писал, что нет ничего лучше для ребенка, чем спрятаться под фортепиано и сидеть там «под рокот сотрясающихся струн», пока материнские пальцы бегают по клавиатуре. Но главное — все музыкальное наследие человечества оказывалось в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки от любого обывателя, даже великие симфонические произведения, переложенные для фортепиано Листом и другими композиторами. Типичный комнатный клавесин: спинет с гнутой стенкой фирмы «Кин», создан около 1700 года (L2009.17), одолжен Музею музыкальных инструментов в Финиксе, Аризона. Собственность Эдгардо К. Содеро. MIM/Holly Metz

Типичный комнатный клавесин: спинет с гнутой стенкой фирмы «Кин», создан около 1700 года (L2009.17), одолжен Музею музыкальных инструментов в Финиксе, Аризона. Собственность Эдгардо К. Содеро. MIM/Holly Metz

А ведь еще век назад фортепиано было днем с огнем не сыскать. Вольфганг Амадей Моцарт, чьи фортепианные концерты катапультировали этот инструмент в самый центр музыкального мира, в глаза не видел фортепиано, пока в 1770-е годы не съездил с концертами в Германию. На тот момент он прожил уже больше половины жизни. И инструмент, который наконец ему встретился, в действительности значительно уступал тем, о которых писал Шоу, — он, в сущности, недалеко ушел от самых первых, «младенческих» разновидностей фортепиано, распространившихся во Флоренции лет за семьдесят до того. Уже тогда было ясно: впереди у фортепиано долгая и славная жизнь. Ведь оно давало музыкантам то, о чем они издавна мечтали, — клавиатуру, чуткую ко всем оттенкам исполнительской экспрессии. Большинство неклавишных инструментов могли производить любой звук в диапазоне от вздоха до вопля; скажем, можно было начать пьесу на виолончели тихо, вкрадчиво, словно бы издалека, и постепенно наращивать динамику, достигая к концу стремительных потоков звука. Но ранние клавишные позволяли добиваться сходного эффекта лишь посредством разного рода громоздких механических приспособлений, использование которых неизменно отвлекало пианиста от исполнения и нарушало ровное течение музыки. Реагировать на силу нажатия, как это делает фортепиано, данные инструменты не умели — как ни стучи, например, по клавиатуре клавесина, его «язычок» будет защипывать струну с одной и той же силой, производя при этом звук одной и той же громкости. Знаменитый композитор и пианист Франсуа Куперен, большой поклонник клавесина, тем не менее тоже сетовал на это ограничение. «Я всегда буду благодарен людям, которые за счет своего мастерства вкупе с безупречным вкусом смогут сделать инструмент более экспрессивным», — писал он. Фортепиано, в котором струны не защипываются, но «постукиваются» молоточками, покрытыми мягким материалом, стало ответом на его мольбу. Изменяя силу нажатия на клавишу, пианист может добиться тонкой нюансировки тона, заставить инструмент «петь». (Кстати, подобную возможность представляли также крошечные клавикорды, в которых от клавиш к струнам шли медные клинышки-тангенты, однако громкость звука здесь была столь низкой, что как концертный инструмент клавикорды использовать было невозможно). Несмотря на широкий социальный заказ на чуткую клавиатуру, появление фортепиано в самом начале XVIII века оказалось во многом случайным. Его предопределила внезапная встреча одного малоизвестного конструктора инструментов и одного беспутного флорентийского монарха. «Биологическим» отцом фортепиано считается мастер Бартоломео Кристофори, но крестным отцом можно считать Фердинандо Медичи, великого герцога Тосканского. Если бы не любовь герцога к разного рода техническим приспособлениям (в его коллекции было более 40 часов, а также несколько клавишных инструментов) вкупе с обуявшей его в результате неудачного брака жаждой приключений на стороне, никакое фортепиано, вероятно, так и не появилось бы на свет. Семья Фердинандо правила Флоренцией с XIII века, накопив поистине несметные богатства и подарив миру по ходу дела нескольких римских пап, великое множество шедевров искусства, которые герцоги заказывали Мазаччо, Донателло, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэлю и другим, и ряд архитектурных чудес вроде галереи Уффици и садов Боболи. Именно к Медичи обращался за защитой Галилео Галилей, когда его «прессовала» церковь, — в благодарность он назвал четыре самых больших спутника Юпитера в честь детей Медичи, которым преподавал. Но, разумеется, были в истории семьи и менее славные страницы. Несчастливый брак Фердинандо был наследственным проклятием Медичи — его мать в свое время сбежала в Париж от собственного законного мужа, а когда Фердинандо попросил ее вернуться, ответила, что с его папашей пожелает встретиться в следующий раз разве что в аду. Подобные семейные дрязги, впрочем, не мешали правящему семейству чрезвычайно эффектно подавать себя народу — знаменитый французский писатель Стендаль считал, что на этом умении, в сущности, и держалась их власть. Преодолеть свойственное флорентийцам «страстное стремление к свободе и непримиримое отвращение к знати», писал он, удалось именно благодаря невероятной эстетической красоте, которая отличала правление Медичи. В истории появления фортепиано сплелось и то и другое — и семейные неурядицы, и страсть флорентийского правящего дома к эффектным выходам. Все началось зимой 1688 года, когда Фердинандо, уставший от бремени домашних дел, решил на время сбежать из родного города и неплохо провести время на венецианском карнавале — ежегодной вакхической оргии, которая напоминала о том, что само название города на воде происходит от имени Венеры, богини любви и соблазнения.

Портрет Фердинандо Медичи и его музыкантов, Антонио Доменико Габбиани (1652—1726). Палаццо Питти, галерея Палатина, Флоренция

Портрет Фердинандо Медичи и его музыкантов, Антонио Доменико Габбиани (1652—1726). Палаццо Питти, галерея Палатина, Флоренция

Как правило, то, что случалось в Венеции, оставалось в Венеции, но как раз в тот год празднества посетил путешественник и писатель Фрэнсис Миссон, пришел в ужас от увиденного и не удержался от того, чтобы дать своим читателям возможность оценить масштабы происходящего. «Это уже не просто обыкновенная распущенность, — писал он, намекая на то, что весь город на время оргий прячет лица под масками. — Здесь никого не узнать! Под маской добродетели скрываются грязные пороки!» А вот герцогу на карнавале очень понравилось, и обратный путь он проделал в хорошем расположении духа. По-видимому, где-то неподалеку от Падуи он повстречал Кристофори — встреча оказалась весьма своевременной, ведь незадолго до этого герцог, сам игравший на клавишных и покровительствовавший композиторам (для его театра, в частности, сочинил свою оперу «Родриго» Гендель), лишился главного настройщика и конструктора клавесинов Антонио Больджиони. Нужно было, чтобы кто-то занялся Фердинандовой коллекцией инструментов, и, хотя Кристофори поначалу не желал никуда ехать, герцог сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. В итоге во Флоренцию Фердинандо Медичи прибыл с двумя важными приобретениями — будущим изобретателем фортепиано и венерической болезнью, которая в конечном счете и свела герцога в могилу. Поначалу Фердинандо поселил Кристофори в одном гигантском зале с сотней других ремесленников. Тот ворчал, что в оглушительном шуме абсолютно невозможно чинить и настраивать музыкальные инструменты. Герцог поначалу лишь отмахивался, но в конечном счете они, по-видимому, пришли к согласию: через некоторое время мастеру выделили деньги на съем собственного дома, а также на покупку мебели и утвари. За настройку инструментов в летней резиденции Медичи, Пратолино, Кристофори получал дополнительную плату — через два года это позволило ему нанять двух флорентийцев подмастерьями. Работа стала спориться; Фердинандо осознал, что не зря вложил средства. Вдобавок к заботе о герцогской коллекции Кристофори смастерил несколько изящных инструментов весьма оригинальной конструкции — например, маленький клавесин-спинет, струны которого были размещены под углом, а не перпендикулярно клавиатуре, чтобы сэкономить пространство, а также еще один, полностью обитый черным деревом. Но, пожалуй, самой удивительной работой, вышедшей из его мастерской, стал инструмент, сделанный из кипариса, с самшитовой клавиатурой. Он размещался на постаменте из лакированного тополя и был покрыт «красной кожей, простроченной зеленой тафтой с золотой лентой орнамента по периметру». Но по-настоящему особенным его делал не внешний вид, а необычный внутренний механизм. Кристофори назвал его un cimbalo di cipresso di piano e forte, то есть «кипарисовая клавиатура с пиано (тихим) и форте (громким)». Название (с некоторыми вариациями) прижилось — на протяжении последующих веков инструмент называли пианофорте, фортепиано или пианино. Это было открытие чрезвычайной важности. Но как же работал этот инструмент? Кристофори пояснил свое изобретение в разговоре с придворным поэтом и драматургом Шипионе Маффеи в 1711 году, конспект беседы вкупе с несколькими наглядными диаграммами был опубликован в Giornale de’ letterati d’Italia. Основным секретом оказался так называемый ход — весьма изощренный механизм, который не только выбрасывал молоточек к струне при нажатии соответствующей клавиши, но и позволял ему мгновенно возвращаться на исходную позицию, чтобы иметь возможность в любую секунду вновь быть выброшенным. Чем сильнее было нажатие, тем энергичнее молоточек бил по струне, что приводило к увеличению громкости звука. «Ход» Кристофори был предшественником нынешнего фортепианного механизма. Поскольку струны, таким образом, оказывались под довольно серьезным давлением, мастер сколотил плотный двухстенный короб, отделявший вибрирующие элементы фортепиано от тех, которые должны были оставаться статичными. Подобное разделение характерно и для современных инструментов, в которых есть, с одной стороны, прочная чугунная рама, а с другой — свободно вибрирующая резонансная дека.

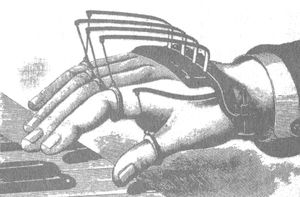

Фортепианный механизм Бартоломео Кристофори, схема Сципионе Маффеи (1711)

Фортепианный механизм Бартоломео Кристофори, схема Сципионе Маффеи (1711)

Изобретение Кристофори Гениальность активного фортепианного механизма Бартоломео Кристофори заключалась в том, что он позволял молоточку сначала ударить по струне, а затем сразу же вернуться в исходное положение, избежав контакта с той частью механизма, которая только что заставила его выброситься вверх. Соответственно, можно было вновь проделать тот же самый трюк. Вот как это работало. При нажатии на клавишу (С) промежуточный рычаг (Е) поднимается вверх. Это приводит к тому, что возвратный механизм (G) толкает молоточек (О) к струне (А). Затем механизм возвращается в исходное положение, избегая дальнейшего контакта с молоточком, и тот тоже может спокойно вернуться на свое законное место. В оригинальной разработке Кристофори молоточки падали на сеть шелковых нитей. Когда клавишу (С) отпускают, возвратный механизм, скрепленный с ней пружинкой, также возвращается в исходное положение. В то же время демпфер (R), который при нажатии на клавишу опускался, чтобы дать струне возможность свободно вибрировать, вновь вступает с ней в контакт и глушит звук. Клавиатура у Кристофори была намного короче той, к которой мы привыкли: сорок девять нот против нынешних восьмидесяти восьми. Однако уже тогда фортепианные струны вынуждены были испытывать значительно большее напряжение, чем клавесинные: даже при самом легком ударе молоточек воздействует на струну с большей энергией, чем перышко-плектр. Поэтому в ранних фортепиано струны низкого регистра делались из медной проволоки, а верхнего — из стали. Молоточки же, нынче покрытые войлоком, в те времена изготавливались из пергамента и клея.

Как это случается с любой новинкой, у инструмента были критики, сетовавшие на то, что его тон слишком мягок и уныл. Маффеи защищалфортепиано, утверждая, что его звук в действительности тоньше и интереснее, чем отрывистый звон клавесина, и, главное, лишен свойственного клавесину резкого гнусавого отзвука. Инструмент с молоточками заместо привычных перышек-плектров, объяснял он, открывает перед исполнителями невиданные доселе творческие возможности, но и требует абсолютно новой техники игры.

В защиту клавесина В 1774 году Вольтер написал, что «фортепиано — не более чем чайник по сравнению с клавесином». Однако производители клавесинов чуяли, куда дует ветер. Уже в начале XVIII века они пытались сыграть на опережение, предлагая собственные новшества и стремясь таким образом замедлить распространение фортепиано. Жан Мариус, среди изобретений которого были складной зонтик, складная палатка и метод придания ткани водонепроницаемости, создал также и маленький складной клавесин, который можно было взять с собой в дорогу. Кроме того, он придумал клавиатуру с сочетанием перьев и молоточков, то есть старых и новых традиций. На протяжении XVIII века французская Королевская академия наук одобряла также и следующие нововведения: смычковый клавесин, гибрид клавесина и органа, органа и фортепиано, даже фортепиано и стеклянной гармоники. Последний вариант был предложен французским физиком Бейе: вместо металлических струн здесь использовались стеклянные пластины, по которым ударяли покрытые мехом молоточки. Бенджамин Франклин, говорят, был большим поклонником этого инструмента. Разумеется, и сам звук клавесина вовсю пытались улучшить. В своем труде Musica Mechanica Organoedi (1768) Якоб Адлунг писал, что клавесинные плектры, сделанные из гусиных перьев, слишком мягки, чтобы добиться с их помощью качественного звучания, а те, что сделаны из рыбьих костей, напротив, чрезмерно жестки, — идеально было бы использовать в их производстве вороньи перья, смазанные оливковым маслом. Парижский клавесинных дел мастер Паскаль Таскен в погоне за «объемным» звучанием додумался делать плектры из кожи. Биограф Баха Иоганн Николаус Форкель рассказывал об инструменте из Рима, создатели которого пошли еще на шаг дальше: они придумали покрывать кожаные плектры бархатом. «В результате, — писал он, — получается звук нежнейшего прикосновения, в котором сочетаются тембры флейты и колокольчика. По великолепию тона этот инструмент намного превосходит все остальные». В 1776 году в Париже известный музыкант и шахматист Франсуа-Андре Даникан Филидор представил клавесин, в верхнем регистре которого струны были «высинены» — накалены до посинения. Инструмент был создан в Лондоне (но по чертежам французского придворного часовщика Жюльена ле Руа), оттуда Филидор его и привез, чтобы члены Королевской академии наук могли воочию убедиться в его роскошном звучании. Согласно протоколам заседания, посиневшие струны и впрямь «звучали заметно слаще». Все эти новшества, однако, не угрожали главному преимуществу фортепиано — его способности мгновенно менять громкость звукоизвлечения. На это замахнулся швейцарский ремесленник Буркат Шуди, переселившийся в Лондон в 1765 году. Шуди придумал так называемые венецианские ставни для клавесинов — в заявке на патент в 1769 году он описывал их как специальное устройство, которое умеет открываться и закрываться подобно запатентованным в тот же год жалюзи. Благодаря новому механизму удавалось варьировать громкость звука, и это, по мнению Шуди, гарантировало, что из схватки с фортепиано клавесин выйдет победителем. Однако он ошибался. Дочь Шуди Барбара вышла замуж за его работника Джона Бродвуда, и в 1790 году, спустя 19 лет после смерти изобретателя, фирма «Шуди и Бродвуд» прекратила выпуск клавесинов и полностью сосредоточилась на изготовлении фортепиано.

В сущности, сами варианты, при которых струны либо защипываются, либо постукиваются молоточками, были не новы. Клавесин, к примеру, восходил к восточному щипковому инструменту под названием псалтериум, в Европу его завезли в ходе программы культурного обмена, известной как Крестовые походы. Фортепиано в свою очередь по праву могло считаться родственником дульцимера, «молоточковой» разновидности псалтериума, в которой струны не защипывались — по ним постукивали обитыми мягким материалом палочками. И действительно, как раз когда Кристофори во Флоренции мастерил свой новый инструмент, дульцимер по-настоящему вошел в моду благодаря учителю музыки и танцев по имени Панталеон Хебенштрайт. В сознании как конструкторов инструментов, так и меломанов фортепиано и дульцимер в итоге оказались прочно связаны друг с другом. Уроженец немецкого Айслебена (и, соответственно, земляк Мартина Лютера) Хебенштрайт убежал от кредиторов в Мерзебург и стал там учителем пасторских детей. С помощью пастора он создал огромный дульцимер, который в скором времени стал главной европейской музыкальной сенсацией. Музыкант и композитор Иоганн Кунау (предшественник Баха на посту кантора в Лейпциге) слышал Хебенштрайта в Дрездене в 1697 году и был поражен не только звучанием, но и энергичной исполнительской манерой. «Месье Панталон (siс!), — вспоминал Кунау, — прыгал и скакал вокруг инструмента, а затем, продемонстрировав публике джентльменский набор прелюдий, фантазий, фуг и капризов с помощью голых палочек, обернул их ватой и исполнил partie [инструментальную пьесу]. В этот момент курфюрст окончательно вышел из себя — он потащил меня прочь из комнаты в прихожую, послушал еще немножко оттуда и сказал: „Что это? Как это вообще может быть? Я был в Италии, хорошо знаком с их потрясающей музыкой, но ничего подобного в жизни не слыхал!“» В 1705 году в Париже Хебенштрайт сходным образом поразил Людовика XIV, так что тот в итоге присвоил дульцимеру официальное название «панталеон» (в честь исполнителя, но и с явной отсылкой к Панталоне — клоуну в итальянской и французской традициях, на которого Хебенштрайт походил своей марионеточной пластикой игры). Английский историк музыки Чарльз Берни посетил Дрезден в 1772 году и оказался в доме с «панталеоном». «В нем 9 футов в длину и, в идеале, 186 кетгутовых струн, — писал он. — Звук создается двумя палочками, как в дульцимере; исполнителю, конечно, приходится нелегко, зато эффект получается невероятным». Не только Людовик XIV обратил внимание на занятную новинку. Органных дел мастер Готфрид Зильберман недурно зарабатывал, конструируя «панталеоны» для Хебенштрайта, — настолько, что в какой-то момент ему пришло в голову завести и других клиентов. Хебенштрайт обнаружил обман и добился официального королевского запрета — будучи связан приказом с самого верха по рукам и ногам, Зильберман переключился на изготовление копий инструмента Бартоломео Кристофори. Кстати, другой немецкий конструктор музыкальных инструментов, Кристоф Готлиб Шретер, тоже признавался, что при создании своих фортепиано вдохновлялся «панталеоном» Хебенштрайта, — звонкие, полнозвучные тона дульцимера с долгим эхом, несомненно, больше напоминали фортепиано, чем клавесин. Что же до Зильбермана, то ему в числе прочего довелось смастерить несколько фортепиано для Фридриха Великого, который пригласил Иоганна Себастьяна Баха опробовать их в своем дворце в Потсдаме в 1747 году. (Фридрих был не только меломаном, но и весьма умелым флейтистом. Правда, однажды, когда кто-то из слушателей решил польстить королю, воскликнув: «Ах, какой ритм!», один из сыновей Баха, Карл Филипп Эммануил (1714—1788), не пришедший в восторг от монаршего исполнения, заметил: «Вы хотели сказать — ах, какие ритмы!»)

Кто же в действительности был первым? Бартоломео Кристофори создал клавишный инструмент, чувствительный к силе нажатия, но не был первым, кто возился с этой идеей. Начиная с XV века многие музыканты играли на инструменте с молоточковой клавиатурой, который назывался клавикордами. Впрочем, из-за своих небольших размеров и тихого звучания клавикорды не годились ни для какого антуража, кроме разве что самого камерного. Звук в них производился ударами металлических молоточков-тангентов по струнам, благодаря чему были возможны звуковые эффекты, недоступные фортепиано: к примеру, тангенты могут мягко надавливать на вибрирующую струну, добавляя звучанию выразительных колебаний. Вплоть до XVIII века у клавикордов были свои поклонники. Композитор Кристиан Фридрих Даниель Шубарт подчеркивал их преимущество перед ранними фортепиано, называя их «звуковой декой сердца», поскольку они «с нежностью отзываются на каждый порыв души». Молодой Моцарт также тепло относился к клавикордам и стремился всегда иметь их поблизости. Если верить его жене Констанции, многие свои шедевры, например «Волшебную флейту» или «Реквием», Моцарт сочинил именно на этом инструменте, а сейчас его любимые клавикорды экспонируются в музее «Гебуртсхаус» в Зальцбурге. Но задолго до Кристофори существовали и крупные «фортепианоподобные» инструменты. Один такой, под названием dulce melos (дословно «сладкая песня»), описывается в датируемой около 1440 года рукописи за авторством физика, астролога и музыканта Анри Арно, работавшего при дворе бургундского короля Филиппа Доброго. Инструмент был прямоугольный, с металлическими тангентами и звучал похоже на дульцимер. Письма Ипполито Крикки, органиста и хранителя инструментов при дворе феррарских герцогов д’Эсте, упоминают еще один подобный инструмент, называемый instrumento piano е forte. «Ее высочество герцогиня Урбинская [Лукреция д’Эсте, сестра Альфонсо II д’Эсте] на смертном одре попросила меня унести instrumento piano е forte, который служил ей для музыкальных штудий. Он был унесен и передан леди Лауре Турке, и больше никто ничего о нем не слышал». Что же это был за таинственный инструмент? Быть может, это был тот самый легендарный эшикье (в Англии известный как «чеккер»), упоминавшийся в летописях еще в XIV веке и названный так, возможно, потому, что его черно-белая клавиатура напоминала шахматную доску[10]? О нем известно немного, однако именно его английский король Эдуард III в 1360 году подарил своему французскому коллеге Иоанну II в благодарность за вызволение из плена. Композитор Гийом де Машо упоминал его в стихотворении в 1370 году, и доподлинно известно, что в 1385 году эшикье был во владении бургундского герцога Филиппа Храброго. В 1415-м испанский кронпринц Альфонсо упоминал, что заказал и себе экземпляр. А может быть, инструмент Крикки был похож на тот, который в XIV веке изобрел слепой флорентийский ученый и органист Франческо Ландини. Ландини, которому приписывается самая ранняя дошедшая до нас музыка для клавишных, докладывал, что сконструировал новый инструмент с «очень сладким звучанием». Сам он называл его «серена серанарум», что означает «светлейший из светлых, радостнейший из радостных». Потрясающая была штука, судя по всему. Был ли ландиниевский «серена серанарум» похож на виолу органиста Леонардо да Винчи, в которой о струны постоянно терлись специальные фрикционные ролики, создавая эффект своеобразного ящика с оркестром внутри? Сама виола органиста, без сомнения, была потомком еще более ранних инструментов, таких как органиструм X века и позднесредневековая колесная лира. В 1581 году ее услышал Винченцо Галилей, отец Галилео, и записал, что она звучит как «ансамбль виол». Подобный инструмент был в собрании Медичи в те годы, когда Кристофори работал при их дворе. Каким бы ни был инструмент Крикки, никто не заслуживал унаследовать его в большей степени, чем Лаура Турка. Арфистка и певица, фрейлина герцогини Феррарской, она также была музой выдающегося итальянского поэта Торквато Тассо — именно ей он посвятил бесчисленное множество стихотворений. Одна из ее роскошно декорированных арф, «двойная арфа Лауры», сейчас экспонируется в галерее Эстенсе в Модене. Вместе с Анной Гуарини и Ливией д’Арко Лаура ежедневно выступала при дворе, это входило в ее обязанности. Ее свадьба в 1583 году вдохновила Тассо на сочинение двух сборников мадригалов, в которых воспевалась ее красота и чудесное пение. Но с ее смертью в 1601 году инструмент Крикки «с громким и тихим» был навеки утерян.

Бах не раз критиковал инструменты, сделанные Зильберманом, и мастер принял критику всерьез и внес некоторые изменения. Композитор Вильгельм Фридеман Бах, еще один сын Баха, сопровождавший отца в Потсдам, позже рассказывал подробности. «Господа, старик Бах прибыл!» — провозгласил король, наскоро свернул обыкновенный вечерний концерт и устроил композитору экскурсию среди фортепиано Зильбермана, размещенных в разных помещениях дворца. «Вместе с композитором из комнаты в комнату ходили и другие музыканты, — вспоминал Вильгельм Фридеман, — и в каждом помещении отцу было сказано импровизировать вместе с ними. В конце концов он предложил королю наиграть ему любую музыкальную тему, а он мгновенно, без подготовки, сыграет фугу на ее основе». Это был настоящий вызов. Фуги нелегки в исполнении: в них, как правило, задается основной мотив, однако прежде, чем он «проживет» полный цикл, его же начинает играть другой голос, а затем еще один, и так далее, пока фактура не станет совсем густой, с мелодическими фрагментами, порой одинаковыми, а порой и разными, звучащими контрапунктом друг другу. Создать фугу с нуля — задача для сильных духом. «Королю понравилась изящество, с которым отец развил его тему, и, возможно для того, чтобы проверить, где вообще находится предел возможностей музыканта, он заявил, что хочет теперь услышать фугу с шестью независимыми музыкальными темами», — писал младший Бах. И здесь композитор наконец сдался. На ходу придумать шестичастную фугу на основе весьма нестандартного мотива, предложенного Фридрихом, оказалось слишком тяжело. Вместо этого «Бах, к изумлению собравшихся, сам выбрал мелодию и мгновенно исполнил ее в той же величественной и изящной манере, в какой перед этим сыграл тему короля». Вернувшись домой, композитор принялся усердно разрабатывать тему Фридриха, пытаясь придумать на ее основе шестичастную фугу, как просил король, и попутно насыщая пьесу загадками и иносказаниями (например, в одном из канонов длительность каждой ноты увеличивалась по мере развития пьесы, и Бах написал на полях: «Да приумножатся вместе с длительностью нот и богатства короны!»). Окончательный вариант произведения автор озаглавил «Музыкальное приношение» и посвятил венценосному мелодисту. Король, должно быть, пришел в восторг. Никогда еще его зильбермановские фортепиано не звучали столь восхитительно. Это было удачным началом долгого пути инструмента, который в конечном счете завоюет мир. Впрочем, пройдут годы и десятилетия, прежде чем появятся звездные пианисты, которые познакомят с его прелестями широкую публику.

Глава 3. Первая фортепианная суперзвезда

Кто был первой суперзвездой фортепиано? Кассовые сборы фиксируют ничью. Впрочем, на фестивалях и в концертных залах от Бата до Бетлехема Вольфганг Амадей Моцарт, пожалуй, до сих пор вне конкуренции. Празднования по случаю 250-летия со дня его рождения в Нью-Йорке были не менее бурными, чем автомобильное движение на городских улицах. В тот теплый августовский вечер ежегодный фестиваль Mostly Mozart, организуемый Линкольн-центром, как обычно, был в разгаре: оперы, симфонии, сольные выступления, публичные семинары. В докладах лекторов лики и образы Моцарта — ангелоподобный вундеркинд или ловкий мошенник, трагический страдалец или гений комедии, столп традиционализма или музыкальный бунтарь — менялись с калейдоскопической быстротой. Непосредственно его музыка вызывает куда меньше споров: даже в наш век ниспровержения кумиров и развенчания шедевров она все равно воспринимается как нечто значительное, совершенное и возможно, даже безупречное. «Бетховену требовались невероятные усилия, чтобы вознестись к небесам, — шутил дирижер Йозеф Крипе. — А Моцарт просто прямиком с них к нам и спустился». Центр Линкольна ночью © 1999 David Lamb Photography

Центр Линкольна ночью © 1999 David Lamb Photography

Менее восторженный наблюдатель, возможно, захочет провести параллели между Моцартом и современными виртуозами, такими как Оскар Питерсон. Поклонники Питерсона тоже до отказа заполняли маленькие концертные площадки, привлеченные не только яркой импровизацией, но и каким-то совершенно особенным духом музыки — «духом мятущимся, ищущим, страдающим и воспаряющим», как говорил о Моцарте пианист Мюррей Перайя. И хотя атмосфера джазового клуба с перешептываниями, хлопками и подбадривающими криками мало напоминает атмосферу солидного концертного зала, факты свидетельствуют о том, что и Моцарт зачастую выступал в игорных домах, ресторанах и придорожных мотелях: под его музыку делали ставки, ели, сплетничали, ссорились, ругались и даже дрались. Кстати, полная тишина установилась на академических концертах только в середине XIX века, а до того, по рассказам очевидцев, даже сам старик Лист как-то раз позволил себе прямо из зрительного зала закричать «браво!», восхищенный моцартовским «Рондо ля минор» в исполнении Антона Рубинштейна. Впрочем, в интересующий нас вечер в Линкольн-центре (а точнее, в храмоподобном Эвери-Фишер-холле) висела чопорная тишина — пианист и дирижер Кристиан Захариас готовился вместе с фестивальным оркестром исполнить моцартовский Двадцатый фортепианный концерт ре минор. Саму музыку при этом никак нельзя было назвать чопорной — конкретно это произведение Моцарта еще в эпоху романтизма называли демоническим, и с первых тактов стало понятно почему. Застонали, завыли виолончели и контрабасы, поверх них в своем собственном синхронном ритме затрепетали скрипки и альты, словно листья, колышущиеся на ветру перед грозой. Звуки возносились и ниспадали мощными волнами, а потом наступило редкое затишье, и в этот миг в дело вступило фортепиано. Те, кто слышал трагическую оперу Моцарта «Дон Жуан», сочиненную в той же минорной тональности, найдут много сходств между ней и Двадцатым концертом. И тут и там использованы создающие ощущение ужаса мрачные созвучия в сочетании с навязчивым, пульсирующим ритмом, которым в опере проиллюстрировано сошествие главного героя в ад. Неудивительно, что именно этот моцартовский концерт так любил темпераментный Людвиг ван Бетховен. Поначалу, на первых аккордах пьесы, дирижер Захариас активно жестикулировал — то хищно наклонялся вперед, как будто желая пронзить скрипачей в самое сердце, то, напротив, отклонялся, словно мощная партия духовых сдувала его с места. Однако стоило ему наконец сесть и заиграть на фортепиано, как в музыке тотчас же зазвучала какая-то абсолютно новая нота — тихая, но стойкая, нежная, но благородная; вспоминался не то Одиссей, решительно вышедший навстречу всему воинству Посейдона, не то король Лир, прокладывающий путь сквозь бурю. Не оставалось сомнений — вот он, главный инструмент в оркестре, и действительно, вскоре его хрустальный тембр заполнил зал на 2738 мест, с легкостью заслонив собой все прочие звуки.

О трудности исполнения Моцарта. Альфред Брендель Мое первое предупреждение всем, кто исполняет произведения Моцарта: одной лишь фортепианной игры, сколь бы безупречной она ни была, тут мало. Моцартовские фортепианные произведения — целый кладезь скрытых музыкальных возможностей, причем далеко не только пианистических… Например, первая часть его сонаты ля минор (К. 310) для меня сродни произведению для симфонического оркестра. Вторая напоминает вокальную пьесу с драматичным отрывком в середине. А финал легко может быть переписан для духовой секции. В моцартовских фортепианных концертах непосредственно фортепианный звук очень ярко противопоставлен оркестровому. Для пианиста здесь примерами должны служить человеческий голос и солирующий оркестровый инструмент: первый научит не просто петь, но четко артикулировать мысль, вести тему и отзываться на нее; второй, если это струнный инструмент, заставит мыслить категориями смычкового искусства, а если флейта или гобой — оформлять скоростные пассажи по-разному, вместо того чтобы на автомате исполнять их отрешенным стаккато или, хуже того, гладким, плавным легато, как самовольно учило нас старинное полное издание Моцарта, не имеющее ничего общего с реальностью. Из статьи «Исполнитель Моцарта дает советы самому себе» в книге «Альфред Брендель о музыке»

Таков Моцарт, которого мы знаем и ценим. Самому композитору, впрочем, подобный антураж был совершенно чужд — в его времена не было ни таких концертных залов, ни таких оркестров, ни, разумеется, большого концертного рояля Steinway, возвышающегося в центре сцены. Свой фортепианный концерт ре минор Моцарт презентовал в придорожной гостинице Mehlgrube (то есть «Мучная яма»), про которую современник писал, что потолки в ней слишком низкие, а комнаты слишком тесные. В противовес многотысячной аудитории Линкольн-центра здесь Моцарта слушало всего 150 человек. Что же до фортепиано, то, хотя в те годы они по обыкновению были меньше и изящнее нынешних, с более сухим, отрывистым звуком — мастера еще не научились добиваться длительного певучего отзвука каждой ноты, к которому привыкла современная публика, — инструмент в «Мучной яме» имел более заметное отличие от большинства его потомков. В моцартовском фортепиано, сделанном по спецзаказу венским мастером Габриэлем Антоном Вальтером, была дополнительная клавиатура для ног, и, впервые исполняя ре-минорный фортепианный концерт, композитор, таким образом, пользовался не двумя конечностями, а всеми четырьмя.

* * *

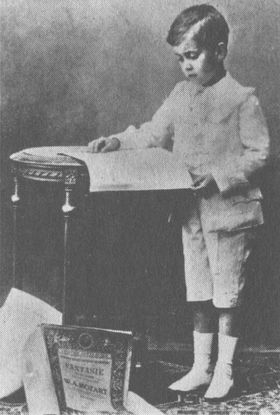

Уютные венские вечера наподобие этого изменили мир. С моцартовских концертов началась вся современная концертная жизнь, а фортепиано благодаря им превратилось из редкой диковинки в полноценный концертный инструмент. Впрочем, надо понимать, что все это было всего лишь удачным стечением обстоятельств. Моцарт просто оказался в нужном месте (в Вене) в нужное время (в 1780-е). Его представления вряд ли могли бы произвести на кого-то впечатление, скажем, в Новом Свете, ведь на месте нынешнего Линкольн-центра тогда был девственный лес. На южной оконечности Манхэттена, где сейчас находится финансовый центр мира, бездомные псы и свиньи бродили по плохо вымощенным улицам в поисках объедков. Юная американская нация в те годы лишь робко стучалась в большой мир — торговое судно «Китайская императрица» незадолго до того двинулось на восток в надежде вдохнуть новую жизнь в экономику, истощенную Войной за независимость. Политики, вошедшие в недавно образованный Конгресс США, издавали один за другим указы, направленные на установление гражданского порядка, например закон, защищавший горожан от одичавших собак, и еще один, предписывавший создание специальных помещений для душевнобольных. Моральное здоровье нации тоже не оставалось без внимания. «Наш корреспондент с беспокойством отмечает рост популярности разного рода театральных представлений, — писала газета New York Packet. — Увы, это помешательство распространяется поистине бешеными темпами! Даже честные трезвомыслящие голландцы из Олбани, ранее отличавшиеся лишь трудолюбием и похвальной бережливостью, на наших глазах превращаются в тех самых безрассудных мотов и кутил, которые покрывают наш город несмываемой печатью позора. Не пора ли неравнодушным гражданам выступить единым фронтом против набирающего силу зла?..» По другую сторону Атлантического океана «зло» уже было не остановить. Театральные труппы стали важным пунктом венской культурной жизни. Музыка звучала в ресторанах, пивных и парках. Страсть к развлечениям усиливалась в дни карнавала: на бал в один-единственный зал могло набиваться до трех тысяч гостей. «Люди танцевали как сумасшедшие», — писал в 1780-е тенор Майкл Келли, отмечая, что по соседству с бальными залами даже оборудовали специальные акушерские комнаты на случай, если восторженная толкотня на начищенном до блеска паркете вызовет у какой-нибудь беременной посетительницы преждевременные роды. Всеобщий голод до развлечений был на руку музыкантам вроде Моцарта, которые всю жизнь вынуждены были искать себе могущественных меценатов из числа европейских монархов. «Родители Вольфганга Амадея рано стали возить его и его одаренную сестру, Наннерль, в европейские турне — композитору еще не было шести лет, а он уже побывал в Германии, Франции, Англии, Нидерландах, Швейцарии, Италии и везде произвел фурор. Весь мир, казалось, принадлежал ему, только возьми!» В Риме папа Климент XIV даровал юному музыканту орден Золотой Шпоры за «сладчайшие звуки клавесина». Когда Моцарту было пятнадцать, императрица Мария Терезия заказала ему музыку к бракосочетанию своего сына, эрцгерцога Фердинанда, и принцессы Моденской Беатриче д’Эсте. Вместе с Фердинандом и Беатриче сочетаться браком решили еще 150 пар, каждой из которых королевский дом обеспечил солидное приданое, а в праздничные мероприятия были включены скачки и премьера торжественной оперы, сочиненной по случаю ведущим оперным композитором тех времен Иоганном Адольфом Хассе. Семья Моцартов в 1980-е: Наннерль, Вольфганг и Леопольд (отец). Мать, Анна Мария, умерла в 1778 году, но ее портрет висит на стене

Семья Моцартов в 1980-е: Наннерль, Вольфганг и Леопольд (отец). Мать, Анна Мария, умерла в 1778 году, но ее портрет висит на стене

Услышав музыку Моцарта, Хассе сказал: «Этот парень затмит нас всех». Однако королевская натура переменчива, и композитору еще не раз пришлось испытать это на своей шкуре. Недовольная свободным образом жизни Моцарта императрица даже предупредила сына, чтобы тот держался подальше от таких «непутевых людей». «Если у тебя на службе человек, который ходит по миру как нищий, — объяснила она, — это дискредитирует саму службу».

Портрет юного гения, автор неизвестен (1763)

Портрет юного гения, автор неизвестен (1763)

Так оно и продолжалось — то густо то пусто. Несмотря на творческие успехи, надежды на достаток и спокойное, благополучное будущее потихоньку таяли. Свое отношение к происходящему Моцарт выражал, бунтуя по мелочам против сложившегося порядка, например демонстративно отказываясь на званом вечере пользоваться специальным входом для музыкантов. Однако в какой-то момент ситуация изменилась — артистическая атмосфера Вены позволила композитору отказаться от «спонсорства» со стороны королевского дома и презентовать свои произведения публике без высокопоставленных посредников и покровителей. Моцарт ушел в сольное плавание. Правда, без высокой монаршей воли не обошлось и тут, ведь сама неповторимая атмосфера венских балов не могла бы сложиться без императора Иосифа II, проводившего вслед за своей матушкой Марией Терезией политику религиозной и культурной толерантности (которая, правда, тоже имела свои пределы — Казанова посчитал Марию Терезию погрязшей в предрассудках старухой после того, как та распорядилась удлинить женские юбки и отказаться от декольте). Но политический ландшафт при Иосифе стал существенно либеральнее. Церковным институциям было предписано заниматься школами, больницами и домами призрения, государство объявило войну бедности и рабскому труду. «Преследование по моральным соображениям и контроль за частной жизнью граждан не должны быть задачами правительства», — декларировал император. Даже весьма рискованные памфлеты при нем свободно издавались и продавались — один, например, назывался «Почему императора Иосифа не любит его народ». Вслед за либерализацией политической жизни произошел подъем экономики и, как следствие, возрос общественный интерес к разного рода искусствам. Сам император играл на виолончели, альте и клавишных инструментах, а в 1778 году основал Венский государственный оперный театр. Струнные трио и квартеты стали обычным явлением на улицах города, а в День св. Иоанна музыканты играли для горожан прямо из подсвеченных факелами лодок на Дунае. Даже церковная музыка достигла неведомого до той поры уровня пышности. В своей сатирической «Картинной галерее католических злоупотреблений», написанной в 1784 году, Йозеф Рихтер писал: «Вероятно, люди просто устали от постылого, скучного единообразия. Поэтому в церковные произведения нет-нет да и проникали то трехдольные размеры, типичные для менуэта, то торжественный симфонический бой литавр, то отрывки вальсов, а то и оперные арии — частично или целиком». Благодарная аудитория венского культурного бума складывалась из смеси аристократии, среднего класса, обычных театралов и завсегдатаев балов. Многие собирались в элитных частных салонах — таких, например, как салоны Марианны фон Мартинес или члена тайного совета Франца фон Грайнера, куда регулярно захаживал и Моцарт. Другие предпочитали более демократичные заведения. Моцарту не потребовалось много времени на то, чтобы сформировать партнерство с антрепренером Филиппом Якобом Мартином, и вместе они принялись организовывать концерты под открытым небом и искать площадки для «академий»[11]. При этом он продолжал по вечерам выступать в аристократических салонах, а по утрам давать музыкальные уроки. Главным героем всех этих занятий был инструмент, который как раз в это время вступал в свои права. В зальцбургском детстве Моцарта фортепиано практически не фигурировало. Скорее всего, Моцарт познакомился с этим инструментом во время своего визита в Мюнхен на рубеже 1774—1775 годов. К 1777 году он уже умолял отца купить ему модель фортепиано, сконструированную мастером Иоганном Андреасом Штайном. «Я рад, что пианофорте господина Штайна столь хороши, — последовал ответ. — К сожалению, они еще и очень дороги». Тем не менее к концу года покупка фортепиано уже была неизбежна. «Все здесь в восторге от Вольфганга, — писала мать Моцарта из Маннгейма, — хотя играет он тут совсем по-другому, чем дома. Дело в том, что здесь сплошные пианофорте, и никто не обращается с ними так, как он». С тех пор как Моцарт познал сладкозвучный, выразительный тон фортепиано, именно он стал фирменным знаком композитора.

Фортепиано растет Фортепиано, на котором играл Бах, на протяжении XVIII века переживало постоянные трансформации. Сам Бах не был в восторге от первых инструментов Зильбермана, однако улучшенный вариант уже счел годным для публичного исполнения. А в 1749 году он от лица Зильбермана даже продал один экземпляр графу Браницкому в Белосток. Современники Баха в других уголках Европы тоже потихоньку проникались симпатией к новинке. Португальский король Жуан V был влюблен во все итальянское, включая и новый флорентийский инструмент, и закупил для своего двора сразу несколько. Чтобы давать уроки его дочери Марии Барбаре и ее дяде дону Антонио, был выписан композитор Доменико Скарлатти. В 1729 году Мария Барбара забрала Скарлатти — а также ни много ни мало пять фортепиано — в Испанию, где вышла замуж за будущего Фердинанда VI. Но интерес к инструменту не ослабел и после ее отъезда: самые ранние дошедшие до нас фортепианные произведения — двенадцать «Сонат для клавиатуры с громким и тихим, известным в быту как маленькие молоточки» Лодовико Джустини — были изданы в 1732 году с посвящением Дону Антонио. Тем временем подмастерье Зильбермана Иоганн Кристоф Цумпе в 1760 году эмигрировал в Англию, спасаясь от Семилетней войны, и прославился там своими маленькими «квадратными» фортепиано. Одно из них использовал на своем первом сольном фортепианном выступлении в Лондоне Иоганн Христиан Бах. Вместе с тем английские инструменты были непохожи на германско-венские разновидности: у последних молоточки были обращены в сторону пианиста (а не от него), и в целом они были легче, проще в эксплуатации, а звук давали более мягкий. Кстати, по ту сторону океана, в Филадельфии, шведский художник Густав Хесселиус в 1742 году наладил производство первых американских спинетов. Развитие фортепиано протекало и в других формах. К середине XVIII века пианистам, как и клавесинистам, предлагались разнообразные «затычки» на струны, добавляющие звучанию разного рода экзотических обертонов. Скажем, «лютневая затычка» приглушала вибрацию струн, делая звук более тонким и «щипковым». Кроме того, в моцартовское время были распространены так называемые янычарские эффекты, с помощью которых фортепиано могло имитировать звучание турецкого военного ансамбля с бас-барабаном, треугольником и цимбалами. «Фаготная затычка» представляла собой не что иное, как обрывок бумаги, который клали на струны, чтобы добиться вибрирующего, жужжащего звука. В свои поздние инструменты Кристофори внедрил специальный управляемый вручную механизм, позволявший молоточкам бить лишь по одной струне вместо двух — звук получался вроде того, что в наши дни дает нажатие левой педали una corda. А в 1789 году фортепианных дел мастер Иоганн Андреас Штайн создал другой механизм, при использовании которого молоточки били по отдельной, третьей струне, в то время как первые две вибрировали «в унисон». Свое изобретение Штайн тотчас же и продал — за 100 луидоров и бочку рейнвейна. Зильберман развил изобретение Кристофори иначе: он сконструировал ручной рычаг, который поднимал демпферы, позволяя струнам свободно вибрировать (сходным образом сейчас работает правая педаль на фортепиано). Поводом к новому изобретению, очевидно, послужил успех дульцимера Панталеона Хебенштрайта, струны которого продолжали вибрировать на протяжении некоторого времени после того, как по ним ударят. Композитор Иоганн Кунау писал о том, что, когда диссонансы и консонансы в звуках инструмента Хебенштрайта сплываются воедино, получается эффект «истинного наслаждения чувств… Звук постепенно затихает, как будто уходит вдаль, а восхитительная вибрация созвучий проникает прямиком в подсознание». К 1765 году механизм, позволяющий отпускать демпферы, «переехал» — пианисты теперь запускали и останавливали его коленями. А уже совсем близко, буквально за поворотом, были все новые и новые фортепианные спецэффекты: корпус инструмента вскоре станет крепче и тверже, а отдача клавиатуры — значительно быстрее, чем раньше.

Квадратное фортепиано Цумпе. Собственность Смитсоновского института

Квадратное фортепиано Цумпе. Собственность Смитсоновского института

Для своих «академий» Моцарт освоил относительно новую музыкальную форму — фортепианный концерт. Сам по себе концерт был известен начиная с XVII века. Его основная интрига заключалась в том, что разные группы инструментов как бы сталкивались друг с другом: например, целый оркестр противостоял одному солисту или большой ансамбль соревновался с камерным. Однако именно Моцарт избрал фортепиано для сольного выхода в концерте, потому что прекрасно знал, на что оно способно. «Эти концерты посередине между слишком легкой и слишком трудной музыкой, — писал он отцу. — Они ярки, естественны без ущерба содержанию, их приятно слушать. Даже знатоки то там то здесь находят в них то, чего ожидали. Но при этом написаны так, что простые любители музыки также чувствуют себя удовлетворенными, сами не зная почему»[12]. Как и великие оперы, которые он напишет позже, концерты Моцарта трогали слушателей свежей, «романтической» чувственностью, если воспользоваться термином, предложенным философом и литературным критиком Фридрихом Шлегелем в 1798 году. Произведение можно назвать романтическим, пояснял Шлегель, если оно свободно колышется на волнах поэтических образов, не чуждо остроумию и «способно вобрать в себя богатое и разноречивое многообразие жизни». Моцартовские фортепианные концерты соответствовали этому определению: будто бессловесные оперы, они заставляли смеяться и плакать, а порой предлагали задуматься о вечном. Конечно, прежде всего благодаря восхитительным мелодиям. «Безупречная мелодичность проступает в композициях Моцарта, словно аппетитные формы юной девушки сквозь складки тоненького платья», — писал композитор Ферруччо Бузони. Более того, его концерты обладали примечательной способностью постоянно удивлять слушателя (вот оно, шлегелевское остроумие!), при этом оставаясь по ощущению целостными и логично устроенными. И действительно, Моцарт очень гордился своим умением придумать в музыкальной теме какой-нибудь неожиданный поворот. В письме, написанном после посещения фортепианной фабрики Иоганна Андреаса Штайна в 1777 году, он хвастался отцу: «Герр Граф, директор фабрики, стоял как громом пораженный: он явно всегда думал, что его собственные блуждания от одной тональности к другой весьма оригинальны, а теперь увидел, что на самом деле они могут быть еще оригинальнее и при этом не резать слух. Проще говоря, все были поражены». (Этот принцип воплощен во многих его произведениях: эффектные, изящные, новаторские, они одновременно словно смотрят и в прошлое, и в будущее. Например, Жига соль мажор для фортепиано очевидным образом отсылает к И. С. Баху, однако при этом изобилует практически джазовыми контрапунктами — мелодии пляшут и скачут вокруг напористого ритма, который сделал бы честь и Дюку Эллингтону.)

* * *