Франсуа Менан, Эрве Мартен, Бернар Мердриньяк, Моник Шовен

Капетинги

История династии (987–1328)

Введение (Эрве Мартен)

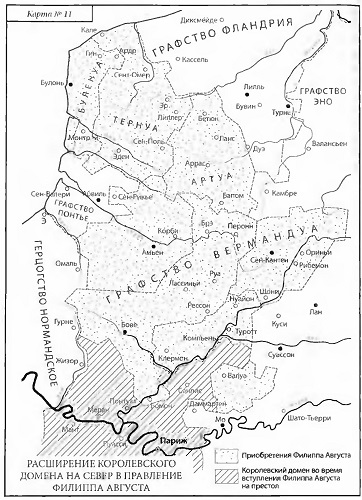

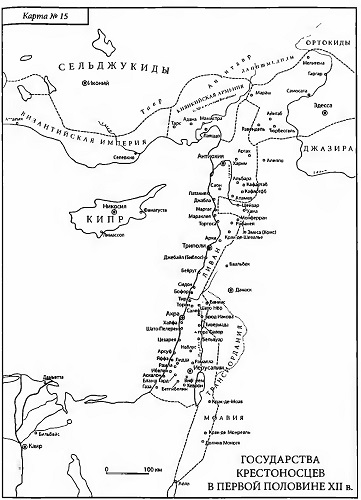

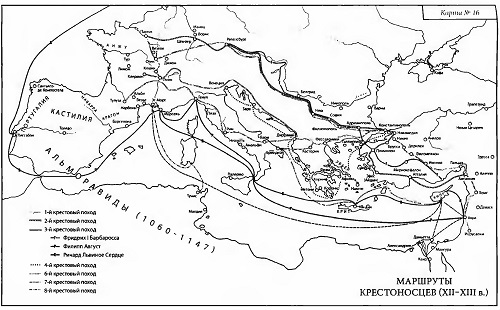

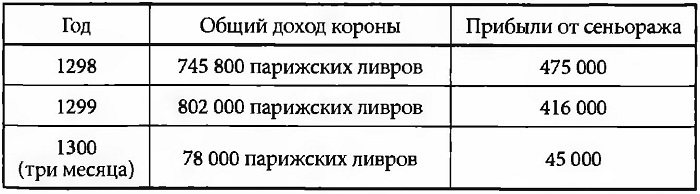

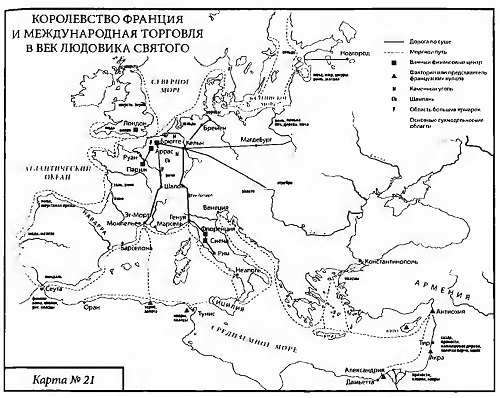

Правление Капетингов во Франции с 987 по 1328 г. — вот поистине одновременно классическая тема и рискованный сюжет! Разве можно отважиться, даже вчетвером, пуститься в подобный путь, претендуя открыть что-то новое, после того как это уже делали столько выдающихся ученых? Ни один период в истории Франции — ошибочное выражение, поскольку самой французской нации еще только предстояло родиться, — не вызывал к жизни такой обширной «лависсовской» галереи образов в широком смысле этого слова. Наши головы забиты воспоминаниями времен средней школы: восшествие на престол Гуго Капета, исцеление золотушных, злодеяния рыцарей-разбойников, жест Людовика VI по отношению к сеньору Пюизе, мудрое правление Сугерия, битва при Бувине, Людовик Святой под дубом, пощечина в Ананьи и процесс тамплиеров, разгром при Куртре и победа под Касселем и т. п. Как избежать штампов? Задача может стать еще более рискованной из-за плана этой книги, где каждое царствование стало предметом отдельной главы, как каждый государь удостоился отдельной гробницы в Сен-Дени. Нужно ли было возводить новый мавзолей — на этот раз на бумаге — во славу капетингской династии, самой известной из всех родов, что создали Францию? «С 987 по 1328 г., — писал Робер Фавтье в 1942 г., — четырнадцать государей одного семейства […] поочередно сменяли друг друга на троне Франции. Именно за этот период и родилась Франция и произошло становление, в основных чертах, остова французской нации»[1]. Не разделяя полностью взгляды Робера Фавтье в вопросе о незаменимом вкладе капетингской эпохи, на страницах этой книги мы преследуем лишь одну цель — помочь вернуть доброе имя политической истории, незаслуженно забытой в 50–80-е гг. XX в., когда безраздельно царили социальная и экономическая история, когда увлеченно грезили о застывшей истории. Детальное изучение политических изменений в те годы слыло устаревшей методикой, поскольку было принято считать, что решающие сдвиги происходят в области демографии, землепользования, торговой организации и городского подъема. В рамках этой глобальной истории, протекавшей безнадежно медленно, завоевания Филиппа Августа граничили с анекдотами, а «дела» царствования Филиппа Красивого были оставлены на откуп любителям «черных» романов. После неминуемого возвращения стрелки маятника политика в конце концов вновь вступила в свои права. Вот уже двадцать лет тому назад в сборнике «Делать историю» Пьер Нора объявил о возврате к событию[2]. Спустя несколько лет Жак Ле Гофф, желая опередить эпистемологический реванш «эмигрантов», призвал перейти к политической истории, обогащенной достижениями социальной истории и истории менталитета. Располагая подобным покровительством, мы решили вернуться к политике, как возвращаются к первой юношеской любви. Ведь превратности событийной истории не могут не притягивать тех, чье детство прошло на фоне повторяющихся кризисов IV Республики. Возврат к политике прежде всего заключается в том, чтобы перейти к нарративу, богатому событиями. Как говорил двадцатью годами ранее Поль Вейн, история — настоящий роман, представляющий собой ясное и последовательное повествование, которое на самом деле основывается на пожертвовании множеством подробностей. Декорации, интрига, действующие лица — эти три термина отражают столько же требований. О декорациях мы расскажем в обобщающих главах, посвященных сельской жизни, городам и религиозной жизни. Вместе со статьями словарного размера, эти главы являются составляющими структурного описания французского общества в XI–XIII вв. Интрига также не осталась в стороне: борьба Филиппа Августа против Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного, крестовые походы Людовика Святого, перипетии загадочного процесса тамплиеров. Мы представим действующих лиц максимально полно, вплоть до их физического состояния, опираясь на добротное исследование доктора Браше[3]. На самом деле, небезынтересно знать, что Филипп Август называл своего сына и наследника Людовика VIII «изнеженным и болезненным человеком» (homo delicatus et debilis) и что дизентерия, начавшаяся у последнего в 29 октября 1226 г., спровоцировала у него острый приступ горячки, которую его врачи приписали излишней сексуальной воздержанности короля. Еще более полезно знать, что, возможно, Людовик Святой страдал от потери обоняния, из-за чего ему было проще навещать прокаженных — поступок, так высоко ценимый современниками короля. Как замечал один из присутствовавших при таком визите: «Он общался с ними так, словно ничего не чувствовал». Повествование, его рамки и главные персонажи — вот всем хорошо известное поле для историка. Так означает ли это, что мы попросту возвращаемся к Лависсу? Место, которое мы отводим здесь идеологической составляющей политики, дает все основания думать, что это не так. С начала 80-x гг. XX в. ученые, занимающиеся политической историей, обратили пристальное внимание на символику власти, ее постоянный поиск легитимности и стремление заявить о своей миссии. На страницах этой книги мы постарались проследить путь развития королевской идеологии с первых лет династии и подробно рассмотреть ее расцвет в правление Филиппа Августа — первого из Капетингов, кто провозгласил себя королем Франции, ссылался на общественную пользу и обратился к услугам признанных двором панегиристов, таких как Ригор и Вильгельм Бретонец. Начиная с царствования Людовика Святого эта монархическая идеология разрывалась между мистической экзальтацией государя, поставленного Господом во главе своего народа, и светской концепцией королевской власти, ответственной за общее благо — понятие, разработанное юристами, проникнувшимися идеями римского права. Помимо политической идеологии, всегда отмеченной чьими-либо подспудными интересами, важно обратить внимание на первые проявления «культуры управления», иначе говоря, совокупности образов мысли и действий, характерных для людей короля. И если в этом вопросе мы многое знаем о легистах Филиппа Красивого, гораздо меньше нам известно о советниках Филиппа Августа, в умах которых укореняется «любовь к отчетности» (esprit de bilan) (Дж. Болдуин) и стремление к «письменной фиксации», что привело к созданию содержавшихся в порядке архивов, прозрачных отчетов и регулярных переписей вассалов и доходов короля. Приблизительным подсчетам, ручному руководству и устному управлению, характерным для первого феодального века, пришел конец. Кажется, что «любовь к отчетности», который можно заметить у брата Герена, Варфоломея де Руа и их соперников, в чем-то сродни «духу списка», выявленному Аленом Буро у современных богословов. Разные работы обращали внимание на особенности mens mercatoris (купеческого менталитета), mens scolastica (психологии университетских преподавателей), mens apostolica (представлений, свойственных миссионерам и людям, несущим благую весть). Нужно ли выделять особое место для mens politica, понимаемого как система представлений и поведения, характерная для советников и служащих Капетингов? Это новое исследование менталитета правящего слоя заставляет иначе взглянуть на проблему взаимосвязи и взаимодополняемости между «административной монархией», созданной после 90-x гг. XII в., и «феодальной монархией», которая, как было принято думать, существовала до нее. Феодальная и административная составляющие Франции времен Филиппа Августа отнюдь не противоречили друг другу, но формировали, как написал ниже Франсуа Менан, «две части одного и того же предприятия по рационализации отношений между множеством более-менее автономных единиц, составляющих королевство, и ориентации этих отношений на короля». Эту взаимодополняемость административного и феодального в то же самое время можно наблюдать в Англии и на Сицилии. Ни одна культура правления не существует без подданных (и опоры на них), которые сами заключены в сети или, если сказать иначе, в кланы, спаянные воедино общими интересами, сходством выбранного пути или идентичностью географического происхождения. Политическая история приобрела социологический размах с того самого момента, когда выявила роль групп давления, побуждающих вести дела в том или ином направлении. Это блестяще продемонстрировали Раймунд Казель на примере царствования Филиппа VI Валуа[4] и Жан Фавье на примере правления Филиппа IV Красивого[5]. По прочтении этих двух крупных исследований создается впечатление, будто углубленный анализ политических кругов можно проделать исключительно на материале источников позднего Средневековья (около 1300 — около 1500 гг.). На самом же деле, не стоит пессимистично относиться к правлениям королей до 1300 г. Советники Людовика Святого известны достаточно хорошо, да и советников Филиппа Августа можно распределить по различным кругам, более или менее близким к государю. Если взять еще более раннее время, то можно измерить вес клана Гарландов в окружении Людовика VI. Кажется, что сам Абеляр пользовался их покровительством. Чтобы лучше узнать политическое общество, необходимо проделать более тонкий анализ механизмов управления и при этом нельзя обойтись без количественных методов. Вступление цифры в политическую историю Средневековья было скромным, но знаменательным. Жан-Франсуа Лемаринье больше, чем кто-либо поспособствовал этой эволюции. Его исследование «Королевское управление в эпоху первых Капетингов (987–1108)»[6] основывается на исчерпывающем критическом анализе хартий, данных королями в 987–1108 гг., на географическом распределении их бенефициаров и на перечислении, царствование за царствованием, знаменитых дипломов с многочисленными подписями (или записями имен), зримыми знаками ослабления монархов, вынужденных искать поручительства и поддержки своих решений у феодалов Иль-де-Франса и даже некоторых сельских глав. Мастерски обработав куцую документацию, основываясь как на данных подписей внизу актов, так и их явном содержании, Ж. Ф. Лемаринье сумел уловить пульс монархической власти и нащупать приступы ее слабости, можно даже сказать — обмороки, на протяжении сумрачного XI в. Цифры снова встречаются нам спустя столетие, когда нужно оценить размер центрального бюджета монархии. Означала ли сумма около 200 000 ливров годового дохода, предназначавшаяся Филиппу Августу в 1221 г., изменение порядка величины по отношению к его предшественникам, или же стоит полагать, что количественный скачок в финансовой области произошел только в правление Людовика Святого? Цифры — это свободная дорога к сравнению и подсчетам, иначе говоря, к анализу и умозаключению, ко всему, что придает ценность историческому тексту! В том же круге идей важно знать точное соотношение монетных мутаций Филиппа Красивого, подсчитать итоговую сумму, полученную в результате вымогательств у ломбардцев и евреев, оценить стоимость войн в Гиени и Фландрии. Цифры, этот уровень зеро для нарратива, но надежное подспорье для анализа, позволяют дать более справедливую оценку происходившего. Например, разве не плодотворное занятие — скрупулезно разбирать «бюджет» Филиппа Августа, чтобы составить точное представление о возрождении государства в начале XIII века? Именно с чисел начинается развенчание мифов политической истории. Жерар Сивери прибег к помощи чисел в новаторской, если не сказать революционной, манере: в своих исследованиях «Людовик Святой и его век»[7] и «Экономика Французского королевства в век Людовика Святого»[8] он истолковал ревизию 1247 г. как первое крупное расследование о состоянии государства, оценив количественно формы правительственной деятельности до и после 1254 г., выявил первые признаки зарождения циклической экономики капиталистического типа во фламандских землях. Жугляры[9] и Кондратьевы[10] во времена Бланки Кастильской и святого Бонавентуры! Так стоит ли снова и снова кричать об убитой истории, или лучше использовать во благо концептуальную инновацию, оставив в стенаниях последних учеников Мишле, чьи арифметические познания остановились на уровне абака Герберта Орильякского? Как ясно из вышенаписанных строк, авторы представленной книги стремились отдать должное последним научным достижениям, в то же время «униженно и почтительно» (humiliter et reverenter), вписывая свой труд в рамки долгой историографической традиции. Конечно, речь не идет о том, чтобы восходить к «Жизни Людовика Толстого» Сугерия или «Большим Французским хроникам», составленным монахами из Сен-Дени; мы оттолкнемся от более свежих работ, написанных в 1880–1940 гг. историками, которых обычно называют позитивистами. Всем известны заслуги авторов этой, методической, школы[11], внимательно относившихся к документам, постаравшихся выстроить связное нарративное повествование, но при том дававших читателю время передохнуть, красочно изображая главных действующих персонажей и составляя обзоры общего характера. Впрочем, чаще вспоминают о слабостях этого типа исторического анализа: чрезмерное внимание, уделяемое политике в ущерб экономическим и социальным факторам; преувеличенное беспокойство о хронологии; в какой-то степени близорукое отношение к документам, которые всегда оценивали только по трем критериям: как подлинные, правдоподобные и фальшивые; наконец, слишком сильное пристрастие переносить на прошлое концептуальные рамки современной жизни. Но мы далеки от того, чтобы открывать на этих страницах уже многократно устраивавшуюся тяжбу; наоборот, мы скорее склонны думать, что эти недостатки не бросаются в глаза в таких двух представительных трудах, какими являются «Людовик VIII» Шарля Пти-Дютайи[12] и «Филипп Смелый» Шарля-Виктора Ланглуа[13]. Читателя больше поражает мастерская работа с документами, острое критическое осмысление и четкое повествование. Конечно, нашим авторам случалось впадать в анахронизм, но они не совершают таких серьезных ошибок, в которых их обвиняет Анри-Ирине Марру. Создается впечатление, что автор «Об историческом познании» больше сверялся с «позитивистским бревиарием» 1898 г. (знаменитым «Введением к изучению истории» Ланглуа и Сеньобоса), чем с конкретными исследовательскими трудами. «Капетинги и Франция» Робера Фавтье, книга, опубликованная в 1942 г., по целому ряду причин является значимой историографической вехой. Прежде всего потому, что автор осознавал связь прошлого и настоящего, столь дорогую историкам-релятивистам, утверждая, что его исследование о потомках Роберта Сильного полностью вписывается в трагические обстоятельства: «В час, когда Франция казалась близкой к смерти, мне представилось благотворным посмотреть, как она родилась и как действовали те, кто направлял ее первые шаги. Живительный труд! Чем больше я привязывался к нему, тем больше я проникался надеждой». Другая заслуга Робера Фавтье заключалась в том, что он первым применительно к истории Капетингов занялся «историей-проблемой», задавшись вопросом о возможном антагонизме монархии и феодализма, постаравшись изучить реальную природу отношений, связующих короля с его подданными, и, быть может, посвятив немало места размышлениям о некоторых источниках, служащих помехой («история первых Капетингов также стала мозаикой сведений, почерпнутых из местных монастырских анналов»), и о непредвиденных капризах документации: «Единственно слепой случай, при помощи людского небрежения или глупости, подготовил материал, на котором пишут историю». Затем пришлось ждать 60-x и 80-x гг. XX в., чтобы поприсутствовать на настоящем обновлении историографического пейзажа[14]. В своем шедевре, упомянутом выше, Жан-Франсуа Лемаринье подчеркнул разрыв, существовавший в XI в. между теорией горделивой власти, наследницы блистательной каролингской эпохи, и несравненно более скромными правительственными реалиями. Своим сенсационным «Филиппом Красивым» Жан Фавье возвестил о пробуждении политической истории в ее двойном измерении — диахроническом (фазы, кризисы и т. д.) и синхроническом (анализ механизмов власти). В той мере, в какой ему позволяли источники, он занялся социологическим изучением правящих кругов, особенно обогатив портрет легистов, этих первых «профессионалов от политики» в нашей истории. В двух взаимодополняющих трудах, «Людовике Святом» и «Людовике Святом и его веке»[15], Жан Ришар и Жерар Сивери осветили два аспекта царствования Людовика IX: благочестивого верующего и мистика с одной стороны, управленца и реформатора — с другой. Предложив убедительную периодизацию реформ — на первом этапе посвященных вопросам финансов и «региональных» властей, а на втором затронувших центральные структуры, — Жерар Сивери затем издал «Экономику Французского королевства в век Людовика Святого»: в ней он во всей полноте показал региональные различия между торговой и богатой Фландрией, где состояния исчислялись тысячами ливров, и все еще дремавшими западными землями, где счет шел лишь на десятки ливров. После семисотлетия со смерти Людовика Святого коллоквиумы развернулись во всю ширь, и каждый приносил за собой новые научные достижения и изощренные реинтерпретации. «Франция при Филиппе Августе, время перемен»[16] позволила лучше узнать окружение победителя при Бувине, лучше оценить его ресурсы и проследить след, оставленный им в коллективной памяти. Опираясь на эти разработки, Джон Болдуин решил облечь в концептуальную форму управленческие практики, внедренные на рубеже ХII — ХIII вв. Этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать — тема Капетингов отнюдь не «тихий омут» историографии. Нужно ли поэтому уверять, что речь идет о пионерском фронте исследования? Со всей очевидностью, у новой волны медиевистов в голове другие задачи: папесса Иоанна, привидения и хрупкое равновесие феодального мира. Но признаем тем не менее за потомками Гуго Капета одну заслугу среди прочих — заслугу вовлекать историков в интереснейшие дебаты, идет ли речь о месте королевской религии в происхождении национального чувства французов или — на куда более вторичном уровне — последнее значение цветков лилии. Эта банальная эмблема, на которую наши короли отнюдь не владели монополией, может показаться довольно бесцветной, если остановиться на ее исходном значении (лилия в долине). Но если добраться до истоков, оказывается, что эта эмблема обладает необычайно богатыми смысловыми оттенками, поскольку символизирует единство двойной сущности Христа, слияние человеческого и божественного, мирского и духовного и выражает собой суть Наихристианнейшей Монархии. Перейдем же к этой славной династии государей, увенчанных цветками лилии, этим четырнадцати владыкам, чьей единственной надеждой и главнейшей мыслью было увеличить свой домен и управлять им подобно добрым отцам семейства. Еще до 1300 г. Гильом де Нанжи составил сокращенную историю капетингских королей для паломников, стекающихся в Сен-Дени, дабы увидать их гробницы. Настоящий труд может претендовать лишь на то, чтобы быть еще одним продолжением, насколько возможно обогащенным достижениями современной науки, этого повествования ученого монаха. Признавая свой поистине неоплатный долг перед нашими предшественниками, мы все же надеемся, что будем не слишком похожи на беспощадный портрет историка, который вывел Анатоль Франс в предисловии к «Острову пингвинов»: «Историки переписывают друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение».

Часть первая

Капетингская Франция

в 987–1108 гг.

Основы

Основы

Королевство в 987 г. (Франсуа Менан)

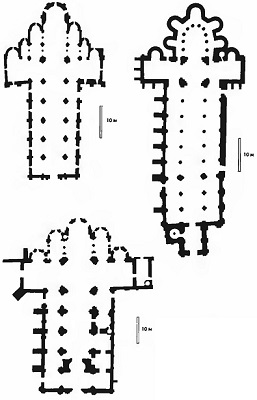

Девятьсот восемьдесят седьмой год был одним из тех поворотных моментов, которые так притягивают традиционную историографию, — но и одним из самых серьезных по последствиям для многих поколений французов. То было начало династии, которой предстояло править нашей страной на протяжении целых восьмисот лет и неразрывно связать свою историю с историей Франции. Празднование тысячелетия в 1987 г. показало, что эта дата все еще имеет несомненное значение для французов нашего времени, и успешные продажи книжных магазинов, куда поступали биографии королей и работы по истории Франции, подтверждают сохранение или оживление интереса широкой читательской аудитории к монархическим столетиям и, в более узком плане, к эпохе первых Капетингов. Совсем иначе дело обстоит с профессиональными историками, в чьих глазах значимость 987 г. существенно подрывают два соображения. Сначала они указывают на тот факт, что Робертины, предки Гуго Капета, уже целое столетие находились у власти: они либо сами царствовали поочередно с Каролингами, либо оказывали на них влияние, как это делал Гуго Великий в 936–954 гг. (он упрочил свое положение подле трона, получив титул «герцога франков»). Таким образом, окончательное утверждение этого семейства на престоле не представляет собой политического новшества: настоящий разлом в истории Франции должен приходиться скорее на 888 г., когда предок Капетингов впервые стал королем; перемена тем более символическая, что она совпала с воцарением в странах, возникнувших после распада империи, государей, которые не принадлежали к династии Каролингов; итак, Европа наций и новых династий родилась скорее в конце IX в. Второй нюанс касательно реальной значимости избрания 987 г. — королевский двор в эту эпоху уже не был главным центром власти, ни на Западе, где преобладали германские государи, недавно возродившие империю, ни даже в самом королевстве, где с ним соперничали десять или пятнадцать княжеских дворов, вполне сравнимых по могуществу. Таким образом, смена династии в краткосрочной перспективе не возымела реальных политических последствий. Впрочем, это не так уж и важно: если уж и выбирать во французской истории разлом, отмечающий завершение Раннего средневековья, то 987 г. не хуже других. Все то значение, которое можно приписать этому году, во многом обогатилось благодаря другой близкой символической дате: тысячному году. Рубеж двух тысячелетий, осененный аурой апокалиптического страха, которым его окружила романтическая историография, обреченный играть роль поворотной эпохи, относительно недавно приобрел совершенно иное и крайне важное — звучание для французских медиевистов. Действительно, теперь этот рубеж одновременно считают периодом, когда начался подъем западноевропейской экономики, в долгосрочной перспективе приведший к мировому превалированию, — и переход, более или менее резкий, согласно авторам, от каролингского порядка, кое-как продержавшегося до заката первого тысячелетия, к порядку феодальному и сеньориальному. Последние критические дополнения предлагают нюансировать идею о стремительной мутации, отодвинув начало роста в самый разгар каролингской эпохи, и сделать упор скорее на социальной преемственности, нежели на разрыве. Тем не менее, даже при таком смягченном видении, на десятилетия до и после тысячного года все равно приходится поворот от одного мира к другому. Современники называли королевство, в котором предстояло царствовать Гуго Капету, «Западной Франкией», хотя король и носил титул «короля франков», вошедший в употребление с начала столетия; Капетинги продолжат именовать себя так вплоть до XIII в. Границы этого королевства во многом совпадали с теми, что установили сыновья Людовика Благочестивого во время Верденского раздела в 843 г.: по Шельде, Маасу, Соне и Роне. Дальше простирались земли, возникшие после распада бывшего королевства Лотаря — герцогства Верхняя и Нижняя Лотарингии, королевства Бургундия и Прованс. Лотарингия, которую западно-франкские короли официально оставили в 879 г., все еще играла важную роль во французской политике до Гуго Капета, но затем соскользнула в орбиту восточной Франкии; кажется, что Гуго и его ближайшие наследники не очень ею интересовались. Бургундия и Прованс последовали за Лотарингией, пока — что произошло гораздо позже — ход этой многовековой эволюции не развернул их и не привел одно за другим в западное королевство. На юге граница проходила по Пиренеям в западной части, но резко выдавалась за них на востоке. При Карле Великом совокупность графств, которые впоследствии получат имя Каталонии (или, точнее, составят «старую Каталонию», северную половину области), перешла из-под власти кордовского халифа под руку христианского императора, который создал из них Испанскую марку для обороны от мусульман. Но каталонские графы, спокойно существовавшие в рамках многонациональной империи, вышли из наследовавшего ей Западно-Франкского королевства, где уже не чувствовали себя на своем месте: слабые и далекие короли больше не оказывали им никакой помощи против мусульман, которые в зависимости от периода становились для Испанской марки то покровителями, то врагами. Восшествие на престол Гуго Капета совпало с решающим эпизодом, из-за которого порвались оставшиеся связи. Шестого июля 985 г. аль-Мансур во главе войск кордовского халифата захватил и разграбил Барселону; стремительная смена государей на франкском престоле помешала им ответить на просьбу о помощи, доставленную каталонским посольством, — да и были ли они вообще в силах оказать эту помощь? Каталонские графы, вскоре сплотившись под властью графа Барселонского, стали независимыми — отчасти вопреки самим себе. Таким образом, границы королевства увековечили наследие преемников Карла Великого: Верденский раздел, распад Лотарингии на буферные государства, которые притягивала к себе восточная Франкия, неспособность удержать во франкской орбите Каталонию, испытывавшую давление со стороны мусульман. Не стоит думать, что эти границы, в общем довольно ясно прочерченные, обрамляли однородное политическое пространство: с конца XI в. крупные территориальные образования одно за другим стали наследственными и практически независимыми от королевской власти. Государственные должности (honores) и имущество фиска — за счет него жили занимавшие их представители короля — отныне считались уделом их держателей, и те были обязаны королю только клятвой верности и помощью, которую оказывали далеко не всегда. Несколько десятков семейств, в большинстве своем происходившие от прежних чиновников, которые выполняли графские обязанности, теперь осуществляли власть подобного рода; примерно десять из них держали под своей властью множество pagi — старый базовый административный округ, — иногда вкупе с титулом герцога или маркграфа. Это и были «территориальные княжества», составившие политический остов королевства. Северная половина королевства была поделена между шестью княжествами, равными по могуществу, которые вели между собой и с королевской властью ожесточенную игру: графство Фландрия, герцогство Нормандия, графство Блуа, графство Анжу, герцогство Бургундия и стоявшее чуть особняком герцогство Бретань; на северо-востоке крупного княжества пока еще не возникло, поскольку Вермандуа, это маленькое, но амбициозное графство, сложившееся вокруг Сен-Кантена, пришло в упадок еще до того, как начался подъем Шампани. На юге господствовало необъятное герцогство Аквитанское, чье могущество было подорвано центробежными силами; дальше к югу графы Тулузские (которые также именовали себя маркграфами Готии) и герцоги Гаскони были вообще далеки от королевской власти. Каждое из этих крупных образований притягивало к себе другие графства, связанные с ними более или менее надежными узами верности. В северо-восточной Франции графские обязанности в Амьене, Суассоне, Бове, Нуайоне, Лане, Лангре, Реймсе и Сансе прибрали к рукам епископы; их коллеги в Пюи и Клермоне сделали то же самое; они обычно оказывали королю ценную поддержку, но она не была само собой разумеющейся. Впрочем, повсюду епископские кафедры, даже те из них, что никогда не пользовались графскими полномочиями, были точками сосредоточения светской власти, весомой в силу своих земельных владений и вассальной сети, которую контролировали епископы. Назначение кандидата на пост епископа, происходившее в результате выборов — но во многом под влиянием местного правителя, — было серьезной ставкой в политической игре. Наконец, крупные монастыри обладали иммунитетом, который позволял им вести себя независимо в отношении к любой мирской власти, если она напрямую не осуществлялась королем; поэтому их земли представляли собой островки независимости посреди pagi. В этой мозаике крупных и мелких княжеств, земельный массив, который государь сохранял под своим непосредственным контролем — историки называют его обычно «королевским доменом», — наделе был таким же княжеством, что и все остальные. Он выделялся лишь благодаря власти — высшей, но признаваемой не всеми — своего правителя. Этот домен простирался от Санлиса до Нуайона на севере и до Орлеана и Буржа на юге; посередине находился Париж, который в то время был всего лишь одной из резиденций государей, переезжающих с места на место (так же поступали и территориальные князья). Эти земли были остатками двух крупных комплексов: с одной стороны — королевского домена (фиска) Каролингов, чьи обширные земли почти полностью достались светским или церковным сеньорам, а окончательная утрата Лотарингии вместе с находившимися на ее территории великими местами каролингской памяти сделала еще более призрачным воспоминание об этом домене после 987 г.; с другой стороны — Нейстрийской марки, крупного военного округа между Сеной и Луарой, принадлежавшего Робертинам, из которого они упустили немалые земли, когда доверили их в управление своим вассалам, впоследствии присвоившим эти территории: Шартр, Блуа и Шатоден также стали центрами мелких независимых княжеств. Таким образом, первые Капетинги располагали властью, сравнимой с той, которой обладали правители других княжеств северной Франции — по правде сказать, более слабой. Кроме того, они могли опереться на епископства, окаймлявшие их земли на севере и востоке, а королевский титул в принципе обеспечит им верность (но помощь — не всегда) графов и герцогов к северу от Луары. Напротив, южная половина королевства еще до 987 г. начала утрачивать связь с королем, которого там признавали государем, но в реальности не видели. Хрупкий политический и социальный порядок, установившийся в королевстве к 987 г., многим был обязан клирикам: в самом избрании короля епископат сыграл весомую роль. Спустя два года на юге епископы впервые провозгласили мир Божий (собор в Шарру, 989 г.), нацеленный на то, чтобы обуздать разгул насилия, вызванного войнами между могущественными сеньорами. Как раз в южной части королевства — которую территориальные князья не так крепко держали в руках, как их северные собратья, — распространяется религиозное, политическое и культурное влияние клюнийского ордена, состоявшего из обширной сети приорств и приверженцев. Дисциплинарный контекст этой экспансии характеризуется ослаблением позиций папства и общей посредственностью белого духовенства, чрезмерно подчиненного светской аристократии. Духовному контексту было присуще то особое место, которое отводилось медитации монахов, несших спасение мирянам своей коллективной, возвышенной и премудрой молитвой. Поэтому немало крупных и мелких сеньоров основывало в то время монастыри и дарило им часть своей вотчины, положив начало широкому движению, продолжавшемуся последующие два столетия. Успеху Клюни у южной аристократии на севере вторили реформа и подъем крупных обителей, нередко связанных с князьями, таких как аббатства Фекан и Мармутье. Королевские монастыри Флери, Сен-Дени и Сен-Мартен в Туре не остались в стороне от этого одновременно духовного и вотчинного возрождения. Особенно Флери в эту эпоху являлось центром литургического и интеллектуального влияния. Отношения между этими крупными монастырями и епископатом не всегда обходились без столкновений, как из-за вопросов, касавшихся независимости, на которую начинали претендовать аббатства, жаждавшие добиться неподсудности, так и из-за расхождений в представлениях об иерархии христианского сообщества. Относительное политическое равновесие, царившее между княжествами в конце X в., долго не продлилось. Дробление власти лишь временно остановилось на уровне графства; потом и графства постигла та же участь. XI век стал временем независимых шателенств, как X в. был временем княжеств. Строительство примитивных крепостей из земли и дерева — замки на холме, невысокая ограда — станет прекрасным подспорьем для местных сеньоров, чтобы стряхнуть опеку графов и подчинить себе крестьян окрестных земель. Но в 987 г. пока все обстояло иначе; графы надежно держали в своих руках еще немногочисленные замки и бдительно присматривали за шателенами, охранявшими для них эти укрепления. На примере графства Маконского Жорж Дюби показал[17], как эти замки были местами привилегированного отправления графской власти, в особенности правосудия. Несмотря на фактическую независимость, которой пользовались лица, занимавшие высшие посты в королевстве, каролингский порядок в целом все еще сохранялся в конце X в. Публичное правосудие, его краеугольный камень, по-прежнему отправлялось почти повсеместно в старых формах — даже если отныне оно затрагивало только элиты, — и личная власть, осуществляемая графами и их помощниками — виконтами, вигье и шателенами, — была представлена как делегированная сверху. Но едва ли, минуя одно поколение, страна покрылась замками, построенными вассалами графов. Уже с 80–Х гг. X в. вассалы графа Маконского начали приобретать независимость и осуществлять власть в собственных интересах. После тысячного года этот процесс охватил все королевство, чему способствовали сложности с передачей наследства, пошатнувшие господство графов и герцогов. На заднем плане этих притязаний графских вассалов на независимость и ширившихся в связи с ними вооруженных столкновений вырисовываются контуры крупномасштабного социального сдвига; могущественные сеньоры набирали отряды всадников, milites, — отныне единственно эффективных бойцов, которые стояли в замках гарнизоном и принуждали крестьян выполнять незаконные поборы. Так одновременно наметилось зарождение рыцарского класса и закабаление крестьян, что произойдет после тысячного года. Создается впечатление, что для крестьян последние десятилетия X в. были полны контрастов. По правде сказать, историки все еще ожесточенно спорят по поводу эволюции крестьянства. С одной стороны, кажется, что античное рабство доживало последние дни и сам набор терминов, связанных с рабской зависимостью, отходит в прошлое, особенно на юге. С другой стороны, серваж и сопутствовавшие ему новые поборы в рамках сельской сеньории получат распространение только в XI в. Между двумя эпохами последние десятилетия вполне могут быть своего рода парентезой в вопросе относительной свободы и процветания для крестьянства, о чем может свидетельствовать распространение аллода[18]. Правда, восстание нормандских крестьян в 996 г., жестоко подавленное воинами (milites), свидетельствует о суровости сеньориальной эксплуатации в то время. В остальном же наши знания о крестьянском мире слишком отрывочны и спорны, чтобы было возможно составить итоговое впечатление о настолько кратком периоде; и региональные контрасты кажутся слишком сильными как в этой области, так и остальных. Напротив, все с большей уверенностью мы можем утверждать, что демографический и экономический подъем, вызванный потеплением климата, уже начался во французской сельской местности в конце X в. На юге этот подъем привел к значительным результатам; на севере он тоже ощущался, хотя и начался там позже и, без сомнения, пока не был таким уверенным. Страна, которой стал править Гуго Капет, переживала период бурного развития, даже если результаты — начиная с прекращения голода — станут особенно заметны при его наследниках. Подъем также заметен в области торговли: здесь первенство принадлежит северу, а юг следует за ним по пятам. К концу X в. северо-западный фасад королевства уже давно оправился от нашествий норманнов — даже если некоторые поселения, и причем не из скромных, сгинули безвозвратно — и множество торговых путей, пересекающих северные моря, щедро его подпитывали, как и лотарингские реки. Возобновление городского роста — в виде торговых посадов (бургов), наладивших сообщение с гаванью и нередко построенных вокруг монастыря или замка, — один из самых поразительных феноменов этой эпохи. Пример Брюгге, которому было уготовано великое будущее, является одним из самых примечательных для своего времени, но его конкуренты десятками вырастали на севере королевства и в Лотарингии. Недавние раскопки Дуэ показали на этом скромном примере, как урбанизация могла протекать даже в местечках без особого торгового призвания. Что касается городской сети юга, то, пережив сложные времена, она снова стала притягивать к себе новых жителей, включая знать. Средиземноморская торговля смогла возобновить свой рост только после тысячного года, когда равновесие между мусульманами и христианами будет нарушено в западном Средиземноморье в пользу вторых: выгодные морские рейсы в Африку и особенно на Восток, которым до этого мешали мусульманские флотилии, принесли богатство купцам Марселя и Монпелье. К тому же Монпелье был новым городом — случай, редкий на юге Франции, — зародившимся благодаря торговле в XI в. Однако во всем королевстве города, даже если они и начинали снова возрождаться, все еще были очень малы: несколько групп жителей, клириков или воинов (milites) по большей части, теснились вокруг кафедрального собора или графского замка, возвышавшихся посреди слишком просторного пространства, окруженного старыми римскими стенами, восстановленными в эпоху норманнских набегов, тогда как у монастырей, построенных за городскими воротами, собирались другие группы населения, в большей степени тяготеющие к торговле. Медлительность, с которой Париж восстанавливался после ущерба, нанесенного норманнами, является прямым свидетельством еще довольно скромной жизнеспособности городов того времени. Однако, вопреки всему, это восстановление предвещало большой рывок в будущем: в Анжере во время раскопок была найдены следы строительства новой стены конца X или начала XI вв.; в Париже в то же время принялись строить колокольню с папертью Сен-Жермен-де-Пре, а также восстановили кафедральные соборы в Реймсе, Бове и Орлеане. Религиозная архитектура вступила в период активного возрождения: реконструкция клюнийского собора (963–981) была только одной из крупных строек, воодушевивших все королевство в конце столетия и подготовивших время «белого платья церквей», на котором после тысячного года расцвели масштабные сооружения романского стиля. К несчастью, от построек этой эпохи почти ничего не сохранилось, поскольку все они впоследствии были заменены более просторными и пышными зданиями; но такие уцелевшие останки того времени, как колокольня Сен-Жермен-де-Пре, крипты Нотр-Дам в Клермон-Ферране или Сен-Бенинь в Дижоне, лишь подтверждают наш интерес к архитектурному развитию этой эпохи. Раньше историки настаивали на слабости Гуго Капета перед лицом амбициозных или далеких крупных вассалов, сравнивая ее с престижем его предшественников IX в., его современников Оттонов или его потомков XII–XIII вв. На самом деле каролингский порядок, который продержался до этого времени, по крайней мере внешне, в последних десятилетиях X в. окончательно уступил место тому, что историки долго называли «феодальной анархией», а власть стала принадлежать территориальным князьям, а не королям. К тому же избрание Робертина, как кажется, вызвало в некоторых кругах обостренное осознание неотвратимого ослабления центральной власти, невозможности возвращения к ее былому величию; оно даже спровоцировало своего рода отторжение. Сегодня гораздо лучше видно, в свете исследований, проделанных по случаю празднования тысячелетия памятной даты в 1987 г., насколько королевство было богато потенциальными возможностями в конце X в. На заднем плане экономического динамизма начинают вырисовываться основные контуры французского пространства — деревни, города, земли, — в то время как кучка мелкой военной аристократии закладывает основы нового политического равновесия, в рамках которого местная реальность — сеньория, замок — окажется преобладающей на протяжении более одного столетия. К тому же некоторые княжества — Нормандия, Фландрия и вскоре Шампань — были достаточно сильными, чтобы стремительно вернуть себе контроль над центробежными течениями и подготовить почву для возрождения государства. Как бы ни слаба была королевская власть Капетингов, она все равно была проникнута традициями былого двора и каролингской идеологией «королевского служения». Что касается Церкви, то нельзя по-прежнему клеймить ее как «Церковь во власти мирян», посредственную и без идеалов; великие прелаты, одновременно религиозные и политические лидеры, аббаты-реформаторы, пользовавшиеся необычайно высоким престижем, уже указали на пути к возрождению, когда выработали новые концепции христианского сообщества и постарались претворить их в жизнь. Именно этим миром — миром, который было сложно контролировать, но который кипел энергией, — и предстояло править первым Капетингам.Глава I От Робертинов до Капетингов: к истокам королевского семейства (Эрве Мартен)

По сложившейся традиции, «первыми Капетингами» называют Гуго Капета и его трех непосредственных преемников, правивших на протяжении всего XI в. Мы также воспользуемся этим названием, поскольку оно действительно соответствует конкретной фазе в историидинастии и королевства, когда королевская власть была слишком слаба, чтобы подчинить себе не только крупных вассалов, но даже мелких сеньоров, которых предки государей сами же разместили на собственных вотчинных землях, передав им скромные обязанности руководителей на местах. Напротив, с правления Людовика VI Капетинги стремительно навязывают свою власть, сначала в королевском домене — на территории в несколько сотен квадратных километров между Ланом и Орлеаном, — затем и во всем королевстве. Таким образом, разлом, приходящийся на 1108 г., заслуживает того, чтобы обозначить нижнюю границу первого этапа нашего повествования. Эта периодизация также в целом совпадает с общей эволюцией властей в королевстве: за распылением власти, доставшейся тысяче мелких замковых сеньоров, следует ее сосредоточение в руках герцогов и нескольких графов первого плана; долгое время французские короли не могли превзойти их по уровню могущества. Уже в XI в. история Франции на деле была историей Нормандии, Шампани, Фландрии, Бургундии и мелких церковных княжеств, таких как епископство Бове, Лана, Суассона… Но в эту эпоху история вершится прежде всего на первичном уровне деревенской сеньории, союзов между владельцами замков и их отношений с их сеньорами, графами, герцогами и епископами. У эпохи первых Капетингов — свой собственный политический облик. Кроме того, чтобы осветить историю династии, нужно начинать издалека, восходя к моменту, когда появляются ее первые известные предки — к периоду поздней каролингской империи. Это возвращение к истокам позволит нам походя напомнить, что Гуго Капет не был первым представителем своего семейства, взошедшим на трон, и что в определенной мере капетингский период начинается не в 987 г., а в 888 г.Роберт Сильный и его потомки: соперники Каролингов

Возвышение Робертинов в IX в

Кем были Робертины? Многовековая передача короны по наследству, начавшаяся в 987 г., дала династии прозвище ее основателя, Гуго Капета[19]. Название «Капетинги» появилось во времена Французской революции, когда прозвище «Капет» стали рассматривать как наследственное имя правящего семейства. Впоследствии историки постоянно стали использовать это имя для обозначения династии, несмотря на все его несоответствие. Ведь знатные семейства того времени — так же как и все остальное общество — не имели общего имени, которое передавалось бы от отца к сыну; они довольствовались несколькими именами, которые к тому же часто выбирали из ограниченного списка, характерного для каждого великого рода — например, у Каролингов Карл и Людовик. Прозвища могли дополнить эти имена — Гуго Великий, Роберт Сильный, Карл Лысый… Иногда, если хотели обозначить всю родню разом, прибегали к коллективному имени, происходившему от прославленного предка. Именно поэтому предков Гуго Капета стали называть Робертинами, по имени Роберта Сильного, который в середине IX в. заложил основу для возвышения своих потомков, добившись вкупе с титулом герцога руководящего поста в обширном округе между Сеной и Луарой. Два главных этапа взлета этого семейства, растянувшегося примерно на полтора столетия, нашли свое выражение в коллективных именах, которые поочередно присваивали представителям этого рода: имена «Робертины», затем «Капетинги» увековечили память о двух личностях, которые передали своим потомкам сначала титул герцога, а затем короля. Гуго Капет никоим образом не был «выходцем из народа», на чем настаивали в XIII в. недруги Капетингов, считавшие его сыном мясника. Он также не происходил из семейства, чье прошлое до Роберта Сильного было темным, как долго думали историки, пока исследования не позволили установить истинное происхождение последнего. Положение предков Роберта было типичным для могущественных семейств каролингской империи; как и многие из них, они были родом из области, являвшейся колыбелью могущества Пипинидов, предков Каролингов, между Рейном и Маасом. Как и остальные представители этого круга, предки Роберта были связаны с государями некоторыми семейными узами, они получали графские обязанности практически по наследству и опирались на крупные монастыри. Как и все великие семейства империи, предки Роберта имели в распоряжении обширные владения, которые были их собственностью или же передавались им к качестве honor, то есть в обеспечение их обязанностей. Сегодня благодаря кропотливым генеалогическим изысканиям[20] мы знаем, что во второй половине VIII в. предки Роберта были графами в рейнских землях, в Вормсе и его окрестностях; таким образом, их владения находились на окраине региона, где присутствие Пипинидов было наиболее ощутимым. И они передавали графские обязанности по наследству вплоть до самого Роберта. Они также поддерживали связь со знаменитым монастырем Лорш, который находился по соседству с их сферой влияния. К тому же предки Роберта, вероятно, состояли в родстве с основателем Лорша, мецским епископом Хродегангом, одним из самых влиятельных прелатов своего времени, приближенным советником Пипина Короткого. В первой половине IX в. они играли немаловажную роль при императорском дворе. Основание «робертинского государства» Роберт Сильный. Карл Ф. Вернер установил, что в 840 г. — или чуть позже — Роберт покинул рейнские земли и отправился в Нейстрию. Он участвовал в движении, которое затронуло немало других крупных сеньоров. После смерти Людовика Благочестивого (840 г.) и распада империи на несколько независимых королевств высшей аристократии пришлось перейти на сторону одного из государей, отказавшись от тех из своих владений, что находились в других королевствах. После своего отъезда Роберт стал служить Карлу Лысому, королю западной Франкии, а не Людовику Германскому, королю восточной Франкии; тогда же ему пришлось распрощаться с землями своих предков. Как оказалось, он сделал правильный выбор, который обеспечил трон его потомкам. Сначала Роберт обосновался в Шампани, где Карл Лысый пожаловал ему земли, захваченные у реймсской церкви; однако он был вынужден вернуть их в 945 г. Мы снова встречаем Роберта в 852–853 гг.: в то время он выполнял обязанности государева посланца, то есть особого уполномоченного короля, наделенного значительной властью, в регионе Мэна, Турени и Анжу. Благодаря своему браку с Аделаидой, дочерью графа Турского и вдовой другого крупного сеньора, Роберт стал свояком императора Лотаря (ум. в 855 г.), чья супруга Эрменгарда приходилась сестрой Аделаиде; он также приходился родственником первой супруге Карла Эрментруде. Подняв мятеж вместе с другими сеньорами Западной Франкии против Карла Лысого, Роберт вскоре вернул себе расположение короля и получил от него титул герцога с властными полномочиями в междуречье Сены и Луары. Этот титул обладал ярко выраженной военной коннотацией: область, вверенная Роберту, на самом деле была маркой, пограничным округом, который ему предстояло защищать от бретонцев и норманнов, обосновавшихся в устье Луары. Сначала он занялся бретонцами, союзниками Людовика Заики, сына Карла Лысого, взбунтовавшегося против своего отца, и вынудил его покориться. В 864 г. король отобрал у Роберта герцогство, взамен пожаловав несколько бургундских графств, но вскоре вернул его, чтобы остановить натиск норманнов. Одержав победу при Бриссарте, Роберт был смертельно ранен в сражении (866 г.). Его отвага в бою принесла ему славу: один из современников назвал Роберта «Маккавеем нашего времени»[21]. Маркграфство Нейстрия. Владения (honor) Роберта не представляли собой единого земельного комплекса — поначалу у них даже не было названия, — но зато были обширны и богаты; они стали новым фундаментом для власти его семейства и играли эту роль вплоть до первых Капетингов, которые, утратив контроль над западными графствами, укрепились на восточной части своей вотчины, на землях между Ланом и Орлеаном, которым было суждено составить в XI веке львиную долю королевского домена. Изначально же «робертинское государство», как его иногда называют, было более обширным: в него входили графства Анжуйское, Вандомское, Мэнское и, чуть позже, Парижское. Кроме того, Роберту и его наследникам принадлежали многочисленные и крупные аббатства, прежде всего Святого Мартина Турского — богатый и прославленный монастырь, где хранились мощи почитаемого «апостола Галлии», святого Мартина: этот монастырь останется одним из сакральных мест французской королевской династии. Сыновья Роберта прибрали к рукам обитель Сен-Дени, другое сакральное место монархии, которое утратили Каролинги. Став королем, сын Роберта, Эд, превратил комплекс своих владений между Сеной и Луарой в «маркграфство Нейстрию». Этот статус признавал за этими землями особую военную функцию[22], а древнее название «Нейстрия»[23] подчеркивало их политическую значимость: государство Робертинов находилось в самом сердце Западно-Франкского королевства, и было вполне справедливо, чтобы его правители стали первыми князьями королевства — если не самими королями. Размеры этого маркграфства были очень велики: от бретонских границ до Бургундии (которая станет целью постоянных экспансионистских устремлений Робертинов), от Иль-де-Франса до Орлеана; кроме того, оно занимало стратегическую позицию между двумя основными коммуникационными линиями, Сеной и Луарой. Эту территорию вполне можно считать маленьким и почти независимым королевством: как и остальные крупные вассалы короля, маркграф-герцог не намеревался ни в чем ему уступать и был практически сувереном на собственных землях. К тому же кажется, что робертинским княжеством лучше управляли, чем землями по соседству: историки, активно изучавшие его на протяжении последних десятилетий, показали, что мир и относительный порядок царили в княжестве, которое маркграф держал под контролем с помощью вассалов и подвассалов, преданных своему сеньору[24]. Правда, в X в., особенно во время краткого несовершеннолетия Гуго Капета (956–960), вассалы, которым доверили управлять различными графствами и виконтствами, входившими в состав этого обширного княжества, становились все более независимыми, и территориальное могущество Гуго Капета представляло собой лишь бледную тень владений основателя династии. Эд — первый король династии Робертинов Распад империи. У Роберта Сильного было двое сыновей. Они были первыми представителями своего рода, кому удалось взойти на трон Западно-Франкского королевства, хоть на недолгий срок — десять лет в первом случае, один год во втором — и с интервалом в двадцать лет. Поскольку ко времени гибели отца они были слишком юными, чтобы управлять его герцогством, оно перешло к Гуго Аббату, одному из самых близких их родственников и влиятельнейшему персонажу в королевстве, который и руководил им до своей смерти в 883 г. Затем братья сообща приняли свое наследство. Между тем кончина Карла Лысого (877 г.) открыла широкие горизонты для амбициозных личностей: верховная власть императора, которая кое-как удерживала вместе несколько королевств, постепенно угасала на протяжении трех четвертей века. Титул императора время от времени получали корольки, неспособные оказывать влияние на прочих государей. Теперь же западная Франкия (будущая Франция), восточная Франкия (будущая Германия), Италия, Прованс и Бургундия стали независимыми королевствами. Кроме того, в соперничестве за трон отныне участвовали не прямые потомки Карла Великого: поначалу сыновья и внуки Карла Великого сохраняли иллюзию династической преемственности на протяжении царствований, довольно быстро прерывавшихся с их смертью (877–884), и после них король Германии Карл Толстый даже сумел восстановить территориальное единство империи, сосредоточив в своих руках несколько корон (885–888). Но после его кончины этот фасад рухнул: королевства вновь обрели независимость, и потомки Карла Великого мало-помалу уступили свое место представителям других родов, по мере того как принцип выборности сменил принцип наследования, а усилившийся натиск норманнов спешно потребовал выдвижения людей, способных его отразить. Именно этой ситуацией Робертины воспользовались, чтобы стать королями западной Франкии. Осада Парижа. Эд, старший сын Роберта Сильного, прославился как один из таких военачальников во время осады Парижа норманнами, длившейся с ноября 885 по ноябрь 886 г. Этот юноша, которому пошел всего лишь двадцать первый год, был графом Парижским; воинская слава его отца предрасполагала Эда к подобной роли, которую он исполнил с особым талантом. Аббон, монах из Сен-Жермен-де-Пре, поведал нам об этом ярком событии, памяти о котором предстояло занять свое место в галерее образов капетингской династии[25]. Укрепившись на острове Сите вместе с епископом Гоцленом, таким же воинственным бойцом, как и он сам, Эд помешал огромному флоту норманнов из семи сотен кораблей подняться по реке и продолжить грабежи в верховьях Сены. Целый год норманны, став лагерем на обоих берегах Сены, которые они полностью разорили, безуспешно осаждали эту маленькую твердыню. Появление вспомогательной армии под командованием самого Карла Толстого лишь преумножило славу Эда: ведь вместо того, чтобы дать сражение, император заплатил норманнам, чтобы они отступили, и пропустил их в Бургундию, по которой те прошлись огнем и мечом. Ничто не могло лучше продемонстрировать, что качествами, необходимыми для отправления власти, обладал не последний из Каролингов, а молодой граф Парижа. В 888 г., после смерти Карла Толстого, Эд был избран королем на собрании магнатов королевства — а на самом деле они представляли лишь север Франции. Избрание Эда. Эволюция умонастроений и институтов, приведшая на трон Пипинидов в 751 г., повторилась в 888 г., но уже не в пользу их потомков Каролингов. В 751 г. Пипин добился от папы римского Захария, чтобы тот отдал приоритет способностям перед наследственным принципом и предпочел семейство Пипинидов последнему Меровингу. Точно так же каролингский наследник Карл Простой, внук Карла Лысого, был отстранен от престола, тогда как двум его братьям удалось недолго поцарствовать в 879–884 гг. Правда, Карл был еще ребенком, да к тому же заложником графа Пуатье: в такое трудное время было немыслимо возводить на трон столь слабого государя. В свою очередь несколько магнатов признали королем крупного итальянского сеньора и будущего императора Гвидо из Сполето: его даже короновали в Лангре, но он вскоре отказался от этой неудачной затеи. Итак, победил Эд: первый «капетингский» король был миропомазан в Компьене архиепископом Сансским 29 февраля 888 г. Почти в то же самое время Германия, Италия и Бургундия обзавелись своими королями, которые не были потомками Карла Великого — по крайней мере не по прямой мужской линии; Прованс перешел это рубеж уже давно. Непростое правление Эда. Восшествие на престол этого нового поколения государей не решило существовавших проблем, скорей напротив: норманны продолжали разорять страну, и Эду самому пришлось заплатить им выкуп в 889 г., чтобы избавить Париж от новой угрозы. Магнаты королевства все больше и больше ослабляли свою связь с королевской властью и превращали административные округа, графства и герцогства, которыми управляли от имени государя, в независимые сеньории. Например, Эду не удалось поставить своего брата Роберта во главе графства Пуатье или подчинить себе Балдуина, основателя династии графов Фландрии; что касается южной части королевства, то она полностью избежала его власти. К тому же именно в это время герцогство Робертинов уже пошло трещинами: виконты Анжера, Блуа и Вандома сами стали могущественными персонажами и в ознаменование своего взлета приняли графский титул, передавая свой пост по наследству. Партия сторонников Каролингов, которой руководил архиепископ реймсский Фульк, не вышла из игры: 28 января 893 г. Карл III Простой в возрасте четырнадцати лет был коронован в Реймсе. Потянулись долгие годы беспорядочной борьбы. Проиграв, Карл в конце концов отказался от короны. Но на смертном одре Эд, сознавая могущество каролингской партии, попросил верных ему людей поддержать Карла (898 г.). Взамен его брат Роберт получил титул «герцога франков» (dux Francorum), который давал ему некоторое первенство над остальными магнатами (хотя бы и потому, что в тот момент он один носил герцогский титул в Северной Франции). На протяжении столетия предки Капетингов будут колебаться между двумя ролями: король — поочередно с Каролингами — или второе лицо королевства, на равных или чуть важнее, чем самые крупные сеньоры.От возвращения Каролингов до восшествия на престол Гуго Капета (898–987)