Дэвид Шапиро

Динамика характера

Саморегуляция при психопатологии

Посвящается памяти брата, Артура Шапиро

Выражение благодарности

Мне хотелось бы выразить свою признательность моему другу доктору Джин Шимек за ее заинтересованное чтение рукописи под влиянием моей тревожности. Кроме того, мне очень помогли Мустафа Атакай, доктор медицины Мурат Паркер и Майкл Джексон на разных стадиях написания и подготовки книги к печати, и я хочу поблагодарить каждого из них. Я очень признателен за помощь в подготовке книги моему редактору Синди Хайден из издательства Basic Books, которой я выражаю самую искреннюю благодарность. И наконец, я хочу сказать спасибо моей жене, Джеффри Шапиро, советы которой в процессе написания этой книги, как и всегда, были для меня очень ценными.

Отдельные фрагменты первой и второй глав книги в разной форме появлялись в журнале Social Recearch, и я очень благодарен за разрешение использовать этот материал в своей книге.

Предисловие

С некоторых пор мне захотелось выйти за рамки прежних исследований психопатологии, принимая во внимание тот вызов, который бросает биологическая наука психологическому пониманию этой проблемы. В своем более раннем труде, посвященном невротическим стилям, я попытался максимально точно описать формальные черты невротического ощущения и поведения, в частности образ мышления, установки (в особенности непризнаваемые установки), а также типы действия, характеризующие разные невротические состояния. Мне было интересно проанализировать и описать общие формы патологического ощущения и поведения, так как, видимо, именно эти формы, или стили, формируют то, что можно назвать структурой патологического характера и, в свою очередь, определяют форму характерных симптомов.

Изучение образа мыслительной деятельности, который Вильгельм Райх назвал «образом жизни», неизбежно приводит к иному восприятию динамики психопатологии, отличающемуся от традиционного психоаналитического восприятия, а именно к представлению о сознательном, целеустремленном человеке, деятельность которого и формирующие ее установки не являются лишь результатами патологической динамики, которая включает в себя защитную функцию индивидуального когнитивного и поведенческого стиля, субъективные формы мотивации и вообще характерные черты сознательного ощущения. По моему мнению, этот взгляд в целом на динамику характера представляет собой взгляд на саморегуляцию человека, что с теоретической точки зрения звучит гораздо более внушительно, а с терапевтической точки зрения оказывается полезнее традиционной динамики конфликта между влечением и защитой. В особенности это представление позволяет лучше понять субъективную необходимость тех форм, которые принимают симптомы.

Одним из неожиданных результатов моей предыдущей работы стала убежденность в существовании некоторых формальных связей или родства между теми видами психопатологии, которые с точки зрения симптоматики были совершенно разными, как, например, связь между состоянием одержимости (обсессивным) и паранойяльным состоянием. Я полагал, что последующий формальный анализ позволил бы понять психопатологию, исходя из еще более фундаментальных представлений, и еще более прояснить отношения между разными типами психопатологии, а также общие для них динамические процессы.

В особенности долго я находился под впечатлением того, что симптоматическое поведение, присущее разным типам психопатологии, клинически характеризуется, с одной стороны, сравнительно неосознанным, ситуативным отсутствием планомерности, а с другой — ригидностью, диктатом косных внутренних норм. Оба этих типа сохраняют сниженное ощущение самоуправления (как при принятии решения), или личной ответственности, или действия. Нетрудно заметить функциональную ценность таких типов действия, связанную с защитой или предвосхищением тревоги.

Мой интерес к фундаментальным представлениям о психопатологии фокусируется на следующей идее: определить, можно ли считать разные формы психопатологии разновидностью общих форм более низкой организации. Моя цель состояла не в том, чтобы свести к единственной модели все формы психопатологии и типы характера, которые являются источником симптомов, а, скорее, в том, чтобы понять существующие между ними связи и таким образом узнать, какое значение имеет общая для них саморегуляция.

Наша способность видеть формальную связь и родство между состояниями с совершенно разной симптоматикой, может быть даже преодолевая пропасть, разделяющую психотические и невротические симптомы, имеет еще одну, более насущную ценность. Мне это кажется опровержением идеи о различных специфических причинах, вызывающих эти состояния, будь то идея особенных детских конфликтов или травм, как это было принято считать ранее, или весьма популярное ныне представление о возможных биологических дефектах. Иначе говоря, изучение формальных структур психопатологии может уменьшить привлекательность старых идей, за которые держится наша все еще незрелая наука, и оно заключается в том, чтобы найти причины — слишком простые для столь сложных состояний.

Часть первая

Структура и динамика

Глава 1. Введение

Эта книга написана «против течения». Влияние медицины на психотерапию неуклонно возрастает, и на данный момент интерес, который вызывает психопатология, смещается в область биологии. Это обращение к биологии подразумевает одновременное снижение интереса к психологии психопатологии, но особенно свидетельствует о снижении роли психоаналитического лечения. Такое развитие событий в этой сфере еще 30–40 лет назад было трудно предсказать. После Второй мировой войны в психиатрии психоаналитические взгляды, по крайней мере на уровне теории, и влияние психоанализа оказали кардинальное воздействие на развитие не только клинической психологии, но и клинической социальной работы. В рамках психоанализа была разработана всеобъемлющая теория психопатологии, особенно теория невроза. По существу, она была единственной всеобъемлющей и подробно разработанной теорией, применяемой на практике. Фактически, включая все современные изменения, она все равно остается единственной; ее не удалось заменить, вообще говоря, никакой другой психологической теорией. И тогда еще более поразительным оказывается то, что влияние психоанализа уступило изначальное поле своей деятельности и своих открытий биологии. Вряд ли это произошло только благодаря развитию науки о деятельности нервной системы или повышению эффективности фармакологического лечения некоторых видов психических расстройств. Здесь следует принять во внимание и откровенную неудовлетворенность и разочарование самой теорией психоанализа, а поэтому — и любой психологической теорией в этой области.

В свою очередь, биологическое объяснение психопатологии часто оказывается слишком упрощенным. Определение конкретных биологических процессов, которые могут быть присущи данному психическому состоянию, не способны объяснить волевое поведение, когнитивные процессы, а также содержание мыслей и аффектов, которые, в конечном счете, определяют это состояние.

Например, удалось найти определенные психологические условия, позволяющие объяснить различные последствия самостоятельного (без рекомендации врача) применения снотворного и понять побуждения людей, которые их принимают. Но эти состояния дают лишь «оправдательное основание» для выявления зависимости от лекарств (Cacioppo and Berntson, 1992). На самом деле, зависимость от лекарства обусловлена целой совокупностью факторов: определенным расположением духа (настроением), стечением обстоятельств, принятием определенного решения и совершением определенных поступков; эти факторы играют гораздо более существенную роль, чем просто побуждение. Побуждение может быть вполне достаточным объяснением поведения крысы, но побуждение человека следует принимать в расчет только с точки зрения появления у него искушения. Объяснение зависимости от лекарства наличием таких побуждений удовлетворяет ничуть не больше, чем объяснение факта сексуального насилия высоким содержанием тестостерона в крови. Такие поступки, а следовательно вообще любые человеческие поступки возникают вследствие гораздо более сложного сочетания нейрофизиологических процессов по сравнению с тем уровнем, о котором говорят сегодня. Из такого подхода фактически следует, что объяснение на уровне психологии весьма важно не только для настоящего времени, но и существенно для определения направлений нейрофизиологических

Никто не сомневается в том, что в основе психопатологии, да вообще в основе всех возможностей человеческой психологии, лежит биология. Благодаря особенностям своего биологического развития мы можем думать, говорить и т. п., мы также обладаем способностью самоосознания, а вместе с тем — способностью чувствовать внутренний конфликт и самообман. Кроме того, каждый человек осознает, что с момента его появления на свет специфика биологических различий оказывает влияние на индивидуальную психологию. Но основные усилия в современном направлении развития психиатрии были связаны с выявлением особых нейрофизиологических причин сложных психологических симптомов, существующих бок о бок с психологической основой этих симптомов. Неудача в установлении таких специфических нейрофизиологических причин симптомов до сих пор не поколебала эти усилия.

Наглядным примером может послужить предположение существования особой нейрофизиологической причины состояния навязчивой одержимости

(obsessive-compulsive conditions). Так, например, в одной популярной книге обсуждается возможная связь между навязчивым мытьем рук и ритуальными движениями, в основном имеющими внутреннюю неврологическую природу, некоторых приматов в процессе очищения тела. Можно не сомневаться, что даже самое поверхностное психологическое исследование опровергнет эту точку зрения. Оно покажет, что навязчивое мытье рук — совершенно не бездумная и не рефлекторная реакция, а действие, направленное на снижение или устранение специфичной, непрерывной тревоги, которая постоянно наполняется определенным содержанием. Как правило, в клинической практике симптомы навязчивого мытья рук связаны с другими симптоматическими навязчивыми действиями, например, с соблюдением мер предосторожности: проверкой и перепроверкой, заперта ли дверь на замок, выключена ли газовая плита, или с симптомами одержимости

(obsessional symptoms), например с тягостной нерешительностью. Чуть позже я покажу, что все эти симптомы отражают особый, специфичный тип добросовестности. Иными словами, такие симптомы выражают психологическую динамику и результаты некоторых установок и образа мышления. Они отражают определенный тип личности или тип мышления, а не конкретные расстройства, не связанные с личностью и мышлением.

Биология человека — это основа не только способности говорить, мыслить и осознавать себя, но и основа межличностных отношений. Она определяет, что детей должны воспитывать взрослые, что это воспитание и развитие будет продолжаться долго и что этот процесс обязательно происходит почти во всех человеческих сообществах, как бы они ни отличались между собой. И все это включает в себя когнитивные и эмоциональные особенности человека, возможность развития особых добросовестных установок (о которых мы только что упоминали), а те, в свою очередь, порождают симптомы навязчивой одержимости.

Традиционная форма психоанализа не очень хорошо приспособлена к тому, чтобы стать достойной альтернативой упрощенным биологическим представлениям о психопатологии. Причиной тому является ограничение психоаналитического понимания формирования симптомов, которые имеют именно данную, а не иную форму. В свою очередь, этот недостаток оказывается прямым следствием исторически сложившегося недостаточного признания важности установок, индивидуального стиля мышления, а также видов деятельности и образа мышления, формирующих сознание и поведение.

Ортодоксальные психоаналитики считали невротические симптомы особым проявлением иррациональности на фоне рационального взрослого поведения. Они видели в них внешнее выражение особенных детских конфликтов, бессознательно сохраняющиеся анахронизмы. Но теперь психоаналитики и психотерапевты считают, что большинство симптомов имеют определенную характерологию, хотя бы смутно осознавая их сложную природу, в которой проявляются общие черты установок, поведения и межличностных отношений. Но эта клиническая точка зрения остается концептуально неясной, а потому она вряд ли может претендовать на полноту. Убедительное понимание симптомов должно дать представление о том, что их динамика, независимо от их природы, уже не содержит сохранившихся в памяти характерных конфликтов и тем более концептуальных представлений о таких конфликтах. Динамика патологии взрослого человека включает в себя разные проявления психической организации взрослой личности.

Эта книга служит продолжением моей прежней работы, связанной с характерологическим пониманием психопатологии. Хотя это понимание отличается от традиционного психоаналитического представления, оно сформировалось на основе психоаналитической концепции структуры человеческой психики. Цель моей книги — дать представление о самоорганизации и саморегуляции человеческой психики при разных формах психопатологии; об установках человека, их организации и динамике, включая те, которые сам человек не осознает, не может сформулировать и выразить вербально; а также о формах деятельности и типах реакций, связанных с этими установками.

Если изучать психопатологию именно так, мы увидим ее в совершенно новом свете. Казалось бы, иной раз несопоставимые симптомы и черты поведения зачастую оказываются разновидностями — иногда не слишком явными — более общих паттернов и форм поведения. Оказывается, между относительно независимыми, на первый взгляд, диагностическими категориями имеются формальные связи. Таким образом, появляется возможность понимания самой разнообразной психопатологии с самым широким диапазоном выраженной симптоматики как разновидности психической организации и системы психической регуляции. Такое структурное или характерологическое понимание ведет нас в прямо противоположном направлении от присущей психиатрии цели установления специфических нейрофизиологических причин конкретного, отдельно взятого состояния.

Эго с точки зрения психоанализа

Прилежного студента может только испугать весь объем психоаналитической теории психопатологии. Эта теория крайне сложна, а кое-где столь запутанна, что кажется почти непостижимой. Причина появления таких сложностей заслуживает определенного уважения. В основном они возникли вследствие обобщения клинической практики и клинических наблюдений за длительный период времени: новые данные просто добавляли к старым, но редко заменяли их.

Самая ранняя теория Фрейда была олицетворением простоты. Он исследовал специфические причины особенных симптомов, например нервного тика или конкретной фобии. Он находил эти причины — или верил, что их находил, — в вытесненных из памяти воспоминаниях травматических событий и в сопутствующих им вытесненных аффектах. Такое представление о психопатологии почти не предполагало наличия какой-то общей психической структуры, которая создает симптомы и придает им форму. Конечно же, важным исключением является ключевая для психоанализа концепция защиты в ее простейшем виде вытеснения; она представляла собой организацию самозащиты психики. Но тогда получалось, что симптом или психопатология имели слабую связь с индивидуальностью человека или его психической организацией и в основном относились к воспоминаниям конкретных событий, которые, как считалось, находились внутри психики.

С изменением взглядов Фрейда в направлении создания теории развития либидо и концепции развития внутреннего конфликта представление о психопатологии сделалось намного шире. Оно, как и представление о самой психике, стало гораздо сложнее. Таким образом, начиная с этого времени, пока в процессе клинической работы выявлялась ткань невроза, процесс психоаналитической психотерапии становился все более и более длинным. Теория психопатологии неизбежно расширялась, чтобы вместить в понятие личности новые составляющие и характерные для нее психические процессы. Например, если сначала в качестве процесса защиты (тревожность, вызывающая ограничение самоосознания) рассматривалось только вытеснение, последующие результаты клинической практики указывали на присутствие и других процессов, вызывающих тревожность, и тогда список узнаваемых защитных «механизмов» значительно расширялся.

Систематизация этих достижений психоанализа в 1923 году стала целью и в какой-то мере успешным завершением построения Фрейдом подробной структурной схемы психики. В то время он кратко сформулировал эту цель в своем определении Эго, основного структурного звена, как «связной структуры, организующей психические процессы личности». Особенный интерес вызывает приложение к этому определению, в котором он говорит, что «это та психическая инстанция, которая производит контроль над всеми своими частичными процессами» (Freud, 1923/1961, р. 17)

[1].

Но, по существу, с тех пор при развитии концепции Эго его перестали считать «связной структурой, организующей психические процессы личности». Вместо этого Эго стали просто наделять несистематизированной совокупностью функций, процессов и механизмов соответственно тем или иным убеждениям в области клинических исследований или теоретическим требованиям, которые считались необходимыми. В середине XX века выдающийся психоаналитик Роберт Уайлдер (Robert Waelder) составил список защитных механизмов, которые более или менее отвечали духу времени, назвав его «бессистемным перечнем» (Waelder, I960). Рассмотрим, например, защитные механизмы, которые в основном соответствуют неврозу навязчивых состояний: реактивное образование, интеллектуализация, изоляция аффекта, отказ от деятельности и регрессия. Эти механизмы перекрываются между собой, они чрезвычайно различаются по уровню сложности, по отношению между теоретическим обоснованием и клиническим подтверждением и не имеют никакой системной связи между собой. Этот список защитных механизмов не стал чуть более систематическим, когда не так давно в него добавили защитные механизмы, связанные с серьезными расстройствами, характерными для состояний, которые нельзя назвать психозами, но вполне можно отнести к пограничным.

Я полагаю, что хорошо было бы не только составить список защитных механизмов, но и описать существующую современную концепцию Эго как бессистемной совокупности функций и процессов, добавив к защитным механизмам также различные адаптивные способности и мыслительные процессы, между которыми также отсутствует ясная связь, как и их связь с общей структурой. Короче говоря, на сегодняшний день Эго постижимо приблизительно на том же уровне, который имел в виду Эйнштейн, говоря о физике элементарных частиц: «Наши знания больше похожи на каталог, чем на систему». А следовательно, можно обсуждать конкретных людей и их психопатологию в психоаналитическом ключе, применяя в каждом конкретном случае свои конструкты: такая деятельность напоминает сборку кубика Рубика или «механизмов» Руби Голдберга

[2] (Rube Goldberg).

Структура и динамика сознания

Сознание — это не только связующая структура, но и организующее начало этой структуры. Наша жизнь структурируется под воздействием установок и образа мышления, характерных для каждого из нас. Вместе с тем эти характерные установки действуют как система регуляции. Они автоматически, рефлекторно ограничивают или корректируют предрасположенность реакций, скажем, на конкретные обстоятельства, которые могли бы угрожать, например, психической стабильности или существующей адаптации, даже при условии, что эта стабильность или эта адаптация является патологическими. Например, предусмотрительный человек, который в определенных условиях пытается ослабить свою настороженность, наверное, спустя какое-то время заметит что-то подозрительное, чтобы прекратить свои попытки. Именно настороженная установка превращает чувство этой возникающей расслабленности в ощущение уязвимости и тем самым включает коррекцию возобновляющейся тревоги.

Концепция структуры сознания или человеческой личности как саморегулирующейся системы включает в себя новое представление о психологической динамике. Данное представление в особенности открывает нам новый взгляд на роль сознания в динамике психопатологии. В традиционной психоаналитической концепции сознание в основном не имеет отношения к динамике психопатологии, оно как бы играет роль эпифеномена, фиксирующего воздействие бессознательных процессов. Эта точка зрения совпадает с концепцией пассивно-ассоциативного сознания XIX века.

Согласно этому взгляду характерной сознательной установке принадлежит основная роль в психодинамических процессах, включая и установки, которые могут преимущественно или полностью оставаться неосознанными. Особенно заметно ограничивающее воздействие таких установок, сужающих и искажающих самоосознание, вызывая предвосхищающую тревогу и тем самым эффективно формирующих процесс защиты. Таким образом, с этой точки зрения психоаналитические механизмы защиты могут считаться особыми, подтвержденными клиническим опытом, примерами функционирования этой регуляционной системы. Данные механизмы можно было считать не психическими структурами, которые «использует» человек, а примерами деятельности человеческого сознания.

Организующую и регуляционную систему сознания можно описать как ее «структуру» практически в том же смысле, как это понятие употребляется в архитектуре. Структура здания позволяет ему прочно стоять на поверхности земли; при этом она придает ему определенную форму. Соответственно, структура сознания или личности — это система установок и подходов, которые не только гарантируют сравнительное ощущение стабильности и комфорта в самых разных обстоятельствах, но и позволяют человеку действовать последовательно и определяют основные формы этих действий.

Однако некоторые разновидности личностной структуры вызывают развитие психопатологии. Личность развивается так, чтобы предотвращать возможность конфликта и дестабилизации, только налагая жесткие и длительные ограничения на свою жизнь и поведение. Иначе говоря, в таком случае в реакциях человека проявляются его самоограничения, которые он накладывает на некоторые свои склонности — чувства, мысли, намерения — и даже на некоторые свои установки. Именно эти ограничения, направленные на предотвращение тревоги, создают условия для появления новой тревоги. Например, предусмотрительный и хорошо владеющий собой человек больше не ощущает дискомфорт только из-за обстоятельств или конфликта, изначально послуживших причиной появления такой предосторожности; как только проявилась эта предусмотрительность, она становится причиной появления ощущения дискомфорта при малейшем удивлении или самом незначительном проявлении спонтанности. И каждое такое ощущение дискомфорта вызывает повышение этой предусмотрительности. Ужесточая ограничения возможного выражения личности, такие люди не только создают внутреннее напряжение, но и расширяют сферу конфликта и повышают возможность возрастания тревоги.

Таким образом, в этом циклическом процессе напряжение, вызванное налагаемыми человеком самоограничениями, постоянно растет: происходит самосохранение патологической личности. Часто приходится иметь дело с особыми разновидностями и частными случаями таких ограничений в человеческом поведении, которые проявляются с поразительной добросовестностью; это, например, чрезвычайно широко известный психиатрический симптом навязчивого мытья рук. Поэтому такие симптомы обязательно будут «в характере личности».

Существует большое количество клинических фактов, которые практически подтверждают, что психопатологические симптомы, по существу, являются характерологическими. Для мужчины, одержимого сожалениями о прошлом, который сам считает эту одержимость «сумасшествием», в жизни тем не менее характерны озабоченность упущенными ранее возможностями, а также общий перфекционизм. Эти черты он не считает симптомами, но в их субъективном переживании и в установках, которые они отражают, эти черты поразительно похожи на симптомы, которые он не узнает. Эксперт, работающий с тестом Роршаха, часто может сделать вывод о наличии определенных симптомов, исходя из общей реакции человека на последовательность карточек с изображением чернильных пятен. Например, видя реакцию импульсивной реактивности истерика на пятна Роршаха, эксперт не удивляется эмоциональным взрывам, которые, по словам пациента, «неведомо откуда взялись».

Иными словами, теперь мы знаем, что самые специфические симптомы — те, что кажутся странными человеку, у которого они присутствуют, — это не отдельно взятые «вторжения» в его повседневную жизнь, которыми они считались когда-то раньше. Совсем наоборот, они представляют собой особые проявления этой индивидуальной жизни и характерных для нее установок. Именно в этом особом смысле симптомы можно называть характерологическими, опять же, имея в виду ключевое условие: что жизнь человека и эти самые характерные установки никогда не осознаются и не выражаются вербально. Когда появляются невротические симптомы, они кажутся странными и чуждыми, но вовсе не потому, что представляют собой проникновение бессознательных элементов в повседневную жизнь. Это происходит потому, что они привносят и распространяют добросовестность и тревогу на целые сферы жизни и деятельности человека, где его сознание их не признает, несмотря на их постоянное присутствие.

Рассмотрим еще раз в качестве примера симптом ритуального, навязчивого мытья рук. Как известно, этот симптом появляется у людей, практически постоянно измученных своим проявлением безжалостной добросовестности. Такие люди, все время испытывая тревогу, напоминают себе о том, что они что-то не сделали или сделали недостаточно; они не могут себе позволить испытать удовлетворение. Следовательно, они часто заняты исправлением чего-то или соблюдением мер предосторожности. Они чаще делают больше, чем нужно, предотвращая или снимая свою озабоченность, чем вообще ничего не делают. Подобные действия, совершаемые только ради совершения самого действия, по существу, являются ритуальными. Но пока такие действия не станут крайне добросовестными, обычно в них не видно симптоматики, по крайней мере в их субъекте.

Совсем небольшие различия в общей установке, скажем, навязчивой добросовестности или обязательности могут вызвать появление симптомов или черт характера, которые внешне совершенно не похожи между собой. Например, у одних людей выражение этой установки имеет моральный акцент на «силе воли», отвращении к послаблениям и «уступкам» себе. У других это небольшое различие в установке проявляется в их крайней «поглощенности» работой. Иногда навязчивая добросовестность принимает форму безжалостной тревоги; применительно к несколько иной структуре личности этот симптом проявляется в виде не ослабевающего жестокого перфекционизма. В третьем случае люди никогда не удовлетворяются тем, что их руки чисты или достаточно чисты, и в результате такой установки мы получаем навязчивое мытье рук.

Кроме того, очевидно, что психоаналитические защитные механизмы в виде реактивных образований или отказа от деятельности — это, по существу, разновидности навязчиво-предусмотрительной или корректирующей установки. В приведенных примерах эта установка выражается в предусмотрительной или компенсаторной перепроверке: в одном случае — чтобы избежать тревоги, а в другом — чтобы полностью устранить тревогу, вызванную малейшей возможностью сделать что-то не так.

Когда проясняется характерологическая структура разных видов психопатологии, сразу проясняются связи и сходства состояний, приписываемых разным диагнозам. Это формальные связи, существующие между самыми общими установками и формами мышления и переживания, могут оказаться совершенно неочевидными в специфическом содержании симптома или описании защитных механизмов. Иногда эти формальные связи подтверждают или расширяют область общеизвестных связей, уже выявленных на разных уровнях психоанализом, однако при этом возникают и новые связи, и новые аспекты уже известных связей.

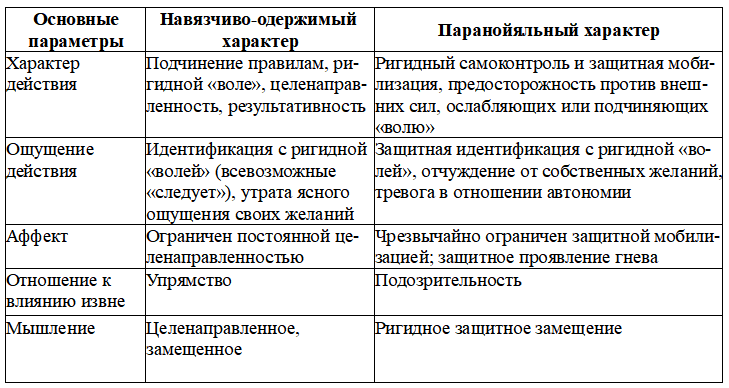

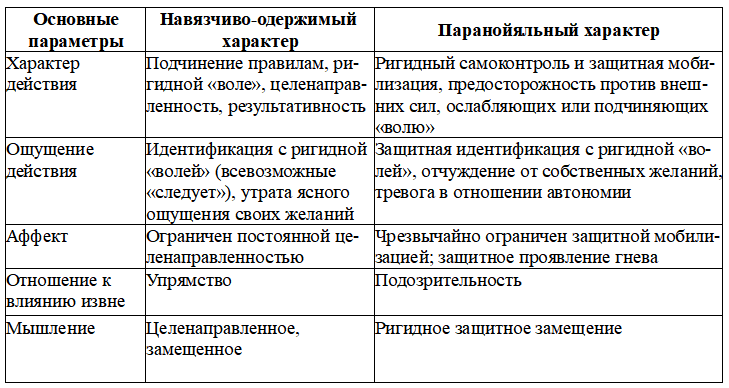

Интересным примером может послужить связь между состоянием навязчивой одержимости и паранойяльным состоянием. Навязчивая брезгливость или перфекционизм, при которых человек во всем находит какую-то мелочь или дефект с точки зрения объекта, привлекающего их внимание, никак не связаны с паранойяльной подозрительностью. Но с точки зрения когнитивной установки, а значит, и с точки зрения качества субъективного ощущения между этими двумя состояниями есть поразительное сходство. Напряженная целенаправленность каждой из них, узкая концентрация внимания на объекте интереса, освобождение его от контекста, а, следовательно, диспропорция в оценке его значения — все эти факторы не полностью идентичны, но явно очень близки. И, по существу, структурное сходство этих двух клинических случаев подтверждается, например, когда навязчивая тревожная озабоченность возможным попаданием в пищу грязи усиливается и развивается до тревоги, обусловленной возможностью отравиться.

Клиническим психологам давно известно, что тесная связь между этими двумя состояниями имеет простую эмпирическую основу. Серьезные нарушения, связанные с патологической навязчивостью, — это общеизвестный фон паранойи, и в некоторых случаях разница между этими двумя клиническими состояниями с трудом поддается диагнозу. Психоанализ выявил эту связь и теоретически объяснил ее наличие предполагаемой близостью соответствующих стадий фиксации и регрессии: в обоих случаях речь идет о регрессии на анальную стадию развития либидо и агрессивной конфликтности. Таким образом, психоаналитическая теория все же признала внутреннюю связь между двумя состояниями, хотя на очень шаткой основе. С другой стороны, защитные механизмы, считавшиеся характерными для каждого из этих состояний, уже упоминавшиеся мной в отношении навязчивой одержимости, и механизм проекции при паранойе не дают ни малейших оснований предполагать какую-либо связь между этими состояниями или связь между двумя типами характера. Причина тому хорошо понятна. Эти защитные механизмы считаются не характерными признаками одержимо-навязчивой и паранойяльной личности, а скорее более или менее элементарными психическими структурами, существенно меньше связанными (если такая связь вообще существует) с характером человека, у которого они выявлены.

К примеру, защитный механизм проекции вообще считался элементарным мыслительным процессом. Но рассмотрение процессов мышления и включенных в этот механизм установок проясняет и его собственное функционирование, и его тесную связь с динамикой, характерной для навязчивой одержимости. Можно лишь вообразить менее стабильное, а значит, более ригидное превращение самоосознанного самоконтроля у некоторых типов одержимо-навязчивой личности в паранойяльную защитную подозрительность. Озабоченность одержимо-навязчивой личности самоконтролем, своими сверхнапряженными усилиями, с целью предотвратить или исправить любой изъян в самоконтроле (как при включении защитных механизмов реактивного образования или прекращения действия), постоянной борьбой с самим собой и своей озабоченностью проявлением слабоволия или уступчивости по отношению к самому себе — все эти факторы в случае паранойи превращаются в защитную мобилизацию, не позволяющую уступить внешней агрессии, которая стремится сломить или ослабить эту волевую защиту. Именно такая защитная мобилизация с ее предвзятой тревожностью в итоге приводит к «проективным» искажениям реальности. Это относительно простая, хотя явно очень значительная трансформация структуры позволяет выявить существенные различия в содержании симптомов и защитных процессов.

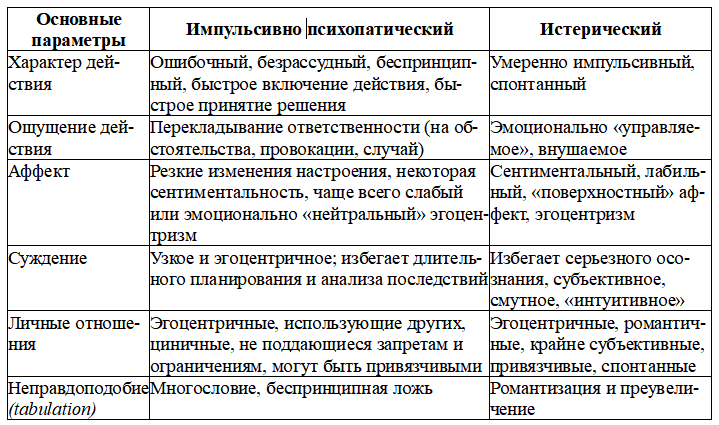

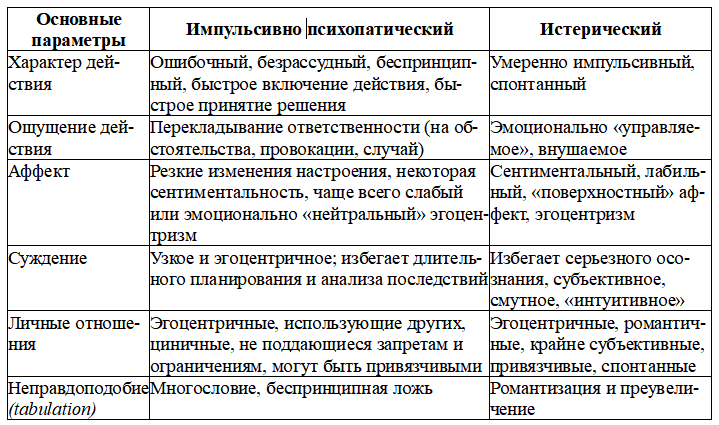

Похожую связь можно найти и в других разновидностях психопатологии. Например, существует близкое сходство в общем стиле и субъективном переживании между разными типами пассивных и импульсивных личностей, а также между ними и очень эмоциональной истерической личностью. Всем этим состояниям присуща ситуативная реактивность и субъективное ощущение ослабленной намеренности действия («Я не смог с этим справиться», «Я не знаю, почему я так поступил», «Я ничего не могу поделать со своими эмоциями»), В данном случае тоже не слишком большая разница, скажем, в образе мышления или в степени ситуативности реакции может привести к существенной разнице в симптоматике: в одном случае — крайне изменчивое эмоциональное состояние, в другом — безрассудные поступки. Кроме того, интересна связь между вынужденной

(driven) спонтанностью гипоманиакального состояния и внутренним побуждением

(drivenness) навязчивой личности, с одной стороны, и импульсивностью психопата — с другой. Обе эти связи отмечались отдельно и обсуждались в клинической — прежде всего в психоаналитической — литературе, как, например, связь между истерической личностью и психопатом, но при этом отсутствовал формальный анализ, необходимый для прояснения этой связи.

Если бы можно было представить сознание без структуры, без организующей и регулирующей системы, сознание, которое было бы совершенно пассивным в своей реакции на внешние обстоятельства и чрезвычайно гибким в своем восприятии этих обстоятельств, то можно было бы изучить виды патологии, которые были бы настолько разными, насколько различались бы патогенные условия. Но если мы с самого начала предполагаем наличие организующей и регулирующей системы, то отсюда следует, что независимо от разнообразия патогенных условий принципиально не может быть неограниченного разнообразия патологии. Развитие психопатологии, так сказать, будет ограничено основными направлениями, которые определяются направлениями развития дефектов структуры сознания. Не стоит сомневаться, что клиническая практика это подтвердит. Разумеется, количество индивидуальных вариаций является бесконечным. Но при этом, видимо, останется относительно небольшое количество фундаментальных форм психопатологии, причем в этих формах будет гораздо больше общего, чем часто предполагается исходя из их симптомов, которые могут иметь самую разнообразную форму.

Самоотчуждение и потеря воли и способности к действию

Для всех разновидностей психопатологии характерно наличие самоотчуждения. Его появление — неизбежное последствие ограничений, характерных для динамики психопатологии, которые предотвращают тревожность. Поэтому от невротичных пациентов, пришедших на психотерапию, можно услышать, например, такое: «Зачем я это делаю?»; «Я хочу уйти, но мне что-то мешает»; «Мне кажется, я ее люблю, но не уверен в этом».

Всем формам психопатологии присуща некая потеря человеком ясного ощущения того, что он реально чувствует, хочет и даже что собирается делать. Кроме того, теряется ясное представление о том, что человек собирался делать, что предпочел сделать, что делает и что сделал. Так называемое снижение ощущения действия (Schafer, 1976) или индивидуальной ответственности (Kaiser, 1955/1965) или так называемое снижение самоуправления (Shapiro, 1981) бросается в глаза при симптоматическом поведении, которое ощущается странным и не связанным с субъектом действия, как это проявляется в навязчивых ритуальных действиях, а в более радикальном виде — при паранойяльных галлюцинациях. Но вместе с тем, очевидно, что некоторые люди не признаются в своих намерениях, искренне говоря: «Я не знаю, как это произошло, я не собирался делать ей больно» или: «Я продолжаю с ним встречаться, хотя на самом деле не хочу этих встреч; это похоже на зависимость». Утрата или ослабление способности человека совершать действия не ограничиваются конкретными симптомами и конкретным поведением. Можно было бы сказать, что они определяют симптоматическое поведение, но в той или иной форме и в той или иной мере они все время существуют в психопатологии. При этом снижается не только субъективное ощущение действия. Индивидуальная утрата способности к действию связана с неким

реальным ограничением ши ослаблением волевого действия.

В этом нет ничего особенно примечательного. Самоосознание и ощущение совершения индивидуального действия становятся особенно острыми в процессе совершения или ожидания волевого действия. Именно поэтому конфликт между мотивациями и порожденная им тревога являются особенно сильными. Потеря или ослабление ощущения действия и последующее появление опережающей тревожности прекращается при реальном воздействии процесса волевого самоуправления.

Например, некоторые люди обычно действуют по ситуации; они избегают строить серьезные планы, осознавать последствия своих действий и, видимо, вообще избегают установки действовать намеренно. Их ситуативное действие позволяет с легкостью избегать ответственности или серьезных намерений именно потому, что таким образом укорачивается и сам волевой процесс, и их переживание этого процесса. У людей с ригидным характером, напротив, существует постоянная внутренняя опора на нормы или на «следует»; осознание авторитета этих «следует» ограничивает направление воли или как-то иначе ослабляет ощущение действия или выбора.

Фактически, можно сказать, что все формы психопатологии характеризуются особой зависимостью от факторов, которые можно было бы назвать доволевыми типами действий, а именно — ригидным или пассивно-реактивным типом действий, которые возникают на ранней стадии развития, вызывая предвосхищающую тревожность, снижающую интенсивность переживания действия. Я буду употреблять понятие «доволевое действие» на протяжении всей книги, описывая и ссылаясь на эти типы действий и связанные с ними установки. Но при этом, применяя это понятие по отношению к психопатологии взрослого человека, я не говорю о регрессии. Хотя эти типы действий появились на ранней стадии развития и в процессе развития сменились более полноценным волевым самоуправлением, они никогда не исчезают полностью. Они сохраняются в поведенческом репертуаре всех взрослых, причем, как правило, адаптивно видоизменяются. И я также не имел в виду, что эти типы действий в каком-то особом смысле формируют базовые или элементарные типы психопатологии. Действительно, они слишком перекрываются между собой, чтобы считаться отдельными, элементарными и дискретными, а в самой крайней своей форме — при шизофрении — они переходят один в другой; крайняя ригидная реактивность становится крайней пассивной реактивностью. Тем не менее это примеры основных типов действий, в которых нормальные процессы волевого самоуправления и нормальное ощущение волевого действия или поступка или индивидуальной ответственности снижены и, соответственно, возникает чувство предвосхищающей их тревоги.

Этиология, продолжительность существования структуры и шизофрения

На данный момент мы не можем с уверенностью что-либо утверждать об этиологии психопатологии не только в самых общих чертах, но и в отношении отдельных типов психопатологии. Действительно, изучение причин психопатологии имело свои проблемы — кто-то назвал бы такое изучение поглощенностью причинами (Sass, 1994). Исторически сложилось так, что существовала склонность к слишком упрощенному пониманию выявленных причин и источников разных форм психопатологии: и с точки зрения психологии, и с точки зрения биологии. Специфические причины и источники подвергались обсуждению, при этом внимание участников дискуссии переключалось с одного источника на другой, прежде чем удавалось установить фундаментальную причину или природу патологии. Так, например, в последние годы при исследовании серьезных расстройств психики (но все же не являющихся психозами) основной акцент в психоанализе был сделан на предполагаемых нарушениях в развитии ребенка на очень ранней, «доэдиповой» стадии, особенно на его отношениях с матерью в младенчестве и раннем детстве. Эта концентрация внимания вызвала серьезные обсуждения: к какой стадии развития следует отнести источник данной патологии — к «эдиповой» или «доэдиповой». При этом не было твердых доказательств в пользу той или иной точки зрения, и сами определения патологии были очень размытыми и неоднозначными. Вполне возможно, что само понятие патологии взрослого человека включало в себя предубеждения, обусловленные преждевременными выводами в отношении той или иной биологической или психологической причины патологии, связанной со стадией развития.

Любая психопатология представляет собой сложную картину, в которой нелегко отделить фундаментальные факторы от факторов, которые только бросаются в глаза. В качестве самого яркого примера можно привести обсуждение состояния

anorexia nervosa. С точки зрения приверженности пациенток соблюдению диеты и сохранению веса это состояние обычно называется нарушением пищевого поведения. В самых первых психоаналитических исследованиях анорексии аналитики искали ее патогенные источники в конфликте инфантильных влечений, преимущественно в оральной фиксации. Этот симптом интерпретировали как бессознательное отвержение орального зачатия. Но соблюдение пациентками диеты и сохранение ими веса дали возможность проявиться совершенно иным целям и установкам, а с точки зрения самой последней концепции анорексию относят к навязчивому,

даже фанатичному перфекционизму и аскетизму. Естественно, это более характерологическое понимание направляет наш этиологический интерес в совершенно иное русло.

Психоаналитическая концепция развития и, следовательно, ее взгляд на психопатологию как на регрессивный феномен сейчас стали намного шире по сравнению с изначальным представлением о развитии влечения и внутреннего конфликта. Но многие клинические психологи, включая меня самого, считают традиционную психоаналитическую идентификацию патологии взрослого человека с той или иной стадией инфантильного или детского развития ошибочной в принципе, независимо от того, насколько широко ее следует трактовать. Действительно, в этой связи введение самого понятия регрессии без последующего объяснения основных субъективных процессов, совокупность которых в основном составляет регрессию, кажется весьма спорным. Очень сомнительно, что процесс мышления на этой ранней стадии развития действительно может объять всю сущность патологии взрослого человека. Разумеется, можно выявить предрасположенность ребенка к каким-то патологическим или иным чертам взрослой личности, но дистанция между детским состоянием и патологией взрослого остается очень и очень большой, и не видеть этой дистанции — значит совершенно игнорировать само психическое развитие.

В конечном счете, самая веская причина отвергнуть такую идентификацию психопатологии взрослого с предполагаемыми прототипами раннего детства заключается в соответствии симптомов взрослого человека его установкам и стилю поведения. Я представил эти довольно подробные клинические свидетельства в другой своей работе (Shapiro, 1965, 1981)

[3] и некоторые из них рассмотрю в последующих главах этой книги. Здесь же достаточно сказать, что свидетельством тому, что вся симптоматика взрослого человека находится «в его личности», является тот факт, что этиология психопатологии по своей сути не больше чем особый случай в развитии личности вообще. Наверное, следовало бы оговориться, что она и не меньше чем особый случай развития личности, ибо это значит, что такая этиология гораздо сложнее концепции возможного существования какой-то конкретной и прямой причины — любого специфического конфликта развития, эмоциональной травмы или любой другой конкретной причины.

В начале этой главы я сказал, что психопатология слишком психологически сложна, чтобы иметь прямые и простые нейрофизиологические причины. Но все мы склонны полагать, что в человеческом организме с момента рождения присутствуют элементарные организующие и регулирующие системы, у которых, следовательно, есть и некая внутренняя биологическая основа. Биологические основы темперамента, разных типов ощущения окружающего мира и когнитивных структур в основном с самого раннего детства должны влиять на особенности индивидуального ощущения, восприятия и переживания и на индивидуальные реакции. Это должно быть одной из детерминант не непосредственно психопатологии, которая включает в себя внутренний конфликт и его ответвления, а общей формы развития личности.

Для развития психопатологии — то есть для появления внутреннего конфликта и тревоги, а также ограничений и искажений характера, вызывающих предвосхищающую тревогу, — требуются патогенные условия. Но природу такого развития, даже в каком-то смысле субъективное определение патогенных условий, будет также определять конкретная личность, существующая система установок, ощущений, тенденций к определенному типу реакций и т. д. Иными словами, патологическое

развитие личности

(character)[4], как и развитие определенных симптомов, тоже должно содержаться в самой личности; это развитие, так сказать, должно происходить изнутри, через трансформацию и дифференциацию всех уже существующих психических факторов. Это значит, что внутренний конфликт и тревога в процессе индивидуального развития будут вызывать гипертрофированные проявления уже существующих склонностей, снимающих и рассеивающих тревожность и в основном препятствующих ее появлению.

Само существование и консервативное воздействие организующей и регулирующей системы свидетельствует в пользу закона непрерывности развития, по крайней мере ограниченной непрерывности развития. Такой закон непрерывности должен быть справедлив и для развития патологии, например, вместо закона патологической фиксации или регрессии. Но это должна быть непрерывность развития общей регуляционной структуры, общих стилей и установок, а в случае психопатологии она не должна препятствовать резким симптоматическим изменениям и изменениям аффективного состояния.

Основной принцип непрерывного существования структуры должен быть применим и к приступам психоза, в особенности шизофрении, хотя это, наверное, самое трудное испытание для структуры. Хотя обычно приступ шизофрении у взрослого человека происходит не столь неожиданно, как это иногда себе представляют, наверное, во время этого приступа в клинической работе наблюдается самая поразительная деструктуризация, причем процессы, происходящие во время этого кризиса, до сих пор плохо понятны. Такие понятия, как «декомпенсация», которые обычно употребляются в психиатрии для описания приступа шизофрении, в лучшем случае имеют смутный смысл, а чаще всего лишь порождают путаницу.

Можно ли сказать, что приступ шизофрении, хотя он, несомненно, привносит ощутимый разрыв в процесс развития, все же скрывает под собой более глубокий процесс патологических изменений? Мы попытаемся убедиться, что так оно и есть. Нельзя быть совершенно уверенным в том, что разница между невротическим и психотическим состоянием — лишь вопрос количественного уровня психического нарушения. Но я попытаюсь показать, что превышение степени ригидности и пассивности, которые характеризуют невротическую или непсихотическую патологию, в ряде случаев

у некоторых людей вызывают симптомы шизофрении. В том смысле, что эти симптомы можно считать сохранением формальной связи с состоянием шизофрении, тогда можно было бы сказать, что шизофрения тоже присутствует «в характере человека».

Формальное отношение состояния невроза к шизофрении следует прояснять в двух направлениях: нужно исследовать невротические состояния на присутствие в них этих общеизвестных, формальных отличительных признаков шизофрении: например, потери реальности, ослабления границ Эго и деградации эмоциональной сферы; кроме того, следует тщательно рассмотреть форму самих шизофренических симптомов. Особенно важно в этом исследовании тщательно изучить когнитивные процессы, характерные для невротического и психотического состояний, ибо, вне всякого сомнения, эти процессы особенно важны с точки зрения их связи с внешним миром. Хотя ослабление когнитивных процессов при шизофрении всегда было очевидным (правда, при этом не всегда точно определенным), обычно считалось, что невротические состояния не влияют на когнитивную сферу. Фактически, это различие между невротическим и психотическим состояниями, несмотря на то что оно является вполне реальным, нельзя назвать простым. Отношение к внешней реальности — не столь автономный фактор, и он не зависит от отношения к самому себе как в случае психотической, так и невротической личности. Мы увидим, что фактически и в том и другом состоянии эта связь нарушается из-за уменьшения волевого управления и контроля.

Глава 2. Динамика саморегуляции

Терапевтическая проблема динамики

Психоаналитическое представление о психодинамике порождает не только теоретические, но и терапевтические проблемы. Нетрудно видеть, почему это так. Фундаментальная цель динамической психотерапии — расширение и углубление самоосознания, и в особенности — расширение ощущения пациентом субъективного действия. Это значит, что проясняются его чувства и намерения в отношении всего, что он собирался и решил сделать, а также его намерения и решения в отношении того, что он делает в данный момент. Пациент, который сначала верит (или пытается себя убедить) в том, что «не может» бросить пить, несмотря на все приложенные усилия, приходит к осознанию, что фактически не хотел и не собирался этого делать. Иначе говоря, цель психотерапии заключается в том, чтобы побудить пациента не ощущать необходимости в самоотчуждении, присущем психопатологии, а следовательно — устранить его вообще. По крайней мере, эта цель всегда признавалась психоаналитиками, которые занимались лечением отдельных симптомов, стремясь к признанию пациентами своих бессознательных мотиваций. Кроме того, теперь она становится понятной в связи с общим отношением пациента к своей жизни. Но приходится признать, что традиционная психоаналитическая концепция динамики не полностью соответствует цели терапии.

До тех пор пока в рамках раннего психоанализа считалось, что невротической личностью движет, по крайней мере, ее симптоматическое поведение, направляемое бессознательными силами или механизмами, эта личность представлялась пассивной, почти марионеткой (Erikson, 1950). Распространению этой теоретической концепции, направленной на расширение возможностей действия пациента через его осознание своих бессознательных мотиваций, не хватало осуществления ее собственной цели. Когда у аналитика существует представление о пассивности пациента, прежде чем сказать о том, что причиной его действий являются бессознательные силы и механизмы, он вступает в «борьбу» (Schafer, 1976) с отказом пациента от своих намерений. Даже коррективы эго-психологии, с присущим ей особым вниманием к сознанию, и современный акцент в терапии на «ситуации здесь-и-теперь» не может снять ограничений с представления о патологии взрослого человека как о бессознательном проживании психодинамических детских конфликтов.

Во многих терапевтических подходах и вне психоанализа (гештальттерапия, терапия реальностью

[5]), и в его рамках можно усмотреть сознательные усилия избежать этой проблемы классической теории динамики и непосредственно расширить ощущение пациентом намеренности его симптоматического поведения.

Самые тщательные усилия были предприняты Роем Шафером (Roy Shafer). По мнению Шафера, аналитик подменяет понятия целенаправленного действия (зачастую бессознательно) или то, что он называет «языком действия», обезличенным языком психологических причин и динамики, в которой «присутствуют мысли и чувства» и «действуют психические механизмы». Язык Шафера относится не только к поведению и мышлению, а практически ко всем мотивациям и эмоциям в настоящем и в прошлом как к действию («…мы заменили идею счастья идеей счастливого совершения действий» — Shafer, 1976). На мой взгляд, такая программа заходит слишком далеко и вместе с тем не слишком далеко. Намерения просто необъятные, но только такого притязания, в особенности столь обобщенного, недостаточно, чтобы решить проблему и теоретически, и, я бы сказал, терапевтически.

Хельмут Кайзер, который был первым студентом Вильгельма Райха, оказавшего на него огромное влияние (Райх, акцентируя внимание на «жизненном пути» пациента, часто говорил на «языке действий»), принял как аксиому, что восстановление ощущения пациентом своего действия — он употреблял понятие «ответственность», которое не несло в себе морального смысла, — эквивалентно терапевтическому лечению. Согласно его предположению, этого можно достичь, последовательно уделяя терапевтическое внимание тем конкретным факторам, которые мешают пациенту выражать в своей речи и в своем поведении свои истинные чувства, желания и намерения — или помогают избегать такого выражения (Kaiser, 1955/1965). Иначе говоря, Кайзер предлагает усилить ощущение действия пациента, последовательно привлекая внимание к самым прямым и общим способам, мешающим ему получать это ощущение. Можно было бы сказать, что Кайзер, который сам написал очень мало, использует язык действия, но делает это именно там, где присутствует действие, где непосредственно существует речь и поведение пациента. Этот терапевтический метод и его теоретическую основу далее развил доктор Шапиро (Shapiro, 1989).

В конечном счете, для решения и терапевтических, и теоретических проблем в динамической концепции традиционного психоанализа требуется больше применять концепцию психодинамики. Из-за искажения и сокращения ощущения действия в психопатологии необходимо особенно ясно понимать субъективные процессы волевых действий, включая сознательные процессы развития намерения и принятия решения, а также роль этих процессов в динамике психопатологии. Речь идет о психодинамике личности, о саморегуляции характера в целом — в отличие от динамики отдельных бессознательных сил и внутренних психических механизмов личности.

Психоанализ нас научил тому, что у симптоматического поведения есть свои причины, но это не причины, которые управляют пассивной личностью как марионеткой. Причинами являются установки, мысли, субъективные состояния, которые, возможно, человек не узнает, но тем не менее они побуждают его думать и действовать, чтобы предупредить появление ощущения дискомфорта или свести его к минимуму, и думать и действовать только таким образом.

Источник тревожности: воспоминания или личность?

Фрейд сказал: «Эго взрослого человека с его возросшей силой… продолжает защищаться от опасностей, которые больше не существуют в реальности» (Freud, 1937/1964, р. 238)

[6]. Идея активного, пусть бессознательного, присутствия в сознании взрослого анахроничных детских конфликтов и тревог, по существу, была основной для всего динамического понимания психопатологии. Эта концепция предлагает решение большинства явных проблем психопатологии. Симптомы и тревоги, которые кажутся иррациональными даже человеку, у которого они проявляются, должны иметь причину. Какая причина и какой источник могут быть более благовидными, нежели детские «опасности, которых больше не существует в реальности»?

К тому же это понимание имеет свои границы: «Почему симптом имеет данную конкретную форму? Почему используется та защита, а не другая?» Фрейд сам признавал эти недостатки своей концепции (Freud, 1913/1958, р. 131), а с тех пор — и остальные психоаналитики. Со временем и с расширением идеи того, что представляют собой симптомы, ограничения этого представления стали еще более очевидными. Объяснить содержание одержимой идеи, навязчивого ритуала или даже паранойяльной галлюцинации особым проявлением детской тревоги — это одно; но объяснить общие установки и характерные черты человека, как, например, импульсивность, отсутствие спонтанности или ригидно-защитное высокомерие, — это совсем другое. Иначе говоря, так совершенно невозможно объяснить

общие, характерные формы симптомов взрослого человека. Специфическая детская тревожность имеет слишком шаткую основу, чтобы можно было вообразить, как такие основные аспекты личности были сформированы и продолжали функционировать. Действительно, если воспоминания и тревоги раннего детства фактически продолжают жить в психике взрослого человека, то гораздо легче поверить в то, что так оно и есть, ибо их наделили значением, которое каким-то образом воплощается в динамике характера взрослого человека.

Концепция Фрейда об Эго взрослого человека, защищающего его «от опасностей, которые больше не существуют в реальности», была основана на представлении об организации психики, которое и на сегодняшний день остается несколько рудиментарным. Согласно этой концепции, тревога имеет регуляционную функцию, но чрезвычайно простую. В данном случае тревога играет роль запрещающего сигнала, преимущественно связанного с внешней опасностью, например, с возможной кастрацией или изоляцией. У взрослого человека она включается при оживлении детских желаний или фантазий, вызывающих ощущение этой опасности. Вместе с тем, как я уже сказал, можно легко видеть логику этой теории. Содержащаяся в бессознательном детская фантазия о какой-то

внешней опасности, например, об угрозе наказания, действительно кажется единственным способом объяснить патологическую тревогу взрослого человека, если

не иметь представления об индивидуальной структуре его личности. Очень трудно избежать предположения о появлении внешней угрозы или даже воспоминаний или фантазии об этой угрозе, как это было в самой ранней версии психоанализа, не имея представления о том, как эта тревога развивается в процессе жизни и деятельности самой патологической личности. Но, принимая во внимание индивидуальную организацию личности, сразу можно обнаружить другой источник тревоги, совершенно не зависящий от мысли или воспоминания о внешней угрозе; этот источник присущ всей системе регуляции личности и характеризует ее стабильность.

Клиническая практика нас учит, что у определенных типов личности развиваются определенные типы установок, организующих сознание, не толерантное по отношению к некоторым склонностям, присущим личности. Например, сексуальные желания ригидной, морализирующей личности вызывают у нее ощущение дискомфорта. Но эта нетерпимость будет распространяться не только на конкретные желания и действия. Она распространится на целые категории мотиваций и реакций и даже на типы установок, враждебных этой личности и угрожающих ее стабильности. Тогда скажем так: если эти враждебные установки, мотивации и реакции активизируются, соприкасаясь с сознанием, воплощенным в конкретных намерениях, они вызывают тревогу. Таким образом, в данной концепции тревога становится реакцией на совершенно иную угрозу, нежели внешняя опасность, а именно угрозу внутренней структуре. Эта угроза зависит не от воспоминаний, а от структуры личности.

Действительно, последняя и самая структурированная концепция Фрейда об источнике тревоги — «тревоги Супер-Эго» — уже не полностью опирается на угрозу, связанную с идеей внешнего наказания. По крайней мере, эту угрозу частично заменила угроза «наказания» Супер-Эго, присущая внутренней структуре. Но это изменение оказалось незавершенным, ибо по-прежнему считается, что под деятельностью Супер-Эго подразумевается идея родительского запрета и наказания.

Есть способ проверить предположение, что тревога — это вовсе не ожидание «опасности, которой больше не существует в реальности», а прямое ощущение угрозы существующему характеру личности. Его можно проверить, исследуя индивидуальное содержание тревоги людей определенного характера. Так как тревога имеет много разных свойств и проявлений, то, если эта точка зрения верна, содержание патологической тревоги будет зависеть от индивидуального характера человека и его установок.

Рассмотрим следующие примеры:

Пациентка, которая на сеансах психотерапии часто с раздражением отзывалась о совершенных по отношению к ней несправедливостях и в прошлом, и в настоящем, однажды, запинаясь, нерешительно и неожиданно для себя «позволила» себе испытать удовлетворение. Сначала ее это смутило. Она сказала себе, что (позволив себе испытать это удовлетворение) она слишком легко дает людям «отделаться» (в смысле выйти из конфликта), «половину своей жизни допуская компромиссы».

Страдающий навязчивостью мужчина, который обычно тщательно следовал правилу не пропускать ни одной «возможности», упустил случай получить новое назначение. Сначала он попытался себя успокоить тем, что эта возможность представится ему еще раз, а затем решил, что, в конце концов, он не так много потерял. Но эти аргументы не дали результата, и он почувствовал огорчение. В итоге он решил, что, наверное, это действительно был его реальный шанс, который он не использовал, а упустив его, он «свалял дурака».

Робкая молодая женщина, очень смущаясь, говорит своему терапевту, что заметила у него новые контактные линзы. И добавляет, что она очень «нервничала», сказав ему «нечто очень личное». По ее мнению, это «дерзко» и даже «бесстыдно».

Каждый из этих людей с тревогой оглядывался на свои собственные действия (которые могли заключаться только в мысли или речи) и на угрожающее ощущение самого себя, которое вызывается такими действиями. В каждом случае качество и содержание этого ощущения и вызываемой им тревожности определяется природой индивидуального характера человека.

В первом случае ощущение личного удовлетворения у этой воинствующей женщины вызывает предчувствие прекращения морального протеста и появления смиренной покорности.

Во втором случае любое отступление от строгого исполнения обязанностей ригидная, одержимая исполнительность обращает в небрежный и безответственный поступок.

В третьем случае не оскорбительное, но личное общение воспринимается как наглость человеком, который приучил себя знать в жизни свое место.

В каждом из этих клинических эпизодов речь идет о действии или поступке, в котором в особой форме воплощается установка, присущая данному типу личности

(character), и в каждом из них присутствует характерная тревога. Теперь, вместо того чтобы сказать, что эту тревогу вызывает бессознательная идея о какой-то опасности, можно утверждать прямо противоположное: любые идеи об опасности, которые могут выражать эти тревожные ощущения покорности, чванства и дерзости, а также присущие им характерные качества, будут порождать запреты, имеющие индивидуальный невротический характер.

В таких случаях переживание тревоги не требует предположения о сознательном или бессознательном воспоминании какой бы то ни было опасности. Оно не зависит от вторжения идеи об опасности или ее просчитывания. Хотя в данных случаях особая черта тревоги называлась («дерзость», «наглость» и т. п.), вероятно, эта сознательная формулировка стала следствием терапевтической ситуации; это не типичное переживание тревоги, и эти качества явно ей не присущи. Только присутствия характерного признака исходящей угрозы, например ее смутности, неуловимости, а иногда даже непонятности, становится достаточно, чтобы включить динамические процессы саморегуляции личности, которые мы называем защитными.

Системе регуляции не нужна система формирования или восприятия идей; ей нужен лишь порог чувствительности и процесс включения корректирующих реакций. В этом отношении тревогу можно сравнить с ощущением боли. Можно сказать, что боль — это «сигнал» угрозы возможного нанесения вреда организму, а значит, она включает процессы, предотвращающие нанесение такого вреда. Но в данном случае мы употребляем термин «сигнал» метафорически, так как обычно в этом процессе отсутствуют идеи. Мы отдергиваем руку от горячей сковородки вовсе не потому, что думаем, что обожжем кожу, а просто потому, что чувствуем боль.

Когда я говорю о том, что случай и природа патологической тревоги определяется не воспоминаниями взрослого человека, а его характером, я подразумеваю, что патогенный конфликт перестал быть первопричиной и стал содержанием данного характера. Давайте предположим, что ранние детские переживания тревоги были вызваны ожиданием некоторой реальной или воображаемой внешней угрозы, например угрозы наказания или изоляции. Предположим, что некоторые такие переживания будут особенно напряженными или продолжительными и что они будут иметь продолжительное патогенное воздействие. Какова будет природа этого воздействия? Будет ли она состоять из воспоминаний или мыслей о какой-то особой реальной или воображаемой опасности, с бессознательной защитой от нее, и, как полагал Фрейд, существовать отдельно от развития личности? Или же оно в основном оказывает влияние на развитие личности, а значит, скорее всего, воздействие является более общим и характерологическим?

Давайте представим альтернативу: некоторые патогенные детские переживания тревоги, связанные либо с реальной эмоциональной травмой, либо с ожиданием воображаемой опасности, в результате приводят не только (или даже вообще не приводят) к травматическим воспоминаниям, а к изменениям личности ребенка и его установок. Далее предположим, что такие изменения будут состоять, вообще говоря, из некоторых типов установок, предотвращающих появление тревоги. В основном это будут некоторые типы запретных установок, возможно, связанные с робким или послушным поведением, или же установки, связанные с ригидно-обязательным, внимательным и осторожным поведением. Скорее всего, направление такого развития будет патологическим.

Раз такое развитие связано с запретами или ограничениями, значит, уже существуют скрытые установки, предотвращающие появление тревоги, и ребенок уже становится совсем иным. Раньше это был просто испуганный ребенок; теперь он становится пассивно-послушным или робким. Ранее он был испуган какой-то конкретной реальной или воображаемой опасностью и мог продолжать ощущать угрозу под воздействием факторов, которые сознательно или бессознательно оживляли у него в памяти эту конкретную угрозу. Но теперь, став робким и пассивно-послушным, он боится гораздо чаще, чем только при появлении какой-то конкретной опасности или любых напоминаний о ней. Сущность актуальной угрозы теперь определяется не отдельными воспоминаниями и фантазиями ребенка, а его актуальными установками или его личностью, а именно тем, каким он стал. Если он стал робким, его непоследовательные желания и стремления кажутся опрометчивыми; если он стал внимательным и послушным, любое простое взаимодействие покажется ему жестким.

Нарушение, быть может даже намеренное, покажется ему дерзостью или наглым непослушанием не потому, что оно оживляет в памяти реальное или воображаемое наказание, а потому, что воспринимается с точки зрения робкого или ригидно-послушного ребенка, и потому, что

в нем воплощается установка, характерная для этой робкой или послушной личности. Действительно, вполне вероятно, что тревогу будет вызывать само субъективное ощущение угрожающей установки, которая может воплотиться во многих других намерениях или же не иметь никакого конкретного намерения. И из этого тревожного ощущения непослушания или безрассудной опрометчивости возникнут самые разнообразные факторы, которые будут восприниматься как угроза.

Точно так же любой патологически ограниченной личности будут угрожать не только конкретные действия, мотивация или обстоятельства, но и общие категории действий, мотиваций и обстоятельств. Так, настороженная паранойяльная личность в самых разных обстоятельствах будет ощущать себя уязвимой и тревожной. Любое, даже самое безобидное окружение, за исключением очень хорошо известного, ей может показаться опасным (например, новый ресторан), потому что есть вероятность столкнуться с чем-то для себя неожиданным и «показаться смешным».

В этом смысле динамика невротического конфликта теряет зависимость от своего происхождения и превращается в психодинамические факторы личности. Таким образом, характер патологии становится автономным и самовоспроизводящимся. Какая бы конкретная тревога ни способствовала формированию патологически ограниченного характера, если такой характер существует, необходимость предвидеть появление более общей тревоги будет препятствовать ее ослаблению.

Есть еще один аспект динамического представления, заслуживающий особого внимания, особенно среди психотерапевтов. Объяснение патологической тревоги как сигнала опасности, которой больше не существует, зависит, в силу его правдоподобия, от идеи опасности, которая объективно велика и даже ужасна, например кастрация или изоляция. Другие психоаналитические теории тревоги тоже имеют в основе ощущение или воображение огромной опасности, такой как «дезинтеграция» (Kohut, 1971) или «аннигиляция» (Hurvitch, 1991). При этом предполагается, что для объяснения силы и непрерывности этой реакции воображаемая опасность должна быть достаточно серьезной. С другой стороны, с точки зрения динамики личности никаких подобных предположений не требуется. Больше нет никакой необходимости в мыслительной стадии регуляционного процесса бессознательного ожидания опасности. Нужно лишь определить пороги толерантности разных склонностей и реакций

характера конкретной личности, соответствующие ее стабильности. Например, чем более ригидна личность, тем ниже порог тревоги для некоторых видов спонтанного действия. Реакция личности, или, скорее, человека, на опасные для нее мотивации или намерения, а значит, отвратительные и для нее нестерпимые, является рефлекторной и ситуативной, т. е. не поддающейся предварительному расчету.

Уверен, что такая картина, несомненно, намного ближе к реальной клинической практике по сравнению с традиционным представлением. В клинической ситуации мы часто наблюдаем у невротических личностей, по крайней мере, тревогу, а чаще — усиление реакций, предшествующих тревоге, вызываемых гораздо менее драматичными и более мирными намерениями или обстоятельствами, чем это предполагалось. Однако такие намерения или обстоятельства для некоторых людей оказываются невыносимыми. Для одного человека нарушить правило и упустить «возможность», для другого — сделать теплый комплимент своему психотерапевту становятся воплощением установок, вызывающих у них ощущение угрозы («чванство», «дерзость»). Эти поступки не имеют объективных последствий, но возбуждаемая ими тревога не является поверхностной. Нарушение правил для упомянутого выше ригидного мужчины, а для робкой женщины риск, связанный с высказыванием вслух комплимента, — очень значительные события и поступки. И это не только нарушения идейных принципов их поведения. Они будут иметь идейное содержание: у ригидного мужчины они могут вызвать дурные предчувствия последующих ужасных нарушений и не менее ужасных последствий, — при этом они могут быть тесно связаны с конкретными воспоминаниями (одни из них больше доступны и лучше вербализованы, другие — хуже), но речь идет о воплощаемой ими установке, а не о воспоминании, которое они вызывают, даже если оно связано с ощущением угрозы. В такой установке содержится угроза существующему характеру: в какой-то мере в ней и воплощаются изменения, угрожающие существующему характеру.

В динамической концепции можно предположить некую цикличность или, по крайней мере, необычное направление развития логики. Такая цикличность отсутствует в точке зрения на патологию как на прямой результат специфичного патогенного воздействия: например, травматического воспоминания или особого патогенного конфликта. Почему этот ригидный мужчина так тревожится об упущенной возможности? Потому что он ригиден, потому что он живет по правилам, потому что для

любого человека, который живет по правилам, любая спонтанность, какой бы безобидной она ни была, означает нарушение правил и ощущается как необдуманный вызов и проявление гордыни.

Таким образом, структурная концепция динамики характера имеет очень интересную связь с тревогой и защитой. Мы считали, что защита обусловлена самой природой того, от чего требуется защищать. Но если предполагается, что у патологической личности существует защитная функция, предупреждающая появление тревоги, направление процесса следует считать обратным: природа ограничивающего характера определяет то, что вызывает тревогу и от чего следует защищаться. Для человека, обладающего ригидным контролем, небольшое проявление спонтанности вызывает предчувствие потери контроля.

Значение защиты

Регуляционная система человека должна включать в себя не только сигнал, «включающий» корректирующую реакцию при угрозе стабильности системы, но и средства восстановления утраченной стабильности. По крайней мере, она должна включать в себя важные средства предупреждения нестабильности. Мы обязаны психоанализу появлением фундаментальной концепции действия ограниченного сознания, выполняющего именно эти функции. Теперь имеет смысл рассмотреть проблемы, связанные с одним представлением, чтобы прояснить другое.

Проблема динамики, которая фактически заставляет рассматривать человека как марионетку, связана не только с определенным способом описания; она не только присуща любой концепции внутренних сил и действий. Можно пожаловаться, что эти внутренние силы и действия слишком часто рассматривались буквально, антропоморфически и волюнтаристски. Но такое объяснение, считавшееся метафорическим, присуще вообще любому научному исследованию (например, «вода сама доходит до уровня, который должен установиться») и кажется довольно безвредным. Беда не только в том, что принцип действия сил и механизмов в психоанализе — это больше чем просто удобная метафора, и является общей и для его теории, и для его динамики. Беда еще и в том, что считается, что эти силы и механизмы бессознательно и незаметно действуют внутри сознательной личности и, по существу, независимо от нее (Anna Freud, 1937) и что их воздействие приводит к пассивности сознания. По крайней мере, очень вероятно, что именно эта брешь в психоанализе, эта неясность связи сознания с тем, что является бессознательным, эта с виду безобидная пассивность сознания в психодинамике патологии — именно она становится средоточием теоретических и терапевтических проблем. Именно это представление о пассивности сознания отличается от клинической реальности. Ибо в клинической практике видно, что сознательная личность принимает очень активное участие в процессе защиты. Конечно, нельзя сказать, что такой человек сознательно организует собственную психодинамику, но он очень активно реализует ее в жизни.

Например, ригидная личность, которая ощущает дискомфорт в процессе любого выбора или принятия решения,

активно занимается поиском правил, которые можно применить к данной ситуации. Появление неких правил придает такому человеку ощущение его личного выбора. Так, он себя спрашивает, как ему следует скорректировать свои действия, чтобы поступить должным образом, соответственно, поступить правильно. В ресторане он заказывает более здоровую или не слишком дорогую еду, хотя не уделяет особого внимания ни здоровой пище, ни экономии.

Например, активное и сознательное, хотя и неграмотное, защитное избавление от тревоги, как правило, более заметно при проявлении постоянной нерешительности, когда нельзя найти типичные примеры поведения или правила, в соответствии с которыми нужно действовать. Такая нерешительность раньше считалась проявлением амбивалентности, имеющей глубинные истоки. Но, по сути, дело не в амбивалентности, а в результате функционирования — пусть и не совсем удачного — защитного процесса. В некоторых ситуациях, когда нельзя избежать индивидуального выбора, ригидная, одержимая личность чувствует, что склоняется к решению, которое вызывает у нее ощущение тревоги, похожее на ощущение проявленного безрассудства («Наверное, я совершаю ошибку!»). Эта тревога заставляет человека тщательно разобраться в причинах, препятствующих реализации его склонности. Этот процесс, который многократно повторяется в любой области деятельности, часто заставляет человека мучиться (хотя мучения — это не цель процесса, а его цена) и, хотя зачастую заканчивается быстрым принятием решения, тем не менее, устраняет угрозу, вызванную необходимостью сделать целиком и полностью осознанный выбор.

Только что рассмотренные нами процессы защиты заключаются в активной деятельности в определенном стиле и с определенной целью

избавления от тревоги в конкретных условиях. Но этот стиль существует постоянно, с присущей ему стабильной организацией установок и поведенческих паттернов; для ригидной личности — это приверженность рутине, постоянная ссылка на моральные и нравственные нормы и правила. Все это формирует защиту,

предвосхищающую появление тревоги, и постоянно поддерживает состояние стабильности. Разумеется, все перечисленные выше факторы включают в себя активную деятельность сознания.

Психоаналитическое понятие защиты представляет собой организацию, управляющую энергией влечений. В понимании психоаналитической концепции управление механизмов защиты состоит в том, что они препятствуют доступу к сознанию бессознательных желаний или фантазий, порожденных влечениями, тем самым предотвращая появление конфликта или тревоги. В психиатрических описаниях также очень часто появляются вытекающие отсюда замечания о «контроле над импульсом» или «потере контроля». Как мы увидим впоследствии, эти понятия отражают теоретические и терапевтические проблемы, сравнимые с проблемами, обусловленными самим понятием защиты.

Ни природа, ни точное происхождение такого управления нигде не были ясными настолько, насколько фундаментальным было в психоанализе понятие организации, управляющей энергией влечений. Самый известный современный сторонник этой концепции Дэвид Рапапорт допускает, что «о природе процесса, вызывающего такой контроль, известно мало» (Rapaport, 1950). Рапапорт часто говорил о биологических порогах разрядки напряжения влечения как о возможном ядре этого «контркатексиса»

[7] и в своем обсуждении часто проводил аналогию песчаной отмели, на которой сосредоточены все напряжение и вся тормозящая сила противодействия. Однако это аналогия вряд ли будет иметь какую-то психологическую актуальность.

Изначальной моделью защиты является вытеснение. Всеобщее представление о защите как некой организации, препятствующей доступу к сознанию, отрицание осознания травматических воспоминаний или желаний, вызывающих угрозу, является обобщением этой модели. Именно в модели вытеснения идея некоего противодействия или контроля любой природы кажется самой ясной и самой подходящей. Оказывается, идея такой управляющей организации подходит и к другим клинически узнаваемым защитным процессам, например, к процессу реактивного образования. В данном случае, например, легко заметить преувеличенную установку альтруизма как структуры, контролирующей в особенности чувства гнева или обиды; хотя теоретически исключать присутствие неизвестной деятельности сознания — это весьма сомнительно. Но очень часто клинические случаи оказываются не столь простыми или однозначными, как эти примеры, во всяком случае, так кажется на первый взгляд.

Существует множество защитных процессов, процессов предвосхищения тревоги и процессов избавления от тревоги, включая ряд хорошо известных механизмов, которые слишком сложны, чтобы их считать просто противодействующими силами или управляющими импульсами структуры или ожидать от них ответа при появлении противодействующих сил. Например, нет никаких сомнений в действии защитного механизма у паранойяльной личности, настаивающей на присутствии вражеского агента, который вызывает у него в голове женские сексуальные желания. Но в этом случае ничто не мешает доступу к сознанию ни желания, ни фантазии, и ничто их оттуда не вытесняет. В данном случае защита действует совершенно иначе: она заключается в том, что человек теряет осознание этой связи с желанием и фантазией и ответственностью за них.