ШЕЙХ МУСЛЕХ-ЭД-ДИН

СА'ДИ

БУСТАН

Вступительная статья, перевод и примечания К. Чайкина.

Иллюстрации, заставки, концовки, и титульные листы Н. А. Ушина.

(Сохранена оригинальная орфография и пунктуация, сохранено оригинальное написание имён, отличное от современной традиции и не унифицированное в пределах книги.)

СА'ДИ

1

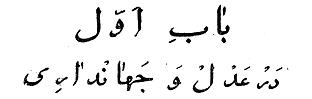

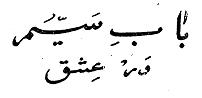

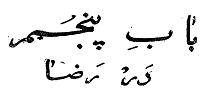

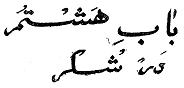

Весь наиболее достоверный биографический материал о Са’ди почерпается из его собственных произведений. Но Са’ди своей автобиографии никогда не писал, и поэтому извлекаемые из разных его сочинений отрывочные сведения носят, по необходимости, случайный и несвязный характер. Напрасно стали бы мы искать в том, что называется историей жизни этого автора, твердых дат и неоспоримо установленных фактов. Нет достоверных сообщений даже о времени его рождения и смерти. Обыкновенно считают, что родился он около 1184 года, а умер в 1291 году, т. е. прожил 107 лет, но в последнее время в Иране опубликованы данные (газета «Иран» №№ 3898 и 3901), отодвигающие дату его смерти еще на три года и удлиняющие, таким образом, его жизнь до 110 лет [1]. Если прежние даты вызывали недоверие исследователей (Masse, «Essai sur le poete Saadi», 99—100), то новые, разумеется, кажутся еще более сомнительными, и вполне понятно, что такая неясность в определении конечных сроков жизни автора должна сильно затруднять вопрос о генезисе и развитии его творчества. В остальном о жизни Са’ди мы знаем, что родился он в Ширазе, учился в Багдаде в знаменитом средневековом мусульманском университете «Незамийэ», затем очень долго путешествовал, изъездив, примерно, весь тогдашний мусульманский мир, а конец жизни, в почете и уважении, прожил в родном городе, где и погребен и где до сих пор существует его гробница. Время жизни Са’ди совпало с катастрофическими событиями в истории Востока. Поэт пережил войны с крестоносцами (был даже сам у них в плену), разрушительное нашествие монголов, «крушение царств», ужасы иноземного завоевания. Через все испытания пронес он свой светлый, практический разум, незатемняемую ясность сознания, уживчивый и мягкий нрав. Скитания и жизненные испытания обогатили его опыт, расширили кругозор и значительно возвысили его сознание над уровнем идеологии средневекового буржуа эпохи возвышения городов в борьбе с феодалами. Но все же эта идеология составляет у Са’ди главную основу его миросозерцания, выливающуюся в довольно законченную философию «здравого смысла» и приспособленчества. И отнюдь не его легкий скептицизм, не пренебрежение к собственности и собственническим инстинктам, вынесенное из наблюдения над мировыми катастрофами, не гуманизм и ласковая терпимость, — словом, не то, что поднимает Са’ди над уровнем среднего сознания его современника, а именно эта философия приспособленчества и оппортунизма, эта общедоступная житейская мораль обусловили необычайный успех его произведений на много столетий во всех странах переднего Востока. Что же касается Ирана XIX и начала XX века, то Са’ди, без преувеличения, был (а отчасти продолжает быть и до сих пор) «властителем дум», удивительной живучестью своего влияния лучше всяких других аргументов доказывая всю силу пережитков феодальных форм бытия и сознания в этой стране. Его наиболее популярная книга «Голестан» буквально была спутником всей жизни каждого грамотного иранца, в детстве учившегося по ней родному языку в школе, а в зрелые годы постоянно почерпавшего из этого неиссякаемого источника житейской мудрости сентенции, афоризмы и правила практической морали на всякие случаи жизни. И только в последние два десятилетия начинают замечаться симптомы перемены отношения к прежнему «властителю дум». Время от времени слышатся голоса, высказывающиеся против практической философии ширазского шейха[2] и его оппортунистической морали, а знаменитый «Голестан» признается с педагогической точки зрения не совсем подходящей книгой для воспитания подрастающего поколения. Само собой разумеется, что необыкновенный успех и поразительная живучесть произведений Са’ди на Востоке объясняются также их высокими художественными достоинствами. Са’ди — экономный, занимательный и остроумный рассказчик. Слог его ясен, изящен и, при всей изысканности и некоторой искусственности, доступен и прост. Недаром его «Голестан» является, быть может, самым распространенным пособием при изучении персидского языка не только на Востоке, но и на Западе. Словом, Са’ди — «классичен», и можно смело сказать, что ему принадлежит первое место после Фердоуси, как бесспорному классику персидской литературы. Произведения его довольно многочисленны, и полное собрание сочинений (коллийят) составляет в бесчисленных восточных изданиях достаточно объемистый том, но, принимая во внимание редкое долголетие автора, следует все же сказать, что написано им сравнительно немного. Са’ди является автором четырех сборников од и элегий (касид), четырех сборников лирических стихов (газелей), нескольких собраний кратких стихотворных отрывков, четверостиший и двустиший, нескольких прозаических посланий (ресалэ) и, наконец, двух крупных произведений: «Бустан» и «Голестан». Есть в полном собрании сочинений также и отдел порнографический. Самыми знаменитыми и, бесспорно, значительнейшими книгами Са’ди являются «Голестан» и «Бустан». «Голестан» («Цветник») — наставительное для жизни руководство, мораль и поучения которого должны вытекать из более или менее занимательных (и часто далеко не назидательных) рассказов, распределенных по восьми отделам, написан предельно организованной, часто рифмованной прозой вперемежку со стихами. На русском языке эта книга существует в двух полных (Назарьянц, «Розовый кустарник», Москва, 1857; Холмогоров, «Гюлистан», Москва, 1882) и одном неполном переводах (Бертельс, «Гулистан», Гиз, Берлин, 1923). «Бустан» («Плодовый сад»), написанный одним годом раньше «Голестана», трактат о правилах поведения, в котором чисто дидактическая сторона занимает несравненно больше места, чем в «Голестане», представляет собой поэму свыше 8.000 стихов, разделенную на десять отделов: о справедливости и правилах мировластия, о благотворительности, о любви, о смирении и скромности, о покорности, о воздержности и довольстве судьбой, о воспитании, о благодарности Богу, о покаянии. Последний, десятый, отдел содержит молитвы и заключение книги. Хотя «Голестан» и «Бустан», как самые крупные произведения, занимают в творчестве поэта центральное место, не следует все же думать, что Са’ди надлежит рассматривать только как поэта-дидактика и прозаика-моралиста. Значение его как поэта лирического также очень велико. Если в касидах (одах) он и не дал высших достижений, то его газели чрезвычайно высоко расцениваются знатоками персидской поэзии и признаются мало уступающими прославленным газелям Хафеза. Таким образом, в лице Са’ди персидская литература имеет разностороннего автора, который одинаково силен как поэт-дидактик, как мастер украшенной прозы и как поэт лирический. Огромная популярность Са’ди на Востоке нашла надлежащее отражение и на Западе. Произведения ширазского поэта стали переводиться на европейские языки начиная с XVII века, и к нашему времени библиография изданий и переводов его сочинений и исследований о нем достигает, например, в книге Masse («Essai sur le poete Saadi», Paris, 1919) внушительного объема (включая и восточные издания), будучи, между тем, далеко не полной. На русском языке лучшее исследование о Са’ди находится в труде Крымского «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии» (т. III, № 1—2, Москва, 1914—1917, стр. 390—504), где дана и достаточная библиография, доведенная до 1915 года.

2

Написанная гениальным иранским писателем XIII века нравоучительная и, следовательно, нравоописательная поэма, по самой своей жанровой установке и концепции обязательно тесно связанная с «нравственными», т. е. бытовыми условиями эпохи, должна бы являться литературным памятником, «как в зеркале отражающим» черты своего времени, т. е. представлять собой в некотором роде «энциклопедию» идеологии и жизни средневекового Ирана. В полной мере такой энциклопедией «Бустан», однако, не является, на причины чего мы и укажем ниже. Не будучи полной «энциклопедией» своего времени, поэма, тем не менее, превосходно отразила основные черты эпохи. К сожалению, переводчику, и особенно переводчику-поэту, не всегда удается быть удовлетворительным исследователем переводимого памятника. Слишком близкое отношение к тексту часто лишает необходимой перспективы, надлежащего «взгляда со стороны» и, следовательно, возможности схватить и понять основное — иначе говоря, мешает видеть «лес», так часто заслоняемый «деревьями» метрических и стилистических свойств оригинала. Все же мы позволим себе указать здесь на некоторые специфические черты плохо изученного иранского средневековья, нашедшие, по нашему мнению, достаточно выпуклое изображение в поэме. Одной из таких особенностей не только иранского, но и всего «мусульманского» средневековья является чрезвычайно сильное развитие рабства. Как в «Бустане», так и в другом, еще более знаменитом произведении Са’ди «Голестане», читатель все время сталкивается с упоминанием о рабе (бэндэ или голям). Раба покупают, продают, используют в хозяйственных и строительных работах, а иногда и для некоторых других прихотей, о которых мы здесь умолчим. Сам Са’ди, который, быть может, никогда и не испытывал острой материальной нужды, но богачом во всяком случае не был, не раз указывает на свое обладание рабами:

В Египте был раб у меня. Скромен, тих...

Всяк вольный уедет, и, сердце скрепив,

Останется раб средь запущенных нив.

Не стало налогов: крестьянин бежал.

На пользу себе охраняй ты крестьян.

Довольный, в работе прилежен и рьян.

Ужель это благо, коль делаешь зло

Тому, чьим трудом государство цвело?

На деньги свои не надейся. Из рук

Уходят большие сокровища вдруг,

Но если твой сын ремеслом овладел,

Минует его попрошайки удел.

Тугая мошна все ж иссякнуть должна,

У люда ремесл не пустеет мошна.

Ах, если властитель купечеству враг,

Народ свой и войско лишает он благ.

3

Выше нами было указано, что, выпукло изображая основные черты средневековой жизни Ирана, поэма Са’ди, тем не менее, не является идеологической «энциклопедией» своего времени. Чего же недостает в этом отношении «Бустану»? Прежде всего поражает полное отсутствие признаков какого бы то ни было увлечения такими «науками», как астрология, толкование снов, алхимия и т. п., дань которому отдали почти все средневековые авторы Ирана, в том числе и дидактик-мистик Сэнаи, главная поэма которого изобилует весьма деловитыми рассуждениями о значении снов и астрологических сочетаний светил. Какова причина такой, удивительной несовременности Са’ди в этом отношении? Врожденная трезвость и рационализм его ума, чему так много доказательств рассыпано по его произведениям, или, быть может, как раз недостаток схоластической учености, или же всему этому можно подыскать другие, более глубокие основания? Мы не имеем поводов не доверять собственным показаниям поэта о прохождении курса в знаменитой тогдашней исламской академии Незамийэ в Багдаде. Но вопрос — как он там учился и что извлек он из своей учебы? Мы знаем, что из этого обучения Са’ди вынес хорошее знание арабского языка, свидетельством чему является целое собрание арабских касид, составляющее часть его сочинений, но, нужно сказать, до сих пор еще ни разу не вызывавшее восхищения арабистов. Но каковы были прочие знания Са’ди? Если судить по чудовищной путанице и нелепостям сообщений о зороастрийской и брахманской религиях в рассказе о Сомнатском идоле («Бустан», VIII), то можно думать, что в некоторых религиозных науках, основных дисциплинах того времени, поэт был довольно слаб и во всяком случае не располагал, что особенно удивительно, никакими сведениями о зороастризме, насчитывавшем в его время еще достаточно последователей в Иране. Почти незаметно также в творчестве Са’ди и основательного знакомства с средневековой философией. Все это вместе взятое заставляет предполагать, что практический мудрец был, видимо, верен себе с малых лет и в ученические годы, так же как и в течение всей жизни, его гораздо больше интересовала живая действительность чем книга. Такое отсутствие книжности и схоластической эрудитности отразилось, однако, чрезвычайно благоприятным образом на судьбе произведений Са’ди, освободив их от специфической средневековой окраски, сняв с них печать принадлежности к определенному историческому моменту и тем самым как бы определив их постоянное значение, удивительную живучесть и общедоступность на все время длительного господства и доживания феодальных отношений в застойных условиях развития переднеазиатских обществ. Пренебрежение к схоластическим умствованиям, трезвость и практицизм Са’ди всецело объясняются его классовой природой. Са’ди — горожанин, выходец из среды средневекового бюргерства. Мы не располагаем, правда, точными сведениями о его происхождении и классовой принадлежности, а если верить малонадежному биографу Довлетшаху, то отец поэта был, будто бы, даже придворным атабеков, властителей области Фарс, резидировавших в Ширазе, но, при всем этом, не подлежит никакому сомнению, что в произведениях своих Са’ди предстает перед нами человеком, для которого наиболее близкой была социальная среда крупного феодального города, интересы и быт средневековой буржуазии. При этом, однако, не надо забывать того, что, будучи несомненно выходцем из буржуазных кругов, Са’ди вынужден был отдать свои творческие силы на службу феодальной верхушке общества своей эпохи, так как, разумеется, только эти господствующие слои общества и окружавшая их бюрократия (светская и духовная) были в то время постоянными заказчиками и потребителями высших надстроечных ценностей. Этим объясняется некоторая нечеткость классового сознания поэта, вынужденного с одной стороны считаться с господствующей идеологией своей эпохи, а с другой стороны невольно отражавшего в своем творчестве мировоззрение и интересы своего класса. И, конечно, в гораздо большей степени этой нечеткостью классового сознания, чем недостатком философской выучки, объясняется значительная противоречивость взглядов и мнений поэта, о надлежащем согласовании которых он, как будто, и не заботился. Такими противоречиями «Бустан» очень богат и указывать на них нет нужды, т. к. они будут скоро замечены читателем. Однако, быть может, прав Э. Браун (Е. Browne, A Literary History of Persia И, 531—532), считающий, что эта противоречивость, в которой он усматривает признаки широты и многогранности, как раз составляла и продолжает составлять главную притягательную силу для бесчисленных поклонников Са’ди, черпающих из книг своего любимого автора афоризмы и поучения соответственно своим разнообразным интересам и вкусам. Для нас «Бустан» имеет значение литературного памятника, четко отражающего идеологию и бытовые черты феодальной жизни со всеми ее противоречиями и представляющего в значительной своей части занимательное и живое изображение эпохи, пережитки которой до сих пор влияют на сознание современных иранцев, для которых этот памятник, как уже было сказано выше, не теряет и в настоящее время своей действенности.

4

Насколько мысли и взгляды, выраженные произведениями Са’ди, еще живучи в сознании современного иранского общества, насколько «житейская философия» ширазского шейха еще может служить действительным оружием в классовой борьбе — хорошо видно хотя бы из следующего примера. Два-три года тому назад в столице Ирана — Тегеране — вышла книга молодого писателя Мохаммеда Мэс’уд, под заглавием «Ночные увеселения» («Тэфрихат-е-шэб»)[5], имевшая очень большой успех и к настоящему времени уже выдержавшая три издания. С беспощадным, доходящим порой до грубости реализмом, в неожиданно новой для современного Ирана свободной «европейской» манере, книга эта отдельными яркими кадрами дает изображение моментов из жизни группы молодых тегеранских интеллигентов, отстаивающих, в борьбе с безработицей и нищетой, свое право на существование. Главный герой книги, от лица которого ведется рассказ,— учитель тегеранской средней школы. Озлобленный постоянными неудачами, полуголодной жизнью, загнанный кредиторами, с головной болью от пьяного угара жалкого ночного кутежа, приходит учитель утром в школу на занятия. Лучший ученик класса кладет перед ним учебную книгу, по которой проходятся в школе родные язык и словесность. Остальные школьники смирно сидят в ожидании начала урока. Учитель перелистывает книгу. На открывшейся странице он читает:

Я слышал, что некогда руки святых

Творили сребро из каменьев простых.

Сомненья отбрось! Для довольных судьбой

Сребро не дороже чем камень простой.

Как дети — они: нет корысти в сердцах,

Не все ли равно им что злато, что прах?

Дервиш! Пред царем ты покорно склонен,

Но знай, что дервиша несчастнее он.

Прорезались зубы у крошки-мальца.

Весьма озаботило это отца:

«Откуда я пищу достану мальцу,

А бросить младенца возможно-ль отцу?»

Так он вопросил у супруги своей,

Но женский ответ был достоен мужей:

«Не бойся соблазнов диавольских.

Тот Кто зубы дает, пропитанье пошлет».

5

В персидской литературе «Бустан» представляет собой ярчайший и типичнейший памятник жанра дидактической поэмы, дающей кодекс житейской морали своего времени. Эта житейская дидактика «Бустана» подана в почти чистом и беспримесном виде. Едва ли убедительны взгляды некоторых исследователей, желающих видеть в «Бустане» изложение суфийской философии и этики. Если отвлечься от маккиавелистических поучений в области политики (с суфизмом также не имеющих, разумеется, ничего общего), от удивительной для средневекового миропонимания веротерпимости, от некоторых разумных правил воспитания и, вообще, всего того, что возвышает Са’ди, как гениального писателя, над средним уровнем его современников, то мораль «Бустана», в конце концов, сведется к советам: смирно сидеть в своем углу, покоряться силе, приспособляться к обстоятельствам и довольствоваться своим уделом, как-бы скромен он ни был. Ничего специфически «суфийского» здесь нет. Это — типичная мораль средневекового бюргерства. Религиозный элемент, на первый взгляд очень сильный в «Бустане», также не должен обманывать. Не говоря уже о том общеизвестном факте, что почти все идеологические течения средневековья заключены так или иначе в религиозную оболочку, следует иметь ввиду, что поэма писалась в старости и потому во всех покаяниях и обращениях к богу вполне естественно усматривать припадок религиозности, довольно обычный для авторов, находящихся «на склоне жизни». Религиозность Са’ди кроме того, в подавляющем большинстве случаев, чисто традиционна и ортодоксальна. Не должно смущать и частое упоминание суфийских старцев и подвижников, рассказы о которых было удобно заимствовать из обширного репертуара к тому времени уже достаточно развитой житийной литературы. Глава III поэмы трактует о «мистической любви», и здесь Са’ди безусловно отдает некоторую дань модным в его время суфийским увлечениям, равно как и, вообще, не чуждается модной суфийской фразеологии Но патетика и пафос этой главы достаточно умерены и не могут идти ни в какое сравнение не только с почти современной «Бустану» поэмой (так. наз. «Месневи») Джелаль-эд-Дина Руми, но даже и с предшествующими суфийскими поэмами Аттара и Сэнаи. Короче говоря, в «Бустане» мы не найдем ни мистических «откровений», ни религиозного проповедничества, ни пропаганды каких-либо идей и доктрин, ни последовательного изложения какого-либо учения, — словом ничего того, чем полны мистико-дидактические поэмы предшествующей эпохи. Основная установка «Бустана» совершенно определенна. Поэма Са’ди — кодекс житейской практической морали, со всеми ее противоречиями и неувязками. Эта практическая, резонерская установка значительно отличает «Бустан» от дидактических поэм предшествующей эпохи (XII в.) и скорее сближает это произведение с таким памятником персидской прозы, как «Кабус-Намэ», или же с собственным сочинением Са’ди «Голестан». Дидактическая поэма насчитывала ко времени появления «Бустана» не менее двух веков развития и довольно отчетливо определила свои жанровые признаки. В композиционном отношении, в большинстве случаев, такие поэмы, после обязательных славословий Богу, пророку, халифам, царствующему государю и т. п. начинаются с введения, излагающего вкратце основную установку и дающего оглавление всего произведения, а затем, одна за другой идут главы, по которым, далеко не всегда последовательно, распределяется материал. Какая-либо повествовательная рамка, которая объединяла бы и композиционно организовала все произведение, в поэмах такого типа совершенно отсутствует. В пределах каждой главы дидактический материал чередуется с рассказами и притчами, имеющими назначение иллюстрировать то или иное поучение, оживлять изложение или же давать исходное положение для вывода из него морали. Таким чередованием дидактических и повествовательных частей обусловливается, в общем, применение двух стилей: высокого — для поучений и сниженного, фамильярного — для рассказов, в которых авторы не чуждаются, порой, изрядных рискованностей. В поэмах мистических и вероучительных (Сэнаи, Аттар) дидактика выдерживается в проповедническом или же высоко патетическом тоне, с частым применением апострофы, риторических восклицания и вопроса. В «Бустане», ориентированном на житейскую мораль, дидактические части носят в значительной степени иной характер. Здесь преобладают сентенция, изречение и афоризм, строимые, главным образом, на развернутых сравнениях, параллелизмах и антитезах. Эти сжатые, заключаемые в удобную для запоминания форму, афоризмы и максимы сочиняются, в общем, по типу так называемых народных поговорок и пословиц, в которые они, входя в обиход, в конце концов, и обращаются. Использование уже существующих пословиц и поговорок в дидактике такого стиля, конечно, также находит широкое применение, Это преобладание сентенциозного и афористического элемента отличает «Бустан» от мистико-дидактических поэм предшествующей эпохи, которые хотя и не чуждаются изречений и сентенций, но в которых, разумеется, превалирует стиль проповеди и патетического прорицания. Итак, композиционно сходствуя с предшествующими поэмами дидактического жанра, «Бустан» отличается от них своей целевой установкой и вытекающим из нее стилем своей дидактики. Но особенно останавливает на себе внимание еще одно отличие «Бустана» от поэм предшествующей эпохи — отличие, могущее показаться чисто внешним, но на самом деле далеко не случайное и достаточно существенное. Дело в том, что поэма написана метром мотэкареб, окончательно определившимся ко времени появления «Бустана» как постоянный метр героической и повествовательно-авантюрной поэмы. Известнейшие дидактические поэмы XII века пользуются другими метрами. Поэмы Сэнаи и его современника Моэйеда Нэсэфи написаны метром хэфиф, бесчисленные поэмы Аттара, главным образом, — метрами рэмель и хэзэдж, дидактическая поэма Незами «Мэхзэн-оль-Эсрар» («Сокровищница тайн») — метром сэри. Один только Са’ди, вопреки своим непосредственным предшественникам, выбрал для своего нравоучительного «Бустана» метр мотэкареб. Этот выбор героического метра для дидактической поэмы наводит на размышление. Несомненно, что энергичное звучание метра мотэкареб как нельзя более подходит к сжатому, сентенциозному характеру дидактики Са’ди, но, все же, возникает вопрос: не объясняется ли такой отход от установившегося канона стремлением следовать какой-либо иной старинной традиции. Са’ди в своем «Бустане» цитирует только двух поэтов: Фердоуси и Онсори (X—XI вв.), проявляя к их именам пиэтэт, свидетельствующий как о скромности автора, так и о неподдельном его благоговении перед двумя великими предшественниками. Вводом этих цитат в текст своей поэмы Са’ди как бы указывает на общность своего стиля со стилем этих далеких предшественников. В этом факте можно было бы также усмотреть и признак общей ориентации его дидактики на творческие приемы и манеру обоих упомянутых старых мастеров. Но такого соображения, конечно, недостаточно, и кроме того мы знаем, что Фердоуси дидактических поэм не писал, а отдельные мастерские дидактические места в «Шах-Намэ» выполняют в этой героической эпопее в сущности функцию лирических отступлений. Что же касается Онсори, то, судя по названиям трех его утраченных поэм,а также исходя из некоторых других о них сведений, можно определенно говорить, что его поэмы принадлежали к жанру авантюрно-романическому и следовательно отдельные дидактического характера стихи, сохранившиеся от этих утерянных поэм, должны были в целом произведении, также как и у Фердоуси, выполнять назначение лирических отступлений. Продолжая, однако, поиски за возможно старейшими образцами дидактической эпики, мы обнаруживаем искомое в поэме «Рахэт-оль-Енсан» («Отрада человека»), иначе называемой «Пэнд-намэ-йе-Ануширван» («Книга советов Ануширвана»), написанной около средины XI в. по всей вероятности поэтом Шэриф. Эта весьма редкая в рукописях и малоизвестная небольшая поэма (около 415 двустиший)[5] представляет собой собрание стихотворных поучений, являющихся развертыванием и распространением прозаических сентенций, приписываемых сасанидскому царю Хосрову Ануширвану — сентенций, сборник которых составляет, на ряду с собраниями советов и поучений прочих «мудрецов» древности, один из памятников пользовавшейся большим распространением в Иране нравоучительной катехизической литературы. Поэтическая разработка прозаических «советов Ануширвана», мастерски выполненная Шэрифом, дает ориентированную на житейскую мораль дидактическую поэму, написанную метром мотэкареб, т. е. метром, который обычно называется «героическим», но которым, как мы знаем, написана и позднейшая знаменитая дидактическая поэма Са’ди. Итак, мы нашли за двести слишком лет до появления «Бустана» образец дидактической поэмы, написанной метром мотэкареб и сентенциозным стилем своей дидактики представляющей много общих черт с дидактическим стилем Са’ди. Наряду с прочими чертами сходства, в особенности обращает на себя внимание один прием, чрезвычайно широко применяемый Шэрифом и нередко используемый также и Са’ди в «Бустане» — прием, состоящий в том, что отдельные дидактические положения подкрепляются ссылкой на тут же цитируемые слова какого-либо знаменитого лица или же воображаемой личности. Такие, очень частые, места в поэме Шэрифа, как например:

Изведал кто горечь терпения, тот

Стремленьям души утоленье найдет.

На мысль эту отклик был чей-то таков:

«Терпенье — отмычка злосчастья оков».

или:

Ах, в мире бывало немало людей,

Сгубивших себя из-за праздных речей.

Сказал мудрый, долгие живший года:

«Пустые слова не годны никуда».

близко напоминают нередкие и у Са’ди случаи использования того же самого приема, например:

Прекрасно сказал селянин: «Тяжелей

Навьючивать надо строптивых коней».

или:

Слова, от которых возможна беда

Тебе самому, затаи навсегда.

Как верно сказала невежде жена:

«Молчи если речь у тебя не умна».

Отмечая несомненное общее стилевое сходство между поэмой Шэрифа и «Бустаном», необходимо указать и на существенное между ними различие, выражающееся в том, что «Книга советов Ануширвана» совершенно лишена повествовательного элемента и представляет собой небольшое поэтическое сочинение чисто дидактического порядка, не обладающее к тому же признаками большой формы, будучи составлена из отдельных как бы самостоятельных восьмистиший, каждое из которых дает стихотворное изложение и толкование, стоящей ввиде заголовка, прозаической сентенции. Но, во всяком случае, из дошедших до нас целиком персидских дидактических поэм «Пэнд-намэ-йе-Ануширван» является старейшим памятником, отличающимся теми же свойствами, которые наблюдаются и в «Бустане»: установкой на житейскую мораль, сжатым сентенциозным стилем и применением «героического» метра мотэкареб для дидактики. На этом в сущности и должны бы остановиться поиски за памятниками старой традиции, которой мог следовать Са’ди. Однако, у нас имеются еще некоторые предположения, ведущие в еще более раннюю эпоху, а именно к автору X века Абу Шэкуру. От этого поэта до нас дошли только отдельные стихи и коротенькие фрагменты, общим числом более трехсот стихов, рассеянные по персидским толковым словарям, антологиям и разным другим сочинениям. Большинство дошедших до нас стихов Абу Шэкура носят несомненно черты принадлежности к эпическим жанрам, а среди них, в свою очередь, большинство приходится на попарно рифмованные стихи, написанные метров мотэкареб. Немецкий ориенталист П. Хорн, произведший первое обследование таких фрагментов (Asadi’s neupersisches Worterbuch Lughat-i-Furs, предисловие, стр. 23), высказал мысль, что чрезвычайная пестрота тематики, прослеживаемая в этих фрагментах, заставляет предполагать, что Абу Шэкур являлся автором целой серии небольших поэм. Такое предположение очень соблазнительно, так как оно могло бы привести к выводу, что Абу Шэкур был автором произведений типа fabliaux, существование какового жанра в персидской литературе до сих пор не было обнаружено, хотя для появления его имелись необходимые условия и предпосылки в интенсивном развитии городской жизни, ремесл и торговли в Средней Азии и северо-восточном Иране IX—X вв. Однако дальнейшее собирание и обследование оставшихся от Абу Шэкура фрагментов показало, что среди них стихи дидактического характера (типа житейского морализирования) превышают количеством стихи повествовательного порядка. Между тем, из старейшего источника сведений об Абу Шэкуре (’Аwfi, Lubabu’l-Albab, ed. Browne II, 21) узнаем, что этому автору принадлежала поэма «Афэрин-Намэ», законченная в 947 г. и в свое время очень известная. Название этой поэмы (в форме: «Намэ-йе-Афэрин»), с одним стихом-цитатой из нее, встречается также в упомянутой поэме Шэрифа «Пэнд-наме-йе-Ануширван», из чего вытекает, что поэма Абу Шэкура была также написана метром мотэкареб. Ввиду этого возникает вопрос: не принадлежат ли все сложенные таким метром дошедшие до нас эпические стихи Абу Шэкура именно к этой его утраченной поэме? Но в таком случае большое количество дидактических стихов наряду с пестротой тематики, прослеживаемой в стихах повествовательного характера, не наводит ли на мысль, что в утерянной поэме Абу Шэкура «Афэрин-Намэ» мы как раз могли иметь произведение такого же типа как и знаменитый «Бустан», т. е. написанную метром мотэкареб дидактическую поэму, в которой изложение правил житейской морали чередовалось с разнообразными притчами и рассказами? Если бы это наше предположение оправдалось, то в поэме Абу Шэкура мы имели бы старейший памятник той старой традиции, к которой восходит «Бустан». Но и без этого предположения, ориентация Са’ди на старую литературною традицию X—XI вв. представляется, по нашему мнению, достаточно явной. Для периодизации литературы Ирана и характеристики ее основных этапов этот факт имеет довольно крупное значение. У европейских исследователей пользуется большим успехом мнение, что персидская литература после монгольского завоевания вступила в период упадка и что немногие крупные имена (Са’ди, Джелаль-эд-Дин, Хафез), составляя отдельные блестящие исключения, не противоречат общей тенденции к застою и регрессу. Внимательное рассмотрение литературных фактов приводит, однако, к наблюдениям несколько противоречащим этой излюбленной схеме. Если проанализировать беспристрастно творчество крупнейших персидских авторов, живших во 2-ой половине XII в., т. е. накануне монгольского завоевания, то, например, в творчестве, с одной стороны, Незами, а с другой — Аттара нетрудно будет обнаружить как раз черты декаданса, отсутствующие у больших поэтов ранней монгольской, эпохи. У Незами, несмотря на весь блеск его поэзии, наблюдается чрезвычайное усложнение формы, предельная сублимация образов, искусственность и маньеризм, приводящие порой к полному затемнению смысла. У Аттара, наоборот, замечается, временами, крайняя вялость поэтической фактуры, ослабление формы, доходящее подчас до ритмических небрежностей и погрешностей. И в том и в другом явлении несомненно обнаруживаются черты декаданса, признаки отмирания литературной традиции и кризиса стиля. Этот упадок отражает резкий социально-экономический кризис жизни Ирана второй половины XII века, разрешением и выходом из которого и было как раз монгольское завоевание. Социальные изменения, предшествовавшие монгольскому «нашествию» и за ним последовавшие, вызвали к жизни новый литературный стиль, выразители которого, отталкиваясь от навыков и приемов изжившей себя предыдущей школы, обращались (как это часто наблюдается в истории литератур) в своих формальных исканиях к забытой непосредственными предшественниками старой традиции, где они находили для себя ясный стиль и крепкую форму. Одним из таких авторов был Мослех-од-Дин Са’ди Ширазский.

6

«Бустан» написан, как уже не раз упоминалось, метром мотэкареб

который мы попытались передать усеченным четырехстопным амфибрахием с мужской рифмой, соответствующим по числу слогов и отчасти по основной каденции стиху персидского оригинала.

«Бустан» полностью на русский язык никогда не переводился. Не было также и стихотворных переводов сколько-нибудь значительных отрывков поэмы. Вышедший отдельной книгой неполный перевод Урри (Саади, «Сад плодовый», СПБ, s. а.) сделан прозой и притом не с языка подлинника. Несколько отрывков переведено прозой же в диссертации Холмогорова «Саади Ширазский» (Казань 1865).

На европейских языках существует довольно много переводов, из которых главнейшие — полный стихотворный перевод на немецкий язык, К. Graf, «Moslicheddin Sadi's Lustgarten (Bostan)», 1850; полный французский прозаический перевод, Barbier de Meynard, «Le Boustan ou Verger», Paris 1880; английские переводы: Wilberforce Clarke, «The Bustan by shaikh Muslihu-d-Din Sa’di Shirazi», London 1879 (прозаический) и Davie, «The garden of fragrance», London 1883 (полный поэтический перевод). Первый европейский перевод, сделанный неизвестным автором на немецкий язык (с голландского рукописного перевода) появился в XVII в. в книге путешествий в Московию и Персию Адама Олеария.

Отдельныхвосточных (главным образом литографских) изданий «Бустана» очень много. Еще больше издавался он в составе полного собрания сочинений Са’ди. Из отдельных изданий лучшим считается европейское, выполненное К. Графом — Le Boustan de Sa’di, texte persan avec un commentaire persan, publie sous les auspices de la Societe Orientale d’Allemagne, par Ch. H. Graf, Vienne 1858.

Наш перевод сделан по тексту типографского Константинопольского издания 1303=1886 г., который мы корректировали при помощи Тавризского литографированного издания «Коллийат» (полного собрания сочинений) 1257 = 1841 г. Пособием при работе служил хороший французский перевод Барбье де Мейнара (см. выше).

До половины VII главы поэма переведена нами полностью. Начиная со второй половины этой главы сделан ряд пропусков в общей сложности около 400 двустиший (800 стихов)[6], представляющие собою повторение одних и тех же тем».

К. Чайкин

который мы попытались передать усеченным четырехстопным амфибрахием с мужской рифмой, соответствующим по числу слогов и отчасти по основной каденции стиху персидского оригинала.

«Бустан» полностью на русский язык никогда не переводился. Не было также и стихотворных переводов сколько-нибудь значительных отрывков поэмы. Вышедший отдельной книгой неполный перевод Урри (Саади, «Сад плодовый», СПБ, s. а.) сделан прозой и притом не с языка подлинника. Несколько отрывков переведено прозой же в диссертации Холмогорова «Саади Ширазский» (Казань 1865).

На европейских языках существует довольно много переводов, из которых главнейшие — полный стихотворный перевод на немецкий язык, К. Graf, «Moslicheddin Sadi's Lustgarten (Bostan)», 1850; полный французский прозаический перевод, Barbier de Meynard, «Le Boustan ou Verger», Paris 1880; английские переводы: Wilberforce Clarke, «The Bustan by shaikh Muslihu-d-Din Sa’di Shirazi», London 1879 (прозаический) и Davie, «The garden of fragrance», London 1883 (полный поэтический перевод). Первый европейский перевод, сделанный неизвестным автором на немецкий язык (с голландского рукописного перевода) появился в XVII в. в книге путешествий в Московию и Персию Адама Олеария.

Отдельныхвосточных (главным образом литографских) изданий «Бустана» очень много. Еще больше издавался он в составе полного собрания сочинений Са’ди. Из отдельных изданий лучшим считается европейское, выполненное К. Графом — Le Boustan de Sa’di, texte persan avec un commentaire persan, publie sous les auspices de la Societe Orientale d’Allemagne, par Ch. H. Graf, Vienne 1858.

Наш перевод сделан по тексту типографского Константинопольского издания 1303=1886 г., который мы корректировали при помощи Тавризского литографированного издания «Коллийат» (полного собрания сочинений) 1257 = 1841 г. Пособием при работе служил хороший французский перевод Барбье де Мейнара (см. выше).

До половины VII главы поэма переведена нами полностью. Начиная со второй половины этой главы сделан ряд пропусков в общей сложности около 400 двустиший (800 стихов)[6], представляющие собою повторение одних и тех же тем».

К. Чайкин

ВВЕДЕНИЕ

Во имя создавшего душу Творца, В уста нам вложившего речь мудреца! Он нам прегрешенья прощает и нам Во всем помогает и внемлет мольбам. Кто лик свой от Божьих дверей отвернет, Куда он пойдет, где найдет он почет? Могуществом горды цари всей земли, Пред Богом смиренно простерты в пыли, Кичливых наказывать Он не спешит, И тех, кто покаялся, Он не казнит, Грехи покрывая прощеньем своим. Господне всеведенье — море. Пред Ним Лишь капля — и тот мир грядущий и сей. Прогневал ты Бога, покайся скорей, Помилован будешь... Ах, если бы он Преследовать стал, кто бы был пощажен? Ведь если враждует с родителем сын, Бывает разгневан отец-господин, И если родным не угоден родной, Изгнанью подвергнется он, как чужой; Не будет хозяину дорог тот раб, Который ленив и в служении слаб, И если не верен ты в дружбы делах, То друг убежит от тебя на фарсах. И царь-полководец бросает свой стан, Коль в войске своем заприметит обман. Но Бог Всемогущий строптивых рабов Прощает, и им помогать Он готов. Поверхность земли как общественный стол, И недруг ли, друг ли — всяк пищу нашел. Кусок за широкой трапезой готов Симоргу, жильцу краесветных хребтов[7], Бессильному пищу дает муравью Господь-Промыслитель и кормит змею. Ты сущности Божьей не сыщешь примет, Противоположностей также в Нем нет, И власти Его повинуется всяк: И люди, и птицы, и каждый червяк. Бесплотный, Благой, Утешитель людей, Владеющий тайной Властитель людей, Ему одному утверждать свое Я, Он властен от века, Он царь бытия. Одним утверждает венцы на главах, Других же свергает Он с тронов во прах. Он счастья венцами венчает одних, Хулы власяница — одежда других. Он огнь Аврааму в цветник превратил, А живших близ Нила огнем попалил[8]. То — грамота милостей Божьих для нас, А это — карающий, грозный указ. Срывает покровы Он с наших грехов, Но славу Свою облекает в покров. Поднимет карающий меч, и пред Ним От страха оглох, онемел херувим. Но если призыв Он благой возвестил, К тем благам торопится сам Азазил[9]. К дворцу Его силы подходят — и здесь Владыки земные теряют всю спесь, Но, благостный, шлет Он несчастным привет, В мольбе преклоненным дает Он ответ. Грядущих событий провидит черед, Неведомых тайн подчинен Ему ход, Подвластен Ему весь объем бытия, В последнем судилище Он судия. Кто спину свою перед Ним не согнет, Глаголу Его не окажет почет? Он вечен, Он дивный художник, ведь Он Рисует младенца во чреве у жен. Ведь семени капле дарует Он лик, О кто же, о кто же настолько велик? С востока на запад Он путь указал Светилам. Над водами прах разостлал, И землю над морем затем Он простер, Чтоб был для людей богомольных ковер, Когда ж ее радостный пыл всколебал, Ее укрепил он гвоздями из скал[10]. Рубин, изумруд положил в их хребты, На ветвь изумрудную яхонт — цветы. Из туч шлет он каплю дождя в дни весны А капельку семени в лоно жены. Из капельки той жемчужину творит, А этой дарит человеческий вид. Нет тайны для Бога ни в чем и ничуть, Малейшей частицы Он ведает суть. Ах, кто ж, кроме Бога, соделает то, Чтоб вдруг в бытие превратилось ничто? Порой же все рушит Он в хаоса тьму И снова выводит к суду Своему. Весь мир прославляет Его естество; Но что мы в Нем можем постичь? Ничего! Постичь ли Его совершенство и честь? Сиянья Его торжества Нам не снесть. Нет, птицей туда не домчится мечта, Старания разума вникнуть — тщета. Ах, сколько же тысяч средь этих зыбей Погибло бесследно навек кораблей! О, сколько ночей в созерцаньи я был! Терялся, и ужас меня полонил! Сей Царь бытие все объемлет собой, Его ль слабый разум обнимет людской? О нет, не проникнуть тебе в эту суть, В глубины Его чистоты не взглянуть! Хотя б красноречьем ты был сам Сахбан[11], Не быть тебе избранным гостем тех стран. О, сколько же лучших погибло людей, Туда безрассудно стремивших коней! Не всюду, о всадник, твой конь пробежит, Есть место, где храбрый бросает свой щит, Но если к местам заповедным пути Ты сыщешь — обратно тебе не притти. Дадут тебе чашу на пиршестве тут, Напиток беспамятства в чашу вольют. Одним соколам там сшивают глаза, А перья других опаляет гроза. Богатства Каруна ты сыщешь. Так что ж[12]? Из праха дороги назад не найдешь. Итак, если в путь ты решился, допрежь Коню возвращенья поджилки подрежь. Ты в зеркало сердца глядись и глядись, Быть может, откроется светлая высь, Быть может, любви аромат опьянит И к сладостным тайнам тебя приобщит, Проложит дорогу искания пыл, Любовь вознесет тебя взмахами крыл, И, сущностей мнимых покров разорвав, Появится видима слава из слав. Но ум пусть не мчится дорогою той, Узду перехватит смущение: стой! Без кормчего в море том плавать нельзя, Коль нет вожака, безысходна стезя. Покинув вожатого, ступишь едва, Закружится там у тебя голова. Возможно лишь вслед за пророком итти, Не то пред тобою закрыты пути. Смешны, о Са’ди, непонятны мечты— Минуя пророка, достичь высоты!

Хвала пророку Мохаммеду

О лучший из лучших, творенья венец, Заступник народов, людей образец, Глава всех пророков, вожатый дорог, К кому Гавриила слал вестником Бог[13], Предстатель за весь человеческий род, Людей на последнем судьбище оплот. Синай — Моисею, а он между туч, Все светы вселенной пред ним — только луч. С тех пор как он людям Коран подарил, Другие писанья значенья лишил, Он меч ужасающий свой извлечет, О чудо!—луну пополам рассечет. Когда его слава прошла над землей, Упали чертоги, что строил Хосрой[14].Низвергнул во прах истуканы, племен Языческих не убоявшися, он. Не только он Оззу и Лата разбил[15], Евангелье, Библию он отменил, Он ночью однажды на небо проник, Превысив достоинством ангельский лик. Борака коня горячо он стремил[16], Близ древа отстал от него Гавриил, И рек Мохаммед близ святая святых: «Приди, о глашатай законов моих, Коль ты мой помощник и любишь меня, Зачем же теперь осадил ты коня?» Ответил пророку тогда Гавриил: «Чтоб выше подняться, нет более сил, А если бы даже и сила была, Сияние славы спалит мне крыла». Останется кто же заложником бед С вожатым, подобным тебе, Мохаммед? Хвала ль моя славы достойна твоей? Привет тебе, мир тебе, пастырь людей! Пусть ангелы славят тебя в небесех, А также подвижников ревностных всех.

Хвала четырем халифам[17]

Здесь первый — Бу-Бекр, мудрый старец, второй — Омар, укротитель бесовщины злой, Затем страж бессонный Осман, наконец, Дольдоля взнуздавший Али удалец[18]. Слова исповеданья будут пускай, Моими последними — Господи дай! Услышана, нет ли молитва моя, Мое упованье — пророка семья. Ужели посланник Господень, падет В чертогах творца от того твой почет, Что несколько нищих смиренно войдут В небесное царство, как в некий приют? Сам Бог тебе слово хвалы говорил, И прах целовал пред тобой Гавриил. Когда ты явился, все люди тогда Что были? Не боле как персть да вода! Пророк! Ты — основа, ты — суть бытия, А все остальное не ветвь ли твоя? Какой бы ни спел в похвалу тебе стих, Все будешь ты выше хвалений моих. Ведь лишь для тебя небеса создала Господняя сила. Тебе похвала— Та-ха и йа-син. О пророк Мохаммед[19], Молитву к тебе возношу и привет!Причины сочинения поэмы, деление ее на главы и дата написания

Я много скитался в пределах мирских, И много я видел народов земных, Отвсюду я пользу себе извлекал, На каждом жнивье колосок подбирал, Но лучше ширазцев народов других Не видел, Господь да помилует их! Из Рума и Сирии эти места Увидеть меня поманила мечта. «В подарок друзьям,—я сказал себе тут,— Египетский сахар обычно везут. Из стран сих цветущих ужели я сам С пустыми руками приеду к друзьям? Коль сахара нету в деснице моей, Да будут слова мои слаще сластей.» Не тот это сахар, что можем мы есть, Но сахар сей в мудрых писаниях есть. Построил дворец я для счастья людей И десять в нем сделал для входа дверей, И вот: справедливость, пред Господом страх, Забота о подданных, мудрость в делах — Вход первый; вторая же дверь иль глава — Чтоб щедро платить за добро Божества, А третья глава — упоенье любви, Любви, да не той, что у грубых в крови, Четвертая — скромность, покорность; затем Шестая — довольство хотя бы ничем, В седьмой — воспитанье, что нужно юнцу, В восьмой — благодарность благому Творцу, В девятой главе — покаянье, и чтец В десятой, последней, обрящет конец. Счастливого года — то год всем годам — Пред праздником жертвы, когда к шестистам Годов приросли пять десятков и пять[20]. Я перлами кончил казну наполнять. И вот полон перлов подол у меня, Но голову долу, стою я, клоня,— В морской глубине ведь не жемчуг один, И раковин много, ведь дуб-исполин Растет средь кустарников мелких, о чтец! Я знаю к придиркам не склонен мудрец. Парчева ль одежда, из шелка ль она, Подкладка ж всегда не настолько ценна. Не гневайся, если не шелковый низ, Надень и с подкладкой простой примирись. Не чванясь заслугами, бедный дервиш, Я руки с мольбой простираю, услышь! На страшном суде ради добрых сердец, Я слышал, помилует грешных Творец. Читатель, об этом, прошу, не забудь, Читая, ко мне снисходителен будь. Коль сможешь единый одобрить ты стих, То ради него не отринь остальных. В Хотане так мускусу Много, что там[21] Не ценится он, такова же стихам Оценка в Иране. В чужой стороне Мои недостатки прощаются мне. В розарий пришел я с охапкою роз, Я в Индию перец зачем-то привез. Стихи мои будто бы финик, смотри: Снаружи хоть сладко, костяшка внутри.Панегирик царствующему государю

Нет, сердце мое не лежит к похвалам, Не склонен я к лести царям и князьям, Но все ж похвалу я сложил, чтоб могли — Промолвить мудрейшие люди земли: Са’ди, чьи стихи хвалят даже враги, Жил в дни Абу-Бекра ибн Са’да Зенги[22]. При жизни пророка царил Нуширван[23], Живу при Бу-Бекре я, гордостью пьян. Такого царя ведь не видывал свет, С тех пор как халифа Омара здесь нет. Он царственной власти венец, торжество, Гордись же, вселенная, правдой его! Бежавшие смут и раздоров найдут В его только царстве спокойный приют. Не видывал царства такого я, где б Для старых и малых покой был и хлеб. Страдалец, приблизившись к этим местам, Для ран своих здесь обретает бальзам. Прекрасных надежд полон царь сей земли, Создатель, алканья его утоли! Венец его славы царит в облаках, Чело же смиренья склонилось во прах. Смирение знатных: — и благо и честь, Смирение нищих не нрав ли их есть? Заслуга ль раба приниженный поклон? Смиряется властный — друг Господу он. Кому же Бу-Бекр неизвестен? Щедрот Бу-Бекровых слава по миру идет. С тех пор как устроился мир, меж царей Такого весь мир не запомнит, ей-ей! Ты узришь ли в дни его, чтоб кто-нибудь Стонал и насильник терзал ему грудь? Такого порядка, устройства во всем Не знал Феридун при величьи своем[24], Пред Господом степень его высока Затем, что возвысил сей царь бедняка, И так надзирает он зорко над всем, Что дряхлому старцу не страшен Ростем. Повсюду, всегда раздаются мольбы И пени на злую превратность судьбы, Но кто ж пред судьбою изведает страх В твоем правосуднейшем царстве, о шах? Ты скиптром народ осеняешь, любя. Что станется с ним, коль не станет тебя? Не признак ли славы твоей, что среди Владений твоих процветает Са’ди? Покуда светила горят в небесах, В стихах этих будешь ты жить, падишах. Цари все обязаны славой своей Примерам правления прежних царей, Но ты превзошел и затмил, государь, Владык, что царили и правили встарь. Из камня воздвиг Искендер[25], чтоб не мог Найти к нам дорогу ужасный Магог[26], Преграду. Магогу неверья сумел Ты златом пути преградить в свой удел. Пусть слова навеки лишится пиит, Который о сем падишахе молчит. О щедрости море! Даяний рудник! Тобой благоденствует всяк, кто возник. Ах, тесно пространство сей книги! Похвал! Достойных его, я отнюдь не воздал. Чтоб образом должным о всем рассказать, Я должен бы книгу еще написать. Сего моему не осилить перу, Я руку моления лучше простру: Будь счастлив, и землю и небо любя, Пускай охраняет Создатель тебя. Звезда пусть твоя охраняет весь мир, Звезда же врага пусть падет на надир. Пусть горе минует тебя, и забот На сердце пусть пыль никогда на падет. Коль сердцем властитель расстроен и сир, Расстроен и скорбен бывает весь мир. Пусть смуты не ведает царство, пускай Вселится спокойствие в душу и в край. Да будешь ты телом, как верою, здрав, Врага же бессильны и тело и нрав. Да будет веселье в душе, да цветут И сердце, и вера, и жителей труд. Создатель тебя да помилует! Все ж, Что дальше сказал бы, лишь басня да ложь. Потребно тебе вспоможенье Творца, Чтоб вел ты благие дела до конца. Отец твой из мира ушел не скорбя, Достойным преемником видя тебя. Пусть тело во прахе, душе — высота! У чистого древа и ветка чиста. На эту могилу любовью своей, О Боже, росу милосердья пролей! Осталась лишь память о Са’де Зенги, О Господи, сыну его помоги!Панегирик сыну властителя

Счастлив атабек Мохаммед, шах младой, Владелец короны царей золотой! Счастливый юнец помышленьем велик, Годами он молод, в делах же —- старик. Высок и познаньем и рвением он, Разумен, талантлив, и храбр, и силен, Щедротами он океана стократ Обильней и степенью выше Плеяд. О счастье, о радость потоку времен Взрастившему сына такого, как он! Пусть счастия око взирает любя, Глава падишахов, всегда на тебя. Пусть раковина мелких перлов полна, Дешевле, чем перл драгоценный, она. Ты — перл драгоценный единственный сей, Ведь ты — украшенье твоих областей. Своим милосердьем его охрани, О Боже, и злобу врагов отжени. Прославь его имя по всем областям, Направь к благочестия верным путям. Да правит он верой и правым судом, Да будет он счастлив в сем мире и том. О царь! Да не будет тебе никогда Беды от врагов, от судьбины вреда; Ты будто бы райского дерева плод, Отцовская слава и к сыну придет. Удачи, о нет, той семье не знавать, Которая род сей начнет унижать. И вера, и мудрость, и праведный суд, И славное царство сие да живут!О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВИЛАХ МИРОВЛАСТИЯ

ГЛАВА I

Язык славословий, зачем он, зачем? Щедроты царя не измерить ничем! Сей царь для несчастных и бедных оплот, При нем благоденствует в мире народ. Ты лета его, о Создатель, продли — Пусть верой и правдой царит на земли. Да будет надежд его древо в плодах, Да будет он здрав и удачлив в делах. Ты льстивых словес, о Са’ди, не готовь, Ведь искренность в сердце твоем и любовь. Царь — путник, а ты как вожатый ступай, Глаголь ему истину — внемлет пускай! Одобрит ли этот порядок мудрец— Пастух отдыхает, а волк меж овец? Для подданных будь ты оплот и заслон, Ведь держится ими венец твой и трон, Они точно корень, а дерево — шах, Ослаблены корни — нет сил в деревах. Не рань им сердца, не глумись над людьми, Коль ранишь — свой корень ты ранишь, пойми. На праведный путь, если хочешь шагнуть, Лежит меж надеждой и страхом тот путь. И каждый, кто в эту дорогу спешит, К добру он стремится, пред злом же дрожит. Меж этими чувствами душу деля, Цари, — благоденствовать будет земля! В надежде на высшие блага из недр Господней любви будь и ласков и щедр. Ведь царь, не желающий царству вреда, Вреда не захочет другим никогда, А если властителей нрав не таков, Нет царству покоя во веки веков. Всяк вольный уедет, и, сердце скрепив, Останется раб средь запущенных нив. Вотще благоденствия будешь искать В местах, где властитель насильник и тать. Бояться воителей мощных не след, Тех бойся, в ком страха пред Господом нет. Властитель, насилье творящий в стране, Счастливым свой видит ли край? Лишь во сне: Разруха, бесславье — насилия плод, Всяк мыслящий истину эту поймет. О, горе царю, что безвинных казнит, Ведь подданный царству поддержка и щит. На пользу себе охраняй ты крестьян — Довольный в работе прилежен и рьян. Ужель это благо, коль делаешь зло Тому, чьим трудом государство цвело?Все девять небес громоздить, о поэт, Под ноги Кизил Арсалану[27] не след! К чему говорить: небеса попирай, Не лучше ли молвить: чело преклоняй Иль к небу в молитве его обрати? Для праведных только такие пути! Коль раб ты смиренный, склонись у дверей, С главы своей скинув корону царей. Порфиру долой, коль молитву творишь, Стенай в исступленной мольбе, как дервиш. Смиренно моли пред чертогом Творца, Как будто бы нищий у двери купца: «Всевластен лишь Ты, промыслитель Господь, Могучий, питающий слабую плоть! Не царь, издающий закон, пред тобой, Но нищий смиренно склонен пред тобой. Что сделают руки мои, Царь царей, Коль мне не поможешь рукою Своей? К добру мне, о Господи, доступ открой, Чтоб к людям я мог отнестись с добротой»; Коль днем государства делами вершишь, В ночи исступленно молись, как дервиш. Пред дверью твоею вельможи и знать,— Пред Богом главу продолжай преклонять. О, счастье рабам, если их падишах Пред Господом рабски склонился во прах!

Притча

Вот притча, что нам рассказали без лжи Ревнители веры и правды мужи: Мудрец раз на барса воссел и на нем, Змею взявши в руки, поехал верхом. Тут некто воскликнул: «Друг Божий, скажи Сего как достиг ты? И путь укажи! Как хищник тебе подчинился во всем? Ужель овладел ты волшебным кольцом?» Ответил: «Не диво, что эти в плену! Могу приказать и орлу и слону. И если завидна подобная власть, Пред Богом ты должен смиренно упасть. Ему подчинившись во всем до конца, Обрящешь охрану и помощь Творца».Господь Своего боголюбца-слугу Ужели предаст на потеху врагу? Вот истины путь впереди пред тобой, Найдешь все, что хочешь, пойдя той тропой. К советам Са’ди коль внимателен ты, Найдешь исполненье желанной мечты!

Прощаяся с жизнью, почти бездыхан, Так сыну Хормизду сказал Нуширван[28]:

«Ты слабым и бедным защитником будь, О счастье своем и покое забудь! Кто в царстве твоем успокоен, храним, Коль ты озабочен покоем своим?»

Рассказ

В тот час как навеки глаза закрывал, Хосров к Шируйэ, перед смертью, воззвал[29]: «Какой бы ты замысел ни возымел, Подумай о подданных прежде всех дел. Ты будь правосуден, дела свои взвесь, Не то опустеют и нива и весь. Народ убежит от тирана-царя, Повсюду лишь злое о нем говоря. В основу всех дел если зло ты кладешь, Свой корень подрежешь, плода не сберешь. Не столь разрушительны войны, ей-ей, Как матери слезы, лишенной детей, И светоч, возженный обидою вдов, Немало, ты знаешь, пожег городов. Но ежели правдой царит падишах, Всегда он пребудет удачлив в делах. Когда же почиет он в Бозе, народ Молитвы свои на погост принесет. Конец одинаков и добрым и злым, Все ж лучше добром коль помянут одним. Кто богобоязнен, того назначай На должность — он ладно устроит весь край. Кто подать сбирает, обиды творя, — Людей угнетатель и недруг царя. Главенство, от коего руки взнесло В мольбе населенье — ужасное зло. Кто доброе сеет — добро его плод, Кто злое посеет — злодейство пожнет. Легко угнетателей, царь, не карай, Исторгнуты плевелы будут пускай. Пусть сих кровопийц не жалеет твой суд, С их жирного тела пусть кожу сдерут. Пусть во-время волка постигнет конец, Чтоб он не терзал беззащитных овец.Притча

Однажды, со всех угрожая сторон, Купца обступили разбойники... Он Вскричал: «Если дерзок разбойник и тать, То шахское воинство — бабам подстать!»Ах, если властитель купечеству враг, Народ свой и войско лишает он благ. Придет ли разумный торговец туда, Откуда грозит для торговли беда? Властитель, чтоб доброе имя снискать, Обязан купцов и послов охранять. Властитель, получше послов принимай — Тебя по вселенной прославят пускай. Беда угрожает стране, если там Обиды чинят чужестранным гостям. Найдут чужестранцы привет и приют И добрую молвь о тебе разнесут. С гостями будь ласков, с посланцами — мил, Смотри, чтоб никто их обидеть не мнил. Но все ж не бросай осторожности: вдруг Врагом твоим станет, кто с виду был друг. Зато от сподвижников старых не жди Отнюдь вероломства, но их награди; И если из них устарел кто-нибудь, Смотри, о заслугах его не забудь. Коль верный сановник беспомощно стар, За верную службу да примет он дар.

Рассказ

Я слышал, что сделался скорбен и хмур, Приказ о смещенье услышав, Шапур[30]; Увидев, что стал он и беден и мал, К Хосрову такое письмо паписал: «Я службе твоей отдал младости дни, Теперь же меня, старика, не гони!» Коль сеет раздоры чужак, мой совет — Изгнать, но казнить не советую, нет! Коль ты пощадишь его, ведай, ты прав. Ему злейший ворог его злобный нрав. Но если из Персии родом смутьян, Его не гони ты ни в Рум, ни в Сан’ан[31], Но здесь же примерно его накажи: Зачем на других насылать мятежи? Ведь скажут: не плох ли в стране той закон, Откуда выходят такие, как он? Людей обеспеченных ставь к должностям, Ведь нищий не ведает страха к царям, И коль сей чиновник виновен, опричь Стенаний, тебе ничего не достичь. Коль ты заподозришь чиновника в чем, Пусть будет всегда наблюдатель при нем, А если поладят они меж собой, Пусть места лишатся и тот и другой. Пред Богом трепещет чиновник пускай, Тебя коль боится — не верен он, знай. Пусть казнь иль изгнанье его не страшат, Пускай вспоминает почаще он ад. Расследуй все сам, проверяй все счета: Ведь честен, пожалуй, единый из ста. И в местность одну сослуживцев-друзей Двоих назначать не моги царь царей! Как знать, вдруг случится, один из них тать, Другой же начнет воровство покрывать. Когда ж у воров недоверье к ворам, Спокойно идет караван ко дворам. Коль ты у чиновника должность отнял, Не надо карать, если грех его мал. Ведь лучше не рвать упования нить, Чем тысяче узников цепи разбить. Смещенный не должен надежду терять На то, что доверье найдет он опять. Разгневан ты ежели, помни — царей Таков же ведь гнев, как отца на детей, Который, сперва наказавши кнутом, Утешит и слезы осушит потом. Коль мягок ты, враг твой подумает: слаб, А если жесток ты — бунтует и раб. Смешай оба свойства в себе. Как врачи, Сначала разрежь, а потом залечи. Будь щедр, благосклонен. Приняв благодать От Бога, ты должен народу воздать. Лишь тот не исчез в этом мире земном, Чье имя народ поминает добром. Бесследно тому не дано умереть, Кто строил гостиницы, мост иль мечеть. Но здесь не оставивший добрых следов Не будет достоин загробных псалмов. Итак, если вечности хочешь, свои Заслуги, о царь, пред людьми не таи! В историю вникни, в случившемся встарь Прочтешь, что случится с тобой, государь. Желали, любили, смеялись цари, В конце же концов все скончались, смотри! Но добрая память — наследье одних, Навеки проклятье — наследие злых. Доносам не верь, а услышишь донос, До самых глубин разбери сей вопрос. Да будет виновный тобой пощажен, Пощады коль просит и кается он. За первый проступок — велик он иль мал — Не нужно, чтоб жизни его ты лишал. Коль снова грешит он, внушенья поправ, Да будет ему заключенье и штраф. А если его не исправишь ничем, Негодный сей плевел исторгни совсем. Коль хочешь карать ты чью-либо вину, Последствия взвесь, загляни в глубину. Рубин бедехшанский нетрудно разбить[32], Разбитый попробуй-ка снова склеить!»Оклеветанный министр

Скитаясь по свету, один человек Однажды в Омане спустился на брег[33]. Он греков, арабов и турков видал, Везде он познанья себе собирал. Весь мир он скитаньями избороздил, В знакомствах познанья и опыт копил. Он видом был крепок, как дуб, но притом Был вовсе без средств, в затрудненье большом. Заплаты на платье его там и тут, От горя душа истлевала, как трут. Великим царем управлялась земля, Где он очутился, сойдя с корабля. Заботясь о доброй молве, этот шах Имел попеченье о всех бедняках. Скитальца приветили, в баню свели (Дорогой он был утомлен и — в пыли). И вот пред царем очутился бедняк И, руки скрестив (уважения знак), Направил смиренно к престолу стопы (То мудрость вступает на счастья тропы). «Откуда пришел ты?—спросил падишах. — Зачем очутился ты в наших местах? О мудрый, что видел, поведай ты мне, Дурного иль доброго в нашей стране?» Скиталец ответил ему: «Падишах, Создатель тебе да поможет в делах! В твоем государстве не видел нигде Я сердца, попавшего в лапы к беде, Не признак ли мудрости царской, когда В стране не отыщешь насилья следа? Не видел я пьянством вскруженных голов, Но много разрушенных зрел кабаков». Так молвил наш странник, как будто бы он Разбрасывал перлы. Был царь восхищен. И, слово прекрасное выслушать рад, Скитальцу пожаловал много наград: И перлов и множество злата... Потом Подробно его расспросил обо всем. Скиталец так мудро о всем говорил, Что стал для царя он всех более мил, И царь во внимание к свойствам таким Решил его сделать везиром своим. «Однако спешить в этом деле не след: Ведь будут смеяться и двор и совет. Сначала его испытаю, а там По мере заслуг возведу по чинам. Кто, опыт отринув, делами вершит — В грядущем немало увидит обид. Когда приговор был обдуман и здрав, Судье правоведов не стыдно: он — прав. Заранее думай: спустивши стрелу, Не сможешь потом воспрепятствовать злу. Ведь даже Иосиф при славе своей[34] Не сразу высоких достиг степеней. Не малое время потребно, чтоб в суть Души человека ты мог заглянуть», — Так думал властитель. И вот, испытав, Одобрил он ум незнакомца и нрав. Нашел, что он честен и ясен умом И с жизнью людей превосходно знаком. И, чтя в нем величие умственных сил, Над главным министром его посадил. И новый вельможа, прияв сей почет, Сумел успокоить правленьем народ. Страну подчинил он указам своим, Ни в ком недовольства не вызвавши сим. Напрасно б хотел зложелатель-смутьян Найти в сем везире единый изъян. Пускай муравьи напрягаясь грызут, Вотще: никогда не прокусят сосуд! Имел при себе властелин двух рабов, Двух солнцеподобных прелестных юнцов, Подобных двум хуриям или пери. Их двое, и главных светил ведь не три. Так схожи, что будто лицо здесь одно, Другое же в зеркале отражено. На эти прелестные два существа Имели влиянье скитальца слова. Когда ж они цену узнали уму И нраву его, привязались к нему; Тогда возымел к ним наклонность и он, Но чужд был сей склонности грязный уклон. Спокойствие в душу себе проливал Он, глядя на чистый и нежный овал. Коль хочешь, чтоб сан твой остался высок, Земным обольщеньям останься далек. Невинную, чистую чувствуя страсть, Все ж бойся, сановник иль мудрый, упасть. Проведал об этом смещенный министр, К царю побежал он, злораден и быстр. «Вот этот, не знаю, ну, как его там? Почтенья не ведает к нашим местам. Бродяги всегда беззастенчивы, их, Ну, можно ль когда променять на своих? Сей плотоугодник, к измене клонясь, Имеет с рабами преступную связь. Ужели возможно, чтоб этот наглец Распутством грязнил падишаха дворец? Раскрыть непотребство священная цель, Я царскую милость забуду ужель? С одним подозреньем являться не след, Но разве у нас доказательства нет? Один из придворных увидел, как он В объятьях сжимает юнца, распален. Я правду сказал, а теперь падишах Пускай сам уверится в этих словах». Так он — да не видит он светлого дня — Царю говорил, чужеземца черня. Малейшей причиной искусный злодей Пожар разжигает в сердцах у людей, Достаточно искры — огонь запылал И старое древо мгновенно пожрал! В ужасную ярость властитель пришел И гневом вскипел через край, как котел. Казнить чужеземца сначала решил, Однако, подумав, умерил он пыл. Жестоко любимцев былых убивать, Вслед ласке гонение вдруг воздвигать, Тому, кто обласкан тобою, мечом Зачем угрожаешь? Не будь палачом! Ужели ласкал, возвышал для того, Чтоб смерти предать беззаконно его? Его ты не сразу к себе приближал, Его предварительно ты испытал, И ныне, пока не проверишь, не след Считать справедливым враждебный навет. Так вспомнил властитель слова мудрецов, И тайну, свою облачил он в покров. Ах, сердце — темница для тайны людей, Раз выпустил — вновь не наложишь цепей! Стал царь наблюдать за везиром своим И вот что однажды заметил за ним: Взглянул на раба чужеземный мудрец, В ответ усмехнулся легонько юнец. Ведь двое, коль вместе сердца их, стучат, Беседу ведут, пусть уста их молчат. У любящих взор — как водянкой больной, Его не насытишь и Тигра водой. Царя подозренья окрепли, и он Везира к себе подозвал, разъярен. Однако свой гнев поборов и к тому ж Всю мудрость призвав, начал тихо: «О муж, Тебя я разумным всегда почитал, Я тайны правленья тебе доверял. В тебе признавал я возвышенный нрав, Не знал я, что низок твой нрав и лукав. Увы, я ошибся, и должность сия Тебе не подходит: вина не твоя. Врага я взлелеял и дал вместе с тем Возможность ему осквернять мой харем». Услышав такое сужденье царя, Мудрец отвечал ему, смело смотря: «Не знаю вины за собой, падишах, Коль нету вины, мне неведом и страх. Не знаю, каков на меня был навет И в помыслах я не лукавил, о нет!» На это ответ у царя был таков: «На очную ставку противник готов, Мой бывший везир обвиняет, а ты Давай подтвержденье своей правоты». Мудрец усмехнулся и палец к устам Прижал: «Ах, его не дивлюсь я словам! Завистник ужель не желает мне зла С тех пор, как его пошатнулись дела? В тот час, как я был возвеличен над ним, Его стал считать я злодеем моим. Ведь если кого упредим мы на шаг, У нас за спиною становится враг. Причину паденья в почете моем Он видит и будет всегда мне врагом. Коль выслушать хочет меня властелин, Здесь очень уместен рассказик один. Не помню в какой-то я книге читал, Что некто во сне сатану увидал. Как ангел, прекрасен, как кедр, он велик, Как солнце лучами, сиял его лик. Сказал человек: „О, ужель это ты? У ангелов нет ведь такой красоты! Как месяц, красив ты. Зачем же тогда Являешься в мир безобразным всегда? Тебя представляют внушающим страх, И в банях народных и в царских дворцах Малюют тебя безобразным, кривым, С лицом почерневшим, противным и злым". Низвергнутый дух, услыхав сей вопрос, С рыданьем и стоном в ответ произнес: „Счастливец! Ты прав: я совсем не таков, Но кисть ведь — о горе — в руках у врагов! Из рая изверг их, и вот на меня Взирают с тех пор, ненавидя, кляня“. Вот так же и я: неизменен мой нрав, Но враг мой клевещет, бесчестно-лукав. Коль место министрово занял ты, вспять, Как можно скорее, ты должен бежать. Но гнев твой, о царь, не страшусь я навлечь. Я прав, и веду я бестрепетно речь. Боится надсмотрщика жулик и лжец, Чьи гири неверны — мошенник-купец. В делах и речах я был честен, ей-ей! Боюсь ли противника лживых речей?» Ответом таким падишах был смущен, Рукою взмахнул негодующе он. «Что нужды? Лукав ты и ловок в речах, Но этим ли мнишь оправдаться в грехах? Врага твоего не доверив речам, Я в тех обвиненьях уверился сам. Со свитой вошел я и видел, как ты Двух юных рабов созерцаешь черты». Мудрец улыбнулся и мудро сказал: «То правда, зачем бы я правду скрывал? Держава твоя да пребудет сильна! Но есть в этом деле одна сторона: О царь, бедняка не суди сгоряча, Коль жадно глядит он на двор богача. Беспечно, игриво резвился я встарь, Но младость моя не вернется, о царь. Как нищий, гляжу я теперь на юнцов, Богатых всей прелестью юных годов. Я в юности щеки, как розы, имел, Я, точно хрусталь, был блестящ, белотел. Так нежен, что тяжки одежды не вмочь Мне были, а волосы были, как ночь. Теперь же мне саван подходит, власам Куделью лишь быть, веретенце — я сам. Ах, были и зубы крепки и сильны, Как две из серебряных камней стены! Теперь же, во время беседы взгляни — Повыпали все, как у старца, они. Ну, как не глядеть мне на юных теперь? Протекшую жизнь вспоминаю, поверь! Ведь мне сожаленья остались одни, А скоро и жизни окончатся дни!» Так перлы-слова он закончил низать, И, глядя на всю окружавшую знать, Спросил падишах: «Можно ль лучше сказать?!» Затем он с восторгом воскликнул: «Мудрей Словес никогда не слыхал я, ей-ей! Чья речь так красива, без всяких препон Пускай на красивых любуется он. О, если бы я не сдержался тогда, Тебя бы сразила лихая вражда!» Кто вспыльчиво руку заносит с мечом, Грызет тот, раскаявшись, руки потом. Смотри не внимай вероломным словам, Послушаешь, горько раскаешься сам! И царь мудреца наградил и вознес, Врага же его наказал за донос. Всегда мудреца уважая совет, Властитель сей много процарствовал лет. Любовью народною был окружен, И памяти доброй сподобился он, Дополнив собою властителей ряд, Которые верой и правдой царят. Но в нашем столетьи какой властелин С ним может сравниться? Бу-Бекр лишь один! Он — райское древо, которого сень , Далеко отбросила славную тень!>. Просил у счастливой звезды я: «Пускай Меня осенит тенью крыльев Хомай». Но разум сказал: «От Хомая не жди . Ты счастья, под сень Абу-Бекра иди». Создатель, как милостив был Ты в тот день, Когда над народом простер эту сень! Молитве раба, о Создатель, внемли И годы царя Абу-Бекра продли!Пред казнью в тюрьму надлежит заключать: Отсеченных глав не приклеишь опять. Для мощных, великих и мудрых царей Неведомы гневные вспышки людей. Отнюдь не достоин гневливый гордец Носить на главе властелина венец. И стойкости меньше потребно в боях, Чем в том, чтоб сдержаться сумел ты всердцах. Разумный властитель всегда терпелив, И гнева умеет сдержать он прилив. Ведь гнев, точно войско, свирепой ордой Сметает и веру и правду долой. И ангелам всех добродетелей ведь Того злого демона не одолеть.

Продолжение советов царям

Коль воду закон запрещает — не пей, Фетвою потребуют крови — пролей! Ведь так? Посему, коль прикажет фетва, Преступная пусть упадет голова. Но если преступник оставил семью, Излей на нее благосклонность свою. Пусть кару претерпит злокозненный муж, Страданья жены и младенца к чему ж? Пусть войском богат ты, властитель, и смел, Но все ж не вторгайся во вражий предел. Ведь в крепость враждебный властитель уйдет, Беда на невинных и бедных падет. Сидящих в тюрьме да не минет твой глаз, Бывает меж ними невинный подчас. Случится ль торговцу в стране умереть, Именьем его не стремись завладеть. Сберется семейство, над мертвым отцом Поплачут и, знаешь, что скажут потом: «Скончался бедняга в пределе чужом, Насильник же царь овладел всем добром». Страшись, падишах, обездоленных ты, О, бойся стенаний и слез сироты! Стенанья сирот заставляли упасть Нередко царей долголетнюю власть. Владыки, чья слава во веки веков, Не льстились отнюдь на добро бедняков. Будь ты хоть всемирным владыкой, но лишь Ограбишь торговца, ты — жалкий дервиш. Ведь муж благородный скорее умрет, Чем отнятым хлебом наполнит живот.Рассказ

Один падишах, хоть и славно царил, Из ткани подкладочной платье носил. «Счастливый владыка,—сказали ему,— Парчевое платье не шьешь почему?» Ответил: «Довольно прикрыт я и так, А платья другие — роскошества знак. Ужель для того собираю налог, Чтоб, сидя на троне, роскошничать мог? Надевши, как жены, роскошный убор, Как дам я врагу надлежащий отпор? Быть может, и прихоть во мне не одна, Да разве затем существует казна? Казна не затем, чтоб мой двор мог сиять, Казна для того, чтоб крепка была рать. Коль воины будут бедны, голодны, Не станут блюсти безопасность страны. Налог, десятину затем ли берем, Чтоб враг завладел земледельца ослом? Царь подати тащит, противник — осла, Ну, как процветут государства дела?» Бесчестно тех грабить, кто смирен и прост, Так тащит зерно у мурашика дрозд. Твой подданный — древо, взлелей и вспои — Плоды соберешь ты в сушильни свои. Из почвы его вырывать не моги, Ведь только глупцы для себя, как враги. Кто к подданным не был жесток и суров Тот счастия вкусит прекрасных плодов. И подданный если тобой разорен, Страшись, коль ко Господу взмолится он. О, крови не лей в беспощадной войне, Коль мирным путем воцариться в стране Чужой ты сумеешь! Властитель, ей-ей, Не стоит владычество крови людей!Рассказ

Я слышал, что славный властитель Джемшид[35] Сие изречение врезал в гранит: «Бывало здесь много царей в оны дни, Все скрылись бесследно навеки они. Боролись и мир покоряли войной, Но в гроб ничего не забрали с собой. Ушли. Всяк пожал, что посеял сперва, На свете осталась от них лишь молва. Противника если беспомощна рать, Довольно с него, не стремись добивать. И лучше пусть враг досаждает, грубя, Чем кровь пролитая падет на тебя.Рассказ

Раз Дарий[36] — один из славнейших царей — Охотясь, отбился от свиты своей. Пастух устремился навстречу один. Подумал, увидев его, властелин: «Наверно питает он умысел злой, Да будет пронзен он на месте стрелой». Он в миг изготовил свой лук и хотел Пронзить человека одною из стрел. Пастух завопил, обуял его страх: «Не враг я, в меня не стреляй, падишах! Ведь я из твоих же, о царь, пастухов, Я службу справляю средь этих лугов». Испуганный царь, успокоившись, так С улыбкою пастырю молвил: «Добряк! Помог тебе, видимо, ангел Серош, Ты мог бы погибнуть: мой выстрел хорош». Пастух рассмеялся и молвил царю: «Коль правду скажу я, добро сотворю. Ах, это большой недостаток царей— Не ведать отличья врагов от друзей! Из подданных кто б ни столкнулся с тобой, Ты должен бы знать про него: кто такой. Ты видывал в замке меня, падишах, О пастбищах спрашивал, о табунах. Я ныне с любовью навстречу бегу— Ко мне ты отнесся как будто к врагу. Могу распознать я любого коня Из тысяч других, если спросишь меня. Я тверд и разумен в служебных делах, Будь пастырем паствы народной, о шах!» Совет показался властителю мил, И он пастуха за него наградил. Пошел он и думал: «Запомню навек, Что молвил сегодня мне сей человек».Ах, если мудрей властелина пастух, В том царстве увидишь немало разрух!

Превыше Сатурна коль взнесся твой трон, Властитель, услышишь ли жалобный стон? Так чутко дремли, чтобы жалобы крик Мгновенно в твой слух беспокойный проник. Ведь если обижен кто в царстве твоем, Ты также виновен в насилии том. Кусая прохожих, виновен не пес, А тот человек, у кого он возрос. Владеешь ты словом, Са’ди. Так вперед! Как меч, это слово победу дает. Скажи все, что знаешь — одобрит Господь. Долой лихоимство и грешную плоть! Иль жадничай грубо, но истин не жди, Иль, плоть обуздав, молви правду, Са’ди!

Рассказ

Узнал раз один из Иракских князей[37], Что некий бедняк так стонал у дверей: «С надеждой пред дверью предстанешь и ты, О князь! Потому не гони бедноты! Коль муки не хочешь ты в царствии том, Со скорбным будь ласков и добр с бедняком, — Отринув мольбу и о помощи стон, Нередко владыки теряют свой трон. В дворце ты вкушаешь полдневный покой, А бедных на улице мучает зной. Так знай же: поможет несчастному Бог, Коль прав от царя он добиться не мог».Рассказ о Халифе Омаре II, сыне Абд-эль-Азиза и панегирик ширазскому князю Абу-Бекру[38]

Привел мне один из приятелей раз Про Абд-эль-Азизова сына рассказ: Был камень в кольце у халифа. Любой Оценщик его б затруднился ценой, Так ночью блистал он, как блещет, поверь, Во тьме солнца свет чрез раскрытую дверь. Вдруг голод настал. Полумесяцем стал Подобный луне круглолицых овал. «Как буду я ныне покоен, счастлив?— Сказал о беде извещенный халиф,— Увидев, что в горле у ближнего яд, Ужели спокойно вкушу от услад?» Велел он, расстроенный зрелищем бед, Продать тот несметной цены самоцвет, И выручку всю он растратил в семь дней На бедных, несчастных, голодных людей. Придворные стали его упрекать: «Не сыщешь ты камня такому подстать». На это халиф им ответил, точа Обильные слезы, как будто свеча: «В годину народных несчастий, позор Носить властелину роскошный убор. Пусть будет мой перстень без камня, но пусть Народного сердца не мучает грусть».Блажен кто умеет для счастья людей Пожертвовать счастием жизни своей! Нет, муж благородный веселий своих Не купит ценою несчастья других! Коль крепко властитель на троне заснет, Едва ли задремлет бедняк без забот, Когда ж не смежает он бдительных век, В покое и неге заснет человек. Создателю слава! В покое таком При Са’дове сыне Бу-Бекре живем. Лишь ведает смуту одну Фарсистан[39]: То — луноподобной красавицы стан!

О, что за прелестная звуков игра! Я песню в собранье услышал вчера: «О сладостный, радостный счастия миг — Вчера я к моей луноликой приник. Я, взор полусонный, опущенный вниз Увидев, воскликнул: «О мой кипарис! Ты очи-нарциссы от дремы омой, Как роза, засмейся, как птичка, запой! Проснись же, о смута сердец, ото сна. Дай с губок рубиновых другу вина!» Взглянула сквозь сон и сказала: «Почто ж Ты будишь меня, если смутой зовешь? С тех пор как воссел государь наш на трон, Смятенье навек погрузилося в сон».

Рассказ

В преданьях о прежних царях на земле Читаем, что, как воцарился Тукле,[40] Страною стал править превыше похвал, Обиды никто от него не видал. Он раз мудрецу в разговоре изрек: «Я правил достойно, но близок мой срок, Все царства проходят бесследно, и днесь Я мыслю: бедняк всех счастливее здесь. Чтоб годы последние не потерять, Хочу я, о мудрый, отшельником стать». Услышал мыслитель реченье царя, «Довольно! — воскликнул он, гневом горя, — Путь к Богу не в рясе, не в четках, Тукле, А в том, чтоб народу служить на земле. На царственном троне сиди, как сидишь, Будь нравом смиренен и чист, как дервиш. Будь чистосердечен и искренен будь, Пустые ненужные речи забудь. Ведь Богу потребны дела, не молва, Ведь вера без дела, о царь мой, мертва. К чему власяница, коль клад чистоты Скрываешь под царской одеждою ты?»Рассказ

Один из царей византийских в слезах Так горестно молвил ученому: «Ах, Прижат я врагами, о друг мой, к стене, Лишь крепость да город остались при мне. Я много затратил стараний и сил, Чтоб сильное царство мой сын получил, Но злому врагу моему повезло, И мне причинил он ужасное зло. Ах, что предприму, что придумаю я? От скорби душа вся изныла моя!» Ответил мудрец: «Ну, о чем тут тужить? Тебе ведь немного осталося жить. Довольно того, что осталося тут, Уйдешь, и другие на смену придут. Умен ли он, глуп, но о сына судьбе Не плачь ты, поплачет он сам о себе. Ах, все мировластье не стоит труда! Зачем покорять, чтоб уйти навсегда? Из дредних правителей памятны всем Цари Феридун, иль-Заххак, или Джем[41]. Им всем наступил неизбежный конец, Ведь царствует вечно один лишь Творец! Богатства, что каждый из них оставлял, Кто-либо наследовал и расточал, Но тех, кто благие деянья творит, Господь милосердьем своим осенит. В сем свете одно лишь бессмертие есть: То памяти доброй загробная весть. О царь, милосердия злаки взлелей, И будешь доволен ты жатвой своей. Благое твори, ибо близится суд, И все по, заслугам своим понесут. Стезею спасенья кто шествовал прям, Тот Божьего трона придет к ступеням, Но тот кто благую надеется мзду Снискать за измену, грехи и вражду, Тот руки в отчаяньи будет кусать, Что миг упустил обрести благодать».О ты, кто не сеял пшеницу иль рожь, На пашне соломинки ты не сберешь!

Рассказ