Упругие волны Земли

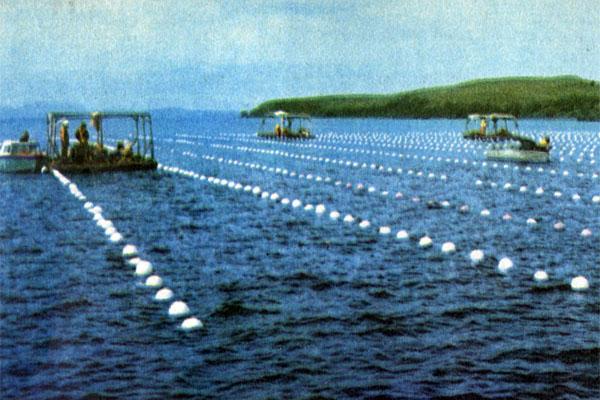

Наша сейсмическая экспедиция не первый год работает на Камчатке, и потому мы уже привыкли перед выходом в океан днями, а то и неделями ждать «у моря погоды». В такие дни обычно люди не уходят далеко от базы и, зная, что разрешение можно получить от синоптиков в любую минуту, готовы вмиг собраться. Рано или поздно долгожданное «добро» на выход все-таки получаем. Тогда в спешке грузим свои ящики с приборами на «газик», мчимся через весь город к причалу, хотя может быть и так, что пока мы находимся в пути, обстановка изменится и там, у причала, нас ожидает сообщение: «Выход отменяется». На этот раз экспедиционное судно выходило из бухты рано утром, в бледный, пасмурный рассвет... Приборы еще с вечера установлены в штурманской рубке, проверены, готовы к работе. По рации связываемся с сейсмическими береговыми станциями— они тоже ждут сигнала начала работы. В океане неуютно. Из низких облаков временами идет снег. Заметно покачивает. Через час подходим к первой «точке» нашего профиля, штурман сообщает — до нее пять минут. И тотчас на береговых станциях объявляется пятиминутная готовность. А у нас напряжение нарастает: на корме в ожидании команды замерли ребята с секундомерами в руках, матросы стоят там же у приготовленного заряда. Крутятся стрелки координатора, отсчитывая широту и долготу. Проскочить «точку» нельзя.

Взрыв должен произойти точно в нужном месте. Все следим за секундной стрелкой. Осталось тридцать секунд, включаются осциллограф в рубке и самописцы на станциях. Десять секунд, пять, ноль... Заряд ушел в океан, а еще через пять секунд словно огромной кувалдой грохнули по корпусу корабля. Взрыв! Сквозь толщу воды в океанское дно ударила взрывная волна и пошла, изменяясь в земной коре в зависимости от состава и плотности горных пород, распространяясь на многие десятки и сотни километров. Вот она уже достигла берега, качнула маятники чутких приборов и зафиксировалась на лентах самописцев. По рации нам сообщают: «Взрыв записан». Теперь это уже научный материал.

До следующего пункта взрыва почти полчаса хода, можно и передохнуть.

...Вдоль берегов Камчатки, Курильских островов и дальше к югу, мимо Японии, протянулась зона разломов земной коры, место соединения и взаимодействия тектонических блоков Азиатского материка и океанического дна Тихого океана. Это зона трещин, вдоль которой и происходят процессы, вызывающие такие явления, как землетрясения и извержения вулканов. В сейсмических исследованиях центральное место занимает проблема предсказания сильных землетрясений. Над разрешением ее работает и наша лаборатория Института физики Земли АН СССР. Существуют разные методы, с помощью которых, по мнению ученых, можно обнаружить предвестники сильных землетрясений. Один из них — сейсмическое просвечивание очаговых зон. Заключается он в изучении характеристик упругих волн, распространяющихся в той зоне земной поверхности, где возможны сильные землетрясения. Источником образования волн служат стандартные подводные взрывы, многократно повторяемые в одних и тех же «точках». Взрывы регистрируют на береговых сейсмических станциях, которые располагаются на расстоянии в десятки и сотни километров от источника.

Эксперимент решили ставить в сейсмически активной зоне, находящейся под океаническим дном Авачинского залива. Поскольку подобные исследования в море проводились впервые, трудностей было много. Нужно было разработать методику проведения работ, наметить профиль с пунктами взрывов так, чтобы сейсмические волны от них распространялись через нужную зону земной коры, опытным путем определить расположение сейсмических станций, выявить возможные ошибки, чтобы в дальнейшем исключить их из научных расчетов. Да и климатические условия здесь, на Камчатке, весьма затрудняют работу и в океане, и на береговых станциях.

В течение восьми лет работал у берегов Камчатки коллектив лаборатории, руководимый доктором физико-математических наук Виктором Иосифовичем Мячкиным. За это время было произведено около тысячи взрывов. Происшедшее в 1971 году сильное землетрясение, эпицентр которого находился в зоне проведения эксперимента, подтвердило основательность научных расчетов и практических результатов исследований.

...Наш корабль идет по знакомому курсу вдоль стокилометрового профиля. Осталось отработать последние две «точки», и тогда можно будет возвращаться в Петропавловск. Работать на корме с зарядами становится все тяжелее, палуба уходит из-под ног. Поднявшийся с полудня ветер раскачал океан, смел куда-то облака и свистит в снастях...

Кончается обычный рабочий день, а вместе с ним и очередной полевой сезон нашей экспедиции.

В. Кудряшов

(обратно)

Час Эрдэнэта

Дарханский день

Дарханский день

Звенели пронизанная стужей земля, отбеленные, цвета суровых нитей, травы, звенели оранжевые, до проволочной жесткости промороженные, скрученные в клубок вики, чины, горошки и вьюнки. И еще звенела степь от далекого-далекого зуда моторов.

Было начало апреля, и в этом степном ледяном звоне прорывалась весна: синевой пронзительного неба и пронизывающего ветра, запахом подтаявшей земли.

И все это — и свет, и холод, и звон — слагалось в неправдоподобную, первородную тишину и простор горной монгольской степи.

Тишина не иссякла, когда мы обогнали мерно колышущийся стог «столярки»: оконные рамы, двери, косяки ехали из Дархана, с домостроительного комбината, в Эрдэнэт. На несколько минут тишина отграничилась гулом каравана грузовиков с прицепами и воцарилась снова.

Начало апреля, а ни проблеска зелени. Только лишайники пятнами неживых малахитовых оттенков расцветили бурые утесы. Да, приглядевшись, находил глаз крошечные, с пятачок, розетки, вцепившиеся в небогатую дернину или осыпь под скалами.

...Там, в Дархане, теплее. Вихри уже поднимают на припеке пыль, порскают песчаными струями по ногам.

Вчера мы до знобкого морозного вечера ходили и ездили по просторным дарханским улицам. И в послезакатной тьме взобрались на сопку. За ней серым парусом колыхался на глазастом звездном небе дым цементного завода — его поставили за сопкой, чтобы защитила город от дыма и цементной пыли. И сопка надежно и вечно держала вахту. За дальними — совсем уж чернильного цвета — грядами мерцало зарево: палили сорняки вдоль межей.

— А зверью, птицам не во вред?

Товарищ Лхундевжамц, первый секретарь Дарханского горкома ревсомола, не стал дожидаться перевода вопроса:

— Еще не прилетали птицы, и зверье не плодится. Земля так промерзает за зиму, что не пустит огонь к корням. А старики считают, что травы от золы будут богаче — земля удобрится. На небольших участках проверяем сейчас народные методы.

Хоть и «взрослый» Дархан — ему 15 лет, — для города он просто младенец. И проблемы его взаимодействия с окружающей средой, местом на земле — проблемы новые, завтрашние. Но уже ясно сейчас — заложен и развивается он в основном нормально. При тогдашнем — далеком теперь уже проектировании — учтены были и господствующие ветры (а этот фактор в Монголии — важнейший), и соседство полноводной реки Хара-Гол, и близость шахт Шарын-Гола, и автотрасса, и интенсивно действующая железная дорога.

Среди предприятий Дархана — корпуса кожевенно-мехового комбината. На БАМе знают дарханскую продукцию — дубленки, шапки. Даже «чешское» пиво производит город. На малоплодородных пустошах — их не жалко отдавать для растущего города — проектировщики предусмотрели будущее развитие на редкость удачно. И потому находится сейчас место и для расширения жилищного строительства, и для необходимой культурной «роскоши». Основательные «старые дома» начала шестидесятых годов оттеняются кубиками двух-трехэтажных новостроек. Переезжают из квартирных секций в специальные здания учреждения, магазины.

...В Улан-Баторе, в мастерской народного художника МНР Даваацэрэна, молодой московский скульптор Александр Григорьевич Садиков готовил к показу эскизы фигур муз. Подвальчик-мастерская беспощадно озарен голой мощной лампой. Застывшие эскизы, сохнущие барельефы, комья глины, мешки гипса. Саша Садиков, человек порывистый, жесткий, внезапно переменился. Летящим, неуловимо скромным движением свернул влажную холстину. На доске — удлиненные белые фигурки. Прямые складки одежд стекали в подножия. Сдержанно огладил одну, повернул под светом другую. Резкий свет лампы гас в гипсовых складках одежд. Тени шевелили складки, напоминая — это эскизы, но уже завтра они потребуют воздуха, неба, простора.

— А они и будут под небом! Видели в Дархане Дворец культуры?

Терракотовое это здание замыкает необъятно просторную площадь. Еще в лесах, оно удивляет каким-то «завтрашним» обликом. Эти музы-аллегории встанут на верхней палубе Дворца, в облаках, в сини и звоне горной степи, украшая город и завершая его...

Сегодня на пути к Эрдэнэгу припекало солнце, парили, заглушая морозное дыхание степи, снега на склонах, курились расчерченные тракторами бархатно-коричневые поля госхозов по долинам Орхона и Толы. Жаворонки желтогрудые, хохлатые птички, трепеща взмывали с асфальта, и голоса их вливались в тишину и звонкий, слепящий свет.

— Небось вокруг Дархана только жаворонка и увидишь? В Гоби да в горах осталась охота?

— Ну уж нет! — отозвались попутчики-дарханцы. И расхохотались — так дружно это получилось. Они все оказались патриотами Дархана — и москвич, и иркутянин, и монголы — с Селенги, и с Хангая, и из далекого Хубсугула.

— Здесь козлов диких и лис знаете сколько? А рыба? Таймень и в двадцать килограммов не редкость.

И москвич уточнил:

— Я не рыбак, я правду говорю.

«Парус» над цементным заводом ровно стоял в сонном воздухе. Сейчас, днем, он был белоснежен и ярко светился.

...Текла, вилась дорога... Реки лежали еще во льдах — бирюзовых, опаловых, вздувшихся, ползущих на берег.

Округлые, налившиеся соками кустарники сбились вдоль русла, как разномастные табуны — к водопою. Буланые — желтоватые ивы, и красно-гнедые вербы, вороные и чалые заросли замерли, насторожились. Ветер, держащий в себе и свежесть льдов, и живой, с привкусом болота дух подтопленных лугов, слегка пошевеливал кустарники, заставляя ждать, что вот, как вспугнутые табуны, подхватятся они и понесутся к холмам и скалам. Но не тронулись, не понеслись — ждут, когда открыто засинеют и побегут воды — проводить их в дорогу.

Под мостами тело воды сломало оковы, синеет глубоко, свинцово, неприютно. Шоферы, подогнав к промоинам машины, поили их чистейшей влагой — готовились к перевалам.

Перевалы лежали впереди, среди голубых и синих хребтов. Горы подкрадывались незаметно. Но вот заныли приуставшие моторы, слышнее упираются в дорогу колеса, гуще летит из-под них щебенка.

Все дальше оставался за нами Дархан. Второй город страны. Мы ехали в Третий город.

Дорога к бирюзовой горе

Невинный вроде придорожный снежник подтаял, подточил полотно. Объезд. Расхристанные, неудержимо расползающиеся обочины трудно пропустили ко взгорку. За ним, на следующей гряде, чернели руины. Суше дорога, полотно ее прорезало горку, розовые и салатные граниты вскрыли свое нутро. И вдруг перед нами появились остатки башен и стен; руины дворцов и храмов замаячили на километры вокруг... Город?

Нет, люди тут никогда и не жили. До недавних пор и кочевники не показывались здесь. Непонятные и мрачные вулканические останцы отпугивали аратов от этого района высокогорной степи. Пастушьи тропы обходили его — зачем на немеряных степных пастбищах запускать скот в лабиринт скудных и мрачных «чертовых» угодий?

На острой вершине пористой глыбы, опутанной ржавыми кустами-деревцами, громоздилось что-то определенно железное. Ноздреватый и черный, как метеорит, останец венчала... кровать с сеткой. Надписи — монгольской вязью и по-русски — извещали: «Отель «Эрдэнэт».

Где-то тут дорожники обосновались долгим лагерем, а когда собрались двинуться дальше, вскинули на останец износившуюся кровать — «Мы здесь были, чай-кумыс пили»...

От «гостиницы» до города Эрдэнэта еще десятки километров. И перевалы...

Для Константина Климовича (он тогда возглавлял отряд молодых советских строителей) часы дороги — часы неуходящих забот. Он по-хозяйски оглядывал сошедший в кювет прицеп с кирпичом:

— Не успеют дотемна в город, придется разгружать, так не вытянуть.

И не уставал показывать:

— Здесь зимой на лыжах катаемся. Снегу в долинах хватает. Пурги здесь страшные. И особенно к концу зимы. В тот год — я только приехал — уже в мае—июне страшные бураны с дождем, с гололедом накинулись на пастбища в горах. А овцы как раз окотились — много молодняка, скот поднялся на пастбища. Дали тревогу, все пошли на помощь аратам. Самолетами, вертолетами, а где машинами доставляли корма. Несколько суток возили. Тысячи людей были этим заняты. Подсчитали, говорят, погибло три тысячи овец. Много? Смотрите — сколько в этой отаре?

Действительно, сколько овец в той отаре, что покрыла сероватой пеной просторное днище ложбины? Тысяча, две? Или в этой, что перекатилась через увал километровым облаком?

— Здесь ясно видишь силу природы. Она не только злая — щедрая, богатая. И трудная. Землю за зиму на открытых местах — а где тут не открытые? — до двух-трех метров прохватывает. Три дня назад ехал, снегу было... Но он не хранится долго — видите, парит как? Солнышко, как у нас на юге, широты ведь ростовские. Снег не успевает таять, «высыхает». День-другой полежит — и дрожит дымка, марево течет над землей. И так даже зимой. Снежного одеяла не получается, зябнет земля. Совсем оттаивает лишь к июню. Дороги плывут. И без перехода почти — пыль, при степных ветрах — пыльные бури.

Телеграфная линия резала расстояния напрямую. Шоссе же крутилось, хитрило, обводя сопки. И вот наконец вскинулось на горб перевала. Теперь уж Эрдэнэт не за горами, а за долами. Серебристые великаны ЛЭП отшагивали последние километры своего пути из Забайкалья, от Гусиноозерской ГРЭС. За рекой сверкнули рельсы железной дороги. Кубами громоздились на товарной базе контейнеры, тянулись гряды кирпича и панелей. Под горой с корявым леском на вершине сияло стеклами управление Медьмолибденстроя.

Город открылся сразу. Костя даже привстал:

— Три дня не был — и глядите...

Зелеными игрушками виднелись десятки огромных машин на товарном дворе.

— Прибыли БелАЗы. Это пока «малышки», по 25 тонн. Начнем вскрышу, понадобятся настоящие гиганты — на 40 и 75 тонн.

Вот и появилось это главное слово — «вскрыша». Тогда ее подготовкой — началом эксплуатации Эрдэнэтского месторождения — наполнены были дни и часы. А уже в Москве, в телевизионных новостях, мелькнуло знакомое — всего-то за несколько часов на стройке — лицо человека, поднявшего первый ковш породы и открывшего сокровищницу.

Гора над зданиями Медьмолибденстроя вблизи грозна на вид. На вершине, во впадине, щетинится смешанный — березы, осины, тополя — лесок. Колеи просторных степных дорог обегают гору плавными петлями, кое-где колеса пропороли дерн; бурая почва сочится на полуденном припеке журчащим, брызгающим из-под колес месивом. Накатанный, просохший грейдер уводит за сопки.

Под нами оно — рудное тело горы Эрдэнэтийн-Обо, что вызвало к жизни эту стройку, дало имя городу и комбинату.

Руда залегает совсем недалеко от поверхности. Тем ценно это месторождение — не требуется строить глубокие шахты, отводить подземные воды. Первая очередь горно-обогатительного комбината будет питаться богатейшим по концентрации сырьем почти с поверхности. Снять корку пустой породы — и черпай руду. Легко? Нет. Любая добыча руды очень громоздка. Несколько перефразируя поэта: «изводишь грамма металла ради тысячи тонн руды...»

Чем скорее даст такое громоздкое предприятие готовый продукт, тем оно рентабельнее. Тем быстрее будет наращивать производственные мощности, усложняя и разветвляя производство. Но сначала надо начать добычу, выдать на-гора тысячи тонн руды. Руды, сложной по составу, содержащей в разных концентрациях связанные в химические соединения цветные металлы — целый букет. Собрав этот «букет», предстоит разложить его на отдельные составные части. Упрощенно говоря, этим и займется

Эрдэнэтский горно-обогатительный комбинат — одно из первых предприятий в сложнейшей цепи современного комплекса.

От разработок по транспортеру поток руды потечет на шаровые мельницы крупного и среднего дробления — каждая такая махина разом принимает полтораста тонн руды. От них — на обогатительный агрегат, где измельченная руда, смешанная с водой, отдаст со взбитой пеной обогащенный концентрат. В нем — почти половина — молибден и чуть меньше — медь. К концу 1978 года начнется промышленная выдача продукта.

...В боку сопки рваная рана — глыбы серой, зеленоватой породы. Глыбы эти — песчинки рудного тела, сокровища горы Эрдэнэт.

Анатолий Васильевич Чекашов — начальник Управления строительства Медьмолибденстроя. Он приехал сюда в августе 1974 года.

Города не было. Строилась школа, заложен ,был. фундамент первого жилого дома. Все деловые помещения, конторы размещались в поселке геологов. Через месяц создано было Управление строительства. Сразу «запустили» на орбиту и Город и ГОК.

На стенах кабинета — схемы ГОКа, фотографии этапов стройки: все первое — дома, котельная, школа. Сцепленные в подковки кварталы жилых микрорайонов. Каркасы домов, прорастая из земли, цепко оплетают фундаменты, возносятся над стройплощадкой, прежде чем потянется вверх кирпичная кладка или установят панели; каркасы — как прочный, металлом выполненный чертеж. На готовых обжитых домах каркасы расчерчивают стены косыми сетками. Но декоративность тут дело десятое. Главная задача каркасов — противостоять возможным сейсмическим толчкам; в районе стройки с этим приходится весьма считаться. В 1957 году случилось землетрясение с эпицентром в 200 километрах отсюда. Сила толчков достигала семи баллов. Каркасы этих зданий выстоят и при двенадцати баллах.

...Лет двести назад долбили здесь бирюзу. Голубая, с прозеленью, как степное, небо на летнем рассвете, «оюу» — бирюза, издревле почитаема была за красоту, легендарные целебные свойства и приворотную силу. Монголы любят синий цвет, потому и бирюзу ценят. Нет такой маски или фигурки божка, что не украшены были бы розовыми — коралловыми, и небесными — бирюзовыми капельками. Но бирюза ведь — производное, спутник меди. Комочки ее возникают в меденосных породах в результате выветривания и сложных температурных и химических процессов. На место, где есть бирюза, обратили внимание геологи — монгольские и советские — еще в сороковые годы.

В начале шестидесятых начались серьезные поисковые работы — тогда и определили это месторождение как весьма перспективное. А в 1972 году закончила совместная монголо-советская экспедиция детальную разработку планов эксплуатации Эрдэнэтского клада. Медная гора, по предварительным подсчетам, хранит миллионы тонн чистой меди.

Пока шла подробная разведка Эрдэнэтийн-Обо, разведаны были поблизости еще три горы. Однако, только одно эрдэнэтское месторождение уже сейчас весьма перспективное. И по самым современным показателям производительности эрдэнэтское предприятие будет в ряду первых в мире.

...В гулком, с высоченным потолком зале столовой журчала из сияющего крана вода. В окошке раздаточной — умиротворенное лицо в крахмальной, слюдяного блеска короне. Ужин и впрямь королевский; свежайшая баранина на ребрышках (на четырех ребрышках), крутой, как брынза, но нежнейший творог, бруски масла с росинкой свежести и запахом луга, «флотская», без обмана, кружища компота, грузинский чай.

— Ну, как наш хлеб?

— Хлеб?

Хлеб-то и впрямь отменный, Как тот самый, что запомнился в «послекарточные» несытые годы: ноздреватый и упругий, мягчайший, но с вкуснейшей хрустящей корочкой. Словно ешь его в первый раз в жизни (хоть и знаешь, что не в первый) и заново ощущаешь и тело зерна,, и легкость муки, и солнцем пронизанное облако пыльцы над колосом, и силу прущего из квашни, чистейшими руками вымешанного теста.

— Наш, местный, лучший в Монголии, — подтверждает парень за соседним столом.

Водитель, строитель? Куртка его расстегнута, сброшена нa спинку алюминиевого стульчика, руки тяжелы и уверенны.

— Кончается моя холостяцкая жизнь. Едет из Иркутска жена с первоклассницей и полугодовалым. Будем вместе.

Объявление у кассы: «Учителя обслуживаются вне очереди». Константин сокрушенно качает головой.

— Занимаем пока под столовую школьный зал. Скоро освободим — столовая для строителей на подходе.

Третий город

За гостиницей простор степи замкнут круто бегущей к небу сопкой. Оглаженные веками утесы на вершине тепло светятся от неяркого заката. «Прозрачно небо, звезды блещут». Хотя небо полно апрельской весной света, льдисто светятся звезды, не мешая закатному сиянию. Людские фигурки яркими каплями усеяли скалы. Последами час они тянулись по склону туда, наверх, — и монголы, и русские — полюбоваться простором, вдохнуть свежеющий воздух, проводить наполненный работой ясный уходящий день.

Темнело не быстро. Ветер вел нескончаемую песню. На автобазу возвращались грузовики, тихо замирали, источая теплые струйки в стынущий прозрачный воздух.

В поселке геологов, в длинных домах гасли окна контор, заискрились на морозе фонари между рядами белых юрт монгольских строителей. Цветные кони и верблюды на площадках отдыхали от детской суеты.

Утро. Черный, оскаленный завалившимися опорами и сосульками ход уводил в глубь горы. Так и хотелось, чтобы это была шахта древних рудознатцев. Но Доржсурен вежливо качает головой.

— Нет, здесь работали геологи, наши и советские. Еще в сороковых годах начали картировать этот район. Говорят, стояли здесь лагерем, били шурфы. И вдруг пропала девочка, дочка арата. Бросились искать, обшарили все складки и щели в склонах горы. Звали, кричали... А она сама вышла на другом склоне. И в руках — сине-зеленые глыбки с окисью меди. Эрдэнэтийн-Обо и значит «место, где есть сокровища».

Доржсурен прекрасно говорит по-русски. Он удивляет основательностью и молодостью, главный архитектор строящегося города Эрдэнэта. Окончив строительно-архитектурный факультет МГУ — Монгольского государственного университета, — стажировался в Московском инженерно-строительном. И с закладки Эрдэнэта стал его главным архитектором.

С чего начинался город, сейчас, в наши дни, начинался? Ведь и старые, сложившиеся, города на составляющие расщепить непросто: один родился как форт, другой — как торговый центр, третий возник вокруг замка, крепости, монастыря, рынка, на речном или сухопутном перекрестке. А будущий? Как представить его, запланировать, осмыслить заранее, во всем комплексе?

Вроде пропускаешь фразу о том, что этой весной высадят тридцать с лишним тысяч деревьев. Пропускаешь, а она уверенно всплывает в памяти как факт, который свершится обязательно. А за простенькой фразой — несколько лет назад заложенные питомники под Дарханом и Улан-Батором, четкое знание, что найдется и транспорт и руки — в необходимое время посадить, взрастить, выкопать, перевезти на эрдэнэтские улицы, проследить, чтобы окрепли, укоренились на нещедрой, непривычной к паркам, горно-степной земле новостройки.

Тревога за израненные лихими колеями склоны сопок, оказывается, запала в душу не только заезжему свидетелю. Архитектор Доржсурен предвидит вопрос; он знает, что эти колеи случайны, они должны уйти (и уходят) вместе с поверхностным слоем рудного тела. Что дерн будут снимать (и уже снимают) и переносить на газоны.

Человеческий и человечный подход к будущему — главная тема эрдэнэтской симфонии. Сделать так, чтобы новый город не стал иждивенцем природы, только потребителем ее даров, чтобы спустя годы не пришлось хвататься за голову, тщетно пытаясь удержать поднятую в воздух буйными ветрами почву — не скрепленную дерном, асфальтом или посевами, чтобы не сел он на голодный водный паек, не оскудел рабочими квалифицированными руками...

Легко ли строить на пустом месте?

В сложнейшем клубке стройки город — комбинат нельзя тронуть ни одной ниточки, что не потянула бы за собой, не зашевелила бы весь комплекс проблем.

Город вызвал к жизни железную дорогу Салхит — Эрдэнэт, шоссе от Дархана, ЛЭП в четыреста километров от Гусиноозерокой ГРЭС в Забайкалье, стимулировал рост государственных хозяйств и сельхозобъединений по Селенге, Орхону.

Вода — одно из ценнейших полезных ископаемых в наше время. Селенга поит не одни поля и пастбища. Ее вода заполнит и плети толстенных труб, что серебристо сияют на холмах у въезда в Эрданэт.

Город и комбинат запросят много воды — шестьдесят миллионов кубометров в год. Суровый климат наложил свой отпечаток и на строительство водовода: кое-где трубы укладывали на трехметровую глубину, чтобы уберечь их от зимних холодов. На самых высоких точках водораздела установлены резервуары, откуда вода пойдет самотеком к городу и ГОКу. Сброшенная после обогатительного процесса влага ринется в водосборник. Только десятая часть новой, свежей селенгинской воды будет добавляться со временем к той, что потребуется комбинату, а 90 процентов, пройдя очистку, должны вернуться в круговорот.

Опыт геологов, строителей, металлургов, работников школы и общественного питания — все идет «в строку». Не голословно, а на деле. «Создание рабочего класса, который есть основная сила современности» — эти слова обрастали здесь «мясом». Эрдэнэт — третий город МНР после столицы и Дархана. Отсюда — серьезность терминологии, без скидок на «экзотику» пустынь и гор.

Отсюда и осознанная необходимость учебы. Оторвавшись от традиционных занятий, новый человек Монголии окунается в сложнейший мир современной техники и науки. Процесс освоения, постижения начал идет одновременно с углублением в специфику современнейшего и сложнейшего производства. Щедрость, с какой делятся обладающие опытом, равноценна лишь щедрости, с какой этот опыт воспринимается, осваивается и укореняется.

В Дархане, в просторном, но уже тесно «обжитом» теперь клубе — Музей трудовой славы. С далеких дней 1962 года хранятся здесь увеличенные любительские фотографии первых колышков и первых строителей, первых палаток и первых проектов. Он очень «немузеен», этот музей, потому что переполнен проектами и перспективами. Видно, как трудно врастали в степную долину дарханские предприятия и улицы. И кому-то едва верилось, что будут казаться всегдашними предприятия и школы, и ребятишки — урожденные дарханцы — и поселки при станциях железной дороги ,— каждый своего, но обязательно ясного цвета.

И жизнь Эрдэнэта, Третьего города, намечена была здесь. Тогда вся страна работала «на Дархан». Теперь вся Монголия, и Дархан прежде всего, работает «на Эрдэнэт».

Пришел его час.

...По эрдэнэтской улице парнишка тащит две распластанные бараньи тушки. Несут из магазинчика молоко и кумыс во внушительных бидонах: семьи здесь по десять-двенадцать человек.

Взбодрив улицу, нежащуюся на неярком солнцепеке, дробным топотом, замер одержанный всадником конек.

Человек ловко, петлей, накинул на столбик ременную уздечку, вошел, поправляя лисью шапку, в двери магазинчика.

Синькой подкрашенные стены, по ним полки. Пудреницы и транзисторы, ткани и посуда, книги и статуэтки. Обычный магазин обычного рабочего поселка, где товар не залеживается, где кримплен так же популярен, как магнитофонная пленка. И необычный тем, что кажется всегдашним, как и этот первый из четырех микрорайонов города Эрдэнэта.

Человек в лисьей шапке, завернув в кусок шелка электробритву и носки, упаковал их в переметную суму. Крепкие валенки его воткнулись в стремена, и, нетронутый камчой, конек наметом ушел в степное марево...

М. Кондратьева, наш спец. корр.

(обратно)

Зеленые кочевники

В желто-коричневых изгибах волн плывут странные мохнатые травинки, щеточки веток, узкие лезвия папоротников и тычинки неведомых цветов. Среди них в вечном полете вытянулось такое знакомое комариное тельце. Янтарные волны, мягко катящиеся в увеличительном стекле, выносят через миллионы лет очевидцев недоступного нам прошлого.

А рядом — их живые современники, процветающие в полярных широтах и тропиках. Сквозь толщу лет проросли они зелеными ростками в наши дни.

...Пути каких только трав и деревьев не перекрещиваются на Аптекарском острове, где в 1730 году было положено начало Ботаническому саду. Сейчас здесь тысячи тропических растений подпирают стеклянное небо оранжереи, придавленное дождливыми ленинградскими облаками. Из всех уголков земного шара везут экспедиции Ботанического института семена и растения: желтый кустик неуропогона антарктического — с острова Кинг-Джордж, хвойная араукария — предшественница этого антарктического лишайника, отступившая под натиском льдов в Бразилию, — ее везли через океан годовалым сеянцем в нимбе-зонтике веточек. С Малых Зондских островов — плод Баррингтонии, из Ливийской пустыни привезен черный кулачок Иерихонской розы. Вырванная из земли, заброшенная ветром за десятки километров, она всегда упорно ждет своего часа, чтобы брызнуть семенами под живительным дождем...

Иерихонская роза

Иерихонская роза

Скалы обрывались серой стеной прямо в синеву моря. Бочанцев стоял на высоте, подставив разгоряченное лицо дыханию водного простора. Сильно саднили исцарапанные камнем руки. Правы оказались египтяне: триста метров он карабкался по безжизненному известняку — ни одной травинки. Только кое-где у берега встречались стелющиеся по скалам кусты. Но и они, казалось, ощупью искали живительную влагу, раздвигая камень мощными корнями.

Припекало изрядно, на зубах скрипела пыль, стало еще острее желание погрузиться в прохладную морскую голубизну, Бочанцев начал быстро спускаться к берегу. Удобнее всего было купаться в крошечной бухточке. Рифы, окружавшие ее, успокаивали волну и, кажется, были защитой от акул. Виктор Петрович отплыл от берега и неглубоко нырнул. В чистой синеве вначале смутно, а затем четко и ярко проступили коралловые цветы. Под руками беззаботно мельтешили полосатые рыбешки.

Море лежало чистое, спокойное, оно, словно живое, переливалось голубым и зеленым, смыкаясь вдали с синевой неба. На берегу было безлюдно. Кончились скалы, потянулась песчаная полоса. Вдруг Бочанцев изумленно остановился, не веря своим глазам. Мангры! Здесь! Он только читал о них. Когда-то мангровые заросли заходили далеко на север. При строительстве подземки в Лондоне вырыли ископаемые остатки мангровых. А тут — у Красного моря — самые края ареала. Скинув ботинки, Бочанцев прямо в брюках нетерпеливо пошел по воде. Кустарник поднимался на голых корнях метра на два, он был чахловат, но все же это были живые заросли.

Бочанцев вышел на берег, обжигая ноги в желто-красном песке... Как-то из Александрии он ездил на мыс Эль-Канаис, к дворцу бывшего короля Фарука. Недалеко оттуда на морском берегу был мельчайший, белейший песок. Казалось даже, что финиковые пальмы росли из снега. Стройные, красивые, они вытянулись вдоль всего побережья. Слегка наклонив стволы, пальмы цепко держались сильными корнями в сыром песке, роняя иногда в воду плоды.

Теперь на холме, в королевской загородной вилле помещается опытная станция Института пустынь. Институт подчиняется Департаменту пустынь, который и пригласил уже бывавшего в Египте доктора биологических наук Виктора Петровича Бочанцева помочь в работе. Это для египтян было смелым шагом, потому что они в основном ориентировались в исследовательской работе на ученых США, Австралии.

До виллы Фарука было удобно добираться: к ней когда-то проложили шоссе. Провели в свое время и водопровод, но он не мог напоить всех жаждущих в пустыне. Желая напиться, каждый бедуин, странствующий в этих местах, считал своим долгом прострелить трубу и таким способом добыть немного воды...

Выехав ранним утром с королевской виллы, «газик» с Бочанцевым и его египетскими коллегами повернул в сторону Ливийской пустыни. Начала тускнеть пышная зелень, замирала жизнь. На одной из остановок встретилось последнее живое существо: под камень нырнула ящерица. Этого маленького дракона с роговым гребнем на спине пытались вытащить из укрытия петлей. Подошел, приглашая продолжить путь, шофер-араб Мохаммед. Он взял ящерку в руки, улыбнулся и положил за пазуху. Для него это было, вероятно, весьма симпатичное существо.

Началась Ливийская пустыня — плоская, каменистая, песчаная поверхность, более желтая, чем красноватые пустыни Средней Азии. Дороги пустыни отмечались канистрами из-под бензина.

И вдруг они исчезли — Мохаммед сбился с пути. Солнце до этого било в глаза, а теперь припекало затылки. На щебнистой почве протекторы не оставляют следов. Пришлось намечать ориентиры — камушки, пригорочки — и выправлять путь.

Кочевые арабы в. пустыне чувствуют себя как дома. Однажды один из бедуинов вызвался проводником к Бочанцеву. Арабские шоферы лихо ездят по горным серпентинам, иногда чуть не переворачиваясь, мчатся по барханам. Поэтому никто вначале не удивился, когда передняя машина круто развернулась. Оказалось, проводник увидел впереди газелей, маленьких, грациозных козочек. Он вмиг схватил с сиденья винтовку, что-то выкрикнул и умчался. Караван сбился в кучу, люди посовещались, и вновь машины вытянулись в цепочку, но теперь уже в поисках проводника. А он тем временем крутился по такыру за газелями, которые, кстати говоря, могут нестись со скоростью до 60 километров. Наконец машина проводника снова пустилась в путь. Бедуин по невидимым для окружающих приметам моментально сориентировался. Караван двинулся за ним.

...«Газик», натужно ревя, шел через барханы, колеса увязали в песке. В глубине пустыни нет воды, исчезли насекомые и растения, тянулась желтоватая безводная территория. Жизнь только в зеленых островках. А как же добирались до оазисов в прежние времена? От дельты Нила до ближайшего оазиса — 300 километров. А ведь связь с оазисами была регулярной. Здесь даже возводили храмы. До сих пор в подземных помещениях краски сохранились чистыми и свежими... Как могли люди добираться на верблюдах, которым ходу до ближайшего оазиса дней десять? На такой срок воды не запасешься. А когда верблюдов в Египте еще не было? Некоторые ученые высказывают предположение, что оазисы, расположенные обычно во впадинах, вытягиваются в цепочку и обозначают древнее русло Нила...

Вдруг неожиданно под колесами «газика» замелькали оранжевые плоды, словно какой-то шутник рассыпал по пустыне апельсины. Это были горькие на вкус, как хина, дикие арбузы. Близилась впадина Каттара. На краю оазиса пропыленных, с обожженными лицами путников встретила, словно невиданная птица-феникс, финиковая пальма. Символ неугасающей жизни. Дающая жизнь. Ногами-распорками стоит в воде, а крона растрепанных листьев обращена к огню, к солнцу.

Бочанцев тяжело вылезает из «газика» и медленно идет в тень. И вдруг видит знакомый кулачок Иерихонской розы, торчащий из раскаленного песка. Она будет ждать дни и месяцы, и, лишь упадут первые тяжелые капли, кулачок разожмется—и во все стороны полетят несущие жизнь семена.

Бочанцев внимательно смотрит на это неказистое терпеливое растение, до которого пришлось так долго добираться, и оно ему кажется прекраснее самых ярких цветов. «Настоящая роза пустыни», — думает он.

За араукарией в Антарктику

За араукарией в Антарктику

На какой-то миг ветер угнал туман к проливу Дрейка. Солнечный луч, пробив морось, тепло коснулся лица. Исчезло скрипенье гальки и чавканье грязи под сапогами, над головой проступил ровный, могучий шум лесных гигантов, будто море накатывало волны на песок. Араукарии и буки тонули в солнечном свете, зеленой стеной высились папоротники. Словно Николаев был не на антарктическом острове Кинг-Джордж, а попал куда-нибудь в Парану, на юг Бразилии.

Но остатки араукарии, находившейся сейчас перед ним, были несравнимы с любой красавицей Пиньо-де-Парана (1 Местное название араукарии в бразильском штате Парана.). Там местные жители, «пиньейро», привычные к виду араукариевых лесов, ценят реликтовое дерево за прочную древесину, эфирное масло, благовонную смолу.

А на острове Кинг-Джордж араукария была извлечена из-под вулканических туфов, найдена в нижнемиоценовых отложениях.

Миллионы, десятки миллионов лет назад высилось это дерево в лесу, похожем на нынешние южноамериканские горные лесные массивы, где и теперь качаются под ветром вершины араукарий. О том, как неистребимая сила жизни пронесла семена сквозь время, и они вновь проросли на земле Параны, рассказывала бесценная ветка.

Недаром Жак-Ив Кусто, появившийся на своем «Калипсо» в районе Южных Шетландских островов, — он находился в этих водах по поручению ЮНЕСКО, исследовал загрязнение прибрежной зоны, — первым делом заехал на станцию Беллинсгаузен (1 Советская антарктическая станция Беллинсгаузен расположена на полуострове Файлдс острова Кинг-Джордж. Детальное описание и картирование этого острова осуществлены в 1821 году русскими исследователями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.) и сразу же нашел Николаева: «Покажите на карте место, где обнаружили ископаемую флору». Тут же он отдал по радио распоряжение, и с океанографического судна вылетел вертолет к раскопкам древних растений.

В первый заход Кусто не смог набрать достаточно материала по ископаемой флоре. Затем «Калипсо» затерло льдами, потерялся винт, и судно отбуксировали в один из портов Южной Америки.

А Николаев продолжал неутомимо исследовать полуостров Файлдс, этот «субантарктический оазис» в 30 квадратных километров, свободный ото льда и снега в летнее время, обильно покрытый лишайниками и мхами. Найдя антарктический злак — щучку — на северном пологом склоне, он бережно взял на ладонь слабенькие желто-зеленые узкие листики. Маленькие колосочки давали семена не каждый год.

Один день на острове отличался от другого туманом или метелью, гололедом г или дождем, а Владимир Александрович упрямо каждое утро уходил в свои маршруты. После дня работы он еле таскал ноги. Стоило на минуту остановиться, как вязкий, влажный грунт моментально засасывал сапоги.

В такой вот рабочий день Николаев решил понаблюдать за лишайниками на полуострове Ардли, он их приметил с самого начала своего пребывания на Кинг-Джордже.

В понижении между древними береговыми террасами стелились ковры листостебельных мхов. Их темная бархатистая поверхность жадно поглощала скудное солнечное тепло. Снег таял, образуя над моховым покровом ледяной купол. Хотя здесь снег все еще держался, но уже шла вегетация мха; удлинялось короткое антарктическое лето. В глубине полуострова Ардли, на более высоких террасах, появились мелкие кустики неуропогона антарктического, окрашивающего полуостров в серо-зеленый цвет. Этот неприметный кустистый лишайник не погиб в оледенение, выжил. Посмотреть на плантации выносливого упрямца и собрался Николаев.

Накинув на голову капюшон куртки, он с трудом откинул дверь под резкими порывами ветра. Лицо сек мелкий дождь вперемешку со снегом. От станции до Ардли было недалеко, вот уже в полосах густого тумана показался перешеек. Николаев с опаской глянул на бухту Гидрографов: вскипали барашки, было время штормов. Он с трудом прошел по узкому перешейку, ноги разъезжались по гальке. «Пожалуй, может и залить», — мелькнула мысль.

На Ардли заплывали тюлени, морские слоны, котики, но главное — здесь жила колония пингвинов Адели. Уже недалеко от колонии растительность менялась: почву зеленой коркой покрывали водоросли, а сами места гнездовий из-за толстого слоя помета были совершенно голыми. Николаев наткнулся на гусеничный след и пошел по нему дальше. Стоит проехать какому-нибудь транспорту, как разрушается грунт и его быстро смывает стоками воды. Никаких растений, даже лишайников, здесь больше не появляется.

Сильный ветер нес мглу над островом, гнал воду из бухты. Волна перекатывалась через невысокий, узкий, метра в три, перешеек, била в резиновые сапоги, вымывала гальку из-под подошв. Ноги не находили опоры, скользили. Рисковать не стоило. Он повернул назад и выбрался к станции Бельве. И как раз вовремя. Поднялась самая настоящая метель. Аргентинская станция была давно законсервирована, но в убежище сохранялся на всякий случай минимум продуктов и топлива.

Николаев зашел в помещение, развел огонь, а на крыше вывесил белую тряпку. Обосновавшись в домике, стал сушить около костра одежду и ждать помощи. Он был уверен, что на поиски уже вышел вездеход, так как контрольный срок возвращения прошел.

Действительно, на станции его уже хватились. Порыскав по острову, машина подкатила к перешейку. Издали заметили выброшенный сигнал бедствия. Но вездеход не мог пройти по галечной косе, которую подмывала волна. Пришлось снарядить моторную лодку. Через пять с лишним часов лодка пристала недалеко от убежища.

А Николаев, прислонившись к стенке, дремал у огня. Рядом с ним лежал гербарий с кустиками лишайника, занявшего место араукарии. Николаеву казалось, что он слышит спокойный гул хвойного леса.

По горной тропе в гилее

По горной тропе в гилее

Прошел час, как Родин с доктором Жилом, бразильским лесоводом, поднимались верхом на лошадях по склонам гор Серра-дос-Органос. Дорога, проходившая по заповедным местам, была извилистой, крутой. Подчас, особенно ближе к вершинам, приходилось вести коней в поводу. С боков подступал густейший тропический лес-гилея. Лианы цеплялись за одежду, переплетали деревья прочнейшей паутиной, такой густой, что, когда один из сопровождавших рабочих подрубил ствол и попытался свалить его, дерево не упало, а повисло на десятках стеблей. Попытались столкнуть его сообща, но все старания оказались напрасными. Даже после того, как снизу отрубили кусок ствола для музея, дерево хотя и осело, обронив несколько сухих сучьев, но продолжало качаться на лианах. Оно было

усыпано эпифитами разнообразнейшей окраски и видов. Эти растения-«квартиранты», не будучи паразитами, так и ищут, куда бы пристать, покрывая стволы крупных деревьев иногда сплошным слоем, гнездясь у основания ветвей, повисая на листьях. Бромелии и орхидеи пробивали листву разноцветными огоньками. Тридцать видов эпифитов находилось только на одном поваленном дереве! (1 Богатство флоры Бразилии исключительно. До 50 тысяч видов растений насчитывается в лесах, прериях, высокогорных районах страны. И это по неполным данным, так как около половины бразильских лесов еще совсем не обследовано. Даже неизвестно, что там растет.)

Лошади карабкались все выше, дышалось свободно, наверху не изматывало преследование москитных туч. Обычно они неистово набрасывались на кисти рук, шею; место укуса краснело, быстро вспухало, и появлялся сильный зуд.

Сопровождавших рабочих было двое: мулат с черными курчавыми волосами и метис со светлой кожей и тонкими чертами лица. Оба хорошо знали лес, разбирались в редких растениях и плодах. Когда они вдруг сталкивались с неизвестным деревом, то совещались, делали на стволе засечку топором, нюхали древесину, разглядывали листья, даже пробовали их на вкус.

Как-то они остановились у дерева, чья зонтиковидная крона, крупные лапчатые листья серебристого цвета еще издали делали его приметным. Это была цекропея. В пустотах ее ствола жили муравьи, питающиеся соком особых желез, находящихся у основания листьев. Муравьи сваливались сверху на голову, за шиворот, заползали в рукава и штанины, больно кусали. Поневоле тут вспомнишь слова русского ботаника Ю. Н. Воронова: «Под тропиками муравей в гораздо большей степени, чем хищник, грозит на каждом шагу человеку...»

Еще в самом начале путешествия муравьи буквально съели первый же гербарий тропических растений, оставив только черешки (1 Собирать гербарий в тропиках привычным способом нельзя. Обычно несколько листов прочной бумаги с заложенными в них растениями связывают шпагатом в пачки и плотно укладывают в цинковые ящики (если сделать ящик из жести, то в парилке тропиков он скоро будет изъеден ржавчиной). Затем в ящик вливают бутылку спирта, который, пропитывая бумагу и растения, консервирует их: окраска цветков исчезает, но цвет стеблей и листьев изменяется мало. После этого ящик запаивается или заклеивается прорезиненной лентой.).

...На высоте 1600 метров путешественники свернули к дому, который был срублен из деревьев, растущих вокруг. Стены домика были сложены из неошкуренных стволов, а крыша покрыта «соломой» из тонкостебельного бамбука-лианы. Вечером доктор Жил угостил обедом из местных блюд. Подавали пальмито, похожий на спаржу (молодые, еще не развернувшиеся, листочки пальмы); суп из шушу (родича кабачка, хотя напоминает по вкусу и огурец) с картофелем, чураско (говядина, поджаренная прямо на огне) с соусом из фейжона.

Этот же фейжон ели из алюминиевых мисок двое сопровождавших рабочих. Присев на ступеньках кухни (за столом обедали белые слуги), они посыпали еду неизменной фариньей (1 Фейжон — это блюдо из фасоли с маслом и маниоковой муки (приготовляется из клубней маниоки, богатых крахмалом), которую бразильцы называют «фариньей де маниока», или просто «фариньей». Фейжон нарекли «национальным бразильским блюдом».).

...Утренний лес встретил ученых зеленым сумраком, который стремительно прорезали, словно разноцветные метеориты, колибри. На Амазонке водится сумеречная бабочка макроглосса. Она поменьше колибри, но так же часто машет крылышками, так же останавливается в воздухе перед цветком орхидеи или лиан, чтобы высосать оттуда душистый нектар. Только присмотревшись к порхающему сонму, можно различить колибри по любопытному клювику и изящному обтекаемому тельцу. Сходство их поражает, даже если держишь ту и другую в руке. Неудивительно, что местные жители вполне убеждены, что бабочка превращается в колибри, ну словом, как гусеница становится бабочкой.

Когда попадаешь в тропический лес впервые, просто не знаешь, как собирать гербарий. Как тут достать листья и цветки со взрослого дерева, крона которого уносится от земли на 25, а то и на 40 метров. Вновь выручали незаменимые помощники — рабочие. Они почти всегда находили молодого «сородича», с которого можно было взять листья.

Группа все выше поднималась в горы. На глазах менялся, светлел лес. Неожиданно встретился болотистый кочкарник, где виднелась трава, похожая на российскую осоку, сфагновые мхи, близкие к кукушкину льну, и в довершение всего на кочечке покачивалась росянка.

Переночевать в этот день пришлось близ вершины у земледельцев, в домах из тонких жердей, обмазанных глиной. Хотя домики находились в лощинке и были прикрыты от сильных ветров, ночь на высоте 2550 метров была пронзительно холодной. Пламя под струйками ветра, проникающими из всех щелей, бросало странные тени на людей, сгрудившихся у очага из неотесанных камней. Согревали обжигающий кофе, предложенный хозяевами, да одежда, которой они поделились.

Утром снизу, с океана, шли тяжелые, сырые облака, но они не достигали горной высоты. Леса зеленой пеной вскипали внизу, у основания узкого, остроконечного пика Деде де-Деус («Палец божий»), тянулись по склону, опадали...

Гербариев, образцов древесины набралось так много, что пришлось рабочим везти их на лошадях в притороченных к седлам ящиках. Здесь же, тщательно запакованный, ехал годовалый сеянец араукарии.

Путешественников внизу ожидал восьмиместный «пикап». Леонид Ефимович Родин пригласил в машину и двоих помощников. Светлокожий взялся было за ручку, но мулат, который был постарше, поопытнее, сказал ему негромко несколько слов, и оба неторопливо побрели по дороге. Им не полагалось ехать вместе с «белыми».

К вершине Ара

К вершине Ара

Оказывается, можно не только найти ископаемые растения, но и узнать, что ели мамонты, по какой траве гуляли, по каким ходили лесам. В тундре геологи откопали в вечной мерзлоте мамонта, а его желудок был доставлен в отдел геоботаники Ботанического института. Желудок вскрыли и по растительным остаткам принялись восстанавливать картину флоры того периода...

Но не менее интересно познакомиться с повадками, рационом «живых ископаемых», волею обстоятельств сохранившихся до наших дней.

Семен Григорьевич Сааков отправился в далекое путешествие с тем, чтобы установить, какие растения и плоды предпочитает эндемичный вид варана, живущий на Малых Зондских островах, а также, конечно, в поисках «зеленых кочевников».

...Хотя был вечер, встречать ученых высыпали поголовно все жители Комодо. Это производило впечатление, особенно если учесть, что на соседних мелких островах никто не живет. А здесь всего одна улица, и та вытянулась вдоль берега моря. Мужчины, женщины с детьми стояли около своих хижин, поднятых на сваях, чтобы прилив не затопил жилища, построенные из ветвей и пальмовых листьев.

В деревне ни у кого из мужчин не было видно огнестрельного оружия. Как они охотятся, стало ясно в одну из ночей, когда, казалось, весь остров охватил огонь. Недалеко от селения мужчины окружили участок плотной цепью и подожгли сухой травостой. Животные сбежались к центру, к возвышению. Здесь их травили собаками и пускали в ход палки.

С помощью палок местные жители оббивают и плоды с деревьев, например с тамаринда. Этот великан здешних лесов растет на открытых местах, вздымая свою широкую негустую крону метров на двадцать. Сбивать с него плоды довольно удобно, только при таком не очень рациональном способе сбора ломается масса ветвей. Стручкообразные с темно-коричневой кисло-сладкой мякотью плоды тамаринда жители вывозят на лодках на большой остров Сумбаву...

В лесу индонезийцы показывали, где можно встретить варанов, опасливо обходили высокие травы, чащи, в которых ящеры прячутся от жары. А молодые вараны забираются в самые густые кустарники или залезают на деревья.

Аборигены испытывают суеверный страх, встретив ящера с черной чешуйчатой головой, устрашающим гребнем на спине, странно переваливающегося на кривых мощных лапах. Хоть кого продерет мороз по спине, когда такое чудовище уставится большими выпуклыми глазами, медленно поворачивая шею с опадающими от дыхания складками кожи. Этот выходец из тьмы веков сумел переправиться из Австралии на остров Флорес, а затем и на другие близлежащие мелкие острова. Уцелеть ящерам помогло также и то, что жители старательно избегали их.

Хотя вараны питаются растениями и плодами, но мясо любят больше. Вот почему еще жители испытывают перед ними страх. Вараны таскают из деревни кур, собак, иногда нападают на человека. В травяных зарослях они подкрадываются к оленям, внезапно кидаются на них и, хватая за ноги, ловко валят на землю.

Варан прямо пьянеет от запаха крови. И потому участники экспедиции охотились на варанов так: мясо кабана или оленя развешивали на дереве; в траве устанавливали ящики. Их сбивали из досок длиной три-четыре метра, оставляя входное отверстие, к которому подвешивали дверцу; в ящики также помещали приманку. Мясо в жару начинало быстро разлагаться, и привлеченные заманчивым запахом, вараны, ничего и никого вокруг себя не замечая, заползали в ящик, и тут дверца захлопывалась.

Вараны водились и в горах. Однажды Сааков, собирая растения вместе с индонезийскими учеными, прошел уже долинку, заросшую ярко-желтыми злаками метровой высоты, и выбрался на опушку бамбуковой рощи. Срезав с невысокого тамаринда несколько орхидей-эпифитов, они стали подниматься выше. И тут, в кустарниковой чащобе, приблизительно в ста метрах, индонезиец разглядел ящера! Местный коллега тут же благоразумно пустился наутек.

...Поднявшись по склону холма, Сааков остановился на маленькой полянке и вдруг почувствовал знакомый бодрящий аромат. Он внимательно огляделся, раздвинул траву. Так и есть — лимоны. Сааков поднял один крупный, желтый, тяжелый плод. Само дерево уходило в вышину метров на семь четырьмя стволами. А рядом, красуясь мощной кроной, стояло хлебное дерево. Но эти деревья никогда не росли на Комодо! И тут Сааков вспомнил, что в конце прошлого века администрация главного здесь острова Сумбаву пыталась поселить на Комодо выходцев с острова Амбон. Они-то и вывезли с собой семена хлебного и лимонного деревьев. Конечно, переселенцам трудновато пришлось бы без них, особенно без хлебного. Считается, что три хлебных дерева свободно могут прокормить человека. Его плоды, достигающие размеров тыквы, сидят на короткой плодоножке прямо на стволе или у основания ветвей. Снятые плоды протыкают палкой и оставляют на улице. А когда они забродят, очищают от кожуры и убирают в земляные ямы. Так они хранятся, пока не потребуется испечь хлеб. Тогда берут плод и, добавив воды и кокосового масла, месят тесто, а затем бросают его на раскаленные камни: каравай готов. Если еще учесть, что из этого дерева добывают волокно, то понятно, почему переселенцы захватили его семена с собой.

По имени одного из переселенцев холм, где Сааков обнаружил лимонное и хлебное деревья, назван «Ара». Лианы уже скрыли под собой остатки жилищ на склоне холма, а деревья по-прежнему роняют на землю плоды...

С холма Ара, вдоль русла высохшего ручья, Сааков спустился вниз через рощу, напоминавшую яблоневый сад, к морю. Перед небольшой бухточкой зеленела трава.

Было время отлива. В бухточке возвышалась на несколько метров мангровая заросль. В таких защищенных от сильного прибоя местах и любят селиться мангры. Разросшиеся кроны смыкались, поднимаясь над водой на голых корнях-ходулях, покрытых морской слизью. Благодаря этому кусты, похожие на диковинные неземные растения, удерживались в зыбком илистом грунте во время приливов и отливов.

У берега, куда вышел Сааков, покачивался продолговатый плод Баррингтонии, бросая на дно тень. Он мог приплыть с острова Флорес. На Комодо не попадались эти ветвистые деревья. Теперь они поселятся и на этом острове.

В. Лебедев

(обратно)

Синг-Синг новых времен

Чтобы попасть в долину Кагуа, людям племени эраве пришлось километров сорок подниматься в гору.

Утром второго дня пути на поляну, где остановились эраве, вышли проводники, посланные из долины. Для эраве, жителей побережья, места в горах были незнакомы.

Люди племени менде за то же время проделали пятьдесят километров: им, наоборот, надо было спуститься из своей деревни, спрятанной высоко в горах. Их тоже встретили проводники-кагуа.

В Кагуа оба племени вышли почти одновременно. Поперек узкой долины был сооружен из травы длинный дом — словно переброшенный от склона до склона мост. У разных его концов и остановились лагерями эраве и менде.

Длинный дом назывался «хаус-тамбаран» — этим словом на Новой Гвинее обозначают хижину, где происходят племенные церемонии. Построили его жители долины — люди племени кагуа— для синг-синга, праздника, на который они пригласили гостей с гор и с побережья.

Воины-эраве стояли с одной стороны — в красных передниках, ожерельях из раковин, ветер шевелил длинные перья какаду в их головных уборах.

Тела менде покрывала зола, носы были выкрашены ярко-красной краской, на плечи ниспадали белые ленты.

Два племени, пришедшие на синг-синг, разделяла не только долина Кагуа, но и века вражды и подозрительности, вражды прибрежных жителей — «людей соленой воды», и горцев — «людей зарослей». При этом менде и эраве видели друг друга впервые, так же как и хозяев праздника — кагуа.

...Из хаус-тамбарана выбежали люди с ярко раскрашенными лицами, в пышных париках из травы и древесных волокон и устремились к гостям. В хаус-тамбаране забил барабан, и почти одновременно ему ответили барабаны гостей. И под гулкий этот бой эраве и менде потянулись в долину. Так начался синг-синг в долине Кагуа, ставший заметным событием в жизни Южного нагорья, да и всего нового государства Папуа — Новая Гвинея.

Южное нагорье — район Новогвинейских Кордильер — издавна служило символом пестроты культур и разнородности языков. Ненависть и недоверие разделяли племена — а то и кланы одного и того же племени — куда больше, чем самые непроходимые горы, болотистые заросли и кишащие крокодилами реки. Каждая деревня жила в вечном страхе перед своими соседями, и зачастую выжженное в окрестных джунглях поле оставалось границей известного им обитаемого мира. Во всяком случае, для всех почти женщин в деревне. Мужчины отправлялись иногда в военные экспедиции на территорию враждебного племени. В последние десятилетия многие мужчины вербовались на работу в отдаленные места, но и тогда их под охраной полицейских проводили через земли соседей к ближайшему аэродрому; прямо из первобытной своей деревни попадали они в самолет. Пассажиры слабо понимали, что с ними происходит, но в общем-то не очень удивлялись: ведь герои известных им сказок и мифов — могущественные колдуны — также летали на огромных птицах. Потом завербованные оказывались где-то на побережье, в местах, немногим более знакомых им, чем Сидней, Париж или планета Марс. От плантации или стройки они боялись отдаляться: опасались, что их убьют прибрежные жители — высокие, крепкие, владеющие языком белых. «Люди соленой воды», кстати, вовсе не собирались убивать горцев, но зато при каждом удобном случае обманывали их, выманивали деньги, всячески подчеркивали свое превосходство. Горцев они считали дикарями и называли «фелла-плес-билон-девил» — «людьми из дьявольских мест».

Это отнюдь не относится ко всем жителям побережья, а только к той накипи, что образуется вокруг портового города или крупного центра. В условиях Новой Гвинеи любой поселок из одной улицы, вдоль которой выстроились лачуги из рифленого железа и несколько лавчонок, становился таким центром. На окраинах его обычно во множестве обитали ушедшие из деревень люди, перебивавшиеся случайными заработками, попрошайничеством, мелким воровством. Для этих люмпен-папуасов невежественные низкорослые горцы становились лакомой добычей.

Но на берегу были и другие папуасы — учителя, фельдшера, квалифицированные рабочие. У этих взгляд на горцев был иной: они видели, к чему приводит вражда между племенами, знали, что черт сходства гораздо больше, чем различий. Страна ожидала независимости, и установить мирные отношения между людьми было более чем необходимо. Ибо понимание, что «ю-ми вампела пипал» («мы — один народ» на пиджин-инглиш) могло прийти лишь после того, как сосед перестанет видеть в соседе врага.

Странной смесью обычаев и эпох встретило два года назад свою независимость государство Папуа — Новая Гвинея.

...Самолет взмывает в воздух в столице страны Порт-Морсби и через несколько часов приземляется на аэродроме в горах. Сходят по трапу одетые по-европейски пассажиры, которых ждут пришедшие из деревни родственники в юбках из травы. И зачастую тут же на аэродроме прибывший снимает рубашку, брюки и ботинки, прячет их в чемодан, чтобы не изорвать во время пути через джунгли, надевает травяную набедренную повязку. Его чемодан кладет в свой «билум» — длинный сетчатый мешок — обнаженная женщина, вымазанная свиным жиром и охрой...

...Министры, люди с университетским образованием, время от времени покидают Порт-Морсби, чтобы пожить со своими семьями в деревенской хижине, принять; участие в клановых ритуалах.

...На самолетах, на катерах по рекам идут в глубь страны с побережья товары, а с ними незнакомые люди, неведомые обычаи. В самые последние дни прорезала Южное нагорье дорога, пройдя через земли разных племен.

И через земли племен эраве, кагуа и менде.

Так случилось, что Питер Ропуха, молодой человек из долины Кагуа, принимал участие в строительстве дороги с самого начала. Большая часть рабочих подряжалась только на работы на территории своего племени. На следующий этап приходилось искать новых. Питер остался. До этого он работал на прибрежной плантации и, поднакопив денег, собирался вернуться в родную деревню. Но, узнав о наборе людей на строительство дороги — прямо домой! — сообразил, что можно будет без хлопот и с выгодой добраться до долины Кагуа.

Чем больше он видел людей, деревени и племен, тем более укреплялся в мысли, что людям надо получше знать друг друга. Так возникла идея устроить в долине! Кагуа синг-синг. Сложнее было уговорить одноплеменников позвать на него чужих и незнакомых людей. Выбор пал на эраве и менде не случайно: с папуасами из этих племен Питер вместе работал.

...Вообще в самом синг-синге ничего нового нет: это обычная форма совместного праздника людей разных кланов одного племени. Несколько лет собирается у горы Хаген синг-синг разных племен (превратившийся, кстати, в самый яркий в Южных морях аттракцион для туристов). Но порядок на нем приходится поддерживать сотням полицейских. А такого синг-синга, когда люди одного племени приглашают людей других племен (да к тому же это горцы и прибрежные обитатели), где представителям властей не нужно следить, чтобы праздник не превратился в побоище, еще не было...

Самая опасная задача выпала на долю посланников: нужно было пробраться до деревень эраве и менде и передать приглашения. Неизвестно было, как к ним отнесутся, да и по пути могли убить.

Два месяца; ушло на переговоры. Месяц — на подготовку.

...У входа в хаус-тамбаран закололи трех свиней — от каждого племени по одной. Их кровью смазали балки дома и, умилостив таким образом духов, развели огромный костер. Когда дрова прогорели и остался ковер раскаленных углей, на них бросили свиные туши, набитые ароматными травами, и клубни таро.

Тем временем начались танцы. Под удары барабанов скакали воины-менде, падали на колени, стремительно взлетали. В движениях эраве, цепочкой промчавшихся по долине, виделась — когда одновременно вздымали они то левую, то правую руку — слаженность гребцов, устремивших пирогу в открытое море. Кружились в билумах женщины-кагуа.

Танцы продолжались до вечера, и во время пиршества, и ночью после него. И — после короткого сна — на следующий день. Три дня длился синг-синг, и за все это время не было ни одной ссоры, ни одного столкновения. К тому же холостяки кагуа, эраве и менде договорились, что пошлют сватов в дружественные отныне деревни. А это значит, что союз племен, начавшийся на синг-синге, будет скреплен родством.

...Когда угли последнего пиршественного костра подернулись золой, гости покинули деревню. Пути их лежали в разные стороны; проводников с ними не было: эраве и менде хорошо запомнили дорогу в долину Кагуа, где только что отгремел синг-синг...

Л. Мартынов

(обратно)

В Арктике сорок второго

40 лет назад — 21 мая 1937 года — впервые в истории многовековой борьбы человека за освоение Северного полюса на его льды сел самолет Героя Советского Союза М. В. Водопьянова. В последующие десять дней к нему присоединилось еще три наших самолета. Этот смелый воздушный десант был выполнен на тяжелых четырехмоторных самолетах АНТ-6.

Полюс, дрейфующие льды которого считались недоступными для авиации, — это утверждали на опыте своих полетов известные западные полярные исследователи Р. Амундсен, У. Нобиле, Р. Бэрд и другие — сдался большевикам. Так писали газеты тех лет.

Весь мир был ошеломлен мужеством и мастерством советских людей, которые не только опровергли невозможность посадок самолетов на дрейфующие льды Ледовитого океана, но и создали на полюсе дрейфующую научную станцию. Четыре человека, И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, П. П. Ширшов и Э. Т. Кренкель, обеспеченные всем необходимым для жизни и работы во льдах полюса, начали свой легендарный дрейф.

В программу их исследований входило изучение законов движения льдов Центрального арктического бассейна и общего гидрологического режима океана, что было чрезвычайно важным для плаваний караванов по Северному морскому пути. Эта кратчайшая водная магистраль, связывающая запад и восток страны, имела и имеет огромное экономическое значение для развития хозяйства наших северных окраин, освоения природных богатств арктического побережья.

Северный морской путь уже перед войной превратился в действующую магистраль. А когда фашистская Германия напала на нашу страну и вражеские самолеты, подводные лодки и корабли появились в водах Арктики, пытаясь блокировать жизненно важный для нас морской путь, полярники встали на защиту арктических дорог и берегов.

40 лет назад — 21 мая 1937 года — впервые в истории многовековой борьбы человека за освоение Северного полюса на его льды сел самолет Героя Советского Союза М. В. Водопьянова. В последующие десять дней к нему присоединилось еще три наших самолета. Этот смелый воздушный десант был выполнен на тяжелых четырехмоторных самолетах АНТ-6.

Полюс, дрейфующие льды которого считались недоступными для авиации, — это утверждали на опыте своих полетов известные западные полярные исследователи Р. Амундсен, У. Нобиле, Р. Бэрд и другие — сдался большевикам. Так писали газеты тех лет.

Весь мир был ошеломлен мужеством и мастерством советских людей, которые не только опровергли невозможность посадок самолетов на дрейфующие льды Ледовитого океана, но и создали на полюсе дрейфующую научную станцию. Четыре человека, И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, П. П. Ширшов и Э. Т. Кренкель, обеспеченные всем необходимым для жизни и работы во льдах полюса, начали свой легендарный дрейф.

В программу их исследований входило изучение законов движения льдов Центрального арктического бассейна и общего гидрологического режима океана, что было чрезвычайно важным для плаваний караванов по Северному морскому пути. Эта кратчайшая водная магистраль, связывающая запад и восток страны, имела и имеет огромное экономическое значение для развития хозяйства наших северных окраин, освоения природных богатств арктического побережья.

Северный морской путь уже перед войной превратился в действующую магистраль. А когда фашистская Германия напала на нашу страну и вражеские самолеты, подводные лодки и корабли появились в водах Арктики, пытаясь блокировать жизненно важный для нас морской путь, полярники встали на защиту арктических дорог и берегов.

В штабе Ивана Дмитриевича Папанина, в просторной приемной было людно и шумно. Пряный запах цветущей черемухи, струясь в распахнутые окна, смешивался с крепким ароматом трубочного табака, напоминая мирную обстановку того предвоенного Архангельска, откуда начинались все наши полярные экспедиции.

Увидев нас, из-за стола, стоящего в углу, поднялся человек в форме капитан-лейтенанта.

— По вызову контр-адмирала Папанина пилот Орлов и штурман Аккуратов!

— Сейчас доложу, — улыбаясь лишь глазами, отчеканил адъютант Папанина Евгений Матвеевич Сузюмов, давний наш приятель, и скрылся в дверях кабинета.

Через минуту мы стояли перед Иваном Дмитриевичем.

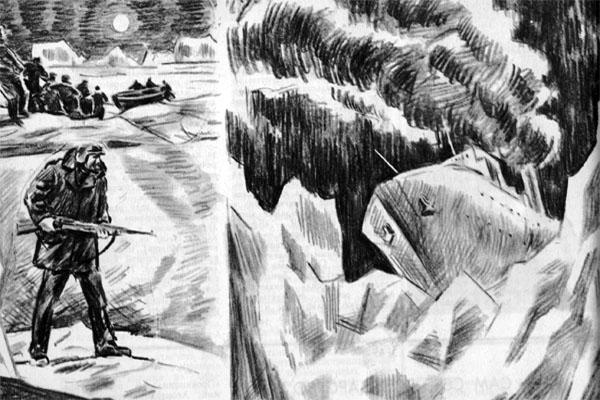

— Браточки, пришли вовремя. Важное задание командования Северного флота. К нам шел большой караван англо-американских судов с грузом по ленд-лизу. У острова Медвежьего после атак фашистских самолетов и подводных лодок двадцать четыре корабля потоплены, а оставшиеся разбежались по всей Арктике. Необходимо корабли разыскать и собрать вместе. Чего доброго, уйдут во льды и застрянут там навсегда.

Адмирал подвел нас к карте.

— До Медвежьего более тысячи километров. Куда они ушли? Где их искать? С ними нет даже радиосвязи. Молчат третьи сутки. Караван под шифром «Конвой PQ-17» 27 июня вышел из исландского порта Хваль-фиорд в составе 35 английских и американских транспортных судов в порт Мурманск, два танкера были наши — «Донбасс» и «Азербайджан». Караван сопровождало двадцать боевых кораблей. Конвоем прикрытия командовали английские адмиралы Тови и Гамильтон... Гамильтон имел четыре крейсера и три эскадренных миноносца, а Тови — один авианосец, два линкора, два крейсера и восемь эсминцев! Флот! Казалось бы, весь груз в целости будет доставлен. А случилось что-то непонятное! Боевой флот неизвестно почему бросил транспортные суда на самом опасном участке в районе острова Медвежьего и ушел на запад, предоставив каравану идти в Советский Союз самостоятельно. — Иван Дмитриевич тяжело сел и, расстегнув китель, внимательно посмотрел на нас. — Вы бросали когда-нибудь корабли во льдах? Вот что, разбежавшиеся корабли, думаю, надо искать у берегов Новой Земли. Начните с нее. Задание ясно?

— Ясно! Разрешите действовать?

— Вы, браточки, осторожнее там. Вам одинаково будут опасны и немецкие самолеты, и обнаруженные корабли союзников. Последние могут принять вас за противника и подбить из зениток...

В приемной мы немного задержались, чтобы у Сузюмова уточнить детали задания и выяснить подробности разгрома конвоя PQ-17. Оказалось, что в связи с появлением в этих водах фашистского флота в составе линкоров и тяжелых крейсеров «Тирпиц», «Лютцев», «Шеер» и «Хиппер» Британское адмиралтейство дало указание боевым кораблям на полной скорости отойти на запад, а торговому флоту следовать самостоятельно в советские порты.

— По данным нашей разведки, боевые корабли противника на трассу следования конвоя PQ-17 так и не выходили, — говорил Сузюмов. — Выйдя в открытое море, немецкий линейный флот, опасаясь наших подводных лодок, вернулся обратно на свою базу в Нарвик. Кстати, наша подводная лодка К-24, которой командует Лунин, пробралась сквозь ограждение немецкого флота и выпустила торпеду по линкору «Тирпиц», который с большими повреждениями тоже ушел в Нарвик...

Сузюмов замолчал. В приемной долго стояла тишина, лишь настенные корабельные часы продолжали четко и неумолимо отстукивать невозвратимые секунды.

— Ну, мы пошли, — тихо сказал Орлов.

Уже в дверях мы снова услышали голос Сузюмова:

— Три фута под килем!

В этой традиционной фразе моряков всего мира прозвучало доброе пожелание счастливого полета, удачных дел, а «три фута» мы мысленно перевели в те двадцать пять метров над препятствием, которые не раз спасали нас при разведке льдов в тумане.

Спустя час мы уже шли бреющим полетом над тайгой, стараясь не быть обнаруженными вражескими истребителями и разведчиками, которые в поисках наших аэродромов могли пристроиться у нас за хвостом и следовать до места посадки.

В воздухе было жарко. Пахло хвоей и парами бензина. Самолет летел так низко, что верхушки деревьев изумрудной волной разбегались за ним, а стекла пилотской кабины быстро покрывались жирным слоем разбивавшихся о них насекомых. Вскоре тайга начала редеть. Огромные заболоченные пятна тундры и россыпь озер все больше и больше вытесняли зеленое однообразие лесов...

Вот мы и над холодным Баренцевым морем. Далеко позади осталась земля. Самолет идет низко, почти над гребнями разгулявшихся волн. В кабине чувствуется солоноватая прохлада. Сергей Наместников, радист, не выходит из своей башни, а наши глаза до боли впиваются в серо-зеленую зыбкую поверхность моря и голубую бездну неба.

— Корабль впереди слева под тридцать градусов! — раздается голос Сергея в наушниках.

На раскачивающихся волнах в бинокль я вижу небольшую парусно-моторную шхуну.

— Похожа на гидрографический бот типа «Темп», — говорю Орлову и, беря управление на себя, передаю ему бинокль.

Юра внимательно осматривает корабль и с облегчением отвечает:

— Точно! Один из наших гидрографических ботов — «Темп» или «Нерпа».

— Отчаянный кораблик! — с восхищением говорит Николай Кекушев, первый бортмеханик. — Куда же его черт несет? Ведь в этом районе барражируют фрицы.

— Подвернем? Посмотрим и порадуем ребят.

— Нет. Во-первых, напугаем, во-вторых, дешифруем себя.

Вскоре мы потеряли корабль из виду. Шел четвертый час полета. Мысленно прикидываю, где искать разбежавшиеся корабли. Наверное, они, как предполагает Папанин, прежде всего бросились на север, чтобы уйти подальше от фашистских авиабаз, расположенных в Норвегии, а потом вдоль южной кромки льдов двинулись к Новой Земле, с ее многочисленными укромными бухтами и заливами, очень удобными для стоянки кораблей и контролируемыми нашим морским флотом.

— Начнем поиск с зимовки Малые Кармакулы, а оттуда вдоль западных берегов Новой Земли на север, — предлагаю Орлову.

— Согласен. Кстати, надо особо внимательно осмотреть бухту у Малых Кармакул. Это ведь там в первую мировую войну была организована немцами секретная база подводных лодок.

— Ты думаешь, они посмеют и в наше время, когда на арктических островах столько зимовок и радиостанций?

— Они любят повторяться.

Вскоре мы подошли к Новой Земле. Этот огромный остров, длиной в тысячу километров, состоит из двух частей, разделенных проливом Маточкин Шар. Далеко вдаются в сушу глубокие заливы со скалистыми берегами и отвесными стенами ледников. Не доходя береговой черты, мы прижались почти к самой воде. Малая высота маскировала нас, но в то же время мешала поискам, ограничивая обзор. Погода над землей испортилась. Тяжелые рваные облака, свисая, создавали серьезную угрозу, но горизонтальная видимость была терпимой. Напряженно всматриваемся в стремительно проносящуюся местность, обходя высокие препятствия западного берега.

Вдруг на светлой, изумрудной воде бухты замелькали большие радужные пятна.

— Масло! Это следы подводной лодки, — крикнул Сергей через микрофон.

— Странно, может быть, наша?

— Нам ничего не сообщили о пребывании наших лодок в этом районе.

Осторожно делаем круг. Пятна исчезают, но через минуту снова появляются, расплываются широкими кругами и сплошной цепочкой уходят из залива в море.

— Ушла! Но если бы была чужая, наверняка обстреляла бы и сожгла зимовку и радиостанцию.

— Кто знает? Может быть, лежала на грунте бухты и выслеживала наши корабли? — отвечаю Орлову.

В короткой шифровке передаем координаты на базу, которая неотрывно следит за нами, и идем на север к следующему заливу. В полете мы уже более семи часов. Все многочисленные заливы и проливы, обследованные нами, мертвы и пустынны.

В районе Маточкина Шара облачность неожиданно оборвалась. Глубокое голубое небо, яркое солнце и сверкающее море были так безмятежно спокойны, что на какие-то секунды война показалась далекой и нереальной...

Пересекая скалистую гряду, отделяющую Маточкин Шар от губы Матюшиха, мы вдруг вышли на группу кораблей. Под крутым берегом, вытянувшись в беспорядочный полукруг, стояли голубовато-серые суда.

— Три... пять... девять...

— Да их здесь целая армада! Чьи?!

— Скорей зеленую ракету, а то откроют огонь, приняв за фрицев.

— Поздно! Смотрите, там боевая тревога. А их сигнал «Я свой» нам неизвестен.

С малой высоты было отчетливо видно, как на огромных боевых кораблях и на пароходах типа «Либерти» засуетились команды. Медленно поползли, направляясь в нашу сторону, длинные стволы орудий. Синеватый дымок пулеметных очередей заставил нас уйти в сторону. Дав полный газ моторам, мы перескакиваем следующий каменистый перешеек и, прячась за высокий берег, быстро уходим от опасного места.

— Сергей, смотри внимательно! На одном из бортов катапультный истребитель.

— Видел, штурман. А как перепуганы... Этак и собьют!

— В такую погоду истребитель не сунется. А локаторы на малой высоте не возьмут, — ответил я.

Через пятнадцать минут мы вынырнули из низкой облачности к поверхности моря и стали осторожно подбираться к стоянке кораблей.

Подойдя к губе, прижались к ее северному берегу и, маскируясь крутыми скалами, прошли в 400—500 метрах от эскадры. Все было тихо. Очевидно, на этот раз нас не обнаружили. Два сторожевика медленно выходили в море. Через бинокль на борту одного из них удалось прочитать название «Ла Малоне».

Пересчитав корабли и стараясь не потревожить их своим появлением, взяли курс на юг. Из башни Сергею удалось прочесть название еще одного корабля — «Эмпайр Тайд». Именно на нем и была катапульта для морского истребителя, но самолета уже не было, вероятно, ушел в воздух, как только услышали шум наших моторов.

— Ну, теперь все ясно. Пошли домой. Координаты дадим устно, после посадки. Сейчас рисковать не стоит, могут перехватить и расшифровать.

В штабе после нашего доклада в тот же день связались с эскадрой. В сопровождении двух наших эскадренных миноносцев и трех английских транспорт прибыл в Архангельск.

Закончив эту операцию, мы продолжали выполнять полеты в Баренцевом море по ледовой разведке. Однажды, вернувшись на базу, мы встретились в маленьком уютном домике зимовки с экипажем летающей лодки «Каталина» Героя Советского Союза полковника Ильи Павловича Мазурука. Как всегда в ожидании нового задания, время незаметно проходило в оживленных разговорах. Но о чем бы мы ни говорили, всегда неизменно возвращались к войне, и это было естественно.

Выслушав наш рассказ о том, как мы разыскивали англо-американские корабли, Мазурук, улыбаясь, начал:

— За два-три дня до ваших полетов мы встретились с одним из кораблей конвоя PQ-17. Это произошло там же, у берегов Новой Земли. Возвращаясь с ледовой разведки, шли очень низко, над самыми верхушками волн. Выскочив из-за крутого мыса, неожиданно увидели транспортный корабль, который стоял недалеко от берега. Сильный крен на борт, спущенный до полумачты флаг говорили, что транспорт потерпел бедствие и, очевидно, оставлен командой. Но тут же на берегу недалеко от корабля мы заметили несколько палаток, а рядом людей и горы каких-то ящиков, мешков, бочек. Осторожно подойдя ближе, заметили вывешенный на мачте сигнал бедствия и слабый дымок, вьющийся из трубы судна.

Но какую реальную помощь могли оказать мы такому гиганту? Тем не менее нельзя было оставить людей в бедственном положении, а потому мы приняли решение сесть в море и выяснить, чем можем быть им полезными. С океана шла пологая, но крупная зыбь. Вы понимаете, конечно, как сложно садиться на такую волну. Еще больше нас волновало: а вдруг это ловушка? Подошли ближе. На корме надпись — «Уинстон Сэйлем». У зенитных орудий и счетверенных пулеметов — никого. Выбрали место поспокойнее, между берегом и кораблем, и пошли на посадку. Через две минуты машина уже плавно ныряла в зеленых провалах. Подрулили поближе. Внимательно следим за берегом и судном. Ребята за пулеметами. Подходить к борту или к берегу было, конечно, безумием, самолет мгновенно превратился бы в щепки от прибоя. Видим, на берегу у самого уреза воды столпились люди и, подняв руки, что-то кричат. Совсем непонятно: столько людей с автоматами и ручными пулеметами, а вроде сдаются в плен экипажу самолета. На клипер-боте (резиновая надувная лодка) штурман Николай Жуков и бортмеханик Глеб Косухин пошли к берегу, а мы, не выключая моторов и держа берег под прицелом турельных пулеметов, крейсируем под дулами зениток корабля, которые могли бы в одно мгновение смести нас, конечно, если бы там были люди. Наблюдаем за берегом, видим, как наши товарищи вышли на скользкие камни берега, как их с криками окружили: обнимают, бросают в воздух головные уборы.

Поставив гидросамолет под защиту камней на якорь, высаживаемся на берег. Первое, что мне бросилось в глаза, — это растерянность и нервозность, которые царили в лагере. Всюду хаотично разбросаны всевозможные припасы. Мешки с мукой, ящики с консервами, оружие, канаты, опрокинутые шлюпки... Небритые, в помятой одежде, офицеры и матросы радостно и крепко жали нам руки.

Когда шум встречи утих, капитан, грузный мужчина лет сорока пяти, мистер Ловгрэн, рассказал о том, что с ними произошло.

Около десяти дней назад, когда они шли с военным грузом для Советского Союза в числе конвоя PQ-17, охраняемого боевыми кораблями, их атаковали подводные лодки противника. С флагманского корабля охранения была дана команда торговым судам рассредоточиться и следовать самостоятельно в русские порты. Пользуясь плохой видимостью, корабли охранения ушли на запад. Через сутки, когда туман рассеялся, транспорты обнаружили, что в море, кроме них, нет никого. Положение стало сложным. Радиопередатчиком пользоваться было запрещено, так как могли их засечь пеленгаторы противника, а подслушивание принесло тяжелые вести. Немецкие самолеты-торпедоносцы «Хейнкель-115» и «Кондор-200» уже потопили часть кораблей, в том числе «Кристофор Ньюпорт». Чтобы обойти опасную зону, решили идти не к месту назначения, где их по пути могли перехватить враги, а на северо-восток, в глубь Арктики.