Карты правду говорят?

«...карты правду говорят...» Как хотелось бы, чтобы эти слова из детской песенки относились не к игральным картам, а к географическим, коим мы привыкли верить и которым порой вверяем свои судьбы, отправляясь в путешествие.

Бывает, конечно, что в силу не зависящих от картографов обстоятельств им приходится отказываться от нанесения на бумагу отдельных малозначащих объектов. Это называется генерализацией. Тут уж не взыщите: значит, городок или поселок слишком малы, речка — мелка или горка — невысока. Бывает и так, что отдельные объекты не наносятся на общедоступные карты по соображениям секретности, но их, если постараться, можно найти на картах с грифами «Для служебного пользования» или других, о которых непосвященный и знать-то не имеет права.

Но вот незадача — как быть с растиражированными географическими объектами, нанесенными на карту, но фактически отсутствующими, то есть теми, которые, подобно тыняновскому подпоручику Киже, «без лица, но с фамилией». Скажете, не может такого быть? Оказывается, может.

Украина, 1977 год. Еду на машине из Кировограда в Николаев по асфальтированному шоссе, которое обозначено во всех атласах автомобильных дорог СССР. Вдруг оно обрывается, и указатель-картонка со стрелкой «НИКОЛАЕВ» уводит меня в сторону. В результате сто с лишним километров по полям и перелескам. Ну ладно, подумал, сделали картографы в угоду строителям небольшую приписочку — рапортуйте, мол, что справились с заданием досрочно! Об этом случае я вскоре забыл, да и что вспоминать такую мелочь: до Николаева же добрался?

Сахара, 1989 год. Под изнуряющим солнцем продвигаемся по так называемой транссахарской дороге, нанесенной на все советские карты и школьные атласы. В алжирском городке Регган упираемся в барханы, а трасса «летит вперед» по несуществующим наметкам Главного управления геодезии и картографии и проходит еще... полторы тысячи километров. Но любой школьник, заглянув в карту, с уверенностью скажет, что величайшую пустыню мира действительно прорезает автомагистраль. А кто проверит, что это не так? Я проверил.

Наверное, я не стал бы писать этих строк, если бы не еще один случай, переполнивший чашу терпения. Побывал у нас в редакции чешский путешественник и писатель Яромир Штетина, возвращаясь из поездки по Сибири.

— Плохие у вас карты, Владимир, вредительские,— с горечью сказал он.— Дорога Омск — Новосибирск нарисована, но ее нет. Иркутск — Хандыга — асфальтированная дорога обозначена, но ее и в ближайшем будущем не предвидится. Нет, пойми, я не искал легкого пути, но картам у вас совершенно верить нельзя.

Что мне было возразить??

А ведь в XVI—XVII веках русские карты считались самыми достоверными. На них не было загадочных зверей и птиц, разгуливающих по неизведанным частям суши, как на многих картах Африки, выпущенных в Европе. Более того, карты считались государственным достоянием и не служили предметом купли-продажи. При Петре I начались работы по государственной съемке страны, «дабы каждый коллегиум о состоянии государства и о принадлежащих к оному провинциях подлинную ведомость и известия получить мог».

Мы стали заполнять пробелы в нашей истории. Хотелось бы, чтобы не осталось белых пятен и на наших географических картах. Ведь в конце концов обманываем самих себя. Эпоха Великих географических открытий давно прошла. Если исчезнет с лица земли Арал, а мы будем взирать безмятежно на раскинувшееся на картах море, Аралу и живущим вокруг него народам вряд ли будет от этого легче!

Владимир Соловьев

(обратно)

Над прахом Наполеона

— Сударь,— учтиво обратился я к их командиру с нашивками сержанта.— Позвольте от имени 32-й линейной полубригады приветствовать вашу часть!

Он холодно отсалютовал мне и отвернулся к строю. Беседовать со мной он был явно не расположен. Сухо кивнув строю неприветливых вояк, я отошел к своим ребятам...

Все мы из Ленинграда, и объединил нас, как и всех собравшихся в этот час на площади, интерес к истории Франции, личности Наполеона и традициям французской армии. Долгое время мы собирались друг у друга, по очереди делали небольшие доклады, рисовали эскизы военных мундиров и амуниции, изучали старинные армейские регламенты и репетировали строевые упражнения. Со временем все обзавелись точными копиями мундиров наполеоновской эпохи. В них два года назад мы приняли участие в походе любителей военной истории от Москвы до Березины через места знаменитых сражений 1812 года. Тогда же неформальные военно-исторические клубы нашей страны объединились в федерацию, куда вошла и наша ассоциация любителей истории наполеоновской эпохи. И вот первыми из советских групп исторической реконструкции мы получили приглашение на национальный праздник Франции.

Перед парадом на совете командиров заграничных отрядов — а были еще униформированные группы из Англии и Западной Германии — мне предложили возглавить колонну, что поначалу показалось довольно странным, ведь мы тут новички. Потом понял почему — я же был одет в генеральский мундир и носил настоящую шляпу и форменную треуголку, расшитую галунами и по всем правилам украшенную перьями. И здесь нельзя не отдать должное удивительной скромности и исключительному благородству более опытных участников парада. Ведь любители военной истории с туманного Альбиона и с берегов Рейна носили французские мундиры только рядовых и унтер-офицеров...

Я был счастлив, когда наш отряд с честью выдержал нелегкое строевое испытание. Это можно было понять по лучащимся глазам и приветливым улыбкам суровых англичан — именно они и были в форме французских пехотинцев. Сержант Ла Флер, с которым теперь уже без труда удалось найти общий язык, признался, что больше всего они не любят «клоунов», то есть тех, кто рядится в театральные мундиры, но ничего не понимает в армейских артикулах и не умеет держать кремневого ружья (у нас были муляжи, так как музейные ружья не разрешают вывозить за границу). Теперь щепетильные англичане убедились, что мы не «ряженые», и охотно приняли нас в свое братство. Каждый из моих солдат обрел в этот день по две дюжины друзей.

...Под купол Дома Инвалидов, где покоится прах Наполеона, с волнением вступают русские, англичане и немцы — потомки непримиримых противников республики и империи. Звучат резкие слова команд. Повзводно выстраиваемся в центре огромного зала. В наступившей тишине раздается:

— Презанте возарм! На караул!

Лязгнули ружейные замки, затрещала барабанная дробь. Трехцветные знамена медленно склонились над покоившимся под полом саркофагом из карельского мрамора, подаренного Россией.

Вдруг барабаны умолкли. На минуту в огромном зале воцарилось гробовое молчание. Но — взмах сабли, и могучие своды сотрясло громовое:

— Вив лэмпрёр! Да здравствует император!

Олег Соколов, президент Всесоюзной федерации военно-исторических клубов

Париж

(обратно)

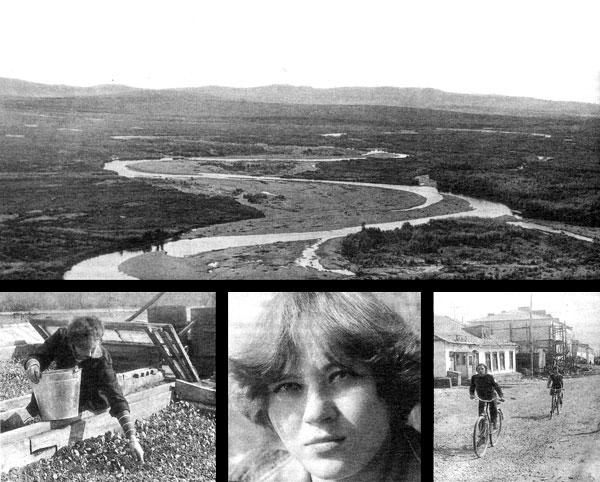

Шесть сезонов и вся оставшаяся жизнь

Сорокалетний художник Савицкий приехал в далекий Нукус в 1956 году. Приехал навсегда, оставив Москву, квартиру на Арбате, друзей и знакомых. Через десяток лет Игоря Витальевича знала вся Каракалпакия. Когда он умер (это случилось в 1984 году), местные жители хотели похоронить его на мусульманском кладбище...

В свое время имя Савицкого встречалось мне в книгах о Хорезмской экспедиции, слышала я его и от знакомых художников, и от экспедиционников, чей маршрут проходил через Нукус, но память как-то не задержалась на нем. Когда же весной 1988 года в Москве, на Гоголевском бульваре, открылась выставка «Забытые полотна» из собрания Нукусского музея искусств и я, ошеломленная обилием незнакомых талантливых имен, кинулась расспрашивать о создателе этого музея,— было уже поздно.

Здесь же, на выставке, я узнала — об этом говорили уже открыто,— как Савицкий ходил по мастерским, разыскивал родственников умерших художников, приходил в дом, сам доставал с антресолей сваленные в кучу холсты, сам мыл полы, чтобы разложить картины (у вдов уже недоставало сил на это)— отбирал, покупал, зачастую на свои деньги, и увозил в Нукус.

Когда Савицкий появлялся в Москве, художники передавали друг другу: «Савицкий приехал... Савицкий приехал...» Для многих это означало — пришла помощь, дружеская поддержка. Те, кто еще не знал Савицкого, прежде чем отдать свои картины, спрашивали:

— Ему можно верить? Ответ был всегда один:

— Можно.

Он приобретал и сохранял то, что могло уйти в небытие или за рубеж — картины художников-авангардистов, которых в те годы официальное искусство не признавало.

Что же привело Савицкого к мысли собрать работы художников, отторгнутых жестоким временем? Было ли это просто увлечением или — выражением гражданской позиции человека, который нашел в себе силы не только иметь ее, но и защищать? Как и когда он стал своим в Приаралье — среди каракалпаков, узбеков, казахов? И вообще, что это был за человек, способный к столь резким переменам в жизни? С «Забытых полотен» началось мое путешествие по следам Савицкого, к его коллегам и друзьям, которых, к счастью, осталось много, как и добрых воспоминаний об этом человеке.

Моими соседями в самолете были: молодая женщина в цветастом платке и длинном бархатном платье, крупный мужчина с коричневым лицом и такой же смуглый мальчуган лет пяти. Мальчуган крутился на коленях отца, потом задремал, утонув в его объятиях. Я листала журнал с большой статьей об Арале и вдруг почувствовала, что мой сосед словно окаменел. Была ли ему знакома эта статья с прогнозами, почти не оставляющими надежд на возрождение Арала и Приаралья, или, зная реальную жизнь, он задумался о будущем своего сына — сказать не могу. Только неожиданно я почувствовала какую-то вину перед этой семьей из Нукуса...

Я убрала журнал, но чувство горечи не исчезло.

В Нукусе дул белый, соленый ветер. Он летел с Арала, неся с обсохшего дна озера-моря едкую пыль. Она оседала на листьях тополей и акаций — и от того город казался унылым. Город без истории (он начал строиться в 30-х годах), плоский, с четкими, словно по линейке проложенными улицами, с сухими арыками и аккуратными домиками... Чем же мог привлечь художника, потомственного русского интеллигента, родившегося в Киеве (отец его был юристом, дед — славистом), этот сонный провинциальный в те времена городок, затерянный среди пустынь?

Ищу ответ в его картинах и акварелях, собранных в музее искусств. «Утро в Хиве», «Розовый закат», «Юрта в Уйджае», «Карагачи», «Очистка хлопка», «Раскопки Кой-Крылганкала», «Ворота в Куня-Ургенче»... Мягкие, лиричные краски, раздумчиво-созерцательная интонация, какая-то приглушенная, но явная нота радости от реальности этих древних стен, осеннего цветения пустыни, закатов над ней...

В Среднюю Азию Савицкий впервые попал студентом. В Самарканде, куда во время войны был эвакуирован Суриковский институт, он учился у Фалька, Истомина, Ульянова, Крамаренко и воспринял их огромную художественную культуру, развил свой природный талант. Он впитал богатые краски Самарканда, они жили в нем, и, может быть, поэтому в 1950 году он едет в Хорезмскую археолого-этнографическую экспедицию, еще не сознавая, что этот шаг — начало его долгой любви к Каракалпакии. С тех пор шесть сезонов подряд он работал в Хорезмской экспедиции.

Впоследствии, вспоминая эти годы, Игорь Витальевич напишет: «Каракалпакия — удивительная земля. Разнообразие ее пейзажей, ее невысокие, но мощные черные, белые, красные и золотистые горы, пустыни, сады, поля и золотые от камыша рыбацкие поселки, необычайно тонкая цветовая гамма, какой-то особый серебристый свет, придающий пейзажу неповторимость световой среды,— все это не может не волновать и как бы околдовывает». И далее — о сохранившихся памятниках архитектуры, возведенных из глины: «Бесчисленные, ныне почти исчезнувшие, крепости, замки, дома встречались большими скоплениями, неожиданно возникали среди безлюдных высоченных гряд песков или розовых такыров. Мы буквально ходили по древностям».

Есть у Савицкого картина, которую он назвал «Купола Хивы»,— серо-синее скопление куполов под утренним, еще неярким небом. Казалось, художник видит город сверху, как бы парит над ним, давая простор для воображения. С какой же точки писал он эту картину?

И вот я в Хиве. Глиняные стены Ичан-калы. Через Восточные ворота вхожу внутрь крепости. Город в городе... Узкие улочки, глиняные стены домов, купола усыпальниц, порталы, минареты. Несмотря на солнечный день, серо-желтые краски приглушены, только майолика куполов вспыхивает зеленью и голубизной под ярким небом. Помните — у Мандельштама? «Лазурь да глина, глина да лазурь. Чего ж тебе еще?»

Савицкий видел Ичан-калу задолго до того, как она была объявлена заповедником. Он писал старую Хиву, и в его полотнах атмосфера древнего среднеазиатского города ощущается сильнее, чем на улицах нынешней Хивы и даже под стенами Ичан-калы, ныне отреставрированной и какой-то приглаженной.

Окунаюсь в глубокую прохладу Джума-мечети. Лес резных деревянных колонн поддерживает своды. Долгая крутая лестница ведет на минарет. Виток за витком, в полной темноте. Ощущение, будто ты в каменной трубе... Наконец чуть забрезжил и вскоре вспыхнул свет — яркий, ослепительный — свет солнечного дня.

Не верю глазам: я уже видела это скопление куполов, глубокие проемы улиц, уходящие в синее небо желтые плоскости мечетей... Конечно же, Савицкий писал свои «Купола Хивы» с верхней площадки минарета, откуда муэдзин призывал когда-то горожан на молитву.

Я часто вспоминала потом этот подъем на минарет, соотнося его со всей жизнью Игоря Витальевича: виток за витком, к цели. И думала: одни приезжают с желанием познать, запечатлеть, спасти, помочь; другие... Помните «Господа-ташкентцы» Салтыкова-Щедрина? У них на устах один крик — «Жрррать!», и мораль их донельзя проста: «Мне бы, знаете, годик-другой,— а потом урвал свое, и на боковую!»

Салтыков-Щедрин писал свой сатирический цикл в 60—70-х годах прошлого века, когда происходила колонизация Средней Азии. Тогда из России в новое Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте хлынула орда чиновников-хапуг. Либеральная пресса с негодованием писала о частых случаях произвола и «бесстыжества»... Оттолкнувшись от событий тех лет, писатель создал обобщенный образ «ташкентцев», которые, оказывается,— стоит только присмотреться, благоденствуют в любой точке государства Российского. «Нравы создают Ташкент на всяком месте,— замечает сатирик,— бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь...»

Ох и живучи оказались господа-ташкентцы! Как и сто лет назад, они, не задумываясь, ломают и губят чуждый им уклад жизни, исторические традиции, природу. Грандиозные проекты, которыми так славились ташкентцы-цивилизаторы, кончаются ныне трепещущим на ветру лозунгом — «Борьба за сохранение Арала — всенародное дело!». Он висит в центре Нукуса, рядом с монументом Ленину, между одетыми в камень, блещущими стеклами зданиями обкома партии и Аралводстроя.

Дорога в Хиву была знакома Савицкому до мельчайших подробностей. По ней он ездил и на раскопки крепостей Кават-кала, Джампык-кала, Кзыл-кала. Он был по натуре кладоискателем, копал даже на Чилпыке, уже оставленном археологами, надеясь найти свидетельства далеких зороастрийских времен.

...По обе стороны дороги — ровная сухая земля. И вдруг — посреди пустыни — холм, увенчанный плоским навершием. Это — дахма, насыпное сооружение, где много веков назад люди, исповедовавшие зороастризм, справляли обряд прощания с умершими. Зороастрийцы считали, что мертвое тело должно быть изолировано от воды, огня, земли, и потому сооружали дахмы, как бы поднимая мертвецов над этими стихиями.

Расчищенные археологами ступеньки, прорубленные в склоне, ведут к площадке. Здесь когда-то по радиусам укладывали трупы. Звери и птицы делали свое дело, и через год кости умерших выносили в сосудах-оссуариях, чтобы захоронить на соседних возвышенностях.

Эта дахма — зороастрийский центр Западного Хорезма — единственный в своем роде памятник, сохранившийся до наших дней. С IX века ислам, принесенный ранее арабами-завоевателями, прочно утвердился в этих краях.

С вершины Чилпыка — так называют местные этот холм — далеко видна серо-желто-зеленая плоская земля, ленивые извивы Амударьи и огромное просторное небо. Жара, тишина, ветер. Игорь Витальевич любил подниматься на Чилпык в одиночестве...

Благодаря Савицкому была собрана богатая коллекция оссуариев. До сих пор при музее работает археологическая экспедиция, пополняя собрание древностей. Именно там, в музее искусств, среди каменных котлов, ритуальных кувшинов, сердоликовых бус и раковин каури — я увидела оссуарии в форме ларцов, усыпальниц и даже в виде лежащего верблюда...

В экспедиции Игорь Витальевич вставал раньше всех, к обеду его дозывались с трудом; да и после обеда, хотя по режиму экспедиции эти жаркие часы были нерабочими, брал флягу с водой, мокрый платок на голову — и в раскоп. Трудно было признать в нем начальника экспедиции.

Савицкий мог всю ночь напролет просидеть над осколками керамического блюда, а утром, словно оправдываясь, говорил коллегам: «Знаете, сначала ничего не получалось. Потом увлекся, засиделся — и вот...» В руках его сияла восстановленная находка.

Как-то он услышал, что в кипящем формалине хорошо очищаются золото и бронза. Запах ужасный, пары ядовитые — а он, несмотря на уговоры бросить это занятие, продолжал опыты. Прекратил только тогда, когда сказали, что формалина больше в городе нет. Поверил. Но здоровье свое подорвал основательно.

...Крепость Джампык-кала стоит в стороне от шоссе. Я добиралась до нее с археологами Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР: они показывали Джампык-кала участникам экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь». Мощные «мерседесы» легко преодолели ухабистую проселочную дорогу и остановились у самого подножия крепости. Долго над потревоженной пустыней стояло густое облако пыли.

Поднялись к оплывшим от времени и ветра глиняным стенам. Эту крепость нанесла на карту экспедиция Сергея Павловича Толстова еще в 1937—1938 годах, но раскопки продолжаются и поныне. Здесь была не только крепость, но и город. Он был одной из точек Шелкового пути; его жители занимались посредничеством в торговле. Еще недавно археологи относили этот город к средневековью, но раскопки показали, что есть и античный слой.

За крепостной стеной возвышались развалины цитадели. Сохранились остатки полуколонн-гофров (типично хорезмский архитектурный прием), и по ним нетрудно предоставить, какое это было мощное сооружение. Сейчас строй гофров напоминал гигантский орган, на котором постоянно играет ветер... Археологи думают, что крепость отвечала не столько оборонительным целям, сколько была символом власти над городом, расположенным ниже. Квартал его был вскрыт археологами в 1983 году, и в раскопках опять-таки принимал участие Игорь Витальевич.

Археолог Кайратдин Хожаниязов, который работал с Савицким, вел меня по улице старого, ушедшего в землю города, показывал отрытые стены помещений, баню, обложенную камнем, канализационное устройство, проложенное под улицей. Город жил в XII—XIV веках.

— Игорь Витальевич не любил субботы и воскресенья,— вспомнил Кайратдин, желая, видимо, помочь мне представить Савицкого,— и часто в эти дни мы видели его на проселочной дороге. Высокий, сутуловатый, с рюкзаком за плечами... Он добирался из Нукуса на машине, потом шел пешком на раскоп. А в рюкзаке вез нам продукты, купленные на свою зарплату.

Солнце скатилось за окоем пустыни. Глиняная крепость Джампык-кала потонула в его красно-золотых закатных лучах.

Мне рассказывали, как однажды — это было в середине 70-х годов — трактора, вспахивая поля, вплотную подошли к кургану Элик-кала. Савицкий бросился машинам наперерез: «Только через меня!» Из совхоза звонят в Нукус: «Уберите этого сумасшедшего старика!»

«Сумасшедший старик», который спасает для людей их собственную историю... Какой горький парадокс! Думали ли те, чьему приказу повиновались трактористы, что, заполучив несколько новых гектаров пашни, они уничтожают корни народной памяти? Едва ли... Кто окрыленный идеей «великих строек», кто от безмыслия, а кто зачастую и себе во благо — трудились они, засучив рукава, над созданием Аралкума, новой пустыни. Савицкий был непонятен господам-ташкентцам и неприемлем для них.

Еще во время хорезмских экспедиций Савицкий заинтересовался прикладным искусством каракалпаков. Подтолкнула его к этому Татьяна Александровна Жданко, известный этнограф. Она первая описала в трудах Хорезмской экспедиции основательно забытое и мало кому известное орнаментальное искусство этого народа. И сделала вовремя: искусство каракалпаков могло исчезнуть навсегда. Оно уже приближалось к опасной черте: давно ушли в прошлое купцы, привозившие бухарскую ткань для халатов и нитки для вышивания; страшный урон нанесли годы раскулачивания: люди уничтожали, резали на куски старые вещи — «признак зажиточности», словно стараясь забыть свое прошлое...

И все-таки Савицкому еще удалось увидеть многое: национальную одежду, богато расшитую узорами, ювелирные украшения, ковры, резные деревянные сундуки. Художника покорило народное искусство каракалпаков. Он решает посвятить себя его изучению. Это и привело Игоря Витальевича через несколько лет в Приаралье. Навсегда.

Став сотрудником Института истории, языка и литературы в Нукусе, Савицкий настаивает на массовом сборе предметов прикладного искусства. Поначалу его не понимают: чего нет, того не вернешь, а что есть — этим пользуются, какое это искусство? Савицкий убеждает, доказывает, организует этнографические экспедиции (так называемые «подворные обходы»), ходит из аула в аул, изучает, смотрит, привозит в Нукус, реставрирует утварь, одежду, украшения, седла. Отдавали тогда охотно: видно, памятны еще были 30-е годы... «Саветски»— так звали Игоря Витальевича в аулах (говорят, даже сейчас в Нукусе улицу Советскую часто называют улицей Савицкого). Улыбались насмешливо и удивленно, глядя, как городской интеллигентный человек взваливал на плечи ергенек — резную створку дверей юрты и шагал с этой нелегкой ношей по каменистой пустынной дороге...

В 1959 году открылся Каракалпакский филиал Академии наук Узбекской ССР. Савицкий устроил выставку. Скромное, казалось бы, событие, но выставка как бы заново открыла каракалпакам их собственное искусство... А Савицкий думал уже о создании музея. У него появились единомышленники: молодой художник Кдырбай Саипов, скульптор Жолдасбек Куттымуратов, ученый Марат Нурмухамедов да и многие еще. Они вместе «пробивали» идею музея, и наконец в 1966 году его открыли — для начала две маленькие комнатки, одна штатная единица. А задачи — поистине необъятные: прикладное искусство, отдел древнего Хорезма, изобразительное искусство.

Не знаю, было ли какое народное ремесло, которое не привлекало бы Савицкого. Его интересовали кузнецы, плотники, мастера юрт и арб, седельники, ювелиры, ткачи... И сейчас в музее можно видеть то, что собрано его экспедициями за долгие годы. Традиционные головные уборы невест; женские халаты с ложными, скрепленными на спине рукавами — халат накидывался и на голову; вышивки с характерными орнаментами — «муравьиная талия», «след собаки», «скорпион», «след верблюда». Коричнево-красная палитра ковров и кошм, приглушенный блеск серебра, кораллов и сердоликов, потемневшее резное дерево сундуков...

Истоки каракалпакского искусства — пласт древних степных культур Евразии; образы его складывались веками и потому — очень устойчивы, многослойны. И поэтичны. Еще казахский просветитель Чокан Валиханов в середине прошлого века отметил высокую художественную одаренность каракалпаков, «этих первых в степи песенников и поэтов». Побывав в низовье Сырдарьи, он записал легенду о песне, которая, путешествуя по миру, однажды остановилась ночевать в стойбищах каракалпаков на той стороне реки Сыр...

Этот древний тюркский народ долго не имел своего постоянного пристанища и своей письменности. Исследователи связывают его происхождение с древними кочевниками-саками, с огузами и печенежским племенем «черных клобуков». Каракалпаки вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством, земледелием, рыболовством. Разные исторические обстоятельства в разные столетия приводили их то в южнорусские степи, то в бассейны Урала и Волги, то снова возвращали в родное Приаралье, в низовье Сырдарьи и Хорезм. Они двигались и на восток — в Ферганскую долину, в районы Самарканда и Бухары. В 1811 году хивинский хан переселил их с Сырдарьи на территорию нынешней Каракалпакии. Это был страшный переход через пустыню, много людей погибло в песках, и до сих пор эхо этого события звучит в сказаниях и легендах.

Понять мир кочевого эпоса Савицкому помогал Марат Нурмухамедов. Он был и писателем, и филологом, и литературоведом, и этнографом. Долгие годы их связывала глубокая и нежная дружба.

— Для меня Игорь Витальевич всегда был просто «дядей Игорем»,— вспоминала дочь ученого Мариника Бабаназарова.— Я знала его с рождения, помню, как они допоздна засиживались с отцом за беседой... Отец одно время работал в обкоме партии, секретарем по идеологии, вот тогда-то он и сумел помочь в организации музея. Знаете, именно Игорю Витальевичу я обязана тем, что теперь работаю в музее. Притяжение его личности было неодолимо...

Мариника — директор Государственного музея искусств Каракалпакской АССР имени И. В. Савицкого — училась в Ташкентском университете, а недавно заочно окончила еще и Ташкентский театрально-художественный институт. Тема ее диплома: «Игорь Савицкий — создатель музея, художник, этнограф, археолог».

В ее кабинет непрерывно входят по делам сотрудники. Мариника просит их присесть, и они, услышав, что речь идет о Игоре Витальевиче, охотно включаются в разговор. И Альвина Шпаде, и Гулистан Галиулина, и Валентина Сычева, и Эльмира Газиева работают в музее давно, и им есть что вспомнить. Передаю их слова так, как они записаны: любовь и нежность этих женщин к Игорю Витальевичу скрепляют, как мне кажется, воедино разрозненные осколки воспоминаний.

...Нам достаточно было услышать голос Игоря Витальевича, чтобы понять, в каком он настроении.

— Милые дамы,— обращался он к нам, и это означало, что он в добром расположении духа.

— Девицы! Милочки! — мы поеживались от его саркастического тона, сознавая, что сделали что-то не так.

— Предатели! Вы предаете музей!— гремел он, когда кто-нибудь из ценных работников хотел уходить с работы. Он был очень вспыльчив, но отходчив.

Иногда его голос становился тихим, вкрадчивым, и нам казалось, что над головой у него вырастает нимб. Это означало, что ему очень хотелось заполучить какую-либо вещь... «Это бы музею не помешало»,— скромно говорил он.

...Трудился он по 16—18 часов в сутки. За долгие годы — ни одного отпуска для отдыха, только длительные поездки для сбора вещей и картин. Игорь Витальевич практически жил в музее. Дважды отдавал квартиры, которые ему предоставляли, своим сотрудникам. Любил ходить по музею рано утром, восхищался: «Смотрите, как играют краски на полотнах при утреннем освещении...»

...В музее он нередко и печи топил, и экспонаты чистил. Зарплата его обычно лежала в столе, все это знали. Он говорил: «Берите, если нужно». Музей покупал его полотна и акварели, и вырученные деньги Савицкий пускал на ремонт или заказывал рамы для картин.

...Когда Игорь Витальевич лежал в больнице в Нукусе (он был очень больным человеком), мы ему графику ящиками носили: он делал опись листов.

...За глаза мы звали его «Боженькой». Он знал свое прозвище и, похоже, был доволен. Нам казалось, что он может все. Было в нем какое-то детское неприятие препятствий. Все, что задумывал, ему удавалось. И в какие ведь времена!

Слушая коллег Савицкого, я подумала: а может, он уехал из Москвы не только потому, что полюбил искусство Каракалпакии и ее природу? Может, он бежал из Москвы, подальше от «шариковых», управлявших культурой, чтобы, скрывшись за рамками национального искусства, иметь возможность действовать самостоятельно? Ведь не случайно Савицкий говорил: «Никогда в другом месте и в другое время я не создал бы такой музей...»

Мариника дала мне посмотреть книгу Савицкого, изданную в Ташкенте за год до открытия музея. Называлась она «Прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву».

Как внимательно и, я бы сказала, осторожно входил он в неведомую ему ранее область — чужую культуру. В книге впервые опубликовано более пятисот орнаментальных композиций, приложен словарь терминов, из которого я, к примеру, узнала породы деревьев, растущих на территории Каракалпакии, и их названия на каракалпакском языке; наухан —: шелковица, согит — ива амударьинская, карагай — сосна и так далее. И очень о многом говорят пестрящие на страницах сноски типа: «Баймурат Жусупов (р. 1889 г.) из рода Ктай аралбай — потомственный резчик по дереву, плотник, делает юрты. Проживает в лесхозе Ходжейлинского района». Скольких же мастеров выявил, обошел и записал Савицкий! Его интересовала не только технология работы плотника (профессии резчика как таковой в Каракалпакии не было — резьбой занимался плотник, который умел делать из дерева все), но и детали быта, жизни мастера. Вот, например, строки из патии — наставления, которые произносил мастер на праздничном тое в честь окончания обучения ученика: «Ты был моим учеником, а теперь должен быть хорошим мастером. Делай все, что заказывают, и дорого не бери. Если сделаешь хорошо, придут еще. Счастливого пути!»

За каждой строкой книги Савицкого, несмотря на ее научную сдержанность, виделся мне его характер, его сущность. Ни малейшего чувства превосходства по отношению к другому народу. Глубочайшая порядочность, честность. И ощутимое желание — восстановить традиции народа, продлить его линию жизни.

...Еще не так давно жил в Нукусе старик Олимпиев. Его так и звали — Олимпиев. Только по фамилии. Он любил цветы, много клумб разбил в городе. Савицкий был одним из немногих, кто водил дружбу со стариком. Другие, верно, опасались: бывший царский генерал все-таки, как говорила молва. Я вспомнила об этом человеке, размышляя о тех традициях подвижничества, которыми славились многие русские, пришедшие в Среднюю Азию в прошлом веке, и которые, безусловно, унаследовал Савицкий.

Среди тех людей были и генералы, и солдаты, военные топографы и лесоводы, учителя, врачи, естествоиспытатели. Не буду называть известных фамилий, а неизвестные уже канули в вечность... Приведу лишь одну: художник и литератор Н. Каразин. В 80-х годах прошлого столетия он путешествовал по Каракалпакии и оставил рисунки — первые свидетельства трудной жизни ее народа. Эти русские люди в отличие от господ-ташкентцев, своих братьев по крови, стремились понять местные устои и никогда не применяли насилие, пытаясь изменить их. Они помнили, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Они просто делали разные полезные для этой земли дела, закладывая тем самым основы настоящей дружбы. Как делал это и Савицкий.

...Сухощавое лицо, высокий открытый лоб, глубокие глазницы — лицо человека, погруженного в размышления; и в то же время чувствуются энергия, воля, даже, я бы сказала, фанатизм. Конечно, в этом скульптурном портрете Дамир Рузыбаев выразил не только свое личное отношение к Савицкому.

В Нукусе, на улице Джуманазарова, в небольшом одноэтажном доме живет другой скульптор — Дарибай Турениязов. Три с лишним десятка лет назад, когда он встретился с Савицким в Каракалпакском филиале Академии наук (кстати, Дарибай и сейчас там работает — завхозом, чтобы иметь возможность ездить в экспедиции за материалом), это был никому не известный молодой человек, о котором знали лишь, что он режет из дерева игрушки и дарит их друзьям.

Савицкий заметил талант Турениязова.

— Игорь Витальевич приходил в этот дом раза два в неделю,— рассказывал мне Дарибай,— сидел подолгу, расспрашивал, что я делаю, советовал не разбазаривать свои вещи на сторону. Наш музей купит, говорил он, не беспокойся...

Так стараниями Савицкого в нукусском музее были собраны многие работы Дарибая Турениязова, по которым видно, как росло его мастерство: «Птица Сирин» (она стала эмблемой музея), «Каракалпак в шапке шугурме», «Полдник» — фигура девушки с кувшином, «Маслобойка» и другие. В «Маслобойке» мастер использовал обыкновенную маслобойку каракалпаков, нанеся на ее стенки рельефные человеческие лица.

— Савицкий говорил мне: не отрывайся от жизни своего народа, ты силен этим...

Мы сидим с Дарибаем в его доме, в большой проходной комнате, возле низкого стола, за пиалами с чаем. Комната эта — то ли гостиная, то ли кухня — здесь же плита, холодильник; то ли мастерская: вдоль стены тянутся полки со скульптурами и заготовками, тут же рабочий стол мастера. Туда-сюда ходят сыновья Дарибая и его молодые невестки с детьми. Узнаю, что в этом домике из трех комнат живет... 18 человек! Дарибай показывает толстую папку со всеми справками: письмами и ответами-отписками.

— Савицкий бы помог...— вздыхает он.— Неужели мне не увидеть своей мастерской?! Вот только в экспедициях, на просторе, человеком себя ощущаю...

Дарибай снял с полки фигурку девушки. Скульптура была выполнена из твердого красноватого дерева, лицо — инкрустация из кости. Мастер говорит, что фигурка вырезана из джузгуна, дерево это крепкое и редкое, растет в пустыне, у старых колодцев, рядом с саксаулом; режет он и из корней урюка и туранги, из древесины чинара и мягкого тополя. А недавно привез из экспедиции тяжелый кусок песчаника и вот вырезал небольшую композицию «Арал»: над волной взмыл орел, в глубине плывет сом. Они словно говорят друг с другом, плачут о судьбе моря и своей собственной...

— Природу нельзя насиловать ни в большом, ни в малом,— размышляет мастер.— Вот и я — долго к каждому корню присматриваюсь, что природа подскажет, то и делаю. Так и Савицкий говорил...

Подобно Турениязову многие молодые каракалпакские художники и скульпторы тянулись к Савицкому. Один из них — Жоллыбай Изентаев, нынешний председатель правления Союза художников Каракалпакии, рассказывал мне о семинарах Игоря Витальевича.

— Развесит ковры — казахские, туркменские, каракалпакские — и велит сравнивать. Орнамент. Колорит. Ритм. Мы порой не различали, чьи это ковры. Савицкий сердился: «Плохо знаете свои традиции!» — «Но я родился в юрте!» — «Может, и родился, да смотрел плохо!»

Музей в первые годы своего существования был тем центром, где — в жарких спорах и обсуждениях — рождалось современное искусство каракалпаков.

Савицкий приближался к главному делу своей жизни. И побудительным моментом вновь стало желание спасти истинное искусство и помочь народу, с которым свела его судьба. А в те же самые годы господа-ташкентцы («право обуздывать, право свободно простирать руками вперед»— вот их единственный «талант») строили на берегу Арала дачи, которые кажутся ныне миражами: море отступило, и здания стоят посреди пустыни...

Савицкого мучил вопрос: каким должен быть музей в Нукусе, точнее, его изобразительный отдел? Ислам, как известно, налагал ограничения на изображение людей и животных, и все творческие силы народа ушли в искусство прикладное. Чтобы создать свою школу, надо было дать молодым каракалпакским художникам, которые только-только начали появляться, истинные ориентиры. И Савицкому пришла идея: показать, как зарождалось и развивалось изобразительное искусство Узбекистана в первые послереволюционные годы.

Тут нужна была не только художественная культура Савицкого, тут, скажем прямо, требовалось и гражданское мужество. Ведь многих художников 20—30-х годов, имевших свой почерк, ярые сторонники принципов социалистического реализма — единственно приемлемого тогда в искусстве — вычеркнули из художественной жизни. Многие умерли в нищете и безвестности, кое-кто «перековался», сломавшись и утратив своеобразие таланта. Савицкий задумал спасти то, что было сознательно предано забвению.

Он понимал, на что идет. «Когда меня посадят,— говорил он своим сотрудникам,— будете носить передачи». Но местные власти уже поверили в Савицкого и, может быть, даже не очень понимая, что он задумал, не мешали ему. Савицкий уверенно приходил в обком партии, показывал очередную найденную картину (так было, например, с портретом Алишера Навои кисти Г. Никитина, который Савицкий нашел в одном обветшалом доме: портретом закрывали дырку в крыше) — и получил согласие на покупку. Наверно, местным властям льстила и растущая, неофициальная, слава музея в Нукусе.

Новый замысел поглотил Савицкого целиком, потребовал отречения от себя как от художника. Игорь Витальевич пошел на это, как ни тяжело ему было, объясняя, что «будет больше пользы, если я буду собирать других художников».

Первую ниточку поиска Савицкому дали московские художники — Горчилина и Комиссаренко. Ниточка привела его в Ташкент, Самарканд. Неожиданно — даже для себя — Савицкий открыл много забытых мастеров. Причем стремился, сколь возможно, широко, полно представить художника — и теперь благодаря этому мы имеем уникальную монографическую и ретроспективную коллекцию большинства замечательных художников Узбекистана.

...Александр Волков, Урал Тансыкбаев, Николай Карахан, А. В. Николаев (Усто-Мумин), Надежда Кашина, Елена Коровай — этот перечень можно без труда продолжить. Разная судьба у этих художников — одни жили в Узбекистане всю жизнь, другие — годы, десятилетия; разная известность (многие знают, например, А. Волкова и его «Гранатовую чайхану», висящую в Третьяковке); разный творческий почерк. Но объединяют их работы черты подлинного искусства.

Средняя Азия с ее немеркнущими красками, которые всегда привлекали художников, богатый этнографический колорит, сегодня во многом ушедший, приметы прошлой и новой жизни — вот что можно увидеть на спасенных полотнах.

Со временем Савицкий стал собирать и московских художников, в творчестве которых был среднеазиатский период, а потом и полотна тех, кто был не признан, чей час наступил только сегодня.

Многим официальным лицам это понравиться не могло. Начались комиссии, объяснения. Приходилось порой прибегать к хитрости: вместо фамилии художника-эмигранта, например, ставить «неизвестный художник».

Когда Савицкий умер (это случилось в Москве), некоторые чиновники из Министерства культуры пытались запретить панихиду в Музее искусства народов Востока. Но из этих попыток ничего не вышло. Были люди, и их было много, кто понимал значение Савицкого, который сохранил целый пласт нашей культуры. Не дал ему исчезнуть так же безвозвратно, как ныне исчезает Арал.

В Муйнаке, на бывшем берегу бывшего моря, ко мне вновь пришло то чувство горечи, которое я испытала в самолете. Уже давно Муйнак перестал быть портом и городом рыбаков. Хотя еще строят новые дома, и дети идут в школу, и колышутся белые занавески на открытых дверях магазинов — город кажется потерянным. Уезжают рыбаки, уезжают капитаны, особенно русские, потомки тех уральцев, которых когда-то ссылали в Муйнак... Боль застыла в глазах людей, которые еще остаются здесь. Боль и вопрос: «Кто виноват в этом?»

Когда Савицкий жил и работал в Нукусе, ветер с Арала еще доносил свежесть моря. Игорь Витальевич часто спрашивал ученых: «Что будет с нашим Аралом?» И в тревожном предчувствии собирал пейзажи, которых — увы!— уже нет в реальности. Лишь по полотнам Урала Тансыкбаева, Ф. Мадгазина, Кдырбая Саипова, Рафаэля Матевосяна, наброскам и этюдам самого Савицкого можно представить, какими могучими и полноводными были в очень недалеком прошлом Амударья и Арал. Сердце Савицкого сжалось бы от горя, если бы он увидел Муйнак, окутанный едкой соленой пылью, и черные остовы кораблей среди песка и лиловых факелов тамариска...

Думая сегодня о подвижничестве Савицкого, о его практическом, так сказать, интернационализме, я уверена, что он сделал бы все, даже невозможное, чтобы отвести беду от своей Каракалпакии, своего Нукуса, своего музея, которому тоже грозит мертвящий ветер экологической катастрофы. Ибо любить для Савицкого означало — действовать.

Нукус — Хива — Муйнак

(обратно)

К пирамидам Ламбаеке

Нам кажется, что мы изучили нашу планету, познали ее дописьменную историю после того, как походили по натоптанным туристским тропам Египта и Мексики и увидели на картинках Мачу-Пикчу в Перу. В поисках нового посылаем исследователей на Луну, где они находят только камень и песок. А между тем на нашей фантастической планете по-прежнему можно открыть неведомые храмы и центры забытых культур, ведь люди, которые жили здесь, оставили нам свои следы.

Тихий океан... Надо же было назвать так самый большой и самый бурный из океанов нашей планеты! Придумал это название испанский конкистадор Нуньес де Бальбоа, когда первым из европейцев пересек Панамский перешеек и увидел неизвестный еще географам Старого Света океан. Название показалось подходящим и тем испанцам, которые незадолго до этого пересекли штормовую Атлантику и по ту сторону Панамы обнаружили безмятежное море, защищенное Американским материком от вечных восточных пассатов.

Вопреки собственным воспоминаниям о яростных штормах и высоченных волнах, я тоже готов был согласиться с названием «Тихий», когда недавно вновь оказался в Перу. Я сидел на скале в широком устье реки Ламбаеке, откуда испанцы в XVI веке под предводительством Писарро двинулись внутрь страны покорять могущественное племя инков. Вокруг меня была просторная долина, в глубине которой карабкалась вверх по склонам уцелевшая часть древней инкской дороги.

Далеко в океане лежали острова Общества и Маркизы, где зародился мой интерес к маршрутам морских миграций. Там находились и острова Туамоту, связанные с этим побережьем ветрами и течениями, которые доставили к атоллам наш плот

«Кон-Тики». Намного ближе и несколько севернее помещались Галапагосские острова, где мы обнаружили черепки, доказывающие, что туда часто ходили доинкские мореплаватели. Значительно дальше, но все равно лишь на половине пути, пройденного «Кон-Тики», лежал остров Пасхи, единственный остров в Тихом океане, где сохранились следы подлинной древней цивилизации с письменностью, архитектурой, астрономией и мегалитическими скульптурами.

Большинство людей считает, что я только и делаю, что прыгаю с одного плота на другой. Кое-кто готов признать, что, кроме этого, я организовываю археологические экспедиции на разные тропические острова. Но мало кому известно, что большую часть времени я провожу в стенах библиотек и музеев или за столом, где высятся горы писем, которые обрушивает на меня почтальон. Дни на плотах я назвал бы желанными паузами, позволяющими отдохнуть душой.

Я никогда не читал детективы. Захватывающие приключения — неотъемлемая часть моей жизни и деятельности. Главная задача археологов — не доказать, а что-то найти. Они и открыватели, и следопыты, ведь то, что они находят,— лишь фрагменты далекого от завершения мозаичного панно. Но каждый новый фрагмент говорит о конкретных событиях на нашей древней планете, о которых современный человек ранее не подозревал.

Когда средневековые европейцы начали совершать дальние плавания, они обнаружили, что обитатели других материков во многом опередили их. Тем не менее европейцы почитают себя первооткрывателями. Тогда история мореплавания должна начинаться с Колумба, то есть с XV века. Теперь мы признаем, что жившие в Гренландии норманны оставили свои следы на Ньюфаундленде на несколько столетий раньше. Радиоуглеродный анализ находок в местах норманнских поселений на Ньюфаундленде позволяет датировать их примерно X веком, а на острове Пасхи мы получили образцы, датируемые примерно VIII веком.

Беру на себя смелость утверждать, что в это время величайшая из всех цивилизаций Перу процветала в приморье, у Ламбаеке, и в области Тиауанако, на юге. И это было задолго до периода инков на материке. Кто же были эти люди?..

Полинезийцы утверждают, что, когда их предки добрались до острова Пасхи, они были встречены людьми с удлиненными мочками ушей. Именно они согласно древнему преданию соорудили каменные изваяния, которыми известен остров. А материалы наших раскопок говорят о том, что древние каменотесы с их техникой кладки камня, культом птицечеловека, обычаем удлинять мочки ушей, с привычным им набором сельскохозяйственных культур — бататом, юккой и тыквой — прибыли из Перу.

Среди жителей Пасхи господствовало твердое убеждение, что их предки приплыли из обширной засушливой страны на востоке и открыли этот остров, следуя на закат. На большом плоту первооткрывателя, короля Хоту Матуа, были, опять же согласно легенде, люди с удлиненными мочками ушей.

После трех лет работы на острове Пасхи я отправился на пустынные берега Перу. И снова услышал предания о длинноухих мореплавателях. Инки из правящей верхушки тоже были длинноухими. Они утверждали, что этот обычай был унаследован ими от основателя одного доинкского королевства, Кон-Тики-Виракочи, который впоследствии вышел со своей свитой в океан и уже не вернулся...

Все это были звенья одной цепи, но чтобы доказать их тесную связь, надо было найти как можно больше доказательств здесь, в долине реки Ламбаеке. Так началась наша работа в Перу.

Место, где я сидел на скале, располагало к размышлениям, будило воображение. Я представил себе, как здесь спускали на воду большие суда, которым была доступна любая точка побережья Южной Америки, а при попутном ветре они могли достигать самых дальних островов Тихого океана.

Несколько недель назад я вывел камышовую ладью «Уру» из той самой гавани Кальяо, где начиналось наше плавание на «Кон-Тики». Четыре испанца под руководством Китина Нуньоса построили «Уру» из перуанского камыша тотора, а помогали им те индейские мастера, что связали для меня «Ра II» и «Тигрис». Развив скорость, испанцы за два месяца дошли до Маркизских островов в Полинезии.

Но сейчас перед моими глазами стояло более фантастическое зрелище. То был случай, когда человек вправе сказать, что не верит собственным глазам. Дело происходило несколько месяцев назад, когда я без особой охоты принял приглашение Вальтера Альвы, директора музея Брюнинга, которому не терпелось показать нечто интересное для моей работы.

Тропическое солнце висело низко над горизонтом, когда мы, свернув с шоссе на пыльный проселок, вышли из машины на краю старой деревни. Дальше надо было идти пешком. Две-три тысячи обитателей одноэтажных строений из глины, судя по всему, отдыхали после работы в поле.

Пройдя через деревню, мы увидели мальчишек, игравших в футбол на пыльной площадке у подножия крутого холма. Сам по себе холм был ничем не примечателен, если не считать того, что он в гордом одиночестве возвышался над обширной равниной. Призрачно-серый цвет его перекликался с окраской деревенских домов и засохшей грязью под ногами. Но сразу же за холмом простиралась пышная зелень искусственно орошаемой долины. От края засушливой полосы, где мы стояли, вдаль уходили волны сахарного тростника, поля кукурузы и всевозможных овощей и тропических фруктов.

Только я хотел обратиться к Вальтеру Альве с вопросом, как он указал рукой в сторону, где стояли вечнозеленые и вечно сухие цератонии с колючими ветками и бахромчатой листвой. Перед редкими, зарослями дорога кончалась, но между стволами можно было пройти. Я предвкушал волнующее приключение. У меня не было оснований сомневаться в надежности нашего гида, который собирался, если все верно, показать нам одно из чудес древности, не упомянутое ни в одном туристском справочнике.

Впереди мы увидели холмы, похожие на первый. Этакий пересеченный лунный ландшафт: от широких долин до тесных ущелий выстроились косогоры и зубчатые гребни. Увиденное нами было явно делом рук человеческих: задумано неведомыми зодчими и сооружено людьми, жившими на этой планете задолго до возникновения письменной истории. Две лисички, бежавшие по склону ближайшего сооружения, замерли, глядя на нас.

Меня не покидало ощущение, что это — сон.

— Пирамиды,— пробормотал один из моих друзей, и я послушно кивнул.

Вальтер А льва вышел вперед и повернулся к нам лицом, чтобы видеть, какое впечатление произвело на нас увиденное.

— Здесь двадцать шесть пирамид,— сказал он,— включая ту, что стоит около футбольной площадки. Некоторые более сорока метров высотой. Ни одна еще не исследовалась археологами, и, похоже, грабители до них тоже не добрались...

Солнце опустилось так низко, что лучи его почти горизонтально высвечивали крутые скаты, по которым вниз от гребней тянулись глубокие темные борозды. Как будто некий гигантский дракон точил свои когти о стены всех этих компактных сооружений. Отчетливо было видно, что кладка состоит из сотен миллионов высушенных на солнце, твердых, как кирпич, блоков. Формовали их, вероятно, в квадратных деревянных ящиках длиной около тридцати сантиметров, куда набивали смесь глины с соломой. Дома в деревне были построены из того же материала, но эти исполины с площадью основания побольше футбольного поля и высотой с двенадцатиэтажное здание не имели пустот внутри.

Навстречу нам со стороны пирамид ехал верховой. Он явно свыкся с видом этих источенных стихиями сооружений, как и все остальные жители деревни. Случайный гость вряд ли понимал, что его окружают храмы и курганы, воздвигнутые подданными неизвестных правителей, превосходивших могуществом и богатством многих современных. А вот наша компания, бродившая на склоне дня среди мрачных холмов, наверное, вызвала его интерес.

Поравнявшись с нами, всадник негромко поздоровался на испанском языке, напомнив мне, что я нахожусь в Латинской Америке.

Да, мы были в Перу, притом в удивительном месте, не помеченном на картах, даже на археологических. Деревня, в которой мы оставили машину, называлась Тукуме, и жители окрестили свой поселок «Эль Пургаторио», то есть «Чистилище». Так повелось с той поры, когда первые испанские конкистадоры стали казнить здесь индейцев, отказавшихся креститься.

До заката оставалось всего несколько минут. Солнечные лучи позолотили скаты исполинов. Три-четыре десятилетия назад господствовало мнение, что пирамиды Мексики и Перу не содержат склепов. Специалисты утверждали, что внешнее сходство с пирамидами Старого Света — чистая случайность. Но в 1947 году в сердце большой мексиканской пирамиды из тесаного камня в Паленке обнаружили соединенный потайной спиральной лестницей с поверхностью, выложенный огромными, великолепно декорированными плитами, склеп с каменным саркофагом. В нем лежали останки правителя. Лицо мумии было накрыто роскошной маской.

Вальтер Альва первым из ученых убедился, что внутри перуанских пирамид помещаются склепы. Причем хранимые в них произведения искусства ни в чем не уступали тому, что найдено в Старом Свете. Ему в последний момент удалось остановить разграбление пирамиды в Сипане, в каком-нибудь часе езды от того места, где мы теперь находились. Несколько месяцев назад там обнаружили самый большой золотой клад нынешнего столетия. Жители деревни успели продать золото неизвестным американцам примерно на четыре миллиона долларов, прежде чем властям стало известно об этой сделке. Вальтер Альва смело вмешался и предупредил полицию. Деревню окружили, все дома обыскали. Две изумительные маски из золота и много драгоценных украшений передали в музей в Ламбаеке.

Мы прибыли сюда не как кладоискатели. Альва мечтал не просто собрать экспонаты, а раскрыть тайны могущественной династии, погребенной в здешних сооружениях. Мои же планы были значительно скромнее. Я надеялся узнать хоть что-то новое о народе мореплавателей, населявших область, нескончаемые берега которой омывал великий океан.

У меня были основания для таких надежд. Я видел поразительные изделия из Сипана, спасенные Альвой. С огромным мастерством и тонким вкусом были выполнены фигурки людей с большими круглыми дисками в длинных мочках. Почти все они были заняты рыболовством или другой деятельностью, связанной с морем. Мы видим их на верхней палубе больших плотов с пассажирами, а на нижней палубе сложены запасы воды и пищи.

Ни один фараон, ни один шумерский царь не обладали более совершенными произведениями. Однако меня больше всего заинтересовал материал, с которым работали мастера. Это не золото. Удивительно, если учесть, что поблизости находятся богатые золотые россыпи, да и месторождения в Андах не так далеко. Инкрустированные глаза масок выполнены из драгоценного камня -лазурита. Его можно было добыть только в Чили, далеко на юге континента — примерно в двух тысячах километров отсюда. Зубы тех же масок были сделаны из розовых раковин моллюска спондилюс, который водился в сотнях километров на севере, в водах Панамы и Эквадора. А в ювелирных украшениях щедро использована бирюза, доставленная, очевидно, из далекой Аргентины или южных областей Северной Америки.

Красочные перья великолепных плащей, лежавших в захоронениях правителей, принадлежали птицам из лесов по ту сторону Анд или из Эквадора. Судя по всему, вся Южная Америка была доступна и хорошо известна древнему народу, который обосновался в долине Ламбаеке и соорудил пирамиды.

Но если так, то надлежало пересмотреть все наши представления о Южной Америке доинкской поры. До сих пор господствовало мнение, что многочисленные доинкские цивилизации тихоокеанского побережья развивались независимо и изолированно. Однако недавние находки указывают на сложные взаимосвязи. Кульминация в развитии перуанской цивилизации наступила как раз перед приходом воинственных инков, которые, спустившись с горы, присвоили богатства и знания покоренных народов, как это в свое время сделали римляне в Европе.

Ослепленные золотом и прочими драгоценностями, накопленными инками, испанские конкистадоры быстро проследовали через бедный равнинный край. Им представлялось, что замечательные плоды перуанской культуры — дело рук инков. Грандиозные руины на всем пространстве от приморья до Тиауанако произвели сильное впечатление на испанцев; тем не менее рассказы инков о том, что эти памятники принадлежат еще более величественной эпохе, когда всей страной правили основатели перуанской цивилизации, они считали мифами.

Сойдя на берег Перу в первой половине XVI века, испанцы по древней инкской дороге поднялись в горы внутри страны, где обнаружили богатые золотые копи и резиденцию инков. Древняя дорога, проходившая мимо пирамид Тукуме, служила еще доинкским правителям в долине Ламбаеке. Первые хронисты отмечают, что руины в Тукуме — самые грандиозные из виденных ими в этой стране. Но по мере строительства новых дорог диковины этого края были преданы забвению, и четыре с половиной столетия никто не тревожил его покой.

С незапамятных времен местные жители привыкли считать пирамиды частью ландшафта, хотя предания упорно утверждали, что здешние сооружения были воздвигнуты строителем Кальа, сыном Ксюма, который был сыном Наимлапа.

Имя Наимлап было мне хорошо знакомо. Планируя экспедицию «Кон-Тики», я опирался, в частности, на предание о том, как этот правитель со своими наложницами выходил из Перу в открытое море в доинкские времена. Но лишь теперь услышал я от Альвы, что пирамиды Тукуме связывают с внуком Наимлапа.

Некогда, в незапамятные времена у берегов в районе Ламбаеке появилась целая флотилия оснащенных парусами бальсовых плотов. Плоты приплыли с севера и причалили в устье реки у гавани Этен. Предводителем пришельцев был, по словам здешних жителей, могущественный вождь по имени Наимлап. Его супругу звали Цетерни; кроме нее, он содержал много наложниц. Вместе с придворными в количестве сорока человек и другими своими людьми Наимлап сошел на берег, чтобы обосноваться в этом краю. В полулиге (три километра с лишним) от берега он воздвиг большую храмовую пирамиду Чот. И поместил там привезенную с собой статую, изображавшую его бога.

Ксюм — отец строителя Кальа, основавшего Тукуме,— был старшим из двенадцати сыновей Наимлапа. Но спустя десять поколений этой династии пришел конец. Последний король, Темпеллек, решил перенести священную статую в другое место. Но тут с небес обрушился ливень небывалой силы. Тридцать дней продолжался потоп, за которым последовала засуха, длившаяся целый год. Начался голод. Жрецы и вожди назвали короля виновником бедствия, связали ему руки и ноги и отправили его на плоту в море. Королевство сменилось республикой, но затем ею овладел один из могущественных правителей Чиму, потомки которого царили здесь до тех самых пор, когда приморье завоевали спустившиеся с гор инки.

Так выглядела история Ламбаеке в изустных преданиях. Все говорило о том, что в Тукуме помещался центр одного из главнейших королевств доинкской поры.

Вальтер Альва предложил мне принять участие в раскопках памятников Тукуме. На другой день я прибыл в Лиму, чтобы информировать министра иностранных дел Перу о том, что мне удалось увидеть во время краткого посещения северного побережья. На конференции в министерстве фигурировала большая карта, на которой была обозначена деревня Тукуме, однако пирамиды не были помечены, и никто из присутствующих не слышал о них. Они отсутствовали даже на новейшей археологической карте, предназначенной в 1988 году к опубликованию в октябрьском номере журнала «Нэшнл джиогрэфик».

Мне пришлось убеждать собравшихся на конференции, что содержимое двадцати шести нетронутых пирамид Тукуме — величайшая археологическая загадка. И почему этот огромный храмовый комплекс остался неприкосновенным вплоть до наших времен?..

С разрешения перуанских властей для археологических исследований в районе Тукуме было оформлено сотрудничество Национального института Перу и музея «Кон-Тики» в Осло.

Где еще на планете вы найдете долину с неизвестными современному миру, никем не исследованными пирамидами, не уступающими по масштабам самым величественным сооружениям, обнаруженным в Америке со времен Колумба?

Перевел с норвежского Л. Жданов

Тур Хейердал

(обратно)

Гиссарская катастрофа

В январе 1989 года в Гиссарском районе Таджикской ССР произошла природная катастрофа, унесшая сотни человеческих жизней. По сообщениям газет, землетрясением в 5—6 баллов была охвачена территория более 2100 квадратных километров. В эпицентре сила толчка достигала семи баллов, и это было бы не так страшно для людей и построек, если бы колебания земли не вызвали гигантские оползни. Один из них шириной около двух километров сорвался с холма, накрыв южную часть кишлака Шарора. Другой, в виде жидкой глинистой лавы, сошел с противоположного склона и добрался до кишлаков Окули-Боло и Окули-Поен. Объем оползней, по предварительной оценке специалистов, достигал миллиарда кубометров. Отмечался обильный выброс грунтовых вод на поверхность земли, что осложнило проведение спасательных работ.

В газетных сообщениях тех дней меня особенно удивила следующая подробность: «Огромное, до горизонта, хлопковое поле завалено оползнем». Тогда я не мог понять, почему с холма, едва ли достигающего стометровой высоты, сошел такой мощный поток.

В первой половине февраля в районе бедствия работал томский художник Г. Бурцев. Он собирал данные о предвестниках землетрясений, записывал рассказы очевидцев. Бурцев хорошо говорит на таджикском языке, потому ему и удалось узнать много интересного. Вот лишь одно свидетельство очевидца, проживающего в кишлаке Окули-Боло: «Шум был, взрыв. Я выбежал из дома. Увидел огонь сверху на земле. Яркий-яркий, красный! Огонь поднялся вверх и осветил все. Я и другие люди думали, что горит город Душанбе! Черный дым. Оттуда вырвался огонь, пошла лава. Мы заметили, как идет смола с большой скоростью, с паром, пылью. Лава катилась с горки в течение нескольких минут, накрывая крыши домов в Окули-Боло. От страха мы все убежали. Нам стало теперь ясно, к чему накануне была такая красная луна — к большой беде...»

Сначала был взрыв?

И вот я в Таджикистане. Знакомлюсь с геологией района по отчетам местных специалистов. Район изучен детально, геологический архив довольно объемистый, но в этих документах я не нашел ни одного описания вулканического извержения. Выходит, свидетельства, собранные Бурцевым,— выдумка, плод искаженного страхом воображения? Этот вопрос заставил меня детально разбираться в причинах катастрофы.

Плато Уртабоз, где она разыгралась, представляет собой плоскую овальную возвышенность, площадь которой более 30 квадратных километров, с высотой холмов до 130 метров. Склоны плато, особенно южные, спускающиеся к реке Кафирниган, крутые, изрезанные узкими обрывистыми саями. На западе — так называемая Окулинская долина, отделяющая от плато расположенную севернее Первомайскую горку.

На геологических картах плато выглядит двухслойным пирогом, верх которого образован лёссовидными суглинками, а над ним залегают суглинки, очень похожие на продукт извержения грязевого вулкана. Грязевые вулканы в большинстве случаев связаны с расположенными глубже месторождениями нефти и газа. И действительно, как вскоре выяснилось, в этом районе недавно найдена нефтяная залежь с газовой шапкой. На самом плато Уртабоз двадцать лет назад нефтяниками было пробурено восемь глубоких, до 2 тысяч метров, скважин, которые, однако, не испытывались.

По мере того, как накапливались доказательства грязевулканического извержения, мне становилось все труднее соглашаться с официальными выводами о так называемой гидрогенной версии гиссарской катастрофы. Причины ее, по утверждению местных специалистов, крылись в непродуманном вмешательстве человека в ход природных процессов на безводных землях плато Уртабоз. Это название переводится как «безводная пустыня в середине». Зато у подножия плато бьет множество разнообразных источников. Некоторые из них называют «кайнарами», что в переводе означает «горячий». Я не нашел сведений о гидротермальной деятельности в этом районе, хотя совершенно исключить ее нельзя, так как температура воды в источниках района непосредственно после катастрофы была на три градуса выше обычной.

...В Окули-Поен грязевой поток залил дома под чердаки. На поверхности местами торчат горбатые глыбы суглинков. На некоторых уже растут деревья и кусты, зеленеет дерн. Рядом копошатся люди, раскапывают дома, достают необходимые вещи. Здесь, в глубоком шурфе, трудится и Мухамедкадыр Басидов, бывший воин-«афганец». По его словам, грязь осела чуть ли не на метр, уплотнилась, однако внизу все еще хлюпала черная пахучая вода.

Вечером Мухамедкадыр рассказал: «В ту ночь я до 4.20 читал книгу. Потом лег, погасил свет. Но не спалось, было как-то тревожно. Примерно без двадцати пять начала легко трястись земля — как баллон на воде. Минут пять прошло, подошла к двери собака моего братишки, который в эту ночь спал в моей комнате. Как я теперь понимаю, она хотела его предупредить, спасти — сначала лаяла, потом страшно зарычала.

Я встал, и тут раздался удар, я думал, что-то взорвалось. Здесь часто трясет, а в этот раз было что-то не то. Люди думали, что упал метеорит. После удара все осветилось. Я пулей выскочил на улицу. Было еще светло, и я увидел — падает дувал. Потом быстро потемнело. Я побежал к старшему брату спасать детей. Вскоре стал нарастать звук. Брат хотел выпустить скот, а сарая уже нет. Все побежали на дорогу. После взрыва прошло 7—8 минут... Утром, когда было уже светло, я подошел и потрогал грязь. Она была теплая, градусов 40. Это отметили все жители, кого ни спросите. А кое-кто говорил, что грязь была горячей».

Действительно, многие жители Окули-Поен помнят, что грязь была теплой, даже горячей. Халима Раджабова сказала: «Я трогала в шесть часов. Сильно горячая была, обжигала руку». Халима живет в 100 метрах от того места, где остановился поток.

Дом Султана Алтынбаева, бригадира колхоза имени Карла Маркса, одним из первых в Окули-Поен принял удар грязевого потока. «Я проснулся от толчка, одновременно с которым был взрыв,— рассказывает Султан.— После толчка все осветилось, а когда я встал, света уже не было. Я встал не сразу, примерно четыре минуты выжидал, потому что тряхнуло несильно. Потом начал нарастать звук, подобный тому, какой издает большое падающее дерево или горящий шифер. Вышел посмотреть. На юго-западе была луна. В противоположной стороне увидел что-то движущееся. Думал, что клубится пыль. Потом там упало дерево. Когда осталось 35 метров, я понял, что идет глина. Первый вал был высотой 1 метр, и над ним слой белого пара высотой 50—60 сантиметров. А следом за первым валом метрах в 3—5 был виден другой, высотой 5 метров. Посмотрел в сторону Первомайской горы — там черно. Закричал своим, мол, бегите скорее. Все побежали в сторону от глины, она была горячей, это все скажут, иначе откуда взяться пару. Люди между собой говорили, что произошло извержение грязевого вулкана».

Такое утверждение Алтынбаева меня уже не удивляло. Накануне нечто подобное говорил и житель кишлака Хисор Мирзомурад Тагаев. Он с жаром доказывал, что произошло извержение грязевого вулкана. И так думали многие местные жители. Об этом же говорил по телевидению и бывший учитель географии, житель Окули-Боро Зоир Джалилов. Его дочь Махбуба помнит, как в момент толчка, сопровождавшегося взрывом, все окрестности были освещены красноватым светом. После этого несколько минут слышался шум полыхающего сильного огня. На мой вопрос: что было раньше, взрыв или толчок — Махбуба ответила: «Сначала был звук, и в этот момент тряхнуло!» Усманали Гулов добавил: «Одну-две секунды длилась вспышка, потом — взрыв, и в тот же момент тряхнуло!»

Для расследования причин катастрофы в производственном объединении Таджикгеология организовали рабочую группу из специалистов-гидрогеологов, которая и провела комплексные инженерно-геологические исследования, включающие дешифровку аэрофотоматериалов, полевую съемку, бурение скважин. По мнению специалистов, причина оползней — в обводнении лёссовидных суглинков, которое произошло в результате двадцатилетней инфильтрации воды из оросительной системы Института земледелия АН Таджикской ССР.

Случайное совпадение или закономерный результат непродуманного вмешательства человека в природные процессы? Гидрогеологам удалось выяснить, что в толще плато Уртабоз есть три горизонта переувлажненных суглинков на глубине от 2—3 до 42 метров. Два из них фактически — напорные. В одной из скважин уровень разжиженной грязи за ночь поднялся на восемь метров. Но ведь этот факт и доказывает, что источником переувлажнения лес сов послужили не поверхностные, а глубинные воды.

На плато Уртабоз

От Душанбе до райцентра Гиссар полчаса езды на рейсовом автобусе. В мае эта земля особенно красива, все в зелени, в цвету — глаз не оторвешь! — позже все сожжет знойное солнце.

Гиссарская долина — это, по сути, один непрерывный кишлак, в котором пустынными островками стоят адыры — холмы, сложенные лёссовидными суглинками типа уртабозских. За 10 последних лет население Таджикистана возросло на треть. Такого прироста нет ни в одной другой республике Союза. Через десяток лет население здесь должно увеличиться почти на два миллиона человек. Невольно возникает вопрос: где же строить жилье для людей? На хлопковых полях? И глаз тут же услужливо находит адыры. Застроить их девятиэтажками — и проблема решена. С такими мыслями я и подъезжал к Шароре.

Южная часть кишлака у подошвы крутого склона плато Уртабоз сегодня не что иное, как огромная братская могила почти километровой длины и шириной метров в двести. Она обнесена высоким глухим забором, в котором возле дороги сделан проем. Непрерывно подъезжают машины, мотоциклы. Выходят люди, присаживаются в проеме и молятся.

Я поднимаюсь на крутой обрывистый склон плато Уртабоз. Несомненно, это был оползень! Судя по развитию оползневых трещин, большой протяженности и глубины — здесь сполз блок плотных суглинков толщиной метров пятнадцать. Под ним-то и находились переувлажненные разжиженные суглинки, по которым, как по смазке, съехал верхний слой. Крайние дома кишлака залиты именно такой жидкой грязью. Она заползала в комнаты через окна и двери, на месте это хорошо видно. Узнал я и еще об одной странности оползня. Большие куски асфальта с шоссе, проходившего под склоном плато, оказались вдруг на самом краю сползавшей массы, на поверхности жидкой грязи. Но если внушительные плиты асфальта не были завалены оползнем, значит, этот участок дороги был вспучен снизу и перенесен на несколько десятков метров.

На склоне плато возле Шароры оползень срезал оросительный канал. Однако здесь, как и во всех других местах, трещины отрыва одинаковы, что свидетельствует о сходстве физических свойств суглинков под каналами и вдали от них. А это значит, что по характеру трещин весьма сложно определить причину обводнения грунтов. Более того, на местности отчетливо видны и следы древних оползней: в районе кладбища кишлака Шарора, возле Окули-Боло... Вот и получается, что оползни здесь происходили и до начала мелиорации. Конечно, можно в этом случае и предположить, что обводнение глубинных слоев произошло, например, при появлении на местности глубоких трещин. Но именно таких я и не нашел. Хотя за двадцать лет их наверняка бы обнаружили.

На противоположной, юго-западной, стороне плато произошло уже нечто совершенно иное. Здесь сошел не оползень, а мощнейший четырехкилометровый грязевой поток, который и залил площадь в два миллиона квадратных метров. Очень жидкая, подвижная грязь, растекаясь по Окулинской долине, смыла юго-восточную часть кишлака Окули-Боло и достигла центральной части кишлака Окули-Поен. В последний раз этот поток ворвался через 10 минут после взрыва, то есть скорость его распространения близка к пяти метрам в секунду. И это при уклоне местности всего в семь градусов! К счастью, люди успели уйти из Окули-Поен.

В это время в сельсовете дежурил Анвар Шайкарамов. Он вышел на улицу, и в тот момент словно по листу железа грохнули кувалдой, и пошли глухие удаляющиеся волны в сторону Душанбе.

Такое же развитие основных событий — толчок, взрыв, факел и отключение электроэнергии — записал и Г. Бурцев в начале февраля.

Тошмухамед Курбанов: «Мне 65 лет, я пережил не одно землетрясение. Под утро 23 января вся моя семья проснулась от подземного толчка и сильного звука. Меня стали спрашивать, что это могло быть. Я зажег спичку, чтобы узнать, землетрясение это или нет. Пламя поднялось кверху. Электрическая лампочка висела спокойно, а при землетрясениях она всегда болталась».

Абдурахим Кадыров, 50 лет, поселок Хисор: «23 января я проснулся очень рано, в половине пятого. Вышел на улицу и удивился, что совсем уже не хочу спать. И на душе какое-то беспокойство. Кстати, от этого тревожного чувства я и проснулся. Вернулся в дом, прилег, но не спалось. Добавлю, что везде на моей усадьбе обычно ночью горит свет. Вдруг все лампочки разом погасли! И так вдруг загрохотало, что стало страшно! Казалось, все дома сейчас свалятся на меня! Был уверен, что упал большой самолет. Мы все выскочили, а тут услышали треск, будто ломалось что-то крупное и крепкое».

Некоторые жители Окули-Боло и Окули-Поен в момент взрыва видели огонь. Омина Юлдашева из поселка Окули-Поен плохо говорит по-русски, и ее рассказ переводила Хадича Муминова: «Вышли из дома — поток грязи подходит уже. Перебежали поле. По каналу — огонь в двух местах. Первый — большой, как дом. Второй — возле дома Тухтасына Юсупова».

И все же эти внешние разнородные явления имеют одну причину, точнее, целый их единый комплекс, послуживший сложным пусковым механизмом. На протяжении длительного времени «подушка» уртабозских лёссовидных суглинков подпитывалась глубинными водами и стала совершенно непроницаемой для газов, поднимавшихся из недр. В январе 1989 года внутреннее давление газа стало приближаться к критическому. Кстати сказать, накануне извержения местные мальчишки видели трещины на вершине Первомайской горки.

Подземный толчок 23 января привел к прорыву газов на поверхность. Мощный взрыв ударил снизу по пласту жидких суглинков, вспучил их, и верхние слои лёсса скатились по этой горячей «смазке» в долины. Естественно, внимание привлекли только те оползни, с которыми были, связаны человеческие жертвы. Однако для объяснения причин катастрофы надо было изучить оползни, сошедшие на правый берег реки Кафирниган, а также и те, что случились на восточном склоне плато Уртабоз, где не было орошения. Гидравлический удар, вызванный взрывом подземных газов, вспучил грунт и там, о чем свидетельствует перенос шоссейного асфальта. В других местах жидкая грязь из глубинного очага хлынула на поверхность через несколько кратеров. Ее изверглось шесть миллионов кубометров — черной и пахнущей тленом.

Таким образом, гиссарская катастрофа представляет собой сложное явление, которое содержало в себе и сейсмический толчок, и грязевулканическое извержение, и развитие мощных оползней. Наиболее важная из этих трех составных частей оказалась скрытой от глаз исследователей.

Возвращаюсь в Душанбе другой дорогой, через Айни. Те же цветущие сады, те же адыры. Но воображение уже не рисует девятиэтажек на холмах. Ведь грязевые вулканы, как правило, не располагаются поодиночке, а выстраиваются в цепочки. Кстати, западнее плато Уртабоз Илякский разлом проходит еще через два адыра, но гораздо меньшего размера. На западном склоне первого видны следы давних оползней. На втором стоит знаменитая крепость Хисор. Верхняя часть крепостного холма явно насыпная, а на нижней, естественной части еще в недавнее время находилось глубокое озеро, рос камыш, а сейчас осталась небольшая лужа. Не исключено, что это озеро располагалось в кратере грязевого вулкана, прекратившего свою деятельность, но подпитываемого нефтяными водами с глубины.

И все же даже теперь я не могу с уверенностью утверждать, что это был грязевой вулкан. Кое-какие сомнения остались. Но разрешить их можно только в процессе исследования, которое необходимо продолжить.

Н. Новгородцев, геолог

(обратно)

Траверс

Канченджангу долго считали высотным полюсом Земли, оттого что в отличие от большинства восьмитысячников планеты, скрывающихся от взглядов наблюдателей в лабиринте меньших братьев, эта гора видна далеко окрест. И только в результате точных топографических обмеров удалось установить, что самая высокая точка планеты — вершина Эвереста. А Канченджанга заняла в табеле о рангах третье место, пропустив вперед себя вершину К-2.

Однако вряд ли какая-нибудь гора может сравниться с Канченджангой по количеству окутывающих ее легенд. Под магическое влияние четырехглавого исполина попал и Николай Рерих. После одного из гималайских путешествий он объявил, что именно в отрогах Канченджанги скрывается вход в Шамбалу — таинственную и прекрасную страну тибетских мудрецов.

Вторая Советская Гималайская экспедиция поставила перед собой задачу совершить траверс — последовательное прохождение — всех четырех вершин Канченджанги.

Более двух лет шла напряженная подготовка к этому дерзкому проекту. И наконец в феврале 1989 года лучшие альпинисты страны отправились в Непал. В составе экспедиции был и журналист Василий Сенаторов.

Канченджангу долго считали высотным полюсом Земли, оттого что в отличие от большинства восьмитысячников планеты, скрывающихся от взглядов наблюдателей в лабиринте меньших братьев, эта гора видна далеко окрест. И только в результате точных топографических обмеров удалось установить, что самая высокая точка планеты — вершина Эвереста. А Канченджанга заняла в табеле о рангах третье место, пропустив вперед себя вершину К-2.

Однако вряд ли какая-нибудь гора может сравниться с Канченджангой по количеству окутывающих ее легенд. Под магическое влияние четырехглавого исполина попал и Николай Рерих. После одного из гималайских путешествий он объявил, что именно в отрогах Канченджанги скрывается вход в Шамбалу — таинственную и прекрасную страну тибетских мудрецов.

Вторая Советская Гималайская экспедиция поставила перед собой задачу совершить траверс — последовательное прохождение — всех четырех вершин Канченджанги.

Более двух лет шла напряженная подготовка к этому дерзкому проекту. И наконец в феврале 1989 года лучшие альпинисты страны отправились в Непал. В составе экспедиции был и журналист Василий Сенаторов.

Утреннее солнце заливает восточный склон холма у въезда в непальскую деревушку Басантапур. Мы ставим временный палаточный городок. Оранжевые польские палатки «Кемпинг» выстраиваются в ряд словно на линейке, на нижней площадке разворачивает кухню наш повар Володя Воскобойников. А на специально отведенной поляне Валентин Иванов, старший тренер сборной СССР по альпинизму, следит за упаковкой грузов.

Наш кипящий муравейник окружают любопытные. Это и жители Басантапура, и носильщики, которые, как выясняется, уже неделю ждут сигнала приниматься за дело. Чтобы предотвратить еще больший хаос, огораживаем наш лагерь веревкой.

Грузы у нас в основном трех видов: баулы из синей синтетической ткани с лямками, напоминающие высокие рюкзаки, пластиковые бочки и деревянные ящики с кислородными баллонами, для переноски которых сделаны специальные дюралевые рамы — «станки». Но европейские премудрости бессильны перед опытом многих поколений. Непальцы знают, что грузы надо носить в корзине, которая висит за спиной на налобном ремне. И все попытки приучить их пользоваться заплечными лямками ничего не дают. Получив очередной груз, носильщик оттаскивает его на несколько метров в сторону, где оставлена корзина, засовывает баул в плетенку, приседает, заводит на лоб веревочный ремень, встает и начинает, движение мелкими быстрыми шагами. Спустившись с холма, носильщики спешат в чайные Басантапура отметить чаем с молоком свой контракт.

А в шатровой палатке «Зима», где расположился склад, три дня подряд идет выдача снаряжения шерпам. Живущие в горных областях Индии и Непала, они привыкли к скудной пище и плохой погоде — просто идеальные носильщики и проводники высокогорных экспедиций. По правилам министерства туризма Непала, весь наемный персонал должен получить точно такое же снаряжение, что и участники.

В палатку бочком, с поклонами входит очередной шерп. Пока он называет мне имя и фамилию, Коля Черный, теребя бороду, внимательно смотрит на его ноги и спрашивает, какой размер нужен. Самая важная и, естественно, дорогая часть альпинистского снаряжения — обувь. У нас ботинки экстра-класса, австрийской фирмы «Кофлах». Они пластиковые, и это главное их достоинство, поскольку пластик не промокает и, соответственно, не замерзает. А для тепла в них вставляются внутренние ботинки-вкладыши из специального термоизоляционного материала. Размеры требуются в основном маленькие, и Черный, роясь в коробках, сокрушенно приговаривает, что на детский сад не заказывали, но подходящая пара, конечно же, обнаруживается. Шерп доволен, хотя мы прекрасно знаем, что вряд ли хоть один из них наденет новые ботинки. Пройдя не одну экспедицию, эти люди предпочитают ходить в испытанном обмундировании. Новое же немедленно пакуется и отправляется на продажу. Денег от одного комплекта снаряжения вполне хватает, чтобы содержать дом и семью в течение целого года.

Закончив отправку грузов, отдыхаем в центральном отеле «Як», продуваемом насквозь. Погода под вечер испортилась, и поэтому в ресторане, если можно так назвать помещение с четырьмя струганными столами и скамьями, у которого переднюю стену заменяют деревянные щиты, опускаемые на ночь, зверски холодно. Спасает терпкий местный ром «Кукри».

Вдруг к нам подходит растерянный хозяин ресторанчика и спрашивает, нет ли в экспедиции доктора — в гостиницу принесли раненного яком погонщика.