Стивен Фрай Неполная и окончательная история классической музыки

БЛАГОДАРНОСТИ

Я хотел бы поблагодарить Роджера Льюиса, директора-распорядителя радиостанции «Классик FM», за предоставленные мне возможность и время работать над «Неполной и окончательной историей» и за его постоянное содействие, равно как и Даррен Хенли — за оригинальную идею и большую поддержку. Кроме того, что касается сотрудников «Классик FM», я очень благодарен Кэти Джаксон за всю ее помощь, а также Гилесу Пирману и Джо Уилсону. Огромное спасибо моему выпускающему редактору Эмме Мариотт, от которой я при осуществлении этой идеи изо дня в день не видел ничего, кроме поддержки и ободрения. Я хотел бы также поблагодарить литературную сотрудницу Кристин Кинг и художников Шона Гаррехи и Джонатана Бейкера. И наконец, большое спасибо и множество слезливых поцелуев вам — Сиобан, Милли, Дейзи и Финн, позволившим мне провести так много времени в вашей «норе». Примите мою любовь и благодарность.ПРЕДИСЛОВИЕ

Обыденность и возвышенность. Вот в чем вся соль. Уверяют, будто Иоганн Себастьян Бах сказал однажды: «Играть на любом музыкальном инструменте очень легко: все, что для этого требуется, — нажимать в нужное время на нужную клавишу, а играть он будет сам». До некоторой степени я с ним согласен. Я совершенно уверен, что смог бы освоить технику, необходимую, чтобы справиться, ну, скажем, с блок-флейтой или губной гармошкой. Я мог бы, наверное, зажимать нужные отверстия и, как знать, по прошествии недолгого времени сумел бы изобразить «Чижика-пыжика». А вот с чем я почти наверняка не совладал бы, так это с происходящим задолго до и после того, как прикасаешься к клавише фортепиано или закрываешь отверстие блок-флейты. То, о чем говорят: «Не просто играйте, играйте вот так». А потом: «И чтобы вот такая была фразировка». А иногда еще: «И старайтесь добиться такого звучания ноты, чтобы слушатель подсознательно возвращался к той части мелодии, которую слышал три такта назад». Все это внушает мне мысль, что лучше бы Бах не молол языком, а держал его за зубами. Греки, вот те понимали, что к чему. У них было девять муз, и каждая отвечала за определенную часть «mousike» — то есть музы занимались не одним только пением да танцами, но всеми областями искусства, науки и учености вообще. Потому и слова вроде «музыка», «музей» (и даже «мистерия») имеют изначальное отношение к деятельности муз. Иногда я гадаю, не это ли знание и внушает мне столь великий страх перед музыкой. Когда я учился в школе, то больше всего сожалел о своей неспособности изобразить хотя бы пару нот в порядке, о котором можно было сказать, что он смахивает на мелодию. Одну? Пожалуйста, одну я мог издать ничуть не хуже других, возможно, не самую лучшую и, надо признать, порой привлекавшую ко мне пристальное внимание представителей животного мира, но тем не менее ноту. Сложности возникали, лишь когда мне предстояло изобразить две ноты и более — подряд, да еще в виде мелодии. Серьезные, вообще-то, сложности, поскольку мне тут же приказывали заткнуться, не лезть и даже рта не разевать якобы в пении. Не таилось в моей музыке волшебства, способного «смирять свирепосердых»[*]. И потому еще в раннем возрасте я принял решение оставить музыку знатокам — тем, кто умеет с ней поладить. У них это вроде бы получалось, и неплохо. А кроме того, существовал один род музыкальных занятий, в котором я достиг выдающегося мастерства. Думаю, не будет чрезмерной нескромностью, если я скажу, что многие считали меня ранним, обещающим далеко пойти дарованием. И действительно, временами я показывал в этой музыкальной дисциплине такие успехи, что не раз и не два задумывался — не стать ли мне профессионалом по этой части. Сфера деятельности, о которой я говорю и в которой считаю себя отвечающим олимпийским стандартам, есть не что иное, как… слушание музыки. Слушание классической музыки. Я мог предаваться ему, говоря словами Вольтера, «jusqu’à се que les vaches viennent à la maison»[*]. И ax как это верно. Больше всего любил я слушать Моцарта и Вагнера, но и помимо них репертуар у меня имелся обширный. Впрочем, произведением, к которому я могу возвращаться и возвращаться, так и остался «Дон Жуан» — он похож на любимую прогулку, под конец которой обнаруживаешь нечто особенное, новое. Всегда обнаруживаешь нечто новое, и помногу. То же и с Вагнером. Мне давно уже удалось отделить этого довольно скверного человека от его музыки. Рихард Вагнер особой приятностью не отличался, а на его расовые и политические взгляды, и сами-то по себе не обаятельные, еще и падает тень задушевных отношений потомков композитора с Гитлером[*]. Однако по плодам их узнаете их[*]: произведения Вагнера, возносящие любовь превыше силы, — это такие антифашисты, что лучших и желать не приходится. Книга эта предназначена для тех, кто любит слушать великую классическую музыку. Книга, о чем я не раз еще напомню вам на нашем пути, неполная. В ней не говорится о многом из того, о чем следовало сказать, чтобы заслужить титул «Полная и окончательная история классической музыки Стивена Фрая». В результате мы решили отказаться от этой кликухи и с присущим нам остроумием выдумали другую, которая, с одной стороны, намекает на первую и подразумевает ее, а с другой — решительно и напрочь ее отрицает. Блестяще. То был припадок гениальности, уверен, что вы со мной согласитесь. Книга наполнена также разного рода оценками — одни мои, другие не очень. Она переполнена сопоставлениями, полетами фантазии, приключениями музыкальной мысли и, по правде сказать, совершеннейшей чепухой. Собственно, там, где я имею нахальство прибегать к выдумкам, я позволяю себе вставлять значок ☺ (весёлый смайлик — прим. верст.), чтобы вы окончательно не запутались. Кроме того, опять-таки чтобы не слишком сбивать вас с толку, я поместил кое-какие мелочи — пояснения, реплики в сторону, все, что угодно, — в сноски, так что смешливый читатель может их пропускать. В итоге книга получилась очень личная, доносящая до читателя если не что-либо еще, то хотя бы часть воодушевления, с которым автор относится к ее теме. Ну и время от времени я быстрым взглядом окидываю в ней преходящие обстоятельства времени — просто чтобы понять, какие дела совершались вокруг великих композиторов, пока они, как бы это сказать, композировали. Музыка по существу своему абстрактна и не нуждается в привнесении каких-либо знаний, музыкальных или исторических, но ведь интересно же видеть, что за свершения формировали мир, в котором жили композиторы. Все, происходившее в истории, искусстве, философии и науке, оказывало на композиторов огромное влияние, и оттого по ходу книги упоминаются современные им события, одни пустяковые, другие сейсмические. Спешу добавить, что за живое меня берут не одни только Моцарт с Вагнером. На самом деле, пока мы, готовясь к этой книге, отсиживали бесконечные, как нам представлялось, концерты и слушали записи произведений Великих Композиторов, я нередко забывал о музыке, принимаясь гадать, кем именно из них мне хотелось бы быть. Если не считать двух моих главных любимцев, очевиднейший выбор — Бетховен. Он, может быть, ничего и не слышал — под конец жизни, то есть, — однако в способности чувствовать ему не было равных. Что привлекает меня в Бетховене, так это все та же «обыденная возвышенность». Если сможете, вообразите на миг его комнату в «Шварцшпаниерхаузе». За спиной у него виднеется старенькое фортепиано работы Графа, совершенно… ну, в общем, раздолбанное стараниями Бетховена — он колотил по клавишам с такой силой, чтобы можно было расслышать звук. Стол пообок от композитора завален бог знает чем — рядом со слуховой трубкой громоздится кипа тетрадей, исчерканных-перечерканных кривыми фразами, посредством которых гостям Бетховена приходится вести с ним беседы. Видны здесь и внушающие немалую грусть объедки, треснувшие кофейные чашки, капли свечного воска — в общем, все это похоже скорее на спальню студента, чем на жилище человека, чья гениальная музыка сделает его имя бессмертным. Все здесь обыденно, даже убого. И возвышенно. Бритт, сидящий во мне, случается, словно бы видит меня также и Элгаром. Ну, это птица совсем иного пошиба. Э-э, виноват, обмолвился, — полета. Помню, я видел фотографию Элгара с женой, Алисой, у их летнего дома Бричвуд-Лодж, близ Малверна. Элгар стоит чуть справа от парадной двери, руки сложены на груди в манере «раздражительного папаши», голову украшает фуражка. Алиса, похоже, смотрит, чуть наклонив голову набок, в сторону калитки и не видит ее. Почему-то этот снимок наполняет меня уверенностью, что мне понравилась бы их жизнь. Да и мысль об отце, владеющем местным музыкальным магазином, тоже не лишена приятности. Я уж и не припомню, когда именно музыкальный магазин сменил кондитерский в первой строке моего списка «Десять мистически фантастических мест, в которых я хотел бы работать, когда вырасту». Ну и то, как Элгар написал вариации «Загадка», зашифровав в них не только своих друзей, но скрыв и само происхождение главной темы, отвечает моей склонности к игре. Да, Элгар. Я мог бы быть им. Чайковский. Ах, как мне хотелось бы пережить то, что пережил он. Картина, которую я пытаюсь себе представить, изображает Чайковского в 1893 году, когда он получал почетную степень Кембриджского университета. Поскольку места эти я хорошо знаю со студенческих лет, мне странно думать о нем, бродящем по улицам города или возвращающемся в свое временное пристанище — в Вест-Лодж, Даунинг-колледж. Человек, написавший си-бемоль-минорный фортепианный концерт, «Лебединое озеро», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу», легко мог забрести на Риджент-стрит и смотреть на проплывавшие мимо плоскодонки, напевая последние из пришедших ему в голову идей Патетической симфонии. Впрочем, есть в этом его визите и еще пара вещей, которые не дают мне покоя. Во-Первых, он был не единственным композитором, принимавшим во время той июньской церемонии почести, — на ней собралась неплохая компания. Степени получили также Сен-Санс и Брух, и все трое дали накануне небольшой концерт. Вы только представьте. А еще — стоял июнь 1893-го. Через несколько месяцев после Кембриджа Чайковский выпил стакан зараженной холерой водопроводной воды и умер. Брамс — вот человек, которого я очень одобряю. Каждый свой день он, живший в наемной квартире, начинал в 5 утра с чашки свежесваренного крепкого кофе. Собственно, он потому и не позволял никому варить для него кофе, что ни у кого он не получался достаточно крепким. Он усаживался с чашкой крепкого черного кофе в кресло и выкуривал хорошую сигару — в 5 утра. Таков был его излюбленный ежеутренний ритуал. И в дальнейшей жизни, когда музыка сделала его человеком очень богатым, Брамс так и жил в наемной квартире и по-прежнему наслаждался в 5 утра кофе и сигарой. Обыденное — понимаете? — уступающее место возвышенному. И наконец, есть еще Гендель, такой же, как я, завзятый любитель трубки (конечно, у него была белая, фарфоровая, с длинным чубуком, а я предпочитаю более традиционный калабаш с круглой чашечкой). Черта, которая внушает мне в Генделе восторг, это не его гениальность или способность тронуть вас музыкой — редко отмечаемая мной в барочном композиторе, — но его аппетит. Человек двойной национальности, Гендель, похоже, способен был есть и за Англию, и за Германию сразу. Есть один знаменитый рассказ о том, как он, зайдя в английскую таверну, попросил накрыть стол на четверых. А когда к нему подошел хозяин, Гендель заказал четыре обильные порции, каковые вскоре и получил. «Когда придут ваши гости?» — спросила принесшая тарелки служанка. «Какие еще гости? — проворчал Гендель. — Давайте сюда еду и оставьте меня в покое». После чего взял да все и съел. Вот каких композиторов я люблю слушать — реальных, обыденных людей, умевших при этом создавать возвышенную музыку. Россини (столь популярный, что легко забыть, до чего он хорош) тоже был не дурак поесть. Настолько, что забросил сочинительство и отдался гурманству. Это ему мы обязаны рецептом «торнедо Россини»[*].* * *

«Неполная и окончательная история классической музыки Стивена Фрая», вот эта самая книга, выросла из проекта, который я осуществлял вместе с Тимом Лигоро, художественным директором популярной радиостанции «Классика FM». Прошло немало времени, наша программа обратилась в приятно тускнеющее воспоминание, и тут меня спросили, не желаю ли я поучаствовать в составлении книги, основанной на этом проекте. Разумеется, я сразу ответил отказом, заявив, что не хочу снова связываться с этими людьми и, более того, не будете ли вы так любезны напомнить мистеру Лигоро, что он задолжал мне 150 фунтов и долгоиграющую пластинку Рольфа Харриса? Однако предложение было повторено. Я отклонил его снова. И разумеется, после третьего моего отказа я услышал, что у них имеются кое-какие фотографии… и если мне не хочется, чтобы они стали всеобщим достоянием, лучше согласиться написать книгу. Ладно, сказал я, но при условии, что мне не придется ради этого прерывать другую работу. (Как-никак у меня на руках были «Блестящие», «Пантомима» для студии «Тасмания» плюс озвучка трех рекламных роликов. Не мог же я все бросить.) Ну-с, после этого за мной начал, куда бы я ни направлялся, таскаться один жутковатый тип с диктофоном. Премьера в «Тасмании» — он рядом. Запись на Би-би-си — тут как тут. Собственно, если вы пересмотрите репортаж о вручении прошлогодней премии Британской киноакадемии, он и там выглядывает прямо из-под трибуны ведущего. Кошмар, вот что это было такое. Ну да ладно. Теперь все позади. И под конец — перед тем, как мы начнем, — позвольте мне вернуться к моему любимому Моцарту. В нем было много обыденного и заурядного. Снятый о Моцарте фильм не так уж и сильно врет — да, он любил играть на бильярде и нередко сочинял музыку прямо во время игры. Да, он был немного помешан на задницах, что видно из его писем. Но то, что не дает мне в связи с Моцартом покоя, может быть правдой, а может — и нет. Я прочитал об этом несколько лет назад в одном музыкальном журнале. Недавние исследования, говорилось там, способны пролить новый свет на причину смерти Моцарта. Причиной этой не был, говорилось там, яд, полученный им от Сальери. Как не была и убийственная доза ртути, модного в ту пору лекарства от сифилиса. Смерть Моцарта, как позволяет заключить это исследование, была вызвана тем, что примерно за сорок четыре дня до нее он угощался свиными отбивными. А они, говорилось в статье, могли быть заражены трихинами, маленькими паразитическими червями, которые заводятся в подтухшем мясе, — симптомы, наблюдавшиеся у Моцарта перед кончиной, идеально укладываются именно в эту версию. Вот так. Композитора, который написал возвышенный Кларнетовый концерт, возвышенного «Дон Жуана» и возвышенную 29-ю симфонию, в конечном счете прикончила коварная, обыденная свинина. Невероятно. Как сказал однажды Том Лерер[*], «очень отрезвляющая мысль — ко времени, когда Моцарт дожил до моих лет, он уж два года как умер». Вот именно, Том, вот именно.Стивен Фрай, июль 2004

ВВЕДЕНИЕ

Неумение правильно напеть хотя бы одну ноту — это и благословение, и проклятие сразу. Вернее сказать, ноту, которая входит в состав мелодии. Из-за присущей мне неспособности заставить гортань издать звук, хотя бы отдаленно схожий с чем-то приятным для слуха, я ощущаю себя — и далеко не в одном только смысле — едва ли не человеком палеолита. Очень это меня удручает. Помню один на редкость скверный день, когда размышления о сходстве моих вокальных дарований с теми, что присущи полезным для пищеварения крекерам, довели меня до того, что я еле-еле смог выволочь мои кости из кровати и проволочь их до ванной. Но с другой стороны, как и всякий, кому постоянно приходится выслушивать обвинения в сходстве с первобытным человеком, я ощущаю куда более чем мизерное сродство с тем существом, которое впервые сподобилось испустить совершенную там или не совершенную, но, во всяком случае, музыкальную ноту. Разумеется, никто порядком не знает, что это было за существо, — сведения о добром деле, им содеянном, утратились за века, в которые шансы сохранить оригинал какого ни на есть документа были еще даже меньшими, чем в эпоху Уотергейта. А кроме того, легко сообразить, что это был вовсе и не один человек, но коллектив людей, работавших — кто по отдельности, кто скопом — на царей и цариц, фараонов и императоров, а то и на целые царства и династии.

Так что можно с полной уверенностью сказать, что этому даровитому мужу (а он, увы, почти наверняка был именно мужем), проведшему нас от хрюканья к хорам, от варварского воя к упоительному покою, места в исторических трудах так никогда и не найдется. «Я, знаете ли, придумал для папы Григория кантус планус» — такого рода похвальбы, может, и годятся для пивной, но места в «Зале славы» Евтерпы[♫] они вам точно не доставят. И не подумайте, даже на минуту, будто моя книга сможет пролить на этих людей хоть какой-нибудь свет. Не сможет. Она, знаете ли, названа «неполной и окончательной» историей не просто так.

Что я, однако, сделаю — только не говорите мне, будто вам оно ни к чему, — так это предоставлю вам возможность оглянуться и понять, какие сообщества людей дали начальный толчок всей нынешней музыке. И чтобы выяснить это, вам придется вернуться назад, и довольно далеко. Говоря «далеко», я имею в виду далеко. Не в Древний Египет, не к китайской династии Шан-Инь, даже не к шумерам или грекам. Вы мне, может, и не поверите, но всего-навсего во Францию, вообразите!

Неумение правильно напеть хотя бы одну ноту — это и благословение, и проклятие сразу. Вернее сказать, ноту, которая входит в состав мелодии. Из-за присущей мне неспособности заставить гортань издать звук, хотя бы отдаленно схожий с чем-то приятным для слуха, я ощущаю себя — и далеко не в одном только смысле — едва ли не человеком палеолита. Очень это меня удручает. Помню один на редкость скверный день, когда размышления о сходстве моих вокальных дарований с теми, что присущи полезным для пищеварения крекерам, довели меня до того, что я еле-еле смог выволочь мои кости из кровати и проволочь их до ванной. Но с другой стороны, как и всякий, кому постоянно приходится выслушивать обвинения в сходстве с первобытным человеком, я ощущаю куда более чем мизерное сродство с тем существом, которое впервые сподобилось испустить совершенную там или не совершенную, но, во всяком случае, музыкальную ноту. Разумеется, никто порядком не знает, что это было за существо, — сведения о добром деле, им содеянном, утратились за века, в которые шансы сохранить оригинал какого ни на есть документа были еще даже меньшими, чем в эпоху Уотергейта. А кроме того, легко сообразить, что это был вовсе и не один человек, но коллектив людей, работавших — кто по отдельности, кто скопом — на царей и цариц, фараонов и императоров, а то и на целые царства и династии.

Так что можно с полной уверенностью сказать, что этому даровитому мужу (а он, увы, почти наверняка был именно мужем), проведшему нас от хрюканья к хорам, от варварского воя к упоительному покою, места в исторических трудах так никогда и не найдется. «Я, знаете ли, придумал для папы Григория кантус планус» — такого рода похвальбы, может, и годятся для пивной, но места в «Зале славы» Евтерпы[♫] они вам точно не доставят. И не подумайте, даже на минуту, будто моя книга сможет пролить на этих людей хоть какой-нибудь свет. Не сможет. Она, знаете ли, названа «неполной и окончательной» историей не просто так.

Что я, однако, сделаю — только не говорите мне, будто вам оно ни к чему, — так это предоставлю вам возможность оглянуться и понять, какие сообщества людей дали начальный толчок всей нынешней музыке. И чтобы выяснить это, вам придется вернуться назад, и довольно далеко. Говоря «далеко», я имею в виду далеко. Не в Древний Египет, не к китайской династии Шан-Инь, даже не к шумерам или грекам. Вы мне, может, и не поверите, но всего-навсего во Францию, вообразите!

ЭТИ МНЕ ФРАНЦУЗЫ, КОТОРЫМ ПО МЕДВЕДЮ НА УХО НАСТУПИЛО

Ну вечная же история. Они поставляют нам не только отличную еду, отличное вино и отличных любовников — нет, кое-кто полагает, что они и к музыке тоже первыми подобрались. Как бы вам это объяснить попонятнее? Ну ладно, может, вы на минутку составите мне компанию и попытаетесь вообразить, что находитесь сейчас в пещере. Это неподалеку от Перигё, километрах в тридцати к северу от реки Дордонь, от того места, где она прощается с Бержераком. Превосходная часть Франции, может быть, нам стоит, когда мы со всем этим покончим, съездить туда, попробовать тамошние вина. Именно здесь, в деревушке под названием Арьеж, в мадленской пещере «Три брата» вы сможете увидеть совершенно офигенную фреску, на которой изображен получеловек, полубизон. (Вот слова, которых я не слышал со дня моего первого выхода в свет.) В руке он держит явственное подобие лука — и немалое число ученых, совершенно справедливо считающих, что они намного умнее меня, утверждают, рискуя навлечь на свои академические головы гневную критику: это почти наверняка смычок или, быть может, лук двойного назначения — наполовину музыкальный инструмент, наполовину смертоносное охотничье оружие. Могу назвать вам имена множества оркестрантов, которые с наслаждением держали бы в своих футлярах что-нибудь в этом роде. Если этот получеловек, полубизон и вправду таскал с собой смычок, тогда он, надо полагать, как-то крепил его к своей охотничьей маске — поближе к носу, — а нанося этой штукой удар, держал ее обеими руками. Нечто похожее нередко проделывается и поныне в туалетах, облюбованных уличными девками, но, правда, для музыковедов оно представляет интерес куда как меньший. Хорошо, если все сказанное кажется вам хотя бы сносно приемлемым, вы должны усвоить, что речь у нас идет о временах, отстоящих по меньшей мере на восемь с половиной тысяч лет от мгновения, когда первая из египетских кошек оторвала мордочку от миски с едой, скосилась на своего хозяина и сказала себе: «Сдается мне, у этого хмыря что-то неладное на уме». Так вот. 13 500 лет до Р.Х. - перед вами своего рода эскизное свидетельство того, что какую-то музыку кто-то уже играет. А уж после этого, даже при том, что вы можете напороться там или сям на «флейту мамонтовой кости», вам все равно придется перетерпеть еще девять с чем-то тысяч лет — или две с половиной оперы Вагнера, — чтобы получить хоть сколько-нибудь основательное свидетельство несомненного существования музыки. Если вас попросят набросать музыкальную карту, ну, скажем, года 4000-го до Р.Х., большого числа цветных мелков вам не понадобится. Просто возьмите один для египтян, другой для шумеров или жителей Вавилона и третий для греков. А если останется еще парочка для Китая и Индии — тогда все хорошо и замечательно. Давайте, однако ж, начнем с первых трех, с ними одними возни не оберешься.

КОШКИН ДОМ

По моим предположениям, любовь египтян к кошкам объясняется на самом-то деле тем, что египтяне искали, где только могли, жилы, которые можно было натянуть на их арфы. Ныне, где-то около 4000–3000 лет до Р.Х., египтяне, судя по всему, застолбили совсем новый участок, закрепив за собой основательные права на звание первой культуры, которая использует не только арфы, но и флейты. Если их арфы обладали хоть каким-нибудь сходством с теми, на которых примерно в то же время играли шумеры, тогда они должны были иметь эллиптическую форму, три струны и довольно нарядный резонатор, вырезавшийся обычно в форме чего-то такого, что почиталось в ту пору немаловажным. К примеру, в Месопотамии нередко можно было увидеть добродушного местного арфиста-шумера, который сидел, увлеченно перебирая свои три струны, а на лоне его покоился роскошный, резной сидящий бык. То было время, когда в Гизе подрастал Большой сфинкс, когда металлические монеты окончательно сместили ячмень с должности валюты, когда музыканты сражались за лучшие в городе ангажементы — за возможность играть на религиозных церемониях, справляемых в честь главных богов того или этого дня: богини-матери Инанны, ее отпрыска Думузи. Разумеется, меня это всегда наводило на мысль, что уже в ту пору широко использовались музыкальные группы на подхвате, — отчасти потому, что музыканты и в лучшие-то времена были шатией несколько малахольной, отчасти же потому, что шумеры и египтяне пользовались разными календарями. Египет к этой поре уже перешел на календарь, в году которого содержалось 365 дней, между тем как в городах Месопотамии все еще оставались в ходу добрые старомодные «двенадцать месяцев по тридцати дням в каждом», что давало 360. Путаница получалась кошмарная, и если вы умудрялись родиться в неправильные пять дней, то никаких подарков на день рождения вам ожидать не приходилось.

«SUMER» IS ICUMEN IN, ИЛИ ШУМЕРСКИЙ КАНОН[♥]

Добравшись до Шумера 2600 года до Р.Х. - периода, известного его поклонникам как Ранняя Третья династия, вы обнаружите новенькие вырезанные в известняке рельефы, свидетельствующие, похоже, о том, что арфа обзавелась шестью, а то и семью струнами. Где-то невдалеке от Бисмайи нашли даже горшок, показывающий, что арфу подвешивали на ремешке к шее, — свидетельство либо победного шествия прогресса, либо того, что до местной публики дошло наконец, как можно использовать избытки ячменя, и она принялась упиваться до положения риз. Египтяне тем временем пристрастились к округлой, лукообразной арфе, носившей название «бинт» — предположительно потому, что ее приходилось щипать, как корпию, — а также к длинным флейтам и двуствольным трубам, порой именовавшимся «авлосами». Столетие примерно спустя, когда в Уре возводили гробницу для недавно скончавшейся царицы Пу-аби, — дело было за добрых четыреста лет до того, как Авраам надумал этот город покинуть, — ее, царицу то есть, снабдили напоследок очаровательной одиннадцатиструнной арфой с прямой шейкой. Теперь нам ясно, что арфа стала «электрогитарой» своего времени — вездесущей и открытой для самых разных стилистических интерпретаций. Создается впечатление, что существовала даже своя, особая ниша для «глэм-роковой» арфы, не просто имевшей резонатор в форме быка, но как самый настоящий бык и выглядевшей. Честное слово. Вся арфа представляла собой здоровенную… штуковину, которая стояла на деревянных бычьих ногах. Жаль только, что рельефы не показывают, было ли принято отрывать эту арфу под конец концерта от пола и молотить ею по усилителю и микрофону.

БАНДА ПЯТЕРЫХ

Позвольте мне ненадолго отлучиться из Египта и Месопотамии. Я понимаю, думать в этих местах о снеге трудновато, однако, даю вам слово, примерно в это время в Родое, Южная Норвегия, были созданы изображения людей, которые, судя по всему, разъезжали на лыжах. Не думаю, что люди эти так уж часто перебрасывались фразочками наподобие «Слушай, а не тяпнуть ли нам после трассы глинтвейна, ты как?». Скорее ими владели мысли совсем иного рода: «УДИРАЙ, КОМУ ЖИЗНЬ ДОРОГА, МАМОНТ ИДЕТ!» По-моему, я прав. К музыке, как сами вы понимаете, это особого отношения не имеет. Я просто хотел предоставить вам возможность окунуться, что называется, в эпоху. Так или иначе, пока я еще в отлучке, позвольте мне избрать для возвращения в неолитическую Вавилонию дорогу поживописнее, а именно — через Китай. Китайцы обладали тогда — да и теперь обладают — изрядными математическими способностями, и потому нет, скорее всего, ничего удивительного в том, что они прибавили два к двум и получили… пять. Во всяком случае, получили октаву из пяти нот, которой отличнейшим образом и пользовались. Ноты были примерно такие:

ганг | шанг | яо | йи | ючто, насколько я понимаю, выглядит в вольном переводе как: Жили, Убабуси, Пять, Веселых, Гусей. Таковы, более или менее, основные пять делений музыкальной октавы в раннем китайском стиле. Живи уже тогда дама Джулия из Эндрюса, существовала бы и отличная от нуля вероятность того, что самой прославленной песней тех дней была бы не «Умчи меня, олень», а «Ганг, мой Ганг»… Что-нибудь в таком роде:

Ганг, мой Ганг, большой Вольфганг,

Шанг, мой дождик золотой,

Яо, я о нас пою

Йи про деточку мою,

Ю, который я не я,

Вот и вся моя семья…

(м-м-м, виноват, полностью текст этой песни не сохранился).

МОЯ ГЕРЛА

Вообще-то, раз уж мы заговорили о прославленных некогда певцах, присмотритесь-ка к такому вот имени: Па-Паб-Би-гаггир герла. Полный блеск, верно? И вот вам мое честное слово: он — хотя это могла быть и она, сказать тут что-либо определенное, как и в наше время, нелегко — был/была музыкальной звездой времен Ранней Третьей династии. Присутствующая в этом имени «герла» означает просто ВЕЛИКИЙ(АЯ), а его/ее обладатель/обладательница упоминается в нескольких текстах и присутствует на нескольких рельефах. Он/она могли состоять на царской службе или подвизаться в храмовых композиторах-песенниках, а могли и просто разъезжать с концертами и выступать на всяких там праздниках и церемониях. Что бы он/она/оно собою ни представляли, они в свое время почти наверняка были хорошо знакомы с целым набором инструментов, уже начинавших принимать окончательный вид. С арфами, лирами и странноватыми ударными. Певцы, судя опять-таки по рельефам, найденным в Египте времен Древнего царства[♫], как правило, зажимали себе одно ухо левой ладонью. Нынешние исполнители уверяют, будто это делается для того, чтобы лучше слышать «внутреннюю музыку», хотя кое-кто говорит — чтобы не слышать того, кто горланит рядом с тобой. Всеми прочими руками они, по-видимому, «выпевали» — слова поточнее мне подобрать не удалось. То есть, как я это понимаю, либо проделывали примерно то же, что церковный регент, показывающий, какую ноту брать следующей, либо подавали бармену знак, что пора принести всем им еще по кружечке. Имеются также изображения, на которых каждый певец размахивает зажатым в одной руке комплектом трещоток или погремушек (систр), а другой щиплет себя за гортань. И опять-таки, нынешние певцы могут сказать вам, что, наступая себе на горло, они способны менять высоту и тембр любой ноты, однако большинство музыковедов объясняет эту певческую манеру желанием «проделать все самостоятельно, не дожидаясь, когда их возьмет за горло кто-нибудь другой».

ПОЙ, ПОЙ, ЛИРА, О ГЛУПОСТЯХ ДРЕВНЕГО МИРА

А кстати, известно ли вам, как понять, что перед вами лира? Нет? Ладно, в таком случае займите мне десятку, завтра отдам. Шуточка, в общем-то, никакая, однако в ней хотя бы на йоту меньше занудства, чем в объяснениях, что арфа-де выглядит примерно так:

а лира — вот этак:

а лира — вот этак:

Усвоили? Ну и прекрасно. Хотя, может, вам лучше все это записать — вместе с именем ведущей поп-звезды Ранней Третьей династии: Па-Паб-Би-гаггир герла, вы ее еще не забыли? И как только вы это запишете, сложите листок, только аккуратно, и поместите его в мусорную корзину. Можно надеяться, что больше вам эти сведения никогда не понадобятся. Если же вы вдруг да поймаете себя на том, что используете их снова… что ж, тогда, думаю, мы с вами еще встретимся — на каком-нибудь званом обеде в аду.

Усвоили? Ну и прекрасно. Хотя, может, вам лучше все это записать — вместе с именем ведущей поп-звезды Ранней Третьей династии: Па-Паб-Би-гаггир герла, вы ее еще не забыли? И как только вы это запишете, сложите листок, только аккуратно, и поместите его в мусорную корзину. Можно надеяться, что больше вам эти сведения никогда не понадобятся. Если же вы вдруг да поймаете себя на том, что используете их снова… что ж, тогда, думаю, мы с вами еще встретимся — на каком-нибудь званом обеде в аду.

ГОСТЕВАНИЕ ГУТИЕВ

Итак. Лиры, арфы, флейты, погремки. Сами видите, все на мази. Вот, правда, шумерам приходилось туговато. Начиная с 2370 года до Р.X. их захватывал практически всякий, у кого имелось несколько сот фунтов и умение владеть мечом. Самыми, возможно, достопримечательными захватчиками были гутии, которые — мне нравится так думать, хоть я и не имею ни грана этимологических доказательств, — должны произноситься скорее как «кутни», каковое название, по всему судя, происходит от слова «кутерьма». Гутии представляли собой орду горных варваров. Ну это уж всегда так бывает, верно? «Варварами» кого только не обзывали. Еще одну «волну вторжения» — с точки зрения шумеров — образовали «аккадские семиты», которые — вероятнее всего, по причине их довольно путаного, плохо продуманного брендинга (ну, то есть, я что хочу сказать: с одной стороны, гутии, а с другой — аккадские семиты; уж я-то знаю, кому отдала бы предпочтение моя фокус-группа!) — решили не искоренять завоеванную шумерскую культуру, но скорее усвоить ее. Гутийско-аккадский период при всей его краткости стал для музыки благотворным. Строились храмы, а, как говорится, где храм, там и трам-пам-пам. В данном случае в моду почти наверняка вошли всякого рода дудки, а также трубы из бычьих рогов, выглядевшие, если судить по изображениям той эпохи, на редкость эффектно и впечатляюще. Особенно с точки зрения быков. После этого шумеры стали основными участниками представления в жанре «Прийти, увидеть, помереть», поставленного с размахом, который еще очень долгое время оставался непревзойденным. Их покоряли, одолевали, перепокоряли, корячили, побеждали, переперепокоряли, повергали в прах и вновь покоряли многажды — в общем, было на что посмотреть. Мне кажется, я понятно все объяснил. И раз уж я застрял в этом времени, может быть, стоит ненадолго остановиться и вывести на сцену кое-кого из вавилонских царей, и в особенности самого прославленного из них, Хаммурапи. В голове моей часто и в обстоятельствах самых разных мелькали две мысли — думаю, мне стоит поделиться с вами обеими. Обе относятся к «потусторонности». Понимаете, я нередко думал о том, что если бы такое место и вправду существовало, то прежде всего оно должно было смахивать на автозаправку. Почему — не знаю: просто думал так, и все тут. И представлял себе заметную издали красно-белую вывеску с приятной, пусть и слегка туманной на вид фигуркой-талисманом, немного похожей на фурию, которая ласково манит вас заехать и полюбоваться пластиковым, сильно переоцененным потусторонним интерьером. Я понимаю, что не все, вероятно, представляют себе посмертную жизнь именно так, ну и ладно, доказать мне, что я не прав, вам все равно никогда не удастся, так что можете ПОДАВАТЬ НА МЕНЯ В СУД! А вторая и, что уж тут вилять, куда более важная особенность посмертного существования, неизменно меня поражавшая, состоит в том, что, несмотря на обещанную вечность, я — хоть убейте меня после смерти — не могу понять, как мне удастся найти время, необходимое для того, чтобы обойти всех, с кем мне хочется от души помолоть языком. Что и возвращает меня к Хаммурапи. Всегда есть совершенно очевидный список людей и вопросов, который окажется у вас на руках в какой угодно потусторонности, — ну, знаете: «А-а, мистер Эйнштейн, вы позволите на минутку отвлечь вас от завтрака? Я просто хотел попросить, чтобы вы еще раз растолковали мне, что это за штука такая: „Е = mc2“. Вы уж простите, но как-то она до меня не доходит. Кстати, не забывайте, кофе тут даровой, так что стесняться нечего». Но помимо людей очевидных есть еще люди не менее интересные, просто вы о них пока ничего не знаете. И по-моему, старина Хаммурапи как раз из их числа.

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ХАММУРАПИ

Я сказал «старина». Хаммурапи почти наверняка умер молодым еще человеком, но тем не менее время его правления было отмечено огромными скачками вперед, совершавшимися почти во всех областях человеческой деятельности: он упорядочил, что называется, законы, создав то, что почти наверняка было первой организованной правовой системой, и наряду с этим впервые принял крутые меры, направленные против «вождения боевых колесниц в пьяном виде». Не меньших успехов добился он и в сфере здравоохранения. Однако нас прежде всего интересуют его достижения в музыкальном бизнесе. Во времена Хаммурапи музыка воистину и по-настоящему шагнула вперед. С ней произошло много чего хорошего. И нового. В этот «западносемитский», как его нередко именуют, период музыкальные инструменты стали куда более компактными — гораздо меньшими — и почти наверняка куда более легкими. Не приходится сомневаться, что именно тогда была создана модная концепция «самой последней династии», равно как и передовые приемы игры на всякого рода инструментах. Эпоха Хаммурапи ознаменовалась появлением новой лиры, опять-таки более миниатюрной и легкой. Ее прижимали резонатором к телу, а струны перебирали, пользуясь… постойте, как его… медиатором! Черт возьми! Я что хочу сказать — конечно, поначалу он представлял собой всего-навсего огрызок гусиного пера, однако вообразите беседу, когда эту штуковину впервые притащили в храм.

Хаммурапи. А это еще что такое? Музыкант. Это плектр, ваше предположительное высокородие. Хаммурапи. Чего? Музыкант. Плектр, а иначе — медиатор, доброй евфратской работы. Хаммурапи. И на что он сдался? Музыкант. Им дергают струны лиры, сир. Благодаря этой штуке пальцы не грубеют и не мозолятся, а это означает, что лирник может играть куда дольше… Хаммурапи. Ну, не уверен, что мне от этой хреновины будет какая-нибудь польза… Музыкант. …э-э, а это, в свой черед, означает, что соло на ударных укорачиваются. Хаммурапи. Закажи для меня сразу тысячу[♫].На случай, если вы не сочтете роль медиатора в музыке достаточно значительной для того, чтобы оправдать упоминание о Хаммурапи, — не стоит забывать, однако, что кое-кто из рок-звезд того периода вынужден был дергать струны зубами, — отметим, что он, Хаммурапи то есть, помимо всего прочего предрек рождение тимпанов (литавр) и кимвалов. Так что при всяком исполнении гимна «Правь, Британия» говорите себе: вот эта барабанная дробь и звон тарелок, сопровождающие

Праааавь… [дробь]… Британн-ия… [ДЗЫНЬ]… Правь, Британия, волнами…не забывай — за все это ты должен сказать спасибо Хаммурапи и присным его. И сколько, по правде сказать, иронии в том, что партитура «Правь, Британия» обязана своим происхождением маленькому, ныне безлюдному городку, лежащему в 90 километрах от Багдада, в Центральном Ираке.

ШУМЕР-ЕГИПЕТ — 1:0

В Египте между тем дела шли едва ли не вдвое хуже. Если не втрое. Цари семитов-гиксосов, отогнавшие египтян на юг и установившие в дельте Нила собственное правление, были, судя по всему, полной противоположностью более-менее современным им, жившим через один дом вавилонянам. В том, что касается музыки, культуры и искусства вообще, достижения, которыми отмечено время господства гиксосов в этом бесценном регионе, — господства, продолжавшегося примерно с 1650 по 1550 год до Р.Х., — сводятся к следующему: nihilum, οùδéν и

Или в более внятном виде — ничего, ничего и ничего по-латыни, на греческом и на шутовском египетском. Да, для искусства Египта то был период, не вызывавший никаких бездыханных восторгов. Ни тебе новых инструментов, ни новой музыки, ни чартов, заполненных кавер-версиями.

Что же, в таком разе давайте округлим последнюю дату. Теперь уже 1500 год до Р.Х., все складывается вполне пристойно. У нас имеется «версия», если можно так выразиться, музыки: гармонии в ней, по правде сказать, с гулькин нос, играется она по преимуществу на одной ноте, а инструментовка и вовсе ни на что не похожа. В общем, перед нами нечто такое, что в современном Соединенном Королевстве особого признания не получило бы — ну разве что среди поклонников Фила Коллинза. Зато хетты Северной Сирии, великое им спасибо, делали большие успехи, играя на множестве инструментов, в том числе на гитаре, трубе, тамбурине и лире. Еще позже, начиная с 1000 года до Р.X., появляются свидетельства участия использующих эти же инструменты профессиональных певцов и музыкантов в религиозных церемониях Израиля. Однако, чтобы подобраться к первой из музыкальных записей, вам придется перескочить лет через двести с лишком и снова вернуться к шумерам. Где-то после 800 года до Р.X. они тоже додумались до пятиступенной октавы, а спустя недолгое время создали и первую из когда-либо осуществленных запись музыкального произведения. То был гимн, и, понятное дело, говоря «запись», я имею в виду, что она была вырезана на так называемой клинописной табличке — клиновидной лепешке глины, на которой, пока глина еще оставалась сырой, можно было писать стилом. Теперь же, если я просто-напросто проигнорирую большую часть последующих ста с чем-то лет, — и поверьте, я более чем готов это сделать, — мы с вами сможем заняться греками, без шуток. Однако с кого или с чего лучше начать — с Терпандра или с Лесбоса? Ну вообще-то говоря, это вопрос риторический.

Или в более внятном виде — ничего, ничего и ничего по-латыни, на греческом и на шутовском египетском. Да, для искусства Египта то был период, не вызывавший никаких бездыханных восторгов. Ни тебе новых инструментов, ни новой музыки, ни чартов, заполненных кавер-версиями.

Что же, в таком разе давайте округлим последнюю дату. Теперь уже 1500 год до Р.Х., все складывается вполне пристойно. У нас имеется «версия», если можно так выразиться, музыки: гармонии в ней, по правде сказать, с гулькин нос, играется она по преимуществу на одной ноте, а инструментовка и вовсе ни на что не похожа. В общем, перед нами нечто такое, что в современном Соединенном Королевстве особого признания не получило бы — ну разве что среди поклонников Фила Коллинза. Зато хетты Северной Сирии, великое им спасибо, делали большие успехи, играя на множестве инструментов, в том числе на гитаре, трубе, тамбурине и лире. Еще позже, начиная с 1000 года до Р.X., появляются свидетельства участия использующих эти же инструменты профессиональных певцов и музыкантов в религиозных церемониях Израиля. Однако, чтобы подобраться к первой из музыкальных записей, вам придется перескочить лет через двести с лишком и снова вернуться к шумерам. Где-то после 800 года до Р.X. они тоже додумались до пятиступенной октавы, а спустя недолгое время создали и первую из когда-либо осуществленных запись музыкального произведения. То был гимн, и, понятное дело, говоря «запись», я имею в виду, что она была вырезана на так называемой клинописной табличке — клиновидной лепешке глины, на которой, пока глина еще оставалась сырой, можно было писать стилом. Теперь же, если я просто-напросто проигнорирую большую часть последующих ста с чем-то лет, — и поверьте, я более чем готов это сделать, — мы с вами сможем заняться греками, без шуток. Однако с кого или с чего лучше начать — с Терпандра или с Лесбоса? Ну вообще-то говоря, это вопрос риторический.

МОЖЕТ, ВСЯ ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО Я ЛЕСБИЯНКА…

А что, из этого могло бы получиться неплохое название для песенки. Однако, прежде чем приступить к нашему делу, следует выяснить, в какого рода артистическом мире родился этот самый Терпандр. Понимаете, где-то, как-то, по пути между давними придворными музыкантами Египта и этими местами, музыка превратилась из почти ничего в почти все. Греки верили ныне, что музыка есть носительница всяческого блага. Она формирует нравственность. Она дает образование. Удовольствие, которое музыка доставляет «уху», — это лишь крошечная верхушка айсберга. Сама музыка намного важнее той улыбки, которую она вызывает. К тому же речь у греков шла не просто о музыке. Для них музыка — mousike — означала три вещи: танец, поэзию, ну и собственно музыку. Терпандр жил на острове Лесбос, вероятно, с 712 по 645 год до Р.X., а родился, скорее всего, в Антиссе, городе, расположенном на северо-западном берегу названного острова. Ему приписывают изобретение семиструнной лиры. Изобрел ее Терпандр или не изобрел, он определенно наделал с ее помощью достаточно шума на 26-й Олимпиаде древних, проводившейся в Спарте, так что стал даже чем-то вроде национального героя. А если и этого не достаточно, чтобы приобрести славу и состояние, отметим, что он же, предположительно, основал в Спарте первую музыкальную школу. Примерно в то же самое время в музыкальном мире произвел своего рода фурор человек еще более легендарный. Арион был уроженцем Самоса, прославленным музыкантом, состоявшим при дворе Периандра, царя Коринфа. В наши дни его помнят прежде всего благодаря двум обстоятельствам: во-первых, потому, что он ввел идею «строф» и, стало быть, «антистроф», то есть чередующихся частей стихотворения. Во-вторых же, что несколько более интересно, его запомнили по причине истории, однажды приключившейся с ним в море. Его корабль, возвращавшийся с музыкального состязания на Сицилии, был захвачен морскими разбойниками. Они ограбили беднягу и совсем уж было собрались выбросить его за борт, но тут Арион попросил, чтобы ему позволили напоследок спеть. Он взял лиру и запел, да так сладкогласно, что вокруг корабля собрались дельфины. Когда Ариона наконец отправили прогуляться по доске, один из дельфинов усадил его себе на спину и благополучно доставил на берег. Люблю счастливые концовки. Следующий важный персонаж нашей неполной, но окончательной истории греческой музыки — это всесторонне одаренный Пифагор. Нет-нет, это имя вовсе не носили два человека, я говорю все о том же Пифагоре, родившемся около 580 года до Р.Х. и додумавшемся до теоремы о прямоугольных треугольниках. Собственно говоря, если поразмыслить, музыка пребывала тогда примерно на том же этапе развития, что и математика и естественные науки, поэтому не приходится удивляться тому, что философ/математик на каком-то этапе своего развития обратил взоры на музыку. Именно Пифагор и придумал ту самую более или менее октаву, которой мы ныне пользуемся. Легенда гласит, что вдохновение посетило его, когда он слушал стук молотов в кузне. Заметив, что каждый молот порождает собственный звук, Пифагор выяснил, что весят они 12, 9, 8 и 6 фунтов соответственно. Говорят, будто из этого он и вывел главные интервалы: октаву, квинту, кварту и тон. Если все это правда, следует сказать, что то был далеко не последний случай, когда музыка и молотобойцы шли рука об руку. Пифагор скончался около 500 года до Р.Х. Сроки его жизни пересекаются, так сказать, со сроками жизни Пиндара, великого лирического поэта Греции, — может быть, величайшего. Он был беотийцем, обитателем Центральной Греции, человеком высокородным, много странствовавшим, — из сочинений же его сохранилось число фрагментов, достаточное для того, чтобы показать: именно он и придумал оду — и первом приближении. Он также был своего рода магом и волшебником в том, что касалось игры на авлосе, кифаре и лире. Башковитый был малый, что и говорить, однако, если сравнить Пиндара с человеком, явившимся на свет ровно через одиннадцать лет после егокончины, становится ясно, что место Пиндара — во втором составе. Я говорю о мистере Латоне: мистере П. Латоне.

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ СОЛЬМИЗАЦИЯ

Ладно, ладно, я слышу ваши слова: с какой это стати в «Неполную и окончательную» затесался еще один философ? Извольте, я вам скажу. Платон не только дал нам большую часть сведений о Пифагоре, он также изложил новые, «философские» представления о музыке — и в своем «Государстве», и в своих «Законах». Музыку, заявил он, следует рассматривать в трех аспектах, каковые суть — слово, гармония и ритм. Инструментальную музыку долой. Главное — слова. Кроме того, у Платона нашлось что сказать и о природе различных тональностей. Различные тональности представляли собой гаммы, на которых строилось каждое музыкальное произведение, — если быть точным, не совсем гаммы и не совсем тональности, просто группы нот, используемых при исполнении того или иного сочинения. Платон считал себя способным определить многие из характеристик тональностей, а сделав еще один шаг, предписать и присоветовать разные тональности для самого разного употребления. Миксолидийский лад, говорил он, полон жалоб и стенаний, тогда как лидийский и даже ионийский более женственны и умиротворительны — а потому для мужчин-воинов негожи. Сочинения, написанные в дорийском ладу, героичны, между тем как фригийский действует возбуждающим чувства образом. Интересно было бы знать, нашелся ли на свете человек, который, приняв эти рекомендации на веру, вышел, вооружась одной лишь лидийской одой, навстречу мародерствующей армии варваров в надежде умиротворить всех их до смерти?

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА

Подобно тому как Платон был учеником Сократа, Аристотель был учеником Платона. Родившийся в Стагире, Македония, в 384 году до Р.Х., Аристотель проводил вместе с мистером П. исследования в афинской Академии. Волыним музыкантом, как таковым, Аристотель (разве не приятно было бы обнаружить свидетельства о том, что друзья называли его Ари?) не был, однако, как и Платон до него, обращался мыслью ко многим сферам жизни, одной из которых была музыка. Он тоже считал, что музыка ГОРАЗДО значительнее доставляемого ею слуху удовольствия. В ней присутствовала подлинная этическая мощь, она играла жизненно важную роль в образовательном процессе. Однако в том, что касается слов, он с Платоном не соглашался. Аристотель готов был принять инструментальную музыку, поскольку полагал, что она обращается непосредственно к чувствам слушателя, без помех, создаваемых словами поэта. Музыка была для него средством почти гомеопатическим и определенно слабительным. Будь Аристотель у власти в наши дни, вы, возможно, носили бы в аптеку рецепты на струнные квартеты — принимать два-три раза в день во время еды. Принадлежащий уже к следующему поколению Аристоксен, ученик Аристотеля, перенял его идеи и, оставив без внимания почти все прочие области философии, занялся одной только музыкой, сочинив книги «Элементы гармоники» и «Элементы ритмики». Одна из его основных теорий состоит в том, что душа для тела — это то же, что гармония для музыкального инструмента. Он отошел и от идей своих прежних учителей, пифагорейцев, заявив, что ноты октавы определяются не только математическими отношениями, но и слухом. Даты жизни Аристоксена в точности не известны, однако, если присоединиться к мнению большинства, согласно которому к 300 году до Р.Х. он был уже мертв и отпет, мы останемся с тем, что греческие ученые называют «megalos trypa aimatodis», или, в переводе, «черт знает какой пробел». Поскольку года примерно до 50-го до Р.Х. ничего интересного больше не произошло.

ЭПОХА ОРГАНИЗАЦИИ

Если честно, этот «черт знает какой пробел года до 300-го до Р.Х.» — так его называют в нашей семье — включает в себя самую начальную суету вокруг органа. В какой-то из годов этого периода некий умник решил, что авлос, или труба, обладает одним роковым недостатком и недостаток этот коренится в том, кто на авлосе играет. Этим людям вечно не хватало дыхания. В итоге на свет появился «нагнетательный авлос», построенный в основном на том же принципе, что ирландская волынка, — исполнитель, нажимая локтем на воздушный пузырь, играет на трубах двумя руками. А затем, в третьем веке до Р.Х., подвизавшийся в Александрии инженер по имени Ктесибус сделал, как уверяют, еще один шаг вперед и создал «organon hydraulikon», или водяной авлос, в котором использовался воздух, сжимаемый весом воды. Ктесибус был сыном цирюльника и пользовался большой популярностью у императоров Рима. Как инженер, он работал на ремонте акведуков. На самом деле он даже строил для одного императора военные машины, имевшие назначением причинять максимальные огорчения тем, кто с ними сталкивался. Так что его обращение к органу представляется мне только естественным. Скорее всего, он-то орган и изобрел — более или менее. Современники Ктесибуса оставили нам рассказы о его «mechanike syntaxis», этакой флейте Пана, «на которой играли руками и которая именовалась гидравлосом», причем «нагнетательный механизм ее посылал воздух в медный пнигеус, опущенный в воду». Вы что-нибудь поняли? По-моему, тут говорится, в общем и целом, что Ктесибус почти наверняка подарил миру орган — или что-то вроде него, — а с ним и кривоногого музыканта со слегка вытаращенными глазами, немного слабоумной улыбкой и склонностью вторгаться в ваше личное пространство. Или мне следовало просто сказать «органиста»? Орган имел громовый успех в Дельфах 90 года до Р.Х., когда Антипатр победил, играя на нем, в больших состязаниях. За ним, лет сорок спустя, как раз когда Кай Юлий Цезарь боролся с Помпеем за лавровый венок, появилась еще одна важная новинка, а именно гобой. Император Нерон, хотя ныне его называют прежде всего и по преимуществу скрипачом, почти наверняка играл и на гобое. Как это ни грустно, когда я теперь слышу слова «император Нерон», перед внутренним взором моим неизменно предстает «император Кристофер Биггинс»[*], плавно вышагивающий в тесноватой ему тоге на фоне шатких — дунь и развалятся — декораций. Произведению, именуемому «Я, Клавдий»[*], еще много за что придется ответить. Беспечно проскочив мимо того обстоятельства, что в 38-м до Р.Х. китайцы разбили свою октаву на шесть частей — как и почему, понятия не имею, — мы добираемся до нового megalos trypa aimatodis. Хотя на сей раз мне, вероятно, следовало сказать «grandis cavus sanguineus»[*].

НЕ БАХ, НО ВСЕ-ТАКИ

Впрочем, это был уже другой «grandis cavus sanguineus». Это был «grandis cavus sanguineus ET CHRISTIANUS»[*]. Ну еще бы! Эпоха, именуемая «по Р.Х.», набирала полный ход, и буквально все норовили дополнить костюм какой-нибудь рыбой[*]. Музыка доказала свою полезность для утверждения того, что было поначалу всего лишь верованиями маленькой секты. Совершенно фантастическим инструментом распространения христианства оказались псалмы с их диалоговым построением[♥] — равно как и ставшие вскорости вездесущими «гимны». Святые Августин и Иероним быстро усвоили, что с помощью прилипчивого мотивчика можно внедрить в людское сознание все, что потребуется, — хоть их и тревожили как доставляемое музыкой «чувственное наслаждение», так и вредоносность оного. Кроме того, поскольку средством такого внедрения было «устное слово», гимны нередко несли в себе неверную, а то и заведомо ложную информацию. Нот тут-то за дело и взялся первый крупный спаситель музыки. Он был крупен, смел и порывист — и был, если честно, епископом — Миланским. И носил волнующе эротичное имя…

Ну хорошо, не такое уж и эротичное, согласен, но все-таки, а? Как говорится, на безрыбье и рак белорыбица.

Ну хорошо, не такое уж и эротичное, согласен, но все-таки, а? Как говорится, на безрыбье и рак белорыбица.

НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ Я И АМВРОСИЙ

Нет, честное слово. Амвросий действительно был епископом Миланским, избранным на эту должность в тридцать пять лет, причем довольно причудливым образом. Говорят, что во время совещания, на котором обсуждалась кандидатура нового епископа, — Амвросий присутствовал на нем отнюдь не в качестве претендента — какой-то ребенок заблажил в толпе, выкликая: «Амвросия… в епископы… Амвросия… в епископы…» Поскольку воспринято это было как знак свыше, а не, скажем так, простое совпадение, Амвросий, вовсе того не желавший, получил место епископа. Причина, по которой неохочий епископ вступил в мир СФНиОИКМ, состоит в том, что основные его притязания на славу были вовсе не теологическими или литургическими, но музыкальными. До эпохи Амвросия музыку в церкви исполняли преимущественно профессиональные хористы, более или менее монополизировавшие все лучшие мелодии. Амвросий же дал такую возможность и простым людям, введя антифонное пение, коего вполне хватило, чтобы довести до слез, ну, скажем, святого Августина. Пение это, известное ныне как «амвросианское», до сей поры практикуется на севере Италии, где его предпочитают принятому почти повсеместно пению григорианскому (по имени папы Григория I — о нем через минуту скажу чуть больше). Чтобы вы представляли себе контекст — все происходило примерно в то время, когда римские легионы начали в массовом порядке покидать небольшую пограничную заставу, которую они называли Британией, — исход их был каким-то образом связан с ворчливыми жалобами наподобие «Вечно у них тут дождь идет…» и «Приличного кофе с молоком не допросишься…». Амвросианское пение, григорианское пение — оба они подпадают под аршинный заголовок «кантус планус», или «ровное пение»: поют это дело все больше монахи в монастырях, на одной ноте, под вступающий время от времени аккомпанемент органа. Я всегда считал такое определение неудачным, поскольку зачастую ничего в этом пении «ровного» нет. Оно прекрасно. Если честно, все время Амвросия и Григория рассматривается многими как начало более или менее классической музыки — какой она известна нам ныне, — главным образом потому, что это первый период, в котором мы и впрямь получаем немалый кус записанного музыкального материала. Разумеется, как мы уже поняли, музыка существовала задолго, задолго до этого времени. Шумеры играли ее, заглядывая в свои клинописные таблички, греки дули в авлосы, и даже египтяне — во флейты. Понимаете? Египтяне вообще были ребята умные, у них даже свой Джеймс Гэлуэй[*] появился раньше, чем у кого-либо другого.

NON UNUS BOTULUS[*]

А затем самым неожиданным и драматичным образом, и к тому же, это тоже необходимо сказать, совершенно без всякого предупреждения… …не произошло ничего. На самом-то деле, даже закончившись, оно тут же произошло снова. Я имею в виду это самое ничего. Если честно, оно так и происходило, раз за разом, в течение двух столетий. Ничего. Происходившее целых два столетия! Если хотите представить себе, на что это может быть похоже, включите компьютер и попробуйте получить хоть что-нибудь по справочному каналу. И все это время Земля продолжала вертеться. Просто так. Годы, как им и следует, проходили, покряхтывая. Трам-пам-пам. Собственно, вы и оглянуться-то не успели, как уже наступил, оох, поздний вечер того же дня. Хотя, впрочем, последний уходивший из Британии римлянин все же успел сказать: «Bonum ridensum»[*] и погасить за собой свет; и помелькал там и сям весьма рассерженный молодой человек по имени Аттила Гунн; и флот остготов, уже отколовшихся от вестготов, был разгромлен Византией. Сами видите, что получается. Не столько «история того периода», сколько ролевая игра. А следом, совершенно неожиданно, — прежде чем вы успели бы сказать «уноси готовенького» — наступил год 600-й.

ВЕСЬ МИР Я НАУЧИЛ БЫ ПЕТЬ… НА ОДИН ГОЛОС

Итак, год 600-й, и, откуда ни возьмись, явился новый папа. Шаг вперед… Григорий I. Он не только отправил св. Августина[*] на остров Тенет, произнеся при этом исторические слова: «Э-э, Густик, малыш, для тебя нашлась работенка… давай-ка сбегай за зонтиком…» — он также решил создать в Риме школу, «Схолу Канторум», чтобы еще раз попробовать упорядочить музыкальный бизнес. Можно предположить, что примерно в это же время и появилась новая порода людей, «managerius brandius», или бренд-менеджеры, как их стали потом называть. Во всяком случае, именно тогда кто-то произнес — впервые в истории: «Ладно, давайте убедимся, что все мы раскрыли сборник гимнов на одной странице». Кроме того, «Грег Один», как значилось на номерных знаках его коня и кареты, опубликовал «Антифонарий» — собрание церковных песнопений. Если честно, сейчас можно с почти полной уверенностью сказать, что он был просто-напросто одним из целой оравы религиозных, по преимуществу, деятелей, пытавшихся продвинуть куда-то музыку в целом, однако благодаря соединению легенды с личным влиянием только его за эти дела и запомнили. Личное влияние очевидно — он был папой (с 590 по 604), а в те времена не существовало лучшей гарантии того, что, на какую бы вечеринку вас ни пригласили, в списке гостей, который держал в руках стоящий при дверях вышибала, против вашей фамилии будет значиться «на два лица». С легендой все обстоит сложнее. Судя по всему, несмотря на то что св. Августин был всего лишь одним из целой оравы влиятельных в музыкальном деле людей, ход времени — и, возможно, желание свалить всю вину на кого-то одного — привел к тому, что в нем стали видеть не только человека, составившего сборник григорианских напевов, но и сочинителя большинства из них, что почти наверняка неверно. Ну что ж, по крайней мере у нас теперь есть очень удобная точка отсчета. Итак, на свет явилось григорианское пение, и последние скудные отзвуки амвросианского постепенно затихли вдали.

РОЖДЕНИЕ

Итак. Официальное начало положено. РОВНОЕ ПЕНИЕ. Прекрасное, на одной, как правило, ноте. На свет появилась музыка — благодаря соединенным усилиям святых Амвросия и Григория. Следующий, на кого стоит полюбоваться в той рубрике истории музыки, что носит название «Фабрика звезд», — это человек по имени Гвидон. Нет-нет, царь Салтан тут решительно ни при чем.

Простите за спешку, но мне еще эвон сколько веков придется отмахать. Так что я позволю себе перескочить через несколько сот лет, идет? Во главе ООО «Британия» стоит ныне король Кнут, и большой популярностью пользуются палочные наказания. Все замечательно. И вот, не успели мистер и миссис Хайям поместить в «Персидских новостях» крошечное объявление о рождении маленького Омара, как в распоряжение музыкального мира уже поступила новая система, изобретенная человеком по имени Гвидон Аретинский. Именно он проложил путь для другого мистически одаренного музыканта — для уже упоминавшейся выше великой «Джулии из Эндрюса».

Как позволяет заключить его имя, Гвидон, или Гвидо, провел значительную часть жизни в итальянском городе Ареццо, стоящем примерно в 30 километрах к северу от Тразименского озера. Он был бенедиктинским монахом, перебравшимся сюда из родного Парижа.

Гвидо придумал слова, отвечавшие каждой из нот, или, как сказала об этом сама королева Джулия: «Начинать надлежит с начала, ибо лучшего почина измыслить не можно. Егда некий человек научается чтению книжному, то первым делом изначальные три знака уразумевает — аз-буки-веди, того для и ты, коегожды петь приступая, починай с „до-ре-ми“». Э-э, et cetera.

Хотя, если честно… примерно к этому все и сводится. Так что, когда будете в следующий раз беседовать с кем-то о «Звуках музыки», попробуйте-ка обронить: «Ах да, старая тоновая система сольмизации, которую ввел в одиннадцатом веке Гвидо д’Ареццо. Или это была все-таки группа „Степс“?»

На самом деле старина Гвидо много чего понаделал. В том же самом году, как раз когда китайцы окончательно довели до ума изобретенную ими симпатичную, пусть и смертоносную, смесь древесного угля, серы и нитрата калия, она же порох, а по всей Европе только и разговоров было, что о поэме с невразумительным названием «Беовульф» (ну, то есть, либо так, либо все они там перепились), наш человек в музыкальном мире придумал еще и маленькую штучку из пяти строк, на которой ныне вся музыка и пишется, — штучку, именуемую «нотоносцем», или «нотным станом». Вот она.

Итак. Официальное начало положено. РОВНОЕ ПЕНИЕ. Прекрасное, на одной, как правило, ноте. На свет появилась музыка — благодаря соединенным усилиям святых Амвросия и Григория. Следующий, на кого стоит полюбоваться в той рубрике истории музыки, что носит название «Фабрика звезд», — это человек по имени Гвидон. Нет-нет, царь Салтан тут решительно ни при чем.

Простите за спешку, но мне еще эвон сколько веков придется отмахать. Так что я позволю себе перескочить через несколько сот лет, идет? Во главе ООО «Британия» стоит ныне король Кнут, и большой популярностью пользуются палочные наказания. Все замечательно. И вот, не успели мистер и миссис Хайям поместить в «Персидских новостях» крошечное объявление о рождении маленького Омара, как в распоряжение музыкального мира уже поступила новая система, изобретенная человеком по имени Гвидон Аретинский. Именно он проложил путь для другого мистически одаренного музыканта — для уже упоминавшейся выше великой «Джулии из Эндрюса».

Как позволяет заключить его имя, Гвидон, или Гвидо, провел значительную часть жизни в итальянском городе Ареццо, стоящем примерно в 30 километрах к северу от Тразименского озера. Он был бенедиктинским монахом, перебравшимся сюда из родного Парижа.

Гвидо придумал слова, отвечавшие каждой из нот, или, как сказала об этом сама королева Джулия: «Начинать надлежит с начала, ибо лучшего почина измыслить не можно. Егда некий человек научается чтению книжному, то первым делом изначальные три знака уразумевает — аз-буки-веди, того для и ты, коегожды петь приступая, починай с „до-ре-ми“». Э-э, et cetera.

Хотя, если честно… примерно к этому все и сводится. Так что, когда будете в следующий раз беседовать с кем-то о «Звуках музыки», попробуйте-ка обронить: «Ах да, старая тоновая система сольмизации, которую ввел в одиннадцатом веке Гвидо д’Ареццо. Или это была все-таки группа „Степс“?»

На самом деле старина Гвидо много чего понаделал. В том же самом году, как раз когда китайцы окончательно довели до ума изобретенную ими симпатичную, пусть и смертоносную, смесь древесного угля, серы и нитрата калия, она же порох, а по всей Европе только и разговоров было, что о поэме с невразумительным названием «Беовульф» (ну, то есть, либо так, либо все они там перепились), наш человек в музыкальном мире придумал еще и маленькую штучку из пяти строк, на которой ныне вся музыка и пишется, — штучку, именуемую «нотоносцем», или «нотным станом». Вот она.

Ни один музыкант, имея ее в руках, с дороги уже не собьется. Если, конечно, он не катает в это время в машине своих развеселых подружек. Как бы там ни было, происхождение нотоносца датируется 1000-м годом.

Удрученным студентам консерваторий потребовалось еще несколько сот лет, чтобы сочинить мнемонические фразы наподобие «Солдат-Сирота Ревет Фальцетом Лакримозу», «Милый Соловей Синице Рекомендует Фагот» или особенно мною любимой «Фатальное Решение: Сироп и Соль в Миксер»[♫] и запомнить с их помощью ноты. Вообще говоря, Гвидо не помешал бы хороший пиарщик, поскольку в большинстве своем люди о нем и слыхом не слыхивали. Возможно, ему стоило бы прибавить к своему имени какой-нибудь энергичный инициал… сейчас, постойте… Гвидо Г. д’Ареццо. Могло и сработать. Его бы сразу заметили. Нет сомнений, живи он в наши дни, ему присвоили бы прозвание вроде «Гвид-о-ктава» — просто для того, чтобы имя его пережило века.

Гвидо д’Ареццо умер в 1050-м. Ровно сорок восемь лет спустя появился еще один музыкант, подвизавшийся в том же примерно мире — проводя дни в молитвах и созерцании. И он тоже внес в музыку значительный вклад — может быть, и не такой осязаемый и долговечный, как у Гвидо с его пятью линейками, но тем не менее важный. Этот человек, родившийся в 1098-м, воистину поднял музыку на новые высоты, заставил всех обратить на нее внимание. Однако более поражает нас в этом композиторе, аранжировщике, поэте и мечтателе одно редкостное качество… он был женщиной!

Ни один музыкант, имея ее в руках, с дороги уже не собьется. Если, конечно, он не катает в это время в машине своих развеселых подружек. Как бы там ни было, происхождение нотоносца датируется 1000-м годом.

Удрученным студентам консерваторий потребовалось еще несколько сот лет, чтобы сочинить мнемонические фразы наподобие «Солдат-Сирота Ревет Фальцетом Лакримозу», «Милый Соловей Синице Рекомендует Фагот» или особенно мною любимой «Фатальное Решение: Сироп и Соль в Миксер»[♫] и запомнить с их помощью ноты. Вообще говоря, Гвидо не помешал бы хороший пиарщик, поскольку в большинстве своем люди о нем и слыхом не слыхивали. Возможно, ему стоило бы прибавить к своему имени какой-нибудь энергичный инициал… сейчас, постойте… Гвидо Г. д’Ареццо. Могло и сработать. Его бы сразу заметили. Нет сомнений, живи он в наши дни, ему присвоили бы прозвание вроде «Гвид-о-ктава» — просто для того, чтобы имя его пережило века.

Гвидо д’Ареццо умер в 1050-м. Ровно сорок восемь лет спустя появился еще один музыкант, подвизавшийся в том же примерно мире — проводя дни в молитвах и созерцании. И он тоже внес в музыку значительный вклад — может быть, и не такой осязаемый и долговечный, как у Гвидо с его пятью линейками, но тем не менее важный. Этот человек, родившийся в 1098-м, воистину поднял музыку на новые высоты, заставил всех обратить на нее внимание. Однако более поражает нас в этом композиторе, аранжировщике, поэте и мечтателе одно редкостное качество… он был женщиной!

ОТ НОТНОГО СТАНА К ЖЕНСКОМУ

Из всего, что имело отношение к аббатисе, композитору, «сновидице» и вообще всесторонне эксцентричной даме по имени Хильдегарда Бингенская, мне всегда казалось особенно удивительным одно, а именно — она вовсе таковой не была. Это я насчет «Бингенская». Она и не родилась в Бингене, и не жила в Бингене, и не в Бингене умерла. Если, узнав об этом, вы решите, что можете с не меньшими основаниями именовать ее Хильдегардой Бэйсингстокской или Хильдегардой фон Симондс-Иейт, что ж, дело ваше. Нет, все-таки родилась она в Рейнгессене, а скончалась в Рупертсберге, и по крайней мере Рупертсберг, стоящий в шестидесяти примерно километрах к юго-западу от Штутгарта, расположен рядом с Бингеном. И отлично. Рад, что так понятно все объяснил. Хильдегарда была женщиной безусловно замечательной, женщиной, с таким же удовольствием помогавшей советами епископам — и даже папам, — с каким она готовила припарку из травяных настоев, смешанных по ее собственному рецепту. С самых юных лет Хильдегарду посещали видения, и из-за них ее, совсем еще молодой женщиной, определили в анахоретки. Анахоретки представляли собой что-то вроде гибрида монахини с инструктором спецназа по выживанию — так что Хильдегарда, приняв постриг, тут же попала в одиночное заключение. В возрасте сорока двух лет ее посетило видение, давшее ей, по ее же словам, полное понимание религиозных текстов, и начиная с этого времени она стала записывать все свои сны и наития. Ныне главными ее достижениями почитаются музыкальные. Она оставила большое число хоралов, слова для которых нередко сочиняла сама — вместо того чтобы перелагать на музыку распространенные в то время тексты. Мне и теперь представляется печальным, что Хильдегарда известна ныне не только потому, что она была одним из первых значительных композиторов, оставивших нам музыкальные записи, но и потому, что она была среди них ЕДИНСТВЕННОЙ женщиной. Ну что же. Как сказал мистер Браун[*], это мужской мир.

Ах, если б этот шарик был лишь нашим.

Но он, увы, не значит ничего,

Нет, ничего… без женщин и монашек.

ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШУТКА (ПРАВДА, НЕ МОЦАРТОВСКАЯ)

Итак. 1179-й, год кончины Хильдегарды Бингенской, или Рупертсбергской, — зависит от того, насколько вы помешаны на точности. Фактически именно в этом году по миру начала бродить самая первая музыкальная шутка. До наших времен она дошла в виде анекдота про Бинга Кросби и Уолтера Диснея, однако в оригинале, как вы увидите из приведенного ниже текста, относилась именно к Хильдегарде. Выглядела она примерно так (произносится с шотландским акцентом):

lnterrogatio: Quod differentum est trans

Hildegard von Bingen et Waltus Disnius?

Repondatum: Bingen singen, sed Waltus

Disnius![*]

1. В. Как узнать барабанщика по стуку в дверь? О. Он стучит быстрее всех прочих. 2. В. Как вы назвали бы человека, который вечно ошивается рядом с музыкантами? О. Барабанщиком. 3. Эта шутка для печати не пригодна.Так или иначе, пошли дальше. Нам еще нужно добраться до 1225-го, до, как это принято теперь называть, «следующей большой сенсации» в истории музыки. А по пути позвольте мне попытаться пересказать все то, что вам следует знать. В 1184-м в Модене был освящен собор, остававшийся непревзойденным до тех пор, пока три года спустя достойные горожане Вероны не построили свой собственный. По сути дела соборы — это такие большие надгробные памятники. И не в одном лишь буквальном смысле. Каждому хочется иметь свой. В Бамберге заложили один, в Шартре другой, да и светившиеся охряными крышами дома Сиены с нетерпением ожидали, когда на них падет теплая тень их собственного собора. Понятное дело, я говорю вам об этом не просто для того, чтобы скоротать время, у меня на то есть причина. Однако о ней — чуть дальше.

КАРМА-КАРМА-КАРМА-КАРМА-КАРМИНА БУРАНА… ТО ЯВИШЬСЯ ТЫ, ТО РАСТВОРИШЬСЯ…

Напомните мне, чтобы я рассказал вам о carmina burana, и лучше прямо сейчас. Составлена она была году примерно в 1200-м. И представляла собой сборник монастырских песенок, из которых многие имели основой довольно смачные латинские и немецкие стихи, найденные в Бенедиктбейрне, что расположен в той части нынешней Баварии, которая в ту пору именовалась Богемией. Несмотря на монастырское их происхождение, — а скорее всего, по причине монастырского их происхождения, — стихи эти трактуют темы любви, и… пьянства, и… как бы это сказать… любострастия! Эти похабные баллады сочинялись примерно в то же время, когда был основан Кембриджский университет, однако оставались относительно малоизвестными добрых восемь столетий с лишком, пока родившийся в Мюнхене композитор и педагог Карл Орф не использовал их в своем сочинении 1937 года, которое назвал просто: «Кармина Бурана». Я тут записал себе для памяти, что надо будет упомянуть о нем, когда мы доберемся до того времени, а пока — двигаемся дальше. Эстрадные комики. Они тоже появились примерно в это время. Скорее всего, назначение их состояло в том, чтобы дать музыкантам передышку, позволить им принять по рюмочке в баре, что-то в этом роде. Разумеется, называли их тогда придворными шутами, а популярность они начали приобретать где-то в начале тринадцатого столетия. Кроме того, подрастало многое множество кафедральных соборов[♫]: работы велись в Реймсе, Солсбери, Толедо, Брюсселе и Бургосе, а заодно сооружались новый собор в Амьене (старый сгорел — небрежное обращение с огнем!) и фасад Нотр-Дама. В общем и целом, если на твоей визитной карточке значилось: «Кит Дешевка — строитель кафедральных соборов», ты, сколько я могу судить, даже при столь неказистой фамилии зарабатывал приличные деньги. Что и приводит меня, пусть мне того и не хочется, к 1225-му, к «следующей большой сенсации».

ОСТРИЕ ВДОХНОВЕНИЯ

Первым делом попробуем помедлить немного в 1225-м и на скорую руку оглядеться. Так вот, Великая хартия выходит третьим изданием. Совсем неплохо для сочинения с таким унылым концом и без стоящей интриги. Что касается знаменитостей этого времени, то, с одной стороны, у нас имеется Франциск Ассизский, которому осталось прожить один год. С другой стороны — что с другой, то с другой, — наличествует мистер Хан, друзья называют его Чингисом. Это время последних крестовых походов, монгольского покорения Руси и сыплющихся дождем папских отлучений. Собственно, шагу невозможно было ступить, чтобы вас не отлучили. Стоило вам, скажем, всего-навсего вторгнуться в Шотландию, и тут же — ХРЯСЬ! — отлучение. Все это лишь кое-какие подробности, касающиеся 1225-го, ну, мы словно бы забрались на самую высокую гору и поозирались по сторонам. А как же само «время»? Каково оно на вкус, на запах? — если вы понимаете, о чем я. И каким оно было в отношении музыкальном? Так ведь я потому и распространялся о том, что куда ни глянь, везде подрастают кафедральные соборы. Давайте-ка на минутку влезем в шкуру человека Средневековья. Соборы — о соборах необходимо знать две вещи. Они далеко не дешевы, а возведение их отнимает чертову пропасть времени. Их не продают в разобранном виде — уложенными в плоскую коробку, вместе с написанной какой-то бестолочью инструкцией и неполным комплектом шурупов. Возведение соборов растягивалось на сроки жизни нескольких поколений. И это позволяет нам понять, в чьих руках находились в 1225-м все деньги. А также — в каком состоянии пребывал музыкальный бизнес в 1224-м. Дело, видите ли, в том, что для заполнения соборов требуются не только люди, но и музыка. В 1225-м слово МУЗЫКА состояло по преимуществу из девяти букв и писалось так: ЦЕРКОВНАЯ музыка. Хотя для уличных охламонов музыка была также и изустной, не лишенной сходства с герпесом, — в том смысле, что и она передавалась из уст в уста. Ладно, ладно, сходство не шибко полное, но вы же меня поняли. Разумеется, существовали места, в которых вы могли получить музыку и в записанном виде — если были человеком достаточно состоятельным. Но вообще говоря, норму составляла в то время компания темных личностей с физиономиями, сильно смахивавшими на коровье вымя, распевающих в продуваемых всеми ветрами зданиях нечто однотональное. Немного похоже на нынешнюю фолк-музыку. Ну вот, а теперь «следующая большая сенсация». Опять-таки, если вы были человеком достаточно состоятельным, вы, пожалуй, сказали бы, что следующей большой сенсацией стала «бумажная ткань», которую как раз в этом году и начали производить испанцы. Но если вы достаточно состоятельным не были — чем, надо признать, отличалось подавляющее большинство населения, — для вас «следующей большой сенсацией»[♫] почти наверняка стало музыкальное произведение, которое называлось «Sumer is icumen in».

SUMER L'UV IN

Прочтите-ка вот это:Sumer is icumen in,

Lhude sing, cuccu

Groweth sed and bloweth med

And springeth the wude nu

Sing cuccu[♫]

Весна пришла,

Громче, кукушка, кукуй,

Семена проросли, и луга зацвели,

И в лесах распустились листочки,

Кукуй, кукушка.

«ARS» — ОН «ARS» И ЕСТЬ, А ПОЧЕМУ — НЕ СПРАШИВАЙ

В следующие семьдесят примерно лет в музыкальном мире набирали все большую силу кое-какие немаловажные вещи. То был период, когда явление, известное как «ars antiqua», все еще оставалось в моде. Название это означает, собственно, «старое искусство» — термин, используемый применительно к тому, что воспринимается ныне лишь ретроспективно. Собственно, и название-то свое оно получило только после того, как кто-то выдумал термин «ars nova» — новое искусство, — означавший, по существу, освобождение от всех стилей и некоторых норм «ars antiqua». Большую тройку мира «ars antiqua» составляли Леонин, Перотин и Роберт де Сэбилон. Леонина часто именуют «optimus organista»[*], то есть «отменным сочинителем прелестных средневековых на слух благозвучий», — многое из написанного им дожило и до наших дней. Перотин был одно время заправилой парижского собора Нотр-Дам. Де Сэбилон тоже подвизался в Париже, вытворяя с независимыми мелодиями такое, что и поверить нельзя. По сути дела, Париж стал к этому времени городом далеко не маленьким, а собор Нотр-Дам — так и вовсе большим. В Париж стекалось множество трубадуров и менестрелей, а заодно с ними — монахов и ученых мужей. Поразительным представляется мне его сходство с Парижем начала двадцатого века, городом, в который опять-таки стекались художники, музыканты и мыслители, создавая эротичную, богемистую «культуру кафе». Все это привело к тому, что город наложил свой отпечаток на искусство вообще — и в те времена, и в эти. Впрочем, одно можно сказать с определенностью: и в те времена, и в эти капуччино там почти наверняка стоил дешевле.

ФРАНКО — В ГЕНЕРАЛЬНОМ СМЫСЛЕ

Другими светилами, которые отбрасывали затухающий свет на «ars antiqua», были люди наподобие Франко Кёльнского[♫]. Франко Кёльнский — я понимаю, звучит это так себе, но хорошо уж и то, что он устоял перед искушением записаться в генералиссимусы, — был человеком, которому приписывают заслугу установления длительности нот. Сейчас об этом и говорить-то, пожалуй, странно, но ведь кто-то же должен был этим заняться. Подобно тому как Григорий Грандиозный навел порядок в ровном пении, Франко, всерьез взявшись за ноты, постановил, каким образом надлежит указывать длительность каждой. И разложил все это дело по полочкам — в небольшой книжке, названной «De musica mensurabilis», или, если угодно, «О музыке и мерках»: похоже на заглавие утраченной рукописи Джона Стейнбека, не правда ли? До той поры принятая повсеместно система указания длительности нот отсутствовала. Франко же стандартизировал «бревне» как единицу музыкальных измерений. Полубревис выглядит так:

— и длится четыре доли.

А вот это

— и длится четыре доли.

А вот это  — минима, она длится две доли.

Ну и так далее, вплоть до

— минима, она длится две доли.

Ну и так далее, вплоть до  , крючок (одна доля), и миловидной, хоть и получившей странное название «полу-деми-семитрель»

, крючок (одна доля), и миловидной, хоть и получившей странное название «полу-деми-семитрель»  — своего рода феи Тинк среди нот: хотите верьте, что она существует, хотите нет.

— своего рода феи Тинк среди нот: хотите верьте, что она существует, хотите нет.

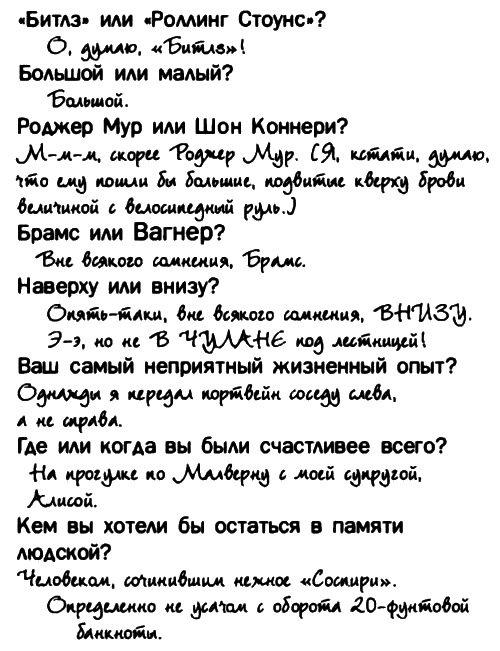

МАШО — ЭТО ХОРОШО