Наталия Ломовская В объятиях XX-го века. Воспоминания

Посвящаю свои воспоминания моей дорогой внучке Анне Ломовской, неожиданно, в возрасте 39 лет, в полном расцвете творческих сил ушедшей из жизни.

«Ушедшие нам оставляют часть себя, чтобы мы её хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь, осознаём мы это или нет.»Иосиф Бродский (Из речи на вечере памяти Карла Проффера)

«Бессмертие существует. Это непрерывный ряд репликации генов и память людская.»Сергей Инге — Вечтомов

Благодарности

Выражаю глубокую благодарность моей дочери Ольге Ломовской за её очень серьёзный и объемный вклад в разные аспекты подготовки этой рукописи к печати. Выражаю также глубокую благодарность моему покойному мужу Л. М. Фонштейну. Эта книга писалась мной, когда он был ещё жив и многие эпизоды, в ней описанные, мы вспоминали вместе. Но его несомненная заслуга в том, что многие события нашей совместной жизни он помнил гораздо лучше меня, имея прекрасную память. Особую благодарность выражаю редактору рукописи Лине Марковой за её высокий профессионализм, советы и предложения, которые внесли ценный вклад в окончательный текст книги.Н. Д. Ломовская

От редакции

Воспоминания Н. Д. Ломовской представят несомненный интерес как для широкого читателя, так и для учёных, работающих в разных областях биологии. Как и ее книга «Биолог Леонид Фонштейн», эти воспоминания являются свидетельством, зачастую документированным, о жизни и деятельности представителей российской научной интеллигенции в области генетики. Данная книга охватывает длительный исторический период — от начала XX-го века до 1980 гг.От автора

Своим прошлым я стала интересоваться, будучи уже в преклонном возрасте. Трудность этих воспоминаний заключается в том, что большинство свидетелей минувших дней уже скончались и почти не у кого было спросить о том, что я сама уже вспомнить не могла или, скорей всего, просто не знала. Сейчас уже ушел из жизни и мой муж, Леонид Максович Фонштейн, обладавший прекрасной памятью, которая не ухудшилась и в его пожилом возрасте. Но, конечно, он не был свидетелем детских и юношеских лет моей жизни, а тем более значительного периода жизни моих родителей. Трудность этих воспоминаний усугублялась ещё двумя обстоятельствами. Мои бабушка, мама и папа, с которыми я прожила значительный отрезок моей жизни, следовали тогдашним негласным правилам не упоминать детям о своём прошлом. К тому же, некоторые вещи, которые упоминались, могли стереться из моей памяти. А главное состояло в том, что я в течение значительного периода своей жизни сама совершенно не интересовалась своим прошлым. Тут уж вина полностью лежит на мне. Многое из своего прошлого я ещё могла узнать у мамы, своей тёти Вали, папы, когда ослабли цепи советского периода нашей жизни. Единственное, что я сообразила сделать, так это попросить маму подписать старые фотографии семьи Ломовских. Сохранившиеся фотографии семьи Шаскольских были, главным образом, подписаны. Но и папу, Дмитрия Владимировича Шаскольского, в его последние годы жизни я тоже не расспрашивала о его прошлом и прошлом его выдающейся семьи. А он тоже не выражал никакого желания говорить об этом. Казалось, что старая привычка молчать о прошлом стала очень устойчивой чертой его характера. Однако главную вину я должна взять на себя, так как я уверена, что он бы всё-таки мне что-то рассказал, увидев мою заинтересованность. Но и он, и я в последние годы его жизни были целиком заняты наукой, его пошатнувшимся здоровьем и решением тяжёлых бытовых проблем. Эти воспоминания я начала писать урывками и, практически, закончила ещё при жизни моего мужа, с которым мы прожили вместе несколько жизней в течение более полувека. Конечно, его вклад в написание этих воспоминаний очень велик. Он много рассказывал о своей жизни и жизни его семьи до нашей женитьбы, а также помогал мне вспомнить очень многое из нашей с ним совместной жизни. Когда я читала ему написанные мной куски текста он, к моему большому удивлению, не делал замечаний и говорил, что ему нравится то, что я пишу. Я относила это за счёт того, что ему уже просто не хотелось трудиться на ниве воспоминаний, несмотря на то, что он был очень опытным редактором. Однако в это же время, когда я написала большую статью о своей многолетней научной работе, он в одночасье сократил её на десять страниц, при том, что я не могла выбросить из неё ни единой строчки. Леонид Максович Фонштейн скончался в конце 2014 года, оставив безутешными его жену, дочь, внучку, сестру и других его родственников. Он также остался в памяти своих друзей и коллег. Прервав работу над этими воспоминаниями, я написала книгу воспоминаний о моём муже. Она называется «Биолог Леонид Фонштейн», Биографический очерк, Калифорния, США. 2015–2016. В неё вошли и воспоминания его родственников, друзей и коллег. При написании окончательного варианта этих моих воспоминаний я, конечно, столкнулась с ожидаемой трудностью, как избежать повторений в обеих книгах. Пока этот вопрос остаётся нерешённым. Никак не избежать! Сейчас у меня практически остался только один помощник, моя дочь Олечка, которая в ряде случаев помнит больше меня, хотя тоже жалуется на плохую память, унаследованную от своей мамы. Учитывая то обстоятельство, что она занята выше головы, приходится часто прорываться самостоятельно, оставляя нерешенными многие важные проблемы. В этих воспоминаниях мне хотелось особо оставить память о моих родителях Эмме Григорьевне Ломовской и Дмитрии Владимировиче Шаскольском, перед которыми я испытываю чувство вины в том, что не уделяла им достаточно внимания, будучи занята заботами уже о своей семье и очень напряженной работой после окончания Московского университета. После длительных размышлений я решилась включить в мои воспоминания отрывки из писем моей мамы своим родителям с Дальнего Востока. Кроме того, в них включены большие отрывки из маминых писем к моему папе, охватывающих период 1948–1949 годов. Последние являются практически подробным дневником событий, происходящих после известной сессии ВАСХНИЛ, окончательно определившей на долгие годы замену классической генетики и других биологических дисциплин на лженауку, затормозившую в большой стране поступательное движение важнейших научных направлений. Моя мама волею судьбы оказалась свидетелем и против её воли участником событий, происходивших в главном учебном и научном учреждении нашей страны — Московском государственном университете. Моя роль как писателя воспоминаний кончается с окончанием этого труда. Оценивать его предстоит читателям, которые, я уверена, будут иметь свои собственные и, я думаю, самые различные мнения по поводу прочитанного. Ещё, конечно, хочу упомянуть о своём праве писать только о том, что считаю нужным. Вот и все мои краткие размышления, попавшие в раздел книги «От автора». Невозможно недооценить волшебную силу интернета и помощь людей, сохраняющих память о тех, с кем их сталкивала жизнь, и помещающих свои воспоминания в интернете. Низкий им поклон! Посвящаю все мои воспоминания моей единственной дорогой внучке Анне Ломовской, неожиданно в возрасте 39 лет в полном расцвете своих творческих сил ушедшей из жизни. Легла спать и не проснулась.Часть первая

Глава 1 Краткая родословная семьи Ломовских, эпизоды жизни моих близких после революции

Как это ни прискорбно, своим прошлым я стала интересоваться, главным образом, уже в преклонном возрасте. Я считаю это своей виной, так как уверена, что будь я настойчивей, мои родители рассказали бы мне многое из того, о чем в нашей стране (бывшем Советском Союзе) принято было умалчивать. Я не сообразила сделать это тогда, когда времена стали меняться и страх перестал быть определяющим фактором обоюдного молчания. Я даже не удосужилась узнать некоторые вещи из нашей семейной жизни, которые совсем не были обусловлены перечисленными выше причинами. Родилась я в Москве в 1935 году у Грауэрмана. Так все называли родильный дом на Арбате, который сейчас уже давно закрыт. Такое впечатление, что там родились все дети жителей Москвы в 1930-ые годы, живущих в пределах Садового кольца. Моя мама, Эмма Григорьевна Ломовская (1910–1985) родилась в Харькове. Мой биологический отец — Николай Иванович Рябов (1908–1968). Моя мама вышла за него замуж, когда они вместе работали в начале 1930-х годов в Хабаровском государственном педагогическом институте. Мой приёмный отец (папа) с конца 30-х годов — Дмитрий Владимирович Шаскольский (1908–1990), родился в Москве. От меня с самого моего раннего детства не скрывали, что мой папа — не мой родной отец. Мой прадедушка по материнской линии — Петр Борисович Книгер (1862–1938). По упоминаниям, он был управляющим угольными шахтами на Украине. Моя прабабушка — жена Петра Борисовича, Софья Григорьевна Книгер. Им удалось в начале 30-х годов приехать к своей единственной дочери в Москву, как я понимаю (это проскальзывало в разговорах взрослых), спасаясь от голода на Украине. Я помню, как я, совсем ещё маленькая девочка, приносила чай старенькому дедушке (так я его называла), когда он уже не вставал с постели, в конце 30-х годов. Моя прабабушка Софья Григорьевна скончалась незадолго до моего рождения. Мой второй прадедушка по материнской линии — Иосиф (Еселев) Ломовский был учителем в еврейской школе в Мариуполе, на Украине. Они с его женой Эсфирь имели двенадцать своих собственных детей и еще воспитывали приемных. Дедушкины братья, их жёны и сестра, которых я помню: дядя Соломон (бухгалтер) и его жена Лина, дядя Саул и его жена тётя Ганя, дядя Миша и дядя Илья, оба инженеры, сестра Анна. Сведения, прямо скажем, в духе того времени. Мой дедушка Григорий Иосифович (Гирш Еселев) Ломовский (1886–1942), отец моей мамы, окончил в 1910 году юридический факультет Харьковского Императорского университета (диплом первой степени об окончании университета, выданный декабря 8 дня 1911 года хранится в моем архиве). Поступил он в этот университет, по-видимому, благодаря тому, что существовала квота для принятия в студенты из числа евреев, детей школьных учителей. Способностями, наверное, его бог тоже не обидел. Сумел ли он реализовать в последующие годы его короткой жизни все преимущества прекрасного образования, которое он получил, я не знаю. Думаю, что нет. Моя бабушка, Любовь Петровна Ломовская (1889–1969), урожденная Книгер, окончила гимназию. Поженились они с дедушкой в 1909 году, а в 1910 году у них родилась дочка, назвали Эммой по имени героини не помню какого-то очень известного в те времена английского или французского романа. До первой мировой войны бабушка ездила в Европу, Швейцарию и Германию, на воды вместе с дочкой. На обратной стороне одной из бабушкиных фотографий, сделанной в Женеве в 1912 году, слово «Женева» выскоблено бритвой. А на лицевой стороне фотографии слово «Женева» (Geneva) осталось, не усмотрели. Люди боялись упоминаний о своем прошлом. Относительно мамы в детстве. Сохранилась годовая ведомость об успехах ученицы среднего приготовительного класса Ломовской Эммы в 1917–1918 учебном году (Полтава) в частной, с правами мужских казенных гимназий, еврейской гимназии С. М. Гуревич. «Успевает: русский и арифметика, еврейский. Задание на лето: необходимо записаться в библиотеку. Переводится в старший приготовительный класс (младшую группу)». В 1919 г. у моей мамы появилась родная сестра, моя тетя Валентина Гиршевна (Григорьевна) Ломовская (1919–2005). По паспорту она осталась Гиршевной (отчество в паспортном столе менять отказались), хотя все ее называли Валентиной Григорьевной. По ее короткому замечанию, которое она обронила только во время нашего отъезда в Америку в 1992 г., ее родители, мои бабушка и дедушка, в начале 20-х годов собирались эмигрировать в Америку, но остались в Москве, т. к. она, их младшая дочь, неожиданно тяжело заболела. В двадцатых годах во время НЭПА. Григорию Иосифовичу и Любовь Петровне удалось купить кооперативную квартиру в Москве на Малой Бронной в новом доме, построенном напротив Патриарших прудов, как будто бы на месте дома патриарха. Как вскользь упоминалось дома, на уплату квартиры ушли чудом сохранившиеся бабушкины личные украшения. То немногое, что осталось, было продано во время войны. У меня сохранилась лишь одна единственная брошка, серебряная с черным камешком, которую подарила мне моя бабушка Любовь Петровна. Наш дом был построен для сотрудников рабоче-строительного кооперативного товарищества «Работник льноторга» в 1926 году (архитекторы И. П. Машков и Б. М. Великовский). Балкон в большой комнате (20 кв. м) нашей квартиры выходил на Малую Бронную с видом на Патриаршие пруды, окна двух остальных комнат (13 и 10 кв. м.) и кухни (10 кв. м) выходили во двор. В глубине двора до самого нашего отъезда из квартиры в 1963 году сохранились людские — двухэтажный многокомнатный старый дом. В одной из комнат этого дома жила моя одноклассница. Во дворе нашего дома были и другие выходившие на улицу старые дома со старинной мебелью и следами прошлого уклада, в которых мне случалось бывать. Как я понимаю, до войны моя семья жила очень скромно. Бабушка и дедушка проводили со мной много времени. Мои довоенные воспоминания совершенно скудные: помню говорящую куклу, запах флоксов на даче у Шаскольских. Совершенно отчетливо помню, как началась война. Мы с дедушкой подошли к саду Аквариум на Садовой и услышали из репродуктора речь Молотова. Моя мама после окончания естественного отделения физико-математического факультета 2-ого МГУ (наверное, В 1931 году) была направлена работать вместе со своими однокурсницами и закадычными подружками Лёлей Мукосеевой, Леной Фишер и Любой (фамилию не знаю) в Хабаровск в качестве педагогов. Сохранились мамины фотографии того периода. На обратной стороне одной из них надпись рукой ее подруги: «будем хорошими коммунистами». В. Хабаровске она и познакомилась с Николаем Ивановичем Рябовым и вышла за него замуж. Судя по нескольким сохранившимся письмам мамы из Хабаровска ее родителям в Москву и по ее мимолетным высказываниям мне, они с моим отцом очень любили друг друга. Привожу выдержки из письма мамы с Дальнего Востока, написанного в период с 13 февраля по 13 апреля 1934 г., и полностью письмо от 2-го декабря 1934 г.«Последнее письмо от Коли (Н. И. Рябова — Н. Л.) получила ужасно хорошее. Он пишет, что к 1-му мая уже наверняка будет в Хабаровске. Вы все интересуетесь перспективами, но, честное слово, поверьте, что решить все одна я сейчас не могу, да, откровенно говоря, и не хочу. Ведь ясно, что без Коли я в Москве не останусь совсем, разве уже будет что-нибудь экстраординарное (например, меня отпустят на учебу и дадут путевку в аспирантуру) ну, тут уже меня, конечно, ничто и никто удержать не сможет, или мы разругаемся. Но не предвидится ни того, ни, особенно, другого, а поэтому решить вопрос самостоятельно я сейчас не смогу. У меня нагрузка большущая. Дали еще подготовительное отделение, читаю там начатки естествознания, так что в общем хватает. Вы все просите, чтобы я прислала фотографии, но вся беда в том, что я никак не могла удосужиться сняться, а Колины фотографии все коллективные. Одна только карточка, где он снят один, но мне жалко ее отсылать, пришлось исковеркать одну, паршивую правда, карточку (образца 1931) и Вам послать, но надо сказать, что все-таки он в жизни не такой, во-первых, очень большущий, потом без очков (он их надевает в особо торжественные дни), потом сейчас немножко года на 3 постарше. А вот у вашей «красавицы» дочки на одной карточке вид довольно скорбный, не отражающий действительности, ну а другая более или менее попадает в точку. Чувствую я себя очень хорошо. На дворе весна, дивная погодка, я уже даже перекочевала в осеннее пальто. Да, у нас жуткое событие. Горелышев уехал на практику, Нюська осталась и вдруг поздно вечером к ней вкатывается старая жена Горелышева с мальчишкой (приехала из Ленинграда) — семейная драма в полном разгаре. Горелышева нет, она живет здесь, а Нюська обретает пока у меня — благо кровать пустая. В общем, прямо беда. Вот и все хабаровские события. Хабаровск разрастается довольно интенсивно. Челюскинцы пока сидят на своей льдине, а газетные трепачи пользуются случаем похвастать знаниями дальневосточной экзотики, повисшими облаками над Амурскими сопками и слиянием двух великих водных магистралей ДВК (Дальневосточного края — Н. Л.) Амура и Уссури — картина величественная, но довольно грязно на барахолке, которая стоит как раз в месте слияния Амура и Уссури. Ну, целую крепко, заболталась, Муся. Привет бабушке и дедушке[1]

Хабаровск 26 декабря 34 г. Дорогие мои мамочка и папочка!И так я и не знаю, почему моя мама и мой отец так неожиданно расстались в середине 1935 года. Наверное, если бы я спросила маму или ее подруг, которых я тоже очень хорошо знала в течение моей уже взрослой жизни, они бы мне рассказали. Могла спросить и у бабушки Любовь Петровны, и у моего приёмного отца (папы) Дмитрия Владимировича Шаскольского, и у тети Вали. Но теперь спросить не у кого, хоть бейся головой о стенку! Помню, как мама рассказывала о Хабаровске, об огромной реке Амур, о рыбной путине, об общении там с корейцами, которых было много и они считали, что все русские на одно лицо. У нас сейчас дома в Америке есть старая статуэтка корейского божка с мешком, которую маме подарил пожилой кореец, и она привезла её из Хабаровска в Москву. Когда я проездом из Японии была в Хабаровске в 1968 г.(в возрасте 33 лет) ни города, ни реки я практически не видела. У поезда, прибывшего из Находки, меня встретила Лена Фишер, мамина ближайшая подруга, с некрологом в руках. За два месяца до моего приезда умер Н. И. Рябов, мой отец, с которым я всегда мечтала увидеться. Ему было всего 60 лет. Успели только сходить на кладбище. Больше ничего не помню, так я была расстроена его внезапной кончиной и неосуществлением мечты всей моей предыдущей жизни увидеть моего родного отца. Привожу полный текст короткого некролога, опубликованного в газете «Тихоокеанская Звезда» от 6 июля 1968 г. по поводу кончины Н. И. Рябова:

Получила от Вас телеграмму и в общем страшно забеспокоилась. Неужели же вы не получили моих писем. Одно писала когда-то в Хабаровске после Октябрьских праздников. А другое во Владивостоке не так давно, примерно числа 13 декабря. От Вас за это время получила только одно письмо. Я ведь почти целый месяц была во Владивостоке в командировке по набору студентов, да и кое-что делала в университетской лаборатории. Дело втом, что я курс закончила 20 ноября и занятия теперь начнутся с 1 января 35 г. Потом 8 дней жила в доме отдыха партактива под Владивостоком. Там замечательный дом отдыха, отдохнула прекрасно. Во Владивостоке просто бабье лето или такая хорошая золотая осень. Снега совсем нет. Коля тоже был там в командировке, но мы с ним жили вместе только две недели. А потом он уехал в Хабаровск, а я еще осталась в доме отдыха. Он уже поправился очень хорошо. А в Хабаровске меня ожидали 2 новости. Во первых, сняли моего биолога и мне отдают мою родную биологию со всеми потрохами, т. е. с заведованием кабинетом (последнее не улыбается, анатомия, к сожалению, тоже). Так что я теперь выросла до небес. Во-вторых, в меньших масштабах, но, пожалуй, не менее приятное событие — Колюшка мне купил часы, ужасно хорошие, между прочим, очень похожие на мои старые СУМА. Сейчас готовлюсь во всю К биологии, преподаю в кабинете и привожу его в божеский вид. У нас сейчас краевой съезд Советов, и Коля тоже целый день, иногда до 12 ночи пропадает там. Он руководит краевой выставкой съезда и окончательно избегался, так что вижу я его только тогда, когда сама попадаю на съезд, да поздно ночью. Мамочка, ты все беспокоишься о кофте. У меня уже давным давно есть очень хорошая синяя шерстяная, такая теплая, что я в своей шубке и в ней как в печке. Коля ее привез из Владивостока еще в Октябрьские дни. Во Владивостоке такой шикарный ГУМ, прямо как в Москве, 3-этажный и всего полно, да и в Хабаровске в этом году есть почти все. Я еще кое-что поднакупила. Интересно, что это за материя мне на платье, которую ты купила. Я купила шелковое полотно, но пока еще не сшила. Хочу выслать Вам на днях рублей 150, чтобы Вальке обязательно из них были куплены ботинки с коньками. А мы уже катались на коньках. С лыжами в этом году пролетели, так как снега, как это ни странно, нет. Мы снимали друг друга, получилось очень жутко, особенно старый иезуит Колька. Единственное, что его утешает, это мой галстук. Он носит его без конца и рубашку тоже, страшно нравится и то и другое и говорит, что редкое сочетание приятного с полезным. Боюсь посылать эти рожи, потому что уж больно жуткий вид, но, с другой стороны, если вы не лишены фантазии, то умножьте положительные стороны, и это будем мы. Ну, расписалась жутко. Целую крепко. Всего хорошего, Муся Привет всем нашим. Жду писем от Вас. Я послала уже Вам вчера телеграмму, в которой поздравила с Новым Годом, не будем дублировать. Привет от Кольки. Почему Вы не присылаете Вашей фотографии?»

«Умер Николай Иванович Рябов, один из старейших работников Хабаровского педагогического института, член КПСС с 1941 года, доцент, кандидат исторических наук. Трудящиеся края и особенно педагоги, молодежь, учащиеся хорошо знают Николая Ивановича как прекрасного лектора, прививавшего любовь к нашему родному Дальнему Востоку. Н. И. Рябов родился 16 июня 1908 года. Всю свою жизнь Н. И. Рябов работал на ниве народного просвещения. Он один из первых пионерских вожаков г. Хабаровска. С 1940 года до последних дней трудился в Хабаровском пединституте. Николай Иванович был крупным специалистом по истории Дальнего Востока и хорошим педагогом. Его воспитанники работают во всех уголках нашего края. Мы глубоко скорбим по поводу преждевременной кончины Николая Ивановича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.Представляется, что некролог написан в том очень формальном стиле, которым отличалось подавляющее большинство некрологов в советских газетах. Причем, это чувство у меня возникло сразу после его прочтения, а не в последующие годы. Мамины подруги Лёля и Лена, с которыми она потом дружила в течение всей своей жизни, хорошо знали Н. И. Рябова, считали, что у меня с ним много общих черт, как внешних, так и внутренних. Насчет внешних я сомневаюсь, так как все всегда считали, что я очень похожа на свою маму, а насчёт внутренних не исключено, что что-то перешло ко мне и от отца, а может быть, в результате комбинации родительских генов появилось в характере что-то новое, отличное от черт характера обоих моих родителей. Сейчас в интернете ещё до сих пор остались упоминания о Николае Ивановиче Рябове. Вот некоторые выдержки из них:Группа товарищей»

«Вожатым отряда весной 1923 года стал комсомолец Николай Рябов — бывший детдомовец, будущий доцент Хабаровского педагогического института, известный ученый-историк.»Его имя упоминается среди замечательных педагогов, которые пришли в Хабаровский педагогический институт в самом начале его образования:

«Обозревая пройденный путь, следует отметить тех, кто в тяжелые годы становления вуза и его развития отдавал свои силы и здоровье подготовке педагогических кадров. Их много, но назовем лишь тех, о которых ходили легенды. У истоков вуза стояли замечательные педагоги и организаторы образования: П. П. Кирьянов, директор института (1938–1945), М. Г. Штейн, М. Ф. Тупиков, М. И. Бушуева, К. Б. Шустерман, Н. И. Рябов, О. И. Лысенко, Е. Е. Желтоухов, Н. Н. Швецова, Э. Г. Фишер, В. У. Баранов, Х. Б. Ливерц, А. В. Шереметьев, П. Н. Богоявленский, А. П. Большаков, А. С. Черных, В. Е. Гончарова, В. А. Сорокин, И. Н. Лерман, Н. А. Авдеева и др.»Первые поступления в коллекцию «Редкая книга» относятся к 1954 г. В основе собрания — книги из библиотек Н. И. Рябова, Вс. Н. Иванова, Н. Н. Матвеева-Бодрого; издания, переданные Хабаровским отделением Союза писателей, редакцией газеты «Тихоокеанская звезда», библиотекой Хабаровского государственного педагогического института. В 1970 г. (по завещанию Н. И. Рябова — Н. Л.) в музейное собрание поступило более 150 книг из домашней библиотеки Н. И. Рябова, кандидата исторических наук, первого преподавателя исторической кафедры Хабаровского педагогического института, одного из первых пионеров г. Хабаровска. В библиотеке Н. И. Рябова хранилась книга П. Н. Милюкова, русского политического деятеля, историка, публициста, министра иностранных дел Временного правительства в 1917 году «Россия на переломе. Большевистский период русской революции. Том II. Антибольшевистское движение». Она была издана автором в 1927 году во время эмиграции в Париже.Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н. И. ГродековаАдрес: 680000, город Хабаровск, улицаШевченко, дом 11.Телефон: (4212) 31-08-02, (4212) 32-63-64.Электронная почта: museumkhv@yahoo.comКоллекция «Редкая книга» в составе музейной коллекции «Фотодокументы»

Вот ещё одно упоминание о Н. И. Рябове.

…Хабаровск круто изменил судьбу художника А. Мильчина. Особую роль сыграл ученый-историк, преподаватель педагогического института Н. И. Рябов. Он разбудил интерес художника к истории освоения Дальнего Востока, привлек к изучению великих дел и подвигов землепроходцев. А. Мильчин решил воссоздать образы русских первопроходцев Пояркова, Хабарова, Атласова, Дежнева, Чирикова. Первой стала скульптура Семена Дежнева. Она явилась первой скульптурной работой от Хабаровского края на Всесоюзной художественной выставке в Москве (1950). В 1953 г. А. П. Мильчин представляет в Москве свое новое произведение — небольшую, до метра высотой скульптуру Ерофея Хабарова. После закрытия выставки скульптура была приобретена Государственной закупочной комиссией и экспонировалась в европейских странах народной демократии.Это одна из многочисленных ссылок на книги, опубликованные Н. И. Рябовым. Ну вот, пожалуй, и почти всё, что удалось про него найти в интернете. Мои поиски его родственников по интернету тоже оказались безуспешными. Слишком много Рябовых, да и имя, чтобы искать по отчеству, тоже, прямо скажем, не оригинальное. И потом уж так много лет прошло……Рябов Н. И., Штейн М. Г., Очерки по истории русского Дальнего Востока XVII — начала XX веков. Хабаровск, 1958.

Как я уже упоминала, родилась я в Москве после возвращения мамы из Хабаровска. В родильном доме она читала чьи-то воспоминания о Пушкине и его жене и решила назвать меня в ее честь Натальей Николаевной. Все советские времена Н. Н. Пушкину всегда критиковали, а мама, вот, наверное, что-то в ней разглядела. Так я и была Натальей Николаевной до тех пор, пока меня не удочерил мой папа, Дмитрий Владимирович Шаскольский в 1952 году. Правда, никто меня в эти годы по имени и отчеству и не называл. У моего папы была первая жена Ольга Григорьевна Гольцман, тоже биолог и дочка Наташа (Наталья Дмитриевна Шаскольская). Когда папа меня удочерил в 1952 г., я осталась Ломовской. Так мы все (мои прабабушка, бабушка, мама, я, наша дочка Оля и даже наша внучка Аня) одни по замужеству, другие в силу обстоятельств — Ломовские (шесть поколений).

Мой прадедушка по материнской линии Книгер Пётр Борисович (1862–1938), отец моей бабушки Любовь Петровны Ломовской. По упоминаниям, был состоятельным человеком, работая управляющим угольными шахтами на Украине. Фотография сделана в г. Полтаве.[2]

Мой прадедушка по материнской линии Книгер Пётр Борисович (1862–1938), отец моей бабушки Любовь Петровны Ломовской. По упоминаниям, был состоятельным человеком, работая управляющим угольными шахтами на Украине. Фотография сделана в г. Полтаве.[2]

Моя прабабушка Софья Григорьевна Книгер, жена П. Б. Книгера (стоит) и её сестра Хая Лившиц (сидит). На обороте печать: «5-тиминутная фотография, г. Полтава».

Моя прабабушка Софья Григорьевна Книгер, жена П. Б. Книгера (стоит) и её сестра Хая Лившиц (сидит). На обороте печать: «5-тиминутная фотография, г. Полтава».

Родители моего дедушки Григория Иосифовича Ломовского: Иосиф и Эсфирь Ломовские. Фотография сделана в г. Мариуполе.

Родители моего дедушки Григория Иосифовича Ломовского: Иосиф и Эсфирь Ломовские. Фотография сделана в г. Мариуполе.

Моя бабушка Любовь Петровна Ломовская (1889–1969), гимназистка.

Моя бабушка Любовь Петровна Ломовская (1889–1969), гимназистка.

Мой дедушка, Григорий Иосифович Ломовский (1885–1941) — студент юридического факультета Императорского Харьковского университета.

Мой дедушка, Григорий Иосифович Ломовский (1885–1941) — студент юридического факультета Императорского Харьковского университета.

Мой дедушка, Г. И. Ломовский (стоит в центре) и моя бабушка, Л. П. Ломовская (сидит справа) со своими близкими друзьями Евгенией Павловной и Иосифом Матвеевичем Розиными. 1910 год, г. Харьков. На бабушке бархатное платье, в руках изящная муфта, у неё красивая и сложная причёска. Ручка кресла, на котором сидит бабушка, заканчивается головой какого-то животного. Перед дедушкой лежит старинная книга, наверное, собственность фотографии. Дедушка — ещё студент Императорского Харьковского университета.

Мой дедушка, Г. И. Ломовский (стоит в центре) и моя бабушка, Л. П. Ломовская (сидит справа) со своими близкими друзьями Евгенией Павловной и Иосифом Матвеевичем Розиными. 1910 год, г. Харьков. На бабушке бархатное платье, в руках изящная муфта, у неё красивая и сложная причёска. Ручка кресла, на котором сидит бабушка, заканчивается головой какого-то животного. Перед дедушкой лежит старинная книга, наверное, собственность фотографии. Дедушка — ещё студент Императорского Харьковского университета.

А вот и диплом моего дедушки Г. И. (Гирша Еселева) Ломовского об окончании в 1910 году юридического факультета Императорского Харьковского университета (диплом первой степени об окончании университета, выданный декабря 8 дня 1911 года, хранится в моем архиве).

А вот и диплом моего дедушки Г. И. (Гирша Еселева) Ломовского об окончании в 1910 году юридического факультета Императорского Харьковского университета (диплом первой степени об окончании университета, выданный декабря 8 дня 1911 года, хранится в моем архиве).

Моя бабушка Любовь Петровна (1911 год, г. Харьков). Моей маме Эмме Ломовской нет ещё и годика.

Моя бабушка Любовь Петровна (1911 год, г. Харьков). Моей маме Эмме Ломовской нет ещё и годика.

Фото моей бабушки Любовь Петровны Ломовской сделано в Женеве в 1912 году. На обороте фотографии слово «Женева» (Geneva) тщательно выскоблено бритвой, а на лицевой стороне фотографии зачеркнуть забыли.

Фото моей бабушки Любовь Петровны Ломовской сделано в Женеве в 1912 году. На обороте фотографии слово «Женева» (Geneva) тщательно выскоблено бритвой, а на лицевой стороне фотографии зачеркнуть забыли.

Город Дрезден, 1913 год. Моя бабушка (третья слева) стоит с крокетным молотком в руке. Моя мама — на первом плане слева. Стоит отвернувшись.

Город Дрезден, 1913 год. Моя бабушка (третья слева) стоит с крокетным молотком в руке. Моя мама — на первом плане слева. Стоит отвернувшись.

Моя мама Эмма (Муся) Ломовская, г. Харьков, 1913 год.

Моя мама Эмма (Муся) Ломовская, г. Харьков, 1913 год.

Мои бабушка, Любовь Петровна, и дедушка, Григорий Иосифович, в городе Кисловодске до революции.

Мои бабушка, Любовь Петровна, и дедушка, Григорий Иосифович, в городе Кисловодске до революции.

Моя мама Э. Г. Ломовская в возрасте 3-х лет и 4-х месяцев сфотографирована 10 июня 1913 года в г. Харькове.

Моя мама Э. Г. Ломовская в возрасте 3-х лет и 4-х месяцев сфотографирована 10 июня 1913 года в г. Харькове.

Моя бабушка с моей мамой. Полтава, 1917 год.

Моя бабушка с моей мамой. Полтава, 1917 год.

Мои дедушка, бабушка и мама (мама в 1-ом классе гимназии). Фото 1918 года, г. Полтава. Дедушка в какой-то полувоенной гимнастёрке, фотография сделана на дешёвой фотобумаге без обозначения фотографии.

Мои дедушка, бабушка и мама (мама в 1-ом классе гимназии). Фото 1918 года, г. Полтава. Дедушка в какой-то полувоенной гимнастёрке, фотография сделана на дешёвой фотобумаге без обозначения фотографии.

Мой дедушка Григорий Иосифович Ломовский. Полтава, 1919 г.

Мой дедушка Григорий Иосифович Ломовский. Полтава, 1919 г.

Обложка Годовой ведомости об успехах ученицы среднего приготовительного класса Ломовской Эммы в 1917–1918 учебном году, Полтава, с правами мужских казённых гимназий еврейская гимназия С. М. Гуревич. Правописание дореволюционное с твердым знаком и «и» с точкой.

Обложка Годовой ведомости об успехах ученицы среднего приготовительного класса Ломовской Эммы в 1917–1918 учебном году, Полтава, с правами мужских казённых гимназий еврейская гимназия С. М. Гуревич. Правописание дореволюционное с твердым знаком и «и» с точкой.

Справка, каким-то необыкновенным образом сохранившаяся, как, впрочем, и другие материалы (к сожалению, далеко не все) в моём архиве. То, что сохранилось, — это моя заслуга, а то, что утрачено, это моя невольная и вольная вина.

Справка, каким-то необыкновенным образом сохранившаяся, как, впрочем, и другие материалы (к сожалению, далеко не все) в моём архиве. То, что сохранилось, — это моя заслуга, а то, что утрачено, это моя невольная и вольная вина.

Текст справки:

Выписка из протокола № 104 Заседания президиума (неразб.) от 4/6/1920.

Слушали: Пункт 5-й Об образовании юридической коллегии.

Постановили: для разрешения вопросов юридического характера образуется юридическая коллегия в составе: Председателя (неразб.) Правления И. П. Митровича Членов; Юристы Г. Ломовский, (неразб.) При Врид. Секретаре Л. С. Корохом (?) С подлинным верно

Обратная сторона этой справки, выданной в 1920 году моему дедушке Г. И. Ломовскому. Справка написана на карте ещё немецкого города Бунзлау Веймарской республики. Это выяснила уже в Америке через почти сто лет после написания этой справки наша молодая сводная родственница Софья Карандашева, за что я, потрясённая её открытием, выражаю ей сердечную благодарность.

Обратная сторона этой справки, выданной в 1920 году моему дедушке Г. И. Ломовскому. Справка написана на карте ещё немецкого города Бунзлау Веймарской республики. Это выяснила уже в Америке через почти сто лет после написания этой справки наша молодая сводная родственница Софья Карандашева, за что я, потрясённая её открытием, выражаю ей сердечную благодарность.

Первая страница профсоюзного билета моего дедушки Г. И. Ломовского. Можно различить с трудом, что билет был выдан ему как члену профсоюза в 1918 году. Конечно, этот билет должен быть изучен специалистами архивов. Сверху наш домашний адрес в Москве по Малой Бронной, написанный уже позднее.

Первая страница профсоюзного билета моего дедушки Г. И. Ломовского. Можно различить с трудом, что билет был выдан ему как члену профсоюза в 1918 году. Конечно, этот билет должен быть изучен специалистами архивов. Сверху наш домашний адрес в Москве по Малой Бронной, написанный уже позднее.

Этот же профсоюзный билет открыт на странице об уплате профсоюзных взносов за 1927 и 1928 годы. На каждом месяце за 1928 год пометка: явился на отметку. Всех держали даже через профсоюз на заметке.

Этот же профсоюзный билет открыт на странице об уплате профсоюзных взносов за 1927 и 1928 годы. На каждом месяце за 1928 год пометка: явился на отметку. Всех держали даже через профсоюз на заметке.

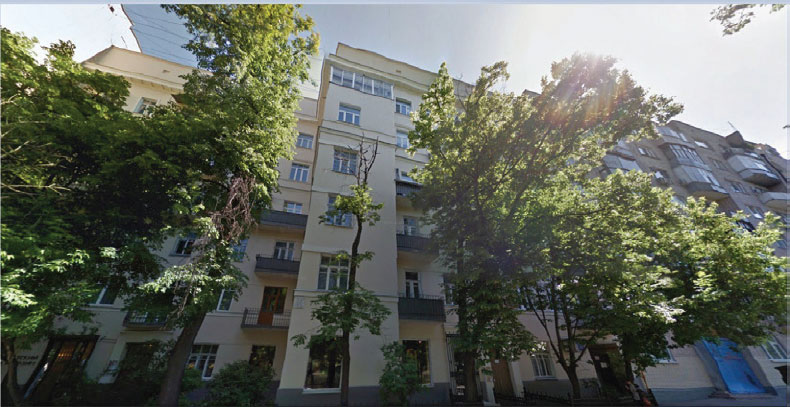

Наш дом на Малой Бронной в процессе строительства. Балкон нашей квартиры — первый слева на третьем этаже дома. Адрес квартиры всегда оставался и остаётся до сих пор неизменным: Москва, Малая Бронная, д. 36, кв. 20.

Наш дом на Малой Бронной в процессе строительства. Балкон нашей квартиры — первый слева на третьем этаже дома. Адрес квартиры всегда оставался и остаётся до сих пор неизменным: Москва, Малая Бронная, д. 36, кв. 20.

На субботнике в нашем дворе на Малой Бронной улице (конец 20-х?). Третий слева Муся Кафенгауз, сосед с первого этажа (погиб в самом начале войны в 1941 году). Вторая справа моя тётя Валя (Валентина Григорьевна Ломовская). В центре её близкая подруга Галя Сельцовская.

На субботнике в нашем дворе на Малой Бронной улице (конец 20-х?). Третий слева Муся Кафенгауз, сосед с первого этажа (погиб в самом начале войны в 1941 году). Вторая справа моя тётя Валя (Валентина Григорьевна Ломовская). В центре её близкая подруга Галя Сельцовская.

Моя мама Эмма Григорьевна Ломовская. Фотография сделана или перед отъездом на Дальний Восток или уже по приезде в г. Хабаровск, предположительно в 1932 году.

Моя мама Эмма Григорьевна Ломовская. Фотография сделана или перед отъездом на Дальний Восток или уже по приезде в г. Хабаровск, предположительно в 1932 году.

Мои дедушка и бабушка с дочерью Валентиной снялись после того, как моя мама уехала на Дальний Восток (1932).

Мои дедушка и бабушка с дочерью Валентиной снялись после того, как моя мама уехала на Дальний Восток (1932).

Три грации: слева направо Лена (в замужестве Фишер), Люба и моя мама Эмма (в просторечьи Муся) — однокурсницы и будущие дальневосточницы (Москва, 5 января 1931 г.)

Три грации: слева направо Лена (в замужестве Фишер), Люба и моя мама Эмма (в просторечьи Муся) — однокурсницы и будущие дальневосточницы (Москва, 5 января 1931 г.)

Мой (Н. Л.) отец Николай Иванович Рябов. Галстук и рубашка, подаренные моей мамой, ему очень нравились. Качество фотографии оставляет желать лучшего. Это одна из двух фотографий, которую мне удалось обнаружить в бумагах моей семьи. Сделала я это уже после многочисленных переездов с квартиры на квартиру, когда многие бумаги, фотографии и письма были невозвратимо утрачены.

Мой (Н. Л.) отец Николай Иванович Рябов. Галстук и рубашка, подаренные моей мамой, ему очень нравились. Качество фотографии оставляет желать лучшего. Это одна из двух фотографий, которую мне удалось обнаружить в бумагах моей семьи. Сделала я это уже после многочисленных переездов с квартиры на квартиру, когда многие бумаги, фотографии и письма были невозвратимо утрачены.

Лёля Мукосеева и Муся Ломовская (моя мама). Хабаровск, 1933 год. На обороте фотографии надпись: «Комвузовская профессура за научными трудами».

Лёля Мукосеева и Муся Ломовская (моя мама). Хабаровск, 1933 год. На обороте фотографии надпись: «Комвузовская профессура за научными трудами».

Опять неудачная фотография с Дальнего Востока. Н. И. Рябов, моя мама и её самая близкая подруга Лёля Мукосеева.

Опять неудачная фотография с Дальнего Востока. Н. И. Рябов, моя мама и её самая близкая подруга Лёля Мукосеева.

Миниатюрная скульптура состоятельного корейца, подаренная моей маме (Э. Г. Ломовской) одним из корейцев, с которым мама работала во время путины, интенсивного лова лосося, на реке Амур в начале 30-х годов 20-ого века. Эта скульптура моими (Н. Л.) усилиями попала в наш дом в Калифорнии, напоминая о далёких былых временах и сохраняя память о моих родителях.

Миниатюрная скульптура состоятельного корейца, подаренная моей маме (Э. Г. Ломовской) одним из корейцев, с которым мама работала во время путины, интенсивного лова лосося, на реке Амур в начале 30-х годов 20-ого века. Эта скульптура моими (Н. Л.) усилиями попала в наш дом в Калифорнии, напоминая о далёких былых временах и сохраняя память о моих родителях.

Моя мама со своей подругой Леной греются на весеннем солнышке на берегу легендарной реки Амур.

Моя мама со своей подругой Леной греются на весеннем солнышке на берегу легендарной реки Амур.

Знаменитый портрет Натальи Николаевны Пушкиной работы Александра Брюллова.

Знаменитый портрет Натальи Николаевны Пушкиной работы Александра Брюллова.

Повторюсь, что я была названа моей мамой в честь Н. Н. Пушкиной. Нельзя не отметить отсутствие моего сходства со знаменитой тезкой.

Глава 2 Клан Шаскольских

Говоря о предвоенном периоде жизни нашей семьи нельзя не написать о родословной моего папы Дмитрия Владимировича Шаскольского и его двоюродной сестры Марианны Петровны Шаскольской. С. Марианной Петровной (для меня — тётей Майей) мои родители дружили всю жизнь, вплоть до ее кончины в 1983 году. Она была постоянным и желанным гостем в их доме, и с ней была тесно связана и значительная часть моей жизни. Мои собственные сведения о прошлом семьи Шаскольских и их родословной, как и у большинства детей моего поколения, были очень скудными. Я знала только, что Шаскольские до революции владели сетью аптек в Санкт-Петербурге и что у отца моего папы Владимира Борисовича Шаскольского было два брата-близнеца: Петр Борисович и Павел Борисович. Марианна Петровна была дочерью Петра Борисовича, а Игорь Павлович Шаскольский (известный ленинградский историк) был сыном Павла Борисовича. Вскользь упоминалось также о родстве Марианны Петровны с Александром Брюлловым, архитектором и художником, старшим братом художника Карла Брюллова. Только сейчас опять подумала, что мама меня назвала Натальей Николаевной, вспоминая жену А. С. Пушкина. Считается, что самый лучший портрет Натальи Николаевны Пушкиной был написан Александром Брюлловым. Но моя мама в то время, когда я родилась, ещё не знала, что её мужем и моим названным отцом (папой) будет Дмитрий Владимирович Шаскольский. Мой папа всегда увлекался фотографией. Значительная часть представленных в этой книге фотографий сделаны им. К моему большому сожалению, только часть из них мне удалось сохранить при нашем переезде на другой конец нашей планеты. Важная часть фотографий, связанных с историей семьи Шаскольских, мне любезно была предоставлена Верой Эммануиловной Флюр (Шаскольской), дочерью Марианны Петровны Шаскольской. Но и я, в свою очередь, посылала ей фотографии, сделанные моим папой Дмитрием Вдадимировичем Шаскольским, которых не было в ее архиве. Я очень сожалею о том, что, фактически, подробности о родословной семьи Шаскольских узнала только в течение последних лет (с 2008 г.) по интернету. Родословная семьи Шаскольских сейчас подробно в нём представлена. Они это заслужили. Кроме того, своими знаниями о семье Шаскольских поделилась со мной Вера Эммануиловна, которую я знаю с самого её раннего детства и очень люблю и уважаю, в частности, за её совершенно выдающиеся способности. Ей есть в кого. Нельзя не отметить, что сейчас уже имеется созданная усилиями, главным образом, Бориса Королькова, очень подробная родословная семьи Шаскольских. Борис — родной внук старшего брата моего папы Бориса Владимировича Шаскольского. Когда я писала эту главу, такой подробной родословной, конечно, не было. Она появилась совсем недавно. Мои сведения почерпнуты из статей, выложенных на интернете. Дед моего отца, Шаскольский Борис Матвеевич (1843–1910), родился в г. Россиены, сейчас г. Росейняй, Литва. В 1867 г., после окончания Военно-медицинской академии, получил диплом провизора и право постоянного жительства в Петербурге. В 1870 г. он приобрел старейшую Петербургскую аптеку Самсоновскую на Выборгской стороне. После женитьбы в Риге на Евгении Михайловне Кальмеер и рождения детей принял лютеранство. В 1884 г. приобрел аптекарский магазин на Невском проспекте, 27, около Казанского собора и отделение в Кронштате. Созданный им Торговый дом был одним из крупнейших предприятий оптовой торговли аптекарскими товарами в Петербурге. В конце двадцатого века я видела на торцах двух ленинградских домов сохранившиеся старые вывески «Аптека Шаскольского». Кроме того, Торговый дом «Борис Шаскольский» с начала XX века занимался распространением по всей России знаменитой минеральной воды «Боржом». Б. М. Шаскольский, как известный предприниматель, был приглашен великим князем Михаилом Николаевичем Романовым (кавказским наместником) для организации сбыта минеральной воды Боржоми. В результате активной деятельности Бориса Матвеевича экспорт Боржоми увеличился с двух миллионов бутылок в год до пяти миллионов. На протяжении 30 лет Борис Матвеевич был членом Санкт-Петербургского фармацевтического общества и активно участвовал в его работе. В. Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой или просто Ленинкой) до сих пор хранится выпушенная в 1897 году брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский (Способъ употребленiя домашнихъ аптечекъ, составилъ Б. М. Шаскольскiй, Типографiя Шредера, Гороховая, 49 С. Петербург 1897). Такой домашней аптечке позавидовали бы, наверное, даже сейчас, и не только в России, но и в Америке. Борис Матвеевич как составитель этой брошюры предстает как очень образованный, предприимчивый, заботящийся о людях меценат. После кончины Б. М. Шаскольского в 1910 году наследницей Торгового дома стала его жена Е. М. Шаскольская. Она учредила стипендии им. Б. М. Шаскольского. Но фактически возглавил фирму его сын Павел Борисович Шаскольский (1882–1942). Он закончил естественный факультет Петербургского университета и фармацевтический институт Марбургского университета в Германии, имел диплом провизора. Он был деятельным, успешным предпринимателем и разносторонне образованным человеком. Владел несколькими языками, глубоко знал историю, очень любил и специально изучал искусство, архитектуру. Участвовал в деятельности общества «Старый Петербург». С 1916 по 1921 г. был на военной службе. После Октябрьской революции имущество Торгового дома было национализировано, торговля прекращена. Но как только, с началом Н. Па, появилась возможность, Павел Борисович вновь открыл аптекарский магазин на Невском. В 20-е годы аптека не приносила больших доходов, зато доставляла очень много хлопот и неприятностей. Но Павел Борисович не мог позволить себе закрыть дело. Он считал себя в долгу и перед семьей, и перед жителями города: ведь уже на протяжении многих лет для петербуржцев-ленинградцев было привычно обращаться в аптеку Шаскольского на Невском. В 1929 г. частный аптекарский магазин был закрыт, и Павел Борисович вернулся к своей специальности химика-фармацевта. Павел Борисович понимал, что ему, с его прошлым, лучше держаться подальше от столиц, от Ленинграда. В 1930 г. он стал техническим руководителем иодного бюро на Мурмане (остров Кильдин). Там он работал до 1934 г., затем — на Чимкентском химфармзаводе. Последним местом его работы стал завод Фармакон вЛенинграде. Как многие тысячи ленинградцев, он погиб блокадной зимой 1942 г. О. Павле Борисовиче Шаскольском прекрасный доклад сделала его внучка Татьяна Игоревна Шаскольская на международной конференции «Проблемы истории России и стран Северной Европы: от средних веков до наших дней», посвященной 90-летию со дня рождения её отца Игоря Павловича Шаскольского. Публикация материалов конференции 2009 года. Брат-близнец Павла Борисовича Петр Борисович Шаскольский (1982–1918) закончил историко-философский факультет Петербургского университета, где специализировался по истории средневековой Италии. С 1907 по 1913 выезжал за границу. В 1909 г. в Штутгарде Пётр Борисович женился на Надежде Владимировне Брюлловой (1889–1937). Она была внучкой художника и знаменитого архитектора Александра Брюллова и внучатой племянницей его младшего брата художника Карла Брюллова. А. Брюллов был архитектором Его Величества, членом Королевского института архитекторов в Англии и членом академий художеств в Париже, Милане и Петербурге. Прекрасная подборка об Александре Брюллове существует в интернете, не говоря уже о многочисленных других источниках, описывающих его необъятную творческую деятельность. Отцом Надежды Владимировны был сын А. Брюллова Владимир Александрович Брюллов (1844–1919) — делопроизводитель и управляющий делами Русского музея. С 1911 года Петр Борисович Шаскольский стал постоянным сотрудником энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. В 1914 г. Пётр Борисович Шаскольский с супругой вернулись в Россию и занялись активной политической деятельностью. На Учредительном съезде Трудовой народно-социалистической партии Петр Борисович был избран членом ЦК, выступил с докладом по национальному вопросу. После февральской революции 1917 года он был приглашен в состав Временного правительства в качестве заведующего национальным отделом Министерства внутренних дел. Осенью 1917 г. перешел в партию эсеров. После октября 1917 г. — член Всероссийского Комитета спасения Родины и Революции. После начала Красного террора перешел на нелегальное положение. Умер скоропостижно от испанки, прохворав всего три дня. В браке с Н. В. Брюлловой-Шаскольской Петр Борисович имел троих детей: Марианну (1913–1983), Тамару (1916–2009) и Валерия (1910–1948), которых я знала и буду упоминать по мере повествования. Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская была активным и видным деятелем партии эсеров. Член партии социалистов-революционеров (ПСР) с 1910 г. В 1908 г. она окончила историко-филологическое отделение высших (Бестужевских) курсов, специализировалась по истории религии. В 1916 г. поддерживала связи с А. Ф. Керенским. В 1917 г. представляла ПСР в бюро национально-социалистических партий. На первом заседании третьего партийного съезда ПСР в 1917 г. сделала основной доклад по национальному вопросу. В ноябре 1917 г. была избрана председателем петроградского губернского комитета ПСР. Осенью 1918 г. вместе с детьми выехала на Украину. В 1919–1920 гг. она — экстраординарный профессор по кафедре истории религии Харьковского университета. Арестована в июле 1922 г. и сослана в Среднюю Азию. Там она занималась научной и музейной работой, литературной деятельностью. Вторично арестована в 1923 году. В 1929 году она вернулась из ссылок в Ленинград, а в феврале 1933 г. была вновь арестована по делу народнического фронта со ссылкой на три года в Ташкент. Все годы ссылок её сопровождал сын Валерий. В апреле 1937 г. снова арестована и приговорена к расстрелу. Реабилитирована посмертно. О. Надежде Владимировне есть очень хорошая и подробная статья Я. В. Леонтьева в книге: «Политические деятели России 1917 г., биографический словарь», Москва. 1993. Материалы этой статьи я, в основном, и использовала. Кроме того, уже после написания первого варианта моих воспоминаний, вышел сборник воспоминаний «Марианна Петровна Шаскольская в кругу коллег, родных и друзей», Москва, М. СиС, 2013. Его публикация была приурочена к международному симпозиуму «Физика кристаллов 2013», посвященному 100-летию со дня рождения профессора М. П. Шаскольской. Я начала писать свои воспоминания ещё до выхода этого сборника из печати. В нём опубликована прекрасная статья внучки Надежды Владимировны Семёновой-Флюр, В. Э. (Шаскольской) и дочери М. П. Шаскольской «О родителях моей мамы» стр. 131–162. Если найдёте этот сборник, прочитайте, не пожалеете. В нём есть и моя короткая глава: Н. Д. Ломовская «В семье Шаскольских», стр.163–181. Когда этот сборник перед началом заседаний симпозиума раздали его участникам, то не повезло докладчикам, выстуавшим на первом заседании симпозиума. Догадайтесь почему! В интернете сейчас можно найти очень много ссылок на книги и статьи Надежды Владимировны Брюлловой-Шаскольской. Есть ссылки и на работы Петра Борисовича Шаскольского. Хорошие гены передали своим детям, внукам и правнукам родители Марианны Петровны, так преждевременно и насильственно ушедшие из жизни в кровавом 20-м веке! Четвертый, младший сын Бориса Матвеевича и Евгении Михайловны Шаскольских, Михаил Борисович был участником первой мировой войны. В 1915 году был офицером при штабе генерала Брусилова на Карпатском фронте. После революции они с женой Ниной покинули Россию через Константинополь и в 1920 году поселились в Берлине, детей у них не было. В 1927 году они переехали в Париж, где в это время жила семья сестры Нины Мария с мужем и сыном Борисом. Бориса в 1997 году и разыскала дочь Марианны Петровны Шаскольской Вера Эммануиловна Флюр (в девичестве Шаскольская), которая с 90-х годов прошлого века живет с мужем Христианом Флюр в Париже. Её общение с Борисом в 1997 году ограничилось телефонным разговором, так как он уже тогда был очень пожилым человеком. Он рассказал, что Михаил Борисович жил в Париже трудно, несмотря на то, что был очень образованным человеком, свободно владел немецким, английским и французским языками. Занимался распространением и продажей книг. Его жена Нина в 40-х годах скончалась от туберкулеза, а сам он скончался в 1973 году. Всю жизнь дружил со своим племянником Борисом, а с московскими родственниками никогда не пытался связываться. Один раз только упомянул, что в Москве у него тоже есть племянник Борис. Михаил Борисович очень тосковал по России и до 1927 года надеялся на перемены. У. Бориса не оказалось ни одной фотографии Михаила Борисовича. Во время, когда писалась эта глава воспоминаний, Вера считала, что Борис ещё был жив, так как на семейном участке кладбища не было свежих могил. Владимир Борисович Шаскольский (1882–1952), старший сын Бориса Матвеевича и Евгении Михайловны Шаскольских, в 1899 году окончил Горный институт в Санкт-Петербурге. После окончания института учился в Дармштадском политехникуме (Дармштадт, Германия). В 1906 году он женился на Марии Николаевне Глазыриной родом из г. Яранска Вятской губернии. Мария Николаевна в молодости окончила Бестужевские курсы, во время Русско-японской войны 1904–1905 годов и в поздние годы работала медсестрой в госпиталях как представитель общества «Красного Креста». Мой папа хранил фотографии этого периода её жизни. Часть из них сохранилась и до наших дней. Владимир Борисович в 1910 году состоял при Главном горном управлении с откомандированием в распоряжение Технической конторы «Сан-Галли» в Санкт-Петербурге. Интересно, что эта информация, взятая из интернета, практически слово в слово повторяет текст, написанный самим Владимиром Борисовичем в своей краткой служебной автобиографии, можете в этом убедиться. В дальнейшем переехал с семьей в Москву (адрес в Москве — Мыльников пер., д. 9). С 1913 года служил в Технической конторе «Сан-Галли» в Москве в должности младшего инженера; с 1914 года — заведующий технической частью элеваторного отдела, занимавшегося проектированием элеваторов и конвейеров (в том числе, крупнейшего Самарского элеватора) в товариществе «Антонъ Эрлангеръ и K°». После революции 1917 года работал в элеваторном отделе Комитета по государственным сооружениям (Комгосор) с 1918 по 1922 год; с 1923 года — главный инженер Мельстроя, занимался разработкой и эксплуатацией элеваторов и промышленных конвейерных систем различного назначения. Горный инженер В. Б. Шаскольский

Горный инженер В. Б. Шаскольский

В 1929–1933 годах работал в Технико-консультационном бюро ТрансТехпрома; составил первый альбом конструкций подъемно-транспортных средств. В 1933–1935 годах был мобилизован в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), где занимался механизацией трудоемких процессов на металлургических заводах Урала и Сибири. С 1940 года — старший научный сотрудник Отдела технической информации и обмена опытом ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения в Москве. Скончался Владимир Борисович Шаскольский в 1952 году в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Вот как сам Владимир Борисович кратко описал свою автобиографию, наверное, при заполнении какой-нибудь анкеты или заявления.

Владимир Борисович (Вальтер Бернгардович) Шаскольский родился 10 февраля (по старому стилю) 1882 года в семье фармацевта Бориса (Бернгарда) Матвеевича Шаскольского. Мать — Евгения Михайловна Шаскольская (ур. Кальмейер). Вероисповедание — лютеранин (был прихожанином лютеранской Анненкирхе в СПб). Вместе со своими младшими братьями Петром и Павлом Шаскольскими учился в Петришуле с 1892 года. Окончил реальное отделение школы в 1899 году и поступил в Горный институт в Петербурге. С 1900 по 1907 год учился в Горном институте. Женился 10 февраля 1906 года на Марии Николаевне Глазыриной, родом из г. Яранска Вятской губ. После окончания института учился в Дармштадском политехникуме (Дармштадт, Германия). В 1910 году состоял при Главном горном управлении с откомандированием в распоряжение Технической конторы «Сан-Галли» в Санкт-Петербурге. В дальнейшем переехал с семьей в Москву (адрес в Москве: Мыльников пер., д. 9). С 1913 года служил в Технической конторе «Сан-Гали» в Москве в должности младшего инженера; С 1914 года — заведующий технической частью элеваторного отдела, занимавшегося проектированием элеваторов и конвейеров (в том числе крупнейшего Самарского элеватора) в товариществе «Антонъ Эрлангеръ и K°». После революции 1917 года работал в элеваторном отделе Комитета по государственным сооружениям (Комгосор) с 1918 по 1922 год; с 1923 года — главный инженер Мельстроя, занимался разработкой и эксплуатацией элеваторов и промышленных конвейерных систем различного назначения. В 1929–1933 годах работал в Технико-консультационном бюро ТрансТехпрома; составил первый альбом конструкций подъемно-транспортных средств. В 1933–1935 годах был мобилизован в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), где занимался механизацией трудоемких процессов на металлургических заводах Урала и Сибири. С 1940 года — старший научный сотрудник Отдела технической информации и обмена опытом ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения в Москве. Сыновья: Борис, Дмитрий, Виктор, Глеб, Николай.

В семье родилось пятеро сыновей: Борис Владимирович Шаскольский (1907–1977), Дмитрий Владимирович Шаскольский, мой папа (1908–1990), Виктор Владимирович Шаскольский рожд. 1910 г., пропал без вести на войне, Глеб Владимирович Шаскольский (1913–1989) и Николай Владимирович Шаскольский (1922–1993). Мария Николаевна мечтала родить девочку, но природа не позволила. Она одевала младших сыновей в раннем детстве как девочек. Сохранилась одна фотография моего папы Дмитрия Владимировича в подростковом возрасте с бабушкой Евгенией Михайловной Шаскольской, а также фотография Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской с их первенцем Борисом и её родителями, сделанная в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года. Кроме того, есть несколько фотографий Марии Николаевны, когда она была студенткой Бестужевских курсов и медицинской сестрой в период Русско-японской войны 1904–1905 годов. Природа отыгралась на братьях Шаскольских: у них рождались только девочки. У. Владимира Борисовича были очень теплые, близкие и доверительные отношения с Марианной Петровной, его племянницей. У моего папы сохранился сделанный им снимок совсем молодой Майи, на обороте которого его рукой написано: 1936. Именно в этом году в издательстве Детской литературы была подготовлена к печати первая книга Марианны Петровны Шаскольской «Кристаллы». Ей тогда было 23 года. Книгой «Кристаллы» и сейчас многие зачитываются. Помню, как в самом конце жизни Владимира Борисовича я как-то зимой навестила его в подмосковном санатории. Он подарил мне незабываемую прогулку в санях, запряженных лошадьми. Раньше я никогда не ездила на таком виде транспорта, хотя всегда об этом мечтала. Для меня, городской девушки, влюбленной в подмосковную природу, это был дорогой подарок. По-моему, Владимир Борисович тоже был рад моему приезду. Больше я его не видела. 10 февраля 2017 года ещё раз просматривала текст этой главы. Именно сегодня исполнилось 135 лет со дня его рождения! Кто же об этом сегодня вспомнит?

Борис Матвеевич Шаскольский с женой Евгенией Михайловной и сыновьями (слева направо) Владимиром, Михаилом, Павлом и Петром на даче в Выборге.[3]

Борис Матвеевич Шаскольский с женой Евгенией Михайловной и сыновьями (слева направо) Владимиром, Михаилом, Павлом и Петром на даче в Выборге.[3]

Брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский, выпушенная в 1897 году, была обнаружена Верой Флюр (Шаскольской) в Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой, или просто Ленинкой).

Брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский, выпушенная в 1897 году, была обнаружена Верой Флюр (Шаскольской) в Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой, или просто Ленинкой).

Санкт-Петербург, Невский проспект, 78.Ученицы Бесстужеских курсов с профессором Фауссеном, 1904 г. М. Н. Шаскольская, мать моего папы Д. В. Шаскольского — крайняя справа.

Санкт-Петербург, Невский проспект, 78.Ученицы Бесстужеских курсов с профессором Фауссеном, 1904 г. М. Н. Шаскольская, мать моего папы Д. В. Шаскольского — крайняя справа.

Мария Николаевна Шаскольская — медсестра в лазарете, представитель общества «Красного креста». Подпись на обороте с твердым знаком: 21 ноября 1914 года. Лазарет квартиро-нанимателей дома (неразб.) в Москве. Слева направо: Юлия Фёдоровна Бреннер, прапорщик Давыдов, Татьяна Павловна Белоруссова, врач Григорий Васильевич Макаренко, медсестра М. Н. Шаскольская, врач Александр Петрович Боголюбов, Надежда Филимоновна Леоненко.

Мария Николаевна Шаскольская — медсестра в лазарете, представитель общества «Красного креста». Подпись на обороте с твердым знаком: 21 ноября 1914 года. Лазарет квартиро-нанимателей дома (неразб.) в Москве. Слева направо: Юлия Фёдоровна Бреннер, прапорщик Давыдов, Татьяна Павловна Белоруссова, врач Григорий Васильевич Макаренко, медсестра М. Н. Шаскольская, врач Александр Петрович Боголюбов, Надежда Филимоновна Леоненко.

Чета Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской со своим первенцем Борисом во время визита к родителям М. Н. Шаскольской, стоят крайние справа. Сидят рядом с ними, повидимому, дедушка и бабушка с первенцем в руках. Думаю, что слева сестра и брат Марии Николаевны. Крайний слева сидит на стуле полноценный член семьи. На обороте фотографии надпись: «Снимались в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года» (ровно за 28 лет до рождения автора этих воспоминаний, Н. Л.)

Чета Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской со своим первенцем Борисом во время визита к родителям М. Н. Шаскольской, стоят крайние справа. Сидят рядом с ними, повидимому, дедушка и бабушка с первенцем в руках. Думаю, что слева сестра и брат Марии Николаевны. Крайний слева сидит на стуле полноценный член семьи. На обороте фотографии надпись: «Снимались в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года» (ровно за 28 лет до рождения автора этих воспоминаний, Н. Л.)

Братья Борис и Дмитрий Шаскольские, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских.

Братья Борис и Дмитрий Шаскольские, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских.

Братья Шаскольские Борис, Дмитрий и Виктор, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских. Виктор снят в наряде девочки, о рождении которой так мечтала Мария Николаевна. Внизу печать придворного фотографа. Предположительно, начало 10-х годов 20-го века.

Братья Шаскольские Борис, Дмитрий и Виктор, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских. Виктор снят в наряде девочки, о рождении которой так мечтала Мария Николаевна. Внизу печать придворного фотографа. Предположительно, начало 10-х годов 20-го века.

А вот и оборотная сторона двух фотографий, на которых сняты двое (Борис и Дмитрий) и трое (Борис, Дмитрий и Виктор) братьев Шаскольских.

А вот и оборотная сторона двух фотографий, на которых сняты двое (Борис и Дмитрий) и трое (Борис, Дмитрий и Виктор) братьев Шаскольских.

Супруги Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская и Петр Борисович Шаскольский с детьми Марианной и Валерием (предположительно, 1913 год). Какая любовь к семье светится в глазах Петра Борисовича! А ведь жизнь его оборвётся, когда трое его детей будут совсем ещё маленькими (фото из Интернета).

Супруги Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская и Петр Борисович Шаскольский с детьми Марианной и Валерием (предположительно, 1913 год). Какая любовь к семье светится в глазах Петра Борисовича! А ведь жизнь его оборвётся, когда трое его детей будут совсем ещё маленькими (фото из Интернета).

Середина двадцатых. Сидят Мария Николаевна Шаскольская с младшим сыном Николаем, Владимир Борисович Шаскольский и Виктор. Стоят Дмитрий, Борис и Глеб Шаскольские. Ну-ка, попробуйте вырастить в пред- и послереволюционные годы пятерых сыновей! Мой (Н. Л.) папа Дмитрий Владимирович обмолвился, что в эти годы среди братьев была установлена строгая очередность, кому подбирать со сковородки кусочком хлеба остатки масла.

Середина двадцатых. Сидят Мария Николаевна Шаскольская с младшим сыном Николаем, Владимир Борисович Шаскольский и Виктор. Стоят Дмитрий, Борис и Глеб Шаскольские. Ну-ка, попробуйте вырастить в пред- и послереволюционные годы пятерых сыновей! Мой (Н. Л.) папа Дмитрий Владимирович обмолвился, что в эти годы среди братьев была установлена строгая очередность, кому подбирать со сковородки кусочком хлеба остатки масла.

Евгения Михайловна Шаскольская со своим внуком Димой, моим (Н. Л.) папой. Клязьма, 1924 г.

Евгения Михайловна Шаскольская со своим внуком Димой, моим (Н. Л.) папой. Клязьма, 1924 г.

Представляется, что фото сделано в самом конце двадцатых годов 20 века. Мария Николаевна и Владимир Борисович Шаскольские с сыновьями. Все братья Шаскольские, кроме младшего Николая, уже совсем взрослые. Слева направо: Виктор, Мария Николаевна, Глеб, Николай, Борис, Владимир Борисович и Дмитрий.

Представляется, что фото сделано в самом конце двадцатых годов 20 века. Мария Николаевна и Владимир Борисович Шаскольские с сыновьями. Все братья Шаскольские, кроме младшего Николая, уже совсем взрослые. Слева направо: Виктор, Мария Николаевна, Глеб, Николай, Борис, Владимир Борисович и Дмитрий.

Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Внучка А. П. Брюллова и дочка Владимира Александровича Брюллова (1844–1910), художника и управляющего делами Русского музея.

Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Внучка А. П. Брюллова и дочка Владимира Александровича Брюллова (1844–1910), художника и управляющего делами Русского музея.

Марианна Петровна Шаскольская, 1936 год. (Фото Д. В. Шаскольского, моего папы.)

Марианна Петровна Шаскольская, 1936 год. (Фото Д. В. Шаскольского, моего папы.)

Александр Павлович Брюллов (1798–1877), автопортрет.

Александр Павлович Брюллов (1798–1877), автопортрет.

Книга М. П. Шаскольской «Жолио Кюри», выпущенная в серии «Жизнь замечательных людей».

Книга М. П. Шаскольской «Жолио Кюри», выпущенная в серии «Жизнь замечательных людей».

Глава 3 Мои родители и их научное окружение

После возвращения из Хабаровска в 1935 году моя мама Эмма Григорьевна Ломовская поступает в аспирантуру Института Экспериментального Морфогенеза Наркомроса (институт существовал с 1931 по 1941 годы). Руководил лабораторией в этом институте профессор Леонид Яковлевич Бляхер (1900–1987) — выдающийся биолог и историк биологии. В 1920 г. семья Леонида Яковлевича Бляхера переехала в Москву, и Леонид Яковлевич поступил на медицинский факультет 2-го МГУ. Будучи студентом медицинского факультета, он прошел биологический практикум на естественном отделении физико-математического факультета 2-го МГУ под руководством М. М. Завадовского (1891–1957). Тогда же Л. Я. Бляхер посещал организованный М. М. Завадовским кружок биологов в Московском зоопарке, сыгравший огромную роль в создании московской школы биологов-экспериментаторов. С 1933 по 1948 годы он был заведующим кафедрой общей биологии 2-ого Московского медицинского института. В 1935 г. стал доктором биологических наук и профессором, был женат на Марии Александровне Воронцовой (1902–1956). В 1945 г. он возглавил также лабораторию теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. В 1937 г. увидел свет его учебник «Курс общей биологии с зоологией и паразитологией», по которому изучали биологию студенты всех медицинских вузов страны. Учебник за 7 лет переиздавался 4 раза. В 1945 г. он также возглавил лабораторию теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. Успешная научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность Леонида Яковлевича продолжалась до 1948 г. — до мрачной августовской сессии ВАСХНИЛ, которая явилась крутым поворотом в научной судьбе ученого: он лишился кафедры и лаборатории и до 1955 г. был безработным. В мае 1955 г. Л. Я. Бляхер был принят на должность старшего научного сотрудника института истории естествознания и техники АН СССР. С 4 апреля 1956 г. по 10 декабря 1975 г. — в течение 20 лет — Леонид Яковлевич руководил в Институте сектором истории биологических наук. Именно в эти годы в нашей стране сложилась школа историков биологии, а сектор стал средоточием историко-биологических исследований. Л. Я. Бляхер оставил руководство сектором в возрасте 75 лет, но еще продолжал работать в институте до 1985 г. (Эти сведения взяты из статьи Н. А. Григорьян и Е. Б. Музруковой: «Профессор Леонид Яковлевич Бляхер», опубликованной в трудах института ИИЕТ в разделе «40 лет институту истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН».) Руководителем диссертационной работы моей мамы Э. Г. Ломовской была профессор Мария Александровна Воронцова (1902–1956) — выдающийся ученый в области физиологической регенерации, автор многочисленных трудов и монографий. В этот же период времени в лаборатории работал и Лев Давидович Леознер (1909–1979) — крупный специалист в области восстановления органов и тканей у животных и человека. В 1941 году М. А. Воронцова стала его женой на долгие годы. Труды этих выдающихся биологов были у нас в домашней библиотеке. Несколько слов о Кропотовской биостанции, на которой работала моя мама в летние месяцы в середине и в конце 30-х годов с маленькой дочкой на руках. Станция была организована в 1927 году в районе г. Каширы по инициативе кафедры общей биологии второго МГУ. С 1932 по 1937 год биостанция принадлежала Институту экспериментального морфогенеза. Вся лаборатория Л. Я. Бляхера на летние месяцы выезжала работать в Кропотово. На этой же биостанции работали и сотрудники кольцовского Института экспериментальной биологии (ИЭБ), сам Н. К. Кольцов (1872–1940), Б. Л. Астауров (1904–1974), Н. П. Дубинин (1906–1998), В. В. Сахаров (1902–1969), Б. Н. Сидоров (1908–1980), Н. Н. Соколов, Д. В. Шаскольский, мой будущий папа, и многие другие. В. Кропотове и начался мамин роман с моим будущим папой. В то время мама ещё очень сильно переживала разрыв со своим первым мужем Николаем Ивановичем Рябовым. Папа относился к этому с большой деликатностью. Его утешения окончились нежной дружбой и последующей совместной жизнью в течение почти полувека. Вспоминали, как я созывала всех играть в волейбол: «ребята, пелибоф!» Да, ещё дразнили: «а Наташа хрюкать не умеет!» А я, обижаясь, опровергала это заявление громким хрюканьем. По рассказам, на биостанции работала Вера Михайловна Шель (Вермишель). Вот уж все потешались! Еще составляли фразу из трех фамилий сотрудников биостанции: «Не надо нам Всяких Дрянных Сундуков!» Сегодня (на дворе 2017 год), 21 февраля — день рождения моей мамы Э. Г. Ломовской, о котором мы с моей дочкой Олей каждый год вспоминаем. Кто же ещё теперь об этом вспомнит? Хотя есть ещё люди, которые помнят мою маму. Исполнилось 117 лет со дня её рождения и более 30 лет со дня её кончины в 1985 году. И вдруг из моей детской памяти возникла песенка-частушка, которую со смехом пели в Кропотово. Частушки, как правило, не имеют конца. Но вот несколько куплетов из этой кропотовской частушки, которые вдруг неожиданно сейчас (2017 год) возникли в моей памяти:Не форси, форсун форсистый,

Я тобой не дорожу.

Я такими ухажорами

Заборы горожу.

Припев:

В лесу, говорят, в бору, говорят,

Росла, говорят, сосёночка,

Понравилася молодцу задорная девчёночка.

Припев:

Мы на лодочке катались

Золотистой, золотой,

Не гребли, а целовались,

Не качай, брат, головой.

Припев:

Ленты банты, ленты банты

Ленты в узел вяжутся,

А мой милый, ненаглядный

Диколоном мажется.