Владас Даутартас

ПИР У ЗОЛОТОГО ЛИНЯ

ПОВЕСТИ

ПИР У ЗОЛОТОГО ЛИНЯ

ПИР У ЗОЛОТОГО ЛИНЯ

* * *

I. ЗАВОДЬ ЛИНЕЙ

В старом русле реки Мелсвойи, в мирной заводи, проживало летом семейство линей — тишайший и мудрейший Трумпис и его славная подруга Ауксе. Жили дружно, не ссорились, потому что Трумпис был нрава кроткого да и Ауксе любила своего спутника и всегда старалась держаться подле него. За пять лет совместной жизни немало довелось испытать этой паре — были радости, были тревоги, а случались и тяжкие дни. Этого не скроешь. Однако Трумпис был не из тех, кто, убоявшись трудностей, ищет лазейки в жизни. И даже не в этом дело. Трумпис любил свой дом и не променял бы его на самые замечательные излучины Мелсвойи. Здесь он родился, вырос, каждый уголок ему был ведом и близок. По правде говоря, жилище линей понравилось бы кому угодно. Небольшой клочок воды со всех сторон обступили густые заросли ивняка. Там, в кустарнике, селились соловьи, а осенью на гибкие ветки опускались стаи странников-скворцов. За ивняком тянулись сочные луга, поросшие петушником. В густой траве сновали коростели. В теплые летние вечера, выкрикивая что-то свое, они добирались до самой заводи. А прямо у воды, в чащобе аира и осоки, жило семейство уток. Спокойное и дружное. В полдень над жилищем линей медленно кружила чайка, а по утрам, прошумев крыльями, на мель опускался длинноногий журавль. Илистое дно реки было покрыто густыми водорослями. В иле и водорослях копошились рачки, улитки, червячки и всякие другие вкусные жители, которых поедали лини. Особенно нравилось Трумпису, что место спокойное. Правда, когда по реке проплывал пароход или баржа, в заводь докатывались мелкие волны. Однако постепенно они унимались, засыпали, усталые… Снова становилось тихо и мирно. Только однажды летом… Или, может, не вспоминать про это? Да, это были и впрямь страшные дни! Прямо напротив заводи остановилась замлечерпалка. Что-то в ней громыхало и гудело так, что жутко становилось. От землечерпалки к самому жилищу линей проложили какие-то странные трубы. Ночью на машине зажглись яркие огни, загремели, зазвякали цепи. С пронзительным скрежетом устремились в речную глубину острозубые ковши, впились в речное дно и стали его грызть. Речной песок вместе с мутной водой потек по трубам в заводь. Он постепенно завалил все лучшие полянки, где любили кормиться лини. Дно стало мелеть. В беде Трумпис никогда не терял голову. Но в тот раз даже он встревожился. Он позвал Ауксе, и они вместе решили выплыть в русло. Однако было уже поздно. Машина накидала столько земли, что наглухо отделила дом линей от реки. И лишь в одном месте, где торчали трубы, можно было проскочить. Но там вода так и кипела, перемешивалась с песком, пенилась и клокотала… Непривычно, неслыханно. Трумпис несколько раз подводил туда свою подругу, но все напрасно. Ауксе вся так и дрожала от страха. И все-таки Трумпис решился. Но как только пара линей приблизилась к страшным трубам, какая-то невидимая сила подхватила их и вместе с речным песком отшвырнула назад. Трумпис еле растормошил онемевшую от ужаса Ауксе. И тогда Трумпис решил не покидать свой дом. К тому же, другого выхода просто не было. Шли дни, полные страха и тревог. Чем дальше, тем тоскливее… Водоросли, насколько хватало линьего глаза, были завалены землей, дно мелело с каждым днем. Но вот однажды грозный гул прекратился. Землечерпалка подняла якорь и ушла вниз по течению. Лини обследовали свои владения. От них ничего не осталось. Все разрушено, завалено непахучей землей. Никакого корма, никаких сочных подводных растений. Кругом один белый тяжелый песок без запаха и жизни. И, как знать, что сталось бы с семейством линей, если бы не щедрая весна. По весне река Мелсвойи выступила из берегов и широко разлилась. В ледоход стремительное течение расширило заводь, нанесло туда вкусно пахнущего ила. Устлало им все дно. То там, то здесь оставляло течение затонувшие почернелые кусты. Льдины проскребли глубокое русло и снова соединили жилье наших рыб с большой рекой. Дни стали теплее. Трумпис подметил, как из черного ила начали проглядывать зеленые ростки. Сперва робко, а затем, глядь, и зазеленело все дно. Нежная перистолистная трава поднялась, словно рута. А в одном месте расправила над водой свои листья белая лилия. Трумпис и Ауксе рылись в иле, как в щедрых закромах. Маленькие, тупые их рыльца с наслаждением извлекали из ила моллюсков, мелких рачков, личинок, всяких жуков, а когда этот корм им надоедал, они решались побаловать себя молодыми побегами водорослей — нежными, от которых сладко пощипывает внутри. Из большой реки прибыла плотва, красноперка, стайка колюшек. Рыбам понравилась заводь, и они поселились там. Рано по утрам заглядывала сюда по своим разбойным делам щука Жрунья. Ауксе радовалась, что в заводи стало больше жителей, а Трумпис только топорщил усы и молчал. Не нравилась линю толчея, не любил он проводить время в пустой болтовне. Но если Ауксе это по душе — пусть. Хорошему соседу всякий рад. Особенно, когда живешь в тихой заводи и в широкий мир не выглядываешь.II. ОТЧЕГО СНОВА ВСТРЕВОЖИЛСЯ ТРУМПИС?

В то раннее майское утро солнце все никак не могло прорвать плотную завесу облаков. Была обложена вся восточная сторона неба. День занимался хмурый, теплый и душный. Прибрежный ивняк едва удерживал на своих ветках тяжелую ношу росы. Ветви гнулись прямо до самой воды. Капли росы тихо скатывались в воду, где весело сновали водяные жуки. Трумпис проснулся рано. Он чувствовал голод. Поплавал вокруг своего жилища — ветвистого затонувшего куста, пощипал молодые водоросли… Остановился и взглянул на свою подругу. Ауксе еще дремала. Она лежала, зарывшись в ил, и, верно, видела во сне что-то очень хорошее — шевелила короткими усиками. Трумпису не хотелось ее будить. Его взгляд словно говорил: «Пусть поспит, понежится». Трумпис любил свою подругу. И она была достойна этого. У нее было круглое плотное тело. Спина — темно-зеленая, бока золоченые, а брюшко беленькое, чуть серебристое. Небольшие красноватые глазки всегда ласково глядели на Трумписа. Тот по своей внешности мало чем отличался от Ауксе — разве что был крупнее да его округлые плавники были длиннее. Трумпис все еще любовался спящей подругой… Внезапно резкими рывками, будто сильно куда-то спеша, промчалась мимо колюшка, выставив свои три колючки. «Должно быть, почуяла что-то», — прошептал Трумпис и легонько ткнул круглым носом в бок спящую Ауксе. Линиха шевельнула хвостом, дрогнули ее плавники. — Что случилось? — спросила она сонно и зевнула. — Все рыбы уже уходят. Пора и нам. Надобно проборонить наши холмики. Как знать, что там завелось? Трумпис каждому закоулку своего жилища дал название. Тут были у линей холмы и овраги, ровные поля и лес перистолистных трав, сад белой лилии и палисадник с зеленой рутой. Трумпис подолгу копошился в своих любимых уголках. Тупой нос его без устали взрыхлял мягкое дно… — Придумал бы что-нибудь поинтереснее… Надоело, — недовольно выпятила губу Ауксе. Трумпис так и разинул рот. Что это произошло с его тихой Ауксе? Может, сон дурной привиделся? А может, порчу кто-нибудь навел? Ведь раньше она так никогда не разговаривала. Тем не менее Трумпис мирно ответил: — Ты голодна, вот и ворчишь. Поплыли. Однако Ауксе не шевелилась. Трумпис помедлил, шевельнул плавниками. Он знал, что Ауксе носит в себе икринки и что в июне, когда зацветет рожь, она отложит их на нежные листья подводных трав. — Тебе что, нездоровится? — озабоченно спросил линь. — Болит что-нибудь? — Я превосходно себя чувствую, — резко ответила Ауксе и внезапно стремительно рванулась вперед, в сторону холмов. Трумпис растопырил усы и поплыл следом. Рыбы шли, огибая леса густых водорослей, настороженно, внимательно высматривая, не попадется ли что-нибудь съедобное. — С добрым утром! — вынырнув из зарослей травы, линей приветствовала красноперка. Ее задранный кверху рот был слегка приоткрыт, а оранжевые с красными пятнами глаза с издевкой поглядывали на Ауксе. Красноперка словно говорила: «Проспали, червяки уже все съедены». Ауксе это чуяла, поэтому поплыла дальше, не удостоив рыбешку и взгляда. — Здравствуй, здравствуй, соседушка, — ответил на приветствие Трумпис, но в пространные разговоры не стал пускаться. Красноперка выпустила несколько пузырьков воздуха изо рта, радостно плеснула хвостом и скрылась в траве. — Не понимаю, чего пристала, щепка этакая? А ты еще болтаешь с ней! — накинулась Ауксе на Трумписа. — А к чему нам ссориться? — Красноперку не знаешь! Она только и знает, что сплетни разносить. — Чем же она тебе досадила? — А ты не знаешь! Вся заводь знает, а он один — нет! — Говорю — не знаю, значит, не знаю, — насупился Трумпис. — В чем дело? Ауксе замялась. — Она пустила слух, будто у меня усы длиннее стали, — всхлипывая, проговорила она обиженно. Трумпис чуть было не улыбнулся. Однако, заметив волнение подруги, уверенным голосом сказал: — Я поговорю с ней. А ты успокойся, Ауксе. Среди холмов пара линей не многим поживилась. Весь ил уже до них кто-то разворошил, козявок и червяков всех растаскали. Даже корни трав обсосаны. И все же Трумпис усердно копошился в иле. Ему хотелось набрести на такое угощение, которое порадовало бы его подругу и развеяло ее угрюмое настроение. Ауксе, оттопырив губу, некоторое время неподвижно лежала на дне и вдруг, задумав что-то свое, ловко юркнула в сторону. Даже Трумпису ничего не сказала. Отплыла она недалеко и вдруг закричала: — Сюда, сюда! Трумпис смыл налипший на рыльце ил, оглянулся. Ауксе, взволнованная, уже плыла к нему. — Там целые залежи! — обрадованно заговорила она. — Трумпис, да поскорее ты! У Трумписа даже дух захватило. На расчищенном лоскутке дна лежали куски червяков, душистых, не виданных прежде белых и розовых, мягких и твердых каких-то галочек. Ауксе так и накинулась на соблазнительные кусочки. Проглотила один, потом еще… — До чего же вкусно, — смаковала она. Трумпис замер на месте. Он словно окаменел. Откуда взялись здесь все эти блага? Ведь он знает свой дом. Нет, тут что-то неладно… — Ауксе, ты поосторожнее! — воскликнул Трумпис. Он легонько куснул кусочек червяка. От того исходил какой-то странный непонятный запах. Запах этот не был знаком Трумпису. Трумпис осторожно стал посасывать червяка. Ничего. Вкусный кусочек был проглочен. Успокоенный, Трумпис повернулся к белой галушке, которая благоухала так, что у линя задрожали усы. Он уже было надкусил ароматный кусочек, как внезапно раздался крик Ауксе: — Ах, Трумпис! Ах, беда! Ауксе вертелась волчком, металась и постепенно поднималась к поверхности воды. Трумпис кинулся к подруге. — Что с тобой, Ауксе? Трумпис никак не мог понять, что происходит с Ауксе. Он же не знал, что вчера по заводи бесшумно прошмыгнул страшный браконьер Ястребиное Око. Он поплавал и высмотрел жилище линей. Трумпис и Ауксе, копошась в илистом дне, крошечными бусинками пускали вверх пузырьки воздуха. Ястребиному Оку этого достаточно. Он поспешно возвратился домой, наварил для линей картошки, взял разваренных пшеничных зерен, кусочки червяков… Схватил удочку и снова направился к заводи. Первой попалась на его хитрую приманку Ауксе. Беда настигла ее совсем неожиданно. Трумпис прямо из себя выходил, не зная, как помочь подруге. — Давай в траву, в самую гущу! — кричал он Ауксе и сам поплыл первый, показывая дорогу. Ауксе послушалась его. Изо всех сил рванулась она к зарослям. Ястребиное Око даже закряхтел от натуги, пытаясь выволочь Ауксе из густо переплетенных водорослей. Трумпис видел, как натянулась, словно струна, белая леска, как на ней затрепетала прикованная Ауксе. — Держись, не поддавайся, — кричал Трумпис подруге. — Ох, не могу больше, — простонала Ауксе и, собрав последние силы, колотя хвостом по илу, снова метнулась в сторону. Какое-то мгновение Трумпис ничего не мог различить. Взбаламученный резким движением рыбы, ил окрасил воду в темный цвет. Трумпису показалось, что он никогда больше не увидит Ауксе, что она исчезла неизвестно куда. Исчезла насовсем. — Ауксуте! — простонал Трумпис. — Ах, сейчас умру, — раздался в ответ тихий голос откуда-то из густых зарослей трав. Трумпис в мгновение ока очутился возле подруги. Она вся дрожала от страха, усталости и боли. На верхней губе ее зияла глубокая рана. — Тебя надо лечить. Скорей домой! — воскликнул Трумпис. Лини вернулись к своему дому. Трумпис успокаивал Ауксе, утешал, пытался как-нибудь разговорить. Но подруга его была мрачна. Весь свет ей был не мил. И даже верный Трумпис. Она зарылась в ил и не желала слушать его речи, даже смотреть вокруг. Трумпис повис подле нее, едва шевеля плавниками. Линь был встревожен. «Что же это творится, а? — спрашивал он сам себя. — Только перестала громыхать землечерпалка, только стала налаживаться жизнь, ушли тревоги, и вот снова… Как быть?» — Больше я в этой дыре жить не стану, — от таких речей подруги еще тревожней стало Трумпису. — Другие рыбы — как рыбы. Поживут и плывут дальше, новое место ищут. Один ты такой… — Кто свой дом бросает, сам никуда не годится, — прошептал Трумпис. — Тебе одному так кажется. Потому что ты… Торчишь тут и только ждешь… моего конца ты ждешь, вот что! — Ауксуте! — Да, ждешь! Слова подруги как ножом резали сердце Трумписа. И что это она болтает? Понятно, губа болит, жжет, но все-таки… Это он-то ждет ее конца? Нет, это уже чересчур. И где это, интересно, найдешь дом лучше? Ведь здесь каждый уголок свой. Нигде больше так не благоухает ил, как в заводи, нигде не найти такой густой и нежной травы. И чем это Ауксе недовольна? — Ты бы, Ауксе, отдохнула, заройся в ил, отдышись… Не могу я слушать, когда ты говоришь, — сказал Трумпис и отпрянул в сторону. — Ах, Трумпис! — вскрикнула Ауксе. — Неужели ты рассердился? Но линь не откликнулся. Пусть побудет одна, пусть…

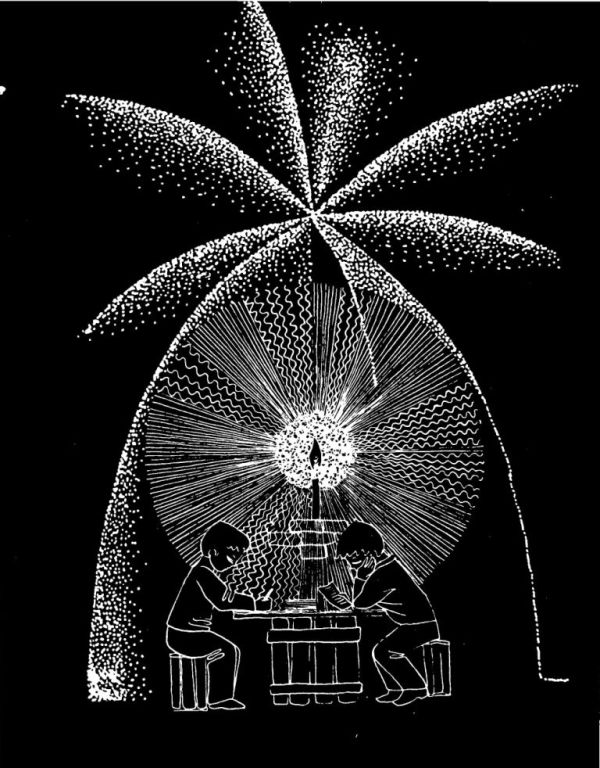

А тем временем небо заволокли тучи. Солнце так и не выглянуло. Где-то вдалеке перекатывался гром. Все отчетливей и ближе. Затем стало накрапывать. Тогда Трумпис решил выяснить, что происходит в заводи. Прежде всего он направился в сад белой лилии. У лилии набухал бутон. Длинный стебель с шишечкой на конце тянулся кверху, где лениво плавали большие листья. Под этими листьями линь всегда находил вкусных червячков. Он и сейчас поднялся, чтобы полакомиться ими. Поднялся да так и замер. Возле белой лилии покачивалась на воде лодка, а в ней сидел сам Ястребиное Око. Трумпис в страхе нырнул на дно. Успокоился. Он даже принялся было раскапывать ил, пускать пузырьки воздуха. Едва лишь несколько пузырьков вышли на поверхность, как на дно стали падать все те же соблазнительно пахнущие кусочки. Те самые, из-за которых чуть не погибла Ауксе. Медленно опускались на дно кусочки червей, бело-розовые галочки. Прошла еще секунда, и Трумпис перед самым своим носом увидел белую леску. Точно такую же, как та, что захватила в тот раз его подругу. Трумпис от радости чуть не забил хвостом по воде. Теперь-то ему все понятно! И хитер же браконьер Ястребиное Око, ох хитер. И все же… Трумпис глядел, как падают ароматные кусочки, и медленно шевелил усами. Дождь усилился. Раздались трескучие раскаты грома. Завыл ветер. Дождь с шумом полосовал водяную поверхность. Трумпису такая погода была по душе. Он, разумеется, не слышал, как Ястребиное Око сердито выругался и, плюясь, принялся сматывать удочку. Зато Трумпис отлично видел, как таинственная леска стала подниматься кверху и под конец совсем исчезла. Выждав еще немного, линь принялся неторопливо рыть ил возле ароматных кусочков. Когда работа была окончена, Трумпис, довольный, возвратился к Ауксе. — Эй, Ауксе! — Это ты, Трумпис, — обрадовалась та. — Бросил меня одну, — и, подплыв к другу, она выпятила раненую губу. — Сильно болит? — Как огнем жжет. — Зато больше мы не попадем в ловушку. Мне теперь все известно, — радостно заговорил Трумпис. — А чтобы ты не тосковала, давай устроим пир. — Ах, Трумпис, как это было бы замечательно! — встрепенулась Ауксе. Но тут же жалобно спросила: — Только чем же мы станем гостей угощать? Трумпис не спешил выкладывать все новости. Он решил придержать их до поры до времени. — Потерпи, Ауксе. Это секрет, ты узнаешь его потом. Увидишь, не опозоримся. — Какой ты добрый, Трумпис. — Давай-ка подумаем, кого позвать. — Только не эту сплетницу красноперку. — Если тебе не хочется… — Какой ты добрый, Трумпис, — снова повторила Ауксе и прижалась к нему. Ей показалось, что боль стала тише. А Трумпис — тот позабыл, какие обидные слова недавно говорила ему подруга. — Чудесная у нас заводь, Ауксе, — проговорил он тихо. — Ведь здесь так хорошо… — Да, здесь хорошо, Трумпис… А с тобой тоже хорошо, — вздохнула Ауксе и еще плотнее прижалась к своему другу. Оба линя долго слушали, как громыхает гром и как пляшет дождь по веткам ивняка.

III. А ГОСТЕЙ-ТО, ГОСТЕЙ!

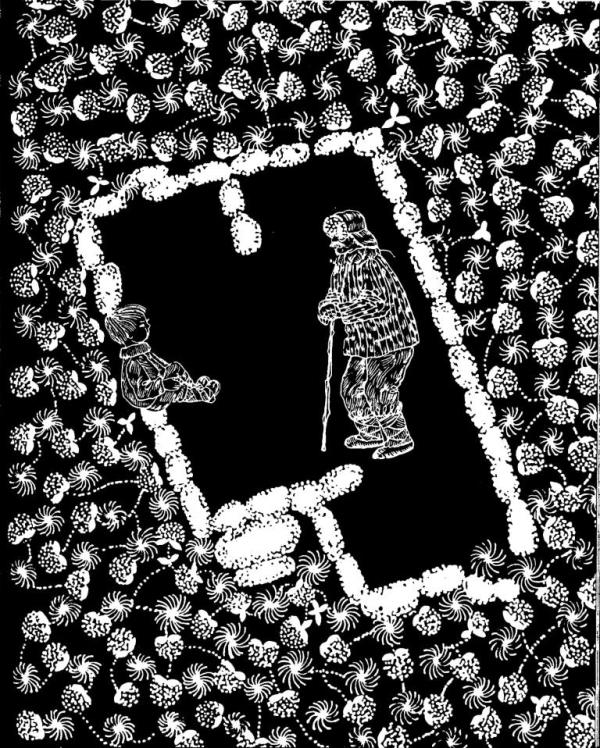

Поджидая гостей, Ауксе позабыла о своей больной губе. К тому же, прошло несколько дней, и губа почти зажила. Остался маленький шрамик. Лини решили встретить приглашенных возле своего жилища. Тут можно будет побеседовать, слегка закусить, а потом двинуться к саду белой лилии. Гости должны были прибыть к вечеру, когда солнце начнет собираться на отдых, а в кустарник слетятся соловьи. Лини любили теплые ночи — и лунные, и темные, глухие. До темноты еще было время. Лини хлопотали вокруг своего дома. Точнее, трудился один Трумпис, а Ауксе тщательно прихорашивалась. Линю хотелось, чтобы его подводный дворец понравился всем, чтобы гости чувствовали тут себя, как дома, и даже, может быть, еще лучше. Носом взрыхлил он ил вокруг затонувшего куста, разгладил нежные побеги трав. Обмотал ими торчащие во все стороны ветки куста, облепленные ракушками. Десятка два ракушек Трумпис стряхнул с веток и сложил под кустом, у корней. Если кому-нибудь из гостей захочется отведать — пожалуйста. Переплетенные корни затонувшего куста образовали целые комнаты, нарядные залы, запутанные лабиринты. Трумпис местами почистил ил, местами нарыл его побольше, а в некоторых комнатах раздвинул переплетенные ветки, чтобы получились окна для гостей. А что, если им захочется посмотреть вдаль — вдруг они это любят? Как по заказу, солнце, клонясь к горизонту, бросило последний взгляд на дно заводи. Заглянуло и обрушило на дворец наших рыб ворох огненных лучей. Заискрились убранные ракушками башни замка, заблестели переливчатые, словно золотистые ленты, растения подводного леса. Ауксе, пристроив среди веток серебристый осколок ракушки, наводила красоту. Смотрелась в ракушку, вертелась, виляла хвостом. Замечательно выглядела Ауксе. Это видел Трумпис, и это должны были заметить все гости. — Трумпис, скажи, пожалуйста, дорогой, это правда, что у меня усы стали длиннее? — обеспокоенно спросила Ауксе. Она гляделась в зеркало и недовольно поводила носом. — Ты прекрасна, Ауксе. Не слушай ты никакой болтовни. У тебя очень красивые усики. И вообще. Трумпис не успел закончить. На одетую листьями ветку ракиты села сорока. Она уселась, пригнув ветку к самой воде, и гаркнула как могла громко: — Рыбы, слушайте меня! Новость! Лини пир устраивают! Слушайте новость! Лини устраивают пир! — Ну и болтунья! Уже растрещалась! — сердито засопел Трумпис и стрелой кинулся в сторону ракиты. Несколько метров он крался, скрываясь в траве, чтобы сорока не заметила. А той и дела мало. Сгорбившись от натуги, она орала: — Пир у линей! Пир у линей! Трумпис резко повернулся, шлепнул широким хвостом по воде и обрызгал весь пестрый сорочий наряд. — Вот тебе, трещотка! — Разбойник! Злодей! — завопила сорока и взмыла вверх. — Так тебе и надо! — смеялся довольный Трумпис. Однако, возвратившись к своему дому, он снова сделался озабоченным. — Теперь не только соседи, но и жители большой реки все узнают. Что же это будет? — Не понимаю, к чему нам скрытничать? Ну и пусть знают, даже лучше будет. — А если Жрунья слышала? — Ты что, щуки испугался? — Да видишь ли, как тебе сказать… Лучше все-таки держаться от нее подальше. — А что ты ей сделаешь? Вздумается ей — вот и приплывет. Ну и пусть. Только мне вот что не нравится. Я уже раньше говорила и еще скажу: надо было всю нашу родню, всех рыб нашей семьи пригласить. И язя, голавля, усача… — Да будет тебе… Куда ты их всех денешь? И потом, чем, скажи, хуже других такая рыба, как лещ, рыбец или карась, сазан… Ведь это тоже наши карповые… — Чего доброго, еще позовешь подуста, пескаря, уклейку!.. — А почему бы и нет? Всю родню — так всю родню. — Нет, ты прав, дорогой. Слишком много получится… — наконец согласилась Ауксе. Потом подумала еще и прибавила: — Может, это даже и лучше, когда своих меньше. Ах, как я жду хариуса. Он такой интересный… Трумпис посмотрел на Ауксе, нахмурился, но ничего не сказал. А та все болтала: — Как ты думаешь, Трумпис, приплывет он или нет? Не загордится ли? А вдруг ему у нас не понравится? Ведь он такого знатного рода. — Ну и глупости ты несешь! Весь вечер перед зеркалом вертишься. — Трумпис, ты что — рассердился? — Опять ты за свое… Лучше смотри, не видно ли гостей. А то проглядишь, а они уже тут… И верно! Не успел линь трижды обогнуть свой дом, как на небе показалась луна, а в зарослях ивняка подал голос соловей. И тут же, как было уговорено, показались первые гости. Говорят, кто ближе живет, того дольше хозяин ждет. Однако на этот раз получилось наоборот. Первой очутилась возле дворца линей соседка — плотва. Несколько дней назад она отнерестилась и теперь прихварывала. Но когда ее пригласила Ауксе, она не сумела отказаться. И не только потому, что плотва и линь — близкие родственники, из одного семейства карповых. Плотва жила по соседству с линями, и у них были общие радости и общие заботы. Случалось им и поссориться, не без этого, но в целом лини жили в добром соседстве с плотвой. Неплохая она была соседка. Ауксе даже уверяла, что ее сравнить невозможно с этой сплетницей красноперкой. И то правду говорят: хоть в одном лесу деревья, а по-разному растут. Плотва была тихая, спокойная, уживчивая, а красноперка — только и гляди, как бы не насмеялась, не насплетничала, не пустила какой-нибудь слух. Что и говорить, плотва была своя рыба. Ауксе, завидев ее, кинулась навстречу. — Добро пожаловать, соседушка! — приветствовала она и проводила в дом. Плотва качнула туловищем, но не произнесла ни слова. Трумпис сразу заметил, что у соседки во рту был зажат жирный червяк. Плотва повернулась и положила червяка возле груды ракушек. И только после этого, расцеловавшись с хозяйкой, заговорила: — Думала, не смогу быть. Так болит поясница, так ломит… Ах, как у вас нарядно… — Так, немного прибрались… — отвечал Трумпис. — Не стоило, соседушка, гостинцы носить. У нас всего вдоволь, чего уж там… — Что вы, право… Червячок не помешает… Ауксе глядела на плотичку. Та и впрямь была плоха. Бока опали, а красивая серебряная чешуя не блестела. Тяжело пришлось ей во время нереста. Вспомнив, что и ей это предстоит, Ауксе глубоко вздохнула. — Вы поболтайте, а я пойду взгляну, не прибыл ли еще кто, — сказал Трумпис и отплыл в сторону. Далеко плыть не пришлось. Резкими скачками, то и дело оглядываясь, к Трумпису приближался елец. Он нес, ухватив за ножку, большого зеленого кузнечика. — Здорово, старый! — воскликнул елец, выронив при этом кузнечика изо рта. — Еле нашел твою дыру. — Послушай, корбусь… — Елец я, черт возьми, неужто не знаешь? — оборвал его елец и нырнул к поверхности воды за кузнечиком, который уже всплыл и покачивался на воде, раскинув крылышки. Ныряя за кузнечиком, елец добавил: — Ну и вонища, старик, у тебя в заводи, ну и водица… И не надоело тебе в этом черном иле рыться? — Ладно, ладно, корбусь, — улыбнулся в усы линь. Вскоре елец снова подплыл к Трумпису. Он опять держал за крылышко кузнечика. Елец кивнул Трумпису — мол, веди, показывай. Трумпис поплыл впереди, поглядывая одним глазом на гостя. Елец был в ярком, пестром наряде — ну просто франт. До блеска начистил острые плавники, а тело так и переливалось всеми цветами радуги: спина темно-серая, бока сизо-голубые, брюшко серебряное, а плавники отливали то серым, то желтоватым, то оранжевым… «Конечно, не понравится ему у нас, — снова улыбнулся Трумпис. — Он речной житель…» На Ауксе елец произвел хорошее впечатление. А пуще всего восхищалась она гостинцем. — Ах, что же это такое? Как это называется? — спрашивала она без конца. — Зеленый кузнечик, сударыня, — отвечал елец. — А где он живет? — На лугу. На лугу, что у реки, — с достоинством отвечал елец. — А что, он вкусный? — Скоро увидите. — Непременно расскажите нам, как поймали его, — упрашивала Ауксе гостя. — Слышите, непременно! — К вашим услугам. А если еще лучше попросите… — Куда уж лучше, — вмешалась в беседу плотва. Выпучив глаза, она тоже восхищенно смотрела на кузнечика. Король душистых лугов, зеленый кузнечик, и впрямь был прекрасен. Крупный, с длинными ногами, торчащими усами и, самое главное, в длинном зеленом фраке. Трумпис, и тот не видал такого. Линь только догадался: кузнечики, по-видимому, обитают невдалеке от берега реки Мелсвойи. Иначе елец не добыл бы его. — Любезный елец, а зачем ему такие длинные ноги? — интересовалась Ауксе. — Он же знаменитый прыгун. Оттолкнется ногами и летит. — Ах, расскажите же нам… — Дорогая, потерпи, еще не время, — заговорил Трумпис. — Гляди, вот еще гости… Возле дома линей показалась трехиглая колюшка. Трумпис знал, что эта маленькая рыбешка ловка, жадна и до отчаяния смела. Однако даже Трумпис, глянув на колюшку, оторопел: на острых спинных колючках она тащила огромную личинку. Скинув ношу, рыбка несколько раз глубоко вздохнула. — Ух, уморила, проклятая, — сказала она и принялась здороваться с гостями. Елец и плотва без особой радости отвечали на приветствие колюшки. Откровенно говоря, эта рыбка не пользовалась доброй славой среди речных обитателей. У многих своих соседей колюшка не раз поедала икру, нападала на только что вылупившихся мальков. А уж назойлива была колюшка невыносимо. Всюду она совала свой нос, все-то она первая должна была узнать, посмотреть, попробовать. Рыбы считали колюшку вредной рыбой и надавали ей всяких кличек. Звали ее и рогаткой, и колючкой, и жгучкой, рогулькой и приставучкой, шипицей, троешпоркой, шильницей, шнырой, шпилявкой, печкуром, торчком, тычком и всякими другими прозвищами. Трумпису, разумеется, все это было известно, но он был покладистый, терпеливый и незлопамятный, поэтому, сзывая гостей, не обошел и колюшку, которая считалась жительницей заводи. И потом, колюшка почему-то нравилась Ауксе. «По-моему, она красивая, — говорила линиха. — На вид очень хороша. Не похожа на остальных рыб». И правда! На теле у колюшки не было ни единой чешуйки. Вместо этого у нее были цветные костяные пластинки, а вместо брюшного плавника — две острых, выгнутых колючки. Колюшка носила такие шипы и на спине. Дотронуться, и то страшно. Со всех сторон шипы, колючки. Удивляться тут нечему — в семействе колюшек все такие. Родственница речной трехиглой колюшки — морская — носит на спине девять игл и ничуть не добрее своей кузины. Короче говоря, появление колюшки не слишком обрадовало гостей. Сначала все молчали. Ауксе первой почувствовала неловкость этого молчания. — Взгляни, колюшка, какой подарок принес нам елец! — заговорила она, обращаясь к колюшке. Но вышло еще хуже. — Ну и что в нем особенного? — дернулась рыбка. — Обыкновенный луговой кузнечик, только и всего… Тогда нахмурился елец. — Тогда, может, гражданка колюшка нас чем-нибудь необыкновенным удивит? — произнес он довольно язвительно. — Может, ваша сухая шкурка — что-нибудь особенное?

Колюшка рассердилась. Она была вспыльчивая и не умела скрывать свой гнев. А как только она рассердилась, ее брюшко и нижняя челюсть стали багрово-красными, спина сделалась оранжевой, а глаза — зелеными, горящими и необыкновенно злобными. Все рыбы заметили, что колюшка в гневе. Трумпис решил прекратить ссору. — Уважаемые рыбы! — воскликнул он. — Вы же наши гости, и все ваши подарки хороши, они украсят нашу трапезу. — Ну, конечно, конечно… Надо уважать себя и хозяев, — заступилась плотва. — Я ничего ей не сказал, — отмахнулся елец. — И вообще, черт знает что… — Ты же свой, корбусь… Будь мужчиной, — тихо шепнул ему Трумпис. — Опять ты со своим корбусем… Ну тебя ко всем… — Ой, Трумпис, хариус! — взволнованно вскрикнула Ауксе. К жилищу линей несколько высокомерно, но вместе с тем и сдержанно приближался красавец-хариус. Он поставил свой большой спинной плавник, похожий на разноцветный парус, а его серебряное веретенообразное тело ярко блестело в лунном свете. Хариус принадлежал к славному и знатному роду лососевых рыб. Все жители реки Мелсвойи почитали его. За его благородный и мечтательный нрав, за храбрость и ловкость. Хариус был простодушным созданием. Не похвалялся своей знатной родней. Правда, он недолюбливал сборища, как и все незаурядные личности. Хариус жил на стремнине реки, где самое быстрое течение. В заводь он не заглядывал. Трумпис, отправляясь к нему с приглашением, чувствовал себя очень скованно. Трумписа терзало течение. Оно несло его, толкало на камни. Трумпис не ожидал, что хариус согласится посетить его, совсем не ожидал… — Милости просим, — чуть выплывая вперед, приветствовал хариуса линь. — Для нас большая честь принимать вас в нашем доме. — Приветствую всех, — сдержанно ответил хариус и, озираясь, добавил: — О, как здесь прекрасно! Какой у вас замечательный дом! — Ни черта ему тут не нравится, сплошное притворство, — позабыв недавнюю ссору, шепнул колюшке елец. — Он же любит чистую воду, знаю я… Ауксе — та не могла оторвать от хариуса взгляда. Вначале у нее даже голова закружилась. Она почувствовала слабость. Пришлось ей прислониться к плотичке. — Ты вся дрожишь, — тихо сказала ей соседка. — Ах, плотичка, друг мой, он такой удивительный… — Видала, этот барчук даже гостинца не соизволил притащить, — снова шепнул колюшке елец. У колюшки уже весь гнев прошел. Она снова приобрела свою привычную окраску. — Задирает нос, сразу видно, — буркнула она. Трумпис, как и подобает хозяину, предложил гостям осмотреть его дворец. Рыбы принялись плавать между ветвей затонувшего куста, разглядывать комнаты, залы… Особенно восхищалась плотва. Все ей нравилось. Хариус тоже похваливал жилище линей. Однако, усмехнувшись, признался, что ему больше по душе жить прямо в водовороте у камня или у пучка трепещущей на воде травы. Елец чихал и, отворачиваясь, отплевывался. Не нравился ему запах ила, и он не скрывал этого. Хоть бы глина была, а то какая-то черная мешанина, В носу свербит… Колюшка молчала. В глубине души она очень даже одобрила дом линей. Любила колюшка черные затонувшие кусты. Возле них всегда можно корм найти. Нравилось ей, но не могла вредная рыбка чужое похвалить. Она вертелась между облепленных ракушками веток, изловчилась слизнуть с зеленых побегов несколько червячков, ныряла и молчала. Как только гости осмотрели дворец, Трумпис решил, что пора приняться за угощение и можно открыть гостям свою тайну.

IV. ТАЙНА ТРУМПИСА. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

— Почтенные гости! — обратился Трумпис к рыбам. — Мы приглашаем вас поплавать по заводи. Познакомиться с ней. — Тут Трумпис на некоторое время многозначительно замолк, а потом закончил: — Поплавать, то да се поглядеть, а то и узнать что-нибудь новенькое… Гости переглянулись. Плотва и колюшка отлично знали местность. Хариус и елец были тут впервые. Но, подумать только, эта темная вода, ил… Хариус, разумеется, молчал из вежливости, но елец поджал губу, тем самым явно показывая, что у него нет ни малейшего желания куда-либо тащиться. Однако Трумпис сделал вид, что не заметил недовольства ельца. Он хорошо знал своего родича и не слишком беспокоился из-за его капризов. А для того чтобы вызвать любопытство у плотвы и колюшки, Трумпис снова неторопливо повторил: — Говорят же: век живи — век учись. Я-то думал, что уже все тайны омутов да заводей знаю, но выяснилось, что я сильно ошибался. Итак, милости просим, — и линь первым медленно двинулся вперед. — Прошу прощения у гостей, но я должен поплыть первым, — вежливо заговорил Трумпис. — Я буду показывать дорогу к тому месту… а впрочем, скоро сами увидите… За Трумписом, даже можно сказать, почти рядом с ним, плыл красавец-хариус. Плотва держалась поближе к Ауксе. Ельцу, хотел он того или нет, досталась в пару колюшка. — Вовсе спятил старик, — тихо сказал елец колюшке. — Оставили роскошный стол и таскаемся тут неизвестно зачем. Какие в этой мусорной куче тайны?! По-моему, старик тронулся… Колюшка тоже беспокоилась о брошенном кузнечике, личинке, о жирном червяке, ракушках, но любопытство все же взяло верх. Колюшка знала, что Трумпис не пустомеля, слов на ветер не бросает. Маленькую непоседу терзала одна мысль: неужели в заводи что-то произошло, а она об этом ничего не знает? А если так, то нечего слушать воркотню злопыхателя-ельца, а надобно как можно быстрее узнать тайну. И колюшка, покинув ельца, вырвалась вперед, к хариусу и линю. — Сорока любопытная, — проворчал елец и подплыл поближе к Ауксе и плотве. А колюшка, несколько раз ловко перевернувшись на месте, попыталась разговорить хариуса. И вовсе не от того, чтобы он ее особенно занимал. Зато, может быть, в беседе с хариусом Трумпис нечаянно проговорится, выболтает, что же такое произошло? А уж тогда колюшка будет знать, что делать. — Вашу родню я отлично знаю, — умильно заговорила колюшка с хариусом. — Знатное семейство, ничего не скажешь. Не скажу ничего плохого, например, о форели… Вот уж действительно… Хариус помалкивал. Ох, много гадостей натворила эта вредная рыбешка! Зато язык у нее ловкий. Что ж, с такой и разговор должен быть особый. Хариус знал, что колюшка ни его, ни форели не боится. И все же… — Очень приятно слышать, — отвечал хариус на речи колюшки. — А как вам нравится наш родственник лосось? Колюшка резко остановилась. Так вон он куда клонит, барчук этакий! Лосось! На эту рыбину, которая заплывает в реку из моря, колюшка и смотреть не желает. Лосось — жуткий разбойник. Куда ни повернется, там всю колюшкину родню как метлой выметет. А хариус — вот он какой… — Лосось мне не очень-то показался, — прикидываясь равнодушной, отвечала колюшка. — Откровенно говоря, я его мало знаю. В прошлом году всего однажды встретились в большой реке. А вообще-то я не люблю реку. Мне больше нравится заводь. Здесь каждый живет так, как ему нравится. Правильно я говорю, Трумпис? Трумпис сообразил, что колюшка нарочно перевела разговор, но все же ответил: — Ну где же может быть лучше, чем у нас! Со стороны реки в заводь донесся грозный рокот моторки. Рыбы, словно по уговору, замерли на месте. Через минуту рокот стих, но рыбы все стояли, даже плавники не шевелились. Вверху перекатывались поднятые моторкой волны. Они всколыхнули поверхность воды и хлынули к берегу, к ракитовым кустам. Там, в кустарнике, заглушая друг друга, заливались соловьи. Подальше, на лугу, дергал коростель. По небосводу плыл круглый лунный диск. Его белесое сияние достигало дна. Все было видно. Можно было разглядеть каждый стебелек травы, сосчитать мягкие, нежные листочки водорослей, полюбоваться на то, как странствует по дну усердная ракушка, как пишет затейливые письмена водяная улитка. — Не люблю я моторок, — нарушил молчание хариус. — Что ни вечер, смущают покой. — Какое счастье, что в нашу заводь они не могут заходить, — от всей души ликовал Трумпис. — Да, здесь спокойнее, и все же… Хариус не договорил, но все поняли, что он предпочитает стремительное течение, где, возможно, меньше покоя и больше опасностей, где надо постоянно бороться… А Трумпис, конечно, ни за какие блага не отказался бы от своего дома. Это тоже всем было ясно. На воду упал неосторожный ночной мотылек. Его заметили все рыбы. В тот же миг елец решил, что настал его час. — Пардон, любезные синьоры! — бросил он плотве и Ауксе. Крикнул и ловко нырнул к мотыльку. Однако не дремала и колюшка. В несколько резких скачков обогнала она ельца и уже было схватила мотылька. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Ни Трумпис, ни Ауксе, ни плотва не успели как следует разглядеть молниеносный скачок хариуса. Недаром рыбы называют его молнией. Колюшка уже было разинула пасть, чтобы заглотнуть добычу, как рядом вспенилась вода. Обогнав всех, с добычей во рту, хариус возвратился на свое место. — Это вам, — повернулся он к Ауксе. Затем, обращаясь к ельцу и колюшке, добавил: — Я полагаю, вы догадались, что это было лишь ради спортивного интереса. — Ах, какой чудесный подарок! Трумпис, ты только посмотри, — восхищалась мотыльком Ауксе. Трумпис и сам был в восторге от мотылька и от мастерского прыжка хариуса. И действительно! Кто бы мог подумать, что можно с такой легкостью опередить ельца и колюшку, которые находились прямо у самой добычи. Ничего не скажешь, сделано по-мужски. Достойно уважения. Ну, и разумеется, нежные крылышки ночного мотылька, его пушистое тельце тоже заслуживают внимания. — Не знаю, чем вас и отблагодарить, славный хариус, — снова проговорила Ауксе и принялась делить добычу. Одно крылышко отдала плотве, другое колюшке, а себе оставила тельце. Она предложила угоститься и ельцу, но тот, поджав губы, отказался. — Я не пользуюсь чужими услугами. Хотя, если правду говорить, я первым увидел мотылька. Правда, старик? — Мы все его заметили, корбусь, — ответил Трумпис. — Сколько тебе вдалбливать, никакой я не корбусь, черт возьми… — Ладно, ладно, родич, запомню… А теперь поплыли-ка дальше. Трумпис вел рыб к саду белой лилии. Плыть было недалеко. Возле сада белой лилии, как и по всей заводи, царило ночное безмолвие. Только здесь было еще более таинственно и красиво. В лунном сиянии мирно колыхались заросли подводных трав с круглыми и стрельчатыми вершинами. Белая лилия спала. Ее цветок, достигнув поверхности воды, покоился на широком листе и ждал восхода солнца. — Это здесь, — не желая будить лилию, тихо прошептал Трумпис. — Тут мы будем пировать. Рыбы принялись озираться. Пировать? Но чем, как, где? Ни елец, ни плотва, ни колюшка, ни хариус, ни даже сама Ауксе не видели здесь ничего вкусного или просто съедобного. — Как это? — первым не выдержал елец. — И правда, тут же ничего нет! — заявила колюшка. Она так и вертелась на месте, вынюхивая, не пахнет ли едой. Плотва, дрогнув плавниками, толкнула Ауксе в знак того, что она ничего не понимает. — Трумпис! — умоляюще произнесла Ауксе. Трумпис улыбнулся в усы. — Я же сказал, приглядитесь повнимательней, дорогие гости. Колюшка прыгнула вверх, к листьям белой лилии. Схватила оттуда маленькую козявку. Елец принялся шнырять между травами, но ничего не обнаружил. Ауксе и плотва опустились на самое дно. Хариус степенно озирался по сторонам и, стоя подле Трумписа, медленно шевелил плавниками. — Трумпис, сюда! — вдруг вскрикнула Ауксе. — Тс, белая лилия спит, — шикнул на нее линь. — Трумпис, опять… тот запах, помнишь… я чуть не погибла… Трумпис… Но Трумпис не слушал свою подругу. — Внимание! — произнес он и нырнул прямо в ил. Трумпис трудился энергично. Из ила стали возникать кусочки червей, белые и розовые, необыкновенно ароматные галочки. Все рыбы мгновенно оценили ценность внезапно возникшей еды. — Смелее, угощайтесь, пожалуйста, — подбадривал Трумпис. Плотва куснула одного червяка, потом еще, заглотала вмиг несколько галочек. От неописуемо притягательного их вкуса она почувствовала даже слабость. Не ожидая, пока линь достанет из-под ила новую порцию угощения, плотва сама принялась раскапывать ил и даже позабыла о больной пояснице. Колюшка глотала давясь. Она хватала куски крупнее, чем могла проглотить. Обкусывала их своими острыми зубками и глотала изо всех сил… Хариус ел не торопясь, похваливая угощение. Елец трудился на совесть. То хватанет, то рванет, повертится, поворошит ил и все твердит: — Хе-хе, старик, а твой ил, выходит, тоже чего-то стоит. Браво! Брависсимо! Ауксе, выпучив глаза, так и замерла на месте. Она не прикасалась к угощению и от страха не могла ни слова вымолвить. Наконец она пришла в себя. — Трумпис, что ты делаешь, — охнула она. — Никакой опасности, Ауксе, — отвечал Трумпис. — Сейчас ты узнаешь мою тайну. А пока ешь! Бока у рыб круглели. Они все ленивее подбирали корм. Кое-кто уже принялся выбирать куски повкуснее. Первой насытилась колюшка. За ней елец, плотва… Лини тоже перестали есть… — Замечательная у вас кормушка, — похвалил Трумписа хариус. — Жаль, что я перед приходом закусил. Кстати, как вам удалось найти эти золотые закрома? Речи хариуса так и ласкали слух Трумписа. А тут еще остальные рыбы пристали: — Расскажи, Трумпис! — Открой тайну. — Скорее, мы ждем… Трумпис откашлялся. Какое-то мгновение он молчал. Потом, слово за слово, рассказал все, что было в то утро, когда они с Ауксе отправились покормиться. Как Ауксе заметила незнакомое угощение и как их постигла беда. Трумпис, разумеется, умолчал о том, что у них с Ауксе вышла ссора. Зато он пространно рассказывал, как он долго бродил по заводи, пытаясь выяснить, как же это получилось, что Ауксе чуть было не попалась. — Это угощение, почтенные, — ловушка Ястребиного Ока. Он… — Ты что несешь, старик! — сердито выкрикнул елец. — Выходит, ты погубить нас хочешь? — У, вот это обман! — проворчала колюшка. — Да не мешайте же вы говорить! — прикрикнул на шумливых рыб хариус. — Так вот, Ястребиное Око насыпает корм, а потом каким-то образом привязывает рыбу к белой леске, — продолжал линь. — Только приплывает он днем. И белую леску закидывает тоже днем. Ночью корм не опасен. Вот я вам все и объяснил. Вы и сами могли в этом убедиться. — Удивительное дело, — ахала плотва. — А мне ив голову не пришло. — Умно придумано, Трумпис, — снова похвалил хозяина хариус. — Только мне интересно, как же вы умудрились сохранить ко дню пира все эти сокровища? — Я же закопал их в ил! — Ну, старик, ты меня удивил, — уже совсем иным голосом заговорил елец. — Значит, на плечах у тебя все-таки голова, а не камышовая шишка. Молодец, поздравляю! — Ах, Трумпис, я так рада! — ликовала Ауксе. — Значит, мы теперь каждую ночь сможем лакомиться? — Этого я не знаю. Если Ястребиное Око станет чаще приплывать, вкусных галочек хватит для всех, — отвечал Трумпис. Заметив, что колюшка почему-то притихла, он обратился к ней: — Верно я говорю, соседушка? Колюшка несколько раз перекувырнулась и угрюмо ответила: — Может, ты и не врешь, Трумпис. Только странно мне, почему ты заранее не предупредил нас, что Ястребиное Око ловушки ставит? — Тебе, колюшка, нечего дуться. Ведь тебя Ястребиное Око не ловит, — напомнил рыбке Трумпис. — Что было — сплыло! — воскликнул елец. — Старик наш на славу потрудился, а мы до отвала наугощались. Командуй дальше, родич! Зорким своим глазом видел Трумпис, что гости приемом довольны. Одна колюшка хмурилась. И пусть ее! И неужто от зависти? А чему тут завидовать? Ведь не съесть ей одной все угощение! Нельзя же повсюду успеть! Рассудив таким образом, Трумпис весело шлепнул хвостом. Это он так пригласил гостей в свой дворец. Возле дворца рыб ждала еще одна неожиданность. В одной из комнат гости и хозяева увидели странное существо. Рыба не рыба, змея не змея. Существо было длинное, а спина чернее ила. Рыбы переглянулись. — Где-то я видел кого-то похожего, — тихо сказал Трумпису хариус. Трумпис осмелел. Чтобы получше разглядеть незваного гостя, он подплыл поближе. Загадочное существо лежало неподвижно и сверкало глазами. — Это угорь, — обернувшись к рыбам, тихо пояснил Трумпис. А потом громко обратился к незваному гостю: — А вы случайно не заблудились? Это мой дом. Угорь с трудом поднял голову. — Я не собираюсь занять ваш дом, уважаемый хозяин. Я совершаю великое путешествие. Я так устал. Вот и заплыл сюда отдохнуть немного. Не откажите в спокойном уголке. — Двери этого дома всегда открыты для честных путников, — отвечал Трумпис. — Вы можете с нами приятно провести время. — Благодарю. Но я жажду только отдыха. Больше мне ничего не надо, — поблагодарил угорь и опустил на землю свою усталую голову. Рыбы поняли, что угорь говорил правду. Он был усталый. И даже очень. Гости только сейчас заметили, что нетронутыми лежали и кузнечик, и личинка, и червяк. Видать, угорь от усталости даже есть не мог. — Я боюсь его, милая Ауксе, так боюсь, что вот-вот потеряю сознание, — простонала плотва. — Погляди, какой он черный и страшный. Может, лучше пусть убирается? — Молчи… Лини всегда уважают странников, — ответила Ауксе. — Мы будем лакомиться, играть, а он пускай дремлет. — Внимание, внимание! — воскликнул Трумпис. — Объявляется конкурс. Назначаются три премии: зеленый кузнечик, личинка и жирный червяк. Первая премия будет отдана тому, кто расскажет самое интересное происшествие из своей жизни, вторая — тому, кто перечислит больше всех названий рыб, не считая, разумеется, присутствующих, третья — тому, кто лучше всех придумает, как бороться с браконьером Ястребиное Око. Согласны? — Давайте! Давайте! — согласились рыбы. — Берегитесь! Опасность! — внезапно выкрикнул елец и метнулся в сторону от зеленого кустика, возле которого он стоял. Рыбы пугливо заметались. Голос ельца дрожал от страха. — Пропали… — простонала плотва. Она двинулась поближе к Трумпису. Теперь все рыбы видели: в зеленых травах стояла, притаившись, незаметно подкравшаяся щука Жрунья. — Хи-хи-хи! Испугались, — усмехнулась она и щелкнула острыми зубами. Рыбы и впрямь трепетали от страха. Как-то поник, опустил свой роскошный плавник и хариус, уже не говоря о ельце и плотве. Не по себе было и Трумпису и Ауксе. Одна колюшка не растерялась. Она храбро подплыла к щуке. — Просим к нам, что же вы тут одна скучаете, — довольно ехидно проговорила она. — Да, да, конечно, пожалуйста, Жрунья, — опомнился линь. — Бежим, — еле простонала плотичка ельцу. — Сорока сообщила, что тут пируют. Дай, думаю, погляжу, может, интересное что-нибудь увижу, — промолвила щука. — И, кажется, не ошиблась. Конкурсы, стало быть, всякие тут устраиваете. Может, и я что-нибудь выиграю, — и щука снова лязгнула зубами. Ужас, поначалу сковавший рыб, начал рассеиваться. Щука находилась на расстоянии и разговаривала вполне миролюбиво. Может, все кончится добром? — Значит, условия конкурса вам известны, — обратился к ожившим рыбам Трумпис. — Итак, кто первый? Прошу!V. ЕЛЕЦ ПЕРВЫМ ХОЧЕТ ЗАСЛУЖИТЬ ПРЕМИЮ

Не успел Трумпис обвести взглядом гостей, как вперед выскочил елец. Но пристроился он так, чтобы находиться подальше от щуки. Вздыбив плавники, елец глубоко вздохнул. — Синьоры и синьорины! Много я повидал и испытал на своем веку, даже не знаю, о чем рассказывать. Час назад, а то и два любезная Ауксе просила рассказать о кузнечике. Как, старик, не изменяет мне память? Трумпис подтвердил, что рыбам и впрямь хотелось бы побольше узнать о зеленом кузнечике. Однако, чтобы выиграть премию, надо непременно рассказать что-нибудь из своих приключений. Таковы условия конкурса. — Отлично понял тебя, старик. Повторные предупреждения тут, может, и не требуются, — вспылил елец и снова поставил плавники. — Ждем, ждем! — нетерпеливо выкрикивали рыбы. — Пардон, почтенные! Итак, значит, зеленый кузнечик. На вид он довольно забавное существо, а если присмотреться получше, то выяснится, что он проворен, осторожен и поэтому редко достается рыбам на закуску. Вот он, зеленый кузнечик, добытый мною на охоте, лежит в доме у линей. Все мы можем им любоваться… — Ну и болтун! — проворчала колюшка. А сдержанный хариус нахмурился. Ему явно не нравилась болтовня ельца. Однако, как подобает почетному и уважающему себя гостю, он молчал и ждал, что будет дальше. — Зеленые кузнечики живут на лугах и с космической быстротой перескакивают с места на место, — торжественно продолжал елец. — Эти-то прыжки иногда их и губят. Прыгнет, не рассчитав, и угодит прямо в речку, где его и ждем мы, ельцы. Думаете, это так просто — поймать кузнечика? Ошибаетесь. (Кстати, в упоении от собственного рассказа, елец совершенно позабыл, что его слушает хариус, которому принадлежали все рекорды по ловле кузнечиков, мошкары и жучков.) Ошибаетесь, — медленно повторил елец. — Это говорю я, знаменитый мастер по ловле кузнечиков. Да. Кузнечик скачет над водой, как бешеный, да только я действую наверняка. Прыжок, скачок, рывок — и кузнечик мой. Не припомню, чтобы этот прыгун хоть раз от меня убежал. Нет, не припомню. — Хвастун и лгун, — наконец, не вытерпев, шепнул хариус Трумпису. — Кузнечики, попадая в речку, не прыгают. У них намокают ноги, и они покорно плывут по течению. Совсем другое дело поденки. Как мячики над водой. То падают, то подскакивают, то падают, то опять прыгают… Не знает, что городит. Трумпис нахмурился. Все-таки неприятно, когда о близком родиче такое говорит благородный хариус. — Корбусь! — крикнул Трумпис. — Опять ты забыл условия конкурса. — Пардон, старик! Прежде всего я не корбусь, а елец. Во-вторых, попрошу не перебивать. Синьоры и синьорины, я приближаюсь к концу. — Елец резко обернулся. — Вот перед вами кузнечик. Нравится он вам, очень нравится. Сначала я говорил о кузнечике вообще, а теперь поговорю об этом, исключительно о нем одном. Вы узнаете, что в линьем доме лежит не совсем обычный кузнечик. — Уморит он меня, — простонала потерявшая терпение плотва. — Ладно, плотва, пусть говорит. — Повторяю, — продолжал елец, — это вовсе не простой кузнечик. Вы знаете, что нас, рыб, с давних пор всеми способами ловят люди. Особенно преследуют они ельцов. Рыбаки заметили, что мы, ельцы, больше всего любим кузнечиков. И вот один такой, извините за выражение, рыболов наловил кузнечиков и явился на речку. В то время я отдыхал в водорослях недалеко от берега. Поджидал, может, какой-нибудь кузнечик не рассчитает прыжок… Только день был дождливый и кузнечики промокли, так что прыгать не могли. — А я что говорил, — качнув головой, снова шепнул Трумпису хариус. — Бедняга совсем запутался. Хоть и тихо говорил хариус, елец, по-видимому, расслышал. Он бросил сердитый взгляд в сторону благородного гостя и еще более торжественным тоном продолжал: — Жду час, два… Вдруг вижу: на берегу мелькнула тень рыболова, а за ней — так хорошо знакомая тень удилища. Я, разумеется, в траву, спрятался. Но наблюдать продолжаю. Вижу, плывет… И кто бы вы подумали? Кузнечик, большой красивый кузнечик. Я только — шасть — и словно иглу кто-то всадил мне в губу. Я быстренько выплюнул. А кузнечик, гляжу, не по течению, а к берегу плывет… Вот, значит, какое дело… Рыболов хочет меня, ельца, поймать. Не выйдет. Ну, погоди, — елец повернулся к Трумпису, — тебе, старик, не так уж трудно было зарывать в ил пахучие галочки, а вот попробуй снять с крючка зеленого кузнечика. Попробуйте! А я, как только увидел, что кузнечик обратно плывет, немного пропустил его вперед, а потом тихонько догнал и осторожненько отцепил с крючка. И вот этот кузнечик здесь, на нашем столе. Хотите, можете убедиться: он проткнут крючком с головы до хвоста. Ауксе, плотва и колюшка кинулись к кузнечику. Рассмотрели его со всех сторон. — Правда, Трумпис, правда! — воскликнула Ауксе. — Вот смельчак, — дивилась плотва. — А я и не думала. — Не люблю зря языком молоть, — прикидываясь равнодушным, проговорил елец. — Такие смельчаки первыми хребет ломают, — донеслись из водорослей слова щуки. — Ельца стоит похвалить, — сказала колюшка, все еще отчего-то мрачная. — Не каждый из нас отважился бы на такое. — Колюшка почему-то взглянула на хариуса. — Я полагаю, что премию елец заслужил. — Я не ради славы, — холодно процедил елец. Трумпис переглянулся с хариусом. Оба, словно сговорившись, улыбнулись. Конечно, конечно… Кто не знает, елец — рыба проворная и довольно хитрая. Но не секрет, что любит он и прихвастнуть. Да, не без этого… Трумпис видел, что у всех рыб, кроме колюшки, настроение было хорошее, поэтому и сам он был доволен. Что-что, а занимать гостей хозяин должен уметь. Иначе какой это был бы пир! А больше всего нравилось Трумпису, что его милая подруга Ауксе чувствовала себя счастливой при гостях. Она, казалось, вовсе позабыла о больной губе и болтала с плотвой, радовалась, бросала загадочные взгляды на благородного хариуса. А тут еще пьянящая, теплая ночь. Серебристое сияние луны, таинственные тени и отражения… Правда, Ауксе тревожила самозванка-щука, но как радостно было видеть, что в доме отдыхает усталый путник — угорь. В своих дальних странствиях добрым словом помянет он линей. — Ах, Трумпис, что же дальше? Ты уже дремлешь! — весело тормошила своего друга Ауксе. Трумпис и не собирался дремать. Напрасно беспокоилась Ауксе. Он только на мгновение задумался, а потом зашлепал своими толстыми губами: — Продолжаем конкурс. Кто следующий? Рыбы стояли на своих местах, медленно двигая плавниками, но ни одна не отважилась выплыть вперед. Хариус, будучи сдержанным, не торопился вступать в состязание, плотва робко пряталась за Ауксе, колюшка дулась. Трумпис и Ауксе как хозяева не могли участвовать в конкурсе. Щука притаилась в водорослях, и было непонятно, участвует она в конкурсе или нет. — Давай, старик, подбадривай, — подталкивал Трумписа елец. Взгляд линя остановился на плотве. — Ну, соседушка, чем порадуешь? Плотва чуть-чуть продвинулась вперед. — Даже и не знаю… Ничего выдающегося в моей жизни не случилось. Я, право, не знаю… Меня всю жизнь преследует страх… С самого детства. О чем же мне вам рассказывать?.. Может, лучше я назову имена рыб, которые знаю? — И я, и я, я! — внезапно вырвалась вперед колюшка. — Рассказывать мне тоже нечего. И вообще я терпеть не могу болтать. — Замечательно! Значит, вы обе будете соревноваться между собой. — Вот славно! — оживились рыбы. Трумпис догадался, что колюшка хитрит. Она не стала рассказывать только потому, что боялась проиграть. А плотву она надеялась одолеть. Однако не отменять же конкурс. И он сказал: — Плотичка, начинай. Не забудьте условия: имена рыб и к какому семейству относятся. Итак, начали. — Ерш, окунь… Оба из семейства окуневых, обоих отлично знаю, — начала плотва. — А судак, миленькая? Куда судака дела? Разве он не из окуневых? — добавила колюшка и скороговоркой выпалила: — Вьюн, пискун — все из вьюнов. Вот! Колюшка поставила торчком все свои шипы. Она гордилась тем, что побеждает плотву, и так и рвалась дальше. — Щу… щу… щу… ка… — еле вымолвила плотва. — Семейство щу… щу… щу… ко… вых… — и тихо добавила: — Лучше бы такого семейства не было. — Карп, карась, голавль, уклейка — семейство карповых, — торжествовала колюшка. — Нет, голубушка, мы же договаривались, что весь род присутствующих называть не будем, — напомнил колюшке Трумпис. — Прошу дальше. Колюшка разинула рот, но больше ни одного названия рыб не вспомнила. Конечно, можно было бы постараться вспомнить, но она разозлилась и от злости все позабыла. Когда злость берет верх, ума не жди. Так случилось и с колюшкой. — Считаю до трех, — не унимался Трумпис. — Один, два… — Обыкновенный головастик. Живет в реке. Хотя бы и в нашей, Мелсвойи. Семейство головастиковых, — потрясла всех застенчивая плотичка. Колюшка молчала. Выяснив, что она проиграла, рыбешка еще пуще разозлилась и тут же переменилась в цвете. Полыхая зелеными глазами, она приблизилась к щуке и проворчала: — Заговорщики. Они ведь не любят нас, Жрунья. — Ха, ха, ха, — захлопала своей длинной пастью щука. Плотва, светясь от страха, жалась к Ауксе. — Впервые в жизни, в самый первый раз, — твердила она. — Даже не верится. — Ну, что ты, милая, у тебя же отличная память. Я бы нипочем столько не назвала, ни в коем случае, — расхваливала плотичку Ауксе. Но рыбы недолго восторгались прекрасной памятью плотвы. Вильнув своим причудливым резным хвостом, вперед выплыл хариус. Рыбы догадались, что знатный гость желает что-то рассказать.VI. РАССКАЗ БЛАГОРОДНОГО ХАРИУСА

— По-моему, всякая рыба может вспомнить какое-нибудь интересное событие из своей жизни: радостное или грустное, — медленно начал, поставив свой спинной плавник, хариус. — Помню, той весной я готовился, как обычно, к брачному путешествию. Вы, конечно, знаете, что наше семейство лососевых любит чистые реки с быстрым течением. Весной мы уходим на нерест в далекие притоки рек. Это небольшие лесные речушки, быстрые студеные ручьи. Чудесные то бывают путешествия. Новые знакомства, новые преграды и победы. А бывает… — хариус глубоко вздохнул и, помолчав, продолжал: — Так что, в ту весну… Только наша река скинула лед, меня и мою нежную подругу Грёзку внутренний голос позвал в путь. Нам надлежало отправиться туда, где нас ждали пенистые лесные ручьи, где царит тишина, где мирно гудят вершины мохнатых елей, а у их подножия распускаются нежные цветы душистого пухляка… — Ах, плотичка, слышишь? — прошептала зачарованная рассказом хариуса Ауксе. — Мы с Грёзкой не спеша поднимались против течения. Река Мелсвойи возвращалась в свои берега, вода мелела, становилась светлее и прозрачнее. Стало веселей. Мы с Грёзкой нарядились в брачные одежды. Грёзка надела затканный серебром голубоватый хитон, а мой большой спинной плавник заиграл всеми цветами радуги. На пятые сутки, утром, мы достигли устья ручья и начали подниматься вверх. Я мгновенно почуял холодную живительную воду ручья. Она была чиста и насквозь прозрачна. На дне ручья пестрели отполированные течением камешки, чернели воронки от водоворотов. Иногда путь нам преграждали мосты из темных, облепленных водорослями камней. По камням, истекая пеной, катился ручей. Грёзка просила подольше оставаться в таких местах. Ей нравилось нырять среди белых струй. Утомившись, она останавливалась у подножия камня и о чем-то мечтала. Я торопил ее. А она, словно чуяла недоброе, все отвечала: «Не спеши, дорогой, лучше насладись прозрачной струей ручья». И все же нам надо было двигаться вперед. Меня внутренний голос манил к тем местам ручья, где я родился, где каждый камень, каждый затонувший ствол напоминали мне о детских днях… И мы двигались вверх. По берегам ручья высились старые ели, узловатые вязы, толпился ольшаник, свесив к самой воде унизанные золотистыми сережками ветки, распускала почки почерневшая под бременем лет черемуха… Нам попадались старые знакомые — у камней, под затонувшими стволами, жили наши родичи форели, стайками проносились ельцы, то там, то здесь мелькала плотва. Хоть форель и принадлежит к нашему семейству, мы избегали ее. Я видел, как она, притаившись за потонувшим пнем, зорко следила за нами. Тихонько я спросил Грёзку: «Как ты думаешь, чего она уставилась?» — «Моей икры отведать захотелось», — испуганно отвечала Грёзка и уносилась как можно дальше от форели. Я и сам знал, что форель ни в коем случае нельзя подпускать к нерестилищу. Она охотится за икрой. Поэтому мы с Грёзкой уходили все дальше, где, как нам казалось, опасностей меньше. К вечеру я стал узнавать родные места. «Давай тут и остановимся, — предложил я Грёзке. — Ты обожди, а я поплыву на разведку». Отрадно было видеть, что ничего в родных краях не изменилось. Все те же густые, исхоженные лосями заросли, все та же рухнувшая в ручей ель, тот же большой камень, возле которого, на крупном песке, родился я. Я плавал по родным местам и ликовал. Тут еще никто не обосновался, родина словно ждала меня одного и мою Грёзку. Правда, у большого камня мне попался навстречу головастик. Высунув из-под камня свою большую черную голову, он смотрел на меня. Его присутствие не привело меня в восторг. Головастики, так же, как и форели, большие любители икры. А уж пронырливы, прямо как, — хариус спохватился и только посмотрел в сторону колюшки. — Я и говорю головастику: «Это мои родные места. Мы с Грёзкой собираемся нереститься. Мне бы не хотелось, чтобы ты здесь оставался». — «Выгоняешь!» — обиделся головастик. — «Послушай, головастик, — говорю я ему. — Ты же знаешь, что при нересте чужой глаз ни к чему». — «Знаю, хариус, знаю, — затараторил головастик. — Не надо было тебе дуться, но раз уж ты так со мной заговорил, посмотришь…» — и головастик поплыл вниз по течению. Какое-то мгновение я постоял у большого камня. Что хотел сказать головастик? Как понимать «посмотришь»? Я пожалел, что поссорился с головастиком. И не напрасно. Насколько нам всем было бы лучше, если бы мы вели себя разумно. Увы, я был молод и не понимал таких вещей… Хариус умолк. Он съежился, прижал к спине большой плавник. — Дальше, рассказывайте же, что было дальше, — заволновались рыбы. — Наступил вечер. Солнце опустилось за зубчатую кромку леса. Вокруг было тихо, так тихо, что можно было расслышать, как распускались набухшие почки деревьев. У самого ручья цвел пухляк. Его мелкие малиновые цветочки источали пьянящий аромат. Над водой летали поденки и падали в ручей. Мы с Грёзкой их не ловили. Позабыв обо всем на свете, мы гонялись друг за дружкой, играли. Стемнело. Из лесной чащобы вышел к ручью лось в своей ветвистой короне. Он пил студеную воду и величественно мычал. Взошла луна. Такая же серебристая и ясная, как нынче. Мы с Грёзкой все играли и понемногу рыли у большого камня ямку для нереста. Хариус снова умолк. Рыбы видели, что ему нелегко вспоминать события той далекой апрельской ночи. — Ах, умоляю вас, продолжайте, — просила Ауксе, и все рыбы поддержали ее. Даже угорь, который прежде дремал, сейчас приподнял голову. — Я уже говорил, что радость и горе ходят вместе. Мы с Грёзкой, утопая в счастье, забыли об опасностях. Не чувствовали, как надвигается страшная беда. Да… Внезапно дно ручья осветилось каким-то странным сиянием. Мы принялись озираться. Свет был слепящ и влек к себе. Я не успел удержать Грёзку. Словно подстегнутая, кинулась она в сверкающий круг. Я отчетливо видел, как ее пронзили острые зубья остроги. Грёзка застонала, забила хвостом и исчезла… Я стал метаться во все стороны, но тщетно: Грёзки нигде не было. Тут-то я понял, что означали слова головастика «посмотришь». И все же он должен был меня предупредить, что в ручей забрался браконьер Ястребиное Око. Лишившись Грёзки, я вернулся по течению в реку. Теперь я знаю, что никогда больше не увижу свои родные места, никогда… Хариус медленно отплыл в сторонку. Ауксе и плотичка уронили по слезинке. Глубоко задумался Трумпис. С минуту все рыбы молчали. Первой встрепенулась колюшка, которая явно недолюбливала хариуса. — У нас что сегодня — панихида или пир? Трумпис, ты же хозяин! — выкрикнула она. — Верно, старик. Надо какую-нибудь историю повеселее, а то и я, чего доброго, начну реветь, — подхватил елец. — Бессердечные вы, — возмущались Ауксе и плотичка. А тем временем из водорослей вылезла щука Жрунья.VII. ПОЕДИНОК ЩУКИ И ЯСТРЕБИНОГО ОКА

Как только Жрунья задвигалась, рыб обуял страх. К счастью, щука остановилась. Встала на месте и принялась озираться по сторонам. Жрунья была крупная, спина у нее отливала зеленым, а глаза были всегда навыкате. Елец и плотва отодвинулись как можно дальше от хищницы, Трумпис придвинулся к Ауксе, поближе к ним подался и хариус. — Ха-ха, да не бойтесь вы, дурачье, — произнесла щука. — Я совершенно сыта. Совершенно. Тут елец просил историй повеселее. Могу, так сказать, повеселить вас, ха-ха-ха… Бедняжка хариусик боится браконьера Ястребиное Око. А мне вот на него плевать. Кого-кого, а уж меня-то он не первый год подстерегает. Только я его всегда обставляю. Обставляю и мщу ему. — Что-то не верится, Жрунья, — довольно дерзко перебил ее Трумпис. — Ты, Трумпис, существо наивное, поэтому лучше заткнись, — щелкнула зубами щука. — Ты же знаешь, что я ничего не боюсь. Или кто-нибудь не согласен с этим? — Знаем, мы все тебя знаем, — успокоил щуку хариус. — То-то, очень хорошо, хариусище. Вместо того чтобы перебивать, лучше слушайте да учитесь, как обманывать Ястребиное Око. Тогда не надо будет слезы лить. — Да мы слушаем, слушаем тебя… — Тут елец похвалялся, что может рыболова одурачить. Смех, да и только. Что такое рыболов? Чаще всего какой-нибудь хилый неудачник. Сколько блесен я у них оборвала, сколько крючков погнула — трудно и вспомнить. Рыболов… Нашли о ком говорить. Браконьера Ястребиное Око обставить — вот где умение нужно. Он в тысячу, а может, и в миллион раз страшнее рыболова. Ястребиное Око следовало бы утопить в самом глубоком омуте реки Мелсвойи. Жрунья в ярости несколько раз подряд щелкнула своими острыми зубами. Глаза ее злобно горели. Она была крайне возмущена. — Если она кинется на меня, я погибла, — вся трепеща, бледная, прошептала плотва своей подруге Ауксе. Линиха подала знак Трумпису. Тот понял и смело встал между щукой и плотвой. — Ястребиное Око охотится за мной пять лет, — излагала Жрунья. — Хитер подлец, ничего не скажешь. Я, к примеру, люблю поплескаться в глубоких ямах по утрам или под вечер. Ястребиное Око это подметил. Однажды плыву себе и вижу: впереди что-то непонятное: трава не трава, мочало не мочало… Что же это вдруг встало на моем пути? Я поближе, поближе… Вдруг чувствую, как это «что-то» меня подхватывает и держит. Дернулась в одну сторону, в другую и еще больше запуталась. Собрала все силы. Билась, билась и вырвалась. Спряталась в траву и жду, что будет? Гляжу, подплывает на лодке Ястребиное Око. Подплывает и тянет из воды это «что-то». «Вот подлюга! Сеть порвала!» — выругался Ястребиное Око. Его огромный сизый нос от злости так и трясся. А мне — один смех… Ястребиное Око зашил свою сеть и снова закинул ее в воду. А сам отъехал подальше. Ну, меня зло разобрало. Выходит, он, мерзкое существо, хочет меня, Жрунью, погубить. Посмотрим. Разогналась я и нырк в сеть. Огромную дыру пробила. Потом еще и еще. Вот тебе, получай…

Щука резко захохотала. Она была довольна собой. Рыбы слушали внимательно, но смеяться никому не хотелось. Кто знает, правду ли говорит Жрунья? Верить ей не стоит. Подкрадется незаметно, внезапно кинется, а тогда уж пропал как есть. — Если бы вы видели, рыбочки, какое сделалось лицо у Ястребиного Ока, если бы вы только видели! Когда он вытащил свою изодранную, превратившуюся в лохмотья сеть, как он принялся морщиться, сопеть, плеваться, сморкаться да браниться! Ругался он так непотребно, что мне и повторять неудобно. Потом он поехал к дому, и неделю я его не видела. Охотилась себе привольно в яминах, плескалась прямо у браконьера под носом. Но вот однажды утром он снова поставил мне ловушку. Невероятно коварную и хитрую. Ловушка эта так и манила подплыть. Не заметишь, как очутишься в тисках. — Это тебе, Жрунья, браконьер вентерь поставил, — перебил ее Трумпис. — Правда, ловушка опасная и хитрая. — Опасная, да только не для меня, линек. Правда, когда я попала туда, в первое мгновение мне показалось, что это конец. Уж больно ловко там все было запутано. Множество комнат в этом вентере. Только войдешь в дверь, а она, глядишь, и захлопнулась. Назад дороги нет. Долго блуждала я по лабиринтам. Потом разозлилась. Ткнула носом в стенку одной такой обманной комнаты. Проткнула. Выскочила и на свободе давай рвать вентерь зубами. Вот так, вот так… — щука вертела большой головой, лязгала зубами и злобно твердила: «Вот так, вот так…» — Порвала вентерь. В тот раз я не видела Ястребиное Око. Не видела, но отлично представляю себе, как он злился. А вскоре он затеял новую хитрость. Во что бы то ни стало он решил меня погубить. В ту ночь я дремала на речном дне. Вдруг случилось, как рассказывал хариусик, — свет ударил прямо в глаза. Что за штука, думаю. Мгновенное это раздумье меня чуть не погубило. Прямо у самой головы я увидела острогу. Я — шасть в сторону. Зубья остроги вонзились в речное дно. Ястребиное Око ругался. А я с нетерпением дожидалась наступления дня. Дело в том, что днем Ястребиное Око выпускает на речку поплавать старую утку с утятами. Так постепенно, по одному, я их всех переловила. Отомстила сизоносому. — Пардон, почтенная Жрунья, — робко заговорил елец, — я не понял, чем же провинилась утка и утята? — Эх, несмышленыш! Око за око, зуб за зуб — такой у меня закон. И потом, они ведь вкусные, пушистые утятки. Рыбы дивились, качали головами. Да, со щукой шутки плохи. А та, зная все это, еще пуще расхвасталась. — Знайте, рыбешки, я ничего не боюсь. Никого! У нас в реке Мелсвойи никто не сравнится со мной. Никто! Жрунья сердито и в то же время гордо озиралась по сторонам. Трумпис видел, что ей ничего не стоит испортить такой удачный праздник. Тогда линь заговорил сам без приглашения: — От имени всех собравшихся благодарю тебя, Жрунья, за интересный рассказ. Ты смело сражалась с Ястребиным Оком. Мы будем учиться у тебя. Спасибо. Трумпис угодил прямо в цель. Щука была самолюбива и обожала лесть. Она умолкла и снова спряталась в траву. Но Трумпис не был бы мудрейшим линем, если бы не высказал всю правду в глаза. Поэтому он продолжал: — По-моему, всякую рыбу уважать надо. Будь она большая или малая. Бывает, что и крупную, сильную рыбу постигает беда. Помнишь, Жрунья, ту тяжкую зиму, когда ты забрела в заводь и осталась у нас? Ударили морозы, толстым льдом сковало поверхность реки. До самого дна промерз перешеек, и ты не могла пробраться в реку и вынуждена была зимовать у нас. Тогда выпало много снега. — Не понимаю, куда ты клонишь! — откликнулась щука. — Не перебивай, Жрунья, мы тебе не мешали рассказывать, — зашумели рыбы. — Трумпис, говори. — Значит, выпало много снега… Для рыб настала трудная пора. Воздуха не хватало. Мы с Ауксе спали, зарывшись глубоко в ил. Ты, Жрунья, разбудила меня и стала спрашивать совета. Я видел, что еще денек-другой, и ты задохнешься. Отощала страшно, дышала с трудом. В полдень пришел к заводи Ястребиное Око и прорубил во льду прорубь. Но не затем, чтобы дать рыбам подышать воздухом. Ты, Жрунья, еле живая, потащилась к проруби, а там уже с сачком наготове стоял Ястребиное Око. В живых ты осталась только благодаря тому, что послушалась моего совета. Голову ты не высовывала из-подо льда, и Ястребиное Око тебя не заметил. Ведь так оно было, Жрунья, и ты бы должна помнить, как тебе удалось выжить. — А я и помню. Напрасно языком мелешь, — проворчала щука. Трумпис оставил щуку в покое, потому что успел сказать все, что хотел. Он повернулся к колюшке. Та все еще была чем-то недовольна, даже очень недовольна. И Трумпис решил ее утешить. — А вот и наша колюшка. На вид вовсе малая рыбка. Но какая еще рыба умеет так готовиться к нересту, как она? Любо смотреть, как колюшка лепит гнездо для нереста. Вот именно, гнездо, словно она не рыба, а птица. Носит травинки, веточки, сплетает их, склеивает, свивает. И замечательно получается. Гнездо она устраивает круглое, с двумя отверстиями. А в какую красивую одежду наряжается колюшка во время нереста! Сам красавец лосось, и то позавидует. Мало того. Колюшка свой дом отважно охраняет от врагов. Даже крупных рыб не боится. Все это я видел своими глазами, потому и рассказываю. Вот какая молодчина наша колюшка! Оказывается, когда хвалишь другого, немало и сам выигрываешь. Вы бы только поглядели, что творилось с колюшкой, когда о ней с таким восторгом рассказал Трумпис! Она забыла, что проиграла в состязании с плотвой, что хариус несколько раз над ней подшучивал, забыла обо всем. От радости колюшка засветилась яркими красками, прыгнула в одну сторону, потом в другую, а потом, выставив все свои колючки, принялась кружиться на месте. Казалось, она пляшет. — Пора распределять премии, — заговорил снова Трумпис. — Пусть все выскажутся. Прошу! Рыбы долго спорили, кому присудить премии. Мнения расходились. После долгих препирательств первую премию — зеленого кузнечика — отдали хариусу. Его рассказ был признан самым красивым. Вторую премию — личинку, принесенную колюшкой, — получила плотва. А жирный червяк достался Жрунье. Все-таки она захватывающе интересно рассказала, как сражалась с Ястребиным Оком. Однако щука от премии отказалась. Она, видите ли, червей не слишком любит. И жирный червяк достался ельцу и колюшке. Все рыбы были довольны. Хариус отдал ножки зеленого кузнечика Трумпису и Ауксе. Тельце предложил угрю. Тот не стал отказываться. Он ловко проглотил угощение, поблагодарил и сказал: — Правда, во время великого путешествия я не кормлюсь, но уж ради вашего гостеприимства… — Интересно, почтеннейший, куда же вы направляетесь? — полюбопытствовал хариус. Угорь потянулся, вздохнул: — Если не устали, послушайте и черного угря.

VIII. ЧТО РАССКАЗАЛ РЫБАМ ЧЕРНЫЙ УГОРЬ

— Я с восхищением слушал рассказ хариуса, — заговорил угорь. — И правда! Разве может что-нибудь быть дороже родины? Туда, где ты родился, где узнал краски мира, тебя всю жизнь влечет. Я, любезные рыбы, тоже отправляюсь к себе на родину. Только не реки и не озера моя родина, а далекий Атлантический океан. — Пардон, а что такое Атлантический океан? — не выдержал елец. — Атлантический океан? Мне трудно точно определить, объяснить вам, что это такое. Представь себе, елец (ельцу чрезвычайно понравилось, что угорь назвал его по имени), что эта заводь увеличилась в тысячу, а то и в миллион раз. Представь, что в ней появилось множество всяких рыб — огромных, в несколько десятков метров длиной, и совсем крошечных, едва различимых глазом; представь себе, что поднимается буря и встают огромные, словно горы, зеленые пенистые волны. Представь себе… Рыбы обмерли. Перестали даже плавниками шевелить. Таких чудес они еще не слыхали. Правда, оттуда, из далеких океанов, заплывала к ним рыба-лосось, но он все куда-то торопился и в разговоры не вступал. — Почтенный странник, расскажи нам подробнее об этом самом океане, подробнее, — от имени всех рыб попросил угря Трумпис. — Увы, многих тайн я вам не раскрою. Не потому, что не хотел бы удовлетворить ваше любопытство, отнюдь. В Атлантике я только родился, а вырос уже в другом месте, — ответил угорь. — Морское течение принесло меня еще в малом возрасте к берегам Балтийского моря. Здесь я окреп, превратился в маленького угря и отправился в реку. Из нее по быстрым ручейкам пробрался в озеро. Понравилось оно мне. Там я прожил десять лет. Много всякого изведал, однако об этом некогда рассказывать. Одно скажу: хорошо было в том озере. У меня был отличный дом, добрые соседи, вдоволь корма, всего вдоволь. Но вот я почувствовал небывалую тоску по родине. Тогда я понял, что настала пора великого путешествия. Пришло время идти в Атлантику на нерест. И я поднялся. Угорь горько улыбнулся. Всколыхнулся всем телом и заговорил дальше: — Вдруг мне пришла в голову мысль рассказать вам о начале моего путешествия. Говорят: уходя из дома, оглянись, подумай, не забыл ли чего. Я-то, разумеется, ничего не забыл, но подумать все-таки надо было. Угорь — рыба, как все, и у него тоже есть много врагов. Самый страшный враг — это браконьер. Он пронюхал, что я покинул озеро и странствую по малым ручьям, текущим через луга. Интересно рассказывала тут щука, как расправилась она с вентерем, поставленным Ястребиным Оком. Отлично расправилась. В подобный вентерь попался и я. Он был крепкий и густой. Выбраться из него у меня не было сил. Метался, и так пытался, и этак, а все без толку. Силы были на исходе… Я уже думал, что никогда не увижу своей родины. Однако, выходит, никогда не стоит терять надежду. Да… Браконьер пришел ночью, вынул вентерь, поместил меня в корзинку и понес домой. Корзинку он поставил в сарае, а сам улегся на сене. Я принялся понемногу осматриваться. Крышка корзинки не была завязана. Тихо вылез наружу. Нашел щель под дверью и очутился на улице. Сразу же вздохнул с облегчением. Трава была влажная, росистая. А мне только этого и надо было. Глянул на восток, на север и на юг. Понюхал воздух. Почуяв, откуда тянет влагой, быстренько пополз в сторону ручья. — Заливаешь, а сам и не краснеешь, — лязгнула зубами щука. — Много всяких диковинных штук я знаю, а такого не слыхала… — Неужели вы и вправду можете по суше передвигаться? — выкатив глаза, всплеснула плавниками плотичка. — Пардон, тут что-то непонятное, — дернулся елец. — Ага, что-то не так, — заподозрила угря во лжи и колюшка. Хариус молчал, но по всему было видно, что и он сомневается. Оба линя, как и подобает гостеприимным и чинным хозяевам, делали вид, будто ничего особенного не произошло. А угорь спокойно обвел всех взглядом и улыбнулся: — Вижу, придется вам доказать. Следуйте за мной! Угорь юрко поплыл к берегу. Остальные рыбы кинулись следом. Плотва и елец от великого любопытства позабыли, какую опасность таит для них присутствие щуки. Угорь подплыл к берегу. Разбудил дикую утку. Она проснулась, захлопала крыльями, мгновенно окружила себя толпой детишек и, что-то бормоча, повела свое семейство подальше. — Глядите! — воскликнул угорь. — Раз, два… Рыбы превосходно видели, как угорь поднялся на поверхность воды. Доплыв до берега, он уполз по траве в кусты. — Он умрет от жажды, — ужаснулась плотва. — Ах, да он же погибнет, — причитала Ауксе. — На смерть пошел, — простонал елец. Однако рыбы напрасно тревожились. Угорь поползал по берегу, понежился в лунном свете и снова шлепнулся в воду. — Чудеса! — Удивительно! — Неслыханно! Рыбы дивились, вертели головами, а угорь преспокойно объяснил: — Ничего удивительного в этом нет. Угри даже несколько километров могут ползти сушей. Конечно, только по мокрой траве, а не по песку. Песок для нас — смерть. Гости снова вернулись к жилищу линей. Теперь все взгляды были прикованы только к необыкновенному путешественнику. Трумпис гордился, что у него в доме отдыхает такой почетный гость. Рыбы просили угря рассказать еще что-нибудь, умоляли задержаться подольше. — Пора мне, пора, — отвечал на просьбы рыб угорь. — Отдохнул и — в путь. Еще много впереди преград и опасностей, пока я доберусь до родных глубин Атлантики. Там у меня нерест. А потом никогда больше не видать мне этой реки, моего любимого озера… — Как же это так? Что вы говорите? — забеспокоился Трумпис. — Отнерестившись, угорь умирает. Умирает там, где он родился. — Ах, как страшно, — вырвалось у Ауксе. — Ничего страшного. Я умру, а мои дети, которые родятся из икринок, будут жить. Их, так же, как и меня в детстве, течение Атлантики вынесет к берегам Балтийского моря. Они будут странствовать по рекам, ручьям, добираться до озер. Там они будут жить, пока не услышат могучий зов и не соберутся в путь. И опять все повторится снова. Разве это так страшно? Рыбам было странно, что угорь, зная свою участь, был так невозмутимо спокоен. Он даже спешил туда, куда звал его таинственный голос. — Благодарю вас, любезные лини, за домашний уют, за дружеское тепло. Счастливо оставаться! — попрощался угорь и поплыл своей дорогой.IX. ПО ДОМАМ, ГОСТИ, ПО ДОМАМ, ДРУЗЬЯ…