Вера Чупышева Люба, Любушка, ЛЮБОВЬ

памяти моей мамы Седуновой Любови Архиповны посвящается

От автора

Моя мама родилась в одна тысяча девятьсот тридцать втором году и прожила восемьдесят шесть нелегких лет. Ее детство прошло в годы Великой Отечественной войны, которые она провела в обычной сибирской деревне с красивым названием «Первомаевка» произошедшего от названия колхоза «Первое Мая» в Бурят-Монгольской АССР (Республика Бурятия) В возрасте шестнадцати лет мама стала рабочей – засольщицей шкуроволосяного цеха на Улан-Удэнском мясоконсервном комбинате. Работа была физически трудная. Весь день работницы засаливали шкуры в соляном растворе. Подъем, переноску и укладку тяжелых шкур животных тоже выполняли сами. Позже эти шкуры отправляли на выделку и пошив различной одежды, обуви, изделий для дома. Мама проработала в этом цеху полных шестнадцать лет. Уйдя из цеха в 1964 году, она пять лет служила стрелком военизированной охраны (ВОХР) в Войсковой части № 63292, которая располагалась недалеко от дома. Ее обязанностью было стоять на посту и охранять склады. Часовые принимали присягу, сдавали нормативы по стрельбе и уставу, стояли в карауле, охраняя склады части в любую погоду. Что находилось в этих складах, часовым знать не полагалось. В конце 1969 года мама перешла работать стрелочницей в транспортный цех Улан-Удэнского Ордена Ленина локомотивовагоноремонтного завода (ЛВРЗ). На заводе она проработала 19 лет, до самого выхода на пенсию. Мамина трудовая деятельность, длиною в сорок лет, прошла на трех предприятиях города. Везде, где работала моя мама, она ежегодно получала Почетные грамоты, благодарности и денежные премии за хорошую работу, отличные показатели, трудовую дисциплину и достигнутые успехи. В 2004 году мама получила звания: «Ветеран Войны» и «Ветеран Труда» В двадцать три года мама вышла замуж за моего отца – Павла Степановича. В их союзе родилось двое детей: я и мой брат Геннадий. Создав семью, родители прожили вместе пятьдесят шесть лет, до самой смерти отца. Как в любой семье, были радости и огорчения, споры и обиды непонимания, но все равно они всегда оставались вместе. Моя мама была очень добрым человеком и со всеми находила общий язык. Не помню случая, чтобы мама ругалась с кем-то: с соседями, знакомыми, вообще – с людьми. Всегда сдержанно-улыбчивая и приветливая, она привлекала к себе людей. К ней спешили поделиться и радостью, и горем, и спросить совета. У мамы был красивый высокий голос. Она играла на гитаре и балалайке, очень хорошо пела романсы, песни, веселые частушки. Когда она играла на балалайке «барыню» или «цыганочку», то плясали все, потому, что ноги сами начинали притопывать, а руки прихлопывать. Иногда мама рассказывала мне о жизни в деревне, о своем детстве, о моей бабушке, о трудных военных и послевоенных годах. Я предлагала маме записывать ее воспоминания, но она всегда отмахивалась и говорила: «Зачем? Жизнь сейчас совсем другая. Люди живут хорошо и в достатке. Продуктов много, много техники, телевизоры и компьютеры, а я – не ученая, только четыре класса и закончила в деревне во время войны. А какая уж учеба была в войну… Нет, не поймут, как нам тяжело было тогда. Да и не надо это никому»… Когда мамы уже не стало рядом с нами, я очень сожалела, что не нашла времени, чтобы уговорить ее больше и подробнее рассказать о своей жизни в то далекое время. Я все откладывала и откладывала на «потом», а «потом» так и не наступил. Мама рассказывала, как в военное время дети быстро становились самостоятельными, но все же, они оставались детьми. Детьми, со своей дружбой и раздорами, со своими детскими шалостями, играми и историями, которые потом вспоминали всю свою жизнь. Детство у всех бывает разное. Разные эпохи, события в стране, семье, но воспоминания о детстве всегда одни из самых ярких воспоминаний в нашей жизни. Я решила написать мамины воспоминания о детстве. Написать так, как она мне их рассказывала, как я их запомнила. Рассказы я написала от лица моей мамы, словно она повествует сама. Возможно, прочитав «Рассказы моей мамы», кто-то задумается о хрупкости нашего мира, о нашей действительности, о времени в котором мы живем сейчас и об истинных ценностях в человеческой жизни.Предисловие

Мама родилась в тайге, в бараке, весенним мартовским днем 1932 года, где ее семнадцатилетняя мама Агрипина и двадцатитрехлетний отец Архип работали на заготовке леса. Деревенские хозяйственные работы заканчивались поздней осенью, а зимой можно было поработать в тайге, в артелях заготовителей леса Сибири, чтобы получить деньги и приобрести что-то необходимое в домашнем хозяйстве. Жили в бараках все вместе: и молодые семейные пары, и парни, и девчата, которые завербовались на эти тяжелые работы еще с осени, в надежде зимой хорошо заработать. Барак был из сосновых бревен, большой и длинный, внутри разделенный досками на комнатки. Отец назвал ее Люба. Красивое имя – Любовь, Любушка, Любаша, Любочка. Как не назови, все равно звучит мягко и нежно. Она была первым ребенком у родителей и первенцем в их общежитии, поэтому все жители барака с удовольствием приходили посмотреть и понянчиться с малышкой. Весной, перед посевными работами, все вернулись домой – в деревню. Заработанные деньги пошли на строительство своего дома и на обзаведение домашним хозяйством. В деревне без своего огорода, покоса, коров, коз, овец и разной птицы, жизнь просто невозможна. Все добывается своим трудом: овощи, мясо, молочко. Жили как все в деревне в конце тридцатых годов: работали в колхозе, вели домашнее хозяйство, радовались, грустили, ругались, мирились, растили детей, ходили в гости и сами принимали гостей, слушали радио и свято верили, что войны не будет, а если вдруг что не так, то сразу победим, потому, что мощнее и лучше Советского Союза нет страны в мире. Война пришла неожиданно. Отца забрали на фронт в конце лета 1941 года. Из деревни на фронт ушли все мужчины, пригодные к службе. Колхоз и домашние хозяйства остались на плечах женщин, стариков и малолеток. Обычное детство закончилось. Началось детство военное.1. «Жалость»

Осенью одна тысяча девятьсот сорок второго года в школу мы пошли поздно. Уже выпал первый октябрьский снег. Все лето мы, ребятишки постарше, которым уже исполнилось 8-12 лет, делали всю домашнюю работу по хозяйству. Мама, ранним утром подоив корову, уходила на работу на колхозное поле. Я отгоняла корову пастуху, такому же мальчишке, который весь день пас за рекой деревенское стадо. Надо было выпустить кур и накормить цыплят, полить грядки и по очереди их пропалывать, чтобы урожай был хороший, чтобы было чем питаться зимой всему семейству. А еще обязательно пропалывать и рыхлить большое картофельное поле. На картофель только и надеялись. «Будет картошка, будет и ложка» – говорили старухи. Мама приходила поздно, на закате. К ее приходу я уже должна была встретить из стада нашу корову Зорьку, накопать картошку и сварить ее в чугунке. Чаще всего я варила картошку в «мундире», потому, что это проще, да и шкурка тоньше очищалась. Мама доила корову, и мы ужинали картошкой с овощами, парным молоком. В деревне, с весны и до глубокой осени, нет выходных. Посев и посадки, полив и уход весной и летом, а осенью самая горячая пора – заготовки. Необходимо все, что выросло на огороде и полях, убрать во время и сохранить на зиму. Да и зимой в домашнем хозяйстве с животными хватает работы. Начинаются отелы коров, кормление животных, уборка за скотиной, вывоз навоза на поля, уборка снега и его вывоз на поля и огороды, чтобы весенней порой земля больше пропиталась влагой, для лучших всходов будущего урожая. Все школьники всю осень работали на колхозных полях по 5–6 часов ежедневно. Собирали огурцы, убирали капусту и брюкву, копали картошку, а позже – собирали пшеничные колоски на поле, которые остались после уборки. Завязывали фартуки на поясе «мешочком» и складывали туда колоски с земли, проходя цепочкой от одного края поля до другого. Позже сдавали их по весу приемщику, а он записывал в отдельную тетрадь кто и сколько собрал. Кто собрал больше – хвалили, ну, а кто собрал мало – ругали за нерасторопность. Мою первую учительницу звали Марья Ивановна. Она приехала в нашу деревню по направлению из города еще до войны. Учила она все классы начальной школы одна. Первый и второй класс учились вместе, третий и четвертый – тоже. Шла вторая зима войны. Тетради, ручки взять было негде. В прошлом году писали тем, что было: чернилами, огрызками карандашей, которые остались еще в школе. Писали на оставшихся в запасах тетрадях, а потом – на оберточной бумаге, на обратной стороне школьных плакатов, искали любой чистый клочок бумаги. Но вот и карандаши и бумага закончились. Марья Ивановна поехала в районный центр и привезла стопки газет. Старых газет. Откуда она их взяла было непонятно, но мы стали писать на этих газетах, стараясь попасть между печатных строк. Чернил тоже не было. Разводили густо сажу водой, собранную из печки, а писали заточенными палочками, макая их в эту сажу, как в чернила. Написанное все ужасно расплывалось, а утром я и сама не могла разобрать букву, или слово, что вчера вечером здесь понаписала. Марья Ивановна была доброй. Она часто хвалила нас: кого за правильно написанное слово, кого за правильно прочитанное предложение. За детские шалости ругала редко. Да и шалостей у нас было не так много. Иногда мальчишки дернут за косичку или снежками все друг друга обкидают в школьном дворе. Одежда была плохонькая, да и в школе было холодно. Отапливали школу печкой, а дрова экономили, потому, что зимой в тайгу на заготовку идти было некому – мужиков то нет. Поэтому, чтобы согреться, на переменке старались попрыгать и побегать по коридору, поиграть в догонялки. Хуже всего приходилось многодетным семьям. Отец – кормилец на фронте, мать одна с детьми, а ведь в семьях было и по пять, шесть, семь детей, мал-мала меньше. Хорошо когда есть большая и дружная родня, где есть бабки, дедки, тетки, которые все равно помогут в трудное время. Но и по-соседски все же помогали и выручали друг друга всегда. Не помню, чтобы в эти тяжелые годы, в деревне кого-то оставили в беде: в болезни или в горе. Старались помочь по-соседски, кто и чем мог, потому что знали – завтра ЭТО может быть у меня и тогда без людей, без их помощи, мне трудно будет пережить. С первых месяцев войны стали приходить похоронки. Это было страшно. Все ждали почтальонку. Она была одна на два села и приходила в нашу деревню два раза в неделю. Когда она шла по улице, все смотрели из окошек: к кому свернет? Вот зашла в избу, вышла спокойно, во дворе тишина, значит все нормально, принесла хорошее письмо. Если она выходит очень быстро и вслед слышен женский крик, то беда пришла в дом – похоронка. Соседки спешат туда, пожалеть, посочувствовать, поплакать вместе и помолиться про себя, о том, чтобы такое горе миновало тебя, твой дом. За одной партой со мной сидел мальчик Степка. Детей в их семье было пятеро. Они уже успели получить похоронку на отца, который погиб на третий месяц войны. Жили они бедно. Степка донашивал одежду за двумя старшими братьями. Был он высокий, светлый и такой худой, что создавалось впечатление, что он очень болен. На самом деле все мужики в их семье были высокие и худые: и дед, и отец, и дядьки, и их сыновья. На деревне их называли «журавли». В разговоре, когда спрашивали, допустим, чей Ванька, отвечали: – «Журавлей» и сразу всем было понятно о каком Ваньке идет речь. Степка приходил в школу в одной старенькой чистой, но застиранной и полинявшей рубашке. Пиджака или кофты у него не было, а так как в школе было совсем не жарко, то он всегда мерз. Он сидел рядом со мной, и я чувствовала, как он дрожит. Он дрожал так сильно, что парта, за которой мы сидели, тоже дрожала. Даже зубы его слегка постукивали. Мне было его очень жаль. Бабушка дала мне в школу надевать большую клетчатую шерстяную шаль или, как называла ее бабушка, шалюшку. Шалюшка закрывала мне спину и руки полностью, а по бокам еще свешивались мягкие кисточки, которые можно было положить на сиденье парты и сесть на них. В ней было тепло и уютно, хотя писать было не очень удобно. Но много и не писали, просто писать было не на чем. Марья Ивановна читала нам сама, читали мы по очереди отрывки из ее книги. И вот сижу я, закутанная теплой бабушкиной шалюшкой, а рядом дрожит Степка. И так мне жалко стало его, что я потихоньку подвинулась к нему, подняла одну руку, закутанную в шаль, и прошептала: «Лезь под шаль». Степка удивленно посмотрел на меня и быстро юркнул мне под руку, натянув конец шали на свои худые плечики. Мы тесно прижались друг к другу. И стало нам обоим как то очень приятно находиться под этим толстым клетчатым укрытием, словно мы стали близкими и родными. Мы ни о чем не разговаривали. Мы слушали Марью Ивановну и тихо сидели, как две птички в маленьком и теплом гнездышке. Даже захотелось закрыть глазки и сладко уснуть. Наше уютное и теплое уединение закончилось, когда Марья Ивановна, глядя на нас строго, громко и на весь класс сказала: «Люба, ты чего там обнимаешь Степана? Не рано ли вам еще этим заниматься?» Меня словно окатило ледяной водой! Я резко сдернула шаль со спины Степки, быстро закуталась сама и отодвинулась на самый край парты. Щеки и уши у меня горели огнем. Мне было стыдно, но я не понимала за что и почему. Мне ведь просто было очень жалко Степку, и я хотела сделать так, чтобы ему было чуточку лучше и теплее. Не знаю, права ли была моя учительница тогда, когда резко и при всем классе, оборвала ниточку единения, сочувствия, ниточку деткой жалости… Не берусь судить, даже сейчас, но в своей дальнейшей жизни я уже больше никогда не могла из жалости, безоглядно и открыто, проявлять свои чувства нежности и сострадания к другому человеку. Урок остался на всю жизнь.

2. «Шар»

Война громыхала далеко от нас, но мы жили только одной мыслью о скорейшем ее завершении, о нашей Победе. «Все – для фронта, все – для Победы!» под этим девизом жил и трудился весь тыл страны. Четыре весны, лета и осени на колхозных полях, с зари до зари, работали женщины и подростки. Без отдыха. Без отпусков. Без отгулов. Без права болеть. После уборки урожая с полей и заготовок кормов, когда, не глядя на календарные дни, придет зима, у всех сельчан наступала короткая «передышка». В это время, по снежной дороге на застывшей реке, на санях, выезжали на заготовку дров, работали на ферме, занимались домашним хозяйством. Женщины собирались после дойки коров, к вечеру, по нескольку человек в одну избу и пряли овечью шерсть, заготовленную на летней стрижке. Пряли на ножных самопрялках и ручных веретенцах. Электричества не было. Если был керосин, то зажигали лампу, а то просто – лучину, смоляную щепу, плохо освещающую и сильно чадящую. Печь старались топить вечером, а дверцу не закрывали, чтобы было светлее в кухне, где и располагались для работы. Самопрялки тихо жужжали, когда пряхи качали ее колесо ногой, а тонкая ниточка тянулась с кудели на веретенце, сматываясь в клубок. Когда вся заготовленная шерсть была спрядена в клубки, начинали вязать носки и варежки для солдат на фронте. Варежки вязали с большим и указательным пальцам отдельно, чтобы было удобно стрелять. Собирали посылки своим родным и просто – на фронт. Обычно соседки обсуждали местные новости, новости с фронта, которые получили в письмах родных, а потом, наговорившись, начинали петь. Пели протяжные, старинные песни о женской судьбе, любви и разлуке. Я лежала и слушала их песни. Я, конечно, знала их все наизусть, и мне так хотелось петь вместе с ними. Но я стеснялась и тихо, совсем не слышно, подпевала, слушая их красивое голосовое пение. В нашем доме были балалайка и гитара. Отец купил до войны. Он хорошо играл веселые частушки на балалайке, романсы и песни под переборы гитары. Балалайка и гитара висели на стене, на ковре с нарисованными оленями. Когда дома никого не было, я снимала балалайку и начинала зажимать и перебирать струны, как это делал отец. Я старалась подобрать правильные звуки под частушки, а когда мне это удавалось, повторяла несколько раз для запоминания. Так, постепенно, самостоятельно и на слух, я научилась играть плясовые мелодии, под которые чаще всего исполнялись мои любимые частушки. В школе у нас были уроки письма, счета, чтения и пения. Уроки пения проводил уже комиссованный по ранению, наш сельчанин, Василий Федорович. Он сильно хромал, но очень хорошо играл на гармошке. Мы разучивали песни советских композиторов и даже выступали классами на общих собраниях колхозников и в клубе на праздновании седьмого ноября, в день Великой Октябрьской Социалистической Революции трудящихся. Встречать Новый 1943 год в школе решили с елкой. До этого дня никогда новогодних елок в школе не было. Наш учитель пения и сторож – истопник дядя Коля принесли елку из соснового леса за рекой. Елку установили в классе, а парты составили вдоль стен. Игрушек на елку не было. Помогали делать игрушки своими руками и дедки, и бабки, и мамы всего села. Кто что мог. Вырезали деревянные, шили из маленьких тряпочек, которые удавалось выпросить, вязали из соломы. Василий Федорович съездил в город и где-то раздобыл стеклянные бусы и несколько настоящих, елочных игрушек. Елка в классе сразу преобразилась и стала такой нарядной! Мы с восхищением разглядывали эти красивые, яркие игрушки. Особенное восхищение вызвал большой зеркальный шар, с голубым отливом. Он светился на верху елки, как яркая звезда на темном небе. Хотелось взять его в руки и рассмотреть близко – близко, увидеть свое отражение в зеркальном отблеске изумительного чуда. Настал Новогодний праздник! Хотя новых одежд давно уже не было, на утренник постарались принарядиться: мамы дали надеть девочкам свои бусы, повязали новые тряпочные ленточки, которые хранили «на праздник» На елку в школу пришли и старый и малый. Событие для всего села. Подарков, конечно, не было никаких. Испекли несколько караваев белого хлеба, без шелухи и отрубей. Каждому досталось по куску этого настоящего, вкусного и ароматного хлеба. Запивали чаем из сушеной моркови, брусники, листьев смородины и малины. Такой чай готовили летом в каждой семье. Ребятня собирала листья, а потом раскладывали их для просушки под крышу дома, чтобы солнце не жгло и дождь не мочил. Осенью сушили и вялили ягоды. Хранили сухие травы и ягоды в холщевых мешочках, подвешенными в деревянных сенях[1] под самый потолок, где не было верхней доски под крышей, для проветривания. Там же висели березовые веники и пучки целебных трав от разных болезней: «от живота», «от поноса», «от горла» и много других, которые принимали по рецептам сельских знахарок. Угощение понравилось всем. Довольные мы расположились все вокруг елки. Марья Ивановна поздравила всех с наступающим новым годом, рассказала про обстановку на фронте, наказала всем стараться хорошо учиться, чтобы не огорчать своих отцов, братьев, которые сейчас на фронте сражаются за наше счастливое будущее. Выступали со стихами дети из разных классов, которых заранее Марья Ивановна подготовила. Потом Василий Федорович стал играть на гармошке, а взрослые и дети стали петь песни: «Вставай страна огромная…», «Катюша». Песни военные, серьезные. Но вот Василий Федорович сказал: «Новый год надо встречать весело, а давайте – ка спляшем!» И заиграл плясовую «Барыню». Но все скромно жались и боязливо переглядывались друг с другом. У меня же ноги сами стали шевелиться на месте, руки встали «в боки», но в круг, к елке, я все же боялась выходить. Василий Федорович увидел, что я уже почти пляшу возле стеночки и громко скомандовал: «Ну-ка, Любочка, в круг!» Под такие задорные переливы гармошки меня уже не надо было просить второй раз – я выскочила в круг и пошла вокруг елки притопывая, стуча подшитыми подошвами валенок, взмахивая и всплескивая руками в такт задорной мелодии. И здесь меня разобрало, я запела своим чистым и звонким голоском частушки: «Ой, вы гости, господа, Пол не провалите, У нас подполом вода, Вы не утоните!

Проводила мила друга

На войну с фашистами,

Я сама пошла за плугом

Стала трактористкою!

Едет Гитлер на коне, Смотрит телеграмму, А у Гитлера в штанах Вши по килограмму!

Из колодца вода льется, Вода – чистый леденец Веселитесь, дорогие, Скоро Гитлеру конец! Все хлопали в ладоши, а моя подруга Фроська выскочила в круг и стала плясать вместе со мной. Тогда уже все стали плясать! Поднялся шум и топот, мамочки наши пели частушки, смеялись. Давно такого веселого, радостного смеха не было слышно в нашей деревне! Когда все устали петь, плясать, Василий Федорович подошел к елке и снял с верхней ветки тот самый волшебно – красивый шар. Он сказал: «За хорошие, веселые частушки, за смелость, награждаем, Люба, тебя вот этой игрушкой» У меня перехватило дыхание, а сердце, наоборот, застучало сильно-сильно. Я осторожно взяла протянутый мне шар и, чуть дыша, отошла сторонку. Девчонки подскочили: «Дай подержать! Дай посмотреть!» Никому не дала даже дотронуться до своего подарка. Быстренько схватила свое ватное пальтишко и юркнула на улицу. Там аккуратно положила на снег шар, завязала платок, натянула рукава пальто, полюбовалась искорками шара от солнечных лучей и быстро, бережно держа свою ценность, пошла домой. Дома я положила шар на окно и еще долго разглядывала свое отражение в нем, смотрела, как свет отражается на его блестящих боках. Мама и братик тоже полюбовались шариком, а мама еще и похвалила меня за то, что я хорошо спела и сплясала. Я была счастлива! Уснула я глядя на шарик, который мама подвесила за ниточку рядом с зеркалом на стене. Снимать его она строго запретила, потому, что он был он очень тонкий, хрупкий. Каждое утро, открывая глаза, я смотрела на свой шарик, а на душе становилось тепло и радостно, как в тот новогодний день. Через два года шарик разбил отец. Он пришел домой после ранения в конце 1944 года. Весной, после встречи с другом однополчанином, был под хмелем, а вернее – пьяным, и даже плохо стоял на ногах. Не удержал равновесие, взмахнул рукой и… сшиб со стены мою драгоценность. Шарик разлетелся на мелкие части. Я долго и безутешно плакала сидя за сараем, а потом еще несколько лет хранила в коробочке осколки своего новогоднего счастья.

3. «Бабушка Токариха»

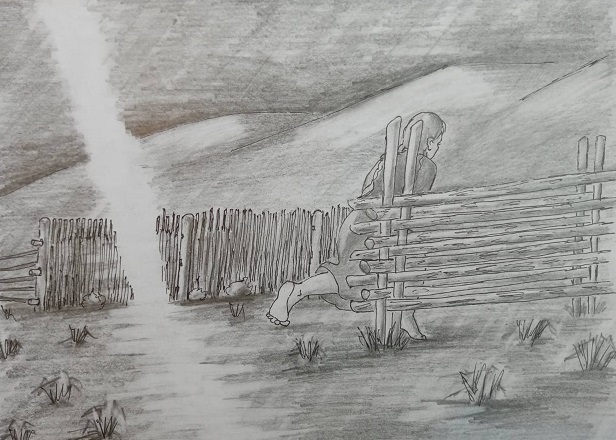

Жила рядом с нами бабушка – соседка. Жила она одна. Единственная дочь с внучкой жили в другом селе. Было ей лет семьдесят с лишком. Звали ее на деревне Токарихой. До сих пор не знаю, почему ее так прозвали. Может фамилия была Токарева, а может быть потому, что она в разговоре, частенько повторяла: «То-ко так». «То-ко так делай, то-ко так сказал, то-ко так и пошел…» Старушка была вредная, острая на язык, ссорилась со всеми, кто чем-то ей не угодил. Как и все в деревне, она держала корову и кур. Была у нее такая же вредная курица, как ее хозяйка. Я называла ее – Пеструха. Она действительно была с черно-белым оперением и очень крупная. Токариха держала ее уже третье лето потому, что Пеструха была хорошая «квочка» и успевала с весны до осени дважды выпарить и вырастить цыплят. Но Пеструха была ужасно пронырлива и пакостлива. Ей, почему то, не нравился свой собственный двор и она постоянно старалась попасть к соседям в огород. Чаще всего она старалась попасть в наш огород. Там она очень быстро успевала изрыть гряды и поклевать всходы на них. Пеструха искала небольшую дырку в плетеном заборе, подрывала землю, углубляя проход, и оказывалась в нашем огороде. В свой огород она никогда не лезла, словно понимала, что хозяйке совсем не понравится. После ее нашествия, мама просила бабушку Токариху: «Закрывайте вашу курицу в стайке. Опять мои грядки порыла, капустку поклевала…» Бабка всегда отвечала: «Я че же поделаю, соседушка, курицу-то поди не привяжешь. То-ко так ее закрою, она, то-ко так, подроет или перелетит опять…» – «Так вы ей крылья обрежьте, чтобы не летала…» – «Да ты что, голуба, чем же она цыпляток, то-ко так, прикрывать будет? Вы уж сами стерегите свой огород!» Вот и весь сказ. На следующий же день, зловредная курица опять паслась в нашем огороде. Маме надоело обращаться к бабке со своими бесполезными жалобами – просьбами и она строго-настрого наказала мне из дома не уходить весь день. Сидеть дома, или в ограде, но постоянно следить за огородом. При появлении там пронырливой Пеструхи, прогонять ее немедленно. Зарывать дыру, которую она прорыла, и вновь ждать, когда она появится в нашем огороде, чтобы опять ее выгнать. Это было наказание! Июнь. Жара. Так хочется на речку купаться. А здесь, здрасьте, надо охранять огород от этой вредительницы Пеструхи! Так обидно и скучно сидеть дома, когда подружки все уже убежали на речку. Плавают, наверно, на «перегонки», играют в догонялки, валяются на горячем песочке, зарывая себя по самую шею, а может быть через брод, речка то мелкая нынче, ушли в лес искать сарану. Такая вкуснятина эти луковички сараны, когда мама сварит их в молоке! Но чаще всего ели мы их сырыми, просто отряхнув от земли, с удовольствием жевали это сочное, сладковатое чудо сразу в лесу! Когда накапывала много луковичек, то несла их брату и маме, но когда находила мало сараны, то домой их совсем не приносила, чтобы мама даже не знала, что мы одни бегали в лес. Мамы нас ругали, если узнавали, что мы ходили в лес без старших. Со «старшаками» отпускали в лес собирать черемшу, выкапывать сарану. Ну, а за грибами и ягодами ходили далеко и только с бабками или чьим-то дедом. Иногда и мамы наши ходили с нами, чаще всего, когда было пасмурно – дождливо и они не работали на прополке в поле. Сижу я под навесом, смотрю на жужжащих вокруг мух. Скучно. Тоскливо. Скрипнула калитка. Моя подружка Фенька бежит вприпрыжку, а за ней, как всегда, «хвостом» ее пятилетний братик Петька. Петька – это тоже наказание для Феньки и для меня, потому, что она моя двоюродная сестра и самая лучшая подружка. Тетка Елена, их мама, строго наказала ей смотреть за братом и ни на минуту не оставлять Петьку одного. Петька был крупным мальчиком, но когда уставал, то начинал ныть и просил взять его на руки. Мы с Фенькой, по очереди, тащили этого бутуза на своих руках или спине, а он радостно улыбался. Фенька тихо, в сердцах, чтобы не услыхала мама, называла его – клещ. Он, как привязанный, бегал за сестрой везде. Даже тогда, когда мама была дома, он все равно бежал за Фенькой и истошно орал на всю улицу: «Феня, меня бери…а-а-а, Феня бери меня…а-а-а». Иногда он заигрывался на улице с такими же малявками, а мы срывались и убегали сломя голову, чтобы Петька даже не углядел направление в котором мы исчезли. Тогда он, плача, шел домой жаловаться маме. Вечером Феньке, конечно, попадало, за то, что Петьку не взяла, бросила на улице, но зато мы были некоторое время свободными и не опасались, что этот Петюня вечером расскажет нашим мамам, как мы бегали в лес за реку или как добывали кислый муравьиный сок на палочку, разворошив муравейник, или лазали на дерево в сорочье гнездо за яйцами. Да мало ли интересного летом вокруг! Фенька прибежала радостная: «Пошли на речку. Мама отпустила, но с Петькой. Побежали!» Я грустно покачала головой. – «Сторожу огород. Мама велела. Эта Пеструха уже бегает вдоль забора, окаянная» – Ну, давай, мы ее поймаем и запрем у вас в предбанке. Пусть до вечера сидит, а с речки придем и перекинем к Токарихи в огород. Там не видно, она подумает, что она в ее огороде день просидела». На том и порешили. Сели в засаду на огороде, за куст смородины. Петька с нами. Сидим. Ждем. Тихонько переговариваемся: – «Вон видишь, ходит, роет. Сейчас дороет и проскочит, как раз на грядки. Она еще может уйти вон туда, к дровяной куче, а оттуда перелететь…» – «Ага, вот зараза! Как же ее поймать-то? Бегает шибко быстро и орет громко. Еще Такариха услышит, что мы ее тут гоняем, потом начнет ее искать…» Мы задумались. Как тихо поймать курицу? Феньку осенило. – «А давай я сбегаю, через покос, на берег. Наберу камней поболее, будем так в нее кидать, чтобы загнать ее в угол за баней, а? А там-то она уже никуда не выскочит…» Решено. Фенька помчалась на речку, взяв пустой мешок. Я с Петей осталась в засаде. Петька заныл: «Пить хочу… пойдем на речку то…Чё тут сидим…» Я его уговариваю: «Сиди тихо, сейчас Пеструху поймаем и пойдем до самого вечера. Картохи возьмем. У нас есть, мамка утром сварила.» Фенька пришла, еле таща мешок с речными камнями. Камни набрала совсем не маленькие, а некоторые так прямо очень даже увесистые. Часть из них мы тихо высыпали недалеко от того места, где топталась Пеструха. Вторую часть взяли с собой, за куст. Петьке дали попить и опять заняли пост наблюдения. Курочка не заставила себя долго ждать. Хоть мы старались смотреть внимательно, не отвлекаться, но все же прокараулили тот момент когда она появилась в огороде. Увидали мы ее на грядке с луком. Она увлеченно разгребала лапами землю, разбрасывая луковички во все стороны. Мы схватили камни и стали пулять ими так, чтобы отрезать ей путь к забору и направить ее в угол, за баню. Хотелось кричать и громко «кышкать», но мы молча кидали камни, боясь привлечь шумом бабку Токариху. Пеструха кинулась бежать в том направлении, куда нам было нужно – за баню. Мы преследовали ее, кидая камни. Курица кудахтала, но истошно не орала. Мы загнали ее за баню. Выхода не было. Осталось только поймать ее руками. Фенька встала в проходе, а я, раскинув руки, пошла на Пеструху. Но она ловко увернулась от меня и помчалась прямо на Феньку. Та, не долго думая, кинула в нее самый большой камень. Попала. Курица упала. Глаза ее закрылись. Мы растерялись. Все, прибили Пеструху! Что теперь будет? А если она не очухается и издохнет? Курочка не подавала признаков жизни. Наверное, очень сильно ее зашибло камнем. Решение пришло моментально. Я сказала Феньке: «Ее надо зарубить, пока она еще дышит чуть-чуть. И сварить. Столько мяса пропадет, жалко…» Фенька согласно кивнула. Топор стоял в бане. Положив курицу на чурку, стоявшую тут же, я, отвернувшись, размахнулась и стукнула ее по шее. Курица дернулась, но я крепко держала ее за ноги. Мы жили в деревне и с детства знали, как заготавливают колхозники мясо на зиму. Поздней осенью, когда наступят постоянные морозы, на деревне идет забой скота, кур, гусей. Мы, конечно, видели, как обрабатываются туши животных и тушки птиц. Для нас это был естественный процесс заготовки продуктов на долгую, холодную зиму. Такой же естественный, как сбор, варка и сушка ягод, как уборка картошки, засолка овощей, грибов. Война. Голодно. Мясо, как не экономили, закончилось еще зимой. Сейчас, у кого еще было, доедали остатки прошлогодней картошки. Ели зелень, какая только появлялась в лесу: черемшу, ревень. Муки было мало, экономили. Стряпали вполовину с молодой лебедой, крапивой или добавляли картофельные очистки. Хотя чаще варили картошку «в мундире», отходов нет. Мы все сделали правильно. Затопили печурку под навесом в ограде, поставили чугунок с водой. Когда вода нагрелась, мы положили нашу добычу в таз, залили водой, а потом стали выдергивать перья и пух, как говорят – теребить курицу. Оттеребили, как смогли, хоть тычки остались, но это было уже не важно. Выпотрошили внутренности. Разрезали тушку на части, сложили в большой чугунок, залили водой, поставили на печь. Показалось что мало. Решили еще добавить картошки. Почистили несколько штучек и тоже забросили в чугунок. Перья сожгли в топке. Потроха закопали в огороде, кровь с чурки смыли водой и даже чурку перевернули. Убрались. Пошел такой вкусный аромат от нашего кипящего супа! Нам так хотелось есть, что слюни постоянно наполняли рты, мы их жадно сглатывали, а в животе, у всех троих, стало больно сосать и громко урчать. Боялись только одного: чтобы кто-нибудь не зашел и не увидел наш готовящийся обед. Тогда – все. Все откроется. И даже думать боялись о том, что нам будет за это. Посмотрев в чугунок и потыкав ножом картошку, решили, что все готово. Чугунок унесли опять под этот большой куст в огороде, подальше от дома и ограды, чтобы внезапный гость не увидел ни нас, ни наше пиршество. Усевшись в тени куста, разложили по мискам мясо, картошку и, налив бульон, мы стали есть. Ели горячим, обжигаясь, торопливо жуя жесткое мясо. Все же Пеструха была уже старой курицей! Варить ее надо было бы долго, но вот этого мы, конечно, сделать не могли. Таким вкусным был наш суп, что мы хлебали не произнося ни слова, пошмыгивая носами, наслаждаясь ароматным запахом куриного мяса. Мы переоценили свои силы. Насытились быстро, а оставлять суп нельзя. Поняли, что картошку вообще не надо было класть в суп, что нам бы хватило и курицы. Но, что сделано, то сделано. Накормили Мурку картошкой и бульоном из супа. Шарику отдали все косточки, шею и крылья, которые не смогли доесть. Налили ему бульона. Оставшуюся картошку завернули в старый платок, чтобы взять с собой на речку, а остатки бульона, который не смогли выпить сами и Шарик тоже не стал, пришлось вылить в ямку и прикопать в том же огороде. Чугунок помыли и поставили на место. Выгребли горячую золу, засыпали в грядку. Принесли дрова и сложили так, как было. Убрали все следы пребывания курицы Пеструхи и нашего пиршества. Сытые, довольные и спокойные, мы помчались на речку. День прошел замечательно! Купались, играли, загорали. Доели картошку. Она на речке была особенно вкусная. Хотя, после такого обильного обеда, есть совсем не хотелось, но выбрасывать еду нельзя. «Большой грех» – говорила моя бабушка. Пришли домой под вечер, перед тем, как пригонят коров с пастбища. У всех есть постоянная обязанность найти и загнать своего теленка домой, чтобы он по дороге не встретил корову и не высосал ее. Иначе вся семья останется вечером без молока. Когда мама пришла с работы, я была дома. Она увидела холодную утреннюю картошку, оставленную мне, и всполошилась: «Доча, ты не заболела? Почему ничего не ела?» Пришлось сказать, что такую же картоху поели у Феньки. А Фенька сказала, что ела у меня. Было ужасно стыдно, что я обманываю маму, но рассказать ей все было просто невозможно. Бабка Токариха дня три искала свою курицу по деревне. Думала, что к кому-то во двор попала, с чужими курицами устроилась на насесте. Смотрела во дворах у всех соседей. Позже успокоилась, решив, что какая-то чужая собака могла утащить, если она на покос, за огород убежала. Но это еще не конец истории. Все было бы просто замечательно, если бы все закончилось нашим тайным пиршеством. Но не даром говорится в народе, что все тайное когда-то становится явным… У нас появился шантажист. Петька. Он быстро смекнул, что теперь может нас пугать тем, что мы с Фенькой «…сьели курицу бабушки Токарихи» И как только мы начинаем отказываться брать его с собой, или нести его на руках, он тут же заявляет, что пойдет к бабушке Токарихи и все ей расскажет. На наше замечание, что он тоже ел курицу вместе с нами, он возражал: «Я же ее не ловил и не варил. Я маленький. Я только ел. Мама ругать не будет, а вот вам попадет, так попадет!» И он был абсолютно прав. Мы уже без Петьки никуда убежать не могли. Этот «клещ» присосался к нам намертво. Он обнаглел, стал часто «уставать» и проситься на ручки. Мы с Фенькой, по очереди, носили его на руках. Даже тетка Елена стала удивляться, как это Фенька сносит все капризы от Петьки. Наша кабала продолжалась почти два месяца. Мы Петеньку «задабривали» чем могли. Но всякому терпению приходит конец. Пришел конец и нашему терпению. Уже в августе мы убежали на речку, бросив Петьку во дворе, с их старой прабабкой, которая закрывала ворота на крючок вверху ворот, чтобы Петька не смог выйти один со двора. Петька дождался когда бабка Токариха пошла мимо их дома и начал ее звать: «Бабушка Токариха, бабушка Токариха иди я тебе что-то расскажу…» Она услыхала, протянула вверх руку, открыла калитку: «Чего тока-так орешь, оглашенный?» Петюня и выложил ей все, с полными подробностями, о пропаже ее квочки Пеструхи. Бабка Токариха заставила Петьку повторить свой рассказ тетке Елене и моей маме, пообещав ему кружку малины из ее огорода. Вечером мы с Фенькой понесли заслуженное наказание. Мне досталось отцовским ремнем, а Феньке вожжами по мягкому месту. Хоть и немного, но все равно, было ощутимо. Попало и Петьке. Тетка Елена и ему всыпала, чтобы не пакостил, чтобы не жаловался на сестру, чтобы не был таким продажным. А еще нас на несколько дней посадили дома, загрузили работой в огороде, чтобы «было не повадно воровать и врать» Урок этот запомнился нам всем. И на всю жизнь. А маме и тетке Елене пришлось отдать бабушке Токарихе двух маленьких, молоденьких курочек за одну ее большую квочку Пеструху.

4. «Осиное гнездо»

В начале лета я заметила, что в нашей ограде стало слишком много ос. Они появлялись по несколько штук и жужжали у стены нашего дома, которая весь день была на солнце. Откуда они? Где живут? Сказала маме: «Мама, у нас где-то осы живут, вон их сколько в ограде кружится, особенно когда тепло и ясно» Мама доила корову и отмахнулась от меня: «Наверно поселились на крыше или в какой-то продушине. Кто их будет убирать-то? Свили себе чулпан, да и живут. Они трогают тебя? Нет? И ты не лезь, а то искусают!» Продушина – отверстие в нижних бревнах дома, которые «закрывали» на зиму – забивали продушины плотно соломой, замазывали разведенным коровяком, а на лето – «открывали», для проветривания досок пола и самого подпола, в котором, с осени и до весны хранили, картофель, овощи, соленья в бочонках и кадках. Проветривали, чтобы, от сырости, не появился грибок, который быстро превратит пол и дощатую обшивку подпола в труху. Я решила самостоятельно провести разведку поселения ос. Как же это сделать? Когда мама ушла на работу, я, первым делом, полезла под крышу. С трудом, пыхтя, подтащила большую деревянную лестницу к дому, поставила так, чтобы, поднявшись наверх, можно было открыть дверцу, которая закрывала вход под крышу. Забралась быстро, тихо юркнула в дверцу и прикрыла ее, чтобы тетка Салмонида, наша соседка, не увидела меня, а то тут же прибежит с расспросами: «Зачем полезла? Чего делать там вздумала?», а вечером еще и маме обязательно расскажет. Под крышей было жарко, сумеречно и пыльно. Лежали какие – то мешки, палки – черенки, заготовленные на лопаты, вилы и грабли, еще непонятные мне железки. Было тихо. Я обошла все углы, но осиный пузырь – чулпан, так и не обнаружила. Прислушалась. Нет, все тихо. Не слышно даже никакого легкого жужжания или гудения. Пришлось, так же быстро, спуститься вниз. Лестницу тоже вернуть на свое место. Проверю продушины! А как? Вдруг там осы? Не успею оглянуться, как покусают, да и не один раз…Страшно. Но желание отыскать это злосчастное гнездо кусучих летающих «мух» было очень сильным. Что делать с ними, я подумаю потом, когда найду. Сейчас самое главное – найти. И я придумала! Я отломила длинную, тонкую и гибкую ветку от ивняка, который рос за огородами, на покосе. Осторожно и медленно я стала заталкивать эту ветку в продушину, на той стене, возле которой я наблюдала ос больше всего. Ветку я постоянно проворачивала, чтобы тонкий конец вращался кругами, захватывая все больше пространства. Видимо, вращаясь, он и задел осиное гнездо, под доской пола. Пчелы, с мощным жужжащим гулом, рванули в продушину. Я же, бросив прут, рванула домой, но через три шага споткнулась и плашмя упала на землю. В голове пронеслось: «Все. Сожрут. Ой, мамочка!!!» От страха я зажмурила глаза. Притаилась. Лежала тихо, не шевелясь, на теплой и пыльной земле. Сил бежать совсем не было, наверное, от испуга. Рой вылетевших ос, темный, жужжащий шар, с глухим шумом пронесся мимо меня в направлении огорода. Стало тихо. В три прыжка я забежала на крыльцо. Только в темных прохладных сенях я почувствовала себя в безопасности. Я перевела дух. Села и задумалась. Почему же осы не напали на меня, а пролетели высоко мимо меня в ту же сторону куда бежала я? Этот вопрос прямо засел в моей голове. Я поняла, что осы меня потеряли! Я резко упала, они же не увидели меня и улетели. Если бы я бежала дальше, они бы догнали меня и накинулись кусать всем роем. Моя догадка требовала подтверждения. Проверить ее я решила завтра. На этот раз я основательно подготовилась: продумала путь отступления, на всякий случай, повязала мамин платок на голову, закрыв им уши и шею. Надела мамину старую кофточку с длинными рукавами. Решила выскакивать на улицу, благо калитка рядом. По деревне, вдоль дороги, с двух сторон, шли канавы. А так как улица деревни была под небольшим склоном, во время ливневых дождей, вода по этим канавам стекала вниз, к самым дальним домам, за которыми начиналась береговая полоса реки, покрытая травой. Иногда там образовывалось небольшое озерко, которое быстро высыхало под жарким летним солнцем. Я, как и в первый раз, раскрутила прутик и услыхав гудение в продушине, рванула на улицу. Калитку я предварительно открыла настежь. Осы вылетели небольшим, но громко жужжащим роем. Я бежала вдоль канавы что было мочи. Когда я поняла, что осы почти за моей спиной, я резко упала в канаву лицом вниз. Осы пролетели мимо меня, образовали круг, прямо над дорогой. Я не заметила, что в этот полуденный зной, по дороге, шла бабка Матрена. Она жила через три дома от нас, на противоположной стороне. Осы тучей рванули за бабкой! Бабка Матрена, услыхав гул, обернулась и кинулась бежать вдоль дороги к своему дому. Бабка, конечно, не знала, о том, что спастись от укусов, можно резко упав, но только тогда, когда осы еще не успели тебя догнать. Осы догнали и атаковали ее! Она замахала руками, как крыльями, истошно закричала и понеслась, подпрыгивая, к своему дому. Я не успела оглянуться, а бабка Матрена уже скрылась в своем дворе. Никогда не думала, что бабки, в своих длинных юбках, могут так быстро бегать! Вечером к нам пришла тетка Салмонида и рассказала маме, что бабку Матрену, недалеко от нашего дома, искусали осы прямо на дороге. – «Да, слава Богу несколько штук всего куснули. Успела заскочить в сенки свои. Кофтейка то с рукавом хошь была, да душегреечка еще, да платок округ головы, вот и спаслась. Откуда налетели то непонятно…» Я, навострив уши и затаив дыхание, слушала о чем там мама с теткой Салмонидой договариваются. Мама: «Надо Ивана-пасечника позвать к нам. Где-то поселились, окаянные, боюсь ребятишек поискусают пока дома то нет никого. Они же и не отобьются от них.» – «Иван за реку уехал, говорят. Приедет не ранее трех дней.Ребятишкам то накажи, пущай глядят путем, да не выскакивают во двор то, не осмотревшись. А Иван приедет, он найдет. Он знает, как с ними совладать». На том и порешили. Дядя Ваня-пасечник еще до войны работал на пасеке. Это были колхозные улья, но и себе он тоже изладил несколько штук. Мед колхоз сдавал в госпромхоз. Но в доме дяди Вани мед всегда был с запасом. Если зимой кто-то уж люто заболеет, то бежали к дядьке Ивану. Летом улья он перевозил за реку, там же, чаще всего, проживал сам. День работал на пасеке, вечерами ловил рыбу в реке, косил сено по опушкам да полянкам в лесу, для своей коровки. Осенью, после медосбора, перевозил улья в омшаник – избушку в земле, чтобы зимой пчелы не перемерзли. А чтобы не было мора, подкармливал их зимой сладким сахарным раствором. На войну дядька Иван ушел в первый призыв, летом сорок первого года, а уже в конце весны сорок второго пришел инвалидом, без одной ноги. За зиму много пчелиного мора случилось. Сахара не было, а мед выкачали и сдали. Оставили мало пчелкам на пропитание. Но в эту же весну дядька Иван вывез оставшиеся улья за реку и вновь стал разводить пчел на пасеке. Я знала, что пасечник обкурит ос, как своих пчелок, они его и не тронут, а он их соберет и унесет за реку, подальше от домов и покосов. Мне все же хотелось увидеть как осы возвращаются домой. По одиночке или всем роем? В прошлый раз, когда они увязались за бабкой Матреной, я так и не увидела их возвращения в свой чулпан. Да и возвращаются ли они назад? Может где-то находят новое жилище? Тогда верно не весь рой улетает? Так я думала, рассуждала. А еще мне опять хотелось обмануть ос. Так страшно и так интересно! Только надо внимательно посмотреть, чтобы на дороге никого не было. На следующий день я опять оделась, как вчера, открыла настежь калитку, посмотрела на улицу. Жара. Тишина. Никого. Только затолкала прутик в продушину, как истошно заорали наши куры. Или чья-то кошка к цыпляткам метит попасть в засадку или коршун кружит… Кинулась к стайкам, смотреть. Никого. И куры успокоились. Подошла к продушине и провернула прутик. Услышав гул, кинулась бежать… А… а… а… а… калитка оказалась закрыта на щеколду! Пока я отодвигала заложку, осы меня догнали! Я почувствовала разом боль в руке, щеке, ноге. Я закричала и кинулась в соседскую калитку. Как хорошо, что она была открыта! Я пулей влетела на крыльцо тетки Салмониды, почувствовав еще укусы в голову, плечо и ногу. Было жутко больно и слезы сами текли ручьем из моих глаз! Тетка положила мне на укушенные места тряпочки, смоченные в холодной, колодезной воде. Стало полегше, но очень быстро распухало лицо, рука, нога. Кости стали ныть и голова заболела. Меня стало подташнивать, а перед глазами плавали какие-то розоватые круги. Тетка положила меня на кровать, заставила выпить стакан молока и прикрыла пикейным покрывальцем. Проснулась я вечером. Встала и подошла к зеркалу. Там на меня смотрело какое-то чудовище, почти без глаз и синеватым оттеком лица. О, Господи!!! Но надо идти домой. Мама пожалеет, может быть, чем-то намажет, чтобы стало легче. И тут я вспомнила, что не убрала свой прутик… Я поняла, что мама уже дома и ей, глядя на прутик, торчащий из продушины, совсем не трудно догадаться почему осы искусали вчера бабку Матрену, сегодня – меня, а самое главное – кто их это заставил сделать! Я поняла, что ожидать от мамы ласки и жалости мне совсем не стоит. Надо опасаться как бы еще и не добавили по заднему месту. Домой идти расхотелось. Тетка Салмонида доила корову. Мама, наверное, тоже доит Зорьку. Я тихой мышкой выскользнула из дома тетки, перелезла через забор за баней, огляделась, прислушалась. Мама доила Зорьку за сараем и разговаривала с ней: «Смотри-ка, чего это наша варначка выдумала! Ос злить и на людей напускать! Вот явится, получит у меня! Будет знать, как осами людей травить!» Я тихо юркнула за дверь, быстро сбросила мамину кофтенку, платок и шмыгнула на печку. Там лежали тюфячок и старенькое покрывальце. Закрывшись с головой покрывалом, я притаилась. Мама зашла в дом. Поставила подойник с молоком на стол и сказала: «Ну, доченька, спускайся – ка давай с печки то. Расскажи маме, чем сегодня помогала мне по дому, по хозяйству… Теленка не загнала, хорошо тетка Салмонида со своим прихватила, а то бы и без молока ужинать пришлось. И грядки сухие. Давай, давай, рассказывай о своих делах.» Мне стало ужасно стыдно и слезы сами вновь потекли по моему опухшему лицу. Мама подошла к лежанке, протянула руки: «Иди сюда!» Я обняла маму за шею, она посадила меня на колени и гладила по голове и щеке своей рукой. Я почувствовала шершавые, но такие теплые руки мамы. Они легко и ласково скользили меня по волосам. В носу у меня защекотало и из глаз тихо полились слезы. «Эх, ты, глупышка! Сама себе больку нашла, да еще бабке Матрене досталось от твоих проказ. Давай посмотрим, где тебя покусали они»… Мама намазала мне лицо, руки и ноги чем-то жирным – то ли сметаной, то ли жиром, дала кусок хлеба и кружку теплого парного молока. – «Ешь, пей и спать. Завтра рано подниму, огород поливать, полоть. Работы на весь день. Некогда будет пакостить и себе и людям». И хотя у меня все тело болело, я была счастлива! Мама не наругала меня, а пожалела. Я поняла, что жизнь у ос, мух, пчел и вообще у всех – своя и лезть к ним не надо. А вот маме помогать я обязательно должна больше. Мамочка у меня самая добрая и самая лучшая на всем белом свете! С тем и заснула.

5. «Троица»

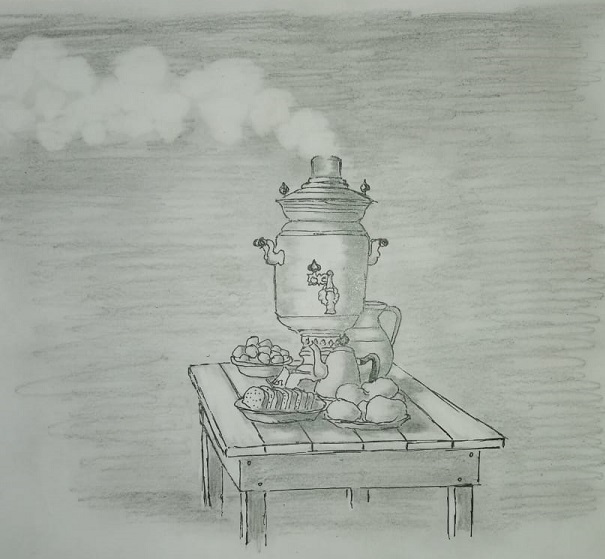

Возможно, многие из вас знают, что летом, когда на березах молодые листочки, празднуется церковный праздник – Троица (День Святой Троицы). Этот праздник – символ единства Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа. Троица приходится на пятидесятый день после Пасхи и имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования. До войны, в этот день, проходили народные гуляния. Праздник Троицы на деревне соблюдали: в этот день не работали и не занимались тяжелым физическим трудом в домашнем хозяйстве. Хотя в советское время церковные праздники не поощрялись, но Пасха и Троица всегда выпадают на воскресенье, выходной день, поэтому никаких «гонений» не было, все спокойно встречались, гуляли и отдыхали в эти праздничные дни. Накануне Троицы, в субботу, многие шли на кладбище и в Храм, чтобы поминать своих усопших родных. В домах и во дворах наводили уборку и чисто вымытые полы застилали свежескошенной травой, а дом внутри украшали ветками березы, букетами полевых цветов. В каждом доме пекли вкусные пироги, приглашали в гости родственников и друзей. В Троицу, после праздничного обеда, шли на реку, в лес, на природу, где пели песни, устраивали игры для взрослых и детей. Во время войны было не до гуляний и празднований. Хотя в домах, как положено, прибирались, а утром молились. Молились в своем доме перед образами за здоровье и возвращение родных с фронта, молились за хорошую летнюю погоду для богатого урожая, за скорое окончание войны. А потом шли на работу. Воскресенье уже не было выходным днем. Да и вообще выходных дней не было. Накануне Троицы я, Фенька и Варька, решили сбегать на речку, чтобы по дороге, на лугу, нарвать цветов и искупаться, если вода будет теплая. Мама еще не разрешала купаться и говорила, что рано, хотя погода была хорошая, даже жаркая. Решили встретиться у меня утром. Варька и Фенька прибежали, как и договорились, когда мамы наши ушли на работу. Мы, дружной ватагой, помчались на речку. По дороге подхватили Стешку и Маньку-конопушку. Букеты решили нарвать, когда пойдем домой, а то привянут на солнце. Вода была холодная. Визжа, брызгая друг друга, мы все же залезли в речку. Вылезли из нее только тогда, когда тело покрылось мелкими пупурышками, губы стали бледно-синими, а зубы сами по себе стали громко стучать. Набегавшись по берегу, чтобы согреться, пошли к дому, собирая фиолетовые васильки и желтые цветочки, которые мы звали «куриная слепота». Совсем не хотелось расходиться и я сказала подружкам: «А давайте праздновать Троицу!» Фенька оживилась: «А как?» – «Давайте сварим чай в самоваре, накроем стол в ограде и будем пить чай и петь песни» – «Давайте принесем из дома поесть, что мамка оставила, на наш общий стол» Так и сделали. Подружки сбегали домой и принесли нехитрые угощения. На столе была картошка вареная, запеченная да черемша соленая. Варька принесла краюшку черного хлеба, а я налила в глиняную крынку молока, достала из погреба чашечку творога. Зорька у нас доилась, молоко было. Вынесли из сеней старый стол, разложили угощение. В наш ведерный самовар, который поставили прямо на землю в ограде, налили воды. Стешка нащипала смоляных лучинок. В трубу самовара заложили щепки, берестяную кору, которую отодрали от больших поленьев под навесом, подожгли лучину и опустили в трубу на сухие щепочки. Из трубы повалил дым. Наш самовар начал варить. Заварки, конечно, не было никакой. Нарвали молоденькие листочки смородины у нас в огороде, положили в большую алюминиевую кружку. Самовар быстро закипел. Залили листики смородины, закрыли чашкой, чтобы настоялись. Но вот как-то не интересно и совсем не празднично просто сидеть в ограде, смотреть на огород и скотный двор. Тут мне в голову пришла гениальная мысль: «А давайте поставим стол с самоваром на крышу наших сеней, она дощатая и почти плоская. Зато как все кругом видно! И деревню видно, и кто по дороге идет видно, луг, речку и лес за рекой тоже видно. Красота!» Идея понравилась всем, сомневалась одна Варька. Боялась, что по лестнице мы не поднимем стол и самовар. Но мы дружно взялись за дело. Я и Фенька залезли по лестнице вверх на несколько ступенек и стали тянуть край стола на себя, а Стешка и Манька толкали снизу. Варька поддерживала сбоку. Мы, как муравьи, облепили стол. Медленно, пыхтя и кряхтя, затянули стол на крышу. Хорошо, что стол был совсем не большой и сколоченный из тонких досок, на которые летом раскладывали в сенях травы для просушки. Следующим этапом был самовар. Решили, что надо кипяток отлить в чугунок, а то уж очень тяжел самовар. К самовару, за ручки, привязали веревки, которые весели в сарае. Тянули на крышу втроем, а двое внизу поднимали и держали, пока доставали руки. Самовар раскачивался из стороны в сторону, но мы все же удержали его, и подхватив за показавшиеся ручки, затянули на крышу. Довольные и уставшие, мы подняли еще две табуретки и скамейку. Я принесла праздничную скатерку, которая лежала у нас в шкафу. Мы накрыли стол и чинно уселись вокруг. День был солнечный, теплый, но на крышу сеней уже не падали его лучи, а легкий ветерок хорошо обдувал наши разгоряченные лица и тела. Мы стали трапезничать и обсуждать деревенские новости. Быстро уничтожили скромное наше угощение. Налили в блюдца смородиновый чай и на вытянутой руке швыркали его, жалея, что нет у нас ни сахара, ни конфетки. О сладостях уже давным-давно забыли. Даже мед, который мамы берегли с осени для лечения простуды зимой, закончился. Ну, а что за праздник без песен? Я мигом слетала за отцовской балалайкой. Часто, когда дома никого не было, я перебирала струны, пытаясь подобрать мелодии к песням, частушкам, которые знала наизусть. Стараясь попадать в такт, я затренькала на балалайке. Мы пели хорошо нам знакомые песни, которые раньше, на празднике, пели наши мамы. Мы спели про дуб, который все не может сойтись с березой и про морячка, который пришел на побывку и запели «Ивушку»: «…ивушка зеленая, над рекой склоненная, ты скажи, скажи не тая, где любовь моя…» В самом конце песни мы услыхали громкий крик нашей соседки тетки Салмониды: «Господи, чё же это делается то? Вы поглядите, люди добрые, куды эти мокрохвостки залезли! Да как вы туда затащились то…Ох, варначки, все расскажу матерям то! Ишь чё наделали…Это же надо такое придумать… Это все ты, белобрысая, ты подстрекалка!» Это она про меня. Фенька хотела как-то успокоить тетку: «Седня, тетка Салмонида, праздник. Чё ругаешься? Чай пьем, песни поем» «Я вам сейчас покажу такой праздник, вся задница гореть будет!» – с этими словами тетка сорвала, прихватив фартуком, несколько веток молодой крапивы, растущей возле забора, и направилась в наш двор. Тетка, конечно, сама бы на крышу не залезла – старая уже, да и толстая, а вот если позовет сына Федьку, которому восемнадцатый год уже, то он нас, как котят, мигом сбросит с крыши. Мы, молча и быстро-быстро, скатились по лестнице на землю, рванули, через огород и покос, на речку. Там мы долго ругали тетку за то, что испортила нам такой хороший праздник. Вечером, когда уже прошло стадо, я потихоньку кралась домой… Стола и самовара на крыше сеней не было. Наверное, все Федька снял. Тенью проскользнула из огорода во двор, откуда было хорошо слышно, как тетка Салмонида, смеясь, со всеми подробностями, рассказывает маме и тетке Елене о нашем праздновании: «Так самоё то непонятное, как они не обварились самовар то с кипятком затаскивая? Это все твоя Любка. Она всех подбила праздник отмечать, песни петь на крыше, а эти клуши и рады!» Я не выдержала: «Я никого не заставляла. Все сами захотели…» Мама оглянулась и строгим голосом скомандовала: «Ну-ка бегом домой. Потом поговорим» Но я видела, что глаза у мамы смеются, и она совсем даже не сердится на меня. Я шмыгнула мимо них в дом, получив по дороге легкий шлепок по мягкому месту от мамы. Но это было и не больно, и не обидно. Выпив кружку теплого молока, стоящую на столе, я залезла на печку. На речке я сегодня маленько обгорела на солнце. Спина и руки покраснели, тело поднывало, но лежать мне было уютно и спокойно. Я думала: «А все же хорошо мы сегодня праздник встретили с девчонками. У Варьки голосочек то такой тоненький, но высокий – красиво поет…А Фенька громко орет, но тоже поет правильно… А и правда, как мы горячей водой не обожглись? Наверное, потому, что отлили в чугунок, а бы точно обварились… А на речке вода к вечеру совсем теплая-теплая и песок тоже… Завтра надо найти в сарае отцовскую мазанку[2] и можно ее поставить в речку. Пока купаемся, может гальянчики заплывут, а может даже чебачки[3], изжарим их на костре, продев на прутик, и поедим… Только чем ее, мазанку, обмазать то – муки нет. Может попробовать картошки набросать… А если червяков накопать в нее?.. Так они же уплывут, даже глазом моргнуть не успеем… Ладно, придумаю завтра чё-нибудь…Может девчонки чего сообразят… Глаза мои слипались, а из ограды доносились голоса мамы и соседок. Тетка повторяла свой рассказ уже для тетки Фроси, матери Варьки. Они смеялись. И я, перед тем как уснуть, услыхала, как грустно сказала тетка Елена: «Ну, ладно, хоть девки попраздновали Троицу и песни попели, а мы-то уж когда праздника дождемся…» И они все, как одна, горестно вздохнули.

6. «Чего изволите?»

Начало осени выдалось теплым. Дни стояли солнечные, но уже проблескивала желтизна на кустах и березах. Еще не совсем заметная, закрытая зеленью листьев, она уже предвещающая скорую осень, с ее дождями, инеем, заморозками, с последними работами в полях и на домашних огородах. Прошли уже все три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый. Мы, ребятишки всей деревни, с нетерпением ждали, когда придет первый, Медовый Спас. На Медовый Спас дядька Иван, пасечник, угощал нас кусочками восковых сот, в которых еще оставалось немного меда. Соты жевали старательно и долго, стараясь растянуть это сладкое удовольствие. Съедали все. Казалось, что в мире нет ничего вкуснее этого угощения. Конфет и сахара не было уже давно. А кто родился в самом начале войны, так вообще даже и не знали что это такое. Ореховый спас в деревне называли «хлебный». До его начала необходимо было убрать с полей хлеба – пшеницу, рожь. Уже шла уборка моркови, репы, брюквы, а за ними придет пора уборки картошки – второго хлеба, как ее все называли. Позже всех с полей убирали капусту. На уборку хлебов и овощей в колхоз отправили молодых призывников, которые проходили краткосрочное обучение в городе, перед отправкой на фронт. На полях работали все, кто мог. В деревне весь день были только старухи да ребятня. Мы тоже, всем классом, ходили на уборку морковки и репы. Через несколько дней начнется копка картошки и председатель колхоза уже выделил картофельное поле для нас, школьников. На занятия мы пойдем только после того, как выкопаем и сдадим картошку с нашего поля. А сегодня, в жаркий день, пока еще не началась уборка картошки, мы убежали на речку. Хотелось еще поваляться на теплом песочке, побродить в реке возле берега, да еще раз – два искупнуться. Трясясь от прохладного ветерка и воды, забегали с разбегу в воду и ныряли. Визжали что есть мочи, но прыгали в воде и играли в «баба сеяла горох». В воде, стоя по пояс, все брались за руки и подпрыгивая выкрикивали: «Баба сеяла горох и устав, сказала ОХ!» На слове «ох» надо всем нырнуть под воду с головой. Кто дольше просидит, тот выиграл у всех. Тот – победитель! Конечно, столько как летом не поплаваешь, водичка то холодна уже, но все же было так приятно плескаться, зная, что скоро этого удовольствия уже не будет. Осень на пороге. Бабки смотрели на небо: не тронулись ли журавлиные стаи? Сверяли народные приметы, кто какие знал, и старались угадать какая будет зима. Они были уверены, что если до Успения журавли начнут свой отлет, то жди зиму раннюю, суровую, а Покров будет уже морозный. Все хотели, чтобы зима была с небольшими морозами, чтобы меньше дров истопить да и скотине можно меньше корма давать. Да и одежки особо на лютую зиму уже не было, износилась. А еще, чтобы зима была снежной. Чтобы поля и огороды хорошо укрыло толстым снегом, для весенней сырости, да для будущего урожая. Но в Сибири редкая зима бывает именно такой. Обычно она крепко морозная. Возвращаясь с речки мы увидели, что возле наших ворот стоит какой то военный грузовик. В кабине никого не было. Кузов его был закрыт грязно-зеленой тканью и поэтому разглядеть, что же в нем лежит, нам не удалось. Подружки с любопытством уставились на меня. «Кто к вам приехал, а?» – спросила Фенька. – «Откуда я знаю…, мама ничего не говорила. Пойду, посмотрю. Я быстро. Ждите здесь…» – сказала я девчонкам, показав на скамейку возле наших ворот, и рванула домой. Зайдя в сени, я подошла к двери в избу и прислушалась. Дверь была толстая, зимняя, но я все же различила женские и мужские голоса. Сердце прямо подпрыгнуло в груди – тятька[4] вернулся!!! Я быстро дернула ручку двери, переступила порог. На кухне мама наливала в кружки чай из самовара, а за нашим столом сидели незнакомая женщина и двое мужчин. Все были в военной форме. Вечером мама рассказала мне, что они приезжали в колхоз за медом и овощами, по специальному распоряжению для воинской части, которая стояла в городе. К нам их, с мамой, отправил председатель, чтобы попили чаю, подкрепились перед отъездом. Продукты – пайки у них были свои. Женщина мне показалась очень красивой. Светлые волосы волной уложены в бок, брови черные, а губы яркие, словно малина. Позже я узнала, что для яркости губ, женщины красят их специальной краской – помадой. На столе лежал хлеб, нарезанный крупными кусками, стояли открытые консервы, огурцы, лук, помидоры, крынка с молоком. А еще на столе кучкой лежали кусочки наколотого сахара и конфеты в ярких бумажках. Я остановилась в дверях как вкопанная. Женщина посмотрела на меня своими изумрудными глазами и спросила маму: «Это ваша девочка?» Мама ответила: «Моя. Что встала, проходи, поздоровайся». Я тихо выдавила из себя: «Здрасьте!», но с места не сдвинулась. «Какая беленькая! Давно не видела таких белых волос» – изумленно сказала женщина. «Так беленькая родилась, а за лето на солнце совсем волосенки повыгорали. Весь день на улице, да на речке, вот и стали, как бумага белая» – сказала мама, подавая ей чай. Женщина мило улыбнулась и, глядя на меня, спросила: «Чего изволите?» «Чё это она спрашивает? Чё вообще хочет от меня? Какие изволите? Чё это такое – изволите?» – растеряно думала я, глядя в упор на женщину. Я молчала. Она опять улыбнулась: «Ну, говори же. Чего изволите, красавица?» Я надулась, совсем не понимая, о чем она меня второй раз спрашивает, но молчать уже было неудобно. Еще подумает, что я глухая или немая. И я громко, чтобы знали и слышали все, сказала: «А нет у нас никакого «изволите». У нас ничего нет!» Раздался громкий хохот. Смеялись все. Мама тоже смеялась, вытирая фартуком глаза от набежавших от смеха слез. Женщина, еще смеясь, спросила меня: «А зовут то тебя как?» Я не поняла, почему они все смеются надо мной, но так же громко, не сбавляя тона, ответила: «Люба» – «Вот, Любочка, выбирай угощение. Что ты хочешь?» – сказала женщина и рукой показала на стол. Я онемела от неожиданности и тихо-тихо прошептала: «А конфетки можно?» – «Можно, Любочка, можно!» – сказала женщина. Она взяла со стола горсть конфет и протянула мне. Я подставила свои две ладошки. Позабыв сказать спасибо, я ринулась бегом за дверь. «А спасибо где?» – крикнула мама мне вдогонку. В сенях я остановилась, положила конфетки на столик и посчитала их. Их было шесть. А нас пятеро. Значит одна конфетка лишняя. Я выбрала самую яркую конфету и засунула ее в деревянный шкафчик, висевший в углу сеней. На завтра. Остальные положила в свой кармашек платьица, открыла дверь в дом, прокричала: «Спасибо!» и бегом выскочила на улицу. Девчонки сидели на лавочке. Когда я вытащила конфеты, то глаза у всех стали круглые и большие. Фенька, не веря, спросила: «Это чё, конфетки?» – «Вот, угостили. И сейчас мы их поделим. Они разные все, а мы сделаем так: я зажимаю в кулаке конфету, а Варька, отвернется, и будет говорить кому ее отдать. Кому уже какая попадется, ту и съест». Девчонки радостно закивали головами. Быстро разделили конфетки. Сели в ряд на скамейку и каждая стала разворачивать свою, обнюхивая ее. Жевать конфетку было нельзя – она быстро кончится, поэтому мы, затолкав конфетки в рот, тихо их рассасывали, мечтая о том, чтобы она подольше не таяла и молча рассматривали бумажки от своей конфеты. Но как бы нам не хотелось растянуть это волшебное, сладкое время, оно все равно быстро закончилось. Тогда мы, по очереди, стали рассказывать, какого вкуса была конфета, чем она пахла, и рассматривать картинки от всех пяти конфет. Каждая решила сохранить свою конфетную обертку и, когда закончится война, купить таких конфеток много-много, есть их каждый день и сколько захочешь! Конечно, я молчала, что у меня есть еще одна конфета. Я думала: «Ведь я же не виновата, что их было шесть. И как бы мы стали делить одну? Еще бы и переругались. Нет, я сделала правильно. Я с подружками поделилась. Все честно!» Военные давно уже вышли из нашего дома и уехали на своем грузовике. На прощанье женщина помахала из кабины нам рукой и сказала: «Расти большая, белянка! Учись хорошо!» И улыбнулась. Наверное, вспомнила как я их насмешила. Девчонкам я не стала ничего рассказывать. Просто решила их научить задавать вопрос «по-городскому» и сказала: «А вот в городе, если надо спросить чё ты хочешь, то надо говорить – чего изволите?» Стешка удивленно посмотрела на меня: «А ты откуда знаешь, чё и как в городе спрашивают?» Манька хмыкнула: «Да, ну…» Я гордо ответила: «Меня эта красивая тетя научила, которая чай у нас пила» Девчонки с восхищением посмотрели на меня. – «Давайте тоже так будем говорить. Ладно? По-городскому» Все согласно закивали головами. Но такой «городской вопрос» не прижился в наших разговорах и мы, по-прежнему, просто и коротко спрашивали: «Чё надо?» Вечером, перед сном, я посмотрела на свою конфету. Она была на месте. Есть я ее не стала, хоть мне очень этого хотелось. Я решила оставить ее на завтра. Чтобы завтра, как и сегодня, стало очень хорошим денем. Ведь у меня есть еще целая конфета!

7. «Молния»

Это был обычный летний день. Больше всего у меня осталось воспоминаний именно о лете. Лето тысяча девятьсот сорок первого года, сорок второго, третьего, четвертого и конечно, победного сорок пятого года. Осенью много домашней работы, да и колхозу школьники должны были помогать на уборке. Осенью много надо успеть, там совсем не до игр на улице. Надо и за грибами-ягодами сходить. Чем больше наберешь, тем вкуснее зимой поешь. Сахара не было, поэтому ягоду вялили, сушили, а зимой, перед едой, заливали кипятком. Все какая – то еда и полезное питье. Про зиму и говорить нечего. Одежда была плохая, старая, потрепанная. Кто-то донашивал за старшими братьями и сестрами. У кого было что донашивать. Многие повырастали из зимней одежды, а другую взять было негде. В сильный мороз на улицу не выйдешь. Выскочишь ненадолго побегать с подружками по снегу, на санках прокатиться с горки за деревней и вновь бегом домой. Мороз шутить не любит. Мама тоже ругается. Боится, что простыну, а лечить чем? Бывало, приходили в деревню «меняльщицы» из города. Зимой приходили очень редко, кому уж совсем было невмоготу. Шли пешком по двадцать, тридцать километров и больше. Шли по деревням, меняя свою одежду, оставшуюся от детей или мужей, на картошку, молоко, яйца. С хлебом и в деревне было плохо. Особенно весной, когда осенние запасы заканчивались, хлеб стряпали вперемешку с картошечными очисткам, а дождавшись молодой крапивы, добавляли и ее. На улице, срывая с кусточков, мы ели молоденькие листики крапивы, а еще раньше – молоденькие, чуть пушистые цветочки вербы. Они немного сладковатые, когда их рассасываешь… Летом мы были более свободными, хотя дел в домашнем хозяйстве у всех и летом хватало. Но дни были длинные, солнце жаркое, из одежды – одно ситцевое платьишко, и нам хотелось, чтобы оно, лето, длилось долго-долго… Днем, как обычно в полуденную жару, я с подружками умчалась на речку. Не знаю почему, но на речке время бежит очень быстро. Вот, кажется, что совсем мы недавно пришли, а солнышко уже клонится к закату. Хотя и рано еще, но надо идти искать и загонять своего теленка, поливать грядки в огороде, нарвать еще травы курам. А еще на речке ужасно хочется есть. Хотя есть нам хотелось вообще всегда. В тот день мы так же купались, играли в воде и на берегу, загорали, ловили кузнечиков, чтобы рассмотреть их длинные ноги, и даже не заметили, как на небе появились темные тучи. Увидели их тогда, когда они уже закрыли солнце и послышались раскаты грома. Ох, ты, мамочка, надо бегом домой! Гроза! Когда наша дружная ватага забегали в проулок, который вел на нашу улицу, все кругом уже грохотало, сверкали молнии и ливнем хлынул дождь. Вмиг все наши тоненькие платьишки промокли насквозь и прилипли к телу. Вдруг я почувствовала резкую боль в ноге. Видимо наступила на острый угол камня, который лежал на дороге. Подружки уже выбежали из проулка на улицу, и я кинулась догонять, стараясь бежать быстрее. Только я повернула за угол забора, как услыхала какой-то непонятный треск, меня что-то подкинуло, и земля перевернулась. Очнулась я на земле. Девчонки столпились возле меня. Дождь лил, как из ведра. Все были мокрые, даже с волос стекала вода. Я смотрела на Феньку. Она тянула меня за руку и широко открывала рот, видимо что-то кричала. В ушах стоял какой-то гул и звон одновременно. Но это был не гул дождя. Я ничего не слышала! Гудело внутри, в голове. Фенька сильно потянула меня, я поднялась и мы пошли. Идти мне было не больно, но ноги тяжело отрывались от земли. Мы зашли домой к Феньке. Они жили ближе к проулку. Она что-то говорила, а я трясла головой, но ни одного слова не услыхала. Я громко крикнула Феньке: «Я тебя не слышу!» У нее округлились глаза. Она молча посмотрела на меня, потом убежала за дощатую перегородку в другую комнату. Вышла она оттуда уже в стареньком сухом платье, а мне протянула свою теплую кофту с длинными рукавами. Я сняла свое мокрое платье, надела Фенину кофточку. Сразу стало тепло. Но голова была непонятно тяжелой, давило на лоб, виски и глаза. Подружка принесла мне лоскутное одеяло и показала на кровать. Я легла и закрыла глаза. Гул в голове не проходил. Фенька толкнула меня, я увидела, что она принесла мне кружку молока. Есть почему то, совсем не хотелось. Но я все же выпила молоко и вновь закрыла глаза. Гул в голове стал чуть тише, и я провалилась в эту монотонно гудящезвенящую темень. Когда я открыла глаза, то увидела в окно, что дождя нет, и светит закатное солнышко. Я вышла на крыльцо. Фенька тянула их телка за веревку на шее, пытаясь затащить его в стайку. Телок сопротивлялся, а Фенька, подражая матери, уговаривала его: «Иди, Буяша, скоро Марта придет, молочка принесет. Мама подоит и нам будет и тебе будет…» Мартой звали корову, потому, что родилась в марте. Были в стаде и Майки и Яна и Январь, и Февраль, а так же – Зорьки, Ночки, Дочки. Я подтолкнула Буяшу сзади, и он забежал в сарай. Закрывая дверь, Фенька спросила: «Голова болит? Ты меня слышишь?» Я слышала Феньку, как через заткнутые чем-то уши. Но слышала. Я сказала: «Слышу. Плохо только». Фенька обрадовалась и тут же затрещала: «Так тебя же чуть молнией не убило! Только ты за угол забежала, она и ударила туда, где ты только пробежала. Тетка Устинья видела со своего крыльца, как ты упала. Она выскочила за ограду, а мы уже пошли с тобой. Она перекрестилась и тоже домой зашла. «А где мое платье?» – спросила я. «Вон, висят, почти высохли». Фенька махнула рукой. Я увидела наши платья, висевшие на веревке, возле бани на солнышке. Платья были почти сухие. Я быстро натянула свое и сказала подружке: «Давай мамам не будем говорить, а то не станут на речку пускать, забоятся, что опять в грозу попадем». Фенька почесала нос, подумала, только потом ответила: «Мы не скажем, тетка Устинья все равно расскажет. Или кто-нибудь. Она уже разнесла по деревне. Я сама слыхала, как она бабке Фекле кричала, что грозой чуть Любку Грунину не убило. Лучше сами скажем. Все же хорошо. Не убило же… И вашего телка я загнала, он вместе с нашим ходил. Он то у вас смирный, не то, что наш ирод…» Но маме ничего рассказывать не пришлось. Пока она шла домой, ей уже рассказали, как молния возле меня шандарахнула, но, слава Богу, не убила. Мама очень испугалась. Она с ног до головы осмотрела меня, все гладила меня по голове и спрашивала, что у меня болит. Но я сказала, что ничего не болит, да и молния ударила далеко от меня. Это тетки Устинье показалось, что рядом совсем. Голова болеть перестала, а вот слышала я еще плохо, как бы издалека. Но про это я промолчала, боясь, что мама запретит идти завтра на речку. А на вопрос мамы: «Доча, ты, что плохо слышишь?» – я сказала, что вода в уши попала, но из одного уже вытекла, да и из другого тоже сама выльется. Это обычное явление. Вечером мама подоила Зорьку и сказала мне: «Сбегай к тетке Елене, возьми у нее ножницы большие, стемнеет, надо курям по одному крылу обрезать, а то летать стали через заплот, в огород попадут, перероют все». Я вприпрыжку поскакала по улице, напевая в такт прыжкам: «Ножницы, ножницы, ножницы, ножницы…» Вдруг запнулась и упала рядом с калиткой тетки Елены. Упала прямо коленками на землю. Больно… Правую коленку ободрала о камень до крови. Сдерживая слезы, поплевала на коленку, вытерла краем платья. Защипало. Еще раз поплевала, размазала по коленке рукой и, прихрамывая, поплелась во двор к соседям. Тетки Елены не было видно. Зашла в избу. Нет. Где же она? Вышла в ограду и закричала: «Тетка Елена, ты дома? Ты где?» Тетка вышла из огорода: «Чего орешь, как оглашенная?» Она ведь тоже не знала, что я плохо слышу. – «Мама велела у тебя попросить долото[5]!» – «Зачем Груне долото?» – удивилась тетка. – «Не знаю – ответила я, – она мне не говорила» – «Ладно, пойду в сарай, поищу. Чего она делать то им хочет? – удивленно проговорила тетка Елена и ушла в сарай. Вышла она быстро и подала мне какой-то инструмент с деревянной ручкой. – «Вот, неси, раз Груне надо» Я взяла долото и пошла домой, но у меня промелькнула та же мысль, что и у тетки Елены: «А зачем маме вот это? Что им делать то?» Коленка уже почти не болела. На улице, после грозы, было особенно чисто и свежо. Лужи почти все успели впитаться в сухую землю. Настроение у меня было хорошее, потому, что все обошлось и мама не запретила мне завтра идти на речку. Я вновь запрыгала по дороге: «Долото, долото, долото, долото…Я упала, не забыла, долото, долото…» Так, напевая, я допрыгала до дома. Мама внимательно и удивленно посмотрела на меня, когда я протянула ей долото. «Я, тебя, зачем отправляла к тетке Елене?» – спросила она Я громко и уверенно ответила: «За долотом!» – «Зачем мне долото? Я тебя за ножницами отправляла! За большими ножницами! Курям крылья резать. Ты что, забыла? Ты мне врешь, наверное, что ничего у тебя не болит. Вот ведь, совсем позабыла зачем пошла… Что-то, доча, с тобой неладное творится после грозы. Давай – ка в избу. Поешь и спать. Хватит на сегодня. А завтра из дома ни ногой. И никакой речки!» Укладываясь спать, я все же вспомнила, как я пела про ножницы, но никак не могла понять, почему я забыла, что их надо попросить? Почему придумала какое – то долото? Может, правда, из-за молнии? А может, потому, что на дороге упала, когда коленку поцарапала? Утром я стала слышать чуть лучше, но еще не так хорошо, как обычно. Мама на речку идти запретила мы: я, Феня и Варька, строили шалаш на нашем покосе, за огородами. Шалаш построили из веток ивняка и травы, которые росли здесь же, на покосе. Потом лежали на траве, в этом маленьком шалашике, и рассказывали разные страшные истории. В шалаше было душно, но вкусно пахло свежей травой, а через ветки проглядывало чисто голубое небо. На покосе стрекотали кузнечики, жужжали пчелы, собирая пыльцу, с речки тянуло прохладным ветерком. Было хорошо и спокойно. И мне, на миг, показалось, что нет никакой войны. Что мама в избе стряпает вкусный белый хлеб с хрустящей корочкой, а скоро с покоса придет тятя. Уставший, но довольный, он умоется во дворе и скажет: «Собирай на стол, Груня, пора вечерять».

8. «Сглаз»