Л. С. Клейн Другая сторона светила: Необычная любовь выдающихся людей. Российское созвездие

Макет обложки Майи Плясецкой.Введение

Другая сторона Луны

Другую сторону Луны люди не видели до второй половины XX века. «Темную сторону Луны» люди не слышали до появления «Пинк Флойд». Название этой знаменитой рок-группы для англичан звучит с намеком на голубизну — ведь в том значении, в котором в машем молодежном жаргоне употребляется слово «голубой», европейцы говорят «розовый», по-английски «пинк». Луна издавна связана с однополой любовью. Покровительницей ее считали музу Уранию, богиню лунного света. Поэтому гомосексуалов в XIX веке называли уранистами, ураниями или урнингами. «Люди лунного света» — так называл их русский философ Василий Розанов. Известный социолог сексуальной жизни И. С. Кон озаглавил свою книгу о гомосексуальности «Лунный свет на заре» — он имеет в виду, что сейчас эти люди перестали таиться и стали выходить на солнечный свет, но этот процесс лишь в самом начале. «Аутинг» (outing) называется этот процесс открытого заявления о своей гомосексуальности, выход гомосексуалов в открытую на публику. От английского «аут» (out) — выход, вовне, наружу. Знаменитых представителей этого сонма призывают «выйти из своей каморки», «выйти из чулана», выйти из своего укрытия» (to come out of the closet), чтобы всем стало видно, какие люди «среди нас». Четверть века назад огромную популярность снискала книга Джона Рида Самый лучший в мире маленький мальчик» — автобиография йельского студента-атлета, ведущего тайную жизнь гомосексуала (Reid 1976). Тогда это была одна из первых книг этого рода, книга-сенсация. Но автора никто не знал. Ныне вышла вторая книга этого же автора «Самый лучший в мире маленький мальчик вырос», но уже не под псевдонимом, а под настоящим именем автора. Оказалось, что это самый консервативный из демократов Эндрю Тобиас, автор популярного руководства по инвестициям и личный друг семейства Клинтонов (Tobias 1999; Archer 1999). В 1983 г. титулы Мистер Америка и Мистер Вселенная завоевал культурист Боб Пэрис. Этот изумительно красивый юноша был влюблен в другого культуриста — Рода Джексона, студента журналистики и психологии, работавшего также и моделью. В 1989 г. они объявили в печати, что заключают брак друг с другом (Быть 1992; Bianchi 1994; Rod and Bob 1994) — и живут в браке до сих пор. Один конгрессмен (Барни Фрэнк) также открыто объявил о своей гомосексуальности, добавив, что еще 30 его коллег по Конгрессу втайне придерживаются той же ориентации. Уже после этого признания он трижды переизбирался огромным большинством голосов! Но чаще не сами гомосексуалы выходят на свет, а их выводят «на чистую воду» журналисты, что явно негуманно, нецивилизованно: это интимная сторона жизни человека, и для многих ее открытие означает колоссальные конфликты и неприятности.Сакраментальный список

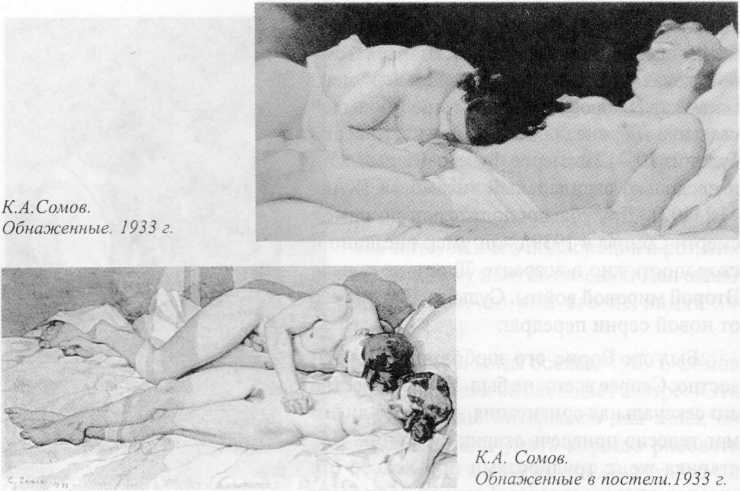

Иное дело, когда речь идет не о живых, современных деятелях, а о крупных исторических личностях прошлого, которых мало кто подозревал в запретных связях. У многих светил, оказывается, была темная сторона жизни. Темная не потому, что сопряжена с темными делами, со злом, низменными инстинктами, хотя ее и считали такой, а потому, что была скрыта от всех. На свету она оказалась вовсе не такой, а наполненной всем, чем обычно наполнена жизнь (см. мою книгу «Другая любовь» — Клейн 2000). Ведь и другая сторона Луны оказалась столь же разнообразной, как и знакомая нам — с игрой света и тени, с такими же «цирками» — следами ударов метеоритов. Именно из-за всеобщего осуждения даже крупные личности тщательно скрывали эту сторону своей жизни от окружающих. Но даже если они сами не очень это скрывали, то впоследствии их биографы смущенно прикрывали эту сторону их жизни, маскировали своих героев, стараясь поддержать миф о полном их соответствии идеальному образу — образу, сформированному наступившей эпохой, своей собственной для биографов. Эти маски прилипли к лицам. С тем большим рвением их, эти маски, срывают теперь разобла чители. Одни со злорадством — вот, мол, каковы ваши хваленые герои, все не без греха, все с червоточинкой. Другие, сами гомосексуальные, находят в этом радость самооправдания: не так уж порочно это пристрастие, если им затронуты столь великие люди и если их так много. В «Содоме и Гоморре» Пруст писал о гомосексуалах: «Им нравится разоблачать тех, кто эту свою принадлежность скрывает, нравится не потому, чтобы им так уж хотелось сделать тем людям гадость, хотя они и этим не брезгуют, а для того, чтобы снять обвинение с себя; они прощупывают извращение, как врач — аппендицит; даже в истории им доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был такой же…» (Пруст 1993а: 30). И в следующем томе Пруст изображает де Шарлю, щеголяющего такими познаниями: «Считайте: при Людовике Четырнадцатом — Мсье (брат короля. — Л. К.), граф де Вермандуа, Мольер, принц Людовик Баденский, Брунсвик, Шароле, Буфлер, великий Конде, герцог де Бриссак…» (Пруст 19936: 260). Длинный перечень исторических личностей этого плана содержится в ряде книг (Moll 1910; Garde 1964; Rowse 1977; Greif 1982; Duberman et al. 1990; Leyland 1991–1993; Расселл 1996; Lariviere 1997; Nash n. d.). Вот наиболее известные личности, целиком отдававшиеся этой любви или, по крайней мере, причастные к ней: Политики и государственные деятели: древнегреческий законодатель Солон, Цицерон, граф Сандерлэнд, президент Франции (1924–1931) Думерг, гонитель коммунистов (и гомосексуалов!) сенатор Маккарти, еще один такой же — многолетний глава ФБР Эдгар Гувер, генеральный секретарь Объединенных Наций Даг Хаммаршельд, а, по последним исследованиям, в какой-то мере и оба самых известных президента США — Вашингтон и Линкольн: у Линкольна была в юности гомосексуальная любовь, Вашингтон был окружен гомосексуальными офицерами и питал гомосексуальные симпатии, которые должен был подавлять (Shively 1989а; 1993). Из российских — с одной стороны, ревнители «самодержавия, православия и народности» — Уваров, возглавлявший министерство просвещения и Победоносцев, глава Священного Синода, с другой — советский нарком Чичерин. Чтобы не миновать и преступных деятелей — гитлеровский глава штурмовиков Рем (убитый вместе со всей верхушкой штурмовых отрядов по приказу Гитлера якобы за гомосексуальность) и сталинский палач Ежов (гомосексуал лет с 15, и этот грех был единственным, которого он, сам арестованный, не отрицал при допросах). Свободолюбы, мятежники и революционеры: античные тираноубийцы Гармодий и Аристогитон, польский революционер Костюшко, основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк («отец турок»), президент Испанской республики, противостоявшей Франко, Мануэль Азана. Виднейшие общественные деятели: основатель Олимпийских игр Пьер де Кубертен (он даже возражал против участия в них женщин), основатель Красного Креста Анри Дюнан, основатель движения бойскаутов (от них наши пионеры) лорд Френсис Баден-Пауэлл. Полководцы и воины: Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ричард Львиное Сердце, Фридрих Прусский, называемый Великим, (всё вдобавок монархи), гохмейстер ордена тамплиеров Жак де Моле и Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнглинген, маршал и принц Конде, маршалы Вандом и Тюренн, принц Евгений Савойский, генералы Китченер и Макдональд (англо-бурская война), генерал Монтгомери (знаменитый «Монти», главнокомандующий англичан во время Второй мировой войны), есть серьезные подозрения и насчет Наполеона (Richardson 1972; Duroc 1983: 309–310). Такие ошеломительные разведчики (или, можно сказать, шпионы), как полковник Лоуренс Аравийский и вся гомосексуальная команда кембриджских шпионов-коммунистов («Гоминтерн»), среди которых самые известные — Филби (единственный среди них не гомосексуальный) и сэр Энтони Блант, хранитель картин королевы. Из крупных мыслителей (философов, культурологов): Сократ, Платон, Антисфен, Аристотель, Диоген, Зенон, Эразм Роттердамский, Фрэнсис Бэкон, Мишель Монтень, Людвиг Витгенштейн, Кьеркегор, Сантаяна, Ролан Барт, Мишель Фуко, Луи Альтюсер, Жак Деррида, из русских — Константин Леонтьев, возможно, Чаадаев. Из ученых: Плутарх, Винкельман («отец искусствоведения и архе ологии»), Александр Гумбольдт, историк Иоганнес фон Мюллер, антрополог Эдвард Вестермарк (историк семейно-брачных отношений), филолог Жорж Дюмезиль, экономист Дж. Мейнард Кейнз, французский историк и философ Ж. -П. Арон (умер от СПИДа), наконец, национальный герой Англии, расшифровавший тайный код вермахта во время Второй мировой войны, изобретатель первого компьютера Алан Тюринг (арестован по обвинению в гомосексуальности, насильственно подвергнут гормонотерапии и покончил с собой в расцвете лет). Известные путешественники: Джеймс Кук, Сесиль Родс (по которому названа Родезия), Стэнли, Бёртон, из русских Пржевальский и Миклухо-Маклай. Художники и скульпторы (Cooper 1986): Леонардо да Винчи (24-х лет был обвинен в сношениях с 17-летним Джакопо Сальтарелли, промышлявшим проституцией, затем в течение 18 лет у него жил его ученик Салаи по прозвищу «Маленький Дьявол», и Леонардо оплачивал его дорогие счета за одежды), Альбрехт Дюрер, Боттичелли, Микельанджело Буонарроти, Бенвенуто Челлини (дважды привлекался к суду за сексуальные эскапады), Караваджо (обвиненный в связи с мальчиком бежал из Мессины), Эжен Делакруа (по крайней мере, не водился с женщинами и признавался, что обожает мужское тело), Жерико, Клод Моне, Демут и одно время Сальваторе Дали (в юности он был любовником Гарсия Лорки), Роден, Пабло Пикассо (был в связи с Кокто), из русских — Сомов и Петров-Водкин. Мастера художественной фотографии: барон фон Глёден, Роберт Мэпплторп («я проделывал всё, что показываю на своих фото» — он показывал и умирание от СПИДа, и умер сам от него). Драматурги: Софокл, Еврипид, Марлоу (у нас по традиции транск рибируется как Марло), Шекспир (хотя его гомосексуальность оспаривается), Мольер, фон Клейст, Бенавенте, Федерико Гарсия Лорка, Теннесси Уильямс, по-видимому, также Бертольд Брехт. Поэты: Вергилий, Катулл, Гораций, Марциал, Ювенал, Абу Новас, Ибн Хазм, Саади, Хафиз, Пьетро Аретино, Томас Грей, Уильям Блейк, Байрон (покинувший Англию ради Греции, где его ждала «греческая любовь» — см. Crompton 1985), Шелли, Теннисон, Грильпарцер, фон Клейст, Бодлер, влюбленные друг в друга Верлен и Рембо (они вместе писали «Сонет о заднем проходе»), Жак д’Адельсвар-Ферзан (неоднократно арестовывался за секс с гимназистами), Суинберн, Редьярд Киплинг, самый значительный поэт Америки Уолт Уитмен, грек Кавафис, лучший современный поэт Англии Уистан Оден, которого Иосиф Бродский (1998: LVII) называл «величайшим умом двадцатого века» и поэтом, который «не имеет себе равных», далее Гарт Крейн, негритянский поэт Каунти Каллен, Габриель д'Аннунцио, Райнер Мария Рильке (Кокто уверял, что у них была связь). Признавался в сексуальном опыте с юношами (в стихах) и Гёте. Но добавлял в шутку, что предпочитает все же девушек: ими можно пользоваться с обеих сторон. В России — поэт-сентименталист Иван Дмитриев (он же министр юстиции Александра I и автор «Сказки о рыбаке и рыбке»), Константин Батюшков (тяготился своей гомосексуальностью, после гибели возлюбленного сошел с ума и 30 лет порывался к его могиле), Иван Мятлев («Как хороши, как свежи были розы»), Михаил Кузмин, Николай Клюев и Сергей Есенин (оба одно время жили вместе и были влюблены друг в друга не только духовно, хотя Есенин несколько раз женился), Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Павел Антокольский, был к этому причастен и поэт-символист Вячеслав Иванов. Под большим подозрением Лермонтов. Писатели: Петроний, Апулей, Мигель де Сервантес (да, тот самый, автор «Дон Кихота», хотя подтверждения слабы), Сирано де Бержерак (настоящий, а не литературный герой Ростана), фон Платен, Суинберн, Бальзак (это доказано у Ларивьера), Гюстав Флобер, Оскар Уайлд, Марсель Пруст, Август Стриндберг, сказочник Ганс Христиан Андерсен («женственность моей натуры и наша любовь останутся загадкой», — писал он юному Эдварду Колину, но видимо, никогда не осуществил телесно свою страсть ни к Колину, ни к другим юношам, в которых был влюблен; в «Русалочке» он воплотил свою трагедию: существо иной природы, не находящее ответа своей любви. — Rosen 1993: 804–806, 809), Жюль Верн (пожилой писатель вел интимную дружбу с юношами, среди которых был 16-летний Аристид Бриан, будущий президент Франции), Сомерсет Моэм, Герман Мелвилл (автор «Моби Дика»), Генри Джеймс, Томас Манн (он, однако, ни разу не осуществил свою склонность), Андре Жид, Анри де Монтерлан, Юкио Мисима, Эдвард Олби, Трумэн Капоте, Гор Видал, Дэвид Герберт Лоуренс (автор «Любовника леди Чаттерли»), Кристофер Ишервуд (вдохновитель сценария знаменитого фильма «Кабаре»), Аллен Гинзберг (зачинатель бит-движения и хиппи), Норман Дуглас, Хулио Кортасар, Керуак, Сэлинджер, коммунист Луи Арагон, австралиец Нобелевский лауреат Пэтрик Уайт, Габриель Арно, Ежи Анджеевски, Джо Экерли с его «Отпуском в Индии», Колин Спенсер. Композиторы: Гендель, Люлли, Беллини, Шуберт, Рихард Вагнер (известна его любовная связь с королем Людвигом II Баварским), Чайковский, Равель, Сен-Санс («я не гомосексуал, я педераст»), Пуленк, Бенджамен Бриттен (когда Бриттен, имевший титул барона Олденбурга, умер, королева Елизавета II выразила соболезнование его постоянному любовнику тенору Питеру Пирсу), Арон Коплэнд, Кол Портер (это его мелодия «1 love Paris in the moontime») и, судя по новейшим публикациям (Krzeszowiec 1996–1997), Шопен, возможно, также Бетховен. Музыканты-исполнители: дирижер Леонард Бернстайн, пианист Владимир Горовиц, а также очаровавший некогда всех в Советском Союзе пианист Вэн Клайберн, которого у нас звали Ван Клиберном (за ним долгие судебные процессы с его любовником Томасом Зарембой, на 13 лет его моложе, обвиняющим его в заражении СПИДом). В литературе появились упоминания и о Святославе Рихтере. Танцовщики: Нижинский, Лифарь, Брун, Нуреев, и если бы в этой когорте оказался еще и Барышников (но знающие его люди убеждают, что это не так), то более блистательных и не было. Артисты театра и кино: Лоуренс Оливье, Джеймс Дин, Юрьев, Эррол Флинн, Жан Марэ, Берт Ланкастер, Юл Бриннер, признавался в гомо сексуальной молодости и Марлон Брандо. Деятели театра (антрепренеры, продюсеры, режиссеры): Дягилев, Джо Ортон, а из современных — Виктюк. Кинорежиссеры: Сергей Эйзенштейн (чей фильм «Броненосец Потемкин» признан лучшим фильмом всех времен), Висконти, Паоло Пазолини, Жан Кокто, Энди Уорхол, Рейнер Фассбиндер, Дерик Джармен, Сергей Параджанов (провел по обвинению в гомосексуальности пять лет в лагере). Дизайнеры моды: Пьер Бальмен (создатель «нового французского стиля»), Жак Фат (сделавший модой «женщину-вамп»), Кристиан Диор (с роскошным стилем «нью-лук»), Ив Сен-Лоран (введший силуэт-трапецию), Джанни Версаче, Жан-Поль Готье, Дольче и Габбана (а есть ли в этой категории имена громче?). Рок-и поп-музыканты: Джим Моррисон («Доорз»), Фредди Меркьюри («Куин»), из ныне живущих Клиф Ричард, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Майкл Джексон и многие другие. Французские шансонье Серж Гэнзбур и Шарль Азнавур. Богачи (аристократы или капиталисты): крупнейший английский коллекционер XVIII–XIX вв. Уильям Бекфорд, на несколько лет бежавший из Англии из-за скандала с 12-летним сыном виконта Куртене «Котенком» Уилли (впоследствии герцогом Девонским), такие капиталисты-мультимиллионеры, как Фридрих-Альфред Крупп (когда его разоблачили, покончил с собой) и Малькольм Форбс. Такими приключениями увлекались и многие государи — кроме уже указанных в перечне полководцев, вавилонский царь Хаммурапи, библейский Давид, греческие властители Солон и Писистрат, Алкивиад, римские императоры Август, Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, Вителлий, Тит, Коммод, Тиберий, Траян, Адриан, Гелиогабал и др., арабские халифы Аль Амин и Аль Мутаваккид, султаны Баязет I и Махмуд Газневид, многие китайские императоры, японские сёгуны и другие самураи, король франков Хлодвиг, французские короли Филипп II, Иоанн II, Генрихи II и III, Людовики XIII и XV, английские короли Вильям II Рыжий и Вильям III (Вильгельм Оранский), Эдуард II и Яков I (чьим фаворитом был Вильерс, ставший герцогом Бекингемским), из немецких Фридрих I Гогенштауфен и баварский король Людвиг II, австрийские императоры Фридрих II и Рудольф II, король Дании и Норвегии Христиан VII, польский король Болеслав Смелый, русские цари Василий III, Иван Грозный, Лжедмитрий I и Петр I, его противник шведский король Карл XII. Содомским грехом не гнушались и многие святейшие папы, несмотря на официально отрицательное отношение к нему римско-католической церкви. Из пап своей гомосексуальностью были известны Иоанн XII, взошедший на папский престол 18-летним (X век), Бенедикт IX, получивший святейший престол 15-летним (XI век), Павел II, прославившийся также коллекционерством предметов античного искусства, Сикст IV, возводивший своих любовников в кардиналы, Александр VI Борджиа (все трое — XV век), Юлии II и III, Лев X, Адриан VI (XVI век), Пий XII (XX век) (о папах — Kowalski 1988, Duroc 1983). Да что папы — сам Святой Августин, основатель католического аскетизма, в своей «Исповеди» кается, что в молодости предавался этому греху («позорной любви»). Был к нему причастен и основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола.Значение такого комплектования

Если это грех, простительный великим и славным, то почему мы его не прощаем нашему соседу? Если в этих списках набралось такое созвездие блестящих имен, то не связана ли как-то их «беспутность» (выбор необычного пути) и «повернутость» (к непривычному) с их величием и славой? Логика здесь не безупречна: хоть таких людей действительно немало, но великих людей без этого пристрастия явно больше, а кроме того, среди гомосексуалов можно найти и преступников, и таких старательно отыскивали те, кто стремился доказать, что гомосексуальность — признак упадка и вырождения. Поскольку одно время это была господствующая линия в медицине и юриспруденции и немало литературы выдержано в этом духе (например, Krafft-Ebing 1882, Крафт-Эбинг 1996), составлять и пополнять «списки великих гомосексуалов» имеет смысл, чтобы создать противовес этой негуманной традиции, ныне опровергнутой, поддержать гонимых и придать им силы в борьбе за человеческое достоинство. Многим кажется, что, стремясь пополнить свои ряды великими, гомосексуалы преувеличивают. Возможно, не без этого. В приложении к газете «Невское время» журналист Мих. Логинов (1997) на странице, специально посвященной «инаколюбящим», пишет: «Нынешние гомосексуалисты любят составлять огромные списки «великих предшественников», зачисляя в свои ряды чуть ли не всех знаменитых мужчин прошлого. Однако прославившиеся короли и властители дум всегда имели много недоброжелателей, которые и обвиняли их в «содомском грехе». История не знает великих педерастов, управлявших государством или писавших симфонии. Скорее наоборот, она сохранила имена королей и композиторов, обвиненных современниками в гомосексуализме». Да нет, история знает и королей, и композиторов, и властителей душ, не только обвиненных в этом, но и причастных к этому на деле. Остались же не только слухи и наветы, остались (хоть это и неизвестно Логинову) судебные протоколы. Остались дневники, письма и мемуары. Остались произведения и деяния. Но списки эти — очень пестрые, в них включены самые разнообразные люди. Разнообразные не только по профессии, национальности, времени существования, но и по характеру причастности к «другой любви». И не только по месту, которое в их жизни такая любовь занимает (у одних заполняет всю жизнь, у других — лишь дополняет на какой-то стадии вполне обычную любовь и брак), но и по соотношению с нормой. Для нового времени причастность к содомскому пороку была ужасным клеймом, делавшим человека изгоем, для аристократии XVIII века — это был порок, но красивый порок, галантный порок, вполне допустимый, для античности же это была норма. Однако и там одни увлекались этим больше других. Кстати, И. С. Кону (1989: 288) кажется, что «независимо от их фактической достоверности списки «великих гомосексуалистов» выглядят оскорбительными и пошлыми». Понятно — скажем, как списки лысых или рыжих или низкорослых гениев. Что ж, если бы лысых презирали, преследовали и казнили за их лысину, то и списки гениев с лысиной не были бы пошлыми. Оскорбителен ли такой список? Ведь вносят-то человека в список всё-таки не столько за лысину (или гомосексуальность), сколько потому, что он гений (или, по крайней мере, примечательная личность). Да Кон и сам в другой книге помещает такой список (1998: 88–331). Если такие списки могут как-то изменить взгляд обычных людей на гомосексуалов, то стоит позаботиться о полноте списков. Таким образом, исследование и обнародование этой стороны жизни великих людей прошлого способствует осознанию собственного достоинства у гомосексуалов, столь долго гонимых и презираемых, и воспитанию терпимости со стороны остальных. Но эта эмоциональная и психологическая сторона дела — лишь один из факторов значимости подобных биографических очерков, открывающих другую сторону светила. Еще одним фактором, придающим значимость изучению сексуальной ориентации великих людей, является возможное воздействие гомосексуальности на мышление, творчество и прочую деятельность знаменитого человека. То, что объяснялось иначе или вовсе не объяснялось и даже не замечалось, может оказаться существенным в этой фигуре и найти неожиданное объяснение. Скажем, в какой мере то, что Наполеон изъял наказуемость однополой любви из своего кодекса законов, связано с его собственными гомосексуальными чувствованиями (если они были)? В какой мере аналогичное предложение в России, разработанное Набоковым, отцом знаменитого писателя, было обусловлено его переживаниями по поводу гомосексуальности брата и младшего сына? Гомосексуальность Оскара Уайлда, Марселя Пруста и Андре Жида явно отразилась в их творчестве. А гомосексуальность Теннесси Уильямса? Прямых отражений очень мало, но косвенные весьма обильны. А как с музыкой? Как гомосексуальность отразилась в музыке Чайковского, Равеля, Сен-Санса, Бриттена — в особой страстности, нежности и лиричности? Вообще в их преданности именно музыке? И т. д. В связи с этим встает и вопрос о возможных особых качествах гомосексуалов, особых способностях, делающих гомосексуала часто незаурядным человеком. Есть даже книги, специально посвященные связи между гомосексуальностью и гениальностью (Кауу 1965; Ruitenbeck 1967). Здесь подразумевается, что всякая гениальность есть отклонение от нормы. А там, где есть некое отклонение, можно подозревать и другие, в том числе и необычную сексуальную ориентацию. И обратно — где есть гомосексуальность, можно ожидать необычных отклонений в способностях к творчеству. В сторону гениальности. Впрочем, и в противоположную сторону — к тупости и преступлениям. Это основа для теории Ломброзо о тонкой грани между гением и криминалом. Но не доказано, что дело в некоем особом обострении или притуплении способностей. Возможно, незаурядность гомосексуалов, положительная или отрицательная, обусловлена в значи тельной мере гонениями и трудным, маргинальным положением гомосексуалов в обществе, что стимулирует их силы, обостряет сопротивляемость, побуждает к нестандартному мышлению. «Гомосексуальность ставит мужчину «вне общества», и это вынуждает его пересматривать общепринятые ценности», — говорил Жене, писатель и вор (Жене 1995: 276–277). Гораздо более реалистично предположение, что гомосексуальность образует благодатную основу для занятий некоторыми специальностями. Уже по нашему списку можно заметить, что писателей, поэтов, композиторов и полководцев гораздо больше, чем, скажем, спортсменов или производственников. В литературе отмечалась также приверженность гомосексуалов к занятиям дизайном одежды, парикмахерским искусством и балетом. «Часть женственности, таящаяся в гомосексуальности, как бы обволакивает юношу и делает его более чутким. <…> Ломая традиционные представления о поведении самца, мужчина как бы разбивает свою скорлупу, и в нем просыпается чувственность, которая в обычном состоянии оставалась скрытой» (Жене 1995: 276–277). Опять же неясно, что здесь в основе — то ли природная мягкость характера, тонкость восприятия, манерность (даже кокетливость) некоторых мужчин приводит их к гомосексуальной ориентации, то ли гомосексуальная практика ведет к увлеченности уходом за телом, телесными искусствами (танец) и сугубо мужскими специальностями. Или же сказывается изоляция полов, характерная для некоторых специальностей и социальных групп (военное дело, студенческие общежития и т. п.) и ведущая к гомосексуальности?Об этой книге

Из приведенного огромного списка (более 280 имен), разумеется, далеко не полного, здесь отобрано для биографических очерков всего несколько десятков, хотя материалов у меня собрано гораздо больше. Есть в русском переводе книга Рассела (1996), специально посвященная именно биографиям выдающихся гомосексуалов — там отобрана «первая сотня». Он отобрал эту сотню и даже расположил их в книге по их значению для освободительного движения сексуальных меньшинств: самые важные — сначала, менее важные — под конец. Однако критерии этого отбора чрезвычайно субъективны и вызвали насмешки критиков: почему, скажем, Чайковскому уделено 29-е место — ниже локальных американских политиков Гарри Хэя и Харви Милка (места соответственно 22-е и 23-е)? Почему американские лесбиянки Джейн Адамс и Эмили Дикинсон (порядковые номера 26 и 27) расположены намного выше, чем Дягилев и Нижинский, уместившиеся вместе на одном 46-м месте? Сравнивается их участие в политике? Вообще, как точно выстроить светил в шеренгу? Почему Паоло Пазолини на один пункт важнее, чем Юкио Мисима (номера 61 и 62), а не на три пункта важнее или на четыре пункта зауряднее? И т. д. Кроме того, у Рассела биографии очень сжаты — по каждому, кого он включил в свою книгу, приведена в сущности только краткая информационная справка: даты рождения и смерти, перечень основных деяний, основные проявления гомосексуальности. Разобраться в психологии героя на двух-трех страницах невозможно. Я решил посвятить каждому деятелю, отобранному для анализа, по меньшей мере десяток страниц — стараюсь рассмотреть перипетии его жизни, осветить этапы сложения личности, разобраться в его психологии, проследить воздействие гомосексуальности на творчество и т. п. А чтобы книжка не вышла слишком громоздкой, я решил разделить материал на серии и издать каждую отдельным выпуском. Для первой серии я решил рассмотреть русские биографии, поскольку они ближе русскому читателю, и гомосексуальность их героев менее освещена в литературе. С другой стороны, русская история чрезвычайно любопытна для прослеживания судеб гомосексуалов. С одной стороны, у всех на памяти недавнее время, когда Советский Союз преследовал гомосексуалов более жестоко, чем ведущие западноевропейские государства (из коих некоторые вообще не преследуют уже давно). С другой стороны, преследование гомосексуалов по закону введено в России лишь при Петре Первом и осуществлялось до самой Сталинской эпохи спустя рукава. В средние же века и в начале нового времени, когда во всех европейских государствах (а в начале нового времени — и в Америке) гомосексуалов свирепо казнили, в России, по единодушному свидетельству западных путешественников, гомосексуальность была чрезвычайно распространена в быту, и особых наказаний за нее не было. Видимо, языческая русская культура не отличалась в этом отношении от греческой, а внедрение христианства долго не могло вытеснить старые нравы. Критериями для отбора биографий мне послужили два: во-первых, сравнительная известность личности русскому читателю или, по крайней мере, несомненная значительность личности и, во-вторых, достаточная обеспеченность биографическими материалами по теме. Лжедмитрий I, видимо, предавался не только гетеросексуальным, но и гомосексуальным утехам, и, разумеется, был крупной исторической фигурой, а биография его весьма разработана. Но о его гомосексуальных приключениях известны лишь крайне скудные сообщения современников. Чаадаев — ближе к нашему времени и очень интересен для нашего читателя, но о его гомосексуальности тоже можно составить лишь самое общее представление, основываясь на горстке косвенных данных. По Чаадаеву все, что можно, собрано в книге К. Ротикова «Другой Петербург». Нарком Чичерин — это уже почти наше время, фигура крупная и интересная, но его интимная жизнь была заботливо укрыта и остается в глубокой тени. Помещать эти биографии в мое собрание нет смысла. Гомосексуальность поэта Рюрика Ивнева или художника Судейкина, наоборот, достаточно освещена в мемуарной литературе и в архивах, но в истории литературы и искусства они не занимают видных мест. Поэтому их также нет в этой книге. Книгу эту я начал писать случайно, как производное другой книги — «Другая любовь». Там я поместил несколько биографических очерков, каждый из которых должен был иллюстрировать некую сторону однополой любви на примерах исторических личностей — известных писателей, мыслителей, ученых. Ведь интимная жизнь известных личностей, особенно писателей, лучше освещена — в их произведениях, в переписке, опубликованных дневниках и мемуарах. На одном примере можно было проиллюстрировать скрытую гомосексуальность, на другом — бегство от нее в брак с женщиной, на третьем — переход от гетеросексуальности к гомосексуальности и т. д. Но в итоге в ту книгу включены лишь некоторые биографии, другие вошли лишь отдельными эпизодами. А материала было собрано значительно больше. Было жаль его упускать. Как раз при обсуждении издательских перспектив для книги «Другая любовь» петербургские деятели культуры и бизнеса, ознакомившиеся с рукописью, заказали мне лекции о замечательных людях, причастных к гомосексуальности. Так и другие материалы сформировались в биографические очерки. На этих лекциях слушатели и подали мне идею объединить их в отдельную книгу. Только один очерк (о Льве Толстом) взят из моей книги «Другая любовь» и расширен, так же как и некоторые материалы, вошедшие в данное предисловие. Остальные очерки написаны специально для этой книги. Основой для них послужили мои лекции, читавшиеся в 1999–2001 гг. в Русском клубе в Петербурге и спонсированные графом С. В. Осинцевым. Перед сдачей рукописи в печать ее просмотрели А. М. Марков и Ю. М. Пирютко, которым я весьма признателен за ценные критические замечания и советы. Я использовал также подсказки доктора ист. наук Р. Ш. Ганелина, проф. Л. И. Гительмана, А. А. Панченко и А. В. Шарова. Помощь в поиске литературы и книги из своих личных библиотек любезно предоставили Г. Г. Алябьев, А. Е. Кузнецов и П. В. Меляков, а также проф. А. А. Кухарский. Им я приношу свою искреннюю благодарность. А так же отдельное спасибо редакторам А. А. Селину, В. Кустову, С. И. Дергачевой и М. И. Плясецкой.Иван Грозный и содомский грех

1. Образ грозного царя

Как ни странно, этот кровавый раздел русской истории находит своих апологетов, а образ жестокого и изобретательного деспота — своих защитников и фанатов. Впрочем, это естественно: если обнаруживаются аналогии, если такие же явления повторяются вновь — доносительство, пытки, массовые казни, — то есть ведь не только те, кто от них страдает, но и те, кто их проводит или получает от них выгоды. Ясно, что этим выродкам угодно отыскивать в истории свои прообразы и они ждут воспевания и приукрашивания таких периодов и таких исторических фигур. Так, именно в эпоху Сталина лояльные ему историки начали повторять Кавелина и с особенным ражем возводить на пьедестал фигуру Ивана Грозного, отыскивать в нем черты великого и благого исторического деятеля, всячески оправдывать его бесчинства и преуменьшать их масштаб и причиненное ими зло. Но даже в Сталинскую эпоху в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» есть эпизоды, в которых воскрешается склонность Ивана к содомскому греху. Показан его смазливый кравчий Федька Басманов, танцующий для царя в женском платье. Более того, сам глава опричников Малюта Скуратов, ославленный в народных сказаниях как страшный палач, подползает к царю, и царь почесывает его под бородой, спрашивая: «Что, соскучился по царской ласке?». А тот лишь покряхтывает умильно. Виктор Шкловский в своей биографии Эйзенштейна скупо упоминает, что в общем это вполне соответствует исторической действительности, что Федька Басманов «всеми обвинялся в мужеложестве» (1976: 252). Но Шкловский — не историк, на источники не ссылается и уж критической проверке их и подавно не подвергает. Что же было в действительности? Был ли царь причастен к содомскому греху или это напраслина, возводимая на него недругами, коих у него было предостаточно? Так сказать, коли уж злодей, то и в этом. А если это реальная черта его поведения, то каков ее характер — была ли то особенность его природной сексуальной ориентации или всего лишь еще одна примета его распутства, нарочитое злоумышление против благочиния ненавистной боярской среды, или разновидность оскорбления и унижения подданных?2. Содомский грех на Руси

Прежде всего необходимо ввести в расследование этого вопроса историческую перспективу. Очень долго в средневековье (что в Западной Европе, что в России) отношение христианской церкви и всего населения к однополой любви мужчин было совсем не таким агрессивно-негативным, как мы привыкли его представлять по более поздним временам. Церковные кары и уголовное преследование гомосексуалов нового времени принято проецировать на предшествующие времена и возводить в христианскую традицию. Между тем как раз средневековье было для гомосексуалов не таким уж мрачным. В образованной части общества держались традиции античной культуры, для которой было характерно весьма свободное отношение к однополой любви. Да, конечно, от библейского ригоризма иудеев и от евангельской простоты апостолов христианство унаследовало суровую и неуклонную нормативность сексуального поведения. Но то в теории, по Священному Писанию и поучениям святых отцов. А на практике церковь налагала на прегрешения этого плана очень мягкие наказания — в основном молитвы, посты и временные отлучения от духовных привилегий. При Карле Великом гомосексуальные сношения наказывались не строже, чем внебрачные связи. В западноевропейских монастырях царила большая свобода нравов, и есть много сочинений известных церковных авторитетов — стихи, песнопения, трактаты, — посвященные блаженству телесной любви к мальчикам; часто это послания, обращенные к самим красивым мальчикам или юношам. Известна латинская гомоэротическая лирика епископа Ренского Марбода, архиепископа Дольского Бодри де Бургея и др. Более того, в некоторых церквах заключались браки между мужчинами, и существовали специальные молитвы о благополучии таких браков! (Boswell 1980; 1995). Только с эпохи Возрождения, с XIII века, когда церковь почувствовала себя в опасности, когда зашаталась ее власть над умами, отцы церкви начали ужесточать кары за несоблюдение религиозных заповедей, в частности за уклонение от сексуальных норм. Это подхватили светские власти, ввели преследование содомского греха в законодательство, и вскоре в Западной Европе запылали костры, на которых сжигали содомитов. На Руси же прежнее положение держалось дольше — до эпохи Петра I. Еще и в XVI–XVII веках церковь смотрела на это прегрешение сквозь пальцы, а государство вовсе не вмешивалось. В Стоглаве, написанном при Иване Грозном в 1551 г., есть специальная глава «О Содомском грехе». В ней священникам предписывается добиваться покаяния виновных в этом прегрешении (но их еще надо сначала выявить), «а которые не исправляются, ни каются, и вы бы их от всякие святыни отлучали, и в церковь входу не давали» (Стоглав 1863: 109). И всё. Да и то в книжном представлении, так сказать, в идеале. А в реальности было, конечно, и того проще. В русском обществе однополые половые сношения, конечно, считались грехом, но грехом небольшим и вполне извинительным, вроде потребления алкоголя или обжорства, — не грехом, а грешком, скорее забавным, чем ужасным. Люди даже похвалялись перед приятелями успехами на этом поприще. Анализ церковных: кар за гомосексуальные сношения (Levin 1989: 203) показывает, что в те времена русская православная церковь, следуя общественным убеждениям, упрекала паству не столько за противо естественность этих сношений или их предполагаемую вредность, сколько за уклонение от положенной для данного пола социально-психологической роли. Каралось (или по крайне мере сопровождалось неодобрительными оценками) не то, что мужчину сексуально привлекает мужчина, а те действия или позиции, в которых мужчина выступает в женской роли. Поэтому, скажем, нескромные ласки руками подвергались лишь легкому наказанию, а орально-генитальные контакты вовсе выпадали из сферы наказуемых деяний. Но и за анальное сношение с мужчиной, где один из соучастников выступает в роли женщины, оба наказывались не очень сурово: тот, кто осуществлял это действие, мог поплатиться лишь покаянием и длительным постом, а тот, кто ему подвергался, отделывался даже еще более легким наказанием (пассивный» участник не считался главным виновником), тогда как в Венеции той же эпохи или в Англии за то и другое полагалась смертная казнь. Иностранцы, приезжавшие в Россию из стран, где этот грех уже перешел в категорию ужасных и смертельных, изумлялись свободе («порче») нравов в России. Посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, побывавший в начале XVI века при дворе Василия III, отца Ивана Грозного, с удивлением отмечает, что содомский грех подлежит у московитов лишь церковному разбирательству и не карается смертью (Герберштейн 1988: 109, 118). Англичанин Джордж Тэрбервилл в составе дипломатической миссии прибыл в Москву при Иване Грозном, в 1568 г., и был поражен терпимым отношением московитян к тому, что европейцы считали ужасным пороком. Вернувшись, он описывал свои впечатления в стихотворном послании к другу Эдварду Данси:Хоть есть у мужика достойная супруга,

Он ей предпочитает мужеложца-друга.

Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.

Вот в грех какой его ввергает хмель.

(стихотворный перевод С. Карлинского).

Даже если у мужика есть веселая и красивая жена, Потакающая его звериной похоти, Он все равно предается содомскому греху. Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком, Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.Французский авантюрист Жак Маржерет, служивший в России при Борисе Годунове и Лжедмитриях, пишет в своем «Состоянии Российской державы… с 1590 по сентябрь 1606 г.», что Лжедмитрий I «насмехался над русскими обычаями и следовал русской религии только для виду, этому не нужно удивляться. Особенно если принять во внимание их нравы и образ жизни, так как они грубы и необразованы, без всякой учтивости, народ лживый, без веры, без закона, без совести, содомиты и запятнаны бесчисленными другими пороками и скотскими страстями» (Маржерет 1982: 213). В русской литературе бытует мнение, что это не свидетельства очевидцев, а европейские стереотипы описания диких и грубых иноверцев московитов, то есть клеветнические измышления. Но необходимость бороться с содомским грехом отмечается в наставлениях у самих русских православных церковников XV–XVI веков — в «Домострое», «Стоглаве», в епископском поучении, помещенном в «Кормчую книгу». Борьба была нелегкой. Сам глава православной церкви при Иване III митрополит Зосима тайно предавался содомии. Старец Филофей из Елеазарова монастыря в Пскове, тот самый, которому принадлежит формулировка о Москве как третьем Риме («а четвертому не бывати»), умолял великого князя Василия III заняться искоренением содомии из своего православного государства — он явно исходил из слишком широкого распространения этого порока на Руси. При Василии III выписанный из Византии богослов Максим Грек, учившийся в Италии, во Флоренции и Венеции, у столпов Возрождения, написал против содомии «Слово на потопляемых и погибаемых без ума, богомерзким гнусным содомским грехом, в муках вечных». Исходя из современной итальянской практики и учения Савонаролы, проповеди которого он слушал в Италии, он возглашал, что содомитов нужно сжигать на кострах и предавать анафеме. Но он еще и требовал правки священных книг, а эти новации вызвали негодование консервативно настроенного духовенства. Максим был обвинен в ереси и заточен в отдаленный монастырь. Его враг Даниил, избранный митрополитом, считал, что содомитов достаточно лишь оскоплять, чтобы приводить к целомудрию. Но и это оставалось лишь его пожеланием. Власти на это он не имел. Зато он в своем двенадцатом поучении с пылом обличает распространяющееся с Запада брадобритие, которое, по его мнению, производится с нечистыми намерениями: «… женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяши. Или весь хочеши жена быти?» Даниил с отвращением живописует, как эти модники бреют себе бороды, натираются мазями, румянят себе щеки, обрызгивают тело духами и выщипывают на нем волосы щипчиками. Они переодеваются по нескольку раз на дню и напяливают на ноги тесные ярко-красные сапожки. Кого же они собираются прельщать? Увещевания не действовали. Брадобритие все больше распространялось в верхних слоях общества, а содомскому греху предавались все сословия. При Иване Грозном, в 1552 г., митрополит Макарий был вынужден обратиться с посланием к царскому войску, стоявшему под Казанью и Свияжском. В этом послании он ужасался, что государевы воины не только насиловали девиц и жен во взятых городах и весях, но и «содевали со младыми юношами содомское зло, скаредное и богомерзкое дело». Опять же, о наказаниях не слышно — только увещевание. Таким образом, если молодой царь или великий князь баловался иногда подобным образом, это не должно было вызвать особого удивления подданных — не более, чем если бы он предавался обжорству или пьянству. Одни расценили бы это как достойный сожаления недостаток, другие — как удальство.

3. Легенды об отце

Более того, в самой великокняжеской семье была традиция покровительства фаворитам-мужчинам и пренебрежения к женам, разумеется тайная, но смутные слухи об этом могли доходить до юноши Ивана. Его отец, великий князь Василий III, был женат дважды. Он решил жениться только в 1505 г, став великим князем и достигнув 26 лет. По тогдашним меркам это было очень поздним браком: знать женила своих сыновей 15-летними и более юными. Историки теряются в догадках о причинах столь позднего брака — указывают на трудности отыскания православной невесты за рубежом: Византия и православные царства на Балканах были уничтожены турецким завоеванием, а брак с иноверкой считался нежелательным. Однако обычно можно было договориться о переходе невесты в православие. Так что, вероятно, было и просто отсутствие тяги молодого княжича к браку. Но его отец Иван III внезапно переменил свои настроения и отнял наследование престола у старшей линии — у потомства своей первой жены, тверского рода (соправителем государя был вместо умершего старшего сына Ивана внук Дмитрий). В 1502 г. Иван III арестовал своего соправителя-внука и передал этот пост Василию — сыну своей последней жены (то была греческая принцесса Софья Палеолог, племянница византийского императора). Через три года Иван III лежал при смерти. Теперь Василию было важно обзавестись супругой и детьми, чтобы выдержать конкуренцию с арестованным племянником, законным наследником, и обеспечить преемственность власти для потомства «грекини». Василий по совету греков решил избрать себе жену из своих подданных. По всему государству объявили перепись невест. Племянника же он заковал «в железа» и заточил в «полату тесну», где тот и умер три года спустя. Летом 1505 года в Москву свезли 500 дворянских девиц, и Василий остановил свой выбор на Соломониде Сабуровой, дочери окольничего Василия. Брак оказался бездетным, и по праву старшинства престол должен был перейти к следующему сыну Ивана III, Юрию. Разумеется, это грозило новыми перестановками в верхах. Знать беспокоилась, и в 1523 г. Василий и его бояре стали думать о разводе. Как это тогда водилось, вину за бездетность возлагали только на женщину, хотя, учитывая долгое воздержание Василия от брака, больше оснований подозревать в неплодии как раз его. Духовенство высказалось против развода: он противоречил московским традициям. Пришлось обвинить Соломониду в колдовстве. В ноябре 1525 г. был начат розыск. Собственный брат Соломониды дал показания, что великая княгиня держала у себя бабку-ворожею и прыскала водой «порты» мужа, чтобы вернуть его любовь. Отсюда ясно, что муж пренебрегал исполнением супружеского долга. Однако виновную в колдовстве после двадцати лет супружества насильно постригли в монахини. Сорокашестилетний государь женился на дочери литовского выходца, покойного князя Глинского, Елене, и при этом сбрил бороду — первым из русских государей. Княжна была сиротой, а дядя ее, известный политический авантюрист, родом из Литвы, находился в заключении по обвинению в государственной измене. Так что не влиятельность рода привлекла монарха, а, видимо, красота молодой невесты. Но и в этом браке детей долго не было. Сын Иван (в будущем Иван Грозный) родился в августе 1530 г., т. е. через пять лет после бракосочетания. Поскольку противозачаточных средств тогда не существовало, да и надобности в них у государя не было, долгая оттяжка зачатия носит странный характер. Ходили слухи, что Василий настолько не любил женщин и настолько был привержен к муж чинам, что при его сношении с женой к ним должен был присоединяться обнаженный сотник, чтобы супруг мог реализовать соитие (Карлинский 1991). Супруга этому противилась, но не из моральных соображений, а из опасения, что если это узнают, то на ребенка может пасть подозрение, что он не царский сын. Некоторые так и считали, что роль этого (или другого) помощника в оплодотворении супруги была куда более значительной, чем простое присутствие. В Москве шептались, что настоящим отцом ребенка был не великий князь Василий III, а конюший (в России один из высших чинов) князь Иван Федорович Овчина-Оболенский, после смерти Василия ставший фаворитом великой княгини и фактическим правителем Московского государства. Ясно, что Василий III был не очень расположен следовать призывам старца Филофея, Максима Грека и митрополита Даниила. Василий умер пятидесяти трех лет, простудившись на охоте, когда сыну было три года. Поняв, что смерть близка, великий князь велел сжечь все документы, на которых его братья могли бы основать свои претензии на трон. Д ля обеспечения престолонаследия сына он ввел в круг душеприказчиков дядю великой княгини князя Михаила Львовича Глинского, авантюриста, еще недавно сидевшего в тюрьме по обвинению в политической измене. А для успокоения бояр опекунский совет пришлось расширить до семи человек. Он и должен был править, оттеснив Боярскую думу. Занимаясь этими приготовлениями, Василий ни разу не пригласил к обсуждению свою супругу Она была вызвана к одру великого князя лишь в самые последние часы. Он сообщил ей, что сыну оставлено государство, а ей отведен вдовий удел для проживания. Правительницей она не назначена, на то есть семеро бояр. Тут сказались традиции Москвы, не допускавшие правления женщин, но бесцеремонность последнего прощания показывает, что, очевидно, Василий так и умер женоненавистником.

4. Сиротское детство и опасные задатки

Неизвестно, в кого уродились дети от этого брака, но наследственность была тяжелой. Иван был нервным, раздражительным, трудновоспитуемым ребенком, второй сын, Юрий, и вовсе глухонемым и слабоумным. Расправившись с выдуманным «заговором» князя Дмитровского — Юрия, то есть старшего дяди маленького Ивана, — и посадив этого князя с его боярами в башню, опекунский совет утвердился у власти. Через год-другой группе бояр, возглавлявших боярскую думу, удалось перехватить власть. Глинского, заковав в железо, посадили в тюрьму и там уморили. Во главе боярского правительства, правившего теперь от имени великой княгини Елены, встал ее фаворит Иван Овчина-Оболенский. Он расправился не только со своим соперником за влияние на Елену ее дядей Глинским, но и с младшим дядей маленького государя Андреем Старицким, действительно поднявшим мятеж. Князя Андрея посадили в тюрьму, надев на него тяжелую «шляпу железную», то есть нечто вроде железной маски. За полгода его довели до смерти. Но в 1538 г., после четырех лет правления, Елена Глинская умерла. Тотчас Ивана Овчину схватили и бросили в ту же темницу, в которой недавно умер Михаил Глинский, причем в назидание «тяжесть на него — железа — тут же положиша, что на нем Глинском была: там и преставися» (Летопись, 34: 26). Восьмилетний Иван остался крутым сиротой. Воспитывавшийся под боком у матери и нянек, он должен был перейти в мужские руки и готовиться к своей роли под наблюдением отца, но отца давно не было, а теперь и некому было позаботиться о должном мужском воспитании. Близко от него не оказалось мужских фигур, к которым он был бы привязан. Мужчины были для него существами чужими, таинственными, любопытными и часто враждебными. Теперь у власти оказались князья Василий и Иван Васильевичи Шуйские, окружившие себя боярами покойных великих князей Юрия и Андрея (братьев Василия III). Василий Шуйский, женившийся на старости лет на двоюродной сестре Ивана IV Анастасии, и переехал-то во дворец Андрея Старицкого, покойного дяди государева. После смерти Василия Шуйского всем руководил Иван Шуйский. Это его впоследствии Иван Грозный вспоминал недобрым словом: «Нас же с единородным братом моим, в Бозе почившим Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было… Припомню одно: бывало мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца («о отца нашего постелю») и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ» (Переписка 1993: 138). После смерти братьев Шуйских их группировку возглавил их племянник Андрей Михайлович Шуйский. Этот князь как-то ворвался со своими людьми в столовую палату великого князя, и при нем они схватили боярина Воронцова, ободрали на нем одежду и едва не убили; на митрополите Макарии изорвали украшенную мантию. Такое небрежение маленьким государем контрастировало с общим поклонением во время торжественных приемов — тогда те же князья били земные поклоны и делали вид, что все в стране делается по повелению юного князя. Он присматривался и наматывал себе на ус. Кстати, ус появился быстро и в буквальном смысле. В конце 1543 г. Ивану исполнилось 13 лет. Он рос очень быстро и выглядел переростком. Посольский приказ объявил за рубежом, что государь «в мужской возраст входит, а ростом совершенного человека ужь есть, а з божьею волею помышляет уже брачный закон приняти». Такие помыслы явно говорят о том, что у царя было раннее половое созревание. Он рос буйным и, как это называется сейчас, трудным подростком, предавался диким потехам. По свидетельству Курбского, лет в двенадцать он забирался на островерхие терема и сталкивал оттуда «тварь бессловесную» — собак и кошек. Это начало, обычное для маньяков-убийц. В четырнадцать лет «начал человеков ураняти». С ватагой сверстников, детей знати, он разъезжал по улицам, топтал конями прохожих, бил их и грабил, «скачюще и бегающе всюду неблагочинно». То ли сказалось небрежное и неровное воспитание, то ли тревожное детство, то ли наследственность. Внезапно, видимо, по наговору приближенных, бояр Кубенских и Воронцовых, а может, и по собственному почину подросток на троне громко повелел страже схватить князя Андрея Шуйского, главу опекунского совета, и бросить его псарям, которые уже имели приказ тут же его умертвить. Убитый лежал нагим в воротах два часа. С тех пор бояре начали «от государя страх имети и послушание». Почему князь Шуйский лежал нагим? Раздеть его догола не могли без приказа государя. Здесь проявляется войеризм юного царя, причем ему любопытно именно мужское тело. По крайней мере, и мужское. Естественное для детского возраста половое любопытство оказалось направленным на мужчин и сопряженным с насилием. И впоследствии по его приказу часто раздевали женщин и мужчин догола — ради пыток или просто ради сексуальных забав царя и его присных. Сладострастное наслаждение изначально смешивалось у него с наслаждением от насилия над живыми существами и властного унижения окружающих. В 1546 г. юному государю исполнилось 15 лет — по тем временам совершеннолетие. Официально он уже мог начать самостоятельное правление. Неистовый нрав юноши проявлялся часто. За невежливые слова он велел отрезать язык Афанасию Бутурлину. Нескольких бояр и двоих сверстников осудил на смерть. Его родня Глинские решили, что их час пришел, и стали нашептывать царю, как и от кого избавиться. В этом году великий князь выступил в свой первый военный поход. В походе он не проявил ни особой воинской доблести, ни особой мудрости военного вождя. Он забавлялся: пахал пашню, сеял гречиху, а паче всего ходил на ходулях и наряжался в саван, чтобы пугать местных жителей. Между забавами он отдал нужные Глинским распоряжения, и были схвачены и подвергнуты пыткам их враги — главные лица государственной администрации: конюший боярин И. П. Челяднин-Федоров, дворецкий князь Кубенский, двое бояр Воронцовых и сын Овчины-Оболенского Федор (это была месть за Михаила Глинского). Другой Михаил Глинский стал конюшим. Каждый раз возле подростка было кому злорадствовать — вместо ужаса перед тем, каким окажется будущий государь, обрадоваться возможностям уничтожить конкурентов с его помощью. В декабре того же года великий князь Иван IV принял титул царя, то есть императора (до того так официально именовались в русских документах только крупнейшие государи мира — император Священной Римской империи, хан Золотой Орды, византийский государь и султан турецкого государства, появившегося на месте Византии). После этого бояре решили, что 16-летнего царя нужно женить. В невесты была избрана Анастасия Захарьина, из рода бояр Захарьиных-Юрьевых, занимавших высокое положение при деде и отце государя. Теперь они снова возвысились. Глинские разозлили народ своими насилиями и поборами. Когда засушливым летом 1547 г. Москва была охвачена огромными пожарами и погибли тысячи москвичей, народ обвинил бабку царя Анну Глинскую, что она вынимает у покойников сердца и, настояв на этих сердцах воду, кропит ею дома, от чего они загораются. Собравшись толпами, москвичи бросились искать Глинских. Юрия Глинского вытащили из Успенского собора, куда он спрятался, и убили. Прибыли в Воробьево и требовали у царя выдать бабку Анну. Царь натерпелся страху и на всю жизнь проникся ненавистью не только к боярам, но и к простому народу. Глинских пришлось удалить от правления, заменив их Юрьевыми.5. В тени Сильвестра

К этому времени в Москве оформилась система министерств — «Приказов»: Казенный (финансовый), Посольский, Поместный, Разрядный (военный) и другие. Из этих учреждений вышли дельные соратники молодого царя, начавшие реформировать управление. Из них сложилась небольшая группа советников, которая встала над Боярской думой и в руках которой сконцентрировалась реальная власть. Эту группу советников впоследствии прозвали Избранной радой. Во главе этой группы стояли два незнатных человека: казначей Алексей Адашев и священник Сильвестр, духовник царя. Сильвестр был ярким проповедником и обладал даром внушения. Он психологически подчинил себе молодого царя и внушил ему страх перед Богом, желание заслужить вечное спасение добрыми деяниями и покровительством церкви. Сильвестр и Адашев начали робкие реформы устарелого административного устройства России, основанного на «кормлениях» (даче областей на откуп воеводам) и местничестве. Но влияние Сильвестра беспокоило родственников царицы, оттесненных от кормила правления. Они нашептывали царю, что поп Сильвестр посягает на царские функции, слишком много на себя берет и фактически оттесняет царя от власти. Наговоры возбуждали природную подозрительность царя и играли на его самолюбии. Особенный гнев царицы и ее родных вызвало поведение Сильвестра и Адашева во время тяжелой болезни царя. Готовясь к смерти, даже приняв от митрополита монашеский чин, царь предложил своим приближенным присягнуть маленькому царевичу Дмитрию, его сыну от Анастасии, тогда еще живому, но советники, испугавшись нового боярского засилья при малолетнем царе, взяли сторону Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя. Этого царь не мог им простить, когда выздоровел. Обоих советников заподозрили и в смерти царицы: извели, мол, ее колдовством. Советники угодили в опалу. Сильвестр был сослан простым монахом в Соловки, Адашев — комендантом захваченной в Ливонии крепости Феллин (ныне Вильянди, Эстония), где вскоре и умер.6. Востребованная гроза

Царь был убежден в своем праве на всевластие, в святости и божественности своего призвания по самому происхождению. Это у других народов («о безбожных языцех что и глаголати!») властители не сами владеют государствами, а «как им повелят работные их, так и владеют, — писал он своему беглому критику князю Курбскому. — А Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствы, а не боляре и вельможи». Расправляться с ними сам Бог велел. «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есми были» (Первое послание…). Грозный и жестокий царь таким, каким он формировался с детства, был нужен не только недалеким эгоистам, попадавшим к нему в родню и фавор, но и широким слоям мелкого дворянства, страдавшим от своеволия крупных феодалов. Идеологом их был профессиональный воин-наемник Иван Пересветов, подавший царю две челобитные, в которых была изложена обширная программа реформ. Пересветов мечтал о сильной военной монархии, устроенной по образцу Османской империи турок. Царь должен больше всего заботиться о благополучии воинского сословия. «Мудр царь, что воинам сердце веселит». Ленивых богатеев, отвращающих царя от воинов, надо, не дожидаясь каких-либо улик («лица»), «огнем жещи» и «лютой смерти» предавать. Царь должен быть «на царстве грозен и мудр» (Пересветов 1956). Пересветов умер в безвестности, но царь фактически осуществлял многое из его программы. Природные свойства царя совпали с неким социальным идеалом. С расформированием Избранной рады 13-летний период сравнительно благостного правления окончился. После 1560 г. начались кровавые расправы с родственниками и друзьями Адашева. Одновременно после короткого траура по умершей жене царь, и при ее жизни изменявший ей, пустился во все тяжкие. Он всячески распутствовал, утоляя свое любострастие, веселился на пирах с обильными возлияниями и грубыми забавами. Вокруг него собралась ватага новых приятелей и советников взамен Избранной рады: Алексей Басманов-Плещеев, Василий Грязной, князь Афанасий Вяземский, Малюта (Григорий Лукьянович) Скуратов-Бельский. Басманов взял на себя воеводские функции, Скуратов — карательные, и все поддерживали безудержное веселье и распутство царя. Видя на пиру, как царь, упившись, плясал со своими любимцами в масках, старый князь Михаил Репнин заплакал. Иван стал надевать на него маску («мошкару»). Князь вырвал ее из рук царя и растоптал, сказавши: «Государю ли быть скоморохом?» Иван выгнал его взашей и приказал прикончить — убили старика прямо в церкви, куда он отправился молиться о чистоте нравов. После начала войны с Ливонией и бегства в Литву ряда знатных людей — князей Вишневецкого, Курбского, Черкасских — царь, опасаясь боярских измен, собрал всю казну, оставил Кремль и зимой 1564 г. со всеми родичами и приближенными выехал длинным обозом в Александровскую слободу, заявив, что из-за боярских измен отказывается от царства. В испуге москвичи и духовенство били челом царю и умоляли вернуться. Через месяц Иван вернулся в Москву, но на определенных условиях. Этими условиями было введение опричнины. Земскому управлению царь оставил лишь часть земель, кроме (опричь) ряда центральных земель, которые присвоил себе. В том числе двадцать самых богатых городов и лучшие улицы в Москве. С опричных земель князья и бояре-вотчинники, владевшие имениями наследственно (от отцов), были согнаны, переселены в отдаленные земли, а территория разбита на участки, на кои пожизненно помещались верные царю дворяне — помещики, целиком зависевшие от царя. Болезненная подозрительность и жестокость Ивана Грозного, происходившие от дурной наследственности и небрежного воспитания, к этому времени под воздействием стечения обстоятельств вылились в подлинную психическую болезнь. Обстоятельства эти — постоянные войны, действительные измены и потакание дурным инстинктам царя со всех сторон — при полных его бесконтрольности и всевластии. Мания величия сочеталась в его болезненной психике с манией преследования (убежденность во всеобщих изменах, заговорах, злых чарах). Царь твердо верил, что надо пресекать эти измены и заговоры в зародыше. Ряд потрясений, заливаемых алкоголем, привел к резкому изменению здоровья царя, выраженному ясно даже в его внешности. Из Александровской слободы Иван вернулся другим — он сразу облысел и борода стала редкой, темно-серые глаза потухли, на лице были написаны ярость и свирепость. Последовала вторая волна казней. Бояр и их людей сажали на кол, вешали, рубили им головы и т. д. Шести тысячам опричников была дана полная воля бесчинствовать. Близкие отношения с Богом, установленные во времена Сильвестра, не были прерваны, но стали противоречивыми и неровными. Как царь отписывал Курбскому, «несть человека без греха, токмо бог един». А царю и вовсе не до святости, «ино же святительская власть, ино же царское правление». Подставлять ланиту бьющему — не царское дело. Вина за кровопролитие падает на тех, кто царю изменяет. Как всякий параноик, царь был удивительно хитроумен в изобретении моральных оправданий для своего нечестивого поведения, для его сочетания с религиозными убеждениями. Известный историк Казимир Валишевский на этом основании даже отрицает психическую болезнь царя — уж очень аргументированно и с эрудицией оправдывает свое поведение. Но таковы почти все параноики. Пиры и распутство, пролитие крови и пытки совмещались с истовым замаливанием грехов. Александровская слобода была превращена в своеобразный монастырь. Припомнив, что принял монашеский чин (правда, когда был без сознания во время болезни), царь провозгласил себя игуменом, 300 самых приближенных опричников стали братией, все надели скуфьи и черные рясы, а под ними богатые кафтаны. Службы и молитвы перемежались с пирами и пытками. Присутствие на пытках взбадривало царя, после упоения ими он себя лучше чувствовал. Теперь, чтобы выявить измену, царь сам спровоцировал тайные письма от литовского короля к своим воеводам и следил за их реакцией. Хоть они и отказались изменить царю, он не поверил. Пригласив в 1568 г. во дворец главного воеводу, Ивана Петровича Федорова, царь велел ему одеться в царские одежды и воссесть на царский трон. Преклонившись перед ним и сказав, что дал ему насладиться той властью, о которой Федоров якобы тайно мечтал, царь воскликнул, что как он его вознес, так и низвергнуть волен — и ударил его в сердце ножом. Затем были преданы казни его родичи, а также родные и единомышленники митрополита Филиппа (Колычева), не одобрявшего царских расправ. Четвертая волна казней, 1569 года, сопровождала расправу над двоюродным братом Владимиром Андреевичем Старицким. Он был обвинен в умышлении отравить царя через царского повара. Владимиру и его жене было велено самим испить яда, и царь со сладострастием наблюдал, как они корчились в смертных муках. Тогда же Скуратовым по велению царя был задушен в своей монашеской келье сосланный бывший митрополит Филипп. Последовал разгром Твери, затем Новгорода Великого — оба сопровождались массовыми казнями жителей и разграблением их усадеб. После разгрома царем собственных городов по всей стране заговорили о том, что Бог покарал царя душевной болезнью — «болети неисцелно ему сотворити». Отмечали припадки бешенства, во время которых царь приходил «как бы в безумие», на губах выступала пена, и он «бесился на встречных». Царь же выискивал тайное сочувствие Новгороду. В 1570 г. в заговоре были обвинены хранитель печати Иван Михайлович Висковатый и казначей Никита Фуникович Курцев, а им были подысканы сотни сторонников. Пятая волна казней была не слабее предшествующих. Как описывают австриец Альбрехт Шлихтинг и другие свидетели, в Москве было поставлено 18 широких виселиц, зажжен был высокий костер, а над ним повешен огромный чан с водой. На площадь для публичной казни было выведено несколько сот человек, измученных пытками. Висковатого, раздетого догола, повесили вверх ногами, и царь повелел своим приспешникам доказывать свою верность, отрезая куски тела подвешенного. Малюта Скуратов первым отхватил ему нос, кто-то другой — ухо. Затем прочие стали отсекать кто что горазд. Когда же подьячий Иван Реутов отсек половые части, Висковатый испустил дух. Негодующий царь в гневе велел подвергнуть Реутова самого тому же наказанию, раз он так необдуманно сократил мучения Висковатого (выполнить не успели, царь передумал). Курцева обливали попеременно кипятком и ледяной водой, пока кожа с него не слезла, как с угря, и он умер. Царь и его опричники кололи, рубили и вешали — за 4 часа 200 человек. В числе жертв были на сей раз и недавние соратники — Алексей Басманов и Афанасий Вяземский (этот не дотянул до площади — умер при пытках). После экзекуции опричники окружили царя с криками «Гойда! гойда!». Воевода Козаринов-Голохвастов удрал в монастырь и посхимился. Царь повелел достать его и взорвать на бочке пороха, повелел с юмористическим обоснованием: ведь схимники — ангелы и должны лететь на небо. Князя Осипа Гвоздева царь сделал шутом. Недовольный какой-то его шуткой, вылил на него миску горячих щей и вдобавок ударил ножом. К упавшему вызвал иностранного врача Арнольфа и сказал: «Исцели слугу моего доброго, я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно, — отвечал доктор, — что разве Бог и твое царское величество могут его воскресить: в нем уже нет дыхания». Ну и пес с ним, раз он не хочет воскресать, — махнул рукой царь и продолжал веселиться. В 1572 г. царь внезапно отменил опричнину: она выполнила свои задачи. Всякое сопротивление и самостоятельность были сломлены. Многие опричники сами стали чересчур сильными — и были казнены тоже. Малюта Скуратов вовремя погиб при осаде крепости Вейссенштейн в Ливонии, а зять его Борис Годунов вошел в фавор. Новая напряженность в отношениях с западными соседями вызвала новую волну подозрений, доносов, расправ и казней. В числе прочих был взят победитель Казани воевода князь Михаил Воротынский. По доносу его привезли окованного к царю, положили между двух огней, и царь своим жезлом сам пригребал угли к его телу. Полусожженного повезли в ссылку на Белоозеро, но он умер в пути. О масштабах казней дает представление «синодик» — поминальник по душам убиенных, составленный царем в минуты раскаяния и переданный монахам для регулярных молитв. Там аккуратно перечислены в великом множестве умерщвленные князья, бояре, опричники и простые люди, с именами, отчествами и кличками. Но часто массовость казней принимала такой характер, что имен не спрашивали — в этих случаях проставлено просто: «В Губине углу отделано 30 и 9 человек». Или: «В Матвенщеве отделано 84 человека, да у трех человек по роуки сечено». «В Бежецком Верху отделано Ивановых людей 65 человек да у 12 по роуки отделано». «Ворошило Дементьев, да 26 человек ручным усечением живот свой скончаша». Есть и «отделанные» «из пищали», «соженые …з женами и з детьми». «По Малютинские посылки (т. е. в результате командировки Малюты) отделано скончавшихся православных христиан тысяща четыреста девятьдесять человек да из пищалей пятнадцать человек, им же имена сам ты, господи, веси»; «А котораи в сем сенаники не имены писаны… ты, господи, сам веси имена их» (Зимин 1964: 405–406; Скрынников 1996, т. 2: 428). Завещание (или «исповедание») 1572 года полно самокритики: «Се аз, худый раб Божий Иоанн… всеми ненавидим есмь. Разумом растленен бых и скошен умом, понеже убо самую главу оскверних желанием и мыслию неподобных дел, уста рассуждением убийства и блуда и всякаго злаго делания, язык срамословием, выю и перси гордостию и чаянием высокоглаголиваго разума, руце осязанием неподобных, и граблением, и убийством, внутренния помыслы всякими скверными, объядением и пиянством, чресла чрез естественным грехом…» (Соловьев 1995: 56). Что ж, в послании Курбскому есть и объяснение этого сочетания кровопролитий с молитвами: «Не тако убо грех творится зол, егда творится, но егда по сотворении познание и раскаяние не имать». А царь «имал», каялся, — значит, грех простителен. Таково его отношение ко греху. Как обычно, террор, кем бы он ни был востребован, косил всех — в том числе тех, кто о нем мечтал, и тех, кто его вершил. Практика террора сформировала и личность самого царя. Жестокие утехи, садистские забавы обусловили характер этого человека, включая его сексуальность.7. Жестокость к женщинам

Расправляясь с подлинными и мнимыми злоумышленниками и изменниками, царь не оставлял без внимания и их жен, да и просто устраивал бесчинства над ними. В записках Альбрехта Шлихтинга есть специальный раздел «Тиранство его над женщинами». Там сообщается, что если по доносам становится известно о худых словах какой-либо женщины о государе, царь тотчас велит хватать и приводить к себе. Приведенных, «даже из спальни мужей,… если понравится, он удерживает у себя, пока хочет; если же не понравится, то велит своим стрельцам насиловать ее у себя на глазах и таким образом изнасилованную вернуть мужу. Если же у него есть решение убить мужа этой женщины, то он тотчас велит утопить ее в реке». Похитив жену со служанкой одного из своих секретарей, он держал их долгое время. «Затем обеих, изнасилованных, он велит повесить пред дверьми мужа, и они висели так долго, пока тиран не приказал перерезать (петлю). Так же он поступил с одним из своих придворных. Именно, захватив его жену, он хранил ее у себя и после обладания ею до пресыщения отсылает обратно мужу, а потом велит повесить ее на балке над столом, где муж ее с семейством обычно принимал пищу. Висела она там так долго, пока это было угодно тирану» (Царь-палач 40–41). После казней 1568 г. любимцы царя Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царской дружиной ночью вламывались в дома состоятельных горожан, они забрали у хозяев красивых жен (около 50) и вывезли их за город. Туда выехал и царь, некоторых женщин избрал для своей услады, других роздал опричникам и ездил с ними по усадьбам опальных бояр, сжигал усадьбы, казнил обитателей, истреблял скот. Вернувшись в Москву, велел развести женщин по домам. На склоне лет Иван то ли хвастал, то ли каялся, что «растлил тысячу дев» (По Горсею Скрынников 1996, 2: 160). В 1569 г., расправившись с Владимиром Старицким и его женой Евдокией, царь решил было помиловать ее прислужниц, но те отказались от милости врага своих господ. Иван повелел обнажить их и расстрелять. Зверски казнив хранителя печати Висковатого и казначея Курцева, царь отправился в дом казначея и мучил жену его, требуя сокровищ. Раздев догола, посадили ее верхом на веревку, протянутую между стенами, и несколько раз протащили из конца в конец. Пятнадцатилетнюю дочь казначея отдал на усладу и мучительство своему сыну Ивану. Потом израненную мать и дочь заточил в монастырь так же, как мать и жену Висковатого. Жена Курцева вскоре умерла там от полученных ранений — от езды на веревке. Джером Горсей описывает казнь князя Бориса Тулупова в 1575 г… Тот был посажен на кол, а его мать отдана на изнасилование — через нее прошла сотня стрельцов, один за другим. Генрих Штаден сообщает, что (это было еще раньше, в 1571 г.) воевода («маршалк») опричников дьяк Булат (Арцыбашев) хотел сосватать свою сестру за великого князя. Он был убит, а сестра его была изнасилована пятью сотнями стрельцов (Штаден в сб. «Царь-палач» 116). Из этого краткого обзора видно, что в отношении к женщинам сексуальная услада у него была тесно связана с удовольствием от мучительства, а кроме того, он наслаждался и лицезрением насилия, учиняемого его приспешниками, и неясно, чего у него было больше в этом наслаждении — садизма или войеризма, но в обоих случаях с элементами гомосексуальности, поскольку для этого насилия требовалось участие мужчин.8. Жены Ивана Грозного