Я.В. Брук, Л.В. Хмельницкая Русская книга о Марке Шагале Том 1

Об этом издании

Цель этого издания – собрать известный в настоящий момент материал – печатный, архивный, иллюстративный, – относящийся к российским годам Марка Шагала и его связям с Россией. Это в основном русскоязычные тексты: выступления в печати и интервью, письма, деловые и служебные документы, каталоги выставок, отзывы прессы, воспоминания и критические суждения современников и пр. Отложившиеся в отечественных и зарубежных архивах, хранящиеся в библиотечных фондах, музейных и частных собраниях, источники о Шагале освоены еще далеко не полностью. Отдельные документы, высказывания художника, воспоминания о нем использованы в литературе, однако в целом корпус архивно-документальных материалов – и прежде всего переписка – не собран, должным образом не опубликован и не откомментирован. Подобная задача долгое время не ставилась, но оказалась выдвинута на передний план в русле той активной музейно-выставочной, историко-научной и публикаторской деятельности, которая развернулась в России и Беларуси на рубеже 1990–2000-х годов и имела целью решение исторической задачи – восстановить память о художнике на его родине. Опорными точками в осуществлении этой программы стали три знаковых проекта – открытие Дома-музея Шагала в Витебске (1991) и проведение двух масштабных монографических выставок в Москве – в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, к 100-летию со дня рождения художника (1987), и в Третьяковской галерее (2005). Реализация этих проектов потребовала многолетнего консолидированного научного труда – подготовка и выпуск в свет настоящего издания по сути является завершающим этапом долговременной коллективной исследовательской работы. По своему составу и структуре «Русская книга о Марке Шагале» диалогична: в ней сведены воедино антология текстов о художнике и свод документов о нем. Едва ли не каждый раздел включает не только наиболее значительные публикации прежних лет (порою остающиеся малоизвестными из-за труднодоступности источников), но и адресует к вновь обнаруженным печатным и архивным источникам, позволяющим прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской судьбы. Таковы, к примеру, документы о его деятельности в революционном Витебске и в Еврейской трудовой школе-колонии в Малаховке, или дипломатическая переписка, раскрывающая подготовку и значимые подробности визита Шагала в Москву и Ленинград в 1973 году, и в особой мере – обширный корпус его русскоязычной переписки. Многоплановость публикуемого материала – когда то или иное событие находит освещение как бы с разных позиций: в ощущении самого художника, с официальной точки зрения, в суждениях и воспоминаниях современников – дает многомерное представление о Шагале. Он предстает не только как уникальная творческая личность, но и как яркий общественный деятель, связанный с широким кругом выдающихся отечественных и зарубежных исторических лиц, откликнувшийся на ключевые события общественно-политической и культурной жизни ХХ века. Фантаст и интроверт в творчестве, в жизни он участвовал во многом и был связан со многими. В существе своем Шагал навсегда остался фигурой коллективистской жизнестроительной эпохи. При «зыбкости натуры» (как он однажды выразился о себе в молодые годы), он – человек твердых убеждений и практического действия – в этом отношении особо важны его статьи и переписка, отражающие непримиримую антифашистскую позицию, занятую им в годы Второй мировой войны и в послевоенное время. Общественно-политическую платформу Шагала, равно как и эстетическую, трудно определить с однозначностью, поскольку он не принадлежал ни к какой политической или художественной группировке. Он жил и творил в разных странах мира. Его высказывания свидетельствуют о том, что он ощущал себя деятелем одновременно нескольких культур: русской, еврейской и французской, но также и о том, что на протяжении всей жизни, вплоть до последних дней он сохранял глубинную духовную связь с Россией. В письме к Абраму Эфросу Шагал назвал себя неисправимым «помнящим», несущим в своем искусстве «мешок воспоминаний», подобно тому блуждающему еврею с мешком на спине, которого он изобразил в своей знаменитой картине (III, 133). Воспоминания не отпускали его. Он жил в Германии, Франции, Америке, исколесил весь мир, но продолжал считать себя русским художником. «Сейчас, как Вы знаете, здесь международная выставка, – писал Шагал в 1937 году Павлу Эттингеру о проходившей в Париже Всемирной выставке. – Мой первый визит был, конечно, Совет[ский] Павильон и каждый раз, когда я хочу понюхать родину, я иду туда… В такие минуты (невеселые) я только и думаю о моей прекрасной родине – так как всю мою жизнь я то и делал, что передавал ее в своем иск[усстве], как умел. Счастливы будут когда-ниб[удь] будущие Шагалы, когда столицей живописи, м[ожет] б[ыть], станет Москва, а не Париж. Их жизнь тогда не будет расколота на 2 части» (III, 127). В середине 1930-х он мечтал съездить на родину, в пору «оттепели» всерьез помышлял о возвращении в Витебск. Приезд в Москву и Ленинград в 1973 году глубоко его взволновал и прибавил ему жизненных сил. Это было своего рода духовное паломничество, возвращение к истокам – заветам родительского дома и идеалам революционной юности. Шагал заново открывал страну, которую оставил полвека назад. Он никогда не был коммунистом, но, увидев, по собственному признанию, людей, «которые умеют так плодотворно трудиться, так интересно жить и так относиться к искусству», готов был признать, что «социалистический строй самый прекрасный и прогрессивный» (II, 31; VI, 292). Спустя полвека после отъезда, выступая в Третьяковской галерее на открытии своей выставки, стоя перед переполненным притихшим залом, восьмидесятипятилетний Шагал сказал слова, которые можно назвать его приветствием и прощанием, обращенным к России: «Я благодарен Вам сердечно за приглашение сюда на мою родину после 50 лет… Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как это ни странно, я вдали душевно жил с моей родиной и родиной моих предков. Я был душевно здесь всегда… Я хочу каждому из Вас сегодня пожать руку» (II, 29).* * *

В настоящем издании материалы сгруппированы в семь разделов. В ссылках (в круглых скобках) римская цифра означает номер раздела, следующая за ней арабская – номер документа. Значительная часть материалов публикуется впервые, что специально не оговаривается. Основные предшествующие публикации указываются вслед за публикуемым текстом. Письма и документы в подавляющей своей части сверены по подлинникам. Обращение к автографам позволило дать полный текст тех писем и документов, которые прежде приводились в сокращениях или отрывках, и исправить неточности, проникшие в предыдущие публикации. Орфография и пунктуация текстов приближены к современным литературным нормам, но вместе с тем составители считали необходимым сохранить своеобразие авторского языка и правописания (в том числе в употреблении прописных и строчных букв). Слова, данные в подлиннике сокращенно или недописанные, раскрываются полностью в квадратных скобках (за исключением общепринятых и общепонятных сокращений). Купюры в тексте обозначены угловыми скобками. Письма и документы датируются по числам, проставленным в подлинниках. Даты, вводимые составителями, даются в квадратных скобках. Авторская дата воспроизводится в том месте и в том написании, как она присутствует в подлиннике. Помимо этого, для единообразия во всех случаях дата (набранная курсивом) помещается также в верхнем правом углу письма с указанием места отправления. В подстрочных примечаниях даются авторские сноски, а также перевод иноязычных слов и выражений. Все пояснения от составителей выносятся в комментарии.* * *

Многолетняя работа над проектом не могла бы быть осуществлена без воодушевляющей помощи коллег и друзей. Составители считают своим долгом вспомнить с благодарностью профессора Бенджамина Харшава (Нью-Хейвен, США), одного из первых поддержавшего это издание и великодушно предоставившего для него ряд материалов, и Ирину Александровну Антонову (Москва), щедро делившуюся размышлениями и живыми воспоминаниями о встречах с Шагалом. Особая признательность рецензентам книги: Наталии Сиповской (Москва), Клер Ле Фолль (Саутгемптон, Великобритания) и Ирине Вороновой (Витебск). Благодарим за помощь и заинтересованное содействие в подготовке издания: Аду Беляеву (Москва) Елену Ге (Витебск) Галю Димент (Сиэтл, Вашингтон, США) Гари Израителя (Бостон, США) Михаила Каменского (Москва) Веру Кнорринг (Санкт-Петербург) Никиту Колганова (Москва) Алики Костаки (Афины, Греция) Ирину Логунову (Витебск) Наталию Мавлевич (Москва) Николая Молока (Москва) Светлану Мясоедову (Витебск) Евгению Петрову (Санкт-Петербург) Марику Саар (Москва) Татьяну Свистунову (Витебск) Наталию Семенову (Москва) Галину Урванцеву (Москва) Олега Фельдмана (Москва) Татьяну Чеботареву (Нью-Йорк, США) Александру Шатских (Нью-Йорк, США) Зою Шергину (Москва)Основные даты жизни и творчества Марка Шагала

1887 Шагал родился 6 июля (24 июня) в Витебске на окраине города, называвшейся Песковатик, заселенной в основном еврейской беднотой. При рождении он назван Мовша (Моисей) – имя Марк было принято им в Париже. Родители художника – Хацкель (Захар) Мордухов Шагал (1863–1921), живший в Витебске, и Фейга-Ита Менделева Чернина (1866–1915), жившая в Лиозно – поженились в 1885 году в Витебске. В Лиозно оставалась многочисленная родня, и в юности Шагал часто бывал здесь. В Витебске Шагалы занимались торговлей: Хацкель служил приказчиком в складе сельдей, Фейга-Ита содержала бакалейную лавку в доме, где жила семья. В 1900 на Покровской улице, 29 рядом с уже существующим деревянным они построили одноэтажный каменный дом. Здесь Шагалы жили до конца 1920-х годов.1900–1905 Осенью 1900 поступает в Витебское четырехклассное городское училище с ремесленным уклоном. Одноклассником Шагала был Осип Цадкин.

1906 Посещает художественную школу Ю.М. Пэна, о котором навсегда сохранил благодарную память как о «честном труженике-художнике и первом учителе». «В его ателье я провел всего несколько месяцев, – вспоминал Шагал. – Он был настолько добр, что взялся обучать меня бесплатно». Авигдор (Виктор) Меклер, соученик Шагала, предлагает продолжить образование в столице, и зимой 1906/07 оба уезжают в Петербург.

1907 Держит экзамен в Центральное училище технического рисования барона Штиглица, но не принят. Работает ретушером у фотографа, пишет вывески. Поступает в Рисовальную школу Императорского Общества поощрения художеств (ОПХ), зачислен в третий класс и назначен стипендиатом.

1908 В конце года покидает Рисовальную школу ОПХ; непродолжительное время занимается в частной школе живописи и рисования С.М. Зейденберга (его соучеником был Юрий Анненков).

1909 Лето проводит в Витебске и Лиозно. Знакомится с Беллой (Бертой) Розенфельд. По возвращении в Петербург поступает в частную школу живописи Е.Н. Званцевой, где преподавали Л.С. Бакст и М.В. Добужинский. Шагал считал учебу у Бакста поворотным моментом в своей жизни: «Судьбу мою решила школа Бакста и Добужинского. Бакст повернул мою жизнь в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека».

1910 Участвует в выставке работ учеников школы Е.Н. Званцевой в редакции журнала «Аполлон». Летом уезжает в Витебск. Узнав об окончательном отъезде Бакста в Париж, решает не возвращаться в Петербург. Шагал и Белла объявляют себя женихом и невестой.

1911 Адвокат М.М. Винавер назначает Шагалу стипендию для продолжения учебы за границей. Участвует во 2-й выставке общества художников «Союз молодежи». В мае уезжает через Берлин в Париж. Посещает академии «Ла Палетт», где преподают А. Дюнуайе де Сегонзак и А. Ле Фоконье, и «Гранд Шомьер». Делает попытку выставиться в Осеннем салоне, однако все представленные им работы отклонены.

1912 Выставляется в Салоне независимых и Осеннем салоне. Летом снимает мастерскую в Ла Рюш. Знакомится с Б. Сандраром, Г. Аполлинером, М. Жакобом, Ф. Леже, А. Сальмоном, Р. Делоне.

1913 Выставляется в Салоне независимых. Знакомится с берлинским собирателем авангарда Хервартом Вальденом. В сентябре участвует в Первом немецком Осеннем салоне в галерее Вальдена «Дер Штурм».

1914 Выставляется в Салоне независимых. В мае приезжает в Берлин на открытие своей первой крупной персональной выставки в галерее «Дер Штурм». В июне уезжает из Берлина в Витебск. Начавшаяся война лишает его возможности вернуться в Париж. Приступает к работе над картинами и этюдами «Витебской серии».

1915 Участвует в московской выставке живописи «1915 год». 25 июля состоялось бракосочетание Шагала с Беллой Розенфельд. В сентябре они уезжают в Петроград, где Шагал поступает на службу в Центральный военно-промышленный комитет.

1916 Вступает в члены Еврейского общества поощрения художеств.18 мая родилась дочь Ида. Участвует в выставке объединения «Бубновый валет» в Москве.

1917 Избран членом общества «Союз молодежи». Выдвигается одним из делегатов от этого общества в Союз деятелей искусств. По заказу Петроградской еврейской общины приступает к работе над панно в профессионально-техническом училище для еврейских детей (заказ не был осуществлен). Участвует как член жюри и экспонент во Второй выставке картин и скульптуры художников-евреев в Москве. В декабре уезжает с семьей в Витебск.

1918 В Москве выходит монография А.М. Эфроса и Я.А. Тугендхольда «Искусство Марка Шагала». 12 сентября решением Наркомата по просвещению назначен уполномоченным (комиссаром) по делам искусств в Витебской губернии с правом «организации художественных школ, музеев, выставок, лекций и докладов по искусству». Организует оформление Витебска к первой годовщине революции. Объявляет прием в Народное художественное училище.

1919 В апреле принимает заведование Народным художественным училищем, ведет в нем свою «Свободную живописную мастерскую». Выступает в прессе, организует диспуты, пишет публицистические статьи. Участвует в Первой государственной свободной выставке произведений искусства в Петрограде; часть из выставленных им картин приобретена государством.

1920 Активно участвует в организации Витебского музея современного искусства. В июне после конфликта с Казимиром Малевичем покидает Витебск и уезжает в Москву. По рекомендации Абрама Эфроса привлечен к работе в Еврейский камерный театр: выполняет декорации и костюмы к спектаклю «Вечер Шолом-Алейхема» (премьера 1 января 1921), пишет живописные панно для зрительного зала.

1921 Живет и преподает рисование в Еврейской трудовой школе-колонии в Малаховке под Москвой. Участвует в работе московского отделения еврейского художественного объединения Культур-Лига.

1922 В начале года переезжает из Малаховки в Москву. В помещении Еврейского камерного театра проходит организованная Культур-Лигой «Выставка работ Натана Альтмана, Марка Шагала, Давида Штеренберга». Завершает работу над книгой «Моя жизнь». В начале лета навсегда покидает Россию: отправляется с выставкой своих работ в Каунас, оттуда в Берлин. Участвует в Первой русской художественной выставке в Новой галерее Ван-Димена в Берлине.

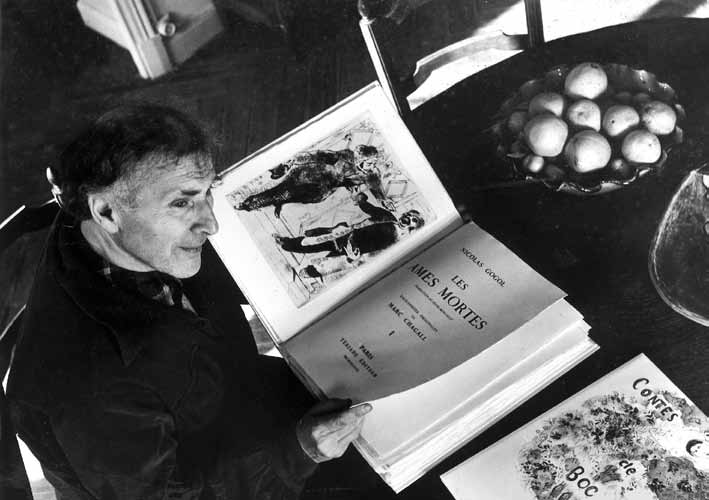

1922–1923 Живет с семьей в Берлине. Занимается офортом и осваивает другие техники гравюры под руководством Германа Штрука. По заказу издателя Пауля Кассирера выполняет офорты к книге «Моя жизнь» (альбом гравюр издан в Берлине в 1923). В августе 1923 по приглашению Амбруаза Воллара переезжает с семьей в Париж. По заказу Воллара иллюстрирует «Мертвые души» Н.В. Гоголя (1923–1925).

1924–1925 Выставки в Брюсселе, Париже, Кельне, Цюрихе, Дрездене.

1926 Большую часть года проводит близ Тулона в рыбацкой деревушке Мурийон. Участвует в создании Общества художников-граверов. Выставки в Нью-Йорке, Париже.

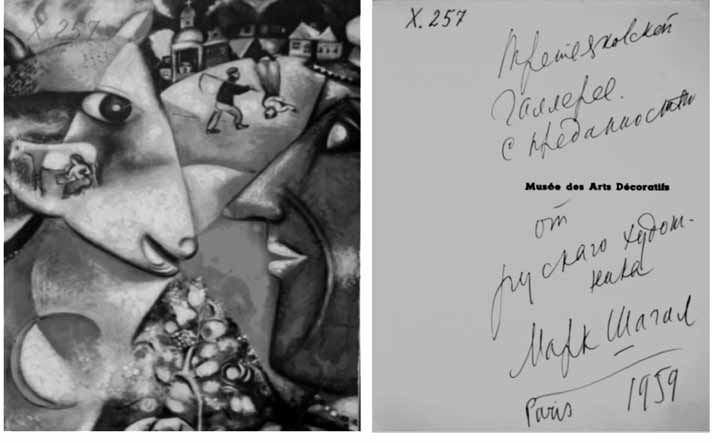

1927 По заказу Воллара выполняет офорты к «Басням» Ж. Лафонтена. Создает серию гуашей «Цирк Воллара». Передает в дар Третьяковской галерее в Москве 96 офортов к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».

1928 Шагал и Белла посещают спектакли и принимают актеров московского Государственного еврейского театра, гастролировавшего в Париже. Осенью участвует в выставке «Современное французское искусство» в Москве.

1930 В начале года покупает дом в Париже – виллу Монморанси на авеню Сикомор, 15. Выставки «Лафонтен Шагала» в Париже, Брюсселе, Берлине. Получает от Воллара заказ на иллюстрации к Библии.

1931 По приглашению мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа посещает Хайфу, Тель-Авив и Иерусалим. В Париже выходит книга «Моя жизнь» в переводе на французский Беллы Шагал. Выставка в Париже.

1932 По заказу Брониславы Нижинской делает эскизы декораций и костюмов к балету «Бетховенские вариации» (балет не осуществлен). Выставки в Амстердаме, Будапеште.

1933 В Мангейме на выставке «Большевизм в искусстве», устроенной нацистами, произведения Шагала подвергаются публичному сожжению. Ходатайство о получении французского гражданства отклонено на том основании, что Шагал был комиссаром искусств в Витебске. Выставка в Базеле.

1934–1936 Летом 1934 Шагал и Белла посещают Барселону, Мадрид, Толедо, в 1935 едут на открытие выставки в Лондон. В Вильно на конференции, созванной по инициативе Еврейского исследовательского института, выступает с речью «Что мы должны сделать для еврейского искусства». В 1936 снимает новую мастерскую в Париже – Вилла Эжен-Манюэль, 4.

1937–1938 В 1937 получает французское гражданство. Нацистские власти убирают из немецких музеев все картины Шагала и публично объявляют некоторые из них образцами «дегенеративного искусства». В 1938 выставки в Брюсселе, Нью-Йорке, Лондоне.

1939 Переезжает из Парижа в Сен-Дийе-сюр-Луар. Удостоен премии Карнеги-института в Питтсбурге.

1940–1941 Переезжает в городок Горд на Луаре. Зимой 1941 получает приглашение от Музея современного искусства в Нью-Йорке переехать в США. В июне прибывает с семьей в Нью-Йорк. Первая выставка в нью-йоркской галерее Пьера Матисса.

1942 По заказу Американского балетного театра выполняет эскизы декораций и костюмов к балету «Алеко» в постановке Леонида Мясина; Шагал и Белла едут на премьеру балета в Мехико.

1943–1944 Встречается с членами советского Еврейского антифашистского комитета, прибывшими в США – актером Соломоном Михоэлсом и поэтом Ициком Фефером. Публикует в нью-йоркской идишистской прессе стихотворение «К моему городу Витебску», выступает с антифашистской речью «Приходит время». 2 сентября 1944 скончалась Белла Шагал.

1945 Иллюстрирует книгу Беллы Шагал «Горящие огни» (издана в 1945 в Нью-Йорке, в 1948 – в Париже). Для Американского балетного театра выполняет эскизы декораций, занавеса и костюмов к балету Игоря Стравинского «Жар-птица» в постановке Джорджа Баланчина. Знакомится с Вирджинией Мак-Нил.

1946 Покупает дом в деревушке Хай-Фоллз на северо-востоке штата Нью-Йорк и поселяется там с Вирджинией. 22 июня родился их сын Давид. Выполняет офорты к сборнику стихов Поля Элюара «Жаркая жажда жить» (издан в 1950). По заказу издателя Курта Вольфа работает над цветными литографиями к сказкам «Тысячи и одной ночи». Выставки в Нью-Йорке, Чикаго.

1947–1948 В 1947 Шагал приезжает на открытие своей ретроспективы в Париж. В 1948 Шагал и Вирджиния переезжают во Францию, поселяются в Оржевале под Парижем. В 1948 в издательстве Эжена Териада выходят «Мертвые души» Н.В. Гоголя с офортами Шагала, за которые художник удостоен Гран-при на 24-й Биеннале в Венеции. Выставки в Париже, Амстердаме, Лондоне.

1949 Выполняет панно для фойе театра Уотергейт в Лондоне. Получает от Териада заказ на иллюстрации к «Дафнису и Хлое» Лонга. Делает акватинты и рисунки тушью на темы «Декамерона» Дж. Боккаччо.

1950 Покупает имение «Ле Коллин» («Холмы») в Вансе близ Ниццы. С этого времени на протяжении двух десятилетий осваивает новые художественные техники: керамику, мозаику, гобелен, витраж; совершенствуется в технике литографии в мастерской Фернана Мурло. Приступает к созданию полотен на библейские сюжеты. Выставки в Париже, Мюнхене, Цюрихе.

1951 Едет в Израиль на открытие выставок в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве. Возобновляет работу над офортами к «Басням» Лафонтена. Разрыв с Вирджинией Мак-Нил.

1952 22 июля состоялось бракосочетание Шагала с Валентиной (Вавой) Бродской. В издательстве Териада выходят «Басни» Лафонтена с офортами Шагала. Посещает Грецию и Италию; в Шартре изучает витражную технику. Выставки в Нью-Йорке, Париже, Ницце, Риме, Женеве.

1953–1954 Продолжает работу над иллюстрациями к «Дафнису и Хлое», иллюстрирует книгу Аврома Суцкевера «Сибирь». В 1954 совершает второе путешествие в Грецию и Италию. Выставки в Турине, Вене, Париже.

1955–1956 Продолжает работать над полотнами на библейские сюжеты (цикл завершен в 1966). В 1956 в издательстве Териада выходит Библия с офортами Шагала. Выставки в Ганновере, Базеле, Берне, Брюсселе, Амстердаме.

1957 Поселяется в Париже на набережной Бурбон, затем приобретает квартиру на набережной Анжу, 13. Посещает Израиль. Выполняет керамическое панно, два барельефа и витражи для церкви в Асси (Франция). Работает над цветными литографиями к «Дафнису и Хлое». Выставки в Базеле, Париже, Брюсселе, Зальцбурге, Иерусалиме, Тель-Авиве.

1958 Выступает в Чикагском университете с лекцией «Искусство и жизнь». По заказу парижской Гранд-опера выполняет эскизы декораций и костюмов к балету Мориса Равеля и Михаила Фокина «Дафнис и Хлоя».

1959 Едет в Глазго, где в университете получает степень доктора honoris causa. Избран почетным членом Американской академии литературы и искусств. Выполняет живописное панно для фойе Оперного театра во Франкфурте-на-Майне. Выставки в Гамбурге, Мюнхене, Париже.

1960 Работает над витражами для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме. Удостоен степени доктора honoris causa в университете Брандиса в Массачусетсе. Выставки в Реймсе, Берне, Копенгагене, Шарлотенбурге.

1961–1962 В издательстве Териада выходит «Дафнис и Хлоя» с цветными литографиями Шагала. Едет в Израиль, где присутствует при установке витражей в синагоге Медицинского центра Хадасса в Иерусалиме. Выставки в Дюссельдорфе, Париже, Нью-Йорке, Женеве.

1963 По предложению министра культуры Франции Андре Мальро расписывает плафон в парижской Гранд-опера (торжественное открытие плафона в 1964). Выставки в Токио, Киото.

1964–1965 Выполняет витраж для мемориала Дага Хаммаршельда в резиденции ООН в Нью-Йорке. По заказу Метрополитен-опера работает над монументальными панно для фойе театра, а также эскизами декораций и костюмов к опере Моцарта «Волшебная флейта» (премьера в 1967). Удостоен степени доктора honoris causa в университете штата Виргиния.

1966 Переезжает в Сен-Поль-де-Ванс (пригород Ванса). Выполняет витражи для церкви Покантико-Хиллз в Территауне.

1967 В Лувре выставлен цикл «Библейское послание» (17 полотен и 38 гуашей) – дар Марка и Валентины Шагалов французскому государству, сделанный с условием, что в Ницце будет построено специальное здание для их экспонирования. В издательстве Териада выходит книга «Цирк» с цветными литографиями и текстом Шагала. Юбилейные выставки в Цюрихе, Кельне, Париже, Тулузе, Сен-Поле, Женеве.

1968 Шагал и Валентина едут на открытие выставок в Вашингтон и Нью-Йорк. Выполняет витражи для собора в Меце, мозаику для университета в Ницце. В издательстве Дж. Крамера в Женеве выходит книга «Марк Шагал. Стихотворения» с цветными ксилографиями Шагала.

1969–1970 В 1969 в Ницце заложен первый камень Национального музея «Библейское послание Марка Шагала». Едет в Иерусалим на открытие нового здания Кнессета, где находятся его мозаика и гобелены. Большая ретроспективная выставка в Париже. В 1970 выполняет витражи для церкви в Цюрихе. Иллюстрирует «Антимемуары» Андре Мальро.

1971–1972 Выполняет мозаики для фасада музея «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце, для Первого национального Сити-банка в Чикаго (открыты в 1974), для общественных зданий в Иерусалиме. Выставки в Париже, Цюрихе, Будапеште, Нью-Йорке.

1973 В июне по приглашению Министерства культуры СССР Шагал и Валентина посещают Москву и Ленинград. Выставка в Третьяковской галерее. Дарит свои произведения Третьяковской галерее и Музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В июле проходит торжественное открытие Национального музея «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце.

1974–1975 Выполняет витражи для собора в Реймсе, мозаику для Центра искусств имени Линкольна в Нью-Йорке. В издательстве Ф. Мурло выходит «Одиссея» Гомера с литографиями Шагала, в издательстве А. Соре – «Буря» Шекспира.

1976–1977 Работает над витражами для Института искусств в Чикаго. В издательстве Э. Мага выходят сборник стихов Луи Арагона «Тот, кто говорит, ничего не говоря» и книга Андре Мальро «И на земле…» с офортами Шагала. В 1977 удостоен высшей награды Франции – ордена Большой крест Почетного легиона. По решению мэра Иерусалима Тедди Коллека удостоен звания почетного гражданина этого города. Юбилейная выставка в Лувре.

1978–1980 Выполняет витражи для собора в Майнце, для нескольких церквей во Франции и Великобритании. В издательстве Дж. Крамера выходят «Псалмы Давида» с офортами Шагала. Выставки во Флоренции, Женеве, Ницце.

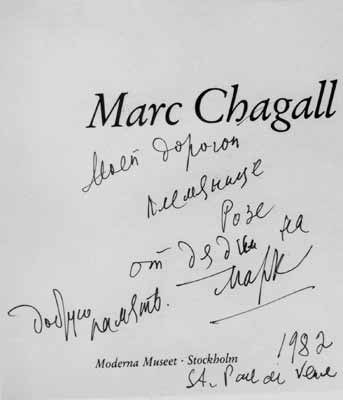

1981–1984 Удостоен звания почетного гражданина Майнца. Выполняет витражи для церкви в Сайан-де-Вутзаке. Выставки в Стокгольме, Копенгагене, Париже, Цюрихе, Ленинграде, Женеве. В 1984 Шагал присутствует на вернисажах ретроспективной выставки в Сен-Поль-де-Вансе и выставки витражей и скульптуры в Ницце.

1985 Последняя прижизненная выставка в Королевской академии искусств в Лондоне. 28 марта скончался на 98-м году жизни в Сен-Поль-де-Вансе.

Часть I Материалы к биографии Марка и Беллы Шагалов

1. Марк Захарович Шагал. Сведения о себе

Родился в г. Витебске в 1887 г. в еврейской семье. Отец мой с детских лет был приказщиком в складе сельдей, где до революции трудился, получая мизерное жалование. Это был от природы запуганный, но кроткий смиренный человек. Религиозный, имевший однако меньше сходства с «типичным» евреем и напоминавш[ий] белорусского крестьянина. Мать – простая (безграмотная, также как и отец), но энергичная женщина, умерла 45 лет, был[а] тот человек, которому я обязан всем. Нет возможности мне вкратце передать, что значила эта гениальная женщина. Она умерла, и ценность этого самородка зарыта во мне. Она любила меня, жалея. Она говорила: «Мой сын, да, я знаю, ты талантлив, но жалко мне тебя, не будешь ли ты лучше «бухгалтером»… Она корректировала мои работы, и ее суждения имели для меня решающее значение. Учился с детства в «хедере». Ничего не помню кроме вечернего фонаря и 2–3 «меламедов», никакой книжной грамоты в голове не осталось. К 13 годам читал наизусть «дроше» (проповедь) в течение 1 1/2 час[ов]. О «тфилен» (головные молитвенные принадлежности) забыл окончательно все. К 14 годам с трудом удалось моей матери определить меня в городское училище[1]. Учиться я, кажется, не очень хотел… Сидел даже почему-то в одном классе 2 года… Не мудрено, я охотней рисовал, купался, в палки играл и «ухаживал»… В 1907 г.[2] я окончил городское училище, и я поступил к местному фотографу на обучение – ретушировал негативы. Одновременно я увлекся вывеской местного художника Ю. Пена: «Школа рисования и живописи», и я, захватив у отца 27 руб[лей], умчался в Петроград учиться. 27 руб[лей] иссякли и не было возможности кушать «зразы» даже за 10 коп[еек]. Я «падал» иногда в обморок. Встретившись со скульптором И.Я. Гинцбургом, я начал получать от барона Д.Г. Гинцбурга стипендию 10 руб[лей] в месяц1. Экзаменовался в Худож[ественном] училище барона Штиглица2. Не выдержал экзамена – не поступил. Определился в школу О[бщест]ва поощр[ения] художеств. Я не знаю, что было со мною там. С одной стороны, я был хвалим и поощряем, и стипендию получил3. С другой стороны, я чувствовал безнадежность моего пути… Судьбу мою решила школа Бакста и Добужинского. Бакст повернул мою жизнь в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека. Он пригласил меня с собой в Париж в качестве помощника в 1911 г., но там мы расстались. Я попал в сферу современных европейских художников. Я в Лувре, стоя перед «Олимпия» Мане, Курбе и Делакруа, понял, что такое русское искусство и Запад. Меня пленили мера и вкус французской живописи. Через 3 года в Париже я постепенно начал выбиваться из нужды. Со мной заключила контракт французская галерея «Мальпель»4 и, наконец, моя выставка была устроена в галерее «Der Sturm» в Берлине в 1914 г. … Уехал туда же к открытию ее и на «3 месяца» уехал в Россию на «свадьбу сестры»5. Марк Шагал. Петроград, 1918

Марк Шагал. Петроград, 1918

Грянула война, Революция. И я еще здесь. Все работы мои застряли в Берлине, Амстердаме и Париже6. В России в 1915 г. (Витебске), куда я приезжал 60 этюдов и картин7. Это было почти все, что видно было мне из окна, мои родные, нищие. Выставлял в России8. С момента Революции я одновременно основал в Витебске Художественное училище, заведующим и руководителем которого наряду с другими приглашенными руководителями: М.В. Добужинским, К.С. Малевичем – я был9. В мае 1920 г.10 я покинул Витебск и переехал со своей семьей (жена и ребенок) в Москву по приглашению Евр[ейского] Госуд[арственного] Камерн[ого] (Б[ольшой] Черныш[евский], 12) театра для росписи. Мною написаны для него 7 больших картин, одна из них размером 11 арш[ин] на 5 «Введение в еврейский театр». Остальные: «Музыка», «Танец», «Драматич[еский] актер», «Литература», «Любовь на сцене» и фриз «Свадебный стол».

Худ[ожник] Марк Шагал 5/III –1921 г. Петроград, Русский музей ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 2073. Л. 1–2. Автограф; Л. 3–4. Машинопись с авторской правкой. Пост. в 1935–1936 г. в составе личного фонда П.И. Нерадовского. Опубл.: Chagall Paris 1995. Р. 246 (пер. на фр.); Брук Я. Два неизданных автографа Шагала // Третьяковская галерея. Специальный выпуск журнала. М., 2005. С. 27–32; Холодова И. Марк Шагал: «Сведения о себе» // Шагаловский сборник 2008. С. 162–163.

Марк Захарович Шагал. Сведения о себе. Автограф. Петроград, 5 марта 1921

Марк Захарович Шагал. Сведения о себе. Автограф. Петроград, 5 марта 1921

2. К родословию Шагалов

Архивные разыскания последних лет позволяют достаточно подробно проследить родословие художника по линии отца. Основой для этих исследований являются «Списки евреев мужского пола» и «Посемейные списки мещан-евреев» Витебска за вторую половину XIX в., хранящиеся в Национальном историческом архиве Беларуси (более ранние документы не сохранились). Эти списки содержат, как правило, сведения о составе семей с перечислением имен и возрастов всех их членов.Давид (Мордух-Давид) Еселев (Иоселевич) Шагал (Сагал, Шагало) (1825 – около 1885), дед художника

В «Общем списке евреев мужского пола, проживающих в 1-й части г. Витебска» за 1874 г. Давид Сагал назван «бабиничским мещанином Могилевской губернии» (в других документах – «бабиновичским мещанином»). Эта запись указывает на место его приписки по последней ревизии податного населения (проводилась в 1857–1859) и позволяет сделать вывод о том, что представители рода жили, скорее всего, в заштатном городе Бабиновичи Оршанского уезда Могилевской губернии (теперь агрогородок в Лиозненском районе Витебской области). Давид Сагал был женат дважды. От первого брака с Леей-Сарой имел сына Гиршу (1849–?), от второго с Башевой (1845–после 1914) – четырех сыновей: Хацкеля (1863–1921), Зусмана (1868–1934), Абрама (1873–?) и Янкеля (1878–?). К 1874 г. Давид Сагал вместе со второй женой и сыновьями Хацкелем (будущим отцом художника), Зусманом и Абрамом жил в Витебске. Старший сын Гирша со своей семьей тоже жил в Витебске, но отдельно от отца, и также числился «бабиновичским мещанином Могилевской губернии». Примечательно, что в списках того же 1874 г. Гирша был записан под фамилией «Шагал». 15 августа 1880 г. семья Давида Сагала была выписана из Бабиновичского еврейского общества и внесена в список мещан-евреев Витебска. В «Посемейном списке мещан-евреев» города за 1881 г. фамилия «Давида Еселева» указана уже в другом варианте – «Шагало». Во всех последующих документах она приобретает устойчивую форму «Шагал». Витебским мещанином дед художника числился, однако, недолго. 5 декабря 1883 г. он и его сыновья были исключены из списка мещан-евреев города в связи с зачислением в Добромысленское еврейское общество Оршанского уезда Могилевской губернии. Жить, тем не менее, дед художника вместе со всем семейством продолжал в Витебске В 1889 г. Гирша Шагал, старший сын от первого брака, выписался из еврейского общества местечка Добромысли и приписался в общество мещан-евреев Витебска. Но Хацкель Мордухов Шагал, отец художника, до самой революции оставался «добромысленским мещанином». К еврейскому обществу местечка Добромысли Оршанского уезда Могилевской губернии (теперь агрогородок в Лиозненском районе Витебской области) было приписано и все его семейство. В связи с этим обстоятельством Марк Шагал призывался на военную службу не из Витебска, где он жил, а из города Орши Могилевской губернии (см. III, 3; VI, 20).Архивные источники: Общий список евреев мужского пола, проживающих в 1-й части г. Витебска. 1874 г. (НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Ед. хр. 2680. Л. 60, 96, 113 об.); Посемейный список мещан-евреев г. Витебска на 1881 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2525. Л. 334 об. – 335); Посемейный список мещан-евреев г. Витебска на 1889 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2546. Л. 249). Литература: Степанец Ю. Из истории семьи Шагалов: новые архивные документы // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2000. № 2. С. 3; Дзянісаў У. Новыя дакументы да біяграфіі і радаводу Марка Шагала // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2002. № 1 (7). С. 19–20.

Башева Шагал. Витебск, около 1914

Хацкель и Фейга-Ита Шагалы. Витебск, начало 1910-х

Хацкель и Фейга-Ита Шагалы. Витебск, начало 1910-х

Семья Шагалов. Витебск, 1914.

Слева направо – сидят: Лиза, Фейга-Ита, Хацкель, бабушка Башева, Роза, Маня;

стоят: Анна с мужем Борисом, Зина с мужем Самуилом, Марк, Давид; у ног матери Марьяся

Семья Шагалов. Витебск, 1914.

Слева направо – сидят: Лиза, Фейга-Ита, Хацкель, бабушка Башева, Роза, Маня;

стоят: Анна с мужем Борисом, Зина с мужем Самуилом, Марк, Давид; у ног матери Марьяся

Анна. Витебск, середина 1900-х

Анна. Витебск, середина 1900-х

Давид (слева) и Марк. Витебск, 1910

Давид (слева) и Марк. Витебск, 1910

Мария (Маня). Петроград (?), 25 сентября 1921

Мария (Маня). Петроград (?), 25 сентября 1921

Марьяся. Ленинград, середина 1920-х

Марьяся. Ленинград, середина 1920-х

Анна и ее дочь Евгения (в первом ряду), Марьяся и Фира, дочь Лизы. Ленинград, конец 1930-х – начало 1940-х

Анна и ее дочь Евгения (в первом ряду), Марьяся и Фира, дочь Лизы. Ленинград, конец 1930-х – начало 1940-х

Во время встречи в Ленинграде. Июнь 1973.

Слева направо: Валентина Шагал, Лиза Шуб, Марк Шагал и Игорь Корниенко, внук Лизы

Во время встречи в Ленинграде. Июнь 1973.

Слева направо: Валентина Шагал, Лиза Шуб, Марк Шагал и Игорь Корниенко, внук Лизы

Хацкель Мордухов (Мордухович) Шагал (1863–1921) и Фейга-Ита Чернина, в замужестве Шагал (1866–1915), отец и мать художника

Хацкель Шагал был старшим сыном от второго брака Давида Сагала. В 1885 г. женился на Фейге-Ите Черниной, уроженке местечка Лиозно Могилевской губернии (находилось в 40 километрах от Витебска). Ее отец Мендель Чернин был резником. О роде Черниных известно немного. Есть сведения о том, что представители рода жили в Витебске, Лиозно, Бабиновичах, Колышках и других местечках недалеко от Витебска. Как пишет Шагал в книге «Моя жизнь», в год, когда поженились его родители, умерли дед художника Давид Шагал и мать Фейги-Иты, и отец Фейги-Иты Мендель Чернин, живший в Лиозно, женился вторым браком на Башеве Шагал, жившей в Витебске. Башева стала Черниной и переехала к мужу в Лиозно. Первые годы после свадьбы семья жила в 1-й части Витебска на бедной окраине, носившей название Песковатик. К 1894 г. Шагалы перебрались на жительство в 3-ю часть Витебска, на Покровскую улицу (см. I, 3). После смерти Фейги-Иты в 1915 г. Хацкель Шагал женился на ее сестре. К началу Первой мировой войны Мендель Чернин, отец Фейги-Иты, умер, и Башева, овдовев во второй раз, по-видимому, снова переселилась из Лиозно в Витебск, в семью своего сына Хацкеля. Она присутствует на семейных фотографиях той поры и изображена на работах Шагала «Витебской серии» 1914–1915 гг. Хацкель Шагал служил приказчиком в лавке купца Яхнина. В семейном архиве сохранилась справка о его трудовой деятельности, выданная по запросу Марии Захаровны Шагал в июле 1935 г. Витебским горсоветом: «Как видно из имеющихся документов в распоряжении Витебского Городского Совета покойный гр-н Шагал Хацкель Мордухович до Октябрьской революции работал у предпринимателя Яхнина в гор. Витебске, в качестве рабочего. С момента Октябрьской революции до 1921 года, т. е. по день своей смерти, постигшей при исполнении служебных обязанностей (убит проезжающим автомобилем) гр-н Шагал работал в качестве продавца кооперации гор. Витебска. Гр-н Шагал, как видно из документов, состоял с 1905 года членом Союза прикащиков». Погиб отец художника в августе 1921 г. О его смерти газета витебские «Известия» сообщала: «1 августа на углу Вокзальной и Канатной улиц легковой автомобиль сбил с ног и переехал переходившего через улицу прохожего. Последний, оказавшийся гр[ажданин]ом Шагалом, отцом известного витебского художника и бывшего директора Витебской художественной школы, был в бесчувственном состоянии доставлен в б[ывшую] Еврейскую больницу, а оттуда в госпиталь Красного Креста, где ему должны были сделать операцию. Через 10 минут после доставления гр[ажда]нина Шагала в госпиталь он, не приходя в сознание, скончался от раздробления черепа и кровоизлияния в мозгу» (Трагический случай // Известия Витебского губисполкома и губкома РКП(б). 1921. № 173. 3 августа. С. 4). В семье Хацкеля и Фейги-Иты родилось девять детей: Моисей (Марк), Анна (Хана), Давид (Мордух-Давид), Зина (Зисля), Лиза (Лея), Мария (Маня), Роза (Розалия), Мария (Марьяся), Рахель (Ревекка?).Архивные источники: Список семьи Хацкеля Мордухова Шагала на 1907 г. (репрод.: Meyer 1961. S. 25). Литература: Лисов А., Подлипский А. Новые факты биографии // Народнае слова (Biцебск). 1998. 20 жніўня; Лисов А., Подлипский А. Новое о семье Шагала // Шагаловский ежегодник 2002. С. 83; Рогач В. Некрополи семьи Шагала (К вопросу о месте захоронения родных художника) // Шагаловский ежегодник 2003. С. 47–50; Шишанов В. Несколько строк из жизни Марка Шагала // Мишпоха (Витебск). 2010. № 26. С. 46–50; Карпекин К. Род Черниных во второй половине ХІХ – ХХ вв.: попытка реконструкции генеалогического древа // Шагаловский сборник 2019. С. 190–198.

Моисей (Марк) Захарович (Хацкелевич) Шагал (1887–1985)

См. Основные даты жизни и творчества Марка Шагала.Анна (Хана) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Грибова (1888–1946)

В 1906 г. вышла замуж за Бориса Карповича Грибова (1883–1943), уроженца Невеля, который занимался продажей мануфактуры, имел свой магазин. Вскоре переехала с мужем в Петербург, где прожила всю жизнь и способствовала переезду туда остальных сестер. Имела дочь Евгению (1920–?), сыновей Захара (1923–1944) и Михаила (умер в младенчестве). Во время Великой Отечественной войны вместе с мужем и дочерью эвакуировалась в Самарканд. Муж Анны умер в Кисловодске, по дороге в эвакуацию. Сын Захар, старшина 64-й гвардейской стрелковой дивизии, погиб на фронте 8 марта 1944 г. и похоронен в братской могиле на южной стороне дороги Кингисепп – Ивангород у въезда в Ивангород Ленинградской области. Дочь Евгения закончила медицинский институт, в 1943 г. в Самарканде вышла замуж за врача Арона Владимировича Шварцмана (1916–1988). Анна Грибова умерла 29 июля 1946 г. и похоронена на Еврейском кладбище в Ленинграде.Давид (Мордух-Давид) Захарович (Хацкелевич) Шагал (1891 – около1918)

После революции работал бухгалтером в Витебске в отделе социального обеспечения. Сочинял стихи, играл на мандолине, пел, рисовал. Будучи болен туберкулезом, в 1918 г. поехал лечиться в Крым и обратно уже не вернулся. Дата смерти и место захоронения неизвестны.Зина (Зисля) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Маркович (1894–1947)

В 1914 г. вышла замуж за Самуила Мееровича Марковича (?–1940). В конце 1920-х гг. переехала в Ленинград. Работала бухгалтером, муж был инженером. Увлекалась рисованием. Имела дочь Анну (1915–1963), во втором браке Черную. Мать и дочь похоронены рядом на Еврейском кладбище в Ленинграде.Лиза (Лея) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Шуб (1895–1975)

В 1919 г. вышла замуж за витеблянина, часовых дел мастера Вольфа Владимировича Шуба (1894–1972). Вскоре вместе с мужем переехала в Петроград. Имела дочь Фиру (Фейгу-Иту) (1920–1987), которая вышла замуж за Всеволода Петровича Корниенко (1914–1993). В годы Великой Отечественной войны оставалась вместе с семьей в блокадном Ленинграде, принимала участие в оборонительных работах. В начале 1970-х гг. Шагал купил Лизе, которая жила в коммуналке, отдельную квартиру, где и собирались родственники во время визита художника в Ленинград в 1973 г. Умерла 11 января 1975 г. Похоронена вместе с мужем и дочерью на Еврейском кладбище в Ленинграде.Мария (Маня) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Перельсон (1900–1948)

С 1917 г. вела торговлю в бакалейной лавке в доме Шагалов. В 1920 г. вышла замуж за Арона Залмановича Перельсона (1895–1966), кустаря и заготовителя пушнины, с которым переехала в Петроград. Имела дочерей Иду, в замужестве Гольдберг, и Розу, в замужестве Гилилову. В годы Великой Отечественной войны оставалась с детьми в блокадном Ленинграде, принимала участие в оборонительных работах. Муж был призван в армию, служил на передовой, получил ранение и остался инвалидом. Дочь Марии Ида Ароновна Гольдберг (1924–2002) в 1948 г. закончила в Ленинграде Первый медицинский институт и поступила на работу в облэпидемстанцию, где заведовала паразитологическим отделом, занималась исследованием малярии, клещевого энцефалита, полиомиелита. В середине 1950-х гг. работала в вирусологической лаборатории, контролировала вирусные препараты. Опубликовала ряд статей в журнале «Советскаямедицина», выступала на научных конференциях. По ее воспоминаниям, чтобы заниматься работой должна была иметь специальный допуск, в связи с чем вынуждена была скрывать родство с Шагалом. Вторая дочь Марии Роза Ароновна (р. 1925) вышла замуж за врача-фармацевта Семена Натановича Гилилова. После войны работала на военном заводе, преподавала на курсах кройки и шитья. В 1989 г. вместе с семьей уехала в Израиль. Мария Перельсон, ее муж и дочь Ида похоронены на Еврейском кладбище в Ленинграде.Роза (Розалия) Захаровна (Хацкелевна) Шагал (1901–1917)

После смерти матери вела торговлю в бакалейной лавке в доме Шагалов. Заболела сыпным тифом и умерла в Витебске.Мария (Марьяся) Захаровна (Хацкелевна) Шагал, в замужестве Грибова (1902–1992)

В 1913 г. поступила в Витебскую 4-классную женскую еврейскую прогимназию Д.С. Давидовой, преобразованную после революции в 7-ю советскую трудовую единую школу II ступени (окончила в 1920 г.). Училась в 1-й партийной школе, работала с октября 1920 г. цензором почты в Витебском отделении военной цензуры. В начале мая 1921 г. по установлению факта разглашения ею служебной информации была арестована «на 30 суток без исполнения служебных обязанностей». Как выяснилось в результате дознания, Марьяся рассказала «известной буржуазной семье гор. Витебска неким Розенфельд» о месте своей службы и факте существовании военной цензуры. Отбыв наказание, которое было сокращено по ее просьбе на 10 суток, в конце июня 1921 г. спешно уволилась с работы и покинула Витебск, уехав жить к сестрам в Петроград. 13 июня 1926 г. вышла замуж за Залка-Соломона Карповича Грибова (1889–1966), родного брата старшей сестры Анны. Имела дочь Софью (род. 1928), которая окончила в Ленинграде архитектурно-строительный институт и работала конструктором. Умерла 29 декабря 1992 г. Похоронена на Еврейском кладбище в Ленинграде.Значительный интерес представляет рукописная анкета, заполненная Марьясей Шагал в 1920 г. при поступлении на службу в военную цензуру почты (Личное дело № 240 Шагал Маруси Захаровны. 1920–1921 / Музей Марка Шагала в Витебске). Приводим ее полностью. Вопросы написаны коричневыми чернилами, ответы – красными.

АНКЕТА СОТРУДНИКА ВИТЕБСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРЫ

Фамилия Имя Отчество: Шагал Марьяся Захарьевна. Какую занимаете должность: цензор почты. в отделении: [запись отсутствует] Возраст: 17 лет. Образование: окончила 4 группу 7 сов[етской] шк[олы] II ступени в 1920 году. Занимаете ли вы где-либо должность помимо Военной Цензуры, где, какую, с каким окладом: нигде кроме цензуры. Какими иностранными или инородческими языками владеете: немного по немецки. Род занятий до Февральской Революции (подробно): училась; нигде не служила до поступления в цензуру. Жила у отца, дома в Витебске. Род занятий после Февральской во время Октябрьской и после Октябрьской Революции (подробно): [запись отсутствует] Семейное положение: не замужем. Кто из семьи состоит на вашем иждивении: никто. Социальное положение ваших родных до Революции (звание, сословие, чин или титул родителей, братьев и сестер; их род занятия): отец, сестры – 4, братья – 2. Отец до революции был приказчиком в Витебске в складе Яхнина. Сестры – учились. Братья – один художник, бухгалтер в соц[иальном] обезпеч[ении]. Социальное положение и занятие ваших родных в данное время: отец сейчас безработный, 55 лет. Сестра – безработ[ная] 20 лет; ост[альные] 3 замужем; братья – один уехал в Крым год тому назад. Местопребывание ваших родных: Покровская, 29 – отец и с сестрой. Брат художн[ик] – на Задуновской. Ваши политические убеждения до революции и в настоящее время (подробно): до революции не было никаких убеждений; сейчас сочувствую Коммун[истической] партии. Привлекались ли к суду или следствию, подвергались ли наказанию в судебном или административном порядке (где, когда и за что): [запись отсутствует] Ваше отношение к военной службе в прошлом и в данное время (подробно): [запись отсутствует] Кто рекомендует на службу в Военную Цензуру (не менее двух рекомендаций коммунистов): Губернский Партийный Комитет. В случае неверных или заведомо неточных сведений заполнивший анкету подлежит увольнению со службы и привлечению к ответственности. Подпись: [подпись отсутствует] Анкета проверена. Начальник Отделения: [подпись отсутствует] дня 1920 г. [дата не проставлена].

Рахель (Ревекка?) Захаровна (Хацкелевна) Шагал (1904–1908?)

Умерла в Витебске.Литература: Шульман А. Ветви одного дерева // Мишпоха (Витебск). 1998. № 4. С. 37–40; Петрова 1999; Лисов А., Подлипский А. Новое о семье Шагала // Шагаловский ежегодник 2002. С. 81–87; Хмельницкая Л. Марьяся Шагал: до и после революции // Бюллетень Музея Марка Шагала. № 1 (9). 2003. С. 23–24.

3. Витебские адреса Шагала

Витебск на рубеже XIX – ХХ веков. Статистическая справка

По данным «Памятной книжки Витебской губернии на 1905 год», город имел 81 122 жителя. Из них евреев было 50 %, белорусов 29 %, великорусов 12 %, малорусов 2 %, поляков 5 %, латышей и литовцев 1 %, немцев 1 %. По вероисповеданиям население распределялось следующим образом: иудеев 50 %, православных и единоверцев 39 %, католиков 7 %, старообрядцев 2 %, лютеран 2 %. Имелись 3 синагоги и 56 молитвенных домов, 32 православные церкви, 2 костела, 1 кирха. В Витебске было 304 улицы и переулка, 9 площадей, 4 общественных сада, 10 гостиниц, 14 меблированных комнат, 65 фабрик и заводов, водопровод (с 1894), электрический трамвай (с 1898). Город был крупным железнодорожным центром, имелось пароходное сообщение по реке Западной Двине. В Витебске действовало 41 учебное заведение, городской театр на 800 мест, в местной типографии печатались 2 газеты: «Витебские Губернские Ведомости» и «Полоцкие Епархиальные Ведомости». Витебск. Вид на центральную часть города. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Вид на центральную часть города. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Большая синагога на Суворовской (бывш. Офицерской) улице. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Большая синагога на Суворовской (бывш. Офицерской) улице. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Здание Окружного суда (слева) и вид на Ратушную площадь. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Здание Окружного суда (слева) и вид на Ратушную площадь. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Улица Подвинская (Л.Н. Толстого) и Успенский собор. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Улица Подвинская (Л.Н. Толстого) и Успенский собор. Открытка начала ХХ в.

Родительский дом Шагала

Ныне – ул. Покровская, 11; ранее – 1-я Покровская, 29; Большая Покровская, 29; ул. Жореса, 29; ул. Дзержинского, 11. Улица Покровская находилась в 3-й части Витебска, которая называлась Задвинье и соединяла между собой две торговые площади: Полоцкую и Ильинскую. Имела протяженность около 800 метров и разделялась на 1-ю и 2-ю Покровскую, или Большую и Малую Покровскую. На запад от Полоцкой площади находился железнодорожный вокзал, на северо-восток от усадьбы Шагалов – Ильинская и Покровская церкви. На Покровскую улицу Шагалы перебрались на жительство к 1894 г. Как свидетельствуют «Окладные книги Витебской городской управы», на 2-й Покровской (или Малой Покровской) улице «мещане Хацкель и Фейга-Ита Шагаловы» купили «деревянный дом и флигель». В сентябре 1900 г. родители художника подали в городскую управу прошение с просьбой разрешить им постройку «каменного одноэтажного с погребом дома в 3 части г. Витебска по Покровской улице». Разрешение было получено и, видимо, за следующий строительный сезон дом построили. В одной из комнат этого дома, чтобы поддержать бюджет семьи, Фейга-Ита открыла бакалейную лавку. Как свидетельствуют документы Витебской городской оценочной комиссии, к 1904 г. «Хацкель Мордухович Шагал, мещанин» владел на Большой Покровской улице 130 квадратными саженями земли, на которых размещались 1-этажный жилой деревянный дом, 1-этажный жилой каменный дом и 1-этажный жилой деревянный дом во дворе (флигель). В кирпичном доме жила семья и находилась лавка, часть помещений в деревянных домах сдавалась внаем. К 1915 г. к недвижимости Шагалов на Покровской улице прибавился еще один деревянный флигель и дощатый сарай. Все дома располагались по периметру участка. Внутреннее пространство двора было вымощено булыжником. После революции в домах на Покровской улице продолжали жить незамужние младшие сестры Шагала вместе с отцом и мачехой. К концу 1920-х гг. все сестры Шагала перебрались на жительство в Петроград-Ленинград. Последней родительский дом в Витебске оставила, по-видимому, сестра Зина. Ю.М. Пэн во дворе дома Шагалов. Витебск, 1928

Ю.М. Пэн во дворе дома Шагалов. Витебск, 1928

Бывший дом Шагалов. Витебск, 1970–1980-е

Бывший дом Шагалов. Витебск, 1970–1980-е

Кинематографисты в доме Мейтиных (бывший Шагалов). Витебск, 1989. Фото М. Шмерлинга. Слева направо: Давид Симанович, Зиновий и Раиса Мейтины

Кинематографисты в доме Мейтиных (бывший Шагалов). Витебск, 1989. Фото М. Шмерлинга. Слева направо: Давид Симанович, Зиновий и Раиса Мейтины

В июне 1923 г. Покровская улица была переименована в улицу Жореса. В 1929 г. владельцами недвижимого имущества по ул. Жореса, 29 числились «наследники Шагала». Вскоре оставленная бывшими хозяевами недвижимость была муниципализирована. С 1930-х гг. в некогда принадлежавших Шагалам домах проживали семьи, никакого отношения к прежним владельцам не имевшие. В годы Великой Отечественной войны сильной бомбардировке подвергся находившийся неподалеку железнодорожный вокзал. Все деревянные дома на ул. Жореса, в том числе и некогда принадлежавшие Шагалам, сгорели. От кирпичного дома остались только стены. В 1946 г. жители Витебска М.М. Мейтин и Д.В. Шевход заключили с жилгоруправлением договор на восстановление кирпичного дома. Была произведена его перепланировка и с двух сторон фасада сделаны пристройки. Вход в лавку с улицы заложили, сделав на его месте окно.

Мемориальный Дом-музей Марка Шагала в Витебске. Современное фото

Мемориальный Дом-музей Марка Шагала в Витебске. Современное фото

Двор мемориального Дома-музея Марка Шагала в Витебске. Современное фото

Двор мемориального Дома-музея Марка Шагала в Витебске. Современное фото

В августе 1950 г. улицу Жореса переименовали в улицу Дзержинского. Бывший дом Шагалов получил № 11. Семья Мейтиных жила в доме до середины 1990-х гг. В январе 1988 г. решением Витебского облисполкома дом по ул. Дзержинского, 11 был взят под охрану государства как памятник архитектуры местного значения. В ноябре 1991 г. по решению городских властей улице Дзержинского было возвращено историческое название – Покровская. В 1996–1997 гг. была проведена реставрация кирпичного дома, ликвидированы возведенные в 1946 г. боковые пристройки, произведена перепланировка. 6 июля 1997 г. состоялось торжественное открытие мемориального Дома-музея Марка Шагала в Витебске.

Архивные источники: Окладная книга Витебской городской управы на 1894/5 год (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 4973. Л. 134 об.); Настольный реестр решенным делам строительного стола. 1900 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2317. Л. 95 об.); Сведения о городских недвижимых имуществах в 3-й части г. Витебска по Большой Покровской улице (НИАБ. Ф. 2618. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 26); Списки владельцев недвижимого имущества г. Витебска на 1915 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 5182. Л. 354 об. – 355); Список муниципализированных домов по 3-му району гор. Витебска. 1929 г. (ГАВО. Ф. 302. Оп. 1. Ед. хр. 221. Л. 14). Литература: Рыўкін М. Пра бацькоўскі дом М. Шагала. З архіўных крыніц // Віцебскі рабочы. 1991. 15 студзеня. С. 3; Рыўкін М. Бацькоўскі дом Шагала // Віцебскі рабочы. 1992. 9 ліпеня; Хмельницкая Л. Из истории Покровской улицы – родной улицы Марка Шагала // Шагаловский сборник 1996. С. 231–240; Подлипский А. Витебские адреса Марка Шагала. Витебск, 2000. С. 8–16; Коханко В. Архивная находка: проект восстановления дома № 29 по улице Большая Жореса // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 21. Витебск, 2013. С. 81–83; Шишанов В. Шагаловские места Витебска на немецкой аэрофотосъемке 1941 г. // Шагаловский сборник 2016. С. 262–268.

Витебское городское четырехклассное училище

Ныне – ул. Ленина, 24; ранее – угол Большой Могилевской и Рождественской улиц. Витебское городское четырехклассное училище с ремесленным класном учреждено 1 июля 1897 г. путем реформирования уездного училища. Трехэтажное здание из неоштукатуренного кирпича, построенное в конце XIX в., сохранилось до наших дней. В училище с 1900 по 1905 г. учился Шагал. Обучение в четырехклассном училище фактически продолжалось шесть лет – в первых двух классах учащиеся занимались по два года (на первом, а потом втором отделениях). Обучались только лица мужского пола, преимущественно из мещанского сословия. Помимо получения начального образования все желающие могли пройти обучение кузнечно-слесарному или столярно-токарному ремеслу. Шагал возможностью обучения ремеслу не воспользовался. С учеников взималась небольшая плата за обучение (8 рублей в год). С 1900 по 1901 г. в одном классе с Шагалом занимался Виктор (Авигдор) Меклер, с 1900 по 1903 г. – Осип (Иосель) Цадкин, который посещал также столярно-токарный класс. Осенью 1918 г. училище было реорганизовано в 1-ю советскую трудовую школу 2-й ступени. Впоследствии здесь находилась средняя школа № 1 до осени 1968 г., школа рабочей молодежи № 10, ныне – Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи. Летом 2020 г. на доме открыта мемориальная доска в честь М. Шагала и О. Цадкина (скульптор С. Сотников).Литература: Лисов А. Цадкин и Витебск // Шагаловский сборник 1996. С. 176–187; Подлипский А. Первая не только по номеру. История витебской СШ № 1. Ч. 1 (1918–1968). Витебск, 1998. С. 4–11; Подлипский А. Витебские адреса Марка Шагала. Витебск, 2000. С. 17–20; Хмельницкая Л. Марк Шагал: годы учебы в Витебском городском училище // Шагаловский сборник 2008. С. 115–124.

Здание бывшего Витебского городского четырехклассного училища. Современное фото

Здание бывшего Витебского городского четырехклассного училища. Современное фото

Музей истории Витебского Народного художественного училища. Современное фото

Музей истории Витебского Народного художественного училища. Современное фото

Витебское Народное художественное училище

Ныне – ул. Марка Шагала, 5а; ранее – ул. Воскресенская, 10; ул. Бухаринская,10(с 1918); ул. газеты «Правда», 5а (с 1962 по 2016). Особняк был построен в 1912–1913 гг. как жилой дом для семьи купца 1-й гильдии Израиля Вульфовича Вишняка. И.В. Вишняк занимался торговлей мануфактурой, был агентом Санкт-Петербургской компании «Надежда» и Российского общества застрахования капиталов и доходов, владел банкирской конторой и недвижимостью в разных частях города. В двухэтажном с подвалом особняке имелись электрическое освещение, водопровод, два ватерклозета и две ванные комнаты на разных этажах. Во дворе на 400 квадратных саженях был разбит сад. К осени 1918 г. особняк И.В. Вишняка был муниципализирован и передан для устройства в нем Народного художественного училища. Предметы интерьера частично вывезены, частично расхищены. К первой годовщине революции Воскресенская улица была переименована в Бухаринскую. В 1919–1922 гг. в особняке располагалось Витебское Народное художественное училище (ВНХУ). В здании проходили учебные занятия, а также проживала часть преподавателей. В январе 1922 г. ВНХУ было преобразовано в Витебский художественно-практический институт, который занимал второй этаж; на первом размещался Музыкальный техникум. К осени 1923 г. институт, преобразованный в Витебский художественный техникум, был переведен в здание синагоги на Володарской улице, а Музыкальный техникум осенью 1924 г. – на ул. Толстого. С 1924 г. до Великой Отечественной войны в особняке размещались детские дома, потом поликлиника. Во время войны здание было повреждено. С 1957 г. в нем размещался Стройтрест № 9, с 1974 г. до конца 2000-х гг. – Вычислительный центр стройтреста, а также ломбард и риэлтерские конторы. В 1998 г. несколько комнат были отведены Центру современного искусства. 25 июля 1999 г. на здании открыта мемориальная доска (скульптор В. Могучий): «В этом здании находились: 1918–1920 гг. Высшее народное художественное училище, 1920–1922 гг. мастерские УНОВИС, 1920–1922 гг. Свободные художественные мастерские, 1922–1923 гг. Художественно-практический институт». В конце октября 2011 г. дом был передан из республиканской в городскую собственность, после чего началась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под «Музей истории Витебского Народного художественного училища». В 2014 г. начались строительные работы. В апреле 2016 г. отрезок улицы газеты «Правда» между улицами Ленина и Калинина был переименован в улицу Марка Шагала. 7 июля на доме № 1 была установлена доска (скульптор С. Сотников): «Вуліца названа ў гонар славутага мастака з Віцебска Марка Шагала» («Улица названа в честь знаменитого художника из Витебска Марка Шагала»). 9 февраля 2018 г. состоялось торжественное открытие «Музея истории Витебского Народного художественного училища».Архивные источники: Настольная делам строительного стола Витебской городской управы. 1908–1913 гг. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 2362. Л. 121 об., 162 об.); План дома № 10 по Бухаринской улице (ГАВО. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 626. Т. 1. Л. 25–25 об.). Литература: Подлипский А. Витебские адреса Марка Шагала. Витебск, 2000. С. 35–39; Подлипский А. Витебские Вишняки // Шагаловский ежегодник 2002. С. 113–120; Хмельницкая Л. Несколько фактов из истории одного здания // Бюллетень Музея Марка Шагала. № 2 (8). 2002. С. 23–24; Котович Т.В. Особняк Вишняка = Школа Шагала. Витебск, 2017; Хмельницкая Л. Несколько фактов из биографии витебского банкира И.В. Вишняка // Шагаловский сборник 2019. С. 162–166.

4. К Родословию Розенфельдов

Упоминания о Розенфельдах, живших в Витебске, встречаются в архивных и печатных источниках с первой половины XIX в. Однако установить их связь с семьей Беллы Шагал не представляется возможным.Шмуль-Неух Ицков Розенфельд (1858–1923) и Фрида-Алта Борухова Левьянт (1860–1943), отец и мать Беллы

Поскольку в одном из документов Шмуль-Неух назван «бывшим лепельским мещанином», можно утверждать, что первоначально он был приписан к мещанскому обществу Лепеля, уездного города Витебской губернии. Около 1878 г. женился на Фриде-Алте Левьянт, родители которой Борух-Аарон и Айга Левьянт были очень религиозны и жили в Витебске на Офицерской улице напротив здания Большой синагоги в одноэтажном каменном доме, принадлежавшем Шмулю-Неуху. В жизни еврейской общины города отец Беллы играл заметную роль: состоял членом правления Витебского общества пособия бедным евреям и старшим Витебской Талмуд-Торы, на нужды которой пожертвовал второй каменный одноэтажный дом, находившийся на Офицерской улице. Шмуль-Неух был записан витебским купцом 2-й гильдии и имел два магазина золотых и серебряных изделий – на Смоленской и Вокзальной улице. В магазине на Смоленской улице, где продавались также часы и бриллиантовые изделия, торговали сам Шмуль-Неух и его жена, в магазине на Вокзальной улице – брат жены Хаим-Лейб Левьянт. Магазин на Смоленской улице находился в самом центре города, в доме Витенберга. В этом же доме размещались гостиница «Брози», фотоателье А. Маковского, кондитерская «Жан Альберт», мебельный магазин Х. Шехтера, магазин конторских, канцелярских и письменных принадлежностей Ш.З. Яхнина, скоропечатня и склад Добрушской бумажной фабрики князя Паскевича. В доме Витенберга жила и вся семья Розенфельдов, занимая несколько комнат, в которые можно было пройти как с улицы, так и из магазина. После Октябрьской революции ювелирные магазины Розенфельдов были закрыты, ценности изъяты. Шмуль-Неух и Фрида-Алта покинули Витебск и переселились в Москву. Оба умерли и похоронены в Москве. После революции в бывшем доме Витенберга открылся Народный университет имени Энгельса, в бывшем магазине Розенфельдов устроен окружной нотный склад. Дом Витенберга разрушен в годы Великой Отечественной войны и позднее снесен. В семье Розенфельдов родилось девять детей: Исаак (Ицка), Анна (Хана), Арон, Яков (Янкель-Гирша), Мендель, Израиль, Белла (Бася-Рейза, Берта), Симха, Абрам.Архивные источники: Об открытии Талмуд-Торы в Витебске. 1893 г. (НИАБ. Ф. 2643. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 347–347 об.); Наряд о купцах на 1894 г. (НИАБ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 1060. Л. 394). Литература: Памятная книжка Виленского учебного округа на 1900/01 учебный год. Вильна, 1901. С. 282; Адресная и справочная книга города Витебска. Витебск, 1907. С. 124, 147; Хмельницкая Л. Штрихи к портрету (из истории семьи Розенфельд в Витебске) // Мишпоха (Витебск). 1998. № 4. С. 30–32; Подлипский А. Белла из семьи Розенфельдов // Мишпоха. 1998. № 4. С. 33–36; Рогач В. Печать семьи Розенфельдов // Шагаловский ежегодник 2002. С. 146–148; Подлипский А. Розенфельды (семья жены Марка Шагала) // Шагаловский ежегодник 2003. С. 116–129; Шишанов В. Марк Шагал: этюды к биографии художника по архивным делам // Шагаловский сборник 2008. С. 171–175; Карпекин К. Торговцы и бухгалтеры: Розенфельды в Витебске в первые послереволюционные годы // Шагаловский сборник 2016. С. 204–217.

Шмуль-Неух Розенфельд. Витебск, 1900-е

Шмуль-Неух Розенфельд. Витебск, 1900-е

Фрида-Алта Розенфельд. Витебск, 1900-е

Фрида-Алта Розенфельд. Витебск, 1900-е

Братья и сестры Розенфельды. Витебск, 1909

Слева направо: Белла, Мендель, Анна, Израиль, Арон, Абрам

Братья и сестры Розенфельды. Витебск, 1909

Слева направо: Белла, Мендель, Анна, Израиль, Арон, Абрам

Витебск. Магазин Ш.И. Розенфельда в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Магазин Ш.И. Розенфельда в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Гостиница «Брози» в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.

Витебск. Гостиница «Брози» в доме Витенберга. Открытка начала ХХ в.

Анна и Абрам Гинзбурги. Витебск. Начало 1910-х

Анна и Абрам Гинзбурги. Витебск. Начало 1910-х

Арон Розенфельд. Витебск. 1921

Арон Розенфельд. Витебск. 1921

Яков и Белла Розенфельды. Витебск, 1915

Яков и Белла Розенфельды. Витебск, 1915

Исаак (Ицка) Самойлович Розенфельд (1879–1978)

В 1903 г. уехал за границу. Учился в Гисенском университете (не окончил), потом – на философском факультете Бернского университета, где защитил диссертацию на звание доктора философии (диссертация была напечатана в Берне в 1912 г. с посвящением: «Моим дорогим родителям»). В 1905 г. женился на студентке Бернского университета, уроженке Петербурга Софье (Сарре) Исааковне Дымшиц (1884–1963). Брак оказался недолгим, в 1906 г. молодые расстались. После окончания Бернского университета остался в Европе. Позднее поселился в Париже, где до сих пор живут его внуки.Архивные источники: Документы Бернского городского и университетского архивов об учебе И.С. Розенфельда. 1903–1912 гг. (Stadtarchiv Bern. BBIIIb 769–773; E 2.2.1.3.109. Nr. 117; E 2.2.1.3.110. Nr. 145, 278). Литература: Хмельницкая Л. Сплетения судеб (Исаак Розенфельд, Софья Дымшиц-Толстая, Марк и Белла Шагалы) // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 14. Витебск, 2006. С. 87–109.

Анна (Хана) Самойловна Розенфельд, в замужестве Гинзбург (1881–1956)

Получила домашнее воспитание. К концу 1890-х гг. примкнула к революционному движению. В 1898 г. вошла в состав Витебского комитета РСДРП. В 1901 г. арестована, заключена в Одесскую тюрьму, позднее выслана под гласный надзор полиции в «Якутскую область». В 1905 г. в ссылке вышла замуж за революционера Абрама Моисеевича Гинзбурга (1878–1937), который в 1931 г. стал одним из главных обвиняемых на процессе «Союзного бюро партии меньшевиков», приговорен к 10 годам заключения и расстрелян в 1937 г. Вместе с мужем и сыновьями Валентином (1907–1976) и Леонидом (1909–1943) жила в Киеве, затем в Москве.Литература: Шишанов В. «Эти молодые люди были ярыми социалистами…» Участники революционного движения в окружении Марка Шагала и Беллы Розенфельд // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 13. Витебск, 2005. С. 64–74; Хмельницкая Л. Социалисты (материалы к биографиям Ханы Розенфельд и Абрама Гинзбурга) // Бюллетень Музея Марка Шагала. Вып. 19–20. Витебск, 2011. С. 125–136.

Арон Самойлович Розенфельд (1881–1941)

Получил домашнее образование, занимался торговлей вместе с отцом. В 1904 г. провел три месяца в Витебской тюрьме «за политические убеждения». До Февральской революции 1917 г. работал на предприятиях Петрограда, затем вернулся в Витебск, где в 1919–1921 гг. служил бухгалтером. Позднее жил с семьей в Ленинграде.Яков (Янкель-Гирша) Самойлович Розенфельд (1883–1973)

В 1903 г. уехал за границу. Учился на философском факультете Женевского университета и экономическом факультете Гисенского университета. Вернувшись в Россию, подвергся преследованиям за участие в революционной деятельности. С 1905 г. поселился в Петербурге, сотрудничал в газетах, выступая с экономическими обзорами. С 1908 г. работал секретарем редакции столичного журнала «Промышленность и торговля». В 1915 г. поступил на службу в Центральный военно-промышленный комитет, где заведовал Отделом труда и металлургии. После революции жил в Петрограде – Ленинграде, работал в различных госучреждениях, читал лекции по экономике в учебных заведениях города: Политехническом институте (с 1926), ЛГУ и Финансово-экономическом институте (1940–1947). В 1930 г. арестован по «делу Промпартии», в 1931 г. освобожден. В 1947 г. в период «борьбы с космополитизмом» подвергся критике за «пресмыкательство перед американским капиталом», уволен из ЛГУ. В 1949 г. снова арестован, провел в тюрьмах, лагерях и ссылке 6 лет. Реабилитирован посмертно в 1993 г. Автор научных монографий: «Промышленная политика СССР, 1917–1925» (М., 1926); «Промышленность Соединенных Штатов Америки и война» (М., 1946); «История машиностроения СССР с первой половины XIX в. до наших дней» (совместно с К.И. Клименко; М., 1961). Одна из последних работ Я.С. Розенфельда – «Крупная буржуазия России и ее политическое развитие», подготовленная автором к печати в 1973 г. и не увидевшая свет по политическим причинам – была издана экономическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета в 2010 г.Архивные источники: Материалы к биографии Я.С. Розенфельда. 1933–1938 гг. (Архив Санкт-Петербургского государственного технического университета. Ед. хр. 4036). Литература: Карлик Е. Профессор Розенфельд. Штрихи к портрету ученого, педагога, коммуниста // Политехник (Л.). 1989. № 21. С. 3, № 22. С. 3; Дмитриев А. Жизненные пути экономиста Якова Розенфельда // Шагаловский ежегодник 2006. С. 31–50; Эльяшова Л. Любимым делом – заниматься наукой – он продолжал до последних своих дней… // Шагаловский ежегодник 2006. С. 51–52; Шишанов В. Яков Розенфельд: превратности судьбы // Шагаловский сборник 2008. С. 169–170.

Мендель Самойлович Розенфельд (1884–1934)

Врач, после революции жил в Москве.Израиль Самойлович Розенфельд (1887 – около 1942)

Планируя продолжить дело отца, обучался работе с драгоценными камнями за границей. После революции жил в Петрограде – Ленинграде.Абрам Самойлович Розенфельд (1892–1980)

После окончания реального училища в Скопине Рязанской губернии поступил на экономический факультет Киевского коммерческого института, специалист в области лесной промышленности. Автор нескольких книг. Жил с семьей в Москве. Его сын Борис Абрамович Розенфельд (1917–2008) – математик, специалист по истории математики. В 1990 г. переехал с семьей в США, профессор университета штата Пенсильвания.Литература: Розенфельд Б. О семье, отце и о себе // Шагаловский ежегодник 2005. С. 39–45.

Белла (Бася-Рейза, Берта) Самойловна (Шмуйловна, Неуховна) Розенфельд (189511–1944), в замужестве Шагал

Училась в Витебске в частном училище Р. Милинарской (1900–1905) и в старших классах женской Александровской гимназии (1905–1907). В 1907 г. поступила в Москве на историко-философский факультет Высших женских курсов (курсы В.И. Герье). После окончания курсов в 1914 г. вернулась в Витебск. В 1915 г. вышла замуж за Марка Шагала, в 1916 г. родилась дочь Ида. В 1915–1917 гг. вместе с семьей жила в Петрограде, затем в Витебске, в 1920–1922 гг. – в Москве, в 1922 г. уехала в Берлин, затем в Париж. В конце 20-х гг. перевела на французский язык книгу М. Шагала «Моя жизнь». В июне 1941 г. вместе с семьей переезжает в Нью-Йорк. Пишет на идише книгу воспоминаний «Горящие огни» (при жизни не издана). Умерла 2 сентября 1944 г., похоронена на еврейском кладбище в 20 километрах от Нью-Йорка.Литература: Хмельницкая Л. Новые сведения к биографии Беллы Розенфельд витебского периода // Шагаловский сборник 2008. С. 104–109; Факты из жизни Берты. Воспоминания Я.С. Розенфельда. Вступл. и публ. В. Шишанова // Бюллетень Музея Марка Шагала. 2003. № 2 (10). С.11–13; Шишанов 2008. С. 176–182; Апчинская Н.В. «Горящие огни» Беллы Шагал // Белла Шагал 2001. С. 337–346.

Белла Шагал. Нью-Йорк, 1941

Белла Шагал. Нью-Йорк, 1941

5. Документы об учебе Беллы Розенфельд в Витебске и Москве

Прошение Ш.И. Розенфельда о приеме его дочери в Витебскую женскую гимназию

10 августа 1905 г. Ея Высокородию госпоже начальнице Витебской женской гимназии ведомства Министерства Народного Просвещения12. Витебского 2-й гильдии купца Шмуйлы Ицкова Розенфельда, проживающего по Смоленской улице г. Витебска, в д[оме] ВитенбергаПРОШЕНИЕ

Желая определить дочь мою Басю-Рейзу, обучавшуюся в Витебском частном семиклассном училище г-жи Милинарской13, в шестой класс вверенной Вам гимназии ведомства Министерства Народного Просвещения, честь имею покорнейше просить допустить ее к испытанию по предметам, требуемым для поступления в VI класс. При сем прилагаю: 1) метрическое свидетельство; 2) свидетельство об оспопрививании14. Витебский купец Шмуиль Ицков Розенфельд. Витебск, 10 августа, 1905 г.[Приписка: ] Документы получила Бася Розенфельд

НИАБ. Ф. 2604. Оп. 1. Ед. хр. 346. Л. 13. Подлинник. Подпись – автограф.

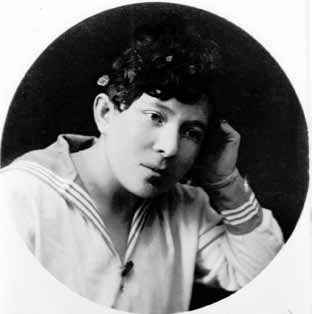

Белла Розенфельд. Витебск, 1907. Фотомастерская В. Островского

Белла Розенфельд. Витебск, 1907. Фотомастерская В. Островского

Из «Книги для записи вновь поступающих учениц Витебской женской гимназии Министерства народного просвещения». 1905 г

<…>№ 206. Розенфельд Бася-Рейза Шмуилева. [Родилась]: 1889 г., декабря 2. [Вероисповедания]: иудейского. [Происхождение]: дочь купца. [Поступает] в 6-й класс. [Откуда поступает]: обучалась в Витебском частном 7-классном училище Милинарской. [Отметки, полученные на испытании]: русский язык – 4, арифметика – 5, естественная история и физика – 4, география – 5, история – 4. [Решение Педагогического совета]: принята.НИАБ. Ф. 2604. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 21 об. – 22. Подлинник.

Аттестат Б. Розенфельд об окончании Витебской женской Алексеевской гимназии

31 мая 1907 г.АТТЕСТАТ № 267 Предъявительница сего, ученица VII класса Витебской Алексеевской женской гимназии Розенфельд Бася-Рейза Шмуилева, как видно из документов, дочь купца, иудейского исповедания, родившаяся 2 декабря 1889 г., поступила по экзамену в 1905 г. в 6-й класс Витебской Алексеевской женской гимназии и, находясь в ней до окончания полного курса учения, в продолжение всего этого времени вела себя отлично и была переводима, в высшие классы, а именно из 6-го в 7-й класс в 1906 году. В настоящем году, при окончании курса гимназии, познания ее в обязательных предметах были аттестованы следующими баллами: 1) В Законе Божием пять (5). 2) В русском языке с церковно-славянским и словесности пять (5). 3) В математике пять (5). 4) В географии всеобщей и русской пять (5). 5) В естественной истории четыре (4). 6) В истории всеобщей и русской пять (5). 7) В физике пять (5). 8) В математической географии пять (5). Из всех предметов получила в общем среднем выводе отметку [запись отсутствует]. Затем чистописанию и рукоделию обучалась с хорошими успехами. Сверх того, из необязательных предметов гимназического курса она обучалась: немецкому языку с отличными успехами, французскому языку с отличными успехами, латинскому языку [запись отсутствует], рисованию [запись отсутствует], педагогике с отличными успехами. Почему, на основании установленных правил, Розенфельд Бася удостоена звания ученицы, окончившей полный курс учения в женских гимназиях, с распространением на нее прав и преимуществ, предоставленных ст. 2763 Св[ода] Зак[онов], т. XI, ч. I уст[ава] ученых учреждений и учебных заведений. В удостоверение чего и дан ей, Розенфельд Басе, сей аттестат, по определению педагогического совета Витебской Алексеевской женской гимназии, состоявшемуся 30 мая 1907 года [в] г. Витебске. Мая 31 дня 1907 года. Начальник гимназии Главная надзирательница Члены педагогического совета Секретарь педагогического совета

НИАБ. Ф. 2604. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 93–93 об. Дубликат аттестата. Печатный бланк с записями от руки.

Прошение Б. Розенфельд о приеме на Московские высшие женские курсы

6 августа 1907 г.Его Превосходительству Господину Директору Высших Женских курсов15 Дочери Витебского купца Баси Неуховны Розенфельд

ПРОШЕНИЕ Желая поступить на историко-философский факультет Высших Женских Курсов, имею честь просить Ваше Превосходительство зачислить меня в число слушательниц. При сем прилагаю копию с аттестата и две марки для ответа. Кроме того, заявляю: во 1-х, из иностранных языков французский и немецкий знаю в объеме гимназического курса, а после окончания гимназии жила у родителей. Б. Розенфельд. Жительство имею в г. Витебске по Смоленской ул. в д. № 1. Августа 6-го дня 1907 г.

ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Ед. хр. 21470. Опубл.: Шишанов 2008. С. 177.

Белла Розенфельд и Тея Брахман. Витебск, около 1910

Белла Розенфельд и Тея Брахман. Витебск, около 1910

Диплом Б. Розенфельд об окончании Московских высших женских курсов

27 февраля 1914 г.ДИПЛОМ Московских Высших Женских курсов Бася Шмуиловна Розенфельд прослушала курс на Историко-философском факультете, по отделению русской литературы16, и выдержала все установленные факультетом испытания с нижеследующими успехами: по истории русской литературы весьма удовл[етворительно] истории всеобщей литературы весьма удовл[етворительно] всеобщей истории весьма удовл[етворительно] русской истории весьма удовл[етворительно] введению в сравнительное языковедение весьма удовл[етворительно] истории русского языка удовл[етворительно] логике весьма удовл[етворительно] психологии весьма удовл[етворительно] педагогике весьма удовл[етворительно] истории новой философии весьма удовл[етворительно] философии и методологии истории весьма удовл[етворительно] истории эстетических учений весьма удовл[етворительно] языкам: французскому весьма удовл[етворительно] Сверх того Б.Ш. Розенфельд выполнила все требуемые факультетом практические работы, специально занималась историей русской литературы. Кандидатское сочинение написала по истории русской литературы – весьма удовлетворительно. В удостоверение чего факультет выдал ей 27 февраля 1914 г. настоящий диплом. Директор Декан Секретарь

ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Ед. хр. 21470. Л. 1. Служебные пометы – в правом верхнем углу: П[оследний] экз[амен] 13 XI 1913 г. / пр[едметную] кн[ижку] вернула / соч[инение] 4 II 1914 г., в левом нижнем углу: 25 февраля 1914 г. № 1193 Опубл: Шишанов 2008. С. 181.

Белла Розенфельд. Витебск, 1911

Белла Розенфельд. Витебск, 1911

Обращение Б. Розенфельд в канцелярию Московских высших женских курсов

3 апреля 1914 г.В КАНЦЕЛЯРИЮ МОСКОВСКИХ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ Будьте добры снабдить меня следующими справками. Я, в феврале текущего года, окончила историко-философский факультет Московских ВЖК. Я – иудейского вероисповедания, мне сейчас приходится делать себе паспорт, и я недоумеваю, какие права на жительство дает мне диплом ВЖК. Так как я живу в провинции, где мне и приходится делать себе паспорт, и так к[а]к диплом, выданный мне ВЖК, ничего о праве жительства не упоминает, то я хотела бы, чтобы Вы дали мне соответствующие указания. Я не представляю себе своего положения – должна ли я по приезде в какой-нибудь город каждый раз испрашивать себе разрешение у местной полиции, или только Московский градоначальник может мне разрешить пребывание исключительно в Москве? Вообще, пользуюсь ли я какими-нибудь определенными правами или разрешение будет зависеть от произвола полиции. Я бы хотела это знать, чтобы противопоставить что-нибудь определенное возможному произволу полиции. Даст ли сдача государственных экзаменов более устойчивые права? Когда будет сессия госуд[арственных] экзам[енов] для словесниц? На каких условиях я могу их держать? Очень прошу ответить мне обо всем, что касается моего права на жительство в России и условий госуд[арственных] экзаменов. Пожалуйста! Мне очень важно об этом знать. Мне необходимо свободное проживание в России и если для этого нужно сдать госуд[арственные] экз[амены] – так мне об этом нужно знать заранее. Прилагаю марку для ответа. Заранее благодарю Вас. С почтением, Б.Ш. Розенфельд. Адрес: Витебск Смоленская ул. Б. Розенфельд.

ЦИАМ. Ф. 363. Оп. 4. Ед. хр. 21470. Л. 32–33 об. На листе штамп со служебными пометами: Пол[учено] 3 апр[еля] 1914/Отв[ечено] 14 IV 191417 Опубл.: Шишанов 2008. С. 182.

Московские высшие женские курсы. Аудиторный корпус. Открытка начала ХХ в.

Московские высшие женские курсы. Аудиторный корпус. Открытка начала ХХ в.

6. Марк Шагал. Послесловие к книге Беллы Шагал «Горящие огни»