Тьер Луи-Адольф История Французской революции. Том 3

Директория

Глава XLIV

Положение армий на Севере, на Рейне и в Пиренеях – Первые предательские замыслы Пишегрю – Интриги и планы роялистов – Возобновление военных действий – Истребление роялистской армии Гошем – Мир с Испанией – Французская армия переходит РейнПоложение армий мало изменилось, и, хотя прошла уже половина летнего сезона, не произошло ни одного сколько-нибудь важного события. Моро принял руководство над Северной армией, стоявшей в Голландии; Журдан – над армией Самбры-и-Мааса, стоявшей на Рейне около Кельна, Пишегрю – над Рейнской армией, расположенной от Майнца до Страсбурга. Войска терпели нужду, постоянно возраставшую вследствие ослабления правительства и страшного падения бумажных денег. Журдану не из чего было построить мост через Рейн, не было лошадей, чтобы перевести артиллерию и обозы. Клебер, стоявший перед Майнцем, не имел половины осадного материала, требующегося для покорения этого города. Солдаты толпами уходили домой. Большинство из них считали, что достаточно сделали для Республики, победоносно донеся ее знамена до Рейна. Правительство не знало, как прокормить их, не умело занять их и разжечь рвение крупными операциями. Силой возвращать тех, кто покидал свое знамя, не смели. Всем было известно, что молодежь первого ополчения, своевольно удалившись, не подвергается розыску и наказаниям; многие даже открыто проживали в Париже и пользовались расположением комитетов, которым часто служили в качестве волонтеров. Поэтому дезертирство приняло громадные размеры, армии лишились четверти свои сил, и везде ощущалось то общее послабление, которое убивает преданность солдата службе, поселяет неудовольствие между офицерами и колеблет их верность. Депутат Обри, заведовавший в Комитете общественного спасения личным составом армии, устроил настоящий переворот против офицеров-патриотов и в пользу тех, кто не служил в двух памятных кампаниях 1793 и 1794 годов. Если бы австрийцы не были до такой степени деморализованы, то поняли бы, что настала удобная минута отомстить за свои неудачи. Но вместо этого они медленно приходили в себя за Рейном и не делали ничего, чтобы помешать единственным двум операциям, предпринятым французами в этом году, – осаде Люксембурга и Майнца. Эти крепости оставались у коалиции на левом берегу. Взятие Люксембурга должно было довершить завоевание Нидерландов, а взятие Майнца лишило бы имперские войска моста, во всякое время дозволявшего беспрепятственно переходить Рейн. Люксембург после блокады, продолжавшейся всю зиму и весну, сдался от голода 24 июня (6 мессидора). Майнц мог пасть только от осады, но осадного материала не хватало. Следовало обложить город на обоих берегах, а для этого Журдану или Пишегрю нужно было перейти Рейн. Эта операция и так была трудна перед лицом австрийцев и совершенно невозможна без лодок для составления моста. В Альпах положение армии было еще менее удовлетворительным. На Рейне по крайней мере был взят Люксембург, приобретение весьма важное, тогда как в Альпах французы даже отошли от границы Италии. Келлерман командовал обеими альпийскими армиями. Они терпели такую же нужду и ослабели еще и потому, что у них несколько раз отнимали отдельные отряды. Правительство вздумало устроить против Рима нелепейшую провокацию с целью отмстить за убийство Басвиля[1]. Посадив 10 тысяч человек на корабли тулонской эскадры, приведенной в полную исправность заботами прежнего Комитета общественного спасения, министры думали послать их к устью Тибра с тем, чтобы они сошли там на берег, двинулись в Рим, взяли с папской столицы контрибуцию и тотчас вернулись на свои суда. К счастью, морская битва с лордом Хотэмом, из которой обе эскадры вышли равно поврежденными, помешала исполнению этого плана. Отряд, взятый у Итальянской армии, был ей возвращен, но требовалось в то же время отправить другой в Тулон для усмирения сторонников террора и еще один – в Лион, чтобы отнять оружие у местной гвардии, которая позволяла резать патриотов. Таким образом, обе армии на Альпах лишились части своих сил, тогда как пьемонтцы и австрийцы, напротив, получили подкрепление – 10 тысяч тирольцев. Генерал Де Винс, пользуясь минутой, когда Келлерман отрядил в Тулон одну из своих дивизий, напал на его правый фланг близ Генуи. Келлерман, будучи не в силах состязаться с таким сильным противником, вынужден был отступить. Его центр всё еще занимал Коль-ди-Тенда, но генерал уже не мог растягивать правое крыло до Генуи и занял позицию за линией Боргетто. Можно было опасаться прекращения сношений с Генуей, как только неприятель занял бы западное прибрежье залива, именуемое Ривьера-ди-Поненте.

В Испании не было сделано решительного ничего. Армия Восточных Пиренеев всё еще занимала Каталонию до берегов реки Флувии. Она дала несколько бесполезных сражений и все-таки не смогла занять позиции за рекой. В Западных Пиренеях Монсей освежил свою армию, снедаемую болезнями, собираясь возвратиться в Гипускоа и двинуться в Наварру. Хотя французы ничего не потеряли, кроме территории в Италии, и даже заняли одну из первейших крепостей в Европе, однако управляли ими вяло и на них сильно сказывался общий беспорядок. Следовательно, это была удобная минута не для того, чтобы победить французов, потому что опасность мгновенно пробудила бы в них всю прежнюю энергию, а чтобы поколебать их преданность революции. Мы видели выше, как роялисты и иностранные кабинеты сговаривались о разных предприятиях против восставших провинций; как Пюизе и Англия занимались планом высадки на берега Бретани; как агенты роялизма в Испании и в Париже предлагали организовать экспедицию в Вандею. Даже эмиграция думала о том, чтобы вторгнуться во Францию с востока, пока Испания и Англия будут приводить в исполнение свои планы на западе. Принц Конце расположил генеральную квартиру на Рейне, где командовал отрядом из 2500 человек пехоты и 15 тысяч кавалерии. Предполагалось приказать всем эмигрантам, скитавшимся по континенту, примкнуть к нему; таким образом, отряд увеличился бы бесполезными до сих пор эмигрантами, и Конце сумел бы сдерживать республиканские армии, постарался бы проникнуть во Франш-Кон-те и даже пойти на Париж, между тем как граф д’Артуа с западными повстанцами приблизился бы к столице с другой стороны. Если бы это не удалось, то всё же оставалась надежда на такую же капитуляцию, на какую согласились вандейцы, и на тех же условиях. Эмигранты, участвовавшие в этой экспедиции, могли бы сказать: «Мы – французы и если прибегли к междоусобной войне, то во Франции же, не мешая в наши ряды иностранцев». Сторонники этого плана даже говорили, что это – единственное средство для эмигрантов вернуться во Францию: либо через контрреволюцию, либо через амнистию. Англия, взяв отряд Конде на жалованье и весьма желая диверсии на востоке Франции, пока она будет действовать на западе, требовала, чтобы принц сделал попытку, всё равно какую. Англичане обещали ему через своего посланника в Швейцарии Уикхема помощь деньгами и все необходимые для формирования новых полков средства. Принц, храбрый до самозабвения, лучшего не мог и пожелать. Он был неспособен руководить сражением, но всегда готов с головой окунуться в сколько угодно рискованную авантюру. Ему подсказали идею соблазнить Пишегрю, командующего Рейнской армией. Грозный Комитет общественного спасения более не пугал генералов, не преследовал их вечно бодрствующим взором и вечно занесенным над их головами мечом. Республика платила своим офицерам жалованье ассигнациями, так что они едва имели возможность удовлетворять самые насущные нужды. Беспорядки, возмущавшие внутреннее спокойствие в стране, угрожали самому существованию Республики и пугали честолюбцев, которые боялись лишиться своих высоких наград. Про Пишегрю было известно, что он охотник до женщин известного рода и до всяких кутежей; что получаемых им ежемесячно 4 тысяч франков ассигнациями, едва равнявшихся 200 франкам на границе, не могло хватить на расходы и что ему надоело служить столь шаткому правительству. Кроме того, припоминали, что во время событий жерминаля он, будучи в Париже, энергично помогал усмирять патриотов. Все эти обстоятельства подали повод к предположению, что генерала Пишегрю можно соблазнить выгодными предложениями. Итак, Конде обратился к одному из своих сторонников, Монгальяру, а этот последний – к некоему книгопродавцу в Невшателе, господину Фош-Борелю, который, будучи гражданином мудрой и благоденствующей республики [Швейцарии], согласился служить темной интриге совершенно чуждой ему династии. Фош-Борель отправился в Альткирхен, где находилась главная квартира генерала Пишегрю. Там он присутствовал на нескольких смотрах и так упорно всюду следовал за генералом, что обратил на себя его внимание. Наконец Фош-Борель решился подойти к Пишегрю в коридоре и сначала заговорил о какой-то рукописи, которую будто бы желал посвятить ему. Пишегрю отчасти сам вызвал книгопродавца на откровенность, и тогда тот объявил ему, в чем дело. Генерал потребовал письма от принца Конце, чтобы точно знать, с кем имеет дело. Фош-Борель вернулся к Монгальяру, а Монгальяр опять обратился к принцу. Ему пришлось просидеть целую ночь, чтобы заставить принца написать письмо в восемь строк. То Конце не хотел называть Пишегрю генералом, опасаясь, чтобы это не равнялось признанию Республики, то не хотел скреплять конверта своим гербом. Наконец, уже с письмом, Фош-Борель вернулся к Пишегрю, который, увидев почерк принца, тотчас же приступил к переговорам. Ему предложили чин маршала, звание губернатора Эльзаса, миллион деньгами, замок и парк Шамбор в полную собственность, а кроме того, пенсию в 200 тысяч франков, которая перейдет после его смерти к жене и детям. Для армии Пишегрю предлагали сохранение всем офицерам их чинов, пенсии для комендантов крепостей, которые сдадутся; наконец, освобождение от налогов лет на пятнадцать для городов, которые добровольно раскроют свои ворота. Взамен требовали, чтобы Пишегрю поднял белое знамя, сдал крепость Гюнинген и пошел с принцем Конде на Париж. Генерал был слишком хитер, чтобы согласиться на подобные условия. Он не хотел сдавать Гюнинген и поднимать белое знамя: это значило бы скомпрометировать себя и слишком связать. Он требовал, чтобы ему дозволили перейти Рейн с отборным отрядом, и там уже обещал поднять белое знамя и взять с собой принца, чтобы потом вместе идти на Париж. План ничего не выигрывал от этого изменения, потому что так же трудно было уговорить армию по ту сторону, как и по эту. Но в этом случае он, Пишегрю, не рисковал попасться при сдаче крепости и не найти предлога, который мог бы объяснить измену. Перейдя Рейн, он, напротив, мог еще не довершить измены, если бы не поладил с принцем и с австрийцами; или, если бы измену открыли слишком скоро, мог воспользоваться переходом, чтобы выполнить операции, предписанные правительством, а потом сказать, что для того только и внял предложениям неприятеля, чтобы воспользоваться ими против него же. В том и другом случае Пишегрю оставлял за собой возможность предать либо Республику, либо Конде, с которым вел переговоры. Фош-Борель возвратился к тем, кто послал его на переговоры, но его отправили обратно с предписанием настаивать на тех же условиях. Он несколько раз ездил взад и вперед и всё никак не мог уладить спорного пункта, который только в том и заключался, что принц непременно требовал сдачи Гюнингена, а Пишегрю – перехода через Рейн. Ни тот ни другой не хотели предоставлять противнику такую большую выгоду в самом начале игры. Главное, что мешало согласиться принцу, – это необходимость обратиться к австрийцам за разрешением перейти через реку; ему хотелось действовать независимо от них, чтобы честь контрреволюции принадлежала ему одному. Однако ему всё же пришлось снестись об этом деле с австрийским государственным советом, а Пишегрю в это время, по причине неусыпного надзора комиссаров, вынужден был отказаться от замышляемой измены. Пока всё это происходило в армии на границе, агенты, находившиеся во Франции, – Леметр, Бротье, Депоммель, Ла Виллеруа, Дюверн де Прель и прочие – продолжали плести интриги. Юный принц, сын Людовика XVI, к тому времени умер от нарыва в колене, следствия слабого здоровья. Роялистские агенты утверждали, что он был отравлен, и поспешили отыскать сочинения о церемониале помазания и послать их в Верону. Регент превратился в короля и назывался теперь Людовиком XVIII.

Замирение непокорных областей было только кажущимся. Жители, ощутив преимущества спокойствия и безопасности, были весьма склонны к окончательному миру, но вожди и вояки, закалившиеся в войне, ждали лишь удобного случая, чтобы снова взяться за оружие. Шаретт, имея в своем распоряжении местные отряды, набранные главным образом из людей, ощущавших решительное влечение к военному делу, только о том и думал, делая вид, будто следит за спокойствием в крае. Он уже не выходил из своего лагеря в Бельвиле и беспрестанно принимал там роялистских агентов. Парижская агентура доставила ему послание из Вероны – ответ на письмо, в котором он извинялся за свое участие в замирении края. Претендент на престол уверял Шаретта, что извинений не требуется, а также оповещал о своей неизменной милости и доверии, утверждал Шаретта в звании наместника и извещал о скорой помощи из Испании. Парижские агенты, еще усиливая выражения принца, льстили честолюбию Шаретта обширной перспективой: они обещали ему начальство над всеми роялистскими областями и значительную экспедицию, долженствующую выйти из испанских портов и привезти подкрепление и французских принцев. Что касается экспедиции, готовившейся в Англии, они делали вид, что не верят в нее. Англичане, говорили агенты, всегда много обещали и всегда обманывали; впрочем, надо пользоваться их средствами, если это возможно, только совсем с другой целью: надо высадить в Вандее подкрепление, назначенное Бретани, и подчинить последнюю провинцию Шаретту, который один пользуется доверием нынешнего короля. Всё это должно было одновременно льстить и честолюбию Шаретта, и его ненависти к Стоффле, и ревности, с которой он смотрел на недавно возросшее влияние Пюизе, и, наконец, неприязни Шаретта к Англии. Что касается Стоффле, он не менее Шаретта желал снова взяться за оружие. Его родина более других областей ценила выгоды мира и выказывала большее отвращение к войне, но сам он чувствовал себя глубоко оскорбленным предпочтением, оказываемым Шаретту. Он также заслужил звание наместника, пожалованное его сопернику, и был сильно уязвлен тем, что называл вопиющей несправедливостью. Бретань была по-прежнему вполне готова к новому восстанию. Шуанские вожди, как и вандейские, получили разрешение образовать из своих лучших солдат милицию, призванную наблюдать за спокойствием края. Каждый из этих вождей составил себе отряд стрелков из самых отважных шуанов и одел их в мундиры: зеленый камзол, зеленые штаны и красный жилет. Корматен, втянувшись в свою роль, важничал до смешного. Он устроил в Ла Превале свою «главную квартиру», как он выражался; публично посылал шуанам приказы, помеченные этим адресом; переходил с места на место, чтобы организовать отрады стрелков, брал на себя право наказывать за нарушение мира, если таковое совершалось; словом, играл роль настоящего губернатора Бретани. Он часто приезжал в Ренн в своем шуанском мундире, который вошел в моду; там он принимал знаки высокого уважения жителей и ухаживания женщин, которые воображали, что видят важное лицо, главу роялистской партии. Втайне же Корматен продолжал готовить шуанов к войне и переписываться с роялистскими агентами. Роль его перед Пюизе была затруднительной: он его ослушался, обманул его доверие, вследствие чего ему не оставалось ничего, как только вполне отдаться парижским агентам, которые сулили ему высокий пост в Бретани и сообщали свои планы относительно Испании: эта держава обещала 1500 франков в месяц с условием действовать независимо от Англии. Ничто так не могло прийтись Корматену по душе, как план, дающий ему возможность разорвать сношения с Англией и Пюизе. Два других офицера, посланные из Лондона в Бретань, – де Ла Вьёвиль и д’Андинье, – тоже примкнули к планам парижской агентуры, придя к убеждению, что Англия вновь намерена обмануть роялистов, как недавно в Тулоне; что она только хочет воспользоваться их содействием, чтоб прибрать к рукам французский порт и заставить французов драться против своих, но не намерена предоставлять существенной помощи, действительно могущей поставить партию принцев на ноги и обеспечить им победу. В то время как часть бретонских вождей вполне отказались от этих взглядов, другие – особенно в Морбигане, Финистере и Кот-дю-Нор, – давно связанные с Пюизе дружбой, привыкшие служить под его началом, окруженные его заботами и чуждые парижских интриг, называли Корматена предателем и писали в Лондон, что готовы опять взяться за оружие. Они закупали военные припасы и материю, пробирались к республиканским солдатам и уговаривали их дезертировать. И это им вполне удавалось, потому что, располагая всем краем, они обладали большими запасами, тогда как республиканским солдатам, дурно кормленным и получающим только ассигнации, не оставалось ничего, как бросать свои знамена, чтобы не умереть с голоду. К тому же правительство имело неосторожность оставить много бретонцев в полках, выступавших против роялистов, и эти бретонцы весьма естественно становились на сторону своих земляков. Гош, всегда бдительный, внимательно наблюдал за состоянием края. Он видел, что патриоты под предлогом закона о разоружении преследуют население; что роялисты задирают носы и хвалятся; что зажиточные крестьяне неохотно продают хлеб и другие продукты; что дороги небезопасны, а дилижансы принуждены передвигаться с конвоем; что у шуанов происходят тайные сходки и беспрестанные сношения с островом Джерси. Он написал комитету и депутатам, что замирение было не чем иным, как хитрой уловкой; что Республика обманута и, судя по всему, можно ожидать скорого возобновления военных действий. Он потратил мирное время на то, чтобы образовать летучие колонны и разместить их по всему краю для обеспечения спокойствия с приказом прекращать первое же подозрительное сборище. Но число войск Гоша было недостаточно для края таких обширных размеров и такой протяженности берегов. Каждую минуту признаки движения в какой-нибудь местности или появление английских судов у берега требовали присутствия этих колонн то тут, то там, и солдат изнуряли беспрестанные переходы. Для того чтобы управиться с подобной службой, от армии и ее славного генерала требовались стойкость и терпение, во сто раз превосходящие ту храбрость, которая пренебрегает смертью в бою. К несчастью, солдаты вознаграждали себя за эти лишения и труды всякими беспутствами; Гош был в отчаянии, но ему так же трудно было присматривать за ними, как и за неприятелем. Наконец ему представился случай поймать Корматена на деле. Были перехвачены его депеши к разным шуанским предводителям, и это послужило уликой его тайных происков. Узнав, что он собирается в Ренн на ярмарку с толпой переодетых шуанов, и опасаясь покушения на арсенал, Гош велел арестовать Корматена и этим положил конец его деятельности. Вожди тотчас же подняли шум и пожаловались на такое нарушение перемирия, но Гош в ответ напечатал письма Корматена и отправил его с сообщниками в тюрьму в Шербур. В то же время он продолжал держать все свои колонны в полной готовности. Шевалье де Зильц только шевельнулся в Морбигане, как на него уже напал генерал Жоне, уничтожил триста человек и разбил его. Сам де Зильц также погиб. В Кот-дю-Нор поднялся Буа-Арди: его отряд был разогнан, он взят в плен и убит. Солдаты, взбешенные изменой этого молодого вождя, самого могущественного во всем крае, отрубили ему голову и долго носили ее на штыке. Гош, возмущенный таким неблагородным поступком, написал своим солдатам выразительное письмо и велел разыскать виновных, чтобы наказать их. Такое быстрое истребление двух вождей, решившихся вновь восстать, заставило задуматься остальных. Они пребывали в нерешительности, с нетерпением ожидая прибытия столь давно обещанной экспедиции. Девизом их оставались слова: «Да здравствуют король, Англия и Боншан!»

В Лондоне тем временем происходили большие приготовления. Пюизе отлично поладил с английскими министрами. Они уже не давали ему того, что обещали сначала, поскольку замирение ослабило их уверенность в успехе, однако предоставляли полки эмигрантов и значительную артиллерию для десанта; кроме того, они обещали поддержать Пюизе всеми средствами, если только появится хоть тень успеха. Интерес Англии заставлял верить в эти обещания: изгнанная с континента завоеванием Голландии, она находила выгодным перенести поле своих действий в самую Францию и послать в бой французов же вместо своих войск. Вот какие средства получил Пюизе. С начала настоящей кампании эмигрантские полки поступили на английскую службу. Те, из которых состоял отряд Конде, должны были, как мы выше видели, остаться на Рейне, другие – отплыть из устья Эльбы прямо в Бретань. Кроме этих старых полков, которые носили черную кокарду и весьма скучали на бесплодной службе, Англия разрешила сформировать еще девять полков, которые получали бы жалованье от англичан, но носили белую кокарду и имели более французский вид. Трудность заключалась в том, чтобы набрать эти полки, потому что эмигранты, в первом порыве согласившиеся служить в качестве солдат, теперь отказывались. Думали было набрать на континенте французских дезертиров или пленных. Но дезертиров не оказалось, потому что победитель не дезертирует к побежденным. Оставались одни только военнопленные. Граф д’Эрвильи отыскал в Лондоне выходцев из Тулона, составивших полк, и причислил их к своему полку, который довел таким образом до 11–12 тысяч, то есть больше чем до двух третей полного комплекта. Граф Гектор составил свои полки из эмигрантов-моряков и набрал шестьсот человек. Граф дю Дрене нашел бретонцев, забранных против воли в первую реквизицию и взятых в плен во время войны, – их оказалось около пятисот. Вот и все французы, каких удалось набрать в эти новые полки с белыми кокардами. В Лондоне находился еще подполковник Ротальё, который командовал четырьмястами канонирами из Тулона. Из них составили полк артиллерии, а из нескольких французских инженеров – инженерный корпус. Что касается эмигрантов, которые хотели служить не иначе как в своих прежних чинах и не находили себе солдат, решили составить из них костяк будущих полков и постепенно наполнять таковые инсургентами в Бретани. Так как в людях там недостатка не было, а сведущие офицеры были большой редкостью, то эмигранты должны были найти там себе настоящее дело. Их послали на остров Джерси, чтобы организовать и держать в готовности к высадке. Пюизе, набирая войска, доставал также и деньги. Англия обещала металлических денег в порядочном количестве, но он хотел добыть именно ассигнаций и выхлопотал у принцев разрешение напечатать на три миллиарда фальшивых. Он также хотел иметь рядом с собой какого-нибудь епископа, который исполнял бы роль папского легата в католических странах. Пюизе помнил, как один интриган, самовластно присвоив титул епископа Агрского, пользовался чрезвычайным влиянием на поселян в первую вандейскую войну, поэтому он взял с собою епископа из Доля, получившего от Рима полномочия. Затем Пюизе добыл у графа д’Артуа нужные полномочия, чтобы иметь право на руководство экспедицией и назначение офицеров всех чинов до личного прибытия принца. Английское правительство, со своей стороны, поручило ему начальство над экспедицией, но, опасаясь его чрезмерной отваги и страстного желания скорее ступить на французскую землю, назначило графа д’Эрвильи начальником эмигрантских полков, пока не совершится высадка. Покончив со всеми приготовлениями, посадили на корабли эскадры полки д’Эрвильи, Гектора, дю Дрене, тулонских артиллеристов под предводительством Ротальё и старый эмигрантский полк Ла Шатра, известный как Royal-Emigrant, от которого осталось только четыреста человек. Эта горстка храбрецов должна была служить резервом для решительных дел. Эскадра была снабжена съестными припасами для шести тысяч человек на три месяца; к этому прибавили сто лошадей, верховых и упряжных, 17 тысяч полных пехотных и 4 тысячи кавалеристских мундиров, 27 тысяч ружей, 10 полевых орудий и 600 бочек пороха. Пюизе получил 10 тысяч золотом и аккредитивы, чтобы дополнить фальшивые ассигнации более верными финансовыми средствами. Эскадра состояла из трех линейных кораблей в 74 пушки, двух фрегатов в 34, четырех кораблей в 80 и 36 пушек, нескольких канонирских лодок и транспортных судов. Ею командовал коммодор Уоррен – один из лучших и храбрейших офицеров английского флота. Это была первая половина обещанного. Кроме того, условились, что тотчас по выходе в море этой части эскадры другая отправится в Джерси за эмигрантами, будет некоторое время крейсировать перед Сен-Мало, где у Пюизе были связи с несколькими изменниками, обещавшими сдать ему этот порт, и затем, если Сен-Мало сдан не будет, догонит Пюизе. В то же время несколько транспортных судов должны были отправиться к устью за эмигрантскими полками с черной кокардой, чтобы и их привезти к Пюизе. Предполагалось, что все эти отряды придут на место почти одновременно с ним. Если высадка совершится без затруднений; если часть Бретани поспешит к Пюизе навстречу; если ему удастся занять прочное положение на французских берегах, получив Сен-Мало, Лорьян, Пор-Луи или другой порт, – тогда новая эскадра, уже с английской армией, с новыми запасами и с самим графом д’Артуа, немедленно выйдет в море. Лорд Мойра уже уехал за принцем. В одном только можно было упрекнуть эти распоряжения: в том, что экспедиция была раздроблена, а еще в том, что французский принц не отправился во главе первого отряда.

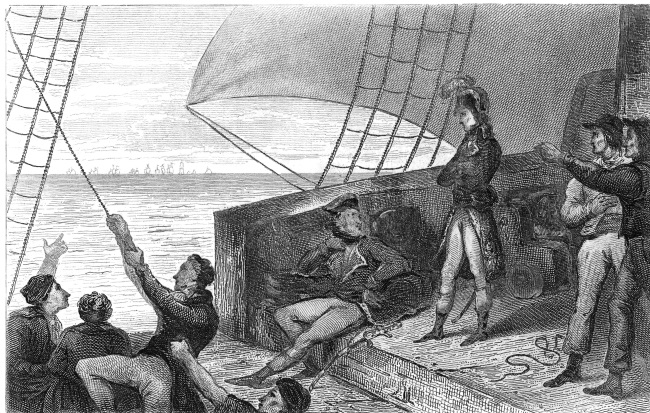

Экспедиция вышла в море в середине июня. Пюизе взял с собою епископа Дольского, множество духовных лиц и сорок дворян, носивших славные имена и служивших простыми волонтерами. Никто не знал, где будет происходить высадка, кроме Пюизе, Уоррена и господ Тентеньяка и д’Аллегре, которых Пюизе отправил вперед известить о своем прибытии. После долгих совещаний югу Бретани было отдано предпочтение перед севером, и решили выбрать бухту Киберон, одну из лучших и самых безопасных в Европе, притом хорошо известную англичанам, потому что они долго стояли там на якоре. Пока экспедиция отправлялась, Сидней Смит и лорд Корнуоллис угрожали всему берегу, чтобы обмануть республиканцев насчет настоящего пункта высадки, а лорд Бридпорт с эскадрой, ставшей у острова Уэссан, охранял эскадру Уоррена. Французский флот в Атлантике перестал быть ведущим после несчастной прошлогодней крейсировки, во время которой брестский флот сильно пострадал от непогоды. Тем не менее Вилл аре-Жуайёзу отдали приказ выйти из Бретани с девятью линейными кораблями, стоявшими там на якоре, чтобы соединиться с отрядом, блокированным в Бель-Иле. Он исполнил это, а потом гонялся за несколькими английскими судами и уже возвращался в Брест, когда внезапный шквал разбросал его эскадру. Адмирал потерял много времени, собирая ее, и в этот промежуток встретил экспедицию, направлявшуюся к французским берегам. Он был сильнее и мог бы захватить ее всю; но коммодор Уоррен, заметив опасность, поднял все свои паруса, конвой расставил несколько поодаль, так, чтобы он имел вид второго отряда, и послал два катера разыскивать большую эскадру лорда Бридпорта. Вилларе, не надеясь сразиться с выгодой для себя, опять направился, согласно инструкциям, к Бресту. Но тут лорд Бридпорт подошел к французским кораблям и немедленно напал на них. Всё это происходило 23 июня (5 мессидора). Вилларе решил строиться по «Александру», а так как это был плохой ходок, то флот потерял бездну времени в маневрах. Вся линия пришла в смятение. Адмирал потерял три корабля – «Александра», «Грозного» и «Тигра» – и не мог даже добраться до Бреста, а вынужден был остановиться в Лорьяне. Экспедиция, в самом начале отличившись этой победой, направилась к бухте Киберон. Часть эскадры подошла к Бель-Илю и от имени французского короля пригласила гарнизон сдаться, но в ответ получила от коменданта, генерала Букре, только пушечные выстрелы и бросила якорь в бухте 25 июня (7 мессидора). Пюизе получил сведения, что на берегу мало войска, и хотел высадиться немедленно. Граф д’Эрвильи, человек храбрый, умевший поддержать в полку отличную дисциплину, но неспособный руководить целой военной операцией, а главное – крайне щепетильный относительно долга и начальнической власти, объявил, что командует войсками именно он, а потому ответственен перед английским правительством и не станет рисковать войсками, пуская их на неприятельский и незнакомый берег, предварительно не сделав рекогносцировки. Д’Эрвильи потерял целый день, водя подзорной трубой по всему берегу и, хотя не видел ни единого солдата, однако не позволил войскам высадиться. Он согласился, только когда Пюизе и Уоррен решили, что высадка необходима, и 27 июня (9 мессидора) безумные, ослепленные французы с шумной радостью ступили на родную землю, которой принесли междоусобную войну и на которой их ожидала столь печальная участь. Бухта, в которой стала эскадра, образуется с одной стороны берегом Бретани, с другой – полуостровом, имеющим около мили в длину и около двух в ширину. Это и есть знаменитый Киберонский полуостров. Он соединен с материком узкой песчаной полосой, или перешейком, называемым Ла Фалез. Форт Пентьевр, находящийся между полуостровом и этой полосой, защищает доступ к нему со стороны суши. В форте стоял гарнизон из семисот человек. Бухта, образуемая полуостровом и берегом, представляла судам один из безопаснейших и уютнейших рейдов во всей Европе. Экспедиция высадилась в глубине бухты, близ деревни Карнак. В это же самое время несколько бретонских вождей – дю Буа-Вертело, д’Аллегре, Жорж Кадудаль и Мерсье, – предуведомленных Тентеньяком, пришли встречать ее со своими сторонниками, разогнали небольшие береговые отряды, оттеснили их от моря и сами заняли берег. С ними были 4–5 тысяч человек, закаленных, но дурно вооруженных, дурно одетых, не соблюдавших строя и вообще походивших больше на разбойников, чем на солдат. К шуанам присоединились окрестные поселяне с криками «Да здравствует король!». Они тащили яйца, кур и всякого рода провизию армии-избавительнице, явившейся для того, чтобы возвратить им веру и государя. Пюизе, обрадованный таким началом, уже рассчитывал, что поднимется вся Бретань, но прибывшие с ним эмигранты испытывали ощущения другого рода. Прожив всё это время при дворах или прослужив в лучших европейских армиях, они с отвращением и недоверием смотрели на солдат, которые должны были поступить под их начало. Уже слышались насмешки и сетования. Когда с кораблей принесли ящики с ружьями и платьем, шуаны накинулись на них. Сержанты полка д’Эрвильи хотели восстановить порядок, и последовала драка, которая могла бы иметь пагубные последствия, если бы не вмешательство самого Пюизе. Эти обстоятельства не особенно послужили к водворению доверия между инсургентами и регулярными войсками, к которым шуаны уже потому были расположены относиться с подозрением, что они прибыли из Англии и состояли на службе этой державы. Однако подходившим жителям, которых в два дня набралось 10 тысяч человек, всё же раздали оружие и выдали красные мундиры, а затем Пюизе решил назначить им начальников. У него было мало офицеров, потому что прибывших сорока волонтеров явно не хватало. Поэтому он хотел взять нескольких офицеров из полков, где их было много, отдать им шуанов, затем быстро идти на Ванн и Ренн, не дать республиканцам опомниться, поднять весь край и занять позицию за важной Майеннской линией. Уже там, располагая местностью на протяжении сорока лье, Пюизе думал организовать регулярные войска. Д’Эрвильи, храбрый, но щепетильный человек, презиравший этих дикарей, не дал Пюизе офицеров. Вместо этого он хотел отобрать из них людей получше для укомплектования полков, а затем двинуться вперед по всем правилам, делая рекогносцировки и выбирая позиции. Не таков был план самого Пюизе. Он попробовал сослаться на свою власть, но Д’Эрвильи не признал ее и объявил, что начальник над регулярными войсками по-прежнему он, что он отвечает за них перед английским правительством и не должен рисковать ими. Пюизе стал разъяснять д’Эрвильи, что этот пост был дан последнему только на время плавания, а по вступлении на бретонский берег он, Пюизе, становится начальником и полновластным хозяином положения. Он тотчас же отправил в Лондон курьера за более точным толкованием полномочий, а пока умолял д’Эрвильи не портить дела пагубными раздорами. Д’Эрвильи ощущал сильнейшее отвращение ко всем этим оборванным инсургентам. Впрочем, все эмигранты находили, подобно ему, что им не пристало вести дела на манер шуанов; что Пюизе компрометирует их, приведя в Бретань; что высадиться надо было в Вандее, где они нашли бы доблестного Шаретта и, вероятно, солдат совсем другого вида. Несколько дней прошло в этих препирательствах. Наконец шуанов разделили на три корпуса и расположили на передовых позициях, чтобы обеспечить дороги из Лорьяна в Энбон и Оре. Тентеньяк с отрядом из 2500 шуанов стал левее, в Ландеване; дю Буа-Бертело – правее, у Оре, с почти равными силами. Граф Вобан, один из сорока волонтеров, приехавших с Пюизе, занимал между ними первое место по своей репутации и достоинствам. Он должен был расположиться на центральной позиции в Мендоне с 4 тысячами шуанов, так чтобы иметь возможность подать помощь Тентеньяку и дю Буа-Бертело. Ему была поручена вся линия, которую защищали 9-10 тысяч человек и которая выдвигалась вглубь страны на четыре или пять лье. Шуаны сейчас же спросили, отчего с ними не поставили и регулярных войск. Они на эти войска рассчитывали гораздо более, чем на самих себя; они пришли с тем, чтобы охранять их и поддерживать, следовать за ними, но полагали, что регулярные войска везде будут впереди и первыми будут встречать грозный натиск республиканцев. Вобан потребовал только 400 солдат регулярных войск, отчасти чтобы выдержать первую атаку в случае надобности, а отчасти чтобы успокоить шуанов, подать им пример и доказать, что их не хотят подвергать опасности одних. Д’Эрвильи сначала отказался, потом заставил ждать и наконец прислал требуемый отряд. Прошло уже пять дней после высадки, а продвинулись всего на каких-нибудь три-четыре лье от берега. Пюизе был очень недоволен, однако молчал, всё еще надеясь победить медлительность своих товарищей. Полагая, что на всякий случай не мешает заручиться точкой опоры, он предложил д’Эрвильи взять приступом форт Пентьевр и завладеть полуостровом таким способом. Взяв этот форт, замыкавший полуостров со стороны суши, и опираясь с обеих сторон на английские эскадры, эмигранты получили бы неприступную позицию, и этот полуостров, имеющий лье в длину и два в ширину, стал бы более безопасным и удобным сборным пунктом, чем Лорьян, Брест или Сен-Мало. Такая мера предосторожности не могла не понравиться д’Эрвильи; он согласился, но потребовал, чтобы против форта Пентьевр предприняли правильную атаку. Пюизе не послушался и решил идти на приступ, а коммодор Уоррен предложил поддержать его всеми пушками своей эскадры. Канонада началась 1 июля (13 мессидора), а решительный приступ последовал 3-го. Пока велись приготовления, Пюизе разослал эмигрантов по всей Бретани с целью расшевелить Шаретта, Сепо, Стоффле и других вождей мятежных провинций.

Весть о высадке распространилась с необычайной быстротой: в два дня она обошла всю Бретань, а в несколько дней – всю Францию. Роялисты были вне себя от радости, революционеры – от гнева; и тем и другим уже чудилось, что эмигранты входят в Париж. Конвент немедленно послал к Гошу двух чрезвычайных комиссаров; выбор его пал на Блада и Тальена. Присутствие последнего на угрожаемом пункте должно было служить доказательством того, что термидорианцы столь же враждебны роялизму, сколь и террору. Гош, со своим неизменным хладнокровием, тотчас же написал Комитету общественного спасения: «Нужны спокойствие, энергичность, съестные припасы, которых у нас мало, и те 12 тысяч солдат, которых вы мне обещаете так давно». Нисколько не медля, он отдал нужные приказания начальнику своего главного штаба: велел генералу Шабо стать с отрядом в 4 тысяч человек между Брестом и Лорьяном, чтобы поспешить на помощь к тому из этих двух портов, которому будет грозить наибольшая опасность. «В особенности, – сказал он генералу, – берегите Брест; если что – запритесь в этом городе и защищайтесь до последней капли крови». Гош написал Оберу-Дюбайе, командовавшему войсками на шербурских берегах, чтобы тот отправил часть их на север Бретани – охранять Сен-Мало и берег. Для охраны юга он попросил Канкло, который всё еще присматривал за Шареттом и Стоффле, прислать генерала Лемуана с подкреплением. Затем Гош стянул все свои войска к Ренну, Плоэрмелю и Ванну, чтобы быть обеспеченным с тыла, и, наконец, сам двинулся на Оре со всеми войсками, бывшими у него под началом. Второго июля (14 мессидора) он уже лично был в Оре и с ним 3–4 тысячи человек. Таким образом, Бретань обложили со всех сторон. Здесь должны были рассеяться иллюзии, порожденные первым восстанием Вандеи. Потому что в 1793 году вандейцы, не встречая сопротивления ни от кого, кроме национальных гвардий, состоявших из буржуа, не умевших обращаться с оружием, смогли завладеть всем Пуату и Анжу, а потом, в своих оврагах и вересках, устроить гнездо восстания, которое оказалось нелегко подавить. И эмигранты вообразили, что Бретань поднимется по первому знаку Англии. Но бретонцы были далеки от пыла первых вандейцев. Только несколько банд шуанов твердо настаивали на продолжении войны или, вернее сказать, своих грабежей; а молодой полководец, деятельный настолько же, насколько даровитый, притом располагая опытными войсками, сдерживал население целой провинции твердой и смелой рукой. Могла ли Бретань восстать при таких обстоятельствах, особенно если армия, пришедшая помочь ей, не действовала быстро и решительно, а точно ощупью шла по побережью океана? Это еще не всё: часть шуанов, находясь под влиянием парижских роялистских агентов, не хотела присоединяться к Пюизе, пока с ним не явится хотя бы один из принцев. Эти агенты и все участвовавшие в их интригах кричали, что экспедиция малочисленна и слаба и Англия только собирается повторить в Бретани то, что произошло в Тулоне. Они утверждали, что Англия по-прежнему хочет отдать корону – но не графу д’Артуа, а герцогу Йоркскому, и что следует не помогать экспедиции, а вынудить ее опять сесть на суда и отправиться туда, где стоит Шаретт, который, со своей стороны, был бы этому весьма рад. Шаретт отвечал на настоятельные просьбы агентов Пюизе, что послал Сепо в Париж требовать исполнения одной из статей договора и поэтому должен ждать его возвращения, чтобы, преждевременно возобновив военные действия, не подвергнуть его опасности быть арестованным. Что касается Стоффле, гораздо лучше Шаретта относившегося к делу, тот ответил, что если ему будет обещано звание наместника, то он сейчас же двинется и устроит диверсию в тылу республиканцев. Так всё словно сговорилось против Пюизе: и виды, противные его видам у роялистов во Франции; и личная зависть вандейских вождей друг к другу; наконец, искусный противник, располагавший хорошо организованными силами, достаточными для того, чтобы удержать в границах роялистские порывы бретонцев. Пюизе собрался идти на приступ форта Пентьевр 3 июля (15 мессидора). Солдаты, находившиеся внутри форта, уже три дня сидели без хлеба. Так как их, кроме того, очень беспокоила стрельба с кораблей, то они не дождались штурма и сдались. Но в то же время Гош, расположившийся в Оре, приказал атаковать все передовые посты шуанов, чтобы восстановить сообщение между Оре, Энбоном и Лорьяном, и – одновременно – посты, находившиеся в Ландеване и близ Оре. Шуаны, которыми командовал Тентеньяк, не выдержали энергичного напора регулярных войск. Вобан поспешил на помощь к Тентеньяку с частью своего резерва, но застал его отряд уже разогнанным, а при виде этого поражения разбежался и отряд Вобана. Ему самому пришлось бежать и даже переплыть два маленьких морских рукава, чтобы добраться до шуанов, оставленных в Мендоне. Дю Буа-Бертело тоже был оттеснен и чуть не оказался зажат между республиканцами, шедшими справа и слева от него. В эту минуту Вобану очень пригодились бы те четыреста линейных солдат, о которых он просил; но д’Эрвильи только перед тем отозвал их, чтобы атаковать Пентьевр. Однако Вобан несколько ободрил своих шуанов и уговорил их воспользоваться случаем и напасть на республиканцев с тыла. Он отошел влево и напал на деревню, в которую республиканцы вошли бегом, преследуя шуанов. Они не ждали такого нападения и вынуждены были отступить. Затем Вобан возвратился на свою позицию в Мендон, но очутился там один: кругом него разбежались все, и ему тоже пришлось отступить, но в порядке и только после того, как он своим энергичным нападением умерил прыть неприятеля. Шуаны негодовали по поводу того, что одни должны сдерживать напор республиканцев и что у них отняли регулярный отряд из четырехсот человек. Пюизе обратился к д’Эрвильи с упреками, но тот ответил, что солдаты были нужны ему для приступа. Эти обоюдные укоры ни к чему не привели, и обе стороны сохранили прежнее взаимное раздражение. Между тем форт Пентьевр был взят. Пюизе высадил на полуостров всю артиллерию, присланную англичанами, устроил там свою главную квартиру, перевел туда все войска и решил прочно укрепиться. Он приказал инженерам усовершенствовать оборону форта и поднял на нем белое знамя рядом с английским – в знак союза между королями Англии и Франции. Наконец решили, что каждый полк даст гарнизону отряд соразмерно своей численности. Д’Эрвильи, которому весьма желательно было укомплектовать свой полк, и не какими-нибудь, а хорошими войсками, предложил взятым в плен республиканцам перейти к нему на службу и образовать в его полку третий батальон. Безденежье, голод, наконец, надежда, что скоро представится случай возвратиться к Гошу, заставили республиканцев решиться на это. Пюизе,всё собиравшийся идти вперед и остановившийся только для того, чтобы взять полуостров и обеспечить себе надежную позицию на морском берегу, горячо поговорил с д’Эрвильи, самыми основательными доводами убеждая его помочь в исполнении планов; он даже грозился потребовать смещения генерала, если тот будет упорствовать в своем отказе. Д’Эрвильи как будто уступил. Шуаны, по словам Пюизе, нуждались только в поддержке, чтобы выказать свою храбрость; надо было разместить регулярные войска перед ними и за ними, и, имея 12–13 тысяч человек, из них 3–4 тысячи регулярных солдат, можно было бы побить Гоша, у которого в ту минуту было не более 5–6 тысяч республиканцев. Д’Эрвильи согласился на этот план. В это самое время Вобан, потеряв прежнюю позицию и признавая свое положение весьма рискованным, попросил у д’Эрвильи помощи и дальнейших приказаний. Д’Эрвильи послал ему приказ самого педантического содержания, в котором предписывал графу отступить в Карнак и совершить там движения, которые были под стать только самым поднаторевшим в маневрах войскам. Пятого июля (17 мессидора) Пюизе покинул полуостров, чтобы сделать смотр шуанам, и д’Эрвильи тоже вышел со своим полком, намереваясь исполнить свое вчерашнее решение. Пюизе обнаружил у людей, преисполненных энтузиазмом всего нескольких дней назад, одну только грусть, уныние, досаду. Они говорили, что их нарочно выставляют одних и отдают во власть республиканским войскам. Пюизе успокоил их как мог. Д’Эрвильи, со своей стороны, поглядев на этих солдат, наряженных в красные, неловко сидевшие на них мундиры и не умевших толком держать ружья со штыком, объявил, что нельзя ничего сделать с подобными войсками, и повернул со своим полком назад. Пюизе встретился ему на пути и спросил, так ли он исполняет условленный план. Д’Эрвильи ответил, что никогда не решится действовать с такими солдатами, что остается только сесть опять на суда или запереться на полуострове и ждать новых приказов из Лондона, то есть, по его мнению, – приказа высадиться в Вандее. На следующий день, 6 июля, Вобан получил тайное уведомление о том, что республиканцы задумали атаку на всю его линию. Он видел, что положение его крайне опасно. Левым своим флангом Вобан опирался на пункт под названием св. Варвара, сообщавшийся с полуостровом; но центр его и правый фланг тянулись по берегу, и не оставалось другого пути отступления, кроме как в море. Шуаны его, совсем обескураженные, не могли в случае нападения продержаться хоть сколько-нибудь долго. Графу Вобану не оставалось ничего иного, как завернуть влево и пробраться на полуостров перешейком. Но в таком случае он оказывался запертым, потому что оставленный им пункт св. Варвары был совершенно неприступен со стороны перешейка и господствовал над ним. Стало быть, такое отступление равнялось решению запереть себя на Киберонском полуострове. Вобан послал за помощью, чтобы не быть вынужденным отступить. Д’Эрвильи прислал ему новый приказ, составленный по-прежнему самым чопорным слогом, с предписанием держаться в Карнаке до последнего. Пюизе, однако, настоятельно потребовал, чтобы Д’Эрвильи послал войска, и тот наконец пообещал. На следующий день, 7 июля, республиканцы атаковали шуанов по всей линии. Те смотрят на перешеек, не видят регулярных войск и приходят в дикую ярость. Молодой Жорж Кадудаль, солдаты которого отказываются драться, умоляет их не разбегаться, но они его не слушают. Жорж, в свою очередь взбешенный, восклицает, что эти злодеи англичане и эмигранты только затем и пришли, чтобы погубить Бретань, и что море сделало бы лучше, если бы поглотило их, вместо того чтобы принести к берегу. Вобан приказывает центру и правому флангу свернуть влево, чтобы постараться уйти на полуостров. Шуаны слепо бросаются туда, и с ними бегут их семейства, которые спасаются от мщения республиканцев. Женщины, дети, старики, унося с собою всякий скарб, смешиваются с несколькими тысячами шуанов в красных мундирах, теснятся на этом длинном и узком песчаном перешейке, с обеих сторон омываемом волнами и уже обстреливаемом пулями и ядрами. Вобан собирает вокруг себя вождей и самых храбрых из своих людей, уговаривает их не губить себя беспорядочным бегством, заклинает их ради спасения жизни и чести отступать в порядке. Они заставят краснеть, говорит он им, регулярные войска, которые бросили их одних в опасности. Ему понемногу удается придать несчастным некоторую бодрость, уговорить повернуться лицом к неприятелю, выдержать его огонь и даже начать отвечать на него. Тогда, благодаря твердости вождей, отступать начинают более спокойно: землю уступают лишь шаг за шагом. Однако еще мало надежды справиться с энергичной атакой и не свалиться в море; но храбрый коммодор Уоррен вмешивается в дело, открывает по республиканцам жаркий огонь и не дает им завоевать победу. Беглецы теснятся у входа в форт, но сначала их туда не пускают. Тогда они бросаются на частокол и вторгаются на полуостров как попало. В эту минуту наконец появляется д’Эрвильи со своим полком; Вобан встречает его и, уступая гневному движению, говорит, что потребует у него отчета перед военным советом. Шуаны рассыпаются по всему полуострову. Все квартиры в деревнях оказываются заняты полками; из-за этого завязываются споры и даже схватки. Наконец шуаны укладываются просто на землю; им выдают по полпорции риса, и они съедают его сырым, потому что не в чем и не на чем сварить его. Итак, вся экспедиция, долженствовавшая нести знамя Бурбонов на берега Майенны, очутилась вдруг запертой на полуострове в два лье длиной. Надо было кормить 12–15 тысяч лишних ртов, не имея для них ни квартир, ни дров, ни посуды. Этот полуостров, защищаемый фортом с одного конца и подпираемый с обеих сторон морем, мог оказать серьезное сопротивление; но без съестных припасов он становился крайне слаб. Припасов было привезено, правда, достаточно, чтобы прокормить 6 тысяч человек в продолжение месяца, но теперь вдруг приходилось кормить 18, если не все 20 тысяч. Выйти из этого положения внезапным нападением на Сент-Барб было едва ли возможно, потому что республиканцы с необыкновенным усердием укрепляли эту позицию, чтобы сделать ее неприступной со стороны полуострова. Пока смятение, взаимная ненависть, уныние господствовали среди шуанов и эмигрантов, в лагере Гоша, напротив, солдаты и офицеры с равным увлечением работали над укреплениями. «Я видел, – пишет Пюизе, – как офицеры сами, в рубашках, отличаясь только кокардою, работали кирками и торопили своих солдат». Пюизе решился в ту же ночь сделать вылазку, чтобы прервать эти работы, но темнота и неприятельские орудия расстроили всякий порядок, и пришлось вернуться. Шуаны, в отчаянии, жаловались, что их обманули. Они жалели о своем прежнем способе ведения войны и требовали, чтобы их отпустили в родные леса. Они буквально умирали с голода. Д’Эрвильи, чтобы принудить шуанов поступить в полки, приказал выдавать нерегулярным войскам только половинные порции; они взбунтовались. Пюизе, узнав об этом приказе, отданном без его ведома, отменил его. Пюизе отличался, помимо мощного ума, несокрушимым упорством: он не пришел в уныние. Он решил отобрать лучших из шуанов, высадить их на берег двумя отрядами, чтобы пройти с ними по местности, лежавшей в тылу у Гоша, поднять вождей, от которых еще не было вестей, и двинуть всех большой массой на лагерь при Сент-Барбе, напав на него с тыла, пока войска с полуострова нападут с фронта. Таким образом, он избавлял себя от шести или восьми тысяч лишних ртов, применяя их даже с пользой, возбуждал охладевшее рвение бретонцев и готовил новую атаку. Пюизе тщательно отобрал для этой цели 7 тысяч шуанов – 4 тысячи дал Тентеньяку и трем бесстрашным вождям: Кадудалю, Мерсье и д’Аллегре, а 3 тысячи – Жан-Жану и Лантиви. Тентеньяк должен был высадиться при Сарзо, близ устья реки Вилен; Жан-Жан и Лантиви – близ Кемпера. Оба должны были, сделав довольно длинный обход, соединиться в Бо 15 июля (26 мессидора) и зайти утром следующего дня прямо в тыл лагеря при Сент-Барбе. Перед тем как отправиться, вожди шуанов явились к Пюизе и умоляли его идти с ними, уверяя, что эти изменники англичане его погубят, но он не мог удовлетворить их просьбу. Шуаны отправились и благополучно высадились. Пюизе написал в Лондон, что всё еще можно поправить, но необходимо немедленно прислать съестных и военных припасов, войска и французского принца.

Пока всё это происходило на полуострове, Гош уже собрал в Сент-Барбе от 8 до 10 тысяч человек. Обер-Дюбайе с шербурских берегов переправил к нему войска для охраны севера Бретани. Канкло прислал из Нанта значительное подкрепление под началом генерала Лемуана. Комиссары расстроили все попытки выдать неприятелям Лорьян и Сен-Мало. Следовательно, дела республиканцев поправлялись с каждым днем. Тем временем Леметр и Бротье своими интригами всё еще старались повредить экспедиции. Они поспешили написать в Бретань и заявить, что не одобряют экспедиции; что она имеет опасную цель, так как при ней нет принца; и что они просят, чтобы никто не помогал ей. Везде появились агенты, именем короля приказывавшие не торопиться, в том числе и Шаретту. Согласно своей давнишней системе пользоваться помощью Англии и обманывать ее, они экспромтом придумали новый план. Они хотели нарочно принять участие в интриге, завязанной с целью выдать Сен-Мало Пюизе, призвать туда эмигрантов, крейсировавших на английских судах, и завладеть портом от имени Людовика XVIII, пока Пюизе действовал при Кибероне – может быть, для герцога Йоркского, говорили они. Когда интрига не удалась в Сен-Мало, они перешли в Сен-Бриё, удержали у берега эскадру с эмигрантами и немедленно послали эмиссаров к Тентеньяку и Лантиви с приказанием идти в Сен-Бриё. Их целью было образовать на севере Бретани экспедицию более верную, нежели та, которую затеял Пюизе на юге.

Гош

Гош

Тентеньяк благополучно высадился и, взяв несколько республиканских постов, пришел в Эльван. Тут он нашел приказ именем короля отправиться в Коэтлогон, чтобы там получить дальнейшие распоряжения. Тщетно Тентеньяк ссылался на данное ему поручение, на необходимость не расстраивать плана, удаляясь от назначенного места: он кончил тем, что уступил в надежде посредством форсированного марша опять оказаться в тылу лагеря при Сент-Барбе 16-го числа. Жан-Жан и Лантиви, тоже благополучно высадившись, собирались идти в Бо, когда, со своей стороны, нашли предписание отправиться в Сен-Бриё. В этот промежуток времени Гош, тревожимый с тыла, был вынужден отделить несколько отрядов, чтобы остановить войска, о приближении которых узнал. Но он оставил в лагере достаточные силы, чтобы дать отпор атаке, если бы таковая последовала. Его беспокоили английские канонирские лодки, которые стреляли по республиканцам, как только те показывались на перешейке, и он рассчитывал покорить эмигрантов почти только голодом. Пюизе, со своей стороны, готовился к делу, назначенному на 16 июля (28 мессидора). Пятнадцатого числа в бухту вошел еще один отряд флота – те суда, которые ходили к устьям Эльбы за эмигрантскими полками с черными кокардами. Они привезли отряды Сальма, Дама, Беона и Перигора – всего только 11 тысяч человек под началом превосходного офицера де Сомбрёйля. Эта же эскадра привезла новые припасы и известие о скором прибытии трех тысяч англичан, предводительствуемых лордом Грэхемом, а вслед за ними и графа д’Артуа с более значительными силами. Письмо от английского правительства извещало Пюизе, что кадры задержаны у северного берега роялистскими агентами, настаивавшими на выдаче одного из портов. Другая депеша, пришедшая в то же время, разрешила спор между д’Эрвильи и Пюизе безусловно в пользу последнего, которому, кроме того, жаловали титул генерал-лейтенанта английской службы. Пюизе, как только ему окончательно развязали руки, всё подготовил к завтрашнему делу. Он охотно отложил бы атаку, чтобы дать дивизии Сомбрёйля время высадиться, но так как всё уже было пригнано к 16-му числу, да и Тентеньяку уже назначили тот же день, то медлить было нельзя. Вечером Пюизе приказал Вобану высадиться в Карнаке с 1200 шуанами, чтобы совершить маневр напротив лагеря при Сент-Барбе и соединиться с шуанами, которые планировали напасть на этот лагерь с тыла. Лодки были приготовлены очень поздно, так что Вобан смог двинуться лишь около середины ночи. Ему приказали пустить ракету, если удастся высадиться, и другую, если нельзя будет удержаться на берегу.

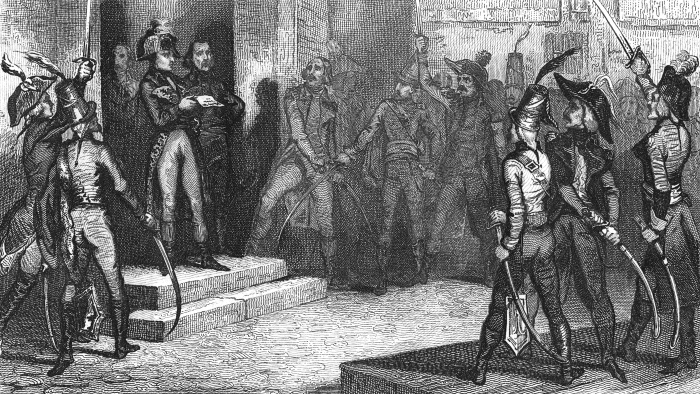

Шестнадцатого июля (28 мессидора), на рассвете, Пюизе выдвинулся с полуострова со всеми войсками. Он шел колоннами. Храбрый полк Royal-Emigrant шел с артиллеристами впереди, под началом Ротальё, справа шли полки Royal-Marine и дю Дрене и шестьсот шуанов под началом герцога Леви. Полк д’Эрвильи и тысяча шуанов под началом шевалье де Сен-Пьера составляли левую колонну. Эти три отряда вместе состояли примерно из четырех тысяч человек. Двигаясь по перешейку, они увидели ракету; второй они уже не видели, поэтому решили, что Вобану всё удалось. Вдруг раздался шум как бы отдаленной ружейной стрельбы. «Это Тентеньяк! Вперед!» – восклицает Пюизе и начинает трубить атаку. Авангард Гоша стоит перед высотами Сент-Барб. При виде приближающегося неприятеля он подается назад и располагается в линию. Нападающие радостно спешат вперед. Вдруг отряд кавалерии, стоявший развернутым, делает движение и открывает грозные батареи. Эмигрантов встречают ружейный огонь и пушечная пальба; на них сыплются картечь, ядра и гранаты. Справа скошены целые ряды у полков Royal-Marine и дю Дрене, но они не колеблются. Герцог Леви тяжело ранен. Слева полк д’Эрвильи молодецки идет под огонь. Между тем стрельбы, послышавшейся за лагерем, теперь уже не слыхать: стало быть, Тентеньяк и Вобан не атаковали и нет надежды взять лагерь приступом. В эту минуту вся республиканская армия, пехота и кавалерия разом выходят из-за своих укреплений. Пюизе, видя, что остается только умереть, предписывает д’Эрвильи приказать отступление правому флангу, между тем как он сам заставит сделать то же левый фланг. Но д'Эрвильи, с величайшей неустрашимостью стоявший под неприятельским огнем, сражен картечной пулей. Он поручает адъютанту передать приказ об отступлении – и адъютанта наповал убивает ядро. Полк д’Эрвильи, не получив приказа к противному, продолжает идти вперед под страшным огнем – вместе с шевалье де Сен-Пьером и его тысячей шуанов. Слева трубят к отступлению, а справа в атаку. Смятение поистине ужасно. Тогда республиканская кавалерия бросается на эмигрантскую армию и в беспорядке оттесняет ее назад на перешеек. Пушки вязнут в песке и достаются республиканцам. Вся армия, явив чудеса храбрости, наконец бежит к форту Пентьевр, республиканцы гонятся за ней и чуть не врываются в форт вместе с роялистами, но неожиданная помощь выручает последних. Вобан, которому следовало бы быть в Карнаке, оказывается со своими шуанами у самого перешейка, а с ним – коммодор Уоррен, оба на канонирских лодках, с которых они поддерживают жаркий огонь и еще раз спасают злополучную киберонскую армию. Итак, Тентеньяк не явился вовсе! Вобан, несколько опоздав с высадкой, не смог совершить неожиданного нападения на республиканцев; потом его обманули шуаны: они струсили и побросали свои ружья в воду, чтобы не драться, и ему пришлось отступить к форту. Когда он пустил вторую ракету, было уже так светло, что ее не заметили. Вот каким образом Пюизе, обманутый во всех своих комбинациях, попал в такое бедственное положение. Все полки понесли ужасные потери: из семидесяти двух офицеров полка Royal-Marine пятьдесят три были убиты; потери остальных полков исчислялись такими же цифрами. Надо признаться, что Пюизе с большой опрометчивостью напал на лагерь. Чтобы идти с четырьмя тысячами против десяти, притом пользовавшихся надежными укреплениями, следовало сначала удостовериться в том, что все атаки, подготовленные с флангов и тыла, действительно могут быть исполнены. Недостаточно было назначить отрядам, которым предстояло преодолеть столько препятствий, лишь место соединения, чтобы вполне рассчитывать, что в назначенный час они непременно будут в назначенном месте. Надо было условиться о каком-нибудь сигнале, каком-нибудь средстве для исполнения задуманного плана. В этом отношении Пюизе, хотя его обманул треск отдаленной ружейной стрельбы, поступил недостаточно осторожно. Впрочем, он себя не щадил и в этот день послужил блистательным ответом тем, кто делал вид, будто не уверен в его личной храбрости в отместку за невозможность отказать ему в уме. Легко понять, почему Тентеньяк не явился. В Эльване он застал приказ отправиться в Коэтлогон, и последовал этому странному приказу в надежде, что наверстает потерянное время форсированным маршем. В Коэтлогоне он обнаружил приказ идти в Сен-Бриё. Это всё были проделки роялистских агентов, которые, говоря именем короля, хотели заставить отряды, отделяемые от армии Пюизе, содействовать задуманной ими контрэкспедиции против Сен-Мало и Сен-Бриё. Пока офицеры обдумывали этот приказ, на замок Коэтлогон напали отряды, посланные Гошем в погоню за Тентеньяком. Сам Тентеньяк прибежал на место сражения и пал убитый пулей в лоб. Офицер, принявший после него начальство, согласился идти в Сен-Бриё. Лантиви и Жан-Жан, со своей стороны, высадившись в окрестностях Кемпера, услышали такие же приказы. Вожди заспорили между собой, а солдаты, и без того уже недовольные, просто разошлись. Таким образом, ни один из отрядов, посланных Пюизе, не пришел на назначенное место, а, стало быть, парижская агентура лишила Пюизе офицерских кадров, которые она задержала у северного берега; двух отрядов, которых не пустили в Бо; и наконец, содействия всех местных вождей, которым не велели трогаться с места. Запертый на полуострове Киберон, Пюизе уже потерял всякую надежду сойти с него. Ему ничего не оставалось, как сесть опять на суда и выяснить, не лучше ли удастся высадка в другом месте на берегу, в Вандее. Большая часть эмигрантов была весьма этим довольна. Имя Шаретта внушало им надежду найти в Вандее великого полководца во главе хорошей армии. Притом Пюизе они предпочли бы любого другого.

Гош тем временем изучал полуостров и искал средства проникнуть на него. Полуостров защищали, во-первых, форт Пентьевр, а затем, с обеих сторон, английские эскадры. Нельзя было и думать причалить к нему на лодках. Взять форт правильной осадой тоже было невозможно, потому что добраться до него можно было только перешейком, а перешеек постоянно обстреливался канонирскими лодками. Республиканцы не могли даже проводить рекогносцировки, не подвергаясь жестокому картечному огню. Только ночной приступ или голод отдали бы полуостров в руки Гоша. Одно обстоятельство заставило его решиться на приступ, как ни было это опасно. Пленных, почти против воли причисленных к эмигрантским полкам, мог бы удержать разве только успех; теперь же их прямые интересы, не говоря уже о патриотизме, требовали добровольного перехода к победителю, который поступил бы с ними как с дезертирами, если бы взял их с оружием в руках. Пленные толпами уходили по ночам в лагерь Гоша и уверяли его, что единственно затем дали себя завербовать, чтобы выйти из казематов или не попасть туда. Они же и указали ему средство проникнуть на полуостров. Слева от форта стоял утес; если войти в воду по грудь, можно было обойти его и выйти на тропинку, которая вела на самый верх форта. Перебежчики обещали от имени своих товарищей, еще составлявших часть гарнизона, помочь отворить ворота. Гош не колебался. Он составил план по полученным указаниям и решил завладеть полуостровом, чтобы накрыть всю экспедицию прежде, чем она успеет опять сесть на суда. Впрочем, 20 июля (2 термидора) небо было мрачным; Пюизе и Вобан разослали патрули для предотвращения ночного приступа. Всё, казалось, утихло, и оба военачальника спокойно легли спать. А в республиканском лагере тем временем были сделаны все приготовления. Около полуночи Гош двинулся вперед. Небо было покрыто темными тучами; сильный ветер вздымал волны и глухим ревом покрывал шум, создаваемый продвижением войск. Гош распределил солдат колоннами на перешейке, придал триста гренадеров молодому генерал-адъютанту Менажу, республиканцу истинно геройской храбрости, приказал ему с гренадерами завернуть направо, войти в воду, обойти утес, на котором стоял форт, подняться по тропинке и постараться войти внутрь. Сделав эти распоряжения, Гош повел людей дальше в глубоком молчании. Патрули, одетые в красные мундиры убитых после сражения солдат и получившие от перебежчиков пароль, обманывают передовые караулы и приближаются незамеченными. Менаж входит в море со своими тремястами гренадерами, и шум ветра заглушает их передвижение. Некоторые падают и опять встают, других поглощает пучина. Наконец, пробираясь от утеса к утесу, они выходят на тропинку и поднимаются по ней. Между тем Гош со своими войсками подходит к самым стенам. Но вдруг караульные узнают одного из передовых, а тотчас затем замечают длинную движущуюся тень – и стреляют. Тревога поднята. Тулонские артиллеристы бросаются к своим пушкам и сыплют картечью. Войска Гоша приходят в беспорядок и готовы бежать. Но в эту минуту Менаж добирается до зубчатых стен форта; солдаты, сообщники республиканцев, выбегают на стены, протягивают товарищам приклады ружей и помогают залезть. Потом они все вместе кидаются на гарнизон, убивают всех, кто оказывает сопротивление, и поднимают трехцветное знамя. Гош ни минуты не поколеблен беспорядком, причиненным его колоннам свирепостью неприятельских батарей. Он сам подходит к каждому офицеру, каждого возвращает назад на его место и приводит всю армию в прежний порядок под этим страшным огненным дождем. Ночная темень между тем начинает редеть – и Гош видит республиканское знамя над фортом. «Как! – обращается он к своим солдатам. – Вы отступаете, когда ваши товарищи водрузили свое знамя на неприятельских стенах!» Он увлекает их за собою к передовым укреплениям, где стоит часть шуанов; его войска врываются туда со всех концов, и вот наконец форт взят. В эту минуту Пюизе и Вобан, разбуженные стрельбой, спешат на место катастрофы – но уже поздно. Они видят только, как бегут беспорядочной толпой шуаны, офицеры, брошенные солдатами, и остатки гарнизона. Гош не останавливается на взятии форта. Он собирает часть своих колонн и проникает на полуостров прежде, чем экспедиционная армия успевает спастись на суда. Пюизе, Вобан и все вожди тоже уходят вглубь полуострова, так как там еще стоят части полков д’Эрвильи, дю Дрене, Royal-Marine и Royal-Emigrant и отряд Сомбрёйля, всего два дня как высадившийся и состоящий из 1100 человек. Если выбрать хорошую позицию – а полуостров таких предоставляет немало – и занять ее с еще остававшимися тремя тысячами регулярных войск, то у эскадры есть возможность принять злосчастных эмигрантов. Их прикрывает, пока они садятся на корабли, огонь с канонирских лодок, но головы у всех идут кругом: шуаны кидаются в море со своими семействами, чтобы успеть разместиться на нескольких рыбацких лодках у берега и в них доплыть до эскадры, которую дурная погода держит на большом отдалении. Войска мечутся, разбросанные по полуострову, не зная, куда идти. Д’Эрвильи, способный энергично защищать позицию и отлично знающий местность, лежит смертельно раненый. Сомбрёйль, заместивший его, местности не знает, не знает, куда отступать, на что опереться, и поэтому, несмотря на всю личную храбрость, теряет необходимое присутствие духа. Пюизе присоединяется к нему и указывает позицию. Сомбрёйль спрашивает, послал ли он сообщить эскадре, чтобы она подошла ближе? Пюизе отвечает, что послал лоцмана, искусного и преданного. Но погода остается бурной, лоцман, по мнению несчастных, которым грозит потопление, слишком медлит, а республиканские колонны приближаются. Сомбрёйль настаивает вновь. Пюизе соглашается отправиться сам, хотя это поручение лучше было бы дать другому. Одно заставляет его решиться: необходимость спасти свою переписку, которая скомпрометировала бы всю Бретань, если бы попала в руки республиканцев. Без сомнения, было столь же важно спасти эту переписку, как и саму армию, но Пюизе мог бы послать ее на корабль с другим, а не идти сам. Он отправляется и всходит на корабль коммодора в одно время с посланным им лоцманом. Отдаление, темнота, непогода стали причиной того, что с эскадры не увидели разгрома. Храбрый адмирал Уоррен, который во всё время экспедиции помогал эмигрантам всеми средствами, распустил паруса и наконец подошел к берегу на расстояние пушечного выстрела в ту самую минуту, когда Гош во главе семисот гренадеров начал так теснить войска Сомбрёйля, что они готовы были попятиться в море. Какое зрелище представлял в это мгновение злополучный берег! Бушующее море едва дозволяло лодкам причалить; множество шуанов и беглых солдат входили в воду по шею, чтобы вброд добраться до лодок, и многие при этом тонули; тысяча несчастных эмигрантов, поставленных между морем и штыками республиканцев, вынуждены были броситься либо в воду, либо на эти штыки, и столько же терпели от огня с эскадры, сколько сами республиканцы. Пришло несколько лодок, но к другому пункту, а тут оставалась только одна шхуна, которая, впрочем, поддерживала такой свирепый огонь, что заставила республиканцев остановиться. Говорят, будто несколько гренадеров стали кричать эмигрантам: «Сдайтесь! Вам ничего не грозит!» Эти слова пробежали по рядам. Сомбрёйль хотел подойти, чтобы вступить в переговоры с генералом Юмбером, но огонь не подпускал его. Тогда один из эмигрантов, офицер, бросился вплавь, чтобы передать эскадре приказ прекратить огонь. Гош не хотел капитуляции. Он слишком хорошо знал законы против эмигрантов, чтобы договариваться о каких-либо обязательствах, и не желал обещать того, что был не в состоянии исполнить. Он заверял в письме, обнародованном позже во всей Европе, что не слышал ни одного из обещаний, приписываемых генералу Юмберу, и никого не уполномочил бы давать такие обещания. Некоторые из его солдат могли крикнуть: «Сдавайтесь!», но он точно ничего не предлагал и ничего не обещал. Он только вышел из рядов, и эмигранты, которым не оставалось иного выбора, как только сдаться или дать себя убить, понадеялись, что с ними, может быть, будет поступлено как с вандейцами, – и сложили оружие. Никакой капитуляции, даже словесной, не было. Вобан, который был тут же, признавал, что не существовало никакого договора, и даже Сомбрёйлю посоветовал не сдаваться на основании такой смутной надежды, какую могли подать крики нескольких солдат. Многие эмигранты пронзили себя собственными шпагами; другие бросились в воду и поплыли к лодкам. Коммодор Уоррен приложил все старания, чтобы преодолеть препятствия, представляемые морем, и спасти как можно больше этих несчастливцев. Многие из них, при виде подходивших шлюпок, входили в море по шею: тогда с берега стреляли по их головам. Иногда они бросались к переполненным уже лодкам, и сидевшие в них, опасаясь, чтобы лодки не потопили, саблями отрубали несчастным руки.

Отвернемся от этих ужасов – то была страшная кара за великую вину. Не одна причина способствовала провалу этой экспедиции. Во-первых, зачинщики слишком понадеялись на Бретань. Народ, в самом деле склонный к восстанию, вспыхивает разом, как вандейцы в мае 1793 года; сам ищет вождей, умоляет их, силой заставляет стать во главе. А не ждет, чтобы его организовали, и не терпит угнетения два года, чтобы восстать, когда угнетение уже прекратилось. А будь у них и больше желания, такой хозяин края, как Гош, не дал бы этому желанию проявиться. Следовательно, Пюизе увлекался иллюзиями. Однако из этого народа можно было бы извлечь силы, отыскать в его недрах многих людей, готовых драться, если бы значительная часть экспедиции прошла прямо в Ренн, прогоняя перед собой армию, стеснявшую край. Для этого требовалось согласие между вождями и Пюизе, между Пюизе и парижской агентурой: чтобы предводителям шуанов не присылались предписания самого противоположного содержания; чтобы эмигранты лучше поняли войну, которую собирались вести, и не так жестоко презирали поселян, жертвовавших собою для них же; чтобы англичане больше доверяли Пюизе, не приставляли к нему другого начальника, выдали ему разом все средства, какие назначили раньше, и не раздробляли сил экспедиции; но, прежде всего, во главе экспедиции нужен был славный принц – пусть даже и не славный, только бы он первым ступил на берег. Перед его появлением рассеялись бы все препятствия. Вид принца пробудил бы весь энтузиазм края, все подчинились бы его воле, все содействовали бы предприятию. Гоша тогда можно было бы окружить со всех сторон и, несмотря на талант и энергию, ему пришлось бы отступить. Конечно, за ним оставались еще доблестные армии, победившие Европу, но Австрия могла задать им дел на Рейне, и армии лишились бы возможности отделять от себя большие отряды. Правительство же не имело более энергии великого комитета, и революции начала бы угрожать большая опасность. Будь она низвергнута двадцатью годами ранее, ее благодеяния не имели бы времени упрочиться; неслыханные усилия, бессмертные победы, потоки крови – всё осталось бы бесплодным; а если бы и не удалось горсти проходимцев покорить храбрую нацию, они бы по крайней мере подвергли опасности ее возрождение, сами не потеряли бы своего дела, почти не постояв за него, и энергией облагородили бы собственные притязания. Неугомонные крикуны, из которых состояла роялистская партия, конечно, всё свалили на Пюизе и Англию. Послушать их, так Пюизе оказывался изменником, продавшимся Питту, чтобы повторить тулонские сцены. Между тем не подлежало сомнению, что Пюизе сделал всё, что мог. Нелепо было также предполагать, чтобы Англия могла хотеть неудачи: собственные ее предосторожности относительно Пюизе; заботливость, с какою она сама выбрала д’Эрвильи, чтобы не пришлось слишком рисковать эмигрантскими отрядами; наконец, усердие, с каким коммодор Уоррен спасал несчастных, оставшихся на полуострове, – всё это доказывает, что Англия не замышляла гнусного и подлого злодеяния, в котором ее обвиняли. Будем справедливы ко всем, даже к непримиримым врагам нашей революции и нашего отечества. Коммодор Уоррен высадил на остров Уайт жалкие остатки экспедиции. Там он решил ждать дальнейших приказаний и прибытия графа д’Артуа на корабле «Лорд Мойра», чтобы выяснить, что делать дальше. Отчаяние воцарилось на этом островке: эмигранты, шуаны, в страшной нужде, притом страдающие от эпидемии, ругали друг друга и Пюизе. Отчаяние было еще ужаснее в Оре и Ванне, куда доставили тысячу эмигрантов, взятых с оружием в руках. Гош, победив их, избавил себя от этого печального зрелища, отправившись в погоню за отрядом Тентеньяка. Участь пленных более его не касалась: что мог он для них сделать? Законы существовали, и он не мог их отменить. Он передал дело Комитету общественного спасения и Тальену.

Тальен тотчас же уехал и прибыл в Париж накануне годовщины 9 термидора. В день годовщины хотели праздновать в самом Конвенте падение Робеспьера. Собрались депутаты в парадных костюмах, большой оркестр исполнял патриотические пьесы; хор пел гимны Шенье. Куртуа прочел доклад о 9 термидора, а Тальен после него сделал доклад о киберонском деле. В словах Тальена отметили намерение обеспечить себе двойное торжество; но собрание с живостью рукоплескало его услугам, прошлогодним и нынешним. В тот же день у Тальена был устроен банкет; там жирондисты встретились с термидорианцами: между ними были Луве и Ланжюине. Ланжюине предложил тост в честь 9 термидора и мужественных депутатов, сразивших тиранию. Тальен ответил тостом в честь семидесяти трех и двадцати двух, павших жертвами террора. К этому тосту Луве присовокупил следующие слова: «И в честь их тесного союза с людьми 9 термидора». В самом деле, все они чрезвычайно нуждались в согласии, чтобы общими силами побороть противников всякого рода, восставших против Республики. Радость была огромной, особенно при мысли о том, какие грозили бы опасности, если бы западной экспедиции удалось встретиться с той, которую принц Конде подготовил на востоке. Следовало решить участь пленных. За них в комитеты поступало много ходатайств, но при настоящем положении дел спасти их не было никакой возможности. Республиканцы говорили, что правительство хочет вернуть эмигрантов и возвратить им их имущество, следовательно, восстановить монархию. Роялисты, всегда грешившие излишней самоуверенностью, утверждали то же самое: они заявляли, что делами управляют их друзья, и дерзость их росла соразмерно надеждам. Выказать малейшую снисходительность в настоящем случае значило оправдать опасения одних и сумасбродные надежды других, довести республиканцев до отчаяния, а роялистов поощрить к самым смелым попыткам. Комитет общественного спасения приказал поступать по закону: депутаты сознавали невозможность поступить иначе. В Ванне снарядили комиссию, чтобы развести пленных, завербованных против их воли, и настоящих эмигрантов. Последних тут же расстреляли. Солдаты помогли, кому успели. Погибло много славных людей, но они не должны были удивляться своей участи после того, как пошли войной на свое отечество и были взяты с оружием в руках. Если бы Республике менее грозили всевозможные опасности и в особенности их же сообщники, она могла бы помиловать заговорщиков, но в том положении – никогда. Сомбрёйль, хотя и был вообще храбрым офицером, перед смертью уступил порыву, недостойному благородного человека: он написал письмо коммодору Уоррену, в котором обвинял Пюизе с неистовством отчаяния. Он поручил Гошу доставить это письмо коммодору. Гош, хоть и знал, что в письме заключаются ложные сведения, однако уважил волю умирающего и отправил письмо, только ответив на него тут же письмом, в котором опроверг слова Сомбрёйля. «Я сам, – писал он, – был во главе семисот гренадеров Юмбера и заверяю, что никакой капитуляции не происходило». Все современники, знавшие характер молодого генерала, считали его неспособным солгать. Притом его заверение подтверждается очевидцами. Письмо Сомбрёйля сильно повредило эмиграции и Пюизе и было признано столь мало делающим чести памяти автора, что нашлись люди, которые уверяли, будто оно было нарочно вымышлено республиканцами, – обвинение вполне достойное жалких небылиц, которые постоянно плели эмигранты. Пока роялистская партия терпела такое жестокое поражение на Кибероне, ей готовили другое такое же в Испании. Монсей опять вступил в Бискайю, взял Бильбао и Виторию и сильно теснил Памплону. Фаворит, управлявший двором, не допустивший мирных предложений, сделанных правительством в начале кампаний, потому что не он был выбран посредником, решился наконец вступить в переговоры и послал в Базель кавалера Ириарте. Мир был подписан с послом Республики Бартелеми в Базеле 12 июля (24 мессидора), в то самое время, когда происходил разгром на Кибероне. Условия мира были следующие: возвращение Францией Испании всего, что она завоевала, и, в вознаграждение, уступка испанской части острова Сан-Доминго. Франция этим уступала довольно много за крайне сомнительную выгоду, потому что Сан-Доминго уже никому не принадлежал. Но этих уступок требовала разумная политика. Франция не могла ничего желать за Пиренеями; она не имела никакого интереса ослаблять Испанию и должна была бы, напротив, возвратить по возможности этой державе силы, утраченные в борьбе, предпринятой против интересов обеих наций.

Киберон

Киберон