УДК 82(1-87)

ББК 84(4Вел)

Х24

Andrew Hussey

PARIS: THE SECRET HISTORY

© Andrew Hussey, 2006

Перевод с английского Д. Ищенко

под редакцией К. Королева, Е. Кривцовой

Оформление серии А. Саукова

Все права защищены. Ни одна из частей настоящего издания и все издание в целом не могут быть воспроизведены, сохранены на печатных формах или любым другим способом обращены в иную форму хранения информации: электронным, механическим, фотокопировальным и другими, без предварительного согласования с издателями.

Хасси Э. Париж: анатомия великого города / Эндрю Хасси; [пер. с англ. Д. Ищенко под ред. К. Королева, Е. Кривцовой]. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2010. — 640 с.: ил.

© Д. Ищенко, К. Королев, Е. Кривцова, перевод, 2007

© ООО «Издательство «Эксмо», 2007

© ООО «Издательство «Мидгард», 2010

Я так хотел запечатлеть подлинные «Картины Парижа», что, следует отметить, немало заставил-таки потрудиться собственные ноги. Но сколько бы я ни ходил по мостовым столицы, всюду неизменно ощущал ее живой, вольный и бодрый дух. В этом заключена некая тайна, которую следует постичь каждому.

Луи Себастьян Мерсье.

Картины Парижа (1782–1788)

Взорвать Париж…

Иван Щеглов. Интернационал ситуационистов (1957)

Моей матери Дорин и моему отцу Джону Хасси — замечательному flâneur

Введение Аутопсия старой шлюхи

Париж в каждом провоцирует сильные чувства. «О, как же отличалось первое мое впечатление от Парижа от ожиданий, — писал один из первых исследователей города Жан-Жак Руссо. — Я думал, что красота города окажется под стать его величию. Но увидел замусоренные вонючие аллеи, уродливые черные дома, грязь и нищету. Отвратительный привкус первого впечатления до сих пор не покидает меня». Я, приехав в Париж, сошел на станции метро «Барбе» и, подобно Руссо и многим другим, не встретил того, чего ожидал. На улицах царил непонятный чужаку хаос — бунтовали незнакомые цвета и шумы. И все же, даже спустя годы, Барбе остается моим любимым местом в Париже благодаря именно этому беспорядку, порой грубому и бесконтрольному. Пока я был новичком, он меня интриговал, а сегодня вызывает мое любопытство тем, что одновременно принадлежит нескольким столетиям. Я осознал это, лишь совершив бессчетное число прогулок по городу. За свою долгую литературную историю Париж был назван тюрьмой, воспет как рай и заклеймен как ад. Столицу Франции сравнивали с прекрасной женщиной, ведьмой и демоном. Эти сравнения не просто рефлексия, они — точное определение характера повседневной городской жизни: Париж — это сумма мест и персон, контрастирующих друг с другом, вступающих в шумные перепалки. И так продолжается уже почти две тысячи лет. Париж изображали на плакатах, открытках и фотографиях, разошедшихся по всему миру, но они лишь пустышки, подменяющие эротику, искусство, гастрономию, культуру. Массовая культура примитивным языком мультфильмов Диснея рушит и искажает истинное значение всего прекрасного, эксплуатирует образы Эйфелевой башни, церкви Сакре-Кер и собора Парижской Богоматери. Пошлость жадно пожирает Париж: не только церкви и исторические памятники, но и картины Дега, Мане, фотографии Робера Дуано и Вилли Рони, фильмы Марселя Карне и Франсуа Трюффо — все вырвано из истинного контекста, унижено до клише, превращено в сувенирный товар. Нет ничего удивительного в том, что в последние годы воображение жителей планеты захватили непредсказуемые, дышащие жизнью Сидней, Нью-Йорк и Лондон. В сложившейся ситуации даже такой преданный почитатель Парижа, как англичанин Ральф Рамни[1], которому невыносимо унижение города властями и государством, имеет полное право уподобить город «трупу старой шлюхи». И все же, мертвая она или живая, чары старой распутницы неодолимы. Эта книга не претендует стать точным изложением истории Парижа. Миллионы слов, посвященных городу за века, стали подтверждением того, что полной истории мировой столицы в природе не существует. Скорее, книга «Париж: анатомия великого города» стремится рассказать о нем с точки зрения «опасных классов», мнение которых зачастую противоречит официальным версиям. Термин «опасные классы» придумали историки, чтобы описать маргинальные и овеянные опасными тайнами городские типы: бунтовщиков, бродяг, иммигрантов, гомосексуалистов, преступников. Своим появлением эта книга обязана труду Питера Акройда «Лондон. Биография», а точнее, мысли автора о том, что история — это не законченный рассказ, но продолжающийся диалог. Опираясь на это суждение, я строил книгу как панораму Парижа и его окрестностей, как описание его роли в истории общей и частной истории улиц. Книга, которую вы держите в руках, не путеводитель и не туристический справочник, однако она написана для того, чтобы ею пользовались. Это исторический труд, который можно взять с собой в бар, в метро, в лабиринт улиц, чтобы использовать как переводчика и общаться как с собеседником. Так же изучает город тонкая изящная книжица Эдмунда Уайта «Фланер». Точным будет замечание, что Уайт обратился к практике модного в XIX веке flânerie: бесцельного шатания по Парижу, во время которого настроенные в духе ироничной отчужденности господа фланеры старательно коллекционировали разнообразные городские удовольствия — общение с кокотками, вечера в кабаре, грезы в опиумном притоне. Уайт отличается от фланера тем, что не только ищет развлечений (хотя я нисколько их не чураюсь!), а стремится подчеркнуть значение городских достопримечательностей. Автор пускается в авантюры, намеренно путая себя, стремясь заблудиться в городе, чтобы затем найти выход. Когда перестаешь узнавать знакомые прежде улицы, то здания, дороги, уличные указатели и площади обретают новое содержание и одновременно раскрывают старое значение. Немецкий критик Вальтер Беньямин составил собственное суждение о Париже 1930-х годов, он утверждал, что разглядеть подлинные исторические элементы мы можем именно в бурлении повседневной жизни города. Беньямин искал действа, бродил по улицам будто бесцельно, пил кофе и алкоголь, «снимал» мальчиков и девочек, но все не просто так, с тайным умыслом. Не он один полагал, что настоящая жизнь города открывается в бесконечном мелькании мгновений (всегда эфемерных, подчас загадочных), из которых и складывается настоящая история. Беньямин считал Париж городом тайных, невидимых непосвященному приключений. При свете обычного дня можно разглядеть намеки на секреты столицы: улыбка незнакомца в metro, бар, где ты никогда не был, давно забытый уголок города, куда ты забрел во время прогулки. Столичные развлечения также зачастую скрыты, недоступны и даже опасны. Париж — извечный карнавал света и ужаса. Краеугольным камнем мифологии Парижа является идея о том, что городская архитектура — идеальные декорации любовного романа. В XIX веке французскую столицу даже называли «королевой мира», подчеркивая стремление к чувственности и роскоши города, определяя его женское начало пассивного объекта наслаждений. Гибель принцессы Дианы, ее роковой последний маршрут от элегантного Вандомского дворца до хаоса аварии в тоннеле под мостом Альма, куда и сегодня совершают паломничество многочисленные туристы, могла случиться только здесь. Но парижане не сентиментальны. Они считают, что миром правит не Бог, а ироничное отношение к жизни. Обычный parigot[2] — это коренной парижанин, чей сухой мрачный сарказм постоянно и неуклонно обращен на правительство и государство. Да, любовь является центральным элементом как мифа, так и реальности Парижа, но она неотъемлемо сосуществует с едой, выпивкой, религией, деньгами, войной и сексом. Эта книга — путешествие, череда экскурсий в бары, бордели, служебные помещения, на запущенные городские окраины, в элегантные salons и кабинеты власти, экскурсии, пускаясь в которые читатель задается вопросами, расследует происшествия или просто поддается чарам мифов Парижа. Париж — безжалостный соблазнитель. Принцесса Диана — лишь последний и самый известный пример того, сколь велика цена жестоких соблазнов города. Злой парадокс состоит в том, что сети старой шлюхи могут обернуться смертельным проклятием. Диана осознала это внезапно и слишком поздно.Изобретая парижан

История Парижа — вовсе не сказка о королях и принцессах, а скорее напротив. Все-таки это тот самый город, где в результате кровавых столкновений, продолжавшихся веками, родилась народная революция. Город — политическая, религиозная и культурная столица, но не стоит забывать, что историю в нем кровью и потом творили так называемые petites gens (обыватели). Поэтому, чтобы отделять миф, легенду и фольклор от настоящих поступков парижан, важно познакомиться именно с ними. Множество историков указывали на то, что слово «парижанин» не случайно стало синонимом слову «агитатор». Эту близость можно проследить в обывательской оценке горожан провинциалами: парижан вплоть до Средних веков называли «trublions» (смутьянами) или «maillotins» (майотенами, молотобойцами, боевыми молотами). Эти термины можно толковать и буквально, и политически. Слово «maillotin», например, произошло от названия тяжелых молотов — «maillets», которыми в XIV веке была вооружена толпа, крушившая статуи и человеческие головы (обычно — головы менял и сборщиков налогов, в основном евреев и ломбардцев). Термин «trublions» родился во времена неорганизованных, часто спонтанных восстании или «jacqueries»[3] против короля или правительства, против голода и несправедливости. Самую известную и успешную из жакерий в 1357 году возглавил Этьен Марсель, поднявший рабочих на бунт и лично убивший принца, забрызгав себя его кровью. Статуя Этьена по сей день обозревает Сену у стен ратуши Отель-де-Вилль. За пределами столицы бунтующих парижан высмеивали и опасались. В середине XVI века Рабле назвал парижанина «gros maroufle», бессовестным, вульгарным и бесчестным дворовым котом. Писатель был уверен, что меткость сравнения повеселит всю Францию и даже Париж. С течением времени французы стали называть «парижанином» модные сигареты, обозначали так различные сексуальные позиции (как правило, содомитские, хотя в разных частях Франции термин мог иметь и другое значение), синие брюки, печенье, безработных моряков, способы приготовления еды, типографские гранки. «À la parisienne» для провинциала означало незаконченную или недобросовестно сделанную работу. А внутри Парижа долгое время признаком дифференциации горожан служило исключительно классовое происхождение. Луи Себастьян Мерсье в XVIII веке насчитал больше дюжины классов и признался, что при этом особенно даже не утруждался. Бальзак в 1834 году обозначал термином «parisiénisme» (впервые использован в 1578 году) систему поступков и иерархию общества, присущих исключительно самовлюбленному Парижу и достойных сомнения. Парижане высших сословий словом «parisiénisme» называли нечто модное, сложное, изящное, полное шарма, элегантное и умное. То были горожане, которые говорили с «accent pointu» (умышленно утрировали в речи шипящие, ставили ударение на специально оборванные краткие гласные в конце слов) — акцент, который провинциалы считали отличительной чертой гордецов и павлинов высшего парижского общества. «Accent pointu» можно слышать и сегодня: он продолжает сильно раздражать непарижан, как некогда Бальзака. Улицы Парижа породили особую речевую интонацию, живую по сей день. Этот говор сложился из наречий Пикардии, Фландрии, Нормандии и Бретани[4]. Скорее всего, впервые он появился в 1100-х годах, когда упрощенная форма латыни Соломенной улицы (где кипела университетская жизнь молодого города и велись богословские дискуссии) растворилась во французском языке. В XVI и XVII веках парижское наречие обогатили рабочие (по большей части лодочники и торговцы) из Берри, но в основе своей оно осталось нетронутым внешними влияниями. Привычной нормой была (и есть) рокочущая «р». «El» или «ег» часто произносят протяжно или как «аг» и «arl». Эта особенность произношения была известна уже в XV веке: поэт Франсуа Вийон постоянно рифмует «Merle» (дрозд) с «Marie». В комической пьесе времен Людовика XIV существует персонаж по имени Пиаро[5], названный так с намеком на эту фонетическую особенность. В XIX веке парижский выговор был распространен в Бельвиле и Менильмонтане («консьерж», например, произносили как «консиарж»). Тогда же термин «parigot» закрепился за парижанами-мужчинами, представителями рабочего класса. Изначально, чтобы унизительно и издевательски отозваться о «низших», этим словом пользовалась аристократия. Parigots высмеивали в литературе, изображали как карикатурных персонажей, сексуальных извращенцев. Parigots были настоящими злодеями: «Parigots уже рождаются плохими, — писал журналист, — они обожают преступать закон, при первой возможности участвуют в злодеяниях и ищут выгоду, где только можно». Чуть-чуть менее агрессивной и унизительной, чем «parigot», была кличка «titi» — детское словечко, вошедшее в обиход в XIX веке и определявшее рабочую молодежь; ее представители обычно гордо носили кепи и шарфы и курили трубки. Эту манеру быстро и с легкостью переняли непокорные молодые люди из состоятельных семей, стремившиеся шокировать своих приятелей. Однако одеваться по моде titi было опасно, притворщика могли поколотить настоящие рабочие. Парижанки низших сословий были таинственны и опасны не в меньшей мере, чем мужчины. Женщине из рабочих кварталов доверять было нельзя ни в коем случае, хотя для секса она подходила, как никто. Parisienne низших сословий в XIX веке превратили в parigote, таких считали не иначе как каргами, которые без колебаний обругают и оскорбят всякого почтенного буржуа, попавшегося им на пути. В то же время еще с середины Средних веков бытовало мнение, что эти женщины — невероятно искусные любовницы. Франсуа Вийон, большой поклонник шлюх, написал посвящение Толстухе Марго (La Grosse Margot):Париж подземный

Летом 2001 года, когда я сел за написание этой книги, а большинство парижан спасалось от жары бегством в горы или на побережье, бар «Ла Палетт» на улице Сены был одним из немногих, не закрывшихся на мертвый сезон. Несколько лет назад благодаря рекламе пива «Кроненбург» это кафе прославилось на весь мир: затюканный печальный отец семейства из рекламного ролика скрывается от оскорблений жены за стойкой бара и утешается бокалом знаменитого французского холодного пенящегося лагера. Для миллионов телезрителей, не знавших названия бара, деревянная стойка, зеркала и смешные столики «Ла Палетт» стали олицетворением французского идеала отдыха во хмелю. В действительности же завсегдатаями этого бара являются арт-дилеры, литературные агенты, издатели, владельцы художественных галерей. Сюда приходят художники, считающие бар на улице Сены наилучшим местом для совершения сделок и обмывания гонораров. Бар выглядит как большинство других на левом берегу реки: претенциозно и обшарпанно, эксклюзивно и пугающе. Официанты обмениваются шутками с завсегдатаями, все остальные за приемлемую цену получают свою порцию еды и сарказма. Летом 2001 года даже в «Ла Палетт» витал дух покоя. Толстый официант в короткой кожаной тужурке, специальностью которого было унижать чужаков, подтрунивал над иностранными посетителями, не понимавшими французского. Арт-дилеры, агенты и прочие «вечные двигатели» то ли отсутствовали, то ли маскировались под обычных посетителей, раздавался смех, царило доброе расположение духа. По неведомым мне причинам лето 2001 года казалось одновременно карнавальным, незамысловатым и праздничным. Многие заметили этот странный феномен. Даже бразильские трансвеститы, обитатели Булонского леса, говорили, что дела у них идут хорошо, хотя лето, рассказал «Le Figaro» один из них, всегда было провальным сезоном. Разглядывая обтекающую меня городскую жизнь, я не мог отделаться от мыслей о книге Луи Шевалье «Убийство Парижа». Особенно мне нравилось, что Шевалье замечал такие вещи, которых не видели даже те, кто долго изучал город. Я воспользовался картами и инструкциями автора и посетил уголки города, которые, как он утверждал, ото дня на день утрачивают волшебство и теряют значение. Но убежденность автора в том, будто старый Париж умер и похоронен навеки, я не разделял ни на секунду. Убедиться в обратном можно, даже расслабленно сидя за столиком кафе на набережной Сены. Когда Шевалье говорит, что мы затаптываем историю Парижа, он противоречит сам себе. Разве подземный Париж — metro, например, — пусть и невидимо, не существует под землей? Разве он не живет в устных рассказах, литературе и музыке, в канализации и катакомбах? Луи Селин описывал Париж как «métro émotif», подземное движение света и тьмы, от одного места к другому, течение времени и изменение материи. Теперь эта метафора обрела смысл. Я положил книгу на столик «Ла Палетт», допил остатки пива и решил опровергнуть идею Шевалье, доказать, что Париж продолжает жить и меняться, меняться непредсказуемо. И не важно, что старая шлюха Париж умирает или даже уже мертва — ее неотразимое обаяние и смертоносные чары все еще витают в вечернем воздухе. Следуя за Вийоном, Мерсье[11], Ретифом де ла Бретоном[12], Андре Бретоном[13], Вальтером Беньямином, Жоржем Переком[14] и прочими авторитетными фигурами, я решил создать собственную картографию столицы.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДРЕВНИЙ ОКЕАН От древнейших времен до 987 г. н. э

О древний Океан, твоя вода горька… Привет тебе, о древний Океан! Лотреамон. Песни Мальдорора (1868)[15]Глава первая Грязная вода

Старый город все еще жив. Римское поселение появилось в месте, ставшем центром нынешнего Парижа, на острове Ситэ, и со временем распространилось на левый берег Сены вплоть до нынешнего холма Святой Женевьевы. Даже сегодня, ориентируясь на остатки римских сооружений, можно прочертить прямую линию: арена, храм Юпитера, вомиторий[16], развалины форума, бани, городская стена. Стены, кирпичи, фрески и древние площади — не самые старые свидетели жизни в этой округе, но самые очевидные. В намывных землях Сены и ее притоков сегодня находят топоры, схожие формой с алжирскими и марокканскими инструментами. Сложность конструкции и орнаменты топоров позволяют предположить, что кочующие племена Северной Африки пересекли Гибралтар вскоре после изобретения письменности (французские историки называют этот период предысторией) и задолго до первых европейцев сумели воплотить произнесенное слово в письме. Находят также наконечники стрел асимметричной формы, неизвестной остальной Европе. Археологи и историки согласны в одном: не проходило и года, чтобы на этих плодородных землях не поселился кто-либо. Люди обосновались здесь задолго до кельтов. А через тысячу лет сюда прибыло племя паризиев. Более всего паризии чтили воду (часть этого племени осела у залива Хамбер близ города Халл в Великобритании по той же причине). Останки их длинных лодок, рыбацких баркасов и торговых кораблей по сей день находят близ Берси и в департаменте Сены, Уазы и Марны. Паризии были умелыми купцами и вели торговлю с племенами, проживавшими по всему течению Сены: сенонами, секванами и мельдами, чьи монеты также находят в центре Парижа. Ко времени правления Тиберия кельты-кораблестроители образовали сильную гильдию на Сене и контролировали прибыльную речную торговлю (которой римляне ошибочно пренебрегали). Они расширили и укрепили налаженные торговые связи с Южной Италией, которые существовали еще до завоевания римлянами в 53 году до н. э. нынешнего Парижа (после завоевания город назвали Лютецией). Паризии явно обладали коммерческой жилкой и успешно использовали сей талант в изменчивом мире. Предметы искусства работы паризиев редко изображали крестьян или торговцев; героями выступали боги, демоны, правители и герои. Средоточием всей жизни стала (это и сейчас так) серо-зеленая, извилистая, словно змея, ползущая сквозь город река. Паризии наделяли реку магическими свойствами, ведь именно она привлекла племя, решившее поселиться здесь. К реке обращали молитвы земледельцы и охотники. К 250 году до н. э. Лютеция стала торговым центром и главным портом речной навигации. Едва оперившийся город был далек от грядущего очарования: здесь кишмя кишели болезни, вызванные близостью воды и изменчивым климатом. Главным преимуществом была легкость обороны поселения: Лютеция стояла на воде. Однако город не привлекал внимания воинственных племен, селившихся к северу и югу от него. На первых картах города, составленных паризиями, были отмечены все опасные места на реке, обозначены разливы и отмели. Река часто выносила на берег трупы, и вызванные разложением болезни наводили на поселенцев панику. В последний раз такое случилось уже в 1962 году: сотни тел алжирцев всплыли у набережных. После того как политическая демонстрация вылилась в бойню, полицейские сбросили трупы погибших в реку, по глупости своей уверенные, что река похоронит содеянное (см. главу сорок вторую).От паризиев к парижанам

Лютеция времен римского владычества (с 50 г. до н. э. до 400 г. н. э.)

Лютеция времен римского владычества (с 50 г. до н. э. до 400 г. н. э.)

Кельты-паризии были народом весьма практичными. Они чеканили собственную монету и смогли создать экономически устойчивую, развитую «сверхдержаву» задолго до появления здесь римлян. При этом паризии верили, что практические преимущества острова — ничто в сравнении с важностью магических свойств окружающей его воды. Тела принесенных в жертву трехликому богу Диспатеру[17], которому поклонялись паризии, обычно развешивали на деревьях, но бывали случаи, когда их опускали в грязно-зеленую воду реки. Когда же трупы, подобно убитым в 1962 году алжирцам, всплывали на поверхность, народ считал, что боги гневаются на город и его обитателей. Население впадало в печаль, и люди начинали подумывать о бегстве. Сена тех времен была вдвое шире нынешней. В центре течения зеленой мутной реки лежал архипелаг из десятка островков, общая площадь которых составляла 8 гектаров (площадь Ситэ сегодня — примерно 17 гектаров). За столетия, по естественным причинам и человеческими усилиями, острова объединились в нынешние Ситэ и остров Людовика Святого. Архипелаг островов тянулся от нынешней улицы Библиотек де ла Арсенал (на восточном берегу Сены) до Дома Инвалидов (остров Виноградных Лоз) и Лебяжьего острова (его раньше называли островом Большого Камня), лежавшего в священном для кельтов месте опасных мелей, занятом ныне известной каждому Эйфелевой башней. Во времена паризиев единственный путь по реке до Лютеции и мимо нее был известен только местным лоцманам. Город зарабатывал, предоставляя услуги навигации всем нуждающимся. Римляне, появившись в городе, в первую очередь связали между собой северный и южный берега Сены: построили мосты, которые позднее стали мостом Менял и Малым мостом. Они проложили начало пути из города в большой мир — выходу к северным портам, к Орлеану и Риму. До прихода римлян жизнь паризиев протекала в теснившихся бок о бок хижинах и среди пристроенных к ним сараев для скота. Общество было клановым, семейственность служила его основой. Верные наследию кочевников паризии долго и неохотно привыкали к городской жизни, не строили храмов, не планировали улиц. Римляне жестоко и быстро покорили «народ паризиев» (так они называли туземцев). Это завоевание стало вехой в истории Римской республики. К 54 году до н. э. Юлий Цезарь покорил большую часть Галлии, граничащую на юге с долиной По в Северной Италии (Цизальпинская Галлия), а на севере — с Бельгикой, Римские походы в Галлию начались в 121 году до н. э. как карательные экспедиции против банд кельтов, грабивших римские поселения. Позже Цезарь объединил разрозненные походы в единую кампанию по захвату галльских земель и серией гениально спланированных сражений успешно ее реализовал. Решение Юлия завоевать Галлию заложило фундамент развития империи в грядущих столетиях. Более того, Цезарь сосредоточил в Галлии силы собственной власти, и отсюда в 49 году до н. э. повел войну с Римом, где позднее стал диктатором. В 53 году до н. э. сильнейшие галльские племена — тревиры, карнуты и сеноны — все еще не покорились Цезарю. Они открыто презирали его власть и отказались принять участие в съезде племен, созванном Юлием. Шпионы Цезаря донесли, что племя паризиев слабое и по этой причине не принимает участия в общем сопротивлении. Основываясь на этих сведениях, Цезарь созвал общий сбор племен в Лютеции; он планировал напасть на обезглавленные непокорные поселки в то время, когда их вожди присутствуют на племенном сборе. В конце концов Лютеция превратилась в северную военную базу римлян. Цезарь приказал своему лучшему полководцу Лабиену захватить Лютецию, бывшую в то время столицей и центром сопротивления нескольких кельтских племен. Лабиен был знаменит стремительными маневрами, благодаря которым римляне уничтожили галльские оборонительные рубежи. Он и в этот раз перехитрил кельтов: на пятидесяти лодках спустил вниз по реке несколько сот тяжелых пехотинцев. Галлы под предводительством Камулогена буквально жгли за собой мосты, берег на протяжении нынешней набережной Гренель весь пылал. Историки и политики именно из-за этого эпизода часто называют Камулогена первым парижским революционером. Но все усилия пошли прахом: Лабиен захватил Лютецию и, если позволите, парижан. Цезарь не считал паризиев врагами и даже выражал свое восхищение ими, что для военачальников Рима тех времен совсем нехарактерно. В большинстве своем римляне считали галлов антиподами римской цивилизации, из чего следовал единственный вывод: их следует подчинить Риму. Хуже того, рассуждали римляне, варвары не соблюдают суровых ценностей Рима: industria, gravitas, Constantia и severitas[18]. Все римляне, писавшие о жизни галлов, включая остроглазого современника Цезаря Диодора Сицилийского, утверждали, что жизнь варваров «проста и полна суеверий и предрассудков… они хвастливы, но если побеждены — легко пугаются». Первые свидетели рисуют галлов, обожающих рядиться в яркие одежды, похваляющихся по поводу и без, склонных к высокопарной болтовне, обожающих секс, обильную еду и регулярно напивающихся до бесчувствия. Цезарь лично засвидетельствовал, что галлы, подобно другим кельтским племенам, поклоняются сонму богов. С равнодушием колонизатора Юлий приплюсовал галльских богов к римскому пантеону, но галлам по сердцу пришелся лишь покровитель коммерции Меркурий. Будущий император упоминает также об изображениях и статуях, беспорядочно разбросанных вокруг поселений. Эти идолы не были, как у римлян, образами богов, а служили магическими амулетами, созданными с целью концентрировать в себе сверхъестественные силы и направлять их в мир материальный. Паризии мало чего страшились в мире материальном, готовы были выступить против землетрясений и штормов с мечами и луками в руках. Их сильно волновала эсхатология: они верили, что небо буквально упадет им на головы (вспомним коллективный страх жителей деревни галла Астерикса). Как и все кельтские племена, галлы хранили свою историю в разнообразных устных легендах, передававшихся от друидов к обычным людям. Римляне принесли с собой собственные мифы и переписали историю города в свою пользу. Самое известное римское историческое изложение утверждало, что Лютецию основал семнадцатый потомок Ноя, пришедший в эти места, чтобы поставить на реке город. Другая легенда гласила, что, желая основать здесь Парадиз, из Малой Азии в эти земли Геркулес привел племя пархассиев. В Средние века по городу бродила молва, что в действительности Париж основан беженцами из Трои: горожане мечтали видеть свой город древнее, чем на самом деле, а заодно избавить его от основателей-язычников, римлян и галлов. Были легенды, созданные с политическими целями: вплоть до XIX века жил миф о том, что паризии Лютеции были пусть неотесанными, но «свободными союзниками» и «друзьями Рима». Эта версия превращала Лютецию не в колонию, а в город-побратим Рима и предрекла многовековое противостояние Парижа и Рима, убедив мир в том, что город никогда не находился в зависимости от нынешней столицы Италии. В действительности же паризии избранным народом не были, да и особых отношений с Римом не имели. Этот народ всего-навсего был достаточно умен, чтобы понять: отсутствие войн несет процветание. Именно поэтому римляне так быстро и легко завоевали Лютецию. Кельтское название города жило долго и после завоевания римлянами, и когда оно пропало, нам неизвестно. Однако мы можем проследить медленное угасание самосознания галлов, увлекшихся подражанием римскому образу жизни, языку и манерам (это подражание проявлялось даже в XIX веке в слепом доверии к «империи»). И все это произошло вслед за подменой галльской реальности римскими мифами.

Остров Крыс, Коровий остров

Римское название поселения скорее всего восходит к кельтскому. Известно, что кельты в названиях отмечали характерные признаки местности. Затхлые и грязные берега островов, где, казалось, люди жить не могли, они назвали Лук-тиер (Louk-tier) или Лук-тейг (Louk-teih): местом грязи, болотом или заболоченной низиной. Галлам приписывают имя Лутучези: «стоящая меж вод». Последнее название вплоть до конца XX века охотно использовали историки. Писатель Ги Бретон в захватывающем исследовании тайных обществ современного Парижа «Les Nuits secrètes de Paris» («Тайные ночи Парижа») описывает встречу с группой своеобразных «друидов», отправлявших службы в лесах Медона. Они пели гимны, в текстах которых встречались «мужи из Лутучези» и их «мужская и космическая сила» (парижане мужского пола во все времена хвалились ею, хотя у парижанок на сей счет бытовало собственное мнение). Римляне не толковали названий поселков. С истинно имперским снобизмом они не потрудились даже выучить язык покоренных народов. Кельтское название «Лук-тейг» они преобразовали в Лютецию, не оставив будущим историкам и писателям никаких зацепок в поисках истинного имени города. Страбон называл город Лукотоцией (Lucotocia), а Птолемей, поменяв гласную, Лукотецией (Lucotecia): и то и другое есть греческие варианты одного имени. Некоторые историки считают, что название «Лук-тейг» породили еще предшественники галлов и что оно означает «остров ворон», «остров крыс», «убежище от воды» (валлийское слово «llygod» и ирландский термин «luch» — «мышь», «крыса» — сыграли свою роль в создании этой версии). Иные считают, что название переводится как «остров белого цвета». Эта версия опирается на греческое слово «левкое»: неподалеку от поселения для дальнейшей переработки в штукатурку добывали гипс. Особенно на тему «острова белого цвета» разыгралась фантазия Рабле: он предположил, что греки имели в виду белые ляжки женщин Лютеции. Римляне же считали, что название «Лютеция» произошло от слова «lux» («свет»), хотя жизнь в городе не была такой уж «светлой», напротив, полнилась опасностями. Имя «Лютеция» задержалось на несколько столетий, как и само галло-римское поселение. Посланный в Лютецию в 360 году будущий император Юлиан увидел столь цивилизованный город, что позабыл о Среднем Востоке, куда направлялся изначально.Зиму я провел вблизи от милой Лютеции, — писал он в тот год. — Так кельты называют город, основанный паризиями. Хотя это и не город даже, а окруженный водой остров, от которого к берегам реки протянуты мосты. Река разливается редко: всегда остается на одном уровне, и зимой и летом… Зимы здесь мягкие, оттого, говорят местные жители, что остров согрет теплом океана… земля хороша для виноделия, паризии выращивают даже фиги, оборачивая деревья соломой на зиму.

Имя «Лютеция» (часто во французском смягченное до «Лютесии») в современном Париже встречается повсюду: его взял себе дорогой отель (гостиница «Лютеция» служила приютом коллаборационистам во времена Второй мировой войны), этим именем назвались бесчисленные бары (шикарные и ободранные) и даже солодовое пиво, производители которого утверждают, что это старейшее пиво Франции (варят его в Брюсселе). «Парижем» город стал при Юлиане, назвавшем его «Civitas Parisiorum» — городом паризиев. Причина смены названия носила чисто политический характер. До того имя города указывало на его относительную независимость и, следовательно, слабую защищенность, а окружающие племена не гнушались набегами на поселения, которые римляне защищали лишь для видимости. Город пережил несколько разорительных атак варваров, прежде чем Юлиан решил повысить его обороноспособность. Он назвал город именем населявшего его племени (что было привычным делом в империи), чем дал всем понять, что отныне город находится под защитой императора. Решение Юлиана отразило еще один процесс: город, изменив имя, наконец завершил переход от pagi к civitates (эти термины римляне использовали, обозначая племенную деревню и город соответственно). Юлиан продемонстрировал всем соседям, что грязная деревушка галлов стала частью сложного мира Римской империи, что она играет в имперских делах немаловажную роль. Более того, именно здесь, в этом поселении, он принял титул императора. Юлиан был не только командиром римских легионов, но и философом, приверженцем неоплатонизма и, следовательно, противником христианского монотеизма, завоевывавшего все больше последователей. Указом о веротерпимости Юлиан стремился возродить языческие ритуалы первой религии города. Объявив поселение «городом паризиев», император заодно отдал приоритет дохристианским, языческим его корням. Юлиан стремился придать городу статус священной столицы, утраченный ею однажды. План удался лишь отчасти: языческие ритуалы просуществовали до Средневековья, чего нельзя сказать о кельтском языке. Происхождение имени Парижа скрыто под пластами мифов и метафор. Существует версия, слепленная из римских, эллинских, египетских и греческих историй, которая утверждает, что великая пророчица волшебница Исида посетила это место и зачаровала духов воздуха и воды. Первым в конце первого тысячелетия упоминает об этом мифе епископ Аббо Флерийский[19]. Он, как и многие литераторы, любил ради красного словца слукавить и назвал грязную долину «самым прекрасным портом на земле». Рассказывая об Исиде, он использовал галльское имя Ик-кия (в действительности — имя землевладельца, унаследованное пригородом Исси-ле-Мулино). И даже после таких манипуляций миф прожил очень долго. До XVI века женщины молились небольшой статуе Исиды, привезенной в Париж из Исси и поставленной при входе в церковь Сен-Жермен-де-Пре. Каламбур епископа Аббо насчет Исиды — Исси дожил до середины XX века, когда полуслепой Джойс возродил его в диалоге «Поминок по Финнегану», когда Шем в беседе с Шаумом произносит: «Пари-зий, говоришь ты, принадлежит тому, кто паризьянин сам». В конце Средневековья Франсуа Вийон назвал город Паруаром, воспользовавшись словечком из жаргона воров и отверженных: так те называли тайный город борделей и таверн. Через четыреста лет после этого поэт Артюр Рембо прибыл в Париж, влекомый вдохновением, выпивкой и содомией, процветавшей в темных закоулках рю Месье-ле-Пренс. Париж не произвел на Рембо особого впечатления, показался полным болезней, воняющим день и ночь. К концу XIX века, через шестнадцать столетий после того как Юлиан даровал городу новое имя, парижане прозвали Париж «Панамом». Термин родился из названия знаменитого Панамского канала и сонма финансовых скандалов, окружавших строительство и окончательно парализовавших правительство в 1890-х годах. Кличка «Панам» отражала возмущение общества грязными сделками и финансовыми аферами и заодно намекала на воды, что текли сквозь омертвевший центр города, словно трансконтинентальный канал. «Воды» — это не только Сена, но и новые каналы, и умирающая река Бьевр: узкий грязный поток, пробирающийся извилистым руслом сквозь восточные пределы левобережья. Кличку «Панам» можно услышать и сегодня: в СМИ и в рекламе с ее помощью пытаются возродить почивший совсем недавно парижский фольклор; проскальзывает «Панам» и в обычной речи горожан. Чаще всего кличкой этой пользуются рэпперы, муллы, торговцы наркотиками и жители захолустных северных предместий города — Сена-Сен-Дени. Все они — люди общины, не мыслящие себя вовне. Для них Париж, или «Панам», — город достатка и коррупции, стоящий на темных, грязных водах. Тот факт, что кличка «Панам»остается в ходу и по сей день, пусть используется не так широко как раньше, намекает, что прошлое древнего города отнюдь не забыто.

Тайны Лютеции

Исследователи вплоть до Ренессанса пренебрегали древней историей Парижа. О существовании Лютеции не забывали лишь оттого, что в этом городе погиб самый известный из парижских мучеников. Практичные жители острова Ситэ и других районов Парижа, стоящих на останках римского города, привыкли растаскивать древние постройки для своих нужд. Но к XVI веку появились энтузиасты-изыскатели, обратившиеся к древней истории города. Не будучи профессиональными историками, они тем не менее добились многого; среди них были антиквар Жиль Коррозе, мечтатель-священнослужитель Пьер де Брейль и (во второй половине XVII века) фантазер, юрист, политик, историк и филолог Анри Соваль. Однако величайшим исследователем Лютеции стал простой человек, живший в XIX веке и всю жизнь пестовавший мечту явить римский город современному Парижу. Друзья Теодора Вакера рассказывали, что он был «тихим, но упрямым». Впервые о нем услышали в 1844 году, когда двадцатилетний Вакер удостоился чести занять должность директора по историческим исследованиям при парижском муниципалитете. В его обязанности входила инспекция всех строительных объектов в окрестностях Парижа с целью регистрировать значимые археологические находки. Подход Вакера к исследованиям был весьма рациональным: «Факты мы ценим выше всего, — писал он, — текстам почти не доверяем. До сего дня историю Парижа писали, сидя у камина». Все без исключения сотрудники Вакера не позволяли себе полагаться на фантазию и гнались за доказательствами, которые могли обеспечить лишь археологические раскопки. Вакеру невероятно повезло в том, что пик его деятельности пришелся на 1850-е годы — период, когда барон Осман воплощал масштабную градостроительную программу преобразований в лабиринте средневековых кварталов города. Чтобы возвести новый блистающий город широких бульваров и открытых улиц, мегаполис великих развлечений современности, которому будет завидовать весь мир, Осман рушил и копал, копал и рушил. В своих тщательно отредактированных мемуарах барон, оправдывая содеянное, не случайно толкует имя Лютеция как «грязное болото». С одержимостью и страстью фанатика Вакер рыскал по раскопам в поисках следов скрытого подземного города и только здесь находил покой. Возможно, величайшим его достижением стало обнаружение римской арены на левом берегу Сены, неподалеку от Монжа. О существовании арены парижане знали с XIII века, но Вакер был первым, кто провел сложные работы и создал карты почти полностью сохранившегося архитектурного сооружения римской эпохи. С 1869 года он трудился, словно не замечая великих событий, вершившихся вокруг: франко-прусской войны, Парижской коммуны и бедствий, причиненных ими городу. Вакер стремился найти и показать миру древнее поселение. Он желал понять, когда и как поселок кельтов превратился в древний город, и догадывался, что поселение было основано на Ситэ и лишь позднее разрослось, в основном на юг, в сторону Пантеона и Люксембургского сада. Интуиция помогла исследователю определить местоположение площади Лютеции: город действительно простирался от улицы де Риволи до перекрестка Гобеленов. Единственное, что Вакеру не удалось узнать, это как, куда и по какой причине мигрировало население Лютеции. Этим вопросом уже в XX веке озадачился Мишель Флери. Подобно Вакеру, он был одержим до фанатизма. Историк по образованию, одиночка по складу характера (студенты и последователи называли его «Le Grand Fleury» — Великий Флери), он мог часами заниматься любимым делом: прочесть, например, всего Гюго только ради того, чтобы доказать правоту своей точки зрения. Флери был педант и эксцентрик и такой англофоб, что писал не «weekend», a «ouikènde»[20]. Его ближайшие ученики благоговейно шептались между собой о том, что Флери «на короткой ноге с потусторонними силами». Большинство открытий Флери родилось из догадок и предположений. Стремясь доказать, что в галло-римском городе уживались две культуры, он выискивал следы язычества, рыская по старейшим кварталам Парижа XX века (по улицам Рато, Фельянов, Арбалета и Ломон в Латинском квартале). Доказать слияние двух древних культур — вот к чему всю жизнь стремился Флери. Самое радикальное его предположение заключалось в том, что в период между римским правлением и приходом Капетингов в 987 году город практически не изменился, следовательно, истинные корни города — кельтские. Именно Флери во время своих экскурсий между языческими могилами Валь де Гра, размышляя о том, почему захоронения здесь прекратились внезапно, определил изменения уровня населения и миграцию жителей левого берега Сены тех времен. Флери был убежден, что жизнь в этих краях сосредоточивалась вокруг гаваней, куда корабли свозили товары; существование галльского поселения зависело от воды и речной торговли. Первый деловой квартал Парижа вырос на заболоченном правом берегу Сены близ Гревской площади (где сегодня стоит ратуша). На левом же берегу, где когда-то проживал Цезарь, строились монастыри, церкви, а позднее появился Университет Парижа. Итак, деление города на правый и левый берега произошло еще в древности: правобережье стало центром мирской торговли и ремесел, а левый берег — средоточием духовной жизни и философии. Флери открыл своим современникам факт, в котором жители древнего города были убеждены поголовно: река являлась основой жизни Парижа. Сена изменчивыми течениями, приливами и необъяснимыми настроениями превращала Париж почти в портовый приморский город. Выводы Флери объясняют традицию говорить о столице Франции как о приморском городе. Бальзак писал: «Но Париж — это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить». Бодлер считал Париж «черным океаном» — глубоким и бездонным. Возможно, самый гротескный и страшный образ нарисовал современник и полная противоположность Вакера — Изидор Дюкас. Он приехал в Париж в 1860-х годах из Монтевидео, взял псевдоним Лотреамон и умер, скорее всего, от пьянства. В длинной поэме Дюкаса «Песни Мальдорора» главный герой, убийца, импотент и поклонник Люцифера, изливает по поводу «древнего океана» потоки негодования. Автор так и не открыл нам значения метафоры «древний океан»: то ли это глубины Парижа, то ли смерть, вечность или бездонное море алкоголя, сводящее Мальдорора с ума, — нам неизвестно. В любом случае этот образ рисует картину опасных темных вод.Глава вторая Отрубленные головы

Скопление первых деревенек и поселков, получивших название «Лук-тейг», появилось в изгибе Сены, в долине, укрытой с севера и юга холмами. Холмы служили естественным убежищем от жестоких ветров, дувших с востока и севера, и своеобразной крепостной стеной, защищавшей жителей долины от нападений соседних племен. Первые поселенцы пришли на эти земли из Центральной Европы и с юга. Они принесли развитую систему земледелия и уже сформированный порядок расселения деревнями, в которых проживали от пятидесяти жителей (остатки таких поселков найдены в Медоне, Корнель-эн-Париж и Шуази-ле-Руа). Эту модель унаследовали паризии, осевшие на землях, плодородных благодаря близости реки, удобному ландшафту и мягкому климату. Местный ландшафт — это известняковое плато, покрытое почвой с отличной влагоемкостью, благодаря которой накопленная дождевая вода спасает растения во время внезапной засухи. Нивы эти легко поддаются обработке и распашке; еще первые поселенцы обнаружили, что земли Боса, Бри и Суассона богаты плодородным илом. В галло-римские времена взгляд, брошенный с холма Монмартр, открывал взору возделанные поля, сады абрикосовых деревьев и фиговых пальм, делянки со спаржей и множество виноградников. Винограда здесь росло так много, что об этом напоминают названия современных улиц, сбегающих вниз по холму Монмартр: рю де Кло, Кло-Бретон, Кло-Брюно и так далее («clos» в этом контексте означает виноградник). Провинциальный диалект и старинные предрассудки живы и по сей день: взять, к примеру, улицу ле Абревуар («улица Водопойного Желоба»), рю де Терр-о-Кюре («улица Земель Священника») или рю дю Пут де ла Эрмит («улица Колодца Отшельника»). На холме Сен-Женевьев в давние времена стоял алтарь богу виноделия Бахусу, и Юлиан отметил, что паризии «свободно и в достатке пользуются дарами этого бога». Об этом свидетельствовали и первые римские поселенцы Лютеции: скептически настроенным соотечественникам они слали вести о том, что поселились в гастрономическом раю, что галлы, оказывается, весьма искушены в культуре пития. Языческое наследие долго помнилось христианскому городу: например в кличке Святой Бахус, данной городу, или в учреждении праздника 7 октября — дате, когда язычники праздновали сбор урожая винограда. Изначально поселок Лук-тейг в Лютецию преображался крайне неохотно, но в результате галло-римскому городу удалось стать богатым и влиятельным и удерживать власть на протяжении 300 лет. Уже к 100 г. н. э. неприязнь местного населения к римлянам сошла на нет (восстание, поднятое двумя родовитыми галлами, паризии проигнорировали, так как решили, что оно экономически невыгодно). Ко II веку Лютеция находилась в стадии уверенного роста: у холма Сен-Женевьев воздвигли здание форума, у нынешней улицы Расин — амфитеатр и арену на 18 000 зрителей. Вокруг города возвели крепостную стену, тянувшуюся до северного и южного пределов современного Парижа. Источником городских богатств стала дорога (обнаруженная Вакером), бежавшая по двум мостам с севера на юг, через нынешние Фобур Сен-Мартен и Фобур Сен-Дени. Кстати, это была первая дорога, проложенная за пределами острова Ситэ. К тому времени истинные римляне (по рождению и гражданству) не могли не восхищаться парижскими галлами. В 125 году презиравший пресыщенное римское общество поэт и историк Луций Флор в своей «Эпитоме» хвалил галлов за талант к коммерции, даже называл их спасителями империи. Галльские аристократы заняли ключевые позиции в магистрате Лютеции, государственном и военном управлении; они организовали сбор налогов, слегка «подправив» систему, учрежденную Римом. Со всех точек зрения эта провинция стала успешной, превратилась в настоящий экономический двигатель империи. Древняя традиция наделения римских военачальников (часто галльского происхождения, но обязательно урожденных граждан империи) даже малой толикой власти и полномочий в Лютеции не прижилась.Гора Мучеников

Пока священники не начали истерично насаждать культ святого Дионисия, его считали всего лишь одним из множества христиан, погибших на потеху публике на арене Лютеции: все они остались неизвестными или были позабыты, как святой Луций. Миф о Дионисии разрастался прямо пропорционально волне страха перед угрозой нашествия варваров с востока, которая к концу VIII — началу IX века уступила место беспокойству по поводу агрессии мусульман, дошедших до Пуатье и Тура. В легенде об этом святом не прослеживается никакой связи с варварами или мусульманами, однако церковь воспользовалась ею, чтобы привести пример христианской стойкости перед лицом жестоких испытаний. Жители Лютеции II и III веков н. э. не чувствовали особой угрозы с какой-либо стороны. Но позднее набеги франков и алеманов заставили их забеспокоиться и искать заступничества в христианстве. В те времена культ Христа в Галлии был внове и проповедовался лишь в небольших грекоговорящих общинах Лиона и Марселя. Когда в III веке в этих краях появился Дионисий, первый святой покровитель Парижа (скорее всего, около 250 года), христианство было малораспространенной и непопулярной религией[21]. В это время над Галлией нависла угроза нападения соседей-варваров и восстания недовольного местного населения. Впервые в истории галл и римский воин Постум стал императором Галлии. Ему удалось отбить нападения германских племен и удерживать мир на протяжении восьми лет — отчасти благодаря пропаганде и рассказам об ужасных варварах. Изначально легенды о святом Дионисии утверждали, будто он был послан в Лютецию из Афин для того, чтобы обратить в христианство галло-римских язычников-парижан. Обращал язычников Дионисий тем, что громил статуи языческих идолов. Такими поступками он быстро исчерпал терпение жителей и был схвачен неподалеку от нынешнего бульвара Данфер-Рошро, в каменоломнях пригорода Сен-Жак, куда тоже попал не случайно: здесь добывали гипс, из которого создавали статуэтки и лики идолов. Дионисия и его соратников Элевтера и Рустика перевезли в тюрьму Главка, стоявшую на месте цветочного рынка острова Ситэ. По приказу префекта Сициана Фецения схваченных миссионеров несколько дней пытали, а затем повели на Монмартр (ученые расходятся в этимологии названия холма: то ли это исковерканная «гора Мучеников» — Mons martyrum, то ли «Меркуриева», названная так в честь храма, посвященному этому богу, то ли «Марсова» — в честь храма Марсу). Солдаты, конвоировавшие заключенных по заболоченным землям правого берега Сены, поленились идти на самый верх холма и обезглавили христиан у его подножия, у храма Меркурия, стоявшего близ нынешней улицы Ивонн-ле-Так. Вот тогда-то, утверждает легенда, святой взял под мышку собственную голову, перешел вброд источник на углу современных улиц ле Абревуар и Жирардон и зашагал по склону холма. В конце концов он упал, его похоронила близ Католука богобоязненная вдова-христианка Катулла. Безголовый мученик долго «недотягивал» до звания святого. Говорили, что он явился Дагоберту, «королю Парижа на час» (который завещал похоронить себя в базилике Сен-Дени), и защитил его от демонов. Грядущие поколения запомнят этого монарха лишь как героя антимонархической песенки времен Великой французской революции 1789 года, в ней пелось, что Дагоберт по-королевски надел бриджи задом наперед: типичная революционная песенка о монарших особах, которые глупы, неуклюжи и походят на клоунов. (Был ли Дагоберт глуп, мы не знаем, но убийцей был точно: в 631 году именно он отдал приказ об уничтожении в одну ночь тысячи или около того болгар, пришедших к нему с жалобой, что их изгнали из родных земель.) Как святой Дионисий обнаружил свою полную несостоятельность. Его долго путали с греческим богом виноградарства Дионисом и философом из числа первых христиан Дионисием Ареопагитом. Однако сегодня он занял пусть не первое, но достойное место среди святых покровителей, его «специализацией» и основной обязанностью считается исцеление от собачьих укусов и, что само собою разумеется, от головных болей. В Германии он исцеляет и сифилис, болезнь, которая в 1870 году во время оккупации Парижа получила название «Le Mal Français»[22]. Мало кто из богословов чтит деяния Дионисия достойными пристального изучения. Действительно, представители всех конфессий в один голос твердят, что «Париж — город не христианский». Да таковым он никогда и не был. Последний путь Дионисия сегодня пролегал бы по центру услуг секс-индустрии столицы, а названная в его честь улица (рю Сен-Дени) спускается к реке, где языческие плотские утехи продаются на каждом шагу по 40 евро сеанс.Дар языков

Большинство жителей Лютеции еще задолго до прихода в эти земли христианства и Дионисия до определенной степени владели и галльским, и латынью. Торговый люд говорил на языках, полезных для ведения дел: греческом, диалектах древнебриттского (хотя бретонский появился во Франции только в VI веке и был «импортирован» из Британии) или на германских языках. Еще до появления римлян галлы использовали греческий алфавит, и долгое время после завоевания торговые договоры оформлялись на греческом языке, которым владели не только аристократы. Факт распространения греческого языка поддерживает теорию историка Камилла Юлиана, утверждавшего, что если бы Цезарь не одержал победы в галльских войнах, то большая часть Галлии, включая Лютецию, уподобилась бы современному Марселю и стала неотъемлемой частью эллинской цивилизации Средиземноморья. Поначалу римляне насаждали свои язык и религию против воли галлов, но гибкие паризии быстро приняли то и другое. Если говорить о культуре и языке, то первый свой столетний юбилей Лютеция встретила настоящим двуязычным и мультикультурным городом: языком торговли, религии и политики стала латынь; разговоры о сексе, пище и сельском хозяйстве велись в быту на родном древнем языке и в высших кругах, и между простыми людьми. Лютеция, можно сказать, вопреки всем препятствиям была городом-рынком, развивающимся деловым центром. Хотя паризии чеканили собственные монеты, вплоть до прихода римлян торговля велась посредством натурального обмена и бартера. Потому римские монеты легко вытеснили галльские. Но еще долго после покорения этих земель римлянами галльские мужчины одевались в национальные наряды, носили длинные усы и волосы, а на плечи накидывали капюшон (cucculus). Женщин также не увлекла мода Рима: они по старинке заплетали волосы на кельтский манер, носили галльские броши, амулеты и блузы. Несмотря на живучесть кельтских традиций, к IV веку в стенах города язык галлов был полностью забыт. Сегодня почти невозможно установить хоть сколько-нибудь точный момент, когда язык галлов вышел из обихода. Хотя в 363 году был зафиксирован диалог на латыни, во время которого командир римских войск, галл по происхождению, предлагал: «Можно поговорить на кельтском, если так удобнее». В провинциях язык использовали до V века: Сидоний Аполлинарий, въедливый и строгий историк, писавший о галлах, говорил, что крестьяне из Оверни довольно поздно избавились от «безграмотной грязи галльского языка». Официальным языком империи была латынь, но это не повлияло на традицию друидов передавать легенды кельтов из уст в уста на родном языке. Центробежные силы изменили и язык римлян: латынь дожила до VII–VIII веков, однако разговорная речь города, построенная на латыни, неологизмах, заимствованиях из галльского и прочих языков, уже к VI веку ничем не походила на язык Римской империи. К концу первого тысячелетия сформировался дальний предок современного французского языка. Однако в Париже по сей день можно услышать слова, принадлежащие первому языку города — галльскому. Взять, к примеру, древнефранцузское слово «сейн» (seine), «сенн» (senne) или «сейм» (saime) — рыболовецкие сети. Впервые оно встречается в «Книге ремесел» Этьена Буало, вышедшей в свет в 1269 году и перечисляющей все парижские профессии. Галло-римляне переиначили это слово в «сажена» (sagena), обозначающее корзину или сеть рыболова; другой производной стало слово «син-ан» (sin-апе) или «сожан» (sôghgane) — «медленная река». Бальзак использовал слово «сейн» в значении «рыбацкая сеть». В буквальном значении это слово встречалось в литературе XIX века, но главное, именно этим словом с древнейших времен называли парижскую реку. Другие продравшиеся к нам сквозь ассимилированную латынь и современный французский язык слова (филологи насчитали их около четырехсот) имеют отношение к одежде, пище, инструментам, животным, птицам, средствам передвижениям и к оружию — красноречивое свидетельство практичности языка кельтов. Издревле горожане называли непарижан словом «плук» (plouc). До сих пор это слово имеет значение «пентюх, деревенщина» — тот, кто рожден не в столице.Опасно острый край мира

Первые парижане — кельты и римляне — были людьми глубоко суеверными. Благоговение и страх у них вызывала не только река, но и лес. На западе и юго-западе между ле Гатине и ла Лей леса были особенно густыми, но даже им далеко до чащоб Бьера, Брийе и Сенли. Уже при римлянах острова и южный берег реки застроили городскими кварталами, и прежде дикие земли стали походить на любой другой город империи. Галло-римляне проживали либо на виллах, либо в insulae, многонаселенных городских домах. Сразу за римским городом поднимались грозные дебри, полные волков и разбойников. Эта внешняя угроза обостряла чувство незащищенности, что и заставляло ранних кельтов, а затем и паризиев, селиться скученно — появились первые деревни. Галло-римский город рос, раздвигая пределы ager и laboratorium[23], и лес постепенно перестал быть источником угрозы, но остался олицетворением необузданного дикого мира, раскинувшегося вокруг жестко организованного иерархического города. В литературе лес и чаща считались иным миром, населенным духами, варварами, насилующими молодых дев, храмом отправления черных месс, где днем темно, словно ночью. Считалось, что всякий, кто путешествует по лесу ночью, сходит с ума или же является отъявленным злодеем. Вопреки всем страхам окружающие Лютецию леса играли важную роль в экономике города: давали земли для выпаса, листву (в основном дубовую) на корм скоту, когда не хватало сена, набивку тюфякам и удобрения полям. Лес был источником дров для очага, топливом для приготовления пищи, обогрева и работы множества пивоварен, кузниц, стеклодувных мастерских, лавок бондарей. Из бревен возводили дома, крепостные стены, делали лодки и телеги. Цена на древесину являлась своего рода термометром экономического состояния города. Более того, лес стал поводом для политической борьбы, особенно действенным в голодные или смутные времена. Страх горожан перед внешним миром был очевиден и имел множество подтверждений. Примерно до 330 года н. э. считалось, что основная угроза Лютеции исходит со стороны галльских провинций, непокорных племен, заговорщиков-христиан и бунтующих рабов. Однако, когда в IV веке Римская империя начала разваливаться, оказалось, что политически и географически Лютеция находится между молотом и наковальней — между Римской империей и остальной Европой, в нескольких днях пешего марша от земель германцев. Признаки распада империи стали очевидны еще в III веке. Рыба загнила с головы: с 180 года н. э. за девяносто лет в Риме сменились более восьмидесяти императоров, и ни одному из них не удалось обуздать разрастающийся хаос. Варвары совершали набеги все чаще, становились все смелее и захватывали все больше земель и добычи. В 268 году н. э. падение Афин, словно брошенный в воду камень, вызвало круги нестабильности, разошедшиеся по всей империи. Основанная романизированным галлом Постумом в 258 году н. э. Галльская империя добавила проблем к растущей смуте. В политические волнения свою лепту вносили голод и мор, гниющие на корню урожаи, мародеры, грабившие мирное население, отсутствие порядка в городах, неорганизованное налогообложение. Более того, монета, имевшая хождение на всей территории империи, упала в цене. Еще одной проблемой имперских властей стала крайняя бюрократизация (к примеру, все документы, подтверждающие присвоение военных званий от центуриона и выше, вне зависимости от места службы воина, заверялись и хранились в Риме). Во второй половине III века в борьбе с бюрократизмом император Диоклетиан даже поделил империю надвое. На какое-то время управление империей и военными делами улучшилось, однако экономическое положение продолжало ухудшаться. При императоре-сербе Константине Великом поделенная империя воссоединилась вновь, а столица была переведена в Византию, переименованную в Константинополь. Основание в 330 году н. э. «великого Константинополя» на проливе Босфор, учреждение в нем столицы Римской империи и престола христианства (331) установило порядок на землях, веками катившихся к хаосу. Смена центра власти лишь отдалила Лютецию от имперской столицы и ослабила ее оборону. Одновременно с этими событиями на севере и юге пришли в движение германские и славянские племена. Готы с берегов Вислы направились к Днепру, франки закрепились на Рейне. Процессы, позднее разрушившие имперскую провинцию до основания, быстро набирали силу.Глава третья Боги моря

К концу IV века Галлия безостановочно и безоглядно скатывалась к хаосу. Правители городов были слабы, их раздирали ссоры из-за прав на сбор налогов, жители страдали от голода и волны восстаний, которые, казалось, не прекратятся никогда. Бунты были такими частыми, что их участники даже заслужили собственное имя — «Bagudae» («бойцы»: термин восходит к кельтскому слову «baga» — драться, от него произошло французское «bagarre»[24]) и славились тем, что не защищали ничьих интересов, кроме собственных. Хуже того, главари восстаний частенько приглашали на галло-римские земли варваров: саксов, бургундцев, вестготов и франков; продавали им поля, скот и платили за антиимперские выступления. Так называемое «великое нашествие» 406 года, когда вестгот Радагайс привел в Галлию полчища варваров, было отчасти вызвано именно подобными отношениями. Так что рассчитать точную дату падения римской власти в Галлии невозможно. Для парижских галлов, к примеру, Рим пал к концу V века, когда город захватили франки. Убийца и разбойник франк Хлодвиг напал на Париж в 486 году. Имя его произносилось с «с» на конце[25] (в отличие от «Chlodovech» от которого произошло имя будущих королей Франции — «Людовик»). Хлодвигу было всего двадцать лет отроду, но он успел уже одержать победу над римским губернатором Галлии Сигарием, унизив затем всю его армию (у франков в обычае было веселиться, насилуя пленных солдат). В 481 году отец Хлодвига умер, и право командования всеми салическими франками перешло к сыну. Ему было всего шестнадцать, но он успел поучаствовать в ряде кровавых стычек. Теперь же Хлодвиг стал хозяином города. Хлодвиг провоцировал возмущение в окрестных городах и деревнях, разорял церкви, крал женщин. Его жена Клотильда была христианкой, однако Хлодвиг презирал ее веру, уверенный в том, что магия языческих богов превосходит силу христианского Бога. Смерть двух сыновей в младенчестве лишь ожесточила Хлодвига и усилила его ненависть к религии, проповедующей смирение. Есть история о Хлодвиге, придуманная графом Анри Буленвилье в XVII веке, которая широко известна и преподавалась поколениям французских школьников как антимонархическая притча. Легенда гласит, что некий воин упрекнул Хлодвига, мол, тот после битвы присвоил себе вазу, известную как Суассонская чаша; а ведь добытое в бою принадлежит всем. Хлодвиг затаил злобу и позднее отыгрался сполна. Кульминацией служит рассказ о том, что Хлодвиг расколол топором голову недовольного прямо на Марсовом поле. Легенда эта призвана символизировать дикие нравы и спесь франков. Также ее толкуют как пророчество о будущем Парижа, власти которого настойчиво стремились уравнять собственное влияние со значением армии. Легенда точно предсказала абсолютизм грядущих режимов. Однако общественный строй тех времен назвать цивилизацией нельзя, скорее это была хрупкая структура, жившая, как сказал Флобер, «между смертью старых богов и приходом Христа». Поворотным моментом в судьбе Хлодвига стала битва с ненавистным ему врагом — алеманами: несмотря на подавляющее большинство алеманов, франкам удалось победить. Перед битвой Хлодвиг принес обет святому Реми из Реймса, пообещав обратиться в христианство, если одержит победу над противостоявшей ему огромной армией. Под влиянием супруги он обратился не к религиозной атрибутике, но к самому Богу и стал первым христианским королем Парижа. Первым предпринятым им на посту христианского правителя значительным шагом стало провозглашение всех франков свободными людьми, а всех свободных людей — франками. Именно с тех пор термин «франк» стали ассоциироваться не только с территорией под названием Франция, позднее оформившейся в страну, но и с любым свободным человеком. Именно это значение несет название улицы, которую пьяница Джек Керуак в книге «Сатори в Париже» назвал «улицей отъявленных буржуев» — улицы Фран Буржуа, идущей вдоль Сены сквозь нынешний Марэ. Улица получила свое название в XVI веке из-за многоквартирного дома № 48, жители которого были освобождены от налогов. Хотя, быть может, трактовка Керуака более точна со смысловой точки зрения. Хлодвиг также учредил «Салическую правду»[26], запрещавшую женщинам наследовать земли и, следовательно, трон Франции. При франках Париж не стал мегаполисом, но столицей страны Хлодвиг его все же сделал. С тех пор город играл главную роль в истории этих земель.Первые руины Парижа

Изначально франки представляли собой довольно пеструю толпу варваров родом из Западной Германии. Впервые римские историки упоминают о них в 241 году н. э., варварской столицей называют город Диспарг, нынешний Тонгр в Бельгии. В римских летописях франки — буйные и яростные воины, носившие длинные волосы и чтившие своего праотца, морского бога[27]. Короли франков Меровинги приняли свое имя от деда Хлодвига — Меровея. Основанная Хлодвигом династия правила до смерти Дагоберта в 638 году. После 638 года власть над Парижем и землями франков перешла в руки майордомов, управлявших монаршими домами и фактически правивших страной. Меровинги занимали трон вплоть до правления отца Карла Великого, Пипина Короткого, но ввиду того, что реальной властью не обладали, звались «les rois fainéants» — «королями-бездельниками». Политику террора франки освоили в совершенстве. Убийство в 613 году в Австразии (тогда Франция состояла из королевств с довольно странными названиями) Брунгильды, жены короля Зигберта, еще раз подтвердило жестокость законов франков. Королева была повинна в попытке взять на себя роль полновластного правителя земель, окружавших Париж. В конце концов собственные подданные предали ее, привезли в Париж и осудили, признав виновной в убийстве десяти королей. По приговору Брунгильду любой желающий мог избить или изнасиловать, а затем ее на три дня привязали к верблюду. Приговор привели в исполнение в районе перекрестка нынешних улиц Сент-Оноре и Де-ла-Арбр, изобилующих кофейнями, банками и магазинами. Уклад города буйных франков оставался в основе своей языческим. Популярный торговый центр посещали сирийцы, евреи и жители Северной Африки. Римский епископ Григорий в 586 году жаловался королеве франков, что, по свидетельствам путешественников, «парижане все еще не подчинились порядку Церкви. Им следует прекратить поклоняться деревьям и развешивать повсюду головы безбожно принесенных в жертву животных. Еще нам донесли, — ужасается епископ, — о богопротивном! О поклонении демонам!» В христианство франки обращались неохотно, с куда большим удовольствием они примешивали собственные предрассудки к бульону из галльских и римских верований, уже закрепившихся в сознании горожан. Они верили в симпатическую магию, носили амулеты, творили колдовские обряды и гадали на внутренностях убитых врагов. Когда Хлодвиг пришел к Григорию Турскому как к служителю культа с просьбой предсказать будущее, епископ побоялся упрекнуть правителя в глаза в языческих практиках, однако позднее возмущался «варварскими ритуалами». Трусливые священники перестали проповедовать франкам религиозные ценности и свели христианство к соблюдению нескольких ритуалов, более или менее схожих с языческими обрядами. Франкские короли были известными лентяями и неучами. Некий ученый, не знакомый с нюансами грядущего французского колониального наследия, писал, что властители франков «тупо подражали римской помпезности, как ныне негритянский король рядится в европейские одежды». Лютеция уходила в небытие. Великие римские сооружения превращались в руины, а мрамор и кирпич, из которых они были построены, растаскивали строители франкских церквей и домов — город расползался во все стороны и поглощал окрестные деревни. Древние боги стирались из людской памяти, умирали под напором христианства; закон франков творился в старой римской базилике и во «дворце правосудия», стоявшем напротив Отель-Дье. По мере роста города древние римские крепостные стены сносили — так город лишился последней защиты.Кормилица Парижа

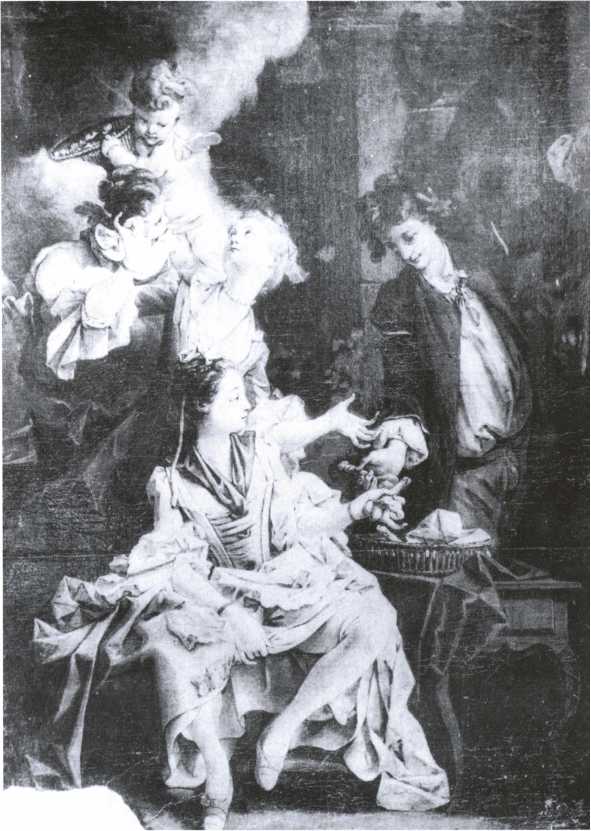

Хотя это было время нестабильности и насилия, стоит заметить, что именно тогда появились первые тексты на французском языке. Обычно это были жития христианских мучеников, которые, подобно святому Дионисию, прошли через пытки и приняли смерть за веру. Изначально эти легенды в пропагандистских целях распространяли проповедники. Медленно возрождающийся на пепелище угасшей цивилизации город выказывал особое пристрастие к таким историям, — прекрасное свидетельство желания перепуганных горожан найти успокоение хотя бы в мифологии. Женевьеву, позднее главную патронессу Парижа, не пытали, она не принимала мученической смерти. Она талантливо манипулировала людьми и умело управляла событиями, была искушена в «теневом» искусстве дипломатии, могла запугать слабых духом политических оппонентов-мужчин и одновременно успешно поддерживала мистическую ауру святой. Позднее историки и теологи создали миф о святой Женевьеве, опираясь именно на эти качества ее характера. До прихода франков самой большой угрозой для города были гуннские всадники Аттилы, дошедшие в 441 году до Рейна и разбившие лагерь на расстоянии дневного перехода до стен Парижа. Спасителем города в то тяжелое время стал не воин и не правитель, а хрупкая благочестивая Женевьева. Ей было Божье откровение, из которого она узнала, что город будет спасен. Паникующие горожане нуждались именно в таких новостях, и Женевьева сделала все, что в ее силах, чтобы предотвратить панику и остановить массовое бегство из города. Женевьева совершила политический и духовный подвиг: предотвратила падение города в условиях, когда победители, несомненно, разрушили бы его до основания. Самая известная картина, изображающая Женевьеву, называется «Sainte-Geneviève gardant ses moutons» («Святая Женевьева, охраняющая овечек»). Сегодня это произведение XVI века работы неизвестного художника висит в галерее музея Карнавале. Лицо Женевьевы источает материнское тепло, фигура полная, линии фигуры гладкие, что вовсе не похоже на типажи начала Средневековья. Она окружена «стоячими камнями» — дольменами (еще одна выдумка художника). На заднем плане — Париж, замерший в ожидании спасения. Более того, святая изображена этакой крестьянкой и наследницей кельтов, лишенной грязной примеси кровей языческого, разлагающегося Рима. В действительности Женевьева родилась в 420 году в галло-римской аристократической семье неподалеку от Парижа, в Нантерре. Легенды представляют Женевьеву бившейся в конвульсиях и страдавшей лихорадкой крестьянской простушкой. Однако происходила она из состоятельной, обладавшей серьезными политическими связями семьи. Хотя галло-римский Париж исчезал на ее глазах, Женевьева была достаточно хитра и упряма, чтобы продолжать бороться за политическую власть. Женщина тех времен могла подняться только на религиозной ниве. Так что Женевьева еще в раннем возрасте начала строить свою репутацию, замешанную на мистицизме. Тем самым она стала наследницей своего отца и заняла место одного из главных советников городских властей. Поначалу парижане ее не любили и не верили ей: далеко не все подпали под влияние полных мистицизма речей худой девочки с пронзительным взглядом. Ее высказывания больше пугали, а подчас даже ужасали. Но Женевьева обращалась к темам, волновавшим многих: Римская империя хрупка и вот-вот падет под напором внешних врагов. По мере приближения армии Аттилы в Париж на привал по пути на спокойный и богатый юг волна за волной прибывали беженцы. Они рассказывали истории о кровавых побоищах, о том, как варвары вырезали всех в городах и селах, как насиловали девственниц и убивали тысячи людей. Парижане тряслись от страха. Это гнев Божий, утверждали беженцы, это конец всему. Женевьева слышала эти истории, видела, как голодные и изможденные беженцы возносят молитвы о спасении. Она решила голодать (ела только зерно и бобы и лишь дважды в неделю), вследствие чего ее душевное равновесие нарушилось. Анорексия превратила ее бледный лик в почти сияющий, и когда стало очевидно, что приход Аттилы в Париж неизбежен, благородная девица Женевьева отправилась по улицам острова Ситэ, по заболоченным полям у реки, по опустевшим дворцам (римский префект Аэций давно бежал в Испанию якобы за помощью), повествуя о том, что открыл ей Господь: Париж будет спасен. Большинство парижан, особенно женщины, считали ее спесивой обманщицей или сумасшедшей. Однако Аттила чудесным образом свернул к более богатым землям на юге (циники утверждали, что Аттила не вошел в Париж только оттого, что ему донесли, мол, женщины города недостойны даже изнасилования). Но это не единственное случившееся чудо, ходили рассказы и о том, что епископ Орлеанский, например, плюнул в нападавших кипящей слюной, и те немедленно отступили. Однако ни одно из этих событий не шло ни в какое сравнение с историей девушки (даже не религиозной фанатички, как оказалось), спасшей город. Женевьеве поклонялись во всех церквях Парижа наряду со святым Дионисием. В опасении захвата и разграбления приходов, как это случилось с соседями на севере и востоке, священники молились ей о сохранении имущества. Одним из немногих доживших до наших дней зданий той эпохи является церковь Сен-Жюльен-ле-Повр на левом берегу Сены. Во времена набегов на город при Григории Турском эта церковь служила убежищем всем, кто опасался за свою жизнь. Парижские христиане уверяли, что Париж стоит, пока существует Сен-Жюльен-ле-Повр. То было туманное время многочисленных знамений и видений. Первый поборник парижской церкви Григорий Турский со страхом вспоминал, как в заброшенной римской канализации были найдены две золотые статуи, изображавшие змею и льва. Вскоре после этого пожар спалил южную часть города почти дотла — и никто не удивился. В сознании укоренялась мысль: языческого прошлого стоит опасаться, но при этом нужно уважать его таинства. Самым важным достижением Женевьевы на ниве религии стало то, что она указала горожанам такой путь от язычества к христианской цивилизации, с которого возврата к прошлому не было. Этим она заслужила звание «кормилицы и возлюбленной Парижа».Грандиозные видения

Однако самое значительное из достижений Женевьевы было политическим. Будущая святая прожила удивительную долгую жизнь (умерла в возрасте восьмидесяти лет). Она встретилась с Хлодвигом, когда ей было 46 лет. К этому возрасту Женевьева выросла в опытного и волевого политика, привычного к жестоким интригам франков и прочих опасных личностей, отиравшихся в городе. Женевьева не просто убедила Хлодвига принять крещение, но и внушила ему мысль сделать Париж столицей его владений. Более того, грубый и кровожадный франк поддался ее уговорам и основал на холме, который мы сегодня называем холмом Сен-Женевьев, школу для обучения неимущих студентов (позднее это заведение войдет в состав Университета Парижа). Истории о Дионисии и Женевьеве послужили фундаментом мифа о «великой христианской цивилизации» Парижа. Подобно политическому отцу города Хлодвигу, эти святые соединяли в себе дар предвидения и талант проповедника, проявив их в момент политического кризиса. На деле они заложили основу мифа о городе, существующем вне религий, социумов и политических течений. Франки правили страной около двух веков. Объединив земли посредством грубой силы, в наследство потомкам они оставили общество, построенное в соответствии с жесткой иерархией. В этой структуре нижние «этажи» составляли последние представители грубого галльского мира (крестьяне, разнорабочие, ремесленники), а верхушку оккупировали бесполезные в управлении государством воины. Историков-антимонархистов очень устраивает это общественное устройство — есть что критиковать. При внимательном рассмотрении выясняется, что общество того времени было организовано куда сложнее: галлы, галло-римляне и франки со времен Хлодвига перемешались в браках так, что этнос стало невозможно определить. Одно можно сказать с точностью: часто трон занимали глупцы, сеявшие беспорядок и хаос. Свойства характера, присущие франкам, а точнее — отсутствие оных, подметил франкский ученый VIII века Эйнгард, составивший также жизнеописание Карла Великого на латыни. Работая в Фульдском монастыре, он по-своему перевел на латынь греческую поговорку: «Можно иметь франка другом, но соседом — никогда». Франк Зигберт, воюя против собственного брата Хильперика, в 574 году полностью подтвердил слова Эйнгарда: разрушил памятники древних времен, снес виллы, бани, колоннады и запалил пожары сразу в нескольких районах города. Нельзя, однако, утверждать, что все короли франков правили исключительно неудачно. Несмотря на кровавые распри князей и наследников, большую часть времени в стране царила стабильность: германцы не нарушали границ несколько веков. Товары, люди и имущество свободно перемещались по regnum francorum[28]; процветали рынки и ярмарки; на ярмарку Сен-Дени неподалеку от Парижа съезжались торговцы со всей Европы и Леванта[29]. Но в сравнении с оживлением и ростом экономики галльских городов политическая и культурная жизнь страны оставляли желать лучшего. Этот застой отразился и на Париже, который, несмотря на статус политической и военной столицы, за период правления франков почти не вырос в размерах. Ход истории влиял на соседние земли. При римлянах река исполняла роль границы между латинской цивилизацией и варварским севером. С приходом Хлодвига Галлия воссоединилась с Францией во всех областях жизни: в культуре, политике и исторических переменах. Париж в период правления Меровингов (490–640 гг.)

Париж в период правления Меровингов (490–640 гг.)

По мнению Мишеля Фуко, родившаяся при Хлодвиге нация франков, получившая в качестве столицы Париж, была не просто инструментом управления, но предопределила великое будущее, заявила мечту о великой державе. Ее конкретным воплощением стали активные военные действия франков, направленные на покорение только-только опомнившихся после распада Римской империи галльских племен. Фуко сделал вывод, что французское государство даже во времена Наполеона оставалось в том же состоянии, что и при франках, — как и прежде, рабы полностью подчинялись своим хозяевам. Очевидно, что поэтическая метафора совпадает с топонимической: небольшой холм на левом берегу Сены, названный именем страдавшей анорексией девственницы Женевьевы, обрывается улицей Хлодвига.Парижане по сей день обращаются к Женевьеве с молитвами о защите в церкви Сент-Этьен-дю-Мон, где святая дева похоронена. Напротив собора, на территории бывшего аббатства Святой Женевьевы, где в строгом окружении зданий Лицея Генриха IV покоятся Хлодвиг с супругой, обучаются будущие городские правители[30].

Глава четвертая Язычники