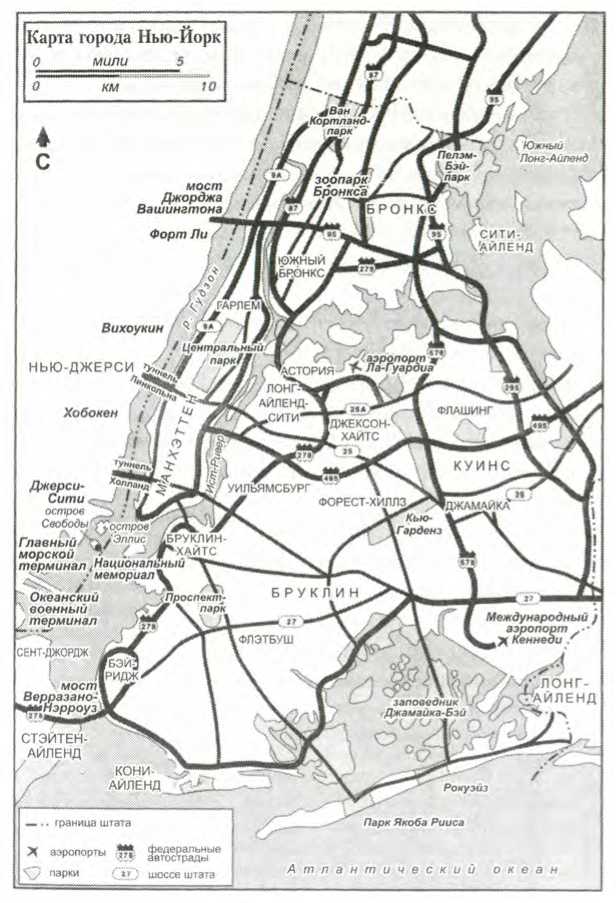

Введение: изменившийся город, 11 сентября 2001 года

Эта книга написана с мыслью о том, что Нью-Йорк — постоянно изменяющийся город, и о том, что даже перемены имеют свою историю, свое повествование, которое может помочь нам постичь смысл самих этих перемен и понять город, который они создали. События 11 сентября, или «девять — одиннадцать» (американцы всегда предпочитают ставить впереди месяц, а затем число), разрушили тот облик, который историки, как американские, так и зарубежные, приписывали Нью-Йорку. Теплым солнечным утром, когда так хорошо выпить чашечку кофе перед выходом на работу, два заполненных пассажирами самолета, как гром среди ясного неба, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Не прошло и полутора часов, как башни превратились в дымящиеся руины. Согласно первым, наспех сделанным подсчетам, число погибших составило по меньшей мере шесть тысяч человек. Только через несколько месяцев этот список уменьшился до трех тысяч. Это было беспрецедентное в американской истории происшествие, причем как по своему масштабу, так и по замыслу. И в летописи города, естественно, нет ни одного события, которое могло бы сравниться по своей жестокости и последствиям с организованной Усамой бен Ладеном атакой на великие символы могущества американского капитализма.

Но была ли атака 11 сентября таким уж беспрецедентным происшествием? В августе 1814 года Вашингтон был сожжен британской армией. На завершающем этапе гражданской войны Атланту буквально стерли с лица земли. Случившийся в 1871 году Великий пожар в Чикаго, а также землетрясения в Сан-Франциско и на Аляске оставили после себя страшные разрешения, сходные с последствиями атаки террористов. Нью-Йорк неоднократно подвергался опустошению в результате пожаров. Но история подобных апокалиптических событий вовсе не представляет собой цепь непрерывных катастроф. Каждое из них, несомненно, являлось результатом сложившихся в данной местности обстоятельств. И ни одно не оказало такого воздействия на весь мир, как события 11 сентября. Но можно доказать, что события 11 сентября не являются чем-то исключительным, а вполне вписываются в ход истории города.

Нью-Йорк стал мишенью не потому, что его жители обожают свободу («Они ненавидят наши свободы, свободу вероисповедания, свободу слова, свободу избирать и быть избранными, свободу собраний и право не соглашаться с чужим мнением», — заявил президент Буш на совместном заседании обеих палат конгресса 22 сентября 2001 года), а потому, что ему в большей степени, чем другим городам, удалось распространить на окружающий мир свое влияние, свою мощь и свою богатую мифологию. Мы не считаем, что в основе развития Нью-Йорка лежало стремление распространить свое влияние на окружающий мир, но сама эта идея может оказать существенную помощь в понимании феномена возвышения Нью-Йорка, превратившегося из второстепенного колониального порта в один из важнейших мировых центров, в город, который все знают, которым восхищаются некоторый ненавидят.

Один из первых рынков рабов в Нью-Йорке

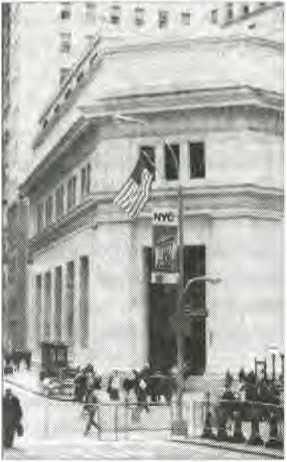

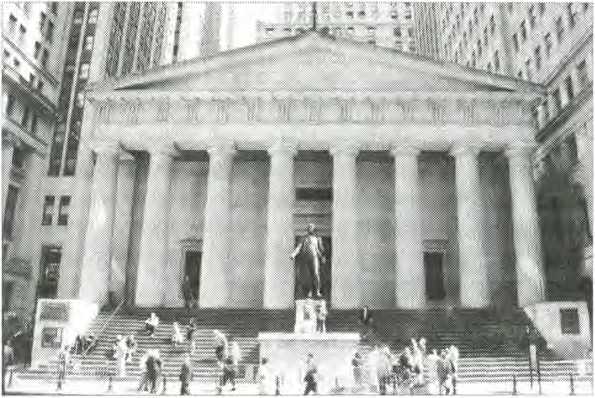

Нью-Йорк был основан в XVII веке голландцами и стал проявлением их торговых и имперских притязаний. От вторжений британцев и коренных американцев он был защищен линией земляных укреплений и фортификационных сооружений, тянувшейся от Ист-Ривер до Гудзона, как раз там, где теперь проходит Уолл-стрит. В 1664 году город захватили британцы, которые оккупировали его на протяжении всей войны за независимость. Гавернорс-Айленд и Бэттери — те места, где все еще сохранились следы фортификационных сооружений, которыеe были предназначены для защиты от британцев. Нью-Йорк был объектом притязаний враждующих великих держав, и только когда город вступил в третье столетие своего существования, атмосфера постоянного страха стала рассеиваться.

В XVIII веке, когда Нью-Йорк был объектом агрессивных притязаний других народов, жившие в нем купцы стали проявлять гибкость ума и вынашивать честолюбивые замыслы, которые впервые вывели город на мировую арену. Именно готовность капитанов морских судов и торговцев принять участие в работорговле (так возник знаменитый треугольник торговых маршрутов, по которому в Нью-Йорк поступали товары из Англии и рабы из Западной Африки, — товарный склад, где рабы продавались с аукциона, находился в конце Уолл-стрит) привела к тому, что город стал играть значимую роль в мировой экономике. Начиная с 1790-х годов из Нью-Йорка выходили в море китайские корабли с грузом бобровых шкур и золотых слитков (на чем сделал огромное состояние Джон Джейкоб Астор), и это стало еще одним свидетельством того, что неутомимые нью-йоркские купцы не признавали никаких мер принуждения и ограничений в отношении крупного бизнеса, который ищет способы получения прибыли.

С открытием в 1820-е годы канала Эри (соединяет Великие озера с Нью-Йорком через реку Гудзон) Нью-Йорк обеспечил себе привилегированный выход «на Запад», получив значительное конкурентное преимущество над соперниками по торговле — Балтимором, Филадельфией и Бостоном. Великая судоходная империя Эспинуоллов, железные дороги «командора» Вандербилта, доминирующие позиции нью-йоркского капитала, судоходство и торговля хлопком расширили горизонты города. Поскольку к 1898 году Нью-Йорк стал важнейшим портом государства, а также центром индустрии развлечений и книгоиздания, идеи и ценности этого города стали преобладающими на всей огромной территории Соединенных Штатов. Первый по богатству и численности населения штат, самый большой порт, ведущий финансовый центр, лидер в национальном бизнесе и культурной жизни государства — неудивительно, что Нью-Йорк внушал страх американцам, ненавидевшим его за те изменения, которые капитал и сила коммерческой культуры навязывали остальным. Нью-Йорку не выказывали благодарности за то, что он втягивает остальную страну в сферу своего коммерческого влияния. Зато в Америке есть давняя традиция испытывать к Нью-Йорку неприязнь. Ведь он так удачлив.

Присоединение в 1898 году к Манхэттену четырех независимых муниципалитетов (Стэйтен-Айленд, Бруклин, Бронкс и Квинс), которые вместе образовали Большой Нью-Йорк, едва ли могло дополнительно укрепить позиции города, поскольку, хотя он оставался крупнейшим населенным пунктом и центром финансовых рынков, новые отрасли промышленности и новые источники богатства, а также рост численности населения в остальных регионах страны не могли не ослабить доминирующей роли Нью-Йорка в жизни республики. Но к этому времени уже сформировались основные черты облика Нью-Йорка. Этот город отличался от остальной страны. Он был многообразнее по расовому составу и по религиям, которые исповедовали его обитатели. В нем было больше жителей, родившихся в других странах. Здесь насчитывалось в десять раз больше евреев, чем в стране в целом, и в пять раз больше католиков. Но не эти демографические отличия, хотя они представляли интерес, сформировали образ Нью-Йорка, а то, как здесь делались дела, та репутация коррумпированности, которую имели городские власти, а также царившие здесь преступность, безнравственность и высокомерие. Нью-Йорк превосходил конкурентов не учтивостью и скромностью, не душевностью и чуткостью, а присущим ему голым материализмом и духом дерзкого соперничества. Для многих американцев Нью-Йорк с его небоскребами символизировал все самое современное, а консервативной и богобоязненной протестантской нации само понятие «современность» внушало глубокую озабоченность.

Нью-Йорк показал всей Америке, что современность стоит того, чтобы принимать ее с распростертыми объятиями, что небоскребы могут быть красивыми, что современное искусство восхитительно и что именно джаз и чарльстон, а не вальсы XIX столетия покоряют сердца молодых. Он распространил по всему миру ту совокупность различных ценностей, которые во многом разделяет нация: любовь к свободе, вера в свои возможности и в демократию. С другой стороны, идеалы Нью-Йорка, несомненно, были порождением той силы, которая создавала богатство города. Ведь и переселенцы, приезжавшие в Нью-Йорк, и те иностранные капиталисты, которые вкладывали огромные деньги в его акции и рынки облигаций, по сути дела, пытались найти здесь именно эти идеалы. Но привлекательность этого города, невероятное разнообразие его культурной жизни и финансовый размах ставили под угрозу социальную стабильность и привычный образ жизни тех традиционных общественных формаций, которые уже давно сложились в разных уголках мира. Бен Ладен совершенно прав, называя Нью-Йорк врагом (весьма самодовольным и энергичным) того церковного государства, которое он и его друзья надеялись создать, государства, где нет ни светской музыки, ни финансовых махинаций, а женщины не получают образования и прячут свои лица под чадрами.

«Граунд Зеро»

Нью-Йорк взбудоражен. Воют сирены и вспыхивают проблесковые маячки, мчатся автомобили без номеров. На улицах серьезного вида мужчины в солнцезащитных очках что-то говорят в микрофоны, вмонтированные в манжеты рубашек. Спустя несколько месяцев после событий 11 сентября по Бродвею летят белые фургоны группы по обезвреживанию бомб. Взволнованные полицейские вопят на прохожих и блокируют тротуары. «Что стряслось? Бомба?» — спрашивают друг друга свидетели происходящего. Через полчаса городское движение восстанавливает обычный напряженный ритм. Пешеходы, как всегда, куда-то спешат или бесцельно прогуливаются по тротуарам. Группа по обезвреживанию спокойно уезжает. Самым тихим местом города является «эпицентр взрыва» — площадка «Граунд Зеро». Это зловещее словосочетание взято из терминологии изобретателей атомной бомбы. Некогда крупный деловой центр, расположенный неподалеку от Визи-стрит, центр, у которого был свой владелец, свой архитектор и свой строитель, в котором размещались сотни частных фирм и государственных учреждений, в котором работали тысячи людей, теперь стал абстрактным понятием. Хотелось бы заглянуть в будущее, когда это место вновь обретет собственное имя и получит нормальный адрес.

Прекратив свое существование, Всемирный торговый центр, как часто бывает после того, как гибнет множество людей, приобрел такую значимость, которой «при жизни» не обладал. Во всяком случае, далеко не все эту значимость в нем усматривали. Он начинался как проект в программе обновления городской планировки Южного Манхэттена. Основанному в 1919 году Портовому управлению Нью-Йорка и Нью-Джерси поручили улучшить оснащенность порта и повысить эффективность транспортных перевозок между двумя штатами. Эта независимая организация была способна принимать решения и реализовывать проекты, выходящие за рамки возможностей системы самоуправления каждого из штатов по отдельности. В 1920-е годы Портовое управление взяло под контроль туннель Холланд, соединяющий Нью-Йорк с Джерси-Сити. В конце концов это управление стало той организацией, которая руководит деятельностью аэропорта в Ньюарке и двух нью-йоркских аэропортов (Айдлуайлд, ныне Международного аэропорта Кеннеди, и аэропорта Ла-Гуардиа). Она построила автобусный вокзал на западе Манхэттена и большинство мостов, соединяющих муниципальные округа Нью-Йорка. Портовое управление приняло на себя руководство обанкротившейся компанией «Хадсон энд Манхэттен рейлроуд», реорганизовало последнюю, переименовало в «Трансгудзоновскую» и придало ей статус пригородной железной дороги. Предполагалось, что Всемирный торговый центр, заказ на строительство которого был получен в 1962 году, займет 10 млн квадратных футов. В состав комплекса из семи зданий входили два стодесятиэтажных небоскреба. Превзойдя Эмпайр-стэйт-билдинг, они стали самыми высокими зданиями Нью-Йорка.

Среднегодовой валовый продукт Нью-Йорка составляет 500 млрд долларов, что соответствует пяти процентам национального валового продукта. Последствия 11 сентября оцениваются в 1,8 млн потерянных в 2001 году по стране рабочих мест, при этом ожидается, что Нью-Йорк в конечном счете потеряет тысячи рабочих мест. Будучи частью среднегодового валового продукта Нью-Йорка, доходы сферы культуры составляют 13 млрд долларов. После атаки террористов все солидные учреждения культуры города испытали значительное падение уровня посещаемости. Так, в конце 2001 года музей изобразительных искусств «Метрополитен» терял от ста до двухсот тысяч долларов в неделю по таким статьям дохода, как входная плата, продажа товаров в магазинах музея, обслуживание в ресторане и стоянка автомобилей. По совокупной оценке, убытки городских музеев и выставочных залов изобразительных искусств только в сентябре 2001 года составили до 23 млн долларов. Все сообщали о резком падении денежных пожертвований. В результате террористического акта в Южном Манхэттене был уничтожен участок земли площадью 16 акров и образовалось 260 тыс. тонн обломков. Согласно уже произведенным оценкам, только вывоз обломков обойдется в 5 млрд долларов. Уничтожена служебная площадь, равная 13 млн кв. футов, что сопоставимо со всей площадью делового центра Чикаго. По оценкам руководителя патентного ведомства Алана Дж. Хевеси, материальный ущерб составил 34 млрд долларов. Экономические издержки могут достичь 60 млрд долларов. В среднесрочной перспективе ожидается потеря ста тысяч рабочих мест. Дыра в городском бюджете, появившаяся в результате экономического спада, начавшегося в 2000 году, теперь стала просто чудовищной. Подсчитано, что в 2002 году бюджетный дефицит города составит от 4 до 6 млрд долларов. Ни один город не смог бы принять на себя такой удар и восстановить ущерб собственными силами. Однако в Нью-Йорке обнаружили, что администрация президента Буша с большей готовностью дает обещания, нежели деньги. Ознакомившись с этими цифрами, мэр Джулиани в последние дни своего правления решил сократить бюджет на пятнадцать процентов, что сказалось на выполнении многих функций городского правительства. «Факты не оставляют сомнений в том, что мы не можем позволить себе иметь все, что пожелаем. Мы даже не можем позволить себе иметь все то, что уже имеем», — пояснил в своей инаугурационной речи новый мэр Блумберг.

Все это можно принимать в расчет, взвешивать и оценивать. Но экономическое оздоровление непременно наступит, и оно произойдет на фоне глубочайшего сочувствия к Нью-Йорку, в атмосфере величайшего уважения к тому, как город отреагировал на случившееся с ним несчастье. Но как быть с теми психологическими травмами, которые оставили после себя сцены столкновения самолетов с башнями-близнецами? И с ужасными воспоминаниями? Вот что вспоминает биржевой маклер Джина Липпис, которая работала на 46-м этаже первой башни, в которую врезался самолет: «Крики, вопли, отовсюду льется вода. Мы выбирались оттуда около полутора часов, и башня рухнула на землю прямо за моей спиной. Мне этого никогда не забыть». Спустя три месяца после атаки она написала:

Мне не собраться с мыслями. Я не могу сосредоточиться. Я не могу читать. Это происходит само собой, независимо от меня. Я волевой и целеустремленный человек. Но теперь все очень скверно. Я физически чувствую себя плохо. Мое тело испытывает боль, может быть, по причине стресса. Я из тех, кто четыре или пять раз в неделю посещает спортивный зал, но сейчас я не в состоянии этого делать.

На самом деле, я надеюсь на то, что снова сумею войти в прежнюю колею, стать такой, какой была раньше, и жить той жизнью, которой всегда жила. Но мне кажется, что до этого еще очень и очень далеко. И по всей вероятности, в ближайшее время я не смогу достичь этой цели.

С другой стороны, теракт самым неожиданным образом оказал на город положительное воздействие. Благодаря опросам общественного мнения и неофициальным исследованиям журналистов выяснилось, что американское общество чувствует себя ближе к Нью-Йорку, чем когда-либо прежде. После 11 сентября появилось множество признаков того, что враждебная расовая напряженность в Нью-Йорке заметно ослабла. Этнические общины, для которых прежде были характерны конфликты с полицией, теперь оказались в состоянии разделить чувство гражданской ответственности. К нью-йоркским пожарным все стали относиться как к героям. Путешествуя по стране, автор книги «Боулинг в одиночестве» Роберт Патнем обнаружил, что люди стали испытывать больше доверия к правительству и полиции и проявлять больший интерес к политике. Пренебрегая всеми этими обстоятельствами, циники предрекают возврат к привычной напряженности общественных отношений. Но игнорировать перемены к лучшему значит игнорировать ту тяжелую психологическую травму, которую получил город, и его насущную потребность излечить эту травму. Столь сильная в Америке идея общности всегда играла благотворную роль в жизни страны. В Нью-Йорке, который является наиболее разделенным и поляризованным из всех городов США, сильное руководство и сильное чувство общности помогли начать процесс оздоровления. Многих нью-йоркцев события 11 сентября привели к отказу от мести и к неприятию языка противоборства и войны. Символика мира, о которой они помнили еще со времен Вьетнамской войны, теперь, словно растение, пробившееся сквозь пески пустыни, расцвела буйным цветом в виде импровизированных мемориалов, появившихся на Юнион-сквер. Но другие (их, наверное, большинство) видят в перспективе быстрого и жестокого возмездия средство восстановления нарушенного баланса человеческих страданий. Люди с «чуждой» внешностью, от сикхов до африканцев в их национальных костюмах, обнаружили, что Нью-Йорк стал для них, как и для арабов, более враждебным местом, чем прежде.

Трансформация публичного образа Руди Джулиани из агрессивного, поучающего всех фанатика, в достойное восхищения олицетворение решимости города, поднимающего дух горожан и названного журналом «Тайм» человеком года, удивила как друзей, так и врагов. Предложение переступить через конституцию города и позволить Джулиани остаться мэром на дополнительный срок получило широкую поддержку горожан. Невзирая на судебные тяжбы, которыми сопровождались два срока его правления, Джулиани стал тем человеком, который в эпоху заурядных и вполне предсказуемых политиков говорил от чистого сердца и действовал на благо всего города. Его преемнику Майклу Блумбергу будет непросто действовать в том же духе.

Всемирный торговый центр был одной из самых притягательных для туристов достопримечательностей города. Даже после его разрушения десятки тысяч людей посетили это место, и поэтому в декабре 2001 года здесь возвели смотровую площадку. От Бродвея и здания городского совета выстраивались очереди желающих бросить взгляд на место трагедии, и стало ясно, что оно явно меняет свое значение. Но тысячи тех, кто искал возможность взглянуть на эпицентр взрыва, и тех, кто посещал неофициальный мемориал на кладбище церкви Св. Павла, не были туристами в привычном понимании этого слова. Приезжая сюда, словно паломники, желающие взглянуть на святыню, они не покупали сувениров. Местные фирмы, которые сильно пострадали из-за террористического акта, жаловались, что теперь приезжие мало что покупают. Были просьбы организовать экскурсии к месту трагедии. Здесь будет создан мемориал, который, как и мемориал ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, станет священным местом города и всей страны. Его непременно включат в число городских достопримечательностей. То есть им будут торговать. Но это будет не осквернением святыни, а отражением того факта, что Всемирный торговый центр приобрел значение за пределами своего местонахождения и теперь принадлежит всем желающим побывать в Нью-Йорке. Поток посетителей — нежелательный, но неизбежный фактор, отвлекающий внимание жителей Бэттери-парк, которые пытаются восстановить свой разрушенный район. Они далеко не единственные жители города, которые увлечены претворением своих замыслов в действительность.

Эрик Хомбергер

Глава первая. Маннахатта

Имена и названия

Великий поэт демократической Америки Уолт Уитмен порой использовал применительно к Нью-Йорку слово «Маннахатта». Он считал, что это название вполне подходит «великому городу-острову демократической Америки. Какое у этого слова красивое и туземное звучание! Так и кажется, что оно вздымается ввысь, блистая в солнечных лучах остроконечными шпилями, и передает столь характерную для Нового Света атмосферу радужных перспектив и бурной деятельности!» Местные жители, индейцы племени делавэр, сообщили самым первым переселенцам из Европы, что этот остров издавна называется Маннахатта («остров») или Манхаттан («холмистый остров»). Уитмен предпочитал собственный перевод: «Место, окруженное стремительными приливами и пенистыми водами». Восторженно и увлеченно проникая в особенности нью-йоркской жизни, Уитмен использовал слово «туземный» (как и слово «Поманок» применительно к Лонг-Айленду), чтобы напомнить нью-йоркцам об изначальных истоках. «Все туземные названия звучат хорошо, — писал он. — Это правдивые слова (они дают точную длину, ширину и глубину), все они точно подходят».

Уитмен считал, что названия расположенных в штате Нью-Йорк населенных пунктов, таких как Троя, Итака и Рим, можно с успехом заменить туземными названиями. Все это было проявлением его пренебрежения к искусственным формам и застывшим традициям. Отказываясь от названия «Нью-Йорк», он в какой-то мере отдавал должное коренным жителям этого острова. Это также восстанавливало связь современного Уитмену города с его прошлым, с этимологически достоверным своеобразием. Теодор Рузвельт в своей маленькой истории Нью-Йорка, написанной в 1890 году, когда он еще работал в комиссии по гражданской службе, усилил интонации недовольства названием города, уже прозвучавшие в словах Уитмена. После того как в 1664 году колония была захвачена англичанами, Нью-Йорк стал частным владением герцога Йоркского, впоследствии короля Якова II. Рузвельт писал, что Нью-Йорк «хранит память о тупом и жестоком фанатике, короткое правление которого приблизило завершение подлой власти королей династии Стюартов». Впрочем, мало кто из нью-йоркцев мог бы, как Рузвельт, припомнить эти исторические события или разделить выраженное им негодование радикально настроенных колонистов по поводу многочисленных провалов политики Стюартов.

Направления развития города, который голландцы оптимистично назвали Новым Амстердамом, были представлены в планах, составленных инженером Крайном Фредериксом, который в 1625 году был направлен из Голландии с предписанием построить форт и сделать планировку окружающих улиц и тротуаров. Голландские названия часто заимствовались из общеупотребительных описаний местности: Броувер-страат (Стоун-стрит — Каменная улица), Перал-страат (Перл-стрит — Жемчужная улица), названная так из-за разбросанных вдоль береговой линии раковин устриц. Воспоминания о голландцах, а порой и оставшиеся в городе их потомки, оставили нам такие названия, как Стьювесант-стрит и Черри-стрит, где в прежние времена находился вишневый сад, занимавший семь акров и принадлежавший Говерту Локермансу, который был представителем голландской торговой компании в Новом Амстердаме. Кортландт-стрит западнее Бродвея и Ван Кортландт-парк в Бронксе некогда были земельными владениями, принадлежавшими Ван Кортландтам — богатому и влиятельному семейству, которое процветало как при голландском правлении, так и при английском. Уже под властью британской короны эта семья дала городу нескольких мэров. Джон-стрит носит имя простого голландского сапожника, который жил на этой улице. Ферма Питера Стайвесанта (bouwerij) дала название улице Бауэри, ставшей центром развлечений для растущего иммигрантского населения Нижнего Ист-Сайда.

Почти сразу же после того, как в 1664 году сюда прибыли и вступили во владение англичане, они перевели на английский голландские названия улиц и различных мест, заменили Де Хеере-страат на Бродвей, а Хеере Грахт — на Брод-стрит. Когда в 1783 году британцы ушли из города, началась вторая волна переименований улиц. Расположенные между церковью Троицы и церковью Св. Павла улицы, носившие такие верноподданические названия, как Краун, Куин- и Кинг-стрит (соответственно улица Короны, Королевы и Короля) получили такие вполне патриотичные имена, как Либерти-, Сидар- и Пайн-стрит (улица Свободы, Кедровая и Сосновая). Кинг Джордж-стрит в Пятом округе превратилась в Уильям-стрит.

Поскольку город рос, постоянно возникала необходимость давать названия новым улицам. Многие названы в честь застройщиков жилья (Рокфеллеровский центр), военных, в том числе тех, заслуги которых уже мало кому известны (улицы и площади в честь Вустера, Томпсона, Салливана, Шермана, Кристи, Перри и Першинга). Имя Джона Брума, сыгравшего значительную роль в открытии торговли с Китаем после войны за независимость, носит улица Брум-стрит. Строс-парк назван в честь Изидора Строса, одного из братьев Строс, владевших в начале 90-х годов XIX века универмагом «Мэйси». Часто увековечивали имена финансистов и филантропов. Расположенная в Гринич-Виллидж Бетюн-стрит названа в честь владельца школы и благотворителя, который передал в собственность города участок земли, по которому пролегала эта улица. Воспоминания о политиках самых различных убеждений остались в названиях городских улиц, общественных строений, аэропортов и т. д. Клинтон-стрит, расположенная южнее Хьюстон-стрит, названа в часть Джорджа Клинтона, который в конце XVIII столетия на протяжении восемнадцати лет успешно трудился на посту губернатора штата. Аэропорт Ла-Гуардиа, расположенный южнее Вашингтон-сквер, носит имя Фиорелло Ла Гуардиа, мэра Нью-Йорка с 1934 по 1945 год, который стал первым американцем итальянского происхождения, вступившим в эту должность. Томпкинс-сквер, расположенная между Авеню А и Б, а также 7-й и 10-й улицами, названа в честь Дэниела Д. Томпкинса, ставшего в 1817 году губернатором штата Нью-Йорк и в течение десяти последующих лет четырежды переизбиравшегося на эту должность. На карте города оставили заметный след политические деятели, принадлежавшие к различным расам и этническим группам: Ленокс-авеню в Гарлеме — ныне Малколм Икс-бульвар1, участок Седьмой авеню был переименован в честь Адама Клейтона Пауэлла, Маунт Моррис-парк, расположенный в районе Пятой авеню и 120-й улицы в Гарлеме, переименовали в Маркус Гарви-парк, в честь лидера афроамериканцев, который в 20-е годы XX века возглавлял движение «Назад в Африку». Некоторые переименования прижились надолго, например Коламбус-Серкл (площадь Колумба), которая находится у юго-западного входа в Центральный парк. Но у других актов почитания культурных, этнических или политических деятелей, независимо от величины их заслуг, весьма короткий век: Верди-сквер (Бродвей, в районе 73-й улицы), Перетц-сквер (в честь литератора, писавшего на идиш, в районе Ист-Хьюстон-стрит и Первой авеню), Тарас Шевченко-плейс (в честь украинского патриота и литератора, между Второй и Третьей авеню, в районе 6-й улицы). Названия некоторых улиц сразу же вызывают литературные и культурные ассоциации: Уэверли-плейс, в честь героя романа сэра Вальтера Скотта, Ирвинг-плейс, в честь жившего в Нью-Йорке писателя Вашингтона Ирвинга, и Дюк Эллингтон-бульвар (западнее 106-й улицы). Сара Делано Рузвельт-парквей в Нижнем Ист-Сайде была построена в 30-е годы XX века, когда разрушили некоторые особенно отвратительные трущобы. Сара Делано Рузвельт происходила из старинной и знаменитой нью-йоркской семьи, но главным образом она прославилась тем, что стала матерью президента Франклина Д. Рузвельта. Другие переименования, такие как попытка преобразовать Шестую авеню в Авеню Америк, в честь членства в Организации американских государств, не нашли никакого отклика со стороны общественности и совершенно не соответствовали тем представлениям, которые ньюйоркцы вкладывали в название своего города.

Быть может, только Уитмен придавал значение тому, что он связывал с первоначальным названием города. В сборнике стихов «Листья травы» (1860) есть стихотворение «На Бруклинском перевозе», в котором поэт описывает эту местность и населяющих ее людей. Строка за строкой он постепенно переходит от построенного руками людей города с его переполненными улицами к стремительным приливам и плывущим в небе облакам, призывая нас связать воедино то и другое.

Ах, что может быть величавей, что может быть для меня

прекрасней, чем этот Манхэттен, вздыбленный мачтами?

Моя река, и закат, и кружевные шалящие волны прилива?

И чайки, покачивающие корпус, и в сумерках лодки,

груженные сеном, и кое-где запоздалые лихтеры?

Какие боги прекраснее тех, кто пожимает мне руку,

чьи голоса,

любимые мной, зовут меня быстро и громко по имени,

когда я приближаюсь?

Что может быть крепче бесплотных уз, надежно меня

связавших

и с женщиной и с мужчиной, которые смотрят мне в лицо?

Что с вами сплавляет меня теперь и в вас перельет

мои мысли?

Струись, река, поднимайся вместе с приливом

и снова отхлынь,

когда настанет отлив!

Шалите, играйте, гребенчатые, закрученные барашками

волны!

Закатные, многоцветные облака! Своей красотой

захлестните

меня и все поколенья мужчин и женщин, которым

явиться —

после меня!

Переезжайте от берега к берегу, несметные,

шумные толпы!

Вздымайтесь, высокие мачты Маннахатты! Вздымайтесь,

прекрасные всхолмия Бруклина!..

Гляди, влюбленный и жаждущий взор, на улицы, в жилища,

в большие общественные залы!

Звучите, юные голоса! И громко и музыкально зовите меня

по имени!

Живи, старуха жизнь! Играй свою роль, как подобает

актеру или актрисе!..

А вы принимайте летнее небо, вы, синие воды,

держите его, чтоб

каждый опущенный взор мог досыта им насладиться;

Лучитесь, тончайшие спицы света, вкруг тени от моей

головы ильот другой головы на освещенной солнцем воде!

Вы, корабли у входа в гавань! Плывите туда

иль обратно, —

ты, белопарусный шлюп, вы, лихтеры, быстрые шхуны!

Вздымайтесь гордо, флаги всех наций! И опускайтесь

в свой час на закате!

Взметайте свой пламень ввысь, плавильные печи!

Бросайте

в сумерки черные тени! Бросайте на крыши домов

то красный, то желтый свет!..2

Остров Маннахатта стал для Уитмена предметом безмерной, нежной и расточительной любви. Причиной такого обожания является именно та взаимосвязь между естественным речным пейзажем, морскими приливами и «чистым небом», которую Уитмен старался подчеркнуть и которая так легко терялась среди бурно растущего в середине XIX века города с его урбанистической жизнью, наполненной «парадами, шествиями, звуками горна, развевающимися флагами и барабанным боем». Уитмен хотел заключить в свои объятия весь Нью-Йорк.

Форма острова и его местоположение оказались главными факторами, определившими будущее. Уитмен показал, что порт, гавань и море, как и плотная сетка улиц, четко определили очертания Нью-Йорка.

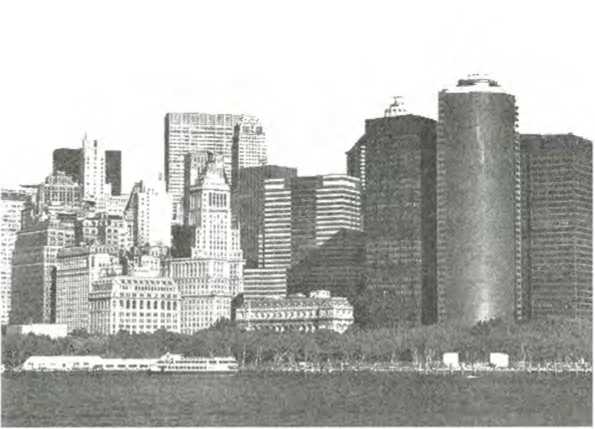

Порт, гавань и море

Вплоть до последнего времени в истории Нью-Йорка доминирующую роль играло море. Иммиграция, торговля, коммуникации, политика, общественные отношения, преступность и даже первые описания города и представления о том, как он выглядит, сформировались благодаря физической связи с морем, гаванью и с двумя реками — большой рекой Норт-Ривер, или Гудзон, и меньшей Ист-Ривер, которые отделяют Манхэттен от Бруклина. Наиболее популярным зрительным образом Нью-Йорка, начиная с первых дней его существования, был краешек Манхэттена, видимый с борта корабля, стоящего в гавани. Именно этот вид вселял надежду, открывая бесконечное количество возможностей. Вот как можно влюбиться в Нью-Йорк:

С моей точки зрения — а я пишу, стоя на легком ветерке, который обдувает меня морской прохладой, — пишет Уитмен в «Памятных днях», — ничто на земле не может превзойти это зрелище. Слева Норт-Ривер, с ее уходящей вдаль перспективой; ближе три или четыре мирно стоящих на якоре военных корабля, дальше джерсийский берег, отмели Уихокина, Палисады и постепенно убывающая, теряющаяся в дали лазурь неба. Справа — Ист-Ривер, окруженные лесом мачт берега, величественные, похожие на обелиски башни [Бруклинского] моста, по одной на каждой стороне. В легкой дымке, хотя и отчетливо различимые, словно гигантские братья-близнецы, изящно падают вниз, переплетающиеся высоко над потоком тросы... Над всем этим, там и сям, проносятся бесстрашные воплощения изящества и чуда, эти белые с темным, падающие стрелой, летучие рыбы...

Вспоминая лирический пассаж Уитмена, следует отметить, что переезд на пароме на Стэйтен-Айленд является одним из самых коротких и самых необычных морских путешествий в Америке. Со времен первых европейских переселенцев этот паром, преодолевая расстояние в 5,2 мили, пересекает гавань Нью-Йорка и связывает южную оконечность Манхэттена с северным берегом Стэйтен-Айленда. Постоянная переправа, осуществляемая раз в две недели, существовала уже в 1745 году, а в 1810 году шестнадцатилетний Корнелиус Вандербильт открыл собственную паромную переправу, тем самым заложив фундамент своей коммерческой империи. В 1905 году город взял на себя предоставление этих услуг, и за семьдесят лет стоимость проезда на пароме возросла с 5 центов до 25 в 1975 году, а в 1990 году она составляла 50 центов. С 1997 года для пешеходов переезд является бесплатным. В 60-е годы XX века паромы окрашивали в «лодочный оранжевый» цвет, чтобы их было лучше видно в тумане.

Департамент транспорта приписывает этой легендарной городской службе, которая постоянно «плодится и размножается», желание окрашивать паромы в слегка отличающиеся цвета. Их перекрашивают по мере выхода на линию, но воздействие солнца и соленой воды обесцвечивает оранжевую краску, придавая ей привлекательный золотисто-манговый цвет. Когда паром подходит к Бэттери-парк, кажется, что небоскребы как по волшебству поднимаются из самой гавани. Часто копируемая акварель Нового Амстердама (подлинник хранится в Нидерландах, в государственном архиве) изображает город таким, каким он был в 50-е годы XVII столетия, то есть перед тем, как англичане захватили колонию. Это маленькое поселение, застроенное домами с островерхими крышами, из которого открывается вид на гавань с горсткой кораблей. Присутствие голландцев обозначено весьма скромно: небольшой причал, коромысло весов, кран-балка, ветряная мельница, различные складские строения, форт и старая таверна, которая использовалась в качестве «Stack Huys», то есть мэрии, — где собирались представители первого городского управления.

Спустя приблизительно семьдесят лет, в 1717 году, Уильям Берджис нарисовал большую панораму Нью-Йорка с бруклинского берега Ист-Ривер. Слово «большая», наверное, будет преуменьшением подлинных размеров панорамы, ширина которой составляет шесть футов и на которой можно разглядеть каждое строение. С населением 7 тыс. жителей Нью-Йорк в те времена был третьим по величине городом североамериканских колоний. Многие из старых голландских строений были снесены, а на их месте возвели новые дома, которые соответствовали идеалам симметрии, характерным для георгианского стиля. Они строились с использованием пилястров и имели английские подъемные окна. Более крупные строения, в три и четыре этажа, теснились вдоль берега, создавая контуры настоящего города. Самым высоким строением колониального города являлась колокольня первой церкви Троицы.

Ко временам Берджиса береговая линия города заметно расширилась в направлении Ист-Ривер. Уже начинался процесс создания мусорных свалок, который в конечном счете изменил и расширил очертания Манхэттена, а Ист-Ривер сделал более узкой. Сбегающие к реке улицы Южного Манхэттена (Коэнтис-слип, Олд-слип, Берлинг-слип, Пек-слип) носят имена жителей колонии, купцов и предпринимателей, владевших товарными складами, судостроительными верфями или тавернами, и пользовавшихся маленькими бухточками, в которых можно было быстро загружать и разгружать корабли. На панораме Берджиса река заполнена торговыми судами всевозможных размеров и кораблями королевского военного флота. Согласно положениям законов о мореплавании, вход в североамериканские порты был разрешен лишь британским судам, но, изображая невероятное количество флагов британских военных кораблей и судов британского торгового флота, заполнивших Ист-Ривер, Берджис еще больше подчеркивал господство англичан. Бурный рост экономики и предпринимательства, который показан на панораме, оправдывает британскую политику в области торговли. Берджис изобразил в Нью-Йорке четыре судостроительных верфи. Там, где когда-то был причал, видна большая пристань с тремя длинными пирсами. Смысл такого подхода к изображению Нью-Йорка вполне очевиден: рост города и его процветание связаны с переполненной судами гаванью.

Процветание, которое Берджис изобразил в начале XVIII века, в значительной степени обеспечивала торговля сахаром. Плантации на Барбадосе, Ямайке и Зондских островах стали важнейшим рынком сбыта производимой в Нью-Йорке высококачественной муки, зерновых, свинины, говядины и шкиперского имущества. Суда, доставлявшие товары богатым плантаторам островов Вест-Индии, привозили в Нью-Йорк сахар, ром, патоку и хлопок. Коричневый вест-индский сахар подвергался очистке в больших «сахарных цехах» и превращался в головы белого сахара, которые предпочитали покупатели. Белый сахар и чай были главными элементами того более цивилизованного образа жизни, которым уже стали наслаждаться пьющие чай нью-йоркцы. На имевшихся здесь перегонных установках вест-индская патока превращалась в ром, а импортный табак — в нюхательный порошок. Благодаря экспортной торговле этими товарами Нью-Йорк стал важным колониальным торговым портом. Верфи на берегу Ист-Ривер, а также расположенные неподалеку мастерские бондарей, кузнецов, кожевников и лавки мясников всегда были загружены работой. Половина всех кораблей, входивших и выходивших из порта колониального Нью-Йорка, занималась торговлей с островами Карибского моря, а каждый четвертый житель Нью-Йорка зарабатывал на жизнь рискованным ремеслом моряка.

Производство, необходимое для удовлетворения потребностей стремительно растущей вест-индской торговли, в значительной степени стало возможным благодаря столь же стремительному росту количества рабов в городе. В 1746 году, когда население Нью-Йорка составляло 11 720 человек, из каждых пяти жителей города как минимум один был рабом. Здесь была высочайшая концентрация рабов, живших севернее Виргинии. Рост рабовладения оказался настолько быстрым, что уже в середине столетия по меньшей мере половина семейств города держала у себя одного раба или более. Но еще больше на рабов полагались нью-йоркские фермеры. В Нью-Йорке многие опасались «восстания рабов», два мятежа 1712 и 1741 годов были жестоко подавлены. Тем не менее потребность в рабочей силе, которую испытывали верфи, канатные и ремесленные мастерские, главным образом удовлетворялась за счет рабов, а не законтрактованных работников. На карте Нью-Йорка, составленной в 1730 году, в самом начале Уолл-стрит обозначен большой рынок рабов под крышей. Раскопки на Африканском кладбище (подробнее см. ниже) пролили свет на жизнь рабов, которые составляли значительную часть населения города. Даже сейчас необходимо подчеркнуть, что рабство было неотъемлемой частью развития Нью-Йорка. Оно не было прискорбным явлением, имевшим место где-то в других районах, и это со всей ясностью доказывает навес, который использовался во время распродаж рабов, проводившихся там, где начиналась Уолл-стрит.

На протяжении большей части истории города берега Манхэттена изобиловали пристанями и причалами. По словам Уитмена, улицы были заполнены «телегами, перевозящими товары, представителями отчаянного племени возниц и моряками с обветренными лицами». На англичанина Джона Ламберта, посетившего Нью-Йорк в 1807—1808 годах, произвели впечатление тюки хлопка, бочки с различными товарами и мешки с рисом, сложенные высокими штабелями прямо на улицах. Весь Нью-Йорк был пропитан духом коммерческой инициативы и предприимчивости. Ламберт отмечал:

Везде было шумно и суетливо.

... Все находилось в движении; повсюду царили оживление, суета и энергичная деятельность. Люди носились во всех направлениях, заключая между собой торговые сделки и отправляя купленные товары на европейские, азиатские, африканские и вест-индские рынки. Казалось, все мысли, слова, взгляды и действия этой толпы направлены на коммерцию. В воздухе стоял деловитый гул, и все, не жалея сил, гнались за богатством.

Прибытие и отправка грузов, товарные цены, взлеты и падения торговых фирм — вот чем были заполнены страницы городских газет. Наблюдавшийся рост коммерческого процветания вызвал спрос на художников-портретистов, которые прошли обучение в Европе и часто изображали приукрашенные сцены из жизни богатых семейств города. В гостиницах и тавернах Нью-Йорка проводились общественные собрания и балы, которые назывались ассамблеями. Учителя танцев из Франции обучали светскую молодежь последним европейским танцам. В городе можно было найти портных и швей, которые копировали модные в Париже и Лондоне фасоны. Книготорговцы привозили самые последние романы сэра Вальтера Скотта и Марии Эджуорт. Несмотря на наличие Американского музея Джона Скаддера, где демонстрировались главным образом любопытные находки, имеющие отношение к естественной истории (в 1841 году владельцем этого музея стал Ф. Т. Барнум), и открытие в 1802 году Американской академии изящных искусств, Нью-Йорк еще не мог соперничать в сфере культуры с Филадельфией или Бостоном, и уж тем более с Лондоном, но уже начал уверенно заявлять о себе как ораспространителе стремления к изящному стилю жизни и роскоши. Последние достижения в области моды, танцев и литературы проникали из Нью-Йорка в маленькие города и деревни штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси и Пенсильвания. Культурное влияние Нью-Йорка усиливалось, поскольку он был одним из тех мест, куда, выполняя заказы искушенных импортеров, ввозили предметы роскоши, и поэтому являлся частью светского мира. Благодаря тому, что этот город был портом, он стал тем местом, откуда культурные ценности распространялись по сонной глубинке.

В значительной степени Нью-Йорк смотрел на окружающий его мир сквозь призму коммерческих интересов. В отличие от более ограниченных соперников из Бостона и Филадельфии, нью-йоркские купцы обладали большей широтой взглядов и оказались более приспособленными к стремительно меняющимся вкусам и правилам торговли. Цены в Лондоне, условия торговли на Барбадосе и в Гонконге, фрахтовые ставки в Ливерпуле — все вызывало у них живой интерес.

Некоторые отголоски прежнего, портового Нью-Йорка сохраняются по сей день на Саут-стрит, в квартале севернее Фултона, где можно найти городской рыбный рынок. Лучше всего приехать туда пораньше, до девяти часов, чтобы увидеть неподвластные времени сцены из жизни этого рынка, горки льда, усыпанные невероятным количеством самой разнообразной рыбы, и рабочих с длинными, изогнутыми крюками. В отличие от расположенного поблизости музея «Морской порт Саут-стрит», рыбный рынок является неотъемлемой частью современной жизни. Музей, который находится на пересечении улиц Уотер и Фултон, создан усилиями движения защитников старины. Благодаря этому основанному в 1967 году музею, покупке в 1974 году властями штата земельного участка на Шермерхорн-роу и продаже застройщикам «прав на воздушное пространство» удалось уберечь большую группу старых коммерческих строений (некоторые относятся к XVIII веку) от сноса, неминуемого в условиях перегретого рынка нью-йоркской недвижимости. Главный отведенный под торговлю участок Шермерхорн-роу занимают магазин «Энн Тэйлор», клубный офис бейсбольной команды «Нью-Йорк янкиз», магазин одежды «Бенеттон» и магазин парфюмерии.

В жизни города повсюду присутствует море. После гражданской войны было введено электрическое освещение, а до этого дома в Нью-Йорке освещались с помощью спермацетового масла. (Эмброз Кингсленд, который в 1851— 1852 годах был мэром Нью-Йорка, сделал приличное состояние на импорте и экспорте спермацетового масла и свечей. Впрочем, у нью-йоркцев есть еще одна причина добрым словом поминать этого человека: он стал первым известным деятелем, который предложил извлечь пользу из большого общественного парка Нью-Йорка). Некоторые из самых крупных состояний были сделаны на торговле. В начале XIX века корабли Джона Джейкоба Астора достигали берегов Орегона (неудачная попытка создать торговое поселение на реке Колумбия в Орегоне и последующая уступка этой территории британцам описаны в книге Вашингтона Ирвинга «Астория», опубликованной в 1836 году), Гавайских островов, Китая и заходили во все порты Европы.

В том же ряду стоит и деятельность братьев Гилберта и Джона Эспинуоллов, которые были известными импортерами текстильных товаров и считались в Нью-Йорке главными торговыми посредниками. Они получали партии товаров от купцов в иностранных портах, а также закупали американские товары для иностранных покупателей. Они владели несколькими кораблями и поддерживали прямые торговые контакты с Санкт-Петербургом, Ливерпулем и другими европейскими портами. Сын Джона Эспинуолла Уильям Генри продолжил семейный бизнес и тоже занимался посредничеством. В партнерстве со своими двоюродными братьями он к 1840-м годам стал владельцем внушительной флотилии купеческих судов, совершавших регулярные рейсы в Гавану, Тампико, Кальяо и Вальпараисо, а также в европейские и китайские порты. Эспинуолл заказал первые американские клиперы, которые установили новые рекорды скорости на морских путях, связывающих Китай с Нью-Йорком. Став победителем в конкурсе, он получил государственный контракт на доставку почты в Панаму, Сан-Франциско и Орегон и закупил для этого три парохода. Первый рейс состоялся в 1848 году и по времени совпал с началом «золотой лихорадки» в Калифорнии. На протяжении двух десятилетий, вплоть до завершения строительства трансконтинентальной железной дороги, «Тихоокеанская почтовая пароходная компания» Эспинуолла фактически обладала монополией на торговлю между Нью-Йорком и Калифорнией. Кроме того, Эспинуолл принимал самое активное участие в строительстве железной дороги через Панаму. Его карьера являет собой один из самых замечательных эпизодов коммерческой истории Нью-Йорка.

Именно благодаря Эспинуоллу и его огромному богатству в Нью-Йорке возникла сложная взаимосвязь между коммерцией и культурой. Живший в изысканном доме на Юниверсити-плейс, неподалеку от 10-й улицы, Эспинуолл был щедрым меценатом многих благотворительных обществ, созданных во время гражданской войны, и основателем общества защиты животных. Он был среди тех, кто внес заметный вклад в создание музея «Метрополитен», и стал главным спонсором библиотеки, основанной в 1870 году Джеймсом Леноксом. Главным проявлением благотворительности Джона Джейкоба Астора стала городская публичная библиотека, которую он основал в 1852 году. Библиотека Астора, Библиотека Ленокса и весьма значительный вклад политика и юриста Сэмюэла Дж. Тилдена легли в основу Нью-Йоркской публичной библиотеки (1895). Здание компании «Каррер и Гастингс», в котором размещается эта библиотека (Пятая авеню, между 40-й и 42-й улицами), представляет собой один из лучших образцов нью-йоркского неоклассицизма.

Следы прошлого

Прошлое в Нью-Йорке, городе, который вплоть до последнего времени славился своим равнодушием к красивым, но скучным идеалам исторического наследия и сохранения традиций, существует подобно геологическим пластам — в виде названий. Без живой памяти названия мест достаточно быстро теряют свое значение. Как приятно считать, что одна из главных улиц Нью-Йорка носит имя техасского патриота Сэма Хьюстона, но ведь был и некий Уильям Хьюстон (избранный в 1780-е годы делегатом Континентального конгресса от Джорджии), которому посчастливилось жениться на проживавшей в Нью-Йорке Мэри Байард. Именно счастливый отец этой дамы, Николас Байард, по земельному участку которого и проходила эта улица, решил дать ей имя своего зятя. Уолл-стрит получила свое имя благодаря довольно вялым попыткам создать оборонительные сооружения и обнести город стеной, закончившимся тем, что в 1653 году вдоль северной окраины Нового Амстердама были возведены каменные бастионы. Голландцы, прибывшие сюда в 1624 году, считали, что их окружают враги — индейские племена, говорящие на языках алгонкинской группы (северные делавары, они же манси). Голландцы, которые покупали у индейцев рыбу и шкурки бобров, а продавали ружья, спиртное и безделушки, боялись и презирали своих «клиентов». Угрозу совсем другой величины представляли собой крупные и стремительно растущие поселения англичан в Коннектикуте. В Новом Амстердаме было 1500 жителей, а во всей долине реки Гудзон проживали, по-видимому, не более 10 тыс. голландцев. В 1664 году английских колонистов в Виргинии и Новой Англии было в десять раз больше.

Англичане, как это часто бывало в XVIII веке, находились в состоянии войны с голландцами, и прибытие в 1647 году назначенного генеральным директором колонии Питера Стайвесанта продемонстрировало решимость голландской Вест-Индской компании защитить колонию. Севернее оборонительной стены располагались bouweries (фермы, садовые участки, пастбища и сельские домики голландских поселенцев), беспорядочно разбросанные между Новым Амстердамом и деревушками Хаарлем и Блумендаль. После того как в 1665 году англичане наконец захватили колонию, положив начало своему более чем вековому колониальному господству, частокол стал потихоньку разрушаться и в 1699 году был полностью снесен. Ров засыпали, что до некоторой степени облегчило процесс расширения города в северном направлении, но название Уолл-стрит оставили, чтобы сохранить в памяти людей те времена, когда город был уязвим. Камни бастионов заложили в фундамент здания городского совета. В 1790-х годах нью-йоркцы, глядя на это здание, испытывали гордость: еще бы, олицетворение гражданской ответственности стоит на основах, заложенных первыми поселенцами! У нас нет свидетельств того, какие именно чувства в связи с этим испытывали еще оставшиеся в городе голландцы. Никто их и не спрашивал. Причем они были не единственной группой населения города, которая понимала, что история поставила на них крест.

Когда в 1979 году по адресу Брод-стрит, дом 85, неподалеку от Фондовой биржи, возводилось новое здание, его повышенная высотность потребовала наличия более глубокого котлована под фундамент. Но земляные работы (впервые за всю историю города) были прекращены для того, чтобы провести тщательные археологические раскопки. В результате были обнаружены датированные XVIII веком артефакты таверны Лавлейса и другие предметы. Проведенные в том же году археологические раскопки на Перл-стрит, в районе прежнего городского совета и штаб-квартиры компании «Голдман Сакс», не обнаружили никаких остатков первоначального строения. В 1984— 1986 годах, во время строительства на углу Уайтхолл-стрит и Перл-стрит комплекса «Броуд файнэншл плаза», были обнаружены остатки датируемого XVII веком и принадлежавшего Августу Хеерману товарного склада, а также десятки тысяч предметов голландского домашнего обихода. В память о работе, проведенной археологами, сохранена стена таверны, которую оставили в раскопе, накрыв его сверху стеклом.

Иногда город восстанавливает свои связи с прошлым только благодаря счастливому случаю и настойчивости энтузиастов. Историк-любитель по имени Джеймс Келли в 1916 году был бригадиром рабочих, копавших на углу Гринвич-стрит и Дей-стрит туннель метро Межрайонной скоростной системы перевозок. Один из его рабочих наткнулся на сохранившиеся под слоями ила, нанесенного приливами реки Гудзон, куски обгоревшего дерева и крепкие дубовые балки, из которых были сделаны нос, киль и корпус какого-то корабля. Келли решил, что этим фрагментам много лет и что их местонахождение указывает на принадлежность эпохе самых первых поселенцев. Деревянные фрагменты сохранили в одном из резервуаров старого городского аквариума в Бэттери-парк. В 1943 году, когда часть этого здания снесли, Департамент парков передал деревянный остов длинной 82 фута Городскому музею Нью-Йорка, где он и поныне демонстрируется в Морской галерее. Современные методы определения возраста относят эти деревянные детали к XVI или к началу XVII века. Келли, впоследствии ставший историком округа Кингс, обнаружил останки судна «Тюйгер». Этот построенный голландцами корабль, капитаном которого был Адриан Блок, совершал плавания в Новый Амстердам за пушниной. В 1613 году, доверху загруженный пушниной, он сгорел в устье реки Гудзон. Вернувшись в 1614 году в Амстердам, Блок представил владельцам корабля рапорт о случившемся и оказал содействие в составлении карты, так называемой Символической карты 1614 года, на которой Манхэттен впервые был правильно показан как остров. После рассмотрения карты Блока и его отчета о плаваниях в Новые Нидерланды, Объединенной компании Новых Нидерландов была пожалована привилегия торговой монополии. Именно рапорт Блока и его настойчивость заставили голландцев предпринять довольно серьезные меры для того, чтобы вывести из дикого состояния колонию в устье «Ноорт ривиер», которая впоследствии получит имя Гудзон.

В 1990-е годы, когда Сити-холл парк подвергся реконструкции, за проведением земляных работ постоянно наблюдала группа археологов, которой поручили собирать артефакты и обеспечивать гарантию того, что в ходе работ не пострадает ни одно захоронение. Парк был создан на месте «наделов», то есть там, где фермеры держали на подножном корму свой скот и где находились богадельня, тюрьма и военные казармы. Археологов поразило обилие обнаруженных артефактов: монеты и пуговицы, пряжки от туфель, мушкетные пули, осколки изящных чайных сервизов, бутылки из-под французского вина, оставленные британскими войсками, находившимися в городе во время войны за независимость. Каждый артефакт был запечатан в отдельную пластиковую упаковку, уложен в ящик и отправлен в Фэйрфакс, штат Виргиния, где ему предстояло ожидать, какое решение примет город относительно того, как организовать и как оплачивать очистку и надлежащее хранение всех этих находок. Стоимость хранения была значительна, и, не дожидаясь, когда город решит, как профинансировать эти работы, в апреле 2001 года материалы, которые хранились в 349 ящиках, собрали, вывезли из Виргинии и возвратили в комплекс зданий Департамента парков, расположенный в парке «Флашинг Медоуз-Корона», неподалеку от стадиона «Нью-Йорк Метс» (или «Ши»), Там они находятся и сейчас. Сэкономленные же средства направили на предоставление студентам-археологам Городского университета Нью-Йорка возможности изучать эти артефакты. (Такой исход — скорее исключение, чем правило, в наши времена сурового урезания бюджетных расходов).

Тем, кто интересуется подземельями, следует посетить «Нью-Йоркские реликвии» — маленький археологический музей, посвященный долгой и яркой истории Нью-Йорка. Голландские глиняные трубки, изысканные фарфоровые чаши, инструменты серебряных дел мастера, детские игрушки и множество других артефактов — все это выставлено на всеобщее обозрение. Вход в музей находится на Перл-стрит, между Уайтхолл-стрит и Стэйт-стрит, неподалеку от Бэттери-парк.

Гораздо более сенсационное открытие было сделано в начале 1990-х годов. Многие годы западная сторона Бродвея между Рид-стрит и Дуэйн-стрит, в двух кварталах к северу от здания городского совета, использовалась в качестве автостоянки. В результате раскопок, проведенных группой археологов в районе дома 290, отведенном под строительство комплекса федеральных учреждений, на глубине двадцати футов ниже уровня улицы был обнаружен участок общественного выгона, который некогда реквизировала колониальная администрация под кладбище для африканцев, как рабов, так и вольных. Это кладбище использовалось еще в 1890-е годы. Здесь погребено приблизительно 20 тыс. чернокожих, и оно служит напоминанием о том, что в ранний период нашей истории каждый десятый житель Нью-Йорка был цветным, и о том, что семь процентов горожан были рабами. Всего на шаг опережая строителей, археологи идентифицировали сотни захоронений. О существовании и местоположении Африканского кладбища было известно лишь горстке ученых, изучавших ранний период истории Нью-Йорка, но повторное открытие этих фактов вызвало настоящую бурю.

Городская комиссия по сохранению исторических памятников большинством голосов постановила считать это кладбище важной вехой в истории города, а также признать его национальным историческим памятником. Такие детали, как наличие подпиленных зубов, монеты в руках мертвецов, женщина, погребенная с бусами, или раковина подле головы погребенного мужчины, связывают мертвых с морем и проливают свет на жизнь той части населения города, о которой в значительной степени уже забыли. Останки измерили, снабдили соответствующей документацией и эксгумировали для более детального изучения. Вокруг останков разгорелась длительная борьба между представителями различных научных сообществ. Ученые из лаборатории судебной антропологии (ЛСА) при колледже Леман в Бронксе намеревались провести очистку и исследование останков, но их потеснил Университет Говарда, в котором издавна учились и работали чернокожие. Преимущественно белая команда ЛСА проиграла в этой борьбе, и контракт на проведение научных работ по исследованию артефактов и останков 408 человек получил Университет Говарда. В половине раскопанных захоронений были обнаружены останки младенцев возрастом до двух лет, что стало еще одним свидетельством пугающе высокого уровня детской смертности среди африканского населения колониального Нью-Йорка.

Общественная реакция на открытие старейшего афроамериканского кладбища последовала незамедлительно. Такого рода открытия немедленно нашли свое отражение в расовой политике города. В 1998 году, после выделения почти 12 млн долларов на исследовательский проект Университета Говарда и внушительную программу народного образования, федеральное правительство отказалось от политики неограниченной финансовой поддержки. Администрации общих служб, правительственному агентству, финансирующему исследования и раскопки, было предъявлено обвинение в равнодушии к значимости этого места для афроамериканцев. Началась многолетняя недостойная борьба за контроль над останками и за руководящую роль в их исследовании, в которую вступили самопровозглашенное «общество потомков», научные учреждения, организации по защите гражданских прав и Администрация общих служб. Наивысшими (или же самыми низкими) проявлениями неприглядной склоки вокруг финансирования исследований стали произведенная в начале 2000 года замена замков в археологической лаборатории во Всемирном торговом центре (после террористических актов 11 сентября 2001 года дальнейшая судьба этой лаборатории остается неопределенной), отказ Университета Говарда продлить срок действия контракта и решение Администрации общих служб занять средства, чтобы оплатить перезахоронение останков. Место будущего мемориала — угол Дуэйн-стрит и Элк-стрит, в квартале к востоку от Бродвея. Дата перезахоронения пока не согласована.

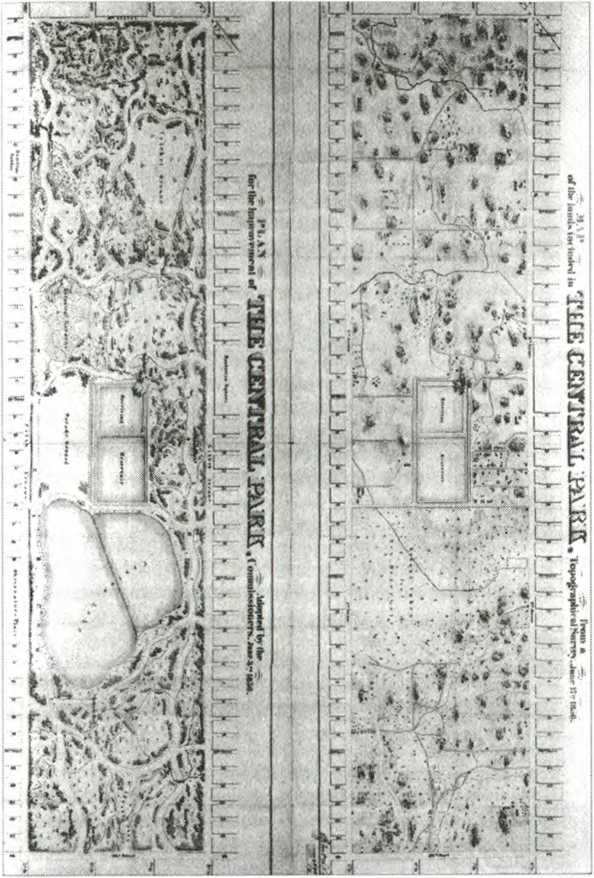

«История Центрального парка», опубликованная в 1992 году Роем Розенцвейгом и Элизабет Блэкмар, напомнила городу о существовании Сенека-Виллидж — общины чернокожих, которые проживали в районе между 83-й и 88-й улицами, в западной части сегодняшнего Центрального парка. Сенека-Виллидж вызвала не менее острые дебаты по поводу условий жизни предков афроамериканцев в Нью-Йорке. В 1853 году Сенека-Виллидж ликвидировали, чтобы освободить место под парк, а жизнь ее населения либо подверглась искажению со стороны историков Центрального парка, либо попросту оказалась преданной забвению. Эта неприглядная история пополнила ряд постыдных эпизодов американской жизни. Бывший работник Департамента парков, почтенный пенсионер Роберт Стокетт, прадед которого был похоронен на территории этой общины в 1842 году, оказался единственным живым нью-йоркцем, который смог проследить связь своей семьи с Сенека-Виллидж.

Повсюду в городе находят все новые и новые следы прошлого. Раскрытые в последнее время факты, а также материальные свидетельства меняют представления нью-йоркцев о прошлом города. Возьмем историю жизни Джеймса Уикса, рыбака из Виргинии, который, как считается, когда-то был рабом. В 1838 году он купил у семейства Леффертсов расположенный в Бруклине участок земли. Рабство в Нью-Йорке было отменено лишь в 1827 году. Со временем афроамериканцы из Манхэттена (некоторые из них в 1863 году скрывались от призыва на военную службу и принимали участие в бунтах) построили в районе Браунсвиля, неподалеку от пересечения Кингс-хайвей с Ист-Нью-Иорк авеню, домики из обшивочных досок, и это место стали называть Уиксвилл. Школы, церкви, сиротские приюты, мастерские и дом престарелых превратили Уиксвилл, как и Сенека-Виллидж, в общину, которая представляет огромный интерес для горожан афроамериканского происхождения. Об оставшихся следах существования этой общины никто не вспоминал, дома разрушились, некоторые полностью исчезли. То, что здесь раньше жили люди, впервые стало ясно в 1968 году, когда на аэрофотоснимках историк и летчик заметили уцелевшие домишки. Комиссия по сохранению исторических памятников признала историческое значение этого места, получившего название «Исторический район Хантерфлай-роуд». Эти дома занесли в Национальный регистр исторических мест. Право собственности на дома приобретено Обществом сохранения Уиксвилла, которому пришлось сделать заем на сумму более 10 млн долларов с целью восстановить здания и создать музей и образовательный центр. Взнос в размере 400 тыс. долларов был сделан федеральным агентством «Сохраним сокровища Америки», которое финансировало работы по сохранению дома аболиционистки Гарриет Табман и сельского дома Эдит Уортон в Массачусетсе. Серьезные сокращения госбюджета, о которых было объявлено после атаки на Всемирный торговый центр, разрушили планы создания образовательного центра, но можно не сомневаться, что Уиксвилл будет сохранен.

В 1989 году, в своем доме неподалеку от Морского парка в Бруклине, скончалась пожилая женщина по имени Элла Сьюдам. Старый фермерский дом из дерева был признан историческим памятником, но пал бы жертвой капризов погоды и собственной старости, если бы не местные жители, которые проявили живой интерес к этому старейшему зданию и самому обширному частному дому, расположенному по соседству. В 2000 году археологи Бруклинского колледжа под руководством профессора X. Артура Банкоффа, провели исследование дома, построенного в 1800 году Хендриком Лоттом (1760—1840), принадлежавшим к старинной фермерской семье, когда-то владевшей более чем 200 акрами земли на территории Морского парка. По стандартам Нью-Йорка Лотты были чрезвычайно крупными рабовладельцами. В 1803 году они сообщали о том, что владеют двенадцатью рабами. Но принятие штатом в 1799 году закона о постепенном освобождении, который давал свободу тем рабам, которые родились после года принятия закона, и тем, кто был согласен служить своим хозяевам до определенного возраста (28 лет для мужчин и 25 лет для женщин), резко снизило коммерческую ценность рабов, никак не желавших продлевать пребывание в неволе на большой срок. Известно множество случаев досрочного освобождения; похоже, что к 1810 году Лотт освободил всех своих рабов. Когда два доктора философии, Кристофер Риккиарди и Алисса Лури, проводили тщательный осмотр дома Лоттов, они неожиданно обнаружили люк в потолке чулана. Пробравшись сквозь узкое отверстие, они увидели под крышей дома две комнатки, в которых жили рабы, а забравшись наверх, обнаружили в коридоре початки кукурузы, сложенные (и пролежавшие два столетия) в форме необычной звезды. Археологи американского Юга уже находили подобные обрядовые рисунки и определяли их как космограммы, символические изображения границы между миром живых и миром мертвых (а также воплощение той силы, которая соединяет эти миры). Помимо того, в этом бруклинском доме были найдены и другие предметы, которые служили для ритуальных целей, и ученые смогли понять, каким образом здесь сохранились обряды традиционных африканских верований. Это стало первым открытием такого рода, сделанным в Нью-Йорке, и оно пролило свет на духовную жизнь той части населения города, которую составляли рабы. В Интернете есть весьма яркое сообщение об открытиях, сделанных в доме Лоттов: www.archaeology.org/online/features/lott/index.html.

Порой артефакты — всего лишь пуговицы, монеты и разбитые чашки. А иногда эти артефакты и не такие уж древние. В 1980-е годы начались реставрационные работы в синагоге на Элдридж-стрит, ставшей домом для религиозного братства «Кхай Адат Джешурун». Богато украшенный фасад этого здания был разработан братьями Хертер в 1887 году. Хвалебный отзыв об этой синагоге дает составленный Уайтом и Вилленским путеводитель «А1А Guide», называющий ее самой изысканной из всех синагог Нижнего Ист-Сайда. Участок пустующей земли по адресу Аллен-стрит, дом 5, был приобретен для содействия проведению реставрационных работ, возможно, с перспективой использовать его впоследствии под строительство образовательного центра при синагоге. Возбуждающие интерес сплетни, иначе известные как «рассказы очевидцев», дошли до слуха реставраторов. Один человек, владевший многоквартирным домом, который до 1958 года стоял на Аллен-стрит, а потом был снесен, заявил, что попросил рабочих оставить в целости ритуальную купель (микву), которая находилась в подвале. В этом многоквартирном доме помещалась баня («Русские бани на Аллен-стрит»), владелец которой был членом религиозного братства синагоги на Элдридж-стрит. Некоторые давно жившие по соседству люди помнили эту баню, но никто не вспомнил микву. Так или иначе, водитель гусеничного гидравлического экскаватора приступил к работе по рытью траншеи глубиной в три фута. Вскоре появились белые керамические плитки, а после дальнейшего углубления в почву показался и облицованный шестиугольными цветными плитками плавательный бассейн длиной двадцать футов. В другой траншее оказался маленький мелкий бассейн, который, после того как его откопали вручную, был идентифицирован как миква, небольшой бассейн, используемый ортодоксальными иудейками для ритуального очищения после менструальных циклов. Других микв в Нижнем Ист-Сайде обнаружено не было, а отсутствие таковых подтверждало тезис о том, что евреи-иммигранты ведут в Америке более светский образ жизни. Недавно обнаруженная миква позволяет узнать кое-что о ранее неизвестных аспектах иудейских религиозных обрядов и может привести к переоценке сохранности традиционных обрядов в Новом Свете. Возможно, что этот бассейн использовался для совместных ритуальных омовений.

В 1980-е и 1990-е годы изучение прошлого и археология стали объектами серьезной политики. Сегодня то место на Дуэйн-стрит, где находилось Африканское кладбище, отмечено лишь весьма скромным памятным знаком (но уже идет полным ходом соперничество тех, кто разрабатывает достойный памятник). Таким же знаком отмечено и местоположение Сенека-Виллидж. Тем не менее оба этих места влияют на отношение города к своему прошлому, формирующееся под воздействием целого ряда претензий, свидетельств и воспоминаний, сколь бы незначительными ни были оставшиеся следы прошлого. Роль исторической памяти всегда является в высшей степени политической, а кладбище и Сенека-Виллидж подтверждают участие афроамериканцев в истории города. Существование могил, сохранившихся глубоко под поверхностью Бродвея, и повторное открытие стертой с лица земли деревни позволяет афроамериканцам утверждать: это и их город. Представители каждой этнической и расовой группы делают подобные утверждения, которые являются частью претензий на то, что и они являются коренными нью-йоркцами. Чтобы углубиться в такого рода археологию, наверное, надо предъявить и собственные претензии на место в истории всемирно известного города3.

1

Малколм Икс (1925 — 1965) — афроамериканец, глава мусульманской секты «Организация афроамериканского единства», идеолог «черного национализма», считается героем борьбы афроамериканцев за свои права. — Примеч. перев.

2

Перевод В. Левика.

3

В адресной книге Троу, составленной в 80-е годы XIX века, значится некий Александр Хомбергер, который «продавал украшения» и жил в доме 348 на Восточной 57-й улице. Бернхард и Роберт Хомбергеры проживали по тому же адресу. Мой отец Александр полагает, что торговец украшениями, носивший такое же имя, возможно, был его дедом. Родословная — это претензия на владение, которая позволяет сказать: «Я тоже нью-йоркец». — Примеч. автора.

Мелвилл, Купер и Рузвельт

Писателей, живших в этом городе, сильно притягивало к себе море. Герман Мелвилл совершил первое морское путешествие в Ливерпуль в 1837 году, будучи восемнадцатилетним юношей. Позднее он написал наполовину автобиографический роман «Редберн» (1849), в котором поделился своими впечатлениями о путешествии. Отец Веллингборо Редберна был

...импортером с Брод-стрит. И сидя зимними нью-йоркскими вечерами в старом доме на Гринвич-стрит, у незабвенного камина, который топили бункерным углем, он, бывало, рассказывал мне и моему брату о чудовищных морских волнах, высотой с гору, о мачтах, гнущихся, как ветки, и все-все-все о Гавре и Ливерпуле...

Письма отца Мелвилла, Аллана, который был нью-йоркским торговцем, хранятся в городской публичной библиотеке и представляют собой живое повествование о тех надеждах и опасениях, которые у него возникали во время полных неизвестности плаваний через Атлантику. Частые посещения Европы научили Аллана Мелвилла образно передавать свои мысли: море — «это, мягко говоря, чрезвычайно капризная и обманчивая стихия, сейчас оно смотрит на вас с обезоруживающей улыбкой, а в следующее мгновение кипит гневом». Для его сына, Германа, морские плавания были способом избавить свою семью от бедности. Они сулили приключения. «Когда я подрос, — вспоминал Редберн, — я мысленно уносился очень далеко и часто предавался долгим мечтаниям о длительных плаваниях и путешествиях и думал о том, как славно было бы иметь возможность поболтать о далеких и диких странах и о том, с каким почтением и интересом относились бы ко мне люди, если бы я только что вернулся с побережья Африки или из Новой Зеландии, и о том, как романтично смотрелись бы мои потемневшие от загара щеки.

Величайший роман Мелвилла «Моби Дик» (1851) начинается с угрюмого Измаила, погруженного в «сырую ноябрьскую морось души», размышляющего о том, насколько важным является море для нью-йоркцев:

Взгляните, к примеру, на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибоя. На какую бы улицу вы тут ни свернули — она обязательно приведет вас к воде. А деловой центр города и самая его оконечность — это Бэттери, откуда тянется величественный мол, омываемый волнами и овеваемый ветрами, которые всего лишь за несколько часов до этого дули в открытом море. Взгляните же на толпы людей, что стоят там и смотрят на воду.

Обойдите весь город сонным воскресным днем. Ступайте от Корлиерсовой излучины до самых доков Коэн-тиса, а оттуда по Уайтхоллу к северу. Что же вы увидите? Вокруг всего города, точно безмолвные часовые на посту, стоят несметные полчища смертных, погруженных в созерцание океана. Одни облокотились о парапеты набережных, другие сидят на самом конце мола, третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая, а некоторые даже вскарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы еще лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий, будние дни проводящие узниками в четырех стенах, прикованные к прилавкам, пригвожденные к скамьям, согбенные над конторками. В чем же тут дело? Разве нет на суше зеленых полей? Что делают здесь эти люди?1

Мелвилл был далеко не единственным из живших в Нью-Йорке писателей, которых притягивало к себе море. Джеймс Фенимор Купер, мировую известность которому принесли его романы о Кожаном Чулке, писал об американском Западе. Но Купер любил море и ту свободу, которой оно пропитывало тех, кто в него выходил. Он служил гардемарином в военном флоте Соединенных Штатов и заслужил репутацию писателя-мариниста, опубликовав в 1823 году роман «Лоцман», рассказывающий о морском набеге на английское побережье, а также давно забытый роман «Мерседес Кастильская» (1840) о первом плавании Колумба. Книга Купера «Два адмирала» (1842), где он изобразил моряка, в котором угадывается Нельсон, рассказывает о приключениях и соперничестве моряков британского военно-морского флота. В 1839 году Купер опубликовал весьма спорное исследование истории военно-морского флота США и другие книги по морской тематике.

Если исторические романы Купера о военно-морском флоте и морские рассказы были лишь эпизодами в его долгой карьере, то в политической и литературной жизни Теодора Рузвельта, первого нью-йоркца, ставшего президентом Соединенных Штатов, море занимало доминирующее место. Написанная Рузвельтом в 1882 году история морской войны, развернувшейся в 1812 году между Великобританией и США, стала исключительным достижением для молодого, двадцатитрехлетнего историка. Это была первая историческая книга о военном конфликте, целиком основанная на подлинных архивных данных. Обратившись к своему дяде, опытному морскому офицеру Джеймсу Д. Буллоку, Рузвельт попросил его помочь разобраться с техническими сложностями ведения войны в эпоху парусного флота, а взамен помог деду написать мемуары, которые представляли собой отчет о приключениях Буллока в тот период, когда во время гражданской войны он возглавлял секретную службу Конфедерации в Европе.

Рузвельт был среди первых политиков Америки, осознавших значение работ Альфреда Тайера Мэхена, который в серии лекций «Влияние военно-морской силы на историю, 1660—1783 гг.» (1890) доказывал, что существует прямая связь между военно-морской силой и оценкой могущества страны. Доктрину Мэхена использовали сторонники стратегии «большого флота». В яркой политической карьере Рузвельта есть эпизод, когда он, в 1897—1898 годах, занимал пост помощника министра военно-морских сил. Именно в этот момент восстание кубинцев против испанцев достигло кульминации. Во времена высоких тарифных барьеров и крошечной регулярной армии, что было отражением изоляционистских настроений, Рузвельт в Вашингтоне и в поездках по стране выступал активным сторонником военных приготовлений и имперской экспансии. «Я желаю видеть Соединенные Штаты доминирующей державой на берегах Тихого океана», — писал он и с этой целью настаивал на строительстве канала, соединяющего два океана. Когда в 1900 году Рузвельт стал президентом, он ускорил строительство новых линейных кораблей. В 1907 году он отправил в кругосветное плавание «Великую белую флотилию». Продолжавшееся четырнадцать месяцев плавание, в ходе которого корабли преодолели 46 тыс. миль, стало впечатляющей демонстрацией того, что Соединенные Штаты вошли в число великих морских держав. Заинтересованный в укреплении военной мощи, а не в приобретении колоний, Рузвельт, с его невероятной энергией и задиристой самоуверенностью, буквально втащил страну в новое столетие. Презрение Рузвельта к «уважаемым людям с хорошим материальным положением» сделало его врагами представителей его же собственного класса — отпрысков богатых и старых нью-йоркских семейств, потомков голландцев и англичан. Но он озвучил тот взгляд на мир, который преобладал среди торговцев и финансистов города. Изоляционизм никогда не находил понимания со стороны нью-йоркцев, зато жизнь города всегда была связана с международной финансовой деятельностью и торговлей с зарубежными странами.

После того как в 1902 году Эрнст Пул, сын состоятельного чикагского комиссионера по продаже зерна, закончил Принстон, он жил в нью-йоркском университетском городке. Проводя исследования для статьи о нью-йоркской гавани, он наткнулся в Бруклине на покрытый пылью пакгауз, в котором обнаружил бухгалтерские книги, сохранившиеся со времен парусного флота. «Когда я читал, то видел парусники, летящие по залитым звездным светом океанским путям, величавые суда Ост-Индской компании с названиями вроде “Звезда Империи”, “Дэниел Вебстер”, “Океанский Монарх”, “Летящее облако”». В 1912 году гавань уже утратила свой прежний романтический вид. Железные дороги и крупные судоходные компании заставили уйти из бизнеса последних мелких судовладельцев. Тем не менее вокруг гавани, несомненно, кипела жизнь. «На каждом углу, — писал Пул в своей автобиографической книге «Мост» (1940), — вы видели людей, которые в поте лица что-то поднимают; слышали, как они бранятся и тяжело дышат. В ту ночь они работали до самого рассвета. Кровь из носа, но корабль должен отплыть вовремя! Скоро я почувствовал, что это место теряет свою внутреннюю сущность, свою энергию и значимость, нескончаемую суету и ощущение молодой нации, и лишь накапливает непомерные богатства». Познакомившись с одним из лидеров «уобблиз», членов организации «Индустриальные рабочие мира», созданной «Большим Биллом» (Уильямом Хейвудом), Пул увидел в нем своего героя и написал опубликованный в 1915 году роман «Гавань» о борьбе рабочих за свои права, происходящей на фоне жизни нью-йоркского порта. В этом романе старые бухгалтерские книги принадлежат отцу рассказчика, который молодым человеком перед гражданской войной приехал в Нью-Йорк, чтобы плавать на клиперах. В 1915 году в воздухе пахло революцией, город заполнили иммигранты, повсюду царила нищета и разгорались трудовые конфликты. По мнению Пула, сочетание романтической атмосферы и грубой реальности было достаточным основанием для создания эпического романа о становлении современного Нью-Йорка.

Именно такие поэты, как Уолт Уитмен и Харт Крейн наиболее ярко отразили физическую связь города и омывающих его вод. В стихотворении «На Бруклинском перевозе», которое вошло в сборник «Листья травы» (издание 1856 года), Уитмен сплетает воедино реку, пассажиров парома, своих читателей и тех, кто прочтет его стихотворение через несколько поколений. Он торжественно утверждает и восхваляет взаимосвязь всего сущего:

И то, что чувствуете вы при виде реки или неба —

поверьте, это же чувствовал я.

И я был участником жизни, частицей живой толпы,

такой же, как всякий из вас...[Перевод В.Левика]

В стихотворении «Мост», которое Харт Крейн написал в конце 1920-х годов, когда жил в Бруклине, поэт не только пытается заглянуть в овеянное легендами прошлое Америки, с его первопроходцами и первыми поселенцами, но и выходит далеко за рамки этого, размышляя о смысле человеческой жизни. Несмотря на столь масштабные задачи, Крейн связывает свое стихотворение с жизнью города. Одна строфа начинается со следующей строчки: «На Южной улице я встретил человека, высокого...» Подобно произведениям Уитмена, стихотворение Крейна изобилует воспоминаниями о прогулке по Бруклинскому мосту, советами, как объехать весь город на метро («надо “Грэйвсенд-Мэнор”, перейдите на “Чамберс-стрит”»), и привычными для горожан банальными фразами («реклама зубной пасты и средства от перхоти»).