Эдуард Фукс

Erotica. Ренессанс. Буйство плоти

Интимный мир эпохи

О любви в эпоху Возрождения, равно как и во все последующие

Летят столетья, дымят пожары, но неизменно под лунным светом упругий Карл у гибкой Клары крадет кораллы своим кларнетом.Игорь Губерман

тение книг по истории как средство развлечь себя самым полезным и занимательным образом, наверное, никогда не утратит своей привлекательности. Сколько интересного и поучительного таят в себе перипетии судьбы властителей и полководцев, подробности расцвета и, главное, упадка великих империй, не говоря уже о хитроумных интригах, кровавых заговорах и головокружительных махинациях!

Одного только недоставало во всемирной истории, по крайней мере, в той ее части, что до сих пор выходила на русском языке, — ЭРОТИКИ. Удивительно, но эта тема получше иных прочих уже изучена применительно к современной стадии развития человечества; на таком фоне прошедшее стало выглядеть даже как-то однобоко. Одним словом, наша историческая наука была традиционно лишена каких бы то ни было подробностей, касавшихся интимной сферы человеческих взаимоотношений.

В серьезной исторической книге портрет эпохи неизменно состоит из череды правителей, их боевых подвигов, государственного строительства, внутренней и внешней политики и тесно связанной с ними экономики. Властителей сменяют наследники с аналогичным джентльменским набором, и одно только остается вне поля зрения ученого: как бы подробно читатель ни изучал его труд, для него чаще всего так и останется загадкой, откуда же у этих гигантов брались дети? Ведь если верить авторам, то их герои отвлекались от походов и казней только затем, чтобы написать пару указов или построить очередной дворец, куда будет удобно складывать многочисленные трофеи.

Образовавшуюся было пустоту заполнили «исторические» романы, героини которых по воле авторов смело переступают через мелкие условности в виде быта и одежды эпохи, сосредоточиваясь на главном — созидании своего непростого женского счастья с очередным королем или, на худой конец, герцогом.

Между тем еще в начале XX века немецкий исследователь и литератор Эдуард Фукс (1870–1940) создал труд по истории европейских нравов, охватывавший три эпохи: Ренессанс, галантный век и буржуазный век. С тех пор несколько раз предпринимались попытки представить этот масштабный труд на суд российского читателя, однако в таком объеме он предлагается впервые.

Основное достоинство работы Фукса в том, что он едва ли не впервые систематизировал и изложил историю взаимоотношении между мужчиной и женщиной. Под словом «нравы» в ней наконец-то понимается не обычай отмечать урожай большим сабантуем и не «их нравы», а то, как люди относились к женитьбе и замужеству, какой брак считался удачным, как вели себя друг с другом супруги, а как — любовники, или, например, ну очень общительные соседи. Из этой же книги можно узнать, где в XVI веке можно было запросто появляться в чем мать родила, а где — исключительно с открытой грудью.

Тем читателям, которым выводы автора покажутся все-таки суховатыми, не дадут заскучать очень живописные гравюры и вполне показательные фрагменты стихов, новелл и романов, созданных непосредственными очевидцами, а то и участниками всего этого безобразия. Одним словом, мужайтесь. Еще одним белым пятном в истории стало меньше.

Вадим Татаринов

тение книг по истории как средство развлечь себя самым полезным и занимательным образом, наверное, никогда не утратит своей привлекательности. Сколько интересного и поучительного таят в себе перипетии судьбы властителей и полководцев, подробности расцвета и, главное, упадка великих империй, не говоря уже о хитроумных интригах, кровавых заговорах и головокружительных махинациях!

Одного только недоставало во всемирной истории, по крайней мере, в той ее части, что до сих пор выходила на русском языке, — ЭРОТИКИ. Удивительно, но эта тема получше иных прочих уже изучена применительно к современной стадии развития человечества; на таком фоне прошедшее стало выглядеть даже как-то однобоко. Одним словом, наша историческая наука была традиционно лишена каких бы то ни было подробностей, касавшихся интимной сферы человеческих взаимоотношений.

В серьезной исторической книге портрет эпохи неизменно состоит из череды правителей, их боевых подвигов, государственного строительства, внутренней и внешней политики и тесно связанной с ними экономики. Властителей сменяют наследники с аналогичным джентльменским набором, и одно только остается вне поля зрения ученого: как бы подробно читатель ни изучал его труд, для него чаще всего так и останется загадкой, откуда же у этих гигантов брались дети? Ведь если верить авторам, то их герои отвлекались от походов и казней только затем, чтобы написать пару указов или построить очередной дворец, куда будет удобно складывать многочисленные трофеи.

Образовавшуюся было пустоту заполнили «исторические» романы, героини которых по воле авторов смело переступают через мелкие условности в виде быта и одежды эпохи, сосредоточиваясь на главном — созидании своего непростого женского счастья с очередным королем или, на худой конец, герцогом.

Между тем еще в начале XX века немецкий исследователь и литератор Эдуард Фукс (1870–1940) создал труд по истории европейских нравов, охватывавший три эпохи: Ренессанс, галантный век и буржуазный век. С тех пор несколько раз предпринимались попытки представить этот масштабный труд на суд российского читателя, однако в таком объеме он предлагается впервые.

Основное достоинство работы Фукса в том, что он едва ли не впервые систематизировал и изложил историю взаимоотношении между мужчиной и женщиной. Под словом «нравы» в ней наконец-то понимается не обычай отмечать урожай большим сабантуем и не «их нравы», а то, как люди относились к женитьбе и замужеству, какой брак считался удачным, как вели себя друг с другом супруги, а как — любовники, или, например, ну очень общительные соседи. Из этой же книги можно узнать, где в XVI веке можно было запросто появляться в чем мать родила, а где — исключительно с открытой грудью.

Тем читателям, которым выводы автора покажутся все-таки суховатыми, не дадут заскучать очень живописные гравюры и вполне показательные фрагменты стихов, новелл и романов, созданных непосредственными очевидцами, а то и участниками всего этого безобразия. Одним словом, мужайтесь. Еще одним белым пятном в истории стало меньше.

Вадим Татаринов

Предисловие

равственное поведение, нравственные представления и нормы, регулирующие половую жизнь каждой эпохи, ярче всего представляют дух этой эпохи. Сущность каждого исторического периода, каждого народа, каждого сословия отражается в них нагляднее всего. В своих разнообразных проявлениях половая жизнь вскрывает нам не только важные закономерности, но и вообще основной закон жизни. Все жизненные проявления так или иначе связаны с половой сферой. Вся общественная и частная жизнь людей и народов насыщена половыми тенденциями и интересами. Они — вечная и неисчерпаемая проблема, которая имеет первостепенное значение для существования индивидуума и общества.

Однако каждая эпоха — и это самое важное — облекает эти переживания в новые формы и постоянно пересматривает свои представления. Бесконечно разнообразная половая жизнь людей понималась то как еле осознанная стихийная сила, как чисто животное чувство, то как дивная тайна бытия и высшая точка творческого проявления, то низводилась до уровня непристойности, причем каждое слово и каждый жест были частью чувственной оргии.

Вот почему история половой нравственности на различных ступенях культурного развития — одна из главных составных частей истории человечества. История половой нравственности охватывает наиболее важные стороны общественной жизни людей: законную и незаконную любовь (брак, супружескую верность, целомудрие, прелюбодеяние, проституцию), чрезвычайно разнообразные формы взаимного ухаживания с целью и в интересах осуществления половой потребности, обычаи и нравы, в виде которых они кристаллизовались, представления о красоте, радости, наслаждении и способы выражения чувства (язык, философия, право и т. д.), а также, конечно, отражение половой жизни в искусстве.

Так как история половой нравственности представляет самую важную часть истории человечества, то в каждой стране мы находим множество свидетельствующих о ней документов. В них сочетается самое величественное и блестящее, самое утонченное и безобразное, самое нелепое и тривиальное, что когда-либо измыслил и создал дух человека. В них обнаруживаются его самые смелые мысли, самые вдохновенные настроения и — самые печальные заблуждения.

Несмотря на такое фундаментальное значение истории половой нравственности для человека, стремящегося к всестороннему познанию прошлого, несмотря на богатство источников, находящихся в распоряжении исследователя, современные ученые пока еще пренебрегают этой областью истории нравов. В немецкой научной литературе значительные труды существуют только о нравах Древнего Рима. Нет ни одной истории нравов, которая рассматривала и объясняла бы изменения, происшедшие во взглядах и нормах половой нравственности, начиная со времен средневековья. У нас имеются только собрания материалов и несколько кратких монографий, посвященных отдельным специальным вопросам, странам и эпохам. Вот и все.

Но даже среди этих работ нет ни одной, которая основывалась бы на современных научных предпосылках.

Моя работа должна до известной степени заполнить этот пробел. Хотя она рассчитана на три тома, я прекрасно понимаю, что не смогу охватить весь материал. Чтобы написать полную историю нравов, необходима целая армия специалистов, которая создала бы библиотеку трудов. К сожалению, таких специалистов еще не существует. А те немногие, которые имеются, совершенно не понимают внутреннюю связь исторических явлений.

В истории половой нравственности сосредоточено, как уже было сказано, и самое высокое, и самое низкое. Однако, по ряду причин, она будет скорее историей безнравственности.

Это понятно, потому что то, что считается в каждую эпоху «нравственным», заключается преимущественно в том, чего не делают, т. е. в том, что не поддается изображению, тогда как безнравственность обнаруживается в определенных поступках, т. е. в том, что можно изобразить. Поэтому в истории половой нравственности отрицательное часто является единственно положительным. История нравов, стремящаяся отразить и исчерпывающим образом обосновать все проблемы половой нравственности, не смущаясь мелочными и трусливыми соображениями, конечно, не чтение для школьников и школьниц, но ведь серьезные научные исследования для них и не предназначены.

Те документы из находящегося в моем распоряжении богатого материала, которые не годятся для широкой публики или слишком перегрузили бы изложение, которые не представляют научную ценность, я позже издам в отдельном томе.

В заключение я должен заметить следующее.

Мое имя в литературе тесно связано с историей карикатуры. Многие из моих читателей могут подумать, что я меняю область своих интересов. Такое мнение было бы неправильным. Я считаю свои работы по истории карикатуры далеко не законченными, но и теперь я не сворачиваю со своего пути. Вся моя научная деятельность была направлена на изучение истории культуры. В своих трудах я хотел осветить историческое развитие общества. На этом пути мне встретилась карикатура. Когда мне стало ясно, что она позволяет понять и уяснить себе события и лица с такой отчетливостью, как никакой иной документ, мне захотелось изъять карикатуры из безмолвных папок, где они в продолжение столетий покоились неоцененные и потому игнорируемые. По мере того как накапливался материал, я все больше убеждался, что карикатура — важное средство исторической реконструкции. Так родилась мысль написать историю этих своеобразных документов, отражающих дух времени.

Относясь к карикатуре как историк культуры, видя в ней самый правдивый источник для знакомства с нравами, событиями и личностями прошлого и настоящего, я сознательно оставлял художественную сторону вопроса лишь на втором плане. Понимая всю важность этого аспекта, я всегда считал его изучение специальной задачей эстетов. Я же не специалист по эстетике.

Издавая свою «Историю нравов», я не отказываюсь от увлечения карикатурой, как не изменял я и моим культурно-историческим интересам, когда задался целью написать историю карикатуры.

Мои труды по истории карикатуры и моя «История нравов» лежат в одной и той же плоскости, вращаются в общем круге идей.

Эдуард Фукс

Берлин — Целендорф

Весной 1909 г.

равственное поведение, нравственные представления и нормы, регулирующие половую жизнь каждой эпохи, ярче всего представляют дух этой эпохи. Сущность каждого исторического периода, каждого народа, каждого сословия отражается в них нагляднее всего. В своих разнообразных проявлениях половая жизнь вскрывает нам не только важные закономерности, но и вообще основной закон жизни. Все жизненные проявления так или иначе связаны с половой сферой. Вся общественная и частная жизнь людей и народов насыщена половыми тенденциями и интересами. Они — вечная и неисчерпаемая проблема, которая имеет первостепенное значение для существования индивидуума и общества.

Однако каждая эпоха — и это самое важное — облекает эти переживания в новые формы и постоянно пересматривает свои представления. Бесконечно разнообразная половая жизнь людей понималась то как еле осознанная стихийная сила, как чисто животное чувство, то как дивная тайна бытия и высшая точка творческого проявления, то низводилась до уровня непристойности, причем каждое слово и каждый жест были частью чувственной оргии.

Вот почему история половой нравственности на различных ступенях культурного развития — одна из главных составных частей истории человечества. История половой нравственности охватывает наиболее важные стороны общественной жизни людей: законную и незаконную любовь (брак, супружескую верность, целомудрие, прелюбодеяние, проституцию), чрезвычайно разнообразные формы взаимного ухаживания с целью и в интересах осуществления половой потребности, обычаи и нравы, в виде которых они кристаллизовались, представления о красоте, радости, наслаждении и способы выражения чувства (язык, философия, право и т. д.), а также, конечно, отражение половой жизни в искусстве.

Так как история половой нравственности представляет самую важную часть истории человечества, то в каждой стране мы находим множество свидетельствующих о ней документов. В них сочетается самое величественное и блестящее, самое утонченное и безобразное, самое нелепое и тривиальное, что когда-либо измыслил и создал дух человека. В них обнаруживаются его самые смелые мысли, самые вдохновенные настроения и — самые печальные заблуждения.

Несмотря на такое фундаментальное значение истории половой нравственности для человека, стремящегося к всестороннему познанию прошлого, несмотря на богатство источников, находящихся в распоряжении исследователя, современные ученые пока еще пренебрегают этой областью истории нравов. В немецкой научной литературе значительные труды существуют только о нравах Древнего Рима. Нет ни одной истории нравов, которая рассматривала и объясняла бы изменения, происшедшие во взглядах и нормах половой нравственности, начиная со времен средневековья. У нас имеются только собрания материалов и несколько кратких монографий, посвященных отдельным специальным вопросам, странам и эпохам. Вот и все.

Но даже среди этих работ нет ни одной, которая основывалась бы на современных научных предпосылках.

Моя работа должна до известной степени заполнить этот пробел. Хотя она рассчитана на три тома, я прекрасно понимаю, что не смогу охватить весь материал. Чтобы написать полную историю нравов, необходима целая армия специалистов, которая создала бы библиотеку трудов. К сожалению, таких специалистов еще не существует. А те немногие, которые имеются, совершенно не понимают внутреннюю связь исторических явлений.

В истории половой нравственности сосредоточено, как уже было сказано, и самое высокое, и самое низкое. Однако, по ряду причин, она будет скорее историей безнравственности.

Это понятно, потому что то, что считается в каждую эпоху «нравственным», заключается преимущественно в том, чего не делают, т. е. в том, что не поддается изображению, тогда как безнравственность обнаруживается в определенных поступках, т. е. в том, что можно изобразить. Поэтому в истории половой нравственности отрицательное часто является единственно положительным. История нравов, стремящаяся отразить и исчерпывающим образом обосновать все проблемы половой нравственности, не смущаясь мелочными и трусливыми соображениями, конечно, не чтение для школьников и школьниц, но ведь серьезные научные исследования для них и не предназначены.

Те документы из находящегося в моем распоряжении богатого материала, которые не годятся для широкой публики или слишком перегрузили бы изложение, которые не представляют научную ценность, я позже издам в отдельном томе.

В заключение я должен заметить следующее.

Мое имя в литературе тесно связано с историей карикатуры. Многие из моих читателей могут подумать, что я меняю область своих интересов. Такое мнение было бы неправильным. Я считаю свои работы по истории карикатуры далеко не законченными, но и теперь я не сворачиваю со своего пути. Вся моя научная деятельность была направлена на изучение истории культуры. В своих трудах я хотел осветить историческое развитие общества. На этом пути мне встретилась карикатура. Когда мне стало ясно, что она позволяет понять и уяснить себе события и лица с такой отчетливостью, как никакой иной документ, мне захотелось изъять карикатуры из безмолвных папок, где они в продолжение столетий покоились неоцененные и потому игнорируемые. По мере того как накапливался материал, я все больше убеждался, что карикатура — важное средство исторической реконструкции. Так родилась мысль написать историю этих своеобразных документов, отражающих дух времени.

Относясь к карикатуре как историк культуры, видя в ней самый правдивый источник для знакомства с нравами, событиями и личностями прошлого и настоящего, я сознательно оставлял художественную сторону вопроса лишь на втором плане. Понимая всю важность этого аспекта, я всегда считал его изучение специальной задачей эстетов. Я же не специалист по эстетике.

Издавая свою «Историю нравов», я не отказываюсь от увлечения карикатурой, как не изменял я и моим культурно-историческим интересам, когда задался целью написать историю карикатуры.

Мои труды по истории карикатуры и моя «История нравов» лежат в одной и той же плоскости, вращаются в общем круге идей.

Эдуард Фукс

Берлин — Целендорф

Весной 1909 г.

Введение

амая главная задача истории нравов — показать, как люди когда-то жили, реконструировать прошлое путем отбора и сочетания характерных для каждой эпохи фактов. Чем нагляднее и выразительнее предстанет это прошлое перед читателем, тем лучше решена задача. Это касается как трудов, охватывающих всю область нравов, так и работ, затрагивающих, подобно нашей, только часть ее — область половой морали.

Реконструировать прошлое — такова цель нашего исследования.

Видя в этом свою главную задачу, историк нравов никогда не должен, однако, применять к этому прошлому определенный нравственный критерий. Первый вывод, к которому исследователь приходит в своей работе, заключается в том, что в истории нет вечных, абсолютных масштабов, что они находятся в процессе постоянного видоизменения. Можно поэтому всегда говорить только об относительной нравственности или безнравственности… Абсолютной безнравственностью может считаться только нарушение социальных инстинктов общества, нарушение, так сказать, законов природы. Нет такого нравственного закона, который независимо от пространства и времени регулировал бы наши поступки в пространстве и времени.

Если это верно относительно всего комплекса морали, то еще в большей степени — относительно половой морали, которая чаще всего и легче всего менялась. Эта постоянная изменчивость общих нравственных воззрений подчинена определенным законам, так что каждое столетие, естественно, требует иных моральных оценок. Было бы поэтому наивно и нелепо применять к прошлому современные критерии. Застывшее и затвердевшее нельзя оценивать в тех же масштабах, что и текущее, изменчивое. Тот, кто ссылается на «вечные общеобязательные нравственные нормы», существующие вне времени и пространства, «присущие природе человека», может только прославлять или осуждать и никогда не познает вещи и людей в их историческом бытии. Отрицание вечной, неизменной нравственной идеи является, таким образом, необходимой предпосылкой правильного, т. е. научного, познания явлений прошлого, в данном случае — области нравов.

Не признавать общеобязательные нравственные критерии — не означает отрицать роль морали как двигающего фактора истории. Мы не оправдываем все явления прошлого, не стремимся к их апологии. Непризнание неизменной нравственной идеи как вечного мирового закона, обязательного для всех людей, классов, народов и времен, — не только метод, но и необходимая предпосылка, позволяющая познать вещи, «добро и зло» в их исторической обусловленности. Вскрывая эту обусловленность, категорическую неизбежность истории, мы еще не делаем вывода, что, так как историческая необходимость приводила к таким и таким-то явлениям, эти последние оправданы перед судом истории. Ведь мы же не оправдываем убийцу, если даже и понимаем внутреннюю необходимость его поступка. Наша историческая точка зрения приводит к чрезвычайно важному результату: к истинно научному пониманию прошлого и к выяснению более высокой исторической логики.

Целью познания прошлого и историографии, т. е. систематического изучения того, что было и что есть, и нахождения соединительных звеньев, связующих то, что было, с тем, что есть, является отнюдь не удовлетворение любознательности, хотя бы даже самой «благородной», как полагают многие, а прежде всего познание законов, которым подчинены все явления. Только точное объяснение истории позволит нам лучше создавать историю. Именно в этом главная цель науки: оплодотворять деятельность, влиять на настоящее и будущее, помогать сознательному и планомерному историческому творчеству.

Если историческое понимание вещей приводит нас к убеждению, что нравственные нормы постоянно меняются и вопрос «что такое нравственность?» требует самых разнообразных ответов, то перед исследователем истории нравов стоят две задачи. Во-первых, установить связь между нравственным поведением или господствующими нравственными воззрениями и общественным бытием людей и, во-вторых, обозначить те законы, которым подчинена в каждом отдельном случае нравственность, и те факторы, которые определяют нравственные представления каждой эпохи.

Простое бессистемное накопление фактов еще не приводит к точной и объемной реконструкции прошлого. Это значит, что все факты, анализируемые исследователем, должны быть внутренне связаны исторической обусловленностью. Только знание исторических закономерностей позволяет по отдельным фактам воссоздать прошлое.

Произвольно приведенные факты, как бы они в отдельности ни были интересны и замечательны, никогда не воспроизводят точной и всесторонней картины прошлого. Так куча камней, хотя бы драгоценных и художественно отделанных, не превращается в фантазии в величественное сооружение или ряд колес, ремней и рычагов — в машину. Во всех этих примерах отдельные части должны быть органически связаны между собой, должны быть подобраны и соединены по законам, определившим их особую форму и их особое место.

Найти внутреннюю связь и установить факторы, определявшие нравы людей, — вот первый шаг в построении истории нравов, претендующей быть больше чем простым собранием занимательных анекдотов.

Исследованию этих вопросов мы и посвятим первую главу, чтобы, с одной стороны, подвести под нашу работу твердый фундамент, а с другой — дать читателю необходимую, на наш взгляд, руководящую нить. Эта глава должна ограничиться самыми общими положениями, так как цель нашего исследования — не теоретический анализ, а наглядное описание фактов. Мы дадим поэтому только самый сжатый абрис. Первая глава должна быть только путеводителем, картой для ориентировки, снабженной сжатыми пояснениями.

Необходимо указать также те средства, при помощи которых мы должны решить задачу реконструкции нравов отдельных народов и социальных слоев в разные эпохи.

Решение подобной задачи должно базироваться на возможно широком использовании современных документов. Материалом служат как литературные памятники, так и пластические изображения лиц, вещей и событий. Только если мы дадим возможность эпохе высказаться самой, на ее собственном языке, на ее жаргоне, путем ею же созданных сравнений и т. д., и притом как можно чаще и как можно подробнее, она воскреснет к жизни так, что нам будет казаться, что мы сами участники этой жизни.

Благодаря нашему историческому методу, мы сможем, как с высокой трибуны, обозреть целое и в каждом отдельном случае уловить его связь с общим. Необходимо привлечь все документы, в которых отражаются нравственные воззрения каждой эпохи и различных социальных слоев, все, что дает о них наглядное представление. Такими литературными документами являются: всевозможные сообщения, указы, запрещения, описания обычаев, игр, праздников, а также художественные произведения: стихотворения, шванки[1], новеллы, пьесы как светского, так и церковного характера. Подобные документы мы будем привлекать как можно чаще, чтобы обосновать и углубить наше изложение. То же надо сказать и о современных пластических изображениях, которые нередко оказываются важнее литературных документов. В рисунке и картине мы видим самое надежное средство объемной реконструкции прошлого. Кроме того, современная картина — лучшее средство проверки литературных данных. Картина — это самый ясный и самый простой исторический документ. Достаточно привести один пример. Как сложно описать словесно даже простую моду так, чтобы читатель получил о ней точное представление? Каждый представляет ее по-своему. Сложную моду описать еще труднее. То же надо сказать о целом ряде других явлений: о трактирном быте, о праздниках, о способах ухаживания — словом, обо всем. Насколько легче составить верное представление в том случае, когда рядом находится картина выразительная и лишенная субъективности.

Ценность пластического комментария состоит не только в этом. Картина обладает еще одним достоинством. Каждое наглядное изображение вызывает в зрителе бесконечный ряд ассоциаций, о которых автор часто сам не думал или которые он игнорировал ради более ясного и простого изображения предмета. Сотни картин воспроизводят не отдельную черту, не отдельное явление из эпохи их возникновения, а охватывают целый мир, целый комплекс характерных фактов, следовательно, часто сами являются целой историей нравов, из которой каждый умеющий видеть может почерпнуть все новые данные. Картина не только более простой, но и более богатый документ.

амая главная задача истории нравов — показать, как люди когда-то жили, реконструировать прошлое путем отбора и сочетания характерных для каждой эпохи фактов. Чем нагляднее и выразительнее предстанет это прошлое перед читателем, тем лучше решена задача. Это касается как трудов, охватывающих всю область нравов, так и работ, затрагивающих, подобно нашей, только часть ее — область половой морали.

Реконструировать прошлое — такова цель нашего исследования.

Видя в этом свою главную задачу, историк нравов никогда не должен, однако, применять к этому прошлому определенный нравственный критерий. Первый вывод, к которому исследователь приходит в своей работе, заключается в том, что в истории нет вечных, абсолютных масштабов, что они находятся в процессе постоянного видоизменения. Можно поэтому всегда говорить только об относительной нравственности или безнравственности… Абсолютной безнравственностью может считаться только нарушение социальных инстинктов общества, нарушение, так сказать, законов природы. Нет такого нравственного закона, который независимо от пространства и времени регулировал бы наши поступки в пространстве и времени.

Если это верно относительно всего комплекса морали, то еще в большей степени — относительно половой морали, которая чаще всего и легче всего менялась. Эта постоянная изменчивость общих нравственных воззрений подчинена определенным законам, так что каждое столетие, естественно, требует иных моральных оценок. Было бы поэтому наивно и нелепо применять к прошлому современные критерии. Застывшее и затвердевшее нельзя оценивать в тех же масштабах, что и текущее, изменчивое. Тот, кто ссылается на «вечные общеобязательные нравственные нормы», существующие вне времени и пространства, «присущие природе человека», может только прославлять или осуждать и никогда не познает вещи и людей в их историческом бытии. Отрицание вечной, неизменной нравственной идеи является, таким образом, необходимой предпосылкой правильного, т. е. научного, познания явлений прошлого, в данном случае — области нравов.

Не признавать общеобязательные нравственные критерии — не означает отрицать роль морали как двигающего фактора истории. Мы не оправдываем все явления прошлого, не стремимся к их апологии. Непризнание неизменной нравственной идеи как вечного мирового закона, обязательного для всех людей, классов, народов и времен, — не только метод, но и необходимая предпосылка, позволяющая познать вещи, «добро и зло» в их исторической обусловленности. Вскрывая эту обусловленность, категорическую неизбежность истории, мы еще не делаем вывода, что, так как историческая необходимость приводила к таким и таким-то явлениям, эти последние оправданы перед судом истории. Ведь мы же не оправдываем убийцу, если даже и понимаем внутреннюю необходимость его поступка. Наша историческая точка зрения приводит к чрезвычайно важному результату: к истинно научному пониманию прошлого и к выяснению более высокой исторической логики.

Целью познания прошлого и историографии, т. е. систематического изучения того, что было и что есть, и нахождения соединительных звеньев, связующих то, что было, с тем, что есть, является отнюдь не удовлетворение любознательности, хотя бы даже самой «благородной», как полагают многие, а прежде всего познание законов, которым подчинены все явления. Только точное объяснение истории позволит нам лучше создавать историю. Именно в этом главная цель науки: оплодотворять деятельность, влиять на настоящее и будущее, помогать сознательному и планомерному историческому творчеству.

Если историческое понимание вещей приводит нас к убеждению, что нравственные нормы постоянно меняются и вопрос «что такое нравственность?» требует самых разнообразных ответов, то перед исследователем истории нравов стоят две задачи. Во-первых, установить связь между нравственным поведением или господствующими нравственными воззрениями и общественным бытием людей и, во-вторых, обозначить те законы, которым подчинена в каждом отдельном случае нравственность, и те факторы, которые определяют нравственные представления каждой эпохи.

Простое бессистемное накопление фактов еще не приводит к точной и объемной реконструкции прошлого. Это значит, что все факты, анализируемые исследователем, должны быть внутренне связаны исторической обусловленностью. Только знание исторических закономерностей позволяет по отдельным фактам воссоздать прошлое.

Произвольно приведенные факты, как бы они в отдельности ни были интересны и замечательны, никогда не воспроизводят точной и всесторонней картины прошлого. Так куча камней, хотя бы драгоценных и художественно отделанных, не превращается в фантазии в величественное сооружение или ряд колес, ремней и рычагов — в машину. Во всех этих примерах отдельные части должны быть органически связаны между собой, должны быть подобраны и соединены по законам, определившим их особую форму и их особое место.

Найти внутреннюю связь и установить факторы, определявшие нравы людей, — вот первый шаг в построении истории нравов, претендующей быть больше чем простым собранием занимательных анекдотов.

Исследованию этих вопросов мы и посвятим первую главу, чтобы, с одной стороны, подвести под нашу работу твердый фундамент, а с другой — дать читателю необходимую, на наш взгляд, руководящую нить. Эта глава должна ограничиться самыми общими положениями, так как цель нашего исследования — не теоретический анализ, а наглядное описание фактов. Мы дадим поэтому только самый сжатый абрис. Первая глава должна быть только путеводителем, картой для ориентировки, снабженной сжатыми пояснениями.

Необходимо указать также те средства, при помощи которых мы должны решить задачу реконструкции нравов отдельных народов и социальных слоев в разные эпохи.

Решение подобной задачи должно базироваться на возможно широком использовании современных документов. Материалом служат как литературные памятники, так и пластические изображения лиц, вещей и событий. Только если мы дадим возможность эпохе высказаться самой, на ее собственном языке, на ее жаргоне, путем ею же созданных сравнений и т. д., и притом как можно чаще и как можно подробнее, она воскреснет к жизни так, что нам будет казаться, что мы сами участники этой жизни.

Благодаря нашему историческому методу, мы сможем, как с высокой трибуны, обозреть целое и в каждом отдельном случае уловить его связь с общим. Необходимо привлечь все документы, в которых отражаются нравственные воззрения каждой эпохи и различных социальных слоев, все, что дает о них наглядное представление. Такими литературными документами являются: всевозможные сообщения, указы, запрещения, описания обычаев, игр, праздников, а также художественные произведения: стихотворения, шванки[1], новеллы, пьесы как светского, так и церковного характера. Подобные документы мы будем привлекать как можно чаще, чтобы обосновать и углубить наше изложение. То же надо сказать и о современных пластических изображениях, которые нередко оказываются важнее литературных документов. В рисунке и картине мы видим самое надежное средство объемной реконструкции прошлого. Кроме того, современная картина — лучшее средство проверки литературных данных. Картина — это самый ясный и самый простой исторический документ. Достаточно привести один пример. Как сложно описать словесно даже простую моду так, чтобы читатель получил о ней точное представление? Каждый представляет ее по-своему. Сложную моду описать еще труднее. То же надо сказать о целом ряде других явлений: о трактирном быте, о праздниках, о способах ухаживания — словом, обо всем. Насколько легче составить верное представление в том случае, когда рядом находится картина выразительная и лишенная субъективности.

Ценность пластического комментария состоит не только в этом. Картина обладает еще одним достоинством. Каждое наглядное изображение вызывает в зрителе бесконечный ряд ассоциаций, о которых автор часто сам не думал или которые он игнорировал ради более ясного и простого изображения предмета. Сотни картин воспроизводят не отдельную черту, не отдельное явление из эпохи их возникновения, а охватывают целый мир, целый комплекс характерных фактов, следовательно, часто сами являются целой историей нравов, из которой каждый умеющий видеть может почерпнуть все новые данные. Картина не только более простой, но и более богатый документ.

Опасность посещения домов терпимости. XVII в.

Отсюда неизбежно следует, что история нравов, поставившая своей целью показать, каков был внешний вид явлений, не только настоятельно нуждается в пластических документах как средстве верного и точного представления прошлого, но и не может обойтись без этого материала. Во всяком случае, самые важные выводы исследователь обязан подкрепить картинами. Вот почему наряду с литературными документами мы будем пользоваться и всевозможными наглядными изображениями: иллюстрациями, взятыми из книг, открытками, картинами мод, художественными произведениями, портретами, научными иллюстрациями, бытовыми картинами, карикатурами и т. д.

Книжная иллюстрация. 1648 г.

Бытовые картины будут и должны играть главную роль, хотя существует и мнение, что пользоваться ими как документами времени, как доказательствами можно только с большими ограничениями. Жанристы преувеличивали и преувеличивают как положительные, так и отрицательные стороны жизни, все равно — работали ли художники кистью или карандашом. Картина эпохи, нарисованная бытописателем нравов, обычно изображает не средние явления, а крайности. Однако истина чаще всего и скрывается не в золотой середине, а именно в крайностях. Поэтому в нашей работе мы будем часто использовать карикатуры, которые лучше всего воплощают эту тенденцию. Читателя же мы хотели бы предупредить, чтобы он при оценке этих произведений сатиры не давал сбить себя с толку расхожими суждениями: «с одной стороны, это так, а с другой стороны, это не так». Такую точку зрения часто применяют к карикатуре, утверждая, что «нравственность доброго старого времени, уж конечно, не была столь испорченной, как это заблагорассудилось изобразить современным моралистам и сатирикам». Сатирические карикатуры при этом считают значительным преувеличением, свидетельствующим скорее о склонности XIV, XV и XVI вв. к грубым шуткам, чем о самой жизни и т. д. Такая оценка может казаться объективной, однако на самом же деле она свидетельствует о полном непонимании сущности карикатуры, непонимании того, что в ней выражается и что в ней стремится оформиться. Сущность карикатуры, несомненно, преувеличение. Несомненно, — сошлемся на классический пример, — никогда деревенский праздник не выливался в форму такого вакхического безумия, такого необузданного эротизма, как это изображено так убедительно Рубенсом на его великолепной картине «Деревенский праздник», хранящейся в Лувре, — одной из самых смелых карикатур, какие знает, история. Однако как раз такие картины отличаются особенной правдивостью, и причем не вопреки своей преувеличенности, а именно благодаря ей. Преувеличивая, художник обнажает самое ядро явления, отбрасывает все покровы, способные ввести в заблуждение. Благодаря количественному и качественному подчеркиванию главных частей предмета обнаруживается истинная сущность, и притом так наглядно, что ее уже нельзя игнорировать, нельзя пройти мимо нее. Самый близорукий взгляд видит, о чем идет речь, самый неповоротливый ум понимает внутреннюю тайну явления. Все это создается преувеличением. И потому истина не столько в золотой середине, сколько в крайностях. Если подвести итог всему сказанному о ценности современных исследуемой эпохе документов, то мы придем к следующему выводу: каждая эпоха сама пишет свою историю нравов. Она создает ее во всех тех формах, в которых обнаруживается ее творчество. Все равно, выступала ли она в религиозном облачении или в пестрой одежде необузданной жизнерадостности, — всегда за этими внешними проявлениями скрывается она, эпоха, ее специфическая человечность. Наша задача — расшифровать и истолковать созданные каждой эпохой иероглифы, на языке которых она написала свою историю. Эту задачу мы и попытаемся здесь решить.

Происхождение и сущность нравственности

Происхождение и сущность нравственности

Происхождение и основа единобрачия

ся наша культура со всеми ее завоеваниями служит институту частной собственности. Все основывается на частной собственности, все связано с ней — и возвышенные проявления человеческого духа, и низменные, мелочные стороны будничной жизни. Интересы частной собственности обусловили и создали также основную форму половой морали, а именно моногамию, единобрачие.

Не только раньше, но и теперь единобрачие считается плодом индивидуальной половой любви. Это грубейшая ошибка, так как ни само единобрачие, ни цель, которую оно преследует, никогда ничего общего с индивидуальной любовью не имели и в лучшем случае стремились на нее опереться. Единобрачие не было созданием индивидуальной любви и осуществило этот идеал лишь временно, в том или другом классе. Моногамия выросла из совсем других культурных факторов и потребностей. Как исчерпывающим образом доказал Льюис Г. Морган в своей теории эволюции семьи, единобрачие было следствием концентрации значительных богатств в одних руках — и притом в руках мужчины — и желания передать эти богатства детям именно этого, и никакого другого, мужчины. Женщина должна была стать матерью детей, относительно которых отец мог быть убежден, что именно он их произвел. Греки, у которых впервые появилось единобрачие, видели в этом его исключительную цель. Необходимо уже здесь подчеркнуть, что в единобрачии следует видеть не результат примирения мужчины и женщины, а еще менее — высшую форму брака, а, как потом будет выяснено, «провозглашение полового антагонизма, совершенно неизвестного доисторическому человечеству».

Таковы причины и цель единобрачия. Внутренняя логика этой формы полового общения сводится к следующему требованию: половые сношения должны ограничиться сношениями между одним мужчиной и одной женщиной, между одной женщиной и одним мужчиной, и притом исключительно в рамках соединяющего их брака. Таково было бы логическое требование, предъявляемое к человеку институтом единобрачия.

Несомненно, официально такой закон и провозглашался, но он всегда был обязателен только для женщины, для мужчины он во все времена имел в лучшем случае лишь формальное значение.

Такая откровенная двойственность выглядит странной. Но это только мнимое противоречие. На самом деле, как нетрудно увидеть, это не непримиримое противоречие, а «естественный порядок вещей». Родившись не из индивидуальной половой любви, основываясь на условности, единобрачие представляет такую форму семьи, которая опирается не на естественные, а на экономические факторы.

Так как этими экономическими предпосылками являлись — и еще теперь являются — хозяйственные интересы мужчины, то они должны были привести к принципиальному порабощению одного пола другим, а именно к господству в браке мужчины и неразрывно с ним связанному угнетению женщины. Происхождение частной собственности требовало только единобрачия женщины как средства получить законных наследников. А открытой или скрытой полигамии мужчин ничто не препятствовало. Так как в браке мужчина представляет собой господствующий класс, а женщина — угнетенный и эксплуатируемый, то мужчина всегда был единственным законодателем, издававшим законы в своих собственных интересах. Почти всегда строго требуя от женщины целомудрия, почти всегда объявляя неверности женщины величайшим преступлением, он в то же время всегда ставил своим собственным вожделениям лишь самые примитивные преграды. Все это не более и не менее как внутренняя необходимость явления и поэтому «естественный порядок вещей». Из этого противоречия, однако, выросло нечто, что не входило в планы людей, что также сделалось «естественным порядком вещей», — месть изнасилованной природы. Эта месть природы обнаруживается в двух неизбежных и неотделимых от нашей культуры явлениях. Это — адюльтер и проституция, как два неизбежных социальных института.

Раб всегда мстит тем оружием, которым он был побежден и порабощен. На всех языках, в тысяче разнообразных форм и формул государство, церковь и общество твердили женщине на протяжении всей ее жизни, что, кроме мужа, никто другой не должен разделять ее ложа и касаться ее тела. Во все времена и у всех народов женщина мстила тем, что и другие мужчины разделяли ее ложе и обладали ее телом и что единственным точным доказательством отцовства может служить только моральное убеждение мужчины или, как выразился один остроумец: «Отцовство — это вопрос доверия». И это несмотря на социальную опалу в случае разоблачения обмана, несмотря на суровые и подчас варварские наказания, всегда угрожавшие отомстившей женщине. Эту жажду мести ничем нельзя искоренить, потому что, пока брак основан на условностях, он по существу своему противоестествен.

То же самое применимо и к проституции, этому, суррогату брака. Никакой закон не был в силах уничтожить ее, никакое варварское обращение не ставило ее жриц ни на один день вне общества. В худшем случае проституции приходилось иногда прятаться, и она пряталась в самом деле, хотя все заинтересованные и находили к ней дорогу. Эта ее неискоренимость совершенно логична. Частная собственность, опираясь на развитие торговли, присвоила всему товарный характер, свела все вещи к их денежной стоимости. Любовь стала таким же предметом торговли, как платье. Вот почему большинство браков носит характер торговой сделки, а проституция — это любовь в розницу, как циники грубо но довольно метко назвали ее в отличие от брака, этой оплаты оптом — неотделима от единобрачия, которое постоянно ее возрождает, сколько бы его апологеты ни осуждали ее.

В конце концов проституция является тем громоотводом, в котором моногамия нуждается, чтобы хотя бы частично обеспечить свою цель — законных наследников. Словом, с какой бы стороны мы ни подошли к вопросу, как ни печально признаться в этом, супружеская измена и проституция — неизбежные социальные явления; постоянный любовник жены, муж-рогоносец и проститутка — неизменные социальные типы. Другими словами: «таков естественный порядок вещей».

ся наша культура со всеми ее завоеваниями служит институту частной собственности. Все основывается на частной собственности, все связано с ней — и возвышенные проявления человеческого духа, и низменные, мелочные стороны будничной жизни. Интересы частной собственности обусловили и создали также основную форму половой морали, а именно моногамию, единобрачие.

Не только раньше, но и теперь единобрачие считается плодом индивидуальной половой любви. Это грубейшая ошибка, так как ни само единобрачие, ни цель, которую оно преследует, никогда ничего общего с индивидуальной любовью не имели и в лучшем случае стремились на нее опереться. Единобрачие не было созданием индивидуальной любви и осуществило этот идеал лишь временно, в том или другом классе. Моногамия выросла из совсем других культурных факторов и потребностей. Как исчерпывающим образом доказал Льюис Г. Морган в своей теории эволюции семьи, единобрачие было следствием концентрации значительных богатств в одних руках — и притом в руках мужчины — и желания передать эти богатства детям именно этого, и никакого другого, мужчины. Женщина должна была стать матерью детей, относительно которых отец мог быть убежден, что именно он их произвел. Греки, у которых впервые появилось единобрачие, видели в этом его исключительную цель. Необходимо уже здесь подчеркнуть, что в единобрачии следует видеть не результат примирения мужчины и женщины, а еще менее — высшую форму брака, а, как потом будет выяснено, «провозглашение полового антагонизма, совершенно неизвестного доисторическому человечеству».

Таковы причины и цель единобрачия. Внутренняя логика этой формы полового общения сводится к следующему требованию: половые сношения должны ограничиться сношениями между одним мужчиной и одной женщиной, между одной женщиной и одним мужчиной, и притом исключительно в рамках соединяющего их брака. Таково было бы логическое требование, предъявляемое к человеку институтом единобрачия.

Несомненно, официально такой закон и провозглашался, но он всегда был обязателен только для женщины, для мужчины он во все времена имел в лучшем случае лишь формальное значение.

Такая откровенная двойственность выглядит странной. Но это только мнимое противоречие. На самом деле, как нетрудно увидеть, это не непримиримое противоречие, а «естественный порядок вещей». Родившись не из индивидуальной половой любви, основываясь на условности, единобрачие представляет такую форму семьи, которая опирается не на естественные, а на экономические факторы.

Так как этими экономическими предпосылками являлись — и еще теперь являются — хозяйственные интересы мужчины, то они должны были привести к принципиальному порабощению одного пола другим, а именно к господству в браке мужчины и неразрывно с ним связанному угнетению женщины. Происхождение частной собственности требовало только единобрачия женщины как средства получить законных наследников. А открытой или скрытой полигамии мужчин ничто не препятствовало. Так как в браке мужчина представляет собой господствующий класс, а женщина — угнетенный и эксплуатируемый, то мужчина всегда был единственным законодателем, издававшим законы в своих собственных интересах. Почти всегда строго требуя от женщины целомудрия, почти всегда объявляя неверности женщины величайшим преступлением, он в то же время всегда ставил своим собственным вожделениям лишь самые примитивные преграды. Все это не более и не менее как внутренняя необходимость явления и поэтому «естественный порядок вещей». Из этого противоречия, однако, выросло нечто, что не входило в планы людей, что также сделалось «естественным порядком вещей», — месть изнасилованной природы. Эта месть природы обнаруживается в двух неизбежных и неотделимых от нашей культуры явлениях. Это — адюльтер и проституция, как два неизбежных социальных института.

Раб всегда мстит тем оружием, которым он был побежден и порабощен. На всех языках, в тысяче разнообразных форм и формул государство, церковь и общество твердили женщине на протяжении всей ее жизни, что, кроме мужа, никто другой не должен разделять ее ложа и касаться ее тела. Во все времена и у всех народов женщина мстила тем, что и другие мужчины разделяли ее ложе и обладали ее телом и что единственным точным доказательством отцовства может служить только моральное убеждение мужчины или, как выразился один остроумец: «Отцовство — это вопрос доверия». И это несмотря на социальную опалу в случае разоблачения обмана, несмотря на суровые и подчас варварские наказания, всегда угрожавшие отомстившей женщине. Эту жажду мести ничем нельзя искоренить, потому что, пока брак основан на условностях, он по существу своему противоестествен.

То же самое применимо и к проституции, этому, суррогату брака. Никакой закон не был в силах уничтожить ее, никакое варварское обращение не ставило ее жриц ни на один день вне общества. В худшем случае проституции приходилось иногда прятаться, и она пряталась в самом деле, хотя все заинтересованные и находили к ней дорогу. Эта ее неискоренимость совершенно логична. Частная собственность, опираясь на развитие торговли, присвоила всему товарный характер, свела все вещи к их денежной стоимости. Любовь стала таким же предметом торговли, как платье. Вот почему большинство браков носит характер торговой сделки, а проституция — это любовь в розницу, как циники грубо но довольно метко назвали ее в отличие от брака, этой оплаты оптом — неотделима от единобрачия, которое постоянно ее возрождает, сколько бы его апологеты ни осуждали ее.

В конце концов проституция является тем громоотводом, в котором моногамия нуждается, чтобы хотя бы частично обеспечить свою цель — законных наследников. Словом, с какой бы стороны мы ни подошли к вопросу, как ни печально признаться в этом, супружеская измена и проституция — неизбежные социальные явления; постоянный любовник жены, муж-рогоносец и проститутка — неизменные социальные типы. Другими словами: «таков естественный порядок вещей».

Изменчивость половой морали

ри поверхностном взгляде нам могут возразить. Предположим, это так. Но из этого только следует, что так всегда было и так всегда будет, пока существует мир. Это не более как врожденная порочность и греховность людей. С такими рассуждениями встречаешься на каждом шагу, однако они настолько же дешевы, насколько и неверны. Будет ли такое состояние вечным — в данном случае вопрос второстепенный. Во всяком случае, он лишь логическое следствие, вытекающее из ответа на вопрос, в самом ли деле так всегда было. Этим последним вопросом мы и займемся в первую очередь, на него постараемся ответить, чтобы лишь потом обратиться к первому вопросу и обосновать его возможные последствия.

Разумеется, «так» было всегда. Но если присмотреться поближе к этому порядку вещей, то нетрудно заметить, что постоянное все же менялось. Перемены эти касались не только общепризнанных нравов. Обнаруживается так много однородных отклонений от основного закона обусловленной единобрачием половой морали, что из них создается типическая в каждом отдельном случае картина эпохи, резко отличающаяся от любых других.

Так как этот факт служит как раз исходной точкой систематической истории нравов, то мы начнем с того, что приведем ряд характерных примеров из различных областей половой морали для иллюстрации нашего положения.

Примеры эти будут касаться различных оценок супружеской верности, добрачного целомудрия женщин, проституции, важнейших понятий приличия и т. д. В последующих главах мы представим подробный комментарий к этим примерам.

По поводу различных оценок, дававшихся супружеской верности, можно сказать следующее. В некоторые эпохи и в некоторых слоях общества высшее основное требование единобрачия, верность обоих супругов, серьезнейшим образом соблюдалось. Вместе с тем существовали эпохи и сословия, в которых это основное требование половой морали совершенно игнорировалось и за замужней женщиной признавалось право открыто иметь многих мужей, как за мужчиной право иметь многих жен. Иногда считалось, что муж и жена если и не публично, то по крайней мере перед своей совестью уже совершили прелюбодеяние, изменив друг другу лишь мысленно, когда иногда жену обвиняли в неверности за то, что она сказала несколько слов постороннему мужчине.

В другие времена женщине (даже той, которая носила на себе пояс девственности) разрешалось позволять ухажеру самые смелые жесты, даже поощрять его к ним, не нарушая тем супружеской верности, так как последняя ограничивалась самим половым актом. Бывали времена, когда муж был самым усердным сводником, ежедневно продававшим свою жену, а замужняя женщина — самой ловкой и деловитой проституткой, устраивавшей на своем супружеском ложе карьеру мужа, обезвреживавшей его конкурентов, выигрывавшей его процессы, удесятерявшей его состояние и т. д. С эпохами и классами, считавшими брак по любви высшим идеалом, соседствовали и такие, которые не считали любовь необходимым условием брака, которые были склонны видеть в любви даже нечто несовместимое с браком и смотрели на выбор жены с точки зрения простого расчета или простого производства детей. Древние греки, например, относились к браку именно так. Вот почему женщина у них должна была стать гетерой, чтобы иметь право быть подругой. Вот что по этому поводу сообщает историк С. В. Ешевский:

«В государственной жизни женщина, очевидно, не могла стоять наравне с мужчиной и никогда не стояла. Женщину в древних государствах не относили к свободным, полноценным гражданам… В свободной, блестящей Греции, в центре древней цивилизации, в Афинах, жена свободного афинянина не получала никакого образования, не существовала для общества, не видела мужчин, кроме своего мужа и ближайших родственников, и жила в особом отделении, часто охраняемом малосскими псами, прикованными к цепям у входа в женскую половину. Но и мужу она была необходима только для того, чтобы иметь детей. "Есть ли кто-нибудь, — спрашивает Сократ Критобула, — с кем бы ты говорил меньше, чем с твоей женой?" — "Никого, — отвечает Критобул, — а если и найдутся, то таких людей очень мало". То, что не мог дать свободному греку семейный круг, он искал в образованном, изящном обществе свободных или, лучше сказать, вольных женщин, не связанных семейными узами».

Одни эпохи превращали женщину в домашнее вьючное животное, делали из нее пожизненную домашнюю рабыню или терпеливую машину для детопроизводства, лишенную личной воли. Другие времена и сословия видели в ней избалованный предмет роскоши, любой каприз которой становится законом, или утонченное орудие наслаждения, задача которого состоит в том, чтобы доставлять мужу все те удовольствия, которыми ее предшественницы, всевозможные любовницы, радовали и приковывали его к себе. Наконец, были и такие времена, в которых муж и жена становились верными товарищами.

ри поверхностном взгляде нам могут возразить. Предположим, это так. Но из этого только следует, что так всегда было и так всегда будет, пока существует мир. Это не более как врожденная порочность и греховность людей. С такими рассуждениями встречаешься на каждом шагу, однако они настолько же дешевы, насколько и неверны. Будет ли такое состояние вечным — в данном случае вопрос второстепенный. Во всяком случае, он лишь логическое следствие, вытекающее из ответа на вопрос, в самом ли деле так всегда было. Этим последним вопросом мы и займемся в первую очередь, на него постараемся ответить, чтобы лишь потом обратиться к первому вопросу и обосновать его возможные последствия.

Разумеется, «так» было всегда. Но если присмотреться поближе к этому порядку вещей, то нетрудно заметить, что постоянное все же менялось. Перемены эти касались не только общепризнанных нравов. Обнаруживается так много однородных отклонений от основного закона обусловленной единобрачием половой морали, что из них создается типическая в каждом отдельном случае картина эпохи, резко отличающаяся от любых других.

Так как этот факт служит как раз исходной точкой систематической истории нравов, то мы начнем с того, что приведем ряд характерных примеров из различных областей половой морали для иллюстрации нашего положения.

Примеры эти будут касаться различных оценок супружеской верности, добрачного целомудрия женщин, проституции, важнейших понятий приличия и т. д. В последующих главах мы представим подробный комментарий к этим примерам.

По поводу различных оценок, дававшихся супружеской верности, можно сказать следующее. В некоторые эпохи и в некоторых слоях общества высшее основное требование единобрачия, верность обоих супругов, серьезнейшим образом соблюдалось. Вместе с тем существовали эпохи и сословия, в которых это основное требование половой морали совершенно игнорировалось и за замужней женщиной признавалось право открыто иметь многих мужей, как за мужчиной право иметь многих жен. Иногда считалось, что муж и жена если и не публично, то по крайней мере перед своей совестью уже совершили прелюбодеяние, изменив друг другу лишь мысленно, когда иногда жену обвиняли в неверности за то, что она сказала несколько слов постороннему мужчине.

В другие времена женщине (даже той, которая носила на себе пояс девственности) разрешалось позволять ухажеру самые смелые жесты, даже поощрять его к ним, не нарушая тем супружеской верности, так как последняя ограничивалась самим половым актом. Бывали времена, когда муж был самым усердным сводником, ежедневно продававшим свою жену, а замужняя женщина — самой ловкой и деловитой проституткой, устраивавшей на своем супружеском ложе карьеру мужа, обезвреживавшей его конкурентов, выигрывавшей его процессы, удесятерявшей его состояние и т. д. С эпохами и классами, считавшими брак по любви высшим идеалом, соседствовали и такие, которые не считали любовь необходимым условием брака, которые были склонны видеть в любви даже нечто несовместимое с браком и смотрели на выбор жены с точки зрения простого расчета или простого производства детей. Древние греки, например, относились к браку именно так. Вот почему женщина у них должна была стать гетерой, чтобы иметь право быть подругой. Вот что по этому поводу сообщает историк С. В. Ешевский:

«В государственной жизни женщина, очевидно, не могла стоять наравне с мужчиной и никогда не стояла. Женщину в древних государствах не относили к свободным, полноценным гражданам… В свободной, блестящей Греции, в центре древней цивилизации, в Афинах, жена свободного афинянина не получала никакого образования, не существовала для общества, не видела мужчин, кроме своего мужа и ближайших родственников, и жила в особом отделении, часто охраняемом малосскими псами, прикованными к цепям у входа в женскую половину. Но и мужу она была необходима только для того, чтобы иметь детей. "Есть ли кто-нибудь, — спрашивает Сократ Критобула, — с кем бы ты говорил меньше, чем с твоей женой?" — "Никого, — отвечает Критобул, — а если и найдутся, то таких людей очень мало". То, что не мог дать свободному греку семейный круг, он искал в образованном, изящном обществе свободных или, лучше сказать, вольных женщин, не связанных семейными узами».

Одни эпохи превращали женщину в домашнее вьючное животное, делали из нее пожизненную домашнюю рабыню или терпеливую машину для детопроизводства, лишенную личной воли. Другие времена и сословия видели в ней избалованный предмет роскоши, любой каприз которой становится законом, или утонченное орудие наслаждения, задача которого состоит в том, чтобы доставлять мужу все те удовольствия, которыми ее предшественницы, всевозможные любовницы, радовали и приковывали его к себе. Наконец, были и такие времена, в которых муж и жена становились верными товарищами.

Развратный старик. Гравюра

Такое же разнообразие находим мы и в принципиальной оценке женского целомудрия. Наряду с эпохами, придававшими девственности огромное значение, существовали такие, которые не только не прославляли, а осуждали невесту, если она в брачную ночь оказывалась еще нетронутой. Из этого делали вывод, что, очевидно, раньше никто не пожелал ею обладать, а это понижало ценность девушки, тогда как незаконные дети, напротив, иногда повышали ее ценность. Если были времена, в которые считалось для девушки позором, если ее хоть раз видели в сопровождении мужчины или она появилась в публичном месте без родителей, то в другие позволялось молодой девушке, достигшей половой зрелости, принимать в своей спальне на протяжении нескольких лет по ночам своего возлюбленного («пробные ночи», «коmmnachte»). И притом заметьте — не только одного. Без всякого вреда для своей репутации она имела право отвергнуть одного возлюбленного и отдать предпочтение другому, третьему, четвертому, если ее ожидания и требования не находили надлежащего удовлетворения. Ни ее доброе имя, ни ее супружеское счастье не терпели никакого ущерба от того, что она месяцами давала каждому из своих любовников возможность доказать, обладает ли он теми качествами, которых она требует от будущего мужа. Те же самые взгляды позволяли достигшему половой зрелости юноше убедиться именно этим путем в физических достоинствах выбравшей его девушки, предоставляли ему право решить в зависимости от этого опыта, намерен ли он вступить с ней в брак или нет. Он также имел право провести несколько пробных ночей у целого ряда девушек, и то обстоятельство, что эти пробные ночи не исключали половых отношений, не связывало его с данной девушкой. Некоторые романтики усмотрели в этих обычаях нечто безусловно идеальное. Это действительно так, если видеть в них базис здоровой индивидуальной половой любви, а не то, что в них хотели найти романтики, а именно чисто духовное и душевное общение полов. Для юноши и девушки половой акт был единственной целью, несмотря на препятствия, которые разнообразные подробности этого обычая создавали для юноши. Официальное положение в общественной жизни проституции также могло быть различным. Жрицу продажной любви иногда загоняли в самые темные углы, клеймили всеобщей ненавистью и презрением, на нее смотрели, как на прокаженную, одно дыхание которой будто бы способно заразить все окружающее и обратить в бегство всех «порядочных» людей. И только тайком, обходными путями могли к ней пробираться те, кто жаждал любви. Но бывали и такие эпохи, когда ее провозглашали лучшим украшением праздников жизни. У греков культ женщины сосредоточивался в гетере. Она — подруга мужчины, с которой он ведет философские беседы, которую он окружает роскошью и блеском, дружба и благосклонность которой делает ему честь, красоте которой поклоняется весь народ, тогда как к жене относились как к неизбежному и неудобному ярму и та была обязана терпеливо проживать свой век в уединенном гинекее[2], никому не показываясь на глаза, скромно довольствуясь остатками чувств мужа. Нечто похожее повторялось в эпоху Ренессанса, правда, проститутка уже не провозглашалась богиней, но и тогда куртизанка часто являлась в качестве подруги и украшения публичных праздников и увеселений. Когда город навещал какой-нибудь высокий гость, то красивейшие куртизанки даже раздевались и встречали князя в обнаженном виде у городской черты как лучшее наслаждение для его глаз. Эпоха абсолютизма возводила куртизанку на престол, и ее любовные ухищрения и кокетство превращали любой ее каприз в высший закон для общества и государства. Народ обязан был оказывать фаворитке государя высшие почести и гнуть перед ней шею, хоть она только что поднялась из грязи болот и низин…

Барр. Вино и любовь. Гравюра

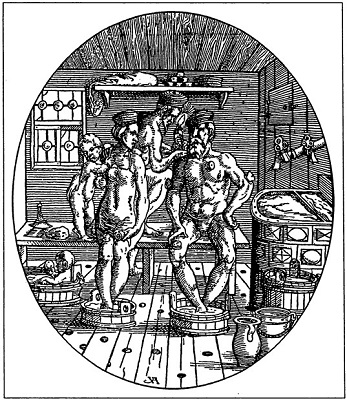

Ограничимся пока этими немногими примерами характерных различий в отношении различных эпох к основным вопросам половой морали. Остановимся подробнее на примерах, касающихся второстепенных пунктов этого аспекта. Здесь различия бросаются в глаза еще резче. Достаточно вспомнить об изменениях языка, моды, чувства стыдливости, воспитания, искусства, нравственности, права и т. д. Мы ограничимся и в этой области самыми характерными доказательствами этой изменчивости, фактами, которые каждый легко сам может проконтролировать. О различных взглядах на главнейшие темы разговора между мужчинами, с одной стороны, и мужчинами и женщинами, с другой, достаточно будет сказать следующее. Бывали эпохи, когда не считалось аморальным, если мужчины, чаще всего публично, вели беседу на тему о грубых любовных приключениях, о недвусмысленных и откровенных похождениях, или пережитых, или слышанных от других. Достаточно указать на приблизительно триста фацетий[3] Поджо (1380–1459), почти исключительно посвященным таким темам. Это был главный материал бесед епископов и кардиналов при дворе Папы Мартина V специально для этой цели собиравшихся каждый день в определенном месте Папского дворца. Даже сами Папы, бывшие в первую очередь героями этих эротических шуток, часто участвовали в подобных беседах. Также бывали времена, когда мораль позволяла женщинам в беседах самые естественные вещи называть своими именами. Немецкие масленичные пьесы XIV и XV вв., которые кажутся нам чересчур непристойными, нравились не только мужчинам, но и женщинам. Женщины были не только слушательницами таких бесед, но сами спокойно могли в них участвовать и выбирать темой для своих шуток и рассказов самые интимные вещи. Они обсуждали тонкости искусства соблазнять, делились своим опытом в деле любви и т. д. Достаточно вспомнить новеллы Боккаччо, сто новелл жизнерадостной королевы Наваррской и другие аналогичные документы. Бывали эпохи, когда женщина придворных кругов могла присутствовать на спектаклях, изображавших эротические оргии. Примерами могут служить публичные представления любовных сцен обнаженными красавицами куртизанками и обнаженными атлетического сложения мужчинами… Как пример аналогичных простонародных увеселений можно привести шутовские и ослиные праздники, в которых фаллический маскарад и фаллические остроты играли главную роль. В иные времена мужчины и женщины имели право во время ухаживания пользоваться самыми откровенными словами и сравнениями. В другие эпохи (например, в конце XVII в., а в Германии — в эпоху, представленную в литературе силезской школой) беседа светского общества состояла из непрерывной цепи более или менее замаскированной порнографии. Каждое слово, каждая фраза имели свой скрытый порнографический смысл, и чем богаче контрастами был смысл того или другого слова, тем восторженнее ему аплодировали и тем восторженнее его переносили из салона в салон[4]. В этой области светское общество XVII в. и Второй империи достигло виртуозности. Высшим идеалом этих эпох была женщина, отдававшая предпочтение в разговоре различным двусмысленностям, и в глазах общества ее светское значение росло в прямой зависимости от ее фривольности, от ее способности пикантно произнести самое грубо-циничное выражение. Также было время, когда подвергался опале каждый мужчина, который осмелился бы произнести в обществе непристойное выражение, и предписывавшее женщине краснеть даже в том случае, если речь шла о самых невинных вещах. Самым ярким выражением этого настроения являлась та форма стыдливости, которая запрещала женщине называть те или другие части костюма или тела. Такие эпохи запрещали мужчине и женщине употреблять в обществе ряд самых невинных слов и фраз, потому что утонченная безнравственность вложила в них известную эротическую двусмысленность и все привыкли ее в них находить. Некоторые эпохи категорически запрещали женщине показываться постороннему человеку в неглиже, как бы скромно оно ни было, а тем более — принимать визиты лежа в постели или совершая свой туалет. А в другие эпохи женщина превращает самое интимное неглиже в туалет, предназначенный для приемов, принимает визитеров у постели — ruelle, как назывался проход около ее кровати, служивший в XVII в. настоящим корсо[5] для ее друзей и поклонников, — и находит совершенно естественным, что друг или посетитель становятся свидетелями ее туалета, откровенно и активноудовлетворяя при этом чувство эротической любознательности. Бывали и такие эпохи, которые разрешали мужчине и женщине вместе посещать баню.

Иногда хорошо любить — значит хорошо ненавидеть, а праведно ненавидеть — значит любить.Каждая эпоха полна противоречий. Что одному сословию кажется вполне естественным, у другого находится под строжайшим запретом, и наоборот. Еще ярче характеризует внутренние противоречия то обстоятельство, что женщине, которой запрещалось принимать постороннего мужчину даже в самом скромном неглиже, разрешалось надеть открытый бальный костюм, который позволял мужчине во время разговора, и особенно во время танца, удостовериться в ее физических достоинствах, выставленных напоказ; или что эта женщина имела полное право предстать перед мужчиной в купальном костюме, подчеркивающем ее обнаженность. Также много противоречий в эпохи, провозглашавшие, с одной стороны, все половое святыней, имеющей право обнаруживаться лишь в безмолвии брачного алькова, а с другой стороны, — побуждая женщину костюмом, походкой и жестами вести самую непристойную беседу со всем миром и, так сказать, провоцировать каждого встречного мужчину. Было время, когда для женщины ничего не могло быть неприличнее, как публично показаться беременной, когда это состояние позорило каждую незамужнюю женщину, на которую все смотрели с презрением, но, с другой стороны, бывали периоды, когда подчеркивались последствия полового общения, демонстративно навязывающие каждой женщине интересное положение, фабрикуя и пуская на рынок ventre a deux, a trois ou a quatre mois[6]. Порою женщине даже разрешалось являться в обнаженном виде, чтобы производить впечатление эротического чуда. В Х!У в., в эпоху Ренессанса, и в конце XVIII в., в эпоху Директории и Консульства, ей позволялось позировать совершенно обнаженной для портрета. Известны портреты Дианы Пуатье, герцогини Урбинской, сестры Наполеона, г-жи Рекамье и многих других дам. Ей разрешалось даже фигурировать на картине в момент любви. Эпоха Регентства позволяла художнику откидывать портьеры и занавески будуара и приглашать весь мир в свидетели самых интимных сцен. Другие эпохи разрешали женщине-краса-вице в костюме мадонны представлять публике эротическое зрелище. Достаточно вспомнить портрет Агнессы Со-рель в виде мадонны и другие картины. Эротические изображения создавались не только как произведения искусства, но и путем самой обыкновенной печатной техники. В наше время, например, каждая актриса имеет право сняться в роли Юдифи, Саломеи или Монны Ванны, выставить свой портрет в тысяче экземпляров во всех художественных магазинах и пустить его в оборот в розничную продажу. Если на подмостках она еще обязана воспользоваться прозрачным трико, то перед фотографом она может сбросить даже и его. История моды обнаруживает еще больше противоположностей, чем история языка и светских обычаев. Времена, когда общественная мораль принуждала каждую женщину закутаться с ног до головы, так что на первый взгляд трудно было отличить ее от мужчины, чередовались с эпохами, когда женщины всеми силами стремились обнажить свои физические достоинства. Одни эпохи языком моды говорили: «у женщины вообще нет ног», другие, напротив, развивали и культивировали ретруссе[7], при помощи которого женщины кокетливо обращают внимание на свои ноги. Такие эпохи создавали моду, которая принуждала к частым ретруссе. Так же появилась мода детально подчеркивать формы бедер, груди, очарование Венеры Каллипиги[8]. С этой целью упраздняли корсеты и жюпоны (нижние юбки), чтобы показать свои достоинства во всей красе. На закате средневековья и даже в период Ренессанса мужчина демонстративно подчеркивал свою мужественность путем так называемого гульфика, так что взгляд должен был прежде всего выделить эту часть костюма. Об этом сообщает немецкий историк Герман Вейс: «С курткой, которая спереди шнуровалась или застегивалась сверху донизу, носили узкие панталоны, закреплявшиеся вокруг бедер ремнями под полами куртки и так плотно обтягивавшие ногу, что отчетливо обрисовывали ее форму. Словно для усиления непристойности таких панталон, на месте обычного разреза на них, закрывавшегося полами платья, пришивали жесткий мешочек, который был явно на виду и нередко украшался бантами из лент или бахромой в том месте, где он прикреплялся к панталонам» В то же самое время женщины делают такое декольте в своем платье, что вся грудь выставляется напоказ, как товар. Или женщина действует еще утонченнее, обнажая только саму грудь, ограничиваясь лишь двумя вырезами на лифе, из которых справа и слева выступают демонстративно обе груди. Мода эпохи Директории наконец обнажила одинаково как мужчину, так и женщину. Мужчины носили плотно облегавшие ноги брюки, которые ясно обрисовывали каждый мускул и каждую часть тела. Женский костюм состоял из рубашки, которую часто изготовляли из прозрачной, газовой материи. Необходимо добавить, что в истории каждой страны часто бывали и бывают эпохи, когда и тайком и открыто все требования и законы частной и общественной морали игнорировались не только отдельными людьми, но и целыми сословиями; эпохи, когда именно в сознательном и преднамеренном игнорировании официально признанных нравственных законов, в пренебрежении чувством стыдливости, даже в нарушении законов природы усматривали цель всех желаний и высшее наслаждение. Двор Карла II в Англии, эпоха Регентства во Франции до крушения старого режима[9] — наиболее известные примеры таких периодов.Эразм из Роттердама

Морализующее изображение искушения. VII в.

Важно подчеркнуть, что каждая из этих вариаций, каждое из этих частных отклонений от основного закона половой морали, обусловленных единобрачием, не только не ощущались в свое время — то в более ограниченных, то в более широких слоях населения — как нечто безнравственное, а, напротив, признавались вполне нравственными. Эти отклонения не только допускались, но считались естественными и получали поэтому как в неписаных, так и в писаных нравственных законах соответствующее выражение, свою юридическую, философскую и общественную санкцию. То, что в одни времена считалось нравственным, потом часто квалифицировалось как безнравственное. Чтобы подтвердить это положение каким-нибудь историческим примером, укажем на противоположные взгляды двух стран в разные эпохи. Во второй половине XVII в. в Германии было принято видеть в браке не более как средство деторождения. Ближе всего к нравственному идеалу был такой брак, когда жена всегда была беременна, или кормила младенца, или носила под сердцем нового ребенка, когда предыдущий еще даже не научился лепетать. Напротив, во Франции XVIII в. (впрочем, не только в эту эпоху и не только в этой стране) подобный взгляд на брак считался безнравственным, и женщина определенных слоев имела санкционированное обществом право требовать от мужа, чтобы по крайней мере в первые годы брак был бездетным. Брак, от которого произошло «целое стадо детей», считался прямо неприличным. В первый из указанных периодов господствующая мораль признавала безнравственным то, что во второй период провозглашалось нравственным. Следует признать, что никогда официальный закон не давал женщине право на многомужество, на прелюбодеяние. Но никогда не существовало и закона, разрешавшего мужчине соблазнять чужих жен, и, однако, во все времена к этому «праву» относились весьма серьезно[10]. Надо иметь в виду, что законы публичной нравственности реже всего существовали в виде юридически оформленных параграфов и реже всего объединялись в виде законодательного кодекса. Эти законы выражались и выражаются во все времена в неофициальных, но тем не менее весьма ясных представлениях и требованиях общественной морали данной эпохи, той морали, которая фактически и оценивает поступки как нравственные и безнравственные. Эта общественная мораль и определяла, имеет ли мужчина право открыто предаться делу соблазна или же он обязан прибегнуть к уловкам[11], должна ли женщина изображать целомудренную или галантную, чтобы пользоваться уважением общества. В известные эпохи каждая хорошенькая женщина, сохранявшая мужу непоколебимую верность, навлекала на себя подозрение в каких-то скрытых недостатках. В других случаях малейшее уклонение мужчины или женщины от суровых пуританских обычаев неумолимо каралось. Этим и занималась общественная мораль. Она утверждала, что порядочная женщина с невиннейшим выражением лица обязана заниматься одной только математической проблемой — найти в своем костюме ту линию, которая позволит ей обнажиться, оставаясь при этом «приличной», или что женщина сочтет за личное оскорбление, если в ее присутствии произносится слово «брюки». Она предписывала, что единственной темой разговора между представителями обоих полов должна являться святость тайны, о которой позволено было распространяться самым циничным образом, что каждый мужчина имеет право сказать женщине: «Ты возбуждаешь во мне желания, я хочу взять тебя», а каждая женщина имеет право сказать мужчине: «Я хочу подействовать на твою чувственность, смотри, какая я соблазнительная, какой лакомый кусочек представляю я для твоего воображения». Важно, что все эти отклонения — сегодня одно, а завтра другое, — считались нравственными. Для научного подхода к явлениям необходимо ответить на следующий важный вопрос: почему это так? Потому что все эти различия — не случайности, существующие без всякой внутренней связи и которые можно было бы произвольно вычеркнуть из картины эпохи, нет, они неотделимые составные части и неизбежные последствия внутренней сущности социального бытия. Вот почему в этой сутолоке самых разнородных и друг другу взаимно противоречащих явлений царит строжайший порядок. Перед нами не бессмысленный хаос, не поддающийся учету, нет, всегда и повсюду, в каждой победоносно торжествующей тенденции обнаруживается строгая закономерность. Мы подошли, таким образом, к тому вопросу, который служит важнейшей предпосылкой, к вопросу, как возникает определенная общественная мораль, откуда она черпает свою категорическую мощь, какие факторы обусловливают вечные перемены и создают новые формы, — словом, к вопросу о законе неизбежных и вечных видоизменений постоянных, так сказать, элементов половой морали.

Законы изменений половой морали

сли мы хотим выяснить, открыть этот закон, то нужно начать с того, чтобы установить связь между теорией и практикой нравственных норм каждой эпохи и современным им общественным бытием человечества.