Все ураганы в лицо

О РОМАНЕ МИХАИЛА КОЛЕСНИКОВА «ВСЕ УРАГАНЫ В ЛИЦО»

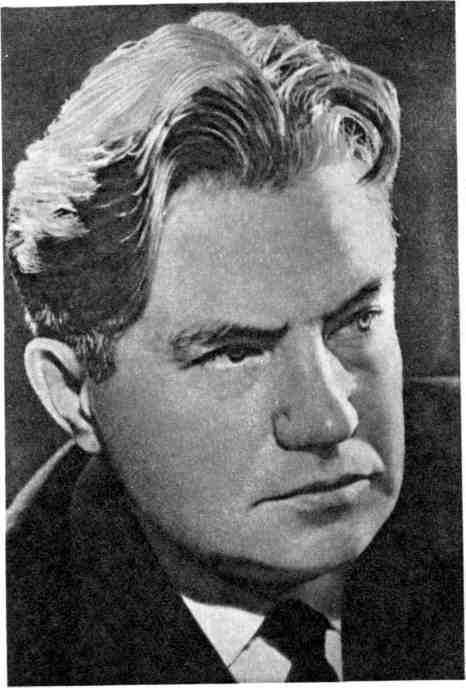

Книга Михаила Колесникова «Все ураганы в лицо» вернула меня к далеким годам, насыщенным революционными событиями большого значения: тут и боевая юность М. В. Фрунзе, его побеги из тюрем и ссылки, империалистическая война, революция, гражданская война, создание Советских Вооруженных Сил. Именно в последние месяцы, предшествовавшие Великой Октябрьской социалистической революции, и состоялось мое знакомство с Фрунзе. Я был связан с ним как председатель полкового комитета и заместитель председателя дивизионного комитета, а фактически я исполнял тогда обязанности председателя дивизионного комитета; наш полк, как и все части Кавказской дивизии, был переброшен в Минск. Михаил Васильевич, известный в то время под фамилией Михайлова, был председателем Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, членом исполкома Минского горсовета и членом фронтового комитета армий Западного фронта, а затем, во время корниловского мятежа, начальником штаба революционных войск Минского района. Работа под руководством Фрунзе и другого большевика, Александра Мясникова, и была моей первой настоящей большевистской школой. В последующем наши боевые пути неоднократно сходились. Так было, например, в дни разгрома черного барона Врангеля, когда М. В. Фрунзе стоял во главе Южного фронта, а 1-я Конная армия прибыла в расположение войск правого крыла этого фронта. Чувство восхищения этим человеком я пронес через всю жизнь. Он был полководцем ленинской школы, одним из выдающихся организаторов пролетарской победы, политическим и государственным деятелем, М. В. Фрунзе — организатор масс на всех этапах революции и становления Советской власти, — такова основная черта его яркой биографии. Он был любимцем трудящихся, любимцем армии. У бойцов, командиров и политработников он пользовался исключительным авторитетом, как добрый отец и умный воспитатель. Вся его жизнь была подвигом, ярким примером беззаветного служения интересам народа, славной ленинской партии, великому делу коммунизма. И это святое дело продолжили и продолжают соратники и ученики бесстрашного революционера, весь советский народ, горячей любовью к которому билось сердце Фрунзе до последнего удара. Заслуга писателя Михаила Колесникова, на мой взгляд, состоит в том, что в своей книге он сумел передать всю многогранность Фрунзе как партийного деятеля, его личное обаяние, отобразить работу мысли Фрунзе как полководца. Для того чтобы быть хорошим стратегом, одинаково как в области политики, так и военном деле, необходимы особые, специфические качества, и самое важное из них — научное предвидение, способность руководителя понять определяющие закономерности событий и быстро принять смелые решения, обеспечивающие успех. Эта способность Фрунзе убедительно показана в книге «Все ураганы в лицо». В живой и увлекательной форме М. Колесникову удалось показать талантливость и недюжинность натуры М. В. Фрунзе, полководца без поражений. Хотелось бы сказать несколько слов и о самом писателе. Родился М. С. Колесников в 1918 году в Саратове, детство провел в Заволжье, в тех местах, где действовала в 1918—1919 годах 25-я Чапаевская дивизия. Рассказы о чапаевцах-героях рано вошли в сознание будущего писателя. В 1939 году он окончил военное училище в Ленинграде и сразу же попал в район боевых действий, в далекую Монголию, на реку Халхин-Гол. Двадцать шесть лет жизни М. Колесникова связаны с армией, с флотом. Он был связистом, разведчиком, десантником, танкистом, политработником, военным железнодорожником, носил морские погоны. Видел кручи Большого Хингана и твердыни Порт-Артура. В 1952 году, после окончания редакторского факультета Военно-политической академии имени В. И. Ленина в Москве, Михаил Колесников работал в Военно-морском издательстве, в журналах «Советский моряк», «Советский воин», «Знамя». В 1962 году уволился в запас в звании полковника. Получил инженерное образование. С 1954 года — член Союза советских писателей. Романы и повести М. Колесникова отражают и его личный жизненный опыт, очень многосторонний, — это книга о вожде монгольского народа Сухэ-Баторе, в которой Колесников заявляет себя тонким знатоком истории и быта Монголии, книги о знаменитом разведчике Рихарде Зорге, о Фурманове, о партизане Щетинкине, сборники военных повестей и рассказов, повести и романы о рабочем классе и научно-технической революции «Атомград», «Рудник солнечный», «Розовые скворцы», «Право выбора», «Индустриальная баллада» — всего свыше двух десятков книг. Дилогия Михаила Колесникова «Все ураганы в лицо» и «Без страха и упрека» (роман о Фурманове) в 1972 году отмечена первой премией Министерства обороны СССР. Михаил Иванович Калинин, с которым меня связывала давняя дружба, в свое время напутствовал писателей: «Жизнеописание Фрунзе должно быть настольной книгой для воспитания, для подготовки, для закалки большевизма нашей коммунистической молодежи». Книга М. Колесникова «Все ураганы в лицо» отвечает этой задаче.Трижды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза С. БУДЕННЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МИНИСТР «ЖЕЛЕЗНАЯ ПЕРЧАТКА»

Этот сорокапятилетний господин с большим одутловатым лицом фарфоровой бледности и тонкими нервными руками недавно был всего-навсего саратовским губернатором. И неожиданно для всех он вдруг взлетел к вершинам государственной власти: сперва сделался министром внутренних дел, а три месяца спустя — председателем Совета министров необъятной Российской империи. Сосредоточив в руках всю полноту власти, он стал вторым, после царя, лицом в государстве (а фактически — первым). Кого угодно он мог судить и обвинить в чем угодно, посадить в тюрьму или уничтожить. Как все диктаторы, он мнил себя просвещенным правителем и каждое свое действие оправдывал государственной необходимостью. Он ввел военно-полевые суды и создал карательные отряды, покрыл страну виселицами, разогнал I Думу. Своей земельной реформой он совершил глубокий подкоп под крестьянскую общину, этот извечный источник брожений, и создал себе в деревне прочную опору — кулака. Глубоко заглянув умом в сложившуюся историческую ситуацию и ища выхода, он взял твердый курс на буржуазную монархию. Он старался показать всем этим стишинским, макаровым, павловым, заседающим в совете объединенного дворянства, что такое истинное государственное мышление. Произнося речи перед советом дворянства, он цитировал Светония и Плутарха. Рим дал образцы государственности… — Как древние римляне… как древние римляне… Очень часто на заседания он приглашал своего брата журналиста, своеобразного посредника между правительством и газетным миром, и брат своими статьями и заявлениями умело подготавливал общественное мнение к очередному политическому шагу диктатора. Одни называли диктатора «железной перчаткой», другие — «вешателем», а виселицу — «столыпинским галстуком». И когда подобные слова долетали до ушей всесильного министра тайного советника Столыпина, он лишь угрюмо улыбался. Это он, Столыпин, заставил крупных промышленников и землевладельцев смотреть на него, как на спасителя России! К царю, у Столыпина было двойственное отношение. Он презирал этого слабого, безвольного человека, у которого абсолютно отсутствовало государственное мышление. Окружив себя дурными советчиками, Николай II за короткое время натворил массу глупостей, и теперь вот Столыпину приходится все ставить на свое место. Проиграна война с Японией. Давно ли развевались красные вымпелы на мачтах восставших кораблей в Свеаборге, Ревеле, Кронштадте и Одессе? Двести пятнадцать уездов до сих пор охвачены крестьянскими волнениями. А совсем недавно, когда революция достигла кульминации, всем казалось, что дни самодержавия сочтены. С другой стороны, не будь всего этого, никто так и не вспомнил бы о саратовском губернаторе Столыпине. Лишь грозная волна событий вынесла его к вершинам государственной власти. Не дворцовые интриги, а жестокая необходимость приблизила его к трону. Когда трон зашатался, перепуганные вельможи и дворцовые лизоблюды вдруг наперебой заговорили о том, с какой непреклонностью расправился Столыпин с мужицким отребьем еще в бытность свою гродненским губернатором, а позже — в Саратовской губернии. Припомнили и то, что происходит он из старинной дворянской семьи. И оказалось, что при таком монархе, как Николай II, должен быть такой правитель, как Петр Аркадьевич Столыпин — business man, «железная перчатка», беспощадный каратель, враг какого бы то ни было либерализма. После заседания совета объединенного дворянства Столыпин пригласил в свой кабинет владимирского губернатора Сазонова. Только что Столыпин произнес речь и переживал то же самое, что испытывает артист, закончивший с пафосом трудный монолог. Память натренированного оратора нашла те нужные слова и образы, которые заставили всех членов совета полтора часа беспокойно ерзать в креслах: он призвал к государственному перевороту! Он старался пробудить в них волю к победе над внутренними врагами, куда он зачислял не только думских депутатов социал-демократов, но и всех, в ком живет еще свободомыслие: активных рабочих и все рабочие организации, восставших матросов, участников крестьянских волнений и даже либералов всех мастей, оппозиционно настроенных к его реформам. Он чувствовал, что речь, только что им произнесенная, была самой удачной, нет, больше, — самой вдохновенной за время время его правления. И все же она была лишь холостым выстрелом, если учесть, что произносилась она главным образом не для своих, которых вовсе и не нужно было в чем-либо убеждать (все твердо стояли за политику «крови и железа»), а для так называемой «общественности», для тех ненавистных, почти неуловимых людей, которые любят по всякому поводу поднимать шум в газетах у себя дома и за границей. Холодно все взвешивая, Столыпин понимал, что чаша весов истории до сих пор колеблется, и он своими реформами достиг не так уж многого. Римским цезарям было легче: они подавляли своих врагов грубой силой. Калигула мог восклицать в открытую: «Жаль, что человечество не имеет только одной головы, чтобы ее сразу можно было отрубить!» В те мифические времена диктатор мог ради шутки возвести своего любимого коня в ранг сенатора — и все сходило; а сейчас власть диктатора весьма условна: например, назначение на государственный пост нужного человека сопряжено с почти непреодолимыми трудностями. Все эти, собравшиеся в Думе, сразу же делают запрос, поднимают вой в прессе, разжигают страсти. Перед ним, Столыпиным, не просто стихия, а организованная сила — вот в чем камень преткновения. И пока эта сила существует, он никогда не станет полновластным хозяином империи. Если с либералами еще можно как-то справиться, заткнуть им рот подачками, то с фабрично-заводскими рабочими подобный опыт невозможен. У них свои руководители — и не просто подстрекатели, а люди страстно убежденные, экономические умы, со своей тактикой и стратегией, — свое учение, укоренившееся в сотнях голов. Маркс, Плеханов, Ленин… Стол министра был завален прокламациями и нелегальными брошюрами социал-демократов, конфискованными во время обысков в подпольных типографиях. Столыпин, лишенный вельможного снобизма, внимательно вчитывался в страницы тощих синеньких книжечек, и очень часто он начинал думать, что все эти социал-демократические комитеты, социал-демократические депутаты, партия, именующая себя большевистской, более реальны, чем самодержавие, царь, совет объединенного дворянства и он, Столыпин. И чем больше он утверждался в подобной мысли, тем яростнее подготавливал последний удар — государственный переворот. С обезглавленной массой справиться будет легче… Владимирский губернатор Сазонов молча наблюдал за Столыпиным. Они сидели в глубоких креслах. Столыпин, погруженный в свои думы, казалось, совсем забыл о Сазонове. От предстоящего разговора с министром слишком многое зависело, чтобы проявлять нетерпение. Сазонов умел ждать. Ему фатально не везло. Начал он блестяще: в двадцать восемь лет — камергер двора, золотой ключ на голубой ленте при левой поясничной пуговице. Широкие перспективы… А потом о Сазонове как-то незаметно забыли, забыли накрепко, чуть ли не на два десятка лет. Еле добился действительного статского через дядю Шелгунова, сидящего в личной канцелярии царя. Через того же дядю сделался сперва вице-губернатором, а не так давно — губернатором. Успехи скромные. Но Сазонов ждал и верил. Верил в слепой случай, в то, что, в конце концов, его преданная служба престолу будет оценена по достоинству. А еще больше верил в действенность интриг, в протекцию — в тот скрытый, но мощный механизм, который и подсаживает любую административную посредственность в министерское кресло. В то время как другие губернаторы непостижимым образом в короткие сроки становились министрами, перебирались со своими семьями в столицу, вершили дела большой государственной важности, он, Сазонов, был словно незримыми цепями прикован к проклятому смрадному Иваново-Вознесенскому промышленному району, к самой несчастной губернии, захваченной, по сути, рабочими боевиками, которые держат в вечном страхе и полицию, и казаков, и его, губернатора. Разнузданная рабочая голытьба, вооруженная винтовками и револьверами, контролирует железную дорогу, все фабрики, каждый городок, совершает нападение на тюрьму, где содержатся политические. Где берут оружие? Все очень просто: несколько парней устраивают ложную драку, ротозей-полицейский ведет мнимых драчунов в участок — и тут происходит невероятное: драчуны набрасываются на полицейских, связывают их, а потом, ухмыляясь, спокойно разбирают из пирамид винтовки, насыпают в мешки патроны. После чего — ищи ветра в поле!.. В Российской империи столько губерний, что всех не упомнить. Есть тихие, патриархальные; есть сибирские, каторжные, где почти военные законы; есть области, заселенные инородцами, где достаточно сотни казаков, чтобы погасить любую смуту. И из всего обилия губерний судьба уготовала Сазонову самое что ни на есть тяжелое — Владимирскую губернию, подлинный вулкан, беспрестанно изрыгающий стачки, забастовки, демонстрации, митинги. Черная лава, расцвеченная красными флагами, растекается по площадям и улицам, и ее ничем невозможно остановить. В протоколах и донесениях все это имеет название — «беспорядки». И всегда получается, что в беспорядках повинен он, губернатор. Из Петербурга летят грозные депеши, Сазонова обвиняют в либерализме, в попустительстве. И никому невдомек, что живет он под прицелом, под вечной угрозой покушения. Почему-то модно стрелять в губернаторов. Он не принадлежит к людям с уязвимой психикой, но иногда на него нападает страх, самый настоящий страх. Среди ночи он достает револьвер и, шатаясь, хватаясь за стены и двери, бродит по коридорам собственного дома, стараясь уйти подальше от спальни, где его могут прикончить во сне. Он не доверяет охране, собственным лакеям. А если приходится выезжать, окружает карету усиленной конной охраной и охраной тайной. С приходом Столыпина к власти Сазонов воспрянул духом: ведь они считались добрыми друзьями. В кулуарах совета дворянства поговаривали, будто бы Петр Аркадьевич тяготился постом министра внутренних дел, а однажды намекнул, что преемником на этом посту хотел бы иметь Сазонова. Потому-то, когда Столыпин пригласил его в свой кабинет, Сазонов почувствовал сладостную истому в груди. Только теперь он в полную меру ощутил, как опротивел ему замызганный городок Владимир с его тюрьмой, земской сволочью, казармами, пьяным офицерьем, полицейскими. Может быть, именно сейчас Петр Аркадьевич объявят высочайшее повеление… Позолота на стенах и потолке кабинета как бы отгораживала теперь Сазонова от той низменной жизни. Он уже считал себя причастным к высшим сферам, к значительным событиям, прикидывал, кого из друзей придется перетащить из губернской трясины в министерство под свое начало. В нем вдруг проснулась жажда деятельности, он еще может проявить себя в полную меру на новом посту. Да, да, железом и кровью… Он будет беспощаден. Он станет недосягаемым для рабочих дружинников и тогда-то расквитается за все. И так же, как Петр Аркадьевич, будет оправдывать каждый свой твердый шаг государственной необходимостью. Государственная необходимость — существо без души; оно лишено сострадания и милосердия. Чем больше крови, жертв, жестокости, тем лучше. Сазонову не нужны почитание, уважение, слава, репутация доброго, умного правителя; ему необходимо, чтобы его боялись. Месть за свой постоянный страх, за всегдашнюю приниженность… В чертах лица Столыпина было что-то неукротимое, маленькие глазки блистали холодно и остро. Он провел ладонью по коротко подстриженным волосам — его характерный жест — и сказал: — Ваше назначение на пост министра — дело почти решенное. Есть маленькое «но». Поймите меня правильно: сейчас от вас одного зависит, как скоро состоится назначение. Я готов хоть сегодня сложить полномочия министра. Вся думская фронда, разумеется, настроена не в вашу пользу. Наш поход против Думы может не дать нужного эффекта, пока на местах существуют все эти социал-демократические комитеты с их агитаторами. Арестовать депутатов — все равно что обрубить ветки у дерева. Нужно выдрать корни. К несчастью, корни очень разрослись в вашей губернии. Иногда мне кажется, что именно оттуда идет все. Кто они, агитаторы? Почему они не арестованы? Кто, например, автор вот этой прокламации? Кто входит в Иваново-Вознесенский комитет РСДРП? Столыпин взял из кипы одну из листовок и протянул ее губернатору. Сазонов знал содержание листовки. Тут были такие слова:«Царь надеялся, что Дума будет послушной игрушкой в руках его министров-погромщиков и убийц — Столыпиных, Стишинских, Павловых…»Под каждой прокламацией стояла подпись: «Иваново-Вознесенский комитет РСДРП». Но, даже не будучи стилистом, Сазонов мог определить, что все прокламации составлены одним и тем же лицом, опытным журналистом. Да, у автора прокламаций имелся свой, только ему присущий стиль:

«А там, наверху, в раззолоченных палатах царя, князей и министров, идут шумные ликования — что им до народных страданий! Они ведь сыты, у них всего вволю. Там пьют и едят, поздравляют друг друга с избавлением от опасности, там благодарят Столыпина за разгон Думы, за лихую расправу с «крамольными» депутатами, осмелившимися заявить, что не всё в России так, как следовало бы, что не след бы одним с голоду умирать, в то время как другие объедаются и опиваются».Стиль остается стилем. А самое страшное в том, что этот неведомый автор был личностью широко образованной и осведомленной: он знал, что делается за закрытыми дверями совета объединенного дворянства, в Думе, на окраинах России, наперед определял каждый шаг правительства, разбирался в экономических вопросах, легко оперируя цифрами. Отблеск высокой культуры лежал на каждой его листовке. Если бы он разоблачал, клеймил — было бы полбеды. Но главная опасность состояла в том, что он учил рабочих, как объединяться. И то не были советы дилетанта. То было глубочайшее проникновение в психологию задавленного раба, страстный призыв разогнуть спину, несокрушимая уверенность, что близится новая революция. Даже Сазонов, ненавидящий неведомого автора-агитатора, вынужден признать, что ему, губернатору, всей жандармерии и полиции приходится иметь дело с человеком незаурядным, несомненно имеющим большой и всесторонний опыт, знающим военную тактику не хуже другого генерала. Вот его советы рабочим:

«Забастовка ситцевых и механических рабочих в Шуе кончилась неудачно. Почему?.. Прежде чем давать сражение неприятелю, нужно было подготовить свои силы, подготовить провиант, хоть несколько касс, расследовать силы врага, узнать его слабые места, трезво взвесить его и свои силы, выбрать подходящее время и тогда уже дружным натиском ударить на врага».Сазонов знал имя составителя прокламаций. Впрочем, это имя знали тысячи людей: Арсений! Он был самой популярной фигурой не только в губернии, но и далеко за пределами ее. Одно его имя наводило страх на фабрикантов. Об Арсении писала газета «Владимирец». Это о нем совсем недавно прокурор окружного суда доносил начальству:

«Арсений наибольшую деятельность свою проявил перед выборами во II Государственную думу, когда всюду сопровождал Жиделева и руководил последним. Арсений при отъезде из Владимирской губернии члена Государственной думы Жиделева сопровождал его и писал для него речи, которые произносил перед рабочими Жиделев».Все, вплоть до начальника губернского жандармского управления, знали, что руководит выборами депутата по рабочей курии от Владимирской губернии Арсений. Это он дерзко проник в зал губернского предвыборного собрания выборщиков и здесь, на виду у полицейских чиновников, выступил от имени большевиков, разоблачая программы правых партий. Или взять случай, когда Арсений в специально снятом рабочими зале гостиницы «Лондон» три часа читал доклад о профсоюзах при огромном стечении народа, в присутствии шуйского исправника Лаврова и наряда полиции. Полиция просто не могла пробиться к трибуне — не пустили рабочие. Арсений ушел, помахав рукой исправнику Лаврову. Он был неуловим, недосягаем и творил свои дела, словно бы издеваясь над жандармами, казаками и полицейскими. Однажды он ухитрился провести собрание среди казаков, переброшенных с Дона в Шую. Если уж он решил, что депутатом в Думе должен быть рабочий Жиделев, то тут власти бессильны. А кто такой Жиделев? Социал-демократ, большевик, был депутатом совета уполномоченных во время знаменитой на всю Россию всеобщей стачки иваново-вознесенских рабочих. Но его голыми руками не возьмешь: за ним — десятки тысяч рабочих, комитет, дружинники. И все это, как убедился Сазонов, приходит в движение по одному знаку Арсения. Когда в предвыборную кампанию полиция разгромила все подпольные типографии Шуи, чтобы помешать социал-демократам агитировать за Жиделева, произошло невероятное: средь бела дня Арсений во главе большого отряда дружинников захватил частную типографию Лимонова и отпечатал здесь две тысячи противоправительственных прокламаций с призывами голосовать за рабочую партию. Глупее всего, что все это происходило в центре города, возле полицейского участка, рядом с круглосуточным постом городового. Когда городовой Шишков зашел в контору типографии погреться, дружинники обезоружили его и держали под арестом почти три часа. Потерпев такой провал, исправник Лавров решил, что его служебная карьера закончилась. Он добился аудиенции у губернатора и поклялся изловить Арсения. Наверное, ни одного депутата не провожали в Петербург так торжественно, как Жиделева. Все фабрики и заводы Иваново-Вознесенска остановились. Привокзальную площадь запрудили десятки тысяч рабочих с красными знаменами. Власть была в руках комитета, который, вопреки всем расписаниям, задержал поезд на полчаса. На трибуне, рядом с Жиделевым, находился Арсений. Он произносил свои крамольные речи, а толпа отвечала ему пением революционных песен. И происходило это всего несколько дней назад. В представлении губернатора Сазонова жил своеобразный облик этого Арсения. Арсений рисовался ему громадным мужиком с лохматой угольно-черной бородой и мрачным взглядом налитых кровью глаз. На большевистском агитаторе была красная рубаха, а за поясом — топор. Сазонов понимал, что в жизни Арсений совсем другой и, конечно же не носит топора за поясом. Он, должно быть, неотличим от сотен других рабочих, иначе трудно было бы ему скрываться в маленьком городке Шуе. Но картинное представление вопреки всему жило. Все последние годы Арсений был главным врагом Сазонова. Этот человек, о котором Сазонов не знал ничего, кроме его вымышленного имени, был источником постоянных беспокойств, ночным кошмаром губернатора. Арсений присутствовал всюду и даже здесь, в святая святых империи, в кабинете председателя совета министров, он напомнил о себе, встал на пути Сазонова к министерской власти, а со страниц листовок кричал в лицо Столыпину: «Столыпин — погромщик и убийца! Долой же проклятое самодержавие! И да здравствует социализм!» И вся полиция, и жандармерия, и казачьи сотни, сам всемогущий Столыпин были бессильны против этого неведомого агитатора, не могли схватить его за горло — он продолжал глумиться и над царем, и над министрами, разъезжать по губернии, словно по собственной вотчине. — Что вы предприняли для ареста агитатора? — спросил Столыпин. — Я обещал за его голову пять тысяч рублей. Оповещены полицейские, жандармы и казаки. За дело взялся опытный агент шуйского уездного управления полиции урядник Перлов. — Каковы результаты? — Арсений стрелял в урядника, когда тот пытался задержать его. — Великолепно. В таком случае, трудно понять, кто за кем охотится: полиция за агитатором или агитатор за полицейским? Продолжайте! — Не так давно шуйские рабочие устроили хлебную забастовку. Арсений вывел десять тысяч рабочих, говорил перед ними речи. Газета «Владимирец» зафиксировала его слова. С позволения вашего высокопревосходительства…

«Арсений указал, что причины непомерно высоких цен на хлеб кроются в общей правительственной политике, в политике министра Столыпина, при которой из голодающей России хлеб вывозится за границу и продается там вдвое дешевле, чем внутри страны».Столыпин провел рукой по волосам. — И полицейские, конечно, спокойно слушали доклад агитатора, и никто даже не попытался схватить его. — Никак нет. Казачий вахмистр посоветовал исправнику Лаврову застрелить Арсения. — И что исправник? — Исправник поднял револьвер. Арсений заметил это, спокойно расстегнул полушубок и сказал: «Стреляйте, негодяи! Вы можете убить меня, но не убьете революционного духа рабочих». После чего вахмистру и Лаврову пришлось убраться. Толпа разорвала бы их в клочья. — Очень любопытные дела происходят в вашей губернии. Распоряжается там не губернатор, а какой-то агитатор, большевик, ставленник Ленина. Я скажу вам одно: ваш Арсений отлично разбирается в политической экономии, он даже знает, где и по каким ценам мы продаем хлеб за границей. Я скажу вам даже больше: в прошлом году Арсений был в Швеции, встречался на партийном съезде социал-демократов с Плехановым, Лениным и другими лидерами противоправительственной партии. К сожалению, установить, кто скрывается за псевдонимом «Арсений», до сих пор не удалось. Это опасный враг. Умный, изворотливый, дерзкий. Я не сомневаюсь, что он не уйдет от правосудия. Но вы, лично, не передоверяя никому, обязаны проследить, чтобы после ареста Арсения им занималась не судебная палата, а военно-полевой суд. Военно-полевой суд — это смерть! Даже если отбросить все политические обвинения, Арсений повинен в уголовном деле: в покушении на убийство должностного лица. О ходе дела информировать меня. Официальный, сухой тон. Никакой аффектации. За все время, пока шел разговор, Столыпин ни разу не улыбнулся, не проявил дружественной фамильярности. И владимирский губернатор невольно подтянулся. Из кабинета он вышел с твердым намерением немедленно вернуться во Владимир и заняться искоренением всяческих комитетов, которые так неожиданно загородили ему дорогу к министерскому креслу. — Ужо погоди, Арсений или как тебя там!.. — бормотал он, шагая по пустынным коридорам дворца. — Вздерну я тебя, голубчик, тогда будешь знать… А Столыпин продолжал неподвижно сидеть в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. Он был недоволен разговором с владимирским губернатором. Когда они были на равном положении, ограниченность Сазонова как-то маскировалась: ведь оба они тогда чувствовали себя чуть ли не обойденными, при встречах дружно поносили выскочек и всю ту породу ловкачей, которые малыми средствами добиваются многого, оба верили, что преданная служба престолу рано или поздно будет вознаграждена. Теперь Сазонов рисовался Столыпину уже в ином свете: чего стоит человек, который не может навести порядок в одной-единственной губернии? Столыпину приходится заботиться о порядке во всей империи. Конечно же, Сазонов, увы, не государственный человек. Ему недостает того внешнего беспристрастия, солидной неторопливости, умения создавать нужную дистанцию между собой и нижними чинами, а главное — широты мышления и еще многого, на первый взгляд несущественного, что в совокупности и отличает государственного мужа от чиновника. Конечно же, вместо того чтобы пройтись огнем и железом по губернии, может быть, затребовать подмоги у московского генерал-губернатора, этот человек поставит на ноги всю полицию и жандармерию, и все лишь затем, чтобы изловить одного-единственного агитатора. А когда агитатор в конце концов будет выловлен, начнется бесконечное судебное разбирательство, и агитатор, используя трибуну суда, будет кричать во весь голос о прогнившем насквозь самодержавии и призывать к свержению существующего строя, а бойкие репортеры напечатают все это в утренних газетах. Потом… Потом в защиту агитатора выступит та самая «общественность»… Столыпин с горечью думал об упадке Российской империи. Были великие реформаторы, общественные деятели первого ранга, властные государи, талантливые полководцы, не жалевшие живота своего во славу России. Куда все девалось? Во всей империи днем с огнем не сыщешь умного, сильного аристократа. Знать выродилась, погрязла в мелких дворцовых интригах, дворянство утратило былое представление о чести, о преданности престолу. Один он, Столыпин, сохранил в себе старую закалку и вынужден вливать свою энергию в каждое, даже самое мелкое дело, гальванизировать одряхлевший государственный организм и таких вот правителей, как Сазонов. Деяния древних даже в своих крайностях были величественны. Когда сенатор Гай Метелл спросил у Суллы, когда и чем кончится резня в Риме, Сулла пожал плечами: «Я еще не решил, кого прощать». — «Ну, так объяви, кого ты решил покарать!» Сулла составил список приговоренных к смерти, а потом каждый день вносил туда все новые и новые имена. И так до бесконечности. Когда же его вызвали в Собрание для ответа, он заявил, что так будет и впредь, до полного искоренения всех неугодных. И можно ли хоть на мгновение представить в роди Суллы, скажем, того же Сазонова, тем лишь и озабоченного, как бы, не замарав своих пухлых ручек в крови, усесться в министерское кресло? Сазонов жесток мелочно, по-мещански. Что будет, если такой человек получит пост министра внутренних дел? Он прежде всего обрушится на своих личных врагов. Лучше иметь сенатором коня, чем министром Сазонова… Столыпин бережно хранил портрет одного из своих родственников, у которого в свое время любил бывать: Николая Аркадьевича. Этот вельможа, камер-юнкер, был своего рода фамильным эталоном, мерилом государственной непреклонности, отправной точкой для Петра Аркадьевича. Николай Аркадьевич Столыпин доводился двоюродным дядей известному поэту Лермонтову. Так вот, когда убили на дуэли Пушкина, Николай Аркадьевич сказал Лермонтову: «Дантес молодец, он избавил двор от ядовитой гадины!» На что Лермонтов ответил: «Есть божий суд…» Но Николай Аркадьевич не боялся божьего суда, не боялся высказывать вслух все, что он думает о Пушкине, о поэтах вообще, о плохих слугах престола. То был железный человек, понимавший, что власть должна быть твердой, непреклонной, без либерального сюсюканья, без попустительства крамольным элементам. А если Пушкин — гений, то он во сто крат вреднее для престола, нежели посредственный стихоплет, и тем скорее нужно с ним расправиться. Чем, собственно, поэт, писатель отличается от агитатора? Поэт мнит себя посредником между властью и народом, но посредничество-то всегда буйное, в пользу того же самого народа. Белинский, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Герцен — это они расшатывали царский престол. И расшатали… Нужна полиция, нужны маги и волшебники полицейского сыска. Сейчас нужна такая полиция, какой не бывало ни у Наполеона, ни у Бисмарка. Сегодня Столыпин пообещал совету дворянства, что через двадцать лет искоренит революцию и в умах, и в сердцах. А когда не так давно на него совершили покушение, он заявил с думской трибуны: «Не запугаете!» Он насадил своих агентов в Петербургский комитет большевиков, в Московский комитет, в комитеты других городов. Он будет взрывать комитеты изнутри, зашлет своих азефов в думскую фракцию социал-демократов, во все их организации. Он поднимет полицейскую службу до профессионального совершенства, и тогда ни один Арсений не сможет укрыться от его карающей руки… Столыпин взял толстый красный карандаш и пометил в памятной книжке: «Арсений???»

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ЧЕЛОВЕК

Социолог, историк, юрист, наконец, видный общественный деятель профессор Ковалевский привык иметь дело с человеческой натурой, с запутанными, сложными отношениями общественных классов. Профессору было уже под шестьдесят, бо́льшую часть жизни он потратил на то, чтобы выявить некую тенденцию в поведении и идеологии этих классов, отделить добрую волю субъективных волюнтаристов от подлинного исторического процесса. Иногда он с грустью думал, что просто не в состоянии выделить роль и значение каждого класса в современном обществе. У себя в Политехническом институте он прислушивался к мнению молодых профессоров, студентов, так как молодежь всегда несет в себе веяния века. Революция в России вызвала у молодежи бурный интерес к социальным вопросам, в коридорах и аудиториях института открыто ревизовали различные экономические учения. В бесконечные дискуссии втянулись молодые профессора Байков, Павлов, Шателен да и сам Ковалевский. Перетряхивали теории Кенэ, Адама Смита, Рикардо, Сэя, Мак-Куллоха, Бастиа, Сениора, Гильдебрандта, Книса, Роммера, поносили и защищали господина Струве. Ковалевский считал, что подлинная личность проявляет себя прежде всего в самостоятельности суждений, а потому с одинаковым интересом принимал полярные точки зрения. К сожалению, в спорах оппонентов было много школярского, вычитанного из книг, и мало самостоятельного осмысления. Возможно, потому профессор Ковалевский как-то сразу заприметил студента экономического отделения Фрунзе. Этот студент в диспутах не участвовал, появлялся только на зачетных сессиях. Зато вся недюжинная сила его ума с блеском проявлялась в это ответственное для студента время. Он отличался самостоятельностью и широтой воззрений, удивлял профессоров своей необъятной эрудицией. В нем угадывалась крупность натуры. Государственное право, история русского права, психология, история философии, политическая экономия… По этим предметам он уже шагнул на четвертый курс, тогда как другие только приступали к их изучению. В своей неуемной жажде познания он обошел всех. Профессора одобрительно говорили: «Весьма, весьма…» Впрочем, Фрунзе меньше всего заботился об отметках. В его поведении не было ничего школярского. Именно самостоятельность мысли и изобличала в нем подлинную увлеченность наукой. Хорошо владея французским и английским языками, он цитировал европейских экономистов по первоисточникам. Он мог не соглашаться с учебниками, с преподавателями, его комментарии к любому учению были полны спокойного остроумия, поражали своей парадоксальностью. Вот этот дух мятежного несогласия и уловил профессор Ковалевский. Однажды, когда Фрунзе заметил, что у великого Кенэ категория экономического закона еще не отдифференцировалась от категории закона природы и что, уловив объективный характер экономических законов, Кенэ не смог обнаружить их социальной природы, их исторически преходящего характера, Ковалевский догадался: студент увлечен Марксом. — Весьма одаренный молодой человек Фрунзе, — сказал Ковалевский профессору Байкову. — Попомните мое слово: перед нами звезда первой величины. И все-таки угадывается в нем нечто для меня непостижимое, беспокоящее. Такие не ограничиваются рамками теории. Есть в нем некая непреклонность, восхищающая и раздражающая меня. Сколько ему? Двадцать с хвостиком? В его годы я с грехом пополам дошел до Ксенофонта и Плиния. Мне кажется, мы имеем дело с романтиком, наделенным очень трезвым умом. И вот что я вам скажу: никакому безумцу таких дел не наделать, как романтику со здравым смыслом. Потому что он не только задумает, но и в жизнь проведет свою идею самым практическим образом, притом упорно. — Он обладает еще одной редкой особенностью: располагать к себе людей, — ответил Байков с улыбкой. Байков покровительствовал Михаилу Фрунзе. В Политехническом институте училось много детей вельмож, крупных заводчиков и землевладельцев, и они в покровительстве не нуждались. Фрунзе попал сюда, в общем-то, благодаря золотой медали, полученной за отличные успехи в гимназии. Родовитостью похвастать он не мог: отец — выходец из молдавских крестьян, отставной военный фельдшер, мать — крестьянка. Отец, кажется, умер. Огромная семья где-то там, в Туркестане, не то в Пишпеке, не то в Верном. Вот и все, что знал Байков о Фрунзе. В то самое время, когда Столыпин принимал у себя в кабинете владимирского губернатора, в пустом лекционном зале Политехнического института профессор Байков беседовал с Михаилом Фрунзе. Вернее, они вели непринужденный разговор на самые различные темы. Тут шел спор равных. Спорили по поводу работы Госсена «Развитие закона человеческого общения». Спор возник непроизвольно. Сперва заговорили о познании вообще. На этот счет у Фрунзе имелась своеобразная точка зрения. Он никого не цитировал, а говорил то, что ему, может быть, только сейчас пришло в голову. Мягко улыбаясь, он говорил о двух видах знания. Дикарь, обожествляя силы природы, все же улавливает некую закономерность во всех явлениях, хотя часто еще и не в состоянии определить, где причина, где следствие. Нечто подобное наблюдалось и в Древнем Египте, когда жрецы, населив небо и землю божествами и приписав им определенные связи, умели все-таки точно предсказывать разливы Нила и небесные явления. Подобное знание можно было бы назвать неадекватным. Неадекватное знание проявляет себя также и на высших ступенях: например, в диалектическом идеализме Гегеля. Та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. Байков был заинтересован. — А что следует называть адекватным знанием? — спросил он. Собеседник улыбнулся. — По-видимому, то, что ставит диалектику Гегеля с головы на ноги. Если вы, к примеру, возьмете экономическое учение Смита, Рикардо, то тут ведь то же самое. Или историю, социологию… Теперь улыбнулся Байков. — А вы убеждены, что то знание, на которое вы намекаете, в полном смысле адекватное? — Я произвожу такое деление ради собственного удобства, огрубляя преднамеренно. Я-то уверен, что такое знание, во всяком случае, строго научное. — А знаете… в этом есть что-то неотразимое. Своеобразная методология. А как вы в таком случае с подобных позиций оцениваете труд Госсена? В его «учении о наслаждении» много привлекательного, своеобычного, я бы даже сказал, оригинального. — Смотря для кого привлекательного. Госсен утверждает, что по мере удовлетворения какой-то потребности степень наслаждения падает и на известном пределе падает до нуля. При невозможности удовлетворить все потребности полностью необходимо для получения максимума наслаждений прекратить их удовлетворение на том уровне, на каком их интенсивность стала одинаковой. А если перевести это на язык политической экономии, то выходит: народ нужно держать в полуголодном состоянии, это и будет для него «максимум наслаждений». А правящие классы, мол, могут прожить и на нуле наслаждений. По-видимому, и сам Госсен вскоре после выхода своего труда понял, как истолкуют его теорию, так как собрал почти все экземпляры книги и сжег их. Я считаю, что законы экономики имеют не психологическую природу, как утверждает господин Госсен, а классовую… Они еще долго вели научный спор, увлекаясь все больше и больше. Когда стемнело, Байков сказал: — Я рад за вас, Михаил Васильевич. Еще немного усилий — и вы дипломированный экономист. А знаете — Ковалевский имел разговор с начальством. Я разделяю его мнение да и другие профессора тоже: оставить вас при кафедре. При вашей энергии дело за ученой степенью не станет. Фрунзе поблагодарил. Он обещал подумать: время терпит. — И еще, Михаил Васильевич… Если, паче чаяния, будет нужда в моей помощи, монете на меня всегда рассчитывать. Слова Байкова можно было истолковывать двояко. Речь могла идти о помощи в устройстве после окончания института. Но в голосе профессора улавливался совсем иной оттенок. Фрунзе понял и горячо пожал протянутую руку. Из института он вышел в приподнятом настроении. Еще немного усилий и… как сказал древний мудрец: «Несчастный, ты получишь все, о чем мечтал». А дальше?.. Он поехал к Царскосельскому вокзалу, возле которого находилась квартира известного экономиста Анненского. Николай Федорович Анненский его ждал. — Ну-с, Миша, а я уж решил, что вы не приедете. Поспешим в литературное общество. Я вам подготовил сюрприз. В свое время Николай Федорович Анненский отдал дань народничеству, теперь, на склоне лет, отошел от политики и занимался издательским делом. Именно к Анненскому заявился Фрунзе с рекомендательным письмом, приехав из Верного в Петербург в 1904 году. Николай Федорович принял тогда будущего экономиста приветливо, пригласил бывать на средах, которые устраивал у себя на квартире. На средах Фрунзе и познакомился со многими видными литераторами и экономистами, группирующимися возле журнала «Русское богатство». Однажды сюда зашел Горький. То было накануне революции. Фрунзе плохо запомнил, о чем говорил властитель дум России, но ощущение того, что это — Горький, знаменитый Горький, что он, Фрунзе, вот так запросто находится в одном кругу с Горьким, возвышало над мелочами, придавало значительностьсобственной жизни. Особенно близко сошелся Фрунзе с писателем Короленко. Перед Фрунзе сидел бородатый человек с большими спокойными глазами. В нем было что-то патриархальное, уютное, располагающее к откровенности, и как-то не верилось, что за плечами Владимира Галактионовича политические тюрьмы, вятская ссылка, пермская ссылка, якутская ссылка. Это его объявили государственным преступником за то, что он отказался присягнуть Александру III. Рядом с Короленко не верилось в зыбкость мира. Год назад вся мыслящая Россия отмечала пятидесятилетие писателя. Фрунзе со своими товарищами гимназистами был в то время на вершинах Тянь-Шаня. Стоя у границы вечных снегов, они, словно безумные, кричали: — Человек создан для счастья, как птица для полета! Эхо отзывалось в горах, а рядом, распластав крылья, плыли орлы. Опьянение полной свободой, вызов всем и всему, горячие споры о назначении человека. Чехов, Короленко, Горький… Эти кумиры существовали и боролись где-то там, безмерно далеко, и в их реальное существование почти не верилось, но они беспрестанно будоражили умы, они как бы присутствовали рядом: и в гимназии, и дома, и возле розовых снегов Тянь-Шаня. Они стали частицей жизни, миросозерцания. И вот Короленко расспрашивает студента Фрунзе о Туркестане, об охоте в горах. Он никогда не бывал в тех краях, и все, что говорит молодой человек, вызывает у него интерес. Серо-зеленая выцветшая юрта, куда входят согнувшись, где всегда, даже в зной, прохладно. Молодые киргизки на убранных лошадях лихо джигитуют по степи. Блеклое небо над зубчатой стеной Терскей Ала-Тау. Заросли желтой караганы. На лис, волков, зайцев и диких коз здесь охотятся с так называемыми «золотистыми орлами». В поисках подходящих для воспитания птиц киргизы осматривают орлиные гнезда в феврале и марте. Птенцов не трогают до тех пор, пока те не достигнут половины размера взрослой птицы. Сперва молодые орлы должны привыкнуть к людям, затем орла приучают к кожаному колпачку, закрывающему его голову и глаза. Начинается обучение. В глазные впадины чучела лисы или газели вкладывают куски сырого мяса. Вначале орел боится чучела, но в конце концов голод принуждает его напасть на чучело. Потом один из охотников верхом на лошади тянет за собой чучело на веревке, а другой спускает орла, заставляя его преследовать воображаемую добычу. После месяца обучения орел готов для настоящей охоты. Хорошо выдрессированная птица убивает за сезон до пятидесяти лисиц. Волку орел опускается на спину и переламывает ему хребет. — Такие вещи нужно записывать, — сказал Короленко. — Вот вы увлечены экономической наукой. Я тоже некогда был увлечен. Учился в технологическом институте, учился в сельскохозяйственной академии, учился в горном институте. Все это объяснялось стремлением быть полезным нашему безграмотному, забитому народу. А потом оказалось, что служба моя совсем в ином. Ну а вдруг если ваша экономическая наука — не цель, а средство и назначение ваше совсем в ином? Вы рассказывали о своем увлечении ботаникой. Видите ли, послали из Туркестана в Петербург редкую коллекцию растений и даже получили благодарность от академиков. Так почему же вы не пошли по ботанической стезе? Вы знаете латинские названия каждой тамошней травки, читали Коржинского и других авторитетов в этой области. Вам известно, что те земли исследованы поверхностно и что там необыкновенный простор для первооткрывателя. Почему вы решили, в таком случае, уйти в экономическую науку?.. Фрунзе тогда не стал отвечать. Да вопрос и не требовал ответа. Оставалось лишь удивляться проницательности писателя. Он не признавал науки ради науки, ботаники ради ботаники, литературы ради литературы. Все имело смысл лишь как служение более высокой цели. Он намекнул, что Фрунзе не лишен дарования как рассказчик. А Фрунзе никогда не посмел бы показать ему свои стихотворные опыты. Стихи пишут все студенты. Короленко же требовал глубокого отношения к фактам действительности, того отношения, какое просматривалось в его строгих, кристально чистых очерках и рассказах. От Короленко у Фрунзе осталось ощущение суровой чистоты. В литературное общество приехали еще до того, как большой зал стал заполняться публикой. Те, кому предстояло сегодня выступать, были уже в сборе. Александр Блок, Андрей Белый, Леонид Андреев. Из стариков — Градовский, Венгеров, Сологуб, Мережковский. Фрунзе сразу понял, о каком сюрпризе говорил Анненский: из Полтавы приехал Короленко! Он узнал студента-экономиста, указал на пустой стул рядом с собой. — Возмужали. Что пишут из Туркестана? Как называется то симпатичное растение? То, из которого делают посохи для стариков. — Асамуса. — Вот именно. Будете в родных местах, вспомните меня. И снова Фрунзе подпал под обаяние этого удивительного человека. Разумеется, посох ему пока не требовался, да и вряд ли когда потребуется. В нем кипели силы и прорывались, когда он выступал защитником крестьян, участников волнений на Украине, и когда публично на суде защищал невинно осужденных удмуртов, изобличая самодержавие, и когда поднял голос в защиту Горького. Гражданский накал Короленко был высок. И вместе с тем, странное дело, у Михаила Фрунзе больше не было восторженного преклонения перед Короленко. За три года что-то изменилось. Изменился, конечно, не Владимир Галактионович. Изменился сам Фрунзе. С некоторых пор он словно бы обрел второе зрение, стал жестче в оценке людей. Перед ним непонятным образом обнажилась основная черта характера Короленко: он был защитником, а не борцом в прямом смысле этого слова. Защитники нужны. Но защищать и разоблачать — это еще не значит управлять событиями. Управлять событиями… Фрунзе знал людей, которые управляют событиями. — Мы, студенты, восхищены вашей защитой Горького. Короленко спрятал улыбку в бороду, погрозил пальцем: — Если придется защищать вас, Миша, можете не сомневаться, я сделаю все наилучшим образом. Вот вам конфетка! Он порылся в карманах и в самом деле достал конфетку. Потом их разлучили. Зал был полон. Поэты читали стихи. Блок, весь в черном, с изысканно-небрежно повязанным галстуком, наклонив пепельно-золотую голову, меланхолично бросал в передние ряды:Я на земле грозою смятый

И опрокинутый лежу.

И слышу дальние раскаты,

И вижу радуги межу…

Мечты — обман, а жизнь — жестокий сон,

Полна душа и горечи, и яда.

И слушать некогда нездешний тихий звон

Души, стихов и песенного лада.

Нас много, нас много! Вставайте же, братья!

Не надо ни слез, ни бесплодной мольбы.

Проклятье насилью, тиранам — проклятье!

Мы долго страдали! Вставайте же, братья!

И будем борцы — не рабы!..

СКОЛЬКО СТОИТ ГОЛОВА АГИТАТОРА?

Вернувшись во Владимир, Сазонов вызвал начальника губернского жандармского управления. — Удалось вам установить личность Арсения? Полковник поклонился. — Под именем Арсения скрывается студент Петербургского политехнического института Фрунзе Михаил Васильевич. Ему двадцать два года. Уроженец города Пишпека, Семиреченской области. Из крестьян. Русский. Православный. Сазонов рассмеялся. — Милейший! Я мало смыслю в искусстве сыска, но тут вы явно допустили ошибку. Вы хотите меня уверить, что Арсений, по одному знаку которого останавливаются все фабрики и заводы огромного промышленного района, — студентишка, мальчишка?! Признаться, я был лучшего мнения о жандармах. Но полковник был невозмутим и холоден. — Если ваше превосходительство желает выслушать мой доклад… — Слушаю. — По заданию Московского комитета РСДРП Фрунзе вел нелегальную работу сперва в Ливнах, Орловской губернии, затем весной 1905 года был переброшен в Иваново-Вознесенск, где рабочие знали его под кличками Московский, Трифоныч. Здесь он вошел в контакт с руководителями местной группы РСДРП: Афанасьевым, Дунаевым, Балашовым, Самойловым, Постышевым, принял участие в подготовке всеобщей стачки иваново-вознесенских текстильщиков. В ходе стачки он руководил всей деятельностью совета уполномоченных, известного в среде текстильщиков под названием Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов. Фрунзе организовал охрану стачки, обучал рабочих ружейным приемам и тактике уличной борьбы. Перебравшись в Шую, он создал окружную партийную организацию, которая теперь охватывает все уезды губернии, и стал ответственным организатором Иваново-Вознесенского окружного комитета РСДРП. Это он руководил забастовкой литейщиков завода Толчевского. Арестовывался и высылался неоднократно. Руководил подготовкой к вооруженному восстанию, разработал план захвата арсенала в Шуе, связался с казаками и воинскими командами. Во время декабрьского восстания в Москве повел свои дружины на Пресню и дрался здесь на баррикадах. За два года принимал участие в двести сорока восьми стачках! И чем дальше говорил полковник, тем задумчивее становился Сазонов. Фрунзе, по словам жандармского полковника, организовал вокруг себя целую армию в пять с половиной тысяч вооруженных рабочих. Попробуй тронь его — разнесут все в щепы! Губернатор припомнил то ужасное время, когда промышленная жизнь всего текстильного района замерла, когда даже газета монархического направления «Новое время» отмечала, что стачкой руководят умные головы. Тогда порядком в губернии распоряжались дружинники в черных ластиковых рубахах с черным широким поясом. Фабриканты понесли тогда убытки, исчислявшиеся астрономическими цифрами. — За любое из названных вами дел Фрунзе заслуживает смертной казни, — сказал губернатор. — И все-таки непонятно, почему вы решили, что Фрунзе и Арсений — одно и то же лицо? Полковник укоризненно посмотрел на Сазонова, порылся в папке, вытащил оттуда фотографию и положил ее на стол. С фотографии на губернатора глядел весьма симпатичный юноша с округлым лицом, с тонкими усиками. И только в очертании губ угадывалась твердость. Нет, это далеко не соответствовало тому облику страшного Арсения, какой сложился у Сазонова. И снова сомнения овладели им. Двадцать два года… В таком случае, господа, объясните: кто наделил этого юнца такой властью? Почему все комитеты и советы беспрекословно подчиняются ему? Ведь есть у них там, должно быть, люди и постарше и опытнее! Много раз арестовывался, подвергался пыткам, дрался на баррикадах, успел побывать в Стокгольме, успел с блестящими отметками окончить три курса института. Руководил избирательной кампанией и провел в Думу Жиделева, захватил Лимоновскую типографию на виду у ротозея-исправника, стрелял в урядника. Да какой же нечеловеческой энергией, силой воли нужно обладать для всего этого! Тут что-то не так. Явная ошибка. — Ошибки быть не может, — сказал начальник жандармского управления. — Вернувшись из Стокгольма, Фрунзе-Арсений публично делился своими впечатлениями о съезде партии РСДРП на Иваново-Вознесенской партийной конференции, на рабочих собраниях в Кохме, Шуе, Тейкове, Родниках, Горках. Ему также принадлежит авторство так называемого «Устава профессионального союза рабочих текстильного прядеситцепечатного и ткацкого производства в Шуе». В последнее время Фрунзе-Арсений проживал в доме Соколова, на Малой Ивановской улице, по паспорту Корягина Ивана Яковлевича. И только халатное отношение к своим служебным обязанностям исправника Лаврова позволило Арсению уйти, исчезнуть бесследно. Сазонов приуныл. Значит, Арсений ушел, проскользнул меж пальцев! Полиция — ни к черту! Да и жандармерия не лучше. Они наконец-то установили личность! Два года спустя… А прок какой? Что доложить министру? Ускользнул?.. Губернатору хотелось накричать на вылощенного, неторопливо-спокойного полковника, но он сдержался. — Нужно искоренить все комитеты и все профсоюзы! — сказал он. — Я не потерплю, чтобы в моей губернии… Арсения — на виселицу! Больше всех неудачу переживал урядник шуйского уездного полицейского управления Перлов. Это он за вознаграждение в пять тысяч рублей вызвался изловить Арсения. Пять тысяч! «Господи, — думал Перлов, — за какого-то агитаторишку! Да я его из-под земли достану… Целое состояние. Этак потом и собачью службу оставить можно. Открыть, к примеру, питейное заведение или парикмахерскую». Вот он, Перлов, степенный, полный, с аккуратно зачесанными редкими волосами, галантно склонившись, стоит в дверях собственной парикмахерской: «Извольте-с бриться!» Парикмахерская сверкала, блистала перед его взором. Почему именно парикмахерская, урядник и сам не мог бы объяснить. Но с того памятного вечера, когда в Перлова стреляли Арсений и его товарищ по кличке Северный, пыл урядника немного поостыл. Перлов трусил, в действиях Арсения была беспощадность, такому убить должностное лицо — будь то урядник, исправник или хоть сам губернатор — раз плюнуть. Теперь Перлов из охотника превратился в дичь, боялся появляться на улицах без наряда полиции. О покушении доложил исправнику Лаврову. Исправник сказал: — Ты о том, что в тебя стреляли, до поры до времени помалкивай. Или найди свидетеля — чтоб наверняка. Позор, позор на весь уезд. Того и гляди, выгонят. Растяпа ты, братец… Я тебя и сам попру, ежели не доставишь мне Арсения живым или мертвым. Но губернатору о покушении исправник все-таки донес. Кроме того, дело само по себе получило огласку. Видно, были свидетели, да не захотели выдавать Арсения и Северного. Где укрывался Арсений? Где спит, ест? Урядник расставил переодетых полицейских во всех местах общественного пользования: в трактирах и чайных, на почте и железнодорожной станции. Но все напрасно. Ночные налеты полиции на квартиры рабочих тоже не дали результата. Арсений исчез. Даже перестал показываться на митингах. Может быть, совсем покинул эти края, догадавшись, что его выслеживают? И вот под вечер 23 марта к уряднику прибежал запыхавшийся агент. — Арсений выступает на митинге! — Где? — На заводе Толчевского. — Не обознался? — Да как же я мог обознаться, когда председатель предоставил слово товарищу Арсению. Полицейские оцепили завод. Но митинг кончился. Рабочие разошлись. Арсений опять исчез. — Слава тебе господи, объявился! — радовался Перлов. — А я уж было крест на пяти тысячах положил. Я тебе устрою рандеву… Знал ли Фрунзе о том, что полиция и жандармерия объявили ему войну не на живот, а на смерть? Знал. Потому-то и уехал из Шуи после неудачного покушения на урядника Перлова. С урядником Перловым у него были старые счеты. Познакомились они еще тогда, когда Перлов не был урядником и служил в Ямской тюрьме, в Иваново-Вознесееске. Осенней ночью в 1905 году Фрунзе, Бубнов и Волков возвращались с партийного собрания, проходившего в лесу. На Даниловском тракте на них неожиданно наскочили казаки и полицейские. На шею Фрунзе накинули чембур — казацкий аркан, прикрученный к седлу. Пришлось бежать за лошадью, придерживая обеими руками петлю, чтобы не задохнуться. Его загнали на какую-то изгородь. Казак ударил лошадь плетью. Ноги Фрунзе застряли в решетке, он потерял сознание от боли. Очнулся в Ямской тюрьме. Левая нога у колена вздулась. И тут он впервые увидел усатое лицо Перлова, его немигающие глаза навыкате. Рядом, на полу тюремного подвала, лежали избитые до полусмерти Андрей Бубнов и Волков. Заметив, что Фрунзе пришел в себя, Перлов стал избивать его нагайкой, топтал сапогами, а осатанев окончательно, схватил березовое полено и ударил по спине. С той поры Фрунзе стал прихрамывать. При неосторожном движении смещалась коленная чашечка. Ее приходилось вправлять. Теперь Перлов свирепствовал в Шуе. Начальство ценило в Перлове два качества: исключительную память на лица и умение допрашивать арестованных. То был дикий зверь, истязатель, садист. Под его пудовыми кулаками начинали говорить даже самые молчаливые. Он держал рабочих в постоянном напряжении, совершал ночные налеты на их квартиры, хватал по малейшему подозрению. Приятель Фрунзе молодой рабочий Павел Гусев даже написал письмо старшему брату Николаю, сосланному по доносу Перлова в Нарымский край: как быть с Перловым? Николай ответил: «Паня! Вы писали, что Перлов не дает житья. Меня страшно возмущает… Неужели не осталось, кто бы мог «пожать» руки ему, неужели нет у вас дружинников?.. Что вам до эсеров? Я думаю, что и вы вправе это исполнить». Тогда-то и задумали Фрунзе и Гусев прикончить Перлова. К несчастью, у Фрунзе после первого выстрела отказал маузер, а на дороге появился казачий разъезд. Пришлось бежать. Так как вся полиция поднялась на ноги, товарищи, созвав бюро, предложили Фрунзе на время покинуть Шую. Сперва уехал в Родники, оттуда — в Петербург, из столицы — в Иваново-Вознесенск на окружную партийную конференцию. Встретил старых друзей — Андрея Бубнова, Любимова, Караваева. Избирали делегатов на Пятый съезд партии. А когда избрали Фрунзе, он заторопился в Шую. — Ну вот, Арсений, опять увидишь Ленина, — сказал Гусев. — Тебе и завидовать нельзя: к примеру, послали бы меня на съезд, о чем бы стал там говорить? Да и здесь за твою руку держусь, все никак ума не могу набраться. Умеешь ты повернуть человека лицевой стороной к свету. — Брось, Паня, дурака валять. Стихи лучше почитал бы. Они знали друг друга около двух лет. Вроде бы и немного, а прошли вдвоем сквозь все: стачка, Совет, баррикады, предвыборная кампания, диспуты с эсерами и меньшевиками. Когда Фрунзе впервые приехал в Шую, здесь было засилие эсеров. Во главе шуйской группы РСДРП стоял девятнадцатилетний рабочий Павел Гусев. В теоретических вопросах он не очень-то разбирался. Приезду окружного агитатора обрадовался. Только за один месяц они провели пять дискуссий с шуйскими эсерами, и Фрунзе всякий раз с тонким знанием дела развенчивал эсеровскую программу «социализации земли». Что мог противопоставить эсерам Павел Гусев, даже не нюхавший политэкономии, философии, социологии? Эсеры были из студентов, земских чиновников, они проповедовали с трибуны свое «синтетическое», «социально-революционное» мировоззрение, рассуждали об относительности познания, об «интегральном» социализме и о других мудреных вещах. Одно дело: чувствовать нутром, что под всем этим кроется что-то глубоко неверное, а другое — попробуй поспорь с ними, имея за плечами два класса церковно-приходской школы! Арсений расшвырял эсеров-теоретиков, как свору тявкающих щенков. Гусев только диву давался: когда человек успел постичь все? Говорит всегда спокойно, допытывается вроде без подвоха, как это эсеры представляют себе строительство социализма путем одного только уравнительного передела земель, не свергая помещиков и капиталистов, а эсеры от его слов подпрыгивают, словно грешники на угольях, стараются перекричать, потом «в знак протеста» покидают поле боя. Рабочие перестали ходить на собрания эсеров. Шуйская группа очень скоро превратилась в самую сильную в районе. Фрунзе входил в Союзное бюро Иваново-Вознесенского союза РСДРП, заведовал агитационным аппаратом. Павел Гусев во всем старался подражать Арсению. Тут иногда случались комические моменты. В политическом кружке, которым руководил Арсений, Павел учился прилежно. И вот он узнал, что Арсений пишет стихи. Стал допытываться: — А что, и это революционеру обязательно? Фрунзе пошутил: — Какой же ты революционер, если не в состоянии сочинить четыре стихотворные строчки для листовки! Маркс писал стихи. Во всяком случае, я считаю, что революционер обязан владеть пером и словом, воспитывать в себе журналиста. Так как Павел во всем доверял Арсению, то и решил овладеть нелегким стихотворным делом. — Гомер! — восхищался Фрунзе. — «Развевайся красное знамя труда! Рабочие рабами не будут никогда». — Сам знаю — нескладно получается, — сердился Павел. — А ты научи, научи, а уж потом наводи критику. — Да я и не критикую. В поэзии, как и во всяком деле, главное — революционный дух. Теперь они возвращались с партийной конференции. — Ну а как быть, если получается не революционное, а про любовь? — спросил Гусев. — Ведь есть же такое и у Пушкина, и у Лермонтова. За Некрасова не ручаюсь. Я понимаю, про любовь оно, конечно, революционеру и не следовало бы… — Почему же? — Неловко. — Все поэты-революционеры писали про любовь. А Павлу Гусеву неловко. Читай! — Ладно. Только между нами:Ты помнишь ветхий тот забор,

Удобную лазейку,

Наш приглушенный разговор

И низкую скамейку?..

Каторгу, даже и казнь, именуют указы взысканьем:

Взыскан (так понимай!) царскою милостью ты.

…Уряднику Перлову не везло. Он снова потерял след Арсения. Тогда он решил арестовать Павла Гусева. Был в полиции еще один человек, которого Перлов даже в расчет не брал: пристав первого стана Декаполитов. Вот этот пристав и выследил Арсения. В дверь не стучали. Под напором полицейских она слетела с петель. Накакое-то мгновение Фрунзе увидел мясистое лицо пристава, а потом, не раздумывая, ударил ногой по оконной раме и выскочил на улицу. Метнулся к забору, но за забором послышались голоса полицейских. Они подходили со всех сторон. Фрунзе выхватил из-за пояса маузер, вынул из кармана браунинг. Он не сомневался, что пробьется. Кривые улочки, пустырь, овраг, заросшей тальником, только бы добежать до оврага… В его комнате полицейские найдут гектограф, кипу партийной литературы, две винтовки «Винчестер». — Не стреляйте! Пожалейте детей!.. Это кричала обезумевшая от страха хозяйка квартиры. Дети проснулись, вскочили с постели и стояли, уставившись широко открытыми глазами на полицейских. И если стрелять… то ведь все может случиться… Скрипнув зубами, он швырнул револьверы на землю… В полицейском управлении его провели к исправнику Лаврову. Несмотря на то что шел пятый час, исправник был на ногах и при полном параде. Он ждал. Ждал и теперь не верил, что опасный агитатор у него в руках. Не сделал ни одного выстрела, хотя мог бы перестрелять полицейских, как зайцев. Арестованный вел себя независимо, с исключительным хладнокровием — и это вселило в душу исправника глубокое сомнение: возможно, схватили вовсе не Арсения? В облике Арсения не было ничего устрашающего: обыкновенный парень среднего роста. Лицо спокойное. Да и сам он весь какой-то спокойный, невызывающий. — Значит, вы и есть Арсений? — спросил исправник неуверенным голосом. — Мы располагаем вашей фотографией. Похож! Обычно в таких случаях арестованные начинают отпираться. На столе у исправника лежала брошюра, изданная, как удалось выяснить, заграничным союзом русских социал-демократов, «Как держать себя на допросах» — советы молодым революционерам. Лавров предполагал, что арестованный и поведет себя так, как рекомендует брошюра. Но вышло все по-другому. — Вот что, исправник, — сказал Арсений, — хватит валять дурака. Вы прекрасно знаете, кто я, и также знаете, что на ваши вопросы отвечать не буду, меня никто не арестовывал, считайте, что я сам пришел сюда. Пришел предупредить вас: прекратите ночные налеты на квартиры рабочих, прекратите избиения ни в чем ни повинных рабочих, оставьте в покое агитаторов, увольте урядника Перлова. Из слов полицейских я понял, что вы только что арестовали рабочего Павла Гусева. Требую немедленно освободить его! Лавров хмыкнул. — И конечно, я должен немедленно освободить вас? — Само собой разумеется. — Я не могу выполнить ваши требования, молодой человек. Я только исполняю свой служебный долг, а в данном случае — приказ своего начальства. Гусев, или Северный, обвиняется в уголовном преступлении: в покушении на жизнь урядника Перлова. Согласитесь, что не в моей воле выпустить вас и Гусева. — Однако вы тоже покушались на мою жизнь в прошлом году на Ильинской площади, но я не стал привлекать вас к уголовной ответственности, хотя рабочие уже давно могли бы расправиться с вами. Лицо Лаврова сделалось злым, он хотел резким словом поставить агитатора на место, но сдержался. Он был неглупым человеком и понимал, что сейчас речь идет не конкретно об Арсении, а о тех силах, которые стоят за ним. Эти силы могут смахнуть, как пылинку, любую тюрьму, любое полицейское управление и его, исправника Лаврова. Он радовался, что агитатор наконец-то у него в руках, что обещание, какое он дал губернатору, выполнено и теперь наверняка его не прогонят со службы и, возможно, даже представят к награде, и в то же время страшился гнева рабочих. До сих пор он старался их не особенно-то раздражать. Во время так называемого красного террора, которым рабочие ответили на белый террор, исправник Лавров уцелел чудом, вернее, рабочие его пощадили. Но теперь он оказался между двух огней. Он-то, в отличие от губернатора, понимал, что голова Арсения стоит вовсе не пять тысяч, а гораздо больше, намного больше. И это, самое грозное, скоро начнется: остановятся все фабрики Шуи, а потом фабрики Иваново-Вознесенска и других городов. И чем все может кончиться — не знает никто. Исправник Лавров был не стар и не молод — сорокот. Худощав, поджар. Глаза зоркие, внимательные, живущие всегда своей особой жизнью: такие глаза бывают у людей с раздвоенной душой. В мерзком Шуйском уезде ему всегда приходится лавировать между начальством и рабочими. Но если уж рабочие объявляют забастовку, то начальство отыгрывается в первую очередь на исправнике. Жертва по призванию… Лавров закурил папиросу, сделал несколько торопливых затяжек, потом спросил: — Ну-с, так чем вы нам угрожаете, если ваши требования не будут удовлетворены? — Остановятся все фабрики Шуи. Сюда придут рабочие и освободят меня и Гусева. — Я так и предполагал. И знаете, какие принял меры? Доложил о вашем аресте губернатору, затребовал из Владимира две роты гренадерского полка и казачью сотню из Коврова. Губернатор их уже выслал. Все местные воинские подразделения приведены в боевую готовность, полицейские будут сдерживать напор толпы до последнего патрона. Как видите, я все предусмотрел. И вы, вожак рабочих, конечно же, не позволите, чтобы из-за вас пролилась кровь невинных людей. Маленький психологический расчет. Фрунзе впервые с уважением взглянул на исправника. Этот полицейский был не так прост, как могло показаться с первого раза. Он в самом деле все учел. — Для меня самое важное сейчас, — продолжал Лавров, — поскорее избавиться от вас, переправить во Владимир. А там уж пусть занимаются вами жандармы и губернатор. — Спасибо за откровенность. — Кажется, вы правы, молодой человек: уже начинается! Ах, молодой человек, не посетуйте: я вынужден буду применить оружие… Другого выхода нет.

Было пять часов утра. К полицейскому управлению бежали люди. Вскоре десятитысячная толпа запрудила площадь перед полицейским управлением. Надрывались фабричные гудки, оповещая о тревоге. Подходили все новые и новые отряды дружинников. Появились гимназисты. Гул нарастал. А Фрунзе казалось, что его поднимает огромная волна. Он слышал крики, слышал свое имя. Рабочие требовали освободить его и Гусева немедленно, грозились разнести полицейское управление. Исправник как-то сразу утратил свой бравый вид. Посеревшее лицо было покрыто по́том. Но он еще держался. Отдал распоряжение приготовить оружие к бою. — Уведите арестованного! — приказал он уряднику Перлову. — Впрочем, отставить. Пусть будет здесь. Если рабочие прорвутся, я сам его пристрелю. — Не глупите, исправник! Можете пристрелить меня хоть сейчас. Смерти я не боюсь. Но вам выгоднее сговориться с рабочими. Впустите их — и дело с концом. Вас мало, а за бессмысленную стрельбу в народ придется отвечать по всей строгости. И не перед начальством и не перед судом. А перед ними!.. Пятый год забыли?.. Исправник заколебался. Он взвешивал все «за» и «против». Наконец сказал: — Если вы сейчас же не утихомирите рабочих, я прикажу стрелять! И дело вовсе не в моей жестокости, молодой человек: я имею приказ губернатора стрелять. Вот телеграмма из Владимира… Да, это была телеграмма за подписью губернатора: если рабочие попытаются освободить агитатора, открывать огонь без промедления.

Михаил Фрунзе считал себя физиономистом. Его интересовали рты: он был уверен, что не глаза, а рот всегда открывает подлинную сущность человека. Рот у исправника был сухой, твердый. Выражение рта не обещало ничего хорошего. Такой, как Лавров, в решительные минуты способен на все. А сейчас — у него приказ губернатора…

Исправник знал, с кем имеет дело, и бил наверняка. Если уж Арсений не стал стрелять в полицейских, опасаясь, как бы не задеть хозяйских ребятишек, то расстрела рабочих он не допустит и подавно. И расчет Лаврова оказался правильным. Сам того не подозревая, исправник выдал тайну губернатора, жандармов, Столыпина. Фрунзе умел читать между строк, чего не умел Лавров. Фрунзе понял одно: ни губернатор, ни тем более какой-то исправник не отважились бы без приказа сверху угрожать демонстрантам расстрелом. Сазонов в категорической форме приказывает открыть огонь. Значит, он заручился поддержкой свыше. До последнего времени никто не осмеливался разгонять митингующих рабочих, и, если проходила стачка, полиция держалась в стороне. Даже вооруженное нападение на Лимоновскую типографию она оставила, по сути, без всяких последствий. Кто-то готовит грандиозную провокацию — вот в чем дело. Кому-то нужно, чтобы рабочие напали на полицейское управление и чтобы полицейские открыли по ним огонь. Арест агитатора — не главное; это затравка. По-видимому, Столыпин надумал раз и навсегда утихомирить Иваново-Вознесенский край, уничтожить социал-демократические комитеты, во главе которых стоят большевики.

Потому-то Сазонов действует так решительно, посылает войска для усмирения рабочих. Хотят сделать кровопускание… А он, Фрунзе, окажется якобы главным виновником, подстрекателем. Он знает, что рабочие сейчас не готовы к массовому выступлению. Знает это и Столыпин, знают жандармы.

Что получилось, когда неподготовленные рабочие поднялись толпой и пошли 9 января 1905 года за попом Гапоном к Зимнему дворцу?..

…Обледенелые деревья Александровского сада, а среди голых веток — черные силуэты детей, подстреленных казаками. Красные лужи на снегу. Фрунзе бежал тогда вместе со всеми, придерживая окровавленную руку. Пуля прошла навылет. Этой рукой, обмотанной бинтами, он писал матери:

Михаил Фрунзе считал себя физиономистом. Его интересовали рты: он был уверен, что не глаза, а рот всегда открывает подлинную сущность человека. Рот у исправника был сухой, твердый. Выражение рта не обещало ничего хорошего. Такой, как Лавров, в решительные минуты способен на все. А сейчас — у него приказ губернатора…

Исправник знал, с кем имеет дело, и бил наверняка. Если уж Арсений не стал стрелять в полицейских, опасаясь, как бы не задеть хозяйских ребятишек, то расстрела рабочих он не допустит и подавно. И расчет Лаврова оказался правильным. Сам того не подозревая, исправник выдал тайну губернатора, жандармов, Столыпина. Фрунзе умел читать между строк, чего не умел Лавров. Фрунзе понял одно: ни губернатор, ни тем более какой-то исправник не отважились бы без приказа сверху угрожать демонстрантам расстрелом. Сазонов в категорической форме приказывает открыть огонь. Значит, он заручился поддержкой свыше. До последнего времени никто не осмеливался разгонять митингующих рабочих, и, если проходила стачка, полиция держалась в стороне. Даже вооруженное нападение на Лимоновскую типографию она оставила, по сути, без всяких последствий. Кто-то готовит грандиозную провокацию — вот в чем дело. Кому-то нужно, чтобы рабочие напали на полицейское управление и чтобы полицейские открыли по ним огонь. Арест агитатора — не главное; это затравка. По-видимому, Столыпин надумал раз и навсегда утихомирить Иваново-Вознесенский край, уничтожить социал-демократические комитеты, во главе которых стоят большевики.

Потому-то Сазонов действует так решительно, посылает войска для усмирения рабочих. Хотят сделать кровопускание… А он, Фрунзе, окажется якобы главным виновником, подстрекателем. Он знает, что рабочие сейчас не готовы к массовому выступлению. Знает это и Столыпин, знают жандармы.

Что получилось, когда неподготовленные рабочие поднялись толпой и пошли 9 января 1905 года за попом Гапоном к Зимнему дворцу?..

…Обледенелые деревья Александровского сада, а среди голых веток — черные силуэты детей, подстреленных казаками. Красные лужи на снегу. Фрунзе бежал тогда вместе со всеми, придерживая окровавленную руку. Пуля прошла навылет. Этой рукой, обмотанной бинтами, он писал матери:

«Милая мама. У тебя есть сын Костя, есть и дочери. Надеюсь, что они тебя не оставят, позаботятся о тебе в трудную минуту, а на мне, пожалуй, должна ты поставить крест… Потоки крови, пролитые девятого января, требуют расплаты. Жребий брошен. Рубикон перейден, дорога определилась. Отдаю всего себя революции. Не удивляйся никаким вестям обо мне. Путь, выбранный мною, не гладкий».И сейчас, разгадав коварный план Столыпина, Фрунзе понял, как нужно поступить. Он взял листок бумаги, карандаш и что-то написал. — Прочтите рабочим. Передайте записку делегации. Я прошу рабочих не идти на ненужные жертвы. Лавров, никогда не слыхавший ни о каких планах Столыпина (да его в них никто и не собирался посвящать), прямо-таки выхватил записку из рук арестованного и теперь уже с гордо поднятой головой и начальственным видом вышел на крыльцо. Как он и ожидал, рабочие согласились не нападать на полицейское управление, но потребовали, чтобы Арсения не отправляли из Шуи. Исправник заверил делегацию, что и не подумает отправлять Арсения куда бы то ни было до полного разбирательства. В Шую вызван прокурор Владимирского окружного суда, который должен прибыть только завтра, — рабочие сами могут во всем убедиться, если взглянут на телеграмму, только что полученную от прокурора. Дружинники успокоились, но с площади не разошлись. Полицейское управление оказалось оцепленным со всех сторон. Но к Лаврову уже вернулось самообладание. Время выиграно. Подошли казаки. Он снова почувствовал себя начальником, отвечающим за порядок в уезде. Твердым шагом вернулся в комнату, где под усиленной охраной находился Фрунзе, сказал уряднику Перлову: — Отведи арестованного в подвал да объясни ему, как нужно разговаривать с начальством полицейского управления. Следи за тем, чтобы он не приходил в себя. Эх ты, растяпа, Перлов: упустил пять тысяч!.. Губернатор Сазонов, получив среди ночи телеграмму от шуйского исправника, уже не смог сомкнуть глаз до утра. Он сразу известил Столыпина о том, что агитатор Арсений арестован и что шуйские фабрики остановились. В Шую бросил войска с категорическим приказом доставить Арсения во Владимирский каторжный централ; если рабочие окажут сопротивление — стрелять. Он предполагал, и не без оснований, что в скором времени вслед за Шуей остановятся фабрики Иваново-Вознесенска и Кохмы, а потому под утро вызвал к себе командира гренадерского Малороссийского полка. Нужно создать фронт против рабочих, перевести губернию на военное положение, осадить фабрики и не снимать осаду до тех пор, пока не будут разгромлены все большевистские комитеты. Жандармы и полиция получили разрешение министра внутренних дел арестовывать любого. Не успокоился Сазонов и тогда, когда узнал, что Арсений и Гусев под конвоем двух рот доставлены во Владимирский централ. Их буквально силой вырвали из рук дружинников. До вооруженного столкновения, правда, не дошло, так как Арсений запретил рабочим поддаваться на провокацию. Да и что могли противопоставить дружинники вооруженным с ног до головы гренадерам? Рабочие намеревались отбить арестованных ночью, напасть на поезд. Тут-то и был их просчет: Арсения и Гусева увезли днем, под прикрытием пулеметов. Это, разумеется, вызвало ярость десятитысячной тонны, собравшейся на Ильинской площади. Некоторые ораторы призывали к восстанию, к походу на Владимирский централ… Через несколько дней Сазонов воочию убедился в организованности рабочих. Как он и предвидел, остановились фабрики Иваново-Вознесенска и Кохмы. Жандармы доносили, что дружинники трех городов создали единый штаб и намереваются взять штурмом Владимирский централ. Кто-то положил на стол Сазонову газету «Владимирец». В ней была статья, посвященная Арсению: «Несомненно, Арсений был самой крупной величиной в районе, имел огромное влияние на массы рабочих, умел их организовывать». Сообщалось также, что вчера в защиту Фрунзе-Арсения и Павла Гусева выступили делегаты Государственной думы Жиделев, Серов, Вагжанов и другие. Делегаты потребовали немедленно освободить арестованных и привлечь к ответственности тех, кто истязал их. На что Столыпин якобы ответил: — И не надейтесь! Напуганный донесениями жандармов, губернатор решил лично проверить, как содержится Арсений, и поехал в тюрьму.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШЕЕ АЛИБИ