Владимир Викторович Колесов СЛОВО И ДЕЛО. Из истории русских слов

Издательство С.-Петербургского университета 2004

Рецензенты: д-р филол. наук Ф. П. Сороколетов (Ин-т лингв. исслед. РАН), д-р филол. наук О. А. Черепанова (С.-Петерб. гос. ун-т)

Колесов В. В. Слово и дело: из истории русских слов. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 703 с. — ISBN 5-288-02027-2

ОТ АВТОРА

Эта книга сложилась из работ разных лет, написанных для читателей — как профессионалов, так и любителей русского слова, пытливо и въедливо изучающих русский язык и его историю. По этой причине стилистическая, а иногда и концептуальная сторона изложения не совпадают от статьи к статье, тем не менее я включаю их в сборник. Лишь совместно они отражают подступы к проблеме, которая всегда интересовала меня как представителя петербургской — ленинградской филологической школы. Эту проблему трудно обозначить простой формулой, ибо сама проблема непроста. Ведь речь идет о семантике языка в речевом общении как проявлении содержательных форм культуры. Это то, что сегодня связывают с когнитивной лингвистикой, культурологией, семиотикой и другими направлениями металингвистического постижения языка как системы знаков, с помощью которых осуществляются ментальные (мыслительные) действия. Основным подтекстом книги и является установка на триединую формулу исторического изучения слов, творчески представленную, например, Б. А. Лариным: слово изучается в трехмерном пространстве истории языка, развития стиля и формирования культуры (культурной парадигмы, как говорят сегодня). Такова причина, почему основные свои работы в этой области я располагаю в логической последовательности анализа, а не даю как результат исследования (что вообще более характерно для петербургских ученых, в отличие, например, от московских, являющих в публикации весь процесс своего творческого усилия). Хотелось бы представить и методологическую базу изучения лексических систем (историческая лексикология) и текстов (историческая стилистика) в их отношении к культурным процессам в русской истории («Теория слова» и «Слово в тексте»), и конкретные лексикологические разработки («История слов»). Все это вместе подходит под средневековую формулу русского права — слово и дело — поскольку, как увидит читатель на истории многих символов русского языкового сознания (ментальности), слово без дела пусто, как и дело без слова — уныло и плоско. По-видимому, не удастся избежать повторений в иллюстрациях, в примерах, подвергнутых разбору в тексте книги. Это отчасти сделано намеренно, для того чтобы показать всесторонне, четко и выпукло — через различные источники, материалы, суждения и факты — объемность того культурного явления, которое называется словом. Возвращение к одним и тем же примерам не есть повторение, но — как это было присуще средневековым текстам — углубление в то же самое с постоянной редукцией случайного или поверхностного — в целях овладения сущностью. В предлагаемой книге собраны работы, наиболее полно отражающие концепцию автора в духе обозначенной уже научной школы; в сборник вошли и не опубликованные прежде, а также значительно переработанные после первой публикации статьи — в соответствии с общим замыслом издания. В библиографических ссылках читатель найдет указания и на другие исследования автора по затронутым здесь проблемам. Предназначенные объяснять и доказывать определенные положения, статьи в этом сборнике по возможности избегают критических высказываний, которые остались в журнальных публикациях как живой отклик на дискуссии прошлых лет. Богу благоволящу читатель сможет понять и оценить те особенности научного направления, которые вместе с самим направлением долго оставались в тени филологических разысканий, и, быть может, своими усилиями присоединится к исполнению исследовательского проекта, над которым вот уже два столетия трудились выдающиеся филологи России.ТЕОРИЯ СЛОВА

ЯЗЫК КАК ДЕЙСТВИЕ: КУЛЬТУРА, МЫШЛЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК*

Язык есть разновидность человеческого поведенияЛ. П. Якубинский

*Вводная лекция по специальности для студентов первого курса. См. также: Колесов В.В. 1) Русская ментальность и развитие русского языка // Russistik / Русистика (Berlin). 1995. №1/2. С. 20-25; 2) Слово живет в нас // Лит. в школе. 1995. №4. С. 87-90, а также некоторые статьи в настоящем сборнике.

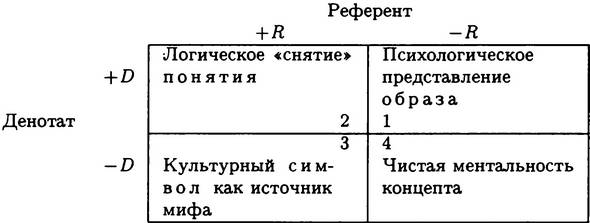

Когда мы говорим о языке, немедленно возникает мысль о слове. Но слово многолико. Оно содержит в себе глубины неимоверные, до конца не раскрытые, пугающие. На радость нам: значит, профессия филолога бессмертна, пока жив человек. Прежде всего в слове мы замечаем образ: сказано дом — и я представляю себе какой-то дом, и у каждого будет свое представление о доме. Но кроме образа в слове заложен символ. «Дом» Федора Абрамова — это символ, восходящий, может быть, к старинному дом-о-строю, а может быть, использованный совершенно в другом смысле. В конце концов, дом — это всегда символ. Символ отчего крова, защиты, родных и близких. Но главная содержательная форма слова все-таки понятие. Понять значит «схватить», «по-яти». «Схватить» сознанием и памятью заветный смысл, сокровенно заложенный в слово, его существенный концепт, а «схватываем» мысль мы всегда в суждении. Таким образом, есть понятие, которое воплощено в имени, в слове. И есть суждение, воплощенное в предложении. Понятие и суждение как формы мысли свойственны разным народам, если не всем, а слова и предложения в разных языках различны, языками мы отличаемся друг от друга, это формы воплощения сознания и мышления. Целые научные школы различаются тем, на что они обращают преимущественное внимание. Неслучайная вещь, что петербургская и московская филологические школы постоянно спорят на разные научные темы. Для москвичей важнее предложение, поэтому в Москве почти все — синтаксисты, по каким-то своим причинам смыслу слова предпочитающие дискурс высказывания. В высказывании формируется мысль... Для петербургской школы уже полтора столетия важнее понятие, а не суждение, поэтому филологи Петербурга в своем анализе языка исходят из слова. И знаменитые составители словарей, академики А. X. Востоков, И. И. Срезневский, К. Я. Грот, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин (я называю только русистов), и многочисленные их ученики и последователи. Все словари России, имеющие какую-то ценность, составлялись и составляются (или проектируются) именно в Петербурге. Школа семантическая, для которой смысл важнее формы, — школа петербургская. Понятие дано — суждение возникает по нашей милости; скажем иначе: понятие дано — суждение задано. Простая эта противоположность формирует научные школы, определяет различную идеологию познания, дает все новые импульсы для филологических разысканий. Смысл познания определяется предметом. Ясно, что именно является «материальным» в познании нового с точки зрения «вещи»: это отношение вещи к понятию и к слову. Но и с точки зрения мысли возникает такая же двойственность, отношение понятия и к вещи, и к слову. Осталось сказать о слове, которое указывает на вещь и обозначает понятие о вещи. Все знание, т. е. сознание вещи и познание понятием, оказывается связанным со словом, собирается со слова. Вот такая матрёшка: наше co-знание основано на языке, а по-знание осуществляется в понятии, тоже связанном с языком (понятие в слове, через слово); полученное знание собирается и хранится в том же слове. В этих «трех соснах» и обретается постоянно язык: в кольце слово [знак] — понятие [идея] — вещь [предмет]. Семиотики такую связь окрестили «семантическим треугольником», древние мудрецы — логосом. Термин «слово» многозначен, поэтому не существует всеми признанного, единого определения слова. Словом мы назовем и речь, и литературный жанр, высказывание, отдельную лексему и даже отдельную словоформу. Словом мы назовем и ах в пушкинском: Вскричала: ах!.. и пала на траву. Ах — тоже слово, хотя и особенное слово, за ним нет ни вещи, ни мысли, одна только эмоция испуганной женщины. Все это одинаково слова, которые фиксируют в себе весь опыт поколений и тем самым определяют ментальность данного народа. Ментальность... Слово сказано. Сейчас все говорят о «русской ментальности», о «менталитете» и т. п. Для тех, кто незнаком с термином, скажу, что латинский корень mens (в косвенной форме mentis) значит множество разных вещей: и ум, и рассудок, и способ мышления, и образ мыслей, и склад характера, и даже просто настроение. Поэтому так расплывчат сам термин ментальность, им обзывают все на свете, что подходит к характеристике человека, чем-то отличающегося от других. О ментальности «совков» стали говорить только теперь, о ментальности папуасов вообще говорят все кому не лень. Все осуждают чужую ментальность, а своей словно не замечают. Из этого можно заключить, что ментальность — что-то нехорошее. Но это неверно. Ментальностью филологи называют мировосприятие через категории и формы родного языка. Каждый человек по-разному смотрит и не одно видит. Но это на уровне образа. На уровне символа, через язык, он воспринимает мир в национальной своей окраске. Например, европейские языки не все различают понятия «совесть» и «сознательность», они не могут понять различия между «реальностью» и «действительностью» и т. д. А русский человек все это различает. Я могу быть очень сознательным гражданином, но совершенно бессовестным в отношении к девушкам. Или, скажем, могу со свечкой во храме стоять, такой хороший и совестливый, но буду абсолютно несознательным в отношении к своим согражданам. Человек живет в ментальном пространстве своего языка. А русская ментальность отчасти и состоит в удвоении сущностей, это как бы двойная жизнь: у нас есть не только «истина», но и «правда», есть не только совесть, но и сознательность, вообще всего по паре. И тогда оказывается, что нас легко обмануть, нам легко «вешать на уши лапшу». С одной стороны, моя правда все- таки отличается от общей истины. С другой — и слово само по себе понимаем по-разному. Вот кого-то обозвали фашистом. Мы знаем, что слово фашист обозначает определенное, конкретно-историческое понятие, но одновременно это и символ, который имеет нежелательные коннотации. Если я своего супротивника обзову фашист, то все оглянутся и подумают: «Ух, какой негодяй!» А может быть, он и не фашист, а очень добрый человек, кошек, например, любит. Мы «схватили» не понятие, а символический образ, т.е., иначе говоря, мы ничего не поняли, каков он, этот конкретный человек. Потому что не раскрыли в суждении смысл понятия, не дали ему предварительно определения. А символ — всегда с нами. Символ, порождение культуры. Строго говоря, с точки зрения понятия, фашистов у нас сейчас не так уж и много. Исторически определенная форма существования человека в общественной среде, создаваемой разлагающимся капитализмом, — вот понятие о фашисте. Кто признается, что его капитализм разлагается? Слово становится ярлыком. Это — тоже проявление ментальности. Мы живем в мифах, оперируем символами (полагая, что это — понятия). Хорошо это или плохо? Все зависит от обстановки и реального наполнения жизни содержанием. В конечном итоге вещь в широком смысле слова определяет смысл слова, энергию его использования, его соответствия истине. Абсолютной истине, а не личной или даже партийной правде. Изменяются не слова, а их содержательные формы (образом, символом или понятием заряжен словесный знак) или правила их распределения, их ценность. Не значение слов (оно постоянно), а значимость... Вот обычный пример. Обнаружили: этот чиновник — вор. Если он — сторонник моей партии, значит он не вор; если же ворует представитель партии, мне враждебной, — это коррупционер. Для древнего человека такое распределение ролей было бы непонятным. Он мыслил просто и даже составил поговорку: вор есть вор. Язычник пользовался равнозначными для всех критериями, потому что всякая противоположность для него реальна и существенна, вещна. Правое столь же ценно, что и левое, низ не хуже, чем верх. У всего свой смысл и своя цена. Средневековый христианский принцип, принцип иерархии, тоже отличался от нашего. Это градуальное скольжение признака объекта от одного к другому, от очень интенсивного до совершенно слабого. Для язычника добро и зло равноценны, для христианина зло есть просто отсутствие добра. Современная мысль в оппозиции качеств предполагает четкий ответ: да или нет, плюс или минус. В конце-то концов: брито или стрижено? черное или белое? Привативность жестко распределяет права и обязанности. Что отмечено (маркировано) как важное? Правильно, права. Именно поэтому они наверху, а тяжеловесные обязанности сваливаются вниз, на головы подданных. Язычник свободен и волен, свободен в обществе и волен сам по себе; средневековый человек свободен, но вовсе не волен, он вынужден делать все, что предписано. Мы с вами не свободны и не вольны, ни лично, ни в обществе. Потому что в личных своих предпочтениях мы связаны обществом (свобода), а в отношении к самому обществу невольны и совершаем невольные проступки. Все такие расхождения в восприятии даже старинных слов диктуются особенностями родного языка. Это — факт культуры, традиции, ментальности. Теперь я перехожу к изложению тех особенностей нашей культуры, которые связаны с влиянием античности и христианства на все европейские народы. Все, что с нами случается, все, что установлено нашим сознанием, — не случайная прихоть и не судьба обделенного родителями сироты. Не мы живем в языке и в культуре, как кажется нам, а язык и культура живут в нас. Мы только воспроизводим то, что было, воплощаем то, что пришло от предков, и, уточняя это знание, передаем его потомкам. Вот особенности европейской культуры, свойственные и нам, русским. Европейцы признают тождество логического и языкового, логика и язык в нашем сознании совпадают. Логические структуры соответствуют языковым структурам. Мы уже видели: суждение — это предложение, понятие — это слово и т.д. Мы не можем думать иначе, как в языковых формах. Со времен Аристотеля мы знаем, что категории сознания суть категории языка (или наоборот?). Мы живем в логике понятий, выраженных в языке частями речи. Кстати, русский человек быстрее думает, для него как раз характерно отсутствие законченных силлогизмов (умозаключений). Классический силлогизм гласит: «Все люди смертны. Сократ — человек. Следовательно, Сократ смертен». Так думает, например, англичанин. Он человек занятой, но у него есть время подумать именно так. Нам думать некогда, нам надо «строить новую жизнь». Поэтому и мысль скачет так: «Сократ смертен, ибо он человек». Что мы пропустили? «Все люди смертны». А зачем это нужно? каждому ясно, незачем и говорить. Вот уже одна из особенностей русской ментальности: мы говорим не силлогизмами, а энтимемами, мы не доказываем, а показываем; показываем, сообщая нечто в сложном предложении. Зря слов на ветер не бросаем. Зачем говорить об очевидном? Говорить следует только о новом, прежде неизвестном. Вторая особенность европейской культуры в том, что для нас основой информации является текст. Вот причина, почему с принятием христианства все народы озаботились переводом Священного писания на свой язык; а кто не успел это сделать сразу, потом устраивал Реформации. Мудрость веков собиралась в тексте, со всеми символами, образами и понятиями его. Основой жизни культурного человека является, что ни говори, культура, а культура — порождение культа. Через культурные тексты человек выходит из природной среды и становится человеком культуры. Через образы личного восприятия и через символы культа он создает понятия своей культуры. Именно текст сохраняет культурную традицию. Можно многое рассказать о том, какую роль в становлении славянских культур сыграл текст, когда-то переведенный Кириллом и Мефодием, а затем и их учениками на славянский язык. Вокруг этого перевода завязывались очень многие понятия, символы, роились образы, оплодотворившие великую литературу, возникали новые слова и синтаксические структуры. И все это совместно создавало литературный язык, отличный от «профанного», бытового. По мере того как у народа формировался литературный язык, народ вступал в семью европейских наций. Он получил язык, необходимый для творчества в слове. Литературный язык — это язык интеллектуального действия. Освященный текст, образцовый, всеми принимаемый, помогает формировать структуры мысли, суждение и умозаключение делает всеобщим достоянием. Народ растет духовно. Если я вам скажу, что в нашем обороте сотни поговорок или идиом, восходящих к тексту Библии, вы можете мне не поверить, может быть потому, что на самом деле их было гораздо больше, если учитывать те модели строения слов и сочетаний, по которым создавались и собственные славянские выражения. Третья особенность, присущая европейской культуре, — это вера в личность. Вот где самое болезненное и чувствительное место европейца. Почему? Потому что здесь возникают рефлексии, угрызения совести, проблемы чести и прочее. Личность выходит из-под контроля общества, но остается в миру, поскольку язык-то один! Общий для всех. Личного языка не создашь, кому он нужен? Идея личности имеет большое значение и для русской ментальности, но тут она понимается как-то иначе, с неким уклоном, вызванным историческими особенностями нашего развития. Хорошо об этом писал философ П. А. Флоренский. Человек существует как бы в трех ипостасях: есть бессмертный лик его души, есть его физическое лицо, но является он нам на людях в некоей маске — в личине: это социальная роль, которую он играет в обществе, иногда и помимо своего желания. Этим ипостасям соответствует все в человеческой жизни, даже сама жизнь как бы рас-траивается по образцу человека. Человек живет и духовной жизнью, и физически животом, и социально — житием или просто житьем. Где же личность? Понятие о личности сложилось в прошлом веке из этих трех образов. Личность — то, что относится к личному, индивидуальному, к субъективно своему. Русская ментальность не приемлет личности как о-соб-ы, которая существует сама по себе (особа — калька с латинского слова persona). Соборность всех, разделенное множество — вот наш идеал. Идея разделенной множественности содержится в самом языке. Это наша форма множественного числа у имен, противопоставленная собирательности. Ср., например, по смыслу три формы: волосы — волоса — волосья. Четвертая особенность культуры европейцев — любовь к универсалиям любой природы. Универсалии — самые общие понятия, самые абстрактные категории, которые только могут быть. Их нельзя даже называть понятиями, это, конечно, символы. Что такое любовь? благодарность? благо само по себе? Да существует ли эта любовь? Одни говорят — существует: значит, это не символ. Другие уверяют, что «нету любви». Об этом у каждого свое собственное «понятие», т. е. на самом деле представление образа или традиция символа. Та же любовь... Сколько видов ее известно, но каждое время в качестве символа проносит только одну ее ипостась. В средние века апостольски говорили Бог есть любовь, а сегодня я слышу девичий голосок на автобусной остановке: «Любовь, а по-русски сказать секс». Другие времена... В средневековье развивалось метонимическое мышление, все поверялось подобием смежного, сродного или как часть и целое. Это так далеко зашло, что все изменения языка до XVII в., известные нам из истории, можно объяснить только метонимическим сдвигом значения. Более того, и в современных словарях вы найдете только те переносные значения слов, которые связаны с метонимией. Символические значения, даже метафорические, с помощью которых создавались новые символы, в словарях не даются. Современное наше мышление, преимущественно метафорическое, раскрепостило и текст, и слово, создало искусство, развило философию. Метафорическое мышление — мышление творческое, оно не объясняет старый символ, как метонимия, а созидает новые символы. Метафора построяет культуру, создавая ее символы и облагораживая ее мифы. Вы понимаете различие между метонимией и метафорой? Понимаете. А различие между лингвистикой и философией? Сложнее. Согласен. Но философия вырастает из надобности истолковать через слово самые общие связи и отношения, в которых мы с вами живем. Философия есть раскрытая тайна слова. Или Слова. Или Логоса. Вот почему развитие национальной формы философствования идет рука об руку с развитием литературного языка и литературы. Даже об одном и том же на разных языках говорят по- разному. Русский философ Владимир Соловьев о совести говорит совсем не то, что говорит о ней, например, немец Кант. У них совершенно разная совесть, и они не могут понять друг друга во многих вопросах. Потому что основой их философствования были разные языки, а в тех языках заложено различное отношение ко многим категориям сознания. Пятая особенность самая важная. Все индоевропейские языки суть языки флективного строя; к корню у них прибавляются различные флексии, что определяет и особенности нашего мышления. Мы мыслим как бы квантами, клочковато кусочками присоединяя все новые оттенки мысли. Мы «лепим» понятие из обрывков образов и символов, которые у нас под руками. Возьмите любое слово, что́ оно собой представляет в действительности? Де-й-ств-и- тель-н-ост-ь — веками накапливались морфемы в этом, как кажется, искусственном слове (все термины кажутся искусственными): здесь их восемь в последовательности наложения на исходный корень -дѣ- со значением ‘касаться, говорить, делать, совершать’ и т. д. Например, какие особенности флективных языков мы видим в языках славянских? Главная их черта заключается в том, что для них характерна вариантность форм. Все существует в вариантах, тогда как сущность категории предстает как абсолютный ин-вариант (смысл формы). По-русски мы можем сказать: вот слово мужского рода, именительного падежа, множественного числа — инвариант как смысл. Но один и тот же корень может получить различные флексии: есть волоса, есть и волосы; мы говорим города, но и столы, и даже черти соседи — с разными окончаниями в одном и том же грамматическом смысле. И подобное многообразие форм при общности значения буквально простегивает весь язык. Ведь язык существует в речи, а речь многолика. Как только начинаем мы осваивать родной язык (а морфологическую парадигму мы осваиваем примерно в 7-8-летнем возрасте), мы отдаем себе отчет в том, что существует много возможностей употребить слово в самых разных его про-явлениях; в этом наша свобода, свобода выбора. То, перед чем мы в таком случае встаем со своей свободой выбора вариантов, — это проблема стиля. Наличие вариантов дает нам возможность подбирать стилистически нужные формы. Например, я могу сказать волоса или волосы — ведь это не одно и то же? У девушки прекрасные волоса — так не скажешь. Вымой волосы или вымой волоса? Даже на бытовом уровне возникает стилистическая проблема, поскольку и стиль связан с различением смысла. А вот в «Руслане и Людмиле» у Пушкина: и щиплет волосы порой — волосинку за волосинкой, и седые вяжет волоса — тут уж сразу все хватает в длань. Очень тонкое различение в поэтическом тексте. Сначала оно как бы проходит мимо нашего внимания, когда мы читаем, но при этом разницу мы сознаем, она остается в нашем образном восприятии. Мы видим, что символически это разные выражения: волосы существуют сами по себе, предметно, тогда как волоса — это символ Черномора. Если же мы станем раздумывать над этим соответствием дальше, окажется, что мы уже пытаемся понять все прочитанное или услышанное, облекая его в форму понятия. Это только один пример, но вся наша речь состоит из подобных оттенков смысла, облеченных в стилистические формы. Оказывается, если язык предоставляет нам варианты, на них мы можем строить стиль, обогащая текст незаметными оттенками смысла. Это прекрасно. Но такая свобода выбора из вариантов, которая как бы отчуждает нас от нашего языка, небеспредельна. Стилистическими вариантами мы можем пользоваться до известных пределов, и всегда свобода ограничена. Я могу назвать женщину и моя супруга, и моя жена, и моя баба. Сразу будет видно, что́ я за человек, да и скажу я так или иначе в определенных обстоятельствах, как говорят, в определенном контексте. Стиль определяется контекстом, свобода выбора ограничивается нормой. Бесшабашное манипулирование речевыми формами в конечном счете и порождает необходимость в установлении нормы: важно не только то, как сказать красиво, но и то, как сказать правильно. Литературные языки ориентированы на стилистически нейтральный средний стиль речи и представляют собою норму. Литературно значит правильно. Норма — это ответ на вопрос: как правильно? Например, как правильно: мышле́ние или мы́шление? Когда я был студентом в вашем возрасте, один из старых профессоров, учившийся еще у Бодуэна де Куртенэ, язвительного вообще человека, сказал нам раз и навсегда: «Мы́шление говорят те, у кого мо́зги, а мышле́ние — те, у кого мозги́». И больше я уж не путался, потому что мо́зги — это ведь что-то совсем из другой «оперы». К голове отношения не имеют. Обеспе́чение или обеспече́ние? Все дикторы правильно произносят обеспе́чение, но при этом иногда запинаются. Потому что все люди «с улицы» говорят только обеспече́ние, как все вы, видимо, произносите это слово. Почему? Потому что великий закон аналогии и смыслового единства требует подравнивания под обычное ударение таких слов: стремле́ние, движе́ние, давле́ние, терпе́ние, обеспече́ние... Если вы хотите подчеркнуть оттенок действия в отглагольном имени, вам и нужно говорить обеспече́ние. Но если у вас уже все есть, и вы не нуждаетесь, тогда вы обеспе́чены и говорите обеспе́чение. Если вам нужно что-то «доставать», тогда, конечно, обеспече́ние. Мы все живем в таких оттенках стиля, незаметно переходящего в различия по смыслу, не замечая этого по своей нелюбознательности к языку и речи. А филолог такие оттенки замечает и пытается как-то упорядочить их системно, описать как норму. С этого и начинаются лингвистические открытия. В начале века один наш коллега заметил различие между фразами типа по ком звони́т колокол и Маня весь день зво́нит и показал, что ударением здесь различается интенсивность действий, данная как один из грамматических способов действия. Особых формантов для такого противопоставления нет, тут как раз и выручает ударение: ку́рит, но кури́тся и десятки других. А мы удивляемся вульгарному ло́жит! В обыденной речи все изменения языка доходят до логического конца, и норма для нее не указ. Ло́жит в пару к поло́жит — вот и всё. А как иначе? С точки зрения простого человека, должно быть то же самое слово, а под словом здесь понимается корень слова, несущий в себе содержательные свои формы (коренной смысл). Вы видите, что и здесь на первый план выходит слово. Слово — основная единица речи, потому что совмещает в себе сразу многие признаки языка: тут и лексическое значение корня, и грамматическое значение аффиксов, и словообразовательное значение суффиксов, и содержательное значение, которое мы определили как смысл слова: образ, понятие, символ. Глагол пить в прямом значении — ‘поглощать жидкость’; таково понятийное значение слова: пить пиво. Но если пиво неплохое, в жаркий день его можно ‘поглощать с жадностью’ — вот и переносное значение, образное. Он пил из чаши бытия, и не обязательно пиво. Но может быть еще и символическое значение, произрастающее из образа. Если я просто скажу: пил — в каком смысле пил? из чаши бытия? из источника под горкой? Ну, каждый знает, что значит пить... Говоришь одно, подразумеваешь другое: пить горькую — символ. То же: гулять... брать... И кто же на Руси не берет? — знаменитая фраза, которую может понять только русский человек. А все вместе значения и составляют то, что можно было бы назвать концептом национальной речемысли, содержащимся в слове. Слово — не просто знак, это целый мир. Опять сравню его с матрешкой, в которой еще одна, а за нею опять матрешка, потом совсем маленькая, а когда до нее дошел, там уж и нет ничего. Так вот, то место, где «уже ничего нет», — это самое главное место. Тут и «сидит» то смысловое зернышко (по-латыни conceptum), которое все время порождает новые и новые значения и оттенки смысла, оставаясь невидимым и недвижимым. Фонему, морфему, сему тоже никто никогда не видел, а всякий филолог о них знает. Это сущностные признаки определенных речевых форм, которые представляют различные варианты их — фонемы, морфемы, семы и прочее. Семантическая доминанта, неизменный капитал словесного знака, концепт и является интимной частью национального сознания, таинственно зашифрованного в слове. А все остальное — только от него производное. Укажу несколько особенностей русского языка, которыми этот язык отличается от других европейских. Вы увидите, что некоторые особенности присущи всем вообще славянам, так что это особенности славянской речемысли, отраженные в языке и в слове. В русском языке нет артиклей. В западноевропейских языках есть, а у нас нет. Я говорю по-английски a table, выражая понятие о столе, или the table — это уже указание на конкретную вещь, на этот стол. Вещь и понятие о вещи в сознании никогда не смешиваются. А у нас все едино. Я сказал: стол — это сразу и вещь, и понятие о вещи, так что лучше я пристрою сюда свой образ стола и буду думать о знакомом мне столе. Вы, говоря, имеете в виду одно, я воспринимаю другое, в результате мы не понимаем друг друга. Обязательно нужно уточнить: этот стол, это стол, сел за стол и пр. Русский язык требует контекста, языкового или реального, а английский, например, — это язык рационально-рассудочный, строгий, немного суховатый, но точный. Наш язык ближе к синкретизму Логоса, неопределенно-нечеткий, но красивый в своей многократно-образной обратимости. Это даже удобно. В случае чего можно сказать, что тебя неправильно поняли. У нас несколько обозначений категории времени. Три точки отсчета. У нас есть объективное время, которое выражается формами глагольного вида: всегда видно, завершилось действие или продолжается. У нас есть субъективное время — это собственно глагольные формы времени, — которое отсчитывается с точки момента речи. Сейчас я скажу вам а! — и это будет настоящее время, настоящее в русском смысле: реальное, стоящее время. То, что предшествовало этому а! — уже прошедшее, а будущее — вот как раз сейчас оно и наступит. Термин настоящее есть преобразованное старинное настающее, т.е. будущее. Таковы же и наши глаголы: иду да пойду — время разное, а форма-то одна! Одновременно и настоящее и будущее. Будущее рождается из настоящего — это так понятно и просто. Прошедшего же уже нет, есть состояние в настоящем как результат прошедшего действия (старая форма перфекта без связки: шел, пришел); будущего еще нет — это всего лишь модальность пожелания: то ли будет, то ли нет. До XVII в. у нас не было единой сложной формы будущего времени, оно передавалось описательно различными средствами: стану сказывать я сказку... начну... хочу... буду... — говори как сможешь. В точке настоящего сходятся результат прошлого и пожелание будущего. Значит, и само настоящее время, эта точка а! — всего лишь моя точка зрения. Есть еще и конкретное время, которое обозначается лексически, представая как способы действия, есть еще и таксис, правила передачи последовательности действия в различных конструкциях, и добавочное время, которое мы передаем с помощью деепричастий или причастных конструкций. Вот как предстает время в нашем языке. Время как бы расплывается в сознании. Времени нет — и оно существует. Вспомните все оттенки глагольного времени, тщательно разработанные в системах западноевропейских языков, и вы сразу увидите различия. Правда, в разговорной речи не вся эта сложная система англичанами, например, используется, но она существует как норма литературного языка. В русском языке один вспомогательный глагол, и этот глагол — быть. Еще одно отличие от западноевропейских литературных языков с их вспомогательными глаголами типа иметь или хотеть (to have, haben и пр.). Русские философы даже построили на этом теорию о сущностном признаке русского характера: одна бытийная присутственность в мире для русского как бы важнее всякого приобретательства и индивидуализма. Тоже характерное свойство ментальности. Наличие в русском языке полных имен прилагательных восхищало славянофилов, которые на этом основании утверждали, что качество для нас важнее количества. Вы можете судить об этом и по тому, что до сих пор у нас множатся самые разные формы имен прилагательных, появляются новые суффиксы, слова, ударения у имен прилагательных. Все новые признаки окружающего мира вещей и явлений постигаются сознанием (мыслью) и выражаются с помощью этой части речи. Домово́й, домо́вый... дворово́й, дворо́вый, а теперь уже и джи́нсовый, джинсо́вый или запа́сный, запасно́й. Наоборот, с именами числительными у нас очень сложно. Мало того, что все время запинаемся: было убито около пять тысяч триста семьдесят пяти человек — диктор и тут запинается, но так и всегда было. Риторики, грамматики, пиитики, изучавшие прилагательные и их функции в речи, у нас известны с XIII в., а арифметики появились едва ли не в XVI. В речи нашей много особенностей, поражающих иноземцев. Приехали в Петербург американцы, изучают русский язык и всё удивляются: «Вот вы говорите прямо так, не подчеркивая, что это ваше личное мнение: как можно?!» Да, мы редко пользуемся конструкциями, излюбленными в английском языке: я думаю, я полагаю, мне кажется... Вот Каренин был англоман, так он всегда говорил: «Я полагаю также, что Анна Аркадьевна...» У нас этого нет, мы сразу же скажем по-простому: Анна Аркадьевна такая-сякая... Категоричность высказывания, конечно, характерная особенность нашего речевого поведения, и она тем удивительнее, что в русском языке нет настоящего императива, выражающего повеление, даже приказ. Во всех славянских языках форма повелительного наклонения восходит к древнему оптативу — пожелательному наклонению, выражающему мягкую просьбу, а не приказ. В переводе на современный язык это примерно так: «Позвольте вам выйти вон...», и ни в коем случае не «Пошел вон!» Такая смягченная повелительность то и дело возобновляется в нашем общении в виде выражений не хотите ли, было бы неплохо... и т. д. Мы как бы застенчиво уклоняемся от грубости, от покушения на чужую волю. Сам я могу быть предельно категоричен в своих утверждениях, но приказать другому... нет уж, увольте. Я мог бы перечислить и другие особенности, отличающие русскую (и славянскую) ментальность в формах языка (таких особенностей до сорока, и не все они приятные), но главное, надеюсь, уже ясно. В центре внимания европейца находится суждение: он сам и самостоятельно судит в своем суждении, что правильно, а что нет. Рациональность у него — главное качество, и грамматики у них появились первые под названием «Рациональная грамматика». У нас в том же XVII в. «Грамматики славенския правилное синтагма» — не рациональная, а речевая и нормативная («правилное — синтагма»). У нас в центре внимания всегда находилось слово как символ — Логос. На Западе логика побеждает язык, это латинское logicus; и слово логос вроде бы родственно логическому, однако наше логическое предстает совершенно в другом свете. Тут наоборот, в борениях языка и логики язык побеждает логику всюду, где удается, потому что греческое logos — это слово-мысль, законченная в самой себе и завершенная во всех своих значениях как цельное и целое. Основой говорения для нас является диалог. Я видел в американском колледже, там есть подстриженные лужайки, и ходит студент, сам с собой разговаривает. Мышление в монологе. Вы представляете себя в таком положении? Это совершенно невозможно. Потому что монолог, да еще для себя самого, для русского человека — это информация помешанного или всхлипы юродивого. Один для себя и слова лишнего не скажешь, да и зачем? Слово как символ (логос) разворачивается в понятие только в общении: диалог заменяет суждение. Между прочим, сложноподчиненные предложения складывались у нас на основе диалогов, некоторые из них в XVII в. записаны и сохранились. Но все, о чем я только что говорил, все-таки вполне укладывается в особенности, присущие флективным языкам. Время сказать и о следующей, шестой, их особенности. Она также весьма характерна для средиземноморской нашей культуры. Именно эта особенность сформировала мировую (читай: европейскую) науку. Не искусство, не культуру, не философию, которые были и раньше, а именно положительную науку нашего времени. Это — проблема генезиса, развития, становления, изменения, в конечном счете — прогресса. Для этой культуры важно знать, что из чего произошло, где начало, в чем причина и т.п. Это важно, поскольку в связи с этим возникает проблема субъект-объектного отношения. Кто что познает. Кто — кого. Если человек находится в общении — с миром ли, с другими людьми, то возникает проблема их соотношения, проблема причины. И вот тут мы снова видим некоторые отличия русской ментальности: для русского человека причина не имеет никакой силы; за нею не признается той ценности, какою дорожит западный европеец. Сам термин причина впервые встречается в словарях XVIII в.; это время, когда Петр Великий вводил нас в дружную семью европейских народов, понадобилось уоднообразить некие стандарты понимания и взаимодействия. Философ Н. А. Бердяев как истинно русский человек иронически относился к этому иноземному новшеству, совершенно правильно (этимологически) передавая написание слова как притчина. Что такое притчина? Это притка, то, что вам попритчилось, померещилось: задним умом ищет человек в том, что случилось, какое-то там начало. Но причины нет, потому что начала нет. Известный пример, вроде притчи. Шел человек, и, поскольку он шел спокойно, ему на голову упал кирпич. А поскольку ему на голову упал кирпич, он неловко оступился и упал в яму. А поскольку он провалился в яму, он неожиданно сел на какой-то сундук. А поскольку он сел на сундук, то поинтересовался (что же делать?), что́ это там в сундуке, а там оказалась горсть золотых монет. Так в чем же причина того, что стал он богатым человеком? В чем? Вот вам попритчилось, т. е. померещилось, что вы идете по улице и смотрите, не падает ли где кирпич. Если повезет, и он падает, начинается цепочка причин, и на каждой вы можете остановиться как на конечной. Но в любом случае это будет ваше личное мнение, а личное мнение, как мы знаем, — это всего лишь образ действительности, для языка не единственный, а для других так и вовсе необязательный. Причинами интересуются позитивисты, озабоченные поисками причинно-следственных отношений в последовательности событий. Мы же воспринимаем мир не логически, а в логосе: объемно и в цельности. Вот почему и причинные придаточные, с помощью которых мы теперь пытаемся выразить причинно-следственные связи, у нас развиваются позже всех остальных придаточных, прорастая из условных, потому что всегда русский человек под причиной понимает условие. Но главное для него — цель, т.е. конечная причина. Ради чего он шел под кирпич? Ради богатства. Вот отношение к причине — и вот отношение к науке. Наука хороша не знанием причин, а красотой результатов. Русский человек это выразил в словах Козьмы Пруткова: «Где начало того конца, которым кончается начало?» ...Вот уже и звонок. Время мое исчерпано, и я умолкаю. Из тех экспрессивно, быть может, поданных фактов, беглых замечаний и разных примеров попробуйте составить общую картину того, о чем шла речь, — и дайте смысловой инвариант моей интерпретации бесконечно великой темы: темы язык и мышление, язык и культура, язык и — человек. И всё это — филология, любовь к слову, которой, как я надеюсь, вы посвятите свою жизнь.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ

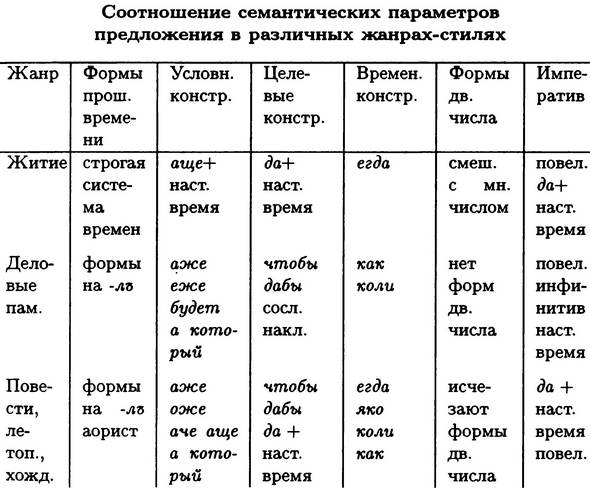

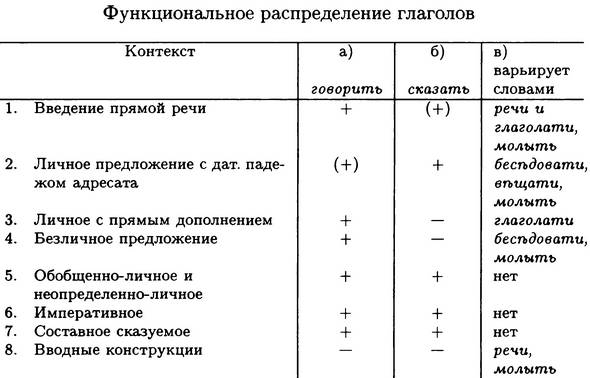

Принято считать, что стилистика изучает средства речевой выразительности в аспекте функционирования языка. Тем самым все характеристики «функции» приписывают стилистике как дисциплине, единственно и изучающей функциональный аспект языковой системы. Предлагаются и другие, более широкие определения стилистики, но они не годятся, поскольку всю проблематику художественных форм речи еще более втягивают в границы стилистики. В историческом аспекте положение сходное, но при отсутствии достаточно разработанных материалов здесь всё видится нагляднее. История литературного языка изучает становление и развитие нормы, которая преобразуется путем последовательного осознания системы языка и ее развития (предмет изучения исторической грамматики в широком смысле). В таком случае можно было бы полагать, что историческая стилистика изучает средства речевой выразительности, в совокупности организующие стиль (стили). Но это было бы неточно, поскольку на самом деле стилистика в исторической перспективе изучает не функционирование (что тоже является задачей истории литературного языка), а становление и развитие стилистических средств языка — всегда на фоне нейтральной нормы и в связи с развитием системы языка. Стилистика — не «маленький уголок» в историческом материале и проблеме в целом, а просто новый поворот проблемы, всё в той же исторической проекции, но с изменением точки зрения: не соотношение «система — стиль — норма» (как в истории языка), не норма как стабилизированные противоположности стиля — на фоне системы (как в истории литературного языка), а стиль как результат развития системы на фоне нейтральной нормы. Сложность исторического изучения стилистики в том, что на некоторых этапах развития стилистические варианты приходили не из системы языка, а навязывались извне — через образцовые, обычно переводные тексты. Хотя такие навязанные стилевые ресурсы в момент, пока система не «наработала» еще собственных, и были в известной степениобщеславянскими чертами (архаическими или в данное время неактуальными), тем не менее они приходили извне, обслуживая параллельный ряд изобразительных словесных средств: иные принципы переносов (тропы), новые текстообразующие элементы, словообразовательные модели, не свойственные живой речи, и т.д. Сложности в уяснении соотношения между «своим» и «чужим» на конкретных этапах развития стиля ощущаются постоянно; так, метафора древнерусского текста в XII и в XVI вв. — и генетически и по существу совершенно разные метафоры, потому что обслуживают исторически разные системы стилей. Сложность и в том, что норма чем далее от нас во времени, тем все неопределенней по очертаниям. «Широкое понятие средневековой нормативности» смущает умы многих историков языка. Чем шире норма и чем доступнее в качестве возможного нормативного варианта любой архаизм — тем уже возможности стиля. Стиля в нашем понимании нет в раннем средневековье еще и потому, что не существует индивидуальной творческой потенции: стилем является штамп, который по традиции неизменен. Варьируются всего лишь семантические нюансы содержания текста, но это не вызывает варьирования форм, которые как раз и выступают в качестве индивидуально-авторских (сравнивая тексты Илариона и Кирилла Туровского, легко обнаружим расхождения такого рода). Таким образом, содержание понятия «стиль» постоянно изменяется, и задача исторической стилистики — качественные преобразования стилей изучить, определить и описать. В средние века стилистика текста определялась не личным отношением к тексту, а общественной, культурной, государственной необходимостью. Чем дальше в глубь веков, тем больше: не личность организует текстовые особенности, а общество навязывает личности традиционный трафарет. Движение в развитии стиля напоминает воронку: по направлению к нашему времени все больше сгущается индивидуально-личностное, навязывающее себя обществу, и снижаются уровень и степень влияния традиционного трафарета (речь, разумеется, идет о творческой работе с текстом). В проблемах стилистики, особенно исторической, много неясного. С точки зрения языкового знака стилистика должна заниматься коннотациями, но любое вторичное в слове или в высказывании осталось бы непонятным, не находись за коннотациями основного значения, соединяющего понятие с реальной действительностью. Получается, что исследование возникновения коннотаций как неслучайных «co-значений» есть задача исторической стилистики. Коннотации определимы лишь в общекультурном контексте, который актуализирует «созначения» эмоционально-эстетического плана, а ведь и текст — категория историческая. И в этом отношении исторической стилистике есть что сказать. Любая многозначная единица языка может стать стилистическим средством, но в древнерусском языке как раз очень мало многозначных в современном понимании слов. Это в лучшем случае архаический синкретизм семантики, актуализирующий то или иное «созначение» в определенном сочетании. «Созначения» рассыпаны в контекстах, их следует собрать — и только после этого станет ясной эстетическая ценность языковой единицы в целом. Если усомниться в стилистической функции многозначной единицы (как раз она могла использоваться в самых разных жанрах литературы и, следовательно, представлять собою своего рода стилистическое распределение в текстах), то семантический синкретизм древнерусского слова становится интересным объектом исследования: ведь именно из него исторически развиваются и многозначность современного слова (со стороны семантики), и синонимия (со стороны формы).[1] И синонимии в древнерусском языке нет, и эмоционально-экспрессивных средств достаточно мало (например, частицы в многочисленных своих формах — более позднее приобретение), и разного рода эффекты стиля древнерусские писатели не стремились создавать, если не считать нескольких расхожих фигур, которыми вооружили их переводные риторики. Отношение к тропам в древнерусской литературе также своеобразное (преобладает метонимия, метафоры нет, символ раскрывается в перифразах, эпитеты в начальной стадии разработки, зато глагольные формы варьируют в широких пределах), так что и в этом направлении мало что можно найти для изучения традиционных объектов стилистики. По-видимому, имея все это в виду, и заявил в свое время Шарль Балли, что «стилистика... не может быть наукой исторической»,[2] — точка зрения синхрониста, не постигающего, что кроме количественного разнообразия в языке могут быть и качественные преобразования, которые в корне изменяют и самый объект, и исследовательские принципы какой-то науки. О качественных преобразованиях в стилевом ряду языка и толкует историческая стилистика. Непонимание этого порождает двусмысленные оценки текущей научной литературы. Если исследователь, занимаясь историей литературного языка, не ограничивается выявлением форм языка с точки зрения их структуры и происхождения, но распространяет свое внимание и на изменяющуюся семантику таких форм, на функционирование вариантов в средневековом литературном языке — говорят, что он изучает не историю литературного языка, а историческую стилистику. Стоит сказать, например, что в каком- то тексте встречаются полногласные (русские) и неполногласные (славянские) формы, — это история литературного языка; если же определяешь семантическую дифференциацию подобных форм, обнаруживая при этом, что и неполногласные формы оказываются объективно «русскими» (как наполненные семантически), рискуешь получить обвинение в неисторичности, поскольку такая постановка вопроса вводит в ересь стилистическую: стилистика по определению не может быть исторической. Стоит указать, что в тексте встречается варьирование форм типа ветр / ветер или огнь / огонь, и это будет факт истории литературного языка, но наблюдение семантических расхождений между такими формами опять-таки внушает подозрение в склонности к стилистике. Может быть, потому мы и не имеем до сих пор научной истории русского литературного языка (особенно в отношении к древнейшим его периодам), что не проработали материал с точки зрения стилистики, которая, конечно же, является динамической частью истории литературного языка. Все это заставляет с особым вниманием отнестись к исторической стилистике, в данном случае — русского языка, и хотя бы предварительно обрисовать предмет описания и объект исследования, основные единицы исторической стилистики и стоящие перед нею задачи. Теоретические работы по современной стилистике нам мало полезны. Их трудно назвать теорией. Например, в духе времени толкуют о парадигмах и синтагмах стилистических единиц, либо производя подмену понятий (для М. В. Панова, например, синонимический ряд глаза — очи — гляделки — стилистическая парадигма, или норма языка, т. е. система), либо отклоняясь в сторону идеалистических представлений: поскольку стилистические единицы по природе своей не системны в отношении друг к другу, они и не могут строиться в парадигмы; под парадигмой в таком случае понимают не системные отношения единиц по общему (системному) признаку, а систему знаний о предмете. Возникают внутренние противоречия следующего типа: с одной стороны, «потенциальные стилистические средства проявляют себя в конкретном коммуникативном задании» (т.е. в синтагме, а не в парадигме!), с другой же — утверждается «речевая система»[3]. Смешением понятий о языке и речи, о стиле и функции и т.д. удваивается мир объектов, причем содержательная суть понятий типа «стиль» переносится на уровень признака («стилистическая функция», «стилистическая норма», «стилистическая синтагма» и т.д.), возникает своего рода «символическое языкознание», подобное знанию эпохи средневековья. Исходным понятием исторической стилистики должно быть следующее: стиль — исторически образовавшееся усложнение системы языка на основе функционально оправданного использования вне- нормативных вариантов (в средневековом языке — «архаичных», отработанных системой, в современном — «вульгарных», только что возникших в языке; язык культуры в поисках выразительных средств ориентирован на прошлое — в прошлом, и на будущее — в настоящем). Исходя из этого, в принципе стилистика и возможна только как историческая научная дисциплина, ибо «стиль — понятие историческое»[4]. В таком случае упрощается аппарат науки, снимаются все схоластические споры о понятиях и терминах. Не станем обсуждать и классификации стилей, их типов и видов. Весь спектр стилей, возможный на любом этапе развития литературного языка, всегда укладывался в трехчастную схему, отражающую различные сферы общения, но вытекающую из принципиальных установок самой системы языка, а именно: логичность — образность — эмоциональность как три компонента языкового знака в процессе развития языковой культуры дифференцируются, последовательно актуализируясь на уровне сначала текста, затем жанра, теперь — стиля. В современной классификации: научный — художественный — бытовой с промежуточными между ними (официально-деловой и публицистический). Таковы стили современного литературного русского языка, тогда как ситуации, последовательно складывавшиеся в истории этого языка, надлежит еще выявить и описать. При этом, однако, сомнительная для многих принадлежность «делового языка» к числу древнерусских литературных сфер, естественно, оказывается формой существования литературного языка, тем более что именно благодаря ему в XVII в. расширялась «зона литературности» — развитием нового литературного языка по характерным для него признакам: точность, логичность, стандартность, «модальность волеизъявления» и т.д. — полное совпадение с «научным стилем» нашего времени. Для лиц, почему- либо забывших предысторию родного литературного языка, следует, видимо, напомнить основные этапы развития культурного языка средневековья. Первые священные тексты были записаны в переводе с греческого, составив в основной массе результат переводческих усилий Константина, Мефодия и их учеников (Западная Болгария, Паннония); последовавшие затем переводы святоотческой и житийной литературы были сделаны в Западной Болгарии, в совершенно новых исторических условиях и в другой диалектной среде; оригинальные тексты и компиляции составлялись уже на новой основе; светские, нарративные, иногда сугубо деловые тексты переводились в основном уже у восточных славян и опять-таки под сильнейшим напором местной диалектной среды. Таким образом, уже на заре «литературности» литературный язык оказался разведенным в своих вариантах по разным в коммуникативном отношении текстам, каждый с различием по языку (условным, конечно) и по жанру. С самого начала трехчастность функционально-жанрово-стилевых рядов осознавалась и сохранялась в традиционных для средневековой литературы формулах; она и поддерживалась различием в социальном статусе каждой группы переводов-источников- образцов, скрыто развивая в своих границах и различия в стиле (соответственно: высокий, средний и низкий). Межжанровые столкновения были маловероятны, но все новации соединялись именно в текстах «среднего жанра», в котором работали выдающиеся художники слова эпохи средневековья, — повествовательного «жития». При этом постоянно приходится соблюдать дистанцию между определениями современной науки и пониманием «стилей» в древней Руси. До XVII в. действовала средневековая традиция: интерес к сходному, стремление уподобить одно другому, чтобы познать новое глубже. Современному исследователю интересны различия, различительные признаки или, как мы видели, «парадигмы». Поляризация разных совокупностей одностилевых элементов также характерна для нашего времени, в средние века отношение к стилю было иным и различие не воспринималось столь остро, чтобы в результате можно было достичь абстракции «стилистические уровни языка». Таким образом, на основе топики сходств не только происходило постепенное накопление стилистических ресурсов языка и изменение стилеобразующих факторов, изменялись и коммуникативные задачи, стоявшие перед специальным «языком культуры». Изменение «стиля жизни» (Д. С. Лихачев) приводило к преобразованию стиля языка. Поворотным в отношении к современному пониманию стилей стало совмещение в сознании двух прежде самостоятельных признаков слова: его происхождения и семантической дифференциации. Стиль создается на контрастах, которые постоянно организуются в оригинальных текстах, как это можно видеть и на взаимоотношении между прямым и переносным значениями слова в зависимости от жанра-стиля:

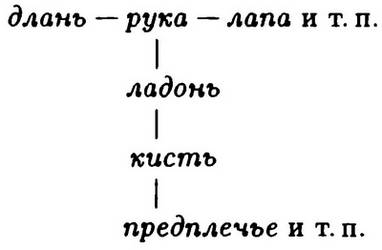

Первая «стилевая» противоположность, возникавшая в средневековых текстах, есть противоположность между устаревающим архаизмом (который закреплялся за конфессиональным жанром) и «всеми остальными» стилистическими ресурсами. В норме обычна метонимия,[5] в архаизующихся контекстах возникает контекстная метафора. Синоним приходит из другого стилистического ряда, поскольку в процессе длительного бытования традиционного текста составляющие его слова подверглись семантической «деформации», покрылись своего рода «семантическими трещинами» и воспринимаются не столь однозначно, как в момент создания или перевода этих текстов. Таким образом, синонимы — исторически факт стилистического варьирования, а стиль можно понимать как удвоенное по различительным признакам и вариантное в отношении к общему языку образование. Семантический перенос поначалу исполняет вовсе не «украшающие изложение» функции, хотя и осуществляется при столкновении в одном тексте «разностильных» форм общего значения (типа длань — ладонь — лапа и др.), в процессе которого усреднение семантики происходит по нейтральному среднему члену (ладонь). Самое общее выражение — это первоначально слово родового значения в отношении к видовым (частным по смыслу); например, ладонь в отношении к длань или лапа с более широким содержанием понятия (не только собственно ладонь, но и вся кисть руки) и, следовательно, более узким по объему. Последовательное развитие семантических рядов такого рода в их логической зависимости (например, гипероним как своего рода абстрактное обозначение более частных значений, родо-видовые соотношения приведенного типа и т. д.) и приводит к развитию переносных значений в слове: лапа и длань на основе метонимических переносов понимаются как ‘рука’ в целом, изменяется внутренняя форма слова (его этимологический «образ»), логическое закрепляется в образном как результат предшествующих изменений и гарантия сохранения вновь достигнутого в языке уровня абстракции[6]. Итак, стилистический эффект синонимического ряда возникает в результате утраты прежде важных семантических отношений; стиль — отработанный материал интеллектуальных потребностей речи, зафиксированных в формах языка. Первоначальная направленность словесного ряда всякий раз на логически ориентированный процесс мышления определяет вторичность собственно стилистических форм; стиль — всегда следствие состоявшихся изменений по линии «язык — мышление». Цель коммуникативного задания состоит в подравнивании близкозначных слов разного происхождения под нормативный вариант, самый «логичный» по содержанию (т. е. по признакам понятия). Историческая стилистика должна тщательно описать, какие синонимические ряды, представленные в текстах, не организовались в семантические блоки, т. е. при соотнесении друг с другом слова не сужали и не расширяли своих значений в момент подведения к ключевому слову ряда по известным признакам, почему в результате совмещения некоторые из них стали вариантами, а то и дублетами ключевого слова, так и не выйдя на уровень синонима; каковы средневековые представления о логике порождения синонимического ряда (если исходить из действовавших тогда установок на иерархические последовательности в самых разных процессах, служивших для выявления и номинации вновь открытых признаков)[7]. По вопросу о принципах исторической стилистики в нашем распоряжении остается классическая работа В. В. Виноградова[8]. По мнению этого ученого, в исследовательской процедуре следует выделять три «стилистики»: стилистику языковых единиц, стилистику текста (речи) и стилистику художественной речи, — чтобы вплотную подойти к действующей сегодня «функциональной стилистике» (система стилей в отношении друг к другу в их целом), которую В. В. Виноградов еще не выделяет. Принципы отбора словесных средств в процессе анализа каждого текста устанавливаются такие: 1) символика— система авторских символов и способы их эстетического преобразования (эвфония, ритм, формулы, цитаты, «потенциальные слова» и т.д.) и 2) композиция (или синтактика) — принципы расположения слов, их организация в синтагме, их единство, принципы организации текста и т.д. Рассмотрим обе проблемы как основные в нашем случае. Иллюстрации приводятся в кратком виде, но отсылки помогут полнее раскрыть излагаемые положения. Историческая стилистика изучает слово, постигая текст, историческая лексикология, наоборот, изучает текст, исследуя слово. Предмет и объект зеркальным образом меняются местами в зависимости от того, что́ является источником и материалом как данное, а что, напротив, становится целью исследования, что следует определить, открыть, истолковать. Для исторической лексикологии важны семантические характеристики изменяющегося в контекстах слова — это объект ее исследования. Материалом ее становится древнерусский текст, например, написанный Зиновием Отенским. Мы выясняем, что этот текст, созданный в XVI в., отражает тот уровень развития слова, когда зелие значило ‘овощи’, а овощи — ‘фрукты’, заимствованного же слова фрукты еще не было; когда сок — ‘жидкость’, а варение — ‘вареная пища (супы и щи)’, и только для мясного или рыбного отвара существует самостоятельное слово уха. По прилагательным, сопровождающим нужные нам слова-существительные, мы можем определить дополнительные признаки соответствующих понятий, выраженных именем; в данном тексте — различные характеристики испеченных «хлебов» или разновидности «ухи». По соотношению русских и заимствованных слов мы установим степень включенности тех или иных понятий или реалий в культурную среду изучаемого исторического отрезка. Например, по формальным признакам слов типа корка, гвозди, постила сможем определить недавнее (к моменту создания текста) заимствование слов и понятий о корице, гвоздике и пастиле и т.д. К этому можно добавить словообразовательные и близкие к ним языковые процессы, тоже отраженные в тексте. Тексты могут чередоваться и заменяться один другим, мы подбираем их в зависимости от целей и задач исследования, они — переменная в нашем поиске, тогда как слово — задача и цель, постоянно определяющие такой поиск. В результате исследования происходит постепенная объективация нужного нам словесного ряда, из совокупности исследовательских операций мы строим свой объект. Совсем иное в исторической стилистике. Здесь переменной является не текст, а слово (также и со стороны его формы, например грамматической). В отличие от исторической стилистики, которая идет от целого к части, в таком исследовании движение мысли обратное: от частей к качественно новому для их совокупности целому (контексту данного текста). Нужно тщательно изучить текст Зиновия Отенского, чтобы дать ему стилистическую характеристику и определить задачу — художественную или познавательную, которую автор перед собою ставил. В результате мы определим, что на общем фоне церковнославянской языковой стихии возникают и стилистически новые для высокого слога особенности, которые выступают в качестве маркированных единиц текста. Вторжение со стороны стилистически инородной языковой массы проявляется как раз только на уровне лексики (словообразование, заимствование, архаизм или неологизм и т. д.). Конечно, в содержание обеих указанных дисциплин входят и другие, относящиеся к тексту и слову единицы и их соотношение (например, особенности в построении тропов и употреблении топосов), однако слово и текст совместно создают самое главное, опорное для исторической стилистики и исторической лексикологии звено изучения предмета и моделирования объекта. При этом предмет материализован и заранее известен, тогда как объект познается в результате исследования. Парадокс в том, что от средневековья не дошло никаких следов индивидуально-авторской рефлексии относительно стиля и слова, но мы знаем, почему так случилось. В научной традиции средневековья и вплоть до XVII в. слово — синкретически воспринимаемое единство звучания и написания, формы и значения, термина и стиля. Это Логос, т.е. триединство формы, смысла и вещи, которое конкретизируется, раскрываясь, только в конкретном тексте. Образ — понятие — знак воплощены в слове одновременно, и для символизирующего средневекового сознания такое их единство нерушимо: одно познается через другое, более истинное или наиболее наглядное. Термина нет в современном понимании, и, следовательно, смысл термина и значение слова также не различаются. Можно сказать и наоборот: каждое имя было термином, а это значит, что средневековая наука в качестве объекта познания признавала значение имени, а не смысл термина. Как это понимать в отношении к нашему сюжету? Современные философы[9] подчеркивают, что в смысле термина фиксируется не предмет («вещь») реальности (это функция значения имени, т.е. слова), а лишь отдельные свойства или конкретное свойство объективной действительности. Это позволяет понять сущность средневекового способа познания. Оно чрезмерно укрупняет объект исследования, стремясь увидеть «вещь» целиком, но вместе с тем в отторжении от массы сходных вещей, т.е. механистично. Устрожение форм научного познания происходило в связи с терминологизацией объекта исследования (в научных концепциях XVIII в.). Сам объект, говорят нам философы, никогда не проявляет свои свойства полностью и все сразу, эти свойства проявляются постепенно, в процессе познания. Так наряду с предметным полем изучения — «вещами» в их взаимных отношениях — возникает объект исследования, т.е. свойства, качества и отношения предметного мира, зафиксированные в терминах. Объект оказывается реконструкцией предмета, возникающей по мере «объективирования» предметного мира в человеческом сознании. Сам язык препятствовал средневековому сознанию дифференцировать слово и термин, т.е. различать предмет и объект изучения. Другой сложности мы также уже коснулись. Текст является и объектом исследования исторической стилистики, и — ввиду неразработанности исторической лексикологии — ее предметом. Путанице способствует и многозначность термина «текст»: текст как законченное целое (произведение) и текст как ближайшее окружение интересующего нас слова или формы (контекст). Применительно к древнерусскому периоду нам приходится прибегать к понятию «контекст» и включать его в предмет исторической стилистики. Семантика и образность каждого отдельного слова не существовали в эпоху средневековья сами по себе, всегда определяясь ближайшим контекстом, традиционной формулой-речением, в составе которого находится слово. Слово не автономно, оно проявляет себя в контексте; только на уровне сочетания-формулы возможна конкретизация смысла, и только в формуле слово проявляет одно из своих значений. Красна девица и сродные выражения — вовсе не эпитет, а контекстная конкретизация понятия, поскольку понятие могло быть представлено лишь в образе: «красавица». На материале древнерусского текста одновременно изучая и значение слова, и его стилистический ранг, мы по-разному отнесемся к контексту в исследовании каждого из этих компонентов, но только в контексте объективно представлены все вариации интересующего нас слова как бесконечный ряд стилистических переходов от самого возвышенного к наиболее низкому. Именно средневековые представления об иерархии как основном классифицирующем принципе препятствовали осознанию и созданию четкой системы стилей; к тому же средневековых филологов интересовали не различия, а подобия. Теория стилей была известна из переводных риторик, однако практически множественность контекстно обусловленных «стилевых» вариаций не сгущалась еще в отвлеченные различия по «стилям». Средневековая научная рефлексия не выделяла стилистику как самостоятельную дисциплину; с научными дисциплинами вообще дело обстояло непросто, поскольку, например, риторика включала в себя всё — от этики до красноречия, стилистические фигуры и синтаксические правила построения речи. Нужно признать, что разбиение предметного поля средневековой науки было иным, чем в наши дни. Синкретизм предмета, еще не расчлененного научным анализом на дифференцирующие компоненты-признаки, не нашел воплощения и в терминах, поскольку и язык не давал еще готовых средств для выражения подобной специализации научного знания. Язык как самостоятельный объект научного изучения также не существует в полном объеме. Все это, разумеется, затрудняет работу в области исторической стилистики: объект изучения постоянно усложняется начиная с того момента, который доступен нашему изучению, — с XI в. Да, скажет противник самобытности древнерусской художественной культуры, эти тексты дошли до нас от XI в., но как бы ни были они просты по языковой форме, все же составлены они по образцам византийского красноречия и только перелицованы на славянский лад, их переводят с греческого и пользуются расхожими моделями; ничего нового и оригинального в таких текстах нет. Историческая стилистика — и именно она — начисто отметает сомнения подобных скептиков. Общий тип древнерусских текстов домонгольского периода отчасти заимствован — из традиций византийской книжности, прежде всего сочинений отцов церкви. Странным было бы, если бы внешне церковные писатели не подражали высоким образцам красноречия в ту эпоху, когда была авторитетна (обладала престижем «достоинства») именно цитата-«образец». Это тип ораторского воздействия на слушателя: слово, поучение, увещевание. Однако, углубляясь в изучение предмета — слова в близком контексте, мы сталкиваемся с удивительной особенностью этих ранних текстов. Историческая стилистика позволяет выделить группы формул, свойственных традиционным текстам, и отграничить их от цитат, которые в обязательном порядке следовало приводить, поскольку на их основе строилась композиция произведения. Судя по краткости текстов-цитат (7 слов ±2), по их повторяемости у разных авторов (существовал набор излюбленных цитат, особенно из Псалтыри), по их связи с наиболее важными частями Писания, по некоторым случайным вариациям слов в таких цитатах, можно полагать, что приводились они по памяти, в обычной речи бытовали подобно современным идиомам (и впоследствии стали таковыми: «камень преткновения», «краеугольный камень», «во главу угла» и многие другие). «Влияние» церковнославянского языка на древнерусский, о котором иногда говорят, происходило именно через такие сочетания, становившиеся устойчивыми. Переосмысление в значениях исконных славянских слов, развитие переносных значений, поэтическое осмысление их в контексте также происходили под давлением широкоизвестных образных выражений, в которых афористически были сформулированы основные нравственные принципы христианской этики и вероучения. Тем не менее основной частью древнерусского текста оставались сочетания славянских слов, и судить об этом можно, сравнивая внешне сходные «Слова» различных авторов. Например, сравнение «Слова о законе и благодати» Илариона и «Слов» Кирилла Туровского показывает, что исходные для литературного языка «квазисинонимы» жизнь, житие, животъ в их лексико-семантическом распределении изменялись от XI к XII в., но авторская самостоятельность каждого из писателей диктовала им прямо противоположные распределения по смыслу только что соединенных в общем тексте слов[10]. Объектом исследования исторической стилистики становятся и различные принципы создания текста, текстообразующие (переменные) элементы, семантические принципы развития слова. Историческая стилистика изучает начальные, связанные с собственно языковыми переносами, этапы развития образности в слове. Последовательность развертывания коннотаций (т.е. внепонятийных сем) в слове определяется интеллектуальными потребностями данной культуры. Специфика средневековья заключается в том, что формы познания в языковых средствах еще не дифференцировали понятийное и образное и образное подавляет понятийно-логическое. Семантический и формальный синкретизм языковых единиц соответствует «синтетическому», а не аналитическому мышлению. Долго сохраняется неизбежность, даже обреченность интеллектуального развития только через образные, т. е. художественные, формы, доступные пониманию всех членов общества. Материалом и проводником новых идей является язык. Рассмотрим некоторые примеры. Символизирующее сознание средневековья[11] в качестве основной единицы знания имеет символ. Неизвестное постигается уподоблением известному, и процесс познания оказывается бесконечным, будучи разбит на множество мельчайших переходов от менее известного к более известному, от непонятного признака к понятному и т.д. Средневековый символ становится инструментом познания, и очень удачно сказал о нем А. Сеше: «Символ — это не знак, выбранный произвольно с целью передачи уже существующей идеи, а лингвистическое условие, необходимое для психологической процедуры формирования вербальной идеи»[12] (разрядка моя. — В. К.), — «символ как развернутый знак»,[13] а еще точнее — «знамя», которое служит оправданием идеи, ее замещая[14]. Таков именно символ в древнем тексте. Слово-символ включает в себя все возможные (в принципе) значения, поскольку в данной системе слово, по существу, синкретично. В нем нет конкретных значений, равных значениям слова в современном языке (который вооружен словарями), «значения» актуализируются каждый раз в отдельном контексте в данной формуле-клише. Соотнесенное с сакрально высоким понятием, оно с самого начала является уже самым общим, родовым по отношению к столь же возможным — и бесчисленным — видовым понятиям-образам. Пример — любое общее слово Писания или народной поэтики, например солнце или Бог. Подобные слова — свернутый миф, вынесенный из прошлого. Принципиальная возможность последующего совмещения христианской символики с народно-языческой объясняется как раз совпадением в характере ее воплощения и сходством в наборе символов. Этого не следует забывать, когда мы говорим о «наложении» христианской культуры на славянскую языческую. Редупликации типа «солнце — свет» и «радость и веселье», помимо того, что они раскрывают причинно-следственные связи в выражаемых «понятиях», стали возможными только при таком совмещении: для язычника «солнце», а для христианина «свет»; в таком же отношении «радость» (личное чувство, выраженное высоким словом книжного происхождения) и «веселье» (коллективное переживание радости, выраженное разговорным словом) и т.д., — все это примеры «наложения» гетерогенных символов в результате компоновки новой синтетической модели мира. С точки зрения теории познания, языка и художественного образа, представляемых этим синтезом, христианство вовсе не «победило» язычество и его художественную культуру — оно обогатило ее. Однако длительность существования символа не способствует его утверждению в последующих поколениях людей или в другой культуре. Символ следует раскрыть для непосвященных. Это можно сделать в подробном рассказе («сказъ» и есть раскрытие «тайны», истолкование символа: рассказати — раскрыть) или посредством обычных для языка переносных значений слова. По существу, вся древнерусская литература в ее книжном варианте представляет собою раскрытие библейской символики средствами славянского языка — начиная от Илариона и кончая Аввакумом в XVII в. Задача исторической стилистики — проследить, как изменяются словесные формы в этом процессе, каким образом расшифровывается чужеродная культура, перенесенная в новую интеллектуальную среду, и с помощью каких художественных средств адаптируется. Иларион в «Слове о законе и благодати» работает еще на уровне символа. Столкновением символов, извлеченных из Писания, он строит нужную ему концепцию о противоположности ветхого «закона» и новой «благодати» (философский смысл этой противоположности, как всякого символа, обладает глубинными возможностями). У него уже встречается простейший прием расшифровки непонятного славянину символа — перифраза, но окончательно этот способ распространится в XII в., например, у Кирилла Туровского, ср.: «Ратай слова, словесная уньца к духовному ярьму приводяще и крестьное рало в мысльнехъ браздахъ погружающе...» Выделенные разрядкой слова-имена являются символическим описанием обряда крещения (пастырь — пастух — апостол) и заимствованы из греческого оригинала. Определениями и формой род. падежа Кирилл уточняет смысл символа, «переводя» его на язык образа (родительный качества — дань византийской традиции, на которой Кирилл не удерживается, переходя на более свойственный славянскому языку способ выражения признака — прилагательное); глагольные основы в причастных формах служат текстообразующими элементами (понятны из более широкого контекста). Извлечение из ключевого имени-символа неких случайных признаков, обозначенных именем прилагательным, составляет уже индивидуально-авторский компонент текста; признаки не существуют реально, они приписываются данному символу и только в конкретном тексте могут быть представлены. Однако способ раскрытия символа найден, им станут пользоваться и в дальнейшем, все ближе подходя к открытию типичных, а затем и существенных признаков имени. И тогда символ станет, наконец, осознанным термином. Сопряжение родового слова («гиперонима» в современном понимании) с уточняющим видовым соотносит высказывание с денотатом и проясняет образный смысл выражения. Создаются условия для закрепления подобного рода новонайденных признаков стилистических рядов. По существу перед нами параллелизм, хорошо известный и народной поэтике (поэтому он и понятен славянину в таком виде). Внешнее сопоставление в грамматически соподчиненной форме (ратай слова) служит для выявления контекстно важного признака. Полный репертуар подобных древнерусских перифраз, собранных по всем источникам, мог бы отразить и логические типы возможных сопряжений слов, и границы возможных в тот или иной период логических соотношений по родо-видовому признаку. Однако во всех таких соединениях сочинительного (радость и веселье) или подчинительного (ратай слова) характера не выявлен общий признак, о нем можно только догадываться. Это уподобление, но не сравнение. Сравнение с выделением найденного признака в русских текстах появляется в конце XIV в., например, в сочинениях Епифания Премудрого, который широко пользуется метафорическим сравнением, различным образом выраженным грамматически. Ключевые слова-символы подвергаются словесной обработке с целью выявить типичный признак как семантическую доминанту символа, перевести художественный символ в плоскость языкового факта. Здесь, во-первых, используются библейские метафоры, которые становятся основой сравнения; это процесс, известный всем европейским языкам, впитавшим в себя христианскую символику[15]. В результате у Епифания, например, дрѣво предстает как ‘жизнь’ («яко древо плодовито... наполнено разумомъ»); посредством определения он ищет наиболее точный признак слова-символа: звѣрь — дивий, лютый и т.д. в символическом обозначении «дьявола» (из Псалтыри) — врагъ. Извлечение из слова-символа его типичных и постоянных признаков, т.е. метафоризация, отныне последовательно материализуется в прилагательном, и это также не случайно[16]. Восходящее по происхождению к синкретичному имени, полное прилагательное окончательно как грамматическая категория формируется незадолго перед XIV в. и как самостоятельная категория речемысли уже в состоянии оказывается исполнить основную свою функцию — выявлять типичный признак слова-символа. До тех пор выражения типа красна дѣвица того же рода, что и простые редупликации типа человек-зверь или стыд и срам, но выделение форм красна, красная в качестве самостоятельных позволяет уже построить семантическую перспективу словесного сочетания, так что формула красная девица, с одной стороны, по-прежнему содержит уточняющий признак (красивая девушка — в отличие от любой другой), а с другой — уже и образ, поскольку логическая перспектива высказывания вне словесного образа пока еще невозможна. Также и у Кирилла в XII в. словесная уньца еще не метафорический признак, а истолкование зависимым именем (прилагаемым к символу). Классификация постоянных эпитетов, отмеченных в произведениях фольклора, наглядно показывает, каковы исходные потенции древнерусского слова в отношении к постоянному признаку слова- символа, какие из признаков отмечаются и фиксируются прилагательным прежде всего. Набор эпитетов[17] ограничен самыми абстрактными признаками, их логическая соотнесенность с определяемым словом постоянна и устойчива. Нет сравнения со случайным (т.е. видовым) признаком, потому что символ по определению является обозначением самого общего смысла, таковы же при нем должны быть и характеристики. Уровень абстрактности в представлении средневекового человека восстанавливается по такому перечню довольно четко: это метонимические в своей основе определители, выросшие из древних тавтологических сочетаний типа белый свет, красно солнышко. Однако накопление постоянных эпитетов со временем дало толчок свободной сочетаемости имен с любым случайным признаком, выраженным в прилагательном. Эпитет стал важным средством постепенного выявления самых разных признаков для последующей проверки их в опыте и в соотнесении с реальностью. Украшающего, т.е. узко «художественного», эпитета древнерусская литература не знает (как и устное народное творчество). Так, эпитет у Епифания Премудрого — это последовательное нагнетание близкозначных определений при одном имени (но иногда и имена при этом варьируют в своей неоднозначности), поскольку сознательно ставится задача: выявить наиболее достойный и точный признак, выражающий сущность символа (имени) в характеристике Сергия Радонежского:

Како да таковый святый старецъ, пречюдный и предобрый...

Како тихое и чюдное и добродѣтелное житие его...

Житие его чистое и тихое и богоугодное...