ББК 85.143.(2)4 С 29

ОК ПОК 953000

Селицкий А.Я. Николай Каретников.Выбор судьбы: Исследование. — Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 1997. — 368 с., илл.

© А.Я. Селицкий, 1997

Памяти дочери

ВВЕДЕНИЕ

История послеоктябрьской русской музыки переписывается ныне наново, освобождаясь от априорных эстетических и идеологических установок. Возвращаются приговоренные к забвению имена, возрождаются неизвестные или забытые творения, заполняются «белые пятна». Идет переоценка ценностей. Музыкантов вряд ли ожидает нечто аналогичное обвальным публикациям «отреченных шедевров», создавшим литературно-журнальный бум конца 80-х годов. Но и в нашей сфере пока остаются в тени многие свершения, а значит, музыкальной науке предстоит еще сделать немало.

Российское музыковедение наших дней озабочено пересмотром официозно-директивных представлений об успехах и неудачах, о подлинных и мнимых величинах, о «живом и мертвом» в советской музыке. Вся история отечественной музыкальной культуры (даже дооктябрьской) подернута патиной умолчаний, лукавых многоточий, неловких передержек и грубых подмалевок. Задача состоит в том, чтобы, не впадая в противоположную крайность, не заменяя механически все плюсы на минусы и минусы на плюсы (это означало бы всего лишь «конъюнктуру наоборот»), подойти к относительно недавнему прошлому непредвзято, с художественных позиций.

Вероятно, когда-нибудь будет создан труд, подобный пятитомной «Истории музыки народов СССР» (М., 1970—1974), завершаемой, спустя четверть века, двумя дополнительными томами. В известном смысле, подготовка к гипотетическому новому сводному изданию уже ведется: пишутся исследования, посвященные тем или иным периодам, жанрам, стилевым тенденциям советской музыки1, отдельным творческим фигурам. В череде таких начинаний мыслит автор и предлагаемую работу.

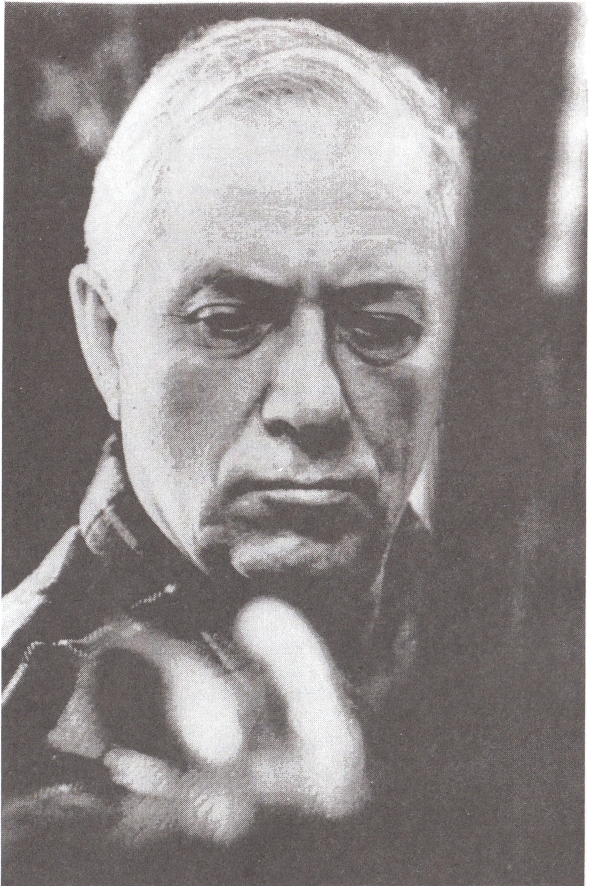

Среди мастеров своего поколения Николай Каретников (1930—1994) по сей день продолжает оставаться самым неизвестным из крупных российских композиторов. Или — самым крупным из неизвестных. Однако в последнее время все отчетливее вырисовывается масштаб явления, складывается оценка творчества Каретникова как значительной фигуры русской музыки второй половины XX века. Горько сознавать, но после скоропостижной кончины композитора процесс этот стал двигаться быстрее. Все чаще его имя справедливо ставят в один ряд с С. Губайдулиной, Э. Денисовым, А. Шнитке. В свое время о сочинениях Каретникова приветственно отзывался Д. Шостакович (257: 84; 83: 44, 93).

Вот более поздние высказывания.

А. Шнитке (в ответ на вопрос, кто из представителей современного музыкального искусства ему ближе других): Из моих соотечественников для меня важны сегодня творческие контакты с С. Губайдулиной, Э. Денисовым, Н. Каретниковым, В. Артемовым (254: 28).

С. Слонимский: Вы заметили у наших критиков пристрастие к «тройкам»?.. Раньше были Хренников — Кабалевский — Хачатурян, сейчас Шнитке — Губайдулина — Денисов. Но вот уже Каретников в этот ряд не попал, лишь потому, что он «четвертый». Ужасно обидно за этого композитора, любимого, насколько я знаю, и Губайдулиной, и Шнитке (189).

М. Тараканов: Музыка Каретникова ничуть не уступает тем современным созданиям, которые принадлежат перу композиторов, ныне завоевавших признание как среди музыкальной общественности нынешней России, так и за ее пределами (201: 106). Речь — о серьезном мастере, идущем своею дорогой и потому обладающем тем качеством неповторимости, которое обеспечивает ему прочное место в искусстве (200: 7).

Зарубежная печать называла его удивительным композитором, подлинным открытием, отмечала выработанный им своеобразный, ни на кого не похожий стиль, мощную творческую индивидуальность (154: 15). Однако высказывания эти родились, в основном, под впечатлением от двух-трех поздних созданий композитора. Большинство же зрелых сочинений Каретникова по-прежнему незнакомо слушательской аудитории, особенно отечественной, хотя к ним в разное время обращались Г. Рождественский, Э. Клас, Р. Матсов, В. Гергиев, А. Лазарев, В. Понькин, О. Каган, М. Лубоцкий, А. Ведерников, М. Юдина, В. Фельцман, Л. Берман, 3. Долуханова, Л. Исакадзе, С. Безродная.

Обидно, когда композитор, достойный слушателя, пребывает в безвестности. Вдвойне, втройне обиднее, если художник познал успех и признание в молодости, а в пучину немоты оказались ввергнутыми его более поздние и, бесспорно, более сильные опусы. В начале 60-х годов два балета Каретникова шли на сцене Большого театра, собрав тогда немалую, пусть и неоднозначную в оценках, прессу. Даже о совсем молодом Каретникове, студенте консерватории, газеты и журналы вспоминали чаще, нежели в 70—80-е годы. Приветствовались сочинения, которые автор потом исключил из списков: две симфонии, оратория, хоры.

Все было хорошо, пока композитор не выходил за рамки дозволенного. А недозволенным в то полное надежд «оттепельное» время было многое, очень многое. Нарушение священных рубежей каралось незамедлительно и строго, эстетические «прегрешения» разоблачались как идеологические преступления. Каретникову, одному из пионеров советского музыкального авангарда, довелось в полной мере испытать на себе все прелести запретительно-проработочной политики со стороны руководства Союза композиторов, Министерства культуры. На долгие годы, на десятилетия он был, что называется, изъят из обращения. Ни тяга к трагедийной проблематике, ни серьезное увлечение «порочными» принципами 12-тоновой техники не вписывались в догматы социалистического реализма. А независимая и бескомпромиссная натура знающего себе цену художника не отвечала устойчивым представлениям о том, как подобает вести себя в «инстанциях» молодому автору.

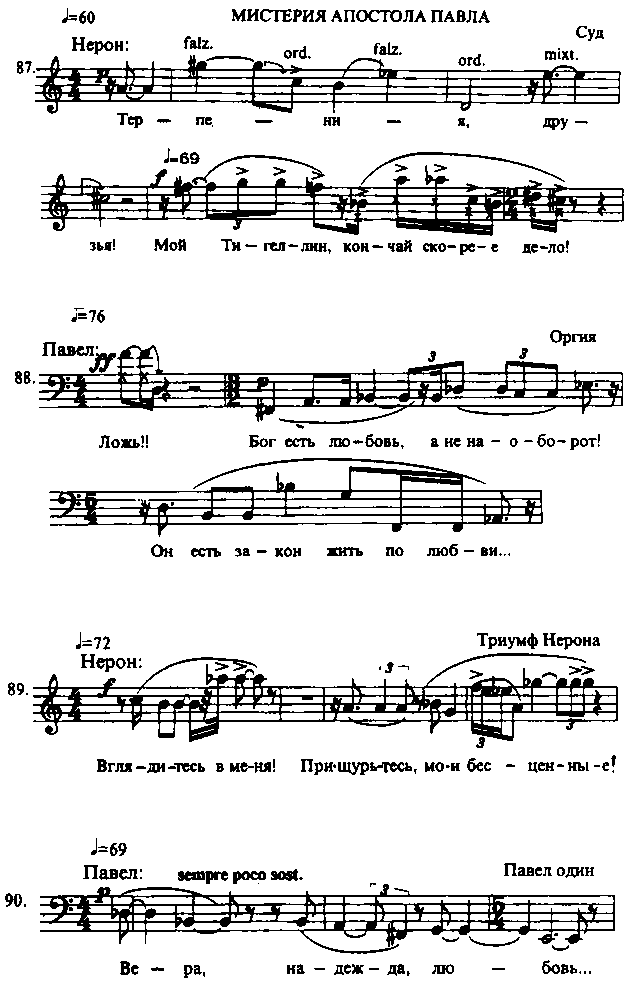

В 60-е годы практически «в стол» сочинялся ряд камерных и симфонических произведений. Их ожидало в лучшем случае «одноразовое» исполнение и запись «для себя» на магнитофонную пленку. Два следующих десятилетия были почти целиком отданы созданию двух капитальных оперных партитур, тоже без расчета на сценическое воплощение, — «Тиль Уленшпигель» и «Мистерия апостола Павла».

Не оправдались надежды на «престижное» исполнение Третьей симфонии. В середине 60-х, во время своего визита в Советский Союз, с сочинениями Каретникова познакомился и одобрил их Л. Ноно2. Вскоре, по рекомендации авторитетного итальянского композитора, Каретников получил предложения выслать свои партитуры по ряду зарубежных адресов; намечалась череда премьер. Но и этим упованиям не суждено было сбыться: после вторжения советских войск в Чехословакию летом 1968 года рукописи вернулись по почте обратно.

У товарищей по несчастью, лидеров советского авангарда, солнце над небосклоном признания стало всходить много раньше. Для Каретникова же забвение длилось около двадцати пяти лет. Его перестали включать даже в «черные списки», которые по-своему также обеспечивали популярность, пусть и скандальную. В частности, он не попал в знаменитую «хренников-скую семерку» (Е. Фирсова, Д. Смирнов, А. Кнайфель, В. Суслин, В. Артемов, С. Губайдулина, Э. Денисов), высочайше обруганную на VI съезде Союза композиторов (1979) именно за приобретение известности на Западе.«В вашем журнале есть рубрика «Возвращенные имена», — говорил Каретников корреспонденту «Огонька» в 1989 году. — Так вот я - невозвращенное имя» (44: 15).

Как и другим коллегам сходной судьбы, ему помогли выжить кинематограф и драматический театр. Выжить и физически (прокормиться), и творчески. Он участвовал в создании десятков фильмов, среди которых «Мир входящему», «Бег», «Скверный анекдот», «Голос», «Власть Соловецкая». На телевидении с его музыкой снят «Тевье-молочник». Немало ярких, оставивших след в театральной Летописи работ связано со столичной драматической сценой: «Десять дней, которые потрясли мир» в Театре на Таганке, «Король Лир» и «Заговор Фиеско в Генуе» в Малом, «Макбет» в ЦАТСА. На протяжении огромного отрезка творческой жизни Каретников воспринимался как преуспевающий кинокомпозитор, и это его больно ранило.

Он успел дождаться отечественной грамзаписи, французского компакт-диска и немецкой премьеры оперы «Тиль Уленшпигель», успеха в стране и за рубежом двух циклов духовных песнопений, новых компакт-дисков с камерными сочинениями, исполнения в Англии и Швеции Четвертой симфонии, авторского концерта в Рахманиновском зале, серии интервью в печати разных стран, выхода посвященных ему телефильма и радиопередач.

Не прошли незамеченными и автобиографические новеллы композитора, общим числом более ста, публиковавшиеся в периодике и вышедшие отдельными изданиями. Это краткие, захватывающие сжатой энергией изложения эпизоды из жизни, нередко язвительные и саркастичные настолько, что приближаются к анекдоту, хотя описанное происходило на самом деле. Некоторые из них, напротив, представляют собой более развернутые «портреты», согретые любовью и благодарностью: М. Юдина, В. Шебалин, Г. Нейгауз, Я. Зельдович, А. Габричевский, А. Галич, отец Александр (Мень)...

За перипетиями биографии, трагикомическими казусами, погруженные в «фактуру», звучат в новеллах сквозные мотивы, чрезвычайно дорогие и Каретникову-композитору: многоликость и искусительность зла, неразрешимость многих жизненных коллизий, неотделимость творческих, эстетических проблем от проблем историко-социальных и нравственно-этических, неприятие безмыслия и двоемыслия и их родича — филистерства в искусстве и жизни. Нет, это не романтический конфликт благородного и безгрешного художника с «окружающей действительностью». Каретников беспощаден к себе не менее, чем к другим.

Новеллы написаны, конечно же, человеком, причастным к миру кинематографа и театра. Некоторые напоминают фрагменты сценария, режиссерскую запись или монтажный лист фильма, где зафиксированы мизансцена, пластический рисунок ролей, интонационно-речевая повадка персонажей, характеристические и изобразительные детали. В то же время глубина второго плана, способность сквозь факт увидеть явление, концепционность мировосприятия близки зрелым симфоническим произведениям Каретникова. Подчеркнутым вниманием к вопросам религии, веры перекликаются они с духовно-хоровыми циклами и операми. А весомость мельчайших подробностей, нетривиальная лепка упругой афористической фразы, лаконизм и непредсказуемость формы, неожиданные «о’генриевские концовки ассоциируются с его камерно-инструментальной музыкой.

Наделены новеллы и своеобразным литературным шармом, как бы маскирующимся под «долитературную невинность», как выразился в послесловии к первой книге новелл писатель А. Ким (99: 109). Задерживаемся на новеллах, ибо вполне вероятно, что они пока — едва ли не самое известное сочинение Каретникова, а для многих — единственно известное... Книга «Темы с вариациями» увидела свет в 1990 году, она опубликована также в Париже во французском переводе. В год смерти автора вышло ее переиздание, с добавлением второй книги новелл, под общим названием «Готовность к бытию» (83).

В 1994 году композитор скоропостижно скончался от второго инфаркта. Некрологи поместили многие российские газеты и журналы, а также «Таймс», «Индепендент», «Гардиан» (Великобритания), «Либерасьон», «Монд», «Русская мысль» (Франция). На письменном столе осталась незавершенной Вторая камерная симфония. Премьера «Мистерии апостола Павла» состоялась в Германии год спустя.

Материалом исследования является творческое наследие композитора, изученное по первоисточникам. Наиболее важную их группу составляют нотные тексты. Автором проанализированы все издания произведений Каретникова, отечественные и зарубежные. Неопубликованные опусы исследовались по рукописям.

Вторая группа первоисточников — рабочие материалы: эскизы, карандашные наброски, черновики, дирекционы и серийные таблицы, без которых был бы крайне затруднен анализ техники сочинения додекафонных опусов (эти первоисточники ранее никогда и никем не изучались).

Третья группа — звукозаписи произведений Каретникова, хранящиеся, в основном, в его домашней фонотеке. Поскольку, в силу описанных обстоятельств, большинство сочинений 60—80-Х годов не имели ни малейших шансов выйти на концертную эстраду, многие записи осуществлялись чуть ли ни тайно, практически без репетиций, и потому они весьма несовершенны в исполнительском отношении. Записи же исполнявшихся произведений сделаны на бытовой аппаратуре; качество их оставляет желать лучшего. Фонограммы кинофильмов и драматических спектаклей дали автору счастливую возможность ознакомиться с работой Каретникова в постановках, уже сошедших со сцены и экрана, с музыкой к фильмам, выход которых в прокат был надолго задержан, или до сих пор ждущих встречи со зрителем.

В особую, четвертую группу первоисточников входят материалы эксклюзивные, появившиеся в процессе личного общения автора с Каретниковым в 1988—1994 годах. Таковы письма, в которых композитор сообщил составленный им уточненный список основных сочинений, высказал суждения по широкому кругу вопросов, в частности, изложил свое понимание додекафонии. Специально для настоящей работы автором записана в 1988 году серия интервью. Из них, а, также из устных бесед почерпнуты уникальные сведения о биографии Каретникова, его творчестве, взглядах. Выдержки из материалов этой группы приводятся в тексте книги как неоговоренные цитаты.

Наконец, пятую группу образуют литературные работы композитора. Это статьи «Немного о музыке в кинофильме» и «Концертный зал человечества», опубликованные в качестве приложения к книгам новелл. К этой же группе следует причислить и сами новеллы. Те и другие используются в книге как «ключи» к личности и творчеству мастера.

Хронологически список литературы о Каретникове состоит, в основном, из двух групп публикаций: 50-х — начала 60-х годов и конца 80-х — 90-х. В 1988 году, когда возник замысел этой работы, и в 1991-м, когда был готов ее первый вариант, современных специальных работ о нем почти не было.

Ранние отклики представляют немалую историческую ценность, характеризуют не только произведения композитора, но и идейно-художественную атмосферу тех лет. Разумеется, с сегодняшних позиций, а также в свете последующего развития творчества Каретникова, многое видится по-другому и нуждается в существенном переосмыслении. Среди новейших публикаций преобладают информационные заметки, упоминания в

газетных и журнальных обзорах, интервью, в лучшем случае — материалы, связанные с драматической судьбой художника. Работы же исследовательского характера крайне немногочисленны. Единственными монографическими очерками, дающими более или менее цельное понятие о творческом облике Каретникова и содержащие глубокие, проницательные суждения о стиле композитора, его месте в современном музыкально-историческом процессе, являются работы М. Тараканова (200; 201). Однако и они, будучи по необходимости краткими, не охватывают наследия мастера целиком, высвечивают лишь отдельные сочинения или свойства музыки.

Характерно, что в целом ряде трудов, имевших своей целью дать панорамный взгляд на советскую музыку 50—80-х годов и охвативших широкий спектр духовных и художественных устремлений, стилевых тенденций, жанров, композиторских имен, Каретников не фигурирует вовсе или бегло упоминается в перечнях (49; 141; 192; 193). Не приходится сомневаться: учти авторы в своих концепциях феномен Каретникова, выводы их были бы иными. Без столь значительной и своеобразной творческой личности рисуемая картина лишается целостности, дает о послевоенном отечественном музыкальном искусстве неполное и в чем-то, не побоимся утверждать, неверное представление.

В книге собраны, обобщены и критически осмыслены многочисленные частные замечания о музыке Каретникова, рассеянные по различным источникам. Использован обширный документальный материал более чем за 40 лет: газетные и журнальные рецензии ( начиная с 1952 года), опубликованные и неопубликованные воспоминания соучеников композитора, интервью Каретникова в печати, на радио и телевидении.

Особое место среди документальных источников принадлежит двум книгам новелл композитора. Они часто цитируются или упоминаются на страницах нашего исследования (в тексте указываются только их названия), что позволяет услышать живой голос композитора. Для знания фактов биографии, для проникновения в духовный мир Каретникова они представляют собой материал поистине драгоценный. Важны они и для ощущения «времени и места» — какими они запечатлелись в сознании художника.

«Я не придумал ни одного слова», — писал Каретников в преамбуле к «Темам с вариациями». Внимательно изучая его жизненный путь, перепроверяя одни данные другими, сопоставляя новеллы с иными документальными свидетельствами, приходилось убеждаться: память иногда подводила мемуариста, кое-где пристрастность оценок оборачивалась очевидной необъективностью. Оно и не удивительно: новеллы вышли из-под пера художника, а не хроникера или летописца. Все «неточности» (за исключением фактологических погрешностей) получают здесь статус абсолютной истины, ибо перед нами, по слову В. Тредиаковского, «поэтическое вымышление», а не злонамеренное лжесвидетельство. Если не относиться к литературным опытам композитора как к учебнику истории, то следует признать, что вопрос, так ли все было или по-другому, теряет принципиальность. Куда важнее оказывается то, как именно увидел и запомнил новеллист происходившее с ним в разные годы. И если в какой-либо новелле слишком явственно проявилось чувство обиды или неприязни к кому-то из гонителей, то эта обида и эта неприязнь суть сами по себе исторический факт. «Мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму» (190: 12), — под этим парадоксальным заявлением Б. Слуцкого Каретников, вероятно, поставил бы свою подпись. Поэтому, постоянно ссылаясь на новеллы, автор нередко дополняет, поправляет своего героя, а то и вступает с ним в полемику.

В работе охвачена литература об отечественной музыке 50—90-х годов, в частности, о поисках лидеров советского авангарда. Привлечены также источники, связанные с творчеством кинорежиссеров и балетмейстеров, с которыми сотрудничал Каретников, публикации о деятелях искусства и науки, с кем он общался, о людях, оказавших на него влияние (А. Алов и В. Наумов, Н. Касаткина и В. Василёв, В. Шебалин, А. Габричевский, А. Мень). Автор опирался на исследования по различным вопросам музыкального творчества (история жанров и стилей, техника сочинения и т.п.), по философии и эстетике, другим видам искусства, произведения художественной литературы и др.

Предлагаемый труд — первая монография о Каретникове. Этим обстоятельством диктуются цели работы. В наиболее общем виде они формулируются как стремление воссоздать и осмыслить творческий путь композитора на всем его протяжении, дав его по возможмости целостный и разносторонний анализ, показав уникальность и ????? типичность

фигуры Каретникова для советской музыки послевоенных десятилетий. Названными целями обусловливаются, а изучаемым материалом корректируются задачи исследования.

Анализируя совершенно не освещенные в литературе годы творческого становления художника, мы намерены уделить внимание сфере интересов, кругу общения, источникам творческих воздействий, то есть факторам, определившим формирование личности и композиторского таланта юного Каретникова. Изучая ранние сочинения — те самые, от которых композитор впоследствии в резкой форме откажется, — мы постараемся обнаружить как ростки зрелого стиля, так и субъективные основания для резко отрицательной, тенденциозно заниженной самооценки, полученной ими позднее.

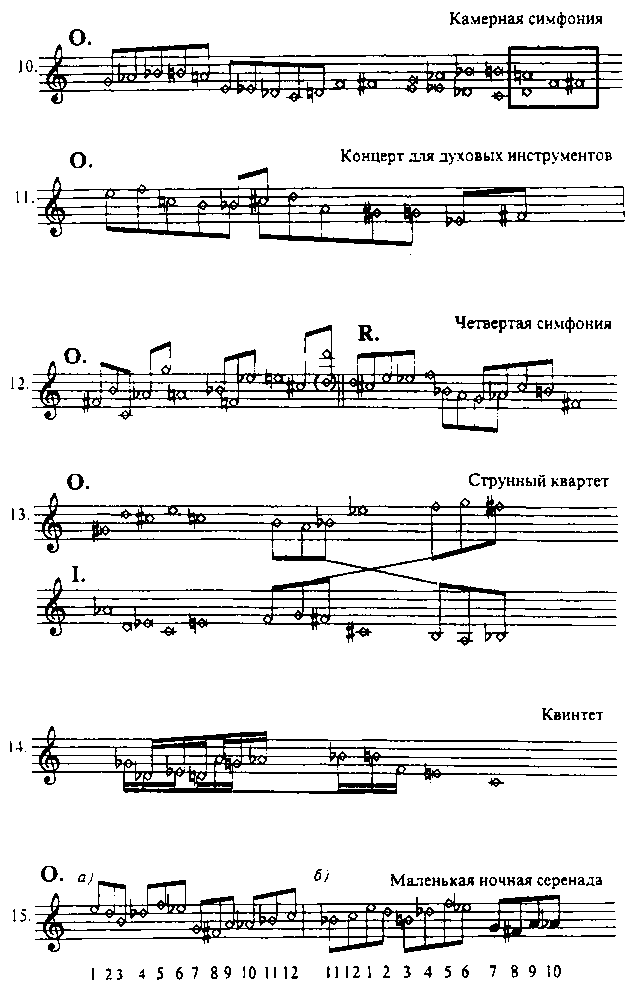

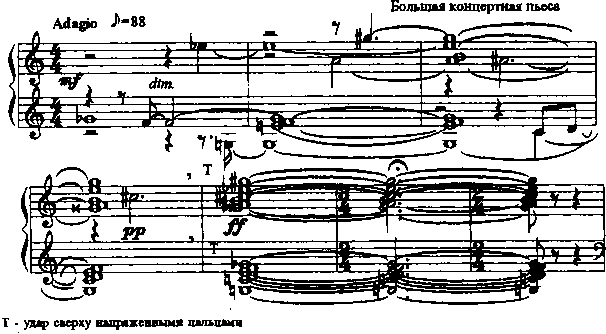

Рассмотрение начального периода творческой биографии поможет вскрыть побудительные мотивы, внутреннюю сущность и последствия совершившегося во второй половине 50-х годов мировоззренческого перелома — прихода двадцатисемилетнего композитора к православию, во многом и главном предопределившего последующий путь художника. Здесь же будет выделен в специальную проблему происходивший стилевой перелом, выразившийся прежде всего в обращении к додекафонному методу. В связи с этим необходимо уяснить: почему 12-тоновая техника оказалась настолько близка композитору, что он сохранил верность ей на всю жизнь; как отразилось использование додекафонии на его музыке; какими путями Каретников пришел к ней, как именно ею пользовался; в чем состояли его личные открытия в этой области.

Изучая наследие зрелого Каретникова по жанрам, автор видел свои задачи в том, чтобы установить каналы и способ взаимодействия жанров, их взаимообмена, обрисовать систему жанров в творчестве композитора; определить, с одной стороны, место каждого жанра в наследии мастера, а с другой — значение его сочинений для развития данного жанра в советской музыке в целом; показать, как трактует композитор общераспространенные, широко культивируемые жанры, какие новые жанровые виды он открывает, в каком обличье возрождаются в его произведениях «забытые "жанры».

Одна из сквозных задач монографии — выявление особенностей художественного мышления и стиля Каретникова.

Исследуя очерченные проблемы, автор стремился постоянно держать в поле зрения общую картину развития отечественной музыки, соотносить искания композитора с творчеством его соратников по так называемому советскому авангарду, других композиторов его поколения, их старших и младших коллег. Тем самым, предпринята попытка приблизиться к решению сверхзадачи работы — определить место Каретникова в послевоенной музыке бывшего СССР.

Монография состоит из Введения, сгруппированных в две части десяти глав и Заключения. Первые две главы доводят рассмотрение жизни и творчества Каретникова до конца 50-х годов. Биографический материал в них преобладает, и потому автор счел возможным использовать более свободный стиль изложения. Третья глава существенно отличается от предыдущих как по содержанию, так и по литературной стилистике. Обращена она к проблемам додекафонии, без овладения которой не состоялся бы «новый» Каретников. Материалом анализа служат здесь практически все инструментальные (и некоторые другие) сочинения, появившиеся после 1959 года; таким образом, глава может считаться связующей между первой и второй частями.

Творчество зрелых лет исследуется по жанровому принципу. Тем самым, во второй части на передний план выдвигается проблема жанра, остающаяся краеугольной проблемой музыкальной науки. Биографические же сведения, напротив, занимают подчиненное место: внешняя канва жизни композитора «периода гонений и запретов» небогата событиями. Распределение материала по главам обусловлено избранным принципом, структура глав — доминирующей в них проблематикой, а их порядок - не в последнюю очередь тем местом, которое занимает соответствующий жанр в наследии композитора. Так, к примеру, сочинения для музыкального театра анализируются порознь. Глава о балетах (четвертая) открывает вторую часть не только потому, что все балетные партитуры появились в 60-е годы, но и потому, что они предвосхитили многие находки композитора в других жанрах и, следовательно, помогают в образном толковании имманентно-музыкальных концепций чисто инструментальных опусов. Оперы же рассматриваются в заключительной главе (десятой), ибо роль их в творчестве Каретникова — обобщающая, итоговая.

Инструментальной музыке посвящены главы с пятой по седьмую. Материал в этом «блоке» распределен по принципу «от малых исполнительских составов к большим»: начиная с сольных и ансамблевых сочинений, мы движемся затем к Камерной симфонии и оркестровым концертам, а от них — к зрелым симфоническим партитурам. Глава о театральной и киномузыке (восьмая) идет вслед за ними, а не после анализа всех основных жанров, как почти всегда бывает в подобных монографиях. Сделано это, во-первых, в силу особых отношений, сложившихся в творчестве Каретникова между данным жанром и другими, во-вторых, потому, что музыка московского мастера к драматическим спектаклям и кинофильмам — это инструментальная музыка. Таким образом, рассмотрение балетной и прикладной музыки естественно обрамляет инструментальные главы. Кроме прочего, такая последовательность обеспечивает непосредственное соседство анализа духовно-хоровых циклов (девятая глава) и опер, что отвечает реальной близости этих жанров в наследии композитора по времени создания произведений, по обращению к слову и, что самое важное, по открытому звучанию религиозной темы.

Если центральные разделы глав посвящены разбору произведений, то разделы вводные и заключительные касаются более общих вопросов: поэтики жанра, его эволюции в советской музыке 50 —80-х годов. В зависимости от темы и материала главы свершения Каретникова вписываются в соответствующий контекст творческих исканий современников.

Приложение включает список сочинений Каретникова, список литературы и нотные примеры. Монография снабжена подробным Оглавлением, где дается краткий тезисный план глав.

Считаю приятным долгом выразить благодарность коллегам, работающим на кафедре истории современной отечественной музыкальной культуры Московской консерватории, где автор стажировался в 1995—1996 годах, подготавливая предлагаемый труд к защите в качестве докторской диссертации, — Е.Б. Долинской, И.К. Кузнецову, Т.А. Курышевой, Л.Д. Никитиной, Е.И. Тарасенковой. Склоняю голову перед памятью своего научного консультанта М.Е. Тараканова, незадолго до кончины успевшего прочитать окончательный вариант рукописи. Сердечно благодарю М.Д. Сабинину, Е.Г. Сорокину, А.С. Курцман (Москва), А.М. Цукера, Е.Г. Шевлякова (Ростов-на-Дону), Б.С. Гецелева, Т.Н. Левую (Нижний Новгород), Е.Р. Скурко, Н.А.Спектор (Уфа), А.И. Демченко (Саратов), А.О. Кармадонову (Краснодар), знакомившихся с текстом или его фрагментами на разных стадиях работы и высказавших ценные советы и замечания, а также композитора В.С. Ходоша, хорового дирижера Э.Я. Ходош и священника Алексия Скрипникова (Ростов), оказавших необходимую помощь своими консультациями. Самые искренние слова признательности семье Н.Н. Каретникова, чье деятельное участие ускорило завершение рукописи и подготовку книги к печати.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАЧАЛО ПУТИ. ВРЕМЯ И МЕСТО. ПОИСКИ И ОБРЕТЕНИЯ

ГЛАВА 1. ЮНЫЕ ГОДЫ

Пролог

Каретников родился в Москве 28 июня 1930 года.

Биография человека, тем более художника, начинается задолго до его рождения. Своим появлением на свет, обстановкой, в которой прошли ранние годы, да и многим в дальнейшей жизни Каретников обязан странному, причудливому «скрещенью судеб». Причудливому настолько, что оно может показаться плодом фантазии романиста. Не заглядывая в историю слишком далеко, отступим всего на десять лет и перенесемся на Юг России.

1920 год. Крым, восточное побережье, поселок Коктебель. Погасший вулкан Карадаг, прокаленные солнцем и выжженные жарким суховеем каменистые холмы. Седая полынь, пахучий чабрец, живописные колючки. Песчано-галечная прибрежная полоса. Море. Киммерия — так называли этот край древние греки.

В начале века «молчаливые, торжественно-пустынные берега» облюбовал Максимилиан Волошин, чтобы воспеть их в своих акварелях и стихах. Коктебель и Волошин словно отразились друг в друге:

Его полынь хмельна моей тоской,

Мой стих поет в волнах его прилива,

И на скале, замкнувшей зыбь залива,

Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Поэт, художник, переводчик, критик, он обладал еще одним редким даром — притягивать людей искусства, создавать атмосферу несколько богемной вольности и братства, раскрывать и пестовать таланты. Марина Цветаева признавалась, что обязана ему первым самоосознанием себя как поэта (234: 505). Гостями «Макса» были А. Толстой и Замятин, Гумилев и Брюсов, Мандельштам и Ходасевич, Андрей Белый, Чуковский, Нейгауз, Сергей Михайлович Соловьев — поэт и религиозный деятель, внучатый племянник и полный тезка знаменитого историка. Упомянем в этом славном ряду и А. Габричевского, с которым судьба сведет Каретникова в 50-е годы. В гостеприимном доме Волошина в иные летние месяцы живали до пятисот человек. Надо ли после этого специально говорить о том, что сам воздух Коктебеля, казалось, был наполнен ароматом искусства и многозначащих встреч! (Животворный этот фермент сохранялся в дыхании киммерийских скал очень долго. Достаточно вспомнить, что в их соседстве сочинен и сценарий «Андрея Рублева», и многие строки Иосифа Бродского.)

Здесь перед первой мировой войной, завершив свою блистательную артистическую карьеру, обосновалась и знаменитая русская певица Мария Андриановна Дейша-Сионицкая. Критика называла ее, обладательницу великолепного драматического сопрано, «настоящим украшением мариинской сцены», потом «крупнейшей силой Большого театра». За восемь петербургских лет и семнадцать московских она спела более сорока оперных партий. Впервые в Москве она выступила в ролях Ярославны, Земфиры, Купавы, Лизы, создав также образы Антониды, Гориславы, Наташи, Веры Шелоги, Агаты, Татьяны, Марии, Иоланты, Кумы. Ее высоко ценили крупнейшие музыкальные авторитеты3. В газетной статье 1902 года читаем:«Сильный, гибкий голос, прекрасно обработанный; безукоризненный драматический талант; чудесное понимание характера исполняемой роли» (219).

Еще выступая на оперной сцене, Мария Андриановна разворачивает концертную деятельность, которая носит отчетливо выраженный просветительский характер. Она — активная участница керзинского «Кружка любителей русской музыки», член Московского общества содействия к устройству общеобразовательных народных развлечений (!), одна из организаторов Московской народной консерватории, инициатор проведения вечеров «Концерты иностранной музыки». В 1907 году Мария Андриановна на собственные средства устраивает «Музыкальные выставки», имеющие целью познакомить слушателей с сочинениями широкого круга современных композиторов, привлекает к этому предприятию крупные исполнительские силы Москвы, почти во всех концертах поет сама; входные билеты бесплатные.

В быту Мария Андриановна исповедовала строгие правила хорошего тона, что даже послужило причиной долголетней «войны» с волошинской вольницей, описанной в автобиографической прозе Вересаева (24: 136 —137), новелле Каретникова «Как я стал “Почетным планеристом”» и вызывающей сегодня лишь улыбку ностальгии по навсегда ушедшим временам и нравам.

Революция застигла бывшую примадонну в Крыму, в должности заведующей музыкальной частью одного из коктебельских санаториев. За три послереволюционных года Крым пережил установление Советской власти в Феодосии, оккупацию германскими войсками, высадку соединений Антанты, захват армиями Деникина и Врангеля, разгром белых частями Красной армии под командованием Фрунзе. То были последние боевые действия гражданской войны. Поражение белых, их отход к портам и эвакуацию почти восьмидесяти тысяч офицеров, солдат и гражданских лиц опишет потом Булгаков в пьесе «Бег». Когда Каретников, работая над музыкой к фильму по ее мотивам, будет смотреть только что отснятый материал — переход через Сиваш, сабельная атака, — ему покажется, что камера вот-вот выхватит из лавы «красных» лицо отца.

Выходец из замоскворецкой рабочей среды, Николай Георгиевич Каретников встретил революцию в возрасте восемнадцати лет. Пошел в Красную армию, воевал, дослужился до должности заместителя командира полка. Фронтовые дороги привели его в Коктебель как раз тогда, когда на Крым, не успевший перевести дыхание после братоубийственной войны, жестокости обоюдного террора, массовых расправ, обрушилась новая страшная беда — голод. В отдельные месяцы на полуострове умирало до двадцати тысяч человек. Красноармейцев кое-как снабжали продовольствием, курортники давно разбежались, местные жители перебивались, кто как мог.

Тяжелее всего пришлось таким, как Дейша-Сионицкая. Пер-спектива голодной смерти представлялась устрашающе реальной. Кажется непостижимым, что незавидная участь этих «осколков старого мира» тронула сердце юного красного командира. Ведь сражался, бил «буржуев», и бил, надо полагать, неплохо, коль продвигался по службе. Объяснение видится только одно: классовая ненависть не ослепила, оказалась не самым сильным чувством, природные доброта и отзывчивость взяли верх. Может быть, Каретниковым-старшим двигала еще и инстинктивная, «внеклассовая» симпатия к людям искусства — как выражение собственных наклонностей?

Так или иначе, но знакомство отставной солистки императорских театров и двадцатилетнего замкомполка состоялось «по поводу» миски солдатской каши. У красноармейца обнаружился приятный, красивого тембра, хотя и не сильный баритон. Это не могло оставить равнодушной поборницу народного просвещения и музыкального образования. Отношения постепенно переросли в дружеские, почти родственные. Вскоре «почти» было отброшено: стареющая, одинокая, никогда не имевшая детей артистка усыновила молодого человека. Усыновление не носило официально-юридического характера, у Николая Георгиевича была жива родная мать, но это не меняло сути дела. В Москву они вернулись вместе, и Каретников-старший поселился у Марии Андриановны на правах сына.

Мы покидаем Коктебель, но не навсегда прощаемся с ним. С детства и на многие годы поселок станет любимым местом отдыха композитора. Здесь протекут драгоценные часы общения с А. Габричевским и Г. Нейгаузом. Но еще более важно иное: неповторимая духовная атмосфера «времени и места», в которой символически слились всепокоряющие токи русской культуры и грандиозного социального катаклизма, каким-то образом сказалась в самой музыке Каретникова.

В Москве Мария Андриановна, несмотря на преклонный возраст, окунулась в педагогическую деятельность. Приглашенная в 1921 году на должность профессора консерватории, она преподавала также на музыкальном рабфаке и в Первом московском музыкальном техникуме, написала адресованную молодым вокалистам книгу «Пение в ощущениях», изданную «Музсектором» в 1926 году. Николай Георгиевич учился в классе приемной матери. Окончив консерваторию, преподавал, занимал небольшие административные посты в Управлении искусств, Наркомпросе, директорствовал в музыкальной школе, не оставляя работу педагога-вокалиста. Благодаря Марии Андриановне он попал в новый для себя круг общения, в иной стиль жизни. В доме на Большой Бронной, позади Камерного, театра, постоянно бывали коллеги Дейши-Сионицкой, старые друзья, заходили Таиров с Коонен, Аркадин. Сюда же привел Николай Георгиевич молодую жену, с которой познакомился в классе Дейши-Сионицкой.

Мать будущего композитора Мария Петровна имела незаурядные вокальные данные. По сохранившемуся в семье преданию, она, появившись в Москве из провинции в начале 20-х годов, не имея никакого музыкального образования, была буквально с улицы взята в Большой театр и сразу получила партию Лизы в «Пиковой даме». То же предание гласит, что слышавший ее на репетиции Ипполитов-Иванов якобы заметил: такие голоса рождаются раз в сто лет. Увы, дальше репетиций дело не пошло. Потрясенная трагическим известием о гибели (первого) мужа, Мария Петровна потеряла голос. Так она попала в многоопытные руки Марии Андриановны, которая совершила невозможное. Голос вернулся, но как бы с одним условием: звучал дома и в классе, но отказывался служить на сцене. Карьера оперной солистки кончилась, не начавшись, однако с искусством, музыкой, вокалом, Мария Петровна не порвала, проработав много лет в вокально-драматической части МХАТа, давая частные уроки пения.

Детство

«Я родился и вырос под вокальные упражнения», — говорил композитор. Пели отец, мать и «бабка», занимались с учениками. Звучала главным образом русская музыка. Обширный репертуар, особенности и возможности разных голосов были усвоены естественно и непринужденно, и можно только удивляться тому, что на протяжении десятилетий вокальные сочинения занимали в творчестве Каретникова более чем скромное место. Как полагается ребенку из музыкальной семьи, семилетний Коля был отдан в районную музыкальную школу и даже делал немалые успехи в овладении фортепиано: в десять-одиннадцать лет ему уже поручали аккомпанировать на домашних уроках.

Но главным занятием, страстью было чтение. Читал всегда и везде: дома, где еще не знающему букв ребенку позволялось листать книги из «бабкиной» библиотеки; в летние месяцы — в Крыму, в доме Волошина, где «внук Дейши-Сионицкой» был допущен к шкафам и полкам покойного поэта; в эвакуации в Саратове и Свердловске, куда Колю вывезла ехавшая с театром мама; в квартире киносценариста К. Исаева, куда был вхож в послевоенные годы; у Габричевских, у других знакомых и друзей. Мог сидеть с книгой сутками, забывая про сон и еду. Системы тут не наблюдалось, но плохих книг в этих домах не держали. В пятнадцати-шестнадцатилетнем возрасте Коля набирал книги в четырех библиотеках и, чтобы получать редких или запрещенных авторов, вызывался делать всякую черную работу вроде уборки книжных полок. К семнадцати годам он проштудировал античную классику, увлекался Гомером и Софоклом, образ Эдипа-царя до конца дней остался для него одним из сильнейших в мировой литературе. Судя по образованности зрелого Каретникова, образованности основательной, широкой и разносторонней (сам он, кстати сказать, всегда был ею неудовлетворен), к нему вполне приложимы слова Высоцкого: значит, нужные книги ты в детстве читал.

С книг началось и приобщение к живописи, архитектуре. Шедевры мирового изобразительного искусства смотрели на трехлетнего ребенка со страниц «Истории искусств» П. Гне-дича. Три огромных, дореволюционного издания тома, по шестьсот-семьсот страниц каждый, содержали около трех тысяч иллюстраций. Зодчество, живопись, ваяние Египта, Эллады, Древнего Рима, европейского средневековья и Возрождения, искусство Нового времени, русская культура от глубокой древности по XIX век включительно! Прекрасно выполненные копии, в том числе из уникальной коллекции Эрмитажа, воспроизводили классические полотна с поразительной достоверностью, со всеми пятнами и трещинами оригиналов. Еще не владея грамотой, мальчик уже знал, что такое настоящая живопись. Когда же буквы начали складываться в слова, ему оставалось только соединить названия картин и имена художников, которые уже навсегда впечатались в восприимчивую детскую память (см. новеллу «Сколько стоили Рафаэли»).

Легкодоступно и увлекательно, с элементами беллетризма, книга рассказывала не только об искусстве, но и о нравах, обычаях, быте, церемониалах, религии, политике, спорте, об одежде, посуде, домашнем убранстве. Она была поистине историей материальной и духовной культуры, историей цивилизации. Книга и сама являлась произведением полиграфического искусства. Ныне нельзя без восторга и зависти смотреть на удивительно яркие, сочные тона иллюстраций — глубокий синий, золотой, пурпурный, на тяжелый твердый переплет, сработанный на века. Верхний обрез («который пылится в шкапах», как сказано в издательском послесловии) вызолочен, а нижний и боковой специально сделаны слегка шероховатыми для удобства перелистывания. Думается, что, сочиняя потом «Мистерию апостола Павла», композитор вспоминал свое первое знакомство с Римом начала нашей эры, рассказ о гонениях Нерона на первохристиан, а при работе над «Тилем Уленшпигелем» перед глазами вставали картины широко представленных у Гнедича голландских живописцев: погруженные во влажную полутьму лес, пастбище, дорога, сцены ярмарок и народных праздников, грубоватые, неправильные лица фламандцев...

С самых ранних лет в жизнь будущего композитора вошло еще одно искусство — театр. Уже в военные годы он пересмотрел все мхатовские постановки, некоторые — «Царь Федор Иоаннович», «Горячее сердце», конечно же, «Синюю птицу» — многократно, десятки раз. Во МХАТе, как уже говорилось, работала мама, которая часто по вечерам брала сына с собой. Театр стал вторым домом, хорошо знакомым во всех подробностях, до последнего закоулка, изнутри, в то же время оставаясь таинством, без которого нет искусства.

Человеком театра был и отец. Одно время Николай Георгиевич сам выступал на сцене Театра Дома Печати. Организованный в 1928 году, о чем не замедлила сообщить «Вечерняя Москва» (240), он стремился восполнить среднее звено между традиционным сложным многоактным спектаклем и эстрадным представлением. Кроме того, в соответствии со своей ведомственной принадлежностью, он оказался на стыке искусства театра и своего рода периодического издания, утверждал себя как театр-газета, театр-журнал. Сатирические миниатюры с элементами водевиля и мюзик-холла, пародии на «настоящие» театры, злободневность тематики, не чуравшейся политических вопросов (например, чистки партии), привлекала москвичей. Театр собрал вокруг себя людей талантливых, остроумных, «зубастых». Коллективным автором выступала редакция журнала «Крокодил», в число драматургов и режиссеров входили В. Масс, Н. Фореггер, В. Катаев, музыку писали М. Блантер и К. Листов, на сцене играли молодые Рина Зеленая и Борис Тенин. На склоне лет актриса вспоминала: «Маленький зал Театра Дома Печати заполнялся всегда до отказа. Люди стояли и у стен, и за открытыми дверями. Здесь бывала вся литературная Москва: писатели, поэты, газетчики — и, конечно, все актеры. Театр пользовался симпатией. Единение зала и сцены было полным... Подчас люди, о которых шел разговор на сцене, сидели тут же в зале» (72: 47 —48). Просуществовал театр, по-видимому, недолго: уже в 1930 году, вскоре после «великого перелома», газета назвала его «театром для обывателей» (250). Но в памяти отца он сохранился как яркая страница жизни. Позднее любовь к театру совпала с приятной необходимостью посещать спектакли по долгу службы. Нередко в таких походах егосопровождал подрастающий сын. Приходилось бывать «даже» в оперетте — Каретникову-старшему нравилось это веселое искусство, для младшего оно было наказанием.

Говорят, природная одаренность человека определяется еще и тем, насколько рано он начинает осознавать себя. С этим утверждением можно соглашаться или спорить, но когда сталкиваешься с подобными случаями, они не могут не привлечь к себе внимание. Трех лет от роду Коля впервые смотрел «Синюю птицу», о чем рассказал через полвека в новелле «Начинается ли театр с вешалки»? Новелла, казалось бы, не о театре, совсем о другом, но с какими замечательными подробностями описан спектакль! С необычайной яркостью и отчетливостью помнятся и другие очень ранние художественные впечатления. Запомнилась — как высокий седой призрак — и «бабка», умершая, когда мальчику исполнилось два года.

Возвратившись осенью 1942 года с матерью из эвакуации (отец оставался в Москве, пошел в ополчение, чудом уцелел), Коля обнаружил, что год, проведенный в разлуке с фортепиано, губительно сказался на приобретенных до этого технических навыках. В пятый класс музыкальной школы, теперь уже известной ЦМШ, Коля пришел с виолончелью. Он невзлюбил ее сразу, пускался на разные мальчишеские хитрости, чтобы хоть два-три дня не брать ее в руки. Среди талантливых, увлеченных учением и достигающих заметных результатов одноклассников его начал томить комплекс неполноценности. Еще на школьной скамье стал лауреатом международного конкурса скрипач И. Безродный, а за ним и другие. Дети подобрались незаурядные. Пианисты А. Гинзбург, Е. Лифшиц, Н. Тюленева, Л. Берман, Дм. Благой, Е. Малинин, струнники X. Ахтямова, Э. Грач, Р. Соболевский, Д. Шебалин, будущий руководитель Главной музыкальной редакции Всесоюзного радио Г. Черкасов, будущие музыковеды Л. Корабельникова, Д. Дараган, Л. Генина, будущие композиторы Р. Леденев, А. Пахмутова, Е. Птичкин, Ю. Чичков, М.Ройтерштейн. Повзрослев и постарев, они не теряли друг друга из виду.

Рассказывая об одном из «традиционных сборов» в журнале «Музыкальная жизнь», Л. Корабельникова приводит строки Л. Бермана, «главного стихотворца-сатирика класса»:

И страсть к тому, чтоб встретиться нам снова,

У каждого, как прежде, горяча —

От архисдержанного Ромы Леденева

До архипылкого Грача.

Она вспоминает о той нелегкой и счастливой поре, о детском озорстве, за которое однажды весь класс, списком, исключили из школы, о занятиях на инструменте по шесть-восемь часов в день, и с высоты прожитых лет приходит к выводу о рано созревшем серьезном отношении к жизни и профессиональном — к работе (103: 10).

Не все из сказанного прямо относится к Коле Каретникову, особенно первых, «виолончельных» месяцев: занятий было поменьше, озорства побольше. Впрочем, об этом с обнаженной откровенностью и неподражаемым комизмом написал он сам в новелле «Что может произойти от обыкновенного лома». Но какие-то черты взрослого Каретникова прорезались уже тогда. По свидетельству другой одноклассницы, Л. Гениной, он еще в школе «отличался повышенным чувством независимости, «подозрительным» интересом к философии, религии, «подпольной» культуре. Принесенных Колькой в школу практически запрещенных тогда Ильфа и Петрова класс читал по очереди, глядя в щелку парты и давясь от хохота» (38). Глубоко запрятанное в натуре Каретникова «уленшпигелевское» начало тоже проявилось в отроческие годы. Тяга к шутке, розыгрышу нашла выход и в рискованной по тем серьезным временам стенгазете первого курса историко-теоретико-композиторского факультета консерватории: называлась газета «Мы», выпускала ее редколлегия в составе Каретникова, Ройтерштейна, Гениной (триумвират подписался «медицинским» термином КАРОГЕН, составленным из начальных букв фамилий), а девиз, помещенный именно на том месте, где должно было быть неизменное «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», гласил: «За консонирующий диссонанс!». Друзья и близкие не могут без смеха вспоминать разыгрывавшуюся Каретниковым уморительную сценку «Подвыпивший пианист», пародии на Шаляпина и многое другое в этом роде...

В. Шебалин

В декабре начались занятия композицией под руководством В. Шебалина. «Я явился в «директорский» класс Московской консерватории, имея в композиторском портфеле 16 тактов «Лунной сонаты» в до мажоре с русской мелодией в басу», — так начинается новелла «Первый урок». Если безоговорочно верить автору, в композицию Каретников забрел случайно, то ли в результате недоразумения, то ли в поисках спасения от ненавистной виолончели: пораненная на перемене «обыкновенным ломом» нога, вызов на дом школьного врача («про нее было известно, что обо всех событиях и разговорах, происходящих в школе, она информирует директрису»), мама, уверенная, как и все мамы, что ее ребенок гениален, их перешептывания на кухне, вызов выздоравливающего к директрисе и ее наказ явиться в кабинет Шебалина и сыграть ему свои сочинения, которых еще не было... Что ж, для новеллиста ход вполне выигрышный: смешно, немного нелепо, забавно. Думается, в этой истории — не вся правда. Есть ряд фактов и обстоятельств, может быть не столь эффектных для новеллистики, но необходимых для понимания того, как и почему свершился выбор профессии, а с нею и жизненного пути.

...Виссарион Яковлевич Шебалин отказывался от кресла директора консерватории долго и стойко. Согласившись же, — после уговоров и прямого административного нажима, — отдался делу с энтузиазмом и страстью, с основательностью профессионала высокого класса и организаторской хваткой. Назначение состоялось 14 ноября 1942 года, и эта дата сама по себе позволяет хотя бы отчасти вообразить те трудности, с которыми столкнулся человек, взявшийся за восстановление педагогического состава, воссоздание распавшихся с началом войны исполнительских коллективов и оперной студии, за пересмотр программ и самой стратегии воспитания музыканта, за переформирование структуры некоторых факультетов (в частности, историко-теоретический был слит с композиторским). Не существовало вопросов больших и малых, до всего доходили руки, начиная с приглашения на работу Шостаковича и заканчивая одеждой студентов и столовой.

В обязанности директора консерватории входило и художественное руководство музыкальной школой. Виссарион Яковлевич делал всё, чтобы она была ЦМШ не при консерватории, а ее составной частью, младшим отделением. Наряду с замечательными педагогами, специалистами по детскому музыкальному образованию Т.А. Бобович, Е.П. Ховен, А.С. Сумбатян, к работе с «цээмшатами» он привлек Г.Г. Нейгауза, А.Б. Гольденвейзера, К.Н. Игумнова, А.И. Ямпольского, Л.М. Цейтлина, И.В. Способина. В обширной программе преобразований (сокращенное, в сравнении с обычными десятилетками, прохождение точных наук, расширение цикла гуманитарных дисциплин, усиленные занятия по музыкально-теоретическим предметам) значился особый пункт. «Уже в школе, — высказывал твердое убеждение Шебалин, — надо поощрять у учащихся склонности к сочинению, если они имеются» (247: 62). И когда много позже, в только что цитированных воспоминаниях Виссарион Яковлевич приведет фамилии — Д. Благой, А. Пахмутова, Р. Леденев, С. Слонимский, — первым в этом списке он назовет Каретникова.

Надо полагать, для реализации этой идеи Шебалин дал соответствующие задания большому кругу людей, куда наверняка входили и учителя, и директор ЦМШ Е. Маммолли, и — почему бы нет? — школьный доктор. Можно предположить также, что «невод» забрасывался широко, в директорский класс отсылались многие и разные дети, а уж окончательный отбор производил сам Виссарион Яковлевич. И если не усматривать в решении Шебалина относительно пятиклассника Каретникова чистой мистики, то следует признать, что в тех шестнадцати тактах «Лунной сонаты» в до мажоре с русской мелодией в басу опытный «педагог-диагност» обнаружил то, что дало ему для этого решения определенные основания.

Знал ли Шебалин о Колиных домашних импровизациях на оставшемся от «бабки» рояле, подаренном ей владельцем фирмы «Бехштейн» (он и сейчас стоит в осиротевшем рабочем кабинете композитора)? Достаточно было прикоснуться к клавишам, и он «сам играл», издавая поразительной красоты звук. Звук завораживал, манил, втягивал в себя, он обладал глубиной, объемом, плотностью. Ребенок входил в него и оказывался в таинственном, неведомом и страшно притягательном мире. Детские импровизации имели не столько сочинительскую, сколько слушательскую природу. Коля подходил к «Бехштейну» не для того, чтобы что-то изобрести или выразить, а затем, чтобы погрузиться в звук. Он брал трезвучие в высоком регистре, потом другое, третье, возвращался к первому (t—s — D — t в до миноре) — и слушал. То же повторялось октавой ниже, еще и еще ниже, до самых глубоких «органных» басов. Когда мама поинтересовалась однажды, что это такое, он ответил:

— Мое сочинение.

— А как оно называется?

— «Три богатыря», — немного подумав, нашелся автор. Как же еще может называться произведение, состоящее из трех трезвучий!

Зная последующую творческую биографию Каретникова и не боясь совершить натяжку, можно утверждать: пробуждению композиторского дара непосредственно предшествовал, являлся его первопричиной дар слушательский. Дар особого рода: способность загораться от первоэлемента музыки — отдельного тона, обладающего самостоятельной ценностью, в каком-то смысле самодостаточностью, ведь он наделен множеством свойств — высотой, продолжительностью, тембром, силой... У нас еще будет повод вернуться к каретниковскому таланту слушания-слышания, к характеру восприятия им музыкального звука.

Возможно ли, что дар этот он обнаруживал только дома? Может быть, в школе, где у Шебалина были «свои люди», на переменах он занимался не только тем, что подставлял ноги под падающий из-за двери лом? И что позволило Шебалину сказать только-только вступающему на композиторское поприще мальчику:«Когда мы расстанемся и ты, оставшись один, захочешь писать музыку так, как ты сам считаешь нужным, я повторяю — так, как ты сам считаешь нужным, то ты должен быть готов к тому, что тебя будут упорно и жестоко бить» (новелла «Первый урок»)? Ясно одно: и принимая к себе в класс Каретникова, и в своем мрачном пророчестве профессор не ошибся. Объяснить это можно лишь гениальной педагогической интуицией4.

«Еженедельные уроки композиции вел Е.О. Месснер, — вспоминает С. Слонимский, — под непосредственным контролем и руководством самого Виссариона Яковлевича, систематически проверявшего наши работы и направлявшего ход занятий». Уже через год Коля написал развернутую программную пьесу «Утро», заслужившую сдержанную похвалу учителя: «Ну, что же, с большой вещью справился». Одобрил он и «Юмореску», включал ее в ученические концерты, в кинофильм о ЦМШ «Юные музыканты» (188: 66). Пьесы эти утеряны. Но сохранилось косвенное свидетельство, принадлежащее тому же С. Слонимскому, учившемуся в ЦМШ в 1943 —1945 годах. Как пишет в монографии о нем М. Рыцарева, наибольшие творческие стимулы ленинградец находил у старших товарищей, Р. Леденева и Н. Каретникова. Они были зрелее и старались уже писать по-своему, тогда как у него это еще не получалось (170: 31). «Более зрелым» было в то время тринадцать-пятнадцать лет, младшему — одиннадцать-тринадцать, для этого возраста — разница заметная.

Шебалина Каретников обожал, боготворил. Общение продолжалось более двадцати лет — в консерватории и после ее окончания, до самой смерти учителя в 1963 году.«Когда мы прощались с Виссарионом Яковлевичем, — пишет Р. Леденев, — в печальном кортеже после панихиды я ехал с Николаем Каретниковым. Слезы текли по его лицу беспрерывно, слезы горечи и сильной, на всю жизнь, любви к дорогому человеку» (114: 41) Любви и бесконечной признательности.

Каретников считает, что преобразующую роль в его жизни сыграли пять человек: В. Шебалин, М.Старокадомский, К. Исаев, А. Габричевский, А. Мень (постепенно мы расскажем обо всех). Первый среди них — и хронологически первый - Шебалин. В романе Г. Гессе «Игра в бисер» говорится, что встреча двенадцатилетнего Иозефа Кнехта с магистром музыки перевернула его жизнь, заставила по-новому воспринимать мир, стала «магическим событием» (41: 71). Такие же высокие слова вполне уместны и при описании встречи двенадцатилетнего Николая Каретникова со своим «магистром».

Педагогический девиз Шебалина — не только учить, но и воспитывать. Иногда воспитание было довольно жестким. Однажды, на самых первых порах, выловив в принесенном задании дурно звучащие параллельные уменьшенные октавы, профессор сел за рояль, посадил рядом автора и стал бесконечно повторять неудачное место. Завершилась воспитательная акция слезами воспитуемого и кратким, но вразумительным напутствием воспитателя: «Чтобы такой пакости я никогда не слышал!» Спустя много лет учитель заставил трижды переписать в партитуре Первую симфонию: «Корзина под столом у композитора стоит специально для негодных вариантов». А когда только что окончивший консерваторию Каретников осмелился попросить его о какой-нибудь протекции, тот дал понять, что, дескать, плавать следует обучаться самому, а «главному я тебя научил».

Что же главное? Выдающийся педагогический талант Шебалина заключался, помимо прочего, в том, что с разными учениками он был разным. В этом нетрудно убедиться, перечитывая сборник «Памяти Шебалина». Э. Денисов и А. Николаев полагают, что главное состояло в «композиторской технике и композиторской ответственности. Остальное зависело от нас самих» (59: 27). Так считали не одни лишь ученики. «Учиться Вам надо только у Шебалина, — писал Шостакович Э. Денисову в 1951 году, — так как в наше время это единственный педагог, который может научить “музыкальному ремеслу”, точнее — “композиторскому ремеслу”» (224: 11). Т. Корганов указывает другие качества, прежде всего поощрявшиеся наставником: самостоятельность, инициативность, самокритичность, пытливость (104: 35).

Каретников же делает упор на силу и целенаправленность нравственного воздействия. Оно осуществлялось и через музыку, в которой Виссарион Яковлевич всегда стремился вскрыть ее духовную суть, и в более широком плане, через кодекс норм поведения. Об этом редко говорилось, тут действовал личный пример. В тяжелейшем сорок восьмом, обвиненный в страшных грехах, изгнанный из консерватории, поставленный на грань материального бедствия, он не каялся, не лебезил перед властями, вел себя — и это было замечено Каретниковым — абсолютно достойно. Эти уроки тоже пошли впрок.

В чем сходятся, вспоминая учителя, все питомцы, так это в непогрешимости вкуса (и мгновенной реакции на малейшее отступление от него). Шебалин был наделен им сам и старался привить своим подопечным. Кроме двух самых ходовых оценок — «выбросить» и «можно оставить» - была еще третья, самая страшная: «Это музыка из Нарпита». Примитив, дешевка, общие места не допускались категорически.

За годы учения Каретников не пропустил ни одного урока, ходил будучи больным, с температурой, шел и тогда, когда не писалось и нечего было нести, слушал, как Виссарион Яковлевич занимается с другими. Уроки оказались усвоенными столь крепко, что когда шестидесятилетний Каретников рассуждал вслух о композиторском чутье и самодисциплине, о тематическом материале и его развитии, о поисках формы, он, сам того не замечая, часто повторял мысли любимого учителя, вплоть до прямых текстуальных совпадений со статьями и заметками Шебалина.

Отношения не были безоблачными. Порой обнаруживалось взаимное непонимание. Увлекавшийся в молодости, в 20-е годы, ранним Хиндемитом, Шенбергом, впоследствии Виссарион Яковлевич придерживался более умеренных взглядов, высказывал, в частности, симпатии к Глазунову, к которому у Каретникова было более чем прохладное отношение (новелла «Всякая музыка нужна»). И, напротив, не одобрил интереса к нововенцам, вспыхнувшего у воспитанника в послеконсерваторские годы. Впрочем, в последнем случае могли сыграть роль не столько собственные вкусы, сколько опасения, что за это «будут бить». И все-таки Каретников продолжал поддерживать с ним связь, благоразумно молчал, когда приходилось выслушивать эстетически заведомо неприемлемое, и радовался, если новая работа получала поддержку, как то было с Третьей симфонией. Вкусовые разногласия оставались как бы за рамками благоговейного отношения к педагогу. «Для меня Шебалин жив, — так заканчивается новелла «Первый урок». — Часто перед тем, как совершить какой-либо поступок, я думаю — что бы он сказал об этом».

Первые пробы пера

Из написанного Каретниковым в школьную пору сохранилось немногое: фортепианные Вариации и десять пьес (две тетради по пять каждая) для того же инструмента. Последние накапливались в течение 1944—1947 годов и сложились в некое подобие цикла — как внутри тетрадей, так и в целом (образные, тональные, фактурные переклички, развернутость и большая весомость финала). Спустя десять лет пьесы вышли в печать — по-своему достаточно убедительное свидетельство достигнутого в них профессионального уровня. Публикация не прошла незамеченной: автор нотографической заметки в «Советской музыке» отнес пьесы к интересным новинкам скудно пополняемого фортепианного репертуара, отметил, что большей частью они ярки по музыке и благодарны в пианистическом отношении (30: 156). В них встретились детство и юность композитора — безоглядная жажда впечатлений и первые попытки сознательного отбора, почти неизбежная в таком возрасте подражательность и обретение собственного лица.

На первый взгляд, пьесы представляют собой стилистический калейдоскоп: влияния множественны и очевидны. Но уже нет почти ничего случайного, кроме, пожалуй, откровенных «скрябинизмов» второй пьесы из первой тетради (1, № 2): томления, изнеженности, чувствительных замираний мы больше не встретим в музыке Каретникова никогда. Все остальное останется в сочинениях первого периода, до конца 50-х годов, а кое-что закрепится еще прочнее. Более близкую перспективу определят русские классические традиции: Бородин, Мусоргский, в меньшей степени Римский-Корсаков. Мусоргский услышан как непосредственно, так и «сквозь» Прокофьева и Шостаковича, неотвратимое воздействие которых будет сказываться, особенно в балете и прикладных жанрах, практически до конца дней. Присутствие первого из них ощущается то в «сдвинутых» кадансах и других остроумных гармонических «недоразумениях», то в трактовке белоклавишной диатоники, то в общем тоне колкого сарказма. От второго идут некоторые ладо-мелодические образования с пониженными ступенями, широко расставленные октавные унисоны, в отдельных пьесах — несколько суховатая графичность письма, более свойственная Каретникову 60-х годов, нежели 50-х.

Но и обращаясь к более «спокойным», поощрявшимся традициям (не забудем, каково было официальное отношение к Прокофьеву и Шостаковичу в те времена и позднее), юный композитор обнаруживает серьезность творческих намерений, нащупывает интонационную и фактурную характерность, инициативно — для своего возраста и эпохи — работает с ритмом, гармонией, формой. Говоря о путях в будущее, отметим интересную попытку сверхэкономного обращения с материалом — «тритоново-малосекундовую» пьесу (1, № 3), стремление преодолеть инерцию метро-ритмической регулярности (2, № 5), пробуждающееся чувство формы — превосходно осуществленные переходы к репризе (та же пьеса: 1, № 2), излюбленное зрелым Каретниковым совмещение жанровых черт героико-трагического шествия и хорала (1, № 4), обращение к надбытовому миру балагана, цирка, шире — игры, представления (1, №№ 3, 5). Наконец, последнее: избирая сферу чистого (непрограммного) инструментализма, главную для себя в «до-оперные» десятилетия, Каретников уже тут насыщает ее такой характеристической выпуклостью, чуть ли не зримостью, что нетрудно вообразить себе пластическое воплощение этих пьес, скажем, в виде сюиты хореографических миниатюр. Пьесы эти, практически неизвестные современным пианистам, способны и сегодня обогатить фортепианный репертуар, учебный и концертный.

Вариации многим похожи на десять пьес: те же стилевые ориентиры, разве что прибавилось виртуозного пианизма в духе Листа, Балакирева, Рахманинова да поубавилось прокофьевско-шостаковических влияний; то же стремление охватить широкий круг картин и настроений, к чему тип жанровых вариаций располагает не менее, чем тетрадь пьес. И все же Вариации не столь удачны: единая форма требовала большей драматургической цельности, стилевое «поправение» покрыло сочинение налетом академизма... Изданы Вариации были раньше и вдвое большим тиражом. С ними Николая приняли в консерваторию.

Консерватория

В консерватории Каретников учился с 1948 по 1953 год. Многозначительные даты! Год знаменитых постановлений навсегда останется символом мракобесия, варварского избиения культуры, искусства и науки, несколько вышедших из-под державного контроля во время войны. Год смерти «отца народов» — окончание целой эпохи. А между ними — ждановские доклады о литературе и музыке, сессия ВАСХНИЛ, охота на безродных космополитов, дело врачей... Возобновившиеся с новой силой репрессии, жесточайший идеологический диктат.

Конец сороковых годов —

Сорок восьмой, сорок девятый —

Был весь какой-то смутный, смятый.

Его я вспомнить не готов.

Года, и месяцы, и дни

В плохой период слились, сбились,

Стеснились, скучились, слепились

В комок. И в том комке — они, —

писал Б. Слуцкий. Но вспомнить, попытаться «разлепить» — необходимо. Какими бы они ни были, студенческую пору, пору профессионального и личностного созревания Каретникова не обойти молчанием.

Что и говорить, и для того, и для другого времена были далеко не лучшими. Известный пианист, учившийся двумя курсами старше, с болью писал, что этот период — едва ли не драматичнейший в истории консерватории: любое произведение, статья, даже высказывание, не идущие в ногу с упрощенными, догматическими установками сверху, могли быть заклеймены как «проявление антидемократических тенденций, чуждых советскому народу» (151: 73). Над малейшей нестандартностью нависала угроза обвинения в формализме. Шедшие чередой разоблачительные кампании служили питательной средой для сведения личных счетов, взращивали худшие человеческие качества. Изгнанию из консерватории подверглись Д. Шостакович, М. Юдина, Л. Мазель. Та же участь, как упоминалось, постигла Шебалина. Таким образом, на трех младших курсах Николаю пришлось заниматься у другого профессора, что не приносило ему никакого удовлетворения. Как только Виссариону Яковлевичу позволили вернуться, юноша, не без усилий и пожертвовав гарантированной в будущем опекой нового шефа, восстановился в классе Шебалина.

Музыканты старших поколений вспоминают конец сороковых с содроганием (162). Каретников-новеллист рисует те годы в трагифарсовых тонах. Постыдное доносительство, следствие, проводимое «компетентной комиссией» по делу о том, что один из студентов Шебалина написал сочинение с использованием диссонансов (новелла «Скерцо»). Избиение одним, «ныне достаточно известным композитором», другого, «ныне очень известного композитора», в сугробе перед Большим залом консерватории за то, что второй доложил, куда следует, о замеченной им в руках первого партитуре Стравинского («Рассказ со слов пострадавшего»). Одна-две информационно-ругательные фразы, которыми на лекции по истории музыки исчерпалось изучение творчества Малера («Учебный процесс»).

Страшное следствие общественного устройства той поры — если не голодный, то во всяком случае полуголодный репертуарный паек, на котором вскармливались молодые музыканты, катастрофическая ограниченность слухового опыта, особо коварная еще и тем, что не сознавалась как таковая. Когда же открылась истина и Каретников понял, что он обворован, досаде не было конца.

Но жизнь есть жизнь, молодость есть молодость. Даже в абсолютно, казалось бы, затхлой атмосфере находятся отдушины. Оставалось чтение — оно продолжало занимать первое место в ряду интересов Каретникова и удерживало лидерство до четвертого курса, когда верх все-таки взяла музыка. Вдруг вспыхнуло увлечение астрономией. В сорок девятом Николай впервые после войны приехал летом в Крым, и ночное небо, как-то не замечавшееся в детстве, может быть, потому, что рано укладывали спать, ночное коктебельское небо покорило юношу. Он раздобыл литературу, карты, посещал кружок при Московском планетарии. Несколько домашних лекций прочитал ему В. Асмус, астроном-любитель со стажем, философ, эстетик, литературовед, с которым встречался у общих знакомых. Весь математический аппарат астрономии как науки был недоступен, но описательная часть и непосредственные наблюдения глубоко трогали эстетическое чувство. За названиями созвездий вставали античные мифы, знакомые с детства.

С этого времени пробуждается интерес к тому, что Каретников определяет словами «как устроен Божий мир?». Лист дерева, облако, рисунок береговой линии, изгиб жирафьей шеи — царство красоты и естественных законов. Так рождалось преклонение перед естественностью, которое сохранится навсегда и многое определит в эстетике и стиле зрелого Каретникова.

Что же музыка? Отфильтрованный Главреперткомом, продезинфицированный во избежание идеологической заразы, до предела суженный, мир звучащей тогда музыки все-таки включал Баха, Моцарта и Бетховена, многое из века романтизма, русскую классику. Как и многие в двадцать лет, Каретников юношески пылко любил Рахманинова (впоследствии чувство остыло). В консерваторских классах, в частности, на занятиях с Шебалиным, звучало и кое-что из недозволенных авторов — те же Малер и Стравинский.

В 1950 году произошло событие, с которого Каретников начинает отсчет своей жизни как музыканта. По радио передавали Тридцать вторую сонату Бетховена. Исполнение Г. Нейгауза потрясло, сразило наповал. Факт примечательный: не встреча с новой для него музыкой, не познание творческого вдохновения, а именно сильнейшее впечатление от искусства интерпретации открыло Каретникову новую страницу жизни! Он пишет об игре Нейгауза взволнованно, экспрессивно, нетривиально:«Абсолютное понимание фразы, неожиданная интуитивная импульсаторика, совершеннейшее чувство продолженности составляющих и целого, абсолютное распределение динамических масс и точное видение постоянно варьируемого тематического материала делали это исполнение абсолютно авторским... Все вышеперечисленное говорило не только о фантастическом интеллекте, культуре, духовном и душевном богатстве, но прежде всего о свободе, свободе до конца — и все это в Бетховене, который всегда представлялся мне самым сложным для интерпретации из всех существующих композиторов» («Генрих Нейгауз и "Новая венская школа"»).

Каретников и в дальнейшем будет чутко вслушиваться в то, как интонируется, «произносится» музыка, — сошлемся для примера на поздние его высказывания по этому поводу на «круглом столе» в редакции «Советской музыки», где обсуждалась тема «Чайковский и мы» (239: 6).

М. Старокадомский и К. Исаев

Но, быть может, главную, ни с чем не сравнимую радость приносило в эти годы общение. Михаил Леонидович Старокадомский вел в консерватории инструментовку. Сегодня о нем если и вспоминают, то как об авторе детских песен «Веселые путешественники» («Мы едем, едем, едем...») и «Любитель рыболов». Создатель забытых ныне симфоний, концертов, оперы, оперетты, камерных произведений, он слыл блестящим знатоком современного оркестра, энциклопедически образованной личностью. С молодости, со времен совместного учения в классе Мясковского, он дружил с Шебалиным. Они входили в одну музыкальную компанию, немало времени провели в совместном музицировании. В 20-е годы ему посчастливилось побывать в творческой зарубежной командировке (от Ассоциации современной музыки). В Италии, Франции, Германии он встречался с музыкантами, знакомился с архитектурой, посещал музеи, концерты, спектакли.

Редкие свидания с ним, продолжавшиеся в течение немногих лет, памятны Каретникову отнюдь не постижением премудростей оркестровки. Однажды, услышав от студента произнесенное по какому-то поводу имя Овидия, Михаил Леонидович оживился и предложил послушать, как «Искусство любви» звучит по-латыни. В другие разы читался, тоже наизусть и в подлиннике, Катулл и Гораций, потом, уже на древнегреческом, — Софокл и Гомер. Человек, обладающий «волей к культуре», испытывает при этом ощущения, которые хорошо определил С. Аверинцев, юношей тоже оказавшийся в подобной ситуации: не понимал, но радовался (3: 4). С готовностью принимал Каретников приглашения к Старокадомскому домой.

— Думаю, Коля, — говорил хозяин, — что если вы захотите узнать, как в действительности играет кларнет, то вы это и без меня узнаете, — и из огромной папки извлекались факсимильные репродукции рисунков Леонардо.

«Выяснить, как играет кларнет, мне и в самом деле пришлось позже, самостоятельно, но Гомера на древнегреческом мне никто и никогда более не читал», — заключает Каретников новеллу о встречах со Старокадомским под названием «Как играет кларнет». «Я почувствовал, — добавил он в устной беседе, — что существует совсем иная духовная жизнь, не похожая на ту, которой я жил до сих пор». Мимо внимания молодого человека не прошло и то, как вел себя Михаил Леонидович на частых тогда собраниях-погромах в Союзе композиторов: садился в последнем ряду, неизменно отмалчивался, когда требовалось «заклеймить» или «сознаться».

В 1947 году Каретников познакомился с Константином Исаевым, популярным кинодраматургом, участвовавшим в создании фильмов «Подвиг разведчика», «Секретная миссия», «Верные друзья», пьесы «Вас вызывает Таймыр», автором сценариев «Садко», «Неоконченной повести», «Павла Корчагина». Баловень судьбы, обласканный властями, увенчанный наградами и премиями, он жил на широкую ногу. В доме часто бывали знаменитости из мира кино: И. Пырьев, А. Столпер, соавторы хозяина М. Блейман и А. Галич (позднее, когда сгладится разница в возрасте, Каретников и Галич подружатся).

В свое время пользовалась известностью песня на стихи Галича «Спрашивайте, мальчики». Заканчивалась она словами: «Спрашивайте, мальчики, обо всем». Каретников и расспрашивал Константина Федоровича обо всем. «Я задавал сотни вопросов о жизни, литературе, об искусствах, политике, истории, женщинах (что было уж совсем важно, так как мои представления о них носили совершенно книжный характер) — о чем только мне не хотелось узнать! Исаев внимательно слушал и терпеливо отвечал на все вопросы и многое рассказывал и объяснял сам» (новелла «Время было такое...»). Эти разговоры, громадная исаевская библиотека (здесь прочитаны мало известные в те годы Э. Хемингуэй, А. Ренье, М. Пруст) пришлись на поворотные в жизни каждого человека годы — между семнадцатью и двадцатью четырьмя. Годы, когда мальчики становятся мужчинами.

1

Поскольку, в соответствии с историко-культурными реалиями тех лет, к творческому окружению российских композиторов следует причислить их коллег, живших и работавших в республиках бывшего СССР, в книге используется, наряду с другими, понятие «советская музыка». Мы придерживаемся той точки зрения, что сегодня оно лишилось идеологического смысла и «обозначает, по сути дела, лишь музыкальное творчество, создававшееся на территории Советского Союза» (207: 5).

2

После прослушивания в Союзе композиторов «наибольшей похвалы его удостоились... Пярт, Тищенко, Каретников и Волконский», — свидетельствует А. Шнитке (259: 19).

3

Чайковский после московской премьеры «Пиковой дамы» писал: «Больше всех мне понравилась Сионицкая» (237: 504). Скупой на похвалу Римский-Корсаков о ее исполнении партии Купавы отозвался восторженно: «...играла и пела превосходно» (165: 237). Она была дружна и состояла в переписке с Танеевым. Рахманинов, восхищенный ее Земфирой, посвятил певице «Молитву».

4

Примерам ее проявления несть числа. Вот только один из них. Начав заниматься с Э. Денисовым, Шебалин мгновенно угадал, что увлечение нового ученика Шостаковичем быстро пройдет, и посоветовал изучать Дебюсси (224: 12).

«Выброшенные» сочинения

После всего сказанного уже не покажется странным утверждение, что композиторские опусы Каретникова тех лет — далеко не самое главное на этом отрезке пути. Автор сам чрезвычайно строг в оценке созданного им в десятилетие 1947 — 1957 годов, не слишком деликатен в выражениях: это просто не музыка, труха, тухлятина. Он исключил эти работы из списка сочинений:«Я их выбросил». Автору этих строк стоило немалых усилий и обходных маневров, чтобы заполучить ноты для знакомства. Кое-что, так и не добившись, пришлось добывать в Бюро пропаганды Союза композиторов. Знакомство показало: оставить творческую продукцию раннего Каретникова без внимания было бы непростительным упущением биографа. Здесь много незрелого, несовершенного, абсолютное большинство сочинений вряд ли возродится когда-нибудь на концертной эстраде. Но не имея о них хотя бы самого общего представления, невозможно будет понять, как формировалось художническое Я, через что прошел композитор, от чего в себе потом отказывался. И главное: как исподволь назревали те мощные тектонические сдвиги, которые пришлись на конец 50-х — начало 60-х годов.

Вот неполный перечень «выброшенных работ»: две симфонии, оратория «Юлиус Фучик», три хора, обработки двух русских народных песен, три романса, Скерцо для фортепиано. Первое предварительное наблюдение: как бы к ним ни относиться, нельзя не заметить, что они — разные. Автор не топтался на месте, застоя не было. Между, скажем, Первой симфонией и Скерцо — дистанция внушительная. И второе: не так уж мало сочинений вокальных. В свете следующего творческого периода, сплошь бестекстового, чисто инструментального, они могут показаться ошибкой молодости. Оглядываясь же на них из более поздних десятилетий, принесших две оперы и два цикла духовных песнопений, видишь их в ином свете.

Представленная в качестве дипломной работы оратория «Юлиус Фучик» (1953) вызвала интерес в консерватории и за ее пределами. «Многотиражка» поместила интервью композитора (91), об оратории дважды писал «Московский комсомолец» (145; 160). Год спустя сочинение прозвучало в интерпретации Ансамбля советской оперы (партия оркестра исполнялась на двух роялях при участии автора). После премьеры Союз композиторов организовал обсуждение. Видимо, Каретников далеко не сразу разочаровался в своем детище, коль скоро еще и в 1959 году он показывал его, заменив собою оркестр, хор и солистов, на «четверге» в «Комсомольской правде». Оценки давались высокие: вдумчивый, талантливый композитор, музыка свежа, выразительна, эмоционально наполнена.

Развернутую аналитическую статью в «Советской музыке» посвятил «Фучику» С. Разоренов, руководитель семинара молодых композиторов при Центральном доме СК СССР. С его наблюдениями и выводами нельзя не согласиться: в оратории своеобразно сплетаются традиции хорового искусства Баха и славянской народной песенности в бородинско-прокофьевском «богатырском» преломлении; более удачны массово-хоровые части; отсутствуют вычурность, надуманность, внешние эффекты; допущены просчеты в области формы: «автор больше продумал каждый эпизод оратории, нежели их общую связь». Произведение расценивалось как интересное, хотя не лишенное изъянов. За композитором признавалась бесспорная одаренность (159: 25 —28).

С расстояния почти в полвека и с учетом последующей творческой эволюции Каретникова можно дополнить и уточнить оценки, данные по горячим следам. В нескончаемом потоке кантат и ораторий «на значительные жизненные темы», хлынувшем в советской музыке послевоенного десятилетия, с неизбежностью сложился набор клишированных образных и конструктивных решений: громогласные патриотические декларации, дежурный оптимизм, бесконфликтность и как следствие — драматургическая рыхлость. Их отпечаток лежит и на рассматриваемом произведении, и на подобных работах других молодых москвичей — оратории «Слово о полку Игореве» Р. Леденева, кантате «Лик мира» А. Волконского. Оно и неудивительно. Удивления достойно другое. Под жестким прессом неписаных правил Каретникову удалось инстинктивно нащупать такие эстетико-стилевые опоры, которые отчетливо проступят в его музыкальном мышлении много позже. К ним следует отнести тяготение к героико-драматической образности, монументальности формы, большим исполнительским составам, отдельные жанрово-фактурные приемы, связанные с его излюбленными маршеобразными темами. Есть и более прямые связи с поздними сочинениями: музыкальный материал хора «Когда в глазах померкнет свет» ляжет в основу одной из частей «Восьми духовных песнопений», а возникающая здесь ситуация (измученному пытками герою мерещится, что он умер и его отпевают), с характерной полифонией партий хора и Фучика, непосредственно предвосхищают ряд зрелых произведений и прежде всего сцену «Видение Христа» в опере «Тиль Уленшпигель».

Обращение к жанру хоровой миниатюры тоже было в каком-то смысле данью времени. Возможно, сыграла роль и успешная работа в этой области Шебалина1, чьи сочинения рубежа 40—50-х годов явно выделялись из общей массы хоровой продукции. В Трех хорах (1954) молодой композитор, кажется, ни в чем не выходит за рамки эстетических и стилевых установлений тех лет, но в «предлагаемых обстоятельствах» нигде, что называется, не идет «против музыки» и хорошего вкуса. «Как все», он останавливает свой выбор на стихах . Пушкина и Лермонтова, но обходит ярчайших представителей соцреализма типа А. Софронова, чего не избежал даже Шебалин. «Как все», ориентируется почти исключительно на стилистику хоров Танеева, Чеснокова, романсно-ариозную интонацию Чайковского и Рахманинова, но стремится хоть как-то разнообразить ладо-гармонические краски, сбить наезженную колею слушательского восприятия (варьирование строф в «Закате», интересный тональный план «Грозы»: f —a, g — b, f —а — F). Три хора оставили куда меньший след в судьбе композитора, но и этот опыт не прошел даром. Вместе с ораторией они показали, что выпускник консерватории уверенно владеет приемами хорового письма.

Из Двух русских народных песен в обработке для голоса и фортепиано (1953) более удачна первая, «Уж вы, ночи». На двух страницах клавира Каретников сумел создать маленькую лирико-драматическую поэму, охваченную неуклонным нарастанием, с мощной «колокольной» кульминацией. Спустя пятнадцать лет он вернется к этой прекрасной мелодии, сделав ее важнейшим лейтмотивом музыки к кинофильму «Бег».