Посвящается моему другу Артему Летовальцеву, который очень ждал выхода этой книги, но не успел подержать ее в рукахБлагодарю Игоря Аверкиева, без которого не было бы этой книги.

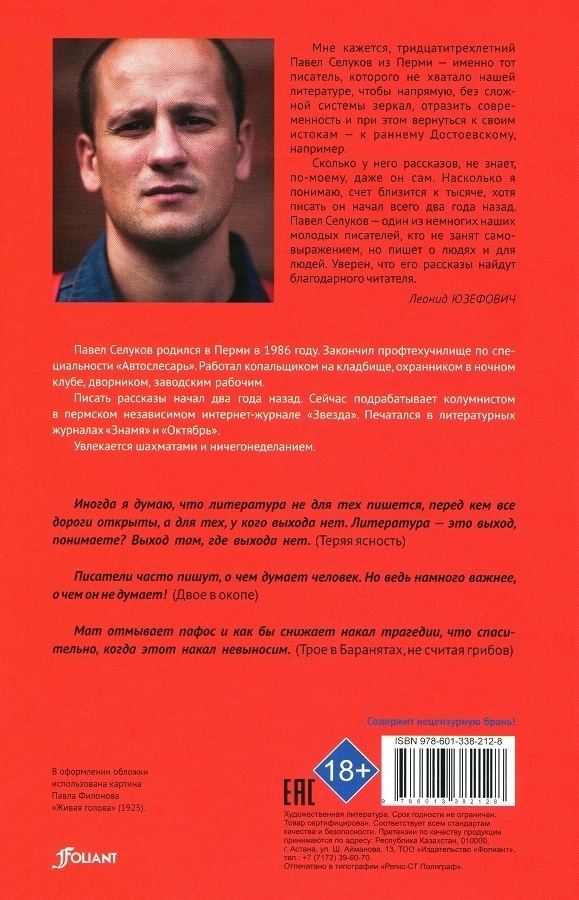

Благодарю Леонида Юзефовича за всестороннюю помощь и поддержку.

Благодарю Юрия Крылова, который прочел мою рукопись, когда ее не читал никто.

Коса

Зимой хорошо. Зимой можно кататься с горки, снежками пулять, играть в царя горы или строить Камелот на круче возле пекарни. Из пекарни вкусно пахнет булочками, а тетя Таня чаем угощает горячим. Из стакана в подстаканнике, как в поезде. А еще можно на горку ходить. Она прямо за домом, а в конце кочка, чтобы подпрыгивать и кувыркаться. Но лето все равно лучше. Мы всем двором ждем лето, особенно в апреле или когда март. Купание потому что. Лично мне очень нравится плавать. Говорят, в городе есть пляж. И в Закамске, говорят, есть пляж. Но я хожу на Косу. Пехом всего полчаса получается. А если на велосе, то за пятнадцать минут можно. Только с велосом неудобно, потому что его через железнодорожные составы замаешься перетаскивать. Иногда четыре состава надо миновать, пока до Косы дойдешь. А без велоса хоть и долго, но ловчее. Даже если поезд тихонечко едет, все равно можно пролезть. Главное — не зевать. А когда назад идешь, вообще красота! Можно за поезд кляпнуться, и он прямо до Пролетарки довезет. С ветерком. Этим летом мы всем двором купаться пошли. Я, Вадик, Борька, Миша, Саня и Виталька. У Вадика родители на мукомолке работают, и поэтому они хлеб дома пекут, в духовке, по бабкиному рецепту. Он всегда на речку каравай белого берет. Тепленький такой, мягкобокий. Из него катышки хорошо делать, подкидывать и ловить ртом. У Борьки папа на самолете летает. У них дома всякие диковинные штуки есть. Тетка, например, из черного дерева с огромными титьками. Или веер с девушкой в кимоно. Или бумбокс, на котором можно маленькие блестящие диски слушать. Мишу воспитывает мама. Мишин папа в командировку уехал три года назад и еще не вернулся. Зато у него есть видеомагнитофон «Акай». Мы по нему всякие фильмы смотрим, а один раз даже эротический мультик смотрели. Санины родители служат в милиции. Они в том году на Кипр летали, а Саня нам потом фотки показывал. Там все белое, светлое все, светлее, чем у нас летом. И люди такие довольные, будто с утра до вечера арбузы едят. Очень сочное место. Мы теперь туда все хотим улететь, но пока не знаем как. Виталька самый крутой из нас. Он на турнике выход силой на две руки делает. На пианино играет. Ныряет головой вниз даже с высокого понтона. А еще у него большая собака — ротвейлер. Виталька чупа-кэпсы собирает. Три коллекции уже собрал — простушек, переливаек и «Мортал комбат». Мы все в чупа-кэпсы рубимся. Или в «Турбо». На бетонке у мусоропровода, когда не жарко. Или в квадрат пинаем за домом. Или на велосах в Закамск гоняем. Или на стройке заброшенной в сифу играем. Там кран башенный стоит и можно в кабине посидеть. Или даже по стреле прогуляться. Но речка, конечно, лучше всего. В этот раз мы пошли на Косу прямо с утра. На станции встретились, а потом пошли. С рюкзаками. Я два бутера взял и бутылку воды. Вадик с караваем, это уж как всегда. Борька конфет раздобыл. Миша три пакетика «Юппи» в киоске купил. У него день рождения недавно был. Санек два больших калача с маком приволок. А Виталька только с полотенцем пришел. У него батя бухал, и он по-тихому свинтил, чтобы не нагнетать. По дороге на Косу есть три интересных места и два интересных занятия. Занятия такие: ступать по шпалам не семеня, а строго через одну. Ну, или через две, если ты Виталька. Это очень трудно — не сбиться с шага. Кто меньше сбился, тот и победил. Второе занятие еще сложнее — надо пролезть под составом, чтобы ничем его не коснуться. А если состав тихонечко едет, то пропрыгнуть под ним, чуть только колеса мимо проедут. Теперь про интересные места. Свинарник. Там раньше хрюшки жили, а теперь живут буби. Мы их копаем, когда на Белое озеро идем рыбачить. Свинарник весь пошарпанный, а внутри хоть глаз выколи. Дверей нет, и он будто бы на тебя смотрит черным глазом. Как циклоп из книжки. Одному туда страшно со свету заходить, и мы всегда вдвоем заходим. В свинарнике прохладно. Иногда охота этому порадоваться, ведь на улице жара, а радости не получается. Неправильная прохлада потому что. Мороз по коже. Вадик говорит, что хрюшек убили и теперь они призраки, и поэтому тут холодно. А Виталик говорит, что это все фигня, просто у свинарника стены каменные. Не знаю. У меня дома тоже каменные, но нисколечко не зябко. Камушки. Это маленькое озеро. Лягушатник такой для самых мелких. Но туда не только малыши ходят. Мы как-то вечером с Косы шли, а там тетя с дядей купаются. Голые. А потом тетя на трубу коленками встала (там труба под водой идет, притопленная), а дядя сзади пристроился и давай в тетю тыкаться. Как в эротическом мультике. Ну, мы в кустах немножко полежали и дальше пошли. В этот раз на Камушках никого не оказалось. Зато я камышей нарезал. Из камышей отличные стрелы получаются. Я себе лук из рябины сделал. С леской вместо тетивы. Мне отец перочинный ножик подарил. В форме рыбки. Чтобы я мог в ножички играть и мастерить лук. У нас у всех есть перочинные ножички, потому что мы очень любим в них играть. Завод. Это уже рядом с Косой. Он заброшенный, как свинарник. Мы раньше через него на Косу ходили, а сейчас нельзя — шлагбаум стоит, и табличка про злых собак намалевана. Поэтому мы в обход идем, через Белое. На Белом мужики сетями рыбачат и пьют в палатках. Мы туда не любим заходить. Мы налево поворачиваем. Там деревья расступаются и прямо пустота, и старая котельная, и Кама. А на той стороне железные цапли песок из реки вычерпывают. Вот мы и пришли на Косу. Это заливчик такой на Каме. Там чуть поодаль баржа стоит и понтоны пришвартованы. Я это слово знаю, потому что читал «Одиссею капитана Блада». Мы обычно с понтонов ныряем. Просто так плавать не очень интересно. Это как бег и футбол. В этот раз мы тоже сразу на понтоны приплыли. Они горячие, как чай у тети Тани, долго босыми ногами не простоишь. А головой вниз только Виталька нырять умеет. Все остальные бомбочками прыгают или солдатиками. В том году к берегу труп прибило. Миша в него прутиком тыкал, а Виталька сказал, что надо домой идти и вызвать милицию. А еще тут рыбы селитерные водятся. Говорят, у них червяк белый внутри, и поэтому они наверху плавают, а вниз уплыть не могут. Сегодня мы решили одну такую рыбку поймать и проверить. А Борька захотел научиться нырять головой вниз. Виталька ему все объяснил и сказал, чтобы он подальше от понтона отталкивался, иначе можно под него уйти и не выплыть. Только Борька перестарался — слишком сильно оттолкнулся, и у него ноги за спину перелетели. Можно сказать, он под противоположным углом в воду зашел. Как раз под понтон. Я даже испугаться не успел, а Виталька уже нырнул. Их долго не было, секунд тридцать, а потом появились. Больше Борька с перил не нырял. Только с самого низа понтона, тихонечко. Пообедав, мы поплыли ловить селитера. Жирного такого окуня поймали. Расположились на берегу. Устали. Санька окуню живот вскрыл. Ножичком аккуратно пропилил, раздвинул края. Мы аж головами стукнулись, так было любопытно заглянуть внутрь. Не наврали люди. И вправду белый червяк в рыбе копошился. Плоская такая матанга, вертлявая. Мы его на камне разложили с помощью ножей. Как ленточка резиновая, только живая. Тут Миша смекнул, что этот червяк окуня погубил и его надо казнить. Казнили. Каждый своим ножом отрезал от червяка кусочек. Потом Вадик вырыл ямку, и мы селитера похоронили. Мы вообще часто кого-нибудь хороним. Собаку мертвую нашли — похоронили. Голубя похоронили. Кошку. Борька даже труп, который к берегу прибило, похоронить хотел, но Виталька не позволил. После похорон мы еще покупались, а потом легли на песочек в небо смотреть. Когда мы устаем, нам очень нравится лежать на песочке и в небо смотреть. Я обычно засыпаю, а Вадик кладет мне на голову бейсболку, чтобы не напекло. Все время про нее забываю, такой уж я человек. В тот день домой мы двинули ближе к восьми вечера. Мне нравится возвращаться домой, когда я там целый день не был. А Виталька вообще дом не любит. А Борька постоянно по папе скучает, но никому об этом не говорит. А Мишка, по-моему, хочет убежать. Саньке и Вадику дома тоже не нравится. Чего там сидеть, когда все на работе? Короче, никто из нас не торопился, но мы все равно решили прокатиться на поезде. Минут пятнадцать дожидались товарняка на повороте, где у него скорость маленькая. Кляпаться за поезда надо так: сначала бежишь рядом, а потом вспрыгиваешь на боковую лесенку, но чтобы и ногами запрыгнуть, и руками поручни ухватить. Тот, кто первым запрыгнул, залазит выше, а на его место запрыгивает другой. Впятером на одном вагоне с разных концов запросто можно разместиться. Ну, мы и разместились. Едем. Славно. Ветерок щеки щекочет. Вдруг сверху кто-то заорал: «А ну пошли нахер отсюда!» Мы, конечно, сразу посыпались. Это старшаки на поезд с другой стороны запрыгнули, влезли на крышу и оттуда пошутили. А мы когда ссыпались, то немного растерялись, и Виталька в стрелку наступил. А поезд уже прошел, и стрелка автоматически переключилась. Я смотрю — Виталька отстал и не идет. А потом смотрю — ему ногу рельсой зажало. Сгрудились все, конечно, давай тянуть. А Виталька говорит: без толку, бегите за помощью. Взрослых зовите и железнодорожников, а не то меня переедет. А я быстрее всех бегаю. Побежал. Со всех ног прямо. К сортировке уже подбегал, когда поезд услышал. У моего приятеля брата старшего поездом сбило. Он напился на Девятое мая и проехал Пролетарку. В Шабуничах вылез. Пехом домой пошел по рельсам. Не заметил электричку. И второго моего приятеля поездом сбило. Он к бабушке поехал в Челябинск, клея нанюхался и уснул на шпалах. Проспал локомотив, хотя он, говорят, дудел. Короче, я как поезд услышал, назад побежал. А он уже едет по тому месту, где Виталька стоял. Я на обочину слинял и стал состав пережидать. Главное — пацанов нигде нет. Ни разговоров, ни криков, ничего. Только лязг в ушах стоит и маслом пахнет. Так прямо одиноко, хоть с кулаками на эту махину бросайся. Наконец поезд проехал, и я увидел пацанов. Они все на той стороне были, и Виталька тоже. Его путеец из стрелки достал, потому что рядом с рельсой рычаг был, который ее разжимает. Путеец его нажал, и Виталька освободился. После этого случая мы на Закамский пляж стали ездить. Нас родители туда отпустили под Виталькину ответственность, потому что ему тринадцать, а нам всем по одиннадцать. Там кладбище кораблей есть, и понтоны есть, и даже тарзанка есть, а поездов нет.Тайная победа

В соседнем доме, который мог бы прилегать к моему верхней перекладиной буквы «Т», жили восьмилетние: Топа, Шиба, Кока, Киса, Дрюпа и Саврас. А я приехал с Кислоток и был весь такой солидный, девятилетний. С велосипедом. Батя на «Велте» работал, и им зарплату великами выдали. Сейчас мне кажется, что это был намек, типа а катитесь-ка вы отсюда. А я тогда очень обрадовался. В девять лет ценность денег неочевидна. Зато от своей «Камы» я прямо отойти не мог. То есть я реально на велике не ездил, а катал его по двору. Старик Виктор, сосед наш, «конюхом» меня дразнил. А потом я научился. Упал, конечно, пару раз. Один раз в лужу даже. Но искусством овладел. На Пролетарку я уже состоявшимся велосипедистом прибыл. А тут, значит, Топа, Шиба, Кока, Киса, Дрюпа и Саврас. Малолетки. Только-только на велики сели. По-девчачьи седлают. Не над сиденьем ногу перекидывают, а над рамой вставляют. Вокруг дома круги наматывают. А на Пролетарке тогда чего только не было! Вместо торгового центра «Времена года» Шанхай стоял. Это такой частный сектор, где огороды и цыгане. Цыгане там «винт» варили, но я об этом тогда не знал. Я его намного позже попробую. Всем пролетарским пацанам, у которых бабушек в деревне не было, этот Шанхай деревню заменял. Там гуси щипучие жили. Петух-гоголек. Корова томная ходила. Это если пехом, а если на великах, то вообще шикардос. Велики высокие, и с них за забор можно заглядывать. Да и гусей дразнить безопаснее, потому что все равно уедешь. Еще хорошо было ездить на Красноборскую. Там какой-то богатей замок построил. А замок — это ведь почти «Айвенго». Все равно что ты вот читал-читал книжку, а потом увидел. Если по Красноборской до конца проехать — там кладбище. Машин нет, а дороги есть — гоняй сколько влезет. Я там отрабатывал такое, знаете, крутое торможение, когда фууух! — и вбок. Но самое интересное, конечно, это в Закамск гонять. Вглубь. На Героя Лядова. Или даже на Стадион. Или вообще на Водники, где кладбище кораблей. На Каму на «Камах», каламбур такой. Когда туда едешь, Комсомольский поселок проезжаешь. Говорят, его пленные немцы строили, и поэтому дома там не по-нашенски выглядят. Они все двухэтажные (кроме общаги четырехэтажной, я в ней потом буду жить, когда меня в розыск объявят), и каждый как бы со своей особенностью. Один дом такой, другой вот такой, а на третий с торца что-то налеплено. Это прямо замечательно было, потому что наши дома все одинаковые и на дома не очень похожи. Будто мы все в коробках из-под холодильников живем, только больших и бетонных. На самом деле это, конечно, не так. Я потом буду бомжевать и три ночи в такой коробке просплю. Исключительный опыт, не то что в панельке копчик протирать. Я все эти места один исследовал, а когда с Топой, Шибой, Кокой, Кисой, Дрюпой и Саврасом познакомился, то с собой их позвал. Мы на «кузнечике» подружились. Это такая качель. Бревно железное, за которое с двух сторон руками надо браться и ногами землю толкать. Саврасу этой качелью голову пробило, и мы все стали его спасать. Несчастный случай нас вроде как сдружил. Топа и Шиба — братья. Они подпевалы. У них мама в больнице работает, а папа дома строит. Кока высоченный, выше меня, хотя и восьмилетка. Он сам себе на уме и про него никогда ничего не понятно. У Кисы папа офицер. Киса тоже на офицера похож. Прямой весь, с таким, знаете, лицом... Моя мама называет его породистым. Не знаю. Я когда слышу «породистый», сразу ротвейлера представляю. А у Кисы как раз ротвейлер, прикиньте? Породистый с породистым гуляет, каламбур такой. Дрюпа — хоккеист. Его родители в «Молот» возят, поэтому он с нами не очень часто бывает. У Дрюпы голова квадратная. Я его иногда по голове глажу и говорю: «Не плачь, мальчик, у тебя голова не квадратная». Это моего папы шутка. Он так надо мной шутит, а я перенял. Не знаю. Может, это унизительно, но никто не обижается. Такие уж мы люди. Саврас очень быстро бегает. Мы тогда не знали, что саврасками лошадей называют, а то смеялись бы, наверное. Он с мамой одной жил, потому что папа пил-пил и умер. Саврас его плохо помнит. Помнил только, что отец ему кинжальчик из дерева выстругал. А так батя у него сначала в тюрьме сидел, а потом с мужиками ползал. Саврас вообще молчаливый весь, будто ему не восемь, а десять с хвостиком. Пацаны тогда второклашками были, а я третьеклашкой. Я еще не знал, что через год меня в пятый «Е» переведут и петухами я уже не птиц буду называть, а живых людей. Я тогда думал, что всегда с Топой, Шибой, Кокой, Кисой, Дрюпой и Саврасом буду дружить. Если б знал, что только одно лето с ними буду дружить, я бы, наверное, по-другому дружил. Но мы ведь таких вещей никогда не знаем, правда? В тот день, о котором рассказываю, мы прямо с утра все собрались, чтобы поехать на кладбище кораблей. Киса про Миклуху-Маклая знал, и мы эту поездку экспедицией называли. «Инвайта» набодяжили. Бутербродов взяли. За домом уже стояли. Дрюпу поджидали. Дождались. Тут к нам Сито на «Урале» подъезжает. Сито в моем подъезде жил и клей мохал. Я к этому плохо относился. У меня друг был на Кислотках — Сашка Куляпин, он к бабушке в Челябинск поехал, намохался и уснул прямо на рельсах. В закрытом гробу похоронили. А Сито был старшак, и я его побаивался. А он подъехал и давай над Саврасом прикалываться, что у того шорты с обезьянами, и значит, он сам обезьяна. Сите тринадцать лет было, и мы все молчали, а он по нам проходился. А я вроде как старший и не должен был такого спускать. Чего, говорю, Сито, прицепился, едь куда ехал. А он такой: я-то уеду, а ты на моем велике даже уехать не сможешь, мелюзга! А я: чего это не смогу, очень даже смогу! На меня пацаны смотрят, и мне вроде как неудобно на попятный идти. Только на «Урале» я на самом деле никогда не ездил. Взрослый велик. Рама гигантская. Так сразу и не поймешь, как к нему подступиться. А Сито говорит: на, прокатись, если не трусишь. А я за руль взялся и понимаю, что не смогу с асфальта на «Урал» сесть. Смекалку проявил. Рядом такая железная штука стояла, на которой ковры хлопают. Возле трех машин припаркованных. Я к ней велос подкатил и уже с нее на него взобрался. Но на сиденье не смог сесть, потому что до педалей не дотягивался, а сел на раму, и все равно только носочками дотянулся. Неловкость прямо такая, будто ты что-то громоздкое пытаешься нести, а оно не несется. Оттолкнулся, поехал. Сито смотрит насмешливо. Пацаны во все глаза глядят. А у меня не получилось. Я немножко буквально отъехал и как бы накренился. В машины припаркованные меня понесло, и я в «Волгу» передним колесом въехал. А в «Волге» мужик сидел из моего подъезда. Начальник какой-то с завода. Мы не знали, что он там сидит. А я в машину въехал и дверь белую испачкал. Не знаю, где уж там Сито ездил, но грязи на колесах было дополна. А я когда въехал, то с велоса упал, а мужик из машины выскочил, грязь увидал и схватил меня за шкирку и давай под жопу пинать. Раз пнул, два пнул. Смотрю — Сито велос подобрал и укатил. А мужик, видно, очень свою машину любил, потому что пинает и пинает, не останавливается. Я уже на колени упал, а он все пинает, но не под жопу уже, а в спину и куда придется. Тут слышу — Саврас как сумасшедший заорал. А потом все прямо заорали: Топа, Шиба, Кока, Киса, Дрюпа. Им, наверное, очень страшно было, потому что они сначала заорали, а потом всей оравой на мужика набросились. Нетипичное такое поведение для детей. Это я сейчас понимаю, а тогда мне просто хотелось, чтобы меня пинать перестали. А мужик от такого наскока обалдел. Ну, то есть он растерялся и в машину шмыгнул, а мы велики похватали и уехали подальше, чтобы он нас больше не бил и чтобы дух перевести. А потом мы погнали на кладбище кораблей, и прямо такой у нас счастливый день получился, что я его до сих пор помню. Про этот случай с мужиком мы никому не рассказали. Ни родителям, ни в школе, ни вообще никому. Это наша тайная победа была, и мы ей потом очень гордились. Жаль, что у нас только одно такое лето было, но ведь и одно такое — это уже кое-что.Миша, мама и Валера

Девятилетки Коля, Вадик, Боря и Миша больше всего любили дразнить Валеру Карпа. Почему Валеру звали Карпом, никто из них не знал. Валера был пятидесятилетним дворником-алкоголиком в толстенных очках, перемотанных изолентой, и с речевым тиком, заставлявшим его после каждой фразы прибавлять: это самое. Несмотря на свой возраст, Валера жил с мамой, крепкой еще семидесятилетней старухой, которую он иногда поколачивал, — а иногда она поколачивала его. Начиная с октября Валера одевался в телогрейку и валенки с галошами и мог проходить в таком виде до мая. Летом Валера гулял в трико с лампасами, штиблетах на толстой подошве и выцветшей футболке с надписью «Спортлото-82». Конечно, Коля, Вадик, Боря и Миша не сразу стали дразнить Валеру. Они увидели, что его дразнят старшаки, и подхватили эту забаву. Им казалось, что они от этого становятся взрослее. То есть ребята не были злыми в чистом виде (за всю жизнь я только два раза сталкивался с кристаллическим злом), они были обычными губками, как та девочка, которую собаки в Архангельске воспитали. Вскоре друзья выяснили, что Валеру можно дразнить по-разному. Можно на велосах вокруг него ездить и повторять «это самое», можно из водных пистолетов брызгать, можно тачку с метелками опрокинуть, можно зимой снежками из-за угла пулять, можно петарды ему под ноги швырять, можно урну поджечь, а потом смотреть, как он смешно будет огонь тушить. Но лучше всего, и это Коле, Вадику, Боре и Мише старшаки показали, звонить Валере в дверь, чтобы с верхнего этажа слушать, как он матькается на весь подъезд. На улице Валера матькался не так разнообразно, как в подъезде, а ребята живо интересовались матом. Вообще, Валера был чуть-чуть дурачком, потому что его в тридцать лет сильно избили. То есть он не только из-за водки таким сделался. Простой алкоголик не стал бы кричать девятилеткам: «Пидорасы, это самое! Я вас выебу, это самое!» А Валера кричал, из чего я делаю вывод, что он не понимал смысла некоторых слов. Коля, Вадик, Боря и Миша тоже всего смысла не понимали, зато фонетическую сторону копировали прекрасно. Они походили на дорогих попугаев ара, хотя на вид были обычными воробушками. Коля, Вадик и Боря были воробушками пухлыми, почти зажиточными. Они жили в полных семьях если не в пасторальной любви, то уж точно в заботе. Их мамы были домохозяйками, а папы тянули лямку на заводе. Мише повезло меньше. Ни о какой пухлости, тем более зажиточности здесь речь не шла — его папа не вернулся из Афганистана. Мама, женщина тихая и усталая, работала почтальоном. Когда Миша подрос и стал спрашивать, где папа, она сказала: «Из-за речки не вернулся». Для нее это была естественная фраза, потому что на сленге воинов-интернационалистов «не вернуться из-за речки» означало «не вернуться из Афгана». Миша понял фразу буквально. Каждый раз, приходя на Каму, он подолгу вглядывался в противоположный берег, надеясь увидеть плывущего к нему папу. Но папа не плыл. Папа пропал без вести в окрестностях Джелалабада. Естественно, Миша любил маму, принимал жизнь как данность, а если кого в чем и винил, то только дефолт. Тогда это слово не сходило с губ, и хоть Миша и не знал, кто такой этот Дефолт и как он перешел маме дорогу, но тоже его винил, за компанию. Например, когда Миша дразнил Валеру Карпа, он представлял, что Валера и есть Дефолт, и тогда дразнить дворника было особенно приятно. А еще у Миши была бабушка Тамара, которая жила в Краснодаре. Он был у нее один раз шестилеткой, и ему там очень понравилось, потому что у бабушки был сад с абрикосами. Миша хотел уехать к бабушке неочевидно и втайне от самого себя. Он был достаточно взрослым, чтобы стыдиться этого желания (у него же есть мама!), но недостаточно, чтобы его осуществить. При этом он все равно чувствовал себя перед мамой виноватым, из-за чего то отстранялся от нее, то ластился как щенок. В тот день, о котором рассказываю, я, Коля, Вадик, Боря и Миша пришли с Камы в пять вечера и тут же заметили возле банка спину Валеры Карпа. Ребята уже второе лето дразнили Валеру, и их глаза были настроены на его поиск. Судя по всему, дворник шел домой. Это было очень кстати, потому что после вглядываний в Каму Миша приуныл, а вместе с ним приуныли и остальные. Они часто приунывали вслед за вожаком, а Миша был именно вожаком. То есть это как-то само собой сложилось, в силу Мишкиного характера. Заприметив Валеру, девятилетки пошли за ним, держась на отдалении. Валера жил в пятиэтажке на третьем этаже справа. В глубине души Миша опасался, что Валера может сесть на лавку у подъезда и просидеть там два часа. Как мы знаем, дразнить Валеру на улице это не то же самое, что дразнить его в квартире. Только бы он пошел домой, только бы он пошел домой, думал Миша, поворачивая во двор. Ура! Валера пошел домой. Выждав пять минут, ребята зашли в подъезд, поднялись на третий этаж и позвонили в дверь. Иногда мать Валеры выключала звонок, и тогда ребята колотили в дверь ногами. Правда, делала она это редко, потому что была глуховата. По квартире разлетелась противная трель. Друзья взбежали на четвертый этаж и замерли в повизгивающем молчании. Скрипнула дверь. На площадку вышел Валера. Никого не обнаружил. Сказал: «Что за хуйня, это самое?» И скрылся в квартире. Ребята прыснули и позвонили снова. Потом еще раз. И еще. И опять. После пятого звонка Валера разбушевался. Он метался по лестничной клетке и трехэтажно матерился, а потом побежал вниз. Только доведенный до последнего отчаянья Валера бежал вниз. Фразы «убью, это самое», «изловлю, это самое», «пидорасы, это самое», «душу выну, это самое» скакали по ступенькам вместе с ним. О том, чтобы бежать наверх, Валера даже не помышлял. Этому трюку ребят научили опытные старшаки. А еще было очень волнительно пулей пролетать мимо Валериной двери, когда в нее уже не хочется звонить, а хочется гулять. Выскочив на улицу, Валера никого не обнаружил и, страшно сквернословя, вернулся в квартиру. Через пять минут ребята выкатились из подъезда. Они повторяли Валерины матюки и смеялись. При этом постоянно оглядывались, потому что все-таки побаивались погони. Оглянувшись в конце дома (а дом был длинным), Миша увидел маму. Она подходила к Валериному подъезду с почтальонской сумкой на плече. Миша побежал. Миша вспомнил, как мама жаловалась на Валеру, у которого почтовый ящик оторван, из-за чего ей приходится всякий раз взбираться на третий этаж. Вдруг он, разъяренный, ее обидит? Миша уже летел по ступенькам, когда мама позвонила Валере. Тому пришло заказное письмо из пенсионного фонда. Она не знала, что дворник притаился за дверью с черенком лопаты, которым намеревался треснуть проклятых детей как следует. Валера уже десять минут готовил этот удар в темноте коридора. Едва мама Миши позвонила, Валера рванул дверь и махнул черенком за порог наотмашь. Черенок угодил женщине в лоб. Она повалилась на пол. Миша бежал уже между вторым и третьим этажами и видел момент удара. Он закричал и бросился к маме. Валера охренел, а потом проявил чудеса ловкости. Позвонил в «скорую». Опрыскал Мишину маму водой. Привел в чувство. Наложил холодную тряпочку на шишку. Коля, Вадик и Боря хоть и трусили, но тоже зашли в подъезд. И они, и Миша раскрыв рот наблюдали за действиями Валеры. А тот сидел на коленях возле мамы Миши и строчил: «Простите, это самое, не хотел, это самое, бес попутал, это самое, я больше никогда, это самое, вот вам крест, это самое...» А женщине было жалко Валеру, потому что она знала, что его избили, и она его простила. А потом приехала «скорая» и сказала, что у Мишкиной мамы легкое сотрясение, а на лбу шишка сама пройдет. Через пятнадцать минут Миша, его мама и ребята ушли из Валериного подъезда. С тех пор Коля, Вадик, Боря и Миша Валеру Карпа не дразнят. Потому что он ведь знакомый Мишиной мамы, а знакомых не дразнят.Троица

Школьники жестоки. Хотя процент жестоких людей среди школьников точно такой же, как и среди взрослых. Просто дети честнее. Их жестокость не завуалирована. Они еще не научились прикрывать ее фиговым листочком стыда. Однако в 89-й школе, что на Кислотных дачах, в 1995 году произошел совсем уж вопиющий случай. Там учился Саша Новиков — тихий мальчик с большой головой, большими глазами, остреньким носом и аккуратным хрупким телом. Он напоминал совенка. Его все так и звали: Совенок. Саша не возражал. Может, ему нравилось это прозвище, а может, он не умел возражать. Во втором классе его стал тиранить Андрей Репин. Если б Андрей учился в американской школе, он бы без труда возглавил сообщество спортсменов в характерных куртках. Андрей Репин был крепок той крепостью, которой обычно принято наделять деревенских жителей. Высокий, мощный, с какой-то совершенно недетской фигурой в совершенно детском возрасте. Был в том классе и третий мальчик — Рома Попов. Он был чем-то средним между Сашей Новиковым и Андреем Репиным. Положа руку на сердце, он вообще был средним. Среднего достатка, средних отметок, среднего положения в классе. Но кому интересны внешние проявления характеров? Расскажу лучше о начинке. Саша Новиков был начинен кропотливостью, любованием и незлобивостью. Из таких ребят получаются отличные экскурсоводы, библиотекари, программисты, работники конвейера. Он был талантлив в том смысле, что легко распознавал чужой талант. То есть Саша был начинен хорошим вкусом, проклюнувшимся как из воспитания, так и из генетической наследственности. А может, про генетическую наследственность я заблуждаюсь, потому что мало в этом понимаю. Саша был не совсем мечтательным ребенком, но он был достаточно мечтательным, чтобы остановиться возле клумбы и десять минут наблюдать, как шмель опыляет цветок. Вообще, в его облике присутствовало что-то от жертвы. С одной стороны, приманивал тиранов, с другой — рыцарей. Как вы понимаете, тираном был Андрей. Он вел себя как взрослый человек, если бы взрослый человек стал ребенком. Подозреваю, что мальчишка копировал отца. Он громко говорил, отбирал булочки в столовой, стукал одноклассников без причины, но больше всего Андрею нравилось их превосходить. Например, он быстрее всех бегал, выше всех прыгал, ловчее всех лазил по канату. В его речи чаще всего проскальзывало слово «неудачники». Конечно, «неудачниками» были не все. Главным образом, неудачником был Совенок. Я подозреваю такую связь: отец утверждался за счет Андрея, Андрей утверждался за счет Совенка. Если б мне предложили снабдить Андрея профессией, я бы снабдил его званием сержанта в каком-нибудь дремучем полицейском участке, где по пятницам принято пытать задержанных. Однако я понимаю, что люди меняются, и поэтому, в противовес предыдущей должности, я бы поместил Андрея на ринг, где «неудачники» определяются в лоб. Рома Попов, которого я нелестно назвал средним, внутри средним не был. Его начинку целиком и полностью определил роман Вальтера Скотта «Айвенго». В силу возраста Рома был не способен рационализировать свою рыцарскую природу, отчего не только не мог ее развивать, но и не мог ей сопротивляться. То есть он неплохо ладил с Андреем и был равнодушен к Совенку, однако стоило Андрею насесть на Совенка как следует, и Рома тут же чувствовал потребность его защищать. Из таких Ром получаются пламенные революционеры, красиво умирающие на глазах у прекрасных декаденток. Романтизм, впитанный в детстве, когда ему невозможно сопротивляться, с течением лет приобретает хронический характер, если вовремя не изжить его здоровым цинизмом. Как правило, перезрелые романтики ни на что не годны, кроме своевременной смерти и таскания на плечах образа надмирной красоты человеческого духа. Наверное, именно поэтому все большие романтики давно живут исключительно в легендах. Как вы понимаете, характеры трех наших героев притянули их друг к другу. Андрей Репин тиранил Совенка, Совенок тянулся к Роме, чувствуя в нем рыцаря, а Рома хоть и хотел его защитить, но медлил, потому что Андрей был опасным противником. Как это чаще всего и бывает, скрытое противостояние обнажил случай. Соседка Саши Новикова по парте простудилась и заболела. Занималась промозглая весна, и многие ребята пропускали школу из-за простуды. А Рома расшалился на последней парте, за что был пересажен на парту первую, где, собственно, и сидел Совенок. Соседка Совенка проболела две недели, и за это время ребята сблизились. То есть если раньше Рома старался не обращать внимания на издевательства Андрея над Совенком (фофаны, броски резинкой, тычки исподтишка, уходралка, щелбаны), то теперь ему приходилось их терпеть. К исходу второй недели терпение Ромы лопнуло. Андрей украл Сашин кулек с обувью (ребята переобували сменку в классе) и нахаркал туда. Когда бедный Совенок отыскал свой кулек и засунул туда руку, он захныкал, потому что угодил пальцами в слюни. Андрей заржал. Несмотря на юный возраст, он уже умел именно ржать, а не смеяться. Рома уставился на пальцы Совенка, между которыми протянулась толстая нитка слюны. Повинуясь импульсу, он схватил кулек и швырнул его в лицо Андрею. Тот не ожидал броска и увернуться не сумел. За броском последовала драка. Пользуясь оглушенностью Андрея (удар демисезонными ботинками запросто может оглушить), Рома налетел на обидчика и сбил его с ног. Это был последний урок и учительница уже вышла из кабинета, а одноклассники, понятное дело, не спешили разнимать дерущихся. Вдруг с Ромой что-то случилось. Вместо того чтобы по детски отмутузить Андрея и на том успокоиться, он почему-то схватил пустой кулек, валявшийся поблизости, и намотал его Репину на голову. Так уж получилось, что в кульке не оказалось дырок. Рома душил, Андрей задыхался, класс наблюдал. Дело близилось к фатальной развязке, потому что Рома даже не думал ослаблять хватку, когда на сцену вышел Совенок, резко сменив амплуа. Он единственный понял, что происходит. Оценил он и последствия удушения. Точнее, Саша почувствовал, что происходит страшное, и бросился не столько спасать Рому, сколько это страшное прекратить. Разбежавшись, Совенок бросился на Рому всем телом и отпихнул его. Рома отлетел в сторону. Совенок содрал кулек с головы Андрея и присел возле него на корточки. Тут в класс вошла учительница. Задыхающийся Андрей, Рома с безумными глазами и бледный Совенок произвели на нее впечатление. На учительском допросе все трое молчали как задраенные. После этого случая ребята стали меняться. Всякое большое событие похоже на брошенный в воду камень, когда основной смысл таится вовсе не в погружении камня на дно, а в расходящихся кругах, которые он запускает. Драка будто бы перемешала начинки одноклассников: Андрей зажил с памятью о том, как легко стать жертвой, Рома ощутил сладость тирании, подержав врага за горло, а Совенок перестал быть Совенком и сделался Филином, потому что ну какой он Совенок, когда человека спас? Конечно, все эти перемены произошли не враз, а постепенно. Во всей этой истории мне только взрослых жалко, которые ни про драку не узнали, ни про ее животворящую роль в биографиях девятилеток.Собачья жизнь

Дом спорта «Орленок». Раздевалка, трибуны, каток. На катке многолюдно. Взрослые катаются по кругу. В центре — девочки-фигуристки оттачивают балетные па под руководством наставниц. С трибун на них взирают мамочки. Некоторые смотрят с любовью и опаской, другие — мельком и обыкновенно. Я катаюсь по кругу и сам себе напоминаю овчарку, охраняющую отару овечек. Мне нравится сумасшедше разгоняться, а потом ехать еле-еле, как бы фланируя. Зайдя на пятый круг, я проехал возле борта и встретился взглядом с одной из мамочек. В глазах женщины плескались злоба и нетерпение. Замедлив ход, я проследил ее взгляд. Он упирался в маленькую фигуристку, у которой не получалось упражнение. Наставница девочки, девушка лет двадцати пяти с жестким мужским лицом, выразительно взмахивала руками, показывая, как надо. Наконец мать не выдержала, подозвала дочь, схватила ее за плечо и зашептала что-то отрывистое прямо той в ухо. Я подкатил поближе. До меня долетели обрывки фраз: «Столько сил, столько денег... Я постараюсь, мамочка...» Девочка отъехала от борта и стала стараться. Но как она ни старалась, как ни смотрела оленьими глазами на мать, у нее все равно получалось плохо. Исчез «Орленок», исчез мокроватый лед, пропали трибуны. Больно уж пронзительно танцевала маленькая фигуристка, чтобы я не вспомнил собственное детство. В ноздри ударил запах мужского пота. Город Чайковский. Чемпионат Урала по дзюдо. Огромный спортзал, полный суровых отцов и прилежных сыновей. Мне двенадцать лет. Выиграв две схватки, я проиграл третью и теперь шел к машине медленным шагом, потому что боялся отца. Он стоял у «Волги» и курил, опираясь задницей на капот. Ни слова не говоря, отец щелчком отбросил окурок и сел за руль. Я полез на переднее сиденье. На соревнования я приехал именно на этом месте и поэтому полагал, что и обратно поеду там же. Я ошибался. Отец вытолкнул меня из машины, и я упал на асфальт. — Пап, можно я назад сяду? — Садись. Ехали мы в тишине. Обычно отец включал Наговицына или Круга, но не в этот раз. Ближе к Перми я не выдержал и попытался оправдаться: — Пап, тот парень, которому я проиграл... Он давно занимается. Четыре года уже, представляешь? Отец молчал. — Пап, я буду много-много тренироваться! Слышишь? Ну скажи что-нибудь, пап! Ну чего ты? Отец процедил: — Хватит болтать. Ты — тюфяк. Нет в тебе жесткости. И злости спортивной нет. Внезапно он стукнул по рулю и заорал: — Ты рвать их всех должен, понял?! Выходить на татами и рвать как сук последних! Хули ты танцуешь? Как девочка, блядь! Я сжался на заднем сиденье. Тут нас подрезала «девятка». Отец вильнул и вдавил педаль газа в пол. Догнав «девятку», он прижал ее к обочине и вылетел из машины. Я приподнялся и посмотрел в окно. Мы были уже недалеко от цирка. Из «девятки» вылезли трое. Они были с битами и в спортивных костюмах. Отец развернулся и побежал к «Волге». Вытащил из-под сиденья монтировку. Кинулся обратно. Я вылез из машины и нерешительно встал у бампера. Отец размахивал монтировкой и цедил: — Вы чё меня подрезали, а? Совсем охуели, а? Гондоны, а? Ребята из «девятки» почему-то совсем его не боялись. Завидев меня, один из них сказал: — Вали отсюда, мужик. Не хочу тебя при ребенке пиздить. После этих слов отец будто сорвался с цепи. Он полетел на троицу, высоко вскинув монтировку, но тут же упал. Парень, который стоял слева, просто вскинул ногу и резко ударил его в лицо. Видимо, отец сразу потерял сознание, потому что подняться он даже не попытался. Я подбежал к нему и с трудом перевернул на спину. Ударивший парень присел на корточки и нащупал пульс. — Не бзди, малой. Жить будет. А лихой у тебя батя, да? — Нет. Рвать вас надо как сук последних. Отсмеявшись, парни укатили. А я принес воды и стал брызгать папе на лицо. Когда он очнулся, мы сели в машину и поехали домой... Массовое катание в «Орленке» уже подходило к концу, когда я подъехал к мамочке, которая все так же пристально следила за маленькой фигуристкой. Я хотел рассказать ей свою историю, а потом пригляделся и подумал: «Кого я обманываю?» И поехал сдавать коньки.Чернобыльские

У Коли зубы были кривущие. Смотреть страшно. Его Пилой звали. У Светы родинка по щеке расползлась. Из нее волосы росли. Они в одном классе учились. Чернобыльские — так про них говорили. Не травили, но имели в виду. Свету Пятном звали. Отличница Лена говорила: «Единственное пятно на репутации нашего класса». Однажды Света кока-колу себе на блузку нечаянно пролила. А училка по физике такая: «Света, ты почему пришла в школу вся в пятнах?» Класс от хохота чуть с ума не сошел. Или вот Коля. Опоздал как-то, а математичка ему: «Уравнения пропустишь, потом будешь локти кусать!» А у Коли зубы параллельно земле. Класс едва представил, как он локти будет кусать, так и выпал в осадок. Тут в школу новый учитель пришел из вуза. Антон Михайлович, по русскому и литературе. Он робкий был и очень хотел найти общий язык с классом, куда его классруком назначили вместо Розы Сергеевны, которая на пенсию ушла. Короче, он тоже стал над Колей и Светой прикалываться, чтобы вписаться. Говорит как-то: «Николай, тебе лучше сидеть с закрытым ртом». А Коля и так с закрытым сидел. Они вместе со Светой с закрытыми сидели на последней парте. Или говорит: «Света, ты плохо помыла доску. Что за пятна?» А класс хохочет. Классрук-то свой человек! Вскоре началась неделя дежурств. Колю и Свету отправили в раздевалку. Они там дежурили на переменках всю вторую смену до семи вечера. На третий день одноклассники их заперли. Купили навесной замок в складчину и заперли. «Если Чернобыльские сойдутся, вот будет хохма!» — думали они. А Чернобыльские, то есть Коля и Света, сначала поколотились, а потом сели на лавку и давай молчать во все горло. Коле на самом деле не нравилась Света, потому что у нее пятно. А Свете не нравился Коля, потому что у него зубы. Тут они вспомнили про родителей. У них были обычные пьющие родители, и волновать их своим отсутствием ребята не хотели. Сотовых телефонов тогда не было, поэтому оставалось только сидеть. Вдруг из глубины раздевалки раздался грохот. Это историк Тихомир Вяткин выпал из шкафа, где уснул пьяным, пока школьники были в столовой. Историк Тихомир Вяткин имел свой ключ от раздевалки, потому что частенько тут спал или шмонался по карманам. Водрузив себя на ноги, Тихомир пошел на свет и вышел к ученикам. Тихомир: Пила, Пятно, чего сидим? Пила: Нас заперли, Тихомир Львович. Тихомир: Кто посмел? Пятно: Наши одноклассники. Тихомир: Вот суки! Пила: Суки и есть. Тихомир: У вас что, любовь? Пятно: Какая любовь? Вы его зубы видели? Пила: Ты на свое пятно посмотри! Пятно: Это родинка. Пила: А это, блядь, отсутствие денег на скобки. Тихомир: Хорош бухтеть, уродцы. У тебя охуительные зубы. А у тебя охуительное пятно. Жалко даже, что я не педофил. Ты Света, а ты Коля? Ребята кивнули и улыбнулись. Пила: Про педофила ржачно было. Тихомир: Ржачно другое. Я только вас по именам запомнил, прикиньте? Пятно: А Лену? Ну, которая отличница у нас? Тихомир: Не, не помню. Пила: А почему только нас? Тихомир: Ну, потому что вы отличаетесь. Это, кстати, ваш шанс. Пятно: Какой шанс? Тихомир: Стать крутыми. Пила: Как это? Тихомир: Ни для кого не секрет, что мы живем в постбодрийяровскую эпоху копий... Пятно: Какой уж тут секрет. Пила захохотал. Тихомир: Дети, блядь. В эпоху копий все из кожи вон лезут, чтобы отличаться от других, а вам даже лезть не надо, вас и так выделяют. Пила: Нас как-то отрицательно выделяют. Тихомир: Да похуй. Лишь бы выделяли. Замок, поди, купили, чтобы вас тут закрыть. Пятно: Не знаю. Это обидно. Тихомир: Тебе обидно, потому что ты соглашаешься обижаться. А ты не соглашайся. Пила: Это как? Тихомир: Переразъебайте их. Угорай над своими зубами больше, чем они угорают. А ты угорай над своей родинкой. Они от вас отцепятся, когда поймут, что вам похер. Только вам действительно должно быть похер, иначе не прокатит. Давайте попробуем. Тихомир Вяткин оглядел Свету и сказал: — Девушка, у вас на щеке какая-то грязь. Возьмите платок. Света застыла, а потом выдала: — Это злоебучая родинка, маркиз. Поцелуйте ее в черный волос, и она сразу исчезнет. Тихомир: Отлично! Еще можешь добавить: «А я превращусь в Шарлиз Терон и отсосу у вас по полной программе». Кстати, а родинку можно удалить хирургически? Пятно: Можно. Когда закончится половое созревание. Тихомир: А оно не закончилось? То есть у тебя грудь станет еще больше? Пила: Пока вы не наделали глупостей... Тихомир и Света заржали. Историк оглядел Колю. — А вы какая пила, молодой человек? «Дружба» или бензиновая? Коля ненадолго задумался и ответил: — Я не пила, сэр. Я ошибка генетического кода. Окажите услугу — убейтеменя в лицо. Учитель крякнул. Света захлопала в ладоши. Тихомир: Вы оба охуенно сообразительные детишки. Что вам мешает отвечать так же придуркам из класса? Ребята задумались. Первой сообразила Света. — Вас мы не боимся и никогда не боялись. А их привыкли бояться. Тихомир: Давайте так: я брошу курить, а вы бросите бояться? Заключим пари. Пила: Тихомир Львович, вы никогда не бросите курить. Вы пить-то не можете бросить. Тихомир: Это правда. Тогда так: я никогда не брошу курить, а вы бросите бояться. Пятно: Just do it. Тихомир: Типа того. По рукам? Пятно: По рукам. Пила: По рукам. Все трое обменялись торжественными рукопожатиями. Тихомир: У меня есть чекушка. Я ее выпью и усну. А вы потренируйтесь друг на друге в смысле подъебок и своей реакции. Но не громко. Ферштейн? Света и Коля кивнули и стали тренироваться. Тихомир Вяткин даванул чекушку и лег спать на старую тряпку. Потом уснули и Света с Колей. Утром всех троих выпустили из раздевалки испуганные одноклассники, которые за ночь насочиняли страшных последствий своей проделки. Когда же Пила и Пятно стали матерно шутить в свой адрес, одноклассники и вовсе обалдели. Где-то через неделю Пила и Пятно исчезли. Не вообще исчезли, а превратились в Колю и Свету. Даже классрук Антон Михайлович перестал над ними подшучивать. Что же касается Тихомира Вяткина, то его из школы выперли. Говорят, он вышел голым к директорской секретарше при каких-то загадочных обстоятельствах...Рецидивист Комов и Филипп Курицын

Рецидивист Григорий Комов пришел как-то к старшей дочери. Старшая дочь была ему рада, потому что рецидивист Комов пришел с пряниками и подарком, а не пьяным. Они поели пряников, а потом рецидивист Комов подарил дочери лото из разноцветных кубиков. Дочь дочери воззрилась. Ей было уже шесть лет, и она давно переросла эту ерунду. Она вообще была семейной проблемой, потому что ни о ком не заботилась, скандалила, швырялась едой и вообще вела себя как Сусанна Кольчикова. Рецидивист Комов не мог помочь своей дочери справиться с ее дочерью. Он плохо понимал в детях, а если и имел к ним отношение, то опосредованное: однажды рецидивист Комов зарезал педофила. Однако на этот раз рецидивист Комов пришел в гости с тонким планом. Не с планом как гашишом, а с планом как чередой заранее обдуманных действий. Наконец, дочь повела дочь укладываться спать. Девочка не хотела уходить из вредности и потому, что рецидивист Комов был для нее диковинкой. Вдруг дочь сказала рецидивисту Комову: — Комов, усыпи внучку. Боишься? Рецидивист Комов боялся. В каком-то смысле Комов боялся всего, но никому этого не показывал, то есть был самым осторожным человеком на Земле. Однако усыпление было частью плана, и он согласился. Рецидивист Комов взял дочь дочери на руки и унес в спальню. Белые руки внучки обвили его коричневую шею. Голубые широко распахнутые невинные глаза смотрели в серые, подернутые изморозью и опытом. Рецидивист Комов положил дочь дочери в постельку и сел рядом на табурет. Спи, сказал Комов и улыбнулся. Железные клыки сверкнули в огне ночника. Дочь дочери спросила: — Деда Гриша, ты расскажешь мне сказку? Рецидивиста Григория Комова сто лет никто не называл Гришей. Его и Григорием-то не называли. Комов то, Комов се. Комов, Комов. «Деда Гриша», сказанное хрустальным детским колокольчиком, шевельнуло в душе уркагана давно позабытые струны. Григорий Комов откашлялся и начал: — Жило-было на свете куриное яичко без скорлупы. Снаружи нежное, как молочко, а внутри, как солнышко, горячее. Его снесла курица Светлана из деревни Горшки. Курица Светлана жила там у стариков Изюмовых. Старики посмотрели на яичко, подивились и не стали его есть. А старуха Изюмова на Пасху нарисовала глаза, нос и губы на яичке. А старик Изюмов придумал ему имя — Филипп Курицын. Все детство Филиппа Курицына обижали другие яички. Они были в скорлупе, а он нет. Они были пестро раскрашены, а он нет. Их ели старики Изюмовы, а его нет. Особенно Филиппа доводили яички Прохор, Касатон и Панкрат (старики Изюмовы были бездетны и всем яичкам давали имена, будто они их дети). Прохор, Касатон и Панкрат считали, что смысл жизни нормального яичка — удовлетворять собой голод стариков Изюмовых. Филипп Курицын думал так же и страшно переживал, почему старики Изюмовы его не едят. А еще все яички лежали в большой вазе, соприкасаясь скорлупками, а Филипп Курицын стоял стоймя в отдельной вазочке. Старики Изюмовы его берегли как некоторое чудо. От того, что Филипп долгое время был один, он стал много думать желтком. В результате желток вырос и надавил на белок. Белок выдержал, но желтое стало просвечивать сквозь белое, и Филипп стал цветным яичком, почти как Прохор, Касатон и Панкрат, но не пестрым. Прохор, Касатон и Панкрат стали дразнить Филиппа китайцем. Они не знали значения этого слова, но им нравилось его произносить. Филипп тоже не знал значения этого слова, ему просто не нравилось его слышать. Из-за того, что у него разросся желток, Курицын стал много думать. Думанья привели его к мысли, что надо уходить от стариков Изюмовых, чтобы найти свое место в жизни. Филипп уже так поумнел, что понимал: его предназначение вовсе не в удовлетворении чужого голода, даже если это голод стариков Изюмовых. К уходу его подтолкнуло чудовищное событие. Однажды старик Изюмов сел за обеденный стол, разбил Прохора о вазу, очистил от скорлупы и съел с солью. В последний миг Филипп поймал взгляд Прохора — в нем плескался первобытный ужас. По белку разошлись мурашки. И Филипп решил бежать этой же ночью. Как резиновый мячик, он выпрыгнул из вазочки, пропрыгал по столу, спрыгнул на табуретку, взобрался на подоконник и сиганул в окно. На улице Филипп приземлился в мягкую траву и попрыгал куда глаза глядят, чтобы найти свое предназначение. Через два дня Филипп Курицын припрыгал в Пермь. По дороге ему встретились обжора с вилкой, голодный бродяга и дальнобойщик, которому нечем было закусить водку. Филиппу Курицыну удалось от них оторваться. В Пермь он прискакал исхудавшим и грязным. Долго жил на улице в коробке из-под фена. Связался с тремя бездомными картошками — горькими пьяницами. Дело шло к смерти Филиппа, когда его подобрал мужчина с железными зубами... Тут рецидивист Комов замолчал. Дочь дочери вскинулась в постельке: — Что было дальше, деда? Что случилось с Филиппом? Мужчина с железными зубами его съел? Рецидивист Комов улыбнулся: — Нет, не съел. Тем мужчиной с железными зубами был я. А вот Филипп... Рецидивист Комов достал из кармана желтое яйцо без скорлупы и с лицом. Дочь дочери вскрикнула. Она поразилась до глубины души. — Я уезжаю в командировку. (Комов был под следствием и ожидал ареста в любую минуту.) Ты могла бы, пока меня не будет, позаботиться о Филиппе? Дочь дочери испугалась: — Деда, может, лучше мама? — Мама заботится о тебе, ей некогда заботиться о Филиппе. Дочь дочери задумалась. Она хотела принять взвешенное решение. — Хорошо, деда. Я позабочусь о Филиппе... А что мне нужно делать? — Укладывать его вечером спать, играть с ним и каждый день кушать за его здоровье. Сам Филипп не кушает, но наедается, когда кушает его хозяйка. Это очень важно, чтобы Филипп не похудел. Держи... Рецидивист Комов протянул Филиппа дочери дочери. Девочка осторожно взяла желтое яйцо без скорлупы. — Я сделаю ему кроватку! — Конечно, сделаешь, только утром. А сейчас я положу Филиппа в карман твоего халатика, потому что у него уже глазки слипаются. — У меня тоже слипаются. — Ну, вот и спи, маленькая. Рецидивист Комов поцеловал дочь дочери в лоб, погасил ночник и вышел из комнаты. В коридоре он попрощался с дочкой и спустился на улицу. За углом рецидивиста Комова сбили с ног бойцы СОБРа, перевернули на живот и надели на него наручники.Трое в Баранятах, не считая грибов

Мы с Колей приехали в Нижние Баранята, чтобы как следует пивнуть и порыбачить. Мне было шестнадцать, а Коле семнадцать. Кому-то может показаться странным желание как следует пивнуть в столь юном возрасте, однако нам оно тогда не казалось странным. Нижние Баранята — заброшенная деревня. Она стоит на берегу Камы недалеко от Камского моря, если ехать в сторону Ильинского. Слева небольшой заливчик, справа — лес, а между ними деревня. Дома стоят заброшенными, но заброшенными не так давно, чтобы превратиться в развалины. Колин дом выгодно отличается от других. Колины родители купили его за бесценок, изобиходили и превратили в дачу, которой не смогли пользоваться. Атмосфера Нижних Баранят не располагала к отдыху. От покинутых домов веяло грустью и чем-то непонятным, как бывает на кладбище, если долго по нему гулять. В деревне стояла мертвая тишина. Представьте: кругом зелень, бликует река, светит щедрое солнце, а посреди этого великолепия стоят избы, покрытые гарью, как солдаты после сражения. Колин дом стоял первым от реки и последним от дороги. Хотя дорога — это громко сказано. То есть дорог две. Одна ведет к Баранятам, и ее уместнее называть направлением. Вторая, по которой мы приехали на автобусе, пролегает в шести километрах от деревни. В то время автобус ходил сюда строго два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Мы приехали в пятницу, а вернуться планировали в понедельник. У нас было: четыре бутылки «Гжелки», блок «Винстона», шестьдесят галлюциногенных грибов (две порции), две сигары, три банки тушенки, пачка макарон, пачка гречки, две буханки хлеба, палка копченой колбасы, стратегический запас пряников и презервативы, наличие которых объясняется только слепой надеждой. Ах да, еще были четыре бутылки «Балтики-девятки». В дорогу, для рывка, чтобы шлось веселее. С Колей мы отлично ладили. Это сейчас он дантист, склонный к самоубийству, а тогда был веселым парнем, с таким, знаете, веснушчатым лицом, что хоть вместо лампочки его вкручивай. Он был старше меня на год, но в наших отношениях верховодил я. Мне кажется, так чисто генетически получилось, потому что у меня бешеный темперамент, а Коля спокойный и рассудительный. Когда ты взрослый, хорошо быть спокойным и рассудительным, а когда ты подросток, лучше быть темпераментным и наглым, так уж устроен подростковый мир. Но в то лето я не был ни темпераментным, ни наглым. Я в пятнадцать лет полюбил девушку, а она меня не полюбила. За год эта любовь меня обглодала: я высох и сделался фаталистом. То есть много дрался, гулеванил, совершал чудачества. Например, на спор прошел по стреле башенного крана. Меня лихорадило. Я не то чтобы не мог взять себя в руки, просто руки куда-то исчезли. В деревню мы приехали лечить мою любовную тоску. Нам это решение показалось взрослым и взвешенным. Попьем, поговорим по душам, порыбачим, просветлимся грибами и тоска непременно отступит, думали мы. Автобус высадил нас на обочине в одиннадцать пятнадцать утра. Нацепив рюкзаки, мы взорвали по бутылке «девятки» и пошли сначала полем, потом лесом, затем просекой, потом снова полем и через час вышли к Баранятам. Вокруг происходил июль. Пахло чем-то приятным, известным только биологам. После второй бутылки «девятки» я был в игривом настроении, и поэтому деревня мне понравилась. Я нашел ее страшноватой, но страшноватой как в плохих ужастиках, где и грим топорный, и развязка не интригует. Прошагав по единственной улочке, мы с Колей зашли в дом. Дом как дом. С наличниками. Сени, русская печь, окна смотрят на реку. Еду, конечно, можно в печи готовить, но мы же не есть сюда приехали. Струганули колбаски, навертели бутербродов, дали по сто. Закурили не спеша. Когда тоска, когда забыть кого-то надо, курить полагается жадно, пить залихватски (я свою стопку с локотка накатил), а говорить громко и матом. Мат отмывает пафос и как бы снижает накал трагедии, что спасительно, когда этот накал невыносим. Например, можно сказать: знаешь, я люблю ее, и, видимо, это конец. А можно вот так: ебаный ты в рот, в бога душу мать! Или: у меня такое чувство, что самое главное в моей жизни уже произошло. А лучше: ебись оно все конем! Или: стоит только закрыть глаза, и я сразу вижу ее. Однако много лаконичнее иначе: это пиздец, Колян. Когда мат и бутылка иссякли, мы легли спать. Было восемь часов вечера. Утром мы отправились в грандиозное путешествие — переплывать на лодке Камское море. Собственно, ради этой мореходки мы и купили сигары. Сигары полагалось выкурить на том берегу в торжественном молчании. Веспуччи и Колумб на отдыхе. Так нам рисовалась эта картина. На деле мы еле выползли из лодки, так тяжело далась нам трехчасовая гребля. Свою сигару я зажигал дрожащей рукой. В то утро я впервые понял, что физические нагрузки отвлекают от душевных мук. Я совсем не думал о девушке, а думал о жратве, которая осталась в доме. Несмотря на голод, в обратный путь мы отправились не сразу. Руки требовали роздыха. В каком-то смысле они вступили в страшное противоречие с желудком и целый час его побеждали, а потом проиграли в один момент, стоило нам заговорить про колбасу. В дом мы буквально ворвались. То есть сначала мы попеременно гребли и вслух вожделели пряники и колбасу, а потом уже ворвались. Сразу кинулись к продуктовой сумке. Я хотел сладострастно разорвать упаковку пряников зубами. Голод как бы подхлестнул мой иссушенный любовью темперамент. Полный рот слюней, представляете? Продуктов в сумке не оказалось. Их нигде не оказалось. При этом водка стояла на столе. Не знаю, что чувствовал по этому поводу Коля, но меня обуял мистический ужас. В деревне кто-то был, хотя в деревне быть не могло никого. Идти по домам сразу мы не решились. Коля где-то вычитал, что водка очень калорийный продукт. Ей мы и решили пообедать. Обедать водкой на голодный желудок в шестнадцать лет — не самая лучшая идея. И в семнадцать лет тоже. Нас развезло с полбутылки. Причем развезло не как-то зло и деятельно, а тупо сморило в сон. Проснулись мы в темноте. Спросонья мне показалось, что в углу кто-то стоит. Я вскрикнул и разбудил Колю. За окном чернела субботняя ночь. Еды не было никакой. До автобуса оставалось тридцать шесть часов. Две с половиной бутылки водки синели этикетками на столе. Нам предстояло прошерстить избы и отыскать человека, который стащил наши запасы. Без фонарика эта идея казалась малопривлекательной. После трудных раздумий мы решили вооружиться. Я взял топор, а Коля — кухонный нож. Тут я вспомнил про галлюциногенные грибы. Они лежали в кармашке сумки, в майонезной банке, мелко нашинкованные. Грибы тоже исчезли. Интересно, человек, который их украл, знает, что это такое? Потому что если он не знает, что это такое, то вполне может сойти с ума. Или поджидать нас с топором, насмерть перепуганный галлюцинациями. Страх сцепился с голодом, как недавно воевал с усталостью. Компромиссом выступила водка. Факт ее калорийности не давал нам закрыть на нее глаза. Через полчаса на столе осталось две целых бутылки. Мне надоело бояться. Чего бояться, когда она меня не любит, в самом-то деле? Вскинув топор, я выскочил на улицу и ворвался в ближайшую избу. Коля не отставал. Он вроде как прикрывал мою спину. Мы были командой. Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дамм ищут злодея. В деревне было восемь домов. Семь из них однозначно пустовали. Восьмой дом стоял на отшибе возле самого леса. Человек, укравший нашу еду, мог быть только там и нигде больше. У нас с Колей возник спор. Коля считал, что нельзя врываться в дом, если там кто-то живет. Я считал, что врываться можно, потому что мы хотим жрать. В итоге мы решили сначала заглянуть в окна. Осторожно подкрасться и заглянуть в окна. Окон в доме оказалось два: одно со стороны деревни, другое со стороны леса. Мы решили разделиться. Как темпераментный человек с топором я взял на себя лесное окно. Коле досталось окно деревенское. То ли потому, что изба стояла на фоне темного леса, то ли потому, что мы точно знали: вор притаился там, — но она казалась нам особенно мрачной. Лично я думал про вампиров, мавок и вурдалаков, когда обходил избу по дуге, чтобы подойти к своему окну. Я ступал очень осторожно, стараясь ничем не выдать моего присутствия. В голову лезла дребедень из голливудских фильмов про не вовремя хрустнувший сучок. Сучок не хрустнул. Я вплотную приблизился к окну. Сжал топор покрепче. Сделал последний шаг. Приподнялся на цыпочках. В это самое мгновение тишину пронзил Колин крик, в котором не было ничего человеческого. Я бросился к другу со всех ног. Я понимал, что иду на верную смерть, но не идти не мог. Пусть. Отмучился, значит. Вампиры все-таки. Или вурдалаки. Или мавки. Я молнией вылетел из-за угла, на ходу вскинув топор над головой, и... остановился как вкопанный. Рядом с крыльцом лежал Коля. Нож валялся в метре от него и поблескивал. Под Колей лежала бабка в пестром платке. Она безумно вращала глазами и бормотала: «Черти, ироды хвостатые! Помилуйте мя! Не буду больше еду воровать! Уйди! Уйди, кому говорю!» Короче, я сразу понял, что бабка наелась грибов. Пришлось ее связать и налить ей стакан водки, а то бы она спятила. Наши продукты лежали в избе почти нетронутые. Бабка выскочила на Колю, когда он подходил к окну. Если б она выскочила на меня, я бы сначала ударил топором, а потом уже стал разбираться. Хорошо, что Коля спокойный и рассудительный. С бабкой вообще оказалась интересная история. Старуха живет у сына в Перми, но постоянно сюда сбегает, потому что раньше жила в Баранятах. Сын, понятное дело, ее тут же возвращает. А в этот раз он с семьей уехал на юг. Бабка этим воспользовалась, запаслась продуктами и приехала на родину. Только вот с продуктами чуть-чуть не рассчитала. В понедельник собиралась домой. Два дня всего не дотянула. Наш приезд она проморгала. То есть тоже думала, что деревня заброшена, но на всякий случай по избам прошлась. А тут наша сумка с едой. Голодный человек не задается вопросом, откуда в заброшенной деревне сумка с едой. Голодный человек еде радуется и ест. Например, обжаривает грибочки с макаронами. Только к утру бабку отпустили галлюцинации. Крепкая оказалась старуха. Коля говорит, сейчас таких не делают. Не знаю. Бабке заметно полегчало, когда мы рассказали ей про волшебные свойства грибов. Воскресенье мы все втроем преспокойно прожили на наших запасах. Я выудил двух сорожек. Коля изловил на спиннинг жирного окуня. Накупались. Позагорали. А в понедельник рано утром уехали в Пермь. Бабка, понятное дело, уехала с нами. Ах да! Любовная тоска меня подотпустила. Не знаю. Хорошо ведь, что я так сильно любил, пускай и безответно? А потом снова накрыла. А потом отпустила. И опять. Семнадцать лет уже. Не хочу об этом говорить. Это ведь страшная пошлость — безответно любить девушку столько лет.Сарай

1994 год. Пермь. Кислотные дачи. Двухэтажный домик на Доватора. Двор. Шеренга почерневших от времени сараев. Самодельная песочница. Скрипучая качель. Если глянуть на двор сверху, то увидишь квадратное лицо: угловой дом с одного бока замыкают сараи, с другого — особняк богачей Новоселовых, а две лавки, каждая у своего подъезда, напоминают глаза. Сейчас эти «глаза» облупились после зимы, отчего стали разноцветными, потому что в прошлом году их красили синим, в позапрошлом — красным, а еще раньше — желтеньким. Я это знаю, потому что красил лавки собственноручно, вместе с Виктором. Виктору восемьдесят два года, и он живет в нашем доме с незапамятных времен. Он ровесник моей прабабки и родился за пять лет до революции. В доме его никто не называет по отчеству, потому что Виктор этого не любит. Обычно, когда проклюнется весеннее солнце, он выходит на лавку и целый день курит папиросы и пьет крепкий чай из железной кружки. Виктор — пересидок. Почти всю свою жизнь он провел в лагерях. В 1942 году ему было тридцать лет, когда прямо из лагеря его призвали на фронт. Виктор служил в армии Константина Рокоссовского и, как он говорит, «хлебнул горячего до слез». После войны Виктор снова сидел. Он сидел при НЭПе, Сталине, Хрущеве и Брежневе. Последний раз он освободился в 1980 году и поселился в нашем доме. Когда Виктор не пьет чай и не курит, он беседует с дворовыми пацанами, потому что мы любим его слушать, ведь он знает много интересных историй. А еще он помог моему папе. Осенью наша лайка Буран заболела чумкой. Пес заразился от овчарки Карины, которая жила в соседнем сарае, за стенкой. Мы все — и я, и папа, и мама, и сестра, и бабушка, и дедушка, и тетя — очень любили Бурана. А знакомый врач сказал, что его не вылечить. А потом Буран стал страшно выть на весь двор вместе с Кариной. Он выл весь день, а вечером папа достал охотничье ружье, сел на диван и заплакал. Тут в комнату вошел Виктор, потому что тогда двери еще никто не запирал. Он сел рядом с папой, потрепал его по плечу, взял ружье и ушел. Через пять минут во дворе прогремело два выстрела. Бурана я больше не видел. Папа говорит, что похоронил его в лесу под красивой березой. Он специально ездил на Чусовую, где набрал булыжников, чтобы навалить их на могилу. Прошлой весной богач Новоселов построил в нашем дворе сарай. Беленький, из свежей древесины, большой и просторный. Этот сарай стоял особняком от наших сараев и был самой симпатичной подробностью двора. Мы любили забираться на его крышу и крутить сальто в сугробы, потому что это единственная крыша, которая точно не обрушится. Новый сарай полюбился и Виктору. Он никому об этом не говорил, но иногда подходил к нему, гладил синей рукой доски, обходил вокруг, задирал голову и восхищенно цокал языком. Через год, то есть той весной, о которой рассказываю, в наш двор пришел Новоселов. Он сказал, что продает коттедж и сарай и уезжает к родственникам в Канаду. На коттедж покупатель уже нашелся, а вот сарай пока свободен. Типа — налетайте! В тот же вечер Виктор надел пиджак и пошел к Новоселову. Он должен был купить этот сарай, хотя и плохо понимал, зачем тот нужен. Хранить в нем Виктору было нечего, а мастерить он не умел. Наверное, Виктор собирался просто сидеть возле него или в нем, как люди сидят возле ротонды или в ней самой. Ему хотелось этот сарай, как мальчишке хочется мотоцикл, даже если ездить еще рановато. Назад Виктор вернулся багровым и злым. Он предложил Новоселову сто рублей, а Новоселов рассмеялся и сказал, что там только гвоздей на сто пятьдесят. Виктор сел на лавку, закурил и стал думать, где достать еще триста рублей, потому что Новоселов сказал, что дешевле четырехсот не отдаст. Я тогда гулял в песочнице, а когда увидел Виктора, то подсел к нему. Он не любил разговаривать со взрослыми, а с детьми разговаривал охотно. Так я узнал, что Виктор хочет купить сарай, но у него нету денег. А Новоселов — гнида, потому что мог бы и за так отдать, все равно в Канаду уезжает. Эту новость я рассказал родителям за ужином. Папа симпатизировал Виктору и решил дать ему сто рублей. Но ста рублей было мало, и тогда он пошел к соседям и рассказал им про сарай. Соседи дали пятьдесят. К ночи отец насобирал нужную сумму. Когда он вышел из подъезда, чтобы вручить деньги Виктору, то увидел, что сарай горит, а сам Виктор стоит неподалеку и глядит на пожар. Сарай сгорел дотла. Тушить его было поздно. Вскоре Новоселов уехал в Канаду. А отец рассказал Виктору про деньги, и пока он рассказывал, тот все жевал губы и изжевал их до крови. Но деньги не пропали и назад розданы не были. На эти деньги мой папа и дворовые мужики купили доски и построили новый сарай для общих нужд. Виктор все лето мог там просидеть, попивая чаек и пуская колечки в потолок. А потом мы переехали на Пролетарку, а Виктор умер. А сарай тот до сих пор во дворе стоит. Почернел весь, просел, но крепкий еще. Мокрушинский его называют, потому что у Виктора Мокрушин фамилия была.«Весенний вальс» под картошку

Пятница. Вечер. Наши дни. Где-то в утробе Закамска Виталий забросил мешок картошки на плечо и побрел на пятый этаж. Он был грузчиком-экспедитором и немножко дурачком. В семнадцать лет Виталий занемог дышать, а поход по врачам выявил шизофрению. Полугодовое лечение галоперидолом на Банной горе не помогло. Только через три года выяснилась правда: шизофрении нет, есть смещение позвонков. Пройдя трехмесячный курс у мануального терапевта, Виталий вернул себе кислород. Правда, Виталий почему-то перестал играть на пианино, решать уравнения, сочинять стихи, читать книги. А еще прежде общительный парень наглухо замолчал. Собственно, именно в силу всех этих обстоятельств он и стал грузчиком-экспедитором. Работал Виталий три раза в неделю. Высокий и крепкий, он разгружал «бычок». Рано утром парень приезжал на рынок в Заостровку, где грузил в машину четыре тонны овощей. Потом он отправлялся по адресам, потому что работал в конторе, которая занималась доставкой продуктов на дом. Рейс начинался в девять утра, а заканчивался около одиннадцати. Виталий зарабатывал две тысячи рублей за один такой выезд. Ему нравилось колесить по Перми, запоминать улицы, вглядываться в проносящиеся автомобили. Внешне он был обычным молодым человеком, а вот внутри происходило интересное. Интересное происходило на фоне молчания и напоминало всплеск. Иногда это была музыка, которую Виталий когда-то играл собственными руками. Иногда обрывки уравнений, химические формулы, заковыристые теоремы. Иногда просто бывшая подруга, и как они гуляли по набережной, сочиняя будущее. Эти всплески парень наблюдал сосредоточенно, будто силился ухватить рыбу, всплеск породившую. Ухватить рыбу никак не удавалось. Редко всплеск следовал за всплеском. В такие минуты Виталий впадал в ступор и мог пробыть внутри себя целый час. Поднявшись на пятый этаж, парень скинул мешок на пол и позвонил в дверь. Из квартиры доносилась музыка — русская попса. Виталий поморщился и снова нажал кнопку звонка. Дверь открыла женщина. Она выглядела одутловатой и чуть-чуть пьяной. — Тебе чего? — Картошку привез. — Какую картошку? — Белую. Красноуфимскую. — Бабка, что ли, заказала? — Наверно. Мое дело привезти. — Ладно. Тащи на балкон. Разберемся. Виталий вскинул мешок на плечо и вошел в квартиру. Миновал полутемный коридор. Протиснулся в гостиную. На диване за журнальным столиком выпивали трое: женщина и двое мужиков. Один мужик был крепким и лысоватым. Второй, наоборот, тощим и патлатым. Женщина выглядела изможденной. Сквозь жидкие волосы просвечивал череп. Напротив дивана, у стены, стояло пианино. Пока Виталий устраивал мешок на балконе, троица громко обсуждала появление грузчика-экспедитора в самых красочных выражениях. Кто-то выключил магнитофон. Хозяйка квартиры стояла возле балкона и молча наблюдала, как парень возится с мешком, который надо было уложить между банок. Закончив, Виталий снял перчатки и вернулся в комнату. — Сколько с меня за картошку? — Тысяча рублей. Женщина обернулась и обратилась к лысоватому: — Тыщу надо. За картошку отдать. — И чё? — Ничё. Давай деньги. — Ты совсем охуела, Светка! Нету у меня. — Ты гонишь, что ли? — Твоя бабка заказала, вот пусть и башляет. — Витя, ну не начинай, а? Она же в больнице. Ну, Витя? — Хуитя! Будешь ныть, я те щелкну, ясно? Тут к разговору подключилась изможденная женщина. — Ты забурел, Витек. Картофан — это святое. Отдай человеку деньги, и давай пить. — Вы чё, соски, сговорились? Нету у меня денег! Витя хохотнул, толкнул патлатого друга плечом и проговорил: — Вот ведь бабы настырные, а? — Определенно, определенно. Однако хозяйка квартиры от Вити не отстала. — Слышь, Витек. Ты здесь живешь, пьешь, спишь со мной каждую ночь. Ты мой гражданский муж, если чё! — И чё? — И чё! Оплати картошку. Хорош вилять. Сколько можно человека задерживать. Неудобно. — Неудобно на потолке ебстись. Остальное — нормалек. Ты мне за гражданского мужа даже не прокидывай, поняла? Знаю я, чем ты за моей спиной занимаешься. — И чем я там занимаюсь? — Блядуешь, дрянь. — Молчал бы лучше, кобель проклятый! Я девушка верная, порядочная. Такими глупостями не занимаюсь. Тут изможденная будто бы не выдержала и захохотала. Хозяйка мгновенно окрысилась: — Чё ты ржешь, Людка?! Дура набитая. Ржет она... Заплати за картошку, Витя. Быстро заплати, я сказала! Хозяйка квартиры перешла на высокочастотные звуки и швырнула в мужика стакан. Тот увернулся, вскочил, схватил женщину за руки и проорал прямо ей в лицо: — Отъебись, мать! Изможденная и патлатый бросились их разнимать. Началась свалка и крики. Виталий, который еще в самом начале ссоры ощутил всплеск, вдруг сел за пианино и поднял крышку. Робко коснулся пальцами клавиш. Сначала черных, а потом белых. Всплеск следовал за всплеском, и он уже ничего не слышал, кроме музыки, звучащей внутри. Тряхнув головой и будто бы решившись, парень заиграл «Весенний вальс». Поначалу его пальцы были вялыми, как после наркоза. Но чем дольше он играл, тем сильнее они становились. Когда Виталий закончил, в комнате повисла тишина. Спорщики сидели на диване и смотрели на музыканта во все глаза. — Ты, это самое, маэстро! — Это что было? Моцарт, да? — Охренеть. А я все думал: зачем оно здесь стоит? — Витя, заплати уже за картошку, я тебя умоляю. — Блин... Ну нету у меня! Нету, понимаешь? Пятихатка всего. И никакая музыка этого не изменит. Вдруг патлатый внес предложение: — У меня есть пятихатка. Давай мешок на двоих возьмем, да и все. Так приятели и поступили. Через пять минут Виталий сел в «бычок» и поехал дальше. Конечно, его не исцелила та игра на пианино. Зато теперь он играет на нем регулярно, и Виталию хорошо. А хорошо — это немало. Хорошо — это уже кое-что.Чужая кровь