ВЛАДИМИР ШАРОВ

Искушение революцией

Все, что пойдет ниже, сложено из вещей, над которыми я работал почти двадцать лет, правда, с большими перерывами. Так вышло, что каждый раз лишь с течением времени я понимал, что в итоге у меня получилось. Не в том, конечно, смысле, хорошо или плохо, а в том, какие выводы следуют из написанного, и еще: что все это – части чего-то одного.

Первым, что случается нередко, был трактат самого общего свойства (книга начинается не с него), а дальше – вопросы, которые продолжали оставаться для меня темными и неясными, по мере сил разбирались и уточнялись. Я тогда уже писал прозу, был уверен, что с остальным в моей жизни покончено, однако со спасительной регулярностью, стоило основному занятию зайти в тупик – история вдруг приходила на помощь.

Необходимо сказать еще об одном. Собирая «Искушение революцией», я в очередной раз убедился, что число тем в русской истории, которые меня занимали, достаточно ограничено. Из-за этого работы нередко друг на друга налагаются. Конечно, пересечения, самоцитаты можно было убрать, но тогда пострадала бы цельность отдельных эссе. А ведь с самого начала я писал их, а не книгу. В общем, тут есть проблема, с которой, что поделать, я не знал тогда и не знаю сейчас. Поколебавшись, я все решил оставить, как было, а за повторы просто попросить прощения. Если же будет добрая воля – счесть их чем-то вроде рефрена.

Владимир Шаров

МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

(Андрей Платонов и русская история)

Книга начинается с двух работ, так или иначе связанных с самым важным для меня писателем в русском ХХ веке – Андреем Платоновым.

Думать о тех темах, которым посвящена первая работа – «Между двух революций (Андрей Платонов и русская история)» – я начал после платоновской конференции 2004 г. (ИМЛИ, сентябрь). Попытка понять судьбу автора «Котлована», «Джана» и «Чевенгура» (большинство докладов были связаны именно с последним романом) получилась довольно объемистой. Мне кажется, что, кроме прочего, она неплохо дополняет и «Верховые революции», которая вопреки хронологии публикуется во второй части этого сборника. Второе эссе – «О записных книжках Андрея Платонова» – было написано для журнала «Дружба народов». Позже оно еще дважды публиковалось в посвященных Платонову сборниках «Страна Философов» (М., 2003).

В сентябре 2004 года я принял участие в конференции, посвященной Андрею Платонову, по преимуществу роману «Чевенгур». Услышанное на ней плюс прочитанное в томе нового собрания сочинений (в него вошла публицистика 20-х годов, очень подробно и качественно откомментированная) и в очередном сборнике «Страна философов» неожиданно легко соединилось с представлениями о русской верховной власти, взаимоотношениях Москвы и провинции, которые бродили во мне лет двадцать назад, когда я еще профессионально занимался историей. Многое было дополнено до целого, так что стало казаться, что можно связно объяснить и то, чем была советская власть при своем зарождении – 17 – 18-е годы ХХ в. – и то, какой она сделалась к 25-му году, попав под контроль Сталина. Понять ее корни и эволюцию (имеется в виду направление и скорость последней), а отсюда – один шаг до ответа: почему и Платонов и эта власть, несмотря на явное, вдобавок обоюдное, желание сотрудничать, расходились дальше и дальше.

Известно, что христианство, каким оно появилось на свет Божий, было религией «конца». Первые поколения христиан, видя, что чаша человеческих грехов давно переполнена, верили, что второй раз Христос ступит на землю уже при их жизни, уже при них придет время Страшного суда и торжества праведных. Потом за столетия большинство, хотя шаг за шагом и смирится, привыкнет к тому, что знать час Его нового явления не дано никому – пути Господни неисповедимы, – эта загнанная в подполье начальная вера то и дело будет вырываться на поверхность в виде разного рода ересей и церковных смут.

Жизнь была так страшна и безнадежна и так тяжело ожидание, что на Западе и без них в большие юбилейные годы – 1000-м, 1500-м от Рождества Христова – уже успокоившаяся, уже вошедшая в колею канона вера вдруг вспыхивала прежней страстью и напряжением. В некоторых городах бюргеры, чуть не поголовно вспомнив слова Христа о том, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное, будто и не было прежнего скопидомства, принимались не раздавать – навязывать каждому встречному и поперечному нажитое.

К XVI столетию, стартовавшему этим самым 1500-м годом, было потрачено уже несколько веков и таланты тысяч и тысяч лучших теологов и юристов, чтобы хоть как-то совместить высшую правду и реальность земного, насквозь греховного бытия – Божественное и гражданское право. Но одно и другое было так далеко друг от друга, так друг другу враждебно, что сшить их удалось в лучшем случае на живую нитку. Доказательство – начало проповеди Лютера.

Лютер, а вслед за ним Цвингль, учили в мире, где каждый знал, что пусть он не пропускает ни одной мессы и, отнимая у семьи последнее, щедро жертвует на храм, пусть всякую неделю ходит к исповеди, на которой священник отпускает ему грехи, вокруг столько зла и ненависти, что проще не замараться, искупавшись в бочке с нечистотами, что возит по улице золотарь, чем спастись, оставаясь в миру. Ты можешь честно жить и работать, можешь искренне молиться Создателю и, сколько есть сил, не грешить ни в делах ни в помыслах, все равно каждый прожитый день лишь вернее ставит крест на твоем спасении. Если хочешь спастись, бросай жену, детей, дом и беги не оглядываясь, как от Содома и Гоморры. Иного пути нет и не может быть.

Это была очень горькая жизнь, и вдруг пришли новые учителя и сказали, что все не так. Бог хочет от человека другого. Чтобы сподобиться вечного блаженства, монастырь не нужен: для спасения души достаточно твоей веры и смирения. Надо просто верить в Христа, быть справедливым, милосердным, и тогда, даже если ты напрямую, без священника, обратишься к Нему, Он тебя услышит. Он любит тебя и готов сторицей воздать за твое добро.

Со времени рождества Христова, если не считать тех, кто уходил в пустыни и в монастыри, лишь в краткие периоды веры, что Христос и впрямь придет не сегодня – завтра, да в праздники люди забывали, что до конца дней обречены жить в юдоли страданий. Теперь же этот камень был с человека снят. Облегчения, какое слова Лютера и Цвингли дали каждому, кто за ними пошел, хватило на многие века. Источник этот не иссяк и сейчас.

Подобного рода комментарии знала и Россия. Их специфика определила, выстроила русскую историю, вообще нашу цивилизацию, ее особенности, характерные черты. Основные субстраты, составившие русский народ – славянские и угро-финские племена – жили на восточно-европейской равнине многие тысячелетия; династия Рюрика правила ими непрерывно с IX века по конец XVI, то есть больше семи веков, что по любым стандартам очень и очень долго. Уже в силу этого Рюриковичей трудно счесть нуворишами, однако с середины XV века, во всяком случае на взгляд извне, – времени с другой логикой, другими знаниями – первенствующих среди них великих князей Московских будто подменяют. Конечно, наш подход ущербен – культуру надо судить по ее собственным законам и установлениям, однако изменения слишком разительны, резки, чтобы оставить их без внимания. На те десятилетия падает сразу несколько важных событий, главные из которых – отказ Москвы утвердить унию католической и православной церквей, подписанную на Ферраро-Флорентийском соборе главой русской церкви архиепископом Исидором, и захват турками столицы православия – Константинополя. Принято считать, что именно под их влиянием Русь пересматривает весь комплекс отношений между собой и миром. Но и Константинополь, и собор были лишь внешним кругом, обрамлением для перемен, начавшихся куда ближе. Быстро слабеют татары. Двумя с половиной веками ранее их бесчисленные конные отряды – «тьмы» – огнем и мечом прошли по Руси, оставив после себя сожженную, опустошенную страну. Тогда все пришлось строить наново. Травма была столь сильна, что теперь просто вернуться к положению, которое существовало прежде, казалось немыслимым.

В 30-е годы уже прошлого столетия издательство «Академия» опубликовало книгу, названную «Любовь людей 60-х годов», в основе ее переписка Чернышевского и Шелгунова с женами. Издание во всех смыслах примечательное, позволяющее понять самое нутро, корень революций. Похоже, он, причем без исключения, – в не лишенном убедительности тезисе, что если палка долгое время была насильственно согнута, надеяться, что стоит ее отпустить – и она сама тут же выпрямится, наивно. Чтобы вернуть палку в первоначальное состояние – прямое, равное, справедливое – это все синонимы – надо немалое время, и, главное, тоже насильно гнуть ее (народ, рабов, женщин, пролетариат) в противоположную сторону. Иначе ничего не получится. Чернышевский и Шелгунов ставили опыт на себе и своих женах, но пару-тройку десятилетий спустя наступила очередь стран и континентов. Церковные литераторы XV века над подобными вопросами вряд ли задумывались, однако дорога, на которую они поставили русскую историю, в сущности, вела туда же. Увидев в происходящих событиях ясное, не допускающее сомнений свидетельство, что настали не просто последние времена, а самый их конец, Христос и вправду повернулся лицом к тонущим в грехах и страданиях потомкам Адама, они сказали московским князьям, что именно им суждено возглавить поход к добру, сыграть главную роль в спасении и распространении истинной веры. Они сказали это князьям, которые – и века не прошло, как ели землю перед троном золотоордынских ханов, вымаливая себе ярлык на великое княжение; ища ее смерти, оговаривали ближайшую родню – других претендентов на этот самый ярлык. Значение двух появившихся в те годы доктрин – одна из них известна под названием «Москва – Третий Рим» (суть ее, что показал еще Н.И. Ефимов, лишь отчасти соответствует заглавию, куда правильнее было бы именовать ее «Москва – Второй Иерусалим». См. Ефимов Н.И. Русь – новый Израиль. Казань, 1912), авторство концепции приписывается старцу Елеазорова монастыря Филофею, примерная датировка – 1520 – 1530 годы; вторая – как «Сказание о князьях Владимирских» (оно принадлежит перу тверского монаха Спиридона – Саввы и возводит род Рюриковичей к племяннику римского императора Августа, легендарному Прусу. Написанное не позднее 1523 года, то есть тогда же, что и послания Филофея, Сказание вскоре приобрело официальный статус, сделавшись вступительной статьей к «Государеву родословцу» и для русского общества мало уступает перевороту, сделанному Коперником для общества западного. Только вектор его противоположный. Коперник умалил и землю, и весь человеческий род, убрав его из центра мироздания; монастырские же книжники, наоборот, поставили русскую историю в центр мира. Это был взгляд, с одной стороны, совершенно очевидно обращенный к концу, а с другой – неслыханно, к самому престолу Господню возносивший и русскую землю – новую Святую землю, и русский народ – единственный независимый народ, сохранивший истинную веру, новый народ Божий, а также русских царей – Его наместников на земле. Введение в чин венчания на царство обряда помазания (впервые при Иване IV) и вовсе уподобило русских царей Христу (См. Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России. – В кн.: Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 50).

Прежде чем мы перейдем к дальнейшей судьбе этих двух учений, наверное, стоит добавить несколько вещей: страна, по-видимому, потому все это так естественно и сразу приняла, что, затерянная среди лесов и болот огромной восточно-европейской равнины, почти отрезанная при татарах от остального мира, и сама чувствовала себя, словно монах в скиту. Доктрина «Москва – Третий Рим», настаивающая, что дальше не будет уже ничего, этот Рим – последний, на нем и кончится земная жизнь, цельность и жесткость учения Филофея именно от заброшенности и одиночества, от ненужности никаких компромиссов с окружающим миром. От убеждения, что другого мира, во всяком случае, правильного, угодного Богу, нет и быть не может.

Второе: Русские князья, подобно другим смертным, с трепетом ожидали предстоящей встречи с Творцом и на смертном одре, как правило, принимали постриг. Но и до этого, едва вступив на престол, они щедро жаловали монастырям деньги, землю и разного рода льготы. Известно, что ни один добрый поступок не остается без ответа – молясь о милости за гробовой доской, однажды они уже здесь, на земле получили дар, который до них мало кому давался. Но и тут все было не просто. Зазор между вчерашним и сегодняшним был слишком невелик, слишком стремительна была метаморфоза, и, согласившись принять монашеское подношение, русская власть сразу попала на площадку, которая отличалась фантастическим перепадом высот. На ней не то что строить – нелегко было стоять. Но династия Калиты ничего не боялась.

Способность церковных писателей несколькими страницами текста возвеличить тебя сильнее, чем сотни выигранных битв, сделать из последних первыми, была тогда оценена по достоинству и по достоинству же оценена мгновенность, революционность того, что произошло. С тех пор у русской верховной власти надолго пропала тяга к спокойному, лишенному катаклизмов и бурь царствованию. Наоборот, она запомнила, что можно разом, одним ударом решить проблемы, которые иначе кажутся неразрешимыми.

Прежде чем мы продолжим разговор, сделаем небольшое отступление и отметим, что те, кто занимаются лесом, различают два вида пожаров – низовые: тогда горит по преимуществу трава, кустарник, сухостой, скорость распространения огня обычно невелика, соответственно, невелик и урон, и верховые: фронт такого пожара, часто раздуваемого ветром, движется с огромной скоростью, выжигая подчистую все, даже самые большие деревья. После себя он оставляет лишь пепелище. Лесные пожары – простая, но довольно точная метафора двух традиций русской революционности – народной и другой, идущей непосредственно от верховной власти. Роль обеих в отечественной истории исключительно велика. Как мне кажется, миновав эту тему, нам не понять и судьбу Андрея Платонова. Филофей и Савва вольно или невольно соблазнили, искусили верховную власть революцией. Именно после них в России революция «сверху» навсегда вошла в арсенал верховной власти, ими были оправданы, получили высшую санкцию новые и новые перевороты. Революцией была попытка Грозного с помощью опричнины кардинально изменить самый характер связи между собой и служилым сословием. Через полтора века после Грозного на полный слом государственного устройства пошел Петр; еще через два века – Сталин, о нем речь ниже. Все они отлично сознавали родственность с предшественниками и свою революционность трактовали как традиционную и законную.

Но Филофей и Савва, когда писали свои послания, думали не только о верховной власти. Люди своим личным выбором заживо себя похоронившие, целиком обращенные к вечной, лишенной греха и страданий жизни, пусть их адресатом и были светские владыки, создали учение по сути, как и раннее христианство, вполне антигосударственное. В итоге услышано было все, не пропали ни их слова, ни настроения.

Корень и той, и той русской революции – в разных, друг другу бесконечно враждебных толкованиях учения Филофея. Впоследствии они на века разделили русский народ. Власть и те, кто за ней пошел, а таких безусловно было большинство, легко добавила к этой доктрине комментарий, сводящийся к мысли, что, по-видимому, Христос не придет на землю и не спасет погрязший в грехах человеческий род раньше, чем весь мир не сделается Святой землей, то есть не подпадет под высокую руку Московских князей (позже царей, еще позже императоров). Их противники прочитали другое. В посланиях монахов они поняли главное – мы живем при конце последних времен и ждать осталось недолго. Они не сомневались, что, чтобы достойно подготовиться к приходу Спасителя, надо уже сейчас немедля уничтожить то царство зла, которое их окружает, и на его месте, взявшись всем «миром», выстроить царство добра и справедливости. Они ждали прихода Христа с напряжением, которое вряд ли с чем бы то ни было можно сравнить.

Каждая из трактовок породила множество следствий, определивших, выстроивших не только отечественную историю, но и судьбы наши и наших предков. Некоторые выводы, во всяком случае, сейчас, на расстоянии кажутся и очевидными и предсказуемыми; другие были, возможно, столь же неизбежны, но сформулированные, напечатанные на бумаге, выглядят парадоксальными. Начнем с верховной власти и той части народа, которая ее поддерживала. Многие иностранцы отмечали, что на Руси на царя смотрят как на главу церкви или даже на земное воплощение Бога, московские же митрополиты, позже – патриархи играют подчиненную, зависимую роль. Власть монарха понималась как абсолютная, безграничная и целиком обращенная к Высшей силе. Главной, а по сути единственной ее задачей было расширение территории истинной веры. О правильности такого толкования учения Филофея свидетельствовали беспримерные продолжавшиеся из века в век победы русского оружия на юге, западе, севере и востоке, то, что другие цари, другие народы и другие веры склонялись перед русским царем, как некогда посохи магов – перед посохом Моисея (кстати, отсюда взгляд на ратный труд как на служение и столько князей, причисленных к лику блаженных: их подвиг – пролитие крови за Святую землю – чисто религиозный). Во всем этом было трудно не увидеть благословение Божие, и на протяжении почти пятисот лет народ, как бы ни было ему тяжело, тянул лямку и преданно шел за верховной властью.

В результате распространение пределов Святой земли, официально всегда оставаясь в статусе средства, необходимого условия для вторичного прихода на землю Иисуса Христа, очень скоро сделалось самоцелью. Потому для русских князей ни прежние заслуги, ни вера, ни кровь не играли никакой роли. Верховная власть при Василии Темном, сколько бы ни возмущалась старая московская знать, отдавала явное предпочтение татарам. Начиная с Петра I и до Александра III, всячески подчеркивавшего свою «русскость», то есть почти два века ее фаворитом были прибалтийские дворяне – немцы; советская империя поначалу с той же страстью обратилась к российским и зарубежным евреям. В XX веке, когда стало окончательно ясно, что расширение Божьей земли в старом православном ее понимании себя исчерпало, что для дальнейшей экспансии оно, да и вообще христианство – помеха, к власти – причем надолго – пришла группировка, напрочь порвавшая с прежней верой. Пала она лишь тогда, когда, как и ее предшественница, стала отступать, терпя одно поражение за другим. Убеждение, что, коли русская держава прирастает новыми и новыми землями, верховная власть истинна и благословенна, в «Табеле о рангах» стояло выше всего. Из-за этого советские властители от Ленина до Брежнева, но особенно, конечно, Сталин, начавшие еще во время Гражданской войны возвращать утраченные территории и дальше, при поддержке Коминтерна сделавшие Советский Союз старшим братом для десятков народов и стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, воспринимались в России как правильные, законные цари. И не важно, как они пришли к власти и как правили своими подданными. Они могли убивать их миллионами, могли тысячами разрушать храмы и расстреливать священников – это мало что меняло: легитимность русской верховной власти была связана не с тем, что происходило внутри страны, а с военными победами вовне.

Нельзя сказать, что в России не было людей, хорошо понимавших уязвимость безграничной царской власти. Свидетельства ее непрочности были более чем убедительны. Так, конец правления каждого из русских властителей ближе всего подошедших к абсолюту (Иван Грозный, Петр I, Сталин), означал фактически и конец династии. Без преувеличения можно говорить о явном стремлении абсолютной власти к суициду: Иван IV и Петр I своих наследников убили, а Сталин фактически вынудил к самоубийству сына Якова, в 41-м году, как и миллионы других солдат, попавшего в немецкий плен. Опасность любых военных неудач, утрата даже небольшой части Святой земли была для подданных ясным знаком, что царь, который ими правит, не благословен, а значит, не истинен и не законен. Сколько бы близкие к трону люди ни доказывали, что власть передана правильно, все большее число людей скоро начинало склоняться к мысли, что в обличье царя на троне сидит «вор» и самозванец. Иначе почему Господь от него и от своей Святой земли отвернулся?

Даже теснейшая связь верховной власти с Богом таила в себе угрозу. Она породила особую, встречавшуюся только в древности ответственность царя перед народом, по сути и на современный вкус весьма парадоксальную. Никакие собственные деяния ему поставлены быть в укор не могли, царю можно было предъявить счет лишь за то, что приписать никому, кроме Господа Бога, не получалось. Еще Кюстин, ездя по России, с удивлением отметил, что цензура не дает газетам информировать общество о Петербургском наводнении, в котором обвинить Николая I, казалось, было трудно. То же и в Советской России: например, крайняя скудость и неполнота сообщений о землетрясениях в Ашхабаде, Ташкенте, потом – в Спитаке.

На самом деле, исходя из российского понимания сущности верховной власти, она была совершенно права. Случавшиеся в стране землетрясения, наводнения, засухи могли означать лишь одно: на троне сидит ложный царь и Бог, насылая свои казни, ясно, недвусмысленно указывает на это святому народу. Так был разоблачен как узурпатор, после чего убит вместе с сыном Борис Годунов, при котором страну постиг трехлетний голод. В данном контексте ответственность верховной власти за любые техногенные катастрофы, даже столь трагические, как Чернобыль, представлялась народу меньшей – здесь вина была не царя, а бояр, земских начальников.

Попыток хоть как-то исправить ситуацию, сделать более устойчивыми и саму верховную власть, и весь государственный порядок было немало, и наиболее успешной из них была сложнейшая система правил и отношений, получившая в России название «чин царского двора». Именно «чину» иногда на целые столетия удавалось ввести абсолютную власть в жесткие рамки. Он делал это ласково, подобострастно, но от того ничуть не менее крепко.

С первых дней каждый, кто жил во дворце, воспитывался в уважении к этому институту, который четко и ясно говорил царю, какие его поступки и какие проявления его власти лепы, «чинны», а какие наоборот нелепы и только унижают власть, полученную им от отцов, дедов и, главное, от Господа Бога. То есть власть ограничивалась не потому, что должна была быть меньше, не потому, что абсолютная власть сама по себе разрушительна, а единственно во имя ее неслыханного величия. Ее предостерегали, что, столкнувшись с нами, грешными, с нами, маленькими и ничтожными людишками, она может унизить себя, замараться и уже хотя бы этой грязью стать с нами вровень. То была демагогия, неслыханная по хитроумию, но она действовала, и государство, пока «чин» чтился и соблюдался, процветало.

Благодаря подобной огранке в мире, где все мы друг от друга зависим, где так тесно, неограниченная власть не делалась слоном в посудной лавке, и с ней, под ней худо-бедно удавалось существовать. Цари-революционеры понимали это лучше кого бы то ни было и при первой возможности, спасаясь от «чина», бежали куда глаза глядят. Они бежали из своих стольных городов и кремлей: Андрей Боголюбский из Ростова и Суздаля в Боголюбово, Иван Грозный из Москвы в Александровскую слободу, Петр из той же Москвы в невские топи. Победить «чин» иначе, нежели собственным бегством, не получалось. Он был сильнее, но тогда, когда тот, ради кого он жил, исчезал, «чин», будто верный пес, умирал.

Думаю, что основная причина бегства царей – в страшном дискомфорте, который рождали в них ощущение своего всевластия и одновременно обычная человеческая слабость. Возможно, мы его даже недооцениваем. Совместить одно с другим, все время и с тем и с тем жить было слишком трудно, и верховная власть, как алкоголик, однажды снова сходила с катушек. Она вдруг опять вспоминала, что ей никто не указ и, распоясавшись, выдавала этакую революционную свечку.

Теперь вернемся к другой части народа. Как уже говорилось выше, были и те, кто все эти пять веков побед считал не более чем искушением, а государя не истинным православным царем, а сатаной, антихристом. Тот, как известно, должен был завладеть властью в последние времена, перед самым приходом Спасителя, и соблазнить, совлечь в грех многих и многих. Пока думавшие так были малочисленны, они, пытаясь спасти от греха себя и своих близких, уходили в леса, бежали в глухие окраинные места, если надо – и за пределы государства. Когда власть и там их доставала, и они видели, что зло – везде, ждать помощи неоткуда, эти инако понимавшие мир люди, чтобы предстать перед Господом незапятнанными, в белых одеждах, коли они были из староверов, нередко целыми деревнями превратив избы в домовины, от старика до только что родившегося младенца сжигали себя в них во славу Божию. Отростки того же корня – скопцы, опять же потому, что настали последние времена, холостили себя, чтобы спастись от похоти. В XVIII и в XIX веках сотнями насчитывались и вот такие, считавшиеся уголовными, дела (см. Владимир Соколовский. Криминальная летопись Урала. – ж-л «Уральская Новь», 2000, № 8. С. 123).

Докладная записка: «Содержащийся в Пермском тюремном замке арестант Федор Клементьев, причастный к делу об вновь открытой в Лысьвенском заводе секте морельщиков, 10 числа сего месяца снял со стены находящийся в его камере образ в киоте, ударил его об пол и разбил на три части. Осколки бросил в ведро, в которое он испражнялся. На вопрос смотрителя тюремного замка, пришедшего в камеру, он с азартом заявил, что не хочет поклоняться звериному изображению. Он находился в тюрьме по обвинению в зарезании 6 человек, был найден полицейскими. Клементьева за убийство 6 человек, в том числе своей дочери, и этот случай присудили к 70 ударам и, наложив клейма, сослали в каторжную работу вечно. Клементьев рыдал на книгах Ефрема Сирина об оскудении священства. Как установить Время Благочестия? Надо посылать к Господу своих родных и молить Его о всех благочестивых. Федор установил шесть человек, которых надо послать к Господу. Вдова Марфа Гаврилова изготовила им саваны, и их посадили в пещеру, обрекая на голодную смерть. Спустя некоторое время Клементьев пришел к ним и умертвил тех, кто еще был жив».

Но однажды и для народа, который обычно шел за царем, тяготы, потребные для ведения новых и новых войн, делались невыносимыми, и он тоже начинал склоняться к мысли, что при истинном царе жизнь здесь, на земле, не может быть такой несправедливой и страшной. Тогда число тех, кто ждать царствия Божия уже больше не мог, безмерно умножалось и огромные ватаги воровских разбойных людей (казаков), крестьян, холопов, посадских людей вместе со своим «правильным» царем (отсюда все российское самозванчество) шли на Москву – новый Иерусалим. Между сторонниками разных трактовок учения Филофея разгоралась настоящая гражданская война. Редко долгая, но до безумия жестокая и кровавая. В ней до 17-го года в конце концов всегда побеждал прежний царь и те, кто оставался ему верен.

Кстати, особая ненависть староверов к Петру, их убеждение, что он антихрист, была связана с тем, что именно при первом русском императоре произошла окончательная секуляризация учения Филофея. Петр попытался навсегда изъять из русской истории обещание и надежду на скорое пришествие Христа, на близкий Страшный Суд и торжество праведных. Казалось, что тем самым основание, фундамент верховной власти был значительно укреплен, и два века она, кто бы и как ни получал престол, легко обходилась без дополнительных подпорок. На самом деле петровские достижения на этом фронте не стоит преувеличивать. XVIII и XIX вв. с точки зрения расширения империи были баснословно успешными, и власть судя по всему, как и раньше, держалась именно ими. Во всяком случае, когда победы сменились поражениями, Романовы недолго оставались на троне. Добавим, причем без ранжира, еще несколько замечаний, небесполезных для разговора об отечественной истории.

Понимание себя как святого народа и своей земли тоже как святой придало русской истории уникальное чувство правоты и, соответственно, неправоты тех, кто становился у нее на пути. То есть когда бы и на кого бы мы ни нападали, это всегда было правильно и во имя «всешнего», в том числе и наших жертв, блага. Ведь мы и их готовы были сделать частью Святого народа. Другое дело, если нападали на нас или даже не нападали, а просто, защищаясь, наносили нам поражение. Отсюда неслыханная обидчивость и твердое убеждение, что мы со всех сторон окружены врагами, которые только и ждут нашей гибели.

Отличие, подчас весьма контрастное, нашей и прочих империй нового времени, например, Британской и Французской: если там голый меркантилизм, то у нас, хотя завоеванные земли, конечно, приносили огромный доход (меха, позже – руды, нефть, хлопок) – весь он без остатка тонул в море самых возвышенных идей, в которые все мы от первого до последнего верили. Очень четкое понимание цели и смысла своей истории. Эта ясность помогла сэкономить немало сил, средств, и все они были направлены на внешнюю экспансию. В результате к 50-м годам XX века мы контролировали, разумеется, с разной степенью жесткости, чуть ли не половину территории и такое же количество населения земного шара на четырех континентах, за исключением Северной Америки и Австралии. Тогда многим казалось, что скоро падет и другая половина – столько у нас там было друзей.

От Филофея и все, что мы думаем о земле: например, считаем, что там, где мы когда-то были (вне зависимости от того, что раньше и позже нас там были и другие), все это наша земля, потому что она полита нашей святой кровью. И ненависть к Столыпинской реформе: Святая земля может быть только в общинной собственности, частное владение ею, возможность ее продавать, покупать – безумие, кощунство. Мы никогда не простим Александру II продажу Аляски, даже верим, что эта сделка, пусть юридические формальности и были соблюдены, незаконна. Подобно майорату, Святая земля вообще не предмет торга.

Кстати, на Руси в западном понимании этого термина никогда и не было частной собственности на землю. Была некая система разных и соответственно неполных прав ею распоряжаться и пользоваться. Они были вложены «одно в другое» будто матрешка. Верховным собственником был царь – наместник Бога на земле. Вотчинное и дворянское владение так или иначе, но жестко было связано со службой царю. Крестьянская община, «мир», тоже имела все основания утверждать, что хозяин земли именно она. В этом смысле колхозы больше соответствовали представлениям крестьян о «правде», чем та система, которая начала складываться при Столыпине и еще десять лет до коллективизации просуществовала при большевиках.

Возвращаясь к совместной жизни двух народов, отметим, что и отношения, и внутренние границы между ними были до крайности неровными, нервными и подвижными. То, что они боялись и ненавидели друг друга, несомненно. Временами напряжение было такое же, что и в Святой земле накануне прихода Спасителя. Отказываться от него власть не хотела и не могла, здесь было и ее собственное основание, собственная санкция, в то же время она очень страшилась этой стихии, прекрасно понимала, что, как некогда под ее напором пал первый Рим, так же легко может рухнуть и нынешний третий. Народные восстания и бунты, убеждение тех, кто в них участвовал, что они живут в антихристовом царстве, не давали поводов для сомнений. Наиболее яростных проповедников другого светлого царства власть или казнила, или вытеснила на окраины, где они постепенно укоренились. Дальше они были уже тихи и подпольны, но их корабли – в сущности, ковчеги, на которых спасались праведные – управлялись не хуже современной эскадры. В XIX веке все это будет повторено ячейками каждой социалистической партии. В конце концов территориальное разделение двух народов стало одной из главных задач русской верховной власти.

Вообще надо сказать, что связка «народ и земля» была вечной проблемой для любой империи. Издревле миф об Антее был для их строителей емким и точным руководством. Если завоеванную землю ты хочешь не просто ограбить, а удержать надолго или даже навсегда, от нее следует оторвать народ, который здесь родился, вырос, и переселить его как можно дальше. Лишь так можно избежать новых и новых восстаний. Восточные империи дружно шли этим путем, их опыт переняла и Россия. Грозный чуть ли не подчистую вывел из Новгородской земли всех тамошних служилых людей (как тогда говорилось, «перебрал» их); Сталин наполовину убил, наполовину переселил в Среднюю Азию почти десяток кавказских народов и татар из Крыма. Мечта империй – полная однородность и гомогенность, перемешивание населения очень этому способствует: каша и впрямь получается без комков. Отсюда же – боязнь всякого рода многообразия и диссидентства, любых отклонений от установленных правил и образцов.

Все же империи однажды сочли, что переселение целых народов чересчур дорого и трудоемко, после чего конструкция их стала меняться. Если прежний прототип был рожден Востоком, то новый нашли в политике греческих полисов и Рима. В результате империи превратились в нечто вроде волчков, которые, как хорошо известно, чем быстрее крутятся вокруг своей оси, тем устойчивее. Центробежная сила, создаваемая этим вращением, позволяла легко удалять на окраины или даже за пределы государства все инородное, враждебное, чуждое и тем самым поддерживать монолитность. Империи сделались по-буржуазному тароваты и расчетливы, человеческий материал, даже самый плохой, берегли, как только могли, инакомыслящих ставили к стенке лишь в крайнем случае, а так предпочитали заселять ими новые территории. Политика эта и на Западе и у нас оказалась до крайности выгодной: очень часто всего за поколение два старых врага превращались в восторженных апологетов и защитников.

Для России самый яркий из подобных примеров – казачество. В большинстве своем оно составилось из людей, согнанных с мест обычной оседлости голодом, огромными податями, произволом власти, которой всегда не хватало денег на себя и на новые войны. Стоило центру хоть немного ослабеть, их отряды возвращались обратно и с беспримерной жестокостью, не разбирая правых и виноватых, грабили и убивали. Они словно хотели в еще большем зле утопить это царство греха. Вольница продолжалась два с половиной века, а потом то ли карательные походы (Петр I подавил восстание Кондратия Булавина, а еще через семьдесят лет Екатерина II – Пугачева), то ли время и пространство изменили, смягчили их взгляд на империю. Ведь не новость, что извне, со стороны многое видится по-другому. В результате казаки стали потомственным военным сословием, надежным и боеспособным оплотом империи, ее пограничной стражей и ее замечательными конными корпусами.

До середины XIX века, когда Россия окончательно вышла на свет Божий и увидала большой сложный мир, еще удавалось верить, что все, что вокруг, за ее пределами – иллюзия, фантом. Но куда страшнее был другой удар: иные страны, народы никак не были готовы признать в ней своего вождя и учителя. Последовавшие вскоре военные неудачи, в первую очередь, Крымская война лишь подтвердили, что чувство правоты, которое было даровано народу учением Филофея, на исходе. Правота – великая сила, особенно если это правота и перед собой, и перед Богом. Достаточно посмотреть, с какой отвагой мать защищает свое дитя. В том, что произошло, славянофилы винили Петра, сравнявшего с землей чуть ли не всю традиционную культуру, завезшего без счета и разбора море западных новшеств, единственным прибытком от которых для русского человека был комплекс неполноценности. Но кто бы ни был виноват, сути дела это не меняло.

У человеческой гениальности два источника – предвиденье и мастерство. Некоторым дано и то и другое, но достаточно и одного ингредиента. Философ Николай Федоров начал писать вскоре после Крымской войны, когда в обществе шло ее осмысление. Он был из первых, кто понял, что старое основание русской экспансии себя исчерпало. Оно треснуло и больше не держит нагрузки. Разделение святого народа, разное в нем понимание, куда и как должна идти страна, зашло слишком далеко, лишило его силы. И вот, Федорову, дав новый комментарий к Евангелиям Христа, пусть пока только на бумаге, но удалось преодолеть прежний раскол. Прочно скрепить обе враждебные части – имперскую и народную, сектантскую. Соединило их его «Общее дело».

Не просто сохранив – бесконечно усилив обе трактовки Москвы как третьего Рима, он нашел точку, где они наконец сошлись. Верховной власти он указал путь, идя по которому она найдет, вернет и подтвердит свою санкцию на жизнь – неразрывную связь с Господом. Дорогу, где в считанные годы она одного за другим сокрушит внешних врагов и ненавистников, включая и наиковарнейшего – Англию. То есть свершится главное – вся земля станет уделом русского царя и тем в мгновение ока обернется единой, неделимой Святой землей. Землей, какой она была до грехопадения и изгнания Адама из Рая. Он указал и потребные для этого средства. Одно из них верховная власть и без Федорова прежде уже держала в руках, но тогда по неумению или от робости не преуспела. Я имею в виду военные поселения.

Федоров видел перед собой власть, которая безмерно устала, едва справлялась с собственными независимыми и вечно фрондирующими служивыми людьми, со всегда готовой восстать деревней и глухо недовольными мещанами, устала от бесконечного сопротивления окраин – от Польши и Финляндии до недавно присоединенного Туркестанского края. Она изнемогала от сложности жизни, от тщетности попыток хоть как-то согласовать и примирить интересы подданных, столь непоправимо друг на друга не похожих. На это, а не на выполнение своей коренной миссии – завоевание и превращение новых и новых кусков мирской земли в Святую – у нее уходили силы и ресурсы. Федоров, причем разом, готов был ей помочь со всеми бедами. Достаточно, сказал он, невзирая на чины, звания и лица, на происхождение, вероисповедание и кровь, на образование и склонности от первого до последнего сделать всех воинами-пахарями. Одинаково одеть и обуть, отдавать им одинаковые приказы, которые они будут одинаково и точно выполнять, и тогда с этим несчетным войском не справится ни один неприятель. Даже дьявол, даже человеческий грех спасует перед ним и, как и повелел Господь, на земле опять воцарится равенство и справедливость. Не меньше он посулил и крестьянам – будущему бесчисленному войску империи. Зная, как ненавистна им рекрутская служба, помня всегдашнюю готовность восстать, стоило только правительству заговорить о переводе их в военные поселенцы, Федоров приготовил для земледельцев целый мешок подарков. При нем свыше девяноста процентов населения России жило по деревням. Главным событием в жизни поколения были происходившие раз в несколько десятков лет переделы земли. Их назначение – дать на каждую душу равный по величине и по качеству (чернозем, глина, песок), а значит, справедливый надел. Но сколько ни делили землю, ее, особенно в центральных губерниях, катастрофически не хватало. На своей земле люди работали с восхода до заката, а по воскресным дням и просто, когда выдавалась свободная минута, молились. Просили Бога, чтобы зима была снежная и не погибли озимые. Чтобы весна – теплая и дружная. Чтобы не было поздних заморозков и ранних морозов, из-за которых осыпалось зерно. А главное, чтобы летом дожди не обошли стороной и хлеба не посохли.

Иногда такое ощущение, что Федоров их молитвы слышал лучше Господа. Во всяком случае он ясно понимал и сказал, что невезение тут ни при чем, корень куда глубже, он в несовершенстве мира, который Бог создал и отдал людям. Кроме всего прочего этими словами он оправдал человеческий род, очистил его от грехов. Чтобы землю приспособить для жизни, нужна коренная ее реконструкция. Справедливый передел всего и вся. Ясно, что когда человек смотрит на высокую, величавую гору, а у ее подножья видит переполненную гадостью болотистую низину и знает, что и гора, и болото – дело Одних рук, ему кажется неизбежным, что в миру есть большие высокопоставленные люди, а есть те, кто, как и он сам, принадлежит к низшему, «подлому» сословию. Не равны даже живущие в соседних избах: у одних дети родятся на загляденье – сильные, умные, красивые, а у других хилые недомерки и дураки. О каком порядке, разумности мироздания может идти речь, коли даже река течет, например, где и куда хочет: то на восток, то через несколько верст вдруг повернет на юг – и все это, нанизывая одну излучину на другую. И воды в ней весной в половодье выше крыши, а летом, когда земля иссохла и пошла трещинами – межень, везде по колено, даже брода искать не надо.

И вот Федоров сказал, как это можно исправить, причем всерьез, по науке. С природой следовало сделать следующее. Подчистую срыть горы и оставшейся породой засыпать овраги, впадины и болота так, чтобы вся земля превратилась в одно ровное, удобное для пахоты поле. Дабы каждый надел получал влаги вровень с другими, реки следовало превратить в каналы, регулярной сеткой покрывающие страны и материки. Если же и в этом случае воды не хватит, должно приказать армии без устали палить в небо из пушек. И не для того, как могут подумать глупцы, чтобы запугать Господа, а по естественно-научным соображениям. Еще во время войн с Наполеоном многие обратили внимание, что после больших сражений, после грохочущей сутки напролет канонады обязательно идет дождь.

Но в первую очередь Федоров обращался к тем, кто до последней степени изнемог, ожидая Спасителя, Его царства. Он сказал им – и это воистину была Благая весть, – что больше ничего и никого торопить не надо: человеческий род может и должен сам построить царствие Божие. Причем не на небе, а прямо посреди океана греха, то есть здесь, на земле. У человека есть на это силы. Ему дано не просто исправить нынешнюю свою жизнь – Тот, кто был распят за каждого из нас, благословляет его и на воскрешение всех, когда-либо живших на земле людей со времен Адама.

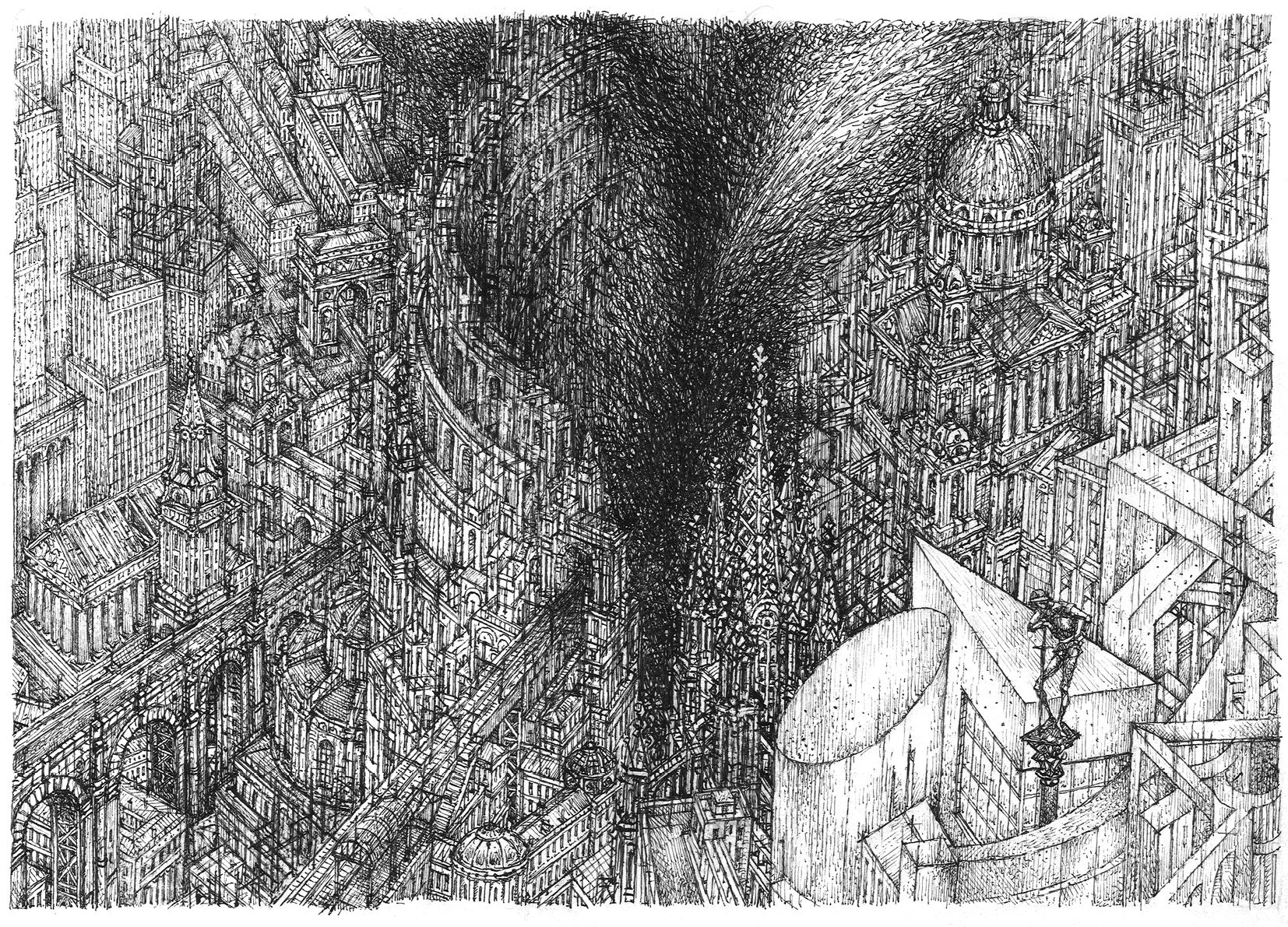

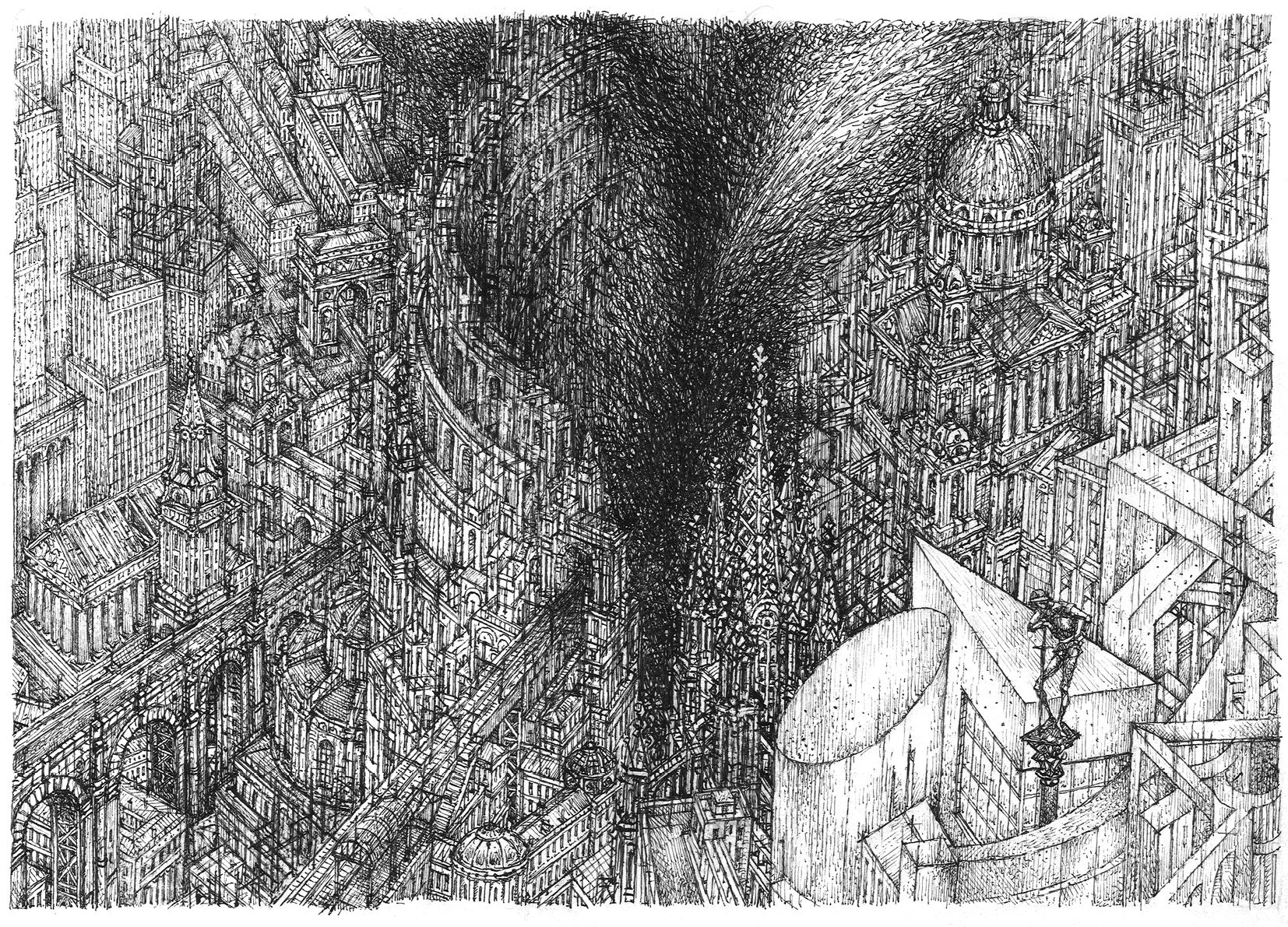

С чего человек должен начать? Прежде другого – сравнять с землей города и запахать то место, где они когда-то стояли. Города – вместилище заразы, со всем, что в них есть: фабриками и заводами, дворцами, театрами, кабаками – источник искушения,

неравенства и разврата, лжи, ненависти и человеческой мерзости. Хорошего, того, что стоило бы пожалеть, в них нет ничего. Нужно также отказаться от семьи, вообще от любого соития с женщиной. И дело тут даже не в похоти и не в тех страданиях, боли, муках, которыми Господь наказал праматерь Еву и ее дочерей. Просто так получилось, что женщина, рожая дитя, рождает нового грешника. Плодит и плодит грех, уводя человеческий род дальше и дальше от Бога. На этой дороге следует поставить решительный крест. Выбрать добро и, повернув назад, наконец снова пойти не от, а к Господу.

Учение Федорова, снова вернув русской истории безграничное чувство правоты, сыграло в ней не меньшую роль, чем Лютер и Цвингли в западноевропейской. С Федоровым кончилось и безнадежное, изнуряющее до последней степени ожидание, кончились никогда не сбывающиеся надежды. Он дал один из тех гениальных ответов, в которых удалось совместить Бога и земную человеческую жизнь, и это высвободило море энергии, породило невероятный подъем, которым страна жила и питалась еще почти столетие. Федоров – волшебный ключик, с помощью которого можно понять и ту жизнь, которую Россия уже прожила, и ту судьбу, что предстояла ей дальше.

Пожалуй, именно в его «Философии общего дела» наиболее четко и полно сформулирован комплекс представлений России о себе самой. О своей истории, о путях, которыми она должна идти и, главное, о предназначении, миссии, на нее возложенной. Вообще, прежде чем продолжить, наверное, стоит отметить, что истинных, так сказать, полноценных федоровцев, было, конечно, не слишком много. Но из тех, кто числил его среди своих учителей, были несущие для русской культуры люди: Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев, Богданов, Хлебников, Маяковский, Филонов, Циолковский и другие. Нет сомнения, что через них идеи Федорова разошлись очень широко.

Не знаю, согласятся ли со мной, но Октябрьский переворот не представляется мне столь уж значимым событием. Захватить власть в столичном городе, где было столько вооруженных солдат, ни под каким видом не желавших попасть на фронт, а вслед за городом – в приученной к послушанию стране, было не так трудно. Другое дело – победить в долгой, изнурительной гражданской войне. Что, кто и почему помог большевикам одержать в ней верх? Кто пошел в Красную армию, когда под ее контролем осталось лишь несколько центральных губерний, и, казалось, что фронт вот-вот рухнет и белые займут Москву?

Конечно, в наши планы не входит дать цельный очерк смуты начала ХХ века, но сказать о вещах, которые обычно остаются на периферии или вообще не упоминаются, думаю, стоит. Парадокс в том, что взгляд на Гражданскую войну у нас до сих пор (отчасти в силу численного превосходства) почти чисто марксистский. Хотя для тех, кто делал и успешно сделал революцию 17-го года, было очевидно, что она произошла не там и не тогда, когда должна была по Марксу. Потом понадобились многие тысячи докторских и кандидатских диссертаций, чтобы худо-бедно свести концы с концами, в частности, объяснить, почему, например, она не победила ни в Германии, ни в Англии, и как одинокой Российской Федерации удавалось существовать так долго в ненавистном капиталистическом окружении.

Пытаясь с этим разобраться, надо начать с того, что к 17-му году русская монархия с точки зрения и народа, и ею же самой установленных принципов утратила легитимность. Идущие чередой, причем без перерыва, начиная с Японии, военные поражения, потеря огромного куска Святой земли на западе (практически вся Польша) однозначно свидетельствовали, что власть не благословенна, а значит, не истинна и не законна. Надо сказать, что прежде чем рухнуть, власть сделала все, чтобы многократно умножить тех, кто считал земную жизнь юдолью горя и страданий. Правящие монархи Европы, связанные и близким родством, и дружескими отношениями, часто и нежно друг другу писавшие, ни с того, ни с сего затеяли войну, в которой погибли десятки миллионов молодых, полных сил мужчин, войну, в которой ни для кого не было ни смысла, ни выгоды и которая ни одной стороне – ни победителям, ни проигравшим – не принесла ничего, кроме разрухи.

Мне уже приходилось говорить, что основанием русского понимания жизни было учение Филофея. Когда выяснилось, что «старший» (монархический, императорский) извод этого учения ложен и ведет к погибели, немалая часть населения страны естественным образом, по праву наследования должна была связать свои надежды с другим «младшим» толкованием, которое мы условно называем окраинным и сектантским – со всем тем комплексом верований, надежд, упований и представлений о мире, хранителем которых оно было.

Несмотря на это и на царящий в стране хаос, разброд, империя просуществовала слишком долго, успела приобрести множество верных защитников, еще больше сочувствующих, и, казалось, что в долгой войне, когда те, кто так или иначе был с ней связан, опамятуются, шансов у противной стороны не останется. В конце концов никаким крестьянско-казацким войнам и посадским бунтам побеждать раньше не удавалось. Однако Гражданская война показала, что империя прогнила куда глубже и куда сильнее ослабела, чем это можно было себе представить. Выяснилось, что подорвана не только ее идеология – разрушен сам механизм функционирования.

Нет добра без худа. XVIII и XIX века были для империи очень успешными, и это замедлило, лишило обычной правильности вращение, которое раньше позволяло ей без труда избавляться от всего чуждого, инородного и враждебного. Территория государства увеличивалась настолько стремительно, что многие прежде заселенные изгнанниками земли вновь фактически оказались в центре страны, и поделать с этим никто ничего не мог. Так было с засечной чертой, пересекающей Рязанскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую губернии, с Поволжьем и Уралом, с границей Руси и Польши, давно облюбованной староверами. Эти давешние изгои уже обжили новую родину, а вслед за ней и большие города, научились неплохо таиться, маскироваться, скрывать свою ненависть. Поймать их за руку и выслать еще дальше не удается, и власть смиряется. Довольствуясь формальным изъявлением лояльности, в остальном она ничем им не мешает. Однажды это отзовется. Еще больше усугубила ситуацию война, перемешав всех и вся и, как на ковре-самолете, в виде мобилизованных солдат сотнями тысяч перенеся окраину в Москву и Питер.

Общество, (постскриптум, в учебниках истории) исправляя деяния своей элиты, вычеркивает из истории ее ошибки и наоборот преувеличивает дальнозоркость, прозорливость. Мы очень нуждаемся в доверии к тем, кто нами правит, а его без подобного рода подтасовок достичь трудно. В итоге, если наши надежды не оправдались, они уходят в небытие. И не важно, что эти упования были главным конструктивным элементом истории, когда же их благополучно вымарали, она превратилась в бред и бессмыслицу. Так было с революцией осенью 17-го года и с последующей Гражданской войной.

Мы никогда не поймем победы большевиков без разлитой от края и до края страны веры в то, что со старой жизнью должно быть покончено раз и навсегда, настолько она страшна. Что человек может и должен сам разрушить прежний мир, сам разобрать завалы и начать созидать мир новый; веры в возможность скорого и уже здесь, на земле, установления полной справедливости и равенства, построения рая, радикального продления, а дальше просто вечной жизни, воскрешения мертвых. В то, что людей можно воспитать так, что все они будут настоящими гениями, соответственно ускорится и прогресс. В полное и максимально благоприятное для человека изменение климата. С этой целью Андрей Платонов, например, предлагал руками человека исправить розу ветров в Восточной Сибири, чтобы, согрев тамошние земли, сделать их пригодными для земледелия. В то, что в грядущих войнах человеческая кровь проливаться не будет – вражеские армии мы обратим в бегство с помощью ультразвуковых сигналов или даже с помощью внушения. Отсюда основанные в 20-е годы институты, изучавшие условные рефлексы и человеческий мозг, на которые нищая страна давала огромные деньги. Мозг вообще неодолимо притягивал к себе власть. Казалось, что этот путь сделать из обычного злого, порочного человека новое совершенное существо – самый короткий.

Все это прямо проистекало из убеждения Филофея, что коли третий Рим вот-вот развалится, рассыплется в прах, а четвертому не бывать, мы и впрямь живем при конце последних времен. Идущее от него русское понимание сути жизни в XX веке было не просто так же незыблемо, наоборот обновлено, на равных усилено учением Федорова, его словами, что святой народ, вновь сделавшись заодно, сможет без помощи Христа спасти весь человеческий род, – и коммунизмом, с его идеей всемирного пролетарского государства и построения рая на земле.

То есть в стране, целиком и полностью основанной на вере, что обычная, земная жизнь человека вот-вот должна завершиться, это неизбежно, хорошо, правильно, на готовности денно и нощно молить Господа, чтобы он ее не длил, на согласии с радостью принять любые страдания, любые муки, в такой стране революция не могла не произойти. Раньше или позже, но вообще не произойти не могла. Ее необходимость, ее безусловная обязательность была вписана в сам устав русского государственного порядка. Люди, подобный взгляд на мир исповедующие наиболее фанатично, как уже говорилось, были изгоями, отщепенцами и по большей части селились на старой окраине государства. Революция 17-го года стала их революцией, революцией окраины всей Святой земли от Сибири, Урала, Поволжья, Черноземного края до Цюриха, Лондона и Парижа.

Коалиция, которая составилась, была весьма многоликой. Никто никогда не пытался ее оформить, скрепить договоренностями и соглашениями. В сущности, она заключалась лишь в том, что когда надо было и была возможность выбирать, в какую армию идти – Белую или Красную – эти люди, кто поколебавшись, кто сразу, записались в красноармейцы. В нее вошли, во-первых, разного рода социалисты и им сочувствующие, мечтавшие о построении коммунизма – светского варианта царствия Божьего на земле; сектанты, несколько веков, как только можно торопившие второе пришествие Христа, готовые в жертву за него отдать свою жизнь; просто все те, включая крестьян, рабочих, кадровых военных из дворян, кто считал, что царь не истинный, коли Святая Русь терпит одно поражение за другим. Самые образованные из них догадывались, что дело здесь не в одном царе – выдохлось, сделалось неспособным к экспансии само православие. Победив в Гражданской войне, эта коалиция так же легко, как собралась, распалась.

Кстати, нечто похожее было и в Смутное время XVII века. И тогда Москву, захваченную неправедной, не благословенной Богом властью (поляками) спасла провинция. Отряды, которые объединились, чтобы освободить стольный город и посадить на трон «правильного» царя, – их союз, на взгляд современников, был странен, чтобы не сказать больше. Хоть и не доверяя друг другу, против поляков вместе действовали, с одной стороны, вполне законопослушное ополчение северных городов во главе с Мининым и Пожарским, а с другой – казаки, воровские, разбойные люди, еще недавно подручники тех же поляков. Сделав дело, избрав на царство Михаила Романова, они тут же разошлись в разные стороны. России после 17-го года, чтобы окончательно определиться с тем путем, которым она дальше пойдет, понадобилось еще почти десять лет.

Вообще эсхатологический характер коммунизма, каким он победил в Гражданской войне, различим и без лупы. Он – в верованиях о прекрасном, лишенном зла мире, но главное – в убеждении первого поколения коммунистических вождей, что Советской республике во враждебном капиталистическом окружении не выжить. Отсюда «перманентная революция» Троцкого. Идея ее прямо напрашивалась, ведь представить себе мирно соседствующими два царства: одно – добра и счастья, другое – зла и греха, – не мог никто.

В частности, за два десятилетия до Троцкого не мог и Федоров. Идея перманентной войны вплоть до полной и окончательной победы царства добра (России) – одна из ключевых в его «Общем деле». До крайности схожи с первыми годами правления большевиков, то есть военным коммунизмом (реальным и тем, о чем тогда мечтали такие близкие к ВКП(б) философы, как Богданов и Гастев) и многие федоровские представления о светлом царстве. Почти полная военизация населения, жесточайшая уравниловка (продразверстка, карточки, расстрелы мешочников), совсем не по Марксу – упадок и вымирание городов, закрытие заводов и фабрик, возвращение рабочих, мещан, чиновников обратно в деревню, их занятие землепашеством и огородничеством. Наряду с этим – восторженное обсуждение коренных вопросов бытия: каким должен быть новый человек и как его таким воспитать, как исправить почву и климат, сделав всю землю пригодной для человеческого расселения. Что надо делать, чтобы не просто продлить человеческую жизнь, но и вообще избавить нас от смерти. Как воскресить тех, кто умер прежде победы коммунизма.

Без сомнения, Федоров искренне считал себя православным христианином. Но даже церковная политика коммунистов почти что напрашивается из его учения. У Федорова, конечно, был отказ от Бога (от Его помощи) во имя Бога, но так или иначе это было началом удаления Господа из нашего мира, из-под юрисдикции Которого было изъято даже воскрешение мертвых. Так что деятельный, жизнеутверждающий атеизм большевиков с не меньшим основанием, чем из Маркса, я бы выводил и из федоровской «Философии общего дела». И впрямь, если ждать Христа больше не нужно, все необходимое для спасения человеческого рода он уже дал – остальное мы можем и должны сделать сами, своими руками, зачем тогда ходить в храм, что-то по-прежнему бесконечно вымаливая. Надо работать, денно и нощно работать, а не ждать милости ни от Бога, ни от природы. Однако к 21-му году стало ясно, что с мировой революцией пока ничего не получается: несмотря на огромные усилия и огромные деньги, революции в Германии и Венгрии были разгромлены; военный коммунизм, во всяком случае, если большевики хотят удержать власть, тоже надо отменять.

Первое поколение коммунистических вождей было поколением доктринеров и начетчиков. Большую часть своей взрослой жизни они провели в писании статей и в дискуссиях, развивающих разные положения Маркса. Признать, что революция произошла не там, не тогда и не туда идет, как должно по Марксу, значило публично объявить себя ревизионистом – страшное обвинение, приговор в их среде. То, с какой безнадежностью они один за другим сошли в могилу, объясняется именно утратой чувства правоты. Их будущий конец – судьба Чевенгурских апостолов: убили всех неправедных, потом их семьи; увидев, что, хоть мир и очистился, царствие Божие не наступило, в свою очередь дали убить себя. Правда, в 30-м году Платонов еще думал, что просто так, без боя они не сдадутся, однако у соратников Ленина, как раньше у царя, а позже у Горбачевского политбюро просто опустились руки и власть выпала из них сама собой.

Кстати, немудрено, что к 27-му году победил тот из большевиков, кто в этих теоретических разработках был слабее, соответственно, меньше от них и зависим. Тем не менее Сталин, отправивший их в подвалы Лубянки, не спешил отказываться от Маркса. Многомиллионный Интернационал коммунистов стал золотым фондом, готовой пятой колонной для нового этапа расширения Российской империи. Кажется, первый, кто назвал то, что делал Сталин, Термидорианским переворотом, контрреволюцией, был Троцкий. Потом его мысль подхватили некоторые эмигрантские организации, самыми активными среди них были «возвращенцы». Они верили, что Сталин и вправду изменил делу большевизма и скоро все более или менее вернется в прежнее русло. Не думаю, что Троцкий был прав, хотя сходство между Сталиным и политикой некоторых русских царей несомненно есть. Под Термидором мы обычно понимаем постепенный откат, демонтаж революции как таковой. В сталинской же России произошло другое: низовая провинциальная сектантская и эмигрантская революция сменилась верховой революцией центра. Еще более жестокой и кровавой.

У Сталина, если сравнивать его с другими русскими владыками, был целый ряд преимуществ и целый ряд недостатков. В отличие от своих непосредственных предшественников из числа царей, он не преувеличивал силу, организованность, решительность революционеров, их умение планировать операции и, когда никто не ждет, нанести разящий удар. Прекрасно зная сильные и слабые стороны тех вождей революции, которые были его современниками, он расправился с ними в мгновение ока. С другой стороны, он, по-видимому, переоценивал возможности, во всяком случае, потенциальные, монархии; с юности запомнив ее огромной, мощной, а себя маленьким, пугавшимся любого шороха беглецом, он думал, что, будь она хоть чуть умнее, то и сейчас спокойно жила и здравствовала. Коренную причину ее слабости, а в итоге – гибель династии он видел в том, что к XIX веку власть русских императоров сделалась чересчур хорошо воспитана. Ее парализовал накопившийся за последние два столетия хлам – тысячи и тысячи никому не нужных обязательств перед сословиями, недавно присоединенными народами и отдельными лицами, обязательств, от которых она панически боялась отказаться. Брать за образец последних Романовых он, естественно, не стал. Равняться нужно было на других, сумевших раз и навсегда порвать эти путы.

Исторические параллели – вещь опасная и обычно мало продуктивная, уж больно изменчива жизнь. У этого правила есть, однако, исключение. Часто власть, не умея иначе объяснить народу ни то, что она хочет, ни свою правоту, – все это ей надо не меньше, чем любому из нас, – сама поднимает на щит некоторых из своих предшественников. Те как бы должны засвидетельствовать, что она не просто взялась один черт знает откуда и не известно, что творит, а законная наследница, продолжатель их дела. Таким образом, террор, убийства ни в чем не повинных людей, разом легализуясь, становятся политикой. Встраиваются в определенную, причем давно известную традицию. Не доверять историческим параллелям, которые власть провела лично, оснований нет. Думаю, что здесь она честна, как нигде. Все это напрямую относится к возвеличиванию при Сталине Петра I и особенно Ивана Грозного.

Неважно зная историю, Сталин понял суть империи утрированно, почти карикатурно, но главное ее оправдание в глазах народа – безграничное расширение территории – разглядел точно и сохранял, никого не жалея. В этом корень и его нынешней популярности. Сталин не сразу встал на тот путь, по которому потом шел до конца своей жизни. Несколько лет он лавировал, заключая союзы то с левыми, то с правыми. Но едва вожделенная власть оказалась в его руках, определился достаточно быстро.

Надо сказать, что дорогу наверх Сталину проложило отнюдь не только природное коварство и безжалостность. Он сформулировал два важнейших для будущей истории страны тезиса, которые позволили преодолеть стагнацию в руководстве ВКП(б). Справиться с энтропией, деградацией коммунистических идей, сохранить в СССР напряжение «последних времен» ему удалось, если так можно выразиться, территориально его (напряжение) ограничив. Знаменитое положение о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране – в этом тезисе с немалой интуицией были сплавлены две коренные для русской истории вещи, по внешности жестко друг другу противоречащие. Тяга к экспансии (новое и новое расширение Святой земли) была дополнена прежней тягой к изоляционизму, железному занавесу (он – от страха смешать сакральное с «тварным»).

Еще эффективнее оказался второй тезис, утверждавший, что по мере продвижения к социализму классовая борьба лишь обостряется. Он породил самую настоящую гражданскую войну (на нее пошли огромные запасы энтузиазма, подготовленные для мировой коммунистической революции). Вообще XX век показал удивительную легкость превращения войн мировых в гражданские и наоборот. По-видимому, в способности человека убивать другого человека есть нечто универсальное, а кровь ближнего – сильнейший наркотик. Раз ее пролив, остановиться очень и очень трудно. Вторая (сталинская) гражданская война оказалась куда продолжительнее и кровавее, чем первая (ленинская). В ней погибли многие миллионы людей, десятки миллионов прошли через плен (лагеря). Победили и на этот раз «большевики».

Среди других причин ее патологической жестокости сделанная Сталиным ставка на поколение коммунистов, выдвинувшееся в годы Гражданской войны. То есть и для него, и для них подобное состояние общества было естественно, привычно. Они были замечательно к нему приспособлены, чувствовали себя легко и комфортно. Так, похоже, впервые в истории (прототип разве что – опричнина) было построено весьма прочное государство, главным конструктивным элементом которого, его несущей балкой стала перманентная гражданская война.

В сущности, вся сталинская политика сводилась к радикальному упрощению и самой страны, и системы управления ею. При царях и казачьи земли, и те, что были по преимуществу населены инородцами, имели свои законы, в их внутренние дела, если они были лояльны, старались не вмешиваться. Сталин с этим покончил. При нем государство впервые полностью закрепостило крестьян (колхозы), посадских людей (рабочих) (тюремные сроки за опоздание на работу и запрет увольнений) и даже дворян (служилых людей, советскую номенклатуру). Получилось нечто вроде суперимперии, в которой не то что бунтовщики – любые недовольные или сразу убивались, или гибли в лагерях от голода и непосильной работы.

Созданная Сталиным система власти (ее принято называть командно-административной) в силу своей чрезвычайной жестокости была способна управлять только очень простым народом. Начисто не умея меняться сама, чтобы выжить, она должна была изменить общество. Государство было большим и сложным (разные этносы и веры, культуры, традиции, стили жизни), а коммуникации редки и растянуты. В этих условиях, пытаясь совладать со страной, власть решила сделать ее однородной, перемешать, подстричь под одну гребенку всех и вся. Цель сталинских репрессий, расстрелов и депортации народов, лагерей, ссылок – не столько покарать настоящих и мнимых его врагов, сколько расправиться с каждым, кто имел лица не общее выражение.

Сталинская система оказалась способной просуществовать несколько десятков лет, но дальше неизбежным результатом форсажа, основанного на энтузиазме и убийствах, стал надрыв страны. Нынешний откат русской империи, его скорость и безнадежность целиком и полностью – дело рук Сталина.

И последнее, о чем прежде, чем перейти к Андрею Платонову, мне кажется необходимым сказать. В юности я слышал немало рассказов о сталинском времени, и меня всегда поражало, насколько часто в них попадались слова «весело», «счастливо». Я не понимал, как жившие тогда могли говорить о своей вере, о горении, искренности, энтузиазме. Ведь чуть ли не в любой семье кто-то был репрессирован, да и из рассказчиков эта участь не миновала, наверное, каждого пятого. И вот они говорили о всеобщем страхе, о том, что и сами, боясь ареста, до рассвета не ложились спать, и тут же – о радости, о полноте жизни. И другое не укладывалось у меня в сознании. Откуда у народа, потерявшего миллионы жизней на фронтах Первой мировой войны, народа, столь уставшего, столь изнемогшего в окопах, что в 17-м году он не выдержал и, оставив позиции, толпами побежал в тыл, домой, дальше вдруг хватило сил и на яростную Гражданскую войну, и на то, чтобы пережить коллективизацию, голод на Украине. Несмотря на бесконечные расстрелы и лагеря, достало воли, чтобы построить тысячи фабрик, заводов, электростанций, чтобы победить нацистскую Германию и вслед за тем не просто восстановить страну, но так или иначе поставить под свой контроль добрую половину земного шара.

Конечно, этот энтузиазм мог оказаться просто неким спасительным кругом, маской, которая направо и налево кричала: я свой, меня не в чем подозревать, я «наш» до последней капли крови; и все же мне кажется, что он был настоящий, не деланный. И шел от Федорова. От возвращенного им в русскую жизнь чувства правоты, веры в то, что мы идем туда, куда и должно идти. Это было бесценное чувство, и отказаться от него не был готов никто. Люди были согласны на любое количество жертв, на любое количество невинных людей, которых убивали рядом с ними, радостно соглашались ничего об этом не знать и не слышать, только бы снова его не потерять. В конце концов никто не мешал совсем скоро, когда будет построен коммунизм, вновь воскресить убитых.

Судьба федоровского дара, последних остатков которого хватило и на Хрущева, трагична и безнадежна. В тридцатые годы были сделаны тысячи операций лоботомии. Больным смертельными формами эпилепсии и шизофрении рассекали связывающий левое и правое полушария мозжечок: в нем обычно и начинались припадки. При этом жизнь человеку спасали, но мозг его, в котором продолжала работать лишь одна доля, его понимание мира становилось плоским и убогим. Нечто подобное происходило и со страной.

Думаю, что главными адресатами федоровского послания «Философии общего дела» были разного рода сектанты: они и стали грибницей, инкубатором всей этой радости, энтузиазма, силы. Так, они жили, веруя в светлое царство, а потом Сталину удалось отнять то, что они выносили и породили. Сами сектанты по его приказу почти поголовно пошли под нож, а их веру и радость, привив к древу русской империи, он, как свои, использовал еще почти тридцать лет и в основном для зла. То есть, если первая революция была наступлением окраины на центр, то Сталинская империя – контрнаступлением центра, а потом и уничтожением людей окраины и шедших оттуда идей.

Обращаясь к судьбе Андрея Платонова, сделаем пару необходимых ремарок. Я прочитал «Котлован» еще в школе, но и тогда, и сейчас, по прошествии сорока лет, не думаю, что кроме него и «Чевенгура», написаны книги, после которых было бы яснее, что коммунизм даже в самой чистой, самой детской и наивной своей оболочке ведет во зло. Власть понимала это не хуже меня и лишь при последнем издыхании, потеряв интерес к жизни, дала санкцию на публикацию обеих вещей. Второе. Есть классическое определение романа как «эпоса частной жизни», но я думаю, что оно если и правильно, то лишь для начальной, зачаточной стадии, может быть, для первых глав, а дальше персонажи, вне всяких сомнений, обладают правом решающего голоса. Едва мы пытаемся навязать им то, что они не хотят делать и думать, текст становится непоправимо фальшивым. С ними как с детьми, где мы стараемся, мечтаем, что они вырастут такими и такими, а они растут совсем в другую степь, пока однажды нам не достанет ума понять, что от этого никуда не деться и, главное, – просто сохранить с ними отношения. В итоге согласившись с тем, что они гуляют сами по себе, удлиняешь и удлиняешь поводок.

Обе ремарки напрямую относятся и к «Котловану», и к «Чевенгуру», и к тем цитатам, что идут ниже. Для Платоновской публицистики 20-х годов они не исключение – норма.

1. (о вечной жизни): «Мы сами отдадимся миру на растерзание во имя его целей. Его же цели (теперь это ясно) – создание бессмертного человечества с чудесной единой разумной душой; и через человечество – создание нового, неведомого, но еще более, чем человек, мощного, всепознавшего существа». (Здесь и далее цит. по кн.: Андрей Платонов. Сочинения, т. 1, кн. 2. – М., ИМЛИ РАН, 2004. С. 67. Далее в скобках в тексте указаны страницы.)

2. «Христос всю свою жизнь стоял на последней ступеньке перед совершенной, невозможной жизнью. Крест толкнул его через эту ступень – он ожил, убитый, и опять умер и исчез, но не от слабости тела, а от того, что его тело не вместило всей вошедшей в него вдруг бесконечной пламенной жизни – от силы». «Революция – явление жажды жизни человека. Ненависть – душа революции». (С. 75–76)

3. «У пролетариата тоже будет бог, но этого бога он будет так ненавидеть, что ненависть станет благом и наслаждением (бог – тайна)». (С. 100)

4. «Равноправие мужчин и женщин… истиной никогда не будет. Человечество – это мужество, а не воплощение пола – женщина. Кто хочет истины, тот не может хотеть и женщины». «При коммунизме будут не классовые, а «профессионально-производственные деления», «коммунистическое общество – это общество мужчин по преимуществу». (С. 107)

5. «Как нам начать битву за свою голову, мысли, я напишу, когда увижу все яснее, чем вижу сейчас». (С. 115)

6. Из комментариев видно, что это в русле идей Гастева и Уэллса: «Создание путем целесообразного воспитания строго определенных рабочих типов. С первого вздоха два ребенка должны жить в разных условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой механиком воздушного судна, то и воспитание их должно соответствовать этим целям, чтобы механик… чувствовал себя… в своем специфическом трудовом процессе счастливым, как в рубашке по плечам. …Был в своей полной органической норме, в психофизиологической гармонии с внешней средой».

Трудовая нормализация «членов общества – в их нарочном воспитании, искусственном изменении характеров, соответствующем производственным целям общества». «Дело социальной коммунистической революции – уничтожить личности и родить их смертью новое живое мощное существо – общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы». (С. 132)

В отличие от прозы, во многих своих статьях Платонов, конечно, и федоровец, и ультракоммунист. Честен он там и там, просто в публицистике договариваться ему ни с кем было не надо. Язык, наверное, самый искренний и самый независимый свидетель, какую революцию Платонов ждал и к какой с радостью присоединился. Раньше мы уже говорили о шорах, в которых русских самодержцев держал «чин» царского двора. Нечто вроде своего «чина» имеет, как известно, и язык.

Кажется, что мы самовластны и всеми словами языка можем распоряжаться свободно, ни у кого и ничего не спрашивая. На самом деле нас чуть ли не с пеленок держат в той же строгости, что и «чин» – наследников престола. С первого класса школы наказывая двойками и вызовами родителей, нас учат грамматике, учат всякого рода ограничениям, связанным с разными литературными стилями, с тем, что речь устная совсем не равна речи письменной. В нас вбивают, что то, что могут сказать одни люди, совсем не обязательно могут сказать другие, и что можно сказать в одних обстоятельствах, вряд ли уместно в других. Сам тысячекратно наказанный за пренебрежение этими правилами в школе и при попытке поступления в университет, я сознаю действенность, жестокость этих запретов более чем ясно.

Некоторые из них давно описаны, формализованы и, как уже говорилось выше, попали в учебники, стали их основой, но есть и такие, что по-прежнему гуляют на свободе. Все же, когда одно слово оказывается рядом с другим, мы, как правило, способны сказать, лепо это или нет. То есть язык состоит из множества пересекающихся словарей и, думая, говоря, записывая, мы можем употреблять слова лишь одного из них, а отнюдь не всего языка. Из-за этих ограничений количество доступных нам слов в каждом конкретном случае уменьшается во много раз и для того, чтобы речь зазвучала свежо, нужен талант или даже гениальность. Эти хорошо поставленные рядом слова мы запоминаем и повторяем друг другу с радостью. Конечно, литературные и языковые нормы тоже меняются, но в общем они куда консервативнее жизни. В любом обществе они явно – один из оплотов стабильности.

Теперь вернемся к Платонову. Разумеется, большевики как всякая новая элита стремились упрочить свои права и привилегии. Для этого наряду с захватом мостов, банков и телеграфа необходимо было создать отдельный язык – первую внешнюю границу между собой и остальным миром. Способ раньше любых мандатов, удостоверений и пропусков распознать – кто свой, а кто враг, чужой. В этом новом языке, благо он возник лишь вчера, слова еще не были обкатаны. Им еще не успели сделать макияж, подкрасить их и подмалевать, подобрать суффиксы, префиксы и окончания так, чтобы они хоть издали выглядели родными. Им еще не успели объяснить, что в том языке, в который они попали, им хотя бы из вежливости стоит склоняться перед старыми коренными словами. И вот, попав в чужой монастырь не по злобе, а по незнанию его устава, не умея ни к чему приноровиться, ни с чем согласоваться, они ломают, разрушают нормы и правила.

Считается, что именно широкое использование этих не прошедших огранку, по-чужому звучащих слов, делает прозу Платонова столь не похожей на прозу его современников. Мне, однако, кажется, что две другие вещи играют большую роль. Во-первых, Платонов без какого-либо страха ставит рядом слова из очень далеких словарей. Язык один, новоязом тут и не пахнет, просто мы не привыкли, что одними и теми же словами можно говорить о самом тонком, эфемерном, о страданиях человеческой души и таком грубом, материальном, как функционирование всякого рода машин и механизмов. Корень возможности, естественности подобной речи – в убеждении Платонова, что нет границы между человеком и зверем и между живым и неживым тоже нет; все, что движется и работает, – все живое и смело может обращаться к Господу.

И, по-моему, главное, что рвет грамматику в Платоновских текстах: 17-ый год – это время смыслов и вер. Вся страна сделалась неким огромным котлом, в который было брошено чуть ли не все, что думалось людьми за последние две тысячи лет. Это неслыханным напряжением до кипения разогретое варево вдобавок приобрело необыкновенную валентность; не стало никаких запретов, все могло и соединялось со всем. Именно напряжение и плотность сделали платоновскую фразу.

Смыслы же смяли, разрушили этикет, который раньше существовал между словами. Их было столько, что они, даже не заметив, походя, вообще изничтожили литературу как изящную словесность, уничтожили правила и законы, по которым такая литература жила. Платоновская проза, скорее, сродни проповеди, причем не простой, а той, с какой обращаются к людям в последние времена, при их конце. Отсюда же, кстати, целомудренность, аскеза его героев. В обычной прозе необходимы пустоты и воздух, много воздуха, иначе задохнутся сами слова, у Платонова же фраза вся целиком состоит из надежд и упований, она буквально захлебывается ими, потому что ждать осталось самую малость, а столько важного, решающего надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого еще можно спасти.

Платонов, как и многие другие, был участником одной и жертвой другой революции, но переход между ними был слишком стремителен, а главное, скрыт верой и энтузиазмом. Тем же энтузиазмом, с которого, которым революция и начиналась. Его было столько, что невозможно было усомниться, что он не от изготовленности к концу, не от того, что спасение и воскресение уже у порога, вот, рядом. Но сколько бы Платонов ни хотел верить, что все идет правильно, его конфликт со сталинской Россией был глубок и безнадежен. Будучи родом из первой революции, он в новой, уплощенной, упрощенной стране так и остался чужаком.

О «ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ»

АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

То, что последует ниже, лишь отчасти можно назвать рецензией на вышедшие недавно “Записные книжки” А. Платонова, скорее это – несколько мыслей и соображений, с этими записками да и вообще с Платоновым и его временем связанных.

Мне в руки Платонов впервые попал, кажется, в 67-м году. Отцу на день рождения подарили слепую копию “Котлована”, я, пятнадцатилетний, прочитал ее и до сих пор помню свое тогдашнее ощущение от этой вещи, тем более что впоследствии оно изменилось совсем не сильно. К тому времени через мои руки прошло уже немало всякого рода самиздата, советскую власть я давно на дух не принимал, и все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию приговором, которые власть сама так любила. Я, как и другие, никогда не смог бы простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей собственной семьи, и вездесущая фальшь, бездарность; ко всему прочему она была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно. Она казалась мне удивительно холодной, без свойств, без признаков, без эмоций. Некий груз, который давит тебя и давит.

И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так, для которого все в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло страдать и вызывало восторг от самой малой удачи. Который – это было ясно – очень долго ей верил, еще дольше пытался верить и всегда был готов работать для нее денно и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара, для него эта власть была своей, или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала, и вот он выносил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось. Здесь я попытаюсь свести в некую систему впечатления от прозы Платонова, хотя лично мне хватает и того, что на всю первую половину русского ХХ века я давно уже смотрю через Платонова и понимаю ее в первую очередь благодаря Платонову.