Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.1.

БЫТИЕ, ПОЗНАНИЕ, ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В ФИЛОСОФСКОЙ ДОКТРИНЕ ТОМАСА ГОББСА

Имя Томаса Гоббса (1588-1679) занимает весьма почетное место не только в ряду великих философских имен его эпохи – эпохи Бэкона, Декарта, Гассенди, Паскаля, Спинозы, Локка, Лейбница, но и в мировом историко-философском процессе. Идеи Гоббса многократно становились предметом пристального внимания. Интерес к ним не ослабевает и в 400-ю годовщину рождения философа.ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ЖИЗНИ ГОББСА И ЕГО ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Томас Гоббс родился 5 апреля 1588 г. в семье сельского священника. Получив первоначальное образование в приходской школе, способный мальчик продолжил учебу в соседнем местечке Мальмсбери, а затем в частной школе другого городка. За годы обучения в школе Томас хорошо овладел древними языками – латинским и греческим. Он стал в 15 лет студентом одного аз колледжей старейшего университета Англии – Оксфордского. Пятилетнее пребывание здесь не только углубило познания юного Гоббса в древних языках, но и дало возможность получить обычное в те времена образование, основу которого составляла традиционно-аристотелевская логика и физика. Ученая степень бакалавра искусств предоставила Гоббсу право преподавания логики в том же Оксфордском университете. Однако молодой философ не воспользовался этим правом, так как схоластический характер образования был далек от его понимания целей научно-философского познания мира. Гоббс принял предложение барона Кавендиша, близкого к придворным кругам, взять на себя заботы по воспитанию его сына. Преимущества такой работы перед деятельностью университетского преподавателя состояли в том, что она оставляла больше свободного времени для продвижения в науке и философии. Перед философом открылась возможность совершить ряд длительных путешествий на Европейский континент. Первое из них было в 1610 г., когда Гоббс вместе со своим воспитанником прожил во Франции и Италии около трех лет. По возвращении в Англию состоялось весьма важное для философского развития Гоббса знакомство с крупнейшим английским (а можно сказать, и европейским) философом – знаменитым Фрэнсисом Бэконом (1561 -1626), которого К. Маркс и Ф. Энгельс назвали «настоящим родоначальником английского материализма и всей современной экспериментирующей науки» [1]. Ко времени их знакомства Бэкон опубликовал свой главный методологический труд «Новый Органон» (1620). Из других философских контактов Гоббса, оказавших на него значительное влияние, следует назвать имя английского философа и политического деятеля Герберта Чербери (1583 -1648), считающегося родоначальником английского деизма. Социально-философское мировоззрение Гоббса формировалось в весьма напряженный, насыщенный событиями период английской и европейской истории. Во второй половине XVI в. Англия пошла по пути колониальной экспансии и вступила в напряженную борьбу с другими державами, в особенности с Испанией. Школьные годы Гоббса приходятся на конец правления королевы Елизаветы I (1558- 1603), когда борьба с Испанией достигла наибольшей остроты. Но для формирования социально-философского мировоззрения Гоббса еще большее значение имели события внутри самой Англии. В царствование преемника Елизаветы Якова I (1603-1625) страна стояла на пороге буржуазной революции (которая фактически и началась в 1640 г.). Она серьезно изменила социальную структуру Англии и оказала значительное историческое социально-психологическое и идеологическое влияние не только на собственно английское общество, но и на другие западноевропейские страны. Вооруженная борьба в годы революции между роялистами, группировавшимися вокруг короля Карла I, и партией парламента явилась разрешением многолетнего противостояния королевского абсолютизма, опиравшегося главным образом на феодальное дворянство и стремившегося к ограничению и даже ликвидации парламента, с торгово-промышленной буржуазией (на ее мануфактурной стадии), интересы которой и выражало большинство членов парламента. Особенности английской буржуазной революции, менее зрелой по сравнению с буржуазной революцией во Франции ? конце XVIII в., состояли, в частности, в том, что среди ее движущих социальных сил было так называемое новое дворянство – класс землевладельцев, втянутых в торгово-промышленную деятельность. Но решающую роль в победе революции сыграла поддержка ее антикоролевских и антифеодальных акций народными массами – городскими (особенно лондонскими) и деревенскими (значительная прослойка свободного крестьянства, давшая много бойцов парламентской армии). Разгром роялистов и казнь Карла I (1625-1649) по приговору верховного трибунала, созданного парламентом в 1649 г., привели в том же году к учреждению республики (commonwealth) в Англии (1649-1653). Дальнейшая борьба победившей буржуазно-дворянской парламентской партии против радикально-уравнительских течений (особенно лавеллеров и диггеров), отражавших чаяния различных слоев народных масс, привела к установлению диктатуры Оливера Кромвеля, вождя парламентской армии, протекторат которого продолжался несколько лет – вплоть до его смерти (1653-1658). В это короткое время в Англии была провозглашена республика. Однако новый подъем демократического движения в стране заставил буржуазные круги восстановить в стране монархию Стюартов. Власть сына Карла I Карла II (1660-1685) хотя и была ограничена парламентом, но вместе с тем отличалась чертами глубокой абсолютистской реакции и контрреволюционного террора. К этому времени закончилась философскай деятельность Гоббса. Для понимания формирования мировоззрения философа необходимо осмыслить идеологическую сторону этих социально-политических событий. Б Англии еще в XVI в. король Генрих VIII под влиянием реформационного движения против католической церкви в Германии (лютеранство) , а затем и в других странах провел реформацию, установившую англиканскую церковь. Лишив римского папу власти над церковью Англии, овладев значительной частью церковного имущества и провозгласив себя главой национальной церкви, Генрих VIII сохранил многие важнейшие элементы католицизма в организации, догматике и богослужении англиканской церкви, ставшей важнейшей опорой абсолютизма. В борьбе против него парламентская партия, отвергая компромиссное по отношению к католицизму англиканство, избрала в качестве своей религиозной платформы пуританство, как стал именоваться в Англии кальвинизм – наиболее радикальное направление протестантизма, непримиримое по отношению к католицизму. В ходе развития революции и формирования различных политических направлений среди антироялистов пуританство распалось на две основные фракции. Более радикальными стали индепенденты, выступавшие против любой общегосударственной религии, навязываемой верующим светскими и церковными властями, за максимальную свободу толкования Библии и свободу религиозной совести. Крайние индепенденты, среди которых было немало верующих из народных масс, становились приверженцами различных еретических общин. Гоббс был воспитан в духе пуританизма. Религиозная проблематика, как увидим, получила основательную разработку в его произведениях. Философ размышлял над социальной действительностью Англии, наблюдая жизнь некоторых стран Европейского континента (прежде всего Франции и Италии). Общение с континентальной наукой и философией весьма способствовало становлению системы его философских воззрений. В 1628 г. публикуется первый труд Гоббса – его перевод (с древнегреческого на английский) знаменитого сочинения великого античного историка Фукидида. Оно посвящено событиям Пелопоннесской войны (между союзом древнегреческих полисов во главе с Афинами и другой их группой во главе со Спартой), отстоящим от времени Гоббса более чем на два тысячелетия. Труд этот оказался весьма актуальным для Англии той эпохи (как, впрочем, и для некоторых других западноевропейских государств). В 1629 г. последовала новая поездка во Францию (продолжавшаяся полтора года). В интеллектуальном плане она примечательна тем, что Гоббс ознакомился здесь со знаменитым сочинением Евклида «Начала». Известное в Западной Европе уже со времен средневековья, но получившее широкое распространение (в латинских переводах с древнегреческого) с эпохи позднего Возрождения, это сочинение в XVII в. стало оказывать сильное рационализирующее воздействие на философию. И Гоббс одним из первых испытал такое влияние. Через несколько лет английский философ изучает другое выдающееся произведение, трактовавшее вопросы астрономии и механики и подводившее научный фундамент под геоцентрическую теорию Коперника,- сочинение Галилео Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» (1632). Это происходит во время третьего путешествия Гоббса на континент в 1634-1636 гг. В Париже Гоббс сближается с Мерсенном (1588-1648), вокруг которого группировался кружок французских ученых и философов. Особенно замечательным среди них был крупнейший французский материалист (и священник) Пьер Гассенди (1592 -1655), возродивший атомистическое учение Эпикура и Демокрита и оказавший в силу этого большое влияние на развитие естественнонаучной мысли XVII в. (в частности, на И. Ньютона). В 1636 г. во время поездки в Италию, при посещении Флоренции, Гоббс встречается с Галилеем. Когда началась революция в Англии (созывом так называемого Долгого парламента в 1640 г.), Гоббс, близкий к аристократическим кругам (он был тогда на службе у младшего Кавендиша), в значительной мере из опасений быть обвиненным сторонниками парламента в верности королевскому абсолютизму снова покидает Англию и в 1640 -1651 гг. живет в Париже. Основания для опасений у Гоббса появились, в частности, потому, что в начале работы Долгого парламента (заседавшего до 1653 г., когда он был разогнан Кромвелем) он написал сочинение по вопросам права, в котором защищал необходимость сильной государственной власти. Тем самым определилось основное направление философских интересов Гоббса как теоретика общественной жизни. И хотя это произведение тогда не было опубликовано (публикация была в 1650 г.), оно получило распространение в рукописи. Почитатели Гоббса издали его как два произведения – «Человеческая природа» и «О политическом теле». Последнее длительное пребывание Гоббса во Франции сыграло огромную роль в его философской деятельности. Здесь он познакомился с научными и философскими идеями Р. Декарта (1596 -1650), получавшими все большее распространение. Хотя сам французский философ жил в Нидерландах (во время пребывания в Париже в 1648 г. он познакомился с Гоббсом), через Мерсенна Гоббсу была передана рукопись важнейшего философского произведения Декарта – «Метафизические размышления». Философ написал на нее «Возражения» с сенсуалистическо-материалистических позиций. В 1642 г. это произведение было опубликовано Декартом вместе с «Возражениями» Гоббса, Гассенди и других философов (и теологов) и с «Ответами» на эти «Возражения» самого автора. Полемика с Декартом способствовала выработке Гоббсом оригинальой и стройной системы философских воззрений. Но главный его интерес был по-прежнему сосредоточен на социальных вопросах, которые оставались сверхактуальными для Англии, где началась революция и гражданская война. Это объясняет, почему обнародование своей системы Гоббс начал с третьей (последней) ее части, которую он назвал «О гражданине» (издано в 1642 г. в Париже на латинском языке, в 1647 г. появилось второе издание в Амстердаме, большим тиражом). Из других событий парижской жизни Гоббса следует указать на его весьма важный диспут в 1646 г. с епископом Бремхоллом по сложному вопросу о свободе человеческой воли. В том же году философ стал преподавать математику проживавшему в Париже сыну Карла I принцу Уэльскому (будущему Карлу II). Роялисты, введенные в заблуждение защитой Гоббсом сильной и централизованной государственной власти, видели в нем солидарного с ними теоретика. Но они весьма заблуждались. Это стало ясно, когда в 1651 г. в Лондоне было опубликовано самое обширное (и самое знаменитое) произведение Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (на английском языке). Оно представляло не только новую и более радикальную редакцию сочинения «О гражданине» – его первая часть трактовала общефилософские вопросы (включая вопросы истолкования человеческой природы). Вскоре после выхода этого произведения Гоббс переехал в Лондон, где Кромвель торжествовал победу как над роялистами, так и над революционной стихией народных масс. Он одобрительно отнесся к возвращению Гоббса. Здесь, на родине, философ завершил изложение своей системы, опубликовав в 1655 г. сочинение «О теле» (на латинском языке), а в 1658 г. сочинение «О человеке» (тоже на латинском языке). Три главных произведения: «О теле», «О человеке» и «О гражданине», отличающиеся единством замысла и исполнения, носят общий заголовок – «Основ философии». В годы реставрации Карла II Гоббс переживал весьма трудные времена. Роялистская и в особенности клерикальная реакция подвергла философа травле, обвиняя его прежде всего в атеизме – весьма распространенное и опасное в те времена обвинение («О гражданине» и «Левиафан» были включены папской курией в «Список запрещенных книг»). Отводя эти (и другие) обвинения, Гоббс был вынужден защищаться в небольших специальных работах. В 1668 г. в Амстердаме появилось издание на латинском языке «Левиафана», в которое автор внес ряд изменений, затемняющих его симпатии к передовой государственности, функционирующей в соответствии со строжайшей законностью, и его глубокую вражду к клерикальным посягательствам на нее. Характерно и то, что здесь же автор усиливал выпады против мятежей, в которых проявлялась в период революции энергия народа, поскольку она, по убеждению Гоббса, тоже подрывала стройное здание государственности.ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГОББСА

В европейских странах философская мысль XVII в. развивалась в сложном взаимодействии с научным знанием и религиозно-теологическим содержанием духовной жизни. Различие областей знания науки и религии выразилось в вариантах концепции «двух истин» (или «теории двойственной истины»). Один путь к истине – постижение Священного писания, Библии – требует умелой экзегезы, правильного истолкования (к чему способны в первую очередь церковнослужители). Другой путь открывается в изучении мира силами человеческого ума (в средне-исковом сознании лишь с помощью бога). Противоречие между философией и религией усилилось в эпоху Возрождения. В противоположность принципу геоцентризма, характерному для средневекового мировоззрения и ориентированному на человека, пассивно уповающего на всемогущего бога, философы-гуманисты разрабатывали принцип антропоцентризма. Отнюдь не отказываясь от понятия бога, в фокус своей философской мысли они ставили активно действующего (а не только молящегося) человека. В противоположность потустороннему «царству бога», упованиями на которое было пронизано средневековое мировоззрение и конкретизировавшая его мистикосхоластическая философия, некоторые философы-гуманисты выдвигали идеал «царства человека», которое возможно осуществить в реальной, земной жизни. Подкрепление и конкретизацию такого идеала гуманисты (особенно более ранние) искали в различных памятниках античной культуры, противопоставлявшейся многими из них аскетическим идеалам культуры средневековой. Но сама внутренняя логика гуманистической философии приводила ее носителей к углублению интереса к природе, к мечтам о ее покорении. Такого рода мечтания, опиравшиеся на все более крепнувшее естествознание, особенно усилились в эпоху позднего Возрождения. В этом контексте весьма показателен тот факт, что первая академия, возникшая в эпоху Возрождения под названием «платоновская» академия, учрежденная во Флоренции в 1459 г., была чисто гуманитарной организацией. Однако в дальнейшем в Италии возникают кружки и общества, члены и приверженцы которых занимались прежде всего экспериментальными исследованиями природы и математическим осмыслением многих из этих экспериментов. В Англии крупнейшим пропагандистом экспериментального исследования природы стал Фрэнсис Бэкон, соединивший философскую мысль позднего Возрождения с философскими стремлениями XVII в., все более настойчиво ориентированными на естественные науки. Именно Бэкону, можно считать, принадлежит популярный лозунг «Знание – сила», который он конкретизировал в своем «Новом Органоне», где и была сформулирована разработанная им методология опытно-индуктивного исследования природы. При этом автор четко проводил концепцию «двух истин», заострив ее против какого бы то ни было посягательства религиозной догматики на «естественную философию». К. Маркс и Ф. Энгельс называли Гоббса «систематиком бэконовского материализма» [2]. Эта характеристика неоднозначна. Свою литературную деятельность Гоббс начал в сущности как гуманист последних десятилетий позднего Возрождения. Неприязнь к схоластике обратила его к произведениям античных авторов, в частности и в особенности к Фукидиду. И дальнейшем, в контактах с Бэконом и тем более с континентальными философами и учеными антисхоластицизм Гоббса получил глубокую мотодологическую основу. Сейчас лишь отметим, что бэконовский девиз «Знание – сила», который в полной мере разделяли Декарт и другие передовые философы той эпохи, был присущ и Гоббсу, написавшему, например, в начале сочинения «О теле» (составившего первую часть его «Основ философии»), что «своими величайшими успехами человеческий род обязан технике» [3], которая была бы невозможна без открытий физики и геометрии. Технические успехи человечества, свидетельствующие о подчинении природы и о расширении сферы культуры, полагал Гоббс вслед за Бэконом,- важнейший фактор предотвращения бедствий революции, разрушительных для культуры. Другая сторона отличия философских систем Гоббса и Бэкона проявляется в их отношении к теологии. Хотя последний достаточно решительно отстранял какие бы то ни было посягательства религии на методологию «естественной философии», но вместе с тем в своем истолковании бытия (роль которого в системе воззрений Бэкона не столь значительна, как его методологии) он оставлял определенное место «естественной теологии» (theologia naturalis). Впервые она была разработана в западноевропейской схоластической традиции Фомой Аквинским (во второй половине XIII в.) в контексте его концепции подчинения положений аристотелевской метафизики христианско-католическому вероучению, теологии христианства. Гоббс более последовательно провел различение философии и теологии. В публикуемых произведениях (в частности, в 4-м пар. XVIII гл. «О гражданине» в данном томе) читатель встретится с анализом понятия вера. Вера – внутреннее согласие, обозначающее доверие к чужому знанию. Автор делает различие между убеждением, опирающимся на собственный разум, и верой, безоговорочно принимающей чужое суждение, мудрость которого не вызывает сомнения. Вера становится абсолютной, когда ее предмет – положения Священного писания. Эта религиозная вора выше человеческого восприятия и никакому логическому анализу не поддается. Поэтому Гоббс сравнивает процесс постижения тайн веры с приемом целительных пилюль, которые не следует разжевывать, ибо в противном случае они но окажут своего действия. Гоббс рассматривал религию как важное средство сохранения целостности государственной организации, которая в его глазах составляла основу основ человеческой культуры. Поэтому для философа понятие бога – основа важнейших понятий догматической теологии. Однако он не признавал возможности познания бога, на чем и основывалась «естественная теология». Итак, догматическая теология в понимании Гоббса (и множества других философов и теологов) – это так называемая богооткровенная теология (theologia inspirata), зафиксированная в Писании и основывающаяся на авторитете церкви. Такая позиция английского философа закономерно приводит его к резкому противопоставлению философии и теологии, что выражено им неоднократно, но особенно недвусмысленно в первой главе сочинения «О теле» [4]. На страницах и этого, и других произведений Гоббса читатель встретится с его резкими выпадами против схоластиков (начиная даже с древних «отцов церкви») за то, что они преимущественно образные материалы Священного писания в контексте своих многочисленных экзегетических упражнений, как правило, искусственно сочетали с аристотелевскими, платоновскими и другими идеями античной философии. В обращении «К читателю» в произведении «О теле» автор подчеркнул, что, начиная с первого раздела этого произведения, озаглавленного «Логика», «я зажигаю светоч разума» [5]. Понимание философии здесь совершенно рационалистическое, явно картезианское (без единой ссылки на Декарта и даже упоминания его имени), поскольку философия есть скорее «естественный человеческий разум» (ratio naturalis), познание посредством «правильного рассуждения» (per rectam ratiocinationem), объясняющего действия из познанных нами причин или «производящих оснований» и, наоборот, выясняющее причины или «производящие основания» (generalionibeus) из известных нам действий [6]. Как уже отмечалось, говоря о философии, Гоббс стремится избегать термина «метафизика», широко употреблявшегося схоластиками и теологами. Он считает этот термин случайным, появившимся как название книг, переписанных после физики (традиционное мнение). В четырех разделах сочинения «О теле» обозначены основные сферы философских интересов Гоббса. Первый отведен логике (именуемой также исчислением, о чем будет сказано в дальнейшем), которая, таким образом, как и у Аристотеля, предшествует всем другим отраслям философского знания, являясь как бы введением в них. Второй раздел, в котором рассмотрены основные определения и категории бытия, назван совсем по-аристотелевски – «первая философия» (еще раз, таким образом, принципиально устраняя термин «метафизика», с которым в схоластической традиции были укоренены представления о бестелесности, сверхчувственности ее объектов (о сверхъестественности философии)). В третьем разделе рассмотрены законы движения, неотделимые от проблемы величин, а в четвертом – более конкретные явления природы, составившие физику. В двух последних разделах сочинения «О теле» Гоббс выступает как последовательный сторонник механицизма. Однако в этом отношении он не оригинален по сравнению с Галилеем, которого он весьма почитал, и в особенности с Декартом, под влиянием которого он находился в этой области своих интересов, хотя ни разу в этом не признался. (Поскольку материалы этих двух последних разделов сочинения «О теле» давно устарели и носят частный характер, в данном издании мы опускаем большую часть их содержания, повсюду сохраняя не только названия глав, но и всех параграфов внутри их.) Следует подчеркнуть фундаментальность понятия тело в философском мировоззрении Гоббса, как, с другой стороны, и его ограниченность. Понятие тело объединяет прежде всего физические, природные, естественные тела. Но важнейшее из них – человеческое тело, человек как физическое существо. К нему прикован особо пристальный философский взгляд Гоббса. Науку о человеческом теле он считает «наиболее полезной частью физики». Вторая часть «Основ философии» – «О человеке» (но тем же основаниям) трактует человека главным образом как природное, естественное тело. Но все же это своеобразное тело – самодвижущееся, со сложной психологической жизнью и познавательной деятельностью, наиболее очевидно представляемой его речью, без которой не было бы возможно человеческое общение. И в этом – решающее обстоятельство, делающее возможным – через человека – переходить к сфере «искусственных тел», куда Гоббс фактически включает всю культуру, содеянную человеком,- не только ее зримо-телесные проявления, обычно именуемые нами материальной культурой, но и многообразные институты человеческого общежития, самым важным и всеобъемлющим из коих является государство. Будучи главным продуктом человеческой деятельности и культуры, оно одновременно и совершенно необходимое условие ее. Здесь начинается уже вторая часть философии Гоббса – философия государства, социальная философия Гоббса (называемая им также моральной, или гражданской, философией – philosophia moralis, civilis). Этим разделом своей философской системы Гоббс особенно гордился. Говоря о заслугах Галилея, Кеплера, Гассенди, Гарвея и других естествоиспытателей (и по-прежнему замалчивая Декарта) в создании науки о физической природе и о человеке как части ее, он подчеркивал, что именно он продвинул по сравнению с древними философами (Аристотелем и другими) науку об обществе и государстве, считая, что это было сделано им уже в сочинении «О гражданине» (и некоторые видные философы того времени были согласны с Гоббсом). В данном издании сочинения «О гражданине» (как и более ранняя «Человеческая природа») и «Левиафан» публикуются полностью, без всяких сокращений.МЕТОДОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ГОББСА

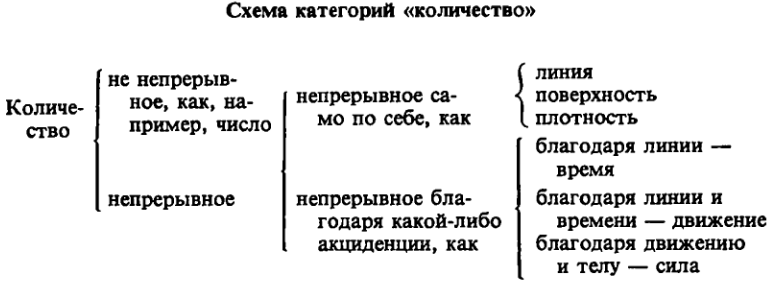

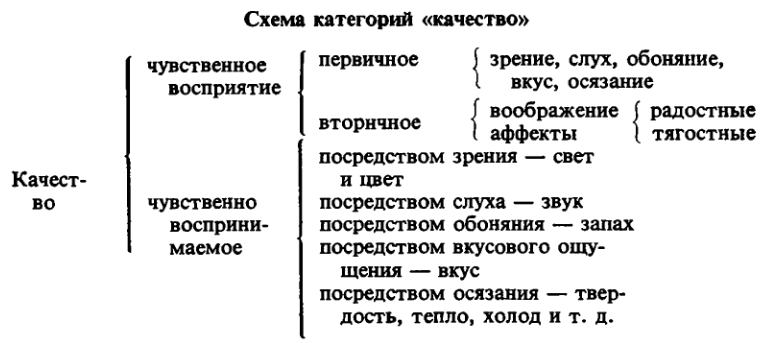

Передовая философия XVI-XVII вв., отражая становление социально-экономической и культурно-исторической буржуазной формации, вырабатывала новые методы познания действительности. Многовековое господство схоластики, как особенно красноречиво подчеркнул Бэкон, не привело к открытию новых, эффективных истин, способных увеличить могущество человека, его власть над природой. Наиболее характерная черта схоластической философии – ее умозрительность. Даже то начало эмпиризма, которое в теолого-философской системе Аквината было почерпнуто у Аристотеля, становилось в этой системе чисто умозрительным эмпиризмом, не имевшим никакого практического значения. Развитие производства, экономики, искусства, науки и других сфер в эпоху Возрождения и тем более в XVII в. делало необходимым осмысление многообразного жизненного опыта. Отсюда развитие эмпиристических и сенсуалистических тенденций и положений у ряда философов-гуманистов, наиболее ярко у Телезио (1509 – 1588) и Кампанеллы (1568 – 1639). Еще более последовательным и весьма красноречивым эмпиристом стал Фрэнсис Бэкон. В «Новом Органоне» он не просто провозгласил опыт главным двигателем человеческих знаний. Основным руслом приобретения новых знаний, открытия эффективных истин, согласно Бэкону, должен стать не опыт как пассивное наблюдение и созерцание мира, природы и человека (в основном таковым он и был в аристотелизме, затем и в средневековой схоластике), а опыт как эксперимент, посредством которого исследователь «вопрошал» природу и получал конкретные ответы (наиболее показателен здесь не столько сам Бэкон, далекий от экспериментального естествознания, а Галилей). Экспериментальное же естествознание для формулировки действительно эффективных истин нуждалось в математическом осмыслении. Именно в эту эпоху древнегреческая математика не только была возобновлена, но и получила развитие, совершенно не известное античности (алгебра, аналитическая геометрия, математика переменных величин). Успехи математического естествознания (хотя и не только они) преломились в философии в господство рационалистической методологии. Суть ее состояла в том, что, не отказываясь от опытно-экспериментального исследования природы, ее приверженцы считали более важным и даже решающим в научном познании действия самого человеческого ума по осмыслению результатов познания, причем основу такого осмысления составляли правила и приемы математики. Бэкон обычно рассматривается как основоположник эмпиристической методологии в философии Нового времени. Разумеется, и она не могла обойтись без определенной рациональной обработки результатов опытно-индуктивного исследования природы, но такая обработка не заключала в себе математического осмысления. Автору «Нового Органона» был совершенно чужд так называемый гипотетико-дедуктивный метод, завоевывавший все больший авторитет по мере успехов математики и математического естествознания. Однако данный метод занимал большое место в рационалистической методологии Декарта, великого философа, математика и естествоиспытателя. Гоббс в принципе склонялся к эмпиристическому направлению философской методологии, ибо традиция эмпиризма укоренилась в английской философии с конца средневековья (в особенности со времени деятельности виднейшего схоластика-номиналиста первой половины XIV в. Уильяма Оккама). Читатель не раз встретится в произведениях Гоббса с принципиальным выражением его сенсуалистической позиции (обычно связанной с номинализмом), предельно четко зафиксированной в начале первой главы «Левиафана»: «...нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения...» [7] В сущности с него и начинается человеческое познание (как и само сознание), ибо без ощущений, подчеркнуто здесь же, нет ни представлений, ни памяти, ни понимания (присущего не только человеку, но и животному). Следовательно, можно считать, что ощущение неотделимо от человеческой жизни (как наяву, так и во сне), ибо оно доставляет знание фактов (cognitio), без чего невозможна никакая обыденная, повседневная жизнь. Но образов ощущения, фиксирующих факты, совершенно недостаточно для объяснения феномена науки (scientia). Понятие ее навеяно прежде всего математикой, которой Гоббс в отличие от Бэкона весьма интересовался. Конечно, он не был гением математики, каким был Декарт. Гоббс знал только элементарную математику Евклидовых «Начал». Но и на их основе он проникся духом математического естествознания своего времени. Например, в 6-м параграфе VI главы сочинения «О теле» автор, считавший геометрию и арифметику чистой математикой, физику трактует как прикладную математику, подчеркнув, что «бесполезно изучать философию природы, не начав с изучения геометрии...» [8]. О высокой оценке математики Гоббсом свидетельствует и то обстоятельство, что первый раздел данного произведения он назвал «Исчисление, или Логика». Из него же (см. в особенности IV гл. «О силлогизме») ясно, что автор хорошо был знаком с традиционной аристотелевско-схоластической логикой (усвоенной им в университете). Но подобно Бэкону, Галилею, Декарту и некоторым другим видимм философам-методологам той эпохи, Гоббс, весьма низко оценивал эвристическую роль фигур и модусов силлогизма. Как и названные ученые и философы (впрочем, за исключением Бэкона), автор «Основ философии» видел большую образовательную пользу в изучении математики, чем такой логики. В конце 13-го параграфа IV главы сочинения «О теле» автор подчеркнул, что для построения правильных умозаключений «нужны не столько правила, сколько практика», прежде всего практика математических доказательств. Он проводит здесь аналогию с тем, как малые дети учатся ходить: не зная никаких правил, они овладевают ходьбой благодаря множеству попыток [9]. Следует здесь отметить, что Гоббс, как и наиболее проницательные философы века, не усматривая эвристической ценности традиционной логики, как бы прозревал необходимость логики математической. На путь ее создания встал младший современник Гоббса, великий философ-рационалист и математик Г. В. Лейбниц (1646-1716). Отличие научного знания от простого знания фактов заключается в его достоверности, но не единичного постижения, констатации (в этом отношении знание факта предельно достоверно), а во всеобщности, необходимости утверждаемого содержания, что невозможно извлечь ни из какого опыта. Уже в первом своем философском произведении «Человеческая природа» автор подчеркнул, что, сколько бы раз опыт ни подтверждал то или иное предположение, из этого мы «вообще не можем получить никакого положения, имеющего характер всеобщности» [10]. Таким образом, философ пришел на первый взгляд к антисенсуалистическому выводу, требующему углубления его эмпиристической и сенсуалистической позиции. В новаторской – по сравнению со схоластикой – философии XVII в. оформились две противоположные, можно сказать, позиции в объяснении достоверного знания математического типа, отличающегося всеобщностью и необходимостью утверждаемого в нем содержания. Одна из этих позиций защищалась континентальным рационализмом (в более узком, собственно гносеологическом содержании этого важнейшего философского термина) и в годы литературной деятельности Гоббса была представлена Декартом. Знание математического типа, знание дедуктивное, выводимое из немногих положений, французский философ объяснял в духе платонизирующей традиции. Безошибочность дедукции математического типа Декарт связывал с наличием в человеческом уме так называемых врожденных идей, отождествляемых с интеллектуальными интуициями; ясность, отчетливость и очевидность этих интуиции-идей делает их абсолютно надежными исходными основаниями выводимых из них более частных истин (проверяемых и конкретизируемых опытно-экспериментальным путем). Как представитель эмпиристической и сенсуалистической позиции в объяснении генезиса знания Гоббс увязывал истины математического типа, врожденность которых он категорически отрицал, только с опытом, но не с непосредственным чувственным опытом, ибо последний бессилен обосновать всеобщность и необходимость такого рода истин. Поэтому Гоббс трактовал как другую, более высокую и сложную разновидность опыта человеческую речь, выраженную в конкретных словах языка. Как уже упоминалось, Гоббс продолжал номиналистическую линию истолкования общих понятий, которая сложилась в Англии уже в XIV в. В противоположность схоластическому реализму, наделявшему понятия наиболее существенными характеристиками бытия, по отношению к которым конкретные единичные вещи трактовались как нечто весьма неустойчивое и производное, номинализм приписывал подлинное существование самим вещам. Понятийное же мышление номиналисты связывали с деятельностью человеческого ума, которая приобретала конкретную осязаемость в речи, в языке. Гоббс развил эту позицию в новых условиях становления знания. В рационалистической традиции, заложенной Декартом, мышление, трактовавшееся главным образом как логико-философское, составляло самосущую сферу, противопоставленную телесно-материальному миру. Заостряя эмпирико-сенсуалистическую традицию, Гоббс фактически сводил мышление к языку. Если ощущения образуют непосредственный опыт человека (в принципе он присущ и животному), то речевая деятельность людей формирует более высокий уровень мыслительного опыта (до которого животный мир уже не поднимается). Большая заслуга Гоббса в этом контексте состояла в том, что он развил знаковую концепцию языка. Сам речевой опыт как бы распадается у Гоббса на два уровня. Первый из них в сущности психологический. Бесчисленное множество образов-мыслей, возникающих у каждого человека как прямое следствие воздействия на него внешних факторов, бесследно исчезло бы из его сознания, если бы не было закреплено в самых различных словах, которые как бы переводят внутреннюю речь в речь внешнюю. И уже здесь слова становятся знаками для различных вещей. В принципе знаком можно считать любое предшествовавшее ему или последовавшее за ним событие, если события представляются мыслящему субъекту так или иначе связанными. Например, туча может служить знаком предстоящего дождя, как и сам дождь – знаком, возможно, не видимой нами тучи. Слова же в качестве знаков вещей первоначально наполнены индивидуально-психологическим содержанием, и на этом уровне они весьма субъективны. Такого рода слова-знаки Гоббс обычно называет метками (nota) разнообразных вещей. Но слова не могут застыть на этом уровне, поскольку изолированная индивидуальная жизнь какое-то продолжительное время в принципе невозможна. Человеческое же общение наполняет слова-метки более глубоким, логическим содержанием. Поэтому они и становятся знаками в собственном смысле слова (signum). Конечно, и на этом уровне они полностью не утрачивают своей произвольности и условности, но таковая значительно ограничивается, сужается. Концепция языка как знаковой системы, развившаяся в последние десятилетия, признает языки естественные, которыми люди владеют как бы от природы, и языки искусственные, символические, создаваемые ими для определенных целей и употребляемые в различных науках. Номиналистическая позиция Гоббса отрицает наличие естественных языков, ибо все они возникают в результате многообразных соглашений между людьми. Непрерывное образование новых слов и различие языков у племен и народов и свидетельствуют, по убеждению английского философа, об искусственности языков. Более или менее значительная произвольность слов, характерная для номиналистической традиции, выражается у Гоббса и в частом обозначении слов именами (nomina – откуда произошел сам термин номинализм), которые всегда условны по отношению к вещам. Слова, становящиеся знаками в силу взаимного соглашения, стимулируют обмен мыслями и делают более интенсивным общение людей между собой. Теория имен, в которую входит построение предложений (суждений), умозаключений, является предпосылкой понятия науки. Это понятие в эмпирикосенсуалистической методологии Гоббса отличается от аналогичного понятия рационалистической методологии Декарта. Именно элемент конвенционализма характеризует понятие науки у Гоббса, что является следствием его концепции языка. Номиналистическая концепция языка заключала в себе антисхоластический момент, так как содержала критику концепции реализма понятий, которая трактует понятия как извечные сущности. Схоластики связывали представления обыденного мышления с различными понятиями традиционной философии (особенно аристотелевской). Поэтому схоластический реализм, особенно в эпоху Возрождения, сплошь и рядом выступал как вербализм, подменявший предметное знание словесной игрой. Онтологизируя слова-понятия, схоластики-реалисты не видели их многозначности, игнорировали ее. Догматизм схоластического вербализма нередко сочетался с верой в магическую силу слов. Фрэнсис Бэкон, ставший на путь совершенствования научно-философского языка, подверг критике так называемые идолы «рыночной площади», возникающие в результате некритического отношения к словам, характерного не только для подавляющего большинства людей в их обыденных взаимоотношениях, но и для философов-схоластиков, черпающих слова из того же запаса и слепо следующих за различными священными или освященными временем авторитетами. Гоббс весьма иронически относился к такого рода словесному догматизму, четко сформулировав свою позицию по этому вопросу в IV главе «Левиафана» («О речи»): «...для мудрых людей слова суть лишь марки, которыми они пользуются для счета, для глупцов же они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого ученого мужа»[11]. Совершенствование познания невозможно без стремления к выработке все более точного и гибкого научного и философского языка. И это очень не простая задача, подчеркнул наш философ в 8-м параграфе III главы сочинения «О теле»: «...язык, что паутина: слабые... умы цепляются за слова и запутываются в них, а сильные легко сквозь них прорываются» [12]. Слабость ума и состоит в том, что он не понимает многозначности слов, почему и запутывается в них, «как птица в силке,- говорится в указанном выше месте «Левиафана»,- и, чем больше усилий употребит, чтобы вырваться, тем больше увязнет» [13]. Осознание неоднозначности слон и выявление их многозначности имеет у Гоббса прямое отношение к объяснению достоверности научного знания математического тина. Здесь снова проявилось различие между рационалистической методологией Декарта и сенсуалистической методологией Гоббса. Для первого из них, как уже отмечалось, исходные основания знания – интеллектуальные интуиции, предельные, абсолютные истины, непосредственные усмотрения понятийно мыслящего ума – главные проявления присущего ему «естественного света». Сенсуалистическая позиция Гоббса исключает такие внеопытпые понятия. Английский философ не признает интуиции и противопоставляет им дефиниции – по возможности точные определения слов, фиксирующие то их содержание, которого требует научный контекст. «Свет человеческого ума,- подчеркнуто в V главе «Левиафана» («О рассуждении и научном знании»),- это вразумительные слова, однако предварительно очищенные от веяной двусмысленности точными дефинициями» [14]. Следовательно, составление точных определений, снимая проблему интеллектуальных интуиции, играет первостепенную роль в сенсуалистическо-номиналистической методологии Гоббса. Значение таких определений и в том, что они проясняют темноту схоластических универсалий. С помощью строгих определений Гоббс стремился к уточнению, максимальному ограничению понятий аристотелевской «первой философии», от которых зависело множество более частных понятий других наук. Различие в научно-философской методологии Гоббса и Декарта отнюдь не исчерпывалось только противопоставлением дефиниций интуициям. За таким противопоставлением скрывалась и более глубокая противоположность номиналиста и сенсуалиста, склонявшегося в своем учении о бытии к материализму, и рационалиста, который в своем убеждении в самодостаточности мышления (и даже человеческого духа вообще) раскалывал бытие на телесное и духовное, чтобы в конечном итоге утвердиться на позициях идеализма. Высказанные принципиальные расхождения Гоббса и Декарта наиболее выразительно и концентрированно проявились в «Возражениях», которые Гоббс сделал на декартовские «Размышления о первой философии» (во французском переводе «Метафизические размышления»), и в «Ответах» Декарта на эти (как и на все другие) «Возражения» [15]. В качестве последовательного номиналиста Гоббс признавал реальность, объективность существования только единичных вещей. Все сущее единично, конкретно. Знание его ощущение, сохраняющееся в памяти,- философ трактует как абсолютное знание (см. вособенности начало IX гл. «Левиафана»). Таковым он отнюдь не признает общие понятия, которые даны только нашему уму. Поскольку, следовательно, по убеждению автора «Левиафана» (гл. IV), «в мире нет ничего более общего, кроме имен» [16], последние суть знаки не вещей самих по себе, а только наших мыслей о них. Соответственно утверждается, что истина есть свойство не вещей, а суждений о них, и поэтому понятно, что между именами и вещами нет никакого сходства и невозможно никакое сравнение [17]. Здесь уже выявляются слабости последовательного номинализма Гоббса, проявившиеся в отрыве слова от понятия и даже в противопоставлении их. С позиций такого номинализма наиболее общие понятия – самые отвлеченные имена, имена имен. Именно с такой трактовкой и связано углубление конвенционализма Гоббса по отношению к науке. Произвольны не только знаковое содержание языка, но и положения наук, основывающихся на нем. Если восприятие фактов и их наличие в памяти, согласно Гоббсу,- абсолютное знание, то их связь, устанавливаемая в науке,- знание только относительное. Онтологическое содержание истинности английский философ полностью отрицает – «истина и ложь суть атрибуты речи, а не вещей» [18]. Позиция Гоббса тем самым прямо противоположна позиции Декарта, в силу которой достоверность научно-математического знания, основывающаяся на интеллектуальных интуициях, совпадающих с сущностями вещей, абсолютна, а все чувственные их иллюстрации всегда относительны. В свете охарактеризованной позиции Гоббса закономерно его утверждение (опять в противоположность Декарту), что условны даже математические аксиомы. Вместе с тем Гоббсова трактовка идей, которые определяют содержание человеческого сознания, по сравнению с трактовкой Декарта отличалась достаточно четким материализмом исходной сенсуалистической установки. Для Декарта идея – все то, что непосредственно воспринимается человеческим умом, существует в сознании, по отношению к которому предметы – уже нечто вторичное. Для Гоббса же не было никакого сомнения в первичности предметов, своими воздействиями порождающих в сознании многообразные идеи ощущения. Знаменитое рассуждение Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую», в силу которого мышление обладает безусловным приоритетом в существовании перед бытием, решительно отвергалось Гоббсом (как и Гассенди, возражавшим Декарту со сходных сенсуалистических позиций) . Английский номиналист считал этот вывод французского рационалиста произвольным, равносильным выводу «Я прогуливаюсь, следовательно, я прогулка». Основоположение Декарта о мышлении как определяющем свойство человека Гоббс расценивает как своего рода пережиток схоластического реализма, поскольку именно схоластики рассуждают но принципу «Разум познает, зрение видит, а воля хочет». Сенсуалистическо-материалистическая позиция Гоббса, отвергнув врожденность идей, бесспорную для Декарта, тем самым отвергла и врожденность главной из них – идеи бога. Утверждая такую врожденность, Декарт исходил из так называемого онтологического доказательства существования бога как актуально бесконечного существа, идея которого всегда налична в сознании. Поэтому данная идея, по Декарту, самая ясная из всех наших идей. Для Гоббса же она самая темная универсалия, которая образуется в результате нашей неспособности сосчитать бесконечное или положить предел увеличению или уменьшению чего-либо. Английский номиналист убежден, что воспринять мы можем только конечное, бесконечность же существует для него лишь как потенциальная, а не актуальная. Гоббс в сущности признает лишь беспредельность, а не бесконечность, которая обладает только отрицательным значением и не пригодна ни для какого положительного утверждения. Мы установили ряд существенных различий между методологией и гносеологией Гоббса и Декарта. Но их методологии объединяют и существенные черты сходства, которые следует именовать общерационалистическими чертами, закономерно возникающими в результате связи философского мышления с научным исследованием. Каждое из этих исследований аналитично, поскольку оно стремится выявить те максимально простые элементы, из которых складываются все более и более сложные объекты (в том числе и тот, который интересует исследователя). Сам по себе метод анализа был уже в античности (в эпоху Платона и Аристотеля и в «Началах» Евклида). Однако особенно большую интенсивность он начал приобретать в научно-философской мысли Нового времени, когда выявилась несостоятельность расплывчатых и темных схоластических универсалий, невозможность обрести на их основе подлинно эффективные и продуктивные знания. В этой ситуации великий естествоиспытатель Галилей, уделявший большое внимание методологии научного знания, поставил проблему аналитического и синтетического методов (он называл их резолютивным и композитивным), вне и без которых невозможны как научное исследование, так и философское обобщение. Гоббс, неоднократно подчеркивавший свой пиетет по отношению к науке Галилея, прочно усвоил необходимость аналитического, или разъединительного, метода в научно-философском мышлении, ибо только он дает возможность правильно разлагать чувственные восприятия и получать в результате такого разложения наиболее убедительные принципы как последние элементы природы, позволяющие объяснять максимальное количество ее явлений. В сочинении «О теле» автор подчеркнул ( в 4-м пар. гл. VI «О методе»), что для научного познания природы (и тем более человека) необходимо использовать аналитический метод, при помощи которого только и можно выявить понятия, обладающие подлинной общностью [19]. Аналитический метод составляет первую половину исследования, ибо он дополняется синтетическим, или объединительным, методом. От выявленных посредством анализа принципов и элементов мира этот метод восхождения ведет к постижению всей сложности вещей и даже мира в целом. Однако соотнесенность аналитического и синтетического методов Гоббсу последовательно провести не удалось (впрочем, не только ему). Как не раз подчеркивал Ф. Энгельс, методология механистического материализма XVII-XVIII вв. оставалась метафизической, антидиалектической. У Гоббса (как до него у Ф. Бэкона, а после него у Дж. Локка) метафизичность, всегда связанная с той или иной абсолютизацией, проявилась в преобладании установки на максимальную аналитичность. Согласно автору сочинения «О теле», доскональное выявление частей означает полное постижение целого, ибо «целое и совокупность всех его частей идентичны» [20]. Синтетический метод тем самым не выявляет нечто качественно совершенно новое, а выступает в сущности лишь как некое интегративное действие, определяемое анализом. Вместе с тем раскрыть более глубокое единство в применении аналитического и синтетического методов Гоббсу не удалось и потому, что он был но в состоянии – в силу отсутствия диалектико-исторического подхода к научному мышлению в его эпоху – дать убедительное объяснение достоверного знания математического типа. У родоначальника эмпиристической методологии Нового времени Бэкона разработанный им опытно-индуктивный метод, выявляющий «формы» как некие неизменные элементы природы, фактически тоже был методом аналитическим. Синтетический же метод, который в ту эпоху выступал и как метод гипотетико-дедуктивный, у Бэкона фактически отсутствовал. У Декарта опытно-экспериментальное исследование природы выступало как необходимое подкрепление, иллюстрация истин, открытых именно гипотетико-дедуктивным путем, у Гоббса же можно констатировать методологический дуализм, поскольку опытно-индуктивный метод, с одной стороны, и гипотетико-дедуктивный – с другой, фактически равноправны. При этом каждый из них применяется в различных областях научного исследования. Область применения первого, опытно-индуктивного, преимущественно аналитического метода – прежде всего физика. Сфера же применения дедуктивно-синтетического метода, конечно, математика, но наряду с ней – этика и политика. Они, по убеждению Гоббса, чисто дедуктивно строят свои выводы, исходя из принципов человеческой природы, которые нам предстоит рассмотреть. Человек обладает двуединой природой. С одной стороны, он – тело в бесчисленном ряду других природных тел. С другой же стороны, он – носитель умственно-психических свойств, позволяющих ему создавать искусственные «тела» мира культуры. И здесь для осмысления его природы требуется уже дедуктивно-синтетическая методология. Ее дуга-мистичность сам автор подчеркнул в посвящении к произведению «О человеке». «Получилось так,- читаем мы здесь,- что в данный раздел вошли две части, совсем не похожие друг на друга. Ибо одна из них очень трудна, а другая очень легка; одна опирается на дедуктивные выводы, а другая – на опыт; одну смогут понять лишь немногие, и другую – все. Следовательно, между этими мастями как бы простирается бездна. Но этого нельзя было избежать, ибо таково было требование метода, которому я следовал во всем моем труде» [21]. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ И ФИЗИКА Номиналистические принципы методологии Гоббса в сочетании с сенсуализмом и эмпиризмом с необходимостью приводят к материалистическим положениям в учении о бытии. Философ не мыслит его иначе как телесное. Каждое проявление бытия единично, и любая единичность является телом. Его определение звучит материалистически: «Телом является все то, что не зависит от нашего мышления и совпадает с какой-нибудь частью пространства, т. е. имеет с ней равную протяженность» [22]. В различных местах публикуемых теперь произведений читатель встретится и с фундаментальным термином субстанция, широко употреблявшимся как в эпоху Гоббса, так и в течение ряда веков до него. Но этот термин философ использует как бы неохотно. Нужно иметь в виду, что понятие субстанции (а не сам этот латиноязычный термин, возникший в поздней античности) развивалось едва ли не одновременно с философией, выражая успехи анализирующего ума, который вопреки многообразию и изменению вещей усматривает некое внутреннее единство и в каждой из них, и в более широкой сфере – как материальной, так и духовной. Классическое учение о максимально общих и при этом прямо противоположных субстанциях – материальной и духовной – составляет суть метафизики Декарта. Выступая против нее с позиций сенсуализма и последовательного номинализма (при обсуждении картезианских «Метафизических размышлений»), Гоббс решительно отбросил понятие субстанции в ее универсальном смысле. Понятие же субстанции в ее индивидуальном, эмпирическом смысле Гоббс кое-где сохраняет. Но именно этот смысл сближает понятие субстанции с понятием тола, и последнее, можно сказать, поглощает первое. Итак, онтология, как затем и физика,- тоже весьма близкие у Гоббса области философского знания – сконцентрирована вокруг понятия тела. Математизированный механицизм онтологии Гоббса обобщенно выражен в его учении о теле и сопутствующих ему акциденциях, свойствах. Идея акцидентального как чего-то более или менее случайного, преходящего, противоположного субстанциональному, устойчивому, восходит к аристотелевским «Метафизике» и «Физике» и в эпоху средневековья довольно широко употреблялась в схоластической философии. Гоббс (как и Декарт) использовал эти термины, но переосмысливал их рационалистически и механистически (Гоббс к тому же, как отмечено выше, вместо слова субстанция охотное пользовался словом тело). Он различал при этом как бы три слоя акциденций с точки зрения присущности их толам. Протяженность и фигуру (в смысле внешней, геометрической формы) следует считать неотъемлемыми свойствами любого тела. От них отличаются такие акциденции, как движение и покой, которые свойственны хотя и многим, но отнюдь не всем телам, ибо одни из них движутся, а другие покоятся (таково общее положение доньютоновской механики). Еще более неустойчивы и менее связаны с телами все те акциденции, которые им приписываются в результате чувственного восприятия их человеком. Таковы все осязательные, цветовые, слуховые, обонятельные и другие свойства, зависящие но только и не столько от тела, сколько от воспринимающего его субъекта, человека. Здесь Гоббс по-своему решает фундаментальную проблему взаимодействия субъекта и объекта, которая в античности была впервые поставлена Демокритом, в Новое время возобновлена Галилеем (1623) и стала одной из важнейших проблем механистической и рационалистическо-сенсуалистической гносеологии философов-новаторов XVII в. Онтология Гоббса трактует проблемы материи, пространства и времени. Выше мы констатировали, что Гоббс исключает понятие абстрактной, универсальной субстанции и неохотно пользуется понятием субстанции применительно к единичным вещам. С этих позиций великий сенсуалист-номиналист не только отрицает реальность материальной (как и духовной) субстанции Декарта, но и считает необоснованной категорию аристотелевско-схоластической нечувственной, а только умопостигаемой первоматерии (materia prima) как субстрата телесного универсума. Для Гоббса эта фундаментальная аристотелевско-схоластическая категория полностью лишена онтологического содержания. По убеждению номиналиста, она только универсальное имя, выражающее нашу способность мыслить любое тело независимо от всех его акциденций, за исключением количества. Такое перечеркивание какого бы то ни было онтологического содержания всеобщего при всей его направленности против схоластического понятийного реализма подрывает устои материализма Гоббса. Эта линия его философской мысли подкрепляется и конкретизируется номиналистической трактовкой пространства и времени. В истолковании пространства Гоббс, с одной стороны, разделял континуалистскую идею Декарта, согласно которой невозможна абсолютная пустот», полнейшая незаполненность пространства. Эта идея открывала перед английским материалистом возможность четкой формулировки понятия тела, протяженность которого составляет его совершенно неотъемлемую акциденцию. Но с другой стороны, Гоббс не принимает глобальной идеи Декарта, объявившего протяженность универсальной мировой субстанцией, отождествлявшейся с материальностью. Пространство для английского философа только способность тела иметь длину, ширину и глубину, оно всегда конкретная протяженность конечного тела. Нельзя поэтому, с его точки зрения, говорить о пространстве как о некой безграничном вместилище тел. Понимание пространства, таким образом, лишь акциденция нашего сознания, порождаемая, однако, реальной величиной тела: «...пространство есть воображаемый образ (phantasma) существующей вне нас вещи, поскольку она просто существует, т. е. поскольку мы не имеем в виду никакой другой акциденции, кроме бытия вещи, вне представляющего сознания» [23]. С позиции номинализма трактует Гоббс и время. Реальное движение можно зафиксировать лишь как движение конкретных тел, и время только воображаемый образ этого движения, поскольку мы представляем в нем нечто совершающееся раньше и совершающееся позже. Бессмысленно говорить поэтому о времени самом по себе, о некой абсолютном времени. Если пространство – образ бытия вещи, то время – образ ее движения, существующий не в самих вещах, а в нашем мышлении о них. Если, говорится в сочинении «О теле» (VII 3), мы рассуждаем о временах наших предков, то тем самым мы вовсе не думаем, что они продолжают существовать и после их смерти, а только имеем в виду существование тех времен и памяти вспоминающих о своих предках. Если же принять но внимание зависимость нашего календаря от движения Солнца и Луны, то, безусловно, обоснован вывод, что «никакого времени вообще не существует, не существовало и не будет существовать» [24]. Концепцию пространства и времени Гоббса иногда называют реляционной, связывающей пространственные и временные характеристики о различными особенностями материальных объектов и их взаимоотношениями (в названном месте Гоббс считает эти свои воззрения согласующимися о позицией Аристотеля по данному вопросу). Понимание Гоббсом пространства и времени более созвучно их современной трактовке, чем так называемая субстанциональная концепция пространства и времени, утверждающая их полную объективность и независимость от реальных вещей и процессов (крупнейшим сторонником этой концепции был младший современник Гоббса И. Ньютон). Механицизм материализма автора «Основ философии» весьма последовательно и ярко выражен в концепции причинности. Этот механицизм сформировался под решающим влиянием физики Галилея, как затем и трактовки причинности, развитой Декартом. Отклонения Гоббса от физики последнего определялись его номинализмом. Необходимо также указать, что механицизм Декарта и Гоббса следует понимать как механицизм в широком доньютоновском смысле этого грекоязычного термина. Напомним, что лишь в «Математических началах натуральной философии» Ньютона (1687) были окончательно зафиксированы законы механики как точной науки о движении макротел. В трудах же Галилея, Декарта и Гоббса были сформулированы, так сказать, предварительные законы механики. Их философское значение для развития и углубления материалистического мировоззрения стало громадным, поскольку законы механики были провозглашены всеобщими объективными законами самой природы. Конечно, с позиций диалектического материализма законы эти упрощенны, а их универсализация совершенно несостоятельна. Однако при строго историческом к ним подходе очевиден огромный прогресс знания в самой универсализации этих законов, знаменовавшей целую эпоху в развитии философского мировоззрения. Чтобы это стало очевидным, нужно вспомнить представления о закономерности, уходящие своими корнями в до-философские тысячелетия. Они возникали тогда в результате примитивной аналогии между взаимодействующими мирами: антропосоциальным, собственно человеческим, и природным. Отсюда обычный простой перенос особенностей субъекта (прежде всего коллективного и лишь затем индивидуального) на объективный мир природы. Такой перенос означал социоантропоморфическое понимание объективных закономерностей у подавляющего большинства античных философов (с весьма глубокой при этом биоморфной основой). Однако прогресс аналитического мышления, определяемый взаимодействием философии с научным знанием, развивавшимся, конечно, и в древности, приводил некоторых античных философов к физическим представлениям о причинности, к таким представлениям, в которых сохранялось лишь сравнительно немного социоантропоморфических элементов. Здесь невозможно пройти мимо великого творца атомистического материализма Демокрита, сформулировавшего достаточно четкое детерминическое учение, наиболее чуждое мифологическим представлениям, которыми были пронизаны многие другие философские концепции. Детерминизм Демокрита, простейшей моделью которого служило движение атомов в бесконечной вселенской пустоте и их бесчисленные соударения и сцепления, нередко характеризуется как механистический. Если под механицизмом понимать радикальный редукционизм, сводящий все сложнейшие явления к максимально простым телесным элементам, перемещение которых в пространстве и образует эти явления, то можно говорить и о механицизме Демокрита, но в том широком (и даже в максимально широком) смысле, который был определен выше. Но детерминизм Демокрита в античности не имел сколько-нибудь значительных перспектив углубления вследствие весьма скромного запаса научных знаний (в особенности практически полное отсутствие эксперимента в тогдашней «физике», естествознании) и незначительной связи этих знаний с человеческой практикой. Сказанным во многом объясняется преобладание в античной философии антропосоциоморфических представлений об объективной закономерности (полностью не исчезнувшей даже из воззрений Демокрита). В платоновском круге идей, колоссальное влияние которых прошло через всю античность, а затем и средневековье, социоантропоморфические представления наиболее концентрированное свое выражение получили в телеологическом принципе объяснения всего сущего. Противоположность телеологии каузальному детерминизму – одно из главных проявлений противостояния «линий» Платона, с одной стороны, и Демокрита – с другой, о чем писал В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». Телеологизм Аристотеля заключался в его учении о причинности (составившем в сущности основное содержание его метафизики), в признании, с одной стороны, материальных (отчасти и действующих) причин как главного выражения телесного начала бытия, а с другой – причин конечных (целевых) и формальных, выражающих активное начало бытия, подчиняющего себе и действующие причины, и тем более причины материальные. Допуская реальное объяснение изменении бытия, аристотелизм в конечном итоге подчинял его идеальному фактору цели и формы. Отсюда многовековое господство аристотелевского толеологизма, приспособленною схоластикой к теоцентрическому мировоззрению средневековья. Ренессансная натурфилософия XVI – начала XVII в. (например, учение Джордано Бруно) отвергла аристотелевско-схоластические представления, включая и понимание причинности. Но, не имея еще возможности аффективного взаимодействия с математическим и механистическим естествознанием, натурфилософы оставались на позициях социоантропоморфического, биоморфно-органистического мировоззрения. Поэтому у подавляющего их большинства сохранялся телеологический подход к миру и важнейшим процессам, совершающимся в нем. Философы-новаторы XVII в. свою решительную борьбу против схоластики видели в опровержении телеологии (в аристотелевско-схоластической традиции, обычно связанной с емкой и неоднозначной категорией формы). Первым среди них стал Ф. Бэкон, хотя его отвержение телеологического объяснения природы не было достаточно решительным, как у последующих новаторов. Целевые причины, согласно автору «Нового Органона», совершенно бесполезны в физике, но они неискоренимы в мировоззрении (о чем свидетельствуют так называемые призраки рода) и должны фигурировать в метафизике. Но ее главное содержание – осмысление форм, в котором Ф. Бэкон, используя эту традиционную категорию, оставался под известным влиянием ренессансной натурфилософии, признавая, например, биоморфный гилозоизм, универсальную оживотворенность природы. У великого английского эмпириста, таким образом, понятие формы и цели все же разъединялось. Более радикальный математический аналитизм, основанный Галилеем и философски углубленный Декартом, привел их к убеждению в том, что доскональное понимание природы возможно лишь на путях выявления ее простейших элементов математического порядка – линий, плоскостей, фигур и движений как перемещений в пространстве. Гоббс полностью разделял этот радикальный аналитизм в истолковании бытия. Читатель неоднократно встретится в произведениях Гоббса с отрицанием упрощенного и несостоятельного антропоморфизма применительно к истолкованию процессов природы (см., в частности, его рассуждения, которые даны в начале гл. II «Левиафана», а также опровержение гилозоистических воззрений, в особенности присущих ренессансным натурфилософам, в пар. 5 гл. XXV «О теле», публикуемом в данном томе). Для Гоббса (как и для Декарта) «причина движения какого-либо тела может заключаться только в соприкасающемся с ним и движущемся теле» [25]. Наиболее значимыми являлись два вида причинности – Как материальная, так и действующая. При этом действующей причиной объявлялось активное тело, а тело, испытывающее его непосредственное воздействие, оказывалось подлинной материальной причиной. Поскольку они в сущности всегда выступают сопряженно, автор сочинения «О теле» трактует их как ту полную причину [26], которой вполне достаточно для объяснения любого действия. В принципе он признает наличие как формальной (сущностной), так и тем более целевой причины, игнорирование которой сделало бы совершенно непонятной деятельность живых существ, в особенности человека, ибо такая деятельность невозможна без чувств и воли. Но обе эти разновидности причин – нечто вторичное, производное по отношению к материально-действующей причинности. Особенность в истолковании причинности, характерная для Р. Декарта, Т. Гоббса, Б. Спинозы и ряда других крупнейших философов не только XVII, но и следующего, XVIII в., заключается в том, что, упрощая реальность причинных связей, они вместе с тем описывали подлинные, хотя и простейшие, закономерности бытия. Упрощенная мировоззренческая картина в духе механистического редукционизма приводит английского материалиста и к отрицанию случайности, иллюзия которой возникает, по его мнению, лишь в результате нашего незнания подлинных причин происходящего. Гоббс рассматривает возможность (potentia) и действительность (actus) как моменты акта взаимодействия, описывая их тождество и различие. Философ соотносит категории причинности и времени: «Причина относится к прошедшему, возможность – к будущему» [27]. (Это соответствие предвосхищало идею создания модальной логики.)МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ГОББСА И ЕЕ ТРУДНОСТИ

Механистические принципы своей физики Гоббс распространял и на объяснение жизнедеятельности человека, рассматриваемого в аспекте его естественной телесности. Великий философ, физик, математик, физиолог Рене Декарт, опиравшийся, в частности, на открытие кровообращения английским врачом Уильямом Гарвеем (высоко ценимым и Гоббсом) и собственное открытие безусловно-рефлекторной, непроизвольной деятельности человека, сформулировал знаменитый тезис, согласно которому животное представляет собой лишь сложную машину. Этот тезис Декарт распространял и на человека – до границы его высшей мыслительной деятельности, определяемой наряду с материальной особой духовной субстанцией. Гоббс фактически не только усвоил тезис о деятельности организма в качестве механизма, но и более последовательно его проводил. Особенно четко он выразил эту идею во Введении к «Левиафану», где человеческий организм уподоблен машине, а его жизнь представлена как результат движения таких его членов, или частей, как сердце-пружина, нервы-нити, суставы-колеса, сообщающие движение всей человеческой машине. Такого рода механицизм Гоббс распространил и на психику. Начало психики образуют ощущения, которые возникают в результате взаимодействия внешнего движения, исходящего от тел, и внутреннего движения – встречного по отношению к внешнему. В XXV главе сочинения «О теле» и в некоторых главах сочинения «О человеке» достаточно подробно описаны психические явления (нередко в их связи с явлениями человеческой нравственности). Здесь, в частности, говорится, что «опыт есть запас образов, накопленный путем восприятия многих вещей» [28]. В названных произведениях (как и в первых главах «Левиафана») автор рисует довольно подробную картину того, как на основе ощущений возникают представления, воспоминания, сновидения, чувства и страсти, как они связаны с особенностями мозга. Центральное понятие психологии, как в сущности и гносеологии Гоббса,- это понятие образа (phantasma может быть передано и словом призрак). В соответствии со своим учением о теле и его акциденциях философ трактует образы величины, фигуры, движения и покоя как полностью соответствующие объектам восприятия. Все же остальные образы – цвета, звука, запаха и т. п. следует считать именно «призраками», возникающими в субъекте, но не отражающими подлинного объекта. Здесь Гоббс высказал идею, общую всем философам-новаторам того века,- идею так называемых первичных и вторичных качеств (как назовет их младший современник Гоббса Джон Локк уже после его смерти). Образы, трактуемые в качестве «призраков» (или «фантомов»), Гоббс еще в «Человеческой природе» назвал «великим обманом чувств», который, однако, ц исправляется самими же чувствами. Но механистическое решение психофизической проблемы не удовлетворяло философа, который, видя его уязвимость, упрощенность, не мог предложить взамен более убедительной концепции. В цитированной выше XXV главе «О теле» автор выразил неразрешимость того удивительного универсального явления, что «из тел, существующих в природе, некоторые обладают отображениями почти всех вещей, другие же не обладают никакими» [29]. Имеются и немалые трудности мри объяснении феномена отображения, психики, которой Гоббс в принципе наделяет и животных. Оперирование образами восприятия (XXV 8) позволяет и им иметь определенное «соображение» (discursus). Однако Гоббс не раз подчеркивает, что человек отличается от животного фактом речи, словесных знаков. ? только их наличие делает возможной науку, оперирующую истинами максимальной общности. Отвергая декартовскую духовную субстанцию и присущие ей врожденные идеи, Гоббс не может вместе с ними отбросить И понятие ума. Именно наличие его дало возможность создать первые простые истины, выраженные слонами. Обычно они приписываются Адаму. Он олицетворяет все человечество. За Адамом же стоит бог.ПОНЯТИЕ БОГА И ЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ