Юн Эльстер Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук

© Jon Elster 2007 © Оформление. Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2011* * *

Джонатану и Джоанне

Предисловие

Эта книга замышлялась как переработанное издание «Основ социальных наук» («Nuts and Bolts for the Social Sciences»), выпущенных мной в 1989 году. Однако в результате получилась гораздо более амбициозная работа. В ней поднято большее количество тем, и рассматриваются они более подробно и совсем в ином ключе. Хотя девять глав книги сохранили те же названия, что в предыдущем издании, без изменений в сущности остались только главы IX и XXIV. При всем стремлении к полноте тематического охвата эта книга не стала трактатом, в чем-то превосходя этот жанр, а в чем-то до него не дотягивая. В ней дается простой, свободный и честный взгляд, обладающий, как я считаю, значительным потенциалом для объяснения социального поведения. Множество используемых мной примеров взяты из анекдотов или имеют литературные корни, лишь некоторые почерпнуты из более систематических исследований. Изредка применяемая здесь алгебра не выходит за рамки школьной программы. В то же время методологический и философский уклон этой книги обычно не свойствен учебным курсам. В ней предпринимается попытка поместить социальные науки в один ряд с другими науками – как естественными, так и гуманитарными. Книга также пытается заставить читателя постоянно помнить о том, какие ограничения налагают общие принципы научного анализа на любые объяснительные теории. Стиль библиографических примечаний отражает развитие Интернета, в особенности Википедии, Google.com и Scholar.Google.com[1]. Поскольку читатели в течение минуты могут найти источники любых приведенных в тексте высказываний, я опустил ссылки многих тезисов и утверждений. Вместо этого я стараюсь указать читателям на важнейшие работы, современные тексты, признанные классическими, книги и статьи, содержащие сведения, которые труднее отследить в Интернете, и на авторов, от которых я взял так много, что не упомянуть их означало бы оправдать одно из значений своей фамилии (Elster, по-немецки, – это «сорока, болтун»). Хотя основной текст содержит несколько ссылок на современных ученых, я обильно цитирую Аристотеля, Сенеку, Монтеня, Ларошфуко, Сэмюэля Джонсона, Ханса Кристиана Андерсена, Стендаля, Токвиля, Пруста и других классиков, остающихся в буквальном смысле неистощимым источником каузальных гипотез. Мы лишились бы многих догадок, если бы игнорировали механизмы, подсказанные философией, литературой, драматургией и поэзией. Если бы мы отказались от размышлений о разуме, действии и взаимодействии, которые велись в течение двух с половиной тысяч лет, в пользу созданного за последние сто или десять лет, мы нанесли бы себе серьезный вред. Я цитирую этих авторов не столько ради апелляции к их авторитету, сколько для того, чтобы подчеркнуть, что широкая начитанность лучше узкого кругозора. Эта книга, находящаяся в прямой оппозиции к тому, что я воспринимаю как неумолимую профессионализацию социальных (особенно американских) наук, отвращающую студентов от изучения иностранных языков и чтения старых книг, является развернутым призывом к более широкому подходу к изучению общества.* * *

При подготовке рукописи я получал подсказки и комментарии от многих людей. Прежде всего я должен поблагодарить моих студентов из Колумбийского университета за их острые вопросы и замечания к курсу, материалы которого легли в основу этой книги. Особенно полезными оказались предложения, сделанные Пабло Калмановичем (Pablo Kalmanovitz). Аананд Хилланд (Aanund Hylland) и Оле-Йорген Ског (Ole-Jorgen Skog) провели со мной три дня в Коллиуре, обсуждая черновик книги. С Хилландом, Карлом О. Мене (Karl O. Moene) и Джоном Ремером (John Roemer) мы также в течение полутора дней вели дискуссию в Осло. Их замечания не только спасли меня от многочисленных (!) ошибок, но и подсказали, как я могу дополнить и усилить изложение. Я особенно благодарен Ремеру за то, что он побудил меня написать заключение. Я получил письменные замечания по рукописи от Диего Гамбетты (Diego Gambetta), Раджа Сааха (Raj Saah) и от анонимного рецензента. Замечания Гамбетты были особенно подробными и полезными. У меня также состоялся полезный разговор с Уолтером Мишелом (Walter Mischel) об идеях, изложенных в главе X, которыми я во многом обязан ему. Кроме того, я получил ценные письменные замечания от Джорджа Эйнсли (George Ainslie) касательно проблем, изложенных в главе I, многие из которых поднял он сам. Бернар Манен (Bernard Manin) сделал конструктивные замечания к главе XXV. Робин Доуз (Robyn Dawes) представил острые замечания к главам VII и XII. Наконец, в течение последних нескольких лет я представлял черновики отдельных глав книги членам «Monday group», которая начиная с 1995 г. каждую неделю собиралась в Нью-Йорке осенью и изредка весной, – Джону Ферджону (John Ferejohn), Ракель Фернандес (Raquel Fernandez), Расселу Хардину (Russell Hardin), Стивену Холмсу (Stephen Holmes), Стивену Льюксу (Steven Lukes), Бернару Манену, Паскуале Пасквино (Pasquale Pasquino), Адаму Пшеворскому (Adam Przeworski) и Джону Ремеру. Я благодарю их всех за дружеские и конструктивные возражения. Я посвящаю эту книгу Джонатану и Джоанне Коул (Jonathan and Joanna Cole) – они знают, почему.Введение

Это книга об объяснении социального поведения. В первой части я изложу мою концепцию объяснения, а остальные четыре посвящу инструментарию из концептов и механизмов, которые можно применить к частным случаям. Излишне говорить, что я не претендую на полноту. Вместо того чтобы заполнять пробелы, которые, конечно же, будут, позвольте начать с перечисления фрагментов головоломок (puzzles), которые, как я считаю, могут быть прояснены принятым мною подходом. В заключении я вернусь к тем же головоломкам с короткими отсылками к объяснениям, которые были даны в предшествующих частях книги. Для рассмотрения примеров и объяснений необходимо сделать две оговорки. Во-первых, я не утверждаю, что все объясняемое (explananda) является твердо установленным фактом. В самом объяснении это, конечно, важнейший первый шаг; бессмысленно объяснять то, чего не существует. Однако для формирования инструментария необязательно придерживаться строгих правил. Во-вторых, даже в случае хорошо задокументированного объясняемого я не утверждаю, что приведенные мною объяснения являются правильными. Я только утверждаю, что они удовлетворяют минимальным требованиям для объяснения, а именно имеют своим логическим следствием объясняемое. Предполагается, что головоломки и объяснения должны показать: если такого рода вещи происходят, вот механизм, который мог бы это объяснить; а также: если действует такой механизм, вот что он может произвести. С учетом данных предуведомлений приведу головоломки, собранные в довольно произвольном порядке (поскольку многие из них подпадают сразу под несколько категорий) в соответствии с четырьмя основными частями книги[2].I. Разум

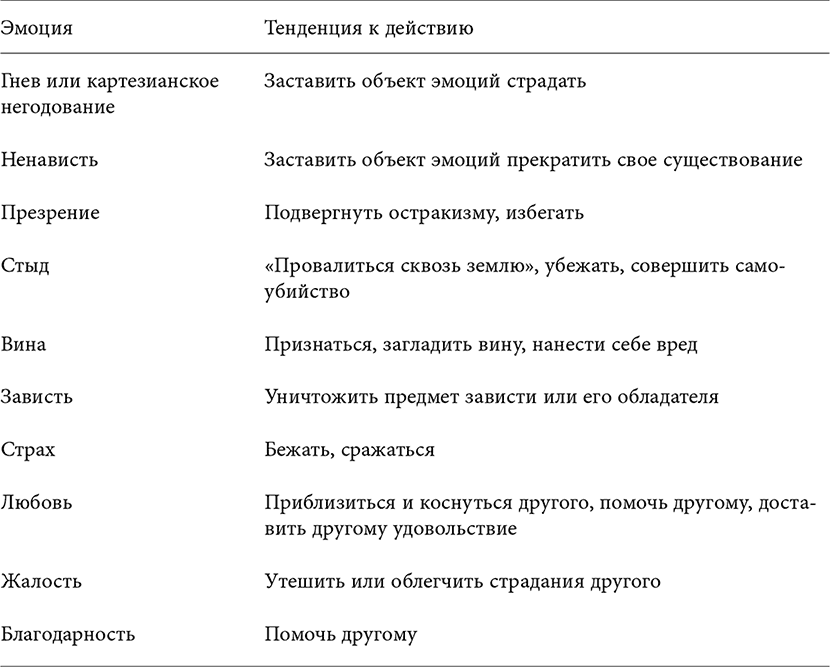

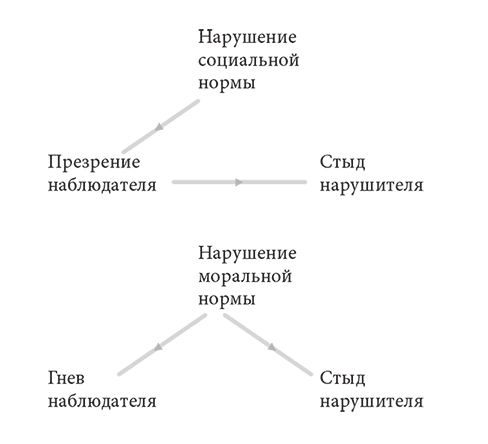

• Почему одни игроки полагают, что если пять раз подряд выпадало красное, то более вероятно, что именно оно, а не черное, выпадет в следующий раз? • Почему другие игроки полагают, что если пять раз подряд выпадало красное, то выше вероятность, что дальше выпадет черное, а не красное? • Почему предпочтения иногда меняются с течением времени? • Почему многие из тех, кто верит в жизнь после смерти, тем не менее хотят, чтобы смерть наступила как можно позже? • Почему люди неохотно признаются себе и другим в том, что они завистливы? • Почему люди неохотно признаются себе и другим в том, что они чего-то не знают? • Почему вера в то, что человеку предопределено попасть в рай или ад, приносила новообращенным кальвинистам XVI века большее успокоение, чем вера в то, что спасения можно достичь добрыми делами? • Почему иногда верно, что «тот, кто обидел, не может простить»? • Почему в некоторых культурах стыд важнее вины? • Почему победа французской сборной в 1998 году на ЧМ по футболу вызвала в стране такую радость, и почему тот факт, что французская сборная не смогла выйти из группы на ЧМ 2002 года, поверг страну в такое уныние? • Почему женщины часто испытывают стыд, став жертвой изнасилования? • Почему унизительные ритуалы инициации вызывают бо́льшую, а не меньшую, верность группе?II. Действие

• Почему сегодня на бродвейских шоу аплодируют стоя чаще, чем двадцать лет назад? • Почему наказания могут привести к увеличению, а не к уменьшению, количества преступлений, которые они призваны предотвратить? • Почему люди так неохотно нарушают правила, которые сами себе установили, даже если их соблюдение не имеет смысла? • Почему существует месть по модели «два ока за одно», а не по модели «око за око»? • Почему долгосрочный доход по акциям гораздо выше, чем по облигациям (то есть почему стоимость акций не поднимается, чтобы сравняться доходами)? • Почему количество самоубийств падает, когда опасные лекарства начинают продавать в блистерных упаковках, а не в бутылочках? • Почему ни один из тридцати восьми очевидцев не вызвал полицию, когда убивали Китти Дженовезе[3]? • Почему были люди, скрывавшие и спасавшие евреев от нацистов? • Почему президент Ширак в 1997 году объявил досрочные выборы, в результате только потеряв большинство в парламенте? • Почему при разводе родители часто соглашаются на совместную опеку над ребенком даже в тех случаях, когда, обратившись в суд, один из них мог бы добиться исключительного права опеки? • Почему вероятность эмиграции малоимущих ниже? • Почему некоторые люди выбирают рождественские вклады, по которым не выплачивается процент и с которых нельзя снять деньги до Рождества? • Почему люди занимаются такими изначально неприбыльными проектами, как создание авиалайнера «Конкорд»? • Почему в юстиции переходного типа (когда агентов автократического режима отдают под суд после перехода к демократии), те, кого судят сразу после такого перехода, получают более суровые приговоры, чем те, кого судят позднее? • Почему в шекспировской пьесе Гамлет откладывает месть до последнего акта?III. Уроки естественных наук

• Почему родители чаще убивают приемных детей и пасынков, чем своих биологических детей? • Почему так редок инцест между потомством одних родителей, учитывая возникающие соблазны и все имеющиеся для этого возможности? • Почему люди вкладывают деньги в проекты под руководством третьих лиц, даже если те свободно могут оставить себе всю прибыль? • Почему люди мстят, хотя месть приносит им материальные убытки и не приносит материальной выгоды? • Почему люди торопятся с выводами, выходя за рамки имеющихся доказательств?IV. Взаимодействие

• Почему приверженцы социалистических партий иногда голосуют за коммунистов и тем самым препятствуют победе своей партии? • Почему новые независимые государства принимают в качестве официального язык своих бывших империалистических угнетателей? • Почему палатки с мороженым на пляже часто стоят рядом, тогда как и для покупателей, и для продавцов было бы удобнее, если бы они стояли на отдалении друг от друга? • Почему люди голосуют на выборах, когда почти точно знают, что их голоса никак не повлияют на результат? • Почему в современных западных обществах экономически успешные люди обычно стройнее остальных? • Почему люди воздерживаются от некоторых сделок, которые могли бы всем принести выгоду (например, не просят впередистоящего продать свое место в очереди к автобусу)? • Почему президент Никсон старался казаться Советскому Союзу человеком, склонным к нерациональному поведению? • Почему военачальники иногда сжигают за собой мосты (или собственные корабли)? • Почему люди всегда придают большое значение в сущности незначительным вопросам этикета? • Почему пассажиры оставляют чаевые таксистам, а посетители ресторанов – официантам даже при посещении иностранного города, в который они не предполагают вернуться? • Почему фирмы инвестируют в большие запасы товара на складе, даже когда не предвидят остановки производства? • Почему в группе студентов каждый думает, что другие поняли сложный текст лучше, чем он? • Почему на многих политических ассамблеях проводятся поименные голосования? • Почему договоренности по принципу «Ты – мне, я – тебе» чаще встречаются в обычных законодательных органах, чем на конституционных ассамблеях?Возможные объяснения этих явлений будут даны в разных частях этой книги и кратко резюмированы в Заключении. Здесь я хочу только сделать общее замечание о двух видах объяснения, которые не представляются полезными. Как читатель увидит в самой первой части и с учетом нескольких напоминаний по ходу дела, одна из целей этой книги – внушить скептицизм по отношению к двум распространенным линиям рассуждений. Во-первых, за несколькими исключениями, социальные науки не могут полагаться на функциональное объяснение, которое оценивает действия или модели поведения через их следствия, а не через их причины. Разве система чаевых существует потому, что посетители могут проследить за официантами эффективнее, чем владелец ресторана? Я так не думаю. Во-вторых, сегодня я полагаю, что теория рационального выбора обладает меньшей объясняющей способностью, чем мне казалось ранее. Разве реальные люди действуют, исходя из расчетов, заполняющих многие страницы математических приложений к ведущим журналам? Я так не думаю. Тем не менее как минимум по трем пунктам теория рационального выбора составляет значимую часть инструментария. Понятая в качественном ключе здравого смысла, она способна объяснить многое в повседневном поведении. Даже когда она мало что объясняет, она может иметь огромную концептуальную ценность. В частности, теория игр прояснила структуру социального взаимодействия, выйдя далеко за рамки прозрений, полученных в предшествующие столетия. Человек, наконец, хочет быть рациональным. Желание иметь прочные основания своих поступков, а не быть марионеткой неосознанно действующих психических сил, оказывает постоянное противодействие многим иррациональным механизмам, исследуемым мною в этой книге. Хотя я критически отношусь ко многим объяснениям через рациональный выбор, я считаю концепцию выбора фундаментальной. В книге я рассматриваю несколько альтернатив объяснениям через рациональный выбор и прихожу к заключению, что хотя многие из них иногда являются полезным дополнением к этому подходу, полностью заменить его они не могут. Тот факт, что люди совершают поступки под действием различных ограничений, например, часто может объяснить значительное число вариаций в поведении. В некоторых случаях можно возразить, что за наблюдаемое поведение отвечает скорее отбор агентов, нежели их собственный выбор. Однако в общем и целом я полагаю, что субъективный фактор выбора обладает большей объясняющей способностью, чем объективные факторы ограничений и отбора. Очевидно, что это интуитивная догадка, которая не может быть доказана в строгом смысле слова. В любом случае представители социальных наук должны найти в своем инструментарии место для всех факторов.

Часть первая. Объяснение и механизмы

Основа этой книги – особый подход к проблеме объяснения в социальных науках. Не являясь трудом по философии социальных наук как таковой, книга заимствует и отстаивает определенные методологические принципы объяснения социальных явлений. В первых трех частях эти принципы изложены прямо. В оставшейся части книги они присутствуют в неявном виде, хотя время от времени, а именно в главах с XIV по XVIII и в Заключении, снова выходят на первый план. Я утверждаю, что всякое объяснение каузально. Объяснить какое-то явление (экспланандум) – значит привести более раннее явление (эксплананс), которое стало его причиной. Ратуя за каузальные объяснения, я не отрицаю возможность интенционального объяснения поведения. Намерения могут выступать в качестве причин. Отдельная разновидность интенционального объяснения – объяснение через рациональный выбор – будет подробно рассмотрена в последующих главах. Многие интенциональные объяснения, однако, основываются на допущении, что агенты так или иначе иррациональны. Сама по себе иррациональность – просто негативная или остаточная идея, включающая все то, что нерационально. Чтобы эта идея имела какую-то объяснительную ценность, мы должны апеллировать к особым формам иррациональности со специфическими последствиями для поведения. Например, в XII главе я перечисляю одиннадцать механизмов, которые могут породить иррациональное поведение, и привожу примеры. Иногда ученые объясняют явления через их следствия, а не через их причины. Они могут сказать, например, что кровопролитные распри объясняются необходимостью поддерживать на приемлемом уровне численность населения. Это может показаться метафизически абсурдным: как существование чего-то или какое-то событие, произошедшее в одной временно́й точке, может объясняться чем-то, что еще не возникло? В дальнейшем мы увидим, как можно сформулировать эту проблему, чтобы объяснение через следствие стало осмысленной концепцией. В биологических науках можно найти пример эволюционного объяснения. Однако в социальных науках успешные примеры таких объяснений встречаются реже. Пример с кровопролитной враждой точно не из их числа. Естественные науки, особенно физика и химия, предлагают объяснения при помощи законов. Законы – это обобщенные положения, позволяющие делать вывод о том, что в какой-то момент одно утверждение верно, если верным было другое утверждение в какой-то предшествующий момент времени. Так, когда мы знаем положение и скорость планет в один момент времени, законы их движения дают нам возможность рассчитать и предсказать их положение в любое другое время. Этот вид объяснения является детерминистским: если даны антецеденты, то возможен только один консеквент. Социальные науки редко (если вообще когда-либо) могут предложить объяснения такого рода. Отношения между экспланансом и экспланандумом – не «один к одному» или «много к одному», но «один ко многим» или «многие ко многим». Ученые нередко пытаются моделировать их с помощью методов статистики. Такие объяснения, однако, сами по себе неполны, поскольку вынуждены полагаться в конечном счете на интуитивные догадки относительно правдоподобных причинно-следственных механизмов.I. Объяснение

Объяснение: общие положения

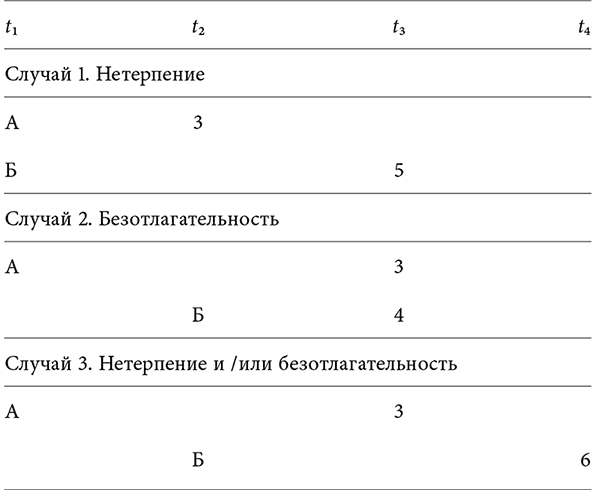

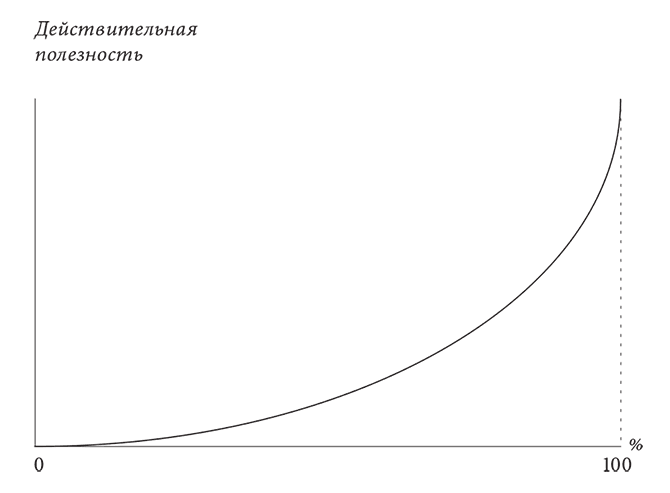

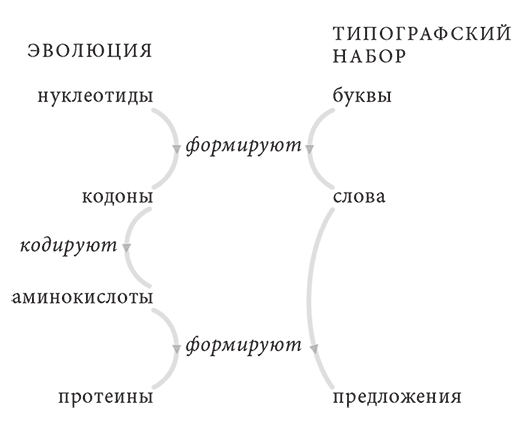

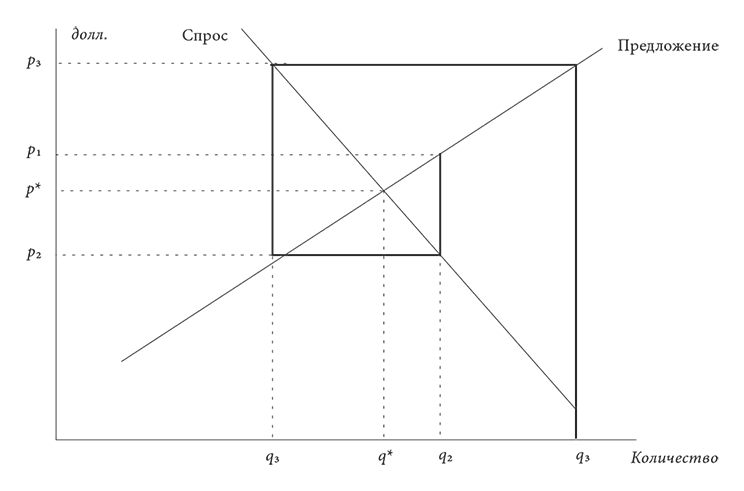

Основная задача социальных наук – объяснение социальных явлений. Это не единственная, но самая важная задача, которой подчинены или от которой зависят все прочие. Основной разновидностью экспланандума является событие. Объяснить – значит рассказать, почему это произошло, сославшись на предшествующее событие как на причину. Так, мы можем объяснить победу Рональда Рейгана на президентских выборах в 1980 году провалом попытки Джимми Картера спасти американских заложников в Иране[4], а начало Второй мировой войны – любым количеством предшествующих событий, от Мюнхенского пакта до Версальского договора. Даже если в обоих случаях структура каузального объяснения будет более сложной, они все равно воплощают базовую модель объяснения по типу событие-событие. В традиции, идущей от Давида Юма, ее часто называют моделью бильярдного шара. Одно событие – шар А, ударяющий шар B, – является причиной и тем самым объясняет другое событие, а именно то, что шар B приходит в движение. Те, кто знаком с типичным объяснением в социальных науках, могут не узнать эту модель или не заметить ее привилегированного статуса. Социальные науки так или иначе склонны фиксировать скорее факты или положение вещей, чем события. Предложение «В 9 утра дорога была скользкой» сообщает о факте. Предложение «В 9 утра автомобиль занесло» сообщает о событии. Как подсказывает этот пример, для аварии можно найти объяснение через факт-событие[5]. И наоборот, для какого-то положения вещей можно предложить объяснение через событие-факт, как в случае утверждения, что атака на Всемирный торговый центр в 2001 году объясняет преследующее многих американцев чувство страха. Наконец, часто в социальных науках даются стандартные объяснения по модели факт-факт. Пример, взятый наугад: высказывались предположения, что уровень образования женщин объясняет годовой доход на душу населения в развивающихся странах. Давайте рассмотрим объяснение одного конкретного факта: 65 % американцев выступают (или заявляют, что выступают) в поддержку смертной казни[6]. В принципе, эта проблема может быть сформулирована в категориях событий: как эти люди пришли к одобрению смертной казни? Какие именно значимые события – эпизоды с родителями, сверстниками или учителями – способствовали формированию такой позиции? На практике представители социальных наук редко интересуются этим вопросом. Вместо того чтобы объяснять голую статистику такого рода, они хотят понять изменение отношений во времени или различия в отношении в зависимости от социальной группы. Причина, возможно, в том, что они находят голые факты недостаточно информативными. Если спросить, много это или мало – 65 %, ответ будет: «По сравнению с чем?». По сравнению с отношением американцев в 1990 году, когда за смертную казнь выступали 80 %, это низкая цифра; по сравнению с отношением в некоторых европейских странах – высокая. Исследования методом продольных срезов рассматривают временные вариации зависимой переменной, исследования методом перекрестных срезов – вариации среди разных групп населения. В обоих случаях экспланандум трансформируется. Вместо того чтобы попытаться объяснить явление «само по себе», мы пытаемся объяснить, как оно меняется во времени и пространстве. Успех объяснения частично измеряется тем, какую вариантность (variance) (техническая мера вариаций) оно допускает[7]. Полный успех объяснил бы все наблюдаемые вариации. Из общенационального исследования мы, например, могли бы выяснить, что процент людей, поддерживающих смертную казнь, строго пропорционален количеству убийств в расчете на 100 тыс. человек. Хотя эти результаты не смогли бы объяснить абсолютные цифры, они могли бы дать прекрасное объяснение разнице между ними[8]. На практике полный успех, конечно же, не достижим, но один пункт сохраняется. Объяснения вариантности ничего не говорят об экспланандуме «самом по себе». РИС. I.1

РИС. I.1

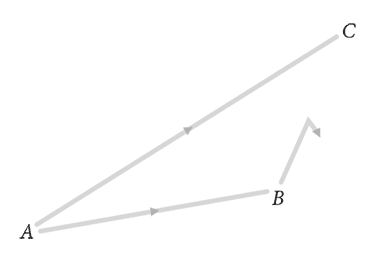

Можно привести пример из исследований поведения избирателей. Как мы позднее увидим (глава XII), неясно, почему избиратели вообще участвуют в общегосударственных выборах, на которых, как можно с уверенностью сказать, один голос никогда ничего не решает. И все-таки значительная часть электората приходят на избирательные участки в день выборов. Почему бы им не махнуть на них рукой? Вместо того чтобы попытаться решить эту задачу, эмпирические социологи обычно задаются другим вопросом: почему явка меняется от выборов к выборам? Есть гипотеза, что избиратели с меньшей вероятностью придут в плохую погоду, потому что, когда идет дождь или снег, приятнее сидеть дома. Если данные соответствуют этой гипотезе, как это показывает прямая С на рис. I.1, можно утверждать, что варьирование явки объяснено (хотя бы частично). И все же нет никакого объяснения, почему прямая С пересекает ось ординат в точке Р, а не, например, в Q или R. Это как принять за данную первую десятичную дробь и сосредоточиться на объяснении второй. Для прогноза этого может быть достаточно, но для объяснения – нет. Голый факт, что 45 или более процентов электората обычно приходят на выборы, интересен и требует объяснения. С точки зрения модели событие-событие идеальной процедурой была бы следующая. Рассмотрим два голосования, А и Б. Для каждого выявим условия, заставившие определенный процент избирателей прийти на выборы. Как только мы таким образом объяснили явку на выборах А и явку на выборах Б, объяснение разницы в явке (если таковая имеется) последует автоматически как побочный эффект. Попутно мы также сможем объяснить, является ли одинаковая явка на выборах А и Б случайностью, то есть идет речь об уравновешивающих друг друга различиях или нет. На практике эта процедура может оказаться очень сложной. Возможно, данные или имеющиеся теории не позволят нам объяснить явление «само по себе». Нужно, однако, сознавать, что прибегая к объяснениям вариантности, мы втягиваемся во второсортную объяснительную практику. Иногда социологи пытаются объяснять не-события (non-events). Почему многие люди не обращаются за положенными им социальными льготами? Почему никто не вызвал полицию в деле Китти Дженовезе?[9] В первом случае объяснением может служить то, что указанные лица решили не обращаться за льготами из-за стыда или страха за собственную репутацию. Поскольку принятие решения является событием, это дало бы совершенно удовлетворительное обоснование. В случае неудачи социологи снова обратятся к различиям между теми, кому положены льготы и кто их получает, и теми, кому они положены и кто за ними не обращается. Предположим, что они различаются только тем, что люди, не обращающиеся за льготами, не знают о том, что они им положены. В качестве объяснения это полезно, но недостаточно. Мы пойдем дальше и попробуем объяснить, почему те, кому положены льготы, не знают об этом. Выяснить, что они неграмотны, не могут прочесть писем, информирующих об их правах, будет полезно, но недостаточно. В какой-то момент в этом объяснительном регрессе мы должны придти к положительному событию, такому, например, как сознательное решение не учиться грамоте или сознательное решение официальных лиц скрывать информацию. Или мы должны заняться теми, кто обращается за положенными льготами. Как только мы объясним их поведение, объяснение, почему другие так и не сумели получить льготы, возникнет в качестве побочного продукта. В случае с Китти Дженовезе нет никаких вариаций поведения, которые нужно объяснять, поскольку никто не позвонил в полицию. Отчеты об этой истории указывают на то, что несколько свидетелей решили не делать этого. С точки зрения непосредственных причин это вполне удовлетворительное объяснение, хотя мы, возможно, захотим узнать причины их решения. Произошло это, потому что они боялись ввязываться или потому что каждый решил, что в полицию позвонит кто-нибудь другой («У семи нянек дитя без глазу»)? Однако некоторые из наблюдателей даже не думали вызывать полицию. Один мужчина и его жена наблюдали за сценой ради развлечения, другой сказал, что ему все надоело и он пошел спать. Чтобы объяснить, почему они не действовали решительнее, можно указать на отсутствие глубоких эмоций, но это снова будет объяснение негативного экспланандума через использование негативного эксплананса. Наше поведение в очередной раз будет истолковано лишь побочным, остаточным образом. Располагай мы удовлетворительным объяснением того, почему некоторые люди собирались позвонить в полицию, пусть и не решившись на это, у нас было бы единственное объяснение того, почему другие об этом даже не подумали. В оставшейся части книги я часто буду применять не столь пуристский или ригористичный подход к тому, что считать релевантным экспланандумом и приемлемым объяснением. Настойчивое обращение к объяснениям, фокусирующимся на событии, чем-то сродни принципу методологического индивидуализма, который является одним из исходных условий этой книги. В принципе, объяснения в социальных науках должны ссылаться только на индивидуумов и их действия. На практике социологи часто оперируют такими надиндивидуальными общностями, как семья, фирма или нация, как безобидными условными обозначениями, либо если отсутствие данных или надежной теории вынуждают к этому. Эти два оправдания применимы также к использованию фактов в качестве экспланандума или эксплананса, к объяснению скорее вариантности, а не явлений «самих по себе» и к анализу негативного экспланандума (не-событий и не-фактов). Цель предшествующих рассуждений – не навязать социологам бессмысленные или трудновыдерживаемые стандарты, но доказать, что на уровне основных принципов подход, основанный на событиях, по природе своей превосходит остальные. Принимая это в расчет, ученые чаще смогут находить точные и продуктивные объяснения. Иногда у нас может возникнуть желание объяснить событие (скорее паттерн событий) через его последствия, а не причины. Я имею в виду не объяснение через преднамеренные (intended) последствия, поскольку намерение предшествует выбору или действию, которые он объясняет, а скорее идею, что события могут объясняться их действительными (actual), чаще всего благоприятными для кого-либо или чего-либо последствиями. Так как причина должна предшествовать следствию, эта идея может показаться внутренне противоречивой, и все же каузальное объяснение может принять такую форму при наличии обратной связи между последствиями и причинами. Изначально слезы ребенка могут быть просто вызваны болью, но если они привлекли внимание родителей, ребенок начнет плакать сильнее, чем если бы этого не произошло. В главах XVI и XVII я утверждаю, что этот род объяснения занимает до некоторой степени маргинальное место в изучении человеческого поведения. В этой книге я буду заниматься преимущественно простой разновидностью каузального объяснения, где эксплананс, который может включать верования и обращенные в будущее намерения, предшествует появлению экспланандума[10]. В дополнение к заслуживающему уважения функциональному объяснению, основанному на особых механизмах обратной связи, есть менее респектабельные формы, которые просто указывают на возникновение некоторых благоприятных последствий, а затем без каких-либо дополнительных доводов предполагают, что этого достаточно для объяснения поведения, которое их вызывает. Если экспланандум всего лишь экземпляр (token), такой как отдельный поступок или событие, то такой тип объяснения не срабатывает по чисто метафизическим причинам. Приведем пример из биологии: мы не можем объяснить появление нейтральной или вредной мутации, указав, что она была необходимым условием для дальнейшей, более благоприятной мутации. Когда экспланандум – это тип, как повторяющаяся модель поведения, он может быть действительным (valid) или недействительным. Но если он не поддерживается механизмом обратной связи, к нему следует относиться как к недействительному (invalid). Антропологи, например, утверждали, что мстительное поведение имеет множество благоприятных последствий – от контроля за численностью населения до децентрализованного принуждения к выполнению норм (в главе XII приведено много других примеров). Даже если допустить, что такие преимущества действительно обеспечиваются, их возникновение может оказаться случайным. Чтобы это опровергнуть, то есть показать, как некоторые преимущества поддерживают мстительное поведение, которое в свою очередь становится их причиной, необходимо продемонстрировать механизм обратной связи. И даже если такая демонстрация состоялась, изначальное появление такого экспланандума должно быть связано с чем-то еще.

Структура объяснений

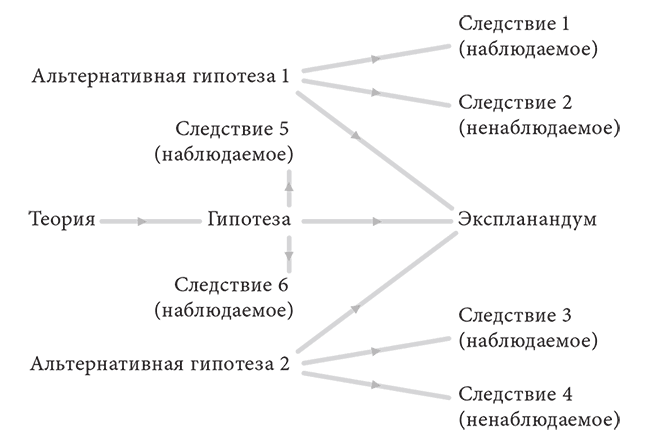

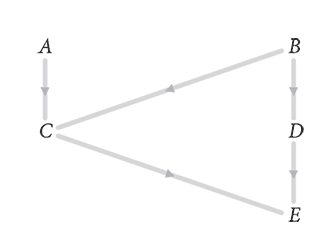

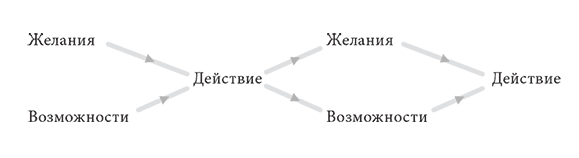

Позвольте теперь перейти к более подробному рассмотрению темы объяснения в социальных науках (и, до некоторой степени, не только в них). Первый шаг легко пропускают: прежде чем попытаться объяснить факт или событие, мы должны установить, что факт является таковым, а событие действительно имело место. Монтень писал: «Я сознаю, что если попросить людей изложить факты, они гораздо больше времени потратят на то, чтобы объяснить их причины, а не на выяснение того, правда это или нет… Они пропускают факты, но старательно делают выводы. Как правило, они начинают так: Как же так случилось? Но правда ли что-то случилось? Вот что им следовало бы спрашивать». Так, прежде чем объяснить, скажем, почему в одной стране происходит больше самоубийств, чем в другой, мы обязательно должны убедиться, что вторая страна не занижает количество самоубийств по, например, религиозным соображениям. Прежде чем пытаться объяснить, почему в Испании безработица выше, чем во Франции, нам придется удостовериться, что эти различия никак не связаны с расхождениями в определениях безработицы или со значительной долей «теневой» экономики в Испании. Если мы хотим объяснить, почему во Франции безработица среди молодежи выше, чем в Англии, нам нужно решить, что мы принимаем за экспланандум – уровень безработицы среди молодых людей, активно ищущих работу, или среди всей молодежи в целом, включая студентов. Если мы хотим сравнить безработицу в Европе и США, придется решить, берем мы в качестве экспланандума безработицу в широком понимании, то есть с учетом лиц, лишенных свободы, или же в техническом смысле, включая только тех, кто ищет работу[11]. Прежде чем пытаться объяснить, почему месть происходит по принципу «око за око» («я буду убивать одного из ваших всякий раз, как вы будете убивать одного из моих»), нужно проверить, что мы наблюдаем именно это явление, а не, скажем, «два ока за одно» («я буду убивать двоих из ваших всякий раз, как вы будете убивать одного из моих»). Науки, в том числе социальные, часто пытаются объяснить общеизвестные вещи, но не менее ценным было бы установление того, что некоторые вещи, представляющиеся нам таковыми, ими не являются. В этом случае социальные науки могли бы помимо прочего попытаться объяснить, почему мы уверены, что знаем что-то, хотя это не так, добавив тем самым новый фрагмент знания взамен отброшенного[12]. Теперь предположим, что мы имеем четко сформулированный экспланандум, для которого нет четко сформулированного объяснения, – головоломку (puzzle). Головоломкой может быть неожиданный или противоречащий здравому смыслу факт или просто необъяснимая корреляция. Один небольшой пример: почему из оксфордских библиотек чаще всего крадут книги по теологии, а не по каким-нибудь другим предметам? Еще один пример, на котором я вскоре остановлюсь подробнее: почему на бродвейских шоу теперь аплодируют стоя чаще, чем двадцать лет назад? В идеале к объяснительной загадке нужно применять процедуру, состоящую из пяти шагов, которая будет изложена далее. Однако на практике шаги 1–3 не всегда идут по порядку. Мы можем «играть» с различными гипотезами до тех пор, пока одна из них не покажется нам наиболее убедительной, а потом начнем искать теорию, которая ее подтвердит. Если шаги 4–5 сделаны правильно, мы все еще можем полагаться на гипотезу, которой отдали предпочтение. Но по причинам, которые я буду обсуждать в конце следующей главы, у ученых может возникнуть желание ограничить свободу в выборе гипотез.1. Выбрать теорию, набор взаимосвязанных каузальных положений, которая предоставляет самые большие перспективы успешного объяснения. 2. Подобрать гипотезу, которая согласует теорию с головоломкой, то есть чтобы экспланандум логически вытекал из гипотезы. 3. Установить или представить себе надежные основания, которые могут дать альтернативные объяснения, снова таким образом, чтобы экспланандум логически вытекал из каждого из них. 4. Опровергнуть все конкурирующие объяснения, указав для каждого на дополнительные, поддающиеся проверке следствия, которые в действительности не наблюдаются. 5. Усилить предложенную гипотезу, показав, что она имеет дополнительные, поддающиеся проверке следствия, желательно новые факты, которые находят свое подтверждение в действительности.Эта процедура определяет то, что часто называют гипотетико-дедуктивным методом. В конкретном случае она может принимать форму, отраженную на рис. I.2. Я проиллюстрирую ее головоломкой о росте числа стоячих оваций на Бродвее. Данное наблюдение основывается не на систематических замерах или контролируемых экспериментах, а на моих случайных впечатлениях, нашедших подтверждение в сообщениях из газет. В данном случае шаткий статус экспланандума не имеет значения. Если на Бродвее сейчас действительно чаще аплодируют стоя, чем двадцать лет назад, то какое объяснение мы можем этому найти?

РИС. I.2

РИС. I.2

Я рассмотрю объяснение с точки зрения увеличения стоимости билетов на бродвейские спектакли. Журналист одной из газет сообщил, что драматург Артур Миллер якобы заявил: «Я думаю, что публика просто чувствует, что заплатила за то, чтобы сидеть, 75 долларов, и теперь пришло время постоять. Не хочу быть циничным, но положение изменилось, когда цена пошла вверх». Если люди заплатили 75 долларов или даже больше за билет, многие из них не могут себе признаться, что шоу было плохим или посредственным и что они потратили деньги зря. Чтобы убедить себя в том, что они отлично провели время, они бурно аплодируют. Для более формального объяснения можно использовать гипотезу «Чем больше денег и усилий затратили люди на то, чтобы что-то получить, тем в большей мере они склонны (при прочих равных условиях) оценивать полученное выше, чем когда они потратили меньше»[13]. Если рассматривать рост цен как исходную предпосылку, данное предположение выдерживает минимальные требования, которым должна удовлетворять любая объяснительная гипотеза: если она истинна, из нее можно вывести экспланандум. Но требования и в самом деле настолько малы, что слишком многие предположения способны их выдержать[14]. Чтобы подкрепить нашу веру именно в это объяснение, мы должны показать, что оно поддерживается снизу, сверху и сбоку. Объяснение поддерживается снизу (from below), если мы можем вывести и проверить поддающиеся наблюдению факты, исходя из гипотезы, превосходящей факт, который она призвана объяснить. Гипотеза должна обладать избыточной объяснительной способностью. В случае с бродвейским шоу мы будем ожидать меньшего числа стоячих оваций на представлениях, цены на которые по каким-то причинам не выросли[15]. Следует, кроме того, ожидать, что стоячих оваций будет меньше, если билеты на шоу закуплены компаниями и распространены среди сотрудников. (Это будет считаться новым фактом.) Даже если эти билеты дороги, зрители заплатили за них не из своего кармана и, следовательно, не обязаны доказывать себе, что потратили деньги не зря. Объяснение поддерживается сверху (from above), если объясняющая гипотеза может быть выведена из более общей теории[16]. В данном случае объяснительное предположение является уточнением теории когнитивного диссонанса, предложенной Леоном Фестингером. Согласно этой теории, когда человек сталкивается с внутренним рассогласованием или расхождением между своими убеждениями и ценностями, можно ожидать своего рода ментальной перенастройки, которая устранит или смягчит этот диссонанс. Как правило, такая перенастройка идет по пути наименьшего сопротивления. Человеку, потратившему 75 долларов на неудачное, как оказалось, шоу, нелегко признаться себе в том, что деньги были пущены на ветер. Проще внушить себе, что представление на самом деле вполне удалось. Хотя в ней есть свои недостатки, теория когнитивного диссонанса хорошо обоснована. Частично это обоснование опирается на примеры, существенно отличающиеся от тех, что мы здесь рассматриваем, как, допустим, в случае с покупателем автомобиля, который жадно ищет рекламу купленной марки, чтобы убедиться в правильности принятого решения. Иногда подтверждение предоставляют очень похожие ситуации, как например, болезненные и унизительные ритуалы инициации при вступлении в студенческие братства, воспитывающие в их членах глубокую преданность. Я не утверждаю, что люди сознательно говорят себе: «Я столько вынес, чтобы попасть в эту группу, значит, это хорошая группа». Механизмы формирования лояльности должны быть неосознаваемыми. Объяснение может получить боковую опору (lateral support), если мы сможем придумать, а затем опровергнуть альтернативные объяснения, также удовлетворяющие минимальным требованиям. Возможно, стоячих оваций стало больше, потому что сегодняшняя публика, которую автобусы пачками привозят из Нью-Джерси, менее взыскательна, чем избалованные обитатели Нью-Йорка, или потому что шоу стали лучше, чем раньше. Для каждой из этих альтернатив мы должны найти, а затем опровергнуть дополнительные факты, которые позволили бы их верифицировать. Если стоячие овации участились оттого, что публика стала более впечатлительной, то следовало бы ожидать такой же частоты стоячих оваций и на выездных представлениях двадцатилетней давности. Если шоу стали лучше, чем двадцать лет назад, это должно отразиться и на рецензиях в прессе, и на том, как долго они остаются в репертуаре, прежде чем их закроют. При такой процедуре защитнику начальной гипотезы приходится также выступать в роли адвоката дьявола. Он должен постоянно опровергать себя, максимально усложняя исследуемый вопрос. Нужно выбирать самые сильные и наиболее правдоподобные альтернативные объяснения, а не те, что можно легко опровергнуть. По сходным причинам, пытаясь продемонстрировать избыточность объяснительной силы гипотезы, мы должны вывести и подтвердить следствия, являющиеся новыми, непривычными, противоречащими здравому смыслу и максимально отличающимися от исходного экспланандума. Эти два критерия – опровергать наиболее правдоподобные альтернативы и порождать новые факты – являются решающими для достоверности объяснения. Поддержка сверху помогает, но не бывает решающей. В конечном счете, теорию поддерживают именно порождаемые ею успешные объяснения, а не наоборот. Эмилио Сегре, нобелевский лауреат в области физики, сказал, что некоторые победители делают честь премии, тогда как другим делает честь она. Последние, таким образом, паразитируют на первых. Подобным образом теория паразитирует на всех порожденных ею успешных объяснениях. Если она способна оказатьподдержку конкретному объяснению, то только потому, что сама получила поддержку от других, более ранних объяснений.

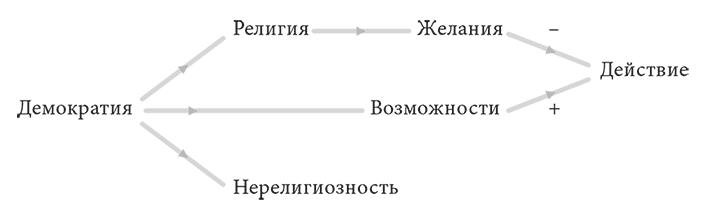

Чем объяснение не является

Высказывания, имеющие своей целью объяснение события, следует отличать от семи других типов высказывания. Во-первых, каузальные объяснения следует отличать от подлинных каузальных утверждений (true causal statements). Недостаточно привести причину: должен быть указан (или по крайней мере предложен) причинно-следственный механизм. В повседневном языке, хороших романах, исторических трудах и в многочисленных социологических исследованиях этот механизм не эксплицируется. Вместо этого его подсказывает способ описания причины. Каждое конкретное событие может быть описано самыми разными способами. В (хороших) нарративных объяснениях подразумевается, что для идентификации события используются его черты, которые релевантны с точки зрения причинности. Если сказано, что некто умер в результате употребления в пищу гнилых продуктов, мы понимаем, что таким механизмом было пищевое отравление. Если сказано, что он умер, съев пищу, на которую у него была аллергия, мы решаем, что в основе лежит аллергическая реакция. А теперь предположим, что он действительно умер из-за пищевого отравления, но кроме этого у него была аллергия на некоторые продукты, например на лобстера. Заявить, что он умер, потому что съел продукт, на который у него была аллергия, – значит сказать правду, но такое утверждение обманчиво. Утверждение, что он умер, потому что съел лобстера, также истинно, но неинформативно. Оно не содержит отсылки к причинно-следственному механизму и может подпадать под действие многих других; например, человек может быть убит кем-то, кто поклялся убить первого встреченного едока лобстера. Во-вторых, каузальные объяснения следует отличать от высказываний о корреляциях (correlations). Иногда можно с полной уверенностью утверждать, что за событием одного типа всегда или как правило следует событие другого типа. Это не дает нам права говорить, что события первого типа вызывают события второго типа, потому что есть еще одна возможность: оба события могут быть общим следствием третьего. В «Жизни Сэмюэля Джонсона» Дж. Босуэлл описывает, как некий Маколей, хоть «и не имея никаких предрассудков против предрассудков», заявлял, что когда судно прибывает в Сент-Кильду на Гебридах, «у всех обитателей начинается насморк». В то время как некоторые предлагали каузальное объяснение этому (предполагаемому) факту, в одном из писем Босуэллу сообщили, что «учитывая географическое положение Сент-Кильды, для высадки чужеземцев на берег необходимо, чтобы дул северо-восточный ветер. Именно он, а не чужеземцы, вызывает эпидемию насморка». Или возьмем утверждение, что дети, дело об опеке над которыми рассматривалось в суде, чаще страдают от нервных расстройств, чем дети, чьи родители смогли достичь мирового соглашения в частном порядке. Возможно, различие объясняется самим фактом судебного процесса, причиняющим детям страдания и вызывающим у них чувство вины. Но может быть и так, что судебные разбирательства с большей вероятностью случаются там, где родители враждебно настроены друг к другу и именно их дети склонны к нервным расстройствам. Для различения этих двух интерпретаций нам пришлось бы замерить страдания до и после развода. Третьего варианта мы коснемся позднее. Вот несколько более сложный, но любимый мною пример такого рода двусмысленности. В «Демократии в Америке» Алексис де Токвиль обсуждает предполагаемые каузальные связи между заключением брака по любви и несчастьем в браке. Он указывает на то, что эта связь может возникнуть только в обществах, где такого рода браки – исключение, а правилом является брак по расчету. Только упрямцы пойдут против течения, а двое упрямых людей вряд ли будут счастливы в браке[17]. Кроме того, к людям, поступающим вразрез с общепринятой моралью, хуже относятся их собратья, склонные к конформизму, что вызывает разочарование и горечь. Первый из этих аргументов основывается на некаузальной, вызванной третьим фактором корреляции между любовью и отсутствием счастья. Второй указывает на истинно каузальную связь, но не на ту, о которой думают критики браков по любви, к которым Токвиль адресует свое возражение. Брак по любви вызывает несчастье только в той среде, где такая практика является исключением. Биологи часто называют этот эффект частотной зависимостью (frequency dependent)[18]. Помимо проблемы третьего фактора корреляция может вызвать у нас сомнения относительно направления каузальности. Рассмотрим старый анекдот:ПСИХОЛОГ: Вы должны быть мягче с Джонни. Он из разбитой семьи. УЧИТЕЛЬ: Ничего удивительного, Джонни сам какую хочешь семью разобьет.Или, как говорил комик Сэм Левинсон, «Безумие – наследственная болезнь, его можно получить от собственных детей». Подразумевается, что психическое расстройство ребенка может разрушить брак, а не сам развод привести к такому расстройству. Аналогично негативная корреляция между тем, насколько родители осведомлены о том, чем занимаются их дети, и склонностью последних попадать в беду, не должна доказывать, что родительский присмотр эффективен; ведь подростки, намеренно ввязывающиеся в неприятности, вряд ли станут рассказывать, чем занимаются. В-третьих, каузальное объяснение следует отличать от утверждений о необходимости (necessitation). Объяснить событие – значит показать, почему оно произошло именно так, как произошло. Тот факт, что обстоятельства могли сложиться иначе и сложились бы, не случись то, что случилось, не проясняет дела. Представим себе человека, больного раком поджелудочной железы в той стадии, которая через год скорее всего приведет к его смерти. Когда боль становится невыносимой, человек кончает жизнь самоубийством. В попытке объяснить, почему он умер в течение какого-то времени, бессмысленно указывать, что ему все равно пришлось бы умереть от рака[19]. Всего, что нам известно об этом случае, – возникновения раковой опухоли, предела срока жизни человека с таким диагнозом и факта смерти, достаточно для того, чтобы прийти к достоверному выводу: человек умер от рака. У нас есть предшествующее событие и причинно-следственный механизм, позволяющий объяснить последующее событие. Но механизм не является необходимым, его может упредить действие другого механизма. (В этом примере упреждающая причина сама является следствием упрежденной причины, но и это необязательно, так как человек мог погибнуть в автомобильной аварии.) Чтобы выяснить, что в действительности произошло, нам нужны более точные сведения. Поискам не будет конца: до самой последней секунды какие-то другие факторы могут упредить рак[20]. Высказывания о необходимости иногда называют структурными объяснениями (structural explanations). Примером может служить анализ Великой французской революции, предпринятый Токвилем. В своей работе он выделяет целый ряд событий и тенденций, начиная с XV столетия вплоть до 80-х годов XVIII века, и утверждает, что на их фоне революция была неизбежна. По-видимому, он имел в виду, что (1) любое количество мелких и средних событий спровоцировало бы революцию, и что (2) была зыбкая уверенность в том, что некоторые вызывающие ее события произойдут, хотя и необязательно они будут именно теми и тогда, которые и когда в действительности произошли. Он также утверждает, что (3) после 1750 или, возможно, 1770 года было уже невозможно ничего сделать, чтобы предотвратить революцию. Хотя после Токвиля остались заметки для второго тома, в котором он намеревался описать революцию так, как она в действительности происходила, можно возразить, что если он успешно установил (1), (2) и (3), то в дальнейших шагах нет необходимости. Проблема такого рода рассуждений в том, что в случае многих интересных для социальных наук вопросов (и в отличие от примера с раком) такие утверждения, как (1), (2) и (3), очень трудно обосновать непредвзятыми методами[21]. Более сильный аргумент можно получить, если подобные события произошли в одно и то же время независимо друг от друга, что наводит на мысль, что они витали в воздухе. В качестве примера можно привести одновременные открытия в науке. В-четвертых, каузальное объяснение следует отличать от рассказывания историй (storytelling). Подлинное объяснение передает то, что произошло в том виде, в каком оно произошло. Рассказать историю – значит объяснить то, что произошло, так, как оно могло произойти (и, возможно, произошло). Научные объяснения, как я ранее отмечал, отличаются от рассказов о том, что должно было произойти. Теперь же я заявляю, что они отличаются и от рассказов о том, что могло произойти. Это утверждение может показаться банальным или странным. Зачем кому-то выступать с чисто гипотетическим изложением событий? Уместны ли такие спекуляции в науке? Ответ: да, но не следует путать их с научным объяснением. Рассказывание историй может подсказывать новые, то есть экономные, объяснения. Предположим, что кто-то утверждает, что самоотверженное поведение или стремление оказывать помощь являются решающими доказательствами того, что люди не всегда руководствуются эгоистическими побуждениями, а эмоциональные поступки – решающими свидетельствами того, что не все действия рациональны. Можно сделать вывод, что есть три не сводимые друг к другу формы поведения: рациональное и эгоистическое, рациональное и неэгоистическое и иррациональное. Характерное для серьезной науки стремление к экономии должно заставить нас усомниться в таком взгляде. Разве не бывает так, что люди помогают другим в расчете на вознаграждение, а приступы гнева, напротив, помогают им добиться своего? Рассказав историю о том, как рациональный эгоизм может порождать альтруистическое и эмоциональное поведение, можно перевести этот вопрос из области философии в область, доступную эмпирическому исследованию[22]. История по принципу «просто так» (just-so) может стать первым шагом на пути к выработке удачного объяснения. На самом деле, многие ответы на головоломки, представленные во введении, которые я даю в Заключении, имеют сильный привкус именно таких историй. В то же время рассказывание историй может ввести в заблуждение и нанести вред, будучи по ошибке принятым за настоящее объяснение. За исключением двух случаев, описываемых в этом абзаце, объяснения по модели «как если бы» (as-if) в действительности ничего не объясняют. Рассмотрим для примера распространенное утверждение, что мы можем использовать модель рационального выбора для объяснения поведения, даже если знаем, что люди не могут проделывать в уме сложные вычисления, воплощенные в этой модели (или в математических приложениях к статьям, в которых излагается эта модель). Пока модель позволяет делать предсказания, в которые хорошо вписывается наблюдаемое поведение, мы имеем право (как утверждается) говорить, что агенты действуют «как если бы» они были рациональны. Это операционалистский, или инструменталистский, взгляд, впервые предложенный физикой, а позднее использованный Милтоном Фридманом применительно к социальным наукам. Согласно этому взгляду, способом с большой точностью предсказывать и объяснять поведение искусного бильярдиста является предположение, что он знает законы физики и может совершать в голове сложные вычисления. Вопрос о том, верно ли такое допущение, к сути дела не относится. Этот аргумент справедлив в отношении некоторых ситуаций, когда агенты учатся с течением времени методом проб и ошибок. Однако применим он именно потому, что мы можем указать на механизм, который неосознанно приводит к тому же результату, который сверхрациональный агент мог бы сознательно просчитать[23]. При отсутствии такого механизма мы могли бы по-прежнему использовать инструменталистский подход, если бы это допущение позволяло предсказывать поведение с большой точностью. Закон всемирного тяготения долгое время казался таинственным, поскольку, как представлялось, основывался на непрозрачной идее действия на расстоянии. И все же, поскольку он давал возможность делать предсказания с точностью до десятых долей, теория Ньютона единогласно признавалась вплоть до появления общей теории относительности. Таинственные законы квантовой механики тоже принимаются, хотя и с некоторыми сомнениями, поскольку позволяют предсказывать с невероятной точностью. Социальная наука, апеллирующая к рациональному выбору, не может полагаться ни на одно из этих двух оснований. Нет общего неинтенционального механизма, который мог бы симулировать или имитировать рациональность. В некоторых случаях этого можно добиться закреплением знаний (глава XVI), тогда как в других оно продуцирует систематические отклонения от рациональности. В иных обстоятельствах эту задачу в какой-то мере выполняет некий социальный аналог естественного отбора, если частота изменений среды превышает скорость адаптации к ним (глава XVII). Мне неизвестны механизмы, которые симулировали бы рациональность в единичных ситуациях или в быстро меняющейся среде. В то же время эмпирическое подтверждение анализа сложных явлений на основании теории рационального выбора, как правило, крайне слабо. Это, разумеется, огульное утверждение. Вместо того чтобы пояснить, что я понимаю под слабостью, позвольте просто указать на высокий уровень разногласий среди специалистов относительно объяснительной силы конкурирующих гипотез. Даже в экономике, в некотором смысле наиболее развитой общественной науке, существуют фундаментальные, устоявшиеся расхождения между школами. Нам никогда не достичь точности в несколько десятых, которая положила бы этим спорам конец. В-пятых, каузальное объяснение следует отличать от статистических объяснений (statistical explanations). Хотя многие объяснения в социальных науках носят характер статистических, они неудовлетворительны, поскольку не могут объяснить конкретные события. Применение статистических обобщений к частным случаям является грубой ошибкой не только в науке, но и в повседневной жизни[24]. Предположим, что мужчины действительно агрессивнее женщин. Сказать разгневанному мужчине, что его гнев вызван мужскими гормонами, вместо того чтобы заявить, что его гнев не оправдан в данной ситуации, означает впасть в интеллектуальное и моральное заблуждение (fallacy). Предполагать, что обобщение, справедливое для большинства случаев, верно в каждом отдельном случае, – это интеллектуальное заблуждение. Моральное заблуждение – считать, что собеседник находится во власти биологических факторов, а не открыт для доводов и убеждения. Хотя статистические объяснения – это всегда объяснения «второго сорта», на практике может оказаться, что у нас нет ничего лучше. Однако важно отметить, что в таких объяснениях неизменно руководствуются наилучшим идеалом каузального объяснения. То, что в демократических странах продолжительность жизни больше, чем при недемократических режимах, представляется статистическим фактом. Прежде чем заключить, что продолжительность жизни предопределяется политическим режимом, мы должны проверить другие переменные, которые могут оказывать влияние на результат. Может выясниться, что демократические страны в большей мере, чем недемократические, обладают некоторым качеством Х и что на самом деле это качество Х определяет продолжительность жизни. Но таких свойств бесконечное множество. Как узнать, какое именно нужно проверять? Ответ очевиден: мы должны руководствоваться каузальной гипотезой. Вполне правдоподобно, например, что граждане в индустриальных обществах живут дольше, чем граждане в менее развитых странах. Тот факт, что индустриальные общества бывают более демократическими, чем неиндустриальные, может объяснить наблюдаемые явления. Чтобы убедиться, что именно демократия, а не индустриализация, является каузальным фактором, нам следует сравнить демократические и недемократические режимы с равным уровнем индустриализации и посмотреть, сохранится ли различие. Как только мы будем иметь обоснованную уверенность в том, что проверили другие вероятные причины, можем попробовать выяснить, как, то есть при помощи каких причинно-следственных цепочек или механизмов, тип политического режима влияет на продолжительность жизни. Я буду рассматривать этот второй шаг в следующей главе. Здесь я только хочу заметить, что наша уверенность неизбежно основывается на каузальных догадках о том, что является (и что не является) правдоподобными третьими факторами, которые нуждаются в проверке[25]. В-шестых, объяснения следует отличать от ответов на вопрос «почему?» (answers to why questions). Предположим, мы читаем научную статью и, к своему изумлению, обнаруживаем, что автор не ссылается на важную и релевантную статью. У нас возникает вопрос: «Почему он ее не упомянул?» Наше любопытство может быть полностью удовлетворено, если мы узнаем, что на самом деле автор ничего не знал о более ранней работе (хотя нам, возможно, захочется выяснить, почему он не изучил литературу по теме с большей тщательностью). Но утверждение: «Он не упомянул статью, потому что не знал о ней», – это не объяснение. Использование его в качестве объяснения означает, что для объяснения одного несовершившегося события ссылаются на другое. Предположим, однако, что автор знал о статье, но решил ее не упоминать, поскольку сам не был в ней упомянут. В этом случае ответ на вопрос «почему?» даст, помимо прочего, объяснение. Имеется событие – решение не упоминать о статье, вызванное предшествующим событием – негодованием из-за отсутствия упоминания. Наконец, каузальные объяснения следует отличать от предсказаний (predictions). Иногда мы можем дать объяснение, не имея возможности предсказать, а иногда предсказать, не имея возможности объяснить. Верно, что во многих случаях одна и та же теория позволяет нам делать и то и другое, но я полагаю, что в социальных науках это скорее исключение, чем правило. Отложим основное рассмотрение того, почему мы можем обладать способностью к объяснению, не обладая при этом способностью к предсказанию, до следующей главы. Дело в том, что во многих случаях мы можем выявить причинно-следственный механизм постфактум, но не в состоянии заранее предсказать, какой из нескольких возможных механизмов сработает. От этого до некоторой степени отличается особый случай биологического объяснения. Как будет показано в главе XVI, эволюция работает на двойном механизме – случайных мутаций и (более или менее) детерминированного отбора. Зная некоторые особенности, или модель поведения, организма, мы можем объяснить его происхождение, ссылаясь на случайные изменения в генетическом материале и на их устойчивость (persistence) ввиду благотворного влияния на репродуктивную способность. Но никто не может предсказать мутацию, прежде чем она произойдет. Более того, поскольку одна мутация задает возможные последующие, мы можем оказаться не в состоянии сказать, произойдет ли она в принципе. Таким образом, в биологии структурные объяснения малопродуктивны. Некоторый оттенок структурности есть в явлении конвергенции, когда разные виды приспосабливаются сходным образом, поскольку находятся в близких условиях, но этот феномен не позволяет сказать, что адаптация была неизбежна. И наоборот, мы можем обладать способностью к предсказанию, не обладая способностью к объяснению. Чтобы предсказать, что потребители станут покупать меньше товаров, когда их цена возрастет, нет необходимости изобретать объясняющие их поведение гипотезы. Каковы бы ни были мотивы индивидуального действия – рациональные, традиционные или просто случайные, мы можем спрогнозировать, что люди станут покупать меньше товаров просто потому, что меньше смогут себе позволить (глава IX). Здесь есть несколько механизмов, которые вынужденно приводят к одному и тому же результату, так что не придется выбирать между ними, чтобы сделать прогноз. Но для объяснения важен сам механизм. Он дает понимание, тогда как предсказание в лучшем случае обеспечивает контроль. Чтобы делать предсказания, кроме того, нет необходимости проводить различие между корреляцией, необходимостью и объяснением. Если есть близкая к закономерности повторяемость событий одного и другого типа, для предсказания неважно, связана она с каузальными отношениями между ними или с тем, что они являются общим следствием третьей причины. В обоих случаях мы можем использовать факт первого события, чтобы предсказать второе. Никто не считает, что первые симптомы смертельной болезни в дальнейшем вызывают смерть, и все же они регулярно используются для такого предсказания. Точно так же если наши знания о состоянии здоровья человека позволяют сделать прогноз, что он не проживет и года, предсказание не становится ложным, если он погибнет в автокатастрофе или покончит с собой из-за невыносимых болей.

Библиографические примечания

Общие взгляды на объяснение и причинность, на которые я полагаюсь, более подробно изложены в: Эльстер Ю., Фёллесдал Д., Валлоэ Л. «Рациональная аргументация» (Elster J., Føllesdal D., Walløe L. Rationale Argumentation. Berlin: Gruyter, 1988) (английский перевод готовится). По вопросам применения этих взглядов к действиям человека отсылаю читателя к Д. Дэвидсон «Эссе о действиях и событиях» (Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford University Press, 1980). Мою критику функционального объяснения можно найти в различных работах, в частности в «Объясняя техническое изменение» (Explaining Technical Change. Cambridge University Press, 1983). Подробности по делу Китти Дженовезе можно найти в А. М. Розенталь «Тридцать восемь свидетелей» (Rosenthal A. M. Thirty-Eight Witnesses. Berkeley: University of California Press, 1999). Удачное изложение взглядов Фестингера приводится в «Раздвигая границы психологии: Избранные работы Леона Фестингера» под ред. Л. Фестингера, С. Шахтера и М. Гадзанига (Festinger L., Scha chter S., Gazzaniga M. (eds). Extending Psychological Frontiers: Selected Works of Leon Festinger. New York: Russell Sage, 1989). Примеры воздействия детей на родителей взяты из двух увлекательных книг Дж. Р. Харриса «Предположения о воспитании потомства: почему дети становятся такими, какими становятся» (Harris J. R. The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do. New York: Free Press, 1998) и «Двух одинаковых нет» (No Two Alike. New York: Norton, 2006). Взгляды Токвиля на причинность я обсуждаю в работе «Модели каузального анализа в „Демократии в Америке“ Токвиля» (Patterns of causal analysis in Tocqueville’s «Democracy in America» // Rationality and Society. 1991. No. 3. P. 277 – 97), а его взгляды на революцию в: «Токвиль о 1789 годе» (Tocqueville on 1789 // Welch C. (ed.). The Cambridge Companion to Tocqueville. Cambridge University Press, 2006). Защита Милтоном Фридманом рациональности по модели «как если бы» взята из «Методологии позитивной экономической науки» (Фридман М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. No. 4. С. 20–52). Недавняя защита подхода «как если бы» в политических науках есть в работе Р. Мортона «Методы и модели: руководство по эмпирическому анализу формальных моделей в политологии» (Morton R. Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models // Political Science. Cambridge University Press, 1999). Как и большинство защитников этого подхода, она не указывает причину, по которой мы должны верить в вымысел «как если бы». Частичное объяснение есть в статье Д. Заца, Дж. Фереджона «Рациональный выбор и социальная теория» (Satz D., Ferejohn J. Ratio nal Choice and Social Theory // Journal of Philosophy. 1994. No. 91. P. 71–87). Обсуждение вопросов «почему?» основано на книге Б. Хансона «Объяснения почему» (Hansson B. Why explanations), готовящейся к выходу в Theoria. Независимость закона спроса от мотивационных допущений отмечалась в статье «Иррациона льное поведение в экономической теории» Г. Беккера (Becker G. Irrational behavior in economic theory // Journal of Political Economy. 1962. No. 70. P. 1 – 13).II. Механизмы

Открывая черный ящик

Философы науки часто утверждают, что объяснение должно основываться на общем законе (general law). Объяснить событие – значит привести ряд начальных условий вместе с высказыванием, согласно которому, как только эти условия выполняются, происходит событие данного типа. В этой главе я выдвину два возражения против этой идеи, одно умеренное и относительно обтекаемое, второе – более радикальное и полемичное. Первое возражение заключается в том, что даже если мы можем установить общий закон, из которого можем вывести экспланандум (второе возражение предполагает, что не всякий раз мы можем это сделать), эта процедура не всегда дает нам объяснение. Здесь мы снова можем сослаться на различие между объяснением, с одной стороны, и корреляцией и необходимостью – с другой. Общий закон, согласно которому за некоторыми симптомами болезни неизменно следует смерть, не объясняет, от чего умер человек. Общий закон, основывающийся на фундаментальной природе болезни, не объясняет смерть, если действие болезни упреждается самоубийством или автомобильной аварией. Чтобы обойти эти проблемы, часто предлагают заменить идею общего закона идеей механизма (mechanism). Поскольку позднее я буду употреблять слово механизм как специальный термин, здесь я воспользуюсь выражением «причинно-следственная цепочка» (causal chain), чтобы передать, что я имею в виду[26]. Вместо того чтобы объяснять событие Е утверждением «всегда, когда происходят события С1, С2, …, Сn, следует событие типа Е», можно попытаться установить причинно-следственную цепочку, которая ведет от причин С1, С2,…, Сn к Е. Такой шаг часто называют «открывание черного ящика» (opening the black box). Предположим, мы знаем, что вероятность заработать рак легких для заядлых курильщиков выше, чем для других. Этот факт вызван тем, что либо курение – причина рака легких, либо люди, предрасположенные к курению, предрасположены еще и к раку легких (возможно, гены, вызывающие предрасположенность к раку, связаны с генами, из-за которых у некоторых людей развивается никотиновая зависимость)[27]. Чтобы обосновать первое объяснение, нам придется выявить цепочку физиологических причинно-следственных связей, которая начинается с заядлого курения и заканчивается раком легких. Окончательное объяснение будет более изящным, в нем будет больше каузальных звеньев, и оно будет более убедительным, чем непрозрачное утверждение «Курение вызывает рак». Или предположим, что некто утверждает: высокий уровень безработицы ведет к агрессивным войнам, – и представляет доказательства напоминающей закон связи между этими двумя явлениями. И снова: откуда мы можем знать, что это причинная связь, а не простая корреляция? Возможно, высокий уровень рождаемости, вызывающий безработицу, помимо прочего, толкает политических лидеров на развязывание войн? Неудачные войны по крайней мере сократят численность населения, а успешные обеспечат новые территории для экспансии и миграции. Чтобы исключить такую возможность, мы должны прежде всего проанализировать рождаемость (и другие правдоподобные третьи факторы) и посмотреть, сохранится ли подобная связь. Если да, мы все равно не должны останавливаться на достигнутом до тех пор, пока нам не удастся заглянуть в черный ящик и сказать, каким образом высокая безработица провоцирует войны. Происходит ли это потому, что безработица побуждает политических лидеров завоевывать новые рынки? Или потому, что они считают, что она создает социальное напряжение, которое следует канализировать и направить на внешнего врага, чтобы предотвратить возникновение революций у себя дома? Или потому, что они думают, что безработицу может абсорбировать военная промышленность? Или же это происходит потому, что безработные склонны голосовать за популистских лидеров, которые избегают дипломатии и предпочитают военные методы разрешения конфликтов? Рассмотрим подробнее последнее предположение. Почему безработные должны голосовать за безответственных популистских лидеров, а не за политиков из уважаемой партии? Можно опять-таки представить несколько способов вскрытия этого черного ящика. Возможно, электорат популистских политиков чаще ходит на выборы, когда у него нет работы, потому что это обходится ему дешевле (ниже стоимости его времени), чем когда у него есть работа. Или, возможно, потому, что политики-популисты чаще предлагают немедленные решения проблемы безработицы. Или же они предлагают политику, которая накажет тех, кто по мнению безработных виновен в их бедственном положении и извлекает из него выгоду, будь то капиталисты или экономически преуспевающие этнические меньшинства. Рассмотрим более детально последнее предположение. Почему у безработных должно возникнуть желание наказать капиталистов или процветающие меньшинства? Не является ли это очередным утверждением из черного ящика? Его можно объяснить меркантильными интересами, которыми руководствуются безработные. Если бы государство конфисковало имущество элит, средства можно было бы перераспределить с выгодой для безработных. Возможно, они ведо́мы чувством мести, которое побуждает их наказывать элиты, даже если это не принесет им материальной выгоды. Если считается, что богатые безжалостно сокращают персонал для увеличения своих прибылей, потерявшие работу могут воспользоваться избирательной урной для того, чтобы с ними поквитаться. Или же безработные могут попросту испытывать зависть к ловким представителям меньшинств, добившимся успеха там, где они сами потерпели неудачу, и использовать выборы для того, чтобы поставить их на место. Насколько мне известно, высокий уровень безработицы не вызывает войн. Это упражнение чисто гипотетическое. И все же я полагаю, что оно подтверждает идею о том, что правдоподобие объяснения растет по мере того, как общие законы истолковываются в категориях причинно-следственной цепочки. На уровне общих законов мы никогда не можем твердо знать, что проверили все третьи факторы, относящиеся к делу. Где-то на периферии всегда может притаиться факт, объясняющий экспланандум и его предполагаемую причину. Увеличивая число звеньев в цепочке, мы уменьшаем эту опасность. Тем не менее опасность не может быть устранена полностью. Установить причинно-следственную цепочку – не значит совершенно отказаться от общих законов, но лишь перейти от их высокого абстрактного уровня к уровню более низкому. Мы, например, можем заменить универсальный закон «Высокий уровень безработицы вызывает войны» менее абстрактными – «Популистские лидеры склонны к войнам» или «Безработные голосуют за популистских лидеров». Последний в свою очередь может быть замещен соединением законов «Безработные испытывают зависть к богатым меньшинствам» и «Те, кто завидует богатым меньшинствам, голосуют за популистских лидеров». Как и в случае любого другого закона, все это может оказаться простой корреляцией. Если зависть к меньшинствам и отсутствие работы – следствия общей причины, успех на выборах агрессивных лидеров будет связан не с безработицей, а с фактором, каузально коррелирующим с ней. И все же на более глубоком уровне меньше факторов, нуждающихся в проверке. Чем лучше мы сформулируем каузальную задачу, тем легче будет удостовериться в том, что перед нами не просто корреляция. Объяснения через (очень) общие законы неудовлетворительны еще и потому, что они слишком непрозрачны. Даже если нам предоставят неопровержимое доказательство универсальной связи между безработицей и агрессивными войнами и убедительное свидетельство того, что были проверены все сколько-нибудь правдоподобные третьи факторы, мы все равно захотим узнать, как именно безработица вызывает войны. Мы можем верить в то, что объяснение правильное, и все же считать его недостаточным. Как я отмечал в предыдущей главе, таков был статус объяснений, основанных на законах гравитации, до появления общей теории относительности. Действие на расстоянии было столь загадочным, что многие отказывались верить в научную решенность этого вопроса. Поскольку этот закон позволял делать предсказания с точностью до десятых, скептикам пришлось согласиться, что все происходит так, «как если бы» это была правда, хотя они и не принимали существование силы, действующей там, где ее нет.Механизмы