МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ

МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ

Включенные в настоящий сборник образцы молдавского сказочного эпоса представляют лишь некоторую часть обширного материала, собранного и опубликованного в Молдавии. Еще в меньшей мере сборник представляет наличный материал, бывший в обращении прежде и бытующий в Молдавии и по настоящее время. Вместе с тем, в сборник включены основные типы сказок, рассказов и анекдотов, в которых, как в зеркале, отражены общественная жизнь, мировоззрение и быт молдавского народа.

В своих сказках народ воплотил мечты о справедливой жизни. Лишенный в прошлом элементарных условий существования, в сказках народ мечтал о дворцах, о богатстве, о мгновенно приносящих плоды садах и полях, о здоровье, о вечной молодости и жизни. Основная идея сказок — борьба добра со злом и торжество справедливости, то есть вера народа в будущее, его непоколебимая воля к победе. В молдавских сказках большое внимание уделяется труду. Отношение к труду и определяет характер героя сказки, симпатию и любовь к нему рассказчика и слушателей. В сказках нетрудно увидеть стремление людей облегчить свой физический труд, развивать и совершенствовать технику и орудия труда. Эти стремления свойственны всем народам.

Слова, сказанные М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году о реалистичности русских сказок и мифов, в полной мере относятся и к замечательным образцам молдавского сказочного эпоса. При всей их фантастичности, молдавские сказки рисуют мечты крестьянской семьи с ее реальными заботами и радостями. В "Сказке про Стана-виды видавшего" отражена мечта крестьянина об уборке с большой площади урожая пшеницы в течение одной ночи и об облегчении работы по перевозке. Трудолюбивая дочь старика в сказке "Дочь старухи и дочь старика" получает за свой честный труд богатое вознаграждение. И наоборот: ленивая дочь старухи оказывается наказанной со всей строгостью. Бедный Данила Препеляк наказывает черта не чем иным, как "проклятиями отцовскими": чесалкой и гребнями для пакли". Орудия изнурительного труда, унаследованные от прадедов, превращены в сказке в орудие возмездия над темными силами.

Эти и многие другие примеры подтверждают всю глубину и справедливость суждения, высказанного великим писателем М. Горьким в 1934 году:

"Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху, — об этом говорят нам легенды о Фаэтоне, Дедале и сыне его — Икаре, а также сказка о "ковре-самолете". Мечтали об ускорении движения по земле — сказка о "сапогах-скороходах", освоили лошадь; желание плавать по реке быстрее ее течения привело к изобретению весла и паруса; стремление убивать врага и зверя издали послужило мотивом изобретения пращи, лука, стрел. Мыслили о возможности прясть и ткать в одну ночь огромное количество материи, о возможности построить в одну ночь хорошее жилище, даже "дворец", то есть жилище, укрепленное против врага; создали прялку, одно из древнейших орудий труда, примитивный ручной станок для тканья и создали сказку о Василисе Премудрой"

[1].

Будучи памятниками, представляющими познавательное и воспитательное значение, сказки, рассказы и анекдоты являются и свидетельством художественного творчества молдавского народа. Литературные приемы сказок, их построение с зачином и концовкой, частые вплетания самостоятельных сюжетов в ткань основной сказки чрезвычайно искусны. Такова сказка о красноглазом мельнике, в которой повествование, кроме основного рассказчика, ведут поочередно мельник, помышляющий ограбить собеседника, и честный сын пахаря, который и одерживает победу над хитрым и злонамеренным мельником. Таковы и сказки, в которых мир реальный связан с миром фантазии путем введения мотива сна. Слушатель и читатель, захваченные ярким повествованием, часто и не замечают, что события развиваются во сне а не наяву. Сила художественного воздействия подобных сказок чрезвычайно велика. Исследователям подчас невозможно и определить тысячелетия, на протяжении которых вырабатывались эти углубленные приемы в устном творчестве народа-труженика, народа-воспитателя последующих поколений, народа-художника.

Зачин молдавских сказок с самого начала предупреждает слушателей, что речь пойдет одновременно и о вымысле, о чем-то совершенно необычном, и о самой действительности. "Сказка, сказка, — да я-то не в те времена родился, а чуть попозже. Только однажды пошел я к теще и нашел у нее мешок, полный сказок. Понес его домой, да упустил. Развязался мешок, и с тех пор разлетелись сказки по свету. Я тоже одну запомнил и вам ее расскажу". Или: "О чем сказ поведу, ребята, все так и было когда-то, а коль не было б, по свету не сказывали б сказку эту". Имеются зачины, в которых сосредоточены оба исключающие друг друга утверждения: "А было это тогда, когда этого и в помине не было". Сообщение о том, что содержание сказки не отражает правду, преподносится очень часто скрытым и весьма замысловатым зачином: действие сказки происходило-де тогда, когда "блох подковывали шестипудовыми подковами, и они прыгали до небес". Еще занимательнее концовка сказок. После обычной счастливой развязки положительные герои сказки "зажили в счастье много-много лет, а может и сейчас живут, если не померли". Другой обычной концовкой является двустишие:

На коне я прискакал —

Эту сказку рассказал,

или сообщение рассказчика, что он тоже участвовал в богатырском пиршестве:

И я на том пиру был,

Много ел да пил,

Ложку оседлал

И сказку зам рассказал.

Переходя из уст в уста, от поколения в поколение, молдавские сказки все время совершенствовались, шлифовались. Сказители обогащали их деталями современной им жизни, насыщали жемчужинами народной мудрости — поговорками, шутками, остротами, взятыми из окружающей среды сравнениями. В таком оформлении и при занимательности интриги сказки, рассказы и анекдоты становились актуальными, полезными и приятными как для детей, так и для взрослых. Наряду с другими видами устного народного творчества, с самого начала молдавской художественной литературы сказки, рассказы и анекдоты постепенно занимают видное место и в произведениях художественной литературы. Молдавские летописцы XVII и XVIII веков (Г. Уреке, И. Кекулче и др.) часто указывают на фольклорный источник записываемых сведений. В XIX в. молдавский прозаик Ион Крянгэ достигает вершин искусства в записи и передаче наиболее известных сказок своего народа. Над собиранием, обработкой и публикацией текстов сказок работал и поэт М. Эминеску. В настоящем сборнике представлены все сказки, записанные Крянгэ, и большая часть сказок, которые успел записать за свою короткую жизнь Эминеску. Оба они — выдающиеся писатели своего времени, их произведения переведены на многие языки народов мира. Их высокие художественные достижения и заслуженная слава объясняются именно их близостью к народу, пониманием, знанием и всесторонним использованием богатств устного народного творчества.

В связи с этим, нельзя снова не вспомнить высказывание Максима Горького, которым он определил роль народа в создании национальной культуры: "Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поемы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной истории"

[2]. Эти слова полностью относятся и к устному творчеству молдавского народа, украсившего достижения мировой литературы именами и бессмертными произведениями Крянгэ и Эминеску. Больше того: мотивы молдавского фольклора встречаются и в творениях писателей и поэтов других народов.

Русский беллетрист А. Ф. Вельтман сообщает в своих воспоминаниях, что в бытность свою в Бессарабии, как раз во время пребывания здесь в ссылке А. С. Пушкина, он также интересовался молдавскими сказками. Вельтман пишет: "Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку "Янко Чабан", навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из "Янка". Гораздо позже известный русский славист А. И. Яцимирский предложил в своих исследованиях для некоторых сказок, написанных А. С. Пушкиным, в том числе для "Сказки о рыбаке и рыбке" и "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях", соответствующее молдавские и румынские варианты. Свое исследование Яцимирский закончил словами: "…богатая неразработанным материалом румынская филология представляет несомненный интерес для слависта, этнографа и даже будущего толкователя произведений Пушкина"

[3]. Дальнейшие исследования подтвердили правильность суждений Яцимирского. Находясь в Молдавии, Пушкин действительно, интересовался устным творчеством молдавского народа и использовал его мотивы в своих поэмах "Цыганы", "Братья-разбойники", в повести о бесстрашном гайдуке Кирджали, а также в ряде сказок. Мотивами молдавского фольклора вдохновлялся и известный украинский прозаик — М. Коцюбинский. На молдавский фольклор обратил свои взоры и искусно использовал его в своем раннем творчестве и великий русский писатель Максим Горький. Свой рассказ "Старуха Изергиль" Горький начинает словами: "Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии". И Горький описывает с восхищением людей труда, их работу и песни. "Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря… Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие с темносиними глазами, тоже бронзовые… Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее". В первых публикациях горьковских гениальных произведений "Легенда о Марко" и "Девушка и смерть" имелись подзаголовки "Валашская сказка" и "Румынская легенда"

[4].

В богатом художественном слове молдавского народа нашли отражение его горести и радости, быт и нравы, вековая борьба против иноземных поработителей. При всей их фантастичности, сказки вместе с тем реалистичны. И всегда они носят национальный отпечаток. Рельеф, флора и фауна, представленные в молдавских сказках, характерны для занимаемой сейчас или в недавние времена территории.

Главный герой молдавской волшебной сказки — богатырь. Это молодой человек, наделенный прекрасными душевными качествами и незаурядной силой. Чаще всего он именуется Фэт-Фрумосом. Его товарищи — персонажи, наделенные сверхъестественными силами, волшебные кони или простые крестьяне — помогают ему преодолеть трудности, победить коварных врагов и найти красавицу Иляну Косынзяну. Силы зла представлены чародеями, колдунами, драконами или другими необычными персонажами, как Мужичок-с-Ногогок-Борода-с-Локоток, и очень часто — царями, боярами, мироедами.

Во всех сказках ярко выражена страстная любовь к родному краю, к простым и честным людям, идея справедливости и отмщения за причиненное зло. Сказители особенно воодушевляются при изложении событий, в которых осуждается деспотизм и эксплуатация человека человеком, а также национальное угнетение. В этих сказках парод отразил свое отношение к соседствующим народам. Чертами отрицательных персонажей он наделяет турок и татар, многовековых угнетателей молдавской земли. И наоборот: русский человек, русский воин, освободивший Молдавию от турецкого ига, представлен другом и избавителем. Иван Турбинка, отставной русский солдат, все свои силы устремляет на защиту обездоленных, на благополучие всего человечества.

Не отражая всего многообразия сказок, бытующих в молдавском современном фольклоре, сказки данного сборника, как уже было сказано выше, знакомят читателя с основными обобщениями молдавского народа в его сказочном эпосе.

Этим сказкам отдали заслуженную дань гениальные художники слова не только молдавского, но и других народов мира.

О молдавском сказочном эпосе можно говорить, следовательно, как о вкладе в общую сокровищницу культуры народов нашей великой Родины.

Ион Крянгэ

СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ

СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ

Жила-была старуха, и было у нее трое сыновей, высоких, как дубы, и очень послушных, но не очень-то умных.

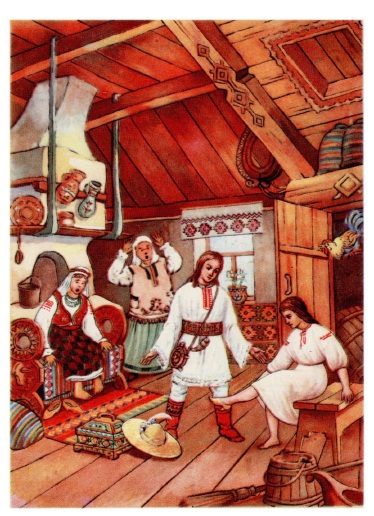

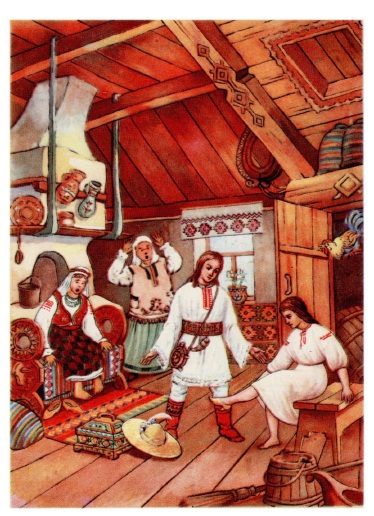

Немалая усадьба крестьянская, дедовский дом со всем его скарбом, виноградничек да отличный плодовый сад, скотина и множество птицы составляли хозяйство старухи. К тому же и денежек белых отложила она про деньки черные, ибо десятью узлами вязала каждую денежку и тряслась над каждым грошем. Чтобы не отпускать от себя сыновей, поставила старуха еще два дома рядом — один справа, другой слева от дедовского. Но тут же накрепко решила сынов своих и будущих невесток возле себя держать, в дедовском доме, и никакого раздела не учинять до самой кончины своей. Так и сделала; и сердце ее смеялось и радовалось при одной только мысли о том, как счастлива будет она, когда станут ей сыны помогать, а будущие невестки ласкать ее да нежить. Нередко так про себя думала: "Буду за невестками приглядывать, за работу их засажу, в узде держать буду, а в отсутствии сыновей ни на шаг не позволю отойти от дому. Моя-то свекровь — да будет ей земля пухом! — так же со мной поступала. И мой муженек — упокой его, господи! — не мог пожаловаться, что я ему неверна была, или добро его по ветру пустила… хоть и были иногда подозрения… и корил он меня… но теперь это дело прошлое".

Все три старухины сына занимались извозом, зарабатывая немало денег. Но вот пришла пора старшему жениться: почуяла это дело баба, волчком завертелась, ища ему невесту. Пять ли, шесть ли сел обшарила, еле-еле невестку себе по вкусу нашла — не больно молодую, высокую, сухопарую, зато работящую и покорную. Не ослушался сын матери, справили свадьбу, и надела старуха свекровью рубаху, да еще с неразрезанным воротом, а это значит, что не должна быть свекровь сварливой и с утра до вечера всех поедом есть.

Как сыграли свадьбу, отправились сыновья по своим делам, а невестка со свекровью дома осталась. В тот же день принялась старуха невесткину жизнь налаживать. Считала она, что новому ситу не на полке место. "Зачем я ухват себе сделала? Чтобы не обжигаться" — говорила она. Залезает она проворно на чердак, спускает оттуда кадку с перьями, еще от покойной свекрови, несколько связок конопли и четверик-другой проса.

— Вот я, невестушка, придумала, что тебе по ночам делать-то. Ступку возьмешь в кладовой рядом, веретена в кубышке под лавкой, а прялку за печкой. Когда наскучит перья щипать, будешь зерно толочь, а муж с дороги вернется — приготовим пилав со свиными копчеными ребрышками и на славу полакомимся! Теперь же, чтобы передохнуть, сунь себе прялку за пояс, до утра пряжу спряди, общипи перья и зерно истолки. Сама я прилягу маленько, а то все кости трещат после свадьбы вашей. Знай однако же, что сплю я по-заячьи и окромя этой пары глаз есть у меня ещё на затылке и третий, который всегда открыт и видит и днем и ночью, что в доме творится. Понятно, что я сказала?

— Да, маменька. Вот бы только поесть чего…

— Поесть? Одной луковицы, головки чеснока, куска холодной мамалыги с полки за глаза хватит для такой молодухи, как ты. Молоко, брынзу, масло и яйца лучше соберем да на рынок отнесем, чтобы хоть сколько денег сколотить; в доме одним едоком больше стало, того и гляди, не на что будет поминки по мне справить.

Когда наступил вечер, улеглась баба в постель, лицом к стене, чтобы свет от коптилки не мешал, не забыв еще раз напомнить невестке, что будет за нею присматривать; но сон ее тут же сморил. Пока баба храпела, бедная невестка трудилась не покладая рук: то перья общипывала, то на пряжу поплевывала, то зерно толкла, шелуху веяла. Когда же сон ей глаза туманил, умывала она лицо студеной водой, чтобы не приметила чего недреманная свекровь да на нее не прогневалась. Промаялась бедняжка далеко за полночь, а к рассвету одолел ее сон, и заснула она посреди перьев, конопли, веретен с пряжей и просяной шелухи. Старуха же, поскольку с курами спать легла, поднялась ни свет, ни заря и давай по дому, топать да дверьми хлопать — бедная невестка и задремать не успела как следует, а волей-неволей пришлось встать, руку у свекрови поцеловать, показать, что за ночь наработала. Мало-помалу притерпелась невестка, и баба осталась довольна своим выбором.

Через несколько дней воротились сыновья домой, и молодая жена при виде мужа позабыла свои печали.

Вскоре пристроила баба и среднего сына. Невестку себе выбрала по образу и подобию первой. Правда, чуть постарше и немного косую при этом, зато работягу на редкость.

После свадьбы снова уехали сыновья в извоз, и опять остались невестки со свекровью дома. Как повелось, задала она им работу полной мерой, а сама, как свечерело, так и улеглась, наказав невесткам быть прилежными и не заснуть ненароком, ибо видит их око ее недреманное.

Старшая невестка рассказала другой про всевидящий глаз свекрови, стали они друг дружку подгонять, и с тех пор работа так и горела в их руках. А свекровь как сыр в масле каталась.

Однако не все коту масленица. Много ли, мало ли прошло, — наступает время и младшему жениться. Очень хотелось старухе неразлучную троицу невесток иметь, и приглядела она заранее девушку. Но не всегда так сбывается, как желается, выходит и так, как случается. В одно прекрасное утро приводит сынок невестку к маменьке в дом. Почесала старуха затылок, туда-сюда, ан делать нечего; хочешь не хочешь, справили свадьбу — и все тут!

После свадьбы снова разъехались мужья по своим делам, а невестки со свекровью дома остались. Опять задает им старуха работу, и лишь наступает вечер, спать укладывается, как обычно. Старшие невестки, видя, что молодая к работе не льнет, говорят:

— Ты не отлынивай, а то ведь маменька видит нас.

— Как так? Ведь она спит. И потом разве это дело — нам работать, а ей спать?

— Ты не смотри, что маменька храпит, — говорит средняя. — На затылке у нее недреманное око есть, которым видит она все, что мы делаем, а ведь ты маменьку нашу не знаешь, рассола ее еще не хлебала.

— На затылке?.. Все видит?.. Рассола ее не хлебала?.. Хорошо, что напомнили… Чего бы нам, девчата, поесть, а?

— Жареных слюнок, золовушка милая… А уж коли вовсе невтерпеж, возьми из шкафчика кусок мамалыги с луковицей и ешь.

— Лук с мамалыгой? Да в нашем роду испокон века такого никто не едал. Разве нету сала на чердаке? Масла нет? Яиц пег?

— Как же, все есть, — отвечают старшие, — да только маменькино это.

— Я так думаю — все, что маменькино, то и наше, а что наше, то и ее. Золовушки, ну-ка шутки в сторону. Вы работайте, а я чего-нибудь вкусненького настряпаю и вас позову.

— Да что ты в самом деле?! — испугались старшие. — Думаешь, нам жизнь надоела? На улицу баба выгонит…

— Ничего с вами не станется. Если начнет вас расспрашивать, все "а меня валите, я за всех отвечать буду.

— Ну… если так… делай, как знаешь; только нас, смотри, в беду не впутывай.

— Перестаньте, девчата, замолчите. Ни к чему мне мир, дорога ссора.

И вышла, напевая:

Не горазд бедняк умом —

Держит дом своим горбом.

Не проходит и часу-полная печь пирогов настряпана: куры, на вертеле подрумяненные, в масле жаренные, полная миска творогу со сметаной и мамалыжка на столе. Зовет младшая невестка старших в бордей

[5], за стол усаживает.

— Ешьте, золовушки, на здоровье и бога хвалите, а я живехонько в погреб сбегаю, ковшик вина принесу, чтобы пироги в горле не застревали.

Когда поели они изрядно и выпили, захотелось им спеть:

Ой, свекруха, кислый плод!

Сколь ни зрей, а труд пропащий,

Все равно не станешь слаще.

Хоть всю осень зрей, уродина,

Будешь кислой, как смородина.

Зрей хоть год, хоть не один —

Будешь горькой, как полынь.

Зло, свекровь.

Хмурить бровь,

Входишь в дом,

Как с ножом,

Смотришь колко.

Как иголка…

Ели они, пили и пели, пока не заснули на месте. Когда же поднялась старуха на рассвете-невесток и духу нет. Выбежала в испуге, ткнулась туда-сюда, в бордей заглянула — и что видит? Бедняжки-невесточки свекровь свою поминают… Перья по полу разбросаны, тарелки, объедки повсюду, кувшинчик с вином опрокинут — дерзость неслыханная!

— Это что такое? — в ужасе закричала она.

Вскочили невестки, как ужаленные; старшие, как осиновый лист, дрожат, головы со стыда опустили. А виновница говорит:

— Разве вы не знаете, маменька, что отец мой с матерью сюда приезжали, мы им еды настряпали, ковшик вина поставили и заодно уж повеселились и сами маленько. Только-только уехали они.

— Неужто они меня спящей видели?

— А то как же, маменька?

— Вы меня почему же не разбудили, чума вас возьми!?

— Да мне, маменька, девчата сказывали, будто вы и во сне все видите Я и подумала, что верно, рассердились вы на отца моего и мать мою, если вставать не желаете. И до того они, бедные, запечалились, что даже еда им впрок не шла.

— Хорошо же, разбойницы, достанется вам теперь от меня!

С той поры дня спокойного не имели они у свекрови. Стоило ей вспомнить про хохлаток своих любезных, про винцо выпитое, про добро ее, на ветер пущенное, про то, как застали ее свояки в неприглядном виде, вo сне, — так и лопалась со злости и грызла невесток, как червь дерево горит.

Даже старшим невесткам невмоготу стало от ее языка, а младшая думала, думала, да и придумала, как расквитаться со свекровью и заодно так сделать, чтобы наследством своим распорядилась старуха, как никто никогда не распоряжался.

— Золовушки, — сказала она однажды, когда остались они одни на винограднике. — Не будет нам житья в этом доме, пока не избавимся раз и навсегда от ведьмы-свекрови.

— Как же нам быть?

— Делайте, как научу вас, и ни о чем не тревожьтесь.

— Что нам делать? — спрашивает старшая.

— Все ворвемся в комнату к старухе; ты ее патлы хватай и двинь что есть мочи головой о восточную стенку; ты ее таким же порядком — о западную; а уж я что сделаю, сами увидите.

— А когда мужья вернутся, что будет?

— Вы тогда и виду не подавайте; мол, знать не знаем, ведать не ведаем. Я сама говорить буду, и все как нельзя лучше обойдется.

Те согласились, побежали в дом, схватили старуху за волосы и давай ее головой о стены колотить, пока голову не расшибли. А младшая, самая озорная, как швырнет старуху посреди комнаты и ну ее ногами топтать, кулаками месить; после язык изо рта у ней вытянула, иглою проткнула, солью и перцем посыпала, до того вспух и вздулся язык — пикнуть свекровь не может. Побитая, растерзанная, свалилась старуха — вот- вот ноги протянет. По совету зачинщицы, уложили ее невестки в чистую постель, чтобы вспомнила она то время, когда невестой была; потом стали из ее сундука горы полотна вытаскивать, да друг дружку локтями подталкивать, меж собой говорить о привидениях и прочих ужасах, которых одних хватило бы бедную старуху в могилу вогнать.

Вот и сбылось то счастье, о котором она мечтала!

А тут со двора скрип возов доносится — мужья приехали. Выбежали жены навстречу, по наущению младшей кинулись им на шею и ну целовать да миловать, одна пуще другой.

— А маменька что? — спросили хором мужья, распрягая волов.

— Маменька наша, — выскочила младшая вперед других, — маменька захворала, бедняга; как бы не приказала нам долго жить.

— Что? — всполошились мужья, роняя из рук притыки.

— Да вот, дней пять назад погнала она телят на выгон и, видать, ветром дурным ее продуло, бедную!.. Злые духи язык у нее отняли и ноги.

Бросились сыновья опрометью в дом, к постели старухиной; несчастную, как бочку, раздуло, и было ей не под силу даже слово вымолвить; однако не вовсе она сознание утратила. С трудом шевельнула рукой, показала на старшую невестку и на восточную стену, потом на среднюю невестку и на западную стену, после на младшую невестку и на пол посреди комнаты, через силу поднесла руку ко рту и впала в глубокий обмерок.

Сыновья рыдали навзрыд, не понимая ее знаков. А младшая невестка" тоже делая вид, что плачет, спрашивает:

— Вы что же, не понимаете, чего маменька хочет?

— Нет, — отвечают те.

— Бедная маменька последнюю волю вещает: велит, чтобы старший брат в том доме поселился, что на восточной стороне; средний — в том, что на западной, а мы, самые младшие, чтобы здесь оставались, в дедовском доме.

— Правильно говоришь, жена, — ответил муж.

И так как другим возразить было нечего, то и осталось завещание в силе.

Старуха кончилась в тот же день, и невестки, распустив волосы, так причитали по ней, что село гудом гудело. Через два дня схоронили ее с большим почетом, и среди женщин того села и всей округи только и разговоров было, что про свекровь и ее трех невесток, и все говорили: счастлива она, что умерла, ибо есть кому ее оплакивать!

КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ

КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ

Жила-была коза с тремя козлятами. От старшего и среднего житья не было — до того они своевольными росли, а младший прилежным и послушным удался. Как говорится: пять пальцев на руке, и все разные.

Позвала однажды коза своих козлят и говорит:

— Милые мои детки! Я в лес пойду, вам еду принесу. А вы дверь за мной заприте, друг с дружкой не ссорьтесь и никому, глядите, не отпирайте, пока голоса моего не услышите. Как приду, сразу по песенке узнаете. Вот что я вам спою:

Детушки, козлятки,

Отоприте хатку.

Ваша мама пришла.

Молочка принесла,

И еще вам несет

Свежей травки

Полный рот.

Чечевицы

На копытце,

Меж рогов

Пучок цветов,

А под мышкой

Мамалыжку.

Слыхали, что я сказала?

— Да, матушка, — ответили козлята.

— Могу я не тревожиться?

— Будь покойна, матушка, — сунулись вперед оба старшие. — Мы ребята хоть куда, что сказала, то свято.

— Если так, дайте расцелую вас! Да хранит вас господь от дурного, прощайте, детушки!

— Добрый путь, матушка, — со слезами на глазах ответил меньшой, — и да поможет тебе господь поскорее вернуться и нам еды принести.

Пошла коза в лес, а козлята дверь за ней закрыли, засов задвинули. Но, как говорится, стены имеют уши, а окна — глаза. Разбойник-волк — да знаете, какой? тот самый, который козе кумом доводится — давно уже поджидал случая сцапать козлят. Вот и подслушал он теперь, притаившись за козьей хаткой, как мать-коза детушек своих наставляла.

"Ладно, — подумал он. — Мое время приспело. Только бы грех их толкнул дверь мне отворить, а там уже будет прок. Мигом с них шкурки сдеру!"

Сказано — сделано. Подходит волк к двери, песенку запевает:

Детушки, козлятки,

Отоприте хатку.

Ваша мама пришла.

Молочка принесла,

И еще вам несет

Свежей травки

Полный рот.

Чечевицы

На копытце,

Меж рогов

Пучок цветов,

А под мышкой

Мамалыжку.

— Ну-ка, ребятки, бегом открывайте! Бегом!

— Братцы, — закричал старший козленок. — Быстрее отпирайте, матушка нам еды принесла.

— Не отпирайте, братцы, — сказал младший, — а то нам худо придется. Это не матушка. Я по голосу узнаю. У матушки нашей голос не такой густой и не хриплый, а приятный и тоненький.

Услыхав такие слова, отправился волк к кузнецу, велел себе язык и зубы оточить, чтоб голос у него стал тоньше, и снова стучится к козлятам в дверь, напевает:

Детушки, козлятки,

Отоприте хатку…

— Слышите? — говорит старший. — И зачем только я вас слушаюсь? Болтаете, что не матушка это. Кто же, как не матушка? Тоже ведь уши и у меня. Пойду отопру.

— Братец! Братец! — снова закричал младший. — Послушай меня. Мало ли кто придет и споёт:

Скорее откройте,

Пришла ваша тетя!..

Что же, вы и тогда отпирать будете? Вы же знаете, что наша тетушка давно умерла и в прах обратилась, бедняжка.

— Ну что, разве не говорил я? — рассердился старший. — Хорошее дело, когда яйца курицу учат… Станем мы матушку столько времени за дверью держать! Нет, пойду и отопру…

Младший тогда проворно юркнул в печную трубу, ногами в шесток уперся, носом в сажу уткнулся, молчит, как рыба, дрожит со страху, как лист. Средний тоже — прыг под квашню; съежился, бедняжка, в комок, как мог. Молчит, как земля, с перепугу шерсть на нем дыбом: кто лежит — не герой, зато живой! А старший у двери стоит: отпереть, не отпереть? Все-таки отодвинул засов. И кого же он видит? И увидеть-то не успел, бедняжка, ибо у волка в животе урчало и глаза с голодухи сверкали. Раз-два, впился зубами волк козленку в горло, сразу голову оторвал и так его живо сглотнул, будто на один зуб ему было. Облизнулся потом смачно и стал по хате шарить, приговаривая:

— То ли почудилось мне, то ли и впрямь я несколько голосов тут слышал? Но что за черт, словно сквозь землю провалились… Где они, где?

Заглянул туда, заглянул сюда — нет козлят да и только!

— Чудеса в решете! Что же мне делать-то? Впрочем, некуда спешить, дома нечего косить! Лучше присяду вон там, дам отдохнуть старым костям..

Кряхтя и охая, уселся кум на квашню. Сел, и то ли квашня скрипнула, то ли кум чихнул, но только козленок под квашней не стерпел. Видать, грех его толкал и спина у него чесалась!

— На здоровье, крестненький!

— Ах ты… ах ты, проказник! Вот где пристроился? Иди, дорогуша, к крестненькому, он тебя расцелует!

Приподнял квашню, вытащил козленка за уши, и только пух пошел от бедняги! Как говорится: каждая пташка из-за своего языка погибает.

Покрутился, покрутился волк по хате, авось еще что раздобудет, но больше ничего не нашел: младший сидел смирнехонько, молчал, как рыба.

Видит волк, что нечем больше поживиться, другое задумал: выставил обе головы в окошках — морды зубы оскалили, словно смеются; после вымазал стены кровью, чтобы еще больше козе насолить, и пошел восвояси. Как только убрался разбойник из хаты, младший козленок тут же из трубы выскочил, накрепко засов задвигает. Шерсть стал на себе рвать, горько плачет, по братцам своим убивается:

— Милые братцы мои! Кабы не послушались волка, не съел бы он вас! А бедная матушка и не знает, какая с вами беда стряслась!

Стонет он, причитает, чувств едва не лишился.

Но что тут поделаешь? Не его вина, что вышла братцам дурь боком. А пока он стонал да плакал, коза домой спешила, еду козлятам несла, запыхалась. Подошла к хате, а из окон на нее две головы глядят, зубы оскалив.

— Славные детушки мои! Ждут меня, не дождутся, так и смеются мне навстречу!

Милые мои козлятки.

Как люблю я вас, ребятки!

Велика была радость козы. Однако подошла поближе, — что такое? Ледяной озноб пробежал по телу, ноги подкосились, помутилось в глазах. Что это? Может, показалось ей только? Подошла она к двери и зовет:

Детушки, козлятки,

Отоприте хатку.

Ваша мама пришла.

Молочка принесла,

И еще она несет

Свежей травки

Полный рот.

Чечевицы

На копытце,

Меж рогов

Пучок цветов,

А под мышкой

Мамалыжку.

На ее голос выскочил меньшой — теперь уже был он и старшим и младшим, — дверь распахнул, бросился матушке в объятия, залился горькими слезами:

— Матушка, матушка! Беда с нами стряслась! Хуже пожара, хуже потопа!

Повела коза глазами по хате, ужас и трепет охватили ее. А потом овладела собой и спросила:

— Что же случилось, детка?

— А вот что, матушка. Как ушла ты из дому, спустя немного, слышим, как кто-то в дверь стучит и поет:

Детушки, козлятки,

Отоприте хатку…

— А дальше что?

— Старший братец, по глупости и упрямству, сразу побежал отпирать.

— И что же тогда?

— Тогда я живо в трубу залез, средний братец под квашней спрятался, а старший, не долго думая, засов отодвинул.

— И тогда?

— Тогда-то беда и стряслась! Волк, наш крестный и твой друг, забежал в хату!

— Кто? Мой кум? Да ведь он шерстью своей поклялся, что детушек моих не тронет!

— Да, матушка, он! Крепко злодей их тронул!

— Так я ж его проучу Он думает, если у бедной вдовы полон дом детей, то можно над нею глумиться? С ребяток шкуры сдирать? Нет, не уйти ему от расплаты! Ах, он злодей, ах, разбойник! А еще зубы скалил, подмаргивал мне… Но только не из тех я, что он думает, отроду через плетни не скакала. Ну, да уж ладно, куманек, я с тобой посчитаюсь! В мой плуг своих волов впрягать вздумал? Знай же, что без рогов их выпряжешь!

— Ох, матушка, ох! Лучше уж молчи, ну его к богу! Знаешь ведь поговорку: и черта видеть не хочу, и креста мне не надо.

— Нет, нет, сыночек, пока до бога дойдешь, святые одолеют. Вот тебе мое слово, сынок: не сдобровать злодею! Только смотри, не проговорись кому, чтобы он ее проведал.

С той поры искала она только случая, чтобы с кумом расквитаться. Думает-думает, — придумать не может, как отомстить ему

— Кажется, нашла на него управу, — сказала она наконец. — Такое ему устрою, что лапы себе кусать будет.

Была перед ее хатой яма глубокая. На нее-то и понадеялась коза.

— В дубильный чан тебя, куманек-волк, не иначе!.. Скоро расплачиваться будешь, А тебе, кумушка-коза, за дело пора приниматься, задал тебе куманек-волк работу!

С этими словами подоткнула она подол, рукава засучила, огонь развела и давай стряпать. Наготовила голубцов, пилава, пирогов, куличей на сметане и яйцах и других всевозможных блюд; яму потом угольями горящими и гнилушками наполнила, чтоб тлел под спудом огонь, ветками крест-накрест накрыла, сверху листьев набросала, а на листья землю посыпала и рогожкой прикрыла. И еще стульчик восковой смастерила для куманька, дорогого гостя.

Оставила она стряпню на огне, а сама в лес подалась — волка на праздник звать. Идет по лесу, идет, возле оврага волк ей навстречу выходит.

— День добрый, кума, каким тебя ветром сюда занесло?

— Да будет добро у тебя на сердце, как добр твой взгляд. Что, разве не знаешь, что ветер заносит, куда душа не просит? Побывал, видишь ли, кто-то в моем дому, натворил мне бед!

— А что, кумушка милая?

— Козляток одних застал и растерзал бедняжек! Вот что значит быть вдовой беззащитной!

— Да что ты, кума, говоришь?

— Уж теперь говори-не говори — легче не будет. Отправились они, бедняжки, к господу богу, и надо нам об их душе позаботиться. Вот и решила я по своим силам поминки устроить и тебя, куманек, пригласить, чтоб утешил ты меня, бедную…

— Охотно, кумушка милая, но охотней к тебе бы на свадьбу пришел.

— Верю, куманек, да что поделаешь? Не так оно, как нам хочется, а как богу угодно.

Пошла коза, рыдая, к дому, а волк — за ней, тоже делает вид, что плачет.

— Ах, куманек, куманек, — всхлипывает коза. — Что нам всего дороже, то и теряем!

— Что делать, кума, знали бы мы, какая беда нас ждет, береглись бы наперед. Но не терзайся так, рано или поздно все там будем.

— Так-то так, куманек. Но ведь бедным крошкам моим только бы жить да жить!

— Да, кумушка милая, но, видать, господу богу тоже молоденькие по вкусу.

— Если бы сам господь их к себе прибрал, дело другое… Но так ли это?

— Знаешь, кума, как подумаю… уж не Топтыгин ли к тебе домой пожаловал? Помнится, повстречал как-то я его в малиннике. Вот, говорит, кабы отдала мне коза сыночка скорняжному делу обучать…

Слово за слово, добрались они до кумушкиной хаты.

— Прошу, куманек, — говорит коза, а сама на рогожку восковой стульчик ставит. — Садись, угощайся, чем бог послал!

И пододвинула ему полную миску голубцов.

Накинулся жадно волк на голубцы. Чав-чав! целиком отправляет их в глотку.

— Господи, помилуй покойничков, уж больно, кумушка, твои голубцы хороши!

Сказал — и бух прямо в яму с горящими угольями: стульчик-то восковой расплавился, а веточки на одном честном слове держались, как раз сколько для дорогого гостя требовалось.

— А ну-ка! Теперь отдавай, волк, что съел! С козой тягаться вздумал? Коза тебя и доконает!

— Ой, кума, ой, горят мои пятки! Скорее вверх тяни, душа горит?

— Нет, куманек! Тоже во мне ведь душа горела, когда козлятки мои погибли! Господу богу, говоришь, самые молоденькие по вкусу, а мне по вкусу и те, что постарше, были бы только хорошо поджарены. Знаешь, чтобы насквозь огонек их пронял.

— Ой, горю, погибаю, кума! Спасай!

— Что ж, гори, куманек, погибай! От тебя и от живого добра не дождешься! Пускай же горит на тебе шерсть, которой ты клялся, что детишек моих не тронешь! Помнишь, как клялся, зверюга лютый?! А ведь сожрал-таки козляток моих!

— Ой, жжет, горит все нутро во мне, кума! Вытащи, смилуйся надо мной!

— Смерть за смерть, куманек, ожог за ожог! Ведь ишь ты, словечко какое давеча из святого писания подпустил!

Схватили коза с козленком по охапке сена и в яму на волка бросили. Потом стали камни в него швырять и что под руку попадалось, пока не прикончили. Так-то лишилась коза двух козляток своих, зато и волка, кума своего, утратила! Не велика утрата!

Услыхали все козы в округе про такое дело, взыграло у них сердце! Сошлись они все на большой пир, стали есть да пить, и такое у них веселье пошло, что и не описать…

И я там был, а как время подошло, сел верхом на седло и поведал все, как произошло; потом колесо оседлал, сказочку вам рассказал; а под конец оседлал чечевицу и понес, люди добрые, несусветную небылицу.

КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ

КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ

Жили-были дед и баба. Была у бабы курица, а у деда петух. Курица каждый день по два яйца несла. Старуха ими сыта была, а деда хоть бы одним попотчевала! Терпел, терпел дед, да и говорит:

— Слушай, баба, у тебя что ни день, то масленица. Дайка ты и мне парочку — другую яичек, очень уж меня охота разбирает.

А старуха скупа была.

— Как бы не так! — говорит. — Хочешь яичек, возьми да побей петуха, пусть яйца несет, тогда и ешь себе досыта. Я-то свою курицу побила, так она вишь как несется!

Старик уж больно разлакомился. По бабиному наущению тут же петуха поймал и давай его лупить.

— Либо, — говорит, — яйца неси, либо убирайся вон из хаты. Нечего даром хлеб есть.

А петух как вырвется из рук, как выскочит из хаты и побрел, куда глаза глядят. Шел он, шел по дороге, вдруг видит — кошелек с двумя денежками. Подхватил он его клювом и поворотил назад к дедовой хате. Глядь — катят ему навстречу боярин да боярыни в коляске. Боярин так и вонзился глазами в петуха, увидал кошелек и говорит кучеру:

— Ну-ка слезь, посмотри, что там петух в клюве несет!

Кучер живо с козел соскочил, изловчился, поймал петуха, отобрал кошелек и подал боярину. Боярин взял его, недолго думая положил в карман и поехал себе дальше. Обидно стало петуху, — бежит он за коляской, не отступается и кричит без умолку:

Эй вы, бояре! Кукареку!

Отдайте две денежки петуху!..

Разозлился боярин, и когда проезжали мимо колодца, говорит кучеру:

— А ну возьми-ка этого нахала-петуха да брось в колодец.

Кучер немедля соскочил с козел, поймал петуха и швырнул его в колодец. Видит петух — пришла беда! Что тут делать? Давай воду пить! Пил, пил — пока всю воду в колодце не выпил. Потом вылетел наружу, снова за коляской гонится и кричит:

Эй вы, бояре! Кукареку!

Отдайте две денежки петуху!..

Видя это, боярин очень удивился и говорит:

— Ах ты, чертов петух! Вот задам я тебе жару! Ишь ты, щеголь хохлатый да хвостатый! — И когда приехал домой, велел кухарке изловить петуха, бросить в печь, полную горячих углей, а заслонку камнем привалить. Кухарка, ведьма этакая, сделала, как хозяин велел. Видит петух — новая беда! Начал он колодезную воду отрыгать, пока весь жар не залил. Огонь погас, и печь остыла. А петух полную кухню воды налил, так что старая карга совсем осатанела. Тут петух как дал по заслонке, вышиб её и вышел из печи цел и невредим. Подлетел он к боярскому окошку, застучал клювом в стекло и закричал:

Эй вы, бояре! Кукареку!

Отдайте две денежки петуху!..

— Вот нажил я себе беду с этой диковиной! — сказал боярин, еще больше удивившись. — Эй, кучер! Унеси ты моё горе! Брось петуха в стадо. Авось какой-нибудь бешеный бык с ним разделается — подымет его на рог, — избавлюсь от этой назолы.

Кучер тут же петуха схватил да и швырнул в середину стада. А петух тому и рад: давай глотать быков, волов и телят, пока все стадо не поглотал. Раздулся он, стал ростом с гору. Подступил опять к боярскому окну, растопырил крылья — солнце заслонил — темно стало. И начал свое:

Эй вы, бояре! Кукареку!

Отдайте две денежки петуху!..

Увидал боярин такое чудище — чуть не умер со страху, не знает, что и делать, как спастись от петуха.

Думал, думал и придумал наконец:

"Посажу-ка я его в подвал с казной, начнет он червонцы глотать, авось какой-нибудь золотой ему поперек горла станет, он и подавится. Вот я от него и отделаюсь".

Сказано-сделано: взял петуха за крылья и бросил его в подвал с деньгами. А деньжищ у этого боярина столько было, что он им и счету не знал. Бросился петух червонцы клевать — все до одного склевал. Потом выбрался из подвала (как — про то ему знать!), да опять к боярину под окно.

И завел:

Эй вы, бояре! Кукареку!

Отдайте две денежки петуху!..

Тут уж видит боярин — делать нечего, и кинул ему кошелек. Поднял его петух и пошел своей дорогой, а боярина на радостях оставил в покое. Как увидела домашняя птица на боярском дворе такую храбрость петушиную, вся, сколько было, за ним следом двинулась, — что твоя свадьба! Приуныл боярин, глядя, как петух всю птицу со двора сводит.

— Ну ладно, — говорит, — ступай себе, проваливай! Еще я дешево отделался от

этакой беды. Тут, видать, дело было нечисто!

А петух идет себе гордо, и вся птица за ним. Шел он, шел, пока не дошел до дедовой хаты, и запел у ворот:

Дед, как услышал петушиный голос, обрадовался, вышел из хаты. Смотрит за ворота — диву дается. На петуха глянуть страшно: против него и слон — блоха! А следом за ним стая птиц несчетная, одна другой красивее, одна другой хохлатее да пышнее. Увидал дед, что петух такой здоровенный, да еще вокруг него такая туча птицы, и кинулся ворота отворять. А петух говорит:

— Расстели-ка ты, хозяин, рядно вот тут посреди двора.

Бросился старик опрометью — разостлал рядно.

Стал петух на рядно и изо всей силы крыльями захлопал. И сразу двор наполнился всякой скотиной и птицей, а на рядне петух целую кучу золота навалил — так и горит на солнце, глазам больно! Увидал дед все это богатство — не знает, что делать от радости, целует-милует петуха.

Тут, откуда ни возьмись, — баба. Увидала она такое, и глаза у нее загорелись, от зависти чуть не лопается.

— Дед, а дед, — а сама робеет, — дал бы и мне червончиков!

— Держи карман! Ты мне что сказала, когда я у тебя яиц просил? Побей теперь ты свою курицу, чтоб червонцев тебе принесла. Я побил своего петуха — за что, сама знаешь… И вот что он мне дал.

Пошла баба в курятник, поймала курицу, ухватила ее за хвост и давай бить, — кто бы увидел — заплакал! Вырвалась бедняжка у бабы из рук и побежала по дороге. Вот шла она, шла, нашла стеклянную бусинку и проглотила. Потом скорей поворотила домой к бабе и закудахтала от ворот: "Куд-куд-куд-куд-кудах!" Баба обрадовалась, вышла курице навстречу. А курица — прыг в ворота, да мимо бабы, да скорей на гнездо! Часу не посидела, соскочила с гнезда и кудахчет. Баба кинулась смотреть — что там курица снесла? Глянула — и что же видит? Курица снесла стеклянную бусинку. Поняла баба — посмеялась над ней курица, и давай ее бить. Била, била, пока до смерти не убила.

Так и осталась жадная дура-баба ни с чем. Пришлось зубы на полку положить. Поделом ей, а то мучила курицу, ни за что, ни про что убила горемычную!

А дед разбогател: поставил хату большую, сад развел красивый, живет — горя не знает. А бабу из милости в птичницы взял. И с тех пор дед петуха всюду за собой возил наряженного: золотое монисто на шее, желтые сапожки со шпорами, ни дать, ни взять — царь Ирод из балагана на ярмарке, а не петух, что в борщ кладут.

ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК

ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК

Жили-были в одном селе два брата, оба женатые. Старший был трудолюбив, бережлив и богат и за какое дело ни брался, господь за него заступался, но детей у него не было. А младший брат был беден. Не раз бежал он от счастья и счастье от него, потому что был он ленив, неповоротлив в хозяйстве и неудачлив в делах; да и детей имел целую кучу! Жена у бедняка была женщина работящая, добрая, а у богатого — скупая и злая-презлющая. У бедного брата — был бы он беден грехами! — все же пара волов имелась, да еще каких: сизых, молодых, высоченных, рога острые, на лбах отметины, а сами ширококостные, жирные, лучше не сыщешь — хоть в телегу впрячь, хоть на люди показаться, хоть землю пахать. Зато ни плуга, ни бороны, ни телеги, ни саней, ни тынжалы

[6], ни косы, ни вил, ни граблей — ничего нужного в хозяйстве и в помине не было у этого непутевого человека… Всякий раз, когда была в них нужда, шел он к другим, особливо к брату, у которого всего было вдоволь. А тому жена покою не давала.

— Брат не брат, — говорила она, — а денежки не родня.

— Так-то так, жена, да ведь кровь не вода. Уж если не я, то кто и поможет?

Жена, не зная, что и сказать, умолкала и губы себе кусала. И все бы ничего, кабы не телега. Двух-трех дней, бывало, не пройдет, как снова Данила на пороге, просит телегу одолжить: то дров из лесу привезти надо, то муку с мельницы, то копны с поля, то еще невесть что.

— Слышь, брат, — сказал однажды старший меньшому. — Уже воротит меня от родства-то нашего! Есть у тебя волы, почему телегу не справишь? Мою ты вконец искалечил. Трах сюда, тарарах туда — пропадает телега. И потом знаешь, как говорится: отдай, поп, шпоры, сам кобылу пятками гони.

— Так-то оно так, — отвечал меньшой, почёсывая голову, — но что же мне делать?

— Как что делать? Ты меня послушай. Волы у тебя рослые да красивые. Ступай на ярмарку, продай их и других возьми, поменьше и подешевле. На остаток телегу купишь и станешь хозяином.

— А ведь совет-то неплох. Так я и сделаю.

Побежал он домой, вывел волов на веревке и побрел на базар. Но, как уже сказано, был он одним из тех, у кого собаки на ходу кусок из котомки тянут, и все дела свои делал навыворот. Город был неблизко, ярмарка подходила к концу. Но Даниле Препеляку сам черт не брат! Недаром же его Препеляком прозвали

[7] — только и было добра у него во дворе, что кол, сделанный его руками. Нахлобучил он кушму на голову, натянул на уши, и море ему по колено:

К дяде Ване —

Ноль вниманья;

К дяде Сене —

Пуд презренья!

Идёт он, идет с Думаном и Телешманом

[8] на ярмарку; как стал подыматься по холму пологому, видит — шагает навстречу человек, перед собой новую телегу катит, только-только на рынке купленную; в гору толкает, под гору осаживает.

— Постой, приятель, — говорит Данила, у которого волы так и рвались с веревки к сочной и пышной гречихе, что у самой дороги росла. — Придержи-ка свою телегу, словом с тобой перекинусь.

— Я бы постоял, да она стоять не хочет. А о чем речь-то?

— Ишь, телега у тебя словно сама идет?

— Да вроде… Почти что сама. Не видишь разве?

— А знаешь что, приятель?

— Буду знать, если скажешь.

— Давай меняться: ты мне телегу, я тебе волов. Хватит мне с ними мороки: то сена им подавай, то в загон ставь, то как бы волк не задрал, то еще чего… Уж как-нибудь ухитрюсь телегу толкать, особливо, если сама идет.

— Шутишь, человече, или правду говоришь?

— Не шучу, — отвечает Данила.

— Однако вижу, ты малый себе на уме… — говорит хозяин телеги. — Твое счастье, что я добрый сегодня; что ж, по рукам! счастливо тебе телегой владеть, а мне волами!

Оставил ему телегу, сам с волами к лесу свернул и вскоре пропал из виду. А Данила про себя думает:

— Здорово же я его подковал… Только бы он не раздумал. Но вроде не цыган, не пойдет на попятный.

Впрягся он в телегу, под гору домой топает.

— Го, телега чудная, го! Вот когда нагружу доверху, повезу мешки с мельницы или сено с поля, тогда не хуже катись!

А телега все вперед, вперед, словно обогнать его хочет.

Вот окончился спуск, подъем начинается. Толкай ее в гору, кто может! Данила туда, Данила сюда — обратно телега катится.

— На! Вот и вышла мне боком телега!

С большим трудом подал он телегу в сторону, подпер на месте, присел на дышло, думу думает:

— Вот так так! Коли я Препеляк Данила, то волов загубил, а коли нет, то телегу нашел. То ли я Препеляк, то ли нет…

Глядь человек мимо шагает, гонит козу на ярмарку продавать.

— Слушай, приятель, — говорит Данила. — Не отдашь ли козу взамен телеги?

— Да видишь ли… Коза у меня не попрыгунья какая-нибудь, к тому же и молочная.

— Что толковать впустую? Молочная-немолочная, бери телегу, отдавай козу!

Тот, конечно, спорить не стал; отдает козу за телегу. Потом других телег дождался, к одной из них свою привязал и отправился восвояси, а Данила с разинутым ртом на месте остался.

— Ладно, — сказал себе Препеляк. — Его-то, по крайности, здорово я обставил…

Потащил он козу на ярмарку. Но коза козой остается! Так во все стороны дергает, что вовсе ему опостылела.

— Поскорей бы до базара добраться, — говорит Препеляк. — Отделаться от такого добра.

Идет он, идет, а навстречу человек с базара возвращается с гуской под мышкой.

— Здорово, добрый человек, — говорит Данила.

— Дай боже здоровья!

— Не хочешь ли меняться? Бери у меня козу, давай взамен гуску.

— Вот и не угадал. Не гуска, а гусак. Я на семя его купил.

— Давай сюда! Я тебе тоже доброе семя дам…

— Коли еще добавишь чего, может, и уступлю. А нет, так счастье моим гусыням: такое потомство заведут через него, что только держись!

Словом, туда-сюда, один прибавляет, другой уступает — просватал-таки козу Препеляк! Хватает он гусака и дальше шагает, к ярмарке; а гусак у него в руках гогочет во всю: га, га, га, га!

— Вот те на! От черта избавился, на батьку его напоролся! Оглохнуть можно. Ничего, сейчас и тебя поженю, негодник этакий!

Рядом человек кошелями торговал. Променял у него Данила гусака на кошель, что на длинных ремнях на шее носят. Берет он кошель, крутит, вертит в руках, потом говорит:

— Фу ты, пропасть, чего ж я наделал! Была пара волов таких, что любо-дорого посмотреть, а остался с пустым кошелем. Мэй, мэй, мэй! Ведь не впервой я в дорогу пускаюсь. А сегодня словно черт разум отнял.

Походил, походил он еще, глаза на ярмарку пяля, и к дому затопал. До села добрался и на радостях прямо к брату:

— Здравствуй, брат!

— Добро пожаловать, брат Данила! Долго же ты на ярмарке пропадал!

— Да вот так, брат; туда поспешил, обратно людей насмешил.

— Ну, а вести какие с базара несешь?

— Не ахти какие. Волы мои, бедняжки, как в воду канули.

— А что, зверь какой напал или выкрали их тебя?

— Какое? Своей рукой их отдал, брат.

Рассказал Данила все, как было, по порядку, от начала до конца. — Словом, — говорит, — чего там долго болтать? Была пара волов, а теперь один кошель, да и в том ветер свищет, дорогой брат.

— Ну, по правде сказать, большой ты простак!

— Что ж, брат, зато теперь набрался я ума-разума. Хотя и то сказать, толк-то какой?

Коль есть умишко,

То нет излишка.

Коль мед есть сладкий,

То нету кадки.

На, бери себе кошель, нечего мне с ним делать. Но Христом богом тебя заклинаю, в последний раз одолжи мне твою телегу с волами; дровишек из лесу привезу жене и детям, а то у них, у бедняжек, ни искры в печи! А уж дальше — будь что будет, не стану тебя больше тревожить.

— Тьфу! — молвил брат, выслушав его до конца. — Видно, господь населил эту землю кем смог. Ступай, бери телегу, только знай, что это в последний раз.

Даниле только того и надо. Сел в телегу, погнал волов. Приехал в лес, приглядел дерево потолще, вплотную подал телегу. Не выпряг волов, стал дерево рубить, чтобы сразу оно в телегу свалилось. Уж таков был Данила Препеляк! Стучит он по дереву, стучит и — пыррр! валится тяжелый ствол, телегу в щепки, волов насмерть!

— Ну вот! Насолил же я брату! Что теперь делать-то? Я так думаю, что хорошо, то не худо: Данила напутал, Данила и распутай. Может уломаю брата, даст он мне кобылу. Убегу с нею куда глаза глядят; жену с ребятишками оставлю на милость всевышнего.

С этими словами пошел он и, по лесу идучи, заблудился. Долго плутал, пока, наконец, не найдя дороги, набрел на какой-то пруд; увидев лысух на воде, запустил в них топором, чтобы хоть одну птицу убить, отнести брату в подарок… Лысухи, однако, не будучи ни слепыми, ни мертвыми, улетели; топор пошел ко дну, а Препеляк стоит на берегу, рот разинул.

— Эх! Не везет мне сегодня! Вот так денек! Видать, кто-то за мной по пятам ходит!

Пожал он плечами и дальше пошел. Брел, брел, еле-еле дорогу отыскал. Приходит в деревню к брату и такую околесицу несет — ни в какие ворота не лезет.

— Брат, пособи мне еще и кобылой, верхом волов погонять! Ливень большой прошел по лесу, и такая теперь грязь да гололедь — на ногах не устоишь.

— Мэй, — отвечает брат, — видно, тебе в монастырь идти надо было, а не среди людей жить, всем досаждать, жену и детей мучить. Вон с глаз моих! Ступай, куда глухой колесо отнес, а немой кобылу погнал, чтоб духу твоего здесь больше не было!

Кобылу! Уж Данила-то знает, куда ее гнать — волам поклониться и с телегой попрощаться. Вышел он во двор, схватил топор, вскочил на кобылу, и поминай как звали! Когда спохватился брат — ищи ветра в поле! Уже Препеляк у пруда, топор свой ищет; и тут-то припомнились ему слова брата: что, дескать ему бы, Даниле, монахом быть.

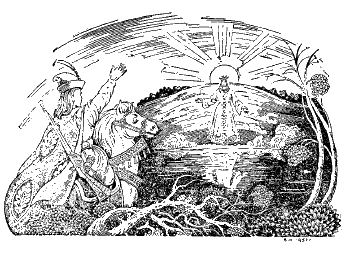

— Поставлю-ка я монастырь на этой лужайке, да такой, чтобы слава о нем по всему свету пошла, — сказал он. И тут же взялся за дело. Сперва крест смастерил и всадил в землю — место отметить. После в лес отправился, стволы подходящие высматривать: один для столба пригоден, другой для фундамента, третий на балку, четвертый на сваю, пятый на било; а пока он про себя бормочет да бормочет, вылезает из пруда черт и прямо к нему:

— Ты чего тут строить собрался, человече?

— Сам не видишь разве?

— Да ты погоди! Не валяй дурака. Пруд, и лес, и все это место — наше.

— Может, скажешь, что и утки на воде тоже ваши, и топор мой, что на дне озера? Вот я вас научу все на свете к рукам прибирать, отродье рогатое!

Что было черту делать? Бултых в воду, докладывает самому Скараоскому про человека божьего с норовом чертовым. Затревожились черти, посовещались меж собой, и Скараоский, чертов начальник, отправляет к отшельнику Даниле одного из них с буйволовым бурдюком, полным золота, только бы Данила убрался из этих мест.

— На, бери деньги! — говорит чертов посол Даниле, — сматывайся по добру-по здорову.

Глянул Препеляк на крест, глянул на черта, на золото… пожал плечами и говорит:

— Ваше счастье, нечисть поганая, что деньги мне дороже отшельничества, а то бы я вам показал!..

Отвечает черт:

— Не противься ты, человече, владыке ада; бери лучше деньжата и уходи восвояси.

Оставляет черт деньги и возвращается в пруд, а там Скараоский вне себя от утраты денег таких огромных, на которые множество душ купить можно.

Препеляк между тем думу думает, как бы деньги поскорее домой переправить.

— Ладно, — говорит Данила. — Как-никак, деньги такие на дороге не валяются. Монастыри надо строить, коли охота, чтобы черти тебя уважали, сами золото к ногам тебе клали.

Пока прикидывал он, как бы деньги домой свезти, является к нему из пруда другой черт и говорит;

— Слышь, человече! Передумал мой господин: надо сперва силами померяться, а уж потом деньги возьмешь.

"Вот так так!" — вздохнул про себя Препеляк. Но как говорится: молодой красив, а богатый сметлив. Нахватался уже Данила ума-разума.

— Померяться? А как же нам меряться-то?

— А вот как: перво-наперво, кто из нас двоих кобылу твою на спину взвалит и трижды пруд обежит, не передохнув и на землю ее не поставив, тому и деньги достанутся.

Сказал, кобылу себе на плечо вскинул, мигом трижды пруд обежал. Стало Препеляку от чертовой прыти не по себе, однако взял он себя в руки и говорит:

— Ну, Микидуца

[9], я думал ты посильнее будешь. Ты кобылу себе на спину взвалил, а я ее меж ногами держать буду. — Вскочил он на кобылу и сразу же, без передышки, трижды вокруг пруда объехал. Подивился черт и — что было делать? — другое придумал:

— Наперегонки давай побежим.

— Микидуца, Микидуца! Ты с кем же это вздумал бежать наперегонки?

— А что?

— Иди-ка сюда, покажу тебе…

Пробрался он с чертом в кустарник, а там заяц спит.

— Видишь, маленький такой, спит, в клубок свернулся?

— Вижу.

— Это сынок мой меньшой. Ну, держись! Я его вспугну, а ты догоняй!

И как закричит:

— У-лю-лю! На-на-на!..

Вскинулся заяц, а черт за ним. Скачут, скачут, пока не потерял черт зайца из виду… Давно ли все над Препеляком смеялись, а теперь стал он над самим чертом потешаться. Стоит Данила, за живот держится, хохочет над чертовой глупостью, а тут и черт прибегает, весь запыхался:

— Ну, и проворен же твой сынишка, правду сказать! Только его поймать изготовился, а он возьми да исчезни из виду, поминай как звали!

— В батьку своего пошел маленький, — говорит Данила. — Ну, так как же, не прошла охота со мной тягаться?

— Держи карман шире!.. Лучше давай в борьбе померяемся.

— В борьбе? Что ж, давай, коли жизнь надоела. Мэй! слыхал я от стариков, что, мол, черти себе на уме, а погляжу на тебя, ну чем не круглый дурак? Слушай. Есть у меня дядя, старый-престаренький. Девятьсот девяносто девять лет ему и пятьдесят две недели. Сможешь его побороть, тогда и со мной потягаешься. Только я так считаю, что утрет он тебе нос.

С этим словами пошел он, сделав черту знак следовать за ним.

Отшельником будучи, в поисках диких кореньев и малины, обнаружил Данила как-то — в глубине леса, под большими камнями, медвежью берлогу. Вот подходят они к той берлоге, и говорит Данила:

— Здесь живет мой дядюшка. Входи смело. Он там в золе дрыхнет, нос в головешку уткнул. Говорить только не может, зубы у него выпали лет тыщу с лишним назад.

Черт, когда делать ему нечего, известно, что делает… входит в берлогу, хвостиком закрученным перед носом у дядюшки водит. Этого не хватало Топтыгину! Как взъярится, как выскочит из берлоги, хвать чертяку под мышку и так прижал, что из бедного черта едва дух не вылетел, глаза на лоб вылезли, словно две луковицы.

— Ну, вот! Не искал беды, а нашел, — говорит Данила, поглядывая издали и давясь со смеху.

Извернулся чертяка, изловчился невесть как, — выскочил из лап Топтыгина. Как увидел Данила черта живым-невредимым… кинулся якобы вызволять его.

— Оставь, человече; отстань, не прикидывайся. Знал ведь, какой грубиян у тебя дядя, зачем послал меня с ним бороться?

— А что? Не понравилось? Теперь со мной давай!

— С тобой, и только с тобой, в гиканье тягаться будем. Кто громче гикнет, тому и деньги достанутся.

"Ладно, — думает Данила, — уж я тебе гикну!.." А сам говорит:

— Мэй, Микидуца, гикни-ка ты сперва, послушаю, как у тебя получается.

Раскорячил чертяка ноги, одну на восток упер, другую на запад, руками намертво за хляби небесные ухватился, разинул рот шире ворот и как гикнет — содрогнулась земля, ахнули долины, заклокотали моря и рыбы в них переполошились: чертей из пруда высыпало видимо-невидимо, и еще немного — раскололся бы свод небесный. А Данила сидит себе верхом на бурдюке, набитом деньгами, и в ус не дует:

— Ишь ты! Hеужто громче не можешь? Почти тебя и не слышно. А ну, гикни еще разок!

Гикнул чертяка еще страшнее.

— Теперь еще меньше тебя слышу. Еще разик давай!

Гикнул черт в третий раз, да так, что едва не надорвался.

— А теперь и вовсе не слышно… Мой, что ли, черед пришел?

— Вроде, твой…

— Мэй, Микидуца! Теперь, когда гикну я, непременно оглохнешь, мозги из черепа выпрыгнут. Понятно? Но поскольку я тебе друг, послушай моего совета.

— Какого совета?

— Дай-ка завяжу тебе полотенцем глаза и уши, коли еще пожить охота…

— Что хочешь и чем хочешь вяжи, только бы не умереть мне!

Стянул Данила черту накрепко глаза и уши повязкой, будто в жмурки играть, схватил дубовую толстую палку (потому что, хоть он и отшельник, Данила, а все-таки больше в дубину верил, чем в святой крест) и бац его, черта, по правому виску!

— Ой, хватит, больше не гикай!

— Нет, Сарсаила, шалишь! Ты разве не трижды гикал?

И трах его по левому.

— Ой, ой, довольно!

— Нет, не довольно! — и еще разок во имя отца дает.

— Ай, ой! — истошно завопил черт. И как был, с завязанными глазами, жалобно стеная, извиваясь змеей, кинулся в пруд, а там уж поведал самому Скараоскому обо всем происшедшем и что, мол, с этаким колдуном шутки плохи.

А Данила сидит у своего бурдюка и тяжко вздыхает. Ума не приложит, как бурдюк тот домой доставить. Но вот к нему третий черт является. В руках у него булава огромная; грохнул он булавой о земь и говорит:

— Мэй, человече! Теперь погляжу на тебя, каков ты есть. Кто из нас булаву эту выше подбросит, тому и деньги достанутся.

"Ну, Данила, — говорит Препеляк сам себе, — тут тебе крышка". — Но, как говорится, нужда возчика учит.

— Что же, бросай ты первый, чертяка!

Взял черт булаву и так высоко подбросил, что и не видать ее; лишь через три дня и три ночи упала она со страшным гулом и вошла в землю до самых недр, сотрясая опоры вселенной.

— Теперь ты бросай, — хвастливо сказал черт.

— Брошу, небось, только вытащи ее сперва на поверхность земли, чтоб и я кидал, как ты кидал.

Послушался черт и вытащил.

— Ну, теперь живее давай, некогда мне ждать.

— А ты потерпи, сатана, маленько, детишки тебя за полу не тянут.

Терпит чертяка, что ему делать? Немного времени прошло, вот и день погас. Небо стоит ясное, звезда со звездой переглядываются; высунув голову из-за холмов, месяц, слегка покачиваясь, озаряет землю.

— Ты чего же, человече, не бросаешь?

— Сейчас брошу, только заранее тебе говорю, попрощайся с булавой.

— Как так?

— Видишь пятна вон там, на луне?

— Вижу.

— Это братья мои, что на том свете. До зарезу им железо требуется, лошадей подковать. Видишь, как мне руками машут, булаву подкинуть просят.

С этими словами берется Данила за булаву.

— Стой, голова безмозглая! Булава-то нами от прадедов в наследство получена, не отдадим ее ни за что на свете!

Выхватил черт булаву из Даниловых рук и во весь дух — к пруду. Бухнулся в воду, рассказал Скараоскому, как едва булаву не загубил. Разгневался Скараоский, вызвал к себе все сатанье, топнул ногой.

— Сейчас же, — кричит, — пусть отправляется один из вас и одолеет заклятого врага нашего!

Предстал перед ним один из чертей, весь дрожит.

— Слушаюсь, ваша низость! Иду выполнять нечистый ваш приказ.

— Ступай! И знай, если справишься, в должности повышу.

Понесся черт сломя голову, в один миг к отшельнику Даниле примчался.

— Слышь, человече, — говорит черт. — Ты своими делами бесчестными все сатанье растревожил, но уж теперь от расправы не уйдешь. Давай будем клясть друг друга, и кто из нас в проклятьях искусней окажется, тому и достанутся деньги.

И как начал бормотать, заклинать да клясть, тут же лопнул глаз у Данилы. Бедный Препеляк! Видно, на роду ему было написано искупить грехи и кобылы братниной, и козы, и гусака-жениха, и волов, в лесу загубленных. Отозвались бедняге слезы гусынь обездоленных!

Господи, немало приходится выстрадать отшельнику праведному, когда удаляется он от суеты мирской, о божественном помышляя. Препеляк-отшельник вовсе теперь рассорился с чертом… И то сказать, есть ли что на свете чувствительней глаза? Скривился Данила от боли! Но как ни страдал, а взял себя в руки и говорит:

— Не запугаешь такими уловками, сатанинская нечисть! Будешь пальцы себе кусать, всю жизнь меня поминать будешь.

— Ладно, будет тебе языком трепать; проклинай давай, увидим, каков ты мастер.

— А ты взвали-ка бурдюк с деньгами на спину себе и ступай ко мне домой: не захватил я с собой отцовских проклятий. Понятно?

Сказал и уселся верхом на бурдюк; взвалил его черт вместе с бурдюком на плечи, быстрее мысли прилетел к дому Данилы Препеляка. Видят жена и дети Данилы — буйвол летит по воздуху. В страхе пустились наутек. Стал их Данила по имени кликать, и они, узнав его голос, остановились.

— Сынки мои милые, бегите скорее, несите сюда проклятия отцовские: чесалку да гребни для пакли!

Стали ребятишки со всех сторон сбегаться, проклятия отцовские несут. Пришел и на Данилову улицу праздник.

— Хватайте, ребятки, сударика этого, кляните его, сколько влезет, чтоб и ему по вкусу пришлось!

А с детьми, сами знаете, и черту не сладить. Навалились всем скопом и давай его драть. Завопил черт во все горло. Еле-еле из их рук вырвался. И как был, избитый, изувеченный, о деньгах и думать забыв, наутёк пустился.

А Данила Препеляк, ни от кого больше обид не видя, распростившись с нуждой, ел да пил, да горя не знал до глубокой старости за одним столом с сынами сынов своих.

СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ

СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ

Сказывают, жили когда-то дед да баба; деду сто лет исполнилось, а бабе девяносто. И оба они были белее зимы и пасмурнее ненастья оттого, что детей не имели. Очень уж хотелось иметь им ребенка, хоть одного, ибо дни и ночи напролет проводили они, как сычи, одиноко, даже в ушах от тоски звенело. Да и жили они не бог весть в каком достатке: лачуга никудышная, рваные тряпки на лаицах

[10] — вот и все их добро. А с некоторых пор и вовсе тоска их загрызла, ибо ни одна душа к ним беднякам, как к зачумленным, не заглядывала.

Однажды вздохнула баба тяжко и говорит деду:

— Дед, а дед! С каких пор себя помним, никто нас "отцом-матерью" не назвал! Не грех ли этак и жить на белом свете? Потому я так думаю, что в доме, где нет детей, и благословения божьего быть не может.

— Так-то оно так, баба, да что против воли божьей поделаешь?

— Верно, старче, твоя правда. Только знаешь, что я ночью надумала?

— Буду знать, баба, коли скажешь.

— Завтра, как день забрезжит, встань и ступай, куда глаза глядят. И кто бы ни вышел первым тебе навстречу, человек ли, змея ли, другая ли тварь какая, клади в котомку и домой неси. Вырастим его как сумеем, и быть ему нашим дитятком.

Дед, которому тоже одиночество опостылело и детей иметь хотелось, встал на другой день чуть свет и с котомкой на палке пошел, как баба сказала… Идет он, идет по оврагам, пока не набрел на большую лужу, а в луже той свинья с двенадцатью поросятами барахтается, на солнце греется. Приметила свинья деда, захрюкала, прочь побежала, а поросята за ней. Только один, поплоше, сапной, шелудивый весь, увязнув в грязи, на месте остался.

Схватил его дед, сунул в котомку каким был — полным грязи и прочих прелестей — и домой.

"Слава тебе, господи, — думает дед, — что смогу моей бабе утешение доставить. Кто знает, бог ли, черт ли ее надоумил?…"

Вернулся дед домой, говорит:

— Вот, баба, какое дитятко я тебе, принес! Пусть будет жив и здоров! На славу сынишка, чернобровый, ясноглазый, лучше некуда! Весь в тебя, просто вылитый! А теперь готовь корыто и обмой его, как ребят обмывают, потому что, сама видишь, запылился малость малютка…

— Старче, старче, — говорит баба, — не смейся. Тоже это тварь божья, как и мы. Может, еще и безвиннее нашего.

Проворнее девчонки разводит она щелок, баньку готовит и, зная толк в повивальном деле, обмывает поросенка, маслом из коптилки хорошенько суставы смазывает, за нос его тянет, щекочет, чтобы от глаза заговорить. Щетинку потом расчесала и так за ним ухаживать стала, что через день-другой и вовсе его выходила. На очистках, на отрубях стал здороветь и расти поросенок на глазах, так что глядеть было любо-дорого. А баба не знала куда деваться на радостях, что такой у неё сынок — пригожий, упитанный, свежий, как огурчик. Хоть бы весь свет говорил, что некрасив он и груб, она одно заладила: мол, другого такого нет и быть не может! Одну только обиду носила баба на сердце: что не может сынок отцом-матерью называть их.

Собрался однажды дед в город купить кой-чего.

— Старче, — говорит баба, — не забудь стручков сладких для нашего мальчика купить, очень уж он их любит, малышенька наш.

— Ладно, старуха, — отвечает дед, а сам думает: "Леший его возьми, рыло свинячье, житья от него не стало. На себя хлеба и соли не хватает, а тут откармливай его сластями… Если стану старухе во всем потакать, дом прахом пойдет!"

Отправился дед в город, все дела свои сделал, вернулся домой, а баба спрашивает:

— Ну, старче, что в городе слышно?

— Да что слышно, старуха, не больно хорошо; хочет царь дочь свою замуж выдать.

— И что же в этом, старче, дурного?

— Погоди маленько, старуха, не об этом одном речь. От того, что услышал я, волосы на голове дыбом встали. Думаю, когда тебе все как есть расскажу, тоже дрожмя задрожишь!

— В чем же дело-то, старче? Ишь, беда какая!

— Ты же слушай, старуха. Послал царь по всему свету гонцов: кто от своего дома до царского дворца золотой мост проложит, каменьями драгоценными вымощенный, по обеим сторонам деревьями обсаженный, на которых бы всевозможные птицы распевали, каких больше нигде на свете нету, тому он дочь свою в жены отдаст да еще полцарства в придачу. А тому, кто осмелится руки царевниной просить, а моста такого, как велено, сделать не сможет, — на месте голову рубить будут. И как слышно, немало королевичей и царевичей невесть откуда понаехало, но ни один с тем не справился; и никому от царя пощады не было, всех казнить велел, и стонет народ от жалости к ним! Что ж ты, старуха, скажешь? Добрые разве это вести? Да еще говорят, сам-то царь заболел с горя!

— Ох, старче, ох! Болезни-то царские нашего здоровья здоровей! А вот царевичей жалко мне; сердце разрывается, когда подумаю, как страдают и горюют матери ихние! Хорошо, что наш сынок говорить не умеет и до всех этих страхов ему и дела нет.

— Это, конечно, неплохо, баба. Но еще лучше тому, чей сын тот мост построит и царскую дочку в жены получит; уж он-то нужду оседлает и славу большую добудет.

Пока старики вели беседу, поросенок лежал на подстилке под печкой, задрав рыльце кверху и не сводя с них глаз; слушал и только пофыркивал. И вдруг из-под печки доносится: "Отец, мать, я тот мост сделаю". Баба от радости языка лишилась. А дед, испугавшись нечистой силы, стал оглядываться, ищет, откуда тот голос. Никого не увидев, пришел он немножко в себя, а свиненок снова кричит:

— Не бойся, отец, я это… Успокой мать и ступай к царю, скажи, что я тот мост сделаю.

— А сумеешь ли сделать, дитятко милое? — изумился дед.

— Положись на меня, отец. Ступай да скажи царю, что я тебе велел.

Старуха, очнувшись, стала сынка целовать, уговаривать:

— Сыночек милый, родной! Не лезь головой в петлю! На кого нас покинешь? Останемся мы одни средь чужих людей, с разбитым сердцем, без опоры на старости лет.

— Не печалься, мать, не тревожься. Если буду жить и не умру, увидишь, кто я таков.

Что было старику делать? Расчесал он бороду, волосок к волоску, посох свой стариковский взял и пошел. Как прибыл в город, не мешкая во дворец явился. Один из стражников, увидев его, спрашивает:

— Чего тебе, старче, надобно?

— Да вот, дело у меня к царю. Сын мой берется мост ему сделать.

Стражник, зная приказ, без долгих слов доставляет деда к царю. Спрашивает царь у деда:

— Зачем, старче, ко мне пожаловал?

— Долгие годы жить тебе в счастье, великий и пресветлый государь? Сын мой, прослышав, что дочка у тебя на выданье, отправил меня к твоему царскому величеству доложить, что может он тот мост справить.

— Если может, то пусть делает, старче. Достанется ему тогда дочь моя и полцарства в придачу. А не сможет, пусть тогда на себя пеняет… Слыхал ведь, что с другими сталось, познатнее его? Так вот, если с руки тебе, то ступай, приводи сына. А нет, уходи подобру-поздорову, дурь из головы выкинь.

Поклонился дед до земли, домой пошел за сыном. Обрадовался поросенок, узнав о царских словах, стал играть и резвиться, под лаицами пробежался, рыльцем горшок-другой перевернул, говорит:

— Пойдем, отец, я царю представлюсь!

Заохала баба, запричитала:

— Видно, нет у меня счастья в жизни! Сколько натерпелась, пока сына вырастила, выходила. А теперь?.. Чует мое сердце, что без него останусь.

И со страху и горя чувств лишилась.

А старик, недолго думая, шапку на уши нахлобучил, взял свой посох, и говорит:

— Пойдем, сынок, матери невестку добудем!

Поросенок на радостях как пробежится под лаицами и за дедом следом. Бежит, визжит, землю нюхает, свинья-свиньей. Добрались они до дворцовых ворот, а стражники, как завидели их, меж собой переглядываются, со смеху покатываются.

— Это что же такое, старче? — спрашивает один из них.

— А это сынок мой, что берется для царя мост проложить.

— Господи, боже, — говорит один из стражников, постарше других, — не горазд же ты, старик, умом. Или жизнь тебе надоела?

— Да уж что суждено человеку, то на лбу у него написано. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

— Ты, старик, видать, беды себе ищешь днем с огнем, — сказал стражник.

— До этого вам дела нет, — ответил дед. — Держите лучше язык за зубами и дайте знать царю, что явились мы.

Снова переглянулись стражники между собой, пожали плечами, и один из них отправился к царю доложить о старике и его поросенке. Вызывает их царь к себе. Дед, как вошел, в ноги поклонился, смирнехонько стал у двери. Поросенок же пробежался по коврам, захрюкал, весь дом обнюхивает.

Стало царю от такой дерзости смешно, а потом рассердился он и сказал:

— Ладно, старче, когда пришел ты в тот раз, вроде был в своем уме. — Да знаешь ли ты, куда свиней приводишь? Кто, скажи, тебя надоумил над самим царем шутки шутить?

— Упаси господи, великий государь, и подумать мне, старику, об этаком! Уж ты не прогневайся, великий государь, но только это сынок мой, который, ежели помнить изволишь, прислал меня однажды к тебе.

— Уж не он ли мне мост построит?

— Так мы с надеждой на бога думаем, великий государь.

— Тогда бери свинью твою и вон отсюда. А если до завтрашнего утра мост не будет готов, то быть голове твоей, старче, там, где пятки твои теперь. Понял?

— Милостив бог, великий государь. Зато если выполним повеление твое, государь, то уж не прогневайся, дочь свою шли к нам домой.

С этими словами поклонился старик низко, забрал поросенка и пошел домой. А за ним несколько солдат увязалось, ибо приказал царь взять его под стражу до утра, разузнать, как да что?… Потому что смех да толки, да расспросы пошли по дворцу и повсюду про такую неслыханную дерзость.

К вечеру явился дед с поросенком домой, и старуха так и затряслась со страху, заохала, застонала:

— Ой, старче, старче, что за беду ты мне в дом принес! Солдат мне только не хватало!

— Еще ты смеешь шуметь, старуха? Твоих это рук дело. Послушался я глупой твоей головы, пошел по оврагам приемыша тебе добывать. Вот и в беду попали! Потому не я привел солдат, а они меня привели. И голове моей, пожалуй, лишь до утра суждено там быть, где теперь она.

Между тем поросенок по хате бегает, ищет, чем поживиться, и никакого дела ему нет до всего, что натворил. Спорят старики меж собой, спорят, а под утро, как ни встревожены были, уснули. Поросенок тогда на лаицу тихонько взобрался, в окошке бычий пузырь выбил, дохнул — и словно два огненных вала потянулись от лачуги до самых царских палат. И в один миг чудо-мост был готов со всем, что ему полагалось. Лачуга же дедова превратилась во дворец, куда лучше и краше царского. Вскинулись старик со старухой — а на них одежды царские пурпурные, и все сокровища мира во дворце у них. А поросенок играет себе да резвится, да на мягких коврах нежится.

По всему царству разнесся слух про столь великое чудо. Сам царь и советники царские до смерти перепугались. Созвал царь совет и, решив дочь свою за старикова сына выдать, тут же и отослал ее. Потому что хоть и был он царь, а про все на свете забыл, кроме одного — страха!

Свадьбу не справляли, ибо с кем было справить? Царевне, когда к жениху приехала, по душе пришлись и дворец, и родители мужнины. Зато как жениха увидала — сама не своя стала. А потом повела плечами и подумала:

— Если так рассудили родители мои и господь бог, пусть так и остается!

И стала она хозяйничать в новом доме.

День-деньской поросенок, как и раньше, по дому рыскал, а к ночи свиную кожу с себя сбрасывал и становился прекрасным царевичем. Вскоре привыкла к нему молодая жена, и не так уже ей было тоскливо, как прежде.

Через неделю-другую соскучилась она по родителям и решила навестить их, а мужа дома оставила — не показываться же с ним на людях! Обрадовались ей отец с матерью, стали о хозяйстве, о муже расспрашивать, и рассказала она им все как есть. Тогда ей отец такой совет дал:

— Дочь моя милая! Упаси тебя бог мужу вред какой причинить, а то навлечешь на себя беду! Кто бы он ни был, а власть имеет большую, непостижимую, коли сумел дела совершить превыше сил человеческих.

Немного спустя вышли обе царицы в сад на прогулку, и тут-то и научила старая царица молодую совсем по-иному:

— Доченька милая! Никакой у тебя жизни не будет, если не сможешь с мужем на людях бывать. Вот тебе мой совет: прикажи огонь большой в печи развести, и когда муж уснет, возьми ту кожу свиную и швырни в огонь, чтобы раз навсегда от нее избавиться!

— Верно говоришь, маменька. А мне вот и в голову не пришло…

И лишь только вернулась домой, сразу же велела большой огонь в печи развести. Когда же уснул молодой супруг крепким сном, схватила она свиную кожу и швырнула в огонь. Затрещала щетина, зашипела шкура, искорежилась, в золу превратилась. И таким страшным духом наполнился дом, что сразу же пробудился молодой муж, вскочил в испуге. Бросился к печи, заглянул в нее и, увидев, какая стряслась беда, залился слезами и сказал:

— Женщина неразумная! Что ты натворила? Если кто надоумил тебя, плохую он тебе службу сослужил; а если же по своей голове поступила, то мало проку в такой голове!

И вдруг железный обруч опоясал ее стан, и сказал ей муж:

— Когда обниму я стан твой правой рукой, рассыплется этот обруч и тогда только родишь ты младенца, ибо послушалась ты дурного совета, обездолила и несчастных стариков моих, и меня, и себя заодно. Если же когда-либо будет нужда во мне, знай, что зовут меня Фэт-Фрумос

[11] и искать меня будешь в Ладан-монастыре.

Только сказал, и ветер возник внезапно; страшной бурей подняло его в воздух, и исчез он из глаз. А мост чудесный тут же пропал и сгинул, будто его никогда и не было. Дворец же, в котором старики с невесткой среди всех богатств и сокровищ мира жили, снова бедной лачугой обернулся. Увидев, какая беда с ними стряслась, стали старики, плача и стеная, невестку корить и велели ей идти на все четыре стороны, потому что при себе держать было им не под силу.

В таком несчастье что ей было делать, куда деваться? Вернуться к отцу-матери? Страшно было отцовского гнева и насмешки людской. На месте оставаться? Не на что было ей жить, да и опостылели ей упреки стариков. И решила она по свету идти, мужа искать. Сказала "господи, благослови!" и пошла, куда глаза глядят. Шла она, шла, все вперед да вперед и приходит в дикое, неведомое место. Увидела одинокую избушку, покрытую мхом, свидетелем древних лет, и постучалась в калитку.

— Кто там? — откликнулся старушечий голос.

— Откройте бесприютной страннице.