Михаил Шемякин: как я рассмешил офицера DST[1]

Однажды мой галерейщик Патрик Карпантье приобрел архивы Вернера Ланге, которые состояли из его воспоминаний, посвященных годам немецкой оккупации Франции, и редких фотографий торжественных мероприятий, на которых вместе с эсэсовскими офицерами присутствуют многие известные французские художники, скульпторы и другие деятели культуры. Воспоминания непредвзято обрисовывают сложную обстановку тех лет и отношения между оккупационными властями и художественным миром. И, опять же, в жизни получалось не совсем как в кино. «Во французский бар, входит эсэсовский офицер; художники, до этого весело болтающие и попивающие аперитив, встают и демонстративно покидают бар, не допив свои бокалы». А, судя по рассказам немецкого офицера и по фотоархиву, выясняется, что художники таскали к нему свои работы, приглашали в свои мастерские и с удовольствием посещали выставки, устраиваемые немецкими властями в Париже и Берлине. Разумеется, было и французское Сопротивление, были павшие в неравной борьбе герои, но в этой книге представлены материалы о тех, кого именуют коллабораторами, о тех, которые отнюдь не гнушались пожимать руки офицерам немецкого вермахта. Наверное, советским людям многое будет понятно в этой книге... Много прекрасных русских художников, скульпторов, графиков и других деятелей искусства было расстреляно, погибло в ГУЛАГе, но кто-то в это же время работал, творил, процветал или выживал... И, как сегодня принято говорить в оправдание, «время было такое...». Французы сегодня повторяют эту же фразу (разумеется, на французском).***

В конце шестидесятых годов в мою жизнь и в жизнь моих друзей вихрем ворвалась Дина Верни. Крупнейшая парижская галерейщица, муза Майоля, подруга и натурщица наших кумиров, известных всему миру художников и скульпторов. Как из волшебного короба, сыпались и извлекались священные имена и истории, напрямую связанные вот с этой маленького роста, упитанной пятидесятилетней женщиной, сидящей сейчас перед нами! Невероятно! «Верни? Это для французов, а для вас всех я — Дина Верная, потому что фамилия моего отца — Верный». «Матисс? Я бросила ему позировать, но, жалея его, послали вместо меня мою подругу Лиду Делекторскую. Она позировала ему дольше, чем я!» «Вламинк?! Он стал приставать ко мне, я дала ему по морде, оделась и ушла». «Осип Цадкин? Он был влюблен в меня, мы часто с ним бывали на природе за городом. Он бегал за мной, читал стихи, гонялся за бабочками». «Сутин? Бедняга! Я отвозила его в Парижский госпиталь, тайком, пряча от немцев. Он ведь был евреем!» Мы сидели вокруг нее с открытыми ртами и вытаращенными зенками. Кумиры кумирами, но это не самое главное, чем она нас заинтриговала и поразила. Что нас покорило и восхитило окончательно и бесповоротно — это то, что Дина была — героиней! Да, да, настоящей героиней времен немецкой оккупации любимой нами Франции. Активной и боевой участницей Сопротивления, попавшей в застенки гестапо, подвергнутой чудовищным пыткам и чудом оставшейся в живых. Чего только стоили ее рассказы о том, как ее, раздетую донага, гестаповские изверги запихивали по пояс в чан с водой и пытали электрическими проводами. Картинным жестом она обнажала плечо, на котором виднелись несколько пятен. «Вот это осталось на память о фашистах», — горестно произносила она. И мы, изрядно принявшие на грудь дорогих заграничных напитков, которые она закупала в недоступных советским людям «Березках», подвывая от восторга, лезли целовать ей это самое плечико, руки, ноги. Целовать ей — героине. Она-то знала, что мы, дети военных лет, сыновья офицеров и солдат, сражавшихся с тем самым фашизмом, поймем и оценим ее, пожалуй, как никто. Еще бы не смотреть на Дину горящим взором, после того как она в красках описала побег из гестаповского ада — тюрьмы, расположенной в старинном замковом строении, окруженном высоченной каменной стеной, на окнах которой были толстенные решетки, наверное, еще помнившие рыцарей-крестоносцев. Но разве можно было бы предотвратить Динин побег, ее освобождение, если бы за этим не стояли такие люди, как Пабло Пикассо, Аристид Майоль, с боевыми товарищами из партизанского подполья?!! Были подпилены решетки, связаны из разорванных простыней длиннющие веревки, по которым и спустилась в темноте ночи бесстрашная Дина. Веревки не хватило... Но упала она в объятья боевых друзей и осталась жива. И это не всё! На следующую ночь Дина была вновь под стенами покинутой ею тюрьмы, на сей раз без друзей, без Пабло, а только с гитарой. И всю ночь она пела песни Сопротивления на французском языке тем оставшимся заключенным, которые слушали ее за решетками окон и которые после каждой песни громко кричали ей: «Браво, Дина!!!» И только на рассвете она покинула своих узников-друзей. И в завершение этой умопомрачительной истории эта чудо-женщина брала гитару и начинала красиво поставленным, низким грудным голосом петь цыганские романсы, искусно подыгрывая себе на гитаре. И выясняется еще одна подробность ее фантастической биографии. Оказывается, что она много лет пела в хоре наших любимых цыган вместе с Владимиром Поляковым, Алешей и Валей Дмитриевичами! Да, это было ошеломляющее явление Дины Верни в Советской России! В газете «Советская культура» Наталья Кончаловская, вдова известнейшего художника Кончаловского, мать двух талантливейших режиссеров Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, печатает статью о Дине Верни, которая называется «Музы Майоля». В этой статье интервью Дины Верни с душераздирающей историей об отце Дины — Якове Верном — талантливейшем одесском пианисте, который вступил в войска Народного фронта добровольцем, но... «Потом фашисты напали на след Дины Верни и схватили ее и отца. Яков Верный (...) был сожжен в печах лагеря Аушвица, а Дина была заключена в тюрьму Френ». И после этой статьи Дина Верни стала известна по всему Советскому Союзу. Надо напомнить, что жители СССР были начисто лишены информации из мира Запада. Посещение загрангосударств было для нас недоступно, общение с иностранцами чревато крупными неприятностями. И как бы нам ни хотелось узнать побольше о нашей героине — Дине и ее окружении, кроме рассказа ее самой и статьи Натальи Кончаловской никаких других источников информации не было и не предвиделось еще долгие и долгие годы. Но вот я, изгнанный из СССР художник-нонконформист, прохожу проверку DST, секретной полиции по борьбе со шпионажем, вел ее офицер Пьер Левержуа. Через полтора года было выяснено, что агентом КГБ я не являюсь, и за эти полтора года общения мы с Пьером Левержуа стали приятелями. Я оформил обложку его книги воспоминаний, присутствовал на церемониях по случаю выхода этой книги, а он не пропускал ни одного моего вернисажа. И вот однажды, сидя у меня на кухне за стаканом чая, он завел разговор о Дине Верни. Его немного удивляло чересчур восторженное отношение многих русских деятелей культуры к этой парижской галерейщице. Надо сказать, что он был лично знаком с Диной и часто бывал в ее поместье, и, разумеется, по долгу службы прекрасно был знаком с ее биографией. Я стал с жаром описывать подвиги этой удивительной женщины, опираясь естественно на поведанные ею нам истории о борьбе с фашизмом, аресте, пытках, побеге, не забыв упомянуть и о ее погибшем отце Якове Верни. Реакция офицера секретной полиции Пьера Левержуа была неожиданной. В конце моего повествования он — расхохотался. А потом, видя мое недоумение, объяснил причину смеха. Дело в том, что господина Верни он встречает, живого и невредимого, каждый день, поскольку он его сосед, живущий в доме напротив. Зовут его не Яков, а Саша, и господин Верни не является отцом Дины — пианистом Яковом Верным, а пребывает в статусе бывшего мужа Дины Верни (в девичестве носившей фамилию Айбиндер). Да, действительно, ее отец Яков Айбиндер был сожжен в немецком концлагере, как миллионы других евреев. Но в Сопротивлении он не участвовал, иначе после «допросов с пристрастием» его скорее всего бы расстреляли или повесили. Разумеется, никаким пыткам молодая Дина Верни не подвергалась. Что же касается ее участия в Сопротивлении, то навряд ли ее, задержанную как еврейку во время облавы, отпустили бы на волю, несмотря на ходатайство за нее Аристида Майоля. А фотография смеющейся Дины Верни на балконе немецкой службы пропаганды с эсэсовским офицером ставит всё на свои места. Признаться, после того как я ознакомился с воспоминаниями немецкого офицера, мне было и стыдно, и горько. Стыдно за нашу наивность. Ведь только насмотревшись советских фильмов вроде «Подвига разведчика» с ироничным Кадочниковым, демонстрирующим ум и проницательность советского разведчика, и комичным Мартинсоном, играющим роль преглупейшего фашистского офицера, и других советских «шедевров», где немцы, как один, были выведены полными кретинами или злобными полудурками, можно было всерьез принимать столь откровенное вранье зарвавшейся Дины. А грустно потому, что навсегда были развеяны красивые картинки, напоминающие кадры из французского фильма «Пармская обитель», где молодой Жерар Филип в роли Фабрицио бежит из средневековой пармской тюрьмы, спускаясь на веревках, скрученных и связанных из простыней, а внизу его ждет прекрасная Мария Казарес в роли графини Джины, со своими верными друзьями. Возможно, и сама Дина сделала для нас своего рода «ремейк» на эту картину. Видно, тесное общение с художниками пробуждает фантазию...Вступление

Вернер Ланге написал свои «воспоминания» незадолго до смерти. Это не классические воспоминания о войне и оккупации Парижа. В книге не описаны военные действия, борьба с Сопротивлением, теракты, преследования евреев. Она — о другом. Автор — интеллектуал, человек утонченный, образованный, франкофил. Персонажи, проходящие перед нами, — это артистические личности, гении живописи и скульптуры, произведения которых составляют часть сокровищ великих музеев и самых престижных коллекций. Их имена встречаются во всех учебниках истории искусств. Я не буду их здесь перечислять, эти люди предстанут перед вами по мере чтения книги, хотя и не всегда в выгодном свете. Не по причине их подлости или криминальной политической позиции, а потому что они пытались жить нормально, когда нормальность исключалась, и преуспевать, когда нацистский оккупант вершил закон. Они — коллаборационисты. И вместе с тем — обожаемые художники! Коллаборационисты, которые не призывают к истреблению евреев, не пишут «Руины»[2], не публикуются в «Я повсюду»[3]. Коллаборационисты, которые живут своей жизнью — рисуют, лепят, выставляются. И сотрудничают с оккупантами только для того, чтобы продолжать творить, выставляться, зарабатывать деньги, лучше питаться. Интерес и очарование этого текста — в откровенной, почти наивной будничности повествования. Война и оккупация присутствуют, но лишь как источник ограничений и проблем: трудно купить краски, чтобы иметь возможность рисовать, или металл, чтобы отливать скульптуры. Уже написаны книги о жизни парижских художников той эпохи. Мы знаем, что она была богатой, продуктивной и необычайно плодотворной. Между 1940 и 1944 годами сняты великие фильмы, настоящие шедевры: «Дети райка» Рене Клера, «Ворон» Анри-Жорж Клузо. Жан Кокто, Саша Гитри, Жан-Поль Сартр заполнили залы театров. Музыка, живопись, опера — жизнь кипела во всех сферах искусства. Этим страницам придает увлекательность не столько описание событий, о которых те, кто интересуется данным периодом истории, и так хорошо знают, сколько эпизоды, связанные с повседневным существованием великих художников во время Оккупации, — эпизоды забавные и трогательные, трагические и анекдотичные. Именно эта «неприличная» сторона их жизни делает книгу особенно интересной и действительно уникальной. Тот факт, что обо всем рассказывает офицер немецкой Propagandastaffel (Службы пропаганды) — молодой человек, исполненный восхищения по отношению к французским знаменитостям из мира искусства, «заниматься» которыми входит в его служебные обязанности, — придает рассказу ни с чем не сравнимый колорит. Искренняя дружба, которая связывала Ланге с Майолем, Вламинком, его близкие отношения с Дереном и другими дают возможность описывать неизвестные ранее сцены, на что никакая другая историческая книга не может претендовать. После окончания войны, как только это стало возможно, Вернер Ланге обосновался в Париже из-за любви к искусству и франкофилии. Он продолжал посещать тех, с кем познакомился во время войны. И если он покончил с собой, то не по причине, связанной с периодом Оккупации, а из-за любовной истории. Во всяком случае, так мне сказали. Фотографии и текст этой книги, написанный на французском, который он никогда не пытался опубликовать при жизни, найдены среди его вещей другом, А.С, видным персонажем парижской ночной жизни 70-х и 80-х годов прошлого века, покровителем гомосексуальных заведений. Чтобы преодолеть финансовые трудности, А.С. продал их М.Ш., известному русскому художнику и скульптору, живущему во Франции и в Соединенных Штатах, искушенному коллекционеру. Папка «Доктор Ланге» уснула в одном из его шкафов до октября 2014-го, откуда она была извлечена в связи с разговором о Дине Верни — русской эмигрантке, известной галеристке, тайной советчице, музе и наследнице Майоля. И персонаже этой книги. Так текст сам свалился мне в руки, почти как в «Рукописи, найденной в Сарагосе»[4] или в «Мораважин»[5]. Когда я читал и перечитывал эти страницы на французском, у меня вырывалось: «Не может быть!» — настолько это было невероятно, похоже на «Американец в Париже»[6] или, скорее, на «Немец в Париже». Ибо черты «денди» лейтенанта Ланге, его «приятность» и даже иногда «простота» делают повествование уникальным, парадоксально притягательным. Уникальным из-за «эксклюзивности», если я могу так сказать об историях, которые он рассказывает, ибо частным эпизодам, приведенным здесь (практически они и составляют всю книгу), присущ характер интимности. Дело в том, что Вернер Ланге часто был единственным свидетелем событий. Он один сопровождает Арно Брекера в его путешествии по Франции. Один обедает с Пикассо в подпольном борделе черного рынка. Один едет в Баньюльс, чтобы убедить Майоля приехать в Париж на открытие большой выставки Брекера. Один получает неожиданные подарки французских художников, предназначенные Йозефу Геббельсу. Один спасает, почти случайно, Дину Верни из когтей гестапо. Многочисленные неизвестные ранее эпизоды поражают их безусловной (я бы сказал, физиологической) подлинностью. Мы как будто живем рядом с великими художниками и галеристами; как будто ходим вместе с ними по улицам Парижа — оккупированного, но настолько живого, что он не перестает очаровывать нас семьдесят лет спустя после окончания войны. Дар рассказчика доктора Ланге, доброжелательная острота взгляда уникального свидетеля погружают нас в волшебную атмосферу того особенного, драматичного времени в истории Франции. Все это делает книгу в высшей степени увлекательной: кажется, что не читаешь, а смотришь фильм. Виктор Дюпен, издательПредисловие

Вторая мировая война закончилась десятилетия назад, и все-таки мы продолжаем говорить о войне, об Оккупации, о Франции Виши. Проходят годы, но события еще у всех на устах. Десятки книг, радио- и телепередач посвящены этому периоду, как если бы то время продолжало притягивать, учить и питать память. Именно этот факт подтолкнул меня погрузиться в некоторые мои личные заметки, которые воскрешают в памяти четыре драматичных года истории Франции, названные Оккупацией. Немец, я находился в другом лагере. Я был оккупантом. Следовательно, я видел эпоху взглядом, отличным от вашего. Но, будучи оккупантом, я был из тех немцев, кто знал и любил французскую культуру больше, чем любую другую.Моя скромная жизнь

Я родился в 1911-м в Лейпциге, очень красивом городе, одновременно культурном и коммерческом центре, известном некогда своими международными ярмарками. После войны 1914–1918 годов наша семья обосновалась в Касселе, в земле Гессен, где мой отец руководил металлургическим заводом. В этой старинной столице королевства Вестфалия (замок которой, кстати, известен во Франции, ибо Наполеон III там приходил в себя после разгрома при Седане) я провел детство и юность. Именно там я открыл в себе, большей частью благодаря моему отцу, остро выраженный интерес к искусству. Лицеист, параллельно с основными предметами я изучал искусство в различных художественных мастерских Академии. В 1931-м, с дипломом бакалавра в кармане, я захотел заняться живописью, но мать настояла, чтобы я изучал историю искусств. Она боялась, и небезосновательно, что в качестве художника я не всегда смогу утолить голод. В то время, в Германии во всяком случае, если хотели изучать историю искусств, то выбор преподавателя определял и выбор университета. Поскольку я желал обучаться у профессора Панофского, преподавателя с мировым именем, я оказался в университете в Гамбурге. Это случилось, повторяю, в 1931 году. Два года спустя Гитлер пришел к власти, и профессор Панофский был вынужден покинуть Германию. Он отправился в Гарвард, где ему предложили кафедру. Грустный, потерянный, я не знал, что делать. Панофского я считал незаменимым. Но надо было продолжать учебу. Я выбрал профессора Пиндера из университета Мюнхена. Его обучение было противоположно обучению Панофского. Баварская столица еще хранила в 1933 году дух анархии и фронды, свои традиции и художественные вкусы, обозначенные «Голубым всадником»[7]. В свободное от университетских занятий время я много рисовал, не придавая значения художественным пристрастиям нового режима, доктринерскому реализму, который вскоре стал официальным искусством Третьего рейха. В 1935-м профессор Пиндер был переведен в университет Гумбольдта в Берлине. Я последовал за ним, ибо хотел закончить занятия по истории искусств и особенно защитить диссертацию на тему Фрауэнкирхе в Дрездене. (Это чудо будет полностью разрушено в результате бомбардировок союзников в конце войны.) Итак, я за ним последовал и стал, как и хотел, доктором философии. В Германии история искусств преподавалась в то время на факультете философии. Благодаря тому, что моя семья была зажиточной, я посетил во время занятий Италию, которая со времен Гёте притягивала многих романтичных немецких юношей моего типа. Но, побывав во Франции, я полюбил ее больше всего. Не могу вам передать, до какой степени был взволнован, увидев своими глазами чудесные соборы, планы которых были в моей голове. В Париже я провел целые дни, изучая Нотр-Дам. Но еще больше, чем исторические памятники, меня притягивало современное искусство, ибо все великие художники, жившие во Франции, имели необыкновенную репутацию за Рейном. Блестяще закончив университет, вооруженный замечательным дипломом, я поступил в Государственный музей Берлина. К несчастью, нацистский ураган уже прошел там, и я не находил в нем значительную часть картин, которые так любил. Они были теперь отнесены к категории «дегенеративного искусства». Раздел современного искусства нашего музея освободился от доброй части своих шедевров. К счастью, в музее я встречался с профессором Юсти[8], который собирал коллекцию современного искусства. Вместе с исчезнувшими шедеврами он потерял также свою должность директора и приходил в бюро лишь раз в неделю, и даже в этот день ему совсем нечего было делать. Мы много разговаривали. Откровенно, разумеется. Я бережно храню воспоминания о наших беседах. В 1939-м я работал над объединением музеев Берлина. Очень хорошо помню тот день 9 сентября, когда радиостанция маленького города Глейвиц в Верхней Силезии была атакована войсками поляков. Я не знал тогда, что на самом деле нападение совершили переодетые солдаты немецкой армии и что нацистское правительство затеяло эту провокацию с целью вторжения в Польшу. Это была война! С началом военных действий наши приоритеты изменились. Больше не было вопросов, связанных с обычной работой. Отныне надо было с максимальной осторожностью защищать экспонаты, эвакуировать их, помещать в хранилища. Нацистский режим готовился к войне и не придавал значения сохранению шедевров, которыми изобиловали немецкие музеи. Как эвакуировать и куда спрятать Пергамский алтарь, бюст Нефертити, Золотой шлем Рембрандта, Вывеску Жерсена Ватто? Позже я узнал от генерального директора Лувра Жака Жожара, что во Франции, в отличие от Германии, своевременно приняли меры предосторожности и знали, когда, куда и как эвакуировать произведения искусства. За год до начала войны, в 1938-м, большая часть коллекции Лувра уже покинула Париж. В своем рабочем кабинете в Лувре, во время Оккупации, Жак Жожар показал мне длинную вереницу переплетенных книг и каталогов, в которых были заботливо отмечены все перемещения экспонатов. В начале войны все залы Лувра были пусты. Оставалась одна Артемида Версальская. Жак объяснил, что мраморная скульптура была слишком хрупкой для транспортировки в грузовике, поэтому приняли решение оставить ее на месте. Ничего подобного не было в Берлине. В 1939 году мы бросились в лихорадочную и ожесточенную работу во всех отделах музея, сумасшедшую работу. Надо было разделить на части одни экспонаты, извлечь из витрин другие, упаковать, сколотить ящики для транспортировки. А что говорить о сотнях и тысячах старинных книг, многие из которых бесценны! Перевозить их было невозможно! Однажды, проходя через отдел археологии, наполненный греческим мрамором, я наткнулся на директора, профессора Вейкерта. Он смотрел на красивую мраморную голову, которую собирались снимать и упаковывать, как будто видел ее впервые. Профессор ничего не говорил, но по взгляду можно было понять его мысли: он думал, что больше никогда ее не увидит. Очевидно, Пергамский алтарь не мог быть упакован в ящик, а разделение плиток на части потребовало бы слишком много времени. Мы решили взять под защиту эту борьбу богов с титанами и окружили экспонат мешками с песком. Это был плохой вариант, ибо в контакте с сырым песком мрамор сильно пожелтел. Увы, я констатировал это лишь после войны. Едва окончив университет, я не имел никаких военных навыков. Меня оставили в покое в моем музее. Но 13 февраля 1940 года (я помню этот день, как если бы это было вчера) я получил повестку, вернее, приказ явиться в одну из казарм далеко от Берлина. Не подчиниться было невозможно. На следующий день я прибыл во Франкфурт-на-Одере с чемоданом в руках, чтобы научиться маршировать, отдавать честь и стать артиллеристом. Сержант-инструктор, который никогда не встречал раньше работника музея, спрашивал меня, можно ли себя прокормить этим ремеслом. После нескольких недель упражнений скорее образование, чем мои таланты рисовальщика, открыло мне двери бюро моего командира. И жизнь переменилась полностью. Я проводил отныне время за рисованием стратегических планов и даже участвовал в их подготовке. Командир батальона, руководивший до войны крупным банком в Берлине, быстро понял, что эта работа не соответствует ни моему образованию, ни темпераменту, и перевел меня в отдел пропаганды. Благодаря этому я не только получил звание офицера, но и оказался в том же году в Париже.Париж

Вернер Ланге в своем кабинете Propagandastaffel (Частная коллекция).

В Париже Propagandastaffel, иначе говоря, Служба пропаганды, занимала современное здание, дом № 52 на Елисейских Полях. Я был приписан к отделу культуры, моим непосредственным шефом был лейтенант Люхт, тесно сотрудничавший с Йозефом Геббельсом, министром пропаганды Рейха. Некоторые его называли даже другом доктора Геббельса. Наш отдел охватывал в основном три направления культуры: театр, музыку и живопись со скульптурой. Мне поручили живопись и скульптуру. Надо было заниматься главным образом «живым искусством»: самими художниками и скульпторами, выставками, галереями, салонами, большими и малыми событиями в мире искусства. Инструкции были очень ясными: шпионить за всеми и совать нос повсюду. К этому времени я уже очень хорошо знал культурную политику режима «наци»: она состояла из удушения любого нового веяния и навязывания художникам линии партии. Борьба с «дегенеративным искусством» значительно иссушила землю. Все, что не соответствовало партийной идеологии, объявили «дегенеративным» и приговорили к смерти. Барлах, Пехштейн, Кокошка попали в черный список. Они не имели больше права работать, принимать участие в выставках, их творения были изъяты из музеев. Закрыли Баухаус (Высшую школу строительства и художественного конструирования), колыбель модерна. Художники, которые там преподавали (Клее, Кандинский, Гропиус и многие другие), покинули Германию. Иностранные художники тоже не избежали преследований. Картины Матисса, Леже, Пикассо были сняты со стен музеев и исчезли в никуда. Все это я знал и не оправдывал, но статус военного требовал от меня действий, противоречащих и моим чувствам, и личному мнению об истинной ценности искусства. Я был обязан подчиняться приказам Propagandastaffel Надо было, следовательно, постоянно доказывать самому себе, что я человек, приспосабливаться к ситуации так, чтобы не в чем было себя обвинить. Могу без ложной скромности сказать: я преуспел в том, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, ибо в мой адрес не было высказано никаких упреков моими французскими друзьями ни во время войны, ни после ее завершения. К тому же после войны я смог вернуться во Францию, найти моих верных друзей и даже обосноваться там. Париж времен Оккупации не был тем Парижем, который я так любил до войны. Трудности, связанные с войной и ограничениями немецкой оккупации, делали тягостной повседневную жизнь: продуктовые карточки, затемнение, улицы без городского освещения. Тем не менее парижане, которые покинули столицу, вновь возвращались, и Париж, как всегда, бурлил, был полон жизни и развлечений. Франция оказалась разделена надвое, ее правительство во главе с генералом Петеном находилось в Виши, в свободной зоне. Но Париж, несмотря на оккупацию, оставался истинной столицей Франции, где все хотели жить — и я первый. Быстро водворился черный рынок, и те, у кого были деньги, не нуждались ни в чем. Рестораны обслуживали без карточек, хотя не имели на это права. Велосипеды заменили такси, и девушки улыбались, проезжая по Елисейским полям с развевающимися на ветру волосами. Потом наступило время «педальных такси»: мужчины с мускулистыми икрами передвигались по улицам аллюром, волоча прицеп, способный перевозить двух пассажиров. Многие смеялись над таким «такси», однако все пользовались этим недорогим видом транспорта. Больше, чем когда-либо, женщины хотели быть модными. Чулки на черном рынке стоили запредельно, и женщины красили ноги красителем на основе чая, рисовали даже модную черную стрелку сзади на ноге. Но вершиной изобретательности стала обувь. Поскольку кожа исчезла из свободной продажи, делались башмаки из ткани на деревянной подошве. Можете мне поверить: в магазинах можно было увидеть обувь очень элегантную, готовую удовлетворить самых капризных покупательниц. Единственным ее недостатком был шум, который она производила при каждом шаге. Женщины всем сердцем отвергали такую горькую участь, но вся Франция распевала припев Мориса Шевалье: «Деревянные подметки, клик-клак». Зато повсюду продавались довоенные духи. Особенно высоко их оценили немецкие солдаты, которые покупали духи для своих жен и невест, часто француженок. «Шанель № 5» уже стали самыми известными духами. Что до высокой моды, она тоже испытывала бум. Салоны, одни роскошнее других, конкурировали между собой: Магги Руфф[9] царила на Елисейских Полях, а Скиапарелли[10] — на Вандомской площади; Люсьен Лелонг, Марсель Роша, Жермен Лекомт[11] выходили беспрестанно в новых нарядах: то из тафты, то из кружева. Я не знаю, как, но, несмотря на войну, великим французским кутюрье всегда удавалось достать необходимый материал; модистки также творили истинные чудеса, создавая горы лент и цветов. Салон Альбуи на улице Колизе особенно задавал тон парижской экстравагантности. Театры тоже функционировали. В «Комеди Франсез» «Атласный башмачок» Поля Клоделя собирал полный зал. На бульварах многочисленная публика спешила аплодировать Эдвиж Фейер. Театр «Мадлен» представлял с аншлагом комедию Саша Гитри «Не слушайте, дамы», где он блистал в главной роли. Несмотря на свой возраст, Сесиль Сорель превосходно исполняла роль Марии Антуанетты в пьесе Марсель Маретт «Мадам Капет» при полном зале в театре «Монпарнас». Что касается Алисы Косеа[12], она очаровывала публику в театре «Амбассадор» в «Великолепном рогоносце» Кроммелинка. В 1941 году, кстати, она приняла на себя руководство этим театром.

Возвращение Сесиль Сорель в Париж. Снимок сделан перед отелем Бристоль на ул. Фобур Сент-Оноре (Частная коллекция).

Возвращение Сесиль Сорель в Париж. Снимок сделан перед отелем Бристоль на ул. Фобур Сент-Оноре (Частная коллекция).

Кинотеатры тоже собирали полные залы. Молодой красавец Жан Маре мгновенно стал большой звездой благодаря «Вечному возвращению» Жана Кокто. Конечно, в отличие от театров, которые оставались французскими, кинотеатры подверглись влиянию оккупационной власти и были вынуждены демонстрировать много немецкой кинопродукции. Часто посредственные, немецкие фильмы служили в основном пропаганде и бойкотировались французской публикой, во всяком случае парижанами. Даже наиболее известный немецкий фильм того времени «Еврей Зюсс» совершенно не привлек зрителей. Как и в тридцатые годы, большие мюзик-холлы показывали свои ревю, полные перьев, стразов, мишуры, которые так нравились простому народу. Казино Парижа, кабаре «Фоли Бержер» и «Бал Табарин» собирали полные залы каждый вечер. Иветт Жильбер, Морис Шевалье, Клео де Мерод[13] были популярны, как никогда. Мистингетт, исчезнувшая из поля зрения на какое-то время, вновь появилась после перемирия, пела каждый вечер своим хриплым голосом и демонстрировала красивые ноги в прославленном танце апашей. «Лидо», подвальный зал отеля «Кларидж» на Елисейский Полях, тоже не пустовал. Первоклассные рестораны накрывали столы превосходными блюдами — и без всяких карточек! Французы и немцы встречались каждый вечер в «Максиме», который называли «коллаборационистским рестораном», в противоположность «Дуайену» и «Прюнье», которые оставались очень «французскими». Для тех, кто не мог себе позволить питаться в элитных ресторанах, имелись хорошие маленькие бистро, где можно было пообедать под музыку. Это были, на самом деле, неформальные обеды-спектакли, где часто выступали известные артисты, например Сюзи Солидор[14]. У этих мест, где охотно проводили ночь, был один недостаток — затемнение, которое вынуждало людей возвращаться в их пенаты, часто бегом, ибо они спохватывались в последнюю минуту. Итак, Париж Оккупации не был лишь тусклым, подавленным, опасным и голодным. Он был культурной и артистической мировой столицей, городом, полным жизни. Гораздо более живым, чем другие крупные города военной Европы. Намного более живым, чем Берлин, во всяком случае!

Елисейские Поля, 52

Очевидно, мои будни были не похожи на постоянный праздник. Я жил в Париже, чтобы работать, и я работал. Коридор, который вел к моему рабочему кабинету, осаждался с открытия бюро. Этот коридор являлся на самом деле залом ожидания. Чтобы получить аудиенцию, многочисленные посетители толпились там с утра. Часто это были хорошенькие секретарши, посланные хозяевами галерей, которые надеялись, вероятно, что я подпаду под очарование их молодых сотрудниц. Но этого не случалось. Девушки, таким образом, благоразумно ждали своей очереди: глаза устремлены на дверь, маленький листок в руках. На листке чаще всего указывались даты ближайшей выставки, ибо ни одна выставка не могла состояться без моей подписи, скрепленной печатью (впрочем, не припоминаю, чтобы я когда-нибудь отказал подписать эти маленькие листки). К счастью, были не одни просители. Меня навещали люди, которые приходили поболтать, — как друзья или, по крайней мере, добрые знакомые. Художники и их жены приходили, чтобы повидать меня, поговорить, поведать о последних сплетнях и интригах. Обосновавшись в Париже в отеле «Бристоль», Сесиль Сорель заходила часто почти по-соседски. Мистингетт приходила тоже, но никогда «просто так», у нее всегда была персональная просьба на дне ее сумочки. Люси Валор, жена Утрилло, часто наносила мне визиты, чтобы бесконечно рассказывать о живописи мужа и, как бы ненароком, о своей. Галерея Одетты Петриде имела исключительное право на произведения Утрилло. Она постоянно выставляла новые полотна, ибо эти картины с видами Монмартра имели большой успех. Галерея публиковала также свои монографии, и каждый раз ей нужно было получить разрешение на выход в свет. Точно так же, как и Луи Карре, который организовал выставку рисунков и пастелей Майоля и опубликовал по этому случаю альбом, содержащий репродукции всех выставленных шедевров, с предисловием Мориса Дени и Пьера дю Коломбье. Но наиболее важные события происходили, бесспорно, в галерее Шарпантье. Она занимала частный дом напротив Елисейского дворца, на улице Фобур Сент-Оноре. На первом этаже из красивого вестибюля открывался вид на огромный зал, устланный красным бархатом. Поднявшись на несколько ступенек по маленькой элегантной лестнице, можно было попасть в многочисленные залы экспозиции. Правее широкая лестница вела в салоны второго этажа. Дирекция и секретариат находились также на втором этаже. Именно там царил Раймонд Насента, сопровождаемый преданной секретаршей мадемуазель Ролландо. Это большое предприятие включало не только галерею, но также издательский дом, специализирующийся на книгах по искусству, и редакцию журнала Collection Comoedia-Charpantier, посвящавший специальные издания великим именам, таким, как Артюр Онеггер и Майоль. Выставки, всегда хорошо продуманные и заботливо подготовленные, посвящались то шедевру великого художника, например ван Донгена, то какой-либо теме: охоте, веку акварели и т.д. Работа галереи Шарпантье не была лишь коммерцией. Так, издательство опубликовало важный академический труд историка искусства и профессора Сорбонны Луи Ро, что, по всей видимости, не принесло дохода. Несмотря на войну и оккупацию, вернисажи галереи Шарпантье были светскими событиями первого ранга, где элегантная толпа теснилась как для того, чтобы посмотреть выставленные шедевры, так и для того, чтобы показать себя. В галерее Шарпантье я познакомился с одним из ее руководителей — графом де Лаборде, связанным с семьей Шнейдер-Крезо, человеком редкой элегантности, истинным сеньором прошлых времен. Граф много путешествовал до войны и любил мне рассказывать об этом, особенно о своих поездках в Померанию, в Потсдам, где он посетил со своим отцом восхитительный дворец Сан-Суси Фридриха Великого — магическое место, полное напоминаний о пребывании там Вольтера. Однажды, когда они пересекали парк в направлении Нового Дворца, за которым находился небольшой вокзал, предназначенный для приема императорской семьи, они обнаружили необычную суету. Весь перрон был заполнен охраной. Прибыл маленький поезд, из которого вышли три персоны, из них одна — совсем юная. Это были три императора Германии: Вильгельм I, Фридрих и Вильгельм — отец, сын и внук. Произошло это в 1888 году, который остался в истории Германии как «год трех императоров»! И юный граф де Лаборде их видел! Это была одна из историй, которые он любил рассказывать больше всего.Немцы

С 1940 года немецкая оккупационная армия открыла дорогу в столицу Франции всякого рода авантюристам и любителям легкой наживы. Надо сказать, что до 1939 года немало немцев жили в Париже. В начале войны они вынуждены были покинуть Францию, бросить свои жилища, а после перемирия вернулись, что было вполне нормально. Но этих немцев, которые возвращались к себе домой, сопровождала толпа людей, не достойных уважения, — авантюристов, решивших попытать удачи в Париже. Тогда в городе было много пустующих квартир. Их бывшими собственниками являлись евреи или те, кто предпочел скрыться в свободной зоне. Полностью меблированные, часто расположенные в хороших кварталах, эти квартиры были захвачены спекулянтами, которые быстро разбогатели благодаря черному рынку. В принципе Париж нуждался во всем. Но только в принципе. Ибо за деньги можно было найти все. Клиентов было достаточно. С одной стороны, в городе оставались состоятельные французы, а с другой — появились немцы, любители хорошо пожить и не желающие знать о моральных ограничениях. Обязанные упразднить черный рынок, немцы стали его самыми верными клиентами. Таким образом, «рынок» разрастался на глазах, и спекулянты накапливали слитки золота так легко, как если бы это были коробки спичек. Наиболее ловкие мошенники не ограничивались Францией, а привозили целые составы товаров из-за Рейна. Понимая свою выгоду, Германия быстро создала «легальную» службу покупок нелегальных товаров. Агенты государства, снабженные документами ad hoc (по случаю (лат.)), рыскали по всей оккупированной зоне. В систему были включены все сферы, в том числе искусство. Гитлер хотел построить огромный музей в Линце, своем родном городе в Австрии. Профессора Босса, директора Дрезденской галереи, назначили директором этого амбициозного проекта, хотя строительство музея еще не началось. Восс был обязан собрать шедевры для постоянной экспозиции будущего музея. Агенты с карманами, полными денег, отправились во все части оккупированной Европы. Конечно, это были не неотесанные чурбаны, а рафинированные эстеты и знатоки искусства. Таким образом в Париж из Гюстроу прибыли Бёмер и доктор Гурлитт, сын знаменитого историка немецкого искусства. Открытие немецкого посольства в Париже было, несомненно, большим событием, но также и несчастьем. Франция подписала перемирие, но не мирный договор. Армия контролировала завоеванную территорию, а военное правительство с генералом Штюльпнагелем во главе управляло оккупированной Францией. Открытие посольства лишь создало напряжение между военной и гражданской властями. Я не могу говорить за всех, но в своей сфере наблюдал настоящую войну за сокровища Лувра между посольством и отелем «Мажестик», резиденцией военного коменданта Парижа. Я уже говорил, что до того, как Франция была побеждена, сокровища Лувра были эвакуированы и укрыты во дворцах Шамбор, Балансе, Монталь. После прихода немецких войск эти хранилища находились под охраной армии, которая повсюду повесила таблички со следующим текстом: «Это здание, рассматриваемое как исторический памятник, отдано под военное покровительство». Обязанность защиты произведений искусства Франции была возложена на военную администрацию, этим занималась специальная служба под руководством графа Мет-терниха. Она отвечала за охрану объединенных коллекций из французских музеев, в первую очередь коллекций Лувра. Новый посол Отто Абец и его супруга француженка Сюзанна получили во владение прекрасный отель «Богарне» на улице Лилль[15]. В основном благодаря своей супруге, которая некогда была секретарем Люшера[16], основателя «Новых Времен»[17], Абец добился известности и успеха. В качестве посла Абец попросил армию обеспечить возвращение коллекции Лувра в Париж. Эта просьба не была бескорыстной. Посол хотел за счет этих сокровищ обеспечить себе гарантии в будущих мирных переговорах. Но граф Меттерних недвусмысленно отказал. Для него не было вопроса, трогать ли коллекцию Лувра, помещенную под защиту службы, которую он возглавлял. Абец был ошеломлен ответом графа. Жак Жожар, директор Лувра, которого я хорошо знал, был этим удовлетворен. Меттерних был известен как богатый аристократ и человек безукоризненной честности. Таким образом, никто не прикоснулся к экспонатам, и они пережили войну без ущерба. Propagandastaffel была подчинена военной администрации, которая находилась, как я уже говорил, в старом здании отеля «Мажестик», возле площади Этуаль, на авеню Клебер[18]. К счастью, я бывал в этом старинном дворце не чаще, чем раз в год; я заходил туда до начала холодов в Бюро распределения угля. Руководители этой службы бесконечно менялись, и каждый год я находился перед новым главой, вынужденный играть тот же спектакль, что и год назад. Снабженный длинным списком, я просил тонны угля для моих художников. Каждый раз мне отказывали, объясняя, что уголь предназначен в первую очередь для немцев, проживающих в Париже. Я терпеливо объяснял новому шефу, как и годом раньше, что художники тоже живые существа и боятся холода. Говорил примерно так: «В больших ателье значительно холоднее, чем в квартирах. Представьте себя на месте моделей, которые должны позировать нагишом в таком холоде. Итак, посмотрите в своих закромах и снабдите меня тем, что я прошу». Конечно, все происходило не так быстро, как я описал, но я всегда добивался цели и покидал «Мажестик» с улыбкой на губах и разрешением на уголь в кармане. Чаще я посещал Службу пропусков на улице Галилея. По простой причине: чтобы пересечь демаркационную линию и перейти в свободную зону, надо было иметь разрешение. Кстати, чтобы вернуться — тоже. На самом деле я не обязан был туда ходить. Просители должны были прийти в мое бюро, добиться моего благосклонного мнения, а потом, снабженные этим разрешением, идти на улицу Галилея. Такова была процедура. Но сотрудники службы надолго откладывали полученные просьбы, если вообще не забывали о них. Чтобы ускорить процесс, я собирал просьбы и, когда набиралосьдостаточное количество, сам шел на улицу Галилея. В результате я получал знаменитые Ausweis[19] за пять минут. В течение всего моего пребывания в Париже я сделал все, что смог, чтобы не вести себя как оккупант. Не посещал «немецкие лагеря» и имел очень мало контактов с немцами вне службы. Особенно избегал общаться с людьми из посольства и его окружения. Вечерами я отдыхал в компании французов, у меня было среди них много друзей, в числе которых могу назвать боксера Карпантье[20]. Мы часто встречались у Леона Вольтерра, еще одного моего друга, владельца «Лидо». Рюдье[21] заходил за мной в бюро, чтобы отвезти меня с друзьями за город, в Робинсон. Почти каждое воскресенье я ездил к Рюдье в Везинет. С самого начала я просил и добился разрешения носить гражданскую одежду, хотя, по крайней мере формально, считался военным. Очевидно, моя просьба противоречила приказам, особенно в военное время, но я объяснял начальству, что немецкая форма будет усложнять и даже компрометировать мои отношения с французскими художниками. Я не ошибся, ибо некоторые из них стали моими настоящими друзьями. Сомневаюсь, что это было бы возможно, если бы я представал перед ними в офицерском мундире. Принятая de facto дистанция с немецкими властями имела не одни лишь преимущества. В силу сложившихся обстоятельств я был лишен важной информации. Например, я совершенно не знал о том, что затевалось в музее «Игры в мяч» и узнал об этой организованной краже шедевров, принадлежавших еврейским коллекционерам, лишь после войны[22].Терешкович

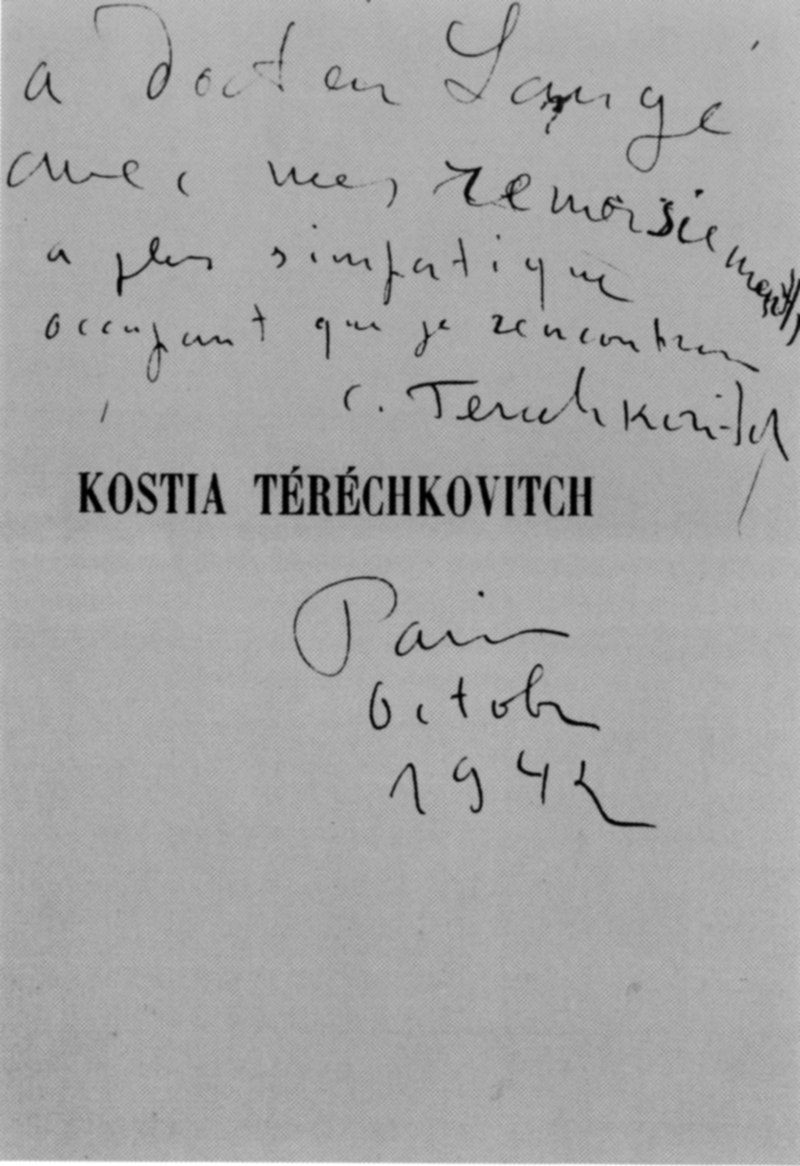

Костя Терешкович[23] пришел просить моего согласия на организацию выставки в галерее Петриде, на авеню Де-классе. Я уже видел там некоторые его картины, но встретил его в первый раз. Костя был чрезвычайно симпатичным человеком. Он родился в 1902 году в Москве, где его отец работал психиатром. Но артистический вкус унаследовал скорее от деда, архитектора и друга Щукина[24] — знаменитого коллекционера, который собрал в своей личной галерее значительное количество шедевров, купленных, когда они были никому не нужны. Вкус и отвага эстета сделали его, возможно, самым известным коллекционером современного искусства Европы. Юный Костя мог, таким образом, досыта восхищаться произведениями Гогена, Сезанна, Матисса. Однажды Щукин сказал ему, что богатство его произведений не поверхностно, оно «проникает внутрь». Это откровение определило будущее художника. Благодаря таланту Костю приняли в Академию художеств, несмотря на то, что ему было лишь 15 лет. Правда, академические этюды его ничуть не интересовали. А потом случилась революция 1917 года — кровь и хаос. Тогда у Кости была идея завоевать Францию, «страну художников», где «это проникало внутрь». После трех лет скитаний — он побывал в Украине, на Кавказе, в Персии и Константинополе — в 1920 году Костя прибыл, наконец, в Париж. Ему было 18 лет. В Париже еще царил кубизм, грустный и депрессивный, а Костя был полон радостью жизни, «весной жизни», как сказал он сам. Костя хотел стать новым Ренуаром, которым он бесконечно восхищался: «В жизни уже есть столько скучных вещей, постараемся не производить новых». Автограф Кости Терешковича на книге Луи Шевронне издательства Секвана (Частная коллекция).

Автограф Кости Терешковича на книге Луи Шевронне издательства Секвана (Частная коллекция).

Владельцы галереи выбрали для этой выставки в мастерской Терешковича совокупность всего веселого и гармоничного, полотна, покрытые небольшими мазками такого цвета, что невозможно было не испытывать удовольствие, глядя на них. Танцовщицы «Бала Табарин» соседствовали с портретами Матисса, Дерена, Утрилло, Боннара и других знаменитых друзей Кости. Терешкович был явно счастлив, став парижским художником. Осуществилась его самая заветная мечта. Конечно, я дал свое согласие на организацию этой прекрасной выставки. Чтобы выразить признательность, Костя подарил мне свою книгу с надписью: «Доктору Ланге, с моей благодарностью самому симпатичному оккупанту, которого я когда-либо встречал». Это было в октябре 1942 года. Тремя годами позже, в 1945-м, я жил в деревенском доме недалеко от Дрездена. Война закончилась, я недавно вернулся в Германию и был рад краху бесчеловечного нацистского режима, принесшего людям столько бедствий. Ожидая, когда прояснится ситуация, я заполнял время рисованием. Получив приказ нового муниципального Совета коммунистов явиться в русскую Komendatura округа, я не слишком беспокоился и не ждал особенных неприятностей, поскольку знал, что не причинил никому зла. Я ошибался, ибо этот безобидный, как я полагал, визит, оказался долгим и тягостным, сообразно русским обычаям, во всяком случае, советским. Ведомый не знаю какой доброй звездой, я взял с собой книгу, подаренную Костей Терешковичем. Пришлось пройти пешком 15 километров. Как только я прибыл, меня бросили в камеру, где я провел пять дней. В полночь за мной пришли, чтобы сопроводить в местное ГПУ Все мои вещи были выставлены на бюро следователя, а на самом видном месте лежала книга Кости. Я был подвергнут трем часам жесткого допроса. Сидя на неудобном деревянном стуле, я отвечал на вопросы о моем пребывании в Париже, о моей работе во время Оккупации и... о том, почему Константин Терешкович подарил мне книгу. В конце концов, сухое «Возвращайтесь домой!» поставило точку в этом опасном приключении. Я уверен, что обязан этой неожиданной развязкой Костиному подарку. Другого объяснения у меня нет, ибо я был вызван вследствие клеветнического доноса, несомненно состряпанного новыми коммунистическими хозяевами части Германии. Кстати, они были сильно разочарованы, увидев, что я вернулся домой живым и здоровым. Месяцем раньше карта казино Ниццы спасла меня от лагеря заключенных на равнинах России (об этом эпизоде рассказано дальше), а благодарность Кости избавила меня тогда от смерти в концентрационном лагере в Сибири.

Салоны

Я изучал историю искусств и поэтому понимал, насколько важны салоны. Я знал, что они сделали известными Давида и Гросса. Мне были известны истории, связанные с картинами Мане Портрет мадемуазель Викторен и Завтрак на траве. Последняя работа была отвергнута официальным салоном при Наполеоне III, что заставило Мане основать с другими юными художниками прославленный «Салон отверженных». Помню рисунок, на который это событие вдохновило Мане: мы видим господ в цилиндрах, прогуливающихся со своими картинами в руках. Рисунок назывался Отверженные господа!. Я помнил и об «Осеннем салоне» в 1905 году, на котором Жорж Руо представил в первый раз свои произведения. Тогда разразился скандал из-за «Клетки фовистов» — зала, где были выставлены произведения Вламинка, Дерена, Матисса, Фриеза, Руо, брутальные цвета которых шокировали «знатоков». Кстати, с «Клетки фовистов» и начался фовизм. Таким образом, я знал о том, как опасно запрещать что-либо. Запреты не защищают от насмешек. Во время Оккупации общества художников продолжали функционировать почти как раньше. Они организовывали свои мероприятия. Помимо Большого Дворца выставки часто проводились в Музее современного искусства, построенном в 1937 году для Международной выставки, — огромном здании, прозванном также Токийским дворцом, которое простиралось от набережной Сены до авеню президента Вильсона. Общество французских художников и Национальное общество изящных искусств открыли «Салон» — академический и абсолютно скучный. Салон Тюильри был более современен и интересен. Но самым значительным оставался всегда «Осенний салон». Короче говоря, все продолжало идти своим чередом. «Салон художниц» отмечал, например, свое 60-летие в марте 1944-го отличной ретроспективой произведений Берты Моризо, Сюзанн Валадон и Мари Кассатт. Истина обязывает меня сказать, что все эти общества во время Оккупации существовали очень свободно. Мне только объявляли о своих приготовлениях, и я осуществлял чисто формальный «контрольный визит». Я должен был, в силу своих полномочий, дать зеленый свет художникам для выставления их работ — и я никогда не запрещал и даже никогда не спрашивал, что за картины будут на выставке. В 1943 году, когда я инспектировал «Осенний салон», я оказался в большом зале, зарезервированном для произведений Жоржа Брака. Это было очень смело со стороны организаторов! В Германии Брака объявили главой «дегенеративных художников», он являлся объектом особой ненависти. Тем не менее этот зал меня не напугал. Напротив, я был счастлив, что такое количество работ Брака собрано в одном месте. Мое внимание привлекло маленькое полотно — пейзаж, полностью сделанный из кубов. Позже я узнал, что эта картина и дала название всему направлению — после нее стали говорить о кубизме. Разумеется, я задавал себе вопрос, как отреагирует Берлин. Но между Парижем и Берлином была тысяча километров — и я решил ничего не говорить, оставить все как есть. Салоны были в ведении Луи Откёра, государственного советника. Именно он открывал их в качестве представителя французского правительства. Однажды эта устаревшая формальность меня развеселила. Прибыв на открытие салона в Музее современного искусства, я нашел господина Откёра слегка подавленным, ожидавшим меня на ступеньках лестницы в окружении... Республиканской гвардии! Проходя между конскими хвостами, мы добрались до входа, преследуемые многочисленной толпой. Разумеется, я никогда не просил об этой излишней торжественности. Должен признаться, что французская официальная помпезность удивляла меня не раз.Школа изящных искусств

Я любил левый берег — квартал галерей, где находилась Школа изящных искусств. Но само здание мне ничуть не нравилось. За исключением правой стороны Двора Чести, откуда был виден фасад дворца Анет-де-Диан де Пуатье. Париж был мировой столицей современного искусства, а Школа изящных искусств предоставляла официальное образование, очень академичное. Наиболее успешные ученики получали Римскую премию и возможность годичного проживания на вилле Медичи. Хотя я мало восприимчив к академизму, должен признать, что Школа хорошо учила ремеслу. Она давала ученикам хорошие навыки, не ограничивая их жесткими рамками. Майоль, Руссель, Вюйяр прошли через парижскую Школу искусств, что не помешало им работать в направлениях, отличных от академизма (в ателье Гюстава Моро, например). Поль Ландовски — именно он управлял Школой изящных искусств во время Оккупации — любезно порекомендовал мне посетить однажды галерею, названную «Римская премия». Там были выставлены качественные полотна на разнообразные сюжеты, не более того. Полотна, которые чудесно передавали дух «помпезного стиля» здания Школы и ее директора. Ландовски был скульптором, который придумал грандиозный наряд для площади Порт-де-Сен-Клу — фонтаны высотой 10 метров, украшенные в нижней части барельефом, воспроизводящим Париж и Сену. Эти барельефы, непонятно почему, изображают также вакхические сюжеты из греческой античности. К счастью, текущая вода скрывает все это.Опера

Опера занимала подобающее ей место важнейшего культурного центра Парижа, особенно ближе к концу Оккупации. Замечу, что роскошное здание Оперы явно требовало ремонта. Я знал, что до того, как обосноваться во Дворце Гарнье, построенном при Наполеоне III, французская Опера, основанная при Людовике XIV, занимала, по меньшей мере, двенадцать различных залов. Даже если строительство этого пышного здания закончилось во время Третьей Республики, шедевр архитектора Гарнье остается данью уважения Наполеону III и, в особенности, императрице Евгении. Жак Руше[25], который руководил Оперой во время Оккупации, сумел объединить вокруг Жермен Любен[26] и Жозе Бекман[27] вокалистов первого ранга. Что касается балета, руководимого Сержем Лифарем, когда-то первым танцовщиком «Русских балетов» Сергея Дягилева, он был просто лучшим в Европе. Оккупация обязывает, и Жаку Руше приходилось давать концерты немецкой музыки в большом зале Оперы. По правде говоря, это не было ему неприятно. Большой поклонник Вагнера, он должен был приехать в Берлин с Тристаном и Изольдой[28]. К великолепному составу исполнителей он добавил Жермен Любен — восхитительную, незабываемую Изольду. Оркестр под руководством юного берлинского дирижера Герберта Караяна был такого уровня, который не имел в то время ни один оркестр во Франции. Я никогда не забуду этой блестящей постановки великой оперы. Любопытно, что Палестрина[29], суровое и трудное для восприятия произведение Ханса Пфицнера, также имело триумф. Ослепительный Жозе Бекман продемонстрировал поразительную энергию. Пфицнер, известный своим трудным характером, приехал в Париж, чтобы наблюдать за исполнителями его музыки. Все это было удивительно. Молодой композитор Вернер Эгк[30], один из наиболее значительных представителей нового немецкого музыкального поколения, также приехал в Париж, чтобы показать свою оперу Пер Гюнт, уже триумфально встреченную во многих европейских столицах. Его балет Иоанн Царисский, поставленный и исполненный Сержем Лифарем, был принят тоже с большим энтузиазмом. Благодаря великодушной дружбе Жака Руше, который предоставил в мое распоряжение небольшую ложу с прямым выходом за кулисы, что позволяло мне приветствовать моих друзей-артистов во время антракта, я смог присутствовать на многих представлениях. Друживший с Сержем Лифарем и Жермен Любен, а также с Сержем Перетти, первым танцовщиком, я посещал Оперу очень часто. Во время приезда Майоля в 1942 году в Париж по случаю выставки Брекера я попробовал убедить Майоля, который сильно любил оперу, сопровождать меня. Но у Майолей не было машины, и они не могли, следовательно, легко добраться из Марли в Париж. Мы учли это в их следующий приезд — на этот раз они поселились в отеле «Кларидж» на Елисейских полях. Вечером в среду, в балетный день, я предложил Майолям воспользоваться моей маленькой ложей. (Лифарь и Перетти танцевали Болеро Равеля.) В антракте я узнал, что представление доставило им удовольствие, и мы пошли поприветствовать Лифаря в его ложу. Он нас встретил с голым торсом, мускулистым торсом казака, полный грации, очень красивый. Пораженный его видом, Майоль незамедлительно попросил артиста позировать для серии рисунков. Взгляд художника был просто прикован к фигуре Лифаря. Разумеется, Лифарь согласился. Более того, он навещал нас каждый день в течение всей следующей недели в «Кларидже» для бесконечных сеансов позирования.Жан-Габриэль Домерг

Еще до войны во время моего пребывания в Париже я заметил картины, которые украшали витрины магазинов класса люкс и не могли остаться незамеченными. На них были то букеты цветов, то женщины с глубоким декольте, сидящие в театральной ложе, то обнаженные модели, по-особенному чувственные. Художника, который изображал весь этот мир, звали Жан-Габриэль Домерг. Это был ухоженный бородач, может быть, даже слишком ухоженный[31]. Не имея ни таланта, ни художественного вкуса, он преуспел, войдя в круг состоятельных людей. В каждой большой квартире какого-нибудь буржуа, уже перегруженной картинами, тем не менее находилось место для его букетов и портретов вроде «Мадам в театре». Заказы стекались в таком количестве, что Домерг стал богаче своих клиентов. У него была шикарная квартира на улице Йены, виллы на Лазурном берегу (его дом в Каннах называли «Вилла Домерга») и бог знает, где еще. Приехав в Париж, я сразу заметил странное отсутствие картин Домерга в дорогих магазинах. Я быстро получил этому объяснение благодаря визиту его адвоката. «Его клиент» не вышел из моды, вовсе нет. Но «его клиент» опубликовал карикатуры на «немецкое правительство». Не видя их, ибо адвокат их мне не принес, я понял, что речь идет о карикатурах на Гитлера. Я был очень удивлен. По правде сказать, я не мог представить себе, что человек, рисующий такие картины, может иметь политические убеждения. Однако, видимо, он их имел, поскольку из осторожности после входа немецких войск в Париж удалился на побережье. Осторожность была оправданная, ибо на его парижскую квартиру наложили секвестр. «Это художник, надо его простить», — говорит мне его адвокат. Я следую за ним до квартиры Домерга. Она была огромна! Я никогда не видел таких больших квартир: череда бесчисленных комнат, украшенных картинами на стенах. Большой салон с окнами на улицу был преобразован в мастерскую. На мольберте — большая незаконченная афиша Мистингетт для ревю в парижском казино. Не увидев нашумевших карикатур, я сказал себе, что проступок Домерга не может быть ужасным — и подписал бумагу, позволяющую снять обвинение или реабилитировать его, как угодно. Но я не избавил его своей подписью от упреков. Особенно со стороны торговцев, которые снова видели Домерга, загрязняющего рынок. Они приходили, чтобы сказать мне: «Домерг — это дерьмо!» Они говорили правду, но надо было ему помочь. И я мог это сделать, не причинив себе вреда. Именно поэтому я подписал ту самую бумагу. Про Жана-Габриэля Домерга рассказывали злой, но забавный анекдот: «Художник умирает и предстает перед апостолом Петром, который, когда узнает, что тот рисовал голых женщин, да еще в Париже (просто Содом и Гоморра!), говорит ему: — Нет для тебя места на небесах! Художник отвечает: — Раз уж я дошел сюда, позволь мне, по крайней мере, посмотреть, как тут у вас. Апостол Петр открывает большие ворота, и покойный художник видит ангелов на облаках. Все очень красиво, кроме одного — рисующего человека с палитрой в руке. — Но это художник! Почему ему можно, а мне нет? — Это не художник, — отвечает ему Петр. — Это Жан-Габриэль!»Деятельность Заукеля

Неожиданное назначение Фрица Заукеля[32] главой Генерального комиссариата по трудовым ресурсам во Франции было внутренней революцией[33]. Подчиняющийся непосредственно указаниям Гитлера, в прошлом моряк, член партии с первого часа ее существования, он приобрел такое влияние, что никто не смел противоречить ему. Ограниченный, грубый, он внушал страх. Бюро найма, которые он открыл в Париже, были отделены от военной администрации. Возглавляемые низшими чиновниками, безынициативными, но хорошими исполнителями, эти бюро были похожи на государство в государстве. Вот почему, когда я увидел Жана Руаца, пришедшего однажды ко мне, едва живого, с повесткой в руках, я сказал себе, что не смогу ему помочь. Через два дня он должен был явиться на Восточный вокзал, чтобы присоединиться к группе рабочих, готовой к отправке в Германию. Руац возглавлял прекрасную галерею на улице Фридланд, и у него было два человека на иждивении: уже преклонного возраста мать и юная сестра. Без него бедные женщины буквально умерли бы от голода. Я знал, что он говорит правду. Я взял ручку, чтобы написать письмо, очень закрытое, на немецком, предназначенное чиновникам. В нем я объяснял, что господин Руац — ценный сотрудник, необходимый мне, и что он ни в коем случае не может уехать в Германию. Я отдал письмо Руацу, чтобы он отнес его в бюро, которое прислало ему повестку. Час спустя он вернулся, радостно улыбаясь. Добившись спасения Руаца из когтей службы Заукеля, я известил об этом моих французских друзей, чтобы они уведомляли меня о получении таких повесток. Мне удалось спасти и других. После войны мы с Руацем продолжали общаться. Он знал, что я хотел вернуться во Францию, и попробовал мне в этом помочь, избрав наилучший из возможных способов. В результате я получил документ, подписанный префектом полиции, в котором Руац брал на себя обязательство нести все расходы, связанные с моей поездкой и пребыванием во Франции. В то время такой документ позволял пересечь границу.Вильденштейн

Жорж Вильденштейн был признан крупнейшим торговцем картинами в мире. Явно предвидя ход событий, он покинул свою великолепную галерею на улице Боэти, в доме № 57, чтобы укрыться в Нью-Йорке. Галерея находилась под присмотром одного из его друзей-«арийцев», некоего господина Деко. Однажды до меня дошли слухи, что на улице Боэти происходит что-то «не слишком католическое». Я решил немедленно выяснить ситуацию, поскольку в соответствии с моими обязанностями должен был знать все, что касалось искусства, галерей, торговцев картинами. Не заставив себя просить, Деко рассказал, что ему нанесли визит немцы, военные и гражданские, приехавшие, по его словам, из Берлина. С молодой женщиной во главе! Деко был категоричен: «Это она была шефом». Они обошли галерею, говоря о будущих работах, требующихся преобразованиях. «Они вели себя, как владельцы галереи», — сказал Деко. Заинтригованный, но и достаточно раздраженный, я вернулся в бюро, чтобы поделиться узнанным с лейтенантом Люхтом, моим начальником. Люхт не удивился и объяснил, что он получил приказ о конфискации галереи Вильденштейна и ее замене немецкой галереей под руководством вышеупомянутой молодой женщины. Я взорвался от гнева, что было, кстати, непозволительно ни для моего чина, ни для моего положения. — Только я занимаюсь этой сферой! — кричал я. — Никто не может трогать парижские галереи. И особенно галерею Вильденштейна! Я вышел, хлопнув дверью. После возвращения в свое бюро я осознал, что превысил полномочия. Это было серьезной ошибкой, даже поводом послать меня на Восточный фронт. Потом, еще немного поразмыслив, я пришел к заключению, что последствий не будет. Я не считал себя незаменимым, но все-таки заменить меня было нелегко. Ибо художники, которыми я занимался, стали моими друзьями. Мой преемник потерял бы много времени на то, чтобы завоевать их доверие. Кроме того, поскольку в моих военных документах была путаница, мне была поручена лишь пропаганда. Люхт прекрасно об этом. Много раз он хотел представить меня к награде, но не смог этого сделать. Я не мог быть награжден из-за ошибки в документах. Мои умозаключения подтвердились. Я не только не был наказан — никто даже не заговорил со мной о деле Вильденштейна. Кроме самого Вильденштейна во время нашей встречи, очень приятной, после войны.Давид

Я мирно спал в номере отеля «Линкольн», когда меня внезапно разбудили сильные удары в дверь. Миновала полночь. Я пошел открывать, немного обеспокоенный, и оказался нос к носу с Эммануэлем Давидом[34], дрожавшим как осиновый лист. Я любил его галерею на Фобур Сент-Оноре, 52. Бывал там часто и подолгу. Галерея Друана-Давида[35] была известна и уважаема в Париже. Залы экспозиции находились в доме Элены Рубинштейн, рядом с ее салоном по продаже косметики. В глубине одного из залов стоял стол для пинг-понга, где мы играли много раз. Этим вечером, когда Давид был у себя и спокойно читал, он услышал шум перед входной дверью. Выйдя, он столкнулся с двумя немцами в военной форме, которые бросили ему в лицо: «Ты еврей!» После чего стали повсюду рыться, проверяли его документы. Обращаясь к нему, они говорили только одно слово — «еврей». Дошли до того, что заставили его расстегнуть ширинку и показать член. Это было полное безумие! Две вещи свидетельствовали против Давида: его фамилия, рассматриваемая нацистами как «еврейская», а также его имя Эммануэль... Если бы я не вмешался, он мог бы оказаться в концентрационном лагере в Дранси. Надо было действовать без промедления. Поскольку вышеупомянутые скоты носили форму, речь шла, вероятно, об СС. У меня не было ни связей в гестапо, ни контактов с СС. Военные презирали гестапо, я знал только, что их штаб-квартира находится на улице Фош. Отделенное от других военных ведомств, подчиняющееся непосредственно приказам самого Гиммлера, гестапо было государством в государстве. Я совсем не знал генерала СС Оберга. Мог бы знать, просто никогда его не встречал. Он был единственный, кто мог спасти Давида, ибо только он имел власть отдать контрприказ. Не быть военным карьеристом значило иметь много неудобств, но также и несколько преимуществ. Поскольку я не имел необходимых для карьериста связей и покровителей, военная иерархия для меня ничего не значила. Привыкнув обращаться напрямую к ответственным лицам, я зачастую шел к руководству, минуя нижестоящих офицеров. Чтобы попасть к Обергу, надо было пройти несколько постов охраны. В обычной ситуации я бы никогда к нему не попал. Но у меня был козырь, и я использовал его. На немцев всегда производят впечатление титулы, особенно университетские. А я был господин доктор] Я велел бедному Давиду возвращаться к себе, надел свою форму, сунул в карман документ, подтверждающий ученую степень, и направился на улицу Фош. Пройдя контроль с удивившей меня легкостью, я быстро оказался у генерала Оберга, который принял меня очень тепло, интересовался моей деятельностью в Париже и работой в Берлинском музее до войны. Наша беседа приняла нужный оборот, и я сказал себе, что настал момент для цели моего визита. Очень твердо я сказал генералу, что, несмотря на фамилию, а также имя, в венах Давида нет ни капли еврейской крови. Без малейшего колебания Оберг снял телефонную трубку и отдал при мне приказ, полностью прекращавший процедуру, запущенную против «еврея» Эммануила Давида, который внезапно перестал считаться «евреем».Андре Шоллер

Слава Андре Шоллера как эксперта была огромна, особенно в области живописи Коро. В отеле «Друо» к нему относились с особым почтением, подобным тому, которое ему оказывали, когда он занимал место эксперта на аукционе. Андре обратился ко мне, чтобы решить проблему, не связанную с искусством. Он хотел, чтобы я защитил Андре Паситти, одного из его незаконнорожденных сыновей, который не унаследовал от отца ничего, кроме имени и вкуса к живописи. Сначала сын помогал ему в работе, но постепенно экспертиза стала также его специальностью. Как многие молодые люди, он занимался незаконной торговлей, что не понравилось немецкой полиции. Арестованный, он гнил в одной камере с уголовниками. Естественно, отец пришел ко мне. Кто-то сказал, что я могу легко освободить его сына. «Говорят, вы можете...» Мне не понравились эти слова. Но что поделать? Андре Шоллер был любителем не только живописи, но и «слабого пола», как тогда говорили. Ошибочно, впрочем, ибо он сам был представителем поистине слабого пола. Чрезмерное увлечение женщинами стоило ему дорого. Насколько мне известно, он купил доходный дом в Париже, который ему ничего не приносил, потому что он милостиво селил там своих старинных подруг, каждую на отдельном этаже. Его последним завоеванием была русская, очень юная девица, Надин, дочь супруги Адольфа Вюстера[36]. Шоллер женился в весьма почтенном возрасте, его супруга была значительно моложе его, а он сам гораздо старше своего тестя. Он скончался вскоре после женитьбы, и злые языки говорили, что старик умер от любовного акта. Я добился освобождения его сына, но больше никогда не видел Шоллера. Наверное, Андре Паситти больше не арестовывали. Если бы его снова арестовали, я бы, несомненно, имел право на визит. Вот так, что вы хотите...Альфред Корто

В сентябре 1942 года я узнал, что мой брат погиб на русском фронте. Ему едва исполнилось 22 года. Моя мать была вдовой, я имел право на увольнительную. Тем не менее мне было в ней отказано. Без объяснения. Я хорошо понимал причину отказа, поскольку знал, что некоторые из моих начальников, особенно убежденные нацисты, считали, что я не являюсь «хорошим немцем». В их глазах я был франкофилом, слишком тесно связанным с французами, слишком дружелюбно относившимся к ним. После трагической смерти брата многие мои парижские друзья приходили выразить мне свои соболезнования, среди них был Андре Дюнуайе де Сегонзак[37]. В это время Альфред Корто[38] готовил важный концерт в Берлине. Он был для меня настоящим другом. Когда мне отказали в увольнительной, на которую я имел право, да еще в такой трагический момент, ему в голову пришла гениальная идея: он попросил, чтобы я его сопровождал в Берлин, куда он был приглашен самим Фюртванглером[39]. Мое начальство знало, насколько известен Корто в Европе и с каким почетом его принимали в Германии высокопоставленные «наци». Поэтому ему не отказали. Таким образом, месяц спустя Альфред и я сели на Северном вокзале в поезд, следовавший до Берлина. Благодаря Корто я мог увидеться с мамой, опустошенной смертью обожаемого сына. Я встретился с мамой в отеле «Эспланада», возле Потсдамской площади. В 1942 году эта великолепная площадь еще не подверглась разрушениям, в магазинах не было нехватки ни в чем. Корто установил свой «Стейнвей» не в зале, а посреди салона роскошного гостиничного номера. В течение многих дней мы наслаждались, присутствуя на напряженных репетициях Альфреда. Этот гениальный пианист всегда отдавал работе все силы, всю страстность своей души. В день концерта[40] зал филармонии, еще пощаженный бомбами, был переполнен.Под влиянием эмоций от встречи с матерью я совершенно забыл зарезервировать места. Естественно, свободных мест не было. Видя мою досаду, Корто попросил поставить два кресла из своей ложи возле фортепьяно. Смущенная, но, несомненно, очарованная, моя бедная мать слушала концерт посреди сцены Берлинской филармонии, возле мастера. Хотя мы и были в Берлине, столице Рейха, Корто играл лишь Шопена, завершив концерт знаменитой сонатой соль мажор, которую называют также Похоронным маршем. Корто исполнил ее с таким чувством, что в конце концерта зал взорвался громом аплодисментов. Моя мать рыдала. Корто встал, подошел к ней и прошептал: «Я играл этим вечером в честь вашего сына, павшего на поле боя, мадам!» И только после этого он повернулся к залу, где еще долго не стихали аплодисменты.

Деспьё

Шарль Деспьё[41] жил возле парка Монсури, истинного оазиса спокойствия в то время. Я пришел к нему после его настойчивого приглашения. Он хотел показать мне скульптурный портрет его врача, который был близок к завершению. Многие художники имели тогда мастерские рядом с парком, на близлежащих улочках. Анри Руссо (по прозвищу Le Douanier) уже нашел там пристанище. Улица Дуанье всегда будет подтверждением этого. Помимо живописи, у Деспьё была страсть к охоте. Входя в его ателье, я был буквально атакован сворой собак. Беспокойные, но славные, взбудораженные приходом постороннего, они бегали повсюду, прыгали во все стороны. Все это творилось в большой комнате, заполненной статуями, бюстами, тумбами и ящиками. Посреди этого цирка спокойно стоял и улыбался Деспьё. Он утверждал, что его собаки были такими ловкими, что никогда ничего не опрокидывали. Шарль Деспьё (Частная коллекция).

Шарль Деспьё (Частная коллекция).

Такой же ловкий, как и его собаки, маленький и гибкий, он передвигался между своих работ с живостью, приводящей в замешательство, поскольку ему было уже почти семьдесят. Ухоженная борода, хитрый взгляд, немного дьявольская улыбка — настоящий сатир! Наполовину молодой, наполовину старый, наполовину человек, наполовину фавн. Причина моего визита стояла на подставке, покрытая, как полагалось, влажной тканью. Деспьё осторожно снял ткань. Я знал вышеупомянутого врача и был поражен необычайным сходством — не столько физическим (черты лица были несколько упрощены), сколько психологическим и духовным. Большинство скульпторов делают портреты, похожие на модель, но мертвые. Только великие умеют придать жизнь материалу: сначала глине, а потом холодной бронзе. Деспьё удалось самое важное — его творение было живым. Ему понадобилось пятьдесят сеансов, чтобы достичь такого результата. Теперь портрет был завершен. Деспьё работал медленно, и все это знали. Поскольку Рюдье взялся отлить этот бюст, я был уверен заранее, что получится шедевр. Кстати, с портретом связана красивая история. Деспьё не собирался продавать его, он хотел вручить его своему врачу, чтобы отблагодарить за лечение — хорошее и... бесплатное. Врач всегда отказывался брать деньги у Деспьё, который строго следовал указаниям доктора, за исключением одного: он не мог бросить курить. Этот грех доставлял ему серьезные проблемы во время Оккупации. Купить хорошие сигареты тогда было непросто. Поздно получивший известность, Деспьё оставался человеком скромным, поглощенным материальными заботами. Он не превратился в мэтра, а остался таким же тружеником, каким был, когда начинал работать в мастерской Родена. Во время одного из редких приездов Дины Верни[42] в Париж мы решили провести воскресенье в Робинсоне, чтобы укрыться от парижской жары. Я был большим поклонником Майоля и очень любил Дину, его музу. Мы хотели поехать завтракать к Бландо, в маленький загородный ресторан, который особенно привлекал Рюдье. Там всегда можно было хорошо поесть. Поезд, который уходил с Люксембургского вокзала по направлению к Со, был переполнен. Говорили, что весь Париж спасался от столичного пекла. Чтобы занять время, мы болтали без всякой определенной цели о Рюдье, Майоле, Деспьё. Дина очень любила Деспьё и была обеспокоена его здоровьем. Последний раз, когда она его видела, он показался ей очень усталым, даже больным. Я ответил, смеясь: — Ну уж нет, он не болен! Ты знаешь его кузину? Он влюбился в нее. Я слышал, он устает из-за нее. Взрыв смеха Дины. Но, едва я произнес эти слова, как некая женщина сказала громко и раздраженно: — Это ложь! Я — кузина Деспьё! Оцепенение! Из осторожности мы продолжили беседу на немецком. Дина говорила по-немецки очень хорошо, потому что в детстве у нее была гувернанткой немка. В то время как мы разговаривали, она пристально рассматривала эту женщину. В ресторане Дина сказала мне, что это действительно кузина Деспьё. Она вспомнила, что видела ее в мастерской, когда позировала для Деспьё.

Шарль Деспьё в своей мастерской (Частная коллекция).

Шарль Деспьё в своей мастерской (Частная коллекция).

Деспьё был человеком в высшей степени симпатичным, дружелюбным, любимым всеми. К несчастью, его мало занимало то, что творилось вокруг. Он был абсолютно равнодушен к политике и поэтому, не задумываясь о последствиях, присоединился к своим коллегам, более известным, чем он, и участвовал в поездке французских художников в Германию. (Я расскажу о ней потом.) Кроме того, его статья была помещена в каталоге парижской выставки Арно Брекера, главного скульптора Третьего Рейха. Точнее, статья в каталоге была им подписана, но, думаю, ему даже не дали прочитать ее текст, написанный за него. Заклейменный как коллаборационист после войны, бедный старик был так потрясен, что умер от этого.

Дюфи

В 1943 году во время поездки в Баньюльс, о которой расскажу позже, я посетил Рауля Дюфи, жившего тогда в Перпиньяне. Не знаю, повлияли ли на него мои советы вернуться в Париж, но весной 1944 года Дюфи восстановил свою мастерскую на Монмартре, пустовавшую в течение четырех лет. Слева от тупика Гельма, который начинается от бульвара Клиши, возвышается довольно большой дом с мастерскими. Дюфи работал там с 1911 года. На втором этаже находилась его квартира и одновременно мастерская. Мы встретились там. Он принял меня очень тепло и тотчас провел в свою мастерскую в глубине вестибюля, окна которой выходили одновременно на улицу и во двор. В отличие от Перпиньяна, где он показался мне вполне здоровым, теперь он с трудом передвигался, страдая от ревматизма. К моему изумлению, в мастерской были свалены груды картин, написанных в разное время. Мы долго рассматривали рисунки, особенно акварели, эскизы которых я видел в Перпиньяне: жатва, молотилки. Дюфи не слишком интересовался концепцией картин, даже композицией и изготовлением красок. Очарованный старинной техникой, особенно Грюневальдом, у которого он многому научился, он мечтал добиться того же свечения, что на картинах мэтра. На обороте каждой картины Дюфи написал таинственный номер, который, как выяснилось, соответствовал определенной технике. В тетради каждый номер сопровождала подробная пояснительная заметка, дополненная многочисленными приложениями. Экспериментируя, он иногда несколько раз менял технику, работая над одним сюжетом. Когда мы рассматривали крашенные пробы по дереву, человек, до этого молчаливо стоявший в углу мастерской, вмешался в нашу беседу. Дюфи познакомил нас. Это был его химик. Он долго объяснял мне, в чем состоит его работа. Оказалось, что он смешивал различные краски в порошке, масле и мастике — причем так искусно, что я, сам того не желая, увидел в нем соавтора произведений Дюфи.Кес ван Донген

Когда Кес ван Донген приходил ко мне, он каждый раз вспоминал Голландию. Он имел невероятный успех в Париже и мировую славу, но это не уменьшило его любовь к своей стране. Ван Донген часто говорил о полях желтых и красных тюльпанов на родине и мечтал однажды увидеть их сверху. Он даже хотел, чтобы я организовал обзор полей тюльпанов с самолета, хотя знал, что это было совершенно невозможно из-за войны. Кес приехал в Париж в сабо — молодой, высокий, красивый парень, совершенно без денег. Он познал нужду, жил в трущобах, спал в фургонах, его окружали подозрительные и опасные люди, подонки общества. Поскольку Кес был крепкого телосложения, он работал одно время грузчиком на Центральном рынке — носил бычьи туши, потом трудился маляром. Его все устраивало, он соглашался на любую работу и откладывал при возможности каждое су. Благодаря такой экономии Кес смог накопить немного денег, которые позволили ему однажды покинуть трущобы и обосноваться на Монмартре. С этого момента он занимался только живописью, впечатленный, возможно, даже слишком, «фовистами» Шату. И дело пошло! Через несколько лет ван Донген — уже салонный художник, живущий в центре Парижа. Покупателям чрезвычайно нравились его женские портреты, яркие и элегантные, — фейерверки шелка, обилие драгоценностей, сияющие цвета. Женщины с жеманными лицами были как куклы с подведенными глазами и накрашенными красным и голубым губами. Богатый и осыпанный похвалами, Кес ван Донген стал портретистом бомонда. Галерея Шарпантье решила организовать большую выставку[43] — почти ретроспективу — его произведений. Это был триумф модниц из высшего общества — все они были изображены на картинах. С редких мужских портретов смотрели Анатоль Франс, Ага Хан, Бонифас де Кастелян. Большое ателье художника на бульваре Курсель больше походило на киностудию — столько там было прожекторов, висевших высоко под потолком. Здесь проходили знаменитые «праздники ван Донгена», на которых все хотели побывать и о которых все говорили. Я заходил к нему время от времени, почти по-соседски, всегда с коробкой красок в руках. В то время трудно было достать краски, особенно белые, которые ему были нужны в большом количестве, чтобы изобразить драгоценности, которыми он украшал женщин. В качестве благодарности ван Донген награждал меня улыбкой, которая удивительным образом освещала его красивое аристократическое лицо. Однажды он показал мне незаконченный портрет мадам Утрилло, больше известной как «добрая Люси». Для портрета она использовала все драгоценности, которые имела. Ван Донген не мог завершить портрет из-за нехватки белой краски. С моей помощью он достиг намеченной цели.Три сестры, масло и Пикассо