Мать «прикладывает» ко мне руни

МЫ С БРАТЦЕМ КОСТЕЙ СИДЕЛИ НА ПОЛУ И ИЗ ДОЩЕЧЕК И ЩЕПОЧЕК СТРОИЛИ ИЗБУШКУ. Братец тянул:

— В ней будут зыть мысы...

Мышей я боялся и возразил:

— Нет, будут жить тараканы!

Костя боялся тараканов и, чуть не плача, закричал, головой завертел:

— Не талаканы, а мысы!

Мать смотрела в окно и сердито крикнула:

— Эй, плойма, уймись, покойников несут!

Мы оставили работу и кинулись к окнам.

По дороге на длинных, расшитых петухами и травами полотенцах мужики несли три гроба: один большой, а два совсем маленьких. Уцепившись обеими руками за большой гроб, баба в черном платье и новых красных лаптях во весь голос вопила:

— И на кого ты нас, родимый, по-ки-ну-ул? И как мы без тебя будем жить-то?

Мать побледнела:

— Господи, горе-то какое!.. Бывало, девка в полночь колокольный сполох подымет, и заразе конец, а нынче и колокола не помогают.

Отец чинил лапоть:

— Фершал на хворых глядел и сказал, что по селу гуляет иноземная хворь — инфлюэнца и еще наша, российская болесть — глотошная: ее дифтеритом называют.

Мать повысила голос:

— Глотошная гуляет, а флюэнцы нет! Народ бога прогневил, вот за грехи и мучаемся. Бог нас карает!

Отец досадливо крякнул:

— Уж полно выдумывать-то! «Карает...» А ты слушай, что я сказываю! У кого в семьях хворые, то фершал заливает карболовкой полы, лавки и столы... Бабы, конечно, ворчат и после фершала полы и лавки ножами скоблят и крещенской водой брызгают...

Мать недоверчиво глянула на отца:

— Зачем же хозяева пускают фершала поганить избы?

— Как же ты не пустишь, когда он делает для нас пользу?.. На Цыганском прошпекте одна бойкая баба не пустила, так урядник прибежал и из окна раму выставил. Фершал же, словно пожарник, из кишки все избяное нутро какой-то красной водой облил!

Мать села на лавку и вздохнула:

— От фершалов добра не жди! Недавно на завалинке бабы толковали: на Волге, мол, дохтора с фершалами холеру в народ пущали. Правда ли, нет ли, но будто тех дохторов мужики убили!

Выронив из рук кочедык, отец с досадой рявкнул:

— Дубы темные, вот и убили! Небось помещики, чиновники и попы с дьяконами издали докторам кланяются — без них жить не могут.

Тряхнув черными, словно вороново крыло, волосами, отец вызывающе добавил:

— Народ неученый, и никто его не учит: ни царь, ни губернатор, ни уездное земство, ни старшина, а уж о старосте и толковать нечего! Нам надо своих сынов учить... Разорюсь, а выучу!

Мать отмахнулась, будто от назойливой мухи:

— Сотый раз никак ты пустословишь!., «Выучу»... На ученье капитал нужен, а у тебя в каждом кармане блоха на аркане... Да и зачем твоим сынам грамота? Вот ты, к примеру, грамотник, а какой толк? Писарем тебя не ставят, старостой и старшиной не выбирают... Землю-то пахать и неграмотники умеют!

Отец вспыхнул:

— Разве я в писаря метил или прошусь? Для себя грамотный: больше других вижу и понимаю, что на белом свете делается и что в нашей державе творится...

Мать перебила:

— Это я от тебя тоже сто раз слыхала! «Больше других вижу»... Видишь таракана с лягушку!

Отец промолчал.

Мы с Костей принялись достраивать избушку.

Вдруг ни с того ни с сего отец замурлыкал:

— Наш кот Васька захирел —

Инфлюэнцей заболел:

Ничего не ест, не пьет И того гляди умрет!

Мать вскочила и негодующе зашумела: v

— Перестань дурачиться! Эх, ветродуй, ветродуй! Людей смерть косит, везде печаль да слезы, а ты, как на веселой масленице, распелся. Добрые-то люди святым молятся, просят их перед богом ходательствовать, от хвори-болезней сохранить...

Усмехнувшись, отец ощерил крупные белые зубы:

— Не я песню сложил, а так в календаре написано. В нем много умственного есть. Вот хоть бы про попа:

Не все попу масленица —

Пришел великий пост!

С капусты да с картошечки Поджал наш попик хвост.

Сидит поп у окошечка И думает о том,

Полопать бы немножечко Хоть каши с молоком!

Мать прикрикнула:

— Не ври! Сам придумал. В календаре такую мерзость про священника не напишут!

Отец ухмыльнулся:

— Это верно! Правдивую песню о попе не напечатают... А молиться мне не хочется и некогда: собираюсь в Скопино ехать — клепки купить. Скоро осень, и бабы начнут надоедать: сделай, мол, кадушку под соленья, а где я клепки возьму? Нет, Анна, сама молись! Я слыхал, что бабьи молитвы скорее к богу долетают и он от них никак не может отбиться!..

Кот Васька сидел рядом с отцом: серый, лобастый, точно урядник усатый, и громко мурлыкал. Костя рассмеялся:

— Васька по-ет!

Я погладил кота:

— Не пой, а святым молись! Слышишь? Молись, не то умрешь: кто тогда станет мышей ловить?

Мать ногами затопала:

— Цыц, охальники, языками молоть! С отца пример берете? Вот его, ветродуя, сатана в ад утащит и заставит языком горячую сковороду лизать.

Отец поднялся:

— Ладно, поеду в Скопино, а ты сынов не пугай и от заразы береги. Слышишь? Я знаю твой характер: разойдешься и начнешь об аде и дьяволах рассказывать... Дети напугаются... Ни Костю, ни Мишку на улицу не выпускай: запрись с ними в избе, а то заразу притащите!

Мать отозвалась:

— Бог не захочет, никто не захворает, а уж если он огневается, то детей хоть в сундуке прячь — зараза все равно найдет! Без божьей воли — не растет колос в поле и с головы волос не падает.

Отец по-тараканьи шевельнул усами:

— Бог-то бог, да сама не будь разиней. У меня гляди: если твои волосы бог не трогает, так я их...

И повертел рукой, показывая, что сделает с волосами матери.

— А ты не петушись! На глазах детей только пьяницы да басурманы на жен кричат...

Сурово сдвинув брови, отец ответил:

— Должна ты мое слово уважать?

Мать уклончиво пожала плечами:

—. Раз в долгу, то должна—

б

• • •

ТОЛЬКО ОН УЕХАЛ, МАТЬ ЗАМЕТАЛАСЬ, ЗАСУЕТИЛАСЬ:

— Соседский Васька умер. В одну неделю как свечка истаял. От глотошной задохнулся. Уж не знаю, вести вас к нему прощаться или не водить? Не придешь — огне-ваются, а пойдешь... Может зря мы боимся? Бывает — в семье по трое хворают: один — умрет, а двое — выживут. Почему так? Богу виднее, кого и когда к себе взять!

Костя схватил мать за подол и заныл:

— Пойдем к Ваське! Мам, пойдем!

И мать решилась идти:

— Собирайтесь! Положимся на волю божию...

Дорогой мать втолковывала:

— Кто младенцем умирает, того бог возлюбил. Грехов на Ваське нет, и его невинную душеньку ангел в рай понесет. А в раю-то жисть завидная! Никто не плачет, не горюет, не хворает, не голодует, подати староста не дерет, и остается одна-единственная заботушка: на цимбале играть, молитвы петь и краснобокие яблочки есть...

Костя был страстным любителем печеной картошки и спросил:

— А там пеценая калтоска есть?

Мать удивленно протянула:

— Кар-тош-ка-а? Уж чего, чего, а этого добра в раю много!

— А там талаканы есть?

— Нет, бог не пускает в рай ни тараканов, ни пауков, ни мышей!

Я спросил:

— Цимбала что?

— Не знаю. Будто большая балалайка...

У нас в селе на балалайках играли многие. Парни, помню, вечерами ходили по улице и припевали и приплясывали:

Барыня ты моя,

Сударыня ты моя!

Ай, барыня угорела —

Много сахару поела.,.

Я и подумал: если так перед богом играть и припевать, то в раю, наверно, весело? И тут я вспомнил о душе и спросил мать:

— А душенька у Васьки какая?

— Душенька? Как кукла. Ангел ее за пазуху положит и на небо несет...

— Зачем же за пазуху-то?

— А как же? За пазухой душенька не озябнет,— она ведь совсем-совсем голенькая! — не потеряется и дьявол ее не утащит...

ТОЛЬКО ОН УЕХАЛ, МАТЬ ЗАМЕТАЛАСЬ, ЗАСУЕТИЛАСЬ:

— Соседский Васька умер. В одну неделю как свечка истаял. От глотошной задохнулся. Уж не знаю, вести вас к нему прощаться или не водить? Не придешь — огне-ваются, а пойдешь... Может зря мы боимся? Бывает — в семье по трое хворают: один — умрет, а двое — выживут. Почему так? Богу виднее, кого и когда к себе взять!

Костя схватил мать за подол и заныл:

— Пойдем к Ваське! Мам, пойдем!

И мать решилась идти:

— Собирайтесь! Положимся на волю божию...

Дорогой мать втолковывала:

— Кто младенцем умирает, того бог возлюбил. Грехов на Ваське нет, и его невинную душеньку ангел в рай понесет. А в раю-то жисть завидная! Никто не плачет, не горюет, не хворает, не голодует, подати староста не дерет, и остается одна-единственная заботушка: на цимбале играть, молитвы петь и краснобокие яблочки есть...

Костя был страстным любителем печеной картошки и спросил:

— А там пеценая калтоска есть?

Мать удивленно протянула:

— Кар-тош-ка-а? Уж чего, чего, а этого добра в раю много!

— А там талаканы есть?

— Нет, бог не пускает в рай ни тараканов, ни пауков, ни мышей!

Я спросил:

— Цимбала что?

— Не знаю. Будто большая балалайка...

У нас в селе на балалайках играли многие. Парни, помню, вечерами ходили по улице и припевали и приплясывали:

Барыня ты моя,

Сударыня ты моя!

Ай, барыня угорела —

Много сахару поела.,.

Я и подумал: если так перед богом играть и припевать, то в раю, наверно, весело? И тут я вспомнил о душе и спросил мать:

— А душенька у Васьки какая?

— Душенька? Как кукла. Ангел ее за пазуху положит и на небо несет...

— Зачем же за пазуху-то?

— А как же? За пазухой душенька не озябнет,— она ведь совсем-совсем голенькая! — не потеряется и дьявол ее не утащит...

Мы вошли в Васькину избу. В углу, в люльке, бессильно попискивал младенец, а на двух маленьких скамеечках стоял белый гробик. От него хорошо пахло сосной. У гробика толпились печальные бабы и шептались:

— Ваське бы жить — он уж большим стал,—а вот тому, в люльке-то, можно бы и умереть!

Это было так жестоко, что я схватил мать за руку и заплакал.

Встревоженная мать спросила:

— Ты что? Покойника боишься?

— Нет, младенца жалко! Зачем так тети сказали?

Мать замялась, но потом тихо ответила:

— Потому что Васька скоро бы стал и пахарем, и косцом, а этого, в люльке-то, ждать долго. Уж если богу нужен младенец, так пусть бы маленького и брал!

Эти слова были такими же злыми и жестокими, и потому я продолжал плакать. Мать подтолкнула меня ближе к гробику:

— Последний раз взгляни на Ваську!

Я помахал покойнику рукой. Костя тоже рукой махнул. Мать грубо вытурила нас из избы:

— Эх, проститься-то с покойником не умеете! Руками только уезжающим машут: скоро, мол, увидимся, а вы... Господи, научи несмышленышей жить!

Мы шли домой, и мать опять нам втолковывала:

— Васька счастливый! Его безгрешную душеньку ангел в рай понесет...

— Когда?

— Через сорок дней...

— А где Васькина душенька сорок дней будет жить?

— Где придется! По кладбищу, по овинам, по сен-ницам станет скитаться...

Мне стало жаль Васькиной душеньки, и я предложил:

— Мам, давай ее к нам позовем? Пусть на полатях спит!

Родительница даже вскрикнула:

— Молчи, а то душенька и без званья может к нг^м прилететь!..

Тут я вспомнил рассказ матери о райской жизни и Ваське позавидовал:

— Васька счастливый! Мам, я пойду с ним в рай? Мам, я там буду красные яблочки есть. Ты не бойся, мы с Васькой вместе будем на цимбалах играть и петь:

Ах вы, сени, мои сени,

Сени новые мои...

Мать больно треснула меня по затылку:

— Не мели чепухи!.. Всякому человеку дан свой срок жизни. Когда бог надумает, тогда к себе и зовет...

Но я не унимался:

А бог Ваську звал?

— Кабы не звал, Васька бы не умер!

— А как его бог звал? Кричал? Ты слыхала, как бог кричал?

— Не слыхала, а звал...

Я хотел еще о чем-то спросить, но мы подошли к дому, и мать таинственно шепнула:

— Ш-ш-ш! Глядите, у нас в углу Бука сидит! Она тебя за язык схватит...

Мы с братцем прижались друг к другу, и я еле слышно спросил:

— Мам, а Бука большая?

— С огородное пугало. По темным углам прячется и ребятишек за языки хватает!.. Глаза у Буки словно пуговицы, нос — луковицей, волосы — мочальные, губы — шлепанцы, уши — свинячьи, ноги — собачьи, голос — кошачий...

В темный запечный угол мы с братцем смотрели долго-долго, но Бука не показывалась. Костя сказал:

— Ее нет — она на улицу убезала...

Через несколько дней братец захворал, а потом слег и я.

Костя был слабым, хилым, рыхлым, и потому болезнь переносил плохо: плакал и жаловался:

— Голову ска бо-бо! Голлыско бо-бо!

Я как мог, так и утешал:

— У меня тоже головушка и горлышко болят, но я не плакаю!

Кот Васька лежал между нами, теплый, с ласковой шерстью, и мурлыкал. Братец положил на кота голову:

— Васька, у меня голову ска бо-бо!

Мать заметила, схватила кота за ухо и кинула на пол:

— П-ш-е-л вон!

Костя заплакал, закапризничал:

— Дай киску! Дай, дай!

— Нельзя кошку в свою постель класть — у тебя в голове лягушка заведется и станешь дурачком!..

Братец не переставал плакать, и мать взяла его на руки:

— Ты уж сутки не спишь, на глазах таешь... Усни, сыночек, успокойся, и хворь пройдет!

Села на лавку и начала Костю укачивать:

ю

Ой, лю-ли, мое дитятко,

Спи-тко, усни, дитя материно!

Все ласточки спят,

И галочки спят;

Куницы спят,

И лисицы спят...

Ласточки спят по гнездышкам,

Галочки — по кустикам,

• Мышки — по норочкам,

Младенцы спят по люлечкам...

Костя все равно стонал, капризничал и не засыпал.

В избу вошла соседка Авдотья Тиманкова и попросила взаймы горсть соли. Как бы между прочим сказала:

— Над вашей избой ворон кружится... Чего он угля-дел?

Мать отшатнулась:

— Ворон? К беде!

Тут же открыла окошко, выглянула и заговорила:

— Вижу, вижу тебя, ворон! Крикни, ворон, на сухой корень; корень — иссохнет, ворон — издохнет!..

Закрыв окно, мать облегченно вздохнула:

— Так от воронов заговариваются. Лежите, ребята, лежите: ворон вас не утащит!

Ворон утащил с Авдотьиного двора цыпленка, и мать даже улыбнулась:

— Мой заговор от нас ворона отогнал!

Чтобы уберечь нас от смерти, мать пошла в церковь, купила там пятачковую свечу, зажгла и понесла домой. Шла и огонек прикрывала от ветра полой зипуна. Так горящую и внесла в избу, и поставила перед иконами:

— Теперь, слава богу, свечка дорогой не потухла, и ваша жизнь, сыночки, тоже не погаснет!..

Через неделю Костя умер.

Мать терзалась:

— Господи, за что младенцев судишь и наказываешь? Лучше бы меня покарал!

Костю тоже положили в маленький сосновый гробик. В окно светило солнце, а на гробик падал широкий, похожий на старинный меч, яркий луч света. В нем плавали пылинки, а мне думалось, что это ангел прилетел..*

Братца похоронили.

У меня же, видимо, была не глотошная, а инфлюэн-ца, и такой чих открылся, что мать подала мне свой головной платок:

— Раз чихаешь, то не умрешь: это уж давняя примета!.. Только нос крепче зажимай, а то вместе с чихом и душеньку вычихаешь, а вернется она на старое место или нет, никто не скажет!

Мать тут же настригла с кончика котова хвоста волос и их сожгла. Пепел бережно собрала на ладонь и поднесла к моему носу:

— Клади в ноздри! Набивай, набивай! Это от чиха самое хорошее средствие!..

Скоро чих прекратился, и я стал подниматься с постели, а недели через две в селе кончилась эпидемия.

Мое выздоровление радовало родителей, но смерть Кости их так потрясла, что я этой радости почти не замечал. Еще бы! Костя, как младший брат, по сельскому обычаю должен был стать наследником отца. К этой мысли все привыкли, а тут... Отец как-то сразу сник, сгорбился и за что бы ни принимался, все валилось из рук. Несколько раз он спрашивал мать:

— Сознайся, к кому без меня детей водила? Где они заразы добыли? Ни с того ни с сего не могли захворать!

Мать не сознавалась и мне велела молчать.

Отец где-то дознался, как мы ходили прощаться с Васькой. Дознавшись, схватил мать за волосы и завертел и засверкал злобно-безумными глазами:

— Я те-бе за Кос-тю...

Но не ударил, а заплакал и выбежал из избы.

Вернулся только вечером. Мать опустилась на колени:

— Иванушка, я перед тобой за Костю виновата! Запряги меня, вместо Гнедка, в соху и бороздой опояшь нашу избу и двор, а то как бы смерть еще и Мишку не скосила!

Отец сверкнул глазищами:

— Что? Не выдумывай, а то я тебя так кнутом «опояшу», что и про борозду забудешь!

Мать поднялась:

— Мужики своих баб в сохи запрягают и борозды пропахивают — смерти дорогу пересекают, только ты хочешь быть умнее всех и для сына не стараешься. Гляди, Иванушка, если что с Мишкой случится, ты в ответе! Ты!.. Если уж борозду не хочешь, так хоть по углам усадьбы лошадиные головы на шестах поставь! Вон дядя Лексей Буров с сыном Спирькой на кладбище ездили, четыре лошадиных черепа привезли и на шестах держат — хворь от семьи отгоняют...

Отец перебил:

— Не зная броду — не суйся в воду! Не знаешь, для чего те лошадиные головы на шестах, и не говори... Буровы воздвигли их для пчел!

Мать изумилась:

— Для пчел?

— Для них... У Буровых в саду ульи. Пчелиный рой из улья вылетит и куда же ему деться? В лесу на дереве сядет, а тут где? Вот рои-то в лошадиные головы и кинутся, привьются, а Буровы их в пустой улей, и будет новая пчелиная семья в саду жить!

Мать на это ничего не ответила.

Вечером же, после ужина, мы с отцом легли спать, а мать опустилась на колени и стала молиться:

— Господи, даю тебе обет сходить в Саровский монастырь помолиться и мощам святого угодника божия Серафима поклониться...

Мы вошли в Васькину избу. В углу, в люльке, бессильно попискивал младенец, а на двух маленьких скамеечках стоял белый гробик. От него хорошо пахло сосной. У гробика толпились печальные бабы и шептались:

— Ваське бы жить — он уж большим стал,—а вот тому, в люльке-то, можно бы и умереть!

Это было так жестоко, что я схватил мать за руку и заплакал.

Встревоженная мать спросила:

— Ты что? Покойника боишься?

— Нет, младенца жалко! Зачем так тети сказали?

Мать замялась, но потом тихо ответила:

— Потому что Васька скоро бы стал и пахарем, и косцом, а этого, в люльке-то, ждать долго. Уж если богу нужен младенец, так пусть бы маленького и брал!

Эти слова были такими же злыми и жестокими, и потому я продолжал плакать. Мать подтолкнула меня ближе к гробику:

— Последний раз взгляни на Ваську!

Я помахал покойнику рукой. Костя тоже рукой махнул. Мать грубо вытурила нас из избы:

— Эх, проститься-то с покойником не умеете! Руками только уезжающим машут: скоро, мол, увидимся, а вы... Господи, научи несмышленышей жить!

Мы шли домой, и мать опять нам втолковывала:

— Васька счастливый! Его безгрешную душеньку ангел в рай понесет...

— Когда?

— Через сорок дней...

— А где Васькина душенька сорок дней будет жить?

— Где придется! По кладбищу, по овинам, по сен-ницам станет скитаться...

Мне стало жаль Васькиной душеньки, и я предложил:

— Мам, давай ее к нам позовем? Пусть на полатях спит!

Родительница даже вскрикнула:

— Молчи, а то душенька и без званья может к нг^м прилететь!..

Тут я вспомнил рассказ матери о райской жизни и Ваське позавидовал:

— Васька счастливый! Мам, я пойду с ним в рай? Мам, я там буду красные яблочки есть. Ты не бойся, мы с Васькой вместе будем на цимбалах играть и петь:

Ах вы, сени, мои сени,

Сени новые мои...

Мать больно треснула меня по затылку:

— Не мели чепухи!.. Всякому человеку дан свой срок жизни. Когда бог надумает, тогда к себе и зовет...

Но я не унимался:

А бог Ваську звал?

— Кабы не звал, Васька бы не умер!

— А как его бог звал? Кричал? Ты слыхала, как бог кричал?

— Не слыхала, а звал...

Я хотел еще о чем-то спросить, но мы подошли к дому, и мать таинственно шепнула:

— Ш-ш-ш! Глядите, у нас в углу Бука сидит! Она тебя за язык схватит...

Мы с братцем прижались друг к другу, и я еле слышно спросил:

— Мам, а Бука большая?

— С огородное пугало. По темным углам прячется и ребятишек за языки хватает!.. Глаза у Буки словно пуговицы, нос — луковицей, волосы — мочальные, губы — шлепанцы, уши — свинячьи, ноги — собачьи, голос — кошачий...

В темный запечный угол мы с братцем смотрели долго-долго, но Бука не показывалась. Костя сказал:

— Ее нет — она на улицу убезала...

Через несколько дней братец захворал, а потом слег и я.

Костя был слабым, хилым, рыхлым, и потому болезнь переносил плохо: плакал и жаловался:

— Голову ска бо-бо! Голлыско бо-бо!

Я как мог, так и утешал:

— У меня тоже головушка и горлышко болят, но я не плакаю!

Кот Васька лежал между нами, теплый, с ласковой шерстью, и мурлыкал. Братец положил на кота голову:

— Васька, у меня голову ска бо-бо!

Мать заметила, схватила кота за ухо и кинула на пол:

— П-ш-е-л вон!

Костя заплакал, закапризничал:

— Дай киску! Дай, дай!

— Нельзя кошку в свою постель класть — у тебя в голове лягушка заведется и станешь дурачком!..

Братец не переставал плакать, и мать взяла его на руки:

— Ты уж сутки не спишь, на глазах таешь... Усни, сыночек, успокойся, и хворь пройдет!

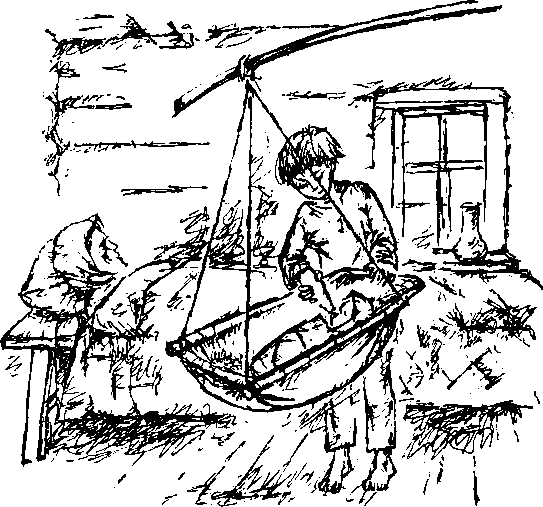

Села на лавку и начала Костю укачивать:

ю

Ой, лю-ли, мое дитятко,

Спи-тко, усни, дитя материно!

Все ласточки спят,

И галочки спят;

Куницы спят,

И лисицы спят...

Ласточки спят по гнездышкам,

Галочки — по кустикам,

• Мышки — по норочкам,

Младенцы спят по люлечкам...

Костя все равно стонал, капризничал и не засыпал.

В избу вошла соседка Авдотья Тиманкова и попросила взаймы горсть соли. Как бы между прочим сказала:

— Над вашей избой ворон кружится... Чего он угля-дел?

Мать отшатнулась:

— Ворон? К беде!

Тут же открыла окошко, выглянула и заговорила:

— Вижу, вижу тебя, ворон! Крикни, ворон, на сухой корень; корень — иссохнет, ворон — издохнет!..

Закрыв окно, мать облегченно вздохнула:

— Так от воронов заговариваются. Лежите, ребята, лежите: ворон вас не утащит!

Ворон утащил с Авдотьиного двора цыпленка, и мать даже улыбнулась:

— Мой заговор от нас ворона отогнал!

Чтобы уберечь нас от смерти, мать пошла в церковь, купила там пятачковую свечу, зажгла и понесла домой. Шла и огонек прикрывала от ветра полой зипуна. Так горящую и внесла в избу, и поставила перед иконами:

— Теперь, слава богу, свечка дорогой не потухла, и ваша жизнь, сыночки, тоже не погаснет!..

Через неделю Костя умер.

Мать терзалась:

— Господи, за что младенцев судишь и наказываешь? Лучше бы меня покарал!

Костю тоже положили в маленький сосновый гробик. В окно светило солнце, а на гробик падал широкий, похожий на старинный меч, яркий луч света. В нем плавали пылинки, а мне думалось, что это ангел прилетел..*

Братца похоронили.

У меня же, видимо, была не глотошная, а инфлюэн-ца, и такой чих открылся, что мать подала мне свой головной платок:

— Раз чихаешь, то не умрешь: это уж давняя примета!.. Только нос крепче зажимай, а то вместе с чихом и душеньку вычихаешь, а вернется она на старое место или нет, никто не скажет!

Мать тут же настригла с кончика котова хвоста волос и их сожгла. Пепел бережно собрала на ладонь и поднесла к моему носу:

— Клади в ноздри! Набивай, набивай! Это от чиха самое хорошее средствие!..

Скоро чих прекратился, и я стал подниматься с постели, а недели через две в селе кончилась эпидемия.

Мое выздоровление радовало родителей, но смерть Кости их так потрясла, что я этой радости почти не замечал. Еще бы! Костя, как младший брат, по сельскому обычаю должен был стать наследником отца. К этой мысли все привыкли, а тут... Отец как-то сразу сник, сгорбился и за что бы ни принимался, все валилось из рук. Несколько раз он спрашивал мать:

— Сознайся, к кому без меня детей водила? Где они заразы добыли? Ни с того ни с сего не могли захворать!

Мать не сознавалась и мне велела молчать.

Отец где-то дознался, как мы ходили прощаться с Васькой. Дознавшись, схватил мать за волосы и завертел и засверкал злобно-безумными глазами:

— Я те-бе за Кос-тю...

Но не ударил, а заплакал и выбежал из избы.

Вернулся только вечером. Мать опустилась на колени:

— Иванушка, я перед тобой за Костю виновата! Запряги меня, вместо Гнедка, в соху и бороздой опояшь нашу избу и двор, а то как бы смерть еще и Мишку не скосила!

Отец сверкнул глазищами:

— Что? Не выдумывай, а то я тебя так кнутом «опояшу», что и про борозду забудешь!

Мать поднялась:

— Мужики своих баб в сохи запрягают и борозды пропахивают — смерти дорогу пересекают, только ты хочешь быть умнее всех и для сына не стараешься. Гляди, Иванушка, если что с Мишкой случится, ты в ответе! Ты!.. Если уж борозду не хочешь, так хоть по углам усадьбы лошадиные головы на шестах поставь! Вон дядя Лексей Буров с сыном Спирькой на кладбище ездили, четыре лошадиных черепа привезли и на шестах держат — хворь от семьи отгоняют...

Отец перебил:

— Не зная броду — не суйся в воду! Не знаешь, для чего те лошадиные головы на шестах, и не говори... Буровы воздвигли их для пчел!

Мать изумилась:

— Для пчел?

— Для них... У Буровых в саду ульи. Пчелиный рой из улья вылетит и куда же ему деться? В лесу на дереве сядет, а тут где? Вот рои-то в лошадиные головы и кинутся, привьются, а Буровы их в пустой улей, и будет новая пчелиная семья в саду жить!

Мать на это ничего не ответила.

Вечером же, после ужина, мы с отцом легли спать, а мать опустилась на колени и стала молиться:

— Господи, даю тебе обет сходить в Саровский монастырь помолиться и мощам святого угодника божия Серафима поклониться...

• • •

УТРОМ Я ПРОСНУЛСЯ И ОГЛЯДЕЛСЯ: ОТЦА В ИЗБЕ НЕ БЫЛО, А МАТЬ У ПЕЧИ ВОЗИЛАСЬ. Я спросил: — Мам, ты какой обед богу понесешь? Похлебку с картошкой? А бог молоко пьет? Возьми горшок молока! Мать изумленно на меня воззрилась: — Господи, помилуй! Мишка, ты не сдурел ли? О каком обеде толкуешь? — Нет, мам, я не сдурел, а ты сама вчера молилась и богу посулила обед — хотела его в монастырь отнести! Мать давно не улыбалась, а тут фыркнула: — Ну что ты мелешь! Я дала богу обет ~ обещание в монастыре помолиться.,. Я сел завтракать и стал думать. Человек умирает — тело в землю зарывают, душу ангел или дьявол утаскивают... Все это понятно, но откуда же люди взялись? Об этом я спросил мать. Она ответила: — По-разному толкуют, а кому верить — не знаю! Одни сказывают, что первого человека бог из земли слепил, а вот нищенка мордовка мне толковала иное: будто не бог лепил, а дьявол! Слепить-то слепил, а живым сделать не смог. Тут подошел бог и сказал: «Если не умеешь, то не суй поганого носа не в свое дело!» Дунул человеку в рот, и человек побежал! — Мам, а тот человек был мужиком или бабой? — Вот глупенький! Раз человек, то мужик, а баба есть баба... Вот мужик-то один по земле ходил, ходил и загрустил, затосковал — вольный свет стал немилым. Бог это увидел и наслал на мужика сон. Пока мужик спал, бог подкрался и вырезал у него одно ребро, да из реб-ра-то бабу и сделал! Потому-то бабы и выносливее и крепче мужиков. Еще бы! Мужик из рыхлой земли, а баба — из твердой кости... Я поинтересовался: — И меня дьявол из глины и земли делал? Мать руками замахала: — Что ты, что ты! Нет, ты не из глины и не из земли. — А из чего же? — Курочка снесла яичко, на нем посидела, и ты из яичка вылупился: маленький, черненький, писклявень-кий, волосенки реденькие — смешной такой!.. У нас было столько кур, сколько у меня на руке пальцев и еще одна — черная курица. Я подумал, что она-то и вывела меня, но, чтобы не ошибиться, спросил мать: — Меня Чернушка высидела? — Она, она... — А почему она? — Потому, что курица черная и ты черный... Это меня убедило, и я уверовал, что Чернушка дала мне жизнь. Хотелось только знать: других мальчишек тоже куры высиживают? Ну, например, нашего соседа Лаврушку Егранова? Я об этом и спросил мать. Она улыбнулась: — Нет, Лаврушка из воробьиного яичка! — Почему ты знаешь? — Потому, что у Лаврушки на носу веснушки... Это было тоже правдой: у Лаврушки пестрели такие веснушки, что их и воробьи с синицами не выклевали бы! На моем же носу веснушек не было, и я с гордостью на одной ноге заплясал: — Эх, я от курицы, а Лаврушка только от воробьихи! Туг мимо окна проковыляла какая-то девчонка, и я спросил мать: — Девчонки тоже из ребер сделаны? — Нет, они из голубиных яичек... — А почему? — Потому что девчонки смиренные и кроткие, как голуби... Вскоре наша Чернушка повела себя странно: хохлилась, важдичала и не только кур и голубей, но и самого петуха по двору гоняла. Даже на чью-то забежавшую во двор собаку кинулась драться! Мать сказала: — Чернушка хочет вывести малых деточек-цыплято-чек. Надо ее в лукошко на яички посадить... Сказала так и тут же принесла из амбара лукошко, настелила в него соломы и, отступив в сторонку, полюбовалась: — Вот какое будет у наседки гнездо! Потом мать положила в лукошко десяток яиц, перекрестила их, закрыла платком и под ним яйца перемешала: — Теперь сюда дьявол не залезет и яиц не испортит... А ты, Мишка, тоже к наседке не подходи! Она злая-презлая: глаза выклюнет или руки окровянит... Мне хотелось, чтобы Чернушка не только цыплят, но и мальчика высидела, и потому я подходил и упрашивал: — Не злись! Высидишь мне братца, стану тебя зернышками и червяками кормить, водичкой поить... И тятька с мамкой тебе зернышек дадут!.. Не злись, у меня братец умер. Выведи другого мальчика: маленького, черненького... Я буду его Костей звать. Выведи, а то тятька мамку за волосы хватал и ругался! Чернушка смотрела зло и настороженно: ворчала, топорщилась, становилась широкой и норовила клюнуть меня в лицо, но я вовремя отскакивал... Не знаю, сколько дней прошло, но наседка вывела девять цыплят и ни единого мальчика! Десятое яйцо оказалось испорченным. Мать его выбросила и через левое плечо три раза плюнула: — Тьфу, тьфу, тьфу! Это «болтун»... Все-таки дьявол хоть одно яйцо, но испортил! И как он до крещеных яиц осмелился дотронуться? Я не отозвался: дьявол не был виновным — я с наседкой часто болтал, и яйцо сделалось болтуном... МОЮ ВЕРУ В ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ КУРИЦЫ РАЗРУШИЛ ПРОХОЖИЙ. Он говорил отцу: — Завидую тебе, хозяин, на- следника растишь! Беда гореванная, когда у мужика одни дочери. У меня, к примеру, пять девок, и от них хоть головой в омут! Обчество земли не прибавляет, а дочери есть-пить просят... Прохожий спросил меня: — Тебя как звать-то? — Мишкой... — Хорошее имячко! Где же тебя, Мишка, родители нашли? В капусте? Я горделиво ответил: — Нет, не в капусте! Меня черная курица из яичка высидела, а Лаврушку Егранова — воробьиха: у него на носу веснушки. Прохожий рассмеялся: — Ишь, затейник, чего выдумал! Куры только цыплят выводят, а младенцев родители в капустных грядках находят. Тоном знающего человека, я заметил: — Мальчишек и девчонок бог из глины и земли лепит! Прохожий смутился: — Что делает бог на небесах, нам, грешным, неведомо! Слыхал я, что ангел божий младенца с неба приносит и в капустных грядках оставляет, Хотя эта новость меня ошеломила, но я еще оказался в состоянии спросить прохожего: — А зачем же ты одних девок в капусте брал, а теперь плачешь? Он развел руками и переглянулся с отцом: — Брал... Соседям ангел божий мальчишек приносил, а мне одних девчонок... Отказался бы, да нельзя: так уж богом положено... И вот, когда прохожий от нас ушел, я дал реву: — А мамка сказывала, что я из куриного яичка! И Лаврушка из яичка, только из воробьиного, а девчонки — из голубиных... Отец ответил: — Мать пошутила... Капустник ты! Я выбежал в огород и пошарил по грядкам капусты. Между ними младенцев не было. Тогда я стал смотреть в небо. Больше всего волновало то, как ангел меня на землю нес: ведь вон какая высота! Ангел мог бы нечаянно меня уронить, и тогда... А может и уронил, да я на мягкую землю упал? Хорошо, что в наш огород свалился, а если бы в соседский? Дед Михайла Тиман-ков стал бы моим отцом или дядя Митрофан? Быть их сыном я не желал и потому решил: — Убежал бы от них к тятьке Ивану и к мамке Анне! Прошло несколько дней, и я уже смирился с тем, что не курицин сын, а капустник. Однако мое спокойствие вновь было потревожено. Из Питера приехала крестная — Анисья Столбова —j и подарила мне коробочку леденцов: — Вот, крестничек, от меня и от дяди Андрея гостинчик! Ешь, скорее вырастешь, женим, и будешь отцу с матерью кормильцем. Мать счастливо улыбнулась: — Он у нас — тьфу, тьфу, тьфу, как бы не сглазить! — не по дням, а по часам растет. Помнишь, каким я его родила? С кулачок был, а теперь вон какой вытянулся! Я навострил уши: — Мам, а ты как меня родила? — Тяжело, сынок! Перед родами-то меня угораздило через помело перешагнуть, а уж раз так, то будет тяжело. Спасибо попу сказываю: на своем животе пояс отпустил, и мне сразу стало легче... Все это было интересно, но я чувствовал, что мать утаивала главное, и спросил: — Мам, ты меня в капусте нашла? А тятька тоже искал? Крестная сурово сдвинула брови: — Это еще что за говор? В капусте только подкидышей находят, а ты от законных родителей происходишь... Анисья Столбова была для нашей семьи авторитет ной: часто ездила к мужу в Питер, многое видела, мно гое знала, и потому ей я сразу поверил, но все-такг спросил мать: — А где я был, когда ты меня еще не выродила? Она стыдливо опустила глаза: — Во рту сидел. Под языком. Когда с кулачок вырос, я тебя выплюнула... — А как же ты картошку ела? — Ела, глотала и тебя жеванкой кормила... Я пальцем полазил у себя во рту, а потом попросил мать: — Покажи, где я под языком сидел? Мать головой замотала: — Ну тебя! Пристал как смола. Я настаивал, и мать открыла рот и приподняла язык. Осмотрев подъязычие, я 'остался довольным: все-таки под материным языком не плохо сидеть! Но в таком счастливом убеждении я пробыл недолго. Мальчишки-купальщики выловили в Мирском пруду труп младенца: маленького, синего, страшного. Село всполошилось. Только и говору было: — Нагуляла какая-то ветродуйка дите и его, безвинного, в воду... — И как только сердце вытерпело? —■ Кто дите смерти предает, тот уж не человек, а зверь! Бабы собирались на завалинках и вспоминали, у кого из вдов и девок были в последние дни грузные животы, но ни единой подозрительной не находили. Мы, мальчишки-малолетки, во всем происшедшем разбирались плохо, и Мотька Вахняев, отчаянный драчун, полужених, стал нас просвещать: — Девка или вдова родила: ребенок плачет, а она его за ноги и в пруд! Я спросил: — Он у вдовы под языком сидел, и она младенца выплюнула? Мотька расхохотался, схватился за живот, свалился на лужайку, ноги задрал: — Ха-ха-ха! «Выплюнула»... Насмеявшись, дал мне щелчка в лоб: — Надо, малек, своей головешкой думать, а не мамку слушать! : И со всеми подробностями рассказал нам, как рож даются младенцы. Я убежал домой. Забрался под лавку и решил: «Умру, а отсюда никуда не пойду! Все меня обманывают: мамка, прохожий, крестная и тятька тоже...»

Под лавкой я и уснул.

Разбудил меня отец:

— Мишка, ты что, словно кутенок, под лавку забился?

Я в это время и был похожим на загнанного кутенка. Не вылезая из-под лавки, завизжал:

— Об-ман-щи-ки-и! Сказали, что я от Чернушки, в капусте нашли, у мамки под языком рос, а вовсе не под языком — в животике лежал...

Словом, я пересказал отцу всю ту голую правду, которую услышал от Мотьки Вахняева. Отец крутил и крутил ус, а потом сказал:

— И ты из-за такого пустяка воешь? Да ведь так родятся телята, жеребята, кутята, котята, ягнята и козлята...

— А яблони?

— Из семечек вырастают...

— А горох?

— Тоже из зерен...

В этот день я постиг тайну своего появления на свет'

Под лавкой я и уснул.

Разбудил меня отец:

— Мишка, ты что, словно кутенок, под лавку забился?

Я в это время и был похожим на загнанного кутенка. Не вылезая из-под лавки, завизжал:

— Об-ман-щи-ки-и! Сказали, что я от Чернушки, в капусте нашли, у мамки под языком рос, а вовсе не под языком — в животике лежал...

Словом, я пересказал отцу всю ту голую правду, которую услышал от Мотьки Вахняева. Отец крутил и крутил ус, а потом сказал:

— И ты из-за такого пустяка воешь? Да ведь так родятся телята, жеребята, кутята, котята, ягнята и козлята...

— А яблони?

— Из семечек вырастают...

— А горох?

— Тоже из зерен...

В этот день я постиг тайну своего появления на свет'

• • •

МАТЬ ЧАСТО ГОВАРИВАЛА: — Все отцы как деревянные! Они не понимают, что детей можно вырастить смирными, покорными и богоугодными или разбойниками, ши-бенниками. Как руки приложишь, таким сын или дочь будут!..

И мать усердно «прикладывала» ко мне руки. Когда отца в избе не бывало, мать пальцем показывала на икону:

— Видишь? Это бог. Боженька. Он вседержитель, всемилостивый, всеблагий, всеведающий, всевидящий, всеслышащий. Бог нас кормит, поит, одевает, обувает, согревает... Без бога — ни до порога, а с богом — хоть за море бежать!

Я слушал и недоумевал: «Когда же бог нас кормит, если мы сами едим? И сами одеваемся, и греет нас не бог, а солнышко?»

Бог на иконе был длинноволосым, большеносым и бородатым. Он походил на сельского священника Николая Модератова. Мне казалось, что священник и есть бог...

Рядом с бородатым богом стояла икона божией матери. Она была во всем кумачевом и легко, словно перышко, держала нежной ручкой пухлощекого, толсторукого и толстоногого младенца. Я спросил мать:

— Как у божихи мальчика звать?

Мать посуровела:

— Это что за «божиха»? Божья мать, богоматерь, богородица, владычица небесная, спасительница и заступница наша... Понял? Она держит на руках бога-младенца, а зовут его Иисусом Христом...

Я почти ничего не понял:

— А тот бог, который с бородой?

— Так тот бог-отец, а этот младенец — ему сын и, значит, бог-сын...

Я понял так: на нашей божнице стоит целая семья огов! А как же? Бог-муж, божиха-жена и их наследник, >рмилец и поилец бог-сын... Только одно оставалось • ^понятным: чего младенец в руке держит? То ли мяч,

. л ли колобок? Мать сказала, что Иисус держит в руке ашу землю. Я усомнился:

— Она, что ли, круглая? А почему я не падаю?

Мать и сама-то в круглую землю не верила и потому

сказала:

— Нет, не круглая! Земля похожа на сковороду, да ведь икону-то рисовал богомаз из села Мамлеева. Богомаз-то, может, и не слыхал, что земля на трех китах держится, а киты в море плавают, а море в божьем корыте волнуется...

Чтобы сильнее подействовать на мое воображение, мать таинственно шептала:

— Бог — всевидящий и потому все, все до крошечки, до пушиночки видит! Он всезнающий и все о тебе, обо мне, об отце, о крестной знает. За все наши прегрешения бог гневается и наказывает...

У меня от страха сердце сжималось. Еще бы! Если мать больно наказывала, то бог еще сильнее... Правда, я потом узнал, что бог своими руками людей не бьет, а посылает пророка Илью, и тот, раскатываясь по высокому небу на огненных конях и на огненной колеснице, кидает в грешников молнии и громы...

Мать также говорила, что бог может отнять язык, руки, ноги... Этого я особенно страшился! Подкатит Илья-пророк, схватит за язык и вырвет... Или руки отрежет. И ноги тоже... Что я тогда без языка, без рук и ног стану делать?

Чтобы такой беды не случилось, я старался крепче держать язык за зубами, руки — за спиной, но вот ноги... Спрятать их было невозможно, и это меня сильно угнетало и держало в постоянной настороженности.

Мать усердно учила меня молиться. Перво-наперво надо было наловчиться складывать троеперстие, но оно у меня долго не получалось. Мать сердилась:

— Да что у тебя пальцы-то, словно грабельные зубья: не гнутся, не ворочаются, а торчат врозь? Уроды — не уроды... Не троеперстие, а кукиш складываешь. Бог его увидит и тебя громом-молнией в щепки разнесет!

Троеперстие я научился складывать случайно. Доставал из солонки щепоть соли и взглянул на свои пальцы: они сами собой сложились в троеперстие, и я испытал такую радость, что даже закричал:

— Мам, глянь, я сложил!

И тут же ткнул себя щепотью в лоб, в живот, в правое и левое плечи, да так, что соль посыпалась! Мать вскрикнула:

— Что ты наделал? Кто соль рассыпает, тот сам на части рассыплется и в семье ссору заведет. Собери все до единой крошечки-солиночки!

Пришлось собрать.

После этого мать меня похвалила:

— А за то, что научился троеперстие складывать, молодец!

Хотя бог и был гневен и страшен, но детское любопытство и лукавство пересилило страх: я решил испытать бога и с замиранием сердца перекрестился кукишем. Было тихо, и я обрадовался: «Ага, бог не увидел мой кукиш и молнию с громом не послал!»

Но если бог проморгал, то мать заметила и дернула меня за вихор:

— Не забывай, как надо троеперстие складывать! Бога не обманешь, не обведешь: он каждое слово слышит, каждый шаг видит, а уж такой-то кукиш тем более зрил!

Я спросил:

— А почему же бог меня молнией и громом не расщепал?

— И птица с пути сбивается, а ты маленький, глупенький, и бог на первых порах тебя пожалел и простил: «Погляжу, как он завтра станет молиться!»

Мой ум воспринимал явления только в зримых образах. Бог на иконе был понятным, а на небе — нет. Я до рези в глазах смотрел в высокое небо, но бога не видел. И в моем уме зародилось сомнение: «Бог не может на

гг

небе сидеть! Там ни лавки, ни скамейки, ни табуретки — держаться не за что!»

Правда, я вспомнил, что мухи, пауки и тараканы ползают по потолку вниз спиной и не падают... Тут же представил и ползущего по небу вниз спиной бога и рассмеялся:

— Нет, бог на небе не живет, а если бы по-тараканьи ползал, то бы на землю ляпнулся и кости переломал!

Мать ревностно следила за тем, чтобы я во время еды молчал, не чавкал, головой не крутил, ногами не дергал, хлебных крошек на пол не ронял, а кончив есть, ложку бы облизывал.... Она наблюдала за мной и говорила:

— Знаешь, кто есть торопится?

— Нет...

— Собака... Жуй дольше — проживешь на свете больше!.. А чавкает свинья. Болтает и трещит сорока — поэтому люди за столом молчат. Башкой крутит сова. И ты по-совиному головой не крути! Кто ногами вертит — дьявола тешит. Хлебные крошки на пол не роняй — хлеб прогневишь: родиться перестанет — он почтения и уважения требует. А ну, собери с пола крошки! И ложку оближи, а то дьявол ее оближет и она будет смрадом пахнуть...

После еды надо было бога благодарить: «Слава тебе, создателю, за то, что насытил меня хлебом насущным»... Я долго не мог одолеть трудного слова «насущным» и говорил «насучным». Мать гневалась:

— Не «насучным», а насущным! На сучьях и на сучках хлеб не растет.

Вначале я благодарил бога старательно, а потом это мне надоело. Однажды я выскочил из-за стола, кое-как пробормотал привычные слова и хотел бежать, но мать успела схватить меня за рубаху:

— Постой, молодчик, погоди! Ты что это богу-то, словно собаке кость, бросил? Разве так нашего кормильца, поильца и милостивца благодарят? А ну, благодари как следует!

Пришлось благодарить громко, но мать опять осталась неводольной:

— Не кричи! Бога благодарят от души, а когда кричат, он уши пальцами затыкает и к молящемуся спиной поворачивается...

Я тут же представил, как бог повернулся ко мне спиной и воткнул в уши пальцы... И спину бога представил: широкую, как у двоюродного дяди Митрофана...

МАТЬ ЧАСТО ГОВАРИВАЛА: — Все отцы как деревянные! Они не понимают, что детей можно вырастить смирными, покорными и богоугодными или разбойниками, ши-бенниками. Как руки приложишь, таким сын или дочь будут!..

И мать усердно «прикладывала» ко мне руки. Когда отца в избе не бывало, мать пальцем показывала на икону:

— Видишь? Это бог. Боженька. Он вседержитель, всемилостивый, всеблагий, всеведающий, всевидящий, всеслышащий. Бог нас кормит, поит, одевает, обувает, согревает... Без бога — ни до порога, а с богом — хоть за море бежать!

Я слушал и недоумевал: «Когда же бог нас кормит, если мы сами едим? И сами одеваемся, и греет нас не бог, а солнышко?»

Бог на иконе был длинноволосым, большеносым и бородатым. Он походил на сельского священника Николая Модератова. Мне казалось, что священник и есть бог...

Рядом с бородатым богом стояла икона божией матери. Она была во всем кумачевом и легко, словно перышко, держала нежной ручкой пухлощекого, толсторукого и толстоногого младенца. Я спросил мать:

— Как у божихи мальчика звать?

Мать посуровела:

— Это что за «божиха»? Божья мать, богоматерь, богородица, владычица небесная, спасительница и заступница наша... Понял? Она держит на руках бога-младенца, а зовут его Иисусом Христом...

Я почти ничего не понял:

— А тот бог, который с бородой?

— Так тот бог-отец, а этот младенец — ему сын и, значит, бог-сын...

Я понял так: на нашей божнице стоит целая семья огов! А как же? Бог-муж, божиха-жена и их наследник, >рмилец и поилец бог-сын... Только одно оставалось • ^понятным: чего младенец в руке держит? То ли мяч,

. л ли колобок? Мать сказала, что Иисус держит в руке ашу землю. Я усомнился:

— Она, что ли, круглая? А почему я не падаю?

Мать и сама-то в круглую землю не верила и потому

сказала:

— Нет, не круглая! Земля похожа на сковороду, да ведь икону-то рисовал богомаз из села Мамлеева. Богомаз-то, может, и не слыхал, что земля на трех китах держится, а киты в море плавают, а море в божьем корыте волнуется...

Чтобы сильнее подействовать на мое воображение, мать таинственно шептала:

— Бог — всевидящий и потому все, все до крошечки, до пушиночки видит! Он всезнающий и все о тебе, обо мне, об отце, о крестной знает. За все наши прегрешения бог гневается и наказывает...

У меня от страха сердце сжималось. Еще бы! Если мать больно наказывала, то бог еще сильнее... Правда, я потом узнал, что бог своими руками людей не бьет, а посылает пророка Илью, и тот, раскатываясь по высокому небу на огненных конях и на огненной колеснице, кидает в грешников молнии и громы...

Мать также говорила, что бог может отнять язык, руки, ноги... Этого я особенно страшился! Подкатит Илья-пророк, схватит за язык и вырвет... Или руки отрежет. И ноги тоже... Что я тогда без языка, без рук и ног стану делать?

Чтобы такой беды не случилось, я старался крепче держать язык за зубами, руки — за спиной, но вот ноги... Спрятать их было невозможно, и это меня сильно угнетало и держало в постоянной настороженности.

Мать усердно учила меня молиться. Перво-наперво надо было наловчиться складывать троеперстие, но оно у меня долго не получалось. Мать сердилась:

— Да что у тебя пальцы-то, словно грабельные зубья: не гнутся, не ворочаются, а торчат врозь? Уроды — не уроды... Не троеперстие, а кукиш складываешь. Бог его увидит и тебя громом-молнией в щепки разнесет!

Троеперстие я научился складывать случайно. Доставал из солонки щепоть соли и взглянул на свои пальцы: они сами собой сложились в троеперстие, и я испытал такую радость, что даже закричал:

— Мам, глянь, я сложил!

И тут же ткнул себя щепотью в лоб, в живот, в правое и левое плечи, да так, что соль посыпалась! Мать вскрикнула:

— Что ты наделал? Кто соль рассыпает, тот сам на части рассыплется и в семье ссору заведет. Собери все до единой крошечки-солиночки!

Пришлось собрать.

После этого мать меня похвалила:

— А за то, что научился троеперстие складывать, молодец!

Хотя бог и был гневен и страшен, но детское любопытство и лукавство пересилило страх: я решил испытать бога и с замиранием сердца перекрестился кукишем. Было тихо, и я обрадовался: «Ага, бог не увидел мой кукиш и молнию с громом не послал!»

Но если бог проморгал, то мать заметила и дернула меня за вихор:

— Не забывай, как надо троеперстие складывать! Бога не обманешь, не обведешь: он каждое слово слышит, каждый шаг видит, а уж такой-то кукиш тем более зрил!

Я спросил:

— А почему же бог меня молнией и громом не расщепал?

— И птица с пути сбивается, а ты маленький, глупенький, и бог на первых порах тебя пожалел и простил: «Погляжу, как он завтра станет молиться!»

Мой ум воспринимал явления только в зримых образах. Бог на иконе был понятным, а на небе — нет. Я до рези в глазах смотрел в высокое небо, но бога не видел. И в моем уме зародилось сомнение: «Бог не может на

гг

небе сидеть! Там ни лавки, ни скамейки, ни табуретки — держаться не за что!»

Правда, я вспомнил, что мухи, пауки и тараканы ползают по потолку вниз спиной и не падают... Тут же представил и ползущего по небу вниз спиной бога и рассмеялся:

— Нет, бог на небе не живет, а если бы по-тараканьи ползал, то бы на землю ляпнулся и кости переломал!

Мать ревностно следила за тем, чтобы я во время еды молчал, не чавкал, головой не крутил, ногами не дергал, хлебных крошек на пол не ронял, а кончив есть, ложку бы облизывал.... Она наблюдала за мной и говорила:

— Знаешь, кто есть торопится?

— Нет...

— Собака... Жуй дольше — проживешь на свете больше!.. А чавкает свинья. Болтает и трещит сорока — поэтому люди за столом молчат. Башкой крутит сова. И ты по-совиному головой не крути! Кто ногами вертит — дьявола тешит. Хлебные крошки на пол не роняй — хлеб прогневишь: родиться перестанет — он почтения и уважения требует. А ну, собери с пола крошки! И ложку оближи, а то дьявол ее оближет и она будет смрадом пахнуть...

После еды надо было бога благодарить: «Слава тебе, создателю, за то, что насытил меня хлебом насущным»... Я долго не мог одолеть трудного слова «насущным» и говорил «насучным». Мать гневалась:

— Не «насучным», а насущным! На сучьях и на сучках хлеб не растет.

Вначале я благодарил бога старательно, а потом это мне надоело. Однажды я выскочил из-за стола, кое-как пробормотал привычные слова и хотел бежать, но мать успела схватить меня за рубаху:

— Постой, молодчик, погоди! Ты что это богу-то, словно собаке кость, бросил? Разве так нашего кормильца, поильца и милостивца благодарят? А ну, благодари как следует!

Пришлось благодарить громко, но мать опять осталась неводольной:

— Не кричи! Бога благодарят от души, а когда кричат, он уши пальцами затыкает и к молящемуся спиной поворачивается...

Я тут же представил, как бог повернулся ко мне спиной и воткнул в уши пальцы... И спину бога представил: широкую, как у двоюродного дяди Митрофана...

МАТЬ МОЛИЛАСЬ БОГУ ЧАСТО, УСЕРДНО, ПОДОЛГУ ВЫСТАИВАЯ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ИКОНАМИ. Богу бы и гневаться на мою мать не за что было, но он все-таки огневался: у нее опухли десны и стали кровоточить. Мать полоскала их крещенской водой, мазала елеем и натирала толченой солью. Врачевание пользы не принесло — десны кровоточили и зубы качались. Мать сокрушалась:

— Вперед умнее буду: не стану на ночь на столе не-доедки оставлять! Вот кусок хлеба оставила, мыши его съели, и у меня от этого десны распухли.

Я спросил:

— А бог?

— Что бог? Он на меня огневался и мышей послал.

— Молись ему — он поможет!

Мать раздраженно ответила:

— Молись, хоть рука отвались!.. Я уж великомученику Антипу молилась — он с зубов боль снимает,— да молитва не помогает...

— Антип не хочет помогать?

— Разве я знаю, хочет он или не хочет! К нему не к сельскому писарю и не к дьячку — не сбегаешь, не спросишь...

Не знаю, чем бы закончилась болезнь материных десен, не вмешайся сосед Тиманков Михайла. Он посоветовал матери:

— Ты, Анна Лександровна, сходи в Котловань, нарви дикого чесноку, с неделю поешь и... Лук лечит от семи недуг и твои десны вылечит!

Мать послушалась доброго человека и стала собираться в поле:

— Пойдем, сынок, в Котловань: научу тебя дикий лук собирать.

Я был рад-радешенек побыть в поле и потому сразу согласился. Мать вывела меня за гумны и показала:

— Котловань вон там! Во-он!

Шли мы недолго, и перед нами возник огромный, похожий на чашу котлован. Я спросил:

— А кто тут землю рыл? Мужики? Тятька тоже рыл?

Мать снисходительно улыбнулась:

— Глупенький, да разве люди такую ямищу лопатами выроют? Тут было чудо, и его сотворил господь наш небесный!

Слушать о чудесах я любил и потому попросил:

— Расскажи про чудо! Расскажи! Сам бог яму вырыл? Он как ее рыл? С ангелами?

Мать от прямого ответа уклонилась:

— Старики сказывают, будто богатый купец откуда-то девушку-красавушку увез. Девушка-то горькими сле-зьми плакала и заливалась: «Ваше купеческое степенство, не делайте меня несчастной: отпустите к родному батюшке и родимой матушке!» Купец только бородищу погладил и не ответил...

Девушке хотелось вольной-волюшки, и она разорвала свою белую грудушку, вынула горячее сердечушко и бросила купцу под ноги: «Нет, не владеть тебе мною — вольною пташечкой!»

Купец озверел: сапожищем-каблучищем на девичье сердце наступил, а оно и взорвись! Словно тыща тыщ громов враз грянули. Землю, будто овсяную полову, на все стороны выбросило, и на месте сердца оставило эту котловину — ее мы Котлованью зовем...

Я задыхался от жалости к девушке-полонянке:

— А купец что?

Мать вздохнула:

— Да что о нем, охальнике, вспоминать-то? Был богат, спесив, а стал прахом, по ветру развеянным...

— А девушкино сердце?

— Я же тебе сказала: оно взорвалось и землю кровью обрызгало! Видишь, какая земля-то красная? Ее глиной зовут, а это не глина — земля такой от крови сделалась. Теперь-то уж ее дожди да непогоди вымыли, а раньше тут сплошная красная земля лежала...

Края-берега Котловани были покрыты мелким кустарничком, а на дне зеленела трава. Я спросил:

— Мам, а как же... почему же на такой глине трава растет?

— Да что ей не расти-то? Солнышко обогревает, дождики поливают, ветерки обдувают, росы умывают, и трава растет... Сперва-то Котловань была всклень воды — хоть на лодке катайся, но девичья кровь берег расслабила, вода из Котловани вырвалась и во-он туда хлынула! Вон! Видишь, какой овражище промыла? И в нем не удержалась: дальше побежала и, сказывают, в какую-то реку влилась...

— А та река?

— Не была я дальше-то и не знаю...

Мы спустились на дно Котловани, и мать сразу нашла тонкие, узкие, плоские перышки дикого лука. Я тоже нашел и вырвал из земли с луковичкой. Мать даже вскрикнула:

— Зачем так? Лук перестанет родиться. Ты о себе думай и о других людях не забывай: все мы болезны и смертны...

Луковичка была не больше крупной горошины и делилась на мелкие дольки. Мать сказала:

— Это девичьи слезы. Они не пропали, а диким луком проросли!

Луку мы нарвали горсти три и пошли домой. Мать рассказывала:

— Мы тут один раз с бабушкой из Скопина шли. Ночью. Вдруг ни с того ни с сего берега и дно Котловани и засветились. Словно вбда под луной. Мы — бежать! Немного отбежали, оглянулись — никакого света. Постояли, подождали, и опять будто зеркало засияло. Я тогда у бабушки спросила: что, мол, это за свет? Она ответила: «Девичье сердце ночами светит!»

Две недели мать ела дикий чеснок и стала выздоравливать и принялась бога благодарить:

— Слава тебе, создателю, за то, что помог рабе своей Анне от хвори-немощи исцелиться!

Это была такая неправда, что отец не смолчал и возмущенно проговорил:

— Полно блудословить-то! Не бог, а сосед Михайла помог...

— Правда, правда, мам! Дедушка Михайла тебе велел лук есть.

У матери глаза покруглели:

— Что ты, щенок, сказал? Ну-ка, повтори!

— Дедушка Михайла тебе помог десны вылечить, вот что я сказал! Бог тебя не лечил.

Отец рассмеялся:

— Так, сынок, так! Правду-матку режь в глаза...

Но только отец вышел из избы, как мать горестно

вздохнула:

— Ну, Мишка, ты и глуп! А дедушку-то Михайлу кто надоумил про лук сказать? Бог внушил!

— А что же тебе бог не внушил?

МАТЬ МОЛИЛАСЬ БОГУ ЧАСТО, УСЕРДНО, ПОДОЛГУ ВЫСТАИВАЯ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ИКОНАМИ. Богу бы и гневаться на мою мать не за что было, но он все-таки огневался: у нее опухли десны и стали кровоточить. Мать полоскала их крещенской водой, мазала елеем и натирала толченой солью. Врачевание пользы не принесло — десны кровоточили и зубы качались. Мать сокрушалась:

— Вперед умнее буду: не стану на ночь на столе не-доедки оставлять! Вот кусок хлеба оставила, мыши его съели, и у меня от этого десны распухли.

Я спросил:

— А бог?

— Что бог? Он на меня огневался и мышей послал.

— Молись ему — он поможет!

Мать раздраженно ответила:

— Молись, хоть рука отвались!.. Я уж великомученику Антипу молилась — он с зубов боль снимает,— да молитва не помогает...

— Антип не хочет помогать?

— Разве я знаю, хочет он или не хочет! К нему не к сельскому писарю и не к дьячку — не сбегаешь, не спросишь...

Не знаю, чем бы закончилась болезнь материных десен, не вмешайся сосед Тиманков Михайла. Он посоветовал матери:

— Ты, Анна Лександровна, сходи в Котловань, нарви дикого чесноку, с неделю поешь и... Лук лечит от семи недуг и твои десны вылечит!

Мать послушалась доброго человека и стала собираться в поле:

— Пойдем, сынок, в Котловань: научу тебя дикий лук собирать.

Я был рад-радешенек побыть в поле и потому сразу согласился. Мать вывела меня за гумны и показала:

— Котловань вон там! Во-он!

Шли мы недолго, и перед нами возник огромный, похожий на чашу котлован. Я спросил:

— А кто тут землю рыл? Мужики? Тятька тоже рыл?

Мать снисходительно улыбнулась:

— Глупенький, да разве люди такую ямищу лопатами выроют? Тут было чудо, и его сотворил господь наш небесный!

Слушать о чудесах я любил и потому попросил:

— Расскажи про чудо! Расскажи! Сам бог яму вырыл? Он как ее рыл? С ангелами?

Мать от прямого ответа уклонилась:

— Старики сказывают, будто богатый купец откуда-то девушку-красавушку увез. Девушка-то горькими сле-зьми плакала и заливалась: «Ваше купеческое степенство, не делайте меня несчастной: отпустите к родному батюшке и родимой матушке!» Купец только бородищу погладил и не ответил...

Девушке хотелось вольной-волюшки, и она разорвала свою белую грудушку, вынула горячее сердечушко и бросила купцу под ноги: «Нет, не владеть тебе мною — вольною пташечкой!»

Купец озверел: сапожищем-каблучищем на девичье сердце наступил, а оно и взорвись! Словно тыща тыщ громов враз грянули. Землю, будто овсяную полову, на все стороны выбросило, и на месте сердца оставило эту котловину — ее мы Котлованью зовем...

Я задыхался от жалости к девушке-полонянке:

— А купец что?

Мать вздохнула:

— Да что о нем, охальнике, вспоминать-то? Был богат, спесив, а стал прахом, по ветру развеянным...

— А девушкино сердце?

— Я же тебе сказала: оно взорвалось и землю кровью обрызгало! Видишь, какая земля-то красная? Ее глиной зовут, а это не глина — земля такой от крови сделалась. Теперь-то уж ее дожди да непогоди вымыли, а раньше тут сплошная красная земля лежала...

Края-берега Котловани были покрыты мелким кустарничком, а на дне зеленела трава. Я спросил:

— Мам, а как же... почему же на такой глине трава растет?

— Да что ей не расти-то? Солнышко обогревает, дождики поливают, ветерки обдувают, росы умывают, и трава растет... Сперва-то Котловань была всклень воды — хоть на лодке катайся, но девичья кровь берег расслабила, вода из Котловани вырвалась и во-он туда хлынула! Вон! Видишь, какой овражище промыла? И в нем не удержалась: дальше побежала и, сказывают, в какую-то реку влилась...

— А та река?

— Не была я дальше-то и не знаю...

Мы спустились на дно Котловани, и мать сразу нашла тонкие, узкие, плоские перышки дикого лука. Я тоже нашел и вырвал из земли с луковичкой. Мать даже вскрикнула:

— Зачем так? Лук перестанет родиться. Ты о себе думай и о других людях не забывай: все мы болезны и смертны...

Луковичка была не больше крупной горошины и делилась на мелкие дольки. Мать сказала:

— Это девичьи слезы. Они не пропали, а диким луком проросли!

Луку мы нарвали горсти три и пошли домой. Мать рассказывала:

— Мы тут один раз с бабушкой из Скопина шли. Ночью. Вдруг ни с того ни с сего берега и дно Котловани и засветились. Словно вбда под луной. Мы — бежать! Немного отбежали, оглянулись — никакого света. Постояли, подождали, и опять будто зеркало засияло. Я тогда у бабушки спросила: что, мол, это за свет? Она ответила: «Девичье сердце ночами светит!»

Две недели мать ела дикий чеснок и стала выздоравливать и принялась бога благодарить:

— Слава тебе, создателю, за то, что помог рабе своей Анне от хвори-немощи исцелиться!

Это была такая неправда, что отец не смолчал и возмущенно проговорил:

— Полно блудословить-то! Не бог, а сосед Михайла помог...

— Правда, правда, мам! Дедушка Михайла тебе велел лук есть.

У матери глаза покруглели:

— Что ты, щенок, сказал? Ну-ка, повтори!

— Дедушка Михайла тебе помог десны вылечить, вот что я сказал! Бог тебя не лечил.

Отец рассмеялся:

— Так, сынок, так! Правду-матку режь в глаза...

Но только отец вышел из избы, как мать горестно

вздохнула:

— Ну, Мишка, ты и глуп! А дедушку-то Михайлу кто надоумил про лук сказать? Бог внушил!

— А что же тебе бог не внушил?

• • •

ВМЕСТО ОТВЕТА МАТЬ СТАЛА МЕНЯ ЗАПУГИВАТЬ:

— Такие мысли дьявол внушает: он у тебя за левым плечом сидит и в ухо нашептывает — с пути истинного сбивает. Ты слушай правым ухом: за правым плечом ангел божий...

Вот я не велела по средам и пятницам скоромное есть: скоромничают только баре да собаки... Ты кого послушался: меня или дьявола? Дьявола! Он тебе на ухо шептал: «Не слушай матери — ешь сметану и в среду!» И ты ел, оскоромился, перед богом и родной матерью согрешил...

Я был пристыжен и терялся в догадках: «Как могла мамка узнать, что я с молока сметану снял и съел? Ведь я тогда схитрил, соломинкой проткнул пенку и из-под нее всю сметану выцедил. А вот дьявол... Он будто мне в ухо не шептал!»

Уличенный в грехе, я подумал: «Наверно, бог мамке сказал? Он все время с божницы смотрел... Надо бы мне тогда икону чем-нибудь завесить!»

Отпираться было бессмысленно и пришлось сознаться:

— Я сперва сметаны не хотел, а потом захотел и через соломинку ее высосал...

Мать кивнула:

— Вот, вот! Дьявол тебя соблазнил: «Ешь сметану, мать не узнает!» И соломинку взять ты бы сам не догадался — тоже дьявол надоумил.

Я полюбопытствовал:

Мам, тебе про сметану и про меня бог сказал?

— Бог? Он, он! Мишка, мол, сметану съел.

— А дьявол что?

— Он радуется: «Соблазнил мальчишку и теперь его можно в ад посадить и кипятком голову и шею мыть»... Дьявол хитрый! Если, к примеру, не перекрестясь за стол сядешь, то дьявол будет с тобой от одного куска хлеб есть и из одной ложки похлебку хлебать!

— А если я перекрещусь?

ВМЕСТО ОТВЕТА МАТЬ СТАЛА МЕНЯ ЗАПУГИВАТЬ:

— Такие мысли дьявол внушает: он у тебя за левым плечом сидит и в ухо нашептывает — с пути истинного сбивает. Ты слушай правым ухом: за правым плечом ангел божий...

Вот я не велела по средам и пятницам скоромное есть: скоромничают только баре да собаки... Ты кого послушался: меня или дьявола? Дьявола! Он тебе на ухо шептал: «Не слушай матери — ешь сметану и в среду!» И ты ел, оскоромился, перед богом и родной матерью согрешил...

Я был пристыжен и терялся в догадках: «Как могла мамка узнать, что я с молока сметану снял и съел? Ведь я тогда схитрил, соломинкой проткнул пенку и из-под нее всю сметану выцедил. А вот дьявол... Он будто мне в ухо не шептал!»

Уличенный в грехе, я подумал: «Наверно, бог мамке сказал? Он все время с божницы смотрел... Надо бы мне тогда икону чем-нибудь завесить!»

Отпираться было бессмысленно и пришлось сознаться:

— Я сперва сметаны не хотел, а потом захотел и через соломинку ее высосал...

Мать кивнула:

— Вот, вот! Дьявол тебя соблазнил: «Ешь сметану, мать не узнает!» И соломинку взять ты бы сам не догадался — тоже дьявол надоумил.

Я полюбопытствовал:

Мам, тебе про сметану и про меня бог сказал?

— Бог? Он, он! Мишка, мол, сметану съел.

— А дьявол что?

— Он радуется: «Соблазнил мальчишку и теперь его можно в ад посадить и кипятком голову и шею мыть»... Дьявол хитрый! Если, к примеру, не перекрестясь за стол сядешь, то дьявол будет с тобой от одного куска хлеб есть и из одной ложки похлебку хлебать!

— А если я перекрещусь?

— Полетит на пол и как бешеная змея станет в узлы вязаться и сам себе хвост грызть... Ты, Мишка, меня и ангела-хранителя слушайся. Ангел за тебя бога просит, с дьяволом борется, а я уму-разуму учу!

— А тятьку надо слушаться?

Мать замялась, покраснела:

— Отца-то? Слушайся и его, но меня больше!

Я подумал, что ангел с дьяволом так же борются, как мальчишки на улице: схватятся, сцепятся, на землю упа-

дут, катаются по ней, норовят друг друга подмять, голыми пятками сверкают, пыль подымают... Такая борьба интересна, но кто в ней побеждает: ангел дьявола, или наоборот? Об этом я тоже спросил мать. Она уклончиво ответила:

— Раз на раз не приходится. Моя мать, а твоя бабушка сказывала, как ангелы с дьяволами сражались. На наше поле, на Зайчихинское, слетелись и... Сперва-то дьяволы поле заняли. Милиены милиенов. Бабушка-то сама видела, как дьяволы слетались. Вот, слышь, появится вихрь: кружится, пыль поднимает, словно сумасшедший несется, а в его средине, как в воронке, тыщи тыщ дьяволов... И ангелы тоже прилетали и тоже тьма тьмущая!

И вот слетелись и стенами друг против дружки встали,—от Ивняговских лощин до Котловани,—и кинулись друг на дружку и стали биться, ребра, рога и крылья ломать. Молнии блестели, громы гремели, бури-ураганы шумели, земля тряслась и трескалась...

Мать достала из сундучка тряпичный узелок, развязала его и выложила на стол камень, похожий на большой человеческий палец:

— Видишь? На том поле нашла. Это палец дьявола. Он, наверно, ангела кулаком ударил и себе палец сломал!..

Это был обыкновенный белемнит, но я тогда этого не знал и матери поверил. Смотрел на палец дьявола и боялся: хотя он мертвый, но как бы не ожил!

Завернув палец в тряпицу, мать положила его в сундучок:

— Если руку или ногу поранишь,то я с этого пальца пыли наскоблю, раны посыплю и они заживут!..

Раз было такое страшное сражение, то, наверно, не только дьяволы себе пальцы ломали, но и ангелы калечились? Мать на это ответить не смогла и только руками развела:

— Побитых-то ангелов Илья-пророк на небо увез, а сколько, не знаю... Вот стрелы каменные, которыми пророк в дьяволов стрелял, на Зайчихином поле остались. Одну я нашла. Просо полола, а стрела-то в бороздке лежала...

И мать подала мне кремневую стрелу.

Я ее долго разглядывал, а мать продолжала рассказывать:

— В том сражении никто не победил, и ангелы с дьяволами до сего часу враждуют!

— Из-за чего?

— Из-за человеческих душ. Человек умрет, и ангел хочет душу на небо взять, а дьявол тянет ее в ад. Схватятся бороться и если друг друга не одолевают, то идут на перекресток дорог и там куриные яйца катают: кто выиграет, тот душу и забирает!

— А если дьявол хорошую душу заберет?

— Бывает и так! Заберет и станет мучать до самого конца мира: тогда бог рассудит...

Я спросил мать:

— А если я грешу, то что мой ангел делает?

— Горючие слезы льет — о твоей душе скорбит.

— Э-э, ангел только хнычет! Дьявол сильнее его.

Мать пожала плечами:.

— Не сильнее, а хитрее! Он может ангела вокруг пальца обвести...

Дьявол мне нравился больше: сильный, хитрый, самого ангела забивает и обманывает. Всем бы хорош, но вот сажает в ад и там заставляет языком горячую сковороду лизать!.. Ангела же мне было просто жаль: его обманывают, побеждают, а он, словно сиротка, плачет... И тут у меня возник вопрос:

— Мам, как моего ангела звать?

— Михайлой... Архистратиг Михаил... Осенью мы Михайлов день празднуем...

— А тятькиного как звать? Иваном?

— Полетит на пол и как бешеная змея станет в узлы вязаться и сам себе хвост грызть... Ты, Мишка, меня и ангела-хранителя слушайся. Ангел за тебя бога просит, с дьяволом борется, а я уму-разуму учу!

— А тятьку надо слушаться?

Мать замялась, покраснела:

— Отца-то? Слушайся и его, но меня больше!

Я подумал, что ангел с дьяволом так же борются, как мальчишки на улице: схватятся, сцепятся, на землю упа-

дут, катаются по ней, норовят друг друга подмять, голыми пятками сверкают, пыль подымают... Такая борьба интересна, но кто в ней побеждает: ангел дьявола, или наоборот? Об этом я тоже спросил мать. Она уклончиво ответила:

— Раз на раз не приходится. Моя мать, а твоя бабушка сказывала, как ангелы с дьяволами сражались. На наше поле, на Зайчихинское, слетелись и... Сперва-то дьяволы поле заняли. Милиены милиенов. Бабушка-то сама видела, как дьяволы слетались. Вот, слышь, появится вихрь: кружится, пыль поднимает, словно сумасшедший несется, а в его средине, как в воронке, тыщи тыщ дьяволов... И ангелы тоже прилетали и тоже тьма тьмущая!

И вот слетелись и стенами друг против дружки встали,—от Ивняговских лощин до Котловани,—и кинулись друг на дружку и стали биться, ребра, рога и крылья ломать. Молнии блестели, громы гремели, бури-ураганы шумели, земля тряслась и трескалась...

Мать достала из сундучка тряпичный узелок, развязала его и выложила на стол камень, похожий на большой человеческий палец:

— Видишь? На том поле нашла. Это палец дьявола. Он, наверно, ангела кулаком ударил и себе палец сломал!..

Это был обыкновенный белемнит, но я тогда этого не знал и матери поверил. Смотрел на палец дьявола и боялся: хотя он мертвый, но как бы не ожил!

Завернув палец в тряпицу, мать положила его в сундучок:

— Если руку или ногу поранишь,то я с этого пальца пыли наскоблю, раны посыплю и они заживут!..

Раз было такое страшное сражение, то, наверно, не только дьяволы себе пальцы ломали, но и ангелы калечились? Мать на это ответить не смогла и только руками развела:

— Побитых-то ангелов Илья-пророк на небо увез, а сколько, не знаю... Вот стрелы каменные, которыми пророк в дьяволов стрелял, на Зайчихином поле остались. Одну я нашла. Просо полола, а стрела-то в бороздке лежала...

И мать подала мне кремневую стрелу.

Я ее долго разглядывал, а мать продолжала рассказывать:

— В том сражении никто не победил, и ангелы с дьяволами до сего часу враждуют!

— Из-за чего?

— Из-за человеческих душ. Человек умрет, и ангел хочет душу на небо взять, а дьявол тянет ее в ад. Схватятся бороться и если друг друга не одолевают, то идут на перекресток дорог и там куриные яйца катают: кто выиграет, тот душу и забирает!

— А если дьявол хорошую душу заберет?

— Бывает и так! Заберет и станет мучать до самого конца мира: тогда бог рассудит...

Я спросил мать:

— А если я грешу, то что мой ангел делает?

— Горючие слезы льет — о твоей душе скорбит.

— Э-э, ангел только хнычет! Дьявол сильнее его.

Мать пожала плечами:.

— Не сильнее, а хитрее! Он может ангела вокруг пальца обвести...

Дьявол мне нравился больше: сильный, хитрый, самого ангела забивает и обманывает. Всем бы хорош, но вот сажает в ад и там заставляет языком горячую сковороду лизать!.. Ангела же мне было просто жаль: его обманывают, побеждают, а он, словно сиротка, плачет... И тут у меня возник вопрос:

— Мам, как моего ангела звать?

— Михайлой... Архистратиг Михаил... Осенью мы Михайлов день празднуем...

— А тятькиного как звать? Иваном?

— Да...

— А твоего Анной? Мать вспыхнула: — Как так Анной? Ангелы — не бабы, а мужики! — Тогда твоего ангела зовут Анном? — Отстань! Только бог знает, как бабьих ангелов зовут. — А почему? — Не знаю... Я подумал, подумал и спросил: — Мам, ангелов бог родил? — Он не баба, чтобы родить! Не родил, а сотворил... Камнем о камень стукнул, и посыпались ангелы, архангелы, архистратиги, херувимы... Вот, оказывается, как все просто было! Но тут я вспомнил о дьяволах: — Мам, дьяволов тоже бог сотворил? Она нахмурилась: — Этого еще не хватало! Дьяволов самый старший сатана сотворил. Тоже камнем о камень ударил, и дьяволы, словно блохи, на землю посыпались и на людей накинулись... — А самого старшего сатану кто сотворил? — Уймись, языкатый! Темная я, неграмотная и не знаю, и не спрашивай меня об этом. Но я не унимался: — А кто мне за правое плечо ангела посадил? — Всем людям ангелов попы дают. Младенца в церковь крестить принесут, поп ангела выберет и даст... Слова матери я понял так: в церкви есть много-много ангелов. Поп подходящего подберет и новорожденному за правое плечо посадит. Но ангел ангелом, а кто же человеку за плечо дьявола сажает? Тоже поп? Спросил об этом у матери, и она огневалась: — Тьфу! Поп не дает, дьявол сам прилетает... После этого разговора, я нашел два камня и ударил одним по другому. Посыпались искры, но ни единого ангела или дьявола не выскочило, а очень хотелось посмотреть, какие они на вид-то? Теперь, когда я узнал, что у меня за плечами сидят дьявол и ангел, то почувствовал какую-то тяжесть, постоянную нудную обузу. Я пытался непрошенных пассажиров стряхнуть с себя, но это не удавалось. Тогда я стал ложиться на левый бок. Я не просто лежал, но старался сильнее прижаться к постели и все ждал и ждал, когда дьяволу будет невтерпеж, и он закричит караул, но этого не случилось — дьявол не задохся!

• • •

ОДНАЖДЫ МАТЬ ПОДНЯЛАСЬ РАНЫМ-РАНО:

— Ты, отец, всю ноченьку храпел, а я до утра глаз не сомкнула!

Сперва домовой по избе бродил и все посудой гремел: чашки, ложки, чугунки перебирал, а потом на чер-

дак улез и там выл, плакал, стонал — у меня от страху волосы дыбом вставали! Под утро я немного забылась, но домовой опять в избу пришел и стал меня щекотать. Что усмехаешься? Вон, сказывают, в селе Нехорошеве одну бабу домовой до смерти защекотал... И меня пощекотал и стал душить. Словно тыщу пудов на грудь навалилось. Кричу — голосу нет! Сталкиваю с себя тяжесть — силы не хватает... И чего, скажи, домовой всю ночь канителился? Может проголодался? Не сварить ли ему кашу?

Отец хмыкнул:

— Свари... Кошки сбегутся, съедят и тебе спасибо скажут!.. Не домовой тебя душил, а на левом боку спала — сердцу тяжело: это уж я на себе испытал...

Мать раздраженно ответила:

— Я тебе не в шутку, а ты смешки пускаешь! Домовой проголодался: его надо кормить, а то завоется и нам житья не даст. Вон, сказывают, недавно у Мазуле-вых так случилось: ночью домовой поднялся и старуху щипал... А все из-за горсти пшена: поскупилась домовому кашу сварить!

Отец скосил на мать чернущие несмешливые глаза.

Я же поверил: раз мать своими ушами домового слышала, значит он есть, проголодался, и его надо скорее кормить!..

Истопив печь, мать полезла на чердак, поставила там горшок каши и запричитала:

— Дедушка домовой, домоседушка дорогой, караульщик и сторож наш! Раба божия Анна пришла — горшок каши принесла. Голову перед тобой, дедушка, клоню и об одном молю: не плачь по ночам и часто, не рви мое сердце на части, не дави, не души — есть кашу поспеши!

На следующий день мать опять на чердак полезла и оттуда меня окликнула:

— Мишка, гляди! Дедушка домовой всю кашу съел и горшок вылизал. Я говорила, что он проголодался, а отец смеялся: «Кошки съедят»...

После этого я боялся один в избе и в сенях оставаться и словно тень бегал за матерью. Она ворчала:

— Что ты за мной осенней паутиной вяжешься? Вон Лаврушка Егранов: сидит и сидит один дома!

И только мать так проговорила, Егранов Лаврушка как из-под земли вырос;

— Мишка, побежим на Казенный пруд: там много мальчишек! Купаются...

Мать зашумела:

— Малы еще по прудам-то бегать! Ты, Лаврушка, иди, а Мишке некогда!

Лаврушка убежал. Мать посмотрела ему вслед:

— Глазу материнского над ним нет! Не пуганый еще. Вот Водяной с Русалкой за ноги схватят и утопят... У нас, я помню, девка Фроська в пруд полезла, а Водяной с Русалкой ее и подстерегли: за ноги схватили и »на дно поволокли. Фроська-то билась, вырывалась, кричала, людей звала, да что люди сделают? Испугались нечистой силы и от пруда убежали!

Я спросил:

— А почему ангел-хранитель Фроську не хранил? рн тоже утонул?

I Мать даже рот открыла и долго не могла ответить, а потом сказала:

— Ангелы и дьяволы ни в огне не горят, ни в воде не тонут...

Это уж я знал и прервал:

— Ангел не сладил с Водяным и Русалкой?

— Не знаю...

— А Русалка кто?

— Внучка Водяного. Она на берег выйдет, сядет и ну свои волосы холить, лелеять да прихорашивать! Как только парень на Русалку глянет, так от нее не отстанет: она в воду, и он, как безумный, за ней... Я, Мишка, тоже один раз чуть в руки Водяному не попала! На речке Вярзинке дело-то было... Иду, а кустарничек по бережку-то, и в кустарничке Водяной заорал: Му-у-у-у! Бык и бык! Я бежать, а мне навстречу Русалка: руки в стороны развела и хочет поймать... Я уж не помню, как из того кустарничка на поле выскочила да домой! Прибежала, отцу рассказываю, а он смеется: «Это не Водяной кричал, а птица выпь»...

Мать стала собираться в лес:

— Ты побудешь дома, а я в лес по орехи схожу!

Я боялся и сказал:

— Не буду один сидеть дома! Не буду! Вот тятька из поля приедет и тогда иди..

— А ты не в избе сиди, а на крылечке. Только во Двор никого не пускай — там Шишига!

Я насторожился:

33

^ М. Суицид*

— Какой Шишига?

— Разве я тебе не сказывала? Это злой дух и дьяволов кум. Куриные гнезда обворовывает. Яйца выпивает, а скорлупу сорокам кидает. Я давно замечала: кто-то из куриных гнезд яйца тащит, а кто, догадаться не могла. Спасибо твоей тетке Фешке Жильцовой — она надоумила: вас, мол, Шишига обкрадывает! Я и давай за гнездами следить. Недавно вечером увидела: кто-то в гнездо полез... Это был Шишига!

— Мам, он какой?

— Да ведь какой... Голова — пестом, волосы — кустом, уши — овечьи, глаза — человечьи, нос крючком, борода помело, а спину дугой свело — горбатой сделало... Да, так вот, увидела я его и над куриными гнездами разбитый горшок повесила!

— Зачем?

— Как зачем? Шишига разбитых горшков боится. Он думает, что и ему, как горшку, голову разобьют!.. Ну, сынок, ты домовничай, а я пойду и тебе для забавы орешков принесу...

До полудня я возле избы шатался, но ни в нее, ни во двор даже не заглядывал: боялся дьявола, домового или Шишигу встретить. Очень хотелось есть, но даже если бы я умирал с голоду, и то в избу не зашел...

В полдень приехал отец. Гнедка привязал к наклеске телеги, кинул ему накошенной травы и пошел во двор. Я посмотрел в щель и замер: отец ловко, словно мальчишка, забрался на чердак конюшни и стал из куриных гнезд брать яйца и класть в карманы. Потом осторожно слез на землю, поправил на животе пояс и весь красный, точно в бане парился, вышел со двора:

*— Мишка, ты тут? Я на минуточку отлучусь, а потом будем обедать!

Он вернулся быстро. Я не удержался и сказал:

— Мамка думала, что яйца из гнезд Шишига крадет, а это ты воруешь!

Отец сердито отрезал:

— Я не ворую, а свои беру! Понял?

— Понял. А зачем берешь?