Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 13

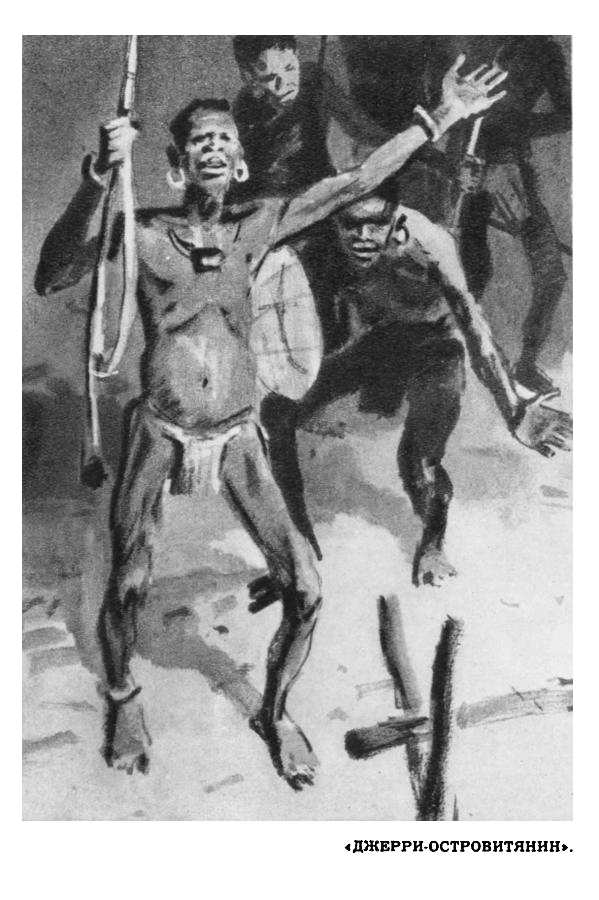

ДЖЕРРИ — ОСТРОВИТЯНИН

ДЖЕРРИ — ОСТРОВИТЯНИН

Предисловие

Несчастье некоторых беллетристов заключается в том, что средний человек полагает, будто вымысел и ложь — одно и то же. Несколько лет назад я опубликовал «Рассказы Южных морей» [1]. Действие разыгрывалось на Соломоновых островах. Сборник рассказов удостоился похвалы критиков, признавших в нем весьма почтенный плод фантазии. Что же касается реализма, то его, по их мнению, там не оказалось. Конечно, как известно всякому, волосатые каннибалы исчезли с лица земли, а следовательно, не разгуливают нагишом и не отрубают голов друг другу, а иной раз и белому человеку. Ну, так слушайте! Эти строки я пишу в Гонолулу, на Гавайях. Вчера на пляже Вайкики со мной заговорил один незнакомец. Он упомянул о нашем общем друге, капитане Келларе. Когда я на «Миноте» — судне, вербовавшем чернокожих рабочих, — потерпел крушение у Соломоновых островов, спас меня этот самый капитан Келлар, шкипер вербовщика «Евгения». Незнакомец сообщил мне, что чернокожие завладели головой капитана Келлара. Ему это было известно. Он был уполномочен матерью капитана Келлара ликвидировать его имущество. Слушайте дальше! На днях я получил письмо от верховного комиссара британских Соломоновых островов [2] мистера К. М. Вудфорда. Он вернулся на свой пост после длительного отпуска, проведенного им в Англии, где он устраивал сына в Оксфордский университет. Порывшись на полках любой общественной библиотеки, можно извлечь на свет книгу, озаглавленную «Натуралист среди охотников за головами». Мистер К. М. Вудфорд и является этим натуралистом и автором данной книги. Вернемся к письму. Повествуя о своих повседневных заботах, мистер Вудфорд мимоходом упоминает о только что выполненном специальном задании. Выполнение его задержалось из-за его поездки в Англию. То была карательная экспедиция на соседний остров, между прочим, и для поисков голов некоторых наших общих друзей-белых: негоцианта, его жены, детей и клерка. Экспедиция прошла успешно, и м-р Вудфорд заканчивает свое повествование об этом эпизоде такими словами: «Особенно поразило меня отсутствие страдания и ужаса в их лицах, выражавших скорее безмятежное спокойствие». Заметьте — это он пишет о людях своей же расы, о людях, хорошо ему знакомых и частенько обедавших с ним в его собственном доме. Многие друзья, с которыми я сиживал за обедом в те удалые, веселые дни на Соломоновых островах, погибли таким же образом. Бог мой! Я отплыл на кече «Минота», шедшем на Малаиту вербовать рабочих, и взял с собой жену. На двери нашей каюты еще видны были следы топора, свидетельствуя о событии, происшедшем несколько месяцев назад, когда отрубили голову капитану Маккензи, бывшему в то время шкипером «Миноты». Подходя к Ланга-Ланга, мы увидели британский крейсер «Кёмбриен», удалявшийся после обстрела одной из деревень. Не имеет смысла обременять введение к моему рассказу дальнейшими деталями, каковых, утверждаю, я могу привести множество. Надеюсь, мне удалось до известной степени заверить, что приключения собаки — героя моего романа — являются подлинными приключениями в весьма реальном мире каннибалов. Когда я с женой отплыл на «Миноте», мы нашли на борту очаровательного щенка — ирландского терьера, охотника за неграми [3]; то была такая же гладкошерстная собака, как и Джерри, а звали ее Пегги. Хозяином ее был великолепный шкипер «Миноты». Миссис Лондон и я так сильно к ней привязались, что миссис Лондон после крушения «Миноты» сознательно и бесстыдно украла ее у шкипера «Миноты». Признаюсь, что я столь же сознательно и бесстыдно потворствовал преступлению жены. Мы так любили Пегги! Милая, славная собачка, погребенная в море у восточного берега Австралии! Мне остается прибавить, что Пегги, как и Джерри, родилась у лагуны Мериндж на плантации Мериндж, находящейся на острове Изабелла. Этот остров лежит к северу от острова Флориды, где находится правительство и где обитает верховный комиссар мистер К. М. Вудфорд. Я хорошо знал отца и мать Пегги и частенько с любовью следил, как эта верная пара бегала бок о бок вдоль берега. Отца действительно звали Терренс, а мать — Бидди. Джек Лондон Пляж Вайкики. Гонолулу. Оагу Т. X. 5 июня 1915 г.

Глава первая

Пока мистер Хаггин не подхватил его неожиданно под мышку и не спустился на корму поджидавшего вельбота, Джерри и не подозревал, что ему грозит какая-нибудь неприятность. Мистер Хаггин был его любимым хозяином в течение всех шести месяцев жизни Джерри. Джерри не знал мистера Хаггина под именем «хозяин», ибо слову «хозяин» не нашлось места в словаре Джерри, этого гладкошерстного, золотисто-рыжего ирландского терьера. Но в сознании Джерри «мистер Хаггин» значит то же самое, что в наших словарях значит для собаки слово «хозяин». Слова «мистер Хаггин» Джерри слышал постоянно: так называли его хозяина многие — Боб, клерк и Дерби, надсмотрщик на плантации. И редкие посетители, двуногие человеческие существа, вроде тех, кто приехал на «Эренджи», тоже обращались к его хозяину «мистер Хаггин». Но собаки в своем смутном, неясном, возвеличивающем людей сознании возносят своих хозяев и любят их больше, чем те заслуживают. «Хозяин» значит для них то же, что значил «мистер Хаггин» для Джерри. Человек считает себя хозяином своей собаки, но собака считает своего хозяина богом. Однако слова «бог» не было в словаре Джерри, хотя он уже успел приобрести определенный и довольно пространный словарь. «Мистер Хаггин» значило то же, что и «бог». Для Джерри слова «мистер Хаггин» звучали так же, как звучит слово «бог» для людей, ему поклоняющихся. Короче, мистер Хаггин был богом Джерри. Итак, когда мистер Хаггин, или бог, или называйте его, как хотите, пользуясь нашим ограниченным языком, властно и резко поднял Джерри, сунул его под мышку и спустился в вельбот, а черная команда сейчас же склонилась к веслам, Джерри немедленно всем своим существом ощутил, что началась полоса необычайного. Раньше он никогда не бывал на борту «Эренджи», выраставшего перед ним с каждым свистящим ударом весел, на которых сидели чернокожие. Всего час назад Джерри прибежал из дому на берег поглядеть на отплытие «Эренджи». Уже дважды за полгода своей жизни испытывал он это удовольствие. А удовольствие было незаурядное — бегать вверх и вниз по белому берегу из коралла, раздробленного в песок, и под мудрым руководством Бидди и Терренса не только принимать участие в суматохе, царившей на берегу, но и самому подбавлять жару. Здесь происходила охота на негров. Джерри родился, чтобы ненавидеть негров. Еще пискливым щенком он на опыте убедился, что Бидди, его мать, и его отец Терренс ненавидят негров. На негра следовало рычать. На негра, если только он не был домашним слугой, нужно было кидаться, кусать его и рвать всякий раз, когда он появлялся во дворе фактории. Так поступала Бидди. Так поступал Терренс. Этим они служили своему богу — мистеру Хаггину. Негры были низшими двуногими созданиями, которые, как невольники, работали на своих двуногих белых господ, жили в рабочих бараках далеко в стороне и, как существа низшие и ничтожные, не смели приближаться к жилищу своих господ. А охота на негров была отважным предприятием. Об этом Джерри узнал вскоре после того, как научился ползать. Приходилось идти на риск. Пока мистер Хаггин, Дерби или Боб находились поблизости, негры переносили преследования. Но случалось, что белых господ поблизости не было. Тогда правило гласило: «Берегись негров!» На охоту можно было отважиться, только приняв все меры предосторожности. В отсутствие белого господина негры имели привычку не только хмуриться и ворчать, но и нападать на собак, пуская в ход камни и палки. Джерри видел, как обижали его мать; да и его самого, пока он не научился уму-разуму, отколотил однажды в высокой траве негр Годарми, который носил на груди китайскую дверную ручку, висевшую на веревке, свитой из кокосовых волокон. Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сразились с негром Оуми, замечательным тем, что он носил на груди зубчатые колеса от будильника. Майкл получил такой удар по голове, что левое ухо у него навсегда осталось поврежденным; оно высохло, странно скрючилось и стояло твердо, торчком. Мало того. У Джерри были брат Пэтси и сестра Кэтлин; два месяца тому назад они исчезли — перестали существовать. Великий бог мистер Хаггин в ярости метался по плантации. Обыскали заросли кустарника. Высекли с полдюжины негров. Мистеру Хаггину не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Бидди и Терренс знали. Знали и Майкл и Джерри. Четырехмесячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел в бараках, а их нежные щенячьи шкурки были сожжены. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат; все они безошибочно распознали запах горелого мяса, а Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хаггина, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаггин всегда насаждал дисциплину среди всех существ, обитавших под его крышей. Но на берегу, где столпились со своими сундучками на головах чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на «Эренджи», охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты, другого случая уж не представилось бы, так как чернокожие, отплывавшие на «Эренджи», назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Леруми, впилась ему зубами в голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом, а затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хаггина, который, ухмыляясь, взирал на эту картину. Кроме того, на борту «Эренджи» обычно находилась какая-нибудь дикая собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше эрдельтерьера и отличался такой же львиной храбростью, — Терренс Великолепный, как называл его Том Хаггин, — поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри, Майкл и в то время еще здравствовавшие Пэтси и Кэтлин со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда не мог забыть экстаза, охватившего его, когда пасть его наполнилась волосами, по запаху, несомненно, собачьими. Дикие собаки были собаками — он признавал в них свою породу, — но от его собственного высокого рода они чем-то отличались… Джерри уже не смотрел на приближавшийся «Эренджи». Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, села у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыла. Джерри знал, что этот вой вызван его участью, и скорбь эта остро, хотя и смутно, терзала его чувствительное, горячее сердце. Он не знал, что предвещает ее вой, и ощущал надвигающуюся на него катастрофу. Он глядел на нее, мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как Пэтси и Кэтлин, а Джерри являлся единственным гладкошерстным членом семьи. Терренс — хотя об этом знал Том Хаггин, а не Джерри — был любящим и преданным супругом. Джерри с раннего детства помнил, как Терренс имел обыкновение много миль бегать с Бидди вдоль берега или по аллеям, обсаженным кокосовыми пальмами; они бежали бок о бок, у обоих были радостно-смеющиеся морды. Так как Джерри знал только Терренса, Бидди, своих братьев и сестер да немногих забегавших к ним диких собак, то и считал, что все собаки ведут себя так, остаются верными своим супружеским узам. Но Том Хаггин понимал всю необычность такого поведения. — Славная порода! — не раз одобрительно заявлял он, и глаза его увлажнялись от умиления. — Настоящий джентльмен, этот Терренс, четвероногий честный мужчина. Пес-мужчина на четырех ногах, и не знаю, есть ли еще такой на свете. Высшая порода, ей-богу! Его кровь, умная голова и мужественное сердце скажутся в тысяче поколений. Терренс если и горевал, то скорби своей вслух не проявлял; но его беспокойство о Бидди выражалось в том, что он кружился вокруг нее. Майкл, однако, заразился горем матери и, усевшись подле нее, гневно залаял на все увеличивавшуюся полосу воды, как стал бы лаять на всякую опасность, таящуюся в джунглях. Этот лай также сдавил сердце Джерри, и его предчувствие, что неведомая злая судьба надвигается на него, усилилось. Для своих шести месяцев Джерри знал и слишком много и слишком мало. Он знал, не думая об этом и сам не зная откуда, почему Бидди — мудрая и храбрая Бидди — не послушалась влечения своего сердца и не бросилась в воду, чтобы плыть вслед за ним. Она защищала его, как львица, когда большая пуарка (такова была в словаре Джерри — вместе с хрюканьем и визгом — комбинация звуков для слова «свинья») пыталась его сожрать, загнав в угол под домом на высоких сваях. Как львица, прыгнула Бидди на поваренка-негра, когда тот ударил его палкой, выгоняя из кухни. Она, не поморщившись, встретила сильный удар палки, затем повалила его на пол среди горшков и сковород и рвала зубами, пока ее не оттащил мистер Хаггин, на которого она впервые зарычала. Мистер Хаггин не рассердился на нее, но поваренок, осмелившийся поднять руку на собаку, принадлежащую богу, получил резкий выговор. Джерри знал, почему его мать не бросилась вслед за ним в воду. Соленое море, как и лагуны, ведущие к нему, было табу. Слова «табу» не было в словаре Джерри. Но смысл или значение его он отчетливо сознавал. Он смутно, неясно, но твердо знал, что входить в воду для собак не только нехорошо, но и в высшей степени опасно, что такая смелость может повлечь за собой исчезновение собаки: в воде скользили, бесшумно двигались, иногда по поверхности, иногда выплывая со дна, большие чешуйчатые чудовища с огромными зубастыми челюстями; они утаскивали в глубину и глотали собаку с такой же быстротой, как куры мистера Хаггина клевали зерна. Часто он слыхал, как его отец и мать, сидя в безопасности на берегу, с ненавистью лаяли на этих страшных обитателей моря, когда те появлялись на поверхности воды у самого берега, напоминая плавучие бревна. Слова «крокодил» не было в словаре Джерри. Крокодил был образом — образом плавучего бревна, отличавшегося от всякого другого бревна тем, что оно было живое. Джерри слышал, запоминал и узнавал много слов, и ему они служили тем же орудием мысли, что и человеку, хотя он, не наделенный даром членораздельной речи, не мог этих слов выговорить. Тем не менее в процессе мышления он пользовался образами так же, как люди пользуются словами. В конце концов и человек в процессе мышления поневоле прибегает к образам, которые соответствуют словам и дополняют их. Быть может, в мозгу Джерри образ плавучего бревна был теснее и полнее связан с самим предметом, чем слово «крокодил» и сопутствующий ему образ в сознании человека. Ибо Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большем расстоянии и более отчетливо, чем любой человек, даже негр-островитянин или житель лесов. Он знал, когда крокодил, вылезший из лагуны, лежит неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни футов. О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал издаваемые ими разнообразные звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или испуганы, голодны или ищут любви. И эти звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное поведение, как это делает каждый человек, или, подобно человеку, лениво отказывался от какого-либо действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка. И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара. Он не знал, что лагуна Мериндж, окаймленная сзади высокими, поросшими лесом горами, а спереди прикрытая коралловыми островками, отнюдь не была всей вселенной. Он не знал, что она являлась лишь частью большого острова Изабеллы. А Изабелла была лишь одним — и даже не самым большим — из тысячи образующих группу Соломоновых островов, которую люди обозначали на картах скоплением пятнышек в юго-западной части Тихого океана. Правда, он смутно подозревал о существовании чего-то иного за пределами лагуны Мериндж. Но это «что-то» было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было. Куры, пуарки и кошки, никогда раньше здесь не бывавшие, имели обыкновение вдруг появляться на плантации Мериндж. Однажды произошло даже вторжение странных четвероногих, рогатых и волосатых существ, образы которых запечатлелись в его мозгу. В человеческом словаре им соответствовало слово «козы». То же происходило и с неграми. Они появлялись внезапно, неведомо откуда и разгуливали по плантации Мериндж, высокие, с повязками на бедрах и с костяными палочками, продетыми в носу. Мистер Хаггин, Дерби и Боб назначали им работу. Их появление совпадало с прибытием «Эренджи», и это казалось Джерри делом само собой разумеющимся. Он над этим не задумывался, отметив только, что их случайное исчезновение за пределами плантации точно так же совпадало с отплытием «Эренджи». Джерри не допытывался о причине этих появлений и исчезновений. В его золотисто-рыжей голове никогда не появлялось желания полюбопытствовать и постараться разрешить тайну. Он принимал ее точно так же, как принимал сырую погоду и тепло солнечных лучей. Так делалось в той жизни и в том мире, которые он знал. Он смутно о чем-то подозревал, кстати, это подозрение соответствует неясному представлению человека о тайнах рождения, смерти и потустороннего, — тайнах, которые человек до конца раскрыть не может. Быть может, кеч «Эренджи», торговое судно, набиравшее негров-рабочих на Соломоновых островах, был для Джерри такою же таинственной лодкой, связывающей два мира, какою в былые времена казалась людям лодка Харона, перевозившая через Стикс. Люди приходили из ничего. В ничто они и уходили. А приходили и уходили они всегда на «Эренджи». И в это добела раскаленное тропическое утро к «Эренджи» в вельботе направлялся Джерри, сидя под мышкой у своего мистера Хаггина; на берегу Бидди выплакивала свое горе, а непосредственный Майкл своим лаем посылал в Неизвестное вечный вызов юности.

Глава вторая

Чтобы перейти с вельбота на низкий борт «Эренджи», нужно было сделать только шаг; Том Хаггин, все еще держа под мышкой Джерри, легко переступил на палубу через шестидюймовые поручни из тикового дерева. На палубе толпились люди. Эта оживленная толпа заинтересовала бы всякого человека, не привыкшего к путешествиям, как заинтересовала Джерри, но для Тома Хаггина и капитана Ван Хорна она являлась лишь привычным явлением повседневной жизни. Палуба была маленькая, ибо «Эренджи» вообще был маленьким судном. Это была прогулочная яхта из тикового дерева, с латунными украшениями, скрепленная по углам медью и железом, с медной обшивкой, как у военного судна, и бронзовым килем. Позже ее продали на Соломоновы острова для охоты «за черной птицей», или ловли негров. На языке закона эта охота называлась достойно — «вербовкой». «Эренджи» занимался вербовкой негров и отвозил захваченных каннибалов с отдаленных островов на новые плантации, где белые люди превращали туманные и ядовитые болота и джунгли в густые рощи стройных кокосовых пальм. Две мачты «Эренджи» из орегонского кедра были так выскоблены и напарафинены, что сияли на солнце, как коричневые опалы. Под парусами «Эренджи» шел великолепно и подчас с такой скоростью, что капитан Ван Хорн, его белый помощник и команда из пятнадцати негров едва могли справиться с работой. В длину судно имело шестьдесят футов, а палубные надстройки не ослабляли подпалубных бимсов. Единственными отверстиями, для которых, однако, не пришлось распиливать бимсы, были люки в главную и капитанскую каюты, люк на носу, на крохотном баке, и маленький люк на корме, ведущий в кладовую. И на такой маленькой палубе находились, помимо команды, «обратные» негры с трех отдаленных плантаций. Под словом «обратные» подразумевалось, что они отработали свои три года и, согласно контракту, их отвозили в родные деревни на диком острове Малаита. Из них двадцать человек — все знакомые Джерри — были из Меринджа; тридцать прибыли из Бухты Тысячи Кораблей, с островов Руссель; остальные двенадцать ехали из Пендерфрина на восточном берегу Гвадалканара. Кроме чернокожих — а все они были на палубе, переговариваясь на своем странном языке, напоминавшем птичье щебетание, — тут же находились и двое белых: капитан Ван Хорн и его помощник датчанин Боркман — всего семьдесят девять человек. — А я уж думал, что в последний момент у вас не хватит мужества, — приветствовал Хаггина капитан Ван Хорн. Глаза его радостно вспыхнули при виде Джерри. — Похоже было на то, — ответил Том Хаггин. — Только для вас я мог это сделать. Джерри — лучший из всех щенят, не считая, конечно, Майкла. Только эти двое и остались, а пропавшие были ничуть не хуже. Кэтлин была славная собака, вылитая Бидди, если б осталась жива… Вот, берите его! Он торопливо передал Джерри в руки Ван Хорна и, отвернувшись, зашагал по палубе. — Если с ним приключится беда, я вам этого никогда не прощу, шкипер, — резко бросил он через плечо. — Раньше им придется голову с меня снять, — усмехнулся шкипер. — И это, старина, может случиться, — проворчал Хаггин. — Мериндж в долгу перед Сомо, четыре головы остались здесь: трое умерли от дизентерии, а четвертого на прошлой неделе придавило дерево. К тому же он был сыном вождя. — Да. И «Эренджи» ответит перед Сомо еще за две головы, — кивнул Ван Хорн. — Помните, в прошлом году на юге парень по имени Гаукинс погиб со своим вельботом в проливе Арли? — Хаггин, направлявшийся вдоль палубы, кивнул головой. — Двое из его команды были из Сомо. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит шесть голов. Но что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за «Эренджи» числится восемнадцать. Я их завербовал для Аоло; а так как они знали морское дело, то их и посадили на «Москита», а «Москит» погиб на пути в Санта-Крус. Они там на подветренном берегу уже котел приготовили… Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, станет вторым Карнеги [4]. Деревня собрала сто пятьдесят свиней и бессчетное количество раковин, которые идут для обмена тому, кто поймает и выдаст меня. — Пока что не поймали, — фыркнул Хаггин. — А я не боюсь, — беззаботно откликнулся тот. — Вы говорите, как бывало, говаривал Арбекл, — заявил Хаггин. — Я не раз слышал его разглагольствования. Бедняга Арбекл!.. Самый надежный и самый осторожный парень, какой когда-либо имел дело с неграми. Он никогда спать не ложился, не разбросав по полу гвоздей, или если их не было, то смятых газет. Помню, жили мы с ним на Флориде под одной крышей; ночью большой кот погнался за тараканом и загнал его в бумагу. А Арбекл сейчас же пиф-паф, пиф-паф, — шесть раз выстрелил из своих двух больших револьверов. Дом продырявил, как решето, и кота убил! Он умел стрелять в темноте, без прицела: собачку спускал указательным пальцем, а большой палец держал на дуле. Э, нет, приятель! На что уж был молодчина… Казалось, не родился еще негр, который ухитрился бы снять с него голову. А все-таки они его заполучили. Да, заполучили. На четырнадцать лет его хватило. А прикончил его повар. Ударил топором перед самым завтраком. Я хорошо помню наше второе путешествие в джунгли за его останками. — Я видел его голову после того, как вы ее передали комиссару в Тулаги, — добавил Ван Хорн. — И такое спокойное, мирное лицо у него было и та же улыбка, какую я видел тысячу раз. Голова высохла над костром… А все же они его заполучили, хоть им и понадобилось для этого четырнадцать лет. Многие отправляются на Малаиту и некоторое время удерживают голову на плечах; но… повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить. — Но козыри-то на руках у меня, — настаивал капитан. — Чуть запахнет бедой, я иду прямо к ним и объясняю, как и что. Они не могут понять, в чем тут дело. Думают, что у меня есть какое-то сильное волшебное зелье. Том Хаггин неожиданно протянул руку и попрощался, стараясь не смотреть на Джерри, которого держал Ван Хорн. — Следите за моими «обратными», — предостерег он, спускаясь в вельбот, — следите, пока не высадите на берег последнего из них. У них нет основания любить Джерри и всю его породу, а мне будет противно, если он погибнет от руки черного. А ночью, в темноте, его могут отправить за борт. Не спускайте с них глаз, пока не разделаетесь с последним. Видя, что мистер Хаггин покидает его и отплывает в вельботе, Джерри беспокойно завертелся и тихонько заскулил. Капитан Ван Хорн теснее прижал его к себе и погладил свободной рукой. — Не забудьте об условии! — крикнул Том Хаггин. — Если с вами что-нибудь случится, Джерри должен вернуться ко мне. — Я напишу распоряжение и спрячу его вместе с судовыми документами, — отозвался Ван Хорн. Среди многих слов, которые знал Джерри, он знал и свое собственное имя. В разговоре двух белых оно повторялось несколько раз, и Джерри понял, что речь идет о чем-то неопределенном и ужасном, надвигающемся на него. Он еще энергичнее заерзал, и Ван Хорн опустил его на палубу. Джерри прыгнул к поручням с такой быстротой, какую трудно было ожидать от неуклюжего шестимесячного щенка, и попытка Ван Хорна остановить его не увенчалась бы успехом, если бы Джерри не отступил перед водой, лизавшей борт «Эренджи». Он вспомнил о табу. Его остановил образ плавучего бревна, какое было вовсе не бревном, а чем-то живым. Не рассудок заговорил в нем, а запрет, вошедший в его плоть и кровь. Он присел на свой обрубленный хвостик, поднял к небу золотистую мордочку и в отчаянии залился протяжным щенячьим воем. — Ничего, Джерри! Возьми себя в руки и будь мужчиной! — успокаивал его Ван Хорн. Но утешить Джерри было не так легко. Хотя Ван Хорн, несомненно, был белокожим богом, но это был не его бог. Его богом был мистер Хаггин, и к тому же высшим богом. Это ощущал Джерри, даже совершенно о том не думая. Его мистер Хаггин носил штаны и ботинки. А бог, стоявший подле него на палубе, был одет скорее как чернокожий. Штанов он не носил и ходил босиком. Мало того: вокруг бедер у него, как и у всякого чернокожего, была обмотана яркая набедренная повязка, которая спускалась, как юбка, почти до самых его колен. Капитан Ван Хорн был красив, хотя Джерри этого не понимал. Несмотря на то, что он родился в Нью-Йорке [5], он походил на голландца, выступившего из рамы рембрандтовского портрета. И предки его жили там же еще в те времена, когда Нью-Йорк был не Нью-Йорком, а Новым Амстердамом. На Ван Хорне была шестипенсовая белая бумажная рубашка, прикрывавшая торс и пояс, на котором болтались кисет с табаком, нож в ножнах, патронные обоймы и большой автоматический револьвер в кожаной кобуре. Костюм его завершала в рембрандтовском стиле заломленная набекрень мягкая шляпа. Бидди, притихшая было на берегу, услышала визг Джерри и снова подняла вой. А Джерри примолк на секунду, чтобы прислушаться, и услыхал, как Майкл бешено лает подле нее; и увидал Джерри, что высохшее его ухо по обыкновению упорно стоит торчком. Когда же капитан Ван Хорн и помощник Боркман отдали распоряжение поднять грот и контр-бизань, Джерри излил всю свою скорбь в отчаянном вое, по поводу которого на берегу Боб заявил Дерби, что это — «величайшее вокальное упражнение», какое он когда-либо слышал от собаки, и будь голос чуточку ниже, Карузо нечем было б похвалиться перед Джерри. Но Хаггин не мог вынести этого, едва высадившись на берег, он свистнул Бидди и быстро зашагал прочь. При виде удалявшейся матери Джерри еще более уподобился Карузо [6], чем доставил величайшее удовольствие негру из Пендефрина, стоявшему подле. Он захохотал, поддразнивая Джерри пискливым фальцетом, напоминавшим скорее птичьи звуки обитателей джунглей, чем голос человека — человека настоящего и, следовательно, бога. Это подействовало, как превосходное противоядие. Джерри был охвачен негодованием — какой-то чернокожий смеется над ним! — и через секунду его щенячьи зубы, острые, как иглы, оставили на голой икре пораженного негра длинные параллельные царапины, из которых сейчас же брызнула кровь. Чернокожий поспешно отскочил, но в Джерри была кровь Терренса Великолепного, и, подобно своему отцу, он прыгнул вперед и расцветил другую икру красноватым узором. Якорь был поднят, передние паруса поставлены. Капитан Ван Хорн, зоркие глаза которого не упустили ни одной детали происходившего, отдал распоряжение чернокожему рулевому и повернулся, чтобы похвалить Джерри. — Валяй, Джерри! — поощрял он. — Хватай его! Вали! Кусай его! Хватай! Чернокожий, защищаясь, лягнул Джерри, но тот прыгнул вперед, вместо того чтобы отскочить в сторону, — еще один прием, унаследованный им от Терренса, — ускользнул от голой пятки и отпечатал новую серию красных линий на черной ноге. Это было уже слишком, и негр, боясь скорее Ван Хорна, чем Джерри, повернулся и кинулся на нос, ища спасения на груде лиэнфильдских ружей, которые были сложены на люке каюты и охранялись одним из матросов. Джерри бушевал около люка, прыгая и крутясь вокруг, пока капитан Ван Хорн не отозвал его. — Этот щенок — славный охотник за неграми, славный охотник, — сообщил Ван Хорн Боркману, наклонившись, чтобы погладить Джерри и выразить ему свое одобрение. А Джерри под ласкающей рукой бога, правда, не носившего штанов, забыл на секунду постигшую его судьбу. — Лев, а не собака, он скорее похож на эрдельтерьера, а не на ирландского, — говорил Ван Хорн своему помощнику, продолжая гладить Джерри. — Посмотрите, какой он крупный. Посмотрите, какая у него кость. Вот это грудь! А какая выносливость! Из него выйдет славная собака, когда он подрастет. По лапам видно. Джерри внезапно вспомнил о своем горе и бросился через палубу к поручням, чтобы в последний раз взглянуть на Мериндж, уменьшавшийся с каждой секундой. В эту минуту порыв юго-восточного пассата надул паруса, и «Эренджи» накренился. Джерри, тщетно цепляясь за гладкую поверхность, чтобы удержаться, скользя, покатился по палубе, наклонившейся под углом в сорок пять градусов. Он долетел до основания бизань-мачты, а капитан Ван Хорн, зорким глазом моряка заметив прямо по носу коралловый риф, скомандовал: — Руль под ветер! Боркман и чернокожий рулевой повторили его слова, и с поворотом штурвала «Эренджи» быстро повернулся по ветру и выровнялся. Джерри, все еще поглощенный Меринджем, воспользовался тем, что палуба пришла в горизонтальное положение, и, оправившись, пополз к поручням. Но ему не удалось добраться до цели: раздался треск блока грота-шкота, скользнувшего по крепкому бугелю, и грот, перекинутый ветром, с бешеной скоростью пронесся над головой Джерри. Он избег опасности, сделав дикий прыжок, — такой же прыжок сделал и Ван Хорн, бросившийся к нему на помощь, — и очутился как раз под грота-гиком; огромный парус высился над ним, словно готовясь рухнуть на него и сокрушить. Это было первое знакомство Джерри с парусами. Он не был знаком со зверями и не знал их повадок, но когда был еще крохотным щенком, в памяти его запечатлелся образ ястреба, свалившегося на него с неба. Теперь под угрозой этого колоссального чудовища он припал к палубе. Над ним, падая, как стрела, из синевы, навис крылатый ястреб, неизмеримо больше того, с каким ему пришлось раньше встретиться. Но, припадая к земле, Джерри отнюдь не пытался спрятаться. Съежившись и собирая все силы, он готовился к прыжку, чтобы встретиться на полпути с этим грозным чудовищем. Через секунду вторично раздался треск блока на бугеле, и грот пролетел мимо. Джерри прыгнул, но не увидел даже тени паруса. Ван Хорн наблюдал за ним. Раньше ему приходилось видеть, как молодые собаки буквально до безумия пугались при первой встрече с парусами, закрывающими собой небо и грозно свисающими вниз. Джерри был первой собакой, бесстрашно прыгнувшей с оскаленными зубами, чтобы вступить в бой с чудовищным Неизвестным. С неподдельным восхищением Ван Хорн поднял Джерри на руки и прижал к себе.

Глава третья

Джерри на время совсем позабыл о Мериндже. Он хорошо помнил, что у ястреба были острые когти и клюв. За этим грохочущим в воздухе чудовищем нужно было следить. И Джерри, приседая для прыжка и упорно стараясь удержаться на скользкой, накреняющейся палубе, не спускал глаз с грота и тихонько ворчал при каждом намеке на движение с его стороны. «Эренджи» шел по узкому каналу между коралловыми рифами, против свежего пассатного ветра. Это вызывало необходимость лавировать, и грот наверху то и дело перелетал с левого галса на правый и обратно, производя шум, напоминающий взмах крыльев; рифы хлестали, а блок громко трещал на бугеле. Несколько раз, когда грот проносился над головой, Джерри бросался на него, готовый вцепиться; его чистые щенячьи зубы были оскалены и блестели на солнце, как драгоценные безделушки из слоновой кости. Каждый прыжок кончался неудачей, и Джерри пришел к определенному выводу. Следует, между прочим, отметить, что этот вывод, несомненно, являлся результатом мыслительного процесса. Из наблюдений над предметом, все время ему угрожавшим, из ряда своих нападений он вывел заключение, что этот предмет ему не вредит и даже не приходит с ним в соприкосновение. Он понял, что это не столь опасная вещь, какою она сначала ему показалась. Быть может, не мешает ее остерегаться, хотя в его классификации она уже заняла свое место в ряду предметов, которые казались страшными, но в действительности таковыми не были. Таким же путем он научился не бояться рева ветра среди пальм, когда лежал на веранде дома, и атаки волн, с шипением разбивавшихся в кипящую пену и брызги на берегу, у самых его ног. Не раз в течение дня Джерри весело, небрежно, чуть ли не юмористически поглядывал на грот, когда тот проносился мимо. Но больше он уже не припадал к палубе и не прыгал. Это был первый урок, и он быстро его усвоил. Покончив с гротом, Джерри мысленно вернулся к Меринджу. Но никакого Меринджа не было; не было Бидди, Терренса и Майкла на берегу; не было ни мистера Хаггина, ни Дерби, ни Боба; не было ни берега, ни земли с пальмами на переднем плане и далекими горами, вечно вздымающими к небу свои зеленые вершины. Где бы он ни стоял, положив передние лапы на шестидюймовые поручни, на правом или на левом борту, на носу или на корме, всюду он видел только волнующийся океан, который под напором пассата мирно и ритмично гнал свои волны, увенчанные белыми гребнями. Будь Джерри ярда на два выше и имей он глаза опытного моряка, он мог бы разглядеть на севере низкую полоску острова Изабеллы, а на юге очертания Флориды, обрисовывавшиеся все яснее по мере того, как «Эренджи», сильно накренясь, с натянутыми шкотами, полным ходом шел на левом галсе навстречу юго-восточному пассату. А имей Джерри возможность воспользоваться морским биноклем, который усиливал зрение капитана Ван Хорна, он увидел бы на востоке возвышающиеся над морем далекие вершины Малаиты, похожие на розоватые дымки облаков. Но то, что окружало Джерри, имело к нему непосредственное отношение. Он рано усвоил железный закон необходимости и научился принимать то, что есть, а не гнаться за далекими вещами. Море было; это была реальность. Земли больше не было. «Эренджи» — тоже реальность, как и живые существа, толпившиеся на его палубе. И он стал знакомиться с тем, что было, — короче, узнавать новую обстановку и приспособляться к ней. Первое его открытие оказалось восхитительным. Это была местная дикая собака — щенок из зарослей на острове Изабеллы; ее вез на Малаиту один из чернокожих с плантации Мериндж. По возрасту они были одинаковы, но разной породы. Туземная собака была собакой дикой, подлой и раболепной. Уши у нее вечно были опущены, хвост болтался между ногами; она всегда опасалась нового несчастья и новой обиды; трусливая и мстительная, под угрозой удара злобно кривила пасть, обнажая щенячьи клыки; припадала к земле, когда ее били, выла от страха и боли и всегда была готова на предательский укус, если представлялся удобный случай. Дикая собака физически была более развита, чем Джерри, сильнее и злее, чем он, но в жилах Джерри текла благородная кровь, он был храбр и чистокровен. Дикая собака тоже появилась на свет в результате не менее сурового отбора, но здесь отбор носил иной характер. Из лесных предков, от которых она происходила, выживали самые трусливые. Они никогда добровольно не вступали в бой с сильнейшим противником. Они никогда не нападали в открытую, за исключением тех случаев, когда добыча была слаба или беззащитна. Храбрость они заменили нападением исподтишка, они ускользали, прятались от опасности. Это был слепой отбор природы. Они выжили в жестокой и подлой среде, где жизнь покупалась главным образом ценой трусливой хитрости, а иногда отчаянным нападением из-за угла. Отбором предков Джерри руководили любовно. Только смелые выжили из них. Его предки были сознательно и разумно отобраны людьми, которые где-то в далеком прошлом занялись дикой собакой и сделали ее такой, какой она представлялась им в мечтах и какою они желали ее видеть. Она никогда не должна была сражаться в углу, как крыса, так как не должна была походить на крысу и забираться в угол. Она не должна была отступать. Собаки, которые отступали, не нужны были людям. Не они сделались предками Джерри. Его предки, отобранные людьми, были храбрыми псами, стойкими и дерзкими, они кидались навстречу опасности, сражались и умирали, но никогда не оставляли поля битвы. А так как каждый рождает себе подобного, то Джерри был таков, каким был до него Терренс и какими сотни лет назад были праотцы Терренса. Поэтому Джерри, случайно заметив дикую собаку, забившуюся в защищенный от ветра уголок между гротом и люком каюты, не стал размышлять о том, что противник крупнее и сильнее, чем он. Он знал только одно: перед ним древний враг — дикая собака, далеко, обходившая костры человека. С победным и радостным лаем, привлекшим внимание всевидящего и всеслышащего капитана Ван Хорна, Джерри бросился в атаку. Дикий щенок с невероятной быстротой обратился в бегство, но был настигнут Джерри и кубарем покатился по наклонной палубе. Катаясь и ощущая острые зубы, впивающиеся в него, он то огрызался и щелкал зубами, то повизгивал и хныкал, и в этом визге слышались ужас, боль и подлое смирение. А Джерри был джентльменом, иными словами, благородным псом. Таким его вырастили. Так как враг не сопротивлялся, гнусно визжал и беспомощно ежился под ним, Джерри перестал нападать и выбрался из шпигата, куда они скатились. Он не размышлял о своем поступке. Он это сделал, ибо таким был создан. Он выпрямился на качающейся палубе и с удовольствием ощущал во рту восхитительный вкус собачьих волос, а в ушах его звучал одобрительный возглас капитана Ван Хорна: — Умник, Джерри! Ты, Джерри, молодчина! Славный пес! Уходя от места сражения, Джерри, можно сказать, возгордился и важно перебирал лапами. Он оглянулся через плечо на пищавшую собаку, словно говоря: «Ну, думаю, на этот раз тебе хватит. Теперь не попадайся мне на шути!» Джерри продолжал обследовать свой новый крохотный мирок, который никогда не пребывал в покое, постоянно вздымаясь и опускаясь на волнующейся поверхности моря. Тут находились чернокожие, возвращавшиеся с плантаций Меринджа. Он решил осмотреть каждого из них; его встречали воркотней и бранью, а он отвечал грозным рычанием. Он был выдрессирован так, что хоть и разгуливал на четырех ногах, но считал себя выше этих двуногих, ибо всегда жил под эгидой великого двуногого бога, носившего штаны, — мистера Хаггина. Кроме того, здесь были чужие — рабочие из Пендефрина и из Бухты Тысячи Кораблей. Джерри хотел узнать их всех. В будущем это знание могло ему понадобиться. Об этом он не думал. Он просто знакомился с окружающей средой, не заботясь о будущем и не осознавая, что принимает меры предосторожности. Обогащаясь опытом, Джерри быстро обнаружил, что на «Эренджи», так же как и на плантации, где домашние слуги отличались от работавших в поле, существует класс людей, отличный от возвращавшихся рабочих. Это была судовая команда. Пятнадцать чернокожих, составлявших ее, были ближе к капитану Ван Хорну, чем все остальные. Они, казалось, принадлежали «Эренджи» и Ван Хорну. Они исполняли его приказания, стояли на руле, тянули снасти, втаскивали из-за борта ведра с водой и терли палубу щетками. От мистера Хаггина Джерри узнал, что должен снисходительно относиться к домашней прислуге; теперь капитан Ван Хорн научил его быть более снисходительным к судовой команде, чем к возвращавшимся рабочим. С командой он мог позволять себе меньше вольностей, чем с остальными. Пока капитан Ван Хорн не хотел, чтобы он охотился за его командой, Джерри считал своим долгом не охотиться. С другой стороны, он всегда помнил, что он собака белого бога. Хотя этих негров он и не преследовал, но от всякой фамильярности с ними воздерживался. Он наблюдал за ними. Ему приходилось видеть, как мистер Хаггин стегал хлыстом своих чернокожих слуг. Они являлись промежуточным звеном в схеме мира, и за ними следовало следить, чтоб они не забывали своего места. Джерри предоставлял им место, но равенства он не допускал. В лучшем случае он мог свысока удостаивать их своим вниманием. Джерри основательно обследовал кухню. Это было неуклюжее помещение на палубе, открытое ветрам, дождю и буре, где два чернокожих в облаках дыма ухитрялись готовить на маленькой печке еду для восьмидесяти человек, находившихся на борту. Затем Джерри заинтересовался странным поведением судовой команды. В поручни «Эренджи» были ввинчены прямые трубы, служившие подпорками для рядов колючей проволоки, которая обегала все судно. Единственный узкий прорыв в пятнадцать дюймов былсделан для выхода к трапу. Джерри понимал, что это была мера предосторожности против опасности, хотя он и не задумывался над этим. Всю свою жизнь, с самого первого дня, он провел, окруженный опасностью, постоянно грозившей со стороны чернокожих. В доме на плантации Мериндж белые всегда с подозрением поглядывали на многочисленных негров, работавших на них и им принадлежавших. В жилой комнате, где был обеденный стол, бильярд и фонограф, стояли козлы для ружей, а в каждой спальне, у каждой кровати лежали под рукой револьверы и винтовки. Мистер Хаггин и Боб, уходя из дому к своим чернокожим, всегда носили у пояса револьверы. Джерри знал, для какой цели служат эти производящие шум предметы, — то были орудия разрушения и смерти. Ему приходилось видеть, как они уничтожали живые существа: свиней, птиц и крокодилов. С помощью этих предметов белые боги по воле своей преодолевали пространство, не трогаясь с места, и убивали живые существа. А он, Джерри, чтобы причинить кому-нибудь вред, должен был преодолеть пространство и приблизиться к своему противнику. Он был иначе устроен. Он был ограничен в своих возможностях. Для совершенных двуногих белых богов все невозможное оказывалось возможным. Их способность уничтожать вещи, отделенные расстоянием, являлась как бы дальнейшим развитием когтей и клыков. Не задумываясь и не пытаясь осмыслить это, он принимал это так же, как принимал весь окружающий его таинственный мир. Однажды, в прошлом, Джерри случилось увидеть, как мистер Хаггин посеял смерть на расстоянии, но на другой манер. С веранды он видел, как тот швырнул палочки динамита в галдевшую толпу чернокожих, явившихся из внешнего мира на своих длинных черных военных лодках, остроносых, резных и инкрустированных перламутром, которые они втащили на берег у плантации Мериндж. Джерри видал немало мер предосторожности, принимаемых белыми богами, и теперь бессознательно увидел в этой ограде из колючей проволоки на плавучем мирке признак постоянной опасности. Гибель и смерть бродили вокруг, высматривая удобный случай, чтобы напасть на жизнь и задушить ее. Чтобы жить, следовало быть начеку — этот закон Джерри вывел из того немногого, что знал о жизни. Пока натягивали колючую проволоку, у Джерри произошло еще одно приключение с Леруми, рабочим из Меринджа, которого в то утро Бидди столкнула в воду со всеми его пожитками. Они встретились на штирборте у люка; Леруми разглядывал себя в дешевенькое зеркальце и расчесывал жесткие волосы деревянным гребнем ручной работы. Джерри, не обращая внимания на присутствие Леруми, пробегал на корму, где помощник капитана Боркман следил, как команда натягивает на подпорки колючую проволоку. А Леруми огляделся по сторонам, убедился, что его ноги никому не видны, прицелился и лягнул сына своего четвероногого врага. Голая нога больно ударила Джерри по кончику недавно обрубленного хвоста, и Джерри, оскорбленный таким святотатством, немедленно пришел в бешенство. Капитан Ван Хорн стоял на корме на левом борту, определяя по парусам направление ветра и следя за чернокожим рулевым, и не видел Джерри, заслоненного люком. Но он заметил, как Леруми дернул плечом, пока, балансируя на одной ноге, другой наносил удар. И следующие события помогли ему догадаться о том, что произошло. Вой Джерри, когда он упал, перевернулся, прыгнул и укусил, был поистине щенячьим воплем негодования. Он вцепился в лодыжку и, получив второй удар, скатился по палубе в ватервейс; но на черной коже остались красные следы его острых, как игла, зубов. Все еще визжа от негодования, он пополз, цепляясь когтями, по крутому деревянному холму. Леруми, снова бросив взгляд по сторонам, убедился, что за ним следят и через край хватать нельзя. Он бросился бегом вдоль люка, пытаясь ускользнуть вниз, но острые зубы Джерри впились в его икру. Как раз в эту минуту внезапный порыв ветра надул паруса, и Леруми растянулся во всю длину. Тщетно стараясь подняться на ноги, он налетел на колючую проволоку с подветренной стороны. Чернокожие, толпившиеся на палубе, завизжали от удовольствия, а Джерри, видя своего противника выбитым из строя и по ошибке сочтя себя объектом насмешек, с не меньшим бешенством накинулся на негров, хватая и кусая пролетавшие мимо него ноги. Они попрыгали вниз в трюм и на трап, ведущий на полубак, взобрались на бушприт, влезли на снасти и повисли в воздухе, как чудовищные птицы. В конце концов палуба осталась за Джерри, если не считать судовой команды; но Джерри уже научился делать различие. Капитан Ван Хорн подозвал Джерри, приласкал его и со смехом осыпал похвалами; затем повернулся к своим многочисленным пассажирам и произнес речь на чудовищном английском морском жаргоне. — Эй вы, ребята! Я вам говорю. Этот пес принадлежит мне. Если кто из вас, парней, этого пса тронет, тому придется плохо. Ей-богу, я из него семь склянок выбью! Вы своим ногам воли не давайте. А я придержу свою собаку. Поняли? И пассажиры, все еще висевшие в воздухе, поблескивая черными глазами и жалобно чирикая между собой, приняли закон белого. Даже Леруми, порядком поцарапанный колючей проволокой, не ругался и не грозил. Потирая пальцами свои царапины, он прошептал: «Ей-богу, здоровый парень этот пес! Здоровый парень!» — чем вызвал усмешку шкипера и оглушительный хохот товарищей. Но Джерри нельзя было назвать злым. Как Бидди и Терренс, он был буйным и бесстрашным; эти качества он получил по наследству. И, как Бидди и Терренс, он испытывал удовольствие от охоты на негров. Это был результат дрессировки; так дрессировали его, когда он был еще крохотным щенком. Негры были неграми, а белые люди были богами, и белые боги научили его преследовать негров и следить, чтобы они занимали подобающее им низшее место в мире. Белые держали в своих руках весь мир. Негры… Разве не знал он, что они всегда вынуждены оставаться в своем жалком положении? Разве не видел он, как на плантации Мериндж их привязывали иногда к пальмам и хлестали по спине, вырывая клочья мяса? Не удивительно, что породистый ирландский терьер, окруженный любовью белого бога, смотрел на негров глазами белого бога и вел себя с ними так, чтобы заслужить его похвалу. Для Джерри выдался хлопотливый денек. На «Эренджи» все для него было ново и странно, и здесь то и дело случались любопытные вещи. У Джерри произошла еще одна встреча с дикой собакой, которая предательски напала на него с фланга из засады. Сундучки с имуществом чернокожих были сложены в беспорядке, и между двумя ящиками в нижнем ряду осталось небольшое пространство. Из этой дыры дикая собака прыгнула на Джерри, пробегавшего мимо на зов шкипера, вонзила острые зубы в желтую бархатную шкуру Джерри и поспешно юркнула назад, в свою нору. Снова чувства Джерри были оскорблены. Атаку с фланга он понимал. Часто он играл так с Майклом, хотя у них это была только игра. Но отступать, не сражаясь, когда бой уже начался, было чуждо привычкам и характеру Джерри. Со справедливым негодованием он бросился в дыру за своим врагом. Но здесь все преимущества были на стороне дикой собаки, — она лучше всего сражалась в углу. Когда Джерри прыгнул в узкое пространство, он ударился головой о верхний сундучок и через секунду почувствовал у самой своей морды оскаленную пасть врага. Не было никакой возможности добраться до дикой собаки, налететь на нее всей тяжестью, как это делается в открытой атаке. Джерри оставалось только ползти, вертеться и рваться вперед, и всякий раз его встречали оскаленные зубы. И все же в конце концов он одолел бы ее, если бы проходивший мимо Боркман не наклонился и не вытянул Джерри за заднюю лапу. Снова раздался зов капитана Ван Хорна, и Джерри послушно побежал на корму. Обедали на палубе в тени контр-бизани, и Джерри, сидевший между двумя мужчинами, получил свою порцию. Он уже успел вывести заключение, что из двух белых капитан был высшим богом, отдававшим приказания, которым повиновался помощник. Помощник же, в свою очередь, командовал чернокожими, но никогда не отдавал приказаний капитану. Джерри почувствовал влечение к капитану и ближе к нему придвинулся. Когда он сунул нос в тарелку капитана, ему ласково сделали выговор. Но когда он только понюхал дымящуюся чашку чая помощника, тот щелкнул его по носу грязным пальцем. И помощник ни разу не дал ему есть. Капитан Ван Хорн дал ему прежде всего миску овсяной каши, щедро полив ее сгущенными сливками и подсластив сахаром; сахару он высыпал ложку с верхом. Затем он то и дело давал ему ломтики хлеба с маслом и кусочки жареной рыбы, заботливо вытащив сначала мелкие кости. Его возлюбленный мистер Хаггин никогда не кормил его во время обеда, и теперь Джерри был наверху блаженства. И, будучи еще молоденьким щенком, он до того увлекся, что вскоре стал настойчиво приставать к капитану, требуя еще рыбы и хлеба с маслом. Один раз он даже пролаял свою просьбу. Это навело капитана на мысль научить его «говорить», и он сейчас же принялся за дело. Через пять минут Джерри научился «говорить», тихо и только один раз — мягким, ласкающим, односложным лаем. И тут же он усвоил слово «сядь», как отличающееся от «ляг», и узнал, что должен садиться всякий раз, когда говорят, а затем ждать, пока не дадут куска. Далее его словарь обогатился тремя словами. Отныне «говори» стало означать для него «говори», а «сядь» означает «сядь» и отнюдь не «ляг». Третье слово было «шкипер». Он слышал, как помощник несколько раз называл этим именем капитана Ван Хорна. И точно так же, как когда кто-нибудь из людей кричал «Майкл», то Джерри знал, что зов относился к Майклу, а не к Бидди, или Терренсу, или к нему самому, то теперь он узнал, что «шкипер» было имя двуногого белого господина этого нового плавучего мира. — Право же, это не простая собака, — объявил Ван Хорн своему помощнику. — За этими карими глазами видишь настоящий человеческий мозг. Ему шесть месяцев. Всякий шестилетний мальчишка считался бы феноменом, если бы выучил в пять минут все, что выучил он. Да, черт меня побери! Собачий мозг, должно быть, похож на человеческий. Если пес действует, как человек, ему и думать приходится по-человечьи.

Глава четвертая

В главную каюту вел крутой трап, и по нему капитан после обеда снес Джерри на руках. Это было большое помещение во всю ширину «Эренджи», между лазаретом на корме и крохотной каюткой на носу. Дальше, за толстой переборкой, находился кубрик, где жила судовая команда. В крохотной каютке помещались Ван Хорн и Боркман, а главную каюту занимали шестьдесят рабочих. Они сидели на корточках, валялись на палубе и на длинных скамьях, тянувшихся по обеим сторонам каюты. Войдя в маленькую каюту, капитан бросил в угол одеяло и дал понять Джерри, что это его постель. Джерри, плотно пообедавший и утомленный после такого суетливого дня, немедленно заснул. Час спустя его разбудил вошедший Боркман. Джерри приветливо завилял обрубком хвоста и улыбнулся, но помощник нахмурился и сердито проворчал что-то сквозь зубы. Тогда Джерри перестал улыбаться и только спокойно за ним следил. Помощник зашел глотнуть спиртного. Он таскал выпивку из запасов Ван Хорна. Джерри этого не знал. На плантации ему часто приходилось видеть, как выпивают белые. Но в манерах Боркмана было что-то необычное. Он пил как будто исподтишка, украдкой, и Джерри смутно это сознавал. В чем тут дело, он не знал, но, почуяв что-то неладное, подозрительно присматривался. После ухода помощника Джерри мог бы еще поспать, но неплотно прикрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза, он приготовился встретить неведомого врага. Но никого не было, и он стал следить за тараканом, ползущим по переборке. Когда Джерри встал и осторожно направился к нему, таракан удрал, скрылся в щели. С тараканами Джерри был знаком всю свою жизнь, но на «Эренджи» обитала особая порода, и, столкнувшись с ней, ему еще суждено было узнать много нового. Наскоро обследовав маленькую каюту, он вышел в большую. Здесь повсюду валялись чернокожие. Джерри решил каждого освидетельствовать, видя в этом свой долг перед шкипером. Они хмурились и потихоньку ругались, когда он к ним принюхивался. Один осмелился пригрозить ему кулаком, но Джерри, вместо того чтобы увернуться в сторону, оскалил зубы и приготовился к прыжку. Чернокожий поспешно опустил руку и стал тихо и ласково бормотать, что, конечно, говорило о раскаянии; товарищи его захихикали, а Джерри прошел мимо. В этом не было ничего нового. От чернокожих всегда следовало ждать удара, если поблизости не было белых. И помощник и капитан находились на палубе, и Джерри, хотя и не трусил, но продолжал свои исследования более осторожно. Но у входа в лазарет, на корме, он позабыл о всякой осторожности и ринулся навстречу новому запаху, донесшемуся до его ноздрей. В низком темном помещении находилось какое-то странное существо; его он еще ни разу не обнюхивал. На грубой циновке, разостланной на ящиках с табаком и пятидесятифунтовых жестянках с мукой, лежала в одной сорочке молоденькая чернокожая девушка. Казалось, она притаилась или пряталась, и Джерри не замедлил это почувствовать, а ему с давних пор было известно, что дело неладно, если какой-нибудь чернокожий пытается спрятаться или улизнуть. Когда он тревожно залаял и бросился на нее, она с ужасом вскрикнула. Но она не ударила, хотя его зубы оцарапали ее голую руку. И больше она не кричала. Она съежилась на своей циновке, дрожала и не защищалась. Вцепившись зубами в ее реденькую сорочку, он тряс ее и тянул, сердито рыча и время от времени лая, чтобы призвать шкипера или помощника. В процессе борьбы равновесие ящиков и жестянок нарушилось, и вся груда рухнула на пол. Тут Джерри залаял еще неистовее, а чернокожие, выглядывая из каюты, безжалостно хохотали. Когда явился шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом и, прижав уши, еще сильнее задергал тонкую бумажную ткань сорочки. Он ждал похвалы за свое поведение, но когда шкипер велел отпустить девушку, он повиновался и понял, что это притаившееся, пораженное ужасом существо чем-то отличается от других таких же существ и обращаться с ним нужно иначе. А страх девушка перенесла такой, какой мало кто может вынести. Ван Хорн называл ее своей покупкой с неприятностями и рад был бы отделаться от этой покупки, однако не уничтожая. От этого-то уничтожения он и спас ее, когда купил, дав в обмен жирную свинью. Она была глупым, робким, больным созданием, молодые люди из ее деревни не обращали на нее никакого внимания, и когда ей исполнилось двенадцать лет, разочарованные родители предназначили ее для кухонного котла. Когда капитан Ван Хорн впервые ее встретил, она была центральной фигурой в траурной процессии на берегах реки Балебули. Отнюдь не красавица — таков был его приговор, когда он задержал процессию. Тощая, с шелудивой кожей, покрытой засохшими струпьями — следы болезни, называемой «букуа», — она была связана по рукам и по ногам и, как свинья, свешивалась с толстого шеста, который покоился на плечах носильщиков, намеревавшихся ею пообедать. Не надеясь на пощаду, она даже не пыталась молить о помощи, но в ее вытаращенных глазах застыл безграничный ужас. Разговорившись на универсальном английском морском жаргоне, капитан Ван Хорн узнал, что любовью своих спутников она не пользовалась, и сейчас они несли ее к реке Балебули, чтобы вбить там кол и погрузить ее по самую шею в текучую воду. Но прежде чем вбить кол, они намеревались вывихнуть ей суставы и переломать кости рук и ног. Это не было ни религиозным обрядом, ни жертвой жестоким богам джунглей. Вопрос был чисто гастрономического свойства. Живое мясо, приготовленное таким образом, делалось мягким и вкусным. А девушка, как указали ее спутники, несомненно, нуждалась в такой манипуляции. Два дня пребывания в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. Затем они убьют ее, разложат костер и созовут друзей. Капитан Ван Хорн торговался около получаса, доказывая, что девушка никакой цены не имеет, затем купил свинью стоимостью в пять долларов и отдал в обмен на нее. Так как он расплатился за свинью товаром, а товары были расценены вдвое выше стоимости, то в действительности девушка обошлась ему в два доллара пятьдесят центов. И тут-то и начались затруднения капитана Ван Хорна. Он не мог отделаться от девушки. Он слишком хорошо знал туземцев Малаиты, чтобы вручить ее кому-нибудь из обитателей этого острова. Вождь племени Суу — Ишикола — предложил за нее сотню кокосовых орехов, а на берегу Малу вождь Бау давал двух цыплят. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и свидетельствовало о презрении старого негодяя к худобе девушки. Капитану Ван Хорну не удалось связаться с миссионерским бригом «Западный Крест» — на нем она была бы в безопасности, — и он вынужден был держать ее в тесном помещении на «Эренджи» до того проблематического момента, когда удалось бы препроводить ее к миссионерам. Но девушка к нему никакой благодарности не чувствовала, ибо была слишком глупа. Она, которую получили в обмен на жирную свинью, считала, что ее плачевная роль в этом мире не изменилась. Она была обречена на съедение и осталась обреченной на съедение. Изменилось только ее назначение, и теперь ее, несомненно, съест большой белый господин «Эренджи», когда она в достаточной мере потолстеет. Его намерения обнаружились с самого начала, когда он пробовал ее откормить. А она его перехитрила и упорно ела столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых. В результате девушка, проведя всю жизнь в лесах и ни разу не ступив ногой в лодку, теперь без конца носилась по поверхности океана в каком-то кошмарном тумане. На морском жаргоне, распространенном среди чернокожих тысячи островов, пассажиры «Эренджи» подтвердили ее страх. «Я тебе говорю, Мэри, — заявлял один, — скоро этот большой парень, белый господин, тебя кай-кай». А другой подхватывал: «Большой парень, белый господин, тебя кай-кай, я тебе говорю, — у него живот разгулялся». «Кай-кай» на этом жаргоне значило «есть». Даже Джерри это знал. Слова «есть» не было в словаре, а «кай-кай» было, и означало оно больше чем «есть», так как служило и существительным и глаголом. Но девушка никогда не отвечала на поддразнивание чернокожих. Она вообще все время молчала, не говорила даже с капитаном Ван Хорном, который и имени ее не знал. К концу дня, после приключения с девушкой в лазарете, Джерри снова вышел на палубу. Шкипер, держа его на руках, поднялся по трапу и едва опустил на палубу, как Джерри сделал новое открытие: земля! Он не видел ее, но обонял, высоко задрав нос. Джерри расположился с наветренной стороны и стал внюхиваться в воздух, который принес весть о земле; и носом он словно читал в воздухе, как человек читает газету. Он почуял соленые запахи морского берега и влажной грязи болот, благовонный аромат тропической растительности и очень слабый, едкий запах дыма тлеющих костров. Пассатный ветер, который пригнал «Эренджи» в воды, защищенные выступающим мысом Малаиты, теперь спадал, и судно покачивалось на невысоких волнах; слышался треск шкотов и блоков и грохот спускаемых парусов. Джерри с насмешливым презрением поглядывал на грот, прыгающий над его головой. Он понял уже пустую ветреность его угроз, но блоков грота-шкота остерегался и обходил бугель. Капитан Baн Хорн, пользуясь затишьем, вздумал обучать команду ружейной стрельбе и приказал достать с люка ли-энфильдские ружья. Вдруг Джерри припал к палубе и неслышно пополз вперед. Но дикая собака, удалившаяся на три фута от своей норы под сундуками, не зевала. Она заметила Джерри и грозно зарычала. Рычание было злобным, как и вся ее жизнь. Мелкие животные страшились этого рычания, но оно не испугало Джерри, который настойчиво крался вперед. Когда дикая собака прыгнула в нору под ящиками, Джерри бросился за ней, но враг ускользнул. Бросив за борт куски дерева, бутылки и пустые жестянки, капитан Ван Хорн приказал восьми матросам из своей команды стрелять. Джерри пришел в восторг от ружейной стрельбы, и к грохоту присоединился его возбужденный лай. Пустые медные гильзы летели на палубу, а чернокожие пассажиры ползали и подбирали; для них это были ценные предметы, и они немедленно засовывали их еще горячими в свои продырявленные уши. В их ушах было просверлено множество отверстий; самое маленькое могло вместить гильзу, в других торчали глиняные трубки, палочки табаку и даже коробки спичек. А были и такие отверстия, что в них держались деревянные цилиндры в три дюйма диаметром. Помощник и капитан носили у пояса автоматические револьверы. Они стали расстреливать обойму за обоймой, к большому удивлению чернокожих, которые, затаив дыхание, следили за такой быстрой стрельбой. Судовая команда стреляла неважно, но капитан Ван Хорн, как и каждый капитан на Соломоновых островах, знал, что туземцы — жители лесов и приморских берегов — стреляли еще хуже, и на стрельбу судовой команды можно было положиться, если ей не вздумается в минуту опасности перейти на сторону врага. Сначала автоматический револьвер Боркмана дал осечку, и капитан Ван Хорн сделал замечание своему помощнику за то, что тот не чистит и не смазывает своего оружия. Затем Ван Хорн с издевкой спросил Боркмана, сколько стаканчиков тот сегодня пропустил и не этим ли объясняется его неудачная стрельба. Боркман объяснил, что у него был приступ лихорадки, и Ван Хорн удержал сомнения при себе, но несколько минут спустя, усевшись в тени контр-бизани и взяв на руки Джерри, поделился с ним своими соображениями. — Прямо беда с ним, Джерри… И все из-за шнапса, — объяснял капитан Ван Хорн. — Черт побери, я из-за этого должен нести свои вахты и добрую половину его. А он говорит — лихорадка. Не верь, Джерри! Все это шнапс — самый обыкновенный ш-на-пс! А он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Но когда напьется, становится полоумным. Голова у него идет кругом, человек ходит дурак дураком; в шторм храпит, в мертвый штиль страдает от бессонницы. Джерри, ты еще только вступаешь в мир на своих четырех бархатных лапках, так послушайся совета опытного моряка и не прикасайся к шнапсу. Верь мне, Джерри, мой мальчик, послушайся своего отца, от водки добра не увидишь. После этого капитан Ван Хорн оставил Джерри на палубе выслеживать дикую собаку, а сам спустился в крохотную каюту и глотнул из бутылки, к которой прикладывался Боркман. Выслеживание дикой собаки превратилось в забаву, во всяком случае, для Джерри; он никогда не злобствовал и сейчас наслаждался от души. Кроме того, эта игра преисполняла его восхитительным сознанием собственной силы, так как дикая собака все время от него удирала. Поскольку дело касалось собак, Джерри был героем на палубе «Эренджи». Ему не пришло в голову осведомиться, приятно ли его поведение дикой собаке, а, по правде сказать, это существо по его вине влачило жалкое существование. Когда Джерри находился на палубе, дикарка не смела отойти дальше чем на несколько футов от своего логовища и пребывала в страхе и трепете перед толстым щенком, который не боялся ее рычания. Под вечер Джерри, еще разок проучив дикую собаку, пробежал на корму и нашел там шкипера. Тот сидел, поджав ноги, на палубе, прислонившись спиной к низким поручням, и рассеянно глядел на море. Джерри понюхал его голую икру — не то чтобы он хотел проверить, его ли это нога, а просто ему нравился запах, и, кроме того, он видел в этом своего рода дружеское приветствие. Но Ван Хорн не обратил на него внимания и по-прежнему глядел вдаль. Он даже не заметил щенка. Джерри положил морду на колени шкипера и долго и пристально смотрел ему в лицо. Теперь уже шкипер его заметил и был приятно растроган, но не подал вида и продолжал сидеть неподвижно. Джерри решил испробовать новый способ. Шкипер опирался локтем о колено, рука его лениво свешивалась вниз; в полураскрытую руку Джерри по самые глаза засунул свою мягкую золотистую мордочку и застыл в такой позе. Ему не видно было, как вспыхнули у шкипера глаза; взгляд его оторвался от моря и обратился на щенка. Джерри еще минуту стоял, не шевелясь, а затем громко засопел. Шкипер не выдержал и от души расхохотался, а Джерри в приливе любви прижал свои шелковистые уши, греясь в лучах улыбки бога. И смех шкипера заставил Джерри бешено завилять хвостом. Полураскрытая рука сомкнулась в твердом пожатии. Затем рука стала его качать из стороны в сторону с такой силой, что Джерри едва устоял на ногах. Джерри блаженствовал. Нет, мало того, — он был в экстазе. Он знал, что в грубом пожатии не было гнева и оно не грозило опасностью; это была та же игра, какою он, бывало, забавлялся с Майклом. Иногда он играл так и с Бидди и любовно возился с ней. А в исключительных случаях сам мистер Хаггин ласково его тормошил. Для Джерри эта игра была полна глубокого смысла. Когда Ван Хорн стал сильнее его раскачивать, Джерри сердито зарычал и рычал все громче и громче по мере того, как усиливалась встряска. Но это была игра, он только притворялся, будто хочет укусить того, кого любил слишком горячо. Он дергался, стараясь вытащить голову и ухватить складку кожи, льнувшую к его щеке. Когда шкипер, сильно тряхнув его, освободил и отпихнул в сторону, Джерри подбежал к плечу, ворча и скаля зубы, и снова рука сомкнулась вокруг его морды и стала его раскачивать. Игра продолжалась, а возбуждение Джерри росло. Один раз шкипер замешкался, и Джерри поймал его руку, но зубов не стиснул. Зубы оставили на коже отпечаток, но это был не укус. Игра становилась все грубее, и Джерри забылся. По-прежнему играя, он до того увлекся, что принял игру за подлинное событие. Это было сражение, борьба с рукой, которая его хватала, трясла и отпихивала. Он больше уже не притворялся и рычал по-настоящему. Когда его отшвыривали назад и он снова бросался в атаку, из груди его вырывался истерически звонкий, щенячий лай. И капитан Ван Хорн, внезапно поняв, протянул раскрытую руку, как символ мира — символ столь же древний, как человеческая рука. И в то же время он произнес только одно слово: «Джерри!». В этом слове было все: и властный упрек, и приказание, и вся настойчивость любви. Джерри понял и сразу пришел в себя. Он сейчас же раскаялся, смирился, уши откинул назад, моля о прощении, а сердце его затрепетало в приливе любви. Нападающий пес с оскаленными клыками превратился в мягкий, шелковистый комочек; он рысцой подбежал к протянутой руке и лизнул ее; розово-красный язык блеснул, как драгоценный камень, между двумя рядами ослепительно белых зубов. А через секунду Джерри блаженствовал в объятиях шкипера и прижимался мордой к его щеке и лизал, словно хотел поцелуями заменить членораздельную речь. Это был подлинный праздник, и оба от души им наслаждались. — Черт бы меня побрал! — забормотал капитан Ван Хорн. — Ты весь клубочек натянутых нервов с золотым сердцем, и все это обернуто снаружи в золотую шкурку. Джерри, ты золото, чистое золото, и во всем мире нет второй такой собаки. Сердце у тебя золотое, золотой мой пес. Люби меня, и я буду добр к тебе и буду тебя любить всегда, во веки веков. И капитан Ван Хорн вдруг заморгал, глаза его затуманились, и секунду он не видел щенка, который в приливе любви весь затрепетал в его объятиях и слизнул соленую влагу с его глаз. А ведь Ван Хорн, шкипер «Эренджи», босой, в шестипенсовой рубахе и набедренной повязке, торговал «черной птицей», развозя чернокожих каннибалов, никогда не расставался со своим автоматическим револьвером, и голова его была оценена в десятках приморских деревень и лесных крепостей. Он считался самым крутым шкипером Соломоновых островов, где выживает только тот, кто жесток.

Глава пятая

Стремительная тропическая ночь поглотила «Эренджи». Судно то затихало в штиле, то накренялось и ныряло под ударами ветра и дождя, налетавшего со стороны Маланты, острова каннибалов. Здесь прекратился юго-восточный пассат, и этим объяснялась такая переменчивость погоды. Стряпать в камбузе на открытой палубе стало сущим наказанием, а чернокожие рабочие, ходившие нагишом, должны были уйти вниз. Первую вахту, с восьми до двенадцати, нес помощник; а капитан Ван Хорн, не желая мокнуть под ливнем, спустился в крохотную каюту, прихватив с собой Джерри. Джерри устал от бесконечных приключений этого дня — самого беспокойного во всей его жизни; он заснул, но во сне рычал и перебирал лапами; шкипер последний раз взглянул на него, убавил свет лампы и, усмехнувшись, пробормотал: — Это дикая собака, Джерри. Хватай ее! Кусай! Задай ей трепку! Джерри спал так крепко, что ничего не слышал. Дождь прекратился, унеся с собой последнее дыхание ветра и превратив каюту в удушливую парную баню, и задыхающийся шкипер, в мокрой от пота рубахе и набедренной повязке, поднялся, забрал под мышку подушку и одеяло и вышел на палубу. Джерри разбудил огромный трехдюймовый таракан, укусивший его за чувствительное местечко между пальцами, где кожа не покрыта волосами. Джерри проснулся, тряхнул пострадавшей лапой и поглядел на таракана, который не стал удирать, а с достоинством отполз в сторону. Джерри следил, как тот присоединился к другим тараканам, маршировавшим по полу. Он никогда не видел их в таком количестве. Они были огромные и ползали повсюду. Длинные вереницы ползли из щелей и спускались по переборке, чтобы присоединиться к своим товарищам, разгуливавшим по палубе каюты. По мнению Джерри, это было совершенно недопустимо. Мистер Хаггин, Дерби и Боб не переносили тараканов, а их мнение было и его мнением. Таракан был вечным врагом тропиков. Джерри прыгнул на ближайшего, намереваясь раздавить его лапой. Но насекомое сделало то, чего он никак не ожидал от таракана. Оно поднялось в воздух и полетело, как птица. И словно по сигналу, вся масса тараканов поднялась в воздух и заполнила комнату, кружась и взмахивая крыльями. Джерри атаковал крылатое войско; он прыгал, щелкая зубами и стараясь лапой сбросить летающую гадину. Иногда это ему удавалось, и таким путем он нескольких уничтожил. Сражение не прекращалось до тех пор, пока все тараканы, опять-таки словно по сигналу, не исчезли в многочисленных щелях, и поле битвы не осталось за ним. Тотчас у Джерри мелькнула мысль: где шкипер? Он знал, что в каюте его не было, но все же встал на задние лапы и обследовал низкую койку. Ноздри его затрепетали, и он засопел от удовольствия, почуяв запах недавно лежавшего здесь шкипера. А обрубок хвоста замотался направо и налево. Но где же был шкипер? Эта мысль сверлила его мозг так же, как если бы это был мозг человеческий. И точно так же мысль предшествовала у него действию. Дверь была открыта настежь и укреплена крючком, и Джерри выбежал в большую каюту, где с полсотни чернокожих стонали, вздыхали и храпели во сне. Они лежали тесно друг подле друга на палубе и на длинных скамьях, и Джерри вынужден был перелезать через их голые ноги. И поблизости не было белого бога, чтобы защитить его. Он это знал, но не боялся. Убедившись, что шкипера в каюте не было, Джерри приготовился было к опасному подъему по крутым ступенькам, напоминавшим приставленную лестницу, но тут вспомнил о лазарете. Он вбежал туда и обнюхал спящую девушку в бумажной сорочке, считавшую, что Ван Хорн ее съест, если ему удастся ее как следует откормить. Вернувшись к трапу, Джерри поглядел наверх и стал ждать в надежде, что появится шкипер и отнесет его на палубу. Шкипер здесь проходил; Джерри это знал по двум причинам. Только этим путем он и мог пройти, а обоняние подсказало Джерри, что он действительно здесь прошел. Его первая попытка подняться по трапу началась хорошо. Он миновал треть ступеней, но тут «Эренджи» нырнул и резко выпрямился, а Джерри поскользнулся и упал. Два-три чернокожих проснулись и следили за ним, приготовляя себе жвачку из бетеля и зеленых листьев. Два раза Джерри соскальзывал с первых же ступенек, а чернокожие, разбуженные своими товарищами, сидели и потешались над ним. Четвертый раз Джерри ухитрился добраться до половины трапа, а оттуда тяжело грохнулся на бок. Его падение было встречено тихим смехом и ругательствами, напоминавшими чириканье огромных птиц. Джерри поднялся на ноги, нелепо ощетинился и презрительно зарычал на эти низшие двуногие существа, которые приходили, и уходили, и подчинялись воле великих белокожих двуногих богов, таких, как шкипер и мистер Хаггин. Джерри не был обескуражен своим падением и снова полез по трапу. Временное затишье помогло ему добраться до верхних ступеней, а когда подошла большая волна, он удержался, цепляясь передними лапами, и вылез на палубу. В средней части палубы, около люка, сидело несколько человек судовой команды и Леруми. Джерри осторожно их всех обнюхал и ощетинился, когда Леруми тихо, угрожающе зашипел. На корме, у штурвала, он нашел чернокожего рулевого, а подле него стоял на вахте помощник. Помощник заговорил с Джерри и наклонился, чтобы погладить его, но тот потянул носом и почуял близость шкипера. Он завилял хвостом, словно попросил извинения, рысцой пустился на наветренную сторону и наткнулся на шкипера. Шкипер крепко спал, лежа на спине, и только голова его торчала из-под одеяла. Джерри прежде всего радостно его обнюхал и завилял хвостом. Но шкипер не проснулся. Моросил мелкий дождь, и Джерри, съежившись, забился в уголок между головой и плечом шкипера. Это разбудило шкипера; он ласково прошептал: «Джерри!» — а Джерри в ответ ткнулся в его щеку своим холодным влажным носом. И шкипер снова заснул. Но Джерри не спал. Он приподнял носом конец одеяла и полез через плечо, пока не очутился под одеялом. Тут шкипер проснулся и помог ему устроиться поудобнее. Но Джерри все еще был недоволен и вертелся, пока не забился между рукой и телом шкипера, а голову положил на его плечо. И тогда только с глубоким вздохом удовлетворения заснул. Несколько раз шум, с которым команда работала с парусами, будил шкипера, и каждый раз, вспомнив о щенке, он ласково прижимал его к себе. А Джерри во сне шевелился и старался поближе к нему прижаться. Хоть Джерри и был замечательным щенком, но многого он понять не мог и так никогда не узнал, какое впечатление произвело на капитана мягкое, теплое прикосновение его бархатного тела. А капитан вспомнил, как много лет назад держал на руках своих спящую девочку, когда она еще была грудным младенцем. И так живо было это воспоминание, что он окончательно проснулся, и бесконечные картины прошлого, начиная с детства девочки, стали всплывать перед его глазами. Ни один белый на Соломоновых островах не знал, какую тяжесть несет в себе капитан Ван Хори — тяжесть, не покидавшую его даже во сне. И на Соломоновы острова он приехал в тщетной надежде заглушить в себе эти воспоминания. Память, разбуженная мягким щенком, спящим в его объятиях, стала рисовать картины прошлого. Он увидел девочку и ее мать в маленькой квартирке в Гарлеме [7]. Да, правда, квартирка была маленькая, но трое счастливых людей превратили ее в рай. Ван Хорн увидел светлые, как лен, волосы своей девочки; они становились все длиннее, завивались в локоны и колечки; наконец, заструились вдоль спины двумя толстыми, длинными косами; и потемнели, зазолотились, как у матери. Он был не в силах прогнать эти воспоминания и даже умышленно на них останавливался, словно пытался ими заслонить ту единственную картину прошлого, которую не хотел увидеть. Ван Хори вспомнил свою работу, аварийный трамвайный вагон и команду, работавшую под его началом. Он задумался над тем, что делает теперь Кленси, его правая рука. Всплыл в памяти тот долгий день, когда его подняли с постели в три часа утра, — нужно было вытащить из витрины аптекарского магазина сошедший с рельсов трамвай и снова поставить его на рельсы. Они работали целый день, подобрали с полдюжины раздавленных людей и- вернулись в трамвайный парк только к девяти вечера. И сейчас же их снова вызвали на работу. — Слава тебе, господи! — сказал Кленси, живший с ним по соседству. Ван Хорн вспомнил, как тот вытирал пот с безобразного лица. — Слава тебе, господи, дело совсем пустячное и всего в каких-нибудь десяти кварталах от нас. Как только с ним покончим, айда домой, а ребята пусть отведут вагон в ремонтную мастерскую. — Нам придется только на секунду приподнять его, — ответил Ван Хорн. — А в чем дело? — спросил Билли Джефферс, один из рабочих. — Кого-то переехали и не могут вытащить, — ответил Ван Хорн, и они тронулись в путь, разместившись на подножке аварийного вагона. Ван Хорн отчетливо вспомнил все детали долгого пути, вспомнил, как задержала их пожарная команда с рукавами и лестницей, спешившая на пожар, а он и Кленси в это время подшучивали над Джефферсом, будто тот из-за сверхурочной ночной работы не попал на свидание с несуществующими девицами. Показался длинный ряд остановившихся трамваев, полиция, сдерживавшая напор толпы, две кареты скорой помощи, ожидавшие свою поклажу, и молодой дежурный полисмен, бледный и дрожащий, обратившийся к нему со словами: — Ужас что такое! Смотреть страшно! Две женщины. Мы не могли их вытащить. Я старался. Одна как будто была еще жива. Но Ван Хорн, здоровый и сильный парень, привык к своей работе; трудный день его утомил; он с удовольствием вспомнил светлую квартирку в нескольких кварталах отсюда, куда он пойдет, когда работа будет сделана. Полисмену он ответил беззаботно и уверенно, что вытащит их в один миг, и на четвереньках полез под вагон. Он вспомнил, как вспыхнул его электрический фонарь и он глянул вперед. Мелькнули тяжелые золотистые косы; потом его палец соскользнул с кнопки фонаря, оставив его в темноте. — Что, одна еще жива? — спросил взволнованный полисмен. Он повторил свой вопрос, пока Ван Хорн собирался с силами, чтобы вновь надавить кнопку фонаря. Он слышал свой собственный ответ: — Сейчас я вам скажу… И снова взглянул. Он смотрел добрую минуту. — Обе умерли, — ответил он спокойно. — Кленси, передай мне домкрат номер третий, а сам подлезай с другого конца вагона.