Кирилл Веселаго Призрак оперы N-ска

[1]

[1]

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В СОРТИРЕ

(предисловие издателя)

Многие наши уважаемые горожане, интересующиеся историей родного N-ска, конечно же, обращали внимание на руины здания, отдаленно напоминающие старинный театр, что находятся на одной из исторических площадей в самом центре нашего города. Но, наверное, совсем немногим известно, что в здании этом действительно когда-то располагался N-ский государственный театр оперы и балета имени Дзержинского, в еще более отдаленные времена именовавшийся Императорским и к моменту падения имевший более чем двухсотлетнюю историю. Точно причины разрушения театра историкам выяснить так и не удалось; одни утверждали, что это было делом рук так называемой мафии (подобные названия носили в то время организованные группы преступников, распространенные повсеместно); другие уверяли, что западногерманский летчик-шпион, пролетая на сверхнизкой высоте, врезался в театр — после чего самолет взорвался вместе со всем боезапасом; третьи же склоняются к мнению, что сам дух театра, чем-то прогневавшись, однажды оставил храм искусства — и оказавшись в распоряжении торговцев, тот вскоре и рухнул. Последняя версия, на взгляд издателя, имеет под собой больше реальных оснований — ибо в пользу подобного происшествия, считавшегося в те далекие от нас годы чуть ли не мистическим, свидетельствуют скупые хроники сохранившихся газет. Так или иначе, но к единому мнению в этом вопросе исследователям прийти так и не удалось — и посему издатель решился на публикацию данного документа — который, вне всякого сомнения, является историческим свидетельством современника, пусть и не всегда объективным. Происхождение самого источника достаточно туманно: рассказывают, что по настоянию художественного руководства театра, использовавшего свои связи в правительстве города и страны, книга была запрещена, а автор был вынужден скрыться за границей. Несколько копий, продолжавших, тем не менее, ходить по рукам, практически не сохранились: сейчас они находятся в барокамерах спецхрана N-ской публичной библиотеки, зачитанные до дыр. И лишь одна копия — также в плачевном состоянии, но с полностью сохранившимся текстом — была чудом найдена энтузиастами-археологами, проводившими раскопки в руинах на площади Бесноватого. Книга находилась за писсуаром туалета, располагавшегося в оркестровом фойе: как удалось установить ученым, заходивший в туалет музыкант, подойдя к писсуару, оказывался спиной к телекамерам службы наблюдения и охраны художественного порядка Дзержинского театра; таким образом, чтобы не вызвать подозрений, за один визит музыкантам удавалось прочитывать лишь по нескольку фраз: после того, как посетивший туалет негромко рассказывал о прочитанном коллегам, за информацией к писсуару отправлялся следующий. Конечно, времена с тех пор изменились очень сильно; тем не менее, издатель видит и свою скромную заслугу в том, что Вы, уважаемый читатель, сможете сегодня ознакомиться с трудом неизвестного автора в условиях куда более комфортабельных, чем, в свое время, работники N-ского театра имени Дзержинского.издатель.

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

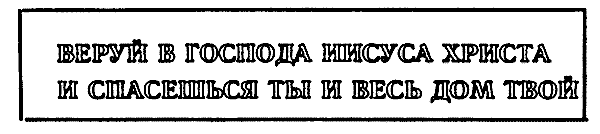

Автор считает необходимым заявить, что все персонажи, события и места событий в данном произведении являются вымышленными. Всякое сходство с реальными фактами, лицами, именами и т. п. является случайным и вызвано лишь прихотью художественного образа, но не умыслом автора. Ответственность за всевозможные ассоциации с реальными людьми, оперными труппами, певцами или дирижерами, возникающие во время чтения, целиком и полностью ложится на лицо, в воображении которого помянутые ассоциации и возникают.Вообще говоря, «театральный дом» — это ни что иное, как страшное в своем убожестве произведение безвестного советского архитектора (или, что более вероятно — «авторского коллектива»), возникшее в начале восьмидесятых на месте добротного старого дома на углу Парковой и Ипполитова-Иванова. Так случилось, что заселили дом работниками Дзержинского и Малого оперного театров — музыкантами, солистами, хористами и так далее. Живут там, конечно, и филармонические музыканты, и рабочие сцены, и люди, вообще искусства чуждые и к прекрасному равнодушные. Но городской фольклор — вещь серьезная; и если окрестили дом в молве народной театральным — ничего уж не поделаешь. Поэтому когда таксист, подъехавший по заказу, благоговейно спросил меня: «Правда ли, что в этом доме живут только артисты Дзержинского театра?» — я, ни секунды не раздумывая, ответствовал: «Чистая правда»… Известно, что «природа отдыхает на детях великих людей» — но мало кто знает, что на детях артистов даже невеликих она просто «оттягивается». Так, благодаря жизнедеятельности этих «цветов жизни» подъезд наш смахивал на служебные ворота зоопарка; лифт также был испакощен и изгажен, а стены его исписаны похлеще любой кабинки в общественном туалете — детишки, знаете… Но однажды, войдя в лифт, я решил было, что просто ошибся домом: кабина сияла чистотой, стены, двери и пол были отдраены до невообразимого блеска. Прошел день, второй — грязи не было. Войдя же в лифт на третий день и обнаружив его таким же кристально чистым, я нажал кнопку своего этажа, поднял голову… и обомлел. Над дверьми красовалась строгая и нарядная табличка с большим православным крестом:Афвтор.

ВЕРУЙ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙИ вот тогда-то я и решил записать некоторые истории, предания и были, которых порою и самому доводилось бывать свидетелем или участником: просто на тот случай, если все-таки ни дому моему, ни мне спастись не суждено. Надеюсь, что читатель вполне благосклонно отнесется к тому, что действие моих рассказов будет, в основном, происходить за пределами нашего театрального дома и двора: ведь для актера театр — это его жизнь; кроме того, вся наша жизнь, как всем хорошо известно — это театр.

Кстати, тайна внезапного «очищения» лифта выяснилась очень скоро: наш сосед по лестничной площадке, тенор Мычалов (хороший парень, которому Всевышний, помимо прекрасного драматического тенора, даровал, увы, еще и одну пагубную страсть: чрезмерную любовь к выпивке… Но не будем о грустном). Так вот, Мычалов, возвращаясь домой (в подпитии, заметим, весьма умеренном), поймал в лифте «молодого бойца», увлеченно орудовавшего «перманент-маркером». Надо отдать тенору должное: он не стал читать мальчику нудных моралей, но, пребольно и крепко схватив его за ухо, отвел подростка в соседнюю парадную к родителям, где сообщил примерно следующее: если завтра утром он, Мычалов, по дороге на репетицию не обнаружит лифт в первозданной чистоте, то родителям юного любителя наскальных рисунков не придется далеко ездить, чтобы возложить цветы на могилку любимого чада, поскольку похоронен тот будет прямо на газончике во дворе — уж это он, Мычалов, может им твердо пообещать… Непедагогично? Может быть. Но, как выяснилось, очень действенно.

* * *

Наверное, совсем немного найдется людей, которые на безыскусно и прямо поставленный вопрос: любите ли вы итальянские песни? — ответили бы отрицательно. Жителям же нашего театрального дома ничего иного, как крепко полюбить итальянские песни и арии, просто не оставалось — в противном случае жизнь их превратилась бы в пытку. Судите сами: душная летняя ночь. Все окна широко открыты. Вдруг… Что это?! «Su-u-l mа-а-а-rе lucica, l'astro-o-o d’arge-e-ento…» — тишину разрывает истошное, надрывное пение. Воистину: «Этот стон у нас песней зовется»… Случайный прохожий вздрагивает и ускоряет шаг. В доме же нашем никто и бровью не ведет: все знают, что у Севы Трахеева, обладателя сказочной красоты и мощи баритона, нынче просто очередной запой. Надо сказать, что петь он любит несказанно; пламенную страсть к вокалу он пронес с детских лет через всю жизнь, и отбить эту потребность к пению не смогли даже долгие годы работы в советских оперных театрах. Человек дарования стихийного и нрава неукротимого, он познал в жизни немало невзгод и терпел множество лишений; неспособный к пресмыкательству и интригам (то есть основам выживания в оперной труппе), все беды он топил в вине… Алкоголь утешал и — в силу, видимо, прихотливого побочного воздействия на организм — обострял любовь к песне. Богатырское здоровье позволяло Севе пить (и, соответственно, петь) неделями. Обитатели нашего двора привыкли к его пению и никак на него не реагировали: так человек, долгие годы живущий около железной дороги, не замечает грохота многотонных составов, проносящихся в десятке метров от окон, но может проснуться ночью оттого, что в положенное время за окном не прошумел курьерский… Однажды белой ночью, где-то в начале четвертого, когда над домом привычно неслось «Пою тебе, Бог Гименей», на весь двор вдруг гулко прогремел пистолетный выстрел — и Севино пение прервалось на полуслове, полуноте… «Севу убили-и-и!!!» — раздался истошный вопль из какого-то окна. Торопливо вооружаясь — кто палкой, кто топором — и спуская с поводков собак (коих в нашем доме было великое множество), полуодетые артисты высыпали во двор. Слава Богу, все оказалось не так трагично: просто тенор Стакакки Драчулос (по природе своей человек весьма прижимистый), хорошо знавший широкую натуру Трахеева и посему частенько заходивший к Севе выпить на халяву, изрядно окосев после четырех рюмок, пальнул в окно из недавно купленной игрушки — газового пистолета «Вальтер». Игрушка нравилась Стакакки; он казался себе мужественным с пистолетом, и поэтому таскал его везде с собой, засунув в штаны. Сева же, певший вдохновенно и беспечно, как глухарь, просто поперхнулся воздухом от неожиданности… Шок вскоре прошел, Сева выпил еще, запел вновь — и встревожившийся было театральный дом вновь погрузился в сон.* * *

Но наступает утро, и жизнь в доме слегка утихает: все разбредаются по делам или уходят в театр. Кстати, почему бы и нам туда не пойти? И пусть дилетанты и театралы считают, что театр начинается с вешалки — мы-то с вами знаем, что в театре практически все начинается (а порой и заканчивается) в закулисном буфете… В артистическом буфете нашего N-ского оперного театра накурено и немноголюдно — днем, когда репетиции и индивидуальные уроки в самом разгаре, здесь не увидишь такой толпы, как, скажем, вечером в антракте «Аиды», когда за чашечкой кофе и тарелкой полуразложившегося салата в очередь выстраиваются, как в чистилище, люди всех театральных сословий: оркестр, рабочие и машинисты сцены, хор, рота миманса, солисты… Их костюмы и грим только подчеркивают сходство с Судным днем… Тем не менее, жизнь в буфете не угасает даже и во вполне заурядные дни: народ приходит, уходит, курит, попивает кофе и другие напитки — общается, одним словом. Так и сейчас — за столом, что в углу под окном, сидят художник Вано Джапаридзе и тенор Армен Матевосян. Вот в дверях появился значительный силуэт баса Овлура Бишкекова; обозрев горизонт, он валко направляется к стойке. Маленький и тучный Матевосян приветствует его взмахом короткой руки и возглашает с сильным армянским акцентом: — Пиривет, Овлур-джян! Вазми мне малэнький двойной! — И, продолжая, видимо, только что начатый разговор, вновь обращается к Джапаридзе: — Ну, так как сыездил, Вано? Вано отвечает не торопясь, через паузу. Говорит медленно и важно, изредка затягиваясь сигаретой: — Харашо съездил. Нармально. — (Вновь через паузу). — Остров вот в Монте-Карло купил… Подошедший с двумя кофе Овлур, услышав последнюю фразу, как-то неторопливо (бас все-таки!) удивляется: — Как — остров? Большой?! — Да нэт. Нэ очэнь… Ну, гора там, панимаешь… Гавань, конечно… — (Помолчав, значительно): — Хароший, в общем, остров такой… Овлур (с уважением): Дом будешь строить? Матевосян (утвердительно): Виллу! Вано (помолчав): Да… Замок… Сам проектирую. Внезапно плавное течение беседы прерывается: баритон Рыгалов, (за минуту до этого, пробираясь к столику, шумно и весело приветствовавший буфетную публику), бурно врывается в разговор: — Здорово, мужики! Привет, Овлурчик; привет, Арменчик! Ха, здорово, Вано! Тыщу лет тя не видел! Ты чо, правда, я слышал, остров купил?! Ну, блин, ты дал! — (Хохочет радостно и громко). — Блин, молодец ваще — знай наших! А где остров-то, Вано? За Вано — значительно и скорбно, как бы намекая, что чрезмерное веселье и панибратство здесь вовсе неуместны, отвечает Матевосян: — В Манты-Карьло. Рыгалов: — Вот это да! (Восхищенно). — Эт, блин, я понимаю! В городе, сучье вымя, миллионеров… Блин! Как денег-то хватило? Неужто, Вано, ты уже и взаправду миллионером заделался?! А? — Ну, нэ совсем ешо полный миллионер… — (Верный себе, Вано отвечает веско и медленно). — Ну так, нармално… Всэ бабки сразу нэ отдал — в крэдит взял. — (Помолчав): — Надо ж и на страитэльство аставить — остров, сам пайми: баржи, краны, буксиры… (Затянувшись сигаретой и выдержав еще одну паузу): — вот, мырамор сечас заказал. Из Италии. Каррарский. Пирихожую, гараж и сауну атыделать хачу. Матевосян горячо замечает: — Паравильно, Вано-джян! Толка там и нада — а то в жылых памищеньях мырамор нихарашо; халадить, эле, будит… — Да, канэшно… — (Задумчиво и веско): — В кабинэте будэт малахыт. Малахыт и дуб. Рэзной. (Помолчав). Мареный. На некоторое время воцаряется благоговейная тишина. Вдруг Рыгалов, как будто что-то вспомнив, пучит глаза, поперхнувшись кофе, бурно кашляет, и, как следует не прокашлявшись, с сипом и хрипами чуть ли не кричит возбужденно: — Ой, слушай, Вано! Как же так? Ведь этот Монте-Карло — это ж, блин, город-государство! Маленький город! Там же, блин, островов-то нету! — И ошарашенно хлопая глазами, обводит взглядом компанию. На некоторое время повисает неопределенное молчание. Затем Вано, невозмутимо закурив очередную сигарету: — Дыля каво малэнький город, а дыля каво и нэт… Сам сказал — «город миллионеров»; а если ты с дэньгами, дыля тэбя все найдут… Рыгалов (неуверенно): — Да, конечно… Но я и карту смотрел, помню — кроме Корсики, нет там островов поблизости! — Эле, слющай, ара! — взрывается Матевосян. — Так тэбе там все так на карте и нарысуют! Если чилавек владэл сэбе островом, а потом пиродать захотел — зачем ему эти карты-шмарты высякие?! Вано: — Асобинно савецкий карта… Ни к чему! Долго молчавший Бишкеков решил, наконец, вставить и свое слово в беседу: — Они, это… Еще и деньги платят, чтоб на картах не рисовали — на случай атомной войны! Нету на карте острова — кто тогда на пустое место бомбу бросит?! Тем более, атомную — штука дорогая…* * *

А вот у входа в кофейню возникает еще один персонаж: знаменитый тенор, обрусевший грузинский грек Стакакки Драчулос. Он сразу привлекает к себе внимание громкой, как овация, отрыжкой, что слегка шокирует даже видавших виды оперных зубров. Затем, крайне удовлетворенный результатом, обведя буфетную публику взглядом мелких и близко посаженных свинцовых глазок, Стакакки присаживается к столику, за которым сидят пианистка Марина Барсук, баритон Павел Бурело и безымянная студентка Консерватории. Солист театра Бурело, молодой и, как принято говорить, «подающий надежды», подобострастно и суетливо запричитал: — О-о-о! Ста-канушка! Стакакки Виссарионыч, дорогой! Садись, садись, родной! Честь-то какая! Я щас кофейку принесу. Или, может, пивка? Однако Драчулос, совершенно не обращая внимания на Бурело, адресуется исключительно к Марине: — Ну что, Машенька? Пойдем, поучим? — И, швыряя на стол пухлую папку нот: — Надо завтра десять этих сраных романсов на радио записать… Воспользовавшись секундной паузой в разговоре, Бурело вновь пытается овладеть вниманием соседей по столику. Говорит он с ярким малороссийским акцентом, нараспев и изо всех сил стараясь казаться веским, значительным, многоопытным и авторитетным: — Мариночка, еще кофе? А бутербродик? А пирожное? А чего — свежие, знаешь, таки-и-ие… Я сегодня брал, перед репетицией — такие, знаешь, гарные, да… А чево тебе худеть-то? Брось! Я возьму! А вам, Стакакки Виссарионыч? Пивка? Кофе? — Да принеси ты пива, только не тренди здесь! — и Драчулос бросил, не считая, на стол горстку мятых денег. Не взяв денег, Бурело поспешно направился к стойке. — Стаканчик, зачем тебе эту макулатуру петь понадобилось? — спросила Барсук. — Да, понимаешь, композитор этот, Дурков, просит меня уже полгода… Друг все-таки — неудобно отказать… Ты ведь, Маша, знаешь: я для друга всегда сделаю все, что только могу…* * *

На самом деле Стакакки Драчулос несколько кривил душой, рассказывая концертмейстеру Барсук о глубине своих дружеских чувств. Просто приятель его, композитор Дурков, работал старшим редактором в музыкальном издательстве «Сумбур». Лавры же исследователя отечественной музыки не давали Драчулосу покоя — и его книжка «Я вам спою романс чудесный», написанная слогом несколько нудным (но с огромным воодушевлением), готовилась к печати в помянутом издательстве как бы в порядке негласного обмена на фондовую запись романсов другого незаметного творца. Творчество вообще составляло стержень существования Стакакки. В его представлении творчеством являлось все то, что как-то касалось искусства и приносило творцу хорошие деньги. Так, немало сил он потратил на достижение почетных званий, лауреатских регалий и разнообразных наград. Надо сказать, что не всегда труды его на этой ниве радовали тучными плодами — и неудачи больно ранили чуткую душу художника. Интриги всякого толка отнимали столько времени, что на работу в театре Стакакки выкраивал время каким-то непостижимым чудом; сам он в связи с этим считал себя (разумеется, небезосновательно) настоящим подвижником русского вокального искусства. Благодаря многоходовым интригам, анализ которых мог бы на несколько месяцев стать источником тихой радости для любителя шахматных задач, Стакакки удалось-таки заполучить степень профессора в N-ской консерватории. Но то ли педагогический дар мастера оказался неизмеримо выше уровня убогого российского студента, то ли (как талдычат злые языки-завистники) дара этого просто в наличии не оказалось — но на поприще учителя сольного пения лавров Драчулос не снискал. В лучшем случае ученики из его класса попадали в хор, в худшем — в тюрьму. Но подлинный художник (а Стакакки — разумеется! — относил себя именно к ним) никогда не пребывает в унынии. Воспользовавшись «добрыми знакомствами», Драчулос (успев ухватить те годы, когда огромные тиражи пластинок, равно как и преизрядный гонорар исполнителю обеспечивало советское государство) записал пару десятков дисков — сплошь из русских романсов. Романсы были спеты, как говорится, «с листа»; множество записей, кроме поверхностного и неряшливого исполнительского подхода, были еще и откровенно фальшивы. Стакакки «вернул к жизни», как указывалось на конвертах пластинок, «многие забытые шедевры русской музыки». (Как мог легко убедиться любой слушатель, забытые вполне заслуженно)… Кроме того, тенор нашел где-то в подвалах Публички неизданные рукописи Танеева — и, вкупе с многими опусами Козловского, Аренского, Алябьева и Римского-Корсакова, исполнением своим похоронил их вновь. И теперь уже, видимо, навсегда.* * *

Впрочем, оставим на время буфет и пройдемся по театру. Из зрительного зала доносятся какие-то звуки: это идут последние репетиции перед премьерой спектакля «Кащей Бессмертный». Режиссер-постановщик Арык Забитов носится по сцене, кричит и машет руками. «Кащей» — его дебют в качестве постановщика на N-ской сцене; вообще-то Забитов закончил консерваторию города Люксомухинска по классу большого барабана — но, к сожалению, играть на нем так и не научился. Тогда, после непрерывного (в течение трех месяцев) просмотра видеокассеты с записью дзеффиреллиевской «Тоски», он решился выступить в качестве режиссера в театре имени Абая (благо, что кунак дядюшки Забитова из райкома все устроил). Постановка имела успех; в местной газете «Слово Абая» маститый критик Агу-Акбар Алим-Заде поместил даже благосклонную рецензию; он особо отметил режиссерский подтекст в сцене, когда бесстыжая оперная дива Тоска поднимает чадру в кабинете Скарпиа — таким образом, близкая смерть распутницы уже предначертана судьбой… Прочтение «Тоски» молодым дарованием не прошло незамеченным в тесном оперном мире — и главный дирижер N-ского театра Абдулла Урюкович Бесноватый, жадный до всего подлинно талантливого, пригласил его для работы. Конечно, принимая во внимание все вышеизложенное, не понять слегка нервничающего Забитова никак нельзя. Хотя, по многим признакам, новая работа должна была принести удачу: тут и интересный дизайн Станислава Плотвички (молодой художник был также замечен в свое время Бесноватым; дирижер буквально переманил Плотвичку из музыкального театра Детских Радостей), участие в спектакле двух молодых звезд N-ска — сопрано Алины Непотребко и меццо-сопрано Полины Хабибулиной; и, наконец, одухотворяющее присутствие за пультом самого Абдуллы Урюковича. Но Забитов все-таки нервничал: во-первых, вызывала некоторые осложнения его блестящая находка в сцене с Буря-богатырем. Согласно замыслу режиссера, одеждам богатыря, бесформенным и рваным, приятное для глаза колыхание должен был сообщить сжатый воздух, с силою исходящий из нескольких труб, удерживаемых сценическими рабочими в кулисах. Но сначала компрессоры заработали почему-то не в ту сторону и втянули в трубы костюм сопрано Непотребко, лишив также последнюю части волос и причинив некоторые легкие увечья на лице. (Можете себе представить, какой скандал устроила примадонна, которая, как назло, в тот момент была дежурной фавориткой Бесноватого)! Затем все басы, исполнявшие партию Бури-богатыря, слегли с простудой, поскольку кто-то из инженеров ошибся при выполнении театрального заказа, и воздух из труб поступал охлажденным до нуля градусов. Добавила хлопот и меццо-сопрано Хабибулина (исключительно, надо заметить, здоровая и роскошная особа), которая во время исполнения арии «Меч мой булатный» так шарахнула жестяным мечом по картонной наковальне, что та разлетелась вдребезги… В довершение всех бед тенор Драчулос (для которого художник Плотвичка придумал оригинальный, очень длинный плащ в виде паутины), зацепившись разок этим плащом за скалу из папье-маше и с грохотом растянувшись на сцене, в выражениях резких и нелицеприятных обрисовал свое отношение как к этому плащу, так и ко всему оформлению спектакля в целом и заявил, что «срань эту» больше не наденет. Когда же художник Плотвичка попытался объяснить певцу художественную идею и свою концепцию дизайна оперы, Драчулос (ну что за человек, ей-Богу!) громогласно, на весь зал, объявил, что из-за гомосексуальной ориентации художника Плотвички все его идеи сводятся, простите, к заднице. Конфуз только увеличился после того, как покрасневший Плотвичка так и не смог объяснить, что же символизирует висящий над сценой огромный и весело раскрашенный круг, яркой линией в центре симметрично поделенный надвое… Мы не будем досаждать творцам праздным шатанием в зале; пусть творческий процесс идет своим чередом. Давайте-ка лучше, смело уподобившись Мусоргскому, продолжим свой променад и заглянем сейчас во-о-он в ту дверь, что светится в глубине боковой ложи, расположенной прямо над оркестровой ямой.

* * *

Как хорошо все-таки быть дилетантом! В противном случае, будь мы работниками прославленного N-ского театра, у нас бы сразу перехватило дыхание, в горле бы возникла неприятная сухость, а в коленях — предательская дрожь. И немудрено: ведь дверь, в которую мы влетели так легкомысленно, прямиком ведет в святая святых N-ской оперы: кабинет главного дирижера Абдуллы Урюковича Бесноватого. Что же, не будем останавливаться. В просторном кабинете непривычно много народу: Бесноватый проводит пресс-конференцию, посвященную началу широко известного и за пределами N-ска фестиваля «Ох ты, ноченька», председателем которого он является вот уже без малого три года. Поэтому неудивительно, что помещение стало тесным от наплыва журналистов и музыкальных критиков. Самого маэстро еще, конечно же, нет — сознание собственных значимости и величия не позволяет ему являться куда бы то ни было, будь то начало спектакля или рейс авиакомпании «Кавказиан Эйрлайнз» — менее, чем с пятнадцатиминутным опозданием. Поэтому давайте-ка пока осмотримся. В плюгавом человечке, согнувшемся под тяжестью огромных, как будто бы «на вырост» сделанных очков в массивной роговой оправе мы без труда узнаем знаменитого критика Шкалика; вот, ближе всех к рабочему столу дирижера, угнездилась известная обозревательница искусств Стика Нижак; скромненько, в углу, сидит молодящаяся оперная критикесса Лора Кацапова, источающая кокетливые улыбки в сторону остальных серьезных критиков, сбившихся у дальней оконечности стола стайкой сальных пиджачков… Кроме них и журналистов из всяческих изданий, нескольким критикам несерьезным, невзирая на строжайшую конспирацию, также удалось просочиться на пресс-конференцию. …За шушуканьем да разговорами время летит быстро — и вот Бесноватый, окруженный стайкой «придворных» (впрочем, за глаза работники N-ской оперы куда более буднично именуют тех «шестерками»), уже как раз входит в кабинет. Бывший тромбонист Позор Залупилов, который ныне, благодаря необычайно гибкой спине и знанию шести предложений по-английски, пребывает в должности менеджера N-ской оперы, суетливо бросается отодвигать кресло, усаживая благодетеля; Арык Забитов несется к вешалке с мятым пиджаком Абдуллы Урюковича; дирижер Кошмар стремится из смежной комнатки к столу со стаканом минералки в руках. Наконец, все успокаивается; Бесноватый, отпив минералки из запотевшего стакана и утерев прыщавый лоб несвежим, мятым платком, начинает пресс-конференцию. — Ну, вы все, вощем-то, знаете, почему мы здесь собрались, — (и Бесноватый, собрав в складки небритые прыщавые щеки, обратил в сторону журналистов одну из специально припасаемых к такому случаю улыбок: обаяние с примесью скромности). — Я много говорить не буду: огромность вклада нашей N-ской оперы в мировую музыкальную культуру с тех пор, как я возглавил труппу, неоспорима и признана на всех континентах. Вы знаете, что тысячи музыкантов, и не только оперных звезд, но и мировой известности исполнителей — таких, как Ицхак Перельман, Маурицио Поллини, Глен Гульд, и так далее, (Бесноватого в его речах часто заносило) — буквально обрывают телефон у моего секретаря, добиваясь чести выступить в рамках наших «шашлык-концертов»… На столе Абдуллы Урюковича вдруг громко затрезвонил телефон. Извинившись, он снял трубку: «Ес, ес, итс ми»… — и собравшаяся в кабинете публика застыла в благоговейном молчании, опасаясь шелохнуться. Дирижер же продолжал разговор. — Ноу, ноу! Ю промизд пэй фор тикет фор май систер ас велл! Вай нот?.. Ху?.. Бат шиз май ассистант… Окэй, тэйк ит фром май гонорар… Вот?.. Вай!?.. Бат артдиректор толд ми эбаут биггер фи, вай ю оффер лесс нау? …Вот? Вэлл, ай эгрид ту плэй ван мор концерт… Окэй, сри мор — итс аб ту ю, бат айм нот гоинг ту луз ивен э цент, ю ноу… Гуд!.. Велл… Окэй! — и Бесноватый положил трубку. — Вот видите! Звонил импресарио Кабалье — она тоже очень хочет спеть «Огненный ангел» в нашем театре… Просто отбою от них нет! — и дирижер вновь утерся платком. — Ну, задавайте вопросы, наверное — а то что я все говорю. Что вас интересует? Все расскажем! — («шестерки», рядком стоявшие вдоль стены, почтительно захихикали). — Скажите, Абдулла Урюкович, — взяла слово обозреватель газеты «У речки» Кадя Ножевникова. — Вот вы говорили, что все западные исполнители буквально рвутся музицировать вместе с вами (Бесноватый в очередной раз собрал прыщи в улыбку из разряда «скромных»). — Но помянутый вами Глен Гульд ведь умер, и уже довольно давно? — Да, разумеется, вы это очень правильно, точно подметили! — горячо заговорил Бесноватый. — Но дело в том, что он… э-э-э… делился этой мечтой в одном из своих интервью… незадолго до смерти! — Однако и широко разрекламированный вами приезд знаменитого Дранко Фирелли, который должен был ставить «Африканку», не состоялся? — не унималась Кадежда. Сальные пиджачки в уголке серьезных критиков укоризненно зашебуршали. — Э-э-э… Видите ли, кандидатуру Фирелли мы отвергли… Да, разговаривали мы тут все долго с коллективом, сомневались… Но пришлось отказать, хотя, конечно, и жаль старика… Несовременен он уже… Я вот вам так скажу, что мы, то есть N-ская опера, уже, так сказать, я прямо скажу, э-э-э… диктуем моду в мире оперном; то есть те хорошие режиссеры, кто у нас ставит, а не наоборот! Вот «Африканку», например, которую вы сказали, будет ставить Арык Забитов — молодой, талантливый, я считаю; ему давно пора… Забитов, все это время стоявший у стеночки и изображавший лицом пристальное внимание, при последних словах Бесноватого встрепенулся, глубоко посаженные глазки его увлажнились, и в безотчетном порыве он метнулся было к дирижеру с явным намерением пасть тому в ноги — но в последний момент все-таки сдержался и лишь строго, по-мужски, поцеловал благодетелю руку. — И последний вопрос от газеты «У речки», — вновь подала голос Ножевникова. — Ведь знаменитый Прочида Фламинго тоже, как выяснилось, проигнорировал ваш фестиваль? («Уймись же, сука!» — простонал мысленно Бесноватый). Но вслух, стараясь казаться невозмутимым, продолжил, криво улыбнувшись: — Это была, так сказать, наша тайна… Но, уж коли вы спросили, я вам, так и быть, расскажу… Дело в том, что Фламинго сейчас безобразно постарел… и поет он очень плохо, да… Голос у него маленький совсем уже, наш оркестр покрыть он не может… И мы, вот тут посовещались все (Бесноватый бросил взгляд на выстроившихся вдоль стенки «шестерок», и те дружно, как по команде, торопливо и согласно закивали головами). — И, в общем, мы кандидатуру его отвергли… Надо уже дать отдохнуть товарищу, одним словом. («Шестерки» захихикали). — Однако, насколько мне известно, Фламинго сейчас успешно поет «Отелло» в Вене и в Ковент-Гарден, — раздался голос одиозного критика Мефодия Шульженко. — И рецензии у него прекрасные! А от участия в вашем фестивале он отказался просто потому, что в это время его ждет новая постановка в «Метрополитен»?.. Из кружочка серьезных критиков послышалось робкое шикание. Кто-то из них, самый отважный (похоже, это был профессор Шкалик), даже пискнул: «Доколе!?» — но тут же, убоявшись собственной храбрости, постарался — благо рост его легко это позволял — затеряться среди засаленных пиджачков коллег. — А чего — Метрополитен? — притворно удивился Бесноватый, — я вообще-то критику никогда не читаю, но могу показать вам статью из очень авторитетной газеты «Гарлем тунайт», где написано, что самое интересное событие в Мет за последние десять… нет, двадцать лет — это выступление N-ской оперы под моим руководством. Да и вообще, я вам так скажу: хватит нам уже преклонения перед Западом! Мы — русский театр, и столько сейчас у нас новых русских имен восходит! Я вам только для примера назову: бас Бишкеков, тенор Мартиросян, молодой певец Дукаев, сопрано Пулавердян, обладатель почетного звания «Лучший актер Вселенной» Коко Мандулов; а Мугамедова! А Тулегилова! А Рахмон-Али-Заде!.. Просто звездный дождь какой-то! Конечно, без меня они ничего не значат и вряд ли чего добьются, но мы должны это учитывать!.. Вот, говорят, что Советский Союз развалился (Бесноватого вновь понесло), но у нас тут он весь — я имею, что все певцы у нас здесь лучшие, я собрал… И потом Советский Союз вновь объединится, но уже в новом, так сказать, виде… И я не хочу ничего такого чтобы очень сказать, говорить тут сейчас — но N-ская опера тут везде будет не последнюю роль сыграть!.. Поток красноречия Бесноватого неожиданно натолкнулся на фигуру дирижера Кошмара, отделившуюся от стены и тут же принявшую очертание вопросительного знака. — Абдулла Урюкович! — пролепетал Кошмар, заикаясь. — У вас сейчас оркестровая на верхней сцене… — И давно? — поинтересовался дирижер. — Сорок минут… — прошептал Кошмар. — А что я дирижирую? — озадаченно наморщил прыщавый лоб Бесноватый. — «Силу судьбы»?.. А, помню, помню! Это где «Паче, паче»?! Так, хорошо… — И Бесноватый обратился к собравшимся: — Как видите, я очень занят; нагрузки у меня такие, что нормальный человек не выдержит; но я выдерживаю. Так что пойду я, надо репетировать. Спасибо, что пришли. — И вдруг, неожиданно громким голосом, закончил: — Пресс-конференция закончена! Аллах акбар! — Аллах акбар! — раздался тихий, нестройный хор шестерок и серьезных критиков. Абдулла направился к выходу; следом за ним устремились: дирижер Кошмар с пиджаком маэстро, дирижер Полуяичкин с партитурой Бесноватого, Арык Забитов с пачкой сигарет и Позор Залупилов с зажигалкой наготове; замыкал процессию секретарь Бесноватого Гиви с ватным тампоном в одной руке и жидкостью от прыщей — в другой. — Фира Николаевна! — послышался голос Бесноватого уже с лестницы. — Раздайте журналистам по бутерброду. С икрой сами знаете, кому давать! — И несший дирижерскую палочку начальник отдела художественной безопасности, потомственный певец Лапоть Юрьев, уходивший из кабинета последним, затворил за собой дверь.* * *

Как мы уже убедились, фигура Бесноватого в N-ском театре наводит ужас почти повсеместно. Возможно, что кое-кто из читателей заинтересовался: откуда же он такой взялся, и каким образом удалось ему воцариться на посту главного дирижера N-ской оперы? А история его проста и в чем-то даже заурядна. Впрочем, судите сами. Родившийся в далеком кавказском ауле, юный Абдулла с детства был очарован волшебными звуками зурны и домбры. Женственный мальчик, с детства окруженный плотной опекой матери, бабушки и старших сестер, он не любил шумные игры грубых сверстников — и в то время, как аульские мальчишки гоняли в футбол или играли в лапту, юношу можно было часто видеть на холме у окраины села: глядя на седые, утопавшие в облаках вершины, он вдохновенно импровизировал на дудуке. Страсть к музыке не осталась незамеченной родителями, и вскоре семья переехала в райцентр — специально для того, чтобы маленький Абдулла мог учиться музыке в местной музыкальной школе. Начались первые трудности: учительница по фортепиано (которую он вскоре люто возненавидел), казалось, принципиально не хотела замечать его таланта. Всякий раз, когда он так вдохновенно, так темпераментно исполнял заданный ему музыкальный отрывок, она лишь морщилась и говорила: «Боже мой!.. Ну нельзя же так колошматить по клавишам! Ведь там же написано: „dolce“!» И несла какую-то чепуху про «туше», «полупедаль» и прочие штучки. Но маленький джигит твердо держался знания, дарованного Аллахом: подлинные ценности в музыке — это натиск и темперамент. …Однажды, когда Абдулла, решительно не обращая внимания на полное страдания лицо учительницы, старался выбить из старенького фортепиано все возможные обертоны, демонстрируя только что разученный этюд Черни, в класс вошел профессор местной консерватории Абуталиб-ага. Выслушав игру юноши, старик не смог скрыть своего удовольствия: «Малчик дирижером должен быть, аднак!» — веско сказал Абуталиб, повертев на голове свою знаменитую баранью шапку. Абдулла, сразу взмокший от счастья, тем не менее, даже не представлял, что визит старого Абуталиб-ага стал переломным моментом его жизни. И вот, с триумфом продирижировав в шестнадцатилетнем возрасте школьным оркестром, он отправляется продолжать обучение в N-ск, где попадает в класс знаменитого профессора Писина. Вскоре на международном конкурсе молодых дирижеров Бесноватый получает поощрительный приз «За молодость и волю к победе». С первых же дней пребывания в консерватории Абдулла избрал определенный стиль поведения, которому никогда не изменял: улыбчивый, скромный и влюбленный в музыку молодой человек, который может говорить только о музыке, слушать только музыку и ради музыки способный на все. Впрочем, он действительно был способен на все — но о подлинных его целях никто даже не догадывался: воспитанный в суровых кавказских традициях, Бесноватый не спешил открывать душу кому бы то ни было. Он с удовольствием бегал за водкой для старших товарищей: сердце его радовалось, когда он видел, как зеленый змий пожирает дух и развязывает язык… Наконец, мудрая его политика дала всходы: возглавлявший в то время N-ский театр дирижер Чингисханов (которого Бесноватый тайно презирал за любовь к выпивке и употребление свинины) приветил молодой талант и зачислил того в труппу стажером. До цели оставалось совсем немного, и долго ждать Абдулле не пришлось: Чингисханов получил назначение в знаменитый симфонический оркестр «Былое величие», которого долго добивался; в N-ской опере, таким образом, открывалась вакансия художественного руководителя. Вот тут-то молодой дирижер и проявил все свое старание, чтобы занять желанный пост. Он помогал носить портфель председателю профкома; он бегал за водкой для заведующего оркестром; он ставил коньяк секретарю партийной организации… Бесноватый, воспылав вдруг бесконечной любовью к певцам, был готов заниматься с ними денно и нощно. Оставшись же с кем-нибудь в классе наедине, молодой дирижер рассказывал солисту, каким дивным голосом и незаурядным талантом наградил того Бог — и сколько прекрасных опер он, Бесноватый, поставил бы специально для певца, если бы судьбе было угодно видеть его на посту руководителя N-ской оперы… Конечно, недостатка в кандидатурах на должность главного дирижера N-ского театра оперы и балета имени Дзержинского не наблюдалось; но против одного восстал весь оркестр; другой не так давно предал родину и вот уже год успешно работал на Западе; назначение третьего грозило тем, что тот приволок бы из N-ского Малого театра главного режиссера Бульдозеринского, которого одни считали бездарным самодуром, другие — выскочкой; но все дружно сходились на том, что муж певицы Бедняковой был еще вдобавок и полным идиотом. Вот так; незначительные, казалось бы, на первый взгляд обстоятельства и привели к тому, что стало ярчайшим событием в жизни Абдуллы Бесноватого и одной из самых печальных глав в истории известного и прославленного российского театра.

* * *

…Смотрите, смотрите, что за личность! Прямо гоголевский персонаж какой-то, ей-Богу: грязные, зачесанные назад волосы открывают низкий лоб с резко очерченными надбровными дугами; бесцветные глаза настолько выкачены из орбит, что, кажется, вот-вот упадут под ноги сутулому их обладателю, облаченному в засаленный и драный пиджак неопределенного цвета с горками перхоти на плечах. «Беглец из клиники для душевнобольных», — сочувственно подумаете вы, взглянув на беднягу. Конечно! Если вы не работаете в нашем N-ском театре, вы ни в жизнь не догадаетесь, что это не кто иной, как Феликс Данилович Кретинов — известный критик, который вот уже два года является главным редактором театральной многотиражки «Музыкальный боец» и приложения к ней «Замочная скважина». Кретинов — человек непростой; он музыкален и мыслит абзацами. Много времени он провел в Москве, где — в силу тяжелого материального положения — такса его была невелика: Феликс Данилович брал маленький кофе и два бутерброда с тех, кого воспевал, и пол супа и биточки один раз с тех, кто заказывал ему уничижительную статейку про кого-нибудь из коллег. Таким образом Кретинов обеспечивал себе трехразовое горячее питание, снимая угол у полусумасшедшей бабушки почти даром: в его обязанности входило лишь мытье мест общего пользования да щекотание бабушкиных пяток веточкой жимолости до того, как она отойдет ко сну. Так продолжалось до тех пор, пока его бойкое перо не было замечено Бесноватым: проэкзаменовав Кретинова двумя рецензиями в журнале «Звук» и найдя выполнение задания безупречным, Абдулла Урюкович взял Кретинова в штат театра и даже пожаловал тому каморку под лестницей в театральном общежитии на улице строителя Русакова. Кретинов и в самом деле был способен и талантлив: в частности, он виртуозно владел иностранными языками, буквально «с листа» делая сложные переводы. К примеру, английская фраза из рецензии в «Нью-Йорк Таймс», — «Above all was Serge Vernovkus — brilliant baritone, who has certain talent both as an actor and as skillful opera singer»[2] — в переводе Кретинова, помещенном в «Музыкальном бойце», имела следующий вид: «Самым большим разочарованием вечера стало выступление Сергея Верновкуса — безголосого баритона, крайне беспомощного в актерском отношении». Вот за этот талант и полюбил Кретинова Бесноватый. Кроме того, редактор обладал многими иными бесценными служебными качествами: он замечал, кто с кем приходит и уходит из театра; всегда, как бы невзначай, прислушивался к разговорам подвыпивших в буфете солистов — в общем, в окружении Бесноватого он был фигурой совершенно необходимой. Немаловажно, что в отличие от многих других работников, хлопот с ним было даже меньше, чем с любым домашним животным — недаром своими обвисшими усами, в которых порой застревали остатки скудной трапезы, и вездесущим присутствием во всех потаенных уголках театра Кретинов напоминал таракана. Сейчас же Феликс Данилович направлялся к себе в кабинет, чтобы поразмыслить над только что подслушанным возле сауны (где между дверей, за вешалкой, находился маленький, темный и необычайно удобный для него, Кретинова, закуточек) диалогом, происходившим между Стакакки Драчулосом и Севой Трахеевым. В частности, Кретинову было слышно, как Драчулос ласково увещевал: — Севочка, значит, если шеф тебя спросит насчет спектакля, ты так ему и скажи: мол, фальшиво пел Дазулин, да еще и хрипел всевремя… Ну ведь правда, Сева — разве это голос? Вот у тебя голос, так это дай боже каждому — раз в сто лет такие бывают! Разве он сможет так когда-нибудь, а?! — и Драчулос ловко подлил водки в пустую стопку Севы. Трахеев, падкий на комплименты, зарычал: — Да Стакакки, о чем ты говоришь! Они сейчас все, безголосые, лезут! Вот и англосакс этот мне опять дорогу перебежал: с поездки в Японию я «слетел»! — («Англосаксом», неизвестно почему, Трахеев называл баритона Верновкуса). — Севочка, поверь мне: англосакса я беру на себя; это уж моя забота. Мы же с тобой друзья, верно? Тем временем в коридорчике, ведущем к сауне, послышался голос Бесноватого; раздались приближающиеся шаги. Эти звуки немедленно возымели свое действие: Кретинов еще глубже вжался в свое укрытие, а Стакакки, ловко подхватив стопки, нехитрую закусь и сунув недопитую бутылку в карман, прямо в долгополом своем плаще и нелепом вязаном берете торопливо юркнул в парилку. Дверь растворилась, и в предбаннике появился Бесноватый. — Что, Сева, никак выпиваешь опять? — с ласковой, чуть укоризненной улыбкой обратился он к Трахееву. — Да нет, маэстро, что вы! — горячо заговорил Сева. — Вчера, после спектакля, было чуть-чуть, чего греха таить… Но самую малость! А сегодня — нет; побегал с утра, теперь вот попариться решил… — Ну ладно, ладно… Как, кстати, вчера спектакль прошел? — Да как… Нормально все… — Сева, я тебе доверяю! Что значит «все нормально»?! Я должен все знать, ты же понимаешь! — Ну знаете, Абдулла Урюкович, если честно — то конечно, с вашим спектаклем не сравнить — небо и земля! Этот Полуяичкин, ей-Богу! Три раза мне в дуэте так насрал!!! Я уж смотрю на него — а он весь в оркестре, лажает все подряд: хору ни одного вступления не дал!.. Надо заметить, что дирижер Полуяичкин, о котором сейчас зашла речь, звезд с неба, действительно, не хватал; чего уж там! Но он — также, скажем, как и другой серьезный музыкант, дирижер Кошмар — был тем необходимым фоном, который выгодно оттенял буйные краски таланта самого Бесноватого. Кроме того (мы уже упомянули, что музыкантами оба были серьезными) — Полуяичкин и Кошмар сознавали как масштабы дарования Абдуллы Урюковича, так и степень его гениальности — а это само по себе было уже приятно; еще же более отрадным фактом было то, что о таланте и успехах Бесноватого они не стеснялись говорить открыто; порой прямо в лицо главному дирижеру. — Ну ладно, ладно! — Бесноватый вспотел скромной улыбкой и, похлопав по плечу, прервал Трахеева, который тем временем, воспевая талант шефа, пошел уже на четвертый куплет. — Ты скажи лучше, как Дазулин спел? — Дазулин? Спел? — Трахеев картинно пожал плечами. — Ну, если он спел… Я, маэстро, честно скажу: кроме хрипа, ничего слышно и не было. Нет, он, конечно, старается — но голосочек-то у него маленький, в зал не летит; он форсирует — и мало того, что хрипеть начинает, еще и фальшиво все орет… Я после его куска даже к оркестру подошел поближе, чтобы тон-то поймать… — Увидев по помрачневшему лицу Бесноватого, что дело сделано, Сева закончил: — Нет, парень-то он, конечно, способный! Он вот в характерных партиях мог бы театру большую пользу принесть… — Ну ладно, Севочка, спасибо тебе… — рассеянно заспешил дирижер. — Смотри, не пей эту неделю: «Хованщина» для вьетнамского телевидения на носу! — И с этим напутствием Бесноватый вышел из предбанника. Как только за Абдуллой закрылась дверь, из парилки, изрыгая нецензурную брань фейерверками, выскочил обливающийся потом, красный, как вареный рак и окосевший от жары Драчулос. Содранным со взлохмаченной головы беретом он пытался утереть лицо и шею; глаза его вращались в разные стороны. Некоторое время он продолжал материться; затем потихоньку успокоился. — Уф! Ах ты, черт!.. Ну ладно, Севочка, спасибо тебе — побегу я, надо еще кой-куда успеть… Молодец, все сказал, как надо! — И Стакакки устремился к двери. — Дело знаем! — ухмыльнулся простодушный Трахеев. — Эй, Стакакки! Водку-то оставь!..* * *

В задумчивости, близкой к клиническому ступору, Феликс Кретинов дошел до своего кабинета. Однако войдя в редакционную комнатку «Музыкального бойца», он обнаружил, что поразмыслить в одиночестве ему сейчас не удастся: в предназначенном для гостей большом и напрочь изодранном кресле, занимая не более трети и несколько не хватая ножками до полу, поместился похожий на карлика критик Шкалик. Моисей Геронтович был ростом невелик и невзрачен до крайности; заметным его делали выдающийся нос ятаганом и укрепленные на этой же части тела массивные очки несуразных размеров. За притемненными стеклами очков пытливый наблюдатель смог бы различить парочку маленьких и красных, как у белого мышонка, глаз; апоплексическую плешку местами прикрывал седенький пух, а в разрезе засаленного пиджачка виднелся бордовый галстук с зелеными цветами, обстоятельно и на века завязанный много лет назад. Основную часть своей жизни Моисей Шкалик провел в качестве придворного воспевателя N-ского союза советских композиторов; он писал оды в честь бессменного председателя союза, известного композитора Акакия Пустова (прославившегося благодаря сочинению кадрили к фильму «Не стой под стрелой»); он пел дифирамбы Вячеславу Тайманскому, известному мастеру ораториальных жанров (его оратория «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» счастливо обрела второе рождение после перестройки, когда, немножко переделав текст, Тайманский вновь издал ее под названием «Христос воскресе!»). В оперу же Шкалика, как и многих его коллег, привела любовь к бутербродам и дармовому шампанскому; вскоре после прихода к власти Абдуллы Бесноватого Моисей Геронтович был дирижером замечен, и многострунная лира его забряцала в полном согласии с экспрессивным жестом молодого маэстро. Но сегодня в кабинет Кретинова Шкалика привела беда. Уже в который раз гадкий, гадкий (другого слова воспитанный Моисей Геронтович подобрать не мог) критик Мефодий Шульженко опубликовал в газете рецензию на очередную премьеру N-ского театра, где говорил о невозможных вещах: о том, как во втором акте, окончательно потеряв контакт с непонятными жестами дирижера, остановился оркестр (а дирижировал сам Абдулла Урюкович!); о том, что N-ская звезда, меццо-сопрано Хельга Буренкина, пела фальшиво и «завалила» ансамбль с тенором Матевосяном — который, кстати, был сильно пьян… Самое отвратительное, что все это было чистой правдой — и как можно было бороться с критиком Шульженко, Шкалик не знал. Справедливости ради надо заметить, что тяжко приходилось не только Шкалику, но и всей неблаговидной части нашего общества, за которой, с подачи безвестного шутника, закрепилось наименование «музыкальная общественность города N-ска». Поначалу, когда Шульженко позволил себе покритиковать дирижера Чингисханова, пресловутая музобщественность дружно решила, что Мефодий Шульженко входит в «клан» Бесноватого. Однако, после весьма жесткой рецензии в адрес последнего и ряда похвал в адрес Чингисханова присяжная критика и околомузыкальный народец склонились к мысли, что молодой критик все-таки представляет другой клан. И наконец, после выхода в свет нелицеприятной статьи с разбором творчества обоих дирижеров, цеховые комитеты «лабухов» и критиков в один голос решили, что Мефодий Шульженко — «просто сволочь»… «Ну нельзя же так писать!» — укоризненно пищал критик Шкалик Мефодию Шульженко при встрече. Тот, нагло усмехаясь и сочувственно похлопывая Моисея Геронтовича по плечу, отвечал: «Но ведь я-то пишу — значит, можно?» Затем дезавуировать «неправильного» критика попытался сам маэстро Бесноватый. Через тенора Стакакки Драчулоса (который состоял при Бесноватом кем-то вроде великого визиря и поддерживал с Шульженко приятельские отношения) он предложил критику возглавить театральную газету «Музыкальный боец» — дело было еще до прихода в театр Кретинова. При этом Абдулла, подобно Кончаку, рассыпал завидные обещания касаемо вояжей с труппой за границу и прочих великих благ, кои сулит работа на Бесноватого. Однако наглый Мефодий Шульженко предложение отверг. Более того: он нашел в себе дерзость жениться на певице Елене Эворд, которая, по замыслу Абдуллы Урюковича, должна была денно и нощно трудиться в оперной труппе, приумножая славу ее руководителя. Эворд, словно заразившись наглостью от супруга, подала заявление об уходе и стала в качестве «свободного художника» трудиться в Ковент-Гарденах, Колонах и прочих захолустьях; а Шульженко, как ни в чем ни бывало, принялся вновь писать нечестивые свои статьи. Это было уже слишком, и построив свой отрядец присяжных критиков во фрунт, неистовый борец с партитурами, раздувая некрасивые ноздри, выдохнул лишь одно слово: «Вендетта»! И, послушно расхватав зеленые флажки Шориата, отрядик критиков отправился на священную войну. Критик Шавккель, друг Шкалика, выпустил филиппику в газете «У речки», где, в частности, говорил: «Сегодня ведь неважно, как кто сыграл или спел, фальшиво или нет… Важна ведь толща культуры того, кто пишет…» Когда же, при встрече в буфете союза композиторов, один из профессоров N-ской консерватории спросил, для чего же он (как, кстати, и многие другие мастера музыкального исполнительства) всю свою жизнь говорил студентам о безусловной важности чистоты интонации — и попутно поинтересовался, где же у Шавккеля находится та пресловутая «толща культуры» и нельзя ли его за эту толщу потрогать — Шавккель, горько расплакавшись, уехал в дом творчества в Кустодиево, где еще неделю слушал Пятую Чайковского и плакал. Приехавший с двумя бутылками «Смирновки» Шкалик насилу того успокоил. Тем не менее, как-то бороться с критиком Шульженко было необходимо: цели и задачи цеха критиков были очерчены Абдуллой Урюковичем достаточно ясно; и, по боевито распушенному хохолку над багровой более, чем обычно, Шкаликовской плешкой, Кретинов понял: предстоит экстренный военный совет. Застыв на мгновение в благоговейной позе, Феликс Данилович, совершив рукой в направлении ото лба к земле витиеватое движение, с выражением решимости на безумном лице присел к столу. «Аллах акбар!» — мрачно произнес Кретинов. «Аллах акбар!» — немощным эхом пискнул Шкалик.

* * *

Вы вправе спросить, друзья мои: за что же горстка сальных пиджаков «серьезной» критики так ненавидела несерьезного критика Шульженко? Я мог бы с пафосом заявить вам: так вода не любит пламень; или, более приземленно, ответить вопросом на вопрос: а почему собака не любит кошку? Кстати, последнее сравнение находится к истине ближе, чем вы думаете, ибо классовая ненависть серьезных критиков к несерьезным — далеко не последняя из сил, действующих в этой драме. Поэтому давайте теперь поподробнее поговорим о критиках несерьезных. Общеизвестно: артисты обидчивы. Впрочем, само по себе это обстоятельство не так страшно, как кажется: так, прочитавший нелестную рецензию баритон, обрывавший в театре кулисы и рычавший: «Я убью его!» — при встрече с критиком будет лишь заботливо подливать коньячок в рюмку последнему и жалобно иногда приговаривать: «Что же ты, дружок, так написал-то про меня, а? Ошибся, верно, ты: я вот уже и в Израиле на гастролях пел, и в Голландии; и первую премию на вокальном конкурсе в Буркина-Фасо взял»… Критик в ответ напоминает историю про одного русского адмирала: когда того упрекнули, что молодого гардемарина, который уже в два вояжа на адмиральском судне сходил, все никак в чине не повысят, адмирал возразил, пнув ногою сундук, что стоял у него под столом: «Этот вот сундук уже трижды вокруг света со мною обошел — да так сундуком и остался!».. Баритон хохочет: он не понял… Несерьезность критика проявляется, прежде всего, в его отношении к избранной профессии: безрассудно заявляя с самого начала, что он не является чрезвычайным и полномочным представителем Высокого Искусства на земле, он тем самым заставляет задуматься меломанов и серьезных критиков (скромным умолчанием и раздуванием щек эти полномочия за собой признающих): а кто же он, собственно, такой? Непризнание несерьезным критиком ни одного из существующих музыкальных кланов томит «музыкальную общественность» еще больше: никто не знает, как лучше строить с ним отношения (которые — неизвестно, почему — принято именовать «дружескими»). Кроме того, подобный критик приводит в бешенство «серьезных» попранием богоизбранности и эзотеричности их ремесла: тут и внешность подводит, и возраст несерьезных критиков как правило, никуда не годится; а круг общения у них просто, знаете ли, зачастую весьма сомнителен… Даже исходя из опыта собственной жизни вы наверняка знаете, что с кем-то еще можно спорить, а с кем-то это совершенно бесполезно. Вот с несерьезным критиком например, спорить можно — но зачастую это, увы, совершенно бесполезно, и фразы типа «Так же нельзя!» или «Ну зачем же в газете?!» на него совершенно не действуют. Несерьезный критик всегда субъективен, макси мал истичен, и редко когда снисходителен. Рецензии его выражают лишь собственные импрессии, порой весьма сиюминутные (и здесь он сильно проигрывает любому «серьезному» критику, за веским словом которого угадывается если не партийная направленность, то уж нацеленность определенного «кружка по интересам» как минимум). Кроме того, есть у несерьезного критика и еще одно свойство, (в самом деле, весьма некрасивого свойства), вызывающее вполне справедливый гнев критики присяжной: на слог, стиль и эмоциональный настрой его статьи частенько влияет количество выпитого. «Подумаешь!» — скажете вы, и поспешите. Ибо — что в самом деле отвратительно! — на содержание и смысл написанного абсолютно не влияет то, с кем было выпито. Поэтому музыкантов, с которыми несерьезный критик периодически выпивает, довольно много. Но тех, с которыми ему довелось выпить один лишь раз, куда как больше!.. Несерьезный критик не стесняется в выражениях, оценивая очередное появление на эстраде дирижера-недоучки, выучивающего «новинки» своего репертуара, размахивая руками перед зеркалом под аккомпанемент записей старых мастеров; он глумится над пианистом, бренчащим в концерте одну из трех навечно заученных в консерватории бетховенских сонат. Разумеется, это не может не вызывать ненависть серьезных критиков, которые всегда восторженно отмечают «новое прочтение хорошо знакомых, казалось бы, произведений»… Каждой своей статьей несерьезный критик дает выход накопившемуся раздражению и отчаянию тех немногих, кто хочет видеть в опере — Театр и бельканто, а в концертном зале — Музыку. Он не хочет знать, чьим племянником является бездарный пианист N или почему дирижер X согласился исполнить Первую (и последнюю) симфонию председателя N-ского союза композиторов Пустова — сочинение беспомощное, как слеза ребенка… Все это, надо признать, сильно смахивает на борьбу с ветряными мельницами, то есть по сути своей является занятием довольно бессмысленным — а посему мы должны согласиться, что такого критика серьезным назвать ну никак нельзя…* * *

Баритон Сева Трахеев обожал сауну. Он очень любил попариться в сауне. Выпить Сева тоже очень любил. А уж выпить в сауне — это было для него наслаждением просто божественным. Когда же Трахеев выпивал, то, как мы уже отмечали, природная любовь к пению возрастала в нем стократ. Сева парился и пил. Выпивал и парился, благодаря Бога, который заботливо прислал к нему тенора Драчулоса с бутылкой — и радовался, что Стакакки выпил только две стопки. Добрые чувства распирали Севу; он запел. Здесь, видимо, нелишне будет заметить, что N-ский театр — здание историческое; он был построен очень давно, и при последующих модернизациях место для сауны нашли только в конце коридорчика за гримуборными солистов на «мужской» стороне, а другой конец этого коридорчика прямиком вел на сцену. Тем вечером в театре шел гала-концерт молодых солистов, и буквально только что объявили выступление звезды N-ска, меццо-сопрано Хельги Буренкиной. Отшумели приветственные аплодисменты, пианистка Азиза Бесноватая (родственница главного дирижера, выигрывавшая звание «лучший по профессии» в театре шесть раз подряд), содрогнувшись огромным туловищем, бросила тучные руки на клавиатуру (при этом ей удалось задеть часть нужных клавиш), Буренкина, приготовившись запеть, заморгала длиннющими ресницами со сгустками непросохшего клея и согнала с лица остатки интеллекта… Каково же было удивление публики, когда откуда-то из-за сцены, но явственно, ярко и мощно полился богатырский голос, вещавший с грустью и укором: «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной»… Похолодев от ужаса и злобы, Хельга Буренкина, несмотря ни на что, решила уверить собравшихся, что любовь имеет точно такие же крылья, как и всякая заурядная птица. Публика, судя по всему, была уже готова поверить певице, как вдруг из-за кулис раздался пронизывающий душу вопль: «Ко мне ве-ерни-ись! Ве-е-ернись ко мне-е-е! Мой сын ро-о-о-одной!..» Азиза Бесноватая, желая хоть чем-то спасти положение, утроила свои усилия по добыче звука из инструмента; рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали — банкетка же под фундаментальным и содрогающимся корпусом Бесноватой отчаянно стонала и ходила ходуном… Обретавшийся за кулисами театральный народ, мгновенно смекнувший, в чем дело, помчался в сауну; кое-как, с большим трудом — но Севу, наконец, урезонили. Однако вошедшую в пианистический раж Азизу Бесноватую унять было решительно некому: она топтала педаль, как Айртон Сенна на трассе Монте-Карло; она обрушивала на клавиши камнепады своих могучих пальцев, шутя ломавших костяшки домино… Старушке в пятой ложе бенуара стало нехорошо; где-то вдруг горько заплакал ребенок. Хельга Буренкина, силой голоса вообще никогда и не отличавшаяся, выглядела артисткой немого кино: скрюченные руки поднимались в каких-то неясных жестах; на искаженном злобой лице беззвучно открывался выкрашенный яркой помадой рот — и все это происходило под яростный аккомпанемент сумасшедшего тапера… К счастью, ноты вскоре кончились. Музыканты покинули сцену под жидкие аплодисменты. Оказавшись за кулисами, Бесноватая немедленно начала возмущаться: «Да что же это, в конце концов, такое?!» — но Буренкина ее мгновенно оборвала: «Заткнись, тварь. Трахеев — козел. А ты — сука!» — и размашистой мужской походкой направилась к себе в гримуборную.* * *

Это случалось невероятно редко, но сейчас Абдулла Урюкович Бесноватый находился в своем кабинете в полном одиночестве. Он ужасно этого не любил: самому с собой ему было говорить решительно не о чем — даже простейшие решения Бесноватый должен был принимать если не с подсказки, то просто на глазах у кого-то. Но стоило лишь ему остаться в одиночестве, как противная, страшная, черная пустота поднималась внутри; мысли его принимали клочковатые очертания. «Эворд — гадина… Верновкус — сволочь… послушать в Восьмой у Мравинского фаготы там… Позвонить Бустосу…» — машинально бормотал он себе под нос. Бесцельно шатаясь по комнате, он оказался перед зеркалом — и тут же отшатнулся: Абдулла не любил зеркал. В них все время возникало что-то такое очень гадкое, чему он даже и названия подобрать не мог; кроме того, после спектакля или концерта он почему-то на какое-то время вообще переставал отражаться в зеркале. С некоторых пор Бесноватый почти не брился: в процессе бритья совсем избежать встречи в зеркале со своими глазами (а собственный взгляд иногда очень пугал его) никак не удавалось; он много резался. Молодой дирижер, не лишенный таланта, свою карьеру Абдулла начал просто блестяще — многие вещи он и теперь вспоминал с удовольствием; но тревожное ощущение, что нынче с ним далеко не все в порядке, в последние год-два лишь усиливалось. Абдулла бойко соображал, но страх как не любил задумываться; жизнь свою он организовывал так, чтобы почти ни на минуту не оставаться одному; не засиживаться на месте. Новые партитуры, с наушниками от плейера в ушах, Абдулла учил обычно в машине или самолете. Он не помнил, когда в последний раз открывал какую-либо книгу; он работал жадно, не останавливаясь… Абдулла Урюкович вновь ощутил внутри некую пустоту — и он знал, что избавиться от этого ощущения можно только внешней видимостью бурной деятельности… Как-то было нехорошо; что-то было не так. «Что же это не идет никто?» — тоскливо и связно подумал он. Бесноватый все больше и больше начинал бояться своего окружения — достойнейших людей, которых театральный сброд совершенно незаслуженно окрестил «шестерками». Абдулле иногда казалось, что пользующиеся его особым доверием коллеги лишь ждут подходящего момента, чтобы вцепиться в горло хозяину. Кроме них, поговорить в театре Абдулле было уже почти не с кем. Многие солисты, заключив контракты на Западе, надолго исчезали из театра: и если раньше это были только такие известные певцы, как Верновкус или Белов, то вслед за ними потянулись и Эворд, и Александров; тенор Дазулин стал разъезжать по собственным контрактам и перестал толкаться в толпе просителей у кабинета — а разве мало он, Абдулла, унижал того? Разве не старался он всячески испортить Дазулину репутацию? Но стоит этим мерзавцам разинуть рот и издать несколько нот, как придурковатые западные импресарио забывают о всех мудрых словах Бесноватого и пачками волокут певцам контракты! Даже тенор Бражников нашел себе двухгодичный контракт в Германии. «Сколько же вам там платят?» — насмешливо спросил его Бесноватый при встрече. — «Всяко больше, чем вы! — дерзко ответил Бражников, всю свою жизнь ходивший по театру тише воды, ниже травы. — По крайней мере, меня там уважают и не орут каждый день, что я пою в театре только благодаря их доброте!».. «Вот и люби их, гадов, после этого!» — тоскливо подумал Абдулла. Да что Бражников — даже тенор Дудиков, уже, в общем-то, заканчивающий свою певческую карьеру и никаких западных ангажементов вообще не имеющий, на недавней репетиции позволил себе вообще нечто неслыханное! А дело было так: после того, как Абдулла (совершенно, между прочим, справедливо) «осадил» тенора, позволившего себе некстати спросить дирижера, долго ли ему еще здесь сидеть (он торчал без дела на довольно-таки бестолковой репетиции Бесноватого — бестолковой из-за ошибок певцов и оркестра, разумеется! — уже третий час), Дудиков, при всем честном народе, заявил, чтобы Бесноватый, падла кавказская (он так и сказал!), убирался к себе в аул и поднимал там музыкальную культуру; в русском же театре никто подобных кишлачных порядков терпеть не станет. Каково? Абдулла Урюкович от неожиданности даже растерялся и заорал: «Да я тебя, пес неверный, шакал позорный, уволю ко всем шайтанам!!!» — «Это мы еще посмотрим!» — нагло заявил Дудиков — и вот уже почти неделю благополучно сидел на больничном. Бесноватый любил производить впечатление экспрессивного человека; он допускал даже, что особенности воспитания порой не всегда давали ему точно провести границу между порывистостью и банальной грубостью; но неужели это такой уж великий грех?.. Однако, как ни крути, чтобы стать великим дирижером, одной экспрессии все-таки маловато — Абдулла понимал это, поскольку был умен. Он мучительно страдал оттого, что жалкие эти писаки и музыкантишки не торопились называть его имя рядом с именами Направника, Самосуда, Симеонова, Мравинского или Мелик-Пашаева — не говоря уже о Караяне или Тосканини. А чем, собственно говоря, Абдулла был их хуже?! Кроме всякой ереси о «интерпретации», никто ведь толком даже объяснить ничего не может, идиоты! Решив все же как-то дело поправить, Бесноватый для начала строго-настрого наказал критикам создавать в писаниях своих образ «театра одного дирижера» (что было абсолютно справедливо!); главным героем мог быть отныне только он сам. Несшие какой-то бред о «сценической культуре» и отсутствии якобы «самого духа театра» во вверенном Абдулле помещении, профессиональные режиссеры постепенно оставили Дзержинскую оперу. Трагедии в этом, конечно же, особой и не было, что бы там не писали всякие «независимые» критики (Бесноватый досадливо поморщился) и театроведишки; хочешь театра — дуй в драму! Власть же должна быть одна. Удовлетворившись результатом и стремясь к порядку еще большему, Абдулла постепенно разогнал и выжил из театра всех паяцев, кто только мог претендовать на так называемое «собственное мнение» — или, еще хуже — «достоинство». Незаменимых личностей у нас, как известно, нет и быть не может — и многочисленные земляки и родственники Бесноватого («Богаты горы талантами!» — не без понятной гордости думал он), пополнившие труппу, стали постоянно ездить с театром за границу, где получали по особым, лишь Бесноватому ведомым контрактам деньги, превосходившие гонорары ведущих солистов в несколько раз — видит Аллах, Абдулла Урюкович не был жадным человеком. Напротив, когда однажды перед гастролями в Израиле на одного из кунаков Абуталиб-аги не хватало в самолете места, из аэропорта домой был отправлен концертмейстер альтовой группы Шишкин. Абдулла быстро понял, что для делового человека Дзержинская опера — место далеко не самое пропащее; надо только уметь развернуться. Слава Аллаху, даже в таком гнилом месте, как музыкальный театр, он не остался без единомышленников: до поры до времени вяло изображавший игру на тромбоне Позор Залупилов оказался дельным помощником, бдительно следившим за тем, чтобы никто из музыкантов оркестра не почувствовал ядовитого дыхания больших денег. И в один прекрасный день Бесноватый заключил контракт со звукозаписывающей фирмой «Примус», получившей эксклюзивное право на все записи театра. Труппа работала в неурочное время, записывая «Жизнь за царя», «Демон», «Вражью силу», другие русские оперы и симфонические программы, приумножая тем самым славу Дзержинской оперы и ее художественного руководителя. И пускай злые языки постоянно муссировали сплетни о его, Бесноватого, «черном бизнесе» (денежки текли прямиком на счет Абдуллы Урюковича в уругвайском банке «Негрокопилка») — чего бы они все стоили без его сметки и разворотливости?! Абдулла Урюкович даже порой сожалел — и небезосновательно! — что в опере без певцов вообще обойтись все-таки никак нельзя. Как видите, работал Абдулла действительно много — но чувство беспокойства и какие-то нехорошие предчувствия не оставляли его. Подойдя к столу, он увидел бумажку: то был подготовленный Юрьевым и Залупиловым приказ об увольнении зарвавшихся певцов, возомнивших себя хозяевами собственной судьбы — Верновкуса и Белова — мировой известности баритонов, чей авторитет в интернациональном оперном мире был (наверное, в результате какого-то заговора) совершенно незаслуженно вознесен чуть ли не выше самого Абдуллы. Надо все-таки отдать должное широте души Абдуллы Урюковича: взяв перо, он надолго задумался. Внезапно из-за тумбы стола высунулся симпатичный мохнатый черт и озорно подмигнул Бесноватому, отчего настроение того сразу улучшилось, тревоги все разом куда-то исчезли; он повеселел. «Че там, подписывай!» — хохотнул черт и весело подмигнул снова. Абдулла радостно, по-детски засмеялся в ответ — и подписал.* * *

«Ненаглядная сторона! Только здесь я дома…» — мурлыкал, выходя из театра, Стакакки Драчулос. Он пребывал в превосходном настроении: сегодня, при посредстве этого дурачка Трахеева, он подкинул еще один увесистый камень в огород тенора Дазулина. Кроме того, Залупилов и Юрьев изготовили приказ на увольнение баритонов — и Верновкуса в том числе! Драчулосу нравилось чувствовать себя великим интриганом. Дазулину он пакостил хотя бы потому, что тот был тенором — и несмотря на то, что сходящему со сцены «по возрасту» Стакакки не было особого смысла портить жизнь более молодому, голосистому и одаренному коллеге — приобретенная за долгие годы работы в театре привычка осталась, и он не спешил с ней расставаться. Верновкусу же — баритону, который в начале своей карьеры экстраординарным голосом не отличался, но благодаря настойчивому труду, выдающимся профессиональным качествам и актерскому таланту добившемуся прекрасных успехов и сделавшего великолепную международную карьеру, Стакакки пакостил просто потому, что его ненавидел. За что? — трудно сказать. Драчулос ненавидел многих: жену, с которой он не разговаривал годами, коллег, студентов; он ненавидел Бесноватого, с которым дружил по необходимости; и своего друга Флакона Бухалыча Оттепелева — бывшего секретаря парторганизации Дзержинского театра — Стакакки ненавидел тоже. С Бухалычем они постоянно, за глаза и в глаза, говорили гадости друг про друга — но это нисколько им не мешало мирно собираться в студии Драчулоса и напиваться раза эдак два в неделю. А ведь Драчулос вовсе не был бесталанным человеком! Но, впав когда-то в цинизм — детскую болезнь многих начинающих актеров — он так и не смог от него избавиться, отчего и сам бывал иногда сильно несчастлив. Он говорил гадости там, где можно было их не говорить, и даже более того: говорил их там, где делать это уж совсем не следовало бы. Стакакки пакостил людям, от которых видел только хорошее — и гадил тем, кто мог бы принести ему немало добра. В силу собственного цинизма он, вскоре после блестящих дебютов, стал терпеть вокальные фиаско в партиях лирических героев: а какой же тенор без Ленского или Вертера? …Подобная жизнь поневоле сделала из Драчулоса философа: исповедуя цинизм, в компании он любил поразглагольствовать о «белых червячках» и тлене, которые неминуемо ожидают каждого из нас в конце пути земного — но подобное сознание не служило для Драчулоса хоть сколько-нибудь серьезным препятствием в старании урвать от бренного нашего существования как можно больше благостей земных; и тем же цинизмом, видимо, руководствуясь, едва ли не высшим счастьем и долгом своим он почитал вредительство буквально во всем каждому ближнему своему. В общем, что там говорить — тяжела и скупа на радости была жизнь Стакакки Драчулоса. …Однако сегодня, как мы уже успели отметить, Стакакки вышел из театра в превосходнейшем настроении. Незадолго до того, как оставить театр, Драчулос навестил дирижерскую комнату Бесноватого — где, при закрытых дверях, у них состоялся разговор исключительной важности. Посетовав на «сволочь Фирелли», который так и не приехал для постановки «Африканки» (справедливости ради надо заметить, что этот проект в планы всемирно известного режиссера никогда и не входил), они перемыли кости тенору Прочиде Фламинго, который тоже имел дерзость не явиться для участия в фестивале Бесноватого. «Нет, ну какая сука!» — шумно возмущался Драчулос; у Абдуллы Урюковича же, при мысли, что ни лишить премии, ни снять с зарубежной поездки — одним словом, ну никак, никак наказать зарвавшуюся знаменитость он не сможет, начинали ныть разом все зубы. Вообще, как известно, беда не приходит одна: и узнав, что Дранко Фирелли к N-ской постановке «Африканки» никакого отношения не имеет, фирма «Пи-Си-Пи», собиравшаяся транслировать премьеру по Евровидению на тридцать стран, в самый последний момент расторгла контракт с театром. Как только Абдулла Урюкович вспоминал об утраченных суммах, на лице у него красивым багровым цветом немедленно наливался очередной прыщ. Впрочем, Стакакки с Абдуллой горевали недолго, поскольку было у них дело и поважнее — ради которого они, собственно, и собрались: это обсуждение очередного, смелого и блестящего проекта Бесноватого, который — абсолютно точно! — должен был принести театру почет, известность и славу, а дирижеру Бесноватому и нескольким особо приближенным к нему лицам, помимо всего вышеуказанного, еще и деньги, причем очень немалые. О чем шла между ними речь, точно сказать нельзя, ибо даже критик Кретинов почему-то беседу эту подслушать не успел. Но обсуждение удовлетворило и Стакакки, и Бесноватого; все пока шло по плану. До поры, до времени почти никто из солистов даже не подозревал о сути и масштабах задуманного; и поэтому, вспоминая оболганного тенора Дазулина и уволенных из театра баритонов, Стакакки радовался вдвойне. «Наверно, только дельтаплан помо-о-ожет мне»… — напевал он себе под нос, лузгая семечки и поплевывая на мостовую в то время, как ноги не спеша несли его по улице Мазохистов в сторону Силосной башни.* * *

В театре, между прочим, всегда так: не успеешь оглянуться, как уже и вечер наступил. Сегодня Дзержинская опера дает «Тоску» — и хоть артистам и музыкантам, всецело поглощенным предстоящими гастролями в Италии и Франции, решительно не до искусства (скоро отъезд!) — профессиональный долг, тем не менее, превыше всего: отмены спектакля не было; show, как говорится, must go on… Зал в опере сегодня заполнен даже более, чем наполовину: Тоску поет знаменитая N-ская звезда Валя Лошакова, широко известная, как «сибирское сопрано», даже за пределами России. Партию Каварадосси исполняет Фраер Дермантава — не так давно принятый в театр певец с изрядно потертым голосом неопределенного тембра — что, впрочем, не помешало ему очень быстро стать еще одной восходящей звездой Дзержинки. Завистники (ну куда от них денешься?) говорили, что своими стремительными успехами Дермантава был обязан одной незначительной, казалось бы, детали своей биографии: он являлся мужем пианистки Азизы Бесноватой — но оставим это утверждение на совести сплетников! Ну а в роли Скарпиа сегодня выступает дебютант N-ской оперы Арчибальд Сопель. До недавнего времени преподававший эстетику в СпецПТУ города Зауральска, все свободное от основной деятельности время он отдавал единственной пламенной страсти своей — пению в хоре старых большевиков. Там, в хоре, во время одного из шефских концертов, Сопель и повстречал судьбу свою — очаровательную и голосистую сопрано Лошакову. Это была довольно романтическая история, которую они до сих пор вспоминают с трепетом и восторгом: лишь только Арчи услышал первые звуки, исторгнутые могучим сибирским организмом Валентины, вдруг враз позабыл он, где находится; ком подкатил к горлу — голоса подобной красоты и мощи слышать ему еще не доводилось. И когда Сопелю, вместе со всем хоровым братством, надо было подхватить припев: «Малая земля, геройская земля! Братство презиравших смерть…» — он вдруг хрюкнул пузыристо тяжелыми всхлипами, а товарищи по хору с удивлением и страхом заметили скупую мужскую слезу, впервые скатившуюся по округлой щеке Арчибальда… Подойдя к певице после концерта, Сопель, переполненный чувствами настолько, что говорить уже не мог, вымолвил лишь: «Будь моею!» — и хлопнул богиню свою земную тяжелой рукой по крутому и крепкому бедру. «Буду!» — коротко ответила Лошакова: она любила мужество. «Заметано?» — не веря своему счастью, с замирающим сердцем спросил Арчи. «Я ж, блин, сказала уже!» — отозвалась Валя, не любившая телячьих нежностей. А вскоре и свадьбу сыграли. Арчибальд оставил родной хор и полностью посвятил себя вокальному совершенствованию Вали. Он был прирожденным педагогом, и Лошакова вскоре стала петь еще громче. Злые языки, правда, талдычили о какой-то «чистоте интонации» и мифических «полтона», на которых якобы ниже, чем нужно, пела Валя. Но супруги жили дружно и во всякие эти интеллигентские штучки не вникали. А вскоре зычный голос Лошаковой был услышан аж в N-ске самим Бесноватым: Абдулла Урюкович, как мы уже не раз отмечали, был ох как чуток до всего талантливого, да сохранит Аллах здоровье и разум его. Он любил, когда громко: ведь известно, что хорошая музыка — громкая музыка, а хороший певец — громкий певец. Вместе с N-ской оперой, под чутким руководством Бесноватого и началась большая Валина карьера в большом искусстве. Достигшая международного признания, а с этим — и некоторого влияния на Абдуллу Урюковича, она — своенравная сибирячка, ужас как не любившая кичиться хорошими манерами — поставила ему вполне определенное условие: «Хотите, чтобы я записывала „Валькирию“ для вашего сраного „Примуса“ — дайте Арчибальду спектакль!» (А бедный Арчи, хоть и любил педагогику — но ох, как стосковался уже по пению!) Делать было нечего: ни Непотребко, ни Тулегилова такую драматическую партию вытянуть бы не смогли; Бараку лова была ленива и не имела громкого имени… Как было уже не раз замечено на этих страницах, Абдулла Урюкович был умен — и именно поэтому нынешним вечером баритон Сопель дебютировал на N-ской сцене. Понятно, что подобное обстоятельство еще более нервировало и без того всегда нервного дирижера Аарона Полуяичкина. Он вышел за пульт, собранный и сосредоточенный даже более, чем обычно. Взяв в руки палочку, он внимательно (на кого — чуть более требовательно, на кого — помягче) посмотрел на музыкантов. Выдержав подобающую паузу и прикрыв глаза, Аарон глубоко вздохнул, вдохновенно взмахнул руками и начал дирижировать. Оркестр, заметивший это не сразу, но довольно скоро, приступил, наконец, к исполнению. Спектакль начался…

* * *