Всеволод Иванов КРАСНЫЙ ЛИК

Всеволод Никанорович Иванов

«Красный лик» русской истории

Я сидел за письменным столом, пытаясь спасти Россию.Всеволод Иванов. Исход

Заметки о литературном наследии Всеволода Иванова

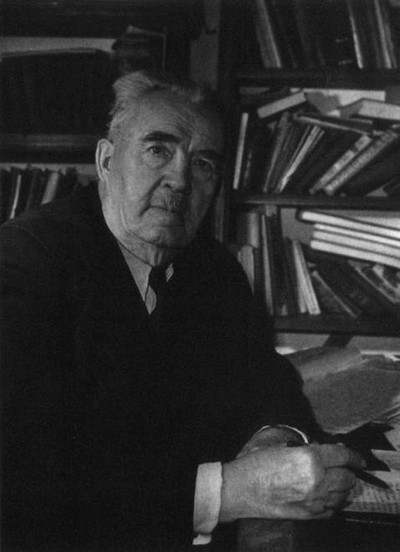

В истории русской литературы, начиная от Серебряного века и до наших дней, известно немало Ивановых. Талантливые поэты и писатели — они обогатили отечественную культуру настоящими шедеврами. В этой плеяде блистает Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971), замечательный автор исторических повестей, романист, поэт, публицист, редактор ряда газет и общественный деятель. Прежде всего следует отметить, Всеволод Иванов — энциклопедическая личность, обладающая высоким интеллектом и знаниями, он привнёс в литературу самобытную творческую мысль. Именно поэтому его называют мыслителем, и даже — философом. В произведениях Иванова всегда присутствует широта сознания, необычные художественные образы и исторические параллели. Из таких образов и сравнений рождается неоспоримая истина. Всеволод Иванов родился 7/19 ноября 1888 года в Волковыске Гродненской губернии в семье учителя рисования и чистописания, прибывшего из Москвы. С уездным городком Волковыском связаны первые детские впечатления. Они напитывали душу красотой природы, чуткостью и отзывчивостью. Духовным воспитанием ребёнка занималась мать, Ольга Николаевна Доброхотова, происходившая из владимирских поповичей. Благодаря ей получены основы религиозного мировоззрения. В 1897 году, когда мальчику шёл девятый год, семья переехала в Кострому. Там будущий писатель получил начальное образование и поступил в Костромскую гимназию. Вскоре, через год проживания на новом месте, родители развелись, и Всеволод Иванов остался на попечении отца, который снял новую квартиру на улице Нижняя Дебря. В пору творческой зрелости, по возвращении из эмиграции на родину, в Хабаровске был написан автобиографический роман-хроника «На Нижней Дебре» (1958). Этот роман повествует о духовном взрослении юноши, ставшего непосредственным участником революционно-политических событий в начале XX столетия в Костроме. Как писатель-историк Всеволод Иванов начал формироваться во время учёбы в Костромской классической гимназии, где преподавались латынь и греческий язык. Там культивировались национальные культурные традиции, идущие от прославления героев Отечественной войны 1812 года, от Царскосельского лицея и его кумира Пушкина. Именно встреча с Пушкиным, писал Иванов, сыграла важную роль в жизни, он «словно морская волна, подхватил меня и швырнул в поток жизни моего народа»[1]. Перед юношей встал воочию «процесс истории человечества» через рождение новых форм бытия. Постепенно складывалось историческое мировосприятие, позволившее приобрести в будущей писательской работе целостное мышление. Молодой задор и жизнелюбие подвигли Всеволода Иванова к поискам истины. Он открывал для себя источники литературной классики. «Серебряный век» русской культуры обусловил его внутреннюю свободу, сформировал изящный стиль словесности. Весной 1904 года на масленицу шестнадцатилетний юноша отправился в Москву, чтобы осуществить давнее желание — посмотреть спектакли московских театров. Он побывал в Большом театре на балете «Конёк-горбунок», в театре Незлобина смотрел историческую пьесу Островского «Сон на Волге», а в Художественном театре — пьесу Чехова «Вишнёвый сад». Излишне говорить, что домой гимназист вернулся, неся за спиной «целый рюкзак впечатлений». Художественная концепция «Вишнёвого сада» породила бурю душевных эмоций, вызвала несогласие и полемику со знаменитым писателем. Чехов преподал тогда урок гуманизма. Молодой человек запомнил этот урок на всю жизнь: «Нельзя сводить счёты с прошлым, иначе не останется сил для постройки будущего. Прошлое — наш главный союзник в постройке будущего»[2]. Спустя четверть века, будучи в эмиграции в Китае, Иванов в газете «Гун-Бао» опубликовал очерк с названием «Две борьбы за Вишнёвый сад» (1929), где на правах литературного критика затронул крайне важный нравственно-философский аспект чеховской драмы. Можно ли одержать победу, сражаясь за добро с помощью зла? Этот риторический вопрос автор очерка адресовал читателю и предложил решить его самостоятельно. Следует добавить, что в идейном плане на протяжении всей жизни Иванова самым близким ему писателем оставался Ф. М. Достоевский. В юной душе он произвёл нравственный переворот своими произведениями «Бесы» и «Преступление и наказание». Образование Всеволод Иванов продолжил на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Время учёбы пришлось на 1906–1911 годы, когда после войны с Японией и первой русской революции наступило относительное затишье. В России начался бурный расцвет культурной жизни. Творческая биография Иванова складывалась вполне удачно. В гущу студенческой повседневности ворвались имена поэтов Александра Блока, Андрея Белого, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова. Прозвучал «бронзовый голос мужественного Николая Гумилёва». Неожиданное потрясение вызвала поэзия Сергея Городецкого, который «явился глашатаем, трубачом эпохи». С Петербургским университетом свою судьбу в тот же период связали Саша Чёрный, Борис Пастернак, Осип Мандельштам. Несомненно, уникальная атмосфера столицы повлияла на художественные пристрастия студента Иванова, опробовавшего свои силы на ниве поэзии. В эмиграции поэтический дар проявился в полной мере. Однако он никогда не забывал о временах петербургского Парнаса. В его эмигрантской публицистике отдано должное почитание ключевым фигурам русской поэзии — Блоку и Гумилёву, написаны литературные очерки к трагическим памятным датам. Памяти Блока посвящена статья в «Вечерней газете» (Владивосток) под названием «Причастный тайнам» (1921, 26 авг.). Она обращена к поэме «Двенадцать». Советские литературоведы, которые завладели наследием Блока, сразу же придали произведению «революционно-романтический» пафос. Подобное официальное толкование существовало на протяжении семидесяти лет. Но Всеволод Иванов уже на 20-й день после смерти поэта дал поэме собственную трезвую оценку. Он отвергает романтику революции. Никакой светлой радости в революции нет. За Христом новыми русскими путями идут двенадцать новых апостолов. Но они — не евангельские братья, восприемники Святого духа, а красногвардейцы, «легкомысленные, беспечные варяги». Это другое понимание реальности. По площадям Петрограда, как простые, бедные люди, шествуют «живые апостолы, хмельные, озябшие». Из такого необузданного революционного рвения возникла иная апостольская вера, давшая начало жестокому материалистическому порядку. Иванов пытается осмыслить скрытое содержание «Двенадцати». Он пишет о мистическом созерцании поэтом подлинной, «тоскующей реальности». Своим сосредоточенным взглядом, доходящим до ясновидения, Блок проникает в будничную жизнь, которая соединяется с образом Христа и которая, по сути, есть сам Христос. Другую статью, «Певец на полдне», Иванов посвятил Николаю Гумилёву. По форме — это литературный этюд, он был прочитан на вечере памяти поэта весной 1922 года. Как и предыдущая статья, этюд опубликован в «Вечерней газете» (1922, 9 марта). Здесь автор, говоря о Гумилёве, проявил себя таким же настоящим поэтом, мастером изящного слова, как и тот, о ком он говорил и писал. Выступление на вечере во Владивостоке, в помещении театра «Золотой Рог» Иванов начал радикально. И слушатель, и читатель слышал надрывные, тревожные суждения, в которых сквозит едва уловимый сарказм: «Меньше одним пленительным человеком. Больше погребальных масок, больше чтимых предков на алтарях нашего быта. Больше простора для убийц с низкими лбами… И ещё больше простора для творцов новой жизни. Конечно, Гумилёв — певец на полдне, и должен был умереть»[3]. Этюд о Николае Гумилёве написан вдохновенно. За акварельными переливами слов проступает живой образ искателя жизни — абиссинской, военной, охотничьей, поящей допьяна своими силами. «Поэт яркого полдня», с холодной улыбкой следивший за «бледными красками смерти». На глазах Иванова ушёл ещё один русский поэт, первый акмеист, «певец вечной жизни». В университете Всеволод Иванов успешно освоил образовательный курс истории, учился у известного профессора С. Ф. Платонова. Лекции помогли возродить юношеские прозрения, установив причинно-следственные связи ряда исторических фактов. Кроме того, довелось прослушать общий курс методологии истории, прочитанный академиком А. С. Лаппо-Данилевским. На летних семестрах 1909 и 1910 годов состоялась стажировка в германском университете в Гейдельберге, где студент Иванов участвовал в научных семинарах у известных философов Вильгельма Виндельбанда и Генриха Риккерта. Оба профессора возглавляли Баденскую школу философии истории, провозгласившую приоритет социально-моральных ценностей в обществе. Впоследствии писатель посвятил своим немецким учителям литературный труд «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933), написанный и изданный в Харбине. После учёбы Всеволод Иванов попал на военную службу солдатом Полоцкого 18-го пехотного полка в Тамбове. Годы, проведённые в университете, сотни прослушанных лекций не дали того, что было получено в армейской казарме. Служба в царской армии стала важным этапом в формировании гражданской позиции, чувства ответственности за окружающих людей. Его моральное кредо сложилось с полным пониманием жизни: «Нет, не за идеи нужно стоять насмерть, а за живую землю, за живых людей, за живое государство»[4]. Осенью 1913 года по окончании военной службы Иванов получил звание прапорщика и вернулся в Петербург, чтобы держать выпускные экзамены за университетский курс. С началом Первой мировой войны Всеволода Иванова снова призвали на военную службу, в запасный пехотный батальон. Служба проходила в Вятке, Петрограде, Перми. На Урале он задержался надолго, там успешно продвигался по службе и был назначен начальником учебной команды. Известие об открытии в 1916 году в Перми отделения Петроградского университета дало новые надежды в творчестве. В Пермском университете начали преподавание столичные знаменитости: философ Л. В. Успенский, кадетский лидер Н. В. Устрялов, библиотекарь и философ Н. В. Фёдоров, молодой историк Г. В. Вернадский, профессор Д. В. Болдырев, лингвист, поэт и мыслитель Ю. Н. Верховский. С некоторыми из них ещё в Петербурге сложились дружеские отношения. Знаменательной стала короткая встреча Иванова в Перми с петербургским другом, прапорщиком Сергеем Касьяновым. С фронта Касьянов писал длинные письма о тяжёлых боях и нудных сидениях в окопах, о пьянстве и своих «победах» над сёстрами милосердия. Душевные излияния друга послужили для Иванова ценным художественным материалом. В 1916 году началась публикация серии его рассказов «Любовь и служба Касьянова». В них с убедительной достоверностью воссозданы события войны, дополняющие всем известные сухие исторические факты. К рассказам о «Касьянове» время от времени добавлялись новые истории. Так, через 12 лет в газете «Гун-Бао» был помещён рассказ «Снег» (1929, 1 янв.). Февральская революция застала Всеволода Иванова в Перми, где он заболел оспой и в решающий исторический вечер февраля 1917-го лежал в горячке. Невзирая на революционный накал и бушующие страсти, связанные с отсутствием хлеба в Петрограде, после выздоровления писатель вернулся к службе, но Временному правительству присягать не стал. Тем не менее он выполнял воинские обязанности по доставке украинцев на фронт. Армейская жизнь продолжалась до драматических событий очередной Русской революции. В октябре пришлось принять кардинальное решение, снять погоны и демобилизоваться из армии. А в феврале 1918 года Иванов приступил к преподаванию в Пермском университете. Одновременно осваивал профессию журналиста. Ко времени работы в университете, уже год как он публиковался в местных либеральных газетах «Народная свобода» и «Пермские губернские ведомости». Университетское окружение дало прилив творческих сил, несмотря на то что приходилось вести полуголодную жизнь и, выкручиваясь из нелёгкого интеллигентского положения, ездить в деревню и менять там личные вещи на продукты. Общение с профессорами Успенским и Болдыревым на «чужих» ночных квартирах (собирались все вместе в дни так называемых красных арестов) подвигало к мысли о поиске национальной идеи. В один из таких вечеров, после обсуждения философской проблемы Премудрости Божией Софии, у Всеволода Иванова родились стихи. Квинтэссенция стихотворения заключена всего в двух строчках: «Маячит вдалеке крылатая София / Над Русью бедною державный правя лёт»[5]. К концу 1918 года в Перми произошла смена власти. Вытеснив большевиков, туда вошла Сибирская армия под командованием адмирала Колчака. Всеволода Иванова призвали на военную службу и направили в газету «Сибирские стрелки», которую вскоре ему пришлось возглавить в качестве редактора, будучи уже в Омске. В ставку главнокомандующего сибирскими войсками он выехал в мае 1919-го. С этого времени фактически начались испытания в жерле гражданской войны. В Омске Иванов перешёл на работу в Русское бюро печати (РБП), где главным директором был А. К. Клафтон, а рядовыми директорами пермские профессора Н. В. Устрялов и Д. В. Болдырев. Как пропагандистский орган Колчака, РБП занималось прессой и боролось со стихией разгоравшейся революции. В августе была открыта «Наша газета», и РБП поручило её редактировать Иванову. Редакционная статья первого номера от имени главного редактора сразу же задала высокий тон и определила будущую линию издания. На страницах газеты, наряду с политикой и экономикой Сибири, освещалась и духовная, церковная жизнь, большое внимание было уделено культуре. Именно культура и религия, провозгласившие заповеди мира, по мнению редактора, могли вновь собрать из обломков воедино российское государство. Этому главному жизненному тезису подчинена вся дальнейшая деятельность. Судьба Всеволода Иванова в 1919 и 1920 годах связана со скитаниями по Сибири. Перипетии войны, ледовый поход от Омска до Читы вместе с отступающей Белой армией и беженцами — эта человеческая трагедия отразилась на его жизни и творчестве. Всё пережитое им являет собой братоубийственное разделение, и оно нашло отражение в мемуарной брошюре «В Гражданской войне: Из записок омского журналиста» (Харбин, 1921). Записки — не просто воспоминания по свежим впечатлениям, а настоящий документ эпохи, летопись бесчеловечной русской истории. Белая армия разбилась о неприступный Красноярск, но Иванову повезло, он остался жив, если лишения, которые довелось претерпеть, можно назвать везением. Из-за обострившегося ревматизма ног ему пришлось осесть в Чите, а оттуда в конце февраля 1920-го поездом отправиться в Харбин. Так начался период эмиграции. Правда, на некоторое время эмиграция прервалась. Следуя гражданскому долгу и отзываясь болью за гибнущее отечество, Иванов возвратился во Владивосток, где взялся за прежнее ремесло журналиста и газетчика. Во Владивостоке он находился с апреля 1921 по октябрь 1922 года. За короткий период жизни в Приморье Всеволод Иванов получил известность как профессиональный журналист и талантливый публицист и, кроме того, как крупный деятель в области газетного дела. В мае 1921-го под его началом — издателя и редактора — была основана на паях частная «Вечерняя газета». Первый номер вышел в дни образования Приамурского Временного правительства (26 мая 1921), которое пришло к власти стараниями Дальневосточной армии генерала В. О. Каппеля и атамана Г. М. Семёнова. На волне переворота предприятие оказалось весьма успешным. Иванов писал в мемуарах о своём карьерном возвышении во Владивостоке, которое началось с курьёзного происшествия. В день выхода газеты он сам разносил экземпляры, вручая всем свежую печатную продукцию, и оказался лицом к лицу с министрами нового правительства в здании компании «Денни Мотт и Диксон». Ему налили бокал шампанского и здесь же выдали удостоверение уполномоченного по печати Приамурского правительства. Так Иванов стал не просто журналистом, но и чиновником, водворившись в Доме правительства и получив кабинет с телефоном и балконом на Амурский залив. С этого момента работы прибавилось — появился правительственный указ о выпуске «Известий Приамурского правительства» и новой газеты «Русский край». Освоив за несколько лет искусство журналистики, Всеволод Иванов публиковал в газетах острые материалы, затрагивающие проблемы повседневной жизни — от политики и экономики до истории и культуры. Особенно его волновало нравственное состояние нации. В 1921 году в газете «Русский край» появился очерк «Кровь царя», в котором осмысляется факт трёхлетней давности — убийство большевиками императора Николая II. Бесчеловечная страница российской истории перевёрнута и забыта, но автор буквально кричит о творящейся несправедливости и жестокости. Личная ответственность превращается в гражданскую позицию. Эта позиция ярко и сильно выражена в нескольких строчках: «Пусть так же животворна да будет кровь русского царя нашим внукам: — Ибо она на нас и на детях наших!»[6]. Даже спустя годы царская тема не отпускает. К 10-летию гибели императорской семьи Иванов пишет краткие воспоминания «У дома Ипатьева» (ГБ, 1928, 17 июля). И снова он повторяет ту же мысль о пролившейся крови, которая обагрила русский народ. Что касается политической обстановки в Приморье, то в этом вопросе журналистское перо Иванова было на редкость хлёстким и точным. Его заметки посвящены братьям С. Д. и Н. Д. Меркуловым, возглавлявшим Приамурское правительство, генералу М. К. Дитерихсу, который пришёл к власти в результате очередного переворота в июне 1922-го, руководителям движения сибиряков-областников, подхватившим власть из рук правителя Дитерихса за три дня до падения Владивостока. Последний сюжет имеет отношение к дискуссии о сибирской автономии с известным в Сибири кооператором и лидером областников А. В. Сазоновым (ВГ, 1922, 21 авг.). Широкий спектр общественно-политических взглядов Иванова, отражённых в приморской печати, ещё требует своего кропотливого анализа. Отъезд в эмиграцию из Приморья пришёлся на 22 октября 1922 года, когда красные вышли на рубеж 2-й Речки (сегодня это район города Владивостока), тесня казаков генерала Ф. Л. Глебова и войска генерала В. М. Молчанова. Всеволод Иванов погрузился на японский коммерческий пароход «Фузан Мару» и покинул бухту «Золотой Рог». Трагический исход постиг растерзанную родину. Путь лежал через Корею — сначала в Японию (с конца 1922-го), затем в китайский Шанхай, а в 1924 году писатель перебрался в уже знакомый Харбин. Вынужденная остановка в корейском Гензане была использована для написания пространного очерка «Крах белого Приморья». Позже, в 1927-м, эта интересная историческая работа издана отдельной брошюрой. В Русском Китае Иванов заявил себя как публицист и писатель исторического жанра. Он печатается в газетах «Заря», «Гун-Бао», «Русское слово», «Рупор», «Свет», в альманахе «Рубеж» и других изданиях. На протяжении десятка лет отзывается буквально на каждое повседневное событие, будь то образование марионеточного государства Маньчжоу-Го или приезд на Дальний Восток прославленного баса Фёдора Шаляпина. Писатель окунается в культурную среду Харбина, за которым закрепилась слава дальневосточной столицы русской эмиграции. Иногда город на реке Сунгари называли даже «восточным Петербургом», поскольку строительство КВЖД и главного административного центра железной дороги происходило под непосредственным управлением царских властей (улицы в Харбине имели петербургские названия, например Садовая, Большой проспект, Первая и Вторая линии). Иванов сблизился там с известными поэтами и писателями Арсением Несмеловым, Алексеем Ачаиром, Леонидом Ещиным, Василием Логиновым, др. Часто они встречались на квартирах, образуя неформальное сообщество. Этот цех старших поэтов способствовал развитию литературного поколения, объединённого в кружок «Молодая Чураевка». Из него выросла поэзия восточной ветви русской эмиграции. Молодёжь собиралась в залах Христианского Союза молодых людей на Садовой улице, там же проходили городские собрания и культурные вечера, которые часто посещал Всеволод Иванов. Дружба с поэтами развила ещё одну сторону многогранного таланта Всеволода Иванова — поэтическое дарование. Из-под его пера вышло несколько сборников небольшого формата: «Сонеты», «Беженская поэма», «Дама в сером», «Поэма еды». Последнее произведение вызвало бурную дискуссию в печати. Поэтический сборник «Сонеты» (Токио, 1922) увидел свет во время короткого пребывания в Японии и впоследствии переиздавался несколько раз в Китае. Стихи носят, с одной стороны, личностный, биографический оттенок, а с другой — пронизаны русской историей, тоской по родине и верой в будущую Россию. Прекрасно владея несколькими восточными языками, Иванов изучал древнюю поэтическую культуру Китая, переводил стихи на русский язык. Часто выступал с докладами. Один из его докладов в Обществе изучения Маньчжурского края как раз назывался «О китайской поэзии» (ГБ, 1928, 16 июня). Среди переводов — комедия Гуань Хан-чина «Строптивая жена, или испытание поэта» (ГБ, 1928, 31 марта). На вечере по случаю «Дня культуры» в июне 1934 года, проходившем ежегодно в Харбине, Иванов познакомился со знаменитым русским художником Н. К. Рерихом, который прибыл в Маньчжурию в составе возглавляемой им научной экспедиции Департамента агрикультуры США по сбору семян засухоустойчивых трав. Они сразу же сблизились и подружились. Сближение произошло на почве известной Рериху и уже прочитанной им к тому моменту книги Иванова «Мы». Именно общая евразийская платформа и сходное восхищённое отношение к Азии, с её древнейшей культурой, положившей начало мировой цивилизации, вызвало обоюдную симпатию. Рерих организовал в Харбине Комитет Пакта и Знамени мира, задачей которого явилось объединение эмиграции во имя сохранения культурных сокровищ. В состав членов Комитета был приглашён и Всеволод Иванов. Его работа на ниве культуры не ограничилась участием в заседаниях, а вылилась в небольшую, но важную статью об охране памятников «Что такое Пакт Рериха?». Сотрудничество с Рерихом в полной мере выявило давно дремавшее чувство любви к родине. В Рерихе было всё русское, от его картин с образами храмов и святых, из которых наиболее почитаемым всегда оставался преподобный Сергий Радонежский, до пламенных речей в Харбине в защиту русской культуры. За несколько лет до их встречи, в 1931 году Иванов официально поступил работать в советскую газету «Шанхай Геральд» (выходила на русском и английском языках) и получил советский паспорт. Он также выполнял поручения для посольства СССР, составлял обзоры литературы по Китаю. После получения паспорта его статьи через ТАСС стали попадать в центральные московские газеты «Известия» и «Правда». С началом Великой отечественной войны, в 1941-м Иванова пригласили на радиостанцию «Голос Родины» в Шанхае, в качестве политического обозревателя, где он выходил в эфир трижды в неделю. Выступления вызывали огромный интерес, особенно у японцев. Сближение с родиной естественным образом привело к возвращению из эмиграции. Произошло это не сразу, хотя мысли о репатриации, вероятно, появились вместе с советским паспортом, и даже раньше. В газете «Гун-Бао» Иванов опубликовал свои размышления «Когда и как эмиграция вернётся домой» (1928, 11 апр.), где он сравнивал феномен изгнанничества в разных странах и остановился подробно на французском опыте эпохи Наполеона. Вывод на основании исторических параллелей предсказывал возвращение русских домой через поколение, 20–25 лет. Дальневосточная эмиграция готова была к тому, что известный писатель, рано или поздно, отправится к большевикам. Радикально настроенные эмигранты, особенно после травли Рериха в Харбине (художника ложно обвинили в принадлежности к мировому масонству), принялись и за Иванова. Ему даже пришлось выступить в газете «Заря» с опровержением слухов о своём возвращении в Советский Союз (1935, 14 июля). Но Иванов всё-таки вернулся в СССР. Произошло это в феврале 1945-го, ещё до окончания войны, и в августе того же года он поселился в Хабаровске, где целиком посвятил себя литературной работе. Вошёл в Союз писателей, печатал книги и, таким образом, занял достойное место в отечественной культуре, развивая жанр исторической повести. Литературное наследие Всеволода Иванова достаточно обширно, и по разнообразию жанров, и по количеству написанного. Им созданы масштабные исторические произведения: «Мы» (1926), «Сказание об Антонии Римлянине» (1934), «Чёрные люди» (1963), «Императрица Фике» (1968), «Александр Пушкин и его время» (1970). Первое из них «Мы» — достаточно известное в мире зарубежной литературы, оно имеет развёрнутый подзаголовок «Культурно-исторические основы русской государственности». Это — историко-философская публицистика, которая поднимает вопрос вековых взаимоотношений Востока и Запада. В эмигрантской среде книга имела большой успех, а её автор получил признание как евразиец. Основная идея произведения состоит в том, что российская и восточная государственность и великодержавность неразрывно связаны. Эта идея проиллюстрирована на примере взаимопроникновения монгольской империи Чингисхана и Московской Руси, когда создавались потоки экспансии на Запад и обратно на Восток. Исторический труд «Императрица Фике», своего рода трилогия об императорах, обращена к русской истории — царствованию Ивана III, Петра Великого и Екатерины II. Здесь автор выступает как профессиональный историк. Он облекает в художественную форму итог своих поисков и размышлений о непростой, переломной эпохе в строительстве самодержавия на Руси. Последнее из вышеупомянутых произведений, посвящённое творческой биографии Пушкина, представляет поэта как государственного человека, который верит в прогресс России и национальные силы русского народа, в том числе крестьянства. Государь и крестьяне выходят у поэта на передний край истории. Иванов восхищён Пушкиным, его великим умом и историческим кругозором. Историческую прозу Всеволода Иванова дополняют философские работы: «Философия Владимира Соловьёва» (1931), «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933), «Рерих — художник, мыслитель» (1937). В основу книги о Владимире Соловьёве положена лекция Иванова, прочитанная им в мае 1931 года в Харбине, в Педагогическом институте, на памятном заседании по случаю 30-летней годовщины со дня смерти русского философа. В то время личность Соловьёва ещё не получила достаточно весомую оценку историков, и изданная работа стала провидческой с точки зрения его роли как религиозного философа и вклада в сокровищницу национальной мысли. Книга «Дело человека» обращена к осмыслению окружающего мира и внутренней природы индивидуума. Автор исследует пути познания — науку, искусство, историю и религию. Взятые воедино, в синтезе, они только и могут приблизить человека к истине. Продолжая тему поиска гармоничной личности, Иванов в 1935 году пишет очерк о Николае Рерихе (напомним, они познакомились годом ранее в Харбине). В художнике ему видится идеал человека, который охраняет «явившуюся в мир красоту». Нерв повествования затрагивает отношение Рериха к России. Первая главка называется «Россия и Рерих». Автор провозглашает, что есть Россия и как с ней связан Рерих: «Россия — грандиозна. Неповторяема. Россия — полярна. Россия — Мессия новых времён. Россия — единственная страна в мире, которая величайшим праздником своим славит праздник утверждения Жизни, праздник Воскресения из мертвых, радуясь на заре весеннего расцветающего дня, с огнями крестных ходов под утренним яхонтовым парчовым заревым небом. И Рерих связан с этой Россией… связан с ней своим огромным искусством, ведущим к постижению России. Ибо только через искусство, да ещё через веру можно постичь Россию»[7]. Достигая пика в осмыслении творческой биографии художника, Всеволод Иванов делает зеркальный разворот и новую главку называет: «Рерих и Россия». Он пишет о том, как художник созидает своё отечество. Слово «стройка» обретает новые смыслы. Иллюстрацией этой мысли является картина «Город строят». Главный лозунг Рериха: «Красоту надо возродить!»[8]. В 1930-е годы с Гималаями, где живёт и творит художник, выковывается крепкая связь. Она настолько крепкая, что спустя десятилетия, в средине 1960-х, Иванов шлёт в Индию сыну художника, Святославу Рериху, привет и книжные дары. Особняком в творчестве Иванова стоят автобиографический роман «1905 год: Роман молодой души» (1929) и мемуары «В Гражданской войне» (1921) и «Крах Белого Приморья» (1922). Примечательны именно брошюры о гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке. Это малоизвестная страница в биографии Всеволода Иванова. Братоубийственная бойня показана без прикрас. Воспоминания обнажают реалии жизни, показывают не только трагедию защитников отечества, но и нравственную деградацию белых офицеров, спровоцированную войной, воспроизводят события, непосредственным участником которых был автор. В поздний советский период, живя в Хабаровске, Иванов опубликовал цикл повестей о Китае, куда вошли «Тайфун над Янцзы» (1952), «Путь к Алмазной горе» (1956), «Дочь маршала» (1968), др. После первых успехов и торжества китайского коммунизма писатель предложил по-новому взглянуть на культуру и психологию древнего соседа. Он резюмировал свой писательский порыв лаконичной фразой: «Мир ничего не знает о Китае!». При этом показал себя настоящим знатоком китайской цивилизации и предложил узнать о ней гораздо больше, чем было известно до сих пор. После пограничного инцидента на острове Даманский, ему пришлось даже обратиться с письмом к председателю Совета министров СССР А. Н. Косыгину для разъяснения позиции по Китаю. Всеволод Иванов не только мастер художественного слова и учёный с глубокими познаниями истории, но и политический обозреватель и рецензент, художественный критик и эссеист, получивший популярность на Дальнем Востоке в кругу эмигрантов. Ему приходилось живо реагировать на происходящее во всём мире, не говоря уже о жизни русской колонии в Китае. Он писал даже фельетоны (под псевдонимом «Доктор Финк»). Однако на сегодняшний день публицистика Иванова остаётся практически неизвестной. Этот жанр творческого наследия до сих пор не востребован историками. Лишь в Харбине когда-то вышла книга «Огни в тумане» (1932), где автором собраны отдельные, избранные газетные публикации. Всего опубликовано 58 статей, в то время как общее количество исчисляется многими сотнями и даже тысячами. Полный учёт публицистики ещё не проведён. В настоящем издании представлены очерки, статьи, путевые заметки, передовицы газет, написанные на злобу дня. Большинство публикуемых материалов не утратило актуальности и сегодня. Всякие изменения в обществе, будь то Октябрьский переворот или ненасильственный переход власти, что происходило при завершении советской эпохи (по существу, бескровная революция), имеют сходный характер. Это закономерный исторический процесс. В послереволюционном периоде 1920-х годов, как в зеркале, отражается наше время. Именно поэтому читать публицистику Иванова всегда интересно и поучительно. Открывает книгу документальный очерк «В Гражданской войне: Из записок омского журналиста». Этот текст публиковался в «Вечерней газете» (Владивосток), начиная с номера от 17 июня 1922 года. Но ещё раньше, в 1921-м, в Зарубежье его представила газета «Заря», выходившая в Харбине под редакцией М. С. Лембича. Очерк был издан в виде отдельной брошюры. По сей день важный источник о гражданской войне в Сибири остаётся малодоступным даже для специалистов. В советский период книга находилась в библиотечном спецхране. Теперь исследователи и читатели получают доступ к новым страницам отечественной истории. Конечно, период правления адмирала А. В. Колчака уже достаточно хорошо изучен, но детали событий, составляющие фактуру войны, дают более ясное представление о ней. Непреходящей ценностью является личный опыт Иванова как участника боевых переходов по Сибири. Многого стоит ужасающее описание гибели русских офицеров и солдат — зимние «поезда мертвецов». Штабеля человеческих трупов на железнодорожных станциях, уложенные квадратами, как вязанки дров, на сильном морозе от тел с лёгкостью отламывались хрупкие руки и ноги. Или утонувшие в Байкале боевые кони, скованные сильным ночным морозом, в утренних лучах солнца из-подо льда торчали одни лошадиные головы. А мерзости военного быта, пьянство и насилие?.. всего было предостаточно, как со стороны красных, так и со стороны белых! Такие исторические детали, касающиеся жизни конкретных людей, дают отрезвление потомкам и делают их более чуткими и сострадательными. Публицистика в томе разбита на два раздела. Первый — это статьи из «Вечерней газеты» за период с мая 1921 по октябрь 1922 года. Своё журналистское перо Всеволод Иванов обращает к будням революции и гражданской войны. Он не просто участник событий, происходящих на сибирских окраинах России, а летописец судеб политиков, генералов и простого народа. Практически в каждом номере ежедневной газеты появляется какая-нибудь статья. Небольшие политические реминисценции, написанные, что называется, с колена, на одном дыхании, красочны, образны и часто доходят до гениальности. По крайней мере, в них сразу чувствуется незаурядная личность автора. По разумению Иванова, Русская революция имеет несколько ликов, они переменчивы от времени и условий жизни. «Один — праздничный, красный, сияющий, обращённый к массам. Это — лик лозунгов, заманиваний, обещаний… Грандиозная социалистическая революция превращается в грандиозное жульничество» — такой вывод делается в заметке «Троцкий или Россия?»[9]. Следует оговориться, здесь «красный» — в смысле красивый. Другой лик относится к закулисным манёврам и злостным комбинациям советской власти. На смену праздникам приходят будни, и выявляется лик «хитрый и злобный». Многоликая власть скрывает свою истинную природу. Там, в глубине, под маской, она лишена всяческих различий, не добрая и не злая. Непостижимый «Красный Лик». Этими словами Иванов заканчивает последнюю статью «Что мы теряем» (ВГ, 1922, 16 окт.), написанную за несколько дней до эмиграции. Тематика публикаций в «Вечерней газете» довольно разнообразна. В центре многих статей — деятельность Приамурского правительства братьев Меркуловых, представляющего единственный островок белой власти в Приморье. Лейтмотивом проходит тема Земского Собора. Такое внимание в печати объяснимо. Борьба за Приамурскую государственность разворачивалась вокруг Земского Собора, органа, который и выбирал правительство на Дальнем Востоке. Под пристальный взгляд прессы попадали известные политические деятели и военные чины. Портреты статского советника Н. Л. Гондатти, генерала М. К. Дитерихса, премьера В. С. Колесникова, монархиста В. Ф. Иванова ярко прописаны в статьях главного редактора «Вечерней газеты». Поверх политических распрей в Приморье, Всеволода Иванова больше всего беспокоит судьба самой России. Он пытается ответить на вопросы, волнующие мыслящую интеллигенцию, — что такое революция, почему разорена страна и откуда появилась «философия купленных рабов». Этим вопросам посвящены статьи: «Чекисты-объединители» (ВГ, 1922, 13 апр.), «Россия на барахолке» (ВГ, 1922, 12 мая), «Больной Ленин» (ВГ, 1922, 17 авг.), «Погром, разгул и революция» (ВГ, 1922, 30 авг.), др. Иванов вступает в заочную полемику с В. И. Лениным. Острая, едкая статья выражает непримиримую позицию автора по отношению к большевикам, революции и, конечно, к её вождям. Ленинская тема задевает за живое. В последующие годы Ленину будет посвящена ещё не одна публикация. Большинство из них представлены в издаваемой книге. И рядом с Лениным — Сталин, Троцкий, Горький. Второй раздел тома включает печатные материалы из газеты «Гун-Бао», 1928 и 1929 годы. Это благодатный период для Иванова как автора. Имея непререкаемый авторитет журналиста, он постоянно выступает на страницах издания, делает политические обзоры, пишет литературные рецензии, освещает культурные события. К тому же 7 декабря 1928 года Всеволод Иванов принимает пост главного редактора «Гун-Бао». Стиль его писаний постепенно меняется, возможно, благодаря некоторой устойчивости, приобретённой эмиграцией на чужбине. Становилось очевидным, что советская власть пришла надолго и не собирается сдавать позиции. В СССР началась насильственная коллективизация, репрессии и ссылки в Сибирь. Новые пути, которыми проходили соотечественники на родине, требовали и новых исторических оценок. Иванов переходит от коротких, сжатых заметок к пространным размышлениям, углубляется в каждую проблему с полной душевной самоотдачей. Он берёт крупные планы, обращаясь к отечественной истории и делая ревизию собственных взглядов. Серия из одиннадцати очерков посвящается России. Первый из них повествует о приходе на Русь греческого православия (ГБ, 1928, 19 февр.). Последующие очерки посвящены скандинавскому игу, монгольскому завоевателю Чингисхану, святому Сергию Радонежскому, византийскому влиянию на Московское царство. Русская история представляется в виде совокупности духовных импульсов, влияющих на современное общество (перекличка с теорией этногенеза). Отталкиваясь от прошлого, Всеволод Иванов смотрит в будущее. Талант историка, обладающего аналитическим мышлением, даёт ему право высказать самые потаённые мысли. В марте и апреле 1929 года публикуется серия из пяти очерков «К Новой России». Название очень напоминает лозунг. Но лозунг, поднятый вверх, находится на расстоянии вытянутой руки. В этом смысле его обращение похоже на провидческие формулы философа Ильина о России. Не случайно будущему устройству жизни Иванов посвящает несколько пространных, можно даже сказать, витиеватых статей. Он пытается размышлять вместе с читателем, предлагая смотреть на происходящее вокруг объективно. Именно «объективность» делается ключевым понятием. Из-за недостатка этого качества коммунистическая идея повсеместно превращается в фикцию. Да, коммунизм, как идея, хорош, но интеллигенция воспринимает только внешнюю сторону, призыв, который разбивается о повседневность. Требуется возрождение старых традиций. Новая Россия жива простым народом, действующим практично и ясно. У русского мужика есть и культура, и миросозерцание, связанное с православием. Именно в таком смысле новая Россия каким-то образом примыкает к старой России. Автор сам не понимает до конца, как это происходит, но интуитивно чувствует и облекает своё чувство в форму сна. «Помните, — говорит Иванову вымышленный собеседник, — вы уж писали как-то, что видели сон о том, как Ленин, гуляя, беседует с Сергием Радонежским»[10]. Что же происходит на самом деле? Революционный порыв сменяется периодом военного коммунизма. И затем начинается осуществление «мечты», строительство коммунизма настоящего. На сцене мирового театра, по образному выражению Иванова, «готовится к постановке пьеса русской мечты». Она выше «Синей Птицы». А что может быть выше?! Ставится «Красная Птица». В этом и есть вся советская власть — светлую мечту довести до абсурда. Итог авторских размышлений, на первый взгляд, парадоксален. Но лишь на первый взгляд. Русским людям требуется «идеальная красота жизни». И подобное сознание, охватившее умы и претворённое в быт, социум и педагогику, — заложит устои «Новой России» (ГБ, 1929, 27 марта). Как это созвучно учению Рериха о Красоте! Мысли Иванова о красоте связаны с культурой в широком понимании, не с лубочной культурой, а с духовным строительством, которое включает в себя и экономику, и политику, наконец, саму власть, с её чиновничьим аппаратом. Вызывает восхищение то, как анонсируется предстоящая постановка в Харбине прославленной оперы Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже». Сравнивая Китеж с Монсальватом, Горой Спасения (из оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль»), он рассуждает о западном и восточном, то есть русском, мышлении. Налицо два способа восприятия жизни. Одно идёт от прагматики, порождённой католической церковью, другое — от веры в чудо, от мистического православия, пришедшего на Русь из пустынь Сирии, Палестины и Египта. Легенда о граде Китеже соответствует духу нашего народа. Но к поиску правды и вере нужно добавить волю и действие. Только тогда наступит чудесное преображение России… Очерки Всеволода Иванова читаются с большим воодушевлением. Они оригинальны своими выводами, как, например, только что упомянутый «Град Китеж и Монт-Сальват» (ГБ, 1928, 15 янв.). Простая рецензия порой превращается в философскую доктрину. Исторические аналогии и обобщения вызывают ощущение современности. К сожалению, формат издания не позволяет представить творчество писателя в более полном объёме. Публицистика Иванова — это не просто полезное чтение для учёного или обывателя, в хорошем смысле слова, но необходимый сегодня программный кодекс, что делать в жизни каждого дня и как обустроить Россию. Будем надеяться на новые открытия.Владимир Росов,Государственный музей Востока

МЕМУАРЫ

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ (Из записок омского журналиста)

Светлой памяти адмирала А. В. Колчака, профессора Дм. В. Болдырева и А. К. Клафтона с великой болью посвящает эти записки — автор.Вот уже год, как пал Омск. Пал так неожиданно, так бесславно, так легко, что едва ли победа эта вплела новые лавры в венок беспардонных победителей. Мне, к сожалению, не попадались под руку те номера советских газет, в которых «они» описывали свои триумфы, но не думаю, чтобы триумфы эти были чрезвычайны. Правда, наверное,подчёркивался народный характер этого падения, оттенялась лёгкость занятия городов по телеграфу; но, как люди умные, дальновидные и хитрые, властители современной России не могли не понимать, что падение Омска не значило падения Омского дела. Истекший год принёс много упрёков, много злобных слов по адресу Омска. Окончание «щина», вместе с «зубатовщиной», «атаманщиной», «керенщиной», революционным манером образовало «колчаковщину». «Колчаковщина» в том проклятом широком просторечии, которое, как фон, образует собою подоплёку политики момента, означает бездарность отдельных лиц, стоявших у власти, незначительность сил и дарований, старые методы управления, восстановление старого, механическое, безотчётное гальванизирование безвозвратно умершего и сохранившегося лишь в сибирских захолустных головах, бесконечное фантазёрство беженского элемента, смотревшего на своё пребывание в Сибири как сытое приятное историческое partie de plaisir[11] невдалеке от правительства, с честью и удобствами, и, наконец, чеховское — «в Москву, в Москву» — слово, владевшее всеми, от первого генерала до последнего солдата. А затем, и по преимуществу, — это интриги, интриги и интриги всех и против всех. Всё это и называлось, и называется «колчаковщиной». Но как только попытаемся мы эту интеллигентски-презрительную приставку срастить с именем покойного адмирала, то сразу увидим, что она отскакивает от него, как масло от воды… В трагедии незаметной и обыденной последних дней Омска, в этой поднявшейся мути полнейшей неосведомлённости, эвакуационно-панических настроений, слухов, в чехарде высоких лиц, поспешной сменой бестолково старавшихся спасти положение, было, однако, несколько блестящих, высоких, трагически простых моментов. В августе месяце 1919 года собравшийся в Омске Казачий Круг объявил мобилизацию сибирских казаков. Торжественное заседание этого Круга в присутствии Верховного Правителя было назначено в театре «Аквариум». Толпы по обыкновению обедавших в «Аквариуме» в этот сияющий, тихий, праздничный день немало были смущены, когда большое помещение было закрыто для публики… Обедавший со мной пышноволосый, декоративный чиновник министерства иностранных дел и поэт Валерий Язвицкий страшно, по обыкновению, торопился и убежал на Круг часа за два до его начала. Пошёл и я. В чёрном сюртуке, выбритый, так не вязавшийся с летним днём И. Н. Шендриков пропустил меня. В здании летнего театра было полутемно, со струйками солнца как на сеновале, многолюдно. Пришлось, по обыкновению, ждать. И вот, в сопровождении блестящей свиты, среди белых платьев дам, с только что сегодня вручённой булавой в руках пришёл атаман П. П. Иванов-Ринов. Начались речи. Бывший предсовмин П. В. Вологодский долго выкрикивал беззубым ртом об «угнетении», «угнетённой Сибири» и свободную Сибирь полагал исключительно именно в сотрудничестве со свободной Россией. Милый А. И. Булдеев, редактор «Сибирской Речи», торопливо за сценой-павильоном натягивал сюртук, в котором и произносил свою речь. Звонка, необычайна по своему содержанию была речь безвременно угасшего Дм. В. Болдырева о большевизме как силе дьявольской и о Св. Кресте как оружии против него. «Не пройдёт и двух недель, — заключил он с большим подъёмом, — и вы услышите, как встанут на защиту новые силы, силы Св. Креста». И вот среди невероятного разнообразия этих речей, начиная от библейского тона Болдырева и до кокетливо-игривого «мы казаки-простаки, красно говорить не умеем» генерала Хорошкина, публика и депутаты встали. Взошёл адмирал. Сутулая фигура в неловко сидящем защитном френче, в ещё более неловких больших сапогах. Глухой, отрывистый голос адмирала говорил прямо и просто: — Я один ничего не в силах сделать. Я звал и зову всех, кто любит Россию, к ней на помощь. Делайте же… Казаки вот начали, и это хорошо. Что можно было сказать против этих умных слов! Несколько недель спустя, С. Ауслендер передавал мне о том огромном впечатлении, которое произвела на него речь Верховного на собрании беженцев в зале женской гимназии. Актовый зал был набит битком, но не омской публикой, а беженцами. Собрание, соответственно этому, происходило в более повышенной атмосфере. После речей таких вождей беженства и старообрядчества, как Мельников, как талантливый беллетрист П. К. Дробинин, точно так же вышел адмирал. На этот раз его речь была ещё более мрачна по содержанию, он беспощадно констатировал у широких кругов русского общества полное отсутствие и способности, и желания делать своё непосредственное дело. — Вы можете вернуться в свои родные места, — говорил он, — но это зависит только от вас самих и от вашего желания. Никто не может помочь вам, кроме вас самих. Берите в руки ружья… Эпитет «благородный» к имени адмирала Колчака узаконен уже обычаем, и это приращение упорно мешает «колчаковщине». Не в Колчаке, видно, дело, почему пал Омск. Колчака винят только те, которые единственно принудительную диктатуру считают единственным средством для избавления от всяческих бед: если покойный адмирал и мыслил диктатуру, то единственно в форме не насилования чужой воли, а в виде её зажигания, увлечения с собой. Зажигание русской воли! Не об огнеупорности ли её плачет теперь на груди у Ленина Максим Горький? Воля эта никак упорно не хочет загораться. Вся русская революция до сих пор была свидетельницей этого. Не загорается она и теперь, хотя Ленин, как таран, по выражению Горького, разбивает вековые, сложившиеся устои, бедствиями вызывая её на это, и в этом сильнодействующем средстве удивительно сходясь с покойным М. О. Меньшиковым, в одном из своих фельетонов голод называвшим стимулом к работе для русского человека. Вы, конечно, легко поймёте, сколько дружной брани обрушилось тогда на голову Меньшикова, хотя бы со стороны социал-демократического «Современника» с Максимом Горьким. Адмиралу глубоко противно было насилование воли, как глубоко противно было и безволие. Зажигать он не мог. Он был человек личного долга, способный не покинуть своего поста, с честью умереть, что он блестяще и доказал. Демагогом он сам быть не мог. И поэтому, может быть, как говорил С. Ауслендер, в его речи звучали такие ноты: «Не хотите, так как хотите — чёрт с вами». И если говорить об Омске как о «колчаковщине», тем самым выдвигая на первый план фигуру Колчака, то это служит и оправданием Омского дела: если и погиб Омск, то не значит, что погибло то, о чём говорил и думал этот угрюмый, нервный, честный и добрый человек, адмирал Колчак. Прошёл год, и мы видим, что положение ничуть не изменилось. Сменились люди, территория, действующие силы, но проблемы остались нетронутыми. Мы так же далеки от гражданского мира, как были и в Омске, если ещё не дальше: там надежда сломить большевиков организованным как-никак фронтом несла за собою смену большевизма чем-то готовым. Раздробление фронта вызвало не прекращение гражданской войны, а просто стихийное разлитие её по всему пространству, ибо нет налицо организованной победы большевизма. Гражданская война, это олицетворение большевизма, и не могла остановиться, пока не изжит сам большевизм. Зато тем ярче выдвигаются лозунги, под которыми мог подписаться хороший, честный Омск, живой Омск, Омск адмирала Колчака как личности, Омск того воодушевления, тех первых взрывов воодушевления, которыми сопровождались первые его успехи и которые просачивались даже к нам, туда, в Москву, сквозь китайскую стену большевистской цензуры. Омск не такой, каким он был в летописях злопамятных, всё критикующих людей, а такой, каким он должен быть. Омск, сходивший, как некая определённая власть, на освобождаемые города, со своими активными борцами, со своим офицерством, своим солдатством, честными мобилизациями интеллигенции — такой Омск не изжит, да и не может быть изжит: его время — впереди, не как, конечно, географического центра, а как комплекта морально политических чаяний и понятий. Но для этого надо выстрадать его. В нём была и сила, и жизнь. Попытки Советской власти в мае, июне и в июле месяцах текущего года вздувать национализм — что это, как не реминисценция Омска? Роль Брусилова — что это, как не работа под патриотизм патриотов Омска? А война с поляками и её лозунги — что это, как не Омск с обратным знаком, Омск антихристов? Поверьте, большевики, которые всегда отлично учитывают силы врагов, не взяли бы оттуда орудия себе, если бы слабым было это орудие! Это для них. А для нас? Теперь здесь, на Дальнем Востоке, стоя перед неудержимо рассыпающейся храминой русского дела, — разве мы не видим, что те же кличи зовут к объединению и, увы, всё те же силы мешают общему делу, что и в Омске? Разве лозунги Врангеля не зрели в недрах Омска? Не повторялся ли земельный закон генерала Врангеля в том виде, каким бы он был в Омске, если бы тому не помешали то дикие знаменитые выходки недоброй памяти генерала Лебедева на заседании Совета министров, то скопища таких безрассудных и неспособных к политике зубров, вроде Союза землевладельцев? Но длятся не только идеи Омска, не только живёт он у нас и у них; продолжается и трагедия Омска, трагедия безволия и неспособности русских людей к простой и дружной работе. Разве разыгравшаяся у нас на Дальнем Востоке история с претензией генерала Лохвицкого на пост командарма Каппелевской армии — не типичная омская история, с тою только разницей, что тут она вызволена на свет Божий прессой, чего нельзя было сделать в Омске? А трения дальневосточных разных кругов между собой, а борьба за власть не самых крупных персонажей, нет, они достаточно умны, чтобы не держаться за неё, а тянущихся к ним безответственных элементов, думающих этим подогреть своё положение и этим только компрометирующих своих патронов? Всё это есть, и трагедия Омска перманентна, т. е. остаётся. И потому писать об Омске — о его последних днях — не значит писать историю былого, ушедшего в прошлое, а значит писать всё то же: о подымающихся и падающих надеждах, о гибели смелых и сильных людей, о кознях им из коварства, злобы, расчёта, а больше глупости, о средствах борьбы, её удачах и неудачах, одним словом — о печальных и радостных этапах, по которым идём мы разными путями, но все к одной цели — великой России.

I. Перед концом. По городам Западной Сибири

Конечно, повторилась обычная история. Никто не знал ни дня ни часа, когда разразится катастрофа. И если сматывались и благополучно уезжали чехи, французы, если серебристо-белый обаятельный капитан Субербьель ещё в июле устраивал прощальные обеды a la russe, с водкой и кулебяками, то нам, простым смертным, этого знать было не дано. Всё это «сеяло панику». Чего там — паника! Приходит раз капитан при штабе генерала Нокса Мак Куллах в Бюро печати и говорит пишущему эти строки: — А вы не знаете? Скоро вы уедете из Омска. — Почему? — Дело идёт очень плохо. Ленин и Троцкий работают, как черти. А у вас только ссорятся… Что тут было делать? Пришлось развести руками, сказать несколько истин насчёт переменчивости военного счастья, но капитан Мак Куллах поехал-таки домой через Советскую Россию, после чего и опубликовал в Англии свои сведения об убийстве царской семьи… Даже больше того. Нельзя было использовать грозившую опасность для известной пропаганды. Когда ещё в июле месяце, в связи с крепнувшими успехами большевиков в Сибири и головокружительными успехами генерала Деникина, порождавшими в известных омских кругах опасения, как бы он, спаси Господи, не пришёл раньше нас в Москву, возникла вполне понятная мысль, что большевики лезут в незнавшую большевизма Сибирь для того, чтобы проложить себе дорогу в Афганистан из угрожаемой Москвы, — наше Бюро печати выпустило афишу. В ней в довольно ярких выражениях было указано, как врезается «в Сибирь, за хлебом» Красная армия (между прочим, лозунг был угадан), описывалось, как подходит к Москве Деникин, и заключалась она призывом к сибиряку-мужику — взять в руки винтовку и защищать своё достояние. Расклеена афиша эта была по Омску утром ижевцами и воткинцами, которые, вообще, занимались у нас агитационной работой, привлечённые и сорганизованные неутомимой гр. А. Н. Ланской, как вскоре оказались и следствия. Начались звонки по телефону от разных лиц, а пуще учреждений — с запросами — нами ли выпущена афиша. — Нами! На это указывалось, что она производит «обратное действие». Обыватель пришёл в панику, вследствие чего на рынке на 40–50 % понизились в цене товары. В банках стали выбирать вклады. А часов в десять к нам уже прилетел на автомобиле милейший генерал Рябиков, второй генерал-квартирмейстер Штаба Верховного Главнокомандующего. Началось обсуждение афиши. И если Н. В. Устрялов тогда соглашался, что она резковата, Д. В. Болдырев мрачно шагал по кабинету, то в лице А. К. Клафтона, расстрелянного, как известно, «за организацию общественного мнения», — афиша нашла себе горячего защитника. — Хорошо, я так и доложу генералу Лебедеву, — сказал, наконец, генерал Рябиков, когда Клафтоном были исчерпаны все доводы. — Только знаете ли что? Вам лучше выпустить какую-нибудь другую афишу, да и заклеить эту. Ну её, знаете, к Богу. Русское Бюро печати контр-афиши не выпустило. Выпустил её «Осведверх», это удивительно никчёмное учреждение, тогда возглавляемое ласковым полковником Клерже. Но так как выпуск этот шёл в «срочном порядке» через все инстанции, то поспел только через несколько дней. Конечно, в них было написано «ничего подобного» и налеплены они были уже на лохмотья наших афиш. Таким образом, легко понять, что никто не знал ни дня ни часа, когда разразится катастрофа. Генерал Дитерихс, принявший командование над армией, вырабатывал планы. Мобилизация казачества, не исполнившего затем боевой задачи, которая заключалась в рейде к Петропавловску в тылу у противника, шумиха с карпато-руссами, мобилизация беженцев, серьёзное и глубокое движение в дружинах Св. Креста, поднятое Д. В. Болдыревым, беспрестанные поездки адмирала на фронт — всё это затянуло картину, не позволяло видеть действительности. И когда в середине сентября месяца 1919 года я выехал в Ново-Николаевск для организации там отделения стяжавшей большую популярность и действительно удачной «Нашей Газеты», печатавшейся в Омске в 80 000 экземплярах и посылавшей стереотипы с курьерами во фронтовые типографии, я был совершенно спокоен. До Ново-Николаевска подвёз меня в своём вагоне генерал Голицын, который ехал с Д. В. Болдыревым в Ново-Николаевск и Томск по организации дружин Св. Креста. В чудесный осенний день приехали мы в Ново-Николаевск, и вечером на другой день довелось мне быть на проповеди Дмитрия Васильевича в Соборе. Явление было изумительное. Чувствовалось, что поднимается постоянная, значительная сила, подымается сама толща народа. И если впечатлению вредила слащавая манерная речь о. Жука, этого западного священника, слегка на католический манер, то тем более впечатление производил своей речью Болдырев. Когда мы возвращались с ним обратно на извозчике в вагон, он, охваченный ещё не угасшим возбуждением, рассказывал мне, как где-то в Тверской губернии посетил он какого-то старца-отшельника. И так много мистической силы, мистической экспрессии было в его рассказах, что вёзший нас извозчик вмешался в разговор. Болдырев с Голицыным уехали в Томск, где вскоре уже открылись изумительные симптомы против как христианского, так и мусульманского антибольшевистских движений… Первое выразилось в заявлениях со стороны некоторых представителей православной церкви об её «аполитичности». Второе — в появлении в томских газетах писем и статей некоего инженера-мусульманина, движение мусульман-беженцев против большевиков, а, следовательно, — в помощь Омску, старавшегося использовать для выговаривания себе национальной автономии и этот вопрос предлагавшего «пока что обсудить». Покойная маститая академическая «Сибирская Жизнь», с ныне расстрелянным Адриановым во главе, усердно печатала эти тонко составленные большевистские статьи. Я ещё остался в Ново-Николаевске. Обстановка меня глубоко поразила. Эти 400 вёрст от Омска до Ново-Николаевска легли плотным рубежом между омскими идеями и местными. Приходилось соприкасаться с кругами кооперативными, беженскими, Земсоюза, административными, торгово-промышленными — всюду было одно — какая-то сонная, торчащая, как ёж, подозрительностью во все стороны тугая жизнь… Во главе Земского Союза в Ново-Николаевске стоял Ф. М. Дьяков, молодой председатель Пермского Губернского Земства, один из тех немногих людей, с которыми можно делать дело, несмотря на разницу политических убеждений. Но и работа Земского Союза шла как-то непроворно. Не было ни охоты, ни жара, а, что самое главное, было особенно подчёркнуто — это стремление к аполитичности, и это-то в политической войне! — Ну, что у вас в Омске? — такими словами приветствовал меня мой приятель по Перми В. И. Киснемский, присяжный поверенный, отсиживавшийся от большевиков в своё время где-то на сеновале на дворе, бежавший из Перми, а теперь, по его словам, «окопавшийся» от мобилизации интеллигенции в Земсоюзе. — Погромы устраивать собираетесь? Дело было в следующем. Приехавший в Ново-Николаевск Ф. М. Мельников в своей речи на агитационном собрании в пользу крестоносного движения сделал несколько выпадов в сторону евреев. Этого было достаточно, чтобы всё то движение, которое поднимал, которым жил Д. В. Болдырев, — было выброшено за борт, списано со счетов этими типичными представителями российской интеллигенции. И главное-то — ведь ни одного погрома не было. А славы — сколько хочешь… И сколько ни говори, сколько ни разубеждай, сколько ни зови помочь — ничего. Кто-то от века дал этим людям прирождённое, естественное право на роль судьи — и всё тут. С другой стороны, конкретная, не идеальная действительность являла вид печальный. Представители власти на местах держали себя так, что вспоминался анекдот Тэффи о французском короле и крестьянине: — Крестьянин встретил своего короля, — рассказывает она, — и тот спросил его: — А ты знаешь, кто я? — Нет. — Я — король, — сказал король и удалился, не причинив крестьянину ни малейшего вреда. Общение с властью на местах было, однако, не столь благополучно. Известна история с управляющим Ново-Николаевским уездом В. М. Сыэрдом и начальником 6-го участка милиции Галаганом, которые высекли кооператоров и о которых покойный В. Н. Пепеляев издал свой крутой приказ. Но нет конца неожиданностям, неисчерпаема бездна досадных, прискорбных анекдотов! Кооперация в Ново-Николаевске, много положившая сил и средств на то, чтобы сбросить в мае месяце 1918 года большевиков, как известно, поставляла на войска одежду — шубы, шапки, рукавицы, валенки и т. д., а равным образом и продовольствие. Как организация общественная, хотя и широко вступившая на путь «частной инициативы» в делах завязывания сделок, она, конечно, не очень была любима военным начальством, возлюбившим дикую систему реквизиций и под шумок, поднятый и раздуваемый коммерсантами, протягивавшим свои частные делишки. Биржевой комитет Ново-Николаевска также был очень недоволен конкурентами — кооператорами, и вот в Ново-Николаевске разыгрывается трагикомедия танцующих на вулкане людей. Проводимые «экстренные» меры по ночной охране города потребовали известного количества лошадей. Биржевой комитет, развёрстывая, разумеется, «удружил» кооперативам. Те запротестовали, указывая, что они и так уже достаточно обложены, а лошадей у них совсем мало, и лишь в конце сослались на своё формальное право не подчиняться развёрстке биржевиков, так как они не являются частным торговым заведением. Этого было достаточно. Была пущена соответствующая бумажка, и начальник гарнизона генерал Платов, где-то подцепивши революционной фразеологии, в официальной бумаге констатировал о нежелании кооперации нести жертвы на престол отечества, почему-де она и «покрывает себя позором». — Позвольте, — возмущался председатель Закупсбыта, у которого я просил типографской краски для газеты, — почему — позором? Разве у нас не готово 30 000 полушубков? 100 000 пар варежек? А валенки? Мы рискнули и выписали из Англии медикаментов чуть не на миллион рублей. Они уже в устье Оби. Разве всё это не нужно армии? Разве наша типография Закупсбыта не работает на Осведверх? Взволнованному кооператору, кабинет которого был украшен пенатами — портретами Брешко-Брешковской, Керенского и ещё кого-то, я обещал описать всю эту действительно возмутительную историю в газетах, за что и получил из-под полы краску. Другим путём типографской краски даже «правительственному» Русскому Бюро печати достать было нельзя. Осведверх, имевший в Ново-Николаевске восемь независимых друг от друга представителей, начиная с англизированного, но вечно пьяного д-ра Кривоносова и до подпоручика Соколова, о котором речь будет ниже, имевший свою труппу, свой здоровенный мужской хор (ей Богу!), какую-то газету и проч., и проч., реквизнул в Ново-Николаевске всю краску, всю бумагу. Во главе бумажного дела стоял недоброй памяти вышеупомянутый подпоручик Соколов, присланный для наблюдения за печатанием из Омска. Он накопил под собою до 8000 пудов бумаги, почти всю типографскую краску, и когда кругом всё выло от безбумажья — он всем хладнокровно показывал телеграмму из Омска: — Держать трёхмесячный запас. Он старался. Он держал шестимесячный запас, и я глубоко убеждён, что и теперь ещё красные газеты в Ново-Николаевске печатаются на его бумаге. По моим сведениям, там были ещё какие-то вагоны с бумагой. Нам, Русскому Бюро печати, этот субъект не дал ни фунта ни краски, ни бумаги. Лишь благодаря известной решительности управлявшего уездом М. М. Плохинского получил я какое-то небольшое количество бумаги для начала газеты. Я намеренно взрезаю толщу русской действительности по одной линии своих действий, стараясь не разбрасываться в стороны. И теперь, год спустя, так ярко встаёт в памяти нелепая тина апатии, нерешительности, отсутствия предприимчивости… Газета в Ново-Николаевске начала выходить под редакцией абсолютно глухого А. Н. Южакова, при хромом секретаре Ушакове… Только энергии заведовавшего Ново-Николаевским отделом Русского Бюро печати Я. Л. Белоблоцкого обязаны мы тем, что она не закрылась после первых же номеров из-за отсутствия бумаги. И кому только он не посылал циркулярных телеграмм! Из Ново-Николаевска с последним пароходом проехал я с тою же целью в Томск. Это было изумительное путешествие, при чудесной тихой тёплой осенней погоде; зеленоватое небо, пески, стаи лебедей на песках. Вечером — закат, пылающий, багровый, струящийся в чёрной воде в глубоких берегах Оби, чеканящий на своём фоне чёрные лесистые угрюмые острова. И в эту красоту могучей, сибирской таёжной природы ворвался всё же крик гражданской войны, крик боли. Был день Покрова. К ночи уже подвалил пароход к крутому высокому берегу, осветив его прожектором. На берегу под звёздное небо уходило бледно-зелёное в электрическом свете дерево, пылал красный огонь костра, и симметрически расположились группы пёстро одетых крестьянских девушек. Ни дать ни взять — сцена из оперы. Они шутили, пересмеивались под страшный вопль матери, провожающей мобилизованного первенца — сына. Она лежала, распластавшись у самой воды, перемежая вопли с одним только: — Только, Ванюшка, уж служить довелось — так служи. Не бегай! Не знаю я, убежал этот Ванюшка или нет… А сколько убежало и не Ванюшек, а куда постарше и годами, и чином! А в рубке 1-го класса всё шло своим чередом. Со мной ехала одна милая пара, супруги П. Буфет уже был на зиму закрыт, и Катерина Ивановна кормила нас на убой единственно по доброте своего сердца. Но был пунктик у этой совершенной женщины: страшно не любила она беженцев. — Ну куда бежать, — говорила она, — и зачем? Разве так уже страшны большевики? Слава Богу, у нас в Томске мы уже нагляделись. А потом эти претензии: «Мы — беженцы». Скажите, пожалуйста! И мне немного стыдно было за то глухое чувство злорадства, которое шевельнулось в душе, когда в декабре того же года я увидел её в Томске собирающей свои вещи для «эвакуации». Она была и не горда больше, и не авторитетна, увы. На пароходе ехало ещё несколько профессоров Томского Технологического Института, а также один любопытный старик, архитектор, томский домовладелец Лялин. Страстный охотник, рыбак, возвращающийся с богатой добычей домой, он был одет в лохмотья с той элегантностью, с которой могут делать это только охотники. На мой вопрос, нет ли у него убитых лебедей, он ответил мне с шармом старого доброго времени: — Мой друг! Я — охотник-эстет. Я не стреляю поэтому ни лебедей, ни диких коз. Так вот, этот самый эстет в продолжение нескольких часов ругательски ругал адмирала Колчака за те порки, которые якобы он «приказывал» проводить повсеместно. Мне даже никак догадаться не удалось, откуда у этого старца такая мысль, но он дебатировал её страстно и необыкновенно долго, не признавая никаких аргументов и всё относя на счёт Верховного. Или, может быть, это просто атавизм, отрыжка от старого времени — как доброе, так и злое приписывать одному человеку, как делает это весь наш народ, демонстрируя этим воочию свою монархичность, единоначалие? И в таких густых сиреневых провинциальных тонах оказался весь Томск. Я не скажу, чтобы к этому я не был готов. Наблюдения над газетами из далёкого Омска в течение трёх месяцев, как я приехал из армии, уже раньше говорили это. Если в Ново-Николаевске, в этом бьющем ключом «Новгороде Сибирском», и трудно было издали подметить эти отличия от Омска, именно вследствие его близости и географически, да и идейно (кооперация Сибири и Омск — родные братья), то интеллигентски провинциальный Томск, эти «Сибирские Афины», отчётливо позволял угадывать своё лицо. Загромождённый своей интеллигенцией, интеллигенцией пришлой, — туда, например, был эвакуирован Пермский университет — Томск не оживился. Наоборот. До последних дней декабря 1919 года обильно питавшийся, имевший и дрова, и квартиры, и электрическое освещение, он был, пожалуй, единственным по своей сонности городом, никакой «поддержки» оказать и не могущим. Иркутск — тот был живее. В расселении беженцев из Урала и Поволжья по Великой Сибирской магистрали, несомненно, можно было усмотреть некий закон. Всё государственно-мыслящее осаживалось в Омске, в порядке постепенности прибытия. Вот почему бразды правления и в правительстве, и в общественности приняли по преимуществу Казань, Самара, чуть Пермь. Всё спекулятивно, торгово-мыслящее предпочитало Ново-Николаевск. Солидные, тихие люди тянули на Томск, в тайгу, а всё будирующее, протестующее и семитически-страстное скапливалось или в Иркутске с оттенком политическим, либо в Харбине — с нюансом спекулятивным. Иркутск уже в июле-августе месяцах 1919 года имел физиономию, хранившую следы обречённости страсти власти. Известна история с социалистическим земством, отказавшимся почтить вставанием память погибших в гражданской войне. Издававшийся весьма интенсивно там журнал «Еврейская Жизнь», дававший массу весьма любопытного материала, группировал вокруг себя значительное количество еврейской интеллигенции, которой, конечно, чужда была национальная, живая струя подлинного Омска и которая, наоборот, чрезвычайно чутко прислушивалась, как бы не была затронута её национальность. Ведь в этом Иркутске «молодому сановнику», по выражению блестящего фельетона талантливого В. А. Жардецкого, — Т. В. Бутову был предложен вопрос: — А известно ли ему, что РБП (Русское Бюро Печати) в Омске печатаются погромные афиши, и т. д.? Речь шла об афише «Ленин и Троцкий», изображённых в виде пары неких владык с красноармейской звездой на короне. Ничего зверского в этой афише не было, и она имела (да и теперь имеет, в смысле длительности действия) большой успех. Т. В. Бутову пришлось дипломатически ответить, что он «разберётся». Разобраться ему не пришлось, хотя в октябре месяце от читинского раввина подоспел другой запрос: — Известно ли и т. д., что на упомянутой афише изображён щит Давида? Хотя шестиконечного щита там не было, а была красноармейская звезда с пятью углами — это ничему не помогло; могли, видите ли, смешать. Но кроме того, в Иркутске был знаменитый Яковлев, который был «всеми любим», губернатор из губернаторов, администратор на редкость. В самом деле. Приезжает эвакуированное РБП в Иркутск с директорами А. И. Коробовым и, horrible dictum[12], Н. В. Устряловым. Яковлев для Бюро предлагает помещение — в Слюдянке (юг Байкала)! 18-го ноября 1919 года — годовщина диктатуры. В этот день приходит телеграмма о падении Омска 14-го, а Яковлев служит в присутствии войск и народа благодарственный молебен на площади. Приказ покойного адмирала об августовском отступлении нашей армии, сменившимся затем стовёрстным наступлением до реки Тобола, особо широко распространяется по всей Иркутской губернии недатированным, как раз во время всеобщих известий о наступлении, смешивая, путая, срывая известия правительства. Одним словом, достаточно сказать, что этот участник «колчаковщины», помощник адмирала, богомольный социалист сидит теперь в редакции харбинской газеты «Вперёд» и зовётся тов. Дуниным! Ясно, что при таком различии городов, при фактическом наличии уделов, при отсутствии какой-либо влиятельной, хорошо тиражирующейся прессы — необходимо было создать сеть органов печати, объединённых между собою общей редакцией, чтобы попытаться проникнуть к самим массам сквозь эту стену нечистоплотности, предательства, провокации, а пуще всего — глупости и косности. Прибытие моё в Томск ознаменовалось ночью пушечной пальбой. В городе дрожали стёкла, через город с воем летели снаряды. Испуганные обыватели сидели дома. Некоторые, обрадованные «переворотом», выявились и были схвачены. Но перепуганы все были до такой степени, что один член городской управы, устремившись из дому на площадь, умер от разрыва сердца. Оказывается, что командующий войсками Омского военного округа генерал Матковский устроил репетицию тревоги. Дело не в репетиции, дело в том, как она была устроена, в художественности, так сказать, её исполнения. Пушки, из которых совершенно неожиданно открыли огонь, стояли у Красных казарм. От первого же выстрела стали сыпаться стёкла, и проснувшиеся, сорвавшиеся с нар в одном белье солдаты удовлетворительных показаний при такой тревоге дать не могли. В Томске действовать и открывать газету было ещё труднее. Препятствий было масса, и каких! Самых неожиданных. Управляющий губернией Михайловский, по злым языкам племянник министра Гаттенбергера, встретил меня благосклонно, но бумаги дал только 20 пудов по совету своего помощника: самим, видите ли, нужна будет в Губернской типографии. Хуже обстояло дело с помещением. Был на Почтамтской какой-то магазинчик м-м Валерии «Корсеты и шляпы». Помещался он в архиерейском доме — показался удобен под редакцию. Прихожу к главноуполномоченному минвнудел по реквизициям — не принимает. В очередь. Только через два дня добился я распределявшего комнаты уполномоченного. Выдали ордер. Не тут-то было. М-м Валерия оказалась женщиной энергичной и уступить нам одной комнаты так и не захотела — пропадёт всё её корсетное дело. — И ничего вы с нею не поделаете, — сказало мне одно значительное лицо… — Плюньте, батенька… Она вон как-то панталоны дамские с кружевами на окне архиерейского дома вывесила, да так и не сняла. Скандал! Контракт-де у неё. Ха-ха. Одно слово — бабец. Полька она… Кой-как приткнув редакцию в помещение чахлого Общества Помощи Армии, в холодный, снежный, чёрный вечер уехал я в Омск…II. Разъезд