Островер Леон Исаакович ТАДЕУШ КОСТЮШКО

Леон Исаакович Островер родился в 1890 году в Плоцке. Окончил философский факультет Краковского университета, в Берлине получил диплом врача. В годы Великой Отечественной войны служил в Советской Армии в должности начальника госпиталя. Первая книга писателя — «В серой шинели» — вышла в 1926 году. Затем появились романы и повести «Когда река меняет русло», «Конец Княжеострова», «Караван входит в город»», «На берегу Двины», «Буревестники», «Николай Щорс», «Пресня не сдается» и др. В серии «ЖЗЛ» вышли две книги Л. Островера — «Петр Алексеев» (1957) и «Ипполит Мышкин» (1959).

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРИКАЗ КОРОЛЯ

адету Тадеушу Костюшке были в тягость придворные балы. Открывал их король Станислав Август Понятовский в красном шелковом кафтане с «Белым орлом» на шее; во второй паре — российский амбасадор[1] князь Репнин, грузный и напыщенный, увешанный бриллиантовыми звездами; за ними — паны в бархате, пани и панны в парче, кадеты — сынки родовитой шляхты — в ярких кунтушах и жупанах. Тадеуш Костюшко в синем грубошерстном мундире сам себе казался вороной среди павлинов. Ему было неловко, но приказ начальника Рыцарской школы князя Чарторийского обязывал кадетов посещать придворные балы.

Тадеуш Костюшко, невысокородный и небогатый шляхтич, попал в Рыцарскую школу случайно: ясновельможный польный писарь[2] литовского войска Юзеф Сосновский «снизошел» к мольбе «дальней соседки» и добился зачисления ее сына Тадеуша во вновь учрежденный аристократический корпус.

После пятилетнего пребывания в Любашевской бурсе отцов-пиаров[3], размещавшейся в низеньких и затхлых кельях, где монахи от рассвета до темна внушали своим юным питомцам любовь к наисладчайшей деве Марии и ее божественному сыну, Тадеуш Костюшко очутился в просторных и светлых залах корпуса. Галантные кавалеры и славные ученостью мужи преподавали иностранные языки и математику, эстетику и экономику, архитектуру и живопись, военное дело и государственное право. Вместо любви к матери церкви прививали они кадетам стремление к свободе и любовь к отчизне.

Тадеуш Костюшко относился к школьным обязанностям с суровой добросовестностью. Быть посредственным кадетом он не мог, а чтобы стать одним из первых, надо было заниматься упорно и много. Тадеуш вставал до рассвета. Его будил сторож: Костюшко привязывал к своей ноге веревку, конец ее выводил в коридор, и ежедневно в три часа утра сторож тянул за эту веревку. Тускло мигала восковая свеча, едва освещая страницы учебника.

Уже одна церемония приема в Рыцарскую школу произвела на Костюшко огромное впечатление. Кадеты были выстроены в зале; Костюшко произнес обет верности традициям школы; его облекли в синий мундир… Через год, 20 декабря 1766 года, Тадеуш сдал все экзамены и получил звание хорунжего. Опять торжественная церемония: месса с проповедью епископа, военный парад. Перед фронтом начальник обратился к Тадеушу:

— Есть у вас желание?

— Я счастлив, что мне разрешили носить кадетский мундир, сейчас я прошу о праве носить оружие.

— Имеете ли вы искреннее намерение употреблять это оружие всегда на защиту родины и чести?

— Другого намерения у меня нет.

Под звуки барабанной дроби принесли саблю, и старший из офицеров перепоясал ею Тадеуша.

Четким голосом Костюшко произнес клятву:

— Обещаю братьям моим, здесь присутствующим, что своими поступками не принесу им стыда, а младшим, вновь поступающим, не дам дурного примера.

Первый чин принес и материальное облегчение: звание хорунжего давало ему 72 злотых месячного жалованья. Гроши! А для Тадеуша Костюшки это было богатство, делающее его независимым от нищенских подачек матери; богатство, придающее ему большую свободу в отношениях с товарищами по корпусу. Сынки «ясновельможных» весь первый год чуждались нового кадета, и Тадеуша это не удивляло. Все они выводили свой род чуть ли не от первого человека, осознавшего себя поляком, или по крайней мере от тех древних шляхтичей, которые девять веков тому назад избрали легендарного Пяста своим князем.

А он, Тадеуш Костюшко?

Его предки — белорусы, веры — православной, и русский язык был их родным языком. В течение двухтрех веков Костюшки сменили и религию и язык. Отцы «ясновельможных» сынков — воеводы и каштеляны, на худой конец — старосты.

А его отец?

Полковник, который никогда ничем не командовал, ибо у него ни разу не было такой большой суммы, чтобы оплатить патент на право командования; мелкий шляхтич, которым магнат Сапега пользовался для своих не всегда чистоплотных дел, и державца[4] небольшого имения, десятки лет копивший дукаты, чтобы выкупить свое родовое гнездо Сехновицы, а выкупив, наконец, Сехновицы, умер, оставив на необжитом месте вдову с четырьмя детьми.

Костюшко был не знатен и не богат и к тому еще не красив и не боек. Ростом невысокий, он из-за чрезмерной худобы казался жердеобразным; глаза, голубые и доверчивые, лежали глубоко в глазницах, придавая лицу выражение застенчивости и неуверенности; нос с припухшим и вздернутым концом.

Однако сынки воевод и каштелянов постепенно убеждались, что невзрачный кадет обладает какими-то достоинствами, которые вызывают уважение преподавателей и самого князя Чарторийского, начальника корпуса.

адету Тадеушу Костюшке были в тягость придворные балы. Открывал их король Станислав Август Понятовский в красном шелковом кафтане с «Белым орлом» на шее; во второй паре — российский амбасадор[1] князь Репнин, грузный и напыщенный, увешанный бриллиантовыми звездами; за ними — паны в бархате, пани и панны в парче, кадеты — сынки родовитой шляхты — в ярких кунтушах и жупанах. Тадеуш Костюшко в синем грубошерстном мундире сам себе казался вороной среди павлинов. Ему было неловко, но приказ начальника Рыцарской школы князя Чарторийского обязывал кадетов посещать придворные балы.

Тадеуш Костюшко, невысокородный и небогатый шляхтич, попал в Рыцарскую школу случайно: ясновельможный польный писарь[2] литовского войска Юзеф Сосновский «снизошел» к мольбе «дальней соседки» и добился зачисления ее сына Тадеуша во вновь учрежденный аристократический корпус.

После пятилетнего пребывания в Любашевской бурсе отцов-пиаров[3], размещавшейся в низеньких и затхлых кельях, где монахи от рассвета до темна внушали своим юным питомцам любовь к наисладчайшей деве Марии и ее божественному сыну, Тадеуш Костюшко очутился в просторных и светлых залах корпуса. Галантные кавалеры и славные ученостью мужи преподавали иностранные языки и математику, эстетику и экономику, архитектуру и живопись, военное дело и государственное право. Вместо любви к матери церкви прививали они кадетам стремление к свободе и любовь к отчизне.

Тадеуш Костюшко относился к школьным обязанностям с суровой добросовестностью. Быть посредственным кадетом он не мог, а чтобы стать одним из первых, надо было заниматься упорно и много. Тадеуш вставал до рассвета. Его будил сторож: Костюшко привязывал к своей ноге веревку, конец ее выводил в коридор, и ежедневно в три часа утра сторож тянул за эту веревку. Тускло мигала восковая свеча, едва освещая страницы учебника.

Уже одна церемония приема в Рыцарскую школу произвела на Костюшко огромное впечатление. Кадеты были выстроены в зале; Костюшко произнес обет верности традициям школы; его облекли в синий мундир… Через год, 20 декабря 1766 года, Тадеуш сдал все экзамены и получил звание хорунжего. Опять торжественная церемония: месса с проповедью епископа, военный парад. Перед фронтом начальник обратился к Тадеушу:

— Есть у вас желание?

— Я счастлив, что мне разрешили носить кадетский мундир, сейчас я прошу о праве носить оружие.

— Имеете ли вы искреннее намерение употреблять это оружие всегда на защиту родины и чести?

— Другого намерения у меня нет.

Под звуки барабанной дроби принесли саблю, и старший из офицеров перепоясал ею Тадеуша.

Четким голосом Костюшко произнес клятву:

— Обещаю братьям моим, здесь присутствующим, что своими поступками не принесу им стыда, а младшим, вновь поступающим, не дам дурного примера.

Первый чин принес и материальное облегчение: звание хорунжего давало ему 72 злотых месячного жалованья. Гроши! А для Тадеуша Костюшки это было богатство, делающее его независимым от нищенских подачек матери; богатство, придающее ему большую свободу в отношениях с товарищами по корпусу. Сынки «ясновельможных» весь первый год чуждались нового кадета, и Тадеуша это не удивляло. Все они выводили свой род чуть ли не от первого человека, осознавшего себя поляком, или по крайней мере от тех древних шляхтичей, которые девять веков тому назад избрали легендарного Пяста своим князем.

А он, Тадеуш Костюшко?

Его предки — белорусы, веры — православной, и русский язык был их родным языком. В течение двухтрех веков Костюшки сменили и религию и язык. Отцы «ясновельможных» сынков — воеводы и каштеляны, на худой конец — старосты.

А его отец?

Полковник, который никогда ничем не командовал, ибо у него ни разу не было такой большой суммы, чтобы оплатить патент на право командования; мелкий шляхтич, которым магнат Сапега пользовался для своих не всегда чистоплотных дел, и державца[4] небольшого имения, десятки лет копивший дукаты, чтобы выкупить свое родовое гнездо Сехновицы, а выкупив, наконец, Сехновицы, умер, оставив на необжитом месте вдову с четырьмя детьми.

Костюшко был не знатен и не богат и к тому еще не красив и не боек. Ростом невысокий, он из-за чрезмерной худобы казался жердеобразным; глаза, голубые и доверчивые, лежали глубоко в глазницах, придавая лицу выражение застенчивости и неуверенности; нос с припухшим и вздернутым концом.

Однако сынки воевод и каштелянов постепенно убеждались, что невзрачный кадет обладает какими-то достоинствами, которые вызывают уважение преподавателей и самого князя Чарторийского, начальника корпуса.

Тадеуш Костюшко — хорунжий, офицер, однако балы все еще ему в тягость. Он уже имел возможность купить пару парижских перчаток, из-под рукавов его мундира уже выступает тонкое кружево, но заставить себя говорить о пустяках с наигранной серьезностью Тадеуш не мог, не мог он и восхищаться тем, что ему казалось ничтожным, — в нем не было той приятной светскости, которая вырабатывалась в сынках «ясновельможных» чуть ли не с колыбели. Тадеушу Костюшке двадцать один год, и в его распахнутое сердце вошла любовь. Правда, он еще сам не знает, любовь ли это, но образ панны Людвики неотступно стоит перед его глазами. Как-то раз в бальной сутолоке кадет Водзиевский обнял Костюшко и подвел его к девушке. — Вот он, Тадеуш Костюшко, наш философ и художник, — сказал Водзиевский и тут же исчез. Тадеуш взглянул на девушку. Большие глаза — грустные, а брови, тонкие, изогнутые, делают лицо чуть-чуть плутоватым. Девушка протянула руку, улыбнулась — поднялись брови, глаза сузились, и все лицо вдруг стало по-детски радостным. — Так это вы и есть пан Костюшко? А я Людвика… Сосновская. Она, видимо, осталась довольна новым знакомым: ямочка между ртом и носом исчезла, а с ней и вся девичья строгость. С хоров донеслись первые звуки кадрили. Костюшко пригласил Людвику. Она доверчиво положила свою руку на его плечо. Во время танца Людвика смотрела на Тадеуша весело и с хитринкой. Она будто и не танцевала: стройная, в воздушном белом платье, порхала вокруг своего кавалера, а когда, по правилам кадрили, переходила к другому партнеру, ее глаза призывно смотрели на Тадеуша, словно просили поскорее вызволить из чужих рук. После кадрили они вышли на балкон. На ночном небе сияла россыпь Млечного Пути. Варшава тянулась ввысь башнями костелов, а вокруг них, точно молящиеся на коленях, застыли темные дома. Сизой лентой текла Висла: хибарки Праги отражались в ней неясно, как в тусклом зеркале, у стен же Замка вода была кроваво-красной от сотен свечей, которые горели в танцевальном зале. Картина мрачная, зловещая, и Костюшко хотел сказать Людвике, что Варшава кажется ему мертвым городом… — Пан хорунжий любит стихи пана Морштына? Вопрос, заданный нетерпеливым голосом, вернул Тадеуша к действительности. — Стихи Яна Морштына? Панна Людвика извинит меня, не люблю его стихов. Слишком много в них шляхетской спеси и французской кокетерии. — А стихи пана Твардовского? — И его не люблю. Пан Твардовский пишет, что поляки проиграли бой со шведами из-за «кары божьей», а я вижу, бой был проигран потому, что мы построили свою кавалерию лицом к солнцу… Считала ли Людвика тему исчерпанной или по другой причине, но она подошла к барьеру балкона, несколько минут смотрела на ночную Варшаву и вдруг, точно вспомнив что-то, обернулась. — Теперь я понимаю, почему пана хорунжего коллеги прозвали Шведом. — Она сказала весело, но за этой веселостью, как темный цвет сквозь белую кисею, пробивалась ирония. Кадеты звали Костюшко Шведом, утверждая, что он характером напоминает им короля-аскета Карла XII. Костюшко не обидела ирония — в ней он услышал поощрение, призыв к откровенности. — Панна Людвика поняла, а я, каюсь, не понимаю. Король Карлюс и я! Если мы чем-нибудь похожи друг на друга, то только тем, что он и я некрасивы. — А пан хорунжий считает, что красота основное достоинство мужчины? — Не основное, но одно из трех основных. — А какие остальные два? — Родовитость и богатство. Людвика расхохоталась. — Пан хорунжий! Какой вы Карлюс! Вы всего-навсего старая гувернантка! «На белом конике прискачет красавец принц». А может, пан хорунжий изволит иронизировать? Или пан хорунжий вычитал эти разумные истины из ученых книг? — Сдаюсь, панна Людвика. Мои разумные истины потерпели поражение. Но позвольте узнать, какие истины вы считаете разумными? Какими, по-вашему, достоинствами должен обладать мужчина? — Если вы действительно интересуетесь, скажу. Мужчина должен обладать тремя достоинствами, но вовсе не теми, которые вы назвали с высоты своего философского величия или с точки зрения старой гувернантки. — Панна Людвика, нехорошо бить лежачего, в особенности когда этот лежачий уже каялся в своих прегрешениях. — Скажу, пан Карлюс. Мужчина должен обладать вот какими достоинствами: сердце, ум и благородство. А теперь пойдем, побудка к краковяку! Когда они, переступив порог зала, на секунду остановились, чтобы привыкнуть к яркому освещению, Людвика серьезно спросила: — А свои рисунки вы мне покажете? — Почту за счастье!

Счастье, однако, длилось недолго. После третьего бала, за завтраком, Водзиевский шепнул на ухо Тадеушу: — Поздравляю, Швед, ты полонил сердечко моей кузины. Только вот… приедет ее отец, этот кичливый польный писарь… — Как! — вскрикнул Костюшко. — Людвика дочь Юзефа Сосновского, а не Станислава? Водзиевский удивленно взглянул на товарища. — Ты что, Швед, с луны свалился? Станислав никогда не был женатым. Костюшко заставил себя высидеть до конца завтрака. Перед глазами туман; сердце точно иголками набито. Людвика, такая простая, сердечная девушка, — дочь того самого магната Сосновского, которому мать колени целовала, вымаливая протекцию для своего сына. Людвика Сосновская и Тадеуш Костюшко — они удалены друг от друга, пожалуй, больше, чем Млечный Путь от Земли. Балы в Замке, которые из-за Людвики стали радостью, опять начали угнетать Тадеуша. Он был вынужден «присутствовать», но не мог себя заставить «участвовать». Слоняясь по залам, избегал встреч с Людвикой. «Зачем? — убеждал он себя. — В мир магнатов мне доступа нет, а околачиваться в прихожих не хочу!» Шли недели, месяцы, а образ Людвики, вместо того чтобы угаснуть, все ярче оживал в его сознании, и не только в минуты раздумий, но и в часы занятий. Чтобы отогнать, побороть овладевшее им чувство, Костюшко стал искать общества своих товарищей, стал участником их бесед, споров.

В 1768 году Тадеуша Костюшко произвели в капитаны и оставили инструктором при корпусе. Костюшко стал Крезом: двести злотых жалованья! Он уже мог и книги покупать, и дорогие итальянские краски, и голландский холст для картин. Опять карнавалы, опять балы в Замке. Костюшко в танцевальном зале, но не танцует. Из-за колонны следит он за Людвикой. Она весела, возбуждена, танцует, закинув голову, и из полураскрытого рта белеет полукружие зубов. Случайно встретившись взглядом с Тадеушем, она на мгновение теряет ритм, но тут же, тряхнув головой, уносится в другой конец зала, теснее прижимаясь к партнеру, как бы ища у него защиты… И в этот момент огромный, медвежеподобный воевода Гоздский толкнул синемундирного кадета, который под руку с дамой направлялся в круг. И не только толкнул, но еще и рявкнул: — С дороги, молокосос! Кадет побагровел, рванулся к обидчику, но, видя, что перед ним ясновельможный пан воевода, застыл на месте и растерянно взглянул на стоявшего у колонны капитана. Костюшко шагнул к Гоздскому и ледяным тоном промолвил: — Пан воевода извинится перед моим коллегой. — Мне? Извиниться? — расхохотался Гоздский. — Да, пан воевода! Вам придется извиниться! — жестко отчеканил Костюшко. — Спор? — спросил король, оказавшись неожиданно за спиной Костюшки. Он направлялся в зал под руку с князем Чарторийским. Костюшко ловко повернулся и отрапортовал: — Ваше королевское величество! Пан воевода нанес оскорбление кадету и отказывается извиниться перед ним! Образовался живой круг. Все взоры были обращены к королю. Играя черепаховым лорнетом, Станислав Август пристально смотрел в лицо молодому капитану. Наконец улыбнулся и добродушно спросил: — Что сделал пан воевода? — Грубо толкнул кадета. — Народу много, а пан воевода не былинка, — сказал король с прежним добродушием и, обратясь к оскорбленному юноше, закончил строгим голосом: — Мог бы уступить дорогу имч пану воеводе. Лицо короля сразу преобразилось: вместо мягкой, добродушной улыбки появилось выражение усталости или нетерпения. Костюшко сделал шаг в сторону, как бы загораживая дорогу королю, и твердым, хотя и почтительным голосом сказал: — Ваша королевская милость, вступая в корпус, мы дали клятву, что в любую минуту обнажим шпагу на защиту своей чести. Пан воевода оскорбил кадета и тем самым нанес урон чести всего корпуса вашего величества. Король достал из жилетного кармана хрустальный флакончик, откупорил его, вылил себе на ладонь несколько капель, натер ими виски, и — от этого ли, или по другой причине — выражение усталости сошло с его лица. Стоявший рядом Чарторийский склонился и шепнул что-то на ухо королю. Станислав Август оживился: легкая, едва уловимая усмешка выпорхнула из его глаз. — Художник. Хвалю. Буду в корпусе, посмотрю твои акварельки. Пан воевода, — обратился он к Гоздскому, — дело чести. Надо извиниться. Гоздский повернул голову в сторону кадета и промычал что-то. Король удалился. Костюшко был недоволен собой: он должен был знать, что вмешательство короля придаст инциденту шутовской характер. Надо было оборвать спор, а потом, после ухода короля, вызвать Гоздского на балкон и потребовать у него сатисфакции, как шляхтич у шляхтича. Медведь не отказался бы: какой шляхтич откажется обнажить карабельку[5], а если бы отказался, то можно было перчаткой сдунуть спесь с его медвежьей морды. А получился спектакль! Сегодня жужжат об этом в Замке, завтра будет судачить вся Варшава. Герой Костюшко! А что он сделал? Произнес несколько фраз о чести. Если в парке корпуса водились бы попугаи, они в первую очередь усвоили бы слово «честь» — так часто произносят его кадеты… Костюшко вышел на балкон. Был ранний вечер. На крышах домов еще лежала розовая пелена, кресты на костелах горели. По маленькой площади Канонии шла казачья сотня — с гиком, с тулумбасным гулом. Народ возвращался с вечерни. Несколько казаков, горяча коней и играя пиками, прижимали пешеходов к стенам домов. — Не помешаю, пан капитан? — Панна Людвика! — Вы еще помните, как меня зовут? — спросила она с иронией. — А почему не прибавили «дочь ясновельможного пана польного писаря литовского войска»? Или этот титул так пугает вас, что даже произнести его вслух не решаетесь? Сядем, мне с вами поговорить надо! — закончила она раздраженно. — Помните, пан капитан, на этом балконе мы говорили о достоинствах мужчин. — Хорошо помню, панна Людвика. — А помните, пан капитан, какие достоинства я считала обязательными? — И это помню. — Так вот, пан капитан, из трех достоинств вы обладаете только одним. — Каким, если позволено мне знать? — Благородством. Это вы сегодня доказали. А вот сердца и ума у вас нет. — Значит, пан бог обидел меня. — Пан бог тут ни при чем. Кузен Вацлав сказал вам, что я дочь польного писаря, и вы, как мимоза, закрылись, замкнулись. А разве дочь польного писаря не может интересоваться живописью, интересоваться тем, чем интересуетесь вы? Разве дочь польного писаря не может интересоваться древними героями, перед которыми вы преклоняетесь? Разве дочь польного писаря не может интересоваться всем тем, о чем вы спорите в парке вашего корпуса? Вы слывете среди товарищей умным, а на деле вы начинены предрассудками не меньше, чем моя бабушка Яблонская. Разве богатство и родовитость могут служить причиной тому, чтобы повернуться спиной к человеку, который обладает этими преимуществами? — Она решительно поднялась. — Я сказала все, что хотела сказать. И прощайте, пан капитан! Костюшко остался сидеть. Первое движение — побежать за Людвикой, но это движение было подавлено гордостью. Что он ей скажет? Что мучился, что мечтал о ней? А какое ей дело до его сердца? Ей нужен собеседник — не такой скучный, как те сиятельные хлыщи, которые ее окружают, и выбор пал на него: видно, Вацлав размалевал его так, как бездарный гончар размалевывает свои горшки — щедро и ярко.

При корпусе был большой парк. Перед отбоем кадеты собирались в нем и, разбившись на группы, вели нескончаемые споры. Основная тема — Барская конфедерация[6] и поведение короля. В этих спорах сказалось своеобразие Рыцарской школы. Кадетов, воспитывающихся под боком короля, учили, что «высшее начало», которым должен руководствоваться поляк, — это родина, а не король. Доходило до того, что на каком-то концерте в присутствии Понятовского молоденький кадет прочитал отрывок из поэмы Красицкого «Мышееды»:

При короле водились фавориты,

Они, подобье упырей,

Прожорливы и никогда не сыты,

Сосали соки из простых людей…

Людвика, дочь магната Сосновского, полюбила Тадеуша Костюшко не потому, что он был «аляповатым», а потому, что он был именно таким, как его рисовал Водзиевский: умным, серьезным, благородным. Людвика понимала, почему Костюшко сторонился ее, и она была достаточно настойчивой, чтобы заставить его вернуться. В один из дней Водзиевский увел Костюшку в парк. — Швед, ты веришь, что я тебе друг? — Верю. — Не обидишься, если суну свой нос в твои дела? — Туманно, Вацлав. Ты хозяин своего длинного носа и волен распоряжаться им, как тебе угодно. — Не язви, Швед. Знаешь, о чем говорю? — Догадываюсь. Но сначала скажи: ты затеял этот разговор по дружбе или по поручению? — По поручению. Доволен? — Смотря какое поручение. — Ты ведешь себя, как осел. — Это по дружбе или по поручению? — По дружбе, хотя смысл поручения также сводится к этому. — Тогда закончим, Вацлав. — И не подумаю! Нечего тебе на правду обижаться! Пойми, Швед, ты разыгрываешь Дон-Кихота, с ветряными мельницами воюешь. Дочь польного писаря! Аристократка! А подумал ты о том, что и у аристократки может быть верное сердце? — Все это говоришь по дружбе или по поручению? — Не язви, Швед! Слышишь? Мне обидно, ты мучаешься, ее мучишь. Брось, говорю тебе, донкихотствовать! — Советуешь по дружбе или по поручению? — Швед! Если не перестанешь издеваться… — Вацлав, мне ли издеваться? Если все, о чем ты говоришь, твое личное мнение, скажу: «Спасибо, друг, но позволь мне самому отвечать за свои поступки». Если же честно передаешь мнение панны Людвики, то обниму тебя и расцелую. — Тогда можешь меня обнять и расцеловать!

Только теперь по-настоящему увидел Костюшко Варшаву. Его трудовой день был насыщен до предела, и все же иногда удавалось вырвать свободные часы. Читать, рисовать он не мог — его тянуло на воздух, к людям. Садами дворца Казимира он спускался к Висле. Река текла широко, величаво. Словно заплаты на серебристой ткани, чернели плоты. Зелеными цепочками тянулись деревья на Саской Кемпе. С того берега, со стороны Праги, доносился мелодичный перезвон молотков. Костюшко поднимался в центр города, через Краковскую Браму к улицам Пивной и Свентояньской. Ему чудилось, что идет по полю, где узкая межа прокладывает границу между разными посевами. В каждом квартале свои дома, свой народ, свой ритм. По Медовой, по Краковскому Предместью, по Сенаторской, Маршалковской, по Новому Свету горделиво высятся дворцы магнатов — радзивиллов, пацов, замойских, потоцких, осолинских; редко-редко встречались здесь пешеходы — беспрерывное движение карет, верховых. Стоило Костюшке свернуть влево, на Налевки или Лешно, — лавки, лавчонки, рундуки, и всюду многоголосый говор, гомон. Еще шумнее в Старом Мясте — не улицы, а щели, и в этих щелях бурлит. Работают на воздухе, перед домами: сапожник шьет обувь; бондарь готовит клепку; гвоздильник тянет проволоку сквозь дырчатый щит; сидя на столе, латает портной сермягу; шапочник натягивает заготовку на деревянную болванку; оружейник отбивает грань на стальной полоске. Вокруг вьется детвора, с окон свисает мокрый хлам, отовсюду несется напевный речитатив угольщиков, зеленщиков, торговцев свежей рыбой, живностью… Все это радовало Тадеуша Костюшко. Он видел межу, отделяющую человека от человека, но межа его не раздражала, и он был счастлив, он верил, что все вокруг него также счастливы. Стычка с надменным воеводой Гоздским принесла Костюшке неожиданную милость короля. Станислав Август явился в корпус, чтобы поздравить кадетов с пятилетним юбилеем. После парада, как только раздалась команда «вольно», король обратился к Чарторийскому: — Того… художника. — Капитан Костюшко! — позвал Чарторийский. Строевым шагом, прижимая левой рукой саблю к бедру, подошел Костюшко. — Рисунки… покажешь. Они отправились в кабинет начальника корпуса. Костюшко принес туда две акварели: «Варшава ночью» и «Казаки в Варшаве». Король посмотрел, поморщился, потом вылил себе на руку несколько душистых капель из хрустального флакона, натер ими виски и тихо, как бы про себя, сказал по-французски: — Мрачно. Костюшко ответил тоже по-французски: — Сир, я писал то, что видел. У Понятовского было красивое, но блеклое лицо. Оно вдруг порозовело. — Не все, что видишь, надо писать. — Слова прозвучали строго, как выговор. Лицо короля опять посерело, голос сделался пренебрежительно-добродушным: — Рисуешь неплохо. — Повернул голову к Чарторийскому: — Не очень занят по службе. — Спрятал хрустальный флакон в жилетный карман и, вскинув усталый взгляд на Костюшко, закончил: — Ежедневно. Час. Будешь мне читать. И мои эстампы… рассортировать надо. Костюшко стал королевским лектором и консультантом по живописи: Станислав Август недурно писал. Но не это делало капитана Костюшко счастливым. Вацлав Водзиевский не преувеличивал: дочь польного писаря Сосновского действительно полюбила худородного шляхтича Тадеуша Костюшко. Они встречались часто: в парке корпуса, в аллеях Лазенок, а хромая француженка, вечная спутница Людвики, следовала за ними на таком расстоянии, чтобы слышать их речь, но не понимать ее. А говорили они о многом: о жизни, о книгах, о людях, но больше всего о том, что им обоим хорошо и радостно только тогда, когда они вместе. Костюшко уже видел свое будущее. Его жизнь будет течь ровно и ясно, как Висла, только без мрачных теней у берега Праги и без кроваво-красного марева у стен Замка. Он не будет таким жадным, как Водзиевский. Конечно, своей земли не отдаст хлопам, но барщину снизит, установит справедливые порядки, откроет школу для крестьянских детей — его хлопы будут сыты, одеты, обуты и с надеждой на еще лучшее будущее. Жить в деревне не станет: купит патент на право командования полком, потом дивизией, и, когда в его руках будет воинская сила, он вмешается в дела управления государством. Все, что отжило, должно умереть; все молодое должно расцвести; расстояние между отдельными слоями населения надо сократить, тогда весь польский народ почувствует ответственность за судьбу отчизны. Кончатся годы унижения, возродится былая слава Польши. С такой женой, как Людвика, можно всего добиться: она будет не только чутким другом, но и мудрым советчиком, верным помощником, настойчивым поводырем к высокой цели.

В золотой, насыщенный запахом яблок августовский день 1769 года Костюшко явился в Замок, чтобы, сидя перед дремлющим в кресле королем, продолжить чтение романа «Новая Элоиза». Эту книгу Костюшко читал с особым удовольствием, и не только потому, что автор высказал благородные мысли, — в романе описывалась любовь философа к аристократке, и переживания книжного героя с зеркальной точностью повторяли переживания Костюшки. На этот раз заставили лектора долго ожидать в приемной, круглой, уютной, обитой серебристыми шелковыми обоями. Костюшко нервничал: через два часа он должен встретиться с Людвикой в Лазенковском парке. На камине стояли высокие, под стеклянным колпаком часы. Они вызванивали каждые пятнадцать минут, и от их мелодичного звона Костюшко вздрагивал, точно его внезапно окликали. Прошло больше часа. Костюшко уже хотел подняться, чтобы уйти, сбежать, не считаясь с тем, что его своевольный уход мог бы иметь неприятные последствия, как вдруг раскрылась дверь и из королевского кабинета вышел польный писарь Сосновский. Он небрежно ответил на поклон Костюшки и торопливым шагом прошел через приемную. Костюшко удивился: Сосновский в Варшаве? Когда он приехал? — Имч пана капитана Костюшку к его королевской милости! — объявил лакей с порога. Костюшко зашел в кабинет. Король сидел в кресле, с обеих сторон кресла свисали руки. Из левого кулака выглядывала пробка хрустального флакона. — Не надо, — сказал Понятовский, когда Костюшко потянулся к настенному шкафчику за книгой. — Не будем читать. — Он было поднял руку с хрустальным флаконом, но рука, славно сама собой, вновь опустилась. Так он просидел несколько минут. Наконец оторвался от спинки кресла и ровным, бесцветным голосом промолвил: — Поедешь в Париж. В Академию художеств. Мне нужны художники. Стипендиатом… моим… поедешь. Костюшко был ошеломлен, оглушен, точно его по уху хватили. «В Париж… его, строевого офицера, посылают в Академию художеств…» Впоследствии Костюшко не мог вспомнить, как он добрался до Лазенок. Помнит только, что шагал взад-вперед по аллее и подбадривал себя: «Людвика придет… Людвика посоветует…» Людвика не пришла. А когда он, промучившись несколько часов в Лазенках, побежал к ней на Медовую улицу, сторож Тудор не раскрыл перед ним железной калитки, а сказал через оконце: — Малость опоздали, пан капитан. Уехали все…уехали. — Куда? — У пана польного писаря деревенек много. Куда захотел, туда и поехал. И у железной калитки понял Костюшко, что появление Сосновского в Замке, приказ короля и увоз Людвики — три кольца одной цепочки. Его, Тадеуша Костюшко, не посылают в Париж, а ссылают: польный писарь литовского войска ясновельможный пан Юзеф Сосновский не желает терпеть возле своей дочери какого-то захудалого и нищего капитана Костюшко.

ГЛАВА ВТОРАЯ ПОИСКИ ПУТИ

корпусе да и в Любашевской бурсе Костюшко охотно брался за мелок и за кисть, но делал это не из внутренней потребности, а из присущей ему основательности: закрепить, запомнить понравившееся лицо или пейзаж. Живопись Костюшко не считал своим призванием, но раз его вынудили стать художником, он им станет.

Париж поразил Костюшко не тем, что это был большой и красивый город» а тем, что бедный люд хотя и оказывает почтение богатому, но без униженности, без умаления своего человеческого достоинства. А в Польше? «Повозочный шляхтич» (едущий в повозке, не в карете) сам считает, что он не ровня графам замойским или грохольским. А в Париже, в Академии живописи и ваяния, которая размещается в Лувре под оком короля и где наряду с маркизами занимаются сыновья часовщиков и даже лакеев, никакому герцогскому отпрыску и на ум не придет говорить с плебеем языком ясновельможного пана Гоздского.

Жизнь в Париже началась для Костюшки с забавного приключения. Он поселился в большой светлой комнате на третьем этаже респектабельного дома по улице Малых Августинов. Переехал он на квартиру вечером, несколько часов устраивался, написал письма брату и сестрам, написал письмо Людвике, несколько раз его переписывал и все же уничтожил, посидел у раскрытого окна, хотя осенний дождь навевал нерадостные мысли, и, когда куранты на ближайшем соборе пробили два часа, лег спать.

Но спать пришлось недолго: в квартире этажом выше так загрохотало, что спросонья Костюшке почудилось, будто потолок рухнул.

Так продолжалось часа полтора. Когда верхние жильцы угомонились, Костюшко снова улегся в постель и проспал до вечера. А вечером старушки хозяйки не оказалось дома, и он не смог узнать причины утреннего грохота.

На следующий день повторилась та же история. Костюшко, возмущенный, поднялся на четвертый этаж, раскрыл дверь — и остолбенел. Просторная комната с покатым потолком. Посреди — странная пирамида, построенная из столов и табуретов. На вершине пирамиды — голый мальчонка лет двенадцати-тринадцати. Двое мужчин, в одних коротких рубахах, зацепившись ногами за какие-то перекладинки, свисали с обеих сторон пирамиды, свисали плашмя, параллельно полу, и перебрасывались через голову мальчонки пустыми бутылками.

В углу, под нависшим потолком, были разбросаны мешки с соломой. На одном из них, прикрытая ветошью, спала женщина, длинноволосая, с впалыми, точно провалившимися, щеками.

Мужчины соскочили на пол. Один из них, с красивым и гордым лицом, подошел к Костюшке.

— Месье извинит, — сказал он церемонно, — я и брат мой Филипп не совсем одеты, но мы не ждали вашего визита.

Костюшко обрел дар речи:

— Вы меня простите, господа, но я живу под вами.

Женщина, оказывается, не спала. Она приподнялась и сказала укоризненно:

— Я тебе говорила, Анри, нельзя так рано людей беспокоить.

— Мы вас беспокоим? — искренне удивился Анри. — Тысяча извинений, месье!

— Вам, кавалер, не повезло с квартирой, — весело сказал Филипп. — Жить под акробатами, должно быть, не особенно приятно.

— И я такого мнения, — подтвердил Костюшко. — Но я привыкну. Пожалуйста, не стесняйтесь.

— Они скоро уедут, месье, — заявила женщина. — На ярмарку в Руан.

Действительно, дней через десять грохот прекратился, и, если честно сказать, Костюшко пожалел об этом. Ему нужен был «большой день».

В академии, слушая лекции и участвуя в беседах товарищей, Костюшко понял, что искусство многогранно, как хорошо отшлифованный алмаз. И настоящий художник должен видеть все эти грани. Костюшко умеет рисовать, но его рисунки передают лишь внешние формы предметов. Его картины похожи на пустой ананас — хорошо выписаны шипы, но за шипами не угадывается сочный плод.

Еще в школе отцов-пиаров Костюшко записал в свой дневник: «Строго выполнять обязанности», и этому правилу он неуклонно следовал. Его обязали стать художником — он им станет!

В библиотеках Сен-Женевьев, Мазарини и в Королевской студентам выдавали на дом книги. Костюшко широко использовал эту привилегию, и, как в былое время, вставал с рассветом и при мигании свечей читал, изучал.

корпусе да и в Любашевской бурсе Костюшко охотно брался за мелок и за кисть, но делал это не из внутренней потребности, а из присущей ему основательности: закрепить, запомнить понравившееся лицо или пейзаж. Живопись Костюшко не считал своим призванием, но раз его вынудили стать художником, он им станет.

Париж поразил Костюшко не тем, что это был большой и красивый город» а тем, что бедный люд хотя и оказывает почтение богатому, но без униженности, без умаления своего человеческого достоинства. А в Польше? «Повозочный шляхтич» (едущий в повозке, не в карете) сам считает, что он не ровня графам замойским или грохольским. А в Париже, в Академии живописи и ваяния, которая размещается в Лувре под оком короля и где наряду с маркизами занимаются сыновья часовщиков и даже лакеев, никакому герцогскому отпрыску и на ум не придет говорить с плебеем языком ясновельможного пана Гоздского.

Жизнь в Париже началась для Костюшки с забавного приключения. Он поселился в большой светлой комнате на третьем этаже респектабельного дома по улице Малых Августинов. Переехал он на квартиру вечером, несколько часов устраивался, написал письма брату и сестрам, написал письмо Людвике, несколько раз его переписывал и все же уничтожил, посидел у раскрытого окна, хотя осенний дождь навевал нерадостные мысли, и, когда куранты на ближайшем соборе пробили два часа, лег спать.

Но спать пришлось недолго: в квартире этажом выше так загрохотало, что спросонья Костюшке почудилось, будто потолок рухнул.

Так продолжалось часа полтора. Когда верхние жильцы угомонились, Костюшко снова улегся в постель и проспал до вечера. А вечером старушки хозяйки не оказалось дома, и он не смог узнать причины утреннего грохота.

На следующий день повторилась та же история. Костюшко, возмущенный, поднялся на четвертый этаж, раскрыл дверь — и остолбенел. Просторная комната с покатым потолком. Посреди — странная пирамида, построенная из столов и табуретов. На вершине пирамиды — голый мальчонка лет двенадцати-тринадцати. Двое мужчин, в одних коротких рубахах, зацепившись ногами за какие-то перекладинки, свисали с обеих сторон пирамиды, свисали плашмя, параллельно полу, и перебрасывались через голову мальчонки пустыми бутылками.

В углу, под нависшим потолком, были разбросаны мешки с соломой. На одном из них, прикрытая ветошью, спала женщина, длинноволосая, с впалыми, точно провалившимися, щеками.

Мужчины соскочили на пол. Один из них, с красивым и гордым лицом, подошел к Костюшке.

— Месье извинит, — сказал он церемонно, — я и брат мой Филипп не совсем одеты, но мы не ждали вашего визита.

Костюшко обрел дар речи:

— Вы меня простите, господа, но я живу под вами.

Женщина, оказывается, не спала. Она приподнялась и сказала укоризненно:

— Я тебе говорила, Анри, нельзя так рано людей беспокоить.

— Мы вас беспокоим? — искренне удивился Анри. — Тысяча извинений, месье!

— Вам, кавалер, не повезло с квартирой, — весело сказал Филипп. — Жить под акробатами, должно быть, не особенно приятно.

— И я такого мнения, — подтвердил Костюшко. — Но я привыкну. Пожалуйста, не стесняйтесь.

— Они скоро уедут, месье, — заявила женщина. — На ярмарку в Руан.

Действительно, дней через десять грохот прекратился, и, если честно сказать, Костюшко пожалел об этом. Ему нужен был «большой день».

В академии, слушая лекции и участвуя в беседах товарищей, Костюшко понял, что искусство многогранно, как хорошо отшлифованный алмаз. И настоящий художник должен видеть все эти грани. Костюшко умеет рисовать, но его рисунки передают лишь внешние формы предметов. Его картины похожи на пустой ананас — хорошо выписаны шипы, но за шипами не угадывается сочный плод.

Еще в школе отцов-пиаров Костюшко записал в свой дневник: «Строго выполнять обязанности», и этому правилу он неуклонно следовал. Его обязали стать художником — он им станет!

В библиотеках Сен-Женевьев, Мазарини и в Королевской студентам выдавали на дом книги. Костюшко широко использовал эту привилегию, и, как в былое время, вставал с рассветом и при мигании свечей читал, изучал.

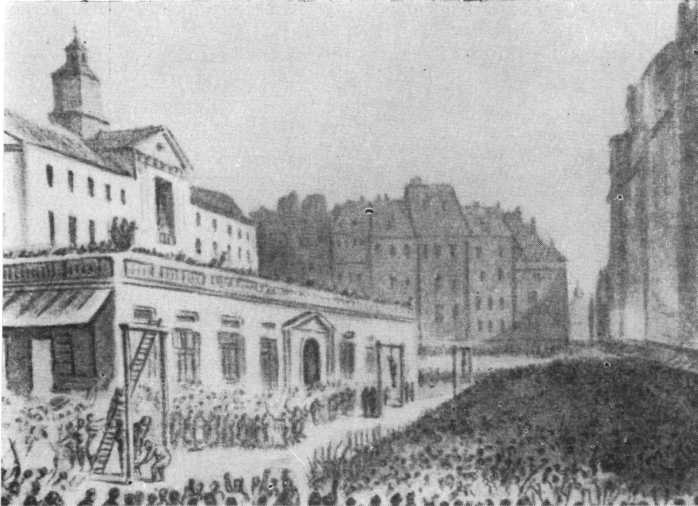

Варшава. Гравюра 1770 года. Каналетто.

Варшава. Гравюра 1770 года. Каналетто.

Гуго Коллонтай.

Гуго Коллонтай.

Игнатий Потоцкий.

Игнатий Потоцкий.

Костюшко приехал во Францию в то время, когда история делала крутой поворот, когда в воздухе уже чувствовалось приближение очистительного урагана революции. «Религия, взгляды на природу, общество, государство — все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности… Все старые общественные и государственные формы, все традиционные понятия были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам»[9]. Не видеть всего этого, не слышать всего этого Костюшко не мог: об этом говорили в мастерских академии, об этом говорили за столиками в кафе. Костюшке подчас чудилось, что он вновь очутился в парке Рыцарской школы, и, чтобы принимать участие в беспрерывных товарищеских спорах, он принялся читать Вольтера и Дидро, «Дух законов» Монтескье и «Естественную историю» Бюффона. Как река, обтекая горы и петляя, докатывается широким руслом к морю, так и мысль Костюшки, пробившись сквозь философские сложности, добралась до нескольких бесспорных истин: Костюшко убедился, что благосостояние страны создается руками народа, а над народом, создающим богатства, властвует кучка богатых мошенников; Костюшко уверовал, что равенство — естественное право человека. Все это обогатило его ум, дало ему возможность принимать участие в товарищеских спорах, но все же основное осталось без ответа: где истоки несправедливости, в чем первопричина? Костюшко бывал часто в Латинском квартале. На склоне горы св. Женевьевы жили рабочие кожевенных предприятий, расположенных по берегам Бьевры, и пивоваренных заводов, помещавшихся на улице Муфтар. Жилые кварталы были похожи на пчелиный улей, где рабочая семья занимала крохотную ячейку, — туда не только солнце не заглядывало, но и воздуха для дыхания не хватало. Улочки были так узки, что хозяйки, живущие друг против друга, по двум сторонам мостовой, переговаривались и обменивались мелкими услугами через окна. Взрослые — худые, в лохмотьях, дети — голые, со вздутыми животами. В этих улочках всегда пахло дымом, паленым волосом, и Костюшке казалось, что все эти запахи задержались еще с того времени, когда на площади Мобер сжигали еретиков. А спустишься с холма — дворцы, утопающие в зелени, музыка из окон, детский смех… Где первопричина? Ведь не только в отсутствии равенства между людьми или в том, что властвует кучка мошенников, — все это уже следствие, а не причина. Руссо пишет: «Первый, кто, оградив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», и нашел людей, которые были столь простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвел бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы или засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к человечеству: «Не слушайте этого обманщика! Вы погибнете, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому!» Если в этом причина, думал Костюшко, то как восстановить справедливость? Костюшко поймал себя на том, что заранее знает, где тупик. Отказаться от собственности? Я отдам Сехновицы, князь Чарторийский отдаст Пулавы, вся шляхта отдаст свои земли — собственность будет раздроблена, жизнь переместится в крохотные ячейки, и государство превратится в пчелиный улей… Нет, это не решение! По воскресеньям и праздникам Костюшко разрешал себе прогулку за город с товарищами. Под сенью вязов Лувра или на лужайках Фонтенбло они говорили об искусстве. У каждого из его друзей была своя теория. Рыжеволосый великан Ван-Лоэ утверждал, что всё в мире: и люди и вещи — отливает зеленым и красным цветом и только сочетание этих красок может воссоздать живую природу. Стройный, с тонкими чертами лица Давид едко высмеивал рыжего Ван-Лоэ: — Красок столько, сколько лиц, сколько тел, сколько рек, деревьев. И не в красках дело, не в них ценность картины. Ценность картины в строгой, психологически верной композиции. Неважно, что на кушетке лежит анатомически верно выписанная женщина, не это важно, а важно, как она лежит и почему лежит. Вылей ты на такую женщину хоть целое ведро своего зелено-красного, но не сумей выразить ее чувств, будь то в изгибе руки, во взгляде, в повороте головы или в напряженности ног, твоя натура покажется всем причудливо раскрашенным куском мяса. Изящный, похожий на красивую чернявую девушку, Вернэ соглашался и с Давидом и с Ван-Лоэ, но неизменно добавлял: — А вы, друзья, все же забываете, что Рембрандт добивался воздействия на зрителя какой-нибудь ярко выписанной деталью. И Рембрандт не единственный художник, который проник в секрет деталей. Улыбка Джоконды, тонкое деревцо Рафаэля — все это результат многолетних поисков, поисков, доведенных до гениального совершенства. Проблема красок — серьезная проблема, и хорошо, что ты, Ван-Лоэ, болеешь ею. Проблема композиций — серьезная проблема, но ты, Давид, не прав, считая ее единственной панацеей в живописи. Проблем много, и прав Костюшко, который нырнул в океан искусства, чтобы изведать его глубину. Костюшко ответил спокойно, без взволнованности друзей: — Я нырнул в океан, это верно, но чем глубже я опускаюсь, тем больше убеждаюсь, что никогда не достигну дна, и не потому, что у меня мужества не хватит дойти до конца, а потому, что океан, по-видимому, бездонный. Вы говорите о красках, о композиции, о деталях, а ведь не это основное в живописи. Вот Дидро считает, что всякое произведение живописи должно быть выражением большой идеи, должно быть поучительно для зрителя, — без этого произведение будет немым. И Дидро прав! Искусство должно не ублажать, а поднимать, воодушевлять, облагораживать, внушать зрителю высокие добродетели… Костюшко говорил убежденно, страстно, и товарищи обычно соглашались с ним. Но после каждого такого спора Костюшко ловил себя на мысли: «А ты-то сам, как художник, можешь доказать правоту Дидро? Не словами, а кистью?» Шесть месяцев общался он с этими тремя полюбившимися ему юношами и за это время убедился: как рыба не может жить вне воды, так они, три его друга, не могут жить без искусства. Все, что видят их глаза, мгновенно превращается в картину: лужайки в Фонтенбло — пейзаж, люди — портреты, происшествия на улице — жанровая зарисовка. Однажды им встретилась похоронная процессия. На высоком катафалке стоял гроб, обитый черным крепом. Вернэ сказал: «Глаза у мертвеца западают, и это страшно». Ван-Лоэ сказал: «Не это страшно, страшно зеленое лицо». Давид сказал: «Я хотел бы поглядеть, как у мертвеца сложены руки: переплетены они в пальцах или лежат вдоль тела». А Костюшко поймал себя на том, что его мысли текли совсем не в русле искусства: ему было просто жаль ушедшего из жизни человека. Эту внутреннюю потребность видеть все в красках или в композиции Костюшко считал качествами настоящего художника, и, будучи предельно честным с собой и с людьми, он должен был сказать своим друзьям: «Из меня навряд ли получится художник». Но этих слов не сказал: где-то глубоко теплилась надежда, что все-таки своего добьется. Преподавание в академии напоминало Костюшке и Любашевскую бурсу и Рыцарскую школу. Одни профессора да и сам директор Пуассон де Мариньи говорили много об «идейном искусстве», видя эти идеи в страданьях св. Роха, во снах св. Франциска, в раскаянии св. Магдалины. Другие же во главе с прославленным Кошеноном-младшим проповедовали сочную красочность, человеческие страсти, декоративный портрет, поэтический пейзаж. Костюшко в отличие от своих друзей не искал собственного пути — он пробовал себя и в божественном и в человеческом, чтобы, найдя самое выразительное в одном из двух направлений, выйти на дорогу совершенства. Жизнь Костюшки была бедна происшествиями, путь к цели был слишком далек, чтобы позволить себе тратить время на заманчивые приключения аристократов или на отвлекающие от дела политические споры в среде плебеев. Труд, работа стали для него той вифлеемской звездой, о которой с таким чисто французским увлечением говорил профессор Maриньи. Но и в этих суровых условиях был бы Костюшко счастлив, если не тоска по Людвике. Гордость не разрешала ему напомнить о себе, а она молчала. Проходили месяцы. Привратница все реже стала выходить из своей подлестничной каморки, чтобы не встретиться с ого вопрошающим взглядом: Людвика не писала. Минул год рабочего угара. Профессор Мариньи, собираясь уезжать, назначил просмотр студенческих работ. Костюшко закончил портрет пожилого человека, чем-то напомнившего ему Дон-Кихота. Этот портрет он и решил показать директору. Пуассон де Мариньи, рослый, представительный, в черном шелковом кафтане и воланами кружев вокруг шеи, уселся против мольберта и минут пять смотрел на портрет пристально и сосредоточенно. — Мило, — сказал он наконец, но это, в сущности, похвальное слово прозвучало с издевательской ироничностью, особенно в сочетании с быстрым вороватым взглядом, которым Мариньи обменялся со стоявшим рядом Кошеноном. — Вам не нравится? — спокойно спросил Костюшко, проникнув в истинный смысл и тона и взгляда Мариньи. — Месье Костюшко, — любезно ответил профессор. — Так ставить вопрос нельзя. Тут дело не в моем или вашем вкусе. Тут дело в принципиальном взгляде. Портрет сделан очень мило. Анатомия — без греха. Пропорции соблюдены. Есть лицо, есть торс, есть руки, а человека нет. Кто он, не знаю; о чем он думает, не вижу. Если я его встречу на улице, не узнаю: вы не наделили его ни единой запоминающейся деталью, которая была бы присуща именно ему, в отличие от других, похожих на него людей. Портрет — это не зеркало. Кисть портретиста, подобно ланцету прозектора, должна уходить вглубь, а не скользить по поверхности. — Он поднялся, протянул руку. — Надеюсь, вы не обиделись на меня, месье Костюшко. У вас мило получилось, чистенько, а глубина, будем надеяться, придет. Придет, месье Костюшко. Профессор ушел, а вслед за ним ушел из мастерской и Костюшко. Другой, менее мужественный и менее честный студент нашел бы утешение в последних словах многоопытного Мариньи, но Костюшко осознал именно первую, осуждающую часть краткой лекции и понял не только то, что профессор сказал, а также и то, чего он по деликатности, щадя студента, не сказал. Костюшко понял: случилось именно то, что должно было случиться, — отсутствие подлинного таланта нельзя возместить даже сизифовым трудом. Ведь до поступления в академию он и не думал, что живопись будет делом его жизни, а в академии, общаясь с истинно талантливыми людьми, убедился: художниками не делаются, а рождаются. Стать же посредственностью, ремесленником Костюшко не желал. Придя домой, он сам себе приготовил любимый напиток — черный кофе и с дымящейся чашкой в руке подсел к окну. Закончился третий этап. Любашевская бурса внушила ему отвращение к сутане и тоску по бескорыстной героике; Рыцарская школа привила ему любовь к родине и желание служить ей; академия убедила его, что человек должен выбрать для себя жизненную дорогу не по указанию короля, а по собственному влечению. Куда, на какую дорогу его влечет? Кем он видел себя в мечтах? Солдатом, и только солдатом на службе отчизны! Костюшко поставил чашку на стол, увязал книги, отнес их в библиотеки и… покончил с академией и с живописью. Начался четвертый этап — жизнь по призванию. Собственно, начался не сам этап, а подготовка к нему. Прямо из последней библиотеки Костюшко поехал в Фонтенбло, уселся на узорчатую скамью и повел сам с собой мысленный разговор. Чему учиться? Под какой камень подвести архимедов рычаг? Военная служба! В качестве кого? Польша славится своей кавалерией, но стать уланским офицером бессмысленно: прошло уже то время, когда конь решал исход боя. Он неплохой математик, мог бы найти применение своим знаниям в артиллерии, но польская артиллерия, хотя по калибрам и отстает от русской или прусской, все же сильна и традицией и кадрами. Следовательно, он станет одним из рядовых артиллеристов. Не устраивает. А вот инженерная служба у нас в зачаточном состоянии. И это плачевно. Опытные французские военачальники не зря восхваляют инженера Вобана, и совсем не случайно такой выдающийся теоретик, как военный министр Сен-Жермен, оказывает исключительное внимание инженерным училищам в Мезиере и в Бароме. А он приобрел именно те знания (математика и рисование), которые нужны хорошему военному инженеру. Решить, желать еще не значит сделать. Костюшку не приняли ни в Мезиере, ни в Бароме: у него не было высокопоставленного покровителя. Однако он не сдался: если нельзя числиться курсантом, то можно пройти курс в училище наравне с курсантами — без присвоенных им прав и привилегий. Костюшко попал в новый мир. Выдающиеся математики Босю, Моннэ, Перанэ раскрывали перед ним гениальную простоту сложных формул, а военные инженеры Гуэн и Молино на экскурсиях по крепостям и на полевых вылазках учили его применять эти сложные математические формулы на практике. Четыре года упрямого труда потратил Костюш-ко на овладение искусством добывать из камня и земли добавочные мощности для усиления воинских частей в бою и в обороне. Молодые инженерные офицеры, с которыми Костюшке пришлось общаться, разительно отличались от слушателей Академии живописи. Художники видели мир в красках, в композиционных построениях, военные инженеры этот же мир видели в его национальных противоречиях. Они говорили не только о плацдармах будущих боев, но и об идеях, во имя которых народы пойдут в бой. Во Франции, как и в Польше, сынки «ясновельможных» шли в гвардию, в кавалерию; в Мезиере или в Бароме их не было: состав слушателей — сплошь выходцы из буржуазных и интеллигентных семей, с явным преобладанием поклонников Вольтера, Дидро, Монтескье. И профессура в большей своей части была тех же убеждений. Когда один из слушателей, молоденький лейтенант, написал на доске: «Свет начинает распространяться, мы приближаемся к веку революции. Молодежь счастлива: увидит прекрасные вещи», профессор Босю, зайдя в класс и прочитав написанное на доске, сказал: «Сотрите, мой лейтенант. Раньше математика, а Вольтер на десерт». Под влиянием своих новых друзей Костюшко занялся трудами Тюрго, Дюпона де Немур и Квеснея — основателя школы физиократов. Учение этой школы особенно привлекало Костюшко. Они учили: «Бедные крестьяне — это бедное государство». Не в бедности ли крестьян кроется основа основ польских несчастий?

В один из ветреных зимних дней, переступив после недельной отлучки порог своей вымороженной комнаты, Костюшко неожиданно для себя выругался: — Сто дьяволов и десять зеленых чертенят в зубы твоему будущему жениху! Это «пожелание» относилось к служанке, нескладной, мужеподобной Жозефине. Костюшко разделся, зашел к квартирной хозяйке, доброй старушке, вечно воюющей с пылью. Он был так раздражен, что даже забыл поздороваться. Спросил раздраженно: — Почему Жозефина камин не топила? Старушка прижала к сердцу пыльную тряпку, запричитала: — Вы вернулись, месье Костюшко? Какая неприятность. Жозефина наверху, у комедиантов. Посидите пока у меня, отогрейтесь, а я сбегаю за Жозефиной. Она мигом затопит у вас камин. Костюшко уже внутренне краснел за свою грубую выходку. — Не беспокойтесь, мадам Гаро, я сам пойду за ней. — Если вы считаете это удобным для себя. Костюшко поднялся на четвертый этаж. Под нависшим потолком, на соломенном тюфяке, распластавшись, лежала женщина, та, которую он уже однажды видел. Возле нее, на табурете, — Жозефина. Посреди комнаты — стол. Больше никакой мебели. Жозефина повернула голову, взволновалась: — Вы вернулись? Мой боже! У вас в комнате холодно! Сейчас спущусь! — Не надо, потерплю, — успокоил ее Костюшко. — Скажите, что с этой дамой? — Горит вся. — Давно? — Уже четвертые сутки. — Что вы ей даете? — Она ничего не ест. Одну холодную воду пьет. Костюшко подошел к больной: она лежала с закрытыми глазами, закинув голову, и прерывисто дышала. Нос еще больше заострился, щеки глубже запали. Лицо красное, в испарине. Пот скапливался в уголках рта. — Посидите, Жозефина, у нее. С камином я сам справлюсь. И он, как был, без плаща и без шляпы, побежал «а улицу Камартэн к доктору Вернону, у которого сам когда-то лечился. — Мой польский друг, — встретил его доктор укоризненным взглядом, — в такую погоду не выходят из дому без плаща. — Нужда заставила, уважаемый мэтр, — женщина умирает. — Тем меньше основания рисковать своей жизнью. Кто эта дама? — Расскажу по дороге. До третьего этажа доктор Вернон поднялся с трудом, но охотно. Когда же Костюшко поставил ногу на первую ступеньку следующего этажа, доктор остановился и растерянно спросил: — На мансарду? — Да, мэтр, больная там живет. — А может она оплатить услуги врача? — Не беспокойтесь, мэтр, я буду оплачивать ваши визиты. — Тогда идем, мой польский друг.

Женщина проболела около месяца. Жозефина по просьбе Костюшки нашла монашенку, у которой был опыт по уходу за больными, и возможно только благодаря ее умению больная вернулась к жизни. Мансарда за этот месяц преобразилась: появилась кое-какая мебель, утварь; больная была перенесена на кровать с простыней, с одеялом, с подушкой. Преобразилась и сама больная: лицо округлилось, глаза заискрились, черные волосы потеплели. Костюшко при всей кажущейся суровости был легко ранимым человеком. Жизнь наносила ему удар за ударом, а со стороны казалось, что он ударов даже и не чувствует. На самом деле ему было больно, только умение не показывать никому своих переживаний вводило всех в заблуждение. Он черпал силы в уверенности, что рано или поздно взойдет его «солнце», что и у него будет кровля над толовой, семья вокруг стола и любимое занятие. А пока, до восхода этого «солнца», надо трудиться, сжавши губы. В последнее время было ему тоскливо: Людвика молчала, мать умерла, обеим сестрам жилось трудно, и они писали ему редко, старший брат — фанфарон, вовсе им не интересуется. Костюшко угнетало одиночество — ни в чьих глазах не вспыхивает искорка радости при его приближении, ни одна рука не ложится дружеской лаской на его плечо. И вдруг встречает он человека одинокого, как и он, но еще более несчастного, нуждающегося не только в ласке, но и в воздухе. С детских лет жила в нем потребность раздаривать кусочки своего счастья. В детстве он раздавал ржаные лепешки, снимал с ног сапожки; сейчас, в двадцать восемь лет, он отдавал тепло своего сердца и золото из своего кошелька. И обоим им было хорошо: ее, комедиантку, бросил муж, ушел куда-то сын, а теперь вместе с уютом, вошедшим в ее дом, возродилась надежда, что муж вернется, вернется к ней и сын, и жизнь опять войдет в свои пазы; для Костюшки же это приключение создавало иллюзию семьи, и ему было грустно, когда его подопечная, выздоровев, куда-то исчезла.

Пять лет, полных пять лет Костюшко провел вдали от родины. Деньги на исходе, а новых получений ждать неоткуда. Король, как часто бывает с королями, обманул: обещал высылать своему стипендиату по тысяче злотых в год — и ни разу не послал. Брат! Выдал ему перед отъездом в Париж семь тысяч злотых в счет будущих доходов с имения — и этим ограничился. Сестры! Сами нуждаются. Скучный дождливый день. Костюшко сидел в кафе возле окна и смотрел на улицу. Лето, а погода осенняя. Редкие пешеходы. Мужчины прячут бороды в плащах; женщины подымают высоко юбки. Тротуар в лужах. Со стороны Сены налетают порывы ветра, и дождь, словно спасаясь от ветра, стучится в окно. Неуютно и в кафе. За столиком, склонившись, сидит аббат в мокрой сутане — не то дремлет, не то читает лежащую перед ним газету. За большим столом, где обычно размещается человек десять, устроилась тощая, с длинной шеей женщина. Она теребит концы белой косынки и неотрывно смотрит в сторону буфетной стойки. Перед женщиной — стакан с розовым сиропом, и крупная черная муха, густо жужжа, кружит вокруг стакана. Боком к буфетной стойке, с кружкой пива в согнутой руке стоит усатый верзила; он смотрит на свои забрызганные грязью высокие сапоги. Как надоела Костюшке эта его бездомность! Пять лет! Давно улетучился подъем первых месяцев, когда ему казалось, что мелок и кисть раскроют перед ним двери в широкий мир. Он обманывал самого себя — ведь с детства мечтал о солдатском мундире, а не о лаврах художника. Юзеф Орловский, поступивший вместе с ним в академию, укорял: «Бросаешь живопись! Меняешь кисть на карабельку!» «Милый Юзеф, ты не понимаешь, что моя мечта не Парнас, а песчаные шляхи отчизны. В часы раздумья я вижу себя не на Пегасе, а на польском бескрылом конике. Четыре года я проучился, получил то, к чему интуитивно стремился, получил даже больше, чем надеялся, — кроме умения воевать, я приобрел еще умение разбираться в причинах, которые вызывают войны». Костюшко расплатился и ушел из кафе. Дождь висел сизым парусом. Из луж на тротуаре били маленькие фонтанчики. Привратница встретила Костюшко с конвертом в руке. — Месье капитан, вам приятное письмецо! Он улыбнулся, поблагодарил, хотя видел, что серый, из толстой бумаги конверт не от «нее». Пять лет ждал Костюшко «приятное письмецо», но оно не приходило. В первые месяцы парижской жизни, в угарные месяцы погони за славой, ни на одно мгновение не покидала уверенность, что Людвика его не забыла. Однако прошли годы — ни одного письма. Боль, правда, притупилась, но стоило ему подумать о Людвике, как она оживала перед его глазами нежной и любящей. Неужели притворялась, была неискрення с ним? Корпус… Людвика… Мечта о счастье — все позади. А что впереди? В комнате раскрыто окно. Нудно шумит дождь. Костюшко пододвинул стул к окну, уселся. Из дождя вырисовывались крыши, трубы… Польша… Отчизна… По-новому и без националистического пристрастия думал Костюшко о своей родине. Еще в Варшаве видел он, что небо его отчизны заволакивается грозовыми тучами, но здесь, в Париже, он научился сплести в единую нить все крупные и мелкие причины, которые подвели Польшу к краю пропасти. Здесь, в Париже, он получил возможность сравнивать. Франция и Польша — какое разительное несходство! Тут народ: дворяне, интеллигенция, мещане, ремесленники, крестьяне. У всех своя ступенька в государственной лестнице. А у нас? Нет народа! Есть шляхта — в ее руках ключи от жизни, остальной люд — быдло, голодное и униженное. Тут парламент, пусть не выборный, пусть не законодательный, но все же он что-то решает, утверждает. А у нас сейм, выборный, законодательный, но любой шляхтич — со сна, спьяну или за дукат, полученный от магната, — может крикнуть: «Не позвалям!», и закон, уже одобренный 99 процентами голосов, теряет силу. Тут король, хороший или плохой, но вереница предков придает его царствованию блеск и устойчивость. А у нас? Тоже король, но случайный человек, избранный на элекционном поле не большим количеством свободных голосов, а большим количеством купленных глоток и кулаков. Среди случайных королей попадались и дельные люди, но они ничего путного сделать не могли: они были безвластны из-за «особых договоров», что магнаты заключали с «ими при их вступлении на престол. Внутренние неурядицы и привели к внешнему бессилию. Великая Польша сделалась «постоялым двором» для соседних государств. И кто может закрыть ворота в постоялый двор? Армия? Разве 17 тысяч шляхтичей на резвых кониках да немного артиллерии, пусть хорошей, могут сдержать стотысячные армии соседей? Магнаты не желают создавать современной армии, и они цинично говорят об этом в сейме: содержать пехотные полки — значит обучать военному делу крестьян, что опасно, ибо создает возможность бунтов против шляхты; создавать постоянную армию, говорят они, значит усиливать королевскую власть, а это опасно, ибо, опираясь на такую армию, король может посягать на шляхетские привилегии; постоянная армия, говорят они, требует крупных средств, а шляхта платить подати не желает… В Париже, вдали от межмагнатной свары, Костюшко имел возможность видеть события в их истинном свете. Он видел не только то, что Польша уменьшилась после первого раздела, но видел и причины, приведшие к этому разделу, видел отдельные ступеньки в той лестнице, по которой Польша спускалась в пропасть. Начали раздел Пруссия и Австрия. Еще в 1770 году пруссаки заняли часть Великой Польши и Поморья под подлым предлогом: «предотвратить проникновение из Польши эпидемии» — эпидемии, которой в Польше тогда не было. Австрия еще до этого заняла Спиж и почти весь Сандетский повет. Но эти захваты не насытили немцев. Пруссия зарилась на все Поморье и на остальную часть Великой Польши, Австрия — на южные земли Краковского и Сандомирского воеводств, на все Люблинское, Русское и Белзское воеводства и часть Волыни. Россия воспротивилась притязаниям Пруссии и Австрии, но, опасаясь вступления Австрии в войну на стороне Турции, Екатерина II согласилась на раздел. 5 августа 1772 года была подписана в Петербурге конвенция о разделе. Три государства ограбили более слабого соседа под подлым предлогом: «ради спокойствия и порядка во внутренних делах Речи Посполитой», и свои грабительские претензии они назвали «столь же древними, как и законными». Костюшко научился в Париже широко мыслить: раздел Польши он считал исторической катастрофой, неизбежной в условиях магнатской анархии. Такую катастрофу надо оплакивать, но не приходить в отчаяние. Однако как могут поляки примириться с национальным позором? Ведь они сами утвердили грабеж своей родины на заседании сейма 30 сентября 1773 года! Только немногие делегаты: Корсак, Рейтан, Богушевич — нашли в себе мужество назвать грабеж грабежом! Раздел, казалось, должен был вызвать взрыв национальной гордости. Но не вызвал. Польша — это шляхта, а раздел Польши не нанес шляхте никакого урона: она по-прежнему хозяйничала в своих имениях. Первое время еще слышалась воркотня: соль вздорожала (к Австрии отошли соляные копи в Бохнии и Величке), да пруссаки, ставшие хозяевами в верховье Вислы, требуют пошлины за хлеб, сплавляемый на баржах к Балтийскому морю. Но вскоре и ворчать перестали: подналегла шляхта на своих хлопов, и хлопы покрыли разницу в ценах. На крестьянах раздел Польши также не сказался: были рабами и остались рабами. «Есть ли просвет в тучах? — спрашивал себя Костюшко. — Все ли прогнило? Есть ли в Польше люди, которые видят пропасть у ног?» «Есть такие люди! Станислав Конарский. Все громче и громче звучит его голос против шляхетской анархии, против своеволия магнатов. Даже сегодня, на склоне лет, он опекает созданные им светские школы. Гуго Коллонтай — государственный муж, который упорно, изо дня в день, пробивает брешь в стене вековых предрассудков. Станислав Сташиц — блестящий журналист, который уже не уговаривает шляхту улучшить положение крестьян, а угрожает: «Торопитесь… торопитесь… Будет поздно…» Не только в этом кроется надежда на скорые перемены в Польше — уже сама жизнь настойчиво требует радикальных преобразований. Мещанству нужна свобода для расширения своих коммерческих дел. Помещикам также нужна перемена: крестьяне отказываются выполнять повинности, поджигают усадьбы, рубят леса, а если не бунтуют открыто, то работают так нерадиво, что барщинное хозяйство становится просто невыгодным. Много лет нависал этот дамоклов меч над головой помещиков. Еще пастух Василь, друг детства, говорил молодому Тадеушу, что землю надо отобрать у шляхты. А в «Торчинском манифесте» прямо сказано: «Настало время подняться нам из рабского состояния, которого не терпят наши собратья в наследственных монархиях». Но магнаты да и подавляющая часть шляхты не слышат подземных толчков. Король… Станислав Август Понятовский. Десять лет он на престоле. Кто он? Был секретарем английского посла Вильямса, был польским послом и агентом прусского короля при царском дворе, стал очередным любовником Екатерины, и она же, не щадя русского золота, посадила своего мимолетного любовника на трон польских королей. Мог ли Понятовский спорить со своей царственной благодетельницей, когда ей захотелось расширить свои границы за счет Польши? Мог ли Понятовский, давнишний агент прусского короля, ослушаться своего бывшего хозяина? И удивительно ли, что при таком короле управляет Польшей негодяй Антони Понинский, который в открытую, бесстыдно принимает взятки и от русских и от пруссаков? «Вот я, Тадеуш Костюшко, вернулся в Польшу, что мне там делать? Нет у меня восемнадцати тысяч злотых, чтобы купить, патент на командную должность. В Сехновицах хозяйничает брат Юзеф. Что предпринять? В Польшу! Даже такая Польша, где власть в руках мерзавцев понинских, мне ближе и дороже, чем Париж с его парламентом и наследственным королем. И над несчастной Польшей засияет солнце истории, осуществится пророчество Вольтера: «Молодежь счастлива, увидит прекрасные вещи». Наконец там Людвика!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОРЛИЦА И ВОРОБЕЙ

августовское утро 1774 года, когда из улиц Варшавы еще не ушла ночная прохлада, подъехал к почтовой станции краковский дилижанс. С крыльца двухэтажного дома, что стоял в глубине двора, сошел горбун и, шагая медленно, словно обдумывая что-то на ходу, приблизился к карете. Небрежным кивком головы горбун ответил на приветствие кучера и, заглянув внутрь кареты, торжественно сказал:

— Прошу, панув.

Сначала вышел из кареты тучный ксендз, подтягивая за собой большой лубяной короб. Он поставил короб на землю, перекрестился и, обращаясь к почтарю, сказал скорбным голосом, словно жалуясь на что-то:

— Пусть будет восхвален…

— На веки веков, — ответил горбун скороговоркой.

Вслед за ксендзом, толкаясь, мешая друг другу, почти одновременно выскочили два шляхтича: оба вислоусые, оба в теплых кунтушах. Когда они очутились на земле, один из них зло проговорил:

— Вач пан мог бы не торопиться!

— А пана брата, видать, найяснейший наш круль ждет с обедом, — насмешливо ответил другой.

— Вач пан мог бы не совать свой пьяный нос в чужой кубок.

— Братья шляхта, прошу закончить ссору на улице, — обратился к ним почтарь. — Панове мешают панам пассажирам.

Четвертым вышел Тадеуш Костюшко. Он посмотрел вокруг. Грязный двор, куры, раскрытые ворота конюшни…

— Прошу пана в контору, — вежливо предложил горбун. — Пан мешает панам пассажирам.

Костюшко направился в сторону двухэтажного дома и поднялся на крыльцо. Из раскрытого окна донесся веселый женский голос:

— Прошу пана до салёну, туда принесут вещи пана.

— А чашечку кофе тоже принесут? — спросил Костюшко.

— Пани Ядвига скоро придет, она пану и кофе сварит и даже чай хиньчицкий.

Костюшко вошел в салён. Там за столом уже сидели оба вислоусых шляхтича и мирно беседовали. Ксендз, склонившись, копался в своем коробе.

Салён! Просторная горница с двумя небольшими окнами. Пол в заусеницах, известка на стенах лупится, потолочные балки черны от копоти.

Вот он, наконец, дома; пусть в неуютном салёне, но дома. Отсюда, из этой грязной комнаты, он попадет на светлую и чистую дорогу — дорогу своей жизни. Трудные годы позади; все, что созрело в мыслях, все, что накопилось в сердце, — все он отдаст своему Краю, своему народу.

Пришли последние пассажиры; внесли вещи. Появился почтарь, проверил квитанции. Налетела стайка босоногих мальчишек:

— Я отнесу! Я отнесу!

Разошлись пассажиры. Салён опустел.

Остался один Костюшко: ему некуда идти, его нигде не ждут.

— Есть у вас комнатка, где я мог бы прожить несколько дней? — спросил он почтаря.

Горбун взглянул на Костюшко грустными глазами.

— Есть у нас, пане ласкавый, не одна, а три комнаты, но я не волен ими распоряжаться.

— Не понимаю.

— И я, пане ласкавый, не понимаю, но вынужден подчиниться.

— Для кого эти комнаты?

— То-то, для кого бы вы думали, пане ласкавый? Для панув русских и прусских офицеров. Для них эти комнаты.

Костюшко возмутился:

— Позор! В польском доме нет комнаты для польского офицера!

— Эх, пане ласкавый, с таким позором можно было бы еще мириться. Не в одном доме, так в другом найдете комнату, а вот, что сами поляки свою Польшу чужакам отдают, с этим позором мириться невозможно.

Их разговор прервала дородная черноволосая женщина, она остановилась на пороге и требовательно спросила:

— Это вы, вач пан, любитель кофе?

— Я, моя пани.

— С молоком или без?

— Без, если пани позволит.

Она повернулась и исчезла.

— Пане ласкавый, вижу, вы долго жили в чужих краях.

— Пять лет.

— Срок немалый, пане ласкавый, а для нас, поляков, это целый век. За эти годы мы чужим государствам и земли свои отдали и совесть свою продали.

— Не все продают свою совесть!

— Пане ласкавый, я понимаю, вам это неприятно слышать, а мне, думаете, приятно говорить об этом? Больно, понимаете, больно. И важно ли, что не все продают? Неважно, потому что продают свою совесть именно те, которые имеют возможность продавать нашу страну. Эх, пане ласкавый, что говорить. Вы надолго приехали?

— Навсегда.

— Дай вам бог. Вы молоды, может, и до лучших времен доживете.

Костюшко понял, что почтарь тяжело переживает позор раздела; он весь во власти своего горя и говорит о нем даже с незнакомым человеком, как больной говорит со всеми о своей болезни. Но горе почтаря обрадовало Костюшко: если первый поляк, которого он встретил на варшавской земле, так болезненно переживает несчастье своей родины, то этим несчастьям скоро наступит конец, ибо народ, осознавший свою болезнь, сумеет найти средство для ее лечения.

Все, о чем говорил почтарь, Костюшко знал уже в Париже, но для него, для Костюшки, новое заключалось в том, что его чаяния и его боль текут в русле народных чаяний и народной боли.

Бывало, в Париже, когда тревожные мысли о родине отгоняли сон, он мучился не только тем, что дела Польши плачевны, а больше оттого, что польский народ смирился, сжился со своим позором. А тут, оказывается, народ не смирился — ему стыдно, ему больно, он говорит о своем горе.

— Пане добродею, — сказал Костюшко, желая хоть словом утишить горе горбуна, — Висла и та не течет прямо к морю, она петляет, выписывает зигзаги, а у Вышогрода она даже пытается повернуть вспять. Так и жизнь. Важно, чтобы народ видел свое море, стремился к нему.

— То Висла, пане ласкавый, она течет в одном русле, одним потоком, а у нас потоков много, и все они в разные стороны бегут.

— Вы правы, но я верю, что горе объединит народ, что из горя может родиться злоба, а из злобы — сила.

Горбуну не понравились слова приезжего: в них слышалось желание, а не уверенность, но и за эти слова, за этот луч надежды был горбун благодарен незнакомцу. Он взял его под локоть.

— Позвуль, пане ласкавый, я тебя в комнату провожу.

— А если панове офицеры приедут?

— До холеры тых панув офицерув! — зло ответил почтарь.

августовское утро 1774 года, когда из улиц Варшавы еще не ушла ночная прохлада, подъехал к почтовой станции краковский дилижанс. С крыльца двухэтажного дома, что стоял в глубине двора, сошел горбун и, шагая медленно, словно обдумывая что-то на ходу, приблизился к карете. Небрежным кивком головы горбун ответил на приветствие кучера и, заглянув внутрь кареты, торжественно сказал:

— Прошу, панув.

Сначала вышел из кареты тучный ксендз, подтягивая за собой большой лубяной короб. Он поставил короб на землю, перекрестился и, обращаясь к почтарю, сказал скорбным голосом, словно жалуясь на что-то:

— Пусть будет восхвален…

— На веки веков, — ответил горбун скороговоркой.

Вслед за ксендзом, толкаясь, мешая друг другу, почти одновременно выскочили два шляхтича: оба вислоусые, оба в теплых кунтушах. Когда они очутились на земле, один из них зло проговорил:

— Вач пан мог бы не торопиться!

— А пана брата, видать, найяснейший наш круль ждет с обедом, — насмешливо ответил другой.

— Вач пан мог бы не совать свой пьяный нос в чужой кубок.

— Братья шляхта, прошу закончить ссору на улице, — обратился к ним почтарь. — Панове мешают панам пассажирам.

Четвертым вышел Тадеуш Костюшко. Он посмотрел вокруг. Грязный двор, куры, раскрытые ворота конюшни…

— Прошу пана в контору, — вежливо предложил горбун. — Пан мешает панам пассажирам.

Костюшко направился в сторону двухэтажного дома и поднялся на крыльцо. Из раскрытого окна донесся веселый женский голос:

— Прошу пана до салёну, туда принесут вещи пана.

— А чашечку кофе тоже принесут? — спросил Костюшко.

— Пани Ядвига скоро придет, она пану и кофе сварит и даже чай хиньчицкий.

Костюшко вошел в салён. Там за столом уже сидели оба вислоусых шляхтича и мирно беседовали. Ксендз, склонившись, копался в своем коробе.

Салён! Просторная горница с двумя небольшими окнами. Пол в заусеницах, известка на стенах лупится, потолочные балки черны от копоти.

Вот он, наконец, дома; пусть в неуютном салёне, но дома. Отсюда, из этой грязной комнаты, он попадет на светлую и чистую дорогу — дорогу своей жизни. Трудные годы позади; все, что созрело в мыслях, все, что накопилось в сердце, — все он отдаст своему Краю, своему народу.

Пришли последние пассажиры; внесли вещи. Появился почтарь, проверил квитанции. Налетела стайка босоногих мальчишек:

— Я отнесу! Я отнесу!

Разошлись пассажиры. Салён опустел.

Остался один Костюшко: ему некуда идти, его нигде не ждут.

— Есть у вас комнатка, где я мог бы прожить несколько дней? — спросил он почтаря.

Горбун взглянул на Костюшко грустными глазами.

— Есть у нас, пане ласкавый, не одна, а три комнаты, но я не волен ими распоряжаться.

— Не понимаю.

— И я, пане ласкавый, не понимаю, но вынужден подчиниться.

— Для кого эти комнаты?

— То-то, для кого бы вы думали, пане ласкавый? Для панув русских и прусских офицеров. Для них эти комнаты.

Костюшко возмутился:

— Позор! В польском доме нет комнаты для польского офицера!

— Эх, пане ласкавый, с таким позором можно было бы еще мириться. Не в одном доме, так в другом найдете комнату, а вот, что сами поляки свою Польшу чужакам отдают, с этим позором мириться невозможно.

Их разговор прервала дородная черноволосая женщина, она остановилась на пороге и требовательно спросила:

— Это вы, вач пан, любитель кофе?

— Я, моя пани.

— С молоком или без?

— Без, если пани позволит.

Она повернулась и исчезла.

— Пане ласкавый, вижу, вы долго жили в чужих краях.

— Пять лет.

— Срок немалый, пане ласкавый, а для нас, поляков, это целый век. За эти годы мы чужим государствам и земли свои отдали и совесть свою продали.

— Не все продают свою совесть!

— Пане ласкавый, я понимаю, вам это неприятно слышать, а мне, думаете, приятно говорить об этом? Больно, понимаете, больно. И важно ли, что не все продают? Неважно, потому что продают свою совесть именно те, которые имеют возможность продавать нашу страну. Эх, пане ласкавый, что говорить. Вы надолго приехали?

— Навсегда.

— Дай вам бог. Вы молоды, может, и до лучших времен доживете.

Костюшко понял, что почтарь тяжело переживает позор раздела; он весь во власти своего горя и говорит о нем даже с незнакомым человеком, как больной говорит со всеми о своей болезни. Но горе почтаря обрадовало Костюшко: если первый поляк, которого он встретил на варшавской земле, так болезненно переживает несчастье своей родины, то этим несчастьям скоро наступит конец, ибо народ, осознавший свою болезнь, сумеет найти средство для ее лечения.

Все, о чем говорил почтарь, Костюшко знал уже в Париже, но для него, для Костюшки, новое заключалось в том, что его чаяния и его боль текут в русле народных чаяний и народной боли.

Бывало, в Париже, когда тревожные мысли о родине отгоняли сон, он мучился не только тем, что дела Польши плачевны, а больше оттого, что польский народ смирился, сжился со своим позором. А тут, оказывается, народ не смирился — ему стыдно, ему больно, он говорит о своем горе.

— Пане добродею, — сказал Костюшко, желая хоть словом утишить горе горбуна, — Висла и та не течет прямо к морю, она петляет, выписывает зигзаги, а у Вышогрода она даже пытается повернуть вспять. Так и жизнь. Важно, чтобы народ видел свое море, стремился к нему.

— То Висла, пане ласкавый, она течет в одном русле, одним потоком, а у нас потоков много, и все они в разные стороны бегут.

— Вы правы, но я верю, что горе объединит народ, что из горя может родиться злоба, а из злобы — сила.

Горбуну не понравились слова приезжего: в них слышалось желание, а не уверенность, но и за эти слова, за этот луч надежды был горбун благодарен незнакомцу. Он взял его под локоть.

— Позвуль, пане ласкавый, я тебя в комнату провожу.

— А если панове офицеры приедут?

— До холеры тых панув офицерув! — зло ответил почтарь.