Семен Адольфович Трегуб НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

«Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала».И. В. Сталин

«Наше время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».В. Г Белинский

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Николай Алексеевич Островский родился 29 сентября 1904 года и умер 22 декабря 1936 года. Прожил он всего лишь 32 года. Но след, оставленный им, столь глубок, значение его труда и всей его жизни так велико, что и сейчас мы все еще продолжаем подводить итоги им свершенного. «Самое прекрасное для человека, — говорил Островский, — всем созданным служить людям и тогда, когда ты перестанешь существовать». Мы хорошо знаем, что и после своей физической смерти он не перестает служить нашему народу возвышающим примером своей жизни и своим героическим творчеством. Он помогал и помогает воспитывать новые поколения советских людей — бодрых, верящих в свое дело, не боящихся трудностей и готовых преодолеть любые трудности на пути к коммунизму. Большая и удивительная судьба выпала на долю его книг. Первая часть романа «Как закалялась сталь» увидела свет в 1932 году, вторая — два года спустя. Тираж книги составлял 10 тысяч экземпляров. А в 1936 году, в год смерти писателя, вышло уже 62-е издание и общий тираж достиг двух миллионов экземпляров. К 1950 году тираж «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» приближался к шести миллионам. По количеству изданий «Как закалялась сталь» занимает место в ряду таких книг, как «Мать» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Чапаев» Фурманова, «Разгром» Фадеева. Нельзя, однако, только цифрами измерить значение романа Н. Островского в жизни советского народа. М. И. Калинин, отметив в одном из своих выступлений, что «в современной, т. е. советской, литературе есть уже не мало героев, достойных подражания», назвал прежде всего книгу «Как закалялась сталь». Павел Корчагин не стареет, не тускнеет его образ, не отходит в прошлое. Напротив! Прошли годы, и перед нами предстали поколения живых Корчагиных — людей, обладающих теми же чертами, какими обладает герой книги Н. Островского. Едва родившись, Корчагин шагнул в нашу жизнь и занял свое место на переднем крае борьбы за торжество коммунизма. Он был с нами на лесах социалистической стройки в годы предвоенных сталинских пятилеток. С новой и удивительной силой засияла его звезда в пору самых тяжелых испытаний народа — в годы Великой Отечественной войны. Корчагин был участником всех сражений — от Черного до Баренцова моря. Он шел в атаку с пехотинцем, был в боевом походе рядом с моряком, воодушевлял летчика, сопутствовал танкисту, обострял яростную зоркость артиллериста… Он защищал Севастополь и Одессу, стоял насмерть под Ленинградом и Сталинградом. Нравственной красотой своего подвига во имя родины он увлекал за собой тысячи родных ему братьев и сестер. С ним дружили и Зоя Космодемьянская, и Олег Кошевой, и Александр Матросов, и бойцы, водрузившие знамя Победы над берлинским рейхстагом. Потому-то возвратившийся с войны юноша оставил в книге отзывов Московского музея Николая Островского следующую запись: «Уходя на фронт, я прощался с тобой, Коля! И когда вернулся победителем над фашистской Германией, я счел своим долгом зайти в музей повидаться с моим вдохновителем в борьбе с трудностями, борьбе за победу! Всегда Николай Островский становился во главе нас, коммунистов и комсомольцев, и вел в атаку! Мы питались твоими прекрасными мыслями и каждый раз радовались: твои труды — писателя! — так же убивали врагов, как и «катюша». Кто не читал в эти грозные дни «Как закалялась сталь»? И молодежь и старики читали. А это значит, что гы участвовал в борьбе с врагами после своей физической смерти. Поэтому, мой друг, ты бессмертен для нас, живых». Островский — его творчество и пример его жизни — восхищает и вдохновляет не только советских людей. Рядом с приведенными словами советского юноши оставил свою запись один из строителей нового демократического Китая, писатель и ученый Го Мо-жо: «Хотя жизнь Островского была чрезвычайно тяжелой, однако воля его, дух его были крепки как сталь. Хотя ты очень рано лишился зрения, но ты лучше других видел происходящие вокруг события и глубоко созерцал их внутренним своим миром. Хотя ты и был тяжело болен, но твоя творческая энергия, работоспособность во много раз превосходила энергию и работоспособность здоровых людей. Хотя ты и умер, но твой дух живет в сердце каждого честного человека и воодушевляет его на борьбу и работу». А в те годы, когда книга о Павле Корчагине еще только начинала свою большую жизнь, французский писатель Ромэн Роллан говорил: «Все в Островском — пламя действия и борьбы, — и это пламя росло и ширилось по мере того, как ночь и смерть все теснее окружали его. Неустанная живость и оптимизм переполняли его. И эта радость связывала его со всеми народами земли, борющимися и идущими вперед». Так оно было и есть в действительности! Таким все больше и больше узнают Островского и за рубежами нашей родной страны, узнают преимущественно по Корчагину, — в единстве жизненного пути писателя и героя, в единстве их нравственной сути. Бурной овацией откликнулись делегаты IV конгресса Коммунистического Интернационала молодежи, когда докладчик назвал имя Николая Островского. Весь конгресс встал, как один человек. Духовный брат Островского, казненный гитлеровцами национальный герой чехословацкого народа коммунист Юлиус Фучик уже в 1934 году прочитал «Как закалялась сталь». Он отозвался о ней с восторгом: «Ничто не страшно коммунисту — вот вывод из книги, вот итог жизни автора». Еще при жизни Островского прибыло письмо из далекого австралийского штата Квинсленд. Незнакомый корреспондент обращался к писателю: «Посылая Вам это письмо, я хочу только выразить Вам свою глубокую радость по поводу того, что в мире есть такой человек, как Вы. Невзирая на Ваш недуг, Вы можете иметь от жизни гораздо больше счастья, чем многие здоровые люди. Я так хочу, чтобы Вы были счастливы. У нас в Квинсленде прекрасный климат, если бы только социальный режим был иной…» Австралиец рассказывал о том, как потерял глаз в результате несчастного случая, как затем его искалечила шедшая с недозволенной скоростью машина полковника Чизхольма, старшего офицера в городе Рохэмптоне. И письмо свое он заканчивал так: «Если бы не повреждение ноги, я бы работал, зарабатывал бы и отложил бы деньги на поездку в СССР, к Вам, моему русскому другу, с которым я хотел бы потолковать и повидаться». Позже пришло письмо из Болгарии, от «старого узника», политзаключенного тюрьмы города Стара Загора: «После долгих мытарств Ваш подарок, 1 экземпляр книги «Как закалялась сталь», наконец, получен… Уже двое из нас ее прочли, а предстоит прочесть всем 250 политзаключенным, находящимся в этой тюрьме. Сделаем все возможное, чтобы все ее прочитали в самый короткий срок. Те товарищи, которые знают русский язык, прочтут ее в оригинале, для остальных переведем на болгарский… Я в восторге от книги, а товарищ, который сейчас ее читает, ни на момент не отрывается от нее… Мы ее используем не только как ценное высокохудожественное произведение, от которого могут многому научиться и наши литераторы, но используем ее и в практической своей деятельности — в своей политико-просветительной работе, на которую в последнее время обращаем самое большое внимание». В 1937 году, уже после смерти Островского, «Известия» опубликовали такое же письмо от коллектива политзаключенных рижской тюрьмы. Нелегальным путем проник к ним в тюрьму экземпляр романа Островского. Книга была тщательно и надежно спрятана в камере. Русский язык знали немногие. Заключенные сами переводили роман на латышский. Убористо, микроскопическими буквами записывался перевод на крохотных бумажках от папиросных гильз. Бумажки незаметно клали в условленный угол мусорного ящика; оттуда их брали обитатели других камер. Прочитав, тем же путем передавали драгоценные клочки бумаги дальше. Павел Корчагин пробуждал революционную энергию; он приходил в трудную минуту на помощь тем, у кого воля была уже на пределе, клал руку на плечо и говорил: «Стоит жить! Нужно бороться!» Так встречали слово писателя везде. Лондонская газета «Дейли уоркер» писала: «То, что Н. Островский умер таким молодым, является потерей не только для народов СССР, но и для литературы всего мира». А в некрологе, написанном французским поэтом Луи Арагоном и напечатанном в «Юманите», сказано: «Н. Островский — олицетворение творческого мужества, большевизма, преданности делу рабочих… Следует жить ради чего он хотел жить, благодаря чему он героически пережил себя». Из осажденных городов и окопов сражавшейся тогда с фашистскими мятежниками республиканской Испании донеслись к нам слова искренней скорби фронтовиков об умершем друге, бойце, писателе, человеке, «чья прекрасная жизнь была чудесным образцом революционного мужества, страсти и воли». В годы второй мировой войны вышло тринадцать заграничных изданий «Как закалялась сталь» и шесть изданий «Рожденных бурей». Известен следующий факт. В одном из партизанских отрядов, сражавшихся на Балканах, находился сербский мальчик, которого за храбрость и сноровку бойцы прозвали «Павкой» — в память Павла Корчагина, которого они хорошо знали. Мальчик читал «Как закалялась сталь» и старался во всем быть достойным своего легендарного тезки. Однажды юный боец провинился. Его наказали — лишили боевого оружия и права называться Павкой. Мальчик очень тяжело переживал это. Ему казалось, что нет на свете наказания более строгого и более позорного. Он искал случая искупить свою вину и, отличившись в бою, вернуть утерянное уважение товарищей. Когда отряд завязал стычку с гитлеровскими захватчиками, юный партизан безоружным ринулся в бой, отличился и был представлен к награде. Тогда он явился к командиру отряда и попросил, чтобы, если это возможно, вместо любой другой награды ему возвратили право называться Павкой. Он мечтал о родстве с любимым героем, стремился к нему. Потому и не было для него награды болей желанной, чем имя Павки Корчагина. Именно в ту пору среди партизан родилась традиция: товарищ, вступающий в комсомол, должен был обязательно прочесть роман Максима Горького «Мать» и «Как закалялась сталь» Николая Островского. Корчагин привлек к себе внимание не только наших друзей во всем мире, но и наших врагов. Вначале они пытались выдать его за легенду, созданную большевиками в целях пропаганды. Однако вскоре они вынуждены были убедиться в том, что имеют дело не с мифическим героем, а с абсолютно реальным и типичным образом советского человека. В годы войны один из пленных гестаповских офицеров показал на допросе, что в гитлеровских шпионских школах штудировали «Как закалялась сталь», чтобы изучить характер советских людей. Книга оказалась для разведки врага не менее важным военным объектом, чем заводы, вырабатывающие оружие. Этот и подобные факты, относящиеся непосредственно к книге Островского, являются, конечно, лишь звеньями в общей цепи усилий врага разгадать непостижимую для него тайну — духовный облик советского человека, природу его невиданного в истории героизма. Как здесь не вспомнить сцену допроса Германа Геринга международным военным трибуналом в Нюрнберге. В послесловии к «Повести о настоящем человеке» Б. Полевой рассказывает: «Шел к концу допрос Германа Геринга… «Второй наци Германии» неохотно, сквозь зубы, рассказывал суду о том, как… под ударами Красной Армии таяла и разваливалась гигантская армия фашизма, до тех пор не знавшая поражений… — Признаете ли вы, что, предательски напав на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной, вы совершили величайшее преступление? — спросил Геринга советский обвинитель. — Это не преступление, это роковая ошибка, — глухо ответил Геринг, хмуро опуская глаза. — Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не знали, а о многом не могли и подозревать. Главное — мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может разоблачить истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях…» Советский человек оказался для врага действительно неразгаданной, непостижимой силой. Вражеские разведчики и штабисты не только изучали Корчагина. Роман Н. Островского подвергался преследованиям во многих зарубежных странах. Федеральная полиция в Швейцарии произвела обыск в типографии Кооперативного издательства в Женеве и изъяла две тысячи экземпляров только что отпечатанного немецкого перевода «Как закалялась сталь». Директора издательства были арестованы. Подобное же произошло накануне войны в Белграде. Весь тираж только что изданной книги Островского упрятали в тюрьму. По городу пошел слух: «Корчагина арестовали жандармы». Позже, когда война началась, во время одного из воздушных налетов бомба угодила в тюрьму и разворотила каземат, в котором лежали книги. Кому-то из заключенных удалось в суматохе бежать, и он захватил с собой экземпляр романа Островского. Тогда по городу вновь распространился слух: «Корчагин бежал». В оккупированной, побежденной Франции в 1940 году фашисты захватили переводчика «Как закалялась сталь», профессора философии Дьеппского лицея Валентина Фельдмана. Они заковали его в кандалы и подвергли жесточайшим пыткам. Ученый не склонил голову перед палачами. В безыменной могиле на кладбище в Ивре покоится его прах. Вместе с Павлом Корчагиным Николай Островский находился на переднем крае и участвовал в кровавой войне против фашистской реакции. На переднем крае остается он и поныне; он участвует в послевоенном строительстве и продолжает вместе со своим народом победоносный путь к коммунизму. Именами Островского и Корчагина названы многие производственные бригады. Смена Корчагина, его кровные младшие братья, идет в передовых рядах стахановцев послевоенной сталинской пятилетки. Жизнь Корчагина, описанная Островским, по-прежнему служит возвышающим примером для людей разных стран и наций, продолжающих борьбу за мир и счастье народов. Переводчица «Как закалялась сталь» на греческий язык Елена Кирпакида предварила новое издание книги Островского словами: «Я безгранично рада, что сумела передать на родном языке чувства и дела закаленного в борьбе за новую жизнь Павла Корчагина, который и теперь жив, и теперь борется и создает человека нового общества». Среди героев греческой демократической армии, слава о которых передавалась из уст в уста, известна семнадцатилетняя Афина Тоска. Девушка пришла к партизанам в январе 1947 года и вступила в роту своего отца — капитана Тоска. Она участвовала более чем в двадцати сражениях. В битве при Копано она первая бросилась на вражеские пулеметы и подвигом своим принесла победу соратникам. При Вермио Афина была смертельно ранена. Ее последние слова: «Не печальтесь, товарищи, если Афина умрет. Вы победите!» Когда она умерла, в ее походном мешке нашли переведенную на греческий язык книгу Николая Островского «Как закалялась сталь»… Так сражался советский писатель в строю доблестных борцов за свободу и независимость Греции. Он находится и в строю легендарной армии Мао Цзе-дуна, принесшей счастье многострадальному Китаю. «С этой книгой шли в бой за свободу солдаты Китайской народно-освободительной армии», — написано на экземпляре «Как закалялась сталь», присланном из Китая в дар Московскому музею Н. Островского. Он — с героями Кореи и с патриотами Вьетнама. Он — со всеми народами земли. «Замечательная жизнь Н. А. Островского, полная борьбы и непоколебимой веры в силы революции, — образец того, каких людей воспитывает партия Ленина — Сталина. Жизнь Н. Островского всегда будет примером для рабочей молодежи Франции», — говорит Андре Марти. «Мы не знаем всего того, что скрыто в нашем человеческом существе, и Корчагин раскрыл нам тайну нашей силы…» — пишет Людмил Стоянов (Болгария). «Только советский человек и большевик мог так беззаветно служить делу народа», — отзывается об Островском Дора Насто (Албания). Кто же он, этот человек, ставший родным братом миллионам? Какова идейная природа его натуры и творчества? Какая великая цель родила его великую энергию?

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Бывают в жизни подвиги и бывает жизнь-подвиг. «…Жизнь измеряется не только в длину, — говорил М. И. Калинин. — Есть люди, которые жили 24 года и были старики, которые живали по сто лет, и проходило время, этих стариков все забывали. А 24-летние люди, которые горели огнем со своим народом, они долго жили в народных сердцах. И я не сомневаюсь, что человек, который жил 20 лет и за эти 20 лет жил полною жизнью, страдал со своим народом, шел туда, куда шел весь народ, — если народ шел с оружием против врага, то и он шел против этого врага, если народ радовался, то и он радовался вместе с ним и пел песни, — жизнь этого человека в десятки раз счастливее, чем жизнь иного столетнего старика…»[1] Мудрые слова эти можно с полным правом отнести к Николаю Островскому.

Село Вилия. Дом, в котором родился Н. Островский.

Село Вилия. Дом, в котором родился Н. Островский.

Самые первые воспоминания его детства связаны с селом Вилия Острожского уезда бывшей Волынской губернии. Здесь родился он и провел свои ранние годы. В памяти сохранилась живописная река Вилия, впадающая в Горынь. Река делила село на две части. В одной из них, — она называлась Заречье или Загребля, — жили Островские. На высоком холме стоял большой панский фольварк (помещичья усадьба). У запруды — мельница. Фольварк принадлежал Рейну, «акушеру двора его величества», и ему же были отрезаны лучшие из окрестных земель. К полям и выгонам Рейна примыкали земли графа Могельницкого и графа Чаплинского, обильно политые крестьянскими слезами и потом. Лучшие из тех земель, которых не захватили помещики, принадлежали кулакам-хуторянам. Остальным же крестьянам доставались участки, которые на Украине зовутся «невдобами», — скупые, неплодородные, дробно нарезанные земли. Они требуют от человека много труда, а хлеба дают мало. Раннее детство Островского освещено заревом пожаров 1905 года. Горели панские имения, зажженные крестьянами. В села наезжали казаки-каратели, и ребята глазели на них, прячась за плетнями. Казаки уезжали, фольварки отстраивались вновь, и все шло попрежнему. Девушки и парни ходили на поденную работу к панам; нанимались в батраки к кулакам-хуторянам; старики лепили горшки на продажу; отцы уходили на заработок — на лесопилку, на винокурню или на мельницу, расположенные в самом селе, или на отхожий промысел — в ближние и дальние города. Земля не кормила жителей Вилии. Хлеба едва хватало до рождества. В селе было пятьсот дворов. Они тянулись длинной трехверстной линией вдоль реки. Одним концом своим эта линия упиралась в панские луга, с другой стороны обрывалась у пруда. Пруд тоже был панским. Невдалеке от пруда стоял дом, где жили Островские.

Семья Островских. Николай — первый слева (1908).

Семья Островских. Николай — первый слева (1908).

Когда Николай родился, отцу его, Алексею Ивановичу Островскому, было 54 года; матери, Ольге Осиповне, — 29. Кроме Николая, у них были две дочери и сын; старшей дочери, Наде, исполнилось тогда 8 лет. Семья жила так же, как жили и другие их соседи: в постоянных поисках хлеба и заработка, в тяжелом труде. Отец Николая, Алексей Иванович Островский, служил солодовщиком на винокуренном заводе. Специальность эта обеспечивала лишь сезонный заработок: летом завод стоял, и Алексей Иванович вместе с другими односельчанами должен был скитаться в поисках работы. Опорой семьи была мать — Ольга Осиповна. Она шила, стирала, нанималась в кухарки к «господам». Но и при ее заработке трудно было содержать четверых детей. Ей на помощь приходили дочери; им было одиннадцать-двенадцать лет, а они уже шили и ходили в фольварк на поденные работы. Старшему сыну Мите пришлось одиннадцати лет наняться учеником в слесарную мастерскую в уездный город Острог. Хозяин мастерской, немец Ферстер, жестоко эксплуатировал его, и Митя сбежал домой. Мальчика затем снова отдали «в люди».

Николай Островский (1908).

Николай Островский (1908).

Коля был самым младшим. Его пытливость часто ставила втупик мать и сестер. Сестра Катя учила его словам молитвы. Он слушал, а потом вдруг прерывал ее: — А ты видела бога? Мать и сестра вспоминали потом, что напугать его страшными рассказами было невозможно. Он не верил этим рассказам и не боялся их. За подступавшими к селу полями чернел лес. Мальчик ходил туда за ягодами, грибами. Он любил ездить с ребятами в ночное, слушать увлекательные, полные приключений рассказы у костра. Еще он любил, когда по вечерам пели в селе парни и девчата; он сам подпевал им в лад. Любовь к песням он, видимо, унаследовал от матери. Особенно хорошо пела она украинские и чешские[2] народные песни. Любовь к этим песням Николай Островский сохранил на всю жизнь. Он любил слушать рассказы матери о ее детстве и воспоминания отца о русско-турецкой войне, участником которой тот был; о далеком Петербурге, где прошла отцовская молодость…

Н. Островский (справа) с матерью и старшим братом Дмитрием (1913).

Н. Островский (справа) с матерью и старшим братом Дмитрием (1913).

Перед мальчиком вставали занесенные снегом Балканские горы. По скользким тропам, вьющимся над безднами, люди совершали героические переходы. Там, где не проходили лошади, измученные солдаты сами тянули на себе тяжелые орудия. Удобно устроившись на коленях у сестры, он обычно просил отца: — Еще, папа, еще! Отец рассказывал о Петербурге; он проходил там военную службу в гренадерском полку, а закончив ее, еще пять лет прослужил курьером на Балтийской пристани. В одной квартире с ним жили студенты. С восторгом говорили они о тех, кто, не щадя жизни, боролся с царизмом. Софья Перовская… Желябов… Александр Ульянов. Об этих людях и рассказывал отец. Не все в его рассказах было понятно. Крепко запомнилось одно: бедные всегда терпят много обид от богатых. Вспоминал отец и о своем детстве, о том, как помещица била его мать по щекам за плохо выглаженную салфетку. Нестерпимо жаль было Коле бабушку. Мир еще не был открыт для него; он стоял у порога жизни, беспомощный и доверчивый, глядя на все удивленными, широко открытыми детскими глазами. Но рано, очень рано мальчик понял и ощутил свою зависимость от богатых, власть имущих людей. Когда ему исполнилось шесть лет, он начал учиться в церковно-приходской школе. К этому времени он умел уже бегло читать и писать. Его не учил никто. Но уже когда ему исполнилось четыре года, он провожал своих сестер в школу. Придет, усядется на пороге и слушает, о чем говорит девочкам учительница. Дома он садился с сестрами к столу и, как бы играя в придуманную им для себя игру, «учил уроки», списывал из старого букваря буквы и целые слова. Потому и согласилась учительница церковно-приходской школы Александра Мироновна принять в свой класс Колю, несмотря на его малолетство.

Шепетовка. Школа, в которой учился Н. Островский.

Шепетовка. Школа, в которой учился Н. Островский.

Мать сшила ему для школы штанишки из крестьянского холста, покрасив их в темно-синий цвет, «чтобы краше было». Из такого же холста смастерили ему заплечную сумку для книг, и он не расставался с ней все три года своей учебы. Нужда прервала учебу. Николай окончил школу в 1913 году с похвальным листом, но дальше учиться не мог. Родителям было трудно. «Последняя квартира — это хлевчик, приспособленный под жилье… Жить было тесно. Помню, что Николаю негде было лечь спать. Он привязывал свой топчанок веревками к потолку и там спал»[3]. Нужда была так велика, что сломала семью, разметала ее в разные стороны. Двух сестер Островского выдали замуж. Отец нанялся лесником в село Турия под Кременцом, неподалеку от австровенгерской границы. Мать ушла в город Староконстантинов, где нашла место кухарки у директора сахарного завода. С матерью находился Коля. Тут впервые характер мальчика повлиял на его судьбу. Случилось так, что Коля не снес обиды и побил дочку директора завода. Уже в ранние годы с необычайной силой обнаружилось в этом мальчике чувство собственного достоинства. Сестра писателя, Екатерина Алексеевна, вспоминает: «Он никогда не давал себя в обиду, не выносил насилия и никому не разрешал себя бить. Бывало кто-нибудь из старших учеников замахнется на него, а он выпрямится и скажет: — Ты что думаешь? Если я не могу дать сдачи, ты можешь меня бить? И ребята не били его» [4]. Трепка, которую Коля задал дочери директора, обошлась ему не дешево. Мать была уволена с работы и вынуждена была уехать к одной из замужних дочерей под Петербург. За Колей приехал отец и увез его с собой в Турию. Мальчик помогал взрослым, батрачил, пас лошадей. Там и застал Алексея Ивановича и его младшего сына 1914 год. В июле началась первая мировая империалистическая война. Прискакали казаки и приказали жителям в суточный срок эвакуироваться в глубь страны. Поток беженцев хлынул от западных границ на восток. Вместе с ними — Островские. Они проезжали через опустошенные уже местечки и деревни. На ночь останавливались в брошенных, полуразрушенных панских фольварках. Там было множество книг. Мальчик рылся в них, внимательно рассматривал иллюстрации, выбирал наиболее понравившиеся ему книги и тайком от крестьянина, который их вез, укладывал книги на дно телеги. Но лошадь бывало пристанет где-нибудь в болоте, и хозяин, придя от этого в ярость, принимается безжалостно выбрасывать из телеги всю поклажу. Летели в грязь и книги. «Вот я сейчас взрослый, — вспоминал много лет спустя об этом времени Островский, — но я не помню, чтобы еще когда-нибудь меня охватывала такая досада, чтобы мне чего-нибудь еще было так жалко, как эти книги». Около двух месяцев кочевал он вместе с отцом. Наконец они добрались до узловой железнодорожной станции Шепетовка. В Малой советской энциклопедии о Шепетовке сказано коротко: «14,7 т. жителей. Промышленное значение небольшое; мельницы, лесопильный завод». В 1915 году число жителей было еще меньшим. Своей особой, напряженной жизнью жили в этом городке лишь привокзальные районы. Вокзалов было два. На шести линиях железнодорожного узла нередко скоплялись десятки эшелонов. Паровозные гудки звучали почти непрерывной симфонией. Там кипела непрестанная работа, появлялись и вновь разъезжались в разные стороны новые люди. Город лежал невдалеке от линии фронта, и санитарные поезда, идущие на восток, встречались в Шепетовке с воинскими эшелонами, направляющимися на запад. Здесь скрещивались пути, ведущие на Новоград-Волынск и Жлобин, на Изяславль, на Проскуров, на Здолбунов (и дальше на Варшаву), на Казатин, а оттуда на Киев. Но чем дальше от станции, тем тише становился город. Кривые улицы заросли травой. На северо-западной окраине они обрывались у того самого пруда, что так полюбился Корчагину. Невдалеке от городка речушка Косецкая вливалась в другую маленькую речку Горынь. Кругом стояли леса. В книге «Как закалялась сталь» Островский потом вспомнит и эту тишину, и прохладу пруда, и гоготанье гусей, пасущихся посреди улиц. Он скажет: «Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина — городок, а окраины — крестьянские». С Шепетовкой и связана дальнейшая жизнь Николая Островского и его семьи. Любознательный и жадный до книг мальчик поступил в местное двухклассное училища Учение давалось легко, но длилось недолго. Коля впал в немилость у известного нам по роману «Как закалялась сталь» учителя «закона божьего» попа Василия и весной 1915 года был исключен из школы. Мальчик помогал семье по хозяйству, пилил дрова на станции, выгружал уголь из вагонов, в свободное время читал. Читал он много, все, что попадалось под руку: приложения к журналам «Нива» и «Родина», приключенческие романы. Библиотеки в Шепетовке не было. За книгами приходилось рыскать по знакомым и полузнакомым людям. Почти всегда у него оттопыривалась на животе рубашка, так как под ней, за поясом, была спрятана книга. Случайно попался в руки «Гарибальди» — один из выпусков издательства «Развлечение», выходивших в пестрых обложках, так же как печатались бесчисленные рассказы о «бесстрашных» сыщиках и «благородных» бандитах. «Гарибальди» отличался от других таких книг. В тоненьких тетрадках, стоивших по пятаку каждая и снабженных завлекательными для мальчишек подзаголовками (например, «Кровавые приключения грозного атамана разбойников»), рассказывалось не только о головокружительных приключениях. За скитаниями по всему свету, за битвами и побегами возникал хоть и смутный, хоть и во многом искаженный, но все же обаятельный образ Джузеппе Гарибальди — борца и вождя национально-освободительного движения в Италии в середине прошлого века. «Как раз тогда — в 1915 году — читал Коля «Гарибальди». Как ни бедно жили Островские, но Коля всегда покупал очередной выпуск. Он много рассказывал о Гарибальди. Вообще он умел замечательно рассказывать о том, что прочел, и часто фантазировал»[5]. Появилось страстное желание совершить что-нибудь необычайное. Детские романтические мечты звали к подвигу. Сводки с театров военных действий прочитывались от первой до последней строчки. С особым волнением он следил за сообщениями о подростках — участниках войны. Его уже больше не удовлетворяла столь распространенная среди детей игра в «войну». Заброшен был пугач. Дважды его обладатель пытался бежать из дому на фронт, и дважды его возвращали к родителям. Общий заработок отца, матери и старшего брата Дмитрия был так ничтожен, нужда так велика, что и ему самому пришлось пойти работать. В сентябре 1915 года Колю определили кубовщиком станционного буфета. Получал он 6 рублей в месяц. Нужно было дежурить по 12–14 часов, таскать ведерные самовары по крутой узкой лестнице. Тяжелый труд этот был ему непосилен. Но он не отлынивал от работы, терпел. Невыносимо было другое: грубые и бессердечные официанты, развращенные подачками посетителей, постоянные оплеухи и подзатыльники, открытый цинизм взрослых. Он, «буфетный мальчик», видел жизнь всегда снизу, «как грязные ноги прохожих видишь из окон подвала». Сколько обездоленных людей прошло перед его главами — не счесть! Но чем больше страданий он наблюдал и переносил сам, тем тверже убеждался он в том, что «не могут люди жить так всегда, лопнет у них, наконец, терпенье… не настоящая эта жизнь для человека!» Попрежнему единственным утешением оставались книги. «Приходил он домой измученный, голодный, но первым делом хватался за книгу, — вспоминает его брат Д. Островский. — Мы просто не понимали» что находит он в книгах, и частенько доставалось ему за них: на работу надо было выходить чуть свет, а он готов был ночь напролет просидеть над книгой»[6]. И в ночи дежурств в сырой каморке, освещенной лишь топкой «титана», он тоже ухитрялся читать. Достать хорошую книгу было трудно. Попробуй найди в тогдашней Шепетовке сочинения русских классиков. Книги Максима Горького считались «запрещенными». О произведениях Чернышевского, Герцена, Белинского, Добролюбова знали лишь понаслышке. Попадались все больше лубочные, церковные, «душеспасительные» книжонки. Но Коля искал и отыскивал настоящие книги и нередко расплачивался за них своим обедом. Ему попался роман Войнич «Овод». Он прочитал его с огромным интересом. Эта книга рассказывала о том, что было уже знакомо Островскому по выпускам «Гарибальди». Недаром прообразом Овода послужил, как говорят, соратник Гарибальди, итальянский революционер Мадзини. Он вновь читал о тайных обществах, основанных для борьбы за независимость Италии, за свержение австрийского владычества. Но в книге было и другое — то, что заставило мальчика переноситься мыслями из далекой Италии, от лазурных берегов Средиземного моря в родную Шепетовку и по-новому смотреть на то, что его окружало. В Шепетовке был католический костел. Звон его колокола часто раздавался над городком; из раскрытых дверей доносились звуки органа; ксендзы в черных сутанах шествовали по улицам, и худые, изможденные женщины подходили к ним под благословение и целовали их белые пухлые руки. «Овод» рассказывал о католических прелатах, которые, нарушая «святую тайну» исповеди, предавали революционеров, и Николай почувствовал в шепетовских ксендзах и в боге, которому они служили, таких же врагов, какими были для Овода иезуит Карди и кардинал Монтанелли. Читая «Овода», Николай не знал, что уже почти четверть века роман этот был одной из любимейших книг русских революционеров. В этой книге находили они как бы отголосок собственных мыслей, косвенное отражение своей борьбы, некое, пусть частичное, изображение того идеального образа борца, что рисовался их воображению. Неукротимый, мужественный и страстный боец, не знающий препятствий на пути к достижению намеченной цели, — таким представал Овод перед читателями. Таким узнал и полюбил его и Николай Островский, тогда еще двенадцатилетний подросток, выросший в маленьком украинском пограничном городке. «Они убивают меня потому, что боятся меня. А чего же больше может желать человек?» — написал Овод своей любимой перед казнью. Юношей Овод говорил: «— Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, это — все». Эти слова навсегда запали в сердце Островскому. Не раз сможет он повторить о себе то, что сказал Овод, начиная свой жизненный путь: «…я все-таки должен итти своей, дорогой и тянуться к свету, который я вижу впереди». Николая восхищало в Оводе его презрение к врагам, его умение превозмогать самую страшную боль и муку. Потому врач того госпиталя, в котором лечился Корчагин после тяжелого ранения, запишет в своем дневнике: «Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил: — Читайте роман «Овод», тогда узнаете». Овод сетовал на то, что есть на земле люди, которые готовы примириться с тем, что страдание есть страдание, а неправда — неправда. Для таких людей, добавлял он, не должно быть места в жизни. Нужно бороться против неправды, бороться за то, чтобы уничтожить страдание. И Николай тогда уже начинал понимать великую истину этих слов. Мальчик легко мог бы надломиться, погибнуть. Однако «свинцовая мерзость жизни» не сломила духа ребенка. Островский смог бы сказать о себе, подобно А. М. Горькому: «Чем труднее слагались условия жизни, — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде». Детство Островского было обычным для людей его класса: детство, проведенное «в людях», сознание, возникшее из уроков жизни, стремление к знанию, чтению, которое в дальнейших трудностях может либо развиться с еще большей силой, либо погаснуть совсем. О таком детстве рассказал в своей автобиографической повести Горький. И многое из написанного Горьким может быть отнесено к ранним годам жизни Островского. «Наше детство было под ярмом капитализма, — говорил Островский. — Мы еще детьми попадали под капиталистический гнет, и вместо радостной юности, радостного детства нас ждал изнурительный труд от утра до поздней ночи буквально за кусок хлеба». Отважные, волевые, бесстрашно смотревшие в лицо смерти герои книг, с которыми сдружился мальчик, стали для него образцом и примером, они укрепляли его душевные силы[7]. В упорном сопротивлении трудностям выковывался его характер, росла мечта о лучшей, справедливой жизни. Он с радостью пересказывал своим друзьям содержание прочитанных книг, нередко внося в эти рассказы значительную долю собственной фантазии. Много лет спустя, отвечая на вопрос, как он стал писателем, Островский вспоминал об этом времени: «Поскольку в романах и повестях, которые я читал, не все герои удовлетворяли меня, я, сам того не замечая, начинал импровизировать. Я читал своей старушке-матери не то, что написано, а то, что я хотел, чтобы было написано. Увлекаясь, я не мог связать концы с концами, и тогда меня мама ловила на лжи. Мне было больно и стыдно». Островский рассказал об одном характерном эпизоде своей биографии: «Меня часто спрашивают, как я стал писателем. Этого я не знаю. Но как я стал большевиком, это я хорошо знаю… Я хочу рассказать вам о далеких детских годах, об одном эпизоде, который отчасти ответит на оба эти вопроса. Помню, мне было тогда двенадцать лет… Я принес с трудом добытую книгу — роман какого-то французского буржуазного писаки. В этой книге, я прекрасно помню, был выведен самодур-граф, который от безделья издевался над своим лакеем, изощряясь в этом, как только мог, — щелкал его неожиданно по носу или кричал на него вдруг так, что у того подгибались со страху колени. Читаю я про все эти штучки своей старушке-матери, и стало мне невмоготу. И вот, когда граф ударил лакея по носу так, что тот уронил на пол поднос, — вместо того, чтобы лакею униженно улыбнуться и уйти, как было у автора, я, полный бешенства, начал крыть по-своему. Правда, при этом французский изящный стиль полетел к чорту, и книга заговорила рабочим языком: «Тогда лакей обернулся до этого графа да как двинет его по сопатке! И то не раз, а два, так что у графа аж в очах засветило…» — «Погодь, погодь! — воскликнула мать. — Да где ж это видно, чтобы графьев по морде били?» — Кровь хлынула мне к ладу… «Так ему и надо, подлюге проклятому! Пущай не бьет рабочего человека!» — «Да где же это видано? Не поверю. Дай сюда книжку! — говорит мать. — Нет там этого!» Я с бешенством бросаю книжку на пол и кричу: «А если и нет, то зря! Я б ему, негодяю, все ребра переломал бы!» Вот еще ребенком, читая подобные рассказы, я мечтал о таком лакее, который даст сдачи графу». «Может быть, это и было начало моей писательской карьеры, — правда, не совсем удачное», — шутил Островский. Он-то мог, конечно, пошутить над своим рассказом, но в шутливых словах открывается нечто еще более значительное, нежели начало «писательской карьеры». Мы видим, как рано и с какой остротой стало пробуждаться в нем классовое самосознание, с какою силой уже тогда проявлялась его ненависть к угнетателям, — видим начало его большого жизненного пути. Островского тяготила и оскорбляла несправедливость, господствовавшая в окружающей жизни. Он протестовал. Гордый и прямой нрав его многим приходился не по душе. Однажды, придравшись к какому-то пустяку, официант вокзального буфета избил Николая, а хозяин прогнал мальчика со службы. Шел 1917 год. Николай нанялся пильщиком на том же вокзале. Пилил дрова для паровозов, очищал от снега пути, выполнял любую черную работу на станции. Ранней весной ему и его товарищам пришлось стать свидетелями незабываемого события. В поезде, прибывшем в Шепетовку из Киева, приехала группа рабочих. Это были представители только что организованного Совета. Тут же на станции они арестовали «всесильных» жандармов. Рабочим депо была объявлена радостная весть: нет больше в России царя, его свергли восставшие рабочие и солдаты. Летом 1917 года, читая расклеенные на стенах списки кандидатов в Учредительное собрание, двенадцатилетний Николай познакомился с рабочим, агитировавшим за партию большевиков. Завязался разговор. Николай услышал о «крепких людях, которые стоят за народ». Бывший председатель Шепетовского ревкома И. С. Линник, выведенный в романе «Как закалялась сталь» под фамилией Долинник, рассказывает: «Я познакомился с Островским у списков в Учредительное собрание. Я выступал на летучем митинге, призывая голосовать за список, по которому шла наша партия на Волыни. Вдруг подходит ко мне мальчик и спрашивает, что это за большевики такие. Я разъясняю ему, и он говорит решительно: «Я буду голосовать за большевиков!» Пришлось разочаровать его и сказать, что он еще не дорос. Это был Коля Островский… Случайное знакомство наше не оборвалось. Коля при каждой встрече заводил со мною разговоры на политические темы. Он привлекал к себе внимание живостью, сообразительностью, умными и дельными вопросами»[8]. Таким был Николай летом 1917 года. Осенью же, когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция и залп «Авроры», услышанный всем миром, донесся до Шепетовки, тринадцатилетний Островский искал уже связей с большевиками, искал своего места в разгоревшейся победоносной борьбе за новую жизнь, такую жизнь, при которой «кто был ничем, тот станет всем.

«Свидетельство об успехах и поведении», выданное Н. Островскому в 1918 году.

«Свидетельство об успехах и поведении», выданное Н. Островскому в 1918 году.

Он учился тогда в двухклассном народном училище и был одним из лучших учеников. Сохранилось «Свидетельство об успехах и поведении» ученика Шепетовского двухклассного училища Н. Островского за 1917/18 год. Из 60 отметок 56 пятерок и только 4 четверки. В 1918 году Островскому исполнилось четырнадцать лет. Кончилось, отошло в прошлое детство. Как и все его сверстники из рабочих семей, он уже не первый год зарабатывал деньги, помогая семье своим трудом. Сперва он — подручный кочегара, затем помощник электромонтера. Брат знакомит его со своим другом — слесарем железнодорожного депо, бывшим матросом Федором Филипповичем Передрейчуком. Беседы с ним о жизни моряков и рабочих, о борьбе с царизмом оказали большое влияние на формирование взглядов рабочего-подростка, уже много испытавшего и много передумавшего. Работая, он с тою же жадной настойчивостью, что и прежде, продолжает, где только можно, искать книги для чтения. Добыт и прочитан «Спартак» Джованьоли. «…Наше дело свято и справедливо и неумрет с нами. Путь к победе ведет по крови: только благодаря самоотвержению и жертвам торжествуют великие идеи. Мужественная и почетная смерть лучше постыдной и гнусной жизни. Погибнув, мы оставим нашим потомкам окрашенное нашей кровью наследство мести и победы, знамя свободы и равенства. Братья, не отступать ни на шаг! Победа или смерть!» Так говорил доблестный Спартак, обходя войска гладиаторов перед последней битвой при Браданусе. Вращая с молниеносной быстротою свой страшный меч, он один сражался против семисот или восьмисот наседавших на него врагов и пал смертью героя. С тяжелым сердцем читал подросток эти печальные страницы. Спартак погиб… Но его живой голос звучал и звал к борьбе и победе. Островский связался с шепетовскими большевиками и помогал им. Тот же И. С. Линник вспоминает: «В Шепетовский ревком пришел худенький, вихрастый парнишка Коля Островский — наш земляк. Он настоятельно просил, чтобы ему дали работу, потому что он «не может сидеть сложа руки», когда кругом кипит новая, бурная жизнь. Коля приходил к нам в ревком каждый день… по нескольку раз в день и все с той же просьбой. Пришлось дать ему работу: сначала назначили курьером, потом — связным ревкома»[9]. Трудное было время. Первые завоевания революции приходилось отстаивать в жестокой борьбе. Империалисты Англии, Франции, Японии, Америки тайно, без объявления войны, высадили свои войска на территории России. При их поддержке были организованы контрреволюционные мятежи в Архангельске и Мурманске, в Приморье, на Дону, в Сибири и на Средней Волге. На Украине действовали многочисленные банды. Наша страна оказалась отрезанной от своих основных продовольственных, сырьевых и топливных баз. Рабочим Москвы и Петрограда выдавалось по восьмушке хлеба на два дня. А были дни, когда хлеба и вовсе не выдавали. Фабрики и заводы не работали или почти не работали. После Брестского мира германские империалисты оторвали от Советской России Украину и по просьбе белогвардейской Украинской Центральной рады ввели туда свои войска. Оккупанты жестоко угнетали и грабили украинский народ. Через Шепетовку потянулись в Германию составы, груженные украинским хлебом и углем, сахарам и металлом, рогатым скотом, свиньями, птицей. Против иноземного ига, пришедшего с Запада, Советская Украина подняла освободительную отечественную войну. Оценивая события, разыгравшиеся на Украине, товарищ Сталин писал в марте 1918 года: «Формирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной гвардии, ряд удачных стычек с «цивилизованными» насильниками после первых вспышек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, всё усиливающийся энтузиазм масс, тысячами идущих на бой с поработителями, — вот чем отвечает народная Украина на нашествие насильников». И дальше: «Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придется брать германцам с бою, в результате отчаянной схватки с украинским народом. Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоевана для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру — Винниченко»[10]. Неумолимая логика событий ведет к тому, предсказывал товарищ Сталин, что «обожравшийся империалистический зверь» сломит себе шею на Советской Украине. Всемерную поддержку украинскому народу оказывала Советская Россия. На фронте и в тылу большевики Украины руководили борьбой против контрреволюции. Островский активно участвовал в этой борьбе. Смелый и находчивый подросток выполнял ответственные задания подпольного Шепетовского ревкома: он расклеивал воззвания, ходил в разведку, служил связным. Одно из воззваний, обращенное к немецким солдатам и призывающее их к революционному восстанию, ему удалось наклеить на стену здания, в котором размещался штаб немецкой комендатуры. По вечерам Николай работал подручным кочегара на электростанции, а днем учился в высшем начальном училище, только что открывшемся в Шепетовке; его приняли туда во второй класс. Школьные преподаватели в своих воспоминаниях единодушно отмечают любознательность Островского, его жажду знаний и выдающиеся способности. По почину Николая в училище был создан литературный кружок: собирались по воскресеньям и читали классиков. После множества случайно добытых книг перед Николаем раскрылась великая сокровищница русской литературы. Он был в восторге от «Тараса Бульбы». Незабываемое впечатление произвел на него прочитанный на украинском языке «Кобзарь» Тараса Шевченко. Узнав биографию автора, мальчик сказал: — Сколько страдал он в своей жизни, сколько мучился из-за крепостного права, а все-таки добился своего, стал таким писателем, что его все читают и любят и всегда будут любить и помнить. Сам он в то время как-то сказал, что хотел бы стать писателем, и настойчиво допытывался у своей учительницы М. Я. Рожановской, как и с чего начать. Пробовал он писать сказки, рассказы, стихи. Первой его литературной трибуной был рукописный журнал, выпускавшийся центральным ученическим комитетом шепетовских школ. Он назывался «Квiтки юнацтва» («Цветы юности»).

Н. Островский (1918)

Н. Островский (1918)

Николай принимал горячее участие в школьных спектаклях. По свидетельству очевидцев, он любил воинственные, героические роли и темпераментно их исполнял. О нем вспоминают как о лучшем ученике не только потому, что он отлично занимался, был развитее других и помогал отстающим, но и потому, что Островский был общественно активнее своих товарищей. В нем проявились способности незаурядного организатора: он возглавлял ученический комитет, руководил школьным кооперативом, создал детский хор. В городе происходили частые смены властей. Врывались и закреплялись на две-три недели немцы с гетмановцами, их выбивали петлюровцы, чтобы, в свою очередь, уступить власть на короткое время каким-либо другим белобандитам; те отступали перед белополяками, и все это, конечно, чрезвычайно тяжело отражалось на школьной жизни. Случалось, что урок прерывался стрельбой. Школьники выбегали из класса, чтобы спрятаться в подвале соседнего дома. Преподаватели по году не получали жалованья, в училище не было топлива, ученики не имели ни книг, ни бумаги. По инициативе Николая среди населения провели сбор продуктов для учителей; он же сколотил группу ребят, которые с пилами и топорами отправились в лес и привезли дрова; благодаря его энергии в училище появилась библиотечка. Несмотря на то, что столько времени и энергии отдавал теперь Николай делам училища, он по-прежнему продолжал поддерживать тесную связь с большевистским подпольем. М. Я. Рожановская свидетельствует: «Пришли как-то раз в класс два польских легионера и спросили меня; «У вас среди учеников есть один, который помогает большевикам. Вы должны сказать нам: кто это?» Я им ответила, что у меня таких учеников нет, а сама, конечно, поняла, что интересуются Колей. Я спросила, как фамилия мальчика, которого ищут. «Это вы должны сказать нам, — раздраженно сказали легионеры. — Мы знаем, что это высокий, худой, черный мальчик». Тогда я категорически стала отрицать возможность помощи большевикам со стороны кого-либо из моих учеников. Легионеры ушли с угрозами…»[11] В том же 1919 году произошел такой случай Островский шел по улице и вдруг увидел, как вооруженный петлюровский жандарм ведет навстречу арестованного члена подпольного ревкома Ф. Передрейчука. Не раздумывая, Николай бросился па конвоира. Передрейчуку удалось бежать. Николая задержали. Его нещадно били, силясь заставить заговорить и выдать подпольные связи. Но подросток не обмолвился ни единым словом. Красная Армия и отряды повстанцев гнали оккупантов. После девяти месяцев ожесточенной борьбы от трехсоттысячной немецкой армии, вторгшейся на Украину, остались лишь жалкие остатки. К началу 1919 года на украинской земле не было уже ни одного немецкого солдата. В мае 1919 года над Шепетовкой снова взвился красный флаг Советов. 20 июля 1919 года Островский вступает в комсомол. Вся украинская организация насчитывала в то время всего лишь тысяч восемь. Комсомольцам вместе с билетом вручали, как свидетельствует Островский, винтовку и двести патронов. Вооруженная борьба не прекращалась. На дверях многих комсомольских райкомов можно было прочесть объявление: «Райком закрыт. Все ушли на фронт». Много героических подвигов, совершенных в борьбе, запечатлела навеки славная история комсомола. Молодые герои не щадили своей жизни в борьбе с врагами революции. В июне 1919 года, в самоотверженном бою с бандами атамана Зеленого, под Трипольем погиб отряд киевских комсомольцев. Через семнадцать лет после своего вступления в комсомол, обращаясь с приветствием к комсомольцам родного города, Островский писал: «В моем партийном билете лежит его маленький сынишка — членский билет Ленинского Комсомола, и я бережно храню его, свидетеля всей моей комсомольской жизни. В 1919 году, 17 лет назад, в Шепетовке нас было пятеро комсомольцев. Эту группу создал вокруг себя партийный комитет и ревком… Героически боролись первые комсомольцы Шепетовки против польских панов, петлюровщины, бандитизма всех мастей и оттенков».

Н. Островский (1919)

Н. Островский (1919)

Завоеванной свободе угрожала тогда смертельная опасность. Красная Армия нанесла серьезные поражения Юденичу и Колчаку, но Антанта поставила новую ставку: на Деникина. Южный фронт стал главным очагом борьбы против контрреволюции и интервенции. Летом 1919 года деникинская армия предприняла поход против советской власти. По вине Троцкого сопротивление Южного фронта наступающим силам контрреволюции было ослаблено, деникинцы сумели этим воспользоваться и быстро продвигались на север. К половине октября белые заняли всю Украину, овладели Орлом и подходили к Туле, снабжавшей нашу армию оружием и боеприпасами. Враг угрожал Москве. Рабочие и крестьяне, вдохновляемые партией, напрягли все силы, чтобы отстоять нашу молодую республику. Троцкий был отстранен от руководства Красной Армией на юге. Центральный Комитет направил туда товарища Сталина, по плану которого был осуществлен разгром деникинских полчищ. Вместе с товарищем Сталиным выехали на Южный фронт товарищи Ворошилов, Орджоникидзе, Буденный. «Все на борьбу с Деникиным!» — таков был основной, всеподчиняющий лозунг. Комсомольцы откликались на призыв партии массовыми мобилизациями молодежи. Уже в мае 1919 года на фронт борьбы с Колчаком выехали три тысячи комсомольцев. Четыре месяца спустя, в октябре 1919 года, II съезд комсомола вновь объявил всероссийскую мобилизацию молодежи на Южный фронт, против Деникина. В ряды Красной Армии влились десять тысяч молодых бойцов. Николай Островский, четырнадцатилетний комсомолец, отправился на фронт незадолго до этой мобилизации. В его военном билете записано: «9 августа 1919 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии». Ольга Осиповна вспоминает об этом периоде: «Когда Коля подрос и работал на электростанции, я все время боялась, что он уйдет на фронт; ведь он еще в 1915 году, совсем мальчишкой, убегал на войну. А теперь бегать не надо было — мы жили как на фронте… И вот случилось то, чего я боялась: Коля пропал куда-то. Когда он первую ночь не ночевал дома, я еще не беспокоилась, иногда он у товарищей оставался, а когда не пришел и на второй, и на третий день, то я уже места себе не находила. Обежала всех товарищей Колиных — нигде его не было, и учительница ничего не знала о нем. Митя везде навел справки — никто не знал, где Коля. Митя тогда и говорит: «Не иначе, как на фронт ушел Николай». Я и сама так думала, только поверить боялась. А оно так и было на самом деле»[12]. Десятки раз переходила Шепетовка из рук в руки. Островский воевал в рядах бригады Котовского. Сразу после своего прибытия в кавалерийский полк молодой боец был отправлен в конную разведку. Через несколько дней в бою под Вознесенском он попал под пулеметный огонь и был ранен. («Стрельнуло меня пулей в бедро», — напишет потом Павел Корчагин своему брату Артему). Около месяца пробыл он в госпитале и покинул его, не залечив раны: боялся отстать от части. Боевые друзья узнали Островского как отважного, лихого бойца. Он и здесь вновь показал себя талантливым агитатором. «…Я не раз слышал об Островском как о сильном комсомольском работнике, как о вожаке молодежи, — пишет бывший котовец А. М. Ветренюк. — Помню выступление Николая Островского на одном большом митинге бойцов нашей бригады. Худой, черный, в старой шинели, в буденовке, он страстно призывал бойцов к наступлению. Он был из тех ораторов, которые зажигают сердце бойцов, ведут их в бой»[13]. Таким запомнили Островского котовцы и полюбили его. Он, в свою очередь, навсегда сохранил память о своих полковых товарищах и о легендарном комбриге Г. И. Котовском. В письме в редакцию журнала «Интернациональная литература», написанном в 1935 году, Николай Островский вспоминал: «Сомкнутые кавалерийские ряды. Семьсот человек замерли. Даже кони послушны команде и смирны. Командир бригады, искушенный в боях человек, которого трудно чем-либо удивить, читает слова приказа, такие, казалось бы, простые. Но сердце вздрагивает радостно и призывно от слов: «За мужественное поведение и находчивость, проявленные в бою, объявить благодарность…» Затем неповторимо знакомое имя. Рука до боли сжимает поводья. Такие слова зовут вперед…» Во второй половине октября 1919 года, в результате ожесточенных боев под Орлом и у Воронежа, Деникин был разбит. Преследуемые нашими войсками, белые покатились к югу.

Г. И. Котовский (1919)

Г. И. Котовский (1919)

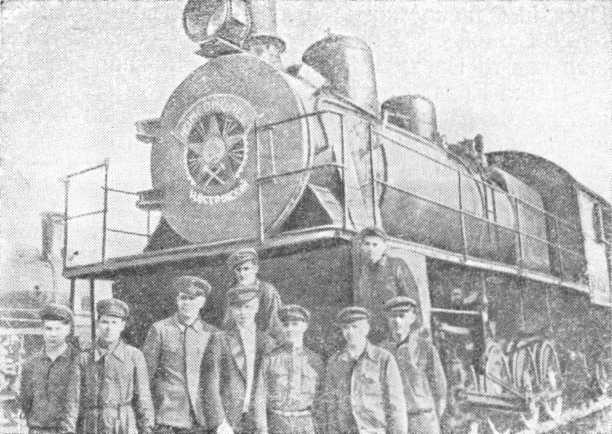

Несмотря на то, что Советская страна все больше расширяла свою территорию, освобождая от белых и интервентов Северный край, Туркестан, Сибирь, Дон, Украину и т. д., несмотря на то, что Антанта была вынуждена отменить блокаду России, враги наши все же не хотели примириться с мыслью о том, что советская власть оказалась несокрушимой, что народ, который сумел завоевать свою свободу, выходит победителем из всех схваток. Поэтому была предпринята еще одна попытка интервенции. На этот раз в качестве своих марионеток интервенты решили использовать маршала Пилсудского и генерала Врангеля. Первого, стоявшего тогда во главе польского государства, они двинули с запада, а второго, собравшего в Крыму остатки деникинской армии, они пытались двинуть с юга, создавая угрозу Донбассу и Украине. В апреле 1920 года польские войска вторглись на территорию Советской Украины. Красная Армия не смогла сдержать первого натиска противника, превосходившего ее численностью. На улицах украинских городов расклеены были листовки. Они взывали: «К оружию!» «Мы хотим мирного труда, — говорилось в одной из листовок. Мы хотим, чтобы по нашим полям двигались не броневики, а паровые плуги, по железным дорогам бежали вместо бронепоездов вагоны с товарами. Мы предложили мир всему миру. Хозяева старого мира, капиталисты, ответили нам: война!» Листовка обращалась к каждому: «Графы Потоцкие и Браницкие хотят завладеть старым своим добром, которое стало достоянием трудового народа. Чтобы захватить сахарные заводы, они льют человеческую кровь. Антанта поняла, что в пламени новой войны можно погреть руки, иззябшие под Архангельском и Иркутском, и сказала Польше: — Куси!» Призыв жег сердца: «Товарищи! Все к оружию, на фронт все, кто в силах держать винтовку!» 26 апреля пал Житомир, а 6 мая белополяки вступили в Киев. План их заключался в том, чтобы захватить Правобережную Украину, Белоруссию и таким образом расширить пределы польского государства «от моря до моря» — от Данцига до Одессы. За день до вступления пилсудчиков в Киев В. И. Ленин говорил: «Пусть ни одно собрание, ни одно совещание не пройдет без того, чтобы при всяком обсуждении на первом месте не стоял вопрос: все ли мы сделали, чтобы помочь войне, достаточно ли напряжены наши силы, достаточно ли помощи отправлено на фронт? Нужно, чтобы здесь оставались только те, кто не способен помогать на фронте. Ему все жертвы, ему вся помощь, отбросив все колебания. И, сосредоточив все силы и принеся все жертвы, мы, несомненно, победим и на этот раз»[14]. Эти слова оправдались в самом скором времени. По плану, разработанному И. В. Сталиным, с Северного Кавказа была переброшена на Польский фронт Первая Конная армия. Она преодолела более тысячи километров и в последних числах мая уже сосредоточилась близ Умани. Котовцы находились у Буга. В мае 1920 года была объявлена третья всероссийская мобилизация комсомола. На фронт ушли почти все комсомольцы Белоруссии, несколько тысяч комсомольцев Украины. Треть делегатов II Всеукраинского съезда комсомола, собравшегося в Харькове в разгар наступления бело поляков, ушла на фронт прямо со съезда. Островский, как он сам говорил впоследствии, «перемахнул» к буденновцам. В романе «Как закалялась сталь» воспроизведен этот эпизод и объяснено поведение Корчагина. «— Слушай, политрук, — обратился Корчагин к Крамеру, — как ты посмотришь на такое дело: вот я собираюсь перемахнуть в Первую Конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте. Крамер посмотрел на него с удивлением. — Как это перемахнуть? Что тебе Красная Армия — кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела! — Не все ли равно, где воевать? — перебил Павел Крамера. — Тут ли, там ли. Я же не дезертирую в тыл». Разговор их закончился тем, что Корчагин сказал твердо: «— Все это правильно, но к буденновцам я перейду — это факт». Островский перешел в Первую Конную.

Н. Островский (1920)

Н. Островский (1920)

«Не один десяток наших котовцев ушел тогда к буденновцам, — свидетельствует один из бывших уполномоченных Особого отдела бригады Котовского. — Островский, как я потом узнал, ушел тоже с группой котовцев в пятнадцать человек. Сначала мы долго не знали, где он. Потом наши товарищи встретили Островского уже как бойца Первой Конной»[15]. Николай Островский сначала красноармеец охраны агитпоезда, затем боец 4-й кавалерийской дивизии, которой командовал бесстрашный Ф. И. Литунов. Пробил час, и Конная начала свой исторический прорыв в районе Сквира — Казатин. Рейд начался 5 июня. На рассвете этого дня свернутая в кулак красная конница ударила по второй польской армии, прорвала фронт врага, рейдом прошла район Бердичева и утром 7 июня освободила Житомир. 12 июня советские войска заняли Киев, 27-го вступили в Новоград-Волынск. 30-го была взята Шепетовка. Вместе с частями Красной Армии, которые заняли Шепетовку, возвратился Островский на короткое время в город. М. Я. Рожановская передает одну из встреч со своим учеником, прибывшим с фронта. Он азартно рассказывал ей о кровавых схватках с врагом. Она поинтересовалась, что делал он, пятнадцатилетний подросток, на войне. Неужели участвовал в боях? Тогда он в ответ на ее недоверчивый вопрос вынул из кармана аккуратно сложенную бумажку и дал ей прочитать. «Это был приказ, благодарность командира Островскому за взрыв моста. Бумажки официальная, с печатью». — А ты не боялся? Ведь тебя могло разорвать, — сказала Рожановокая. «Коля засмеялся. — Конечно, если стоять болваном, так разорвет, — ответил он. — Надо знать, когда убежать»[16]. Возвратившись в Шепетовку, Островский принимал активное участие в борьбе с внутренней контрреволюцией. Бдительность юноши помогла обнаружить нити крупного контрреволюционного заговора. «Я помню такой случай[17], — рассказывает И. С. Линник. — Однажды поручено было Коле узнать адрес подозрительного типа, который неизвестно откуда появился в Шепетовке. Очень быстро Коля принес нужный адрес. Часов в десять вечера я и другой товарищ из ревкома отправились на обыск. Коля тоже пошел с нами. Он остался дежурить у калитки. Мы перерыли всю комнату, но обнаружить нам ничего не удалось. Вдруг входит Коля и подает мне какую-то сумочку. В ней оказались документы, неопровержимо доказывающие, что этот человек — шпион. Коля рассказал, как при нашем стуке в дверь тихо открылось окно. Из него высунулась рука и осторожно что-то повесила на ставню. Немного спустя Коля подкрался к окну, снял со ставни сумочку и принес ее нам. Захваченный тип входил в большую контрреволюционную организацию, связанную с Киевом, Гомелем, Брянском, Минском». Первая Конная стремительно двигалась вперед. 18 августа она широким кольцом окружила форты Львова. 4-я кавалерийская дивизия, в которой служил Островский, находилась на северо-востоке от города. Разгорелся ожесточенный бой. Начдив Литунов носился по фронту, воодушевлял войска, вел их все ближе и ближе к фортам Львова. Когда он мчался к передовым частям, чтобы возглавить начавшийся штурм, вражеская пуля сразила его на скаку. А на другой день, 19 августа, в продолжавшемся бою под фортами Львова был тяжело ранен в живот и в голову красноармеец Николай Островский. «Девятнадцатого августа в районе Львова, — прочитаем мы потом в романе «Как закалялась сталь», — Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже врезались эскадроны в польские цепи. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке, на ходу крича: — Начдива убили! Павел вздрогнул. Погиб Летунов[18], героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла. Полоснув тупым концом сабли измученного, с окровавленными удилами Гнедка, помчал в самую гущу схватки. — Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили! — И сослепу, не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире. Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров. Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея, рвала воздух, брызгая смертью, шрапнель. Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь набок. Как соломинку, вышибло Павла из седла. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю. И сразу наступила ночь». Так в эпизоде биографии Павла Корчагина Николай Островский с календарной точностью восстановил действительные события своей собственной жизни. В журнале приемного покоя Киевского окружного военного госпиталя осталась запись: «Красноармеец Н. Островский. Поступил 22 августа 1920 года». Два месяца провел он на госпитальной койке. Долго метался в бреду. Врачи решили было, что раненый безнадежен. Молодой же организм взял свое. Раны зажили. Но осколок шрапнели повредил нерв правого глаза, и когда Островский вышел из госпиталя, этот глаз сохранил лишь четыре десятых зрения.

Комдив Ф. И. Литунов (1920).

Комдив Ф. И. Литунов (1920).

Гражданская война заканчивалась. Части Красной Армии подошли к Перекопу и готовились атаковать войска барона Врангеля и интервентов, еще сопротивлявшиеся в Крыму. Бои с белополяками еще продолжались, но и на этом фронте война была на исходе. 2 октября 1920 года, когда Николай Островский находился еще в госпитале, в Москве открылся III Всероссийский съезд комсомола. С трибуны большого зала Свердловского университета[19] к делегатам съезда обратился Владимир Ильич Ленин. Великий вождь революции открывал взорам участников съезда прекрасное будущее нашей освобожденной родины. Владимир Ильич говорил в этой исторической речи о том, чему должна учиться коммунистическая молодежь. Он говорил о сознательной дисциплине, об основных задачах хозяйственного строительства, о коммунистической морали, о классовой борьбе. «Союз коммунистической молодежи, — говорил товарищ Ленин, — должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свои инициативу и почин. Союз должен быть таким, чтобы любой рабочий видел бы в нем людей, учение которых, возможно, ему непонятно, учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на живой работе которых, на их деятельности он видел бы, что это действительно те люди, которые показывают ему верный путь»[20]. В заключение Владимир Ильич сказал: «…То поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества… И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10–20 лет будет жить в коммунистическом обществе, и должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую. По мере того, как это будет происходить в каждой деревне, по мере того, как будет развиваться коммунистическое соревнование, по мере того, как молодежь будет доказывать, что она умеет объединить свой труд, — по мере этого успех коммунистического строительства будет обеспечен»[21]. Эти слова были обращены к тому поколению, к которому принадлежал Николай Островский. Необыкновенная судьба была у юношей этого поколения. В шестнадцать лет Островский мог уже по праву называться ветераном гражданской войны: он был дважды ранен, участвовал во многих боях. После выхода из госпиталя армию ему пришлось оставить. Временно он начал работать в органах ВУЧК в Киеве, участвовал в операциях против многочисленных банд. Покончив с войной, одержав победу над бесчисленными врагами, народ молодой Страны Советов приступил к мирному хозяйственному строительству. Началось восстановление разрушенного народного хозяйства. И Островский ринулся в борьбу на новом фронте — на фронте труда — с такою же самозабвенной доблестью, какую проявлял он на фронте гражданской войны. Слова Владимира Ильича Ленина, обращенные к поколению строителей коммунизма, напутствовали его на этот труд указывали верную дорогу. Они направляли все его усилия, всю его дальнейшую жизнь. Ленин говорил: «Расчищена почва, и на этой почве молодое коммунистическое поколение должно строить коммунистическое общество»[22]. Строить коммунистическое общество означало; побеждать разруху, голод, холод, тифозную вошь, побеждать разгильдяйство, бюрократизм, шкурничество. Враги притаились. Нельзя было уже «нестись на них ураганом, обнажив шашки». Находиться в первых рядах значило теперь служить образцом и примером сознательного отношения к строительству, не отступать перед трудностями и лишениями, а бороться с ними и преодолевать их, связывать любой свой труд с общим трудом народа, идущего к светлой цели. В. И. Ленин в статье «Великий почин» (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников») писал: «Это — начало переворота, более трудного более существенного, более коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, ибо это — победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину»[23]. Он подчеркивал, что: «Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их «ближним», а «дальним», т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей…»[24] Именно таким сознательным, самоотверженным бойцом был Островский и на фронте труда. В 1921 году Киевский губком комсомола направил его в Главные мастерские Юго-западной железной дороги. Там он работал помощником электромонтера и одновременно секретарем комсомольской ячейки. «Звезда с буденовки снята, но мозг не разоружился, — таким рисует Островского познакомившийся с ним в тот период П. Н. Новиков. — Еще зловеще сияет шрам над правым глазом. Еще весь человек во власти недавних боев… Говорит… и в голосе жесткие, жесткие нотки. Хмурятся темные брови, и откуда-то исподлобья идет взгляд. Но вот вспомнилось веселое — и лица не узнать: оно посветлело в смехе, в глазах — светлячки»[25]. Смуглый, худощавый, очень подвижной и энергичный юноша, чаще всего в косоворотке и кепке, немного сдвинутой набок, он прекрасно справлялся и со своей основной производственной работой и с общественными комсомольскими обязанностями. Николай Островский являлся истинным вожаком молодежи. «Был он не старше нас годами, но участие в гражданской войне, ранение создали ему авторитет, — вспоминает один из его молодых соратников. — И, кроме того, он был свойский парень и чуткий товарищ. Его очень любили, но и побаивались, потому что он никому не спускал промаха в работе, нетоварищеского поступка, разгильдяйства»[26]. Из небольшой разрозненной группки комсомольцев он создал большую дружную комсомольскую организацию. Его веселая энергия объединяла молодежь, сверстники окружали его, комсомольская ячейка быстро росла. Островского знали не только в цехах. Он интересовался тем, как живут и учатся «фабзайчата». Часто приходил в школу ФЗУ, читал с ребятами газеты, разъяснял прочитанное, — это была естественная потребность прирожденного пропагандиста. Плоды этой пропагандистской работы были очевидны: в 1921 году все ученики школы ФЗУ стали комсомольцами. Молодежь была вместе в труде и в отдыхе. Выпускали стенную газету, разучивали песни, готовили спектакли. Популярная в свое время комсомольская песня «Наш паровоз, вперед лети!» была создана в киевских железнодорожных мастерских в то время, когда там работал Островский.

Мы дети тех, кто выступал

На бой с Центральной радой,

Кто паровоз свой оставлял,

Идя на баррикады.

Наш паровоз, вперед лети!

В Коммуне — остановка.

Другого нет у нас пути,

В руках у нас винтовка.

Н. Островский в Берездове (1923)

Н. Островский в Берездове (1923)

Обстановка в Берездове была чрезвычайно сложной. Район пограничный. Местное кулачье и другие контрреволюционные элементы яростно сопротивлялись мероприятиям советской власти. Они поддерживали связь со скрывающимися в окрестных лесах вооруженными бандами и с их помощью жестоко расправлялись с советскими активистами, их семьями. Орудовали шайки шпионов, диверсантов и контрабандистов. Среди местных работников встречались люди с петлюровским значком за отворотом пиджака. Партийная организация района была малочисленна. Бандиты терроризировали население, и родители зачастую не позволяли молодежи не только вступать в комсомол, но даже и посещать собрания. Известны случаи, когда за комсомольский билет родители выгоняли ребят из дома. Все коммунисты постоянно находились как бы в состоянии боевой тревоги и готовы были стать под ружье. Приехав в Берездов, Островский застал там… лишь одного комсомольца. Таким образом, вся организация состояла на первых порах из двух человек. Однако вокруг Островского молодежь начала собираться быстро. В самом скором времени число комсомольцев выросло до восьми. Николай создавал комсомольскую организацию не только в районном центре, но и в окрестных селах. Однажды в селе Бесидки он узнал, что за околицей раскинулся цыганский табор и что в этом таборе есть комсомолец — украинец по национальности. Островский отправился к нему. Оказалось и впрямь, что комсомолец, слесарь, недавний беспризорник, пустился кочевать с табором. Звали его Иван Киреев. Николай уговорил Ваню остаться в Берездове. В организации стало еще одним человеком больше. Но каждый человек, учась у секретаря райкома, в свою очередь, становился организатором. И счет, увеличивавшийся в первые дни так медленно, начал в последующие недели быстро расти. Несколько месяцев спустя комсомольская ячейка объединяла уже 127 юношей и девушек. О берездовском периоде жизни Николая рассказывает тогдашний квартирохозяин Островского: «Спал он мало. Время было беспокойное, и ночевать не часто удавалось ему дома: то облава на банду, то поход на контрабандистов, то ночное дежурство в милиции или райкоме. А то придет домой и скажет: «А я сегодня под ясенями пересплю». Возьмет винтовку и ляжет на скамейке на улице, под ясенями. И мы уже знали, что эту ночь можно спать спокойно и к скотине не выходить. Без охраны нельзя было: каждую ночь могли налететь бандиты, увести скотину, подпалить хату. Редко Островский оставался один, чаще всего с ребятами. Целую ночь разговаривают. Вспоминаем мы теперь его слова и удивляемся — до чего они сбылись! Он говорил, что при советской власти все дети и молодежь будут учиться… Говорил о коллективных хозяйствах, как хорошо и выгодно будет работать в них…»[27]. Воспоминания эти дополняются другими. Товарищ Закусилов в 1923 году работал председателем сельсовета в селе Корчик Берездовского района. Он часто встречался с секретарем райкома комсомола и комиссаром батальона всевобуча Островским. «Это был отзывчивый, заботливый товарищ, который всегда готов был притти на помощь, часто помогал из своих денег, хотя сам нуждался и отказывал себе в необходимом. У него были, например, сильно поношенные, не раз чиненные сапоги, он не мог выкроить денег на новые. В первую очередь он посылал деньги матери. Был он очень скромен, никогда не говорил о себе, не выпячивал себя. На одной с ним квартире жил другой комсомольский работник, боевой энергичный парень, знающий дело. Но любовью ребят и их доверием он не пользовался Все знали, что он любит прихвастнуть, похвалиться, «я» у него было на первом плане, чего терпеть не мог Островский. Сохранилась у меня в памяти одна поездка с Островским в Шепетовку за получением документов на оружие для ЧОНа. Совсем уже стемнело, когда мы выехали. Бы то прохладно и тихо. Ехали мы на крестьянском возу, полном сена. Удобно улеглись мы и всю дорогу проговорили. Говорил Островский, а я все слушал да спрашивал. Вспоминали гражданскую войну, а больше всего говорили о коммунизме…» [28] Эти правдивые штрихи дают реальное представление об условиях тогдашней жизни Островского. Он быстро подобрал аппарат райкома комсомола и принялся за работу. Начинать пришлось с организации комсомольских ячеек в районном центре и в других селах. Он создал клуб молодежи. Там стало людно и весело. Играла музыка — там был Островский. Пели — он запевал. Завелась библиотека. Шахматисты уединялись в укромных закоулках. Молодежь привыкла к клубу, и он стал тем, чем и хотел его видеть Островский, — организующим центром берездовской комсомолии. Удалось добиться перелома и в настроениях молодежи окрестных сел: она пошла за комсомолом и активно участвовала в борьбе с бандитизмом. Островский писал в «Как закалялась сталь» о том же периоде жизни Корчагина: «С лошади к письменному столу, от стола — на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка, клуб, школа, два-три заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое: «Стой! Кто идет?» Островский — председатель сельизбиркома, уполномоченный по проведению праздника шестой годовщины Октября. Не раз приходилось ему переводить через сорокапятикилометровую полосу леса ценности в Шепетовский окрисполком. Однажды налетели бандиты — человек десять. Николай И сопровождавшие его два милиционера не растерялись и обратили бандитов в бегство. Он был не только храбр, но и бдителен. Тот же товарищ Закусилов сообщает: «Один хлопец в Корчике подал заявление о принятии его в комсомол. Островский собрал о нем все справки — все как будто благополучно. Общее собрание приняло его, но Островский все не выдавал ему билета. Чем-то казался ему этот хлопец подозрительным. Он попросил меня проверить, не связан ли тот с бандами. Как-то раз поздно вечером я пошел на дом к этому парню. У самого леса вырос передо мной верховой. В вытянутой руке — револьвер. Слышу окрик: — Кто идет? По голосу узнал Островского. Отозвался. — Куда так поздно? Я сказал. — Ну, пойду и я с тобой. Все равно думаю переночевать в вашем селе. Он возвращался из Шепетовки, а Корчик был как раз на полпути между Шепетовкой и Берездовом, где у нас обычно останавливались и лошадей покормить и переночевать. Хлопца мы дома не застали, иэто было уже не в первый раз. Решили продолжать наблюдение. Но вскоре узнали, что он убит в соседнем селе крестьянами, пойманный с крадеными лошадьми. Не напрасны были, значит, подозрения Островского. В другой раз приехал Островский в Корчик под вечер. — Говорят, у вас тут дезертир скрывается. Пойдем проверим. И действительно, застали в хате парня, который сбежал из армии. Мы задержали его». Выполняя трудные и ответственные задания, Островский проявлял беззаветную преданность партии. В Каменец-Подольском областном партийном архиве нашли ценный документ — протокол общего собрания членов и кандидатов КП(б)У Берездовского района от 27 октября 1923 года. В ознаменование славного пятилетия РКСМ партийная организация принимала в свои ряды лучших воспитанников комсомола. На этом собрании Н Островский был принят кандидатом в члены КП(б)У «как самый выдержанный и стойкий комсомолец». Состояние его здоровья в ту пору резко ухудшилось. Еще в марте 1923 года Островский писал дочери врача Бердянского курорта: «Вот еще прошу об одной услуге, Люся, хоть я был у многих и даже хороших врачей и приблизительно знаю болезни колен, но прошу тебя, Люся, расспроси у отца, знает ли он про все… и последствия, и домашние способы лечения хронической водянки коленных суставов, которые под влиянием вывихов и тифа обнаружились полтора года тому назад и благодаря курортному лечению исчезли, а теперь снова появились… Очень прошу, спроси у отца всесторонне и напиши мне». Мы не знаем, какой ответ получил Островский на это тревожное письмо, известно лишь, что он, несмотря на болезнь, продолжал работать во-всю. Ему трудно было помногу ходить: сильно опухали ноги. Но, будучи комиссаром батальона всевобуча, он считал своим долгом быть примером для всех на больших учебных переходах и маршах. Никому и в голову не приходило, как трудно дается ему каждый шаг. Он шел впереди, подтягивая батальону:

Смело мы в бой пойдем

За власть Советов…

Партийный билет Н. Островского.

Партийный билет Н. Островского.