Манфред Грегор Мост

Посвящается матерям

Предисловие

Эта книга появилась следующим образом. Мюнхенское издательство Курта Деша несколько лет тому назад объявило конкурс на лучшее произведение начинающего писателя. Чуть ли не из тысячи рукописей, поступивших со всех концов Федеративной Республики Германии, издательство отобрало одну — роман «Мост», написанный никому не известным молодым человеком по имени Манфред Грегор, — и опубликовало ее. Роман покупался нарасхват, он был переведен на многие языки, по нему был сделан фильм, пользовавшийся огромным успехом. К Манфреду Грегору пришла слава. Такова история этой книги; по крайней мере так ее рассказывает издательство Курта Деша, одно из самых богатых и влиятельных издательств Западной Германии. Оно не оставило своими заботами автора, которого ввело в литературу. Следующую книгу Манфред Грегор написал на сюжет, непосредственно предложенный ему издательством. Вскоре в этом же издательстве вышел и его третий роман. В этих новых книгах уже известного писателя трудно узнать автора «Моста». Обилие пикантных ситуаций, находящихся на грани допустимого в печатном тексте, детективные сюжетные построения, согласно которым добрые немецкие полицейские ловят хороших в душе, но запутавшихся малолетних преступников, мелодраматичность, и сентиментальность, и откровенно спекулятивные политические выводы — все в этих книгах говорит о том, что автор искал дешевого успеха и у нетребовательной публики и у официозной прессы. Несмотря на шумную рекламу, вторая и третья книги Манфреда Грегора не имели у читателей и десятой доли того отклика, который выпал на долю его первенца. Издательство стремится во что бы то ни стало связать воедино все три произведения, «подкрепить» новые книги успехом романа «Мост». И делает это с настойчивостью, которая доказывает, что и оно тревожится за писательскую репутацию своего питомца. Можно только пожалеть, если Манфред Грегор разделит судьбу тех недостаточно стойких талантов, которых буржуазное общество развращает славой и деньгами. Но каков бы ни был дальнейший путь Манфреда Грегора, роман «Мост» так же как и фильм, снятый на его основе, остается ярким антивоенным произведением. Молодой писатель вложил в него все, что накопилось в его душе за годы юности, пришедшейся на время фашизма, войны, разгрома фашизма и его возрождения на Западе Германии. Эта книга не случайно привлекла к себе внимание молодых читателей и в Германии и за ее пределами Чем же она интересна?* * *

О событиях второй мировой войны уже создана огромная литература чуть ли не на всех языках мира; у каждого народа она отражает своеобразие его исторического развития. Особый характер носит литература о второй мировой войне в Германии — той стране, народ которой позволил своим преступным правителям увлечь себя на путь агрессии. Принеся неисчислимые страдания народам, немцы сами заплатили за нее огромными жертвами, оказавшись в результате несправедливой войны на грани национальной катастрофы. И вряд ли случайно то обстоятельство, что немецкие писатели обычно обращаются в своих книгах к последнему периоду войны, к дням горького похмелья, когда на развалинах гитлеровского райха решался вопрос о будущем немецкого народа. Последствия войны коренным образом изменили исторические судьбы Германии. Перед освобожденной от гитлеризма страной открывались возможности свободного, демократического, миролюбивого развития, но использованы эти возможности были только на Востоке, на территории Германской Демократической Республики. Семнадцать лет разного исторического развития наложили отпечаток и на немецкую литературу наших дней. Сегодня мы уже не можем сказать «немецкая литература», не добавив, о какой немецкой литературе идет речь — о западной или о восточной. Прилавки магазинов Западной Германии буквально завалены книгами самого разнообразного характера о второй мировой войне. Литература этого рода в моде; книги легко находят спрос, печать широко рекламирует их, но по большей части это литература, о которой Иоганнес Бехер сказал, что она только внешне является послевоенной, «а по существу — предвоенной литературой, подготавливающей третью мировую войну». Чуть ли не сразу же после поражения гитлеризма в Западной Германии стали появляться милитаристские книги; Гримм, Юнгер, Двингер, Боймельбург, излюбленные писатели гитлеровских времен, пропагандисты расовой ненависти и добродетелей солдата-наемника, снова были в почете. История повторялась: как и после первой мировой войны в Веймарской республике, которую сменил фашизм, книжный рынок чем дальше, тем больше стал наполняться мемуарами битых генералов, планами реванша, «военными романами», описаниями «большевистских зверств» и т п.; литературная милитаризация шла рука об руку с политической. Рядом с откровенно реваншистской литературой в Западной Германии давно уже существует милитаристская литература замаскированная; она высмеивает Гитлера, осуждает эсэсовцев, обвиняет фашизм в падении Германии — и готовит «пушечное мясо» для третьей мировой войны. Ее самый частый и опасный прием — изображение войны с точки зрения «простого солдата». Этого солдата не интересует политика (следовательно, он не связан с идеологией фашизма), он не ищет высоких постов и богатства (следовательно, он не грабитель), он воюет потому, что таков приказ. О противнике в таких случаях говорится, как правило, с уважением, и война — даже если в ней много ужасного — превращается в род «равной игры», одинаково справедливой или несправедливой, честной или бесчестной и с той и с другой стороны. Таинственным образом такие книги всегда в той или иной степени содержат апофеоз немецкого солдата-профессионала, который все-таки лучше, умнее, находчивее своего противника (в поражении виноваты начальники!). Конечно, милитаризация в жизни и в искусстве вызывает протест у многих писателей, живущих в Федеративной Республике Германии. Более того, особенность современной западногерманской литературы, самым наглядным образом свидетельствующая о преступном характере боннского государства, состоит именно в том, что единственным плодотворным течением в ней стало течение антивоенное. Еще в первые годы после разгрома гитлеризма рано умерший Вольфганг Борхерт, считающийся родоначальником этого течения, призывал своих соотечественников сказать «Нет!» войне. В основе книг Генриха Бёля, Ганса Вернера Рихтера и других близких к ним писателей, при всем различии между ними, лежит одна и та же мысль — прошлая война, развязанная Гитлером, была преступна, а новая война, угроза которой вырисовывается все явственнее на горизонте политической жизни Западной Германии, будет еще более преступна и самоубийственна. Антивоенный пафос этих книг, как правило, непоследователен; авторы их избегают говорить о тех, кто решительно и действенно боролся вчера и борется сегодня против фашизма и войн. Часто на первый план, как основная сила антифашистского сопротивления, выдвигается католическая церковь (католические мотивы вообще сильны в современной западногерманской литературе). В антивоенных книгах западно-германских писателей тем больше знаков вопроса, недоумений, недоговоренностей, подчас прямых искажений правды, чем больше они уклоняются от ответа на вопрос о том, каковы же пути активной борьбы против возрождения фашизма и новых войн. Книга Манфреда Грегора «Мост» находится в русле этой литературы; ей свойственны как ее сильные; так и слабые стороны. Но есть в ней и новая нота, заставившая по-иному зазвучать старую тему. Она написана не от имени тех, кто был внутренне не согласен с фашистским режимом и развязанной им преступной войной (а таков герой почти всех этих книг); она написана от имени той молодежи, которая была воспитана в фашистской школе и отравлена фашистской пропагандой. Читая даже лучшие романы западногерманских писателей о второй мировой войне, можно подумать, что гитлеровская армия состояла из нескольких закоренелых преступников и людей, по моральным соображениям с самого начала внутренне не согласных с фашистским режимом. Но как же тогда гитлеровцам удалось увлечь за собой миллионы немцев? Писатели Западной Германии по большей части уходят от ответа на этот вопрос. Судьбы героев романа «Мост» раскрываются перед читателем по-иному. Семь однокашников, превращенных в солдат за несколько дней до конца войны оказываются в маленьком городке единственными, кто до конца не за страх, а за совесть защищает гитлеровский райх. Преступники в военных мундирах еще продолжают бессмысленную войну, трусы спасаются, благоразумные стремятся как можно скорее окончить кровопролитие, а семь подростков умирают во имя лживой идеи, в которую уже никто не верит, во имя преступного государства, которое уже не существует. Так было не только в маленьком южнонемецком городке, описанном Манфредом Грегором; так было по всей Германии. Это печальная истина, которую не следует забывать. Именно в среде молодежи, выросшей в условиях фашизма, воспитанной фашистской школой, гитлеровцы в последние дни своего существования находили самых стойких, самых фанатичных защитников. Свидетельства этому мы можем найти и в других книгах, в том числе и у писателей Германской Демократической Республики, принадлежащих к тому же поколению, что и Манфред Грегор (в ГДР это поколение часто называют «enttauscht», то есть «прошедшее через разочарование», «вырвавшееся из обмана»). Немало трагического могут рассказать об этом советские люди, которым довелось с оружием в руках идти до самого Берлина. Случаи неповиновения преступным приказам, дезертирства из фашистской армии, прямых выступлений против начальников становились все чаще и чаще по мере приближения фронта к немецким границам; однако массовым явлением они не стали даже тогда, когда сражения шли на немецкой земле. Если пожилые солдаты последних «тотальных» мобилизаций часто разбегались или сдавались в плен, то молодежь, как правило, готова была умирать ради не только неправого, но уже и безнадежно проигранного дела. В сознании школьников крепче, чем в головах их отцов и старших братьев, сидела гитлеровская пропаганда, демагогия «крови и почвы», «единства народа и фюрера». И крепче, чем думалось, оказался тот пруссаческий моральный кодекс чести, который глубоко проник в сознание немецкой молодежи, — псевдогероизм беспрекословного послушания, красота смерти, стоическая поза обреченности и «подвига ради подвига». В немецких архивах сохранилась кинохроника, снятая в последние дни гитлеровского райха и изображающая Гитлера за раздачей орденов школьникам, сражавшимся на улицах Берлина против Советской Армии. Эти кадры оставляют гнетущее, непереносимо тяжелое впечатление. Гитлер с оплывшим лицом, вытянув вялую, уже какую-то неживую руку, вглядывается остановившимися глазами в лица подростков, стоящих перед ним в военной форме, словно гипнотизируя их. А лица этих школьников, взявшихся за оружие, когда уже никто ни на что не мог надеяться, полны по большей части смешанного чувства ужаса и обреченности, но иногда — гордости за выпавшую на их долю честь; лица людей, готовых умереть ради фюрера. Что же говорит нам роман «Мост» об этой молодежи? Когда писатель садится за книгу о войне более десятилетия спустя после ее окончания, он делает это не просто ради воспоминаний, даже самых личных. Он ставит перед собой определенную цель, которая диктуется его отношением к современности, его пониманием будущего. Замысел Манфреда Грегора ясно виден уже в композиции книги: описание короткого боя за мост он прерывает каждый раз, как только смерть настигает очередную жертву, и рассказывает о недолгой жизни погибшего. Это делается не столько для того, чтобы объяснить его поведение в бою, сколько для того, чтобы читатель мог остро почувствовать бессмысленность, противоестественность гибели этих юношей, умирающих по приказу генерала, для которого весь этот бой — только несколько часов отсрочки в уже давно проигранной войне. В немецкой литературе немало книг, рисующих войну как хаос бессмысленной жестокости. Их было много в прошлом, их особенно много теперь, после второй мировой войны. Эти книги объективно всегда играют реакционную роль, так как они внушают мысль, что с войнами, как со стихийными бедствиями, нет возможности бороться. Такой подход к изображению войны особенно лжив, когда речь идет о второй мировой войне, в которой преступный фашизм столкнулся в открытой схватке с социализмом и был побежден. «Мост» Манфреда Грегора далек, однако, от этой литературы. Брошенные всеми, герои романа ведут заведомо безнадежный бой. Они умирают на «потерянном посту», как любят выражаться милитаристские немецкие писатели, из поколения в поколение доказывающие, сколь прекрасна и возвышенна такая смерть. Эта ложь — одна из самых ядовитых, потому что она приспосабливает естественные благородные человеческие чувства к нуждам тех, кто ведет реакционные, захватнические войны. Умирай, не спрашивая, за что, умирай, не рассуждая, не думая, — этим ты исполнишь свой долг, но твоя смерть будет прекрасна вдвойне, если ты стойко сражался, зная, что обречен! Множество продажных писак в течение многих десятилетий вдалбливали эту мораль солдата-наемника в головы немецкой молодежи; мораль преступную, ибо она подразумевает, что прекрасно не знать и не интересоваться, во имя чего умираешь. Читая «Мост», видишь, какую откровенно служебную роль играет этот лозунг; именно на его действие рассчитывает генерал, когда говорит: «Несколько тысяч таких орлов, и мы могли бы еще выиграть войну». Самое сильное в романе «Мост» — описание душевного мира этих юношей, их сомнений и страхов, их готовности к самопожертвованию, их боязни показаться трусами, их недоумений. Здесь много человеческой правды, хотя подчас и очень ограниченной, не проверенной большой правдой истории. Какой бы маленький участок второй мировой войны ни был показан писателем, правдиво изобразить события, правильно оценить поведение героев можно только в том случае, если автор до конца осознает преступный характер гитлеровской войны и историческую справедливость поражения фашистской Германии. «Молодежь не бывает ни плоха, ни хороша. Она такова, каково время, в которое она живет», — говорит Манфред Грегор. Это, конечно, слишком легкое решение вопроса о личной ответственности каждого человека за то, куда идет его время. Поэтому Манфред Грегор постоянно подчеркивает детскость, неискушенность своих героев; для них бой, который они ведут, — это своего рода «игра в индейцев». Фашистская песня «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир!» проходит через книгу как иронический комментарий к их «подвигам»; война предстает перед нами как бессмысленное преступление фашистов против своего народа. Но до осознания преступности ее по отношению к другим народам Манфред Грегор не поднимается. И все же, хотя эти школьники умирают не рассуждая, они думают, и по крайней мере один из них додумывается до того, что генерал, которому они, как и полагается немцам и солдатам, беззаветно верили, — их убийца. Этот переворот в сознании героев, точнее — одного героя, лишь намечен в книге, робко, «пунктиром», но и этого достаточно, чтобы читатель поверил автору, когда последние защитники моста открывают огонь по немецкой саперной команде, прибывшей по приказу генерала, чтобы взорвать «их мост».* * *

Читатель должен внимательно прочесть коротенькие главки в начале и в конце книги, между которыми — как воспоминание — и заключена повесть. Действие их происходит в наши дни, в 1955 году. Рассказчик — единственный оставшийся в живых герой книги — десять лет спустя стоит на мосту, где погибли его товарищи. На дне реки он видит сохранившийся с того времени автомат; из этого автомата немец стрелял по немцам, школьник, одетый в форму гитлеровского солдата, в приступе отчаяния и ненависти стрелял по тем, в ком он видел воплощение обманувшей его преступной власти. Мимо мчатся автомашины, шумит крикливая жизнь современной Западной Германии, кичащаяся «экономическим чудом» и не желающая понимать, что «чудо» это оплачено милитаризацией страны и возрождением фашизма. Молодежь не знает и не желает знать о том, что было десять лет тому назад. Забыл об этом и «пожилой господин», отечески снисходительно заговаривающий с героем, — один из тех «отцов», кто посылал сыновей умирать и снова готов посылать их завтра. Герой, который не забыл и не забудет прошлое, смотрит на него с ненавистью, и эта ненависть остается в читателе, когда он переворачивает последнюю страницу книги. Итак, смысл книги — в напоминании о прошлом преступлении, об угрозе нового. Она посвящена матерям. Она ратует против войн. Но недаром герой ёе, стоя на мосту и вспоминая свое кровавое вступление в жизнь, даже сегодня не может найти ответа на вопрос, «в чем смысл того, что тогда произошло», как не мог понять этого десять Лет назад, когда вступился за своего друга, ставшего, с точки зрения нацистской пропаганды, «бунтовщиком, саботажником и предателем». Здесь та точка, до которой простирается взгляд писателя, тот искусственный горизонт, который он сам очертил вокруг замысла своей книги, сделав ее по масштабам, по выводам много ограниченнее, чем она могла бы быть. Не пора ли герою книги снова защищать «их мост» — то есть свою родину — от преступников в собственной стране? Сверстники Манфреда Грегора в литературе Германской Демократической Республики — такие, как Вольфганг Нейхауз в повести «Украденная юность», Дитер Нолль в романе «Злоключения Вернера Хольта», — стремятся идти гораздо дальше, исследуют прошлое гораздо глубже. Они тоже на основе своего личного тяжелого опыта выводят в своих книгах ту зеленую молодежь, которую Гитлер бросал на фронт, под ноги неумолимо наступающим армиям только для того, чтобы продлить уже давно сосчитанные часы своего райха. Эта молодежь, однако, в их изображении далеко не так безобидна, как герои книги Манфреда Грегора, — гитлеровская школа успела вдолбить в них идеи фашизма, извратить их естественные человеческие чувства, многих из них превратить в убийц. Писатели смотрят на прошлое с высоты своего сегодняшнего опыта, своего сегодняшнего понимания будущего Германии; это дает им возможность увидеть не только нравственное потрясение, пережитое юношами их поколения в дни разгрома фашизма, но и возможность для лучших из них духовного преображения, очищения от фашистской скверны. Единое поколение пошло разными путями, и многие из тех, кто вчера был так подло предан Гитлером, сегодня — в рядах активных строителей новой, социалистической Германии. Книги немецких писателей о второй мировой войне — в том числе и «Мост» Манфреда Грегора — могут заставить советских читателей задуматься о многом. Они еще раз напомнят им, каким проклятием человечества были и будут войны; они покажут, что в немецком народе никогда не умирал протест против преступной фашистской власти и грабительской войны, и не случайно, а исторически закономерно Германская Демократическая Республика стала сегодня оплотом миролюбивых сил немецкого народа. Но они дадут также понять, что фашизм не умер, что реваншисты, стоящие у власти в Федеративной Республике Германии, смогут и в будущем найти солдат для новых безумных походов, если их не остановят соединенные силы борцов за мир, демократию и социализм. П. Топер

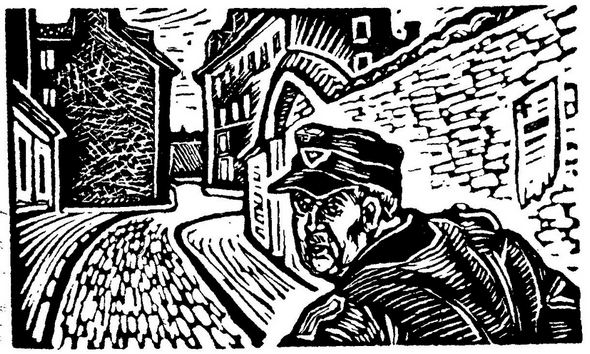

Прошло десять лет, и случай снова привел меня в этот маленький городок. Да и случай ли? Вечером, когда я ступил на мост и взглянул на реку, я уже знал, что привел меня сюда вовсе не случай, а желание еще раз увидеть этот мост. И вот я стою на широком тротуаре у перил и то смотрю вниз, на воду, то любуюсь берегами. Мост красив, и городок может им гордиться. Его массивным опорам не страшен никакой паводок. Дух захватывает, когда стоишь здесь весной, а река мчит талые воды с гор: стволы деревьев, вздымаемые мощным потоком, то и дело с грохотом ударяются о могучие быки, а волны, испробовав силу моста, бессильно разбиваются на мелкие брызги. А как хорошо в погожий летний день смотреть на гребцов, скользящих вниз по реке, на их бронзовые тела в стремительных байдарках! Но в этот майский вечер не было ни паводка, ни гребцов. С высоты моста река казалась совсем мелкой, даже дно было видно. Почти посредине лежала большая гранитная глыба. Она осталась здесь с 1935 года — с тех пор, как построили этот мост. Дно реки за камнем, было почти таким же, как и десятки лет назад. Черная глыба защищала его своей широкой спиной от наносов гальки. Еще и сейчас можно увидеть, что там лежит автомат. Выпуска 1944 года. Магазинная коробка пуста. Вечером 2 мая 1945 года в 17 часов 20 минут автомат выпал из рук немецкого солдата, полетел через перила, зацепился коробкой за край моста и повис. Раскачивался секунду, другую. Потом упал солдат и, падая, столкнул автомат прямо в волны, в самую глубь. За месяц до этого солдату исполнилось шестнадцать лет. И когда он падал, губы его шевелились, словно молили о чуде. Я знал, что не забуду ни его, ни остальных. Это началось десять лет назад в казарме маленького немецкого городка, 1 мая 1945 года. Через город текла река, и ее мягкая излучина делила его пополам. Но от берега к берегу перекинулся могучий мост. Места вокруг были прекрасные. Леса, гряды холмов и ярко-зеленые сочные луга. Однажды на одном из холмов сошлись два путника. — Я хочу, чтобы меня здесь похоронили, — со вздохом сказал один. — А я, — возразил другой, жадно, полной грудью вдыхая воздух, — я хотел бы здесь жить. Но думали они об одном и том же.

I

Карл Хорбер стоял под душем и старался направить струю так, чтобы ледяная вода падала прямо на худые плечи. Делал он это осторожно, и струя равномерно омывала грудь и спину. Возле стены казарменной умывальни и у полуоткрытой двери резвилась «команда», с ехидным любопытством наблюдая за попытками Хорбера смыть грязь, налипшую после учений в поле. Хорбер потешал «команду». С тех самых пор как его однажды поставили следить за рытьем окопов и он весь день сопровождал каждое свое приказание словами «давай, давай», его так и прозвали — Давай. Хорбер был членом «команды» и ее любимцем. Ему, шестнадцатилетнему лопоухому парню с веснушчатым лицом, огненно-красным чубом, не привыкать к насмешкам. Вот и сейчас под душем он совершенно невозмутим, хотя «команда» и не скупится — на советы. — Эй ты, Давай, брюхо не замочи — заржавеет! — Подверни уши, пусть вода и на шею попадет! — Жаль, нет твоей девчонки, нагляделась бы досыта! Громовой смех, за которым следует очередное, еще более язвительное замечание. И Карл Хорбер тоже хохочет. Не потому, что это лучшая форма самозащиты, просто жизнь бьет в нем через край и он радуется хорошей шутке, удачной остроте. Даже если метят в него самого. Хорбер смеялся. Казалось, смеется все его щуплое тело, тощие ноги, живот, сутулая спина и острые лопатки. И тут в дверях вдруг появился Шаубек. Унтер Шаубек по прозвищу Скотина. Кто придумал эту кличку, неизвестно. Да это, собственно, никого и не интересовало. Просто Шаубек мог скрутить в бараний рог самого строптивого рекрута, и все знали это. Пока он молчал, он казался неопасным. Но голос его предвещал беду. Даже когда он с напускной веселостью вдалбливал новобранцам основы воинской премудрости. Еще явственнее, когда он орал, и уж совсем отчетливо, когда переходил на шепот. Сейчас Шаубек шептал. — Хорбер, — шипел он сквозь зубы, — ну и кретин! Вы что, мыться не умеете? Не пригласить ли нам мамашу намылить зад господину Хорберу? Затем громче: — Пустить душ! Хорбер вытянулся под душевой струей в струнку. Шаубек круто, до отказа повернул кран и обрушил на сжавшегося в веснушчатый жалкий комок парня целый поток воды, чтобы тот как следует почувствовал, почем фунт лиха. Как следует. И в этот миг из угла, где сгрудилась «команда» (какая уж тут военная дисциплина), тихо, но вполне отчетливо прозвучало: — Закрой кран, гад! Пауза. — Кто сказал? — рявкнул Шаубек. Молчание. Еще громче: — Кто? Молчание. Тогда Шаубек перешел на шепот: — Вы мне скажете, кто это, понятно? Не то я из вас кишки выпущу! Гнетущая тишина. И вдруг тот же голос: — Ничего не выйдет, гад! Густой, спокойный, почти бесстрастный голос. Каждый в «команде» знал: это Эрнст Шольтен — сноб, страстный любитель музыки, поклонник Баха и женоненавистник. Однажды был арестован за браконьерство. «Команда» гордилась Шольтеном, но все немного робели перед этим шестнадцатилетним юнцом. Развитый не по годам, он совершал поступки, которые не должны были бы и в голову приходить сыну столь почтенных, родителей. Вот и сейчас «команда» не понимала, что ему, собственно, понадобилось. Ну, придрался Шаубек к Хорберу, но в конце концов от струи воды еще никто не умирал. К чему затевать всю эту историю? Они не сразу уразумели, что Шольтен не мог больше выдержать, что он попросту дошел до точки. В эти последние две недели никто из семерки не реагировал так болезненно на бесконечные придирки. Это началось в первый же день, едва только мальчик предстал перед Шаубеком. — Звать? — Шольтен! — Короткая пауза, затем нерешительно: — Эрнст, Эрнст Шольтен. Шаубек удивился: — Дурацкое имя. Шольтен, в первый раз слышу. Как это вообще можно позволить себе называться Шольтеном?[1] Шаубек сострил и ждал одобрения. Но шестеро ребят, что стояли рядом, не смеялись: они еще не усвоили, когда дозволено и когда не дозволено смеяться у Шаубека. Шаубек продолжал: — Слыхали вы хоть краем уха о цивилизации, Шольтен? — Та-ак точно, господин унтер-офицер! — Отвечают не «та-ак точно», а «точно», вы, разгильдяй! Стрижка волос тоже имеет некоторое отношение к цивилизации. Одно из ее завоеваний, понятно? — Та-ак точно, господин унтер-офицер! — Марш корчевать заросли! Начисто! Слышали? Начисто! Предположим, шевелюра Шольтена изрядно отличалась от того, что принято называть солдатской стрижкой. Но до сих пор еще никто и никогда не предписывал Шольтену, следует ему стричься или нет. И когда он, выйдя из казармы, битый час сидел в подвале у полкового парикмахера, ему казалось, что каждый взмах ножниц и каждое движение машинки оставляют на нем позорное клеймо. Множество подобных мелочей, накопившихся у него в душе за эти две недели, словно динамитом начиняли сейчас каждое слово, которое Эрнст Шольтен бросал из своего укрытия прямо в физиономию унтеру. Необычайная по напряженности обстановка: под душем голый, дрожащий, с вытянутыми по швам руками и совсем уже не веселый Хорбер. Задом к нему и лицом к тем шестерым в углу вне себя от злости — унтер Шаубек. А в углу — «команда»: Вальтер Форст, Зиги Бернгард, Альберт Мутц, Юрген Борхарт, Клаус Хагер и Шольтен. Пятеро бок о бок с Шольтеном, но еще не заодно с ним. Правда, они уже почувствовали, что все происходящее совсем не похоже на обычные проделки вождя краснокожих Виннетоу. Прозвище Виннетоу прилипло к Шольтену уже давно. Во всем его облике — черных как смоль волосах, худом желтом лице, длинном носе и остром подбородке — было что-то воинственное. У некоторых людей Шольтен с первого же взгляда вызывал неприязнь. К их числу относился и Шаубек. Чем закончится эта стычка? Да и как вообще она может кончиться? И вот в то время как Шаубек, впиваясь взглядом в каждого, пытался обнаружить виновного, завыла сирена. Воздушная тревога! — Мы еще продолжим разговор, — прошипел Шаубек и поспешил уйти.Унтер-офицер Шаубек и алкоголь

Год рождения — 1903, имя — Алоиз. Итак, Алоиз Шаубек. Кадровый военный. Специалист по новобранцам, материальной части, бабам и выпивке. Качеству баб, а тем более выпивки значения не придает. Главное, чтобы побольше, как можно больше. Предел мечтаний — увольнительная с ночевкой. Что же тогда стряслось с Шаубеком? Как все произошло? Ах, да! Он женился. Скоропостижно. Дней пять знакомства с Китти и… «Душка Китти, сладкая Китти, я буду звать тебя котик, ясно?» Свадьба военного времени.

Это продолжалось четыре недели. Потом Шаубек не пришел ночевать. Появлялся все реже и реже. Китти вернулась на работу, Шаубек — к выпивкам и бабам. А когда сиживал с приятелями в пивной «Орландо», то изредка посматривал поверх обитой медью стойки на Китти и, случалось, после второй, третьей бутылки говорил: — Видишь вон ту рыжую за стойкой? Если хочешь знать — это Китти, была, между прочим, моей женой. Уж мы тогда повеселились, ха-ха-ха! И Шаубек принимался хохотать, шумно, неистово. И снова пил. А когда напивался до чертиков, давал понять, что не чужд изящной словесности. — Известно ли вам… у госпожи хозяйки был?.. Но это еще не все, что можно сказать об Алоизе Шаубеке. Представление о нем будет неполным, если не упомянуть, что подчиненные у него ходили по струнке. Начальники его не уважали, хотя и отдавали должное его «системе воспитания». Никто столь беспрекословно и с такой готовностью не плюхался в грязь, как тот, кто прошел школу Шаубека. Войну Шаубек провел в тылу. Иногда он хвастал каким-то ранением, но при этом не раз попадал впросак, если среди слушателей оказывался кто-то из тех, кто знал, как было дело. — Заткнись, Шаубек, — раздавалось тогда, — не то заработаешь еще одно ранение! Пострадал Шаубек во время уличной катастрофы. Но Эрнсту Шольтену это не было известно.

Семеро побежали к зениткам. Хорбер едва успел натянуть маскировочный костюм и нахлобучить каску. Подтащили боеприпасы. Обстрелянный зенитными батареями американский «мустанг» взмыл в вечереющее апрельское небо и поспешил присоединиться к группе штурмовиков. За какой-то миг он на бреющем полете пронесся над казармой и, не причинив ей вреда, дал очередь по зданию казино для офицеров. Там, потягивая «организованное» где-то красное вино, резались в очко два унтера. Шаубек рассказывал унтер-офицеру Хейльману о случае в душевой. Хейльман хотел было заметить, что терпеть не может, когда ни с того ни с сего придираются к юнцам. Но тут его взгляд скользнул по потолку. Унтер Хейльман оцепенел. Все свершилось с молниеносной быстротой, но он запомнил все. На длинном потолке казино одна за другой появились дырки. Они двигались, как по линейке, прямо на унтера Хейльмана, все ближе и ближе, и тогда Хейльман вдруг рванулся из-за стола и упал на правый бок. Отлетела штукатурка, раздался грохот, треск… Когда Хейльман поднялся, Шаубек висел в странной позе, скрюченный, цепляясь за край стола, весь в алых брызгах. Красное вино и кровь. В широко раскрытых глазах — удивление. Руки сжаты в кулаки.

II

«Команда» в полном составе явилась в казарму с опозданием. Пришел лейтенант Фрелих. Хорбер отрапортовал, и тогда Фрелих, прислонившись к ближайшему шкафу, сказал им следующее: — Ребята! Шаубек убит. Американцы в тридцати километрах отсюда. Дело идет к концу. Мне кажется, вам лучше всего разойтись по домам. И поскорее! Я не могу, не должен вам приказывать. Но часовой у западных ворот оповещен. Он вас пропустит. Так говорил Фрелих. Он долго и пристально смотрел на каждого из них, так что им даже стало не по себе. Затем сказал такое, чего никто не слышал от него до сих пор: — Проклятая, грязная война! Это прозвучало, словно всхлип, какой вырывается порой, когда мучительно сдерживаешь рыдание. Потом круто повернулся и вышел из комнаты. За два часа до тревоги он узнал, что русские начисто уничтожили немецкое подразделение, в котором вот уже три месяца, служил его сын. Всю свою любовь семеро мальчиков отдали лейтенанту Фрелиху. Если не считать унтера Хейльмана, только он в казарме возился с ребятами и не донимал их муштрой. В огромной казарме эти семь юношей совершенно затерялись. Они были последней данью, которую маленький город заплатил войне. В середине апреля их прямо из школы забрали в фольксштурм, обрядили в защитную форму и каждому вручили новенький карабин «К-98». Принял их тогда Шаубек. — Черт возьми! Что это еще за слабосильная команда? Но затем оживился: — Впрочем, конца войне пока не видно, так что из вас еще можно будет сделать людей, сопляки! С тех пор семерку и стали звать «командой». Прозвище так к ним прилипло, что им нередко пользовались даже в служебном обиходе. В последние дни войны в казарме царили страшнейший хаос и неразбериха. Шаубек только и делал, что вдалбливал «команде» основы воинской премудрости. И лишь лейтенант Фрелих и унтер-офицер Хейльман всерьез думали о них. Фрелих подолгу беседовал с каждым, расспрашивал о родных и доме. Хейльман ограничивался неясными, мрачными, как бы мимоходом брошенными, но всегда благожелательными предсказаниями и советами: «Смывайтесь, ребята!» Или: «Разве не видите, все пошло кувырком! Плюньте на все, возвращайтесь домой!» Хейльман нравился им, хотя он редко смеялся, не рассказывал анекдотов и, разговаривая с ребятами, всегда смотрел куда-то мимо них, словно видел, как надвигается беда. Лейтенанта же они любили. Но в тот вечер они почувствовали сострадание к Фрелиху. Несмотря на мундир, он так не соответствовал идеалу немецкого офицера, который еще сохранился у шестнадцатилетних весной 1945 года.Лейтенант Фрелих и Кай Юлий Цезарь

Фрелих не был кадровым военным. Он преподавал в гимназии. Война и стратегия интересовали его постольку, поскольку речь шла о войне и стратегии времен Цезаря. Стратегия второй мировой войны была ему неинтересна. Да и вообще, с тех пор как он оставил школу и своих учеников, у него ко всему пропал интерес. Они призвали и его сына. Этого он понять не мог. Флори был совсем малыш, играл в железную дорогу, в солдатиков. Ну да, в солдатиков. И отец играл вместе с ним. Возводил укрепления, бастионы, рыл окопы, устраивал насыпи, объяснял сыну стратегию, и вдруг ни с того ни с сего Флориана отправили на фронт. В форме, с длинными, не по росту рукавами, в пилотке, под которой худое мальчишеское лицо казалось совсем ребяческим, — таким запомнился Фрелиху сын.

Потом в казарму пришли эти семь мальчиков, и Фрелих однажды увидел, как Шаубек трудится над тем, чтобы сделать из слабосильной «команды» настоящих солдат. Он видел, как Шаубек заставлял коренастого Альберта Мутца приседать с винтовкой в руке. Шаубек считал: — Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Но, но, дохлый тюфяк, подтянись! Тридцать шесть, тридцать семь. И вдруг на месте этого румяного светловолосого крепыша лейтенант Фрелих представил своего сына. Представил себе, как он пошатывается задыхаясь. «Присесть! Встать! Присесть! Встать!» И тогда Фрелих отвел Шаубека в сторону и разделал его под орех. Что еще оставалось у лейтенанта Фрелиха? Там, дома, была жена. Годы сделали ее чужой. Был шкаф, полный книг о стратегии, тактике, Юлии Цезаре и многом другом. Был мундир. Школы не было. Учеников не было. Не было даже сына. Только эти семеро в казарме. «Ты должен думать о них, — твердил он себе. — Будь начеку, Фрелих. Это твой долг».

III

Налет начался около одиннадцати. Завыли сирены. Пронзительно, как во время учебной тревоги. Многие уже крепко спали. Но семерых мальчиков внезапная тревога застала бодрствующими. После разговора с лейтенантом Фрелихом было не до сна. Они спорили далеко за полночь. Следует ли бежать? Послушаться совета и улизнуть через западные ворота? Еще никогда у них не было таких разногласий, как в этот вечер. Хорбер за побег. Шольтен: — Ну ты! Давай, давай беги! Все покатились со смеху. Впервые за много дней заговорил Клаус Хагер по прозвищу Молчальник — он мог часами не раскрывать рта: — Ребята, если мы смоемся, значит мы дезертиры, а дезертиров расстреливают. Спокойнее остаться здесь. Уйти мы еще успеем. Это было так похоже на Хагера. Он никогда не говорил до тех пор, пока всего не взвесит. Пусть то, что он говорил, не всегда было правильно, но зато тщательно обдумано. Альберт Мутц рявкнул на этого труса поганого. Ему хотелось домой, в маленький домик на окраине. Там он смог бы — так ему по крайней мере казалось — спрятать остальных. Эрнст Шольтен разлегся на нарах, наверху, разумеется, там, утверждал он, горный воздух. Шольтен еще не высказался. Только сыпал направо и налево циничными замечаниями и довольствовался тем, что смешил всех. Вальтер Форст не прочь был бы остаться: — Верьте мне, здесь будет еще чертовски интересно. Шольтен: — Ну ясно, будем играть в индейцев! Зиги Бернгард: — Мне безразлично, куда все, туда и я. Юрген Борхарт: — Мне вовсе не хочется подыхать здесь. Я уношу ноги — чего еще ждать! Борхарт сказал это таким тоном, что тому, кто плохо его знал, и в голову не пришло бы усомниться в твердости его намерений. Но «команду» не проведешь. Борхарт уйдет только вместе со всеми. У него всегда есть определенное мнение, но он никогда его не отстаивает. Итак, шестеро высказались. Теперь они хотели выслушать седьмого. Карл Хорбер поднялся с кровати и, театрально потрясая руками, продекламировал: — Друзья, братья по оружию! Внемлите словам нашего мудрого вождя, пусть решает Виннетоу — вождь краснокожих! И предоставил слово Шольтену. Тот заговорил, не поднимаясь с нар и уставившись в выбеленный известкой потолок, словно находился один в комнате: — Если Фрелих говорит, что нам нужно уходить, он желает нам добра. Если пошевелить мозгами, это почти приказ командира. Если пошевелить мозгами. К тому же у него есть опыт. У нас опыта нет. Точнее — совсем мало. Итак, вопрос в том: или смотаться — поскольку у Фрелиха есть опыт, или остаться — поскольку у нас опыта нет? Все, что вы наговорили, курам на смех. Только Форст сказал дело. Будет интересно до чертиков. Что правда, то правда, интересно будет до чертиков. Вопрос только в том, не будет ли чересчур интересно? Я вот все думаю о Шаубеке. С ним тоже получилось интересно… С другой стороны, если мы будем начеку, можно и подождать. А когда уж слишком припечет — смотаться. А главное — если мы смоемся сейчас, не будет ли это, строго говоря, трусостью? При одной мысли о том, что он может оказаться трусом, он вскочил с нар, победно всех оглядел и закричал: — Слушайте! Мы окажемся трусами, если сбежим! Жалкими трусами! Нас не для этого здесь обучали. Разве нам дали форму и карабины, чтобы удобнее было драпать? Друзья! Они еще услышат о нас! Затем спокойнее: — Можете поступать, как хотите, а я остаюсь. Виннетоу останется на посту. Это его долг перед краснокожими братьями. Уф! Я кончил. Хорбер едва дождался, пока тот договорит. Он подскочил и по-обезьяньи уцепился за край верхних нар. Огненно-красный вихор, худое лицо, торчащие уши показались над кроватью. Он зарычал на Шольтена: — А ну, повтори еще раз, что я трус, повтори, и я вышвырну тебя в окно! Шольтен расхохотался ему в лицо и, пока Мутц и Борхарт щекотали Хорберу пятки, заехал ему ногой прямо в нос, так что Хорберу пришлось разжать пальцы и спрыгнуть на пол. Началась отчаянная потасовка. Шольтен свесил ноги и размахивал ими над головами, а затем повалился прямо на дерущихся. Смех, визг, грохот отодвигаемых столов и стульев — а время шло к полуночи. И тут началась тревога. Драка мгновенно прекратилась, все прислушивались к вою сирен. Сигналы повторялись, значит они не ослышались. Кинулись к шкафам, срывая походное снаряжение. И вот уже натянуто линялое обмундирование. Заранее уложенные рюкзаки вскинуты на спину, поясной ремень со штыком, саперной лопаткой и подсумком затянут, каски надвинуты, противогазы перекинуты через плечо, и все семеро устремились к выходу. На бегу схвачены карабины, и «тра-та-та» отстукивают по каменным плитам коридора подкованные походные башмаки. Потом вниз по лестнице, в главный казарменный двор. Там юноши пристроились ко второму взводу, взводу Фрелиха. Подразделения построились по четыре в ряд. Из-под полукруглой арки со стороны Западного шоссе появился серый «джип». Из него вышли трое. — Какие-нибудь важные птицы, — шепнул Шольтен. Командиров рот и взводов вызвали на совещание. Оно длилось почти полчаса. Все это время пятьсот солдат стояли в строю и ждали. Наконец взводные вернулись. Над полем раздалась команда, и подразделения одно за другим пришли в движение. Второй взвод во главе с лейтенантом Фрелихом, фельдфебелем Венхельтом и унтер-офицером Хейльманом направился к спортивному залу. Семеро проследовали за ними. Там все окружили лейтенанта. — Американцы все еще в тридцати километрах от города. Город решено защищать. — Чувствовалось, что слова эти стоят Фрелиху огромных усилий. — Позиции, которые мы займем, очень важны для обороны города. Он словно потерял нить, — и взгляд его устремился на левый фланг, туда, где стояли семеро, словно лейтенант ждал от них помощи. — У нас маловато людей, а мы должны защищать сравнительно большой участок. Мы получим снаряды, оружие, фаустпатроны и неприкосновенный паек! — Фрелих резко повернулся и, тяжело ступая вышел из зала. — Не в ногу ма-арш! — скомандовал фельдфебель Венхельт. Взвод в сорок два человека получил фаустпатроны, по два на каждого, и автоматы. Когда очередь дошла до мальчиков, унтер Хейльман спросил: — Кто из вас умеет обращаться с этой штуковиной? — Я, — ответил Шольтен. Он сказал это так спокойно, словно учитель Фрелих спросил у него, помнит ли он надгробную речь Марка Антония. «Команда» не удивилась. Они уже привыкли к тому, что Шольтен все умел. Так почему бы ему не знать, как обращаться с автоматом? Хорберу досталась русская самозарядная винтовка. — Этот герой даже когда из карабина стреляет, и то вот-вот в штаны наложит, — не преминул высказаться Шольтен. Остальные получили карабины и фаустпатроны. Под конец появился еще ящик с патронами. Каждый старался захватить столько обойм, сколько могли вместить карманы. Спустя полчаса сорок два солдата погрузились на два грузовика, а еще через три минуты лейтенант Фрелих остановил машины на мосту маленького городка. Унтер-офицерХейльман соскочил вниз и буркнул: — Нашли место для слабосильной «команды». Разочарованные ребята выпрыгнули из кузова на землю. — Этот мост — стратегически важный объект, — Пояснил лейтенант Фрелих. — Вы закрепитесь здесь. Унтер-офицер Хейльман примет командование. — И тихо Хейльману: — Как только туман рассеется — по домам! Понятно? Вы отвечаете за это головой, ясно? И тут произошло то, чего тщетно ждала «команда» все эти две недели. По лицу Хейльмана расплылась улыбка, забралась в каждую складочку, в каждый уголок грубоватого широкого лица, и Хейльман сказал: — Слушаюсь, господин лейтенант, понял!Унтер-офицер Хейльман и война

Курсант унтер-офицер Хейльман заработал кличку уже на третий день пребывания в офицерском училище. Его прозвали Старобранец. Он был в то время примерно лет на десять старше тех, кто сидел с ним на одной скамье. Из-за рассудительности и спокойствия, которое от него исходило, он казался даже старше своих лет. Военные наставники не хвалили и не ругали его. И вот что с ним случилось за четыре дня до окончания училища.

Во время занятий по политике руководитель спросил его, может ли немец быть хорошим офицером, не будучи ревностным приверженцем существующего режима. Унтеру Хейльману вопрос показался настолько простым, что против обыкновения, не раздумывая, он громко, на всю комнату ответил: — Само собой разумеется, господин обер-лейтенант! После, экзаменов триста свежеиспеченных офицериков отправились в отпуск на родину, а Хейльман, как и прежде, в чине унтера покатил на восток, обратно в свою часть. Он так и не понял почему. Для того чтобы осмыслить это, потребовалось немало времени. — Что ж, ваше имя, Адольф, сулит вам большое будущее, — сказал командир, ухмыляясь, когда Хейльман предстал перед ним с плохой характеристикой, опоздав к тому же на два дня. — Господин Хейльман, — продолжал он, — вы просто неподражаемы, вы прямо-таки великолепны! — Хейльман, не моргнув, выслушал все это, только — глаза смеялись. 2 мая 1944 года. Наступление против русских, окопавшихся на противоположном скате холма. Русские ожесточенно сопротивляются. Атака отбита. Среди пропавших без вести унтер-офицер Адольф Хейльман. Никто не знал, что с ним случилось. Никто ничего не заметил. Он просто не вернулся. Но этой же ночью часовой соседней воинской части, расположенной километрах в пяти, был насмерть перепуган. В гробовой тишине послышался вдруг какой-то шорох и треск. Он все приближался и приближался, и нервы часового сдали. Солдат забыл об автомате, забыл о ручных гранатах, обо всем забыл. Он ощущал лишь ужас перед тем, что двигалось прямо на него. — Тревога! — заорал он во всю глотку. Потом еще раз: — Тревога, Иван! — Вконец перепуганный собственным криком, прижимаясь спиной к осыпающейся стенке окопа, часовой таращил глаза в темноту. И вдруг «это» оказалось совсем рядом, как раз там, где однополчане, поднятые его криком, задыхаясь от быстрого бега, плюхались в щели и окопы. Совсем-совсем близко он услышал голос: — Заткнись, не то получишь в морду! Кто-то большой, серый, грузный протащился еще несколько метров до немецких позиций, ухнул в окоп и растянулся на земле. На следующий день в роте Хейльмана узнали, что унтер-офицер Адольф Хейльман вовсе не пропал без вести. Тяжелораненый, он с почти нечеловеческим упорством прополз на животе несколько километров и добрался до немецких позиций.

И вот теперь унтера Хейльмана оставили на мосту с семью подростками. Грузовик увез лейтенанта Фрелиха и весь взвод на запад, навстречу американцам. И Хейльман почувствовал, что отныне вся ответственность за судьбу этих мальчиков пала на него.

IV

«Нужно что-то придумать, занять чем-то мальчишек, иначе они начнут нервничать», — думал Хейльман. Но ничего не приходило в голову, абсолютно ничего. И тогда он сказал стоявшему рядом Шольтену: — Пока подождем немного и попьем чаю. А Шольтен, всегда выдержанный и не по годам взрослый Шольтен, скорчил озорную гримасу и спросил бесцеремонно: — Скажите, уважаемый, почему мы должны торчать здесь? Опять пропустим самое интересное. Хейльман ответил устало: — На вашу долю еще хватит интересного. Погодите малость. И вот началось интересное. Теперь, поздно ночью, на мосту появлялись лишь редкие прохожие. Несколько колонн проследовало в западном направлении, навстречу американцам. И больше никого. Семеро стояли, прислонясь к перилам, а Хейльман шагал взад и вперед. «Ничего не придумаю, надо же быть таким болваном!.» Внизу плескалась вода. Река трудилась. Без устали. Она несла песок и камни. После больших дождей она разливалась могучим потоком, а в засушливые летние месяцы струилась маленьким ручейком. Тогда ее, можно было легко перейти вброд. Мальчики писали как-то сочинение на тему «Река — символ нашего города». Карл Хорбер ухитрился заработать высший балл. Он очень образно написал про реку, про зеленую воду и сочные луга, раскинувшиеся по ее берегам. Шольтен же получил неуд. «Не на тему», — стояло на его сочинении. Он заставил реку говорить, словно она человек, но убедился, что это не каждому по вкусу! Среди ночи, когда все они сидели на восточном конце моста, с запада потянулись колонны. Теперь они двигались непрерывным потоком. Автомашины, конные упряжки, орудия, изредка танки. И среди всего этого люди, грязные, изможденные, обессилевшие, с осунувшимися серыми лицами, заросшими щетиной: они шли и шли, повесив головы, будто кто-то сидел у них на плечах и без устали погонял хлыстом. Порой кто-нибудь из колонны говорил сгрудившимся на мосту мальчикам: — Чего вы еще ждете? Бегите, пока не поздно. Тогда ребята, смущенно отворачивались и смотрели в воду, а унтер-офицер Хейльман ругал себя на чем свет, стоит за то, что ему так ничего и не приходило в голову. Начало потихоньку накрапывать. Мальчики вытащили из рюкзаков плащ-палатки и зябко укутались в негнущуюся, жесткую материю. Мимо них проходила колонна за колонной, и с каждой минутой ребята все острее чувствовали, что впереди самое значительное событие в их жизни. И тут им стало страшно. Ни один из них не сказал бы об этом вслух. Ни один. Но это было так. Они закурили. У Хейльмана были сигареты, и он великодушно угощал всех. Зажав мундштуки в зубах, они онемевшими руками зажигали спички и жадно, торопливо затягивались. Альберт Мутц закашлялся. Он всегда кашлял, когда курил. Остальные уже давно привыкли к сигаретам. К концу ночи людской поток немного схлынул и на какую-то минуту иссяк. Потом опять появились машины, а в них под мокрым брезентом смертельно усталые пехотинцы. И так без конца. Машины — затишье, машины — затишье. И вдруг движение прекратилось. Стало страшно и жутко. Только что здесь проходили машины, тащились повозки, люди. А теперь на мосту остались только семеро ребят со своим унтером. А тот все думал и думал. Он даже обрадовался, когда на мост со стороны старого города въехала машина и, скрипнув тормозами, остановилась у маленькой группы. Хейльман шагнул вперед, готовый дружески заговорить с каким-нибудь шофером, и остолбенел. Тот, кто сидел в глубине машины, а сейчас молодцевато спрыгнул на мостовую, был ни много ни мало, как генерал собственной персоной. — Охраняем мост, унтер-офицер Хейльман и семь рядовых, — доложил Хейльман. Ничего умнее он придумать не мог. Но генерал, очевидно, не придавал большого значения формальностям. Он даже не взглянул на семерых ребят — они приплелись сюда, укутанные в свои нескладные плащ-палатки, — и заговорил с Хейльманом тихо, но внушительно. Ребята слышали только ответы унтера. — Так точно, господин генерал!.. — Никак нет, господин генерал!.. — Будет исполнено, господин генерал!.. Потом генерал заговорил громче, чтобы слышали все. — Мост надо удержать во что бы то ни стало! Во что бы то ни стало! Понятно? Я надеюсь на вас. Вы получите подкрепление! После этого генерал уехал так же неожиданно, как и появился. На какое-то мгновение Хейльману показалось, что все это ему снится. Но Юрген Борхарт вернул его к суровой действительности: — Это в самом деле был генерал, господин унтер-офицер? — Да, в самом деле, мой мальчик! — сказал Хейльман и выругался длинно, грубо, зло. Он был взбешен. Ругань не принесла облегчения. «Хотел бы я знать, как выглядит это самое подкрепление! Хотел бы я знать!» Долго ждать ему не пришлось. Появился грузовик. Он въехал на мост с той же стороны, что и генеральский «джип», из него высыпалось с десяток нескладных фигур в защитной форме. Хейльман подошел к ним, чтобы получше разглядеть этих солдат. — Господи! Что за старые чучела! — только и выговорил он. Подкрепление состояло из десяти стариков. Каждому под шестьдесят, если не больше. Должно быть, их забрали в последнюю минуту, прямо из дома, вытащили из-за обеденного стола. И форму они надели только-только. Но что из этого? Мундиры-то уже видали виды, были прострелены, залатаны. Те, кто носил их когда-то, давно в земле, где-нибудь во Франции или России. С них, изувеченных, продырявленных пулями, перед тем как положить на операционный стол, стаскивали мундиры. Они еще послужат! Десять стариков получили такой же приказ, что и шестнадцатилетние мальчишки. Никто не обсуждал его. Ни старые, ни молодые. Просто приняли как должное. Как аттестационный лист в конце года. А унтер-офицер Хейльман всё еще не придумал, что предпринять. Надо было действовать, но как, он не знал. У восемнадцати солдат были ружья, фаустпатроны, боеприпасы и НЗ. НЗ состоял из банки кровяной колбасы, банки говядины и сухарей. За консервы хватались так же, как за фаустпатроны, обеими руками. «Хорошего мало, когда на одном мосту сходятся старики и дети, чтобы выполнить один и тот же приказ, — размышлял Хейльман. — Совсем разные у них взгляды на приказ. И уж, во всяком случае, на войну вообще. И никто из них не знает, как защищать мост. Да и сам я, — признался себе Хейльман, — тоже не знаю. Ясно только, что удержать мост, пока, торчишь здесь, нельзя. Надо занять позиции, господствующие над мостом. Но где? И как? К тому же необходим пулемет». Ну конечно! Это выход. Теперь можно что-то делать. Разумеется, пулемет! — Борхарт, Мутц, Хорбер! Слетайте в казарму и скажите, чтобы на мост прислали пулемет. Ручной пулемет и несколько лент. Лент побольше. Поняли? Трое ответили, что поняли, и отправились в путь. Как здорово, что по меньшей мере на час они избавились от этого бесцельного ожидания на мосту! Старики стояли особняком и о чем-то шептались. Будто даже громко сказанное слово могло накликать беду. Вдруг один из них заговорил громче. У него были жидкие седые волосы и тонкий голос. — Это конец, слышите, конец. Он сказал это куда-то в темноту, потом испуганно оглянулся на Хейльмана. Тот не ответил. Старик вынул часы из кармана куртки. Старомодные карманные часы с отскакивающей крышкой. Должно быть, фирменные. И часы как будто натолкнули его на какую-то мысль. Он выпрямился и объявил: — Я ухожу домой. Никто не ответил, хотя он довольно долго выжидал. Тогда он сказал: — Приказ удержать мост — бессмысленный. — И после короткого молчания снова: — Я ухожу! Старик сказал это без всякого выражения, совсем тихо. Затем осторожно прислонил свой карабин к парапету и быстро засеменил прочь. Это было началом. Старики один за другим ставили оружие к стене и уходили. Вскоре у каменного парапета уже стояло десять карабинов, а на земле лежала куча фаустпатронов. Только НЗ они взяли с собой. Унтер-офицер Хейльман молча наблюдал за происходящим. Он стоял, широко расставив ноги, заложив руки за спину, и смотрел. Он растерялся. «Ты должен что-то предпринять, Хейльман, ты не можешь так вот просто дать им уйти, ведь это бунт!» Мысли теснились у него в голове, но он и пальцем не шевельнул. Когда ушел последний из десяти, Хейльман повернулся к мальчикам и не поверил себе. Они смотрели на него с таким благоговением и восторгом, словно готовы были в ту же секунду исполнить любой приказ, который сорвется с его уст. Хейльман стал героем в их глазах. Именно потому, что дал уйти старикам. «На нас-то он может положиться», — клялись себе мальчики. Вернулись на грузовике Мутц, Борхарт и Хорбер. Они сгрузили два пулемета, много коробок с лентами. Потом машина, громыхая, ушла. — Сначала они вообще ничего не хотели давать, тогда мы пошли к генералу, — хвастал Хорбер. — Это вы здорово провернули, — заметил Хейльман без всякого энтузиазма и стал слушать рассказ о том, что делается в городе, в казарме. «Никакой жандармерии на пути, — отметил он про себя, — никакой опасности, никаких препятствий к бегству». Затем он выдвинул на середину моста оба пулемета и принялся объяснять их устройство так же, как объяснял уже тысячу раз очередным новобранцам. И вдруг осекся. Он чуть было не рассказал, как чистят пулемет. Будто его придется еще когда-нибудь чистить. Когда Хейльман закончил свои объяснения, на востоке уже занималась заря. Теоретическую часть он изложил исчерпывающе, что же касается практической — от нее-то и надо бы их избавить. Хейльман вспомнил вдруг о Фрелихе. Где он теперь? И тут Хейльман в который раз задумался над поручением, которое дал ему Фрелих. «Как только туман рассеется — по домам! Понятно? Вы отвечаете мне за это головой, Хейльман!» Унтер Хейльман больше не колебался. Теперь он знал, что делать. И зачем тянуть? Чему быть, того не миновать. — Ребята! — сказал он. — Выслушайте меня! Все, что здесь делается, совершенно бессмысленно. Дома вас ждут родители, а вы хотите играть в войну. Я обещал лейтенанту Фрелиху, что до этого дело не дойдет. Вы должны помочь мне выполнить мое обещание! Такие длинные и хорошо продуманные речи не часто удавались Хейльману. Он был прямо-таки горд этим. И чтобы не дать мальчишкам опомниться и возразить, продолжал: — Сейчас я незаметно проберусь в город, проверю, все ли спокойно. Через десять минут вернусь, и тогда — по домам! Пока не вернусь — не трогаться с места, а потом все мы с шиком смоемся. В этом тоже есть кое-что интересное! Унтер-офицер Хейльман извлек из рюкзака штатскую куртку и натянул ее поверх кителя, из чего можно заключить, что этот тяжелодум заблаговременно подготовился к превратностям судьбы. И все же он допустил просчет. Едва он прошел перекресток, расположенный у самого моста, и сделал несколько шагов по направлению к старому городу, как в воротах, мимо которых он намеревался проскочить, раздался стук кованых сапог. Две пары неподвижных оловянных глаз из-под нависших касок уставились на него в упор. Блеск двух металлических блях ослепил его. «Полевая жандармерия, — подумал Хейльман. — Значит, конец». Он показал свои документы, вынужден был показать. — Почему в штатском? — с каменным лицом спросил один из жандармов. — Хотел заблаговременно смыться, не так ли? — съязвил другой. Хейльман шел между ними и лихорадочно думал. Он думал не о спасении собственной жизни. Все его мысли были о мальчиках там, на мосту. Голова раскалывалась. «Господи! Как мне сообщить им? Что бы такое придумать? Надо что-то придумать… Надо что-то придумать». Его кулак пришелся прямо по переносице одному из жандармов. Потом Хейльман изо всей силы ударил его в живот коленом. Но со вторым совладать не удалось, и тогда унтер-офицеру Хейльману осталось только одно — бежать, бежать, изо всех сил бежать! Первая пуля, пущенная из «вальтера», прожужжала совсем рядом, ударилась о стенку и врезалась в штукатурку. Стараясь увернуться от пуль, он бежал петляя. «Я как заяц, совсем как заяц!» И тут же почувствовал тупой удар в спину, попытался бежать дальше, но отнялись ноги. Он рухнул на мостовую. Из последних сил еще попытался приподняться на локтях, а потом затих. Унтер-офицер Адольф Хейльман был мертв. В его бумажнике жандарм нашел удостоверение личности, расчетную книжку, восемьдесят восемь марок, медальон в серебряной оправе с изображением мадонны и карточку белокурой девушки в купальном костюме. Бумажник с документами и медальон жандарм засунул в карман своей длинной шинели. Карточку долго рассматривал при свете карманного фонарика. — Шикарная девчонка, — сказал он. Потом вспомнил про товарища, который скрючился у стены и стонал, держась за живот. Семь мальчиков на мосту ждали своего унтер-офицера.V

— Стреляют, — сказал Хорбер, и все прислушались. Дважды раздался этот глухой раскатистый звук. — Должно быть, кто-нибудь застрелился, — прошептал Мутц и почувствовал, как по спине у него забегали мурашки. Но Шольтен считал, что все это вздор. Правда, и у него на душе было не веселее, чем у других. Проклятье! Когда Хейльман вернется? Неприятно чувствовать себя всеми забытыми, торчать на мосту и ждать. Начало рассветать. Из-за холмов на востоке забрезжил свет. Дождь немного утих. — Неужели Хейльман нас бросил?.. — пробормотал Мутц. — Хейльман не мог нас бросить, слышишь, ты, размазня! «Шольтен бывает иной раз чертовски груб, — подумал Мутц, — уж нельзя и слова сказать!» Но Хейльман все-таки бросил их. Десять минут превратились почти в два часа, и семеро на мосту снова заспорили: сбежал Хейльман или его где-то задержали. Наконец спор оборвался. Он не имел никакого смысла, ведь никто ничего не знал. К тому же — это было теперь не так важно. Уже совсем рассвело, а при дневном свете все представлялось не таким страшным, как в темноте. Разрядил атмосферу Хорбер. Он обратился к «команде»: — Ребята, про завтрак-то мы забыли! Все рассмеялись, кое-кто с любопытством наблюдал за попытками Хорбера расправиться с консервной банкой при помощи штыка. Дважды штык соскользнул, один раз Хорбер уколол себе палец. — Друзья! Я истекаю кровью. Несите меня в лазарет. Они давились со смеху, они резвились, словно на прогулке. Послышался звук мотора. Шольтен прислушался: — Помолчите минутку! Теперь вслушивались все. От веселья не осталось и следа. Шум мотора доносился не с запада, а со стороны старого города. И как тогда, ночью, на мост въехала машина и, резко затормозив, остановилась возле них. Генерал на этот раз сидел впереди, рядом с шофером, двое сопровождающих — сзади. Мальчики вскочили, старательно, как их учили, встали по стойке «смирно». Шольтен, заикаясь и сильно покраснев, отрапортовал. Генерал жестом остановил его: — Где унтер-офицер? Шольтен молчал, но Мутц, преисполненный усердия, доложил: — Он ушел, господин генерал! И в ту же минуту понял, что предал Хейльмана (тьфу, черт, «команда» никогда не простит ему этого!), и, не растерявшись, пояснил: — Господин унтер-офицер пошел позаботиться о боеприпасах. Мутц лгал совершенно гладко, совершенно невозмутимо, но вдруг его проняло: «Обмануть самого генерала! Это даром не проходит!» Генерал был краток, немногословен, деловит: — Давно ли он ушел? Мутц побледнел: — Примерно два часа назад, господин генерал! Генерал задумался, и Мутцу показалось, что он похож на Наполеона с картинки из учебника истории. Не хватало только пряди на лбу. А генерал все думал, и вдруг на. его лице появилась усмешка, появилась и тут же исчезла. Он повернулся к машине: — Шлопке! — Слушаю, господин генерал! Человек, сидевший на заднем сиденье слева, выпрямился. Он ел глазами начальство. — Выходите сюда, Шлопке! Вы примете все это хозяйство! — Та же усмешка на лице. — Не так-то уж плохо повоевать немного, пусть за час до конца войны, не правда ли, Шлопке? — Так точно, господин генерал! — ответил Шлопке подобострастно, а про себя подумал: «Черта с два!» С легкостью гимнаста спрыгнул он на мостовую. — Вы должны удержать мост, Шлопке, понятно? Генерал говорил тихо, потом громче: — Посмотрите, какие великолепные парни. Несколько тысяч таких орлов, и мы могли бы еще выиграть войну, Шлопке! Мальчики покраснели, на этот раз от гордости и волнения. Они удержат мост. У них снова есть унтер-офицер. Правда, его зовут не Хейльман, а Шлопке, но назначил его сам генерал. — Желаю удачи, молодцы, я надеюсь на вас, — сказал им генерал и уехал. — Чтоб тебя кондрашка хватил, старый черт! — прошептал ему вслед Шлопке. Затем разъяренно: — Чтоб ты подох, каналья! Семеро доверчиво сгрудились вокруг нового унтера. А тот держал «патриотическую» речь. Тем временем генерал подъехал к крестьянскому домику в четырех километрах восточнее городка, вошел в низкую комнату и принялся разглядывать большую карту на стене. Он стоял, широко расставив ноги, и размышлял. Затем взял мягкий красный карандаш и обвел какое-то место на карте.Генерал и его приказ

Он стал генералом потому, что был способнее своих товарищей по военному училищу. Он был чистюля и терпеть не мог «скользких типов». Приходится, конечно, иметь дело с подобными молодчиками, они бывают нужны, но так и подмывает при первом же удобном случае дать им пинка в зад. Генерал не без удовольствия думал о Шлопке. Если бы не этот Шлопке, генерал забыл бы про мост, приказ-то ведь отдан, и мост перестал для него существовать. Он вспомнил о семи мальчиках. На какую-то долю секунды ему стало не по себе, но в его мозгу сработала какая-то пружинка и вытолкнула эту мысль. Семь человек. Хорошо. Отлично. Подростки, совсем еще дети. Им, конечно, на этом мосту придется не сладко. Но у них есть честолюбие, гордость, а что такое настоящий страх, им еще невдомек. И слава богу. Они примут на себя первый удар американских частей, а это означает — генерал посмотрел на часы, — это означает выигрыш во времени по меньшей мере в два часа.

Внизу, в долине, были войска, почти семь тысяч человек. Их нужно было перебросить в горные районы востока. Ведь есть и другой противник! Два часа могли оказаться решающими. Эти семь тысяч успели бы выбраться из котла, и их можно было бы отправить на восток. Если же американцы захватят мост, если они прорвутся, петля окончательно затянется. Генерал рассуждал: взорвать мост? Сейчас? Этого делать не следует. Американцы узнают об этом до наступления. У них достаточно разведчиков. Тогда они не будут пытаться захватить мост, а пошлют саперов и всю свою чертову технику. Нет, пусть американцы надеются, что смогут без хлопот захватить мост. А когда первый «шерман» появится на мосту, мост надо будет взорвать. Тогда они вынуждены будут отойти, вызвать штурмовиков, после этого наступит десятиминутное затишье, а затем они полезут снова. Всё вместе — генерал еще раз взглянул на часы — займет почти три часа. Да! И после первой атаки надо будет взорвать мост. Как раз тогда, когда начнется вторая. Тогда им придется послать саперов, а на это тоже нужно время. У генерала вспотели руки. Он зашагал по комнате. Первая атака! — Стоп! Затем штурмовики, вторая атака. Вот тут-то мост и взлетит на воздух. И все в целом займет три часа. Генерал потер влажные ладони, чтобы отделаться от противного ощущения. Он опять подумал о семерых. И снова в мозгу услужливо сработала пружинка.

VI

Семеро ребят полны воодушевления. Унтер-офицер Шлопке оказался именно таким, каким нужно. Уж с ним-то они сумеют отстоять мост. Но что значит «с ним»? Они удержат мост при любых обстоятельствах! Это сказал сам генерал. Он сказал: «Желаю удачи, молодцы!» Им оказано такое доверие! Такое доверие! «Патриотическая» речь Шлопке достигла цели. Семеро с восторгом ловили каждое его слово и чувствовали себя мужчинами, когда Шлопке приправлял очередную прописную истину какой-нибудь сальностью. — Один пулемет мы поставим слева у въезда на мост, там, где кончается выступ парапета. — Но там негде! — Ну что ж. Поищем справа! К чему мягко стлать, если не с кем спать? — Там подходяще! Они установили пулемет с восточной стороны за выступом парапета, который как бы замыкал мост. — Шикарная позиция, — сказал унтер Шлопке, и семеро поверили ему. Только Шольтен позволил себе усомниться: — Да разве это позиция! Но Шлопке в два счета утер ему нос: — Ну-ка, расскажи бывалому солдату, что такое настоящая позиция, сопляк! — И добавил: — Только смотри в штаны не напусти, дитятко! Когда Хорбер снова принялся за свою банку с колбасой, унтера Шлопке вдруг осенило: — Ребята! Я отлучусь ненадолго, организую мешки с песком! И был таков. Неторопливо спустился с моста, пересек въезд — и юркнул в проулок, ведущий к верхней части города. Ни слова о том когда он вернется и что им пока делать, ни словечка. — Мешки с песком — это здорово, — заметил Хорбер, снова ковыряя штыком банку. — Ну и покажем мы американцам! Но слова эти были встречены прохладно. — Пари держу, что он не вернется, — сказал Шольтен. — Вернется, как пить дать! — Хорбер был возмущен, он уже справился с банкой, но прежде всего следовало дать отпор этому противному Шольтену. — Не сойти мне с этого места, если Шлопке не вернется! — Смотри, врастешь в землю, болван! — заметил Шольтен.Унтер-офицер Шлопке и жандармы

Шлопке пробирался по улице, как индеец. «Не дремлите, орлиные очи», — подбадривал он себя, оглядываясь на каждом шагу и быстро оценивая обстановку. Но ворот он не заметил. Вернее, он подошел к ним слишком рано. Всего на какие-нибудь пять минут раньше, чем надо. В воротах два жандарма укладывали на мотоциклы пожитки. Один из них остановил Шлопке: — Ваши документы, господин унтер-офицер! Но Шлопке, у которого за все пять лет войны не было ни единой осечки, не желал сесть в лужу за четверть часа до финала. — Ни секунды времени! Особое поручение генерала! — протрещал он. — Из штаба корпуса, понятно? Уж как-нибудь в другой раз, а сейчас не могу. По секрету скажу — задание связано с мостом. Доверие ценится всегда. Его ценили подростки там, на мосту, его оценили и жандармы. Прежде всего потому, что очень торопились. Тот, кто хотел задержать унтера Шлопке, отступил назад и сказал: — Порядок, господин унтер-офицер! Шлопке совершенно хладнокровно продолжил свой путь, ни слишком медленно, ни слишком быстро. Внешне невозмутимый, в душе умирая от страха. Он чувствовал, как пот выступает изо всех пор, и пытался подбодрить себя. «Спокойно, Шлопке, спокойно, не падай духом. Видишь угол там, впереди? Доберешься до него, и тогда порядок. Еще сорок метров, еще тридцать пять! А вдруг они бросятся за мной вдогонку?» Тридцать метров, двадцать пять — и тут началось. Шлопке услышал оглушительный треск мотоцикла за спиной. Первой его мыслью было бежать, исчезнуть, испариться. Но он продолжал идти.

Мотоцикл приближался; еще секунда, и они схватят его, и тогда военно-полевой суд… Машина приближается, вот она поравнялась с ним, но Шлопке не оглянулся. Потом мотоцикл проехал вперед, и жандарм, сидевший в коляске, кивнул Шлопке, а тот, кто сидел впереди за рулем, даже головы не повернул. За ближайшим поворотом мотоцикл исчез. У Шлопке подломились ноги. Его вырвало. «От слишком быстрого бега, должно быть», — утешал он себя. И только потом до него дошло, что он вовсе не бежал.

VII

Карл Хорбер одолел уже полбанки колбасы, когда начался такой грохот, что мост задрожал. Зиги Бернгард поднял голову: — Я тоже думаю, что Шлопке не вернется! Голос самого младшего из семерых звучал жалобно. Шольтен разозлился. — Придет, придет. Только не напусти в штаны! До нас не меньше пяти километров. Да к тому же там наши части, иначе американцы не стреляли бы! Бернгард всхлипнул: — Хорошо, хорошо, Эрнст! — И начал плакать горько, уныло. Должно быть, его здорово разобрало. Форст, Мутц, Борхарт, Хорбер и Хагер смущенно стояли вокруг. Но Шольтен рассвирепел: — Сейчас же прекрати хныкать, или так двину — мокрое место останется! Но Зиги плакал, а Шольтен не тронул его. Он передернул плечами, ушел на противоположный край моста и сел за пулемет. Он тренировался. Вставлял ленту, вращал ствол, вытаскивал ленту и смотрел поверх прицела. Потом вернулся за автоматом и прислонил его к парапету. — Эй, вы, убирайтесь отсюда, — сказал он, — уносите ноги, сопляки! Я и без вас управлюсь! — Но не без меня! — буркнул Хорбер и встал рядом с Шольтеном. Плечом к плечу. Один за другим поднимались остальные и становились рядом, пока Зиги Бернгард не остался один. Он сидел на корточках на восточной стороне моста, хлюпал носом и ждал. Дождь усилился. С неба лило и лило без конца. Плащ-палатки и маскировочные куртки уже давно набухли. Теперь материя всасывала воду, и все семеро до костей промокли. С касок вода стекала на плечи и впитывалась в ткань. Шольтен стянул плащ, дал Хорберу в руки один конец, а другой стал выкручивать. Целые потоки мутной желто-зеленой воды потекли на мостовую. — Ну что за свинство, черт подери! Но вот, наконец, что-то нарушило это нудное, изнурительное ожидание. Какой-то штатский с восточной стороны поднялся на мост и подошел к ним. — Что вы тут делаете? — Он как-то странно пришепетывал. — Расходитесь по домам, не заваривайте здесь кашу. Война все равно проиграна. Шольтен сообразил, почему этот штатский шепелявит. У него нет зубов. Наверно, потерял вставную челюсть или оставил ее дома, чтобы не посеять под конец войны. Новую челюсть достать не так-то просто. Шольтен и Хорбер спокойно дали этому типу выговориться. На какой-то миг черноволосый Шольтен даже посочувствовал ему: «До чего же он ничтожен по сравнению со мной, до чего же ничтожен!» И вдруг ни с того ни с сего в нем вспыхнула ярость. — Мост будем оборонять, приказ генерала! Хорбер с удивлением взглянул на товарища — тот говорил, как взрослый, хладнокровно и резко. И тут до него дошло. Шольтен говорил в точности, как генерал. Он подражал ему, но от этого становилось как-то не по себе. Шольтен закричал. Юношеский высокий голос, который казался всегда таким ровным и бесстрастным, сорвался. — Что вам здесь нужно? Прячьтесь скорее в свое убежище! Живо! Штатский смотрел на них, не понимая. В глазах его был ужас. Потом он зашагал, прошел пять, десять метров и вдруг помчался, словно его травили собаками, и исчез. Семеро подавленно молчали. И тут Хорбер рассмеялся, он прямо давился со смеху, хватался за живот. — Видели? — заливался он. — Ускакал, как кенгуру! Но смех был какой-то ненастоящий. Все почувствовали это, а Шольтен сказал: — Не подавись! Бернгард уже не плакал. Первым заметил это Хагер, он сказал Борхарту, тот — Форсту, и, наконец, новость дошла до Шольтена. Тот не спеша направился к маленькому Зиги, похлопал его по плечу: — Успокоился, малыш? Все не так уж страшно. Тут кому-то понадобилось узнать, который час. Только у Хорбера и Мутца были часы, но они стояли, ведь часы надо заводить, если хочешь, чтобы они шли. Об этом оба как-то забыли. Часы на ближайшей церкви показывали десять. Десять часов утра, в том, конечно, случае, если часы идут. — Завтрак, — объявил Хорбер и снова принялся за колбасу. Дождь был уже не такой сильный, на западе стало проясняться. Все вдруг почувствовали голод и вспомнили о неприкосновенном запасе. Но только они вошли во вкус, как послышался гул самолетов. Любому бывалому солдату такого предупреждения было бы достаточно, но семеро продолжали ковыряться в своих банках. И вдруг над головой разверзлось небо. Мутц первым увидел самолеты. Он сидел на своей каске, выковыривал пальцем мясо из банки и упорно грыз сухарь. Сухарь не поддавался, он был как каменный. Но тут Мутц увидел самолеты. Два двухфюзеляжных самолета. Должно быть, «лайтнинги». Они прошли высоко над мостом. Мутц проводил их взглядом и продолжал есть. Через минуту шум моторов превратился в оглушающий адский рев. Как молния пронеслись самолеты над мостом, в воздухе раздался короткий свист, затем страшный вой, рев, и с неба что-то упало, какие-то штуковины, похожие на продолговатые коробки. Падали они наклонно прямо на мост, одна, вторая, третья, а, четвертая ушла за парапет. Коробки подпрыгнули на метр или полтора в воздух, затем раздался треск — и тишина. Шум моторов заглох, исчез. Глухие раскаты замирали вдали. Шольтен лежал ничком на каменных плитах. Он с ходу бросился плашмя так, что расшиб колени. Вспомнился Шаубек («Лечь, вста-ать, бегом! Лечь, вста-ать, бегом! Лечь, вста-а-ать, бегом!»). Постепенно все поднялись. Ужас охватил их. И когда, сбившись в кучу, бледные как полотно, они взглянули друг на друга, одна и та же мысль пронзила всех — нет Зиги Бернгарда.Зиги Бернгард и его книги

— Просто не знаю, что еще предпринять, господин учитель, у мальчика только книги в голове! Маленькая изможденная женщина потеряла терпение. Она уже не в силах молчать, должна же она хоть раз излить душу. С парнем надо что-то делать. Так продолжаться не может. Он послушен, воспитан, не делает глупостей, но это какой-то странный ребенок. А маленькой женщине с усталыми, натруженными руками хотелось, чтобы сын у нее был, как у людей. Ей хотелось, чтобы он стал дельным человеком. Для этого она отказывала себе во всем, всю жизнь тянула лямку, все эти годы. В конце концов, она, получив табель, где рядом с тройками по немецкому, истории и английскому стояли сплошные двойки, решилась пойти к учителю Штерну. По поведению у Зиги было «отлично», а по прилежанию — «неудовлетворительно». «Этот ученик, будь он немного прилежнее, мог бы при своих способностях учиться гораздо лучше. Во время занятий он часто бывает рассеян и невнимателен». Подпись: «Штерн, классный наставник». Это тоже стояло в табеле. — Скажите, фрау Бернгард, что читает Зиги? — Да, можно сказать, читает все подряд, господин учитель. — И она была права.